Бесплатный фрагмент - Мы, кажется, встречались где-то?

Синий кот

Повесть о первой любви

Дни отрывались желтыми листочками настенного календаря, заполняли талым снегом тротуары и тревожили беззаботное студенчество все более частыми напоминаниями преподавателей о надвигающейся сессии. Их размеренный бег, перемахнув за восьмой десяток двадцатого столетия, ни в чем не изменился для привыкшего к этому ритму человечества, а в жизни Женьки наступила пауза — уже две недели не было писем. Раньше, почти каждый день, он получал теплые, желанные конвертики с одним и тем же аккуратненьким почерком, родного, но ставшего теперь таким далеким обратного адреса. Блуждая по карманам, последний из них уже посерел и измялся, и он знал содержание наизусть, потому что, если вдруг задерживалось очередное послание, просто перечитывал и перечитывал старое, приходило новое — это письмо перекочевывало из кармана в тумбочку у кровати, наращивая строгую стопку конвертов.

Первые дни, когда привычный ритм переписки замер, Женька ругал нелетную погоду, с надеждой взирая в пасмурное ленинградское небо, потом — нерадивых работников почты, затем истерично вспоминал свои последние письма, думая, что причина молчания в какой-нибудь обидевшей Марину строчке. На второй неделе он совсем выбился из сил от бесконечных плутаний по лабиринту мрачных домыслов и стал просто ждать, ждать безропотно, передвигаясь в пространстве и во времени с одной надеждой, что вот завтра оно обязательно придет, но «завтра» становилось «сегодня», «сегодня» становилось «вчера», а письма все не было. В эти дни в Женькиной голове ничего не укладывалось, на лекциях сидел, уставившись в одну никому не известную точку в ожидании перерывов, которыми отмерялось время до конца занятий. Недослушав дребезжания звонка, выскакивал первым из аудитории, и когда шумная толпа вваливалась в курилку, от его сигареты оставалась уже половинка.

— Наркоманишь, Шмидт? Да-а! Это не спроста-а! — дежурно язвил Борька — сокурсник и сожитель по комнате в общежитии. Кличка Шмидт, приклеенная Женьке, — это детище его чересчур меткого юмора. Вообще-то полностью она звучала сначала как «лейтенант Шмидт» и появилась на свет: во-первых, за Женькин «почтовый роман», а во-вторых, из-за несбывшейся мечты стать военно-морским офицером. Он ехал в Ленинград только с этой целью, но когда не прошел по здоровью приемную комиссию, чтобы не возвращаться домой с позором, перевел документы в институт. С мечтой всегда тяжело проститься, а меткий и едкий сосед знал, куда бить. Особо не обижался, в чем-то ему даже нравилось это льстящее сравнение, хотя и произносил Борис его то с иронией, посмеиваясь над его переживаниями, то в гневе, когда подолгу, глубоко за полночь, не выключался свет в их комнате из-за регулярных писаний писем за тридевять земель.

Сегодня была пятница, и подвалило маленькое студенческое счастье. Кто-то заболел или кто-то куда-то не дошел, в общем, последняя пара оказалась свободной и, как объявил первый узнавший об этом под общие аплодисменты:

— Есть шара сорваться из альма-матер пораньше!

И вот, «сорвавшись», брели шумной толпой по улице, помахивая дипломатами, перебрасываясь шутками и радуясь в предвкушении веселья на выходные.

— Ну что, други? Командовать парадом буду я! — перебил общий гомон заводила Борька, страстный любитель произведений Ильфа и Петрова, он так и сыпал афоризмами Остапа Ибрагимовича, то и дело, подражая ему в закидывании шарфа за спину. — Да воздадим должное нашим предкам заботливым, за их вовремя отправленные переводы, чем они стимулируют насыщенный отдых своих отпрысков, и не подведем их надежд, а посему — «По машинам!», устроим сегодня Вакха-ралли, ударив веселье-пробегом по тунеядству и бездорожью!

После триумфальной речи выдержал паузу, переводя дыхание и читая на лицах если не явное одобрение, то молчаливое согласие.

— Возражений нет?! Телевичок, собери с доблестных сограждан нашего общежития барщину и сбегай за докладом на тему: «Вермутский треугольник».

Телевичок, еще сокращенно — Тили, по паспорту имя Толя, маленький, кучерявый, в очках, чем-то и правда смахивающий на героя старой детской телепередачи, свою кличку-клеймо получил также от вечного организатора массового времяпрепровождения. Холопообразно рассмеявшись, не скрывая восторга от монолога, он начал сбор «барщины» с общажной братии, скопировав перед этим жест закидывать шарф по-бендеровски.

— Ладно-ладно, не жмись, давай зелененькую, прошлый раз на хвост падал… На нет и спроса нет, будешь сегодня нюхать пробки… — повизгивал его голосок под звон выгребаемых по карманам потемневших монет и шуршание мятых рублевых купюр.

— Боря, я за нас внесу скромный вклад. Эй, Шмидт, деньги давай!

— Не трогай лейтенанта, Тили, он вне игры. Не видишь, товарищ в летаргическом сне, да и деньги все на авиаконверты перевел, — перебил настойчивые требования Борис. — Ты бы не шел так близко от дороги, Женечка, а то вместо незаконного сына Шмидта собьет пролеткой самого лейтенанта!

Да, Женька шел у самого края тротуара, не слушая дежурные остроты и не принимая участия в обсуждении традиционного плана «боевых» действий на выходные. Его сейчас волновало только одно — найдет он у дежурной по общежитию заветное письмо или сегодня в этот на редкость уже теплый денек ранней ленинградской весны он будет пребывать в неизвестности до следующего дня, до следующего почтальона. Он вспомнил аэропорт Симферополя и первое письмо, которое Марина протянула ему перед самой посадкой.

— Только не читай сейчас, — всхлипывала она, пряча сложенный аккуратно листок в клеточку в его карман, — потом прочтешь… там, в Ленинграде прочтешь…

— Ну что ты, а еще дочь моряка! Ну не надо, Маришка, держи нос по ветру.

— Женечка! Женечка! — шептала, уткнувшись в его плечо, и он чувствовал, как мокла тонкая рубашка от ее слез, и подумал тогда, что они, наверное, соленые, как брызги утреннего прибоя, который еще несколько часов назад ластился, как верный пес, у его ног.

Листок развернул, когда самолет пошел на посадку и за серебряным крылом показался аэропорт Пулково. «Ведь это уже Ленинград!» — решил Женька, оправдывая свое нетерпение. От пятен высохших слез на торопливых расплывшихся строчках стало грустно: «Женька, мой хороший… ты теперь далеко-далеко от меня, на расстоянии недели блуждания писем по почтовым мешкам и ящикам… Мы будем теперь жить каждый своей жизнью, но ведь мы все равно будем вместе?!».

— Вот моя деревня, вот мой дом родной! Прихорашивайтесь, сбор в восемнадцать нуль-нуль, по сусекам поскребите закусончик. Гунька, тебе, если память не изменяет, посылочка намедни пришла, и маг с кассетами не забудь прихватить! — раздавал последние указания на вечернюю баталию Борька. — Я беру на себя лучшую половину нашего человечества. И помните — полная тайна вкладов!

На подходе к посеревшему за зиму, с обвалившейся местами желтой штукатуркой общежитию Женька замедлил шаг и, отстав от всех, закурил, присев на скамейку. Внутри так и подмывало поскорей увидеть стол на вахте с разложенной сегодняшней почтой, но выслушать еще одну колкость со стороны Бориса, если за тяжелыми дверями, еще хранящими надежду, он не найдет письма, страшно не хотелось. Надежда теплилась и горела, лизала колючим язычком не угасшего пламени, нашептывая: «Ведь должна быть справедливость в жизни, и неспроста же проглядывалось сегодня редкое еще в эту пору в Питере солнышко?».

Так и не докурив и пытаясь в походке изобразить спокойствие, под болезненно-старческий скрип дверей все равно почти влетел в общежитие. Бросив беглый взгляд на стол, поднял глаза на дежурную, и последний огонек надежды угас, а в горле затрепыхал подлый комочек. На вахте сегодня была Галка — «Мечта поэта», это прозвище все с той же легкой руки, как выразился Борис: «за сверхкомплектативность комплектации».

Галина — дочь комендантши, чуть самодовольная своим выгодным положением в общежитии девица, ее все побаивались и избегали, помня, что «яблоко от яблони», а мамаша, прозванная «Хунта», чем все сказано, может выжить из студенческого пристанища любого, и вот тогда скитайся, ищи комнату. Но к Женьке «Мечта поэта» питала скромную слабость, то ли преклоняясь перед его «почтовым романом», о котором она знала только, что автор писем, приходящих почти каждый день, где-то далеко в Крыму, а может быть, за то, что Женька, наверное, единственный, кто мог остановиться в вечной студенческой суете и бросить обычное: «Как дела?».

К столу можно было и не подходить, в чуть виноватой, как будто это зависит от нее, улыбке Галки было все сказано. Еще вчера в подобной ситуации он бы и не подошел, но какая-то неведомая сила последней уповающей искорки толкнула Женьку к нему, глаза пробежали пару раз по разбросанным конвертам, и вот она окончательно угасла.

— Евгений, что за недоверие? — с обидой в голосе пропела стражница входа. — Может быть, заболела?

«Глупо, — чуть не сказал вслух Женька, — как будто болея нельзя написать». К тому же это не успокаивало, если и верен довод, то еще хуже, ведь он так далеко и ничем не может помочь…

Пробираясь по темному, а сейчас как никогда мрачному и узкому коридору вдоль дверей комнат, в висках вперемешку с музыкой, смехом, чьим-то фальшивым вытягиванием древнего «Ви-кэн-ли-ив», бьет: «Почему?! Почему?! Почему нет письма!?!».

В комнате был один Борис. Возлежал одетый, закинув, не разувшись, ноги на спинку кровати. Старенькие рыжие сапоги фирмы «Вранглер», купленные по дешевке за потрепанность, — великая гордость и всегда выставляются напоказ.

— Разминка перед стартом? — как можно спокойнее спросил Женька.

— Да, сейчас тронусь на охоту за бенгальскими львицами. Наши расфуфыры изрядно осточертели! Хочется чего-нибудь попроще. Присмотрел шикарный вариант! Пролетарочки — заводчаночки имени Кирова, общаясь круглый день с бездушными станками, я думаю, они заслуживают культурный отдых в интеллектуальном обществе… — и пошло, и поехало, он еще долго обводил, подчищал, и подшлифовывал с самодовольной улыбкой свою «статую» — теорию по поводу лучшей половины женского общества из пролетарского сословия.

Это была испытанная тактика, задав первым вопрос, он отключал канал едких шуток в свой адрес и запускал красноречие Борьки в направлении излюбленных рассуждений, которые давно уже стали просто фоном и не мешали думать о своем, как в первые месяцы их совместного бытия. Вообще-то мыслей никаких путных в голову и не шло, Женька просто стоял у окна смотрел на капли, отрывающиеся с хрустальных кончиков сосулек и исчезающие в пропасти этажей, временами они весело постукивали по ржавому местами подоконнику. Эта беззаботная редкая дробь успокаивала, выбивая: «Зав-тра пись-мо при-дет, при-дет!». Он почти поверил этой весенней мелодии, добавив от себя непонятный довод, что завтра суббота, хотя и вспомнил слова старой цыганки-гадалки на вокзале, что и суббота, и воскресенье — несчастливый день недели и что почему-то самый счастливый день для предсказаний и вообще всего необычного — четверг. «Наверно, врала цыганка, — подумал он, защищая субботу и воскресенье, — ведь пристала ко мне в четверг, цену набивала… видно, не заработала ни черта на продаже косметики и пакетов „Ленинград“. Разве можно верить цыганке, которая работает по совместительству и спекулянткой, и гадалкой?». Довод взбодрил, и при этом, конечно, Женька забыл, что в прошедший четверг почему-то очень ей верилось, когда также стоял у окна, вглядываясь с надеждой в хмурое вечернее небо, как будто оттуда из-за серых занавесок облаков должен вот-вот появиться опять не прилетевший конвертик.

— Ну, ладно, пора, мой друг, пора! Труба зовет! Женчик, а не одолжишь ли ты мне червончик, ну хотя бы до завтра. По провидению с неба, завтра уж как пить дать, должон подойти переводец от старичков, а нынче дамы, знаешь пошли, ездють только на таксо. Эллочки-людоедочки перевелись, теперь Леночки-деньгоедочки, — и заклокотали опять рассуждения Борьки на этот раз уже о том, как тяжело жить современным ловеласам.

Зная, что это очередное словесное творение липучего языка вымогателя можно оставить в виде полуфабриката только посредством требуемого червонца, Женька полез в бумажник. Там были две красненькие, а до стипендии еще весьма далековато, но, ничего не говоря, сунул побыстрее хрустящую бумажку Борису, и тот со словами: «Благодарю вас, богатенький Буратиночка!» — исчез за дверью, освободив от себя и своих словесных выкрутасов разом притихшую комнату. Нахлынувшая, еще более гулко, чем неугомонный голос, тишина навалилась всей своей зыбкой массой, и он даже пожалел, что Борис ушел. Одиночество угнетало сильнее.

Солнце стремительно скатывалось к крышам домов, которые словно детские кубики рисовали ломаную линию горизонта. К ним Женька никак не может привыкнуть, ведь он родился и вырос там, где солнечный диск зимой уходит в море, а летом за горы. Вторая подряд пятница вместе с закатом гибнет за этими крышами в ожидании. Обычно, а тем более начиная с вечера пятницы, он никогда не сидел в общежитии, ныряя с головой в фееричную для него ленинградскую жизнь: театры, музеи, концертные залы… По сравнению с его тихой Алуштой, маленьким курортным городочком на южном берегу Крыма, который в эту пору еще безнадежно спит и где пока только одинокие отпускники-неудачники посиживают на пустынных пляжах с покосившимися грибочками под порывами морского ветра, изобилие вариантов этого огромного города — куда пойти, захватывало и не давало покоя. Это там было можно, считал он, бесцельно бродить целыми днями по набережной или сидеть у окна, упиваясь величием Крымских гор — любимых гор, бесконечно взирающих с неким любопытством в ясную погоду через морские дали на своих собратьев с турецкого берега… В Ленинграде нет гор, только крыши и крыши, а свинцовая Балтика так не походит на его море, несправедливо нареченное Черным, но здесь есть огромный город, с лабиринтами улиц, фасадами дворцов и соборов, с гостеприимными, теплыми залами, картинами и скульптурами, музыкой и представлениями. И Женька с бешеным упорством вбирал в себя все эти ценности, хмелея от восторгов, но только постоянно очень переживал, что рядом с ним нет Маринки, и все эти дары достаются ему одному. То и дело перед глазами вставали строчки первого письма: «Мы будем теперь жить каждый своей жизнью…», и он долгими ночами упорно боролся с этим несправедливым законом разлуки, описывая в своих длинных письмах все подробности увиденного и услышанного в походах за новыми впечатлениями. Сегодня, как и всю эту томительную неделю, никуда не тянуло, руки и ноги сплели канаты бездействия, и хотя это был не выход из положения, но хотелось вот так просто стоять и стоять у меркнущего окна, слушая хоть немножко успокаивающее дробное постукивание капели.

Неожиданно в комнату ввалился Тили, громко позвякивая бутылками в спортивной сумке на плече. Взглянув на сосуды с яркой этикеткой «Агдам», которые как из ящика Кио, извлекались на стол, Женька без труда нарисовал себе все остальное, что последует за их появлением: грохот музыки и смех по поводу и без повода; расплывшиеся в пьяных улыбках лица; резкие и неудержимые движения в танцах под магнитофон; дежурный возглас Тили под конец пирушки: «Бориску на царство!», хотя он и так будет весь вечер «царствовать» над этой вакханалией. Закончив процедуру по бережному извлечению, как выразился бы красноречивый сосед: «Эликсира сегодняшнего настроения», фокусник с блаженной гримасой на лице уже хотел изречь что-то, завершающее удачную операцию, но в этот момент Женька метнулся от окна к двери, сорвав с вешалки куртку, выскочил из комнаты, так и оставив открытым не успевший от удивления ничего изречь рот. Только когда хлопнула дверь, вдогонку полетел его визг: «Совсем свихнулся, Шмидт!».

Стремительно сбегая по лестнице, чувствовал, как за ним гонится рой звуков, сотканный из музыки, топота и пьяного смеха, хотя он пока, еще не родившись, покоился в темно-зеленом стекле и не разлился по человеческим душам. Нет, он не был членом общества трезвенников, ведь дома с ранней весны до поздней осени по всему побережью стоит звон бокалов. Сама буйная природа древней Тавриды подталкивает разомлевших под жарким солнышком отдыхающих, поигрывая в преферанс, под шашлычок, баловать себя крымскими винами…

«Так это ж там, в краю пирамидальных кипарисов, разлапистых каштанов и пальм, вздрагивающих на набережных, под гул легких мелодий несущихся из портативных магнитофонов… Но здесь! Здесь — где над мутным зеркалом Невы склонился, любуясь собой, Эрмитаж, где Русский музей обнял своим фасадом памятник неотъемлемого от этого города Пушкина, где знаменитый оперы и балета имени Кирова, ТЮЗ!.. Здесь — где только от одного разгоряченного Невского проспекта можно захмелеть до безумия!» — вот что кипело в душе у Женьки, когда за спиной гулко ухнула дверь общежития, отрезав его от уже летящих вдогонку, хотя и не зародившихся пока звуков предстоящей студенческой пьянки.

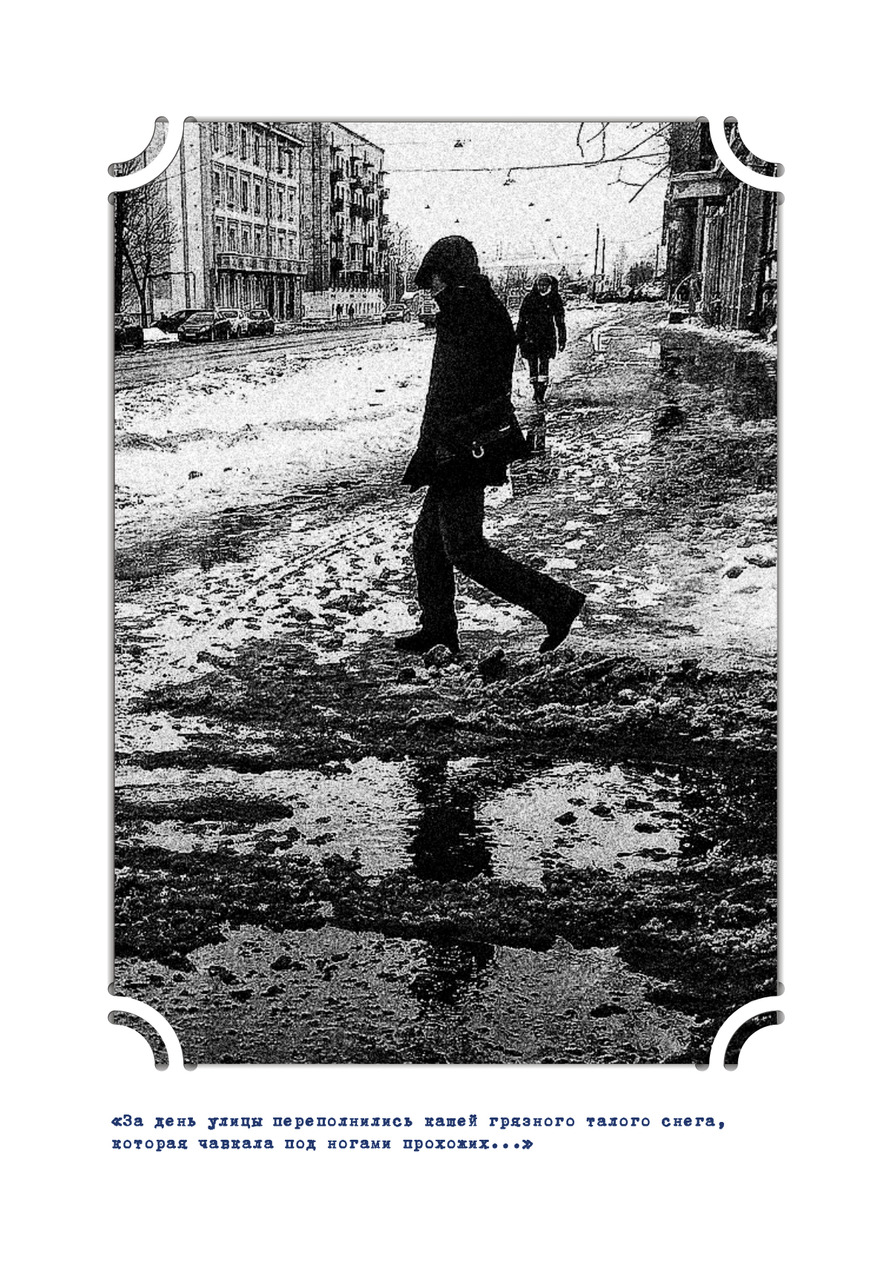

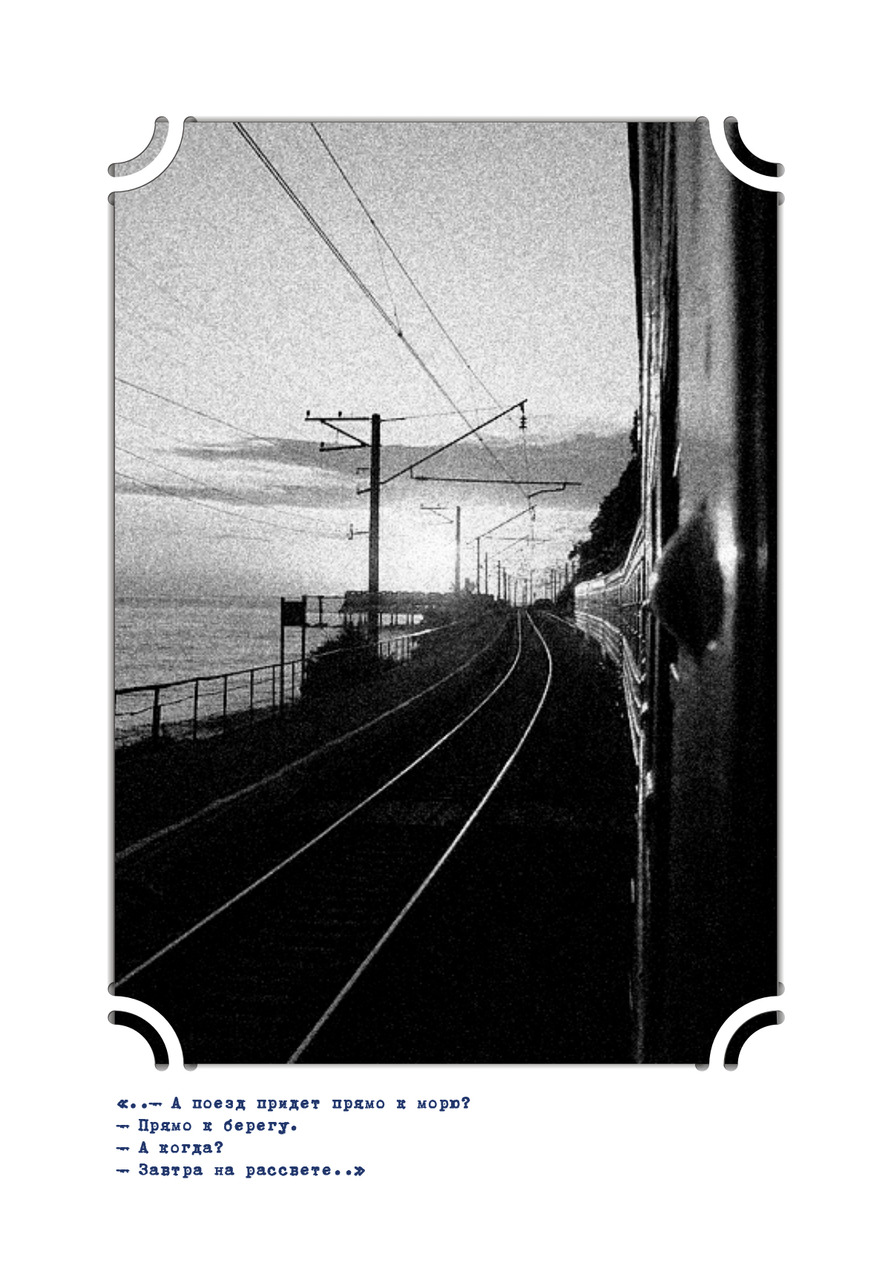

Натягивая медленно куртку, поежился от вползающего в город к вечеру холода. Глаза резали белые пятна местами не растаявшего снега на черни поржавевших за зиму крыш и подоконников, угрюмо темнеющих с закатом зданий. За день улицы переполнились кашей грязного талого снега, которая чавкала под ногами прохожих и летела во все стороны из-под машин. Это чавканье снега нашептало Женьке: о приближающемся лете; о скором поезде «Ленинград — Симферополь»; о Маришкиных чуть смешливых и как море синих-синих глазах; и он уплыл в своих грезах о встрече, как на белой яхте под полными ветром парусами…

По ногам неожиданно полоснуло мокрым снегом из-под колес грузовика, промчавшегося позвякивая цепями, и мечты оборвались. Чертыхнулся на такую оказию, а больше на себя, что опять, отрешившись от мира сего, утонув в своих чаяниях и надеждах, шел по самому краю тротуара. Где-то в глубине души, стоном в завершение мечтаний о лете, как застряло: «Ну почему же ты не пишешь, Маришка?!».

Отойдя в сторону, собрал на скамейке коченеющей рукой талый, почти прозрачный снег и, очищая чумазые подтеки на джинсах, подумал, что прав был Борька, «собьет его пролетка», и тут как прорвало, он почувствовал острую необходимость что-то предпринять, идти куда-то, а не шататься бесцельно по улицам, мирясь, что тебя обливают грязью. Однако вопреки внутреннему зову идти было некуда, «куда-то» и «что-то» так и оставались словами вопроса без конкретных планов, желаний, и он озирался по сторонам в растерянности, будто с трудом узнавая этот мир, и искал подсказки. Взгляд скользнул по телефонной будке с выбитыми стеклами и погнутой дверью у старого дома, рядом с темной дырой арочного прохода в утробу двора-колодца. «Может быть, она не уехала на выходные домой? Позвонить?» — мелькнуло в голове. В записной книжке Женьки среди множества записей, сделанных в музеях и выставочных залах, среди старательно выведенных любимых стихов Левитанского, Риммы Казаковой, Евтушенко, на одной из страниц, напротив шести чарующих его сердце цифр номера в далекой Ялте, красным фломастером было начертано: «Только в крайнем случае!» — примерно так выглядят таблички на столбах высоковольтных линий электропередачи «Не влезай — убьет!». Раньше, когда этот строгий запрет не лежал на волшебных цифрах, Женька часами просиживал на переговорных пунктах. Изощряясь в любезностях, просил далеко не любезную хозяйку квартиры, в которой Марина снимала комнату, учась в Ялтинском педучилище, позвать ее к телефону. Хозяйка была недовольна и с каждым звонком ее деспотичная натура проявляла себя все ярче и ярче, и вот телефонные страсти закончились этим суровым предупреждением. «Но ведь это же крайний случай! Две недели, это — полмесяца! — уговаривал строгие красные буквы Женька почти вслух. — Ведь нет ничего тяжелее, чем бродить в неизвестности!». Глубоко вдохнул и заспешил частыми, напряженными шагами к станции метро, решив, что его доводы достаточны, чтобы обойти запрет. Каждый шаг и стук колес подземного поезда отдавались в пульсирующих висках. «Только бы была! Только бы была дома!».

В проеме огромных дверей центрального переговорного пункта приветливо окатило горячим воздухом кондиционеров. Размеренная суета зала с кабинками вдоль стен, на стеклах которых перечислены все города страны, окружила Женьку своим успокаивающим уютом, он почувствовал себя в единой массе людей, у которых одна цель — спокойно или в напряжении ожидать своих минут разговора. Заняв очередь в заветный и единственный автомат с трафаретной надписью «Ялта», поспешил к окошку размена денег. Достав последнюю красненькую купюру, чертыхнулся на Борьку, а когда девушка за стеклом спросила: «Сколько разменять?» — не раздумывая выпалил: «Половину!» — и знал, что теперь уж точно не дотянуть до стипендии. Ожидая, когда бледные с фиолетовыми прожилками руки кассирши отзвякают его пятнадцатикопеечные монетки-минутки, он смотрел на огромный список городов, с которыми можно сейчас же, рассекая километры своим голосом, связаться. В тот момент, когда в алфавитном порядке прошел через всю страну и увидел в конце списка Ялту, звон стих и чуть недовольный голос из-за стекла поторопил: «Молодой человек, не спите!».

Очередь двигалась медленно, сначала какой-то командированный долго о чем-то спорил, местами переходя на крик, очевидно, с кем-то из своего руководства, в конце выскочил из будки, красный и злой, на бегу успев нахамить дамочке, стоящей в конце очереди и непроизвольно вздохнувшей при его появлении из кабины:

— Ой, ну что же вы так долго?

— Сколько нужно, столько и звоню, не ваше дело!

Потом низкорослый курсант, с торчащими ушами из-под шапки, замятой наподобие пилотки и сдвинутой на затылок, освободив лихой вьющийся чуб, медленно диктовал в Севастополь, что ему необходимо выслать, то и дело успокаивая волнующуюся маму, повторяя время от времени: «Да, все нормально, не волнуйся! Чего не звонил? Да не увольняли, вышка замучила… Ну высшая математика! Кормят? Да нормально кормят, не волнуйся… Ты только не забудь выслать еще…».

Женька смотрел на слегка расклешенные брюки и ладно сидящую черную шинель, перетянутую ремнем, с одной золотистой курсовкой под звездочкой на рукаве и якорями на погонах, и его чуть мучило чувство зависти, ведь он был на шаг от этого и сейчас мог быть на его месте, однако…

Снимая с телефона трубку и опуская в узкую щель монеты, почувствовал в пальцах тревожную дрожь. Так и есть — код Ялты был занят. С каким-то упрямым остервенением накручивал и накручивал диск автомата, вслушиваясь в то далекие, то близкие, но короткие гудки. Техника не поддавалась упорству Женьки, повторяя как заклинание своим искусственным голосом: «Занято! Занято! Занято!» — Ялта так и оставалась за тысячи километров проводов и телефонных кабелей. Пару раз пропустил свою очередь, с нетерпением следя, когда кончатся монетки у звонящих. Потом опять и опять спорил с бездушной техникой, но вот за кодом Ялты полился долгожданный ровный, как добрая весть, гудок: «Сво-о-обо-одно-о». Теперь скорей-скорей шесть заветных цифр, и каждая из них урчала поворотным диском под Женькиными пальцами: «Только бы была дома, только бы была дома!». К великой радости номер на том конце провода был не занят.

— Слушаю! — пророкотал в трубке пожилой женский голос Маринкиной хозяйки.

— Добрый вечер, я вас очень прошу, если Марина дома…

— Дома, дома, подожди, позову, — до странности любезно перебила хозяйка.

Сердце бешено заколотилось, каждое мгновение казалось вечностью, дыхание стало частым и глубоким, а когда Марина взяла трубку и он услышал ее голос, в лицо накатил жар.

— Да, я слушаю, — выдохнула она, и голова Женьки совсем пошла кругом, но он взял себя в руки и постарался говорить, как можно веселей и непринужденней.

— Я вас приветствую, моя королева!

— А, это ты, — в интонации Марины прозвучало явное разочарование.

— Я мечтаю узнать, куда пропала Ваша Светлость?

— Ты получил мое письмо?

— Ваших писем, моя повелительница, полон самый большой сейф под названием «Тумбочка прикроватная», а вот последняя депеша где-то заплутала, но не серчайте, неисполнительного письмоносца велю высечь розгами!

— Не паясничай, — ухмыльнулась Марина, и как-то заученно начала: — Я вообще-то все написала, ну раз ты позвонил. Понимаешь, Женя…

В горло Женьки вновь закатился подлый комок и начал разрастаться, перехватывая дыхание, в глазах пошли мутные круги, а сквозь гул в голове от нахлынувшей крови к вискам проскальзывали слащавые и совсем, вероятно, бессмысленные слова: «Это судьба, ты пойми… То было детство… Я неожиданно встретила… Это настоящая любовь…, — потом, — Не пиши… Не звони…, — и, наконец, совсем глупое и неуместное, — Не сердись!, — и традиционно банальное, — Мы можем остаться друзьями…».

— Когда это случилось? — срывающимся, но как можно более ровным голосом он прервал поток кисельного сладкоречия.

— Почти два месяца, — проронила удивленная вопросом Марина, не понимая, какое это имеет значение и, решив, что ее слова не достигли желаемого результата, полила опять гладко и скользко, — Пойми… не суди… так уж случилось… такое бывает один раз в жизни…

В окутавшем Женьку тумане вскипала буря. Он все понимал: «Рок судьбы, счастливый случай…» — кому-то, а кому-то наоборот, он только никак не мог понять одного:

— Ведь ты лгала мне, лгала все это время! — как-то хрипло почти прокричал в самую трубку.

— О чем ты? — не поняла, а может быть, сделала вид, что не поняла, — ненормальный! — и за щелчком из трубки понеслись прерывистые гудки: «Разговор окончен! — окончен! — окончен!..».

Сбрасывая оцепенение, нахлынуло чувство недосказанности, а еще больше — нереальности этих последних минут, как будто кто-то сыграл над Женькой злую шутку, розыгрыш. Он начал истерично опять набирать код Ялты, из трубки снова били подлые сигналы: «Занято! Занято! Занято!» — а он все набирал и набирал упрямые цифры. В дверь кабинки уже кто-то стучал, кто-то громко возмущался и потом уже кричал, что «это безобразие!», но Женька все крутил и крутил диск аппарата. «Не верю, не верю, не верю!» — повторял с каждой цифрой. Трубку в Ялте подняли не сразу.

— Я Вас очень прошу, если не затруднит, позовите, пожалуйста, еще раз Марину!

— Нет Марины! Уехала, — буркнуло из трубки.

— Как уехала, куда уехала?

— На машине уехала, на «жигулях» красных. Куда, не говорила, — еще более раздраженно ответила хозяйка квартиры.

— На каких «жигулях» красных? — не понимал Женька.

— Послушай, милок, ты бы не звонил зазря сюда, жених у нее. Хороший, интеллигентный, с цветами, а ты звонишь-звонишь…

Больше не сказав ни слова, медленно опустил трубку на рычаг и, еле оторвав от нее руку, повернулся лицом к стеклянной двери, чтобы выйти. Сквозь исписанное крымскими городами стекло на него смотрела скопившаяся очередь. Кто-то с сочувствием, кто-то с иронией, кто-то просто возмущенно или равнодушно, а Женьке казалось, что не только очередь, но и весь огромный зал направил на него свои колющие ненавистью или лижущие сочувствием взгляды, и он — будто диковинная рептилия в террариуме зоопарка перед разношерстной публикой. С силой распахнул дверь и бегом бросился к выходу.

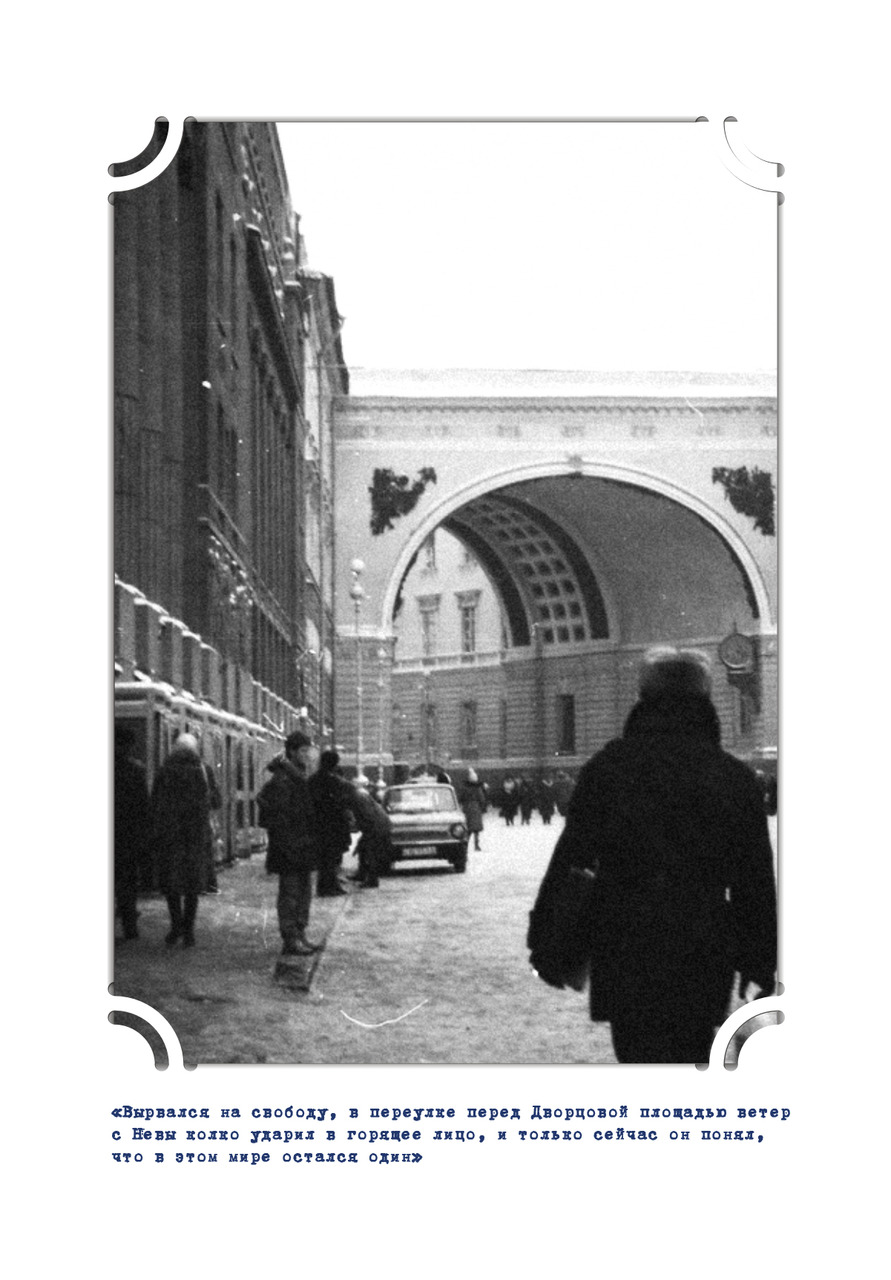

Вырвался на свободу, в переулке перед Дворцовой площадью ветер с Невы колко ударил в горящее лицо, и только сейчас он понял, что в этом мире остался один. Один, без Марины. Сквозь громаду арки Главного штаба, в освещении прожекторов, с вершины Александровской колонны, отвернувшийся от него ангел, в силуэте рукой указуя на крест, словно призывал: «Смирись, сын мой! Смирись! На все воля…».

«Смириться? Перед подлостью? Перед ложью?» — перебил его наставления Женька, резко повернувшись к нему спиной, ринулся на Невский, и через минуту людской водоворот на проспекте окружил его плотным кольцом и понес, понес неведомо куда, заставив непослушные ноги набрать темп спешащей улицы. Как пятна бензина на поверхности воды, радужными кругами, откуда-то, с самого дна памяти, всплывали воспоминания — начиная с того дня, когда Женька первый раз увидел Марину, и это было первое сентября…

В параллельном девятом классе, на линейке начала учебного года, появилась как с неба, золотоволосая в лучах еще жаркого крымского солнца, новая ученица. Огромные белые банты на ее голове покачивались при каждом еще неловком девичьем движении. Друг и одноклассник Мишка толкнул тогда его в плечо и прошипел почти на ухо:

— Жек, глянь, у вэшников какая герл объявилась, — хотя как раз на нее, не в силах отвести взгляд, Женька и смотрел. — А банты какие! — не унимался Мишка.

— Да, прямо не герл, а вертолет! — пытался скрыть за шуткой, непонятное еще Женьке, но охватившее его смятение.

Наверное, так и должно быть на свете, что первое сильное чувство, как вспышка. Иначе что же это за юность такая, без первой любви с первого взгляда? Конечно, тут как кому выпадает, но Женьке повезло или как потом, после долгой битвы за приоритет с лучшим другом Мишкой, когда выбор новенькой, попавшей в юные сердца двух неразлучных друзей, пал на него, закадычный друг с досадой изрек, подергивая намедни подбитым глазом.

— Да, брат Жека, фартит тебе в жизни! — и хлопнул дружески по плечу, отчего больно заныла под ухом выбитая в тот же вечер, что и Мишкин глаз, челюсть.

Эта дружба, как и многие мальчишеские дружбы в таких обстоятельствах, пошла на убыль. Неразлучные до этого, они встречались теперь только на уроках, за последней партой у окна, или, как любят говорить почти все преподаватели: «Эй, на Камчатке!». И хотя делали вид, что ничего не произошло, но «школьный телефон» уже всем раззвонил, и их старания перед лукаво поглядывающими одноклассниками были тщетны.

Да что там «школьный телефон», если на длинных переменах Женька с Мариной постоянно гуляли вдоль серебристых кустарников маслин вокруг школы и если из дома и обратно брели всегда вместе, хотя иногда с ними и шел Мишка, но портфель-то ее нес он. Почти каждый день на закате их можно было увидеть где-нибудь среди скал у моря, а проводив алый диск солнца за горизонт, еще долго бродили по пустынным пляжам, болтая без умолку, или молчали весь вечер, для них это было неважно. Расходились по домам поздно, и он еще долго сидел под ее окнами, ожидая, когда в них погаснет свет. Женькина мама, не спавшая каждый раз до его прихода, смотря на горящие алым пламенем губы от поцелуев и особенный блеск в глазах сына, тихо вздыхала…

Когда в памяти день за днем проплыли события от того жаркого первого сентября до этого леденящего вечера, он огляделся по сторонам и вздрогнул. Невского не было и в помине, стоял посреди сквера, у площади, на первый взгляд незнакомой. Левей от нее господствовало здание, в котором он все же признал Ленсовет. Как сюда попал, совсем не помнил, но в голове шумел запах бензина, и поэтому решил, что приехал на каком-нибудь автобусе, при этом равнодушно подумал, что наверняка ехал без билета. Промокшие ноги от ходьбы по талому снегу начинали коченеть. Хотелось курить, но измятая в кармане пачка оказалась пуста. С досадой скомкав ее и не найдя урны, в сердцах швырнул под ноги. Справа на углу, сквозь голые ветви сквера приветливо светилась стекляшка кафе-бара, и с его теплым, из-за бордовых штор светом, влилось традиционное желание в таких ситуациях — «напиться вдрабадан». Женька стоял, не двигаясь с места, тихо повторяя: «Нет! Это слабость! Нет!», — а когда до боли замерзшие ноги сами понесли на манящий огонек, он упорно доказывал себе, что идет только за сигаретами.

Заведение было разделено на две части. Одна половина, в которую попал Женька, ничем не отличалась от обычных кафе-забегаловок, с небольшой очередью желающих согреться чашечкой горячего мутного кофе с далеко не горячего вида коржиками. Есть не хотелось, давило в виски от потребности в никотине, и это желание усилилось, потому что из-за деревянной решетчатой перегородки, отделяющей забегаловку от злачного заведения, у которой стоял с натянуто-деловым видом пожилой швейцар, тянуло пульсирующим под бьющие звуки музыки дымом сигарет. Женька замер в нерешительности, последний раз сидели в баре с Мариной перед отъездом в Ленинград. То был грустный вечер, забившись в самый дальний уголок, в полумраке молчали, смотрели друг другу в глаза, ища в них ответы на многочисленные вопросы, которые поставила перед ними матушка-Жизнь, выпустив из школьных коридоров на дорогу самостоятельности с множеством распутий. «Ну вот, на эти вопросы нашлись ответы», — грустно подумал Женька и поймал на себе небрежный взгляд швейцара, тот явно ухмылялся при виде его нерешительности, и то ли поддавшись соблазну, то ли назло этому надменному стражу, скинув куртку в маленьком гардеробе, он шагнул за деревянную перегородку…

___

— Эй, соня! Давай поднимайся! — голос летел издалека, и хотя был приглушен закрытой дверью, но все же оказался достаточно звонок и требователен, чтобы выудить его из сна.

Женька скинул с лица одеяло, вытащил из-под него только одну руку, но почувствовал всем телом холод этого утра. Раздался толчок в дверь, она приоткрылась, и из-за нее показалось что-то странное. Краем глаза ухватил: беспорядочное сплетение железа, золотых девичьих волос, сквозь какую-то массу светло-желтого на него смотрели два огромных, буквально синих глаза, и аккуратненький ротик с пухленькими, чуть капризными губками, изрек:

— Эй, ненормальный, ты знаешь, сколько время?

— У меня же есть имя, Светлана.

— Ну, уж простите, Евгений! Хотя, ты правда чуток, это… Ну ладно, валяйся пока, буду уходить, разбужу.

— Куда уходить? — Женька резко обернулся к двери, натягивая на нос одеяло, но голова уже исчезла. Как он понял, эта мешанина: наложенной на лицо маски, бигуди, волос, глаз и алых губок — есть голова в процессе подготовки к дневной эксплуатации в окружении ее почитателей и обожателей. «Этакий утренний полуфабрикат», — подумал Женька и вспомнил, как по часу, а то по два терпеливо ожидал на скамейке у крыльца, увитого виноградом, Маринку, пока она собиралась. Решил, что здесь до завершения процесса можно еще три раза выспаться, только: скамейка, крыльцо, виноград, сна уже точно лишили.

Скользя взглядом по комнате, разглядывал те немногочисленные атрибуты современности кельи, в которую проказница судьба занесла его. Тахта под Женькой была просторна, но жестка, видимо, из-за экономии искусственных материалов. Его окутывал огромный клетчатый плед сверх простыни, как и подушка — с бело-розовыми цветочками. Под ними было тепло и уютно, а за пределами этого маленького убежища царила прохлада, которая, как казалось Женьке, гармонирует со всей остальной обстановкой. Подумал о том, что дома под лучами весеннего солнца уже вовсю цветет миндаль, и от этой мысли стало еще более зябко, и даже почудилось, что на темно-вишневых, скорей всего — финских обоях, выпал иней в виде серебристого орнамента. На стене был распят кнопками огромный плакат с кричащей надписью — Suzi Quatro. Плакат был глянцевый, бликовал, и чертовка Сюзи во весь рост казалась оледеневшей. Как обычно, в черном кожаном с блеском костюме, с бас-гитарой наперевес, бесчувственная, неприступная улыбка, ее можно было назвать — «Джокондой двадцатого века». Тут же припомнилось, что когда-то эта кричащая на весь мир девчонка была Маринкиным кумиром, и та мучила его долгими вечерами, упорно требуя научить играть на гитаре, но учеба не пошла, быстрая перемена музыкальных предпочтений тянула за собой, нелегкую порой в реализации для Женьки, цепочку идей и желаний любимой. С улыбкой вспомнил, что последняя идея-фикс была под кодовым названием: «Уходим в Африку». Она была связана с наступлением по всему миру стиля «диско», вплоть до цвета кожи, и Женька, снисходительно относясь к выдумкам своей чудачки, покорно с утра до вечера жарился рядом на пляже, пытаясь приобрести негритянский окрас. Потом подолгу не мог уснуть из-за горящей кожи, пахнущей вылитой на нее для облегчения мук сметаной… С трудом вырываясь из этих мыслей, Женька поймал себя на том, что вопреки воле, о чем бы он ни подумал, память возвращает и возвращает его к Марине, глумясь, сыплет соль на стонущую рану, и увернуться от этого кажется невозможным, и это уже становится пыткой. Отгоняя воспоминания, покрутив по сторонам головой, увидел еще ряд подобной плакату мишуры, создающей атмосферу дефицитной модности бытия. Массивные колонки музыкального центра Sharp, когда-то его голубая мечта, низкий столик завален журналами мод и еще какими-то кричащими зарубежными обложками, несколько дисков в ярких конвертах лежат задуманно неаккуратно, чтобы подчеркнуть всю небрежность отношения к подобной дорогой мелочевке. Тут Женька вздрогнул от резко задребезжавшего телефонного звонка. Звук был почему-то глухой и непонятно откуда. Проследив извивающийся черной змейкой по желтому паласу шнур, понял, что телефон в кресле и завален его вещами. Пришлось встать, укутавшись в плед, так как вряд ли кто-нибудь, кроме него, услышит этот звонок. Раскопав красненький аппарат, снял трубку.

— Доброе утречко, Светик! — ударил молодой мужской голос в ухо так, что пришлось чуть отнести динамик в сторону.

— Доброе, — буркнул Женька в ответ и, видно, немного смутил товарища на другом конце провода своим баритоном, далеко не похожим на голос хозяйки квартиры.

— А это что за явление? — во фразе сквозила надменность.

— Да как бы сказать, чтобы не обидеть? Сам-то чьих будешь? — здесь Женька, видимо, перегнул, воспользовавшись манерами Борьки, потому что товарищ вспылил.

— Да ты, я посмотрю, хам! Но кто б ты там ни был, скорей всего, очередное романтическое Светкино увлечение…

— Да нет, судя по всему, чересчур обыденное, — перебил Женька его иронию. В этот момент трубка из рук выскользнула и, обернувшись, он увидел Светлану, к великой радости опознания, уже без лимонной маски на лице и с наполовину убранными бигуди.

— С кем это ты успел уже поцапаться? — спросила она, поднося трубку к маленькому нежному ушку под еще не расчесанным локоном.

— М-мда-а! — сказано было с каким-то свойственным, наверное, только ей мурлычущим высокомерием, но самодовольная улыбка через секунду слетела.

— Аленька, радость моя, здравствуй, дорогой! — в ее глазах Женька поймал испуг, но через секунду она с собой совладала, и игривый голос наполнил гулкую комнату.

— Какой хам? А, этот! Он не хам, не кипятись зря, он просто мальчик со странностями…

Поняв, что столь лестные отзывы звучат в его адрес, Женька укутался поплотней в плед и хотел уже было выйти из комнаты, но Светлана рукой остановила его и повелительно усадила на тахту.

— Где? В стекляшке на Петроградской. Он? Ничего, хотя и какой-то слегка ненормальный, — будучи только наблюдателем разговора о нем, Женька почувствовал себя в дурацкой ситуации, к тому же Светлана с какой-то ехидцей ему улыбалась, и, чтобы снять скованность своего положения, он скорчил рожу идиота, примерно как Бельмондо в фильме «Чудовище». Это вылилось в бурную реакцию на ее лице, но голос даже не дрогнул:

— Да, конечно, Алик. Хотя, он мне чем-то нравится… — а вот этот пассаж Женька уже не понял и, почувствовав себя очевидно лишним, решительно встал и вышел из комнаты, когда почти закрыл за собой дверь, вдогонку донеслось:

— Алик, только без пошлостей!

В прихожей по пластиковым панелям, с рисунком под дерево, в бликах скользил все тот же холод искусственности. Отыскав средь дверей ванную комнату, скинул плед и, став под душ, открыл горячую воду. Падающий поток согрел, кровь разбежалась, и в ее разгоряченном беге кадр за кадром замелькали в голове события вчерашнего дня: и Борька с приготовлениями к вечерней «баталии»; и междугородка с возмущенными взглядами очереди; и пустая пачка сигарет на Петроградской, которая заставила шагнуть за деревянную решетку бара…

…В сизой пелене сигаретного дыма, укутавшись в полумрак, рассекаемый прожекторами цветомузыки, шуршала приглушенными голосами коктейлевшая публика. Стоя у бара в ожидании, пока разрумянившийся от суеты бармен в накрахмаленной белой рубашке с маленькой черной бабочкой, которая ему явно не шла, манипулировал бутылками, создавая смесь под названием — коктейль «Звездный», Женька нащупал в кармане жменю неиспользованных пятнадцатикопеечных монет. Однако, когда бармен, скривив лицо в гримасе, изображающей знание своего дела, швырнул заключительный кусочек льда, трубочку и загробным голосом изрек: «Трояк!» — Женька достал последнюю пятерку и, заплатив еще за пару пачек сигарет, осмотрелся по сторонам. У стойки все места были заняты, и две девицы, искусно спрятавшие черты своего истинного лица под слоем косметики, умоляли бармена:

— Сашенька, ну поставь любимую!

Сашенька ломался, набивая цену своему положению, но через некоторое время сменил кассету, и сигаретный дым смешался со слишком знакомой и популярной песенкой группы Smokie. Столики тоже все были заняты, кроме одного у входа. Тот был вне уюта бара и поэтому, наверно, его никто не оккупировал. Женька опустился в располагающую к передышке чашу кресла и жадно закурил, даже не отпив намешанного зелья. Струйка сигаретного дыма пританцовывала и извивалась вместе с девицами в незамысловатом ритме музыки. Опять в голове поползли кадры последней посиделки в баре перед отъездом. Звучала та же песня, только что захватившая своей легковесной властью все приемники, дискотеки, магнитофоны, бары, и именно под нее был их единственный танец за весь тот угрюмый вечер. Потом до самого утра еще сидели у моря, и в ту ночь загадали на небе «почтовую звезду» — среднюю в поясе Ориона, как выяснил позже Женька, записанную под знаком «Эпсилон». Смысл того «звездного договора» был в том, что поздними вечерами, когда грусть разлуки подкатывала к самому горлу, а пасмурное ленинградское небо дозволяло, он устремлял свой взгляд на эту светящуюся точку вселенной. Промчавшись в одно мгновение, вопреки всем законам физики, его чувства в этот момент должны были отразиться от лика звезды и упасть за тысячи километров, к берегу Черного моря, прямо в глаза любимой, а может быть, встретиться там, на этой звезде, если она тоже на нее посмотрела в этот момент. Теперь он мысленно обозвал ее — «лживой звездой». Ведь она, как и Марина в письмах, лгала, ехидно подмигивая сквозь свинцовый налет облаков своим единственным глазом, но, возможно, она и пыталась что-то сообщить Женьке, только он не услышал, потому что ее сигналы поглотила бездна долгих световых лет.

Мысли о загаданной в последнюю крымскую ночь звезде прервал неожиданный толчок в плечо, и на Женьку навалилась темная масса, отдающая тяжелым амбре чрезмерно принятого алкоголя. Швейцар, избавляя пока не сильно опьяневших от уже изрядно пьяных, не удержал очередное тело, и сразу стало ясно — в чем неудобство столика, который все игнорировали. Это маленькое происшествие, конечно, не прошло без внимания окружающей публики, и когда выбрался из-под верзилы, с трудом удалившегося на свежий воздух, он наткнулся на устремленные в его сторону голубые глаза. Женька даже вздрогнул в полумраке: те же золотые волосы, раскинуты по плечам, чуть курносый носик, упрямые губки. Правда, присмотревшись, он не увидел задорных огоньков в глазах незнакомки. Взгляд был немного заносчив и при этом нарочито скучающим, вероятно, от того, что наскучили два неугомонных соседа рядом? Чем больше всматривался, тем отчетливей понимал, что между этой самодовольной, уверенной в себе питерской девицей и непосредственной, чуть наивной девчонкой на берегу Черного моря нет ничего общего. Только почему-то именно сейчас он представил себе Марину сидящей в красных «жигулях», с «интеллигентным женихом» рядом, в руках цветы, и цветы наверняка в целлофане. Целлофан был эталоном безвкусицы для Женьки, и он, мысленно пририсовав его в комплект к «жигулям», подумал, что именно такой она теперь и должна быть, как эта девица. На выражение его лица даже опустилась паутинка ненависти к этим, смотрящим на него не отрываясь, голубым глазам, но вовремя спохватившись, отвел взгляд, ведь она совсем не виновата в том, что похожа цветом глаз и волос на девчонку из далекого Крыма. Тут неожиданно и совершенно бесшумно, как привидение, незнакомка опустилась в кресло за его столиком. Не говоря ни слова, достала сигарету из Женькиной пачки, выждала, пока он, оторопевший, додумался зажечь спичку, затянувшись пару раз, ухмыльнулась и бросила сигарету в пепельницу.

— Я думала, ты их набил анашой или гашишем?

— Почему? — не понял Женька.

— Потому что коктейль у тебя даже не тронут, пепельница полная окурков, а взгляд как у ненормального.

Он посмотрел на пепельницу, та и правда была полна, а бурая смесь в бокале забыта.

— Меня зовут Лана, и я думаю, мы можем сразу на «ты» — ее тон не предлагал, а навязывал свою волю.

— Странное имя Лана, наверно, полностью — Светлана, да?

— Мне больше нравится Лана, — она опять требовала согласиться.

— Тогда я Гений.

— Нескромно и больше похоже на кличку.

— Ну почему же, так же, как и Лана, это производное от имени Евгений.

Она опять ухмыльнулась, и было непонятно — это смех или ирония.

— Не стоит больше, — остановила руку Женьки, только что потушившую окурок в пепельнице и потянувшуюся снова к пачке, — глотни лучше коктейльчик!

Женька взглянул на бокал, лед в котором давно растаял, и содержимое выглядело муторно безвкусно.

— Что-то совсем не хочется.

— Зачем тогда в бар было заходить? Накуриться до никотинового отравления можно было в любом другом месте.

— Травиться, так травиться с музыкой.

— Понятно. — «Да что она может понять?» — при этом подумал Женька. — Пойдем лучше танцевать!

— И танцевать мне тоже не хочется.

— Даже, если я приглашаю? — она опять не спрашивала, а требовала, и этот уверенный тон уже начинал раздражать. «И вообще, зачем она здесь, сейчас, напротив, с этими дурацкими золотыми волосами», — и про себя Женька злорадно отметил, что золотые они, очевидно, при помощи перекиси водорода.

— Господи, когда прекратят в культурные заведения пускать ненормальных. — Фраза сказана была с театральным вздохом. Светлана встала и удалилась к рабочему месту бармена Сашеньки. Женька пожалел, что она ушла, так как опять навалилось чувство, что вот и здесь его бросили, только длилось это недолго. Поставив звучно на его столик два бокала, в кресла с обеих сторон тяжело опустились недавние соседи Светланы. Тот, что сел слева, вытащил из бокала розовую трубочку и откинул ее в пепельницу. Поднеся к горящим губам мутную смесь, жадным залпом выпил почти до конца и, опустив в ударе о стол тяжелое стекло, спросил:

— Нравится?

Женька подумал, что скоро и этому товарищу понадобится помощь швейцара, и усмехнулся при мысли, что на этот раз старику крупно повезло, тут его к выходу тащить ближе. Парень, видимо, поймал эту усмешку, наведя на Женьку свой мутный, под стать выпитому, взгляд, чуть потягивая гласные, и более грубо повторил:

— Нра-ави-ится?

— Смотря что? — вопросом на вопрос ответил Женька.

Однако молодого человека, возбужденного алкоголем, явно меньше всего интересовал ответ. Попахивало инцидентом, и пьяный незваный сосед искал зацепку, чтобы предложить, как водится — «выйти поговорить». В таких ситуациях Женька бывал не раз, и это его не пугало, но тогда чаще всего это происходило из-за Марины, а здесь какая-то Лана-Светлана. Скучающая публика заведения подглядывала искоса, ожидая исхода событий, и делала вид, что ничего не замечает. Пауза явно затянулась. Раскрасневшееся лицо приблизилось еще, рука уже потянулась было к груди Женьки, и здесь он не стерпел. Не стерпел, в первую очередь, взглядов исподтишка окружающих, ждущих хоть какого-нибудь развлечения в однообразной атмосфере заведения.

— Ну, пойдем! — прервал паузу Женька, прежде чем успело прозвучать опять «Нравится?», и оттолкнул тянущуюся к нему руку. Уже почти в дверях его догнала Светлана и, пытаясь отвести чуть в сторону, уговаривала:

— Не связывайся, ненормальный, их же двое.

— Иди, пей свой коктейль, ради бога, — и если еще секунду назад Женька думал о том, как бы выбраться из этой ловушки, то сейчас, не раздумывая, направился к выходу, где, облокотившись о стеклянные двери, чернели два покачивающихся силуэта. Когда выходил, один из них предусмотрительно пропустил его вперед. Не пройдя и шага, Женька неожиданно почувствовал сильный удар в спину и, не удержавшись на заледенелом снегу, упал. Последнее, что он увидел, — это лицо обеспокоенного швейцара, в поспешности закрывающего двери стекляшки. Удары были беспорядочные, но били с остервенением, молча. И сквозь глухое уханье ног слышалось только учащенное сопение…

___

…Душ неожиданно засопел, зачихал и хлынул потоком холодной воды. Хотел было выскочить, но передумал и остался равнодушно стоять, ощущая, как под ледяными струями вскипает и бурлит негодование до жгучей злости: на работников коммунального хозяйства, неожиданно отключающих горячую воду; на ударившего исподтишка в спину у бара незнакомого парня; на «хорошего, интеллигентного» хозяина «жигулей красных», увозящего от него навсегда Маринку…

Когда вернулся в комнату, трубка уже покоилась на телефоне, а его хозяйка заканчивала процедуру снятия бигуди, складывая их на колени. Скинув с плеч плед, молниеносно натянул джинсы и, закончив одевание свитером, почувствовал, что опасность оледенения миновала. Светлана молчала, в комнате было тихо, не хватало только одинокого жужжания какой-нибудь мухи, но те еще не проснулись.

— Свет, а «жигули» у Алика красного цвета?

— Темно-синего, а откуда ты знаешь, что у него «жигули», и почему обязательно они должны быть красного цвета? — она посмотрела на Женьку, расширив глаза в удивлении, от чего они стали совсем огромными, и в их смятении промелькнуло что-то от той — еще его Маринки.

— Сам не знаю. Неточное провидение, — соврал, понимая, что задал глупый вопрос, ведь она не может знать, какой след своими колесами уже проложили в жизни Женьки «жигули», правда, красные.

Опять воцарилась пауза, и она казалась тихим упреком их совместному и утру, и холоду разговора. В попытке разрушить безмолвие Женька достал из яркого конверта с полуобнаженными телами чуть отливающий серебром черный диск, а Светлана вдруг спросила со своей все низвергающей ухмылкой:

— Я тоже могу быть провидцем, а кто такая Марина?

Держа на кончиках пальцев провисающую массу пластинки, он почувствовал легкую дрожь, бегущую от края до края.

— Ну, собственно, если это тайна, то может ей и оставаться. Не очень-то и нужно. — Опередила она не родившийся в Женькином смятении ответ. — Только на будущее тебе совет, — женщины не любят, когда их в постели путают с предшественницами.

Стало стыдно, и кровь ударила в лицо. Попытался скрыть смущение возней у проигрывателя, который через минуту заполнил комнату сверлящими звуками синтезатора. После небольших усилий вырвал из тесных джинсов помятую пачку, с трудом извлеченная из нее сигарета была ужасно-зигзагообразной формы. Похлопав по остальным карманам, вспомнил, что спички забыл в баре, а может быть, они вылетели под ударами ног осатаневших парней у входа…

…Когда пелена тумана сошла с глаз, и размытые пятна света собрались квадратами окон, вместе с лицом Светланы он увидел три красных буквы, и только сейчас обнаружил, что заведение называется — «Мир». В накинутой на плечи дубленке, почти незнакомка из бара, наклоняясь над ним, постукивала теплой ладошкой по его щеке. Из-за угла вышла женщина, ведя за руку маленькую девочку, которая удивленно посмотрела на непонятную ей картину и спросила тоненьким голосочком:

— Мама, а дядя поскользнулся?

— Нет, Галочка, дядя выпил много водки, и у него закружилась головка, поэтому водку пить нельзя. Водка дрянь! — Взглянув с явным отвращением в сторону Женьки, лихо провела мама на его примере урок о вреде алкоголя и потянула большеглазую дочку поскорей подальше от экспоната — «что такое хорошо, а что такое плохо».

— Дура! — чуть с запозданием бросила ей вслед Света.

— Лучше б я и правда надрался как скотина, — проворчал Женька, сев и набрав в закоченевшую руку грязный снег, поднес его ко лбу.

— Я тебя предупреждала, ненормальный. Кто в наше время идет разбираться один против двоих. Они, конечно, ублюдки! — выругалась Светлана, отряхивая своим шарфом налипшие куски грязи со снегом на Женькином свитере.

— Скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты. Кажется, так говорится, они ведь с тобой были?

— Я их знаю не больше, чем ты. К тебе-то пыталась пересесть, чтобы от них отделаться, а ты…

— А, ну тогда топай допивать спокойно свой коктейль, они убежали… Фраера, бить в спину! Кретины трусливые… — ворчал под нос себе Женька.

— Слушай, что ты мне все дерзишь, я-то здесь причем?

Сжав зубы от боли в боку, неуверенно встал, горело, видимо, вскользь задетое каблуком ухо. «Это я еще хорошо отделался», — подумал Женька. Склонив голову на бок, посмотрел внимательно на Светлану и про себя вдруг отметил: «Все-таки она совсем не похожа на девчонку из далекого Крыма».

— Ты извини, спасибо тебе, что вышла. — Он покопался в карманах, достал номерок и протянул ей. — Возьми, пожалуйста, мою куртку, в таком виде что-то мне не хочется возвращаться и, если сможешь, захвати мой коктейль, теперь уже явно нужно выпить.

Она растворилась за помутневшим на морозе стеклом двери, а Женька склонился, чтобы очистить джинсы от грязи. В боку тупо ныло, в голове стоял звучный гул, он подумал о том, что: наверное, всем положены белые и черные полосы в жизни; что каждый рано или поздно урывает свою черную ленточку и повязывает ее на шее галстуком, рискуя удавиться где-нибудь в тихом углу своим горем; вот и его жизнь дала крутой поворот, костлявые руки старушки-судьбы протянули черный шелк, и не узенький, нет! Такой, что хоть бантом завязывай! Вероятно, не любит старуха счастливчиков, и это его расплата за ту долгую сказку, в которой он пребывал с того первого сентября, когда увидел Маринку с двумя огромными белыми бантами.

— Коктейль уже убрали, а у Саши на вынос ничего лучше не нашлось. — Женька даже привык уже к тому, что Светлана исчезала и появлялась внезапно. Она протянула куртку, перед этим достав из нее бутылку портвейна «777».

— Не любитель я пить из горлышка, — проворчал, одеваясь.

— Поедем ко мне, в порядок тебя заодно приведем, видок у тебя не аховый.

Женька посмотрел на грязные джинсы и руки, предложение Светланы звучало искренне и просто, а выбор был невелик.

— Поехали. Родители в обморок от моего вида не упадут?

— Они в очередных своих вечных командировках. В метро тебе ехать не стоит, там найдется еще много мам с Галочками, и вся линия будет рассуждать о вреде алкоголя. Пойдем, попробуем поймать такси, — тут же вспомнились Борисовы рассуждения по поводу данного вида транспорта.

Когда таксист лихо затормозил у подъезда, Женька выкарабкался из чрева машины, взглянув на созвездия окон Светланиного дома, и почувствовал себя персонажем бульварного пошлого романчика: бар, драка, девица из бара, бутылка портвейна на двоих, и вот уже ее дом. Воображение легко нарисовало остальное: как они сейчас поднимутся в квартиру, когда он приведет себя в порядок и зайдет в комнату, перед бутылкой будут стоять два бокала, Светлана наверняка будет в халате, а у халата будет глубокий вырез. Сюжет остановил перед подъездом в нерешительности, его очевидность угнетала, захотелось повернуться и уйти, но, оглянувшись в темноту улицы, кое-где высвеченную редкими фонарями, он почувствовал, как его охватывает озноб. Время заполночь, район незнакомый, неизвестно, сколько и в какую сторону тащиться до общаги, да и она уже закрыта. Придется же позорно лезть через окно для всех опоздавших в туалете на первом этаже. Еще Женька представил себе Бориса и Телевичка после «Вакха-ралли», это если оно уже финишировало. Пути для отступления как отрезаны, и решил, что остается только доиграть непристойную, на его взгляд, роль до конца…

— Зажигалка на кухне и захвати там мне сигарету, твои уж больно в ужасном виде, — в очередной раз неожиданно вывел из забытья голос Светланы, вернув Женьку в утренние последствия вчерашнего вечера.

Качнув головой, медленно вышел из комнаты. На кухонном столе, кроме дорогих сигарет Светланы: полная пепельница окурков, пустая бутылка из-под портвейна, и его последние капли в хрустальных бокалах высохли мутными кровавыми пятнами. От этого натюрморта стало опять на душе у Женьки тошно: вернулось вчерашнее ощущение дешевенькой пьесы с бессмысленным финалом, и ему до острой боли в сердце захотелось без поклонов скорей задернуть занавес. Выскользнул в коридор, снял с вешалки куртку и тихонько прикрыл за собой дверь.

Войдя в лифт, не подумав, нажал кнопку с номером этажа ниже. Не успев разогнаться, кабина тут же вздрогнула всем телом и распахнулась, приглашая на выход. Напротив Женьки возникла обыкновенная дверь с одним единственным замком, явно врезанным еще при сдаче дома, до въезда хозяев. Номер на ней был написан небрежно строителями, посеревшей от времени белой краской. На первый взгляд можно было подумать, что сюда так никто и не заселился, но у порога валялась грязная тряпка с мокрыми отпечатками ног, и Женька решил, что люди, которые живут здесь, наверно, или постоянно в разъездах, или заняты чем-нибудь очень важным: «У них, может быть, просто руки не доходят до таких мелочей, как замок или коврик». Однако больше всего его удивило, что раньше он никогда не задумывался о таких мелочах — кто за какой дверью живет, и о чем эти двери могут тебе рассказать. Рука опустилась на кнопку следующего этажа, и через мгновение перед ним была уже абсолютно другая картина: металлическая дверь, обитая черным дерматином, с тремя скважинами для ключей и с огромным глазком. От этой двери, несмотря на мягкость обивки, веяло домом-сейфом: с другой стороны ее наверняка еще есть цепочка, и если позвонить, то она сразу не откроется, а после долгого клацанья железных засовов образуется щель, сквозь которую голос с недоверием спросит:

— Что надо?

Женьке даже показалось, что на него уже опасливо смотрят в глазок, и он поскорей нажал следующую кнопку. Этажом ниже номер квартиры был выгравирован на медной пластинке, которая была начищена до солнечного блеска или, как, вспомнил Женька, говорят на флоте — надраена. У двери лежал коврик, плетенный замысловатыми узлами из каната. Он улыбнулся, вспомнив отца. Отец у Женьки, в прошлом моряк, и без сомнения, за этой дверью живет его собрат по стихии, изучавший морские узлы. Немного постояв, любуясь повеявшим родным и знакомым, отправился дальше по этажам читать по дверям о людях, которые наивно думают, что что-то скрывают за ними. Когда нажал на последнюю кнопку и лифт остановился на первом, Женька оказался лицом к лицу с маленькой старушкой. Та удивленно посмотрела на него, наверно, ожидая увидеть каких-нибудь катавшихся бесцельно мальчишек-хулиганов. Он почувствовал себя тоже провинившимся пацаном и боком прошмыгнул мимо нее на улицу. Стоя на крыльце, глубоко вдыхал уличный воздух этого странного утра, из головы не выходила открывшаяся ему неожиданно философия дверей. «Почему я раньше этого не замечал? Почему не задумываясь проходил мимо?» — и тут вспомнил, что совсем не обратил внимания на дверь Светланы. Он, конечно, ее себе мог представить, но интерес — оправдаются ли его догадки — взял верх. Вернулся в подъезд, вызвал лифт. Казалось, что кабина тащится еле-еле, но когда створки распахнулись, перед ним опять как чертенок из табакерки предстала сама хозяйка двери, которую он так жаждал увидеть. Она его в первый момент не заметила, куда-то собравшись, как бы проверяла в последний раз, что все у нее на должном уровне, смотрела вниз на сумочку, чуть ее поправляя. Когда подняла голову и увидела Женьку, то чуть удивленно вскинула брови.

— А я-то подумала, что ты исчез навсегда! — При этих словах ему показалось, что пошли титры второй серии фильма на тему красивой и не обременяющей жизни, первую из которого он успел завершить бегством.

— Не беспокойся, второй серии не будет, — ответил ровным голосом Женька и нажал на кнопку с цифрой «1». Пока дверь закрывалась и лифт разгонялся в своем падении, вдогонку донесся крик:

— Псих не-нор-маль-ный!

«Почему ненормальный? Вообще скорей всего мои поступки можно назвать наивными. Хотя в век деловых людей, практичных и уверенных в каждом своем шаге, в век, когда женщин заворожила эмансипация, а первоклассники уже заявляют сами, что они акселераты, в этот век сплавов и синтетики, наверно, наивность уже ненормальное явление» — чуть с грустью согласился с вердиктом Женька.

Остановка оказалась почти рядом, и успел заскочить в подкативший автобус. Номер не посмотрел, да и было все равно, лишь бы укатить поскорей от этого дома, в который занес его неразборчивый случай. Дверь за спиной с шипением затворилась, и в этот момент из подъезда появилась Светлана. С крыльца огляделась, увидев автобус, скорей всего, разгадала, что Женька скрылся именно в нем, потому что слегка пожала плечами, наверно, опять повторив свое определение — «ненормальный» и двинулась вдоль дома походкой гордой пантеры.

Голос водителя, потрескивая динамиками, что-то неразборчиво проурчал, кажется, традиционное автобусное заклинание о том, что проезд с билетом стоит пять копеек, а без билета — рубль. Женька потянулся к карману, набитому пятнадцатикопеечными монетами, и ему чертовски захотелось проехаться за рубль, чтобы от них поскорее избавиться. Как и воспоминания, монеты шероховатыми ребрами жгли пальцы, но он не знал, кому их отдать, если не придет контролер? Вот если бы тот появился, спросил билет, то сразу можно избавиться от семи монет, и получить гордо пятак сдачи с квитанцией. Понял, что маленькой мечте ехать без билета не сбыться, кинув в кассу одну монету, по номиналу открутил три билета. Посмотрел на цифры, «счастливого» не было. Пахнув бензином, автобус остановился на следующей остановке, и то ли это утро было мудренее вечера, то ли, даря каламбуры, эти глупые мысли пытались помочь ему не думать о грустном. Стоя на задней площадке, смотрел в затылки сидящих и от того, что не видел их лиц, грустно шутя, решил, что все от него отвернулись. Можно, конечно, пройти и сесть впереди, но это будет выглядеть навязчиво, к тому же, в отличие от попутчиков, явно счастливых в своем субботнем вояже, его положение вполне оправданно, он один в этом автобусе едет: никуда и ни за чем. Он просто и бесцельно перемещается в пространстве большого города и может ездить так хоть весь день, а может и где угодно бесцельно выйти. От этой неопределенности из самых отдаленных, заплесневелых подвалов души пытались выкарабкаться обида и зависть, эгоистично требующие, чтобы у всех вокруг, как и у него, было так же скверно на душе, а скверно все таки было не на шутку. Такой субботы у Женьки в этом городе еще не случалось.

Обычно это был самый долгожданный день недели. Задолго отрабатывался план, по которому нужно было успеть, к примеру: сначала в Эрмитаж, на только что открывшуюся выставку финской живописи и японское собрание модернистов, потом подремать сеанс в каком-нибудь уютном кинотеатре, после чего проветриться, толкаясь у входа в театр за билетом с рук на какую-нибудь премьеру. В этом, между прочим, Женька достиг определенного мастерства и поиск «лишнего билетика» воспринимал как обязательный ритуал, может быть, потому, что взятый не в кассе, после тягостных поисков, он всегда поднимал настроение, словно выигрыш в лотерею, и ему регулярно везло. В завершение нужно было еще успеть в общежитие и настрочить Маринке о том, что: финская живопись напоминает работы наших передвижников; в собрании модернистов оказался незнакомый до этого натюрморт с селедками Ван Гога, и что он произвел угнетающее впечатление, но очередная встреча с его «Сиренью» сняла этот горький привкус ржавой рыбы; и еще о многом, что взволновало и затронуло в этот обычно самый насыщенный впечатлениями день недели. Теперь же не нужно куда-то мчаться, не будет ворчаний Бориса, что пора спать и «хватит писать свои письма». Теперь все ни к чему, потому что для той, которой подробно писалось, как оказалось, все это было неважно, победу одержали красные «жигули». «А почему, собственно, должен был победить Ван Гог?» — задал себе вопрос Женька и подумал о том, что он, скорей всего, совсем и не знал Марину, или, может быть, долгими днями и ночами их разлуки он просто придумал в ней то, чего на самом деле и не было? Оказалось, что письма он писал совсем не ей, а какой-то другой не существующей. «На деревню, девушке! — кисло ухмыльнулся Женька, и внутри у него что-то взбунтовалось: — А почему я должен теперь отказаться от мира, который здесь нашел и полюбил? Почему нужно ехать в этом автобусе неизвестно куда и неизвестно зачем, убивая время, только из-за того, что теперь некому об этом написать? Я должен ехать! Ехать наперекор этим красным „жигулям“, назло этим лживым письмам… Куда? Да хоть в Эрмитаж! А что там сегодня из выставок? Неважно! В Эрмитаж», — поставил для себя жирную точку Женька.

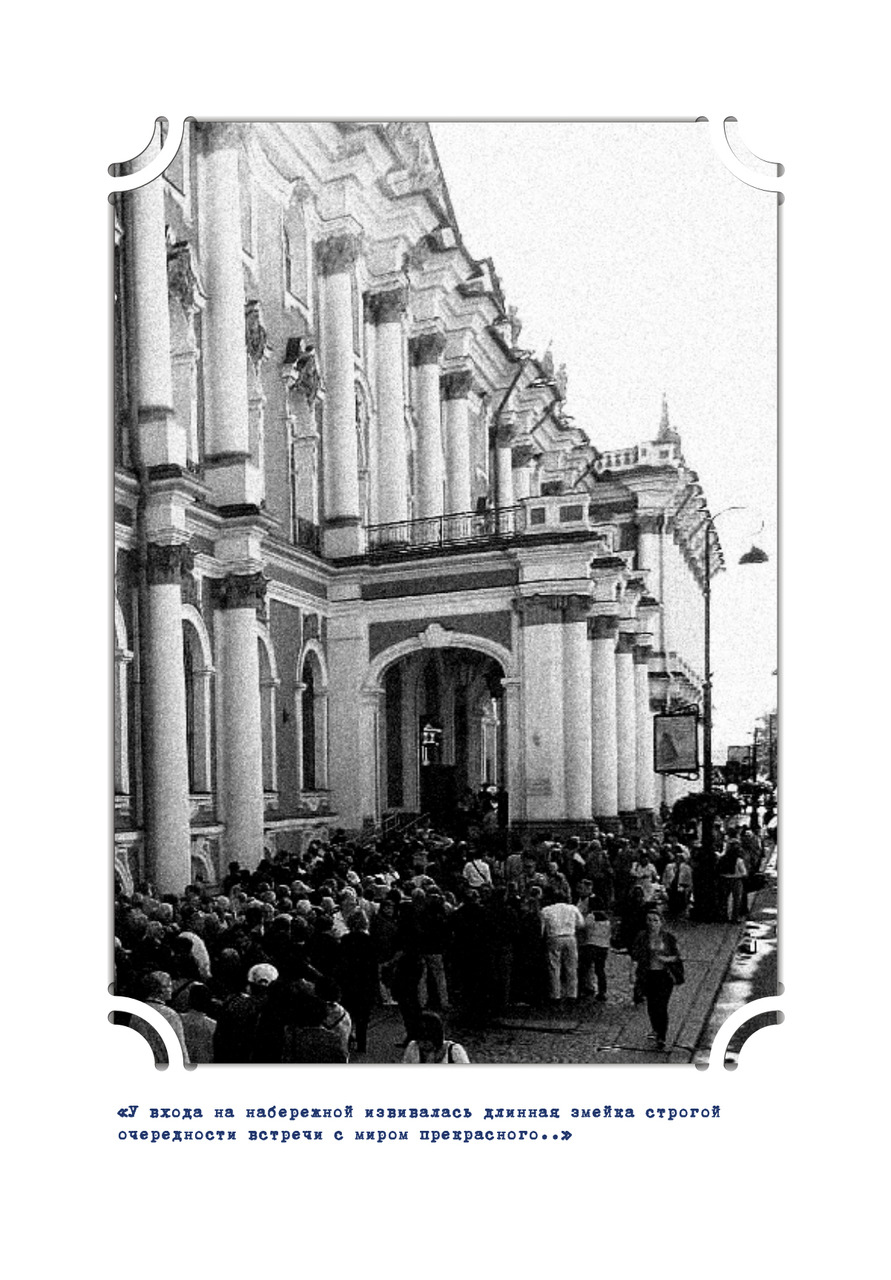

У входа на набережной извивалась длинная змейка строгой очередности встречи с миром прекрасного. Настроение приподнялось от предвкушения золоченых лестниц и залов, канделябров, багетов, а больше всего от светлых лиц рядом, таких же, как и он, безмятежно влюбленных в музейные чудеса. Чувство отверженности всеми и вся, как и стоны в Женькиной душе отступили куда-то на задний план величавого фасада Эрмитажа, и только сейчас он заметил, что сегодня, как никогда, чудесный для этого города день! Яркое солнце поигрывает в кварцевых вкраплениях гранита Дворцовой набережной, и сияющий шпиль Петропавловского собора, словно указующий перст, призывает: «Посмотри в небо! Оно голубое!».

Переходя из очереди в очередь, у кассы достал жменю нескончаемо назойливых «пятнашек». Других денег не было, и эти серебрящиеся монетки несостоявшихся минут разговора будто предупредили: «Не будь наивным! Все прекрасное соседствует с гадким…». Перед Женькой, хмурясь, стояла женщина с мальчиком лет пяти-шести, лижущим увлеченно никак не кончающееся мороженое, и его поторапливала скрипучим голосом:

— Кушай, Сашенька, скорей! В музей с мороженым не пускают, а то я тебя оставлю здесь доедать или придется его выкинуть. — Малыш испуганно, заторопился маленьким розовым язычком. Женька взглянул на него, и из-за ласкательно уменьшительного имени вспомнился бармен Сашенька, а главное, что сам-то он ничего не ел со вчерашнего обеда. В желудке требовательно заурчало, особенно при мысли, что в буфет как раз должны принести свежие сосиски в тесте, и пожилая, по-питерски изящная и всегда приветливая буфетчица в накрахмаленном передничке заварила горячий кофе. Купив билет, сразу направился в сторону тут же почуявшихся ароматов.

Однако хозяйничала сегодня в буфете совсем не знакомая ему упитанная девица с огромными оленьими глазами поверх розовых щек. Протягивая на тарелочке три пирожка, сосисок, увы, не было, она широко раздвинула тяжелые от туши ресницы, окинув Женьку обворожительным взглядом. Избавившись от еще нескольких монет из горсти презренного металла, отошел к столику, в нетерпении поднес пирожок ко рту, и тут понял, чем заслужил столь очаровательный взор продавщицы: выпечка была если не из зала с останками египетской культуры, то возможно, с них писали натюрморты фламандские живописцы пару столетий назад, а потом что-то где-то перепутали, и из хранилища исторических ценностей они попали сюда. Поднимать буфетный скандал не хотелось и, успокоив себя мыслью о том, что ему посчастливилось стать причастным к творчеству какого-нибудь великого живописца, воздал хвалу своим молодым и крепким зубам и в одно мгновение расправился с уникальными экспонатами, имеющими, если не историческую ценность, так ценность буфетного искусства подсовывать вовремя не проданное. Кофе был заварен с примесью дешевого цикория, и когда выходил из буфета, оленеглазая одарила уже злорадным изгибом губ, ехидно прищурившись. Что ж, голод — не тетка, пирожки провалились вмиг, желудок урчать перестал, только настроения это не прибавило, вкупе с возникшим вопросом: «Почему, сделав гадость, ей было нужно еще и покуражиться?». В залы с такими вопросами в голове идти было бессмысленно и, свернув в комнату для курения, Женька скрылся в маленьком царстве сигаретного дыма. Он знал, нужно сосредоточиться, иначе все выльется в бессмысленные шатания, но мысли продолжали путаться, перескакивая с хитроглазой буфетчицы в надменный взгляд Ланы-Светланы, и тут же перелетали в полные слез глаза Марины, когда он смотрел в них последний раз, прощаясь в аэропорту. Еще продолжали жечь ногу остробокие монеты в кармане, их жар горел на ушах вместе с телефонными гудками: «Занято! Занято!» и обрывками слов: «Так получилось… Это судьба… Никто не виноват…». Докурив сигарету до самого фильтра, подошел к урне, бросил с горечью окурок, решительно вывернул карман, высыпав вслед позвякивающие кругляшки, удивленные взгляды присутствующих его позабавили, слегка сменив настроение, на душе, как и в кармане, немножечко стало легче.

В залах оказалось многолюдно и суетливо. Женьку, который пытался подольше постоять то у одной, то у другой картины, сдвигали и теснили группы под предводительством бойких экскурсоводов. Раньше он обычно пристраивался к ним и, открыв свой блокнот, из торопливо сыплющейся информации гида записывал, на его взгляд, самое интересное и важное. В этот раз, медленно переходя от холста к холсту, вдруг почувствовал, что что-то упустил в этой гонке фактов и цифр, что-то совсем другое, доселе неведомое, подобное тому, о чем он вдруг задумался в подъезде, глядя на двери. Будто душа его сейчас, под розгами последних событий, оголилась до жгучей осязаемости мира, к которому он ранее не прикасался.

В обрамлении золоченых рам начали проявляться новые смыслы, путь к которым лежал по лунным тропинкам легких мазков давно истлевших кистей, проникая ближе к душам художников, продолжающим жить на своих холстах. Женька как будто начал их чувствовать, видеть, и в одном из маленьких залов, куда его незаметно вытеснили скопления посетителей, вдруг надолго замер у картины с надписью на табличке, ставшей для него неожиданно странной: «Неизвестный художник. Автопортрет. XVII век».

«Почему неизвестный? Ведь вот он!» — спорил с надписью Женька. Из-под потемневших красок через столетия на него смотрят искренние и немного уставшие от постоянного напряжения глаза, на широкополой шляпе свеча с трепещущим, как сердце в его груди, пламенем, и в этом свечении ему уловима душа самого художника. Ссохшиеся от долгих стараний руки, а в каждой прожилке читается длинный путь, путь в лабиринтах поиска — выхода через столетия к нам, сейчас, в этот зал… Женька смотрел и смотрел, вглядывался в каждую черточку, каждый штрих, мазок и думал: «Почему же — неизвестный, если он смог оставить нам на холсте всего себя, даруя нам мысль о бесконечных возможностях жизни? И есть ли смысл в том, что нерадивая история, страдающая склерозным недугом, поставила рабу своему это неблагодарное клеймо — „Неизвестный“? Вот же парадокс: автопортрет человека, которого ты никогда не видел до этого, но ты смотришь на него и понимаешь, чем и как он жил, что и почему для него было важно. А тут, совсем близкий тебе человек: имя, фамилия, точные даты, известен не только голос, но и дыхание, тепло рук, губ, бархат кожи, и вдруг оказывается, что этого человека ты совсем не знал…».

Провалившись в кипящий кратер всех этих дум, Женька не в силах был идти дальше. Стоял и стоял, всматриваясь в лицо, имя владельца которого кануло в трех столетиях, но все больше и больше понимал, что этот человек ему более ясен, чем многие современники, и только сейчас ощутил, что здесь его не толкает и не теснит публика. Пару раз послышались вопросы:

— Вы не подскажете, как пройти в зал с работами Леонардо да Винчи?

— Где можно увидеть картины Рафаэля?

Зрители тянулись к именам, спешили к признанным гениям, а тут — «Неизвестный». Женьке стало даже немножко обидно за творца без имени и поклонников, пусть не столь знаменитого, не оставившего нам большого количества шедевров, подарившего всего каплю — автопортрет, но такую чистую каплю, искреннюю. Он стал поглядывать по сторонам, в надежде увидеть хотя бы один задержавшийся взгляд на этой картине. Кто-то, проходя, вполголоса обсуждал что-то между собой, кто-то молча высматривал следующие залы, некоторые были с блокнотиками в руках и что-то записывали на ходу, как это делал обычно он сам, но так или иначе — все проходили мимо. Лишь у себя за спиной он вдруг обнаружил, что у окошка напротив картины на стуле сидит старичок, чуть подавшись вперед, положа руки на колени, как прилежный ученик на уроке пения. На первый взгляд можно было подумать, что он просто устал от долгих блужданий по залам, присел и задремал.

В стареньком потертом костюме, из-под которого как-то торжественно смотрится застегнутая до последней пуговицы накрахмаленная белая рубашка без галстука. Лицо его изрезано морщинами, которые очерчивают добрый нрав, глаза закрыты, и голова, упруго сидящая на худой шее, покачиваясь, медленно опускается в дреме. Женька улыбнулся, подумав — так спят студенты на монотонных лекциях, но в этот момент, лицо коснулось подбородком лацкана пиджака, и неожиданно старец вздрогнул, резко подняв голову, и буквально впился глазами в холст, перед которым Женька так долго размышлял, как оказалось — не один. Под смуглой кожей у виска пульсировала темно-синяя жилка, и было видно, что для него сейчас ничего не существует, кроме этого полотна, даже Женьки, остолбеневшего и немного заслонившего собой картину. Правда, он через мгновение опомнился и отошел в сторону, но оторвать свой взгляд от удивительного человека был не в силах. Он и подумать не мог, что вот в этом старике, весьма преклонных лет, еще минуту назад с уставшим видом дремавшем, скрывается столько жизни. Только руки, жилистые с длинными пальцами, чем-то схожие с руками на полотне, так и остались лежать бережно на коленях, как самое дорогое сокровище. Через какое-то время, хотя Женька не смог бы даже приблизительно сказать, через сколько, потому что время для него остановилось, силы стали опять покидать старца, лицо расслабилось, разгладив некоторые морщинки, глаза медленно закрылись, и голова опять поползла, импульсивно покачиваясь, к лацкану пиджака. Это перевоплощение заворожило, и только одна мысль не давала покоя: «Кто он, этот старый человек, собирающий свои силы по крохам, чтобы пуститься в путь на встречу с творцом из прошлого? И что он хочет у него узнать? Если он искусствовед, то, может быть, имя? А может быть, он тоже художник?».

Женька так и не узнал: «Встретились ли они? Узнал ли старик то, что хотел?» — это осталось загадкой, потому что удивительный старик неожиданно встал и, тихо попрощавшись со скучающей у окна дежурной смотрительницей зала, уступившей ему свой стул, и сутулясь под тяжестью своих лет, смотря строго под ноги, пошел прочь сквозь распахнутые двери залов. И хоть вопросы остались вопросами, на душе у Женьки стало как-то теплей от того, что он, оказывается, был не одинок у этой картины.

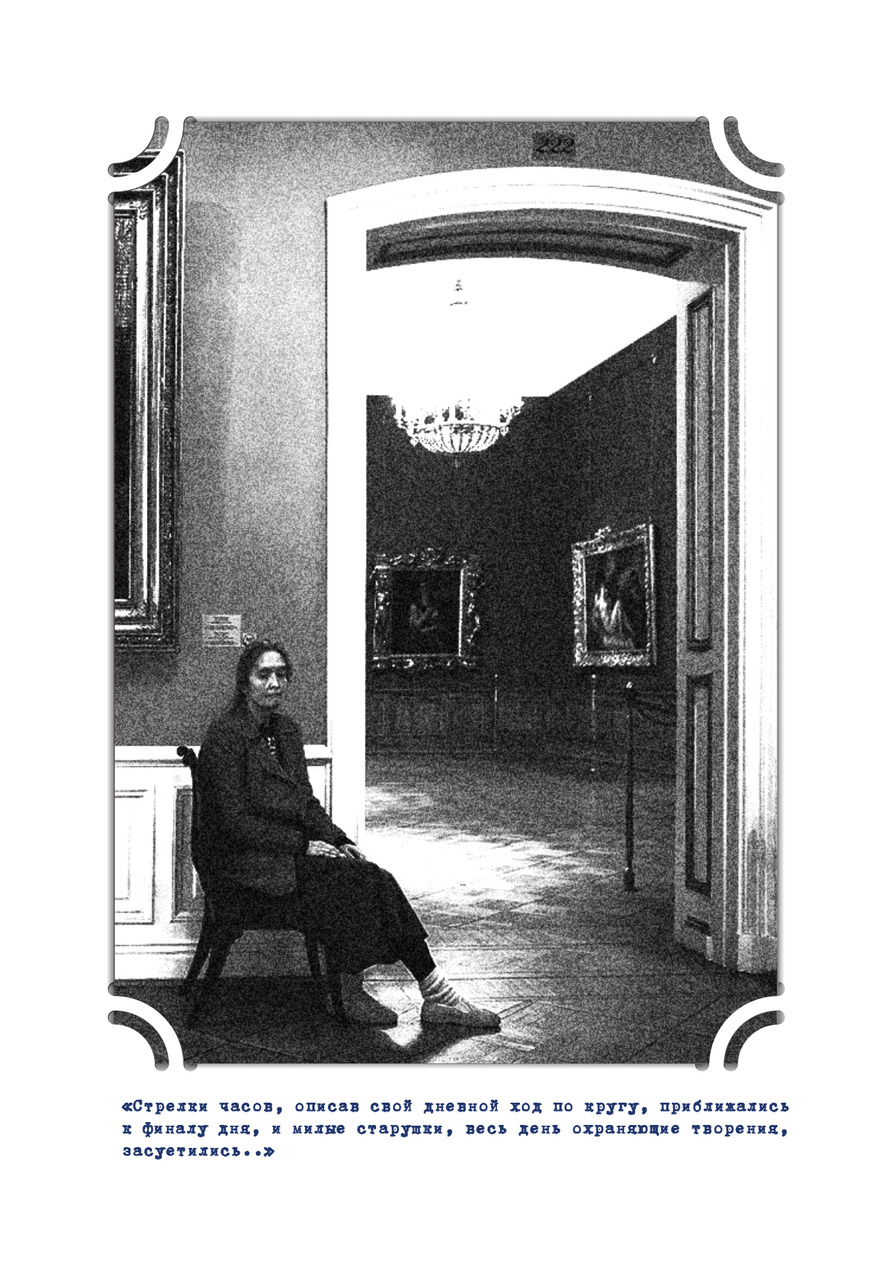

Стрелки часов, описав свой дневной ход по кругу, приближались к финалу дня, и милые старушки, весь день охраняющие творения, засуетились, а Женьке ничего не оставалось, как направиться к выходу. Когда он спустился по гранитным ступенькам, бережно прикрыв за собой дверь Эрмитажа, чтобы не потревожить гениев с именами и «неизвестных», на улице было почти темно. Ленинградская погода, проявляя себя в своем переменчивом амплуа, заморосила мелким дождем. Он стоял на набережной, поеживался, привыкая к пробирающейся под куртку прохладе, оглянулся на фасад Зимнего, и вдруг ощутил себя неизмеримо ничтожным. Это чувство сродни тому, что возникает, когда стоишь под звездами, пытаясь взором охватить хотя бы половину Вселенной, и понимаешь, что ты пылинка в этой бесконечности пространства. Только здесь над ним нависло пространство тысячелетий и миллионов человеческих душ, сумевших пройти сквозь время к нам: в красках на холстах и линиях скульптур, в творениях из золота, и серебра, стекла и мрамора, в малахитовых чашах и даже в незамысловатых изгибах глиняных сосудов…

С этими размышлениями Женьку вынесло под визг тормозов на перекрестках и мерное шарканье по тротуарам спешащих прохожих, к суете обгоняющих его силуэтов, теряющихся за спинами, зонтиками и в подворотнях домов. Кто-то замер под козырьками в ожидании, когда стихнет дождь. Неон рекламы и мерцание витрин выхватывают из сумерек лица идущих навстречу. Лица разные: невзирая на непогоду, счастливые, и лица хмурые, под стать непогоде, замкнутые в сжатых губах и открытые в улыбках, напряженные ожиданием чего-то и что-то ищущие… Сотни лиц — калейдоскоп счастья, пропасть неудач, уставшие и отдохнувшие, цветущие и вялые, возникающие в этом потоке неожиданно и исчезающие безвозвратно. Женька, изрядно промокнув, остановился в темноте арки, идя наперекор разуму, назойливо шепчущему, что нужно скорее ехать в общагу, укрыться в тепле и уюте комнаты. Согреться, если удастся — уснуть, забыться, но этот стремительный переход из прошлого, спящего сейчас за дверями закрытых музеев, в бурлящее настоящее огромного города, мира, все запутал в его голове, и он судорожно искал ответы.

С карниза старого дома, в подворотне которого происходила эта невидимая борьба с самим собой, прозрачной занавеской свесил свои тоненькие ножки-струйки дождь. Ветер, время от времени покачивая их, обдает Женьку холодными брызгами, а он, не прячась, глотает пересохшими губами капли и глазами поедает лица прохожих: «Кто они, эти люди? Что несут они в своих душах? Кто-то кого-то, возможно, сделает сегодня счастливым, кто-то обидит, кто-то махнет рукой, кто-то протянет руку… Что их ждет за углом, в черной пасти подземных переходов, за дверями метро, за строгим жестом швейцара в роскошных дверях ресторана, там, за спинами идущих навстречу? Странная штука эта жизнь, взяла и сделала резкий виток, вернув меня в «возраст почемучек», когда перед новым маленьким жильцом планеты возникает ее огромная непонятность, которую можно разрешить только путем подергивания за штанину папу или за юбку маму, задрав голову вверх, задать их умным всезнающим глазам тысячу «Почему?» и «Зачем?». Ведь он был уверен, что уже голову не нужно задирать, да и к папиной брючине нужно теперь наклоняться, но вопросы навалились и заполонили, будто сейчас только открывает для себя этот мир…

— Слышь, друг! — Женька вздрогнул, за спиной стоял мужчина лет сорока, покачиваясь на огромных ногах, чувствовалось, что определенную дозу из бутылки, торчащей, стволом орудия из огромного кармана плаща, уже принял. — Давай вы-пьем! — пророкотал он и последний слог «пьем» прозвучал, как команда командира-артиллериста — «Пли!».

Виднеющийся край этикетки подсказывал недавние «777», и вкус содержимого тут же возник во рту, как будто испил только что. Напомненное муторно затуманилось в голове и, выдавив кислую улыбку, он попытался отделаться шуткой:

— Третьего не хватает.

— Начнем, а там кто-нибудь да и подойдет! — улыбаясь, видимо, не поняв Женькиной шутки, подначивал пьяный.

— Пойду, поищу кого-нибудь, — бросил Женька, и был вынужден вернуться из подворотни в суматоху улицы. От ловимых ртом на ходу капель дождя привкус бормотухи стирался, но медленно. Опять замелькали витрины и двери, афиши и вывески, ворота, проемы, крылечки, окна, подъезды, лестницы… Ноги понесли все быстрее, и уже словно летел вверх по Невскому, лавируя в слаломе меж прохожих, мгновенно и непроизвольно рассчитывая множество пешеходных ситуаций: как разойтись, не задев никого. Летел, понимая, что опять пытается обмануть самого себя, ведь спешить ему совершенно некуда в этом городе, кроме опостылевшего общежития, которое все это время, кроме сна, дарило ему радость писем, а теперь уже нет и того.