Бесплатный фрагмент - Моя жизнь среди индеанистов

Предуведомление от автора

Хау, кола!

Это я сейчас с вами так поздоровался. В переводе с языка индейцев племени лакота (оно же сиу) это означает: «Здравствуй, друг!». Такое приветствие, принятое у индейцев, позаимствовали теперь и индеанисты.

Сразу хотел бы предупредить любознательного читателя, заинтригованного обложкой, что книжица эта довольно-таки междусобойная, то есть для довольно тесного круга единомышленников.

Но погодите немного, не закрывайте сразу книжку! Уверяю, что индейская тема вам совсем не чужда — потому что все люди в душе индейцы! Не верите?.. А вот я сейчас вам это докажу.

Все мы хоть на какое-то время хотим ощутить себя свободными от оков цивилизации. Именно поэтому так любим бывать на природе (и чем она более дикая, тем кажется лучше для нас), дышать вольным воздухом, любоваться живописными пейзажами, жить в палатках, сидеть с друзьями вместе у костра, поджаривать на нём мясо… А многие мужчины до сих пор любят охоту и рыбалку — хотя, казалось бы, зачем теперь оно им надо?..

А ведь всё это — как раз и есть типичный индейский образ жизни! Но люди этого не сознают и расплывчато называют для себя это просто отдыхом и приобщением к природе. А на самом деле все подсознательно хотят стать индейцами, пусть даже и на короткое время! Ну, хорошо, не конкретно индейцами, а просто хотят пожить свободной первобытной жизнью. Да ведь индейцы-то как раз и жили именно первобытной жизнью!

Ну вот, а индеанисты — это такие люди, которые хотят оставаться индейцами всегда! И на природе, и у себя дома.

Получается, что эта книжка оказалась у вас в руках не совсем случайно. Потому что все люди в душе — тайные индеанисты.

Я вам больше скажу: уже было предопределено, что вы сейчас держите в руках эту книжку или читаете её в электронном виде. Значит, и у вас в душе шевельнулось что-то при слове «индейцы» на обложке. Значит, и на вас тоже когда-то подействовал индейский эгрегор, и теперь вам начали припоминаться полузабытые детские мечты о свободных, сильных и красивых людях, о благородных индейцах, живущих дикой привольной жизнью.

Если в целом, то данная книжка повествует о тернистом извилистом жизненном пути типичного индеаниста, среднестатистического, так сказать. С самого детства и до зрелого возраста. Много есть на свете людских ипостасей, так вот индеанист — одна из них. И вам предлагается её на время примерить, лично не проживая, а просто читая. Всех ипостасей никому не прожить, но чужой жизненный опыт всё же лишним не будет.

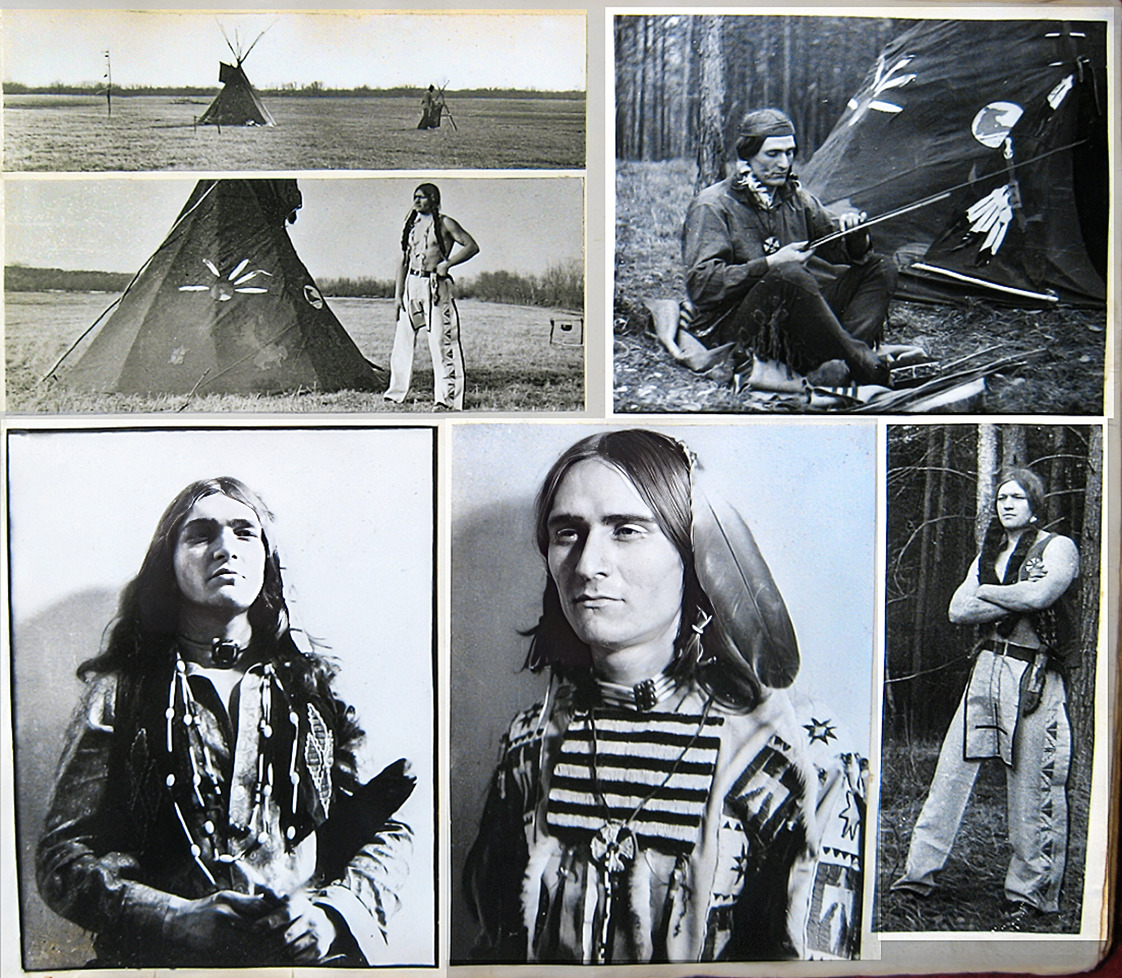

Если же взяться описывать это общественное явление серьёзным, протокольным языком, то индеанисты — это такие (довольно-таки упёртые) люди, которые живут (внутренне, а зачастую и внешне) традиционной культурой североамериканских индейцев. По крайней мере, стараются ею жить. Досконально изучают индейские обычаи и верования (некоторые их приняли всерьёз, некоторые честно пытаются принять, а некоторые только делают вид, будто приняли), проводят обряды, изготавливают предметы материальной культуры, шьют себе индейскую одежду, тесно общаются меж собой по всей стране, обмениваются нужной информацией, съезжаются на свои ежегодные Пау-Вау под Питером. Pow Wow — это что-то вроде праздничных слётов, обычно с песнями-танцами и житьём на природе в настоящих типи (обычно несведущие люди называют такие конусообразные жилища вигвамами — но вы с этого момента уже сведущие).

Вместе с тем, эти люди — не обычные хоббисты и не простые реконструкторы. По крайней мере, олдовые (то есть давнишние, опытные, коренные) индеанисты реконструкторами себя не считают и немало обижаются на подобные термины. А некоторые из них не любят даже сам научный термин «индеанисты» и предпочитают скромно называть себя индейцами.

Если вас неожиданно заинтересовала обложка, а в глубине души шевельнулось нечто полузабытое, и вы открыли книжку и читаете сейчас эти строки, то вы наверняка уже хоть немного, да в теме. И в детстве, скажем, играли в индейцев — как и почти все цивилизованные люди на Земле. Нецивилизованным-то играть в индейцев ни к чему — они все и так, как индейцы.

Поэтому, если всё же решите почитать и встретите в тексте незнакомые имена и термины, то не берите их в голову. Просто знайте: все люди, упомянутые в этой книге — точно такие же махровые индеанисты, как и тот, кто её написал. И почти такой же путь прошли они все, с незначительными вариациями. И эта книга изначально была написана в расчёте на них, и других, пусть незнакомых, но близких по духу людей, и к ним же автор постоянно обращается по ходу дела. Просто учтите это и дальше всё чтение пойдёт, как по маслу. А значение встретившихся здесь непонятных индейских терминов сейчас можно моментально набрать в Интернете. Такие сейчас настали времена — бесспорно, удобные, только вот какие-то уж совсем… не индейские.

Но и для совершенно постороннего человека эта книжка может оказаться любопытной. Она, например, может наглядно показать ему, кем бы он стал и чем бы он занимался всю свою жизнь, не брось он вовремя в детстве играть в индейцев…

Моя жизнь среди индеанистов

(и кое-что ещё...)

Предисловие

Материализовалась эта книга почти случайно, как и всё на этом свете.

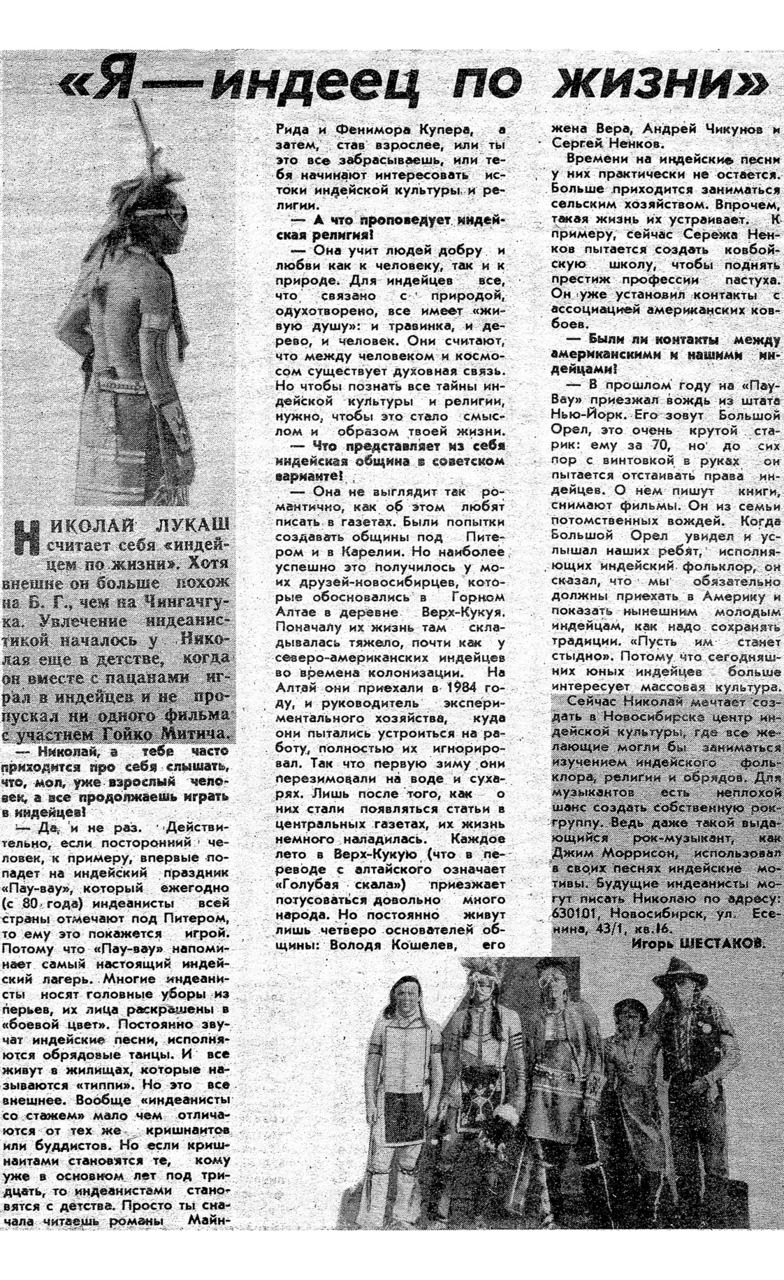

Однажды Андрей Нефёдов, московский писатель, журналист, кинорежиссёр, художник, разведчик и много кто ещё, но главное — бывший индеанист, пишущий книги под наполовину индейским псевдонимом Андрей Ветер, решил издать воспоминания российских индеанистов. Он разослал им письма, в которых попросил рассказать: как они дошли до такой жизни? Просто Андрей по складу души — человек, которому всегда важно почувствовать души других людей.

Многие люди откликнулись сразу, обрадованные таким вниманием к их жизни, а некоторые засомневались по вполне понятной, генетически врождённой российской осторожности: «С какой целью, мужчина, интересуетесь? Чтобы потом всё это сдать куда следует?..». Тут сказался давний неподдельный интерес КГБ к индеанистскому движению в СССР. Да и Андрей Ветер, как всем известно, обучался в своё время в разведшколе им. Андропова…

У меня-то самого вроде бы отсутствует мания преследования, но я тоже тогда не стал ничего писать. Решил повременить. Подумал: чего там вообще описывать-то? Что уж там было такого ценного, чтобы изводить на это драгоценные электрические биты?..

Тот сборник воспоминаний всё же вышел в электронном виде в издательской системе Ridero, под названием «Голоса». Этим сборником Андрей Ветер как бы дополнил литературно свою, начатую ещё в 90-х годах, документальную серию телерассказов об отечественных индеанистах.

В те годы он работал на центральном телевидении и приезжал снимать Пау-Вау под Петербургом, брал у индеанистов интервью и так далее. И его телепередача тогда называлась почти так же — «Голоса и крылья». Может быть, кто-то ещё помнит её?.. Однажды я немало подивился, увидев выпуск, посвящённый индеанистам, правда, в записи, на видеокассете.

Так вот, купил я эту книгу «Голоса», стал читать… И по ходу дела понял, что и я таки имею, что сказать миру за своё «индейское» прошлое! А между тем, вскоре ожидался выход уже второго тома «Голосов», и я срочно засел и настрочил для него статью, которая неожиданно для меня самого получилась довольно объёмной.

В вышедшем втором томе «Голосов» кроме моих воспоминаний и мемуаров других индеанистов было ещё и много редких фотографий. Книгу можно было или купить в электронном виде, или заказать её бумажный вариант, что я и сделал. Но затем вдруг Ветер, по непонятной причине, сильно сократил книгу, изъяв оттуда все фотографии, и объявил, что теперь её первые, полные номера станут библиографической редкостью. Зачем это ему понадобилось, ума не приложу.

А мне стало жаль потраченных трудов, и я решил издать свои воспоминания оттуда вот этой отдельной книжкой, да ещё и со многими исправлениями и большими-пребольшими дополнениями.

В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ

Индеанист второго призыва. — Первые симптомы. — Охмуряющие фильмы. — Пробуждение охотничьих инстинктов. — Два удара по голове. — Первые учебники по индеанизму. — Я планирую нарушить государственную границу. — Бутылка шампанского как пропуск в Америку. — Мои первые поклонники под окнами. — Таинственный портфель. — Попутчик по мечте. — Слышен цокот копыт. — Большие неприятности от немцев. — Желание быть Маугли. — Возвожу персональное типи для двухвосток. — Беспокойный кинозритель. — Ежедневный Виннету. — Как я дрался с попом. — Прихожанки отказываются целовать мне ручку

Намного легче писать, когда уже прочитал первую часть книги «Голоса»: уже примерно знаешь, о чём рассказывать, и уже многое по ходу дела вспомнилось из тех, далёких уже лет… Попробую изложить, как всё это прогрессировало лично у меня. Поэтому если мои мысли и впечатления категорически не совпадут с вашими, то это вообще-то нормально. Все мы разные, хоть и единомышленники.

* * *

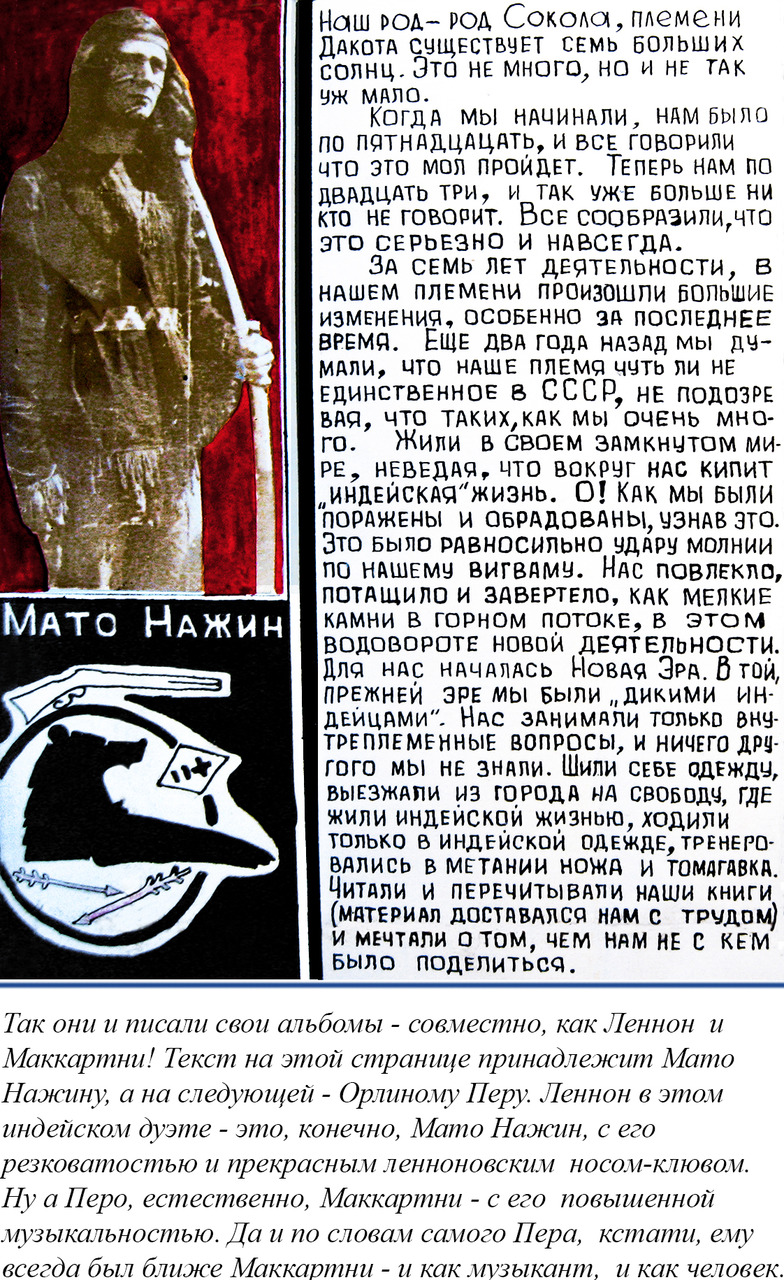

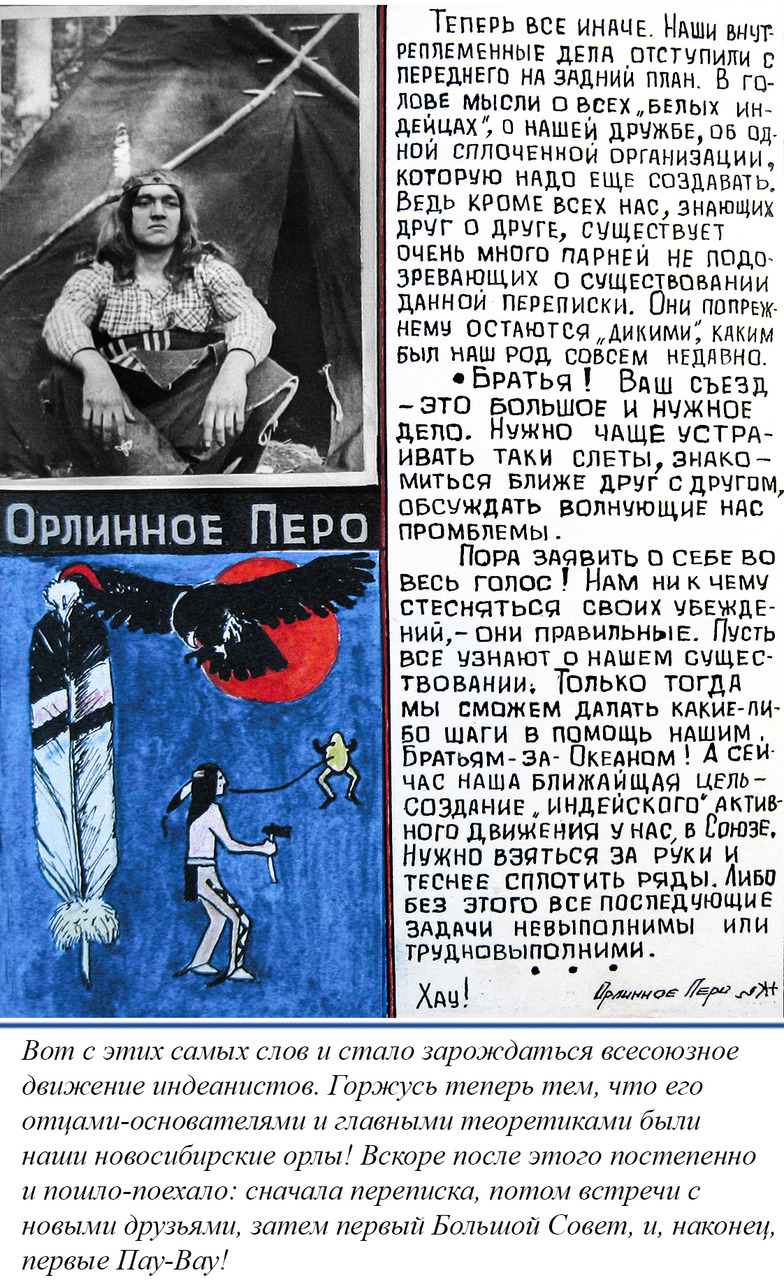

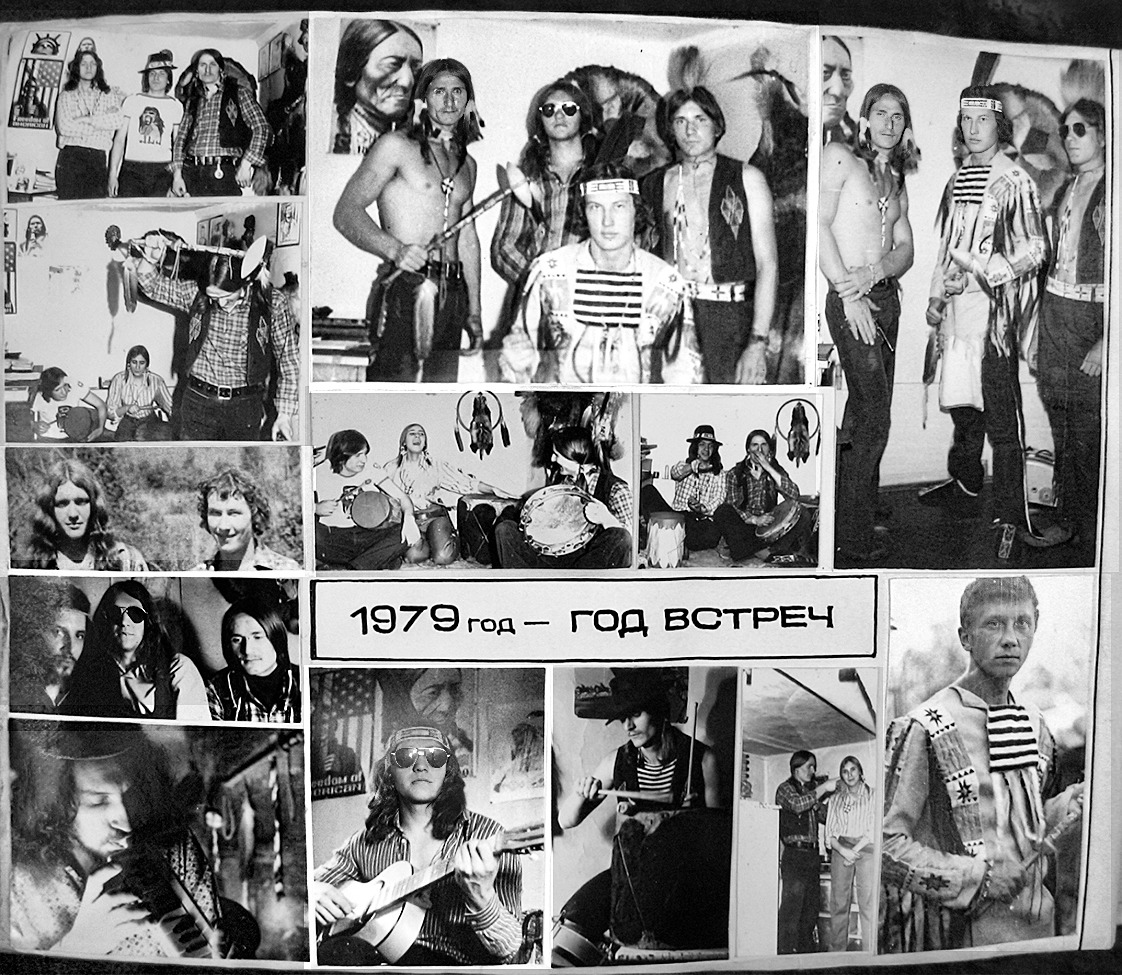

Я отношу себя к индеанистам второго «призыва». То есть к тем, кто пришёл служить индейскому эгрегору уже после легендарных отцов-основателей, вроде Орлиного Пера с Мато Нажиным, Поющей Лани, Соббикаши и так далее. Остальных вы и сами хорошо знаете — чтобы долго не перечислять всех. Это те, кто всех и всё соединили, устраивали первые Пау-Вау, а потом учили нас уму-разуму — всему, что знали и умели сами.

Причём эта их «первородность» отнюдь не зависела от возраста. Поющая Лань, например, моя ровесница, мы с ней с одного года Огненной Лошади, но она, бесспорно, олдовая, а я — нет. Тут всё зависело от случая и круга общения. Повстречайся мы в ранние годы с Орлиным Пером в Новосибирске, кто знает, может, сейчас и я ходил бы в патриархах…

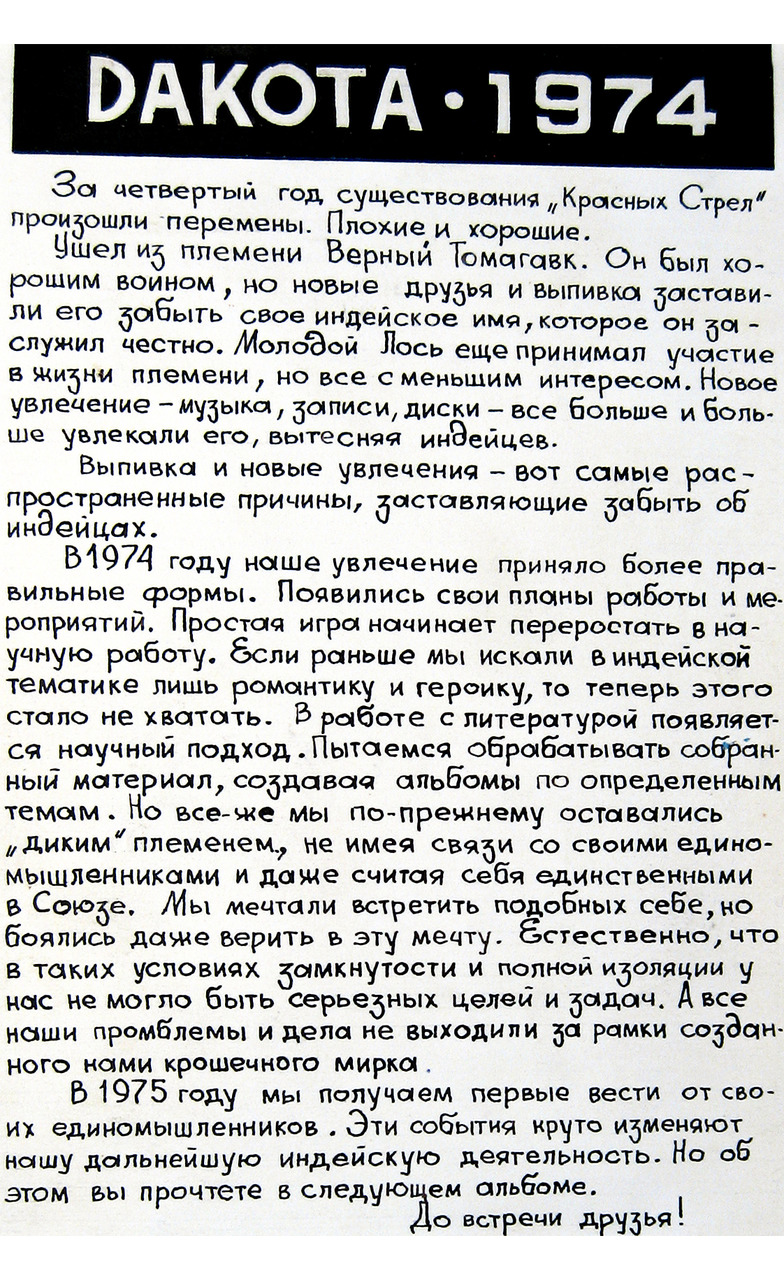

После нас ещё был третий «призыв», и этих новобранцев кое-чему учили уже мы, а вот священного четвёртого «призыва» уже не было. Дальше уже никто ни в ком не нуждался, и теперь уже не будет нуждаться. Пришло племя младое и незнакомое и по ощущениям какое-то… поверхностное. И что у них там на уме, чем они живут — никто из нас не знает. Как и они почти ничего не знают о нас. Да это и понятно: им самим-то по 25 лет, откуда бы им знать, что тут вытворялось четверть века назад.

За «старичков-первооткрывателей» писать не буду, не имею таких полномочий, но хотел бы повспоминать, чем жили в своё время неизвестные в широких кругах, неприметные провинциальные индеанисты, скажем так, «второго эшелона», исключительно на своём примере.

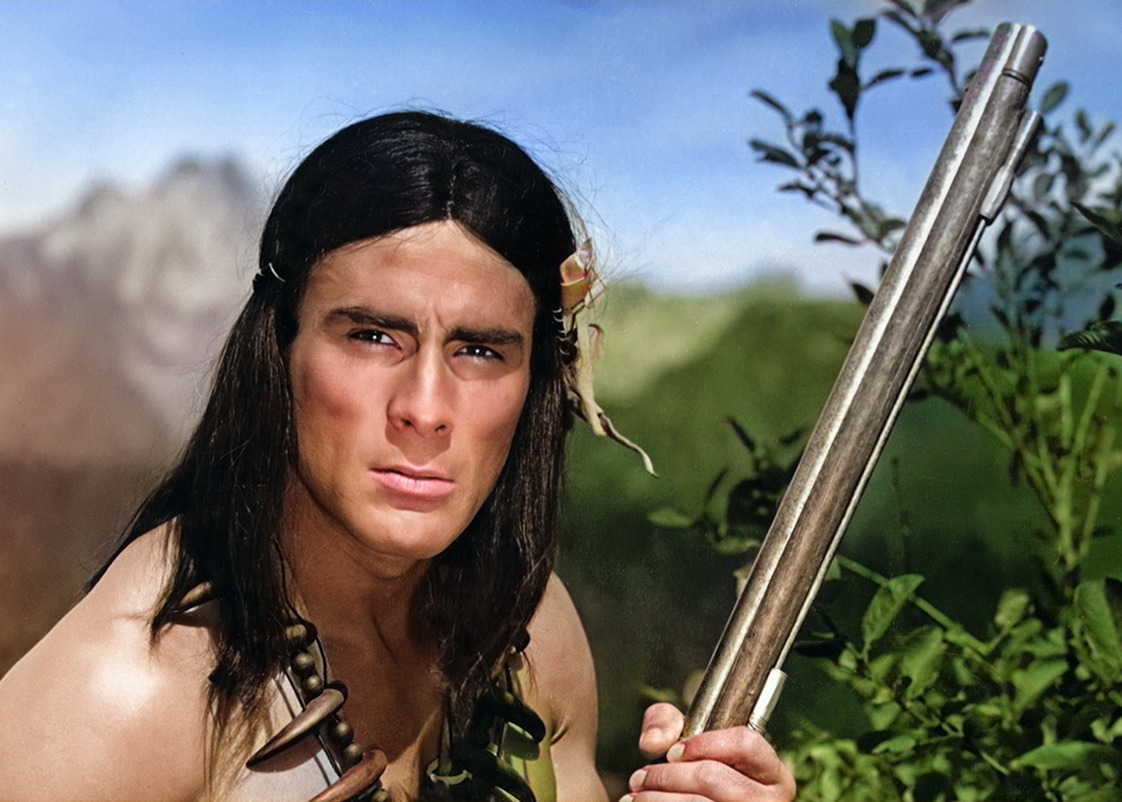

Я уверен, что вот такое «помешательство» на индейцах началось у излишне впечатлительных людей моего поколения ещё в детстве (я родился в 1966 году) и абсолютно точно — именно с фильмов студии ДЕФА!

То есть появление конкретного индеанизма как раз точнёхонько совпадает по времени с началом выхода этой «индейской эпопеи» на экраны — самый конец 60-х — начало 70-х. Сразу после тех пресловутых фильмов «про индейцев» с Гойко Митичем в главной роли сразу же всё и началось. Логично? Логично. Ведь все книги «про индейцев» к тому времени уже были давно изданы. А вот почему-то не появилось до этого в СССР — ни в 50-х годах, ни, тем более, ещё раньше — никаких индеанистов. Я имею в виду не просто интересующихся, а подлинных конкретных индеанистов, которые беспрерывно делают «индейские вещи», ищут малейшую информацию, переписываются с людьми со всех концов страны, и все помыслы которых с утра до вечера только об индейцах — ну, все вы хорошо понимаете, о чём я. Поэтому именно с визуального киноряда всё и началось.

И даже скажу ещё точнее: именно с показа фильмов ДЕФА по телевизору. Ведь в кино можно попасть или не попасть, а телевизор тогда смотрели все, и никто не пропускал ни одного интересного кинофильма, потому что в те времена телеканалов в стране было всего-навсего два (причём второй канал был местный).

Я хорошо помню, как в начале 70-х показали по телевизору «Чингачгук — Большой Змей» и даже ещё с повтором — спустя некоторое время. И уж тогда-то эти фильмы посмотрела вся страна.

Это был просто культурный шок для детского воображения — на фоне серой городской жизни и повседневных дел. Невиданная прежде, фантастически-интересная, насыщенная приключениями и нездешней экзотикой жизнь!

Что тут у нас началось детском саду! В смысле игры в индейцев и причисления себя к разным племенам. Подчёркиваю: уже в детском саду. Тогда ещё никаких книжек никто из нас не мог прочесть — прошу это учесть.

Прихожу это я однажды в свою детсадовскую группу, вернее, я тогда проспал, и меня привели прямо на игровую площадку, где уже вовсю гуляли все наши ребята. И что же я там вижу? Вокруг железной горки собралась толпа одногруппников и все, разинув рты, слушают нашего заводилу Юрку Чулкова, который, стоя на самом её верху и картинно размахивая руками, горячо вещает про недавно увиденный в кинотеатре фильм «Приключения на берегах Онтарио»: что теперь, дескать, он настоящий индеец, и что его брат тоже индеец, и что в своём дворе он тоже всех уже завербовал в индейцы, и что их племя называется Сио — это он так услышал название «сиу». Ну, и мы тоже, конечно, тут же стали увлечённо играть в индейцев.

Это-то ладно: поиграли какое-то время и забыли — все в группе, кроме меня, который воспринял это «индейство» излишне близко к сердцу.

А сам Юрка Чулков, кстати, потом записался в театральный кружок — видимо, на этот шаг его вдохновило первое успешное выступление на публику с горки. И теперь он уже далеко не простой Юрка, а известный в Петербурге театральный актёр и режиссёр Юрий Чулков, а кроме того, ещё и киноактёр, снявшийся в более чем пятидесяти телефильмах, и ещё классический гитарист, и автор многочисленных пьес и инсценировок, и поэм-сказок, и лауреат, и дипломант… Всё страшно и перечислить, поэтому лучше не буду. Как-нибудь доберусь я до него и возьму автограф у бывшего товарища по детским играм. Да уж… Вот они, те самые наглядные «пути, которые мы выбираем». Кто-то из детсадовца становится известным артистом, а кто-то — безвестным индеанистом.

Но главное: одной лишь устной пропагандой индейцев продвинутый детсадовец Юрка не ограничился, а вскоре буквально вбил индейство мне в голову. Хотя история эта, на первый взгляд, не имеет прямого отношения к теме данной книжки, но это ещё с какой стороны посмотреть. Вот что со мною приключилось. Можно сказать, вышла «драма на охоте», извиняюсь за спойлер.

На всё лето наш детский сад выезжал на далёкую загородную дачу. Это как будто тот же самый детсад, но только на природе — да ещё какой природе! — в древнем ленточном сосновом бору, у нашего самого синего Обского моря. Волшебные, конечно, остались о том времени воспоминания, но о них я напишу как-нибудь отдельно в другой раз и в другом месте.

Однажды воспитательница повела нас на прогулку не в лес, а для разнообразия на поляну. Там мы среди полевых цветов и пахучих коровьих лепёшек гонялись за кузнечиками и бабочками (замечу мимоходом — с классическими сачками и в классических же панамках!), а потом всей группой отдыхали, лёжа на захваченных с дачи одеялах, смотрели в небо на бегущие облака и слушали, как воспитательница читает нам сказки… Эхх, времечко было!

Вдруг в траве зашебуршала ящерка, и мы с Юркой тут же погнались за ней, чтобы изловить, только она от нас, Юрок, юркнула в норку на склоне неглубокой заросшей канавы. Но мы уже были полны решимости изловить беглянку во что бы то ни стало, поэтому схватили что подвернулось под руку и стали долбить по её убежищу в наивной надежде: может, ящерка с перепугу выскочит к нам в руки.

В какой-то момент я вдруг решил заглянуть в норку… и получил увесистый удар железной трубой по голове! Не то, чтобы очень сильный, но в глазах на мгновение потемнело… Я, конечно, сам был виноват — неожиданно подлез под тёзкин удар. О чём и доложил подбежавшей воспитательнице. Ну, залили мне традиционной зелёнкой ранку и вскоре я уже стал, как новенький — опять бегал со всеми ребятами за бабочками.

Но если вы думаете, что на этом вся история и закончилась, то ошибаетесь.

Через несколько дней подобное происшествие мистическим образом повторилась — с точностью почти один в один! Так же мы погнались, только уже за полевой мышкой, так же она юркнула в норку, так же мы стали долбить по её укрытию, и точно так же я неожиданно сунулся к норке, видимо, решив бесстрашно взять зверя голыми руками… Тюк!!! Только уж на этот раз Юрка долбанул меня не чем иным, как детской велосипедной рамой — да так, что искры из моих глаз чуть не подожгли траву. Где он её вообще там взял?..

Теперь-то я понимаю: это был контрольный в голову.

И уж на этот раз воспитательница нешуточно заподозрила неладное и очень недобро и изучающе посмотрела на Юрку: не кроется ли здесь какой злой умысел?.. Уж больно одинаковым показался ей почерк маленького перепуганного рецидивиста. Но я опять мужественно взял всю вину на себя. И потом ходил с перевязанной головой и гордо отвечал жалостливым девочкам: да ерунда, ничего страшного, рядовой случай на индейской охоте. Правда, не помогло мне это геройство: так ни одна из них в меня и не влюбилась…

Я вам это рассказал всё к чему? А вот не могли ли как-то повлиять эти удары по кумполу на то, что я в будущем немного, так сказать, сдвинулся по фазе, стал слегка странным?.. Немного не таким, как все. Взять хотя бы вот это — странное для многих, не проходящее с годами увлечение индейцами.

И я вовсе не случайно иногда задаю себе этот вопрос. Дело в том, что и ещё один знакомый индеанист (кстати, бывший член знаменитой алтайской общины) в детстве тоже получил травму головы, только гораздо более серьёзную: ему заехало со всего размаху сиденьем от качели. После такого на его месте я бы вообще стал гением.

Вот я и думаю: а не тенденция ли это? Не пришла ли пора опросить и всех остальных индеанистов: может, и они тоже стали немного с прибабахом после подобных случаев?.. Хотя, вряд ли кто в этом сознается, и скорее всего потому, что просто не смогут вспомнить. Ведь в раннем детстве, когда учатся ходить, много падают, а некоторые при этом ещё и ударяются иногда головой…

Как бы то ни было, теперь я мог бы с гордостью носить характерное индейское имя Два Удара — жил когда-то в старину известный индеец с таким именем. И мог бы всем предъявлять два белых шрамика на голове, как доказательства моего неуёмного охотничьего азарта.

Вот зачем вообще нам понадобились эти ящерка с мышкой? Что бы мы с ними делали, если бы поймали? А мы об этом тогда и не думали. Тут главное — сама погоня! Проснулся врождённый инстинкт индейских следопытов. Это была своеобразная охотничья инициация…

Так вот, как я уже говорил, все в детском саду поиграли-поиграли в индейцев и скоро про них забыли, кроме меня, воспринявшего это «индейство» излишне близко к сердцу.

Тут всё зависит исключительно от врождённых свойств личности: от воображения, от силы сопереживания другим людям, наивности, романтичности, общей склонности к прошлому, а не к настоящему — но свойств, не как у обычных людей, а… гипертрофированных, что ли.

Доказательство: рано или поздно фильмы про индейцев и книги про них пропускают через себя многие люди на Земле, а вот упёртых индеанистов в итоге — жалкие сотни. Исключительно врождённая или приобретённая склонность отдельной личности к этой теме — по причине излишней чувствительности, и больше ничего.

Причём, от настоящих американских вестернов ещё никто и никогда индеанистом не стал. Я имею в виду: не от современных, где индейцы уже более-менее человечны и даже говорят что-то там непонятное, якобы по-индейски, а от классических вестернов, ещё тогдашних, 50-60-х годов. Хотя бы уже потому, что их нам и не показывали, разве только «Золото Маккенны». Там у них индейцы либо злодеи, либо просто экзотический фон для похождений белых героев — только и всего.

Но ДЕФА попала в самую болевую точку впечатлительной юности. Тут и геройство, тут и красота, тут и борьба с несправедливостью капиталистических хищников. Мы же были воспитаны на советских идеалах. И тут вот оно — доказательство нашей исторической правоты! Там, у них, уничтожают и угнетают прекрасных, невинных людей! Как им помочь?! И вот тут немедленно начинается напряжённая душевная работа… Но, опять же, — только у склонных к этому, неравнодушных к несправедливости личностей. В каком-то смысле, избранных. Но вот вопрос: кем именно избранных? Индеанисты, к слову, вообще любят ощущать себя избранными.

Кто-нибудь вообще слышал о конкретных американских индеанистах типа наших? Чтобы как мы: обшивались в пух и прах с ног до головы, собирались на свои (а не настоящие индейские) Пау-Вау, пели индейские песни, плясали?.. Казалось бы — вот они, индейцы, под боком, поезжай в резервацию, изучай, рассматривай, копируй, живи среди них. Так нет же! Кроме Лаубиных, лично я ничего подобного ни о ком не слышал. Может, они и есть, только что-то не видать, не слыхать о них.

Зато о польских, немецких индеанистах — сколько угодно! Именно бывшие страны соцлагеря и были основными потребителями той самой кинопродукции ДЕФА. Так что, всё сходится. А теперь наши индеанисты к ним туда ездят и перенимают их «ценный» европейский опыт.

Вопрос: почему такая разница в отношении к индейцам? Вы не задумывались? А просто давний кинообман и прекрасные иллюзии ДЕФА.

Сами же американцы относятся к своим индейцам прозаически, как мы к нашим чукчам. Ну, было дело, воевали с ними, ну, победили их; и пусть теперь живут себе в отдалении своей нативной жизнью, а нас не касаются; но если вдруг нужна экзотика, причудливый фольклор, праздники, то мы о них вспоминаем и гордимся, что их ещё немного осталось в природе.

И только потом, уже после сладко охмуряющих фильмов ДЕФА, в ход пошли и книги, и малейшая информация, даже микроскопическая! Даже случайные карикатурные рисуночки индейцев из журналов и газет вырезались и складывались… ну, сами знаете куда. Ну, понятное дело, любимый журнал «Вокруг света», его долгожданные номера в почтовом ящике с потенциальными статьями об индейцах, к сожалению, довольно редкими. Неожиданные газетные заголовки про восстание индейцев сиу в Вундед-Ни в 1973 году, а попозже — знаменитая кампания «Свободу Леонарду Пелтиеру!». Это уже классика, все индеанисты об этом упоминают, а я что, рыжий?

Причём, если ты натыкался на любое «про индейцев» — пусть даже просто на слово «индеец» в тексте — тебя прямо трясти начинало! Ощущалась внутренняя душевная дрожь от радости и возбуждения, как будто получил весточку про далёкого давнего друга. Что это было?..

Понятное дело, у пресловутого Фенимора Купера были самовольно отредактированы все его тома: читались только строки, где идёт речь об индейцах — а остальную тягомотину с Чулками, пусть и Кожаными, прекрасными дамами и бравыми майорами, пусть он сам и читает.

Но я хотел бы остановиться чуть подробнее на нескольких книгах. Не пересказывать, конечно, их содержание — все мы и так их знаем чуть ли не наизусть, — а немного выразить, что они для меня значили в то время.

В книжных магазинах здесь, в Новосибирске, естественно, не было ни-че-го, кроме съездов КПСС, тривиальных классиков, ну, и графоманских томов никому не нужных официальных советских писателей. Все нормальные книги люди покупали только с рук, на книжной барахолке. Просто на задворках одного из театров, на тихой аллее, прямо на земле лежали книги, и люди делали там свой выбор. Ездить туда было намного азартнее, чем собирать грибы или побывать на рыбалке. Душа замирала: никогда не знаешь, какую редкую книгу увидишь в следующий момент.

Попросил я однажды маму, когда она туда собиралась, впрочем, безо всякой надежды: «Купи, мама, мне что-нибудь про индейцев».

И вот, она невозмутимо приносит мне оттуда ни что иное, как «Мой народ Сиу» Мато Нажина!!! Представляете? Как такое вообще произошло?! В какой-то забытой богом Сибири, в сером захолустном городе… Даже сейчас для серьёзного индеаниста это серьёзная книга — если, конечно, не в таком сокращённом виде и в нормальном переводе. Как именно в тот самый день и в то самое время мама оказалась там, чтобы эта книга досталась именно мне? Попробуйте достать эту книгу сейчас… А я говорю вам — попробуйте! Её нет нигде! Ни на каких сайтах вам её не купить, ни на каких аукционах — я уже смотрел, просто из интереса. Она вышла в 1964 году тиражом 65000 экземпляров и растворилась в народе. Осела у каких-то хороших людей. Больше нигде и никогда я её не встречал и даже не слышал, что она есть у кого-то ещё. Вот кто и зачем решился её тогда продать, за какие-то там 2—3 рубля? Кто этот благодетель? Спасибо ему! Видимо, он знал: мне эта книга намного нужнее.

О-о-о! Да ещё и написал её, оказалось, самолично индеец! И в первый раз я увидел в ней на фотографиях настоящих индейцев, да ещё каких — классических сиу, причём самых, что ни на есть, столпов индеанизма: Сидящего Быка, Красное Облако, Крапчатого Хвоста… А не тех, бритых до синевы немецких актёров в париках со студии ДЕФА.

Но и на этом мама не остановилась. В другой раз она принесла мне оттуда… «30 лет среди индейцев» Джона Теннера, 1963 года издания! Вот попробуйте и её где-нибудь сейчас купить. Нет, вы попробуйте, попробуйте! Поезжайте в Киев и попробуйте. Уже тогда она была библиографической редкостью. И её тоже я больше не встречал нигде и ни у кого.

Каким образом эти редкие книги достались именно мне среди полуторамиллионного города — ума не приложу. Видно, судьба их такая. И моя.

Эта книга, кстати, послужила мне неким испытанием: брошу я после неё индейцев или нет? Кто читал, тот поймёт, о чём речь. Бесконечные оджибвейские пьяные оргии с откусыванием носов, бесконечный голод, бесконечные описания каких-то тяжёлых зимних охот, спонтанных бессмысленных межплеменных стычек, преимущественно неудачных военных походов… Всё описано скупо-документально, ни малейшей романтики. Но я не бросил. Немного, конечно, озадачился, поудивлялся таким, совсем не романтичным индейцам. Но прошло. Как говорится: кто любит, тот простит.

А вот что решительно не понравилось мне в этом издании, так это традиционное наше пресмыкание перед Пушкиным! Он, видите ли, соизволил своею гениальною дланью сделать несколько переводов тех мест, что ему приглянулись, и теперь все они были выделены в книге курсивом и заключены в квадратные скобки. При чтении это очень отвлекало от хода повествования. Причём губа у Пушкина была не дура, и он, действительно, выбирал самые интересные моменты — и тем испортил эти моменты напрочь. Приходилось теперь продираться сквозь устаревший русский язык и стиль изложения. Проведши, коли, отселе, пришед… Зачем оно мне здесь? А как вам такое: мокасины — род кожаных лаптей. Но что раздражало сильнее всего — индейцы у него там везде индийцы! Так и хотелось сказать: сам ты индиец! Или вот ещё: «весь табор шумел и пьянствовал». Каково?

Нет, сам я очень уважаю Наше Всё — в основном, конечно, заочно, — доверяюсь в этом деле специалистам. Самолично я пока не в состоянии постичь всю глубину нашего гения, да оно и к лучшему — есть ещё, куда расти.

Ну запихайте вы все эти переведённые части в его полное академическое собрание сочинений и храните их в веках — ну сюда-то зачем?.. Не все ведь обязаны быть пушкинистами и благоговеть перед каждой запятой или даже кляксой, которую он когда-либо поставил. Индийский табор… Ну, большое «спасибо» нашему светилу за создание подходящей атмосферы повести.

К слову, ещё немного о Пушкине. Побывал я после питерского Пау-Вау и в Царском Селе, в Лицее, где он учился. Экскурсоводша показала нам крохотную каморку-пенал, в которой ютился начинающий поэт. Но я не особо ею впечатлился. Потому что в точно такой же комнатушке (размером с купе поезда) и сам живу всю свою жизнь, с самого детства — и не жалуюсь. У юного Пушкина там была спартанская обстановка: только кровать, стул, комод, конторка и умывальник. Ну, с этим-то всё понятно, а вот куда… «А куда Пушкин ходил в туалет?» — вдруг задал законный вопрос один из посетителей. И тут неожиданно экскурсоводша ка-а-ак взбеленилась! Стала возмущённо кричать на весь Лицей, размахивая руками, что её уже все просто невозможно достали этим вопросом! Что буквально каждая группа задаёт один и тот же вопрос! Нет, чтобы поспрашивать о чём-то высоком: о стихах, об учёбе, о друзьях! Я мысленно перекрестился, потому что и сам чуть было не задал ей этот невинный вопрос, но, слава те господи, пронесло.

Ну, а что уж тут такого-то?.. Все мы люди — интересно же знать, где облегчаются будущие гении. А если вдруг туалет ещё рабочий, то, возможно, и самому причаститься, так сказать, прикоснуться к Истории.

Я уже выходил из Лицея, а из глубины его гулких коридоров всё ещё доносились вопли разъярённой экскурсоводши. Бедная женщина! Быть может, изучая в юности пушкинистику, она мечтала о том, как будет вести с благородными посетителями Лицея неспешные беседы о высоком и прекрасном… А вместо этого теперь, возможно, видит по ночам повторяющийся сон про Пушкина, сидящего в нужнике и сочиняющего оду.

Наверно, здесь этот рассказ и не к месту, ну просто захотелось немного разбавить индейскую тематику.

…Так я опять о книжках. Потом выменял у одноклассника на что-то ценное полуразложившегося «Маленького Бизона» вообще аж 1957 года издания. По-моему, сия книга вообще не существует в природе в целом виде — без половины вырванных фанатиками страниц и крайне ветхой обложки. Все экземпляры, судя по рассказам в первой части «Голосов», зачитаны буквально до дыр. И оно стоило того — так её зачитывать.

Какие же именно страницы были варварски выдраны из моего экземпляра безмерно увлечённым индеанистом? Сейчас специально для вас возьму и посмотрю. Ого! Там не хватает аж 41 страницы! А именно: 31, 32, 50—83, 95, 96, 127, 128, 209, 210. И это при том, что во всей книге их должно быть 223.

Но, верите ли, от этого книжка для меня не стала хуже ни на йоту! Я просто даже в первый раз и не заметил их отсутствия. Вернее, не придал этому никакого значения. Что характерно, на ход повествования это почему-то никак не повлияло. А когда перечитывал все последующие разы, мне оставалось только гадать, что же там такое у них происходило — и это как раз было интереснее всего! А произойти могло всё, что угодно, поэтому эта книжка никогда не могла надоесть — она была с вечно открытым, бесконечным сюжетом.

Наверняка, из книги были украдены самые интересные места — ведь вырывать случайные листы фанатик бы не стал, а значит, там определённо были ценные описания каких-нибудь старинных обрядов или, например, подробные инструкции, как смастерить индейский лук и стрелы, или что-то в этом роде. Или же, скорее всего, на некоторых из тех листов были рисунки индейцев, а то даже и фотографии! У кого есть эта книжка в целом виде, может посмотреть о чём идёт речь на этих страницах и убедиться в моей правоте.

Дело в том, что сам я этого делать не стану. Хотя, теперь есть возможность скачать полный текст книги где-нибудь в Интернете или попросить прислать его бывших кунаков-индеанистов.

Пусть в моей памяти всё останется так, как было в детстве. Как остаётся несбывшейся первая любовь.

У моего любимого новосибирского писателя Николая Самохина есть такие потрясающие строчки:

«Нет, первая любовь, не сбывайся никогда! Останься болью, электрическим ударом в сердце — когда вдруг мелькнёт в толпе похожий профиль, золотым летним дождём, сладким воспоминанием о трепете от первых прикосновений. Останься девочкой-недотрогой, пролейся не любовным потом, а слезами и стихами».

Впервые я это прочитал ещё в глупом детстве и сразу же подумал: ага, конечно, — зелен виноград! Просто не вышло тогда ничего «такого» у автора с девушкой, вот он и успокаивает теперь себя. Но эти строки засели во мне, и спустя некоторое время я уже проникся ими до глубины души. Сформулировано просто гениально, поэтичней никто не сможет сказать во веки веков.

Вот и я не хочу теперь разочароваться в тех своих детских фантазиях.

А мама по-прежнему не унималась: теперь принесла мне с толкучки самого Шульца! Такую клёвую подержанную книгу пензенского издательства — аж 1956 года.

А запах! Она пахла… индейцами. Ничуть не преувеличиваю. Кто-то до меня её уже читал и перечитывал и оставил на страницах свои таинственные следы. Такие старые, тёплые, пожелтевшие страницы провинциального издательства. С тех пор люблю только такие, а ослепительно белые, лощёные, бездушные листы московских издательств терпеть не могу.

А рисунки! В том характерном, старинном книжном стиле, такими штришками, вроде гравюры. Загадочно звучало и имя художника, который рисовал эти иллюстрации — А. Оя. Чудилось в этом имени нечто индейское…

Общее название книги было «Ошибка Одинокого Бизона», в ней три повести, но в совершеннейшее упоение я приходил, конечно же, от первой — «С индейцами в Скалистых горах». Ну, это та самая знаменитая «индейская робинзонада»: как герой повести, вдвоём с Питамаканом, выживал, без ничего, полностью с нуля, в Скалистых горах. Настольная книга практика-выживальщика. Это поистине священные тексты для юноши-индеаниста. Девушки-индеанистки, я думаю, не так впечалевались этой повестью, у них в индеанистике свои интересы.

А потом мама доконала меня окончательно, Шульцем же: прелестно потрёпанной книгой «Моя жизнь среди индейцев». Ну, тут слова бессильны. Даже сейчас не спеша перечитывать её с толком, с расстановкой — это такой… кайф.

Само название книги звучало настолько многообещающе, что я даже не стал её сразу открывать, а долго рассматривал цветную иллюстрацию на обложке, в предвкушении пытаясь мысленно вообразить, что же меня в ней ожидает.

Теперь вы понимаете, откуда взялось название этой моей книжки. Не пришлось пожить среди индейцев, так хоть пожил среди индеанистов… И то ладно.

Сейчас вот думаю: как мама безошибочно находила книги именно про индейцев? Ведь она была совершенно не в теме и очень далека от разных этнографических тонкостей. Как она не путала их с другими туземцами, папуасами, бушменами, древними людьми, да с теми же самыми индейцами, но только южноамериканскими?.. Видимо, и правда: эта культура чем-то так самобытна, стоит особняком, что её не спутать ни с какой другой.

Только один раз она ошибочно купила «Повесть о Манко-смелом» — вот там как раз про первобытные племена. Но тут и я бы обманулся: на обложке там чувак с пером в длинных волосах. Видимо, художник-оформитель был не очень-то сведущ в первобытной теме, или тоже был слегка индеанистом. И внутренние иллюстрации тоже были почти «индейскими». Тут я понимаю Мато Сапу, который написал в первой части «Голосов», что именно эта книга дала ему первый старт в нашу нелёгкую индейскую жизнь.

Книжки «про индейцев» мама всегда клала мне под подушку в ночь перед Днём рождения. Проснувшись утром, я долго-долго оттягивал момент, когда можно будет запустить туда руку и попытаться определить на ощупь, что же там такое лежит.

Это были моменты абсолютного счастья — знать наверняка, что неведомый подарок уже точно у тебя под подушкой и осталось лишь его достать. Я откладывал этот момент, насколько мог выдержать, ведь:

Предвкушение праздника волнительнее самого праздника.

Откуда же я мог тогда знать, что изданных книг «про индейцев» в природе существует весьма и весьма ограниченное количество? Мне верилось, что так может продолжаться бесконечно! Что каждый день рождения буду неизменно находить под подушкой новую книжку уровня «Мой народ Сиу», или же очередную неизвестную повесть Шульца — и так будет продолжаться до самой старости… А если успеют, наконец, изобрести средство от смерти — то и вечно.

Тут-то книжки про индейцев и закончились. Вскоре выяснилось, что у меня уже есть практически все изданные, действительно заслуживающие внимания.

В основном попадалась художественная литература вроде бы формально и об индейцах, но довольно скучноватая — там со всех сторон обсасывались похождения белых героев. Это я про авторов типа Фенимора Купера, Майн Рида и подобных им романтиков.

Например, из всей довольно толстой книжки «Оцеола — вождь семинолов» мне на всю жизнь врезался в память только его фирменный клич: «Ио-хо-эхи!». Само содержание романа стёрлось из памяти напрочь.

Запомнились, правда, ещё гордые слова Оцеолы в ответ на предложение:

— Может быть, вы выпьете вина?

— Нет, благодарю. Я пью только воду.

Это меня почему-то очень впечатлило. Ну крутой же ответ! Поставил на место заискивающе лебезящую бледнолицую собаку.

Пытался и я подражать Оцеоле, и пил некоторое время одну только воду; но довольно скоро она осточертела, и я опять перешёл на разные убийственные напитки бледнолицых, типа лимонада или пепси-колы.

Вот мы и добрались до нашего, понимаешь, Сат-Ока…

Ну, что вам сказать? Напрочь испортил невинному человеку жизнь. Просто взял и поломал. Обзывать его теперь или хвалить? Проклинать или превозносить?..

Это ж надо было какому-то недоумку в послесловии к его «Земле Солёных Скал» сдуру написать, а мне сдуру прочитать: «Сат-Ок не забыл своих далёких соплеменников. Ему удалось установить и поддерживать связь с племенами, заточёнными в резервации, а через них — с родным племенем шеванезов, которое всё ещё кочует на Севере в районе Медвежьего озера, по-прежнему не сдавшееся, гордое, свободное, независимое».

Племя всё ещё кочует!!! Прямо сейчас! Существуют настоящие свободные индейцы! Совсем такие же, как в книге, да что там — те же самые!!!

Вот и всё… Пропал мальчик! Раз такие дела, я твёрдо решил сбежать в Канаду через Берингов пролив, чуть только подрасту — и ага… Только и видели потом здесь меня.

Я смотрел на год издания книги: 1976 (откуда же мне тогда было знать, что сама повесть написана аж в 1958 году?), а они там ещё кочуют! А мне всего 10 лет… И даже ещё великий вождь Леоо-карко-оно-ма (написал сейчас это имя, между прочим, по памяти) «хотя и весьма преклонного возраста, но по-прежнему ведёт родное племя сквозь чащи и прерии». Блин! Как бы мне его ещё застать-то на месте, поскорее вырасти-то?!

Первым делом я скрупулёзно выписал из книги в тетрадку все-все «индейские» слова: уг, мей-оо, мехец, малыш-ути, паучок зузи, секусью-горностай и так далее (хотел было выучить весь язык шеванезов, но там слов кот наплакал) — чтобы уж было о чём нам поговорить, когда, наконец, прибуду на место! Неистовая Рысь, Сильная Левая Рука, Танто, Овасес, Та-Ва — сразу видно, откуда растут ноги у имён многих наших, обманутых поляком, индеанистов. Помню, ломал голову, где в имени Сат-Ок «перо», а где «длинное»? Принял волевое решение: «ок» пусть будет перо, ну, а «сат» — соответственно, длинное; а если нет, тем хуже для шеванезов. Вот чем была забита моя бедная головушка…

Но сейчас ни капли не жалею! Я реально был счастлив тогда, потому что уверен, что всё это взаправду (не будут же взрослые врать? — тем более, советские журналисты!), и всё это у меня ещё будет впереди. Мальчишеское длительное помешательство.

Как я себе всё это вообще представлял?.. Как буду там жить, и что делать?

Вот добреду я к шеванезам сквозь чащи загадочной страны Толанди — если не пристрелят пограничники с обеих сторон, если не заблужусь и медведь не укусит, и торжественно скажу: «Здравствуйте, в смысле, хау, колы, уважаемые непокорные индейцы, примите меня к себе, я тоже хочу быть непокорным. Я ваш друг и брат».

А они мне такие: «А что ты умеешь, друг? Охотиться на серого медведя? Сражаться с канадской конной полицией в красных мундирах? Хоть что-то ты вообще умеешь из полезного? А в школе Молодых Волков ты обучался? Вот то-то и оно. Нам хилые и нахлебники без нужды. Уг!»

К слову сказать, этой знаменитой «синей книги» «Земля Солёных Скал» тогда не было в свободной продаже и не могло быть — это была библиотечная серия.

Вот я и сидел в тиши библиотеки, с тетрадкой и ручкой, странствуя по выдуманной чистокровным польским писателем блаженной индейской лесной стране…

И что там такого видела на моём детском личике добрая библиотекарша, раз она так улыбалась, украдкой посматривая на меня?..

В то время Сат-Ок был для меня живым богом! Я нисколечко не утрирую. Его жизнь была абсолютным эталоном, образцом того, как именно я хотел бы прожить свою жизнь. Я променял бы свою жизнь на его жизнь ни секунды не колеблясь, да ещё сказал бы за это огромное пиламайя.

После всего, что я прочитал в повестях о его жизни с индейцами, он стал для меня настоящей современной легендой. Я гордился, что живу с ним в одно время и удивлялся, почему у нас так мало о нём говорят и пишут. А ведь должны были о его удивительной судьбе трубить на каждом углу и благоговейно следить за каждым моментом его теперешней жизни и сообщать о них всему миру. Я недоумевал, чего это всё как-то поутихло и о нём не слышно ничего нового.

Я даже стал проявлять интерес к польскому языку — ведь сам Сат-Ок говорит сейчас на нём! Достал русско-польский разговорник — надеялся, что когда-нибудь пригодится. Планировал съездить к нему в Польшу, когда подрасту, чтобы посмотреть, где он там живёт и как работает мотористом на судне в гданьском порту.

Ну, ведь форменное сумасшествие, правда же?.. Такая сильнейшая фрустрация: когда он там, почему я-то здесь?!

И вообще — что это ещё за притягательная Польша такая — раз сам Сат-Ок променял на неё родную сказочную страну Толанди? Мёдом там намазано, что ли? Ведь кто ему сейчас мешает вернуться обратно? Раньше, понятно, была война, другие трудности, то-сё. Но сейчас-то?.. Вот ему же приходят известия из Канады о его отце, вожде Высоком Орле, который по-прежнему «ведёт родное племя сквозь чащи и прерии». Чего же он для начала не навестит родителя-то, ну а потом вообще наверняка там расчувствуется и с радостью останется среди своих? Да и мать бы ещё туда взял с собой — это сколько же она не виделась с мужем-то? Стопроцентно на месте Сат-Ока я бы уже давно вернулся жить среди индейцев, только бы меня в Польше и видели.

Что-то там было… нечисто. Но что именно, я понять не мог. Вероятно, коварные соблазны бледнолицых пленили сына гордого вождя шеванезов — решил я. Тёплый туалет, электричество, водопровод, варёные сосиски в целлофане… Вообще, тихая спокойная жизнь, без надоедливой конной канадской полиции в красных мундирах, без кровожадных серых медведей и комаров.

Но как можно было вот так, навсегда, бросить родное племя?..

И всё же этот писатель и правда смог кое в чём изменить мою жизнь.

Например, благодаря Сат-Оку я полюбил Осень. Да, вот так, именно с большой буквы О. То есть я любил её и раньше, только не сознавая этого. Вы же сами знаете — как-то не принято в детстве любить осень. Лето — тут без вопросов, оно однозначно вне конкуренции, потому что лето — синоним каникул!

Но вот что я прочитал в детстве в повести Сат-Ока «Таинственные следы»:

“Белые люди восхищаются весной - временем лопающихся почек и расцветающих цветов. Поэты всех народов охотно воспевают это время. Я же считаю, что весну хорошо вспоминать, хорошо ждать её, но трудно ею тешиться. В моей стране - это время ледяных дождей и метелей, вязкой земли, промокших ног. Голода, скользких скал и разлива рек. Не помню такого случая, чтобы в Месяц Лопающихся Почек я ходил с сухими ногами. Нет, намного прекраснее весны время, называемое нами Смертью Природы, - белые называют его индейским летом. Люблю осень, и никто меня не убедит, что весна лучше…”

Отложил я книгу и задумался, сосредоточился на его словах и своих чувствах по поводу прочитанного. И понял, что и я на самом деле больше всего люблю осень! И всегда любил — просто раньше не отдавал себе в этом отчёта. А к словам Сат-Ока я прислушался, потому что безоговорочно доверял ему и уважал.

Я осознал, что всегда любил это завораживающее буйство тёплых красно-жёлтых красок, спокойное солнце, грибной аромат прелых листьев, сверкающие летающие паутинки, печальные голоса улетающих птиц, наступившую лесную тишину, безбрежные сжатые поля, манящие запахи дымков от сжигаемой ботвы на огородах и, главное, какое-то щемящее чувство Прошлого, элегию Уходящего Навсегда. Это было так созвучно мне! Ведь я просто мировой чемпион по ностальгии. Беспрерывно сожалеющий по давно ушедшим временам — в особенности как раз по индейским.

Лето я любил, без сомнения, но любил… меркантильно. Я его любил за что-то — за все летние удовольствия и выгоды. И весна мне тоже нравилась, но только за то, что она — предвестница лета. Но осень я полюбил просто так, за неё саму, бескорыстно, потому что ждать от неё дальше было просто нечего.

А то, что моё любимое, самое красивое время года, ещё называют, оказывается, «индейским летом» — это вообще стало нежданным подарком, бесплатным бонусом — ну прямо по моему основному профилю.

Так что я практически всю свою сознательную жизнь — закоренелый, ярко-выраженный осенефил.

Весь год я провожу, словно во сне, и только осенью прихожу в себя. В определённый момент я вдруг ощущаю себя в очередной раз проснувшимся в Осени. Как будто опять попадаю домой после долгого отсутствия. «Я снова здесь» — звучат в моей голове слова. И если осень неудачная — дождливая, холодная, некрасивая, и нельзя впитывать впечатления, тогда я не могу набраться свежих сил и весь остальной год идёт насмарку. До следующей Осени.

Но, что ни говори, всё же стыдно должно быть Суплатовичу на небесах за весь этот обман. Тем более теперь, когда мы знаем о нём всё то, что знаем из Википедии. Что якобы даже свои книги писал не полностью он сам, а профессиональные писатели, не говоря уже о выдуманной им своей биографии, и что даже в гестапо попал вовсе не потому, что «нечистой расы», а просто за элементарное воровство. Вот оно как всё повернулось…

Но всё равно — огромная благодарность ему за развитие моей детской души! Или, наоборот, за неразвитие её: надеюсь, она осталась почти такой же, как и в 10 лет, только внешне зачерствела малость на жизненном пути…

Вот сейчас мой 9-летний сын как раз начал читать Сат-Ока и пока в восторге от него. Конечно, я не буду открывать ему всей правды. Зачем отнимать у человека сказку?

Просто скажу ему, что никто нигде давно уже не кочует…

А маленький я, тем временем, дома водрузил на подоконник, в укромный уголок, бутылку из-под шампанского и бросал туда свои еженедельно выдаваемые мне на мороженое детские гривенники — в помощь бедным индейцам. Ну, или на своё далёкое путешествие на берега Медвежьего озера: смотря, как сложатся обстоятельства. Может, пришлось бы взятку дать — сунул бы пограничнику эту бутылку шампанского и прошёл к своим.

Естественно, я даже и не задумывался, как потом эту скопленную Сумму с большой, для меня, буквы переправлю индейцам в Америку. Просто собирал и точка. И не помышлял о каких-то там суетных мирских делах. Куда потом подевались эти деньги, ума не приложу… Видимо, всё же вытряс и истратил на игрушку — в редкий момент просветления.

Кстати, об игрушках. Теперь я почему-то горжусь, что в детстве у меня не было пресловутых игрушечных пластмассовых индейцев. Многие люди в «Голосах» вспоминают, что индеанизм у них начался вот с таких вот ГДР-овских, тщательно, в мельчайших деталях, выполненных фигурок. Ну, не знаю… Как-то это немного пошло, что ли… Не хочу, правда, никого обидеть. Звучит это так, как будто они и в самом деле буквально «заигрались в индейцев». А я не воспринимал своё увлечение как игру — мне этим хотелось просто жить.

О существовании таких пластиковых индейских фигурок я в детстве даже не подозревал. Каким-то таинственным образом меня это полностью обошло стороной: никто из моих знакомых ребят ими не владел. Но даже если бы они у меня и были, вряд ли повлияли бы на мой жизненный выбор. Играл ведь я увлечённо в детстве пластмассовыми солдатиками, но не стал же после этого военным?..

Эх, а какие же те солдатики были… аппетитные! Отлитые из полупрозрачной зелёной мягкой пластмассы, они так походили на леденцы, что их всё время тянуло засунуть в рот. Этому соблазну я иногда поддавался — поэтому некоторые солдатики были изрядно покусаны, а иные и вовсе лишались головы…

Ну, а визуально я зависал, конечно, на бесценных для меня в то время рисунках индейских вещей — иллюстрациях Ремингтона к «Гайавате». Сколько времени я провёл, детально рассматривая каждую деталюшечку, сколько их перерисовывал и систематизировал (все виды томагавков отдельно, все виды ножей отдельно и т. д.), и пытался по этим рисункам делать свои первые индейские вещи — это вы представляете и сами. Сами этим занимались.

Наделал я, конечно, каких-то совершенно безумных, с сегодняшней точки зрения, «индейских вещей» и развесил у себя в комнатке на стене.

А жил я на первом этаже и иногда слышал, как какие-нибудь прохожие переговаривались под окном: глянь-ка, Зин, тут индейцы живут! Очень я этим гордился.

Ну а вещи были: лук из ствола новогодней ёлки с тетивой из резинки от трусов, стрелы с наконечниками из жести консервной банки, томагавк — простой туристический топорик, бахрома, конечно, от штор, гусиные перья в уборе, ну и так далее…

Но разве это важно, когда сам уверен, что всё так и должно быть? Ведь незнание — тоже сила! Самонадеянность прекрасна: если чего-то не знаешь — придумай сам, как это должно быть, и скажи, что так и надо!

Потом, когда пришла пора менять тетиву на нормальную, из капронового шнура, был в недоумении: ведь она же не растягивается, как резинка — как же стрелять-то?..

Однажды, прочитав очередную книжку про индейцев, я решил попробовать сделать их знаменитый пеммикан. Выпросил у мамы на кухне кусочек говядины и положил его сушиться на батарею центрального отопления. И благополучно забыл.

Через месяц случайно наткнулся на него и в первый момент даже не понял — что это за чёрная твёрдая фитюлька лежит на радиаторе? А это мясо обратилось в камень! Я был очень горд результатом: у меня получилось! И даже пытался его погрызть, но безуспешно — впопыхах совсем забыл, что индейцы-то сушёное мясо потом размалывали в порошок и смешивали его затем с жиром и ягодами. Так и не посчастливилось мне в жизни отведать пеммикана…

Моё “индейское” детство теперь неизменно ассоциируется у меня с манящими, будоражащими воображение запахами той поры.

Например, как-то раз в классе перед уроком я поставил на сиденье парты свой видавший виды объёмистый портфель и стал в нём рыться, отыскивая нужный учебник. Мой сосед по парте тоже склонился над ним, с любопытством заглянул внутрь и зачем-то принюхался… Потом он как-то странно и задумчиво посмотрел на меня и говорит: «Пахнет индейцами…» Тогда я тоже залез в портфель с головой, принюхался — и точно. Пахнет! Уж не знаю, почему он так сказал и как вообще должно пахнуть индейцами, но запах и в самом деле казался очень древним, из глубины портфеля веяло какими-то давно забытыми временами. Возможно, просто старыми книгами и пылью, но этот запах будоражил воображение, навевал мечты о дальних странах и путешествиях. Впоследствии я ещё не раз специально заглядывал вглубь своего старого портфеля, вдыхал таинственный запах его нутра и мысленно уносился в стародавние индейские времена… Вероятно, со стороны это выглядело довольно странно.

Кстати, вот этот-то самый одноклассник и стал потом моим самым близким (правда, лишь на некоторое время) приятелем-единомышленником, с которым мы решили вместе убежать к шеванезам в Канаду, прочитав по очереди в школьной библиотеке сат-оковские «Таинственные следы». И сразу стало как-то полегче на душе — всё же теперь не в одиночку придётся пробираться в дальние дали к своим индейским кумирам.

А вступили мы в этот тайный сговор на редкость просто. Как-то раз я упомянул мельком в разговоре, как само собой разумеющееся, что вот вырасту — и тут же, ни секунды не мешкая, сбегу через Берингов пролив к индейцам. Он же, в свою очередь, не теряя ни секунды, тихо, но уверенно заявил: «И я с тобой!».

Вот так легко, но совершенно серьёзно, решиться на побег в Америку можно только в детстве. Когда даже и не подозреваешь о существовании множества жизненных преград и думаешь, что в жизни у тебя будет всё, что угодно — стоит только этого захотеть. Конечно, то были всего лишь детские глупости, но… в детской глупости чувствуешь себя намного счастливее, чем во взрослом уме.

С того момента и стали мы с этим «индейским» одноклассником тесно общаться. Тем более, что и жили с ним в одном доме-пятиэтажке, только в разных подъездах.

Помню, в прилегающем к нашей школе огромном тенистом парке мы с ним изображали сценки из фильмов с Гойко Митичем: залезали по очереди на причудливо изогнутые стволы клёнов и спрыгивали с них друг на дружку с зажатой в руке палочкой — заместо ножа. Перед этим, конечно, делали вид, что из густой листвы скрытно выслеживаем врага. Принимали потом разные победные живописные позы. И это всё могло продолжаться часами, ну просто часами… Мы не знали у́стали. Время для нас исчезало, его заменяло какое-то бесконечное солнечное счастье, которого я больше не испытывал с тех пор и теперь уже не испытаю никогда.

А однажды нам кровь из носу приспичило сделать себе индейские луки и стрелы. Но время для этого, как всегда по закону подлости, оказалось самым неподходящим: начало весны, а в Сибири это почти та же самая зима. Вернее, только-только настала «весна света». В те времена Новосибирск ещё не так разросся и от нашего дома до городских окраин можно было добраться пешком и довольно быстро. Через немногочисленные ещё дачи и мостик через речку Тулу мы добрались до железнодорожных товарных путей, вдоль которых, собственно, и росли непролазные заросли черёмухи, до зарезу вдруг ставшие нужными нам. Как вы знаете, у черёмухи её молодые тонкие и прямые побеги — это ведь уже почти готовые стрелы!

Помню ослепительный блеск ещё белоснежных сугробов под начинающим уже пригревать солнцем и лежащие на них пронзительно-синие тени от деревьев, манящий дальними путями запах пропитанных креозотом старых шпал, далёкие печальные гудки тепловозов… И какое-то весеннее шальное предвкушение всей нашей будущей долгой и интересной жизни… И посреди всего этого будоражащего ранневесеннего великолепия мы, по пояс в вязкой снежной целине, с трудом ползаем от зарослей к зарослям, срезаем подходящие черёмуховые прутья, тут же соскабливаем с них ножичками кору и с удовольствием вдыхаем её неповторимый аромат. Вот с тех пор этот пряный запах черёмухи и индейцы стали для меня неразделимы.

Время от времени и даже год от года я интересовался у моего добровольного попутчика в сказочную страну индейцев: не передумал ли он ещё?.. Нет, вроде пока не передумал — и на некоторое время опять становилось спокойно на душе.

А потом мы вдруг как-то раз поссорились, уже не помню из-за чего именно — и враз перестали общаться. Навсегда…

И вот что-то уже давненько, несколько десятилетий, не встречал я того одноклассника. Может статься, он всё же убежал к шеванезам в Канаду — один, без меня… Не знаю вот теперь: завидовать ему или нет?..

В первом сборнике «Голосов» ещё особо затрагивалась тема о любви к лошадям. Оно и понятно — ведь это была неотъемлемая часть индейского образа жизни. В былые времена настоящий индеец просто не мыслил себя без горячего скакуна.

Я-то сам теперь совершенно равнодушен и к самим лошадям и к любым «лошадиным» темам — видимо, настолько уже перегорел. Слишком много было в жизни связанных с ними фильмов, фотографий, книг, другой информации. Теперь лошади уже не кажутся мне какими-то особо интересными животными.

Но вот в раннем детстве… Мне кажется, никто не маньячил лошадками так, как я! В то время я не мыслил себя без своего верного горячего скакуна — той самой, классической лошадки на палочке!

С виду это была обычная гладкая палка круглого сечения, длиною в метр, на её верхний конец была надета раскрашенная резиновая конская голова, а на нижний конец — резиновая же небольшая «груша» с дырочкой-свистком. И когда я упирался ею в асфальт, она издавала такое же посвистывание, как тот ёжик из песенки, с дырочкой в правом боку.

Но всё это было только с виду! На самом деле она была живая! Я так искренне считал и обходился с нею соответственно: кормил и поил, «расчёсывал» ей резиновую гриву…

А уж как я, трёхлетний, на ней гарцевал вокруг нашего дома — это надо было видеть! Сам-то я напрочь ничего не помню, это мне потом мама рассказывала. Хоть времена тогда были и безопасные, но всё же она время от времени посматривала в окно, а мимо него проносился я на своей лошадке, нарезая круги вокруг нашей длинной пятиэтажки. Да не просто так бегу, а перехожу то в галоп, то на рысь, то поднимаю скакуна на дыбы, то верчусь на месте, то самозабвенно от его имени «бью копытом». Прохожие останавливались и очень, говорит, смеялись, умиляясь такому классическому мальчику с лошадкой на палочке. А я этого вообще не помню, видимо, в те моменты совершенно не воспринимал окружающее, был полностью погружён в свой внутренний мир.

Очень-очень жаль, что я сам всё это позабыл… Хорошо помню только одно — подо мною была настоящая лошадь! Никакая не игрушка, а самое настоящее живое существо.

А между тем, немного уже позднее, читая в детстве книжки про индейцев — в моменты, когда они там скачут на лошадях в сражениях или на бизоньей охоте, я мог запросто услышать под своим окном настоящий цокот лошадиных копыт! Во были времена!

Просто в конце 70-х годов в городах ещё не исчез полностью гужевой транспорт, и небольшие партии товаров развозили по магазинам запряжённые в настоящие телеги настоящие лошади! Наверное, так было дешевле; а скорее всего, в то время просто не хватало автомобильного транспорта. Эти дребезжащие на ходу телеги, влекомые скромными мохноногими лошадками, прижимались к самым обочинам дорог, остерегаясь коптящих грохочущих грузовиков. Уже даже в те времена подобное соседство выглядело в городе очень странно и одновременно очень трогательно. Как привет из далёкой-далёкой старины.

И в тех упряжках всё-всё было самым, что ни на есть, всамделишным: и скрипучие деревянные телеги, и оглобли, и хомуты, и дуги, и вожжи, и украшенная бляхами сбруя, и удила, и лошадиный запах, и конские «яблоки» потом на асфальте…

Прямо под окнами нашей квартиры, в соседней пятиэтажке, находился служебный вход в кафе «Холодок» (как я любил это название! — особенно жаркими летними вечерами, когда оно прохладно светилось в сумерках голубыми неоновыми буквами), и к нему каждый день со штабелями пивных ящиков, со стеклянным позвякиванием, подъезжала телега, которую вёз гнедой конь Буян — наш добрый знакомец. Мы, ребятишки, иногда выносили ему пожевать хлебных горбушек. Он осторожно брал угощение, щекоча нам руки своими бархатными губами и тёплым дыханием и потом долго благодарно кивал нам, тряся длинной чёлкой над глазами. Или можно было просто так подбежать к нему и поздороваться: по-лошадиному покивать ему головой — и он в ответ тут же начинал размашисто кивать своей. Это было так удивительно! Мы не сомневались тогда, что по старинным конским обычаям, всем порядочным лошадям положено таким манером вежливо отвечать на приветствия.

Только вот торчащие изо рта удила вызывали сильный внутренний протест и даже лёгкую форму клаустрофобии. Как представишь, что они у тебя вот так во рту всю жизнь… Мы как-то даже не задумывались, что коней-то после работы вообще-то распрягают — потому что всегда видели Буяна только в полной амуниции.

К большому сожалению, верхом на лошади мне проскакать не посчастливилось, даже и не сидел на ней никогда. Только в мечтах охотился верхом на бизонов…

…Возвращаясь ненадолго к книгам: иногда в отделах иностранной литературы встречались таковые и про индейцев, но все они были на варварских языках и покупались только из-за иллюстраций.

Помню, уже намного позже там появилась книга Кэтлина на немецком. Толстая такая, с серой глянцевой суперобложкой и с завлекательным индейцем на ней. Дорогая, по тем временам. Долго я решался, ходил, ходил, но купил. Пытался со словарём переводить с немецкого и окончательно убедился: от немцев нам всегда и везде одни лишь неприятности. Это ж надо: додуматься писать все свои существительные с заглавной Буквы! И не поймёшь ничего толком в тексте. Вот, допустим: Krähen — «ворона». То ли это имя индейца, Ворона, то ли это название племени Кроу, то ли это просто птица Ворона? Поди разберись! Ничего умнее немцы не могли придумать.

Но всё равно, тщательно выписывал оттуда все слова на разных индейских языках, и до сих пор у меня где-то валяется общая тетрадь с солидными оглавлениями: «Язык манданов», «Язык хидатса»… Вот самому теперь интересно: где, когда и о чём я собирался толковать с манданами и хидатсами?

Вот на что вообще я тратил своё детство?.. Бежал бы во двор к пацанам…

Так я и жил, потихоньку взрослея. Когда родители спрашивали, кем хочу стать, отвечал: буду жить в лесу. Как в лесу, почему в лесу? Лесником, что ли, будешь? Нет, просто буду жить в лесу. Не мог тогда даже для себя сформулировать конкретнее.

Началась эта утопическая тяга к дикой лесной жизни ещё с раннего детства, когда прочитал про Маугли и, помню, стал в пионерском лагере тренироваться ходить босиком, как он по индийским джунглям, но только по сосновому лесу. А больно — шишки! И острые сучки. Да и голышом в сибирских лесах зимой не больно-то побегаешь. Да и летом тоже — с комарами. Наивное увещевание Маугли «мы с вами одной крови — вы и я!», боюсь, сибирские комары восприняли бы как прямое руководство к действию.

Причём как-то не задумывался, что потом вырасту и тогда по пригородным лесам бегать будет уже здоровенный голый волосатый мужик, шокируя бедных грибников.

Нет, так и не стал я Маугли-2. Ну, и ладно. Но желание было горячим.

У бабушки в огороде я в одиночку собственноручно построил подобие типи из тополиных жердей и целлофановой плёнки от теплиц, за что был слегка поруган, но и быстро прощён. Хотел попробовать пожить там летом хоть немножко по-индейски, но не тут-то было!

Типи очень скоро оккупировали многочисленные двухвостки, чем-то оно им очень приглянулось, может, парниковым эффектом? В их компании как-то совершенно не думалось об индейцах, а уж чтобы переночевать в типи с костерком, в романтичной обстановке… об этом не могло быть и речи. Знаете, как кусаются двухвостки? Довольно больно и очень противно. И, главное, за что?! Никакой признательности за такие царские хоромы — просто какое-то форменное свинство со стороны двухвосток.

Так что странное для соседей сооружение, хоть и осталось надолго стоять в огороде, но в чисто декоративных целях.

Примерно в то же время я повадился с фотоаппаратом посещать киносеансы с фильмами про индейцев, чтобы снимать оттуда отдельные понравившиеся кадры.

Нелёгкое это дело, скажу я вам!

Мало того, что весь зал оборачивается к тебе на спуск затвора в тишине (а я-то при этом — сверхзастенчивый!), так ещё и нужный кадр очень сложно уловить. Проворонил момент — иди на следующий сеанс. Приходилось примерно запоминать, где Зоркий Сокол сейчас вот-вот повернётся и подставит мне свой орлиный профиль.

А дома проявишь, напечатаешь — всё смазано или нерезко, кадры-то в кино движутся. Да ещё и блёклые тени вместо индейцев — освещение-то на экране слабое.

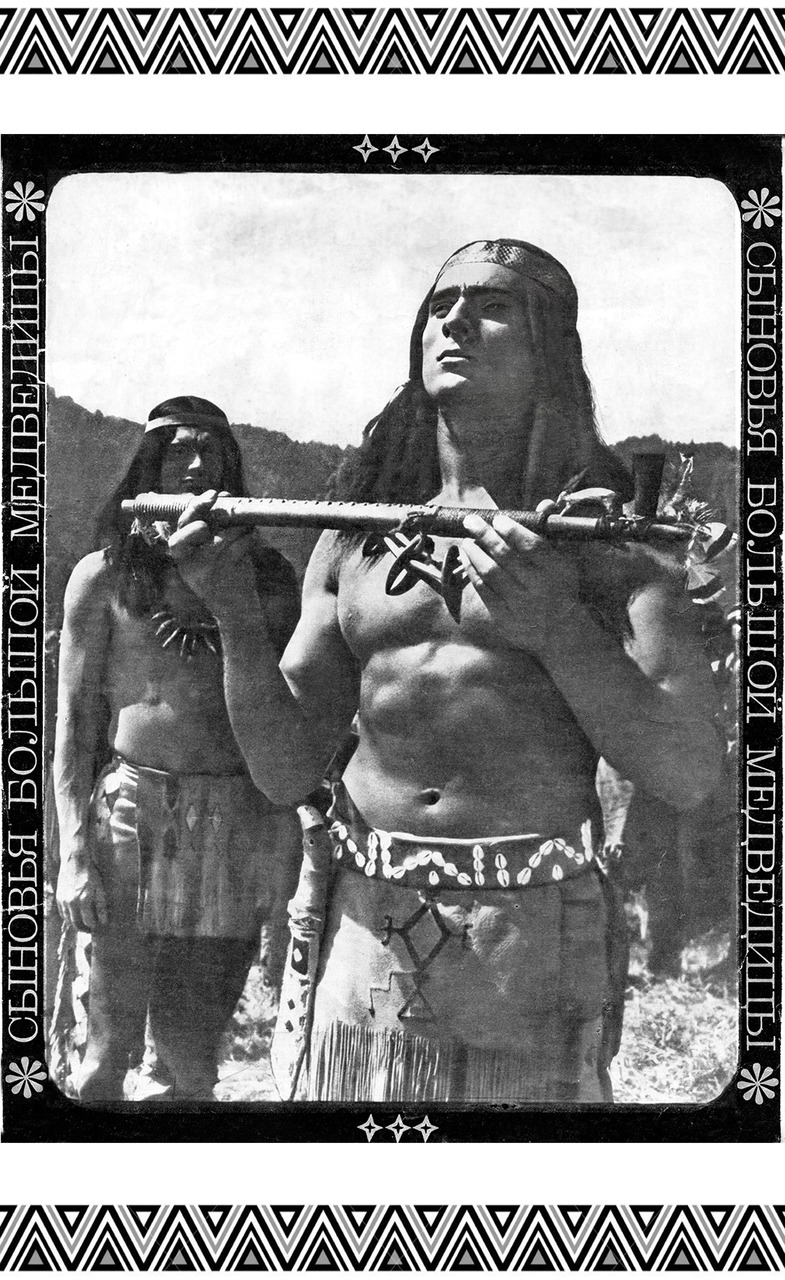

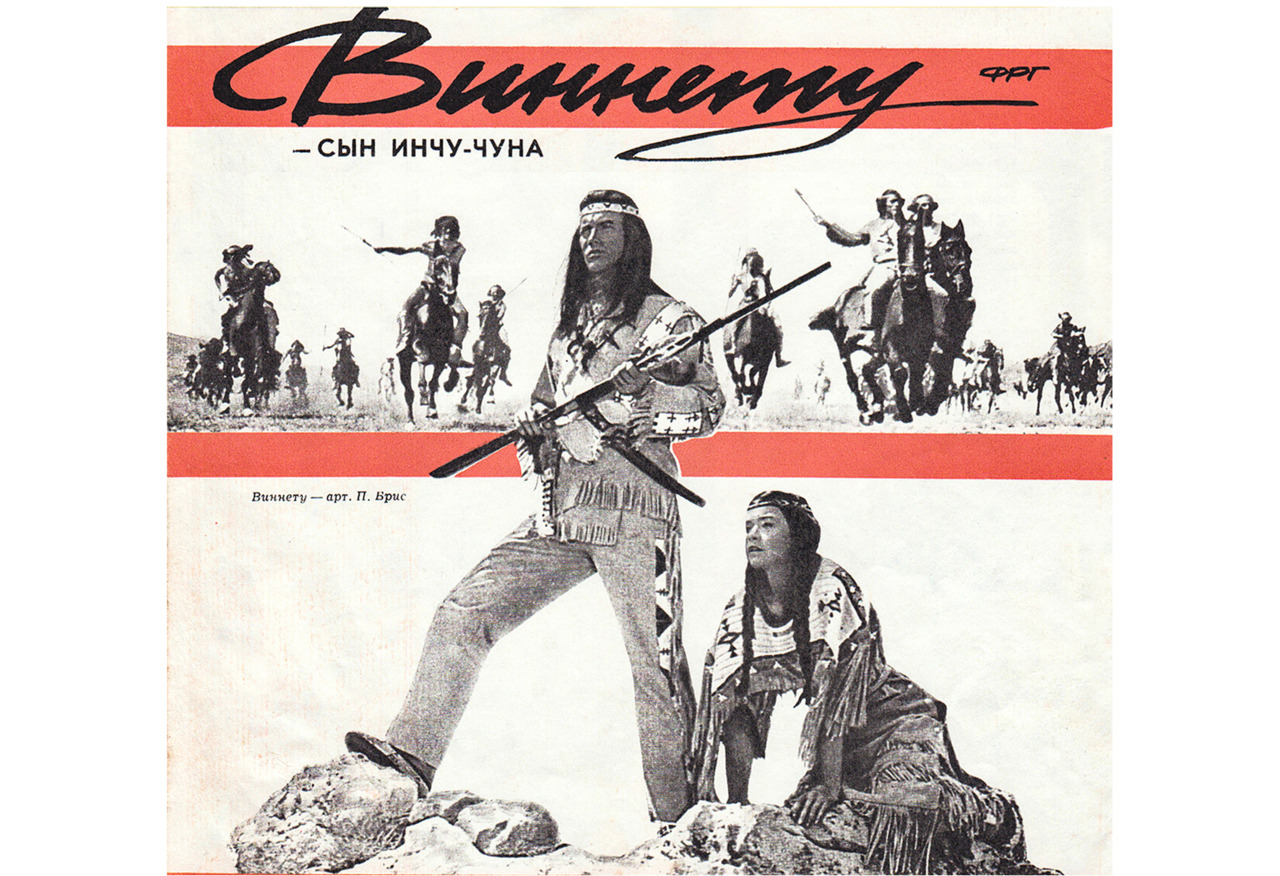

Был в моей жизни и такой любопытный отрезок. Когда мне было лет 10—12, мы с дворовым приятелем смотрели двухсерийный фильм «Виннету — сын Инчу-Чуна» 10 дней подряд! Или даже больше. Это происходило, как своеобразный ритуал.

Представьте: летнее солнечное утро, и ещё одно такое утро, и ещё, и ещё… И каждое утро приятель опять и опять заходит за мной, и каждый раз спрашивает только одно: «Идём?» — «Идём!».

И мы бежим в кинотеатр по солнечным утренним улицам, гулким и пустынным — все же разъехались на лето, покупаем билеты (20 копеек за 2 серии, на утренний сеанс) и… опять попадаем в уже знакомый волшебный индейский мир — как к себе домой!

Мы же знали обе серии уже буквально наизусть, до последней царапинки на киноплёнке, до последнего щелчка в динамиках. И всё равно — каждый сеанс смотрели, как в первый раз!

А музыка! Ну, вот та самая раздольная мелодия из Виннету, в начале на титрах, на губной гармошке, от которой просто разворачивается душа! И уже до-о-олго потом не сворачивается. И та завораживающая музыка с дрожащей флейтой — где Шаттерхенд и Инчу-чун борются в воде… И сам фильм широкоформатный и потрясающе цветной. И такими насыщенными были те цвета и впечатляющими звуковые эффекты!

И эти две киноистории повторялись снова и снова, снова и снова — каждый день. Я-то ладно, со мной было всё понятно, но и товарищу моему не надоедало — вот что удивительно! Эта ежедневная радость — одно из самых волшебных воспоминаний моей жизни.

Жаль, невозможно передать тот манящий запах огромного, почти пустого, утреннего кинозала середины 70-х годов, с висящими пылинками в луче проектора, мощный звук из стереодинамиков, дающий эффект полного присутствия. А на экране — такая волнующая, невыразимо притягательная настоящая жизнь!

После сеансов мы выходили на улицу и казалось, что мы очутились на сером тюремном дворе…

Удивительная судьба у этого моего приятеля.

Он вырос и стал… попом. Это до того странно! Как непостижимы наши жизненные пути…

Представьте, что ваш обычный приятель, с которым вы всё детство бегали, хулиганили, ругались, дрались; самый обычный мальчишка, который сквернословил, задирал девчонкам платья, ходил каждый день с вами на «Виннету», вдруг стал… батюшкой, которому бабки целуют ручку. То есть святым человеком?

Мало того, что это дико неожиданно, так ещё и несколько… обидно. Мне вот бабки при встрече ручку не целуют. Значит, он стал в чём-то лучше, выше меня? В чём?.. В том, что читает и почитает еврейские сказки и мифологию? Только-то?..

ГОДЫ, ПРОВЕДЁННЫЕ В ЛАГЕРЯХ

Плоды успешной агитации. — Скрываемся от лагерного начальства. — Заточки, сделанные на камне. — Я бунтую против лагерных порядков. — Весь отряд №7 ходит с моим портретом на груди. — Женщины плачут при виде меня. — Универсальный ответ на все вопросы бытия. — Меня переводят в другой отряд за лагерный беспредел. — В изгнании. — Встречи со старыми лагерными дружками. — Братья по крови

Будучи уже почти подростком, однажды в пионерском лагере я «заразил» индейцами всех пацанов из нашего отряда (как тогда в детском саду нас сагитировал Юрка Чулков). И к большому неудовольствию и беспокойству вожатых, мы исчезли у них из виду и стали строить себе по кустам в отдалённых концах лагеря укромные индейские убежища — что-то типа вигвамов из наломанных в зарослях веток.

Мало того, понаделали себе опасных томагавков из загнутых буквой Г железных ножек от поломанных стульев для столовой. По-дикарски расплющивали их лезвия камнем на камне и потом их затачивали — опять же на камне. А если потом ещё привязать к томагавку голубиные перья — это была песня, а не оружие! До сих пор мечтаю сделать себе его реплику. Мы упорно тренировались, бросали свои томагавки в доску от забора — и они иногда даже втыкались!

И опять всё та же история: увлечённо поиграли мы вместе несколько дней в индейцев, а потом большинство мальчишек охладело к этой затее — кроме меня, конечно. Я же остался верен себе и не хотел никаких других игр.

Популярный у пацанов футбол, к примеру, мне всегда казался верхом идиотизма: бегает хаотично туда-сюда по полю потная толпа и всю дорогу старается отнять друг у друга мяч. В этот раз вы, допустим, выиграли 5:2, а в другой — проиграли 3:8, а потом опять выиграли, но уже с другим счётом — и что дальше-то?.. Я этого и тогда не понимал и не понимаю до сих пор — не чувствую тут никакого азарта. Горделивое чувство своего превосходства над противником — оно какое-то постыдное…

Вот я и пропадал целыми днями на своей «индейской территории» по своим индейским личным делам.

Но это вовсе не означает, что я только и делал, что постоянно торчал в вигваме или швырял в цель томагавк — нет.

Я, например, мог часами бродить по сосновому бору (на территории лагеря), подбирал разные коряжки, опавшие ветки, сучки и шишки, соединял всё это между собой и пытался вообразить, на что или на кого это похоже. Или безуспешно охотился за «громовиками». Это были такие устрашающе-громадные, сантиметров 15 в длину, трудноуловимые молниеносные синие стрекозы; только потом они вдруг куда-то все исчезли, и я их больше не видел с самого детства. Или вытачивал, шоркая об асфальт, кораблики из сосновой коры. А то и пытался вырезать на сосновой палочке тлинкитский узорный тотемный столб захваченным из дома перочинным ножичком, который вскоре у меня, конечно, отобрали бдительные вожатые.

А один раз был такой случай. Нарисовал я в нашей игровой комнате на листе бумаге, конечно, не что иное, как портрет индейца в традиционном головном уборе и удалился по своим делам. Вечером прихожу — что такое?.. Все пацаны нашего отряда важно ходят в футболках с моим индейцем на груди! А это кто-то предприимчивый из них сделал из того рисунка трафарет (наверно, попросил у вожатых лезвие бритвочки), и потом напечатал его зубной пастой на майках всем желающим.

А желало всё племя! Эта лагерная технология была очень безопасна, в смысле мамского гнева — так как зубная паста потом легко сходила при первой же стирке.

Горячо рекомендую начинающим трафаретчикам!

А в целом я редко удостаивал отряд своим присутствием: приходил в основном только в столовую, ну и, конечно, к отбою.

Но так привольно в пионерском лагере жить не полагалось. Категорически! Там было столько запланированных шаблонных пионерских мероприятий, что теперь и вспомнить-то конкретно ничего не могу. Они у меня все почему-то слились в одно торжественное поднятие-спускание флага на утренних и вечерних линейках, смотры строя и песни и редкие суматошные «Зарницы».

Вожатые меня, конечно, укоряли, пытались приструнить, но безуспешно. И уговаривали, и угрожали — ничего на меня не действовало.

В тот год своего тринадцатилетия я был просто невыносимым пацаном. Сам себя не узнавал! Нет, я не дрался, никого не трогал — просто в ту пору был сильно себе на уме и вёл себя соответственно. Вероятно, это было последнее лето детства перед превращением в подростка, и во мне уже начинали бушевать гормоны. Только этим я и могу сейчас объяснить свою тогдашнюю полную невменяемость. А вообще-то я был до этого очень смирным и стеснительным мальчиком. И в пионерских лагерях бывал уже не раз, и никто там раньше на меня не жаловался.

А тут… Две молодые женщины (как мне тогда казалось, а на самом деле девушки-комсомолки, вожатые нашего отряда) из-за меня даже тихо плакали в укромном уголке — в самом буквальном смысле, я сам это видел, к своему теперешнему стыду. До такой степени я доводил их своими неукротимыми независимыми выходками, а особенно своим единственным, но универсальным ответом на все их вопросы.

К примеру, меня где-то отлавливали на территории лагеря и с негодованием начинали допрашивать:

— Ты где шляешься весь день, почему мы должны тебя искать, бегать по всему лагерю?!

Я в ответ, потупившись и ковыряясь носком сандалии в сосновой хвое под ногами:

— А ччё?..

— Почему тебя не было на сборе отряда?!

— А ччё?..

— Чтоб больше такого не повторялось!

— А ччё?..

— Немедленно прекрати чокать!!!

— А ччё?..

— Ты что, издеваешься?!

— А ччё?!..

И далее весь разговор в том же духе. Доводил до белого каления своих бедных вожаток. Но это я отнюдь не со зла: и правда не понимал, чего они пристают ко мне со своими ненужными делами. А других слов для более развёрнутого ответа на бессмысленные вопросы просто не находил.

Я хотел заниматься только тем, что было интересно мне самому. Глупым, конечно, был пацаном: не хотел понимать, что вожатые за меня отвечают, и что у них на попечении ещё тридцать душ — и всех надо держать на виду. Потом они уже это моё «а чё» просто слышать не могли, с ними сразу начиналась тихая истерика.

Главное, и сделать-то со мной ничего было нельзя. Телесные наказания применять они не имели права, а на прочие я не обращал никакого внимания. Не в угол же они меня могли поставить?

Если честно, теперь бы я сам себе, тому, в прошлом, надавал увесистых подзатыльников — потому что и сам всегда терпеть не мог подобных дебилоидов.

И, в конце-концов, меня выгнали-таки из пионерлагеря! Сейчас даже сам в это поверить не могу, но это было. Было… Вот вас выгоняли из лагеря за беспредел? То-то же. А у меня такой неприглядный, дикий для меня, факт в биографии имеется. Несмотря на то, что я по жизни вроде бы тишайший и застенчивый человек. Но это только с виду. А внутри у меня всё буквально кипит и клокочет — как заметил однажды Орлиное Перо (о котором речь ещё впереди) после прочтения моих огнедышащих писем. Правильно народ говорит: в тихом омуте черти водятся.

Но перед изгнанием из пионерского рая меня сначала перевели (в качестве наказания или устрашения) в другой корпус, в старший отряд. Надеялись, видно, что большие мальчишки меня укротят — но не тут-то было…

И там я тоже выказал свою прыть. Каким именно образом выказал уже не помню, но эксперимент явно не удался. И ничего не оставалось, как только с позором выдворить меня домой.

И больше я в пионерские лагеря не ездил — а жаль. На самом деле мне там очень нравилось — если бы только не насильственные пионерские мероприятия.

До сих пор горюю по тем, навеки утраченным, друзьям из пионерских лагерей семидесятых годов. Их полузабытые лица остались только на групповых снимках. Уже многих и не вспомнить по именам. За одну короткую смену мы успевали настолько подружиться, что, казалось, проживали вместе целую длинную жизнь. Так быстро и глубоко могут сходиться между собой только дети. Но смена всегда как-то неожиданно заканчивалось и мы разъезжались кто куда. Просто вылезали в городе из автобуса, нас разбирали по домам мамы, и потом мы больше в жизни никогда не виделись. С беспечной лёгкостью расставались навсегда.

Но тогда, в детстве, мы об этом не задумывались. Для нас не существовало ещё таких понятий — никогда и навсегда. Казалось, всё ещё повторится — и не раз. Почему-то не возникало даже мысли записывать хотя бы адреса. В обыденной городской (а тем более школьной) жизни разлука с летними друзьями казалась неизбежной, а дальнейшее зимнее общение — бессмысленным. Писать письма в другой район города? Это как-то странно. Да и о чём, собственно? А ездить туда в 10—12 лет одному, без родителей — страшновато.

А ведь возможно, что мы остались бы друзьями на всю жизнь и даже стали самыми близкими друзьями! Но, видно, не судьба: у меня в жизни так и не появилось настоящего друга.

Говорят, индейцы вкладывали в понятие «друг» гораздо более глубокий смысл, чем белые. Так вот, я как раз в этом смысле.

Но как узнаешь друзей своего пионерского детства теперь, даже если случайно повстречаешь их на улице? А если и узнаешь кого-то — о чём теперь с ними говорить? Даже если вы повспоминаете общее детство — что дальше? Теперь уже навеки чужие взрослые люди…

Как угадаешь вон в том, важно идущем солидном дядьке, прежнего мальчишку из нашего пионеротряда, с которым однажды даже кровно побратался? И возможно, он мне не просто прохожий, а брат, и в нас течёт общая кровь!

Да-да! Однажды мы за лагерную смену настолько успели подружиться с одним близким по духу мальчиком (даже помню его имя — Димка), что я, недолго думая, предложил ему стать «братьями по крови» — насмотревшись, конечно, той знаменитой сцены из «Виннету». Мы слегка порезали наши пальцы и сложили вместе ранки… Нет, видимо всё-таки не зря вожатые отобрали у меня ножик: мало ли что ещё могло прийти в мою бедовую голову…

А потом в конце смены мы разъехались и больше никогда не виделись.

Вот так просто…

Где-то он сейчас, мой брат по крови Димка?..

ЕЩЁ 3 ГОДА ДО СВОБОДЫ

Меня обучают созерцать облака и ставить градусники земле-матушке. — Сектант Чингачгук осваивает азбуку Морзе. — Жизнь в придуманном мире

Когда пришла уже крайняя пора определиться с родом дальнейших занятий в жизни, методом последовательного отсечения всех скучных технических учебных заведений, я поступил в училище на радиста-метеоролога. Оно самым удивительным образом оказалось как раз неподалёку от моего дома, а не где-нибудь там в центре города, за рекой Обью, или в Академгородке.

Притом это училище оказалось вообще единственным в СССР! Я воспринял это как дополнительный знак поступить именно туда. Если бы оно было в любом другом городе, я бы точно не стал в него поступать — не смог бы жить в общежитии.

Очень уж я тогда был привязан к дому, как, впрочем, привязан и сейчас.

Радисты-метеорологи — это, знаете ли, такие классические полярники или таёжники, каких обычно показывают в кино. Они наблюдают за погодой, а потом сидят на метеостанции за рацией и передают результаты своих наблюдений морзянкой: пи-пи-пи-пи… Сама профессия мне была глубоко до лампочки: всякие там скучные градусники, флюгера, метеобудки… Но вот то, что после выпуска надо будет жить в таёжной глуши — это да!

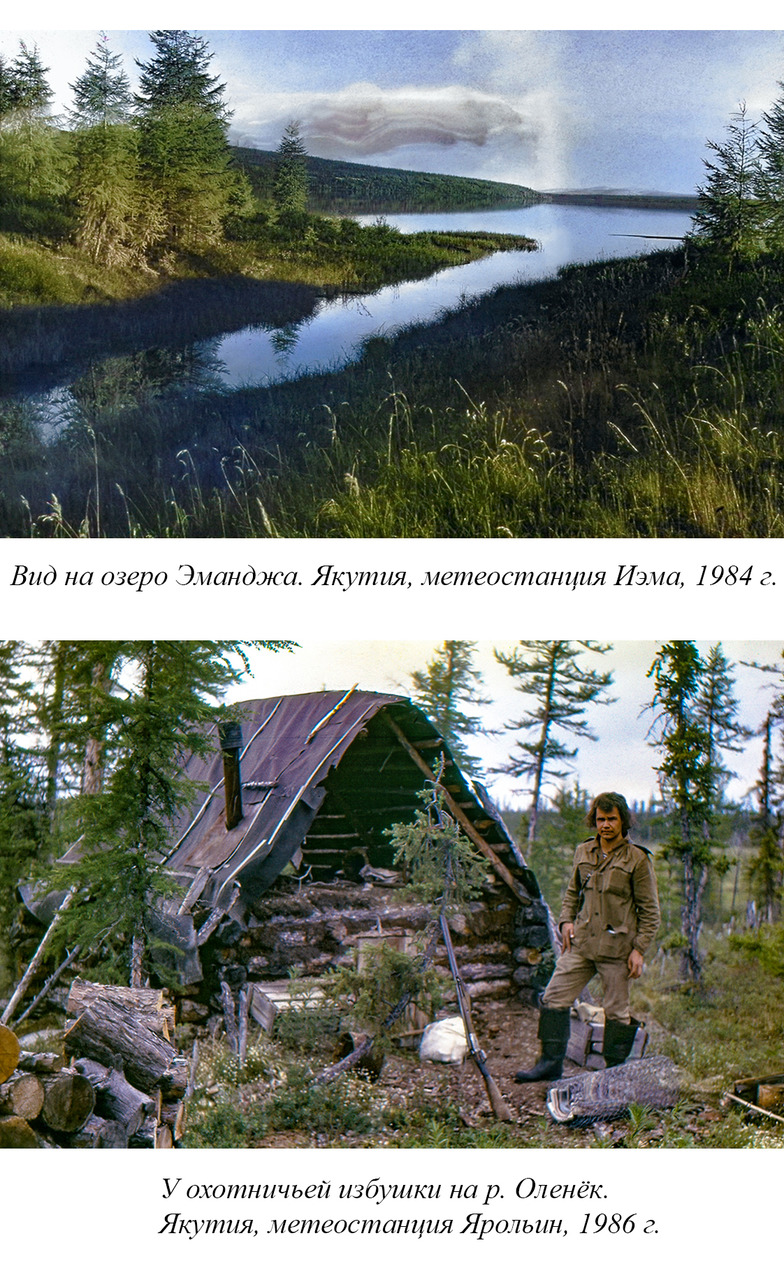

В нашем СГПТУ-7 учились какие-то ненормальные люди, сплошь поэты и романтики. После обучения было распределение по всей стране, и отличники учёбы отчаянно боролись за право попасть в самые, что ни на есть, «дыры», в труднодоступные места: на Колыму, на Чукотку, на Камчатку, в Якутию… Где были дебри сказочной тайги, охота и рыбалка. А оставшиеся двоечники со слезами на глазах ехали на нежное Черноморское побережье, на Кавказ, в солнечные республики Средней Азии…

Вы не поверите: до самого конца своей трёхлетней учёбы я не имел никакого понятия, чем же конкретно я буду, собственно, заниматься на своей будущей работе. Всё виделось очень неясным и расплывчатым, как в далёком тумане. Вот такое абсолютное юношеское легкомыслие. Тогда я ещё совершенно не чувствовал, даже приблизительно, в какой области лежит моё призвание. Если честно, даже задумываться об этом было неохота — потому что уж очень не хотелось вступать в скучную «взрослую» жизнь. Вполне ясно было лишь одно: с техникой, с железками, электрикой и тому подобным я не желал иметь ничего общего. Склонности у меня были явно в гуманитарных областях — но ведь это понятие очень растяжимое. Сейчас бы я выбрал или художественное училище или музыкальное: остались хотя бы от этого какие-то конкретные, действительно нужные мне теперь навыки. А тогда несколько лет потратил абсолютно впустую: в практическом смысле мне в жизни не пригодилось оттуда ровным счётом ничего.

Между прочим, азбука Морзе, которой нас там обучали, мне всегда напоминала индейский межплеменной язык жестов (своеобразное индейское эсперанто, типа азбуки для глухонемых). С её помощью можно точно так же объясниться в эфире с любым радистом, совершенно не говорящем на твоём языке. Потому что существуют общепринятые международные слова-сокращения. Например: к — приём, ас — жду, бд — плохо, ок — хорошо, псе — пожалуйста, цщ — всем, сос — ну, это и так все знают, и так далее. Свой особый радиожаргон. Когда в книжке Сат-Ока я читал, что индейцы могли тайно разговаривать, просто нажимая и проводя собеседнику пальцем по спине, я был уверен, что это у них тоже что-то типа морзянки — но только своей, индейской. Нажимаешь — точка, проводишь — тире. Впрочем, это наверняка опять чистокровные польские выдумки… Но в то время я был горд, что изучаю нечто подобное тайному индейскому языку.

В училище все три года у меня была кличка «Чингачгук» - и это вполне понятно, но иногда меня ещё называли «сектантом». Последнее — это от моего неизменного нежелания участвовать во всех обычных развлечениях парней тех лет, начала 80-х годов. А так же из-за моего перманентно-мрачного вида. Я жил в своём придуманном мире и мне было с ними не интересно. Этакий вечный одиночка в уголке. Витал в облаках, в прошлых веках.