Бесплатный фрагмент - Модель временно-пространственных континуумов

В.О.Краснянский

Модель

временно-пространственных континуумов

(ВПК-модель)

Предлагаемая в данном исследовании модель, принадлежащая к области космологии и физики элементарных частиц, и относится к классу bootstrap–теорий, но конкретных аналогов не имеет.

I. В основе модели лежат три составляющих:

1. Пространство, построенное из квантов

2. Время, в сочетании с первым пунктом создающее движение

3. Условное понятие «материя», под которым будем понимать саму Вселенную, как пространственно-временной континуум.

II. В дополнение к п.3, введём исходное предположение о существование Метавселенной, построенной на принципах иерархия пространственного масштабирования, в которой:

представляющие из себя неделимые элементы пространства нашей Вселенной и определяемые как кванты объекты, в свою очередь являются аналогичными нашей вселенными на уровне масштаба ниже, в то время как для уровня выше наша Вселенная также является неделимым для нее квантом.

III. В качестве основного объекта исследования примем «квантрон»:

Квантрон — квант пространства текущего континуума, содержащий внутри себя подобный ему микроконтинуум

При этом:

* за нашим миром оставим для удобства старое название Вселенная,

* миры-универсумы, содержащиеся внутри квантов обозначим как «микроконтинуумы»,

* а мир уровня выше, для которого наша Вселенная в свою очередь является квантом, назовем, соответственно, «макроконтинуум».

Отметим также, что при этом наша скорость света есть это ноль для макроконтинуума, а наша нулевая скорость будет являться «местной» скоростью света для микроконтинуума!

Отсюда, ответом на вопрос: «Почему скорость света константа и почему ее невозможно превысить?», будет следующий логический вывод:

Отношение пространства ко времени

для континуумов любого уровня есть величина постоянная.

Из чего следует, что для понятия скорость света требуется ввести новое определение:

Скорость света — есть константа, численно равная коэффициенту масштабирования континуумов

А заодно, также переопределим понятие времени, как непрерывно меняющегося особое свойстве континуума, расширив его до многокомпонентного поля времени, — изотропность обычной (линейной) компоненты которого может перекрываться суммарным значением неких других временных компонент.

При этом понятия силы и энергии в рамках данной модели считаются вторичными. Тем не менее, сам принцип эквивалентности массы и энергии остается в силе, но определяется уже через условную внутреннюю энергию поля времени:

Энергия — есть объем непустого пространства, который пропускает единичный сектор времени.

Итак, опираясь на факт вращения нашей Вселенной, рассмотрим аналогичное вращательное движение квантрона. А, поскольку его размер в точности соответствует кванту пространства, то перемещение лежащей на его экваторе точки равно длине окружности будет равно S = 2πR (где R — радиус кванта). Т.е. — в π раз больше линейного, заложенного в коэффициенте масштабирования континуумов (т.е. скорости света) — определяемого как неизменяемая константа. Отсюда следует, что входящее в коэффициенте масштабирования «вращательное» время, должно быть соответственно в π раз меньше линейного.

Следовательно, согласно условиям вложенности континуумов, данное второе «вращательное» время не может и не должно быть равно основному. Поэтому, обозначим его, как вторую компоненту поля времени, — как выяснилось, состоящего не только из «линейной», но и из «вращательной» частей. Таким образом, вместо искривляющееся пространства мы получили его аналог — замедляющееся время. Что ведет к логическому выводу о физическом смысле данной пары «линейных» и «вращательных» величин как

инерционной и гравитационной компонент поля времени.

Т.е. классическое гравитационное притяжение, считающееся искривлением пространства-времени, теперь становится обусловлено исключительно неоднородностью времени, а не пространства!

Причем, отметим, что данный вывод полностью соответствует объяснению гравитационного притяжения, опирающегося на формулировку принципа Ферма:

«Свет распространяется по такому пути,

для прохождения которого ему требуется минимальное время»

Более того — он к тому же еще и полностью снимает вопрос с притяжением безмассовых частиц. А вот для перехода непосредственно к элементарным частицам придется сделать предположение от том, что квант пространства может быть заполнен не только цельным 3D-континуумом, но и составленным из пары 2D и 1D-элементов (континуумов).

Собственно, согласно ВПК-модели, именно из таких элементов и должны состоять элементарные частицы, в то время как «цельные» 3D-квантроны, помимо гравитации, ничем больше особо не выделяются и представляют собой то, что принято обозначать как «темная материя».

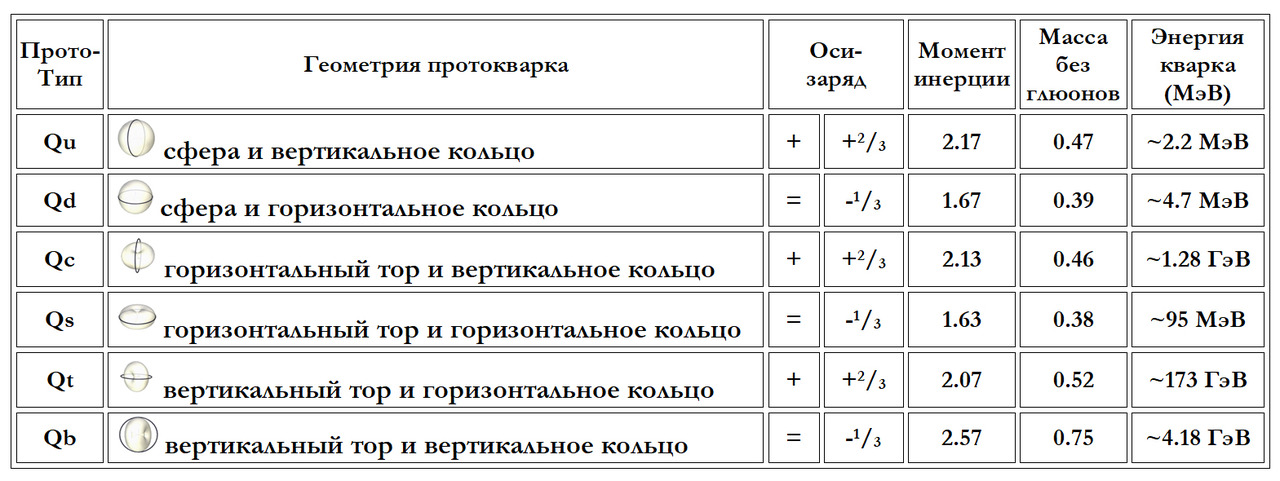

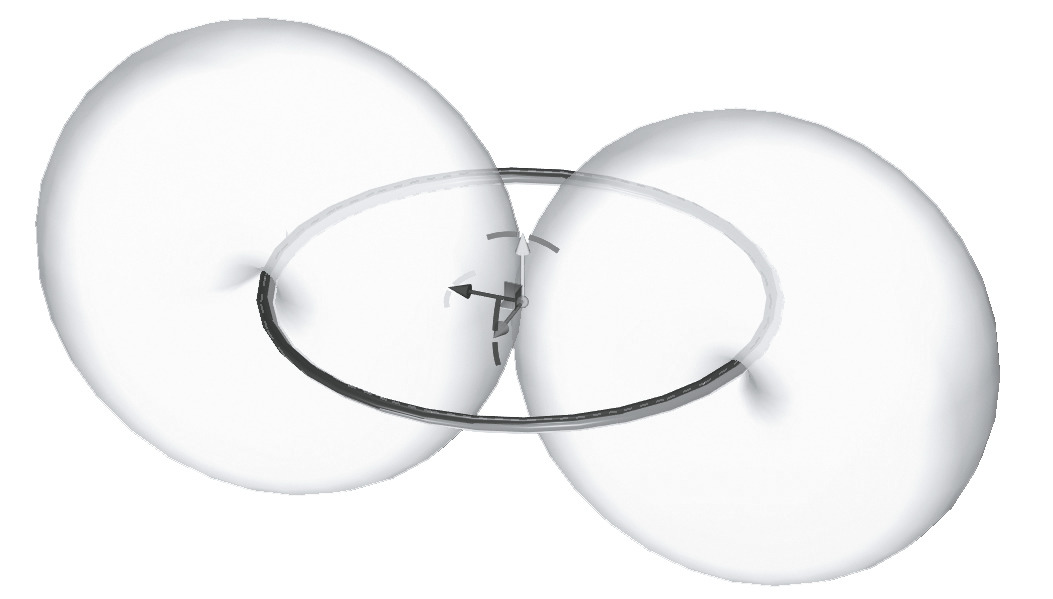

Итак, разложив цельный континуум-шар на составляющее — тонкостенное кольцо, полую сферу и полый тор, — получаем две круглых и четыре тороидальных пары:

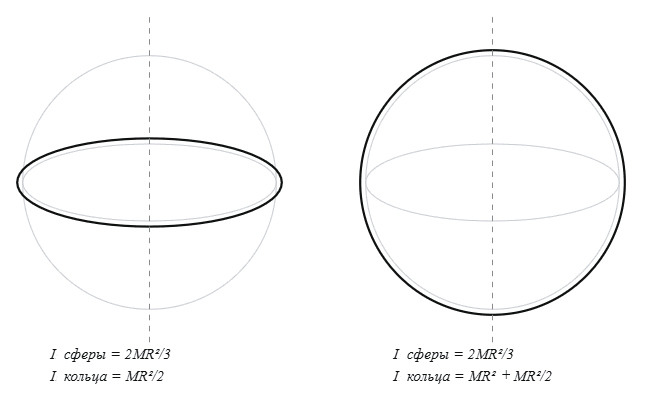

Две пары — «кольцо + сфера»:

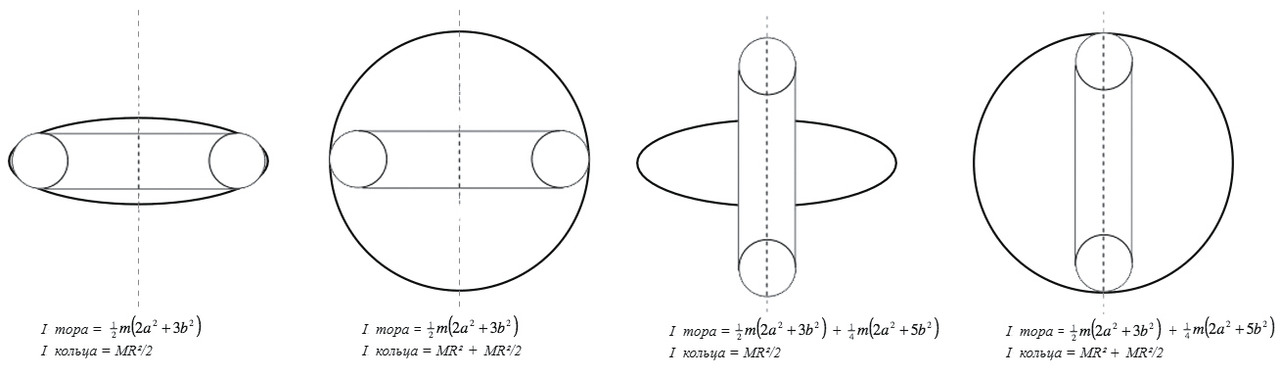

Четыре пары — «кольцо + тор»:

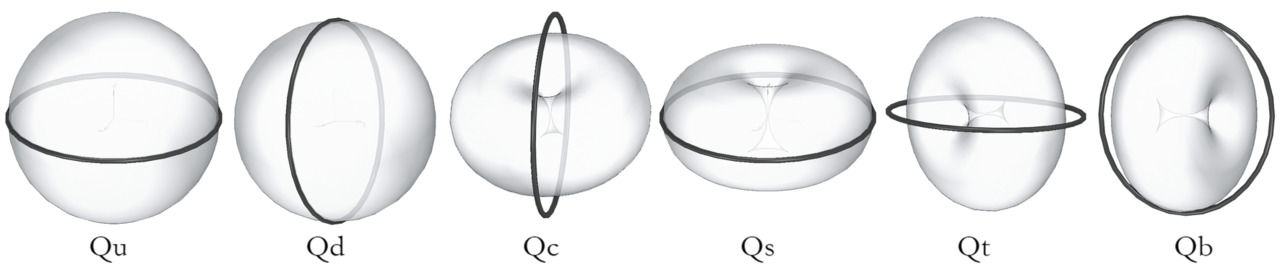

А, поскольку размер образующей тор окружности не может быть случайной величиной, логично предположить, что форма тора должна максимально заполнить квант пространства:

Обозначим данный класс квантронов как протокварки. В соединении с глюонами каждый из протокварков составляет еще одну промежуточную «форму-кирпичик» — партон. А уже объединение партонов в «облако», организованное по типу капельной модели, и образует полноценный кварк.

Стоит также отметить, что данная структура устройства квантрона допускает обмен пары квантронов своими половинками-кольцами, — что объясняет такое свойство элементарных частиц как состояние «квантовой запутанности». Происходит это вследствие того, что после происшедшего взаимообмена, оба квантрона оказываются связанными через компоненты их собственных временных полей. Притом, что ограничения по скорости света здесь уже не должно проявляться. Ведь, согласно нашему определению, скорость света — есть коэффициент масштабирования континуумов, а данная связь его никак не затрагивает. Перешедшее же «по обмену» в другой квантрон кольцо остается привязано к своему старому набору компонент поля времени. Т.е. скорость взаимосвязи исходных половинок будет все той же, что и внутри их родного квантрона, в то время как внешнему наблюдателю она будет казаться мгновенной.

Квантовая запутанность — это состояние пары квантронов, совершивших взаимообмен однотипных 2D или 1D-элементов.

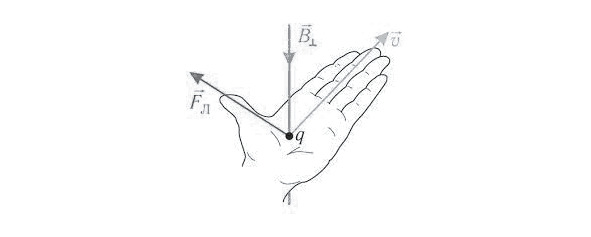

Следующий вывод на первый взгляд покажется парадоксальным. Однако он напрямую следует из наблюдения за летящими в противоположные стороны под действием силы Лоренца электроном и позитроном.

Исходя из чего, выдвинем предположение об источнике внутреннего «электромагнетизма» квантрона:

за «электрическую» составляющую квантрона

отвечает одномерное кольцо,

а за «магнитную» — двумерный тор.

При этом место неопределенных понятий «заряд», «магнитное поле» и т. п. занимают свойства внутренней системы координат квантрона.

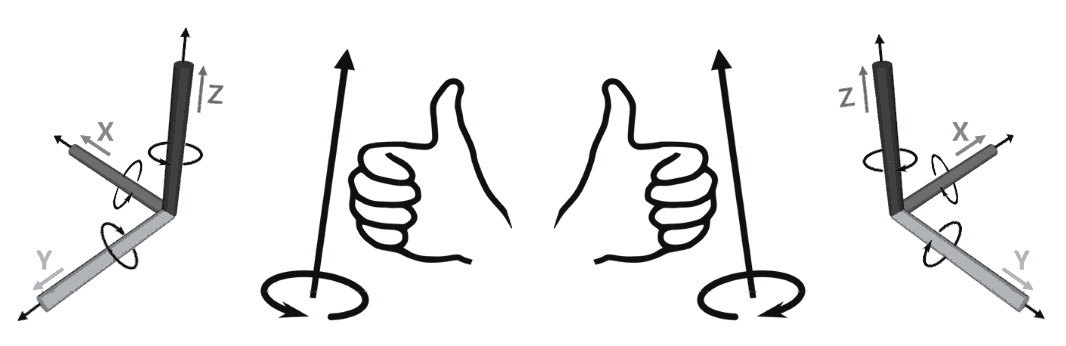

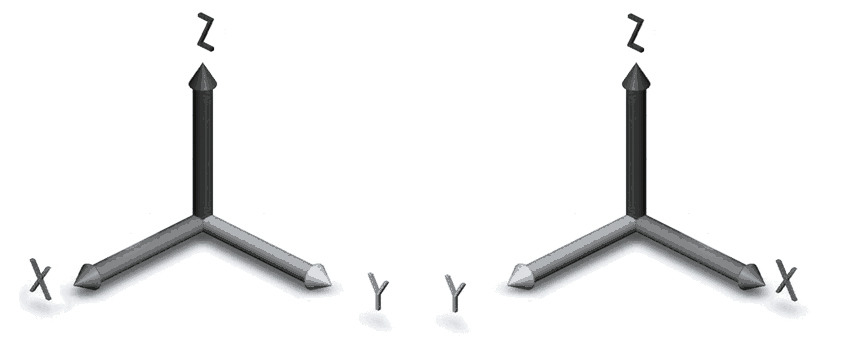

Достаточно лишь привязать «магнитный» тор к условной оси «X», а электрическое кольцо к «Y», и окажется, что выбор направления движения «заряда» в точности соответствует дополняющей их оси «Z». Притом, что у двух разных координатных систем XYZ> и YXZ> направление этих осей будет противоположным:

Т.е. если некой частице переопределить не в первую, а во вторую систему, то она просто будет лететь в обратную сторону. А раз так, то теперь совершенно не требуется вводить особое понятие «антиматерии»:

Позитрон — это все тот же электрон, только с «вывернутой наизнанку» его собственной внутренней системой координат.

Примечание: Стандартной является правая система координат XYZ>, где: ось x направлена вправо, ось y направлена вперед (от наблюдателя), ось z направлена вверх, а вращение против часовой стрелки (если смотреть сверху вдоль оси Z) соответствует положительному угловому моменту (вверх по оси Z)

А вот дробный заряд кварков к вышеописанной ситуации отношения вовсе не имеет — он только показывает взаиморасположение осей собственного вращения 2D и 1D-элементов у составляющих кварк протокварков (у параллельных знак «=», у перпендикулярных «+»):

Что в экспериментах с рассеянием частиц и рисуется как два равновероятных трека разлета. Т.е., как следствие все того же принципа Ферма, определяющего движение по одному из двух совершенно равнозначных вариантов пути, для прохождения которых требуется минимальное время.

А теперь, разобравшись с внутренней геометрией протокварковых квантронов:

обратим внимание на высокоэнергетичные c, t и b кварки:

Предположив, что избыток энергии может быть вызван наличием в них еще каких-то других не протокварковых квантронов, находим последний вариант соединения тора и кольца. А это даже не один, а сразу два квантрона, имеющих конфигурацию, в которой кольцо сдвинуто относительно тора на расстояние в половину кванта (т.е. равное их радиусам). Причем, несмотря на нарушение границ континуума, такая конфигурация тоже должна быть достаточно стабильной. Правда устойчивость у данной пары появится только при условии, что два или более квантронов данного типа окажутся соединенными посредством своих колец.

Первой из представителей такого рода проточастиц разберем наиболее стабильный вариант соединения квантронов со смещенными 2D и 1D-элементами — глюон (единственный, который уже на уровне одиночной пары можно считать точечной элементарной частицей):

А вот два оставшихся варианта такой «сборки» могут образовать уже только частицы нитевидного типа («струны»). Притом, вследствие наличия у них либо двух, либо четырех осей вращения, это они окажутся абсолютно разные по своим свойствам. Первый вариант, Qf-квантрон, имеющий только две оси вращения, является основой для формирования фотона:

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.