Бесплатный фрагмент - Мироеды

Пролог

21 января 1930 года

г. Свердловск Собрание актива комбедов

Уральской области РСФСР

— Сегодня, в день памяти Владимира Ильича Ленина, — начал свою речь на собрании актива комбедов Иван Дмитриевич Кабаков, Первый секретарь Уральского обкома РКП (б), — мы должны рассмотреть очень важный для нас, товарищи, вопрос о раскулачивании.

В зале воцарилась мёртвая тишина, слышно было, как докладчик переворачивает титульный лист своего доклада, а он меж тем продолжил твердым и тревожным голосом:

— На Всесоюзной конференции аграрников-марксистов, которая проходила 20–27 декабря 1929 года. С речью: «К вопросам аграрной политики в СССР» на заключительном пленарном заседании конференции выступил товарищ Сталин. Вы все без сомнения прочли его речь в газете «Правда» — Кабаков сделал небольшую паузу и окинул взглядом присутствующих.

Иллюзий у него не было, большинство его слушателей никакой речи не читали. Слышали наверняка, что в Москве задумали заняться кулаками всерьёз, но чтобы прочитать семнадцатистраничный доклад людям, которые едва могли по слогам разобрать свою фамилию, это вряд ли. Хотя, конечно, могли быть исключения даже среди этой публики.

Активисты комитетов крестьянской бедноты- это те, кому Советская власть в деревне, доверили самое ответственное задание — «узаконенное мародёрство».

Со времени продразвёрстки, военного коммунизма, ударной силой по изъятию хлеба были сельские лентяи, разного рода обиженные демобилизованные красноармейцы, часто больные, раненые, молодежь, вступившая в комсомол, потому что там обещали «баб и самогон».

Эту «стихийную силу» требовалось держать в узде, поэтому рядом с активистами ставили ОГПУ-шников с наганами. Суровая реальность. Иван Дмитриевич реальность хорошо знал и учёл.

Доклад его был коротким, эмоциональным и состоял в основном из лозунгов.

— Кулаки — яростные враги социализма, сейчас они озверели. Надо их уничтожать, не принимайте их в колхоз, выносите постановление об их выселении, отбирайте у них имущество, инвентарь, — призывал первый секретарь, но тут же делал отсылку к закону, — составляйте опись изъятого имущества и, чтобы уполномоченный ОГПУ расписался. Мы не банда, всё должно быть по социалистическому закону.

Зал чутко реагировал на всё сказанное. Про кулаков понимали всё и быстро: «Сталин дал добро на новую экспроприацию», а вот с описями как-то было не очень понятно.

Среди участников собрания был типичный комбедовец со стажем — Василий Зырянов из села Волковское Каменского района.

Василий прожил непростую жизнь. В шестнадцатом году, едва ему исполнилось восемнадцать лет, мобилизовали на фронт Первой мировой войны.

Летом семнадцатого года он успешно дезертировал из 9-го Уральского казачьего полка.

Добрался до Москвы, где его схватили дружинники, поймав на вокзальном разбое. Повели на расстрел в подворотню (сложное время было). Пока вели, он сумел с ними сговориться, стать их товарищем.

Потом служба в ЧК, участвовал в экспроприации, расстрелах буржуев и прочей «контры». От грязной работы не отказывался, за что его ценили, давали паёк и водку. Правда, после того как Ленин и правительство переехали в Москву, начались чистки в их организации. Его вывели, как тогда говорили «за скобки» биография не понравилась.

Отправили в продотряд. Василию там жилось неплохо, самогона было много, еды хватало, но случилась неприятность.

Изымали зерно в амбаре у «злостного кулака», тот швырнул в них гранату. Всех убило, а ему повезло, только сильно контузило. Провалялся в госпитале и в девятнадцатом году поехал воевать с Колчаком на Урал. Там его ещё раз ранило, теперь в ногу. Так, хромая и болея, он наконец добрался до своего села.

Работать по причине нездоровья и ранений он не мог. Числился «крестьянской беднотой». Отец его Иван, всю жизнь батрачил и пил горькую, тоже числился «беднотой».

Как бывший красноармеец, Василий стал активистом комбеда, считался сочувствующим большевикам, чем заслужил расположение начальства. Ему выдавали паёк, и что-то из реквизированного у врагов советской власти, на это и жил.

Слушая высокое начальство, Зырянов в душе радовался, наконец, настанет его время, Сталин снова призывает активистов защитить Советскую власть, значит, будет, чем поживиться.

Хорошее время идет, спасибо дорогому Иосифу Виссарионовичу.

Глава 1

июль, 1906 года

деревня Волковское

Средний Урал

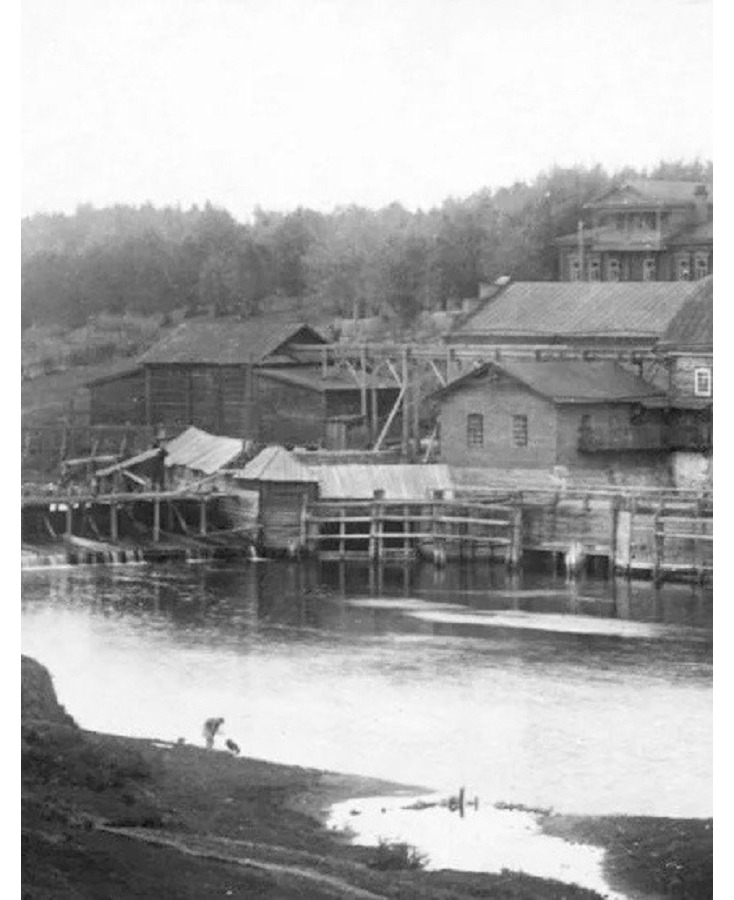

Летом поднимались рано. Едва туман начинал клубиться над рекой, как солнце, выкинув лучи из-за горизонта, ударяло ими прямо в окна чёрных деревянных домов.

Петухи тут же начинали горланить без всякой пощады, будя своих хозяев.

И вот уже замычали коровы, бредя на луговые выпасы, заблеяли овечки, спеша к ручьям и сочным травам в преддверии жаркого дня. Загудели пастушьи рожки, перемежаясь со щелчками кнутов, наконец длинно и протяжно ударял церковный колокол, возвещая что очередной день настал — день трудов и радостей.

А чего не радоваться? Только что закончилась война, а с ней и смута, урожай обещал быть обильным, работай, не ленись, и всё твоим будет.

Хозяйство у потомственного уральского казака Тимофея Гавриловича Боглачёва было большим, жили в достатке. Восемь дойных коров, телята, быки, доходило до двадцати голов, овец множество. Рабочие кони и кони на выезд. Курей да петухов за сотню. В погребах растительное масло бочками, четыре вида. В амбарах мука, в ларях сахар головками. Хлеба в достатке пекли каждый день. Земли распашной до ста десятин, покосов, посчитай, не меньше, и со всем хозяйством управлялись сами, нанимали работников только на покос да уборку урожая.

В семье было много детей. Женат хозяин был дважды. От первого брака, после смерти жены, остались две дочери Аксинья и Анна. Вторая жена, Агриппина, родила четверых сыновей и двух дочек. Старший сын Андрей к этому времени уже успел жениться. Никифор, Иван, Григорий — мальчишки, но к хозяйству были пристроены, кто за скотиной смотрел, кто в поле помогал. Трудиться начинали все с раннего утра и до позднего вечера.

Вот и этим летним утром Боглачёв чуть свет, уже был на ногах. Работал он неспешно, но очень сноровисто: за что ни возьмётся, то всё сразу на лад идёт, а он знай между делом почёсывает свою густую окладистую бороду.

— Андрей! — позвал отец старшего сына.

На зов из анбара тут же показался молодой мужчина лет двадцати, невысокий ростом, густые тёмные волосы, быстрые, подвижные глаза, небольшая, но видная борода. Одет в простую льняную рубаху и широкого покроя штаны. На ногах добротные кожаные сапоги.

— Слухай, сын, сейчас способники придут, надобно одного на дальний покос свезти, а других двоих себе оставь в помощники, трава нынче добрая, надо загодя успеть управиться.

— Дородно, — ответил Андрей и тут же спросил, — кого из работников на дальний покос отправим?

— Ивана Зырянова, справник он не путный, да помаленьку сдюжит.

На том и порешили. Забрал молодой хозяин работников, дал им литовки, точило лезвия править, еды немного и повёз на покосы.

День прошёл в заботах. Солнце ушло за лес, сверкнув последним оранжевым лучом, когда люди вернулись с работы. Тимофей Гаврилович занимался починкой телеги на заднем дворе за малухой, когда услышал шум и спор у ворот.

Громкий голос старшего сына насторожил, но вдруг всё улеглось и успокоилось.

— Надобно узнать, что у них там вышло, — решил хозяин, но бросать дело не спешил. Так за трудом забылось и про шум, и про споры.

Однако на следующее утро вместо работника Ивана к ограде дома Боглачёвых пришла его жена Марфа Зырянова, да не одна пришла, а со всем своим выводком — тремя детишками.

Детишки были малы и плохо одеты. Старшему Василию недавно исполнилось восемь лет, Савушке пять с прошлой осени, а младшенькой Танюшке — два годика.

Тимофей сильно удивился таким гостям, но вышел к ним, пригласил в дом. Предложил присесть на лавку, но гостья строго отказалась. Мальцам вынесли по шаньге, а Танюше леденец сахарный, после чего хозяин дома приступил к расспросам.

— Марфа Захаровна, с Иваном что приключилось или так в гости заглянуть порешила с утра пораньше? — добродушно начал было разговор Тимофей Гаврилович.

— Не до добрых гостей мне, Тимофей, — Марфа была настроена грозно.

— А что так? — снова примирительно задал вопрос хозяин.

— Вчерась Ванька мой цельный день литовкой махал на вашем покосе, а сынок твой, бесстужой, Андрейка, ему три куриных яйца за работу выдал. Это как?

— Андрей, — тут же позвал сына отец, — ты чего это Ивану Степановичу вчера позорный куш выдал?

— Так, батя, он же лежень, цельный день на дальнем покосе под кустом провалялся, ничего не сделал, — оправдывался молодец. — Как же так? — заверещала Марфа. — Я чем детей кормить буду? Вы тут в достатке в три горла жрёте, а мы с голоду подыхай?

Она выхватила недоеденную шаньгу из рук Василия и, потрясая ею перед лицом хозяина дома продолжала вопить:

— Обещали за труды маслица, хлеба дать да денег, а сами что — три яйца! — Мироеды!

— А ну, Марфа уймись! — строго прервал её Тимофей Гаврилович. — Мы, ежели что обещали, дадим, но за работу, а не за безделье, посему горлом на нас давить не надо. Иван твой известный питима, неработень, вся деревня знает о том, так что нечего тут блажить, ступай с миром, и сама подумай, хлеб наш нам горбом да трудом достаётся, даром не раздаём.

— Да у вас не убудет, хоть и даром, — не сдавалась женщина. — Ступай отседова! — уже грозно, с пристуком ногой об пол, распорядился Тимофей.

Марфа Захаровна уступила, повязав платок и вытирая концом его набежавшие слезы, подхватила девочку на руки, пошла к притвору.

Долго ещё потом на улице слышали все её причитания, но сочувствия особо никто не выражал, многие знали, что за скандальная баба была женой у Ивана.

В доме Боглачёвых меж тем было тихо. Только уже вечером Тимофей Гаврилович затеял разговор с сыном.

Сидя на завалинке у ворот и неспешно потягивая цигарку, отец наставлял сына.

— Андрейка, неможно так, как ты с Иваном. Ежели он покорыш полоротый, значит, догляд за ним надобен или вовсе не брать на работу, а ты ему три яйца. Это, сынка, худо, такое он тебе вспомнит всякий случай. Злоба на злобу всегда в ответ идёт, пакостить будет он.

— Батюшка, ты сам его мне в работники навеливал, а сейчас гутаришь: не нанимать надо было. Как же то? Я в толк тебя не возьму?

— Да видно и моя тут вина есть, но эти три яйца нам ещё отрыгнутся.

С тем и отправились спать.

Глава 2

апрель, 1912 года

деревня Волковское

Средний Урал

— Васенька, сыночка, — Марфа Захаровна будила своего старшего сына, которому пошёл шестнадцатый годок.

— Айда до Боглачёвых, у их Агриппина знахарка, жена Тимофея Гавриловича, спроси у неё травы какой от жара. Наша Танечка совсем захандрила, всю ночь как сбрендила, горит.

Василий сам спал кое как, хворь одолевала и его. Семья жила как шошки-ерошки. К весне закончились дрова, топить избу стало не -чем. Мерзли постоянно, к тому же было сыро, не странно, что часто болели.

Отец Василия — Иван, пропал уже как года два, подался на заработки строить железную дорогу, да так и сгинул непонятно куда.

Наскоро одевшись, накинув стёртый до дыр зипун, засунув ноги в пимы, парень вышел на улку.

Апрель был холодным, снег только начал сходить, ещё лежали кругом сумёты. Днём по разогретым склонам горок журчали весёлые курейки, но к ночи они застывали, превращая раскисшие тропинки в ледяные катки.

До избы Боглачёвых идти недалеко, дом находился на самой верхотуре. Вся деревня располагалась на высоком скалистом берегу реки Исети, карабкаться по ледяным дорожкам было непросто, но до высоких зелёных ворот Боглачёвых всё же добрался быстро.

Василий принялся стучать в них кулаком.

Потребовалось время, чтобы кто-то откликнулся. Рассерженный женский голос спросил.

— Кто тама юзгает, о ну охлани?

Калитка в воротах, наконец, отворилась и в ней показалась хозяйка Агриппина Петровна.

Очень маленького роста, она вполне себе могла сойти за подростка или даже мальчишку.

От силы её неуёмного характера, крайней неуступчивости и даже задиристости такое мнение только усиливалось. Для женщины в возрасте подвижное, суетливое поведение вызывало недоумение, особенно для тех, кто её видел в первый раз.

В деревне ходили слухи, что от её руки попадало домашним: то невестку скалкой приласкает, то внучат голиком отлупит, бывало и мужу прилетало, но как уж там на самом деле неведомо.

Правда, другая сторона её деревенской «славы» была совсем иной, как опытная знахарка и травница она многим помогала, но не всегда бескорыстно.

— Васька? — вместо приветствия, но без особого удивления начала разговор с гостем знахарка. — Тебе чего надобно?

— Тётка Агриппина, мамка меня прислала, Танька наша сильно хворая, огнём горит, травку ей надо от горячки.

— Хворая, оно неудивительно, — начала с издевкой хозяйка воспитывать подростка, — живёте как ссыльные, в хабарке мороз, да нищета. Поди мыши и те от вас убегли?

— Без батьки мы, — начал было оправдываться Василий.

— Без батьки? Хватить нявгать. Ты-то на что, лоб такой здоровый? Мог бы в пособники наняться. Или с голоду легче помереть, чем робить? — не успокаивалась пожилая женщина.

— Хворый я, — не стал углубляться в подробности проситель.

— Охти, байбак ты, как и батька твой непутёвый, — подытожила беседу Агриппина Петровна. Однако, подумав немного, всё же проявила милость.

— Травки я тебе дам, всем хватит подлечиться, токма ты, Васятка, воды мене в баню с речки натаскаешь, как-никак чистый четверг сёдня, Пасха скоро.

— Как же я вам её натаскаю? Говорю же, хворый я.

— Хворый ты, дурья башка, от того, что не работень и голодом сидишь, справишься, я тебе ещё и хлебца дам и чего там у нас от ужина вчера осталось, подхарчитесь маненько.

Деваться было некуда, есть действительно хотелось, и Василий согласился.

Работа была непростой. Воды требовалось много, носить с речки по скользкой тропинке её было тяжело. Парень чертыхался, спотыкался, но обещание хозяйки дать еды заставляло его снова и снова идти в горку с полными вёдрами. Наконец, кадку удалось полностью наполнить.

— Агриппина Петровна, я всё окончил, — прокричал в сенки с крытого двора Василий.

В доме послышалось какое-то шуршание и звуки. Наконец, он разобрал, как хозяйка обращалась к кому-то:

— Наталья, иди собери что-нибудь поесть со вчерашнего, хлебца положи, и вот ещё травки дай ему. Шпарить кипятком и ждать, пока цвет не наберёт тёмный, пить малыми глоточками горячим, запомнишь?

— Матушка, кому ему-то? — ответил приятный женский голос.

— Да этому, прости Господи, Зырянову сыну, сестра у него хворая.

Через некоторое время захлопали двери, и в крытый двор вышла молодка.

Она была чудо как хороша, в домашнем сарафане свободного кроя, с небрежно, на скорую руку собранными волосами, она не вошла, вплыла, как лебёдушка.

Луч солнца, пробившись сквозь дворовую крышу, упал ей прямо на лицо, осветив тонкую белую кожу. Она подняла руку, стремясь закрыть глаза от его ослепляющего действия, и шаль, скрывавшая плечи, свалилась. Сарафан спрятал её тело, но молодая грудь с вызывающе торчащим сосками, рвалась наружу. Воображение легко рисовало то, что прикрывала ткань. Василий обмер от нахлынувшего на него чувства, не понимая, зачем он вдруг спросил девушку:

— Ты кто?

Она, немного смутившись, сделала шаг вперёд, поправила шаль и, улыбнувшись, опустила взгляд. После чего очень тихо ответила:

— Зовут меня Наталья, я жена Григория Тимофеевича.

— Гришкина жена? — изумился Зырянов.

Тут парень сообразил, что слышал о женитьбе молодого Григория Боглачёва, который был старше его на пять лет.

— Вот оно как, — пронеслось в голове у Василия, — выходит, красотку себе в жёны взял. Все-то у них есть и всего у них вдоволь, а я только и нужен на белом свете воды натаскать в баньку, где Гришка со своей молодой женой сегодня тешиться будет.

От мыслей этих стало внутри очень горько, так горько, что даже есть расхотелось, но все же он принял из рук молодицы тряпицу с хлебом и снедью, да кулёк с травами.

— Матушка сказала заваривать кипятком до черного цвета и пить горячим малыми глотками, — повторила инструкцию Наталья.

Василий её уже не слышал, опустив голову, он побрёл к своей разваливающейся хибаре. В глазах от зависти, обиды и унижения у него стояли слезы.

В воскресение наступила Пасха. День был светлым и даже теплым, народ после службы выходил из церкви и толпился вокруг общественных столов, накрытых в честь праздника всем миром.

Обычай был таков: на общий стол несли снедь, кто что мог. Богатые, конечно, побольше, те, кто по беднее — поменьше, но для праздника каждый старался, деревенская община жила веками по традициям.

Главными за таким общем столом в пасхальные праздники становились священники, именно они служили службу в храме, без устали освящали куличи и крашеные яйца. После чего чинно и благородно присоединялись к общей трапезе.

В такой день, конечно, выпивали и не только красное виноградное вино, но и что покрепче.

Василий Зырянов в таких праздниках тоже принимал участие. Правда, главным для себя, он все же считал не службу и традиции, а возможность даром сытно поесть. Не сказать, что в этом стремлении он был одинок, вся деревенская беднота стремилась к столу не меньше Василия.

Однако в этот раз, кроме еды, парень решил ещё и причаститься самогоном. Пить спиртное в его возрасте было нельзя, за этим в любой деревенской общине строго следили, но в разгар праздника, улучив момент, он все же схватил гранёный стакан с мутной жидкостью и быстро, пока никто не видит, выпил его.

Почуял он себя странно: вначале обожгло рот и горло, потом резко всё пошло наружу, пришлось быстро запить водой, иначе съеденное до этого оказалось бы на земле.

Когда немного улеглось с тошнотой, наступило ощущение легкости и отваги, и тут Василию очень захотелось ещё раз увидеть Наталью.

Искать её долго не пришлось, она была в кругу семьи Боглачёвых. Только вот Гришки, мужа её, рядом не находилось. Раздумывать над этой странностью пьяный подросток не стал, он пошел прямо к молодой женщине.

Зайдя со спины, остановился буквально в шаге от Натальи. И тут вдруг неожиданно зазвонили колокола на звоннице церкви. Все взгляды устремились на колокольню.

С земли было хорошо видно, как Григорий Боглачёв, заняв место звонаря, принялся исполнять его обязанности. В пасху было принято допускать на звонницу верующих, любой мог подняться на колокольню и ударить в колокол для малинового звону, но тут было что-то иное.

Гришка исполнял комаринского, да так ловко у него выходило, что прямо в пляс тянуло. Что тут началось!

Настоятель храма, задрав рясу, кинулся к храму. Большой живот и добротное тело священника, облечённое в золоченую рясу, явно мешало ему ловко двигаться, поэтому бег его выглядел настолько чудно и потешно, что народ невольно расхохотался.

Плясовая меж тем звучала все быстрее и задорнее, подвыпившие мужики принялись танцевать вприсядку, не уступали им и женщины. Скоро вся церковная площадь начала выплясывать комаринского. Хохот стоял невообразимый, ещё больше народ стал смеяться, глядя как дьяк — церковный звонарь, пытался оттащить Гриню от колокольных веревок.

Гриша высок ростом и телом крепок, а дьяк наоборот мал и щупл. Потому забавно наблюдать, как звонарь, хватая молодого, полного сил мужика за ноги, пытался стащить с колокольни, а тот только отбрыкивался и знай наяривал в колокола плясовую. Пока все таким образом веселились, Василий неожиданно решился на дерзкий поступок. Он обхватил Наталью рукам со спины и жадно стал щупать её грудь. Женщина вскрикнула от неожиданности, но в общем шуме её никто не услышал. Зырянов пошел меж тем далее, он попытался свалить молодуху на землю, и тут неожиданно колокола смолкли.

Григорий очевидно увидел неладное с высоты, бросил звонить и кинулся выручать жену.

В этот момент многие увидели бесчинство молодого парня по отношению к женщине. Почуяв на себе свирепые взгляды односельчан, подросток оставил свою жертву и кинулся бежать. Вдогонку ему бросились братья Боглачёвы.

Василия догнали у самой реки и долго били, но не так чтобы забить, а так, чтобы запомнил. И он запомнил…

Глава 3

Июнь, 1917 года

расположение Уральской казачьей дивизии

Румынский фронт

Русская 4-я полевая армия

Подхорунжий казачьих войск Никифор Тимофеевич Боглачёв получил ответственное боевое задание: в составе казачьего разъезда провести разведку участка позиций противника по правому берегу реки Сереть, от притока Бузель до Котуль-Лунг. По слухам, наши войска готовили наступление и сведения были важны.

Внешне Никифор больше всех братьев походил на отца: невысокого роста, коренастый, с окладистой бородой и умными живыми глазами. Форма казачьего офицера сидела на нём довольно мешковато, он не имел той выправки, которая встречалась у кадровых офицеров. Чин Боглачёв получил в шестнадцатом году. Война сделала своё дело: командиров не хватало, поэтому многих назначали из урядников. Таким назначенцем случилось стать и Никифору.

Воевал он справно, получил Егория за пленение австрийского офицера, да и в целом пулям не кланялся, труса не праздновал.

Подхорунжий задумался, кого брать в разъезд. Конечно, на такое дело надо было идти со своими казаками, но беда в том, что его сотня уж неделю, как была выведена в тыл, а он остался при штабе принимать пополнение. Вот из этого пополнения и требовалось взять людей для опасного задания.

Вновь прибывшие размещались в старом деревянном бараке, примерно в километре от штаба. Добравшись до места, Никифор Тимофеевич ловко соскочил с коня и вошёл в барак.

На скоро сколоченных нарах, покрытых соломой, сидело и лежало человек сто солдат в разнообразной форме.

Офицер не стал долго предаваться церемониям и зычно крикнул в глубину импровизированной казармы:

— Братцы, есть среди вас казацкого роду-племени воины?

В помещении послышались смешки, откуда-то из темноты прилетел ответ: — Казацкого нету, разве быдлядского найдётся.

— Это хто там голос подаёт? — строго спросил подхорунжий. — Ну выйди!

— Да пошёл ты… — пустил по матушке настойчивого офицера один из солдат в серой шинели стрелка.

Никифор Тимофеевич приметил грубияна и тут же выволок его на свет божий за ворот гимнастерки.

— Пусти, убогий, — завизжал солдат, но от боли запросил мира, — гражданин офицер пустите, больно.

Барак меж тем зашевелился, видя решительность командира, и многие соскочили с нар и принялись приводить себя в порядок.

Не теряя инициативы, подхорунжий скомандовал:

— Стройся в три шеренги перед дверями, да поживее.

Через некоторое время воинство, наконец, выбралось со своих лёжек и худо-бедно построилось. Впрочем, докладывать о построении пополнения никто не спешил, да видно и некому было.

Офицер оглядел солдат. Тут были и новобранцы из учебного полка, и бывалые воины, видно, направленные после выздоровления из госпиталей. Одеты, правда, были кто во что, несмотря на лето, многие в шинелях. Знаки отличия самые разнообразные: пехота, артиллерия, были и кавалеристы.

Именно на них решил опереться подхорунжий и чётко скомандовал:

— Кавалеристы, три шага вперёд!

Нехотя, расталкивая товарищей, вышло человек десять. Никифор подошёл к ним вплотную и стал разглядывать вышедших, переходя от одного к другому.

Внимание привлек здоровяк в фуражке зелёного цвета, лихо сдвинутой набок. Остановившись возле него, офицер спросил:

— Кто таков?

— Рядовой Михайло Панько, конюх, — нехотя представился солдат.

— Ты не казак? Где служил, откуда родом?

— Не… не казак, — протянул опрашиваемый, — служил в кавалерии, в обозе конюхом, когда кузнецом лошадей ковал.

— Говор у тебя южнорусский? — уточнил офицер.

— Гуляйпольский я, — сказал конюх и широко улыбнулся.

— В разведку со мной пойдёшь, — неожиданно предложил подхорунжий.

— Пешком не пойду, а коня дадите, чего бы не съездить, — так же миролюбиво ответил здоровяк.

— Добро! — похвалил его Никифор Тимофеевич и продолжил — есть ещё желающие?

Гражданин офицер, можно со мной ещё земляк пойдёт, неожиданно проявил инициативу Михайло.

— Земляк, хорошо, давай его.

— Так вы знакомы, Петро, давай к нам, чего ты там развалился, — конюх обратился к кому-то за строем, и, через некоторое время, перед офицером предстал тот самый визгливый солдат, которого Никифор выволок с нар за хамские выкрики.

— Петро стало быть? — с сомнением осмотрев неряшливо одетого солдата, спросил казак.

— Петро, — кряхтя ответил тот.

— Представься, как положено, — потребовал подхорунжий. — Рядовой стрелкового отделения Петро Колисниченко, господин офицер, — приняв стойку, смирно доложил воин.

Обращение «господин» Никифор оценил, в четвертой армии и в целом на Румынском фронте не очень приветствовали приказ номер один Керенского, да и о событиях в Петрограде узнавали в основном из немецких пропагандистских листовок, которые те милостиво сбрасывали с аэропланов.

— Ты на лошади удержишься, рядовой?

— Удержусь, не сомневайтесь, — бодро ответил Петро.

Ладно, ещё есть охотники? — снова громко обратился к строю Боглачёв, и взгляд его зацепил знакомое лицо.

— Василий, ты что ли? — радостно произнёс уральский казак.

Действительно, в конце строя стоял его односельчанин — Василий Зырянов. Одет он был в новую полевую форму уральского казачьего войска. Фуражка прикрывала чуб, зелёная полевая рубаха, погоны с цифрой 9, буквами Ур, синие шаровары.

— Я! — бодро ответил молодой казак, вытянувшись по стойке смирно.

Никифор искренне обрадовался, увидев земляка, на войне любое знакомое лицо, как весточка из дому.

— Ты как тут? — продолжил с расспросами офицер, подойдя к парню поближе.

— Призван по мобилизации в ноябре шестнадцатого года, направлен в учебный казачий полк, по окончании отправлен в девятый казачий полк Уральской казачьей дивизии на пополнение, -отрапортовал Зырянов.

— Вот и добро, значит, со мной пойдёшь, раз прибыл на пополнение.

— Не хотелось бы, господин подхорунжий, необстрелянный я, — попытался оправдаться Василий.

Ничего, я земляка в обиду не дам, со мной айда, надежнее будет.

Боглачёв подхватил односельчанина под локоть и повел его рядом с собой.

— Панько, Колисниченко за мной, — попутно скомандовал офицер.

На сборы потребовался целый день, пока нашли коней, карабины, револьверы системы наган, гранаты, всё это могло пригодиться в разведке, но главное, были нужны карты и артиллерийская труба для скрытого наблюдения за противником.

Гуляйпольцы оказались вояками грамотными, с оружием обращались справно, с конной подготовкой у них было похуже, но это для разведывательного разъезда второе дело. Не с пикой же в конном строю галопом скакать, достаточно удержаться в седле, так что Никифор не без основания рассчитывал, что с заданием они справятся.

Выступили ранним утром, ещё затемно.

Тактика ведения разведки была довольно проста. Разъезд скрытно выдвигался на нейтральную полосу, где, замаскировавшись, наблюдал за противником. Так длилось весь световой день, ночью перемещались в другое место и снова наблюдали.

Порученный для наблюдения участок фронта был достаточно большим, и для его полной разведки могло потребоваться несколько дней.

Ночи в этой части Румынии, которую называли Молдавией, были приятными, правда, короткими, но тёплыми. В воздухе пахло травами, ветер был ласковый, туманов почти не было, а значит, и неприятной сырости тоже.

Перейдя небольшую речушку вброд, четверо всадников нашли холм, покрытый густым кустарником, на левом берегу реки Серет.

Единой линии окопов противника тут не было. Место трудное для ведения войны большими отрядами. Топкие низины, лесные кущи, высокие берега, река широкая: до сотни сажен от берега до берега — всё это создавало сложности для полноценных боевых действий. Можно было организовать рейд в тыл врага, нанести ему существенный ущерб и даже захватить участок местности — плацдарм. Для этого и проводилась основательная разведка.

Никифор Тимофеевич воевал с пятнадцатого года и хорошо понимал, что от него требовалось.

Как только солнце поднялось, разогнав ночной сумрак, он нашёл подходящую ложбинку для установки артиллерийской трубы, залёг для наблюдения.

Распоряжения солдатам он отдал загодя. Гуляйпольцев оставил под холмом вместе с лошадьми держать тыл, а Василия взял с собой для сноровки и помощи.

Главная опасность была — обнаружить себя, правый берег назывался «командным», высоким. Наши секреты находились в низинах, противник хорошо видел стрелковые ячейки и часто обстреливал их.

Разведчики расположились на холме, между русскими секретами и основными позициями окопов первой линии. Требовалось сохранять внимательность, не выдавать себя, иначе по ним тут же открывали пулеметный огонь, а иной раз и снарядов не жалели.

— Василий, слухай сюда, — вполголоса начал наставлять молодого казака подхорунжий, — следи за берегом справа налево до вон той хибарины.

Никифор указал на строения с черепичными крышами на правом берегу реки.

— Я буду смотреть слева направо и тоже до места, потом поменяемся. Всё, что увидишь, говори, занесем в карту. Понятно тебе?

— Чего тут непонятно, — в ответ буркнул Зырянов.

Никифору ответ односельчанина не понравился, он как-то внутренне почувствовал, что в настроениях его подчинённых что-то поменялось.

Ещё перед отъездом заметил, Михаил и Петро горячо убеждали в чём-то молодого казака, правда, разобрать разговора не получилось, заметив его приближение, они замолчали, и вот теперь ответ не по уставу, строптиво.

Наблюдение вели полный день, только и тут не было удовлетворения. Зырянов халатно относился к порученному делу, на замечания реагировал вяло, всё больше лежал молча.

Разговорить про родное село тоже не получилось, ответы были односложными: «да», «нет». В конце концов, внутренне плюнув на замкнутого земляка, подхорунжий развернул карту для составления отчёта.

— Василий, иди к гуляйпольцам, скажи собираться, как стемнеет, будем место менять, — распорядился офицер и, спустившись на дно лощины, принялся за донесение.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.