ИТАЛИЯ

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

Мама не была даже в Болгарии, и тут. Италия по общественной линии: нечаянная радость, внезапная поездка, в составе небольшой делегации. Подробный страшный инструктаж: там живут капиталистические враги, будут провокации, готовьтесь давать отпор.

Первый отпор пришлось давать в самолете, бизнесмену из Милана: мама у меня красивая. А уж тогда и вовсе падали и в штабеля укладывались, от разноцветных глаз, светящейся улыбки и ощутимого человеческого тепла. Говорит, поверить не могла, что этот, в шарфике, нарядный, — всерьез: жениться, с мамой знакомить. Думала: вот оно, началось, первая провокация, и такая хитрая. Так и не вышло ничего с итальянским замужеством, в общем: и ты бы, говорит, не простила, ты папу очень любила.

А потом мама потеряла голову от Италии. И мне снесла, в мои-то пять.

Денег ни на что не было, конечно. Поэтому в подарок я получила: несколько камешков, обкатанных Средиземным морем (помню и цвет, и размер, и тактильные ощущения); гармошку с фотографиями Рима (синяя обложка, главная картинка — угадайте? Бинго! Колизей!) и альбом с работами Микеланджело Буонаротти. С Пьетой на обложке.

В книгу я влюбилась сейчас же. Она всегда стояла за стеклом книжного шкафа, — всегда лицом ко мне, прекрасным лицом Девы, отрешенным, трагическим, окаменевшим. Там внутри был еще потолок Сикстинской капеллы, конечно.

И в перспективе не виделось ни единого шанса посмотреть на все это живьем.

Наверное, поэтому в пять моих лет Италия стала Чудом, в принципе недостижимым, но случающимся иногда, — например, по профсоюзной линии.

Потом, годам к 12, мы начали выстаивать километровые очереди в магазин Мелодия на Ленинском проспекте. Потому что в нашу жизнь пришел песенный фестиваль Сан-Ремо.

Кстати, наша тогдашняя детская страсть к мелодии (потому что смысла в большинстве песен, конечно, никакого, зато музыка и мелодия языка завораживают; это как звуки, издаваемые предками в доязыковую эру: напрямую, внутрь организма, не ноги в пляс, а судороги в солнечном сплетении, сердечный жар, предчувствие солнечной любви, которой почти ни у кого не случится), — так вот, этот морок аморе до сих пор кормит пенсионеров итальянской эстрады, объедками с корпоративных условно-газпромовских столов. Несколько раз мы встречались в самолете в группой Рикки и повери, например; они и в нашем детстве были не юны, а теперь просто усталые пожилые люди, в их райдере бизнес-класс, и регистрируются они не рядом, и разъезжаются по домам без прощания. Анджела улыбается встречным, — новые губы, подправленное лицо, — и мы, конечно, улыбаемся, потому что прыгали, потные, под Мамма Мария в пионерском лагере, и танцевали на пионерском же расстоянии под самую красивую мелодию всех времен — Коме воррей. В ней, кстати, и слова оказались лирические, вышибающие сентиментальную слезу. Но это выяснилось не скоро.

В начале 80-х мы с сестрой укладывали кассетник на кровать, прижимались к нему ухом, — оттуда, скрипя и посвистывая, пели нам Тото Кутуньо, Пупо и Риккардо Фольи; это мы в 4 утра 1 января записали с телевизора новое Сан-Ремо, и теперь вот пытаемся РАСШИФРОВАТЬ. В общем, и тогда все переводили правильно: ун аморе гранде, большая любовь, остальные виньетки факультативны. Теперь я понимаю гораздо больше, смеюсь прежним интерпретациям, сросшимся глаголам, переосмысленным формам: кто знал, что певучий итальянский так сложен и разнообразен грамматически. И — парадокс! — только с итальянцем ты можешь объясниться на любом языке мира. Причем говорить вы можете каждый на своем, на причудливой смеси, внезапно переходить с одного на другой, — это не имеет значения. Все равно разойдетесь, поняв друг друга правильно, абсолютно довольные беседой. Если, конечно, дело не касается платежей за электроэнергию, — но до этого еще жить и жить.

Так вот итальянская эстрада легла на камушки с Тирренского берега, так итальянский язык поселился внутри меня, жалкий, слабый, призрачный, но навсегда: для чего, скажите, в моем возрасте помнить дословно всю услышанную в детстве итальянскую попсу?

Италия — страна гармонии. Невозможно представить, чтобы в мире такого языка и такой музыки были дожди. Или небо другого цвета. Там, ближе к северу, где горы и снег, уже больше немецкого, и это очень логично.

Но не отвлекаемся.

После Мелодий и ритмов зарубежной эстрады, программы с привкусом «слегка кусните запретный плод, кто выдержал, выстоял, не уснул», — пришло новое время, и наши герои приехали сами. Ломовые очереди в Олимпийский и Лужники, бежишь по проходу к сцене с букетом и сувенирами, грацие, белла, поцелуй в щеку, воспоминаний на год, как блекнут окрестные мальчики, портниха шьет шелковые широкие брюки, полцарства за белый шарф, музыка круглые сутки.

И еще кино.

Каникулы, кинотеатр Звездный, 10 копеек детский билет, четыре сеанса подряд. Блеф. Счет для графа Валадье. У меня тузовый покер — у меня тоже. Спустя тысячу лет я покупала и покупала видеокассеты и диски, — и каждый раз нарывалась на другой перевод. Часто было слышно оригинал, — перевод был точным и хорошим, но ДРУГИМ, совершенно не совпадающим с пленкой в моей голове: там персонажи произносили реплики за секунду до экранных, что совершенно не мешало получать удовольствие, как в первый раз. Потом, хвала судьбе, появились вездесущие торренты, и перевод нашелся, и живет в айпэде, чтобы можно было посмотреть в самолете, с любого места, просто чтобы поднялось настроение.

Укрощение строптивого. Танец на винограде. Каким будет твой положительный ответ?

Кстати, Укрощение маркировали по-ханжески: детям до 16. Почему? Кажется, даже не показывали сисек Орнеллы Мути: не ради же финальной сцены нас пытались не пустить? Катькина мама на вопрос билетерши: девочкам есть 16? — ответила невозмутимо, четко, поставленным голосом международного юриста, большого начальника: есть. В сумме. Конечно, нас пропустили.

В журнале Советский экран напечатали как-то летом статью про Челентано, под заголовком Парень с улицы Глюк, естественно, с портретом в мягкой кепке, портрет был гигантский, еле вместился в тетрадку 48 листов, куда вклеивали интересные вырезки. Мама задумчиво сказала: надо же, страшный, временами просто как обезьяна (Бинго-Бонго!), — но какой же мужественный. Потом, в юности, мужчины из этой категории получили в девичьем нашем кругу универсальное название «Без крика в дверном проеме». Мы, девочки, повзрослели, если не сказать обиднее, — а эти мужчины категории не поменяли, несмотря на возраст.

Чем я была так занята в 1987, когда Челентано совершил личный подвиг, едва ли не единственный раз в жизни загрузившись в самолет, — он прилетел в Москву презентовать дурацкий пафосный фильм Джоан Луи (Челентано в качестве миссионера и проповедника итальянцы — и мы за ними — снисходительно терпим, но любим его не за это). Почему я не пошла на концерт? Пришлось ждать до 2012-го, до свидания на Арене Вероны.

Вставная история про Челентано

Про концерт в Вероне надо отдельно.

Лучший альбом он записал, когда ему было 60, io non so parlar d’amore, да кто же как не он умеет о любви — и о ее отсутствии.

После этого было еще несколько прекрасных дисков.

Телепроекты.

Недавнее Сан-Ремо: ему пытались выделить время на несколько песен, — он сказал, что будет на сцене столько, сколько захочет, или не будет вообще; конечно, ему позволили; конечно, он говорил больше, чем пел. Успел обидеть всех, включая католическую церковь. Долго еще потом везде обсуждали, с привлечением экспертов, сошел ли он с ума. А он просто говорил со своим народом.

Потому что для этого народа жизнь «моего героя» интереснее, мне кажется, всех мировых катаклизмов. Помню, как году примерно в 2000-м зашлось у меня сердце при виде его портрета на первых полосах всех итальянских газет. Оказалось, кажется, что руку сломал. Или ногу. Или снова сказал что-то с экрана.

Я не знаю, зачем ему были эти два концерта в Вероне: соскучился по публике? Захотел поговорить о наболевшем? Напомнить о себе?

Какая разница. Если за полчаса с момента старта интернет-продаж билетов ушло около 10 тысяч. И тех, что по евро, и «самых дорогих», по 165 евро, которые перед концертом местные красавцы толкали по трешке тысяч.

Если возрастной «разброс» — от младенцев до стариков.

Он, как певица из старого анекдота, может вообще не утруждать связки. «Пусть он просто ходит».

А он и ходил. Этой своей удивительной походкой. Оглядывал Арену.

И в какой-то момент стало ясно, почему он настоящая звезда.

Челентано — это символ и чистейшее воплощение абсолютной, невероятной внутренней свободы.

Господи, как очевидно на его фоне полное отсутствие фигур подобного масштаба на нашей местечковой арене.

Даже если не говорить о декорациях, режиссуре, танцорах и свете. Все эти крайности — от высокомерия и снисходительности до унылого заискивания «ялюблювас и яневижувашихрук».

В какие перья их ни наряди, — никому и близко не подойти. Как там говорил его герой в «Блефе»: «Ставьте на красное, ставьте на черное, все равно выиграет зеро».

Широкие штаны, вечные его эти мягкие казаки странного цвета, полуспортивная кофта, беретик вязаный с люрексом. Мы знаем, что под ним — небрежная лысина пожилого человека. Мы видим, что ходить ему уже не очень легко. Но этот бешеный, уникальный, единственный, только его рок-н-ролл, — и он снова Молледжатто, весь на пружинах.

Ему нет необходимости потеть и прыгать, достаточно мимолетного движения, намека, двух шагов, — и зал вопит в экстазе. Столько в этом силы, стиля и иронии.

«Голос не стареет!», — утешает будто сам себя его друг и соратник, вечный мальчик Джанни Моранди.

Стареет, говорит Челентано, улыбается отрешенно. Стареет. Но становится только лучше.

Люди вокруг поют хором все песни, которые он исполнял за 50 примерно лет. Плачут и обнимаются. Скандируют: Ад-ри-а-но! Хором зовут его в президенты.

Он улыбается.

Жена артиста, она же импрессарио всей его жизни (как, как им это удается, — вот так срастись неразделимо?), выкладывает в Фейсбук трогательные кадры двух вечеров.

Все кончилось.

Какой крутой, — хором звучит на центральной площади. Расходятся его гости.

Именно так это и выглядит: что он всех пригласил. И вел себя как хозяин. И столько в этом было, боже мой, тепла и внутреннего достоинства, энергии и правды, любви и таланта.

И еще вот этого странного ощущения, — как много у него впереди. Что он идет все выше и выше. Что каждый новый шаг круче предыдущего. Что он будет творить и удивлять.

А что, может себе позволить. Он же абсолютно свободен. Если внутри, значит, и снаружи: помним ли мы эту закономерность? А он о ней, наверное, и не думает никогда: бывают люди, у которых это просто качество личности.

Он свободен в словах и поступках, речах и делах. В одежде, в конце концов. И он — единственный.

И он — навсегда.

Пусть будет здоров. Пусть улыбается. Пусть хоть иногда берет в руки гитару. Даже если он не сможет петь, — за него споет Италия.

конец вставки, но не конец истории

Если девочка влюбляется в пять лет, в детском саду, любовь обязана рассосаться с возрастом. С Италией у меня не вышло: с пяти лет ничего не прошло, хотя мы давно уже вместе, и недостатки ясны, и проблемы есть, и погода не всегда ясная.

На смену комедиям пришли Феллини и Антониони, но что это меняет? Добавляет понимания. И усугубляет чувство.

От любви (по переписке, по слуху, по телевизору) до первого свидания прошла тысяча лет. Мой муж повез меня в Италию на первые, едва заработанные деньги, это было страшно важно тогда — и еще важнее сейчас. Теперь он говорит: мы всегда мечтали. С детства. Ну да, давно уже «мы» неразделимо.

Друзья просили об одном: выйдя из самолета, не бросайся целовать землю, не позорь мужа.

…Есть такой особенный итальянский цвет, выжженный солнцем, когда вся земля вокруг — терракотта, а трава — желтая, но в палитре нет названия: шафран? Античное золото? Позолоченная солома?

Стрекочут цикады. Небо такое, какого не бывает, и имени другого, кроме адзурро, — небесная синь, — быть не может.

Зачем целовать эту землю при первом свидании? Здесь просто нужно жить. Мы предназначены судьбой друг другу, — эта земля с улыбкой кивает, все ее хотят, она готова принять, приютить, пригреть и пережить.

Это был челночный Римини, самый дешевый курорт, самые грязные пляжи, самая адская августовская сутолока. Групповые экскурсии с гидами, более нацеленными на комиссионные от оптовых продаж.

Нам ничего не мешало. Мы приехали и уехали с небольшой сумкой, подарки купили маленькому сыну, — а все остальное немногое потратили на экскурсии (Флоренция, боже мой, настоящая, красные крыши, колокольня Джотто, Санта-Мария-дель-Фьоре, любовь навсегда); на вечерние коктейли в баре, нас любили официанты и бармены, обнимали хозяева магазинов, — мы были туристы, а не коммерсанты, мы пытались по-итальянски называть предметы, мы не экономили на обслуживании; но это все поводы, а я думаю, это земля подавала нам через своих аборигенов призрачные надежды на взаимность.

А потом один раз случился Рим, и как будто сложился паззл, как будто разъятые части Целого слились, словно и не расставались. Только здесь. И непременно насовсем. Не сейчас, не сразу, — но когда-нибудь, чтобы в баре спрашивали «вам как обычно», чтобы в каждый приезд — «бен торнати», с возвращением, чтобы совсем свои. Чтобы платаны на набережной, как многолетнего супруга, наблюдать во всех видах: и раздетыми, чернильно выписанными на фоне неба, зимой; и принаряженными в юную листву, и запыленными от усталости. Любить и любоваться в любом виде. Только это настоящая совместная жизнь, по правде, навсегда.

Чтобы смотреть, включен ли свет в княжеской квартире, встроенной в античную стену театра Марчелло, у них очень красивые потолки.

Чтобы небо было такое, что захватывает дух: так высоко, такая густая синь, такие пышные облака, такой безжалостный и ласковый свет.

Чтобы в плюс 15 наматывать шарф, а не снимать с облегчением теплые куртки.

Чтобы расслабленно ждать, когда официант подойдет за заказом, никогда не торопиться, потому что самое важное — не дела и деньги, а вот это ожидание: вкусной воды, теплого хлеба, солнечного луча, ощущения густоты времени. Чем тягучее и медленнее, тем дальше кажется финиш, тем больше удовольствия от мгновения.

Запахи и звуки; ты не просто слышишь слова, но и улавливаешь смысл; ты учишься объяснять все немыслимое — простым и исчерпывающим: siamo in Italia. Мы в Италии. Этого достаточно.

Чтобы, мимоходом поглаживая пробивающуюся через средневековье античность, подумать — тоже мимоходом, — что все проходит, и все остается.

В общем, если тебя с детства ведет по ступенечкам, ненавязчиво, с остановками в пути, — ведет по лесенке в сторону этого неба, приходит момент, когда ясно: больше без этого не жить. Просто невозможно представить, что это — не твое.

Твои намерения серьезны, ты хочешь быть вместе навсегда.

И тогда нужно действовать. От любовных записок переходить к предложению руки и сердца.

Но это уже совсем другая история.

ФЛОРЕНЦИЯ

На городских вокзалах поставили рождественские ели; куда дотянется рука, люди вешают письма деду Морозу, Баббо Натале. Можно целый час читать, чего хочет человек: от мира в мире до «святая Катерина, пошли мне дворянина, усы и шпага — все при нем». За каждой запиской история. Фотографируйте, увеличивайте, рассматривайте, переводите.

Флоренция давно уже не требует ни слов, ни описаний; фотографий тоже не требует, но как удержаться, так бы и стояла на мосту, каждую секунду новая красота.

По Арно снуют неленивые байдарочники, невзирая на мороз.

У итальянцев праздник Непорочного Зачатия, официальный выходной в четверг, соответственно, и в пятницу никто не работает (понте, мостик между выходными), страна мигрирует по заслуживающим внимания местам (будто они не в каждой деревне), толпы на знаменитых улицах, очереди в музеи, толкучка на рынках и в магазинах, битком забитые рестораны и кафе. Уже совсем рождественское настроение; я бы не удивилась, если б мостик от Иммаколаты продлили до 25 декабря.

Флоренция нескончаемая, трое суток бродишь с прекрасной Сандрой (если нужен гид, обращайтесь), а список того, что надо увидеть, но не успеваешь, только растет. Приехать на неделю, вставать в 7, чтобы хоть немного посмотреть в этом концентрате прекрасного.

Все так же вкусно в трактире 4 льва, где обедал еще сэр Энтони Хопкинс, когда снимали Молчание ягнят.

На центральном рынке в ресторанном дворе — как в первом советском Макдональдсе, и также над тобой стоят потеющие в куртках семьи в ожидании, когда доешь; только на столе устрицы, крудо, пицца, свежий сыр, а не картошка фри.

Гуляем девицами; Санта Кроче, Уффици, Питти, Сан Лоренцо; глинтвейн на площади; погода напугала немножко в первый вечер промозглым холодом, потом смягчилась, чтоб не портить праздник.

Флоренция город колдовской: теряешь направление, не понимаешь, где ты и куда идти, но каждый раз все равно из-за угла выходишь к колокольне Джотто и красному куполу Дуомо.

Нужно выучить Флоренцию ногами, до автопилота. Это возможно. Это необходимо.

В поезде листаю фотографии видов и шедевров и хочу скорей вернуться.

Мы крепкие, синдром Стендаля переносим на ногах.

ВЕНЕЦИЯ

Этот город можно полюбить с первого взгляда. Или заставить себя полюбить, — потому что не зря же великие заходятся в единодушном экстазе и посвящают стихи, прозу, картины, фильмы… Убедить себя, что нельзя не полюбить. Можно возненавидеть, — тоже с первого взгляда, за разочарование и несовпадение с великими, из чувства противоречия авторитетам (таким образом становясь авторитетом альтернативным). Причем возненавидеть проще: за ветшающие дома, ускользающую от понимания логику кривых переулков, запах тления, исходящий от мутной воды, немыслимые цены, ночную полумертвую пустоту, отсутствие автомобильной гари, зашкаливающее за разумные пределы количество пар, проводящих здесь медовый месяц… Интересно было бы посчитать, сколько детей здесь зачато. И заражены ли они — еще в утробе — воздухом здешней пахучей тишины.

Моя любовь к этому городу настоящая. Потому что проснулась — не с первого взгляда. «Догнала» в осенних снах о прошедшем лете. Чувством утраты, внутренней лакуны, — когда маленький кусочек заполненной бытом, тревогами, надеждами, радостями, мыслями и ожиданиями души постанывает время от времени: вернись. Проверь себя. Этот город не может быть настоящим, его нет-и-не-будет. Neverland на юге объединенной Европы.

Это не Европа. Это даже не Италия.

Мы встретились впервые в душном августовском мареве. И, конечно, не наедине. Там не нужны автомобили, люди сами создают пробки, пробираясь в двух противоположных направлениях. В сущности, в туристической части их всего два. Per Rialto и назад, Per San Marco. Еще дважды (место и время встречи изменить нельзя?) мы виделись, как и впервые, мимоходом, в тесноте, духоте — и обиде. Потому что я успела полюбить и никак не могла удостовериться во взаимности за отведенные на пробег-экскурсию-сувениры несколько часов. Потом катер — или до ближайшего побережья той же (непохожей) страны, или «дальнего следования» — до дешевого адриатического курорта выздоравливающей после кустурицевой войны Хорватии.

Но, как бывает с безответно влюбленными, я мечтала… Сперва скромно: только провести ночь. Чтобы отдохнуть от яркого солнца и посмотреть, какой он, мой город, в то время суток, когда исчезают маски, его символы и магниты. Мечты ведь дело такое, далеко заводят, не угнаться. Вот бы пару дней… Недельку… Гнать от себя мысли про «навсегда», потому что все конечно. И моя жизнь, и жизнь города, и даже любовь. И еще. Разве можно жить в том, чего не может быть?

Проза быта: говорят, там дважды в год нужно заново штукатурить стены и потолки помещений, которые называются палаццо. Потому что какие уж там дома — палаццо и есть. И ждешь, что мимо скопища японских туристов в одинаковых майках тенью выскользнет из облупленных дверей не меньше чем Джакомо Казанова в прячущем плаще (помните фильм с блистательной Чуриковой, он именно об этом) — навстречу новой встрече…

Мы трижды катались на гондоле — и трижды за дом Казановы нам выдавали разные палаццо. Дух его — везде? Не все ли равно, где он бывал, если может скрываться за любой дверью…

Город приворожил меня, присушил — хоть и наполнен водой через край, с перехлестом. Циничные и опытные уверяют, что лучше всего убивает чувства — житье вместе бок о бок, без тайн и глянца. Даже недолгое.

…Мы выбрали для совместной жизни конец января. Холодный мокрый ветер. Лужи под деревянными мостками — недавно была «высокая вода», которая пугает туристов… И на которую так обыденно реагируют венецианцы: доставая резиновые сапоги и вынимая из луж в холле полы штор, чтоб заколоть их повыше, пока aсqua alta не отправится восвояси.

Три дня — до уикэнда — были самыми счастливыми в нашей совместной жизни. Пустые переулки. Гулкие подворотни. Коренные жители вместо туристических толп. Домашняя еда в безлюдных кафе. Скучающие гондольеры. И — эти вечера, когда сумрачные тени маскируют погрешности фасадов, и слышен только плеск мутной воды и — редко-редко — торопливые шаги заблудившихся прохожих.

Нас, приехавших на свидание с городом, — восемь русских. И мы, хорошие друзья, умудряемся ссориться из-за Венеции, как из-за любимой женщины. Этот город мертвый, говорят одни. Посмотри, в темноте кажется, что сейчас появится призрак. Страшно и противно.

…Если призрак — то галантного века, возражаю я. Плащ-домино, маска, оставляющая на виду только блестящие предвкушением глаза. Шорох длинной юбки. Звон шпаги. Они — здесь, я чувствую это. И мне не страшно.

…А после трех дней тишины маски действительно вышли на улицы. Называется карнавал.

Он давно уже — явление внутреннее, кстати, если соберетесь. Праздничные мероприятия в кафе и палаццо — разной стоимости и степени пафоса — напоминают, в зависимости от той же стоимости, либо ярмарочную клоунаду в деревне, либо театральное представление для богатых. Без участия сердца.

Но можно взять напрокат платья и камзолы 18 века (скрупулезно подобрав цветовую гамму — по семьям, чтоб пара так пара). И задевать юбкой игрушечные столики. И выпрямлять спину, и искать взглядом кавалера, который готов стать на одно колено и поцеловать руку в прозрачной перчатке — с целью просто обратиться к даме…

И непременно — маска. Даже если она кажется паутинкой, когда берешь ее. Она изменит ваше лицо и, главное, преобразит тот мир, который вокруг. Вы забудете о том, что под кринолинами — теплые брюки, что минуту назад азиатские туристы просили сфотографироваться на память (вы — первые карнавальные лица, европейские участники прибудут только на следующий день), что не найти ночью гондольера для романтической прогулки (у них профсоюз и нормированный рабочий день)…

Вполне достаточно надеть маску, чтобы ночь стала таинственной, спутники — романтическими незнакомцами, а те, кто еще не выпал из времени и пространства в карнавальную вечность, показались безжизненными тенями в Зазеркалье.

…А утром уже ты с другой стороны зеркала. Ты едешь на вапоретто, обняв вчерашнее платье в прозрачном чехле, а люди вокруг веселятся, даже если весь костюм — черное домино, фанатский колпак и маска из папье-маше. Пьяный оркестр, муниципальные шествия, рок-концерт… Ты с чувством превосходства скользишь мимо и укоризненно качаешь головой: карнавал умер… Давно ли? 200 лет назад? Нет, вот только вчера, на глазах у тебя, когда кринолины, перчатки и вуали вперемешку с мужскими чулками, пряжками и шляпами обессилено уснули в гостиничном кресле. Так и город — умирает уже 200 лет. Об этом пишут великие: о недолгом сроке, оставшемся старым сваям посреди зеленого моря. Пишут два века. А для меня город умирает, когда я уехала, — и всплывает вновь — Летучий голландец! — когда в аэропорту «Марко Поло» мы садимся в катерок под именем «такси».

Ну, за что же ты любишь ее, Венецию Морскую? Тающую, размокшую, тонущую? Не-живую?

Как объяснить? Почитайте путеводители — которые о высоком. Но кроме достопримечательностей и исторических очерков… Перейдите через Риальто туда, где наших (посторонних) — почти и нет. Там голуби не выпрашивают корм, а нахохлившись спят на высоких подоконниках. Там старик на глазах прохожих отливает из муранского стекла бабочек и виноград, да так, что они оживают. Там покрывают столики бумагой, и из тарелки с отбитым краешком можно попробовать самую вкусную в мире домашнюю пасту. Там маленькие дворики, ступеньки которых ведут в лагуну — и больше никуда.

А если страшно, то и на туристической стороне — посмотрите в витрину, где в прозрачной вазе груда стеклянных вишен, мой трехлетний навязчивый бред. Мы покупаем их дюжинами, а дома высыпаем в вазу, которая никак не может наполниться. То ли она бездонная, то ли это просто город дает повод вернуться… Зайдите во «Флориан» — где, если провести пальцем по столу, есть шанс через время почувствовать прикосновение Байрона или Бродского. Там, во «Флориане», дают лучший в мире горячий шоколад. И играет оркестр. Музыка включена в счет — кто сказал, что прекрасное может быть даром? Даром — без денег? За все ведь приходится платить.

За мокрый климат — штукатуркой и чахоткой. За голые плечи в разгар зимы — горячечной лихорадкой и заложенным носом. За любовь — разлукой.

Пять дней — это очень мало. Только привыкнуть. Только шагнуть в морской прибой — а до таинственных глубин сколько? Жизнь?

В этом городе нельзя жить. Очень хочется, но нельзя. Потому что, кажется, здесь не живут и не умирают. Здесь окунаются в Вечность, и все остальное не имеет значения.

Я обязательно вернусь. Хотя тебе, Венеция, это должно быть все равно: уж сколько их упало в эту бездну…

Ты — средневековая красавица в расшитом золотом, но потрепанном веками платье. Ты не снимаешь маски — ни перед чужими, ни перед своими. И только на обветренных мокрых фасадах появится новая трещинка, незаметная среди других: зарубка на память, жестокий любовный счет. Моя душа где-то здесь, зацепилась чулком — и тонкая ниточка тянется через всю Европу. Тянется и не рвется.

Я обязательно вернусь.

АРЕЦЦО

Ареццо очень близко от автострады, и, когда подъезжаешь, кажется, что он более пологий, чем остальные тосканские шедевры: обычно к ним ведет петляющая двухполоска между подсолнухов и виноградников, потом гора — а на горе крепость, и сразу понятно, что за стену не въедешь, и к главной площади придется почти доползать после крутого подъема. Ареццо с виду не такой, более обширный и плоский. Еще странно, что его крепостные стены — со множеством ворот — не так отчетливо ограничивают пространство, как в других городах.

Если приезжаешь днем, автобусные группы уже отчалили, местные ушли отдыхать до заката, зато открылись после обеденной паузы церкви, и в них почти никого, и можно спокойно разглядывать фасады и стены.

Для того, чтобы увидеть античные останки, обойти все храмы, найти все следы этрусков, побродить в крепости, посмотреть пинакотеку, — нужно больше, чем день. Покажу только то, что успели.

Самая прекрасная, по мне, церковь Ареццо — Пьеве ди Санта Мария. Пьеве — это сельский приход; но храм очень большой, резной — четырехъярусный! — фасад невероятной красоты, колокольня. На входе недавно отреставрировали фигуры двенадцати месяцев; теперь можно представить отчетливо, какое впечатление на прихожан производила свежая работа.

Для этой церкви писал полиптих Лоренцетти, сейчас шедевр на реставрации, но на его месте цветная фотография в величину оригинала, в конце концов, можно вообразить, что разглядываешь альбом.

На одной из колонн у лестницы притаились двое святых, Франциск и Доминик; Вазари утверждал, что это работа Джотто, потом атрибутировали иначе, но что это меняет, чудесные же.

Купель с резными барельефами, начало 14 века, работа Джованни д’Агостино, из жизни Иоанна Крестителя.

Здесь все колонны — с разными капителями. Растения, животные, лица; наверняка в расстановке — стройная концепция, как известно, прежде всё имело смысл; в который раз уже мечтаю, чтобы все итальянские шедевры были описаны подробно, покадрово, по миллиметру; такие справочники сделали уже для многих мест, сюда не добрались пока.

Вот Мадонна с младенцем, волхвы с дарами — у ног, парит мраморный ангел. Напротив — Богоявление. Это Бенедетто Антелами.

И трогательно расписанный престол.

Впервые упоминания об этой церкви встречаются в 1008 году. Через тысячу лет, пока я брожу, органист настраивает инструмент перед вечерней службой, злится, ему не нравится звучание, он разговаривает с клавишами, страстно их упрекает и начинает мелодию снова.

…Если идти по улицам ввысь, придешь на аретинскую Пьяццу Гранде, Большую площадь; она наклонная, бывший римский форум; выложена красным кирпичом, окружена дворцами, украшена фонтанами. Здесь проходят антикварные ярмарки — и рыцарский Турнир Сарацинов, когда контрада на контраду, район на район, как в Сиенском палио. Контрад тут поменьше, чем в Сиене, но состязательный накал не меньше. И так же четки границы, чтобы не было сомнений, флаги и таблички: помни, путник, где ты, мы в первую очередь сантандреасские, потом аретинские, потом тосканские, и только потом итальянские; так расходятся концентрические круги самоидентификации везде в Италии, не знаю, много ли здесь девушек, старательно затаптывающих внутреннюю деревню при переезде в Большой Город, но нам попадаются в основном люди, обожающие место своего рождения, тоскующие по нему, при первом удобном случае несущиеся туда, чтобы быть ДОМА.

Самая высокая точка — площадь с главным собором, Дуомо, он в Ареццо носит имя Святого Доната, обезглавленного во времена правления своего «одноклассника», императора Юлиана Отступника. Святой Донат одну женщину оживил, одной вернул зрение, изгнал беса из сына римского наместника, а также уничтожил дракона, отравлявшего местный колодец.

В соборе чудесные витражи; резной алтарь; здесь похоронен Папа Григорий Х, надгробие его — тоже шедевр: в капелле Madonna del Conforto — майолики Андреа делла Роббья. И — не пропустить ни в коем случае — фреска Пьеро делла Франческа, Мария Магдалина.

На площади у церкви Святого Доминика пусто, только двое мальчишек играют в футбол (в Италии это почти всегда так: пустая прицерковная площадь, дети с мячом, самый неугомонный еще и комментирует вслух: мяч у Пирло… через две секунды будет гол…). Сан Доменико в стороне от обязательных маршрутов; это странно и несправедливо, когда в гостинице девушка, вручая тебе карту центра, уточняет: а если будет время, дойдите, там распятие Чимабуэ, — какое там время, тут все близко. И кроме Чимабуэ — столько чудесного. Спинелло Аретино с Благовещеньем, например. Да и вообще: самые трогательные и прекрасные вещи обычно встречаются за такими простыми фасадами, на облупившихся стенах, до реставрации которых очередь если и дойдет, то очень не скоро: сколько сокровищ, руки не доходят. А, может, и хорошо. Зато нет никого. Никто не мешает. Почему-то в избыточное барокко тянутся охотнее. А тут неброское, но совершенное; мягкие краски; ясные чувства.

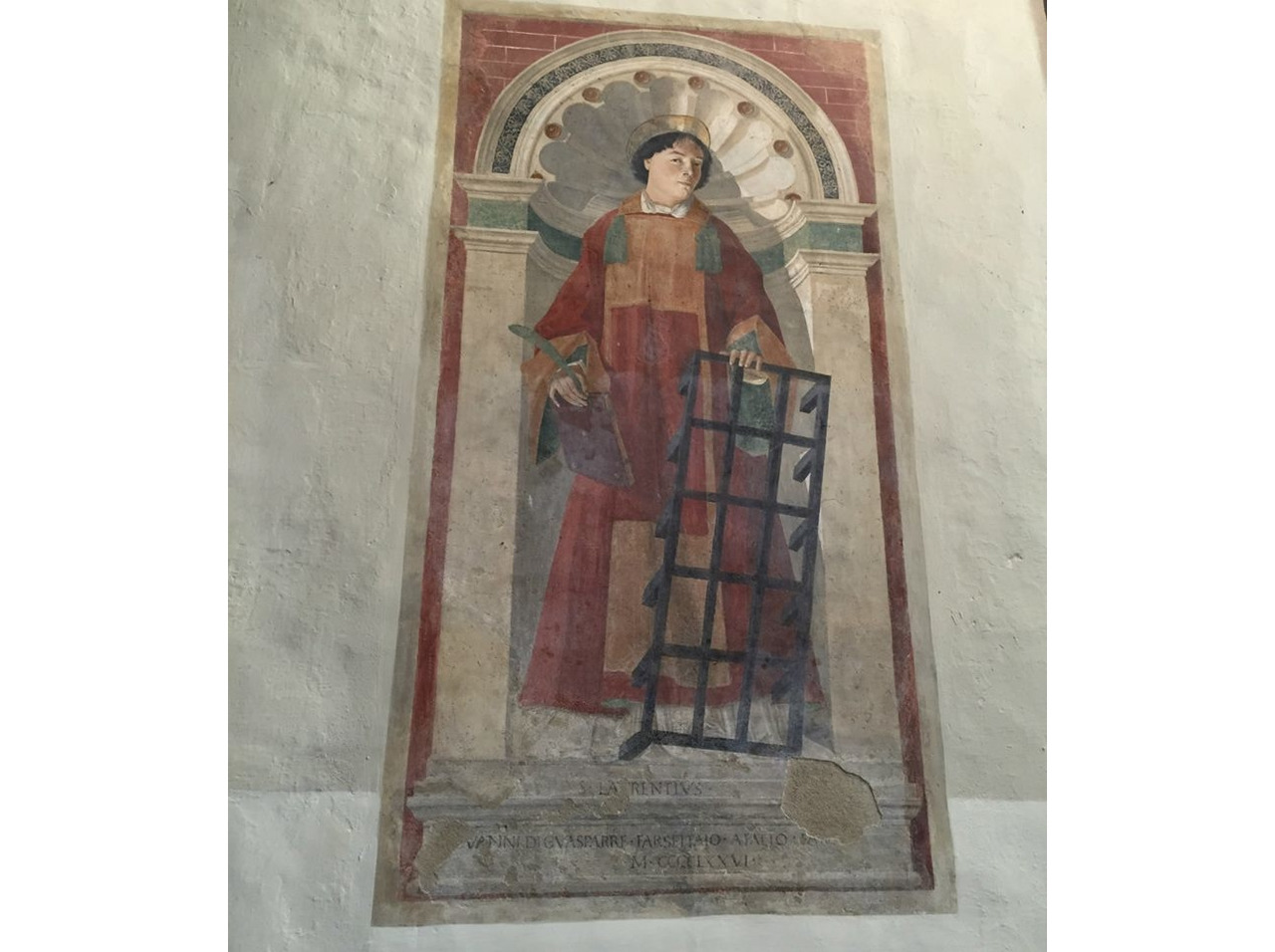

Или вот церковь della Badia, аббатская; сколько уж в ней вензелей и красот понаделали, снаружи не подумаешь. Фальшивый купол Поццо; алтарь Вазари (может, грех так говорить, но биографии удавались ему лучше живописи). И все равно самое прекрасное тут — фреска Бартоломео делла Гатта у входа, Святой Лаврентий, как водится, с решеткой, на которой его поджаривали за веру его, распятие работы сиенца Сеньи ди Бонавентуры да Андреа делла Роббиа над входом.

Поразительно умение итальянцев делать вещи в духе старых мастеров, так, чтобы это не выглядело новым Военторгом. Фасад церкви святых Михаила и Адриана — ХХ века, но не выбивается. А внутри мастер Альдо Драгони — тоже работал с прошлом веке, но абсолютно в стилистике и эстетике великих; никакого противоречия с коллегами века 14-го. Мадонна Нери ди Бичи (1466) украшает алтарь.

В Святом Августине молодой человек в «гражданском» шепотом здоровается и готовится встать на колени для молитвы; он здешний смотритель, тактично не гонит единственного посетителя, я осмотрю стены и выйду, он с облегчением запрет дверь на засов и пойдет разговаривать с Богом, как раз когда я спускаюсь с крыльца, колокольня взрывается звоном. Фреску с изображением святых Бернардино Сиенского, Иеронима и Игнатия Антиохийского (15 век) нашли только в 2002-м. Как, что там было сверху, кто и зачем прятал ее?

Еще тут — остатки картины начала 16 века, Обрезание Христа; в 1922-м ее украли и сильно повредили при этом. Нашли только фрагменты. Отреставрировали, как могли. Руки бы оторвать, да нет уже этих воров, и разбираются с ними другие судьи.

Про церковь Святого Франциска, главное хранилище шедевров в Ареццо, я ничего рассказывать не буду: здесь Пьеро делла Франческа, история Животворящего Креста; здесь Спинелло Аретино, Биччи ди Лоренцо; мой любимец Лука Синьорелли учился у Пьеро, говорят, он автор полуразмытого Благовещенья.

Как все безусловные шедевры, базилика описана и отснята тысячи раз, все можно найти и разглядеть.

Это единственная, кажется, церковь города, напоминающая музей: билеты, вход по часам, группы с прикрепленным гидом. Я в такие места обычно иду с некоторым сомнением и тревогой: эта коммерческая суета часто даже не портит, но убивает впечатление.

Ничего не помешало.

Не то чтоб я была религиозна или правильно верила, нет. Но существуют места, где Бог — живет. Разговаривает с тобой. Может быть, потому, что именно он водил рукой Мастера, не знаю. Может быть, молитвы и восторги входят в картины и фрески. Не знаю, почему тогда некоторые шедевры можно оценивать холодным рассудком, а где-то, как перед Пьетой Микеланджело, в Капелле Скровеньи или тут, в Ареццо, ты перестаешь дышать, глотаешь слезы и чувствуешь кожей, что кто-то смотрит на тебя, снисходительно и понимающе, как на ребенка, первый раз ощутившего, что мир — бесконечен.

…Почему-то из всех сюжетов Благовещенье пленяет меня больше других. И каждый раз, глядя на радужные ангельские крылья, я медлю, прежде чем перевести взгляд на беременную женщину напротив. Каждый раз я не могу понять, что могло быть написано на ее лице. Блага ли весть, что твой малыш будет распят? Нужен ли матери подвиг сына? Как это понять, принять, осознать как благо? Она всегда бледна и спокойна. Не только потому, что так строг изобразительный канон. Когда рушится мир, что толку в эмоциях. Ждешь, каменея. Вот это немыслимое соединение радости, надежд — и точное знание, чем они кончатся, — каждый раз и заставляют разглядывать ангельские перья пристальнее остального сюжета. Радость за миг до потери. Жизнь.

Крюки для привязывания лошадей — дракон из колодца, жертва Сан Донато? Нет, слишком милый.

Еще про органику сочетаний: в Ареццо сейчас своеобразная выставка современного искусства. Животные итальянца Давиде Ривалта, из непонятного материала, почти живые — и абсолютно органично вписанные в пространство города. Волк, бегущий по делам; носорог на площади; быки у колоннады; медведь у входа в Сан Доменико. Рядом всегда табличка с рассказом о проекте и о замысле автора. Но — вот кардинальное отличие от «совриска» в классическом смысле: никаких недоумений по поводу того, «что хотел выразить автор», не возникает.

Между колоннами — книги из земли, глины и пыли. Купола храмов разных конфессий посреди Сан Франческо: египтянин Moataz Nasr назвал это Силами любви: и эта инсталляция не выглядит чужеродной. У входа — огромное бронзовое сердце. И думаю: жалко будет, когда выставку увезут. Будут ли улицы казаться более пустыми?..

Пустыми, кстати, улицы Ареццо не кажутся никогда. Если ноябрьский Монтепульчано похож на декорацию, где уже закончились съемки, то здесь и днем, и ночью, — сутолока, которую итальянцы называют испанским словом Мовида. Движуха. Вечером горланит на площадях местная молодежь; носятся на самокатах дети; по-столичному элегантные взрослые пары здороваются почти со всеми проходящими мимо: город небольшой, все знакомы. Много женщин и мужчин, похожих на аристократов из древнего рода. Много супермодных ребят. Один, похоже, сутками говорит по мобильному у входа в свой магазин дизайнерской одежды: концептуально в черном, длинноволосый, гламурный. И весь день об одном: какого черта они пытаются меня ограничить, жалуется очередному собеседнику, нервно шагая от стены к стене.

Вообще поразительно, как в этом городе мирно уживаются старое и новое, античное и высокотехнологичное, древние камни и сверкающее стекло. И даже не выглядят контрастно.

В городском парке, откуда панорама на холмы, — ярмарка уличной еды. И — тоже редкость — не только итальянская кухня, есть испанцы, эфиопы, греки. Идешь, глотая слюну, мимо трюфелей, овечьего сыра, лепешек из турецкого гороха, шашлыков, свежего пива, гамбургеров из кьянины, неполитанских и сицилиских сластей. Кругом семьи с детьми и собаками. Тут же — лошади в загоне, всадники-ковбои, продажа сапог для наездников (Эрмес, сдохни от зависти); коровы породы Маремма с наклейками на ушах и художественными клеймами жуют траву; белый жеребенок прячется от фотовспышек; наутро едой торгуют снова, а животных увезли. Коров, наверное, загрузили сразу, а лошадей вели пешком, по корсо Италия, и мусорщики убирают в пожарном порядке еще дымящиеся следы этой кавалькады, владельцы магазинов (какие красивые местные вещи, думаешь ты, подходишь к витрине разглядеть платье, а оно вон что, это просто Диор) брезгливо морщат носы и достают шланги, чтобы смыть из города деревню.

Рестораны тут на любой вкус. Но мы — любители «уходящей натуры». Сын набрел на это место в прошлый приезд. Бука ди Сан Франческо. Нора Святого Франциска. Это в прошлом часть церкви, маленькая дверь в полуподвал, своды во фресках, клетчатые скатерти, много книг, шкафы и полочки забиты-заставлены маленькими и большими штучками; есть люди, которые не могут выбросить ни одной мелочи, но тут за каждой мелочью воспоминание, а это совсем другая история, не про дизайн. Хозяин точно помнит, где и почему какая лежит фитюлька.

Хозяин — Марио — работает в ресторане уже 50 лет. Я подслушала краем уха его разговор с неаполитанской парой по соседству. Учился в Неаполе, здесь женился на дочери хозяина ресторана — вон она на кухне, мы ровесники; всегда здесь, все готовим сами, семейный бизнес. Моя роль маленькая: встретить гостей, принести-унести тарелки.

Он очень смешной: колбаса удачно приземлилась плашмя на майку, просим пятновыводитель, несет лучший в мире: ножницы, хохотать начинает первый.

Он был в Москве, Питере, Баку и Казахстане — работал в ассоциации культурного сотрудничества, очень нравилось, что в поездке вокруг него всегда толпились советские дети: меня это трогает очень, понимаешь?, — а я им рисовал Пиноккио, им нравилось. И в Грузии я был. Там знаешь, из чего пьют? Вот! И тащит декоративный рог.

Его хобби (бывшее, похоже, профессией) — книжные экслибрисы; вместе со счетом он приносит тебе конвертик, где собрана небольшая коллекция ребусов, смешных картинок и добрых пожеланий; ими же набито меню. Первая страничка — святой покровитель наступившего дня; последняя — простенький рецепт счастливой жизни: щепотка доброты, три ложечки хорошего настроения…

Под ногами вместо пола — древнеримская мостовая.

На стенах — фото, рисунки, картины; здесь бывали Чаплин, Трумэн и Дали.

Ресторан входит в ассоциацию Бонрикордо, доброе воспоминание, на добрую память; ее создали после войны, чтобы защитить традиционную кухню от американских гамбургеров. Если заказываешь блюдо, сделанное по старинному рецепту (в каждом ресторане свое), в подарок получаешь керамическую настенную тарелочку. Я рассказываю, что у Иры Ясиной огромная коллекция: давайте вашу, говорю; новых нет, старые закончились, но для настоящего коллекционера я сейчас найду! И тащит из подсобки раритет 1990 года.

А в буфете у него хранится русский сувенир: маленькая стеклянная колба с увеличительным стеклом, в ней рисовое зерно с портретом и стихами Пушкина. Вот искусство, говорит он. А не вот это современное: размазал краску и объясняешь смысл.

С какой радостью все делает этот пожилой веселый человек. Как интересно ему разговаривать с каждым посетителем. Как он придирчиво проверяет, чиста ли твоя тарелка, и хвалит, как добрая няня: Брави! Молодцы, справились.

Вкусно — по-домашнему.

На кассе старый, заклеенный изолентой калькулятор. Мы смеемся, он говорит: фигня, сейчас. И тащит откуда-то СЧЁТЫ. Когда я был в СССР, там вообще считали на этом. Представляете? Помним, конечно.

Дома я долго разглядываю «подарочный конверт». И штампы на нем, и марка, и содержимое, — всё нарисовано им. Представляю, как он сперва выводит миниатюрные рисуночки, потом режет кусочками, раскладывает по конвертам, чтобы люди улыбнулись, чтобы руки не забывали, что он художник; наверное, он устает за день беготни и так отдыхает. Я хочу, чтоб он был здоров и бодр еще долго-долго: уходящая натура, уходящее поколение, другая жизнь теперь, таких больше не делают.

Будете в Ареццо, навестите Марио; не просто вкусно, тепло и радостно: это из тех впечатлений, которые невозможно забыть.

В общем, мы влюбились в Ареццо. Не зря же и Бокаччо писал Декамерон про здешние места. И Роберто Бениньи снял тут финал фильма Жизнь прекрасна.

Поедем еще. С любимыми не расстаются.

ТОСКАНА

Перед глубоким погружением в московскую осень метнулись в здешнюю, вот вам Тосканы, уже соломенно-желтой, вперемежку с терракотой вспаханных полей; жили в бывшем борго, который весь теперь переделан в агритуризмо, кругом немцы с детьми, плещутся в бассейне, смотрят с лежаков на холмы; посмотрели на вечно жующих лошадей и молчаливых осликов; в борго есть даже своя церковь, подойти трудно, такое Джуманджи, заросли, скрывающие даже звонницу. Сотни гектаров земли, о которой заботятся; собственное производство злаков и бобов, строгие правила (не шуметь, не мешать соседям).

Кажется, что мир далеко. А он вот, в двух шагах. Микроскопический Буонконвенто, борго, известный с 12 века и входящий в самые очаровательные городки Италии. У крепостной стены субботний рынок, полно народу, наверное, все жители пришли за овощами-фруктами, а также поторговаться за недорогое барахло.

В церкви св. Петра и Павла сокровища сиенской школы; музей полон шедевров (причем продуманно, прекрасно развешенных, освещенных и подписанных) — и пуст от посетителей, на выходе старушки-смотрительницы без особой надежды просят, если понравилось, написать отзыв в толстую тетрадь, пишу от души на девственно чистом листе, одном из первых: тетушки согласны на любой язык, имейте в виду, если поедете, не стесняйтесь оставлять добрые слова. Пока хожу по этажам, слышу, как упоенно бабульки обсуждают, с чем сочетать в соусе артишоки.

В Монтальчино снова вечерний ветер и розовый закат. Я еще не разобрала апрельский альбом; по результатам той поездки дом забит брунелло.

Снова ездили к человеку, который производит вино, «Сан Карло». Но про него я расскажу отдельно. И еще отдельно о двух гастрономических потрясениях, оба заслуживают поэмы.

Еще ездили на прелестную винерию Ле Потаццине, синички; так хозяйка, зеленоглазая веселая красавица, зовет своих дочерей. Первая птичка появилась на свет одновременно с покупкой этой земли; сейчас уже работает тут же, с мамой. Младшая родилась, когда приобрели второй склон холма, с другим «характером» лозы; теперь все это смешивается в овальных бочках (говорят, в такой форме вино лучше дышит и не требует потом процеживания), и получается одно из самых симпатичных брунелло в мире. Хозяйка смеется: мне часто говорят, что видно, производство женское; я считаю, надо и глазам делать приятное. Поэтому и этикетка, и коробки, и ленточки, — все продумано и красиво. Джильола, хозяйка, — воплощенная радость, и у вина такой же характер.

Сан Квирико д'Орча, попить кофе с хрестоматийным видом на средневековые улицы; под стулом безмятежно дрыхнет толстый рыжий кот, пострадавший в драках (на половине лица не хватает шерсти); кофе долго готовит девочка, дочка-внучка хозяек; суббота хорошее время начать учиться семейному мастерству. Туристы слегка рассосались, можно разглядеть неспешную местную жизнь, послушать соседскую необременительную болтовню, понадеяться, что осень будет теплой.

Потом петлять по дороге, просить остановить на каждом вираже, облака, похожие на перину для принцессы на горошине, тени и свет, которые много столетий пытаются повторить и художники, и камеры фотографов, и ни у кого еще не вышло, будем надеяться (всякий раз пишу это про Тоскану), что господь, рисовавший тут дизайн-проект своего Рая, преуспел и при воплощении там, над пушистыми облаками, за синим небом, за яркой звездой. Ну что, дорогая осень, привет.

ПОЗИТАНО

Лучшее, что может быть: до обеда лежать под заботливо сдвинутыми над лежаком зонтами, изредка разглядывать в маске рыб в идеальной позитанской водице; увидеть на плоском валуне обедающего краба: он буквально сидит за столом, правой клешней отщипывает водоросли и складывает в рот; подняться в лифте внутри скалы, потом по 49 ступенькам, потом на фуникулере с панорамой на залив, отпереть калитку, войти в прохладный дом, принять горячий душ и развесить купальное на солнце, порезать ножом-пилочкой обманчиво розовые сезонные помидоры (в разрезе получаются ажурные круги), залить местным оливковым, тонкие полукольца лука, зачем-то зовущегося красным, а на самом деле сочного баклажанового цвета, перец, сицилийская крупная соль с лимоном, бальзамический укус на край тарелки, пресный хлеб, съесть, сделать «скарпетту» — хлебным башмачком подобрать душистую соленую юшку с помидорными семечками, на чистую тарелку покромсать ледяной неаполитанский арбуз, самый сладкий в мире, с корочкой, чтобы кусать с хрустом и чтоб текло по рукам, частично отплевывать косточки, пойти лечь, уснуть коротким и глубоким послеобеденным сном, выползти после, одетым в приличное, ехать по серпантину, парковаться на стоянке, где у тебя скидки, долго идти по лестницам вниз, на городском пляже расцеловаться с хозяином ресторана, помахать любимому пиццайоло, съесть «детское меню» (пицца и мороженое), выпить бокал холодного белого, кофе и лимонный сорбет от заведения, прогуляться по пляжу, посмотреть вечерний сеанс — закат на море, оглянуться на загорающийся фонарями город на скале, проделать обратный путь, прежде, чем закрыть дверь, посмотреть с террасы на ночные огни и светящиеся корабли, выключить свет, загнать в глубину тревогу и ужас от новостей, обняться и уснуть до утреннего сеанса — рассвет на море, продолжение следует.

ХХХ

Румынская как бы джазовая группа на набережной играет хиты, от неаполитанских народных до классического рока; что они румыны, я выяснила, покупая диски (чистая благотворительность; жгли с радостью, это всегда видно, когда люди прутся от музыки).

Внезапно затанцевала проходящая мимо женщина предпенсионного возраста, но в отличной форме, свободная, радостная, изящная, огненно двигающаяся; потанцевала несколько мелодий, поддержала музыкантов, светилась от удовольствия. Я так никогда не смогу, а очень бы хотела.

Вдоль ансамбля движется июльская позитанская толпа; в том числе четверо детей одной семьи (это очевидно), два мальчика-близнеца, мальчик помладше и самая маленькая, девочка; все они американцы, классический такой калифорнийский тип, выгоревшие светлые волосы, вьющиеся чрезвычайно живописно; девочка в белом платье из кружев и явно и очевидно впечатлительнее братьев, те только оглянулись на оркестр, а она повернула голову и окаменела от удовольствия.

Тут розовые закатные облака, гладкое сияющее море, такой синевы и бирюзы больше нет нигде.

Ужинаем в Ше Блэке, старый Блэк всегда на месте в кипенно белой рубахе; фактически рулит сын, невероятной кинематографической красоты парень, у него есть опыт голливудских съемок, но он вернулся и каждый вечер тут, встречает гостей. Настоящая хозяйка, как водится, мама. Она в глубине за кассой. Мой любимец — пиццайоло, пританцовывает под tu vuoi fa americano, он обожает обучать детей (есть даже специальная, уменьшенная лопатка); я люблю, когда он делает пиццу в форме сердца, с кроваво-красным томатом; он вообще очень хороший, бывают такие люди, у которых хорошесть бегущей строкой на лбу.

Официанты у Блэка в смешных белых гольфах, как юнги, наверное; Юра с Украины, много лет тут; еще есть смешной дядька Розарио (он не подозревает, как веселит его имя нас, выросших на Итальянцах в России).

Эмилия, хозяйка магазина, встречает нас как родственников; нас тут все так встречают, мы как будто возвращаемся домой.

Это самое красивое место на свете. Вроде каждый камень выучен, каждый куст, и все равно на поворотах серпантина от панорам заходится сердце. Рай.

Две недели в раю.

ХХХ

C прошлого года многое поменялось; как ни разу за 10 лет. Часть сувенирного магазина с керамикой отдали под популярный «специалитет», льняные и хлопковые рубахи и платья; в двух ресторанах (и даже в родном пляжном!) понабрали официантов, новых, с ума сойти.

Пляж наш хорош лифтом в скале, ограниченностью пространства и тем, что мы здесь самые постоянные клиенты. В прошлом году сменили лежаки на адски дорогие и страшно неудобные; зонтики уменьшили; на столах в ресторане настелили скатертей и огламурили еду; на вход нынче поставили девицу, как в турецком оллинклюзиве, спрашивать номер комнаты. Нас по-прежнему водят в обход очереди, и то хлеб. На той неделе выйдет наш друг Нелло (а прежде работал без выходных), послушаем сплетни. Но причины перемен и так ясны: умер старый хозяин, наследники наперебой улучшают и разрушают.

В Сорренто снова свадьба в Сан Франческо, на маленьких площадях гастролирует ансамбль в народных костюмах, с ними пляшут народные танцы продавцы и «информаторы» (аск ми иф ю нид информейшн); в Позитано пускаются в песни и пляс официанты — уличный гитарист затянул Воларе; туристы снимают; луна почти полная; закат в розово-фиолетовой дымке; лодки сползаются на ночлег.

Арбузы уже медовые.

ХХХ

Никогда, никогда не надо допускать даже мысли, что можно найти место лучше того, где тебе ОЧЕНЬ ХОРОШО. Иначе мироздание тебе устроит вырванные годы.

Мы, например, сегодня поехали ПРОСТО ПОСМОТРЕТЬ место, которое нам предложили в качестве альтернативы нынешнему. Совершенно заброшенная бухта, синяя вода, три калеки народу, вот это вот все; собственность поделена между братьями-сестрами, объясняет нам мальчик ангельского вида с шевелюрой похлеще, чем у Анжелы Дэвис; сто ступенек, мостки, какой-то там ресторан, башня тетина, бассейн тоже тетин, в нем купаться нельзя, наш вон там пониже… Мальчик, наверное, решил, что мы отмороженные. Но мы уже знали, что не снимем этот затерянный мир.

Божечки, какая туда вела дорога. Даже не грунтовый, — бездорожный отвесный серпантин; чахлые проволочки вместо ограды; километровая пропасть; в некоторых местах такие пирамиды из камней, что очевидно: БЫВАЛИ СЛУЧАИ. Я тихо подвизгивала всю дорогу. И до виллы мы доехали только потому, что развернуться раньше было смертельно опасно.

В родное позитанское гнездо вернулись, как собаки, которые в припадке помутнения рассудка бляданули в сторону и приползли назад, униженно виляя хвостом. Мы живем в лучшем месте на земле.

ХХХ

На панорамной площадке, у церкви Святого Франциска, где каждый день женятся, и маленький смуглый азиат привычно сметает с булыжной мостовой рассыпанные очередными гостями церемонии лепестки роз, — в этом месте всегда что-то происходит; в прошлый раз развлекал народ уличный итальянский театр (подозреваю, что в национальных костюмах были в основном румыны); пели и плясали туристы и окрестные официанты. Сегодня на огромной домре (в названии не уверена — апдейт: бандура, конечно, как же еще!) играл украинский парень; на Роспрягайте, хлопцы, коней в пляс с подпеванием пустилась украинская группа и примкнувший к ней итальянский повар в колпаке. Маруся, раз, два, три, калина, чернявая дивчина в садуягодырвала, и итальянец на припеве практически перешел в нижний брейк.

ххх

Ночной город заполнен толпой, это его немного портит; возвращаемся по темному серпантину, который после дневного кошмара кажется пятиполосной магистралью; завтра утром пойдем бронировать следующее лето, кажется, двенадцатое по счету. Лучшее — враг хорошего; особенно если лучше не бывает.

ХХХ

Наш бармен родился в деревушке Ночелле, — это на сАмой горе, там есть автобусная остановка, маленькая парковка, остальное пешком, вместо улиц — ступени, парень живет 200 ступенек вниз от церкви. Два ОЧЕНЬ хороших ресторана. Нет, не по дороге, а в самой деревне. И еще очень жаль, что не знал: мы бывали уже в Ночелле, иначе посоветовал бы сегодня сходить на спектакль, видите, на холме видно, где яркий переливающийся свет, это сцена. Да, в том году, когда ребенок ходил по козьим тропам и познакомился с пастушьей собакой видом и размером — белый медведь, мы видели и выставку современного искусства, развешанную прямо на улицах, на дверях, фото, цитаты из Пазолини, за каждым углом открытие.

А брат нашего бармена работает парковщиком; это почти так же круто, как водитель автобуса, — миллиметровщики, понтярщики, привычным движением двигают кресла машины под себя, открывают настежь окна, подстраивают зеркала, иногда даже включают радио, чтобы за 5 секунд задним ходом вставить твой автомобиль в крошечную дырку, бампер к бамперу; место — самое дорогое, что существует в городе на скале, виртуозы. Водитель автобуса к этому еще умеет без нервов разъехаться на серпантине, где ширина полотна на полтора фиата 500, — с грузовиком, например. И глазом не моргнет, только лениво махнет рукой.

У парковщика Рафаэлло — невеста из Москвы, Лена. Нет, она не хочет переезжать сюда, здесь нет работы, только летом и только в отелях, я, например, говорит бармен, подрабатываю в Неаполе.

А мама наша плачет, — недавно мы оба уезжали на Рождество, представляете, оба — на Рождество, когда надо быть в семье? Рафаэлло в Москву, это далеко и холодно, мама плакала. Я? Я в Лос-Анжелес, моя подруга была американка, нет, она тоже не хотела сюда. Она хотела, чтобы я в Америку. Американцы вообще любят, когда громко, огни и много людей. Я родился здесь, я хотел бы здесь умереть. Теперь у меня девушка вооооон из той деревни, — в ней тоже вместо улиц ступени, всего между нами тысяча, но это рядом, мы думаем одинаково, понимаете, как это важно?

А ступеньки это полезно: ешь, пьешь, потом идешь домой — и не думаешь, что надо заботиться о здоровом сердце, само собой все выходит. Вот моему деду 92, он здоров абсолютно. Хозяину отеля 90. Тоже все хорошо. Голова болит у конкурента, — тому всего 40, надо управлять хозяйством, нанимать, увольнять, следить за работой. У него всегда грустное лицо. Чем больше имеешь, тем грустнее: у меня вот маленький дом, что переживать и грустить? Никаких забот. Только мама плачет. Для итальянской мамы, знаете, сыновья всегда остаются маленькими мальчиками.

Приятного вечера, синьоры.

Мы на террасе одни: американцы внизу, где огни и толпы, смотрим на море, где мигают огни разнокалиберных лодок, по побережью вьется яркая дорога, а сбоку холма, очень высоко, подходит к концу спектакль, поставленный в крошечной деревушке. На вершине горы светится крест. Здесь вообще никогда не гаснет свет. Днем солнце делает все отчетливым и, несмотря на это, радостным. Вечером вот эти огоньки: один из них наверняка в доме, где итальянская мама ждет с работы маленького тридцатилетнего мальчика, который привык преодолевать 200 ступенек вприпрыжку.

Да, это очень хорошо, когда здоровое сердце. И когда мечтаешь умереть там, где родился. Лет через сто.

Мы очень любим итальянский юг.

ХХХ

Организм устроен так: первую неделю не верит своему счастью; только пляж, рыбы через маску (клоуны, пестрые ленты, похожие на мурен, мерлузы, анчоусы), крабы и морские ежи, знакомые подводные камни (каждый на что-то похож, хочется снять и похвастаться потом перед знакомыми мастерством природы). Гора книг.

Голова пустая, все как в тумане, приходится собираться, чтобы прочитанные слова не вылетали немедля наружу. Не столько вникаешь в текст, сколько ведешь соревнование: успею ли прочесть всю стопку, больше за год столько времени на неотрывное листание страниц не будет.

Краем глаза фиксируешь мелочи, которые хочется не забыть, а все равно забываешь: яркое, но неважное.

Что итальянский дядька так загорел спиной, что похож на курицу гриль. Что на повороте в город папа переводит через дорогу к магазину игрушек девочку, которая от солнца сделалась похожа на выточенную из гладкого эбенового бруска. И на пороге того же магазина с облегчением сваливается на прохладный пол смешной маленький мопс. Дети в количестве несчетном прыгают в вечернюю воду с резиновой лодки, пляж теоретически уже закрыт, но их пока не гонят: солнце не село. По набережной деловито ковыляют смешные малыши, едва вставшие на ноги.

Старик Блэк, хозяин ресторана, оказывается и хозяином лучшей дискотеки побережья. В прошлом году он был плоховат, казалось, не фокусируется ни на чем (такой рассеянный взгляд бывает у очень пожилых людей на пороге перехода), — этим летом ожил, радостно обнимал нас, как бывало (бен торнати, с возвращением), сын его, голливудский красавец, впервые НЕ В БЕЛОЙ рубашке; в пятницу старик — вот до чего взбодрился — лично контролирует продажу дискотечных билетов, строг и деловит. Просто символ старых денег, вложенных в новомодное и прогрессивное; только такие и не тонут, у них везде очередь; реноме великое дело. Но и пашут по-честному, на износ.

В церкви что ни день, свадьба; вечерами открыто, туристы на цыпочках, никаких всемирных ценностей внутри, но церковь живая, это нельзя объяснить, но можно почувствовать уже на пороге.

К концу недели попускает; выдыхаешь, хочется всегда сидеть на балконе и записывать все, что не успеваешь в остальной год. Вот, уже второй раз за день порчу лист; иначе ведь забудешь, как вдруг днем на закрытом — запертом в скалах — пляже начинают появляться взмокшие походники; сперва бабуля лет восьмидесяти в горных ботинках у стойки жадно пьет воду, отставив трекинговые палки и сняв рюкзак; подтягивается ее дед, потом группками еще какие-то люди в туристском (тут поверху проходит Тропа Богов, маршрут немыслимой длины и красоты, но как же, господи, надо любить такие походы в 35 градусов в тени).

Иначе, если сразу не запишешь, не упомнишь (и все время будешь смеяться от неожиданности), когда в тоннеле от Неаполя встретишь муляж дорожного рабочего с флажком; зачем он тут, бедняга, чтоб не разгонялись? Стоит, балбес балбесом, только пугает из-за угла.

Только тут можно увидеть на пакетике с сахаром, что сначала бог создал кофе, потому что без этого не смог бы создать ничего.

В горной деревне со смешным названием Монтепертузо, куда ведет дорога, где перед каждым изгибом бубнишь «только не автобус» (не разъехаться), навещаем ресторан, где хозяйка (то есть мать хозяйского семейства) безропотно, с первой попытки, дала мне как-то рецепт пирога с сыром; его тогда принесли на закуску, я не дожевав встала и пошла на кухню клянчить. Вот было на маленькой площади три места. Одно, с репутацией люкс, никогда не бывает полным; не такой, значит, люкс, чтоб тащиться так далеко. Второй вообще закрылся, хоть имел самую выгодную панораму. А эти полны; так всегда бывает, когда люди делают свою работу с радостью и желанием. Все лучше и лучше идут дела. Паоло (брат в зале; второй, Сальваторе, — шеф) всегда передает привет «вашему мальчику»; здесь с собой всегда дарят или «позитанскую виагру», смертельно острый перец, или смесь душистых трав, или вино. В соседнем доме несет вахту беспородный лохматый пес, сайгачит по балкону и облаивает прохожих; по лесенке с трудом поднимается к двери древний старикан, остальные, чуть моложе, толкутся на площади, мы и их знаем в лицо). Обязательный флажок на гастрономической карте.

Еще один вонзаем в Сорренто, Траттория Антика, в кожуру местного гигантского цитруса загружают лимонную пасту с лимонным соусом, который год с пристрастием допрашиваю по очереди персонал, показания не расходятся, рецепт один, но ни у кого еще не вышло повторить. Синьора, дело может быть в лимонах, таких нигде не найдете. Поедем домой — увезу тутошних, попробую соблюсти чистоту эксперимента; в успех не верю, но попытаюсь.

На двенадцатом году узнали, что в обожаемой Фаттории Терранова (апельсиновый джем приедет к любителям по расписанию в этом сезоне!), где мы покупаем много прекрасного, где мы ужинаем в немыслимой красоты ресторане, где все тискают овчарку Киру — и вайфай включает ее имя; в Терранове, оказывается, хозяйничают не только брат с сестрой Луиджи и Франческа (у Франчески мы с девочками были на курсах еды, ее равиоли одни из лучших в мире), — точнее, их не двое.

Их семь — семь! — братьев и сестер, последнего зовут Роберто, это он на хозяйстве в соррентийском магазине в нынешнем году. У них отличный сезон, все время битком народу. И еще там недавно снимали рекламу Дольче и Габбана; можно понять пацанов, где еще вид из огорода на два залива и прочие красоты.

А мужской портной Аттолини, у кого, по слухам, заказывает костюмы человек, похожий на премьер-министра Российской Федерации, снимал свой буклет у сладостных бутонов души моей, в двухзвездном мишленовском Дон Альфонсо, которому я бы отдала все звезды мира.

В этом году предденьрожденный вечер мы провели у них, и снова что ни блюдо, то шедевр (я заказываю только новое, то, что в меню с 2017-го; опять забыла заранее позвонить и попросить суфле из моццареллы, это на заказ, папа Альфонсо и сын Эрнесто полгода добивались нужной консистенции, потому что моццарелла не очень подходящая для суфле субстанция, хочешь попробовать — предупреди за неделю, в меню нет и не будет; на десерт «яблоко», в котором все из яблока, сахара ноль, работы не представить сколько, облачное суфле, сверху тончайшее желе, это произведение искусства и с виду, и по форме; дожидаемся полуночи по Москве, Марио, второй сын и главный управляющий, бежит на кухню: деньрожденный пирог с земляникой; хэппибёзди написали по-английски и просят за это прощения).

Эрнесто, шеф, в прошлом году женился (брак почти династический, она дочь крупного соррентийского отельера), сейчас жена в состоянии, которое итальянцы романтически зовут «сладостное ожидание»; вот-вот должны родить, ты слышала? — слышала, конечно, жду, как будто мы родные.

Ливия дарит мне книгу, которую написал о них известный журналист; это история легенды. Презентовали за углом, на центральной площади у церкви, видела фотографии? — конечно, видела, я условными долгими зимними вечерами листаю новости мест, где две недели дышу счастьем.

Маленькая Сильвана, наш веселый проводник в винную коллекцию, на 35 метров вглубь, несметные сокровища: я по фейсбуку видела, что вы уже здесь, ждала, когда придете! Су-шеф Никола к концу вечера (последний рабочий день суматошной недели) очень уставший. Сегодня было 78 гостей, накрывали и на веранде, и в маленьком домике, где проходят уроки кулинарных курсов.

Мы должны были сидеть на улице, но ветер холодный, и я вижу, как ребята перекраивают книгу, где расписаны бронирования (кто-то переехал на мороз по нашей милости, но не могут же нас оставить на ветру). Неизвестный страдалец, прости.

Ливия собирает подарки нам и нашим гостям (паста, помидоры, все свое); рассказывает про сыновей — какие разные; и какие оба чудесные, говорю я совершенно честно.

Незнакома нам пара новеньких мальчиков, это нижняя ступень карьеры: предлагать хлеб, у них всегда немножко дрожат от ответственности руки; один вырос на наших глазах, в прошлом году, когда мы с девочками жили тут весной, подавал нам завтраки, теперь обслуживает ужин, радостно машет издалека.

Еще у них тут есть сомелье Маурицио. Он в кожаном фартуке. Пока я не увидела, как он улыбается, побаивалась, как строгого профессора. Теперь (спасибо фейсбученьке) я знаю, что это самый жизнерадостный человек на свете.

Когда уезжаем, провожать выходят все. Как родных.

И поэтому в следующий раз, когда едем в Сант-Агату на ужин (в другое место!), стараемся, как подлые изменники, проскочить незамеченными. Поход на сторону имеет уважительную причину; тут один из двух в регионе Кампанья ресторанов сети Буонрикордо, чьи керамические тарелочки коллекционирует любимая Ирина Ясина. И этот ресторан оказывается неожиданно прелестным. Во-первых, на стол с Очень Важным Хозяйским Видом помогает накрывать младший член семьи, Очень Серьезная Девочка. С какой радостью и ответственностью ребенок работает, с ума можно сойти. Расправляет салфетки, приносит воду, раскладывает приборы. Лет около семи. Зовут Филомена, не больше не меньше. Наверное, родители не хотели бы ей судьбы древней святой, отказавшей императору Диоклетиану, хотя вид у маленькой принцессы тоже очень гордый. Может, землячка София ЛОрен, сыгравшая Филумену в «Браке по-итальянски», вдохновила их; а может, дали имя какой-нибудь прабабки.

С собой уносим ликер мирто без наклейки (делают сами). Тарелку Буонрикордо дают, если закажешь традиционное для этой местности блюдо. Чаще всего это древняя еда бедноты; в жизни бы не взяла пасту (макароны!) с картошкой и сыром Проволоне дель Монако; оказывается вкусно до одури. Попутно разживаемся адресом производителя сыра (поедем брать на вынос и разведаем, что и как). На десерт беру странное и тоже древнее: в конвертик из лимонных листьев завернут сушеный виноград и мелко нарезанная цедра; раньше, видимо, сушили на воздухе, теперь делают в печи; изюм имеет цитрусовый вкус, никогда не встречала раньше ничего подобного.

На обратном пути второй раз в этом году плутаем; промахиваемся на дороге, которую обычно проезжаем вслепую. В первый раз заехали в дачную глушь, в тупик, разворачивались в полной черноте на краю обрыва в десять приемов, благодарили господа, что взяли маленькую машину — иначе застряли бы на узких улицах; сегодня неожиданно попали в Масса Лубренсе, высоко на горе, там рынок, посворачивали шеи в попытках разглядеть товар, поклялись в следующий раз приехать специально; сделали огромный крюк.

Как будто посмеивается эта земля над нами: знакомые, говорите, места? Такой крошечный клочок, а за каждой развилкой открытие. Сколько же жизни надо, чтобы узнать тебя, любимая моя?

Остаться бы встречать осень, выдохнуть надолго, разобрать каракули в блокноте (записываешь впопыхах, откладываешь на потом, а времени все меньше), привести в порядок обрывки, сложить на складе ненужных вещей, за которыми никто не придет.

Еще ни у кого не вышло отыскать утраченное время, поймать и удержать солнечный блик, описать запах моря, вкус нечаянной радости.

На повороте фары выкрадывают из темноты целующихся почти-подростков; какое счастье, что у них еще все будет, что была вот эта секунда высоко над ночным морем, когда — наверняка, я помню! — казалось, что все навечно и ничего не кончается. Это и правда так. Здесь это понимаешь ясно.

ХХХ

Нам, приверженцам постоянства, даже пропажа местного ушастого кактуса (кто, какая сволочь царапала на нем итальянское «киса и ося были здесь», ножом по живому), — даже пропажа кактуса доставляет беспокойство. Даже псевдоклассические статуи, гармонично внедренные в ранее пустые ниши, нарушают привычный ход вещей.

Нам, сторонникам неискания лучшего (лучшее вот оно, рядом, у него от солнца еще зеленее глаза, и от счастья хочется плакать), — нам любая перемена не в радость, зато от привычного мы не устаем.

Я так люблю эти места, что начинаю скучать по ним, едва приехав: как в глубине самой сильной любви всегда предчувствие непременной вечной разлуки, так и тут, едва зайдется сердце от узнавания серпантинных виражей, уже представляешь обратный путь в осень.

Каждый год из прошедших двенадцати, каждые две недели лета, каждый день этих двух недель я считаю ступеньки от фуникулера к лифту (лифта два, в одном по пути всегда Элтон Джон, в другом итальянские страдательные), который привозит в прохладную галерею, ведущую к пляжу. Ступеньки ведут себя коварно. Иногда их 49, иногда 51. Вообще их ровно полсотни, но первые несколько дней они играют с нами. Потом как будто успокаиваются и перестают колыхать пространство и время.

Каждый день я мысленно бью себя по рукам в одних и тех же точках: на верхней площадке, с которой виден город и бухта целиком, потом на этих ступеньках, к лифту, оттуда через сосновую крону вода всегда видится нескольких ослепительных морских цветов, очень хочется, чтобы техника наконец дошла до того, чтоб моргнул — и немедленно напечатал картинку, вот ровно с такими красками и подробностями, чтоб не выбрасывать потом разочарованно в айфоновскую корзину бледную копию оригинала. Потом еще одно место, за ресторанным столиком, белые занавески пошло полощет долгожданный ветерок, там сарацинская вилла, в ней поселились за бешеные деньги молодые дураки, они лезут на скалу, на которую и смотреть-то страшно, я не вижу, как они, безмозглые, прыгают в прозрачную воду; обычно на этой скале сидит нахохленный альбатрос, но дурни так его напугали, что он теперь, даже когда они съехали, пасется на соседнем низком булыжнике, мне не нравится это изменение, но и оно не портит вида: лодки, белые следы на чернильной поверхности, если на эти росчерки смотреть сверху, всегда еще есть бирюзовая тень. Я бью себя по рукам, чтобы не фотографировать каждый раз, когда смотрю. Но сердце каждый раз ухает вниз: нет ничего на свете сравнимого с этой идеальной прелестью, никакой океан, никакие райские острова в подметки не годятся маленькой амальфитанской бухте.

Я люблю это место так, как дОлжно любить родные места: с открытыми глазами, отчетливо понимая недостатки и изъяны; я могу понять тех, кому здешняя яркость видится дорогой показухой; спасает стаж, мы вросли, мы не чужие, нам так больно от ненужных изменений, как будто выросли тут.

Болезненная страсть итальянцев к люксу, к гламуру, — вот что, в конечном итоге, угробит их индивидуальность. Каждый ресторатор расшибается в попытках затесаться в мишлены, зовут поваров, покупают дорогие приборы, нанимают официантов втрое против нужного числа, задирают цены на блюда, уменьшая порции, привносят мировые тенденции, вводят дресс-код, — и все равно печально пустому бару играет вечерами громкое радио английские песни, а толпится народ в мятых шортах в деревенских кабаках, где у глиняной тарелки может быть отбит край, где паста честной горой, где, если сезон черешни окончен, не покупают чужой, а рекомендуют арбузы и персики.

Если бы я правила этой страной, я издала бы указ: беречь ремесленников и крестьян, ввела бы страшные поборы с менеджеров, маркетологов, адвокатов и нотариусов в пользу старика из Сорренто, снимающего невесомую стружку с будущей инкрустированной шкатулки; в пользу пастуха с белым огромным псом, они тут в горах гоняют по тропинкам бестолковых овец; в пользу рыбаков, чьи лодки с крошечными огоньками выходят на работу тогда, когда мы ложимся спать; в пользу портных, у которых еще осталась гордость нашивать собственное имя на безупречный костюм; в пользу бывших директоров банковских филиалов, которые после смерти отца идут продолжать его дело, растят виноград, — а это дело без выходных и больничных листов, у них довольно грязные ногти, не очень существенная, в отличие от гигантов рынка, прибыль, — вино получается, может быть, не очень сложным и изысканным для считающих себя гурманами, но безусловно вкусным для всех, кто его пробует.

Да что там, даже здешние жулики очаровательны; мы принимаем правила игры и получаем за это свойские скидки.

Я читаю местные новости, костерят мэра за то, что разрешил в день святой покровительницы города пускать фейерверки, как будто не знал, злобно пишет журналист, сколько уж нет дождей; теперь кругом горит, то здесь, то там, закрывают дороги, всерьез обсуждают, что может случиться так, что единственной связью с «большой землей» останется море (о, это вечная итальянская неитальянскость, местечковость, островная обособленность от всех близких и далеких)! Курсируют пожарные вертолеты и самолеты, поодиночке, вахтами, разной тарой зачерпывают море и тащат тушить очаги, а они поутру коварно тлеют снова и не там, где опасность миновала. Мы брошены, причитают новости. И причина, как всегда, одна. На любую безалаберность, нелогичность, глупость так: спроси, почему, тебе ответят, обреченно пожав плечами: сьямо ин Италья. Мы в Италии.

Самое печальное изменение этого лета — поругался с наследниками старого хозяина главный пляжный официант, Нелло. Человек с хорошо поставленным баритоном; мы считали его теневым хозяином территории, все, что требовалось узнать, посылали узнавать к нему. Он, как и мы, не сторонник молодежного дрейфа к люксу и гламуру: так вымывается глубинное неаполитанское, с уменьшением порций, молекулярной пеной, дорогими лежаками — и экономией на зонтах; он жаловался, что ушел из самого дорогого местного ресторана ровно по этим причинам (наша цель — звезда Мишлен), и здесь, глядите, ровно то же: звездный шеф и изменения, которые не нужны. Потому что убивают дух места. И вот наши мужики, преданно занимающие нам лучшие места каждое утро, до прихода первых загорающих, — мужики растерялись и не знают, кто теперь главный.

С приходом звездного шефа исчез мой любимец, огромный бармен родом из горной деревни Ночелле, где нет улиц, а только ступени; вместо него маленький хитрец из Сорренто, вежливый в соответствии с опытом (пятизвездный отель, синьора, вы увидите, как теперь здесь все будет круто).

Но есть, конечно, вечные ценности: хочешь найти общий язык с кем-то на этой территории, признайся, что считаешь немножко богом Диего Армандо Марадону. И будешь принят за своего. Марадона на этой земле такая же постоянная величина, как море.

В этом году, примерно с апреля, все кругом переполнено. В основном американцами, но и другими приезжими тоже. Обычно в сезон рады туристам: это позволяет наколотить средств на остаток года (мы как школьники, говорит грузчик Луиджи, пока мы едем в фуникулере, мы всегда с ним болтаем; сезон тут, потом работа еще где-то, но все равно три месяца безделья, как ни крути. Три месяца каникул. В отличие от школьника, говорит с сожалением, и сразу понятно, что жить в этом раю не очень легко. Сперьямо бене, будем надеяться, что все будет хорошо; надежда у всех народов мира последняя жертва в борьбе за счастливое существование). В этом году туристов настолько много, что местные от удовлетворения и радости досрочно перешли к нечеловеческой усталости.

Говорят, такая лавина обрушилась на благословенные эти места потому, что остальной курортный мир изгваздан террористической угрозой. И все рванули туда, где пока ничего не случилось.

И, надеюсь, ничего не случится. Должно же быть убежище от страхов и тревог, куда не проникает никакой ужас извне. И где ж быть этому убежищу, как не на итальянской земле, каждый уголок которой — божественный эскиз к дизайн-проекту «Рай». Не знаю, как там небесное воплощение, но макет мне нравится. Посмотрите сами.

ОТДЕЛЬНАЯ ГЛАВА СНОВА ПРО «ДОН АЛЬФОНСО»

Ресторан Don Alfonso 1890 из тех, куда ездят специально, за много километров, на ужин как на торжество.

…Мы ездим в Сант Агату суи дуэ Гольфи (прелестный городок на вершине горы) каждый год. У ресторана две звезды гида Мишлен. С вытекающей, конечно, ценой; но и с вытекающими прелестями высокой кухни.

Основатель, собственно, тот самый Альфонсо, из семьи местных отельеров; земля тут золотая во всех отношениях, до Сорренто рукой подать.

В 1973 году в горном городке Сант’Агата (ударение на А) суи дуэ гольфи (над двумя заливами; не перепутать со Святой Агатой дей готи, которая тоже в южных краях) появился ресторан Дон Альфонсо 1890.

Сам основатель с тех пор не только заработал звезды Мишлен, но, кажется, вошел во все возможные золотые списки и комиссии в области кулинарии, открывал рестораны в Риме, Дубае, Новой Зеландии и Макао, продолжает давать «звездные» консультации коллегам.

Описывать еду бессмысленно; вкуса не передашь. Конечно, как у каждого звездного шефа, у Альфонсо своя философия; описывать философию кухни тоже дело неблагодарное, все-таки еда — это область дела, а не слов.

Ясно, что берутся южные — соррентийские и амальфитанские — традиции и продукты; ясно, что переосмысливаются и осовремениваются; ясно, что из того, что растет в условном огороде, получается симфония, поэма, искусство, шедевр; и это нельзя ни пересказать, ни объяснить.

Кажется, становишься сытым и получаешь наслаждение еще во время того, как официант при подаче рассказывает, из чего оно.

Никаких случайных сочетаний.

Продукты, конечно, свои; если не совсем свои (с имеющейся биофермы), то точно местные.

Трогательно, что в меню после каждого блюда есть его возраст — год, когда изобретено, иногда еще приписка, когда переосмыслено.

Самая невероятная новинка — нечто вроде суфле из моццареллы; Альфонсо и Эрнесто работали над вкусом и консистенцией полгода; это блюдо бывает не всегда, но вы теперь в курсе и можете заказать.

Эрнесто — это сын; теперь он хозяин кухни, шеф; папа больше внимания уделяет ферме, потому что там то, что по-итальянски называется материя прима, и перевод здесь не нужен и даже невозможен; ну не исходным же продуктом это называть. Эрнесто такой прекрасный, что кажется голливудской звездой, которую наняли играть шеф-повара для романтизации профессии. Только под конец ужина он очень уставший для звезды.

В подчинении у него на кухне целая толпа молодых красавцев (и даже одна красотка); я все время стесняюсь спросить, учитывают ли они внешние данные, когда нанимают людей, думаю, да, думаю, ни за что не признаются.

А может, и нет: официанты, например, гораздо более разнокалиберные, но все идеальные: предупредительные, но ненавязчивые; аккуратные, но не до отвращения; улыбчивые, но проявляют это, только когда уместно.

По улыбкам у них Паоло, метрдотель; но самый колоритный персонаж, конечно, сомелье. Он ходит в кожаном фартуке, носит наимоднейшую прическу, шутит, не меняясь в лице, — но только если уже знаком с тобой; по первости я его опасалась, уж больно серьезным он был.

Хотя любой был бы серьезен на его месте: в кантине Дона Альфонсо 25 000 бутылок отборного вина, много коллекционного; хранится это все в — погребе? подземном практически ходу? — подвале глубиной 35 метров, бывшем этрусском, а в самом низу, где уже сочится влага со стен, зреет пахучий сыр. Обычно на экскурсию, посмотреть на алкоколлекцию, водит Сильвана; маленькая, очаровательная, с невероятным чувством юмора. С клиентами гостиницы работает Фортунато. Когда мы с ним переписывались, я часто лазила в словарь, чтобы посмотреть, как сформулировать «не соблаговолите ли вы, сударь», — потому что иначе на фоне его посланий казалась себе дочерью рабочей окраины (отчасти так и есть, но падать в грязь лицом не хотелось).

Сейчас скажу свой личный секрет. Я вообще не люблю рестораны с условными белыми скатертями. Лучше всего в посещенных мишленах было с заднего крыльца, на кухне, в джинсах и майке; не выношу пафосных выходов и церемоний, чувствую себя неловко, удовольствия по полной программе получить поэтому не могу. Стараюсь в это время думать про одного мишленовского француза, шефа из шефов, который дома любит посмотреть футбол на диване с пакетом чипсов, — тоже человек, и это примиряет с гламурной действительностью момента.

Но в Дон Альфонсо никогда, никогда не чувствую себя чужой на празднике жизни. Наверное, играет роль история нашей первой встречи.