- Все

- Экономика и бизнес

- Промышленность

- СМИ и индустрия развлечений

- Издательская деятельность и журналистика

Бесплатный фрагмент - Мемуары уфимского школьника

Шамиль Валеев

МЕМУАРЫ УФИМСКОГО ШКОЛЬНИКА

Книга нашего времени

Эти записи были собраны в единое целое благодаря доброй, бережной и крепкой руке моего старшего товарища и наставника Рушана Ахняфовича Киреева (1955–2021).

Книга уфимского журналиста и общественного деятеля Шамиля Валеева посвящена классической триаде современного человека — детству, отрочеству, юности и их воплощению во взрослой жизни.

Внимательный читатель сможет ещё раз войти в пространство своего прошлого, но теперь уже с внимательным и понимающимся проводником. Вспомнить всё чудесное, что было с тобой в прекрасное время жизни, увидеть красоту места, где живёшь, — вот девиз этой книги.

© Валеев Ш. Р., 2021

© Валиахметов Р. Г., обложка, 2021

© Якунина Н. В., иллюстрации, 2021

Дорогие друзья!

Большую часть этих текстов — собственно сами «Мемуары уфимского школьника», я написал во время, которое называется «кризисом среднего возраста», где-то на стыке четвёртого и пятого десятка, то есть около сорока лет. Психологи говорят, что его легче преодолевать, если себя — забытого маленького, мягкого, хрупкого и беззащитного — вспомнишь, поговоришь с ним, возьмёшь под свою взрослую защиту, успокоишь и погладишь по голове.

Получается, что вспоминая своё деревенское и уфимское детство — ковыльные лесостепи Чекмагуша, прохладные лесопарки Новостройки, учителей 49-й школы, преподавателей БашГУ, — я так и сделал. Мне это помогло найти мир с собой, проплакать невыплаканное, сказать несказанное, понять непонятое. Но попутно выяснилось, что не один я такой — десятки, если не сотни, мальчиков и девочек семидесятых, восьмидесятых годов написали мне об этом: каждый нашёл что-то своё. И оказывается, нас — начитанных и ранимых, умных и добрых — много. Целое поколение. Моё поколение.

Так я понял, что эти строчки адресованы не только мне. Вот.

Я очень надеюсь, что книжка, изданная на бумаге, не потеряет электрической энергии текстов и будет стоить вашего (и моего) потраченного времени. Спасибо, что читаете!

Ваш Ш. В.

Февраль 2021 года

УНИВЕРСИТЕТЫ ШКОЛЫ №69

НУЛЕВОЙ УРОК

Старая добрая Новостройка

Я — уфимец с короткими перерывами с конца лета 1980 года; школьное детство и юность мои прошли на Новостройке. Я помню первое впечатление от неё, когда въезжал по улице 50-летия СССР мимо «сорокового завода» и смотрел через лобовое стекло на огромные изогнутые белые дома-корабли, которые стояли уступами на другом «берегу» оврага-долины Сутолоки. На балконах висели красные растяжки, наверняка про «ум, честь и совесть нашей эпохи».

На зелёном заборе «сорокового завода» висел зомбификатор восьмого уровня «Учение Маркса, Энгельса, Ленина всесильно, потому что оно верно!». Меня, семилетку, уже запойного читателя взрослых книжек и учебников, привезли в Уфу из деревни — аж за девяносто три километра — 30 августа 1980 года. И ещё никто не знал, возьмут ли меня в школу, а если и возьмут, то в какую. Взяли. В 49-ю. Хотя была ещё 42-я. Но — переходить дорогу. Мы и не знали, что лучше в 39-ю, и знать об этом надо было не менее чем за год-полтора, а лучше прямо с рождения. Такое было время.

Брать меня, деревенского, не хотели, вроде всё было укомплектовано, и причём давно. Матушка моя случайно услышала в разговоре директора «позывные» — имя-отчество какого-то Ильгиза Шарипыча, заведующего профильным отделом обкома КПСС, козырнула знакомством, и меня, униженного недоверием и заплаканного, взяли.

И определили в шахматный элитарный класс. Первого сентября меня коллективно признали «самым умным в классе», чем малость поправили самооценку. От избытка чувств я опять разрыдался, и меня доставили домой, благо идти было три с половиной минуты.

Матушка успела пообещать директору Герману Константиновичу, что я стану лучшим шахматистом, и мне пришлось ходить на эти шахматы до шестого класса, когда все уже на них забили, а Германа уже давно не было в этой школе. С тех пор не люблю эту игру.

Отец свою первую квартиру — двушку в хрущёвке — получил по линии обкома комсомола в двадцать семь лет. Как-никак журналист — это почти знаменитость и почти начальство. По слухам, до нас в этой квартире жила семья, из которой вышли министры и даже главы администраций районов и чуть ли не президентов. Я в свою первую однушку въехал в двадцать девять. Уже в Новиковке. Через лесок от Новостройки.

До седьмого класса я был деревенским жителем и при первой возможности сваливал к бабушке и проводил там все каникулы, очухиваясь от лета только в зябкие августовские ночи, когда возвращался домой в мокрых от росы сандалиях и джинсах от Салаватского ПШО и Jantar.

В 1987 году, после того как впервые остался в городе из-за лагеря труда и отдыха («Росинка», совхоз имени 50-летия СССР), я стал полноценным горожанином, а не «учебным мигрантом». Я понял, что вряд ли вернусь в деревню председателем или, на худой конец, «парткомом» после пятнадцати лет в школе и, разумеется, сельхозинституте. Так мне обещали в августе 1980 года, когда разводили на переезд. И я начал делать гуманитарную карьеру, забив на алгебру, геометрию, прилежание и отчасти даже на поведение.

С партийно-комсомольской карьерой я завязал ещё перед первым смотром строя и песни, когда меня административным путём забаллотировали на выборах в командиры отряда юных суворовцев, приведя неотразимый аргумент — «а у него голос тихий». В противные и многообещающие девяностые я вырвался из родного и уютного «микраша» в студенчество, аспирантуру и журнализм. Для меня Новостройкой теперь уже была вся Уфа. И в силу своего представления о романтике, а также в меру юной энергии и любознательности я пытался отметиться хоть каким-нибудь образом в каждом районе города.

Особенно манили те места, куда мне, бывшему подростку с ТЦ «Башкирия», путь по геополитическим причинам был заказан. Транспорт тогда ходил бесплатно, но только днём. Радиотакси тем более ещё не было. Пару раз обнаруживал себя в таких районах, откуда можно прийти пешком (или доползти) только к утру. И как-то раз, возвращаясь домой, услышал, к своему удивлению, стук вагонных колес на стыках. Это же надо, как тихо тогда было ночами, — аж Транссиб было слыхать на бульваре Молодёжи!

В нулевые годы я изменял родной Новостройке с Новиковкой, Садовым кольцом и Восточной Сибирью. Объездил все муниципальные образования республики в составе различного рода кортежей и пулов — не был разве что в Абзелиловском районе.

А недавно вернулся сюда как блудный сын, проапгрейдив лишь метраж и «микраш», а также компенсировав убывшего себя юного в четверном размере. Теперь район показался немного запущенным, но вполне себе уютным, винтажным и удобным для жизни. Хотя коммуналка здесь пока никакая, но это скоро пройдёт, это вам бывший сотрудник фонда ЖКХ говорит!

Чуток ещё есть наркоманов и алкашей, но это, как показывает опыт, тоже лечится естественным путём по теории Дарвина. Квартиру в одном из первых домов Новостройки нашла моя половина, и я тихонько её оформлял, подавляя в себе писки радости и прыжки до потолка.

Сейчас Новостройка, уже как и вся остальная Уфа, сильно меняется. Не всегда в лучшую сторону, но довольно основательно. И выглядит совсем не как новостройка, за исключением примерно пяти точечных свечек времён градостроительного беспредела второй половины девяностых.

Как-то раз, глядя в окошко своего служебного кабинета на колокольни Соборной площади Кремля, я понял, что мне жалко терять безвозвратно и бесследно мою старую Новостройку. И я начал её складывать кусочками в социальную сеть в виде формулировок во время приступов ностальгии. Кто же знал, что возвращение на родину будет таким таргетированным и оперативным? Скулил-то я искренне и безысходно, не надеясь, что упырей, чуть не укравших мою родину, загонят за Можай скоро, и я смогу вернуться так точно, что до сих пор не верится. И сейчас правлю пост в сие гостеприимное коммьюнити и боюсь выглянуть в окошко — вдруг это всё мне приснилось…

Но раздвинув занавески, к счастью, вижу милые сердцу дома, улицы, магазины, деревья, которые навевают геоисторические «вспоминалки» — об объектах той самой Новостройки, которая была новостройкой всего-то сóрок лет назад.

«Новостройка» — историческое название части Октябрьского района города Уфы, которая активно застраивалась с конца 1960-х годов. Собственно новостройкой этот район был в начале семидесятых, но название прижилось и в ходу до сих пор, хотя новое поколение уфимцев и гостей столицы называет его по торговому центру «Башкирия», а официальные власти предпочитают именовать его по старинке Лесопарковым. Новостройка состоит из трёх «микрашей» — таково местное название микрорайонов.

Первый «микраш» ограничен улицами Менделеева, Лесотехникума, Клавдии Абрамовой, 50-летия СССР.

Второй «микраш» — улицей 50-летия СССР, Лесным проездом, бульваром Молодёжи, Менделеева (на самом деле — «тридцатым магазином», ныне цепочкой магазинов в здании по Менделеева, 207).

Третий «микраш» (тоже небольшой) — улицей Менделеева, бульваром Молодёжи, Лесным проездом. В общем, между ТЦ «Башкортостан» и ГКБ №21 +49-я школа. Ориентир — «Трамплин».

Возможно, такое деление связано с номерами участков ЖЭУ №44, которое до последнего времени обслуживало здесь большинство домов.

«Сороковой завод». Исторически Новостройка тесно связана с Уфимским приборостроительным заводом — некогда «почтовым ящиком №40», ныне УППО. Многие работники УПЗ жили именно здесь, в первом и втором «микраше». К заводу, судя по всему, имеет историческое отношение и стадион «Трудовые резервы». УППО шефствовало над СШ №49 и рекрутировало оттуда кадры посредством ШРМ (школы рабочей молодёжи) и «училяги» (ГПТУ №37). Нас на завод водили всем классом, чего там точно делают — не знаю. Что-то секретное. Известна бритва «Агидель» — популярный советский бренд, который побывал в космосе, сейчас тоже вроде выпускается. Видимо, электробигуди с одноимённым названием — тоже продукция этого же предприятия. «Красные дома» по Луганской напротив завода (и бывший супермаркет «Ниагара», на котором раньше была непонятная вывеска «Проектно-сметное бюро») — это, как говорят местные жители, был край Уфы до того, как Новостройка была просто новостройкой.

Сутолока — река, которая является душой Уфы, река, где водилась форель, река, где сейчас пока помойка. Она самоочищается, перестала уже пахнуть баннопрачечными отходами. Видимо, сдохло какое-то мерзкое совковое производство. Да и уважаемые жители Вишерской и Шелководных улиц перестали сбрасывать туда мусор — скорее всего, потому, что им теперь мешает проспект Салавата Юлаева. Там можно было найти всё, вплоть до ржавого «Жигуля» или «Запора». Где она точно начинается, я так и не выяснил доподлинно, зато её устье — у всех на глазах: она впадает в Белую рядом с монументом Дружбы. Вроде, часть её забрана в трубу. Но сам я не видел. В восьмидесятые годы ходили «телеги», будто бы какие-то комсомольцы хотят её вычистить и пригнать к её устью пароход «Ост», на котором прибыл в Уфу Ленин. Видимо, враньё или прожект.

Торговый центр «Башкирия», «торгушник», «торгаш» — крупнейший торговый комплекс республики, который был построен к ноябрю 1987 года. Мы ещё в 1980 году играли в его котловане, находили там залежи минерала слюды. В 1987–90 годах там правили бал банды подростков, которые шакалили «залётных» — юных представителей других районов города, приехавших без родителей за ранцами и школьной канцеляркой. Из-за них молодым одиночным новостроевцам приходилось передвигаться по остальной части города короткими перебежками. Ответ «с „Торгового“» на вопрос «откуда, пацан?» — чаще всего получался неправильным и неполезным для красоты черт лица. Самая жуть заключалась в том, что во взрослом мире всех этих мальчишеских преступлений не существовало. До того как показали документальный фильм про казанских мотальщиков. Там были кадры с похорон, из прозекторской и с коллективной дискотеки, где казанцы танцевали строем, как «Тодес» сейчас. Только в телогрейках.

Иногда ходили слухи о замирениях с «верхней Айской», но в «Коробочке», на «Карлухе», в Глумилино и Орловке и даже в соседней «Молодёжке» чаще всего нам было делать особо нечего. Дело доходило до того, что дрались «микраш» на «микраш» внутри Новостройки. К нам в школу на линейку приходили милиционеры, которые рассказывали, что одного пацана с Первого за трёхкопеечное шакальство закрыли на три года в спецшколу или даже колонию.

«Три года за какие-то три копейки!» — возмущались мы. Я не ходил никого «выцеплять» — было очень противно, хотя помальчишески меня часто подначивали «на слабо» и говорили, что так можно «заработать» денег. Такой дворовой инициации я не прошёл: вдесятером на одного — так себе, хотя рассказывали, как о подвиге Матросова. В лесопосадке ближе к Уфимке была якобы целая вытоптанная в снегу поляна, усеянная выбитыми зубами и покрытая лужами крови избитых «залётных». Достаточно было привести туда любого смельчака, чтобы он отдал все наличные без боя. Сам не видел, особого желания во всём этом участвовать не было, как и коммерческого интереса к добыванию средств методом грабежа. В ТЦ постоянно тусовались компании полузнакомых подростков человек по двадцать. Они подсылали к потенциальным жертвам наглых «молодых», которые провоцировали залётных чуть постарше себя на подзатыльник. После него появлялся формальный повод компании местных «вступиться за униженного и невинно обиженного младшего товарища». Эта тема требует отдельного исследования, но коснулся я её здесь потому, что «торгушник» конца восьмидесятых для подростков значил именно это.

Лесопарк, зверинец, вольер — специализированное лесное парковое хозяйство. В вольере живут в неволе медведи, зубры из Беловежской пущи, кабаны, лошадь тарпановидная, орлан-белохвост, верблюд, волки и ещё какие-то звери. Раньше были косули и лоси, но потом хозяйство пришло в упадок, огороженная часть стала открытой, были повалены секции забора. Площадка перед вольером — место проведения быдляцкого досуга с 1,5–5-литровыми полиэтиленовыми ёмкостями пива. Можно найти и шприцы. Кучи мусора и мамаши с колясками. В последние годы там стало невыносимо. И народу до фига. Раньше было классно. Особенно когда нет комаров. Проходя производственную практику на УПК, я иногда вместе с одноклассниками убирал там медвежьи или чьи-то ещё какашки. В одно время их кормили калиной, с тех пор я её не очень люблю. Разве что тёртую, без косточек, которые всё равно не перевариваются.

21-я больница — та самая новая больница на тысячу коек, которую правдинский собкор Прокушев упоминал в знаменитой статье «Преследование прекратить…». Раньше, когда нигде не было охраны, там можно было тусоваться, молодёжь собиралась в «тупичке» одного из учебно-демонстрационных корпусов. Кавалеры с Новостройки жаловали общагу (так называемый «квадрат») Лесной проезд, 3, где проживал младший медперсонал. Есть морг с анатомическим театром-аудиторией при кафедре паталогической анатомии мединститута, куда можно было ходить пугаться — смотреть трупаков и уродцев в банках вперемешку с разными опухолями. В одно время молодёжь там собиралась в деревянной вентиляционной башне, весь объём которой был заполнен деревянными же рейками в качестве фильтра. Разумеется, она сгорела. Очень надеюсь, что эта система работала на «вдох», то есть забирала воздух для вентиляционной системы больничного городка с улицы, а не наоборот — выдыхала содержимое тысячи пар нездоровых лёгких. В первый свой приход в эту башню я шагнул в пустоту и аккуратно приземлился на канализационные трубы, чудом оставшись живым.

По городку больницы прикольно было кататься на велике — мы играли в догонялки, подрезая друг друга у бордюров. У меня была складная «Кама» — отцовский подарок за сто четыре рубля.

Завод «Промсвязь» — раньше делал что-то инфраструктурное для АТС, теперь он работает на «Башинформсвязь», производит уплотнительное оборудование для абонентов сельских АТС (www.uzp.ru — прочитайте, там интересно написано про его славную историю).

Трамплин — на крутом берегу реки Уфы (Уфимки, Караидели) было несколько трамплинов, в итоге в двухтысячные годы был выстроен, если не ошибаюсь, девяностометровый трамплин с лифтом и яичком-кабинкой наверху. Но, к несчастью, ближе к столу приземления располагаются очень подвижные грунты, потому современный трамплин начало гнуть и корёжить. Его распилили и сложили кусками. Зрелище грустное. (Хотя мой коллега Колпаков и писал об этом нечто обнадёживающее.) На крыше железной судейской будки слева от старого трамплина очень удобно и прикольно пить пиво. Самое главное — соблюдать меру, чтобы не выпасть и не навернуться во время спускаподъёма.

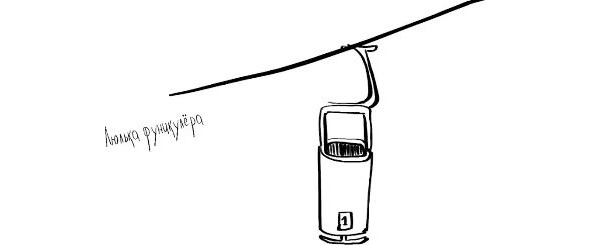

По той же причине — сползание грунта — был перенесён на двести метров южнее своего первоначального расположения и фуникулёр (к счастью, работает). Я стараюсь туда попадать хотя бы раз в год. Десять минут счастья и покоя — почти свободное парение под поскрипывание канатки с видом на кубокилометры Зауфимья.

Раньше были спортивные секции, проводились международные соревнования. Сейчас там два популярных спорткомплекса для любителей горных лыж и сноуборда и много общепита. Летом я люблю проводить экскурсию «фуникулёр + государственный паром». Но удаётся всё реже. И особо некому её, эту экскурсию, проводить — всех, кого хотел, уже перекатал почти, а на второй раз не так часто соглашаются даже мои собственные дети. Кроме меня, вообще мало кто фанатеет по скромным новостроевским достопримечательностям и скудным развлечениям. Такое складывается впечатление.

Дýдкино — село на противоположном берегу Уфимки. Там у многих новостроевцев дачи. Немало и заброшенных. Поскольку затапливает и комарики. А на машине фиг проедешь, разве что сильно в объезд. Потому молодёжь туда не особо ездит, всё больше старики и старушки с рюкзаками. Судя по всему, они экономят на фуникулёре, поскольку предпочитают карабкаться в гору пешком (в принципе, по времени — столько же, но нагрузка — хоть в экзамен на краповый берет включай).

Строиться основательно там непросто. Одно дело — стащить с предприятия три доски и переправить их туда на велосипеде, а другое дело — современное строительство. Даже машину навоза привезти — проблема. Говорят, есть какая-то самостийная автодорога, петляющая между деревьями. И есть надежда, что недостроенный туннель с помощью моста соединит Галле и выезд на M-5. В Дудкино есть аборигены — домов пять сельских жителей, до которых не всегда доходят социальные блага. Главная там — бабушка Мария Петровна, всё потомство которой летом занимается частной переправой на железных плоскодонках. Надеюсь, она жива. Я делал репортаж оттуда в 2001 году. А знаменитый журналист Марсель Гафуров посвятил жителям этого села целую книжку.

Лесопарк имени Лесоводов Башкирии. Примерно сто гектаров лесных насаждений — как хвойных, так и лиственных, как естественных, так и искусственных. Массив ограничен с разных сторон рекой Сутолокой, 21-й больницей, 49-й школой, улицей Менделеева, проспектом Салавата Юлаева, жилой застройкой по Лесному проезду. Через этот лесок можно было быстро (минут за пятнадцать — быстрее, чем на троллейбусе!) добежать до универмага «Уфа», Автотранспортного техникума, Вишерской, «Молодёжки». Раньше днём там чаще всего можно было встретить пациентов 21-й больницы, а сейчас — группы молодых людей, употребляющих что попало. В потаённом месте растёт несколько молодых, лет тридцати, кедров. Где — не скажу.

К парку примыкает Уфимское лесохозяйственное производственное объединение (УПЛХО) с Лесным музеем. В начале восьмидесятых годов были построены скамейки и столики, выпиленные и выдолбленные из брёвен. Сейчас их уже разломали. Машинам туда ходу нет и не должно быть. Есть берёзовая роща, посадки хвойных пород, элементы ландшафтного дизайна — В пятидесяти метрах за стелой памятника Лесоводам Башкирии (в девяностые почему-то никто не догадался переименовать его в памятник Лесоводам Башкортостана). В гуще лесных насаждений — несколько частных домов с большими собаками, и именно желание избежать контакта с этими домашними животными оставило приватность жителей этих домов в неприкосновенности.

Ботанический сад. Это уже не наша история, как и стройфак УНИ (УГНТУ) с Минлесхозом, — пусть о них пишут жители Новиковки. Ботсад — место хорошее. Академичное и праздничное. Лучше всего там перевести дух в лютый беспросветный мороз, когда до весны далеко. Лишь бы свадеб в тот день не было. Говорят, пары́ шампанского неполезны для нежных растений.

Распивочная, некогда расположенная в северном торце дома №207 по Менделеева. Раньше там из железной амбразуры продавали водку, а в очереди алкаши и просто мужики лупцевали друг друга не по-детски, и иногда дело доходило до Страшного Советского Оружия Алкашей — «розочек». Мы ходили на это шоу смотреть во время антиалкогольной кампании. Это заведение в девяностые годы было интересно тем, что там не предполагалось обслуживания клиенток. В отхожем месте не было полноценного унитаза, а только раковина и писсуар. Неоднократно видел, как туда заходили, предварительно напившись пива, дамы, что-то там долго делали, потом выходили, немного сконфуженные, но довольные. Иногда слегка обрызганные. Сейчас, я уверен, там всё по-другому.

Хозмаг. До появления ТЦ «Башкирия» был одним из немногих интересных магазинов в районе. Там можно было купить резиновый клей, из которого катались очень прыгучие мячики. Надо было купить много тюбиков этого клея, а потом намазать его на открытку, чтобы он немного подсох, — И начинать натирать этот слой клея пальцем. Самый крупный катышек по принципу снеговика можно было превратить в мячик произвольного размера в течение нескольких часов. Лучший мячик получился у моего одноклассника и соседа по парте Славки, который погиб в восемьдесят седьмом году, переплывая Уфимку в районе острова Безымянного, чуть выше по течению, чем паромная переправа.

Учебная парикмахерская. 47-й дом по «полтиннику» (улица 50-летия СССР). Там можно было постричься дешевле, поскольку на твоей голове тренировались молодые парикмахерши под присмотром наставников. Получалось долго, зато весело. Мне больше нравилось в парикмахерской, что в доме 207/1. И сейчас в «учебке» есть какой-то учебно-парикмахерский центр, называется «Алтынсэс» — «Златовласка» по-башкирски.

Театр «Нур». Долгострой ещё с советских времён. По неподтверждённым данным, стоил миллиард рублей по ценам, например, 2003 года. На его месте начинали строить кинотеатр, которого в восьмидесятые годы нам так не хватало. Мы хотели кинотеатр, поскольку приходилось собираться человек по двадцать, чтобы безопасно дойти до «Искры», «Теремка» или Гагарина без оглядки на местных и попутных орловских.

Яблоневые сады. Если встать на путепроводе по улице 50-летия СССР и посмотреть на юг вдоль проспекта Салавата Юлаева, можно представить себе огромный овраг, долину реки Сутолоки, в которой располагались садовые участки, судя по всему, принадлежащие работникам «сорокового завода». В восьмидесятые там уже было не так много «населённых» домиков, сады казались полузаброшенными, а яблоки почему-то попадались зелёные. Такая же история — если смотреть на север, в сторону туннеля. Ходить туда было страшновато — мало ли кто там водится. Мы смотрели на эти сады через зелёный забор и гадали — где же начинается Сутолока.

Общаги. Бульвар Молодёжи, разделяющий Второй и Третий «микраши», за исключением двух домов, состоит в основном из «общаг». Ведомственная принадлежность их разнообразна: сельхозинститут, ОАО «КПД», министерство культуры и национальной политики. Ещё несколько малосемеек, которые можно отличить от других по зелёным квадратам под окнами.

Верхняя общага — бульвар Молодёжи, 10 — стала в девяностые годы одним из первых «бизнес-центров» в Уфе. В одно время там сидела даже Уфимская таможня и море разных фирм. Уже в девяносто втором году там были ужасные пробки из-за того, что машины парковались чуть ли ни друг на друге.

«Музыкалка» — там часто можно стретить разных знаменитостей, актёров, певцов, кураистов. Из её окон можно было слышать духовые, ударные инструменты, а когда я учился классе в пятом, там жил трубач. Туда любили хаживать местные донжуаны, доподлинно не знаю, насколько эффективно. Там живут люди семьями, есть и те, кто живёт там уже много лет. Один из первых массовых протестов против практики точечной застройки был инициирован жителями «Музыкалки». Несмотря на протесты, дом, в нарушение норм СНиП о соляризации, встал на месте детской площадки и песочницы. Кстати, видимо, на Новостройке есть определённый дефицит коммунальной инфраструктуры, поскольку домов точечной застройки там всего несколько.

Сельхозовская общага — бульвар Молодёжи, 4, кажется. С ними, помнится, в восьмидесятые дрались новостройковские пацаны. Её жители играют в футбол на подземном гараже. Привить деревенские обычаи — «массовая драка за клубом по субботам» — им здесь так и не удалось. Своих обычаев хватало.

Одна из малосемеек — кажется, бульвар Молодёжи, 2, — носила романтическое название «Гузаль». Для некоторых жителей Новостройки это было неким романтическим призывом. Во что это конкретно выливалось — могу только предполагать.

Уварова поляна. Если двигаться по асфальтовой дорожке, соединяющей стелу-памятник Лесоводам Башкирии и выход на улицу Менделеева к Ботаническому саду, то по правую руку, где-то в середине пути, откроется Уварова поляна — популярное место для проведения спортивных мероприятий.

Её признаки: футбольные ворота на вытоптанном (видно даже на спутниковых картах) поле и остатки какой-то дачи с одичавшими плодовыми насаждениями в её восточной части (ближе к улице Менделеева).

На ней, помимо регулярных любительских футбольных матчей, проводились общегородские Слёты школьных лесничеств (восьмидесятые годы), а также финальная часть школьных сборов по начальной военной подготовке, где нас учили ходить в атаку «двойками», прикрывая друг друга, с применением дымовых шашек с CS («Черёмуха»), чтобы не сачковали и не вытаскивали клапаны противогазов.

49-я школа. Она известна как спортивная (на её базе располагалась ещё ДЮСШ №10). С ней связаны имена таких известных в Уфе педагогов, как Миняевы (Герман Константинович и Александра Александровна), — представители этой династии работали, как я слышал, впоследствии, в школе №16 в Новиковке. Кроме того, в ней работал и легендарный тренер Валентин Николаевич Семёнов, воспитанники которого добились немалых успехов в гандболе и хоккее с мячом.

УРОК №1

Сладкий ужас и одинокая гравитация

уфимского «жаворонка», бывшего сельчанина

Ах, как хорошо быть «жаворонком»! Вы ещё только просыпаетесь, а я уже знаю, что вы будете обсуждать целый день, ну, примерно на сóрок процентов.

Я начал просыпаться в четыре-пять утра лет тридцать пять назад, в первом классе, когда начал ложиться в девять или десять.

До того я жил в деревне и спал до десяти, хотя и видел, как просыпаются бабушка Хадича и дедушка Мидхат, чтобы выпустить корову, тёлок и овец в стадо.

Ложился я тогда вместе со всеми в одиннадцать-двенадцать после процедуры разбора постели ко сну. Как и еда, отбой и подъём в сельском укладе регламентированы и коллективны. Только дядя Рифкат мог работать на тракторе аврально, возвращаться после отбоя или уже часа в четыре от будущей матери двух моих кузин и одного кузена.

Лет в одиннадцать (все каникулы — В деревне) начал пропускать отбой и, полный тщетных эротических надежд, засиживался на скамейке среди старших парней и девушек, разумеется, исключительно ради девушек. Некоторые из них были суровы, некоторые — хохотушки, некоторые — родственницы-хохотушки.

Так вот. Приехав в Город и поступив в «среднюю школу №49 Октябрьского района г. Уфы», как писали мы на блёкло-зелёных обложках тетрадей, обнаружил, что я — «жаворонок».

Ложиться спать по дисциплине в 21:00 стало возможным из-за того, что квартира была (и остаётся) двухкомнатной. То есть в спальне можно было выключить свет.

Кроме того, у меня появилась своя кровать, что было неожиданно. В деревне диспозиция часто менялась. Иногда укладывали с бабушкой, иногда стелили на полу, иногда — на тахте возле печки: там светила яркая луна и фары ночных машин и периодически охватывал экзистенциальный ужас.

Очень рано я понял, почувствовал, что, несмотря на большое количество тогда ещё живой родни, я — мелькнувший микроб, песчинка, еле различимая на фоне тёмных, гулких и одновременно глухих и холодных пространств, где, провалившись в чёрную пульсирующую пустоту космического вакуума, даже упасть некуда. Как у Клуни и Баллок в фильме «Гравитация».

И это ощущение сладкого холодного пульсирующего безысходного ужаса одиночества и ничтожности наполняло мои лёгкие и загривок именно на этой временно доставшейся персональной тахте у печи. И когда кто-то есть и что-то происходит в жизни, хорошее ли, плохое ли, — это лишь повод отвлечься от состояния ничтожной песчинки в пространстве. Я бы назвал это ощущение одним из самых в моей жизни глубоких, рядом с которым все другие переживания меркнут.

А в городе-миллионнике появилась Собственная Кровать. Собственно кроватью эту советскую народную «икею» назвать было трудно. Это был скорее поддон под мощный пружинный матрас (я в нём позже прятал и «потерял» порнографическую негативную фотоплёнку).

Отец приволок эти модульные конструкции из столярки местного домоуправления — ЖЭУ-44, где, видимо, и разместил заказ, ещё когда жил с нами. Тот год, когда мои родители развелись, врезался в память отчётливо, хотя я был ещё довольно мелким. Летом мы заходили в какое-то здание в центре, оно похоже на то, что горело недавно на углу Пушкина — Карла Маркса, вроде там был какой-то суд. Мы уже получили эту квартиру. Я помню, как мы сидели на чёрном башкирском ковре (привёз отец из Бишбуляка родителям мамы в подарок) на кухне и пили чай, потому, что стола ещё не было.

Я радовался каждому приобретению как завзятый вещист, так как многие вещи, телевизор, пылесос были взяты напрокат. Это был мой будущий счастливый дом, куда я приеду поступать в школу. Мне рассказывали, что до нас в этой предпоследней квартире жили Сагитовы, семья будущего министра культуры и председателя телевидения, отца двух мальчиков, ныне больших начальников.

А когда отец уехал «в длительную командировку» и я остался за старшего мужчину, мы спокойно могли эти кровати передвигать, делая перестановки, поскольку у меня хватало сил двигать эту мебель даже без мамы. И даже ремонтировать, ненадолго подбивая её слабые чёрные ножки привезёнными из деревни гвоздями.

Городским утром я просыпался безо всяких будильников, которые и сейчас для меня формальность. Ощущение холодного чертополоха в затылке и пузырчатое бульканье в животе говорило о том, что подорвался слишком рано, в фазу медленного сна, и день будет утомительный, нервный.

Приятнее всего было просыпаться в 5:30, когда голова ясная, а примеры решались быстро. Глаза не «засыпались песком», и ещё оставалось время почитать до рассвета Ожегова и услышать, как радио начинало кашлять и тарахтеть в 6:40, прежде чем звонкий голос мальчика Айгистова (в прошлом году, кстати, познакомился с ним) не прокукарекал под фанфары: «Здравствуйте, ребята! в эфире — „Пионерская зорька“!»

И тогда уже всё становилось обычным, Земля и Уфа переставали быть моими, начинали шипеть мётлами дворники (кстати, где они сейчас, утренние люди с вениками?), в 6:50 включался светофор на «Трамплине» из режима жёлтого моргания в красно-жёлто-зелёный.

И я переставал быть единственным человеком на планете. И нужно было кого-то слушаться, во что-то встраиваться, бояться, любить, гнать, терпеть, обижать, видеть.

Сливаться. Наливаться. Называть по имени. Удивлённо учитывать наличие.

УРОК №2

«Держи вон того, волосатого!»

При примерном поведении и хороших оценках у меня во время обучения в средней школе №49 Октябрьского района города Уфы БАССР (1980–1990 годы) была проблема: постоянные угрозы репрессий за стрижку, вернее, за редкость её процедуры, и неидеологичность, что ли…

Сразу скажу, меня сейчас чаще можно увидеть бритым наголо (особенно летом), чем патлатым. И хиппи я не стал, и не облысел, и педикулёзом с себореей не страдаю. Диссидентом или рок-музыкантом тоже не стал. Но тогда, в восьмидесятые, почему-то было принято уделять большое внимание причёскам молодых людей. Я так понимаю, что речь идёт об ушедшем ещё до нас времени, когда была модна причёска «квадратный вырез для лица», как у битлов.

Самым жутким кошмаром для меня второклассника было: во время перемены меня ловит директор Лариса Дмитриевна и, запуская свою пятерню в мои патлы, мило так спрашивает: «Ну, что, Валеев, стричься будем?»

Один год до этого у нас был директором Герман Константинович Миняев, знаменитый на всю Уфу преподаватель из СШ №39, основатель популярного в башкирской столице педагогического клана (насколько я понял, их вотчиной потом стала СШ №16, район Минлесхоза). С ним у меня не было никаких столкновений, кроме одного прямого, когда я с ходу наскочил на него около медпункта.

Мой отчаянный спринт в направлении кабинета труда разбился о его колени. Я был приподнят в воздух, мною было совершено несколько махов в воздухе, прогремело «Это что за беготня!» После чего я пару недель безуспешно в ужасе ждал исключения из школы и зарёкся бегать и вообще косорезить там, где можно напороться на начальство.

Говорили шёпотом, что Г. К. Миняева «выжили из школы», но супругу его, Сан Санну, к счастью для меня, «выжить» не смогли. С четвёртого по восьмой класс она вела у нас историю в 322-м кабинете, оборудованном силами шефов с УПЗ — УППО — завода №40 роторными самоподъёмными чёрными шторами для просмотра диаи кинофильмов.

Бегать в местах расположения начальства я перестал, а вот тягу к длинным стрижкам за рубль тридцать («Модельную, пожалуйста»), которую мне привили в нынешнем салоне-парикмахерской «Прелесть» (Менделеева, 207/1), я не потерял.

Сначала меня терроризировала (довольно мило, по-старушечьи) учительница начальных классов Алевтина Александровна Ваганова.

Я искренне не понимал, в чём причина повышенного внимания педагогического коллектива к моему пышному волосяному покрову. Хотя все школьники класса до седьмого (там началась перестройка и пубертатный период) ходили строго в модели

«Спортивная» (40 коп.), которая произошла из какого-то «Полубокса», как мне подробно пояснила соседка Татьяна Петровна, ветеран парикмахерского дела.

Не могу сказать, что мне было важно выглядеть каким-то образом или я дорожил свободой самовыражения. Просто покидая стены школы, я напрочь забывал о том, что мне строго-настрого было велено постричься.

Это же глубоко личное дело! Стригся я ровно раз в месяц, сам за этим не следил, пока гормоны мои ещё не проснулись, пока матушка, выделив мне рубль и (почему-то) семьдесят копеек, не отправляла к мастеру. Сдачу можно было оставить себе.

Лариса Дмитриевна Бабенкова ловила меня раз пять. Мы были в разных весовых и иерархических категориях, разница — не в мою пользу.

Но больше страха я переживал в те моменты, когда проходили разные торжественные мероприятия, от которых нельзя было отлынивать. Дело доходило до того, что я, оставаясь за сценой в роли диджея литературно-музыкальных монтажей, всерьёз опасался, что за кулисы ворвётся кто-то из руководства школы или РОНО и вытащит меня на публику, под осмеяние и осуждение. Я предпочитал диджействовать за кулисами, пользуясь гаджет-продвинутостью и лёгким за-заиканием. На линейках я шкерился во вторых рядах — уже после первой репетиции смотра строя и песни в первом классе я понял, что моя партийно-комсомольская карьера не задалась из-за отсутствия звонкого командирско-декламаторского голоса. (Педагоги СШ №49 совершили глубокую ошибку, не разглядев и не развив во мне задатки организатора, — глядишь, сейчас был бы уже в полковниках или секретарях обкома ЕР :-)). Так я и остался непонятным для системы косноязычным умником-тихоней, у которого под волосьями зреет какая-то смута и склонность осмеивать ошибки менеджмента — самое то, если хочешь быть журналистом.

И вот оно произошло. Уважаемая мною строгая и деловая учительница точных наук, которая была ещё и завучем, поймала меня классе в шестом в коридоре и сказала: «Ты опять не постригся? Подожди-ка! Сейчас ты узнаешь, где раки зимуют!»

И… на внезапно объявленной линейке в рекреации с участием всей параллели, а может, и всей дружины завуч по воспитательной работе (другой завуч, не инициатор моей «порки»), которая курировала пионерское движение, вызвала меня на середину и… в общем, я был подвергнут остракизму, публично. Довольно унизительно и одновременно смешно. Гузель Сайрановна приводила в пример свою причёску, которая была явно короче, чем у меня.

А я с удивлением увидел, что оказавшись в рядах вечных «героев» воспитательного процесса (которых драли в основном за реальную хулиганскую деятельность), можно просто гнусно ухмыляться, демонстрируя своё отношение к школьному тоталитаризму.

И, самое главное, с тех пор я начал ловить на себе заинтересованные взгляды незнакомых девочек из параллели и тех, кто чуток помоложе, и даже, о Боже, девочек постарше — настоящих недосягаемых небожительниц, у которых уже всё, что требовалось, находилось в тех местах и кондициях, в которых требовалось моему неискушённому взору.

Так я понял, что можно быть фрондёром и не прятаться за кулисами. И даже снискать некую дешёвую популярность.

Потом началось безумие. Седьмой класс. Гидроперит, аммиак. Некоторые, как Азат Гимранов и Рим Сайфиев, становились «блондинами» полностью. Некоторые (в том числе и я) обесцвечивали прядку чёлки.

В подростковую моду вошла затейливая прическа «Асимметрия».

«АсиММетрия», или на нашем языке «аССиметрия», — В парикмахерском обиходе «Теннис», рубль семьдесят — содержала в себе скрытый вызов и насмешку над прогнившей системой.

Дело в том, что политически-гигиенически-эстетические установки педагогического состава преследовали тех, у кого были длинные космы на затылке, а причёска «полубокс» даже предполагала чёлку, размер которой никакими инструкциями РОНО не регламентировался.

Так вот, «Асимметрия» — это был до абсурда доведённый «полубокс» (бритый затылок + чёлка, которая закрывала всё лицо). Предполагалось, что на уроках чёлку можно зачесать набок, обнажив «асимметрично» бритый висок, а всё остальное время она должна была закрывать «асимметрично» же половину лица. Кончик чёлки был всегда заслюнявленный. Считалось, что эстетический эффект достигнут, когда чёлка дотягивается до подбородка.

Придя в парикмахерскую, юный новостройковский модник говорил, например, так: «С боков и сзади — под машинку, чёлку не трогать».

Первое время даже не ругались, увидев лихие чубы, — видать, думали, что мы подражаем кубанским казакам тридцатых-пятидесятых годов, а не лондонским панкам семидесятых (хотя мы об этом даже не догадывались) или лос-анджелесским яппи восьмидесятых, точно не знаю.

Ругаться начали, когда чёлки стали краситься, вернее обесцвечиваться. Методом М. Монро. Химическая реакция: аммиак из автоаптечки в ампулах + гидроперит в таблетках из шкафчика над ванной — всё это мажется на полуметровый чуб. На совмещённом с учениками родительском собрании драли меня за бесцветный чуб и ухмыляющийся вид (причём, орала больше какаято родительница — мама одной девочки, я так и не понял, по какому такому праву).

А крепче досталось Азату — он же Зондер, — который к тому времени был уже совсем блондин. Причём ругали его примерно так: «Азат! Зачем Шамилю краску дал?!» Уже не было стыдно и страшно — было смешно, Муза Махмутовна.

Но к тому времени я, такой белый и пушистый, умный и талантливый, добрый и эрудированный, приобрёл стараниями моих реакционно настроенных одноклассниц (Таня, кстати, где мой полтинник, который ты стрельнула в 1997 году «для прохождения флюорографии» явно на опохмел?) довольно мерзкое и примитивное погоняло «Волосатый».

И когда на коллективном просмотре в к/т «Искра» мы всей параллелью или классом смотрели «Одиночное плавание» (наш ответ «Рэмбо-2») про высадку наших морпехов на острове, где пендосы пытались запустить ракету и развязать пожар ядерной войны, когда старшина, герой Фатюшина, гоняясь за наёмником-хиппи, крикнул: «Держи вон того волосатого!» — мне казалось, ржал весь зал, рядов шесть, как минимум. Причём явно в мой адрес. Было так себе, хотя ржал и я тоже.

«Волосатый» как только не модифицировался: и в «Плешивого», и во «Вшивого», — В зависимости от уровня враждебности ко мне. Прямо скажем, по благозвучию далеко не «Чёрный Плащ» и не «Гроза Испанских Морей».

Всё кончилось в старших классах. Физик (А. Г. Иванов) пару раз пригрозил, что заставит всех (патлы «под металлистов» были уже у всех — к чубу добавилась ещё и косичка — охренительно красиво!) постричься под себя, лысого, но дальше шутливых угроз дело не пошло. Я уже был такой не один.

Директору Алевтине Алексеевне Копанёвой было приятно, видимо, что у неё под началом — стая молодых и симпатичных орлов (девушек она взаимно не жаловала, а к господам старшеклассникам была снисходительна), которые имеют право распускать свой павлиний хвост в период полового созревания, как бы по-дурацки он ни выглядел. За что ей и спасибо.

А организацию моего публичного остракизма перед линейкой я уже больше, дорогая Людмила Александровна, не считаю подставой. Это просто такое жёсткое партийное взыскание, полезный урок, который лишил меня пары лишних страхов и закрыл коекакие гештальтики. В том числе и в отношении Вас.

P.S. Кстати, эпизодическую роль волосатого хиппи-наёмника в фильме «Одиночное плавание» (© «Мосфильм», 1986) играл знаменитый постановщик трюков Александр Иншаков.

УРОК №3

Военрук Солдатов

Гвардии подполковник запаса Григорий Мартьянович Солдатов. Без этого преподавателя, военрука, трудно представить среднюю школу №49 в семидесятые-восьмидесятые годы.

Как говорят кадровики, пользовался гвардии подполковник Г. М. Солдатов заслуженным авторитетом среди как преподавательского, так и личного состава учеников.

Тогда сознание людей было насквозь милитаризировано, в школе начальная военная подготовка (НВП) была полноценной, её основу составляло военно-патриотическое воспитание и подготовка допризывников к нелёгким будням защитников родины.

Судя по всему, гвардии подполковник запаса Г. М. Солдатов работал политруком, служил, по его собственным, очень фрагментарным рассказам, где-то на Дальнем Востоке. Несмотря на расхожее представление о политруках в войсках как о профессиональных непрофессионалах, Григорий Мартьянович глубоко знал военное дело и разъяснял азы ратной науки доходчиво и наглядно. В его авторитете, знаниях и выучке сомневаться никому даже в голову не приходило. (В отличие от вузовских преподавателей военной кафедры, которые, разочаровавшись в стране, в большинстве своём отрабатывали номер, зачастую создавая почву для анекдотов.)

Он был подвижником военно-патриотического воспитания, в рамках своей компетенции и возможностей школьного военрука прививал любовь к стрелковому оружию. Предоставлял возможность пообщаться вволю и с 7,62-мм автоматом Калашникова образца 1947 года, а особо одарённых записывал в стрелковый кружок, где можно было хорошо потренироваться в стрельбе из 5,6-мм нарезного оружия (винтовки ТОЗ-8 и ТОЗ-12). На его языке это называлось «жечь патроны», особенно когда юный стрелок не достигал высоких результатов. Учёт боепитания был налажен им на высоком уровне, но кое-какие боеприпасы стырить удавалось.

Младшеклассникам, которые просились «пострелять в тире», он предлагал это сделать разве что «из личного оружия», и тем оставалось только гадать, что же за «личное оружие» имелось в виду, да ещё у которого можно было бы «передёрнуть затвор».

Кроме курса огневой подготовки он, весьма грамотно и методически выверенно, обучал военной топографии. Единственное, что меня сильно расстраивало в школьном курсе НВП, — излишнее внимание к предметам по гражданской обороне. Страна явно усиленно готовилась к отражению ядерной атаки, и чем больше мы узнавали о поражающих факторах различного оружия массового поражения (ОМП), тем очевиднее становилась безысходность ядерной зимы.

Теория «ядерной зимы», которая получила распространение в восьмидесятые годы, предполагала климатическую катастрофу на всём земном шаре после масштабного боевого применения ядерного оружия. И это делало, по мнению ведущих военных и экотеоретиков того времени, любую военную доктрину, основанную на ядерном ОМП, бессмысленной. Но в каждом из нас сидел подсознательный страх, что в любой момент может разразиться («…одна ошибка, случайный взлёт — И неизбежен удар!», © «Ария», 1986 год) глобальная катастрофа.

Но благодаря урокам НВП мы получили в своё распоряжение настоящий дозиметр, со шкалой, контрольным источником слабого радиационного излучения, основанный на счётчике Гейгера. Я лично (вместе с одноклассниками Русланом и Римом) пробежался по всему Третьему микрорайону, проверил даже белорусско-молдавско-украинские консервы в двадцать первом магазине на предмет «чернобыльской заразы» и могу заявить: щелчки были раз в минуту-полторы, что соответствует нормальному фону ионизирующего излучения.

Знания по боевым отравляющим веществам мне лично пригодились в 2005 году при подготовке серии публикаций в «Российской газете» об объектах Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия оружия в удмуртских городах Кизнере и Камбарке (см. раздел «Обществоведение»). Люизит, зоман, зарин — произвести эту гадость стоит рубль, а уничтожить — миллиарды рублей. Спасибо за науку, Григорий Мартьянович!

То, что руки до сих пор помнят раздолбанный 7,62-мм АК-47, перманентная разборка и сборка которого была своеобразной шаолиньской тренировкой, — результат моей глубокой и крепкой любви к стрелковому оружию.

После, на «военке» в БГУ, я, обдирая пальцы в кровь, как фанат, перебирал косточки более современному и мощному оружию: крупнокалиберному 14,5-мм пулемёту Владимирова, ПК, ПКТ, РПК, СВД, АГС-17 «Пламя» и др. Но первое волнение от прямого контакта с красивым воронёным металлом и от щекочущего ноздри сладковатого запаха гари бездымных порохов я ощутил именно в тёмном подвале Мартьяныча.

Некоторые называли его довольно злобно Портьянычем — разумеется, речь идёт о моих ровесницах. Я этого отношения разделить никак не могу. Просто он требовал, как положено, и от девочек, которые тогда пытались более чётко обозначить свою половую принадлежность. Разумеется, элементы казарменного юмора присутствовали в его речи, и иногда, вслед за Солдатовым, мы начинали верить, что девушка, которая не умеет красиво ходить строем, никогда не выйдет замуж.

Под его руководством мы в одиннадцатом классе прошли одно из самых важных событий мальчишеской школьной жизни: учебные стрельбы из АК-47 (!), боеприпасами 7,62 — калибр не хвост собачий, а трёхлинейка. До сих пор помню свои ощущения от трах-бабахов с обеих сторон и белое, как полотно, лицо Руслана Абдрахманова, который, повернувшись ко мне, произнёс после первых очередей: «Да, нервная работёнка!» Через пять лет, когда я лежал на дне окопчика в Алкино, после метания РГН было не так круто, хотя я бы с удовольствием повторил и то, и другое.

Мартьяныч за какую-то провинность гонял меня, оставив после уроков, по военной топографии, и я с тех пор научился более-менее читать карту с условными обозначениями — где какой брод, где какой грунт, куда течёт река Безымянная и какой склон круче у высоты Высокой. Этим знанием горжусь и дорожу, хотя с тех пор многое изменилось, но военные карты Башкирии выпуска 1987 года — до сих пор самые лучшие и подробные (сходите сами на башмап. народ.ру).

Один раз я удостоился быть отобранным в сборную школы по стрелковому спорту после того, как уложил на двадцати пяти метрах четыре пули в десятку с открытым прицелом в упражнении лёжа. Пятое попадание не смогли найти, поскольку вся десятка была разбита, потому Г. М. посчитал её за «молоко» для верности. Но потом, когда я не смог дать стабильный результат под пятьдесят, меня отсекли от соревнований, сказав непонятную тогда фразу: «Вы вышли в тираж». Было обидно, но не на Солдатова. Тем более что в школе мало кто обращался к ученикам на «Вы».

Самое загадочное — это тактика одиночного бойца, которую преподавал нам на занятиях Солдатов. Нигде в учебниках военного дела того времени я, будучи на «военке» в университете, не видел такого способа передвижения по полю боя. На «военке» нам говорили, что надо идти по колее танка или БТР, двигаться колоннами, цепью, в общем, сейчас уже точно не помню. А Солдатов преподавал (и отрабатывал!) следующий алгоритм.

Движение парами. Первый номер — выбежал на двадцать-тридцать метров вперёд, упал, дважды перекатился в сторону от того места, куда упал, встал на колено или в позиции «лёжа», взял на мушку направление движения и угрожающие кустики. Как только Первый взял наизготовку оружие, Второй номер — начал движение и, обогнав Первого, плюхнулся на пятнадцать-двадцать метров впереди него, перекатился, занял позицию, после чего Первый повторяет то же самое. И так, попеременке, прикрывая друг друга, — до рубежа, когда предполагаемую позицию супостата можно накрыть гранатами.

Сколько потом ни смотрел я в учебниках по тактике для мотострелков (на «военке»), ни разу такого диковинного, но рационального способа передвижения не обнаруживал. Уж в каких таких войсках гвардии подполковник запаса Григорий Мартьянович Солдатов до этого служил на Дальнем Востоке, не знаю. Может быть, в морской пехоте? Хотя знаки различия у него были артиллеристские, в красных петлицах. И задания он давал какие-то странные для школьных мотострелков — две разведывательно-диверсионные или поисковые группы должны были встретиться, выйдя скрытно из разных точек, следуя по азимуту. И, найдя друг друга, следовало сначала окопаться в индивидуальные ячейки, а потом вступить в боестолкновение, покрошив друг друга в салат под бабахи взрывпакетов и дым слезоточивой шашки. Мы, конечно, сразу же потерялись. Потом нашлись и долго ходили друг на друга в атаку, барахтаясь по уши в грязи. До сих пор нет уверенности, что в курс НВП одиннадцатого класса входили именно такие практические занятия.

Я же — как юный фанат пендосовских фильмов про подготовку спецназовцев и прочих коммандосов — был бы счастлив, если бы он ещё постреливал из пулемёта над нами, когда мы ползали по-пластунски, да орал: «Мне плевать, кто вы были в прошлой жизни, — теперь я ваш бог, ваша мама и ваш папа, и не забывайте, девочки, добавлять в начале и в конце каждой фразы „сэр“!» Но он демонстрировал при проведении учебных занятий отеческую любовь и крайнюю бережность к безусому личному составу.

Г. М. Солдатов для меня (я думаю, со мной согласятся многие) был образцом советского офицера, наставника и нормального мужика, который редко на нас сердился, относился с юмором к нашим проделкам и невнимательности к устройству ватно-марлевой повязки, призванной сберечь нас от ряда весьма существенных поражающих факторов ядерного взрыва.

В конце десятого класса он вместе с учителем музыки В. М. Валтышевым (возможно, кстати, парторгом школы был он, а не Мартьяныч) заводил речь о рекомендации моей скромной и, в общем-то, пацифистской персоны в какое-то общевойсковое высшее командно-политическое военное училище. Но этому не суждено было сбыться.

И ещё. Именно на его примере я понял, что военная власть всегда должна быть ниже по статусу, чем гражданская, ведь каждый год командующий парадом, выстроив нас на смотре строя и песни, строевым шагом подходил к очередной мурзилке: «Товарищ директор школы! Учащиеся таких-то классов для проведения смотра строя и песни построены. Докладывал гвардии подполковник запаса Солдатов!»

Москва, 2008 год

P.S. 6 апреля 2016 года внук Г. М. Солдатова, пользователь ЖЖ igorbat, нашёл эту запись и пролил свет на его боевое прошлое. Вот что он написал:

«Наткнулся на эту статью. Пришлось даже зарегистрироваться, чтобы оставить комментарий здесь. Я внук этого замечательного человека, и было очень приятно про него прочитать эту статью. Скажу, что он воевал и имеет две Красных звезды, одну я даже нашёл за что — за бой под городом Нейссе 25–26 марта 1945. Он никогда не рассказывал про войну, даже дочери, т. е. маме моей. Да, любили мы в детстве с братишкой к дедушке в тир ходить, самый лучший дедушка, я его таким знал».

P.P.S. Недавно в интернете я нашел подтверждение этим словам. Это описание подвига:

«Тов. Солдатов отличился в боях под селением Биллау, район города Нейссе, 25–26 марта 1945 г. Противник упорно защищал это селение, стремясь любой ценой удержать его, и часто переходил в контратаки при поддержке самоходок.

Тов. Солдатов показал высокое мастерство командования взводом и личное мужество и отвагу, метким огнём уничтожил и рассеивал пехоту противника, идущую за самоходками, он успешно отразил на своём участке 5 контратак, после чего противник больше не пытался пройти на этом участке через нашу оборону».

ДАННЫЕ ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА:

Солдатов Григорий Мартьянович, 1924 г. р.

Звание: мл. лейтенант

в РККА с 27.08.1942 года

Место призыва: Альшеевский РВК, Башкирская АССР, Альшеевский р-н Место службы: 1015 сп 285 сд

Дата подвига: 25.03.1945–26.03.1945

№ записи: 43604065

УРОК №4

Физик Иванов

Александр Георгиевич Иванов работал в нашей школе где-то с 1986–87 по 1993 год. Он вёл физику и астрономию и был у нас (9–11 «а» набора 1980 года) классным руководителем.

Его все знали по его неординарной внешности: как он сам говорил, «толстый, лысый, с бородой». У него был громкий голос и доброе большое и больное сердце. У него были синеватые губы и лицо с проступающими капиллярами. Я так и не понял, от чего он умер, — то ли от инфаркта, то ли от инсульта, то ли от сердечной недостаточности. У него были коричневые пиджаки, рубашки хаки и коричневые же короткие галстуки с толстым узлом.

Он был добрый, хороший и порядочный человек. Настоящий педагог и предметник экстра-класса. Он объяснял по-настоящему, так, чтобы понял и ленивый дурак, и отличник-зазнайка. Он был справедлив и никого не выделял, со всех спрашивал строго.

Мне он рекомендовал получить настоящую профессию, связанную с точными науками. «Скоро болтуны не смогут найти себе работы, — убеждал он меня, — надо идти в инженеры с твоими мозгами. Всегда будешь при деле». Всё случилось с точностью до наоборот: в девяностые годы инженеры не выжили как класс — убежали от нищеты, ушли в бизнес или за бугор — кто знал английский.

Я в итоге пошёл на истфак по настоятельной рекомендации легендарной Сан Санны Миняевой, супруги Германа Константиновича — бывшего директора нашей школы, а потом СШ №16 на Горбатова, ставшей

«элитарной» благодаря этой замечательной семье, членами которой были ещё биолог Александр Григорьевич Крыгин и наш физкультурник (во втором классе) и историк Сергей Иваныч Гилёв.

Физик (так его называли уважительно пацаны постарше, а девчата помоложе обзывали его Колобком) на каждом уроке говорил: «А теперь, когда вы прочитали учебник, я вам объясню физический смысл этого явления». И показывал настоящий спектакль, с указкой, жестами. Он личным бегом вдоль стола и взмахами указки показывал аудитории, как бегают по цепи электроны при постоянном и переменном токе.

За ним записывали его личные фразеологические обороты. Он дал жизнь паре примерных виртуальных учениц — Гусейкиной Васейке и Голопупенко Василисе. Каждый раз он приводил их имена, когда требовалось подписать листок с контрольной работой. И каждый раз мы искренне смеялись, будто слышали эту шутку впервые.

Все радовались, когда слышали его фирменное «угнездился невосвояси» (меня с моим другом Русланом он часто рассаживал, чтобы мы не очень-то отвлекались), «маковку кажешь» или «о чём задумался, детина (дивчина)?».

У него были двойные очки — вернее, он любил вставлять ещё одну пару линз (старые очки с отломанными дужками) между глазами и толстыми очками. Он не любил, когда кто-то их трогал, — мы же на переменке его пародировали, надев его двойные очки. А он, вернувшись на урок, просил только не класть их линзами на парту, а то царапаются.

Он разговаривал с ребятами по душам в лаборатории физики. Его постоянно подозревали в том, что он поддаёт, но я ни разу его не видел и не чуял за ним такого. Но, видимо, только я. Кто-то из дежурных заметил, что у него в шкафу стояли пустые бутылки ароматизированного (о ужас!) вина «Полянка». Жуткая гадость, но мне на первом курсе нравилось пить его в общаге с картошкой. Мне тогда много что нравилось из того, на что я сейчас и смотреть бы не стал.

Он, кстати, тайком рассказывал пацанам, что не надо брать в жёны городских девок, так как они норовят подставить во время близости место, которое не предназначено для этого дела, к нашему глубокому сожалению, не уточняя деталей.

Он ходил на работу пешком с Ботанического сада, где выходил из троллейбуса, чтобы прогуляться по лесопарку перед работой. Жил он на Кувыкина или Батырской со своей второй семьёй, говорят, платил кучу алиментов.

В 1993 году мы его похоронили в селе Красный Яр Уфимского района, на исторической родине. Его хватил удар (как он сам говорил, «понюхал Кондратий»), когда он сидел на скамейке где-то в сквере, как я понял, недалеко от дома.

Мы тогда были уже совсем взрослые. Мои бывшие одноклассники и я забирали его из морга на Цветочной, чтобы отвезти домой. Самое странное, что его катафалк — школьный продуктовый фургон системы «газонваген» (ГАЗ) стал последним в его карьере наглядным пособием для учеников, которым тогда уже стукнуло по двадцать лет. Так вот, внутренность фургона, в котором перевозили гроб с криво набитым крестом из чёрной ткани, являла собой чистейшую камеру-обскуру. Пока ехали вдоль проспекта, можно было наблюдать на стенках кузова цветные перевёрнутые изображения зданий Госцирка, УНЦ РАН, дома на Чудинова, где «Охотник-рыболов», «Синтика-Шадыма». Совсем как в старом фотоаппарате.

Лёха с Толяном были на зелёном «Запорожце», кажется, Сашки Семёнова, и доехали до морга самостоятельно. Кое-кто для смелости курил конопель.

Я намазал под носом бальзамом «Звёздочка», но это не больно помогало. Санитар рекомендовал нам особо в помещении не тусоваться — поскольку джинсовый костюм надолго впитает многолетний запах формалина и мертвечины.

Его отдали нам после вскрытия, и мы увезли его домой. А на следующий, кажется, день отвезли на историческую родину — В Красный Яр.

P.S. Этот текст был опубликован в 2008 году в «официальной» «ВКонтактовской» группе СШ №49 Октябрьского района Уфы. Но группа закрытая, реакция за пять лет была слабенькой. Посему я сделал вывод, что там, в этой социальной сети, можно публиковать только линки, а текстам место в «Живом журнале» (потом и найти легче, если что, да и прочитает аудитория, больше настроенная на литературу, чем на воспоминания о кидании меловых тряпок на платья одноклассницам, что тоже важно, кстати).

P.P.S. А в августе 2011 года мы, одиннадцатый класс 1990 года выпуска, ещё раз его навестили, с трудом найдя могилу на кладбище посёлка Красный Яр Уфимского района Башкирии. Недалеко от старого центрального входа, чуть левее во втором-третьем ряду. Когда я делал GPS-отметку его могилы, у меня села трубка, но, видимо, и так теперь найдём.

КРАЕВЕДЕНИЕ

УРОК №0

Альбом «Утро Башкирии»

На даче у друзей, в уютном дощатом сортире, наткнулся на книгу-альбом «Утро Башкирии», выпущенную в 1978 году издательством обкома партии.

Помимо кондовых копирайтерских текстов, не предназначенных для чтения, она состоит из среднего съёмочного качества цветных фотографий Уфы, той самой,..

…с пустыми по нынешним временам магистралями,..

…с небритыми как эротические картинки нашего детства и отрочества газонами

«ландшафтного дизайна»,..

…с редкими по нынешним визуально перегруженным временам «рекламами» ленинизма и КПСС.

Они создают ощущение Солнечной Башкирии — на самом деле той самой Уфы с крутыми лбами круглоглазых троллейбусов №6, 7, 8 и пыхтящими, раскалёнными ЛиАЗами 11-го, 17-го, 29-го маршрутов,..

…той Уфы, в которую я впервые приехал из деревни году в семьдесят шестом — семьдесят седьмом, а с 30 августа 1980 года остался Уфимцем.

Со всеми переездами в Москву и возвращениями, с офисами от «Полгоры» по Уфимскому шоссе до Уфимской Гауптвахты на Пушкина (на Советской площади), с внезапно вспыхнувшей и поселившейся навеки в сердце любовью к Садовому, Покровке, 5-й авеню, Флит-стрит, Баумана и авенида де Майо.

Я не тот уфимец, который считает Черниковкой всё, что севернее остановки «Спортивная», а то и Центрального рынка.

Я не очень убиваюсь по деревянным домам купца Козюлькина с резным палисадом, моя Уфа — немного другая: лесная, промышленная, спальная, Уфа хрущоб и девятиэтажек брежневского типа.

Та, которая строилась при Шакирове. Надёжная, спокойная, солнечная и внушительная. Самым большим начальникомродителем в моём классе был отец — главный инженер «сорокового завода». У некоторых была машина. У меня в хрущёвской двушке была своя кровать, и это уже было неплохо.

Я помню с того времени запах неотряхнутой земли из овощного магазина и звуки закрывающихся алюминиевых дверей, гул электромоторов, уютное бормотание радиоточки, верещание ласточек, снующих над верхними этажами, и пшиканье автоматов по продаже воды.

Не было того давящего на уши городского шума непрекращающегося движения, который перестаёшь слышать и осознаёшь только за городом.

Было ощущение нового для меня счастья Солнечной Уфы, где можно встретить Мустая, Фидана и Магафура Хисматуллина прямо на улице, где возле школы увидишь Героя Советского Союза, где всегда есть в продаже лимонад и мороженое, а квас бывает в жёлтых бочках на колёсах, где можно кататься на лифте в соседнем доме, где много машин и мало лошадей с телегами, а все люди незнакомые, ходят в красивых рубашках и платьях каждый день.

УРОК №1

Воспоминание раннее: «Мишка! Мишка! Мә! Мә!»

Одно из ранних и страшноватых: я стою возле забора — серого, некрашеного, деревянного — у нашего деревенского дома. От соседей (Шакировых) бежит наискосок, прямо на меня, молодой бычок («башмак» по-татарски). Это как телёнок-подросток, но уже не ласковый, а тёмный и агрессивный (агрессивных животных — драчливых петухов, кусливых гусей — обычно распознаёшь). Я стою и не могу пошевелиться, жду, вычислив его траекторию, как неминуемо он меня забодает. Хозяева — сестра и брат моего друга Макса, их зовут Флида и Фирзат, кричат ему: «Мишка! Мишка! Мә! Мә!» Их отец Фарит тоже с ними. Мишка бежит, выпучив глаза, у него тёмно-красная шерсть, я вижу кудряшки на лбу и пробивающиеся рожки, он уже довольно крупный. За спиной у меня забор, но никого из моих, кажется, нет рядом. Я оцепенел, вроде бы соседи-хозяева кричат мне «Кит! Кит! Кач!», чтобы я убегал. Но я стою.

В последний момент Мишка меняет траекторию и проносится мимо меня, в проулок. Выбегает дедушка с вилами, в серой дворовой одежде, видно, ворошил навоз или солому. Время ещё предсумеречное, серое. Дедушка грозит вилами вслед убежавшему бычку-башмаку: «Ух мин аны!» («Ух я его!»). Где-то рядом появляется бабушка и, возможно, тётя.

Я могу шевелиться.

УРОК №2

Счастье башкирского интроверта

Вроде достаточно быть самим собой и оставаться в своём объёме, блуждать в персональных закоулках, чтобы испытывать тихое счастье интроверта.

Но то ли профессиональный невроз нарцисса-коммуникатора, то ли младенческий страх быть лишённым Титьки, Любви и Признания заставляют выплывать из своих кашалотных глубин стрекочущим дельфином с целью или поделиться накопанным, или сверить компас — вдруг ещё кто есть такой же.

Животное мы коллективное. И, наверное, и вправду усохнет позвоночник, как у той китайской кошки из пословицы, которая осталась без поглаживания, ну, то есть признания. Будь ты хоть самым примерным нелюдимым интровертом.

Да, я часто вижу и слышу людей через пелену и вату (даже своих детей часто, и родных, и близких), и мне было стыдно от этого лет сорок сознательных. Ну, в смысле, совестно.

Да, мне часто огромного усилия стоит оставаться в контакте с социальной, полной обязательств и невыносимых для меня упрёков, тревог, косяков и унижений реальностью.

Я за часы и сутки, проведённые наедине с самим собой, расплачиваюсь трудным рудным золотом своего таланта, намытым в неуправляемом путешествии во внутренние горы, ручьи и леса.

И иногда оно бывает самородным, иногда его удаётся превратить в изделие. А я, перфекционист, как будто хочу набрести на самородок — сразу в виде скульптуры или перстня. Но так не бывает. Как стрелять на четыреста метров с повязкой на глазах.

И мой внутренний ландшафт — как моя Башкирия. Там есть каменистые ручьи вдоль дороги, как на белорецкой трассе, от которой пьянеешь без коньяка. Там есть ковыльная лесостепь чекмагушевского воздушного океана, появилась не так давно и ставшая известной из-за угрозы исчезновения меловая гора. А вот и крутой берег салаватского Алькино с Айем, полным кусачих гидр под гремящими каменьями, и магический Магинск, и байбачье царство моей паспортной родины — Бижбуляка, и домик жреца в Татышлах, и озёра, пруды, и трёхречье Сим — Белая — Инзер; и журавль, махнувший огромным крылом перед скачущим по камням Иремеля уазиком, и раевский холм над рекой с зелёным ковром, и акъярский песок на зубах, и вьющаяся по Баймаку Малая Уртазымка, которую курица вброд перейдёт, и, разумеется, иртэнге туман под музыку Рима Хасанова над верховьями Агидели, в Бурзяне.

Каким-то странным образом ландшафты проникают в мой организм через глаза и ноздри и остаются там, причём Башкирия занимает непропорционально большое место в области любимой мною с недавних пор диафрагмы. И я там гуляю.

УРОК №3

Покатушки на газике, или Вчерашний комбайнёрский «липтон»

Который год отговариваю себя от поиска и покупки старого бортового газика, «чтобы был», чтобы «поставить в деревне». Он может быть с клиновидным капотом, как морда у бычка, как ГАЗ-51, на котором Агутин изображал арбузовоза в «Старых песнях о главном». А может быть с выразительными круглыми глазами по краям и китовой улыбкой, как 52-й.

Будучи фанатом автомобилизма по журналу «За рулём», по передаче «Top Gear» c Джереми Кларксоном, по подбитой двадцать лет назад шефовской бодрой старушке BMW-525i, по незавершённым автокурсам БРУКК, при отсутствии прав, с жутким страхом встречной полосы, — я до сих пор не понимаю, зачем мне этот автохлам.

И даже историческим образованием его не оправдать и ностальгическим серфингом, я же даже завести его не смогу «с кривого стартёра», если у него аккумулятор сядет.

Теперь разобрался. Мне нужна не езда на нём. Нужен запах кабины — металл, масло, дерматин. Сочетание — прямое в сердце мальчишеское попадание, — как у СВД с подушечкой для щеки на прикладе.

В 1981 году мало у кого были колёса, и сейчас это трудно представить, но катание на машинах было одним из самых важных, элитарных мальчишеских развлечений.

Я не говорю про частные легковушки, как, например, акварельно-зелёный «Москвич» тёти Лилизы, которая приезжала, удивляя деревенских родственников своим автомобилизмом и восхищая меня тем же самым. Или белая «копейка», моя ровесница, дяди Луиса, которая была оборудована японским кассетником. И не синие «жигули» маминого начальника Рябова, который приезжал к нам в деревню за кумысом. И не отцовские собкорские «волги» из гаража обкома соседней Татарии с водилой, который умел в каждом городе найти зазнобу и встать к ней на постой.

Это всё были «лёгкие» машины, как их по-татарски называла моя бабушка, «җиңел машинá». Кататься на них было почётно, но не так смело и мужественно, как кататься на «грузовóй машинá» или на «техника».

У меня была огромная привилегия, можно даже сказать, «блат»: мой дедушка Мидхат Багаутдинов во время уборки урожая работал учётчиком на зернотоку бригады №3 колхоза «Красный Октябрь» Чекмагушевского района. Он забирал у водил талоны учёта, которые передавали им комбайнёры, выгрузив бункер, складывал их в специальную кассу с именами комбайнёров и марками комбайнов: Газизов Талгат — «СК5», Курбанов Акрам — «Нива», записывал их в специальную книгу учёта («эксель», по-вашему) на зелёные листы щегольским почерком, который ни с чьим не перепутаешь из-за надстрочных горизонтальных завитушек над буквами «б», например. Самое интересное — он взвешивал целые гружёные машины на автомобильных весах-площадках «Армалит» (завод и до сих пор работает), под которые был построен целый сарай без торцевых стен, зато с пристроенной будкой весовщика-учётчика. Мы строго смотрели с дедом (он — поверх очков) в специальное окошко на заехавшие на весы машины и двигали на градуированном по центнерам рычаге безмена гири. Фактически он был самый главный, считал на счётах, кто и сколько сжал-смолотил-перевёз, и от этого считалась, наверное, и зарплата, хотя и не был бригадиром, председателем колхоза и вообще в начальство не рвался (и мне это передалось). А может быть потому, что он был самым добрым, честным и справедливым, — И на меня распространялось уважение, адресованное ему. И ещё он был коммунистом, вступившим в партию во время войны. Я помню, когда это слово произносили с гордостью. По крайней мере, моя лёгкая на поругаться («порычать», как она сама говорила) бабушка Хадича укоряла его, когда он приезжал домой на кобыльем автопилоте: «Коммунист башың белән!» («А ещё коммунист!»).

На лошади дедушка разъезжал круглый год. Зимой — В огромных валенках с галошами и в брезентовом кожане. А когда в стареньком телевизоре начинались предновогодние программы, он привозил на дровнях молодую сосну с пятью-шестью мутовками, которую в наших краях было почему-то принято устанавливать вместо ёлки.

Во время уборки урожая водилы, часто залётные (прикомандированные), с номерами на букву «Ю» — московские или подмосковные (у нас были БАШ или БША, в крайнем случае БШЖ), брали меня и компанию «покататься». То есть можно было сесть рядом с шофёром в кабину, на моё любимое штурманское место, доехать до поля, высмотреть комбайн, который включил жёлтую мигалку, доехать до него, вспрыгнуть за талоном на комбайн, вывернуть его боковую трубу-транспортёр над кузовом газика или зилка (иногда «Колхиды»! ), помочь раскидать по углам короба зерно, стараясь в нём не увязнуть, прыгнуть обратно в кабину и дальше его сопровождать на зерноток, вплоть до самой выгрузки.

Лишь один раз водила Саша, с которым мы, как я думал, подружились, простодушно отмахнулся на моё «покататься»: да надоели вы со своим катанием! Я сыро заморгал и начал глотать-переваривать горячий мокрый клубок в пищеводе. Тут ему кто-то объяснил насчёт дедушки-учётчика, водила извинился даже, кажется, и позвал кататься, мол, я же не знал. Я, конечно, прокатился с ним до поля, но, искренне думая, что заслужил право на «покататься» целыми днями, подавая ключи, когда он валялся в яме под своим зилком-пердунком, простить его сразу не смог.

Потом, когда мне было уже лет десятьдвенадцать, дядя Рифкат уже сажал за руль своего «Беларуся», вовремя и бережно подхватывая мои попытки завалить его на обочину, а потом «у нас» появился даже свой «Колос», комбайн с двумя бункерами для зерна по бокам и жаткой аж шесть метров. Он был страшно шумный в работе — движок располагался за дверью кабины механизатора, в отличие от интеллигентской «Нивы», у которой кабина была сбоку и можно было слушать радио.

А молодые комбайнёры давали мне порулить и своими огромными машинами, а на рычагах управления были нарисованы заяц и черепаха, которые позволяли определять, что будет, если повернёшь рычаг в ту или другую сторону.

А ещё в комплекте у комбайнёра с завода шёл металлический термос, который позволял до вечера сохранить горячим тогдашний комбайнёрский «липтон»: чай, размешанный со смородиновым вареньем. Если пить прямо из его крышки, не обтереть губы от липкого, то скоро на них оседала пыль и соседский дядя Акрам, пытаясь со мной говорить порусски, смеялся: «У тибя усы, каг у ката».

А вот на урожай-83 дедушка уже не вышел: заболел раком желудка, поехал в Трускавец даже, лечиться в санатории, что ему не очень-то помогло. И в один из таких дней, между летом и осенью, ровно тридцать лет назад, на первом моём уроке с белым, уже прочитанным за лето учебником «Физическая география» меня выдернули ехать в деревню, провожать дедушку.

Кто-то подумал, что я, наверное, испугаюсь смотреть на покойника (на татарском это формулируется «жалеть будет»). И меня оставили в доме у тётушки. А я, дрожа от чего-то, смотрел оттуда, как зелёное пятно одеяла, в которое завернули моего исхудавшего коммуниста и фронтовика, быстро поднимается на уважительных руках деревенских мужиков третьей бригады на гору с нашим кладбищем. Где и мне, думаю, со временем нужно быть.

В январе 2012 года я нашёл в Сети его, то есть деда моего, Мидхата Абдулловича Багаутдинова (1915–1984), старшего сержанта, наградной лист на орден Отечественной войны второй степени.

Он взят из базы данных «ПодвигНарода» (www.podvignaroda.ru) — там наградные документы войны. Искать не так просто: нужны вариации фамилии, знание места призыва — В общем, все уловки использовать.

И теперь я знаю, что он был призван в июне сорок первого, в том же году попал на фронт, воевал в составе танкового подразделения. С сорок четвёртого — В 206-м отдельном корректировочном разведывательном Кёнигсбергском авиационном полку мастером по вооружению. Обеспечил 425 боевых вылетов Ил-2 без единого отказа вооружений. Служил подо Ржевом и брал Кёниг, был трижды ранен.

Примерно за пятнадцать минут была раскрыта тайна моего детства — кто такой молодой лётчик, капитан Грязнов, о котором дед рассказывал иногда за вечерним чаем с душицей и молоком. Его дед тащил из-за линии фронта после того, как их сбили в 1944 году, а тот предлагал не мучиться, пристрелить его и пробираться к своим в одиночку. Так шансов на спасение было больше. Не пристрелил, дотащил. И не зря.

Удалось разыскать телефон родственников К. В. Грязнова. В тот же вечер дозвонился до потомков гвардии капитана Грязнова. Узнал подробности его дальнейшей службы.

Кирилл Васильевич Грязнов через год после этого удостоился звания Героя Советского Союза (24.03.1945, медаль №4198), дослужился до полковника, умер в 2000 году. Можно ли было им устроить встречу году в восьмидесятом? Я не знаю. Сейчас бы — легко. Только встречаться уже некому…

В том же году, в той же базе данных «Подвиг народа» нашёл ещё один наградной лист моего деда, отца моей матери. Там написано, за что мой дед награждён медалью

«За боевые заслуги». Не орден Победы, конечно, но награда достойная и заслуженная. Серебряная по исполнению. Явно выше, чем массовые юбилейные или «за взятие». Хорошая награда для гвардии сержанта. Первая в жизни государственная награда для сына раскулаченного репрессированного священнослужителя Абдуллы, который освободился после выписанной «десятки» только в 1943 году, я думаю, была очень важной. Сначала медаль, потом — орден. Членство в ВКП (б). Восстановление в попранных правах.

Маршал Советского Союза И. Баграмян, про которого часто с восхищением рассказывал дед Мидхат, писал про неё (медаль

«За боевые заслуги») и про медаль «За отвагу»: «Когда такая медаль украшает грудь человека, сразу ясно: доблестно, храбро воевал солдат! Мне не раз доводилось на фронте от имени государства награждать отличившихся. И прямо скажу, не было случая, чтобы солдат посетовал, что вручили ему не орден, а медаль. С волнением и гордостью принимал он награду и в новых боях сражался ещё лучше».

Я про неё знал, может, даже руками трогал, играл, когда был маленький.

Кто её потерял, интересно? Надеюсь, что не я.

P.S. Здравствуй ещё раз, дедушка! Это я, Шамиль. Твой старший внук, которого в одиннадцать лет не взяли на твои похороны, чтобы впечатлительный мальчик не испугался родного мертвеца. А я стоял и смотрел из двора наших родственников, куда меня определили на постой в день твоих похорон, как несли тебя на специальных носилках на гору, укутанного зелёным таким детсадовским каким-то одеялом.

УРОК №4

Моя бабушка Хадича

По одной из известных мне версий, 15 сентября 1916 года родилась моя бабушка, мама мамы Хадича Файзрахмановна Ахметшина.

Она всю жизнь проработала продавцом в системе потребительской кооперации, в сельском магазине-сельпо. Всю жизнь боялась ошибиться на две копейки или что её обвинят в обсчёте или обвесе. Слово «ревизия» висело в воздухе, хотя я родился, когда ей уже было 58 лет (на 15 лет больше, чем мне сейчас). Начальником у неё в райпо был Турьян Дусалимов, отец главного почтмейстера постсоветской Башкирии.

Она была замужем, но не уверен, что расписана с Мидхатом Абдулловичем Багаутдиновым, 1915 года рождения, от которого родила восьмерых детей. Из них выжили трое: девочка 1949 года, девочка 1954 года и мальчик 1959 года.

Я у неё был первым внуком и оставался единственным с 1973 по 1982 год. За это время она меня один раз обозвала Мэджнуном, один раз пригрозила шлёпнуть мокрой тряпкой (на словах, без замаха). Остальное время — купала в любви.

Помню, как будучи пятилеткой, шутил по-детски. Бабушка спрашивала: «Сиңә ничә яшь тулды?» («Сколько тебе лет?»). А я кокетливо обманывал, что четыре: «Миңә дүрт яшь!» — И заливисто хохотал. И так несколько раз подряд, и каждый раз бабушка начинала уговаривать, что я уже большой, пятилетний. Меня ещё тогда брали с женщинами в баню, я видел, как бабушка расплетала свои косы и мыла голову катыком. И ещё мне рассказывали про хорошую девочку Чулпан, которая родилась у соседей и совсем не плачет, когда в глаза попадает мыло. Мне в основном не нравилось, что в бане душно, и мне не разрешали сидеть на «тупсе» (широкой и массивной пороговой доске), потому что из-под двери тянуло холодом.

Остальным членам семьи от бабушки постоянно доставалось, она была очень волевой. За словом в карман не лезла. Когда в нулевые годы она перестала слышать и, будучи уже не в твёрдом сознании, начала забываться, то украдкой просила слуховой аппарат, чтобы быть в курсе и продолжать рулить в семье. Смотревшие за ней родственники категорически запретили мне это делать. Думаю, не без оснований.

Она, как и вся деревня, вставала рано утром, чтобы успеть подоить корову и, не дай Аллах, пропустить выгон стада. Пропуск выгона считался ЧП. Соседка Мукарама, конечно, подстрахует, но вся улица увидит, что в первом доме не проснулись. Потом надо было затопить печь в подстывающем к утру доме, чтобы мне было не холодно вылезать из-под одеяла. Погреть в банного типа ковшике вчерашний суп-лапшу. Пожарить на сковороде картошку и мясо из него.

Потом за матерчатой перегородкой «чаршау» жужжал сепаратор, и нужно было обязательно встать к моменту его разборки и мытья, чтобы слизать с бабушкиного указательного пальца свежеснятые горячие густые сливки-каймак, которые она достала из-под обода какой-то чаши агрегата. Иногда мне доверялось крутить центрифугу, но я крутил не так ровно, что влияло на качество сметаны.

Порой она ложилась ко мне спиной и спала в «душагрейке», а я прятался за ней, как в окопе, и горевал, считая, сколько будет лет в двухтысячном, например, году мне и ей — двадцать семь и восемьдесят четыре. Я думал, я уже буду достаточно взрослым, а она будет достаточно старой, чтобы я выдержал её смерть. И прислушивался к её дыханию, не остановилось ли?