Бесплатный фрагмент - Кшесинская и Романовы. Жизнь в изгнании

Документальная повесть-роман

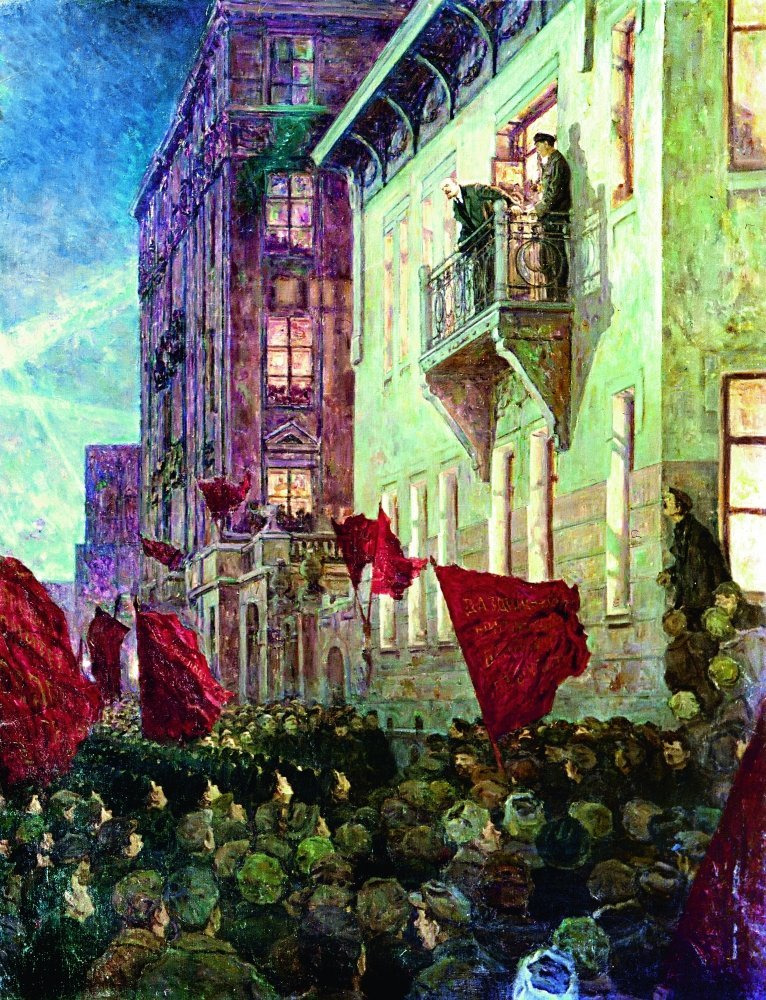

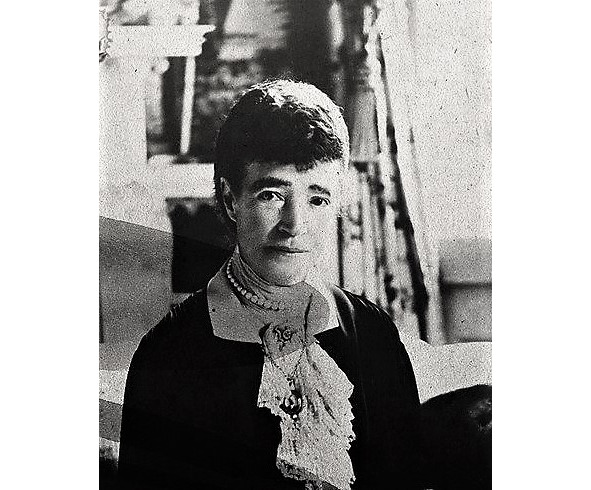

Имя Матильды Феликсовны Кшесинской в СССР и России долгие годы было больше известно благодаря её особняку, в котором в дни революции 1917 года обосновались большевики. В Белом зале этого дома В. И. Ленин произнёс свои знаменитые «Апрельские тезисы».

Но что же случилось с хозяйкой особняка? В этой книге рассказывается о судьбе Матильды Феликсовны после того, как ей пришлось бежать из своего собственного дома, чтобы спасти жизнь. Она была монархисткой, судьба которой была тесно связана с Императорским домом Романовых, а в эмиграции она стала законным членом Царской фамилии — женой Великого Князя Андрея Владимировича, внука Александра II и племянника Александра III.

Прима-балерина Матильда Кшесинская двадцать семь лет своей жизни посвятила балету в Мариинском и других Императорских театрах, имея звание Заслуженной артистки.

И уже с первых дней февральской революции ей было ясно, что жизнь её и сына Владимира, который являлся потомком Романовых, находится под угрозой. Ей приходилось скрываться в Петрограде в революционное время, а затем на Юге России — в дни гражданской войны. Когда стало ясно, что победа на стороне Красной армии, она вместе с другими беженцами из Российской империи отбывает в эмиграцию.

Как сложилась её судьба во Франции? С кем из русских эмигрантов она общалась? И как складывались её отношения с иностранцами? Об этом и будет идти речь в данной книге. Но также в ней рассказывается и о судьбах других известных российских эмигрантов, пострадавших от революции 1917 года — членов Императорского дома Романовых, знаменитых артистов, всех тех, с кем общалась Кшесинская.

Часть первая. В революционной России

ПОСВЯЩАЮ МОИМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА

«Нельзя огулом хаять народ!»

А «белых», конечно, можно.

Народу, революции всё прощается, — «всё это только эксцессы».

А у белых, у которых всё отнято, поругано,

изнасиловано, убито, — родина, родные колыбели и могилы, матери, отцы, сёстры, — «эксцессов», конечно, быть не должно.

«Революция — стихия…»

Землетрясение, чума, холера тоже стихии. Однако никто не прославляет их, никто не канонизирует, с ними борются.

А революцию всегда «углубляют».

«Народ, давший Пушкина, Толстого».

А белые не народ.

Русский писатель Иван Бунин.

«Окаянные дни».

Глава 1. Февральские беспорядки в Петербурге

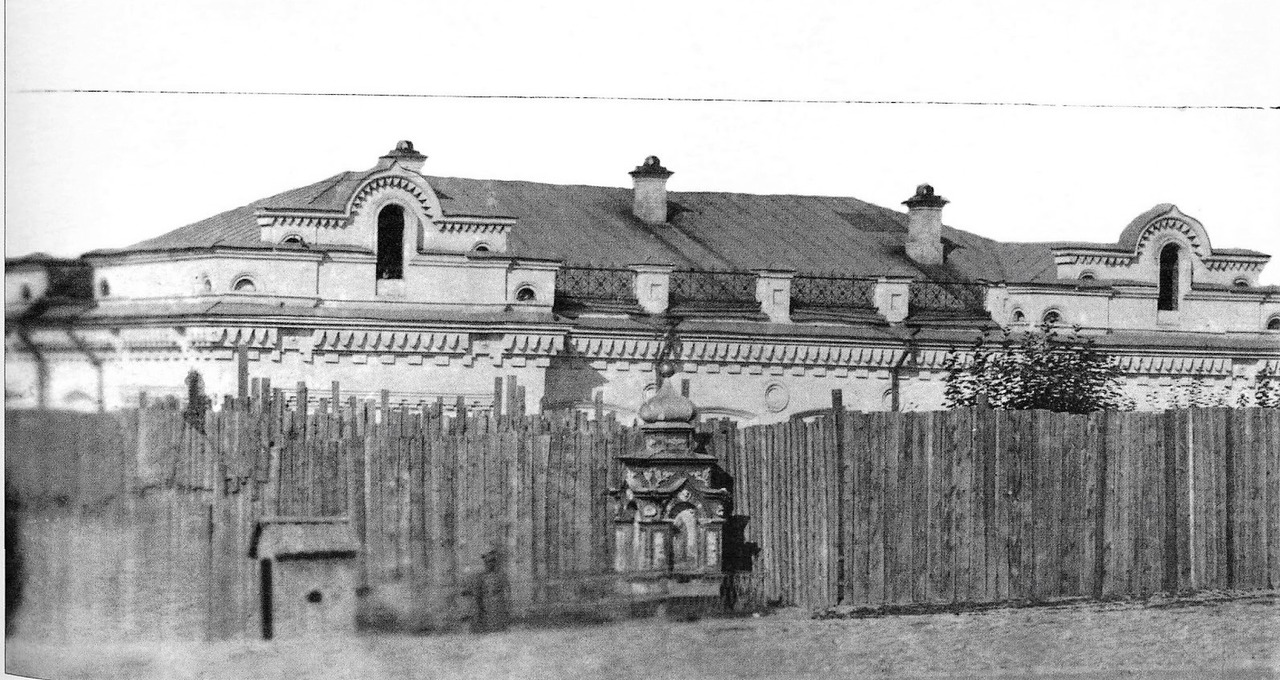

Наступила зима. Светлейшая княгиня Романовская-Красинская, русская эмигрантка, а в прошлом Заслуженная артистка Императорских театров России — Матильда Кшесинская, старалась гулять в пасмурные дни по улицам Парижа середины двадцатого века, которые отдалённо напоминали ей февраль 1917 года в Петрограде. Какой тревожный и неспокойный выдался этот месяц! Особенно последние его дни. Матильда вспомнила, на каком месте заканчивались её мемуары. Ах, да! Она описывала свой последний приём в Петрограде в её известном особняке (французские туристы рассказывали ей, что теперь в нём расположен музей о большевиках).

22 февраля она дала обед на двадцать четыре персоны. А на следующий день, 23 февраля, экономка, как обычно бывало после больших приёмов, проверяла серебро, хрусталь и бельё. В это время один из служащих в доме прибежал взволнованный с улицы, сообщив, что по Большой Дворянской улице движется несметная толпа людей. Начались уличные выступления, чего все давно боялись и ожидали. Слава Богу, толпа прошла мимо дома Кшесинской. В первые три дня ещё все надеялись, что всё уладится и успокоится.

25 февраля в Александринском театре давался бенефис артиста Юрьева. И Матильда Феликсовна рискнула на нём побывать. Мейерхольдом был поставлен спектакль «Маскарад» Лермонтова. Как известно, режиссёр спектакля был новатором театрального дела, а артист Юрий Юрьев был её хорошим знакомым, поэтому Кшесинская несмотря ни на что решила посетить спектакль.

Юрий Михайлович Юрьев был ровесником М. Ф. Кшесинской. С 1893 по 1917 годы он был одним из ведущих актёров Александринского театра со званием Заслуженного артиста Императорских театров. Юрьев сыграл немало ролей классического репертуара. Заметный период его творческой биографии был связан с именем режиссёра Всеволода Мейерхольда. Он играл центральные роли в его постановках. И в свой бенефис играл роль Арбенина.

На улицах в этот день, на удивление, было спокойно. И Кшесинская благополучно проехала туда и обратно.

А на следующий день тревожно зазвонил телефон. Матильда сердцем почувствовала, что сообщение будет не из приятных. К ней уже который раз звонил полицмейстер генерал-майор Владислав Францевич Галле. Он предупреждал балерину, что положение в городе очень серьёзное. И ей нужно спасать имущество своего дома, пока ещё есть время. В течение всего дня Галле постоянно телефонировал Кшесинской и держал её в курсе всех событий дня. Всё-таки тогда он ещё думал, что всё успокоится, говоря:

— Матильда Феликсовна, будем всё-таки надеяться на лучшее, я думаю, что если нарыв лопнет, то наступит улучшение в политической обстановке.

«Его совет спасать, что могу из своего дома, пока не поздно, поставил меня в безвыходное положение. Когда я взглянула вокруг себя на всё, что было у меня драгоценного в доме, то не знала, что взять, куда везти и на чём, когда кругом уже бушует море. Мои крупные бриллиантовые вещи я дома не держала, они хранились у Фаберже, а дома я держала лишь мелкие вещи, которых было невероятное количество, не говоря уж о столовом серебре и обо всём другом, что было в доме», — описывала своё состояние Кшесинская, а ныне Светлейшая княгиня Романовская-Красинская.

На следующий день, 27 февраля, стало ясно, что никакого успокоения уже ожидать нельзя. С каждым часом в городе становилось всё тревожнее. Всё самое драгоценное, что попалось танцовщице под руку, она сложила в саквояж, чтобы быть готовой на всякий случай бежать из дома.

В тот вечер всем, кто был в доме Кшесинской на ужине, было не до еды: ей, сыну Вове, его воспитателю Георгию Адольфовичу Пфлюгеру и двум артистам балета — Петру Владимирову и Павлу Гончарову. Выстрелы стали раздаваться рядом с домом. Им стало ясно, что нужно срочно уходить, пока толпа не ворвалась в него…

Матильда нашла самое скромное из своих меховых вещей, чтобы не быть заметной на улице. Она надела бархатное пальто, обшитое шиншиллой, и накинула на голову платок. В это время её любимый фоксик Джиби смотрел на свою хозяйку огромными глазами, полными ужаса. Он почувствовал, что что-то случилось, все собираются уходить из дома, а его забыли! Кто-то из мужчин схватил его на руки, кто-то взял саквояж с драгоценностями. Был восьмой час вечера. Все выскочили из дома на улицу. Но куда бежать? И тут Матильда вспомнила про артиста Юрия Юрьева из их драматической труппы, у которого она на днях была на спектакле в Александринском театре. Он жил на этой же улице. Почему-то танцовщица была уверена, что он даст ей приют, хотя бы на первые дни. Так и случилось. Юрьев жил в самом начале Каменноостровского проспекта, в доме Лидваля, на пятом этаже, у самой крыши. Три дня, не раздеваясь, вся компания из дома Кшесинской, провела у него.

Фёдор Иванович или Иоганн Фридрих Лидваль был шведского происхождения, а в то время был российским архитектором. В Петербурге он строил доходные дома, банки и гостиницы (самая известная — «Астория»). В этом доме, который так и именовали «дом Лидваля», по Каменноостровскому проспекту, 1—3, построенном в стиле модерн с высокими большими окнами, архитектор проживал и сам до своей депортации в Швецию в 1919 году.

«Поминутно в квартиру врывалась толпа вооружённых солдат, которые через квартиру Юрьева вылезали на крышу дома в поисках пулемётов. Солдаты нам угрожали, что мы все головою ответим, если на крыше найдут пулемёты. С окон квартиры пришлось убрать все крупные вещи, которые с улицы толпа принимала за пулемёты и угрожала открыть огонь по окнам», — с ужасом вспоминала те дни Матильда Феликсовна.

Все люди в квартире Юрьева сидели в проходном коридоре, где окон не было, чтобы шальная пуля не попала в кого-нибудь случайно.

В эти дни люди из дома Кшесинской приносили им еду. Они почти все остались верны своей хозяйке, кроме двух женщин — экономки Рубцовой и коровницы Екатерины. Когда случился переворот, Катя стала красть вещи танцовщицы, и Матильду это не удивило, так как девушка была бедной крестьянкой.

Матильду глубоко поразило поведение Рубцовой. Её муж Николай Николаевич Рубцов был в Мариинском театре художником-декоратором, которого артисты хорошо знали и любили. Они с женой дружно жили и хорошо принимали людей в своём доме. Когда художник умер, то вдова осталась без всяких средств. Кшесинская взяла её в свой дом в качестве экономки, выделила для её семьи хорошее помещение в нём, где она расположилась с детьми. Покойный Н. Н. Рубцов любил играть в покер с артистами труппы. И в память его в этих играх за каждой игрой они стали откладывать сумму в пользу его вдовы. Ей выдавалась каждый раз после игры помощь. Таким образом, для того времени у неё накопилась громадная сумма — 20 тысяч рублей. И вот эта самая Рубцова, которой уделялось так много внимания в доме Кшесинской, первой предала её. Как рассказали люди из дома, она с распростёртыми руками встретила революционеров, сказав им:

— Входите, входите, птичка улетела.

«Это произошло на другой же день, что я покинула свой дом, и он был занят какой-то бандой, во главе которой находился студент-грузин Агабабов. Он стал устраивать обеды в моём доме, заставляя моего повара ему и его гостям готовить. И все они пили обильно моё шампанское. Оба мои автомобиля были, конечно, реквизированы», — с горечью записывала Кшесинская.

На третий день нахождения Кшесинской у Юрьева, её нашёл там брат Иосиф, а по-польски Юзеф, которого в семье все звали Юзя. Решено было перебираться в дом брата. Они взяли на руки собачку и пошли все пешком по городу. Все драгоценности пришлось оставить в доме Юрьева, так как нести по городу их было опасно. Тот день был очень холодный, дул сильный ветер. Они шли по Троицкому мосту и, казалось, что их сдует в реку, и они там замёрзнут. Матильда в своём тоненьком, лёгком пальто продрогла до костей. Наконец, они дошли до Литейного проспекта, где на углу Спасской улицы находился дом Иосифа Кшесинского по адресу: Литейный проспект, 38.

Когда Матильда вошла в квартиру, то разрыдалась! В её слезах вылилось всё, что накопилось за эти три дня. Ей столько пришлось пережить за это время! Больше всего она, конечно, боялась за сына. Боялась, что его отнимут у неё, хоть он был уже не маленьким, а подростком четырнадцати лет… К счастью, никто из революционеров не знал, где она находилась в это время. А солдаты, забегавшие в квартиру Юрьева, не догадывались, кто она такая. «А то судьба моя и моего сына была бы печальная», — думала спустя полвека Светлейшая княгиня Романовская-Красинская.

Глава 2. Тревожная весна 1917-го. Борьба за особняк

Матильда переехала к брату в канун своих именин — 1 марта. Но и здесь её не покидало тревожное чувство. Спокойствия не было. Приходилось постоянно прислушиваться к шуму на улице. Особенно страшно было тогда, когда из окна был слышен звук проезжавшего грузовика. Кшесинской казалось, что он сейчас остановится около дома, и начнутся обыски и аресты или ещё что-нибудь более страшное.

На второй день до Кшесинских дошла ужасная весть: Государь отрёкся от Престола. Ничего страшнее Матильда не могла себе представить. Эта весть казалась невероятной и не укладывалась в мыслях. Казалось, что всё это неправда, такого просто не может быть. Почему отрёкся? Что побудило его к этому? Позже пришла вторая грустная весть: младший брат Николая Второго Великий Князь Михаил Александрович тоже отказался принимать Престол. Это было страшно: все старые вековые устои рушились. А кругом начался беспредел: непонятные аресты, убийства офицеров на улице, грабежи и поджоги — кровавые ужасы революции…

В своих мемуарах «Театральная улица» о революционных днях вспоминала балерина Тамара Карсавина. В начале февраля она уехала на гастроли в Киев, где и узнала позднее о событиях в столице: «…до меня впервые дошли слухи о революции в Петербурге. В течение трёх дней не было ни поездов, ни телеграмм. Когда связь была восстановлена, мы узнали об отречении императора». Дальше она продолжала: «Я вернулась из Киева среди ночи — вокруг ни единого экипажа, ни одной живой души. Город охраняла новая милиция. По дороге домой меня несколько раз останавливали — вежливо просили предъявить документы. Это были в основном студенты, странное сочетание гражданской одежды и винтовки на плече.

Утром из окна открылся новый вид. Напротив стояло здание тюрьмы. Я всегда восхищалась красотой его пропорций и двумя фигурами коленопреклонённых ангелов над воротами, теперь оно было искорёженное огнём, практически остался только остов. Дуняша [домработница] рассказала мне, что наши оконные стёкла даже раскалились от огня.

Поджигали тюрьмы, арсеналы, суды. Разрушили и несколько частных домов; разграбили дома министра двора и Кшесинской».

Однажды дворник Матильды позвонил в квартиру брата и сообщил ей, что её дом начинают грабить. Сама она ехать туда опасалась. Поехали сестра Юлия и танцовщик Мариинского театра, её молодой партнёр, Пётр Владимиров, чтобы узнать, в чём дело.

Они приехали и позвонили у парадной двери. Это было в начале марта, когда дом Кшесинской занимал солдатский комитет мастерских запасного автобронедивизиона. Им открыл солдат с винтовкою в руках. На вид он был разнузданным, но принял их нормально: предложил пройти в дежурную комнату и пригласил сесть, а затем спросил, что они хотели узнать. Юлия сказала ему, что они получили сообщение, что имущество дома разграбляют. Он стал показывать пришедшим всё, что было в доме. В столовой на полках ещё стояли золотые чарки Матильды. Солдат рассказал им, что городская милиция вывезла какие-то ящики в дом Градоначальника. В то время им был пятидесятилетний Балк Александр Павлович. Владимиров тут же позвонил ему. Градоначальник попросил сестру Кшесинской заехать к нему.

Владимиров поехал в другое место — в театр-варьете «Аквариум», который располагался вблизи дома Кшесинской — на Каменноостровском проспекте.

Сначала здесь был только ресторан «Аквариум», открывшийся в 1886 году. В нём был настоящий уникальный аквариум с рыбами. Живность для него приобретало Общество естествоиспытателей и рыболовства. Затем, в 1891 году, к ресторану пристроили театр на две с половиной тысячи мест. В нём звучали и оперетта, и настоящая опера. Среди посетителей театра «Аквариум» был когда-то и Пётр Ильич Чайковский. Здесь выступал в былые времена симфонический оркестр из пятидесяти пяти музыкантов. Гастролировала красавица Наталина Кавальери, певица, которая заезжала оттуда в гости к Матильде Кшесинской. Наряду с серьёзной музыкой в театре-варьете «Аквариум» давались и развлекательные программы. Здесь можно было увидеть выступления иллюзионистов, дрессированных собачек, акробатов, французских шансонеток. Иногда проводились и конкурсы красоты… А в мае 1896 года именно здесь прошёл первый в России киносеанс: публике продемонстрировали «движущуюся фотографию» братьев Люмьеров.

Солдат, который дежурил в доме Кшесинской, обмолвился, что кое-что из вещей балерины забрали в этот театр, с чем и поехал разбираться Владимиров.

А Юлия села на проезжавшие мимо дровни и, стоя, доехала до дома Градоначальника. Он любезно принял её в своём кабинете и внимательно выслушал. Открыв ящик своего письменного стола, Балк вынул венок — подарок балетоманов танцовщице — и спросил:

— Вы знаете эту вещь?

Юлия, конечно, узнала венок. Затем он повёл её в другую комнату, где стояла груда ящиков. Они были вывезены из дома Кшесинской. Александр Павлович обещал Юлии Феликсовне, что он примет меры к тому, чтобы вещи в доме Кшесинской никто не разграблял. Но, в конце концов, исполнить своё обещание не смог, так как совсем скоро эту должность заменили другой, и прежний градоначальник оказался не у дел. (Руководить городом с марта по сентябрь 1917-го года стал председатель исполкома Петросовета меньшевик Чхеидзе Николай Семёнович). Правда, золотой венок и ящики с серебром балерине позже вернули.

Некоторые вещи Кшесинской удалось спасти Арнольду — дворецкому из её дома. Их вместе с золотым венком Матильда Феликсовна сдала на хранение в Общество взаимного Кредита, которое располагалось на Невском проспекте. А одиннадцать ящиков — в Азово-Донской банк на Большой Морской улице. Его директором был сосед по дачному имению в Стрельне — Каменка Борис Абрамович, которому в то время было чуть больше шестидесяти лет. Они были в дружеских отношениях, и, может быть, потому он постарался так запрятать ящики Кшесинской, что уверял её позже в эмиграции, что их никогда не найдут. Он ещё тогда надеялся, что они вернутся в Петербург, и танцовщице всё будет возвращено. У Матильды Феликсовны до конца дней хранилась расписка банка в принятии на хранение этих ящиков. (Можно добавить, что и почти через столетие после этих событий, экскурсоводы будут рассказывать гостям Санкт-Петербурга, что драгоценности Кшесинской до сих пор не найдены!).

Магазин Карла Густава Фаберже находился на Большой Морской, 24. Здесь хранились самые дорогие и крупные драгоценности Кшесинской. После переворота семидесятилетний Карл попросил её забрать их себе, так как ожидал обыска и боялся, что все драгоценности у него конфискуют. Так вскоре и произошло, а престарелому ювелиру, родившемуся в Санкт-Петербурге, пришлось осенью 1918 года тайно уехать за границу и закончить свою жизнь в Швейцарии. Он постоянно бежал от революции: сначала в Ригу, затем в Германию, где сменил несколько городов, а когда здоровье ухудшилось, то семья перевезла его в окрестности Женевского озера — город Лозанну. Здесь он жил остаток своей жизни с мая по сентябрь 1920 года. До конца своих дней Карл Фаберже не мог оправиться от потрясших его событий, он часто повторял: «Жизни больше нет».

Собрав все свои драгоценности, которые удалось взять из дома, Матильда поехала на Фонтанку. Там уложила их в особый ящик установленного размера, и сдала на хранение в Казённую Ссудную Казну. Кшесинская умышленно уменьшила стоимость драгоценностей, чтобы меньше заплатить денег за хранение: в то время у неё не было средств, чтобы платить много. Директор Ссудной Казны был этому удивлён, сказав балерине:

— Ведь здесь драгоценностей на несколько миллионов!

Была составлена бумага, по которой кроме Матильды могла вынуть ящики только её сестра баронесса Юлия Феликсовна Зедделер.

Матильда Феликсовна также вспомнила, что в те первые дни, когда покинула свой дом, её разыскал знакомый офицер Берс. Его только что назначили Комендантом Петропавловской крепости.

— Матильда Феликсовна, я предлагаю вам с Вовой переехать для спокойствия в Крепость, я выделю в ней для вас отдельные комнаты, — предложил он.

Но Матильду это предложение ужаснуло: сидеть в крепости?! Она очень выразительно посмотрела на офицера. На что он сказал:

— Зря вы боитесь. Там вам будет спокойнее. Крепость оградит вас от разнузданной толпы.

Матильда слегка задумалась. А потом ответила:

— Благодарю вас за заботу. И всё-таки я не рискну. А вдруг случится новый переворот? И поставят нового коменданта? А про нас с сыном забудут?!

Комендант пожал плечами: мол, время непредсказуемое — всё может быть. Кшесинская в этом вопросе была права. После октябрьской революции большевики назначили комендантом Петропавловской крепости взяточника, грубого и вечно пьяного солдата Павлова. Он был из тех солдат, которые были развращены агитацией большевиков, их злоба на находящихся в крепости людей была абсолютно бессмысленна. Они даже подчас не разбирались в тех словах, которые произносили, обвиняя людей в том, что было очень далеко от правды. Павлов до революции служил обыкновенным солдатом в канцелярии, и, став начальником, в нём проснулись дикие инстинкты самодура, желавшего показать людям свою власть…

«Но всё-таки нужно обратиться к кому-то в поисках защиты», — подумала Матильда. Она вспомнила про адвоката Николая Платоновича Карабчевского, который был в хороших отношениях с Керенским.

Керенский Александр Фёдорович был на девять лет младше Кшесинской. Он был юристом и русским политическим деятелем. Когда Александр Фёдорович был присяжным поверенным, то прославился защитой политических подсудимых. После Февральской революции Александр Фёдорович совмещал посты заместителя председателя Временного Комитета Думы (предшественника Временного правительства) и заместителя председателя Петроградского Совета.

Кшесинская вспомнила, что когда давали спектакль в адвокатском доме, то Карабчевский сам предлагал Кшесинской свою помощь:

— Убейте кого-нибудь, я буду вас защищать, и вас оправдают, — заявил известный в Петербурге адвокат балерине.

И Кшесинская подумала, что, хоть она никого не убивала, но, кажется, настал момент, когда ей была просто необходима его защита: Кшесинская находилась в очень трудном положении.

«Я позвонила Карабчевскому по телефону в полной уверенности, что он мне поможет и замолвит за меня слово у Керенского, чтобы меня оградить от неприятностей. Но результат получился совершенно неожиданный», — продолжала вспоминать балерина.

Николай Платонович ответил:

— Вы же понимаете, Матильда Феликсовна, что Вы — Кшесинская, а за Кшесинскую в такое время хлопотать неудобно…

Дальше он продолжал в таком же духе. Но танцовщица слушать его не стала, резко повесив трубку… «Да, верно говорит пословица: друзья познаются в беде…» — подумала она.

Но ничего, выручали другие люди — преданные ей. Вскоре, на счастье Кшесинской, к ней заехал Крымов Владимир Пименович, который издавал известный журнал «Столица и усадьба. Журнал красивой жизни», и был его редактором. Его очень ценила Матильда Феликсовна, как умного и талантливого писателя и журналиста. Журнал выходил в Петербурге в 1913—1917 годы. В нём регулярно помещались фотографии интерьеров особняка Кшесинской на Большой Дворянской улице. Крымов был, в отличие от таких, как Карабчевский, искренним человеком с непоколебимыми воззрениями, которые не изменились и после переворота. Он часто бывал раньше в доме Кшесинской и был знаком с Великим Князем Андреем Владимировичем. Андрей его тоже ценил и уважал за его ясный ум и доброе отношение к ним. Владимир Пименович, узнав от Матильды, в каком она находится положении, сказал:

— Так, Матильда Феликсовна, берите ручку и пишите сейчас же письмо Керенскому! Я буду диктовать…

Написав письмо, они тут же поехали в Министерство Юстиции (с марта по май 1917 года А. Ф. Керенский был министром юстиции, а также военным и морским министром) и отдали конверт, указав в нём адрес нахождения в данный момент Кшесинской и номер телефона. Как только они вернулись домой, тут же прозвенел звонок. Матильда Феликсовна подняла трубку телефона. Это говорил сам Керенский. Он был очень любезен с балериной и обещал оградить её от всяких неприятностей. Дал номер своего телефона, чтобы Кшесинская звонила немедленно лично ему, в любое время дня и ночи, если нужна будет его помощь. Такое отношение Керенского к ней глубоко тронуло Матильду Феликсовну: ведь она его лично не знала и никогда в глаза не видела, он её — тоже. После разговора с Карабчевским это особенно обрадовало танцовщицу. И она почувствовала, что у неё есть поддержка, и всё не так страшно. Появилась какая-то почва под ногами.

Михаила Александровича Стаховича, большого друга и поклонника балерины, который в былые времена не пропускал ни одного её спектакля в Мариинском театре, назначили от Временного Правительства Финляндским генерал-губернатором. В годы Первой мировой войны, с 1914 до самого её окончания в 1918 году, он был также уполномоченным от Красного Креста на Юго-Западном фронте. В 1915 году Михаил Александрович был избран от Государственного Совета членом особого совещания по обороне и входил в состав Прогрессивного блока. Стахович заехал к Матильде Феликсовне и спросил, чем он может помочь, чтобы облегчить её положение. Его забота, конечно, была приятна Кшесинской.

Ещё одним верным другом оказался Александр Дмитриевич Викторов из Красного Креста, с которым они ездили на фронт раздавать подарки солдатам. Его Кшесинская попросила привезти свой саквояж с драгоценностями из квартиры артиста Юрьева. Ей очень хотелось дать ему ещё одно поручение: принести спрятанную там последнюю фотографию Ники (Николая Второго) с его подписью. Когда Матильда покидала свой дом, то взяла её с собой, но, уходя от Юрьева, положила фото в какой-то иллюстрированный журнал, который лежал в его квартире на столе. Она думала, что во время обыска там её не станут искать. Сама же она боялась брать карточку с собой, так как это было очень опасно: ведь подпись Царя была предназначена именно ей. Викторова она тоже боялась подвести, и поэтому ничего ему не сказала про фото. Кшесинская с волнением ждала возвращения Александра. Он вернулся с каким-то солдатом, который нёс её саквояж. Солдат ничего не знал о том, что находится в нём. А Викторов счёл, что так будет безопаснее, если нести его будет простой солдат, на которого никто не обратит внимания, к тому же, ему тяжело стало нести саквояж. Солдат был совсем незнакомый — встречный, а Викторов Александр тоже носил военную форму, похожую на солдатскую, и он принял его за своего. Так благополучно был доставлен саквояж с драгоценностями балерине.

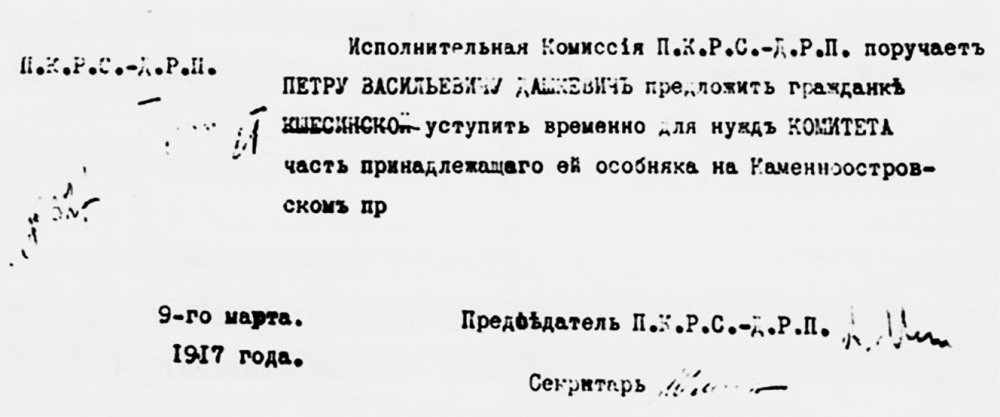

Но всё-таки Кшесинская ещё надеялась на то, что у брата она живёт временно, а в скором времени дом ей вернут. Однажды она решилась одна поехать в Таврический Дворец, чтобы хлопотать о нём. Ей хотелось освободить свой особняк от захватчиков, и лучше передать его какому-нибудь посольству, чем оставить им. В Таврическом Дворце с 1906 по 1917 годы проходили заседания Государственной Думы. Но уже с 28 февраля 1917-го там начал работу Петроградский Совет РСДРП (б) — партии большевиков.

Во Дворце она бегала по комнатам и огромным залам и искала лицо, от которого зависел этот вопрос. Её куда-то водили люди, находившиеся во Дворце. Кругом было грязно и накурено, на полу валялись какие-то бумаги и окурки. Балерину окружали ужасные напыщенные типы с деловым видом. В одном из кабинетов на высоком табурете, закинув нога на ногу, сидела соратница Ленина Александра Коллонтай с папиросой в зубах. На столе перед ней стояла чашка с чаем или кофе.

Наконец, человек, которого она искала, нашёлся. Он был приличного вида. Сказали, что это — меньшевик. Фамилия его была какой-то «белой»: не то Белявин, не то Беляевский. Он выслушал Кшесинскую, и тут же поехал с ней в её дом, чтобы помочь ей.

Когда Матильда Феликсовна вошла в свой дом, то её обуял ужас! Во что же его успели превратить за такое короткое время! Чудная мраморная лестница, которая вела к вестибюлю и была покрыта красным ковром, была завалена какими-то книгами, которые разбирали незнакомые женщины. Оказывается, в середине марта, в дом Кшесинской из Таврического дворца переехали Петроградский комитет РСДРП (б) и его Военная организация. И они только располагались в доме танцовщицы. Когда Матильда Феликсовна стала подниматься по своей лестнице, то эти женщины накинулись на неё, говоря, что она задевает их книги. Кшесинская не выдержала и возмущённо сказала:

— Между прочим, это мой собственный дом! И я могу здесь ходить так, как хочу!

Они удивлённо посмотрели на балерину. Человек из Таврического Дворца провёл Матильду Феликсовну в нижний кабинет и любезно предложил сесть в её любимое кресло, где она раньше часто сидела. Сопровождающий спросил у какого-то приличного солдата, почему они так задерживаются в этом особняке. Он, молча, показал на угловое окно, из которого был виден Троицкий мост и набережная. И дал понять, что для них это очень важно: удобное место для наблюдения за мостом и возможного его обстрела. Матильда Феликсовна поняла позже, что в её доме находились большевики, которые готовились к новому перевороту.

Её проводник предложил Кшесинской позвонить в тот дом, где сейчас жила, по телефону, и предупредить родственников, где она в данный момент находится. Она вызвала квартиру брата Юзефа и поговорила с сыном Вовой. Говорила уверенно, успокаивая сына, что вокруг неё хорошие люди, и что с ней ничего не случится.

Потом ей позволили подняться в её спальню. Здесь картина была ещё ужаснее: дорогой красивый ковёр, который Матильда заказывала в Париже, весь был залит чернилами! Всю мебель из спальни вынесли вниз. Остался один хороший шкаф, из которого вырвали с петлями дверь и вынули полки. Теперь там стояли ружья… Кшесинская поспешно вышла: слишком тяжело было ей смотреть на всё это варварство. Рядом, в уборной Матильды, была ванна-бассейн, которая теперь стояла, вся наполненная окурками!

Она стояла удручённая увиденным. И в это время к ней подошёл студент Агабабов, который первым занял её дом. И предложил обратно переехать в него, как ни в чём ни бывало: как будто теперь он был хозяином её дома! И жить вместе с ними. По доброте душевной он обещал уступить хозяйке две комнаты сына. «Боже! Какое нахальство! Верх нахальства!», — подумала Матильда и промолчала.

Не менее отвратительной была картина и в нижнем зале: рояль знаменитой берлинской фабрики Карла Бехштейна зачем-то втиснули в зимний сад между двумя колоннами. Этим они были сильно повреждены.

В доме ещё находились некоторые люди Кшесинской. К ней подошёл старший дворник. Он рассказал ей о судьбе её белого голубя:

— В тот день, когда Вы, Матильда Феликсовна, покинули дом, Ваш белый голубь выпорхнул в окно и больше не вернулся…

— Как? Ведь он прежде каждый день вылетал и сам вечером возвращался ночевать в зимний сад! Он же привык там жить…

Дворник пожал плечами, а Кшесинская подумала: «Наверное, какой-то инстинкт заставил его покинуть дом вместе со мной…»

«С тяжёлым сердцем вышла я снова из своего дома; с такой любовью построенный, вот во что он превратился…» — с горечью записала она в мемуарах.

Матильда Феликсовна сидела за письменным столом и грустила. Как она любила свой особняк в Петербурге! Говорят, что он стоит до сих пор и внешне очень хорошо выглядит. Ещё бы! Он был так добротно построен! А внутри всё перестроили. А тогда, в 1917 году, в Вовиных двух комнатах — детской и игровой с балконом, куда так любезно приглашал её «новый хозяин» Агабабов, обосновался позже, в апреле, сам вождь пролетарской революции — Ульянов-Ленин. Именно с этого балкона он и выступал перед людьми. А потом, кто-то из туристов из Франции рассказывал Матильде Феликсовне, что сделали в них его мемориальный кабинет…

Матильда Феликсовна взяла в руки книгу своей «Таточки» — Тамары Карсавиной, и стала читать в ней о том времени, о котором писала: «Я помню вечер благотворительного спектакля — небольшая группа седовласых изнуренных людей сидела в царской ложе. Это были старые политзаключённые, пару месяцев назад возвратившиеся из Сибири. Теперь отдавали дань их мученичеству. Но наступила вторая фаза революции, и они оказались смыты новой волной и превратились в посмешище. Эта фаза покончила с оптимизмом. Фронт был прорван, дезертиры хлынули домой; дезорганизованные солдаты заполнили поезда — они ехали на крышах вагонов, цеплялись за буферы. Из голодных городов ежедневно толпы устремлялись в поисках пропитания. Правительство предпринимало отчаянные попытки продолжать войну. На каждом углу устраивались импровизированные митинги. Приехал Ленин; он произнёс речь с балкона особняка Кшесинской, где устроил свой штаб».

Ульянов-Ленин был создателем Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков). Он был в то время довольно-таки известным в России. Владимир Ильич Ульянов был на два года старше Матильды Феликсовны Кшесинской. Родился 22 апреля 1970 года.

Летом 1914 года, когда началась Первая мировая война, Ленин в жил в Австро-Венгрии в местечке Поронин. На международных конференциях в Циммервальде в 1915 году и в Кинтале в 1916 году отстаивал свой тезис превращения империалистической войны в гражданскую. По сути по отношению к своей стране это было государственной изменой.

В феврале 1916 года состоялся переезд из Берна в Цюрих. Здесь через год Ленин неожиданно узнал из газет о Февральской революции в России.

Ленин совсем даже не ожидал революции 1917 года. В то время он писал в большевистских газетах в своих статьях, что ему, видимо, уже не придётся дожить до социалистической революции — это удел молодых революционеров. Он считал, что своей деятельностью только готовил почву для будущих революционных свершений. И, узнав о Февральской революции, расценил её как результат деятельности «заговора англо-французских империалистов». Но позднее его мысли уже работали в другом направлении. Он решил использовать ситуацию в России в пользу своей партии.

В первые дни апреля 1917 года германские власти при содействии Фрица Платтена (швейцарского социалиста, который позднее станет коммунистом) позволили Ленину с тридцатью пятью соратниками выехать на поезде из Швейцарии через Германию в Россию.

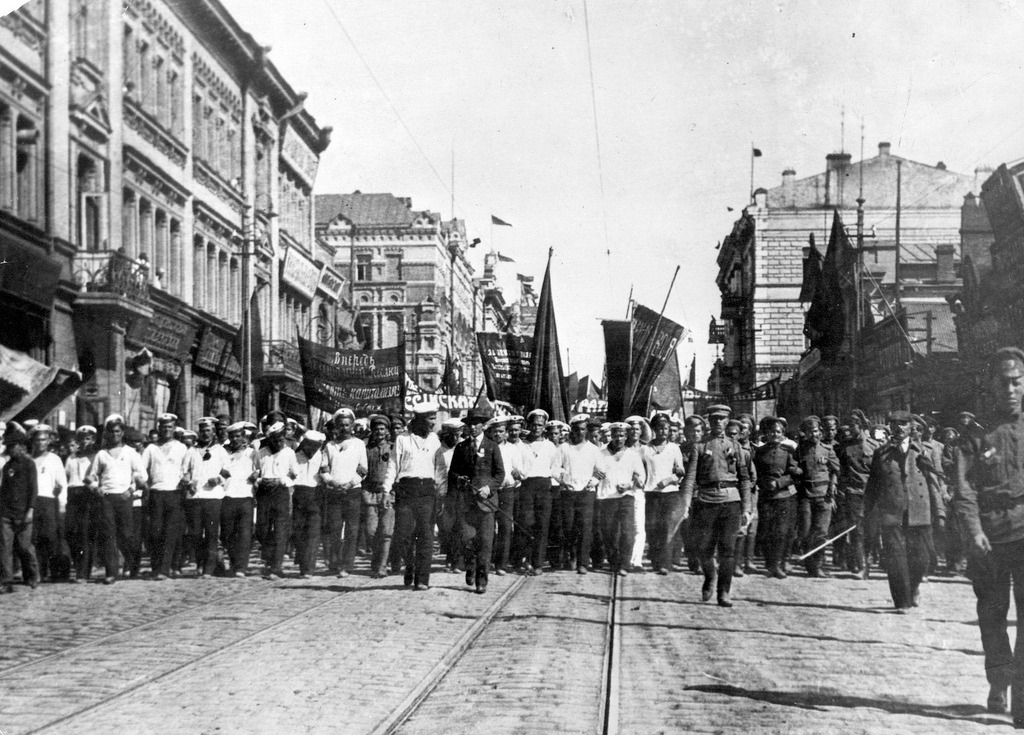

3 апреля Ленин приезжает в Петроград. Петроградский Совет организовал ему торжественную встречу. Семь тысяч солдат вышло на площадь «по наряду». Ленина лично встречал председатель исполкома Петросовета меньшевик Чхеидзе Николай Семёнович.

Первое же выступление Ленина на Финляндском вокзале вызвало смущение даже у его соратников. Он призывал перейти от буржуазной революции к пролетарской. Его речью были очень возмущены революционные матросы, которые в последующие дни стали сбрасывать прямо в море со своих кораблей большевистских агитаторов. После выступления Ленина солдаты Московского полка приняли решение о разгроме большевистской газеты «Правда».

В это самое время вождя большевиков и поселили в особняке балерины М. Ф. Кшесинской, откуда он выступал с балкона перед людьми со своими новыми идеями. Внутри дворца он проводил конференции. В первую же ночь с 3 на 4 апреля Ленин выступил с известными «Апрельскими тезисами». Новые идеи вождя казались слишком радикальными даже для его соратников. Он выдвигал лозунги: «Никакой поддержки Временному правительству!», «Вся власть — Советам!». Предлагал курс на перерастание буржуазной революции в пролетарскую. Цель — свержение буржуазии и переход власти Советам и пролетариату. Согласно его мнению, Первая мировая война со стороны Временного правительства продолжала носить империалистический «грабительский» характер.

8 апреля один из руководителей немецкой разведки в Стокгольме телеграфировал в МИД в Берлин: «Приезд Ленина в Россию успешен. Он работает совершенно так, как мы хотели бы». Получалось, что все действия Ленина в это время были на руку врагам России. В марте 1917 года, до его приезда, в стране господствовали умеренные настроения.

«Апрельские тезисы» в первые дни не хотели печатать в «Правде», а когда напечатали, то Каменев высказал в этой же газете свой взгляд, считая, схему Ленина «неприемлемой». Плеханов называл их «полным бредом». Но Ленину за три недели всё-таки удаётся добиться от своей партии принятия «Тезисов». Одним из первых, 11 апреля, его поддерживает И. В. Сталин. Троцкий Л. Д. по этому поводу выражался так: «Партия оказалась застигнута врасплох Лениным не менее, чем Февральским переворотом… прений не было, все были ошеломлены, никому не хотелось подставлять себя под удары этого неистового вождя».

На партконференции 22—29 апреля тезисы были окончательно приняты. На этой же конференции Ленин впервые предложил переименовать партию РСДРП в «коммунистическую», но это предложение было отклонено.

Вот как описывал Суханов Н. Н. (русский революционер, экономист и публицист, который придерживался взглядов меньшевиков) в «Записках о революции» своё личное впечатление от заседания и «Апрельских тезисов», произнесённых Лениным на конференции большевиков: «Это было, в общем, довольно однообразно и тягуче. Но по временам проскальзывали очень любопытные для меня характерные штрихи большевистского «быта», специфических приёмов большевистской партийной работы. И обнаруживалось с полной наглядностью, что вся большевистская работа держалась железными рамками заграничного духовного центра, без которого партийные работники чувствовали бы себя вполне беспомощными, которыми они вместе с тем гордились, которому лучше из них чувствовали себя преданными слугами, как рыцари — Святому Граалю… И поднялся с ответом сам прославляемый великий магистр ордена. Мне не забыть этой громоподобной речи, потрясшей и изумившей не одного меня, случайно забредшего еретика, но и всех правоверных. Я утверждаю, что никто не ожидал ничего подобного. Казалось, из своих логовищ поднялись все стихии, и дух всесокрушения, не ведая ни преград, ни сомнений, ни людских трудностей, ни людских расчётов, носится по зале Кшесинской над головами зачарованных учеников…

После Ленина, кажется, уже никто не выступал. Во всяком случае, никто не возражал, не оспаривал, и никаких прений по докладу не возникло… Я вышел на улицу. Ощущение было такое, будто бы в эту ночь меня колотили по голове цепами…»

С апреля по июль 1917 года, пока В. И. Ленин находился в особняке Матильды Кшесинской, он написал более ста семидесяти (!) статей, брошюр, проектов резолюций большевистских конференций и ЦК партии, воззваний. Деятельность его была кипучей.

Парижским вечером за ужином, когда сидели всей семьёй за столом, Светлейшая княгиня Романовская-Красинская делилась своими воспоминаниями с мужем и сыном. Они погрустили вместе о своём доме в России, который любили и где они все были счастливы.

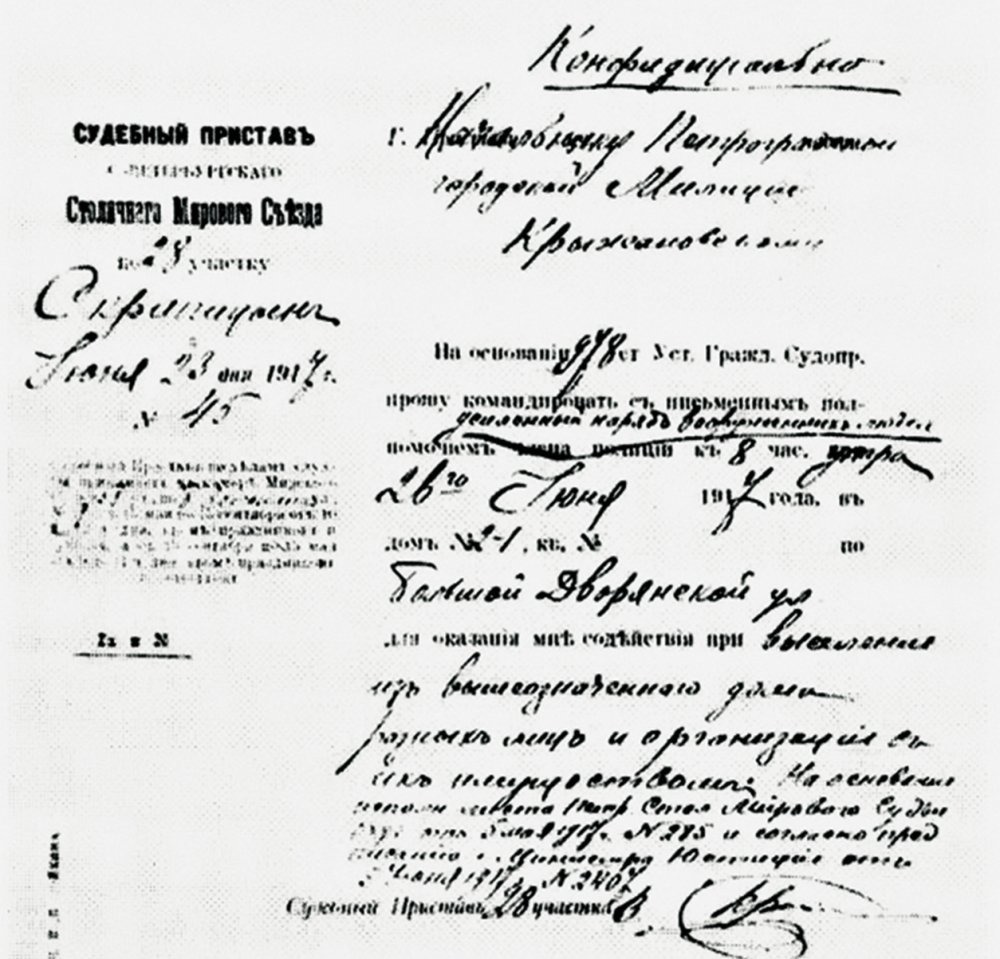

— Андрей, а помнишь, ведь я тогда ещё подала в суд на Петроградский комитет большевиков. Я обвиняла их в захвате частной собственности.

— Да. Я помню, ты рассказывала, что судебное заседание состоялось 5 мая 1917 года, — ответил муж.

— От моего имени выступал присяжный поверенный Хесин Владимир Савельевич… — вспоминала Матильда Феликсовна.

— А от большевиков — Козловский.

— Да, у него было необычное имя — Мечислав Юльевич. И хорошо помню, что суд постановил выселить из дворца Кшесинской Петроградский совет большевиков и все другие организации.

— Которых к маю 1917 года насчитывалось уже около семнадцати… — подытожил Великий Князь. — ПК РСДРП (б), ЦК РСДРП (б), их Военная организация, Солдатский клуб, Центральное бюро профсоюзов, фракция большевиков Петроградского Совета, редакция газеты «Солдатская правда»… — перечислял он, загибая пальцы. — Каких организаций только не было тогда в твоём доме!

— И что? Постановление это полностью выполнено не было… Многие организации и дальше оставались в нём, — с грустью вспомнила Матильда Феликсовна.

— Ведь их нужно было выпроваживать военной силой, а Керенский на это не пошёл. Но всё-таки Секретариат Центрального Комитета Большевиков в конце июня 1917 года дом покинул… Хоть небольшая, но твоя победа была, — успокаивал жену Андрей Владимирович.

— И мне пришлось ещё раз побывать в своём доме. Мы тогда были с моим адвокатом Хесиным, который помогал мне освобождать его. Ещё с нами были танцовщики из Мариинского театра Петя Владимиров и Павлуша Гончаров. Мы решили на законном основании решения суда сразу действовать. Нас встретил тот самый солдат, что и в первый раз. Он был снова очень вежлив со мною. И повёл нас в маленькую угловую гостиную, которую я устраивала в стиле Людовика XVI. Там на полу стояло много ящиков серебра и футляров от вещей. Указывая на них, он мне сказал: «Вы видите, всё в полной сохранности». Но он говорил неправду: как мне потом рассказали, они уже были пусты, всё из них было разграблено.

Писать о суде с большевиками Матильде Феликсовне совсем не хотелось. Она подумала: «А что если из-за этих строк запретят печатать мою книгу в России?». Ведь там до сих пор была власть в руках коммунистов — последователей В. И. Ленина, хоть прошло уже почти сорок лет после той революции, и страна теперь стала называться Советским Союзом.

Кшесинская, углубившись в воспоминания, снова переживала моменты той далёкой жизни 1917-го года. В особняке за ними ходили сзади два матроса и о чём-то шептались. Владимиров шёл рядом с ними и слышал их разговор. Он подошёл к Матильде Феликсовне и шепнул ей на ухо:

— Маля, тебе нужно срочно уходить отсюда! Не задерживайся ни на секунду.

Она поняла, что случилось что-то важное, и поскорее вышла из дома на улицу. Владимиров рассказал, что подслушал разговор этих матросов. Они говорили:

— Мы-то думали, что она рослая, а она такая маленькая и тщедушная. Вот бы её сейчас и прикончить…

Матильда и так была маленького роста, а тут ещё была в чёрном пальто с платком, который не делал её выше ростом. В общем, они все — её компания — ушли из дома, пока было не поздно.

Немного позднее Кшесинская, несмотря на то, что хлопоты по освобождению её дома ни к чему не привели, захотела использовать ещё один шанс. Она решила лично обратиться к Керенскому.

Пик популярности Керенского начался с назначением его военным министром после апрельского кризиса. Газеты именовали его такими выражениями: рыцарь революции, первая любовь революции, народный трибун, гений русской свободы, солнце свободы России, народный вождь, спаситель Отечества, пророк и герой революции, добрый гений русской революции, первый главнокомандующий.

Александр Керенский в это время старался поддерживать имидж «народного вождя», выглядел аскетическим, нося полувоенный френч и короткую стрижку. Ему удалось понравиться даже свергнутому царю. В июле, когда Керенский станет во главе Временного правительства, Николай Второй запишет в своём дневнике: «Этот человек положительно на своём месте в нынешнею минуту; чем больше у него власти, тем лучше».

Надеялась на Александра Фёдоровича Керенского и Матильда Кшесинская. «Он меня очень мило принял, усадил в кресло, но пояснил мне, что освободить мой дом нельзя, так как это повлечёт за собою кровопролитие, что ещё более осложнит дело. Потом я действительно убедилась, что он не в состоянии был этого сделать», — закончила свои воспоминания о борьбе за особняк Кшесинская.

Вспомнив Керенского, Матильда Феликсовна слегка усмехнулась: ему тоже не чуждо было желание стать «царём». Как министр Временного правительства, он переселился в Зимний дворец. И в Петрограде появились слухи, что Керенский якобы спит на бывшей кровати Императрицы Александры Фёдоровны, за что люди стали с иронией называть его Александром IV (ведь последним с этим именем был Царь Александр III).

Но об этом из этических соображений бывшая танцовщица писать не стала. Она знала, что Александр Фёдорович во время Октябрьской революции бежал из Петрограда, воспользовавшись для маскировки американским флажком на машине. Скрывался в Гатчине и пытался организовать наступление на столицу, но потерпел неудачу. Бежал на Дон, а оттуда эмигрировал в Европу. В Берлине и Париже издавал десять лет с 1922-го года революционную газету «Дни». В 1940 году, когда уже шла Вторая мировая война, он уехал в Америку. Русским находиться во Франции стало в то время опасно: могли забрать в гестапо, тем более, что Александр Фёдорович был масоном. До настоящего времени он жил в Нью-Йорке.

К своим воспоминаниям она приписала ещё: «Доброе отношение моих друзей меня сильно подбодрило, стало как-то легче на душе, я почувствовала, что и в беде есть друзья, которые меня не забыли».

Глава 3. Новые скитания в Петрограде. Последнее выступление в России

Кшесинская прожила в семье Иосифа Кшесинского три недели. А потом стала чувствовать, что стесняет брата своим пребыванием в его квартире. У него была семья — жена и дети. И они всё лучшее в квартире отдали им с Вовой: лучшую комнату и другое.

Кшесинский (по паспорту Кржезинский) Иосиф-Михаил Феликсович — таково было полное имя брата Матильды Феликсовны, был старше её на четыре года. После перерыва в девять лет с 1905 года, когда он поддерживал революционную молодёжь в театре и был уволен, он вновь с 1914 года продолжал танцевать в Мариинском театре. Его первую жену Астафьеву (в браке — Кшесинскую) Серафиму Александровну, которая сейчас жила в Лондоне, открыв в 1914 году свою балетную школу, Матильда очень любила и дружила с ней. У них с Юзей был сын Славушка — её племянник, который жил с матерью за границей. Сейчас у брата была другая семья. Он женился снова на балетной артистке — Целине Владиславовне Спрышинской. От этого брака у Юзефа было ещё двое детей — дочь Целина, которая впоследствии, как и родители, стала артисткой балета, и сын Ромуальд или Ромушка.

Сначала Матильда решила переехать жить к сестре на Английский проспект, в дом №40. Но, побыв у неё три дня, решила переехать к одной из подруг — Лиле Лихачёвой на Офицерскую улицу, 39. Там они с Вовой оставались тоже три дня. Затем Пётр Владимиров уступил им свою квартиру на Алексеевской улице, 10. Она была крошечной, но удобной для них с Вовой. Было ужасно сознавать после столь роскошной и удобной жизни в своём особняке, что у тебя больше нет своего угла и что нужно искать приют у других людей, и, главное, понимая, что их стесняешь.

Прислуга из дома Кшесинской — Людмила и Арнольд, постоянно приходили к Матильде Феликсовне и помогали им с Вовой кормиться. Её дворецкий Арнольд был просто великолепным поваром. Он был швейцарским подданным и пользовался этим, продолжая жить в доме Кшесинской. Он приносил ей каждый свой приход всё, что только мог взять из дома и незаметно вынести. Людмила уже переехала в дом своей матери. Но она тоже частенько заходила в дом Кшесинской и приносила ей её обувь — много башмаков. Их она выносила так. Заходила в гардеробную Матильды босиком, приседая, чтобы этого не было видно, там надевала пару обуви и в ней выходила.

В доме продолжали происходить разные дикости. Людмила, например, рассказывала Матильде:

— Солдаты вчера нашли в вашей уборной шкап с духами. И стали их разбивать об умывальник. А ваше чудное покрывало с постели из линон-батиста порвали в клочья…

— Боже! Да что же это за дикари?! — возмущалась Кшесинская.

Примерно в это время в Петербург из Москвы приехал известный русский писатель, будущий лауреат Нобелевской премии по литературе, Иван Алексеевич Бунин, который не узнал столицы бывшей Российской Империи. Вот как он описывал обстановку тех дней:

«Последний раз я был в Петербурге в начале апреля 17 года. В мире тогда уже произошло нечто невообразимое: брошена была на полный произвол судьбы — и не когда-нибудь, а во время величайшей мировой войны — величайшая на земле страна. Ещё на три тысячи верст тянулись на западе окопы, но они уже стали простыми ямами: дело было кончено, и кончено такой чепухой, которой ещё не бывало, ибо власть над этими тремя тысячами верст, над вооруженной ордой, в которую превращалась многомиллионная армия, уже переходила в руки «комиссаров» из журналистов вроде Соболя, Иорданского. [Иорданский Николай Иванович был земляком Бунина — из Воронежской губернии, который ещё в 1899 году вступил в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», и с 1903 года был меньшевиком]. Но не менее страшно было и на всём прочем пространстве России, где вдруг оборвалась громадная, веками налаженная жизнь и воцарилось какое-то недоуменное существование, беспричинная праздность и противоестественная свобода от всего, чем живо человеческое общество.

Я приехал в Петербург, вышел из вагона, пошел по вокзалу: здесь, в Петербурге, было как будто ещё страшнее, чем в Москве, как будто ещё больше народа, совершенно не знающего, что ему делать, и совершенно бессмысленно шатавшегося по всем вокзальным помещениям. Я вышел на крыльцо, чтобы взять извозчика: извозчик тоже не знал, что ему делать, — везти или не везти, — и не знал, какую назначить цену.

— В «Европейскую» — сказал я. Он подумал и ответил наугад:

— Двадцать целковых.

Цена была по тем временам ещё совершенно нелепая. Но я согласился, сел и поехал — и не узнал Петербурга.

В Москве жизни уже не было, хотя и шла со стороны новых властителей сумасшедшая по своей бестолковости и горячке имитация какого-то будто бы нового строя, нового чина и даже парада жизни. То же, но ещё в превосходной степени, было и в Петербурге. Непрерывно шли совещания, заседания, митинги, один за другим издавались воззвания, декреты, неистово работал знаменитый «прямой провод» — и кто только не кричал, не командовал тогда по этому проводу! — по Невскому то и дело проносились правительственные машины с красными флажками, грохотали переполненные грузовики, не в меру бойко и четко отбивали шаг какие-то отряды с красными знамёнами и музыкой… Невский был затоплен серой толпой, солдатнёй в шинелях внакидку, неработающими рабочими, гулящей прислугой и всякими ярыгами, торговавшими с лотков и папиросами, и красными бантами, и похабными карточками, и сластями, и всем, чего просишь. А на тротуарах был сор, шелуха подсолнухов, а на мостовой лежал навозный лёд, были горбы и ухабы. И на полпути извозчик неожиданно сказал мне то, что тогда говорили уже многие мужики с бородами:

— Теперь народ, как скотина без пастуха, всё перегадит и самого себя погубит.

Я спросил:

— Так что же делать?

— Делать? — сказал он. — Делать теперь нечего. Теперь шабаш. Теперь правительства нету.

Я взглянул вокруг, на этот Петербург… «Правильно, шабаш». Но в глубине души я ещё на что-то надеялся и в полное отсутствие правительства всё-таки ещё не совсем верил.

Не верить, однако, было нельзя.

Я в Петербурге почувствовал это особенно живо: в тысячелетнем и огромном доме нашем случилась великая смерть, и дом был теперь растворён, раскрыт настежь и полон несметной праздной толпой, для которой уже не стало ничего святого и запретного ни в каком из его покоев. И среди этой толпы носились наследники покойника, шальные от забот, распоряжений, которых, однако, никто не слушал. Толпа шаталась из покоя в покой, из комнаты в комнату, ни на минуту не переставая грызть и жевать подсолнухи, пока ещё только поглядывая, до поры до времени помалкивая. А наследники носились и без умолку говорили, всячески к ней подлаживались, уверяли её и самих себя, что это именно она, державная толпа, навсегда разбила «оковы» в своем «священном гневе», и все старались внушить и себе, и ей, что на самом-то деле они ничуть не наследники, а так только — временные распорядители, будто бы ею же самой на то уполномоченные.

Я видел Марсово поле, на котором только что совершили, как некое традиционное жертвоприношение революции, комедию похорон будто бы павших за свободу героев. Что нужды, что это было, собственно, издевательство над мёртвыми, что они были лишены честного христианского погребения, заколочены в гроба почему-то красные и противоестественно закопаны в самом центре города живых! Комедию проделали с полным легкомыслием и, оскорбив скромный прах никому не ведомых покойников высокопарным красноречием, из края в край изрыли и истоптали великолепную площадь, обезобразили ее буграми, натыкали на ней высоких голых шестов в длиннейших и узких черных тряпках и зачем-то огородили ее дощатыми заборами, на скорую руку сколоченными и мерзкими не менее шестов своей дикарской простотой.

Я видел очень большое собрание на открытии выставки финских картин. До картин ли было нам тогда! Но вот оказалось, что до картин. Старались, чтобы народу на открытии было как можно больше, и собрался «весь Петербург» во главе с некоторыми новыми министрами, знаменитыми думскими депутатами, и все просто умоляли финнов послать к черту Россию и жить на собственной воле: не умею иначе определить тот восторг, с которым говорились речи финнам по поводу «зари свободы, засиявшей над Финляндией». И из окон того богатого особняка, в котором происходило всё это и который стоял как раз возле Марсова поля, я опять глядел на это страшное могильное позорище, в которое превратили его».

Но больше всего Бунина поразило бескультурье, которое творилось в Петроградском обществе даже среди интеллигенции в те первые революционные дни: «А затем я был еще на одном торжестве в честь всё той же Финляндии, — на банкете в честь финнов, после открытия выставки. И, Бог мой, до чего ладно и многозначительно связалось всё то, что я видел в Петербурге, с тем гомерическим безобразием, в которое вылился банкет! Собрались на него всё те же — весь «цвет русской интеллигенции», то есть знаменитые художники, артисты, писатели, общественные деятели, новые министры и один высокий иностранный представитель, именно посол Франции. Но над всеми возобладал — поэт Маяковский. Я сидел с Горьким и финским художником Галленом. И начал Маяковский с того, что без всякого приглашения подошел к нам, вдвинул стул между нами и стал есть с наших тарелок и пить из наших бокалов. Галлен глядел на него во все глаза — так, как глядел бы он, вероятно, на лошадь, если бы ее, например, ввели в эту банкетную залу. Горький хохотал. Я отодвинулся. Маяковский это заметил.

— Вы меня очень ненавидите? — весело спросил он меня.

Я без всякого стеснения ответил, что нет, слишком было бы много чести ему. Он уже было раскрыл свой корытообразный рот, чтобы ещё что-то спросить меня, но тут поднялся для официального тоста министр иностранных дел, и Маяковский кинулся к нему, к середине стола. А там он вскочил на стул и так похабно заорал что-то, что министр оцепенел. Через секунду, оправившись, он снова провозгласил: «Господа!» Но Маяковский заорал пуще прежнего. И министр, сделав ещё одну и столь же бесплодную попытку, развёл руками и сел. Но только что он сел, как встал французский посол. Очевидно, он был вполне уверен, что уже перед ним-то русский хулиган не может не стушеваться. Не тут-то было! Маяковский мгновенно заглушил его ещё более зычным ревом. Но мало того: к безмерному изумлению посла, вдруг пришла в дикое и бессмысленное неистовство вся зала: заражённые Маяковским, все ни с того ни с сего заорали и себе, стали бить сапогами в пол, кулаками по столу, стали хохотать, выть, визжать, хрюкать и — тушить электричество. И вдруг всё покрыл истинно трагический вопль какого-то финского художника, похожего на бритого моржа. Уже хмельной и смертельно бледный, он, очевидно, потрясённый до глубины души этим излишеством свинства и, желая выразить свой протест против него, стал что есть силы и буквально со слезами кричать одно из немногих русских слов, ему известных:

— Много! Многоо! Многоо! Многоо!

И ещё одно торжество случилось тогда в Петербурге — приезд Ленина. «Добро пожаловать!» — сказал ему Горький в своей газете. И он пожаловал — в качестве ещё одного притязателя на наследство. Притязания его были весьма серьёзны и откровенны. Однако его встретили на вокзале почётным караулом и музыкой и позволили затесаться в один из лучших петербургских домов, ничуть, конечно, ему не принадлежащий.

«Много»? Да как сказать? Ведь шёл тогда у нас пир на весь мир, и трезвы-то на пиру были только Ленины и Маяковские.

Одноглазый Полифем, к которому попал Одиссей в своих странствиях, намеревался сожрать Одиссея. Ленин и Маяковский (которого ещё в гимназии пророчески прозвали Идиотом Полифемовичем) были оба тоже довольно прожорливы и весьма сильны своим одноглазием. И тот и другой некоторое время казались всем только площадными шутами. Но недаром Маяковский назвался футуристом, то есть человеком будущего: полифемское будущее России принадлежало несомненно им, Маяковским, Лениным. Маяковский утробой почуял, во что вообще превратится вскоре русский пир тех дней и как великолепно заткнёт рот всем прочим трибунам Ленин с балкона Кшесинской: еще великолепнее, чем сделал это он сам, на пиру в честь готовой послать нас к чёрту Финляндии!»

Но были и другие воспоминания об этих событиях. Так, например, семилетняя девочка Нина Тихонова, которая в будущем станет эмигранткой-танцовщицей в Париже, вспоминала революционные дни в Петрограде с восторгом:

«События разворачивались со всё большей быстротой. В начале 1917 года особая нервная атмосфера делалась заметной даже для меня. Отец и мама всё время проводили у Горького или в редакции журнала «Летопись». К обеду у нас собиралось всё больше народу. Бурно обсуждались события, мелькали имена политических деятелей — князя Львова, Милюкова, Керенского, новые слова… Государственная дума, как я тогда полагала, была местом, где думают… Из окна стало видно, как по Каменноостровскому проспекту шагали люди с красными флагами. Разгоняя толпу, скакали конные полицейские, близко-близко трещал пулемёт. Одна его пуля застряла в стене нашего дома, как раз над окном столовой. Наверное, она и по сей час — там.

Наступил день, когда мне сказали, что царь сброшен и что пришла Революция. Я заволновалась: кто такая? А царь не ушибся? Никто не пытался мне ничего объяснять. Родители совершенно исчезли с нашего горизонта. В доме царило радостное возбуждение. Брат и я распевали «Марсельезу».

Навсегда сохранился в памяти чудесный день этого года, праздник 1 Мая — первый праздник Революции. Яркое солнце сушило улицы и лужи. Бесконечными рядами ходили по ним люди. Их звонкие песни славили свободу, славили мечту, ставшую действительностью, славили новую, лучшую жизнь. Из окна мы с братом азартно разбирали надписи на плакатах. Высоко развевались, трепетали красные флаги. На нашем подоконнике во всё горло чирикали воробьи.

До этого на Марсовом поле мы издали наблюдали похороны жертв Революции. Толпа немного заслоняла от нас помосты, затянутые красным кумачом с покрытыми красным гробами. Какие-то люди произносили длинные речи. Тысячи голосов подхватывали: «Вы жертвою пали…»

Но уже осенью 1917 года и для Нинки жизнь станет иной — без романтики…

В квартире Владимирова на Алексеевской улице Матильда жила с сыном сравнительно спокойно. Первая волна революции в то время прошла, и настало успокоение. По крайней мере, внешне всё выглядело так.

Однажды к Матильде с повинной пришла Катя-коровница. Она принесла Матильде Феликсовне обратно её чёрную бархатную юбку. Сначала она её украла и распорола, так как была полнее фигурой. Когда она узнала, что сам Керенский покровительствует её бывшей хозяйке, то испугалась и вернула юбку. И не зря: она потом очень пригодилась Матильде Феликсовне. Но особенно ценным было то, что Катя принесла ей фотографию Императора Александра Третьего, который был снят со своим братом Великим Князем Владимиром Александровичем (отцом Андрея и дедом её сына Вовы), когда они оба были ещё мальчиками. На этой фотографии Великий Князь Владимир Александрович был очень похож на Вову, так, что Катя-коровница думала, что это фото именно Вовы, потому и принесла его.

Наступила католическая Пасха. Французский повар Матильды Дени приготовил и прислал хозяйке разговение. Праздник с Кшесинской отмечали её товарищи по работе, которым она доверяла — молодые танцовщики Мариинского театра Леля Смирнова и Бабиш Романов, которого официально в театре звали Борисом. Они были мужем и женой. Было это 2 апреля. Через три года эти танцовщики уже будут жить в Германии и откроют там свой Русский Романтический театр, а в конце двадцатых уедут жить в Америку. Борис Георгиевич двенадцать лет будет главным балетмейстером Метрополитен-опера в Нью-Йорке, а Елена Александровна, которая обладала высокой профессиональной культурой и виртуозной техникой (она в Мариинском театре танцевала партии Китри, Медоры, Раймонды и другие) ещё в 1928 году начнёт свою педагогическую деятельность в Южной Америке — Буэнос-Айресе, где в то время они гастролировали, а после будет всю жизнь помогать мужу в США. Русских танцовщиков судьба раскидает по всему свету…

Вскоре наступила и русская православная Пасха. По воспоминаниям Бунина стояли в Петербурге дни с прекрасной погодой, но настроение было у него очень грустное: «В мире была тогда Пасха, весна, и удивительная весна, даже в Петербурге стояли такие прекрасные дни, каких не запомнишь. А надо всеми моими тогдашними чувствами преобладала безмерная печаль. Перед отъездом был я в Петропавловском соборе. Всё было настежь — и крепостные ворота, и соборные двери. И всюду бродил праздный народ, посматривая и поплёвывая семечками. Походил и я по собору, посмотрел на царские гробницы, земным поклоном простился с ними, а выйдя на паперть, долго стоял в оцепенении: вся безграничная весенняя Россия развернулась перед моим умственным взглядом. Весна, пасхальные колокола звали к чувствам радостным, воскресным. Но зияла в мире необъятная могила. Смерть была в этой весне, последнее целование…»

Петроградской весной 1917 года однажды произошло неожиданное для Кшесинской событие. Матильде пришлось выступить на сцене! Чего уж она совсем не ожидала. А было это так.

К ней зашёл Семён Николаевич Рогов. Балетоман и журналист. Во время первой мировой войны он был мобилизован. Числился в запасном батальоне Лейб-Гвардии Кексгольмского полка. И поэтому Семён носил военную форму. В последнее время он постоянно находился в солдатской среде, и хорошо знал, какое там царит настроение, и всё, что там происходит.

Он пришёл к Матильде с неожиданным и даже странным для неё предложением:

— Матильда Феликсовна, я очень прошу Вас выступить в театре Консерватории на спектакле, который устраивается солдатами моего полка.

Кшесинская вспоминала: «Я, конечно, пришла в ужас от такой дикой, на мой взгляд, мысли. Выступить в такое время перед солдатами, с моим именем, мне казалось просто безумием. Но Рогов, несмотря на мои возражения, старался меня убедить, что это не безумие и не дикая идея, а серьёзное и обдуманное с его стороны предложение. Он стал доказывать, что гораздо лучше, если я добровольно соглашусь, так как теперь такие вечера устраиваются повсюду и артистов почти принуждают на них выступать. Не следует ждать того момента, когда мне придётся выступить против воли, что будет для меня невыгодно. В конце концов, Рогов убедил меня согласиться, уверяя, что никакой опасности нет, и моё появление на сцене будет встречено с восторгом, а после этого я смогу свободно и открыто появляться на улице, а не прятаться, как я до сих пор делала».

Дав согласие, Матильда Феликсовна, думала, как ей взять теперь из дома костюм. К счастью, её гардероб с костюмами ещё разграбить не успели. Он был цел. Все они висели у неё под номерами в шкапу. И она, назвав, номер костюма к русской пляске, ждала, когда привезут его. Всё было, как в старые добрые времена, когда она служила на Императорской сцене. Костюм по номеру был найден и привезён танцовщице.

В тот вечер, когда был назначен спектакль, Заслуженная артистка Императорских театров сидела одетая и загримированная и ждала сообщений с места выступления. Не очень доверяя Рогову, в театр Консерватории выехали её поверенный Хессин и танцовщики Пётр Владимиров и Павел Гончаров, чтобы узнать обстановку, какое настроение там царит и можно ли Кшесинской приехать. Её друзья хотели в этом лично убедиться. Они ходили среди солдат и слушали их разговоры относительно балерины. Сначала им показалось, что солдаты враждебно относятся к танцовщице. И они дали ей знать, что ехать пока не стоит. Но, когда они стали рассказывать солдатам, какая замечательная артистка Кшесинская, что они придут в восторг, когда увидят её, то настроение солдат стало меняться. Когда друзья Матильды в этом убедились, то отправили Рогова за ней домой.

Она была испугана и очень плохо соображала, что творится вокруг неё. Многие знакомые ей артисты из театра стояли за кулисами и очень волновались. Так же волновались и сами устроители вечера. Даже Рогов, уверявший Кшесинскую, что всё будет хорошо, позже сознался, что волновался до последней минуты. Матильда даже под гримом была очень бледна. Она страшно тревожилась за своё выступление, а в особенности за сына, так как оставила его одного дома, не зная, что её ожидает в этот вечер.

Кшесинская со страхом стоя за кулисами, всё-таки решилась выйти на сцену. «Что тут произошло трудно описать. Вся публика в зале встала со своих мест и приветствовала меня громом аплодисментов и такими овациями, что оркестр должен был прервать начатую музыку, так как всё равно ничего не было слышно. Довольно долго всё это продолжалось, Рогов говорит, что, по крайней мере, с четверть часа, пока я, наконец, могла исполнить свой номер».

После того, как Кшесинская станцевала свою «Русскую», овации казались бесконечными. Ей пришлось повторить номер ещё раз. Но её вызывали станцевать и в третий… Но сил у неё больше не было никаких.

«Солдаты бросали фуражки на сцену от восторга. За кулисами многие плакали, до того был резок переход от волнений и опасений к полному восторгу всей залы. Вернулась я домой усталой, но с облегчённым сердцем, что я выполнила своё обещание, но чего мне это стоило, мало кто знал. Это было моё последнее выступление в России, моя лебединая песнь…» — вновь записывала Матильда Феликсовна свои воспоминания.

В последний раз на Родине Кшесинская танцевала на сцене Консерватории, на том же месте, где пришлось в детстве выступить впервые на сцене Большого театра Петербурга. Так символично началась и закончилась деятельность танцовщицы Матильды Кшесинской в родном Петербурге.

Глава 4. Майские и июньские события 1917-го года

Шли последние дни апреля. Первого мая в городе ожидались новые беспорядки. Говорили, что готовилось выступление большевиков. Одной с сыном оставаться на квартире Владимирова Матильде было страшно. И в это время её пригласил к себе в гости Сиамский посланник Визан — старый друг Матильды. Он предлагал ей отдохнуть вместе с сыном в первые майские дни у него. Посольство находилось на Адмиралтейской набережной. Кшесинская приняла это приглашение с большой радостью. Туда же приехали её родственники — сестра с мужем. Юлия очень опасалась за своего супруга: он уже был однажды арестован — в начале переворота, но вскоре его освободили. Теперь сестра Матильды боялась, что его могут вновь арестовать. Визан раньше часто бывал в доме Кшесинской. И теперь в смутные дни не боялся её навещать. Тайцам вообще было свойственны такие черты как доброта, широкое гостеприимство, пламенная любовь к своей стране и народу, также они были друзьями России и самих россиян.

Вместе с Визаном Кшесинская любила вспоминать то время, когда Матильда в молодости (ей было лет двадцать пять) выступала в спектакле «Коппелия» перед «Великим и Возлюбленным» Королём тайцев Рамой V (народ его считал своим «Петром Первым», который вводил европейские новшества в своей восточной стране). Он считал себя истинным другом России, так как между ним и Императором Николаем Вторым была взаимная личная симпатия, а также Российская Империя помогла остаться Сиаму независимой страной, когда в 1897 году Сиамское Королевство было на краю гибели: Великобритания и Франция объявили страну «зоной своего влияния». И если бы не поддержка России, с которой считались эти страны Европы, то Сиам мог стать колонией. И с того самого времени Россия и Сиам (позже страну назовут Таиландом) до этих революционных дней будут иметь дипломатические отношения, обмениваясь послами. К тому же и средний сын Короля Сиама принц Чакрапонг (Чакрабон), который был влюблён в русский балет и Матильду Кшесинскую в нём, женится на русской девушке Екатерине Десницкой, которая в будущем станет принцессой Сиама.

Было приятно вспомнить, как в 1900 году в Россию приехал экзотический сиамский балет. В Санкт-Петербурге он появился осенью — в конце октября, и произвёл фурор. Труппа дала два представления на сцене Императорских Михайловского и Александринского театров. «Сиамский балет впервые появился в этом году на сценах главнейших европейских театров и везде имел выдающийся успех своей оригинальной музыкой, живописными костюмами, экзотическими танцами и своеобразным содержанием представленных ими сцен», — отмечал Николай Светлов в «Ежегоднике императорских театров». Русские аристократы и артисты увидели «новую область экзотической хореографии». «Основные мотивы некоторых танцев, например, танцы с веерами, фонарями и серебряными пиками, оригинальные по хореографическому замыслу и красивые по внешней форме, по замысловатому рисунку и комбинациям, могли бы войти в качестве новых элементов в нашу европейскую хореографию в соответственной обработке, применённой к требованиям нашего искусства. Опытный балетмейстер, конечно, мог бы извлечь из них некоторую пользу, как опытный композитор, на темах сиамской национальной музыки, непривычной для нашего слуха, мог бы построить несколько мелодий, облачив их музыкальной формой, воспринимаемой европейским ухом», — писал Николай Светлов в «Ежегоднике Императорских театров. Сезон 1900—1901».

Высоко оценил танцы сиамцев философ Василий Васильевич Розанов, написав в «Мире искусства»: «Ничего нельзя представить более удивительного, нового, неожиданного (для европейца), — писал он о своем впечатлении, — … в труппе танцовщиц Сиамского короля меня, прежде всего, поразила высокая и очевидная цивилизация, но не наша».

Увлечение восточными сюжетами было характерно для художественной жизни России на рубеже XIX и XX веков. Представление сиамского балета произвело незабываемое впечатление на художественные круги Петербурга. Появились произведения на сиамские темы. Например, художник Л. С. Бакст оформил серию балетов, окрашенных восточной экзотикой. В 1901 году Л. С. Бакст написал картину «Сиамский священный танец». А в 1917 г., много лет спустя, в эскизах художник нарисовал великого танцовщика В. Нижинского в «сиамской позе».

И политика, и искусство, и приятные воспоминания о былой жизни в Петербурге объединяли Визана и Кшесинскую, сиамского посла и русскую балерину. В его квартире Матильда чувствовала себя в безопасности в эти дни, когда посланник пригласил балерину в гости. Но через несколько дней вновь пришлось Матильде Феликсовне вернуться с сыном в квартиру танцовщика Владимирова.

Вскоре случилась приятная неожиданность: танцовщице вернули один из её автомобилей, который был реквизирован ещё в начале переворота. Но теперь держать его, а тем более — ездить на нём, было опасно. Балерина боялась, что его могут вновь отобрать. Поэтому решила как можно быстрее его продать, чтобы выручить хоть какие-то деньги…

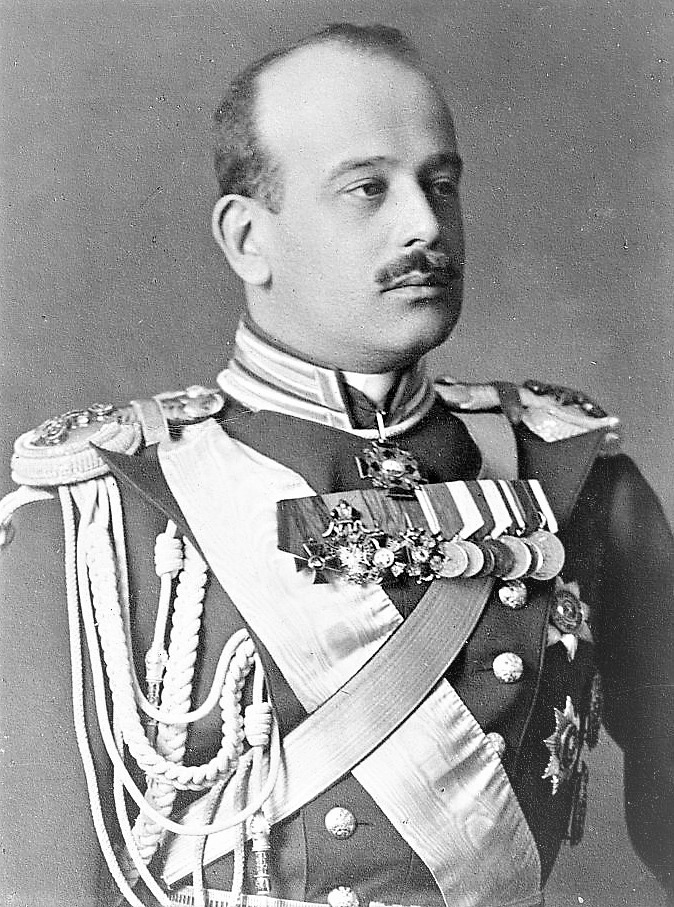

В начале июня из Ставки в Петроград вернулся Великий Князь Сергей Михайлович Романов. Матильде захотелось подробнее поведать о своём близком и самом преданном друге.

Он был пятым из шести сыновей Великого Князя Михаила Николаевича и Великой Княгини Ольги Фёдоровны, внук Николая I. Родился Сергей Михайлович Романов в середине осени 1869 года в Грузии, в Тифлисской губернии, в имении Боржом. Российский военачальник, генерал-инспектор артиллерии. С 1905 по 1908 годы являлся членом Совета государственной обороны. Сергей был близким другом Императора Николая Второго в течение многих лет и находился в Ставке до последних дней существования Российской империи.

Сразу же после революции Великие Князья должны были покинуть военную службу. Но его просили, в качестве исключения, в частном порядке, продолжать руководить Артиллерийским управлением при Ставке Верховного Главнокомандующего. Поэтому он три месяца был в Могилёве. Артиллерия была его любимым делом, и расставаться с ней для него было страшным ударом. Поэтому он был очень рад продолжать служить в армии.

Высокого мнения о Великом Князе Сергее Михайловиче были даже генералы, которые перешли впоследствии на сторону Советской власти — Е. В. Барсуков, А. А. Поливанов, а также Кузьмин-Караваев. Е. В. Барсуков, написавший книгу о русской артиллерии 1900—1917 годов, утверждал, что «во многих случаях благодаря руководящим указаниям генинспарта, хорошо понимающего артиллерийское дело, те или иные вопросы получали правильное разрешение». Вот как отзывался о Сергее Михайловиче Романове генерал А. Ф. Редигер, не принадлежавший к когорте льстивых царедворцев и считавший вредным привлечение Великих Князей к вопросам военного управления: «Великий Князь Сергей Михайлович — вероятно, самый выдающийся артиллерист в нашей армии. Он отлично, до тонкостей, знает службу полевой артиллерии, сам отлично руководит огнём артиллерии; будучи батарейным командиром, сам стрелял очень много и достиг виртуозности в этом отношении. Он не академик, а потому технические вопросы ему менее известны, так же как и служба крепостной и осадной артиллерии, но он чрезвычайно интересуется всем, что касается артиллерии, а при его отличных способностях, ясном уме и удивительной памяти он быстро схватывает и усваивает всякий вопрос; у него большая наблюдательность и замечательное зрение. При таких дарованиях Сергей Михайлович отлично владел всеми отраслями артиллерии, даже теми, которых специально не изучал; разъезжая много по России, он отлично знал большинство генералов и значительную часть штабс-офицеров артиллерии, знал их прохождение службы, способности, достоинства и недостатки. Он был чужд артиллерийской косности и обособленности и охотно пошёл на подчинение артиллерийских частей начальниками дивизий; держался он очень просто, вежливо, но с большим достоинством, всегда носил мундир конной артиллерии и лишь в царские дни — свитский сюртук. Моё отношение к нему всегда было самое лучшее. Сергей Михайлович на меня производил впечатление человека чуждого всякой интриги, замкнувшегося в круг своих служебных обязанностей и по природе очень доброго. Ежегодно весной он уезжал на несколько недель в Канны навестить отца, к которому был очень привязан. Но по пути туда и обратно осматривал артиллерийские заводы в Германии (Крупп, Эдгард), Австрии (Шкода), Франции (Шнейдер, Крезо) и Англии (Виккерс) и привозил оттуда интересные сведения, так как заводы охотно показывали ему всё новое. И он брал с собою или вызывал для этого нужных специалистов. Он также в личные свои адъютанты брал видных специалистов для работ по его поручению. Он был фактическим начальником Главного артиллерийского управления, так что знал всё, что там делалось, и приезжая на доклад с Кузьминым-Караваевым, знал всё дело не хуже его. Наша артиллерия едва ли когда-нибудь имела лучшего начальника… Сергей Михайлович был человек очень умный, серьёзный, много занимался своим делом, но для командования, например, округом, едва ли подходил по своей доброте».

В своих воспоминаниях писал в эмиграции о Великом Князе и Антон Иванович Деникин, который был в те времена генерал-лейтенантом, начальником штаба Верховного главнокомандующего: «Два доклада Сергея Михайловича нарисовали мне такую отчётливую картину состояния русской артиллерии, подчеркнули такое изумительное знание им личного состава, что я искренне пожалел об уходе такого сотрудника».

Несмотря на такое уважение к Великому Князю Сергею Михайловичу и его знанию своего дела со стороны военачальников и его подчинённых, злые языки в ту пору повторяли неизвестно кем произнесённую фразу: «мы имеем прекрасный балет, но плохую артиллерию». Видимо, кто-то произнёс это в пику отношений Кшесинской и Великого Князя Сергея Михайловича. Но ничто не смогло до конца жизни изменить его отношения к Матильде Феликсовне. Да и она всегда к нему хорошо относилась и заботилась о своём друге в благодарность за его преданность ей.

В Петрограде Сергею Михайловичу Романову вернули его маленький автомобиль, на котором раньше ездили его служащие. Теперь же они с Кшесинской и её сыном могли совершать на нём прогулки. Однажды они катались на Стрелке. Матильда увидела свой второй автомобиль. В нём сидели какие-то люди. И ей показалось, что они узнали её. Они с Великим Князем поспешили уехать, чтобы не произошёл какой-нибудь инцидент.

За всё это время скитаний по городу, когда Матильда старалась никому не попадаться на глаза, почти всю жизнь проводя в чужих квартирах и очень редко бывая на улицах, она читала о себе всякие нелепицы в газетах. Её сегодняшнюю жизнь газетчики описывали как похождения авантюристки… Тот самый «Петроградский листок», который не так давно «пел» ей дифирамбы как могущественной балерине, теперь печатал «сенсации» под заголовками: «Шпионаж и балерина», «16 пудов серебра из палаццо Кшесинской» и тому подобные…

В это время в обществе появились новые сплетни о Кшесинской и Великом Князе Сергее Михайловиче: якобы они брали большие взятки и работали на иностранную разведку! Это было и смешно, и грустно: Сергей был по жизни самым близким другом Императора Николая II, Матильда всю жизнь с любовью вспоминала его и была предана Императорскому Дому. Как могли они продаться иностранной разведке против близкого им человека?! Но дальше — больше. В шпионаже в пользу немцев стали обвинять и жену Царя — Императрицу Александру Фёдоровну!

Сергей Михайлович получил ещё в феврале письмо от родного брата Великого Князя Николая Михайловича. Он требовал, чтобы Сергей прекратил общаться с Кшесинской из-за «скандальных разоблачений» в газетах. Писали, что по этому поводу Временное правительство организовало следствие. На это Сергей Михайлович отвечал: «Ты пишешь, что если я приеду, чтобы не смел с ними видеться. Что же — я подлец, я брошу свою жену (гражданскую) и своего мальчика? Нет, я всю жизнь был честным и благородным. Таким и останусь… Горячо тебя любящий брат Сергей».

В этом же письме Великий Князь объяснял брату суть скандальных слухов, которые ходили вокруг них с Кшесинской: «То, что ты пишешь о Малечке — прямо ужасно, я не знаю, кто против нас озлоблен. И причины этого озлобления кроются либо в личных счётах по сцене, либо во вздорных слухах. Я клянусь перед образом, что за ней нет ни одного преступления. Если её обвиняют во взятках — это сплошная ложь. Все её дела вёл я, и я могу представить кому нужно все самые точные данные, какие деньги у неё есть и были и откуда они поступили». Все обвинения были голословны, никаких доказательств этому никогда не было. Вскоре даже комиссия Временного правительства пришла к выводу, что никто из Императорской семьи не шпионил в пользу Германии. Тоже самое можно сказать и о Матильде Феликсовне. Никаких рассекреченных документов на этот счёт никогда не было обнаружено.

Матильда сидела, задумавшись. Ну, ладно, она была «скандальной» личностью для Петербурга, так как вся её жизнь была на виду, Матильда была богата и была связана с Царским Двором. Но взять её любимую балерину Таточку — скромнейшего человека, можно сказать Ангела во плоти. И ведь её тоже вдруг объявили «шпионкой»… «С каждым днём слухи всё множились, — писала Карсавина в своей книге, — словно микробы в теле больного, рождённые за ночь газеты распространяли информацию, полную паники, и фабриковали клевету. Ума не приложу, как огромные плакаты, развешанные на главной улице, не привлекли моего внимания. Я шла домой пешком, но не заметила своего имени на них. Вечером зазвонил телефон, и один из старых друзей взволнованно спросил: „С тобой всё в порядке?“ Я не могла поверить собственным ушам, когда он сказал, что на плакатах в тот день стояло полностью моё имя и под ним подпись: „немецкая шпионка“. В тот вечер я собиралась идти продавать программы благотворительного бала в Мариинском театре; он умолял меня не идти и даже считал, что мне небезопасно оставаться ночевать в своей квартире. Но я решила пойти, понадеявшись на то, что здравый смысл восторжествует. В тот вечер всё было как обычно — ни тени подозрительности. А через несколько дней было опубликовано извинение»… Всё это было очень странно: кому и зачем эта клевета была нужна?