Бесплатный фрагмент - Личное дело красноармейца Антонова

Балашиха — Наро-Фоминск

Предисловие

01.12.2022 г.:

«Сапсан»: Санкт-Петербург — Москва.

Вечернее время.

Одна из регулярных поездок.

Мерный стук колёс на скорости 150—180 километров в час.

Вся медиатека, представленная в приложении РЖД, пересмотрена вдоль и поперёк. В походном ноутбуке пусто, смотреть совершенно нечего. А впереди четыре часа пути.

Включил компьютер, намериваясь в очередной раз пролистать гигабайты семейной фото-памяти и наткнулся на папку с названием «Мама, видео». Скрытая глубоко в корневом каталоге, она более пяти лет не попадалась мне на глаза и таила не менее пятнадцати файлов записей разговоров с моей мамой.

Мама ушла безвозвратно почти десять лет назад, оставшись в сердце, а также в сотнях фото, которыми наполнены альбомы, коробки и красивые рамки в моём доме. Я их пересматриваю с завидным постоянством. Однако файлы с видеозаписями совместных разговоров я не открывал все эти годы.

Было боязно, как отзовётся её голос, образ, движения и жесты. Они уже поблекли в моей памяти. И вот…

Нужно ли их ворошить, пробуждать к жизни?

Однако в этот раз я всё же решился.

Впервые, пересматривая собственные старые видео, я погрузился в чудесную, трогательную атмосферу отношений мамы и единственного сына. Теперь она всплывала в сердце тёплой и щемящей волной, вновь перетекала из «цифровых нейронов портативного компьютера» в моё сознание, заполняя каждую клетку радостью и горечью безвозвратной утраты.

Я не ошибся — это было безумно больно.

Больно видеть и осознавать немощь и угасание самого родного человека. При этом отрадно созерцать теплоту общения, понимать, как в те годы я пытался вовлечь её угасающее сознание в диалог о безвозвратно ушедшем прошлом. Как важен был этот диалог для неё самой… Как важен он был для меня!

За столом или в кресле на даче. На кухне или в гостиной квартиры на Студёном проезде мы разбирали старые чёрно-белые фото. Я спрашивал: «Помнишь, кто это?», «Где это снимали?», «Когда это было?»

Она же, щурясь и вглядываясь через толстенные линзы старых очков, отвечала: «Ах, это. Я давно не видела этой фотографии…», — или что-то подобное.

Далее следовал рассказ с погружением в прошлое на 20—40 или даже 60 лет назад. И, чем дальше от меня были эти события, тем детальнее, красочнее были эти воспоминания. Ведь в них мама была совсем девчонкой или молодой девушкой, стоящей на пороге познания этого безграничного мира.

На одном из найденных в тот день видео мы рассматривали её любимый домашний фотоальбом. Мама сама его формировала, отбирая лучшие и наиболее памятные фотографии. Этот толстый чёрный с золотом на переплёте том был рядом с её кроватью все последние годы жизни.

«А вот, посмотри. Это ведь твой папа, мой дедушка Павел. Правильно?» — спросил я, зная ответ.

Спросил, чтобы в очередной раз перейти к разговору, о человеке которого, увы, не знал. Не знал, как и она сама не знала своего отца. Ведь Павел Васильевич Антонов ушёл на фронт в декабре 1942 года. В ту пору моей маме едва исполнился год от роду.

Её папа ушёл и не вернулся.

Его служба, как и боевой путь, не была долгой. И о ней известно не много. Семейные архивы хранят лишь одно письмо с фронта и несколько копий похоронок, из которых следует, что душа Павла Антонова упокоилась на одном из братских кладбищ города Наро-Фоминск.

На этом всё!

Точнее, так было раньше.

Ещё при жизни мамы я взялся хоть от части восстановить путь красноармейца Павла Васильевича Антонова из деревни Леоново, что в г. Балашиха Московской области. И только сейчас в канун восьмидесятилетия Победы советского народа в Великой Отечественной войне эта работа почти закончена.

Об этом и пойдёт речь в книге, лежащей в ваших благословенных руках.

ЧАСТЬ I

Глава 1. «От Советского информбюро…»

В июне 1941 г. началась Великая Отечественная война.

В это время семья Антоновых ожидала шестого ребёнка.

Срок родов подходил в декабре 1941 г. Путём несложных вычислений можно сказать, что Пелагея Ивановна была на первом триместре беременности.

О великой трагедии узнали, собравшись перед чёрным «лопухом» радио-тарелки. С того дня она стала их спутником (постоянным товарищем) жизни: извещала о горестях и радостях, дарила и отнимала мечты и надежды.

В тот утренний миг 22 июня 1941 года Павел Васильевич одной рукой крепко прижал к себе супругу, в другой держал маленькую дочь Надю. Остальные дети большие и малые облепили родителей, вцепившись в них, будто уже боялись растерять друг друга. Если бы не выражение лиц и позы, можно было предположить, что семья готовилась к общей фотографии, которую так и суждено было сделать.

Тем временем механический треск радиопомех вытеснил металлический голос диктора:

«Внимание, говорит Москва! Передаём важное правительственное сообщение, граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в четыре часа утра без всякого объявления войны германские вооружённые силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!»

Текст звучал несколько сбивчиво, что заронило сомнения:

— Паша, что это? Кто говорил-то? — неуверенно, питая в душе надежду, что она «глупая баба не разобрала сказанное», спросила Пелагея.

— Это голос наркома Молотова. А значит, не ошибка. Значит, война! — также неуверенно и сбивчиво произнёс Павел и ещё крепче прижал супругу.

— Как же война-то? Паша. Как? Ведь говорили… — не закончила фразу Пелагея, уткнувшись лицом в плечо мужа.

В этот миг только несмышлёный Валька (старший шестилетний сын) испытывал необъяснимый подъём: что-то выкрикивал, даже скакал на месте, воображая, как будет гнать фрица до самой далёкой Германии. Остальные замерли на зыбкой границе войны и мира, боясь перешагнуть её в своём сознании, в своей жизни.

Первые эшелоны с новобранцами из родной деревни отправились на фронт уже в июне 1941 года. День за днём, по призыву и по зову сердец, на фронт уходили жители Балашихинского района. Прибывая на сборные пункты, они вливались в батальоны, полки и дивизии, следовавшие на самые горячие участки боевых действий. Так, в первые недели войны, а точнее 5 июля 1941 года, на сборном пункте в Москве сформировался Батальон Балашихинского Народного Ополчения, состоящий из рабочих и служащих хлопчатобумажных, суконных, прядильных фабрик, заводов, колхозов и учреждений Балашихи, Реутово и окрестных посёлков и деревень. Из их числа был образован 3-й батальон 5-го стрелкового полка, численностью около 800 человек. Он вошёл в состав 2-й дивизии народного ополчения.

Павла в рядах новобранцев не было. Но это пока. Он продолжал трудиться на оборонном заводе, который полностью перешёл на «военные рельсы». Тогда все: и управление, и производство работали в двух-трёхсменном режиме. Места ушедших на фронт мужчин занимали их жёны, дети, давно вышедшие на пенсию старики и ветераны.

Каждый оказывал посильный вклад в общее дело: «Всё для фронта! Всё для Победы!»

До войны Павел Васильевич работал в финансовой службе завода. Затем предприятию потребовались все доступные руки. Тем более в условиях резко меняющейся ситуации на передовой (фронте) — враг рвался к Москве:

«…завод по номенклатуре и объёму выпускаемой продукции не имел аналогов в стране, по существу был уникальным, единственным. Фашистская авиация в первые недели войны проводила налёты на Москву и ближайшие районы. Рисковать уникальным оборудованием не было смысла, и в первые числа июля началась эвакуация механического производства…» — Романова Г. А., «Музей БЛМЗ живёт настоящим и хранит прошлое», часть 2, источник «Проза.ру».

А значит, впереди большая работа и долгий путь.

Павел продолжал работать, сохраняя бронь, но всё чаще задумывался о будущем. Ему предстояло сделать сложный выбор. Как и другие, пока не ушедшие на фронт мужчины, он участвовал в подготовке предприятия к перебазированию. Заводчане снимали станки, двигатели, компрессоры и прочие агрегаты, заколачивали их в огромные ящики и готовили к транспортировке.

Десятки эшелонов уходили за Урал.

Для уникального производства были выданы новые адреса «военной прописки»: Нижний Тагил, Каменск-Уральск, Казань, Уфа, Куйбышев (Самара).

Оставшееся на заводе менее ценное или громоздкое оборудование и строения были законсервированы, а затем подготовлены к подрыву при неблагоприятном развитии событий в битве за Москву.

Так жизнь сделала резкий разворот!

Ещё семь лет назад заводчане с нуля строили огромный металлургический и обрабатывающий комплекс, а с началом военных действий они же должны были всё разобрать и отправить вглубь страны, дабы сохранить уникальное производство.

Рабочие и служащие были сгруппированы в несколько команд. Передовой отряд выдвинулся на новые адреса, выбирая и готовя площади для приёма и монтажа оборудования. Следом шла группа, сопровождающая эшелоны со станками. Третья группа, завершая консервацию оставшихся производственных мощностей, ожидала отправки по мере разворота производства на новых адресах.

Антоновы пока не числились ни в одной из этих команд — их судьба ещё не была определена. Однако вскоре вопрос возник: отправляться с заводом или идти на фронт?

Дома тем временем полным ходом шла подготовка к рождению шестого ребёнка. Можно сказать, был «открыт второй фронт». Царила суета и неопределённость: старые ухаживали за малыми; тёща и свекровь почти неотступно были в доме Антоновых, помогая управляться с детьми. А вечерами, припадая к всезнающему уху радиотарелки, семья вслушивалась в новости сражений на фронте:

— июль–август 1941 г. — оборона Киева;

— июль–сентябрь 1941 г. — Смоленское сражение;

— сентябрь 1941 г. — начало блокады Ленинграда;

— сентябрь–октябрь 1941 г. — бои под Одессой.

Страна стремительно теряла эти территории, выходя к декабрю 1941 года на решающий рубеж в битве за Москву.

Павлу Антонову с Пелагеей в том же декабре предстояла своя решающая битва. Ну а далее — будь, что будет…

На этом я предлагаю читателю оставить наших героев в ожидании декабрьской развязки событий и переместиться на 40 лет вглубь времён — в период, когда и началась история жизни Павла Антонова.

Глава 2.

Павел Васильевич Антонов 1902—1915 годы

Павел Васильевич Антонов родился в крестьянской семье 13 января 1902 года. Дата рождения приметная, ведь именно 13 января мы празднуем старый Новый год. Вероятно, только в русском языке и русской культуре могло родиться такое сочетание слов: «старый Новый год». Но тем знаменательнее этот день.

Теперь, отмечая этот любимый праздник по старому стилю, я вспоминаю своего пращура. Ну а тогда, в 1902 году, его путь только начинался. Он будет не слишком продолжителен по современным меркам: чуть более сорока земных лет. Но за эти годы Павел Антонов сделает многое и даже гораздо больше, чем говорится в русской поговорке. Он успеет построить дом, посадить не одно дерево, а целый сад, вырастить (здесь с печальной оговоркой: скорее, произвести на свет) шестерых прекрасных детей.

Родители: Василий Егорович и Пелагея Яковлевна Антоновы, происходившие из крестьян и мещан. В семье было шестеро детей, из них к 1919 году в живых остались лишь трое: Павел и две его младшие сестры Александра и Галина.

Сам род Антоновых происходил из другой части ближнего Подмосковья — деревни Старково, что расположена недалеко от Бронниц. Некогда богатая сельскохозяйственными угодьями и покосами, Бронницкая земля долгое время не могла оправиться от последствий войны 1812 года. Возможно, именно по этой причине после отмены в 1861 году крепостного права родители Павла переселились на восток от Москвы — в деревню Леоново, расположенную по обе стороны Нижегородского тракта.

Ещё одной из возможных причин переезда стало быстрое развитие восточных уездов Московского региона. Леоново долгие годы было ямщицкой станцией с трактирами, постоялыми дворами и конюшнями. Однако к моменту приезда Антоновых, в непосредственной близости к деревне сформировалась сеть сначала бумагоделательных, а затем и ткацких фабрик. Царская Россия пыталась нагнать упущенное время, надеясь преобразить преимущественно сельский уклад страны. Вероятно, это и притягивало переселенцев из окрестных уездов. Вчерашние безземельные крестьяне и мелкие ремесленники строили дороги, фабрики и прочую инфраструктуру. Они приобретали профессии, оставаясь на новых производствах. Антоновы были одними из многих, вставших на этот путь. Попав в гущу событий, они стремительно материально окрепли и обзавелись собственным жильём. Полагаю, что это требовало немалого капитала и трудов. Возможно, помогло некое приданное мамы Павла, происходившей из семьи мещанина Михневской слободы Богородского уезда по фамилии Тихонов-Соловьёв.

Так или иначе, Антоновы отстроили собственный дом, тогда как большинство приезжих фабричных работников проживало в многолюдных бараках и общежитиях.

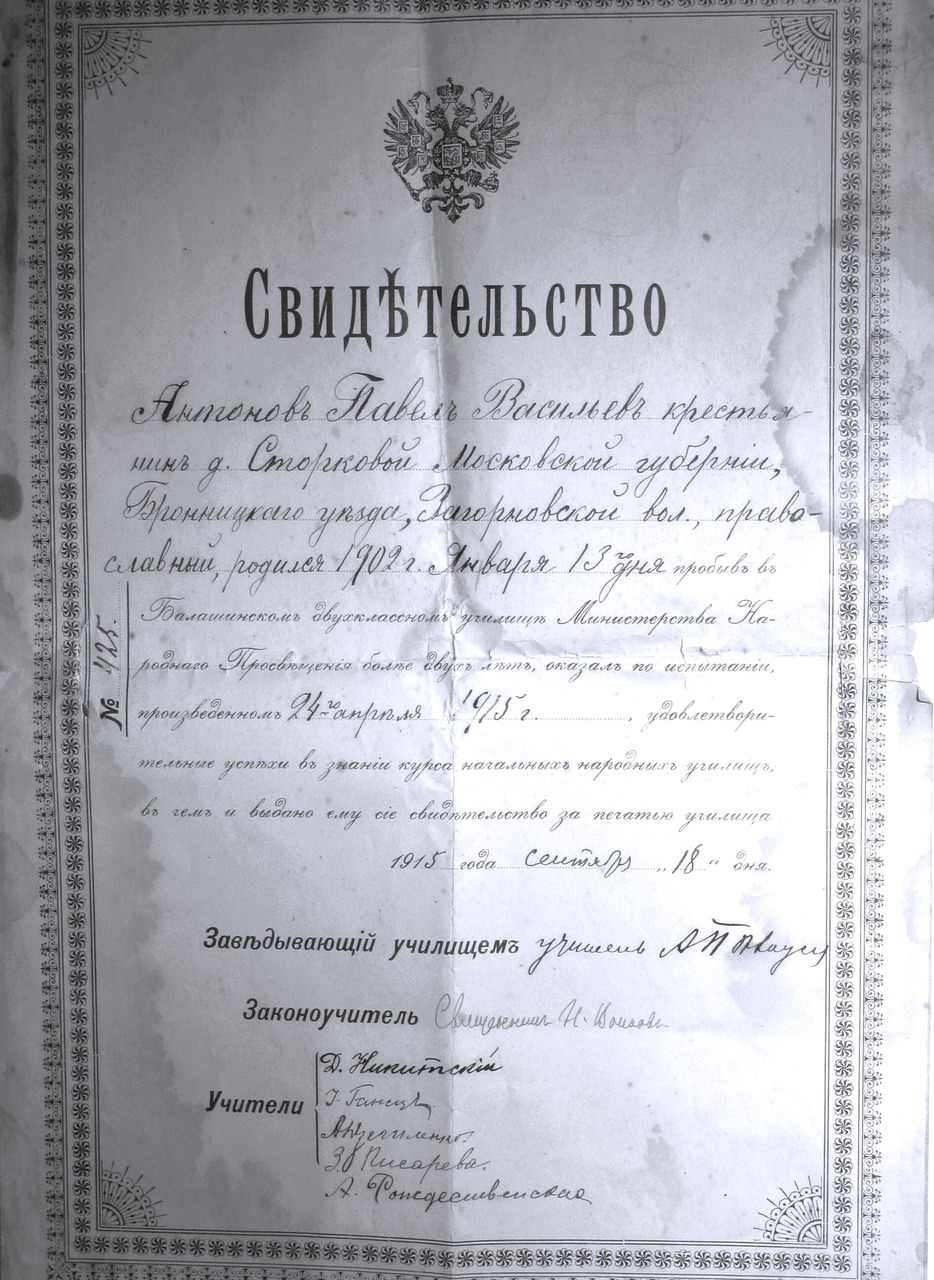

Время шло, Павел рос. И, что не было особо характерно для крестьянских семей той поры, был зачислен в двухклассное училище Министерства народного просвещения.

Окончив училище 18 сентября 1915 года, получил следующую аттестацию:

«…оказал при испытании, произведённом 24 апреля 1915 года, удовлетворительные успехи в знании курса начальных народных училищ…».

Сия запись внесена в именное Свидетельство об окончании училища.

Примечание:

Двухклассные народные училища.

Что собой представляли? Какому уровню современной системе образования соответствовали?

Вполне резонные вопросы. Возникли они и у меня.

Первое, что приходит в голову — это аналогия с двумя классами современно школы, то есть даже не начальный уровень. Однако немного разобравшись в системе народного просвещения предреволюционной России, мне стало очевидно, что Павел был более образован.

В действительности он завершил обучение по третьей из четырёх доступных ему ступеней. А выглядела эта «образовательная лестница» примерно так:

Первые два уровня (ниже одноклассных и одноклассные училища), являли собой разнородные земские школы, цикл обучения в которых длился от одного до трёх лет. Учеников на весь период объединяли в класс с одним учителем. Это и дало название одноклассные училища (отнюдь не от количества лет обучения). В рамках этих двух ступеней образование ограничивалось чтением, элементарной арифметикой и Законом Божьим.

Третий уровень образования (который и постиг Павел) представлял собой двухклассные народные училища с четырёх или пятилетним курсом обучения. В отличие от первых двух, здесь было уже два учителя по разным дисциплинам и учеников объединяли в два класса по предметам. К набору дисциплин дополнялась грамматика и чистописание, а также более глубокое изучение математики (перечень мог дополняться по уездам).

Четвёртый уровень, (не пройденный Павлом) был представлен Высшими училищами с шестью или даже восемью годами обучения. Их называли многоклассными, и, в отличие от предыдущих, они располагались только в крупных городах. На эту ступень уже существовал конкурс (пока ещё без известных нам ОГЭ и ЕГЭ).

Павлу в ту пору исполнилось тринадцать лет. Самое время начать помогать родителям, обзавестись профессией. Вот только страну нашу — тогда ещё Российскую Империю — качало из стороны в сторону. Её буквально опустошала Первая мировая война, обернувшаяся настоящим бедствием. Хуже того, в 1915 году Царь Николай воевал уже на два фронта:

— внешний — с Германией и её союзниками;

— внутренний — с гражданским обществом.

Монархия постепенно приобретала номинальные черты. В общественной жизни крепло сразу несколько центров силы, которым предстояла решительная схватка за корону Российской Империи. В свою очередь и окрестности вблизи реки Пехорка перестают быть дачным уделом помещиков и дворян, преобразуясь в крупный центр лёгкой промышленности с тысячами текстильщиков, мастеровых, ремесленников. Некогда патриархальный уклад изменился и зеркально отражал события, происходящие в Москве.

Так на стыке двух эпох и двух войн, на пороге череды революций Павел Антонов стал взрослым.

Тогда молодой человек ещё не знал, чем будет заниматься, впрочем, судьба его уже была определена: он помогал по хозяйству и вскоре постепенно стал подрабатывать на фабрике под началом отца Василия Егоровича.

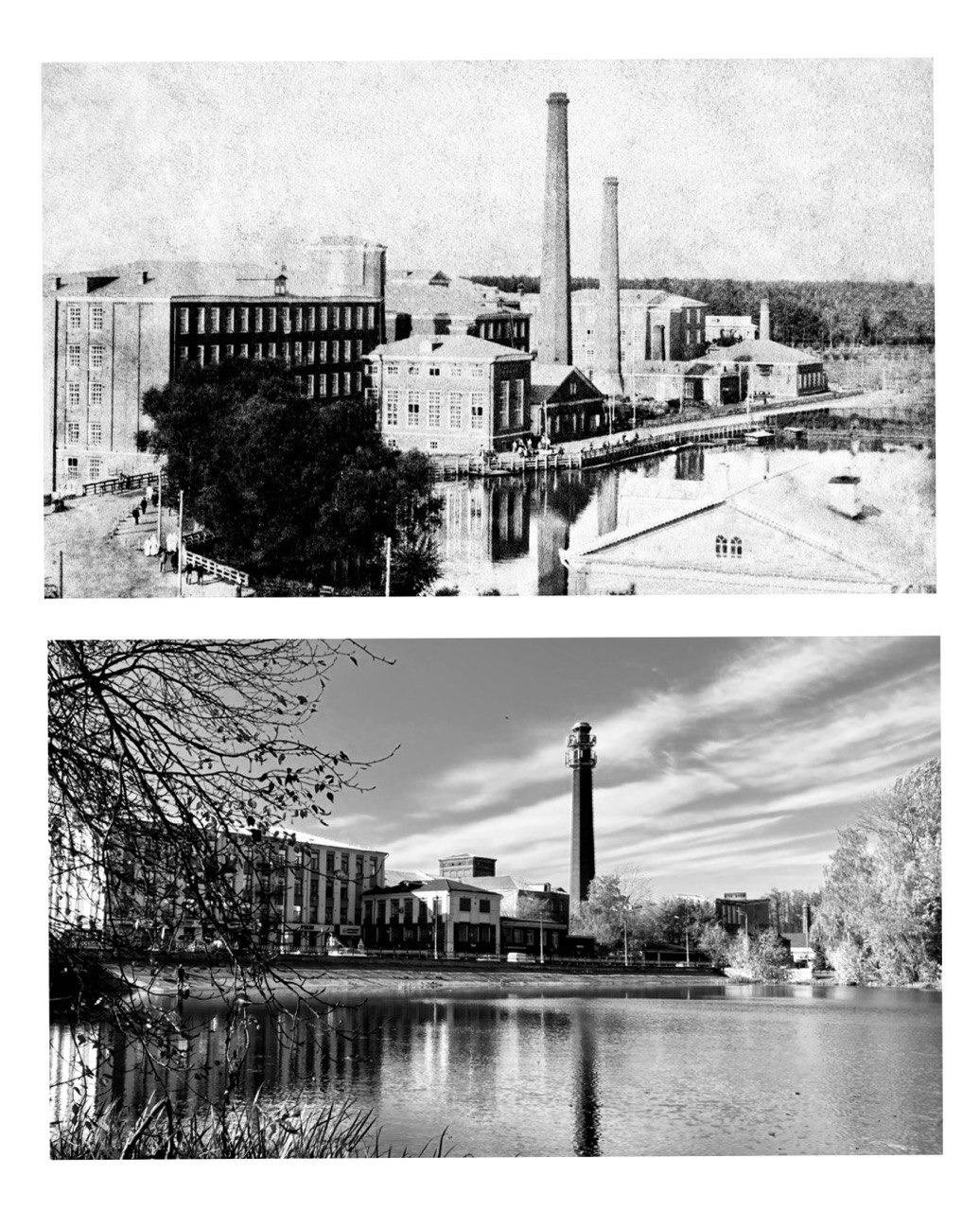

Об этой поре жизни Антоновых почти ничего неизвестно, остаётся только гадать, что они пережили. Вопреки неспокойным годам, а отчасти и благодаря им, Хлопкопрядильные фабрики в недалёком Леоново развивались и менялись на глазах. Они кормили окрестные деревни и становились основным работодателем для рода Антоновых и других, связанных с ними семей и тысяч земляков на три десятилетия вперёд.

В отличие от Антоновых, для которых земли вдоль реки с причудливым названием Пехорка были новыми, семья Штыковых — с которой Павлу Антонову вскоре предстоит связать свою судьбу — считала их своей малой родиной почти три столетия. На их глазах, их стараниями преображалась эта земля.

Глава 3. Три столетия на берегах реки

Штыковы жили на берегу реки Пехорка на протяжении по меньшей мере восьми поколений, а в годах — более трёх столетий.

В XVII веке не было ни города Балашиха, ни, тем более, Балашихинского района. В этих местах вдоль дороги и причудливо петляющего русла реки разбросаны несколько десятков больших и малых сёл, деревень, барских усадеб, мельниц и постоялых дворов. Именно тогда, в 1695–1715 годы, прослеживаются следы первого подтверждённого предка будущего рода Штыковых — Якима Сергеевича. Он проживал в деревне Яковлево рядом с барской Усадьбой.

Семьи Штыковых издревле были многодетными: пять-шесть детей, порой восемь и более. Оттого генеалогическое древо за три столетия стало столь ветвисто, что едва ли может быть отпечатано на одном рулоне обоев, каким, пожалуй, можно оклеить небольшую комнату. Вот это будет красота — жизнь в окружении истории сотен предков!

Но тогда, в конце XVII века, Штыковы лишь становились на ноги. Большим событием для них стало развитие усадьбы Пехра-Яковлевское. В 1764–1773 годах её приобрёл генерал-поручик Пётр Голицын. И сразу начал масштабную реконструкцию и благоустройство окрестных территорий. Планы его были масштабны, соответствовали генеральскому чину. Пожалуй, целой жизни не хватило бы для их реализации.

Со смертью Петра Голицына дело продолжил его сын Михаил.

Теперь в комплекс усадьбы входили церковь Спаса Нерукотворного Образа, ставшая вотчинной церковью (в наше время вновь освящена во имя Преображения Господня), Каменный дворец с колоннадами и флигелями, конный театр, хозяйственные постройки, а также украшенные львами и сфинксами фонтаны.

Усадьба располагалась на высоком берегу реки Пехорки.

Для местных жителей, в том числе для семьи Штыковых было важно, что при завершении строительства усадьбы все деревни с деревянными домами и хозяйственными постройками были перевезены на противоположный низкий берег реки. Эти поселения просуществуют там три столетия. Естественная водная преграда разграничивала барское и людское пространство. Жизнь по оба берега Пехорки протекала словно в разных измерениях.

В деревне Леоново проживали предки Пелагеи Штыковой, которой через множество поколений предстоит породниться с Павлом Антоновым. Их летопись прорастает записями исповедных книг, отметками о рождении, крещении, вступлении в брак и, увы, смерти. Эти записи прихода Церкви Спаса Нерукотворного Образа в достаточной сохранности дошли до наших дней. И наш читатель, имеющий корни в здешних приделах, может сам восстановить житие своих пращуров.

Тогда, будучи под властью князей Голицыных, Штыковы трудились кто на водяной мельнице в Гущинке, кто на полях или хозяйственных нуждах усадьбы Пехра-Яковлевское. Могли работать и на Владимирском тракте с его конюшнями и ямщицкими нуждами. Места были проезжие и сытные. Однако уже к 1820—1830 годам наметилась тенденция к смене тихого дачного и преимущественно сельскохозяйственного уклада этих мест.

В 1828 году усадьба и окрестные земли вновь меняют хозяина. Эти владения переходят к князю Ивану Алексеевичу Гагарину.

В том же году князь женится на знаменитой актрисе Екатерине Семёновне Семёновой, тем самым вытащив счастливый билет не только для себя, но и для многих крепостных крестьян.

Дело в том, что по легкой руке супруги князя Гагарина некоторые крепостные получили вольную до всеобщей отмены крепостного права. Неожиданно и раньше срока такую же свободу обрели Штыковы.

Благодаря этому решению Штыковы перешли в разряд мещан: они уже не были в крепостной зависимости от владельцев Леоново, но продолжали жить в деревне.

К 1898 году, когда у Ивана Михайловича Штыкова и его жены Екатерины Поликарповны родилась Пелагея, в деревне и её окрестностях проживало около шестисот человек. Одних прямых родных братьев, сестёр с родителями Штыковых не менее двадцати душ, и это не считая дядьёв, тёток и двоюродных родичей.

Пелагея Ивановна Штыкова

Родилась 20 апреля 1898 года, в большой семье. У неё было ещё четыре брата и три сестры: Иван, Василий, Виктор, Михаил, Анна, Елена, Анастасия (такой широкий «иконостас» простых русских имён и их небесных покровителей).

В юности Поля едва умела писать, читать и владела только элементарной арифметикой. В отличие от Павла Антонова она не была образована. В более поздних документах на этот счёт так и укажут: П. И. Штыкова (Антонова) «малограмотная». Скорее всего, она не получила даже начального образования (училась на дому с помощью старших братьев и сестёр). Это неудивительно для семьи с восемью разнополыми детишками, младшей из которых была наша героиня.

Жили Штыковы небогато, но у них был собственный дом и небольшой участок земли. Дом стоял на первой линии Владимирского тракта, а это значит, что все преобразования родного края прошли на их глазах. Гружёные телеги, брички извозчиков, экипажи сильных мира сего: фабрикантов, владельцев окрестных усадеб и чиновников — постепенно уступали места смешным самодвижущимся экипажам, скорее, похожим на кареты без лошадей. Дальше — больше.

В первые годы наступившего века их теснили смешные «Дуксы», «Руссо-Балты» уже больше напоминавшие современный автомобиль. Эти чадящие и гремящие, как ведро с гвоздями, экипажи всё ещё оставались диковинкой, даже в этом «извозчичьем рае» на патриархальной Владимирке.

Время не стояло на месте, принося обновления и невиданные доселе события. Одним из них, по некоторым данным, было ралли «Пекин-Москва-Париж» 1907 года. И финальный промежуточный участок (на пути к Москве) мог проходить непосредственно перед окнами дома Штыковых.

Старшие братья Пелагеи — Иван, Василий и Виктор — наблюдали за этим пробегом, щеголяя названиями марок автомобилей и городов, которые сами узнали не далее, как сегодня. Младшая же Пелагея смотрела за всем сквозь штакетник деревянного забора, а заслышав звук клаксона, кидалась в дом. Тогда она ещё не знала, что всего через пять лет сама будет ежедневно проходить через ряды гремящих металлом станков, по сравнению с которыми эти «букашки» на колёсах покажутся пустяком.

Чуть позже, в 1914—1916 годах Пелагея, уже девушка, провожала на том же тракте колонны земляков, уходивших на Первую мировую. Вереницу этих событий, смену эпох с растущей мощью железных коней, окончательно вытеснивших гужевой транспорт с родного тракта, ей предстоит наблюдать долгие годы — и лихие, и радостные, и погожие, и ненастные…

Пелагея приглядывалась, строила планы на будущее.

Тогда Балашихинская хлопкопрядильная фабрика (БХПФ) была лучшим местом для работы в районе. Альтернатив было немного: пойти в прачки, посудомойки; горбатиться на худых окрестных полях, окучивая картошку и капусту; сидеть дома, помогая старшим братьям и сёстрам с их детьми.

Нет, уж — дудки…

Выбор был очевиден. Примерно в 1913 году девушка пошла в люди: десять–пятнадцать лет провела на фабрике (и никогда об этом не жалела). Сначала числилась подсобницей, затем чесальщицей, крутильщицей, мотальщицей. И пошла виться ниточка Штыковых.

Товарищество «Балашихинская мануфактура» (позднее — БХПФ) стало новым центром притяжения. Всё больше леоновских стремилось туда на работу: через Гущинку, к бывшей даче Блошино.

Штыковы, свободные от дворянской зависимости, приобщились к фабричному делу. Начинали ещё на Леоновской фабрике. Чуть позже, примерно в 1905–1906-х годах, в Леоново приехали и Антоновы. Оба клана стали проживать в одной деревне, ходили на работу и домой одной тропкой — их пути должны были пересечься. Вскоре это и случилось.

Именно на леоновской тропе состоялась первая встреча Павла и Пелагеи, которая и связала их на всю жизнь.

Глава 4.

Встреча на леоновской тропе

Предположим, было это примерно так:

Широкая тропа вела через несколько неказистых деревенек к старой плотине на реке Пехорка: вдоль поля с капустой, тенистым парком, леском до вырубок, за которыми виднелась высоченная кирпичная труба фабричной котельной.

Путь был неблизким, не менее трёх четвертей часа. Однако летом и весной пройтись этой дорогой было даже приятно. А вот зимой в оба конца топать приходилось почти в полной темноте. Что в утреннюю, что в вечернюю смену: или ещё темно, или уже темно. Весь короткий световой день проходил в шумном цеху, будто и не было его, дня-то.

Зимой ещё и снег. Благо, что рабочей тропой туда и обратно проходили более тысячи пар ног. Как муравьи, выстроившись в линию, люди шли друг за другом, глядя в затылки. Ни тебе поговорить, ни остановиться.

Муравьи, да и только…

Бесконечный людской поток пробивал глубокую колею в сугробе (зимы-то были снежными, не чета нынешним). Сутки напролёт в будни, выходные, даже в церковные праздники шли и шли фабричные. По колее и отблеску луны на белоснежном снегу.

Мокрая обувь и ватники не успевали просохнуть, как вновь пора было собираться на смену. И так каждые 10–12 часов день за днём.

«Летом всё лучше: или с маманей, или с братьями, сёстрами, или хотя бы с соседкой из леоновских — всё не одна. Пока пройдёшься, суть да дело, все новости фабричные и деревенские узнаешь. Вот, недавно рассказали про новенький паровоз, что пустили прям до фабричной станции. Говорят, огромный как барский дом, чёрный как сапоги у приказчика, а дыму, будто тысячу самоваров углём затопили. Ну дела! Посмотреть бы. Да куда там. Маманя одну не пустит, а со мной на эту бесовщину идти смотреть не хочет», — размышляла Пелагея Штыкова, проходя привычной дорогой.

Девчонка видная, почти семнадцать лет уже. Поэтому всегда с кем-то. Мало ли что!

В один из погожих летних дней шла она с тёткой. Та кроме церковных праздников, богослужения, огорода или скотины ни о чём и не ведала. Да и вообще к разговорам была не охочая. Шла, бывало, Богородицу по сто раз начитывает полушёпотом. Ей, мол, так дорога проще. С Благословением! Так и плелись.

Навстречу поток леоновских из Грабарей, да Гущинки. Домой со смены топают почти все знакомые или родня: пока со всеми раскланяешься, голова отвалится.

«Ну вот и дошли. Сбоку чёрные паровозные дымы от станции, где мне и не побывать, а прямее держаться, фабричная труба коптит. Там и леоновские ворота недалеко», — размышляла девушка.

На фабрике было сразу несколько проходных, почти во все стороны света. Кому с которой удобнее заходить. Те, что выходили на реку и отчий дом Пелагеюшки, так и называли — леоновские ворота. Через них и ходила…

— Наши к леоновским тянутся. Смотри-ка, прямо рекой, рекой, — сказала Пелагея громко.

Тётка не отреагировала, что-то монотонно бурчала под свой крючковатый нос. Дальше шли молча, кланяясь в ответ встречным.

Тихо. Раннее утро, красота.

«О! Дятел застучал совсем рядом. Видимо, у него началась утренняя смена. Посмотри-ка: всю росу ногами вдоль тропы посшибали. А под берёзками как она играет, будто каменья драгоценные, да жемчуга рассыпаны. Вот бы глянуть на настоящий жемчуг — интересно, какой он?», — мысли Пелагеи путались, прыгали, заигрывая с ней.

Тётушка продолжала молчать.

Тут ей послышались приближающиеся шаги. Оглянулась — знакомый человек, кажется, из леоновских. Они вроде как с семейством переехали. Дом построили.

— Эй, сероглазая! Постой-ка!

Поля, так иногда её величали — не всё же Пелагеей кликать — сделала вид, что не признала мужика или не услышала. Прошла мимо, даже головы не повернув. А тётка — хвать её за белую руку и, как козу на верёвке, ещё сильнее вперёд потянула. Прошли не боле сажени.

— Мамаша, да вы не бойтесь. Постойте минутку. Я же сосед ваш. Через три дома живу. Василий Антонов. Не признали?

Догоняет, в глаза заглядывает, словно в закопчённые церковные образа: что там намалёвано, за копотью и не разобрать.

— Сосед! Не признали! Да у нас полдеревни таких соседей — точно тараканы или клопы из старого матраса наползли. И по улице не пройдёшь. Всё ходють, глаза таращат, здороваются. А кто вас знает, чего от вас ждать? Иной и в церковь нашу не ходит, а туда же — сосед! — отрезала тётка, дёргая Пелагею за руку, будто репку из сырой землицы.

Прошли ещё чуть больше десяти саженей.

— Да я же, вроде, по-русски с вами толкую. А насчёт прихода, так я в фабричную церковь хожу, мне так сподручнее. Не верите? Там и узнайте, — оправдывался сосед.

Тётка не то устала отбиваться, не то услышала что-то важное, замерла. Подбоченившись, уставилась на мужика. А он видный: брюки новые в тонкую полосочку не из местного сукна в сапоги заправлены, рубаха под поясок чистая, картуз с блестящим козырьком, лаковым, сам бритый, не рябой. Такой мешки таскать да гайки крутить поди не будет.

— Ну! Чего тебе? Говори уж, соседушка, — спросила тётка с явной ехидцей, не сулившей ничего хорошего. Однако, похоже, сменила тон… Видно, тучи сходили с небосклона, в физиономии довольная ухмылка появилась.

— Да, мы через три дома от вас живём. Я на фабрике мастером на паровом котле работаю. Хожу с вами почти каждый день. Понимаете, сына с семейством перевёз из Бронниц. Он двухклассное училище кончил в этом году. Я его к счетоводам упросил взять в помощь. Так, без денег, пусть поучится, — говорил мужик.

— Ну? Учёный значит, — перебивала тётка. — И без денег. Вот оно как!

Душила её жаба. Она страсть как этих учёных недолюбливала: «А что в школе-то портки просиживать? Лучше бы отцу с матерью помогли лишний раз. Я уж не говорю про себя одинокую», — любила поворчать она про учёность эту новомодную.

— Да! Это и ничего. Я пока зарабатываю. Дело-то у меня плёвое. Парню пока четырнадцать, одного его не всегда отправить могу, а сам часто не совпадаю с ним по сменам. Не могли бы вы иногда захватывать Пашку с вашей Полюшкой?

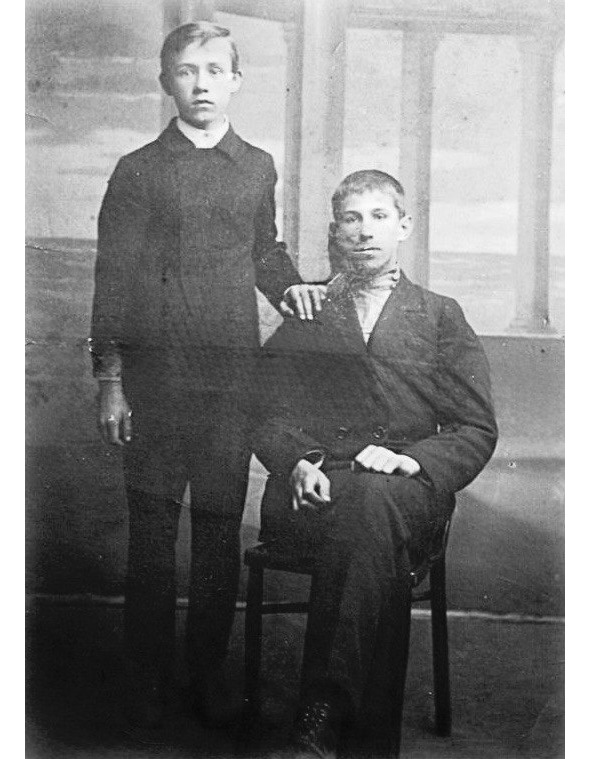

Ласково так сказал: «Полюшкой». Девушку аж в краску кинуло, пятнами пошла, да так в той краске и утонула по самую макушку. Глазами в берёзку уставилась, будто сверлила её. А как очухалась, заметила шага на три позади них парнишку светленького, немного лопоухого. Симпатичный, чистенький, сразу видно — школяр, ещё и в фуражечке и чёрных ботинках. Парень бойкий, да мелковат. Ну, это пока.

Малый тоже стушевался. Видно, что ему от разговора не по себе стало: навязывают, как телёнка на выпас. А что поделать? Краска с лица Пелагеи будто сползла и на Пашку забралась. Щёки, уши загорелись красными разводами, как живого перца хватил. Понял, видно, тот, что девка его глазом измеряет, будто в базарный день оценивает, а цена-то ему плевая — пятак медный.

Пока старшие разговаривали, молодые разглядывали мир вокруг: воронье гнездо на дереве, полевые цветы вдоль овражка. Взрослые же выяснили, что на фабрике у них много знакомцев. А мужик оказался непростым: и с главным инженером знаком, и с помощником приказчика.

— Спасибо вам, матушка, сердечное спасибо! Я, если что надо, завсегда помогу. Значит, завтра мой телёнок у крылечка вас подождёт. Захватите?

Тот «телёнок» на слова бати ухмыльнулся, но смолчал.

— От чего не захватить! Хорошие люди должны помогать друг другу. Это ведь как в Евангелии писано. Э… — хотела было закончить пожилая богословка, но не успела.

— Сердечно благодарю! Откланяюсь, надо до смены поспеть, сына завести в конторку… — мужик, почуяв грядущую неуместную проповедь, решил ретироваться. Почти поясно поклонился и дёру к фабрике.

Тётка так и замерла с вытаращенными глазищами и с раскрытым в гласном звуке ртом, размышляя попутно, вежливо ли поступил её новый знакомец. Поля аж засмеялась в голос, прикрывая лицо. Отвесив малой подзатыльник в науку, тётушка схватила её за руку и потащила к проходной.

На следующе утро «телёнок в школярской фуражечке» и впрямь стоял у крыльца, переминаясь с ноги на ногу в чёрных, как копытца, ботинках.

— Ну! Как тебя там? Пашка, что ль? — спросила провожатая.

Тот согласно кивнул.

— Ну, коли Пашка, то пошли, — с улыбкой сказала немолодая женщина.

Шли втроём. Женщины в паре, парень плёлся позади. Молчали всю дорогу. За проходной разбежались, сухо попрощавшись.

На другой день Штыковы вышли в ночную.

— О… Ты опять здесь. А на кой ляд батя тебя в ночную отправляет?

Парень беззвучно шевелил губами, мотая головой, словно телок, отгонявший назойливую мошкару.

— Ладно, пошли…

Шли всё тем же порядком: женщины парой, Пашка волочился сзади, подмётки о камни оббивая. Раз пять оступился, чуть в пень лбом не влетел.

Путь лежал полем, парком. Дошли до леса. Оставалось всего ничего. Луны в ту ночь за макушками деревьев было почти не видно. Ветер раскачивал деревья, ухала сова — жутковато. Женщинам было привычно, а парнишка за ними шёл, да зубами постукивал.

— Палаша, иди-ка ты с Пашкой рядом. Возьми его за руку, поговори о чём. А то, боюсь, он с непривычки только половину себя до фабрики донесёт, — шепнула тётушка. Сказала и перекрестилась троекратно. Такое сочувствие было не по ней, но что-то нашло.

Делать нечего, пришлось соглашаться. Шаг замедлили. Пелагея схватила его, а ладонь холодная, как лягушка. Пошли новым раскладом: тётка впереди, они парой за ней. По первости молчали.

— Значит… Учёный будешь? — нарушила молчание девушка.

— Я только школу окончил. Пять лет. Математика, чистописание, богословие, — отвечал мальчишка.

— Понятно. А что на фабрике делаешь?

— Папка к счетоводу приставил. Думал, он науку какую даст, подскажет. Батя даже барашка в бумажке в руку ему сунул! Я видел. Заинтересовать хотел. А тот меня как полового в трактире гоняет: чай налей, сахару или варенья принеси, сбегай туда, сюда, на столе прибери, да с бумагами осторожнее, — бубнил парнишка. Он шмыгал носом и озирался по сторонам.

— Постой! Какого барашка в бумажке? Как он мог его в руку-то сунуть? — смеялась девушка.

— А, это… Так было у Гоголя, по-моему. Когда тайком благодарность, то есть денежку за услугу, в руку вкладывают. Понимаешь?

— Ясно! Так бы и сказал! А то «барашек, как у Гоголя». Одно слово — учёный, — парировала девушка. — Ну да ладно. А насчёт работы — это всё лучше, чем в подсобницах или в чесальном работать. Не бойся ты! Немного осталось, вон уже за поворотом будет фабрика.

Скоро вышли из леса, пошли к пустырю. Тусклые фабричные огни и дымовая труба приближались. Людей становилось всё больше.

— А кого вы там чешете в чесальном цеху? — спросил Пашка.

— Во глупый! Ни «кого» чешем, а «что». Распускаем хлопковые пластины в тонкое и длинное волокно.

— Да, я знаю. Это я так… Пошутил. Мне батя рассказывал о работе с хлопком. Но вашей чесалки я не видел, — уже без страха, а с озорной улыбкой заговорил новый знакомец.

Поля взглянула на него пристальнее. Внезапно для неё он перестал быть телёнком, а стал очень даже милым юношей: светлые глаза сверкали отражением луны, словно в бездонном озере; забавный слегка курносый нос был покрыт конопушками, как цветами на лугу; только уши как грузди, но небольшие. «Такие ему идут», — подумала Поля.

Вместе они прошли через проходную и остановились во внутреннем дворе у башни с часами, которая возвышалась над прочими фабричными постройками. Внутренний двор был похож на нерестовую реку. Люди рыбными косяками курсировали в разных направлениях: кто на смену — те почище, ещё сонные, а кто домой — чумазые и уставшие.

Ребята задержались у часов. Тётка не стала их дожидаться, в конце концов, она свою работу справила — до цеха довела. Махнула на них рукой и отправилась к себе на участок.

— Сейчас, минутку, — сказала Пелагея. — Большая стрелка уйдёт на двенадцать, и часы начнут бить.

— А ты не опоздаешь на смену? — побеспокоился Павел.

— Не… — протянула Поля. — У нас пересменка пять минут. А я так: «принеси-подай». Там смену без меня сдают.

Раздался металлический щелчок, большая стрелка дрогнула и сместилась на цифру двенадцать. Громом раскатился короткий бой и витиеватая мелодия.

— Интересно, что играют эти часы? Красиво. Жаль, мелодия обрывается, — в задумчивости сказала Пелагея и прижала руки к груди. — Вот бы глянуть, как они устроены. У нас в усадьбе Пехра-Яковлевское есть такие, да меньше и уже старые, не играют.

На этих словах она сорвалась с места и помахала Павлу на прощание.

Шла третья неделя, как почти каждое утро или вечер Павел Антонов ходил к фабричным воротам леоновской тропой. Ходил не один.

За это время Паша и Поля многое узнали друг о друге. У Павла было две сестры и старший брат Яшка. Они с родителями жили в небольшом доме на соседней улице. Мальчик умел не только писать и читать, но неплохо знал математику, богословие и географию. Но главное, что его папа, пожалуй, единственный из Полиных знакомых был за границей в Англии. Он жил там четверть года, учился на мастера по паровым котлам. С тех пор один из пяти русских на фабрике мог управлять ими, за что имел большой почёт и уважение.

У Пелагеи было четыре брата и три сестры. Оказалось, что пятая часть леоновских были её дальние и ближние родственники по линии отца или матери. Штыковы уже не менее восьми поколений жили в этих краях, но только несколько лет как, потеряв работу в усадьбе, подались на фабрику, где и работала добрая половина семейного клана.

В отличие от своего нового друга, Поля была малограмотной: обучена нехитрому счёту, читала по складам, могла написать пару строк.

— А что? Мне для жизни довольно. В лавке рассчитаться, али в ведомости за плату подписать, науки хватит. Ты вот лучше расскажи ещё раз, как батя твой за море плавал в Англию, — прервала Пелагея Пашкины расспросы о школе.

Тот вздохнул и в третий, а может пятый раз взялся проигрывать эту заезженную пластинку о визите «за три моря».

— Ну до Балтийского моря, значит, они паровозом добрались. Хоть и в общем вагоне, но у каждого своё место. В Санкт-Петербурге пожили на постоялом дворе. В центр города их не пустили, но окраины видел. А потом в порт. Там огромный пароход с трубами поболее нашей фабричной. Палуб было — тьма, больше, чем в барской усадьбе, — рассказывал Пашка, размахивая руками, закатывая глаза, будто представлял невиданного исполина.

Так задрал голову вверх, что картуз свалился. Его подняла Поля, отряхнула и протянула новому другу:

— А что это, «палуба»? — переспросила она.

— Я же тебе говорил. Палуба — это как этаж в доме. Ну вот, у нас на фабрике пять этажей, на корабле, значит, пять палуб.

— Чудно! Корабль, как дом. Удивительно, — говорила Поля.

Она и паровоза ещё не видела, а тут корабль как дом о пяти этажах. От того и переспрашивала всё по нескольку раз, силясь представить неведомые чудеса премудрого прогресса. Ребята шли и толковали, представляя пароходы, море, огромный корабль, неведомую Англию. Их мир — это небольшая деревушка вдоль Владимирского тракта, леоновская тропа, фабрика с дымящей кирпичной трубой и грохотом валков чесальной машины.

Вдоль тропы мелькали утлые домишки, деревья, овраги, фигуры, отдающие поклоны. Поля и Паша их просто не замечали — было не до этого. Они пребывали в мире фантастически-манящем, недоступном.

— Так, голубки! — гаркнула тётушка и остановилась перед ними.

Ребята, не заметив внезапно образовавшейся преграды, с размаху влетели в её пышные телеса и чуть не повалили с ног. Тётка устояла. Лишь колыхнулась всем телом.

— Тихо, тихо… — закричала она, будто останавливала сорвавшихся с поводьев жеребят. — Значит, идёте, галдите, света белого не видите. Соседи проходят, тётка Надя Клеймёнова прошла, здороваются, а вы и глазом не приветили. Матвей Иванович прошёл — не удостоили внимания, — возмущалась она, поддавая пару. — Вот моё решение: завтра, Пашка, сам пойдёшь. Хватит, пообвыкся, телёночек, тепереча и сам можешь пастись и травку щипати, — отчеканила она на стародавний лад с язвительной и раздражённой гримасой. — Худая с тебя служба, Пашка. Худая! Девке голову трубами да пароходами морочишь, — отрезала тётушка и задрала нос.

Тут уж ребята взмолились, наобещали с три короба. И, надо сказать, держали слово: шли далее перед провожатой, да на каждого встречного-поперечного кивали головами, а у знакомых и про здоровье спрашивали, и про родителей. Так и добрались до Леоновских ворот.

По обыкновению разбежались у башни, дождавшись часового боя.

На другой день снова вели себя чинно.

Шли хоть и позади тётушки, но в ответ проходящим кланялись, громко приветствовали. Чтобы не забыть, сговорились: дёргали друг друга за руку как ровнялись со встречным.

Тётушка озиралась на малых, одобрительно кивала — видно, что вчерашняя наука пошла впрок.

— Придём, не будем ждать боя часов. Айда сразу к нам в чесальный цех. Хочу тебе машины показать. Это хоть не пароход, но тоже интересно, — озорно, по-девичьи сказала Пелагея.

Заходясь от нетерпения, испросив у тётки разрешение, ребята побежали вперёд. Надо было прийти раньше начала смены. До боя часов оставалось десять минут. Добежали и сразу юркнули в цех на первом этаже. За широкой дверью таилось оно — «царствие чесальное».

Сводчатый кирпичный потолок опирался на чугунные трубы, заполненные жидкостью. Такая хитроумная конструкция была призвана снизить вибрацию от агрегатов. Вдоль окон стройными рядами стояли чудные машины. Железные валы малые и большие, пузатые и тонкие, блестящие и шершавые громоздились друг на друга. Одни вращались медленно, другие быстро, приводимые в движение ременной передачей. Несмотря на установленную в конце прошлого века систему очистки воздуха, вокруг летали хлопковые ворсинки. Они, как назойливый тополиный пух, норовили забраться в глаза, ноздри и открытый рот. С непривычки, проглотив на вдохе хлопковое волокно, Пашка закашлялся.

— Ничего! Скоро привыкнешь. Поначалу все кашляют. Сейчас ещё хорошо. Маманя говорила, раньше система очистки воздуха и вовсе едва работала, без повязки на лице дышать было почти невозможно, — со знанием дела говорила провожатая, хлопая Пашку по спине.

Прокашлялся…

— Ну что, мастерица-чесальщица, рассказывай.

Поля вошла в образ:

— Так! Руки в валки и ремни не совать. И, вообще, убери лучше их в карманы. А то они у тебя как неприкаянные ходят. Того и гляди, под валок затянет, что я батьке твоему скажу? — деловито скомандовала девушка.

Наконец она почувствовала, что может Пашку удивить. А он-то раскрыл рот, глаза таращит на паутину хлопковой нити, которую с валков снимают.

— Это только середина процесса. К нам с дороги приходит прессованный хлопок, называют его «бумагой». Его разрезают полосами. Он в отбой проходит, притирку. Дразнят его и чешут. На чесальных машинах через валки проходит, вытягиваясь волокнами, как паутинка.

Пашка засмеялся, зашелся так, что не разобрать, что говорит:

— Д-д-д-д… Дразнят, значит! Весело у вас тут, сначала дразнят, потом чешут! — смеялся он, заражая и Полюшку своим заливистым хохотом.

Просмеялись, умолкли, поймав на себе несколько едких взглядов работников смены.

— Ладно, слушай дальше, — серьёзно сказала провожатая. — Чем длиннее волокно, тем лучше. Но главное, не оборвать. А если короткое волокно слетит, ничего. Такое либо в очистку засосёт, либо тебе в рот, — сказала Поля, и ребята вновь захохотали, между делом снимая ватные ворсинки друг у друга с бровей, глаз, губ.

Это было их первое прикосновение. То есть за руки-то они уже держались, но вот так…

— Пойдём! Хватит стоять. Через пять минут начнётся смена, а я ничего тебе не показала, — встрепенулась Пелагея.

Прервав минутное оцепенение, она, вцепившись в Пашину руку, потащила его по проходу между станками. Пашка озирался по сторонам. Он и не думал, что это может быть так увлекательно: всё вращается, крутится, грохочет. И в этом «чесальном царстве» Поля — королева.

Провожатая попутно со всеми здоровалась, деловито подбоченившись спрашивала у мастериц, какой сегодня хлопок, сколько уже тюков отработали, много ли сора. В ответ кивала, вела Пашку дальше по рядам. Ну, прямо мастер! Бабы за их спинами хихикали:

— Смотри-ка, Пелагея Штыкова прынца сказочного привела.

— Во дела…

Внезапно раздалось звонкое и властное:

— Штыкова, заканчивай свои хиханьки. Ватин пошли принимать. Сам-то он в машину не запрыгнет, — голосила высокая женщина в тёмном переднике. В её руках была большущая тетрадь.

— Ну всё, давай! Мне пора. Похоже, без меня не управятся, — затараторила Поля. — Завтра продолжим, — сказала и выпроводила экскурсанта за массивные цеховые двери.

Пашка не успел оправиться и попрощаться, как тяжёлые врата в «царствие чесальное» захлопнулись перед его любопытным курносым носом.

Так и закончилась эта удивительная экскурсия!

Настал новый рабочий день.

— Ну что? Опять к нам? — спросила Девушка.

В её глазах мерцал весёлый огонёк.

— Нет. Сегодня у меня для тебя сюрприз. Айда за мной.

— Это ещё куда? К счетоводу? Помогать кофий разливать и бумажки перекладывать? Не пойду, — отрезала Поля. Она сложила руки узлом на груди.

Пашка засмеялся.

— Да нет же! У меня сюрприз. Сама увидишь, — он потянул её во внутренний двор фабричных корпусов. Там тоже были двери в цеха. Возле одной из них стоял немолодой мужчина в халате, нарукавниках и при круглых очках.

— Поля, познакомься. Это Трифон Лукич, он сменный мастер.

Поля молча кивнула головой.

— О! Беда-то какая. Пашка, она у тебя немая, — засмеялся Лукич.

— Нет! Вовсе я не немая! Здравствуйте, коли так.

— Уже легче. Тогда, пойдём, — сказал он и открыл дверь, впуская ребят.

В этом цехе было заметно тише, чем в «Чесальном царстве». Непривычная обстановка. Пол, вымощенный чугунными плитками, ажурная лестница чугунного литья с красивыми полированными перилами.

— Нам надобно выше подняться, — сказал провожатый и загадочно улыбнулся. Он медленно, немного подволакивая правую ногу, начал карабкаться по ступеням.

Ребята следовали за ним.

— Что там? Куда мы идём? — шептала Поля.

— Скоро увидишь, голубушка, подожди, — ответил Лукич за Павла.

Поля смутилась.

Поднимались долго. Лестничный проём был сквозным, и когда они очутились на пятом этаже, в щель пройденных ажурных пролётов был виден мощёный шахматной плиткой пол первого этажа.

— Ой, страшно! Я ещё не была так высоко, — сказала Поля и приложила ладонь к груди. Её сердце билось с двойной силой.

— Это ведь ещё не всё, — сказал провожатый.

— Как не всё? Мы на последнем этаже, — возразила девушка.

— Поля, Трифон Лукич на фабрике за часами приглядывает. Он дружит с моим папой. Я рассказал, что ты любишь наши часы и хотела бы побывать внутри. Ну вот, прошу, — театрально закончил Пашка, всплеснув обоими руками. Он указал на маленькую лесенку, ведущую на чердак.

Девица обомлела от неожиданности и восторга, граничащего с ужасом.

— Давайте за мной, — прокряхтел Лукич. Он вскарабкался по узеньким ступенькам, отомкнул дверцу, вошёл первым.

— Ну, что же вы, молодые люди. Али передумали?

— Нет-нет, — поспешил ответить Павел. — Поля, не бойся, поверь мне, — он протянул ей руку, приглашая подняться с ним по ступеням.

Скоро дети оказались в «часовом царстве».

По обе руки располагались огромные круглые окна. Стёкла на них местами были прозрачными, а где-то замутнёнными. Там в зеркальном порядке читались большие римские цифры и проплывали огромные стрелки. Через узкие окошки прозрачного стекла был виден город, пруд, фабрика. Внизу копошились люди.

— Мы будто на огромном маяке, а вокруг бушующее море, — вдохновлённо сказал Пашка.

— Это точно… Пашка, а что такое маяк? — спросила девушка. Она заворожённо продолжала рассматривать вид за стёклами.

— Я тебе потом объясню, ты лучше на часовой механизм посмотри, — ответил он, понимая радость и смущение подруги.

Ребята оказались по разные стороны гигантского часового механизма и смотрели друг на друга сквозь большие, как колёса телеги шестерни, зубчатые колёса, похожие на морской штурвал, и пружинки. Маленькие, как блюдце, зубчатые колёсики вращались быстро, средние размером с суповую тарелку, немного медленнее. Этот алгоритм повторялся дальше с увеличением размера движущихся частей часовой машины. Самые большие зубчатые диски вовсе были почти недвижимы, лишь отрывисто с металлическим шумом щёлкали, подводя итог вращения мелких собратьев.

Всё это находилось в размеренном и упорядоченном взаимодействии — от меньшего к большему, от большого к малому. Вращалось, мелькало, тикало, постукивало и позвякивало.

Поля от восторга прикрыла уши руками и настежь распахнула рот, будто приготовилась принять половник с кашей.

Пашка, глядя на девушку, замер от восторга. Ведь он удивил-таки её по-настоящему, а значит, произвёл впечатление. Затем сменил улыбку умиления строгим, не свойственным ему выражением лица, наигранно нахмурил брови и, подбоченившись, на правах старшего высказал:

— Так, вот что! Руки-то убери в карманы. Они у тебя как плети, лезут везде. Попадут в шестерёнки, что я твоей тётушке скажу? — строгим тоном, копируя голос Поли, которая поучала его в чесальном, говорил Пашка.

Дети засмеялись. Вышли навстречу друг другу, взялись за руки. Не впервые. Однако в этот раз будто невидимая тёплая волна прошла по их телам. Их сердца перешли в единый ритм биения — ритм, диктуемый огромными часами. Да и они сами словно слились с ним, затесались в хитросплетение шестерёнок, зубчатых колёс и пружинок.

— К-хе, к-хе, — театрально покашлял мастер. — Рассказать вам о часовом механизме, али как?

Ребята встрепенулись, разорвав связь влажных от волнения ладоней. С удивлением выпучили глаза на Лукича — будто увидели впервые.

— Эвон как вас мои часы заворожили! Или не они? Ну да ладно, слушайте, коли интересно…

Далее часовой мастер рассказал о роли каждой шестерёнки, стопора, пружинки и прочего сверкающего латунным блеском беспокойного хозяйства. Он даже дал попробовать завести механизм часов. Огромная, как на деревенском колодце, ручка вращалась очень туго, сил хватило на пару оборотов. Но и этого было достаточно для полного счастья.

Павел и Пелагея смотрели на шестерёнки и ощущали себя маленькими колёсиками в огромном механизме бытия. Они держались за руки и растворялись в пространстве, став частью чего-то общего. Биение их сердец снова встроилось в часовой ритм: тук-тук-тук…

Внезапно большая стрелка сделала новый шаг, и часы перешли в оглушительный бой: «Бом! Бом! Бом!» — звон сорвал с насиженных мест стаю сизых голубей, которые, казалось, должны уже были привыкнуть к нему. Но, нет: они вздымали из-под кровли, делали несколько кругов над башней и возвращались обратно.

Поля вслед за ними встрепенулась как горлица, взвилась вихрем и помчалась вниз по лестнице на смену в своё «чесальное царство». Наспех успев поблагодарить за прогулку и исполненную мечту.

— Спасибо большое! Мне на смену, — крикнула она, отстукивая по чугунной лестнице беглую чечётку, всё тише, тише, тише…

Так и закончилась чудесная экскурсия в часовую башню. Впрочем, отношения Павла и Пелагеи ещё даже не начались. Ребятам предстояло пройти непростое испытание революционными преобразованиями, гражданской войной, голодом, холодом и тифом.

Глава 5.

И грянул первый гром

1917–1922 (1917—1922) годы

В 1917 (1917) году всё изменилось — революционно изменилось.

Ни Антоновы, ни Штыковы не были зажиточными, благодаря чему ничего и не потеряли, но и не приобрели:

«Были никем, никем и остались! Это только в песне поётся: «Кто был ничем, тот станет всем…» Хотя многим революция и принесла власть, силу, достаток. Ума только не прибавила. Про таких-то и пели, наверное…», — говорила моя мама, рассказывая о той поре.

Период с 1917 по 1921 гг. был крайне сложным.

Пелагее тогда было 19–20 лет, самое время создавать семью, но вмешалась революция. Молодых ребят, её ровесников повыбила, мясорубка войн. На фабрике трудились преимущественно женщины, старики и подростки. Повсюду болезни и страдания. Голод и тиф готовы были завершить то, что не смогли сделать войны.

Нелегко пришлось и Павлу. В 1917–1918 годы ему было пятнадцать–шестнадцать — период становления характера, который совпал с первым этапом становления новой советской власти. Очевидно, что всё происходившее в значительной степени наложило свой отпечаток на судьбу парнишки. А событий было немало, пожалуй, с лихвой хватило бы на две жизни. Более того, перед его глазами был пример старшего брата Якова, вовлечённого в круговорот событий уже по-взрослому.

Павел и Пелагея почти не общались в тот период. Обоим было не до этого.

В марте 1918 года РСФСР официально вышла из Первой мировой войны. Это стало маленькой победой большевиков: они, наконец, выполнили своё обещание. Тогда в Леоново и окрестные деревни стали возвращаться демобилизованные солдаты, освобождённые пленные и раненые. Всё бы хорошо, но изнурённым окопами, вшами и долгой дорогой мужикам нужен был отдых, хлеб, жильё, работа, медицинская помощь.

Как раз всё это и было в большом дефиците.

Между тем в Балашихе дела обстояли несколько лучше: на фабрике значительный недокомплект рабочих, а заводские общежития, добротно отстроенные ещё при царе, могли принять более сотни тружеников.

Однако возвратившись с войны, текстильщики обнаружили, что на Балашихинской хлопкопрядильной фабрике (далее БХПФ) новые порядки. Старые инженеры и управляющие либо бежали, либо попали под пресс революционного террора. Место прежнего директора из династии английского инженера Михаила Лунна, отстраивавших фабрику с 1850 года, заняла рабочая администрация.

Через некоторое время дела вроде как пошли на лад. Несмотря на несопоставимость объёмов производства с дореволюционными — БХПФ работала. Жаль, недолго. Перебои с сырьём, топливом и транспортом не позволяли полноценно загрузить производство — вновь всё забирал фронт.

«…После национализации в 1918 г. первым „красным директором“ фабрики стал Н. П. Четвериков. Был создан военный кружок, который стал основой для формирования при БХПФ отряда Красной гвардии… В 1918 г. на Балашихинской мануфактуре из 171 тыс. веретён действовало лишь 40 тыс.», — Энциклопедический словарь «Балашиха в лицах и биографиях», Москва, «Дело», 2005, стр. 30.

Выйдя из Первой мировой, большевистская Россия пыталась завершить гражданскую войну. Однако с наскока, на одном революционном энтузиазме, это не вышло. В 1918–1920 годах продолжились столкновения с Белым движением сразу на нескольких фронтах:

— войска Деникина выходили с Юга на линию Царицын, Белгород, Курск, подступая к Москве;

— армия Колчака рвалась из Сибири к Волге по направлению Вятка, Казань, Самара.

В таких условиях наладить нормальное снабжение БХПФ было просто нереально. Фабрика вновь оказалась на грани остановки, а рабочим пришло время вернуться на фронт, теперь уже гражданской войны.

В мобилизации той поры важную роль играли комсомольские и партийные ячейки. Ещё в 1917 году на БХПФ была образована организация, объединившая активных рабочих подростков. Тогда ей руководил активист Андрей Крупешин. В короткий мирный период его ячейка уже организовывала работы по обеспечению производства топливом: доставляла торф из окрестных болот. Затем Андреем был создан отряд Красной гвардии для защиты предприятия.

«…Андрей организовал клуб подростков, где молодые текстильщики учились революционной доблести. Каждый член клуба также был обязан освоить военную специальность. Подростки организовывали субботники по ремонту железнодорожных вагонов…», — Алексей Галанин, 2007 (Свидетельство о публикации №2070040200245).

Пришло время, и комсомольцы БХПФ были мобилизованы на Восточный фронт. Алексей Галанин в статье «Балашиха, записки из фабричной жизни» пишет, что А. Крупешин с группой добровольцев был направлен под Казань, в зону соприкосновения с армией Колчака. Активисты проводили агитацию среди местного населения. Линия соприкосновения была растянута и размыта. Пойди разбери, где стоят свои, а где уже белые или просто банды мародёров.

«…Тяжело, очень тяжело здесь работать — писал он родителям. — Но духом ни я, ни товарищи не падаем. А какая радость видеть плоды своей работы, сознавать, что не зря живёшь и хоть маленькую, но нужную пользу приносишь родной стране», — Энциклопедический словарь «Балашиха в лицах и биографиях», Москва, «Дело», 2005, стр. 174.

Однако, для Андрея и его товарищей всё кончилось трагически. В один из дней в небольшом населённом пункте на активистов из БХПФ налетел белогвардейский отряд и буквально изрубил их шашками. Большинство погибли или были варварски казнены.

Трудно представить, какой резонанс эта трагедия вызвала на фабрике. Молодым гвардейцам пришлось восстанавливать ядро комсомольской ячейки практически заново. Но они справились. А как иначе?

Позднее вклад комсомольца Крупешина в становление власти оценили не только его современники, но и благодарные потомки: в его честь была названа одна из улиц города.

Примечание:

Улица Крупешина сохранила своё имя по сей день. Она символично проходит у старых стен фабрики, вливая транспортные потоки в улицу Текстильщиков, переходит в проезд имени 40-летия Октября, растворяясь в артериях балашихинских улиц, проспектов и проездов. И так год за годом, десятилетие за десятилетием.

Павел Антонов, как и его брат Яков, не мог не знать Андрея, ведь они были почти ровесниками, работали в одно время и в одном месте. Мой дедушка, а тогда молодой парень Пашка, был членом ВЛКСМ, заводскую ячейку которого возглавлял тот самый А. А. Крупешин. Невозможно представить, что комсомолец не встречался со своим комсоргом, тем более что оба работали в финансовой службе — один учеником бухгалтера, другой помощником счетовода.

Паше Антонову в ту пору было не более шестнадцати-семнадцати лет. Его отец Василий был уже далеко не молод. Таким образом, оба не попали в эту волну энтузиазма, увлекшую молодых комсомольцев в поход против Колчака. Его время ещё придёт! Зато брат Яков был в самой гуще событий, в ней он и канул.

Ещё зимой 1917–1918 годов, во время попыток левых эсеров провести вооружённый переворот в Москве, они были остановлены местной фабричной дружиной. Тогда, потерпев поражение, силы эсеров продвигались от Москвы по уже знакомому Владимирскому тракту в сторону Богородска (ныне это Ногинск). Столкновение состоялось у села Горенки, недалеко от бывшей княжеской усадьбы. Засада была устроена у переправы через реку в лесной полосе.

Тогда эсеры были разбиты хорошо организованным сопротивлением дружинников:

«…далеко им уйти не удалось. Вовремя подоспели балашихинские дружинники, которые устроили засаду у моста через Пехорку в районе Горенок. Противник явно не ожидал нападения, поэтому, когда рабочие открыли огонь, почти не оказали сопротивления. Так завершилось Московское восстание», — А. Галанин, «Балашиха в очерках и зарисовках, издание второе, Москва, 2003 г., издательство «Современные тетради».

Это поистине удивительные события. Я хорошо знаю эти места: пересечение Владимирского тракта (шоссе) с рекой Пехорка. Теперь там расположен «Балашихинский автокрановый завод» и «БЛМЗ». Я был там сотни раз и не догадывался об описанных подвигах фабричных, с которыми теперь нас разделяет более сотни лет. Но тогда, в 1918 году, это происходило всего в нескольких километрах от деревни Леоново, где жили Антоновы (по прямой не более сорока минут пешего хода). Вполне возможно… Нет, я даже уверен, кто-то из клана Антоновых и Штыковых сидел в зимнем лесу в Горенской засаде и не пустил полчища эсеров к своей деревне, фабрике, к родному краю. По информации из отдельных источников в открытой сети, фабричная гвардия тогда захватила несколько орудий, стрелковое оружие и до шестидесяти пленных.

Славный итог.

В это тяжёлое время фабрика продолжала работать. Понятно, что в силу описанных обстоятельств производство на БХПФ, мягко говоря, не находилось на пике былых возможностей. Однако старики, подростки и женщины продолжили выпускать продукцию, объём которой по сравнению с дореволюционным периодом сократился более чем в четыре раза.

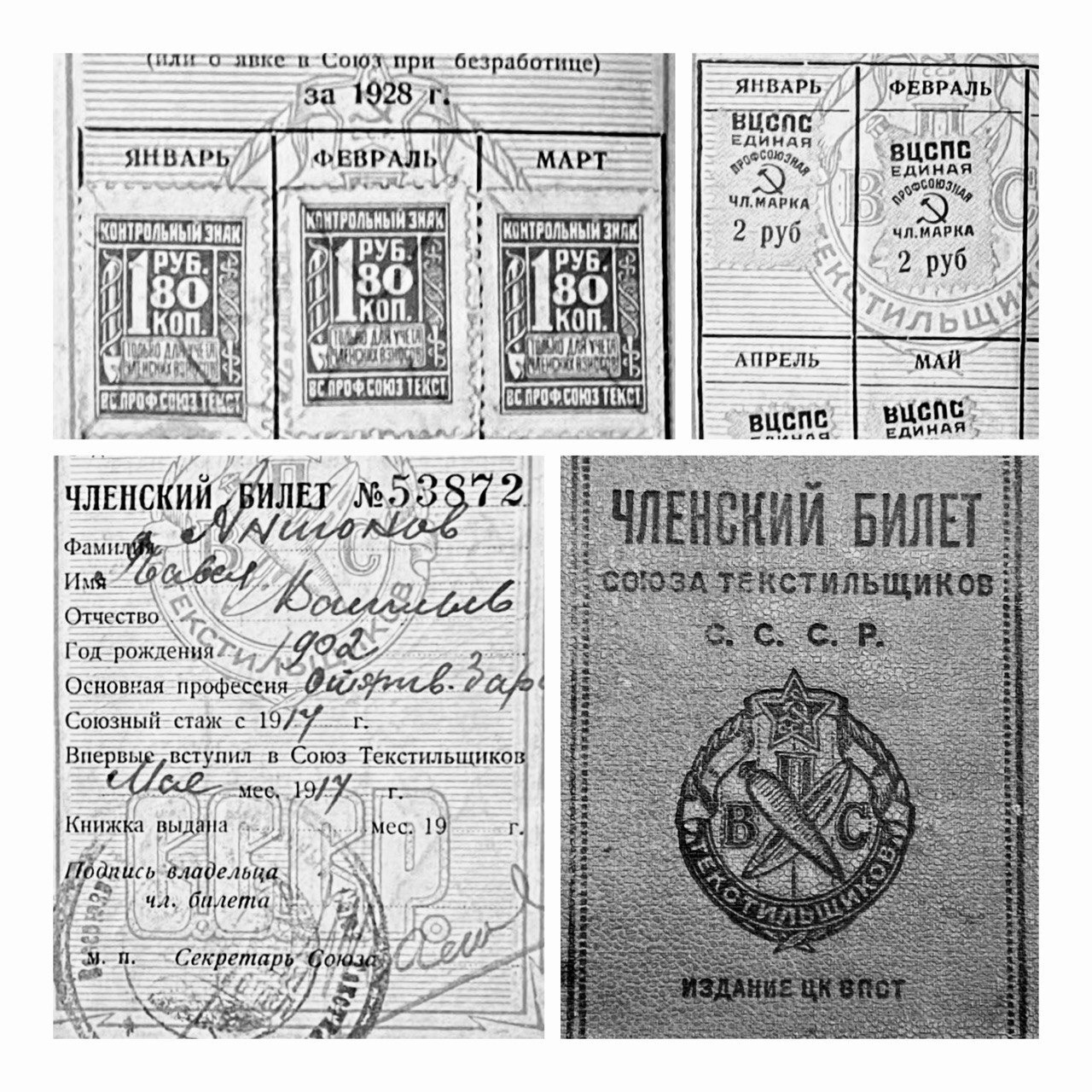

Павел Антонов — теперь полноценный рабочий — стал членом союза Текстильщиков, что подтверждается сохранившимся членским билетом.

Примечание:

Членские марки — ушедшая эпоха

А вы знаете, что не все голуби, как и марки, почтовые? Оно, конечно, верно, что раньше без марки почту не отправить. Но было им и другое применение.

Марками, подобными почтовым, ранее отмечался факт уплаты взносов во всякого рода организации (профсоюзные, отраслевые, образовательные, страховые), а также оплата сборов, пошлин, отдельных налогов и услуг.

Марки были внешне похожи на почтовые: и формой, и зубчатой резьбой по всему периметру. На них также указывали номинал сбора: в рублях или копейках.

По таким маркам можно проследить множество событий в жизни человека того времени. Павел Антонов не исключение.

Членский билет того же Союза текстильщиков СССР говорит, что последний взнос был уплачен за март 1932 года и составил два рубля. Также они мелькают в страховых свидетельствах на дом и целом ряде других документов Павла Антонова.

Марки стали маленькими ажурными следами жизни человека, свидетелями событий прошедшей эпохи.

Теперь роль подтверждения оплаты взносов выполняют кассовые чеки, приходные ордера и платёжные поручения; они утратили былую ажурность и художественность. Стали не более чем документом строгой отчётности. Скоро их окончательно сменят СМС-сообщения и электронные чеки.

В моём архиве сохранились более десятка красных членских книжечек с ажурными марками. Они замерли в ожидании очередной вклейки в далёком прошлом. Замерли навсегда.

Пусть останутся в добрых руках, сохранятся ещё на долгие годы эти ценные реликвии рода.

Война неизбежно порождает голод. Особенно гражданская война: на ней тяжело разобрать, где свой, а где чужой. Ну а где голод, там грязь, антисанитария, вши, болезни, тиф. Период 1919–1920 годов не исключение.

По данным из открытых источников, всего в первые несколько лет Советской власти тифом (во всех его формах) переболело несколько миллионов человек. Только за 1919–1920 годы число заболевших тифом в РСФСР превысило два миллиона (не считая национальных республик). По счастливой случайности или из-за грамотной организации работы и снабжения массовой эпидемии тифа в Балашихе удалось избежать. Но жертвы были и немалые.

Здесь снова на первый план выходит фабрика. Ещё во времена царизма для рабочих были возведены деревянные бараки, а позднее и каменные казармы. Легко представить правила социалистического общежития ранней России, особенно в условиях голода: многолюдные казармы на двадцать-тридцать человек; общая кухонька для приготовления пищи со скудной общей утварью; и главное, общие отхожие места.

Рай для инфекционных заболеваний. Они и процветали.

Однако нельзя не отметить и явных плюсов фабричного городка.

В нём работала неплохо оборудованная больница. Вероятно, она была вовремя расширена под нужды инфекционного отделения, что помогло изолировать больных и справиться с заразой.

Первый день тяжёлого 1920 года

О серьёзности положения на фабрике говорит один документ: письмо Товарищу Ленину от рабочих Правительственной (Государственной) фабрики Балашихинской Мануфактуры. Его от имени коллектива подписал секретарь Паннов.

Письмо датировано 1 января 1920 г.

Этот документ представлен в интернете, и он позволяет прочувствовать атмосферу тех тяжёлых времён и решений, которые предстояло принять. Обращение можно просто прочитать, а можно, опираясь на известные факты, представить, вообразить атмосферу реального собрания.

На зимней тропе

«Ну какой тут нынче Новый год? Особенно когда жрать нечего и в животе революция, как и в жизни. В таком состоянии дома делать нечего», — размышлял Василий Антонов, спешно подгоняемый морозом на леоновской тропе. На улице темень, стёжка едва протоптана, вьётся то раздваиваясь, то переплетаясь, а чуть впереди и вовсе исчезая во мраке ночи.

«Поубавилось нынче леоновских мурашей. Бывало, пробьют ногами тропу в снегу, хоть по двое иди, разговаривай. А теперь будто ниточка, едва приметна. Повыбивало людей. Да, немало! Кто на Мировой или гражданской остался, кто дома от тифа мается или уже отмаялся. А другие и вовсе в безвестности сгинули. И на фабрике много ли дел? В полсилы работа, едва теплится…», — думал он про себя.

К той поре отец некогда большого семейства Антоновых схоронил двух дочерей и безвестно потерял сына Якова: «Вся надежда на младшего Пашку. Он-то, чертяка, горячий стал, шальной. Не удержать. Однако отца, мать всё же услышал… Надеюсь, что услышал!».

Пройдя до пруда, за поворотом увидел женский силуэт, сбивчиво бредущий впереди. Под порывами ветра в снежных зарядах её точно осинку клонило к земле. Нагнал.

— Лида! Ты ли? — крикнул вдогонку.

— Дядя Вася? Антонов? Слава Богу! Давно не виделись. Ну, живы, вижу, здоровы, и то хорошо по нынешним временам. А как Яшка? Слышно что? — спросила она.

Мужчина махнул рукой. Она поняла, что вестей как не было, так и нет.

— Сама-то как? А, Лидка?

— Да и сама вроде ничего, — отвечала девушка. Голос её был неуверенным. Да и о чём говорить: всё на худом лице написано, краше и не сказать.

Далее они шли рядом, переговариваясь и приглядываясь друг к другу. Лида заметно изменилась не к лучшему. Да и Василий уже ощущал себя дедом, хоть возраст у него был ещё непреклонный. От бритого деревенского франта в картузе с лаковым козырьком, в брюках с тонкой белой полоской, заправленных в новые сапоги, ничего и не осталось. Всё вышло, а не прошло и пяти лет.

Недолго думая, Василий сунул руки в отворот старого тулупа, что-то нашарил, и извлёк два круглых предмета. В отблеске луны в его руках читались два жёлто-зелёных шара. Яблоки. Антоновка.

— О… Какая красота! Как ёлочные шары, как раз под Новый год, — с придыханием сказала Лида.

В её усталых глазках засветились озорные огоньки, как у ребёнка в ярмарочный день подле лавки с сахарными петушками. Она всей собой было потянулась к этим дивным шарам: схватить, откусить сладкий кусочек… Но вступился разум, и нежные ручки плетьми оборвались вниз.

— На-ка. Возьми, Лидок, к чаю. И начальника своего угостишь. Я давеча видел его. Паршиво, надо сказать, выглядит твой товарищ Паннов. А тут хоть какие-никакие витамины! Понимать надо.

Девушка принялась отказываться, замахала руками — не нужно, мол… Да дед Василий упрям: решил, значит, сделал. Сунул яблоки ей в оба кармана пальтеца. В три шага обошёл её по тропке и растворился в сумерках ночи.

— Ну зачем…? Нельзя же так, дядя Вася! А вы как же? — слышал он за спиной. Но отвечать не стал. Что тут ответить…

— Спасибо! — наконец прокричала девушка. Приняла подарок. Бережно ощупала, понюхала яблочки, да и посеменила с ними к Леоновским воротам.

Собрание

На фабрике начался первый рабочий день нового 1920 года.

В то раннее утро 1 января товарищ Паннов созвал собрание руководителей цехов и участков. Готовясь к нему, более получаса измерял широкими шагами свой кабинет. В голове роились разрозненные мысли. Их никак не удавалось обуздать и привести в порядок:

«Да… Вот и кончился второй год рабочего самоуправления. Радость торжества пролетариата прошла, а что осталось-то? — мысленно задавал он вопрос сам себе. — Вся контра и мелкая шушера, что грела свои ручонки на горе угнетённых, разбежалась по заграницам либо гниёт в земле. Там ей и место.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.