Бесплатный фрагмент - Легенды страны советов — колхоз «Донской скакун» и движение «Ворошиловских всадников»

Забытая история

ЛЕГЕНДЫ СТРАНЫ СОВЕТОВ — КОЛХОЗ «ДОНСКОЙ СКАКУН» И ДВИЖЕНИЕ «ВОРОШИЛОВСКИХ КАВАЛЕРИСТОВ».

Введение

Для того, чтобы понять почему в СССР была проведена коллективизация и какие проблемы она решала, следует провести экскурс в «счастливое» прошлое Российской империи, где по словам современных псевдоисториков, либеральных политиканов и блогеров, чуть ли не текли молочные реки в кисельных берегах. А не менее «счастливые» российские мужички трескали за обе щёки хлеб с маслом и запивали их отнюдь не квасом. В течении многих десятилетий, начиная с начала 80 годов прошлого века, господа буржуины и их верная обслуга, всем нам врали и занимались мифотворчеством. Теперь же пришло время разоблачить эти мифы и понять, как, почему и для чего был организован наш главный герой колхоз «Донской скакун» и как он стал одной из легенд страны Советов. И так — поехали!

Одной из основных причин коллективизации был голод, который из века в век был постоянным спутником российской истории и российского государства. О чём власть имущие, как в Российской империи, так и в современной «демократической» России, предпочитают не говорить и не замечать его, делая упор на пресловутый «голодомор» большевиков.

Мне, читатель, верить вы совершенно не обязаны, а потому обратимся к энциклопедии Брокгауза и Ефрона, изданной в Российской империи и прошедшей цензуру, и разрешённой к распространению по всей Российской империи. Тут уж в кознях большевиков никак не обвинишь.

«После голода 1891 г., охватывающего громадный район в 29 губерний, нижнее Поволжье постоянно страдает от голода: в течение XX в. Самарская губерния голодала 8 раз, Саратовская 9. За последние тридцать лет наиболее крупные голодовки относятся к 1880 г. (Нижнее Поволжье, часть приозёрных и новороссийских губерний) и к 1885 г. (Новороссия и часть нечерноземных губерний от Калуги до Пскова); затем вслед за голодом 1891 г. наступил голод 1892 г. в центральных и юго-восточных губерниях, голодовки 1897 и 1898 гг. приблизительно в том же районе; в XX в. голод 1901 г. в 17 губерниях центра, юга и востока, голодовка 1905 г. (22 губернии, в том числе четыре нечерноземных, Псковская, Новгородская, Витебская, Костромская), открывающая собой целый ряд голодовок: 1906, 1907, 1908 и 1911 гг. (по преимуществу восточные, центральные губернии, Новороссия)».

Всероссийский голод 1891 года охватил более 40 миллионов людей, из них умерло — по официальным данным известного русского статистика Анненского более 656 тыс. взрослых лишь «русских наций», ибо «инородцев» в те годы вообще еще не охватывали статистикой (по свидетельствам газет и графа Л. Н. Толстого). Но и эта цифра занижена, так как чиновники на местах уменьшали как могли смертность от голода. Современные историки оценивают общую смертность голода 1891 — 1892 годов в два миллиона, как взрослых, так и детей, и «инородцев»

Были другие «общероссийские голоды» 1900—1903 годов, охватившие те же 40 млн., когда умерли 3 млн. взрослых; 1911 года, после пресловутых реформ Столыпина, охватившие не менее 30 млн., когда умерло еще 2 млн. взрослых… По различным оценкам в 1901—1912 гг. от голода и его последствий погибло около 8 млн. человек. Можно сомневаться в конкретных цифрах о количестве смертей от голода, но сомневаться в том, что голод был регулярным и массовым явлением в царской России не приходится.

В начале ХХ века в России голодными были: 1901—1902, 1905—1908 и 1911 ― 1912 годы.

В 1901 ― 1902 голодали 49 губерний: в 1901 ― 6,6%, 1902 ― 1%, 1903 ― 0,6%, 1904 -― 1,6%.

В 1905 ― 1908. голодало от 19 до 29 губерний: в 1905 ― 7,7%, 1906 ― 17,3% населения

В 1911 ― 1912 за 2 года голод охватил 60 губерний: в 1911 ― 14,9% населения.

На грани смерти находилось 30 млн. человек.

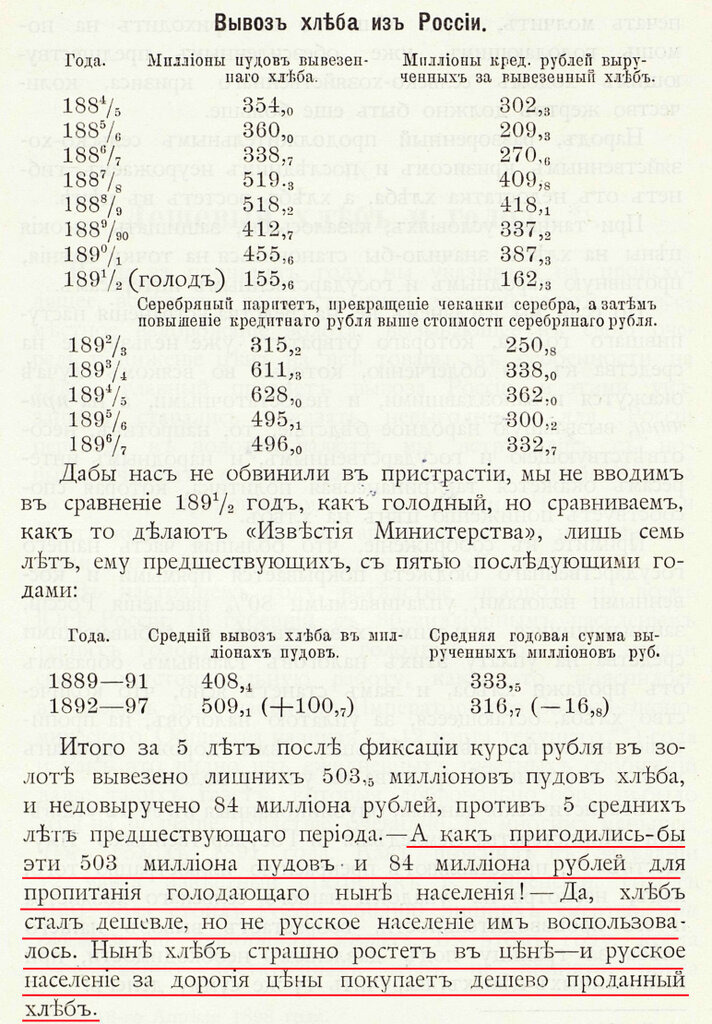

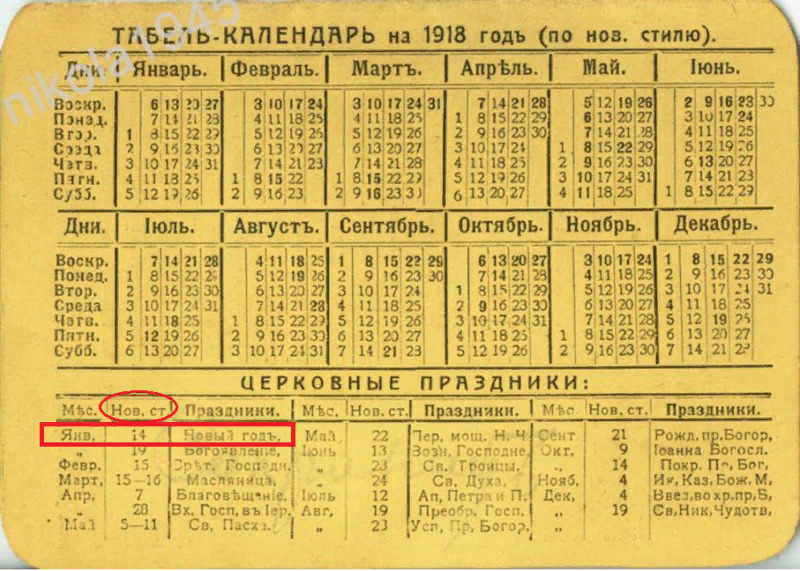

А теперь обратите внимание на приведённую ниже таблицу экспорта хлеба из России. Цифры говорят сами за себя. Во время голода 1891 — 1892 годов, хлеб, не смотря на официальный запрет его вывоза на экспорт — вывозили. Современные историки с пониженной социальной ответственностью, говоря о голоде этих годов, пишут только об официальном запрете на вывоз хлеба на экспорт. Умалчивая о том, что де-факто, этот запрет не выполнялся.

За 1902—03 годы для подавления крестьянских восстаний и выступлений рабочих только в Полтавской и Харьковской губерниях было использовано 200 тысяч регулярных войск, т.е. 1/5 всей русской армии тех лет, и это — не считая сотен тысяч жандармов и казаков, урядников — и это по данным генерал-адъютанта Куропаткина, а не большевиков.

А вы об этих голодоморах, официально признанных Российской властью что ни будь слышали? Как же так! Не может быть! Оказывается, может и при «святом» императоре Николае 2, при десятках тысяч помещичьих экономий и сотнях тысяч, если не миллионах кулаков, этих бескорыстных «кормильцев» России, мужички Российской империи мёрли как мухи. Практически каждый год в Российской империи голодали миллионы «счастливых» мужичков. Если же вы не верите имперской энциклопедии, почитайте что пишет о голоде его сиятельство граф Лев Николаевич Толстой: Что, и сиятельный граф врёт?!!! А ещё вы можете проштудировать «Епархиальные ведомости» Русской православной церкви. Нет, там нет цифр по голодающим или умершим от голода. Там, из года в год, пишется о сборе средств для помощи голодающим. И попы врут?!!! Что ж, закройте эту книгу и верьте либерально отмороженному демагогу Млечину и иже с ним…

В 1931 — 1933 году что-то подобное случилось на Украине, на Дону, в Поволжье и других регионах — и «жовто-блакитные» соседи до сих пор кричат о «голодоморе». Не отстают от них и российские отмороженные либералы. А это не голодомор — это просто голод. Обыденная реальность «России, которую мы потеряли». Голодовки случались в ней с фатальной регулярностью и были связанны не с большевиками, которых тогда не было, а с совершенно по иным причинам, о которых мы поговорим.

Строго говоря, когда с конца 80 годов большевиков обвиняют в «организации» голода в Поволжье в 1921 г. и на Украине в 1932—1933 гг., цифры потерь следует сравнивать с аналогичными потерями царского периода. И понятно, почему не сравнивают: не выгодно. Потому что История — это политический заказ действующей власти и социальная проституция историков, политологов и блогеров. Или как говорят сейчас — позиция людей с пониженной социальной ответственностью, готовых за деньги и продвижение по карьерной лестнице, выполнить любой заказ.

Приведём ещё несколько примеров счастливой и сытой жизни русского или малорусского мужичка в «России которую мы потеряли», так сказать штрихи к портрету. Вот некоторые данные приводит в своей книге «Российское крестьянство в революции и Гражданской войне» Таисия Осипова. Откуда циферки — спросите вы? Да всё оттуда, из статистических справочников Российской империи и «Памятных книжек» губерний». Это такие ежегодные статистические фолианты, издаваемые каждой губернией или казачьим Войском, объёмом 400 — 500 страниц.

«В стране было 3 млн. безземельных крестьянских дворов и 5 млн. — имевших менее 5 десятин на хозяйство. Эти 8 млн. хозяйств (57%) представляли крестьянскую бедноту, а это как минимум 60 — 65 миллионов человек.

За годы войны обнищание крестьян еще более усилилось. К 1917 г. безземельных дворов в Поволжье стало 11,2%, в Промышленном районе — 9,4%, в Северо-Западном — 7,2%, в Земледельческом центре — 5,7%.

Возросло число безлошадных дворов. В 1917 г. в Промышленном районе они составляли около 44%. Особенно много их было в Нижегородской губернии — 54,1%, в Московской — 48,6% и Ярославской — 43%. В Поволжье и Земледельческом центре безлошадные хозяйства составляли свыше трети дворов: в Тамбовской губернии — 33,7%, Пензенской — 36,8%, Саратовской — 37,5%. Однолошадных хозяйств в 25 губерниях насчитывалось 47,5%. Безземельные, безлошадные и однолошадные крестьяне представляли деревенскую бедноту, которая попадала в кабалу к зажиточным хозяевам. К 1917 г. их было около 70%». Судя по этим цифрам, счастливой жизнью, жизнь миллионов безлошадных и безземельных российских крестьян, не назовёшь.

В результате, к 1918 году, десятки миллионов безземельных, безлошадных и значительная часть малоземельных, однолошадных крестьян, когда спрос на рабочие руки и товары народных промыслов упал, а хлеб резко взлетел в цене, оказались перед призраком голодной смерти. Отсюда в ленинских тезисах это: «решительные, ни перед какими финансовыми жертвами не останавливающиеся меры помощи деревенской бедноте». Тут, знаете ли, вопрос был не политический, а физиологический — выживут эти люди или нет.

Странные товарищи эти большевики — декларировали, по мнению либералов, что им на Россию наплевать, что она лишь вязанка хвороста для мирового пожара — а людей жалели. Зачем? Брали бы пример с прекраснодушных господ либералов и их девизом: выживает сильнейший, такова логика экономики! И хлопот меньше… Именно так, в 1991 году поступило правительство алкаша всея Руси Бориса Ельцина, беря пример с правительства будущего «святого» всея Руси Николая 2, которое было более всего озабочено тем, как бы скрыть масштабы голода в стране. В печати цензура запрещала употреблять слово голод, заменяя его словом «недород».

Если при Александре II во время крупнейшего голода 1871 г., для оказания помощи голодающим были активно привлечены земства, Красный Крест и другие организации, то Николай II резко урезал права земств по борьбе с голодом, а в 1911 и 1912 годах полностью запретил участие земств, Красного Креста и благотворительных организаций в оказании помощи голодающим. Пожалуй, единственными печатными изданиями, в которых можно было найти упоминания о голоде и о сборе средств в помощь голодающим, были «Епархиальные Ведомости» губерний. Лично ваш покорный слуга просматривал «Донские Епархиальные Ведомости». Данные о сборе средств в помощь голодающих, по приходам, входящим сейчас в Тарасовский район, все желающие могут найти в моей книге «Церковная история станицы Митякинской».

Теперь мы переходим ко второму мифу — царская Россия лидер мирового хлебопроизводства, снабжавшая этим самым хлебом пол мира и производившая его больше всех. Этакий предмет гордости как наших либералов, так и президента Путина. Действительно Российская империя импортировала огромное количество пшеницы и ржи в страны Европы. Но 90% этого хлеба производилась не крестьянами, а помещичьими экономиями.

А теперь давайте посмотрим в таблице среднестатистическую урожайность в России и других странах мира. Она в полтора, в три с лишним раза меньше урожайности других стран. Урожайность зерновых в России была самой низкой в Европе.

А это значит, что рожь и пшеницу, российские торгаши экспортировали в ущерб собственному народонаселению. И это не голословное утверждение. Давайте посмотрим, сколько приходилось зерновых на душу населения в России и других странах. В 1913 г. получив рекордный урожай зерновых — 80 млн. т. — Россия на душу населения имела порядка 471 кг зерна. Англия, Франция, Германия имели около 430—440 кг, США — свыше 1000 кг, Канада — около 800 кг, Аргентина 1200 кг. Откуда берутся утверждения, что Россия производила зерна больше, чем другие страны вместе взятые? Ведь США произвели 96 млн. тонн зерновых — больше чем Россия.

Если в общих объемах производства Россия стояла на 2-м месте после США, то производство на душу населения ставило ее на 5 место, после Германии, Англии и Франции. Если же брать и другие европейские страны, Австралию, Канаду, то Россия отбрасывалась во 2-ю десятку и даже ниже. Необходимо обратить внимание на цифры, характеризующие производство зерна на душу населения.

Англия, Франция, Германия, производя зерна менее 500 кг на душу населения, являлись его импортерами, а США, Канада, Аргентина, производя 800 — 1200 кг зерна на душу населения его экспортировали. И лишь Россия, производя менее 500 кг (норма самообеспечения производственным зерном) зерна на душу населения, вывозила его. То есть, экспорт шел за счет обречения части населения на недоедание и голод. Даже царские офицеры и генералы свидетельствовали, что 40% призывников в начале ХХ в. впервые в жизни ели мясо в армии.

Хотите конкретные примеры? Да пожалуйста!

Михаил Осипович Меньшиков (1909 г. «Всероссийский национальный союз»). «Обращаю внимание читателя на весьма замечательную статью полковника князя Багратиона в №11 «Вестника Русской Конницы». «С каждым годом армия русская, — говорит князь, — становится все более хворой и физически неспособной. До трех миллионов рублей ежегодно казна тратит только на то, чтобы очиститься от негодных новобранцев, «опротестовать» их. Из трех парней трудно выбрать одного, вполне годного для службы. И несмотря на это, срок солдатской службы все сокращается. Хилая молодежь угрожает завалить собою военные лазареты. Плохое питание в деревне, бродячая жизнь на заработках, ранние браки, требующие усиленного труда в почти юношеский возраст, — вот причины физического истощения. В крепостное время народный труд и быт регулировались культурным надзором; преследуя лень, распутство и бродяжничество, помещики ставили народ в условия достаточного питания и здорового режима».

Вот так, и ни как иначе. Это не злобные и кровожадные большевики, а сиятельный князь Багратион, утверждает, что русский мужик стал хуже питаться и жить после отмены крепостного права.

«Из 360 опрошенных кн. Багратионом новобранцев 25 проц. ушли из семьи 17 лет, 30 проц. — 19 лет и только 15 проц. дожили в своих семьях до 21 года. Сказать страшно, какие лишения до службы претерпевает иногда новобранец. Около «40 проц. новобранцев почти в первый раз ели мясо по поступлении на военную службу. На службе солдат ест кроме хорошего хлеба отличные мясные щи и кашу, т.е. то, о чем многие не имеют уже понятия в деревне». (Меньшиков М. О. «Молодёжь и армия». 13 октября 1909 г.

Эти данные подтверждает Главнокомандующий генерал В. Гурко — 40% крестьянских парней впервые в жизни пробуют мясо в армии. Обратите внимание, это писали отнюдь не большевики, а господа офицеры и генералы Российской армии. В результате Военное ведомство решило улучшить рацион нижних чинов армии, для того, чтобы откормить призванных на службу новобранцев. Для этого, профессору Данилевскому было поручено разработать новый проект питания русской императорской армии.

Но, после испытании в войсках проекта профессора Данилевского он был отвергнут по двум причинам. Прежде всего он вызывал бы новый и совершенно непосильный уже расход для казны, так как очевидно нельзя же было за даже недавно увеличенный приварочный оклад кормить солдат котлетами и рагу. Сверх того, военное начальство признало, что если простолюдина в течение трех лет службы приучать к подобным яствам, доступным даже не всем относительно зажиточным горожанам, то служба вместо воспитательного значения для крестьянской молодежи развратит ее, ибо кто же после казенных рагу, котлет и студня захочет вернуться в деревню, где часто, за недостатком средств, едят хлеб с мякиной, а мясо видят не более двух раз в году. Источник — журнал «Разведчик», №1018, 1910 год.

А теперь давайте обратим свой взор ещё на один миф либералов от истории, гласящий, что именно кулак являлся тем кормильцем Российской империи и его продовольственным становым хребтом. А его ликвидация при проведении коллективизации и привела к голодомору. При этом, господа с пониженной социальной ответственностью, почему-то забывают, что во время голода в Российской империи в 1891 и других годах, кулак процветал и его никто не ликвидировал. Мало того, в стране существовали тысячи помещичьих экономий, а голод был. Так давайте разберёмся, кто такой был кулак и почему он был ликвидирован большевиками как класс.

В последние десятилетия считается аксиомой, что злобные большевики относили к кулакам всякого «справного», работящего крестьянина. Но это откровенная ложь. Так как основным критерием было использование наёмного труда и получение сверхприбыли путём монопольной сдачи в аренду сельхозмашин, что отражается в постановлениях СНК (Совета Народных Комиссаров). Но и здесь были исключения, что один-два батрака — это не эксплуатация. Если в хозяйстве две лошади и один взрослый работник, без батрака не обойдешься. Точно так же в городах наличие домработницы не делало человека «классово чуждым». Конкретные примеры этого будут приведены в тексте книги.

Так кто же он такой — этот кулак, вечный труженик, трудящийся от зари до зари, с не разгибающимися пальцами или нечто другое? Давайте разбираться. И опять дадим слово не большевикам, а известному русскому лингвисту, автору «Толкового словаря живого великорусского языка», казаку луганскому Владимиру Далю. Цитирую: «Кулак …Скупец, скряга, жидомор, крепыш; перекупщик, переторговщик, маклак, прасол, сводчик, особ. в хлебной торговле, на базарах и пристанях, сам безденежный, живёт обманом, обсчётом, обмером…».

И опять ничего про «труд от зари до зари» и «не разгибающиеся пальцы». То же самое говорит и автор книг по истории СССР Сергей Кара-Мурза: «Вокруг этого понятия в годы перестройки был создан целый миф, его приравнивали к понятию „справный хозяин“ и представили образцом русской трудовой этики. На деле кулаками были главным образом крестьяне, оторвавшиеся от земли и промышлявшие ростовщичеством и торговлей». И, кстати, к слову «кулак» в русской деревне традиционно прибавлялись прозвища: «мироед» и «паук».

У Даля есть ещё одно значение слова «кулак»: «скупец, скряга, жидомор, кремень, крепыш». Естественно, все пять слов крутятся вокруг одного понятия. Значение четырех ясно, а пятое? Обратимся опять к Далю. Жидомор в некоторых русских говорах — корыстный скупец, жидоморить — скряжничать, добывать копейку, вымогая, не доплачивая и пр. А теперь подумаем: как эти милые качества должны были проявляться в бедной русской деревне?

Но может быть великий русский филолог, что-то напутал? Что ж, дадим слово сановникам Российской империи. Приведённый ниже текст был опубликован в 1892 году. Его автор, Алексей Сергеевич Ермолов — отнюдь не революционер. Он действительный тайный советник, статс-секретарь и член Госсовета, а в дальнейшем царский министр земледелия и государственных имуществ. Если кто не в курсе: «Тайный советник — гражданский чин 3 класса в Табели о рангах в Российской империи, соответствовал чинам генерал-лейтенанта в армии и вице-вдмирала во флоте.

Из его книги: Глава 4: «Пагубное влияние развития ростовщичества и кулачества в сельском быту»

«В тесной связи с вопросом о взыскании упадающих на крестьянское население казённых, земских и общественных сборов и, можно сказать, главным образом на почве этих взысканий, развилась страшная язва нашей сельской жизни, в конец её растлевающая и уносящая народное благосостояние, — это так называемые кулачество и ростовщичество. При той безотлагательной нужде в деньгах, которая является у крестьян, — для уплаты повинностей, для обзаведения после пожара, для покупки лошади после её покражи, или скотины после падежа, эти язвы находят самое широкое поле для своего развития. При существующих, установленных с самыми лучшими целями и, быть может, вполне необходимых ограничениях в отношении продажи за казённые и частные взыскания предметов первой потребности крестьянского хозяйства, а также и надельной земли, правильного, доступного крестьянам кредита не существует вовсе. Только сельский ростовщик, обеспечивающий себя громадными процентами, вознаграждающими его за частую потерю самого капитала, приходит ему на помощь в случаях такой крайней нужды, но эта помощь, конечно, дорого обходится тому, кто к ней раз обратился. Однажды задолжав такому ростовщику, крестьянин уже почти никогда не может выбраться из той петли, которою тот его опутывает, и которая его большею частью доводит до полного разорения. Нередко крестьянин уже и пашет, и сеет, и хлеб собирает только для кулака. Известно, что помещику при взысканиях с крестьян, по исполнительным листам, за самовольный уход с работы, за невыполнение принятых на себя обязательств и т.п., в огромном большинстве случаев оказывается совершенно невозможным что-либо с них получить, — многие считают даже излишним обращаться в подобных случаях к суду. Но сельский ростовщик и без суда всегда с лихвою вернёт себе своё, не теми, так другими способами, не деньгами, так натурой, зерном, скотиной, землёй, работой и т.п.».

«Местами, обязательные работы крестьян-должников на кулака-кредитора принимают характер совершенной барщины, ещё гораздо более тяжёлой, нежели прежняя господская, потому что в прежнее время помещики были заинтересованы в сохранении благосостояния своих крестьян, теперешнему же кулаку-кредитору до них никакого дела нет».

«Не даром между такими хозяевами-кулаками сложилась циническая поговорка, хорошо характеризующая их взгляд на дело и их образ действия. Восхваляя друг перед другом поле своей деятельности и рисуя выгоды приобретённых ими владений — «сторона у нас богатая», говорят они, «потому — кругом народ нищий».

И что, дамы и господа, мальчики и девочки — впечатляет? Полностью статью вы можете найти в интернете https://library6.com/books/713266.pdf или в книге Ермолов А. С. Неурожай и народное бедствие. СПб., 1892. С.179–190

Где вы подробно узнаете, как раздавали землю, и как нарезали ее, и как наживались на крестьянах. По сути кулаки заменили помещиков, да еще навязали крестьянам долговую кабалу. Стоит присмотреться к разводкам позапрошлого века, чтобы понять чувства крестьян, считавших себя обманутыми… Обманутыми и с поднятием цены на уборочную работу, и с заемами, и с замерами. В общем обманутыми во всем. А кулак-мироед и сам заработал и крестьяне в двойном пролете. Также очень хорошо описывается как кулаки захватывали землю…

Вот такая вот отмена крепостничества. При крепостниках-дворянах оказывается такой кабалы у крестьян не было. И тут они получили свободу. Упоминается в книге также участие в этих аферах церковных старост и ктиторов. Это к вопросу «почему после революции крестьяне разоряли церкви». Судя по тому, что пишет министр о том, как облапошивали крестьян, те в свою очередь поквитались за все и с РПЦ.

Не будем дальше вас, читатель утомлять цитатами из российского премьер-министра и министра внутренних дел Российской империи П. А. Столыпина и других царских сановников, их вы так же легко найдёте с сети. Вернёмся в наше время. Для того чтобы скомпрометировать большевиков и всю советскую власть, вокруг этого понятия в годы перестройки и до наших дней, был создан целый миф о «справном хозяине» и образце русской трудовой этики.

И так, кулака считали злом не только большевики, но и высшая имперская власть России. Однако либералы-«перестроечники» и продажные историки с низкой социальной ответственностью, сделали всё, чтобы перевернуть факты с ног на голову и превратили бессовестного мироеда и жидомора кулака — «справного хозяина» — спасителя России матушки.

А теперь перейдём к следующему мифу, мифу о том, что крестьянин-единоличник мог прокормить страну. К началу 1919 года в европейской России, после чёрного передела лета 1917 года и последующих переделов в ходе Гражданской войны было распределено более 17 млн. дес. земли. Миллионы безземельных и беспосевных крестьян получили наделы. Число хозяйств, имеющих до 2 дес. посева, возросло с 6 до 8–9 млн., составив 43% хозяйств. Немного (на 10%) увеличилась группа хозяйств, имеющих 2–4 дес, количество более крупных — уменьшилось, а хозяйства, засевавшие свыше 10 дес, почти исчезли.

Что мог вырастить крестьянин на 2 дес. земли или на 2 гектарах? Мы не будем брать урожайность центральной России или Поволжья, так как будем вести наш рассказ о донском колхозе. И так, в одном из томов конца 19 века «Памятной книжки Области войска Донского», указывается средняя урожайность одной десятины. Низкий урожай — 25 пудов с 1 дес. или округлённо 4 центнера. Средний урожай — 40 пудов или 6, 4 центнера. Высокий урожай — 60 пудов или 9, 6 центнера. В нечернозёмных районах урожаи были ещё меньше.

Среднестатистическая семья того времени состояла из 7 — 8 человек. В неурожайный год с 2 десятин она получала 8 центнеров зерна или 100 — 114 кг. на одного едока в год. Что означало жизнь в впроголодь. Но!

Мелкие хозяйства малопродуктивны сами по себе, они были ещё и очень слабыми. Для успешного хозяйствования мало получить саму землю. Надо иметь еще и рабочий скот, инвентарь, фураж, семенное зерно. Все это было реквизировано у помещиков одновременно с землей, однако скота, инвентаря и пр., которых хватало для эффективно организованного крупного хозяйства, оказалось безнадежно мало при прямом дележе между крестьянами, да еще и бескормица 1917 года смертной косой прошлась по конюшням.

В итоге, несмотря на все переделы, инвентаря и рабочего скота не имела треть хозяйств. Ещё столько же дворов были настолько слабыми, что даже при прибавке земли говорить о каком-либо товарном производстве не приходилось — дай Бог себя впроголодь прокормить. В результате Декрета о земле сельское хозяйство страны сразу по пояс ухнуло в трясину. Да, к концу 20 годов ситуация в советской деревне несколько выправилась, но продолжала оставаться критической.

Да, бедняков стало несколько меньше, окреп середняк и почувствовал себя хозяином кулак, сколотивший за годы НЭПа капитал, он стал подминать под себя власть в деревне, фактически начав вести с государством хлебную войну, саботируя госпоставки хлеба и не выбрасывали его на рынок до резкого скачка цен для получения сверхприбылей. А основным покупателем хлеба у кулака было государство, который перестал этот хлеб государству продавать, занимаясь спекуляцией хлеба на чёрном рынке.

Советское же государство было обязано заботиться о выживании населения — этого требует национальная безопасность. Советское правительство с самого начала взяло на себя обязательства снабжать города и отчасти крестьянскую бедноту недорогим хлебом (на самом деле не только хлебом, но и вообще дешевым продовольствием, но мы для наглядности станем говорить только о хлебе). И сразу же схлестнулось на хлебном рынке с частным торговцем. Во время войны с ним разговаривали конфискацией, а то и пулей — но война закончилась. Здесь стоило бы вспомнить цитату:

«Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы». Эта цитата не большевиков и даже не Карла Маркса, а То́маса Джо́зефа Дааннинга — британского деятеля профсоюзного движения и публициста.

Вот ради этих 300% частный капитал в СССР готов был пойти на всё. Государство покупало зерно у крестьян по среднерыночным ценам, и дешево продавало его населению в виде продпайков. Но тут вмешивался частник-нэпман. Он всегда мог установить закупочные цены выше государственных, перехватить основную часть товарного хлеба и, воспользовавшись образовавшейся нехваткой, продать его втридорога на черном рынке. Так как чем больше дефицит и нехватка хлеба, тем больше прибыль. Частный рынок был объективно заинтересован в организации голода. Могли ли большевики допустить это? Нет.

Многие почему-то полагают, что нэпман — это мелкий лавочник. Давайте немного подумаем, может ли это быть и было. Ведь во время Гражданской войны власти так и не удалось обуздать спекуляцию. За это время торговцы, очень хорошо нажившиеся еще во время Первой мировой, еще больше разбогатели, приспособились к новому государственному строю. ВЧК их немножко пощипала и постреляло, но не более того — и силы у чекистов были не те, и другой работы хватало.

Как только был объявлен НЭП и разрешена частная торговля, на рынок хлынули огромные капиталы, накопленные спекулянтами во время обеих войн. И владели ими отнюдь не мелкие лавочники, а крупные оптовики, имевшие собственные склады, мельницы, агентов–заготовителей, агентов по сбыту. Тех, для кого «война — мать родна». Ни царское правительство, ни Временное их практически не преследовало, большевистское преследовало, но не сумело их победить. И эти оптовики, оборзевшие за время полной безнаказанности, бесстрашно кинулись играть в азартные игры с государством. К середине 20 годов, число только крупных предпринимателей-нэпманов, достигло 180000 человек. Конечно, не все они занимались спекуляцией хлебом и другими продуктами.

Наиболее колоритным литературно-художественным образом теневого дельца той поры является один из героев романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок». Для тех, кто не читал — рекомендую: «Корейко понял, что сейчас возможна только подземная торговля, основанная на строжайшей тайне. Все кризисы, которые трясли молодое хозяйство, шли ему на пользу, все, на чем государство теряло, приносило ему доход. Он прорывался в каждую товарную брешь и уносил оттуда свою сотню тысяч. Он торговал хлебопродуктами, сукнами, сахаром, текстилем — всем. И он был один, совершенно один со своими миллионами. В разных концах страны на него работали большие и малые пройдохи, но они не знали, на кого работают. Корейко действовал только через подставных лиц. И лишь сам знал длину цепи, по которой шли к нему деньги».

Как функционировал хлебный рынок во времена НЭПа? Государство покупало зерно у крестьян по среднерыночным ценам, и дешево продавало его населению. Но государственные закупки, как уже говорилось выше, перебивал частник, устанавливая закупочные цены чуть выше государственных и скупая основную массу хлеба. Это вызывало дефицит в госторговле и автоматический рост цен, который компенсировал нэпманам закупки хлеба по более высокой цене, чем покупало у крестьян государство.

Теоретически, государство могло выбросить на рынок большие партии хлеба и сбить закупочный цены, скупив обратно хлеб по более низкой цене. Но! У государства в резерве этого хлеба не было, так как ситуация повторялась регулярно из года в год. И с этим нужно было что-то делать. Выход был один — создание крупных сельхозпроизводителей на основе коллективных хозяйств. Что могло позволить решить не только нехватку продовольствия, но и освободить миллионы рабочих рук для дальнейшей индустриализации страны. Вот здесь, мы и переходим к 1 части книги.

Контактный телефон и эл. почта: +7-928-775‒52‒78 • gennady. kazak1

ЧАСТЬ 1

Книга состоит из двух частей. В первой части даётся краткий общий обзор истории колхоза «Донской скакун» и движения «Ворошиловских кавалеристов» или «Ворошиловских всадников». Во второй части даётся более детальный обзор их истории, основанной на газетных и журнальных статьях (в основном газеты Тарасовского района «Колхозное знамя»), выступлениях государственных деятелей, интервью самих колхозников «Донского скакуна советской прессе. Увы, довоенный архив Тарасовского района был уничтожен во время ВОВ.

О «Ворошиловских стрелках» знают все, даже те, кто не знает, кто такой был Ворошилов Климент Ефремович, первый Маршал Советского Союза. Понятие это стало нарицательным, означающим меткого стрелка. А вот о «Ворошиловских кавалеристах» не знает почти никто. В 70 годы, когда мы учились в Красновской средней школе, учителя истории вскользь говорили об этом движении, о конных переходах в Ростов, и только. Хотя тогда ещё были живы многие участники движения «Ворошиловских всадников»

А ведь это военно-патриотическое движение в СССР, история которого началась в Тарасовском районе, а именно в колхозе «Донской скакун» Красновского сельсовета и охватило всю страну. И в 30 годы прошлого, 20 века, оно было известно каждому в стране Советов. Благодаря этому движению «Ворошиловских всадников», был подготовлен квалифицированный боевой резерв для создания в годы Великой Отечественной войны кавалерийских дивизий и корпусов.

В этой книге, на сколько это возможно, мы расскажем вам, читатель, историю развития как колхоза «Донской скакун», так и движения «Ворошиловских кавалеристов» или как его ещё называли «Ворошиловских всадников». Историю их побед и поражений, взлётов и падений. Мы расскажем вам о тех людях, которые сумели создать экономическую и военную базу страны Советов, позволившую выстоять и победить в Великой Отечественной войне. Так же в книге будет рассказано об этом движении в других колхозах и организациях Тарасовского района.

К сожалению, за последние три с лишним десятилетия, о коллективизации нагромождено много мифов и откровенного вранья и автор позволил себе включить в книгу несколько материалов разоблачающих эти мифы, а также комментарии к статьям и заметкам, которые будут не понятны большинству читателей. Например, сейчас устойчиво существует такой миф, что Сталин создал колхозы для того, чтобы выкачивать из них всю сельхозпродукцию. Хотя по факту, с 1 гектара колхоз должен был поставить в счёт гос. закупок 1,3 или 1,4 центнера пшеницы или ржи, всё остальное оставалось в колхозе и чем больший колхозники вырастят урожай, тем больше его останется на нужды как колхоза, так и колхозников.

Миф второй — колхозы — это второе крепостное право для крестьян. По факту, советское правительство даже призывало колхозы излишки рабочей силы отпускать на промышленные предприятия, шахты, лесозаготовки и снижало для этой категории сельских жителей налоги. Когда нам говорят, что колхозникам не выдавали паспорта — это правда, как правда и то, что в Российской империи крестьянам так же не выдавали паспорта. Просто в местах их проживания паспорта были не нужны. Но при выезде по оргнабору для работы на предприятиях и организациях, а также для продолжения учёбы — паспорта выдавались беспрепятственно.

Если вы хотите больше узнать о реальных причинах коллективизации, а не мифических, придуманных либералами для дискредитации — читайте книгу историка Елены Прудниковой «Сталин. Борьба за хлеб» или работы историка Евгения Спицына.

Для начала проведём ликбез. С 1918 года и когда в стране коллективизация только началась, крестьяне получили возможность, организовываясь в коллективные хозяйства, выбрать из трех различных вариантов: коммуна, ТОЗ и сельхозартель.

При организации коммуны обобществлялись земля, все средства производства вплоть до скота и птицы. Именно к коммуне, как к высшей форме коллективного хозяйства, должны были бы в итоге прийти крестьяне. Когда все имущество, от техники и тяглового скота, до кур и поросят являются общей собственностью. Впрочем, большевики понимали, что сразу это сделать не получится, да, и как показала практика, так и не получилось. Кстати, израильские кибуцы — это и есть советские коммуны, евреям удалось сделать то, что не получилось у большевиков.

ТЗК или ТОЗы — трудземкооператив и товарищества по совместной обработке земли, где общим был только лишь труд членов товарищества, а вот средства производства были частными или обобществлены частично. Различались они не существенно. ТЗК и ТОЗы считались самой низшей ступенью коллективизации, рассматривались лишь как переходная форма к артелям и коммунам, при этом облагались несколько большим налогом, что должно было подтолкнуть крестьян к переходу на более высокую ступень организации.

Сельхозартель — здесь обобществлялись земля, основные средства производства: тягло (лошади, быки), весь сельхозинвентарь (плуги, сеялки, веялки, молотилки и т. д.). Остальные средства производства, необходимые для обработки собственного огорода, коровы, мелкий скот и птица остаются в собственности членов сельхозартели.

Предыстория колхоза «Донской скакун» начинается в 1923 году, когда в хуторе Верхне-Митякинском был образован один из первых в Тарасовском районе трудземкооператив (ТЗК). Организаторами этого кооператива были братья: Хоружин Г. Ф. и Хоружин А. Ф., к которым присоединились ещё четыре семьи: Колесниковых, Куркиных, Курносовых и Обуховых. Все эти шесть семей начали совместно обрабатывать свои земли, для чего ими были приобретены два трактора: «Форд» и «Интернационал», а также другой сельхозинвентарь. На тракторах трудземкооператива работали Дядюшкин С. Я. и Лаврухин И. А. (По сведениям Аношиной Л.)

Земли (ТЗК) находились на территории сада колхоза Россия. Здесь же члены кооператива выстроили дома, сараи для сельхозинвентаря и конюшни. Впоследствии, кооператив, в связи с присоединением к нему ещё нескольких семей, был преобразован в ТОЗ — товарищества по совместной обработке земли.

Однако, ни ТЗК, ни ТОЗы, руководство страны не устраивали из-за их микроскопичности, невозможности вести правильный севооборот и невозможности механизировать обработку земли и уборки урожая. Для производства товарного зерна. Жизненно необходимы были крупные производители сельхозпродукции. Тогда было решено преобразовать все кооперативы и товарищества в колхозы, с вовлечением в них середняков и бедняков, но не принудительно, а путём снижения налога для сельхозартелей.

Но большинство казаков, не смотря на обещание советской власти новой и лучшей жизни, не торопились вступать в колхозы. Одновременно с этим, началось раскулачивание зажиточных казаков — кулаков, активно выступающих против коллективизации, так как она выбивала у них почву под ногами — лишая их дешёвой рабочей силы — батраков. У них конфисковалась земля, средства производства, имущество, скот и птица передавались в колхоз, а сами семьи раскулаченных ссылались в Сибирь, лишаясь избирательных прав. Кулаки, не выступавшие против коллективизации, становились единоличниками и облагались повышенным налогом.

Для того чтобы переломить ситуацию, применялись не только репрессии против кулачества, но и наглядная агитация. Так по воспоминаниям первого секретаря комсомольской организации Красновского сельского совета, летом, для оказания шефской помощи по уборке урожая, приехали рабочие во главе с уполномоченным Шингалеевым. Рабочие и уполномоченный, не только выступали перед хуторянами, призывая их вступать в колхоз, но и привезли киноаппарат и показывали фильмы, о которых раньше большинство хуторян только слышали, но никогда не видели. Первый фильм все смотрели о том, как люди вступали в колхоз и счастливо жили в нём. Как по стране полным ходом шла коллективизация. Подобная агитация, вместе с угрозой раскулачивания противников, позволила провести коллективизацию в Красновском сельском совете. Впрочем, часть лояльных советской власти кулаков и казаков-середняков, остались единоличниками вплоть до полной коллективизации проведённой Хрущёвым.

Колхоз «Донской скакун» был организован в 1929 году. Распространено мнение, что колхоз «Донской скакун» занимался исключительно выращиванием лошадей для кавалерийских частей РККА. Это не верно. Согласно «Административно-хозяйственному справочнику по сельскому хозяйству Северокавказского края» за 1931 год, он являлся зерновым. Когда колхоз был перепрофилирован в коневодческий, пока точно выяснить не удалось, так довоенные архивы Тарасовского района были утрачены. Ориентировочно это произошло в 1932 — 1933 году, и это была инициатива самих колхозников. Так как после раскулачивания местных кулаков, занимавшихся коневодством, в колхозе оказалось значительное число лошадей донской породы.

В «Донской скакун» входили хутора Красновского сельского совета: Верхне Митякинский, Исаевский и Красновский. В нём насчитывалось 426 дворов, в которых проживало 2526 человек. Среди них было 574 работоспособных мужчин, 611 женщин и 343 подростков. Общая площадь колхозной земли 17 тыс. га. Пахотной земли насчитывалось 6367 га. Это был самый крупный колхоз в Тарасовском районе. В колхозе числилось 232 рабочих лошадей, 221 рабочих волов, 56 дойных коров. Было организована 1 мясомолочная ферма, 1 птицеферма и одна кролиководческая ферма.

Кроме этого, колхоз мало чем отличался от других колхозов Тарасовского района, и экономическое положение его было не слишком завидным из-за отсутствия опыта руководства и неразберихи.

Активистами и организаторами колхозного движения колхоза стали Хоружин А. Е., Хромушин И. Е., Савостин Е. Е., Попов И. А., Исаева П. Н., Быкадорова А. Г., Сидоренко Г. А., Бесполудинов и другие. Уполномоченным от райкома партии по коллективизации был Горшколепов С. П.

По некоторым данным, первым председателем колхоза был назначен двадцатипятитысячник Пётр Корнеевич Космачевский, о чём упоминается в монографии доктора исторических наук Скорика. Зарплата председателей колхозов Тарасовского района в те годы колебалась от 30, до 120 рублей, и зачастую не выплачивалась, так как в колхозах не было денег. Что ставило семьи двадцатипятитысячников в крайне тяжёлые условия, так как они в отличие от колхозников не имели подсобного хозяйства.

«Донской скакун» входил в Красновский Сельский совет, первым председателем которого был Исаев Осип Петрович (секретарь Логвинов). Впоследствии, на посту председателя, Исаева сменил Дядюшкин Сергей Яковлевич. Кто был бухгалтером неизвестно. Впоследствии им был Хайдакин Иван Макарьевич, брат моей двоюродной бабушки Матрёны Макарьевны. Секретарём сельсовета в 1931 году, согласно газете «Колхозное знамя», являлся Камнев (возможно Каменев?).

По всей видимости, с самого начала, отношения между представителями советской власти и председателем колхоза, и колхозниками, не заладились. Увы, любая власть развращает, зачастую, люди, получив власть, теряют голову и ведут себя не всегда адекватно, считая себя шишкой на ровном месте. Кроме того, такие люди падки на лесть и магарычи, а события последующих лет, показали не безосновательность такого предположения.

Об этом можно судить и по выступлению того же Космачевского на очередном слёте двадцатипятитысячников, который жаловался на тяжёлое положение колхоза и нелицеприятно отзывался о местной советской власти, которая бесцеремонно вмешивалась в дела колхоза «Донской скакун»:

«… с партийной ячейкой и сельским советом увязка не особенно, председатель сельского совета берёт самовольно колхозных лошадей, пугает арестом, с кормом дело обстоит плохо, нет счётных работников, состав правления неудовлетворительный, агрономов нет, общий план составлен, до двора не доведён».

Однако судя по этой жалобе, виноваты были не только представители советской власти и парт ячейка, но и сам двадцатипятитысячник, оказавшись не особенно компетентным как в сельском хозяйстве, так и в управлении колхозом.

Впрочем, по сведениям из музея Красновской средней школы, первым председателем «Донского скакуна» был некто Климов. Однако встретившись с большими трудностями, он уехал из колхоза во время посевной. Его сменил киевский рабочий 25 тысячник Климчук (быть может, Космачевский?). Который про руководил колхозом во январь 1931 года. В январе 1931 года председателем стал Савостин Е. Е. Но и он не долго пробыл председателем.

Через некоторое время, в августе 1933 года, председателем «Донского скакуна» был избран уроженец х. Средне Митякинский Хромушин Иван Ефимович, ветеринар по специальности, которому пришлось осваивать коневодство в перепрофилированном колхозе. В «Донской скакун» было завезено несколько табунов маток и жеребцы производители.

Сам Хромушин, 1903 года рождения по возрасту в Гражданской войне не участвовал. В начале 20 годов он был призван в Красную армию, где проходил службу в 24 артполку. Во время службы он прошёл обучение в школе подготовки младшего ветсостава и продолжил службу ветеринаром. После демобилизации Хромушин И. Е. вернулся в родной хутор, где устроился на работу ветеринаром в колхозе «Донской скакун».

Дела в колхозе обстояли неважно, так как многие колхозники не верили в колхозы, особенно после неурожаев 30 и 31 годов, связанных с погодными катаклизмами и уничтожением самими будущими колхозниками значительного числа лошадей и быков — которые являлись основным тяглом на Дону. И это неверие, новому председателю необходимо было преодолеть.

Урожайность зерновых и масличных культур составляла всего несколько центнеров с гектара. Так в 1932 году с 6168 гектаров, колхозники собрали всего 1632, 6 тонны. В 1933 г. с 5210 гектар 2427,5 тонн. С приходом нового председателя дела в хозяйстве стали не сразу, но налаживаться: в 1934 г. с 5040 гектара 2267,2 тонн; в 1935 г. с 4484 гектар 3184, 3 тонны. А в 1936 году, в условиях засухи, колхозники с площади 4100 га. убрали 3361,2 тонны зерновых и масличных культур. А средняя урожайность увеличилась более чем в два раза и достигла 9,06 ц. с га.

К 1939 году председатель «Донского скакуна» Хромушин и колхозники рассчитывали довести урожайность озимой пшеницы до 20 ц. с га., яровой пшеницы до 15 ц. с га., ячменя овса и кукурузы до 20 ц. с га, а подсолнечника — 15 ц. с га. При такой урожайности планировалось получить 10004 тонны зерновых и 1080 тон масличных и технических культур. За вычетом обязательных поставок государству, натуроплаты МТС, семенных и фуражных фондов, а также за вычетом продажи 1507 тонн зерна в порядке хлебозакупок, и выдачи зерна колхозникам за трудодни, в распоряжении колхоза оставалось бы 3918 тонн зерна, главным образом озимой и яровой пшеницы, ячменя и подсолнечника.

В 1939 году затраты труда по колхозу должны были достичь 250000 трудодней. В результате колхозники должны были получить вместо 4 кг. зерна на один трудодень в 1936 году и 16 кг. в 1939 году. Когда планировалось выдать на 1 трудодень 15 пшеницы и 1 кг. подсолнечника.

К моменту избрания Хромушина председателем колхоза, в нём практически не было ни свиней, ни овец, молочнотоварная ферма и конеферма практически не приносили прибыли. Так как средний удой составлял 1500 литров на корову. А на конеферме, первоначально, практически не было породистых племенных лошадей. К 1936 году поголовье дойных коров и коней увеличилось в два раза, что позволило довести доход животноводства до 200 тыс. рублей. Если на 1 трудодень, в 1933 году колхозник получал 2,1 кг. зерна и 16 коп. деньгами, то в 1936 году он стал получать 4 кг. зерна и 1 рубль деньгами. Таким образом, за продукцию полеводства в порядке хлебозаготовок, овощеводство, включая сюда бахчу, колхоз планировал получить 388 500 рублей прибыли

Всего трудоспособных колхозников в «Донском скакуне», на тот момент, насчитывалось 700 человек. Землю колхозники обрабатывали как при помощи лошадей и волов, так и при помощи тракторов Чеботовской МТС. На землях хозяйства работало 3 тракторных бригады. Две на колёсных тракторах СТЗ и одна на гусеничных ЧТЗ. В 1937 году была сформирована ещё одна тракторная бригада, состоящая из гусеничных тракторов СТЗ.

Из воспоминаний Арефьева Порфирия Николаевича: «А у нас до войны были машины грузовые, трактора, комбайны РСМ-7, РСМ-8,„Сталинец“. РСМ это сокращённо Ростсельмаш». «Богатый колхоз, было 4 грузовых машины, у председателя была легковая машина „эмка“. Это по тем временам богатство».

Первоначально, до перепрофилирования колхоза «Донской скакун» в коневодческий, в 1932 году в нем было всего 398 лошадей, 178 КРС, 14 свиней, 4 овцы и 342 курицы. В 1933 году в нём уже насчитывалось 483 лошади, 155 КРС, 11 свиней, 3 овцы и 946 кур. Через год после вступления Хромушина в должность председателя, численность лошадей была доведена до 608 голов, коров до 287, свиней 24, овец 95, кур 946.

Как уже говорилось выше, к 1939 году планировалось увеличить продуктивность коров до 3000 литров в год. Настриг шерсти довести до 5 кг. От одной свиноматки колхозники рассчитывали получить по тонне мяса. С пасеки планировалось получить по 32 кг. мёда с одного улья. А от породистых кур «Леггорн» по 155 яиц.

На МТФ «Донского скакуна» началась постепенная замена низко удойных коров калмыцкой породы, красными немецкими коровами. Местные беспородные свиньи стали заменяться белыми английскими, а овцеферме началась метизация местных грубошерстных овец с мериносами «рамбулье».

В 1937 году в «Донском скакуне» уже насчитывалось 1072 голов донских скакунов. Из них 400 маток. К 1940 году поголовье планировалось довести до 1530. Кроме разведения лошадей донской породы, славящейся своей неприхотливостью и выносливостью, в колхозе был выделен табун в 70 голов чистокровных коней «английской» породы.

Но вот конюшен, для размещения породистых лошадей катастрофически не хватало, как не хватало сена и концентратов, так как перепрофилирование хозяйства и увеличение численности поголовья, произошло слишком, и колхозники не успели заготовить достаточно кормов. Кроме этого, положение осложнялось слабой трудовой дисциплиной и недостатком опыта как председателя, так и бригадиров Но по мере механизации колхоза, накопления опыта в травопольной системе и использования для коневодства искусственных выпасов, проблема с кормами стала решаться.

Естественные сенокосы стали заменяться посевами люцерны и естественных выпасов посевами семенных смесей различных однолетних и многолетних трав, дающих больший выход зелёной массы. Это позволяло сократить землю под выпасами и сенокосами, и увеличить её под зерновые и масличные культуры.

При выращивании лошадей донской породы, было решено не, отказываться от их табунного содержания — круглогодичного содержания под открытым небом. Преимущество табунного содержания перед конюшенным заключалось в уменьшении затрат по уходу за лошадьми и экономии средств для постройки конюшен. И наконец, в условиях степного содержания выращивается крепкая, здоровая и выносливая лошадь, которой не страшны перегрузки и непогода. Ведь основная задача колхоза «Донской скакун» — поставка хороших верховых боевых коней для Красной армии.

Впрочем, основная масса лошадей содержалась в конюшнях. Так в 1937 году из 1072 лошадей, на табунном содержании находилось 197, а 875 содержались в конюшнях. К 1940 году это соотношение сохранялось. Так что шло ускоренное строительство новых конюшен.

Чистокровные лошади «Донского скакуна» славились не только у нас в стране, но и за рубежом. По рассказам И. М. Талалаева, один породистый жеребец стоил 7—8 тыс. рублей золотом. Основным направлением колхоза были поставки лошадей для Красной Армии. Впоследствии, зачастую, призывники уходили в армию служить на лошади из своего колхоза, так как она уже была выезжена и подготовлена к дальнейшей кавалерийской службе.

Росло в колхозе и поголовье другого скота. В 1937 году в хозяйстве насчитывалось 230 волов, 308 КРС, 130 свиней, 360 овец, 1070 голов птицы и 141 пчелосемей. К 1940 году в «Донском скакуне» планировалось иметь 1530 лошадей, 250 волов, 400 КРС, 300 свиней, 1000 овец, 1230 голов птицы и 500 пчелосемей.

В 1939 году председатель Хромушин и правление колхоза планировало от товарного животноводства получить следующий доход:

На конеферме от продажи 200 лошадей (ремонтное поголовье для РККА, племенные матки и племенные жеребцы) в среднем по 1480 рублей за голову — 296000 рублей.

От продажи 150 излишних волов по 300 рублей за голову — 45000 рублей.

От продажи молока по госпоставкам 780 центнеров по 15 рублей за центнер — 11700.

От продажи молока по децентрализованным заготовкам 3700 центнеров по цене 30 рублей за центнер — 111000 рублей.

От продажи продукции свиноводства 600 центнеров, по госпоставкам и на рынок, в среднем, по 100 рублей за центнер — 60000 рублей.

От продажи шерсти по госпоставкам и на рынок 3500 кг., в среднем по 10 рублей — 3500 рублей.

От продажи 100000 яиц по 10 рублей за сотню — 10000 рублей.

От продажи 16000 кг. мёда по 2 рубля за кг. — 32000 рублей. Всего на 606700 рублей.

При расчёте предполагаемого дохода, закупочные цены на продукцию животноводства брались заниженные. Правление колхоза считало, что в связи с общим подъёмом сельского хозяйства. в 1939 году в СССР будет значительное снижение цен на сельхоз продукции. Кроме того, минусовались необходимые расходы по хозяйству: на общественное питание (в колхозе имелись столовые), на детские ясли и прочие.

Кроме этого, колхоз рассчитывал получить доход от продажи государству продукции продуктов растениеводства на сумму 463400 рублей. Итого общий доход составит 1 млн. 70200 рублей. За вычетом производственных расходов на закупку семян, удобрений, сельхозмашин и запчастей, который предполагался в 320000 рублей, для распределения по трудодням оставалось 750000 рублей — по 3 рубля на трудодень. В среднем, на каждого из 700 колхозников приходилось 357 трудодней, за которые бы они получили по 1071 рублю.

В каждой колхозной бригаде планировалась постройка хат-лабораторий, закладка опытных участков для отработки технологий выращивания различных сортов. Начиная с 1937 года планировалась посадка так называемых «ветроломных» полос, для чего был заложен на 11 га. лесопитомник. В нём предполагалось выращивать как обычные породы деревьев для лесополос, так и декоративные, фруктовые деревья, а также деревья медоносы — липу и акацию.

К 1939 году планировалось устройство в балках 13 — 14 прудов и их зарыбление. В 1936 году в «Донском скакуне» на 10 га. был заложен фруктовый сад. К 1939 году он должен был расширен до 85 га. Началась закладка 9 га виноградника и 8 га ягодника. Для работы в них, на районных курсах садоводства были подготовлены садоводы. К сожалению, некоторым планам не суждено было сбыться.

Для удешевления колхозного строительства, планировалось организовать производство кирпича и черепицы, на 900000 штук кирпича и 500000 штук черепицы. Сейчас наш колхозник — Лаврухин Василий Васильевич обучался в районе на курсах заведующих колхозными кирпичными заводами. Колхозный завод обеспечивал не только собственные потребности в кирпиче и черепице, но и поставлял их в другие колхозы.

К 1937 году во всех бригадах и полевых станах должны были появиться телефоны и радиоточки. В 1938 году должна была закончена электрификация колхоза, с установкой и пуском электростанции стоимостью 75000 рублей.

Не была забыта колхозным руководством и культурная жизнь колхозников. Планировалась постройка во всех бригадах «Донского скакуна» просторных клубов, пригодных для демонстрации кинофильмов и проведения культурно-массовых мероприятий. В 1937 году планировалась покупка инструментов для духового оркестра и организация донского казачьего хора. А также строительство кирпичной бани, с парной, душем и парикмахерской при ней.

Но культура, по мнению председателя Хромушина и колхозного актива, это не только художественная самодеятельность и показ кинофильмов. Это, прежде всего повышение образовательного уровня самих колхозников. Так как животноводство и земледелие переходит на научную основу и требуют внедрение новейших технологий в агротехнике, кормлении, содержании, лечении и уходе за скотом и птицей.

Но попытки внедрения всего нового, наталкиваются на безграмотность колхозников, как обще культурную и образовательную, так и специальную. В интервью одному из журналистов Хромушин говорил:

«Учить, учить и ещё раз учить надо всех бригадиров, звеньевых, заведующих отраслями, весь колхозный актив. Краткосрочными 2 — 3 недельными курсами по агротехнике и зоотехнике тут не поможешь. Нужна более серьёзная учёба. И мы решаем от такого полукустарного вида подготовки кадров перейти к постоянной школьной учёбе.

В ближайшие 1 — 1 ½ месяца мы открываем в нашем колхозе «Колхозный факультет», как мы решаем его назвать. Программа факультета представляется нам, примерно, такая, чтобы за 2 — 3 зимы, учащиеся с подготовкой за сельскую школу при 5 — 6 часовых занятиях через день могли получать знания по основным общеобразовательным предметам (русский язык, математика, география, естествознание, история) в объёме семилетки. Главный упор в «Колхозном факультете» будет, понятно, взят на агротехнику и зоотехнику.

Учителей у нас в хуторе — 11 человек, преподавать общеобразовательные предметы есть кому. Для специальных предметов мы пригласим агронома и зоотехника. На оплату преподавателям и прочие расходы по школе придётся ассигновать ежегодно по 4 — 5 тысяч. Это мелочь для колхоза, имеющего 680 тысяч валового дохода.

Колхозный факультет на первое время мы рассчитываем укомплектовать в составе 50 — 60 человек. Здесь будут все бригадиры, заведующие отраслями, члены правления, звеньевые и рядовые колхозники, желающие серьёзно систематически учиться. Мы прекрасно отдаём себе отчёт в том, что занятия в колхозном факультете будут связанны с отрывом в зимнее время основных руководящих кадров колхоза от производства через день на 5 — 6 часов. И в этом опять-таки не ни чего страшного. При нынешнем укреплении трудовой дисциплины и организационной налаженности колхоза ничего не случиться в бригаде, если бригадир отлучится оттуда на пол дня для занятий на факультете. Для тех же учащихся, которые и зимою целый день заняты на производстве, придётся, видимо, организовывать особую группу с вечерними занятиями».

Таковы были планы колхозников «Донского скакуна», многим из которых не удалось осуществиться, в связи обстановкой в стране и в самом колхозе. Когда борьба с реальными врагами советской власти переросла в «охоту на ведьм» среди её преданных сторонников. Когда органы советской власти, вместо своих прямых обязанностей стали вмешиваться в работу колхозов.

И у нового председателя — Хромушина Ивана Ефимовича, с советской властью и партийной ячейкой дела не сложились, но уже по другой причине. Под раскулачивание попал отец Хромушина, объявленный кулаком. Имущество, которого было конфисковано, а он сам был поражён в правах. Под давлением представителей советской власти, в июне 1935 года Хромушин был исключён из партии, так как сын кулака не мог быть членом партии. А в ноябре его сняли с должности председателя колхоза.

Судя по всему, Хромушин был энтузиастом колхозного строительства, пусть и не знающим, как это делается. Скорее всего, именно он стоял у истоков движения «Ворошиловских всадников» и предложил казакам — комсомольцам: И. М. Талалаеву, Д. И. Бондареву, В. Куркиной и другим, выступить инициаторами создания этого движения.

Положение дел в колхозе «Донской скакун», очевидно, тревожил райком партии, и в декабре для его проверки была отправлена комиссия во главе с инструктором райкома Черновой, которая сделала неутешительные выводы.

21 декабря 1935 года (протокол №47 параграф 675) бюро Тарасовского РК ВКП (б) Северо-Донского округа, заслушав информацию инструктора РК ВКП (б) тов. Черновой «О результатах обследования конезавода «Донской скакун», постановило:

«Обязать комиссию в трёхдневный срок дополнить представленный материал с расчётами о возможности разукрупнения этого колхоза с таким расчётом, чтобы один из них был коневодческим с подсобной зерновой отраслью для обеспечения племенного коне поголовья необходимыми концентратами».

Однако, не смотря на одобрение принятого решения о разукрупнении колхоза «Донской скакун», оно не было претворено в жизнь, в связи с инициативой его комсомольцев, призвавших комсомольцев СССР организовать по всей стране движение «Ворошиловских всадников».

Вот имена этих комсомольцев «Донского скакуна»: Талалаев Иван Михайлович, Дмитрий Иванович Бондарев, Куркина Вера, Никишин Владимир Павлович, Чёботов Иван Афанасьевич, Акимов Пётр Никифорович, Болдырев Тихон, Назаров Владимир, Исаев Пётр Прокофьевич, Дядюшкин Гавриил, Талалаев Павел Михайлович, Сергей Иванович Рудаков.

Комсомольцы «Донского скакуна» в том же декабре оформили создание первого в СССР кружка по подготовке молодых казаков для службы в армии, назвав его «Ворошиловские всадники».

И в конце 1935 года они обратились «ко всем сельским комсомольцам и молодёжи Советского Союза» с призывом создавать в колхозах и совхозах конноспортивные кружки и клубы ворошиловских кавалеристов для подготовки новобранцев:

«Коней для обороны мы готовим, а за людей ещё не взялись. Сесть на коня и пустить его вскачь — это каждый может, — писали в своём обращении молодые казаки Тарасовского района, но мы хотим, чтобы каждый комсомолец, каждый молодой колхозник умел по-ворошиловски стрелять и по-ворошиловски, по-будённовски конем управлять, чтобы знал подход к лошади, правильную кавалерийскую седловку, посадку, умел бы на коне владеть оружием, умел бы сохранить силы коня в большом походе».

Молодые казаки Дона писали тов. Сталину:

«Нет больше старого Дона, нет прежнего донского казачества. Есть советский колхозный Дон и советские казаки, любящие свою коммунистическую партию, советскую власть, и преданные ей до последнего вздоха. Нет старой, трижды проклятой жизни казачества, когда трудящееся казачество находилось в когтях атаманов, офицеров, кулаков — душителей рабочих и крестьян. Есть радостная, светлая, зажиточная, культурная жизнь для казаков и казачек в наших родных колхозах. Мы дюже и накрепко любим эту жизнь».

Инициатива молодых казаков «Донского скакуна» оказалась как нельзя кстати. Армии требовались уже подготовленные новобранцы, которых не требовалось готовить в кавалерийских частях с нуля. К тому же кавалерийские дивизии, формировавшиеся по территориальному признаку, не соответствовали новым требованиям. И. В. Сталин остался недоволен подготовкой территориальных кавалерийских дивизий, и утвердился во мнении, что они представляют собой «суррогат» войск. Казаки, сохранившие способность и любовь к военному делу, должны были, таким образом, укрепить территориальные (да и кадровые) кавалерийские части.

17 января 1936 года бюро Тарасовского РК ВКП (б) рассмотрев письмо комсомольцев и молодёжи колхоза «Донской скакун об организации «Клубов Ворошиловских всадников», постановило: «Инициативу комсомольцев и молодёжи колхоза «Донской скакун» одобрить.

Предложить всем парторгам проработать данное письмо, помещённое в газете «Колхозное знамя», с комсомольцами и молодёжью и организовать в каждом колхозе «Клуб Ворошиловских всадников». Поручить райсовету ОСО, подобрать для работы в этих клубах комсостав, учебную литературу…».

О решении райкома партии был уведомлен Азово-Черноморский крайком, возглавляемый Шеболдаевым, горячим сторонником привлечения казачества на сторону большевиков. И инициатива комсомольцев «Донского скакуна» была кстати.

В постановлении «О Ворошиловском кавалеристе» бюро Азово-Черноморского крайкома ВКП (б) от 29 января 1936 года (протокол №124 параграф з) указано:

«1. Одобрить инициативу комсомольцев и молодёжи колхоза «Донской скакун» и крайкома комсомола об организации массового движения за значок «Ворошиловский кавалерист».

Для руководства этим движением создать постоянный комитет в составе Ларина (пред.), Каширина (командующий СКВО), Ерофицкого (крайком ВЛКСМ), Дмитриева (нач. конуправ. КрайЗУ), Иванова (Крайосовиахим) и Чумакова (директор военконзавода им. Будёного).

2. Организовать в первой половине июня месяца с. г. в г. Ростове первый обще краевой слёт лучших Ворошиловских кавалеристов в количестве 1000 всадников и провести обще краевые конноспортивные соревнования.

3. Организовать в г. Ростове клуб «Ворошиловских кавалеристов».

В Тарасовском районе движение «Ворошиловских всадников» курировал председатель районного Осоавиахима майор Таякин Пётр Михайлович, уроженец хутора Садки. До ВОВ Таякин избирался секретарём комсомольской организации района.

31января 1936 года в поддержку движения ворошиловских кавалеристов высказался Маршал Советского Союза С. М. Буденный. А 20 февраля 1936 года приветствовал не кто-нибудь, а начальник Генерального штаба РККА, Маршал Советского Союза А. И. Егоров, указавший, что это движение «является могучим залогом в деле укрепления обороноспособности нашей страны».

В марте того же года первый секретарь Азово-Черноморского крайкома ВКП (б) Б. П. Шеболдаев, сыгравший важную роль в изменении государственной политики по отношению к казачеству, высказался ещё более конкретно: «Мы возьмём и от казачества то, что у него было хорошего… Возьмём боевой дух, отвагу, закалку, любовь к коню, уменье владеть шашкой, любовь к военному делу, любовь к своей родине».

Но казак без казачьей формы не казак. А с формой были большие проблемы. Процесс расказачивания, а также острый дефицит мануфактуры во всей стране, привели к тому, что казачья форма в станицах и хуторах, стала большой редкостью.

Когда в конце 1920-х годов режиссер Я. М. Блиох решил снять фильм о боях и победах Первой конной армии в период Гражданской войны, то, как вспоминал оператор Сергей Лебедев, оказалось, что «надежда пополнить запасы амуниции за счет донских станиц не оправдалась. Старую одежонку давно выкинули, сожгли…» (Немиров 1987: 103). Многие казаки предпочитали носить ничем не примечательную одежду, типичную для советской до колхозной и коллективизированной деревни: стеганки (куртки с прошитой прокладкой из нескольких слоев ткани, между которыми укладывался утеплитель из ваты и других материалов), кепки, штаны или ватные брюки, сапоги.

В частности, участники производственного совещания в колхозе «Труд и советы» Тарасовского р-на Северокавказского края были запечатлены фотографом осенью 1931 г. в стеганках, кожухах (длиннополое пальто с большим отворачиваемым воротником из овечьих шкур с нестриженой и направленной вовнутрь костюма шерстью), треухах, кепках или красноармейских фуражках. Лишь на одном была деталь казачьего костюма, да и то не донского — невысокая барашковая шапка с матерчатым верхом («кубанка»).

А между тем, советских казаков хотели видеть в казачьей форме на самом верху. 3 марта 1936 г. первый секретарь Азово-Черноморского крайкома ВКП (б) Б. П. Шеболдаев и председатель крайисполкома В. Ф. Ларин принимали делегацию «донских колхозных казаков-животноводов», участников съезда передовиков колхозного животноводства (проходил в Москве в феврале того же года), награжденных орденом Ленина.

Один из членов делегации, казак Ф. Т. Токмачев, поведал краевым руководителям, как он после своего выступления на съезде общался с «первым маршалом» К. Е. Ворошиловым и с самим И. В. Сталиным: «После своей речи я пожал руки товарищам Сталину, Ворошилову и другим членам президиума. Товарищи Сталин и Ворошилов говорили мне: «Многие делегаты приехали по форме одетые, а почему же донские казаки без формы?» Я отвечаю: «В 1936 году увидите нас в казачьей форме». В ответ на это Шеболдаев важно указал: «Надо, чтобы у всех донцов форма была — и у казаков, и у иногородних».

Это указание было принято к действию, так помощник командира донской сотни Каплиев просил торговые организации Ростова «ускорить завоз товаров, необходимых для пошивки казачьей формы, — шаровар, мундиров, фуражек и лампасов» (Гладков, Куприянов 1936). Члены Северо-Донского окружкома ВКП (б) Азово-Черноморского края на своем заседании 21 марта 1936 г., помимо прочего, решили поручить торговым организациям округа завезти синие, красные, черные ткани «в первую очередь в казачьи районы на изготовление казачьей формы и пошивку фуражек»; обязать местные кооперативы «изготовить достаточное количество казачьих фуражек для широкого сбыта их населению»; «обеспечить в районах работу пошивочных мастерских из давальческого материала для пошивки мундиров, сюртуков, гимнастерок и брюк с лампасами»; «обеспечить введение в ассортимент товаров торгующих организаций и продажу населению фуражек и готового платья казачьей формы».

Впрочем, донские казаки, уловив изменение к ним советских и партийных властей, ещё раньше начали возрождать из небытия казачью форму. Это можно увидеть из письма секретаря Северо-Донского окружкома ВКП (б) В. М. Лукина к Б. П. Шеболдаеву в феврале 1936 г. отмечал, что уже в первые дни кампании «за советское казачество» казаки северных районов Дона стали появляться на торжествах в традиционной казачьей форме: «Интересно следующее — на районные собрания подавляющее большинство казаков, не говоря уже о всадниках, явились в казачьей форме, причем многие были совершенно в новой форме, другие за ночь по пришивали лампасы, достали где-то фуражки с красным околышем, не исключая и стариков. Нечего говорить, это, в свою очередь, создало различные толки и разговоры среди населения вроде того что «теперь поглядели на настоящих казаков, которых не видели с революции».

О том, с какими трудами и в какой спешке проходило обмундирование казаков зимой-весной 1936 г., вспоминал донской казак-колхозник И. К. Меркулов из Нижне-Чирского р-на Сталинградского края (туда в советский период отошли северные районы бывшей Области Войска Донского). По словам Меркулова, в апреле 1936 г. в районе было принято решение создать сотню «ворошиловских кавалеристов», а его назначить сотенным командиром. Сотня должна была выступить в Сталинград для участия в первомайских торжествах. Оказалось, однако, что у предполагаемого командира, не говоря уже о рядовых кавалеристах, нет казачьей формы. Тогда старый казак из того же колхоза, дед Игнат, принес ему «старые, пропахшие нафталином, широкие шаровары, с ярко-красными лампасами на голубом сукне: «Еще в японскую войну надевал. Уж не думал, что они свет увидят». Портной Иван Бахарев обещал найти самое сложное — фуражку: «У меня на подловке старая фуражка есть, так мы ее махом перелицуем».

И вот новоявленный сотенный командир облачился в шаровары, нацепил шашку, но… с фуражкой вышла заминка: «Я волновался: надо было почистить коней и сбрую, захватить овса, а главное у меня не было еще фуражки. Пора уже выезжать, но я все еще мыкался по конюшне в клетчатой кепке, хотя на ногах уже болтались шаровары с пунцовыми лампасами и блестели начищенные сапоги. Казаки посмеивались: «Какой же ты казак, Климаныч, да еще командир, коли на парад, не по форме одет». Наконец, портной принес-таки фуражку: «Всю ночь шил. Все-таки сделал».

Любопытно, что далее в рассказе упомянута деталь, свидетельствующая, насколько молодежь забыла старые казачьи традиции. Когда сотня «ворошиловских кавалеристов» строилась и подгоняла обмундирование, дед Игнат помогал молодому казаку колхознику Андрею приладить шашку, ворча при этом: «Эх ты, казак, а шашку задом наперед надел»». Дело в том, что шашка, в отличие от сабли, крепилась к поясу выгнутой стороной, что было несколько необычно. Андрей, видимо, приладил шашку на манер сабли, что в прежние времена вызвало бы, как минимум, безжалостные насмешки опытных казаков.

Казачья форма быстро вошла в моду, хотя ещё «год назад казак словно стыдился того, что его родина Тихий Дон». Казачий костюм быстро завоевывал признание не только казачьего населения. Вот как весной 1936 г. журналисты описывали облик донских казаков, «ворошиловских кавалеристов» станицы Ляпичевской Калачевского р-на Сталинградского края: «Командир взвода Аверьян Ляпичев в коротком, зеленого цвета буденновском полушубке, в черной папахе, синих, с широкими лампасами шароварах, спущенных на высокие сапоги, важно прошелся по рядам [лоз], придерживая рукоятку казачьей шашки». Казаки же его сотни, выстроенной перед началом учебной рубки лозы, «были в парадной форме. Их фигуры плотно обтягивали синие мундиры, а в сапоги заправлены шаровары с лампасами. Из-под картузов с красными околышами высматривали лихо накрученные чубы. Блестела на солнце оправа шашек».

Так, в казачьих фуражках и форме были запечатлены фотографами в 1937 г. председатель колхоза «Донской скакун» Тарасовского р-на Ростовской обл. И. Е. Хромушин и бригадир того же колхоза И. Е. Бесполуднев (Колхозный путь 1937: 26, 35).

Движение было поддержано на самом высоком уровне тов. Сталиным. Но тут вдруг выяснилось, что один из инициаторов движения «Ворошиловских стрелков», чуть ли не враг народа и подкулачник, так как его отец был раскулачен и поражён в правах, а сам он исключён из партии. К тому же апелляция Хромушина была рассмотрена на самом высшем уровне в Москве, где с него были сняты все обвинения, и он был полностью реабилитирован.

В Азово-Черноморском крайкоме поняли, что надо исправлять ситуацию, и летом 1936 года, Азово-Черноморский крайком ВКП (Б), а вслед за ним и Северо-Донской окружком отменили решения Тарасовского райкома партии, принятые ещё в июне и ноябре 1935 года, о снятии Хромушина с поста председателя колхоза «Донской скакун» и об исключении его их партии.

Решением крайкома и окружкома ВКП (б), решение об раскулачивании отца И. Хромушина было признано ошибочным. Он был восстановлен в избирательных правах, и ему было возвращено всё конфискованное имущество.

Однако положение в колхозе «Донской скакун» было не такое блестящее как того хотелось, и не соответствовало положению передового колхоза. В связи с этим, по решению Азово-Черноморскому крайкома, весной 1936 года его табуны были пополнены породистыми жеребцами. А также были выделены деньги и стройматериалы для ремонта колхозных конюшен. В колхозе был установлен генератор и в хуторах появилось электричество.

Для большей популяризации движения «Ворошиловских всадников», Сталин в феврале 1936 года приказал созвать 1 съезд этого движения и провести его в Москве. На места была отправлено директива о посылке на съезд делегатов от всех областей и краёв СССР, где это движение получило развитие. Инициативную группу казаков комсомольцев колхоза «Донской скакун» возглавил председатель колхоза Хромушин.

5 марта в Москву прибыла группа колхозных казаков, инициаторов движения «Ворошиловские всадники». Описание этого события так колоритно, что приведу его почти полностью, с минимальными сокращениями: «На них — синие суконные, до колен «сюртуки» или короткие ватные «мундиры», синие картузы с красным околышем и красным кантом. Из-под лихо надетых картузов выбиваются чубы. На картузах — пятиконечные красные звездочки.

Построившись на перроне Казанского вокзала по два в ряд, казаки отправились к выходу, где их ждали автомобили.

« — Мы приехали смотреть спектакль „Тихий Дон“ в Большом театре (речь, видимо, об опере Ивана Дзержинского)», — говорит донской казак и директор Чеботовской машинно-тракторной станции Тарасовского района Азово-Черноморского края тов. В. С. Макридин. — Нас — 51 казак и 14 казачек. Это лучшие председатели колхозов, передовые бригадиры и колхозники Азово-Черноморья. Все мы выбраны на общих собраниях колхозников.

В Миллерово на вокзал к отъезду поезда прибыло из ближайших районов более трех тысяч провожающих. Около тысячи казаков-колхозников прискакали на конях.

Поезд отошел под звуки «Интернационала», громовое «ура» и возгласы: «Да здравствует советское казачество!», «Да здравствует товарищ Сталин!».

Среди делегатов, прибывших в Москву, — старый казак Т. И. Воробьев, описанный в романе М. Шолохова «Поднятая целина» под именем дед Щукарь, лейтенант одного из пехотных полков, молодой казак и лучший стрелок своей дивизии А. Е. Забулдыгин, председатель колхоза «Заря революции», молодой казак М. А. Попов и др.

Вчера днем донцы совершили прогулку по Москве и побывали в метро. Вечером делегаты присутствовали на представлении в цирке».

Но такие мероприятия проводились не только в Москве, но и в Ростове. Бюро Азово-Черноморского крайкома составило «план подготовки и проведения встречи Донских, Кубанских и Терских казаков в городе Ростове». Согласно которому, в Ростов должно было прибыть три сотни казаков, по сотне донцов, кубанцев и терцев. Вечером 14 марта предполагалось устроить торжественную встречу прибывших казачьих сотен. 15 марта в 11 часов утра на Ростовском ипподроме намечалось проведение конноспортивных состязаний, а в 16 часов — парада с участием казаков, рабочих, осоавиахимовцев, комсомольцев, причем предусматривалось, что «в случае хорошей погоды участвует в параде Ростовский Аэроклуб».

Вот как описывают торжественную встречу казаков: «Вот едут овеваемые весенними ветрами, колхозные казаки. Едут с Кубани, с широкого Дона и бурного Терека. Кубанцы в красных бешметах, в чёрных черкесках с газырями. Донцы — в сюртуках, в фуражках с красными околышами и в шароварах с лампасами. Едут казаки на хорошо кормленных колхозных конях, по улицам города Ростова и весь город встречает дорогих гостей».

Тем временем ситуация в «Донском скакуне» несколько улучшилась, однако колхозники продолжали жаловаться на самодурство вышестоящих партийных и советских работников, сводящих на нет все их усилия. Видя, что одними увещеваниями партийных и советских бонз низового уровня не проймёшь, Северо-Донской окружком принял самые жёсткие меры. Чтобы никто из начальников самодуров не смел, терроризировать колхоз своими безграмотными указаниями, как это делал начальник окружного конуправления Комаров, он был показательно снят, «… как не справляющийся с работой и нетактичные поступки в колхозе «Донской скакун».

В марте 1936 г., в процессе развертывания кампании «за советское казачество», в одном из номеров газеты «Молот» была помещена статья о донской казачке, колхознице сельхозартели «Донской скакун» Тарасовского района Азово-Черноморского края Вере Куркиной. В статье отмечалось, что «Вера Куркина, казачка, комсомолка, колхозница „Донского скакуна“, одна из первых вступила в клубы ворошиловских кавалеристов и настойчиво овладевает военно-конным делом. Не хуже ребят скачет она на донском чистокровном жеребце. Она бесстрашно берет любые барьеры. И сейчас усиленно готовится к рубке лозы на всем скаку». Вера Куркина была не единственной девушкой, занимавшейся в кружке «ворошиловских кавалеристов» колхоза «Донской скакун». Вместе с нею здесь обучался еще ряд девушек, в частности К. И. Хайдакина.

Впоследствии, Вера вспоминала, с чего всё начиналась:

«Вместе с ребятами я, тогда ещё 19 летняя девчонка, пасла лошадей. Жили в степи. Только на праздники и выходные приезжали домой. Сами условия работы позволяли мне быстро осваивать верховую езду. Здесь я научилась вольтижировке, скачке стоя на спине лошади.

У нас постоянно устраивались любительские соревнования. А когда объявляли подготовку к первомайским скачкам, все по полной, с утра до ночи отрабатывали элементы верховой езды. На праздники мы, табунщики, приезжали в полной казачьей форме, на подводах разукрашенных букетами цветов. На ипподроме проводились «гладкие» скачки, конноспортивные игры: рубка лозы, «украденная невеста» и другие. За активное участие в праздничных мероприятиях, правление колхоза выдало мне премию — тёлку и дамский велосипед».

Если кто не в курсе, гладкие скачки — одна из форм испытания племенных верховых лошадей на скорость (резвость) движения — они проводятся после соответствующего тренинга на специальных травяных или песчаных дорожках ипподромов. Казаки на своих конях скакали на следующие дистанции: двухлетки от 1000 до 1600 м, трехлетки от 1200 до 3000 м, лошади 4 лет и старше от 1400 до 4000 м.

На скачках разыгрывались традиционные призы. Главный приз для двухлеток — имени М. И. Калинина (1600 м), для трехлеток — Большой Всесоюзный (2400м), для лошадей 4 лет и старше — имени СССР (3200 м). Гладкие скачки позволяли выявить резвость и скаковой класс лошадей, и являлись важной составной частью работы по совершенствованию верховых пород, позволяло отбирать для племенных целей лошадей, обладающих высокой резвостью.

Весной 1936 года в Пятигорск прибыли донские и кубанские казаки, в числе которых были и казаки из «Донского скакуна». В честь их прибытия был устроен большой праздник. В Наурском районе состоялся конноспортивный пробег, скачки и стрелковые соревнования, в которых приняло участие 420 человек.

31 марта несколько казаков колхоза «Донской скакун были отправлены на сборный пункт в Новочеркасск для тренировок. 18 апреля, после двух недель тренировок, намечалась отправка наиболее достойных кандидатов (в количестве, как отмечалось, 40 человек) в Северо-Кавказский край на конноспортивные соревнования. Вместе с мужчинами казаками отправилась и Вера Куркина. Перед отъездом девушка, чтобы не выглядеть белой вороной перед другими, несколько дней готовила казачью форму.

1 мая 1936 года в газете «Молот» была помещена ещё одна статья о донской казачке Вере Куркиной, входившей в кружок «Ворошиловские всадники»: «На весь Союз известна отважная кавалеристка, донская казачка Вера Куркина. Мы видели ее в строю во время встречи казаков в Ростове. Много наших девушек мечтают быть такими же хорошими наездницами, как Вера Куркина».