Бесплатный фрагмент - Квантовая физика: От теории к технологиям будущего

Глава 1. В поисках потерянной логики Вселенной

Представьте себе мир, где монеты не всегда падают орлом или решкой, а могут находиться в состоянии «и то, и другое» одновременно. Мир, где частица может проникать сквозь непроницаемые стены, а наблюдатель непосредственно влияет на поведение наблюдаемого. Мир, где местоположение объекта не определено до тех пор, пока мы не посмотрим на него. Этот мир не выдумка писателя-фантаста, а реальность, описанная квантовой физикой.

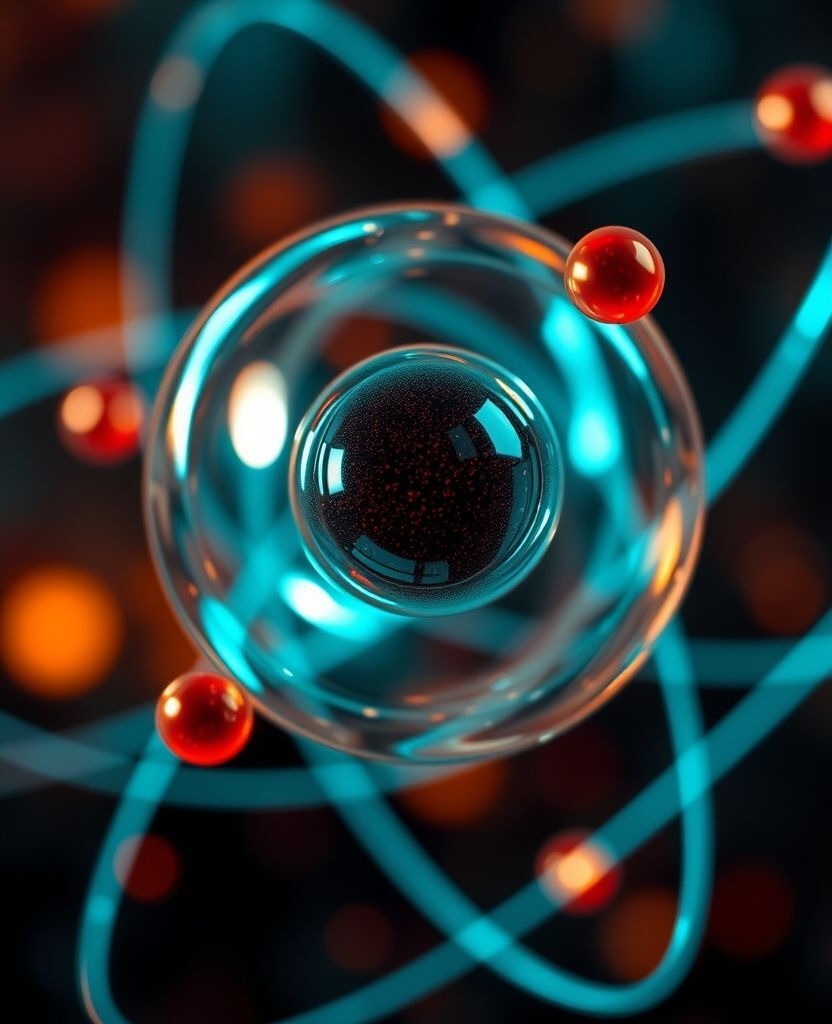

Квантовая физика — это одна из самых фундаментальных и, одновременно, самых загадочных областей науки. Она изучает мир на атомном и субатомном уровнях, описывая поведение мельчайших строительных блоков материи и энергии. В отличие от классической физики, которая успешно описывает мир макроскопических объектов, квантовая физика предлагает совершенно иной взгляд на реальность, основанный на вероятностях, неопределенности и волновой природе частиц.

1. Что такое «квант»?

Ключевое понятие квантовой физики — это «квант». Слово «квант» происходит от латинского «quantum», что означает «сколько». Оно отражает фундаментальный принцип, согласно которому энергия, момент импульса, и другие физические величины не могут изменяться непрерывно, а существуют только в виде дискретных, «квантованных» порций. Представьте себе лестницу: вы не можете стоять между ступенями, а только на них. Энергия, подобно человеку на лестнице, может принимать только определенные, фиксированные значения.

Этот принцип квантования энергии был впервые предложен Максом Планком в 1900 году для объяснения спектра излучения абсолютно черного тела. Планк предположил, что энергия излучается не непрерывно, а в виде дискретных пакетов — «квантов энергии». Это революционное предположение положило начало квантовой эпохе в физике.

2. Основные принципы квантовой физики

Квантовая физика базируется на нескольких фундаментальных принципах, которые кардинально отличаются от интуитивного понимания, основанного на классической физике:

Квантование: Как уже упоминалось, энергия и другие физические величины не могут изменяться непрерывно, а принимают только дискретные значения, называемые квантами.

Волновой дуализм: Частицы, такие как электроны и фотоны, проявляют как волновые, так и корпускулярные свойства. Это означает, что они могут вести себя как частицы, имеющие определенное положение и импульс, и как волны, распространяющиеся в пространстве и времени. Представьте себе объект, который одновременно является и маленьким шариком, и рябью на воде.

Принцип неопределенности Гейзенберга: Невозможно одновременно точно определить положение и импульс частицы. Чем точнее мы знаем одно, тем менее точно мы знаем другое. Это фундаментальное ограничение на точность наших знаний о физической системе.

Суперпозиция: Квантовая система может находиться в нескольких состояниях одновременно. Это означает, что, например, электрон может одновременно находиться в нескольких местах или иметь несколько значений спина. Только когда мы проводим измерение, система «выбирает» одно конкретное состояние.

Квантовая запутанность: Две или более частицы могут быть связаны между собой таким образом, что состояние одной частицы мгновенно влияет на состояние другой, независимо от расстояния между ними. Это явление, названное Эйнштейном «жутким действием на расстоянии», является одним из самых загадочных и перспективных в квантовой физике.

3. Почему квантовая физика важна?

Важность квантовой физики трудно переоценить. Она не только расширила наше понимание фундаментальных законов Вселенной, но и стала основой для множества современных технологий, без которых мы не можем представить нашу жизнь.

Основа современной электроники: Транзисторы, микрочипы, лазеры, светодиоды — все эти устройства работают благодаря квантовым эффектам. Квантовая механика позволила нам понять и контролировать поведение электронов в полупроводниках, что привело к революции в электронике и вычислительной технике.

Медицинская визуализация: Методы медицинской визуализации, такие как МРТ (магнитно-резонансная томография), основаны на принципах квантовой механики. МРТ позволяет получать детальные изображения внутренних органов и тканей, что помогает диагностировать и лечить различные заболевания.

Солнечные панели: Фотоэлектрический эффект, лежащий в основе работы солнечных панелей, объясняется квантовой теорией. Солнечные панели преобразуют энергию солнечного света в электрическую энергию, предоставляя нам чистый и возобновляемый источник энергии.

Квантовые компьютеры: Квантовые компьютеры, находящиеся на стадии разработки, обещают произвести революцию в вычислительной технике. Они используют квантовые эффекты, такие как суперпозиция и запутанность, для решения задач, которые недоступны классическим компьютерам. Квантовые компьютеры могут быть использованы для разработки новых лекарств, создания новых материалов, оптимизации логистики и решения других сложных задач.

Космология и астрофизика: Квантовая физика играет важную роль в нашем понимании ранней Вселенной и черных дыр. Квантовая гравитация, область, которая объединяет квантовую механику и общую теорию относительности, является одной из самых актуальных и сложных областей современной физики.

Материаловедение: Квантовая механика используется для разработки новых материалов с заданными свойствами. Например, квантовые расчеты могут предсказать структуру и свойства новых сверхпроводников, которые могут найти применение в различных областях, от энергетики до медицины.

4. Вызов интуиции и новые горизонты

Квантовая физика не просто описывает мир, она заставляет нас переосмыслить наши представления о реальности. Она бросает вызов нашей интуиции, ставит под сомнение классические представления о причинности и детерминизме. Но именно эта парадоксальность и сложность делают квантовую физику такой увлекательной и важной.

Погружение в мир квантовой физики — это путешествие в неизведанное. Это попытка разгадать тайны Вселенной, понять, как устроен мир на самом фундаментальном уровне. Это путь к новым технологиям и новым возможностям. Это, в конечном итоге, путь к новому пониманию самих себя и нашего места во Вселенной.

В следующих главах мы углубимся во все эти знания и разберем подробно все ключевые принципы квантовой физики, изучим основные явления и эксперименты, а также обсудим перспективы применения квантовых технологий в будущем! Но с начала давайте вспомним, как зарождалась данная наука, и начнем пожалуй с самых истоков!

История Квантовой Физики

Глава 1. Макс Планк и квантование энергии (1900 год)

Представьте себе физику конца XIX века. Ученые считали, что практически все законы природы уже открыты. Оставалось лишь уточнить некоторые детали. Классическая физика (механика Ньютона, электродинамика Максвелла, термодинамика) успешно описывала большинство явлений, и казалось, что «большая картина» мира уже сложилась.

Однако, существовала одна проблема, которая не давала покоя физикам — проблема излучения абсолютно чёрного тела. Попытки объяснить этот феномен с помощью классической физики приводили к абсурдным результатам (так называемой «ультрафиолетовой катастрофе»).

Именно в этой ситуации Макс Планк, немецкий физик, совершил прорыв, который навсегда изменил наше понимание мира. В 1900 году Планк предложил революционную идею — энергию излучения испускается и поглощается не непрерывно, а дискретно, то есть небольшими порциями, которые он назвал квантами.

1. Проблема Абсолютно Чёрного Тела: Классическая Физика в Тупике

Чтобы понять, что сделал Планк, нужно сначала понять, в чём заключалась проблема.

1.1 Абсолютно Чёрное Тело: Идеальный Поглотитель и Излучатель: Абсолютно чёрное тело — это идеализированный объект, который поглощает всё падающее на него излучение (свет, тепло и т.д.) и, в свою очередь, излучает энергию в зависимости от своей температуры. Это как если бы у вас был предмет, который идеально впитывает весь свет, падающий на него, и при этом светится в зависимости от того, насколько он нагрет.

1.2 Спектр Излучения: «Цвета» Излучения: Спектр излучения абсолютно чёрного тела показывает, сколько энергии излучается на каждой длине волны (или частоте). Это как если бы вы разложили свет, излучаемый раскалённым предметом, на разные цвета (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый) и измерили, сколько энергии приходится на каждый цвет.

1.3 «Ультрафиолетовая Катастрофа»: Классическая Физика Даёт Неверный Результат: Классическая физика (в частности, закон равнораспределения энергии Больцмана) предсказывала, что энергия излучения абсолютно чёрного тела должна непрерывно увеличиваться с уменьшением длины волны (то есть с увеличением частоты). Это означало, что в ультрафиолетовой области спектра (где длина волны очень мала) должна излучаться бесконечно большая энергия. Это, конечно, абсурд, так как противоречит экспериментальным данным. Этот провал классической физики получил название «ультрафиолетовой катастрофы».

2. Решение Планка: Энергия Квантуется!

Чтобы решить проблему излучения абсолютно чёрного тела, Макс Планк сделал радикальное предположение:

2.1 Квантование Энергии: Энергия Излучается Порциями: Планк предположил, что энергия излучения испускается и поглощается не непрерывно, а дискретно, то есть небольшими порциями, которые он назвал квантами. Это как если бы энергия была не водой, которая может течь непрерывно, а песком, который состоит из отдельных песчинок.

2.2 Формула Планка: Размер Кванта Энергии: Планк определил, что энергия кванта пропорциональна частоте излучения: E = hν

Где: E — энергия кванта. h — постоянная Планка (очень маленькая величина: h ≈ 6.626 × 10—34 Дж·с). ν (греческая буква «ню») — частота излучения.

2.3 Новый Закон Излучения: Больше Никакой Катастрофы: Используя свою гипотезу о квантовании энергии, Планк вывел новую формулу для спектра излучения абсолютно чёрного тела, которая точно соответствовала экспериментальным данным и избегала ультрафиолетовой катастрофы.

3. Значение Открытия Планка: Рождение Квантовой Эпохи

Открытие Планка о квантовании энергии стало началом квантовой революции в физике.

3.1 Подрыв Классической Физики: Мир Не Непрерывен! Идея о том, что энергия может существовать только в виде дискретных квантов, противоречила классической физике, которая считала энергию непрерывной величиной. Это открытие показало, что классическая физика не может описать все явления природы и что на микроскопическом уровне мир устроен совершенно иначе.

3.2 Новый Фундаментальный Закон: Квантовая Механика: Открытие Планка положило начало развитию квантовой механики — новой теории, которая описывает поведение частиц на атомном и субатомном уровне. Квантовая механика стала одной из самых успешных и важных теорий в физике, которая привела к появлению множества новых технологий, таких как лазеры, транзисторы, компьютеры и т. д.

3.3 Планк — Отец Квантовой Механики: Макса Планка часто называют «отцом квантовой механики» за его основополагающий вклад в эту науку.

4. Дальнейшее Развитие Квантовой Теории: Эйнштейн и Фотоэффект

Идею Планка о квантовании энергии поддержал и развил Альберт Эйнштейн.

4.1 Фотоэффект: Свет Как Поток Частиц (Фотонов): В 1905 году Эйнштейн объяснил фотоэффект (явление выбивания электронов из металла под действием света), предположив, что свет состоит из дискретных частиц, которые он назвал фотонами. Энергия каждого фотона определяется формулой Планка: E = hν.

4.2 Волно-Корпускулярный Дуализм: Свет и Частица Одновременно?: Работа Эйнштейна показала, что свет имеет двойственную природу: он может вести себя как волна (как это описывается в электродинамике Максвелла) и как поток частиц (фотонов). Этот принцип получил название волно-корпускулярного дуализма.

5. Заключение: Планк — Человек, Который Изменил Наш Мир

Открытие Макса Планка о квантовании энергии в 1900 году стало одним из самых важных событий в истории физики. Оно положило начало квантовой революции, которая привела к изменению нашего понимания мира и к появлению множества новых технологий, которые мы используем сегодня. Макс Планк — это человек, который действительно изменил наш мир.

Глава 2. Альберт Эйнштейн и фотоэффект (1905 год): фотоэффект

Альберт Эйнштейн и Фотоэффект (1905 год): Свет — Это Не Только Волна, но и Поток Частиц!

В 1905 году, в возрасте всего 26 лет, Альберт Эйнштейн опубликовал серию революционных статей, которые перевернули наше представление о мире. Одна из этих статей была посвящена объяснению фотоэффекта. Фотоэффект — это явление, при котором свет, падая на металл, выбивает из него электроны. Это было хорошо известное экспериментальное явление, но классическая физика не могла его объяснить.

Эйнштейн не просто объяснил фотоэффект, он показал, что свет может вести себя как поток частиц (которые он назвал фотонами), каждый из которых несет определенное количество энергии. Это было невероятно смелое предположение, которое полностью противоречило классической теории света, которая рассматривала свет как волну. Работа Эйнштейна над фотоэффектом была настолько новаторской, что за неё он получил Нобелевскую премию по физике в 1921 году.

1. Что Такое Фотоэффект и Почему Это Было Загадкой

Чтобы понять, что сделал Эйнштейн, необходимо сначала разобраться в сути самого фотоэффекта и почему он не мог быть объяснен классической физикой.

1.1 Фотоэффект: Свет Выбивает Электроны: Фотоэффект проявляется, когда свет (или другое электромагнитное излучение) попадает на поверхность металла, и из этого металла вылетают электроны. Эти электроны называются фотоэлектронами.

1.2 Экспериментальные Наблюдения: Что Было Известно до Эйнштейна: К моменту работы Эйнштейна было известно несколько важных экспериментальных фактов о фотоэффекте:

Пороговая Частота: Фотоэффект наблюдается только при определенной частоте света (или выше), которая зависит от материала металла. Если частота света ниже пороговой частоты, фотоэффект не наблюдается, независимо от интенсивности света (то есть, насколько ярким был свет).

Кинетическая Энергия Фотоэлектронов: Кинетическая энергия фотоэлектронов (то есть скорость, с которой они вылетают из металла) не зависит от интенсивности света, а зависит только от частоты света. Чем выше частота света, тем больше кинетическая энергия фотоэлектронов.

Количество Фотоэлектронов: Количество фотоэлектронов (то есть сила тока) зависит от интенсивности света. Чем ярче свет, тем больше фотоэлектронов вылетает.

1.3 Несоответствие с Классической Физикой: Почему это Было Загадкой: Классическая физика (основанная на волновой теории света Максвелла) не могла объяснить эти экспериментальные наблюдения:

Пороговая Частота: Если бы свет был волной, то энергия, переданная электрону, должна была бы зависеть от интенсивности света (то есть от его яркости). Классическая физика не могла объяснить, почему эффект не происходит, если свет недостаточно «яркий», даже если светить очень долго.

Кинетическая Энергия Фотоэлектронов: Классическая физика предсказывала, что кинетическая энергия фотоэлектронов должна зависеть от интенсивности света (яркости). Эксперименты показывали обратное.

Мгновенность Фотоэффекта: Фотоэффект происходит практически мгновенно, даже при очень низкой интенсивности света. Классическая физика предсказывала, что для накопления достаточной энергии для выбивания электрона может потребоваться некоторое время.

2. Решение Эйнштейна: Свет — Это Поток Фотонов

Эйнштейн предложил революционное объяснение фотоэффекта, основанное на идее Макса Планка о квантовании энергии.

2.1 Свет — Это Поток Дискретных Частиц (Фотонов): Эйнштейн предположил, что свет состоит из потока дискретных частиц, которые он назвал фотонами. Каждый фотон имеет энергию, пропорциональную его частоте:

E = hν

Где:

E — энергия фотона.

h — постоянная Планка.

ν — частота света.

2.2 Фотоэлектроны Выбиваются Одним Фотоном: «Один-на-Один»: Эйнштейн предположил, что электрон выбивается из металла только в том случае, если он поглощает один фотон. Это означает, что энергия электрона увеличивается на энергию фотона.

2.3 Работа Выхода (Φ): Энергия, Необходимая для Освобождения Электрона: Для того чтобы вырваться из металла, электрон должен преодолеть силу притяжения, которая удерживает его внутри металла. Эта сила характеризуется величиной, которая называется работой выхода (Φ). Работа выхода зависит от материала металла.

2.4 Уравнение Эйнштейна для Фотоэффекта: Сохранение Энергии: Используя эти предположения, Эйнштейн вывел уравнение, которое описывает фотоэффект и объясняет все экспериментальные наблюдения:

Kmax = hν — Φ

Где:

Kmax — максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов.

hν — энергия фотона.

Φ — работа выхода.

Это уравнение говорит, что максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов равна разнице между энергией фотона и работой выхода.

3. Объяснение Экспериментальных Наблюдений: Как Уравнение Эйнштейна Объясняет Фотоэффект

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта позволяет объяснить все экспериментальные наблюдения:

3.1 Пороговая Частота: Энергия Фотона Должна Быть Больше Работы Выхода: Фотоэффект наблюдается только тогда, когда энергия фотона (hν) больше работы выхода (Φ). Это объясняет пороговую частоту. Если частота света (и, следовательно, энергия фотона) слишком низкая, то фотон не сможет выбить электрон из металла.

3.2 Кинетическая Энергия Фотоэлектронов: Зависит от Частоты Света: Кинетическая энергия фотоэлектронов зависит от энергии фотона, которая, в свою очередь, зависит от частоты света. Это объясняет, почему кинетическая энергия фотоэлектронов увеличивается с увеличением частоты света.

3.3 Количество Фотоэлектронов: Зависит от Интенсивности Света: Интенсивность света (то есть его яркость) определяет количество фотонов, которые попадают на поверхность металла. Чем ярче свет, тем больше фотонов и тем больше фотоэлектронов вылетает из металла.

3.4 Мгновенность Фотоэффекта: Один Фотон — Один Электрон: Фотоэффект происходит практически мгновенно, потому что электрон поглощает один фотон, и если энергии достаточно, электрон вылетает.

4. Значение Работы Эйнштейна: Рождение Квантовой Механики и Волно-Корпускулярный Дуализм

Работа Эйнштейна над фотоэффектом имела огромное значение для развития физики:

4.1 Подтверждение Идеи Планка: Свет — Это Кванты: Работа Эйнштейна подтвердила идею Планка о квантовании энергии и показала, что свет, как и энергия излучения, может существовать только в виде дискретных порций (фотонов).

4.2 Волно-Корпускулярный Дуализм: Свет — и Волна, и Частица: Работа Эйнштейна продемонстрировала, что свет имеет двойственную природу. С одной стороны, свет ведет себя как волна (например, в явлениях интерференции и дифракции). С другой стороны, свет ведет себя как поток частиц (фотонов) в фотоэффекте. Этот принцип, названный волно-корпускулярным дуализмом, оказался одним из самых фундаментальных принципов квантовой механики.

4.3 Рождение Квантовой Механики: Новый Взгляд на Мир: Работа Эйнштейна над фотоэффектом стала одним из ключевых шагов в развитии квантовой механики. Квантовая механика — это теория, которая описывает поведение частиц на атомном и субатомном уровне и учитывает волновые свойства частиц.

4.4 Нобелевская Премия: Признание Гения: Работа Эйнштейна над фотоэффектом была настолько новаторской и важной, что в 1921 году ему была присуждена Нобелевская премия по физике за «открытие закона фотоэлектрического эффекта».

5. Эйнштейн — Человек, Который Преобразовал Наше Понимание Света

Работа Альберта Эйнштейна над фотоэффектом в 1905 году была одним из самых важных достижений в истории физики. Он не только объяснил загадочный феномен, но и показал, что свет имеет двойственную природу: он может вести себя и как волна, и как поток частиц (фотонов). Эта работа стала одним из ключевых шагов в развитии квантовой механики и навсегда изменила наше представление о природе света и материи. Эйнштейн продемонстрировал свою гениальность, используя идею квантования энергии, предложенную Планком, и заложил основу для будущих открытий в квантовой физике.

Глава 3. Нильс Бор и модель атома (1913 год)

Нильс Бор и Модель Атома (1913 год): Планетарная Система в Миниатюре с Квантовыми Правилами

К началу XX века ученые уже знали, что атом состоит из положительно заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов. Однако, существовала серьезная проблема: классическая физика не могла объяснить, почему атомы вообще существуют и почему они стабильны.

Согласно классической электродинамике, электроны, вращающиеся вокруг ядра, должны непрерывно излучать электромагнитные волны и, следовательно, терять энергию. В результате, они должны быстро упасть на ядро, и атом должен перестать существовать. Но атомы существуют, и они стабильны!

В 1913 году Нильс Бор, датский физик, предложил новую модель атома, которая решала эту проблему. Бор объединил классическую физику с квантовыми идеями, предложенными Планком и Эйнштейном, и создал модель, которая стала важным шагом в развитии квантовой теории.

1. Проблема Модели Атома Резерфорда: Классическая Физика Не Работает

Чтобы понять, что сделал Бор, нужно сначала разобраться в проблемах, которые существовали в предыдущих моделях атома, особенно в модели Резерфорда.

1.1 Модель Резерфорда: Планетарная Модель Атома: В 1911 году Эрнест Резерфорд провел знаменитый эксперимент по рассеянию альфа-частиц на тонкой золотой фольге. Результаты этого эксперимента привели Резерфорда к выводу, что атом имеет структуру, похожую на солнечную систему:

В центре атома находится положительно заряженное ядро, в котором сосредоточена почти вся масса атома.

Вокруг ядра вращаются отрицательно заряженные электроны, подобно планетам, вращающимся вокруг Солнца.

1.2 Нестабильность Модели Резерфорда: Электроны Должны Упасть на Ядро: Проблема с моделью Резерфорда заключалась в том, что она была нестабильной с точки зрения классической физики. Согласно классической электродинамике, электрон, движущийся с ускорением (как это происходит при вращении вокруг ядра), должен непрерывно излучать электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн приводит к потере энергии электроном, и он должен постепенно приближаться к ядру, вращаясь по спирали. В конце концов, электрон должен упасть на ядро, и атом должен перестать существовать. Расчеты показывали, что это должно происходить очень быстро, за доли секунды. Но атомы стабильны, и они не распадаются!

1.3 Спектры Излучения: Линейчатые Спектры Вместо Непрерывных: Еще одна проблема с моделью Резерфорда заключалась в том, что она не могла объяснить спектры излучения атомов. Когда атомы нагревают, они излучают свет. Если разложить этот свет на разные цвета (то есть на разные длины волн), то получается спектр излучения. Эксперименты показывали, что спектры излучения атомов состоят из отдельных линий (линейчатые спектры), а не являются непрерывными. Классическая физика не могла объяснить, почему спектры излучения атомов линейчатые, а не непрерывные.

2. Постулаты Бора: Квантовые Правила для Атомов

Чтобы решить проблемы модели Резерфорда, Нильс Бор предложил новую модель атома, основанную на трех основных постулатах:

2.1 Постулат 1: Стационарные Состояния: Электроны могут вращаться вокруг ядра только по определенным, дискретным орбитам, которые называются стационарными состояниями. В этих стационарных состояниях электроны не излучают энергию, даже если они движутся с ускорением. Это противоречит классической электродинамике, но позволяет объяснить стабильность атомов.

Электроны могут находиться только на определенных «разрешенных» орбитах, которые соответствуют определенным уровням энергии.

В стационарных состояниях электроны не излучают электромагнитные волны и не теряют энергию.

2.2 Постулат 2: Квантование Углового Момента: Угловой момент электрона (величина, характеризующая вращение электрона вокруг ядра) может принимать только определенные, дискретные значения, которые кратны постоянной Планка:

L = nħ

Где:

L — угловой момент электрона.

n — целое число (n = 1, 2, 3, …), которое называется главным квантовым числом.

ħ — приведенная постоянная Планка (ħ = h / 2π).

Этот постулат, по сути, говорит, что электроны вращаются вокруг ядра не как угодно, а только по определенным «квантованным» орбитам.

2.3 Постулат 3: Излучение и Поглощение Энергии при Переходах: Электрон может переходить из одного стационарного состояния в другое, поглощая или излучая при этом фотон с энергией, равной разнице энергий между этими состояниями:

E = hν = Ef — Ei

Где:

E — энергия фотона.

h — постоянная Планка.

ν — частота фотона.

Ef — энергия конечного состояния электрона.

Ei — энергия начального состояния электрона.

Этот постулат объясняет, почему спектры излучения атомов линейчатые. Электроны могут переходить только между определенными уровнями энергии, и каждый переход соответствует излучению или поглощению фотона определенной частоты.

3. Модель Атома Бора: Планетарная Система с Квантовыми Правилами

Основываясь на своих постулатах, Нильс Бор предложил следующую модель атома:

3.1 Ядро: В Центре Атома: В центре атома находится положительно заряженное ядро, в котором сосредоточена почти вся масса атома.

3.2 Электроны: На Дискретных Орбитах: Вокруг ядра вращаются электроны, но не по любым произвольным орбитам, а только по определенным, дискретным орбитам, которые соответствуют определенным уровням энергии. Эти орбиты можно представить как «квантованные» дорожки, по которым могут двигаться электроны.

3.3 Стационарные Состояния: Электроны Не Излучают Энергию: В стационарных состояниях электроны не излучают энергию и не приближаются к ядру.

3.4 Переходы: Излучение и Поглощение Фотонов: Электроны могут переходить с одной орбиты на другую, поглощая или излучая при этом фотон с энергией, равной разнице энергий между этими орбитами.

4. Успехи Модели Бора: Объяснение Спектра Водорода

Модель атома Бора была очень успешной в объяснении спектра излучения атома водорода.

4.1 Расчет Энергетических Уровней Водорода: Точное Совпадение с Экспериментом: Бор смог рассчитать энергетические уровни атома водорода, используя свои постулаты и классическую механику. Результаты расчетов точно совпадали с экспериментальными данными.

4.2 Объяснение Линейчатого Спектра Водорода: Переходы Между Уровнями Энергии: Модель Бора объясняла, почему спектр излучения атома водорода является линейчатым. Каждая линия в спектре соответствует переходу электрона между двумя определенными уровнями энергии.

5. Ограничения Модели Бора: Не Работает для Сложных Атомов

Несмотря на свои успехи, модель атома Бора имела и ряд ограничений:

5.1 Работает Только для Водорода: Не Объясняет Спектры Сложных Атомов: Модель Бора хорошо работала для атома водорода, который имеет только один электрон. Однако, она не могла объяснить спектры излучения более сложных атомов, которые имеют много электронов.

5.2 Произвольные Постулаты: Нет Фундаментального Обоснования: Постулаты Бора были введены «вручную» и не имели фундаментального обоснования. Они просто позволяли объяснить экспериментальные данные, но не следовали из какой-либо более общей теории.

5.3 Не Объясняет Химические Связи: Не Учитывает Взаимодействие Атомов: Модель Бора не учитывала взаимодействие между атомами и не могла объяснить, как образуются химические связи.

6. Развитие Квантовой Механики: Более Фундаментальная Теория

Вскоре после создания модели Бора была разработана более общая и фундаментальная теория — квантовая механика. Квантовая механика объясняет поведение частиц на атомном и субатомном уровне и описывает все явления, которые происходят в атомах и молекулах. Модель Бора стала важным шагом на пути к созданию квантовой механики.

Бор — Пионер Квантовой Теории Атома

Модель атома, предложенная Нильсом Бором в 1913 году, стала важным шагом в развитии нашего понимания структуры материи. Она объединила классическую физику с квантовыми идеями и решила ряд проблем, которые существовали в предыдущих моделях атома. Хотя модель Бора имела свои ограничения, она сыграла важную роль в развитии квантовой механики и помогла ученым понять, как устроены атомы и молекулы.

Глава 4. Луи де Бройль и волновая природа материи (1924 год)

Луи де Бройль и Волновая Природа Материи (1924 год): Всё — И Волна, и Частица: Революция в Понимании Материи

К началу 1920-х годов физики уже приняли тот факт, что свет имеет двойственную природу: он может вести себя и как волна (например, в явлениях интерференции и дифракции), и как поток частиц (фотонов) (например, в фотоэффекте). Это явление получило название волно-корпускулярного дуализма.

Однако, существовал вопрос: если свет, который считался волной, может вести себя как частица, то могут ли частицы (например, электроны), которые считались частицами, вести себя как волны?

В 1924 году Луи де Бройль, французский физик, выдвинул революционную гипотезу: вся материя обладает волновой природой. Он предположил, что любая частица, имеющая импульс (то есть движущаяся), также имеет связанную с ней волну, длина которой определяется импульсом частицы.

Это была невероятно смелая идея, которая не имела прямых экспериментальных подтверждений на тот момент. Но де Бройль был убежден в своей правоте, и его гипотеза стала одним из краеугольных камней квантовой механики.

1. От Волновой Природы Света к Волновой Природе Материи: Зеркальное Отражение?

Чтобы понять, что сделал де Бройль, нужно сначала осознать, что к тому моменту уже было известно о волно-корпускулярном дуализме света.

1.1 Волно-Корпускулярный Дуализм Света: Свет — и Волна, и Частица: Как мы уже знаем из работ Планка и Эйнштейна, свет имеет двойственную природу:

Волновые Свойства: Свет может проявлять волновые свойства, такие как интерференция (образование максимумов и минимумов при наложении волн) и дифракция (огибание волнами препятствий). Эти явления объясняются волновой теорией света, разработанной Максвеллом.

Корпускулярные Свойства: Свет может проявлять корпускулярные свойства, то есть вести себя как поток частиц (фотонов). Это проявляется, например, в фотоэффекте, когда фотоны выбивают электроны из металла.

1.2 Гипотеза де Бройля: Симметрия в Природе: Де Бройль предположил, что природа симметрична, и если свет, который считался волной, может вести себя как частица, то и частицы, которые считались частицами, могут вести себя как волны. Он искал симметрию между волнами и частицами.

2. Длина Волны де Бройля: Формула, Связывающая Волну и Частицу

Де Бройль предложил формулу, которая связывает волновые свойства частицы (длину волны) с её корпускулярными свойствами (импульсом):

λ = h / p

Где:

λ (греческая буква «лямбда») — длина волны де Бройля.

h — постоянная Планка.

p — импульс частицы (p = mv, где m — масса частицы, v — её скорость).

Эта формула говорит, что чем больше импульс частицы, тем меньше длина её волны де Бройля, и наоборот.

3. Доказательства Волновой Природы Материи: Эксперименты Подтверждают Теорию

Вскоре после того, как де Бройль выдвинул свою гипотезу, были проведены эксперименты, которые подтвердили её:

3.1 Эксперименты Дэвиссона и Джермера (1927 год): Дифракция Электронов: В 1927 году Клинтон Дэвиссон и Лестер Джермер провели эксперимент, в котором они направляли пучок электронов на кристалл никеля. Они обнаружили, что электроны дифрагируют, то есть огибают атомы кристалла и образуют интерференционную картину. Этот эксперимент прямо подтвердил волновую природу электронов. Длина волны электронов, рассчитанная по интерференционной картине, точно совпадала с предсказаниями формулы де Бройля.

3.2 Дифракция Нейтронов и Атомов: Волновая Природа Подтверждена для Разных Частиц: В дальнейшем были проведены эксперименты по дифракции нейтронов и атомов, которые также подтвердили волновую природу этих частиц.

4. Последствия Открытия Де Бройля: Революция в Квантовой Механике

Открытие де Бройля о волновой природе материи имело глубокие последствия для развития квантовой механики:

4.1 Развитие Квантовой Механики: Новый Взгляд на Частицы и Волны: Гипотеза де Бройля стала одним из краеугольных камней квантовой механики. Она показала, что все частицы имеют волновые свойства, и что волновые и корпускулярные свойства взаимосвязаны. Это привело к пересмотру классического понимания материи и к созданию новой теории, которая описывает поведение частиц на атомном и субатомном уровне.

4.2 Уравнение Шрёдингера: Описание Волновой Функции: На основе идеи де Бройля Эрвин Шрёдингер разработал уравнение Шрёдингера, которое описывает эволюцию во времени волновой функции частицы. Волновая функция содержит всю информацию о состоянии частицы (её положение, импульс, энергию и т.д.).

4.3 Принцип Неопределенности Гейзенберга: Фундаментальное Ограничение: Волновые свойства частиц приводят к принципу неопределенности Гейзенберга, который гласит, что невозможно одновременно точно измерить положение и импульс частицы. Чем точнее мы знаем положение частицы, тем менее точно мы знаем её импульс, и наоборот.

4.4 Квантовый Мир: Волна или Частица?: Открытие де Бройля показало, что на атомном и субатомном уровне мир устроен совершенно иначе, чем мы привыкли видеть в повседневной жизни. Частицы могут вести себя как волны, и волны могут вести себя как частицы. Это привело к необходимости пересмотреть наши представления о том, что такое материя и как она взаимодействует с пространством и временем.

5. Заключение: Де Бройль — Первооткрыватель Волновой Природы Материи

Гипотеза Луи де Бройля о волновой природе материи в 1924 году стала одним из самых важных открытий в истории физики. Она показала, что все частицы обладают волновыми свойствами и что волновые и корпускулярные свойства взаимосвязаны. Это открытие привело к развитию квантовой механики и к изменению нашего понимания мира на атомном и субатомном уровне. Де Бройль — это человек, который первым увидел волны в частицах и открыл новые горизонты в науке.

Глава 5. Вернер Гейзенберг и Эрвин Шрёдингер (1925–1926 годы)

Вернер Гейзенберг и Эрвин Шрёдингер (1925–1926 годы): Два Пути к Квантовой Революции — Матричная Механика и Волновая Механика

В 1925–1926 годах произошел настоящий взрыв в развитии квантовой механики. Два молодых физика, Вернер Гейзенберг и Эрвин Шрёдингер, независимо друг от друга разработали два совершенно разных, но эквивалентных подхода к описанию квантового мира.

Вернер Гейзенберг разработал матричную механику — формализм, который описывает квантовые системы с помощью матриц (математических объектов, представляющих собой таблицы чисел). Гейзенберг исходил из идеи, что в физике следует использовать только те величины, которые можно измерить экспериментально.

Эрвин Шрёдингер разработал волновую механику — формализм, который описывает квантовые системы с помощью волновой функции, которая удовлетворяет уравнению Шрёдингера. Шрёдингер исходил из идеи де Бройля о волновой природе материи.

Несмотря на то, что подходы Гейзенберга и Шрёдингера казались совершенно разными, вскоре было показано, что они математически эквивалентны и описывают одни и те же физические явления. Объединение этих двух подходов привело к созданию современной квантовой механики, которая является одной из самых успешных и точных теорий в физике.

1. Матричная Механика Гейзенберга: Описываем Квантовый Мир с Помощью Матриц

Вернер Гейзенберг разработал матричную механику в 1925 году в возрасте всего 23 лет. Он исходил из идеи, что в физике следует использовать только те величины, которые можно измерить экспериментально. Он отказался от попыток представить траектории электронов в атоме (как это делалось в модели Бора) и сосредоточился на описании переходов между энергетическими уровнями, которые можно наблюдать в спектрах излучения.

1.1 Отказ от Классических Представлений: Нет Траекторий Электронов: Гейзенберг пришел к выводу, что понятие траектории электрона в атоме не имеет физического смысла, так как её невозможно измерить. Он считал, что следует описывать только те величины, которые можно измерить экспериментально, такие как энергии, импульсы и частоты излучения.

1.2 Матрицы: Новый Математический Инструмент: Гейзенберг предложил описывать физические величины (такие как координаты и импульсы частиц) с помощью матриц. Матрица — это математический объект, представляющий собой таблицу чисел. Матрицы можно складывать, вычитать, умножать и т. д.

1.3 Квантование: Матрицы Не Коммутируют: Гейзенберг обнаружил, что матрицы, описывающие координаты и импульсы частиц, не коммутируют, то есть результат умножения двух матриц зависит от порядка, в котором они перемножаются:

XY — YX ≠ 0

Где:

X — матрица, описывающая координату частицы.

Y — матрица, описывающая импульс частицы.

Это свойство матриц отражает квантование физических величин. В классической физике координаты и импульсы частиц могут принимать любые значения, а в квантовой механике они могут принимать только определенные, дискретные значения.

1.4 Правила Умножения Матриц: Описание Переходов: Гейзенберг разработал правила умножения матриц, которые позволяют описывать переходы между энергетическими уровнями атома. Эти правила позволяют рассчитывать частоты и интенсивности спектральных линий.

1.5 Независимость от Времени: Матричное Представление: В матричной механике Гейзенберга сами матрицы, представляющие физические величины, изменяются со временем, а волновые функции (или, точнее, векторы состояния) остаются постоянными. Это представление называется представлением Гейзенберга.

2. Волновая Механика Шрёдингера: Описываем Квантовый Мир с Помощью Волн

Эрвин Шрёдингер разработал волновую механику в 1926 году, вдохновившись идеей Луи де Бройля о волновой природе материи. Он предположил, что все частицы можно описать с помощью волновых функций, которые удовлетворяют уравнению Шрёдингера.

2.1 Волновая Функция: Описание Состояния Частицы: Шрёдингер предложил описывать состояние частицы с помощью волновой функции (обычно обозначаемой греческой буквой Ψ, читается как «пси»). Волновая функция — это математическая функция, которая описывает амплитуду волны, связанной с частицей.

2.2 Уравнение Шрёдингера: Закон Движения Квантовых Частиц: Шрёдингер вывел уравнение Шрёдингера, которое описывает эволюцию во времени волновой функции:

iħ ∂Ψ/∂t = HΨ

Где:

i — мнимая единица (√-1).

ħ — приведенная постоянная Планка (ħ = h / 2π).

∂Ψ/∂t — производная волновой функции по времени (скорость изменения волновой функции).

H — оператор Гамильтона (оператор энергии).

Уравнение Шрёдингера играет в квантовой механике такую же роль, как второй закон Ньютона (F = ma) в классической механике: оно описывает, как изменяется состояние системы со временем.

2.3 Квантование: Решения Уравнения Шрёдингера: Решения уравнения Шрёдингера дают дискретные значения энергии для квантовой системы. Это означает, что энергия квантовой системы может принимать только определенные, дискретные значения. Это объясняет квантование энергетических уровней в атоме.

2.4 Интерпретация Волновой Функции: Вероятность Нахождения Частицы: Макс Борн предложил вероятностную интерпретацию волновой функции: квадрат модуля волновой функции (|Ψ|^2) определяет вероятность нахождения частицы в определенной точке пространства в определенный момент времени.

2.5 Зависимость от Времени: Шрёдингеровское Представление: В волновой механике Шрёдингера волновые функции изменяются со временем, а операторы, представляющие физические величины, остаются постоянными. Это представление называется представлением Шрёдингера.

3. Эквивалентность Матричной и Волновой Механики: Два Лица Одной Теории

На первый взгляд, матричная механика Гейзенберга и волновая механика Шрёдингера кажутся совершенно разными подходами к описанию квантового мира. Однако, вскоре было показано, что они математически эквивалентны.

3.1 Доказательство Эквивалентности: Шрёдингер и Другие: В 1926 году Шрёдингер и другие физики доказали, что матричная и волновая механика математически эквивалентны. Это означает, что они описывают одни и те же физические явления и предсказывают одинаковые результаты для любых экспериментов.

3.2 Разные Подходы: Разные Перспективы: Матричная и волновая механика — это просто два разных способа представления одной и той же квантовой теории. Они дают разные перспективы на квантовый мир и позволяют решать разные типы задач.

4. Значение Работ Гейзенберга и Шрёдингера: Основа Квантовой Механики

Работы Гейзенберга и Шрёдингера стали основой для современной квантовой механики.

4.1 Создание Квантовой Механики: Фундаментальная Теория: Матричная и волновая механика объединили идеи Планка, Эйнштейна, Бора, де Бройля и других ученых в единую, согласованную теорию, которая описывает поведение частиц на атомном и субатомном уровне.

4.2 Новые Технологии: Лазеры, Транзисторы, Компьютеры: Квантовая механика привела к появлению множества новых технологий, таких как лазеры, транзисторы, компьютеры, ядерная энергетика, медицинская визуализация и т. д.

4.3 Современное Понимание Вселенной: Фундаментальные Законы: Квантовая механика играет важную роль в нашем современном понимании Вселенной, от элементарных частиц до космологии.

5. Принцип Неопределённости Гейзенберга: Квантовый Предел Знаний

Вскоре после создания матричной механики Гейзенберг сформулировал принцип неопределенности, который является одним из самых известных и важных принципов квантовой механики.

5.1 Фундаментальное Ограничение: Невозможно Знать Всё Точно: Принцип неопределенности утверждает, что невозможно одновременно точно измерить определенные пары физических величин, такие как положение и импульс частицы. Чем точнее мы знаем положение частицы, тем менее точно мы знаем её импульс, и наоборот.

5.2 Математическое Выражение: Принцип неопределенности можно выразить математически как:

Δx Δp ≥ ħ/2

Где:

Δx — неопределенность в измерении координаты частицы.

Δp — неопределенность в измерении импульса частицы.

ħ — приведенная постоянная Планка.

5.3 Квантовый Предел: Ограничение Точности: Принцип неопределенности не является результатом несовершенства наших измерительных приборов. Он является фундаментальным ограничением, которое накладывается самой природой квантового мира. Даже если бы у нас были идеальные измерительные приборы, мы все равно не смогли бы одновременно точно измерить положение и импульс частицы.

5.4 Философские Последствия: Ограничение Знаний о Вселенной: Принцип неопределенности имеет глубокие философские последствия. Он показывает, что наше знание о Вселенной всегда будет ограничено, и что мы не можем знать всё точно. Гейзенберг и Шрёдингер — Архитекторы Квантового Мира

Вернер Гейзенберг и Эрвин Шрёдингер — это два гениальных физика, которые внесли огромный вклад в создание квантовой механики. Их работы перевернули наше представление о мире на атомном уровне и привели к появлению множества новых технологий. Гейзенберг и Шрёдингер — это настоящие архитекторы квантового мира.

Заключение

Эти открытия легли в основу новой физики — квантовой механики. Они показали, что мир на самом микроскопическом уровне устроен совершенно не так, как мы привыкли видеть в повседневной жизни.

Погружаясь в науку

Глава 1. Почему классическая физика не работает на микроуровне?

Классическая физика, разработанная Ньютоном и Максвеллом, прекрасно описывает движение крупных объектов, таких как планеты, автомобили и мячи. Но когда мы переходим в мир атомов и электронов, она перестаёт работать. Почему?

Квантование энергии. В классической физике энергия может изменяться непрерывно. В квантовой физике энергия квантуется, то есть может принимать только определённые дискретные значения.

Волновая природа частиц. В классической физике частицы — это просто маленькие шарики, а волны — это колебания среды. В квантовой физике частицы могут вести себя как волны, и наоборот.

Принцип неопределённости: в классической физике мы можем одновременно точно знать положение и скорость объекта. В квантовой физике это невозможно.

Суперпозиция и запутанность. Эти явления, не имеющие аналогов в классической физике, позволяют частицам находиться во множестве состояний одновременно (суперпозиция) и быть связанными друг с другом на расстоянии (запутанность).

Все эти квантовые эффекты приводят к тому, что мир на микроуровне становится вероятностным и неопределённым. Мы не можем точно предсказать, что произойдёт с частицей, мы можем только вычислить вероятность того или иного события.

Квантовые технологии вокруг нас: от лазеров до томографов

Несмотря на то, что квантовая физика может показаться очень абстрактной и далёкой от повседневной жизни наукой, она лежит в основе многих технологий, которыми мы пользуемся каждый день. Вот лишь несколько примеров:

Лазеры: используются в проигрывателях CD/DVD, сканерах штрихкодов, в хирургии, волоконно-оптической связи и во многих других областях. Принцип работы лазера основан на вынужденном излучении света — квантовом явлении.

Транзисторы: основа современной электроники. Работа транзисторов основана на управлении потоком электронов в полупроводниках, что является квантовым процессом.

Компьютерные томографы (КТ) и магнитно-резонансные томографы (МРТ): используют квантовые свойства атомов для получения детальных изображений внутренних органов.

Солнечные батареи преобразуют энергию света в электрическую энергию, используя фотоэффект (выбивание электронов из материала под воздействием света).

Атомные часы: самые точные часы в мире, основанные на квантовых переходах между энергетическими уровнями атомов.

Квантовая криптография: обеспечивает абсолютно безопасную передачу данных с использованием законов квантовой физики.

Квантовые компьютеры: новое поколение компьютеров, которые обещают произвести революцию в сфере вычислений благодаря использованию квантовых битов (кубитов) и квантовых алгоритмов.

1. Зачем нам вообще изучать квантовую физику?

Может показаться, что квантовая физика — сложная и непонятная наука, которая интересна только учёным-физикам. Но это не так! Знание основ квантовой физики может быть полезно каждому, кто хочет лучше понимать окружающий мир.

Понимание фундаментальных законов природы. Квантовая физика описывает самые фундаментальные законы, управляющие нашей Вселенной. Изучая её, мы получаем более глубокое представление о том, как устроен мир.

Развитие новых технологий: квантовые технологии обладают огромным потенциалом для осуществления революционных изменений в самых разных областях — от медицины до энергетики и информационных технологий.

Научное мышление: изучение квантовой физики развивает критическое мышление, способность анализировать сложные проблемы и находить их решения.

Философские вопросы: квантовая физика поднимает глубокие философские вопросы о природе реальности, детерминизме и свободе воли.

Просто интересно! Квантовая физика — удивительная и захватывающая наука, полная загадок и парадоксов.

Заключение

Квантовая физика — сложная, но очень важная и интересная область науки. Она описывает мир на самом микроскопическом уровне и лежит в основе многих технологий, которыми мы пользуемся каждый день. Изучение квантовой физики помогает нам лучше понимать мир и разрабатывать новые технологии, которые могут изменить наше будущее.

В следующих главах мы глубже погрузимся в мир квантовой физики и рассмотрим основные принципы и явления, которые делают его таким удивительным и загадочным.

Вопросы для размышления:

Какие технологии, основанные на квантовой физике, вы используете каждый день?

Какие философские вопросы, по вашему мнению, поднимает квантовая физика?

Что вам кажется самым странным и непонятным в квантовой физике?

Глоссарий

Квант — это минимальная порция энергии, которую может излучить или поглотить атом. Энергия не может изменяться непрерывно, она изменяется только дискретно, как будто существует в виде «упаковок» или «порций». Представьте себе лестницу: вы можете стоять только на определенных ступенях, а не где-то между ними. Квант — это как одна ступенька на этой лестнице энергии.

Фотон — частица света, переносчик электромагнитного взаимодействия. Свет, как и другие формы электромагнитного излучения, проявляет свойства и волны, и частицы. Фотон — это «частичная» природа света, дискретный пакет электромагнитной энергии.

Атом — основная единица химического элемента, состоящая из ядра (протоны и нейтроны) и электронов, вращающихся вокруг ядра. Атомы — это строительные блоки материи. Их свойства определяют химические и физические свойства веществ.

Электрон — отрицательно заряженная элементарная частица, вращающаяся вокруг ядра атома. Электроны определяют химические связи между атомами, электрические свойства материалов и многое другое.

Классическая физика: физика, основанная на законах Ньютона и Максвелла, хорошо описывающая движение крупных объектов. Классическая физика — это приближение квантовой физики, справедливое для объектов, достаточно больших, чтобы квантовые эффекты были пренебрежимо малы.

Фотоэффект — это явление выбивания электронов с поверхности вещества под воздействием электромагнитного излучения (света). Это явление является прямым доказательством квантовой природы света и энергии, поскольку оно показывает, что свет может передавать электронам энергию в виде дискретных порций (фотонов).

Квантование энергии: принцип, согласно которому энергия может существовать только в виде дискретных значений, кратных определённой минимальной порции (кванту). Это означает, что энергия может изменяться не непрерывно, а только «скачкообразно», переходя с одного энергетического уровня на другой.

Глава 2. Основные понятия: атомы, электроны и фотоны

Прежде чем погрузиться в мир квантовых чудес, нам нужно хорошо разобраться в основных «кирпичиках» квантового мира — атомах, электронах и фотонах. Они подобны буквам алфавита, из которых складывается вся сложная картина реальности.

1. Атомы: основа всего сущего

Всё, что вы видите, чувствуете, трогаете, обоняете и пробуете на вкус, состоит из атомов. Атомы — это основные строительные блоки материи. Представления об атомах прошли долгий путь развития: от древнегреческих философов, предполагавших существование неделимых частиц, до современной квантовой модели.

2. Строение Атома

Ядро: в центре атома находится ядро, состоящее из двух типов частиц:

Протоны: положительно заряженные частицы. Количество протонов в ядре определяет, какой это элемент (например, 1 протон — это водород, 6 протонов — углерод). Это как идентификационный номер атома.

Нейтроны: электрически нейтральные частицы. Нейтроны увеличивают массу ядра и влияют на его стабильность. Атомы одного и того же элемента, но с разным количеством нейтронов, называются изотопами. Например, углерод-12 (6 протонов, 6 нейтронов) и углерод-14 (6 протонов, 8 нейтронов) — это изотопы углерода. Углерод-14 радиоактивен и используется для датировки археологических находок.

Электронная оболочка: вокруг ядра вращаются электроны — отрицательно заряженные частицы. Они занимают определённые энергетические уровни или орбитали.

Энергетические уровни электронов: как «этажи» в атомном «доме»

Электроны не могут находиться где угодно вокруг ядра. Они могут занимать только определённые энергетические уровни, как «этажи» в атомном «доме». Каждый энергетический уровень соответствует определённой энергии.

Квантование энергии: электроны могут переходить с одного энергетического уровня на другой, поглощая или испуская энергию в виде фотона. Энергия фотона должна точно соответствовать разнице энергий между уровнями. Это как подниматься или спускаться по лестнице — вы не можете остановиться между ступенями.

Спектры атомов: когда атомы поглощают или испускают свет, они создают уникальные спектры, похожие на отпечатки пальцев. Изучая спектры, учёные могут определять химический состав звёзд и других космических объектов.

3. Валентные электроны и химические связи

Электроны на внешнем энергетическом уровне атома называются валентными электронами. Они определяют химические свойства атома и его способность образовывать химические связи с другими атомами.

Когда атомы взаимодействуют друг с другом, они обмениваются или делят между собой валентные электроны, образуя молекулы.

Электроны: частицы с двойственной природой

Электрон — это элементарная частица с отрицательным электрическим зарядом. Она играет ключевую роль в формировании химических связей и определяет электрические свойства материи. Но электрон — это не просто крошечный шарик, как его иногда изображают. Он обладает удивительной двойственной природой.

Волновая функция электрона. В квантовой механике электрон описывается волновой функцией, которая определяет вероятность обнаружения электрона в определённой точке пространства. Это означает, что мы не можем точно сказать, где находится электрон в данный момент времени, мы можем лишь говорить о вероятности его нахождения в той или иной области.

Дифракция электронов: электроны могут дифрагировать, то есть огибать препятствия и интерферировать друг с другом, подобно волнам. Это было экспериментально подтверждено в опытах по дифракции электронов на кристаллах.

Спин электрона: электрон обладает собственным угловым моментом, который называется спином. Спин можно представить как вращение электрона вокруг своей оси, хотя это не совсем точное представление. Спин электрона может быть направлен «вверх» или «вниз», что играет важную роль в формировании магнитных свойств материалов.

4. Фотоны: кванты света

Фотоны — это элементарные частицы, переносчики электромагнитного излучения (света). Они не имеют массы покоя и движутся со скоростью света в вакууме. Как и электроны, фотоны обладают двойственной природой.

Частица света: фотоны могут проявлять себя как частицы, например, в фотоэффекте, когда они выбивают электроны из металла. Энергия фотона определяется его частотой или длиной волны: E = hf, где E — энергия фотона, h — постоянная Планка, f — частота света.

Световая волна: фотоны также могут проявлять себя как волны, например, в явлениях интерференции и дифракции света.

Поляризация света: свет может быть поляризован, то есть колебания электрического поля света происходят в определённом направлении. Поляризация используется в поляризационных очках для уменьшения бликов и в жидкокристаллических дисплеях (ЖКД).

Взаимодействие света и материи: поглощение, излучение и рассеяние

Фотоны взаимодействуют с атомами и электронами, вызывая различные явления:

Поглощение: атом может поглотить фотон, если его энергия точно соответствует разнице энергий между двумя энергетическими уровнями электрона. Электрон переходит на более высокий энергетический уровень.

Излучение: атом может испустить фотон, когда электрон переходит с более высокого энергетического уровня на более низкий.

Рассеяние: фотон может изменить направление своего движения при взаимодействии с атомом или электроном. Рассеяние света объясняет, почему небо голубое (рассеяние Рэлея) и почему закаты красные (рассеяние Ми).

Квантовое Число

Для более точного описания состояния электрона в атоме используются квантовые числа:

Главное квантовое число (n): определяет энергетический уровень электрона (n = 1, 2, 3…). Чем больше n, тем выше энергетический уровень.

Орбитальное квантовое число (l): определяет форму орбитали электрона (l = 0, 1, 2… n-1). l = 0 соответствует сферической орбитали (s-орбиталь), l = 1 — гантелеобразной (p-орбиталь), l = 2 — более сложной форме (d-орбиталь).

Магнитное квантовое число (ml): определяет ориентацию орбитали в пространстве (ml = -l, -l+1… 0… l-1, l).

Спиновое квантовое число (ms): определяет направление спина электрона (ms = +1/2 или -1/2).

Совокупность этих четырёх квантовых чисел однозначно определяет состояние электрона в атоме. Принцип Паули гласит, что в одном атоме не может быть двух электронов с одинаковым набором квантовых чисел.

Заключение

Атомы, электроны и фотоны — это основные «кирпичики» квантового мира. Понимание их свойств и взаимодействий необходимо для понимания более сложных квантовых явлений. Мы узнали, что электроны обладают двойственной природой, могут находиться на определённых энергетических уровнях и описываются волновыми функциями. Фотоны — это кванты света, переносчики электромагнитного излучения. В следующих главах мы узнаем, как эти «кирпичики» строят квантовую реальность и порождают удивительные квантовые эффекты.

Вопросы для размышления:

Почему атомы разных элементов обладают разными химическими свойствами?

Как можно использовать спектры атомов для определения их химического состава?

Почему электроны не падают на ядро атома?

Глоссарий

Атом — основная единица химического элемента, состоящая из ядра (протоны и нейтроны) и электронов, вращающихся вокруг ядра. Атомы — это строительные блоки материи. Их свойства определяют химические и физические свойства веществ. Каждый атом состоит из положительно заряженного ядра, содержащего протоны и нейтроны, и окружающих его отрицательно заряженных электронов. Число протонов в ядре определяет химический элемент.

Электрон — отрицательно заряженная элементарная частица, вращающаяся вокруг ядра атома. Электроны определяют химические связи между атомами, электрические свойства материалов и многое другое. В отличие от классической физики, где электроны рассматриваются как частицы, в квантовой механике электроны также обладают волновыми свойствами и описываются волновыми функциями.

Протон: положительно заряженная частица, находящаяся в ядре атома. Количество протонов определяет атомный номер элемента и его химические свойства.

Нейтрон — электрически нейтральная частица, находящаяся в ядре атома. Нейтроны влияют на стабильность ядра и определяют изотоп элемента.

Фотон: частица света, переносчик электромагнитного взаимодействия. Фотоны не имеют массы и движутся со скоростью света. Они обладают как волновыми, так и корпускулярными свойствами.

Изотоп: атомы одного и того же элемента, имеющие одинаковое количество протонов, но разное количество нейтронов. Изотопы имеют разную массу и могут обладать разными ядерными свойствами (например, радиоактивностью).

Энергетический уровень: определённое значение энергии, которое может иметь электрон в атоме. Электроны не могут находиться между энергетическими уровнями; они могут только переходить с одного уровня на другой, поглощая или испуская фотон с соответствующей энергией.

Квантование энергии: принцип, согласно которому энергия может существовать только в виде дискретных значений, кратных определённой минимальной порции (кванту). Это означает, что энергия может изменяться не непрерывно, а только «скачкообразно», переходя с одного энергетического уровня на другой.

Волновая функция: математическое описание состояния частицы в квантовой механике, определяющее вероятность обнаружения частицы в определённой точке пространства. Волновая функция содержит всю информацию о состоянии частицы и изменяется во времени в соответствии с уравнением Шрёдингера.

Спин: собственный угловой момент элементарной частицы. Спин не имеет классического аналога и является чисто квантовым свойством. Он квантуется, то есть может принимать только определённые дискретные значения.

Поляризация: ориентация колебаний электрического поля световой волны. Свет может быть поляризован в определённом направлении, что используется в различных оптических приборах и технологиях.

Квантовое число: число, характеризующее состояние электрона в атоме (энергию, форму орбитали, ориентацию в пространстве, спин). Квантовые числа определяют разрешённые значения физических величин, связанных с электроном.

Глава 3. Принцип неопределённости Гейзенберга: чем точнее, тем менее ясно

Представьте, что вы пытаетесь сфотографировать колибри, которая очень быстро машет крыльями. Чем короче выдержка фотоаппарата, тем чётче будет изображение колибри, но вы не сможете увидеть, где находятся её крылья. И наоборот, если увеличить выдержку, вы увидите размытое изображение крыльев, но не сможете точно определить положение колибри.

Принцип неопределённости Гейзенберга как раз об этом: существует фундаментальное ограничение на точность, с которой мы можем одновременно измерять определённые пары физических величин. Это не просто недостаток наших приборов, это фундаментальное свойство Вселенной на квантовом уровне.

Суть принципа неопределённости

В 1927 году Вернер Гейзенберг сформулировал свой знаменитый принцип неопределённости, который гласит:

Невозможно одновременно точно определить положение и импульс (произведение массы на скорость) частицы.

Математически это выражается следующим неравенством:

Δx * Δp ≥ ħ/2

Где:

Δx — неопределённость в определении положения частицы

Δp — неопределённость в определении импульса частицы

ħ — приведённая постоянная Планка (ħ = h / 2π, где h — постоянная Планка)

Что это значит на практике? Чем точнее мы измеряем положение частицы (уменьшаем Δx), тем менее точно мы знаем ее импульс (увеличиваем Δp), и наоборот. И это не зависит от совершенства наших измерительных приборов. Это фундаментальное ограничение, установленное самой природой.

Объяснение на примере:

Представьте себе электрон. Чтобы увидеть его положение, нам нужно «осветить» его фотоном. Но при столкновении с электроном фотон передаёт ему часть своей энергии, изменяя его импульс.

Если мы используем фотон с низкой энергией (длинной волной), то сможем более точно определить положение электрона, но импульс электрона изменится незначительно.

Если мы используем фотон с высокой энергией (коротковолновый), то сможем более точно определить импульс электрона, но при этом сильно «толкнём» его и не сможем точно определить его первоначальное положение.

Другие пары неопределённостей:

Принцип неопределённости распространяется не только на положение и импульс, но и на другие пары физических величин, например:

Энергия и время: ΔE * Δt ≥ ħ/2

Невозможно одновременно точно определить энергию системы и время, в течение которого она находится в этом состоянии. Чем меньше времени мы наблюдаем за системой, тем больше неопределённость в определении её энергии.

Угол поворота и момент импульса: Δφ * ΔL ≥ ħ/2

Невозможно одновременно точно определить угол поворота частицы и её момент импульса.

Физические последствия принципа неопределённости:

Принцип неопределённости имеет далеко идущие последствия для понимания квантового мира.

Отсутствие детерминизма. В классической физике, если мы знаем положение и скорость объекта в определённый момент времени, мы можем точно предсказать его положение и скорость в любой момент в будущем. В квантовой механике это невозможно из-за принципа неопределённости. Мы можем говорить только о вероятности того, что частица окажется в определённом месте в определённый момент времени.

Виртуальные частицы: принцип неопределённости позволяет частицам «заимствовать» энергию из вакуума на очень короткое время (Δt), нарушая закон сохранения энергии на величину ΔE. Это приводит к появлению виртуальных частиц, которые очень быстро возникают и исчезают, влияя на взаимодействие между реальными частицами.

Ширина спектральных линий: атомы могут находиться в возбуждённом состоянии только в течение определённого времени (Δt). Согласно принципу неопределённости, это приводит к неопределённости энергии возбуждённого состояния (ΔE), что проявляется в виде уширения спектральных линий.

Нулевые колебания: даже при абсолютном нуле атомы в кристалле не находятся в состоянии полного покоя. Из-за принципа неопределённости они совершают нулевые колебания, обладая минимальной энергией.

1. Принцип неопределённости и квантовое туннелирование

Принцип неопределённости играет важную роль в явлении квантового туннелирования, когда частица может пройти через потенциальный барьер, который она не смогла бы преодолеть в соответствии с законами классической физики. Из-за неопределённости в энергии частица может «заимствовать» достаточно энергии, чтобы преодолеть барьер, а затем «вернуть» её, пройдя через барьер.

Философские последствия:

Принцип неопределённости оказал огромное влияние на философию науки. Он показал, что наши знания о мире ограничены и что в природе существует фундаментальная неопределённость. Это ставит под сомнение детерминистское представление о мире, в котором всё предопределено.

Несколько распространённых заблуждений:

Принцип неопределённости — это просто недостаток наших приборов. Как уже было сказано, это не так. Принцип неопределённости — это фундаментальное свойство Вселенной, а не просто ограничение наших измерительных возможностей.

Принцип неопределённости означает, что мы ничего не можем знать о квантовом мире. Это тоже неверно. Мы можем измерять определённые величины с высокой точностью, но при этом теряем информацию о других величинах.

Принцип неопределённости не означает, что всё случайно и непредсказуемо. Квантовая механика не утверждает, что всё случайно. Мы можем с высокой точностью вычислять вероятности различных событий, но не можем точно предсказать исход каждого отдельного события.

Заключение

Принцип неопределённости Гейзенберга — один из самых фундаментальных и удивительных принципов квантовой механики. Он показывает, что существует фундаментальное ограничение на точность, с которой мы можем одновременно измерять определённые пары физических величин. Это имеет далеко идущие последствия для понимания квантового мира — от отсутствия детерминизма до существования виртуальных частиц.

Вопросы для размышления:

Как принцип неопределённости влияет на наше понимание реальности?

Можно ли использовать принцип неопределённости для создания новых технологий?

Какие философские вопросы поднимает принцип неопределённости?

Глоссарий

Принцип неопределённости: фундаментальное ограничение точности, с которой мы можем одновременно измерять определённые пары физических величин. Он гласит, что чем точнее мы знаем одну из этих величин, тем менее точно мы знаем другую. Например, чем точнее мы знаем положение частицы, тем менее точно мы знаем её импульс. Это ограничение связано не с несовершенством наших приборов, а является фундаментальным свойством природы на квантовом уровне.

Импульс — это произведение массы объекта на его скорость. Импульс является мерой движения объекта и связан с его энергией.

Постоянная Планка (h) — фундаментальная физическая постоянная, связывающая энергию фотона с его частотой. Она играет ключевую роль в квантовой механике и определяет масштаб квантовых эффектов.

Приведённая постоянная Планка (ħ): h / 2π. Используется для упрощения формул в квантовой механике.

Виртуальные частицы: частицы, которые появляются и исчезают на очень короткое время, нарушая закон сохранения энергии на величину, разрешённую принципом неопределённости. Они являются результатом квантовых флуктуаций вакуума и играют важную роль во взаимодействии между реальными частицами.

Квантовое туннелирование — явление, при котором частица может пройти через потенциальный барьер, который она не смогла бы преодолеть в соответствии с законами классической физики. Это происходит из-за волновой природы частиц и принципа неопределённости. Вероятность туннелирования зависит от ширины и высоты барьера, а также от энергии частицы.

Детерминизм: философская концепция, согласно которой все события предопределены. Принцип неопределённости ставит детерминизм под сомнение, поскольку указывает на то, что на квантовом уровне мы не можем точно предсказать будущее состояние системы.

Детерминизм: философская концепция, согласно которой все события предопределены.

Глава 4. Квантовая суперпозиция: все возможности сразу

Принцип суперпозиции — один из самых странных и интригующих аспектов квантовой физики. Он противоречит нашей интуиции, основанной на повседневном опыте, но является ключевым для понимания многих квантовых явлений.

Представьте себе подброшенную в воздух монету. Пока она летит, она находится в состоянии, которое нельзя однозначно описать как «орёл» или «решка». Она как бы находится в суперпозиции этих двух состояний. Только когда монета падает и мы смотрим на неё, она «выбирает» одно из состояний — орёл или решка.

Отличным примером может служить сюжет из известной игры «BioShock Infinite». В начале игры, когда главный герой, Букер ДеВитт впервые оказывается в воздушном городе, Колумбии, он встречает близнецов Лютес. Те просят его подбросить монетку, чтобы доказать, что он — тот самый Букер, которого они ждали. И что происходит? При первом подбрасывании всегда выпадает орёл. Почему? Потому что в этой конкретной временной линии, в этом конкретном мире монетка всегда выпадала орлом.

Но что произойдёт, если подбросить монетку ещё раз? И ещё, и ещё? В конце концов результат станет случайным — орёл или решка, как и должно быть в нормальном мире. Почему так происходит?

В этом и заключается суть квантовой суперпозиции! При первом подбрасывании можно сказать, что монетка была «зафиксирована» в определённом квантовом состоянии — состоянии «орёл». Это как если бы все возможные «версии» монетки — все параллельные вселенные, где она падала орлом, — схлопнулись в одну.

Но с каждым новым подбрасыванием мы даём квантовой системе шанс «перезагрузиться», чтобы снова оказаться в состоянии суперпозиции. То есть монетка снова начинает существовать во всех возможных состояниях — во всех параллельных вселенных, где она падает и орлом, и решкой. И в момент падения мы случайным образом выбираем одну из этих вселенных.

Кубит в квантовом компьютере ведёт себя похожим образом. Пока мы его не измерим, он находится в суперпозиции — одновременно является и 0, и 1. И только в момент измерения он «выбирает» одно конкретное состояние.

Пример с монеткой из BioShock Infinite показывает, что даже предопределённость может быть нарушена, что квантовые системы могут существовать во множестве состояний одновременно и что наше взаимодействие с ними может изменить их состояние.

Если говорить подробнее, то в квантовом мире частицы могут находиться в состоянии суперпозиции, то есть одновременно в нескольких состояниях.

В квантовой механике состояние частицы описывается волновой функцией. Волновая функция может быть представлена как комбинация нескольких других волновых функций, каждая из которых соответствует определённому состоянию частицы. Это и есть суперпозиция.

Например, электрон может находиться в суперпозиции двух энергетических уровней, двух положений в пространстве или двух спиновых состояний («спин вверх» и «спин вниз»).

Математическое Описание:

Волновая функция частицы в состоянии суперпозиции может быть записана следующим образом:

Ψ = c₁Ψ₁ + c₂Ψ₂ + … + cnΨn

Где:

Ψ — волновая функция частицы в состоянии суперпозиции

Ψ₁, Ψ₂, …, Ψn — волновые функции, соответствующие различным состояниям частицы

c₁, c₂, …, cn — комплексные числа, называемые коэффициентами суперпозиции. Квадрат модуля этих коэффициентов (|c₁|², |c₂|², …, |cn|²) определяет вероятность обнаружения частицы в соответствующем состоянии при измерении.

Σ |ci|² = 1 (сумма вероятностей всех возможных состояний равна 1).

1. Кот Шрёдингера: мысленный эксперимент, подчёркивающий странность суперпозиции

Чтобы проиллюстрировать парадоксальность суперпозиции, Эрвин Шрёдингер предложил мысленный эксперимент с котом.

Суть Эксперимента:

Представьте себе стальную камеру. Внутри находится живой кот, а также следующая адская машина: счётчик Гейгера, содержащий небольшое количество радиоактивного вещества. Вещество подобрано таким образом, что в течение часа один из атомов может распасться с вероятностью 50%, а может и не распасться. Если атом распадается, счётчик Гейгера срабатывает и запускает реле, которое разбивает колбу с синильной кислотой. Если колба разбивается, кот умирает.

Квантовая суперпозиция и кот:

Ключевой момент заключается в радиоактивном атоме. Согласно квантовой механике, до тех пор, пока мы не измерим состояние атома, он находится в суперпозиции, то есть одновременно в состояниях «распался» и «не распался».

Теперь давайте применим этот принцип к коту. Если атом находится в суперпозиции, то и вся система (атом + счётчик Гейгера + колба с ядом + кот) тоже должна находиться в суперпозиции. Это означает, что кот до того момента, как мы откроем камеру, находится одновременно в двух состояниях: он и жив, и мёртв.

Парадокс:

В этом и заключается парадокс. В повседневной жизни мы никогда не сталкиваемся с объектами, которые одновременно находятся в двух противоположных состояниях. Кот, по нашему представлению, должен быть либо жив, либо мёртв — третьего не дано.

Шрёдингер специально придумал этот мысленный эксперимент, чтобы показать, что буквальное применение принципов квантовой механики к макроскопическим объектам приводит к абсурдным результатам.

Интерпретации:

С момента своего появления кот Шрёдингера стал предметом множества споров и интерпретаций. Вот некоторые из них:

Копенгагенская интерпретация: согласно этой интерпретации, волновая функция системы (в данном случае кота) остаётся в состоянии суперпозиции до тех пор, пока не произойдёт измерение. В момент открытия камеры наблюдатель проводит измерение, которое приводит к коллапсу волновой функции, и кот становится либо живым, либо мёртвым. Но до этого момента он находится в состоянии неопределённости.

Интерпретация многих миров (многомировая интерпретация Эверетта): согласно этой интерпретации, коллапса волновой функции не происходит. Вместо этого в момент открытия камеры Вселенная разделяется на две параллельные вселенные. В одной вселенной кот жив, а в другой — мёртв. Наблюдатель в каждой из этих вселенных видит только один исход, но обе вселенные существуют одновременно.

Интерпретация объективного коллапса. Согласно этой интерпретации, коллапс волновой функции происходит спонтанно, независимо от наблюдателя, когда система достигает определённой сложности или массы. В этом случае кот как макроскопический объект сам по себе вызывает коллапс волновой функции, и суперпозиция не возникает.

Декогеренция:

Современная физика предлагает ещё одно объяснение тому, почему мы не наблюдаем суперпозицию в макромире, — декогеренцию. Декогеренция — это процесс, при котором квантовая система теряет свою когерентность (способность к суперпозиции и интерференции) из-за взаимодействия с окружающей средой. В случае с котом Шрёдингера кот постоянно взаимодействует с молекулами воздуха в камере, фотонами света и другими факторами. Это взаимодействие очень быстро разрушает квантовую когерентность системы, и суперпозиция становится невозможной.

2. Кот Шрёдингера сегодня

Несмотря на то, что кот Шрёдингера — это мысленный эксперимент, он имеет важное значение для понимания фундаментальных принципов квантовой механики. Он заставляет нас задуматься о природе реальности, о роли наблюдателя в квантовом мире и о границах применимости квантовой механики.

Кроме того, современные эксперименты с кубитами и другими квантовыми системами позволяют нам создавать квантовые состояния, напоминающие кота Шрёдингера, и управлять ими, но в гораздо меньших масштабах. Эти эксперименты помогают нам лучше понять процесс декогеренции и разработать новые методы защиты квантовых систем от внешнего воздействия.

Кот Шрёдингера — это не просто забавный парадокс. Это глубокий философский вопрос, который продолжает волновать учёных и мыслителей по всему миру. Он напоминает нам о том, что квантовый мир полон сюрпризов и загадок и что наше понимание реальности ещё далеко от завершения.

3. Декогеренция: почему мы не наблюдаем суперпозиций в макромире?

Но если задуматься над теорией Шрёдингера, то в голову приходят сомнения: почему в повседневной жизни мы не наблюдаем суперпозицию макроскопических объектов?

Почему мы не видим тех самых «котов», которые одновременно и живы, и мертвы? Ответ кроется в явлении декогеренции.

Суть декогеренции:

Декогеренция — это потеря квантовой когерентности, то есть способности системы находиться в суперпозиции.

Декогеренция происходит из-за взаимодействия системы с окружающей средой.

Взаимодействие с окружающей средой приводит к «измерению» состояния системы, что разрушает суперпозицию.

Пример:

Кот в ящике постоянно взаимодействует с молекулами воздуха, стенками ящика и т. д.

Эти взаимодействия приводят к тому, что волновая функция кота очень быстро декогеренирует, и кот «выбирает» одно из состояний — жив он или мёртв.

Значение: декогеренция объясняет, почему квантовые эффекты, такие как суперпозиция, проявляются только на микроскопическом уровне, а в макроскопическом мире мы наблюдаем классическое поведение объектов.

4. Суперпозиция и квантовые вычисления

Принцип суперпозиции лежит в основе квантовых вычислений. Квантовые компьютеры используют кубиты — квантовые биты, которые могут находиться в суперпозиции состояний 0 и 1.

Классический бит: классический бит может принимать только одно из двух значений: 0 или 1.

Кубит: Кубит может находиться в суперпозиции состояний 0 и 1. Это означает, что он может одновременно представлять и 0, и 1 с определённой вероятностью.

Преимущества: суперпозиция позволяет квантовым компьютерам выполнять множество вычислений параллельно, что может значительно ускорить решение определённых задач, таких как факторизация больших чисел (используется в криптографии) и моделирование сложных молекул.

5. Примеры суперпозиции в природе и технологиях

Эксперимент с двумя щелями: электроны, проходящие через две щели, интерферируют друг с другом, как волны. Это показывает, что каждый электрон проходит одновременно через обе щели, находясь в суперпозиции двух состояний.

Ядерный магнитный резонанс (ЯМР): используется в медицинской диагностике (МРТ). Ядра атомов находятся в суперпозиции различных спиновых состояний под воздействием магнитного поля.

Квантовые точки: полупроводниковые нанокристаллы, в которых электроны находятся в суперпозиции различных энергетических состояний. Используются в дисплеях и светодиодах.

Несколько распространённых заблуждений:

Суперпозиция означает, что частица находится во всех местах одновременно. Это не совсем верно. Суперпозиция означает, что волновая функция частицы представляет собой комбинацию волновых функций, соответствующих различным состояниям.

Суперпозиция — это просто наше незнание. Это тоже неверно. Суперпозиция — это фундаментальное свойство квантового мира, а не просто недостаток наших знаний.