Бесплатный фрагмент - Котелок по кругу

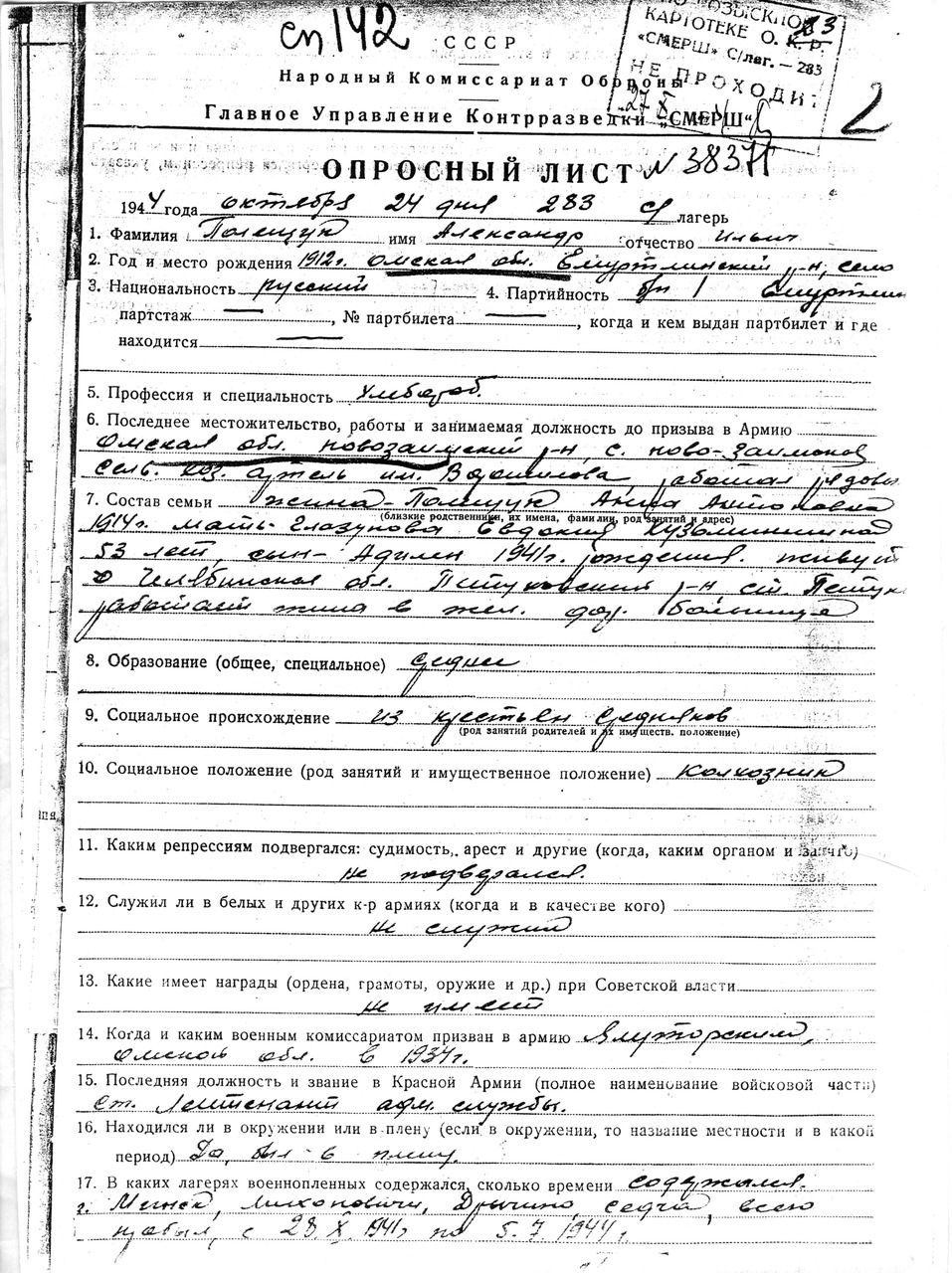

Опросный лист №38371

С горьким чувством досады начинаю я это сочинение — не очерк, не повесть, не биографию, не историческое исследование, а что-то вроде монтажа фактов, заметок, цитат и размышлений, объединённых одной темой — судьбой отца. Но чувство досады вызывает не то, что материал, рассыпанный по разным и очень неравноценным источникам, клочковат, обрывист и с трудом укладывается в рамки определённого литературного жанра. Моё занятие прерывает, иногда надолго, сомнение: понадобится ли кому-нибудь моя работа? Чересчур узок круг людей, которым она может быть интересна. Поздно, безвозвратно поздно! Умерли все, кто близко знал и хорошо помнил отца: его мать, сёстры, его жена, родители и брат жены. Ушли из жизни и мои двоюродные братья, воспитанные, как и я, в атмосфере почитания памяти павших на войне.

А взяться за перо, как выражались в старину, меня побудили неожиданные события. Однажды вечером позвонил Рафаэль Гольдберг, редактор газеты «Тюменский курьер», — мой и жены однокурсник по факультету журналистики Уральского университета.

— Твой отец — Полещук Александр Ильич? — спросил он.

— Да.

— 1912 года рождения, был призван в армию Ялуторовским райвоенкоматом?

— Верно.

— Я сейчас просматриваю картотеку для второго тома «Запрещённых солдат»…

Поясню, что речь шла о документальном сборнике «Запрещённые солдаты», где собраны сведения об одиннадцати тысячах тюменцев, попавших во время Отечественной войны в плен. Первый том этого сборника, составленного Рафаэлем Гольдбергом и историком Александром Петрушиным на базе рассекреченных архивных материалов, вышел из печати в 2005 году и был подарен мне, так что я сразу понял, о чём говорил Раф.

— Так вот, — продолжал мой собеседник. — В карточке указано, что он попал в плен в октябре 1941 года, а в июле 1944-го бежал… Завтра посмотрю фильтрационное дело, позвоню…

Надо ли говорить, как были взбудоражены я и мои близкие этим сообщением… Стала, по крайней мере, понятна причина загадочного молчания отца в течение почти всей войны. Ведь его последнее письмо, датированное 29 сентября 1941 года, пришло из посёлка Издешково Смоленской области, «похоронка» же извещала о его гибели в Латвии 21 февраля 45-го. Но как именно попал он в плен? Где находился, в каких лагерях? Что происходило между его побегом и гибелью? Почему не дал о себе знать после освобождения из плена? Словом, безответных вопросов стало ещё больше, чем раньше, когда на многочисленные наши запросы в архивы мы получали однотипный ответ: по одним сведениям, Полещук А. И. пропал без вести в 1941 году, по другим — погиб в 1945-м.

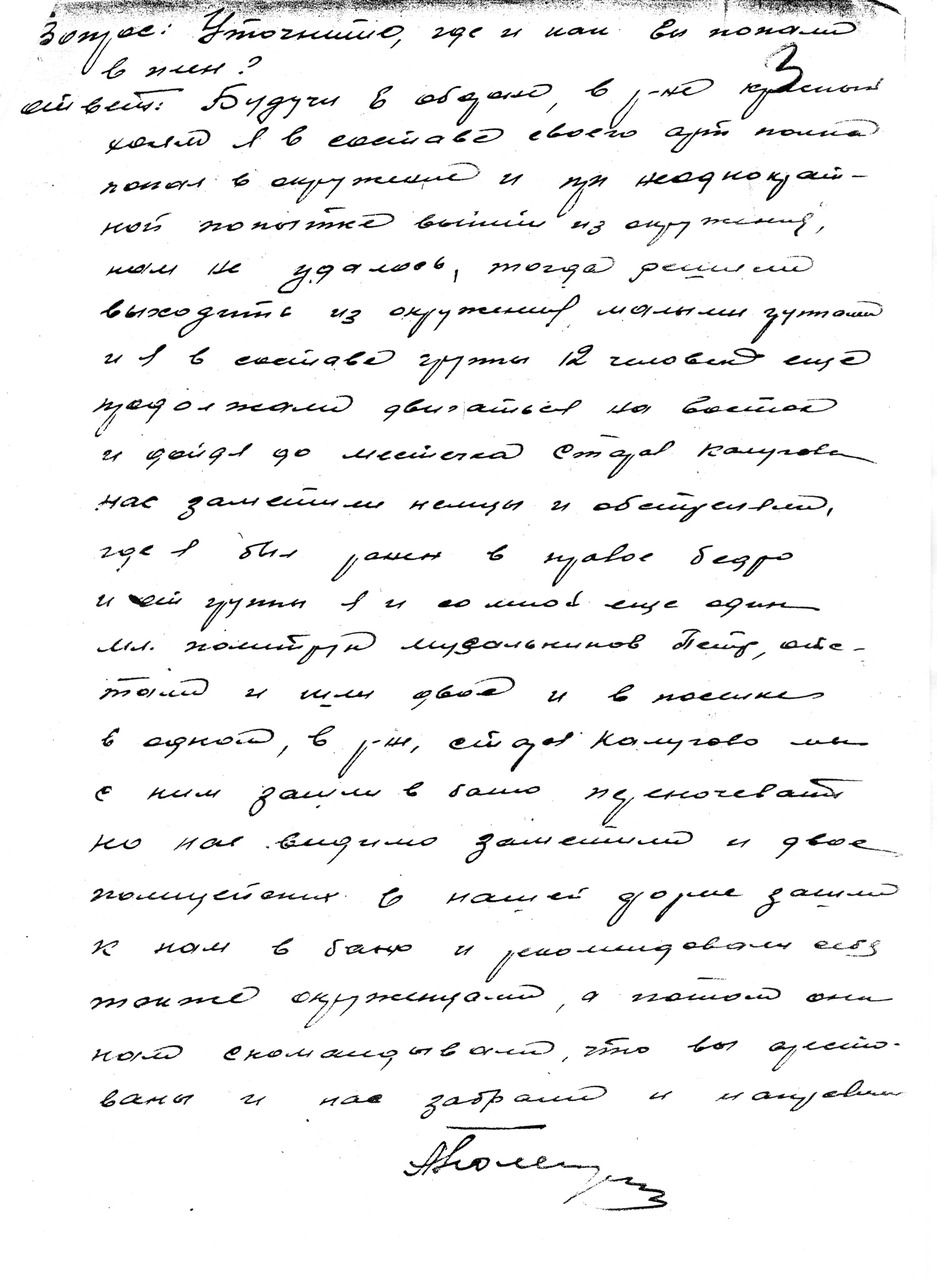

Через несколько дней из Тюмени пришёл пакет. Это была копия протокола допроса Полещука Александра Ильича, техника-интенданта 1 ранга (то есть, старшего лейтенанта административной службы) оперуполномоченным контрразведки «Смерш» спецлагеря №283 лейтенантом Ткачёвым. На каждой из восьми страниц Опросного листа стояла удостоверяющая подпись отца, хорошо знакомая мне по его сохранившимся письмам и документам. Опросный лист имел порядковый номер 38371.

Именно тогда я решил написать обо всём, что мне известно, и о том, что обязан узнать об отце. Если это не сделаю я, то уже не сделает никто.

О Великой Отечественной войне пишут уже шестьдесят с лишним лет. Но никому пока не было дано с сознанием исполненного долга перед памятью предков перевернуть последнюю страницу этого горького и героического повествования. Продолжают выходить книги и статьи, защищаются диссертации, снимаются фильмы. В последние годы вал публикаций всё растёт: таков естественный результат снятия режимов секретности и исчезновения запрета на свободное слово.

Ежегодно в День Победы в миллионах семей поднимают поминальную чарку. Поминают тех, кого ещё помнят живыми, и тех, кого знают только по имени, и павших вообще, чьи лица и имена растворились в вечности.

Уже и Интернет наполнился спорами о причинах наших поражений и цене побед, воспоминаниями ветеранов, сообщениями поисковых отрядов, запросами о судьбе пропавших без вести.

Раны продолжают кровоточить, как будто война кончилась вчера.

И там же, в анонимной информационной паутине, — прейскуранты на откопанную в болотах немецкую и советскую амуницию, оружие, боевые награды и знаки различия. Чёрные следопыты освоили чёрный рынок войны…

Да, годы идут, времена меняются, выросли новые поколения, и для многих сегодняшних молодых людей та война перестаёт быть не только «священной», но и «Отечественной», и на неё всё чаще распространяется бесстрастное и чуждое нашему русскому сознанию наименование — Вторая мировая.

Наверное, в этом есть историческая закономерность, предопределённость забвения, даже наверняка есть. И всё-таки, всё-таки… всё-таки ещё можно — сквозь орудийную канонаду, скрежет танковых гусениц, хриплые стоны раненых и тяжёлый русский мат можно расслышать, как бьётся одинокое человеческое сердце.

Круг первый

У меня остались три вещи отца: ажурная, каслинского литья, подставка для карманных часов, так называемый подчасник, чайная чашка с блюдцем фабрики Кузнецова и алюминиевый котелок с процарапанной на крышке надписью ПОЛЕЩУК.

Чугунный подчасник, с гнездом, предназначенный для бережного сохранения карманных часов, когда ими не пользуются, стоит на полке без применения.

Чашка и блюдце, расписанные декадентскими бледно-лиловыми цветами, сберегаются особо: это семейная реликвия, имеющая уже довольно длительную историю. Перевернув чашку, можно увидеть на её донце печатку: «1912» — год рождения моего отца. Кто-то из родственников преподнёс этот дар его матери — а моей, стало быть, бабушке Евдокии Кузьминичне — с наказом передавать чашку дальше по мужской линии. Когда родился я, Евдокия Кузьминична так и сделала, и я стал хранителем заветной чашки, пока она не перешла к моему старшему сыну Всеволоду.

А солдатский котелок с фамилией отца с некоторых пор стал атрибутом нашего семейного застолья в День Победы. Иногда он просто присутствует на столе, а иногда, налив в крышку котелка водки, мы пускаем её по кругу, как магическую чашу памяти, по очереди отпивая поминальный глоток.

Разумеется, и подчасник, и котелок относятся к довоенному времени, когда моя мать Анна Антоновна, дед Антон Никодимович, бабушка Ксения Васильевна и дядя Фёдор Антонович проживали на станции Петухово Челябинской области. (Теперь это город Петухово Курганской области. Я постараюсь и дальше давать точную географическую привязку описываемых событий — ведь за прошедшие десятилетия карта страны претерпела существенные изменения.)

Из того же довоенного времени долго оставались в доме «будёновка», кобура, портупея и серый прорезиненный офицерский плащ. «Будёновка», портупея и кобура стали предметами моих детских игр. Сохранилась фотография, где я, в зимнем пальто и «будёновке», сижу в роскошных плетёных санках, происхождение которых мне неизвестно. А как гладок и прохладен был бок кобуры, как мягко и надёжно входила в прорезь ремешка латунная кнопка! Что же касается длиннополого, незнакомо шуршащего плаща, то я, достигнув соответствующего роста, стал носить его, на зависть одноклассникам, начищая пуговицы со звёздочками асидолом. Жаль, что и кобура, и портупея, и плащ были утрачены при одном из наших переездов.

Последнее гостевание отца в Петухово относится к маю 1940 года. Отсюда он уехал с молодой женой на место службы — в Забайкалье. Четырьмя месяцами ранее ему присвоили звание техника-интенданта 1 ранга и назначили начальником финансовой части 126-го корпусного артиллерийского полка в недавно сформированной 16-й армии. Армия стояла в степи у монгольской границы. Зимой морозы 30 градусов и выше и свирепые ветры, летом — жара и сушь. Такова была романтическая Даурия, куда привёз Александр свою Анну.

Трудно, однако, поверить, что командир Красной Армии, возвращаясь в часть из отпуска с женой, оставил в её доме личные вещи. Разгадка их появления обнаружилась в последнем письме отца из Забайкалья, накануне войны. (Мать сохранила несколько десятков писем и телеграмм отца, а когда умирала, попросила положить их в гроб. Каюсь, я ослушался. Что-то подсказало мне оставить письма, тем более что в них не содержалось интимных подробностей. Думаю, теперь мать простила бы меня).

В марте 1941 года отец отправил мою будущую маму в Петухово, чтобы она разрешилась от бремени в более цивилизованных условиях, чем те, что наличествовали в Даурии. Он писал ей длинные письма, в радостном возбуждении от предстоящего события. Наконец, 12 мая оно произошло. Отец был извещён телеграммой о том, что у него сын, а вскоре получил и письмо. В ответном послании от 21 мая 1941 года он писал:

Ну, что же, хорошо, что всё благополучно. Поздравляю. Твои пророческие слова «Хоть бы помучиться, да сына родить» сбылись.

[…]

Аня! Только это конспиративно. В этом письме я сообщаю тебе, чтобы ты больше в адрес 79 разъезда писем не писала до получения от меня уведомления. Ты, я знаю, будешь гадать, чи восток, чи запад? Когда будет можно, я тебе сообщу. Но, в общем, думаю, что дело в лучшую сторону.

Так и написал, уверенный в «светлом будущем»: «Дело в лучшую сторону».

Итак, снова перемена места службы. Будучи по-крестьянски основательным и бережливым, отец тщательно упаковал домашние вещи и отослал в Петухово. В том багажном ящике оказалось и списанное личное имущество…

Будешь гадать, чи восток, чи запад… Пародированием украинского речевого оборота отец наверняка хотел напомнить жене о счастливых днях отпуска, проведённых весной 1940 года в Петухово, в доме по улице Луначарского, 5 (сейчас улица Мира, 5). Здесь жила семья Савранских, переселившихся из села Данилова Балка, что в Ульяновском районе Кировоградской области. Каждую весну дом белили подсинённой известью, как белят украинские хатки. Обычаи прародины обитателей дома давали о себе знать на каждом шагу. И говорили они между собой преимущественно по-украински, а в их русской речи нет-нет да и проскакивали украинизмы, порой же украинские словечки нарочно вставлялись в русские фразы, что придавало ей некоторый шик.

В Даниловой Балке у Антона Никодимовича и Ксении Васильевны Савранских было хорошее хозяйство. («Из семьи крестьян-середняков», — писала мать в анкетах, отвечая на вопрос о социальном происхождении — один из главных вопросов анкет того времени.) Судя по скупым воспоминаниям бабушки, семья деда, Антона Никодимовича Савранского, в которой ей пришлось жить после замужества в шестнадцатилетнем возрасте, была довольно зажиточной. В начале 50-х годов, помню, бабушка привозила меня в Данилову Балку, разбитую войной. Мы переночевали в хате её дальней родственницы на глинобитном полу, застеленном соломой и пёстрым рядном. Наутро бабушка показала мне фундамент сгоревшего в войну дома Савранских — он запомнился мне довольно обширным.

Савранские покинули родной край в 1930-м году, встревоженные приближением неясных перемен. С двумя детьми — Анной, 16-ти лет, и Фёдором,12-ти, ножной швейной машиной «Зингер», прялкой и синим сундуком, окованным железными полосками, они приехали в Сибирь. Здесь, на железнодорожной станции Петухово, работал с дореволюционных времён билетным кассиром родной брат Антона Никодимовича — Денис (Дионисий) Никодимович. Он и помог им устроиться на новом месте. Вскоре переселенцы купили небольшой дом.

Анна, окончившая на родине семилетку, через год уехала учиться в Омск, в медицинский техникум, и в 1935 году получила диплом фельдшера-акушерки. Распределили её на работу в Новую Заимку — тогдашний районный центр Омской области, ныне просто крупное село в Заводоуковском районе Тюменской области. Там они и встретились — моя будущая мама и мой будущий папа, курсант, будущий командир Красной Армии, приехавший на родину в отпуск.

В те годы мать носила длинную девичью косу и в речи её, вероятно, ощущался украинский акцент. Потом, я помню, она говорила по-русски чисто и правильно, даже не приобрела характерную сибирскую интонацию. Как вдруг за несколько дней до смерти, в бреду, она произнесла несколько отчётливых украинских фраз: тайны подсознания…

Из черновика «Краткой записки о службе», сохранившейся в бумагах отца:

Прибыл в 193 сп, курсант полковой школы 2.11.1934

Удостоен звания к-ра отделения 10.12.1935

Оставлен на сверхсрочную службу на 1 год 30.10.1936

Оставлен на сверхсрочную службу по 2 году в должности пом. ком. взвода 1.10.1937

Откомандирован на курсы казначеев в г. Сарапул 18.2.1938.

Примерно таким же был путь в большую жизнь многих крестьянских юношей того времени: армия давала образование, специальность, материальную обеспеченность, общественный статус. Сейчас в это трудно поверить, но в тридцатые годы сельский парень, которого по каким-либо причинам забраковала призывная комиссия, действительно ощущал свою ущербность, да и в глазах девчат терял реноме: «Раз не взяли в армию, значит больной или лишенец».

За плечами у красноармейца Александра Полещука было семь классов школы крестьянской молодёжи (ШКМ) и курсы счетоводов. Такое образование, при наличии у молодого человека положительных политических и моральных данных, могло стать в те годы хорошим стартом для карьерного роста. Помимо этого, отец до призыва в армию успел поработать счетоводом в сельхозартели имени Ворошилова, что в селе Новая Заимка. Когда он решил остаться в армии, эти обстоятельства сыграли решающую роль при окончательном определении начальством его дальнейшей армейской службы. Вопреки тому, что его первая военно-учётная специальность называлась «командир пулемётного взвода», он был направлен на шестимесячные курсы начальствующего и рядового состава военно-хозяйственной службы Уральского военного округа, по окончании которых переквалифицировался в финансового работника.

Интересную деталь я обнаружил в «Личном деле» отца, которое хранится в Центральном архиве Министерства обороны (ЦАМО), что в подмосковном Подольске. В анкете, состоящей из 31 вопроса, есть и вопрос о пребывании в комсомоле и партии. На первый вопрос отец отвечает, что состоял в рядах ВЛКСМ с ноября 1928 по декабрь 1929 года. «За выступление против перегибов в колхозном строительстве исключён», — сообщает он. Видимо, молодой комсомолец, помня несправедливое исключение (ведь правота его протеста против форсирования коллективизации, в конце концов, подтвердилась), больше не стал вступать ни в комсомол, ни в ВКП (б).

В автобиографии, датированной 22 ноября 1938 года, отношения с руководящими структурами той поры описаны несколько подробнее:

За время самостоятельной работы репрессиям со стороны органов советской власти не подвергался. За хорошую работу неоднократно был премирован районными организациями и колхозом. В период коллективизации 29–30 гг., будучи селькором журнала «Деревенский хорист», вёл борьбу с левозагибщиками в коллективизации.

В соответствии с требованиями тех лет, даны сведения о родителях, братьях и сёстрах:

Отец по происхождению крестьянин, по профессии учитель. Занятие родителей до революции — крестьянство. Отец учительствовал, мать домохозяйка. После революции то же самое. С 1931 года отца нет — умер. Мать работает в артели инвалидов г. Ялуторовска Омской [ныне Тюменской*] области.

Более подробно рассказывает об этом в своих воспоминаниях Тамара Ильинична Попова, сестра моего отца:

Илья Ефимович Полещук был сыном крестьянина. Родился он в 1878 году в селе Новая Заимка Ялуторовского уезда Тобольской губернии. У него была сестра, которую выдали замуж за слабоумного сына деревенского богача.

Дед Ефим Моисеевич сослан из России за «неблагонадёжность». Женился церковным браком и ушёл «в дом» к одинокой бедной женщине. Хозяйство у них было — корова и лошадь. Дед был мастеровым, красил крыши церквей и богатых домов по всей округе.

Пришлые люди в Сибири были не в диковинку. Помимо крестьян, переезжавших на вольные богатые земли из «Расеи», оседали здесь служилые люди, водворялись на жительство ссыльные, находил пристанище беглый и отбывший каторгу народец, укоренялись разные шатуны-бродяги. О сибиряке по фамилии «Полещук» можно с уверенностью сказать, что его предки — выходцы из белорусского или украинского Полесья. «Полещук», или «полешук» означает «обитатель Полесья», так же как «вятич», «кубанец», «тоболяк» — наименования жителей соответствующих районов.

Является ли имя и отчество моего прадеда свидетельством его еврейского происхождения, я определённо не знаю — по крайней мере, в разговорах родных эта тема никогда не звучала. Да это и не имеет для меня никакого значения. Может так, а может — этак. Ведь в старину в южных и западных российских губерниях у простого люда были в ходу имена, считающиеся расплодившимися ныне любителями генеалогических изысканий непременно «еврейскими», такие как Моисей, Марко, Давыд, Юхим, т. е. Ефим. Достоверно известно и более важно другое: Ефим Моисеевич легко принял незнакомую жизнь, вошёл в местную среду, постепенно превратившись в сибиряка. «Женился церковным браком», как пишет тётя Тамара, — следовательно, был крещёным, православным. От этого брака появился на свет в 1878 году мой будущий дед, наречённый при крещении Ильёй.

Мальчик часто болел золотухой, ему угрожала слепота, — говорится в записках Тамары Ильиничны. — Медицинской помощи в селе не было, поэтому бабушка Евдокия Изосимовна решила идти в Верхотурье, чтобы поклониться святым иконам и попросить у Бога исцеления для своего сына. Ему было 9 или 10 лет. Шли пешком, иногда их подвозила попутная подвода. И так более 900 километров. Но не зря: болезнь отступила. Позднее приехавший в Новую Заимку земский врач посоветовал отцу носить дымчатые очки.

Илья успешно окончил местную школу, и сход постановил направить его на деньги сельского общества учиться в Омскую духовную семинарию. Однако по окончании оной Илья пошёл не по церковной линии, а по светской, избрав благородную стезю народного учителя. Он возвратился в Новую Заимку и стал учить деревенских детей в Двухклассном сельском Министерства народного просвещения училище. И всю последующую жизнь Илья Ефимович учительствовал и одновременно вёл крестьянское хозяйство.

Жена Ильи Ефимовича, Евдокия Кузьминична Глазунова, происходила из старинного сибирского села Падун Ялуторовского уезда и принадлежала к чалдонам — давно укоренившимся жителям Сибири. Из цитированных выше воспоминаний мне известно, что она жила в прислугах у своих учительниц, когда училась в церковно-приходской школе. Окончила три класса с отличием. Но продолжать ученье не пришлось: семья, не имевшая земельного надела, жила в нужде. И Дуню отправили работать на строительство железной дороги — знаменитой Сибирской магистрали. В двадцатилетнем возрасте она вышла замуж за Илью Ефимовича. В их семье было шестеро детей: Леонид, Александр, Екатерина, Тамара, Владимир и Валентин.

Много сил она отдавала, чтобы мы росли здоровыми, трудолюбивыми, чтобы учились, — продолжает Тамара Ильинична. — Жили бедно, но мы были всегда одеты и обуты по сезону. Переделывала, перешивала, чинила одежду, подшивала валенки. Запрещала нам ссориться, употреблять обидные прозвища. Следила, чтобы мальчики не курили. Часто за каким-нибудь занятием напевала песню, а то и рассказывала зимним вечером у горящей керосиновой лампы какое-нибудь стихотворение, запомнившееся со школы…

Об отце у нас остались тоже тёплые воспоминания. Он играл с нами во дворе в городки, чижика, «бить-бежать», устраивал театральные постановки. В хозяйстве были две лошади. С братьями старшими мы обрабатывали пашню. В праздники выезжали в лес, там играли, пили чай, катались на лошади.

В селе был совместный хор учащихся, учителей и их родителей, хором руководил Илья Ефимович. Ставили спектакли по Гоголю, Чехову, Островскому. Особенно удавались отцу комические роли.

У меня хранится большая фотография, сделанная в Ялуторовске в 1917 году. На ней Илья Ефимович, в аккуратной бородке и пенсне, похожий на Чехова, стоит, положив руку на стопку книг — знак принадлежности к учёному сословию. Перед ним сидит в кресле Евдокия Кузьминична с маленькой Тамарой на руках, рядом с ней Лёня и Катя. А по другую сторону от Евдокии Кузьминичны обнимает за плечи моего будущего отца его крёстная мать. У него не по-детски серьёзные глаза, и мне видится в них кроткая готовность принять любую судьбу…

С 1928 года Илья Ефимович не жил в своей прежней семье, найдя в пятидесятилетнем возрасте душевный отклик у одинокой учительницы. Евдокия Кузьминична осталась с шестью детьми, и, хотя старшие уже работали в колхозе, приходилось ей нелегко. Правда, бывший муж покаялся, но гордая чалдонка не простила его. Добилась расторжения церковного брака, вернула себе девичью фамилию, устроилась на работу. При этом она переписывалась с Ильёй Ефимовичем и его новой женой, устраивала ему встречи с детьми. Всё это было необычно для деревенских нравов тех лет и вызывало пересуды, нисколько не трогавшие Евдокию Кузьминичну. Мне рассказывали, что во время похорон Ильи Ефимовича (он попал под поезд в 1931 году) она без смущения объясняла любопытствующим: «Я — жена первого брака, а это — жена второго брака».

В послевоенные годы бабушка Евдокия поддерживала тёплые отношения с нашей семьёй, приезжала не раз в Петухово. И я не раз бывал в Ялуторовске, где в высоком доме близ Тобольчика — старицы Тобола, жили бабушка и тётя Катя с сыном Владимиром. Екатерина Ильинична Полещук была главным зоотехником района, человеком известным и уважаемым. Помню, как в пять утра меня будил её зычный голос: она начинала обзванивать колхозы и совхозы района, чтобы подробно выспросить, как обстоят дела на животноводческих фермах и дать распоряжение или совет по поводу возникшей в хозяйстве проблемы.

А река Тобол оказалась косвенным образом причастна к смерти бабушки в 1964 году. Когда на секретном предприятии в Челябинской области произошло разрушение накопителя ядерных отходов, вредоносные частицы в огромном количестве попали в реку Течу, оттуда в Исеть, потом в Тобол. Бабушка же очень любила речную рыбу, а мясо после гибели Ильи Ефимовича не употребляла вообще…

Другая моя тётка, Тамара Ильинична, воспоминания которой я цитировал, учительствовала, как и Илья Ефимович, в Новой Заимке. В начале 60-х годов она показывала мне старенький домик, где родился дед. В те годы в Новой Заимке ещё помнили отца, соседом тёти Тамары был его друг и сослуживец Николаев. Отчего было бы мне, сокрушаюсь я теперь, не расспросить тех людей, не записать их воспоминания? Но, видно, недаром говорится: «Если бы молодость знала да если бы старость могла». К сожалению, человек устроен так, что лишь в преклонные годы начинает осознавать, сколь значимы для него его собственное прошлое и жизнь предков.

Обеих моих тёток уже нет в живых, как и их сыновей. Горькая правда в том, что сын Екатерины Ильиничны Владимир и сын Тамары Ильиничны Леонид растеряли, развеяли в беспутной и разгульной жизни то, что было дано им природой, семьёй и учёбой. Один, имея музыкальное образование, окончил свои дни бродягой. Другой, после двух курсов философского факультета, по дурости попал в тюрьму, а в последние годы, живя в деревне, промышлял вязанием берёзовых веников. Он писал мне длинные письма, в которых излагал свои взгляды на внутреннюю и внешнюю политику. Потом письма перестали приходить, и я узнал, что Леонид отравился «палёной» водкой…

Судьбы нескольких поколений семей Полещуков и Савранских кажутся мне метафорой нашего русско-советского исторического пути.

Однако настало время процитировать ещё один документ из моего архива, как всегда — дословно.

АТТЕСТАЦИЯ

за аттестационный период 1937 г.

на помощника командира взвода Полещукова Александра Ильича

В должности с 1936 г.

Год рождения 1912 г. Соц. положение колхозник бедняк, соц. происхождение крестьянин, б/п, образование — окончил ШКМ. Т. Полещуков политически выдержанный, идеологически устойчивый. В политических вопросах разбирается хорошо, к работе относится хорошо, работу любит. Хорошо дисциплинирован. У т. Полещукова имеется способность быть хорошим организатором занятий и массовой работы. Т. Полещуков работал в хоз. взводе пом. ком. взводом, с работой справляется хорошо. Полещуков вполне может быть младшим лейтенантом и оправдывает своё звание. Т. Полещуков дисциплинарных взысканий не имеет. Поощрений имеет — 4 благодарности и денежное вознаграждение в сумме 50 р. за хорошую подготовку своего отделения в полк. школе.

Командир хозяйственного взвода лейтенант Корешков.

В этом документе, кроме «воздуха времени» и уровня грамотности лейтенанта Корешкова, обращает на себя внимание загадка, не разгаданная мною до сих пор: «русифицированная» фамилия отца. Впервые такой вариант фамилии встретился мне в выписке из метрической книги Слободо-Емуртлинской Христорождественской церкви Ялуторовского уезда Тобольской епархии. Выписка свидетельствует, что 27 августа 1912 года рождён, а 29 августа крещён сын учителя Емуртлинской школы Ильи Ефимова Полещукова и его законной жены Евдокии, оба православные, сын Александр. Соответствие выписки подлинной метрике своими подписями и «приложением церковной печати» удостоверили священник Владимир Малиновский и псаломщик Дмитрий Попов.

То, что в церковной записи нет ошибки, подтверждает другой документ, сохраняющийся в моём архиве. Это удостоверение, выданное «сыну крестьянина с. Новозаимского той же волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии Василию Григорьеву Морееву, 10 лет» об окончании сельского училища. «Своей подписью и приложением училищной печати» документ удостоверил 23 октября 1915 года «Заведывающий училищем учитель И. Полещуков».

Не исключено, что фамилия Ильи Полещука (или прозвище Ефима Моисеевича, ставшее фамилией) «обрусела» в семинарии. Хорошо известно, что отцы-наставники, не обинуясь, придумывали семинаристам новые или переиначивали казавшиеся неблагозвучными фамилии.

Итак, под фамилией «Полещуков» отец окончил в 1928 году семилетнюю школу крестьянской молодёжи, организованную на базе того самого двухклассного училища, где начинал преподавать его отец. Небезынтересно перечислить предметы, по которым Александр «приобрёл знания и навыки в объёме курса, установленного программой НКП [Народного комиссариата просвещения]». Это обществоведение, родной язык и литература, математика, естествознание, химия, физика, география, агрономия, труд, изобразительные искусства, музыка и пение, физкультура. Совсем неплохо для деревенской школы тех лет!

Будучи Полещуковым, отец служил первые годы в армии. Не знаю, когда и как «утерял» он окончание своей фамилии, но автобиографию, датированную 22-м ноября 1938 года, он подписывает: «А. Полещук». Вернулся, так сказать, к истокам. Наверное, это не представляло трудностей в те времена.

Письма тридцать девятого года…

Почти четверть сохранившихся писем отправлены отцом с дороги, когда он ехал на Дальний Восток. Приказ о передислокации 193-го стрелкового полка, где он служил, поступил в начале лета. Эшелоны двигались медленно, с многочасовыми стоянками на больших станциях. Во время стоянок Александр Ильич писал письма жене в вокзальных почтовых отделениях, обмакивая казённую перьевую ручку в чернильницу. Авторучки в те годы были редкостью.

Едем в направлении на восток. Доедем, вероятно, до Читы, затем повернём или вправо или до Владивостока. Подробности позднее.

Вправо, если бросить взгляд на карту, означает — к Монголии, ставшей в то время ареной вооружённого конфликта СССР и Японии. Весной 1939 года японские войска, оккупировавшие Северный Китай, заняли плацдарм у небольшой реки Халхин-Гол и объявили его своей территорией. Монголы с этим не согласились и обратились за помощью к СССР, сославшись на соответствующие положения союзного договора между двумя государствами. Красная Армия перешла границу. Так начались военные действия на Халхин-Голе. Дело у нас, однако, не ладилось, пока не подтянули дополнительные силы из СССР, в том числе авиацию. В военных действиях произошёл перелом. Наши лётчики, которые приобрели боевой опыт в гражданской войне в Испании, на мой взгляд, заслужили не меньшее право на всенародную славу, чем герои известной песни «Три танкиста». «И летели наземь самураи / Под напором стали и огня» — в этих словах поэт несколько преувеличил достоинства советской танковой техники и кадров. (Впоследствии «самураев» ради политкорректности заменили «вражьей стаей». )

В августе 1939-го с «вражьей стаей» было покончено. Полк отца то ли не потребовался в деле, то ли направлялся в Монголию в качестве резерва: на одном из конвертов я обнаружил почтовый штемпель с окончанием названия какого-то монгольского населённого пункта.

Из обширного октябрьского письма можно сделать вывод, что полк оставили в Забайкалье до дальнейших распоряжений и что домовитый Александр Ильич начал обживаться на новом месте:

В тот же день, когда отправил тебе письмо, выслал перевод 300 рублей, который ты, по всей вероятности, уже получила, о чём, само собой, что сообщишь. Из сентябрьской получки несколько оставил для расходов, каковые и произвёл: купил себе на костюм [ткань] защитного цвета, а тебе 4 метра двойного подкладного материала и мамаше [т.е. тёще] платок большой с цветами, т.к. я наблюдал, что она уважает цветные платки. Я всё сам себя ругаю за то, что, думается, плохо тебе помогаю, а потому стараюсь уделить максимум положенного внимания по этому вопросу…

Время идёт быстро. В свободные вечера стал увлекаться игрой в домино. Читаю книгу «Война и мир». Смотрел 3.10 картину «Друзья встречаются вновь» — очень понравилась. Сходить особенно некуда, как это было в Свердловске. Но, в общем, для меня армейские условия жизни стали родными, по-моему, всё хорошо.

Цитируя отцовские письма, я, по застарелой редакторской привычке, порываюсь исправлять в них грамматические промахи и стилистические огрехи, но вовремя останавливаю руку. Пусть всё остаётся, как было, за исключением явных орфографических ошибок. В искренних, взволнованных, порой корявых оборотах, в неуклюжих, иногда навеянных фильмами или книгами сердечных признаниях — отпечаток душевного состояния отца и знак того времени, когда сверхсрочники с семиклассным образованием, окончив краткосрочные курсы, становились командирами Красной Армии.

Преобладающий мотив писем тридцать девятого года — разлука с женой Аней, оставшейся далеко, на станции Петухово, где она работала фельдшером-акушеркой в железнодорожной амбулатории. Отец постоянно уговаривает её не придавать значения пересудам на тему «бросил и уехал», просит не запираться в четырёх стенах и появляться «в обществе», заверяет в своей неизменной любви, сетует на затянувшуюся неопределённость с местом дальнейшей службы.

Аня! Ты пишешь, что скоро все вернутся, и даже сама стала это замечать. В число «всех» я не вхожу, как и остальные командиры кадра, сказать, что скоро вернусь, очень и очень трудно, так как наше положение до сих пор ясности не представляет. Ну, ничего, моя дорогая, не так уж далеко то время, когда я приеду, в общем, как только решится вопрос в ту или другую сторону, я сразу же напишу. Может и так дело повернуться, что придётся жить в ДВК [Дальневосточном крае], и если это так, то я приеду к тебе и за тобой.

За отсутствием помещений квартирного типа весь начсостав живёт в общежитии. Семьи у всех живут в Свердловске…

Всё ничего, но неважно дело обстоит с сахаром, т.к. за последнее время в этом продукте ощущаются перебои, ввиду того, что спрос большой, а доставка очень далека. А какой я охотник до сахару, об этом ты сама знаешь.

Мать не раз говорила мне (отчасти в назидание), что отец не курил, не пил ни вина, ни водки, однако был ужасным сладкоежкой. Пил много сладкого чая и мог за один присест съесть целую вазу конфет, одну за другой. К сожалению, я не во всём последовал его примеру: лет в двадцать закурил (правда, ближе к пятидесяти бросил) и стал понемногу выпивать в компаниях. Но сладкое долго было моей слабостью.

Последнее письмо 39-го года писалось 5 декабря, «после митинга, посвящённого Дню Конституции»:

Из предыдущего письма ты, безусловно, поняла, что наша часть обратно в Свердловск не вернётся, а осталась для дальнейшего пребывания в пределах ДВК. Должен тебе сказать, что условий жизни нормальных пока нет ещё, так как нет квартир, но это всё временное дело. В прошлом письме я просил тебя сообщить, тебе сейчас высылать литер [документ для проезда по железной дороге] или же будешь ждать до приезда меня в отпуск. Мне обещали отпуск примерно в марте месяце, после возвращения начальника из отпуска, который числа 20-го придёт. Мой личный взгляд на это дело так, что будет лучше, когда я приеду в отпуск.

Наступил 1940-й год, а оформить отпуск ему долго ещё не удавалось: то один начальник уезжал, то другой, приходилось по очереди замещать, да и работы стало больше в связи с организацией новой армии, которой был присвоен номер 16. Отец служил казначеем в финансовой части 126-го корпусного артиллерийского полка. Он сообщает жене свой новый адрес: «Железная дорога им. Молотова [ныне Восточно-Сибирская], ст. Борзя, 126 кап». «Кап» — это корпусной артиллерийский полк, входивший напрямую в 32-й стрелковый корпус, минуя дивизию.

Вот что писал об этом периоде командующий армией генерал-лейтенант М. Ф. Лукин в своих послевоенных воспоминаниях:

Наша 16-я армия была сформирована в первой половине 1940 года в Забайкальском военном округе. В её состав входили: 32-й стрелковый корпус, состоявший из 46-й и 152-й стрелковых дивизий; 5-й механизированный корпус, включавший 13-ю, 17-ю танковые и 109-ю моторизованную дивизии и 8-й мотоциклетный полк; 126-й корпусной артиллерийский полк и 112-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион.

В армии подобрались на редкость хорошо подготовленные командиры, начальники политотделов и начальники штабов соединений. К весне 1941 года весь командно-политический состав полевого управления армии был крепко спаян, хорошо подготовлен к боевым действиям.

Однажды я решил выяснить, чем занималась в предвоенные годы армейская финансовая служба. Ведь если существуют военные расходы государства, то, следовательно, должен существовать механизм распределения и использования этих средств. Разыскал в библиотеке толстую книгу, из которой понял, что финансисты воинских частей выполняли примерно ту же работу, что и их коллеги на предприятиях гражданского профиля: планировали расходы, составляли сметы и контролировали их исполнение, вели учёт имущества, работали со счетами в банке, выдавали зарплату, отчитывались перед вышестоящими начальниками и т. п.

Воинским частям выделялись средства на поставку вооружения, боевой техники, горюче-смазочных материалов, продовольствия и вещевого имущества, на ремонтные работы, капитальное строительство, медико-санитарное обслуживание, бытовое устройство военнослужащих. Важной статьёй расходов было, разумеется, денежное довольствие. Оно складывалось из штатно-должностных окладов и разного рода дополнительных выплат. Существовала командирская тарифная сетка с разрядами от 1 до 31 и окладами от 550 до 3 200 рублей, сетка для сверхсрочников и для красноармейцев срочной службы. К дополнительным выплатам относились различные лагерные, курсовые, подъёмные, квартирные, поощрения за прыжки с парашютом, надбавки служащим в артиллерии, авиации и прочие.

При такой довольно сложной системе у финансовой службы работы было в достатке. Отец корпел над бумагами, случалось, допоздна и был на хорошем счету, о чём свидетельствует документ:

АТТЕСТАЦИЯ

Делу партии ЛЕНИНА-СТАЛИНА и Социалистической родине предан. Политически и морально устойчив. Общее развитие хорошее, систематически работает над изучением Краткого Курса Истории ВКП/б/. Авторитетом пользуется. Волевыми качествами обладает. Специальная подготовка отличная. Огневая хорошая. Дисциплинирован. Вежлив, аккуратен. Год работал за начфинчасти полка. Работу знает. Учёт и отчётность поставлены хорошо. По своим деловым качествам достоин продвижения на должность начальника финчасти полка. Достоин присвоения очередного звания «ТЕХНИК-ИНТЕНДАНТ 1 РАНГА».

3 пом. начальника штаба полка капитан Миляховский

Заключение старших и высших начальников

Достоин присвоения очередного звания «техник-интендант 1 ранга»

Командир полка

Полковник Михайлов

Звание техника-интенданта 1 ранга, соответствующее общеармейскому званию старшего лейтенанта, было присвоено отцу 8 января 1940 года. А отправиться в отпуск — сперва к матери, потом к жене — ему удалось только в конце апреля.

Приезд Александра Ильича в Петухово в мае 1940 года, кроме сохранившейся телеграммы, имеет ещё одно документальное подтверждение. Это фотография размером 6х9 сантиметров, уже мутноватая, которая многое может рассказать, надо только внимательно её рассмотреть.

Например, хорошо виден коврик на стене. Я совершенно отчётливо помню его, потому что коврик спустя некоторое время повесили над моей кроватью. Популярная в те годы, да и позднее, аппликация изображает лебедей, плывущих среди камышей. В конце пятидесятых годов, когда ветры перемен прилетели и в наши края, передовая мода объявила пошлостью и мещанством тяжёлые комоды, выводки слоников на кружевных салфетках, пузатые самовары и многое другое, считавшееся раньше признаком домашнего уюта. Подверглось гонениям и «Лебединое озеро»: коврик был удалён со стены и положен в сундук, а впоследствии куда-то пропал.

Отец снимался в военной форме. Мать, уже обрезавшая свою девичью косу, щеголяет в модном перманенте с пробором слева. Третий персонаж на фотографии — дядя Федя, Фёдор Антонович Савранский. Он же и автор снимка, и этот фокус я сейчас объясню.

Дядя Федя был настоящим фотолюбителем, то есть занимался фотографией всерьёз. У него был советский аппарат «Фотокор» и все принадлежности, включая магниевый порошок для вспышки. Дядя Федя умел всё делать сам: он снимал, проявлял фотопластинки, печатал с них фотографии контактным способом (то есть, без фотоувеличителя, размер в размер), иногда тонировал, глянцевал и красиво обрезал их. Расходные материалы, однако, достать было трудно, отсюда фраза в одном из отцовских писем о «фотопринадлежностях для Феди».

Итак, Александр и Анна были усажены на диван, Александр тесно прижался плечом к жене. Дядя Федя установил аппарат на треногу, навёл резкость по матовому стеклу, задал выдержку и диафрагму, выдвинул крышку кассеты, где находилась светочувствительная стеклянная пластинка, взвёл затвор и быстро пристроился на диване возле сестры. Тут, конечно, была произнесена традиционная фраза: «Внимание! Сейчас вылетит птичка!» — и дядя Федя потянул за привязанную к затвору нитку. Раздался щелчок, дело было сделано.

Петухово. 1940 г.

Такие молодые и счастливые были они тогда.

Спустя несколько дней Александр и Анна уехали в Забайкалье.

Короткая цитата из книги «Ордена Ленина Забайкальский» (М., 1980):

Летом 1940 года… состоялись крупные учения войск Забайкальского военного округа. Они показали возросшее мастерство личного состава привлечённых на учения частей и соединений, оперативно-тактическую зрелость командиров.

Далее в числе частей, показавших «высокую боевую выучку», отмечается и 126-й кап.

Отец тоже участвовал в этих учениях, о чём свидетельствуют несколько конвертов с обратным адресом: «Ст. Ага, военный лагерь»: он писал жене, оставшейся в офицерском общежитии на 79-м разъезде. Станция Ага и сейчас существует, она находится километрах в двухстах к югу от Читы, а 79-го разъезда на современной железнодорожной схеме нет — очевидно, он превратился в какую-то станцию.

Конверты подписаны наспех, химическим карандашом, а письмо до меня дошло только одно. В сущности, это записка:

С попутчиком коротенько черкну о себе. Живу без изменений, здоровье хорошее. Хочется с тобой повидаться, что, вероятно, скоро будет.

То было их единственное лето. И единственная зима. Они жили вместе меньше года.

Александр Ильич проводил жену в Петухово, рожать меня, 23 марта 1941 года. А уже через два дня пишет вдогонку письмо:

Тронулся 43-й, на ходу пришлось соскочить из вагона, остановился и долго смотрел на скрывавшийся во мгле забайкальской ночи красный огонёк заднего вагона состава. А вот его уже не видно, всё осталось в моём незабываемом воображении. Я теперь только мысленно слежу за твоим путём.

Я ещё застал то время, когда не существовало факсимильной, сотовой и космической связи, электронной почты, а в другой город звонили по чрезвычайным случаям. Родственники и знакомые постоянно обменивались подробными письмами и посылали друг другу к праздникам многочисленные художественные открытки с разнообразными пожеланиями, написанными собственноручно, а не напечатанными, как сейчас, типографским способом. Письма были обстоятельными, подробными — в них описывались большие и малые события семейной жизни и жизни соседей, цены на рынках, явления погоды, состояние здоровья, успехи детей в школе, перемены на работе, удачные приобретения, прирост и убытки в огороде и даже высказывались эмоциональные суждения о международной и внутренней политике. Другим распространённым средством коммуникации были телеграммы, которые, наоборот, отличались, лапидарностью, достойной слога древних римлян. Без сомнения, известное донесение Юлия Цезаря «Пришёл, увидел, победил» стоит в том же стилистическом ряду, что и телеграмма-молния, посланная отцом жене с 79-го разъезда: «Поздравляю праздником получил». Как видно, оба сообщения предполагают знание адресатом того, что стоит за этими словами.

Это воспоминание мне навеяли письма, написанные отцом после проводов жены в Петухово. Вот письмо от 11 апреля 1941 года, которое я воспроизвожу почти полностью:

Здравствуй, моя дорогая!

Письмо твоё получил, после чего только успокоился о том, что ты доехала благополучно, и здоровье твоё не пошатнулось. За два дня до получения письма от тебя я выслал тебе второе письмо. От тебя получил только одну телеграмму, которую ты давала последней и тоже вместе с письмом, а первую, значит, не получил. Интересно, намного ли позднее пришёл багаж? Дошёл, значит, благополучно — не разбился. Ну, я живу по-прежнему, одно только изменилось, что завтракать я уже стал в 7 часов, только, как назло, чем меньше денег в кармане, тем больше хочу есть. Иногда завтракаю и ужинаю дома с Лозовицким. Раньше я уже тебе писал, что он теперь живёт со мной. Здоровье пока хорошее. Позавчера из Борзи махнул, и ноги ничуть не болят. По работе объём увеличился в связи с отъездом Шумкова [непосредственный начальник отца] раза в полтора. Сейчас работает ревизионная комиссия. Дела в этой части обстоят пока в порядке.

Новости по корпусу. Чистяковы теперь живут там, где жил Бочаров. Бочаровы уехали в Читу. К нам в соседи пришли двое молодых, недавно поженившихся. Вчера я пришёл домой, а Лозовицкий мне и говорит: «Ну и жена у нашего соседа» и рассказывает, как она его пилит: «Какой ты командир, нигде ничего не выпросишь, нигде ничего не достанешь, ничего не принесёшь. Хоть бы мне узнать, что у вас за полковник, я бы на его месте давно из полка тебя выгнала». Лозовицкий говорит: «Я бы не мог жить с такой». А я говорю: «Попилит-попилит, да и затупится». А он: «Ну, это такая пила, что чем дальше, тем она острее». Вот, значит, дела такие. Нина Мусальникова пока ещё цела ходит. Я Мусальникову говорю: «Теперь ведь родильный-то рядом». А он: «Да, теперь я не горюю, если что, так на загорбке её отнесу». Приветы, тобой заказанные, я передал всем, Клаве только вчера. Малость покалякал с ней. Она тебе также передавала привет, Зина и Н.И. тоже.

[…]

Нина Ивановна тут меня спрашивает: «Наверное, скучаете, Александр Ильич?», а я ей: «Даже не знаю, как сказать, вроде того».

Пиши, как ты живёшь. В голову не допускай мысли, что ты там, в Петухово, а я на 79-м и подчас могу забыть о тебе. По сторонам не смотрю — ни к чему это, тебе, конечно, понятно, какая это мысль. В общем, Сашка каким был, таким будет, таким и останется. Вывихов у меня не будет.

Пиши, как вы там живёте. Как мыслишь с сапогами и пальто? Напиши о своих намерениях в этом вопросе, чтоб мог помочь, чем могу.

С именем от меня возражений не будет. Если она — твоё дело, если он — за меня Федя скажет, а в общем, чтобы мама и папа не возражали. Хай так будет.

Пока всё, моя дорогушка. Желаю тебе всего наилучшего от всего сердца. Крепко любящий тебя Сашка.

Так возникла в их переписке тема имени будущего первенца. Потом она будет звучать ещё не раз. Несмотря на демонстративную уступку инициативы жене и её семье, отец всё же не остаётся в стороне. Видимо, и будущая мать не хочет, чтобы он устранился от столь важной проблемы, поэтому в следующем письме отец повторяет:

Ты меня, наверное, будешь пробирать за то, что тебе не сказал своего мнения об имени. Ну, поверь, ей-богу не знаю. На твоё усмотрение, у тебя для этого больше прав.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.