Бесплатный фрагмент - КОП

Энциклопедия приборного поиска — дневник успешного кладоискателя

Если в вас по-прежнему живет стремление к приключениям, если азарт еще не покинул вас, если вы способны на время оставить все свои заботы и отправиться в захватывающее путешествие хоть к черту на рога, значит приборный поиск это ваше призвание. Кто знает, возможно, оно изменит вашу жизнь так же, как меняло судьбы сотен удачливых кладоискателей по всему миру во все времена.

Д. Михайленко

Информация об авторе

Дмитрий Михайленко — известный российский исследователь и кладоискатель, историк-краевед, эксперт в сфере научного искусствоведения, профессиональный реставратор археологических артефактов. Является членом Общественной Организации «Федерация Приборного Поиска России», членом НКО «Ассоциация развития и поддержки приборного поиска», а также художником, мастером декоративно-прикладного искусства, предметным и интерьерным дизайнером, специалистом в области авторской отделки помещений, директором собственной художественной мастерской «ART-BUNKER», совладельцем дизайн-студии «Креатив маркет», автором книг, докладов, научных статей и разработок, создателем концепции реконструкции и кастомизации старинных артефактов «Кастом-артефакт», членом ПСХР — Профессионального союза художников России, включён в единый реестр профессиональных художников Российской империи, СССР, «русского зарубежья», Российской Федерации и республик бывшего Советского Союза (XVIII–XXI вв.), членом престижного ЕХС — Евразийского Художественного Союза, в состав которого принимаются заслуженные таланты и известные специалисты за выдающиеся достижения в профессиональной сфере.

Дмитрий Михайленко является участником и призёром многочисленных всероссийских и международных фестивалей, выставок и конкурсов в области истории, культуры, искусствоведения, реконструкции и реставрации, предметного дизайна, декоративно-прикладного искусства и обладает рядом значимых наград мирового уровня.

— II Международный творческий конкурс в области истории и искусства «Забытые цивилизации». Лауреат I степени. Номинация: Реконструкция и реставрация предметов и артефактов. Название работы: Экспонаты археологической культуры рязано-окских могильников (КРОМ) II–VII вв.: боевой топор-кельт, метательное короткое копьё — дротик.

— IV Международный творческий исторический конкурс, посвященный Международному дню музеев «Экспонат». Лауреат I степени. Номинация: Проекты и исследования. Название работы: Исследовательская работа: «Методика реставрации и анализ артефакта „Должностной знак, Конюшенная прислуга — Императорского Санкт-Петербургского общества поощрения рысистого коннозаводства. Номер 235. Российская Империя. 1903–1917 гг.“»

— II Международный творческий конкурс в области истории и искусства «Романс средневековья». Лауреат I степени. Номинация: Проекты и исследования. Название работы: Исследовательская работа: «Археологические, исторические, культурологические и технологические аспекты артефакта „Крест-энколпион. Распятие Христово. Первомученик архидиакон Стефан. XVI в.“»

Революционным изобретением автора стала концепция «Кастом-артефакт» — художественная реставрация и реконструкция старинных предметов, которая кардинально изменила подход к музейному экспонированию. «Кастом-артефакт» вывел музейное дело за привычные рамки, интегрировав его в сферу декоративно-прикладного искусства и дизайна интерьеров. В основе концепции лежит кастомизация (изменение формы, конструкции, цвета) распространенных, серийных, сильно поврежденных или плохо сохранившихся археологических металлических артефактов (или их частей). Благодаря этому, из, казалось бы, утративших ценность предметов рождаются уникальные арт-объекты, аксессуары, креативные вещи, светильники и мебель ручной работы, органично вписывающиеся в современный дизайн интерьера.

Ярким примером применения этой концепции служит креативный арт-объект «Toxic» — удивительная механизированная рыба, выполненная вручную из металла и дерева в стиле стимпанк. Для её создания использовались разнообразные старинные, но широко распространенные металлические артефакты, найденные в плохом состоянии. Эти артефакты были тщательно отреставрированы и кастомизированы в соответствии с творческим замыслом проекта. Среди них — истертые монеты Российской империи, элементы конской упряжи, старинные кованые гвозди, автомобильные детали прошлого века и многое другое. Каждый элемент был подвергнут механической и декоративной обработке, чтобы подчеркнуть его историческую и эстетическую ценность и создать потрясающую композицию, которая также была отмечена на престижных международных конкурсах.

— XXXVI Международная выставка-конкурс современного искусства «Российская Неделя Искусств» (Russian Art Week) — известный арт-форум, крупная ежегодная выставка в самом центре Москвы, объединяющая художников, дизайнеров и мастеров из более чем десяти стран мира, а также крупных коллекционеров и представителей арт-бизнеса из Европы, Азии, Ближнего Востока и Америки. Дата и место проведения: 6–15 декабря 2024 г., Россия, г. Москва, Московский центр современных искусств «Арт-Коммуна». Раздел «Дизайн»: предметный дизайн. Профессиональная категория: профессионал. Название конкурсного произведения: «Toxic», 1-е место.

— Международная премия «Stella Virtuoso» — крупнейший в России и Европе конкурс, основанный объединенными усилиями деятелей различных направлений в искусстве из многих стран мира, осенний сезон 2024 г. Уровень: лауреат. Номинация: декоративно-прикладное искусство. Категория: профессионал. Название: арт-объект «Toxic». Награда: бронзовая медаль.

Еще одним примером оригинального применения концепции «Кастом-артефакт» является дизайнерский арт-светильник в стиле лофт, получивший признание на международном конкурсе American Edition (второе место), организованном авторитетной ассоциацией World Talent Ranking (США).

Этот эксцентричный напольный светильник — симбиоз современного индустриального шика и советской истории. Его основание выполнено из металлических фитингов и водопроводных труб, а венчает композицию старинный кастомизированный артефакт, реконструированный в технике художественной реставрации, — металлический плафон (рефлектор) от легендарного уличного фонаря ОСП-200. В 30-е годы, в эпоху бурной электрификации, ОСП-200 (прозванный шляпа), стал одним из первых символов света в СССР. Когда-то эти фонари освещали улицы каждого города, а сегодня такие винтажные находки, являющиеся серийными и не представляющие особой музейной ценности, способны обрести новую «эстетическую» жизнь в руках дизайнеров и художников, умеющих совмещать историю и искусство.

— Международный конкурс American Edition, 2024 г. Nomination — Design. II Prize.

Уникальную авторскую концепцию «Кастом-артефакт» Дмитрий Михайленко презентовал на престижной международной научно-практической конференции «Горизонты междисциплинарного знания: наука и практика в эпоху трансформаций». По результатам мероприятия представленная научная работа автора — «Концепция „Кастом-артефакт“ как инновационный метод экспонирования археологических артефактов в объектах современного искусства и дизайна» — была опубликована в сборнике материалов научно-практической конференции, а также награждена дипломом за лучший доклад в секции «Искусствоведение и культурология». Сборник трудов конференции постатейно размещён в крупнейшей научной электронной библиотеке eLibrary.ru.

Выходные данные: Михайленко Д. В. Концепция «Кастом-артефакт» как инновационный метод экспонирования археологических артефактов в объектах современного искусства и дизайна // Горизонты междисциплинарного знания: наука и практика в эпоху трансформаций: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 15 июля 2025г. Белгород: ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2025.

— Международный конкурс декоративно-прикладного искусства Dali’s Mustache, 2024 г. Nomination — Applied arts and design Конкурсная работа: Paired handmade Edison Loft wall lights. II Prize.

— V Международная художественная выставка-конкурс среди работников учреждений образования и культуры, профессиональных художников и деятелей искусства «Золотые руки», 2024 г. Лауреат II степени в номинации: прикладное искусство и предметный дизайн. Конкурсное произведение: Парные настенные светильники «Лофт Эдисон».

— Международный художественный проект «Российская Премия Искусств», весна 2025. Участник.

На международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы образования и науки» доклад автора «Ассамбляж в стиле стимпанк: визуальный арт-код художника в современном дизайне интерьера» был опубликован в научном журнале «Вестник научных конференций» и награждён дипломом «За содержательный доклад».

Выходные данные: Михайленко Д. В. Ассамбляж в стиле стимпанк: визуальный арт-код художника в современном дизайне интерьера // Вестник научных конференций. 2025. №1—4 (113). С. 93—96.

Аннотация

На свете есть люди, увлеченные историей и легендами о сокровищах. Некоторых из них манит страсть к приключениям и желание найти что-то ценное, спрятанное от посторонних глаз в земле и других местах. Их называют кладоискателями, поисковиками, частными археологами или просто копателями. Они обладают не только профессиональными знаниями, чрезмерным упорством и чутьем, но и имеют в своем арсенале специальный прибор — металлоискатель или МД (металлодетектор). МД используется для поиска металлических предметов и артефактов, находящихся под землей. Он работает на основе электромагнитных волн, которые отражаются от металлических объектов и могут быть обнаружены. Каждую весну, как только земля оттаивает, эти люди отправляются в поля и леса, чтобы копать, исследовать, осуществлять поисковые работы и раскопки, которые они называют «КОП».

Главный герой в поисках артефактов и кладов, рассказывает невероятные, приключенческие истории, передает свой богатый опыт начинающим поисковикам. Он ведет дневник, в который аккуратно заносит все сведения о своих находках. Читатель познакомится с фотографиями найденных старинных предметов, узнает их историю бытования. Кроме того, главный герой раскрывает локации на картах и делится координатами мест, где были найдены конкретные артефакты.

Введение

В школе я недолюбливал историю, наверное, потому что учительница относилась ко мне предвзято и специально занижала оценки. Я думаю, это было связано с тем, что мое поведение, прическа и вредные привычки вызывали у нее, если не ненависть, то как минимум презрение. В связи с этим мои предполагаемые пятерки за самостоятельные и контрольные работы материализовывались в журнале успеваемости на пару баллов ниже. Тройки стали моим кредо. На вопросы, почему и как же так, я получал нелепые отговорки и нелогичные аргументы. В ситуацию вмешались родители, когда я доказал им, что моя успеваемость по предмету в реальности значительно отличается в лучшую сторону. Однако это совсем не улучшило картину происходящего. Учительница, так же как и мне, навешивала им увесистые пряди лапши на уши. Впоследствии, из-за отсутствия мотивации, я и сам утратил интерес к истории.

Все же сегодня я склонен предполагать, что некоторые таланты, те или иные предрасположенности к чему-либо, закладываются в человека еще до его рождения. Я думаю, как бы ни было сложно в жизни и какие бы обстоятельства на нас ни повлияли, все равно рано или поздно заложенные в нас ингредиенты, интересы к определенным знаниям и даже на первый взгляд глупые идеи обязательно прорастут, превратятся в творческие процессы, увлечения, а может, даже и в полноценную трудовую деятельность. Примерно так случилось и в моем случае. Теперь, будучи взрослым, отсчитав несколько десятков лет от школьной парты, я заинтересовался историей безмерно, причем с глубоким погружением в различные предметные области науки.

Благодаря металлоискателю я просиживал долгие часы в библиотеках и архивах, изучал старинные материалы и книги. Бережно перелистывая пожелтевшие страницы архивной документации, я пытался представить жизнь своей малой родины в прошлом. Копировал зарисовки, планы и древние карты. Во многом благодаря приборному поиску я стал читать историческую литературу, научные статьи в области археологии и реставрации, интересоваться краеведением, посещать музеи и выставки.

Старые и старинные карты

Многие люди, или начинающие кладоискатели, формально знакомые с приборным поиском, представляют его как бессистемную прогулку с металлодетектором по полям, лесам, урочищам. Такой подход в большинстве случаев не приведет к желаемому результату. Вряд ли удастся обнаружить что-то интересное. Если хочется найти клад или ценную находку, то и к раскопкам нужно относиться серьезно. Продуктивный коп начинается с ответственной аналитической работы задолго до выезда на местность.

Зимой, когда на улице свирепствуют метели, а земля покрыта толстым снежным покровом, заниматься приборным поиском невозможно. В это время нужно изучать или реставрировать найденные ранее реликвии, готовиться к предстоящему сезону. Анализировать потенциально перспективные места поиска, изучать географический атлас, прокладывать по картам маршруты к интересующим локациям.

Еще несколько лет назад существовали определенные сложности в определении координат мест поиска. Старинные карты, планы или распечатки рисунков из архива приходилось переводить в подходящий формат, сопоставлять масштабы, накладывать на современные топографические карты. Таким образом, примерно определялось местонахождение того или иного ныне не существующего населенного пункта, тракта, ярмарки, постоялого двора, церкви. Позже появились навигаторы, которые облегчали нахождение точек дислокации. Сегодня существуют специальные приложения и программы для наложения различных старинных карт на современные. С помощью технологий GPS они помогают определять потенциально интересные места с точностью до нескольких метров.

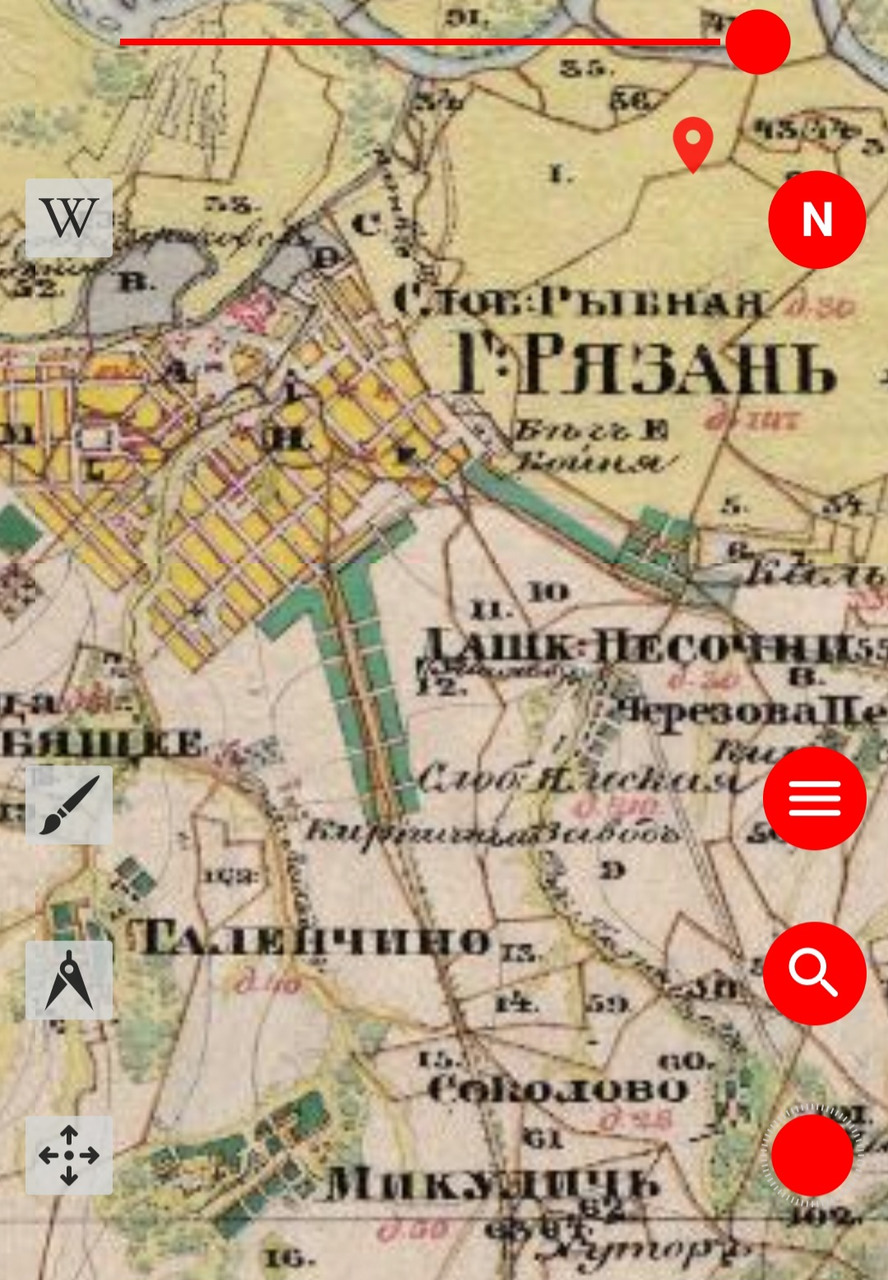

На фото — топографическая межевая карта Рязанской губернии. Автор: Александр Иванович Менде (1800–1868). Масштаб: 1:84000 (двухверстовка). Автоматическая GPS-привязка. Приложение Vetus Maps.

Старые планы местности и старинные карты существуют для различных регионов, областей и стран. Любой исследователь или археолог сможет подобрать свои. Каждый топографический материал по-своему уникален. Интересную информацию следует черпать из разных карт. Целесообразно найти интересующую область на нескольких старинных картах и планах и по крупицам собрать полную географическую информацию. Такой аналитический подход позволит увидеть общую картину местности и обеспечит больше шансов на успех.

Карта Менде

Топографическая карта Менде наиболее часто используется поисковиками. Для многих эта карта является основной и по праву занимает почетное место. Она довольно интересна, подробна и хорошо детализирована. В ней четко отражены неровности рельефа, хорошо показаны генеральные линии межевания. Погрешность при наложении на современную карту минимальна. На карте Менде легко найти давно исчезнувшие деревни и села, узнать информацию о количестве дворов и тем самым оценить плотность заселенности территории. Карта отображает ярмарки, постоялые дворы, церковные земли, почтовые станции, мельницы, дальние хутора и даже домики лесничих.

Карта Шуберта

Военно-топографическая карта Российской империи имеет масштаб 3 версты на дюйм. Топографическая карта Шуберта — старинная трехверстная военная карта Российской империи. Она охватывает территории нынешней европейской части России, Украины, Беларуси, Молдовы, Латвии, Литвы и Эстонии. Съемки местности для построения карты проводились с 1846 года. Карта имеет масштаб: в одном дюйме три версты или 1260 метров в 1 сантиметре. На карте отлично детализированы объекты, присутствует характер рельефа. Отображаются дороги как большие, так и малые. Показаны даже тропинки, кроме лесных, а также болота, ручьи, поля, леса, переправы, кустарники, курганы, отдельные строения, мосты, мельницы. К недостаткам карт Шуберта нужно отнести их невысокую точность. Погрешность в измерениях для важных объектов составляет 50–200 метров, для остальных — 100–300 метров. Кроме того, карта не была полностью закончена автором, и некоторые области на ее листах не отображены.

Карты ПГМ

Карты ПГМ — это не совсем карты, а скорее рисунки или планы генерального межевания. ПГМ — план генерального межевания Рязанского уезда. В XVII–XVIII веках межевое законодательство в Российской империи было неразвитым, географические единицы не имели точных границ. Во время царствования Петра Великого началась первая правительственная реорганизация земель. В 1765 году, уже при Екатерине II, была учреждена Государственная комиссия и началось масштабное межевание земель от центра к периферии. Так появились первые ПГМ. Они создавались специально для установления границ земельных владений крестьянских общин, частных лиц, городов, церквей и других земельных собственников. Комиссия проработала с 1766 года и до середины XIX века. За это время картографы вручную нарисовали планы каждого уезда 35 губерний. При их создании абсолютно не учитывались географические координаты. В связи с этим привязать данные планы к современной карте возможно лишь по особенностям ландшафта в виде рек, оврагов или больших населенных пунктов. Однако такие межевые рисунки стали весьма полезны для кладоискателей, ведь на них нанесены мельчайшие подробности: переправы, броды, постоялые дворы, дальние хутора, торговые ярмарки, часовни, погосты. Преимуществом является и то, что ранее рассмотренные карты Шуберта и Менде были сформированы гораздо позже. В связи с этим на них уже можно не найти некоторые объекты и населенные пункты, которые как раз присутствуют на более ранних ПГМ.

Карты РККА

Кто не знает расшифровку? Это карты Рабоче-Крестьянской Красной армии. Эти карты составлялись в предвоенные годы, начиная с 20-х годов XX века. Чаще всего они отображают состояние местности в период 1935–1941 годов. Они являются достаточно современными с точки зрения плодотворного поиска старинных артефактов. В то же время карты РККА предоставляют отличную возможность найти реально неисследованные места: заброшенные бараки и колхозы, рабочие поселки, старые сараи, дойники, телятники, разрушенные постройки, лесопилки, лесничества, подъездные дороги, различные индустриальные и сельскохозяйственные объекты эпохи раннего СССР. Их можно применять для поиска не слишком старинных, но иногда весьма ценных предметов, датированных XX веком, а также артефактов из чёрных металлов. К сожалению, эти карты имеют ограниченное территориальное покрытие, как правило, только западной части России.

Карты Генштаба и ГГЦ

Под формулировкой «Карты Генштаба» принято понимать топографические карты, напечатанные Генеральным штабом Вооружённых Сил СССР в 50–80-х годах XX века. Эти карты уникальны, так как максимально точны и отражают невероятно подробный обзор местности. В то же время у них очень низкая погрешность. Такую карту с большим успехом можно использовать для определения точек координат. По большей части они предназначались для военных, но пользовались огромным успехом у топографов, геодезистов, геологов и дорожников. До 1990-х годов они были засекречены и недоступны широким кругам общественности. Затем, после распада СССР, карты рассекретили, и они появились в свободном доступе. Со временем «Карты Генштаба» преобразовали и создали более упрощённые версии, которые получили название ГГЦ (ГосГисЦентр). Эти карты до сих пор актуальны среди туристов, рыбаков, охотников и поисковиков. Все деревни, сёла, жилые и нежилые населённые пункты чётко указаны на её страницах. На картах напечатана информация о количестве жителей на момент её создания, показан порядок расположения улиц и дорог. И сегодня карты «Генштаба» и ГосГисЦентра позволяют продумывать и прокладывать достаточно точные пешие и автомобильные маршруты по пересечённой местности. Стоит отметить, что кладоискателям важно не только найти перспективное место на старинных картах, но и суметь добраться до него, найдя и используя благоприятные подъездные пути, все варианты которых можно очень хорошо проанализировать по данным картам.

Карта Стрельбицкого

В середине XIX столетия И. А. Стрельбицкий входил в состав Военно-топографического отдела при Генеральном штабе Российской империи. В период 1865–1871 годов он руководил работой по обновлению и дополнению топографических военных карт Европейской части России и прилегающих западных и южных губерний. Новая карта Стрельбицкого состояла из 178 листов. Позднее эта карта использовалась как основа для создания карт РККА. Однако, несмотря на большую проделанную работу, карта получилась весьма неподробной и едва ли подходящей для использования в приборном поиске. Прежде всего, её масштаб слишком велик: в 1 дюйме 10 верст, или 4200 метров в 1 сантиметре. Она имеет большие погрешности в определении координат. Кроме того, на ней отмечены лишь значительные объекты, крупные дороги и населённые пункты.

Спутниковые снимки

Сегодня в свободном доступе можно легко найти спутниковые снимки как XX века, так и более современные. Они, как правило, хорошего качества. По ним можно увидеть современное состояние интересующего объекта или места, оценить характер и степень изменения ландшафта: заросло ли поле лесом, образовались ли овраги, сместились ли дороги и тропы. Можно посмотреть, остались ли дома, избы, строения в интересующей нас деревне. По сути, спутниковый снимок — это очень подробная и наглядная карта. Недостатком является лишь то, что на спутниковых снимках сложно разглядеть изменения высот, рельеф выглядит плоским.

Расшифровка некоторых условных сокращений и слов, встречающихся на старинных картах

Буян-поле — ровное, возвышенное место, открытое со всех сторон.

Взлобок — небольшая крутая возвышенность.

Верес — можжевельник.

Волок — лес или лесная просека.

Всполье — край поля, выгон.

Выселок (Выс.) — небольшая деревня, преимущественно владельческая, находящаяся вблизи одновотчинных селений.

Вящший — наибольший, высший, высокий.

Город (Г.) — укрепленное или обнесенное стенами селение; статус управления, присвоенный для волостного, уездного или губернского по отношению к другим населенным пунктам.

Грива — продолговатая возвышенность, поросшая лесом.

Деревня — селение без церкви, жители которого преимущественно крестьяне разных ведомств и живут без помещика.

Дресва — крупный песок.

Запань — заводь или речной залив.

Засека (Зас.) — оборонительное сооружение. Представляло собой сочетание лесных валежных засек, земляного вала и рва с острогами и отдельными крепостями. Укрепления служили оборонительными линиями, предохранявшими от набегов золотоордынцев, систематически грабивших и уничтожавших русские города и селения и угонявших население в плен, а также для охраны дорог.

Зыбун (Зыб.) — трясина, непроходимое (гиблое) место.

Кошевник — дровяной лес, сплавляемый по реке.

Корчма (шинок, духанъ) — питейное заведение, частное, неоткупное, с вольной продажей, иногда постоялый двор, с продажей крепких алкогольных напитков.

Копань — яма, ров, выкопанные для собирания дождевых или грунтовых вод в засушливых местах.

Кудук — колодец на многих тюркских картах.

Курган — погребальное сооружение, представляющее собой обычно насыпь из земли, камня, иногда настил из дёрна.

Кучевые пески (Куч.) — скопления сыпучего песка вокруг кустов и кустарничков. Высота 30—50 см, реже до 1—2 м. Местами состоят из гравия. Формируются обычно в районах с близкими грунтовыми водами: на солончаках, побережьях озёр, морей и рек.

Лядащий луг — негодный, плохой луг.

Монастырь, обитель (Мон.) — различные виды иноческих общежитий, из коих последние иногда совпадают в своём значении с погостами или усадьбами духовного ведомства.

Мыза (м. или Мыза) — владельческая усадьба, расположенная вблизи одновотчинных селений, либо усадьба при заводе и фабрике, принадлежащая лицам податных сословий.

Марь — карликовые берёзы, болото; сильно увлажнённое пространство, покрытое осоково-багульниковыми кочками либо сфагновым мхом, поросшее мелкой кустарниковой берёзой (ёрником) и редкостойными лиственницами.

Мянда — сосна.

Новина — расчищенная, но не паханная земля в лесу.

Отвал (Отв.) — насыпь из пустых пород, шлака, образующаяся при разработке полезных ископаемых.

Оселок — влад. пустошь, место, покинутое жителями; перелог, залежь.

Обселок — облесье, вновь заселённое место, поселок, новосёлки, засёлок.

Оселье — земля вокруг селения, сродни околице. /> Перекоп — ров.

Плевел — сорняк.

Погост (Пог. или Погост) — имеет церковь и население, состоящее из священно- и церковнослужителей. Слово «погост» происходит от слова «гость». Место, где торговали купцы, и называлось погостом. С принятием христианства при погостах стали ставить церкви. В XV–XVI веках погосты начинают отмирать, отсюда у слова «погост» появляется второе значение — одиноко стоящая церковь.

Подсека (Под.) — расчищенное место в лесу.

Позорище — обозрение, смотреть.

Полночь — север.

Посад (П. или Пос.) — порядок изб или ряд домов; оседлое поселение, расположенное вне города либо крепости.

Починок, поселок и хутор (Поч.) — то же, что и выселок. Хутора, впрочем, нередко по сельскохозяйственному своему характеру имеют значение усадеб. Новые поселения, возникающие на впервые поднятом участке, назывались починками. Когда с первоначальным двором в починке возникали один или два других, он становился деревней.

Пустошь (Пуст.) — селение превращалось в пустошь, если в нем не оставалось жилых дворов и пашня забрасывалась.

Пикет — небольшой военный сторожевой отряд, высылаемый в сторону противника на небольшое расстояние от основных войск.

Селище — большое село или слобода, где имеется более одной церкви.

Село (С.) — селение с церковью, имеющее жителей преимущественно из крестьян разных ведомств.

Сельцо (Сел.) — селение исключительно владельческого характера с господским домом и разными владельческими заведениями, либо селение, в котором живет помещик с крестьянами или несколько помещиков.

Слобода, Форштат (Слоб.) — селение с более чем одной церковью, поселение вне города или крепости.

Терние — колючий кустарник.

Усадьба (Ус.) — они двух родов. Усадьбы духовного ведомства по характеру населения сходны с погостами. Усадьбы владельческие различаются или по сельскохозяйственному их характеру, или как местопребывание землевладельцев при фабрике или заводе.

Церковная земля (ЦЗ) — земельный надел, принадлежащий церковному приходу или монастырю.

Приложения для приборного поиска с привязкой карт к местности

В современном мире стремительного технологического развития каждый день появляются новые изобретения и новаторские подходы к решению задач. Свой вклад в развитие приборного поиска внесли технологии GPS-навигации. Сегодня они позволяют кладоискателям всего мира выходить на новый уровень и легко добиваться положительных результатов. Находить перспективные локации для поисковых работ стало гораздо легче. Достаточно установить на смартфон или другое устройство специальные приложения. Таких приложений много, все они функциональны, несут полезную информацию и решают различные поисковые задачи. С их помощью можно просматривать и прокладывать маршруты, определять координаты мест, найденных на старинных картах. Не составит труда определить отличное место для «копа», где ещё не ступала нога других кладоискателей. Среди приложений можно выделить: Vetus Maps, Locus Map, Российские топо карты PRO (Советские военные карты PRO), Androzic, OziExplorer, OruxMaps, OneSoil, Wikimapia, сайт EtoMesto.ru, программа GoogleEarth. Рассматривать подробно каждое из них не имеет смысла, так как все они имеют общие сходства, а более подробную информацию можно найти в свободном доступе.

Всем известно, что с течением времени меняются географические ландшафты. На старинной карте можно найти исчезнувшую деревню, но определить её положение на местности может быть очень сложно. Она может быть распахана и находиться посреди обширного поля, а возможно, заросла кустарником или лесом. Случается и такое, что в наши дни на её месте может оказаться современная асфальтная дорога, ферма или зарыбленный рукотворный пруд. Всё это создаёт немало препятствий для поисковиков, археологов, географов и краеведов. На старинных картах отмечено большое количество различных объектов, которые представляют собой ценнейший источник исторических и топографических данных. Информация о многих объектах сегодня утрачена, их не найти на современных крупномасштабных картах. Однако эти проблемы сегодня решаются. С помощью специальных приложений можно накладывать различные старинные карты на современные и использовать их для GPS-навигации на местности, анализировать спутниковые изображения и получать точные координаты интересующих мест. Они содержат старые архивные планы и карты с привязкой к местности, способны работать в режиме онлайн и без сети интернет, позволяют загружать в систему различные локальные карты. Кроме того, приложения, которые часто используются для поиска кладов, имеют массу полезных функций: возможность быстрого ввода данных в систему о сделанной находке для последующего анализа квадратов поиска и определения эпицентров исчезнувших населённых пунктов и других объектов; возможность фиксировать на карте важные места и их координаты; запоминать и отображать траектории движения; сортировать находки по типу и параметрам; замерять расстояния от точки до точки; прикреплять фотографии найденных артефактов; хранить историю о ранее предпринятых выездах и формировать рекомендации относительно мест поиска.

Приложение Vetus Maps

Vetus Maps — пожалуй, самое популярное и часто используемое мобильное приложение для любителей приборного поиска, которое быстро и без проблем устанавливается на смартфон. Приложение позволяет накладывать старинную карту поверх современной с GPS-привязкой. Библиотека Vetus Maps содержит большое количество старых карт, но в бесплатном доступе будет не все, а только одна на выбор. Впрочем, приобретение всех нужных старинных карт уездов и губерний обойдется совсем недорого. В приложении содержатся такие известные карты, как Менде, ГГЦ, ПГМ, РККА, Шуберта и многие другие. Их несложно загрузить и быстро приступить к анализу. Кроме того, приложение способно работать без интернета.

Возможности приложения:

— Старинные планы и карты накладываются на современные снимки со спутников с привязкой координат в форматах «спутник», «местность» или «гибрид».

— Имеется функция регулировки уровня прозрачности при наложении карты на карту, позволяющая оценивать произошедшие изменения ландшафта.

— Имеется возможность корректировки привязки к месту на основании деталей местности. Можно привязать геолокацию пользователя к наиболее значимым объектам: озеру, реке, населенному пункту или дороге, находящимся вблизи выбранного места для поисковых работ. Тем самым легко снизить навигационную погрешность, которая может присутствовать на различных старинных картах и планах.

— Наиболее интересные места на картах можно отмечать маркером и сохранять координаты.

— Имеется полезная опция, позволяющая замерять расстояния между объектами или выбранными точками.

— Имеется возможность загрузки собственных файлов с внешнего носителя или из внутренней памяти устройства.

— Предусмотрен удобный поиск нужной карты: по году создания, по названию и другим параметрам.

— Предусмотрена специальная функция для записи GPS-треков.

Металлодетектор, инструмент, оборудование и средства для приборного поиска

Поисковый сезон для кладоискателей начинается весной. Важно дождаться, когда верхняя корочка земли оттает, и можно будет приступать к поисковым мероприятиям. Лучше иметь острую, достаточно мощную лопату, способную долбить заледенелый грунт, который может встречаться местами ранней весной. К тому же, добротный инструмент способен разрубать корни деревьев или бытовой мусор, довольно часто встречающийся в земле. Надежную лопату трудно подобрать. Даже популярные лопаты Fiskars имеют свойство ломаться или трескаться. Целесообразно усилить конструкцию инструмента самостоятельно. Следует приварить к лопасти и рукояти лопаты дополнительные металлические элементы, пластины из более толстой стали. Бесспорно, это увеличит вес лопаты, но также существенно повысит её надежность. Кладоискателю будет максимально обидно, если придется закончить увлекательные раскопки из-за сломанного инструмента.

Не менее важным будет наличие надежного и проходимого транспортного средства. Для поисков кладов и реликвий нужен полноприводный автомобиль, желательно с лебедкой. Если неожиданно крепко застрять посреди паханных полей, где-нибудь у черта на куличках, то найти помощь будет сложно. Не хочется, чтобы интересное путешествие превращалось в утомительный, многокилометровый поход за трактором в близлежащую жилую деревню. И даже в таком случае можно обмануться, ведь не в каждом населенном пункте можно найти желаемое.

Стоит сказать несколько слов о выборе металлоискателя. Это достаточно обширная тема, затрагивающая разные аспекты, в том числе соотношение качества и цены. Думаю, не стоит вступать в полемику и уделять повышенное внимание столь важному вопросу. Каждый кладоискатель вправе выбирать и использовать то поисковое оборудование, которое способно удовлетворить его требования, которое будет удобным и придется ему по душе. Материалов на этот счет опубликовано довольно много, но мне важно поделиться своим опытом. Лично я предпочитаю классический, надежный прибор X-Terra 705, так называемую легендарную «Тёрку» от австралийской компании Minelab. Она отлично себя зарекомендовала в моем арсенале поискового оборудования за более чем пятнадцатилетний опыт приборного поиска. «Тёрка» успешно конкурирует с более дорогими приборами. К примеру, мой напарник использует престижное, легкое, но более дорогое французское устройство от компании «Deus». При этом зачастую он значительно отстает от меня по количеству, да и по качеству находок. Я склонен считать, что прибор играет далеко не решающую роль в поисковых мероприятиях. Конечно, фактор удачи может являться решающим. Однако я сторонник другой версии: в любом деле добиться положительных результатов можно только благодаря стремлению и упорству, которые иногда способны превратиться даже в навязчивую паранойю. Зачастую требуется долго и упорно бить в одну точку, возможно, в этом и есть суперсила, ведущая многих копателей к успеху. А вот тот, кто на раскопках прохлаждается, много отдыхает, редко копает или вовсе выкапывает не все сигналы, а только яркие, у того и находки соответствующие: пробки, фольга и прочий «шмурдяк». На мой взгляд, удача в поисках ценного артефакта прямо пропорциональна количеству выкопанных в земле ямок и обратно пропорциональна дороговизне металлодетектора.

Краткий словарь терминов кладоискателя

Каждая сфера человеческой деятельности обладает своим уникальным языком, и кладоискательство не исключение. В последние годы, благодаря росту популярности этого хобби, ряды кладоискателей значительно пополнились. Это привело к появлению множества онлайн-ресурсов, посвященных поиску сокровищ: форумов, групп, каналов, сообществ, клубов. В процессе общения, обмена опытом и увлеченной работы у кладоискателей сформировался собственный лексикон, включающий специфические слова и термины, которые редко встречаются в обычных словарях. Предлагаю вашему вниманию небольшой словарь кладоискателя, в который я намерено не стал включать все известные термины, а выбрал те слова, которые наиболее часто употребляются.

— Архи: Сокращенное название государственных археологов или с другой стороны, узаконенные чёрные копатели.

— Бодрая монета: Монета в отличном состоянии, хорошо сохранившаяся.

— Билон: Монета, изготовленная из серебра низкого качества (чаще всего сплав серебра и меди), с примесями других металлов.

— Выбитое место: Место, где активно велись поиски с металлоискателем, часто с большим количеством не закопанных ям.

— Дать понюхать: Предложить проверить сигнал металлоискателем, (прозвонить) или уже выкопанную находку, чтобы определить ее состав или посмотреть отклик от другого МД.

— Дискрим: Функция металлоискателя, позволяющая различать типы металлов и отсеивать нежелательные цели, например, железо и другие черные металлы.

— Докладуха: Клад, который пополнялся постепенно, с течением времени.

— Домонгол (домонгольщина): Артефакты, относящиеся к периоду до татар-монгольского нашествия на Русь.

— Домушники: Люди, занимающиеся поиском кладов и артефактов в старых зданиях, домах, усадьбах и церквях.

— Долбить/Выбивать: Тщательно исследовать определенный участок в поисках находок.

— Жбонь/Шмурдяк: Бесполезные, неинтересные предметы, не представляющие ценности для поисковика.

— Закладуха, закладные монеты: Это разновидность клада, спрятанные кем то ценные предметы. Чаще всего, представляет собой множество монет закопанных в земле или, в более скромных случаях (закладные монеты), отдельные монеты, которые при строительстве дома по традиции помещались в один или несколько углов под нижний венец или в фундамент. Считалось, что это принесет удачу. Чем состоятельнее был владелец, тем более ценные монеты использовались.

— Зачетная находка: Это артефакт, найденный в процессе поиска, который представляет интерес как с точки зрения материальной ценности, так и с точки зрения исторической значимости.

— Земляной дед: В фольклоре кладоискателей — это дух-помощник, обитающий в земле. Считается, что перед началом поисков ему нужно сделать подношение, например, вылить на землю порцию горячительного напитка, положить сладости, а иногда и прочитать специальный заговор.

— Землица матушка: Персонификация земли в виде мифической женщины. Кладоискатели верят, что для успешных поисков необходимо выразить ей почтение и принести дары.

— Какалик: Монета, находящаяся в очень плохом состоянии, с практически стертым рельефом.

— Катуха, Катушка: Элемент металлоискателя, представляющий собой катушку индуктивности, которая является датчиком прибора и и непосредственно отвечает за сканирование земли.

— Крокодильчики: Окислившиеся медные монеты с характерным зеленым цветом.

— Катькин пятак: Пятикопеечная монета большого диаметра, отчеканенная во времена правления императрицы Екатерины II.

— Капище: В древнеславянской и русской культуре — это священное место языческого храма, расположенное за алтарем, где устанавливались изображения богов (капы) или другие предметы, имеющие сакральное значение.

— Кепочка: Пробка из плотной фольги с язычком, использовавшаяся в 1960-х годах для укупорки бутылок с водкой, коньяком, уксусом, растительным маслом и техническими жидкостями.

— Клад: Спрятанные ценности (монеты, украшения, посуда, предметы быта и т.д.), намеренно закопанные в землю или спрятанные в другом месте с целью сохранения на длительный срок.

— Комрад: Термин — используется в среде кладоискателей для обозначения коллеги по увлечению, занимающегося поиском кладов, сокровищ, монет и других исторических артефактов с использованием металлоискателя.

— Клюшка: Сленговое название металлоискателя.

— Конина: Детали конской упряжи, найденные при поиске.

— Коп: Процесс поиска с использованием металлоискателя. Например, «поехать на коп» означает отправиться на поиски.

— Копатель, копарь: Человек, занимающийся поиском с помощью металлоискателя.

— Кошель: Находка, представляющая собой группу монет, лежащих вместе, иногда с остатками истлевшего кошелька. Монеты обычно относятся к одному периоду.

— Курица: Сленговое название для изображения орла на монетах.

— Косить: Описание процесса сканирования поверхности земли МД.

— Легенда (на монете): Текст, надпись на лицевой или оборотной стороне монеты или медали.

— Легенда (для поиска): История или рассказ, используемый как основание для поиска определенного места или клада.

— Лежак: Открытое место, где люди отдыхали (работники, крестьяне, солдаты), и где часто терялись мелкие предметы, например, монеты. Предполагаемое место отдыха, где можно найти много «потеряшек».

— Листик (лепесток): Название для нательного крестика, форма которого напоминает лист. Это один из самых распространенных типов крестов, который часто находят поисковики.

— МД: Сокращение от «металлодетектор».

— МИ: Сокращение от «металлоискатель».

— Материк: Не тронутый культурным слоем коренной грунт.

— Метла: Сленговые названия для металлоискателя.

— Межовка: Карта, показывающая границы земельных участков.

— Молотобоец: Ранняя советская монета с изображением кузнеца за работой — серебряный полтинник 20-х годов ХХ века.

— Николашка: Монета, выпущенная во время правления Николая II.

— Новодел: Современная копия старинного предмета.

— Огороды: Поля, прилегающие к населенному пункту, часто рядом с огородами жителей. «Ходить по огородам» означает вести поиск вблизи частных земельных участков.

— Отморозки, подснежники: Копатели, которые продолжают поиски даже зимой, добывая находки из мерзлой земли с помощью инструментов.

— Пляжники: Копатели, специализирующиеся на поиске современных украшений из золота и серебра на пляжах.

— ПЧ, Поле чудес: Место, известное своей высокой концентрацией находок, которое продолжает приносить результаты даже после многолетних поисков.

— Поднял: На сленге — обнаружил и выкопал что-либо.

— Потеряшка: Старинная монеты, пуговицы и другие артефакты часто теряемые в прошлом. Такие находки часто встречаются на старых тропах дорогах, лесах, бродах.

— Портретник: Серебряные рубли XVIII века с портретами императоров и императриц.

— Пчелка: Монета — 2 копейки 1810 года с изображением орла очень напоминающего пчелу.

— Перечекан: Монеты на которые было нанесенот новое изображение поверх старого, которое при этом частично остается видимым. Этот способ изменения монет известен с древних времен. В России, особенно в XVIII веке, перечеканка была распространенным явлением, позволявшим изменить номинал монеты или указать имя нового правителя.

— Рарик, Раритет: Исключительно редкая и ценная находка.

— Распашка: Клад, чаще всего клад монет, поврежденный или рассеянный плугом при обработке земли. Монеты когда-то закопанные неглубоко, теперь разбросаны по полю сельскохозяйственной техникой.

— Рассыпуха: Ценные предметы, потерянные случайно, например, выпавшие из кармана монеты чешуйки, которые сосредоточены в земле на расстоянии нескольких дециметров друг от друга.

— Разведка: Приборный, пробный поиск перспективных мест.

— Сибирка: Медная монета, выпускавшаяся исключительно для Сибири в период с 1763 по 1781 год, с изображением двух соболей, поддерживающих щит.

— Сказочник: Местный житель, склонный к выпивке и рассказыванию небылиц. Любитель долгих и утомительных разговоров.

— Снайперка: Небольшая поисковая катушка (4—8 дюймов) для работы на участках с большим количеством мусора или для поиска мелких монет, например, «чешуи».

— Скуп: Специальный совок, используемый для поиска на пляже.

— Сопутка: Находки, сделанные во время поиска, но не относящиеся к основной цели (например, пуговицы, осколки керамики, гвозди и т.п.).

— Сохран: Степень сохранности находки (монеты, артефакта), определяющая её стоимость.

— Саранча: Это команда профессионалов, группа кладоискателей, которая уже до тебя побывала в потенциальном месте поиска и тщательно его «зачистила».

— Семечки: Монеты чешуйки — серебряные монетки допетровского периода.

— Советы: Монеты, выпущенные и использовавшиеся в СССР в период его существования с 1921 по 1991 год.

— Трофейщик: Искатель военных артефактов, таких как оружие и боеприпасы, оставшихся после войн. Часто пренебрегают этическими нормами, разрушая захоронения солдат в поисках трофеев. Представляют опасность из-за находок взрывчатых веществ.

— Убитый, Убитая: Артефакт, находка в очень плохом состоянии.

— Уезд: Административная единица в Российской Империи и раннем СССР.

— Утюжить (чесать, прочесывать): Тщательно обследовать участок местности с металлоискателем.

— Уделы: Монеты удельных княжеств Руси. Довольно редкие и приятные находки.

— Фискарь: Лопата фирмы «Fiskars», известная своей прочностью и надежностью.

— Фундик: Разрушенный фундамент старого дома. «Поднимать фундик» — демонтировать фундамент.

— Фуфел: Поддельная старинная монета.

— Хабар: Ценные находки, обнаруженные в процессе копа.

— Ходячка: Монеты, находящиеся в современном денежном обращении.

— Царица полей: Монета достоинством деньга времен правления Анны Иоанновны, очень распространенная находка.

— Цветняк: Цветной металл (медь, бронза, алюминий, золото, серебро и т.д.). Сигнал металлоискателя, указывающий на наличие под землей предметов из цветного металла.

— Черняга, чернина: Предметы из черных металлов (железо, чугун), часто плохо сохранившиеся из-за коррозии.

— Чердачники: Люди, занимающиеся поиском старинных вещей и кладов на чердаках, в перекрытиях и потолочной засыпке старых домов.

— Чешуя: Мелкие, чаще всего серебряные монеты допетровского периода, по форме напоминающие рыбью чешую.

— Чуйка: Вид настройки МД — чувствительность металлоискателя.

— Шмурдяк: Бесформенные, не представляющие ценности куски металла (как цветного, так и черного).

— Шурф, шурфить: Снять верхний слой почвы (на глубину около 50 см) на определенном участке или небольшой точке с целью проверить выкопанный грунт (культурный слой) металлоискателем.

— Францы: Предметы, связанные с армией Наполеона. «Ходить по францам» — искать предметы наполеоновской эпохи. «Францевская пуговка» — пуговица с французского мундира.

— Ямщик: Неаккуратный кладоискатель, не закапывающий за собой ямы.

— Язык: Проводник, местный житель — абориген, будь то пастух, знающий каждый уголок, или мудрый аксакал, способный направить словом.

Сказ о земляном деде

Среди кладоискателей бытует легенда о «Земляном деде» — таинственном покровителе, влияющем на удачу в поисках сокровищ. Кто же он, этот загадочный персонаж? Существует множество толкований, но наиболее распространённое представляет его как некоего покровителя всех подземных богатств, неформального божества для копателей. Считается, что для успешного поиска клада необходимо заслужить его благосклонность, установить с ним позитивный контакт, как бы настроиться на одну волну с самой землёй. Только тогда, по поверью, «Земляной дед» может одарить искателя небольшим кладом или хотя бы несколькими монетами.

Эти ритуалы, передающиеся в среде кладоискателей, часто окутаны тайной и представляют собой своеобразный диалог с потусторонними силами, обещающими удачу в поисках. Лично я не сторонник данных оккультных практик, но всё же рассмотрим некоторые наиболее распространённые способы почтить Земляного Деда с целью заручиться его благосклонностью.

Один из распространённых методов — это подношение деду в виде денежных средств. Суть ритуала заключается в том, чтобы закопать в землю, в небольшую ямку, современные деньги — монеты или купюры. При этом произносятся особые заговоры, цель которых — обменять современные активы на древние монеты. Формулировки заговоров могут варьироваться: «Разменяй активы на медные Екатерины», «Вот тебе мелочи гора! Дай Петра из серебра!». Важно понимать, что фразы эти — скорее ритуальные формулы, символизирующие просьбу о взаимном обмене.

Другой распространённый способ — пожертвование алкоголя, чаще всего водки. Небольшое количество водки выливается в специально выкопанную ямку, сопровождаясь словами просьбы о благосклонности. Например: «Угощайся, Дед, пусть чистой будет монета». Эти слова демонстрируют уважение к мифическому духу места и надежду на щедрый ответ. Важно помнить, что алкоголь здесь выступает не просто как подношение, а как символ благодарности и уважения к древним силам.

Третий способ — подношение в виде сладостей. В ямку кладут конфету или другой сладкий продукт, произнося при этом заговор, что-то вроде: «Вот тебе конфетка, а ты мне дай монетку» или более краткий вариант: «Дал конфетки, взял монетки». Сладкое здесь символизирует желание подсластить сделку, убедить Земляного Деда в добрых намерениях кладоискателя.

Иногда в обрядах и обращениях к Земляному Деду также подчеркивается уважение к природе, соблюдение правил поиска и желание найти только то, что не нанесет вреда окружающему миру. Все эти ритуалы демонстрируют пристрастия многих людей к языческим верованиям, а также веру многих кладоискателей в потусторонние силы, которые не факт, что добрые. Однако у многих преобладает желание заручиться их помощью в нелегком деле поиска сокровищ. Важно помнить, что эффективность этих ритуалов является предметом веры и личных убеждений каждого конкретного кладоискателя. Лично я, как христианин, не поддерживаю проведение данных ритуалов.

Я искренне считаю, что вполне достаточно выходить в поле на «коп» с добрыми намерениями, а если уж так сильно хочется хотя бы немного удачи, то перед началом копа можно прочитать коротенькую православную молитву. Не будет лишним прочесть молитву об упокоении душ проживавших в этом месте людей, ее можно произнести и своими словами.

Я не хочу навязывать читателю свою точку зрения, но любой священник РПЦ скажет вам, что даже шуточное поклонение Земляному Деду — это не просто шалость, а тяжкий грех. Это путь к поклонению бесам, отречение от Бога и, как следствие, неминуемая гибель души! Если вы хоть раз участвовали в подобных «играх», даже не воспринимая их всерьез, знайте: вам необходимо покаяться! Вера в Земляного Деда — это коварный грех, замаскированный под шутку. Зачем бесам нужно, чтобы мы в этом участвовали? Ответ прост: поклонение подобным существам — это прямое нарушение Божьих заповедей.

Мудрые советы начинающему кладоискателю

Если вы только начинаете заниматься кладоискательством, примите мои поздравления! Поиск с металлоискателем — это не прибыльный бизнес, а скорее хобби, которое сочетает в себе азарт и возможность обнаружить исторические артефакты, иногда ценные. В этом деле удача играет важную роль, но опыт — лучший учитель. Я собрал для вас ряд полезных советов, которые упростят процесс обучения.

Прежде всего, не ждите мгновенных находок. Будьте готовы к тому, что большая часть ваших находок будет бесполезным мусором и хламом. Не расстраивайтесь из-за обилия металлолома, вроде консервных банок, пробок и гвоздей, а просто продолжайте поиски, не теряя надежды.

Помните, упорство всегда вознаграждается. Чем больше времени вы посвятите поиску с металлоискателем, тем выше ваши шансы обнаружить что-то ценное и интересное. Настойчивость — ваш главный союзник! Старайтесь как можно чаще выбираться на «коп» и выкапывать как можно больше сигналов.

Прежде чем отправляться на поиски исторических артефактов, проведите небольшое исследование. Начните с изучения истории вашего города: посетите библиотеку, поговорите с местными краеведами, чтобы узнать о местах, где могли происходить значимые события. Начните поиски с окрестностей вашего села, города. Прежде чем отправляться в более далекие и сложные места, потренируйтесь с вашим оборудованием в тихом, безлюдном месте поблизости, например на даче в собственном огороде. Это позволит вам спокойно разобраться в настройках и понять, какие из них наиболее эффективны.

Избегайте многолюдных мест, не копайте в городском парке или на главной улице крупного села. Ведь поступая таким образом, вы можете привлечь толпу и тратить больше времени на ответы на вопросы любопытных и иногда негативно настроенных людей. Чтобы избежать встреч с людьми и нежелательных конфликтов, лучше всего копать либо рано утром, либо поздно вечером. Некоторые копатели даже предпочитают ночное время.

Находясь на раскопках, обязательно копайте всё подряд. Когда вы только начинаете, почти невозможно узнать, является ли сигнал мусором или ценной находкой, поэтому копайте всё. Вы же не хотите пропустить что-то хорошее!

Полезно искать сокровища после дождя: влажная почва лучше проводит электричество, что помогает металлоискателю обнаруживать предметы, закопанные глубоко. Весна — золотое время для копа! Весенняя оттепель создает оптимальные условия для поиска: земля становится мягкой и влажной, трава еще не успела вырасти, а глубина обнаружения металлоискателя увеличивается.

Не игнорируйте слабые сигналы! Начинающие поисковики часто сосредотачиваются только на громких и четких сигналах, но это ошибка. Не пренебрегайте слабыми, едва уловимыми звуками — они могут привести к ценным находкам, спрятанным глубже или имеющим небольшой размер.

Прежде чем копать по четким цветным сигналам, уберите верхний слой листьев и травы. После этого еще раз проведите катушкой над этим местом. Если сигнал исчез, скорее всего, это был поверхностный мусор, например фольга или фантик. В таком случае предмет можно оставить, не копая, и продолжить поиск в другом месте.

Часто случается так, что где одно сокровище, там и другое. Если вы нашли что-то интересное, не спешите уходить. Тщательно обследуйте ближний радиус, в частности саму ямку, так как часто в одном и том же месте можно обнаружить несколько предметов.

Не забывайте вести журнал (дневник) находок. После каждого выезда на раскопки тщательно записывайте координаты местности, где именно вы искали и что удалось найти. Эта информация поможет вам систематизировать данные о ваших местах поиска, оценивать их перспективность и принимать решения о повторных посещениях.

Будьте ответственным кладоискателем. Уважайте окружающую среду и других: убирайте мусор и проявляйте уважение к людям, животным и природе.

Конина — частая находка кладоискателя

Конина — термин, прочно закрепившийся в лексиконе кладоискателей. Для неопытного искателя сокровищ она может показаться всего лишь непонятным металлическим предметом, который легко спутать, например, со старинными пуговицами. Однако конина, в истинном смысле этого слова, — это фрагменты конской упряжи, декоративные элементы, украшавшие рабочих лошадей на протяжении многих веков. Это своеобразный артефакт крестьянского быта, отражающий практические потребности и эстетические вкусы наших предков. В наши дни конина часто встречается в почве на участках, использовавшихся для обработки земли столетия назад. Представьте себе поля, где поколения крестьян трудились, их лошади бороздили землю, а элементы упряжи, теряясь, оставались в земле, дожидаясь своего часа быть найденными современными искателями приключений.

Эти украшения, чаще всего изготовленные местными кузнецами из меди или латуни, характеризуются повторяющимися мотивами и формой. Несмотря на географическое разнообразие мест, где их находят — от бескрайних полей Российской империи до небольших приусадебных участков, — основные черты конины остаются узнаваемыми. Мастера придерживались схожих шаблонов, в результате чего легко определить находку как элемент конской упряжи. Встречаются как небольшие экземпляры, так и довольно крупные, которые шутливо называют «слониной» — это своего рода ироничное преувеличение размеров.

Но стоит отметить, что не всегда кониной называют именно детали упряжи. Иногда это шутливое обозначение для неопознанных предметов, которые кладоискатель пока не может идентифицировать. Такой подход, конечно, не совсем корректен, так как убранство конской упряжи было хоть и разнообразным, но весьма характерным и узнаваемым. Это и застежки, и кольца, образующие цепочки, и декоративные элементы разных форм, прикрепленные к ремням с помощью заклепок, круглые бляшки разных диаметров, застегнутые на ремнях, простые металлические украшения и красивые расписные, разной формы и размера.

Более древние фрагменты упряжи, как правило, были литыми, что делает их более ценными для коллекционеров. Однако начиная с середины XIX века конину стали массово штамповать, в результате чего появилась большая серийность и широкое распространение таких изделий в народном хозяйстве. Это привело к тому, что сейчас найти старинную литую деталь, ценящуюся за свою уникальность, сложнее, чем найти массово произведенную штампованную конину.

Металлические бляшки, крепившиеся к ремням упряжи, имели не только практическое назначение, но и выступали в роли своего рода оберегов для лошадей. В них отражается дух древних языческих верований, пережитки культов, связанных с животными. Это своеобразная связь с прошлым, символ тесной связи человека и животного, партнера в труде, охоте и быту.

Наиболее ценными и редкими находками, связанными с конской упряжью, являются бубенцы и колокольчики, крепившиеся к лошадям. Особая удача для кладоискателя — обнаружить экземпляр с инициалами мастера-изготовителя. Колокольчики конской упряжи имели разные размеры и свойства: главный колокольчик, самый большой, называемый поддужным, подвешивался в центре дуги, а рядом с ним могли располагаться колокольчики поменьше — «подпевалы» и бубенцы, размещенные дальше по дуге. Однако сохранность колокольчиков — большая редкость, так как их тонкие стенки часто разрушаются при длительном нахождении в земле. Колокольчики и бубенцы — неотъемлемая часть конской упряжи, которая могла включать в себя множество различных элементов. Существуют даже специализированные форумы, где энтузиасты определяют подлинность находок и их место в упряжи.

В целом, конские украшения встречаются довольно часто и не представляют особого интереса для большинства кладоискателей. Однако для любителей декоративно-прикладного искусства они могут стать материалом для создания уникальных композиций, таких как настенные панно, которые не только радуют глаз, но и передают дух старины. Так что, найдя детали «конины», кладоискатель находит не просто металлический лоскут прошлого, но и фрагмент истории и культуры, а также отличный экспонат для творчества, запечатленный в максимально простом, но наполненном значением предмете.

Самыми редкими и ценными предметами конской упряжи считаются экземпляры, сохранившие отчётливые следы ручной работы средневекового мастера, несшие на себе уникальные орнаменты, не повторяющие серийных образцов. Изучение таких находок помогает кладоискателям и историкам лучше понять быт и культуру наших предков, проследить эволюцию ремесел и верований. Таким образом, скромная на первый взгляд «конина» может стать ключом к пониманию целой эпохи.

Пуговицы-гирьки — очень старинные и очень частые артефакты с таинственной символикой

Одной из самых распространенных и оттого не менее захватывающих находок для любого искателя сокровищ, будь то опытный кладоискатель или начинающий энтузиаст, является кафтанная пуговица-гирька. Эти небольшие артефакты прошлого позволяют прикоснуться к истории, открывая окно в жизнь наших предков. Наиболее часто такие пуговицы обнаруживаются на местах древних поселений, зачастую обозначенных на современных картах как урочища — свидетельства существовавших здесь когда-то деревень и поселков. Однако наибольшая концентрация находок приходится на пахотные земли, обрабатываемые как сегодня, так и в Средние века.

Специфика поиска этих миниатюрных предметов обусловлена их размерами. Не каждый металлодетектор способен обнаружить пуговицу-гирьку на значительной глубине. Именно поэтому распаханные поля, где плуг регулярно поднимает к поверхности глубокие слои почвы, становятся настоящим Эльдорадо для любителей поиска. Поднятые на поверхность земли, эти крошечные свидетели прошлого становятся доступными для обнаружения.

Большинство найденных пуговиц-гирек относятся к достаточно обширному историческому периоду — XIV–XVIII векам. Именно в это время подобные пуговицы получили широкое распространение. На территории Руси существовало более 50 разновидностей таких пуговиц, отличавшихся не только размерами и формой, но и технологией изготовления. Название «пуговица-гирька» они получили в среде кладоискателей и коллекционеров благодаря своему значительному весу по сравнению с обычными пуговицами с отверстиями и, конечно же, форме, напоминающей небольшие гири для весов.

Разнообразие форм и материалов, из которых изготавливались эти пуговицы, поражает воображение. Хотя наиболее распространенной является форма почти идеального круга с небольшим ушком для пришивания, встречаются также плоские и овальные экземпляры. Материал изготовления также варьировался: от различных цветных металлов до кости, дерева и даже стекла. Находки некоторых экземпляров, украшенных драгоценными камнями или инкрустацией серебром, свидетельствуют о достатке и высоком социальном статусе их владельцев. В Древней Руси пуговицы были не просто функциональным элементом одежды, но и важным атрибутом статуса. Они могли многое рассказать об их владельце: его богатстве, социальном положении, родовитости, заслугах и близости к власти.

Для кладоискателя найти пуговицу, украшенную эмалью с изысканным рисунком, — уже большая удача. Искусные мастера прошлого часто использовали эмаль для декорирования пуговиц, делая их доступными лишь состоятельным людям. Технология горячей эмали была сложной и дорогостоящей, поэтому ею владели немногие. Однако результат стоил того: эмалевые пуговицы отличались необыкновенной красотой. Хотя такие находки редки и их сохранность невелика, они все же иногда попадаются кладоискателям.

Гораздо чаще встречаются пуговицы из меди, бронзы, свинца или олова. Такие артефакты отличаются разнообразием узоров, в связи с чем пуговицы-гирьки являются популярным объектом для коллекционирования.

Пуговицы-гирьки — неотъемлемая часть традиционной славянской одежды. Они выполняли не только практическую функцию застегивания рубахи или кафтана, но и служили мощными оберегами от злых духов и нечистой силы. Наши предки, обладавшие глубоким пониманием мира, верили, что наиболее уязвимыми для воздействия потусторонних сил являются открытые участки тела: лицо, шея и кисти рук. Поэтому первые пуговицы, зачастую массивные и украшенные сложными узорами, располагались преимущественно на рукавах и воротниках, создавая своего рода защитный щит.

Эти узоры — не просто декоративные элементы. В них зашифрована целая система символов, уходящая корнями в глубины языческой культуры и славянских верований. Внимательное изучение пуговиц-гирек позволяет обнаружить удивительное многообразие орнаментов, каждый из которых нес в себе определённый сакральный смысл. Простые, на первый взгляд, геометрические фигуры — точки, круги, треугольники, квадраты, спирали — приобретают глубокое значение в контексте древних ритуалов и обрядов.

Например, круг, особенно с точкой в центре, символизирует солнце — источник жизни и света, олицетворяющий собой непрерывность бытия и цикличность природных процессов. Треугольник, в зависимости от своей ориентации, мог интерпретироваться как триада рождения, жизни и смерти или же как изображение священной горы, соединяющей небесное и земное. Квадрат, часто разделённый на четыре меньших квадрата, являлся символом четырёх стихий — земли, воды, огня и воздуха — фундаментальных элементов, составляющих основу мироздания. Встречаются также изображения, разделённые на четыре части, с точкой в центре каждой части — символ земли и засеянного поля, что подчёркивало связь человека с природой и плодородием. Более сложные орнаменты, такие как шестиугольники (гексограммы) и пятиконечные звёзды, несут ещё более многогранный символический заряд, связанный с астрологией, мифологией и магическими практиками. Я не стану перечислять всю символику, изображаемую на пуговках-гирьках, ведь подробное описание этих символов требует отдельного анализа, но подобные исследования легко найти в свободном доступе в интернете или в специализированной литературе.

Зачастую, для усиления защитного эффекта, в пуговицы вкладывали небольшие камешки, кусочки металла или другие предметы, наделяя их дополнительной магической силой. Звук, издаваемый пуговицей при движении, — лёгкий, приглушённый — также считался способным отпугивать злых духов и предотвращать негативное воздействие. Это соотносится и с этимологией самого слова «пуговица», которое, как отмечают лингвисты, имеет сходство со словами «пугать», «пугало» и «пугач», что косвенно подтверждает первоначальное назначение пуговиц как оберегов.

Вера в магическую силу пуговиц-гирек и символов, нанесённых на них, была настолько глубока, что эти маленькие предметы становились не просто элементами одежды, а мощными амулетами, защищающими человека от порчи, сглаза и других негативных воздействий. Они являлись неотъемлемой частью славянской культуры и мировоззрения, свидетельствуя о тесной связи человека с природой, вере в сверхъестественные силы и стремлении к защите от злых духов.

Археологические находки пуговиц включают как декорированные, так и гладкие экземпляры. Последние, как правило, датируются XVIII веком и более поздним периодом, когда пуговицы утратили свою декоративную и обережную функцию, став исключительно функциональным элементом одежды.

Для кладоискателя обнаружение пуговиц-гирек может служить индикатором перспективного места для поиска артефактов. Зачастую в таких местах находят монеты-чешуйки допетровского периода и артефакты, относящиеся к домонгольской эпохе.

Пуговицы-гирьки представлены широким спектром типов, различающихся по наличию орнамента, материалу изготовления, форме, размеру и, соответственно, ценности. Коллекционирование пуговиц (филобутонистика) — популярное хобби, обусловленное возможностью изучения истории и быта прошлых эпох через анализ этих артефактов. Даже простая пуговица может предоставить ценную информацию о прошлом. Поэтому, найдя на поисковых мероприятиях старинные пуговицы-гирьки, мы, безусловно, прикоснёмся не только к истории костюма, но и к глубоким пластам славянской культуры, к верованиям и традициям наших предков, которые оставляли свои отпечатки в самых, казалось бы, незначительных деталях быта. Изучение символики на этих маленьких предметах позволяет нам проникнуть в сакральный мир древних славян и лучше понять их духовные ценности. Символы, скрытые в этих маленьких предметах, передают нам эхо веков, шепчут о древних обрядах и представлениях о мире, позволяя прикоснуться к тайнам прошлого.

Царские мундирные пуговицы Российской империи

Среди многообразия старинных пуговиц, которые извлекают из земли старательные кладоискатели, особое место занимают царские мундирные пуговицы. Их привлекательность обусловлена не только эстетическими качествами (часто встречающаяся позолота, изысканное исполнение и, в некоторых случаях, значительная материальная ценность), но и богатой историей, которую каждая такая пуговица хранит в себе, словно застывший фрагмент минувшего времени. Для исследователя, нашедшего подобный артефакт, это не просто безделушка, а ключ к пониманию эпохи. Практически каждая пуговица несёт на себе определённое изображение — своеобразную метку, рассказывающую о её владельце и его принадлежности к тому или иному общественному слою.

География находок весьма обширна: огороды, давно заброшенные и распаханные деревни, забытые хутора, лесные кордоны, старые дороги — везде, где когда-то жили и работали люди, можно наткнуться на эти маленькие, но важные свидетельства истории. Конструктивно царская мундирная пуговица представляет собой выпуклую пластинку с отверстием (ушком) для пришивания. На лицевой стороне — центральный элемент композиции. Часто это двуглавый орёл (герб Российской империи) или другие эмблемы, например, указывающие на ведомственную принадлежность владельца мундира: военное министерство, гражданское ведомство, конкретный полк или даже департамент. Именно эта сторона пуговицы вызывает наибольший интерес у коллекционеров и историков, являясь источником бесценной информации. Обратная сторона, как правило, содержит клеймо производителя — название или монограмму фабрики.

Царские пуговицы, или, точнее, мундирные пуговицы Российской империи, поражают своим разнообразием и высоким качеством исполнения как в отношении военных, так и гражданских служб. Ранние экземпляры (1830–1865 годы) отличаются более скромной отделкой и сдержанностью изображений. Часто на них можно увидеть цифры, обозначающие номер полка, либо символы, указывающие на род войск: перекрещенные пушки (артиллерия), топоры (сапёры), лопаты (военно-рабочие батальоны), горящие гранаты (гренадеры), короны (военные училища), перекрещенные пушки и якоря (крепостная артиллерия). Гражданские ведомства часто обозначались изображением орла с короной. Материалы, использовавшиеся для изготовления пуговиц в тот период, — в основном медь и латунь.

Вступление России в индустриальную эпоху, пришедшееся на конец XIX — начало XX века, потребовало создания новых министерств и департаментов, что, естественно, повлекло за собой разработку и выпуск новых образцов мундирных пуговиц, отражающих изменения в государственной структуре. Дизайн стал более сложным, используемые материалы — более разнообразными и дорогими (серебро, позолота). На пуговицах появились новые символы и эмблемы, более детально отражающие специфику той или иной службы. Изучение этих изменений позволяет проследить эволюцию государственной системы Российской империи, её административного и военного устройства.

Коллекционирование царских пуговиц — кропотливое и захватывающее хобби, требующее специальных знаний. Лично для меня наибольшую ценность представляют пуговицы, найденные самостоятельно. Каждая такая находка, особенно редкая, становится особенной, ведь она связана с личными воспоминаниями и уникальной историей обнаружения. Мне не раз доводилось находить гербовые пуговицы различных ведомств и армии, и всегда приятно находить хорошо сохранившиеся экземпляры, особенно с ушком, позолотой или эмалью. Каждая найденная пуговица — это не просто предмет, а фрагмент истории, застывший во времени, маленький кусочек большого исторического пазла. Тщательное изучение таких артефактов помогает нам лучше понять прошлое и оценить его наследие.

Из дневника главного героя:

Находка (артефакт): Мундирная гербовая пуговица с двуглавым орлом. Российская Империя

Историческая справка: В 1829 году в Русской императорской армии произошло важное изменение: на форменных пуговицах гвардейских частей стали изображать двуглавого орла с опущенными крыльями, держащего в лапах стрелы и венок. Это стало официальным знаком отличия для гвардии.

Император Николай I утвердил использование двух вариантов государственного герба на пуговицах: с опущенными крыльями под одной короной (преимущественно для военных) и с поднятыми крыльями под тремя коронами (для гражданских ведомств). Однако, несмотря на это разделение, на мундирах гражданских чиновников, особенно если мундир был военного покроя, нередко можно было встретить пуговицы с «военным» орлом.

В 1904 году Николай II распространил практику использования государственного герба на пуговицах на все части русской армии, «по примеру Гвардии». В результате, большинство воинских подразделений, не имевших собственных эмблем, до конца существования империи носили мундиры с пуговицами, украшенными двуглавым орлом.

Стоит отметить, что из-за большого количества производителей форменных пуговиц (более десятка), существовали значительные различия в их исполнении, особенно в деталях изображения двуглавого орла. Среди наиболее известных производителей были фабрика братьев Бух («БР. БУХ СПБ»), фабрика Копейкиных («Копейкинъ») и армейское экономическое акционерное общество Санкт-Петербурга («ОЭАО СПБ»).

Находка (артефакт): Мундирная пуговица с эмблемой «Якорь и топор», железнодорожников чинов ведомства путей сообщения. Российская Империя.

Историческая справка: В 1809 году было образовано Главное управление водяными и сухопутными путями сообщения, а также Корпус и Институт Корпуса инженеров путей сообщения. Это означало, что ведомство состояло из гражданской и военной частей. В 1817 году на мундирах военизированного Корпуса появились пуговицы с изображением перекрещенных якоря и топора. Позднее, уже в 1871 году, железнодорожникам всех чинов было назначено по должности носить пуговицы с перекрещенными якорем и топором.

Особенности предмета: Состояние хорошее, на пуговице сохранились остатки эмали. Разновидность артефакта сложно определить ввиду того, что в те времена производством пуговиц для Ведомства путей сообщения занималось несколько фабрик, каждая из которых имела свой дизайн изображения якоря и топора. Цветовая гамма также могла быть различной в зависимости от чина, должности и отдела ведомства.

Находка (артефакт): Мундирная пуговица «Гренада». Царская Россия до 1917 года. Пуговица от мундира или шинели офицера Гренадерских полков, Русской Императорской Армии (РИА), Вооруженных Сил Российской Империи.

Историческая справка: Гренадеры — отборные части пехоты, изначально предназначенные для штурма укреплений. Они были вооружены и обучены метанию ручных гранат (гренад). Эмблемой гренадеров в Русской императорской армии был знак с изображением горящей гранаты.

Примечание: Пуговица с гренадой без цифры появилась на обмундировании военных в 1829 году. Сначала их получили жандармские полки и дивизионы, а с 1854 года — военные медики. В 1862 году пуговица была отменена.

Находка (артефакт): Губернская мундирная пуговица, гербовая пуговица чиновника Рязанской губернии. 1831—1917 гг.

Особенности предмета: Артефакт (копанина) найден в прекрасном состоянии, ушко сохранилось. Позолота на пуговице сохранилась практически полностью, имеются незначительные потёртости, которые, вероятнее всего, появились ещё при эксплуатации. Над щитом губернского герба изображена императорская корона, под щитом надпись: «РЯЗАНСКОЙ».

Историческая справка: Чиновники губерний Российской Империи, начиная с определённого чина, должны были носить пуговицы с гербами своих губерний. С 1831 года все губернские пуговицы выпускались жёлтого цвета металла, на которых в обязательном порядке чеканились герб и наименование губернии. На губернских мундирах использовались пуговицы не менее пяти различных типов. Губернские гербы неоднократно полностью или частично изменялись, в их изображения вносились различные дополнения, что, естественно, отражалось на внешнем виде губернских пуговиц.

Самые очевидные ошибки в поиске артефактов с помощью металлоискателя

Распространено мнение, что из-за популярности кладоискательства количество находок сокращается. Однако это не совсем так. Просто нужно искать в местах, где еще не проводились активные поиски. Вероятно, многие поисковики из-за недостатка опыта или знаний допускают ошибки, снижающие их шансы на обнаружение старинных металлических предметов и других исторических артефактов. Даже незначительная мелочь, например, отсутствие защиты (чехла) блока управления металлоискателя от непогоды, может привести к преждевременному завершению поисков и даже к поломке прибора.

Распространено заблуждение, что дорогой металлодетектор — гарантия успешного поиска. Многие считают, что простые и дешевые модели не способны принести хорошие результаты. Безусловно, продвинутые приборы обладают расширенным функционалом, но их потенциал раскрывается только в руках опытного поисковика и в подходящих условиях. В конечном итоге задача любого металлодетектора — сигнализировать о наличии металла. А вот успех зависит от умения работать с прибором, знания местности и, конечно, везения. Я убежден, что даже с простым, универсальным металлодетектором при правильном подходе можно добиться лучших результатов, чем с самым навороченным, но используемым неправильно. Я часто был свидетелем того, как коллеги, купив дорогой прибор, тратили уйму времени на изучение его сложных настроек прямо в поле, по итогу находок гораздо меньше, чем ранее с более простыми моделями. Кроме того, такое изучение и привыкание к новому прибору могло продолжаться не один день, а иногда и вовсе весь поисковый сезон.

На эффективность поиска кладов влияет множество факторов, и в первую очередь — правильно подобранное снаряжение. У кладоискателя должна быть острая, прочная и при этом легкая лопата, которая позволит копать больше и дольше, не чувствуя усталости. Очевидно, что поисковик с хорошим инструментом обнаружит больше артефактов, ведь общее количество обработанных сигналов значительно возрастет.

Перчатки — это не просто способ сохранить руки в чистоте, но и надежная защита от комаров и других насекомых. Рука, держащая металлоискатель, часто остается неподвижной, что делает ее привлекательной мишенью для назойливых насекомых. Важно также, чтобы обувь была не только удобной, но и не содержала металлических элементов. В противном случае поисковик будет постоянно получать ложные сигналы, исходящие от собственных ног. Не стоит забывать и о металлических украшениях на руках. Многие поисковики, увлеченные процессом, забывают снять обручальное кольцо перед началом копа. Удобная сезонная одежда, рюкзак, ремень, чехлы и другие аксессуары также играют важную роль в продуктивном поиске, но подробно останавливаться на них не будем.

Небрежное отношение к металлоискателю, как при сборке, так и при обслуживании, может свести на нет все усилия. Устройство, определяющее наличие металла в почве, — это лучший друг кладоискателя; прибор надо любить и относиться к нему бережно.

Одной из самых распространенных ошибок является забывчивость: оставленные в МД батарейки или аккумуляторы, особенно при нечастом использовании прибора, приводят к окислению контактов. Это, в свою очередь, вызывает внезапные отключения во время поиска, что сильно отвлекает от работы. Окисленные контакты требуют чистки и разборки прибора, а в худшем случае окись может попасть на центральную плату, что приведет к серьезной поломке.

Кроме того, на результативность поиска влияет и правильная сборка МД. Важно плотно наматывать кабель катушки на штангу, чтобы избежать его болтания и зацепления за траву и ветки, которые могут создавать ложные сигналы. Беспорядочные звуки от ударов о растительность или тряски провода могут замаскировать полезный сигнал, который кладоискатель просто примет за очередной «фантом». Не менее важна и правильная регулировка штанги под рост и комплекцию оператора. Оптимальная развесовка снижает усталость руки, а когда внимание сосредоточено на поиске, а не на дискомфорте, шансы на успех значительно возрастают.

Правильная настройка металлоискателя — залог успешного поиска. Особенно это критично для профессиональных моделей с расширенными возможностями. Хотя даже базовые приборы позволяют регулировать чувствительность и дискриминацию, злоупотребление этими настройками (например, максимальная чувствительность и дискриминация только на цветные металлы) в замусоренных местах приведет к снижению эффективности. Чувствительность следует адаптировать к условиям поиска, а дискриминацию лучше не использовать. Опытные поисковики предпочитают режим «все металлы», чтобы иметь возможность детализировать и качественно различать черные и цветные сигналы, ведь отклики от целей при разных способах проводки катушкой над землей могут разниться. Понимание этого механизма приходит исключительно с опытом.

Настройка на грунт не менее важна. Различные типы грунта (песок, глина, чернозем) имеют разные характеристики, и металлоискатель нужно настраивать на каждый конкретный тип для оптимальной работы. Это делается в каждом новом месте поиска.