Введение

В пособии «Конспекты по истории России с древнейших времен до начала XVI века» предлагаются различные варианты уроков по ключевым темам данного курса.

Основное внимание в пособии уделено лабораторным и практическим занятиям. Практические занятия предусматривают самостоятельную работу школьников с различными видами материалов — таблицами, схемами, картами, иллюстративным рядом, видеозаписями, текстами и тестами. Лабораторные занятия ориентируют учителя на организацию работы с источниками, что полностью соответствует наметившейся в последние годы тенденции учить школьников истории прежде всего на документальных материалах. Эта идея адекватна и самому материалу курса отечественной истории, располагающему богатым запасом источников — летописей, законов, житий, сказаний и др.

Особое место в «Конспектах» занимают источники и выдержки из работ историков, отражающие различные взгляды на одни и те же события и явления. В пособии приводятся выдержки из работ известных историков в определенном методическом контексте. Учитель здесь также может найти и различные пути использования источников на уроке. В рекомендациях иногда документ становится дополнительным средством подготовки рассказа педагога или сообщения ученика, тогда он играет иллюстративную роль и освобождает учителя от дополнительного поиска необходимого отрывка по хрестоматиям. В других случаях документ приводится как средство организации самостоятельной деятельности учащихся: предполагается его анализ в групповой работе, нахождение ключа при решении проблемных задач, оценка достоверности источника и самого описания событий в нем, аргументация позиции в споре выдержками из него, стилизация роли в игровой ситуации.

В пособии достаточно места уделено нетрадиционным вариантам изучения тем курса отечественной истории — играм, конференциям, дискуссиям, экскурсиям, интегрированным урокам (с музыкой и литературой), предлагаются варианты организации деятельности учащихся на основе групповой работы. Все это создает для учителя определенный методический выбор и серьезную основу для его творчества. «Конспекты» являются примерными разработками, на основе которых учитель может моделировать интересные уроки.

Кроме того, «Конспекты» содержат большой дополнительный материал для подготовки к занятиям, разнообразие неиспользованных ранее таблиц и схем, разноуровневые задания учащимся. В пособии обобщен опыт преподавания курса передовыми учителями, разработки современных методистов и мнения историков по ключевым проблемам.

Короткова М. В., кандидат педагогических наук

Тема 1. Вводный урок

Первый вариант изучения темы

Урок — практическое занятие

План

1. Исторические источники.

2. Вспомогательные исторические дисциплины.

3. Языковая семья.

Основные термины и понятия: исторический источник, вспомогательные исторические дисциплины, палеография, археология, хронология, геральдика, ономастика, нумизматика, сфрагистика, метрология, генеалогия, языковая семья.

Ход урока

Вводное слово учителя

В начале урока учитель сообщает учащимся о том, что на занятии они познакомятся с новыми понятиями и терминами: с различными типами исторических источников, вспомогательными историческими дисциплинами, понятиями «языковая семья» и «языковая группа». Перед учащимися ставится следующая задача: в процессе изучения новой темы, актуализируя знания, полученные на уроках истории в предшествующие годы, подобрать примеры различных типов исторических источников и объяснить, какие вспомогательные исторические дисциплины занимаются их изучением.

1.1. Учитель начинает урок с того, что вводит понятие «исторический источник» и вместе с учениками составляет на доске схему №1 «Классификация исторических источников». Он предлагает различные типы источников, а учащиеся подбирают примеры. Результаты деятельности фиксируются на доске и в тетрадях учащихся.

Схема 1. Классификация исторических источников

Исторические источники: лингвистические (данные языка); письменные; устные (фольклор: былины, сказания, пословицы, поговорки, народные песни и др.); вещественные (орудия труда, остатки жилища, предметы быта, оружие, украшения); актового характера (юридические нормы, постановления, договоры, законы и др.); описательного характера (летописи, дневники, письма, описания, жития и др.).

1.2. Далее учитель должен закрепить полученные знания, для этой цели могут быть использованы предложенные ниже задания.

Вопросы и задания учащимся

1. Определите на слух, к какому типу исторических источников относятся приведенные ниже тексты документов.

№1

«В лето 6635 (1127). По повелению князя Всеволода начато строительство церкви каменной святого Иоанна в Новгороде…

В то же лето была метель сильная по земле, и по воде, и по хоромам 2 ночи и 4 дня. Того же лета… на осень побил мороз всю рожь, и был голод на всю зиму. Ржи осьминка стоила по полгривны».

№2. Грамота 1257—1259 гг.

«Я, князь Александр, и сын мой Дмитрий с посадником с Михаилом, и с тысяцким Жирославом, и всеми новгородцами, заключаем мир с немецким послом Шивордом, и с Любецким послом Гидриком, и с готским послом Останом. Отныне новгородцы гостят на немецком берегу, а немцы гостят на новгородском без пакостей…»

№3. Берестяная грамота

«От Бориса к Настасии. Как придет эта грамота, так тотчас пришли мне слугу на жеребце, потому что у меня здесь дел много. Да пришли рубаху, рубаху забыл».

№4. «Слово о погибели земли Русской»

«О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская!

Многими красотами прославлена ты: озерами многими славишься, реками и источниками местночтимыми, горами, крутыми холмами, высокими дубравами, чистыми полями, дивными зверями, разнообразными птицами, бесчисленными городами великими, селениями славными, садами монастырскими, храмами божьими и князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. Всем ты преисполнена, земля Русская, о правоверная вера христианская!»

№5. Жалованная грамота великого князя

Всеволода Мстиславича Юрьеву монастырю. 1125—1137 гг.

«Я, великий князь Всеволод, дал святому Георгию Терпужский погост Ляховичи с землею, и с людьми, и с лошадьми, и лес, и борти, и ловища на Ловати… А то дал святому Георгию во веки…»

№6. Повесть о житии и храбрости благоверного и великого князя Александра

«…Сей князь Александр родился от отца милосердного, и более всего — кроткого, князя великого Ярослава и от матери Феодосии.

…И красив он был как никто другой, и голос его — как труба в народе, лицо его — как лицо Иосифа, которого египетский царь поставил вторым царем в Египте, сила же его была частью от силы Самсона, и дал ему Бог премудрость Соломона, храбрость же — как у царя римского Веспасиана, который покорил всю землю Иудейскую».

№7. Берестяная грамота

«Поклон от Якова куму и другу Максиму. Купи мне, кланяюсь, овса у Андрея, если он продаст. Возьми у него грамоту да пришли мне хорошего чтения…»

№8

«В лето 6635 (1127). Не было мира… ни с суздальцами, ни со смолянами, ни с половчанами, ни с киевлянами. И стоила все лето осьминка великая по семь резан.

В лето 6669 (1161). Стояла все лето жара, и сгорело все жито, а осенью убил всю пшеницу мороз… О, великая скорбь была в людях и нужда».

№9. Былина «Алеша Попович и Тугарин»

«Гой вы еси, удалы добры молодцы!

Видел я Тугарина Змеевича,

В вышину ли он, Тугарин, трех сажень,

Промежду глаз калена стрела,

Конь под ним, как лютый зверь».

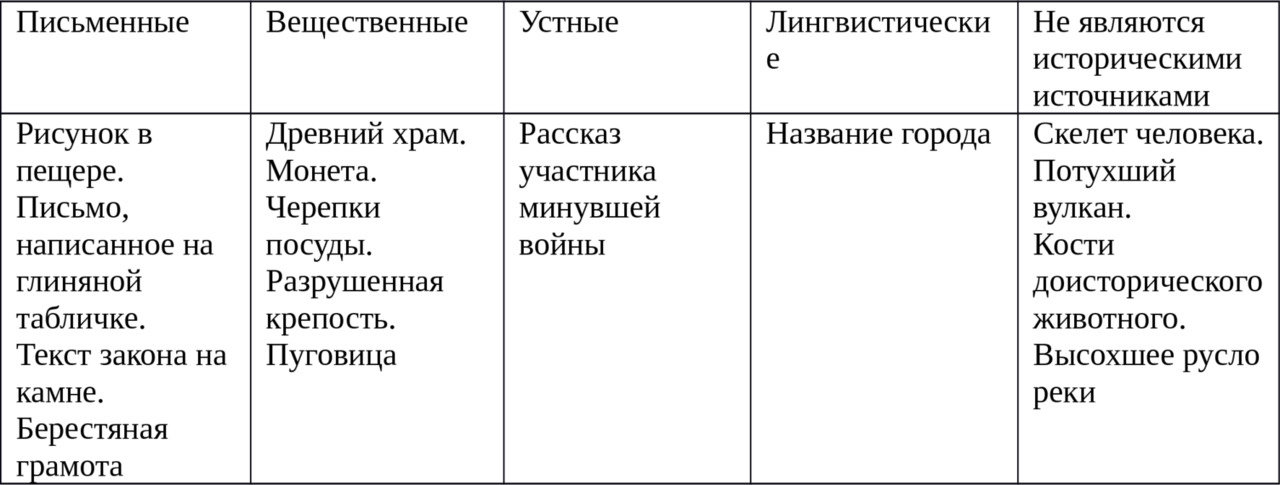

2. Выделите из приведенного перечня исторические источники и разделите их на группы. Занесите результаты работы в таблицу №1 «Исторические источники».

Учитель вычерчивает графы таблицы на доске, а школьники в своих тетрадях. Затем учитель раздает карточки с предложенным ниже перечнем, и учащиеся самостоятельно выполняют задание. Возможно параллельное выполнение задания одним из учащихся у доски. После самостоятельной работы необходимо организовать проверку, вызвав одного-двух учащихся, чтобы своевременно выявить ошибки, допущенные при работе. В конце работы учитель должен сделать вывод о том, что исторический источник связан с деятельностью человека, а учащиеся должны записать его в свои рабочие тетради.

Карточка

Рисунок в пещере: скелет человека; потухший вулкан; рассказ участника минувшей войны; кости доисторического животного; письмо, написанное на глиняной табличке; древний храм; высохшее русло реки; текст закона на камне; монета; черепки посуды; разрушенная крепость; название города; пуговица; берестяная грамота.

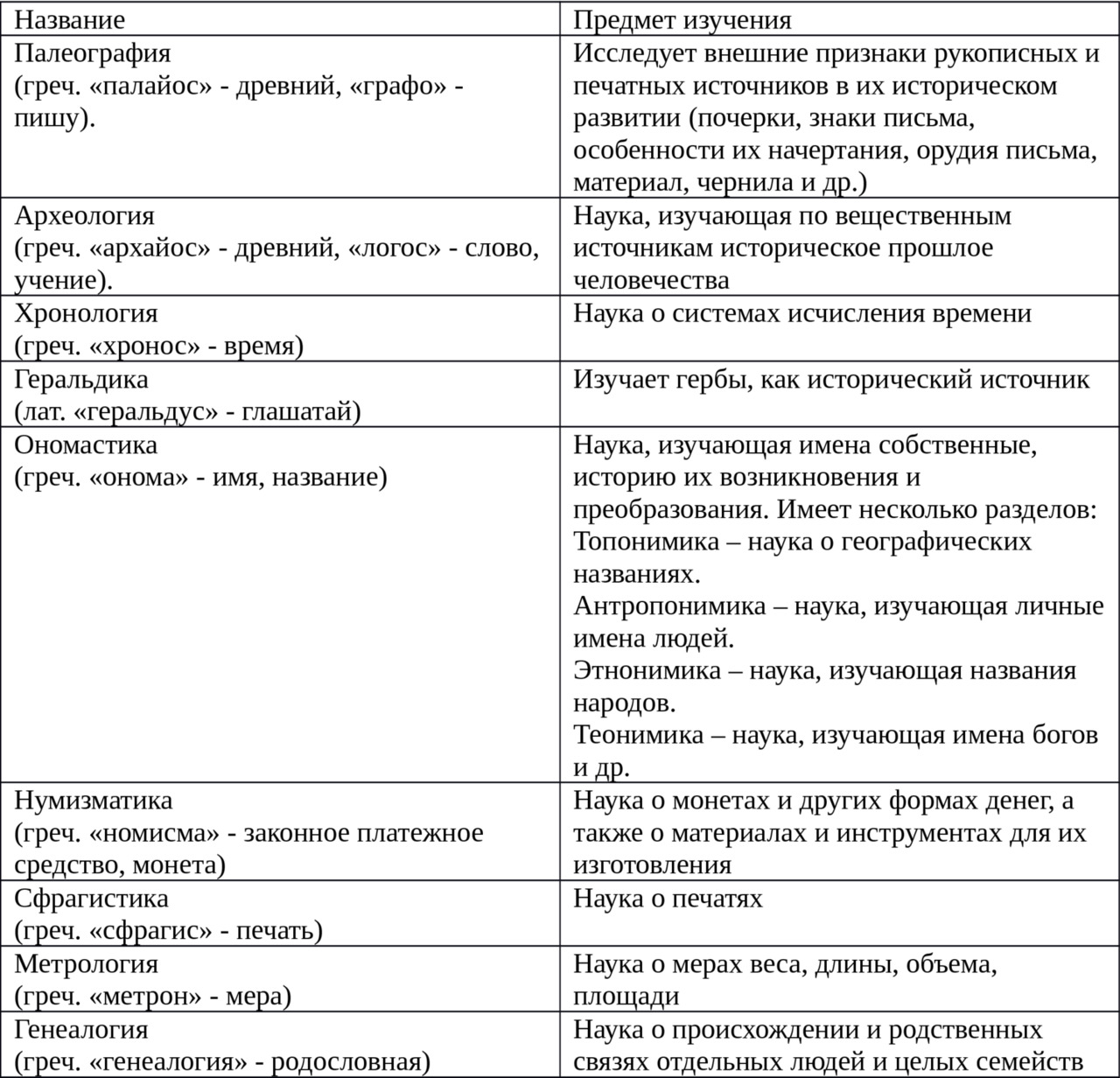

2.1. Учитель вводит понятие «вспомогательная историческая дисциплина», предварительно поставив перед учащимися вопросы: «Каким образом ученые получают различные исторические сведения?» или «Какие науки занимаются изучением исторических источников?» Затем учителем на доске, а школьниками в тетрадях вычерчиваются графы таблицы №2 «Вспомогательные исторические дисциплины», которая заполняется по ходу объяснения материала учителем. При составлении таблицы внимание учащихся акцентируется на наводящих вопросах и использовании знаний, полученных из курсов истории Древнего мира и Средних веков.

Таблица 1. Исторические источники

Таблица 2. Вспомогательные исторические дисциплины

2.1. Полученные знания учитель закрепляет с помощью приведенных ниже заданий.

Вопросы и задания учащимся

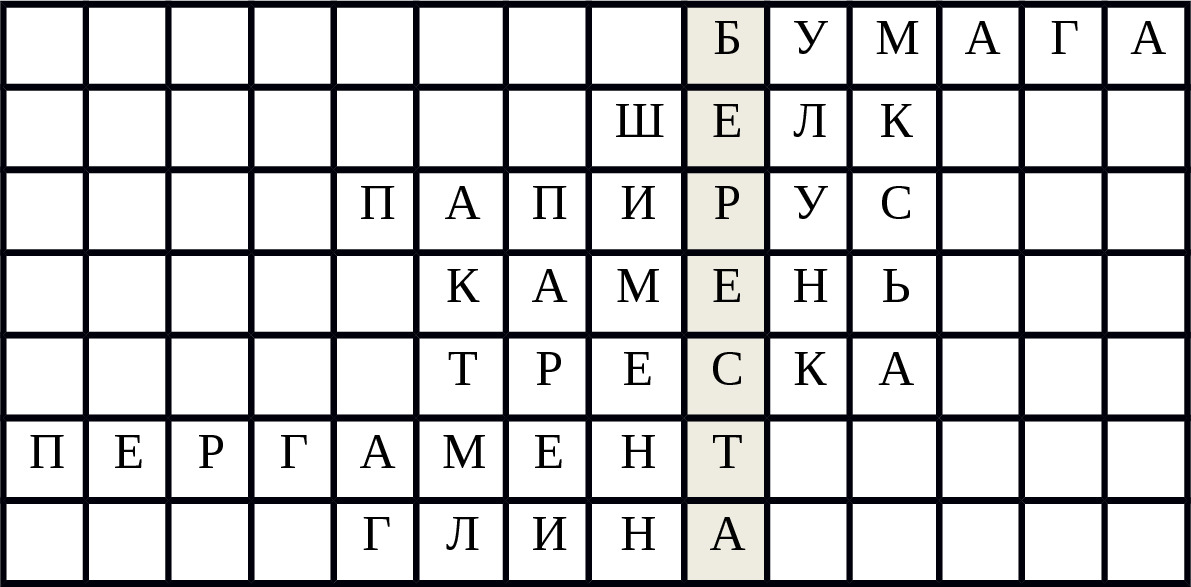

1. Решите кроссворд.

Кроссворд «На чем писали люди в древности»?

Кроссворд учитель предварительно чертит на доске, а школьники получают ксерокопию задания, которое выполняется ими самостоятельно на розданных листочках. Один из учащихся решает его у доски. После выполнения задания учитель осуществляет устную проверку и в случае необходимости корректирует ответы и отвечает на трудные вопросы.

По горизонтали

1. Самый популярный материал для письма.

2. Сегодня из него шьют нарядные платья, а в странах Древнего Востока на нем писали тушью.

3. На чем писали в Древнем Египте.

4. Самый древний и долговечный «писчий» материал.

5. «Погодите, я напишу два слова на … — а то бумаги у меня нет», — сказала старая лапландка (Г.-Х. Андерсен. «Снежная королева»).

6. Всего несколько столетий назад книги еще писали на …, изготовленном из кожи животных.

7. Этот материал не нужно было изготавливать, его дарила людям сама природа.

Если ты правильно решишь кроссворд, то в заштрихованных клетках по вертикали сможешь прочитать название материала, на котором писали в Древней Руси.

2. Прослушайте отрывок и определите, какая вспомогательная историческая дисциплина изучает выделенные слова?

Кузнецы куют таганы

На Таганской слободе,

Кузнецы для печи банной

Отливают медный чан.

Старый пекарь на Басманной

Выпекает хлеб — «басман».

А в Калашном переулке

Для бояр и для царя

Выпекают пекаря

Калачи, баранки, булки.

На Рыбачьей на слободке,

По названью Бережки,

Рыбаки спускают лодки

На простор Москвы-реки.

Топоры на бойнях точат

На Мясницкой слободе,

В Сыромятнях кожи мочат

В быстрой яузской воде.

(Н. Кончаловская. «Наша древняя столица»)

Учитель читает текст, учащиеся внимательно слушают и после прочтения отвечают на поставленный вопрос.

После прочтения текста и его разбора учитель может поставить перед учащимися дополнительный вопрос: «Подумайте, какие сведения может получить историк, изучая названия улиц?»

3. О предмете ведения какой науки идет речь?

1. В красном поле

лев на задних лапах,

желтый зверь с улыбкой на губах,

корпус мощи в теневых накрапах, —

как восстанье мысли, —

на дыбах!

Головы

спокойное величье

и в глазах лукавства доброта,

львино-мужиковское обличье,

кольцами струится борода.

Он не порешен огнем,

отравой,

не един был варваров наезд,

держит лев в передней лапе правой

длинный-длинный серебристый крест».

(С. Поделков. «Герб города Владимира»)

2. Я видел герб… — исконный:

Сидящий воин на коне,

Сражающий копьем дракона

На густо-красном полотне.

(В. Герасимов. «Герб Москвы»)

Для закрепления изученного материала учитель может использовать иллюстрации из учебника.

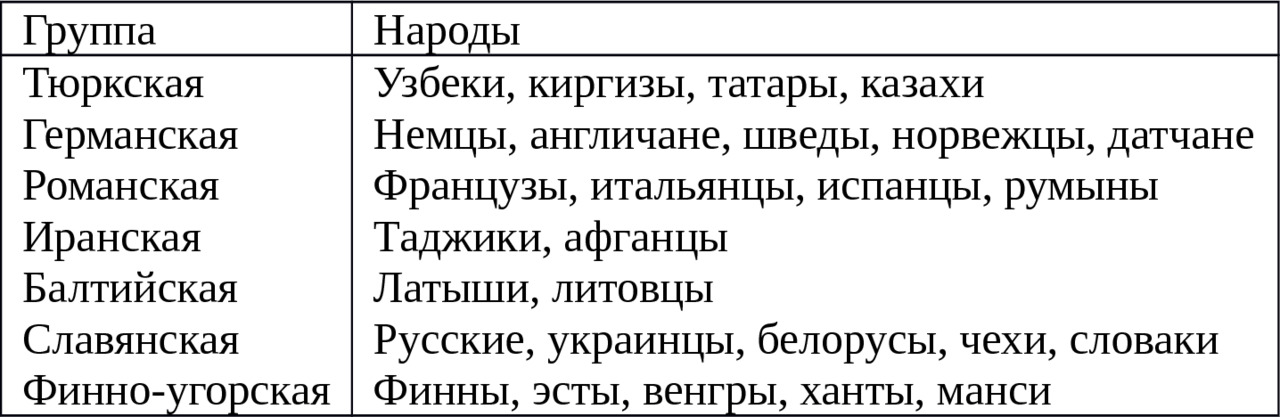

3.1. Учитель вводит новое понятие и для его усвоения предлагает учащимся схему №2 «Языковая семья», которую они переносят в свои тетради.

Схема 2. Языковая семья

Народы → Языковые семьи → Языковые группы

Далее учитель знакомит учащихся с составом языковых семей, проживающих на территории Восточно-Европейской равнины. Схема №3 «Языковые семьи Восточно-Европейской равнины» должна быть предварительно подготовлена учителем.

Схема 3. Языковые семьи Восточно-Европейской равнины

Восточно-Европейская равнина: Индоевропейская языковая семья (германская группа, романская группа, балтийская группа, иранская группа, славянская группа); Урало-самодийская языковая семья (финно-угорская группа); Алтайская языковая семья (тюркская группа).

3.2. Для закрепления материала учитель может использовать приведенное задание. Он чертит на доске таблицу №3 «Языковые группы» и вместе с классом заполняет первую колонку. Далее возможны два варианта работы: либо учащиеся заполняют таблицу в процессе чтения учителем перечня народов, приведенного ниже, либо работа выполняется ими самостоятельно — по карточке, которую они получают на парту. Один из школьников выполняет работу у доски. По окончании проводится устная проверка и корректировка.

Вторая заполненная колонка приводится здесь в помощь учителю.

Вопросы и задания учащимся

К какой языковой группе относятся следующие народы: французы, немцы, англичане, латыши, финны, киргизы, казахи, итальянцы, испанцы, эсты, венгры, ханты, узбеки, татары, литовцы, манси, русские, украинцы, шведы, датчане, румыны, белорусы, чехи, таджики, норвежцы, афганцы, словаки.

Ответ на этот вопрос дает таблица №3.

Таблица 3. Языковые группы

Второй вариант изучения темы

Урок — лабораторное занятие

Урок целесообразно построить, опираясь на материалы, предложенные к первому варианту изучения темы.

План

1. Исторические источники.

2. Вспомогательные исторические дисциплины.

3. Языковая семья.

Основные термины и понятия: исторический источник, вспомогательные исторические дисциплины, палеография, археология, хронология, геральдика, ономастика, нумизматика, сфрагистика, метрология, генеалогия, языковая семья.

Ход урока

Вводное слово учителя

Учитель сообщает школьникам, что на уроке они будут самостоятельно под его руководством знакомиться с новыми понятиями и терминологией. Опираясь на тексты и предложенные задания, учащиеся должны будут самостоятельно сформулировать определение новых понятий и сделать выводы по предложенным вопросам и заданиям.

1.1. Учитель предлагает учащимся основу схемы «Классификация исторических источников», которую он чертит на доске, а школьники в своих тетрадях. Затем класс делится на группы, количество которых определяет учитель по своему усмотрению. Каждая группа получает карточки с заданиями к п. 1.2 первого варианта изучения темы и самостоятельно составляет классификацию исторических источников и дает определение понятия «исторический источник». В процессе работы учитель играет роль консультанта.

1.2. Представители 2—3 групп вызываются к доске, чертят на ней свой вариант схемы и объясняют причины подобного выбора. Класс и учитель в случае необходимости вносят коррективы. Определение понятия «исторический источник» учащиеся заносят в тетради.

2.1. Работу с понятием «вспомогательные исторические дисциплины» учитель начинает с того, что ставит перед учащимися вопрос: «Каким образом историк получает разнообразные сведения о прошлом? Какие науки ему в этом помогают?» Учащиеся при помощи учителя формулируют определение нового понятия и заносят его в свои тетради.

2.2. Группы, в которых учащиеся работают на уроке, получают карточки — фрагменты таблицы №2 «Вспомогательные исторические дисциплины», предложенной к п. 2.1 первого варианта изучения темы. Их задача состоит в том, чтобы собрать таблицу и проиллюстрировать ее примерами. С этой целью учитель на доске, а школьники в тетрадях вычерчивают графы таблицы №2 «Вспомогательные исторические дисциплины»:

Таблица 4. Вспомогательные исторические дисциплины

Название: ______________________________________________________

Предмет изучения: _____________________________________________

Примеры: ______________________________________________________

В ходе работы групп учитель играет роль консультанта.

2.3. После окончания работы одна-две группы зачитывают результаты своей деятельности, учитель и учащиеся в случае необходимости вносят коррективы в ответы.

3.1. Учитель дает определение понятия «языковая семья». Учащиеся в группах, используя основы схем №2, 3 и таблицы №3, заполняют их, опираясь на материалы п. 3.1 и 3.2, предложенные к первому варианту изучения темы.

Третий вариант изучения темы

Урок — игровое занятие. («Муза истории Клио и ее свита». )

На уроке в игровой форме происходит знакомство школьников с новыми понятиями и терминологией.

Проведение игры требует предварительной подготовки учителя: диалог, аппликации, подготовка карточек-заданий для работы групп, для постановки сценок. Задача учителя состоит в том, чтобы в игровой форме познакомить учащихся с новыми понятиями и терминологией и сделать процесс обучения более увлекательным. Активная познавательная творческая деятельность учащихся будет способствовать лучшему усвоению нового сложного теоретического материала и закреплению изученного ранее.

Ход урока

Вводное слово учителя

Перед началом занятия учитель сообщает классу о том, что на уроке они познакомятся с новыми понятиями и терминологией в игровой форме, все станут активными участниками игры, в соревновании демонстрируя свои знания и способности. Далее учитель сообщает критерии оценки работы учащихся на уроке. Работа каждого ученика будет оценена по результатам работы группы: успешность выполнения заданий, правильность ответа, логичность аргументации, дополнения и замечания — все пойдет в копилку баллов. За каждый правильный ответ группа будет получать цветную карточку. Оценка «отлично» будет поставлена группам, набравшим большее количество карточек. Менее активные участники получат оценку «хорошо», а те, кто не проявил должной активности на уроке, после завершения занятия сдадут на проверку тетради и будут оценены в соответствии с качеством выполненных письменных заданий, предложенных на уроке.

1.1. Учитель с помощью ученика разыгрывает диалог:

— Сегодня мы вернемся к знакомству с хозяйкой прошлого — Клио.

— А кто она такая?

— Одна из девяти сестер-муз — богиня Истории. Она обычно изображалась со свитком и палочкой для письма в руках. А вот как ученые попадают в страну прошлого, вы, наверное, знаете. Как вы думаете, почему труд историков сравнивают иногда с работой

следователя, сыщика?

— Сыщики по следам узнают, что произошло. И историки тоже.

— Верно. Только по тем следам, которые люди оставили в прошлом. Следов этих великое множество, и они весьма разнообразны, потому Клио и понадобилась целая свита помощников, каждый из которых умеет «читать» определенные следы.

1.2. Учитель объясняет, что роль помощников Клио играют вспомогательные исторические дисциплины. Он прикрепляет к доске группами аппликации, которые помогут школьникам найти всех помощников Клио:

— папирус, чернильница с пером, иероглифы (палеография);

— кувшин, хижина, копье, подвеска (археология);

— песочные часы, метроном, лента времени (хронология);

— герб на рыцарском щите (геральдика);

— мальчик Вася, Московский Кремль, Посейдон (ономастика);

— печатный станок, монета, современные бумажные деньги (нумизматика);

— печать Ивана III, печать любого коммерческого предприятия, штамп школы (сфрагистика);

— символы объема, площади, весы, прыгун в длину (метрология);

— родословное древо царской семьи (генеалогия).

Прикрепив аппликации, учитель делит класс на 9 групп и раздает на парты учащимся карточки с заданиями, предложенными к первому варианту изучения темы в п. 2.2. Школьники получают задание: «Используя подсказки, найдите всех помощников музы Истории Клио».

В ходе самостоятельной работы учащихся учитель играет роль консультанта.

1.3. После окончания поисков одна-две группы сообщают результаты своей работы, а учитель на доске над группой аппликаций пишет название вспомогательной исторической дисциплины и происхождение данного слова. Учащиеся заносят эти сведения в свои тетради.

2.1. Следующий этап игры — «поиски следов». Каждая из десяти групп получает перечень предметов (ключевых слов) для составления сценария игровой ситуации. Это различные следы, оставленные человеком в прошлом. Задача группы состоит в том,

чтобы за несколько минут подготовить и поставить сценку, основываясь на ключевых словах, предложенных учителем. Остальные группы должны будут определить «следы» — исторические источники. Выигрывает группа, которая допустит минимальное количество ошибок:

— летописец, келья, свиток, монастырь, нашествие иноземцев, рождение сына князя;

— побережье Средиземного моря, археологи, кирка, лопата, глиняный кувшин, терракотовая статуэтка, скелет лошади в сбруе, разрушенная крепость;

— ученые египтяне, машина времени, современные ученые, лента времени, выяснение истины;

— рыцарский турнир, герольд, поединок, родовой герб, фамильная печать;

— кузница, кольчуга, меч, мастер, подмастерья, улица Кузнецкий мост;

— коллекционер, коллекция старинных монет, ученики, лекция;

— семейный альбом, внуки, дневник дедушки, семейные предания, рассказ о минувшей войне;

— гусляр, легенды и сказания, пир.

2.2. Перед началом показа сценок учитель чертит на доске схему №1 «Классификация исторических источников», не приводя примеров. Иллюстрацией к схеме станут найденные школьниками в прошлом «следы» человека. После показа каждого сюжета

учитель просит класс назвать найденные исторические источники и сказать, каким из помощников Клио они изучаются. Примеры записываются на доске и дополняют составленную схему.

2.3. С целью закрепления материала можно предложить учащимся определить, что из приведенного учителем перечня является историческим источником, а что нет, используя задания к первому варианту урока п. 1.2.

3. Вопрос о языковой семье и языковых группах учитель оставляет для самостоятельного изучения учащимися. Задания, предложенные к первому варианту урока п. 3.1 и 3.2, можно записать с учащимися или каждому выдать вариант задания для самостоятельной работы дома.

4. Завершает урок учитель диалогом с одним из учащихся:

— Вот и завершилось наше путешествие в страну прошлого. Вы познакомились с помощниками Клио и сами стали юными следопытами.

— Теперь мы знаем, как увлекательно и интересно находить «следы» человека в прошлом, но еще труднее суметь прочитать эти следы и узнать по ним свою историю.

— Окружающие предметы могут многое сказать наблюдательному человеку о нас, поэтому потомки смогут по ним составить наш портрет и рассказать, чем мы занимались, что любили, о чем думали.

— Значит, если потомки смогут так много узнать о нас, значит, они сумеют учиться на наших ошибках?

— Да. Но ведь это значит, что мы тоже можем учиться на ошибках наших предков и не повторять их в настоящем. Поэтому работа историка не только увлекательна, но и очень поучительна. Клио — не только хозяйка страны прошлого, она — предвестник нашего будущего!

Четвертый вариант изучения темы

Урок-конференция

Данный урок, который можно назвать «Прошлое России в источниках и трудах историков», рекомендуется проводить в классе с углубленным изучением истории, так как он предполагает большую самостоятельную предварительную работу учащихся. Задача учителя состоит в том, чтобы познакомить учащихся с основным кругом источников и литературы по истории России, чтобы у школьников не было трудностей при поиске дополнительных сведений по изучаемым в курсе истории темам. Урок можно построить в форме конференции, предварительно разделив класс (или классы) на мини-группы и поручив каждой подготовку одной из тем (в скобках дан круг вопросов, которые мини-группа должна отразить в своем докладе).

План

1. Исторические источники по истории России.

2. Исторические труды о нашем прошлом.

Основные термины и понятия: исторический источник, вспомогательные исторические дисциплины, палеография, археология, хронология, геральдика, ономастика, нумизматика, сфрагистика, метрология, генеалогия, языковая семья, археологический памятник, культурный слой, селище, городище, погребение, курган, летопись.

Темы докладов учащихся

1. Археология Древней Руси (основные понятия: археологический памятник, культурный слой, селище, городище, погребение, курган; археология древнерусских городов; древнерусское ремесло по находкам археологов, берестяные грамоты).

2. Русская нумизматика (первые денежные единицы на Руси, монеты Киевской Руси, монеты русских земель и княжеств, монеты Московского государства).

3. Русские печати (древнейшие русские печати, печати Русского государства, печати Московского государства).

4. Гербы российских городов (геральдика; принципы составления российских гербов: от древней эмблемы, специально составленной для города, не имевшего ранее эмблемы; значение герба города, примеры).

5. Летописи и жития святых (летопись как исторический источник, «Повесть временных лет», Лаврентьевская летопись, Ипатьевская летопись, жития святых как исторический источник).

6. Источники неславянского происхождения (византийские источники, скандинавские источники, арабские источники).

7. Николай Михайлович Карамзин (биография, литературное творчество, создание «Истории государства Российского», содержание исторического труда, его оценка современниками и потомками).

8. Сергей Михайлович Соловьев (биография, написание «Истории России с древнейших времен», новое понимание истории С. М. Соловьевым, основное содержание «Истории…»).

9. Василий Осипович Ключевский (биография; преподавательская деятельность; исторические труды: «Курс русской истории», «Боярская дума Древней Руси», «Сказания иностранцев о Московском государстве»; концепция исторического развития в трудах В. О. Ключевского; краткое содержание «Курса русской истории»).

10. Иван Егорович Забелин (биография, концепция исторического развития, основные труды: «Домашний быт русского народа в XVI — XVII вв.», «Домашний быт русских царей», «Домашний быт русских цариц», «История Москвы»).

Учитель может добавить любые другие проблемы, которые кажутся ему интересными и познавательными. Задание школьники получают за две недели до начала работы конференции. Учитель внимательно следит за ходом подготовки мини-групп. Для проведения конференции лучше использовать сдвоенные уроки, так как на одном занятии невозможно качественно ознакомить учащихся с данной темой. За 1—2 дня до начала конференции каждая группа должна представить тезисы своего выступления в письменной форме для ознакомления другим группам, для того чтобы можно было подготовить вопросы по предлагаемой теме.

Литература для подготовки к конференции

Натанов Н. Путешествие в страну летописей. М., 1965.

Повесть временных лет // Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы. X — начало XII в. М., 1978.

Рабинович М. Г. Судьбы вещей. М., 1963.

Хрестоматия по истории СССР: С древнейших времен до конца XV в. / Под ред. М. Н. Тихомирова. М., 1960.

Энциклопедия для детей: История России и ее ближайших соседей / Сост. С. Т. Исмаилова. Т. 5. Ч. 1. М., 1995.

Янин В. Л. Берестяная почта столетий. М., 1979.

Янин В. Л., Рыбина Е. А. Открытие древнего Новгорода // Путешествие в древность. М., 1983.

Ход урока

Вводное слово учителя

Учитель сообщает школьникам, что на занятии их задача состоит в том, чтобы познакомиться с основным кругом источников и литературы по истории России для того, чтобы в дальнейшем не испытывать трудностей при поиске дополнительных сведений по изучаемым в курсе истории темам. Урок будет проведен в форме научной конференции, на которой каждому ее участнику дадут возможность поделиться полученными в процессе самостоятельной подготовки сведениями.

1. Учащиеся рассаживаются в конференц-зале группами, в которых они вели подготовку к конференции. Перед началом конференции преподаватель сообщает порядок работы и регламент выступлений и прений:

— основное выступление мини-группы — 5—7 минут;

— вопросы из зала — 2—3 минуты;

— дополнения других групп по данному вопросу — 2—3 минуты;

— подведение итогов конференции;

— выставление оценок учителем.

Учитель сообщает критерии оценки работы учащихся на занятии:

— основной доклад — 10 баллов;

— интересное дополнение — 5 баллов;

— грамотно составленный вопрос — 2 балла;

— ответы на вопросы в прениях — 3 балла;

— предварительная работа в мини-группе при подготовке доклада — 3 балла.

Из суммы набранных баллов будет состоять оценка, полученная учеником на уроке.

2. В процессе выступления докладчиков учащиеся работают в мини-группах, готовя вопросы к выступающим, замечания по содержанию выступления. Учитель играет роль председателя конференции, следит за соблюдением регламента, за ходом прений. В

случае необходимости он может поддержать или опровергнуть высказываемую точку зрения.

1) После окончания выступлений учитель подводит итоги работы конференции, суммирует полученные в ходе ее работы выводы, сообщает количество баллов, набранных учащимися в ходе работы.

2) Тезисы мини-групп и результаты работы конференции должны быть «опубликованы» в рукописном журнале и храниться в кабинете истории.

Домашнее задание (ко всем вариантам)

Подготовить сообщение об одной из вспомогательных исторических дисциплин.

Тема 2. Восточные славяне в древности

Первый вариант изучения темы

Урок — лабораторно-практическое занятие

План

1. Происхождение и расселение восточно-славянских племен.

2. Основные занятия, жилище, внешний облик восточных славян, быт.

3. Верования восточных славян.

4. Военное искусство славян.

Основные понятия и термины: племя, археологическая культура, погребальный обряд, подсечно-огневое земледелие, язычество, идол, капище.

Ход урока

Вводное слово учителя

Учитель перед началом занятия ставит перед школьниками задачу: в процессе самостоятельной работы на уроке продолжить работу по формированию умений анализа исторического источника и сравнительного анализа исторических трудов, работы с картой и составления схем. Учащиеся должны будут по ходу знакомства с новым материалом отбирать информацию для написания домашнего сочинения, тема которого указана в конце урока.

1.1. Учитель актуализирует понятие языковой семьи, рассмотренное на предыдущем уроке.

1.2. Работая с настенной картой «Киевская Русь в IX — начале XII в.» и контролируя работу учащихся с атласами, учитель объясняет материал о происхождении и расселении славянских племен, используя предложенные материалы и вопросы к документам. Для ознакомления учащимся предлагается текст «Повести временных лет», которым учитель и начинает знакомство класса с расселением восточно-славянских племен. Текст раздается на парты вместе с предложенными к нему вопросами.

«Повесть временных лет»

«…Спустя много времени сели славяне по Дунаю, где ныне земли Венгерская и Болгарская. И от тех славян разошлись славяне по земле и прозвались именами своими от мест, на которых сели. Так, одни, придя, сели на реке именем Морава и прозвались морава, а другие назвались чехи. А вот еще те же славяне: белые хорваты, сербы и хорутане. Когда волохи напали на славян на дунайских, и поселились среди них, и притесняли их, то славяне эти пришли и сели на Висле и прозвались ляхами, а от тех ляхов пошли поляки, другие ляхи — лутичи, иные — мазовшане, иные — поморяне.

Также и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие — древлянами, потому что сели в лесах, а еще другие сели между Припятью и Двиною и назвались дреговичами, иные сели по Двине и назвались полочанами, по речке, которая впадает в Двину и именуется Полота. Те же славяне, которые сели около озера Ильменя, прозвались своим именем — славянами, и построили город, и назвали его Новгородом. А другие сели по Десне, и по Сейму, и по Суле, и назвались северянами. И так разошелся славянский народ…»

Вопросы и задания к документу

1. Прочитайте текст и найдите на карте обозначенные в нем славянские племена.

2. О каких группах славянских племен идет речь в документе?

3. В чем особенности названий славянских племен? О каком уровне общественных отношений у славянских народов это свидетельствует?

4. Предположите, каково происхождение названий племен, не объясненное в документе.

Материал для рассказа учителя

Летописец Нестор в «Повести временных лет» опирался на Священное писание — Библию. Славяне по его представлениям были одним из тех народов, которые были рассеяны по земле после Вавилонского столпотворения. Собственно славянская история начинается с момента расселения славян по Дунаю. Названия племенам славян дают области или реки, где они расселялись, характерные черты ландшафта, особенности местности, имена родоначальников: дреговичи — поселившиеся среди болот (дрягвы); древляне — живущие в лесах; вятичи и радимичи — по имени предков-ляхов — Вятко и Родима.

Петрухин В. Славяне. М., 1997

«Археологам известна культура VI — VII вв., которая по форме вещей, типу жилищ и погребальному обряду предшествует исторически известным раннесредневековым славянским культурам. Памятники этой культуры расположены к северу от Дуная, от Эльбы (Лабы) до Среднего Днепра. Эта культура получила название Пражской. Самые ранние поселения этой культуры найдены на территории Моравии и Словении — там, где по Нестору начали расселяться первые славяне, пришедшие на Дунай. Лишь к VII веку славяне стали заселять Балканы, двинулись на Эльбу, Вислу и к Днепру.»

Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX—XII вв.). М., 1998

«Первые бесспорные сведения о славянах как о самостоятельной этнической группе содержит труд готского историка Иордана (первая половина VI в.). Он дважды упоминал славян:

1. «В этой скифии первыми с запада пребывает народ гепидов, который окружен великими и славнейшими реками. Ведь по северу и по его области растекается Тисия (совр. Тиса), с юга же его отсекает сам великий Дунавий, с востока Флутавсий (Олт? Прут?), который, будучи стремительным и изобилующим водоворотами, неистовствуя катится в воды Истра. В их окружении лежит Дакия, укрепленная наподобие венца крутыми Альпами. У их левой стороны, которая склоняется к северу, от истока реки Вистулы на огромных пространствах обитает многочисленное племя венетов. Хотя теперь их названия меняются в зависимости от различных родов и мест обитания, преимущественно они все же называются славянами и антами. Славяне живут от города Новиетуна и озера, которое

называется Мурсианским, вплоть до Данастра и на севере до Висклы; болота и леса заменяют им города.»

2. «После избиения херулов Херманарик также двинул войско на венетов, которые, хотя и достойные презрения из-за их вооружения, но могучие численностью, сперва попробовали сопротивляться…»

…Территорию славянского расселения историк ограничивал низовьями Дуная, Днестром и верховьями Вислы…

Приблизительно на рубеже IX — X вв. завершается позднеобщеславянский период. Именно в это время вся территория, населенная славянами, делится… на три главных диалектных ареала. Западные славяне, продвигаясь вслед за германскими племенами, завоевывали все новые пространства и достигли берегов рек Эльбы, Майна и Дуная. Южные славяне осели на Балканах. И только восточная группа осталась на территориях, занятых славянами еще на начальном этапе освоения европейских земель».

1.3. Желательно сразу закрепить усвоенный материал с учащимися, вызвав их к доске для работы с настенной картой и предложив выполнить задание, работая с атласами на партах.

Вопросы и задания учащимся

Поставьте в правой колонке цифры, соответствующие цифрам левой колонки:

1. Поляне — Москва

2. Ильменские словене — берега р. Припять

3. Кривичи — Киев

4. Уличи — Смоленск

5. Радимичи — Полоцк

6. Вятичи — берега р. Сож

7. Полочане — Новгород

8. Дреговичи — Прикарпатье

2.1. На втором этапе урока желательно организовать работу учащихся с приведенными документами, текст которых раздается учащимся на парты для самостоятельного ознакомления.

Прокопий Кесарийский о славянах и антах

«Живут они в жалких хижинах, на большом расстоянии друг от друга, и все они часто меняют места жительства. Вступая в битву, большинство из них идет на врага со щитами и дротиками в руках, панцирей же они никогда не надевают; иные не носят ни рубашек (хитонов), ни плащей, а одни только штаны, подтянутые широким поясом на бедрах, и в таком виде идут на сражение с врагами. У тех и других один и тот же язык, достаточно варварский. И по внешнему виду они не отличаются друг от друга. Они очень высокого роста и огромной силы. Цвет кожи и волосу них очень белый.»

Маврикий Стратег о славянах и антах

«Племена славян и антов сходны по своему образу жизни, по своим нравам, по своей любви к свободе; их никоим образом нельзя склонить к рабству или подчинению в своей стране. Они многочисленны, выносливы, легко переносят жар, холод, дождь, наготу, недостаток в пище. К прибывающим к ним иноземцам они относятся ласково…

У них большое количество разнообразного скота и плодов земных, лежащих в кучах, в особенности проса и пшеницы. Скромность их женщин превышает всякую человеческую природу, так что большинство их считает смерть мужа своею смертью и добровольно удушают себя, не считая пребывание во вдовстве за жизнь.

Они селятся в лесах, у неудобопроходимых рек, болот и озер, устраивают в своих жилищах много выходов вследствие случающихся с ними… опасностей. Необходимые для себя вещи они зарывают в тайниках, ничем лишним открыто не владеют и ведут жизнь бродячую.»

Вопросы и задания к документам

1. Какие выводы о жилище славян можно сделать на основе данных текстов?

2. Какие сведения о внешнем облике славян дает нам источник?

3. Что говорит Прокопий Кесарийский об одежде восточных славян?

4. Какой вывод о занятиях славян можно сделать на основании данных источников?

Материал для рассказа учителя

Археологические находки позволяют выделить несколько типов славянских жилищ. Для лесостепных районов были характерны полуземлянки с бревенчатыми стенами, вдоль которых располагались лавки, вырезанные прямо из земли. Для северных лесных районов характерны наземные, из бревен жилища, убранство которых сходно с убранством крестьянской избы XIX в.

Ткани для одежды славяне ткали из льна и конопли, пряли, из шерсти овец и коз, зимой носили шубы — кожухи из меха домашних и диких животных… Об одежде древних славян можно судить по остаткам ее металлических частей — пряжкам, застежкам, фибулам и т. д. По находкам ременных пряжек ясно, что мужчины носили штаны или рубахи, подпоясанные ремнями, сверху на рубаху надевали плащ, который застегивался фибулой.

Женская одежда также имела простой покрой. Славянки носили прямые рубахи с одной застежкой.

2.2. Выслушав ответы на вопросы и пополнив знания детей, учитель вместе с ними составляет схему №4 основных занятий восточных славян на доске. (Можно предложить только основу схемы в начале объяснения и проверить результаты сразу после завершения второго этапа урока.)

Схема 4. Занятия славян в VIII — IX вв.

Занятия: скотоводство (коровы, лошади, овцы, козы, свиньи); земледелие (просо, пшеница, рожь, ячмень, овес, горох, бобы, лен, конопля): залежное, подсечно-огневое, пашенное; охота, бортничество.

Комментарий для учителя

Основные сельскохозяйственные орудия: плуг (на юге), соха (на севере), серп, коса, деревянный цеп, каменные ручные жернова.

Для изготовления сельскохозяйственных орудий славяне использовали железо. Его добывали из железной руды, залежи которой часто обнаруживали в болотах. Руду обжигали в ямах или печах и получали крицу — пористую железную массу. Чтобы добиться при обжиге высоких температур, в печь накачивали воздух при помощи кожаных мехов через специальные трубки — сопла. Из крицы кузнецы ковали различные орудия.

3.1. Вопрос о религиозных верованиях восточных славян рассматривается на уроке в том случае, когда этот материал не изучается отдельно, в рамках темы «Принятие Русью христианства». Возможны два варианта изучения данного раздела темы: учитель может, опираясь на предложенные материалы, осветить сам вопрос либо предоставить классу возможность самостоятельно сделать выводы на основании предложенных документов. Учащиеся работают с предложенными текстами в мини-группах, учитель при этом играет роль консультанта. Ответы на поставленные после документов вопросы школьники заносят в свои тетради, чтобы учитель имел возможность проверить усвоение материала всеми учениками класса.

Прокопий Кесарийский (там же)

«Они считают, что один только бог, творец молний, является владыкой над всеми, и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды. Судьбы они не знают и вообще не признают, что она по отношению к людям имеет какую-либо силу, и когда им вот-вот грозит смерть, охваченным ли болезнью или на войне попавшим в опасное положение, то они дают обещание, если спасутся, тотчас же принесут жертву за свою душу, и, избегнув смерти, они приносят в жертву то, что обещали, и думают, что спасение ими куплено ценой этой жертвы. Они почитают реки, и нимф, и всякие другие божества, приносят жертвы всем им и при помощи этих жертв производят и гадания.»

Вопросы и задания к документу

1. Какой вывод о характере верований древних славян можно сделать на основе данного источника?

2. С какими еще языческими культами вы знакомы?

3. Постарайтесь выделить особенности языческих верований.

Карамзин Н. М. История государства Российского. М., 1998

«В России до введения Христианской Веры, первую степень между идолами занимал Перун, бог молнии… Кумир его стоял в Киеве на холме, вне двора Владимирова, а в Новегороде над рекою Волховом: был деревянный, с серебряною головою и с золотыми усами. Летописец именует еще идолов Хорса, Дажебога, Стрибога, Самаргла и Мокоша, не объявляя, какие свойства и действия приписывались им в язычестве. В договоре Олега с Греками упоминается еще о Волосе, которого именем и Перуновым клялися Россияне в верности, имев к нему особенное уважение: ибо он считался покровителем скота, главного их богатства… Бог веселия, любви, согласия и всякого благополучия именовался в России Ладо; ему жертвовали вступающие в союз брачный, с усердием воспевая имя его, которое слышим и ныне в старинных напевах…

Купалу, богу земных плодов, жертвовали перед собиранием хлеба… Молодые люди украшались венками, раскладывали ввечеру огонь, плясали около него и воспевали Купала…

24 декабря язычники Русские славили Коляду, бога торжеств и мира. Еще и в наше время, накануне Рождества Христова, дети земледельцев собираются колядовать под окнами богатых крестьян, величают хозяина в песнях, твердят имя Коляды и просят денег…

…Доныне простые люди говорят у нас о Леших, которые видом подобны Сатирам, живут будто бы в темноте лесов, равняются с деревьями и с травою, ужасают странников, обходят их кругом и сбивают с пути; о Русалках, или Нимфах дубрав… о благодетельных и злых Домовых, о ночных Кикиморах, и проч.»

Вопросы и задания к документу

1. С какими богами славянского пантеона вы познакомились?

2. Подумайте, в чем состоит отличительная особенность славянского язычества.

3. Какие еще языческие славянские праздники прочно вошли в нашу жизнь?

Комментарий для учителя

У славян не было храмов. Идолы ставились в святилищах под открытым небом. Такие святилища назывались капища. У Нестора мы находим свидетельство того, что своим богам славяне приносили жертвы.

3.2. После завершения самостоятельной работы учащихся с документом учитель организует устное обсуждение прочитанного по поставленным к документам вопросам.

4.1. Изучение вопроса о военном искусстве славян организуется учителем в том случае, когда остается время для освещения данного вопроса на уроке. Учитель либо сам излагает материал, опираясь на приведенный документ, либо продолжает организацию работы с историческим источником, давая возможность учащимся самостоятельно сформулировать основные выводы по теме.

Маврикий Стратег о славянах

«Сражаться со своими врагами они любят в местах, поросших густым лесом, в теснинах, на обрывах; с выгодой для себя пользуются (засадами), внезапными атаками, хитростями, и днем и ночью, изобретая много (разнообразных) способов. Опытны они также и в переправе через реки, превосходя в этом отношении всех людей. Мужественно переживают они пребывание в воде, так часто некоторые из числа остающихся дома, будучи настигнуты внезапным нападением, погружаются в пучину вод. При этом они держат во рту специально изготовленные большие, выдолбленные внутри камыши, доходящие до поверхности воды, а сами, лежа навзничь на дне (реки), дышат с помощью их; и это они могут проделывать в течение многих часов, так что совершенно нельзя догадаться об их (присутствии). А если случится, что камыши бывают видимы снаружи, неопытные люди считают их за растущие в воде…

Каждый вооружен двумя небольшими копьями, некоторые имеют также щиты, прочные, но трудно переносимые (с места на место). Они пользуются также деревянными луками и небольшими стрелами, намоченными особым для стрел ядом…

Не имея над собою главы и враждуя друг с другом, они не признают военного строя, неспособны сражаться в правильной битве, показываться на открытых и ровных местах. Если и случится, что они отважились идти на бой, то они во время его с криком слегка продвигаются вперед все вместе, и если противники не выдержат их крика и дрогнут, то они сильно наступают; в противном случае обращаются в бегство, не спеша помериться с силами неприятеля в рукопашной схватке. Имея большую помощь в лесах, они направляются к ним, так как среди теснин они умеют отлично сражаться. Часто несомую добычу они бросают как бы под влиянием замешательства и бегут в леса, а затем, когда наступающие бросаются на добычу, они без труда поднимаются и наносят неприятелю вред. Все это они мастера делать разнообразными придумываемыми ими способами, с целью заманить противника…»

Вопросы и задания к документу

1. Какие сведения о вооружении славян можно получить из данного документа?

2. Что мы узнаем о тактике и стратегии славянских воинов?

3. С какими военными хитростями восточных славян знакомит нас историк?

4. Опишите славянского воина (внешний облик, вооружение, характер, боевые качества).

4.2. После самостоятельного изучения учащимися документа, следует организовать обсуждение. Особенно интересным представляется последнее задание к документу, которое позволяет учащимся ознакомиться с темой на эмоциональном уровне. В том случае, когда учитель самостоятельно излагает материал, данное задание также можно предложить учащимся.

В качестве домашнего задания можно предложить школьникам написать мини-сочинение на тему: «Один день из жизни восточнославянского воина (земледельца, охотника и т.д.)» и проиллюстрировать его рисунками.

Второй вариант изучения темы

Урок — игровое занятие

Данный вариант проведения урока в форме круглого стола историков рекомендован для классов с углубленным изучением истории. От учителя и учащихся требуется большая подготовительная работа, предусматривающая изучение литературы и источников по предложенным вопросам, подготовку тезисов для публикации и доклада, формулирование контраргументов по спорным вопросам. Это будет способствовать активной познавательной деятельности учащихся и позволит в течение урока охватить достаточно большой круг проблем.

Темы для сообщений и обсуждения предлагаются за одну-две недели до занятия:

1. Византийские историки и русские летописцы о восточных славянах, их облике, нравах и обычаях.

2. Места обитания славян (природа, поселки, жилища).

3. Занятия восточных славян, их земледельческий календарь.

4. Язычество восточных славян: боги, поверья, праздники.

5. Культ предков и погребальные обряды.

Рекомендуемая литература

Карамзин Н. М. История государства Российского. М., 1998.

Ключевский В. О. Курс русской истории // Соч.: В 9 т. М., 1987.

Короткова М. В. Путешествие в историю русского быта. М., 1998.

Левицкая З. В. История отечества для детей. М., 1996.

Петрухин В. Я. Славяне. М., 1997.

Соловьев С. М. История России с древнейших времен // Соч.: В 17 т. М., 1988.

Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до 1861 г. / Сост. П. П. Епифанов, О. П. Епифанова. М., 1987.

Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до конца XV в. / Под ред. М. Н. Тихомирова. М., 1960.

Энциклопедия для детей: История России и ее ближайших соседей / Сост. С. Т. Исмаилова. Т. 5. Ч. 1. М., 1995.

Чтобы предотвратить пробелы в обсуждаемых вопросах, учитель может заранее наметить основных докладчиков и оговорить время главного выступления (5 минут). После окончания доклада ученики дополняют его, основываясь на других источниках и литературе.

Учитель в ходе дискуссии может в случае необходимости выступать как оппонент, но основная его роль сводится к управлению процессом обсуждения. Он следит за временем и не дает детям увлечься обсуждением какого-то одного вопроса.

Ход урока

Вводное слово учителя

Перед началом занятия учитель сообщает учащимся о порядке его проведения, регламенте выступлений докладчиков и ставит основную задачу на урок: в процессе выступлений участников конференции в тетрадях составить краткий конспект-памятку по каждому из рассматриваемых вопросов, активно участвуя в обсуждении, дополнить сведения, излагаемые основными докладчиками.

Далее, в соответствии с регламентом и кругом обсуждаемых вопросов, проводится ученическая конференция.

Для оживления дискуссии, придания ей проблемного характера, поддержания интереса учащихся к обсуждаемым вопросам можно в процессе работы круглого стола предложить школьникам познавательные задачи.

Вопросы и задания учащимся

1. Справедливо ли утверждение: «Люди с русыми волосами, серыми глазами и румяными лицами назывались славянами»? Объясните свой ответ. Предложите собственное определение (описание) понятия «восточные славяне».

2. Рассмотрите репродукцию картины С. В. Иванова «Жилье восточных славян». Что, на ваш взгляд, соответствует и не соответствует на картине историческим сведениям о восточных славянах? Образно опишите (или изобразите), как вы представляете себе поселки и жилища восточных славян.

3. «Накройте» повседневный и праздничный стол восточных славян.

4. Сравните римские названия месяцев, сохранившиеся до наших дней, с названиями месяцев в славянском земледельческом календаре. Какие черты характера, особенности жизни, отношения к миру можно отметить у двух разных народов? Какая система земледелия отразилась в календаре восточных славян?

5. Расскажите об одном из народных праздников. Какие следы исторических представлений и верований в них сохранились?

6. Вспомните, в каких современных выражениях, словах, речевых оборотах «проглядывают» лики прошлого. Попробуйте объяснить, что изначально выражали эти слова и фразы, в каком значении они употребляются в современной речи.

В качестве критериев оценки знаний и умений учащихся можно использовать балльную систему, предложенную к аналогичным вариантам урока. Работа школьников, не проявивших достаточной активности в ходе обсуждения, оценивается после проверки письменного задания, поставленного в начале урока.

Продолжением начатого разговора может стать творческое домашнее задание: составить тематический кроссворд или написать «Письмо в прошлое» (обращение к далеким предкам).

Тема 3. Образование государства у восточных славян

Первый вариант изучения темы

Урок с элементами лабораторной работы

План

1. Основание Киева.

2. «Варяжская легенда».

3. Норманизм и антинорманизм.

4. Предпосылки образования государства Киевская Русь.

Основные термины и понятия: варяги, норманнская теория, норманизм, антинорманизм, государство.

Ход урока

Вводное слово учителя

Учитель сообщает школьникам, что на уроке они познакомятся с различными представлениями о том, как возникло государство у восточных славян. По ходу объяснения материала учителем школьники должны будут определить свою позицию относительно различных теорий возникновения государства у восточных славян и затем обосновать ее. Им предстоит самостоятельно определить предпосылки возникновения государства. Кроме того, на уроке будет продолжена работа над вопросом о достоверности такого письменного источника, как летопись.

1.1. Учитель сообщает, что автор «Повести временных лет» связывал возникновение государства у восточных славян с личностью легендарного Кия, основателя Киева, и приводит в качестве свидетельства отрывок из «Повести временных лет»:

Повесть временных лет

— «Поляне же жили тогда отдельно от других и управлялись своими родами… И были три брата: один по имени Кий, другой — Щек и третий — Хорив, а сестра их Лыбедь. Сидел Кий на горе, где ныне подъем Боричев, а Щек сидел на горе, которая ныне зовется Щекови-ца, а Хорив на третьей горе, которая прозвалась по нему Хоривицей. И построили городок во имя старшего своего брата и назвали его Киев. Был кругом города лес и бор велик, и ловили там зверей… Кий этот княжил в роде своем, и ходил к царю (в Царьград) … Когда же возвращался, пришел он на Дунай, и облюбовал место, и срубил городок невеликий, и хотел сесть в нем со своим родом, да не дали ему близживущие. Так и доныне называют дунайцы городище тот — Киевец. Кий же вернулся в свой город Киев, тут и умер; и братья его Щек и Хорив и сестра их Лыбедь тут же скончались.»

Учитель должен обратить внимание учащихся на то, что нельзя использовать лишь один исторический источник для подтверждения своей точки зрения, тем более — летописное свидетельство. Он предлагает школьникам выступить в качестве экспертов, опровергающих либо поддерживающих (обоснованно) утверждение летописца.

1.2. Ознакомившись с доводами класса и обсудив их, учитель может сказать несколько слов о личности легендарного Кия. Опираясь на летописное свидетельство, он сообщает школьникам, что Кий, возможно, был перевозчиком на Днепре. Можно привести фрагмент исследований В. О. Ключевского, который не считал Кия легендарной фигурой, но опровергал утверждение о княжеской природе власти основателя Киева: «…Кий был князем в первоначальном смысле родового старейшины; местное предание или предположение ученого редактора летописи превратило его в знатного родоначальника владетельного рода в племени полян, в князя, как понимали это слово в XI в.».

2.1. Учитель переходит к рассмотрению «варяжской легенды». Он предлагает учащимся объяснить понятие «варяги» и вспомнить, что им известно о варягах из курса истории средних веков.

2.2. Для самостоятельного изучения на уроке школьникам на парты раздается текст «Повести временных лет» о призвании варягов на Русь. Школьники должны ознакомиться с его содержанием, затем устно ответить на вопросы.

Повесть временных лет

«В год 6370 (862). Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть. И не было среди них правды, и встал род народ, и была среди них усобица, и стали воевать сами с собой. И сказали себе: „Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву“. И пойти за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью подобно тому, как иные называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, — вот так и эти прозывались. Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: „Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами“. И вызвались трое братьев со своими родами, и взяли с собою всюрусь, и пришли к славянам, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, на Бело-озере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варяг прозвалась Русская земля… Через два года умерли Синеус и брат его Трувор. И овладел всею властью Рюрик и стал раздавать мужам своим города — тому Полоцк, этому Ростов, другому Бело-озеро… И было у него два мужа, не родичи его, но бояре, и отпросились они в Царъград со своим родом. И отправились по Днепру, и когда плыли мимо, то увидели на горе небольшой город. Испросили: „Чей это городок?“ Тамошние же жители ответили: „Были три брата, Кий, Щек и Хорив, которые построили городок этот и сгинули, а мы тут сидим, их потомки, и платим дань хазарам“. Аскольд же и Дир остались в этом городе, собрали много варяг и стали владеть землею полян. Рюрик же тогда княжил в Новгороде.»

Вопросы и задания к документу

1. К кому обратились за помощью северные племена Руси?

2. Как объясняет летописец причины призвания варягов на Русь?

3. Как звали варягов, согласившихся княжить на Руси? Где они обосновались?

4. Подумайте, что можно сказать о характере возникновения государства у восточных славян, основываясь на свидетельстве «Повести временных лет»?

5. Подумайте, можно ли считать «Повесть временных лет» достоверным историческим источником? В чем вы не согласны с летописцем?

2.3. После знакомства с источником класс обсуждает прочитанное, опираясь на предложенные вопросы.

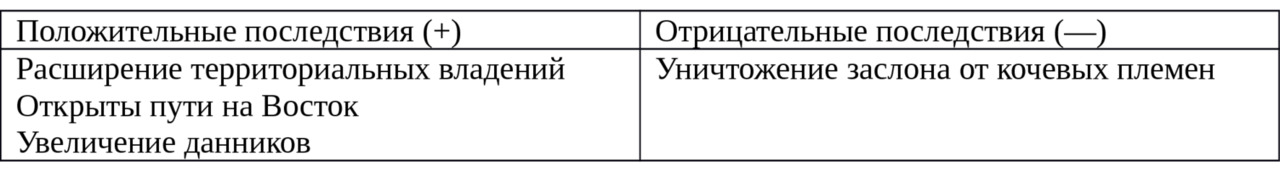

3.1. Учитель переходит к рассмотрению вопроса о норманнской теории. Он знакомит школьников с основой норманнской теории, которая объясняет возникновение государственности на Руси приходом норманнов — викингов. Учитель может конкретизировать материал, сообщив о том, каким образом использовалась норманнская теория в России и за ее пределами политиками и учеными. Можно также сообщить о русском антинорманизме, в принципе отрицавшем факт призвания варягов на Русь (М. В. Ломоносов).

3.2. Учитель дает оценку современной позиции ученых различных школ в данном вопросе. В этих целях можно использовать материалы таблицы, предложенной к уроку-диспуту о роли варягов в образовании Древнерусского государства. Обобщая для учащихся материал сегодняшних исследований, учитель сообщает, что большинство ученых признают:

— историчность Рюрика;

— вымышленность Синеуса и Трувора, поскольку «Рюрик сине хус трувор» в переводе с древнешведского означает «Рюрик с домом и дружиной»;

— варяжское происхождение первых русских князей, поскольку их имена скандинавского происхождения;

— возникновение государства у восточных славян под влиянием внутренних предпосылок развития, а не в результате варяжского вторжения.

4.1. Чтобы проверить усвоение школьниками основных выводов предыдущего этапа урока, учитель ставит перед ними проблемное задание.

Вопросы и задания учащимся

Проблемное задание. Возможно ли возникновение государства извне? Поясните свою точку зрения.

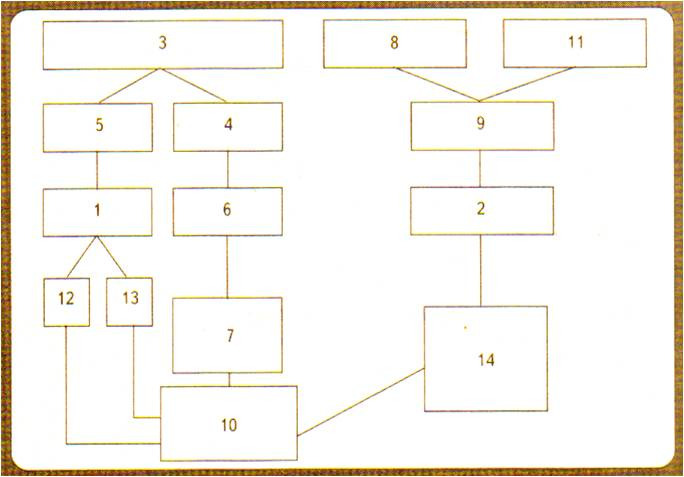

Выслушав пояснения, он предлагает школьникам начертить в своих тетрадях схему №5 «Возникновение государства у восточных славян». (Школьники не заполняют ее, в заполненном виде она дана для учителя.)

На парты учитель раздает перечень элементов для составления схемы и предоставляет школьникам возможность в течение 2—3 минут карандашом расставить номера в схеме в соответствии с их представлениями о предпосылках возникновения государства:

1. Возникновение частной собственности.

2. Появление людей, способных установить и удержать свою власть силой.

3. Совершенствование орудий труда.

4. Появление излишков продукции.

5. Переход от коллективного труда к индивидуальному.

6. Появление возможности эксплуатировать чужой труд.

7. Возникновение противостоящих друг другу интересов у членов общества.

8. Грабительские походы в чужие земли.

9. Появление вождей и дружин.

10. Необходимость поддержания в обществе порядка.

11. Необходимость защиты от набегов врагов.

12. Переход от родовой общины к соседской.

13. Возникновение неравенства.

14. Возникновение государства.

4.2. После завершения самостоятельной работы учитель вызывает 1—2 учеников для проверки выполнения задания. Важно, чтобы школьники не просто заполнили схему, а смогли объяснить ход своих мыслей. Учитель корректирует выводы и фиксирует

правильный вариант заполнения схемы на доске. Школьники вносят исправления в тетради.

4.3. Для закрепления материала, изученного на уроке, учитель предлагает школьникам выполнить тестовое задание.

Вопросы и задания учащимся

1. Выберите ответ, который считаете правильным:

1) варяги поработили славян и не позволили им создать независимое славянское государство;

2) варяги пришли на службу к славянам и не оказали никакого влияния на ход славянской истории;

3) варяги встали во главе уже складывавшегося славянского государства, ускорив объединение различных славянских земель;

4) варяги подчинили славян своему господству и жестоко угнетали их.

5. Работа учащихся на уроке оценивается в соответствии с их активностью в процессе работы.

В качестве домашнего задания можно предложить учащимся выполнить следующую работу:

1) на контурной карте обозначить города, где стали княжить Рюрик с братьями;

2) составить кроссворд по теме: «Образование государства у восточных славян».

Второй вариант изучения темы

Урок — дискуссионное занятие (диспут)

Данный урок «Откуда Русская земля стала есть…» рекомендован для классов с углубленным изучением истории, поскольку он предполагает большую предварительную работу учащихся. В ходе подготовки к уроку школьники должны изучить предложенную литературу, ответить на поставленные вопросы и выполнить задания. Приведенный развернутый план диспута поможет им справиться с поставленной задачей. Учитель и в ходе подготовки к диспуту, и в ходе его проведения играет роль консультанта, руководит процессом обсуждения. Подобная форма урока будет способствовать повышению активной познавательной деятельности учащихся, позволит учителю продолжить работу по формированию навыков работы с историческими источниками и трудами историков.

Развернутый план диспута предлагается за одну-две недели до занятия.

План

1. Выясните значение понятий: норманны, викинги, варяги. Какие из них определяют происхождение, какие — профессию?

2. По «Повести временных лет» ответьте на вопросы и выполните задания:

1) Какие племена обратились к варягам и почему?

2) На исторической карте покажите все географические объекты, упоминаемые в тексте источника.

3) Основанием для какой теории послужили сведения Нестора?

4) Можно или нет полностью доверять сведениям летописца? Почему?

3. На основе гл. 4 «Истории государства Российского» познакомьтесь с версией Н. М. Карамзина и ответьте на вопросы:

1) Каким видел историк приход варягов на Русь?

2) Как Н. М. Карамзин оценивает Гостомысла и Рюрика?

3) Как историк описывает встречу варягов новгородцами?

4) Какую теорию поддерживает Н. М. Карамзин? В чем его взгляд на проблему призвания варягов отличается от взгляда Нестора?

4. На основе т. 1, гл. 4—5 «Истории России» С. М. Соловьева изучите вопросы:

1) Как историк объясняет причины и характер возвращения варягов на Русь?

2) Как оценивает значение призвания Рюрика и его деятельность в Русских землях? (Сравните с мнением А. О. Ишимовой в книге «История России для детей», гл. 2.)

5. Познакомьтесь с работами современных ученых по проблеме образования Древнерусского государства: Преображенский А. и Рыбаков Б. История Отечества (школьный учебник или монографии авторов); Кацва Л., Юрганов А. История России. VIII — XV вв.; Черникова Т. В. История России IX — XVII вв.; Энциклопедия для детей: История России и ее ближайших соседей. Т. 5.4. 1, гл. 1.

Выполните задания:

1) Как по-новому прочитывают сегодня историки летописное предание о Рюрике и его братьях? Каково в связи с этим толкование исторического факта?

2) На какие группы можно разделить современных историков, судя по их отношению к факту призвания варягов на Русь? Идеям каких российских историков XIX в. близка каждая позиция?

6. Выясните, как каждый автор объясняет происхождение этнонима «русские» и топонима «Русь». Как вопрос о происхождении этнических и географических названий у каждого народа сопряжен с вопросом о происхождении Древнерусского государства?

— Версия Нестора в «Повести временных лет»

— Версия Н. М. Карамзина в «Истории государства Российского»

— Версия Л. Н. Гумилева в книге «От Руси к России»

— Версия писателя В. Чивилихина в романе-эссе «Память» (часть 20)

— Версия писателя Б. Л. Васильева

Основные термины и понятия: варяги, норманнская теория, норманизм, антинорманизм, государство, норманны, викинги.

Ход урока

Вводное слово учителя

Учитель начинает урок с того, что знакомит школьников с регламентом проведения диспута, порядком обсуждения вопросов и оценки деятельности учащихся на уроке. Он сообщает классу, что основная задача школьников по ходу обсуждения вопросов состоит в том, чтобы выделить различные подходы к проблеме возникновения государства у восточных славян и сформулировать основные концепции. В ходе диспута должны обозначиться три позиции, которые можно зафиксировать на классной доске, с указанием характерных отличий. Далее следует обсуждение по предложенному выше плану.

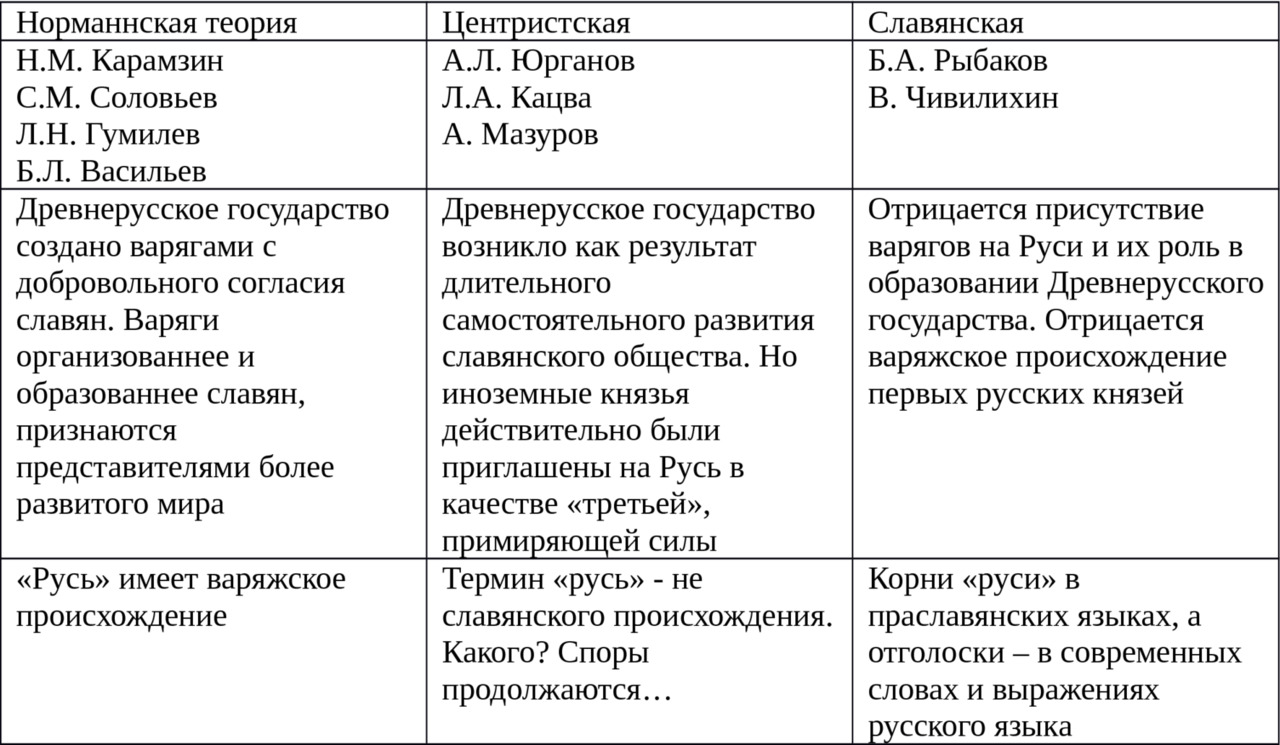

Таблица 5. Теория возникновения государства у восточных славян

В конце диспута ученикам предлагается письменно ответить на вопрос: «Почему я — сторонник… позиции в вопросе о роли варягов в образовании Древнерусского государства».

При выполнении данного задания учитель должен помнить, что в данном случае оценивается умение ученика рассуждать, доказывать и логически обосновывать свою точку зрения, свои утверждения, а не просто выбирать любую концепцию и пересказывать ее содержание.

Во время занятия познавательная деятельность учащихся оценивается в баллах в зависимости от характера работы:

— оригинальное самостоятельное выступление по основному вопросу — от 5 до 10 баллов;

— существенное дополнение — от 3 до 5 баллов;

— ответ на вопрос, решение познавательной задачи — от 1 до 5 баллов;

— формулирование интересного вопроса, вычленение новой проблемы в обсуждаемых фактах, источниках — от 1 до 5 баллов;

— конспективные записи источников, краткие тезисные планы, подготовленные дома, — от 1 до 3 баллов.

Общая сумма баллов после занятия переводится в отметку по пятибалльной шкале.

Нестандартная хронологическая задача по теме диспута может быть предложена ученикам на занятии или в качестве домашнего задания: «Сосчитайте, что было раньше и на сколько лет: открытие Америки викингами (примерно в 6508 г. от Сотворения мира) или легендарное призвание варягов на Русь (862 г. от Рождества Христова)?»

Также в качестве домашнего задания можно предложить сочинение: «Мое отношение к норманнской теории».

Тема 4. Принятие Русью христианства

Уроки 1—2

Первый вариант изучения темы

Урок 1. Язычество древних славян

Урок — лабораторно-практическое занятие

План

I. Языческие боги славян.

2. Религиозная реформа князя Владимира.

3. Языческие культы восточных славян.

Основные понятия и термины: политеизм, язычество, капище, волхв, кудесник, идол, монотеизм.

Ход урока

Вводное слово учителя

На сегодняшнем уроке нам предстоит подробно рассмотреть вопрос о языческих верованиях восточных славян, познакомиться с восточнославянским пантеоном богов и языческими культами. Мы не только продолжим работу с фрагментами трудов историков и историческими источниками, но и заслушаем подготовленные дома сообщения учащихся. В процессе работы на уроке подумайте, какую роль играла религия в жизни восточных славян? Можем ли мы найти общие черты славянского язычества с религией таких древних цивилизаций, как Египет, Греция и т.д.?

1.1. Учитель вводит понятие «язычество». Он предлагает учащимся дать определение данного понятия, опираясь на сведения, полученные из курсов истории древнего мира и средних веков. Далее можно предложить классу заслушать фрагмент источника и ответить на поставленные вопросы.

Прокопий Кесарийский

«Они считают, что один только бог, творец молний, является владыкой над всеми, и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды. Судьбы они не знают и вообще не признают, что она по отношению к людям имеет какую-либо силу, и когда им вот-вот грозит смерть, охваченным ли болезнью или на войне попавшим в опасное положение, то они дают обещание, если спасутся, тотчас же принесут жертву за свою душу, и, избегнув смерти, они приносят в жертву то, что обещали, и думают, что спасение ими куплено ценой этой жертвы. Они почитают реки, и нимф, и всякие другие божества, приносят жертвы всем им и при помощи этих жертв производят и гадания.»

Вопросы и задания к документу

1. Какой вывод о характере верований древних славян можно сделать на основе данного источника?

2. С какими еще языческими культами вы знакомы?

3. Постарайтесь выделить особенности языческих верований.

4. В чем состоит основное отличие древнеславянского язычества по сравнению с древнеегипетским или древнегреческим?

1.2. Учитель организует самостоятельную работу учащихся с фрагментами исторических трудов, текст которых раздается на парты вместе с поставленными к ним вопросами. Задача учащихся состоит в том, чтобы выписать в тетрадь богов славянского пантеона и устно суметь ответить на поставленные вопросы.

Карамзин Н. М. История государства Российского. М., 1998

«В России до введения Христианской Веры, первую степень между идолами занимал Перун, бог молнии… Кумир его стоял в Киеве на холме, вне двора Владимирова, а в Новегороде над рекою Волховом: был деревянный, с серебряною головою и с золотыми усами. Летописец именует еще идолов Хорса, Дажебога, Стрибога, Самаргла и Мокоша, не объявляя, какие свойства и действия приписывались им в язычестве. В договоре Олега с Греками упоминается еще о Волосе, которого именем и Перуновым клялися Россияне в верности, имев к нему особенное уважение: ибо он считался покровителем скота, главного их богатства… Бог веселия, любви, согласия и всякого благополучия именовался в России Ладо; ему жертвовали вступающие в союз брачный, с усердием воспевая имя его, которое слышим и ныне в старинных напевах…

Куполу, богу земных плодов, жертвовали перед собиранием хлеба… Молодые люди украшались венками, раскладывали ввечеру огонь, плясали около него и воспевали Купала…

24 декабря язычники русские славили Коляду, бога торжеств и мира. Еще и в наше время, накануне Рождества Христова, дети земледельцев собираются колядовать под окнами богатых крестьян, величают хозяина в песнях, твердят имя Коляды и просят денег…

…Доныне простые люди говорят у нас о Леших, которые видом подобны Сатирам, живут будто бы в темноте лесов, равняются с деревьями и с травою, ужасают странников, обходят их кругом и сбивают с пути; о Русалках, или Нимфах дубрав… о благодетельных и злых Домовых, о ночных Кикиморах, и проч.»

Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1993

«Стрибог, повелевавший ветрами, был, по всей вероятности, богом неба; Даждьбог — богом света, тепла и плодородия (подобно античному Аполлону); Хорс — бог солнца как источник света; Семаргл — божество, близкое к русалкам, подательницам влаги на поля, — это бог почвы, корней растений, разновидность божеств плодородия.

Мокошь (или Макошь) была единственным женским божеством в этом пантеоне и, очевидно, олицетворяла собой женское начало природы и женскую часть хозяйства (стрижку овец, прядение).»

Вопросы и задания к фрагментам

1. С какими богами славянского пантеона вы познакомились?

2. Подумайте, в чем состоит отличительная черта славянского язычества.

3. Какие еще языческие славянские праздники прочно вошли в нашу

жизнь?

1.3. Для закрепления полученных знаний учитель может использовать предложенное задание, которое он предварительно записывает на доске. Учащиеся должны соотнести имя божества с его предназначением. Задание выполняется устно.

Вопросы и задания учащимся

1. Род — божество ветра

2. Перун — божество женского рукоделия

3. Даждьбог — громовержец, бог воинов

4. Велес — божество весны

5. Стрибог — божество земледелия

6. Купала — бог — творец мира

7. Ярила — солнечный конь

8. Сварог — божество лета

9. Мокошь — бог стад и пастухов

10. Хорс — божество огня и неба, господин вселенной, позднее бог ремесленников

2.1. Учитель сообщает классу, что князь Владимир известен принятием христианства, однако первой религиозной реформой, проведенной этим князем, была языческая реформа. Он объясняет материал о принятии реформы, используя предложенный текст.

Материал для рассказа учителя

Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1993

«Вокняжившись в Киеве, Владимир I произвел своего рода языческую реформу. Стремясь, очевидно, поднять древние народные верования до уровня государственной религии, рядом со своими теремами на холме князь приказал поставить деревянные кумиры шести богов: Перуна с серебряной головой и золотыми усами, Хорса, Даждьбога, Стрибога, Семаргла и Мокоши.

Будто бы Владимир установил даже человеческие жертвоприношения этим богам, что должно было придать их культу трагический, но в то же время и очень торжественный характер. «И осквернилась кровью земля Русская и холм тот», — говорит летопись.

Культ Перуна, главного бога дружинной знати, был введен Добрыней и на северной окраине Руси, в Новгороде. Вокруг идола Перуна там горело восемь негасимых костров, и память об этом вечном огне сохранялась у местного населения вплоть до XVII в.

Попытка превращения язычества в государственную религию с культом Перуна во главе, судя по всему, не удовлетворила Владимира, хотя киевляне охотно поддерживали даже самые крайние проявления кровавого культа воинственного бога.»

По ходу рассказа учитель может ставить перед учащимися вопросы и задания.

Вопросы и задания учащимся

1. Каковы причини проведения Владимиром религиозной реформы?

2. Какую цель преследовал Владимир?

3. Почему среди идолов, установленных по приказу Владимира на холме у княжеского дворца, не оказалось Велеса? О чем это может свидетельствовать?

4. Почему Перун был подчеркнуто выделен среди всех идолов, установленных на княжеском дворе?

2.2. Рассмотрение причин неудач первой религиозной реформы Владимира поможет учителю перейти к рассмотрению вопроса о причинах принятия монотеистической религии. Учитель вводит понятие монотеизм. На основе полученных в предшествующие годы знаний учащиеся могут сравнить монотеистические и политеистические религиозные верования, привести примеры. Далее классу предлагается предположить, что побудило Владимира задуматься о выборе новой веры.

Комментарий для учителя

О. М. Рапов в своей работе «Русская церковь в IX — первой трети XII вв. Принятие христианства» говорит о том, что одной из основных причин было противоречие между установившимся государственным единством и очень разнородными языческими культами отдельных восточнославянских народностей, а единому государству должен был соответствовать единый культ. Помимо этого, языческое мировоззрение негативно отражалось на внешнеполитических связях Руси, мешало заключению династических браков, сковывало развитие торговли с христианским миром.

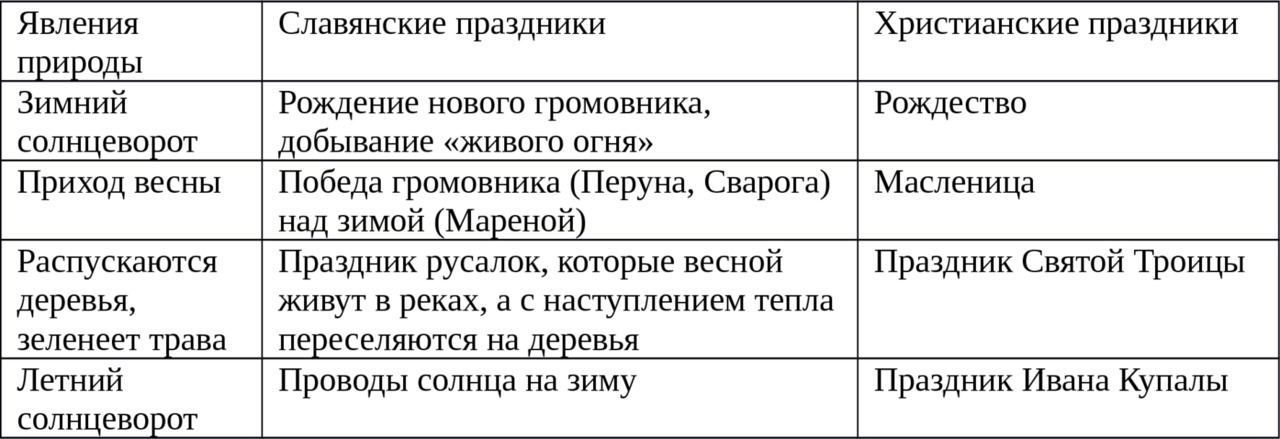

3.1. Знакомство с языческими культами восточных славян можно построить, опираясь на сообщения учащихся, предварительно подготовленные ими к уроку. Учитель может предложить школьникам в качестве отправного материала сведения, подобранные в данном пособии. Учитель может использовать все предложенные темы, может выбрать наиболее интересные на его взгляд. По ходу сообщений учащихся ученики составляют краткий конспект и готовят вопросы к докладчикам.

Материал для ученических сообщений

• Почитание предков

Ключевский В. О. Курс русской истории. М,, 1987

«В старинных русских памятниках средоточием этого культа является со значением охранителя родичей род со своими рожаницами, т.е. дед с бабушками. Тот же обоготворенный предок чествовался под именем чура, в церковно-славянской форме щура; эта форма доселе уцелела в сложном слове пращур. Значение этого деда — родоначальника как охранителя родичей доселе сохранилось в заклинании от нечистой силы или неожиданной опасности: чур меня! т.е. храни меня дед. Охраняя родичей от всякого лиха, чур оберегал их родовое достояние. Предание, оставившее следы в языке, придает чуру значение, одинаковое с римским Термом, значение сберегателя родовых полей и границ. Нарушение межи, надлежащей границы, законной меры мы и теперь выражаем словом чересчур; значит, чур — мера, граница. Этим значением чура можно, кажется, объяснить одну черту погребального обряда у русских славян, как его описывает Начальная летопись. Покойника, совершив над ним тризну, сжигали, кости его собирали в малую посудину и ставили на столбу на распутиях, где скрещиваются пути, т.е. сходятся межи разных владений. Придорожные столбы, на которых стояли сосуды с прахом предков, — это межевые знаки, охраняющие границы родового поля или дедовской усадьбы. Отсюда суеверный страх, овладевающий русским человеком на перекрестках: здесь, на нейтральной почве, родич чувствовал себя на чужбине, не дома, за пределами родного поля, вне сферы мощи своих охранительных чуров… В народных преданиях и поверьях этот чур — дед, хранитель рода, является еще с именем дедушки-домового, т.е. хранителя не целого рода, а отдельного двора.»

• Новый год и Святки

«По древним верованиям, в эти дни определялась судьба будущего урожая, возрождения всей природы: в это время, самое темное в году, нечистая сила вырывалась с того света и угрожала мирозданию. Поэтому на Святки бывали «святые вечера» и «страшные вечера», и во время праздников по улицам ходили не только колядующие с благопожеланиями — колядками, но и ряженые в образе чертей и прочих демонов. Само слово «колядка» — песенка — благопожелание — восходит к временам Византии и Древнего Рима: календами там называли начало месяца, нового календарного цикла.

Ряженые, облаченные в звериные шкуры, со страшными масками, изображали не только нечистую силу, но и животных, олицетворявших плодородие: козу, коня и т. п. «Где коза ходит, там жито родит», — пели ряженые. Они разыгрывали смешные сценки, во время которых коза или конь умирали, а потом вновь оживали: жизнь торжествовала над смертью. В нечистую силу рядились специально для того, чтобы показать ее смешной и нестрашной для людей и всего мира. На Святки гадали о будущем урожае и о судьбе. Девушки пытались узнать имя своего «суженого» — будущего мужа.»

(Петрухин В. Славяне. М., 1997)

• Масленица