Бесплатный фрагмент - Колебания и волны

ОТ АВТОРА

Везде, где только можно и нельзя, я всегда подчёркивал одну из главных черт науки: она имеет лишь одну функцию — описательную. Поэтому, транслируя научный подход к познавательной деятельности через рассмотрение предметов школьной программы, мы должны обучать адекватному действительности и однозначному для заданного уровня модельных представлений инструментарию научного описания наблюдаемых явлений. Здесь нас подстерегает сложившаяся традиция преподавания предметов в режиме практического мышления. Традиция бессмысленная и вредная, разрушающая саму сущность общего образования. Разрушающая бесконечными «объяснениями», лубочными иллюстрациями дидактических материалов, неведомо как трактуемыми обучающимися. В итоге изучаемый мир и средства его описания переплетаются до неразличимости — становится непонятным, что происходит в действительности, а что — отображается содержательной деятельностью мозга. И наши выросшие дети впоследствии становятся несостоятельными в описании мира, а потому и во взаимодействии с этим миром. Одним из ярких примеров сказанного являются внедряемые в образовательный процесс представления о колебаниях и волнах. Если верить учебникам, это — часть проявлений сущности природы, непосредственно воздействующая на нас. И часть какая-то странная, слишком уж идеальная, обязательно периодическая, а то уж и вовсе гармоническая. Всё это ещё как-то переплетается с техникой, являющейся совершенно иной по отношению к науке сферой человеческой деятельности. Обучающимся совершенно непонятно, зачем им всё это.

А всё обстоит не так. Нет в природе никаких колебаний и волн. Есть только наблюдаемые явления, которые наш мозг моделирует, описывая при помощи того, что люди назвали математикой. Вот и создала математика абстрактные модели, названия которых этимологически произошли от наблюдаемых в действительности явлений. Люльку надо качать — «колыбать», вот и назвали соответствующий математический способ описания колебаниями. Колыхание поверхности моря напомнило предкам овечью шерсть («влъна»), вот и появилось описание определённых явлений волной. И вовсе не обязательны при этом периодичность и гармоничность — они всего лишь дорога к простейшим моделям, позволяющим анализировать происходящее.

Так зачем колебания и волны в школьной программе по физике? Да по той простой причине, что колебательно-волновое описание явлений гораздо шире, чем в простейших навязших примерах. И порой такое описание позволяет глубже понять происходящее — неважно, при физическом, биологическом, дипломатическом или каком ином взгляде на мир.

Желание расставить всё по местам в научном подходе к описанию мира и в обучении средствам такого описания породило эту книгу. Её содержание находится в строгом соответствии с программой образовательного предмета «Физика», Стандартом общего образования и его Фундаментальным ядром. Просто использование этой книги должно помочь учителю физики и его ученикам глубже понять тему колебаний и волн, а также шире и успешнее использовать эти инструментальные представления для описания мира в соответствии со своими интересами. Я буду искренне рад, если такое состоится.

Александр Фролов

Глава 1. Что говорят и пишут о колебаниях и волнах

Наука — это система постоянно развивающихся знаний о реальном окружающем мире и внутреннем мире человека [21]. Напомним, что система — это совокупность элементов, отличающаяся свойством, отличным от свойств любого из этих элементов. Вот и наука со всеми её щупальцами-отраслями отличается единством и единственностью возможностей адекватного описания мира с целью его осознанных изменений. Единственная функция науки — описательная.

В соответствии с этим, при условии декларированной законом научности общего образования в нашей стране, главной целью и основной задачей этого образования является формирование обучающимися научных описательных компетенций. Чтобы при помощи этих компетенций, приобретённых в разных отраслях единой науки, представленных образовательными предметами, описывать мир и обмениваться описаниями с другими людьми с целью договорённости о совместных действиях по изменению мира [18]. Неважно — на уровне планеты или семьи.

Физика, как отрасль науки, описывающая наблюдаемые явления взаимодействием физических тел и физических полей [17], выделяется среди отраслей науки и образовательных предметов предельной простотой своих моделей, с которых и надо начинать обучение описанию действительности [20]. В этом заключается функция физики как образовательного предмета. Проще физики — только математика.

Физических явлений не существует. Существует физическое рассмотрение явлений действительности. Оно начинается с выделения этих явлений из потока сознания [3] и моделирования их физическими телами, физическими полями, взаимодействием тел и полей. Поскольку из поступающих сигналов мозг строит величины, а из величин — модели, наука оперирует предельно грубыми математическими представлениями этих моделей в величинах и их соотношениях. Основная задача предмета «Физика» — обучение пониманию простейших моделей мироустройства и последующему формированию таких моделей в различных сферах жизни. Традиционно в системе общего образования эта задача решается на уровне коллективного бессознательного. Поэтому сказанное выше находится за пределами внимания и понимания учителей и авторов дидактических материалов — учебников, пособий и научно-популярной литературы. Ну, и подавно — за пределами понимания обучающихся. Отсюда и недоразвитие у субъектов общеобразовательной деятельности строгости мышления и отражающей его речи. Одним из самых ярких проявлений неудачности формирования модельных представлений является изложение в школьном курсе физики темы «Колебания и волны». Вследствие этого понимание чрезвычайно важной и универсальной инструментальной функции соответствующих представлений в лучшем случае затруднено, в худшем — просто отсутствует. Давайте для начала убедимся в этом, а затем постараемся сформировать выход из образовавшегося тупика.

1.1 Колебания

Начнём с того, как представляют колебания некоторые наиболее популярные учебники общеобразовательной школы. Для того, чтобы сразу же подчеркнуть нелепости или неточности этих представлений, в тексте курсивом выделены мои примечания и риторические вопросы.

«Повторяющиеся через равные промежутки времени движения, при которых тело многократно и в разных направлениях проходит положение равновесия, называются механическими колебаниями» [12, С. 99]. (Колебание — это реальные движения реального тела? Что такое «многократно и в разных направлениях»? А если НЕ равные промежутки времени — это НЕ колебания? Да и вообще — механические колебания — это что-то особенное? Бывают ещё другие колебания, и это — принципиально иное?)

«Познакомимся теперь с таким периодическим движением, при котором тело перемещается около своего наиболее устойчивого положения равновесия, отклоняясь от него то в одну, то в другую сторону. Такое движение называется периодическим колебанием» [11]. (Что такое наиболее и наименее устойчивые положения равновесия? Одна, другая, третья, четвёртая стороны… А если НЕ периодическое — то НЕ колебание? И опять — реальное тело реально двигается, и это — колебание?)

В ряде случаев наблюдается определённый прогресс: «При колебательных процессах состояния системы через определённые промежутки времени повторяются точно или почти точно» [9, С. 3]. (Хотя… кем, чем и как определены эти промежутки времени? А если повторяются, но промежутки не определены — что, НЕ колебания? Что такое ТОЧНО ИЛИ ПОЧТИ ТОЧНО?)

Ну, и в качестве примера совсем уж не имеющей смысла попытки что-то сказать о колебаниях в режиме трансляции на основе практического мышления можно отметить работу [6].

Все эти нелепости и неточности или «почти неточности» — из области попыток передать словами принципиально невербализуемые результаты практического мышления с его размытыми и потому непередаваемыми обыденными многофакторными моделями действительности [16]. Попробуйте, пожалуйста, сами вынести чёткое представление о колебаниях из приведенных псевдоопределений.

С учебниками из области высшего профессионального образования дело обстоит несколько лучше. Но лишь несколько.

«Под колебанием понимают всякий периодический или приблизительно периодический процесс, в котором значение той или иной физической величины повторяется точно или приближенно через равные или приблизительно равные промежутки времени» [14, С. 544]. (Ну, хотя бы понятно, что повторяется: физическая величина. А в остальном — всё как в школе: «периодический процесс», «равные промежутки времени», да ещё и «приблизительно»! )

«Колебательное движение (процессы) — движение, точно или приблизительно повторяющееся через одинаковые промежутки времени» [5].

(Опять «движение», опять «точно или приблизительно одинаковые» …)

«Говоря о колебаниях, или осцилляциях, тела, мы подразумеваем повторяющееся движение его туда и обратно по одной и той же траектории. Иными словами, движение является периодическим» [4, С. 395]. (Того хуже, да ещё и «подразумеваем». А читающему или слушающему это обучающемуся что подразумевать, и вообще присутствует ли здесь разумение?)

«Колебаниями называются движения или процессы, которые характеризуются определённой повторяемостью во времени» [8]. (Что такое «движения или процессы»? А что, движение — не процесс? Что такое «определённая повторяемость»? )

«К колебательным движениям (колебаниям) относят такие движения, которые характеризуются той или иной степенью повторяемости во времени описывающих их величин» [2]. (Опять движения, и что такое здесь «степень»? )

«Колебанием называется процесс любой физической природы, характеризующийся повторяемостью во времени» [7]. (Повторяемостью чего?)

«Колебания — это любой физический процесс, характеризующийся той или иной повторяемостью во времени и пространстве» [10, С. 136]. (Повторяемостью чего? «Та или иная» — это какая?)

Ну, и как же без Википедии: «Колеба́ния — повторяющийся в той или иной степени во времени процесс изменения состояний системы около точки равновесия». (Опять «та или иная степень» … Точка равновесия — что за точка? Уже хорошо, что речь, оказывается, идёт о процессе изменения состояний системы!)

Из всех приведенных попыток определений колебаний достаточно трудно понять, что же «подразумевали» их авторы. Ведь процесс преподавания — это процесс трансляции моделей, а предложенные обыденные модели адекватно и, тем более, однозначно, не могут быть транслированы. И что складывается в головах обучающихся — им, как правило, неизвестно. Могу сказать это с уверенностью, поскольку сам учился в школе. И знаю, ценой каких усилий и ошибок пришлось потом добираться от подразумевания до разумения.

Главная беда: все колебания — какие-то разные, но при этом узкоспециализированные. Общий чёткий взгляд на колебание, его происхождение и назначение отсутствует.

1.2 Волны

Продолжим в том же духе с волнами.

«Процесс распространения колебаний в пространстве называется волной» [13, С. 266]. (Колебания-то — это что? Колебаний чего? Да и «распространение в пространстве» — в языковом отношении не очень удачно)

«Когда колебательный процесс распространяется в пространстве с течением времени, то говорят о распространении волн» [9]. (Пусть говорят!)

«Процесс распространения колебаний в среде называют волновым» [5]. (А вот это — уже прогресс: речь зашла о среде)

«Процесс распространения механических колебаний в среде называется механической волной» [10, С. 161]. (А если не механических — то и с волной не получается?)

«Если в каком-либо месте упругой (твердой, жидкой или газообразной) среды возбудить колебания её частиц, то вследствие взаимодействия между частицами это колебание будет распространяться в среде от частицы к частице с некоторой скоростью v. Процесс распространения колебаний в пространстве называется волной» [13, С. 266]. (А как, например, возбудить колебания частиц в воздухе?)

«Упругой волной называют процесс распространения возмущения в упругой среде» [8]. (А если среда неупругая — например, можно ли говорить об упругости такой среды как электромагнитное поле?)

Википедия: «Волна — это распространяющееся динамическое возмущение (выход из равновесия) одной или нескольких величин». (Величины в равновесии и их динамическое возмущение — терминология, по меньшей мере, странная)

«Волной называются распространяющиеся в пространстве возмущения состояния вещества или поля» [23, С. 49]. (Наверное, подходно наиболее удачно из перечисленного, хотя причём в этом определении волна с её «колыханием»? )

Вот и с волнами, как и с колебаниями — сплошные непонятности. Правда, надо признать, что в ряде случаев волна связывается с распространением возмущения состояния среды, а в плане математического описании намекается на распространение изменения величины. Но из приведенных определений непонятно, почему именно и во всех ли случаях распространение возмущения можно или нужно описывать колебательно-волновыми представлениями.

Если обратиться к названию данной главы книги, то о колебаниях и волнах говорят и пишут фактически что попало в попытках отобразить в словах проявления чувственного опыта людей в рамках обыденных моделей принципиально бессловесного практического мышления [16]. Так что и для собственного понимания, и, тем более, для трансляции этого действительно важного взгляда на мир, необходимо выяснить, с чем же мы реально имеем дело при описании широкого круга явлений действительности.

Глава 2. Что такое колебания на самом деле

2.1 Система и её состояние

Мозг человека и действительность существуют раздельно. Точнее говоря, они сосуществуют во взаимодействиях. В русском языке глаголы «существовать» и «быть» — синонимы. Быть — это значит присутствовать в тех или иных пространстве и времени известного на сегодняшний день мира в самом широком смысле этого слова. Позиция человека как субъекта бытия — позиция наблюдателя, нуждающегося в понимании действительности для того, чтобы это его бытие состоялось и продолжалось. Поэтому, рассматривая какую-либо грань мира, мы совмещаем себя с этой гранью в пространстве и во времени — событуем с ней. Изучая, например, Древний Египет, мы погружаемся в его атмосферу, то есть — в то время, в котором происходили интересующие нас процессы, и в то пространство, с его песком, пальмами и пирамидами. И тогда то, что происходило в Древнем Египте, становится для нас событием. Точно так же мы погружаемся и в пространство атомного ядра, и тогда превращение того, что мы модельно представили нейтроном в то, что мы модельно представили протоном, тоже будет для нас событием. Итак, наблюдаем всегда события, охотясь за ними по тем или иным причинам в пространстве и времени — далёких или близких. Ниже, в разделе 2.2, ещё вернёмся к наблюдению событий и его последствиям. А сейчас только отметим, что отправляемся к событию, вылавливая его в потоке сознания, текущем в коре головного мозга [3], в соответствии с интересом [1], то есть в связи с возникшей потребностью.

События происходят в мире. Они оказываются наблюдаемыми благодаря взаимодействиям определённого множества элементов этого мира. Элемент — это то, что в данном конкретном рассмотрении не подлежит дальнейшему разделению, препарированию. Системой называется совокупность элементов, отличающаяся свойством, которого нет ни у одного из этих элементов в отдельности. Простой пример: куча болтов, гаек и других деталей — просто совокупность, пока они все не собраны в двигатель. А двигатель — это уже система. У глагола «существовать» в русском языке есть ещё один устойчивый синоним — «стоять». И уж если система существует в нашем представлении, то она состоит с нами, то есть у неё есть состояние (с нами). Состоянием называется способ описания существования системы (наблюдателем). Обратите внимание, как часто мы пользуемся этим словом для описания конкретики существования той или иной системы. Говоря о процессах в исследуемой системе, мы всегда имеем в виду изменения состояния этой системы во времени. Описывая мир, наука говорит с нами на языке состояний и их изменений.

Довольно часто в процессе изменения состояния системы конкретные состояния могут повторяться во времени. Ну, прямо как определённые положения люльки, в которой наши предки убаюкивали детей. По-старославянски «колыбать» — «качать».

Поэтому, в соответствии с технологией введения определений понятий [17], колебанием называется процесс изменения состояния системы, сопровождающийся повторением конкретных состояний во времени. Колебание — не движение. Если у бабушки повторяются отклонения от нормы в работе сердечно-сосудистой системы, то она описывает это как повторяющиеся болезненные состояния, но при этом не извивается прихотливо и не бегает ускоренно «туда и обратно». Прямо так и говорит бабушка — дескать, состояние колеблется: то хуже, то лучше, то опять лучше.

Что же мы сделали? Не поддаваясь всяким безграмотным глупостям, в соответствии с требованиями здравого смысла и образовательного стандарта ввели определения необходимых понятий: события, системы, состояния системы и колебания как процесса изменения состояния системы. В итоге у нас появился инструмент для описания определённой группы процессов. Кстати, не только в физике: и в других отраслях науки, в технике, политике, физиологии нашего организма…

2.2 Явления, свойства и величины

Вот теперь уточним, как же именно происходит построение описания явления мозгом. Основой всех наших действий, в том числе описательных, является содержательная деятельность мозга. При появлении сигнала от действительности мозг сопоставляет его с уже имеющимися в его практически бездонной памяти. Сигналов от периферийных датчиков поступает в мозг множество, в том числе и по поводу какого-либо определённого явления. Эти сигналы накладываются друг на друга, да так, что отследить порядок и состав этого наложения не представляется возможным. В итоге в мозге формируется диковинной формы суперсигнал, соответствующий данному явлению. При одной и той же форме сигнала его интенсивность может быть различной. Следовательно, существует мера сигнала и её надо ввести. По-русски «большой» — «великий»; следовательно, «большина» сигнала — его величина. Исходя из всего сказанного, величиной называется мера системной суперпозиции сигналов разных рецепторных полей коры головного мозга.

Итак, в окружающей нас, в том числе и изнутри, действительности происходят события, являющиеся нам в наблюдении. То есть происходят явления. Мозг описывает наблюдаемые явления величинами, принимающими различные числовые значения. Из этих величин с их числовыми значениями мозг строит модели действительности, сверяя их с этой самой действительностью при помощи проверки и коррекции посредством обратной связи. В природе живут явления, в мозге, где живём мы — модели этих явлений, сотканные из величин. В реке течёт вода, в мозге — величины: объём, масса, плотность, скорость… Поэтому, взявшись описывать какое-то явление и его изменения, мы делаем это с помощью величин с их числовыми значениями.

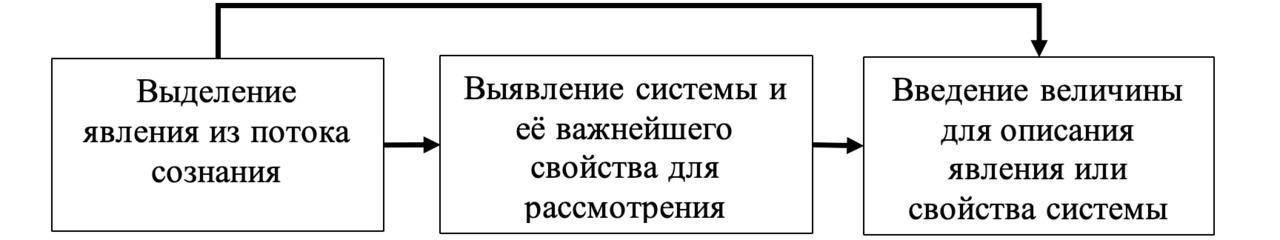

Вот так выглядит «входной блок» алгоритма познавательной деятельности [17; 19]:

Весь алгоритм для высшей формы такой деятельности — научного продуктивного мышления — описан в указанных работах [17; 19].

Итог проведенного здесь рассмотрения: В ПРИРОДЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ КОЛЕБАНИЙ! Она, природа, живёт себе и живёт своей жизнью и ей не до нас. Чтобы реагировать на неё в желании выжить, нам приходится описывать явления величинами и моделями, существующими исключительно как продукты содержательной деятельности нашего мозга. Маятник — качается, струна — дрожит, воздух — вибрирует, качели — взлетают и опускаются… Колебания — инструментальный продукт содержательной деятельности мозга, предназначенный для описания подобных явлений. Колебания живут в нашем мозге. Что же колеблется? А там, среди продуктов деятельности мозга, нет ничего, кроме величин — осознаваемых нами или не осознаваемых. Вот они-то и колеблются. Маятник — колеблются координата его точки, скорость её движения, сила реакции подвеса. Струна — опять же координата её точки, величина деформации, сила, вызывающая деформацию. Распространение звука в воздухе — колеблются его плотность и давление в данной точке пространства. В случае с бабушкой колеблется величина артериального давления крови в её сосудах. Поэтому давайте договоримся однозначно понимать инструментально-описательную сущность колебания как продукта деятельности нашего мозга следующим образом. Колебанием называется процесс изменения величины, сопровождающийся повторением значений этой величины во времени. То есть колебание есть математический способ и средство описания процесса повторения во времени конкретных состояний наблюдаемой системы. Всё. И ничего более. Колебание не есть движение: в колебании ничто не движется и никто не извивается. В этом категорическое отличие представления о колебании по сравнению с навязываемыми большинством учебников (см. главу 1).

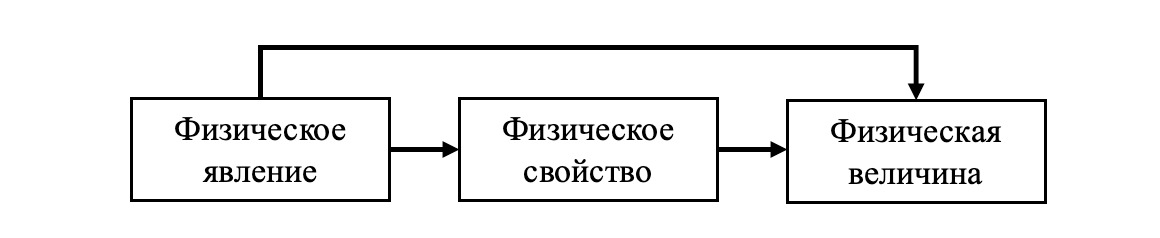

Повторим ещё раз: физических явлений в природе не существует. Существуют явления природы, данные нам в наблюдениях. И мы рассматриваем их с позиций моделей различных отраслей науки в зависимости от тональности нашего интереса к этим явлениям. То, что явно существует, и мы можем это ощутить нашими органами чувств, мы назвали физическими (то есть природными) телами. То, что явно существует и действует, но чего мы ощутить этими органами не можем — назвали полями. Вот такие модели взгляда на мир. Взгляд — это отрасль науки. Физикой называется отрасль науки, изучающая взаимодействия физических тел и физических полей. Нет физических явлений, есть физическое описание явлений. Ну, тогда ситуация с введением величины выглядит так [17; 22]:

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.