Бесплатный фрагмент - Код Альфы

«Перечисленные в книге витамины и добавки не являются лекарственными средствами. Требуется консультация специалиста».

Введение

Приветствую тебя, мой читатель, я Тагир. Моя книга «Код Альфы» — это своего рода путеводитель для тех, кто стремится к саморазвитию, улучшению качества своей жизни, нахождению гармонии и баланса в современном мире.

Это книга не для всех людей. Если у вас есть проблемы с лишним весом, питанием, на работе, в отношениях с близкими, и вы считаете это нормой, то вам тут делать нечего. Если вы стремитесь к улучшению качеству жизни, задаёте вопросы и не находите ответы, почему тот или иной человек так поступает, что движет поведением некоторых людей в нашем социуме, тут вы найдёте ответы на многие вопросы.

В 21 веке успех всё чаще ассоциируется с материальным благосостоянием. Однако зачастую бывают случаи, когда человек, обладая богатством, сталкивается с серьёзными проблемами, такими как лишний вес, депрессия или отсутствие энергии. Можно ли назвать такого человека успешным? Безусловно, нет.

С другой стороны, давайте рассмотрим жизнь спортсмена, находящегося в хорошей физической форме. Несмотря на свои достижения, он постоянно ищет способы заработать деньги, и часто у него нет свободного времени для себя. Он может быть успешным в спорте, но в личной жизни не ощущает стабильности и равновесия. Постоянные финансовые трудности могут приводить к скандалам и конфликтам в семье, и в таком случае тоже очень сложно говорить о настоящем балансе жизни.

Есть также учёные, обладающие высоким уровнем интеллекта и глубокими знаниями в различных областях, но вынужденные трудиться до поздних лет из-за недостатка дохода. Мы можем встретить 60-летнего уважаемого преподавателя, который, несмотря на свои заслуги, постоянно суетится и ищет дополнительные источники заработка. Это создаёт у него стресс и напряжение, не позволяя наслаждаться жизнью в полной мере.

Чтобы достичь гармонии, необходимо развивать несколько ключевых аспектов:

— Физическую силу.

— Интеллектуальное развитие.

— Устойчивый уровень дохода.

Это включает в себя умение правильно питаться, поддерживать физическую активность и развивать силу воли, избегая строгих диет, которые могут навредить. Кроме того, важно научиться мыслить позитивно, понять природу человека, чтобы строить здоровые отношения в семье и обществе, а также не обманывать себя. Вместо того чтобы прятаться за пустыми «достижениями», необходимо принимать себя такими, какие мы есть, и работать над улучшением своей жизни без чрезмерного давления.

Нет смысла нагружать себя сложными философскими терминами — давайте говорить простым языком. Суть заключается в том, что гармония и баланс в жизни достигаются через саморазвитие, обретение истинных ценностей и понимание, что успех — это не только деньги и статус, но и внутреннее спокойствие, здоровье и прочные отношения с близкими. Только тогда можно быть по-настоящему успешным и счастливым.

Таким образом, для достижения гармонии важно совмещать физическое, интеллектуальное, психологическое и финансовое развитие. Все эти аспекты жизни взаимосвязаны, и лишь их синергия может привести к истинному балансу и умиротворенью. Развивая себя всесторонне, мы можем лучше справляться с вызовами, которые ставит перед нами жизнь, и находить радость в каждом дне. Искренний труд над собой, открытость новым идеям и умение находить баланс — вот ключи к построению успешной и гармоничной жизни.

Глава 1 часть 1

Почему мы ошибаемся?

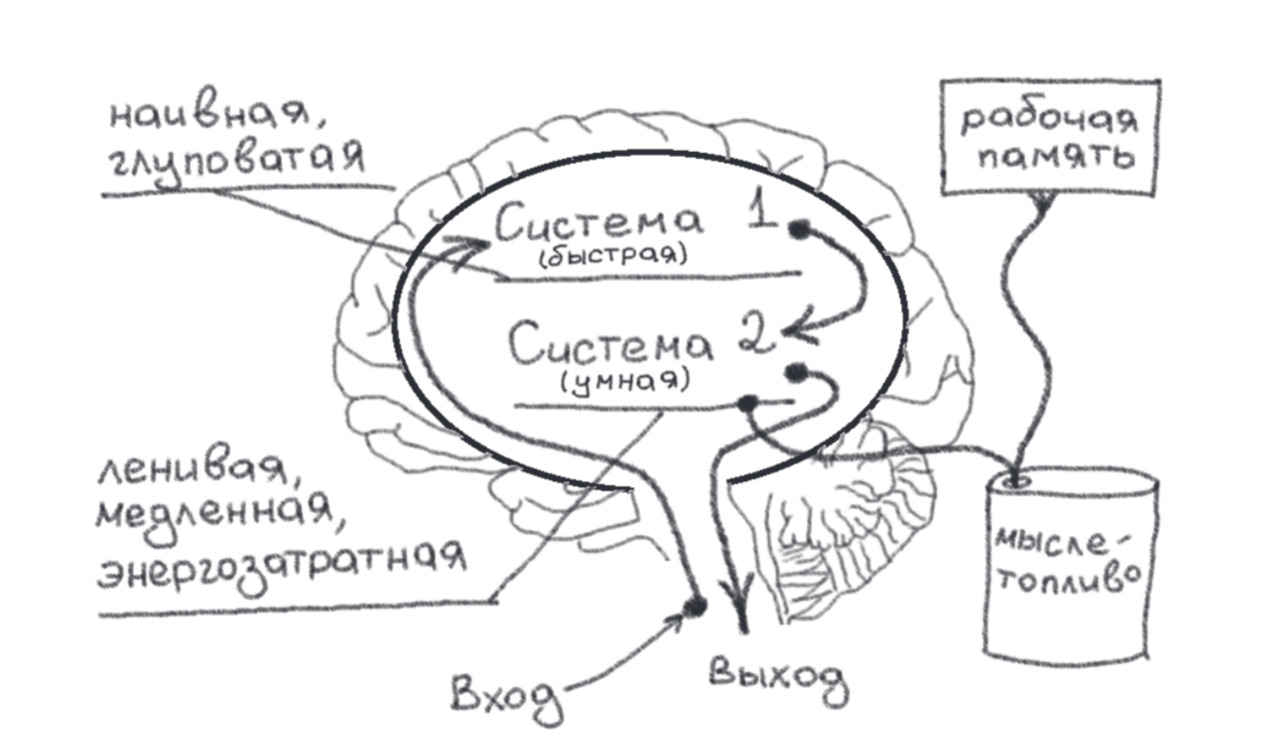

Система 1 и Система 2

Труд и исследования Даниэля Канемана обогатили область познания секретов человеческого мышления, объяснив протекающие когнитивные процессы и взаимодействие между ними, а также их влияние на принятие решений и поведение человека. Теория двух систем или двух процессов теперь используется маркетологами, рекламодателями и в других сферах. Что представляют из себя эти системы и почему результаты трудов Канемана так важны для понимания причин человеческого поведения:

1) Система 1 — быстрая, интуитивная, автоматическая, эмоциональная, не требующая усилий. Работает на основе опыта, приобретённого ранее, в фоновом режиме. Именно здесь совершаются частые ошибки, но также принимаются на удивление быстрые и верные решения в критических ситуациях.

2) Система 2 — медленная, аналитическая, рассуждающая, опирается на статистику, отделяет эмоции от фактов, подвергает критике и может рассмотреть больше вариантов, но и требует больших сознательных умственных «затрат» и напряжения.

Пример использования Системы 1:

— чтобы определить, какой объект ближе или дальше;

— распознать угрозу по мимике незнакомца;

— вести машину по пустой дороге;

— завершить фразу «война и…»;

— определить враждебность в голосе;

— понять простое предложение;

— решить, сколько будет 2+2.

Пример использования Системы 2:

— найти в толпе нужного нам человека;

— идентифицировать источник звука;

— найти ошибку в тексте;

— следить за тем, чтобы держать спину прямо;

— определить соотношение цены и качества двух стиральных машин;

— сосчитать количество букв «А» в тексте;

— решить, сколько будет 17 *19.

В природе всё движется и развивается по пути наименьшего сопротивления. В повседневной жизни, решая множество задач и взаимодействуя с людьми, давая чему-либо оценку, мы прибегаем к Системе 1, таким образом действуя на автомате и не напрягаясь.

Чем чаще мы заставляем напрягаться нашу Систему 2 и решаем сложные задачи, тем легче мы их потом переводим в систему 1 в автоматические решения.

Как взаимодействуют системы?

Обычно Система 1 предлагает первичный вариант ответа, а Система 2 может его либо принять, либо скорректировать. Например, рассмотрим следующую задачу:

Бейсбольная бита и мяч вместе стоят 1 доллар 10 центов. Бита дороже мяча на 1 доллар. Сколько стоит мяч?

Быстрое мышление (Система 1) сразу предлагает ответ: 10 центов. Однако, если запустить Систему 2 и внимательно пересчитать, окажется, что правильный ответ — 5 центов (так как бита тогда стоит 1.05 доллара, что в сумме дает 1.10 доллара).

Почему люди избегают сложного мышления?

Канеман отмечает, что Система 2 «ленива» — человеку некомфортно её задействовать без необходимости. Медленное мышление требует усилий, и мозг старается по возможности полагаться на автоматическое, пусть и менее точное, решение (Экономия мыслетоплива). Этот принцип лежит в основе многих когнитивных искажений и ошибок восприятия.

Практическое применение

Осознание существования этих двух систем помогает:

Принимать более обоснованные решения. Если ответ кажется очевидным, стоит задаться вопросом: не использует ли мозг быстрый, но ошибочный шаблон?

Бороться с когнитивными искажениями. Многие манипуляции в рекламе, политике и маркетинге строятся на том, чтобы задействовать Систему 1 и не дать человеку времени на критический анализ.

Оптимизировать умственную работу. Использование быстрых решений уместно в простых ситуациях, но для важных задач лучше осознанно включать медленное мышление.

Таким образом, понимание работы двух систем мышления позволяет эффективнее управлять своими когнитивными процессами и избегать типичных ошибок мышления

Когнитивные искажения

Когнитивные искажения — это человеческие заблуждения, неправильные мысли и поступки. Они растут из предубеждений, стереотипов и даже самих принципов, по которым работает сознание. Когнитивные искажения мешают человеку адекватно воспринимать реальность и обрабатывать информацию. Таким образом люди делают выводы, исходя не из фактов, а из своих представлений о них.

Используя когнитивные искажения, одни люди манипулируют другими в разных аспектах жизни: политике, торговле, духовности, благотворительности!

Некоторые причины возникновения когнитивных искажений:

Стресс. В стрессовых ситуациях мозг переключается в режим выживания, что приводит к упрощению информации и принятию решений на основе инстинктов.

Усталость. Она снижает когнитивные способности, например, падает концентрация внимания, ухудшается память

Эмоции. Сильные эмоции, как положительные, так и отрицательные, могут искажать восприятие реальности и принятие решений.

Влияние окружения. Коллектив, семья, друзья могут влиять на мышление человека и его решения.

Важно вовремя замечать и анализировать когнитивные искажения: это поможет стать более объективным и рациональным в своих суждениях и действиях.

Именно Системе1 свойственны такие когнитивные искажения, как:

1) Когнитивное искажение «справедливый мир»: это психологический феномен, при котором люди склонны верить, что мир в целом является справедливым местом, где хорошие поступки в конечном итоге вознаграждаются, а плохие — наказываются. Это искажение может иметь ряд последствий:

Обвинение жертвы: люди могут считать, что жертвы несчастий или бедствий каким-то образом заслужили свою участь, что может приводить к неосознанному осуждению тех, кто попал в трудные ситуации.

Упрощение понимания мира: это искажение может упрощать мировосприятие, заставляя людей искать причинно-следственные связи там, где их нет, и игнорировать случайности или социокультурные факторы, которые влияют на жизнь.

Снижение эмпатии: существование веры в справедливый мир может снизить уровень сопереживания и понимания к другим людям, особенно к тем, кто сталкивается с трудностями. Чтобы противодействовать этому искажению, полезно развивать критическое мышление и повышать уровень осведомленности о социальном неравенстве, случайностях и других факторах, которые могут влиять на жизнь человека.

Может проявляться в различных сферах жизни, включая психологию, социологию и даже в повседневных ситуациях.

Вот несколько аспектов, которые стоит рассмотреть:

1. Аспект личной ответственности. Люди, верящие в справедливый мир, склонны воспринимать события как закономерные и предсказуемые. Это может приводить к убеждению, что каждый несёт ответственность за свои действия и последствия, которые с ними связаны. Например, успешный человек может считать, что он достиг своего положения исключительно благодаря своим усилиям, в то время как обстоятельства, такие как материальная поддержка или возможность образования, могут быть упущены из виду.

2. Социальные последствия. Эта вера в справедливый мир может вызвать определённые социальные предубеждения и стереотипы. Например, в социальной политике это может привести к пренебрежению нуждами уязвимых групп, так как считается, что они сами виноваты в своей бедности или несчастьях.

3. Менеджмент и лидерство. В профессиональной среде это искажение может повлиять на принятие решений. Лидеры, верящие в справедливый мир, могут не замечать структурных проблем в своих организациях или не принимать во внимание, что некоторые сотрудники не имеют равных шансов на продвижение.

4. Психологическое здоровье. Когнитивное искажение «справедливый мир» может также влиять на психическое здоровье. Люди могут испытывать чувства вины или стыда, когда сталкиваются с несправедливостью или неудачей, так как они могут считать, что это результат их собственных действий.

Как справляться с этим искажением?

Чтобы уменьшить влияние искажения «справедливый мир», полезно:

— развивать эмпатию и стремиться понять сложность человеческой жизни;

— исследовать влияние социальных и структурных факторов на индивидуальные результаты;

— уделять внимание системным вопросам и разрабатывать стратегии для обеспечения равенства возможностей.

Таким образом, полностью избавиться от этого когнитивного искажения, вероятно, не получится, но осознание его существования и воздействия может помочь людям лучше понимать окружающий мир и свои реакции на него.

2) Подмена понятия: такое когнитивное искажение происходит, когда одно понятие подменяется другим, что может привести к неправильному пониманию ситуации или ошибке в оценке. Такое искажение может проявляться, когда вместо правильного термина или концепции используется что-то, что звучит похоже или ассоциируется с ним, но на самом деле имеет совершенно другое значение. Этот эффект может быть вызван различными факторами, включая эмоциональную привязанность, предвзятость или недостаток информации. Например, в обсуждениях политики или социальных вопросов часто могут подменяться термины с целью манипуляции мнением или для создания ложного эффекта. Подмена понятий может привести к искажению реальности и затруднить принятие взвешенных решений, поэтому важно осознавать наличие таких искажений и стараться рассматривать информацию критически.

3) Эффект настроения: когнитивное искажение, при котором настроение человека влияет на его восприятие, суждения и поведение. Когда человек находится в хорошем или плохом расположении духа, это может существенно изменить то, как он воспринимает окружающий мир. Например, в позитивном настроении люди склонны оценивать ситуации более оптимистично, легче доверяют другим и чаще видят положительные стороны в происходящем. В то время как в негативном настроении они могут акцентировать внимание на негативных аспектах, ставить под сомнение добрые намерения окружающих и более пессимистично воспринимать события. Эффект настроения также может влиять на принятие решений: в хорошее время люди могут быть более склонны к риску, тогда как в плохом — более осторожны. Осознание этого эффекта помогает учитывать эмоциональное состояние при интерпретации собственных реакций и действий других людей.

4) Эффект ореола: это когнитивное искажение, при котором общее впечатление о человеке или объекте влияет на восприятие его конкретных черт или качеств. То есть, если у нас есть положительное (или отрицательное) общее впечатление о ком-то или чём-то, оно может предопределить наше восприятие других его характеристик. Например, если человек воспринимается как привлекательный, мы можем бессознательно приписывать ему и другие положительные качества, такие как ум, доброта или компетентность. И наоборот, если кто-то вызывает у нас негативные эмоции, мы можем считать его менее надежным или профессиональным, даже если у него есть доказанные достижения. Эффект ореола распространён в различных сферах жизни, включая работу, образование и межличностные отношения. Осознание этого эффекта может помочь людям более объективно оценивать окружающих и избегать предвзятости в своих суждениях.

5) Что видишь: это систематические ошибки в мышлении, которые влияют на восприятие и интерпретацию информации. Они могут привести к неадекватным выводам, психологическим искажениям и неполным решениям. Вот несколько примеров таких когнитивных искажений:

1. Подтверждение предвзятости (confirmation bias): склонность искать и интерпретировать информацию таким образом, чтобы подтвердить уже существующие убеждения.

2. Эффект якоря (anchoring effect): чрезмерное влияние первой информации, которую человек получает, на последующие решения и суждения.

3. Эффект дублированной информации: склонность к тому, чтобы лучше запоминать повторяющуюся информацию, даже если она не является более важной.

4. Субъективная вероятность: человек может переоценивать вероятность редких событий и недооценивать вероятность более распространённых.

5. Обобщение: основываясь на одном или нескольких примерах, человек может делать слишком общие выводы о ситуации или группе в целом.

6) Автозамена: если у нас не находится быстрого ответа на сложный вопрос, мы заменяем его на более простой, не замечая этого, и отвечаем на него.

7) Счастливый случай: это когнитивное искажение, при котором люди воспринимают случайные события как имеющие тенденцию к благоприятному исходу. Связано с тем, что мы склонны фокусироваться на положительных результатах, игнорируя при этом неудачи или нейтральные исходы. Например, если человек выиграл в лотерею, он может считать, что его удача связана с его навыками или уникальными качествами, игнорируя то, что большинство участников не выигрывает. Это искажение может привести к переоценке вероятности успешного исхода в будущем и формированию ложного чувства уверенности. Для борьбы с этим искажением важно анализировать ситуацию с учётом всех возможных исходов, а не только тех, которые подтверждают наши ожидания или надежды Случайные успехи часто вызывают иллюзию контроля и уверенности, что может привести к рисковым решениям и неадекватной оценке своих способностей. Например, человек, который однажды выиграл в казино, может начать считать себя азартным игроком с хорошей интуицией, даже если его выигрыш был чисто случайным. Чтобы не поддаваться влиянию таких искажений, полезно вести учёт своих успехов и неудач, анализировать их и делать выводы на основании разносторонних данных. Это поможет более объективно оценивать ситуацию и избегать ненужных рисков.

8) Мнимая убедительность: это термин может относиться к ситуации, когда аргументы или доводы кажутся убедительными на первый взгляд, но на самом деле не основаны на фактах или логике. Подобное может происходить из-за недостатка информации, манипуляций с данными или использования риторических приёмов, которые создают иллюзию уверенности.

Примеры мнимой убедительности могут включать:

1. Ложные дилеммы — представление проблемы так, будто есть только два решения, когда на самом деле вариантов больше.

2. Аффективное манипулирование — использование эмоций для убеждения, а не для логических аргументов.

3. Неуместные аналогии — сравнение, которое на первый взгляд кажется логичным, но на самом деле не соответствует контексту.

4. Выборочные факты — представление только тех данных, которые подтверждают точку зрения, игнорируя противоречивую информацию. Важно развивать критическое мышление, чтобы распознавать мнимую убедительность и отличать её от действительно обоснованных аргументов.

9) Эффект предшествования: если сначала напомнить вам о постыдном поступке, а потом попросить дополнить пробелы в словах «М..Ь» и «М..О», то вы с большей вероятностью вставите «МЫТЬ» и «МЫЛО», как желание очиститься.

10) Ошибка фокусировки: это когнитивное искажение, которое происходит, когда человек чрезмерно полагается на одну информацию или аспект ситуации при принятии решений или оценке результатов. Это искажение приводит к тому, что другие, возможно, более важные или релевантные факты остаются незамеченными или недооценёнными.

Примеры ошибки фокусировки:

1. Финансовые решения: человек может сосредоточиться на одном высоком доходе, который он увидел в рекламе, и игнорировать потенциальные риски или затраты, связанные с определёнными инвестициями.

2. Оценка риска: при оценке риска люди часто сосредотачиваются на самых ярких примерах (например, массовые катастрофы), что может привести к завышенной оценке вероятности таких событий.

3. Образование и карьера: студент может сосредоточиться только на оценках по предмету, забывая о развитии навыков и практическом опыте, которые также важны для его будущей карьеры.

Как избежать ошибки фокусировки:

1. Объективный анализ: стремитесь рассматривать все доступные данные и факты, а не только те, которые подтверждают ваши текущие взгляды.

2. Учёт контекста: изучайте различные аспекты ситуации, включая информацию, которая может казаться менее важной.

3. Критическое мышление: развивайте навыки критического мышления и сомневайтесь в своих первоначальных выводах или инстинктах.

4. Консультации: общайтесь с другими людьми, чтобы получить разные точки зрения и мнения, это может помочь в выявлении упущенной информации

11) Ошибка выжившего: это когнитивное искажение, из-за которого человек обращает внимание исключительно на успешный опыт, а неудачные кейсы игнорирует. Он учитывает очевидное, а неизвестное опускает и делает ложный положительный вывод.

Примеры ошибки выжившего:

В бизнесе. Предприниматели часто вдохновляются историями успешных бизнесменов, таких как Стив Джобс или Билл Гейтс, которые бросили колледж и добились впечатляющих результатов. Однако редко упоминается множество других предпринимателей, которые также оставили учёбу, но потерпели неудачу в своих начинаниях.

В медицине. При оценке эффективности нового лекарства исследователи могут сосредоточиться на пациентах, которые успешно завершили клиническое испытание и показали положительные результаты. Однако если значительная часть участников выбыла из испытания из-за побочных эффектов или отсутствия улучшений, эти данные могут быть упущены из виду.

12) Эффект фрейминга: когнитивное искажение, при котором форма подачи информации влияет на её восприятие и оценку человеком. То есть одни и те же сведения, представленные в разных фреймах (рамках, контекстах), могут вызывать различные реакции, решения и действия у людей.

Одно и то же сообщение в зависимости от формулировки и акцентов может быть истолковано как положительное или отрицательное, восприниматься как выгода или утрата.

Чтобы преодолеть эффект фрейминга, можно использовать следующие методы:

— критическая оценка. Важно внимательно анализировать информацию, выявлять скрытые элементы и искажения;

— контекстуальный анализ. Нужно учитывать контекст представления данных, отличать факты от эмоциональных

аспектов, рассматривать различные точки зрения и стремиться увидеть полную картину;

— переписывание. Следует переформулировать информацию, используя различные фреймы, изменять акценты и проверять, как это сказывается на восприятии и понимании;

— объективная оценка. При принятии решений в значимых ситуациях нужно обращать внимание на непредвзятые источники информации. Можно запросить мнение специалистов или обсудить вопрос с окружающими, чтобы уменьшить влияние фрейминга на суждение.

Это лишь несколько примеров искажений и автоматизмов.

В природе всё движется и развивается по пути наименьшего сопротивления. В повседневной жизни, решая множество задач и коммуницируя с людьми, давая чему-либо оценку, мы прибегаем к Системе 1, таким образом действуя на автомате и не напрягаясь. Когда система 1 сталкивается с трудностями, она обращается к Системе 2. Но так бывает не всегда и часто мы так и остаёмся в Системе 1, даже не догадываясь об ошибках.

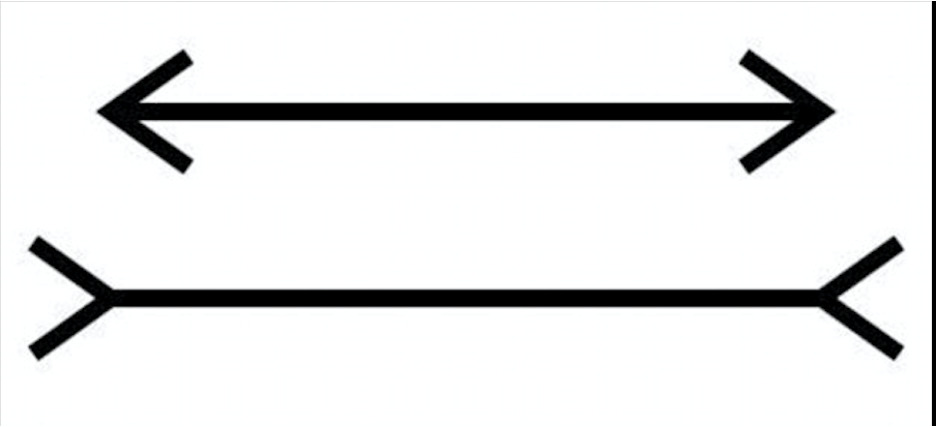

Давайте посмотрим на известную иллюзию Мюллера-Лайера. Система 1 оценит, что линия со стрелками внутрь длиннее, чем линия со стрелками наружу. Вы возьмете линейку и убедитесь, что на самом деле линии одинаковы. Да, вы задействовали Систему 2. Но самое обидное, что вы всё равно будете видеть, что линия со стрелками внутрь чуть длиннее. Зато теперь у вас есть новое убеждение и вы точно знаете, что линии одинаковые и это оптическая иллюзия.

Глава 1 часть 2

Этология

Пирамидальная иерархия в обществе людей

Этология — это прикладная наука зоологии, которая изучает людей не в социуме, как социология, а в животном обществе, естественной среде, изучает инстинкты людей, самих людей в контексте их инстинктов и поведения в обществе. В различные времена велось немало споров на тему этологии. Наука Этология утверждает, что если убрать наше рациональное сознание, человек по своей сути останется животным, у нас те же инстинкты. В древние времена, в плейстоцене, когда человек только начинал развивать разумные способности, он больше полагался на инстинкты, чем на логическое мышление, тогда люди жили в примитивном обществе, объединившись в стаи.

В этих стаях существовали три основных закона, которые определяли жизнь их членов:

Закон выживания. Этот закон включает все аспекты, обеспечивающие нам выживание в условиях дикой природы: не быть убитыми дикими животными, членами другой стаи и внутри своей стаи при стычке с более высоким рангом.

Закон добычи пищи. Данный закон рассматривает, как стаи добывают и распределяют пищу, что является важным аспектом для обеспечения их существования.

Закон продолжения рода. Этот закон касается размножения и заботы о потомстве, что также имеет первостепенное значение для любого общества для продолжения человеческого рода.

В примитивном обществе мало кто беспокоился о том, что они на себе носят, мода и искусство не имели значения. Общество существовало по принципу этологической пирамидальной иерархии, где не было места рациональному мышлению — решения принимались на основе инстинктов.

Такой же пирамидальной структуры придерживаются и многие животные, за исключением таких социальных насекомых, как муравьи и пчёлы, где общество организовано иначе. В иерархии стаи каждая особь занимала определённое место, которое зависело от её силы и устойчивости к конфликтам. Самые доминирующие особи или альфа-самцы составляли лишь 10% населения стаи. Они получали лучшие места для отдыха и самые съедобные части пищи, а также оплодотворяли до 80% самок. Все эти процессы сопровождались естественным отбором: более сильные индивидуумы боролись за ресурсы, а более слабые часто не оставляли потомства и погибали. Альфа-самцы выделялись физическими характеристиками: крупным размером, большим мышечным каркасом и другими признаками, которые давали им преимущества.

В древнем обществе всё было проще: сильный забирал пищу у слабого. В это время приходилось постоянно охотиться, находить новые запасы пищи и избегать нападений хищников, а также других членов стаи. После этого необходимо было оплодотворить максимальное количество самок, так как в те дикие времена потомство часто не выживало. Главное было — сохранить свой род и продолжить его, то есть выжить.

Спустя тысячелетия многое изменилось, но основа осталась той же. Сегодня сильные личности или альфа-самцы продолжают забирать ресурсы у слабых, используя разные предлоги — будь то благотворительность или создание искусственных кризисных ситуаций, называя по разному. Даже в личных отношениях альфа-самцы могут завоевывать чужих самок, прикрываясь искренностью и заботой любовью.

Весь прогресс и развитие человеческой цивилизации связаны с тремя базовыми потребностями:

Безопасность

Вкусная еда

Продолжение рода

Когда человек сталкивается с угрозой жизни, он не может думать о чём-то, кроме как о выживании. Есть множество историй о солдатах, которые на войне месяцами не могли позволить себе полноценное питание, довольствуясь лишь тем, что удавалось найти.

В условиях острого стресса организм вырабатывает большое количество гормонов, таких как адреналин, которые активируют реакцию «бей или беги». Этот выброс гормонов может на время снижать аппетит. После того как человек оказывается в безопасности и угроза смерти пропадает, он начинает задумываться о еде и отдыхе. Так же, если человек находится на грани голодной смерти, он не будет думать о сексе и половой близости, продолжении рода. Когда безопасность и сытость обеспечены, внимание смещается к размножению.

Эти базовые потребности являются основой прогресса в нашем развитии и эволюции, включая технологии, промышленность, моду и другие сферы жизни. Альфа-самцы всегда стремились повысить свои стандарты жизни, чтобы иметь доступ к большему количеству ресурсов, лучшим местам для отдыха и большему числу половых партнёров. Они поднимали свою планку, конкурируя с соседними стаями и устанавливая порядок внутри своей группы.

Таким образом, основополагающие инстинкты, пришедшие из древности, всё ещё продолжают влиять на наше поведение и отношения в современном мире. Осознание этого поможет научиться управлять своими инстинктами и, возможно, найти пути к более гармоничным и сбалансированным отношениям как в обществе, так и в личной жизни.

Альфы ранг

В пирамидальной иерархии общества альфа-самцы занимали самую высокую вершину. Чтобы избежать постоянных конфликтов и насилия за право стать альфой, самцы научились определять друг друга по различным ранговым сигналам. Альфа-самец обладал рядом характеристик, которые делали его заметным в стае: имел большую стрессоустойчивость, более высокий рост, крепкую мускулатуру, обильный волосяной покров и другие признаки, которые могли считывать остальные особи. Это помогало избежать ненужных стычек, так как другие самцы инстинктивно понимали, кто является лидером.

Несмотря на это, конфликты и стычки за господство всё же происходили — выживание и борьба за ресурсы и право на размножение были частью жизни. Однако в большинстве случаев соперники, ощущая доминирование альфа-самца, были склонны мириться с этим, избегая открытой агрессии. Это позволяло поддерживать определённую стабильность внутри стаи и избегать разрушительных столкновений, которые могли бы привести к смерти.

В древнем обществе жизнь зачастую была жестокой и короткой. Человек, родившийся омегой — «слабой» особью, часто не имел шансов на выживание, не оставлял потомства. Его низкий ранг означал ограниченные возможности для доступа к ресурсам, и в результате такие особи часто становились жертвами хищников или более сильных самцов в своей группе.

Так, пирамидальная иерархия продолжала определять динамику взаимодействия внутри стаи, где альфа-самцы управляли и защищали свою группу, а омеги оставались в тени, значительно снижая свои шансы на выживание и продолжение рода, и умирали, не оставляя потомства. Это инстинктивное распределение ролей и рангов создавало устойчивую структуру, необходимую для жизни в условиях, где ресурсы были ограничены, а борьба за существование — неотъемлемой частью повседневной жизни.

Как изменить свой ранг наше время: как стать Альфой

В отличие от древнего человека, который в большей степени полагался на свои инстинкты, функционируя в рамках Системы 1, и только немного использовал Систему 2 для рационального мышления, современный человек располагает большими возможностями для личностного роста. У древних людей была короткая продолжительность жизни. Если человек рождался омегой, у него практически не было шансов на продвижение вверх по этологической пирамиде и становление альфа-самцом. Как правило, такие особи не оставляли потомства, значительно сокращая свои возможности в реальном мире.

Однако мы, люди разумные, имеем возможность работать над собой, улучшая свои позиции в физическом, интеллектуальном и финансовом плане. Каждый день, каждый шаг позволяет нам стать чуть-чуть лучше. В отличие от древнего общества в современном мире правила игры изменились: физическая расправа запрещена законом. Ранее, если человек хотел претендовать на высокую позицию, его могли просто убить. Сегодня такое поведение приведёт к серьёзным последствиям, включая тюремный срок. Даже сам факт физической агрессии может привести человека к проблемам, что делает такую стратегию нецелесообразной.

Тем не менее инстинкт самосохранения всё ещё играет роль в нашем поведении. Примитивные страхи, связанные с риском стать жертвой, остаются, и именно они сдерживают людей от проявлений амбиций. В наше время риск подвергнуться насилию, если это не связано с особенно критическими ситуациями, составляет менее 1%. Большинство конфликтов решаются через законы и социальные нормы.

Современный человек имеет возможность посвятить время саморазвитию: усваивать информацию, изучать психологию и обретать нужные связи, чтобы занять высокую позицию в обществе. Альфа-самцы теперь определяются не только по физическим характеристикам, как в примитивных обществах, но и по различным атрибутам: стиль одежды, автомобили, дорогие аксессуары, высокий интеллект. Хорошая физическая форма тоже входит сюда, но не всегда.

Статус личности можно оценить по внешним признакам, и это стало важной частью современного социального взаимодействия.

Простыми словами, от человека, который лежит на помойке в состоянии алкогольного опьянения, — это нулевой ранг или омега, и до президента страны или высокопоставленного чиновника, у каждого своё место в социальной пирамиде. Слои иерархии стали более разветвлёнными из-за эволюции, произошедшей в человеческом развитии. Несмотря на это каждый человек всё равно интуитивно считывает ранг другого, оценивая его поведение и статус.

Как бы кто ни утверждал, что это не работает, на уровне подсознания все мы воспринимаем окружающих и их социальный статус. Например, когда вы встречаете человека в дорогом костюме на большом внедорожнике с правительственными номерами, то автоматически уважаете его ранг и, скорее всего, уступите дорогу или подождёте, пока он пройдёт первым. Это неосознанная реакция, основанная на инстинктивной иерархии.

Таким образом, современное общество продолжает существовать по законам естественного отбора, но в его рамках у нас есть больше возможностей для личного роста и продвижения. Используя интеллект, мы можем развиваться, улучшая наше положение и социальный статус. Важно лишь осознавать и принимать эти реалии, чтобы лучше адаптироваться и достигать своих целей.

Фальшивые ранговые сигналы — это поведение, присущее многим людям сегодня, которые стремятся создать иллюзию успеха, покупая автомобили и одежду в кредит, запоминая умные фразы, чтобы выглядеть важными. Такие люди часто не обладают достаточными знаниями, не работают над собой и проявляют переменчивость по отношению к другим. Они всеми способами стараются казаться умными, богатыми или «крутыми». В некоторых случаях в незнакомом обществе им это действительно удаётся, но в близком кругу они быстро разоблачаются и всё становится на свои места.

Люди, которые не работают над своим физическим, умственным и финансовым развитием, не способны подняться выше по ранговой пирамиде в обществе. Чтобы найти баланс и гармонию в семье и социуме, необходимо учиться годами, развивая навыки общения, поддерживая физическую форму и обеспечивая финансовую стабильность. Это не вопрос одного дня, не годовой проект и тем более не выигрыш в лотерею. Это стабильная и колоссальная работа. Прежде всего необходимо учитывать три ключевых аспекта:

1. Честность перед собой.

2. Полезная практика.

3. Работа над ошибками.

Подробнее каждый из этих аспектов я раскрою в следующей главе.

Возможно, это не сделает вас 100% профессионалом мирового уровня, миллионером или великим спортсменом, но если вы будете постоянно развиваться и улучшаться, вы, безусловно, найдёте гармонию в жизни и займёте высокий ранг в своём социуме, обеспечивая себе достаток.

Что такое социум, я расскажу в следующей главе.

Как сказал Виссарион Белинский: «Борьба — это условие жизни; жизнь умирает, когда оканчивается борьба». Чтобы жить достойно, в соответствии со своими принципами, целями и интересами, нужно постоянно бороться за них и отстаивать свои убеждения. Только так можно стать Альфой и занять место среди тех самых 10% людей в обществе.

Постоянная работа над собой, улучшение своих навыков, критическое отношение к своему поведению и готовность к изменениям — вот путь к успеху. Это требует времени и усилий, но оно того стоит. Только так можно стать частью тех, кто действительно влияет на свою жизнь и общество в целом.

Чем отличается приобретённый Альфа ранг

и рождённый Альфа — кто лучше

Как я уже сказал, Всевышний распределяет каждому человеку при рождении определённый ранг.

Кому-то везёт, и им достаётся хорошо развитое физическое тело, сильный дух, энергичность и стрессоустойчивость.

Другие же рождаются тихими, слабыми духом и телом.

Это часто бывает заметно в детском саду или школе, где дети быстро распределяют роли: альфа-ранг занимают лидеры, а слабые особи оказываются на нижних ступенях социальной иерархии. Подобная динамика наблюдается на протяжении всего школьного обучения и далее.

Дело в том, что рождённые с высоким рангом альфа-самцы или самки растут без внутренних комплексов, расслабленными и уверенными в себе. В школе их часто боготворят другие дети, и они вырастают самодостаточными людьми. Однако быть альфа-самцом не всегда означает, что они будут стремиться развиваться и улучшаться, многие из них остаются на среднем уровне в обществе.

Тем не менее те, кто родился слабыми, часто сталкиваются с проблемами как дома, так и среди сверстников. Они могут быть стеснительными, чувствовать себя притеснёнными и закомплексованными. Если такие люди начинают развиваться, их внутренний «огонь» может захватить и изменить их, открывая новые горизонты. Они учатся работать над каждым аспектом своей жизни и могут занять более высокий ранг в обществе.

Истина заключается в том, что настоящая сила приходит не к тем, кто родился сильным или успешным, а к тем, кто готов делать всё необходимое, чтобы достичь своих целей. Можно привести множество примеров великих людей, достигших успеха вопреки своим недостаткам. Например, Майк Тайсон, Майкл Джордан, Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер. Эти люди, несмотря на сложности и ограничения, достигли вершин в своих областях.

Из древних времён можно вспомнить о Демосфене, который, будучи заикой с тихим голосом, стал великим оратором благодаря упорству и тренировкам. Имам Шамиль, известный полководец и лидер горцев Кавказа, рос худощавым юношей, но, благодаря своему стремлению к знаниям и постоянным тренировкам, стал выдающимся воином.

Шамиль обладал высоким интеллектом и обширными знаниями, что помогло ему прекрасно овладеть тактикой и стратегией. После того как его сильно избили его соратники из зависти, он не дал сломать себя. Вместо этого он выбрал путь самосовершенствования — залечил свои травмы и вернулся более сильным. Он стал поистине выдающимся воином, обладавшим уникальными физическими способностями, такими как способность перепрыгивать через препятствия высотой в девять метров и выполнять невероятные по сложности физические задачи.

Список таких легендарных личностей можно продолжать бесконечно. Я прочитал сотни биографий великих людей, которые через собственные усилия заняли высокие позиции в обществе, и большинство из них начинали с низких рангов, преодолевая свои комплексы.

Несмотря на то что в наше время рождённые слабыми не должны считать это вердиктом, важно работать над собой с правильным подходом. Вот три ключевых аспекта, которые помогут в этом:

— Честность перед собой. Принять себя таким, какой ты есть, и честно признать свои слабости — это первый шаг к улучшению. Не нужно стесняться своих недостатков, будь то отсутствие денег или физической силы, это преодолимо через регулярные тренировки и развитие. Важно соединить разум и тело в единое целое.

— Полезная практика. Поиск новых знаний и прогресс каждый день — это ключи к развитию. Не стоит делать одно и то же и ожидать других результатов. Важно брать на себя ответственность за свою жизнь и поведение, это должно быть сделано без фанатизма, чтобы не перегореть. Решение проблем требует гибкости, а не излишнего упорства.

— Работа над ошибками. Неудачи следует воспринимать как естественную часть процесса. Мы все люди, и ошибки неизбежны. Важно записывать свои ошибки и делать выводы на их основе, чтобы в дальнейшем избегать повторений. Это поможет в бизнесе, спорте и повседневных взаимодействиях с людьми. Чтение и изучение когнитивных искажений также могут быть полезными. Рекомендую прочитать книгу Даниэля Канемана «Думай медленно… решай быстро», где он подробно объясняет, почему люди иногда принимают нерациональные решения.

Таким образом, работа над собой — это путь, который требует времени и упорства, но он приводит к истинному успеху и гармонии в жизни.

Эксперимент Дидье Дезора

Французский учёный Дидье Дезор провёл уникальный эксперимент в 80-х годах прошлого века. Господин Дезор поместил 6 лабораторных крыс в вольер, откуда за едой можно было добраться, только проплыв 1 метр под водой в тоннеле. Проплыв 1 метр, крыса могла схватить сухарик, но для того чтобы его съесть, ей необходимо было вернуться обратно. Крыса возвращалась с едой, и тут начиналось самое интересное. Её избивала более сильная и наглая крыса и отнимала сухарик. Довольно быстро в вольере устанавливалась иерархия: 2 крысы-рабы, 2 крысы-эксплуататоры, 1 независимая крыса и 1 крыса-изгой.

Господин Дезор проводил этот эксперимент множество раз, меняя условия. Он брал 6 крыс разных возрастов различных размеров, но всегда в конце эксперимента результат оказывался одним и тем же. Получалось, что 2 эксплуататора, которые никогда не плавали за едой, отнимали еду у 2 пловцов (рабов). Пловцы приносили еду эксплуататорам и могли пообедать сами остатками только тогда, когда эксплуататоры были уже сыты. Независимая сильная крыса плавала за едой сама и ни с кем не делилась, успешно отбиваясь от нападения других. Крыса-изгой была самой слабой, не добывала еду, питалась объедками от остальных и всеми избивалась. И что бы ни происходило, эта социальная иерархия раз за разом повторялась.

Что же решил сделать господин Дезор? Cо всех экспериментальных групп он собрал и разместил в отдельных клетках по 6 рабов, по 6 эксплуататоров, по 6 независимых крыс и по 6 изгоев. В результате повторилось всё то же самое. В каждой группе произошло расслоение: появились 2 новых эксплуататора, 2 раба, одна независимая крыса и один изгой.

То есть независимо от того, какой у крысы ранг в конкретном небольшом сообществе, такая иерархия выстраивается в каждом новом обществе заново. Ранги альфа, бета, омега и прочие не являются абсолютными. Они выстраиваются относительно того общества, в котором живут особи, независимо от их предыдущей роли в прошлом обществе.

Если ситуацию усугубить и, например, поместить в вольер не по 6 крыс, а по 200, то социальная иерархия будет гораздо более сложной. Крысы будут сражаться между собой, в результате чего некоторые погибнут. У крыс-главарей появятся заместители, которые будут выполнять всю грязную работу по отъёму пищи у рабов и приносить еду главарям. Кроме независимых крыс, сформируется каста так называемых изгоев-попрошаек, которые будут подбирать крошки, не будут плавать, но и не будут драться. Вот такая получится социальная иерархия.

Суть эксперимента сводится к тому, что в любом обществе выстраивается чёткая иерархия сверху вниз: от господина до рабов.

Ещё один интересный момент был обнаружен в конце эксперимента, когда учёные сделали препарирование крыс и проверили, кто же из участников испытывал максимальный стресс по уровню гормонов. Выяснилось, что самый большой стресс испытывают не эксплуатируемые рабы, у которых отбирают еду, а главари, которые вынуждены отстаивать своё место, и постоянно боятся, что их убьют и заменят другие, более сильные крысы.

Основной вывод: наши иерархические ранги альфа или омега определяются в конкретной социальной среде. Если вы попадаете в другую среду, то там, где вы были омега, вы можете запросто стать альфой, и наоборот, здесь вы крутой альфа, но при попадании в другую среду становитесь омегой. И самый большой уровень стресса испытывают как раз альфы, но в том и заключается их способность выдерживать сильный стресс и не давать заднюю. Дело не только в адреналине, но и в психическом устройстве, ведь у человека всё гораздо сложнее. Однако при этом человеку гораздо проще, чем животным, потому что у животного есть только врождённый ранг, который оно не может изменить. А у человека есть врождённый ранг и приобретённый ранг. То есть у нас есть шанс, будучи рождённым омегой, вырасти и стать альфой.

О чем ещё это говорит? О том, что абсолютно все идеи об обществе высокодуховном, высокоразвитом, вроде теории Жака Фреско и прочих утопических проектов, обречены на провал. Потому что расслоение по социальным слоям в иерархии есть в человеческой природе.

Критика опыта Дезора заключалась в том, что нельзя напрямую переносить результаты, полученные на крысах, на человека. Однако это не так, их переносить можно. Пока мы, люди, контролируем ситуацию при помощи законодательной системы, мы можем избегать чрезмерного социального расслоения.

Но вспомните Новый Орлеан во время урагана Катрина. Вспомните, что происходило на оккупированных территориях или в лагерях беженцев. Кадры с мародёрством, где обычные, казалось бы, люди грабят магазины, облетели весь мир. Это, к сожалению, универсальное явление. Почему? Потому что наше «сверх-эго» — свод правил, этических норм, культурных установок и рамок приличия, который определяет наше понимание «хорошо» и «плохо» — ограничивает импульсы, идущие из нашего «Ид», из нашей глубинной природы.

Ид — это стремление быть лучшим несмотря ни на что. Но в экстремальных ситуациях, таких как угроза уничтожения или оккупация, эта «шелуха» цивилизованности слетает мгновенно. Люди быстро превращаются в животных.

Простой пример: посетите любое государственное учреждение в час пик, где нет электронной очереди. Вы увидите, как люди, стоящие в очереди, готовы растерзать тех, кто пытается пролезть без очереди. За час-два люди теряют человеческий облик.

Что уж говорить о более сложных иерархических структурах общества, где надзор ослаблен. Идея Жака Фреско о создании идеального общества, где все полны любви и нет конкуренции, нереализуема. Она противоречит нашей природе.

Как только возникнет малейшая угроза извне — например, другому сообществу понадобится земля этого идеального общества — неизбежно возникнут трения, споры из-за ресурсов или даже из-за женщин. Это моментально запустит эффект снежного кома: «Ах, ты так? Тогда я так!». И все закончится тем же, чем и эксперимент Дезора: появятся «крысы-пловцы», «крысы-эксплуататоры» и все формы социального расслоения, которые мы можем наблюдать в эксперименте.

Глава 1 часть 3

Наше общество и число Данбара

Наше общество или наша стая состоит из тех людей, которых мы знаем и с которыми мы взаимодействуем.

Человек как социальное существо неизменно стремится к общению и установлению глубоких связей с другими людьми.

Четвёртой базовой потребностью человека является потребность в безопасной эмоциональной связи.

Однако существует естественное ограничение на количество активных социальных связей, которое называется числом Данбара. В своей жизни мы можем поддерживать от 100 до 230 социальных связей, но наилучшее количество, позволяющее сохранить глубокие и значимые взаимоотношения, составляет примерно 150 человек.

У людей с более высоким рангом верхний предел — 200 человек, а у более слабых рангом людей бывает и меньше, только до 50 человек.

5 человек — Лучшие друзья и семья:

те, с кем мы поддерживаем связи постоянно, с кем стремимся встретиться и поделиться сокровенным. Лучшие друзья и семья — это те, с кем мы проводим больше всего времени и чувствуем особую близость. С ними мы можем поделиться значимым для нас и получить поддержку.

15 человек — Приятели:

с ними мы контактируем довольно близко, но уже не настолько откровенны, как с людьми из первой группы. Мы не ждём от них такого же понимания, но они нам всё равно рады.

50 человек — Коллеги, дальние родственники, знакомые:

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.