Неволя

Книга 3

Славония,

Месяц Посева и Наречения

Высокий мужчина с густой русой бородой безмолвно застыл на помосте среди шумного зорницкого торжища. Седина паутиной покрыла его спутанные волосы, но он был далеко не стар и весьма крепок. Серые глаза равнодушно смотрели вокруг, но, казалось, ничего не видели: в них отражалась лишь неизбывная и непонятная чужим скорбь. Горделивая стать привлекала взоры любопытных, но неведомая сила, проистекавшая от незнакомца, вместе с тем пугала.

Подле на полотняном стульчике восседал молодой кучерявый рамей. Платком он то и дело вытирал пот, градом катившийся со лба от палящих лучей полуденного солнца, и с тоской поглядывал на снующий мимо базарный люд. Время от времени юноша оглашал воздух призывными криками: «Раб! Сильный и послушный раб! За смешную цену!»

— За смешную, говоришь? — раздался рядом грубый голос.

Перед парнем остановился дюжий славон. Загорелый, широколицый, с горбиной на крупном носу. В его дорожное платье намертво въелась красноватая пыль, свидетельствовавшая о том, что он прибыл с севера — из Кладезных гор.

Продавец оживился:

— За смешную, господин! Истинно за смешную. Сто дирхамов. В Виллазоре за него, — он кивнул на русобородого, — дали бы все триста.

Горбоносый наморщился, производя в голове какие-то вычисления:

— Это пять на десять гривен по-нашему… Дорого! Эдак разорюсь, покуда соберу обоз на рудники.

— Только для вас! — заволновался кучерявый. — Девяносто пять.

Купец обошёл невольника со всех сторон.

— Видок у него какой-то… Ещё издохнет с тоски по дороге. Нет, пожалуй, не возьму.

— Девяносто! — взвыл продавец. — Только из уважения к вам, господин! Поглядите на его мышки! Коня на раз поднимает. В забое за троих работать сможет!

— Что силён, сам вижу. А ну, как бузить начнёт?

— А уж смирный! — расхвалил свой «товар» торговец. — Вон, я его без цепи держу. Так и быть, отдам за восемьдесят пять.

— Откуда ж этакий благостный раб взялся-то? — хмыкнул покупатель.

— А это уж не твоего ума! — насторожился молодец. Из голоса вдруг исчезли угодливые нотки. — Я в твои дела не лезу, и ты в мои не суйся, почтенный. Покупаешь? Нет? Это моя окончательная цена.

— Странный ты какой-то, рамей. Ваши обычно так дела не ведут. Ну, да ладно. Скажу и я свою последнюю цену: семьдесят пять. По рукам?

Юнец на мгновение замешкался:

— По рукам! — и, обернувшись к невольнику, провозгласил: — Эй, Найдён, вот твой новый хозяин.

Караван

ОЛЕШКА не заплакал.

Прежде слёзы, бывало, сами рвались наружу. Без всякого разрешения. По любому горькому поводу. А тут — нет. Ни капельки.

Лишь злость безмолвно заклокотала в горле, когда грубые руки швырнули его за решётку, а за спиной громко лязгнул замок невольничьей клетки.

Но княжич сдержался.

Молча опустился на истёртые щелястые доски, стараясь не смотреть по сторонам. И сжал ладонями уши, чтобы не слышать тоскливый поскрип колёс и непонятные выкрики надсмотрщиков.

Внутри осталась одна пустота — ни мыслей, ни желаний, ни тревог. Ничего!

Пустоту проворно, будто ручей, прорвавший запруду, заполонила усталость. Без остатка. От макушки до пят.

Он захлебнулся в этой усталости. Тёмной и липкой как смола.

Надо выбираться отсюда! Сдаваться нельзя! — ещё пыталось сопротивляться сознание.

Олешка нащупал отчий перстенёк. Помоги!

Но вдруг безумно закружилась голова.

Княжич охнул, и, сжав кольцо в кулаке, сгинул в мрачной пучине беспамятства…

…Вокруг вновь стелилась степь. Но не сухая и безжалостная, а полная цветов и ослепительной зелени. И небо здесь было не песчано-ядовитое, а нежно-синее, с бесконечными стадами белых барашков-облаков.

По степи, в густой траве, брёл одинокий путник в тёмно-синем плаще. Глубокая накидка скрывала лицо. Но что-то очень знакомое сквозило в стати, в движениях странника. До боли знакомое!

Дерзкий торок бесцеремонно сдёрнул накидку назад, обнажив длинные золотые пряди.

От волнения и радости у княжича засвербело в носу.

Ма-а-а-ма!

Он рванул навстречу. Полетел, не чуя ног. И тёплый ветер запутался в его светлых вихрах…

Олешка не вытерпел и чихнул.

Пёстрый степной ковёр превратился в цветастую юбку — грязную и драную. Чужие морщинистые пальцы скользили по его спутанным волосам. Княжич понял, что лежит, уткнувшись в колени старухи-синдки.

Тьфу ты! Росс вскочил.

Увидев, что он пришёл в себя, старуха беззубо заулыбалась и залопотала на своём языке.

Княжич разозлился. И снова уселся посреди клетки, скорчив недовольную ряшку: зачем, старая, оборвала такой хороший сон? Опять он не встретился с мамой, не поговорил, не пожалился. Глупая бабка!

Повозку потряхивало на ухабах.

Солнце уже закатилось за овидь. Сколько он проспал?

По обе стороны большака тянулись все те же полуголые холмы.

На ночлег караванщики остановились в широком распадке.

Олешка слышал, как надсмотрщики смеются и ругаются у костров. Мычали выпряженные из повозок буйволы. Вдали кто-то отрывисто тявкал и подвывал. Нет, не волки. Волков княжич встречал — когда отец брал его на охоту в предгорья. Здешнее зверьё, скуля, словно выпрашивало подаяние. Чакалки, видать, людей почуяли, решил росс.

Пленникам разлили вонючую похлёбку — по одной большой чашке на повозку.

Княжич не притронулся к ней. Есть хотелось зверски — аж живот сводило, но голод не смог пересилить брезгливость при виде бурой жижи. Бе-е-е! Санкино варево из корешков и трав в лесу и то было приятнее для глаз.

Соседи по клетке оказались не столь привередливы. Пищу из чашки черпали прямо руками. Ровно скоты — прости мя, Варок!

Помимо Олешки, в повозке обитало ещё пятеро: та старуха-синдка, три её товарки помоложе — в таких же пёстрых и облезлых платьях, и кучерявый мужичок в рванине — и не поймёшь, какого роду-племени. А…

А где же Санко?!

Княжич растерянно оглянулся.

Вот те раз!

От испуга, что он потерял дружка, затёпало сердце.

Их же вроде вместе тащили!

Вдруг, пока он валялся в беспамятстве, с Санко приключилось что?

Захотелось взвыть. Как те чакалки.

Княжич опять сдержался, но задрожал точно осиновый лист.

Старуха заметила его беспокойство. Вытерла о подол руки. Встала, кряхтя и чуть не опрокинув плошку с похлёбкой.

Вот страшила! Тощая как смерть, не лицо — сушёная слива, седые косицы по пояс, костлявые ручищи.

Чего хочет? И без того худо.

Этими самыми ручищами, серыми от въевшейся грязи, с длинными чёрными ногтями, синдка ухватила княжича за подбородок. Развернула назад — так, что Олешка едва не свихнул шею, ткнула в темноту скрюченным пальцем: мол, туда смотри. И снова провела ладонью по его волосам. От старухи разило кислятиной, росс даже перестал дышать, но послушался и обратился в сгустившиеся сумерки.

Поначалу ничего не приметил, а потом, в соседнем возке углядел съёжившийся комочек в знакомой одёжке. Санко!

— Санко! — радостно позвал княжич, забыв про горести. И про старуху, которая не отошла и всё гладила его по маковке. Будто собственного внука.

Славон немедля встрепенулся, точно ждал:

— Леший?! Слава Мокуше, очнулся! Двудни без памяток! Я вже убоялся: не помер ли?.. — словно пытаясь убедиться, что это верно росс, дружок просунул сквозь прутья руку — благо, возок, в котором он обретался, поставили впритык к олешкиному.

— Два дня? — захлопал ресницами княжич. — Не… не помню! А ты… как? — Олешка прильнул к решётке.

И тотчас отпрянул — щеку обожгла свистящая боль. Осев от неожиданности, он почувствовал, что к подбородку потекла горячая струйка. Прикрыл ладонью саднящую скулу.

— Куп каран, сийар ада! — рядом как из-под земли вырос тучный синд. Кожаный хлыст свистнул ещё раз, звонко ударив по прутьям клетки.

— Ах, ты, гад! — завопил Санко. — Ну-кась, достань, чёрт плешивый!

В повозках загалдели. Славона схватили за плечи и оттащили в глубь колымаги, спрятали за спинами.

— Куп каран! — снова рявкнул надсмотрщик и обвёл пленников тяжёлым взглядом из-под густых чёрных бровей. В свете ближнего костра блеснула потная залысина — Олешка, держась за щёку, сердито всхлипнул: точно, плешивый!

Невольники притихли, попятились от прутьев. Трусы!

Ох, как щека ноет-то!

Подлюга! Да как ты смеешь бить княжьего отпрыска!

В груди вскипело от ярости. Олешка вцепился в решётку и закричал:

— Эй ты! Вонючка синдская!.. Смерд чернозадый!.. Смелый с кнутом?.. Да я тебя!.. Уй!!!

Хлыст пребольно огрел княжича по костяшкам пальцев. Росс отскочил, старуха вцепилась ему в руку — да так крепко, что он опрокинулся назад. Надсмотрщик громко захохотал и, поигрывая плетью, направился прочь.

Княжич попытался высвободиться из объятий синдки, но не тут-то было: старуха оказалась на удивление сильной — не выпустила, как он ни брыкался. Лишь когда охранник отошёл далеко, ослабила хватку. И опять ласково пригладила растрёпанные вихры мальчика. Что ей надо?

— Оставь меня, старая! — задыхаясь, прошипел княжич. Раздражённо мотнул плечом и озлобленным зверьком забился в угол клетки — подальше от всех.

— Напрасно ты, отрок, гордыню свою лелеешь, — произнёс кто-то чуть слышным и тонким голоском. По-рамейски.

Олешка воровато оглянулся в поисках говорившего.

Речь держал кучерявый сосед, расположившийся у противной стенки повозки. Вид у него был измождённый. Вроде и не стар, но явно и не молодец. Шелушащиеся колени выглядывали из рваных портков, тело едва прикрывал кусок заношенной материи. На груди болтался деревянный крестик на верёвочке. Острые ключицы выпирали из-под смуглой кожи. Лицо было узким и сердитым, но большие впалые глаза смотрели по-доброму. Рамей?

— Все мы рабы Божьи и должны покориться Ему, — смугляк воздел очи кверху. — И ты покорись, дитя неразумное. Тогда Спаситель распахнёт для тебя врата Царствия небесного…

— Наши боги любят смелых, — дерзко отозвался росс. К чему этот… да кто бы он ни был!.. затеял разговор?!

— Уверуй в Спасителя, моли его, и он обязательно поможет.

— А тебе он помог? Что ты тут делаешь? — вспыхнул Олешка. — Я твоего бога не трогаю, и ты моих не тронь! Понял?

— Я смиренно принимаю волю Господа и уповаю на Него, — тихо ответил кучерявый. И отвернулся.

Он и вправду оказался рамеем. По имени Зеноб. Из самого что ни на есть Виллазора.

И не обидчивым.

Наутро после вечерней перепалки Олешка почувствовал себя виноватым. При свете дня кучерявый рамей выглядел совсем беззащитным. Стыд закусал росса почище злючей уличной шавки. Велика доблесть лаяться с убогим!

А ещё в душе княжича остался неприятный осадок. Вроде и прав он, по сути, а будто на лопатки его уложили. Нет, надобно обязательно договорить, доказать свою правоту без ругани, заступиться за родных богов.

Зеноб вдругорядь завёл песнь про «рабов божьих». Олешка твёрдо ответил, что никакой он не раб, что россы испоконь называют себя божьими внуками. Род-батюшко выстругал сыновей из дубового полена. О том мудрый вольх Всемысл рассказывал. Выходит, люди от богов пошли. Кто ж родичей в рабы записывает?

Зеноб спорить отчего-то не стал.

Довольный княжич посчитал, что убедил собеседника. И взялся расспрашивать рамея обо всём подряд. Толку-то молчком сидеть?

Зеноб не возражал.

Поведал, как попал в плен. Хозяин караван-сарая обвинил рамея, что тот не доплатил ему за постой; нажаловался кади. Суд был скор: слушать прекословия одинокого чужестранца никто не стал, и его заковали в кандалы. А тут и невольничий караван подоспел.

Зеноб предположил, что хитрый судья с немалой выгодой для себя продал его в рабство.

Может, и так.

Хотя княжич в том сильно сомневался: кому нужен за дорого холоп с тростинками вместо рук и ног и грудью вдвое толще живота? В Златограде таких отдавали даром: только бы не кормить лишний рот.

Странное дело: повествуя о своих злоключениях, рамей не гневался, не роптал, не призывал кары на головы недоброжелателей.

— Господь одарил меня испытанием, — спокойно сказал он, пристально взглянув на княжича. — И я должен пройти его с честью, дабы заслужить в раю место подле Него. Разве блаженство сие сравнимо с теми мелкими невзгодами, что я переживаю здесь, в невольничьей колеснице?

Чтоб пройти испытание с честью — это да, это Олешке понравилось. Он и сам так считал: негоже плакаться. Мужчина обязан достойно сносить любые тяготы.

Не, ну, можно, понятно, разок слезу пустить, когда вконец горько. Ма-ахонькую! Но чтоб мириться… Ещё чего! За лучшую долю надобно бороться. Изо всех силёнок.

Вообще, со слов Зеноба выходило, что Бог один-одинёшенек. Без помощников. И швец, и жнец, и на дуде игрец. Смешно! Ну, не может он и погодой управлять, и урожаями, и зверьём, и судьбами человечьими. Каким бы ни был могущественным, на всё рук не хватит. У россов сам Варок в кузне небесной трудится и других подгоняет: Дарбог солнце возит, Стрый ветрами повелевает, Варун воинам покровительствует, Яр пашню помогает людям поднимать, а Влёс — стада пасти. Каждый при делах.

Нет, забавный этот рамейский Спаситель. Одна у него забота — души людские стеречь да брать на себя чужие грехи! Точно люди, несмышлёныши, не в силах о душах собственных позаботиться и ответить за содеянное.

А в Ирий, в сад чудесный на краю земли, где солнце восходит, вечное лето и растёт исконний Дуб-Батюшко, после смерти и так попадёшь. И не за смирение своё. Как там Зеноб утверждает? Ударили по одной щеке — подставь вторую. Дудки!

Уж лучше пусть про Феницию брешет. Складно у него это получается.

Скажем, в Виллазоре для ихнего Спасителя храм построили высотой до неба, а шириной в тысячу охватов. И в храме том — алтарь золотой: десять человек друг на друга встанут — до верха не дотянутся. Ого! Стены расписные, хоры поют песни распрекрасные.

И любой туда может прийти и испросить милости у всевышнего. Сам! И якобы Спаситель откликнется, если хорошенько его умолить. Чудно!

У россов с богами лишь вольхи умеют разговаривать. А обычному люду положено небожителей славить, а не попрошайничать. В мыслях-то, конечно, каждый вправе к покровителю обратиться, никто не запрещает, но никто и не ручается, что тебя услышат.

А у рамеев, выходит, для того место особое есть… Занятно!

Или вот: воду в Виллазоре никто на своём горбу давно не таскает. Тамошние мудрецы приспособления изобрели: вода сама до терема бежит. Диво? А то!

Ещё Зеноб говорит, что мудрецы эти сделали из воска и перьев крылья, чтоб человек летать мог аки птица. Здорово! Жаль, Санко не слышит!.. Он бы обрадовался.

Хоть бы не врал рамей!

И пошто он такой сказочный город покинул, отправился на край света? Достранствовался: в неволю угодил.

Эх!.. Сами-то они со славоном не лучше.

Тихие беседы скрашивали одиночество, отвлекали княжича от скорбных думок. Исподволь он проникся к рамею приязнью, даже несмотря на его дурацкие верования.

Однажды Зеноб, обратив внимание, что Олешка жадно вслушивается в синдскую речь, предложил:

— Вижу, парень ты неглупый и к языкам способный. По-нашему, по-рамейски, споро и ладно говоришь, молодец. Хочешь, друг любезный, я тебя здешнему наречию выучу? Пригодится.

А чего ж? Вправду пригодится, с горечью признался себе росс. И согласился.

За неделю княжич нахватался достаточно слов, чтобы понимать, о чём кричат охранники. Чаще всего приходилось слышать неизменное «куп каран!» — «молчать!». Обычно надсмотрщики добавляли ещё кое-что, но учить Олешку ругательствам Зеноб наотрез отказался.

Узнал росс и имя прилипчивой старухи — Рамбха, по-синдски сие означало «прекрасная небесная дева». Да-а-а уж! Не, может, в молодости и была красавицей, кто ж спорит.

Рамбха пугала княжича не только видом. Она по-прежнему не упускала случая коснуться его волос. Росс ругался и сопротивлялся, но старая карга не унималась.

Зеноб растолковал и эту поганую привычку: мол, по синдским поверьям, белокурых считают сынами солнца и приносящими удачу. Во как! После такого объяснения Олешка перестал шугаться назойливой бабки. Что ни говори, а приятно, когда тебя почитают чуть ли не за бога!

Кто б удачу ему самому принёс, а?!

Караван продвигался вперёд не быстрее жолвы, проходя в день от силы вёрст десять.

Иногда на пути попадались деревушки — убогие и нищие, с домами из тростника, обмазанного глиной, соломенными крышами.

Там повозки облепляла большеротая местная детвора. Громко смеялась, дразнилась и забавы ради закидывала пленников кусками ссохшейся грязи. Охранникам гонять дерзкую мелкоту было лень: они предпочитали подрёмывать в прохладной тени.

Рамбха злилась пуще других, призывая на головы юных насмешников страшные кары, и нелепо грозила скрюченным пальцем. Дети ненадолго отставали, но потом возвращались.

А вечером появлялись новые невольники.

Так в клетке очутились ещё двое — парень по имени Ахуд и девушка Сатья: на взгляд княжича, довольно страшненькая, но скромная и молчаливая.

Ахуд сразу стал называть росса «бхай», то есть «братец», и досаждать Зенобу пустопорожней трепотнёй и жалобами на тяжкую судьбинушку. Рамей покорно внимал настырному синду, а Олешке приходилось скучать, проклиная в душе болтливого соседа.

Повозка княжича и его товарищей по несчастью шла первой, за караван-баши — тем толстяком, под чью лошадь они с Санко едва не угодили.

Странный головной убор, который княжич принял за повой, Зеноб назвал «чалмой». Ничего позорного в нём, по синдским понятиям, не было. Напротив, носить чалму дозволялось людям заслуженным и влиятельным. Коим почтенный Ар-Тарак и являлся, будучи тасильдаром самого Абу Синга, первого советника мараджа.

Ар-Тарак ни с кем не разговаривал, лишь отдавал короткие приказы. На ночь для него разбивали отдельный шатёр, из которого он не выходил до утра.

Зеноб объяснил, что тасильдару не положено якшаться с надсмотрщиками, ибо он из касты кшатров, а те — простые вайши. Что такое «каста» и кто такие «кшатры» и «вайши», княжич не понял, а расспросить рамея подробнее после появления Ахуда никак не мог. Долдон окаянный!

А обычай странный. В Златограде сам князь влёгкую беседует с простолюдинами. Не зазорно.

…Со временем привыкаешь даже к плохому.

И к вонючей похлёбке, и к нестерпимому ночному холоду, и к одиночеству.

Иногда Олешке начинало казаться, что всё не столь уж и скверно. Вместо того, чтобы топтать лапти неведомо где, он едет в повозке. Пищу искать не надо: дважды в день надзиратели сами её приносят. А то, что он в клетке — это временно. Прибудет караван на место, там всё благополучно и разрешится. Княжич сумеет объяснить, кто он такой. И его, конечно, отпустят. Может, ещё и с почестями.

Жаль, Санко нет рядом.

Старград,

Месяц Посева и Наречения

Внезапно хлопнула дверь. За пурпурным пологом, отгородившим алтарь святилища, послышались быстро приближающиеся шаги. Старый вольх в белых одеяниях, преклонивший колени у четырёхликого кумира с огромным турьим рогом в деснице, насторожился: кто посмел нарушить покой Небесного Князя?

Чужая, но уверенная рука откинула тяжёлую завесу. Перед вольхом предстал седой длинноволосый мужчина в сером балахоне. Грудь его украшал мрачный амулет — ворон с головой волка.

— Хоробор?! — старик с трудом поднялся на ноги, чтобы стать вровень с незваным гостем. Тот заносчиво вздёрнул подбородок:

— Да, это я. Не ждал?.. Новому повелителю Златограда в его хлопотах не обойтись без толкового советчика.

— Властояр тоже здесь, в Старграде?

— Ты верно догадался, старый плут! Ладослава так поспешно бежала из княжьего терема, что воевода не обсудил с ней важные государственные дела.

— Зачем ты пришёл сюда?

Хоробор ухмыльнулся:

— Приспел час отдавать долги, Всемысл. Ты ведь помнишь, чем закончилась наша последняя встреча.

Белый вольх ответил, делая ударение на каждом слове:

— Никто. Никому. Ничего. Не. Должен!.. Поединок был честным. Я по праву стал верховным жрецом Варока. А ты… Ты предал наших богов! Молишься тёмным владыкам…

— Уж кому говорить о предательстве! — запальчиво воскликнул гость. — Кто выступает против праведной войны с вероломными славонами, сгубившими нашего доброго князя? Кто отказывается признать законным правителем благородного Властояра? Сколько тебе заплатили за измену?

— Твои уста, как и прежде, полны яда и лжи. Властояр не может быть государем россов. У Добромира есть сын.

— А-а, великомудрый Всемысл ещё не ведает, что посольство Будана вернулось из Академии ни с чем. Да-да, без княжича! — Хоробор вонзился взглядом в собеседника, упиваясь его замешательством. — Твой дружок, коварный Светозар — да будет проклято это поганое имя вовеки! — сгубил наследника Гардарики, послав на верную смерть в дикие дебри Ужавы. Я пытался спасти бедного отрока, но чары полуночного проходимца оказались сильнее… А где был твой Варок, вольх?

Хоробор скорбно воздел очи:

— Род Добромира иссяк. Знатные мужи Гардарики изберут нового князя, — в зрачках колдуна полыхнул зловещий огонь. — Угадай кого?.. Кончилось твоё время, Всемысл. У россов будет другой вольх. Я! И мы станем молиться иным богам!

— Не кощунствуй! Ибо гнев Князя Небесного немилосерден.

— Пустые угрозы! Что мне сделает этот беспомощный истукан? Смотри!

Обернувшись, Хоробор смачно плюнул в лицо деревянному идолу. И, надменно захохотав, пошёл прочь.

Шакка

ЧЕРЕДА решётчатых повозок выбралась на гребень холма. А с ними всадники — загорелые, обветренные, черноволосые. Десятка два.

Как следует счесть их Олешка так и не смог — сбивался каждый раз. Эти угрюмые и глинокожие синды казались ему на одно лицо. К тому же наездники до самого лба прикрывались платками — от едкой дорожной пыли.

Пыль эта была сущей пыткой. Она сыпалась в уши, лезла в рот, забивалась в волосы. Только по утрам, после мучительно холодных ночей, когда скупая роса ещё сверкала каплями на камнях и траве, наступало облегчение. Но лишь пригревало солнце, из-под копыт и колёс начинала клубиться бурая муть, заполняя собой всё видимое пространство. И ничего не оставалось, как утыкаться носом в рукава и жмурить глаза.

— Шак-каа! — пронзительно закричали впереди. Люди в клетках повернулись на голос. Княжич даже привстал.

Но поначалу не углядел ничего, кроме мокрых от пота спин охранников, промчавшихся мимо с гиком и свистом. Однако большак вильнул в сторону, и взору открылась широкая рыжая равнина с редкими островками зелени. А посреди неё, в жарком степном мареве, раскинулся огромный город с грязно-жёлтыми стенами.

Накануне Ар-Тарак лично досмотрел каждую повозку и всех пленников. В некоторых караван-баши тыкал пальцем, и подручные выволакивали тех из клеток.

Нет, не били!

Наоборот, избранников Ар-Тарака — молодых женщин и мужчин — отмыли в ручье, расчесали и заставили выстирать рубахи. Правда, мокрую одежду несчастным пришлось снова напялить на себя. Сатью укутала каким-то драным платком Рамбха, а Ахуд всю ночь клацал зубами от холода, не давая Олешке сомкнуть глаз.

Впрочем, спать княжичу и без того расхотелось.

Завидев все эти приготовления, он рассудил, что тасильдар желает предъявить «товар» лицом, а значит — скоро конец их путешествию.

Сердце забилось часто-часто: что ждёт его поутру? Былая уверенность в благополучном исходе как-то враз скукожилась, превратившись в хрупкую надежду. Но надежду!

Опорой для неё оставался отцовский перстенёк. Его Олешка по-прежнему держал в тряпице на указательном пальце. Никто ничего не заподозрил — спасибо Чадобору! Лишь Зеноб однажды предложил полечить «болящую» руку, но княжич так яростно замотал головой, что рамей тут же отстал.

Росс был свято убеждён: и среди этих бронзоволицых синдов найдётся тот, кто оценит важность перстня. Ну, и, разумеется, его обладателя. Не всяк, конечно, а какой-нибудь знатный и влиятельный вельможа. А то и сам ихний марадж. Так что до поры светить колечко не след — в невольничьем караване знатоков точно не сыщется.

Да не оставит в беде Князь Небесный внука своего!

Наутро пленников подняли до рассвета.

Наспех накормили привычной чечевичной похлёбкой. От неё княжич давно перестал воротить нос — голод не тётка, а брюхо не лукошко. Однако есть руками, как все, заставить себя не смог. Противно! Взамен ложки придумал использовать засохшие рисовые лепёшки — их надсмотрщики раздавали с варевом. Зачерпнёшь густую жижу, закусишь размякшим хлебцем — вот и сыт.

Ёжась от утренней стыни, росс нечаянно размечтался: быть может, сегодня он в последний раз пробует постылый невольничий харч?

Хотя…

Откуда знать, чем будут потчевать, когда привезут на место.

Каким ещё будет это место?

Ох, и отчего так мерзко дрожат коленки?

Город приближался, переливаясь золочёными куполами храмов, дворцов и башен.

— Инда-а! Красота! — восторженно выдохнул над ухом Олешки беспокойный Ахуд, пристроившийся рядом с россом и по-мальчишечьи свесивший ноги меж прутьев клетки. Княжич уже сносно понимал синдскую речь, но сам говорить пока не решался, боясь насмешек. Поэтому промолчал. Лишь согласно кивнул.

За него ответила Рамбха: скривившись, что-то резко выпалила. Что именно, Олешка не разобрал. Молодой синд посерел лицом. И уже больше не смотрел вперёд.

Задолго до городских стен вдоль дороги потянулись полуразвалившиеся глиняные лачуги с плоскими крышами. Без окон, с трёпаными занавесками вместо дверей.

И люди…

А!.. О!.. Э!.. Вот же!

У Олешки вспыхнули уши: они тут, что, совсем стыд потеряли эти синды?! Срамотища!

У мужиков — ни рубах, ни портов, одни тряпки грязные на чреслах. У баб вместо платьев — простынки, обвитые вокруг шеи и ещё раз вокруг живота. Но они хотя бы до пят свисают!

Дети и вовсе голышом бегают.

А худющие-то! Рёбра из-под кожи торчат. Зеноб по сравнению с ними — толстяк!

Брюхатые хозяйки прямо на улице стряпали, стирали и бранились с соседками. Чернявая ребятня плескалась в неглубоком рве с бурой водой — Ахуд назвал его арыком. Под сенью редких деревьев, с которых как на верёвочках свисали продолговатые зелёные плоды, чинно сидели старики.

Лишь брехливые местные псы уделили должное внимание повозкам и всадникам, облаяв каждого из них.

Под ногами прохожих и колёсами проезжих, ничуть не пугаясь, шастали пёстропёрые куры и индюшки. Разноцветные козы щипали придорожные колючки. В полузасохших лужах нежились тощие, как и их хозяева, хряки.

— Турук! Турук! Прочь! Прочь! — кричали всадники и щёлкали плётками.

Сначала княжич не понял, почему они остановились. Потом заметил посреди дороги корову. Караванщики страшно ругались, но отчего-то прогнать животное не решались.

Громче всех вопил лысый надсмотрщик в короткой шерстяной безрукавке и свободных шароварах, обмотанных на поясе широким куском посеревшей от пота и пыли материи. При взгляде на плешака у Олешки заныл свежий шрам на скуле. «Так тебе и надо!» — злорадствовал росс, наблюдая за его тщетными попытками прогнать рогатую с пути.

До городских ворот повозки добрались, когда солнце уже поклонилось закату, а длинные тени зарылись в вязкую дорожную пыль. От этих теней и без того смуглые синды казались почти чёрными.

— Шак-каа! — опять послышалось спереди.

Княжич снова дёрнулся на крик и чуть не ослеп. Широкий въезд в город полыхал, словно объятый пламенем.

Пожар?!

Тогда почему никто не бежит за водой?

Приглядевшись, Олешка понял, что обманулся. Огромные — локтей двадцать в высоту! — створки ворот были сделаны из узорчатого золота. Щедрый Дарбог, прощаясь, окрасил их сверкающим пурпуром. Лепота!

Похоже, великолепие это сразило одного лишь росса. Зеноб даже не взглянул на блистательную красоту. Сердитая Рамбха стала мрачнее ночи. А Ахуд с горечью в голосе прошептал:

— Теперь назад дороги нет!

Ар-Тарак на своей кобыле первым протрусил сквозь распахнутые настежь ворота. Стражники подобострастно склонили головы, даже не пытаясь остановить тасильдара — не то, что прочих желающих пройти и проехать.

Княжич больше не оглядывался на своих угрюмых спутников.

«Або-ще помирать вздумали?» — невольно разозлился он. «Нешто Санко тоже так мыслит?!» — росс в который раз прильнул к решётке, пытаясь высмотреть позади дружка. Хотя б взглядом с ним перекинуться!

Тщетно! Повозка со славоном, видимо, плелась в самом конце невольничьего каравана. На душе у Олешки стало тоскливо.

И — ух! — княжич чуть лоб себе не разбил о дурацкие прутья.

Колымагу с пленниками мелко и противно затрясло.

Пройдя ворота, буйволы, тащившие её, ступили на твёрдый камень. Вместо брусчатки на дороге были разбросаны огромные необтёсанные булыжники.

Но чем дальше, тем ровнее и накатаннее становилась мостовая.

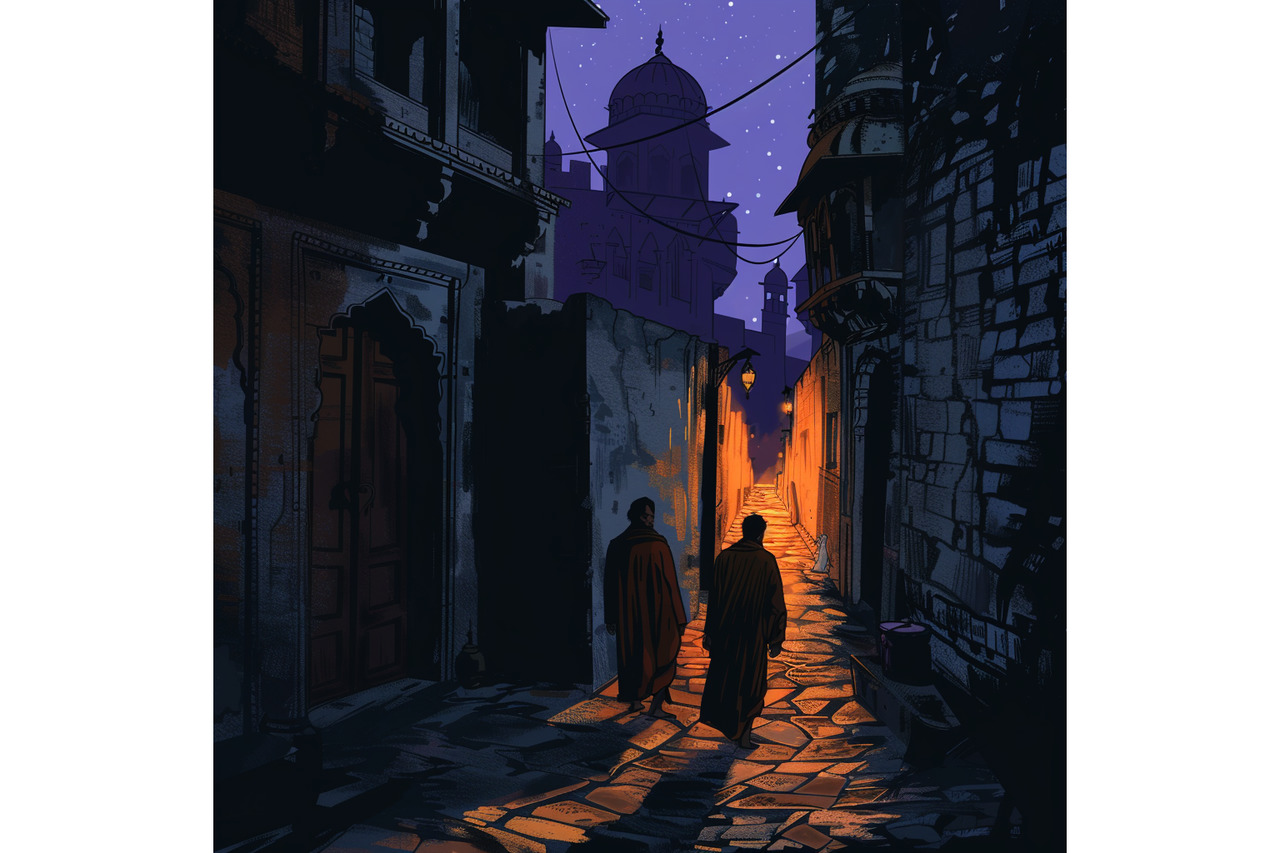

Узкий, почти лишённый солнечного света проезд змеёй ускользал в недра огромного города, увлекая за собой конных и пеших.

Было тесно и сумрачно. И боязно.

С боков, как дрова в поленнице, налезали друг на дружку дома. Все больше округлые. Некоторые уходили ввысь на несколько ярусов. Из-под крыш, загораживая собой небо, выпирали каменные крылечки — большие и маленькие, пустые и увешанные стираным бельём.

Княжич только плечами пожал: на фига они там, на верхотуре?! Лень, что ли, всходы поставить?

Стены домов были густо изрезаны узорами: листочки да цветочки, а то и целые дерева в завитушках, аспиды да зверюги неведомые.

Но то пустяки!

Сплошь и рядом на глаза россу попадались вырезанные в камне фигурки — такие же бесстыдные, как и сами синды. Тьфу! Прости мя, Варок!

Впрочем, народ в столице был хотя бы одет и обут. Простенько — в тонкие белые сорочицы и порты до колен. У многих на шеях красовались узкие куски яркой материи — навроде платков.

Люд побогаче щеголял в шитых золотыми и серебряными нитками халатах.

В толпе блестели кольчуги и шишаки стражников, вооружённых секирами на длинных, выше головы, древках. И тут не слава Вароку! Местные вои взамен портов носили бабские понёвы. Как самим не противно-то?!

По обеим сторонам улицы выстроились бесконечные ряды полотняных лавок. А там, где их не было, ковры и циновки с товаром расстелили прямо на земле.

Дорогие ткани и мешки с шерстью, горы разноцветных плодов всех видов и размеров, развалы старьёвщиков, дешёвые безделушки и клинки из арабийской стали, пряности, овощи, мясо — всё вперемешку.

Здесь же лепили горшки, чинили одежду, готовили пищу — и съедали её.

Шум, гам, толкотня.

Удушливый смрад от горящих куриц. Дым коромыслом: в трёх шагах не различить, что впереди. Аж глаза слезятся.

И вонь из сточных канав.

Фы-ых! Княжич зажал нос и разинул рот, хватая воздух как выброшенная на берег рыба.

Торговцы закликали покупателей, нищие взывали о подаянии. Голоса сливались в один общий гул — он то усиливался, то ослабевал, но не прекращался ни на миг.

Динь-динь-дон!.. Медники выбивают молоточками дробь на своих блестящих кувшинах и кубках, и те издают такой чистый звон, что заслушаться можно.

Его перекрывает писклявый стон: полуголый человечек с дудочкой сидит над плетёной корзиной. Из-под крышки торчит змеиная голова, и — о, чудо! — тварь послушно внимает звукам дудки.

Людей становилось всё больше.

На клетки с пленниками озирались, но взгляд не задерживали. Поди, этаких бедолаг в стольный град каждодневно привозят десятками, а то и сотнями!

Потому и дорогу уступать никто не желал.

Надсмотрщики орали и хлестали плётками, но повозки еле двигались в живом море.

На небольшой площади они и вовсе остановились.

Толпа, собравшаяся здесь, восторженно вопила, устремив взоры к деревянному помосту в окружении чадящих пламенников.

Там прохаживался горбун в черно-красном плаще и шутовском колпаке с бубенчиками.

«Скоморох», — догадался княжич.

Его поразили необычно большие, раскосые, а самое странное — неподвижные глаза шута. А ещё оскаленная улыбка до ушей. В отблесках огня она казалась зловещей.

Горбун взмахнул рукой. Из-за его спины выскочили двое парней в пёстрых шугайках и чикчирах. Такие же раскосые. Но рыжеволосые. И очень похожие друг на друга. Братья, решил Олешка. И тут же недоверчиво скривился: «Не бывает таких степняков!».

Забухали литавры, гнусаво завыла волынка.

Парни забегали по деревянному настилу, подпрыгивая вверх. Колотушки стучали все чаще, молодцы взлетали все выше — будто заместо пяток у них были тугие пружины. Вертясь в разные стороны, через и вокруг себя, каждый раз они опускались точно на ноги.

Горбун, чуть прихрамывая, вышел на середину помоста, и прыгуны начали сигать прямо через него, хотя роста калик был не малого. Напоследок один из них взметнулся совсем уж высоко, трижды перекувырнулся в воздухе и, приземлившись, застыл истуканом.

Площадь взорвалась от восхищения. Здорово!

Но то было не всё.

На подмостки выбежала… девчонка.

На вид — ровесница княжича. А то и младше. Худая, гибкая. Опять же с огромными раскосыми глазищами. В мальчишечьей рубашке и портках, плотно облегающих стройные узкие бёдра. Короткие тёмные волосы забраны в хвостик и стянуты широкой повязкой.

Сначала пацанка просто ходила взад-вперёд, изгибаясь как кошка — под барабанный бой и хриплые выкрики горбуна: «Ай-я-а! Ай-я-а!»

Потом один из парней швырнул ей обруч. Вертячка поймала стальное кольцо предплечьем и принялась крутить, не переставая извиваться — то ногу задерёт выше головы, то поклонится в пояс, то спину назад выгнет, опершись на ладошки. В обители подобное упражнение называли мостиком. Олешка тоже так умел, но у девицы выходило куда изящнее. Обруч при этом вращался без остановки — всё быстрее и быстрее. На коленях, на поясе, на груди, на шее.

Во, даёт!

Захваченный стремительным действом, росс не заметил, как на помосте снова появились братцы-прыгуны. На плечах они вынесли длинный и толстый шест.

Девочка отбросила обруч и одним скачком очутилась на пряслине.

И началось нечто вовсе неописуемое.

Парни взялись мотать шест, словно пытаясь сбросить с него нахалку. Не тут-то было! Та бабочкой порхала над ненадёжной опорой, легко взмывая вверх и так же легко возвращаясь.

Зрители ахали и охали, глядя на её проделки. Олешка аж рот раззявил от удивления и восторга. Вот это да! Вот мастачка! Но пальцы на всякий случай скрестил, чтоб девчонка — не дай, Варок! — не сорвалась.

Уж больно она ему понравилась.

— Хороша циркачка, а? — неожиданно воскликнул за спиной Зеноб.

Олешка густо покраснел.

Циркачка?.. Точно! Рамеи так прозывают своих скоморохов.

Но что Зеноб имел в виду? То, что она искусница? Или… что красавица?

Незримый барабанщик резко оборвал дробь.

Над площадью повисла гнетущая тишина.

У Олешки ёкнуло сердце: что ещё придумали лицедеи?

Кто-то нетерпеливо засвистел. Со всех сторон возмущённо зашикали.

Горбун вынес на свет малыша. Тощенького. Большеглазого. Лет трёх от роду. В одной тонкой распашонке. Поднял над собой и торжественно передал девочке, замершей на шесте.

Кроха намертво вцепился в попрыгунью, обхватив её руками и ногами, и смешно завертел русой головкой. Точно не понимая, чего это вдруг на него уставилось такое множество народа.

— Сальто мортале! — зычно объявил на всю площадь горбун.

Олешка заметил, как малыш что-то шепнул девочке на ухо и зажмурился.

Косоглазые братья неожиданно рванули шест вверх.

Циркачка упруго взмыла ввысь…

Толпа тревожно вздохнула в едином порыве.

В отсвете пламенников мелькнули голые пятки, растрёпанная детская макушка… Комок из сплётшихся тел, сделав полный оборот, камнем рухнул вниз.

Пряслина зашлась ходуном в крепких ручищах парней.

Но не сбросила отважную циркачку.

Ф-фух!

Всё?!

Площадь взвыла и взорвалась рукоплесканиями. Олешка чуть не отбил себе ладоши.

Юная искусница, ослепительно улыбаясь, раздавала поклоны направо и налево. Княжич никак не мог оторвать от неё взгляд. Ещё немного, ещё несколько мгновений, и он уже больше никогда не увидит очаровательную незнакомку. Хоть бы узнать, как звать её!..

Что-о-о!!!

Уж не втюрился ли ты, братец?!

Олешка застыл, впившись в прутья клетки и боясь признаться себе в своих чувствах. И не замечая того, что творится вокруг.

Девчонки княжичу, конечно, нравились и раньше.

Но уделять им серьёзное внимание он считал излишним.

Во-первых, эти павы вечно нос задирают, стоит только на них засмотреться ненароком.

А во-вторых, от этих вертихвосток одни неприятности.

Взять хотя бы его сестрицу ненаглядную — Синеоку. Маленькая, но вреднючая. Лезет, куда не просят. Шуток совсем не понимает. Чуть что — бегом к няньке ябедничать.

Да и другие девчонки на княжьем дворе не лучше.

Когда Олешка был совсем малой и глупый, решил он с дочкой боярина Местилы водиться — Русавой. Красавица! Коса до пояса. Очи ясные как сафиры. Не ходит — лебедем плывёт… Но сплетница! Уж как она с подружками косточки княжичу перемывала за спиной. На двор выйти стыдно. И везде с Олешкой под ручку ходить желала. Ни на шаг не отпускала — не побегать, не поиграть. Приятели обижались: мол, нас на юбку променял. И насмехались: тили-тили-тесто, жених и невеста! В общем, ничего у них не вышло. Даже не поцеловались ни разу.

Потом Милица объявилась, старшего дружинника Колотилы дочка. Огонь, а не девка! И на коне скачет, и мечом деревянным машет почище иного пацана. Дружбаны нашёптывали, что она от княжича без ума. Ажно к ведунье за зельем бегала, чтоб приворожить Олешку к себе. (Ха! Вот ещё! Да после этого он из её рук кубок сроду не взял бы!). А как ни встретишь, так одни придирки да гадости на языке. Это что, любовь называется?

С пацанами проще и честнее. Да и поговорить с этими… бабами не о чём. Одни цветочки на уме, наряды да переплясы. А глаза как закатывают, если к ним обратишься. Тьфу!

Теперь вот славонский кесарь Божидар свою дочку за росского княжича сосватать задумал.

Ну, уж нет!

Невесту Олешка себе выбирать сам будет. Хоть всё Поднебесье обойдёт, покамест не отыщет такую, чтоб и пригожа была, и послушна.

Жениться ведь всё равно придётся — куда наследнику престола деваться?

Но, слава Вароку, пока ещё не скоро.

Вперёд снова выступил горбун. Теперь без дурацких бубенчиков, но всё с той же оскаленной усмешкой на лице. При взгляде на неё княжича продирало до мурашек.

В дальнем конце помоста водрузили деревянный щит в человеческий рост.

— Бром! Бром! Хей-я! — пронеслось над площадью. — Давай, покажи, что умеешь!

Бром? Так, видать, кличут горбуна.

— Смотри, не промажь, убогий! — выкрикнул кто-то рядом с невольничьей повозкой. И захохотал.

— Да, пожалей девку! Рубии, небось, тебе исправно зарабатывает! Эва, какой бурнус прикупил! — вторил другой голос. До чего ж противный!

Резким движением калик сбросил плащ, и зрителям открылся блестящий пояс, плотно увешанный кинжалами.

Девочка уже стояла у щита.

Олешка захлопал ресницами. Что?! Уж не собирается ли?..

Бром вскинул вверх руки, призывая к тишине.

Помощник повязал ему на глаза широкую чёрную ленту.

— С ума сошёл старик! — испуганно пробормотал полноватый синд в ярко-жёлтой накидке, стоявший прямо перед княжичем. И зачем-то сложил лодочкой ладони.

Барабанщик начал выбивать негромкую, но быструю дробь. Потом вдруг ударил резко и сильно.

Горбун проворно выхватил два ножа и выбросил обе кисти перед собой.

Клинки вонзились в паре вершков от плеч девочки.

Ещё удар!

Ещё бросок!

Рядом с шеей.

Бум! С-с-с! Тук!

У ушей. Перста не будет!

Что он творит? Не надо! Вдруг рука дрогнет… Как тогда, в Академии, у самого Олешки.

И… и думать об этом не смей! Варок! Спаси и сохрани!

Княжич в невольном порыве взметнул к небу очи.

Когда он снова взглянул на помост, горбун уже сорвал повязку и, опустившись на одно колено, приветствовал взбесившуюся толпу. Подле, обняв его, устало склонила голову бесстрашная циркачка. Живая и невредимая.

Росс ничего не слышал из-за оглушительно бухающего в груди сердца.

Девчонка, меж тем, вдруг обратилась прямо на Олешку и…

Нет, показалось.

Этот воздушный поцелуй предназначался, конечно, не ему.

Граничный кряж,

Месяц Посева и Наречения

— Вот ты скажи, Некрас, с чего воевода на нашего боярина взъелся? — дюжий вой с перечёркнутой глубоким шрамом щекой придержал скакуна и поехал вровень с товарищем, замыкавшим строй. Вооружённый отряд россов взбирался заросшим летником к перевалу. — Не успели из посольства возвернуться, а уж наново в путь-дорогу. Ни сна, ни отдыха.

Молодой парень недовольно смахнул с лица паутинку и процедил сквозь зубы:

— Почём я знаю? Видать, обозлился, что княжича не привезли.

— Смотреть на него больно, — не успокоился меченый. — Глянь, осунулся весь. Как со Златограда выехали, ни с кем не заговаривает.

— А пошто зазря лясы точить? Сам покумекай, Турила: коль на душе кошки скребут, никакой советчик не поможет. А и то: какие из нас советчики? Мечом махать — это да, могём… Ничего, скоро и мы пригодимся. Отомстим за князя!

— Бают, он в этих местах сгинул. Проклятые славоны!

— Будан-то, поди, так не считает. У него жинка с той стороны. Вот и мается. Против родичей-то войной, — Некрас вдруг перешёл на шёпот. — А что, думаешь, Властояр измену учуял?

— Ты, это, того… Не заговаривайся! Понял? — Турила негодующе вздел кулак с поводьями, невольно осадив коня. — Я боярину нашему верю. Любому башку за него снесу!

— Ладно тебе! Ишь раздухарился… Я тоже верю. Да только, как мы с Академии энтой съехали, Будан сам не свой — не видишь, что ль?.. Чего там ему этот колдун наплёл?!

— Верно! Глазаст ты, братец. Боярин и раньше-то Властояра не особо жаловал, а теперь вовсе… рожа наперекосяк, стоит кому воеводу помянуть.

— Вот тебе и ответ: Властояр небось не слепой, потому и решил отослать Будана подальше… И нас заодно.

Хозяин

— НА КОЛЕНИ, пёсье отродье!

От неожиданности Олешка вздрогнул и споткнулся. Верёвка больно врезалась в запястья: пленников связали, прежде чем выволочь из клеток. В следующий миг княжич ощутил болезненный тычок в спину от Зеноба: мол, не мешкай, тут строптивых не жалуют. На рамея было больно смотреть: посерел весь. Чего страшится-то? Не казнят же!

Княжич нехотя опустился на бурый плотный песок. Но головы не склонил.

Двор, куда их привели, а вернее, затолкали, был узкий и длинный. По краям тянулись крытые гульбища. Толстые круглые столбы поддерживали покатую кровлю. Навершия столбов украшали диковинные изваяния: ушастые каменные кошки с густыми гривами и распростёртыми крылами.

В дальнем конце виднелся широкий всход. Куда-то в темноту.

Слуги в белых сорочицах и куцых — до голяшек — бабских понёвах суматошно бегали, поджигая вделанные в стены пламенники. Пространство быстро заполнялось чадящими огнями. Двор словно вдыхал в себя свет.

А в глазах Олешки всё ещё мерцала разноцветьем вечерняя Шакка.

После скоморошьих забав на площади вдруг загрохотало, засверкало, захлопало. Волы в повозках взревели от испуга. Но куда громче завопила и заулюлюкала будто сошедшая с ума толпа.

То тут, то там в воздух взвивались шутихи и потешные огни — не хуже, чем у самого Светозара! — и в вышине разлетались на тьмы и тьмы ярчайших звёзд.

Рамбха, хоть и была мрачнее тучи, и та глазела на небесные сполохи, не отрываясь. Что уж говорить про Олешку и Ахуда!

Дурной синд вцепился в решётку и тонко заголосил — поди пойми, со страха аль от восторга? И так оглохнуть можно, а тут… этот… орёт как резаный!

У помоста, на котором стояли в обнимку горбун и девочка, взметнулись огненные струи. От едкого дыма защипало в носу и жутко захотелось чихать.

Когда дым рассеялся, юной циркачки уже не было.

Мало-помалу зеваки разбрелись, и караван двинулся дальше.

С площади свернули в кривой проулок, потом в другой. Олешка будто сквозь сон слышал хлёсткие щелчки плёток, раздражённое мыканье волов и хриплые окрики надсмотрщиков. А в памяти всё вертелась юная красавица-попрыгунья. И после каждого выкрутаса дарила княжичу воздушный поцелуй.

— Хозяин, хозяин! — сдавленно прошелестело по двору.

Слуги поспешно выстроились вдоль стен и напряжённо обратились к всходу. Теперь, в свете пламенников, было видно, что его венчали полукруглые двустворчатые двери.

Внезапно они распахнулись, вытолкнув двух плешаков в коротких безрукавках на голое тело и узких, плотно облегающих ноги портах. Яйцеголовые тотчас замерли в поклоне, сложив у груди ладони. Вслед за ними, как по команде, согнула спины и прочая челядь.

Почти сразу из темени дверного проёма выступил необъятных размеров синд. Ещё толще, чем Ар-Тарак. Просторный шелковый халат едва прикрывал выпирающий живот. Из-под халата торчали атласные штаны и остроносые чёботы. Надо всем этим плавно покачивалась высокая белоснежная чалма с узорной сафировой брошью.

Пузач слегка прихрамывал. Его крючковатый мясистый нос шумно вдыхал и выдыхал воздух. Густые чёрные брови нависали над маленькими поросячьими глазками. Бегающими, но очень цепкими и пронзительными.

Ужель Абу Синг? Мудрый и могущественный везир самого мараджа?

Ойюшки! От такого борова добра не жди!

Княжич понурился. Хрупкий мостик из недавних надежд заколебался под тяжёлым взглядом толстяка. В сердце мёрзлой змейкой заползло отчаянье.

Всё, всё не так, как он предполагал!

Пыхтя и кряхтя на каждом шагу, Абу Синг шествовал к сгрудившимся в другом конце двора пленникам. Сухие песчинки жалобно хрустели под его ногами.

Поравнявшись с застывшим в почтительной позе Ар-Тараком, он коротко бросил:

— Сколько?

Не поздоровался даже! Видать, с этим надутым пехтюком Ар-Тараком хозяин чиниться не привык. Не такой уж важный тасильдар, как о себе мнит.

— Пять на десять и ещё трое, мой повелитель.

— Мало! — скривился Абу Синг и, поджав пухлые губы, неожиданно писклявым голосом воскликнул: — Да тут половина баб! Дешёвка! Ты разочаровал меня, Тарак… Кого я повезу в Набуль? Этих голодранцев?

Среди пленников прокатился сдавленный стон. Олешка увидел, как беззвучно заплакала Сатья, как стиснула ладони на груди старая Рамбха, как враз опали тощие плечи Зеноба. Но почему?!

Абу Синг ничего этого не заметил. Он с жаром выговаривал тасильдару:

— Или ты не знаешь, что я обещал Яшазу настоящий хмурский меч? А альвийские серёжки для Канти? На какие шиши?.. Ладно, показывай! — Абу Синг вдруг сменил гнев на милость. И, не дожидаясь Ар-Тарака, проворно заковылял вдоль невольничьего строя.

Каждого раба он дотошно ощупывал, обнюхивал, заставлял открывать рот и высовывать язык. Иногда цокал и криво усмехался, похлопывая караванщика по плечу, но чаще брезгливо морщился.

Росса начала бить мелкая противная дрожь. Змейка в сердце превратилась в огромную ледяную змеюку.

Как он расскажет о себе? Ведь он почти не знает языка синдов. Едва понимать обучился.

То, что прежде чудилось таким простым и лёгким, теперь казалось несбыточным.

…Не помня себя, княжич поднялся навстречу носатому везиру.

— Экий белявый! Откуда? — писклявый голос раздался прямо над ухом росса. Абу Синг с удивлением воззрился на дерзкого отрока.

Олешка оробело начал:

— И… Я… Из Зла…

— Ма-алчать! — взревел подлетевший Ар-Тарак. — Грязный щенок! Не смей обращаться к господину! Почтеннейший, солнцеликий…

— Да постой ты! — раздражённо оборвал тасильдара хозяин. Задумчиво произнёс: — Такой маленький, а седой… Спроси у него, что хочет?

— Отвечай! — приказал Ар-Тарак, яростно вращая зрачками.

Олешка от волнения потерял дар речи. Выученных слов не хватало. Да и те предательски застряли в горле. Варок, помоги! Как же объяснить этому надутому индюку, что он не обычный пленник?

Зеноб! Зеноб ему поможет. Он хорошо знает по-синдски.

Олешка оглянулся. Рамей понял, что хочет от него мальчик, но потупил взор. Чуть заметно покачал головой — мол, выкручивайся сам, малец. Трус!!!

— Говори! — нетерпеливо зарычал Ар-Тарак.

Кольцо!

Его выручит кольцо! Без всяких слов. Везир должен признать княжий знак.

Олешка трясущимися пальцами сорвал тряпицу и выметнул вперёд связанные руки. Так, что Абу Синг даже отпрянул назад от неожиданности.

— Да как ты!.. — взвился Ар-Тарак.

Княжич ещё не видел его таким разъярённым. Среди холмов и песков Дулгалаха караванщик пребывал в вечной полудрёме, а тут как с цепи сорвался. Перед хозяином выслуживается, что ли?

Свистнула плётка, тело отозвалось невыносимо жгучей болью — где-то рядом с шеей. В очах потемнело. Росс как подкошенный повалился на песок.

— Не порть товар, Тарак! — услышал он. — Лучше подай мне это… Что там у него на пальце?

Княжича крепко ухватили за запястья, сорвали перстень. Стойте! Не надо! Олешка с трудом поднялся, зажимая ладонями ушибленную ключицу. На рубахе проступила красная полоска — до крови уделал, гад! Но сейчас это было неважно.

Абу Синг с любопытством разглядывал колечко.

— Решил купить себе свободу за эту безделушку?

Безделушка?! Неужели он не узнал перстень?!

А может? Может, он не так мудр, как про него говорят, этот Абу Синг?

Олешка обречённо всхлипнул.

О, Варок! Почему не разверзлись небеса?

Или среди чужих богов ты не властен, Князь мой Варок?

— Отвечай! — Ар-Тарак вновь подскочил к мальчику, схватил его за волосы. — Ты, твои руки, твои ноги, твоя голова — всё, всё принадлежит хозяину. Понял?! Десять плетей за то, что утаил кольцо!

— От кого утаил? От тебя? — захохотал Абу Синг, жирные щёки затряслись как студень. — Да ты б сам его и присвоил, хитрюга! Мне ли не знать тебя, Тарак?

— Как возможно, повелитель? — оскорбился тасильдар. — У меня и в мыслях не было ничего подобного!

— Ладно, прощаю. Обоих! Тебя, Тарак, за то, что добыл мальчишку, — везир расплылся в довольной улыбке. — Ни у кого в Шакке нет беловолосого зинджи. А тебя, — он обернулся к Олешке. — Э-э-э, какой красавчик! Я буду звать тебя Баль-Чадни, понял?.. Тебя прощаю за честность.

Абу Синг попытался надеть кольцо на мизинец. Но даже он оказался слишком толстым. Везир разочарованно скривился:

— Никудышка! Продать старьёвщику!

Худощавый синд с обвислыми усами тут же подбежал к хозяину.

Голос вернулся к россу.

— Нет!!! — в отчаянии завопил Олешка. Кинулся к толстяку, но крепкая верёвка, связывавшая княжича с другими невольниками, отбросила назад.

Абу Синг с недоумением уставился на взъерошенного мальчишку и равнодушно распорядился:

— Сандер, доложишь об исполнении прежде, чем я отправлюсь почивать, — швырнул перстень, усач ловко поймал его и поспешил прочь, в какую-то боковую дверь.

Переменившись в лице, везир сурово приказал:

— Всех в подвал! На цепи!.. Кемаль, — хозяин кликнул ещё одного слугу, рябого старика, — отмой Баль-Чадни, чтоб не вонял, и переодень. Обучишь его — будет прислуживать юному господину.

Налево. Направо. Прямо. Длинный переход. Снова налево.

Суровая бечева стягивала Олешке горло. Он задыхался.

Вверх. Ещё один длинный переход. Вниз.

Куда старик ведёт его? Тусклый свет от пламенника в руке слуги метался из стороны в сторону. В этой части дома стены были завешаны роскошными синдскими коврами или исписаны пёстрыми рисунками. Но княжич не всматривался в замысловатые узоры и фигуры.

Опять прямо. Опять вниз.

Всё кончено. Как глупо. Осталась одна усталость. Ни страха, ни отчаяния. Упасть бы где-нибудь. И забыться.

Может, это всё-таки сон? Дурацкий страшный сон, после которого просыпаешься весь в поту. Но отчего так саднят истёртые запястья, отчего ноет ключица? Разве во сне бывает больно?

Поводырь остановился перед маленькой дверкой. Завозился с замком.

Зря, зря он послушался Санко! Надо было уговорить его остаться с Арборисом. Учитель, хоть и строг, но добр. Он бы поломался, но в конце концов наверняка согласился бы, не бросил бы славона одного в лесу. Да и дружок подулся бы, да умерил гордыню. Не для того ж Олешку догонял, чтобы сразу с ним расстаться!

Варок! А про Санко-то он совсем забыл!

— Что стоишь как мёртвый? Заходи! — княжича пихнули в плечо. Росс охнул: ключицу пронзила острая боль и осталась ноющей ломотой. Ах, чтоб тебя!

Слуга заметил гримасу и угрюмо добавил:

— Будешь артачиться — ещё получишь. Заходи, кому говорю! — махнул пламенником в темноту дверного проёма.

Каморка оказалась совсем маленькой, с низким потолком и каменным полом, устланным соломой. Вдоль стены тянулась широкая лавка. В углу стояла большая деревянная кадь. Всё.

— Будешь звать меня Кемаль-ака, — сообщил рябой, втыкая пламенник в кольцо на стене. — Понял?

Олешка промолчал, тупо уставившись на дырявые носки истёртых лаптей. Подумал ни с того ни с сего: в чём ходить-то теперь? Тут и лыка небось не сыщешь…

Кемаль приблизился к россу. Подцепил крючковатым пальцем подбородок мальчика. Заглянул ему в глаза. Олешка не отвёл взор. Пусть смотрит. Пусть увидит его тоску. И боль. И безразличие. Всё равно!

Старик вдруг ласково взъерошил отроку волосы:

— Не вешай нос, Баль-Чадни! — и начал распутывать тугой узел на шее княжича. — Повезло тебе. Останешься во дворце. Будешь самому господину прислуживать! То великая честь! — Кемаль, наконец, справился с верёвкой. Кивнул в угол: — Вода — в бочке. Мойся, а я принесу одежду… Экое у тебя смешное платье! Откуда ты, а?

Вода в бочке была холодной. Плевать! Олешка ушёл в неё с головой. Со всеми кручинами. Какое блаженство! Словно отгородился от невзгод прозрачной стеной. Ни звука. Лишь стылый покой.

В кожу впились ледяные иголочки и побежали вприскочку по телу — с одной руки на другую, на ногу, на живот… Боль сразу отпустила.

Но долго без воздуха Олешка не выдержал. Высунул голову, отфыркался. Осмотрелся.

Чадящий пламенник ронял на пол масляные капли. На стенах дрожали рыжие пятна. Воняло чем-то кислым.

За дверью послышалось глухое бряцанье. Кемаль? Так быстро? Или… Или? Сколько же он под водой просидел-то?!

Старик-слуга вошёл не один.

Следом, нагнувшись почти в пояс, в камору проник полуголый здоровяк. Огненные отблески тотчас запрыгнули на его раздутые мышцы. На вид он был довольно молод. Круглое лицо обрамляла коротко стриженная борода. Чёрная как смоль.

Амбал не удостоил мальчика даже взглядом. Сразу уселся на лавку, положив подле себя здоровые клещи. Олешка затрепетал, но силач равнодушно зевнул и, скрестив на груди руки, блаженно вытянул длинные ноги в просторных синдских штанах. Словно за тем и пришёл сюда, чтоб передохнуть маленько.

— Вылезай! — приказал Кемаль и швырнул россу старую одёжу: — Вытирайся!.. Да побыстрее!.. Кидай это рваньё в угол. Пелайяну наследника надлежит ходить в достойном платье. Гордись!

Наследника… А сам-то он кто?

Олешка прикусил губу от горечи и досады. Да кто ж теперь об этом узнает?! А узнает — так не поверит.

«Достойным платьем» оказалась длинная, почти до колен, рубаха с широким круглым воротом. И мешковатые порты на завязках. Ни кушака, ни шапки! Срамота!

Взамен лаптей Кемаль принёс княжичу тонкие деревянные подножия с кожаными ремешками — чаппалы, как он их назвал.

Затем облачённого в чистое Олешку подтолкнул к амбалу. Тот, не вставая с лавки и не произнеся ни слова, ухватил росса за грудки, подтянул к себе и ловким движением обвил его шею упругой кованой пластиной, которую тоже принёс с собой. Клещи дважды щёлкнули с противным лязгом: лишний кусок железа отлетел в сторону, пластина превратилась в тугой ошейник. Опешивший княжич даже не понял сразу, что с ним сотворили. Дёрнулся, пытаясь сорвать невольничью мету, но старик его осадил:

— Но-но, не дури, парень! Скажи спасибо нашему господину, что не заклеймил, как прочих… Да не реви ты! Привыкнешь.

Кемаль бросил на лавку тонкий тюфяк.

— Сегодня спать будешь здесь… Бежать не пытайся! А то вон один удрал. Пацан вроде тебя. Такой же лупоглазый. Как только стражу обманул? Был — и нет его!.. Ну, да ничего! Скоро обратно приведут. Не сомневайся! Ох, и не завидую я ему.

Санко! Это Санко!

Княжич захлопал ресницами. Прижал к груди ладони, пытаясь сдержать вдруг возжелавшее вырваться наружу сердце.

Значит, дружок смог?!

Но… А…

А как же я?!

Шакка,

Месяц Посева и Наречения

— Э-э, Сандер-ака!

В уличном гаме худощавый синд с обвислыми усами оклика не расслышал. А потому остановился, лишь когда его довольно грубо схватили за рукав халата:

— Да постой ты, торопыга! — круглый коротышка в замшевом чекмане и блестящих шароварах распростёр руки навстречу усачу. Тот щербато заулыбался:

— Приветствую тебя, почтенный Эльдуз! Да будут долгими твои лета!

— Сива милостив! И тебе того желаю. Куда спешишь? Неужто уважаемый Абу Синг заставляет достойнейшего из слуг трудиться и после захода солнца?

— Есть дела, не терпящие отлагательств.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.