Бесплатный фрагмент - Книга жизни

Мемуарная проза

«Всё так, как должно быть, ничто никогда не изменится, никто никогда не умрёт».

Владимир Набоков, «Другие берега».

Ночные часы

Рассказ-синопсис (1995—1999)

Он любил ночь. Часто он выходил смотреть на небо со звёздами, то близкое, то далёкое, и маленькие осколки зеркала, мерцающие там, вдали, то туманились, то исчезали, или вспыхивали, будто кто-то бросал горсть спичечных серных головок на раскалённую плиту печки.

Ночь приносила с собой успокоение. Лёжа в разливающейся чёрной рекой темноте, он вспоминал все слова, сказанные им когда-то, все споры, лица людей — друзей и прохожих, забытые или бережно хранимые — приходили к нему, напоминая о вечности, заново отпечатываясь в памяти, какие-то — фотографически чётко, какие-то — неярко, расплывчато.

Воспоминания, которые он хранил в своём сердце, были связаны с его детством и юностью: крохотный городок, бревенчатый домик у речного оврага, тихие зимние сумерки, тёмная улица без фонарей, жаркая печь, искрящийся голубоватый снег по колено. Примешивались ко всему этому и базарная площадь, и пятиглавый собор, и бесконечное поле у реки с церковкой на другом берегу. Заботливый, сильный дед. Их дворик до обвала земли. Его единственная аллея: вишни, сливы, черёмуха и каштан.

С весною у подножия деревьев расцветали ландыши — белые прохладные колокольчики с незабываемым ароматом. Деревянная лестница вела вниз, к огородам и реке, где в юности, слушая тишину, он вдыхал запах детства — запах трав, и речной воды, и болотистой местности. Он любил этот осенний запах и всегда узнавал его. Он вспоминал всё это, глядя на вечерний свет, льющийся из-под абажура кухонной лампы в чужом соседском окошке, говорил: «Господи, как же всё было хорошо», — и плакал бесконечными одинокими ночами. Для него всегда светил давно погаснувший свет в своём окошке — в доме, настолько крохотном, что современному человеку было бы невозможно в нём жить. И свет дарил ему умиротворение.

И он вспоминал всё, всё до мельчайших подробностей — и какой был снег, и какими — морозные узоры на окнах, и как весной сходил лёд, и как цвела черёмуха, и как летом он распахивал хлипкую деревянную дверь, подпирал её старой засаленной палкой и смотрел на сирень на другом берегу — на том боку, как говорили родственники, и как в реке играли золотые солнечные зайчики, как рассыпали они сноп мерцающих искр. И воздух над рекой был по утрам матовым и даже слегка туманным, и дышалось легко. Так он и засыпал в своей городской ночи, измученный радостно-печальными воспоминаниями.

А наутро он снова принимался вести какую-то странную, беспорядочную и даже в чём-то фальшивую жизнь — делал не то, что хотел, говорил не то, что думал, улыбался не тем, кого любил. Жизнь вертела его, как киношного актёра — роль следовала за ролью, и сыграть её нужно было умело, тонко и оригинально.

Ему всегда было трудно судить о том маленьком городе, в котором он жил — он старался не думать о нём. Разумеется, города менялись, но каждый, поначалу казавшийся больше предыдущего, постепенно, со временем, менял свои очертания внешнего облика и внутреннего духа — любой город становился мал для него.

Он и не жил в них, вечно сталкиваясь с постоянным поиском истины, — неважно, какой она являлась ему — дворовой, грошовой или небесной. Он то стремился познать смысл жизни, хотя бы своей, то пытался доказать несуществование счастья, то шёл против любви — и всегда попадался в собственные ловушки. Наконец он просто возмечтал о славе, он пытался быть известным и брался за самые тревожные акции: то создавал какой-нибудь клуб, то думал затеять издание газеты в полунищем городишке, то лез здороваться со знаменитостями. Он был самым простым человеком, но только простые люди не принимали его. Ведь люди что церкви: их много и одинакового строения, но ни одна не похожа на другую; среди них бывают гениальные творения, бездарных — нет, есть типовые.

Он верил в Бога — в Него невозможно было не верить, Он всегда был рядом и, как лучший друг, Он был добр и всемогущ. Всего один монастырь в заснеженных пустынных полях подарил ему Бог, подарил на несколько минут, но он увидел в них вечность. В монастыре была светлая, нежданная и несказанная гостья — весна, и воспоминания о ней доставляли ему необыкновенную радость — так преобразила она бедные суровые стены монастыря, что никак не выходила у него из головы эта обитель. И те далёкие заснеженные поля вкруг него, где всё — белое и голубое. И жестяной флюгер в виде ангела то ли на келье, то ли на часовенке — неумелый, как рисунок ребёнка, и такой же простой и милый. И серая весенняя дорожка, и две колоколенки — малая и большая, и храм с нерасписанными стенами, и древний мужской хор, и пёс у дубовых ворот — рыжий монастырский пёс, толстый и ласковый. И мудрый нищий старик, который вылечил его душу своим разговором — то ли Бог, то ли прекрасное Его подобие — простой, чудный мужик, который живет не торопясь, и потому всё успевает. И в поле ходит неторопливо вечность, рассыпая искры Божией радости — золотые, белые, синие. И тишина. Капель с крыши храма и птичьи невидимые голоса. И ледяная дорожка, по которой надо пройти рядом с Господом, и тогда не упадешь, не поскользнёшься.

Он напоминал ангела, которого Бог оставил жить на земле. Ангела, который живёт на небе — потому что на земле он видит небо, ибо земля — небо и есть. Ибо вход на границе между ними охраняют бело-голубые львы с гривами из облаков, сизые медведи ходят через воздушные ворота, и птицы похожи на ослепительно белый салют.

Днём он был всецело поглощён живыми, жизнью, мечтами о будущем, а ночью думал о тех, кого давно не было с ним, чьи голоса звучали теперь где-то вдали, неслышно и непонятно, чьи лица стали полустёртыми не только в памяти, но и на фотографиях. Он думал о тех, кто умер, он разговаривал, смеялся с ними и — плакал о них. Их не было: тех, кто помнил его детство, такое же яркое и мутное, как их существование на земле, тех, кто по-настоящему любил его… Тех, кого он больше не встретит. Их лица закружила шальная метель — и скрыла от него, как ночная пурга за окном — дорожки и пути. Лишь иногда вспыхивали горькие — и потому такие дорогие — воспоминания.

Он любил встречать рассвет. Он встречал его всего раза два в своей жизни, последний раз — ещё подростком. Не так много лет прошло с тех пор, но, несмотря на то, что юность быстро забывается, он помнил всё чётко, как будто это было позавчера — для вчера некоторые грани стёрлись, и краски слегка потускнели.

Там, где он жил, рассвет просыпался у самого дома, за узкой рекой. Он выходил на бугор встречать красноликое солнце, стараясь не оступиться на глиняных комьях. Земля проседала — река меняла русло, и пропасть засыпали землёй и камнями, но всё снова уходило вниз, так что дом их стоял на краю обрыва. С реки и противоположного берега дом был виден издалека, он даже терялся среди других одноэтажных — деревянных и глинобитных, реже — каменных — построек. Домишки, сады и огороды, незатейливые ветхие заборы облепляли высокий овражий берег, как стайка воробьёв — зимние деревья. Надо всем этим райским вишнёво-яблочным затишьем возвышалась соборная колокольня, прежде разрушенная, с остовом купола и длинным узким шпилем, с насквозь проржавевшим крестом, теперь — белая и нарядная, стройная и величавая, с ослепительным золотым блеском тысяч солнечных лучей на устремлённом в небе острие. Но это теперь, а тогда всё было иначе.

Утром он заметил розовые блики на белой извести печки. Тишина и первозданность, свежесть и неповторимость, царившие в миг рассвета, разбудили его. Он неслышно вышел из дома и, спустившись с каменного крыльца в десять ступенек, остановился посреди двора, там, откуда был виден рассвет. Солнце всходило не торопясь, а вокруг было свежо и светло. Казалось, будто просыпается что-то великое, и среди смородиновых кустов, обрубленного ствола каштана и листьев молодой яблони поселилось мимолётное ожидание бесхитростного таинства — рождения дня.

Он вспоминал, как сидел на берегу тихой реки, уставившись в синее туманное небо. Рядом квохтали курицы, забредшие сюда из ближайшего огорода, река перешёптывалась с камышом, и ветер скользил по ней в своей невидимой утлой лодчонке; вдали виднелся притихший лес. И он любил ночь за её городское безмолвие, за то, что в темноте никто не видит его глаза, за то, что ночью ему было светлее, чем днём.

Начало. Воробьи

Писать мемуары я мечтала лет в двадцать. Поэтому в двадцать три я решила их начать — вдруг в старости меня хватит склероз (всё время забываю название!), или по какой-то другой причине свет не захочет увидеть мои мемуары.

К этой рукописи я возвращаюсь каждые десять лет — в основном, дополняя, но при этом твёрдо решив не выходить за рамки написанного в 23 года. Поэтому эта книга — а таким образом, она и есть для меня книга жизни — начинается монастырём, и им же заканчивается. Так же, как к мемуарам и переосмыслению прожитого и пережитого, я возвращаюсь и туда — но всё-таки чаще.

Я пишу это в память о людях, благодаря которым моё детство было счастливым, благодаря — и вместе с которыми — я оказалась в той яркой вспышке реальности из небытия, между рождением и смертью, которая и есть жизнь.

В моем роду намешано немало крови — русских, белорусов, украинцев, татар, северных народов. Предки мои были донскими казаками, воинами, монахами — и крестьянами, хотя моя фамилия упоминается в нескольких частях родословных книг дворянских родов, в том числе, и вологодской — когда в 90-е стало модным искать в своих предках дворянские корни, долгое время я думала, что дед мой по отцу, Иван Григорьевич Воробьёв, родом из села Заборье, приехал из-под Вологды. Впоследствии, познакомившись заочно с Варварой Заборцевой, я узнала, что село Заборье есть и в Архангельской области, которая граничит с Вологодской, и решила, что в моём роду могли быть поморы — или как раз раскулаченные крестьяне или же обедневшие дворяне, полностью «забывшие» своё происхождение.

Беседа со старшей сестрой отца, тётей Таней, мало что прояснила — откуда был родом Иван Григорьевич, она не помнила, считала, что из Ленинградской области. Есть, конечно, посёлок Заборье и там — судя по карте, в глухих лесах, между Санкт-Петербургом и Вологдой, что ещё раз возвращает нас к легенде о дворянском роде вологодских Воробьёвых, которых звали то Иванами, то Григориями — как и по папиной линии. Из больших водоёмов, кроме реки Лидь, взявшей своё название из вепсского языка, на берегу которой стоит Заборье, ближайшее к селу — озеро Белое. От Финляндии и Карелии тоже недалеко. Возможно, на самом деле мой дед по отцу был из восточных вепсов.

Деревня Заборье ведёт свое начало с XVIII века — в 1792 году она упоминается на карте Новгородского наместничества. И до революции, и в советское время село, стоящее в лесах, жило лесозаготовками, мужчины были в основном лесорубами. Возможно, поэтому мне с детства так запомнилась сказка Вильгельма Гауфа «Холодное сердце», а не только потому, что мне, как человеку, родившемуся в воскресенье, нравятся строки песенки:

Кто родился в день воскресный,

Получает клад чудесный!

Тётя Таня, называя село своего отца, ударение ставила на «а». Как звали дедушек и бабушек, которых она не застала, припоминала с трудом, но было понятно, что обоих мальчиков в семье — моего папу Гришу и его брата Мишу назвали в честь дедов, а тётю Катю — то ли в честь одной, то ли сразу обеих бабушек. Кто-то из прадедов был поваром у господ — папа утверждал, что умение хорошо готовить у него от деда, и что прадеда этого по дороге домой убили разбойники за его зарплату в 35 рублей.

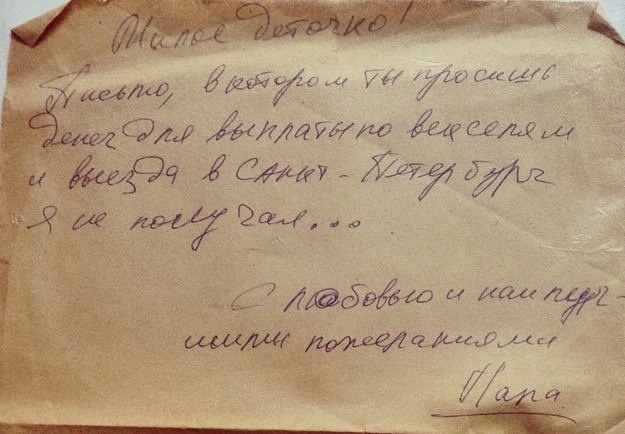

Готовил папа действительно хорошо — даже простую картошку жарил так, что мы всегда с ним мечтали когда-нибудь открыть небольшой ресторанчик. Это была наша с ним семейная присказка — а с папой было легко общаться потому, что мы с ним читали и любили одни и те же книги, как, например, сатирический роман в письмах «Самоглот-Загребаевы» Николая Лейкина — и в день папиной получки я вполне могла подойти к нему с нашей любимой фразочкой из романа: «Добрый папаша! За долги меня выгнали из полка. Не с чем выехать в Петербург». Когда я поступила учиться в Санкт-Петербургский университет, эта семейная шутка была особенно актуальной.

Папа родился 27 декабря 1956 года в Чаплыгине — роддом тогда находился в доме, который потом передали под жильё врачам, и моя бабушка получила там квартиру, где мы с мамой и жили.

Всего у родителей отца было 8 детей — из тех, кто выжил в младенчестве и дожил до взрослого возраста. Мама называла их «воробьи» — они и вправду, когда собирались вместе, за одним столом на семейных праздниках, были похожи на слетевшуюся стайку воробьёв, и дружили между собой, хотя трое из них переехали из Чаплыгина в Ленинград — теперь уже Санкт-Петербург.

Сведениями о деде и бабушке со мной поделилась моя двоюродная сестра из Питера Ульяна Громова. Дед мой по отцу, Иван Григорьевич Воробьёв, родился 11 сентября 1922 года, в Ленинградской области, Ефимовском районе, деревне Заборье. Был призван на фронт в самом начале Великой Отечественной войны, в июле 1941 года. Сначала служил в 106 отдельном полку связи 61 армии, потом — в 7 запасном линейном полку связи. Воевал в полку у Рокоссовского связистом, рассказывал детям, что когда поздоровался с маршалом за руку, после этого руку не мыл три дня. Дошёл до Вильнюса, был ранен. Награждён Орденом Славы 3 степени.

Бабушка, Мария Михайловна Карамнова, была старше его на год. Она родилась в Тамбовской области 12 июня 1921 года. На фронте в составе комсомольской бригады рыла окопы под Смоленском. Там они с девчонками попали в окружение. Какое-то время провели под бомбёжкой в окопах — тех, кто пытался высунуться, скашивали автоматной очередью. Красная Армия отступила, комсомолкам пришлось выходить самостоятельно. Тогда-то они и поклялись с подругами, если выживут, рожать много детей — и обещание своё сдержали. Оружия у них не было — повезло, что чудом смогли перебежать в лес, где ещё две недели скитались без еды, и вышли к своим уже с раздутыми от голода животами. Какая-то женщина сжалилась над ними, поделилась своим хлебом. Воистину «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…»

С дедом бабушка познакомилась на вокзале в Раненбурге уже после победы. Иван Григорьевич ехал из госпиталя. Это был примерно 1946 год. Бабушка уже тогда жила в своём доме, у неё была однокомнатная квартира, которая досталась ей от её сестры Клавы — она получила жильё, когда работала в колонии для несовершеннолетних, а потом переехала в Богоявленск. Бабушка тогда училась в Сасово на пожарного инспектора, работала на железной дороге. Однажды, по дороге на работу, на вокзале и познакомилась с будущим мужем — симпатичный солдатик горевал об умершей матери, ехать ему было некуда. Так, с вокзала, и привела к себе домой.

Папа рассказывал другую историю — что с бабушкой, Марьей Михайловной Карамновой, дед познакомился в госпитале или когда вышел из него, поэтому я решила, это было на территории госпиталя, а значит, бабушка была санитаркой. Жизнь после войны была тяжёлой, но тогда все жили примерно одинаково.

Сначала в семье рождались девочки — Таня, Надя, Катя, Люба. Потом появился на свет папа. За ним его младший брат Миша — мне он всегда казался добрее отца, я его очень любила. Младшие девочки — Галя и Олечка; тётя Галя стала моей крёстной, а тётю Олю я помню ещё невестой, когда её выдавали замуж за дядю Славу Камагина. Мама ещё заставила меня красть у новобрачной туфельку для выкупа — вроде бы из неё должны были выпить, и я полезла под длинный стол, чтобы незаметно снять с невесты туфлю, но незаметно сделать это не удалось — тётя Оля наклонилась ко мне и спросила, что происходит. Пришлось объяснять. Туфелька оказалась в моих руках — почти как в сказке про Золушку!

Отец говорил, что больше всех своих детей дед любил Любу. Может, потому, что дочка родилась в один день вместе с ним. Каждый год на их день рождения он покупал на базаре арбуз — а день рождения обоих приходился на 11 сентября, день усекновения главы Иоанна Предтечи, когда, по примете, ничего нельзя есть круглого, что напоминает голову.

С детьми он был строг, но справедлив. Думаю, я бы его боялась, хотя до своих многочисленных внуков дед не дожил. У меня, судя по фотографиям, от него фамильный «воробьёвский» нос.

Всю жизнь дед боялся грозы — тётя Таня рассказывала, что в юности в одиночку он пережил страшную грозу в поле. После войны был электриком. Его фотографию как трудовика публиковали в местной газете.

Умер он от удара электричеством на работе 24 июля 1974 года, когда мой отец ещё был школьником. На папе, который был старшим сыном в семье (до него рождались и выживали девочки), ранняя смерть отца сказалась сильно — эмоции гасил в вине, связался с «крутыми» ребятами, на каких-то разборках оказался с обрезом, и за обиду, нанесённую его другу, выстрелил в обидчика. Ранил в живот. Тяжкие телесные — и вместо армии и лётного училища, о котором папа мечтал — и по всем данным, поступил бы — год в исправительной колонии и совсем другая судьба. Без взлётов, но зато со мной — неизвестно, родилась бы я или нет, если бы всё сложилось иначе. В тюрьме (он попал в Липецк) его уважали. Зарабатывал он там столько, что посылал деньги домой, а выйдя оттуда, приехал в Чаплыгин на такси с тортом для матери. Но о лётном училище речь уже не шла. Устроился работать водителем, жить остался в родительском доме — как старший сын, помогал.

О смерти отца мой папа сожалел всю жизнь — не только за свои поломанные крылья — он считал, что Ивана Григорьевича можно было спасти, если бы вовремя и правильно оказали помощь. После смерти мужа Мария Михайловна растила детей одна. Воспитала и внуков, застала правнуков, и умерла 3 января 2002 года, дожив до 80 лет. Дата её похорон есть в книге стихотворений «Созвездие Лебедь» моей бабушки по матери, поэта и детского врача Галины Григоренко. Она написала Марии Михайловне такие строки:

Ну что, душа, жила, страдала,

Земные торила пути,

И вот теперь отгостевала.

Теперь — лети!

И как понять, зачем всё было —

Так краток путь.

Одна любовь всё осветила.

В любви — пребудь.

Умерла Марья Михайловна, справив за полгода до этого пышный юбилей в окружении детей, внуков и правнуков — как и мечтала, старенькой, серебряноволосой, и провожала её вся улица. Ушла Марья к своему Ивану… А вслед за ней ушла из жизни их дочка Надя, любимая сестра отца…

Но детство моё больше связано с семьёй матери.

Тишаковы

Мой прадед по материнской линии, Пётр Никитич Тишаков, родился в селе Дубовое недалеко от Раненбурга 4 июня 1888 года. Был георгиевским кавалером, офицером, эсером — в годы революции он перешёл на сторону большевиков, потом раскулачивал зажиточных крестьян, срывал с церкви кресты — или руководил этим. Мама рассказывала, что крест с чаплыгинского собора пытались сорвать двенадцать тракторов — но лишь погнули шпиль.

В эсеры прадед пошёл после того, как на одном из офицерских собраний услышал тост от одного из дворян: «Господа офицеры, берегите себя! Этого пушечного мяса на нас хватит». Из прошлого взял только награды и закрученные усы, которые залихватски носил до конца жизни.

Женился он хитростью — завалил весь пол в доме невесты ассигнациями, дабы показать, что не беден. Прабабушка, Анастасия Яковлевна Подосинникова, родилась 18 декабря 1894 года в селе Лычное Тамбовской губернии. Слыла красавицей, да такой гордой, что всем отказывала и засиделась в девках аж до 22 лет — тогда такой возраст для невесты считался неприличным. Но прадеду к сраженьям было не привыкать. Однако одержав победу, он проиграл — едва ли не на следующий день после свадьбы эти деньги обесценились, и на него обрушился гнев красавицы жены, не привыкшей к отказам.

Фотографий прабабки в молодости увидеть мне не довелось, но о её властном характере была наслышана даже я. Что касается неземной красоты — судя по фото её детей в юности, которое попалось мне в детстве, а потом так и не нашлось, сколько я ни искала, даже у рязанской родни — её дочери даже на чёрно-белом фото ослепляли идеальными чертами одухотворённых лиц, но именно тётя Рая — наикрутейшего нрава, за который её прозвали Киргиз, поразила меня своим грозным сиянием — словно жар-птица. Бабушка тогда сильно удивилась, когда я восхитилась, какая Раиса красавица — в семье красивой и милой, в том числе, и за характер, считалась Валя. Впрочем, характер у Раиски, как звали её в семье, был в мать — прадед, пройдя две войны, никого не боялся, кроме Анастасии Яковлевны.

Семейное предание гласит, будто прабабка даже стреляла в прадеда из его собственного именного маузера — за то, что на её просьбу принести с работы мёд больным детям (украсть у государства, говоря языком того времени), он принёс всего полстакана. Спасаясь от гнева жены, прадед выскочил в сенцы, закрыв за собой дверь. Пуля задела ключицу.

Тётя Валя потом в разговоре подтвердила мне эту семейную легенду, заодно рассказав, что, помимо георгиевских крестов, прадед был награждён и орденом, который вручала ему последняя российская императрица. В годы НЭПа все свои уже ненужные и потерявшие после революции ценность награды он обменял, накупив любимой жене в Москве нарядов, которые потом донашивали за матерью девки, как звали в семье дочерей. Оставшиеся георгиевские кресты в голодные военные годы обменяли на муку.

После революции прадед был председателем сельсовета — видимо, настолько рьяным, что в Дубовом в них стреляли, кулаки несколько раз поджигали его дом. Семья переехала в Кривополянье, рядом с церковью Михаила Архангела, в которой потом через много лет крестили меня — в советское время это был единственный действующий храм в Чаплыгине, там хранилась перенесённая из Петропавловского монастыря чудотворная Тихвинская икона Божией Матери.

В 50-х в уже ставшем Чаплыгином Раненбурге прадед вместе с дедом построили дом «на бугре» — высоком берегу Становой Рясы, недалеко от того самого собора — в 80-х там был адрес: Советская площадь, 7 — последний дом наискосок от тогдашнего здания музыкальной школы, где я училась.

Умер прадед от туберкулёза 29 октября 1963 года, оставив после себя деревянный дом в центре Чаплыгина и семерых детей. Их судьба отразила эпоху: Анюта была фронтовичкой; бездетная, она воспитывала дочку своей сестры Клаши, которая отсидела в сталинских лагерях «за анекдот» из-за того, что её оклеветали подруги; её дочка Люба считала Анюту своей матерью. По имени Анюты ход к тёти-Валиному двору называли Анютин закуток. После лагерей Клаша жила в Нижнем Новгороде, где у неё родились сыновья — Олег и Серёжа, с редким отчеством Илларионовичи. Ваня уехал в Москву, Валя — в Рязань. В Чаплыгине остались мой дед, Николай Петрович, Раиса и Маша — она жила в Заречье.

Анастасия Яковлевна была бесстрашной. Главным для неё в жизни были дом и семья и, когда по Тамбовщине прокатились антоновские бунты, она поила Антонова квасом — его отряд проходил мимо дома. В подвале в это время прятался прадед. Если бы не хитрость прабабки, которая бросилась угощать «освободителя», его бы убили.

До моего появления на свет Анастасия Яковлевна не дожила двух лет. Мама рассказывала, что к концу жизни она совсем ослепла, ходила на базар, который был рядом с домом, в мужском пиджаке, раздав все наряды красавицам-дочерям. Разделяла и властвовала до конца своих дней — назначала кого-нибудь из детей наследником, писала на него завещание на дом, а когда ей не угождали, назначала нового и переписывала своё волеизъявление.

Умерла она 27 мая 1978 года. Её похоронили рядом с прадедом. А потом, спустя 14 лет, рядом с родителями похоронили и деда…

Дед

Дед, Николай Петрович Тишаков, родился 16 апреля 1933 года. Его детство пришлось на Великую Отечественную войну. Есть было нечего — дед рассказывал, что на весь день им, детям, давали кусок хлеба и кружку молока.

После войны дед поехал в армию, в мореходку. Море было его мечтой. Но по дороге он вышел на полустанке, состав тронулся, дед вскочил на подножку вагона — и соскользнул вниз. Остался без обеих ног — и когда вернулся домой, выхлопотал себе протезы, выучился на тракториста и попросился в поле. С огромным трудом и благодаря разрешениям свыше трактор ему всё-таки дали. И не пожалели: дед стал лучшим трактористом. Это сейчас в современных комбайнах есть даже кондиционер, а тогда дед выдавал по три нормы на послевоенном тракторе, за что в газетах его прозвали «вторым Мересьевым».

Майя Румянцева посвятила ему стихотворение «Красота», где романтизировала его историю, вплоть до игры на гитаре, на которой дед никогда не играл, но после её поэтических строк мечтал научиться:

***

Кто-то кричал: «Нынче Пашка пашет…»

И мы бежали к дымящейся пашне.

И, встав потом у зелёной обочины,

С ребячьим восторгом глядели оттуда.

А он, у края пропасти точно,

Трактор свой разворачивал круто.

Казалось, машину потянет к обрыву,

И бабы глаза закрывали пугливо,

И после кричали: «Эх, бесшабашный!»

Лукаво им подмигивал Пашка

И улыбался вовсю белозубо,

И голос его летел за версту:

«Полюби меня, Маруся!

Полюби за красоту!»

Были очи черней, чем уголь.

Были брови — тревожное чудо.

Забиралась я в дальний угол,

На него смотрела оттуда.

В десять лет красота непонятным,

Чем-то будущим заволнует.

Выходил он, высокий и ладный,

Под улыбку свою озорную.

А в ресницах запуталось лихо.

И гитары небрежный звон.

И мужья, ревниво окликнув,

Уводили из клуба жён.

Брови — ломаны, кверху рвутся,

Да над струнами пальцы бьются,

По ладам бегут в высоту:

— Полюби меня, Маруся!

Полюби за красоту…

Дед в молодости был красив, как кинозвезда — его даже сравнивали с актёром Алексеем Баталовым из фильма «Москва слезам не верит». Благодаря своему трудовому подвигу он был известен на всю страну. Более того, письма — мешками, чемоданами — приходили ему даже из союзных стран, о нём писали книги, посвящали стихи, — и с моей бабушкой он познакомился по переписке в 1958 году.

Родом мой дед из села Дубовое, что недалеко от Чаплыгина (раньше Чаплыгин назывался Раненбургом, это город князей, Петра I и ссылки Меншикова), а Дубовое известно своим святым источником — мы с дедом часто ездили в его родные места, попить святой воды, постоять в лесу, подышать запахом трав, ягод, грибов.

Рядом расстилались просторные поля с их вечным жужжанием неутомимых насекомых — пчёл и стрекоз, росли полевые цветы — васильки, колокольчики… Мы собирали душистые, пряные букеты, привозили их домой, и тогда наша маленькая комната и ещё более маленькая кухня благоухали несколько дней.

Мама всегда привозила деду полевых травинок…

Всё хозяйство также лежало на деде. Он умел делать всё, — в первую очередь — ценить жизнь и наслаждаться простым её счастьем — пением птиц (в овраг иногда прилетал петь соловей), грозой — и радугой, коромыслом перекинувшейся через речку после неё, восходами и закатами.

Он любил вечерами подолгу сидеть в коридоре на табурете, у верстака (здесь же была летняя кухня — газ и горелка), распахнув дверь во двор и подперев её специально выструганной для этого палкой — и смотреть на другой берег — тот бок, как называла его тётя Валя, — на спокойное течение синего ожерелья реки, на матовые кусты сирени — их куртины были овальными и огромными, как изумрудные облака на светло-зелёной траве луга, на пятнистых коров, зареченских баб, которые выходили отвязывать их по вечерам, и дальше — на переливающееся солнечной пшеницей на золотом горизонте снежетокское поле, которое когда-то возделывал он. И колебались перед ним два моря — небесное и земное, голубое и жёлтое — а море, о котором мечтал с юности, он так никогда и не видел…

Дед с благодарностью принимал каждый дар земли — и она одаривала его щедро — в знак благодарности его благодатным рукам, которые трудились для неё с детства. Дед сажал картошку и капусту, лук и клубнику, и всё давало хороший урожай — даже каштан неизменно расцветал своими конусными благоухающими кистями, похожими на люстры в парадных залах дворцов, а диковинная японская сакура каждое лето была облеплена оранжевыми, круглыми, пушистыми вишнями.

И по дому он всё делал сам — стирал и готовил, колол дрова и топил печь, квасил капусту и варил варенье. Его блины получались, как солнце — гладкими, жёлтыми, вкусными — и без комков, пельмени — особенно сытными и «ушастыми» — он лепил их вручную, каши — рассыпчатыми, супы — наваристыми. Зимой он готовил на печке, носил из колонки воду, и чай заваривал по-своему — засыпал заварку в кипящую воду, и до пятнадцати лет я была уверена, что именно так и надо заваривать чай, и до сих пор не люблю эту неудобную возню с двумя чайниками.

Он жил просто и мудро: как положено, построил дом, насажал вокруг кучу деревьев, родил сына, и каждому из детей — в том числе, и мне — предугадал занятие: с мамой отсылал заметку в «Пионерскую правду», дяде подарил детский набор химических препаратов — что-то вроде «Юному химику», — и мама стала журналистом, а дядя — учителем химии, а со мной дед сшивал маленькие самиздатовские книжечки — раскрашенные фломастерами для нарядности, расписанные моими детскими стихами и рассказами…

Пост ВКонтакте, 08.07.2019

Когда-то так много лет назад сидел мой дед — подперев деревянную дверь старого дома рассохшейся палкой, на крыльце, наблюдая за игрой воды в реке, купающимися людьми, пасущимися коровами на другом берегу, старым заводом, красотой облаков. Деда нет уже много лет. Нет и бабушки. А дом ещё стоит, хотя так, конечно, уже не посидишь — всё заросло, река стала мелкой, и только коровы пасутся на прежнем месте. Но сколько воспоминаний! Здесь — самый настоящий отчий дом, то самое Отечество, и даже дым был — шёл из трубы в заснеженные зимние месяцы, когда сугробов наметало выше колена, а в доме топили печку. Это было самое счастливое детство, как в книгах. Детство как у Тома Сойера!

Он был прекрасным романтиком — и хозяйственным человеком — всегда запасал коробку спичек на чёрный день, а под его подушкой «дежурил» червонец, — а женился на бабушке, которая всю жизнь писала стихи и даже складывала их в чемоданы, которые возила за собой по всему Союзу, — как шутили в семье. Бабушка жила в Казахстане, на врача училась в Омске, и дед летал к ней на самолёте свататься в Усть-Каменогорск — и привёз свою красивую мечтательную жену в свой тихий городок. Какое-то время они жили на Волге, в рабочем поселке Алексеевка (теперь это райцентр), где 16 ноября 1961 года родилась моя мама, а её брат, мой дядя Димка родился в Казахстане 14 августа 1974 года, в Усть-Каменогорске, куда бабушка ездила в гости к своей маме.

Бабушка

Моя бабушка по линии матери, Галина Дмитриевна Григоренко, родилась 14 мая 1938 года в Казахстане. Её детство, как и у деда, пришлось на годы войны. На фронте в боях на Орловщине 16 марта 1942 года погиб бабушкин отец, мой прадед Дмитрий Степанович Григоренко 1913 года рождения — шахтёр рудника Ретивый золоторудного месторождения Кулуджун в Казахстане. Там бабушка и родилась, там прошло её тяжёлое военное детство, полное лишений и удивительных открытий, которые воспитали в ней любовь к людям и таинству жизни.

Имя моего прадеда есть в списке погибших воинов и партизан, захороненных в братской могиле Кривцовского мемориала деревни Тросна (Кривцово) Орловской области — с 2015 года это населённые пункты воинской доблести. Бабушка говорила о деревне Сивково. Историки называют эти места «долиной смерти» за сотни тысяч погибших в Болховской операции солдат, среди которых была и 6 гвардейская стрелковая дивизия моего прадеда.

Её мама, моя прабабушка, Мария Георгиевна, внесла в мою родословную, помимо рождения моей пишущей стихи бабушки, ещё одну весёлую нотку Пушкиных и Грибоедовых, у которых одна и та же фамилия присутствует по линии матери и отца — в девичестве она была Воробьёва, пока не вышла замуж за Дмитрия Григоренко. После гибели Мити на фронте осталась в семье мужа, сошлась с его братом, который вернулся с войны. Он был бабушке не только прекрасным дядей, но и, насколько смог, заменил отца. Никогда не обижал её, она вспоминала о нём с теплом и в разговорах, и в своих стихах.

Как молод он — всего лишь 22,

А уж бывалый — воевал на Финском…

Отчим умер в Казахстане, а маму бабушка забрала оттуда к себе. Она прожила в Чаплыгине несколько лет и умерла 1 сентября 2001 года. Прабабушку я запомнила уже будучи подростком — меня удивляло, что бабушка обращалась к ней на «вы», и что прабабушка переживала, что стесняет нас. Она мало разговаривала, от неё мне не удалось узнать никаких подробностей ни про её жизнь, ни про нашу родню. Перед сном она обязательно молилась, чего в нашей семье никто не делал — ни вслух, ни шёпотом — только про себя.

Почему она не осталась с младшими детьми в Казахстане, я уже не помню, возможно, дело было в квартирном вопросе, который её внуки пытались решить даже после её смерти — моя троюродная сестра Оксана Григоренко писала мне, что дом в Усть-Каменогорске, в котором жили её родители, был записан на бабушку, и когда родители умерли, начались проблемы с наследством. Для неё моя прабабушка была бабушкой, родным человеком, который вырастил её — помню, как-то они даже приезжали к нам в гости в Чаплыгин, когда был ещё Советский Союз.

На могиле отца бабушке удалось побывать лишь однажды — она специально отправилась в эту поездку, на незримую встречу с родным человеком, которого едва помнила с детства. Оттуда она привезла одно из самых трогательных для меня стихотворений:

***

Под яблоней большой, в могиле братской,

С друзьями похоронен мой отец.

И яблоня та матерью солдатской

Несёт с тех пор свой горестный венец…

А по-над кручей росплески ромашек —

Тот ненаглядный, солнцеглазый цвет.

Но не белее вышитых рубашек,

Что матери хранят уж много лет.

Хранит их в память каждая о сыне.

Пригладит голубые васильки

И слышит: «Мама, вправду я красивый?»

«Не уберечь девчатам каблуки!»

— Как рано ты, сынок мой, отплясался, —

Заплачет мать, и яблоня вздохнёт.

От яблони корявый ствол остался,

Но всё равно весной она цветёт.

Ей чудится: вдруг встанут все ребята

И яблочек отведать подойдут.

Но спят тяжёлым, вечным сном солдаты,

А матери, состарившись, их ждут.

И счастливы, когда сквозь сумрак синий

Вдруг скажет сын, пригладив васильки:

«А вправду, мама, нынче я красивый?»

— Не уберечь девчатам каблуки!

В детстве бабушка переболела полиомиелитом, поэтому всю жизнь слегка прихрамывала и стеснялась этого своего недуга. Наверно, и профессию детского врача она выбрала неслучайно и поступила в мединститут в Омске, хотя писала стихи, которые впоследствии высоко оценил мой большой друг, поэт, президент Академии поэзии Валентин Устинов — мы с ним познакомились в 2001 году в Шебекино Белгородской области на литературном семинаре, по итогам которого меня приняли в Союз писателей России.

В своём предисловии к моей третьей книге стихов «Обратная сторона солнца», вышедшей в Москве в 2006 году, он написал и о ней:

«Большую роль в её творческих и духовных исканиях сыграла бабушка, Галина Григоренко, кстати, пишущая стихи, и хорошие стихи».

У нас в семье к бабушкиной поэзии относились как к увлечению — в детстве она заставляла меня и своего сына, моего дядю Димку, старшего меня всего на шесть лет, учить стихи советских поэтов — Роберта Рождественского, и трёх Николаев — Рубцова, Заболоцкого, Зиновьева, автора стихотворения «Июнь Июльевич Август». Восхищалась она потом и Валентином Устиновым — и даже посвящала ему стихи и передавала через меня приветы, поскольку благодаря Валентину Алексеевичу и его Академии поэзии несколько лет подряд выходил альманах с самыми яркими и заметными авторами начала двухтысячных — печаталась в нём и бабка.

Но пока до этого призвания и бабушкиных книг — а первая, «Калинов жар», вышла только в 1995 году — было далеко, у нас в семье относились к бабушкиной поэзии как к увлечению. Свои стихи бабушка действительно хранила в чемодане — и рукописи в нём были исписаны размашистым медицинским почерком, понять который нам, детям, было сложно. Много позже этот несохранившийся коричнево-оранжевый чемодан, который я отчётливо помню под кроватью, вошёл и в мои стихи.

Оттуда, где снега, оттуда, где мороз,

Где дым над кровлей крыш и голубые реки —

Я родом из тех мест, черёмух и берёз,

Где родина меня рождает человеком.

Там запах первых книг и дедовых блинов,

Я помню как вчера его верстак и печку,

И бабкин чемодан — в нём рукопись стихов,

И неба окоём над этим бесконечен.

И там всё время так останется навек —

Я только погулять, я скоро, подождите!

Лишь в доме на стене приостановят бег

Часы с кукушкой — вплоть до вечности в зените.

13.09.2024

Если с моей однофамилицей-прабабушкой духовной связи у меня не возникло, то как раз через бабушку с мамой ей отца — а значит, её бабушкой, а моей прапрабабушкой Екатериной Пармёновной Воротниковой — я ощущала родство, хотя видела её только на фото. Сухая, строгая фигура, белый платок, заострённые птичьи черты лица — и удивительная, по воспоминаниям бабушки, любовь к людям. Помню момент, как я смотрела на бабушку, а в её лице видела ту самую связь поколений с моей прапрабабушкой. Удивительное чувство, как будто смотришь сквозь века — и вглубь себя, вглядываясь с узнаванием в знакомые черты.

Екатерина Пармёновна и растила её. Родом она была, как и моя бабушка по отцу Мария Михайловна, из Тамбовской области, а её сестра Татьяна стала монахиней Агафьей — после революции она жила у племянницы в Казахстане. Семья была грамотной, прапрабабушка, как и её монахиня-сестра, читала по-церковнославянски. Бабушка писала о своей бабушке в стихах. А вот о моём прапрадеде, своём деде, Степане Григоренко, бабушка мало что знала — только то, что родом он был из Днепропетровска, донской казак.

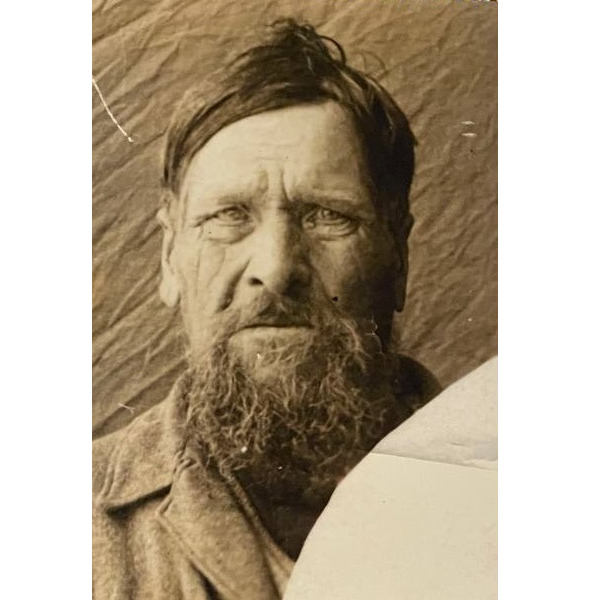

Родители матери бабушки, мои прапрадеды, жили в Минске, откуда потом переехали в Сибирь — в Омскую область, Тарский район. Звали их Анисья Степановна Морозова и Егор Дмитриевич Воробьёв — его фотография тоже сохранилась.

Иногда я думаю, сколько даже этим двум родам Воробьёвых, движущимся с севера и с юга, пришлось пройти и пережить, прежде чем сойтись в одной точке — чтобы на свет появилась я. Помню, как мама сокрушалась, что в нашем роду нет полячек — ах, какие они красивые и знающие себе цену, говорила она, хотя моя тётя Лариса Амелина, жена старшего сына тёти Раи дяди Олега, удивлялась моей юной красоте, что я похожа на польку. Когда я получила результат генеалогического исследования, возможность сделать которое мне подарил Александр Константинов, я и сама была удивлена — оказывается, помимо России, Украины и Белоруссии, мои предки жили в Польше, более того, один из прапрапрапрадедов был чистый финн, а другой — монгол или маньчжур. И, конечно, та самая капля королевской крови, которой, по словам моей мамы, ей было бы достаточно, тоже в нас есть: это общий предок с Марией-Антуанеттой — правда, очень, очень давний.

Конечно же, все мои предки смешались своей судьбой с великой историей России — одних раскулачивали, другие раскулачивали сами, были среди них и воины, и хлебопашцы, но прежде всего они и сами были солью родной земли, и дым Отечества — из труб на их кровлях, в первую очередь — был им приятен и сладок.

Зелёный дневник, 16.02.2004

Вышла у бабушки книжка — светлая, добрая, приятная даже для того, чтобы просто в руках подержать. Стихи наивные, бесхитростные и, что касается мастерства поэзии — совсем не сделанные, а все — один порыв, одно впечатление. Они ещё более объясняют природу моего детства, отражают её облик и сущность, придают памяти осязание и детали.

К 75-летию автора. «Созвездие Лебедь» Галины Григоренко

В Чаплыгине её хорошо знают прежде всего как врача — отзывчивый педиатр, Галина Григоренко вырастила не одно поколение чаплыгинских малышей. Любовь к людям нашла своё продолжение и в поэзии — липецкие поэты с уважением относятся к поэтическому таланту Галины Дмитриевны, негромкому, но твёрдому поэтическому голосу, хотя в литературу она пришла поздно. Не молодым — но уже состоявшимся автором. Лирика Галины Григоренко — достойный, хотя и не всегда точный, продолжатель патриотических традиций классической русской поэзии. Главная особенность её стиля — незыблемость авторской позиции, отношения поэта к происходящему вокруг…

Может быть, на авторское мировоззрение повлияло детство, которое пришлось на годы войны, ранняя потеря отца — Дмитрий Степанович Григоренко погиб на фронте в 1942 году — слабое здоровье, послевоенная юность. Но всем потерям и невзгодам противостояла её душа, ищущая внутренний свет и надмирную поддержку.

Благословенна та земля,

Что нам служила колыбелью,

Была берёзою, и елью,

И счастьем, и слезой была.

(Из книги стихов «Созвездие Лебедь»)

Творческий путь Галины Григоренко — с Востока на Запад нашей огромной станы. Из Восточного Казахстана, где прошли её детские годы, в среднюю полосу Центрально-Чернозёмной России. Открытие и удивление неброской, но выразительной красотой природы, переполняющее впечатление неиссякаемого родника приводит к тому, что поэтическая кисть Галины Григоренко пробует новые краски. Холст её стихотворений дышит русским полем, предзакатной прохладой, единением человека и природы. Русское раздолье, ширь горизонта, пологие холмы вдохновляют поэта чутко вслушиваться в эту высокую красоту, когда из полевой горизонтали земли в небесные поля вырастает вертикаль человека, его дел, помыслов, судьбы.

В пшенице тёплой утопи ладонь —

И сразу ощутишь дыханье хлеба.

Пей звонкой речки солнечную донь

Из чаши опрокинутого неба.

(«Летом»)

Пожалуй, Россия, Родина — и есть главный лирический герой Григоренко, которому она, пытаясь познать самой и передать эту многогранность читателю, посвятила всю жизнь. Интонация стихов Галины Григоренко — смелая, песенная. Она не боится вспомнить о родных ей людях, в её стихах — посвящения маме, бабушке, тётке, детям. Обо всех она пишет искренне, мастерски рисуя портреты своих близких, передавая не только детали их будней, но и тончайшие очертания человеческой души и характеров.

Состарилась мама, а всё суетится,

Обиходить по-своему хочет мой дом,

И странно похожа на странную птицу,

На странную птицу с подбитым крылом.

(Из книги стихов «Созвездие Лебедь»).

Параллельная с темой Родины в стихах Галины Григоренко — Великая Отечественная война. Тема, которая коснулась каждой семьи. Радость победы и горечь потерь. Война, которую пережил наш великий народ. В которой бок о бок сражались против общего врага, презрев разногласия национальностей, вер, сословий, культур. Поле, на котором полегло несметное количество молодых, сильных, талантливых мужей, отцов, сыновей, братьев. Откуда не вернулся и её отец. И эта боль, энергия невыплеснувшейся души нашла успокоение в рифмованных строках и былинных образах.

Под яблоней большой, в могиле братской,

С друзьями похоронен мой отец.

И яблоня та матерью солдатской

Несёт с тех пор свой горестный венец.

А по-над кручей росплески ромашек,

Тот ненаглядный, солнцеглазый цвет,

Но не белее вышитых рубашек,

Что матери хранят уж много лет.

Хранит их в память каждая о сыне.

Пригладит голубые васильки

И слышит: «Мама, вправду, я — красивый?»

— «Не уберечь девчатам каблуки!»

(Из книги стихов «Созвездие Лебедь»)

Можно сказать, что Галине Григоренко везло на щедрых сердцем людей. Это и семья её мужа, Николая Тишакова, знаменитого на весь Советский Союз труженика-тракториста. С Николаем Петровичем они познакомились по переписке — трудовым подвигом этого «второго Мересьева» восхищались тогда, в голодные послевоенные годы, все социалистические страны, о нём писали книги, а советские поэты, например, такие, как Майя Румянцева, работавшая тогда в Липецкой областной газете, посвящали ему стихи («Кто-то кричал — нынче Пашка пашет»). Так, через любимого человека, Галине Григоренко открылась поэзия, вдохновение пришло вместе с высоким чувством верности и любви. А первая книга её стихов пришла к читателю только в 1995 году — «Калиновый жар». И сразу — нашла свою нишу.

С годами всё пронзительно родней,

С годами всё мучительно дороже.

И смотрят очи пристальней и строже,

И смотрит сердце глубже и нежней.

(Из книги стихов «Калиновый жар»).

Надо отметить, что вся семья Галины Дмитриевны — талантливо восприимчива к литературе и поэтическому слову. Писательская среда Чаплыгина, где она живет, особенно ценит её за мудрость и чуткость, а также знание истории литературы нашего края. Знакомы с её поэзией и в столичных кругах — стихи Галины Григоренко неоднократно публиковались в московских альманахах Академии поэзии под редакцией Валентина Устинова, ежегоднике «Отчее Слово» под редакцией Владимира Богатырёва и Лидии Паламарчук. Трогательная её интонация подчас поражает точностью образа:

Чего в России много? — Неба

И, смею утверждать — души.

(Из книги стихов «Калиновый жар»)

Ей чуждо формотворчество, «ломка» стиха в угоду временным, наносным вкусам. Поэзия Галины Григоренко интересна не только летописным пластом современной истории, но и высокими поисками духовных чаяний человеческой души, христианским смыслом человеческого бытия.

Пост ВКонтакте, 24.06.2021

Не родись красивой, а родись счастливой.

Эту поговорку с детства я слышала от своей бабушки-поэта, а по работе — детского врача, Галины Дмитриевны Григоренко. Её до сих пор любит и помнит весь Чаплыгин — а я до сих пор ощущаю её присутствие. Счастье, конечно, по мнению бабушки — в любви, и я эту любовь и заботу чувствовала всегда — помимо стихов, которые она заставляла меня учить с раннего возраста, и я искренне возмущалась над «Положил в котомку сыр, печенье» Рубцова и обожала «Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть» Лермонтова, она научила меня понимать красоту природы, ценить хрупкость человеческого бытия и исполнять заветные желания.

Нас не учили в детстве быть принцессами, но сказке всегда было место — и когда я увидела в зимней витрине детского магазина игрушек «Буратино» зелёную карету — почти настоящую, с открывающимися дверцами, перед которой отдельно стояла впряжённая в оглобли коричневая лошадь-тяжеловоз, я любовалась ей каждый раз, как Козетта куклой, когда мы проходили мимо. Однажды витрину разобрали, кареты не было. Зимняя сказка кончилась. Я потащила бабушку в магазин — узнать судьбу заветной игрушки. Карета не продавалась, её использовали для украшения, но для нас продавец посчитала её стоимость — 6 рублей 80 копеек — и вот уже несбыточная мечта стоит у меня на подоконнике в маленьком деревянном домике деда. Зелёная с жёлтым, с чёрным сиденьем, с облучком, как сейчас её помню — а вот куда она делась и пропала, к сожалению, не знаю. Наверно, поэтому кареты до сих пор вызывают у меня восторг и жажду коллекционирования.

Вот такой и должна быть любовь — искренней, бескорыстной, и да — счастливой. Как в детстве, не за что-то, а просто так. Потому что ты так можешь. Люби! Это единственное, что останется — любовь к людям.

Родители

Отец и мать жили на берегах двух речек в Чаплыгине — Ягодной и Становой Рясах. У обоих дома стояли на возвышении, а спуски к рекам занимали огороды. У каждого были на реках мостушки — чтобы купаться, стирать с них, полоскать бельё, кататься на лодке — и другой берег. В народном понятии и один, и другая жили на бугре. Бугор — это и есть то возвышение, на котором стояли дома.

Дома выходили на улицы. У отца — Карла Маркса, у мамы — даже на Советскую площадь. Правда, площадью этот короткий закуток с канавой посередине, ведущий к обрыву, назвать было трудно. Советская площадь и переходила плавно в улицу Карла Маркса, так что ходьбы друг до друга у родителей было минут пятнадцать.

На нашей улице (Советской площади) стояло три дома (остальные четыре я не считаю — это была «не наша территория») и музыкальная школа, а рядом, прямо за ней, начинался базар. На базаре в окружавших его домах тоже жили дети, но и это была не наша территория, они были «базарные», и туда нам тоже не разрешалось ходить играть.

Ещё на нашей улице, уже на территории четырёх других домов (а дома все старые, купеческие), были ресторан и магазин хозтоваров. Дальше шла дорога — это называлось «сходить на угол» — где в одном с рестораном здании ещё находились кафе и кулинария, куда нас часто посылали за сметаной, и сама заасфальтированная площадь, на которой стоял старый, тогда ещё разрушенный, собор из красного кирпича, с облупившейся серо-жёлтой извёсткой. А уж ещё дальше и жили папа и бабушка Маша. В гости к ним мы ходили редко — родители были в разводе, но общались друг с другом, сохранив хорошие отношения. Развелись они, когда мне было четыре года, и вновь поженились, когда мне исполнилось восемнадцать, и мы уже пять лет как жили в Липецке, куда отец переехал вместе с нами.

Поэтому главным моим воспитателем был дед.

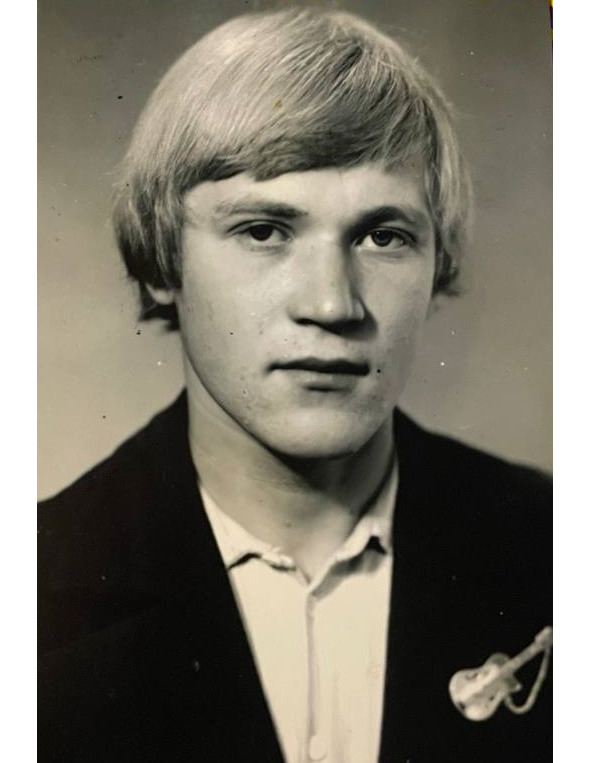

Родители любили вспоминать, как они познакомились. Мама училась в школе вместе с сестрой отца, моей крёстной тётей Галей. Вместе делали уроки, ходили друг к другу в гости. А отец был длинноволосый, кудрявый — в моде были The Beatles и Высоцкий, которого отец великолепно пел и играл на гитаре. Волосы у папы были, как и у меня, золотыми, и сидел он лицом к печке — грел ноги и читал книги, и мама моя в него влюбилась. Он провожал её до дома, и влюбился сам — пел под её окном песни, устилал крыльцо цветущей сиренью — он и потом часто, без повода, приносил маме цветы.

Так они и поженились 25 августа 1979 года — ей почти 18, ему 22, а воскресным днём 3 февраля 1980 года родилась я. Родиться меня из-за карантина в чаплыгинском роддоме возили в Липецк на белой «Волге», управлял которой мой крёстный Михаил, и обратно тоже нас с мамой забирал он.

Мама рассказывала, что родилась я в роддоме на Тракторном, в 5 часов 10 минут утра, и поскольку родители ждали мальчика, которого назвали бы в честь отца моего папы Иваном, согласно семейной традиции — имя для девочки даже не подбирали. Назвали бы Марией — но в день рождения папы, 27 декабря, его сестра Люба родила дочку Машу, назвав её в честь нашей бабушки, у которой она стала самой любимой внучкой.

Вид из окна палаты, по словам мамы, был на морг — может, поэтому memento mori, «внезапно смертен» и «мысли о смерти не покидают меня», как в фильме «Жёлтый карлик»?! Возможно, оттуда, из её восприятия тесной взаимосвязи рождения и смерти в моих стихах так часто встречается тема фатализма, да и меня саму воспитали по такому же принципу: «От судьбы не уйдёшь» или, как приговаривал папа, «повешенному не утопнуть». В стихах это выражается в образах Ноева ковчега, Саломеи, Эвридики. А из всех мистических сказочников самым таинственным для меня стал Эрнст Теодор Амадей Гофман, которому, помимо «Щелкунчика», принадлежит ещё и такая фраза: «Я похож на детей, родившихся в воскресенье: они видят то, что не видно другим людям».

***

Через всю жизнь, вечерами расхристанными,

В сверкании улиц, с лицом пилигрима,

Я пробегаю в своей пантомиме.

Я — не отсюда с мечтой бескорыстною.

Нашим иль вашим, плохая, хорошая,

Странствуя мимо с душою-шарманщиком,

Я всё равно — воробьёныш взъерошенный,

Ангел-поэт, не родившийся мальчиком.

Как и пришла в этот мир — обнажённая,

Так и отсюда уйду — не разжившейся,

Светлой мечтой о любви окрылённая,

И — опалённая — жизнью приснившейся.

13.11.2011

В день моего рождения, в воскресенье, была капель, и с тех пор каждый год 3 февраля капает с крыш — редко когда не бывает…

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.