Бесплатный фрагмент - Книга перемен. Том 1

Материалы к истории русского искусства

Вперед, в историю! Небольшой мемуар

Москва, 2016

Иногда Андрея Ковалева называют «первым критиком». Но это не совсем так. В Советском Союзе всегда существовала весьма плотная среда критиков и историков искусства. И в восьмидесятых я достаточно активно публиковался в профессиональной прессе — журналах «Творчество», «Искусство», «Декоративное искусство». И даже написал с Еленой Курляндцевой небольшую книжечку, содержащую интервью с художниками, которая вышла каким-то немыслимым по современным понятиям тиражом. Но никакой критики в официальной прессе, конечно, не было. Когда наступила перестройка, я обнаружил, что в самых ультрапрогрессивных перестроечных изданиях, например, «Огоньке» и «Московских новостях», в отделах культуры работают люди, весьма консервативно относящиеся к современному искусству. Кроме того, в те времена практиковался совершенно немыслимый рерайт, убивающий всякий смысл.

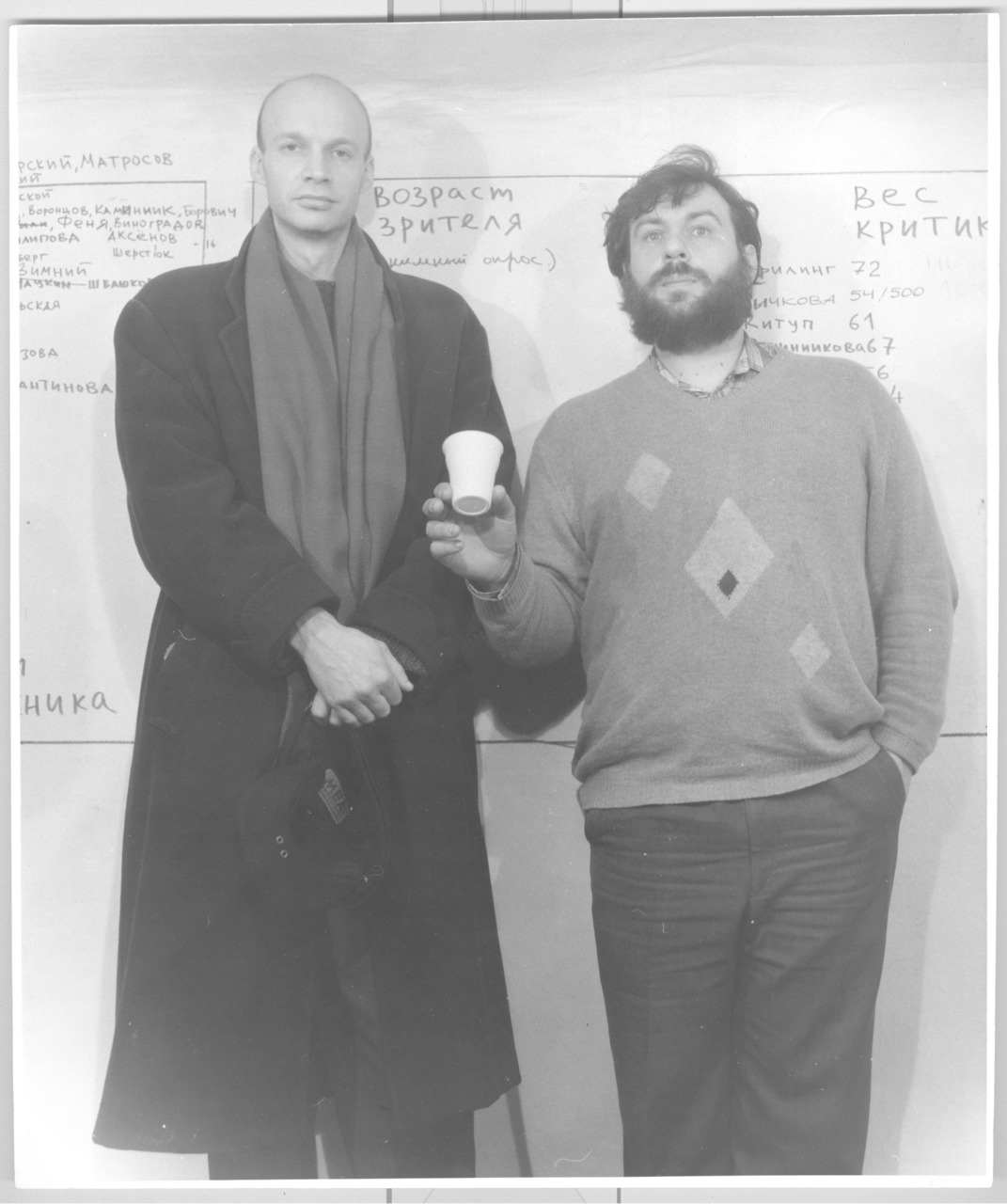

А в начале девяностых я несколько неожиданно для самого себя превратился из академического искусствоведа в газетного критика. И на короткий промежуток времени оказался единственным профессиональным искусствоведом, который пишет для массовой прессы. Дело в том, что, когда в 1991-м году ко мне подошел Борис Кузьминский и предложил писать в новую газету — «Независимую», я уже примерно знал, что и как нужно делать. В 1990-м году я защитил диссертацию, посвященную художественной критике 1920-х годов.

Во время работы я изучал все доступные опубликованные тексты 1920-х годов и поэтому весьма неплохо представлял себе практику письма об искусстве в массовые издания. Мои герои-кумиры — Николай Пунин, Николай Тарабукин, Алексей Федоров-Давыдов, Абрам Эфрос и другие — в те времена мастерски совмещали академические исследования с собственно художественной критикой в газетах и журналах. Так я и оказался единственным человеком, который был готов к переходу на новый уровень письма.

Отмечу, что большинство моих коллег по отделу искусства «Независимой газеты» и газеты «Сегодня» также в большинстве своем происходили из академической среды. Журналистского образования, кажется, ни у кого не было. Его, собственно, не было и у большинства сотрудников этих прекрасных изданий. Нет сомнений в том, что наши издатели ставили некие ограничения для тех, кто писал на общеполитические и экономические цели, оставив карт-бланш на стиль изложения. Но для отдела Культуры не было выставлено никаких границ — и мы веселились вовсю, беседуя с нашими читателями как со старыми друзьями, которых можно спокойно мистифицировать и умничать на только нам понятные темы. Я, например, бравировал в капиталистической газете своим декоративным марксизмом; Вячеслав Курицын повсеместно насаждал постмодернизм. И наши эскапады вызывали лишь одобрительное урчание консервативного Андрея Немзера.

Впрочем, все было не так. Мы старались честно и искренне донести до наших читателей свои представления о художественном процессе, будучи глубоко убежденными в том, что говорим с людьми умными, добрыми, незашоренными и стремящимися к новым знаниям. И, как то ни удивительно, эта странная тактика сработала. У нашей страницы появилось довольно много интересантов, даже среди тех, кто сроду никаких газет не читал или был категорически не согласен с позицией наших политических и экономических обозревателей. То есть мы каким-то магическим образом образовали внутри общенационального издания некий элитный журнальчик, который неожиданно приобрел, как говорят, общенациональную популярность. Наверное, это произошло потому, что мы были уверены, что все делаем правильно. Другое дело, что к тому моменту академическая наука развалилась окончательно, и нам пришлось на своей площадке заместить весь спектр интеллектуальной продукции. Именно поэтому западные люди так удивляются, обнаруживая, сколь высокий статус могла иметь в определенный момент художественная критика. Вообще говоря, во всем мире «академики» весьма высокомерно относятся к «газетчикам». Просто к тому моменту все возможные площадки интеллектуальной активности уже свернулись. А новые еще не появились. И умственная составляющая нашей гуманитарной деятельности разлилась по газетно-журнальным страницам.

Так начался прекрасный, но короткий беспредел критического текста. На одном обсуждении в «Гараже» достойнейший коллега Валентин Дьяконов с оттенком зависти сказал, что сегодня в «Коммерсанте» он может писать только о деньгах. То есть критикует, кого захочет. Но освещает только такие события, в которые были сделаны достаточно серьезные инвестиции. А в девяностых денег попросту не было, и я был волен писать о выставках в музеях наравне с событиями в маленьких галереях. Следует также сказать, что в те титанические времена возникло множество изданий самой разной направленности. И вполне ответственные статьи об актуальном художественном процессе появлялись даже в непрофильных и беспредельно популистских изданиях. Просто тогда всякий дискурс приходилось выдумывать заново. Даже категорически отсутствовавший в СССР язык желтой прессы требовал серьезных интеллектуальных инвестиций. В «Московский комсомолец» писала (и об искусстве в том числе) Марина Овсова. И даже в беспредельно желтом листке «Мегаполис экспресс» работал поклонник Юрия Мамлеева Игорь Дудинский.

Удивительно, но наше начальство тоже смотрело на наши эскапады как-то на удивление благодушно. А мы в какой-то момент обнаружили себя людьми именитыми и знаменитыми, хотя еще совсем недавно более уютно чувствовали себя в тиши библиотек, сверяя примечания для очередного тома «Вопросов чего_нибудь_там». Конечно, такой размашистый критический метод часто оборачивался некой неряшливостью по отношению к своему материалу (в данном случае я признаюсь только в своих собственных прегрешениях и ни в коем случае не имею никаких намерений возвести хулу на моих добросовестных и корректных коллег по упомянутым изданиям).

Однако я очень недолго пробыл единственным на всю страну газетным художественным критиком. В 1993-м при переформатировании газеты «Коммерсантъ» в ежедневное издание туда пришли Алексей Тарханов и Екатерина Деготь. И, в ответ на разухабистый стиль «Независимой», поставили сами перед собой достаточно жесткие рамки — точности и объективности. Конечно, эта самая «объективность» есть категория весьма подозрительная. Но в «Независимой» и «Сегодня» предполагалось, что «врез» заполняет какой-то общий размышлизм, а в «Коммерсанте» «врез» представлял собой гораздо более форматный и лояльный по отношению к читателю информационный блок о событии, которое обсуждалось в статье.

Как я точно знал из моих архивных штудий, истинный критик просто обязан быть пристрастным. И я до сих пор уверен, что моменты агрессивной и безудержной полемики между течениями и направлениями точнейшим образом индексируют ситуацию «золотого века». Конечно, мне достались «железные» девяностые, и я теперь могу по-стариковски ворчать, что сегодня все уж как-то слишком гладко идет. Никто ни с кем не дерется и даже не препирается. Но, как бы то ни было, в девяностых я эту полемику инициировал вполне сознательно — чтобы все было «по настоящему». Конечно, часто действовал слишком уж размашисто и не учитывал того обстоятельства, что мои оппоненты оказывались лишены голоса — просто других площадок не было. К примеру, однажды я обнаружил, что мои «наезды» на Илью Кабакова привели к тому, что уважаемый и немолодой человек опасался ехать в Москву, поскольку там бродят такие монстры с дрекольем в руках.

Однако все изменилось кардинально. Андрей Ковалев давно уже не адское наводящее ужас создание, а почтенный профессор, который с долей ностальгии вспоминает те времена, когда газетные критики «сочетали свободу и лихой журналистский драйв с веселой бесчеловечностью по отношению к «чужим» и с необязательностью «бэкграунда» — так определила тогдашнюю критическую методу мой хороший друг и редактор одной из моих книг Галина Ельшевская. А с четой Кабаковых у меня сегодня отношения просто идеальные.

И дело не в том, что нарастает кризис печатной прессы, особенно в России, где независимые издания закрываются одно за другим. Самим художественным критикам уже почему-то надоело тянуть эту лямку — писать рецензии на выставки и делать обзоры сезонов. Вот например, Екатерина Деготь, с которой мы в первой половине девяностых не то что соперничали, но гонялись наперегонки — я в «Сегодня», она в «Коммерсанте» — в 2007-м, став шеф-редактором раздела «Искусство» портала OpenSpace.ru, решила, по ее собственным словам, «забанить кудрявую арт-критику в интересах социально ориентированной фактографии». Интересно, что мою непреклонную уверенность в высшем предназначении критика, погруженного в густой темпоральный поток, критика, за которым закреплено право на ошибку, разделяли далеко не все. Когда меня пригласил Виктор Мизиано создавать новое профессиональное издание, названное «Художественный журнал», то я взялся курировать отдел рецензий. Просто потому, что не имел никакой склонности к «аналитическому письму», которое взращивалось в ХЖ. Недавно Виктор прямо заявил в интервью: «Колбаса выставочных рецензий никогда не была мне интересна, я не чувствовал необходимости покрывать этот мутный поток, но воспринимал это скорее как этическое обязательство». Однако время показывает, что такая точка зрения во многом оказалась пророческой. И мемуар мой заканчивается на ноте печальной. Уже и молодые и активно функционирующие критики во время недавней дискуссии в «АртГиде» с сильным скептицизмом высказываются относительно будущности критики как таковой.

Жанр признаний и покаяний следует закончить на том, что все высказанное не имеет прямого отношения к данному изданию. В нем собраны мои «исторические» тексты. Но и здесь есть некая тонкость, скажем так, физиологического свойства. Я испытывал серьезные трудности при переходе из «академического» дискурса письма в «критический», мне было довольно трудно изложить самую простую мысль меньше, чем на пятнадцать страниц. При обратном переходе я диагностировал в самом себе некую мутацию, мой критический организм распылился на летучие молекулярные фракции. И, получая заказ на фундаментальное исследование для солидного каталога, я обнаруживал, что уже все, что хотел, сказал на окончании пятой страницы.

Когда я собрал все тексты в один файл, то обнаружил, что все как-то совсем уж нескладно получается. Игривый эссеизм, чистое просветительство, оснащенные массой ссылок тяжеловесные исследования перемежаются с короткими заметками в маргинальных изданиях вроде журнала «7 континент», принадлежавшего соответствующему универсаму. Его, кажется, никто из нормальных людей не читал, но и туда, исключительно ради наживы, я продуцировал хоть и микроскопические, но достаточно ответственные тексты.

Если бы я был благожелательным рецензентом этого сборника, то сказал бы, что это довольно забавно, когда наметки большой History перемежается с разнообразными Stories. От себя, в качестве самокритики, скажу, что попытка сложить некое подобие связной истории несколько смазана тем обстоятельством, что в ней зияют ужасающие пробелы. Почему-то ничего не написал о многих любимых художниках. О Павле Филонове, например. Проблема не только в моей хронической прокрастинации, но и в неистребимой каузальности моего производственного цикла. Подавляющее большинство текстов написано «к случаю», по заказу составителей каталогов или редакторов различных изданий. Иногда я сам выбирал тему, когда был штатным критиком к различных изданиях. Но и там я был связан необходимостью описывать конкретное событие — выставку или новое издание.

Здесь я должен воспеть дифирамб новейшим издательским технологиям. Сервис Ridero предоставляет формат print on demand — у этой книги не будет никакого тиража, а ровно столько читателей, сколько сочтут нужным заказать и купить издание. При этом никто не будет инвестировать деньги в это, заведомо безнадежное с точки зрения простой самоокупаемости, издание — платить за бумагу, печать тиража и так далее. И, что самое главное, оказалось, что никакого строгого редактора надо мной нет. Если бы я сам выступал в качестве редактора подобного сборника, то потребовал бы выкинуть всю лишнюю мелочь, унифицировать стиль. И вообще — привести все в порядок. Однако, пользуясь предоставленной мне вседозволенностью, позволил себе, наплевав на элементарные нормы текстографии, компилировать тексты, написанные по разным поводам и в разное время, добавлять в примечания новейшую библиографию. Часть текстов просто перетащил из других моих книжек. Оправдывает меня только то, что мои предыдущие сборники уже давно стали библиографической редкостью, а еще моя надежда на то, что эти сочинения кому-то могут принести пользу. Поэтому я собрал в одном месте все доброе и положительное из того, что я когда-либо написал. Например, текст, посвященный Илье Кабакову, «собрал» из нескольких, постаравшись исключить все заушательские выпады, то есть убрать или хотя бы сгладить всю разнузданную публицистику. И старался как-то все это собрание академизировать, хотя, конечно же, никакой последовательной истории не получилось.

В результате вся эта совокупность разнородных текстов сложилась в целых три тома. Они разложены в формате, имитирующем «настоящую» историю русского искусства. Первый том содержит в себе рассказы о периоде от Кандинского до Рогинского. Во втором томе собраны истории, относящиеся к семидесятым-восьмидесятым, условно говоря, «от Кабакова до Новикова». И наконец, в томе третьем собраны заметки об искусстве от девяностых до наших дней.

И наконец, я хочу высказать благодарность моим терпеливым, безотказным и надежным редакторам, которые работали над моими текстами, часто сумбурными и бессвязными. Я с гордостью могу назвать их моими соавторами, но перечислить их всех поименно нет ровным счетом никакой возможности. Но особую благодарность я должен выразить Мэри Саргсян и Диане Качуровской вместе с их коллегами, которые взялись подготовить эту книгу к публикации. И провели скрупулезную работу по унификации ссылок, которых у меня набралось в этом томе около пятисот. В руки к ним попал довольно сырой конгломерат текстов, иногда это были варианты черновиков, выловленных мной в дальних уголках моего компьютера. Они сделали за очень короткий срок работу целого издательства: бесстрашно приводили в почти идеальный порядок мои тексты; тщательно вылавливали многочисленных «блох», пропущенных мной и моими редакторами.

Я также должен поблагодарить сотрудников научно-исследовательского отдела Музея современного искусства «Гараж» и лично их руководителя, Александру Обухову. Они предоставили мне оригиналы моих собственных сочинений, которые я по нерадивости утратил.

Особую благодарность я должен выразить студентам факультета Искусств МГУ им. М. В. Ломоносова. Их часто наивные, а чаще всего заковыристые вопросы на лекциях и семинарах заставляли меня уточнять формулировки, искать какие-то новые доводы и проводить специальные исследования.

I. Разные истории: Некоторые методологические заметки по поводу искусственного знания

Аарон+Харон = любовь или История ноу хау

1995

При описании любого феномена важно точно понимать соотношение производительных сил и производственных отношений. Критика — активный агент способа производства. Уникальность советского нонконформизма в том, что «современное искусство» возникло и длительное время существовало в парадоксальных рамках нематериального производства, при полном отсутствии обрамляющих функциональных институций. Структурирующую роль архитектонического каркаса исполняли органы цензуры и репрессий. При этом продукт, отчуждаемый в процессе производства на таких парадоксальных фабриках, типологически соответствовал функциональным признакам современного искусства в тех случаях, когда проходил через западные машины по производству искусства.

После крушения колосса на глиняных ногах обнаружилось, что одновременно открылись каверны, в которых пряталось современное искусство, и все участники художественного процесса почувствовали огромный дискомфорт. Старые машины были приспособлены к производству специфического продукта — советского искусства, и их конверсия была невозможна. Самое забавное, что новые механизмы, выстраиваемые на «чистом месте», оказались как две капли воды похожи на «нормативные». Что вполне естественно — способ производства определяет производственные отношения. Русская специфика лишь в том, что норма в России требует героизма, а отклонения, напротив, вполне естественны. Социальная роль — галерейщика, критика, директора музея современного искусства, куратора и т. д. — не получена ими по наследству и не завоевана во внутривидовой борьбе, но есть реализация индивидуального проекта. Газетная критика оказалась наиболее реализованным фрагментом общей машины, так как не требует материальной поддержки, но инициирована прямым социальным запросом.

Для критика, получившего, если использовать милитаристскую модель, свой ранг не в результате постепенного карьерного повышения по службе, а экстерном, странно было обнаружить в своих руках реальные механизмы власти. Катапультировавшись в начале девяностых в газетную критику, я первоначально наивно предполагал, что произвожу эксперимент, оставаясь наблюдателем-историком. Но исторические эксперименты, в отличие от физических, доступны лишь великим людям, типа досточтимого сэра Тойнби. Люди попроще однажды обнаруживают, что социальная маска становится истинной натурой. Однако сухие остатки исторического материализма, впитанные на Историческом факультете Московского университета, позволяют мне, надеюсь, скользить между дискурсами и типами хронотопа. Замечу, что власть и харизма критика не имеют денежного эквивалента, и актеры московской арт-сцены опосредованно бескорыстны. Русский критик не имеет никаких механизмов экономического давления, но и фантомный арт-рынок не имеет никакой власти над ним. Правда, экономический эффект от критики имеет место — галерейщик или куратор потрясает пачкой статей перед спонсором. Курьезно, но я первое время вручную распространял свои статьи, перечеркивая автоматическую коммуникацию, свойственную массмедиа.

Критик-коммуникатор в классовой войне между художником и обществом инвестирует себя в искусство и прямо заинтересован в усилении самого института «современного искусства». Он, к счастью или несчастью, привязан к галерной скамье машин по производству искусства; чувство классового самосохранения репрессирует критические интенции. Я полагаю, что даже доброжелательный критик обязан выступать коррелятором художественного процесса. Но мой критический запал неизменно подтачивается моим знанием о стойкой недоброжелательности общества к современному искусству. Вместо того, чтоб прямо сказать, что художник N провалился на выставке в N-й галерее, я вынужден снова и снова описывать его заслуги перед современным искусством. В условиях подполья не существовало писанной истории, к которой я мог бы прямо апеллировать.

Пока я говорю преимущественно о критике-коммуникаторе, дистрибьюторе дискурсов. Он поступает согласно итальянской поговорке о переводчике-предателе (traduttore-traditore), внедряясь в среду производителей искусства и разбалтывая затем их тайны. Критик-теоретик, который пишет в специализированные журналы и каталоги, больше похож на ветхозаветного Аарона. Бог на горе говорил с косноязычным Моисеем, тот передавал все своему брату Аарону, который возвещал послание народу. А коммуникатор предательски разбалтывает тайны избранного народа всем подряд. Критик, как говорил в 1924 году уже упоминавшийся Николай Пунин, — это не неудавшийся художник, это неудавшийся литератор. Как писал русский формалист Юрий Тынянов, «критика должна осознать себя литературным жанром». А уж то, что Язык — это Власть, вам подтвердит любой парижский апаш или «новый русский». На собственном опыте подтверждаю, что критика типологически занимает место цензуры в тоталитарном обществе. По крайней мере, до сих пор некоторые продолжают воспринимать мое личное мнение как голос власти или папскую буллу.

Николя Бурье полагает, что критика является паразитарным по отношению к искусству дискурсом. Если также согласиться с тем, что реальность (искусство) не ошибочна, а ошибочны только представления о реальности, то получится, что и критика не может ошибаться. Я сам активно поддерживал художественные явления, которые в конечном счете оказались недостаточно жизнестойкими и продержались не больше двух сезонов. Но исчезающий дискурс газетного критика, погребенного в быстро желтеющих завалах газетной макулатуры, и почти тактильные воспоминания о зримой реальности этих «быстроживущих» феноменов несколько смягчают мои ламентации о печальной судьбе бедного критика. Однако Клио мстит своим служителям намного коварнее. Просматривая разнообразные истории современного искусства, я обнаружил, что они переполнены рекордным количеством совершенно никчемных и справедливо забытых художников. Количество незаконной контрабанды там граничит с полной безответственностью. Возможно, переполнение музейной и энциклопедической памяти чрезвычайным количеством неудобоваримого барахла есть редукция бума на вторичных и третьестепенных мастеров среди историков Ренессанса и барокко. Меня всегда восхищали старательные и кропотливые исследования о каком-нибудь венецианце XVII века, которого и современники не очень-то знали и которому сейчас условно приписывают две или три плохо сохранившиеся картины. Боюсь только, что будущие антиквары не заинтересуются неизвестными учениками Болтянского или последователями Джефа Кунса. Кстати, а эти кто такие?

Так что я не вижу никаких причин для историков искусства так высокомерно смотреть на эфемерных и переменчивых критиков. Кто бросит камень в критику и скажет, что Джон Рескин или Клемент Гринберг ошибались? Юрий Тынянов писал: «Нельзя судить пулю по цвету, вкусу и запаху. Она судима с точки зрения динамики». Статические модели затягивают в воронку дурной бесконечности. Так, замечательные и глубокомысленные мыслители, Борис Гройс и чета Тупицыных, свершили в свое время нечеловеческий подвиг. Именно они привили русским рассуждениям об искусстве вполне конвенциональный дискурс. Им удалось подтвердить место московского концептуализма в западном сознании. Но, из-за необходимости манипуляций со статическими моделями, им теперь приходится постоянно оперировать одним и тем же набором архивных фото и настаивать на том, что актуальное русское искусство есть результат злокачественных метастаз.

Часто для того, чтобы поставить на место некое новое течение или группу, говорят, что это-де очередная мода. То есть подразумевается, что есть нечто истинное и вечное, а мода — переменчива и глуповата. Критик — биржевой брокер, проигранное сегодня он сможет отыграть завтра. Каждый раз он ставит на кон себя самого. Важно ошибиться красиво, как, например, Акилле Бонито Олива со своим трансавангардом, интересным сегодня только коммерческим галереям.

Так называемый плюрализм возникает в результате нежелания взять на себя личную ответственность за суждение или означает желание выторговать себе гандикап и скидку. Словечко «плюрализм» активно употребляли советские либералы, доказывавшие властям, что наряду с нормативным соцреализмом могут иметь место и девиантные формы так называемого «молодежного искусства». Эта самомаргинализация вполне соответствует западному определению плюрализма, то есть оранжерейной подкормки различных краевых дискурсов — всякого феминизма, гомосексуализма, этнической экзотики. Для самих маргиналов, выталкиваемых на поверхность очередной модой, искусственное вскармливание не принесет ничего хорошего. Поэтому меня как русского критика очень радует, что неоколониалистский по своей сути «русский бум» периода перестройки и падения берлинской стены наконец закончился. Русские художники перестали быть курьезом и без всякой форы принуждены к реальной конкуренции и участию в общей скачке с препятствиями в будущее. Или историю, что, в сущности, одно и то же.

А тот, кто указует перстом на Суд Истории, попросту ускользает от суждения и ставит себя в неловкое положение. История делается здесь и сейчас, отложить решение на завтра невозможно. Харон продает билеты только в одну сторону.

Самокритика — движущая сила художественной критики

2001

Средь художественных кругов появилось новое поветрие — критиковать критиков. Психологически феномен очень понятный: критики всех критикуют — кураторов, художников, галерейщиков. Стало быть, надо найти управу и на самих критиков. Наиболее тонкая аналогия высказана анахоретом беспредельного дискурса Павлом Пепперштейном в «Художественном журнале»: «Образ газетного листа, образ текста, который готов быть в любую минуту разорван на куски и засунут в задний проход, создает версию особого, анального чтения, анальной осведомленности, анальной информированности».

Иногда высказывается более мягкая точка зрения, что критики просто нет. Я, поскольку считаю себя критиком, сначала обижался, а потом понял, что речь идет о неразличении функциональных видов деятельности — собственно критики и суждения об искусстве. С другой стороны, на инстициональную реальность существования тела критика намекают некоторые косвенные обстоятельства — появилось множество текстов, посвященных, как и предлагаемый вниманию благосклонного читателя, критике и самокритике.

Критик постоянно слышит обвинения в том, что слишком выпячивает свое личное мнение, и стенания, что он пишет нечто непонятное. Галерейщики в один голос вопиют, что критик-де должен производить иерархии и внедрять их в сознание общества (надо понимать, покупателей).

Должен сразу признаться, что я всеми фибрами души поддерживаю точку зрения Джилберта, протагониста в диалоге старого доброго Оскара Уайльда «Критик как художник». «Вы говорили, что говорить о созданном труднее, чем создавать, и что ничегонеделанье — труднейшее занятие в мире; вы утверждали, что все искусство аморально, и что всякая мысль таит в себе опасность, и что критика в большей степени творчество, чем само творчество, и что высшая Критика та, которая находит в произведении вещи, отнюдь не подразумевавшиеся художником, и что истинным судьей становишься потому, что ничего не можешь создать сам, и что настоящий критик не бывает ни справедлив, ни искренен, ни рационален». К сему нечего прибавить от себя, разве что согласиться с определением печальной судьбы газетных рецензентов, которые «оказываются в положении репортеров при полицейском участке, расположившемся в стане литературы, и вынуждены информировать о новых преступлениях рецидивистов от искусства». (События последнего времени переводят эти пророческие слова из переносного смысла в прямой: критикам все чаще приходится торчать у околотка.)

В плане самокритики должен заявить, что мой опыт ограниченно уникален — в то же самое время кто-то организовывал первую галерею, кто-то первый Музей современного искусства и так далее. Несколько неожиданно для себя я оказался, на какой-то промежуток времени, обладателем странного социального опыта — своего рода целой институцией в одном лице и стал наблюдать/участвовать в процессах порождения новых социальных функций в треугольной композиции художник-куратор-критик. Все указанные фигуры оказались в высшей степени чувствительны к исполнению социальных функций и связанных с ними ритуалов. Эта ситуация похожа на вынужденную общность неофитов, оторванных от культовых центров, которая вызывает особые гипертрофированные формы фарисейства. Хотя художественной среде сильно повезло, ибо искусство не находится ни в какой координации с обществом и проклятым рынком.

Моя газетная активность была принята со сдержанным недоумением коллегами по Российскому институту искусствознания, где я тогда работал. В советские времена у интеллигенции выработался стойкий комплекс неучастия, ибо любое действие выражалось в неприятном идеологическом сервилизме. Для той части либеральной интеллигенции, которая была готова на сотрудничество с официальной прессой, каждая статья в «Правде» или «Известиях» была результатом сложной интриги, целью которой было вложение в уста Власти ценностей, подправляющих и размывающих официальную идеологию. Для внешнего наблюдателя этот текст был совершенно закрыт, истинные сообщения проявлялись в контексте, который считывался заинтересованными людьми. Например, совершенно стертый термин «многообразие советского искусства» выступал идеологическим оружием борьбы двух кланов. Один боролся за власть под лозунгом стилевой и идеологической чистоты советского искусства, другой — под знаменами стилевого многообразия.

Теперь эта структура давно не действует, но память о газете ка рупоре высших сил остается. Сегодня функционирует гораздо более упрощенная и нереактивная система, но до тех пор, пока мы работаем с реликтами предыдущего семантического сознания, наши действия зависают и не приводят к прогнозируемым и понятным для нас последствиям.

Реальность наших дней гораздо более фантомна, чем плотная и упругая фактура старого режима. Кстати, именно закат оного породил понятие плюрализма или широкой палитры мнений. Плюрализм — это безответственность. По своему социальному статусу критик — наемный работник, его приглашают для выполнения определенных операций на общем конвейере. Если работодатели начинают говорить о необходимости более широкого подхода, то это обозначает лишь то, что данный работник их не вполне устраивает. Искусство — крайне тоталитарное занятие, хотя всякая ответственность тоже тоталитарна. Критик — демон Максвелла, пропускающий только быстрые и активные элементы.

В русском языке понятия «критиковать, критик, критика» носят откровенно репрессивные коннотации. Критическое выступление неизменно ассоциируется с репрессивной критикой советского времени. Первое время для представителей бывшего неофициального искусства я как критик газетный, даже работающий в признанно либеральном издании, оставался фигурой мерцания. С одной стороны, мое бытовое тело не оставляло никаких сомнений в совершенном дружелюбии и заинтересованности, с другой — газетное, виртуальное навевало неприятные воспоминания о былых травмах и погромной критике.

Добавим, что при всей изощренности аналитического Дискурса в кругу московского концептуализма фигура критика там совершенно отсутствовала. При этом «критик» часто имплантировался в саму ткань произведения, как в некоторых ранних работах Ильи Кабакова. Теперь ситуация кардинально изменилась, хотя остался некий локус, как бы не подверженный критике и любому не-апологетическому обсуждению. В этом локусе концентрируются в основном представители «духовного андерграунда» шестидесятых, которые склонны видеть в любом, даже вполне заинтересованном, обсуждении непременную интригу врагов.

Итак, кругом враги. Критик находится в состоянии постоянной войны. Но это очень странная война, в основном с персонажами, непрерывно порождающими из самих себя фантомные институции. В процессе собственной бюрократизации критик вступает в конфликт со стремительно бюрократизирующимися новыми бюрократами из-за того, что поля его бюрократического произрастания никак последним не подвластны. Естественно, что в ходе дальнейшего усложнения социальных машин, производящих искусство, конфликт будет стабилизироваться за счет осознания общности стратегических целей. В то же время возможности социального перфекционизма для критики пока весьма ограничены.

Моя работа в «Независимой газете» началась как литературный эксперимент. Газета — бесконечный текст, в котором индивидуальность Автора по сравнению с другими формами текстопорождения в существенной степени снижена. Мне показалась очень забавной задача выведения текста, который может помещаться внутри газетного. Правда, ситуация в глобальном социотексте была совершенно уникальна, поэтому даже эти, специально адаптированные, тексты могли быть напечатаны в любом профессиональном журнале. Но текст такого рода был крайне недолговечен и привязан к переходной ситуации.

Теперь ситуация существенно изменилась. Но и социотекст изменился. Газетные критики начали ощущать мягкое давление со стороны остального газетного текста. Репрезентанты буржуазного сознания, которые прежде только посмеивались над эскападами радикальности современного искусства, стали осторожно намекать: «Ну не все же писать об этих, которые штаны снимают. Нас Читатель может не понять…» Заметим, что подобного рода дружественные наезды подлежат инверсии — именно масс-медиа производят сознание, Читатель есть фантом сознания производителей массового сознания. Так что теперь мои легкомысленные реприманды по поводу моего скромного левачества на службе у финансовых магнатов стали приобретать опасно овеществленный характер. Реальные оформители идеологии буржуазного сознания, как обнаружилось, и в самом деле тщательно избегают всяческого радикализма. Так что основная вина моя и моих коллег — в том, что нам так и не удалось добиться реального признания современного искусства в качестве социальной реальности. Пора привыкать к мысли о новом эстетическом подполье на неуютных просторах буржуазного общества.

Существовал ли «русский авангард»? Тезисы по поводу терминологии

2001

Известно, что в 1910–1920-х гг. в русской искусствоведческой терминологии слово «авангард» практически не употреблялось, а если и употреблялось, то имело чисто экспрессивную окраску и по существу термином не являлось. Термин «русский авангард» появился впервые примерно в 50-е годы в англоязычной литературе, где он применялся для обозначения начального этапа высокого модернизма. То есть мы можем говорить о том, что интересующее нас явление было сначала поименовано задним числом. Затем появились исследования в рамках новой терминологической общности, и лишь после этого «русский авангард» был, можно сказать, возвращен в Россию. Столь сложное происхождение определило некую неадекватность данного термина к обозначаемому им явлению, ибо совершенно очевидно, что понятие «русский авангард» не соответствует понятию «русское искусство первой трети XX века». Тем не менее в большинстве западных исследований, посвященных искусству этого периода, речь идет как раз о «русском авангарде».

Все это, так сказать, самое «внешнее» описание проблемы. Однако за простой терминологической неувязкой таится, как того и следует ожидать от терминологических неувязок, масса самых принципиальных проблем. Впрочем, и эти проблемы — к примеру, навязчивая тема «Россия и Запад» — в таком контексте приобретают вполне терминологический, назывной характер. Вообще говоря, вопрос в данном случае выглядит весьма упрощенно. Если принимается первая модель — «русского искусства» (центральной риторической фигурой этой мифологии является представление о загадочной русской душе и следующее из него определение русского искусства, исполненного всяческой внутренней экзотики), — то тем самым признается наличие некой, автономной от общемировой, иерархии. Эту модель можно назвать парадигмой внутренней полноты. При принятии второй модели, то есть «русского авангарда», автоматически принимается и специфическая западная мифология о России, неизбежно присутствующая в любом исследовании, даже написанном самым лучшим специалистом. Эта «экзотика» вовсе не должна выражаться в формах настоящей фольклорной экзотики. Напротив, для западного сознания весьма важно, чтобы всякое сообщение было выражено в доступных и умопостигаемых терминах. При этом наше собственное представление о европейскости кардинально отличается от собственно европейского. К примеру, Пушкин, наш самый «европейский поэт», остался не воспринят западной культурой, в то время как Лев Толстой и Достоевский, старательно избегавшие европейского лоска и вдобавок серьезно критиковавшие западное устройство жизни, оказались в числе безусловных столпов мировой литературы. Таким образом, обе парадигмы в принципе не противоречат друг другу, а переплетаются в самых странных сочетаниях.

Учение о «загадочной русской душе» порождает вечную неуверенность русской культуры в себе. Для нормального самочувствования ей постоянно необходимо смотреться в зеркало Запада. При этом идея «завоевания Запада» нерасторжимо соседствует с идеей собственной уникальности. Василий Перов, находившийся в Париже в самый расцвет импрессионистского движения и, несомненно, осведомленный о его сути, все же предпочитает срисовывать клошаров. Илья Репин рискнул было испробовать импрессионизм в «Дерновой скамье» — и столь же благополучно от него отказался. Парадоксально, но факт — следствием этого отказа стал вечный импрессионизм Союза русских художников, который вплоть до настоящего времени претендует на звание «русского стиля». Впрочем, может быть, в этом принципиальном отказе влиться в общий поток был какой-то особый смысл, и критический реализм при новом рассмотрении может оказаться более принципиальным и радикальным направлением, нежели русский импрессионизм. Историю этих притязаний-отказов, так похожих на любовную игру, можно продолжать до бесконечности. Наталья Гончарова, сразу же после громкого манифеста «Я отряхаю прах от ног своих и удаляюсь от Запада», тут же отправляется покорять Париж в дягилевских сезонах. А чего стоит замечательная по своей трагикомичности история путешествия Владимира Татлина в мастерскую Пабло Пикассо под видом слепого бандуриста!

На протяжении трех последних тысячелетий человеческой истории роль мирового центра духовной культуры неоднократно переходила от одной столицы к другой, которая и принимала на себя роль Олимпа. Прежние же центры оставляли за собой право на ностальгические воспоминания, превращаясь в хорошо оборудованные музеи — как Рим в XIX веке или Париж с 1960-х годов, когда столица актуальной культуры переместилась в Нью-Йорк. Хотя промежуточные, то есть не столичные этапы культурной истории фиксируются только в рамках региональных культур, тем не менее каждая не столичная культура может в определенные моменты надеяться на кратковременное включение в Большой каталог мировых культурных ценностей — к примеру, как венский Сецессион или мексиканский мурализм. Русский авангард, в сущности, и является случаем вхождения в этот Большой каталог. В области изобразительного искусства ему предшествует только «русская икона». Остальное русское искусство там никак не представлено. Следует понимать, что такое ущемление представительства практически тотально и неоспоримо. Доказательство можно привести на самом простом примере. Если выбрать какую-нибудь региональную культуру и попытаться представить ее сконцентрированный визуальный образ, то, предположим, для Испании между Гойей и Гауди будет зиять ничем не заполненная пустота. Весь скандинавский регион в подобном случае будет представлен кораблями древних викингов, Цорном и современной финской архитектурой.

В принципе любая «Всеобщая история искусства», где бы она ни создавалась, имеет подобное строение — то есть описываются прежде всего стержневые, фундаментальные процессы и только затем региональные флуктуации общего стиля. Любой гуманитарно образованный представитель европейской культуры является держателем такого каталога, а «русский авангард» занимает в нем почти все пространство, отведенное для русского искусства. Внутреннее пространство этой «идеальной энциклопедии ценностей европейской культуры» пронизано сложной паутиной разнообразных силовых линий, которые на общераспространенном лексиконе именуются воздействиями, традициями, контактами и так далее. Более того, само вхождение в эту структуру определяется прежде всего наличием таких двусторонних взаимосвязей. Можно, например, говорить о том, что «русская икона» значится в этом каталоге только по той причине, что ею однажды увлекся Анри Матисс. И, с другой стороны, представители «русского авангарда» явственно унаследовали именно эти традиции.

Наиболее значительным персонажем русского сегмента каталога является Казимир Малевич, оставивший наибольшее количество наследников и последователей.

Вместе с тем одностороннее взаимодействие в рамках описываемой системы имеет мало значения, поэтому вполне высококачественная работа в уже открытом «стиле» практически никогда не приводит к регистрации в Большом каталоге, несмотря на большую значимость для местного искусства. Так, например, произошло с «Миром искусства», несмотря на очевидные пан-европейские амбиции ее участников. Оказавшись на положении эмигрантов в Париже, эти художники, уже достаточно известные в местных кругах, так и остались изолированной маргинальной группой и не оказали на ход художественного процесса ровным счетом никакого воздействия. И далее, множество русских художников, устремленных в Париж якобы для «учебы», а на самом деле снедаемых вполне понятной потребностью сделать там карьеру, вовсе в этом не преуспели. Однако по возвращении на родину карьера их складывалась почти автоматически, и эти художники становились несомненными столпами отечественной культуры. Искусство, которое они вывозили оттуда, оказалось безупречно качественным, но весьма умеренным по сравнению с лидирующими на тот момент течениями. Примерно то же самое произошло со следующей волной художественной эмиграции в 1970-х. Эти художники, практиковавшие, за немногими исключениями, собственные интерпретации неких «стилей», так и остались на положении мало кому известных маргиналов.

Возвращаясь к Малевичу, следует отметить, что далеко не вся сложная эволюция творчества мастера оказывается одинаково значимой в таком контексте. Малевич рассматривается по преимуществу как создатель супрематизма и оригинальной теории искусства. И его ранний этап развития, и «крестьянские» серии, которые так высоко ставятся в настоящий момент русскими историками искусства, продолжают оставаться фрагментами личной биографии художника.

С «русским авангардом» сложилась весьма странная и парадоксальная ситуация, в плане изучения его как исторического феномена. Подавляющее большинство исследований о нем, начиная со знаменитой книги Камиллы Грей, принадлежали западным ученым или же русским историкам искусства, но издаваемым на Западе. Нет нужды доказывать, что каждый, особенно изучающий современное искусство, исследователь получает определенные импульсы из современного ему художественного сознания. В известном смысле историк искусства выполняет культурный заказ своего времени. Поэтому можно сказать, что рассматриваемый фрагмент русского искусства, именуемый «русским авангардом» и исследованный на данный момент едва ли не лучше, чем какой-либо другой промежуток истории русского искусства, был подвергнут анализу и интерпретации в результате несколько постороннего заказа. Таковое обстоятельство приводило и приводит к определенным терминологическим и гносеологическим сдвигам.

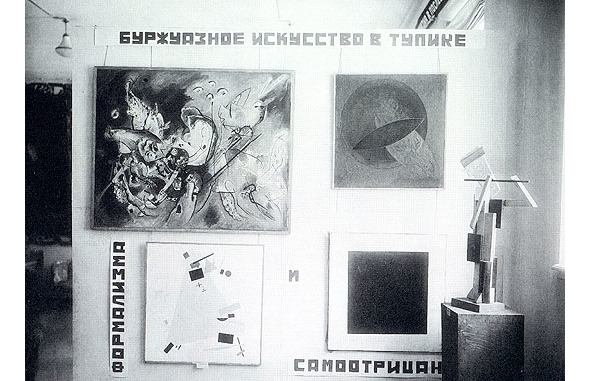

Кроме того, согласимся, что каждый исследователь стремится как бы присвоить себе изучаемый предмет. В нашем случае западные коллеги обращались к «бесхозному» материалу и в силу этого чувствовали себя вправе препарировать его по собственному усмотрению. Так, на выставке «Великая утопия» привычная историческая перспектива оказалась существенно измененной. Начало русского авангарда — по воле кураторов — сдвинулось к 1914 году. Таким образом, выпали все начальные этапы (особенно жаль примитивистский). С другой стороны, рамки экспозиции расширились за счет включения социально-ангажированного искусства вплоть до образцов соцреализма, который раньше принципиально исключался из сферы рассмотрения. Ясно, что кураторская концепция в этом случае опиралась не только на современный интерес к различным формам социально ангажированного искусства, но и прямо отсылала к теоретическим построениям Бориса Гройса. В данном случае весьма примечательно, что никто из российских ученых не вступил в открытую полемику с кураторами выставки.

Если возвратиться к описанной выше метафорической модели Большого каталога, то следует отметить, что принципиальная цель местных каталогов заключается в исправлении и дополнении всеобщих. Увы, русское искусство к настоящему моменту почти никак не описано энциклопедически, что, собственно говоря, и делает его беззащитным перед операциональными вторжениями извне, о которых шла речь выше. В этой связи небесполезно вспомнить, что первая внятная история русского искусства была написана как дополнение к одной из всеобщих историй искусства. Речь, конечно, идет об «Истории русской живописи в XIX веке» Александра Бенуа.

В так и не состоявшейся полемике о «Великой утопии» проглядывает еще одна терминологическая тонкость. Дело в том, что применительно к русскому искусству редко используется термин «модернизм». По всей видимости, из-за перехлестывания с русским аналогом терминов «Art Nouveau» или «Jugendstil». Между тем в устоявшемся на Западе искусствоведческом тезаурусе термины «модернизм» и «авангард» — пересекающиеся, но вовсе не совпадающие по смыслу. Это частичное «слипание» терминов создает серьезные затруднения по той причине, что именно русский модерн был первым по-настоящему интернациональным стилем, чья принадлежность к высокому международному стилю не вызывает сомнений.

В своей окончательной форме и «авангардизм», и «модернизм» наполнились теми содержательными функциями, которые они несут в настоящий момент, только к 1960-м годам. Сделали это теоретики высокого модернизма, такие как Клемент Гринберг, Барбара Роуз и другие. По определению Ренато Поджоли, автора книги «Теория авангарда» (1968), черты авангарда следующие: активизм (любовь к действию, динамизм, постоянное стремление вперед); антагонизм (оппозиция к историческому и художественному порядку, антитрадиционализм); нигилизм (деструктивность и инфантилизм). Модернизм — более мягкое определение: этим понятием описывается гораздо более широкий круг явлений, нежели понятием «авангард». Безусловно, в определении «модернизм» также подразумевается некий разрыв с прошлым во имя адекватного представления новой эпохи. Но само это отрицание и отказ от прошлого уже институциализируются в формах авангардизма. Так что в принципе и символисты, и художники русского модерна, которые не уставали твердить о своем «новом времени», вполне адекватно располагаются в рамках, соответствующих понятию «модернизм».

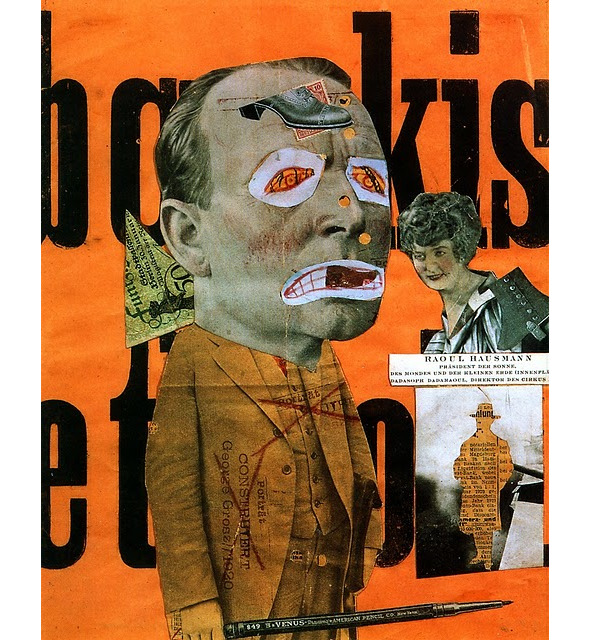

В рамках такого терминологического различения можно, несколько огрубляя, сказать, что история модернизма — это история произведений искусства и история вкуса, а история авангардизма — это история радикальных жестов. Эта граница проходит и по самому искусству, и по творчеству отдельных художников. По позднейшей историографии, центральным событием авангардной, то есть радикальной истории современного искусства являются два произведения — «Черный квадрат» Казимира Малевича и выставленный Марселем Дюшаном в качестве произведения искусства под названием «Фонтан» обыкновенный писсуар. В авангардной истории одинаково важны и выходка футуристов и дадаистов, и бесконечные манифесты, которые приравниваются, а часто собственно перевешивают произведения искусства, созданные ими. В модернистской историографии эти акции или прямо осуждаются, или служат своего рода анекдотическим фоном к эволюции искусства и стиля. А сами художники рассматриваются в таком случае как лица, не вполне отдающие себе отчет в своих действиях, но создающие при этом замечательные произведения искусства, служащие, в свою очередь, объектом тщательного формального и стилистического анализа. Есть, например, два Михаила Ларионова. Один — буйный радикал, без устали эпатирующий буржуазию своими совершенно несносными выходками и без конца выдумывающий все новые и новые стили и направления. Другой — вдумчивый и искренний художник, устремленный к «почве» и культуре. Впрочем, со временем эта трагическая раздвоенность как-то сама собой расточилась — сначала в связи с активной деятельностью в дягилевских сезонах, затем произошел откат из области актуального модернизма. И после 1917 года искусство Ларионова представляет собой спокойное, ровное, лишенное прежней буйной энергии творчество.

Замечательно, что все без исключения участники авангардистской авантюры в России претерпели подобную контр-эволюцию. Вслед за Ларионовым и «бубновые валеты» — Илья Машков, Аристарх Лентулов, Петр Кончаловский — возвратились после ряда достаточно радикальных экспериментов в спокойное русло русского сезаннизма, чтобы в конце концов выпасть из рамок модернизма и перейти в стан русских реалистов, даже «соцреалистов с формалистическим душком». Наконец, и столп радикализма, Казимир Малевич в конце 1920-х неожиданно в своих крестьянских сериях как бы ликвидирует все предыдущие завоевания и, переписав свою собственную эволюцию, также становится реалистом. Нечто подобное, с поистине фатальной неизбежностью, происходит со всеми русскими авангардистами. Так что к тому моменту, когда началось мощное государственно-идеологическое давление на искусство, сами они уже были внутренне сломлены, и печальные рассказы о том, как Сталин разрушил русский авангард («авангард, остановленный бегу» — выражение принадлежит Е. Ковтуну) есть не более чем идеологический контр-миф. Замечательно также, что наиболее последовательные модернисты — Кузнецов, Фаворский, Сарьян, Петров-Водкин, Фальк — оказались, как это ни странно, гораздо более устойчивыми перед идеологическим напором и с некоторыми потерями пытались отстаивать свои художественные идеалы до конца.

В западной историографии обе модели истории современного искусства — модернистская и авангардистская — сосуществуют, переплетаются и противостоят друг другу. Если просматривать доступные «Истории современного искусства», обнаруживается, что те труды, которые написаны в рамках гринбергианского и постгринбергианского формализма, опираются прежде всего на историю живописи. В то время как энциклопедии и истории, написанные в следующую эпоху, то есть после поп-арта, коллекционируют как раз историю отказов от искусств. Естественно, что каждая из таких историографий внутренне противоречива. Тем не менее авангардистская историческая концепция, история «шоков от нового», в конце концов становится просто заслуженной и почтенной традицией, хотя реализацию такой модели можно было бы упрекнуть в недостаточно тщательном отделении «русского модернизма» от «русского авангарда».

Если возвратиться к бытующей в искусствознании терминологии, то можно отметить, что адекватными современными терминами, которые определили интересующее нас явление, были «футуризм» и «левое искусство». Граница между ними прокладывается достаточно очевидно — она заявлена на «Последней футуристической выставке». Именно этот рубеж разделяет и последующую историографию — «русский авангард» и «русский конструктивизм». Примечательно, что советские историки искусства, склонные, вольно или невольно, прибегать к эвфемизмам для обозначения «опасных» предметов, охотнее всего использовали введенный еще Н. Н. Пуниным на излете движения термин «новейшие» (или мягче — «новые») течения. Под этим вполне адекватным термином рассматривались чисто модернистские явления. В данном случае «оправданием» существования такого вида искусства была принадлежность к искусству в точном смысле этого слова. Естественно, что в рамках искусства не было никакого оправдания тому декларативному отказу от искусства, который был объявлен группой будущих конструктивистов в московском ИНХУКе. Искомое оправдание этому безумному дионисийскому действу было найдено в революционном энтузиазме и последующей утилизации открытий пионеров новой архитектуры и дизайна. Столь же очевидно, что специальный интерес к русскому конструктивизму со стороны западных исследователей имел в качестве начального импульса левацкие и марксистские наклонности западной интеллектуальной элиты. Для ее идеологов русский конструктивизм был принципиально важной отправной позицией почти идеальных с их точки зрения взаимоотношений искусства и политики. Следует отметить, однако, что и с русским конструктивизмом не обошлось без терминологических сдвигов, ибо наиболее адекватным названием был бы термин «производственничество» или «производственное искусство».

Таким образом, даже поверхностное рассмотрение понятия «русский авангард» убеждает в том, что явления, которые под ним подразумеваются, весьма сильно отличаются друг от друга. Возможно ли использовать в научной практике расплывающийся на глазах при внимательном рассмотрении термин? Для того, чтобы решить, что делать дальше, необходимо сначала договориться о том, что такое искусство вообще и современное искусство в частности.

Письма с Красной Звезды или Парадокс об Авангардисте

1989

Наши сегодняшние экскурсы к истокам авангарда носят качественно иной оттенок, нежели во времена Камиллы Грей. Место искусства, которое героически провозглашало себя Новым искусством, modern, занято постмодернизмом, в самом названии которого довольно двусмысленно совмещены противоречивые временные характеристики. В системе постмодернистской ментальности производятся новые исторические модели. Модернизм, до сей поры считавшийся своего рода «перпетуум мобиле», неостановимое движение вперед, имеющее некий первотолчок, но не могущее остановиться, становится замкнутым и хронологически определенным образованием, обретающим форму, подобно другим историческим стилям прошлого. Неостановимый марафон изобретения новых форм, старт которому был дан в первые десятилетия XX века, сегодня выглядит историческим эпизодом. Исследователь получает пока не вполне осознанную возможность произвести акт отстранения, избежав искушения подхватить из рук уставших марафонцев символический факел, и продолжить безостановочное движение. Я не очень уверен в том, что со мной кто-либо готов солидаризироваться, но я не могу уже воспринимать без улыбки суждения о том, что именно за ранним авангардом — будущее. Для меня это — прошлое, прекрасное и далекое, как Античность или Ренессанс, и с этой точки зрения авангард принадлежит и прошлому, и будущему. В безусловной и безоговорочной проекции авангарда в будущее усматривается некая временная ловушка, устроенная его хитроумными творцами, футуристами и будетлянами. Ведь ни у кого не поворачивается язык говорить о том, что Пракситель и Караваджо принадлежат будущему — между тем как это общепринято полагать по отношению к Казимиру Малевичу, Александру Родченко или Павлу Филонову (и гораздо реже — Пикассо, Матиссу или Клее). Последнее рассуждение, касающееся национальной специфики именно русского модернизма, позволяет сделать вывод о том, что его идеология отличалась особым перспективизмом, экспансией в будущие времена, в грядущее тысячелетнее царство Нового искусства. Эта непреклонная воля к завоеванию, захвату пространства и времени обострялась традиционным для России мессианизмом, что находилось в известном несоответствии с установкой модернистского сознания на непрерывное изобретательство, новаторство, ибо всякий мессианизм эсхатологичен, а эсхатология, по своему определению, есть учение о Пределе. Более того, упомянутая установка, сопровождаемая принципиальным нежеланием, а может быть и неспособностью узреть в завтрашнем дне какую-либо эволюцию, законосообразность спонтанных изменений, создавала ситуацию, которую можно описать как «парадокс об авангардисте». Парадокс заключен в следующем: художник — изобретатель и провидец, творящий модель Грядущего, как бы застывает в позе оранта перед его величием, в то время как быстротекущее естественное Время неумолимо движется вперед, независимо от него создавая все новые и новые конфигурации. Ноуменальная идея опережается чередой быстротекущих феноменов, и тот, кто был впереди, в авангарде, оказывается объективно позади реальности. Близкий к авангардным кругам Роман Якобсон писал в 1921 году: «Классики футуризма» — оксюморон, исходя из первой концепции футуризма, тем не менее, он к классикам, либо к нужде в них пришел». И если в 1921 году Якобсон, друг Маяковского и автор первого исследования о Хлебникове, совершает жест дистанцирования по отношению к футуристам, то девятью годами позже в известной книге «О поколении, растратившем своих поэтов» (1930) он уже полностью ассоциирует себя с футуристами. Описывая своего рода ловушку под названием «Будущее», в которую он был затянут, Якобсон говорит уже о трагедии «поколения утративших», «тех, кому между 30-ю и 45-ю»: «Мы слишком порывисто и жадно рванулись к будущему, чтобы у нас осталось прошлое. Порвалась связь времен. Мы слишком жили будущим, думали о нем, верили в него, и больше нет для нас самодовлеющей злобы дня, мы растеряли чувство настоящего. <…> Будущее, оно тоже не наше. Через несколько десятков лет мы будем жестоко наказаны — люди прошлого тысячелетия. <…> У нас были только захватывающие песни о будущем, и вдруг эти песни из динамики сегодняшнего дня превратились в историко-литературный факт. Когда певцы убиты, а песню волокут в музей, пришпиливают к вчерашнему дню, еще опустошеннее, сиротливей да неприкаянней становится это поколение, неимущее в доподлинном смысле этого слова».

Мы подошли к важному в контексте выяснения исторических судеб раннего русского модернизма вопросу — о его хронологических границах. Вопрос этот, как и все «пограничные» вопросы, к примеру, о том, кого же в конце концов можно причислять к авангардистам, запутан до крайней степени как ими самими, так и последующей традицией, особенно устной. В этом смысле широко распространено суждение о том, что авангардизм был разрушен сталинской репрессивной системой. Следует подчеркнуть, что к началу 30-х годов, то есть ко времени развертывания репрессий, авангард как художественное течение был уже на излете. Поэтому можно говорить скорее о том, что непосредственно пострадали от репрессий не авангард, а авангардисты: большинство из них попросту было выкинуто на самое дно социальной лестницы, предано ритуальному поруганию и официальному забвению. Эти действия, как и большинство ритуальных пассов тоталитарного режима, поддерживали миф о разрушенном авангарде. Таким образом, в основе указанного мифа лежит одновременно как решительное стремление тоталитарной системы к моральному и психологическому уничтожению всех возможных соперников в идеологической сфере, так и стремление продолжателей и почитателей тех, кто объявлял себя властелинами времени, представить дело таким образом, что любимое ими течение не было естественным путем замещено следующим, а было разрушено чудовищными внешними силами, прервавшими самореализацию Великой утопии. Хотя здесь скорее следует говорить о тех самых нe возникших и не пришедших на смену художественных явлениях, сама идея о возникновении которых была загублена в зародыше, вследствие чего русская культура, так блистательно сделавшая «Великий скачок», внезапно, словно остановленная непреодолимой стеной, застыла, не пройдя целого ряда необходимых этапов развития.

Таким образом, если мы можем указать на ряд санкций со стороны государства конца 20-х — начала 30-х годов, насильственным образом прекративших общественное функционирование «левого» искусства (разгон ИНХУКа в Москве и ГИНХУКа в Ленинграде, запрещение выставки П. Филонова и т. п.), то некоего реального срока завершения деятельности левых течений мы попросту не имеем возможности точно назвать. При этом начальные этапы возникновения и разнообразных превращений, всегда чрезвычайно радикальных, авангардистского движения — неопримитивизм, кубофутуризм и др. — известны с точностью почти до месяца. Более того, буквально по дням можно проследить наиболее резкий перелом, произошедший в недрах московского Института Художественной культуры зимой 1921–1922 года, когда «двадцать пять передовых мастеров левого искусства под напором революционных условий современности отказались от „чистых“ форм искусства, признали изжитым самодовлеющий станковизм, а свою деятельность как только живописцев — бесцельной». Идеология авангарда, в своих истоках столь чуждая какой-либо утилитарности, в короткий срок преобразилась, декларировав переход на рельсы абсолютной утилитарности, отказа от искусства, совершенного с чисто русской безоглядностью, заставляющей вспомнить описываемых Плинием гиперборейских поэтов, любимцев Аполлона, бросающихся в море от избытка эстетических чувств (см. у пролеткультовского поэта Алексея Гастева: «Тысяча лучших поэтов бросится в море»).

Грандиозный рывок за пределы искусства сопровождался непрерывным процессом размежевания между теми, кто имел волю двигаться дальше, в неизведанное, и теми, кто не находил возможным для себя лично совершать очередной акт разрушения. Так, из того же ИНХУКа сначала был изгнан Василий Кандинский, не поддержавший идеологии «самодовлеющей вещи», а затем, уже к осени 1922 года, и такие левые художники, как Клюн, Древин и Удальцова. Примечательно, что дальнейшее развитие художников, «выпавших» из сферы авангардного сознания, выглядело как движение «обратно» по стадиальной шкале европейского искусства, как «забывание» совершённых открытий. Характерно, что при этом качественный уровень их произведений вовсе не всегда понижался — так, беспредметные опусы Александра Древина в какой-то степени уступают его более поздним пейзажам.

Таким образом, мы сталкиваемся не только с невозможностью хронологически определить рамки изучаемого явления. Практически невозможно составить также и список действующих лиц — непосредственных участников авангардного процесса. Если по отношению к более традиционным направлениям это требует только определенной усидчивости и способности отделить лидеров течения от второстепенных его участников, то дело обстоит гораздо сложнее, когда мы обращаемся к авангардистскому движению. На всех этапах его развития присутствует, несомненно, небольшое количество фигур, которые определяют своей индивидуальной эволюцией общую эволюцию движения, но основную массу его участников составляют художники, которые только небольшой отрезок пути прошли вместе с общим течением, перейдя затем к более традиционным формам, а впоследствии даже к крайне консервативным. Как это случилось, скажем, с группой участников первой выставки «Бубновый валет» — Петром Кончаловским, Ильей Машковым, Аристархом Лентуловым, участвовавшими в начальном, неопримитивистском этапе модернизма и постепенно на протяжении 1910-х годов отстававшими от своих более радикально настроенных товарищей, чтобы уже в 1920-е оказаться, как Машков, в наиболее консервативных группировках вроде АХРР или, как Кончаловский, довольно естественно войти (до определенного предела, конечно) в нормативную структуру сталинского искусства 30-х и 40-х годов. Так что в русском искусстве мы встречаемся не только с великими примерами рывков вперед, но и совершенно необычайными примерами «заднего хода», который совершил к концу жизни Казимир Малевич, один из самых несгибаемых апостолов эксперимента в искусстве. Причем такого рода реверсивные пассажи почти никогда не обставлялись концептуально. Как, например, неоклассический период Пикассо или хорошо продуманный неотрадиционализм итальянских метафизиков.

Резкие, внекаузальные переломы индивидуальных судеб почти каждого из творцов и участников авангардного движения совершенно невероятным образом искажают общую картину, делают крайне трудным объективное, научное изучение процесса, при котором за вопросом «Как это было?» несомненно должен следовать вопрос «Почему это происходило?». Единый художественный процесс как бы расщепляется на два непересекающихся и несообщающихся потока, каждый из которых развивается по своим собственным законам и в своем собственном ритме, и переход из одного в другой возможен только в результате кардинального изменения индивидуальной судьбы конкретного художника. Все это создавало и создает нетривиальную — по сравнению с другими историческими периодами — ситуацию, когда каждый исследователь может породить непротиворечивую и достаточно логически обоснованную историю, используя только часть материала и отвлекаясь от всего остального, вследствие чего сосуществуют две почти никак не скоординированные истории русского искусства первой трети XX века.

Явственно наблюдаемая неустойчивость, удивительная нечеткость, труднообъяснимая изменчивость художественного процесса несомненно объясняются тем ускоренным прохождением исторических этапов, на которые указывает Д. В. Сарабьянов, и создают труднопреодолимую путаницу в терминологии. Дело в том, что термин «авангард», «авангардизм» применим здесь лишь условно, ибо не был самоназванием, равно как и «модернизм», который представляется более корректным термином для обозначения всего явления в целом. Что же касается автохтонных самонаименований, то наиболее широкое бытование имел термин «футуризм», а после революции — «левое искусство», породивший затем официальное название группы ЛЕФ — «Левый фронт». Самоопределение в среде авангардистов, которых мы все-таки условимся именно так называть, ибо любой термин есть условность, происходило в форме самоотождествления и принятия этого отождествления всей группировкой. Николай Пунин, практически единственный профессиональный искусствовед, связавший себя с авангардными течениями, в статье для массового журнала «Жизнь искусства» смог определить, кого же можно называть «левыми» художниками (то есть авангардистами, в нашей терминологии) только через тавтологию: «левым» в искусстве будет все то, что «левые» художники назовут «левым». Такое определение было дано уже на излете существования авангардизма как структурной общности, превращения его в обыкновенную совокупность художников, объединяемых только сходством стилистической манеры. В более ранние периоды авангардное сообщество самоотождествлялось без каких-либо дефиниций. В него, похоже, принимался без какой-либо инициации всякий, кто соблюдал «правила игры», вся суть которых заключалась в том, что они находились в непрерывном изменении. «Своим» считался тот, кто успевал следить за этими изменениями и понимать их смысл. Попадавший в авангардистскую общность, для внешних наблюдателей выглядевшую как эзотерический клан, должен был уметь выполнять ритуальные действия, которые выполняют все члены общности. При этом идеи, возникшие у идеологов, лидеров общности, моментально становились всеобщим и лишенным индивидуального происхождения достоянием. Одномоментность и большая скорость восприятия новых идей постоянно создавали ситуацию совершенно параллельного и одновременного изобретения тех или иных стилистических ходов. Именно так следует объяснять, как мне кажется, описанное еще Камиллой Грей соперничество Казимира Малевича и Владимира Татлина, которые подозревали друг друга в плагиате.

Все эти наблюдения, особенно характерные для раннего периода развития авангардного течения, замечательно описываются в терминах, предложенных британским антропологом Виктором Тэрнером, — «лиминальность», то есть приниженное, внеструктурное состояние, и «коммунитас» — внеструктурная общность, противостоящая структуре. В такой системе понятий оказывается значимым фактор, что подавляющее большинство лидеров авангардизма — провинциалы, происходящие из семейств со средним уровнем образованности, что, несомненно, делало их при вхождении в культуру больших городов в определенной степени «метеками», чужаками, маргинальными личностями. И далее: желтые кофты, «пощечины общественному вкусу», для сторонних наблюдателей выглядевшие как бессмысленное кривлянье и опасное разрушение основ гуманитарной цивилизации, были ритуальным жестом, преследующим цель возвышения через уничтожение. Хепенинги футуристов, столь эпатировавшие не только и не столько буржуазию, сколько «людей культуры», типа А. Бенуа, были первыми опытами «переклассификации действительности и отношений к обществу, природе и культуре». Старая институционализированная структура раскачивалась с шумом и треском, и охранители культуры совершенно резонно видели в диких, оскорбительных жестах молодых бунтарей последнее проклятие их уходящей культуре, провозвестие Смутного времени.

Среди творцов «нового искусства» меня привлекают две фигуры — Казимир Малевич и Павел Филонов. Странные, темные пророки, говорящие на каком-то неуклюжем, но полном экстатического вдохновения языке… Носители откровения, облеченные харизматической властью, они стояли особняком среди довольно бедных молодых людей, которым было так весело разрушать старое, отжившее, умирающее. То, что для их спутников было почти единственным смыслом жизни, для них было только эпизодом, поэтому почти курьезно выглядит совсем не склонный к гаерству Малевич, разгуливающий по Кузнецкому мосту в котелке и с деревянной ложкой в петлице, ибо его дело было проповедовать, учить, возглашать. Супрематизм, как и идеология «аналитического искусства», не просто очередной изм в бесконечной череде измов двадцатого века. Это пророчества и откровения, далеко выходящие за рамки того, что мы привычно считаем искусством. Горячий ветер Откровения возвышает и без того довольно замкнутого человека над его спутниками; рамки течения становятся ему узкими, недаром Малевич в начале 1920-х годов удаляется в Витебск, словно апостол — к варварам, и окружает себя преданными учениками, которые будут послушно внимать Учителю.

Пафос учительства, который обуял футуристов, совсем недавно ни о чем таком не помышлявших, а сразу же после революции рьяно начавших строить здание нового художественного образования, выглядит явлением вовсе не случайным. Однако школы, которые образовали вокруг себя и Малевич, и Филонов, стоят несколько особняком — в них происходил не обыкновенный процесс обучения, передачи знания, а передача учения. Об этом свидетельствуют необыкновенное последействие и жизнестойкость этих школ, а само общение учителя с учениками описывается в духе традиционной агиографии.

Несомненно, что тип авторитарной личности, столь ярко высветившийся и в Малевиче, и в Филонове, которые, пусть весьма различно, манипулировали сознанием своих учеников, планируя распространять свое влияние до бесконечности, до пределов всего человечества, не может не вызывать некоей неприязни у плюралистически настроенного человека конца XX века. Однако их тяжеловесные озарения, начисто лишенные всякой кокетливой игры, полные серьезности и внутреннего величия, продолжают притягивать к себе, и в этом, наверное, и заключается их внутренний непреходящий смысл и значение. Но при этом — при каждой встрече с прорастающей, биологической живописью Филонова, мне на ум приходят те гекатомбы, которыми окружала его безжалостная история, а изображение всемирно знаменитого 4-го блока Чернобыльской АЭС живо напоминает мне «будущие планиты для землянитов», сопровожденные трогательным комментарием Малевича: «Система планита дает возможность держать его в чистоте, он моется без всякого для этого приспособления».

А. А. Федоров-Давыдов и советское искусствознание 1920-х гг.

1988

А. А. Федоров-Давыдов, как и подавляющее большинство ученых, работавших в 1920-е годы, в одном лице совмещал все три ипостаси искусствоведа в том виде, в каком искусствознание сложилось в конце первой четверти XX века — художественного критика, историка искусств и теоретика. Все эти три, увы, достаточно отчужденные сегодня друг от друга вида искусствоведческой практики у молодого Федорова-Давыдова были органически связаны — невозможно определить ту грань, за которой общее теоретизирование переходило у него в доскональное изучение конкретно-исторического материала, а академический ученый превращался в страстного полемиста-критика и деятеля современного искусства.

Как ученый А. А. Федоров-Давыдов сложился в творческой атмосфере двух замечательных научных организаций — ГАХН и РАНИОН. Когда после окончания Казанского университета Федоров-Давыдов переехал в Москву, он поступил в аспирантуру Института археологии и искусствознания РАНИОН, где, как и все аспиранты, или, как их там называли, сотрудники второго разряда, проходил сразу две школы: знаточески-исторического изучения истории искусств и формального теоретизирования в «искусствоведческом разряде», в работе которого принимали участие такие представители «формального метода», как A. Габричевский, А. Бакушинский, Д. Недович и др. Каждый аспирант должен был сделать доклады по восточному, русскому и западноевропейскому искусству и один или несколько докладов по социологической секции. Таким образом аспиранты учились применять на практике как формальный метод в его чистом виде, так и социологический метод в соответствующей секции под руководством B. М. Фриче. В результате уже в самом процессе обучения складывалась ситуация мирного сосуществования в руках одного исследователя методов, которые признавались противоречивыми и даже противоборствующими. Показательно, что в условиях вполне свободного выбора молодые ученые чаще избирали именно социологический метод. В формалистических по духу «Трудах секции искусствознания» мы находим по преимуществу работы ученых старшего поколения; Труды социологической секции составлены в основном из работ молодых — Федорова-Давыдова, Н. К. Коваленской, Э. Н. Ацаркиной, А. И. Михайлова, Н. В. Яворской и др. Распространено мнение о том, что социология искусства была в то время доминирующим методом, однако реально социологическое отделение РАНИОН существовало на равных правах с отделением искусствознания. Последнее к тому же было обеспечено более квалифицированными силами; симптоматично, что социологическое отделение издало только два тома Трудов, в то время как отделение искусствознания — четыре.

Причину тяготения молодых искусствоведов к социологизму можно объяснить тем, что В. М. Фриче, возглавлявший в то время социологическое отделение института, смог заинтересовать молодежь своим методом. Блестящий ученый, подпольщик и пропагандист-большевик, после революции ставший крупным организатором науки, на протяжении 1920-х годов Фриче был безоговорочным авторитетом в области «марксистского искусствопонимания». Важно отметить, что вопросы изменения социального статуса художника, социального взаимодействия художника и государства, художника и общества, художника и зрителя, специфических объединений художников впервые в советском искусствознании были поставлены именно Фриче.

Понимая, по всей видимости, слабости своей концепции, В. М. Фриче, создатель «макросоциологической» теории, направлял своих многочисленных учеников к разработке «микросоциологических» проблем. Именно под непосредственным влиянием Фриче впервые в нашем (а возможно, и в мировом) искусствознании с необходимой внимательностью разбирались конкретные проблемы взаимоотношений художника и зрителя (Н. Яворская), вопросы конкретного (а не априорного) определения «потребителя искусства» (статья Федорова-Давыдова о социологическом изучении русского лубка). С этой же конкретно-социологической точки зрения интересен и сборник «Русское искусство XIX века» под редакцией В. М. Фриче (М.: изд. ГАХН, 1929).

Другой, не менее замечательной научной организацией, концентрировавшей в 1920-е годы лучшие силы молодого советского искусствознания, была Государственная Академия художественных наук. Большинство ученых того периода активно работали в обеих организациях — и в ГАХН, и в РАНИОН. Хотя официальная часть научной карьеры Федорова-Давыдова проходила в аспирантуре РАНИОН, большую часть своих ключевых докладов он прочитал в социологическом отделении и в подсекции современного искусства Секции пространственных искусств ГАХН.

В Москву А. А. Федоров-Давыдов приехал в 1923 году, по-видимому, уже с четко оформленной теорией, которую он тогда же изложил на пленарном заседании Социологического отделения ГАХН в докладе «Материалистическая история изобразительного искусства». Таким образом, следует предположить, что основные идеи первой книги Федорова-Давыдова «Марксистская история изобразительных искусств», изданной в 1925 году в Иваново-Вознесенске издательством «Основа», сложились еще в период обучения в Казанском Университете. Книга эта, как и многие работы молодых теоретиков начала 1920-х годов, отличается определенной скоропалительностью выводов и необузданным теоретизированием, далеко не всегда стоящим на почве реальных фактов.

Ведя работу над изучением русского искусства XIX и начала XX веков, Федоров-Давыдов практически не выступал в печати по этим вопросам до 1929 года, когда одновременно вышли его статья в сборнике «Русское искусство XIX века» и книга «Русское искусство промышленного капитализма».

В отличие от его первой книги, где абстрактные построения доминировали над конкретным материалом, в «Русском искусстве промышленного капитализма» вся конструкция строится исключительно на фактическом материале, а теоретические обобщения предлагаются не перед началом исследования, а в ходе его или в конце. Кардинальное изменение типа научного рассуждения от безграничного схоластического теоретизирования к конкретике историко-стилистического исследования, определившее долговечность научной судьбы указанной книги, на которой учились многие поколения искусствоведов, было следствием соприкосновения с формально-стилистической школой истории искусств в ГАХН и РАНИОН. Следует подчеркнуть столь характерную для «эпохи замыслов» решительность, с которой Федоров-Давыдов поставил перед собой задачу создания обобщающего исследования художественного процесса второй половины XIX — начала XX века. Сама глобальность постановки вопроса, исходящая от довольно еще молодого человека, стремление к всеохватности, всеобщности выводов и ориентация на нужды сегодняшнего дня — все это в высшей степени характерно для людей 1920-х годов. Ибо в какое другое время ученый мог бы, нисколько не покривив душой, предварить свой академический труд следующим пониманием его конечной цели: «…на основе знаний законов и механизма развития искусства научно переделывать социальную эстетику, участвуя по-своему во всеобщей революционной переделке человеческого общества».

В методологическом плане для Федорова-Давыдова основной, наиболее важной была проблема стиля, находившаяся на средостении социального и имманентного рядов, определяющих, по его мнению, сущность искусства. Он определял стиль следующим образом: «Стиль есть понятие не историческое, а типологическое, — как сумма определенных, искусственно выделенных и теоретически абстрагированных тенденций, — и лишь в этом абстрактном его понимании имеет научный смысл и ценность». «Под стилем я подразумеваю сумму признаков, добытых в результате материалистически-производственного анализа данного искусства, анализа его социального механизма, системы художественных приемов в социальной функциональности их трансформации и деформации материала внехудожественной действительности».

Следуя в целом формулировкам Плеханова и других социологов искусства, Федоров-Давыдов полагал, что стиль любой эпохи, каждая из которых была для него связана с появлением на исторической арене определенного класса, переживает три основных стадии «1. Содержание господствует над формой; 2. Содержание и форма наиболее полно соответствуют друг другу; 3. Форма господствует над содержанием».

Диалектику развития стиля Федоров-Давыдов определял следующим образом: «Установить же диалектику формы и содержания — значит уяснить себе сущность процесса художественного творчества, механизм смены художественных течений в исторической жизни искусства. Кроме того, только путем осознания этой диалектики можно постичь искусство и его произведения как целостные единые явления, в то время как, наоборот, утверждение с самого же начала знаменитого „единства“ всегда таит в себе опасности фактического раздвоения». Изучение диалектики формы и содержания приобретало для Федорова-Давыдова значение высшего смысла и конечной цели всякого исследования: «Новое содержание вырабатывает новые формы, только благодаря им получая художественное существование, и, вырождаясь в манерничанье, становится антитезой, являясь первоначальной формой для нового содержания».