Бесплатный фрагмент - Книга, которой не было

Вместо предисловия

У меня периодически спрашивают знакомые и не очень граждане: «А зачем ты пишешь?». Ответ на этот вопрос, как мне кажется, может дать только опытный клинический психолог, который поставит точный диагноз.

Я же для себя вывел такую формулу: когда мне плохо — я пишу, когда мне хорошо — я пишу, когда мне нормально — я не пишу, просто проживая день за днём в этом своём «нормально».

Кроме того, есть ещё одна очень важная причина, почему я выпускаю уже восьмую (страшно даже вслух такое произносить) книгу — у меня есть писательский свитер. Да, шутки-шутками, но я придумываю сюжеты и переношу их из головы в компьютер только когда нахожусь именно в этом свитере.

Что в нём особенного? Пожалуй, ничего: обычный мужской шерстяной кардиган синего цвета с отложным воротником, на пуговицах, с накладными карманами, но, когда я его увидел в магазине, сразу понял, что только в этом наряде и можно что-то интересное написать. У художника должен быть берет на голове, а у писателя — такой вот свитер. Мне кажется, что это — абсолютно очевидная вещь.

Что ещё важного я должен вам рассказать о новой своей повести? В ней нет злой и жестокой власти, которая мешает жить людям, нет злых волшебников и почти нет драконов, зато есть определённого типа люди, которые обманывают, используя чужие таланты, и скрывают от окружающих истинное положение дел — в общем, всё, как в реальном мире.

Приятного просмотра, то есть, прочтения, мои тонко чувствующие и широко мыслящие друзья!

Глава 1. Наблюдатель

Каждый раз посещая очередную презентацию очередной книги очередного выдающегося писателя современности, в голове моей возникал образ незабвенного Остапа Бендера, думающего вот о чем: «А большой бы здесь начался переполох, если бы они узнали, какой огурчик будет сегодня продаваться под видом этих стульев».

Да, хотел бы я посмотреть на лица всех этих литературных агентов, критиков, литературоведов и прочих говорунов, если бы они узнали, что львиная доля сюжетов популярных сегодня книг была придумана не прославляемыми ими авторами, а вашим покорным слугой, скромным, никому не известным и уже не таким молодым человеком с ничем не примечательным именем Георгий.

Впрочем, о том, чтобы открыть эту страшную тайну широкой аудитории не может быть и речи, поэтому вернёмся из сладостных грёз в скучную реальность и продолжим внимать увлекательному и остроумному повествованию популярнейшего автора остросюжетных детективов Белоусову. Сейчас как раз начинается моя любимая часть презентации — вопросы мэтру от взволнованных читателей.

Сегодняшняя встреча, как и большинство подобных мероприятий, проходит в специально оборудованном зале Центрального Книжного нашего города. Штук пятьдесят простеньких чёрных стульев аккуратными рядами заблаговременно расставлены сотрудниками магазина, за последним и перед первым рядами на отдельных столах красуются выложенные фигурными стопками будущие бестселлеры автора и его прошлые хиты продаж. Ещё пара столов установлена на импровизированной сцене, рядом с которой разместили небольшой белый квадрат экрана проектора, а на самом столе образовался такой натюрморт: три бутылки воды (для ведущего, самого писателя и его продюсера), три микрофончика, да несколько экземпляров нового романа, поставленных так, чтобы зрители могли вдоволь налюбоваться яркой обложкой за отведённые на мероприятие полтора часа.

Приходя на такие «встречи с писателем», я всегда играю роль наблюдателя — занимаю место в центре, но ближе к концу зала, чтобы можно было изнутри следить за реакцией публики на те или иные высказывания автора, слушать приватные тихие разговоры обывателей и постараться понять, чего же по-настоящему они ждут от очередной книги, чего им не хватило в прошлых трудах, или что показалось лишним. Для меня, как для настоящего автора, всех этих произведений, истинное мнение читателей очень важно и ценно, без этого знания я просто не смогу выбрать из тысяч и тысяч сюжетов, доступных мне, тот единственный, который сумеет завладеть вниманием масс, и за который они, эти массы, готовы будут платить своими честно заработанными деньгами.

— Здравствуйте, Аркадий Семёнович, я хотел бы спросить, как вам удаётся выпускать по две книги в год, при этом в каждой из них все герои абсолютно новые? Ведь обычно авторы детективов для ускорения процесса создания историй и для большей лояльности публики вводят одного постоянного главного героя, как Пуаро или Мисс Марпл у Агаты Кристи, Шерлок Холмс у Конан Дойля, Отец Браун у Честертона, и эксплуатируют его образ пока это остаётся возможным, — взволнованным голосом, спотыкаясь на каждом слове и даже немного заикаясь задал вопрос первый, по-видимому, самый преданный поклонник Белоусова, совсем молодой парень в очках с внушительной толщины линзами.

— Как вас зовут, молодой человек? — обратился писатель к юноше, — пожалуйста, не стесняйтесь называть своё имя, когда задаёте вопрос, так нам будет легче вести диалог, — добавил Аркадий Семёнович, улыбнувшись, обращаясь уже ко всем присутствующим.

— Александр. Александр Григорьев, — окончательно стушевавшись вымолвил покрасневший до самых кончиков ушей молодой читатель.

— Так вот, Александр Григорьев, делаю я это сознательно и исключительно из уважения к Вам, — снова Белоусов обвёл взглядом весь зал, — и к литературе в целом. Придумать одного героя или героиню и потом просто вставлять их в стандартные детективные сюжеты — дело прибыльное, но скучное, причём, как для автора, так и для читателя. Я же всегда стремился и, надеюсь, небезуспешно, к написанию произведений, способных не только завоёвывать внимание, но и поражать, удивлять, заставлять думать, в конце концов. Что же касается первой части вопроса, как, собственно, мне это удаётся, то никакого секрета здесь нет — нужно просто болеть любимым делом и заниматься им профессионально, проводя за клавиатурой много часов ежедневно. Сожалею, если расстроил вас, озвучив такие банальные вещи, а не придумал удивительную историю про вдохновение во сне или про голоса, диктующие мне новые сюжеты, — закончил, улыбнувшись, автор, а зрители, и, особенно, автор вопроса, звонко засмеялись и громко зааплодировали.

Как бы не так, то же мне, ударник капиталистического труда. Сидит он, видите ли, не отрываясь от компьютера дни напролёт, чтобы порадовать читателя новой книженцией. Только я один во всём зале знаю, как на самом деле построен весь процесс написания его произведений. Даже его замечательный продюсер-литагент-супруга не догадывается о том, где и как рождаются занимательные сюжеты его книг.

Всё объясняется предельно просто: бесконечное множество идей для создания новых произведений хранится в той самой легендарной Вавилонской библиотеке, а, точнее, в её разделе ещё ненаписанных книг. Что может быть проще — бери понравившийся сюжет, да адаптируй под современные реалии и нужды читателей.

Существует только две проблемы: читательский билет в эту прекрасную библиотеку получить невозможно, да и самой её не существует. Точнее, не совсем так. Не существует какого-то одного места, где это книгохранилище бы находилось, а читательский билет есть только у меня одного во всём свете.

Глава 2. Жертва обстоятельств

Зарабатывать таким странным образом в мире литературы я стал не по собственному желанию, а лишь повинуясь судьбе. Можно сказать, что в этом плане я — типичная жертва обстоятельств.

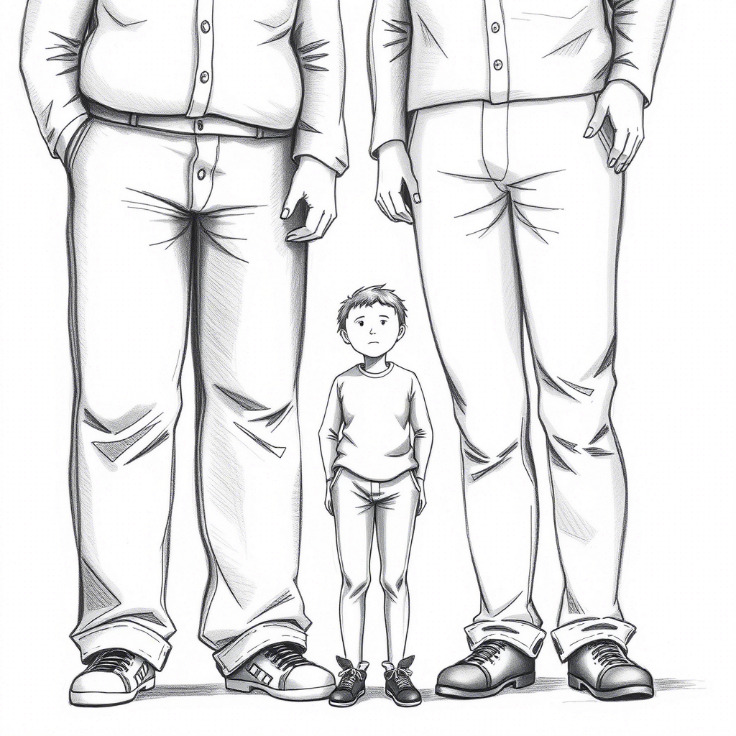

В юном возрасте я был вполне себе обыкновенным ребёнком, только, пожалуй, больше других своих сверстников увлекался чтением и придумыванием небольших историй. Занятия эти мне никогда не надоедали и давались очень легко и просто.

Так, например, чтобы узнать сюжет книги, мне было достаточно просто медленно пролистать ее, что называется «по диагонали». К сожалению, всех подробностей я при таком прочтении уловить не мог, но, например, поддержать обычную беседу о произведении труда не составляло. Если же я хотел вникнуть в историю основательно — приходилось читать каждую страницу — это тоже выходило довольно быстро, поэтому чаще я выбирал именно такой метод знакомства с новой книгой.

С придумыванием же своих собственных рассказов всё было не так обыденно. В то время для меня существовало два вида моих историй: мои «мои истории» и чужие «мои истории». Как это? Попробую объяснить.

Ещё в самом раннем детстве я заметил одну интересную особенность: если пристально посмотреть в глаза человеку или взять его за руку, то где-то в моей голове (наверное) появлялась дрожащая и полупрозрачная картинка, на которой я мог, сосредоточившись, разглядеть очертания чего-то вроде книжных полок, на которых стоят старинные фолианты. Чтобы заглянуть в каждый из них зрительный или тактильный контакт больше не требовался, я как бы копировал всё содержимое этих стеллажей к себе в книгохранилище, а потом в любое время мог снова вернуться к любой из этих книг.

Мне было очень интересно наблюдать за тем, как сильно отличаются «книжные полки» разных людей. У одних я мог найти на них буквально одну-две брошюрки, у других же моему взору открывались настоящие библиотеки с книгами разной толщины и абсолютно разными сюжетами.

С годами я смог объяснить для себя эти различия и систематизировать свои знания в области «личных библиотек». Дело оказалось вот в чём: самые обширные и интересные собрания томов были (вот уж не удивительно) у писателей, режиссеров, художников и прочей творческой публики, а ещё у людей талантливых, причём, абсолютно не важно, в какой именно сфере.

Так, например, одна из самых невероятных «библиотек» расположилась в голове моего университетского преподавателя по теории вероятности — серьезного ученого и теоретика математики, доказавшего в своё время какую-то недоказуемую теорему.

Самые же скромные запасы литературы попадались мне у людей ответственных, прагматических, не склонных к излишней чувствительности, не привыкших фантазировать и жить в мире иллюзий, например, у военных, у директоров фирм (не у владельцев бизнеса, у них, как раз, с фантазией всё в порядке), у бухгалтеров и программистов.

Сразу хочу отметить, что в каждом из приведённых примеров мне неоднократно попадались исключения. Я для себя решил, что просто эти люди по стечению обстоятельств занимаются не своим делом на конкретном отрезке жизни. Более того, я несколько раз был свидетелем того, как, например, немолодой уже военный (с прекрасной «библиотекой» в своей голове) бросал службу, на которую его много лет назад заставил поступить отец, и становился дизайнером интерьеров, а системный администратор (тоже с полными полками книг) начинал писать весьма недурные стихи.

Очень важным открытием для меня в своё время стало то, что лишь некоторые люди имеют доступ в свою внутреннюю библиотеку, а большинству туда ход заказан. Отследить точную закономерность, как можно получить доступ в «книжный отдел мозга», я так и не сумел, но наверняка понял одно — если писателю вдруг пришла в голову очередная идея для новой книги, значит, он добрался-таки до своего книгохранилища.

Думаю, в общих чертах понятно, что придумывать истории, имея доступ к практически неограниченным запасам сюжетов, которые практически никто, кроме меня, прочитать не сможет, было не трудно. В детстве мне этого вполне хватало, чтобы забалтывать друзей во дворе удивительными коротенькими рассказами.

Но в этом и кроется моя главная проблема, не давшая мне стать писателем — я не вижу содержание «книги» целиком, не могу её полноценно «прочитать», мне открывается только сюжет в самом общем смысле. Поэтому, если бы я захотел (а хотел я много раз) написать на основании этих кратких сведений нормальную взрослую книгу — роман или даже повесть, мне бы пришлось дописывать её своими руками и, что ещё более сложно — своей головой. И вот тут меня раз за разом ждало разочарование — красиво писать, чтобы читатели погружались в моё повествование с головой, я не мог.

Все попытки закончить хотя бы одну историю терпели полный крах, я вываливал на бумагу весь сюжет сразу, при этом получалось что-то вроде краткого содержания произведения, которым пользуются школьники при подготовке к экзаменам, а вот самого произведения не выходило.

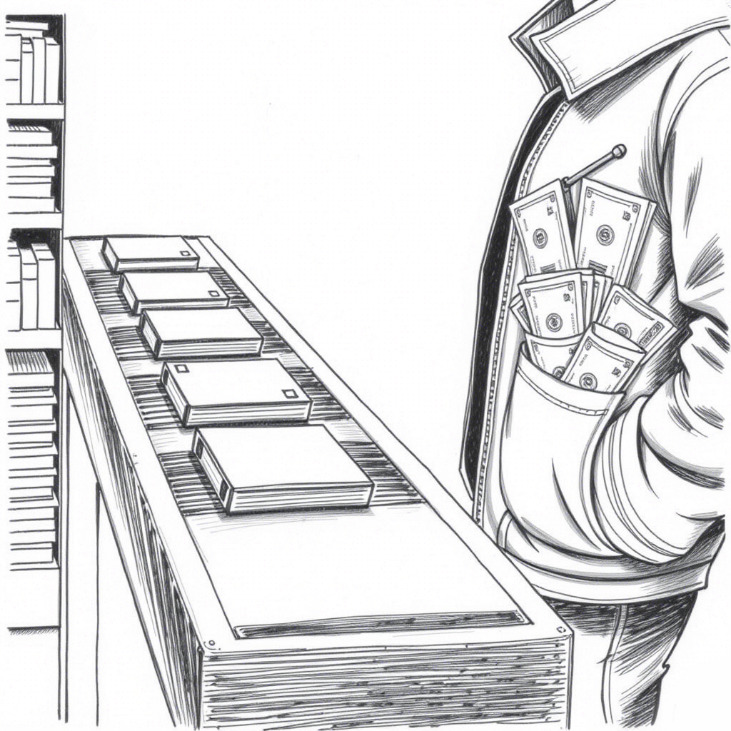

Поняв, что писателем мне не стать, но при этом не желая хоронить своё очень необычное умение и работать по специальности (мне светила стабильная, но до ужаса скучная должность инженера-тестировщика в НИИ рядом с домом), я принял решение стать литературным рабом узкой специализации и начал продавать сюжеты будущих произведений их будущим авторам.

Глава 3. Курочка по зёрнышку

Впервые монетизировать свои особенности мне удалось ещё в школе. Я никогда чересчур сильно не переживал по поводу контрольных и лабораторных работ, сочинений и всего в таком духе — учился я хорошо, запоминал материал легко, да и, откровенно говоря, вся школьная система построена в расчете на людей сильно усреднённых, поэтому чтобы просто хорошо учиться особых талантов не требуется, нужно просто не лениться совсем уж откровенно и слушать, о чём рассказывает учитель.

А вот некоторые мои одноклассники, похоже, были другого мнения. Так, например, одному моему приятелю совершенно не давались сочинения. Для всех было загадкой, в чём дело, только я один знал, что проблема в полном отсутствии внутренней библиотеки и, соответственно, фантазии. Если приходилось писать стандартное «Образ героя X в произведении Y», то он справлялся, выезжая за счёт штудирования учебников и критики, но рассуждения на свободную тему ставили парня в тупик.

Мне же, наоборот, было гораздо легче вспомнить более или менее подходящую по сюжету «книгу» из виденных мною сюжетов кого-то из знакомых или родственников и представить его на бумаге в виде сочинения. В этом деле самое классное что? То, что ты никогда не повторишься, ведь ненаписанных книг в головах у людей десятки миллиардов, а, может быть, и триллионы, если вспомнить, какие внушительные «книгохранилища» попадались мне иногда. Собственно говоря, это моё легкомысленное отношение к школьным работам по литературе и привело ко мне первого клиента — того самого парня, Валеру, который испытывал приступы резкого отсутствия фантазии, приходящиеся точно на часы написания сочинений.

Как-то раз, на перемене перед очередной проверочной работой, пробиваясь сквозь толпу одноклассников, вырывающих что-то друг у друга из рук, ко мне подскочил Валера. Глаза его горели, вид был решительным.

— Жорик, выручай, — парень весь запыхался, поэтому говорил отрывисто.

— Денег нет, только что в столовке всё на пиццу потратил… — я даже не сомневался, что суть вопроса именно в этом — одноклассники частенько просто забывали взять из дома мелочь, чтобы поесть в школе, а потом брали взаймы у приятелей и, конечно же, никогда не отдавали.

— Да не нужны мне твои гроши, я уже чипсы умял в прошлый перерыв, — нервно озираясь перебил меня Валера.

— Списать что-нибудь из домашки дать? Так ты, я видел, уже у Набоковой всё скатал, — это могла быть вторая причина, по которой ребята чаще всего обращались к друг другу.

— Да заткнись ты, мне сочинение нужно! Я тебе денег дам, — наконец прояснил ситуацию мой собеседник.

— В смысле? Там же по Евгению Онегину что-то будет, уж сам как-нибудь справишься, — немного опешил я.

— Не справишься, — передразнил меня Валерка, — не читал я его, и в критику не заглядывал, не до того было, сам знаешь.

Причину такого непривычного для моего одноклассника отношения к урокам я, конечно же, знал. Причину звали Оля и училась она на год младше в нашей же школе. Онегина, как и параграфы по всем остальным предметам, судя по всему, Валера не читал просто потому, что всё своё свободное и не свободное время он проводил вместе со своей пассией, шатаясь то в парке, то в торговом центре, то в кино.

— Ну и я тогда при чём тут? Два сочинения за урок я точно не напишу, — всё ещё не понимал я, чего от меня требуется.

— Зато сейчас у нас есть ещё минут десять от перемены, плюс Лидия всё время опаздывает, успеем, — с видом заговорщика продолжил парень.

— Да тем то я всё равно не знаю, — продолжал упираться я. Денег заработать, безусловно, было бы неплохо, но надо же ставить себе реальные цели.

— Зато «Б» класс знает, у них перед нами урок был, уверен, что темы новые придумывать училке лень будет, — вот теперь картина начала вырисовываться.

— Так, и что там? «Образ Татьяны»? «Трагедия Ленского»? — я воспрял духом в предвкушении денежной премии — уж общий план сочинения на такие темы я за десять минут успею набросать.

— Нет, там совсем муть какая-то, — протянул мне смятый листок со списком тем Валера, — я даже не хочу пытаться лезть в эти дебри, — действительно, в этот раз наша учительница по литературе превзошла себя и нагородила такого…

— Прости, но так быстро я про это всё ничего не придумаю, — снова поник я, понимая, что вознаграждения всё же не будет.

— Да ты на последнюю строчку смотри, где на свободную тему можно писать, — парень ткнул пальцем в слова «Мир XXI века глазами школьника конца века XX», и у меня отлегло от сердца. Это ж банальнейшая фантастика, я таких сюжетов в день по сто штук наблюдаю в головах окружающих меня людей.

— Сколько платишь? — азартно выкрикнул я.

— Да тихо ты! Дам 10$ — у меня после поездки с родителями в Турцию остались, если успеешь более-менее внятно основные мысли набросать.

— Годится, мусьё, всё будет в лучшем виде, — торжествовал я, уже начиная переносить на бумагу фантастическое произведение, хранившееся в голове у нашего учителя физики, о котором он, скорее всего, даже не подозревает. Да, повесть эта была крайне скромной по степени своей талантливости и очень короткой, но этого было вполне достаточно для школьного сочинения.

Это моё утверждение получило подтверждение уже на следующем уроке литературы — Валерка получил обратно своё сочинение с заветными «5/5» на первом листе, а мы всем классом прослушали пространную речь учительницы о том, что каждый из нас может, если сильно постарается, сделать что-то, ранее казавшееся ему невозможным. Сколько же ещё раз после этого дня я слышал подобные россказни сначала от учителей и преподавателей, потом от литературных критиков и обозревателей, удивлявшихся, как какой-нибудь скучный и незаметный автор начал писать такие удивительно глубокие и интересные произведения… «Магия, не иначе», — думал я в такие моменты и посмеивался про себя.

Так и вышло, что первым моим гонораром была скромная сумма, правда, в валюте. Ну да ничего, решил я, вспомнив поговорку «Курочка по зёрнышку клюёт, да сыта бывает». И, скажу я вам, не ошибся.

Глава 4. Докатился

Надо ли говорить, что после Валеркиного успеха на литературе меня просто завалили заказами. Если моим друзьям или друзьям друзей удавалось заранее узнать какие-то темы сочинений, эссе, экзаменационных вопросов, в которых требовалось проявить своё творческое начало — все они тут же отправлялись ко мне с предложением написать для них что-нибудь.

По началу я соглашался абсолютно на все виды и размеры гонораров, радуясь любой ерунде, вроде билета в кино или на каток, кассете любимого исполнителя или редким карточкам футболистов от Panini. Дошло до того, что на итоговом сочинении в конце учебного года мои работы на свободную тему («Роль человека-созидающего в современном мире») сдали сразу десять моих одноклассников и ещё двенадцать человек в параллельных классах.

Помню, учительница всё удивлялась и никак не могла понять, чем же всех так увлекла предложенная тема, а я тогда впервые ощутил чувство тайного превосходства и сильнейшего морального удовлетворения от возможности проводить столь масштабные (как мне на тот момент казалось) секретные операции.

За следующие пару лет я отточил навыки и выработал свою собственную систему выполнения заказов. Во-первых, я установил единую начальную стоимость на написание работ, во-вторых, ввёл систему повышающих коэффициентов: за срочность, за превышение стандартного объёма, за конфиденциальность (бывали случаи, когда заказчик хотел сохранить инкогнито, например, если ко мне обращалась отличница, не успевшая или не пожелавшая нормально подготовиться к контрольной), и, в-третьих (это я считал главным своим достижением), я теперь не брал больше четырёх заказов в рамках одной проверочной работы.

Да, приходилось многим отказывать, но, зато, таким образом мне удавалось сохранять достойное качество своего продукта, успевать нормально есть, спать, учиться и заниматься прочими своими делами, при этом зарабатывая на свои подростковые хотелки.

Так, потихоньку становясь школьной знаменитостью и самым таинственным парнем, я и окончил одиннадцатый класс и поступил в ВУЗ, в котором мои таланты были совершенно без надобности. Как я уже говорил, учиться я пошёл на инженера, а инженерам, как известно, сочинений писать не положено, эти люди обязаны мыслить по-другому: не на языке Булгакова и Шекспира, а на языке Ньютона и Эйнштейна.

Студенческие годы были одновременно сложны, веселы и, что самое печальное, мимолётны. Кроме того, они были, особенно в самом начале, крайне скудно обеспечены финансами — родители выделяли мне какие-то символические деньги на проезд и на йогурт с булкой в обед. Просуществовав так с полгода, я понял, что нужно любыми способами искать применение моим бесконечным книжным запасам. Одно время я даже пытался выудить из своей воображаемой библиотеки какие-нибудь ещё ненаписанные научные труды, чтобы заработать на патентах или получить какую-нибудь специальную награду или грант, но, увы, знаний только общего сюжета в таком деле было просто недостаточно.

Предположим, я смог подглядеть в одной из «книг» в голове декана моего факультета утверждение, что определённые последовательности чисел могут сходиться (чего в природе ещё никто не видел и доказать не смог) при определённых условиях, но вся цепочка рассуждений, метод решения и само доказательство мне были недоступны. А без них моё утверждение о том, что эти последовательности всё-таки могут сходиться — всего лишь предположение, которое уже и так много лет назад озвучил один французский математик.

Поняв, что так я ничего не добьюсь, только весь мозг себе сломаю, я обратился к малым формам — к журналистике. Конечно, произошло это не просто так, никто бы меня на внутреннюю кухню пишущей братии не пустил. Но, как это часто бывает — судьба свела меня на какой-то дикой вечеринке с одним замечательным парнем — Борисом, который в то время как раз подрабатывал во всяких малоизвестных журналах. Самое интересное, что сам Боря напрочь отказался от моих услуг, обосновывая свою позицию тем, что, если журналист или (не дай Бог) писатель, сам не может придумать даже сюжет для своего текста — гнать его надо в шею из профессии. Тогда же у нас и состоялся поистине судьбоносный (для меня) диалог.

— Ок, Борь, не хочешь — не надо, я же не заставляю, пиши сам про свои железяки компьютерные, но и другим дай шанс заработать, — опершись на стену безапелляционно заявил сильно перебравший я.

— Это ты про себя что ли? — улыбнулся Борис.

— А вот и не угадал. Точнее, не до конца угадал, — мне хотелось ещё немного подразнить собеседника.

— Кому ж это ещё я не даю работать, отказываясь пользоваться твоими сомнительными способностями? — на этот раз серьезно спросил молодой журналист.

— Своим бездарным коллегам! — засмеявшись выдал я.

— Вот оно как… А ты ведь прав. Может быть, кому-то действительно нужна твоя помощь. И я сейчас не про бездарей всяких говорю. Бывает же так, что устал человек, выгорел, писать-то он пишет отлично, а о чём написать прямо сейчас — не знает, — Борис сейчас был великодушен и красноречив, прямо рыцарь печального образа.

— Есть кто-то конкретный на примете? — я решил не упускать свой шанс пересесть с автобуса хотя бы на маршрутное такси, а с йогуртов перейти на нормальный обед в кафе.

— Да, пожалуй, я могу тебе дать контакты двух своих коллег из разных изданий, оба — заслуженные уже дядьки, только вот огонь что ли внутри у них погас, да и искры больше нет ни во взгляде, ни в текстах. Только давай так. Я каждому из них сначала про тебя сам расскажу, между собой они не знакомы, так что пусть думают, что предложение уникально и рассчитано только на одного.

— Как скажешь, ты эту братию лучше знаешь. С меня десять процентов.

— Да иди ты! — только и бросил мне на прощанье Боря. Отличный он парень, всё-таки. Такую мне услугу оказал. Да что там услугу, он жизнь мою направил по тому пути, которым она до сих пор идёт, а денег ни тогда, ни потом не взял, хоть я и предлагал несколько раз. Сейчас, насколько я знаю, книги пишет, причём неплохие и сам, да вот только широкая аудитория ничего о нём толком и не слышала, при этом мои бездарные, но ушлые клиенты купаются в лучах обожания и славы. Вот она — «вселенская справедливость»…

Как бы там ни было, но таким образом я и докатился до той жизни, которой живу уже без малого двадцать лет. Сперва были журналисты, выдохшиеся и исписавшиеся от постоянной гонки за графиком выхода газет и журналов, потом — мелкие начинающие писатели, ищущие свой стиль или направление для творчества, и только спустя лет шесть или семь, я смог попасть в «высший свет» писательского мира, где ставки и риски заметно выше, но где ты можешь наблюдать плоды своего труда и наслаждаться каждым моментом триумфа очередного твоего творения.

Глава 5. Главные люди

Сидя на бесконечно скучной презентации Белоусова, я вспоминал начало своего пути и размышлял о том, почему я стал тем, кем стал, было ли это предначертано, или меня кто-то или что-то специально направил по этой дорожке, а может быть это я сам всё так интересно сотворил. Извечный спор о свободе выбора, судьбе и проведении.

Если быть откровенным, то я не верю ни в одну из этих теорий. Если допустить, что всё предначертано, то жить сразу станет скучно, а делать что-то — бессмысленно. Зачем барахтаться, стараться и напрягаться, если чтобы ты не делал — результат будет один, при этом заранее кем-то придуманный? Правильно, не за чем. Лучше «купить мотыля и пойти на реку»…

Если же думать, что каждый, даже самый незначительный мой выбор меняет и мою жизнь, и вселенную в целом — можно просто сойти с ума от своей важности и начать бояться что-либо делать вообще. Действительно, мало ли куда свернёт этот мир, если я сегодня выпью не свой обычный утренний кофе, а, например, зелёный чай? Что там чай. А если я вдруг решу вообще целый день никуда не выходить? Что станет с нашей галактикой?! Страшно? И мне страшно, поэтому оставим и эту теорию теорией, которая пока никем не доказана и ничем не подкреплена.

Отвергая все стандартные варианты о устройстве нашей с вами жизни, я вывел (а, может быть, подглядел у кого-то в его «внутренней библиотеке) такую идею: всю нашу жизнь определяют Главные Люди. Они не в том смысле главные, что могут мной или вами командовать или лучше других знают, что делать, а просто без них всё было бы иначе. Вы были бы уже совсем другими, а, значит, эти люди и есть главный фактор, определяющий наш жизненный путь. Сейчас попробую объяснить.

Никто точно не знает, сколько прямо сейчас человек населяет нашу планету. Есть масса статистических учреждений, которые уверяют нас, что у них посчитан каждый, причем, и только что родившийся и умерший две минуты назад. Конечно же, все цифры, приводимые в каких-либо отчетах этих организаций, в их статьях и докладах — приблизительны и неточны, а иногда и вовсе специально сфальсифицированы. Но в теории заговоров мы пока с вами не полезем.

По большому счету, какое нам с вами дело до того, сколько точно людей отягощает своим присутствием поверхность Земли? Что поменяется в нашей жизни от наличия или отсутствия даже такой невероятно огромной толпы, как, скажем, 10 миллионов индивидов? Абсолютно ничего не поменяется. Никто ничего даже не заметит. Как писал Харуки Мураками: «Больше гор снесено, больше моря засыпано. Больше скорость у автомобилей — и больше кошек задавлено… Только и всего, разве нет?».

Так, например, я родился, когда на Земле сосуществовало чуть меньше 5 млрд людей, а сегодня их уже больше 8 миллиардов. Невообразимая разница в 3 млрд человек не принесла конкретно мне ни облегчения, ни особых проблем. Конечно, стремительный рост населения — огромная проблема, но это всё рассуждения о судьбах человечества и планеты, а я говорю лишь о конкретном человеке и о его людях. О его Главных Людях.

Наличие дополнительных трех миллиардов людей, как и их отсутствие, большинство из нас даже не заметит, а вот появление или потеря всего одного Главного человека может стать для нас великой радостью или страшной трагедией.

Кто, как мне кажется, входит в круг этих самых Главных Людей? Родители? Безусловно. Ещё супруг или супруга, если вам довелось создать собственную семью. Одноклассники, сокурсники, коллеги по работе? Очень и очень редко, только единицы из них могут по-настоящему влиять на нашу жизнь. Но и среди этих групп граждан могут попадаться Главные Люди. Мы привыкли их называть «лучший друг», «лучшая подруга».

С этой категорией нужно быть очень осторожными и не допускать попадания в ранг Главных Людей обычных проходных знакомых — то, что кажется в восьмом классе дружбой до гроба, может закончится через пару лет, когда вы поступите в разные университеты. Соответственно, и реального влияния на дальнейшую судьбу человека они никак не оказывают. При этом я не отрицаю, что школьный товарищ может совершенно справедливо попасть в список Главных Людей.

Вот, например, были у меня два одноклассника, которые сначала просто очень тесно дружили десять лет (пока учились в одном классе, а потом и в одном институте), после окончания ВУЗа открыли совместную фирму, через пять лет занялись вместе ещё одним бизнесом, в итоге проработав вместе восемнадцать лет, а общий срок их дружбы к тому моменту перевалил уже за двадцать восемь лет. Как вы думаете, можно ли назвать их Главными Людьми в жизнях друг друга? Я готов спорить на что угодно, что да, однозначно можно. И нужно.

Они пережили вместе столько всего, столько всего приобрели и потеряли, учили друг друга чему-то новому, важному, нужному. Почему я говорю об их дружбе в прошедшем времени? Месяц назад один из них умер. Ушёл, ничего не сказав второму. И теперь в жизни этого оставшегося с нами моего одноклассника стало на одного Главного человека меньше. Я виделся с ним на днях — складывается впечатление, что он потерял не знакомого или друга, а значительную часть самого себя. Так всегда бывает, если мы говорим о Главных Людях.

Очень часто, как мне видится из собственного опыта, в категорию Главных Людей (особенно для юных умов) попадают старшие товарищи, руководители и наставники, которые помогают раскрыться нашим талантами, направляют нашу энергию в созидательное русло и своим примером показывают, что жить можно гораздо более осмысленно, не размениваясь на пустяки и суету. В моей жизни было двое таких людей, за что я им безмерно благодарен.

Ох, чуть не забыл! Часть Главных Людей, к несчастью, составляют самые лютые наши недоброжелатели, завистники и пакостники. Они всеми силами стараются влиять негативно на нашу жизнь, а мы, в свою очередь, отбиваясь от их нападок, переживая их предательство и побеждая коварство, не даём им этого делать и получаем бесценный опыт и, как мне кажется, некую мудрость. Спасибо и им за это!

Пока я пытался систематизировать свои представления о Главных Людях, презентация незаметно подошла к концу, люди начали вставать со своих мест и, держа в руках недавно купленную свежайшую книгу автора, направлялись к нему, чтобы получить заветный автограф.

Я не собирался следовать их примеру, ещё чего не хватало, подписывать плод своих же трудов у этого господина я бы не стал даже в страшном сне. Правда, нужно отдать ему должное — с читателями Аркаша вёл себя в высшей степени уважительно, стараясь не просто подписать книгу, а обязательно написать имя поклонника и даже небольшое пожелание для него. Конечно, вариантов таких напутствий было немного, но, всё равно, каждый отходил от писательского стола с чувством удовлетворённости и осознанием собственной важности и уникальности. Пока я представлял, что именно автор напишет своим размашистым почерком для очередного подошедшего, толпа страждущих сначала заметно сократилась, а потом и совсем пропала.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.