Бесплатный фрагмент - Клеймо создателя

Если через 3—4 страницы чтения у вас возникнет желание швырнуть эту книжку в камин, ни минуты не сомневайтесь: там ей и место. Рукописи не горят? Вздор! Сгорит, как миленькая. Однако, отдаленные последствия такого поступка могут вас озадачить.

Автор

Вступление. Немного лирики и немного мемуара

Глава 69.

Темный оптимизм и светлые благодарности (I)

А

Автора этой небольшой книжки мало заботит нумерация ее глав; он предпочитает более или менее связный рассказ, и поэтому номер вступительной главы выбран без обычного соответствия натуральному ряду, который начинается, кажется, с единицы. Точно с единицы? Или с нуля? Да с чего бы он ни начинался! Некоторые главы и вовсе обозначены буквами и даже другими знаками. Автор обещает все это объяснять по ходу дела. Таким способом — клин клином! — он рассчитывает выбить почву из-под ног торопливого критика, готового, по недомыслию, конечно, упрекнуть его в нумерологии, в каббалистике, в эзотерике, а то и в склонности к столоверчению. Для непривычных к такой нумерации дан в скобках порядковый номер очередной главы «допотопными» (об этом позже) римскими цифрами. Арабское же число, которым обозначено вступление — это всего лишь знак Зодиака Автора, чуть повернутый против часовой стрелки. Но и тут — какой бы Черной ни была Луна в восьмом Доме и как бы квадрат Меркурия ни доминировал в тригоне — и даже в секстиле — Миранды, Юноны и Энцелада — Автор и это не склонен связывать с тем, что произошло с ним на той неделе — или произойдет на следующей. Астрология для него, особенно та, которую любители этого дела называют профессиональной — не более, чем прикладная психология, густо усеянная фальшивыми бриллиантами величиной с кулак. Многим нравится.

Одновременно авторский зодиакальный знак — символ несовместимого с малодушием диагноза, благодаря которому у Автора на несколько месяцев появился океан свободного времени. Ему, человеку, привыкшему к обычному писюку, этого времени должно, как он ожидает, хватить, чтобы подружиться с нотбуком МакИнтош.

Как сразу же заметит Читатель, чувствительный слух Автора протестует против принятой русской транскрипции слова notebook. Следовало бы тогда писать также блокноут, ноутоносец, вербальная ноута и боутик Петра — невыносимые англицизмы! Нет, довольно с нас и дредноутов. Кстати, русскому слову дредноут уже больше ста лет — почему бы не утвердить на столь уважаемой основе словечко дредноутбук, обозначив им, к примеру, какой-нибудь старинный лаптоп Тенди 1400LT или очередной неуклюжий гаджет-виджет? Всё лучше, чем тошнотворные для нормального русского уха вау и ауч, а также олбанские фторнег (второй рабочий день недели) или ацкие пицот минут (его продолжительность). Но вот такие словечки, как фича, патч, инфа и несколько подобных, почему-то не режут Автору слух. Они даже не кажутся ему американизмами. Занятно, правда?

Число 69 — это еще и мой возраст, из которого, конечно же, вытекает печальная завышенность упомянутых ожиданий. Но пришло время, монитор моего писюка-нотбука сгорел, и необходимость освоить подаренный Олегом Эппл МакИнтош, долгое время откладываемая, стала неотвратимой. Несколько раз я пробовал сделать это и прежде, но неизменно отступал: недаром говорят, что если бы Эппл (яблоко) оставался только фруктом, жизнь на Земле была бы намного проще. Теперь отступать некуда: впереди соблазнительная задача поразмышлять о высоком, и да поможет мне Пог! Пусть случится такое чудо. И, конечно же, пусть вдохновит меня мой черный оптимизм, приобретенный как бы типа по жизни, то есть, с течением времени.

Быстро привыкаешь к улыбкам собеседников — от Читы до Чикаго и от Монако до Москвы, — которым приходится отвечать на вопрос об отношении к миру ссылкой на свой черный оптимизм. И всё же я не сразу нашелся, когда в Обнинске, в клинике Института медицинской радиологии мой доктор попросил определить этот оксюморон. «Не фатализм ли это?» — спросил он: понятно же, что всякие парадоксы в устах больного настораживают врача и вводят его в соблазн уточнить диагноз. «Что это у вас, у мужчин, за робость такая в членах: один говорит про гильотину, когда у него кровь берут из пальца, вы вот — про какие-то десять тысяч вольт?» Я и вправду попытался глупо сострить, сравнив кушетку, на которую меня уложили (прилаживая концы ЭКГ-прибора к этим самым членам), с электрическим стулом в какой-нибудь Алабаме; между прочим, на этот раз острить я и не думаю, так что если кому-то чудятся тут сомнительные каламбуры, ему просто противопоказан Comedy Club. «Нет чтобы про лютики думали — или еще про что, столь же прекрасное!» Так говорила мне в ИМРе одна терапевт. «Но, — резонно отвечал я вопросом, — разве лютик в моей голове не потребовал бы, скорее, энцефало-, нежели кардио-граммы, — и перевода совсем в другую клинику?» Правду сказать, я не смог бы сейчас даже вспомнить, как выглядят эти самые лютики. На ум приходят только медведи да Бальзаминовы.

Когда Соммерсету Моэму исполнилось шестьдесят, он написал замечательную вещь «Подводя итоги», книгу, о которой я много лет думал как о той, которую взял бы на необитаемый остров (когда-то высшая читательская оценка). Он прожил еще тридцать и в конце жизни на вопрос «Как вы себя чувствуете?» отвечал: «Недурно — если учесть альтернативу». Когда шестьдесят исполнилось мне, было не до итогов. Да и альтернатива не просматривалась. Я тогда только-только (с сорокалетней задержкой, к сожалению) дорвался до юношеской мечты и выучился поднимать в воздух ЯК-52, выполняя в тренировочной зоне простые пилотажные фигуры — всякие виражи, горки, пике, развороты, восьмерки и прочее, а вернувшись на точку, аккуратно сажать самолет — порой, при выполнении упражнения «конвейер», многократно: приземление-взлѐт-коробочка-приземление-взлет-коробочка и т. д. — шесть-восемь раз подряд. Работа! И слова инструктора Димы «Вашим крайним полетом я доволен» вновь уносили меня на седьмое небо. А всякие петли, бочки-полубочки, иммельманы, штопоры, пикирование до меньше ста и немедленно — почти вертикальная спираль сквозь облака на две тысячи — в ослепительно блистающий солнечный мир, — всё, чем пару раз, когда надоедал ему мой «низший пилотаж» (и в нарушении инструкции), Дима заканчивал урок, — вот это было даже не седьмым — двадцать седьмым небом. На всю оставшуюся… — если, конечно, она пройдет в штатном эшелоне, завершившись — как и положено — короткой глиссадой. Какие итоги, когда такой восторг, такое направление ветра, такая облачность, такое — во всех смыслах — давление и такая точка росы! И ощущение, что я тоже могу по-моэмовски не угадать возраст их подведения. Да и кому интересны чужие итоги — в своих бы молча разобраться! Собственные литературные таланты я оцениваю не слишком высоко, приключений на мою долю выпадало не слишком много, а всякие знаменитости, рассказы о которых обычно живо интересуют публику, попадались на моем пути не слишком часто. Соблазн же делиться с Читателем десятком трюизмов, к которым, в конечном счете, сводится так называемый житейский опыт, меня и вовсе не увлекает: все это давно описано в Книге Исход. Или у того же Моэма. Или у Конфуция. Или у какого угодно сочинителя с куда более резвым пером.

Человек не слишком изменился после Кро-Маньон (другое дело, как он менялся до). Зато очень изменился мир в его представлении. Этот мир больше не покоится на трех китах, черепахах или слонах. Он не покоится ни на чем. Он вообще не покоится. Остановить мгновение, задержать его стремительный изотропный разлет может лишь моментальный снимок, который немедленно приобретает исторический, через секунду археологический, и тут же — почти палеонтологический интерес: так быстро в прошлое уносится в наши дни память об уносящейся в неясное будущее жизни. Песком забвения ее засыпает нарастающая лавина новых событий — неизбежное, хотя и непрямое, следствие закона Мура. Перед Читателем такой снимок.

Страсть популяризаторов науки вновь и вновь рисовать картину происхождения мира естественна, но у Автора вряд ли возникло бы желание дополнить длинный список их книг своей — и вряд ли вообще хватило бы терпения написать на эту бесконечную тему нечто конечное — если бы, вглядываясь в завораживающий молекулярный узор жизни, как в детский калейдоскоп, он не обнаруживал в нем неожиданные комбинации, пытаться как-то объяснить которые немыслимо без игры воображения, чего строгая научная литература — вполне резонно — старается избегать. Сам узор, невозможный, как чудо, и стройный, как Тадж-Махал, впервые изумил Автора четверть века назад на лекции, которая была им организована в лабораторной комнате 240 Института вирусологии Ивановского в Москве для физика, который направлялся из Алма-Аты в Прагу на Конференцию по поиску внеземной жизни (как-то так она там называлась). Дело было в августе, и собрать удалось только шесть научных сотрудников — двух старших и четырех младших. Свои иллюстрации лектор раскладывал на полу (доски в комнате не было), отчего та — уже легендарная — лекция и получила позднее свое фривольное название. Автор был совершенно сражен рассказом докладчика — но также и тем, что из шести слушателей его чувства разделил лишь один, а четверо ушли, так ничего и не почувствовав. Этот со-чувствующий заявил, что построит модель генетического кода в виде тетраэдра, что казалось ему делом не особенно сложным; потом он остыл. Автор тоже подумал о тетраэдре и довел-таки дело до определенного результата, обнаруживая попутно и новые «красоты», и новых людей, которые, в свою очередь, обнаруживали в теме что-то новое. Инертность остальных мэ-нэ-эсов он объяснил подростковой неразвитостью слуха, не различившего в Музыке Сфер сольного рефрена ударных, зарифмованного математикой. Того, что сумбур и брызги для одних, а для других — гармония Вселенной, ничтожных сил суммарный результат. Много позже первые уже напевали:

Не люблю я точные науки —

Точно сам не знаю, почему…

Вторые же — как чувствовали: не к добру эти песни. Спустя десять лет суммарный результат возни ничтожных сил обратил и без того увечные российские науки в бизнес-пыль, а пресловутая серьезность (или солидность) обрела статус эквивалента уголовных денег. Теперь плюет она на гармонию Вселенной. Ну, и Вселенная, для которой она — не более, чем возня мышей в сыре, отвечает ей тем же — в своей несуетной, неспешной манере; результат впереди.

Более опытные ученые отнеслись к теме как к «арифметике» Санкхья-Карики, которая утверждает, что «есть восемь граней неизвестности и столько же — у заблуждения; у крайнего заблуждения — десять граней, у мрака их восемнадцать, столько же у совершеннейшей тьмы». Немногих трогала такая геометрия. Они принимали тему за мираж, случайность, совпадения, за болезненный самообман, просто обман, мистификацию, шутку или за рассуждения о квадратном корне из результата умножения помидоров на паровозы, выраженном в килограммах. И за легкомысленную попытку браться за проблемы, для которых не придумано ещѐ научных инструментов. Их угнетала излишняя впечатлительность тех, кого все это впечатляло. Они скучали. И правда: при фантастических достижениях экспериментальной молекулярной биологии и нарастающем множестве вопросов, которые она ставит и которые необходимо решить для понимания ключевых явлений жизни, человек смежной области науки, предлагающий в качестве ответов какой-то умозрительный формализм без внятной молекулярно-биологической трактовки, напоминает непричастного к науке провинциала, полуграмотного и претенциозного. Отдавая себе трезвый отчет, что в такой оценке, возможно, что-то и есть, Автор, профессиональный молекулярный биолог, все-таки отваживается предложить вниманию Читателя поразительный рисунок одного из узловых феноменов жизни — генетического кода, вновь и вновь сомневаясь, что это только мираж и самообман. Этот рисунок выглядит как почерк Создателя, кто бы им ни был. Lá, tout n’est qu’ordre et beauté. И то, что написано этим почерком, не менее интересно, нежели химический состав чернил небесной авторучки или биомеханика ее движения.

Умножение — как и сложение, вычитание и деление, то есть базовые элементы арифметического синтаксиса, — все эти действия вряд ли присущи косной материи, хотя непостижимая эффективность математики должна, как будто, противоречить такому взгляду, да и Бога за Великого Математика держали еще Ньютон и Лейбниц. Но в искусственном, интеллектуальном, присущем только цивилизации и культуре, характере представления числа на основе сознательно (или исторически) выбранных позиционных систем счисления с использованием знака «0» (ноль) вряд ли кто-нибудь усомнится. Мы поговорим и об этом. Конечно, попытка как-то объяснить удивительную организацию генетического кода выходит, на первый взгляд, за привычные рамки физики или химии. Но и попытку уйти от ее обсуждения приходится списывать на слепоту и осторожность, граничащую либо с самоуверенностью тех, для кого все живое — не больше, чем физика или химия, — либо с пугливостью тех, для кого мнение большинства и господствующая точка зрения — больше, чем физика или химия.

Б

Буквы, которыми набрано название книги, — прописные, как на обложке (на титульной странице прописные буквы не вышли по техническим причинам). Для верующих, которые познакомятся с тем, что в ней написано, Автор — конечно же, еретик. Они никогда не согласятся с его взглядом на существующие религии, которые — вслед за Спинозой — он считает, скорее, слабостью, нежели силой, духовной подпоркой стойкости и покоя, без чего думающий человек вполне может обойтись. Понимая христианскую метафору по-своему, он считает, что именно человек на шестой день творения создал Бога, а не наоборот, — да и то к вечеру, примерно тогда, когда часы Ясперса прозвонили Осевое Время, и языческое многобожие стало уступать «рационалистическим» религиям новой эры. К событиям предшествующих пяти дней библейский Бог не имел никакого отношения. Одно из «достоинств» обывательской веры — возможность не требующего серьезных умственных усилий объяснения ошеломляюще сложного и гармоничного мироустройства. Объяснения, доступного каждому — насколько каждому доступны постижение и озарение. Верующий не задает себе вопросов, если его детство прошло в тени колокольни. Для него чудо — чудо и есть, в чем тут сомневаться? И если вокруг — создания (с чем трудно не согласиться), то должен же быть и Создатель (далеко не единственный в этом мире логический курьез). Массовое мышление — это мышление тех, у кого на любой вопрос заранее готов ответ — что не составляет труда и вполне их устраивает. То, что для специалистов по нелинейной динамике — принципиальная непредсказуемость поведения сложных систем, для верующего — судьба и принципиальная предначертанность. Ну, а в строке не бывает атеистов в окопах под огнем больше всё-таки суеверия и надежды — бесшабашной и отчаянной, — нежели веры. И не способность уверовать отмечает созревание ума, а напротив, понимание таинственной и захватывающей дух глубины свободного от мифов мироздания. Создатель в нем, возможно, где-то и прячется, но он — нечто совершенно не то, что воображает себе человек, пришедший в Храм — пусть даже бахаистский, не ограниченный, как будто, никакой обрядовой традицией. Путь к Вере прям, короток и прост. У атамана Кудеяра Господь пробудил совесть вдруг. Простые пастухи быстро пришли к новорожденному Иисусу: знали, куда; искушенные волхвы проделали путь к нему за год (или даже за два): дорога к Истине извилиста, мучительна и долга, да и кто знает, что есть истина?

Две тысячи лет назад четырнадцатого числа весеннего месяца нисана этот вопрос был задан самому Помазаннику, но задававший не получил внятного ответа. Имя его не сохранила история, только «фамилию» Пилат, что значит дротик, копье. И был он хоть и не из простых, но также не из благородных, не из патрициев — всего-навсего всадник, чьи предки лишь пару поколений назад спустились с Понтийских гор. Зато должность его — императорский наместник, так сказать, полномочный представитель — вполне, как мы в России теперь хорошо понимаем, позволяла озолотить всѐ его семейство. Его и называли Золотое Копьѐ. «Что есть истина?» Полторы тысячи лет спустя ответ на этот вопрос по-прежнему оставался мутным. Немногие пытались найти истину, те, кто пытался, дорого платили за это. Кто из современников не поѐживался, узнав, что написал этот Коперник? А кто из собравшихся не вздыхал с облегчением, когда затихали крики Джордано, Яна Гуса — и подобных? Да и сам Леонардо, увидевший, как дама, восхищенная новым блюдом, потеряла сознание, узнав его рецепт, заметил, что истина для людей невыносима. Пятьсот лет после Да Винчи великие правоведы из всяких басманных судов истину эту уже благоразумно имитировали — в промежутках между молитвами Спасителю. Чего уж нам, простым, которые и с парадоксами-то не дружат? А между тем истина всегда парадоксальна и потому — как и парадокс — не вечна. Когда Энгельс заметил, что «свобода — это [осознанная] необходимость», его слова звучали парадоксом. Сто лет спустя советские школьники, когда их спрашивали о свободе, вспоминали только Энгельса, и уныние этой многократно повторяемой истины заставляло в ней сомневаться. Еще пол-столетия спустя ее окончательно затер тот, кто заявил, что «свобода лучше, чем несвобода». Когда-то, еще во времена Ромула, мысль о том, что кратчайший путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, была, возможно, очень свежей и будила интерес к анатомии. В наши дни она стала настолько общим местом, что девиз американских феминисток The shortest way to man’s heart is through his chest! выглядит парадоксом, лишний раз освежая справедливость первого постулата Эвклида и пробуждая интерес теперь уже к геометрии: Кратчайший путь к сердцу мужчины — сквозь его ребра!

Многие считают — и Автор готов с этим согласиться, — что следующим, столь же масштабным, как Осевое время и возникновение монотеизма, этапом созревания цивилизации Homo, если она сумеет себя сохранить, будет переход к мировоззрению, основой которого станет свободное от поклонения выдуманным идолам уважение и бережное отношение к миру. Это — вслед за Джилл Тартер — можно назвать и универсальной религией, …которая согласуется с наукой. Будучи серьезным ученым, профессор Тартер (известный американский астрофизик, одна из руководителей программы SETI по поиску внеземного Разума, ее замечательную лекцию можно послушать здесь: http://goo.gl/6P6F54) полагает, «что такая религия с очевидностью представляется возможной… Долгоживущая (десятки миллионов лет) технологическая цивилизация, — считает она, — или обязательно сформирует единственную религию — или будет свободна от религии вообще». Конечно, — согласимся мы, — никакая цивилизация не может так долго существовать без гармонии научной картины мира с его этической потребностью.

Сегодня представить себе это почти невозможно, но ведь и в пещере КроМаньон никто не представлял себе ни технологического, ни интеллектуального взлета нового времени. Все главные современные религии содержат зерно эволюции к универсализму. Но если это зерно упало на каменистую почву, придется признать межрелигиозную нетерпимость, смешную, с точки зрения атеиста (и, думаю, самого Бога, если бы он существовал), имманентной сознанию Человека «разумного» — и ожидать гибели цивилизации Homo задолго до того, как Солнце раздуется до размеров красного гиганта. А ведь неизбежность этого события, до которого остается еще 5—6 миллиардов лет, уже сейчас повергает многих в уныние. Представление о Боге, как об этической потребности мира, несовместимо с такой судьбой. Следовательно, придется либо смириться с ней, признав первородный грех несмываемым, либо назвать подобные предсказания ложными (то есть назвать науку ересью), либо — найти выход из затруднения. Выход этот потребует весьма серьезной научной и практической работы, длительность которой и может привести к универсальной религии — или перечеркнуть всякую; ни один атеист не станет возражать против такого хода событий. Атеист — не тот, кто жжет иконы, рушит храмы и режет людей за шаржи на пророков. Этим занимаются как раз другие. И грех, как известно, не в том, что Адам и Ева приобщились к знаниям. Он в том, во-первых, что ни к каким знаниям они как раз-то и не приобщились. Кто, кроме девиц на выданье, думает, что достаточно съесть пару яблок (apple), чтобы блистать потом не только фигурой, но и «парой образований» в качестве приданого? Нет, яблоко — это вам не Эппл (МакИнтош)! Грех, во-вторых, в том, что они приобщились ко лжи: Адам, оправдываясь, ссылался на Еву, Ева — на Змея, а со Змея и спроса нет. Изгнание из рая — это взросление и понимание, что никто, кроме тебя. И теперь стать Богом становится тем же, что и вернуться к Богу. Св. Ириней Лионский (II век) выразил это так:

Слово Господа нашего Иисуса Христа

От безграничной любви своей

Стало тем, чем являемся мы,

Чтобы мы стали тем, чем является Он.

Разница между настоящим верующим и серьезным атеистом — не более, чем разница их вкусов. Автор время от времени готов — с трубкой в зубах (знаком дьявола, между прочим!) — пораскинуть мозгами над мыслью Иринея, но не в силах ни освоить предлагаемую им лексику, ни отделаться от ощущения, что его теория, если это теория, или модель мира, если это модель, — одна из множества. К последнему случаю вполне применимы слова Манфреда Эйгена: Теория может быть корректной или нет; модель имеет третью возможность — оставаясь корректной, совершенно не относиться к делу. Правда, у модели есть и достоинство: представляя явление в неожиданном ракурсе, она часто заставляет задуматься. И хотя ракурс Иринея давно не нов и не неожидан, полезно бывает подержать трубку в зубах. Минздрав перетопчется.

Как ни парадоксально, но для большинства людей вопрос, есть ли Бог — и вовсе не основной в жизни. Одни скажут, что Он есть, другие — что Его нет, третьи — дочитав до этого места, задумаются на мгновение и, объявив Автора сумасшедшим, пустятся вдогонку за первыми и вторыми. Большинство из них не более, чем просто суеверны. В устремленном к небу персте и в «глубокомысленном» там что-то есть столько же веры, сколько науки и смысла в знаменитом «конкресциирование абстрактных идей в сфере пластики представляет собой ту фазу самоищущего духа, в которой он, опреледяясь для себя, потенциируется из естественной имманентности в сферу образного сознания красоты». Инструменты науки не годятся для аргументации в пользу Бога, инструменты религии не годятся в качестве научной аргументации. Спорить не о чем. Иначе нас — с нашим особым путем и сомнительным аршином — навсегда оставят позади те, которые сумеют справиться с задачей формирования универсальной религии (если она религией и останется). Человек — одна из миллионов веточек зеленого дерева жизни. Во Вселенной таких деревьев — лес безбрежный. И для проигравших победители так и останутся богами, лубочным адресатом молитв, бессмысленных и бесполезных.

С точки зрения атеистов советской закваски, Автор — безусловно, ренегат и отступник — судя по тому, что он уже написал. Он благоговеет перед Храмом, как перед архитектурным воплощением Нравственной Идеи. Он способен слушать, слышать верующего, понимать его речи и уважать его взгляд. Автор с трепетом душевным слушает Генделя под Рождество и Баха под Пасху. Но всѐ (кроме Генделя и Баха, конечно) радикально меняется, когда какой-нибудь не особо умудренный властитель православных дум вдруг объявляет, скажем, Маркса или Бродского ненавистниками России, а убийство царя Николая с семьей — жидомасонским ритуальным действом. Тогда отношение Автора к тому, что этот властитель представляет, подвергается чрезвычайному испытанию и приближается к тому, что он думает о тех клоунах, которые, шмыгая соплями в бороды, таскают хоругви по городским улицам — с разрешения городской администрации, когда она подобным образом пытается убедить себя и горожан в своем надзвездном крышевании. Не менее оголтелые — советские — атеисты с порога отвергнут Антропные Принципы любой силы, опасаясь в них целеполагания, имманентной черты мышления верующего. Оголтелость вообще — не из области разума. Все эти «Самодержавие, православие, народность», «За веру, царя и Отечество!», «За Родину, за Сталина!», «Держава, Родина, Коммунизм!», судорогой сводящие российский ум из века в век и от события к событию — появляются в ненормальные времена — будь то война, революция, выборная кампания или то, что происходит сейчас в России. Автор же готов вполне серьезно относиться к весьма подозрительным, с точки зрения воинствующих, философским идеям эвереттики и Многомирия, наиболее интересным космологическим теориям наших дней, в которых позиция физического Наблюдателя — уже не квантовая помеха, но креативный фактор. Между прочим, выдающемуся русскому ученому Георгию Антоновичу Гамову эти воинствующие запретили в свое время говорить даже о принципе неопределенности Гейзенберга, объявив — от своего великого ума — упомянутый принцип угрозой диалектическому материализму.

От агностиков, позицию которых некоторые полагают компромиссом между религией и безбожием, отрицанием того и другого, недоверием к тому и другому или просто осторожностью, Автор также далек, поскольку в бесконечном, параболическом приближении к истине (асимптоте) ее недоступность занимает его гораздо меньше, нежели сама возможность такого приближения. Себя же он считает атеистом и в основном разделяет взгляды Бертрана Рассела, но готов совмещать их с подходом другого нобелевского лауреата — бельгийца Ильи Пригожина («Порядок из хаоса»): Наша Вселенная обладает плюралистическим, сложным характером. Структуры могут исчезать, но также они могут и появляться… Однажды мы, возможно, поймем самоорганизующиеся процессы Вселенной, которая не определяется слепым выбором начальных условий, но обладает способностью к частичному самообусловливанию.

Однако, мысль о самостоятельном Творческом Начале Вселенной, хорошо просматриваемая в этих словах, настораживает Автора, и он не может относиться к ней иначе, как к метафоре. Бог больше не архивариус, разворачивающий бесконечный свиток текста, созданного им раз и навсегда. Он продолжает труд творения сквозь времена. Дело в том, что творческое начало (плюс целеполагание) человек обычно связывает с разумом. Но настороженность Автора исчезает без остатка, если развести Бога с разумом, оставив Ему только функцию Творца. Протесты верующих, которые немедленно сочтут это кощунством, вполне можно рассматривать как юридически ничтожные, поскольку творить можно и без головы: мастера не мудрствуют! Да и попса, называющая места своей деятельности творческими лабораториями, несомненно имеет определенный дефект вкуса, какой отличает любого, кто к месту и не к месту эксплуатирует самое слово «творчество» и называет, скажем, Африку не иначе, как Черный Континент, Австралию — Зеленый, вертолет — винтокрылая машина, Марс — Красная планета, а это уродливое российское недогосударство — обязательно по-карамзински: государство российское. Правда, Создателю, в отличие от всех этих, не откажешь во вкусе. А иконографически он наиболее точно передан жрецами Древнего Египта, которые своѐ Верховное Существо изображали с человеческим телом и птичьей головой. Сознание возникло во Вселенной с появлением Разума, на шестой библейский день, и Разум создал Бога — по своему образу и подобию. Жрецов, видимо, смутило описанное выше противоречие, и они попросту уменьшили голову своего Ра до не вызывающих вопроса птичьих размеров, увенчав ее солнечным диском, в котором — при желании — можно увидеть и символ Большого Взрыва. При желании же можно услышать и речь Верховного, обращенную к Homo с его самомнением и с его белыми одеждами (которые в данном случае — не более, чем рубашка конторского босса, манжеты члена СФФСРФ или халат деревенского фельдшера): «Внемлите мне вы, что носите на себе белый папирус, на котором не начертано ничего, дабы изобличить младенческую невинность мозгов ваших!»

Автор — человек обыкновенный и свободный, насколько возможна свобода вообще; человек, для которого кажущаяся антиномия мышления, смесь науки и веры в Творца в холодной голове ученого — вариант нормы, а не лукавство. «Экзотика» этой нормы определяется очень неспешной проклевкой нового мышления из яйца двумерной цивилизации уходящего времени. Артур Пикок, например, профессор физической биохимии и декан кембриджского Колледжа святой Клары, рассматривает богословие и естественные науки как области культуры, которые развиваются по аналогичным законам.

Он рассматривает богословское и научное описание природы, Бога и человека и приходит к выводу об отсутствии фундаментального разрыва между этими моделями.

Автор — человек, которого не отличают ни самоуверенность, ни пугливость; человек вполне простой за рамками своей профессии. В этой книжке его свобода выражается всякими отступлениями, намеками, аллюзиями и т. п. Ее жанр — не популяризация науки; она просто адресована тем, кого всѐ это занимает. С другой стороны, это не научный манускрипт, который потребовал бы определенной густоты ссылок на специальные работы. Здесь Автор полагается на кругозор тех, кто знаком с темой дольше двух недель; в любом случае, он не припишет себе чужого. А если кому-то покажется, что не обо всех причастных авторитетах Автор вспомнил, — что ж, он заранее просит прощения у тех, кого задел своим невниманием или возрастными провалами памяти.

Вне человека непригожинский Бог, Бог верующих, Автору настолько же неинтересен, насколько скучна была бы Вселенная с Ним в центре, во главе и повсюду. Скучнее она могла бы быть только для Него самого, все знающего наперед и в деталях. Жанна д`Арк бросила своим палачам: Вы угрожаете мне одиночеством? …Да что значит мое одиночество перед одиночеством моей родины и моего Господа? (ее чрезвычайно эмоциональные слова, произнесенные вслед за этим, полны праведного огня, но не имеют отношения к науке). Знаменитое стихотворение Державина не оставляет равнодушным и Автора, но он не может принять поэзию, даже первоклассную, в качестве основы мировоззрения. Для него оба утверждения — «Бога нет» и «Бог — всё» — имеют равную силу. Автор с удовольствием пользуется фигурами речи, которую тысячелетиями развивали люди верующие (других и не было):

Господи, Владыко животов наших! Слава Богу, что Тебя нет, но если Ты, паче чаяния, все-таки существуешь, не позволяй рабам Твоим, уверовать в Тебя настолько, чтобы картина мира упростилась до сказок и баллад. Уйди в тень, Господи, прижмись к асимптоте, стань ею, в конце концов, но не мешай нам, грешным, проникать в Твой Замысел с помощью самого убедительного и самого увлекательного для нас средства — науки, в которой Тебе нет места. Так уж мы созданы. Тобою же.

Нет различия между верующим и атеистом. Есть различие между умом и посредственностью (не слишком большое, как только кому-то придет в голову чем-то тут задаваться). И хотя искусство вряд ли может служить основой мировоззрения, именно первоклассная поэзия, первоклассная музыка и архитектура, первоклассная живопись и скульптура, первоклассный театр и т. п. — вновь и вновь возвращают разум (душу) к этической потребности мира. Рассуждения о вере и атеизме понадобились здесь только затем, чтобы исключить подозрения в религиозной подоплеке основной идеи этой книжки, что немедленно исключило бы из читательской аудитории тех, для кого все это и написано.

В

Вкус и приоритеты Автора, первой научной страстью которого была астрономия, определили приоритет, но — и краткость, и неполноту — приведенного далее материала о происхождении Вселенной. Ему кажется, тем не менее, что сводка, пусть и такая, все-таки нужна — и для того, чтобы самому упорядочить прочитанное, и для того, чтобы попытаться понять, как известную нам физику Вселенной можно было бы — и можно ли — сопоставить с необычными формальными особенностями жизни. Весьма скромный собственный вклад Автора в тему основан на идеях, которые описаны далее; его трактовка может, тем не менее, отличаться от взглядов авторов этих идей. Уважаемый Читатель уже заметил, что и себя Автор тоже пишет с прописной буквы. Это, разумеется, не следствие излишнего самомнения и не намек на прописную букву имени Того, Кто. Это для того только, чтобы высказывания, за которые он несет полную ответственность, не потерялись среди теорий, гипотез и предположений тех, «стоя на плечах которых», он обретает уверенность в своих силах, рассуждая о предмете, не сопоставимом с его скромными возможностями. Прописная буква в слове Автор — не более, чем аналог определенного артикля европейских языков. О себе же он всегда скажет: наверняка слабоголос, исключено, что груб. То, что голос разума обычно негромок, не имеет никакого отношения к завышенной самооценке.

Иногда Автор называет себя не только «я», но даже «мы» — и рассчитывает на понимание. Он не будет делать из читателя дурака и рассказывать ему о предмете в духе журнала «Мурзилка», который в начале 70-ых давал на полях нечто вроде квантовой механики для дошкольников, назидательную повесть-сказку об античастице Жоре, протоне Диме и других невинных субатомных младенцах, которых этот злокачественный Жора пытался нравственно искалечить, подвергая всяческим соблазнам и навязывая им отрицательный заряд. Само собой, когда вся эта галиматья надоела даже авторам, Добро одержало верх, и упоенные победой нейтроны веселились, совершенно забывая физику:

Был я несознательный, был неуважительный,

Был я отрицательный, а стал я — положительный!!!

Ожидалось, наверное, что дошкольники увлекутся этой «физикой» настолько, что выберут ее делом своей жизни. Маловменяемые жертвы того коварного Жоры и его идиотского микромира оперируют сегодня такими терминами, как биополя, энергетические вампиры, гималайские генофонды и разнообразные чакры, кармы и т. п. в русской версии. Невменяемые же пишут на православных интернетовских форумах «не верю я в эти кислотные последовательности!» — как будто верующему прилично быть настолько нескромным и бравировать дремучим невежеством. Это не эпатаж. Это убожество.

Многое из написанного здесь быстро станет анахронизмом. Я не буду слишком заморачиваться насчет публикации того, что, в конце концов, выйдет. Слава Богу (вновь фигура речи!), есть Интернет, место, где — лет двести спустя — кто-нибудь, наткнувшись на мои околохудожественные фиоритуры, подивится допотопным взглядам моих современников — и моим, конечно. А пока живы мы, нам этому миру и изумляться: Не меньше, нежели в пучине тяжкий кит, нас малый червь частей сложением дивит! И в восемнадцатом веке, и в двадцать первом.

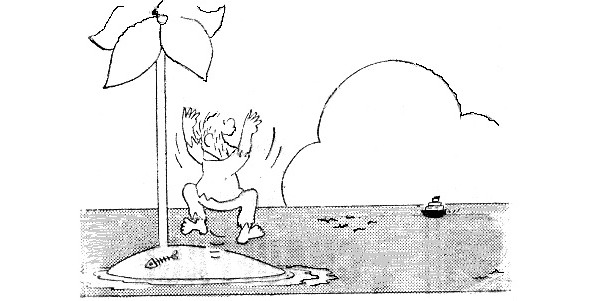

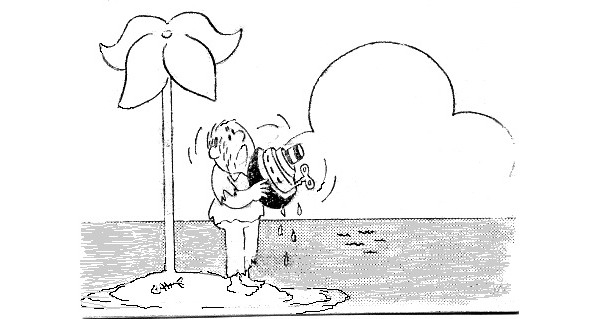

Что до черного оптимизма, с ним дело простое: рисунок из советского еженедельника «За рубежом» иллюстрирует правило, исключения из которого греют хронический рецидивирующий оптимизм Автора, а редкость таких исключений лишает его оптимизм радужных разводов.

Так что, черный оптимист — это все же оптимист, просто черного цвета. После шестидесяти он — известное дело — отмечает день рождения трижды: первый раз по паспорту, потом — девять и сорок дней спустя. А если прибавить сюда по старому стилю, жизнь становится просто праздником! Особенно если он, как и Автор, родился ранним утром на Дальнем Востоке, когда в Москве, где он теперь живет, был еще вчерашний день, который теперь тоже день рождения. Да, в шестьдесят все только начинается! Между прочим, как показывает авторский опыт, в семьдесят — тоже. И, наверное, в восемьдесят. Черный оптимист всегда держит в памяти шотландскую поговорку: Не теряйте мужества: худшее впереди! И фатализм тут совершенно ни при чем. Да и улыбка у фаталиста какая-то не та — сардоническая. Но когда черный оптимист читает пресловутое объявление «Два гроба б/у в хорошем состоянии; недорого», впечатляет его не столько оптимистическая оценка товара, сколько мрачное предчувствие, что на вечность двух — да ещѐ подержанных — может и не хватить. Стоит ли добавлять, что черный оптимист недолюбливает рыбную кулинарию, которая белому внушает надежду поумнеть за счет ее фосфора? Вот почему, на взгляд черного оптимиста, белый — это кистеперый идиот с рыбьими мозгами или премудрый пескарь с цинизмом вместо мозгов; то и другое невыносимо дольше двух минут.

Есть и еще одно отличие черного оптимиста от прочих: он по-прежнему полагает, что звезда — это результат локальной аккреции материи, светимость которой — за счет превращения четырех атомов водорода в атом гелия — обеспечивается углеродным циклом Бѐте-Вайцзекера. Для современного же общества российского, с его удручающим вектором развития, звезда — это, в первую очередь, гламурный пузырь, радужный блеск которого — за счет аромата коммерческой телерекламы — обеспечивается тараканьей прытью продюсера. Писатель Максим Горький, живи он в наши дни, непременно воскликнул бы: «Любите телевизор, источник знания!» Телевизор и про великую тайну воды наплетет, и про Второй Рим, да и про Третий тоже (слава Богу, Четвертому не бывать), и про ГМО слукавит со ссылкой на британских ученых, и про модернизацию с инновацией, технопарками, нанотехнологиями и прочей дребеденью. Люди, которые способны без содрогания и не замечая костей, хавать всю эту рыбью кухню, глотая ее кусками с картонной тарелочки, — не с моей грядки. Слух этих людей неразвит, и он не срезонирует на слова водителя, о которых вспомнил поэт и журналист: МКАД стоит, я съехал на Рублёвку.

Между прочим, в цикле Бѐте-Вайцзекера — или в CNO-цикле — участвуют не только водород и гелий, но также углерод, азот и кислород. Другими словами, все основные элементы, из которых построена известная нам жизнь, существуют уже в обычной звезде определенной массы — задолго до ее эффектной гибели, сопровождаемой ядерными синтезами, которые приводят к образованию более и более тяжелых атомов. На миг звезда становится Сверхновой, и ее грандиозный безмолвный взрыв виден далеко за пределами ее галактики. «Звезда в шоке», — вот все, что придет при этом в голову рядовому телезрителю, чей карман отягощен двумя свидетельствами о высших образованиях (одно из которых — менеджмент, а второе — какая-то, не помню, прости Господи! -пруденция), в то время как голова — ничем.

Еще раз хочу поблагодарить врачей и персонал Медицинского Радиологического научного Центра Российской Академии медицинских наук в Обнинске, где я провел семь недель, и Гематологического научного Центра той же Академии в Москве, где вслед за этим я провел еще три недели, овеваемый ламинарными струями сухого стерильного воздуха индивидуальной палаты, — за необычайное внимание и королевские условия для размышлений о природе жизни на Земле. Не хватало, пожалуй, только ангельского хора, но, Господи, прости меня, я с этим обожду!

Отсутствие хора легко возмещало воображение, в котором строчки «Блаженные Младенцы Поют под сенью струй» быстро обрастали махровыми полотенцами и другими сомнительными рифмованными продолжениями, вызывающими у родственников и знакомых Кролика растущую уверенность в его скором выздоровлении. В то же время ему было твердо указано:

«Настоящим выздоравливающим можно стать только тогда, когда обогатишь свою память знанием всего того, о чем и не догадывается твой лечащий врач». Эти — практически ленинские — слова неизвестные нынешнему поколению, требовали определенной работы; ее результат перед вами. Ощущение неловкости и благодарность людям, окружавшим меня, переполняли сердце; я помню их всех. Что до черного оптимизма, у меня вышло не слишком ясное его описание. Той же нечеткостью грешит и любая попытка дать определение основной теме этой книжки — жизни. Утверждают, что к этому как-то причастна теорема Гѐделя о неполноте — но к чему только она ни причастна! Пока мы живы, нам не дано строго определить то, частью чего мы являемся (при несоблюдении этого условия мы, разумеется, и вовсе лишены способности определять что бы то ни было). Так, грубо говоря, выглядит формулировка знаменитой теоремы в применении к тому, о чем мы будем здесь размышлять. Лучшего и не надо.

Глава 111. О чем

эта книга (II)

Френсис Крик сомневался, что когда-либо стал бы заниматься проблемой возникновения жизни, если бы не его долгая дружба с доктором Лесли Оргеллом. Не проводя нескромных параллелей с великим Криком и ужасным Оргеллом (здесь великий и ужасный — также не более, чем фигура речи, которая в профессиональной среде эквивалентна беспредельному уважению), сомневаюсь, чтобы и я когда-нибудь стал заниматься проблемой возникновения жизни (вернее, писать о ней), если бы не упомянутая слабость к небу и не долгая дружба с доктором Владимиром Щербаком, выпускником Ленинградского Университета и учеником Бруно Понтекорво, работающим сейчас в Институте проблем горения Казахской Академии наук в Алма-Ате (на фотографии мы с ним в Алма-Ате):

Именно его лекцию я вспомнил в предыдущей главе. Что до неба, оно для меня — место, населенное звездами, планетами, кометами, пульсарами, квазарами, магнетарами, а также летательной и прочей…

Аппаратурой, — подсказывает любезный Фагот.

Совершенно верно, благодарю! А херувимы всякие, серафимы, ангелы, архангелы, господства, силы и, не к ночи будь помянуты, власти — помилуй Бог!

Идея варианта направленной панспермии, которая лежит в основе этой книжки, существенно модифицирована именно щербаковскими взглядами. Доктор Щербак давно занимается весьма любопытным аспектом формальной структуры генетического кода, и время от времени наша переписка с ним приобретает характер непрерывного диалога. По существу эта книжка — большое письмо моему другу. С его взглядами я знаком в течение почти всех этих лет — постепенно понимая и принимая их, несмотря на отсутствие серьезного математического образования. Это письмо и многим другим моим друзьям, включая тех, с кем не случилось договорить — Володе Карелину, например, Мише Гараеву, Леше Бобкову (Институт Ивановского Академии меднаук), рано ушедшими из жизни, Пете Посохову (Хабаровский мединститут), ушедшему совсем недавно — но тоже, конечно, рано, — всем, у кого я в долгу. У своего однокурсника Пети Посохова я в предвыпускном 1964 году взял почитать учебник генетики М. Е. Лобашева; этот учебник произвел на меня настолько сильное впечатление, что сориентировал при выборе профессии. Лет десять назад я встречался с Петей в Хабаровске и сфотографировал этот учебник (тот самый экземпляр! — в котором сохранились еще мои карандашные пометки) из-за спины д-ра П. С. Посохова, который стал заведующим кафедрой общей биологии в Хабаровском мединституте (теперь Университете, кажется):

Это письмо и моим родителям — папе, который часто говорил о своем интересе к тому, как работает клетка — хотя профессионально был очень далек от этого, и маме, у которой был необычайно широкий кругозор, хотя она, дочь холодного сапожника, рано осиротела и получила только одно высшее образование. Я не сумел вовремя ответить на ее вопрос, почему не пришел к Богу. Этот вопрос, заданный за несколько месяцев до смерти, меня поразил: она всегда казалась мне атеисткой. Отец знал Евгения Онегина наизусть, сам я не смог осилить даже Графа Нулина (который мне страшно нравился в исполнении Сергея Юрского), неизменно спотыкаясь перед окном (возникшей дракой козла с дворовою собакой). Книг у нас дома было очень много, больше я не видел в детстве ни у кого.

Лет шесть-семь назад нормальное финансирование российской науки (с точки зрения профессионалов, а не властей или других сил небесных), практически обнулилось, и для работы остались только карандаш, бумага и воображение, а для оптимизма — лукавый сколковский Ренессанс, базарное (в обоих смыслах) российское Ананербе, невидимый наукоград:

Они считают, что российскую науку Поднимет Сколково — такая вука-вука.

Кто «они»? Да эти — высшего звена «менеджеры по продажам». У них по «два-три образования» — Ньютону не снилось с Ломоносовым, но занимаются они только тем, чем выучились — продажами. Они продают все, что удалось наворовать, — от газа до нефти.

Завет великого Учителя (который и сам был «эффективным менеджером») они понимают истово: Если наука не продается — ее уничтожают. Излучая светлый оптимизм, они поют о бюджетной штопке каких-то дыр, прорех и прорывов. Они верят только в примитивный дарвинизм — в экономические рычаги и в классическую формулу товар-деньги-навар, в которой каждый последующий член крупнее предыдущего. Об этической потребности мира они не слыхали и в библейском завете «возлюби ближнего, как себя самого» курсив выводят за скобки. Их профнепригодность — если они на государственной службе — бросается в глаза.

Многолетнее унижение российской науки всей этой забравшейся наверх шпаной, этими высоконравственными окурками, бледной молью и проч. вызывает гнев. Для них она — Педагогическая Провинция, манеж с опилками для игры в бисер на спинах трѐх китов — всяких алюминиевых титанов, всяких «миннаук» того же пошиба и всяких телевизионных шъмънъв (все равно — шоуменов или шаманов). По-английски-то они — «лет ми спик фром ол май харт», «но проблем — но криминалити» (и даже «тханк ю вери мух»), а что будет по-китайски — с их двумя-тремя «высшими»? А ведь они — с их курсом — обязательно допрыгаются до нужды изучать китайский. Хотя — вряд ли это им поможет. И нам вместе с ними, к сожалению.

Господи, о чѐм это ты, Автор? Куда тебя несѐт?

Да так, увлекся. Вспомнил стихотворение Тао Юань-мина:

Ученый Чжунвэй любил свой нищенский дом…

Жил сам по себе, спокойно, без перемен —

И радость искал не в благах, не в нищете!

В житейских делах беспомощный был простак.

Не прочь бы и я всегда подражать ему!

Так вот, взявши эти самые бумагу и карандаш, я с головой погрузился в идеи Щербака. Несколькими собственными находками, которые показались мне интересными, я обязан научному сотруднику Вычислительного Центра Российской Академии наук доктору Владимиру Гаранже и своему младшему сыну Петру. Я опубликовал в arXiv’е (в 2012 г. — эта статья вошла в качестве Главы 6 в книгу «From the Hallowed Halls of Herpesvirology», посвященную гуру герпесвирусологии и моему ментору Бернарду Ройзману) свои наблюдения, не выдвигая гипотез для их объяснения, поскольку это могло вывести размышления за рамки привычной молекулярно-биологической аксиоматики. А потом пришло время попрактиковаться на родном языке. Сложность и насыщенность краткого (в формате статьи) текста, который навсегда озадачил редакцию российского журнала Природа, заставил меня подумать о более пространном повествовании, куда я смог бы вложить гипотезу, «стесненную» только логикой.

Небольшая книжка Френсиса Крика «Жизнь, как она есть» начинается так:

«Итальянский физик Энрико Ферми обладал выдающимися талантами. Его жена считала, что он был гением, и с ней согласились бы многие ученые». Говорят, все люди на Земле знакомы друг с другом через два-три рукопожатия. В Университете Чикаго, где мне несколько лет посчастливилось работать в Ковлеровских Лабораториях онковирусологии, я познакомился с профессором emeritus Фрумой Лазаревной Гатчок (Gottschalk). Она была старше меня не меньше, чем лет на сорок, то есть практически годилась в бабки (я никогда не знал собственной), оказалась в Штатах еще в 30-ых, была бесконечно гостеприимна и могла так же бесконечно рассказывать о друзьях и гостях своего дома, и о тех временах, когда был жив ее муж, известный ученый-историк Луис Рейхенталь Гатчок, увлекавшийся личностью и судьбой генерала Лафайета. С Фрумой на вечере Андрея Вознесенского в ноябре 77-го меня познакомила дочка одного из участников Металлургического Проекта (преобразованного потом в известный Проект Манхеттен) Леночка Платцман. Фрума родилась в Самаре, и ее русский был очень хорош. Когда ей сравнялось 22, она одна (времена НЭПа!) отправилась из Москвы в Европу искать хорошего учителя музыки и нашла его в Кельне. Я со своим русским оказался для нее — по ее же словам — благодатной аудиторией и с изумительным чувством причастности «через одно рукопожатие» слушал рассказы про ее друзей и гостей ее дома — Александра Керенского, Федора Шаляпина, Иегуди Менухина (тетушка Фрума была первоклассной пианисткой), Сола Беллоу, которого я люблю (то есть, его романы), а она — нет (то есть, его «романы»), поскольку считала, что он непорядочно обходился со своими женами (одна из которых была ее подругой), выводя их в своих книгах без должного уважения, — и про множество других знаменитостей. Среди них были и наши посвежее — Юрий Яковлев, о котором она говорила с придыханием, и Олег Даль, вдове которого она очень сочувствовала, зная ее лично. Ну, и неизбежные Евтушенко с Вознесенским. Для недоверчивых: ни Рахманинов со Стравинским, ни Сциллард с Комптоном (оба работали тут же, в Университете), ни любимые ею Баланчин с Барышниковым не бывали у нее в гостях. Зато друзьями ее дома и ее семьи были, как вы, наверное, догадались, Энрико и Лаура Ферми. Они жили здесь же, в Гайд-Парке, и Энрико тоже работал в Университете Чикаго.

Мне было 5 месяцев, и год моего рождения еще продолжался, когда в Металлургической Лаборатории Университета была проведена первая управляемая ядерная реакция. Теперь это место — рядом с теннисным кортом — отмечает бронзовый памятный знак в виде оплавленного взрывом атомного ядра — очень похожий на то, каким я сам воображаю себе оплавленное атомное ядро (фотография из Интернета):

В 1977 я пытался найти в нем хоть какую-нибудь трещинку — оставить осколок сломавшегося зуба «на счастье», чтобы вернуться сюда еще: работать в хорошей (не во всякой) американской лаборатории — редкое удовольствие! Я не нашел ни щѐлки и просто дал осколку скатиться по склону ядра. Сработало! Правда, только через 10 лет: СССР! Фрума была еще жива и здорова и по-прежнему занималась на рояле по два часа ежедневно. Она была совершенно сражена тем, что я так долго ее помнил: Америка! Мы тогда очень привязались друг к другу. И опять: «Они были замечательной парой — мои друзья Энрико и Лаура!».

Между прочим, в Чикаго — с десяток университетов. Два из них имеют близкие названия: это всемирно известный Университет Чикаго (the University of Chicago, частный, рокфеллеровский, «мой») и небольшой Чикагский Университет (the Chicago [State] University) — разница! Называть Университет Чикаго просто Чикагским Университетом — почти то же, что знаменитый Университет Джонса Хопкинса в Балтиморе называть именем какого-то «Джона Хопкинса»; это делается сплошь и рядом: небрежная работа неряшливого переводчика. Не говоря уже о том, что, вообще-то, все университеты в Чикаго — чикагские. И такие монстры как Северо-Западный, Иллинойский, Лойолы, и другие, поменьше.

Не припомню, чтобы Фрума рассказывала о Ферми, как об ученом. Да и саму ее вряд ли интересовал парадокс, который приписывают Ферми, и о котором писал Френсис Крик примерно так: «Если во Вселенной неисчислимое количество галактик, и если самой Вселенной почти полтора десятка миллиардов лет, а это значит смену, по крайней мере, трех поколений звезд, взрывы множества сверхновых, синтез атомов тяжелых элементов из которых были сформированы сгустки вещества, образовавшие планетные системы вокруг центральных светил, а часть планет (их во Вселенной все равно гигантское число) должна относиться к земному типу и иметь условия для возникновения жизни и время, достаточное для появления цивилизаций, которые никак не могли оставаться навечно привязанными к родным планетам и за четыре миллиарда земных лет должны были непременно до нас добраться, — если все это верно, ТАК ГДЕ ЖЕ ОНИ?!?» Полный чувства юмора ответ Лео Сцилларда, американца венгерского происхождения и друга (а иногда — оппонента) Ферми, с которым они строили первый ядерный реактор, звучал так:

«ОНИ среди нас. Но ОНИ называют себя венграми».

Каждая шутка оборачивается истиной в лоне вечности, отметил как-то Бернард Шоу устами своего героя. Изложенный в этой книге вариант направленной панспермии (воспринимаемый именно так) — на основе идей Щербака и, отчасти, моих скромных размышлений, — может показаться, по словам Френсиса Крика, «довольно нехудожественной разновидностью научной фантастики». Но допустив его, легко представить, что Сциллард — будь он согласен с Криком — нисколько не поступился бы чувством юмора, если бы ответил: «ОНИ? Да ОНИ вокруг нас — все, кроме венгров!

Венгры, впрочем, тоже — если уж на то пошло».

Я, конечно, отдаю себе отчет в том, что изложенная здесь гипотеза — не столько результат суммы сегодняшних знаний о жизни, о ее происхождении, эволюции и условиях, которые позволили ей возникнуть на нашей планете — или где бы то ни было, — сколько следствие гигантских прорех в этих знаниях, которые более или менее удачно можно заполнить так или иначе аргументированными умозрительными вариантами. Задача этой книги — показать, что, по крайней мере, один из таких вариантов не настолько умозрителен, как то может показаться на первый взгляд — еще одна причина, по какой я посвящаю ему книжку. Мне говорили, что интерес к этому варианту, с точки зрения серьезных людей, по меньшей мере, несерьезен. Поскольку вероятное объяснение отсутствия такого интереса (см. выше) кроется, на мой взгляд, исключительно в различии вкусов серьезных и не слишком людей, с грустью отмечаю, что — несмотря на известную поговорку — с особым ожесточением в этой жизни спорят именно о вкусах: вспомним хотя бы Спор двух древних греческих философов об изящном. Так что с серьезными людьми пусть разговаривает Маленький Принц в своей чудесной манере. В свое время Энгельс — человек, как было хорошо известно в СССР, вполне серьезный — с удовольствием цитировал древнего грека: «Ни к чему не относись слишком серьезно!» Да и Оскар Уайльд сказал однажды: Жизнь — слишком сложная вещь, чтобы говорить о ней серьезно. Кроме того, тема, которой посвящена эта книжка, ориентирована не на «узких и чистых» математиков или физиков или биологов, но на тех из них, чье ухо чувствительно к красоте и способно различать ее в рѐве и визге той самой Музыки Сфер, даже если эта музыка записана неумелой рукой какого-нибудь Левия Матвея на коряво разлинованном ноутоносце. Автор и сам мог бы сгодиться на его роль, если бы для этого нужно было только неумение писать. Но, как известно, не всякий Берлиоз — композитор.

Весной 1994 года (я вновь работал тогда в Университете Чикаго, занимаясь герпесвирусами) мне посчастливилось слушать лекцию Курта Воннегута. Воннегут прошел здесь когда-то курс антропологии, подготовив к концу его магистерскую диссертацию, которую единодушно «задробил» весь состав кафедры. Этот провал он не забыл. 24 года спустя та же кафедра присудила ему искомую когда-то степень за роман «Колыбель для кошки». Еще 24 года спустя он от души поквитался с Университетом под хохот аудитории — и больше сюда, насколько мне известно, уже не приезжал. Этот хохот и сохранился в моей памяти.

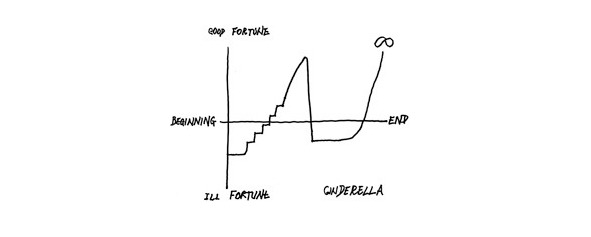

Рассказывая о себе, он вспомнил, что однажды его русская переводчица Рита Райт дала ему почитать советский журнал «Работница», чтобы скоротать время. Углубившись (с помощью Р. Р.) в какой-то рассказ, Воннегут вдруг понял, что его формальное образование легко позволяет ему представить этот рассказ графически. Он взял мел и изобразил на доске абсциссу (время) и ординату (судьбу и состояние души). У левого конца абсциссы он поставил букву В, сказавши: тут будет Beginning, или Big Bang, у правого — Е (End, или Entropy). У нижнего конца ординаты он снова поставил В (Bad), у верхнего — Е (Exciting, или Excellent). Тогда график рассказа из «Работницы» (типичный, как он сказал, советский) стал выглядеть как экспоненциальный подъем с небольшой щербинкой в начале. Герой просыпается утром; солнце, весна, молодость — все чудесно. Потом звонит его девушка, возникает недоразумение, обычное между влюбленными. Но герой идет на родной завод, выполняет двадцать дневных норм и награждается грамотой на общем собрании. Кривая ползет вверх. После работы его встречает любимая, они целуются (там, где их никто не видит) и устремляются — вместе с кривой — в светлое будущее. Марш энтузиастов.

Типичный американский рассказ выглядел на графике Воннегута чуть иначе. Герой просыпается, все, разумеется, О. К. Потом ему звонит герл-френд, возникает естественное:

«все мужчины — придурки, все женщины — психопатки», кривая проваливается, день не задается. Часа в два все меняется со вторым (неожиданным) звонком девушки: Пообедаешь со мной? — Конечно! Перспектива на вечер самая радужная, а завтра будет новый день. «Возьми меня на бейсбол». Кривая ползет вверх. Чистая «Оклахома» со знаком «!»

График «Золушки» оказался сложнее; здесь Автор не может отказать себе в удовольствии привести оригинальный вариант этого и следующего воннегутовских графиков, которые несложно отыскать в Интернете:

Сначала все плохо: тяжелый, грязный труд, мачеха, дочки ее, и все такое. Вдруг — фея. Недоумение, недоверие, надежда. Потом карета и — Дворец! Бал!! Принц!!! И бац! — полночь. Всѐ проваливается в какую-то выгребную яму. Но тут эти — с туфелькой. Подошла! Дворец!! Принц!!! Замуж!!!! Раньше всех!!!!! Правый обрез графика — бесконечное (∞) счастье. Черный оптимист немедленно представляет себе жизнь в средневековой королевской семье, в доме без водопровода и канализации, среди дворцовых интриг и немытых безмозглых лоботрясов, дуреющих от своего тестостерона; женщины этого террариума вполне им соответствуют, так что современному читателю ясно, что упомянутое счастье барахтается в той же выгребной яме.

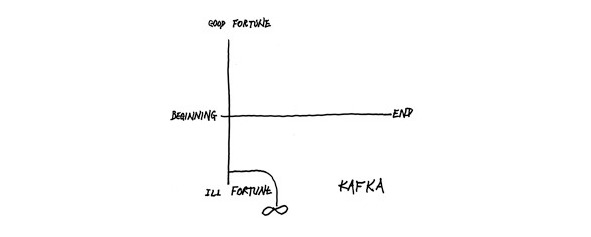

А вот график известной повести Франца Кафки как раз прост: герой просыпается, все плохо. Дальше все становится еще хуже. Бесконечно (∞) хуже:

Два десятка лет после той лекции я неожиданно наткнулся в Интернете на ее запись (https://www.youtube.com/watch?v=oP3c1h8v2ZQ), которая была сделана явно задолго до той, о которой рассказываю — и не в Университете Чикаго. Курт Воннегут на записи много моложе того, которого помню. И хотя запись коротка, и нет в ней упоминания о Рите Райт, посмотреть ее интересно — и так же смешно.

Ставлю исходную точку своего повествования в начало координат — и заранее соглашаюсь с теми, кому его график напомнит броуновское движение.

…………………

Номер этой главы автомобилисты называют «красивым», некоторые из них еще недавно доставали такие номера в ГИБДД за изрядные деньги. Теперь, говорят, будут покупать на аукционах, и каждый желающий — за гораздо большие.

Такой номер — хотя и свидетельствует о «дембельском» вкусе и подростковой эстетике автовладельца — все же выделяет его из общего траффика, показывая полиции и окружающим, что среди них за птица. В этом смысле «красивый номер» становится сигналом привлечения внимания. Повторяемость похожих номеров с однотипной функцией придает им свойство, называемое у программистов информационной сигнатурой.

Глава 7.

Такое многозначное число 69 и немного вирусологии (III)

Эта глава — небольшое отступление от основной темы. Дело в том, что число 69 символизирует также единство женского и мужского начала — «инь-янь» и в телесном выражении — одну из поз Кама-Сутры, распространение которой в результате Великой Сексуальной Революции 60-ых заставило пессимистов опасаться межтиповой рекомбинации вирусов простого герпеса (ВПГ). Два типа ВПГ вызывают язвы на коже и слизистых: «выше пояса» первый тип (лабиальный герпес), «ниже пояса» — второй (генитальный герпес). Внутритиповая рекомбинация каждого из них — явление вполне обычное и в условиях эксперимента может даже приводить к образованию штаммов с очень высокой нейропатогенностью. В межтиповой — тоже нет ничего необыкновенного, поскольку геномы ВПГ1 и ВПГ2 совпадают почти наполовину. Оба типа разошлись в эволюции около 5 млн лет назад (существуют методы более или менее надежной оценки этого времени, биологические часы, основанные на естественном приросте случайных точечных мутаций), и это могло быть связано с появлением прямохождения у предков человека, которое развело слизистые на два уровня. Одновременно изменилось и сексуальное поведение, которое прежде определялось общим уровнем слизистых рта и половых органов. У некоторых видов африканских приматов поведение, ставшее одним из достижений Великой Революции Homo, сохраняется и в наше время, и герпесвирусный аналог двух человеческих у них один. Полвека, прошедших после этого замечательного события, действительно привели к более частому обнаружению двух типов ВПГ в «нетипичных» для каждого местах. Что до межтиповых рекомбинантов, они, хотя наверняка и возникают, но, видимо, не имеют селективных преимуществ и проигрывают классическим типам. И то сказать: 5 миллионов лет эволюции и 50 лет возможной обратной эволюции сравнивать трудно. Тут черный пессимизм начинает таять и обнажает под собой твердый оптимизм, сохраняющий, однако, исходный цвет. Герпес — не грипп, и его агрессивность не дает вирусу никакой выгоды, скорее, наоборот: за сотни миллионов лет (герпесвирусы обнаружены у множества позвоночных — и беспозвоночных тоже) он выработал способность сосуществовать со своим биологическим контекстом, то есть с клетками животных, в которых размножается, и распространяется (по преимуществу, прямым контактом с незараженными клетками). Выгода для него очевидна. Она, между прочим, не может быть односторонней, так что, вероятно, и хозяин (человек, например), в клетках которого вирус столь благополучно существует, имеет свою выгоду. О ней, однако, толком до сих пор ничего не известно (см. мою статью в Journal Theoretical Biology, 2015, 372C, 12—21), но — так или иначе — называть вирус «паразитом», то есть намекать на его «безнравственность», не совсем корректно. Вирус того же гриппа, напротив, распространяется стремительно и без конца рекомбинирует, давая варианты, способные к еще большей спешке. Чем шире он сумеет распространиться, выходя для этого даже за пределы облюбованного им вида, тем больше у него вероятность отыскать «тихое местечко», накопиться и дождаться возможности начать новую эпидемию. Но как при практически всякой острой инфекции, против гриппа (точнее, против того варианта, которым переболел хозяин) возникает довольно устойчивый иммунитет. И вирусу неизбежно приходится меняться, чтобы вызвать очередную вспышку — тем более, эпидемию, — и преуспеть. Год от года такие вспышки вызываются каждый раз несколько измененным вирусом. Для того, чтобы обеспечить необходимую вариабельность, у вируса гриппа есть много возможностей, среди которых наиболее эффективной является разделенный на 8 сегментов РНК-геном. В геномах вирусного потомства эти 8 сегментов могут «тасоваться» как угодно, обеспечивая множество комбинаций. А РНК-полимераза, которая ошибается при матричной репликации генома значительно чаще, чем ее ДНК-аналог, дополняет это разнообразие непредсказуемыми мутациями. ДНК-вирусы, к которым относятся герпесвирусы, — совсем другое дело. Их ДНК (двуцепочечная структура) стабильнее одноцепочечной РНК, а надежная вирусная ДНК-полимераза не дает «отпечаткам» особенно уклоняться от исходной матрицы. Иммунитет против герпесвирусной инфекции нестерилен: возникающие в ответ на вторжение вируса антитела не оказывают существенного влияния на инфекцию, поскольку — в отличие от того же вируса гриппа — вирусы герпеса распространяются от клетки к клетке, не попадая в кровяное русло, где антитела собственно и «плавают». Вирус ветрянки (тоже герпесвирус), хотя и похож в некотором отношении на вирус гриппа (распространяется воздушно-капельным путем и очень контагиозен), быстро получает стойкий отпор в виде пожизненного (как правило) иммунитета и «сидит» в депонирующих его клетках тише воды, хотя в позднем возрасте и может проявиться в виде опоясывающего лишая, зостера. Геном его несегментирован и состоит из линейной ДНК, как и у всех герпесвирусов.

Вот на какие размышления, не слишком, впрочем, связанные с основной темой, наводят простое число 69 и черный оптимизм Автора. Конечно, с точки зрения математика, это число вовсе не такое уж простое, это три простых слагаемых (23+23+23) или два простых сомножителя (3х23). Мы уже в следующем абзаце начнем говорить об этой арифметике, а пока скажу только, что хотя моя книжка не о вирусах, совсем без них, коль скоро они (и похожие на них мобильные генетические элементы, МГЭ) составляют почти половину генома даже у человека, и коль скоро они — простейшие организмы на Земле, начало жизни обойтись не могло. Словом, как говаривал легендарный Директор Института Ивановского академик Виктор Михайлович Жданов, вспоминая Козьму Пруткова, «Глядя на вируса, нельзя не удивляться!»

…………………

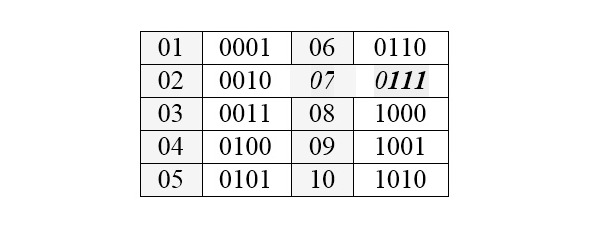

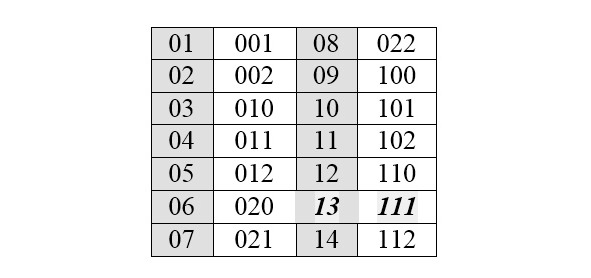

Номер этой главы дает возможность сказать два слова о системах счисления. Учебник (и Википедия) определяют систему счисления, как «совокупность наименования и записи чисел». В любой системе счисления для представления чисел выбираются некоторые символы (цифры), а остальные числа получаются в результате арифметических операций над цифрами данной системы. Система счисления называется позиционной, если значение каждой цифры зависит от ее позиции в последовательности цифр, изображающих это число.

Число единиц какого-либо разряда, объединяемых в единицу более старшего разряда, называют основанием позиционной системы счисления. Если количество используемых системой цифр равно P, то она называется P-ичной.

В обычной жизни люди нашей (современной) цивилизации используют десятичную — или децимальную — позиционную систему счисления (Р=10), которая содержит девять числовых символов плюс символ ноля. Это, однако, не более, чем культурная традиция. В вавилонской, например, культуре использовалась, шестидесятеричная система счисления (Р=60), в культуре майя — двадцатичная (вигинтимальная, Р=20); в других культурах могли использоваться алфавитные системы. Древние египтяне применяли десятичную непозиционную систему счисления. Основная система счисления, используемая в информатике, — двоичная (Р=2); она использует два символа (включая ноль). Первые десять десятичных чисел в двоичной системе записываются так:

Несложно заметить, что в той и другой системе числа — в соответствии с ее основанием — записаны поразрядно, то есть в соответствии с позицией: в крайнем правом разряде число единиц, в следующем налево — число десятков (в случае десятичной системы) или двоек (тоже записанных как десятки — в случае двоичной) и так далее. Несложно заметить и то, что число 7 (номер этой главы, выделенный в таблице курсивом) записывается в двоичной системе как 111 (красивый номер — см. выше). Такое число, регулярно повторяемое в определенном контексте, приобретает, как мы говорили, функцию информационной сигнатуры. Чтобы отличать написание десятичного числа от написания, например, двоичного, используют символ основания системы счисления, который ставят у такого числа справа внизу: 1112. Основание системы десятичного числа записывать не принято. Таким образом, 7 = 1112, и номер этой главы можно читать двояко. Уступая этим рассуждениям, Автор не стал нумеровать эту главу «69а», хотя начал ее именно с этого числа.

Часть первая. Научно-популярная

Глава 0.

Так где же они (Multiverse)? (IV)

Так где же ОНИ? — спросим мы вслед за Ферми. Где может возникнуть жизнь — если Акт ее Божественного Творения рассматривать как эпизод сверхестественный, то есть не рассматривать вовсе? А если Жизнь возникает там, где это оказывается возможным, то обязательно ли ее возникновение приведет к появлению Разума? А появление Разума — обязательно ли приведет к Технологическому Взрыву, без которого ни о каких контактах с разумными представителями высших цивилизаций (кроме тех, что имеют характер внушений сверху, описываемых Торой, свитками Мертвого моря, Библией или любым, кто слышит голоса) не может быть и речи. Откуда ИХ ждать? И по каким признакам мы могли бы узнать об ИХ визите? Вопросов много; начнем с общего взгляда на мир, в котором существуем и МЫ, и ОНИ.

Подготовленные читатели знают, что Большой Взрыв — не последнее слово космологии, и что никакого начала Вселенной, согласно сегодняшним взглядам, скорее всего, не было, да и сама Вселенная нуждается теперь в уточнении «наша» — по крайней мере, для понимания графиков Воннегута — с их В и Е. Уже более полувека предложенное Хью Эвереттом и существенно преобразованное современными инфляционными моделями (в том числе так называемой «теорией суперструн») новое квантово-физическое представление о мире рассматривает наше местообитание как одну из множества Вселенных, один из бесчисленных пузырьков так называемого «Мультиверса» (Multiverse — в противоположность Universe, Вселенной). Эти пузырьки постоянно образуются в «кипящем» и бесконечно существующем вакууме. Такой взгляд поддерживается сейчас большим кругом выдающихся ученых.

Число пузырьков, составляющих Мультиверс, по некоторым оценкам, чудовищно — не менее 101000, как о том сказал в своей московской лекции «Многоликая Вселенная»профессор Стэнфордского Университета Андрей Линде, один из разработчиков новой космологии. Напомню, что число ВСЕХ элементарных частиц в нашей Вселенной — примерно 1087. Это не может не означать, что некоторые из пузырьков обитаемы, а часть последних настолько незначительно отличимы и даже практически НЕотличимы от нашего, что ответ на вопрос одни ли мы в этом Многомирии теряет смысл: Разумеется, НЕТ! «Соединяющие» различные Вселенные Мультиверса топологические туннели и переходы, называемые «кротовыми норами», «червячными ходами» и т. п., проявляются как «черные дыры» различной массы, скорее всего, принципиально непроходимые для наблюдателя, — да еще и нагруженного информацией, да еще и в обе стороны. Но если бы даже проходимость между мирами имела место (например, за счет разворачивания свернутых измерений 10- или 11-мерного, как полагают теоретики, Мультиверса), она была бы сильно ограничена совместимостью физики, о которой (имея в виду физику нашей Вселенной) сегодня нельзя даже сказать, сохранится ли она неизменной на протяжении следующих миллиардов лет. Что же касается возникновения жизни, то — по некоторым расчетам — существует определенный набор Вселенных с близкими, пусть и не совпадающими с нашими, физическими константами, в которых она могла бы, тем не менее, возникнуть. Более того, «обнулив» некоторые из этих констант (например, исключив слабое ядерное взаимодействие), можно ожидать, что остальные, тем не менее, теоретически могут сформировать Вселенную, пригодную для возникновения жизни. Теоретически же можно смодифицировать и некоторые физические законы — и получить Вселенную с атомами, ядра которых будут состоять не только из протонов и нейтронов, но также из других барионов, содержащих, например, странный кварк. И такая Вселенная также может оказаться местом, в котором возникнет жизнь.

Представление о структуре Многомирия, математически вполне строгое, имеет своим следствием столь фантастические и столь далеко идущие выводы, о которых сказать «дух захватывает» — значит вообще ничего не сказать. Один из таких выводов — решающая (а не просто вносящая помехи в расчеты) роль Наблюдателя при фиксации того или иного квантово-механического события. Вывод этот — несмотря на всю его метафизику — отнюдь не философский, но математически обоснованный. Вот что говорил на этот счет Андрей Линде в своей московской лекции: «Занимаясь… экспериментами, мы подходим к… моменту, где вопрос о сознании вылезает на первый план, хотя… большая часть нормальных физиков не считает, что это главное. Но… тогда возникает вопрос: сознание является просто функцией материи (или ее отражением), — или оно является условием существования всего мира, — или чем-нибудь еще? И вопросы эти даже на простом уровне достаточно нетривиальны». Между прочим, то обстоятельство, что человек в принципе не может «переварить» более 1010^16 (в соответствии с примерным числом синаптических связей в его мозгу) битов информации, немедленно ограничивает число возможных Вселенных Мультиверса именно этим значением.

Множество такой мощности представляет собой безбрежное поле для того, в каких Вселенных (и при какой физике) возникают условия для возникновения Жизни, и с какой частотой эта возможность реализуется. И тут Антропные Принципы различной силы перестают отпугивать атеистов своими телеологическими (и даже теологическими) ароматами. Как писал Стив Вайнберг, «Множество струнных теорий легитимируют антропные рассуждения, как новое основание для физических теорий: любые ученые, которые изучают природу, должны жить в той части [струнного] ландшафта, где физические параметры имеют значения, подходящие для появления жизни и ее развития вплоть до появления этих ученых».

Идеи Эверетта и Мультиверса — не плод воображения, но вполне логичный результат эволюции взглядов основателей квантовой механики. Логика Вернера Гейзенберга вполне соответствует этим идеям: «Классическая физика основывалась на предположении — или, можно сказать, на иллюзии, — что можно описать мир или, по меньшей мере, часть мира, не говоря о нас самих… Следует помнить, что то, что мы наблюдаем, — это не сама природа, а природа, которая выступает в том виде, в каком она выявляется благодаря нашему способу постановки вопросов. Научная работа в физике состоит в том, чтобы ставить вопросы о природе на языке, которым мы пользуемся, и пытаться получить ответ в эксперименте, выполненном с помощью имеющихся у нас в распоряжении средств».

Я коротко остановился на современных космологических представлениях не для того, чтобы описывать их физическую — или даже метафизическую — суть, но только потому, что вопрос «Где же ОНИ?» заставляет пристально оглядеться вокруг. Что до самих этих представлений, кто знает, как они трансформируются завтра? Как пишет Юрий Лебедев (http://www.everettica.org/article.php3?ind=26), вспоминая М. Булгакова, «обращенные к голове Берлиоза слова Воланда не менее справедливы, нежели теорема Пифагора или закон Архимеда: Факт — самая упрямая в мире вещь… Вы всегда были горячим проповедником той теории, что по отрезании головы жизнь в человеке прекращается, он превращается в золу и уходит в небытие. Мне приятно сообщить вам в присутствии моих гостей, хотя они служат доказательством совсем другой теории, о том, что ваша теория и солидна и остроумна. Впрочем, все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это!»

Тот же Вайнберг рассказывал, что прочел однажды описание ученой дискуссии на конференции в Стэнфорде, в которой Мартин Рис (выдающийся современный астроном, Астроном Ее Величества — очень высокая научная должность! — и известный космолог) объявил, что уверен в реальности Мультиверса настолько, что готов держать за него пари на жизнь своей собаки, в то время как Андрей Линде возражал, что готов держать такое пари на свою собственную жизнь. Сам Вайнберг заметил, что у него самого «достаточно веры в Мультиверс, чтобы держать пари и на жизнь собаки Мартина Риса, и на жизнь Андрея Линде вместе взятых».

Вера, о которой говорил Воланд (с его дьявольским умом), конечно же, не ограничена конфессиональными — и какими бы то ни было — рамками, и он несомненно подписался бы под знаменитыми словами Вайнберга: Только попытка понять Вселенную поднимает жизнь человека над уровнем фарса и придает ей благородство трагедии. А такая попытка всегда начинается с парадоксальной и привлекательной теории. Между прочим, и Михаил Булгаков одно время состоял в Московском Отделении секции научных работников.

С точки зрения интересующего нас — в контексте этой книги — существования внеземных цивилизаций, чудовищное число Вселенных Мультиверса указывает, что возраст этих цивилизаций может намного превышать возраст нашей собственной. И тогда мысль об успешном решении ИМИ технической проблемы перехода между Вселенными может показаться не слишком фантастической. Вопрос о мотивах такого перехода обсуждать бесполезно. Каких-то полвека назад фантасты Homo sapiens предлагали прорезать просеки в сибирской тайге в виде геометрического символа теоремы Пифагора — для демонстрации наличия Разума на нашей планете. Сегодня мы, скорее, пожелали бы скрыть от других то, в чем и сами-то сомневаемся, — во избежание нежелательных и непредсказуемых последствий. Мотивы изменились на противоположные за очень короткий срок — в рамках одного поколения и одной (европейской) цивилизации.

…………………

Но в различных цивилизациях (и примерно в одно и то же время) наука развивалась совершенно несхожими путями. Число 0, например (номер этой главы), придумали древние индийцы, практически современники Аристотеля, совершенно несклонные к тому, что интересовало тогда греческую науку — к естествознанию и к истории. Зато они интересовались, в первую очередь, математикой, лингвисткой и психологией. Известный философ, индолог и буддолог Александр Моисеевич Пятигорский рассказывал о том, как в начале прошлого века в Оксфорд приехал из Индии один лама, который быстро освоил английский и прочитал на этом языке сотни книг. Этот лама (впоследствии весьма известный, его звали Рамануджан; он стал выдающимся математиком), комментируя эволюционную теорию Дарвина, отметил, что его «теория неинтересна; Дарвин, конечно, был гений, но крайняя интеллектуальная неразвитость». Вот такой оксюморон! А об одном сильном, хотя и невыдающемся, математике, с которым его тогда познакомили, сказал: «Вот у этого человека с головой все в порядке». Индийцы придумали не только ноль, но также поразрядное (позиционное) представление числа. Если бы этого не случилось, вообразите себе, какой была бы наша бухгалтерия, основанная на сложении в столбик римских чисел! Впрочем, античные греки — как и мы — пользовались десятичной системой и умели хорошо считать, как-то обходясь без символа ноля; миф приписывает происхождение десятичной системы греков их особой симпатии к музыкальной квинте. Хотя — с точки зрения чисто математической — десятичная система не имеет специальных преимуществ перед другими.

И опять: когда отнюдь не бесчувственному и не бездушному брамину Рамануджану дали прочесть английский перевод Освальда Шпенглера, он — по словам того же Пятигорского — сказал: «Ну, джентльмены, это же чушь полная, это вообще неразвитым человеком писалось». При том, что Шпенглер был одним из первых эрудитов своего времени, и в его знаменитом труде «Закат Европы» — как раз и изложена философия числа, и описано «изобретение» индийскими математиками ноля и позиционного представления чисел, для чего — по выражению автора — потребовалась «чувствительная душа брамина». Рамануджан, кажется, не читал Шпенглера по-немецки, и еще неясно, что бы он при этом сказал.

Последний вопрос из небольшой серии, приведенной в начале этой главы, — это: По каким признакам мы могли бы узнать ИХ? Ясно, что каковы бы ни были ИХ мотивы, удивительное желание осуществить непрямой (не предусматривающий визита) контакт с нами должно выражаться в виде некоего несомненно искусственного сигнала. Можно представить себе три варианта такого сигнала:

несомненно технологическое (не-природное) изделие,

волновой сигнал выраженной (не-природной) упорядоченности, например, периодичности,

направленная панспермия, маркированная информационными символами.

И только при установленном контакте сигнал может уже иметь свойства письма, читаемого адресатом.

Пример сигнала первого типа (со стороны земной цивилизации) — пластинки с рисунками и символикой, отправленные с аппаратами Пионер-10 и Вояджер в никуда: эти пластинки, скорее всего, никогда не достигнут адресата. Адресат — вообще тема отдельная. Очень образно ее описал Станислав Лем в своем «Голосе Неба»: адресат (цивилизация) должен быть готовым прочесть Послание, если оно обращено к нему — а не через его голову. Иначе из отдельных фрагментов, которые он окажется способным-таки прочесть, ему никогда не сложить целое. Изделие само по себе — крайне неэффективный способ установить контакт.