Бесплатный фрагмент - Кино в меняющемся мире

Часть первая

« [Возможности кино] заключаются в его уникальной способности выражать волшебное, чудесное, сверхъестественное естественными средствами и с несравненной убедительностью»

Ганс Абель

Редакторское введение

Сборник статей «Кино в меняющемся мире» его авторы, сотрудники Государственного института искусствознания, изначально предполагали выпустить в 2016 году, который в России идет под знаком «Года кино». Мы не могли не присоединиться к данной идее — и выпускаем в свет этот сборник, чтобы каждый читатель смог найти в нем интересное именно ему и открыть мир кинематографа для себя с новой стороны.

Все авторы сборника являются не только учеными, но и практиками, увлеченными, помимо кино, каждый своей сферой (подробно о каждом авторе вы сможете прочитать во вступлении перед их статьями). Когда авторы прислали нам свои материалы, мы поняли, что одной книжки будет недостаточно. Именно по этой причине сборник разделен на две части по тематическо-временному принципу.

В первой части, которую вы сейчас открыли, мы разместили статьи, посвящённые взаимоотношениям отечественной культуры (кино) с властью. А именно: вопросам регулирования, цензуры и кризисам непонимания. Помимо этого, в данную часть вошли исследования об истоках отечественного и мирового кинематографа. В них раскрываются такие темы как: взаимосвязь Льва Толстого с кино, появление и укоренение образов монстров в фильмах, а также приёмы монтажа знаменитого режиссера-документалиста Дзиги Вертова.

Первый раздел «Власть культуры и культура власти» представлен тремя статьями, рассматривающими кинематограф (и не только) через призму политики.

Анри Вартанов в своей статье «Власть, художник, фильм» обращается к изданному четверть века назад сборнику сектора «Художник и власть». Автор рассказывает, приводя в качестве иллюстраций множество документов, о поворотном кризисном моменте в истории отечественной культуры ХХ века (и кинематографа в том числе) — об Октябрьской революции 1917 года и о первых годах становления советской власти.

Юрий Богомолов развивает начатую коллегой тему и в статье «Смены вех» проходится уже по всей истории советского кинематографа, опираясь на три ключевые точки: революцию, «оттепель» и «перестройку», используя в качестве примеров большое разнообразие художественного материала.

Завершающий этот раздел Владимир Мукусев делится с читателями своим личным опытом работы в кино и на телевидении. На счету автора — подготовка фильма про Афганистан в период войны, а также проведение телемостов между СССР и США. В статье «Две полки общего вагона» анализируется цензура, складывавшая на полки кино- и телепроизведения, определяются особенности чиновничьего контроля в этих двух сферах экранного искусства.

Второй раздел с говорящим названием «Возвращаясь к истокам» также вмещает в себя три статьи, которые повествуют о первой вехе кинотворчества.

Людмила Сараскина открывает этот раздел статьей про классика русской литературы и его различные связи с зарождающимся в те годы кинематографом. «Лев Толстой в раннем российском кинематографе» раскрывает несколько линий: Толстой как герой одних из первых документальных фильмов, Толстой как возможный первый литератор-сценарист, Толстой как зритель и, конечно, Толстой как вдохновитель на создание лучших фильмов.

Следующая статья «ХХ век начинается. Образ „монстра“ и „монструозности“ в западном кино» погружает нас в совсем иную тематику, которая может быть понятна и интересна даже очень молодым читателям. Ее автор Екатерина Сальникова использует подробный обзор кинофильмов, чтобы показать, как появились и эволюционировали различные мифические и фантастические существа на экране.

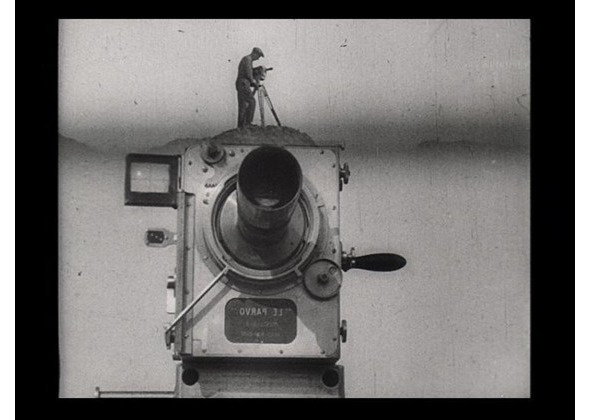

Заключительная в этом разделе и первой части статья Виолетты Эвалльё «Полиэкран в фильмах Дзиги Вертова» раскрывает понятия и принципы использования такого необычного в то время приема монтажа. Автор привлекает в качестве материала исследования работы классика отечественного и мирового документального кинематографа Дзиги Вертова, чей фильм «Человек с киноаппаратом» признаётся многими лучшим в своем жанре.

Кино, как лакмусовая бумажка истории, проявляет на кинопленке то, что происходит в стране и мире, что меняется, а что остается неизменным. Пополнить свои знания и представления о кинематографе вы сможете, прочитав первую часть данной книги. Не менее увлекательные статьи ждут вас и во второй части.

За помощь в создании этой книги мы благодарим Анну Новикову, Дарью Журкову (они также являются авторами, материалы которых представлены во второй части) и Юлию Бернштейн за консультацию в сфере авторских прав.

Приятного чтения!

I. Власть культуры и культура власти

Анри Вартанов

•

Власть, художник, фильм

Об авторе

Сфера интересов: специфика отдельных видов искусства: кино, телевидение, фотография, их выразительные средства, взаимоотношения друг с другом.

«Оказавшись вместо ВГИКа, о котором мечталось, на журфаке МГУ, я случайно, во время Недели итальянского кино, которая проходила в „Ударнике“, увидел новый фильм „Дорога“ неизвестного у нас Феллини. Потрясли не только актеры и история, ими разыгранная, но и мощно проведенная в ленте фаталистическая идея веры, построенной на христианском приятии сущего. Для моего комсомольско-атеистического сознания это стало форменным шоком. Выйдя после сеанса на улицу, я долго бродил под порывами мокрого снега и никак не мог пойти домой. Хотя „Ударник“ находился в нашем доме, и мой подъезд соседствовал с его кассами».

Ключевые слова: #СССР #контроль #искусство #культура #кинематограф #цензура #Луначарский

Осенью 1991 года, вскоре после того, как в СССР была подавлена попытка государственного переворота членами ГКЧП, началась более энергичная, нежели прежде, декоммунизация страны. Тогда она, прежде всего, выглядела в форме десталинизации, начатой в стране еще в 1956-м, на XX съезде КПСС, но затем довольно быстро свернутой в связи с переменами в политическом руководстве страны.

В те дни в коллективе сектора Художественных проблем средств массовой коммуникации Государственного института искусствознания (тогда в течение очень короткого времени он носил название Российского института искусствознания) возник замысел сборника статей, который был создан очень быстро, и уже в следующем, 1992-м, увидел свет.

Сборник назывался «Художник и власть», он был опубликован в Институте, тиражом всего в 100 экземпляров, без каких-либо внешних свидетельств того, что это — полноценное издание, имеющее свои права и данные, позволяющие ему присутствовать и в Книжной палате страны, и в Государственной библиотеке, и в других крупных книжных собраниях, — наших и иностранных. Говоря иными словами, труд сектора был опубликован, фактически, на правах рукописи, посему и не стал в ту пору фактом нашей профессиональной, искусствоведческой, и, шире, художественной жизни. Хотя, казалось бы, по заключенному в нем историко-теоретическому материалу и уровню анализа сложных культурных и художественных процессов имел на это все основания.

Хотелось бы тут, прежде всего, вспомнить и по достоинству оценить труд участников вышедшего в свет четверть века назад сборника. Прежде всего, инициатора всего издания, редактора-составителя книги покойного А. И. Липкова, ушедших из жизни его авторов В. М. Жидкова, В. И. Михалковича, А. А. Шереля, а также ныне, к счастью, здравствующих, бывших и нынешних сотрудников сектора Медийных искусств Государственного института искусствознания (так он теперь называется) Ю. А. Богомолова, М. А. Кушнировича, В. Т. Стигнеева, нашего коллегу из тогдашнего сектора эстетики (теперь он представляет сектор массовых видов искусства) Н. А. Хренова.

Вспоминаем об этом труде потому, что тематика его продолжает быть актуальной, она выглядит далеко не исчерпанной одной книгой, тем более, оказавшейся в положении, когда она стала, фактически, недоступной сколько-нибудь широкому кругу читателей. Наш сборник, яркий не только по составу авторов, но и по представленному в нем, подчас уникальному, материалу (архивные публикации, тексты из недавнего спецхрана, готовящиеся к изданию рукописи, малоизвестные книги зарубежных исследователей, мемуары участников реальных событий и др.), всерьез претендовал на то, чтоб стать началом откровенного разговора о самых сложных и больных проблемах отечественного искусства минувшего, двадцатого века.

Он без всяких обиняков, с искренними чувствами авторов, где каждый ощущал себя не только исследователем, но и гражданином, рассказывал о кричащих, сложнейших противоречиях развития искусства в годы советской власти. Забегая вперед, скажем, что разговор о трагических аспектах развития отечественной художественной культуры ХХ века, столь необходимый для судеб нашего искусства прошлого и настоящего, по существу, по причине целого комплекса разных обстоятельств, о которых тут нет возможности говорить в подробностях, — у нас, не только в секторе, но и в институте (и, рискну добавить, в нашей искусствоведческой науке, в целом), к большому сожалению, так и не состоялся.

Особое место в книге занимали вопросы цензуры. Авторы статей, специально посвященных ей (А. Шерель «Не должно сметь… Из истории советской цензуры»; В. Жидков «К истории театральной цензуры в СССР»), в подробностях показывали и анализировали не только политическую природу советской/партийной цензуры, но и ее повседневную практику в разных видах искусства. Приводимые в их работах факты производят сильное впечатление. Не только, полагаем, потому, что уже в ходе перестройки, которая началась в стране с середины 1980-х, цензура постепенно отмирала, — сначала в прессе (вспомним публикации тех лет в журнале «Огонек» и газете «Московские новости»), а затем и во всех видах художественного творчества. На подходе, к тому же, в ту пору уже был новый, немыслимый прежде, российский Закон о печати, где принципиальный запрет на любую цензуру был записан, как основополагающий, в специальной статье.

Еще одной сквозной темой, поставленной и исследованной в сборнике, — в отличие от цензуры, о ней мало что можно найти в отечественной искусствоведческой науке, — стала деятельность творческих союзов отдельных видов искусства, создаваемых властью в стране, начиная с 1930-х годов, когда, вслед за образованием союзов архитекторов (1932) и композиторов (1932) был с размахом проведен Первый, учредительный, съезд Советских писателей (1934), объявивший о главной цели всех форм творчества, — о методе социалистического реализма.

На примере одного из последних по времени появления в стране творческих союзов — Союза кинематографистов СССР (1957) — в сборнике, в статье А. Липкова, выразительно названной «Испытание пряником», проведен подробный анализ тех средств, которые, на примере кинематографического союза, использовались властью для того, чтоб во всех этих творческих объединений руками представителей самих творцов, руководителей союза, достигались угодные ей чуждые истинным идеалам искусства политические цели.

В книге, в отличие от принятых в науке щадящих правил, говорится не только о людях, покинувших наш мир, и не только о давних, ставших уже далекой историей, событиях. В ней называются также некоторые имена здравствующих в дни выхода издания в свет видных кинематографистов, еще недавно занимавших руководящие должности в кинематографическом творческом союзе, резко переменившем свой политический облик после V съезда Союза кинематографистов СССР, прошедшего в столице весной 1985-го года. И приводятся конкретные факты их неблаговидной деятельности, далеко не самой полезной для коллег и, шире, для отечественной художественной культуры.

Кому-то подобная беспощадная откровенность может показаться не слишком лояльной, возможно даже жестокой по отношению к конкретным людям, тем более, продолжающим жить на этом свете, — но, как говорится, истина дороже. Для того чтобы общество (и, в особенности, будущие его поколения) знало своих «героев» поименно, чтобы могло по достоинству оценить их деяния, нужна полная, исчерпывающая честность в осмыслении и оценке поступков функционеров в области советской художественной культуры, — даже, если они «по совместительству» были не лишенными творческих способностей, а то и настоящего таланта, являлись порой авторами ставших всенародно признанных, обретших статус отечественной киноклассикой произведений искусства.

Значительно меньше внимания в сборнике уделено такой важной стороне взаимоотношений власти с людьми искусства, как создание первой правил и узаконений, касающихся для вторых условий в процессе художественного творчества. Декларируемые как воплощение заботы об искусстве, подавляющее большинство законов, постановлений, решений и т. д., на самом деле, становились очередной удавкой на шее авторов, очевидным ущемлением их творческой свободы. Власть в подобного рода документах от года к году, от одного документа к другому, задавала деятелям искусства все более строгие, подчас даже невероятно жесткие правила игры, а проверять их соблюдение и беспощадно реагировать в тех случаях, когда они исполнялись не так, как было ей угодно, поручалось чиновникам от литературы и искусства. Те, будучи почти всегда не слишком компетентными в творческих вопросах людьми, с удивительной легкостью и жестокостью выполняли, как тогда принято было говорить, «указания партии и правительства».

Советская власть за годы своего существования создала разветвленную по положенной в ее основу структуре уникальную вертикаль руководства художественной культурой, не озаботившись всерьез подготовкой достаточно квалифицированных кадров для подобной непростой работы. Впрочем, в этом тоже можно узреть далеко идущий замысел: несведущему в творческих вопросах человеку легче совершать расправу над художником, нежели тому, кто хоть немного понимает, что такое искусство. Наряду с правительственными и государственными органами (народные комиссариаты, позже министерства, а также отделы в составе Советов всех уровней, начиная с самого низкого, районного и кончая Верховным Советом страны), в нее входила не менее, а, на деле, даже, гораздо более влиятельная, столь же разветвленная, универсальная, пронизывающая все территориальные образования от самых небольших поселков до крупных городов, от райцентров до столиц союзных республик, — система партийной, коммунистической власти.

Поначалу литература и искусство входили в структуру партийных органов в качестве части (секторов, подотделов и т. д.) отделов агитационно-пропагандистской работы. Позже художественная культура удостоилась чести быть представленной в структуре Центрального Комитета КПСС специальным Отделом культуры. Разные виды искусства имели внутри этих подразделений партийной власти своих ответственных руководителей-кураторов, которые не только наблюдали за тем, что происходит в творческой среде, но и регулярно выдавали свои настойчивые, обязательные для неукоснительному исполнению рекомендации, — не только устные, но и письменные, от обычных циркуляров до специальных Постановлений партийных органов разных уровней, вплоть до ЦК ВКП (б) — КПСС, — используя для их продвижения в жизнь подчиненные им партийные структуры, имеющиеся не только во всех учреждениях культуры, но и в творческих организациях (театры, киностудии, филармонии, союзы и т. д.), а также даже в высших государственных или правительственных институтах, — вроде Наркомпроса или Минкульта.

Разные виды искусства пользовались не одинаковым вниманием со стороны власти. Она выстраивала не прокламируемый открыто, но достаточно очевидный ранжир в зависимости от влияния вида искусства на массовую аудиторию. Его возможности формирования сознания миллионов людей, агитационной и пропагандистской силы. Кинематограф очень скоро занял лидирующее положение среди муз: донесенная до нас первым Наркомом просвещения ленинская формула «из всех искусств для нас важнейшим является кино» на долгие годы стала определяющей в деле построения и развития партийной и государственной политики в области художественной культуры.

Нынешние исследователи отечественное культуры нередко объясняют особое положение киноискусства в новейшей истории нашей страны, в особенности, в 1930–1940-е годы, тем, что к этому виду искусства питал очевидную слабость Иосиф Сталин. Немало написано о том, как отец народов повседневно следил за развитием этого вида творчества, уделял ему особое, ни с чем не сравнимое внимание, — не только по много раз пересматривая во время ночных сеансов любимые ленты, но и активно участвуя в их создании, начиная от рекомендаций при составлении тематических планов производства будущих кинокартин и кончая въедливыми редакторскими замечаниями и конкретными поправками (естественно, безропотно принимаемыми авторами) по готовым фильмам.

«Чапаев», 1934. Авторы: режиссеры и сценаристы Георгий и Сергей Васильевы; сценаристы Анна Фурманова, Дмитрий Фурманов; композитор Гавриил Попов

Именно при Сталине — и, кажется, по образцу, им представленному — сложилась система редакторского сопровождения каждого снимающегося на советских киностудиях произведения. В аппарате не только каждой из киностудий, но и Госкино (или киноглавка, когда кинопроизводство входило в структуру Министерства культуры СССР) был немалый штат редакторов, которые курировали производство каждой ленты, — от темплана до чистового монтажа готового фильма, осуществляя, наряду с профессиональными функциями, откровенно-цензурные, позволяющие не пропустить сквозь сито требований и замечаний что-либо, похожее на инакомыслие.

Поэтому, наверное, взаимодействие власти и творчества в области кинематографа стало наиболее показательным для той проблемы, которой посвящена нынешняя коллективная работа сектора Медийных искусств, обратившегося к исследованию проблем киноискусства.

Вместе с этим, через четверть века, снова встает непростая тема: Художник и Власть.

Художник и власть

Уже в первые дни после переворота большевики выпустили Декрет об учреждении Государственной комиссии по просвещению. Он был опубликован 12 ноября 1917-го в «Газете Временного Рабочего и Крестьянского Правительства» и подписан Народным комиссаром по просвещению Анатолием Луначарским, Председателем Совнаркома Владимиром Ульяновым (Лениным) и Секретарем Совета Николаем Горбуновым. Имена подписавших документ, что немаловажно, стояли именно в таком порядке. Кроме того, в нем указывалось на временный характер Декрета, действующего «впредь до Учредительного Собрания». Предполагалось, что «текущие дела должны пока идти своим чередом через Министерство народного просвещения», существующее, как нетрудно догадаться по названию, в составе Временного правительства, сформированного сразу же после недавней Февральской революции.

Характерно, что в Декрете львиная доля внимания уделена просвещению и школе, ликвидации неграмотности населения. Отдел искусств, единственный, представляющий там всю художественную культуру страны, записан в нем среди пятнадцати, наравне, скажем, с отделом школьной медицины и гигиены. В документе, носящем откровенно предварительный характер, специально указывалось, что «лишь Учредительное собрание установит детальный порядок государственной и общественной жизни в нашей стране».

В Декрете, вместе с тем, содержится попытка перехода дела руководства культурой в руки представителей новой власти. Совет Народных Комиссаров брал на себя не только назначение руководителей всех пятнадцати отделов, но и определял уже существующему в стране в составе правительства Министерству народного просвещения «роль исполнительного аппарата при Государственной комиссии по народному просвещению».

Любопытно представление авторов Декрета о будущем составе Государственной комиссии по народному просвещению. В ней отдается численное предпочтение (по два представителя по сравнению с другими, скажем, с Всероссийским союзом городов или Всероссийским Земским Союзом, которым предполагалось предоставить по одному мандату) людям от Исполкомов Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов. Последние получили по два голоса. Это вполне понятно: новая власть с первых же дней старалась закрепить за собой ведущую роль в деле руководства всеми сторонами российской жизни, в том числе и художественной культурой.

Вместе с тем, в Декрете можно обнаружить некоторые положения противоположного характера — о довольно значительной децентрализации процесса:

«Государственная Комиссия по Народному Образованию отнюдь не является центральной властью, управляющей учебными и образовательными учреждениями. Наоборот, все школьное дело должно быть передано органам местного самоуправления».

В этих словах, написанных в стилистике, весьма далекой от привычной, казенной, можно предположить, без особого шанса ошибиться, руку Луначарского. Его авторство, нам кажется, нетрудно угадать еще и в том, что в этом документе предполагалось также дать мандаты представителям «от Всероссийской организации художников (как только она возникнет)» и «от Всероссийского Студенческого Союза (когда таковой образуется)».

В тексте документа можно обнаружить следы российского интеллигентского прекраснодушия, вряд ли уместного в директивных текстах людей, пришедших к власти в результате вооруженного переворота. Ссылаясь на главенствующую роль будущего Учредительного Собрания, авторы Декрета (снова здесь откровенно слышится голос Луначарского) пишут:

«Не предрешая его воли, народное Правительство считает себя вправе …проводить в жизнь ряд мероприятий, имеющих целью обогатить и осветить как можно скорее духовную жизнь страны».

Про термин «духовная жизнь страны» можно сказать, не боясь ошибиться, что он больше ни разу за все годы существования большевистской власти в стране не употреблялся ни в партийных, ни даже в государственных документах, посвященных вопросам литературы, искусства, другим аспектам советской художественной культуры. Здесь он оказался рудиментом прежней, либеральной, фразеологии, которая была вполне уместной в преддверии будущего Учредительного Собрания.

Для нашей темы приведенный выше Декрет интересен сразу в нескольких отношениях. Первое, что привлекает внимание, в нем нет даже упоминания о кинематографе. Да и искусство в целом присутствует там недифференцированно, лишь в названии одного из отделов, а также в обозначении будущей организации художников. Заметим: не писателей или музыкантов, не даже театральных деятелей, хотя, как известно, Всероссийское театральное общество, созданное еще в 1877 году, к тому времени насчитывало немалое число членов и славную, выходящую за пределы страны, историю.

Совершенно очевидно, что в документе главный упор сделан на самых начальных этапах просвещения, связанных, прежде всего, с борьбой с неграмотностью, которая была в стране в ту пору массовой, в особенности в российской глубинке, вдали от больших городов. Кинематограф той поры, напротив, был детищем городской культуры, он не успел еще (да и не мог, при всем желании этого сделать) преодолеть необъятные пространства страны, раскинувшейся на двух континентах.

Второе связано с обстоятельствами создания ранних документов новой власти. Сегодня они, нередко, производят впечатление недостаточной последовательности и определенности. Чувствуется, что многие материалы готовились тогда в понятной спешке горячих дней, подчас даже впопыхах, импровизационно, причем, частенько, людьми, не обладающими, в полной мере, необходимыми для создания документов подобного жанра, знаниями предмета.

Это в особой степени проявилось в том, что потом в нашей искусствоведческой литературе получило название ленинского плана монументальной пропаганды. В составлении списка исторических деятелей, которым предполагалось поставить в столице памятники, ощущались не только спешка, но и очевидная случайность в подборе имен. Так, в категории «Философы и ученые», названо всего три имени: Сковорода, Ломоносов и Менделеев (авторы списка ни в одном случае не сообщают не только национальной принадлежности, но и инициалов, имен-отчеств, своих избранников, — А. В.). Еще более случайной и куцей выглядит тройка представленных композиторов: Мусоргский, Скрябин, Шопен. Раздел зрелищных искусств (театр и кино ограничены лишь одной категорией — «Артисты») и вовсе удивляет своей скудостью и необъяснимостью выбора. Всего два имени: Комиссаржевская и Мочалов.

Но и этот, вызывающий немало справедливых вопросов список, исправлялся специальным Постановлением СНК от 30 июля 1918 года за подписью В. Ленина, В. Бонч-Бруевича и Н. Горбунова, где оттуда исключался Владимир Соловьев и был добавлен Гейне с необязательной, нарушающей логику других разделов, формулировкой: «внести в список писателей и поэтов наиболее великих иностранцев, например, Гейне».

Становилось, в-третьих, очевидным, что у новой власти сразу же начались немалые финансовые затруднения. Те немногие средства, что были, уходили на самые неотложные нужды. На культуру, как с тех пор стало в советском государстве непреложным правилом, деньги выделялись по остаточному принципу. Пожалуй, этим, а не только приверженностью принципу децентрализации власти, от которого большевики отказались очень скоро — и навсегда! — объясняются некоторые послабления или попытки центра передать на места заботы (а заодно и траты) о развитии школьного дела.

Отсутствие упоминания кинематографа в документах первых дней и месяцев новой власти также далеко не случайно. Оно вполне объяснимо в ситуации, когда даже самое скромное существование этого вида искусства требовало немалых трат в твердой валюте, которой у советской России не было. Кинопленку в те годы в нашей стране не производили, ее нужно было закупать за кордоном. Препятствием тут, кроме отсутствия валюты, становилась, о чем не следует ни в коем случае забывать, еще и экономическая блокада, объявленная странами Антанты большевистскому правительству.

Поэтому, наверное, новая власть, несмотря на очевидные потенции кинематографа, как могучего средства агитации и пропаганды, не спешила с его национализацией. В сентябре 1918-го была национализирована Третьяковская галерея, в это же время перешли в ведение Народного Комиссариата Просвещения московская и петроградская консерватории, месяцем позже художественная галерея Щукина, в декабре того же года — художественные собрания А. И. Морозова, И. С. Остроухова, В. А. Морозова, нотные, музыкальные магазины и нотоиздательства и т. д., — не самые крупные и славные сегменты отечественной художественной культуры.

До кинематографа дело дошло много позже — лишь в конце августа следующего, 1919-го года. Декрет СНК «О переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного Комиссариата Просвещения», подписанный В. Лениным, В. Бонч-Бруевичем и Л. Фотиевой назавтра после Декрета «Об объединении театрального дела», где в числе авторов, что немаловажно, присутствует еще и Нарком просвещения Луначарский, выглядит, по сравнению с последним, не только в разы более лаконичным, но и лишенным каких-либо организационных и творческих подробностей.

Мало того, объединение в одном документе кино и фотографии, где в них подчеркнуто не столько творческое, сколько торговое и промышленное начала, объективно лило воду на мельницу тех многих, кто в ту пору считал и светопись, и «живую фотографию» (или «сфотографированный театр», как нередко называли в те годы кинематограф) явлениями, весьма далекими от подлинного, высокого искусства.

Кинематограф как новая Муза

Так, или почти так, оно и было. В это как раз время в мире, в разных странах, в работах молодых, ищущих кинематографистов постепенно, шаг за шагом складывался своеобразный художественный язык, позволяющий неприхотливому зрелищу, каким считался (да и был) синематограф в первые годы существования, претендовать на звание новой Музы. Процесс обретения кинематографом творческой самостоятельности в разных странах был несхожим.

Впрочем, их, этих стран, было совсем немного: Франция, где родилось кино. США, в которых оно раньше других получило довольно широкое распространение, а также финансовую силу. И Россия, — тут молодые кинематографисты, лишенные необходимых средств и какой-либо поддержки со стороны государства или большого бизнеса (впрочем, о бизнесе в нашей стране на рубеже 1910–1920-х говорить невозможно), на свой страх и риск вели эксперименты в области экранной, кинематографической выразительности.

Объективные обстоятельства первых революционных лет всячески препятствовали нормальному творчеству. В это время, по понятным причинам, кинематографическое производство в стране резко сократилось, продюсеры и киноавторы, в большинстве своем, либо эмигрировали из страны, охваченной гражданской войной, а после того находящейся в разрухе, либо сидели без дела. Совершенно понятно было всем, что в эту пору ни о каком производстве кинематографических лент не может быть и речи. У новой власти средств, да и то в результате строжайшей экономии, хватало лишь на то, чтоб начать производство кратких выпусков кинохроники.

Весьма характерны слова из воспоминаний Луначарского о Ленине:

«Владимир Ильич сказал мне, что производство новых фильм, проникнутых коммунистическими идеями, отражающими советскую действительность, надо начинать с хроники…»

Все остальное оказывалось, фактически, вне пристального внимания большевиков. Вероятно, не только из-за условий гражданской войны и проблем выживания новой власти, но и вынужденно — из-за экономических обстоятельств, требующих при скудных средствах выбора самого необходимого. Возможно, сознательно, потому что агитационные и пропагандистские цели в тот момент оказывались важнее, конечно же, всех остальных, а они, как известно, скорее и очевиднее воплощались в ту пору именно в публицистических жанрах.

Характер развития разных информационных и художественных форм в первые годы после октябрьского переворота зависел, нередко, от факторов, весьма далеких от узко профессиональных. К примеру, несмотря на то, что печать традиционно была одним из самых важных средств агитации и пропаганды в теории и практике большевиков, пока они вели подпольную работу в дореволюционные годы становления и развития партии, — реальные обстоятельства страны, в которой они захватили власть, заставили их переставить акценты и приоритеты.

В условиях, когда к 1920-м году в стране среди населения старше восьми лет были 68% неграмотных, возможности прессы, как реального средства воздействия на массы, резко сокращалась. Ей были подвержены, фактически, лишь те немногие образованные граждане, которые принадлежали к культурным слоям общества, да и к немногочисленному партийному активу. Основная же многомиллионная часть населения страны оказывалась не охваченной идеологической работой. Нужны были какие-то иные средства, способные воздействовать на неграмотных. Таковыми становилось нарождающееся радио и уже существующая кинохроника, способные оказывать влияние на аудиторию, не умеющую читать, но способную видеть и слышать.

Особенностью названных средств, кроме того, что они не нуждались в аудитории, способной читать, было еще и такое важное для власти качество, как возможность контролировать контент (все выпуски кинохроники или радиосообщения) на стадии, предшествующей их выходу к публике. В условиях, когда государственные и партийные органы ставили перед собой цель как можно более жестко контролировать все, что происходит в идеологической сфере, такие формы оказывались идеальными по эффективности.

В первые годы после октябрьских событий в документальном кинематографе работали мастера, в которых естественно сочетались качества активного приятия происходящих в стране перемен со стремлением найти новые пути развития своей музы. Среди них, конечно, самой яркой фигурой был Дзига Вертов, который сначала в теоретических манифестах и статьях, а затем в скромных регулярных выпусках кинохроники предложил неведомую прежде модель документального искусства.

Вертов и его коллеги в начале и середине 1920-х были в первых рядах представителей «левого» искусства, активными соратниками В. Маяковского, влюбленными в революцию, смело крушащими многие замшелые правила и понятия в области творчества. На примере его пути нетрудно заметить перемены власти в отношениях с кинематографистами. Поначалу руководители студии кинохроники благосклонно относились к поискам Вертова и его команды. Вернее даже, не вмешивалась в них, наблюдая за успехами, подчас триумфальными, — тем, что стало затем основанием для всемирной славы вертовских лент. Впрочем, уже во второй половине десятилетия начались проблемы, которые стоили режиссеру не только переживаний, но и, фактически, всей его судьбы в искусстве. Не формулируя впрямую своих претензий, кинематографическое начальство последовательно и неотступно, шаг за шагом, отлучало Вертова от работы.

Так или иначе, но в первые годы советской власти игровое кино, в отличие от документального, оказалось вне пристального внимания руководителей культуры. Художественными лентами занимались мало кому известные люди, не замеченные прежде в отечественном кинематографе. Лев Кулешов со своими единомышленниками и студентами в Государственном техникуме кинематографии создавал/«снимал» ставшие позже знаменитыми «фильмы без пленки». Ведь, как мы говорили выше, с пленкой были серьезные проблемы, и даже просьба Ленина, датированная июлем 1920 года, к Наркомздраву поделиться с кинематографистами своими дореволюционными богатствами, «передать хотя бы часть вашего запаса в Фото-кинематографический отдел Наркомпроса», осталась без удовлетворения.

Опыты Кулешова, фактически, были тем, что во ВГИКе, ставшем преемником ГТК, значительно позже получило название актерских этюдов. В тех случаях, когда в его распоряжении оказывалась пленка (подчас даже бракованная, с истекшим сроком годности, посему дающая серовато-тусклое, не пригодное для демонстрации на большом экране качество изображения), он снимал отдельные кадры, ставшие доказательством его представлений о кинематографическом монтаже, о том, что позже в мировой кинематографической теории было названо «эффектом Кулешова». Открытия режиссера в области монтажа, как и его фильмы, снятые в 1920-е годы, выглядели прорывом в области эстетики кино.

Коллеги Кулешова по профессии совершили очередной шаг на открытом им пути. Они прежде неведомые выразительные возможности кинематографического монтажа, позже в мировой кинематографической теории получившего название «русского монтажа», соединили с новым, революционным, содержанием. Фильмы Сергея Эйзенштейна «Стачка» (1924) и «Броненосец „Потемкин“» (1925), Всеволода Пудовкина «Мать» (1926) открыто обратились к неведомым прежде темам недавней русской революции.

Они сделали это сознательно, не как профессионалы, исполняющие волю продюсера, снимающие свои картины на собранные тем деньги, по купленному им сценарию, строго выполняя записанные драматургом указания. Их ленты стали тем, что позже получило название авторского кино. Режиссеры принесли молодому советскому кино мировую славу, став надолго символом революционного прорыва в кинематографическом искусстве. Фильмы, названные выше, как и некоторые другие, созданные в 1920-х годах, снимались без назойливого надзора и ценных указаний со стороны власти.

Даже в том случае, когда, казалось, за созданием ленты в честь двадцатилетия революции 1905 года на разных стадиях наблюдала государственная юбилейная комиссия, Эйзенштейн (а речь идет о его «Потемкине») позволил себе немало вольностей, начиная с резкого сокращения утвержденного ранее сценария, непредставления комиссии не только предварительных, черновых материалов ленты, но и ее в целом. Широко известна описанная самим автором история первого показа фильма, который проходил в Большом театре, где в тот вечер состоялось торжественное юбилейное собрание. Режиссер, не успевая с монтажом ленты к сроку, завершал склейку последних кадров в то время, когда собрание в Большом театре уже началось. Тут, понятно, не могло быть и речи о каком-либо давлении власти (хотя бы той же госкомиссии) или о политической цензуре.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы заметить очевидную сегодня закономерность. Произведения многих авангардистов, российских авторов 1920-х годов — не только кинорежиссеров, но и живописцев, деятелей театра, архитекторов, писателей, — стали классикой мировой художественной культуры. Они создавались в условиях, когда новая российская власть находилась в сложном положении, и у нее, практически, руки не доходили до художественной культуры. Та на какое-то время оказалась вне пристального внимания государственных и партийных органов. Не получала не только должной финансовой поддержки, но и назойливой опеки. Развивалась, как и должно быть в подлинной культуре, по своим собственным, спонтанным законам.

Впрочем, такая вольница длилась не долго, меньше десяти лет. Пройдя через гражданскую войну, послевоенную разруху, краткий всплеск нэпа, расцвет многочисленных художественных группировок со своими шумными, эффектными манифестами, — власть обратила более пристальное внимание на положение в художественной культуре. Решила, что та развивается не так, как следует.

Немалую роль в подобной оценке послужила эстетическая «глухота» подавляющего большинства партийных и государственных функционеров. Луначарский оказался первым и, кажется, единственным руководителем культуры в стране, способным профессионально судить о ее произведениях. (Впрочем, его заменили на посту наркома народного образования в конце 1920-х.) Обычно кадровые решения в области художественной культуры принимались, исходя из партийного прошлого кандидата на должность. Подобным образом, кстати, случилось и со сменщиком Луначарского.

Для многих такие назначения в сфере культуры становились результатом провала на предыдущем месте работы. Невозможно было бы ожидать от подобных людей искреннего восторга перед талантами и открытиями художников-новаторов, даже когда тематически их произведения напрямую относились к революционной проблематике и не вызывали сомнений в идейной чистоте.

Недооценке их творческих достижений властью способствовало, в какой-то степени, и то, что подавляющее большинство тех произведений искусства, которые сегодня во всем мире признают бесспорной и недостижимой классикой, во время их появления на свет не пользовалось в стране сколько-нибудь устойчивым успехом у широкой, массовой аудитории. Не стоит, кроме того, забывать, что большевистские лидеры, любящие при каждом удобном случае поговорить об особой ценности произведений, наделенных высокими идейными качествами, уделяли немалое внимание кинематографу, как высокодоходной части государственного бюджета. Недаром, в докладе на XIII съезде партии (1924) Сталин сообщал не без гордости делегатам о том, что кино в стране стоит на втором месте по доходности после торговли водкой.

О том, что наши кинематографические революционные шедевры не получили должного понимания на своей родине, советские киноведы долгие годы предпочитали не вспоминать, снова и снова приводя восторженные отзывы зарубежных коллег о несравненных достоинствах фильмов отечественных мастеров кино 1920-х годов. Впрочем, и в зарубежном прокате, где голосовали монетой не интеллектуалы-критики, а рядовые западные обыватели, наши замечательные ленты не пользовались выдающимся, достойным их в полной мере финансовым успехом, не становились тем, что позже получило название блокбастеров.

Не следует забывать, что и восторженные рецензии в прессе, и первые места в мировых рейтингах лучших фильмов всех времен и народов, и призы на появившихся в мире международных кинофестивалях, — всегда были плодом высказываний и оценок профессионалов, наделенных знанием того, что происходило и происходит в культуре, обладающих высокими эстетическими вкусами, понимающих то, что выходило далеко за пределы потребностей массовой аудитории.

Об этом много позже писала в таком же, изданном сектором в количестве 100 экземпляров ротапринтном сборнике, наша коллега Н. М. Зоркая:

«… решительно все ныне классические шедевры авангарда, за редкими исключениями, имели прокатный провал. В том числе и „Броненосец „Потемкин““. О том, что даже на экспорт наш великий фильм №1 всех времен и народов — „Потемкин“ — продавался с меньшей выгодой, чем „Коллежский регистратор“ или „Медвежья свадьба“, — об этом свидетельствуют годовые киносправочники, выпускавшиеся „Теа-Кино-Печатью“ в 1926—1929 годах и далее прекратившие свое существование, по видимому, именно в силу все уменьшавшейся гласности и начавшегося всеобщего засекречивания».

Под крылом Луначарского

Сравнивая то, что демонстрировала власть в начале и в конце 1920-х годов, можно достаточно легко обнаружить совершенно очевидную эволюцию от сравнительно мягких, во всяком случае на словах, способов ее воздействия на художественно-культурный процесс, до гораздо более грубых и определенных. Многое тут зависело от личности первого Народного комиссара по просвещению Луначарского, настоящего русского интеллигента, драматурга, теоретика искусств, который исполнял эту должность с ноября 1917-го по октябрь 1929-го года. Он был убежденным коммунистом, членом партии с 1895 года, соратником Ленина по революции, пользовался особым доверием последнего, в особенности, когда вопрос касался новейших направлений в литературе и искусстве.

Тут вождь революции, не стесняясь признать свою некомпетентность в непростой эстетической сфере, отсылал собеседников (или оппонентов) к Наркому. Предоставлял ему сформулировать позицию новой власти по отношению к тому, что позже получило название художественного авангарда в разных видах творчества.

Историки советской художественной культуры, а также, в особенности, деятели искусства послевоенной поры, имеющие дело с очередным ее не очень компетентным руководителем, постоянно вспоминали и вспоминают Луначарского как идеального наркома/министра, наделенного пониманием изнутри самой природы художественного творчества. Это действительно так: никогда после его отставки в нашей стране не стоял во главе культуры человек такого масштаба — интеллектуального, политического, а, главное, эстетического, творческого.

Впрочем, вряд ли стоит идеализировать эту фигуру, теша себя надеждами, будто не он проводил в течение двенадцати первых лет революции линию партии в области культуры. Мы отмечали выше, цитируя официальные документы новой власти, касающиеся литературы и искусства, что Луначарский, как человек высочайшей культуры, обширных знаний, блестящего ораторского дарования, многочисленных личных связей с выдающимися деятелями отечественной творческой элиты, на первых порах выглядел белой вороной на фоне большевистских руководителей — «братишек в кожаных тужурках», «комиссаров в пыльных шлемах» и других не в меру рьяных деятелей революции, весьма далеких от сферы изящного. Он, к тому же, пытался оседлать естественное для большой части творческих работников стремление к радикальным переменам в искусстве, которое, с их точки зрения, оказалось прежде опошленным от того, что в пору раннего российского капитализма попало в руки толстосумов.

Дружба с «леваками» и, главное, понимание сути их непростого для профана искусства, давала Луначарскому очевидную фору по отношению к другим политическим деятелям, прикасающимся к этой сфере в первые годы после Октябрьской революции Сам Луначарский вспоминая то время, приводит слова Ленина, которого попросили как-то высказаться о выставленных для обозрения проектах памятников, сделанных в авангардистской, футуристической манере. Ленин ответил:

«Я тут ничего не понимаю, спросите Луначарского».

Долголетию пребывания Луначарского на посту Наркома по просвещению, кроме его давней дружбы с Лениным, в какой-то степени способствовало и положение в стране. Сначала необходимость говорить о грядущем заседании Учредительного Собрания, затем несколько лет НЭПа в середине 1920-х в значительной мере притормозили радикальные меры большевиков по введению унификации в художественной сфере. Именно на середину десятилетия выпадает, в основном, чрезвычайное, до пестроты, разнообразие творческих группировок, школ, стилей, бурных, непримиримых дискуссий, ярких открытий в искусстве, — то, что для всего мира стало феноменом удивительного художественного прорыва, совершенного в России в бурные 1920-е годы представителями разных видов искусства, не только кинематографа.

Впрочем, НЭП, как известно, был довольно быстро свернут, — не успев по-настоящему расцвести и принести все ожидаемые от него плоды. В связи с этим, снова подняли голову самые радикальные элементы в среде большевистских ортодоксов, для которых свобода и разнообразие в творчестве (даже, если по содержанию своих произведений оно было вполне лояльным по отношении к политическим лозунгам дня) выглядели неприемлемыми. Разнообразие мнений, которое, на первых порах, допускалось в какой-то степени даже внутри партии (где были, как известно, отдельные платформы, направления, оппозиции и т. д.), стало довольно быстро меняться на единомыслие. Понятно, что художественная мысль не могла в этом процессе стать исключением.

Нетрудно заметить, что вторая половина десятилетия (скорее даже, его 3–4 последние года) оказалась, при внимательном ее сравнении с тем, что было на рубеже 1910-х и 1920-х, разительно отличающейся в понимании властью своих задач в деле руководства культурой. Если в первые месяцы и годы после переворота преобладало стремление что-то сразу же запретить или, напротив, внедрить, — исходя из сиюминутных классовых интересов победителей, — то спустя десять лет стали обнаруживаться новые аспекты, свидетельствующие о намерении власти сформировать и обозначить некую стратегическую линию.

С этим обстоятельством связаны многочисленные перестановки кадров в сфере идеологии, множество реорганизаций, закрытие одних и открытие других учреждений, которые сегодня, спустя много лет, кажутся, подчас, дублирующими друг друга. Видимо, власть искала и не сразу находила наиболее эффективные методы управления художественной культуры, отличные от прежних, показавшихся ей слишком либеральными. Главное направление, по которому шло развитие, — состояло в предельной централизации развития всех форм культуры, тотального подчинения учреждений культуры, а, вслед за тем и отдельных авторов и произведений искусства идеологическим лозунгам дня.

«Вторая половина 20-х годов в СССР — время перелома в управлении искусством», — читаем мы в книге известного социолога художественной культуры. И, в самом деле, — в помощь Наркомпросу, который явно не справляется со всем объемом идеологической работы в области искусства, начинают возникать разного рода структуры. Или уже существующим организациям вменяются новые, более серьезные обязанности, а заодно им даются большие, нежели прежде, полномочия.

Так случилось в конце 1925 года с существующим в составе Наркомпроса Главным политико-просветительным комитетом (Главполитпросвет). Наряду с руководством борьбой с неграмотностью он стал отвечать еще и за руководство работой массовых художественных учреждений. А входящее в состав Наркомпроса Главное управление научными, музейными и научно-художественными учреждениями (Главнаука) получило дополнительную обязанность — руководить еще и государственными академическими театрами и музыкальными учреждениями.

Ведомство Луначарского продолжали расширять и загружать все новыми и новыми задачами. В апреле 1928-го года в составе Наркомпроса появилось еще одно, очень важное для нашего повествования, подразделение — Главное управление по делам художественной литературы и искусства (Главискусство). В качестве цели создания этого органа Совнарком прямо указывал на необходимость «усиления со стороны государства идеологического и организационного руководства в отношении литературы и искусства».

Начальником нового Главного управления был назначен человек, до того состоявший членом коллегии Рабоче-крестьянской инспекции, а затем поработавший какое-то время заместителем Наркома земледелия. Хоть он и был, как сообщают исторические источники, по своему революционному прошлому хорошо знаком с Луначарским, — все же, для руководства такой тонкой материей, какой является искусство, хотелось бы видеть другого человека.

Впрочем, уже в следующем году руководитель Главискусства был отправлен на дипломатическую работу в Латвию, а само ведомство оказалось в очередной раз реорганизовано в Совет по делам художественной литературы и искусства с сохранением за ним всех тех задач, которые вменялись Главискусству. «Существенным шагом в направлении все более жесткой централизации управления искусством стала предусмотренная тем же постановлением организация при краевых, областных и окружных отделах народного образования советов по вопросам искусства. Это означало, что на местах впервые должны были появиться органы, призванные в комплексе обеспечивать контроль и руководство всей сферой искусства».

Все эти новации и реорганизации, при том что никто не решался оценивать в ту пору их эффективности и, тем более, сокровенного смысла, свидетельствовали о том, что власть существенно закручивала гайки в художественной жизни страны. И — не только в ней. В этих условиях Луначарский оказался слишком мягкотелым и интеллигентным человеком. Его, поскольку уже пять лет как не было в живых его друга и защитника, осенью 1929-го заменили на посту Наркома на человека, который до того возглавлял Отдел агитации и пропаганды ЦК ВКП (б), а затем в течение последних пяти лет стоял во главе политуправления Красной Армии. Полагаем, подобный послужной список достаточно красноречиво обозначает смысл нового назначения.

Уже к лету следующего года в Наркомпросе были проведены очередные радикальные перемены. Вместо главков появились сектора, одним из которых теперь стал еще недавний Совет по делам литературы и искусства. Возглавил старый/новый сектор революционер-подпольщик Феликс Кон, имевший, в отличие от наркома, пусть не в таком масштабе, как Луначарский, но все же некоторое отношение к творческой сфере, — до этого назначения он редактировал крупные газеты.

Но самым, пожалуй, существенным в произошедших переменах стало то, что «внимание сектора в еще большей мере концентрировалось вокруг двух центральных задач: „идеологическое руководство, обеспечивающее интересы диктатуры пролетариата и марксистско-ленинской методологии во всех областях искусства“ и „проведение политико-идеологического контроля над репертуаром всех театральных, кинематографических и музыкальных предприятий, а также над выставочной деятельностью изохудожественных предприятий“. Другими словами, по сути речь шла об усилении унификации советского искусства».

Становилось ясным, что литература и искусство в эти годы выдвигаются на передние фронтовые рубежи в идеологической битве за чистоту классовых принципов. Все, что происходило во второй половине 1920-х годов в сфере художественной культуры страны, шаг за шагом, постепенно, но неумолимо вело к рубежному апрельскому (1932) Постановлению ЦК ВКП (б), положившему конец всем творческим поискам в литературе и искусстве, порожденным 1920-ми годами, эстетическому многообразию, принесшему отечественному художественному творчеству всемирную славу.

Кинематограф и цензура

Кинематограф, по сравнению с другими видами искусства, всегда имел целый ряд существенных отличий. Для своего функционирования он требовал устройства системы проката, которая, традиционно, была связана с сетью стационарных кинотеатров. В Европе и Америке, где структура населения свидетельствовала уже в ту пору о превалировании горожан над селянами, проблема строительства залов для показа фильмов была решена довольно быстро. В нашей же стране в середине 1920-х городского населения было совсем еще немного. Всего 101 город насчитывал более 50 тысяч жителей: видимо, с этого числа можно говорить о рентабельности строительства специального кинотеатра. Городов, превышающих этот размер, от 100 до 500 тысяч проживающих, было 28, и лишь три города в стране превышали цифру в 500 тысяч.

Сельское население в стране было не только преобладающим в числе, но и — в этом состояла особенность территории самой большой страны мира — рассредоточенным на огромных расстояниях от культурных центров. Решение непростой проблемы обеспечения сельского зрителя фильмами находилось на пути развития передвижной кинопрокатной сети. Кинопроекционный аппарат, механик, его обслуживающий, коробки с пленкой фильма, — все это погружалось сначала на телегу, затем на автомобиль, а много позже, возможно даже, и на вертолет (вспомним кадры из фильма «Мимино»), чтобы добраться до своего зрителя.

При том что такой вариант функционирования «самого важного из искусств» кажется явно не соответствующим его общественному престижу, тем не менее, на многие годы он стал преобладающим в нашей стране. Для нашей темы тут есть одна немаловажная особенность: при таком способе обеспечения населения фильмами у власти возникает уникальная возможность тотального контроля над репертуаром: ведь в каждую отдельную деревню или село доброхоты из ближайшей (областной или, чаще, районной конторы кинопроката) привозят только один фильм, причем, как нетрудно догадаться, по выбору тех, кто привозит.

А выбирали они всегда одну ленту из той не очень большой коллекции, которая прошла немало самых тщательных проверок на идеологическую безупречность. Таким вот простым, а, на самом деле, весьма хитрым и эффективным способом государство не только осуществляло цензурные цели, но и, заодно, обеспечивало воспитание трудящихся сельских масс в нужном направлении.

Впрочем, использование безграничных цензурных возможностей, таящихся в том, что в статистических отчетах скромно, в отличие от стационарных кинотеатров, называлось «передвижными киноустановками», выглядело самым простым и, главное, локальным, решением вопроса. Оно подходило для тех случаев, когда речь заходила о необходимости выбора из уже существующего, прошедшего все инстанции, набора лент, находящегося в прокатной сети.

А перед властью с самого начала стояла другая, гораздо более амбициозная задача: сделать так, чтобы все, без исключения, произведения искусства, рассчитанные на массовую аудиторию, полностью соответствовали догмам большевистской теории и сиюминутным установкам партии. Как ни странно, в достижении этой цели, своего рода программы максимум, нельзя было полагаться только на цензуру, пусть даже самую строгую.

Ведь в цензуре, по определению, устанавливаются запреты для художников («что нельзя»), в то время как в ней не указывается, да и, пожалуй, не может быть указано в исчерпывающей мере, желаемое властью («что можно» и «что нужно»). Власть чаще всего предпочитает не только обороняться от нежелательных произведений искусства, но и активно способствовать появлению и распространению тех художественных опусов, которые работают на нее. Возникает явление, которое много позже, уже в новое время, получило название госзаказа.

В самом деле, известно, что время от времени любая власть — начиная с египетских фараонов и кончая нынешними демократическими лидерами, — высказывает мастерам того или иного вида искусства свои пожелания: о чем бы им хотелось прочитать (если речь идет о литературе), услышать (музыка), увидеть (изобразительные и зрелищные искусства). Сильные мира сего — монархи, церковные иерархи, богачи всех мастей, — всегда были заказчиками произведений искусства, подчас становящимися затем, как это было с живописью и скульптурой, заказанными Папами Римскими гениям Итальянского Возрождения, нетленной классикой на все времена.

В отечественной истории было немало примеров подобного рода. Новая, северная столица государства — «Петра творенье» — была построена по единому плану императора, решившего создать новый город на берегу Финского залива, приглашенными из-за границы архитекторами. Нередко вспоминают о том, что климатические условия в том месте, которое Петр Великий выбрал для строительства города, оказались не самыми лучшими. От постоянных наводнений страдали и страдают его жители. Да и в погожие дни, которых здесь намного меньше, чем в столице южной, прежней и нынешней, — дышится легко тут далеко не каждому.

Петрову столицу, при всем желании, трудно назвать городом, который расположен к своим жителям, к отдельному человеку. Это, конечно, имперская столица, восхищающая и подавляющая одновременно. Как и следует выглядеть столице настоящей империи. Цельность и грандиозность архитектурного замысла, гениальность творческих решений отдельных зданий и целых ансамблей — все в этом городе производит сильнейшее впечатление.

Два с лишним века спустя, созидая новую, советскую империю, большевики пытались было найти, подобно Петру, яркое архитектурное воплощение своего времени. Талантливые зодчие, вдохновленные идеей строительства общества светлого будущего, устремились, выполняя госзаказ, по пути создания проектов совершенно необычной архитектуры. Однако, она, почти вся, за редчайшими исключениями, осталась на бумаге, в качестве чертежей и эскизов, так как у страны тогда не только не хватало средства, но еще не было новейших технологий, открытых человечеством в ХХ веке, на которые была рассчитана фантазия авторов.

В результате, социальный заказ государства оказался не выполнен. Вместо легкой, устремленной в будущее архитектуры, какой она была в замыслах и чертежах новаторов, — от периода истории советского зодчества остались тяжеловесно-помпезные «сталинские» высотки, ставшие чем-то средним между неуклюжим подражанием башням московского Кремля и архаичным стремлением обозначить величие эпохи внешними средствами, — рекордными для своего времени высотами и объемами возводимых зданий. История замысла и последующего отказа от работ над созданием грандиозного Дворца Советов рядом с Кремлем стала чувствительным ударом по присущей власти гигантомании и уверенности в своих безграничных силах.

Несмотря на отдельные неудачи и проколы, практика госзаказа в области искусства надолго, вплоть до наших дней, вошла в практику государства. Она, чаще всего, связана с какими-то важными историческими датами, отдельными выдающимися лицами, а то и целыми жанрами или тематическими направлениями. Обычно среди профессионалов заранее объявляется конкурс, объявляются сроки представления работ, назначается авторитетная конкурсная комиссия, которая называет победителей заявок, которые затем получают финансирование и т. д., — все это хорошо известно и не раз обкатано на практике. Важно тут то, что при госзаказе ведомство, представляющее власть, берет на себя все расходы. Ну, и, понятно, кто платит, тот и заказывает музыку.

Особенностью развития разных видов искусства в нашей стране было то, что, после их национализации в первые годы советской власти, все они, в основном, финансировались из госбюджета на сто процентов. Говоря другими словами, ситуация, подобная госзаказу, была (во всяком случае, для кинематографа, о котором здесь идет речь) повсеместной. Такая практика всегда вызывала нескрываемую зависть у зарубежных коллег-кинематографистов, постоянно озабоченных необходимостью выискивать средства для воплощения своих творческих замыслов.

В нашей стране уже в 1930-е годы были созданы крупные государственные киностудии (тогда их называли кинофабриками) по производству игровых (документальных, научно-популярных и мультипликационных) фильмов. В них сразу же начали работать сценарные отделы: популярность киноискусства была в ту пору в стране так велика, что в каждую студию шел поток заявок, а то и уже написанных сценариев от множества непрофессионалов, дерзающих на поприще своей мечты, — и нужно было их читать, составлять внятные отзывы, отсылать авторам и т. д., и т. п.

В предвоенные десятилетия не было еще обыкновения тщательного, покадрового редактирования создаваемых фильмов. Замысел и сценарий обсуждались довольно подробно, но, чаще всего, внимание обращалось на самое общее: идейное содержание, соответствие сочиненного драматургом произведения политическим установкам дня. При том что в стране процветала шпиономания (повсюду искали «вредителей» и часто находили их, — об этом рассказывалось в подробностях в сюжетах многих лент), у руководства студий не было опасений, что в процессе съемок, которые традиционно длились в течение многих месяцев, будут какие-то злонамеренные отступления от принятого и запущенного в производство сценария.

Термин «аллюзии», четыре категории в оценке качества принимаемой ленты, «полка», на которой можно оказаться в случае решительного неприятия со стороны кинематографического начальства, — все это появилось много позже, уже в постсталинское время. А при нем, как известно, судьбу немногих фильмов, которые снимались тогда в стране, решал лично вождь. Ему, по сложившейся традиции, руководитель ведомства — Шумяцкий, Дукельский, Большаков — привозили в Кремль готовую ленту, где во время ночного просмотра и решалась ее судьба.

У Сталина не было обыкновения придираться к отдельным сценам или, тем более, репликам. Он принимал или не принимал кинофильм в целом. Подчас даже не досматривал картину до конца, прекращая просмотр и не высказав своего вердикта, что для присутствующего тут же киноруководителя, неплохо знающего вкусы вождя, становилось определенным сигналом к последующему решению судьбы произведения и его авторов на уровне ведомства.

Жертвами кинематографических вкусов вождя становились не только слабые ленты не очень талантливых авторов, но и произведения тех, кто по праву считался к тому времени классиками советского и мирового кино. Александр Довженко получал незаслуженные упреки в украинском национализме, Всеволода Пудовкина, как приготовишку, разнесли за фильм, снятый по сценарию Александра Ржешевского, Эйзенштейна сначала унизили, запретив его «Бежин луг» и заставив его каяться в допущенных там мнимых ошибках, а затем довели до инфаркта, ставшего для него роковым, объявив вторую серию «Грозного» грубой политической ошибкой, удостоенной разносного Постановления ЦК партии.

В позднесталинское время кинематограф страны, задушенный отеческой заботой вождя, переживал худшее время в своей истории. Фильмов стали снимать совсем немного, и большинство из них выглядело скучными и выхолощенными партийными прописями на разные темы, в основном, касающимися прошлого. Спасением кинопроката, хотя и далеко не бесспорным, стали фильмы-спектакли, составлявшие на рубеже 1940–1950-х годов значительную часть репертуара.

С середины 1950-х начались резкие перемены в нашем кинематографе. Выросло количество снимаемых лент, стало другим их качество. Время, названное «оттепелью», оказалось весьма плодотворным. Что касается нашей темы, то тут, пожалуй, был самый счастливый, хоть и очень короткий, период в истории отечественного кино. Период, когда первостепенной задачей всех имеющих к этому отношение инстанций, в том числе и властных, стало обеспечение после времени малокартинья притока в кинопроизводство новых творческих кадров, решительного увеличения снимаемых в стране фильмов.

Тогда именно были созданы Высшие курсы режиссеров и сценаристов, где одаренные люди разных не-кинематографических специальностей осваивали знания в области кино. Курсы должны были выступить в помощь ВГИКу, прежних мощностей которого явно не хватало для новых нужд развивающейся кинематографии. Впрочем, эти же нужды побудили создать кинофакультеты во многих, в особенности, местных, театральных и художественных вузах.

Конечно, общий уровень киноподготовки от такого расширения довольно заметно упал, но на первых порах работы хватало всем, учитывая, тем более, что, наряду с кинематографом, предназначенным для зального проката, в стране родилось и бурно развивалось телевизионное кино. Правда, уже на следующем этапе развития в стране возникло немало школ, курсов, даже вузов, специализирующихся на подготовке телеспециалистов, что, в свою очередь, привело к очередному, далеко не последнему, падению уровня профессионализма.

В итоге, подобно тому, что в стране много позже, уже в 2000-е годы, обнаружилось явное перепроизводство юристов и экономистов, — в 1970–1980-е сходное явление, пусть, конечно, меньшее по масштабам, можно было наблюдать в подготовке кинематографистов. Им довольно скоро перестало хватать мест в художественном производстве. И, казалось бы, грозила жестокая безработица, если б не одно обстоятельство.

Оно состояло в том, что именно в это время в стране не только на всех производящих киностудиях, но и, прежде всего, в местах сосредоточения кинематографической власти (это государственные союзно-республиканские органы, Комитеты по кинематографии Совета министров СССР и, соответственно, Совминов всех пятнадцати союзных республик) пышным цветом расцвел кинематографический редакторат. На эти именно, редакторские, должности приходили работать в те годы, в основном, выпускники ВГИКа и других кинематографических вузов.

Несостоявшиеся (или, может быть, ненужные, в связи с перепроизводством) сценаристы и критики, а подчас и режиссеры оказались весьма компетентными редакторами, неплохо знающими кухню творчества. Но, главное, — во всем послушными воле начальства. Они по малейшему намеку могли найти в любом, самом совершенном произведении (заявке, сценарии, уже снятом фильме) сколько угодно изъянов. И грамотно написать иезуитский документ/заключение, категорически требующий от авторов тех или иных поправок. Или вовсе произносящий их опусу смертельный приговор.

Три десятилетия отечественного кино — с середины 1950-х по середину 1980-х — стали торжеством редакторских придирок. Трудно найти хоть сколько-нибудь заметный по своим эстетическим качествам фильм той поры, который бы не носил на своем теле множество шрамов от ран, нанесенных ему редакторами. Каждое их замечание, безоговорочно поддержанное руководством разного уровня — от начальника сценарного отдела до директора студии, или, бери выше, самого киноминистра — не обсуждалось, являясь прямым руководством к действию.

В зависимости от уровня кинохудожника — одно дело, дебютант, получивший счастливую возможность выступить с самостоятельным фильмом, другое — народный артист, лауреат Сталинских (позже Государственных) премий, у которого за спиной десяток прославленных лент, — редакторские требования выражались по-разному. Но разница эта заключалась, фактически, не в сути приговора, а лишь в тоне, каким высказаны замечания.

Скажем, Юлию Райзману и его сценаристу Евгению Габриловичу, авторам фильма «Коммунист», после того как он был сдан руководству «Мосфильма», последовали замечания тогдашнего министра культуры Николая Михайлова. Тому показалось недостойным творческим решением, что Ленин, когда тому сообщают о гибели Василия Губанова, простого кладовщика на строительстве одной из первых послереволюционных ГЭС, с которым он когда-то встречался, когда тот дошел до Кремля в поисках необходимых для стройки гвоздей, — признается, что не может вспомнить этого человека.

У читателя сценария «Кладовщик» (так он назывался в первой, авторской редакции) и у зрителей, видевших фильм в первозданном виде, возникало не только доверие к происходящему, но и ощущение массы людей, которые со своими нуждами проходили в те годы через Кремль. Они понимали, что запомнить каждого из них нет никакой возможности даже для человека с феноменальной памятью. И гибель безвестного кладовщика от этого обретала для зрителей, наделенных вкусом, эстетически более впечатляющее звучание.

Министр, лишенный, видимо, элементарного эстетического чувства, требовал от художников выполнить его указание. Для тех, понятно, сделать то, что сделали бы другие, менее именитые художники, — переснять сцену так, чтобы Ленин, прежде не вспомнивший Губанова, вдруг сразу же вспомнил его, было неприемлемо. Сошлись на том, что вождь в ответ на сообщенную ему новость произнесет (по телефону) политическую речь, длинную тираду, обличающую «господ империалистов», которые «просчитались…». Получилась грубая, антихудожественная заплата, с которой лента пошла в широкий прокат.

В тех случаях, когда замечания касались не самых главных сцен фильма, отдельных реплик или даже слов, подчас удавалось, при готовности авторов к уступкам, выйти из положения. Широко известна история с «Бриллиантовой рукой», где редакторов напугала фраза героини Нонны Мордюковой «Он посещает синагогу…». Тогда остро стоял вопрос с невыпуском в Израиль советских евреев, о чем шумела западная пресса, — и, видимо, начальство решило не касаться, пусть в проброшенной фразе, скользкой темы. К счастью, Леонид Гайдай не стоял на смерть, что, возможно, грозило бы судьбе ленты, он ограничился переозвучанием одного слова, заменив его на другое, сходное по числу слогов. Подавляющее большинство зрителей не обратило внимание на алогичность текста героини: жанр кинокомедии такие казусы если не предполагает, то, во всяком случае, допускает.

Киноредакторы прекрасно знали психологию большинства авторов лент, которые готовы спасти свое детище, по возможности, малой кровью, — лишь бы оно дошло до зрителей. Правда, дистанция между «малой» и «большой» кровью редакторами всячески минимизировалась, они всякий раз убеждали авторов, что предложенные им поправки и переделки лишь улучшат созданное ими произведение. Во всяком случае, не нанесут ему особого ущерба.

В нашей книге в статье В. Мукусева можно в подробностях прочитать о том, с какой изощренной жестокостью, смешанной с откровенной демагогией и подменой политических тезисов выступала редактура против фильма выпускника Высших режиссерских курсов Александра Аскольдова «Комиссар». Тогда авторы, не увенчанные званиями народных и госпремиями, стояли на своем, и лента оказалась под запретом, где она находилась в течение много лет, совершенно случайно сохранившаяся для зрителей.

Иногда, по прошествии времени, кинематографисты признаются в той слабине, которую они давали, не выдержав давления редактуры. В недавнем газетном интервью известного режиссера Владимира Бортко можно прочитать:

«Помню наш разговор с Мироновым и автором сценария „Блондинки“ Сашей Червинским в „Астории“. Сидели, решали, что нам делать, вносить ли цензурные поправки, которые от нас требовали. Если не вносить, фильм сразу положат на полку, и все. Но очень хотелось, чтобы фильм вышел, вот и пошли на уступки. Это было наше общее решение всех троих».

Многое в судьбе ленты зависело от разного рода обстоятельств и форм решения, уготовленного произведению властью. Иногда, как это случилось с «Заставой Ильича» Марлена Хуциева, ту же эстетическую «глухоту» проявил не министр, как в случае с лентой Райзмана, а всесильный партийный лидер. И режиссеру, в ту пору еще не вошедшему в число живых классиков, пришлось смириться с экзекуцией, приведшей к искажению его творческого замысла. К счастью, Хуциев дожил до той поры, наступившей после V съезда Союза кинематографистов, когда было снято с «полки» немало запрещенных лент, в том числе и «Комиссар», а другим, вынужденно исковерканным их авторами, как это случилось с «Заставой Ильича», позволил обрести свой первоначальный облик…

Хэппи энд, который с легкой руки мастеров Голливуда стал законом кинодраматургии, оказался применим и к той драматической истории советского кино, которая длилась все семьдесят с лишним лет советской власти. Жертвами социального эксперимента, как показала практика, стали самые талантливые, ищущие кинематографисты. Некоторые из них не дожили до дня, когда, наконец, их произведения обрели свободу и заняли достойное их место в отечественной художественной культуре.

Юрий Богомолов

•

Смены вех

Об авторе

Кинокритик, телеобозреватель, ведущий на радио «Свобода». Автор статей в газетах и журналах: «Советская культура», «Литературная газета», «Искусство кино», «Советский экран», «Киноведческие записки».

Книги: «Курьеры муз», «Между мифом и искусством», «Хроника пикирующего телевидения», «Затянувшееся прощание. Российское кино и телевидение в меняющемся мире».

«Фильм, после которого, я сам не знаю почему, заинтересовался кино как искусством, — „Урок жизни“ Юлия Райзмана».

Ключевые слова: #мифократический режим #идеократический режим #мифомир #киносталиниана #мыслепреступление #душепреступление #Эйзенштейн #Вертов #Булгаков #Оттепель #Шпаликов #Сокуров #Балабанов.

Отдельный интерес к художественной культуре вызывают те исторические моменты, когда одна социально-политическая эпоха сменяется другой. В ХХ веке дважды радикально менялось направление развития страны. Один — в начале ХХ века, под ударами двух революций в 17-м году. Другой — в конце века — вследствие крушения так называемой Красной империи. Был, правда, еще один разлом, не столь травматичный. Имя ему — Оттепель. Это случилось аккуратно в середине века.

Всякий раз культура, так или иначе, более заметно или менее очевидно, таясь и взрываясь, реагировала на них — и сожалениями о былом, и прогнозами на завтра. Такого рода исторические мгновения примечательны тем, что кризисы в развитии художественной культуры почти одновременны с ее подъемом. Тому есть объяснения. О них ниже.

Мы — не люди?..

Некоторые культурологические основания для исследователей этих явлений дают две такие коллективные работы, как «Вехи» (1909) и «Смена вех» (1921). Первая написана после поражения революции 1905-го, вторая — после торжества Октября 17-го. Вилка — в десять лет. В нее втиснулось сразу несколько гуманитарных катастроф: Первая Мировая война, две революции и еще одна мясорубка под названием Гражданская война. Неудивительно поэтому, что культура тогда стала с ног на голову, а затем — на колени. Некоторые из ее мастеров — на четвереньки.

Но еще до того, как она оказалась униженной и утилизированной советским режимом, один из авторов «Вех» Михаил Гершензон поставил довольно точный диагноз культурной элите, находящейся в подавленном, депрессивном состоянии после кровавого воскресения 1905-го года:

«Нет, я не скажу русскому интеллигенту: «верь», как говорят проповедники нового христианства, и не скажу также: «люби», как говорит Толстой. Что пользы в том, что под влиянием проповедей люди в лучшем случае созна́ют необходимость любви и веры? Чтобы возлюбить или поверить, те, кто не любит и не верит, должны внутренне обновиться, — а в этом деле сознание бессильно. Для этого должна переродиться самая ткань духовного существа человека, должен совершиться некоторый органический процесс в такой сфере, где действуют стихийные силы, — в сфере воли.

Одно, что мы можем и должны сказать русскому интеллигенту, это — постарайся стать человеком. Став человеком, он без нас поймёт, что ему нужно: любить или верить, и как именно.

Потому что мы не люди, а калеки, все, сколько нас есть, русских интеллигентов, и уродство наше — даже не уродство роста, как это часто бывает, а уродство случайное и насильственное. Мы калеки потому, что наша личность раздвоена, что мы утратили способность естественного развития, где сознание растёт заодно с волею, что наше сознание, как паровоз, оторвавшийся от поезда, умчалось далеко и мчится впустую, оставив втуне нашу чувственно-волевую жизнь. Русский интеллигент — это, прежде всего, человек, с юных лет живущий вне себя, в буквальном смысле слова, т. е. признающий единственно достойным объектом своего интереса и участия нечто, лежащее вне его личности — народ, общество, государство».

Об уродствах, как случайных, так и насильственных, о невольной или сознательной раздвоенности русского интеллигента, о сознании то и дело, отрывающемся от чувственно-волевой жизни и уносящемся в заоблачные выси, будем помнить, исследуя процессы и эксцессы художественного развития в отечественной культуре.

…В феврале 17-го попытка поставить Государство под контроль гражданского Общества закончилась переворотом в Октябре, увенчавшимся после победоносной для большевиков гражданской войной и тотальным господством советского режима над индивидуумом.

Режим провозгласил курс на коллективизацию. Большим, единым колхозом и большим единым заводом обязана была стать страна.

До этого на пути к сталинской репрессивной системе случился краткий миг демократической вольницы. То был миг иллюзий относительно роли Культуры в новом государстве. Предполагалось, что именно она займет командную высоту. И что именно она будет определять стиль и образ жизни нового человека, именно она станет регламентировать общественные отношения. Даром что ли Велемир Хлебников назначил себя Председателем Земного Шара. Несколько позже правопреемник старой культуры Максим Горький тешил себя надеждой, что по возвращении из Сорренто он на пару с Отцом народов будет править коммунистическим раем.

Авангардистская культура до какой-то черты дружила с политикой. Другими словами, сохраняла с ней тесные партнерские отношения. В первые годы советской власти в стране господствовал так называемый идеократический режим. Это как раз случай по Гершензону, когда «наше сознание, как паровоз, оторвавшийся от поезда, умчалось далеко (в коммуне остановка предполагалась) и мчится впустую, оставив втуне нашу «чувственно-волевую жизнь». Тогда и были созданы великие авангардистские картины Эйзенштейна, Вертова, Довженко, Калатозова, Козинцева и Трауберга…

Параллельно те же процессы шли и в поэзии, и в прозе, и в театре.

Тот «паровоз», правда, мчался не совсем впустую. Его энергия впоследствии в редуцированном виде пригодилась на следующих витках развития киноискусства.

Тут надо сказать об одном из самых важных источников энергии идеократии как в политике, так и в художественной культуре. Это энергия заблуждения. (Формулировка Льва Толстого). В начале ХХ века таковой стала коммунистическая утопия. Она и питала вместе с политическим художественный авангардизм. Заблуждение было огромным и энергия отчаянной.

На ней мы могли далеко уехать. Как далеко, объяснил Евгений Замятин в своем романе «Мы».

Бессонница разума

Когда роман Евгения Замятина «Мы» вместе с другими созданиями писателя на легальных основаниях объявился в Советском Союзе, Виктор Шкловский написал:

«Трудно входить в литературу большому писателю. Еще труднее — возвращаться».

А возвращаться замятинскому роману в 1988-м было особенно трудно, поскольку в том же году был в России легализован и роман-антиутопия «1984». Но оруэлловская антиутопия пришла к нам в ореоле самиздатовской и тамиздатовской славы. Да и специздание ее в 1959-м тиражом в 200 экземпляров по спецзаданию Свыше и под контролем КГБ тоже кое-что сделало для обострения широкого интереса именно к ней.

Замятин невольно оказался в тени Оруэлла.

Невольно казалось, что «Мы» писаны под впечатлением «1984», хотя на самом деле, если кто-то у кого-то что-то и позаимствовал, то скорее Оруэлл — у Замятина, поскольку первый, как пригвоздил автора один из партийных критиков, «изрыгнул грязную клевету на мир социализма» на 25 лет позже второго.

Больший читательский успех сопутствовал Оруэллу еще и потому, что тоталитарная матрица, описанная им, не воспринималась как нечто инопланетное. Все сюжетные перипетии «1984» считывались как реальные, только несколько утрированные. Словно мы все это с той или иной степенью подобия уже проходили: и новояз, и двоемыслие, и министерство изобилия, и министерство правды, и мыслепреступление. И эти слоганы, подтвержденные практикой советской действительности: «Свобода — это рабство», «Мир — это война», «Незнание — сила», к коим я бы добавил еще один: «Тоталитаризм — это демократия». И вроде бы разоблаченный культ личности Большого Брата остался позади.

Словом, тогда в 1988-м советский читатель в разгаре перестройки и гласности читал антиутопию Оруэлла, как своего рода сатирический постскриптум к уходящей на наших глазах натуре.

Тогда, как все излагаемое в «Мы», воспринималось как научно-фантастический проект, то ли реализованный в другой галактике, то ли возможный на Земле, но в очень отдаленном будущем.