Бесплатный фрагмент - Хроника одного солнечного цикла

Записки провинциала, или Сказание обо мне, любимом

От автора

Эта повесть посвящается моей любимой жене Елене.

Как-то она сказала:

«Если кому-то понравится эта книга,

то пусть завидуют мне.

Я ее не читала,

я ее проживала….»

Уважаемый читатель, хочу предупредить, что я не претендую на полную беспристрастность. В повести, прежде всего, мне хотелось показать дух той далекой эпохи семидесятых-восьмидесятых годов, через описание подробностей бытия одного маленького молодого человечка, то есть меня. Вы найдете на листах этой книги исключительно мой личный взгляд, несомненно, пристрастный, на события, в которых я либо участвовал, либо был свидетелем.

Действия повествования начались в январе 1977 года. Оно охватывает одиннадцать долгих лет. У астрономов одна тысяча девятьсот семьдесят седьмой год от Рождества Христова, по всем канонам подсчета солнечных пятен, считается годом начала очередного солнечного цикла, стандартная длительность которого, те же одиннадцать лет. Отсюда у моей повести такое, немного нелепое название.

Заранее приношу все возможные извинения тем людям, кои найдут в этой повести по отношению к себе, больше резкого и несправедливого, чем правдивого и величественного. Все написанное не есть истина в последней инстанции, это всего лишь то, как я видел ситуацию в конкретные моменты моей жизни.

Все написанное здесь — правда. Только, правда, но, думаю, не вся правда.

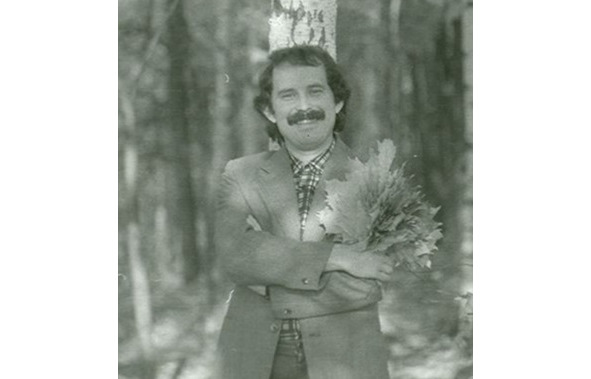

Виктор Дудихин

МИСиС — общежитие

Больше пейте и меньше закусывайте.

Это лучшее средство от самомнения

и поверхностного атеизма.

Вен. Ерофеев «Москва — Петушки»

Сразу после встречи нового 1977 года, насквозь промерзшая, ледяная электричка увозила меня из Рязани навстречу новой жизни, в Москву. Думал, так, годика на три. Как потом оказалось — навсегда. Ехал в кургузом пальтишке и потрепанной кроличьей шапке. В кармане брюк лежал весь наличный капитал — двадцать рублей. Провинциал отправился покорять Великий Город. Провинциалу исполнилось двадцать пять лет. Что было у него в избытке, так это жизненные силы, природная наглость, вера в себя и жажда успеха.

Волею судеб и стечением нелепых случайностей я только что стал аспирантом Московского института стали и сплавов. Этот учебный институт имел длинную, славную историю. Ранее, «в девичестве», назывался Московским институтом стали им. И. В. Сталина. «Замужество», и, следовательно, изменение названия, произошло за полтора десятка лет до моего появления в нем. В 1962 году этот ВУЗ слился в экстазе с остатками института цветных металлов и золота, внезапно перемещенного волюнтаристом Никитой Хрущевым в город Красноярск.

Поступление мое в аспирантуру сопровождалось весьма забавными событиями. Я «завалил» вступительный экзамен, страшно сказать, по истории Коммунистической партии Советского Союза. В те времена такое обстоятельство выглядело чудовищно. Произошло сие отнюдь не потому, что некий диссидентский бес толкал под ребро на экзаменах по этому предмету. Просто, в силу не ясной мне интриги, в тот момент кафедра истории КПСС «резала» на экзаменах в аспирантуру практически всех сдававших.

Правда, умные люди в институте Стали и Сплавов в то время тоже водились. Узнав о таких проделках историков КПСС, ректор института Петр Полухин вызвал завкафедрой истории к себе. Долго материл его. Это он очень хорошо умел делать. Результатом сей отповеди стал приказ о повторном экзамене в ноябре 1976 года для нескольких десятков неудачников, вроде меня.

Когда же я, из-за пересдачи вступительного экзамена, заявился в отдел аспирантуры на месяц позже прочих зачисленных на обучение аспирантов, то выяснилось, что все места в нормальной аспирантской общаге уже давно заняты. И не я один, а все «иногородние»», кто пересдавал экзамен по злополучной истории партии, пребывали в таком же «подвешенном» состоянии.

Официально — мест не было, но мне надо где-то жить, а институт обязан предоставить аспиранту для этого угол. Тем более, что институт располагал тремя общежитиями. Первое — «Металлург» у метро Беляево, по тем временам у черта на рогах. Там, рядом с метро, стояли две шестнадцатиэтажных башни, корпуса — мужской и женский, соединенные подземным ходом.

Ближе к институту общежитие Дом Коммуна на Шаболовке. Это вообще отдельная песня. Памятник архитектуры в стиле конструктивизма конца двадцатых годов. Я потом прожил в нем легально и нелегально несколько не самых худших лет моей жизни. Это замечательное во многих отношениях здание. Я еще расскажу позже о нем и годах, прожитых мною там.

Поскольку во всех нормальных общагах места заняты, мне предложили жить совместно с иностранцами. Делать нечего, пришлось согласиться. Как я потом узнал — наш народ на это шел крайне неохотно, поскольку проживание с инородцами было делом достаточно хлопотным.

Последовала стандартная процедура — написание особого заявления и его согласование. Давал добро на мое поселение в «гнездо идеологического разврата» парторг кафедры. Так состоялась моя первая встреча с человеком, который через год стал у меня научным руководителем. Он смотрел на нас цепким колючим взглядом. Я его понимал. Он давал «ответственную» рекомендацию тому, кого видел первый раз в жизни. Запомнились его ироничная вежливость, темные очки и «застёгнутость» на все пуговицы.

Мне хотелось поскорее покончить с формальностями, и как-то, наконец, устроиться. Получил бумагу с направлением в Беляево, в «Металлург». Ехал туда из института на метро, как мне тогда показалась, после Рязани, бесконечно долго, этак целых полчаса. Когда прибыл, увидел два унылых бетонных параллелепипеда общежития на не менее унылой заснеженной улице.

С трудом отыскал кастеляншу, разбитную бабёнку лет тридцати пяти, пребывавшую в тот момент несколько под мухой. Имени ее сейчас уж и не припомню. Отложилось в памяти только, что сидел у нее в каптерке некий тип иностранной наружности. Как потом выяснилось — ее друг-любовник, араб по имени Халек. Он, пока я ожидал мадам, развлекал меня байками и анекдотами.

Узнав причину моего появления, он сразу же ошарашил вопросом: «Что лучше коммунизм или онанизм?».

Арабский друг явно предвкушал эффект от своего свободного владения великим и могучим.

Я пожал плечами.

«Онанизм» — уверенно заявил представитель прогрессивных стран третьего мира. «Хоть что-то конкретное в руках держишь!»

Появилась управительница.

«И куда же я тебя, касатика, помещу?» — заверещала она. «К вьетнамцу хочешь?»

«А что такое?» — не понял я.

«Так они селедку жарят и вообще, такие неопрятные»

«А какие у меня варианты?»

«Да, никаких…. Можно к арабу ….».

«Давайте уж к юго-восточному азиату, ежели чего, то поменять-то можно?»

«Уж не знаю, не знаю ….».

Все она знала. Иностранные — аспиранты ее подкармливали, и, по возможности, утешали ее тоскующую, одинокую, женскую плоть. Она же, в свою очередь, старалась не подселять к ним соседей и давала жить более-менее свободно.

Данный кампус в то время (в 1977 году) был относительно новым, построенным лишь пару лет тому назад. Его шестнадцать этажей состояли из блоков по две комнаты 12 и 17 метров, с приданными к каждому крошечной ванной и сортиром. Но имелись на этаже и «люксовые», однокомнатные блоки, куда селили избранных. Аспирантам в общежитии отводилось несколько этажей. Один этаж предназначался для зарубежных аспирантов. Эта весьма пестрая публика в основном была собрана из стран третьего мира.

Студентам полагалось жить по пять человек в блоке — три плюс два. Аспиранты жили свободнее, по трое, два человека в комнате на младших курсах и один на последнем. Но это в теории, на практике творился полный бардак. «Подмазав» администрацию, все устраивались с комфортом.

Арабы даже абонировали целый однокомнатный блок, где они хранили товары спекулятивного свойства. Нас, советских аспирантов, для того и подселяли к инородцам, чтобы сделать эту забугорную тусовку хотя бы более-менее управляемой.

Среди заграничных аспирантов преобладали арабы из Египта. Тому имелось вполне понятное объяснение. В прошлом веке Советский Союз в Египтяндии много чего понастроил: Асуанская плотина, Хелуанский металлургический завод, алюминиевый завод Нага Хаммади, завод ферросплавов в Этфу и прочее, прочее, прочее. Для этих предприятий потребовались образованные кадры. Сначала их учили в советских ВУЗах, а потом сообразили, что в Египте это делать сподручнее. Поэтому, на базе заводов, создавались специальные учебные институты, ковавшие необходимое количество национальных спецов.

Так, недалеко от Каира при Хелуанском металлургическом заводе возник Таббинский металлургический институт. В нем в шестидесятые годы трудились советские профессора и доценты. Тамошние выпускники получали дипломы, эквивалентные диплому Московского института стали и сплавов.

Попасть преподавать в этот институт (а, следовательно, заработать денежек за границей) это вполне осуществимая мечта для сотрудников МИСиС тех лет. Выпускники Таббинского металлургического института и составляли костяк контингента арабских аспирантов на нашем этаже. Что-то подобное, но в меньших масштабах, существовало в МИСиСе для Алжира и Сирии. Правда, к середине семидесятых общая любовь СССР с арабским миром в основном закончилась и то, что я наблюдал, это скорее рецидив прошлого.

Так вот, в конце концов, меня направили проживать вместе с вьетнамским аспирантом по имени Вонг. Это был маленький, щупленький, худенький субъект, субтильной наружности. Он учился в СССР уже давно, наверное, последние лет десять. Может быть, и всю свою сознательную жизнь. В начале семидесятых, Социалистический Вьетнам смело и круто воевал, и даже победил Соединенные Штаты. Матушка Вонга, видный функционер Вьетнамского Комитета, то ли борьбы за Мир, то ли спасения Вьетнамских Женщин, уберегая свое чадо от службы в армии, выхлопотала ему учебу в Москве, подальше от фронта и американских бомбежек. Это он мне сам рассказывал.

Я поселился в комнате метров шестнадцать, на пятом этаже. Две кровати, встроенные шкафы, электроплитка, чайник, подоконник и по совместительству подобие рабочего стола около окна. Немудреный аспирантский быт середины семидесятых. Вьетнамский друг не вызывал у меня особых эмоций. Селедку он точно не жарил. В основном питался варевом из капусты с колбасой, напоминавшем солянку. Готовилось это все прямо в комнате на электроплитке.

Не скажу, что соседушка был в восторге от моего появления. Довольно скоро, видимо, нажав на какие-то неведомые мне административные пружины, он получил отдельную комнату для проживания (правда, меньшего размера) и от меня съехал. Конфликтов у меня с ним не было, но и душевности в отношениях не образовалось. Просто аспирант третьего года, перебрался жить в отдельную комнату, как, то и полагалось.

Вместо него мне представили нового соседа по имени Фуад. Араб из Александрии, статный, высокий, в меру упитанный малый чуть старше меня. В момент нашего знакомства он в совершенстве владел лишь тремя русскими фразами: «здравствуйте, до свиданья и я вас люблю». Так и стали жить вдвоем в комнате, что было на первых порах достаточно забавно.

Общался с ним на странной смеси жестов, трех означенных фраз и моего жуткого английского. Погружение в этот волапюк имело грустные последствия. Довольно долго преподаватели иностранных языков спрашивали — оттуда же у меня столь ощутимый арабский акцент.

Мой новый арабский друг начал обустраиваться. Первым делом купил в комиссионке старенький, но еще достаточно крепкий холодильник. Потом, железные полки, и повесил их над кроватью. На них водрузил несколько книжек. Среди книг видное место занимал Коран. У очень многих арабских аспирантов это была единственная книжица в их личной библиотеке.

У каждого арабского аспиранта в то время должна была быть двухкасетная японская магнитола. Это как признак полноценности, свидетельство превосходства, знак избранности. Считалось, что арабский аспирант без магнитолы — это полный лузер! Она, родимая, стояла на полочке как некий фетиш, символ успеха, включаемая очень редко, лишь для того, чтобы тягучая арабская попса напомнила потомкам Тутанхамона о далекой, жаркой родине.

Я, в то время, приуготовлялся стать папашей. Моя жена, пребывавшая в весьма интересном положении, жила в Рязани в доме своего отца. Практически каждую субботу и воскресенье катался на электричке по двести километров к ней. Это очень даже устраивало моего соседа, так как во время weekend’ов, наша комната была в его полном распоряжении. Сие, не замедлило дать результаты. Очень скоро Фуад завел себе русскую подружку.

Надо сказать, что местные женщины навещали сынов Египта достаточно регулярно. Большинство этих дам скорее можно отнести к представительницам, так сказать, полусвета. В основном они были малообразованны, глупы и падки на разные заграничные тряпки (а может быть и на наличность). Значительный процент среди них составляли продавщицы из соседних магазинов. Визиты эти диктовались как естественной потребностью молодых мужских организмов, так и некоторой коммерческой сметкой.

В случае с Фуадом все было иначе. Его избранница — аспирантка, проживавшая в соседнем «женском» корпусе общежития. Молодая, кровь с молоком, здоровущая «телка» из провинции, с ощутимой курвинкой в характере. Приехала она откуда то, то ли с Урала, то ли из Сибири. Как мне помнится, ейный папенька был в тех далеких краях видным «ученым мужем», завкафедрой, а может быть и проректором провинциального учебного института.

Желая сделать как лучше, он послал свою доченьку учиться в Москву. Барышня довольно бойко щебетала на английском наречии, стреляла глазками в лиц противоположного пола, и, вообще, в столице изрядно поизвертелась. Так что на деле все получилось, как всегда, что, однако, не может быть поставлено в укор провинциальной дурочке двадцати двух лет от роду.

На первых порах этот советско — египетский роман развивался бурно, по всем законам классического жанра. Голубки, взявшись за руки, мило щебетали по-английски, а в те дни, когда я уезжал навестить свою жену в Рязань, вероятно, предавались любовным утехам в оставшемся свободном помещении.

В один час все переменилось. Придя однажды вечером домой, и, открыв дверь, застал немую сцену. В углу комнаты, как бы спрятавшись за стул, стоял наш друг Фуад. Бледный и нахохлившийся, с дрожащими руками. Я сначала ничего не понял. Но переведя взгляд в противоположный угол, увидел там его мадемуазель в обществе двух мрачных шкафообразных субъектов — блондина и брюнета. Они сверкали глазами и выглядели весьма решительно.

«Видимо, у вас тут намечается некий серьезный разговор?» — деликатно спросил я.

«Давайте я только переоденусь, а потом, начинайте. У меня лишь одна просьба, мебель не ломайте, она на мне записана. Вам часа хватит?».

«Управимся за сорок пять минут» — цинично сказал здоровенный брюнет, и, недобро поглядел на бедного египтянина.

«Вот и ладненько, а я пойду, поужинаю».

Отужинав в кафетерии, прямиком направился к приятелям, жившим на нашем этаже. Там мы устроили конкурс на предсказание исхода этой истории. Выдвигались самые смелые гипотезы о возможном развитии событий. Лично я заключил пари на бутылку пива, что мой египтянин останется жив, и следов побоев у него не будет.

Когда через полтора часа вернулся, то обнаружил, что видимые жертвы и разрушения отсутствуют. Однако, Фуад, смертельно бледный, постоянно что-то вскрикивал на родном языке, неожиданно вскакивая и порываясь, то куда-то идти, то напротив, пытаясь как бы спрятаться. «Слава Богу», подумал я, «проблема, вероятно, разрешилась». После этого случая он недели две практически перестал выходить из комнаты куда-либо, чем мне смертельно надоел.

Как я потом понял, причина этой сцены заключалась в том, что страстной сибирской мадемуазели мой арабский сосед весьма поднадоел. Любови навеки не получилось. Она, коварная, обнаружила в себе новое чувство к очередному предмету своей страсти. Наш друг Фуад, как это у них, вероятно, принято, потребовал объяснений, или, хотя бы, возврата подарков. Объяснения он получил по полной программе, насчет подарков — не знаю. Да и сама дамочка очень скоро из аспирантуры была изринута, то ли по залету, то ли до самого папаши дошли слухи об амурных похождениях своей доченьки.

Вообще, мой арабский друг обладал редкой способностью попадать в различные идиотские истории. Одна из них запомнилась особо. Среди советских аспирантов она получила название «Великая макаронная война». Произошло это уже несколько позже, когда я от Фуада съехал и моим соседом был кубинец Рахелио.

Прекрасным летним июньским днем мы всей нашей интернациональной компанией сидели, и, как водится, выпивали и закусывали. Внезапно в коридоре раздался очень громкий странный звук. Как будто лопнула водопроводная труба, и вода под большим давлением хлещет наружу. Все бросились из комнаты, посмотреть.

В коридоре было пусто. Только одинокий ГДРовский немец Вернер бегал взад-вперед по коридору. Весь красный, согнувшийся пополам и державшийся за живот. В руках его большущая сковородка, полная жареной скворчащей колбасы, издавала странный звук и аппетитнейший запах.

«Вернер, дорогой, что случилось?» закричали мы, разгоряченные выпитым алкоголем. «Тебя кто-то обидел? Только скажи, мы его враз порвем!». Вернер, поднял глаза, и мы увидели, что он трясется от смеха, и не в состоянии сказать ни слова. Он только махнул рукой в сторону кухни и сказал — «там!».

На кухне мы увидели двух арабов. Фуад лежал на полу, пытаясь снять здоровенную кастрюлю полную вареных макарон, что плотно сидела у него на голове. У окна, в боевой стойке стоял Аттыя — недавно появившийся в общежитии новый арабский аспирант.

Тут необходимы некоторые пояснения. Все (или почти все) арабские аспиранты фарцевали. Что это такое — сейчас большинству современных читателей не совсем понятно. Просто они привозили в Союз дефицитные товары повышенного спроса — джинсы, японские магнитолы, зарубежную косметику и тому подобное. В Москве все это реализовывалось, как правило, через подружек-продавщиц в соседних универмагах.

Обратно, из Союза арабы везли то, что представляло коммерческий интерес там, в Египтяндии — советскую очень надежную бытовую технику, водку, икру и прочее. Это им «доставали» те же подружки-продавщицы. Дело это взаимовыгодное и поэтому процветало.

Фуад же, и в этом хорошо налаженном бизнесе, нашел свою, оригинальную и незанятую нишу. Он заявил о том, что сдаст с потрохами всех фарцовщиков-египтян в КГБ (как отважился пойти на это — я не знаю), если они не будут ему платить за молчание. То есть обложил данью своих одноплеменников. Видимо, дань с каждого была не очень большой и вполне посильной. Так что — платили, а так как аспирантов египтян обучалось довольно много, то наш друг процветал.

Но, на всяких хитрый винт, обязательно найдется гайка с левой резьбой. Ей оказался Аттыя, бывший спецназовец, реальный участник штурма линии Бар-Лева израильтян во время войны Судного Дня 1973 года. Он довольно резко выделялся из общей массы наших египетских друзей. Можно даже сказать, что он был нам, советским аспирантом более «классово близким».

Большинство египтян, обучавшихся в это время в аспирантуре МИСиС, происхождение имели, так сказать, мелкобуржуазное. У кого в семье имелась фабричка, по производству какой ни будь плетеной мебели. У кого, кафешка на берегу моря. Кто-то мог унаследовать, например, адвокатскую практику. Получение диплома кандидата наук, скорее всего, рассматривалось как мероприятие для повышения статуса в обществе и законное основание добавить к своей фамилии префикс PHD.

Аттыя же, происходил из иной, «трудовой Египтяндии». Он, весьма неплохой инженер-металлург, получил базовое образование в советском ВУЗе. В конце шестидесятых годов, когда в Египте шли приготовления к реваншу последствий пятидневной войны, его, как и многих других образованных египтян, призвали в армию, служить в спецподразделение. Пройдя там соответствующую подготовку, он, я думаю, не боялся ни черта, ни шайтана.

Мне он был весьма симпатичен. Особенно интересны его рассказы о событиях четырехлетней давности. Тогда вместе с товарищами Аттыя взрывал израильские доты укрепрайона линии Бар-Лева, вдоль Суэцкого канала. Во время этих повествований Аттыя оживлялся, его глаза горели, он начинал говорить очень быстро, незаметно для себя переходя с русского на арабский.

Короче, когда Фуад пришел к нему как «представитель КГБ», то Аттыя послал его конкретно, по-русски, на три буквы, так как был, видимо, одним из немногих зарубежных аспирантов, у которых в принципе отсутствовали проблемы с советскими законами. Во время второй попытки «наезда», Аттыя просто одел Фуаду на голову большую кастрюлю с вареными макаронами. Чему и был свидетелем немец Вернер.

Эта история имела широкий резонанс в наших узких кругах. Кончилось все тем, что Фуад, как виноватый по всем статьям, что называется, «накрыл поляну». На банкет были приглашены все обитатели аспирантского этажа. Российская водка лилась как струи с Асуанской плотины, горы халяльного риса, приготовленного с замечательной зеленой специей, возвышались в тарелках. Имелось еще что-то острое и очень вкусное из баранины, овощи, фрукты, сладости. Одним словом — праздник живота.

«Виновники торжества» сидели рядышком, как жених и невеста на гомосексуальной свадьбе. Тамада этого застолья — Аллави, староста арабских аспирантов, и, вероятно, тамошний арабский кгбшник, приставленный наблюдать за своей разношерстной паствой, знакомиться со страной возможного пребывания, и, между делом, может быть, написать диссертацию.

Вообще этот Мохамед эль Аллави был преинтереснейшим субъектом. По непонятной для большинства окружающих причине он более чем добросовестно старался «въехать» в советскую действительность. Ревностно изучал нюансы марксизма-ленинизма под руководством доцента Маргариты Тарховой и даже, как мне помнится, выступал с докладом на марксистскую тему на студенческой научной конференции. Своей начитанностью и образованностью весьма выделялся на общем фоне сынов солнечной страны пирамид, проживавших на нашем этаже.

Так вот, Аллави долго и прочувственно говорил о том, что все мы здесь одна семья и почти братья. В любой семье, говорил он, может случиться разное. Но главное, чтобы одни поняли свои ошибки, а другие их простили и не держали зла. В конце тоста предложил двум лучшим друзьям — Фуаду и Аттые пожать друг другу руки и поцеловаться, что им и пришлось с большим отвращением проделать. Наверное, это реально напоминало гей — свадьбу. Ну, а далее, уже пили в основном за советско-египетскую дружбу…..

Дальнейшей судьбы Аттыи и Фуада в Египте я не знаю, а в Москве все у них сложились очень по-разному. Аттыя достаточно быстро написал и защитил диссертацию, обобщив свои знания и практический опыт в научной работе. Фуад несколько раз менял кафедры и темы. В конце концов, он всем ужасно надоел. Последняя кафедра, где он обретался, написала ему диссертацию, защитила его и отправила обратно, в Египтяндию. Произошло это много позже даже моей, не слишком гладкой защиты.

Постепенно, и, как-то незаметно, я перезнакомился со всеми обитателями этажа. Всего примерно сорок-пятьдесят человек. Кого здесь только не было! В большинстве — арабы из Египта, но имелись и совершенно уникальные личности. Индус, аспирант из Ирака, китаец из Северной Кореи, алжирец, финн, несколько кубинцев, народные демократы — немцы, болгары, поляки, венгры, и еще, Бог весть какая сволочь. Кроме того, на этаже проживало с десяток советских ребят, самыми различными путями залетевших в этот, Ноев Ковчег, где соседствовали «и люди и скоты».

Хотелось бы рассказать о них, о советских аспирантах, тем более, что очень скоро мы сорганизовались в некое сообщество, как бы сейчас сказали, в «community». Началось с того, что в таком же двухсмысленном положении, как и я, в смысле неудачной сдачи экзамена истории КПСС, оказалось достаточно много людей, в том числе и Володя Серов.

Выпускник МИСиСа, большая умница, приехавший в аспирантуру от Новолипецкого металлургического комбината, где он отработал положенные три года по распределению. Судьбе было угодно поселить нас в одну комнату общежития еще во время сдачи аспирантских вступительных экзаменов. Вскоре выяснилось, что мы с ним поступили учиться и на одну и ту же кафедру — «Теории и автоматизации металлургических печей». Поселили его на нашем же этаже, но в другой блок в противоположном конце коридора.

После первого заседания кафедры обнаружилось, что вместе с нами в аспирантуру моей кафедры поступил кубинский аспирант Рохелио. С ним Володька учился в МИСиС в одной группе, еще, будучи студентом. Самым естественным образом вскоре мы подружились. Нас объединяло многое — кафедра, люди на ней, веселое аспирантское житие и многое, многое другое. А с Рохелио меня роднило то, что оба мы оказались приписаны к одному и тому же научному руководителю, незабвенному Всеволоду Ивановичу.

Поэтому, когда Рохелио предложил мне переехать к нему в комнату и стать его соседом, я с радостью согласился. Очень скоро к нам в комнату подселили третьим еще одного аспиранта, Славу из Красноярска. Поселили временно, так как нас стало три человека, а это было не совсем по правилам. Однако вскоре мы так сдружились, что не хотели расставаться. Славка был отличнейший парень, со своей, несколько необычной жизненной историей.

Его отца, югославского партизана армии Иосифа Броз Тито в конце Второй Мировой войны направили на учебу в СССР в военное училище. Здесь молодой храбрый серб полюбил русскую девушку. Когда, внезапно, по воле Иосифа Сталина, вождь Тито стал «маршалом предателей», то перед учившимися в СССР югославами встал выбор, или остаться верными присяге югославских партизан (с понятными последствиями), или влиться в ряды славных советских вооруженных сил.

Вспоминаю приезды Антона Вячеславовича, Славкиного отца, к нам в общежитие и его рассказы о войне. Особенно запомнились повествование о том, как партизаны три дня прятались в кукурузном поле, спасаясь от карателей СС, и тот замечательнейший самогон, настоянный на кедровых орешках, который Славкины родители привозили из Сибири.

Володя Серов также оказался из семьи военных. Его отец, полковник советской армии, также участник Второй Мировой Войны, прошел славный путь боевого офицера и в конце своей службы оказался в прекрасном украинском городе Житомире, где и остался жить после выхода в отставку. Любопытно, что, когда «нэзалэжная держава» праздновала один из юбилеев Победы, всем ветеранам войны было присвоено очередное воинское звание. Так что превратился советский полковник в украинского генерал-майора.

Отлично устроившись, мы так зажили втроем в комнате 514 — я, Рохелио и Слава. Дни наши были полны трудов и свершений, ну, а вечером, часиков этак девять — десять, в нашу комнату набивалась куча народа. Начинался так называемый «семинар». Обсуждались любые, самые экзотические вопросы. Рассказывались невероятные, но необычайно правдивые истории из жизни. Как правило, эти посиделки продолжались до глубокой ночи.

Ну, например, Рохелио рассказывал о своих посещениях публичных домов в Гаване. Это происходило давно, во времена диктатуры негодяя Баттисты, до того, когда славный вождь Фидель принес свободу гордому и свободолюбивому народу Кубы. Рохелио лишь очень жалел о том, что был тогда еще очень юн и застенчив и ему так и не удалость полностью пасть жертвой греха.

Русский паренек Коля просвещал нас о нравах аборигенов металлургического завода Верхней Салды. Весьма любопытны также повествования Славы о жизни его многочисленных сербских родственников в разных странах мира. И так далее и тому подобное. Темы возникали спонтанно, каждый день новые и очень интересные, а наши беседы продолжались до полного изнеможения присутствующих.

Вообще, мы в нашей компании классно проводили время. Посещались различные музеи, выставки, театры и прочие культурные мероприятия. Запомнилась поездка на «богомолье» — лавру Загорска, нынешнего Сергиева Посада, которая плавно перетекло в банкет в привокзальном ресторане.

Мы взяли абонементы в школу поэзии, там проходила череда выступлений поэтов, известных и не очень. Запомнились вечера Евтушенко и Вознесенского. Еще, почему-то Василия Аксенова, который тогда еще только собирался уехать за границу. Об этом он «по — секрету» сообщил битком набитому зрительному залу на тысячу мест. Вел все эти мероприятия весьма забавный деятель тех времен — поэт Петя Вегин.

А еще помню, как мы пришли в дом культуры МИСиС на лекцию о пришельцах, внеземных цивилизациях и летающих тарелках. Читала ее научная дама из московского планетария. В самый кульминационный момент, когда зал притих и готовился уже приобщиться к страшным тайнам внеземного происхождения, с самой верхотуры, с балкона в партер, со страшным грохотом упал чей-то портфель «дипломат». То-то было хохоту.

После этого лекторшу засыпали записками с вопросами типа «Правда ли, что обитатели звездной системы Верхнего Сириуса готовятся к захвату Земли и готовы ли страны Варшавского договора к отражению этой угрозы?». В общем — наша жизнь была тогда очень даже веселая….

Далее следует рассказать про кубинскую колонию того времени в МИСиСе. Аспирантов среди них было, как я помню, немного. Если мне память не изменяет, то всего трое-четверо. Хорошие и в тоже время очень разные ребята.

Обладатель великолепного оперного голоса Рокки. Красивый, статный кубинец, распевавший оперные арии большую часть свободного времени. Это был готовый оперный певец! Что его занесло в МИСиС?! На кафедру теоретической физики?! Воистину, неисповедимы пути Господни!

Анхел — кубинец с итальянскими корнями, похожий на молодого Марчелло Мастрояни. Высокий, влюбчивый красавец, ранее уже учившийся в Москве и приехавший в Союз, в аспирантуру, во второй раз. Во время первого посещения у него возникла семья и родилась маленькая дочка. Он увез их на Кубу, но его жена не смогла жить в суровых условиях «Острова Свободы», развелась и вернулась в СССР. Приехав через несколько лет учиться в аспирантуре, Анхел довольно быстро вновь обзавелся смазливой русской подружкой, которая опять потащила его под венец. Видимо, такие истории просто обязаны повторяться.

Было много кубинских студентов. Они жили на других этажах, но постоянно приходили в гости к Рохелио. Из них запомнился некто ВиктОр. Этот парень — абсолютный негроид, черный, как голенище хромового сапога и внешне невероятно похожий на орангутанга, хотя и не без некоторого очарования. Добрейший, милейший и способнейший юноша. Он говорил по-русски даже правильнее нас, великороссов, носителей языка. Если закрыть глаза, то ты слышал чистейший, рафинированный, эталонный русский язык. Если глаза открыть, то на нем говорил, простите, совершенно черный африканский субъект.

Я специально поинтересовался у него, где он так хорошо научился говорить на языке Пушкина и Тургеньева. Оказалось, что еще два-три года назад Виктор не знал ни единого слова по-русски. И, вообще, он потомок черных рабов, все его предки были батраками на плантациях сахарного тростника. Виктор первый в семье получал высшее образование. Способностей он был необыкновенных. В институте учился на одни пятерки, при этом, не слишком утруждая себя обязательными занятиями.

Мой сосед Рохелио все время тосковал по теплу, чистому небу Кубы, могучему океану. Жить в московском промозглом климате южанину явно неуютно. Чтобы как-то загасить в себе эту чувство, он завел аквариум с яркими тропическими рыбками. Зимними вечерами смотрел на них, ухаживал за ними, кормил и даже разговаривал со своими любимицами.

Черти меня дернули на мелкую провокацию. В магазине Детский Мир купил маленького резинового игрушечного крокодильчика и посадил его в аквариум. Первым это заметил кто-то из кубинских студентов, еще о того как Рохелио вернулся из института.

Весть о прибавлении моментально распространилась по кубинской диаспоре. Очень скоро практически все кубинские студенты и аспиранты сидели в нашей комнате и с самым невинным видом ожидали возвращения хозяина аквариума.

Когда Рохелио появился в дверях, он сразу заподозрил что-то неладное. Начал о чем-то по-испански спрашивать присутствующих, но те с постными физиономиями отвечали односложно. Рохелио стал ходить по комнате взад и вперед, и вдруг его взгляд упал на аквариум. Увидев резиновую рептилию, он захохотал и закричал «Сocodrilo! Виктор!! Негодяй!!! Мaricоn!!!!», далее последовала целая серия предложений, состоявших из хорошего русского мата и отборных испанских ругательств. Ну, а кончилось это маленьким банкетом. А что делать, раз все уже вместе собрались?

С еще одним интересным субъектом свела меня судьба через кубинских друзей. Это был мексиканец Артуро. Вернее, индеец племени тараско из Мексики. Там, в одном из живописных уголков этой страны, посредине озера Паскуаро на острове Ханицио с незапамятных времен живет индейское племя, называющее себя пурепеча. Их всего-то в мире, этих пурепеч, несколько десятков тысяч. Так вот, Артуро — не рядовой пурепеча, а сын не то их главного шамана, не то вождя этого славного племени.

Артуро — добрый, милый, необычайно меланхоличный парень. Папенька-вождь очень хотел выучить своего сынка. После окончания университета в Мехико послал сынка в аспирантуру в город Лос-Анжелос. Очень скоро нашего друга оттуда выгнали за неуспешность. После чего Артуро пристроили в Киев, в аспирантуру института Паттона, где повторилась та же история.

Честолюбивый вождь племени пупереч, батюшка Артуро, решил не сдаваться. Поэтому несчастный мексиканец и оказался в Москве, в аспирантуре МИСиС. Тут уж его пофигистический характер проявил себя в полной мере.

Он не делал вообще НИ-ЧЕ-ГО! Ну, вообще, ничего не делал, и занимался этим профессионально, довольно долго и с большим удовольствием. Может быть, он по складу своего характера просто не способен ни к какой-либо работе, в принципе. Однако, сам по себе был честен, бесхитростен и правдив.

Когда через год, во время ежегодного отчета аспирантов на кафедре спросили «как его дела» — он честно сказал, что «очень плохо». На вопрос — «сколько часов в день он занимается?» — ответил, что «нисколько», и это была правда! Удивившись, вся кафедра в один голос спросила — «почему?». «Не хочу» — ответствовал молодой латиноамериканец. Скажи он, ну, не получается, не клеится, но я стараюсь и т. п. — кафедра бы собралась, написала бы ему диссертацию, не в первый же раз.

После такого разговора ничего не оставалось, как отчислить его и отправить обратно в Мексику. Но это случилось потом, несколько позже. А пока он прибился к кубинской колонии, весьма украшая ее своей экцентричностью.

Кубинцы звали его просто Пинчо и он охотно откликался на это имя. Я на первых порах даже думал, что так его и зовут. Только позже узнал, что это на кубинском сленге означает что-то вроде «козел, дурачок, рогоносец, лох». Наш Пинчо, по тем временам мог считаться весьма богатым человеком, так как папаша-вождь денег на его содержание особо не жалел. Кубинские друзья быстро объяснили ему, что главный русский обычай, это ставить на стол бутылку водки, когда приходят гости. Ну, а обычаи такой великой страны как СССР надо уважать…

После этого дверь в его комнату не закрывалась. Там почти постоянно пьянствовали малознакомые латинос. Мы, советские аспиранты, также, из солидарности, как могли, помогали им. Сам же Артуро, алкоголя употреблял мало, как правило, сидел в сторонке, наигрывал на какой-то экзотической дудочке пронзительно-тоскливые, щемящие мелодии или просто медитировал, глядя в пространство.

Среди приходящих в гости кубинских друзей особо выделялись те, кто прошел, как бы сейчас сказали, «горячие точки». Это Ангола, Мозамбик, Южная Африка, разные там страны Латинской Америки. Понятно, что их рассказы содержали достаточную долю фантазий и преувеличений, но даже с поправкой на это, нельзя было не проникнуться уважением к этим простым, добрым и очень мужественным парням.

Другая примечательная личность, достойная пера — вьетнамец Куинь. Это маленький сухонький человечек без возраста. Когда мы с ним познакомились, я думал, что это мой ровесник или человек немного старше. Вскоре выяснилось, что ему крепко за сорок и приехал он в Союз защищать докторскую диссертацию.

Вскоре выяснилось, что у Куиня очень даже героическая биография. В совсем юном возрасте, в пятидесятых годах, он участвовал в освободительной войне с французами. Далее, прошел через всю эпопею войны с американцами. Пехотинцем на Юге, артиллеристом на Севере, разведчиком-партизаном в самых разных странах Юго-Восточной Азии.

Меня всегда поражали невероятные способности Куиня. Он умел делать абсолютно все: великолепно готовил блюда восточной и европейской кухни, прекрасно столярничал, был отличным токарем, слесарем, хорошо играл на музыкальных инструментах, отменно сапожничал, легко чинил радиоаппаратуру, блестяще разбирался в научном оборудовании и во многих других вещах.

На старенькой ручной машинке «Зингер» Куинь обшивал почти всю вьетнамскую колонию. Причем мог шить любую одежду разнообразных фасонов, начиная от костюмов и кончая, джинсами и модными рубашками. Делал это быстро и качественно, просто загляденье. Я знаю только одно, что он делать не мог. Он абсолютно не переносил алкоголя. От самой минимальной дозы моментально отключался, а потом жутко страдал.

Примерно через полгода в нашей компании опять прибыло. В комнату к Володьке подселили финна. Звали его Эркки, лиценциат, то есть магистр, приехавший зарабатывать в СССР докторскую степень. Было ему в то время чуть за тридцать. Высокий, худощавый, белобрысый, рыжебородый, статный чухонец из Хельсинки, довольно быстро завоевал наши симпатии своим нордическим юмором, а также отличнейшей валютной водкой, которую регулярно таскал из магазинов «Березка».

Запомнилось, что когда он приезжал из дома, то всегда угощал очень вкусным домашним пирогом с ревенем, испеченным его матушкой. Эркки, как и полагалось северянину, был сдержан и немногословен. Но если его удавалось разговорить, то удивительнейшие жизненные истории сыпались как из «рога изобилия».

Оказалось, что, будучи выходцем из весьма обеспеченной буржуазной семьи, взгляды имел, очень даже левые. Сразу после окончания гимназии пошел трудиться, на жизнь и образование зарабатывал сам. Работал официантом, фотографом, чернорабочим и еще Бог знает кем. Отслужил год в финской армии. С большой гордостью называл себя младшим лейтенантом запаса.

Почему-то особо запомнились рассказы о том, как будучи студентом, он летом подрабатывал в Израиле, ухаживая в кибуце на свиноферме за некошерными хрюшками. Эркки с большой нежностью вспоминал то время. Как я тогда понял, те хрюндели не отнимали слишком много времени у двух десятков молодых европейских балбесов мужеского и женского пола. В свободное от сельскохозяйственных упражнений время, они покуривали травку и с громадным удовольствием предавались свободной любви.

Другой забавный эпизод. Для проведения своих научных изысканий Эркки требовался специальный катализатор — маленький кусочек платины, такая тонюсенькая проволочка, длиной сантиметра три — четыре. Он, как законопослушный европеец, заполнил заявку, отправил ее по инстанциям и стал ждать. Месяц, другой, третий… Ничего не происходит. Пошел к руководству, мол, все исследования стоят, что делать? Те и не знают, что делать. Объясняют — платина, это металл нормируемый, стратегический, на особом учете состоящий. Так что пока вопрос не решается и перспективы туманны…

Загрустил наш друг…. Слава Богу, были рядом добрые люди, посоветовали: возьми бутылку водки и зайди в соседнюю комнату к Кузьмичу, материально ответственному по кафедре. После того как Кузьмич принял первый стакан, лик его просветлел, и он сразу проникся сутью вопроса. С негодованием распахнул сейф, вынул какую-то катушку и со словами: «Как же мучают человека, сволочи! Будет чего надо, приходи еще!», отмотал опешившему иностранцу пару метров драгоценного продукта. Эркки потом еще долго не мог прийти в себя, резонируя вслух на тему, что мол, умом Россию не понять….

Другое достойнейшее приобретение нашей компании — доктор Камаль. Египтянин-копт, то есть христианин, что резко выделяло его на фоне остальных мусульманских сынов жаркой страны пирамид. Он прибыл в Союз на стажировку. Зачем она была ему нужна — мне до сих пор непонятно. Думаю, история его жизни содержала большое количество, и других неясностей, и недоговоренностей.

Умный, чрезвычайно эрудированный, получивший великолепное образование. Учился в Египте, Англии, СССР, Чехословакии, где и защитил кандидатскую диссертацию. Во время пребывания в Союзе, еще, будучи студентом, Камаль женился на Эльзе, немке Поволжья, очень милой и симпатичной женщине. Их дочка Ивет, во времена нашего общения — веселый и очень резвый подросток. Впоследствии, как я потом узнал, она окончила химфак МГУ и даже защитила кандидатскую диссертацию.

Камаль блестяще говорил по-русски. Его рассказы были для меня во многом открытием. Большинство того, что наши граждане узнали из мутных информационных потоков времен так называемой «гласности», стало мне известно из уст этого арабского друга. Как мне сейчас кажется, его появление в СССР в то время было обусловлено в основном не научными, а иными, скорее всего политическими причинами. У Камаля, видимо, имелись какие-то свои, сложные взаимоотношения с египетскими властями.

Тут необходимо немного погрузиться в историю. Ведь тогда была реальная война на Ближнем Востоке. Прошло совсем немного времени с того момента, когда в 1969 году израильские ВВС провели операцию «Хордос». Они разнесли в щепки египетскую ПВО, абсолютно беспомощную и недееспособную. После чего начали долбить ракетами центральные районы Египета и пригороды Каира. Разбомбили даже фетиш советско-египетской дружбы — металлургический комбинат в Хелуане. Тогда погибло около сотни человек.

Так как Египет в то время числился заклятым другом СССР, то требовалось что-то делать. В Египет ввели советские войска, что представлялось весьма и весьма серьезным актом. У всех на памяти еще был Карибский кризис. К отправке в Египет тогда подготовили более тридцати тысяч советских солдат и офицеров, по большей части из подразделений противовоздушной обороны.

Вы чувствуете масштаб деяний, это не всеобщая организационная импотенция России в 90-х! Очень быстро в районах Каира, Александрии, Асуана, в зоне Суэцкого канала развернули зенитно-ракетные дивизионы комплексов С-75 и С-125, а на военных аэродромах полки самолетов-перехватчиков МиГ-21.

К 1972 году в Египте находились около двадцати тысяч советских военных советников. Естественно, египетской администрации требовалось как-то взаимодействовать с русскоязычным воинством. В египетскую армию срочно призвали всех, кто хоть как-то мог изъясняться по-русски. Наш друг Камаль оказался в роли военного переводчика. Как можно было понять из его довольно туманных рассказов, у него тогда сложились самые теплые и дружественные взаимоотношения с советскими военными советниками и соответствующими спецслужбами.

После того, как Героя Советского Союза президента Египта Гамаль Абдель Насера сменил другой президент, Анвар Садат, у Египта начался флирт с Соединёнными Штатами. К тому же египетские войска оказались тогда уже достаточно натасканы нашими инструкторами и вполне могли более-менее управляться с военной техникой.

Держать значительное число наших военных, да еще с женами, в чужой стране естественно, не слишком разумно. Их стали постепенно выводить с Ближнего Востока, а, следовательно, не требовалось уже о столько квалифицированных «толмачей». Так наш друг снова оказался «на гражданке», на исходных позициях.

По ряду косвенных свидетельств могу судить, что у него к 1978 году имелось достаточно причин, чтобы спешно покинуть Египтяндию. К тому же, Камаль занимался политикой. Для функционера тамошней, просоветской запрещенной партии и его появление в СССР в то время и в такой ситуации, это вполне естественно.

На первых порах его поселили в общежитии в блок вместе с Володей Серовым, и финном Еркки. В отличии от молчаливого представителя народа Суоми, Камаль был очень разговорчив, если не сказать болтлив.

Что до меня, то я слушал его рассказы о египетских и не только египетских, но и мировых событиях, просто раскрыв рот. Это не удивительно, мне — провинциальному пареньку представлялось интересным услышать из первых уст повествования о другой жизни в других странах. Возможно, не все, что говорил наш ученый друг тогда, было абсолютно адекватно, но ведь любой рассказчик имеет право на некоторую долю художественного осмысления того, в чем лично принимал участие.

По доходившим потом отрывочным сведениям, после того как Камаль покинул СССР незадолго до Олимпиады 80-го года, он неожиданно оказался в Ливии, в вотчине полковника Каддафи. Там, якобы, преподавал в одном из тамошних университетов.

Как мне рассказывали — все ему там нравилось, но жаловался на некоторые местные обычаи и порядки. В центре университетского городка, как немое напоминание, стояла висилица, на которой в государственные праздники обязательно казнили какого ни будь очередного врага ливийской революции. Ничего не поделаешь — таковы тогда были нравы народа этой страны. Обычаи аборигенов следовало уважать, хотя это обстоятельство его несколько напрягало.

Первый год аспирантуры МИСиС — кафедра «Теории и автоматизации печей»

Я охладел к научным книжкам

не потому, что был ленив;

ученья корень горек слишком,

а плод, как правило, червив.

Игорь Губерман

Хочется написать несколько слов о кафедре, в аспирантуру которой я попал, наверное, абсолютно случайно. Прежде всего, об ее славной истории. Кафедру создали давно, в далеком 1930 году, одновременно с образованием самого института МИСиС. Первый заведующий — некто Алексей Владимирович Грум-Гржимайло, в то время главный конструктор института «Стальпроект» и сын самого академика В. Е. Грум-Гржимайло.

А сам Владимир Ефимович Грумм-Гржимайло, создатель института «Стальпроект», надо сказать, в высшей степени яркая, примечательная и достойная личность, из той, далекой России прошлого, пребывающая в некоторой степени в тени своего брата, тоже Грумм-Гржимайло, но Григория Ефимовича.

Брат Григорий — великий путешественник, географ, зоолог, этнограф, энтомолог. В позапрошлом веке он скитался по Памиру, Монголии, Китаю, Дальнему Востоку, и, прочим стогнам и весям. Он открыл в Синьдзяне Турфанскую впадину, перевал собственного имени в Сихотэ-Алине, увековечил себя в названии памирского ледника в массиве Богдо-Ула.

Брат же Владимир не просто металлург. Он был металлургом от Бога, Металлургом с большой буквы. В конце своей многотрудной жизни даже член-корреспондент АН СССР. По психотипу личности — невероятный трудяга, который много и очень плодотворно поработал во благо России.

Начав трудиться еще в позапрошлом веке на уральских заводах в Нижнем Тагиле, далее в обоих Салдах, Алапаевске. У него в свое время имелись кафедры в Петербургском Политехе, Екатеринбурге. Он создал то, что впоследствии стало Стальпроектом. Громадный опыт, талант и практическая сметка, все вылилось в гидравлическую теорию печей, весьма востребованную в ходе индустриализации СССР. Скажу больше, после этой теории, всю «печную науку» можно было просто закрывать, так как Грум в ней решил все основные практические задачи.

Следует отметить, что взаимоотношения с большевиками в двадцатые годы у него сложились весьма непростые. К Владимиру Ефимовичу у новой власти имелось множество претензий. Он министр правительства Колчака, в двадцатых годах защищал коллег от репрессий и позволял много чего еще такого.

Человек прямой, резкий, в выражениях никогда не стеснялся. Например, он открыто писал в своих статьях, что марксизм — есть отсталое учение, годящееся лишь для описания общества периода мускульного труда. Грум верил, что лет через пятьдесят никакого пролетариата и в помине не будет, так как труд его заменится электричеством и сама идея диктатуры мозолистых рук глупа и одиозна.

Тем не менее, считал он, с властью большевиков пока надо смириться, потому что большевики проводят эксперимент по созданию социалистического государства. Эксперимент будет стоить России очень дорого, но татарское иго, стоило много дороже. Прозорливый Грум считал, что только благодаря татарской школе русские и сделались государственной нацией.

Большевики еще де научат всех уму-разуму! Мало не покажется! Так что вперед к индустриализации! Большевизм неизбежно сделает русскую науку, такой же сильной, как американская. Большевизм излечит русских от многих национальных пороков, типа пьянства. За это стоит и заплатить!

Понятно, что дни его в те крутые времена были сочтены. Хотя в 1928 году он и умер в своей постели, но задним числом его включили в состав преступной Промпартии. Точных данных у меня нет, но, по отрывочным сведениям, его сына, первого заведующего нашей кафедрой Алексея Владимировича Грум-Гржимайло в тридцатые репрессировали. Период с 1938 года по 1945 для меня вообще покрыт мраком. Кто, что и как творил тогда на кафедре — я не знаю.

Новые времена начались в 1945 году, когда рулить кафедрой стал профессор Марк Алексеевич Глинков, правивший далее целых тридцать лет. Не могу судить насколько «вольтерианский» дух отца-основателя спроецировался на его последователей. Когда я появился на кафедре прошел уже год с момента естественной смерти Марка Алексеевича. Новый заведующий, Владимир Алексеевич, тогда только начинал осваиваться с новой для него ролью.

Размещалась кафедра в старом здании на Ленинском проспекте, большей частью на четвертом этаже, занимая его целиком. Почему-то в памяти остался старенький грохочущий лифт. Сам корпус как элемент ансамбля зданий Горного института, соседствовал с нами. Это из-за того, что в стародавние времена большевики отторгли от горного института металлургический факультет, превратив его в институт стали.

После моего появления на кафедре, и весьма невнятного представления заведующему, сразу же был отправлен на две недели, работать, на стройку. Это, конечно, не очень законно, так как срок пребывания в аспирантуре ограничен тремя годами, и продлить пребывание в ней весьма затруднительно. Однако, такова традиция тех лет. Скандалить я не стал, везде есть свои минусы и издержки.

Стоял январь. Работали, вернее «гоняли балду», мы, несколько таких же аспирантов и мнс’ов на строительстве военной кафедры, что за МКАДом, недалеко от печально известного расстрельного полигона «Коммунарка». Собственно говоря, эти две недели практически ничего не делали, так как делать было собственно нечего. Стоял мороз, холодно, в чистом поле мела поземка. Сидели в теплых вагончиках и травили байки. Кстати, там я впервые и услышал истории про бутовский полигон.

Когда через две недели «перевоспитание трудом» закончилось, подошло время ставить цели и решать насущные задачи. Если говорить о целях тактических, ближайших, то тут все более — менее понятно. Каждый аспирант Страны Советов должен сдавать три экзамена — марксистскую философию, иностранный язык и пройти экзамен по выбранной специальности. Так что я записался на лекции и занятия по всем предметам.

Хуже с целями глобальными. Как-то неожиданно выяснилось, что мой предполагаемый научный руководитель, Анатолий Федорович, который приглашал меня в аспирантуру, и не шеф мне вовсе, а так, «микрошеф», так как будучи старшим научным сотрудником, официально прав на руководство аспирантами пока не имеет. Мой официальный научный руководитель — это незабвенный Всеволод Иванович, которому до меня и дела нет вовсе. Более того, я для него абсолютно непонятное явление, неведомо для чего свалившееся на его плешивую голову.

Все с предельной ясностью проявилось на первом же заседании кафедры с моим участием, когда утверждались темы научных работ. Я выступил как смог и рассказал то немногое, что знал. Выступал очень бодро, уверенно, если не сказать нахально. Большинство профессуры и доцентуры с очень большим скепсисом отнеслось, нет, не ко мне лично, а самой идее такого направления научных работ.

Помню выступление доцента Арутюнова. Чего, мол, мы тут бедному парню мозги пудрим. Может быть, пока не поздно, дать ему нормальную тему для работы, раз уж он уже поступил аспирантом к нам на кафедру?

На все это, руководитель научного направления, Всеволод Иванович отмалчивался. Он сидел весь красный, как старый сморщенный перец. Наилюбезнейший Анатолий Федорович как мог оттявкивался, но выглядело это весьма и весьма неубедительно. В результате довольно бурного обсуждения моей персоны, в аудитории повисла весьма неловкая пауза.

Сейчас, по прошествии многих лет, думаю, что даже хорошо, что у меня абсолютно отсутствовали знания в области моей будущей диссертационной работы. Если бы я был хоть капельку специалистом, то знал бы, что традиционным термоанемометрическим методом горячие потоки не измеряют! Ну, сгорает там все к чертовой матери! А то, что и успевают измерить считать надежным трудно, так сам датчик привносит значительные возмущения в движущийся поток.

В лучшем случае, мне удалось бы повторить результаты того американца, чью магистерскую диссертацию мне вручили летом. Да и то, вряд ли, такой аппаратуры в Союзе в тот момент не имелось. Собственно, поэтому наш друг Анатолий Федорович и заманивал в свои сети электронщика из провинции (тертые москвичи в такую петлю голову совать не хотели). Ему нужен был прибор. Но сделать его смогла бы только специализированная лаборатория, где-то за три — четыре — пять лет, и уж, ни коим образом, не я, сопливый аспирант выскочка.

Думаю, что мой славный микрошеф все это понимал. Расчет его, видимо, был такой. Пусть начнет. За три года — что-нибудь да сделает. Потом возьмем другого. Там, третьего, четвертого, пятого… Так, глядишь, со временем, и образуется что-либо.

Разрядил неловкую паузу многомудрый завкафедрой, резюмируя поток речей, сказал — «Дело сделано, про выбор темы, раньше думать надо было. Все равно ему еще надо кандидатские минимумы сдавать, а на это не менее полугода уйдет. Давайте все утвердим, за это время посмотрим на него, а осенью, уже по результатам, решать будем». На том и расстались.

Кафедра в то время состояла из трех секций: теплотехнической, секции автоматизации и направления, связанного с охраной окружающей среды. Первую и самую многолюдную, возглавлял мой главный шеф — Всеволод Иванович, главным автоматизатором был Владимир Юрьевич Каганов, а природе-матери заботился Сергей Борисович Старк. Все они в то время многоопытные и уважаемые профессора, хорошо известные в своей узкой, профессиональной среде.

Начались трудовые будни. Надо отдать должное, на первых порах, мой микрошеф, как мог, пытался помогать. Провел по всем крупным библиотекам, рассказал, что, где лежит и как это можно получить. Вручил список литературы для изучения и еще больший для ознакомления. Поделился своими, увы, не слишком обширными, знаниями в области предстоящих мне исследований. Так что основной вектор для работы в некотором смысле был задан.

Дни мои тогда делились между тремя библиотеками — Ленинкой, Государственной публичной научно — технической и патентной библиотеками. Больше всего нравилось работать в Ленинской библиотеке. Аспирантов технических вызов записывали во второй читальный зал. Мое любимое место у окна, с видом на Кремль и домик с приемной всесоюзного старосты старичка Калинина.

В открытом доступе библиотеки можно просматривать прелюбопытнейшие книжки. На первом этаже, в зале периодики, выкладывались все свежие газеты и журналы. В зале новых поступлений — новые, пахнущие краской книги и журналы заморских стран. В самом, втором читальном зале, стояло множество разных замечательных изданий, типа дореволюционной энциклопедии Брокгауза и Ефрона.

Особо запомнились посещения концертного зала Ленинки. В семь часов вечера, а это время, когда я уже обычно достигал состояния «просветления», после которого не мог воспринимать науки, в Ленинке начинались великолепные литературные вечера. В одном из ее подъездов находился концертный зал. За очень и очень умеренную плату, там приобретался заветный билетик.

Из всего много виденного и слышимого, в памяти остались прекрасные выступления Дмитрия Николаевича Журавлева. Этого профессора художественного слова, народного артиста СССР и даже лауреата Сталинской премии. «Египетские ночи» Пушкина в его исполнении до сих пор звучат у меня в ушах. Через много-много лет памятны также стихи Иосифа Бродского от Михаила Козакова. Не буду скрывать, что мне это представлялось много интереснее, чем постигать премудрости тензорных уравнений.

Удручало другое. Хотя я проводил тогда в «сокровищницах разума» целые дни напролет, но множество разрозненных сведений, найденных в книгах и научных журналах, громоздились в моем сознании, никак не желая выстраиваться в какую-то разумную концепцию.

Начались занятия по подготовке к сдаче кандидатских экзаменов. С английским — все более-менее понятно. Перевод газеты Morning Star, технические статьи — пресловутые тысячи знаков. Вела занятия молоденькая бабёнка, только что вышедшая из декретного отпуска. У нее чувствовался специфический жесткий американский акцент, цепкая хватка и общая склонность к стервозности. Но, в конце концов, взаимопонимание удалось найти, и экзамен был успешно сдан.

Курс марксистко-ленинской философии вела доцент кафедры философии Маргарита Алексеевна Тархова.

Ее личность, думаю, запомнилась очень многим поколениям аспирантов МИСиСа. Выпускница Московского педагогического института, этакая «супермарьиванна», читала философские лекции аспирантам долгих тридцать лет. Мне «повезло» особо — попал в группу, у которой Маргарита Алексеевна проводила еще и семинары. Скажу, что такого кошмара я никогда не видел в жизни, ни до, ни после.

Надо отдать должное, лекции она читала неплохо. Но семинары! От многолетнего пребывания в статусе заместителя председателя парткома института (интересно, понимают ли нынешние читатели, что это такое?), ее просто распирало от коммунистической убежденности и приверженности идеалам марксизма-ленинизма. Весь свой женский истерический темперамент незамужней бабы, она обрушивала на наши туповатые, аспирантские головы.

Сколько я не учил этот проклятущий марксизьм — ленинизьм, как бы я не готовился, мне ни разу не удалось удостоиться, хоть какой ни будь минимальной похвалы. Это при том, что с юных лет я отличался резвостью мысли и хорошо подвешенным языком. После каждого семинара выходил из аудитории абсолютно раздавленный и морально опустошенный, с пониманием своего полного интеллектуального ничтожества. Как только я понял, что не только я один такой, то несколько успокоился. Большинство аспирантов по окончанию занятия также сидели красные, с выпученными, ошалелыми глазами, в рубашках мокрых от пота.

Рассказывали, что в одной из ее групп массовая истерия, дошла до такой степени, что аспирантский народ на занятиях Тарховой вдруг заговорил стихами. Мой сосед Фуад, тоже, как иностранный аспирант, попал в лапы Маргариты Алексеевны. Он просто замучил меня, требуя разъяснить ему позицию философа Антидюринга. Все мои робкие попытки рассказать про немца Евгения Дюринга и книгу другого немца Фридриха Энгельса «Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft», более известную, в то время как «Анти-Дюринг», он просто не в состоянии был воспринять.

Самоуважение и некоторая толика уверенности в себе вернулась после того, как пару занятий вместо Тарховой провел симпатичный дядечка, преподаватель этой же кафедры философии, такой инвалид без руки. Он просто и доходчиво разъяснял нам, балбесам, темные места в трудах классиков и основоположников. После семинара мы вместе с ним отправлялись в парк Горького пить пиво.

Несколько позже я познакомился с племянником Маргариты Алексеевны, Валерой, который работал в то время на нашей кафедре инженером. Он сразу сказал о своей тетке — мол, не обращайте на нее особого внимания, она у нас в семье, так, немножечко чокнутая. Легко сказать, не обращайте…

Наступила весна. Жизнь все больше и больше засасывала меня в свой водоворот. В апреле 1977 года родилась дочка. Как сейчас помню, прекрасным погожим, теплым апрельским днем мы с женой гуляли в близлежащей к дому посадке у железной дороги.

К девяти часам вечера стало ясно, что надо вызывать «скорую». Погрузившись в нее, поехали. Попасть в родильный дом удалось не сразу, со второй или третьей попытки, нигде не было мест. Наконец мою Леночку удалось пристроить в роддоме. Он находился довольно далеко от дома тестя, где мы тогда жили. Я забрал вещи и вышел на улицу. Была ночь. Транспорт уже не ходил. Такси нигде не было. Поплелся домой пешком прямо по центру улицы.

Примерно через полчаса сзади показалась поливальная машина. За рулем ее сидел молодой парень, мой ровесник. Когда он остановился около меня, я объяснил, что и как. «Садись» — сказал он, «Куда ехать?» Я назвал адрес, минут через двадцать мы были у цели. «Как назовешь? — Пока не знаю, если девочка, то может быть будет Ольга — Удачи тебе! — Спасибо!..». Так, на поливальной машине, я и въехал в новую жизнь.

Поспав часа полтора, электричкой в шесть двадцать выехал в столицу. Пока там разобрался с делами, было уже часа три-четыре. В то время, звонок из Москвы в Рязань — целая проблема. Удобнее всего — из междугородних автоматов. Один из ближайших находился на Центральном Телеграфе. Наменяв пятнашек, с внутренним трепетом набрал рязанский номер. «Как дела? — Девочка! Все нормально.» Слава Богу! Ошалело вышел на улицу Горького. Шел мелкий дождичек. Но я его почти не замечал. Капли текли у меня по лицу, по моей обветренной голове. Вот я и папаша.

Жизнь затягивалась все в более и более тугую петлю. На субботу-воскресенье приезжал в Рязань. Моя бедная, несчастная, замученная женушка, сразу вручала мне маленький, пищащий комочек, который я нянчил, как умел. В понедельник ранней, утренней электричкой отъезжаю. Ехать до Москвы четыре часа. Иду сразу на кафедру. Там — по обстоятельствам, либо работаю до вечера в лаборатории (микрошеф постоянно подбрасывал какие-то мелкие поручения), либо еду в библиотеку.

Вторник и среда — дни марксизма-ленинизма. Лекция, подготовка к семинару и сам семинар. После него сил уже ни на что нет. Четверг — очередная попытка заняться чем-то полезным. Пятница — хозяйственный день. В Рязани, как и во всей России, в те времена весьма голодно. Моих домашних надо было кормить. Значит — марш бросок по магазинам. Закупаю съестное на неделю и в путь.

Штурмуется электричка. Самая удобная отходит в пятнадцать двадцать из Москвы. Опять четыре часа в пути, сидя на жесткой, деревянной скамейке. Главное — занять место у окна, тогда можно и поспать в дороге, привалившись к стенке вагона. Научился мгновенно отключаться и засыпать. К часам восьми добираюсь до дома. Жена первым делом вручает мне маленький пищащий комочек, который я очень люблю, и, все возвращается на круги своя.

Нет ничего удивительного, что через пару месяцев такой жизни был практически на грани нервного срыва. Со страшным скрипом сданы кандидатские экзамены. Особенно тяжело досталась эта проклятущая марксистская философия. Отвечая на вопрос про «географический детерминизм», долго молол несусветную чушь, заявив в конце, что во всем виноваты Вольтер и все… энциклопедисты.

Председательствующая в комиссии товарищ Тархова сказала, что конечно, с некоторой натяжкой мне можно поставить тройку. Хотя, она не уверена, что Высшая Аттестационная Комиссия удовлетворится такой оценкой по марксистко-ленинской философии, когда дело дойдет до выдачи диплома кандидата наук. Глядя на меня, она со злорадной улыбкой сказала: «Поверьте уж моему опыту, это вряд ли случится. Так что, берите свой трояк и идите отсюда».

Не представляете, как мне было тоскливо. Я вышел с экзамена как оплеванный. Потом мне объяснили, что она подобное говорила практически каждому второму аспиранту, сдававшему ей экзамен. Так что, успокаивали многоопытные ветераны, ты на это особенно и не заморачивайся.

Предчувствие беды

Предчувствие беды и встречи с неизбежным —

Последний перегон, последний поворот…

Судьба — немой палач — нам всем аорту взрежет,

И здесь неважен срок — минута или год.

Елена Заостровцева

Плохо было другое. Постепенно начала проясняться ситуация с перспективой диссертационной работы. За очень короткое время прочитаны горы книг, многие десятки журнальных статей. Чередой пролетели встречи с разными специалистами, теми, кто занимался подобными исследованиями.

Запомнились двое. Некий человек со звучной фамилией Чебышев, работавший в Электротехническом институте имени В.И.Ленина. На него я вышел самостоятельно, пытаясь понять, кто в СССР может считаться экспертом области моих исследований, и на опыт кого можно положиться. Он принял меня в своем институте, в убогом, маленьком кабинетике. Обстановка спартанская, три стула для гостей, два из которых оказались сломанными.

Как вспоминается, я пришел к нему не с пустыми руками, а с длинным списком непонятных мне вопросов. По мере того, как вопросы задавались, становилось ясно, что и он не сможет ответить на подавляющее большинство из них. Да и общее впечатление от этого института складывалось негативное. Какая-то затхлость, трухлявость и общее скудоумие.

Со вторым специалистом меня свел незабвенный Всеволод Иванович. Научным светилом в области газодинамики в СССР считался Генрих Наумович Абрамович. Мой любимый шеф созвонился с ним и попросил проконсультировать одного приблудного аспиранта, то есть меня. Великий Абрамович был слишком занят, так что не снизошел, перепоручив сию миссию Сергею Юрьевичу Крашенинникову, в ту пору старшему научному сотруднику Центрального Института Авиационного Моторостроения.

Наша встреча произошла июньским утром в скверике перед зданием этого института. На нее явился затянутый в джинсовый костюмчик субъект пижонистого вида лет тридцати пяти. Он довольно быстро распознал во мне толкового профана, но, как мне кажется, все же, проникся неким сочувствием. Дал пару дельных советов и несколько ксерокопий интересных публикаций. Спросил — «Откуда я? Что заканчивал?». Узнав, вздохнул, и так задумчиво поглядывая вдаль, резюмировал встречу словами: «Совсем твой шеф с ума спятил. Крепко подумай, что делать дальше». На том и расстались

Все же собранная информация была достаточной для того, чтобы понять, что наиболее продвинулись в решении подобных проблем, в одном, уж сейчас и не помню в каком, институте Академии Наук Казахстана. Созвонился с тамошними коллегами и исхлопотал себе на кафедре недельную командировку в Алма-Ату. Прилетев рано утром в понедельник, я к девяти часам уже прибыл по нужному адресу в институт. С удивлением обнаружил, что весь двор этого заведения запружен молодым, веселым народом туристического вида с огромными рюкзаками.

«Куда это вы?» — «Весь институт мобилизовали на уборку винограда! Поедешь с нами? Это на недели три-четыре, увидишь, хорошо будет!»

Я растерялся — «Я же с вами ведь созванивался, договаривались, что подъеду в командировку».

Мои новые друзья чесали затылки. «Так мы и сами на прошлой неделе ничего не знали.

«Ну, командировку мы тебе отметим, тут проблем нет, а по существу вопроса… Пойдем!»

Они провели меня в свою лабораторию и минут за сорок очень толково и обстоятельно разъяснили суть дела.

«Все упирается в технологию и материалы, вот смотри…»

Я увидел почти что то, что должен был сделать через пару лет.

«Наша лаборатория трудилась над этим прибором все последние годы. Мы перепробовали многое, почти все. Считаем, что в Союзе возможностей сделать лучше сейчас пока нет, а что до того американца, публикацию которого тебе дали, то вполне может быть, что это просто туфта! То, что мы сделали — это сейчас в СССР передний край, а цели, поставленные перед тобой абсолютно не реальны».

Прозвучала команда «По машинам!». Я стоял совершенно обалдевший, практически потерявший дар речи. Стало абсолютно ясно, что мою работу нужно если не закрывать, то уж основательно корректировать тему совершенно необходимо.

Командировку мне отметили. Обратный билет, на самолет, вылетающий через четыре дня, лежал в кармане, какие-то деньги имелись, а Алма-Ата весьма приятный город. Тем более, что в нем должна проживать моя родная бабушка, которую я никогда не видел в жизни. Известен был только ее адрес: улица Вишневая 18. В адресном бюро сообщили, что здесь несколько Вишневых улиц. Поехал по первому адресу.

На тихой, почти сельской улице Вишневой, стоял дом 18, симпатичный, ладный, свежеокрашенный. В палисаднике его ковырялась чистенькая старушка. «Здравствуйте, бабушка Маша, я ваш внучок!». Она выпрямилась, заулыбалась. «Здравствуй, дорогой! Я тут уже давно одна. Устала ждать. Все меня забыли. Ты и не представляешь, как я тебе рада!»

Она провела меня в дом, усадила за стол, стала потчевать немудреным, но очень вкусным обедом. Завязалась беседа о родственниках. Я все больше поддакивал, но чем дальше, тем больше во мне росла тревога — чего-то тут не так. С готовностью согласился бы, что могу не знать про жизненный путь некоторых дальних родственников. Но, чтобы мне были незнакомы абсолютно все — это немыслимо!

Бабушка, дорогая, давайте разберемся. Вы Мария Ивановна Жукова?

Нет — я Мария Филипповна Смирнова.

А адрес у вас — Вишневая 18?

Да, правда!

Все же, вы не моя бабушка!

Да, и ладно, внучек! Чего уж там! Ты такой хороший и мне очень понравился! Оставайся!

Бабуля, дорогая, ведь другая бабушка меня тоже ждет, я ей письмо написал.

Ладно, уж, поезжай! Но если, что не так, тогда возвращайся, буду рада….

Отправился по второму адресу. Другая Вишневая улица располагалась на окраине Алма-Аты в самом предгорье. Местность была почти сельская, но бабушка оказалась самой настоящей. Как она была похожа на мою мать! И внешне, а, главное манерами, мимикой лица, движениями, интонациями своего голоса. А ведь мама моя была разлучена с ней младенцем и увидела ее снова, много позже меня.

Прекрасно устроившись, занялся изучением окрестностей. Во-первых, Алма-Ата в то время — очень приятный европейский город. Обошел его вдоль поперек, осмотрел все достопримечательности, покатался на местной канатной дороге, покушал под водочку очень вкусных мантов.

Во-вторых, здесь должен был проживать Юрий, мой приятель по студенческой группе. Его нынешние координаты сообщили в адресном бюро. Квартировал он совсем недалеко от того места, где находился дом моей бабули, в микрорайоне «Орбита». Уже не помню, каким образом, но мы с ним созвонились, и он пригласил меня в гости.

В условленный день и час постучался в калитку дома на окраине Алма-Аты. Дверь растворилась, и я оказался в большом, ухоженном и благоухающем саду. Под сенью чинары накрыт стол. За ним сидело множество народа, украдкой бросавших на меня любопытные взгляды. Юра встретил гостя как радушный хозяин.

Меня, как знатного гостя, аспиранта из Москвы, провели и усадили на почетное место. Здесь надо сказать несколько слов о матримональном положении моего друга в то время. Подробностей я не знаю, но из его рассказов понял, что был он женат на дунганке по имени Аня. Собственно, Аня — это русскоязычный эквивалент имени, который я не мог ни произнести, не тем более запомнить.

Дунгане, китайцы-мусульмане, это совсем не хилый народец, порядка шести миллионов человек, близкородственный людям хуэй, коренному населению Нинсяхуэйской автономной области Китая. Предки дунган, в основном выходцы из различных районов Северного Китая, главным образом из провинций Шэньси, Ганьсу, а также из Синьцзяна и Маньчжурии, в разное время переселялись на территорию России.

Мои новые знакомые, дунули в СССР из КНР во времена всепожирающей «Культурной революции» Председателя Мао. Люди серьезные, трудолюбивые и осмысленные нашли здесь свою нишу, имели плантации лука, были людьми обеспеченными и преуспевающими. Забегая вперед, скажу, что во времена перестройки они опять рванули от смуты, хаоса и неразберихи на свою историческую родину в Китай.

За столом почувствовал себя в центре всеобщего внимания. Подали наивкуснейшую дунганскую лапшу и приборы к ней, китайские двухцветные палочки. Я взял в руки эти предметы и сразу понял, это элемент шоу — «Европейский варвар в Поднебесной».

Окружающие меня персоны с наслаждением поглощали яство. Поковырял кушанье, и, поняв, что уйду голодным, сказал: «Дорогие друзья, неужели в этом прекрасном, богатом и гостеприимном доме не найдется хотя бы одной вилки для европейского человека, ненароком попавшего сюда». Вилка, конечно же, нашлась. После этого я смог по достоинству оценить прелести национальной кухни Срединной Империи.

Было очень вкусно. Однако стол был сугубо правоверный. На нем отсутствовал даже намек, на какой-либо алкоголь. Минут через пятнадцать, мой друг Юра, начал мимикой подавать мне некие неясные сигналы. После чего с томностью в голосе сказал, мол, пойдем, посмотрим наш розарий, редчайшие экземпляры там имеются. Я несколько удивился, но из вежливости поднялся и нехотя пошел от стола, заставленного едой.

К нашей компании присоединились еще три — четыре человека молодежи. Завернув за угол какой-то постройки, мы скрылись от основного люда. Там, в укромном уголке, из потаенного шкафчика были извлечены аккуратные стопочки, несколько бутылок водочки и легкая закуска. С воодушевлением подняв бокалы и под тосты о нерушимой дружбе и даже братстве, компания пропустила пару-тройку рюмашек. Розарий находился рядом. Розы в нем были действительно великолепны.

Когда пришла пора уходить, то расставаться не хотелось. С момента окончания института прошло всего три с небольшим года. Воспоминания студенчества были еще очень свежи в памяти. Удивительно, но после этой встречи мы вновь увиделись с Юрой лишь через тридцать лет. Он переселился в Гонконг, стал преуспевающим бизнесменом, но юношеский задор и толика авантюризма сохранилась у него до сих пор.

Завершилось пребывание в столице Казахстана почти печально. На катке Медео сильным холодным ветром застудил лицевой нерв и практически не мог открыть рот. Поэтому, недели две после этого ел практически одну лишь жидкую манную кашу. От этого ослаб и весьма похудел, а от переживаний и неустроенности, пребывал на грани депрессии и нервного срыва.

Горе — не беда

Зайку бросила хозяйка

Под дождем остался зайка

Со скамейки слезть не смог

Весь до ниточки промок

Агния Барто

Наступили аспирантские каникулы. Ехать отдыхать, мне было некуда, да и денег не было. Июль и август 1977 года нянчил вместе с женой маленькую дочурку, проживая на хлебах у тестя Евгения Антоновича в Рязани. Он работал на станкостроительном заводе начальником отдела. Ему, как очень хорошему специалисту, и человеку, обремененному многочисленной семьей, от завода выделили четырехкомнатную малогабаритную квартиру. Нас проживало там семь человек. Было довольно тесно — но, как-то все устроились.

Помню, что жена моя только всплеснула руками, увидев, что за «сокровище» вернулось к ней из Алма-Аты. Решила срочно лечить меня. В отрывном календаре прочитали о волшебном действии травы элеутерококка. Эту травку купили в близлежащей аптеке. Снадобье представляло собой сушеное зелье с приторным запахом. Не зная, как его употреблять, заварили в кружке несколько столовых ложек (потом выяснилось, что надо было всего пару чайных).

Вкусив эликсир, я сделался сонлив, вял и меланхоличен. Все стало мне как-то безразлично, дурные мысли отступили. Голова казалось пустой до звона. После этого, целую неделю, практически механически выполнял хозяйственные повинности. В свободные минуты просто спал. Причем, спал в любой позе — сидя, лежа, стоя. Может быть, даже спал во время движения — уже и не упомню.

Помню еще, что тем летом большую часть времени мы — я, жена и маленькая дочурка проводили в лесопосадке около дома. Читал книги, качал коляску, размышлял о своей судьбе. Иногда, когда эта рутина становилась совершенно невыносимой, выбирался в центр Рязани. Бродил по местному Кремлю, набережной, даже ездил к радиоинституту. Настроение, честно сказать, было тревожное и угнетенное. Не давала покоя неопределенность — что же мне делать дальше.

Наведывался к своему институтскому приятелю Александру, благо, что он проживал совсем рядом. Саша уже ушел из институтского ОКБ, куда мы оба так страстно стремились четыре года назад. Поставив жирный крест на научно-инженерной карьере, подался в комсомольские функционеры и числился комиссаром областных студенческих строительных отрядов.

Должность эта, как я понимаю, сугубо политическая. Вместе с Сашей даже пару раз в это лето ездил инспектировать подведомственные стройотряды, выбирая из тех, что квартировали в благодатных курортных уголках рязанщины. Особо запомнился визит в стройотряд мединститута, так как тамошние барышни встречали Александра особенно радушно.

Так пролетело лето. В начале сентября доложил своему микрошефу Анатолию Федоровичу о результатах поездки в Алма-Ату. Он загрустил. Сказал, что надо бы немного скорректировать тему. Потом, как мне кажется, просто стал от меня прятаться. Сентябрь и октябрь пролетели совершенно бездарно. Делать в институте становилось просто нечего. Очевидно, что я двигался «в никуда». Дальше была пропасть. Пребывание в аспирантуре при таком раскладе теряло всякий смысл. Что же делать? Вернуться назад с клеймом неудачника? Нет! Назад дороги нет! Куда угодно, но только не в Рязань….

Пребывая в полной растерянности, пытался найти какую-то точку моральной опоры. Я был практически один в этом громадном городе. Где-то по окраинам и пригородам пристроились некоторые институтские друзья. Была еще двоюродная тетка в Кузминках, то бишь, двоюродная сестра моего отца. Редкостная, надо сказать, стерва. Будучи молодой и расчетливой дамочкой, в середине пятидесятых, она выскочила замуж за старичка профессора весьма преклонного возраста.

Брак по расчету хорош, если расчет правильный. Однако, ее Казимир Иосифович, оказался весьма живуч и к моменту моего знакомства с ним этот брак продолжался уже более двадцати лет. Сидя в своей золотой клетке, тетка постарела, увяла и пребывала в постоянной женской депрессии. Видимо, единственной родственной ей душой был старый попугай — девочка, по прозвищу «Хорошка». Это мерзкая птица постоянно летала по профессорской квартире и всюду гадила.

Кстати, сам профессор, надо сказать, был в высшей степени достойный, умный и приличный человек, известный микробиолог, заведующий кафедрой Ветеринарной Академии. В начале знакомства, он абсолютно не мог понять, зачем я к ним пришел. Когда сообразил, что никакой протекции мне не надо, и пришел я от неустроенности и одиночества, то подобрел и с видимым удовольствием начал общаться со мной. Я ничего не просил. Да и что он мог для меня сделать в такой ситуации?

Всеми силами стал пытаться налаживать контакты, искать запасные варианты разрешения моих проблем. Удивительно, что практически через год после моего блестящего провала при поступлении в аспирантуру, ситуация стала столь же катастрофической. С энергией обреченного ходил по отделам кадров различных контор и конторок. Быстро выяснилось, что при всех своих достоинствах, обладаю одним колоссальным недостатком — отсутствием московской прописки, с отягчающими обстоятельствами. Отягчала семья и ребенок. Выхода не было.