Рецензия

на сборник задач по химии «Химия: удивительная и понятная. 100 открытых задач»

Авторы: Ирина Андржеевская, Анатолий Гин

Научный редактор: Денис Жилин

Сборник «Химия: удивительная и понятная. 100 открытых задач» представляет собой ценный образовательный ресурс, который способствует развитию у учащихся научного мышления, исследовательских навыков и понимания химии как важнейшей науки о природе. Его уникальность заключается в оригинальном формате подачи материала, где каждая задача сопровождается не только контрольным ответом, но и дополнительными рубриками, побуждающими к размышлению, поиску информации и глубокому осмыслению химических процессов.

Особенно интересным является использование исторических фактов, научных открытий и реальных примеров из жизни, что делает изучение химии не сухим академическим процессом, а увлекательным путешествием в мир веществ и реакций. Упоминание известных учёных, революционных экспериментов и неожиданных химических явлений создаёт у учащихся ощущение сопричастности к миру науки. Такой подход развивает у школьников не только знания, но и уважение к труду исследователей, понимание значимости химии в истории человечества.

Одним из важных преимуществ сборника является его междисциплинарный характер. Включение элементов физики, биологии, географии, экологии и даже литературы расширяет кругозор учащихся, позволяя им видеть химические процессы в контексте окружающего мира. Задачи, связанные с экологией, воздухом, водой, горением и природными явлениями, помогают формировать экологическое сознание, что особенно актуально в современных условиях.

Отдельно стоит отметить направленность задач на развитие исследовательских компетенций. Многие задачи требуют не просто воспроизведения теоретических знаний, а анализа, построения гипотез и логических рассуждений. Некоторые вопросы носят открытый характер, что делает их отличным инструментом для дискуссий и проектных работ. Это особенно важно для современной образовательной среды, ориентированной на самостоятельное мышление и поиск нестандартных решений.

В целом, сборник «Химия: удивительная и понятная. 100 открытых задач» является прекрасным пособием для учителей и учащихся, которые стремятся глубже понять химию и её взаимосвязь с окружающим миром. Он может использоваться как в рамках учебного процесса, так и для самостоятельного изучения, олимпиадной подготовки и развития познавательного интереса к науке.

Рецензент: учитель химии, Магистр естественных наук Касымбаева Дана Сериккалиевна, Назарбаев Интеллектуальная школа, г. Астана.

Предисловие от авторов

Эта книга для тех, кто задаётся вопросами.

Если химия кажется вам скучной наукой, то — «вы просто не умеете её готовить!»

Вот пещера, в которой туристы свободно ходят, а собаки умирают… Мистика? Нет — химия… Воздух, которым вы дышите; вода, которую вы пьёте; земля, по которой вы ходите — всё это предметы изучения химии. Да и сами вы — постоянно действующий химический реактор. Понимать химию, её тесную связь с физикой, биологией и другими сферами знаний интересно и полезно. Эта книга сделает понимание химии частью вашего понимания мира. Вы узнаете, был ли фосфор на собаке Баскервилей и одинаковы ли ваши ноздри, проведёте и объясните интересные эксперименты. А ещё вы сможете удивить своих друзей редкими и забавными фактами. Ну правда — спросите их, например, почему Дон Жуан в Антарктиде не замерзает без печки и шубы?

Предисловие от редактора

Дорогие читатели,

моя работа как научного редактора заключалась в том, чтобы проверить, всё ли изложенное в книге соответствует действительности и уровню современных научных знаний. Что не так просто, как кажется. Когда мы говорим о каких-то интересных фактах, то описания этих фактов обычно кочуют из книги в книгу или с одного интернет-сайта на другой. При этом авторы книг и интернет-сайтов обычно принимают написанное за правду, не удосужившись проверить, так ли это. Кроме того, при переписывании авторы часто искажают информацию. До сих пор помню, как моя школьная учительница физики (вполне квалифицированный профессионал) рассказывала про опыт Резерфорда, описанный, прошу заметить, в школьных учебниках. В этом опыте Резерфорд якобы направлял поток альфа-частиц на золотую фольгу, они рассеивались и попадали на приёмный экран. И учительница рассказывала, что у Резерфорда, якобы, было очень много помощников, которые ходили вокруг экрана и считали число вспышек света, вызванных попаданием в экран альфа-частиц. И по тому, как отклонялись альфа-частицы, Резерфорд предложил планетарную модель атома. Всё это выглядело вполне правдоподобным, пока я не прочитал первоисточники, то есть статьи самих авторов этого эксперимента. Оказалось, что Резерфорд не проводил этот опыт вообще, а провели его два человека — Ханц Гейгер и Эрнст Марсден — безо всяких помощников. Причём провели после того, как Резерфорд по результатам их предыдущих экспериментов предложил планетарную модель и даже оценил размер атомного ядра. И задачей этого эксперимента было проверить модель, предложенную Резерфордом.

Увы, первоисточники информации о многих занимательных фактах теряются бесследно. Поэтому при редактировании я исключил явно неправдоподобные факты (то есть факты, которые противоречат известным свойствам веществ или последовательности исторических событий), но докопаться до источников всех правдоподобных фактов мне не удалось. Поэтому, читая эту книгу и находя в ней всякие занимательности, помните, что этих событий в действительности могло и не происходить. При этом все химические объяснения и химическую теорию я постарался полностью выверить, то есть, ей можно доверять в гораздо большей степени.

Отдельного обсуждения заслуживают названия веществ, вынесенных на плашки. Существуют правила химической номенклатуры, то есть правила составления названий химических веществ. Однако с начала XX века они несколько раз менялись, а последняя номенклатура неорганических соединений (2005 года) оказалась громоздкой, а потому — мертворождённой. Кроме того, она до сих пор не утверждена в России на национальном уровне, что есть необходимое условие её применения. Поэтому нам пришлось давать разные названия — как по современной, так и по устаревшим (но реально используемым) номенклатурным правилам.

Предисловие для учителей

Удивить, вовлечь, заинтересовать — вот что важно сделать, чтобы урок химии прошёл интересно и плодотворно. Прекрасный помощник в этом — открытые задачи.

С открытой задачи можно начинать изучение новой темы.

При этом не обязательно её сразу решать. Удивительный факт заинтересует, «разбудит мышление», а новый материал станет тем ключиком, который поможет ответить на поставленные вопросы, найти решение. Этот приём называется «отсроченная отгадка».

Открытой задачей можно закончить урок.

Предложите поработать с ней дома, поискать дополнительную информацию, порешать с помощью взрослых и начните с неё следующий урок. Такое креативное домашнее задание ребята не просто сделают с удовольствием, но и будут обсуждать между собой и в семье.

Можно использовать открытые задачи для повторения, закрепления пройденного материала.

При этом происходит актуализация знаний, наглядно демонстрируется практическая ценность усвоенных понятий, развивается системное мышление.

Саму постановку задачи и её решение можно проводить разными способами, которые имеют свои особенности:

1) При формулировке условия давайте его не полностью, предлагайте детям задавать дополнительные вопросы для уточнения условия (приём «Пресс-конференция»).

2) Решать задачи можно по-разному. Один из способов — это поиск решения во время игры «Да-нетка», когда дети задают вопросы, на которые можно отвечать только «да», «нет» или «не знаю».

3) Хорошо решаются открытые задачи с использованием метода «мозгового штурма» в паре, в небольшой группе и всем классом.

4) Особенно увлекательно работать над задачами в группе, когда идея одного даёт толчок к размышлению для других. Часто подобные задачи используют в играх «Что? Где? Когда?», в «Креатив-боях».

Возможно, какие-то задачи учащиеся решат легко, а при решении других возникнут трудности. Но это хорошо! Не спешите выдавать ответ! Чем упорнее будет «сопротивляться» задача, тем ценнее победа, тем больше удовольствие от решения.

Многие ответы сопровождаются дополнительной увлекательной информацией «Кстати…» или дополнительной подзадачей «Подумайте…». Это позволяет не просто рассказать детям что-то интересное по теме задачи, но и сформулировать новые вопросы и продолжить цепочку решений. «Хотите знать больше?» расширяет знания по данному вопросу. Задачи сопровождаются видео и ссылками на факты и другие материалы.

Межпредметные связи позволяют не только интегрировать несколько предметных областей при изучении химии, но и показать реальную связь между разными науками и жизнью людей. Например, в задаче №1 «Собачья пещера» кроме свойств химического вещества учащиеся встречаются с физическими явлениями и геологическими образованиями и процессами, действие задачи происходит в определённом географическом месте с конкретными биологическими объектами. Для каждой задачи расписаны межпредметные связи и учебный раздел химии в приложении 2 «Использование задач на уроках химии».

Для вашего удобства в приложении 4 «Вещества и элементы, встречающиеся в книге» вы найдёте список всех веществ и элементов в алфавитном порядке с указанием номеров задач, в которых они встречаются.

Хотим обратить ваше внимание, что задачи-практикумы предполагают соблюдение техники химической безопасности. Мы не включали в сборник опасные опыты. И всё же взаимодействие с химическими веществами подразумевает следование некоему своду правил, который можно кратко сформулировать так: «Подумай перед тем, как сделать». Мы предполагаем, что все наши читатели, которые будут что-то делать, будут делать это разумно. Кстати, вам могут пригодиться факты из книги 1926 года издания: Егли К., Раст Е. «Несчастные случаи при химических работах» — более полутора тысяч случаев невнимательности и несоблюдения правил техники безопасности, которые убеждают гораздо сильнее, чем просто описание правил.

В книге для каждой задачи указан уровень сложности:

* — задача несложная, рекомендуется для разминки;

** — задача посложнее, рекомендуется для самостоятельной работы, для повторения пройденного материала;

*** — ещё более сложная задача, рекомендуется для групповой работы;

**** — очень сложная задача, рекомендуется для креатив-боёв или олимпиад.

1. Первоначальные химические понятия

Задача 1. Собачья пещера**

В Италии недалеко от Неаполя есть вулканический район Флегрейские поля. Здесь можно наблюдать многочисленные грязевые вулканы, которые бурлят от горячих газов и пара. Этот район часто посещают туристы.

Наибольшей популярностью у местных гидов пользовалась расположенная здесь небольшая пещера под названием «Grottadel Cane», или «Собачья пещера». Если туристы брали с собой в пещеру собаку, то через несколько минут она теряла сознание. Животное могло и погибнуть, если его сразу же не выносили из пещеры. В то же время с людьми в пещере ничего не происходило. Они чувствовали себя прекрасно и ни на что не жаловались.

Почему пещера так влияла на собак?

Контрольный ответ

В вулканическом районе на дне пещеры скапливался более тяжёлый углекислый газ. Плотность этого газа больше плотности воздуха, и поэтому его концентрация у земли в глубокой пещере составляла почти 10%. Высота слоя газа была всего 30–40 сантиметров, и для людей его повышенная концентрация не представляла угрозы. А вот для животных, которые дышали воздухом ближе к поверхности земли, он был смертельно опасен.

Кстати…

Собачью пещеру изучали учёные и рисовали известные художники. Её посещали Иоганн Гёте, Александр Дюма, Марк Твен, Иван Сеченов.

СО2 — диоксид углерода (по правилам), углекислота

(в быту), оксид углерода (IV), двуокись углерода, угольный ангидрид (устар.), углекислый газ (в газообразном

состоянии), сухой лёд (в твёрдом состоянии).

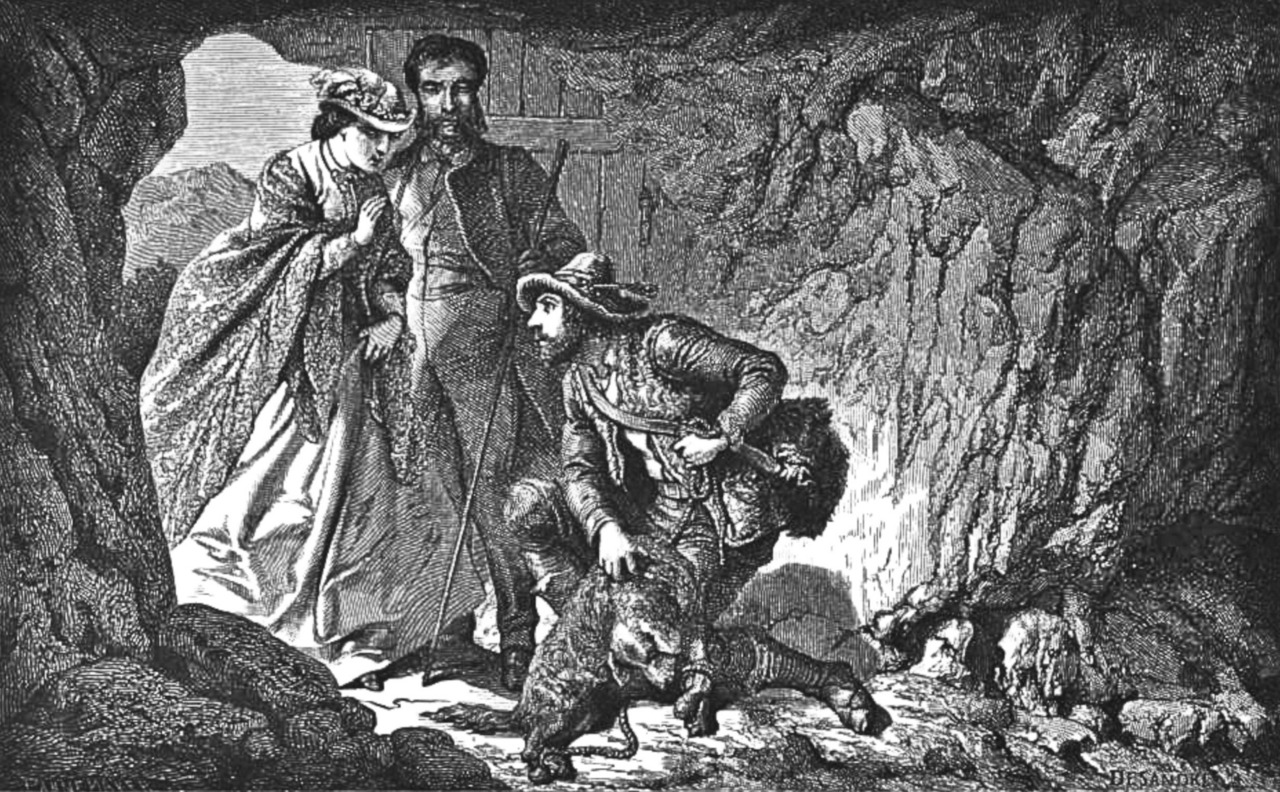

Гид показывает туристам задохнувшуюся собаку

Задача 2. Наши, заводские…**

Одна из Венгерских фабрик производила цианистоводородную, или синильную кислоту. Попасть сюда посторонним было невозможно, как на любое закрытое химическое предприятие. Ведь синильная кислота ядовита. Во время Первой мировой войны её использовали в качестве боевого отравляющего вещества. Однажды журналист под видом сотрудника санитарной службы проник в цех. И первое, что его удивило, были… два попугая, которые летали по цеху. Видимо, рабочие к ним привыкли, потому что никто не обращал на них внимания. На вопрос журналиста, чьи это попугаи, рабочие загадочно ответили: «Наши, заводские». Но зачем они нужны на заводе, никто не стал объяснять.

Догадайтесь, зачем рабочим в заводском цехе попугаи?

Контрольный ответ

Синильная кислота — очень летучая жидкость. При малейшей утечке это вещество испарится и попадёт в воздух цеха. И хотя её запах горького миндаля ни с чем не спутать, его ощущают не все люди. А попугаи этот запах чувствуют сразу даже в малых концентрациях. Они начинают беспокоиться и громко кричать, тем самым предупреждая рабочих об опасности.

Кстати…

В косточках горького миндаля, абрикоса и некоторых других фруктов присутствует алкалоид амигдалин. При некоторых условиях он образует цианистый водород. Но амигдалина в косточках не так уж и много — чтобы почувствовать симптомы отравления, нужно съесть несколько десятков граммов сырых косточек. Небольшие количества циановодорода вырабатывает даже наш организм.

Хотите знать больше?

Чтобы подробнее узнать о самом знаменитом яде в истории, почитайте статью врача-токсиколога Алексея Водовозова «С запахом горького миндаля», изначально опубликованную в журнале «Популярная механика». Поиском по названию её можно найти в интернете на портале «Элементы».

Улыбнитесь

— Мы вам вместо аскорбиновой кислоты продали синильную. Доплатите в кассу 12 рублей!

Подумайте…***

Во время Первой мировой войны окопы заполонили крысы. Их было великое множество, с ними было трудно бороться. И что же делали солдаты? Представьте себе, они ловили некоторых крыс, помещали их в клетки и даже… прикармливали!

Зачем бойцам на войне крысы?

Контрольный ответ

Чувствительные крысы мгновенно реагировали на отравляющие вещества и своим поведением предупреждали бойцов о газовой атаке. Солдаты успевали натянуть противогаз до того, как чувствовали признаки отравления.

Кстати…

В 1921 году Пьер Шен написал роман «Записки одной крысы» от имени крысы Фердинанда. Фердинанд дал знать о внезапной атаке немцев и стал героем.

Подумайте…**

Учитель естествознания Александр Леонидович Ященко в книге «Хруп. Воспоминания крысы-натуралиста» от имени любознательной крысы-философа и путешественника рассказывает о тех краях, где она побывала, о повадках птиц и зверей. Этой книгой зачитывалось несколько поколений школьников. Они смогли посмотреть на окружающий мир глазами животного.

Подумайте, как бы вы воспринимали мир на месте вороны или, например, кота?

HCN — циановодород (по правилам), синильная кислота (в быту), цианистоводородная кислота, гидроцианид, цианистый водород (иногда).

Задача 3. Как взять пробу?**

Ребята решили выяснить, чистым ли воздухом дышат жители их района. Они позвонили в санитарную станцию, и им разрешили привезти пробу воздуха на исследование. Учительница химии дала ученикам чистую банку с плотной крышкой. Они вышли на улицу, открыли крышку и… задумались. Ведь банка была не пустой, в ней уже был воздух их класса!

Как выгнать из банки весь воздух класса и загнать в неё уличный воздух?

Контрольный ответ

Ребята вернулись в класс, налили в банку воду, а потом вылили эту воду на улице. Уличный воздух заполнил банку, заняв место воды.

Практикум

Вы можете тоже взять пробу воздуха в вашем населённом пункте и сдать её на анализ в лабораторию.

Задача 4. Вчерашний бифштекс***

В 1891 году тогда ещё молодой, а в будущем знаменитый американский физик Роберт Вуд окончил Гарвардский университет и переехал из Кембриджа в Балтимор, в университет Джона Хопкинса. Здесь физик жил и питался в университетском общежитии — пансионе. Жильцы-студенты подозревали, что хозяйка пансиона собирает с тарелок недоеденное мясо и добавляет его в еду на следующий день. Но как доказать это?

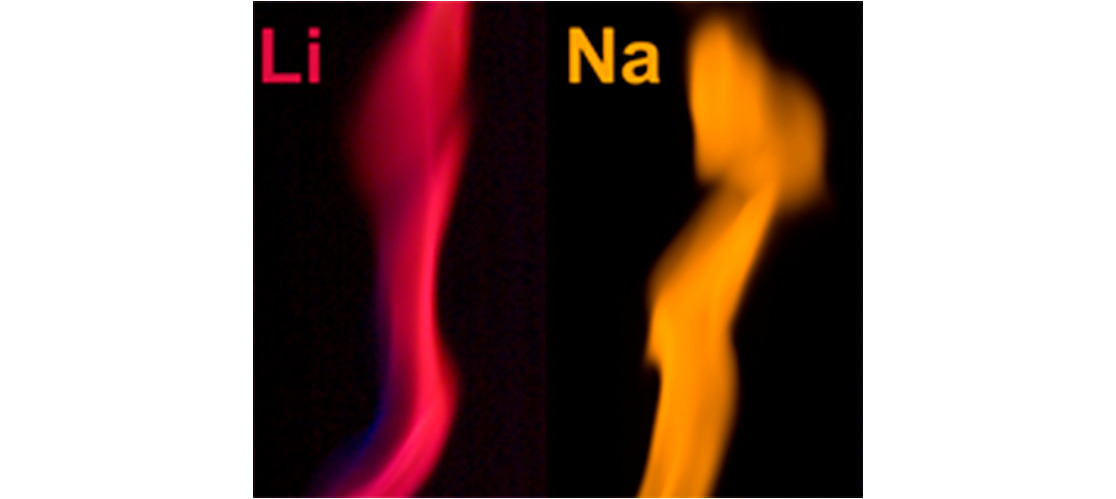

Физик-экспериментатор Роберт Вуд использовал для этого хлорид лития. Эта соль лития похожа на обычную поваренную соль — хлорид натрия. Однако если смесь, содержащую немного солей лития, внести в пламя и направить на пламя спектроскоп, то в спектре будет видна характерная красная линия (длина волны 671 нм). Соединения натрия тоже дают в спектре линию, но жёлтую (длина волны 589 нм).

Как с помощью хлористого лития Вуд вывел хозяйку пансиона на чистую воду?

Контрольный ответ

Когда студентам на обед подали бифштекс, Роберт оставил на тарелке несколько кусочков мяса, посыпав их щепоткой хлорида лития. На следующее утро часть мясного завтрака он спрятал в пакет, отнёс в лабораторию и сжёг перед спектроскопом — появилась характерная яркая красная спектральная линия лития.

Кстати…

Соединения лития окрашивают пламя в красный цвет, который видно и без спектроскопа. Но в пище всегда есть поваренная соль — хлорид натрия. Соединения натрия окрашивают пламя в жёлтый цвет, и их жёлтое свечение полностью перебивает красное свечение лития. Поэтому, чтобы увидеть присутствие лития на фоне натрия, нужен спектроскоп, который разделяет красный и жёлтый цвета в пространстве. Роберт Вуд был специалистом по спектроскопии и имел возможность воспользоваться спектроскопом.

Автор фото: Денис Жилин

В больших количествах соединения лития токсичны. Но спектроскопический метод при грамотной работе очень чувствителен. Роберт Вуд обладал достаточной квалификацией, чтобы взять столько соли лития, чтобы увидеть в спектре сжигаемой пищи красную линию, но никого не отравить.

Внимание: повторять такой опыт ни в коем случае нельзя!

Хотите знать больше?

Слава этой истории следовала за Вудом всю жизнь и обросла несколькими вариантами повествования. Если вас заинтересовала биография этого учёного, рекомендуем к прочтению книгу В. Сибрука «Роберт Вильямс Вуд. Современный чародей физической лаборатории». Поиском по названию её можно найти в интернете, например, на сайте журнала «Химия и химики» (Chemistry and Chemists).

LiCl — хлорид лития (по правилам), хлористый литий (устар.).

NaCl — хлорид натрия (по правилам), поваренная соль, столовая соль, пищевая соль (в быту), хлористый натрий (устар.), каменная соль, галит (минерал).

Задача 5. Властелин воздуха****

Воздух состоит из 78% азота, 21% кислорода и 1% аргона, небольших количеств углекислого газа, других газов и паров воды. Исследователи научились разделять воздух на разные составляющие его газы. Для этого воздух охлаждают до жидкого состояния, а затем постепенно нагревают. И все газы испаряются по очереди, ведь у каждого газа разная температура кипения. Но это можно сделать только на специальных установках на крупных предприятиях.

Предложите способ, как в домашних условиях можно:

а) удалить из сосуда с воздухом хотя бы один из газов;

б) выделить из воздуха хотя бы один из газов.

Контрольный ответ

а1) Проще всего удалить из воздуха углекислый газ. Для этого воздух нужно пропустить через вещества, которые с ним реагируют с образованием растворов или твёрдых продуктов. Это может быть:

• водный раствор кальцинированной соды (карбоната натрия) — образует растворимую пищевую соду (гидрокарбонат натрия);

• водный раствор щёлочи или твёрдая щёлочь гидроксид натрия — образует растворимый карбонат натрия;

• твёрдая гашёная известь (гидроксид кальция) или её взвесь в воде — образует твёрдый карбонат кальция;

• твёрдая жжёная известь (оксид кальция) — образует твёрдый карбонат кальция.

В промышленности углекислый газ поглощают органическими аминами, образующими соответствующие карбонаты. Они ценны тем, что при нагревании углекислый газ можно выделить обратно в чистом виде. Некоторые амины, например триэтаноламин, продаются на маркетплейсах, что позволяет удалить углекислый газ из воздуха в домашних условиях.

а2) Можно удалить из воздуха кислород. Для этого в закрытом сосуде нужно жечь свечу до тех пор, пока она не погаснет. Образующийся углекислый газ дальше можно поглотить любым способом, описанным в предыдущем пункте.

a3) Чтобы воздух стал сухим, то есть в его составе не было водяного пара, можно в закрытую ёмкость поместить гигроскопические вещества, которые поглощают воду. Из домашних средств это может быть сахар, кальцинированная (то есть прокалённая) сода, безводная глауберова соль.

б1) Чтобы выделить из воздуха пары воды, достаточно воздух охладить. Тогда пары воды сконденсируются, образующаяся жидкость осядет на стенках сосуда. Именно это можно наблюдать при образовании тумана или росы.

б2) Углекислый газ можно выделить из воздуха при помощи органических аминов (например, доступного в продаже триэтаноламина). Нужно долго пропускать воздух через смесь амина с водой, а потом нагреть то, что получится, и собрать выделяющийся газ, например, в большой шприц. Можно вместо триэтаноламина использовать раствор кальцинированной соды, но при его нагревании вместе с углекислым газом будут лететь пары воды.

б3) Сейчас на маркетплейсах продаются концентраторы кислорода. В них воздух продавливается через мембраны — тонкие плёнки с отверстиями. При этом размер отверстий таков, что молекулы кислорода через них проходят, а более крупные молекулы азота — нет.

Улыбнитесь

«В химическую лабораторию допускаются только те, кто знают, что горячая колба выглядит точно так же, как и холодная».

Подумайте…**

Когда в быту может пригодиться знание того, что состав воздуха изменяется?

Контрольный ответ

1) В домах, которые отапливаются печью, много кислорода сгорает при горении дров, при этом его количество в воздухе помещения уменьшается, иногда очень значительно.

2) Если в закрытом помещении находится много людей, то происходят те же процессы — кислород воздуха используется при дыхании, его становится меньше, а количество углекислого газа увеличивается. Поэтому важно проветривать жилые помещения и классы.

Подумайте…***

В тропиках воздух имеет стопроцентную влажность. Дышать таким воздухом довольно тяжело. Поэтому в домах используют специальные устройства — осушители, которые извлекают из воздуха пары воды. Воздух пропускают через такое устройство, при этом, разумеется, в помещении должны быть закрыты окна и двери.

Предложите принцип работы такого устройства, чтобы осушать воздух по возможности без специальных расходных материалов.

Контрольный ответ

Можно охладить воздух в некоем подобии холодильника, чтобы сконденсировать воду, и затем снова нагреть его. Для этого нужно только электричество.

Практикум

Вы можете проверить влажность воздуха дома или в классе с помощью гигрометра, а затем самостоятельно удалить из воздуха водяные пары и проверить его влажность после эксперимента. Результаты такого опыта будут более показательны, если объём воздуха будет небольшим. Придумайте сами, как это сделать.

Очищать воздух от кислорода нужно в присутствии взрослых.

N2 — азот.

O2 — кислород, дикислород (по правилам).

Ar — аргон.

СО2 — диоксид углерода (по правилам), углекислота

(в быту), оксид углерода (IV), двуокись углерода, угольный ангидрид (устар.), углекислый газ (в газообразном

состоянии), сухой лёд (в твёрдом состоянии).

H2O — оксид диводорода (по правилам), вода (в быту),

оксид водорода (I) (устар.), водяной пар (в газообразном

состоянии), лёд, водяной лёд (в твёрдом состоянии).

Na2CO3 — карбонат натрия (по правилам), кальцинированная сода, стиральная сода (в быту), углекислый натрий (устар.).

NaHCO3 — гидрокарбонат натрия (по правилам), пищевая сода, питьевая сода (в быту), бикарбонат натрия, двууглекислый натрий, двууглекислая сода (устар.).

NaOH — гидроксид натрия (по правилам), гидроокись

натрия (устар.), едкий натр (истор.).

Ca (OH) 2 — гидроксид кальция (по правилам),

пушонка (в быту), гашёная известь (истор.).

CaCO3 — карбонат кальция (по правилам), известь (в быту), кальцит, мрамор, арагонит, исландский шпат (минералы).

CaO — оксид кальция (по правилам), окись кальция (устар.), жжёная известь, негашёная известь (истор.).

C6H15NO3 — триэтаноламин.

C12H22O11 — 1→4-α-глюкопиранозидо-β-фруктофуранозид (по правилам), сахар, тростниковый сахар, свекловичный сахар (в быту), сахароза, сукроза (истор.).

Na2SO4·10H2O — сульфат натрия десятиводный

(по правилам), глауберова соль (истор.), мирабилит

(минерал).

NaCl — хлорид натрия (по правилам), поваренная соль,

столовая соль, пищевая соль (в быту), хлористый натрий (устар.), каменная соль, галит (минерал).

Задача 6. «Цветные» названия****

Разнообразие цветов простых веществ так впечатляло химиков, что они часто давали соответствующим химическим элементам «цветные» названия. Например, «хлор» в переводе с греческого — «хлорус», «жёлто-зелёный». Сера в древнеиндийском языке звучит как «сира», это слово обозначает светло-жёлтый цвет. Йод — опять греческое слово, «йодес» — это фиолетовый. Иридий — «ирис», радуга — говорит о множестве разнообразных окрасок солей иридия.

Но есть и непонятные названия. «Таллос» в переводе с древнегреческого означает «молодая зелёная ветка», хотя металлический таллий серебристо-белого цвета с серовато-голубоватым оттенком. А серебристо-жёлтый металл цезий назван по латинскому слову «цезиус» — «небесно-голубой».

Попробуйте объяснить, почему в названиях элементов появились несоответствующие цвета.

Контрольный ответ

В 60-е годы XIX века учёные изучали спектры излучения различных веществ. Вещества впрыскивали в пламя, и они начинали светиться, причём испускать свет только определённого цвета (вернее, определённой длины волны). Для каждого элемента характерны свои длины волн. Их определяют при помощи спектрального анализа, например, смотрят на пламя через спектроскоп и видят линии разных цветов. Этим методом некоторые элементы открыли раньше, чем выделили соответствующие простые вещества. Поэтому и названия этим элементам давали по цвету спектральных линий в спектрах излучения, а не по цвету самого вещества. Так, элемент таллий назван по характерной ярко-зелёной линии в спектре излучения его соединений и зелёной окраске пламени. У цезия в спектре излучения солей две ярко-голубые линии.

Улыбнитесь

— Почему в таблице Менделеева есть йод, но нет зелёнки?

Хотите знать больше?

Холодные пары, содержащие атомы некоего элемента, поглощают свет той же длины волны, который испускают горячие пары. Вокруг любой горячей светящейся звезды есть облака более холодного газа, которые поглощают свет соответствующих длин волн. Если посмотреть на звезду через спектроскоп, то будет видна радуга, на фоне которой будут тёмные линии. По положению этих линий можно определить, атомы каких элементов окружают звезду. Этим методом на Солнце был обнаружен гелий — за десять лет до того, как его обнаружили на Земле.

Подробнее о спектральном анализе можно прочитать, вписав в поисковую строку браузера запрос: «Определение химического состава космических объектов. Спектральный анализ».

Кстати…

Гелий получил своё название от древнегреческого слова, обозначающего солнце — «гелиос», когда учёные впервые обнаружили в солнечном спектре характерную для этого элемента полосу поглощения в районе жёлтого света. Причём окончание «-ий», характерное для металлов, появилось потому, что новый элемент гелий считали металлом.

Подумайте…**

Как мог бы называться гелий по аналогии с другими инертными газами?

Контрольный ответ

Логичное название гелия — «гелион», по аналогии с остальными названиями элементов группы: неон, аргон, криптон, ксенон, радон и недавно открытый оганесон.

Cl — элемент хлор.

S — элемент сера.

I — элемент иод (йод).

Ir — элемент иридий.

Tl — элемент таллий.

Cs — элемент цезий.

Ar — элемент аргон.

Не — элемент гелий.

Ne — элемент неон.

Kr — элемент криптон.

Xe — элемент ксенон.

Rn — элемент радон.

Og — элемент оганесон.

Задача 7. «Фараоновы змеи»**

Если на таблетку сухого горючего положить таблетки глюконата кальция и поджечь горючее, то возникнет чёрное «мифическое чудовище» — «Гидра», «Змей Горыныч», «волосы Медузы Горгоны», «осьминог из преисподней» или «фараоновы змеи» — кому как нравится их называть.

Как из маленьких таблеток глюконата кальция вырастают огромные змеи?

Контрольный ответ

При нагревании и горении таблеток вещество глюконат кальция разлагается на углерод (в виде мельчайших частичек угля), оксид кальция белого цвета (при смешивании с углём даёт серый цвет), углекислый газ и водяной пар. Водяной пар и углекислый газ разрыхляют продукты горения, вспучивают горящую массу, заставляя её ползти, как змея. Из-за пористой структуры получаются «змеи» большого размера.

Кстати…

Подобный эффект можно получить, нагревая и другие вещества, например, смесь сахара и питьевой соды. Да и образование пены кваса или газированных напитков происходит по тем же причинам: объём значительно увеличивается за счёт того, что при уменьшении давления из жидкого раствора выделяется углекислый газ.

Хотите знать больше?

Видео об этом явлении можно посмотреть в интернете по запросу: «Фараонова змея из глюконата кальция — опыты».

Кадр из видео, созданного «Студией Дениса Мохова»

Практикум

Такой опыт вы можете провести сами в присутствии взрослых.

Улыбнитесь

— Ах ты чучело углеродное! — воскликнула учительница химии, увидев своего сына, перепачканного сажей.

C12H22CaO14 — глюконат кальция.

С — углерод; уголь, алмаз, графит (минералы), древесный уголь, активированный уголь, сажа (в зависимости от способа получения).

CaO — оксид кальция (по правилам), негашёная известь (в быту), окись кальция (устар.), жжёная известь (истор.).

СО2 — диоксид углерода (по правилам), углекислота (в быту), оксид углерода (IV), двуокись углерода, угольный ангидрид (устар.), углекислый газ (в газообразном состоянии), сухой лёд (в твёрдом состоянии).

H2O — оксид диводорода (по правилам), вода (в быту), оксид водорода (I) (устар.), водяной пар (в газообразном состоянии), лёд, водяной лёд (в твёрдом состоянии).

NaHCO3 — гидрокарбонат натрия (по правилам), пищевая сода, питьевая сода (в быту), бикарбонат натрия, двууглекислый натрий, двууглекислая сода (устар.).

C12H22O11 — 1→4-α-глюкопиранозидо-β-фруктофуранозид (по правилам), сахар, тростниковый сахар, свекловичный сахар (в быту), сахароза, сукроза (истор.).

2. Кислород. Водород

Задача 8. То подъёмы, то спуски…**

При восхождении в горы альпинисты поднимаются на высоту, затем спускаются ниже. При следующем подъёме поднимаются ещё выше и так повторяют несколько раз. Этот процесс адаптации, или акклиматизации, особенно важен и необходим для начинающих альпинистов.

Почему нужно спуститься с горы перед тем, как опять подняться?

Контрольный ответ

Высоко в горах давление низкое, воздух разрежен. На высоте при каждом вдохе человек получает меньше кислорода, чем обычно. Он начинает испытывать кислородное голодание: болит голова, повышается утомляемость, появляется сонливость, трудности с дыханием. Именно поэтому нужно спуститься, чтобы оказаться в привычных условиях для восстановления функций организма. При следующем подъёме недостаток кислорода воспринимается не так остро, организм привыкает к условиям высоты — происходит акклиматизация.

O2 — кислород, дикислород (по правилам).

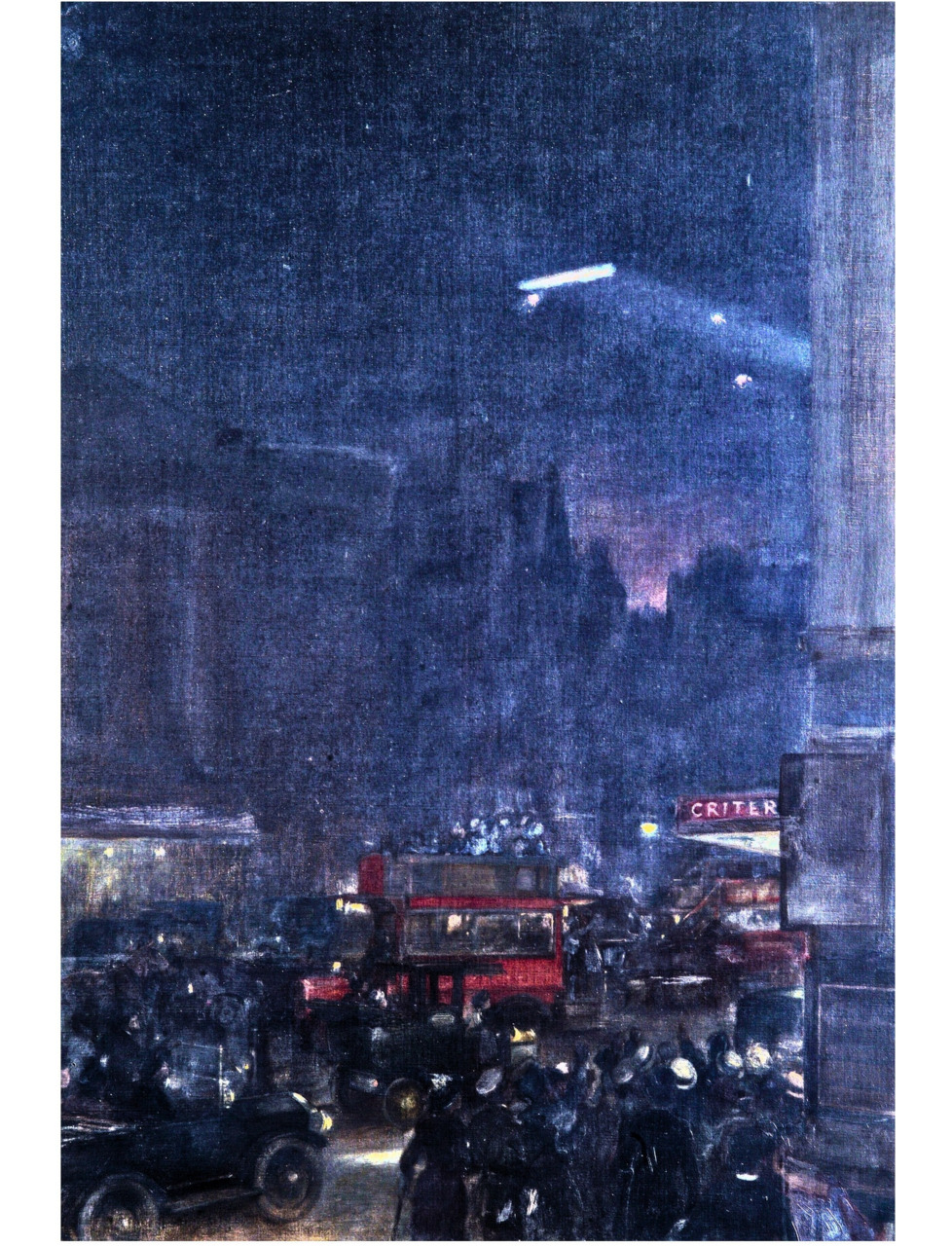

Задача 9. Смог в квартире**

Уличный воздух загрязнён. Пыль, мусор, автомобили, промышленные предприятия — всё это загрязняет воздух вредными выбросами. А дома чисто и тепло. В «родных стенах» люди в полной безопасности. Однако иногда воздух в квартирах бывает в разы грязнее уличного!

Чем может быть загрязнён воздух в помещении?

Контрольный ответ

Без притока свежего воздуха в жилом помещении становится душно, уменьшается количество кислорода и увеличивается содержание углекислого газа.

Люди выделяют в воздух бактерии и вирусы: на улице они рассеиваются, а в замкнутом помещении — нет. Поэтому большинство простудных и инфекционных заболеваний распространяются внутри помещений.

Плесень, пыль от ковров и одежды, шерсть домашних животных — все эти «элементы комфортной жизни» могут вызывать аллергические реакции.

Летучие загрязняющие компоненты могут выделяться из мебели, ламината, лежащего на полу, и других изделий, находящихся в комнатах.

Так что проветривайте почаще дома и в классе!

Кстати…

Состав воздуха в атмосфере не одинаков. К примеру, в крупных городах содержание углекислого газа выше, чем в лесах. А над океанами воздух имеет бо́льшую влажность.

Хотите знать больше?

Кислород выделяется зелёными растениями в ходе фотосинтеза. Те же растения расходуют кислород при дыхании. А ещё кислород расходуется на разложение растительных остатков. Поэтому в некоторых растительных сообществах кислородный баланс близок к нулю (то есть сколько кислорода они выделяют в ходе фотосинтеза, столько же поглощают на дыхание и разложение). А есть растительные сообщества, в которых кислородный баланс положительный (они выделяют больше кислорода, чем поглощают). Положительный кислородный баланс означает, что в таких сообществах либо увеличивается живая биомасса, либо отмершие остатки захораниваются без разложения. Первый случай — это молодые леса, биомасса в которых растёт за счёт роста деревьев. Второй случай — это болота и океанский фитопланктон. В болотах органическое вещество захоранивается в виде торфа, а океанский фитопланктон, отмирая, оседает на дно.

Подробнее о фабрике кислорода на планете читайте в статье автора портала «Географ и глобус» «Где находятся настоящие лёгкие планеты».

O2 — кислород, дикислород (по правилам).

СО2 — диоксид углерода (по правилам), углекислота

(в быту), оксид углерода (IV), двуокись углерода, угольный ангидрид (устар.), углекислый газ (в газообразном состоянии), сухой лёд (в твёрдом состоянии).

Задача 10. Как изучали «искусственный

воздух»**

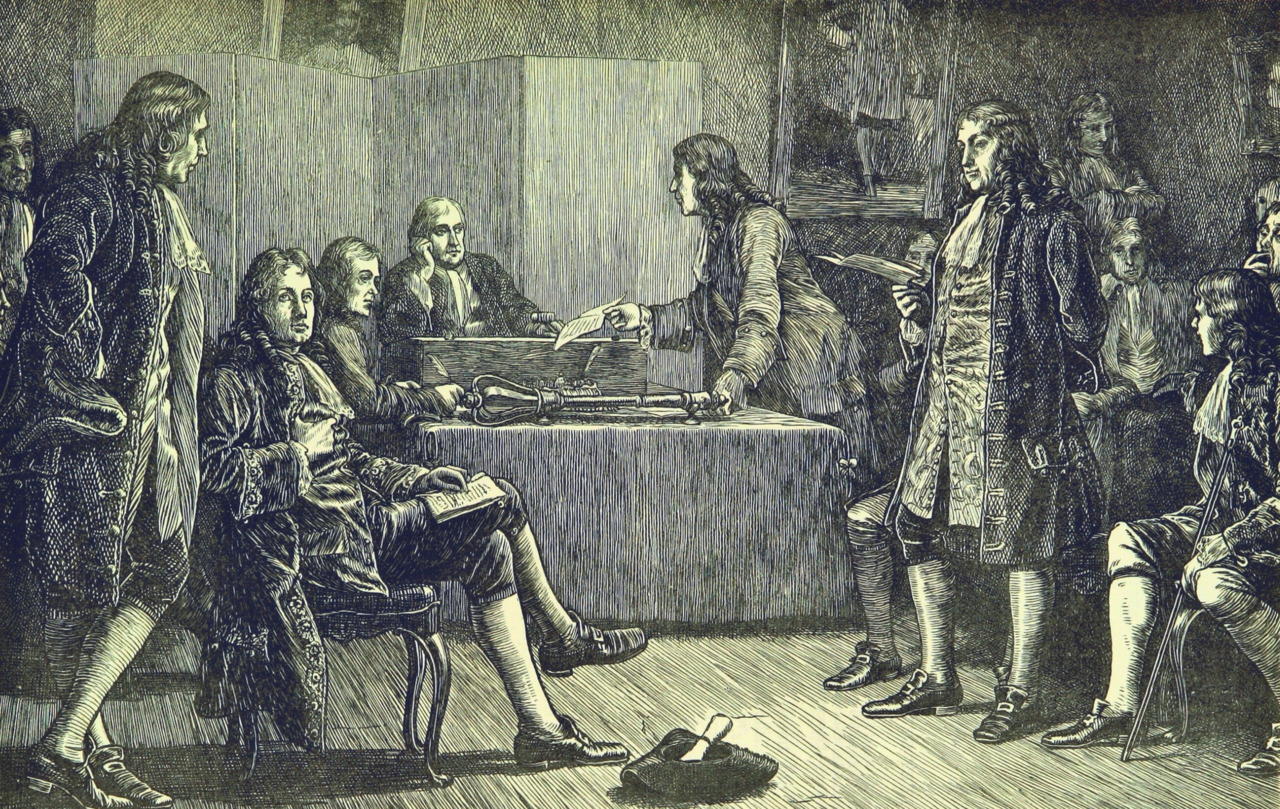

В XVII веке члены Лондонского королевского общества пытались получить воздух искусственно. Получали его разными путями. Например, подогревали крепкое пиво, смешивали разные жидкости и вещества: винный камень и купоросное масло, спирт и скипидар, вино и бычью желчь. Больше всего «воздуха» получил Роберт Гук, приливая перегнанный уксус к толчёным устричным ракушкам. Выделяющийся при этом «воздух» собирали в надетый на стеклянную трубку бычий пузырь. Учёные ликовали: они сделали важное открытие, научились искусственно добывать воздух!

Один из основателей и секретарь общества, Джон Уилкинс, так убеждал коллег: пузырь, когда он лежит рядом с горелкой, сильно раздувается, а на холодном окне сморщивается. А всё, что так сильно сжимается в холоде и расширяется в тепле, есть не что иное, как воздух.

Однако один из учёных, Роберт Бойль, сомневался… Он хотел быть уверенным, что добытый воздух не хуже естественного и может заменить его.

Как доказать или опровергнуть утверждение, что добытый искусственный «воздух» такой же, как самый настоящий естественный воздух?

Контрольный ответ

Бойль и Гук решили изучить, пригоден ли искусственный «воздух» для дыхания. Для этого они помещали животное в приёмник воздушного насоса, откачивали воздух и тут же быстро вводили искусственный воздух.

Кстати…

Учёные провели опыты с воробьями, мышами, пытались дышать им сами, но кашляли и задыхались… Пробовали добывать искусственный воздух из новых и новых смесей веществ — безрезультатно. Бойль рассуждал: «Непостижимо! Все живые существа дышат воздухом, который стар, как мир! Они довольствуются этим загрязнённым, затасканным и отказываются от свежего, только что приготовленного!» Оставалось признать: воздух воздуху рознь. Добываемый искусственно воздух чем-то резко отличался от естественного. Но чем? Ответ на этот вопрос тогда никому не приходил в голову.

Подумайте…*

Много месяцев спустя Роберт Гук вернулся к опытам над искусственным воздухом.

Предложите, какие ещё опыты можно поставить с искусственным воздухом, чтобы исследовать его свойства?

Контрольный ответ

Гук изучал, возможно ли в искусственном воздухе горение. Пламя в нём гасло.

Кстати…

Гук сделал вывод: в искусственном воздухе, в отличие от естественного, нет какого-то вещества, которое поддерживает горение и необходимо для дыхания.

Хотите знать больше?

Только в XVIII веке Антуан Лоран Лавуазье обнаружил и доказал, что мы вдыхаем кислород, а выдыхаем углекислый газ. Теперь для нас это очевидно, но тогда научный мир встретил эту теорию враждебно. Если вам интересно, как учёные разгадывали тайны воздуха, почитайте книгу Лейбсона Л. Г. «Разгаданный воздух: повесть из истории химии и физиологии».

O2 — кислород, дикислород (по правилам).

СО2 — диоксид углерода (по правилам), углекислота

(в быту), оксид углерода (IV), двуокись углерода, угольный ангидрид (устар.), углекислый газ (в газообразном состоянии), сухой лёд (в твёрдом состоянии).

CH3COOH — уксусная кислота, этановая кислота (по правилам), уксус (в быту).

CaCO3 — карбонат кальция (по правилам), известь (в быту), кальцит, мрамор, арагонит, исландский шпат (минералы).

Задача 11. Как изучали горение**

Девизом Лондонского королевского общества были слова «Nullius in verba», что в переводе с латыни означало «Ничего со слов»: доказательством считались лишь эксперименты, а члены общества полагались только на научные свидетельства. Опыты показали, что и для дыхания, и для горения нужен свежий натуральный воздух, а не тот искусственный, что учёные получали при разных процессах. В закупоренной ёмкости с ним гасла свеча и погибала мышь. Однако возникли споры: не гаснет ли свеча оттого, что воздух в банке совершенно неподвижен, в то время как в обычных условиях он находится в непрерывном движении.

Как проверить эту гипотезу? Предложите опыт, с помощью которого можно доказать, зависит ли горение от движения воздуха.

Контрольный ответ

Такой опыт поставил Роберт Гук. Он соединил с герметически закрытым сосудом мехи, поместил в сосуд тлеющий уголёк и вгонял и выгонял один и тот же воздух взад и вперёд. Несмотря на сильное движение воздуха, уголёк угасал. Достаточно было вдунуть в сосуд свежий воздух, как уголёк вспыхивал. Значит, дело не в движении, а в притоке свежего воздуха.

Задача 12. Горение без флогистона***

В XVIII веке господствовала теория флогистона. Когда вещество горит, оно теряет свою составную часть — флогистон, и его становится меньше. Это доказывали тем, что при сжигании угля или серы количество вещества уменьшалось. Но в 1775 году Антуан Лоран Лавуазье представил в Парижскую академию наук труд о прокаливании олова, в котором изложил опыт и его результат: вес вещества увеличился при горении!

Какой опыт поставил Лавуазье, чтобы доказать, что при горении вес вещества увеличивается?

Контрольный ответ

Лавуазье прокаливал олово в замкнутом сосуде, и оно превратилось в оксид олова. Общий вес сосуда остался неизменным, вес металла увеличился, а вес воздуха уменьшился. Увеличение веса металла было равно весу той части воздуха, которая исчезла при прокаливании.

Кстати…

Этим опытом Лавуазье доказал, что металл, сгорая, соединяется с какой-то частью воздуха. Он дал ей название «здоровый воздух», затем — «чистый воздух», «жизненный воздух», и, наконец, «оксиген» — кислород. Лавуазье нагревал на воздухе разные металлы, и вес золы всегда превышал вес исходного вещества. Это опровергало теорию флогистона, хотя её сторонники и пытались спасти теорию, объясняя увеличение массы металла при прокаливании отрицательной массой флогистона.

O2 — кислород, дикислород (по правилам).

Sn — олово.

SnО2 — диоксид олова (по правилам), оксид олова (IV),

двуокись олова (устар.), касситерит (минерал).

Задача 13. Чтобы огонь не умер***

⠀

Для процесса горения нужны топливо и кислород. И ещё что-то, что это топливо подожжёт. При интенсивном горении кислород быстро выгорает, и огонь гаснет. Чтобы горение продолжалось, нужен постоянный приток кислорода. Кузнецы раздували огонь мехами — подгоняли порции свежего воздуха. Но недостаток кислорода всегда ограничивал горение.

Как сделать так, чтобы горение протекало быстро и не нуждалось в притоке кислорода?

Контрольный ответ

Нужно, чтобы топливо уже заключало в себе кислород. Для этого к горючему веществу нужно примешать окислитель — вещество, которое выделяет кислород при нагревании. При повышении температуры кислород начнёт выделяться и горючее будет в нём сгорать. Воздух для горения такой смеси не нужен.

Кстати…

Эту задачу решили с изобретением пороха. Входящая в его состав селитра при нагревании разлагается с выделением кислорода. Топливом в порохе служит смесь древесного угля и серы, которые горят без дополнительного притока кислорода, получая его только из разлагающейся селитры.

O2 — кислород, дикислород (по правилам).

KNO3 — нитрат калия (по правилам), калиевая селитра,

калийная селитра (в быту), азотнокислый калий (устар.),

индийская селитра (истор.).

С — углерод; уголь, алмаз, графит (минералы), древесный уголь, активированный уголь, сажа (в зависимости

от способа получения).

S — сера.

Задача 14. Кислорода нам, и побольше!**

Воздух, которым мы дышим, только на одну пятую состоит из кислорода. Но во многих фильмах спасатели надевают пострадавшему кислородную маску, чтобы человек получал больше кислорода. «Вот было бы здорово, — говорит Ника, — если бы все люди дышали чистым кислородом! Пусть бы бесполезного азота в воздухе было меньше, а полезного кислорода больше! Пусть бы больницы и школы вместо воздуха наполнили кислородом — все дети лучше бы учились, а больные быстрее выздоравливали…»

Объясни Нике, почему этого не делают?

Контрольный ответ

Без кислорода жизнь невозможна. Но и в чистом кислороде жить нельзя. Больные люди или пострадавшие в серьёзных авариях получают кислород для дыхания недолго и только для того, чтобы мозг и сердце получили достаточно кислорода в тот момент, когда тело не может полноценно функционировать. Если долго вдыхать много кислорода, то наступит кислородное отравление: кислород начнёт окислять ткани, в первую очередь — мембраны альвеол лёгких. Поэтому азот для воздуха очень важен — он разбавляет кислород и делает воздух безопасным.

O2 — кислород, дикислород (по правилам).

N2 — азот.

Задача 15. Почему трещат дрова?***

Печка или камин гудят и воют, горящие дрова шипят и потрескивают, а на пожаре можно услышать одиночные сильные «выстрелы», и даже настоящие взрывы. При этом от горящего в ночи костра разлетаются искры, а открытый камин иногда «стреляет» угольками.

Почему дрова трещат и стреляют?

Контрольный ответ

При горении происходят различные химические и физические процессы, они сопровождаются звуковыми явлениями. Подожжённые дрова нагреваются. При нагревании древесина разлагается с образованием летучих продуктов. Именно они поначалу и горят, давая пламя, а если не сгорают — дают дым. Постепенно прогреваются и внутренние слои. В любой древесине, даже в самой сухой, в клеточных стенках и полостях сохраняется вода. При температуре выше 100°С она превращается в водяной пар. Также при нагревании испаряется смола. Пар разрывает волокна древесины с характерным треском. Таких микровзрывов на клеточном уровне миллионы, они слышны как непрерывное потрескивание. Между слоями древесины тоже накапливаются газообразные продукты разложения древесины. Они разрывают волокна и выламывают обуглившуюся древесину, при этом слышен громкий треск и отлетают угольки.

Кстати…

Породы древесины различаются по плотности или твёрдости, структуре, составу смол, степени усушки. От этих характеристик зависит громкость акустических эффектов. Горящие поленья «разговаривают» каждое на свой лад. Практически не трещат твёрдые и плотные бук и дуб. У берёзы, липы, осины, ивы древесина пористая и мягкая, они мирно потрескивают. А смолистые сосновые и еловые дрова «стреляют» искрами и дымят от кипящей взрывающейся смолы.

H2O — оксид диводорода (по правилам), вода (в быту),

оксид водорода (I) (устар.), водяной пар (в газообразном состоянии), лёд, водяной лёд (в твёрдом состоянии).

Задача 16. Водород не чище угля и газа?***

Водород называют экотопливом — при его сжигании не образуется ни золы (как при сжигании угля), ни даже углекислого газа (как при сжигании природного газа — метана).

Самый распространённый способ получения водорода в промышленности — паровая конверсия метана: смесь метана и паров воды нагревают на специальных катализаторах. Полученный таким образом водород называют «голубым» (в отличие от «зелёного», который получают электролизом воды под действием электричества, произведённого солнечными батареями или ветряками). Однако ряд учёных высказывают скепсис относительно экологичности «голубого» водорода. По той причине, что при производстве «голубого» водорода происходит не меньше выбросов парниковых газов, чем при сжигании природного газа.

Каковы источники парниковых газов?

Контрольный ответ

1. При паровой конверсии метана выделяется углекислый газ — столько же, сколько при сжигании того же количества метана.

2. Для нагревания реакционной смеси сжигают дополнительные порции метана, в результате чего выделяются дополнительные порции углекислого газа.

3. При добыче метана для получения водорода часть метана теряется, а метан — тоже парниковый газ.

H2 — водород.

O2 — кислород, дикислород (по правилам).

С — углерод; уголь, алмаз, графит (минералы), древесный уголь, активированный уголь, сажа (в зависимости

от способа получения).

CН4 — метан (по правилам), болотный газ (в быту),

рудничный газ (устар.).

СО2 — диоксид углерода (по правилам), углекислота

(в быту), оксид углерода (IV), двуокись углерода, угольный ангидрид (устар.), углекислый газ (в газообразном

состоянии), сухой лёд (в твёрдом состоянии).

H2O — оксид диводорода (по правилам), вода (в быту),

оксид водорода (I) (устар.), водяной пар (в газообразном

состоянии), лёд, водяной лёд (в твёрдом состоянии).

CH4 +2H2O = CO2↑ +4H2↑ — 166 кДж/моль.

2H2 + O2 = 2H2O +484 кДж/моль.

C + O2 = CO2↑ +393 кДж/моль.

CH4 + O2 = CO2↑ +2H2O +891 кДж/моль.

Задача 17. Негорючие дирижабли**

Первая мировая война. Немецкий дирижабль медленно летит над Лондоном, сбрасывая бомбы. В него попадает зажигательный снаряд, но странное дело — дирижабль не вспыхивает! Медленно истекая газом, он улетает прочь.

Секретные службы Англии переполошились: что за новое изобретение? Немецкие дирижабли были наполнены водородом и всегда взрывались от попадания снарядов, ведь водород в смеси с кислородом воздуха становится крайне горюч и взрывоопасен. Разведка получает срочное задание: разузнать, как немцам удалось обезопасить дирижабли с водородом от воспламенения.

Выскажите предположения, почему дирижабли перестали возгораться?

Контрольный ответ

Дирижабли стали наполнять другим лёгким газом — гелием. Гелий по плотности и лёгкости немного уступает водороду, но имеет перед ним неоспоримое преимущество: этот газ химически инертен и негорюч.

Улыбнитесь

— Что получится, если смешать гелий со сталью?

— Летающий автомобиль.

Кстати…

Перед войной немецкие пароходы везли в качестве балласта монацитовый песок из Индии и Бразилии, который долгое время являлся главным гелийсодержащим сырьём. В нём присутствует радиоактивный элемент торий, при его распаде образуется гелий. Атомы гелия накапливались в дефектах кристаллов и высвобождались при разрушении кристаллов под действием сильных кислот.

H2 — водород.

O2 — кислород, дикислород (по правилам).

Не — гелий.

Th — элемент торий.

Задача 18. Почему влажный воздух легче сухого?**

Как это ни парадоксально звучит, но сухой воздух тяжелее, чем влажный.

Почему, ведь в сухом воздухе нет молекул воды?

Контрольный ответ

По закону Авогадро равные объёмы любых газов при одинаковых условиях содержат равное число молекул. Во влажном воздухе молекулы воды заменяют собой более тяжёлые молекулы других газов, ведь количество молекул в одинаковых объёмах равное. Общая масса этого объёма воздуха уменьшится. Чем больше водяного пара, тем легче будет одинаковый объём воздуха при одинаковых температуре и давлении.

Справка

Воздух — смесь газов (азот, кислород, аргон, углекислый газ и др.). Молекулы этих газов состоят из двух атомов (азот, кислород) или трёх атомов (углекислый газ). Любая из этих молекул тяжелее молекулы воды. Средняя молекулярная масса воздуха составляет 29 г/моль. А воды — 18.

Улыбнитесь

Оптимист видит стакан наполовину полным. Пессимист видит стакан наполовину пустым. Химик видит стакан полностью заполненным: наполовину жидким веществом, наполовину — газообразным.

H2O — оксид диводорода (по правилам), вода (в быту),

оксид водорода (I) (устар.), водяной пар (в газообразном

состоянии), лёд, водяной лёд (в твёрдом состоянии).

N2 — азот.

O2 — кислород, дикислород (по правилам).

Ar — аргон.

СО2 — диоксид углерода (по правилам), углекислота

(в быту), оксид углерода (IV), двуокись углерода, угольный ангидрид (устар.), углекислый газ (в газообразном состоянии), сухой лёд (в твёрдом состоянии).

3. Вода. Растворы

Задача 19. Самый медленный круговорот*

В природе идёт постоянный круговорот воды: вода испаряется с поверхности океанов, пары перемещаются в область над сушей, конденсируются в капли воды, вода проливается в виде дождей и стекает реками обратно в океан. По пути вода задерживается в малых круговоротах — в живых организмах, в промышленности, в сельском хозяйстве. Иногда малые круговороты не выпускают воду в общий круговорот очень долго. Быстрее всего вода обновляется в атмосфере: от двух недель до двух месяцев. Это значит, что капли падающего дождя не более двух месяцев назад были ещё в океане. Вода в почве заменяется новой каждый год. Но глубоко залегающие подземные воды могут удерживать воду тысячи лет. Через глубоководные разломы в океанической земной коре вода просачивается в недра Земли и возвращается на поверхность через вулканы или гидротермальные источники. Весь Мировой океан полностью обновит состав примерно через 3 тысячи лет. Но есть в природе ещё более неизменные воды.

Догадайтесь, какой круговорот воды самый медленный на Земле?

Контрольный ответ

Дольше всего вода задерживается во льдах. Горные ледники обновляются за тысячи лет. Ледники Гренландии и льды вечной мерзлоты — за десятки тысяч лет. В Антарктиде есть лёд, который образовался больше миллиона лет назад.

Хотите знать больше?

Если вы решили найти в природе самую обыкновенную воду, то вы её не отыщете, такой «обыкновенной» воды нет во всём мире. Любая вода необыкновенная. И разнообразие воды зависит от её истории — где она побывала и что с ней происходило. Об удивительном изотопном составе и исключительных, ни на что не похожих свойствах воды читайте в выпуске журнала «Химия и жизнь» №3, 1965, с. 2. Найти статью можно по названию «Самое необыкновенное вещество» на портале «Элементы». Статья академика Игоря Васильевича Петрянова невероятно интересна, и вы точно узнаете что-то новое для себя, а всё известное сложится в систему. Читайте, не пожалеете! «Умейте только видеть и удивляться…»

H2O — оксид диводорода (по правилам), вода (в быту),

оксид водорода (I) (устар.), водяной пар (в газообразном

состоянии), лёд, водяной лёд (в твёрдом состоянии).

Задача 20. Вода из ниоткуда***

Когда-то древний суперконтинент Гондвана распался на несколько материков, и Атлантический океан разделил Африку и Америку. На месте бывшего гигантского озера почти на экваторе Южной Америки на сотни метров в высоту поднялись вулканические породы, и возникло горное плато из песчаника на гранитном основании. Слои песка уплотнялись и местами цементировались двуокисью кремния из термальных источников, спёкшийся затвердевший песчаник стал похож на камень.

Шли тысячелетия, солнце, вода и ветер разрушали песчаник, и на месте единого огромного плато появилось множество причудливых скал из стойких к эрозии пород — тепуи. Сейчас это восточная часть Венесуэлы. Тепуи называют ещё столовыми горами из-за совершенно плоских вершин, по виду напоминающих огромные столы. С этих «столов» с отвесными стенами срываются каскады водопадов, в том числе и самый высокий на планете водопад Анхель. Снизу кажется, что плато совсем ровные. На самом деле это хаотическое нагромождение скал, каньонов, крутых холмов, пещер и каменистых россыпей. Маленькие и большие озёра, воронки и углубления в виде блюдец с кристально чистой водой, торфяные болота, реки — пятая часть плато покрыта водой. Дожди промыли своды пещер из песчаника, в гигантских трещинах исчезают водные потоки, чтобы стать подземными реками и вырваться потом водопадами из скал на сотни метров ниже края плато. Часто с одной тепуи низвергается несколько водопадов. Например, на вершине Ауян-Тепуи в верховьях реки Чурун находится водопад Чурун-Меру, а ниже по течению — Анхель, который в секунду сбрасывает 300 кубометров воды! Для многих людей остаётся загадкой, из каких источников водопад питается.

Попробуйте объяснить, откуда на плоских бесснежных вершинах тепуи берётся столько воды, чтобы быть истоками водопадов и рек.

Эриберт Дезео, CC BY-SA 3.0

Контрольный ответ

На первый взгляд кажется, что такому количеству падающей воды взяться неоткуда. Но этот непрерывный поток можно объяснить круговоротом воды в природе.

Тепуи расположены в тропиках вблизи экватора, в 300–400 километрах от побережья Атлантического океана. Здесь тёплый и влажный климат. Полгода длится дождливый сезон, когда тропические ливни не прекращаются, но даже в сухой сезон дождь может идти несколько дней подряд. За год здесь выпадает 2–4 тонны дождя на каждый квадратный метр.

Леса у подножия испаряют так много влаги, что клубы тумана, как облака, непрерывно поднимаются с тёплых равнин. Даже в сухой сезон над некоторыми вершинами гор постоянно висит большое неподвижное, несмотря на ветер, линзовидное облако. Эти «приклеенные» облака образуются при конденсации водяных паров на высоте точки росы при нисходящем движении воздуха, когда горизонтальные потоки влажного воздуха образуют волны над горными препятствиями.

Чем выше тепуи, тем более холодным и влажным становится воздух. Наверху холодной ночью температура может падать ниже нуля, а в жаркий день плоская вершина нагревается. За счёт резких температурных колебаний по утрам конденсируется влага, и туман окутывает тепуи плотными облаками. Иногда солнце не проглядывает сквозь свинцовые тучи месяцами.

Влага остаётся на каменистом плато, не просачиваясь в глубину, и стекает с поверхности тепуи в виде водопадов.

Зависимость стока от круговорота воды подтверждает и тот факт, что водопады наиболее полноводны во время сезона дождей, а в сухой сезон с декабря по апрель они выглядят не так привлекательно.

Кстати…

Отчёты об экспедициях в район тепуи так впечатлили писателя Артура Конан Дойля, что он использовал этот образ при написании романа «Затерянный мир». В книге он описал затерянное в джунглях плато, населённое доисторическими животными и растениями. И действительно, растительный и животный мир тепуи сохранился таким, каким он был миллионы лет назад, благодаря изоляции каждой горы друг от друга и от джунглей у подножия. На этих «экологических островах» сохранились эндемичные виды, которые больше нигде не встречаются. Из-за непрекращающихся осадков из пород на вершинах вымывается вся органика, здесь практически нет почвы. Растения добывают азот, вступая в симбиоз с грибками, многие из них насекомоядные.

H2O — оксид диводорода (по правилам), вода (в быту),

оксид водорода (I) (устар.), водяной пар (в газообразном

состоянии), лёд, водяной лёд (в твёрдом состоянии).

N2 — азот.

SiO2 — диоксид кремния (по правилам), оксид кремния (IV), двуокись кремния (устар.), кремнезём (истор.).

Задача 21. Я бегу по воде****

Можно ли ходить по воде? Конечно, если это лужа на асфальте. Можно ли бежать по воде? Да, если это не простая чистая вода, а её густая смесь с крахмалом. Крахмальная суспензия ведёт себя как жидкость, если спокойно опустить в неё руку. Но если резко ударить по ней или прыгнуть на её поверхность, она поведёт себя как твёрдое вещество. В бассейне по такой «твёрдой жидкости» можно бежать, но если остановиться, то сразу начнёшь тонуть, ведь при медленном движении она ведёт себя как жидкость.

Попробуйте объяснить это явление: почему взвесь крахмала в воде приобретает такие свойства?

Контрольный ответ

Эта странная жидкость, суспензия крахмала в воде, ведёт себя то как обычная жидкость, то как твёрдое тело. Если воздействовать на неё резко, сильно, быстро, она проявляет свойства твёрдых тел, а при медленном и слабом воздействии становится жидкостью, течёт. Такое промежуточное состояние вещества между текучей субстанцией и твёрдым телом называют неньютоновской жидкостью. У ньютоновских жидкостей (например, воды) вязкость увеличивается пропорционально скорости сдвига, а у неньютоновских — по другим законам (в данном случае — по экспоненте). Между зёрнами крахмала находится вода, которая выступает как смазка. При медленном воздействии зёрна крахмала проскальзывают по этой смазке друг относительно друга. Однако при резком ударе зёрна проскользнуть не успевают. Зато вода вытесняется из пространства между зёрнами.

Кстати…

Учёные продолжают изучение неньютоновских жидкостей. Так, исследователи из университета Чикаго записали процесс их отвердения при резком ударе внутри непрозрачной смеси с помощью рентгеновской высокоскоростной съёмки. Удар выдавливал воду между крупинками крахмала, трение между ними резко возрастало, они слипались, как снежинки в снежке, и вещество в месте удара вело себя как твёрдое тело. Частицы взвеси под точками удара сжимались в твёрдый цилиндр, окружённый конусом, в котором взвесь двигалась вверх и в стороны, приподнимая поверхность вокруг места удара.

Свойства неньютоновских жидкостей используются в разных изобретениях. «Жидкая сумка» подавляет взрыв в багажном отсеке самолёта. «Жидкий бронежилет» рассеивает ударную волну по большой площади, увеличивая прочность брони. Инновационный материал, изготовленный по технологии D3O (де-три-о), защищает от ударов спортсменов-горнолыжников, смартфоны.

H2O — оксид диводорода (по правилам), вода (в быту),

оксид водорода (I) (устар.), водяной пар (в газообразном

состоянии), лёд, водяной лёд (в твёрдом состоянии).

Задача 22. Почему мы любим море?***

Человек вышел из моря, захватив с собой собственный аквариум.

К. Бернар

Жизнь, родившаяся в море, не могла начать своё шествие по земле до того момента, пока усилиями эволюции не удалось наконец создать организм, способный унести с собой клочок океана.

С. Брукс

В 1898 году российский физиолог Густав Бунге высказал гипотезу о том, что жизнь зародилась в океане. Миллиарды лет тому назад в воде океанов обитали одноклеточные живые организмы. Из воды они брали питательные вещества, в воду же выделяли продукты обмена. Этот процесс происходил с помощью диффузии или активного транспорта через клеточные мембраны. Потом появились многоклеточные организмы. Им для обмена веществ с внешней средой уже не хватало диффузии и активного транспорта. Появился «посредник», который доставлял питательные вещества и удалял продукты обмена. Этим посредником стала сама морская вода, которая «замкнулась» внутри организма, превратилась в «пленённое море» и стала выполнять те же функции, что и морская вода для одноклеточных организмов.

Где человек хранит свой «кусочек океана»?

Как можно доказать сходство «аквариума» человека и океанской воды?

Контрольный ответ

Чтобы доказать сходство, нужно изучить химический состав морской воды и жидкостей организма человека. В воде, этом универсальном растворителе, происходит большинство химических реакций в организме. Больше всего воды в жидкой части крови, плазме — 90%. Химический ионный состав плазмы крови очень похож на состав морской воды. Количество ионов натрия (Na+) и кальция (Са2+) в морской воде и в крови одинаково, а общая концентрация солей в морской воде выше. Исключение составляют ионы магния (Mg2+), которых больше в морской воде, и калия (К+), которых больше в сыворотке крови. Так что плазма крови и есть наш древний океан.

Подумайте…****

Почему состав крови и морской воды отличается по содержанию ионов магния и калия?

Контрольный ответ

Если принять гипотезу о том, что жизнь очень давно зародилась в океане, то нужно принять во внимание изменение состава воды уже после появления тех первых живых организмов в морской воде. Предполагается (хотя это очень трудно доказать), что со временем состав океанской воды менялся: реки приносили соли калия, натрия, кальция и магния. При повышении концентрации соли кальция и магния выпадали в осадок в виде карбонатов, а соли натрия и калия оставались в растворе. То есть концентрация солей калия и натрия росла, а кальция и магния — нет. Некоторые живые существа в процессе эволюции не стали перестраиваться под эти изменяющиеся условия, а заключили морскую воду в систему своих кровеносных сосудов. И эта внутренняя среда не менялась, как океан — она сохранила то соотношение ионов, которое было в древней океанской воде. И, сохранив её, в конце концов организмы вышли на сушу.

Кстати…

До сих пор среди учёных нет единого мнения, верна ли эта гипотеза — исследования продолжаются. Исследователи изучили морскую соль (галит), образовавшуюся в разное время за период продолжительностью в 150 миллионов лет, и проследили хронологию изменений химического состава океанской воды. Исследование опубликовано в журнале Science Advances. Состав морской воды времён палеозоя, когда появились первые животные с твёрдым наружным скелетом, практически идентичен минеральному составу нашей крови. Образно говоря, в нас, вероятно, текут воды древнего моря. Может, поэтому многих из нас тянет к морю…

Улыбнитесь

Кальций хвастается перед Натрием и Калием.

— Меня все в гости зовут!

— Э, да тебя зовут не в гости, а в кости! А вот нас на вечеринки приглашают часто. А вчера вечером что было! Случайно столкнулись Кислород и Магний!

— Omg!

H2O — оксид диводорода (по правилам), вода (в быту),

оксид водорода (I) (устар.), водяной пар (в газообразном

состоянии), лёд, водяной лёд (в твёрдом состоянии).

O2 — кислород, дикислород (по правилам).

Na — элемент натрий.

К — элемент калий.

Са — элемент кальций.

Mg — элемент магний.

Задача 23. Можно ли дышать жидкостью?****

Вода хорошо растворяет многие газы. Какие-то газы, например, хлороводород с полярными молекулами, растворяются лучше, а какие-то — хуже, например, водород или азот с неполярными молекулами. Кислород растворяется в воде лучше, чем азот, поэтому соотношение растворённых газов в воде отличается от атмосферного: в воздухе объёмное содержание кислорода 21%, а в растворённом в воде воздухе — 34%, таким образом соотношение кислорода к азоту в нём получается 1:2.

Рыбы и другие водные обитатели дышат растворённым в воде кислородом. Их жабры пропускают колоссальный объём воды, забирают растворённый кислород и отдают в кровь. У человека нет жабр, а лёгкие, заполненные водой, не обеспечивают достаточный газообмен. Однако в фантастических фильмах есть сцены, когда скафандр заполняется вязким веществом, и главный герой начинает дышать этой необычной жидкостью так, словно он дышит простым воздухом. Оказывается, это не совсем фантастика. На данный момент технология полного заполнения лёгких ещё не создана, но частичное жидкостное дыхание, в том числе вентиляция с помощью паров и аэрозолей, уже проводится. Особенно перспективен этот метод для недоношенных младенцев, которые не могут дышать самостоятельно, а также при погружениях на большие глубины и в космонавтике.

Какими свойствами должна обладать эта удивительная жидкость, которой можно будет дышать?

Контрольный ответ

Это должна быть подвижная жидкость, хорошо растворяющая кислород (то есть с неполярными молекулами). Учёные синтезировали такие жидкости. Это перфторуглероды. Их молекулы состоят из цепочек атомов углерод-углерод, все свободные валентности которого заняты фтором. Атомы фтора слабо поляризуются и не притягиваются друг к другу, поэтому вязкость такой жидкости невелика. Между молекулами много пустот, в которые легко проникают молекулы газов, растворяясь в жидкости. Химическая связь углерод-фтор чрезвычайно прочна, поэтому перфторуглероды совершенно инертны и не вступают ни в какие химические реакции. Поэтому растворённые кислород и углекислый газ, не связанные химически, легко и быстро выделяются при снижении их парциального давления. Также важно, что это вещество безвредно для организма.

Улыбнитесь

Фтор подходит к кассе без очереди и достаёт удостоверение электроотрицательности:

— Я всегда беру первый, пропустите, пожалуйста!

Кстати…

Американский хирург Арнольд Лэнди изобрёл водолазный костюм, в котором вообще не нужно дышать. «Жидкий воздух», поступающий из баллона, заполняет шлем дайвера и вытесняет воздух из лёгких. Углекислый газ выводится прямо из крови специальным прибором, наподобие жабр, прикреплённым к бедренной вене ныряльщика. Такому водолазу не страшна большая глубина, ведь жидкость не сжимается, как обычный воздух, под огромным давлением толщи воды, и в жидкости нет азота, гелия и водорода, которые при подъёме образуют пузырьки и закупоривают сосуды, приводя к кессонной болезни.

H2O — оксид диводорода (по правилам), вода (в быту),

оксид водорода (I) (устар.), водяной пар (в газообразном

состоянии), лёд, водяной лёд (в твёрдом состоянии).

НСl — хлороводород (по правилам), хлористый водород (устар), соляная кислота, хлороводородная кислота, хлористоводородная кислота (водный раствор).

H2 — водород.

N2 — азот.

O2 — кислород, дикислород (по правилам).

СО2 — диоксид углерода (по правилам), углекислота

(в быту), оксид углерода (IV), двуокись углерода, угольный ангидрид (устар.), углекислый газ (в газообразном состоянии), сухой лёд (в твёрдом состоянии).

Задача 24. Цветные дожди*

Замечали ли вы что-то необычное, когда гуляли после летнего дождя? Оказывается, иногда выпадают особенные дожди, разноцветные! Чего только ни думали люди об этом явлении столетия назад! Но теперь учёные знают, как возникают цветные дожди.

Попробуйте объяснить, почему иногда в некоторых местностях может пройти белый, чёрный или жёлтый дождь.

Какого цвета бывает лёд в природе?

Контрольный ответ

Белым дождь бывает из-за меловой пыли, которая смешивается с каплями дождя. Чёрные дожди идут после извержения вулканов, вместе с дождём выпадает вулканическая пыль. Жёлтыми дожди становятся во время цветения деревьев из-за примеси цветочной пыльцы.

Чистый лёд прозрачен. Если лёд образуется из снега, пузырьки воздуха делают его белым. Речной лёд желтоватый или даже коричневый из-за примеси глины. Морской солёный лёд зелёного цвета. Старый лёд айсбергов голубой или синий. А тонкие тающие льдинки — серые. Бывает удивительный розовый и красный лёд — с бактериями или планктоном внутри.

H2O — оксид диводорода (по правилам), вода (в быту),

оксид водорода (I) (устар.), водяной пар (в газообразном

состоянии), лёд, водяной лёд (в твёрдом состоянии).

CaCO3 — карбонат кальция (по правилам), известь (в быту), кальцит, мрамор, арагонит, исландский шпат (минералы).

Задача 25. Неуловимый газ*

Джозеф Пристли по профессии не был учёным. И научного образования у него не было. Но он совершил величайшие открытия, и его называют «отцом современной химии». И всё благодаря его любознательности и тяге к экспериментированию.

Что делали настоящие учёные в XVII веке, изучая разные вещества и их взаимодействие между собой? Смешивали вещества, нагревали их и собирали полученные газы в бычий пузырь над водой. Многие нагревали поваренную соль с серной кислотой. При этом газ выделялся, но собрать его в пузырь не удавалось — пузырь не надувался. Этот неуловимый газ, который не удавалось выделить другим исследователям, твёрдо решил получить Пристли. Он понял, что «хитрый» газ прячется в воде. И для того, чтобы его получить, он внёс изменения в прибор для получения газов.

Как Пристли изменил прибор для получения газов?

Контрольный ответ

При реакции поваренной соли с серной кислотой выделяется хлороводород. Он очень хорошо растворим в воде, поэтому его не удавалось собрать над водой. Пристли переделал прибор по-своему: он заменил воду на ртуть и стал собирать газы в прозрачном стеклянном цилиндре над ней. Цилиндр он заполнил ртутью, перевернул и погрузил его горлышко в порцию ртути, налитую в подобие миски. Он рассуждал так: ртуть при комнатной температуре — это жидкость с высокой плотностью, и поэтому она не сможет так же легко, как вода, абсорбировать газы.

Газ вытеснил ртуть из цилиндра в миску, а сам заполнил прозрачный цилиндр. Этот газ оказался бесцветным, с резким раздражающим запахом. Это и был неуловимый хлороводород.

Кстати…

Джозеф Пристли основал школу в небольшом городке, где он служил священником, и написал учебник по английской грамматике для детей. Работая над этой и другими книгами, Пристли случайно заметил, что карандашные пометки можно оттирать не только кусочком хлеба, как все делали в те времена. Оказалось, что графит хорошо стирается кусочком сырого каучука! Пристли описал это случайное открытие в предисловии к книге. Вскоре после этого ластики начали производить повсеместно, и они почти в неизменном виде дожили до наших дней.

Хотите знать больше?

Если интересно подробнее узнать о том, как Пристли ставил опыты, изучал свойства различных газов, или «воздухов», как он их называл, и какие задачи решал, почитайте статью П. А. Кошеля в журнале «Химия», выпуск №31 за 2004 год: «Пристли находит газ, поддерживающий жизнь».

H2O — оксид диводорода (по правилам), вода (в быту),

оксид водорода (I) (устар.), водяной пар (в газообразном

состоянии), лёд, водяной лёд (в твёрдом состоянии).

NaCl — хлорид натрия (по правилам), поваренная соль,

столовая соль, пищевая соль (в быту), хлористый натрий (устар.), каменная соль, галит (минерал).

Hg — ртуть.

H2SO4 — серная кислота (по правилам), купоросное масло (истор.).

НСl — хлороводород (по правилам), хлористый водород (устар), соляная кислота, хлороводородная кислота, хлористоводородная кислота (водный раствор).

Задача 26. Как вынести мусор из яйца?***

Никакая стройка не обходится без мусора. И при «строительстве» живого организма образуются «строительные шлаки» — соединения азота. У рыб это аммиак, у земноводных и млекопитающих — мочевина, у пресмыкающихся — мочевая кислота. Они ядовиты для развивающегося организма. Их нужно удалять. У млекопитающих мочевина выводится через плаценту в организм матери, а оттуда уже во внешнюю среду. У рыб и земноводных хорошо растворимый аммиак из икринок выводится прямо в воду. Проблемы возникают у зародышей птиц, крокодилов и черепах: через поры яичной скорлупы или плотной оболочки вывести нелетучую мочевую кислоту во внешнюю среду невозможно.

Как зародышам в яйце избавиться от ядовитых отходов, чтобы не отравиться ими?

Контрольный ответ

Если токсичные отходы нельзя вывести за пределы яйца, нужно захоронить их прямо в яйце. Развивающийся птенец из собственных тканей «строит» особый «мусорный» мешочек — аллантоис. Сюда зародыш по кровеносной системе отправляет все образующиеся при обмене веществ шлаки. Продукты распада выделяются в виде сухой, плохо растворимой мочевой кислоты, чтобы не отравить зародыша. Аллантоис с отходами остаются в яйце после того, как птенец уже вылупится.

Кстати…

Эмбрион постепенно расходует желток и белок яйца. Чтобы защититься от сотрясений и механических повреждений в твёрдом пространстве скорлупы, будущий птенец создаёт буфер: обрастает тонкой плёнкой — эмбриональной оболочкой, которая заполняется жидкостью. Эта «водная» прослойка внутри яйца, как буфер, защищает птенца.

NH3 — азан, аммиак (по правилам), аммиак (в быту),

нитрид водорода (устар.).

(NH2) 2CO — карбодиамид, диамид угольной кислоты

(по правилам), мочевина (в быту), карбамид (устар.).

C5H4N4O3 — мочевая кислота.

Задача 27. Кемпендяйская соль***

Полезные ископаемые можно не только копать! В Якутии, например, соль добывают из… соляных источников. На правом берегу солёной речки Кемпендяй в одноимённом посёлке когда-то построили завод по производству соли. Круглый год солёная вода бьёт из-под земли и поднимается по трубам. Днём и ночью рассол струится в огромный бассейн под открытым небом. Из бассейна получают соль. Летом под лучами солнца вода испаряется, а соль остаётся на дне бассейна. Её сгребают, складывают в бугры высотой 10–15 метров. Здесь они окончательно досыхают. Вот только лето в Якутии хоть и жаркое, но короткое. Больше полугода стоят лютые морозы. Но и зимой рассол наполняет бассейн. И хотя солёная вода на морозе не замерзает и интенсивно не испаряется, к весне на дне образуется слой соли высотой в несколько десятков сантиметров.

Попробуйте объяснить, почему обычная вода замерзает при 0°С, а солёная — нет?

Почему соль на морозе выпадает в осадок?

Контрольный ответ

В водном растворе соль распадается на ионы Na+ и Cl–. С ними связываются молекулы воды, образуя так называемые гидратные оболочки — слой молекул воды, связанных с ионами. При кристаллизации воды её молекулы образуют связи друг с другом — происходит упорядочение. Если часть молекул находятся в гидратных оболочках, они уже упорядочены, и их дальнейшее упорядочение требует более низких температур.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.