Бесплатный фрагмент - Капитанская дочка против зомби

Mash-Up

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА против Зомби

(произведение — апокриф (mash-up)

Стараясь угодить людям с плохим вкусом, вы теряете возможность угодить людям с хорошим вкусом. Угодить же одновременно всем вкусам — вещь невозможная. Уильям Блейк

Глава I

СЕРЖАНТ ГВАРДИИ

Дочь на отца похожа — счастлива. Русская пословица

Издревле род наш происхождения варяжского. Батюшка мой Андрей Петрович Гриднев по молодости своей служил еще в правление Анны Иоанновны и вышел в отставку секунд-майором в 17.. году. С тех пор оставив столицу жил он в своей симабарской вотчине, где и оженился, по любви, на пригожей девице Акулине Владимировне, дочери обедневшего здешнего дворянина. Нас было девять человек детей. Все мои милые братья и сестры умерли во младенчестве.

Матушка была еще мною тяжела, как уже я был записан в Пресветлый Преображенский полк сержантом, по милости полковника гвардии графа Ц., близкого нашего родственника по материнской линии. Ежели бы паче всяких чаяний моя матушка родила дочь, то отец объявил бы в Управление Делами Строжайшей Императорской Гвардии о смерти неродившегося сержанта, и дело тем бы и кончилось. А пока я числился в бессрочном отпуску до окончания курса общих наук. В то время воспитывались сызмальства не по-нонешнему. С шестилетнего возраста отдан я был на руки старому ловчему Ильичу, за разумное и трезвое свое поведение пожалованному мне в дядьки. Под его надзором на двенадцатом году выучился я всеобщей имперской грамоте, мог обиходить своего коня, а также очень здраво судить о загонной охоте и мог также сам себе добыть пропитание в глухом лесу.

В это время батюшка нанял для меня китайского учителя, господина И, которого выписали из Москвы вместе с годовым запасом вин из полуденных стран, бумаги, пороха и добротного вологодского масла. Приезд учителя сильно не понравился моему дядьке. «Бог свидетель, — ворчал он ревниво про себя, — кажется, малой умыт, причесан, накормлен. Куда как нужно тратить лишние сбережения и нанимать басурманина, как будто бы и своих людей не стало!»

А надо сказать, что мода на французских учителей в тот момент окончательно ушла. Государство наше, нарастив обороты торговли с китайским государством, отчаянно нуждалось в толковых специалистах знающих язык и обычаи этой диковинной восточной страны.

Господин И, а ежели проще Чжан в китайском отечестве своем был брадобреем, потом в Непальском царстве солдатом, потом на испанском судне приплыл в Европу чтобы стать «сэнсеем», не очень понимая значение этого слова. Он был добрый малый, но игрок до крайности. Главною его слабостию была страсть к азартным играм и благовониям; нередко за свои проигрыши в трактире получал он от тамошних вышибал толчки, отчего прятался в имении после целыми сутками. К тому же ввиду экзотических фехтовальных тренировок (по его выражению — стиль пьяного мастера) не был он и врагом бутылки, то есть (говоря по-свойски) любил хлебнуть лишнее. Но как у нас подавалось только вино и, то только за обедом, и по рюмочке, причем учителя обыкновенно и обносили, то мой Чжан очень скоро привык к крестьянской клюквенной настойке и даже стал предпочитать ее разного рода хитрым благовониям своего отечества, как не в пример более полезную для сохранения своего рассудка. Мы тотчас поладили, и хотя по контракту обязан он был учить меня по-китайски, по-монгульски, по-джунгарски и всем отроческим наукам, но он предпочел наскоро выучиться от меня кое-как болтать по-русски, — и потом каждый из нас занимался уже своим делом. Мы жили душа в душу. Другого ментора и партнера по фехтованию я и не желал. Но вскоре злодейка — судьба нас разлучила, и вот по какому случаю:

маменькина горничная Марфа, пышная и рябая девка и хромая скотница Агриппина как-то согласились в одно время кинуться матушке в ноги, винясь в преступной женской слабости и с плачем жалуясь на «сенсея», обольстившего их провинциальную неопытность и спустившего их скромные сбережения в карты и маджонг. Матушка шутить этим не любила, и тот час нажаловалась моему батюшке. А надо признать, расправа у него была короткая, ибо хозяйство свое и дворню держал он в благочестии и строгости. Поминутно чертыхаясь, он тотчас потребовал негодника-китайца. Доложили, что господин И давал мне свой урок. Батюшка сразу пошел в мою комнату. В это время мой учитель Чжан спал на кровати сном невинности. Я же был занят как мне казалось нужным делом. Надобно знать, что для меня выписана была из Москвы огромная геополитическая карта. Она висела на стене безо всякого употребления и давно соблазняла меня плотностью и добротностью бумаги. Я решился сделать из нее китайского воздушного змея в виде дракона, о котором рассказывал мне давеча учитель и, пользуясь сном Чжана, принялся за работу. Батюшка вошел в то самое время, как я прилаживал разноцветный мочальный хвост к аглицким островам. Увидя мои скромные упражнения в географии, батюшка, сказав жутко непотребное слово дернул меня за ухо, потом подбежал к Чжану, разбудил его весьма неосторожно и стал осыпать укоризнами. Чжан в смятении хотел было привстать и не мог: несчастный китаец был сильно пьян. Тут как говаривал сам Чжан — Без огня хворост не загорится. Схватив учителя за ворот халата, батюшка приподнял его с кровати, вытолкал из дверей и в тот же день прогнал со двора, к вящей радости Ильича. Тем и кончилось мое куртуазное воспитание.

Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми сорванцами. Лишь изредка побуждаемый муками совести я упражнялся с мечом Цзян в приемах, изученных мною вместе с моим добрым учителем, да почитывал оставленную им второпях книгу о чудесных морских экспедициях китайского флотоводца — евнуха Чжен Хэ. Несмотря на непонимание в то время значения слова «евнух» книга была весьма увлекательна. Она описывала экспедиции в неизведанные на тот момент просторы Африки, Аравии и Индокитая, ужасные и удивительные нравы и обычаи этих народов. Морские просторы, загадочные царства, пираты и разбойники всех мастей возбуждали мое воображение. Оно рисовало мне штормы и бури, сражения и невиданных животных повстречавшихся путешественникам.

Однажды я перепугал до полусмерти дворовых девок рассказывая об страхолюдных обычаях народов африканского континента, когда из человека местные жрецы каким-то загадочным способом делали живого мертвеца — зомби. Это существо питалось человечиной и во всем повиновалось своему хозяину.

Слушая опосля матушкины упреки в моем неразумном поведении я лишь размышлял о том, когда я дочитаю эту толстенную книгу и встретит ли в ее конце евнух Чжен Хэ какую-нибудь подходящую заморскую царевну. Между тем минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба моя переменилась.

Однажды поздней осенью маменька готовила в гостиной крюшон, а я, облизываясь, соображал, чем бы ее ненароком отвлечь. Батюшка у окна читал подшивку Государевой Российской газеты, ежемесячно им получаемой. Эта газета имела завсегда сильное на него воздействие: никогда не перечитывал он ее без особенного участия, и чтение это производило в нем всегда удивительное волнение желчи и приступы гнева. Маменька, ведавшая наизусть все его обыкновения и манеры, неизменно старалась спрятать свежий номер как можно подальше, и таким образом сей злосчастный листок бумаги не попадался ему на глаза иногда по целым неделям. Зато, когда он ненароком его находил, то, бывало, по целым часам не отпускал уж из своих рук. Итак, батюшка читал свою газету, изредка пожимая плечами и повторяя вполголоса: «Генерал-майор!.. Он у меня в полку был капитаном!.. Обоих российских орденов кавалер!.. С мечами и с бантом!.. А давно ли…» Наконец батюшка бросил газету на стол и ушел в задумчивость, не предвещающую порой ничего хорошего.

Вдруг он обратился к матушке: «Акулина Владимировна, душенька, а сколько лет Петруше?»

— Да вот пошел семнадцатый годок, — отвечала матушка. — Петруша родился в тот самый год, как овдовела своячница наша, Лизавета Никифоровна, год тяжелый еще был, моровое поветрие и еще…

«Добро, — прервал батюшка, — пора ему в военную службу. Полно ему бегать по девкам, да лазить за голубями».

Мысль о близкой разлуке со мною так поразила матушку, что она обронила половничек в кастрюльку, и слезы градом потекли по ее лицу. Напротив того, трудно описать мой восторг и упоение. Мысль о службе сливалась во мне с мыслями о свободе и запретных наслаждениях петербургской жизни. Я воочию воображал себя уже офицером Гвардии, что, по воззрению моему, было зенитом благополучия человеческого в нашем государстве. Увы.

Отец не любил ни изменять свои намерения, ни откладывать их воплощение в жизнь. День отъезду моему был тот час определен. Накануне он объявил, что расположен писать к будущему моему начальнику рекомендательное письмо, и потребовал пера и бумаги.

— Не забудь, свет мой Андрей Петрович, — произнесла матушка, — поклониться и от меня графу Ц.; я, мол, полагаюсь, что он не оставит Петрушу своей протекцией.

— Что за чепуха! — отвечал батюшка еще больше нахмурившись. — К какой стати стану я писать к графу Ц.?

— Да ведь ты сказал, что изволишь писать к начальнику нашего сына?

— Ну, а там что?

— Да ведь начальник Петрушин — граф Ц. Ведь Петруша вписан в Лейб-Гвардию!

— Вписан! А мне какое дело, что он вписан? Мой сын в столицу не поедет. Чему научится он, служа в Петербурге? мотать деньги да бездельничать? Нет, пускай послужит он в настоящей армии, да крепко потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон. Вписан в Гвардии! Где ж его пачпорт? подать его сюда.

Матушка, поминутно рыдая, отыскала мои документы, хранившиеся в ее шкатулке вместе с сорочкою, в которой меня крестили, и вручила их батюшке своею дрожащею рукою. Батюшка прочел паспорт со вниманием, положил перед собою на секретер и приступил к своему письму.

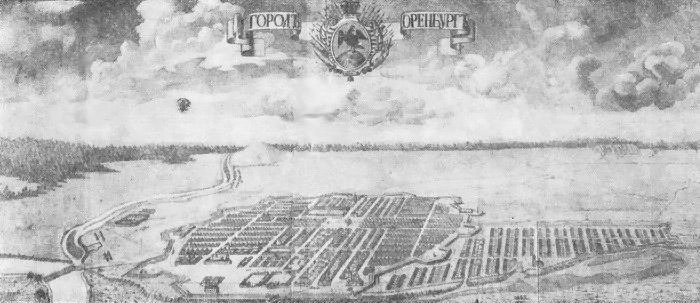

Любопытство меня измучило: куда ж посылают меня, если уж не в столицу? Я не сводил глаз с пера, которое двигалось довольно медленно, но неумолимо решало мою судьбу. Наконец письмо было окончено, отец разогрев сургуч над свечой запечатал его фамильной серебряной печаткой в одном пакете с моим паспортом, снял очки и, подозвав меня, сказал: «Вот тебе пакет к Андрею Карловичу Р., моему старинному военному товарищу и другу. Отдашь лично в руки. Ты едешь в Оренбург служить под его генеральским начальством».

Итак, все мои светлые надежды на блистательное военное будущее рушились! Вместо беззаботной столичной жизни ожидала меня тоска и уныние в восточной части нашей империи, стороне глухой, убогой и отдаленной. Служба, о которой за минуту думал я с таким восхищением и экстазом, казалась мне теперь тяжелым несчастием. Но такова отцовская воля и спорить было нечего. На другой день поутру к крыльцу была подана дорожная кибитка; уложили в нее дорожный сундук, погребец с чайным прибором из иньской глины и узлы с булками и пирожками, последними, надо сказать знаками домашнего баловства. Родители мои благословили меня на дальний путь. Отец глядя прямо мне в глаза сказал: «Прощай, Петр. Будь здоров и расторопен. Служи верно, кому присягнешь; слушайся командиров своих; за их милостью не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду. В этом тебе мое благословление и фамильное кольцо с гербовой печатью». Смущаясь, он вложил мне кольцо в руки и уступил место матери. Матушка в слезах наказывала мне беречь мое здоровье от болезней и дуэлей, а Ильичу смотреть за дитятей. «Для заживления всех ран, кроме душевных» она передала Ильичу бальзам, рецепт которого издавна хранили в нашем роду. От стоявшего на дворе мороза надели на меня старый отцовский голштинский мундир подбитый мехом без знаков различия, а сверху лисью шубу. Я сел в кибитку с Ильичем и отправился в дорогу, украдкой обливаясь слезами. Из дома я выезжал так надолго впервые.

Спустя сутки въехали мы в Симабарск, где должны были пробыть сутки для закупки нужных вещей, что и было поручено Ильичу. Выбрав трактир почище, мы остановились в нем и Ильич с утра пустился по купеческим развалам и лавкам. Соскуча глядеть из маленького окошка на грязный переулок, я спустился вниз и пошел бродить людской части трактира. Вошед в курительную залу, увидел я рослого барина лет видимо тридцати пяти, с длинными смоляными усами, в красивом шелковом расписанном драконами халате, с кием в руке и при трубке. В смрадном табачном дыму он играл с маркером, который при выигрыше должен был выпить полную рюмку водки, а при проигрыше лезть под биллиард на четвереньках и гавкать. Я решил поглядеть на их игру. Чем долее игра продолжалась, тем моционы под стол становились чаще, пока вконец пьяный маркер не остался под биллиардом. Барин проговорил над храпящим маркером несколько сильных непечатных выражений в виде надгробного слова и повернувшись ко мне предложил сыграть с ним партию. Я отказался по неумению своему. Этот факт показался ему, по-видимому, весьма противоестественным. Он поглядел на меня как бы с сожалением; однако вскоре мы познакомились и разговорились. Я узнал, что зовут его Иваном Ивановичем Булиным, что он ротмистр Ахтырского гусарского полку и выискивает в Симабарске рекрут для приема в полк, а остановился он в трактире. Булин сделал предложение отобедать с ним вместе чем бог послал, по-солдатски. Я с желанием согласился и мы сели за стол. Ротмистр пил и потчевал и меня, приговаривая, что де надобно свыкаться ко службе; он пересказывал армейские анекдоты, от которых я со смеху чуть не валялся, и мы встали из-за стола совершенными приятелями, правда за трезвость я свою бы не поручился. Тут вызвался он натаскать меня играть на биллиарде. «Это, — говорил Булин, — потребно для нашего брата служивого. В походе, например, придешь в деревню — чем прикажешь заняться? Ведь не все же война? Волей-неволей сходишь в трактир и станешь играть на биллиарде; а для того надобно уметь играть!» Я полностью с этим согласился и с отменным прилежанием принялся за науку. Булин громогласно ободрял меня, дивился скорым успехам и, после нескольких уроков, предложил играть на интерес, всего по одному грошу, не для выигрыша, а так, чтоб не играть даром, что, по его словам, самая мерзкая привычка. Я согласился, а Булин распорядился подать нам пуншу и убедил меня его попробовать, повторяя, что к воинской службе нужно мне привыкать; а без пуншу что за служба! Я охотно послушался его. Между тем игра наша продолжалась. Чем чаще потягивал я от моего бокала, тем становился бесстрашнее. Шары поминутно летали у меня через борт; я кипятился, бранил всех и вся, а также маркера, который считал бог ведает как, час от часу умножал игру, словом — вел себя как мальчонка, вырвавшийся на волю. Между тем время пролетело совсем незаметно. Ротмистр глянул на часы, положил кий и объявил мне, что я проиграл сто рублей. Этот факт смутил меня немножко. Сбережения мои были у Ильича. Я стал оправдываться. Булин меня прервал: «Петр Андреевич, помилуй! Не изволь тревожиться. Я смогу и подождать, а покамест поедем к проказнице Аринушке. Пожалуй, ты такого еще не видывал».

Что прикажете? День я закончил так же беспутно, как и начал. Мы отужинали где-то на краю города, в вертепе у Аринушки. Булин неустанно мне подливал, повторяя, что надобно к службе привыкать. Встав из-за стола, я чуть держался на ногах, но смог станцевать с самою хозяйкой плясовую; в полночь Булин привез меня обратно в трактир.

Ильич сам не свой встретил нас на крыльце. Он ахнул, узрев несомненные признаки моего будущего усердия к военной службе. «Что это, Петр Андреевич, с тобою сделалось? — сказал он жалобным голосом, — где же ты это так нагрузился? Ахти господи! отроду таких прегрешений не бывало!» — «Молчи, старый хрыч! — отвечал я ему, падая и запинаясь, — ты, верно, пьян, пошел вон… и уложи меня».

На следующий день я проснулся с ужасной головною болью, смутно припоминая обрывки вчерашних происшествий. Унылые размышления мои прерваны были Ильичем, вошедшим ко мне с кружкой горячего сбитня. «Рано, Петр Андреич, — сказал он мне, печально качая головою, — рано начинаешь по молодецки гулять. И в кого ты пошел? Кажется, ни батюшка, ни дедушка пьяницами не бывали; о матушке и говорить нечего: отроду, кроме квасу, в рот ничего не изволили брать. А кто всему виноват? беспутный гусар твой — тьфу, да педагог — китайский. Чтоб ему пусто было нехристю! То и дело, бывало, к Григорьевне забежит: „О, прекрасная луноликая госпожа Гриворьна, водкю“. Вот тебе и „Ни хао!“ Нечего сказать: добру наставил, собачий сын. И нужно было нанимать учителя-басурмана, как будто у барина не стало и своих справных людей!»

Мне было дико стыдно. Моя голова представлялось мне полым биллиардным шаром, в котором свербящим эхом отражались произнесенные Ильичем слова. Я от стыда отвернулся и сказал ему: «Пожалуйста, поди вон, Ильич; я сбитня не хочу». Но Ильича непросто было унять, когда, бывало, примется за нравоучение. «Вот видишь ли, Петр Андреич, каково подгуливать. И головке-то тяжко, а кушать-то совсем не хочется. Человек, пьющий горькую ни на что не пригоден… Ну да все можно поправить… Выпей-ка ты лучше огуречного рассолу да с медком, а всего лучше опохмелиться полстаканчиком настойки. Не прикажешь ли?»

В это время к нам в горницу вошел посыльный мальчик и, кланяясь подал мне записку, сказав, что она от хозяина — ротмистра Ивана Ивановича Булина. Сломав сургуч я развернул ее и прочел следующее:

«Любезный товарищ, Петр Андреевич, будь учтив, пришли мне срочно с моим служкой сто рублей, которые Вы мне вчера благородно проиграли. Отбываю по месту службы в связи с чем крайняя нужда в деньгах.

Готовый ко услугам

Ротмистр Ее Королевского Величества И. И.Булин».

Я принял на себя вид безразличный и, обратись к Ильичу, который был и сбережений, и белья, и дел моих рачитель, распорядился отдать слуге сто рублей. «Но как! Зачем?» — спросил потрясенный Ильич. «Я их остался должен», — отвечал я со всевозможной холодностию в голосе. «Должен! — возразил Ильич, час от часу повергнутый в большее изумление, — да когда же, сударь мой, успел ты ему задолжать? Дело что-то не чисто. Воля твоя, Петр Андреевич, а денег я не выдам».

Хоть и больной своей головою, но я порассудил, что если в сию бесповоротную минуту не переспорю упорного Ильича, то уж в последствии времени трудно мне будет избавиться из под его опеки, и, взглянув на него надменно, сказал: «Я твой владетель, а ты мой слуга. И деньги это мои. Я их проиграл, потому что так мне заблагорассудилось. А тебе холоп посоветую не умничать и делать то, что тебе приказывают».

Ильич так был сражен моими словами, что сплеснул руками и остолбенел. «Что же ты стоишь!» — закричал я зло. Ильич заплакал. «Батюшка мой, Петр Андреич, — выговорил он дрожащим голосом, — не умори меня с печали. Свет ты мой! послушай меня, старого: напиши этому грабителю, что ты пошутил, что у нас и денег-то таких не водится. Сто рублей! Боже ты милостивый! Скажи, что тебе дома крепко-накрепко наказали не играть, окромя как в бирюльки…» — «Полно лгать, — прервал я твердо, — отдавай сюда деньги или я тебя взашей прогоню».

Ильич понуро оглядел на меня с совершенной горестью и пошел за моим долгом. Мне было жаль моего старого слугу; но я хотел вырваться на волю и доказать, что уже не дитя. Деньги тотчас были доставлены Булину. Ильич поторопился вывезти меня из проклятого трактира и я был втайне рад этому. Вскоре он явился с известием, что лошади запряжены. С беспокойной совестию и с безмолвным раскаянием выехал я из Симабарска, не простясь с моим беспутным учителем-гусаром и уж не думая с ним когда-нибудь встретиться.

Глава II

П Р О В О Д Н И К

Ямщик — в дороге пайщик. Русская пословица

Ох вы, ветры, ветры буйные, дай-ка, ветры, к вам прислушаюсь — Чу, несетесь вы степью гладкою; А люба ли вам Русь привольная?

«Сказка про Пугачева и про вдову Харлову»

Я приближался неспешно к месту моего назначения. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Все это безмолвное великолепие покрыто было снегом. Тревожное и тусклое солнце садилось. Кибитка ехала по узкой дороге, или точнее по следу, проложенному крестьянскими санями.

Дорожные размышления мои были не слишком приятны. Проигрыш мой, по тогдашним ценам, был немаловажен. Ведь, к примеру, за один рубль мы могли бы проехать целых 300 верст на ямских лошадях. Бестолку сейчас жалеть решил я и еще раз поправил сквозь перчатку отцовское кольцо, острые края которого почти прорвали материю. Как хорошо что я не обронил его при моем беспутстве! Я не мог не сознаться в душе, что поведение мое в симабарском трактире было пустоголово, и чувствовал себя повинным перед Ильичем. Все это вкупе с головной болью ужасно меня мучило. Старик угрюмо сидел на облучке, отворотясь от меня, и молчал, изредка только подкашливая и сопя. Я обязательно хотел с ним помириться и не знал с чего начать. Наконец я сказал ему: «Ну, ну, Ильич! полно, помиримся, сам видишь виноват я. Я вчера напроказил, а тебя так совсем напрасно обидел. Пообещаюсь вперед вести себя умнее и слушаться тебя. Ну, не сердись родной; помиримся».

— Эх, свет ты мой, Петр Андреич! — отвечал он с тяжелым вздохом. — Сержусь-то я на самого себя; сам я кругом повинен. Как мне было оставлять тебя одного в этом трактире! Ты же совсем к этому не приучен! Что делать? Грех попутал: вздумал забрести к дьячихе, повидаться с… кумою. Так-то: зашел к куме, да засел во тьме. Беда да и только!.. Как покажусь я на глаза родителям твоим? Что скажут они, как узнают, что родимое дитя ужо пьет и играет. Эх!

Чтоб утешить бедного слугу, я дал ему слово впредь без его согласия не располагать ни одною копейкою. Он вроде как мало-помалу успокоился, но вдруг дядька мой внезапно замолк, лицо его перекосило и он завалился на спину. Я в страшном смятении приказал остановить сани. Ильич жутко вращая глазами и побледнев лицом силился сказать что-то, но не мог.

— Барин, вишь плохо ему, никак падучая или еще што. Давай снегом его лицо разотру — вымолвил ямщик.

Но, ни снег, ни мои увещевания не могли привести Ильича в чувство. Руки и ноги его так и остались недвижимы, лишь глаза указывали на то, что он еще жив. Обхватив голову руками я с ужасом осознал, что мое мотовство и пьянство довели верного Ильча моего до сего непонятного нервного состояния.

Ямщик вернувшийся в кибитку, сняв шапку, оборотился ко мне и сказал:

— Барин, не прикажешь ли воротиться?

— Зачем?

— Так ведь время больно ненадежно: темнеет, ветер слегка подымается; вишь, как он сметает порошу, да и обиходить больного надобно.

— А с ветром, что за беда?

— А видишь там что? (Ямщик откинув полог кибитки указал кнутом на юг.)

— Я ничего не вижу, кроме белой степи.

— Да вон — вон: энто облачко.

Я увидел, в самом деле, на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за отдаленный холмик. Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран.

Я слыхал о тамошних ужасных метелях и знал, что целые обозы бывали ими занесены насмерть. Но ветер показался мне не силен; я понадеялся добраться заблаговременно до почтовой станции, да найти доктора для Ильича и велел ехать скорее.

Ямщик поскакал; но порой все посматривал на восток. Лошади мчали дружно. Ветер между тем час от часу делался сильнее. Облачко со временем обратилось в белую тучу, которая угнетающе подымалась, росла и исподволь облегала небо. Пошел мелкий снег — и вдруг повалил хлопьями. Ветер взревел; сделалась невозможная вьюга. В одно мгновение мрачное небо смешалось со снежным морем и стало одним целым. Все исчезло. «Ну, барин, — не своим голосом закричал ямщик, — беда: буран!»…

Я высунулся из кибитки: везде был мрак и вихорь. Бедный Ильич мой лежал в том же состоянии — ни живой не мертвый, я бережно закутал его потеплее. Ветер выл с такой лютой выразительностию, что казался одушевленным; снег забросал меня и Ильича; лошади уже шли шагом — и скоро совсем стали. «Что же ты не едешь?» — спросил я ямщика с нетерпением. «Да что ехать? — горестно отвечал он, слезая с облучка, — невесть и так куда заехали: дороги нет, и мгла кругом». Я стал было его бранить. «И охота было барин не слушаться, — говорил ямщик зло, — воротился бы на постоялый двор, накушался бы чаю, почивал бы себе до утра, буря б утихла, отправились бы далее. И понятно что лекаря требно. Так на станции Марфушка живет, она в травах разумеет, она бы и обиходила! А теперь… эх!» Ямщик был прав. Делать было нечего. Снег так и валил. Около кибитки рос сугроб. Лошади смирно стояли, понуря голову и изредка вздрагивая. Ямщик ходил кругом, от нечего делать улаживая упряжь. Ильич оставался недвижим; я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жизни или дороги, но ничего не мог различить, кроме бледного кружения метели… Вдруг увидел я вдали что-то темное. «Эй, ямщик! — закричал я, — смотри: что там такое чернеется?» Ямщик стал вглядываться. «А черт знает, барин, — сказал он, садясь на свое место, — воз не воз, камень не камень, а кажется, что-то есть. Сразу не разглядишь».

Я приказал ехать вперед держась на незнакомый предмет. Через несколько минут мы поравнялись с засыпанными снегом санями. Растерзанные лошади лежали в упряжке. Двое людей в шубах шевелились в санях сидя спина к спине. В руках одного из них был окровавленный топор, другой — был тяжело ранен, но крепко сжимал израненной рукой своею пистоль.

— Гей, добрые люди! — закричал ему ямщик. — Что с вами случилось?

— Волки, ляд их бери! — отвечал тот, что с топором, — хватай что под рукой, да не зевай. Купцу вот помогите, волки грудь разорвали, даром что в шубе.

— Вот же нелегкая принесла! — горестно произнес ямщик, шаря свой кнут на поясе. — Много?

— Нет, не больше трех, но матерущие, с телка ростом. Данилыч ранил одного кинжалом, да я помог. Проводник я буду значит, да вот… он не успел договорить, так как чуть в стороне в овраге послышался разноголосый волчий вой. Наши кони встрепенулись и начали рваться из упряжи, ямщик бросился их успокаивать. Метель хлестала наши лица, снег валил не переставая. Я подошел к его раненому попутчику, обойдя сани. Это был человек средних лет с аккуратной бородкой и бледным лицом. Тот поднял глаза на меня и мучительно улыбнулся.

— Петр Гриднев к Вашим услугам, Вы сильно ранены?

— Да… пожалуй сильно, купец Порфильев, Афанасий Данилыч — он зашелся кашлем — Ради бога, дайте пить…

Я развернулся, чтобы пойти к нашим саням за своей дорожной флягой, как вдруг из пелены снежной хмари в нашу сторону бросилось огромное, облепленное снегом черное клыкастое существо, которое по моему разумению трудно было назвать волком. Мой собеседник вскинул руку с пистолем, раздался выстрел в упор. Тварь взвыла и замертво повалилась в сугроб к моим ногам. Послышался волчий вой, совсем близко. Выхватив свой китайский меч я вглядывался в метель и наконец увидел как две неясные тени повернулись и исчезли во мгле.

Обойдя сани, второй путник осторожно приблизился к черной туше.

— Никак Данилыч в самую пасть угодил шельме, — сказал он, сноровисто поворачивая ногой голову твари с развороченной пастью — Дела…

— Я вставил в дуло пистолета свой серебряный крестик… матушкой купленный… давно… не может быть таких волков, отроду не может, — с трудом проговорил купец (я заметил, что кафтан почти полностью пропитался кровью под разорванной шубой). Он тяжело дыша облокотился на сани и закрыв глаза сказал мне — Перезарядите пистоль, да вложите в заряд крест нательный абы еще что серебряное…

Я вытащил из-за пазухи серебряный рубль, что был у меня спрятан на дорожные нужды еще с самого дома, да завалялся за ненадобностью. Второй путник принялся рубить его топором, а я заглянул в кибитку. Ильич тяжело дыша все также лежал обездвижено и отрешенно. Достав из поклажи своей оружный кофр я ловко перезарядил оба пистолета серебром и хотел было вернуть оружие купцу, но тут заметил отсутствие нашего ямщика. Я немедленно рассказал это своим товарищам по несчастью.

— Волки, вот же хитрые бестии. Смотри как, отвлекли нас воем, а сами… сдернули ямщика, — глядя в следы на снегу проговорил проводник.

— Скажи, не знаешь ли где дорога? — спросил я у него.

— Дорога-то здесь; мы стоим на твердой полосе, барин — отвечал он, — да что толку?

— Послушай, любезный, — сказал я ему, — знаешь ли ты эту сторону? Пожалуй нужно убираться отсюда подобру-поздорову. Возьмешься ли ты довести нас всех хоть до куда?

— Сторона мне знакомая, — отвечал он, — слава богу, исхожена и изъезжена вдоль и поперек. Да, вишь, какая погода: как раз собьешься с дороги. Да, волки… Лучше здесь остановиться да переждать, авось буран утихнет да небо прояснится: тогда найдем дорогу по звездам. Так, стало быть, барин.

Его хладнокровие ободрило меня. Мы как могли, перевязали раны товарища нашего и перенесли его в дорожную кибитку. Ильич находился в том же состоянии о чем я как смог рассказал своим нежданным попутчикам. Вдруг раненый купец встревожился и упросил нас взять из его поклажи коричневый тюк и только обняв его успокоился. Куда ехать нам было неизвестно. Вьюга не переставала. Я уж решился, предав себя божией воле, ночевать посреди степи, как вдруг проводник наш сел проворно на облучок и взяв вожжи сказал: «Ну, слава богу, жилье недалече; сворачивать надо вправо». Лошади тронулись.

— А почему нам ехать вправо? — спросил я с любопытством. — Где ты видишь дорогу? Почему думаешь ты, что жилье недалече?» — «А потому, что ветер оттоле потянул, — отвечал проводник, — и я слышу, дымом пахнуло; знать, жилье близко». Сметливость его и тонкость чутья донельзя меня изумили. Я мысленно согласился с ним. Лошади тяжело ступали по глубокому снегу. Кибитка наша помаленьку подвигалась, то въезжая на сугроб, то обрушаясь в овраг и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это больше походило на плавание судна по бурному морю. Купец глухо стонал, поминутно толкаясь о мои бока и вскоре уснул. Я опустил циновку, закутался в шубу и тоже немного задремал, убаюканный пением бури и качкою тихой езды. Пистоль свою с рук я не выпускал.

Вдруг лошади встали; провожатый наш дернул меня за руку, говоря: «Выходи, Ваше благородие: приехали».

— Куда приехали? — спросил я, протирая глаза.

— Видать хутор в степу. Одним словом — умет. Господь помог, наткнулись прямо на забор.

Я вышел из кибитки. Буран еще продолжался, хотя с меньшею силою. Было так темно, что хоть глаз выколи.

— А купчика мы, стало быть, не довезли Ваше благородие, — сказал проводник глянув в кибитку — Умер старообрядец-то наш, Афанасий Данилыч по дороге. Заснул и умер. Видать раны его открылись. Эх!

Купец и вправду был мертв. Его лицо стало совсем белым, глаза пусто смотрели вперед. Я осмелился прикрыть ему их. Шутка ли! Я ехал полдороги рядом с мертвецом!

— Мертвого с погоста не ворочают, — проговорил мой новый знакомец, — Ваше благородие, пойдем звать хозяев, а о мертвом ни слова. Боюсь, не пустят нас тогда. Народишко здесь больно суеверный. А утром виднее будет, все одно ямщик твой — пропал. Искать надо, тогда и скажем.

Мы еле как укрыли закоченевшее тело купца распоров коричневый тюк которым он обнимал. В нем оказалось какая-то пестрая плотная квадратная материя которую было не разглядеть в темноте. Мы накрыли ею накрыли тело и пошли звать хозяев.

Хозяин открыл нам ворота, держа фонарь под полою, и ввел меня в горницу, тесную, но довольно чистую; лучина освещала ее. На стене висело старинная фузея и высокая казацкая шапка.

Хозяин, родом яицкий казак жил в умете один и казался возрасту лет шестидесяти, еще свежий и бодрый. Он вместе с попутчиком моим внес Ильича в свою личную горницу, после разжег огня, чтоб готовить чай, который никогда так не казался нам нужен и пошел хлопотать об ужине. Угнетаемый тревогою о больном слуге своем я нечаянно вспомнил, что провожая родители дали бутылек чудодейственного бальзама и попросил горшок чтобы развести зелье. За этим делом я потерял из виду проводника.

— Где же мой попутчик? — спросил я у хозяина, вернувшись от слуги своего, которого напоил через силу отваром.

«Здесь, ваше благородие», — отвечал мне голос сверху. Я взглянул вверх на полати и увидел черную бороду и два сверкающие глаза. «Что, братец, прозяб?» — «Как не прозябнуть в одном худеньком армяке! Был тулуп, да ведь он весь продрался и искровенился, я оставил его на облучке. Стыдно в таком в дом входить». В эту минуту хозяин вошел с кипящим самоваром; я предложил вожатому нашему чашку чаю; мужик слез с полатей. Наружность его показалась мне замечательна: он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нем был оборванный армяк и татарские шаровары. Я поднес ему чашку чаю; он отведал и поморщился. «Ваше благородие, сделайте мне такую милость, — прикажите поднести стакан вина; чай не наше казацкое питье». Я с охотой исполнил его желание. Хозяин вынул из ставца штоф и стакан, подошел к нему и, взглянув ему в лицо: «Эхе, — сказал он, — опять ты в нашем краю! Отколе бог принес?» Вожатый мой мигнул значительно и отвечал поговоркою: «Во садок летал, жито клевал; швырнула бабушка камушком — да мимо. Ну, а что Ваше?»

— Да что наше! — отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор. — Стали было к вечерне звонить, да попадья не велит: поп то в гостях, а черти на погосте.

«Молчи, дядя, — возразил мой бродяга, — будет тебе дождик, будут и грибочки; а будут грибочки, будет и кузовок. А теперь (тут он мигнул опять) никшни: лесничий ходит. Ваше благородие! за Ваше здоровье!» При сих словах он взял стакан, перекрестился и выпил одним духом. Потом поклонился мне и воротился на полати.

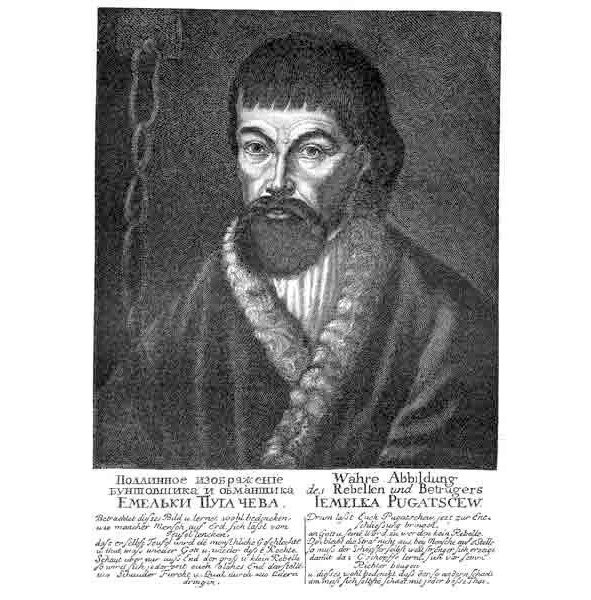

Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора; только после уж догадался, что дело шло о делах Яицкого войска, в то время только что усмиренного после бунта 1772 года. Постоялый двор, или, по-тамошнему, умет, находился в стороне, в степи, далече от всякого селения, и очень походил чем-то на разбойнический вертеп. Но делать было нечего. Нельзя было, и подумать о продолжении пути. Между тем я расположился ночевать и лег на печь. Ильича я сызнова бережно напоив домашним бальзамом размешанным с кипятком оставил отдельно в хозяйской половине; наш проводник уже храпел на полатях, хозяин лег на полу. Скоро вся изба захрапела, и я намаявшись заснул как убитый.

Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соотношу с ним странные обстоятельства моей жизни. Читатель оправдает меня: ибо, вероятно, знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение к предрассудкам. Итак.

Я находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосония. Мне казалось, буран еще свирепствовал и мы еще блуждали по снежной пустыне… Вдруг увидел я ворота и въехал на барский двор нашей усадьбы. Первою мыслию моею было опасение, чтобы батюшка не прогневался на меня за невольное возвращение под кровлю родительскую и не почел бы его умышленным ослушанием. С беспокойством я выпрыгнул из кибитки и вижу: матушка встречает меня на крыльце с видом глубокого огорчения.

«Тише, — говорит она мне, — отец болен, он при смерти и желает с тобою проститься». Пораженный страхом, я иду за нею в спальню. Вижу, комната слабо освещена; у постели стоят люди с печальными лицами. Я тихонько подхожу к постели; матушка приподымает полог и говорит: «Андрей Петрович, Петруша приехал; он воротился, узнав о твоей болезни; благослови его». Я стал на колени и устремил глаза мои на больного. Что ж?.. Вместо отца моего вижу в постели лежит человек с черной бородою, весело на меня поглядывая. Я в недоумении оборотился к матушке, говоря ей: «Что это значит? Это не батюшка. И к какой мне стати просить благословения у него?» — «Все равно, Петруша, — отзывалась мне матушка, — это твой посажёный отец; поцелуй у него ручку, и пусть он тебя благословит…» Я не соглашался. Тогда этот человек вскочил с постели, выхватил саблю из-за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать… и не мог; комната наполнилась мертвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах… Вдруг все мертвые встали. Ужас и недоумение овладели мною… Страшному человеку один из восставших мертвых подал сердце на подносе и тот, чавкая принялся его есть. Он ласково меня кликал, говоря: «Не бойсь, подойди под мое благословение…» И в эту минуту я проснулся.

Глухие чавкающие звуки, доносились снизу. Я повернул голову и с ужасом уставился на леденящую кровь картину. Купец Порфильев в заиндевевшем платье и накинутом на плечи каком-то государевом флаге жадно лакомился оторванной человеческой рукою из которой хлестала кровь. Вдруг он остановился и поднял окровавленное лицо глядя прямо мне в глаза. Его лицо переменилось, в нем чувствовалось узнавание. Вдруг он протянул мне оторванную руку, как бы предлагая ею полакомится. Еще не совсем понимая сон это или явь я выпростав руки из под шубы, которой накрывался и попытался нащупать свой меч. Случайным образом я задел горшок в котором держал разведенное мною зелье для Ильича и тот разбившись о край печи густо облил мертвеца. Раздался жалобный вой и мертвец стал кататься по полу, пытаясь руками убрать с окровавленного лица остатки зелья. Вдруг с полатей спрыгнул мой новый знакомец, он ловко навалился на мертвого купца и крикнул мне:

— Помогай! Держи мертвяка, барин!

Я бросился помогать и навалился сверху. Мертвец неуклюже, но сильно сопротивлялся и даже успел укусить моего проводника прямо в плечо. Тот отскочил в сторону и тотчас вернулся с топором. Раз! И голова купца покатилась в дальний угол. Мы оставили тело на полу где оно вскоре затихло.

— Прижечь надо, — со вздохом выговорил бродяга, потрогав свою рану.

— Возьми остатки бальзама, матушка говаривала что его можно втирать прямо в рану, — сказал я. Взяв склянку я густо смочил платок и протянул ему.

— Что за небывальщина? — сказал мне бродяга — А впрочем, давай сюда барин, хуже точно не будет… Ох… жжет-то как… Пожалуй хозяин наш ночью решил посмотреть на твое добро в дорожной кибитке, да наткнулся на… Делать — то что будем?

Мы оглядели флаг, который упал с мертвеца в ходе нашей борьбы. Он был желтого цвета с двуглавым императорским орлом в коронах. Как узнал я позже то было одно из пропавших знамен пехотного полку Дельвига голштинской гвардии самого императора Петра Третьего. Я не знал что делать. Мой знакомец предложил мне снести тело в сугроб, а знамя сжечь. Тут в горнице услышал я вскрик Ильича и заторопился к нему.

Мой старик совсем оправился и осторожно одевался в дорогу. Действия его были плавными и неспешными, речь затруднена. О происходившем вчера в буране он ничего не помнил. Я обрадовался его выздоровлению и принес ему напиться чаю. Ничего не говоря о происшедшем (я боялся испугать снова моего верного слугу) я согласился, что пора собираться в дорогу. В это время предупрежденный мною проводник прибрался в общей комнате как ничего и не было. Убрал он и останки нашего нечистого на руку хозяина, что были разбросаны по двору.

Поутру буря утихла. Солнце сияло. Снег лежал ослепительной пеленою на необозримой степи. Проводник помог мне запрячь лошадей и усадить в кибитку ослабевшего, но ожившего моего слугу. Пути наши расходились. Я позвал проводника и поблагодарил за всю оказанную помочь и велел Ильичу дать ему полтину на водку. Ильич хоть и был слаб но снова нахмурился. «Полтину на водку! — с трудом сказал он, — за что это? Воля твоя, сударь: нет у нас лишних полтин. Всякому давать на водку, так самому скоро придется голодать». Мы переглянулись и проводник весело засмеялся. Я не мог спорить с Ильичем. Деньги, по моему обещанию, находились в полном его распоряжении. Мне было досадно, что не мог отблагодарить человека, выручившего нас из беды и последующего очень неприятного положения. «Хорошо, — сказал я сдержанно, — если не хочешь дать полтину, то я отдам ему что-нибудь из моего платья. Он одет слишком легко. Вот, возьми-ка мой голштинский зимний мундир на заячьем меху».

— Помилуй, батюшка Петр Андреич! — сразу всполошился Ильич. — Зачем ему твой мундир? Он его пропьет, собака, в первом кабаке. Зимний мундир-то.

— Это, старинушка, ужо не твоя печаль, — сказал мой бродяга, — пропью ли я или нет. Его благородие мне жалует обнову со своего плеча: его на то барская воля, а твое холопье дело не спорить и слушаться.

Я отдал мундир и проводник тут же стал его примеривать. В самом деле, носимый мною в ребячестве старый мундир, из которого успел я вырасти, был немножко для него узок. Однако он кое-как умудрился и надел его, распоров слегка по швам. Ильич уже почти полностью придя в себя чуть не завыл, услышав, как нитки затрещали. Бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком и улучшив момент хитро подмигнул нам.

— Бога ты не боишься, разбойник! — отвечал ему Ильич сердитым голосом. — Ты видишь, что дитя еще не смыслит, а ты и рад его обобрать, простоты его ради. Зачем тебе господское?

— Хватит умничать, — сказал я своему дядьке, — пора в дорогу!

— Господи владыко! — тихо простонал мой Ильич. — Почти новешенький! и добро бы кому, а то пьянице оголтелому! (По правде, так мундир видывал моего батюшку в достаточно скромных годах его, а собираясь на службу, был мною взят как теплая вещь под шубу, а также как доподлинно офицерская вещь знакомая мне с детства. Мундир же нового образца, в срочном порядке сшитый, ехал тщательно уложенный Ильичем в багаже).

Мы отошли от дорожной кибитки. Мой новый знакомец в обновке проводил меня и сказал с низким поклоном: «Спасибо, Ваше благородие! Награди Вас господь за Вашу добродетель. Век не забуду Ваших милостей». Я пожелал ему здоровья и просил употреблять матушкин бальзам по назначению, на что тот, усмехнувшись весело ответил, что уже весь его выпил. Я удивился, но ничего ему не сказал. Он пошел седлать хозяйского коня чтобы искать возок в степи, а я отправился далее, не обращая внимания на досаду Ильича, и скоро позабыл о вчерашней вьюге и последовавших за ней фантастических событиях, о своем новом знакомце и о зимнем голштинском мундире на заячьем меху.

Как возница я доехал до ближайшей деревни где, наняв мужика с поправляющимся слугой моим добрался таки до Оренбурга. Определив Ильича на постоялый двор, я надел в первый раз новый мундир и сразу явился к генералу. Я увидел мужа росту высокого, но уже сгорбленного годами. Длинные волосы его были совсем белы, однако несгибаемая воля свойственная поколению строителей петровской державы была ему свойственна. В чем-то он походил на моего батюшку. Старый полинялый мундир был видимо свидетелем тех времен когда этот отдаленный край был еще дик и непривычен для освоения, а в его речи сильно отзывался немецкий выговор. Я, отдав честь (признаюсь первый раз в жизни и самым залихвацким образом) подал ему пакет от батюшки. При имени его он взглянул на меня быстро: «Поже ты мой! — сказал он улыбнувшись. — Тафно ли, как будто, Андрей Петрович был еще тфоих лет, а теперь фот уш какой у него молотец! Ах, фремя, фремя! Майн Гот!» Старик ловко сломал сургуч и стал читать письмо вполголоса, делая свои замечания вслух. «Милостивый государр Андрей Карлович, надеюсь, что Ваше Превосходительство»… Это что за серемонии? Фуй, как ему не софестно! Конечно: дисциплинен перфо дело, но так ли пишут к старому камрад?.. «Ваше Превосходительство не забыло»… хм… «и… когда… покойным ныне фельдмаршалом Мин… походе… также и… О! фройляйн Каролинку»… Эхе, брудер! так он еще помнит стары наши проказ? «Теперь о деле… К Вам моего пофесу»… гм… «держать в ежофых рукавицах»… Что такое ершофы рукафиц? Это, должно быть, русска погофорк… Айн момент, что есть «дершать в ершовых рукафицах?» — повторил он, обращаясь ко мне.

— Это значит, — елейно отвечал я ему с видом как можно более безобидным, — обходиться ласково, не слишком строго, давать побольше воли.

— Гм, понимайт… «и не давать ему прифолья»… нет, видимо ершовы рукавицы значит не то… «При сем… его паспорт»… Где же он? А, вот… «отписать ф Преображенский»… Корошо, корошо: все будет сделано… «Позфолишь без чинов обнять себя и… старым кутилой и другом» — а! наконец догадался… и прочая и прочая… Ну, батюшка, — сказал он, прочитав письмо и отложив в сторону мой паспорт, — все будет сделано: ты будешь офицером переведен в N***-й полк из Гфардии, и, чтоб тебе фремени не терять, то зафтра же поезжай в Нижнеозерную фортецию, где ты будешь в команд капитана Миронофа, хорошего и честного человек. Там ты будешь на службе настоящей, научишься дисциплинен. В Оренбурге делать тебе нечего; рассеяние фредно молодому человеку. А сегодня милости просим: отобедать у меня».

«Час от часу не легче! — подумал я про себя, — к чему послужило мне то, что еще в утробе матери я был уже Гвардии сержантом! Куда это меня завело? В N***-й полк и в захолустную крепость на границу забытых богом казахских степей!..» Я отобедал у Андрея Карловича, втроем с его старым адъютантом. Классическая немецкая экономия господствовала за его столом, и я думаю, что опасение видеть иногда лишнего гостя за своею холостяцкой трапезою было отчасти причиною поспешного удаления моего в гарнизон. На другой день я простился со старым воякой и отправился к месту моего назначения.

Глава III

Ф О Р Т Е Ц И Я

Чья крепость старее, та и правее. Русская пословица

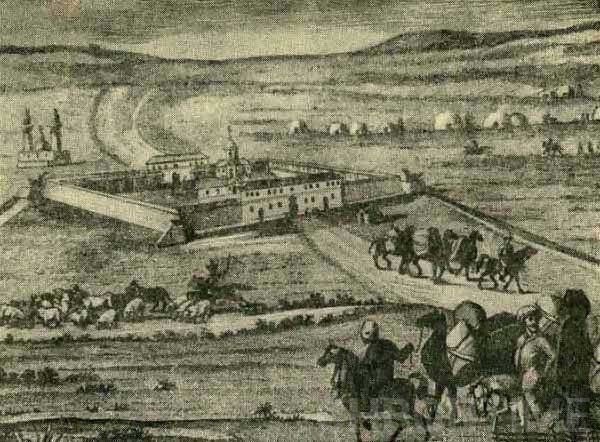

Нижнеозерная крепость или по военному «фортеция» располагалась в пятидесяти верстах от Оренбурга. Дорога к ней шла по пологому берегу Яика. Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались безлюдные казахские степи. Я окунулся в размышления, большею частию печальные. Гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекательности. Я старался вообразить себе капитана Миронова, моего будущего командира, и представлял его себе строгим, сердитым стариком, не знающим ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и воду. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро. «Далече ли до крепости?» — спросил я у своего ямщика. «Недалече, — отвечал он. — Вон уж видна». Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные редуты, башни или крепостной вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной невысоким бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой — старая скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. «Где же крепость?» — спросил я с удивлением. «Да вот она», — отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку — единорог петровских времен; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частию покрыты соломою. Я велел сразу ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ такой же деревянной церквушки.

Никто не встретил меня. Я пошел в сени и отворил дверь в переднюю. Старый солдат из ветеранов, сидя у стола, нашивал синюю заплату на локоть зеленого имперского мундира. Я велел ему доложить обо мне. «Войди, батюшка, — отвечал он, — наши дома». Я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой; на стене висел диплом офицерский за стеклом и в озолоченной рамке; около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Очакова и Азовское сидение, также смотрины невесты и погребение кота. У окна сидела пожилая миловидная женщина в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой на один глаз старичок в заношенном офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?» — спросила она, продолжая свое занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузмича дома нет, — сказала она, — он пошел в гости к отцу Герасиму; да все равно, батюшка, я его жена. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и распорядилась ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством. «Смею спросить, — сказал он, — Вы в каком полку изволили служить?» Я удовлетворил его любопытству. «А смею спросить, — продолжал он, — зачем изволили вы перейти из Гвардии да в гарнизон?» Я отвечал, что такова была воля начальства. «Чаятельно, за непристойные гвардии офицеру поступки», — продолжал неутомимый мой вопрошатель. «Полно врать со скуки, — сказала ему капитанша, — сам видишь, господин офицер с дороги и устал; ему не до тебя… (держи-ка лучше руки прямее…). А ты, мой батюшка, — продолжала она, обращаясь ко мне, — не печалься, что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится да слюбится. У нас тоже есть тебе общество. Шванчич Мартин Ляксандрович вот уж четвертый год как к нам переведен за смертоубийство. Бог ведает, какой грех его попутал; он, изволишь знать, поехал за город с таким же шалопаем, да взяли с собою шпаги, да и ну друг в друга пырять; а Ляксандрович-то наш и заколол дружка, да еще при двух свидетелях! Что прикажешь теперя делать? Грех не по лесу ходит, а по людям».

В эту минуту вошел казацкий урядник, молодой и статный. «Максимыч! — сказала ему капитанша. — Отведи господину офицеру квартиру, да почище». — «Слушаюсь, Василиса Егоровна, — отвечал урядник. — Не поместить ли его благородие к Ивану Полежаеву?» — «Врешь, ой врешь, Максимыч, — сказала усмехаясь капитанша, — у Полежаева и так тесно; да еще он же мне кум и помнит, что мы его начальники. Отведи господина офицера… как ваше имя и отчество, мой батюшка? Петр Андреич?.. Отведи Петра Андреича к солдатке Жузовой. Она, мошенница, свинью свою пустила ко мне в огород. Ну, что, Максимыч, все ли благополучно?»

— Все, слава богу, тихо, — отвечал казак, — только капрал Небогатов подрался в бане с Устиньей Негулиной за обидные слова. Вот и все.

— Иван Игнатьич! — сказала капитанша кривому старичку. — Разбери Небогатова с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да обоих и примерно накажи. Ну, Максимыч, ступай с господином офицером. Петр Андреич, Максимыч отведет вас на вашу квартиру.

Я откланялся. Урядник привел меня в избу, стоявшую на высоком берегу реки, на самом краю крепости. Половина избы занята была солдаткой с тремя детишками, другую отвели мне. Она состояла из одной горницы довольно опрятной, разделенной надвое перегородкой. Ильич стал в ней тотчас распоряжаться; я принялся глядеть в узенькое окошко. Передо мною простиралась унылая степь. Наискось стояло несколько невзрачных избенок; по улице бродило несколько куриц. Старуха, стоя на крыльце с корытом, кликала свиней, которые отвечали ей дружелюбным хрюканьем. И вот в какой сторонке осужден я был проводить мою молодость! Тоска взяла меня крайне; я отошел от окошка и лег спать выпив рюмку водки без ужина, несмотря на просьбы Ильича, который повторял с сокрушением: «Господи владыко! ничего откушать не изволит! Что скажет барыня, коли совсем занеможет?»

На другой день поутру я только что стал одеваться, как дверь распахнулась, и ко мне вошел моложавый офицер невысокого роста, с лицом рябым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым. «Извините меня великодушно, — сказал он мне старомодно по-французски, — что я без церемонии прихожу с Вами познакомиться. Вчера узнал я о Вашем приезде; желание увидеть наконец цивилизованное лицо так овладело мною, что я не стерпел. Вы это поймете, когда проживете здесь еще некоторое время. Позвольте представиться — подпоручик Мартин Александрович Шванчич, к Вашим услугам». Я сообразил, что это видимо тот офицер, выписанный из гвардии за дуэль. Мы, как некоторым образом, товарищи по несчастью тотчас познакомились. Шванчич казался очень не глуп. Разговор его был остер и интересен. Он с большой веселостию описал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня недобрая судьба. Я потешался от чистого сердца (хоть это и было дурно), как вошел ко мне тот самый солдат, который чинил мундир в передней у коменданта, и от имени Василисы Егоровны позвал меня к ним обедать. Шванчич вызвался идти со мною вместе.

Подходя к комендантскому дому, мы увидели на площадке человек тридцать стареньких солдат из тех, что отправляют дослуживать в гарнизоны. Они были с заплетенными на старый голштинский манер длинными косами и в треугольных шляпах. Солдаты были построены во фрунт. Впереди стоял сам комендант, старик бодрый и высокого росту, в ночном колпаке и в расписном жупане. Увидя нас, он к нам подошел, сказал мне несколько приветственных слов и стал опять командовать. Мы остановились было смотреть на учение; но он просил нас идти к Василисе Егоровне, обещаясь быть вслед за нами. «А здесь, — прибавил он, — совсем нечего вам смотреть».

Василиса Егоровна приняла нас по-свойски радушно и обошлась со мною как бы век была знакома. Служанка Палашка накрывала стол. «Что это мой Иван Кузмич сегодня так заучился! — сказала комендантша. — Палашка, скажи чтоб позвали барина обедать. Да где же Маша?» Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая и стройная со светло-русыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она не очень мне приглянулась. Я смотрел на нее с совершенным предубеждением: Шванчич описал мне ее, капитанскую дочь, совершенною дурой. Марья Ивановна скромно села в угол и стала шить. Между тем подали щи. Василиса Егоровна, не видя супруга, вторично послала за ним уже знакомого мне солдата. «Скажи барину: гости-де, ждут, щи простынут; слава богу, ученье не уйдет; успеет еще свое накричаться». Комендант вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком. «Что это, мой батюшка? — сказала ему с укором жена. — Кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовешься». — «Василиса Егоровна, — отвечал Иван Кузмич, — я был занят службой: солдатушек моих воинской науки учил». — «И, полно! — возразила капитанша. — Только слава, что солдат учишь: ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь. Сидел бы дома да бога здравил; так было бы лучше. Дорогие гости, милости просим за стол».

Мы сели обедать. Василиса Егоровна не умолкала ни на минуту и осыпала меня вопросами: кто мои родители, живы ли они, где живут и каково их состояние? Услыша, что у батюшки пятьсот душ крестьян, «легко ли! — сказала она, — ведь есть же на свете обеспеченные люди! А у нас, мой батюшка, всего-то душ одна девка Палашка; да слава богу, живем помаленьку. Одна только беда: Маша; девка на выданье, а какое у ней стало быть приданое? частый гребень, да веник, да алтын денег (прости ж меня бог!), с чем в баню сходить. Хорошо, коли найдется сердечный человек; а то сиди себе в девках вековечной невестою». Я неловко взглянул на Марью Ивановну; со стыда она густо покраснела, и даже слезы капнули на ее тарелку. Мне стало искренне жаль ее, и я спешил поменять разговор. «Я слышал, — сказал я довольно некстати, — что на нашу фортецию собираются напасть немирные казахи». — «От кого, батюшка, ты изволил это слышать?» — спросил Иван Кузмич. «Мне так сказывали в Оренбурге», — отвечал я. «Чепуха! — сказал комендант. — У нас давно ничего не слыхать. Казахи — народ напуганный, да и киргизцы другой раз проучены. Небось на нас не сунутся; а насунутся, так я такую задам отеческую острастку, что лет на десять угомоню». — «И Вам не страшно, — продолжал я, обращаясь к капитанше, — оставаться в крепости, подверженной таким опасностям?» — «Привычка, мой батюшка, — отвечала она. — Тому лет двадцать как нас из Павловского Его величества полка перевели сюда, и не приведи господи, как я боялась проклятых этих нехристей! Как завижу, бывало, рысьи шапки, да как заслышу их визг, веришь ли, отец мой, сердце так и замрет! А теперь так привыкла, что и с места не тронусь, как придут нам сказать, что злодеи около крепости рыщут».

— Василиса Егоровна прехрабрая дама, — заметил чинно Шванчич. — Иван Кузмич может это засвидетельствовать.

— Да, уж, — сказал Иван Кузмич, — баба-то не робкого десятка.

— А Марья Ивановна? — спросил я, — так же ли смела, как и вы?

— Смела ли Маша? — отвечала ее мать. — Что Вы, батюшка пока трусиха. Но в нашем краю без храбрости никак. А так до сих пор не может слышать выстрела из ружья: так и затрепещется, что лебедь. А как тому два года Иван Кузмич выдумал в мои аменины палить из нашей пушки, так она, моя голубушка, чуть со страха на тот свет не отправилась. С тех пор уж и не палим из проклятой пушки.

Мы встали из-за стола. Капитан с капитаншею отправились спать; а я пошел к Шванчичу, с которым и провел за вином и разговорами в свое удовольствие целый вечер.

Глава IV

ПОЕДИНОК

«Никакое оскорбление, чести обиженного никаким образом умалить не может».

Патент о поединках и начинании ссор Воинского устава 1715 года

Убийства, как правило, совершаются не в порыве бесконтрольных страстей, а по злому умыслу и вполне хладнокровно.

Уильям Блейк

Прошло несколько недель, и жизнь моя в Нижнеозерной фортеции сделалась для меня не только сносною, но даже и приятною. В доме коменданта был я принят как родной. Муж и жена были люди самые, что ни есть хорошие. Иван Кузьмич, вышедший в офицеры из солдатских детей, был человек местами необразованный и простой, но зато самый честный и душевный. Много видывал он за свою нелегкую жизнь бесчестья, от того и направлен он был по своему желанию после смерти императора в дальний гарнизон. Жена его им управляла, что согласовалось с его беспечностию. Василиса Егоровна и на дела службы смотрела, как на свои хозяйские, и управляла крепостию так точно, как и своим домиком. Марья Ивановна скоро совсем перестала со мною дичиться. Я в ней нашел благоразумную и чувствительную девушку.

Мы познакомились с ней немного ближе на устроенном в фортеции конкурсе метких стрелков. Маша, несмотря на свой страх, посетила это шумное мероприятие и боюсь тому причина были мои дружеские уговоры. Конкурс к ее неудовольствию я проиграл. Незаметным образом я привязался к доброму семейству, даже к Ивану Игнатьичу, кривому гарнизонному поручику, о котором Шванчич выдумал, будто бы он был в непозволительной связи с Василисой Егоровной, что не имело и тени правдоподобия; но Шванчич о том не беспокоился.

Я был наконец произведен в офицеры. Служба меня не отягощала. У нас не было ни смотров, ни учений, ни караулов. Комендант по личной охоте учил иногда своих солдат; но еще не мог добиться, чтобы все они знали, которая сторона правая, которая левая, хотя многие из них, дабы в том не ошибиться, перед каждым оборотом клали на себя знамение креста. У Шванчича было несколько разных книг. Я стал читать, и во мне пробудилась охота к литературе. По утрам я читал и медитировал изредка, упражнялся с мечом, а иногда пробовал себя в переводах стихов. Обедал почти всегда у коменданта, где обыкновенно проводил остаток дня и куда вечерком иногда являлся преподобный отец Герасим с женою Акулиной Памфиловной, первою вестовщицею сиречь сплетницей во всей фортеции. С Шванчичем, разумеется, виделся я каждый день; но час от часу беседа его становилась для меня менее симпатичною. Всегдашние шутки его насчет семьи коменданта мне очень не нравились, особенно ехидные замечания о Марье Ивановне. Но вернемся к этому позже. Другого общества в крепости не было, но я другого и не желал.

Несмотря на предположения, казахи и другие иноземцы не возмущались. Спокойствие царило вокруг нашей крепости. Но этот мир был прерван внезапным междоусобием.

Я уже сказывал, что я пытался заниматься литературою, в том числе переводами. Вспоминая свои давние детские уроки я попытался литературно переложить по-нашенски стихи средневекового поэта Чжан Хуа, придав им выразительность и рифму близкую к классическому стилю. Известно, что все сочинители (а переводчики тому не исключение) порой, под видом требования советов, ищут благосклонного слушателя. Итак, переписав начисто мой перевод, я понес его к Шванчичу, который один во всей крепости мог оценить по достоинству мой труд. После маленького предисловия вынул я из кармана свою тетрадку и прочел ему следующие:

Светлой луны, свет прозрачен и ясен,

Узором лучи покрывают ступени.

В одиночестве томном охраняю безмолвную ночь,

Возвращаясь, вхожу за откинутый полог.

В предутреннем небе замерли звезды.

Затянувши военный пояс, собираясь на службу дворца-

Забылся и во сне повстречался с любимой,

Увидел ненаглядную дочь моего командира.

Чья улыбка пленительна и проста,

Глаза выразительны, щеки нежны и румяны.

Проснулся, и сразу стало тоскливо,

Горько… сердце в одиночестве гаснет…

— Как ты это находишь? — спросил я Шванчича, ожидая похвалы, как дани, мне непременно следуемой. Но, к великой моей досаде, Шванчич, обыкновенно снисходительный, решительно объявил, что перевод мой нехорош.

— Почему же так? — спросил я его, скрывая свою досаду.

— Потому, — отвечал он, — в восточной поэзии описывать любовные переживания от лица мужчины считается малоприличным. Лучше бы взял для примера стихи учителя моего, Василия Кирилыча Тредьяковского. К примеру, его любовные куплетцы.

Тут он взял от меня тетрадку и начал немилосердно разбирать каждый стих и каждое слово, издеваясь надо мной самым колким образом. Я не вытерпел, вырвал из рук его мою тетрадку и сказал, что уж отроду не покажу ему своих сочинений. Шванчич посмеялся и над этой угрозою. «Посмотрим, — сказал он, — сдержишь ли ты свое слово: стихотворцам нужен слушатель, как Ивану Кузмичу графинчик водки перед обедом. А перед кем твой герой изъясняешься в нежной страсти и в любовной напасти? Уж не Марья ль Ивановна? Здесь просто и нет никого более».

— Не твое дело, — отвечал я нахмурясь, — Мне требуется ни твоего мнения, ни твоих догадок.

— Ого! Самолюбивый стихотворец (я хотел сказать переводчик) и скромный влюбленный! — продолжал Шванчич, час от часу более раздражая меня, — но послушай дружеского совета: коли ты хочешь еще успеть, то советую действовать не китайскими песенками.

— Что это, сударь, значит? Изволь объясниться.

— С охотою. Это значит, что ежели хочешь, чтоб Маша Миронова ходила к тебе в сумерки, то вместо любовных стишков подари ей пару недорогих серег.

Кровь моя закипела.

— А почему ты об ней такого мнения? — спросил я, с трудом удерживая свое негодование.

— А потому, — отвечал он с подлой усмешкою, — что знаю по опыту ее нрав и обычай.

— Ты лжешь, гнусный мерзавец! — вскричал я в бешенстве, — ты лжешь самым бесстыдным образом.

Шванчич переменился в лице.

— Это тебе так не пройдет, — холодно сказал он, стиснув мне руку. — Вы мне дадите сатисфакцию.

— Изволь; когда хочешь! — отвечал я, обрадовавшись. В эту минуту я готов был растерзать его.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.