Бесплатный фрагмент - Как я по голове осьминога гладил

Рассказы хирурга

Короткие, но яркие и впечатляющие рассказы о детстве, студенчестве, профессии врача и наблюдения из повседневной жизни мало кого оставят равнодушными. Они близки и понятны многим из нас, а если и нет, читатель легко представит себе образы и чувства людей, красоту природы и всё происходящее, отражённое автором. Рассказы чем-то напоминают пленэрную живопись импрессионистов, когда человеческие эмоции, красота природы и настроение художника передаются в красках. Так легко читается книга Игоря Куклина.

Простой язык участника событий, а не стороннего наблюдателя, погружает нас в мир, где мы живём и совсем недавно жили, — в тяжёлые для страны «девяностые», когда врачам (и не только им) приходилось в свободное время подрабатывать трудом, далёким от своей специальности. Автор не профессиональный писатель и филолог, а потому, порой, можно встретить в рассказе о деревне иностранные слова, принятые в мире учёных. Однако они не искажают сути повествования, а лишь напоминают, что его основная профессия связана с хирургией.

В прошлом России врачи, будучи высокообразованными людьми, нередко становились великими писателями. Это А. П. Чехов, М. А. Булгаков и другие. Сегодня, к сожалению, не так часто люди этой профессии, по причине отсутствия свободного времени, имеют возможность не только писать, но и читать художественную литературу, посещать театр, слушать классическую музыку. В том числе и поэтому книга известного в Иркутске хирурга вызывает восхищение. Кто знает, может, автору ещё многое предстоит сделать и в литературе…

Сабит Ахматнуров

Мои рассказы

К сожалению, мы не помним всю свою жизнь. Чаще запоминаются лишь какие-то важные для нас эпизоды, иногда наполненные сильными ощущениями и эмоциями. Все они хранятся где-то. И легко вспоминаются, только когда появляется какой-нибудь мостик. Мостик памяти. Это может быть взгляд на старую фотографию. Или, как было у меня, запах лошади. Именно этот запах на конной прогулке послужил мостиком в моё детство. Вспомнилось, как пах взмыленный гнедой Огонёк, на котором я возил копны перед грозой. А там недалеко и запах вороного, на котором я форсировал разлившуюся после дождя реку. Взгляд на книгу, стоящую на полке, — и мостик протянулся к той операции, которую я выполнил ребёнку, и благодаря этой книге сохранил девочке руку… Эти эпизоды нанизываются, как бусины, на нить жизни. Не все они попали в эту книгу. Некоторые чересчур уж интимные, как рождение чувств и рождение детей. Некоторые вполне профессиональные, но не очень понятные для немедиков. Это моя жизнь и мой выбор. Да не судите строго то, что получилось, мои дорогие.

Покос

Как только в конном клубе я сел в седло, тело сразу вспомнило нужную посадку и привычно закачалось в ритме шагов лошади. И вспомнилось…

…Жаркий летний день. Заключительная стадия покоса. В центре огромной скошенной поляны стоит будущий зарод (стог на нашем диалекте). По всей поляне разбросаны увесистые копны. Дядя Вася и мой двоюродный брат Серёга мечут, то есть подают громадные навильники сена моему отцу на стог. Батя, как самый старший, вершит — раскладывает подаваемое сено равномерно по всему зароду и формирует его вершину, чтобы дождём не пробило. В этом есть особое искусство, я его от отца тоже знаю. Мы с дядей Витей возим копны. Собственно, возит их Огонёк, конь тестя дяди Вити, а мы ему помогаем. Мне лет десять-одиннадцать. Я верхом на Огоньке, на мне просторная рубашка, завязанная узлом только снизу, и лёгкий платок с узлом на лбу, спадающий на шею и плечи от противной мошкары, которая грызёт на лету, забивает глаза, попадает с дыханием в нос и рот, заставляя отплёвываться и откашливаться. Работа идёт в предельном темпе. Причиной тому чёрная, медленно приближающаяся, погромыхивающая и посверкивающая туча. До дождя нужно завершить зарод. Не сделаем это — промочит сено. А это ещё несколько дней дополнительной работы: разбрасывать, сушить, переворачивать, собирать… Общаемся жестами, иногда матом. На обычные слова нет времени. На Огоньке, кроме седла, ещё хомут с привязанной длинной верёвкой. У меня в руке палка, заострённая с одного конца и с привязанной верёвкой покороче — с другого, — подкопённик. Я на рысях, чтобы хоть немного разогнать мошкару, да и время поджимает, подъезжаю к очередной копне, бросаю дядьке подкопённик. И пока я объезжаю вокруг, заводя длинную верёвку, дядя Витя успевает воткнуть палку острым концом под копну, потом привязывает конец длинной верёвки к хомуту, а верёвку подкопённика перебрасывает через верх копны и вяжет сзади к длинной верёвке. Получив моими пятками по бокам, Огонёк натужно трогает копну с места. Дядя Витя собирает остатки сена граблями и идёт к следующей копне. Мы же с Огоньком тянем копну к зароду. Поставить её надо так, чтобы удобно было метать. Дядька Вася черенком вил показывает место для остановки, в два рывка развязывает узлы, бросает мне верёвку подкопённика. И уже на скаку, вырывая палку из-под копны, я вижу, как невысокий и жилистый дядька поднимает на вилы почти половину привезённого мною сена. Уже туча закрыла солнце, уже дунуло первой прохладой, унося остатки гнуса, но я везу последнюю копну, треножу и снимаю с мокрого Огонька седло, хомут и узду. Он с благодарностью утыкается мордой в нескошенную в кустах траву. Силёнок метать навильники на зарод у меня ещё не хватает, поэтому помогаю, как могу: собираю граблями сено, обтёсываю понизу зарод. Сверху по веревке спускается мокрый от пота, с прилипшими ко лбу волосами и травинками батя. Улыбается. Шустрый Серёга уже развёл костёр и навесил котелок на чай. Дядьки натягивают брезент между деревьями. Первые капли дождя отмашисто бьют по листьям, оставляют круглые тёмные пятна на брезенте. Тянет дымком, свежим сеном, лошадиным и человеческим потом. Все молчат. Пьют чай и щурятся, то ли от дыма костра, то ли от удовольствия. И внутри рождается какое-то пронзительно острое ощущение счастья. Успели…

Как я за водкой ездил

Лето. Пора сенокоса. Мне лет четырнадцать. Задождило на несколько дней. Мы с отцом выехали из промокшего балагана на колхозную ферму дождь переждать.

Я слонялся от нечего делать вокруг фермы, а отец с мужиками запили. Между фермой и нашим селом расстояние небольшое, да речка течёт. Притоки её берут начало с гор. На дождях она быстро прибывает. Да так, что не на каждой машине переедешь. Вот сидим, как на острове. Тут и водка кончилась, и дождь на время перестал. Мужики стали думать, кого в село за водкой послать. Кого-кого? Конечно меня!

Поймали самого резвого вороного жеребца, заседлали. Батя сам подпруги у седла затянул. Дали мне денег, сумы сзади для водки приторочили. Забрался я на высокого вороного с забора. И понеслось!.. Кусты до речки быстро проскочили, аж дух захватывает! Я только к шее успел пригнуться. Вылетаем на берег. Матушки! Не река, а мощный коричневый поток! Правлю наискось на брод, да где там! Мы же вороные! Напрямик! Первую глубинку конь ногами до дна доставал. Выскочил на брод, а дальше и шире, и глубже. Я ноги из стремян вытащил, как отец учил, повод на руку намотал, за шею ухватился и поплыли…

Выбираемся на берег, а дальше луг. Вороной в галопе. Во мне всё ликует! Азарт! Первый раз на таком коне.

А он меня, похоже, за седока не считает. Тяну его направо, он голову повернёт, а сам скачет совсем на другой конец села. Едва направил его куда надо. Дальше взгорок и задние ворота нашей ограды (двора). Вороной в три прыжка на взгорок — и резко останавливается. И я уже стою в ограде, в руке повод, за мной ворота, за воротами конь ноздри дует. До сих пор не понимаю, сальто было или я по прямой залетел? Тогда я над этим не раздумывал, привязал повод (чомбур по-нашему) с этой стороны и пошел маму искать. «Ты чего такой мокрый?» — «Так это, мам… Река же… брод». — «А надо что?» — «Так водки».

И деньги протягиваю. Мама ворчит и идёт в соседнее сельпо. «Переоденься». — «А зачем, всё равно возвращаться. На ферме переоденусь». Укладываем бутылки в сумы. «А почему конь так привязан?» — «Так это… так удобнее». Обратная дорога была спокойнее. Галоп по лугу не такой быстрый. И на брод вороного направить получилось. По кустам только ускорился, к ферме ближе.

Через два дня тучи раздуло, и мы с отцом уехали с фермы на свою деляну.

Как я корову доил

«Игорь… Игорь… Игорюха, вставай!» — голос отца настойчивый. «А где мама?» — первая мысль. Потом вспоминаю, что мама вчера уехала в город с годовым отчётом и мне с сегодняшнего дня надо доить корову. Одеваюсь, выхожу на кухню. Батя уже печку растопил, дрова уютно потрескивают, пуская блики на потолок через неплотно прикрытую дверцу печки. «Пошли, чай потом попьём», — говорит отец и протягивает мне мамину курмушку (куртку), в которой она доит корову. Так надо, чтобы запах для коровы был знакомым. Потом надевает на меня и платок. «Батя, может не надо?» — «Так лучше будет». Нехотя соглашаюсь, темно, никто не увидит. Выходим на улицу. Утренний морозец прогоняет остатки сна. Отец много чего умеет. Я за детство не раз видел, как его ловкие руки топориком вытёсывают топорище из целого полена, подшивают валенки, ремонтируют мотоцикл, набивают патроны, ухаживают за пчёлами и много ещё чего… Но доить корову он не умеет. Я немного горд тем, что умею то, что у бати не получается.

Спускаемся со взгорка к стайкам, пóдгору. У нас весь луг до реки так одним словом и назывался — подгорá или подбугор. Заходим в стайку к корове. Здесь теплее и густо пахнет сеном, коровой и навозом. Она при свете керосинового фонаря косит на меня большим глазом, пытается разглядеть, что за чудо в платке тут пожаловало. Корову зовут Мартой. Потому что несколько лет назад мартовской ночью папа принёс её из этой же стайки мокрым несмышлёным телёнком. За это время она превратилась в рогатую красавицу, невысокую, норовистую и туготитюю, дающую хорошее жирное молоко. Отец кидает ей навильник сена, и пока она отвлекается, я беру невысокий стульчак и уверенно сажусь возле вымени. Смазываю тёплые соски сливочным маслом, начинаю доить. Первые струйки уверенно цвиркают о стенки подойника, а потом соски становятся пустыми, и корова отодвигается от меня. «Зажала, руки чует, что другие», — вздыхает отец. Я задабриваю Марту заранее приготовленным куском солёного хлеба и пододвигаю стульчак. Батя уходит в другую стайку убраться у телят. У меня дело вроде как пошло, уже закрылось дно подойника, как, поболтав хвостом, корова хлёстко укладывает его мне на голову.

Я теперь понимаю, зачем мне платок, руки заняты, а скинуть хвост движениями головы не получается. Терплю, дою… Опять пустеют соски. Хлеба больше нет. Я вспоминаю, как делают телята, когда матку сосут. Они поддают носом вымя снизу. Вот и я кулаком снизу поддал. Ага!

И молоко появилось, и хвост с головы убрала. Повторяю это раз несколько и надаиваю почти столько же, как и мама. Уже собираюсь заканчивать, как корове всё надоедает, она резко разворачивается и задней ногой поддаёт подойник так, что он улетает в угол стайки. Я кидаюсь за ним и успеваю спасти молока на самом донышке. Матерюсь легко и непринуждённо! Вытираю вымя, как мама учила, и возвращаюсь домой. Нам с батей чай забелить молока хватит…

Почему я не стал охотником

Стрелять я люблю и умею с детства. Видимо, тунгусские гены. Раньше не было обязательных сейфов для хранения оружия, и батины двустволка и мелкашка хранились просто в кладовке. А ещё в ящике комода лежали патрончики к мелкашке. В коробочках — поновее и рассыпушкой — несчитано… Когда я приходил из школы, а родителей ещё не было, ничто не мешало мне взять винтовку и горсть патронов из рассыпушки, чтобы батя не заметил, и в огород. Расставлял на завалинке пустые консервные банки, отходил в конец огорода — это тридцать-сорок метров — и стрелял. То, что на метр выше окно, напротив него другое, дальше улица и люди ходят, совсем не смущало. Я же в банку стреляю. Потом, помню, на официальных стрельбах меня удивила команда «Все за линию огня!» По мне так хоть рядом с мишенью стой, не в тебя же целюсь.

Уже в институте я также испытывал внутреннюю потребность пострелять и ходил в тир на военной кафедре. Там, когда мишени порядком надоели, стреляли в спичечный коробок. Сначала в плоскую грань, потом боком, потом в торец коробка на пятьдесят метров. Это из малокалиберной винтовки. А для воздушки была другая забава. Клали бутылку шампанского и стреляли в горлышко, кто больше пулек из десяти выстрелов в бутылку соберет. Так что на соревнованиях выбить, например, сорок девять очков из пятидесяти было запросто. Одна из любимых книг детства — «Трубка снайпера», про забайкальского стрелка Сокол-Номоконова. Но я не о том…

Уже в десятом классе, где-то в октябре, когда стоят тёплые солнечные денёчки и светло ещё долго, мы со школьным другом пошли поохотиться. Да не по ближним горкам походить, а туда, к окоёму, на большие горы. Вышли пораньше. Экипировались основательно. Отец уже разрешал двустволку брать. В одном стволе дробь на рябчика, в другом — картечь на всякий случай. Патронташ на поясе, справа в нём дробь, слева — картечь. Рюкзак, котелок, провизия на день. Нож у друга на поясе. Перешли реку по висячему мосту — и в горы. Ходили долго, день тёплый, в лесу красиво, листья ещё не все опали. Ягода встречается, то шиповник, то тараножка. Пообедали, чай сварили. Всё хорошо, только охоты нет. Даже рябчика не подняли. Уже повернули к дому, выходим на опушку. И тут — коза! Метрах в тридцати, сосновой шишкой докинуть можно. Стоит ко мне хвостом, на меня смотрит. А я оцепенел. Коза прыгнула и встала боком, опять смотрит. Ножки тоненькие, глаза большие. Вот ружьё на плече, вот дичь стоит! А я ничего с собой сделать не могу. Друг уже её увидел. Рукой показывает… Коза постояла и грациозными прыжками скрылась в чаще.

«Ты чё не стрелял?» — «Не могу. Красивая…» И пошел к селу. На подходе к дому, уже в темноте, я попросил друга: «Юр, ты это… Никому не рассказывай. Засмеют ещё».

Рыбалка

Ура! Мы с отцом вдвоём (!) едем на рыбалку с ночёвкой. Обычно это компания из шести-восьми человек, где нам, пацанам, отводится роль исполнителей мелких поручений и простых слушателей пьяных разговоров. А уж слушали-то мы во все уши! Мужики истории рассказывали разные. Отец их тоже знал множество и рассказывал охотно и весело. А тут вдвоём. И можно расспросить сокровенное. Я родился, когда моим родителям было почти сорок лет. И в классе из пацанов только у меня отец был фронтовик. Я с гордостью ходил с ним на все парады в колонне ветеранов, помню тяжесть ордена Красной Звезды с блестящими и гладкими кроваво-красными лучами. С раннего детства помню звёздчатый рубец на животе отца справа — след от осколочного ранения. Вот только я никогда не слышал, чтобы он что-то рассказывал про войну. Даже когда по телевизору шли военные фильмы, он вставал и молча выходил из комнаты.

Собираемся быстро. Пара спальников, палатка, котелки, рюкзак с продуктами. Не забыть снасти и банку с червями. Нож, топор… «Телогрейки закинь», — советует отец. Доливаем из канистры бензин в бак мотоцикла — и вперед. Ветер в лицо! Душа поёт!.. И вот мы на месте. Ставим палатку, обустраиваем костровище, и на реку. Готовим снасти. Самые длинные из них перемёты — это прочная леска, с одной стороны к ней привязывается камень, он закидывается в воду, с другой — толстый прут, он втыкается дугой возле берега. Между ними поводки с восемью-десятью крючками. На крючок гармошкой нанизывается червяк, или за хвост малёк, или лягушка. Если речка неширокая, тогда есть закидушки. Они покороче, на четыре-шесть крючков. И совсем простые — тыклушки. Это один поводок с крючком, привязанный сразу к пруту. Втыкается под самый берег на налимов. Если перемёты и закидушки хорошо ставить на плёсах, то тыклушкам нужен крутой берег. На нашем месте есть и то, и другое. Пока наживляли, закидывали, втыкали, стемнело. Разводим костёр, ставим чай, готовим спальники. От реки тянет сыростью, пахнет рыбой. Тут-то и пригождаются телогрейки: у костра лицу жарко, а спина мёрзнет. В угли закатили картошку. На куске брезента нарезанное сало, холодная отваренная картошка, огурцы, вяленое мясо. По кружке чая уже выпили. Хорошо… И я прошу: «Батя, расскажи что-нибудь про войну». — «Про войну?» Отец замолкает, в свете костра резче обозначились черты его лица, взгляд остановился на чём-то в огне. Палочка, которой он переворачивал картошку в углях, замерла на месте и уже загорелась. «Война — страшное дело…» — говорит он, встаёт и исчезает в темноте. Через какое-то время я вижу огонёк его папиросы возле мотоцикла. Потом подходит, бросает окурок в костёр: «Пойдём, перемёты проверим». Луны нет, темно, хоть и звёздно. Такого неба, как в детстве, я больше нигде не видел. Широкое — от горизонта до горизонта. Низкое и с крупными звёздами. Спускаемся к воде. Сонно бормочет вода на перекате. Лениво бухает хвостом крупная рыба. Отец пальцем натягивает леску в воде, переходя от прута к пруту. «Вот здесь есть!» И даёт попробовать мне. Я натягиваю леску, и она рывками уходит в глубину. «Вытаскиваем?» — «Пусть сидит до утра. Сейчас варить уже не будем, а за ночь зверёк попортит». Мне вода затекает в правый сапог. Наверное, заплатка отклеилась. Возвращаемся к костру. Выжимаю портянку и вешаю её на рогатину таганка, на вторую надеваю сапог. Переодеваюсь в сухое и залажу в палатке в спальник. «Бать, а ты чё?» — «Ты спи, я чуток посижу». Незаметно для себя засыпаю.

Про чемоданчик

Это, пожалуй, единственный рассказ отца, и то не о самой войне, а о возвращении домой, подслушанный мною в его мужской компании. После тяжёлого ранения (осколочного в живот) отца признали годным к нестроевой службе, и какое-то время он работал в комендатуре небольшого городка в Польше. Поэтому возвращался домой через год после окончания войны. В поездах уже можно было встретить и гражданских людей, но общее приподнятое настроение было у всех. Победители! Едут они большой шумной компанией через всю страну, кто-то выходит, кто-то заходит. Шутки-прибаутки, гармонь, песни… Едет с ними и какой-то мужичок в кепке, неразговорчивый, днём спит, ночью нет. С чемоданчиком не расстаётся. Носит его с собой в туалет, на перрон — на остановках погулять. Когда спит на третьей полке, под голову кладёт. Никому не мешает и настроение не портит. Пусть едет…

На очередной остановке заходит в вагон бравый майор и сразу же становится центром внимания. Всех угощает, громче всех хохочет. Через какое-то время бредёт по вагону смурной капитан. Хромает, ни на кого не смотрит. «Степан!» — бросается к нему майор. «Иван…» — расцветает капитан. «Служили вместе», — поясняет всем майор. Усаживает капитана рядом, расспрашивает о жизни. А потом обводит всех загадочным взглядом и говорит: «А вы знаете, кем Стёпа до войны был?» — «Не надо, Ваня», — возражает капитан. «Да ладно, Степан, дело прошлое. Вором, да еще каким! Покажи, Стёпа, класс». — «Перестань, Иван!» А тут уже и всем интересно стало, капитана упрашивают. Едва он согласился. Примостился на соседнюю полку рядом со спящим мужичком, попросил у попутчиков скатку (сложенную плащ-палатку) и потихонечку, в такт движению поезда, заменил чемоданчик под головой мужичка на скатку, тот даже не проснулся. Прервал майор довольные возгласы и аплодисменты публики и с заговорщицким видом говорит: «Ступай, Степан, в тамбур, а мы мужичка разбудим. Повеселимся!» Как увидел мужик, что чемоданчика нет, завыл нечеловеческим голосом, стал обеими руками полку царапать. А майор ему говорит: «Ладно, мужик, успокойся, сейчас за Стёпой схожу».

С той поры ни чемоданчика, ни капитана, ни майора в этом поезде никто не видел…

Баба Катя

Это наша соседка по улице и дальняя родственница. Фамилия у неё была Куклина, но по первому мужу. Совершенно удивительный человек. Я никогда её не видел злой или хмурой, она всегда улыбалась. Маленькая, сухонькая, она обладала каким-то особенным даром рассказчицы. Ходячей газетой была она в селе. «Ой, моя-а-а…» — так она обычно начинала, отрывая от газеты четырёхугольный листок и насыпая на него из кисета махорку. Потом аккуратно слюнявила кромку листочка и ловко сворачивала из него козью ножку. «Ты Гриньку-то с низовьев знашь? Ево дядька-то ишо в колхозе машину переворачивал, а мамка замуж в Гавань уехала». И, видя понятливый кивок мамы, продолжала: «Так ить чё он, дурень, нынче учудил-то…» Мама уже гоношила на стол почаёвничать. Дым от бабакатиной самокрутки был особо ароматным, не как от папирос отца. И мы, мальцы, присаживаемся поближе, уже знаем, что рассказ будет в лицах, баба Катя изобразит каждого. Тут мама спохватывается: «Ну-ка, марш на улицу! Нечего тут уши развешивать».

Замужем баба Катя была за хмурым, высоким и сутулым стариком. Даже не замужем, а так, сошлись, говорили в деревне. Гражданский брак — сказали бы сейчас. Как его по имени звали, в селе забыли. Для всех он был дед Дерябин. Работал он ветеринаром. После того как он пришёл к нам, когда корова заболела, надел перчатку по плечо и по самое плечо руку в корову-то и засунул, я стал его побаиваться. Ещё дед очень любил рыбачить. Часто его сутулую фигуру в дождевике видели с удочкой на речке. Стороной обходили, нелюдимый он был. Как они уживались с бабой Катей, одному Богу известно.

А какой она хлеб пекла! Чёрный, неказистый на вид, но очень вкусный, — и горячий, и чёрствый. Русская печка занимала половину кухни её избы, но сохранилась дольше всех в селе, может, поэтому и хлеб, в ней выпеченный, был таким необыкновенным. Весть «Баба Катя хлеб принесла!» мигом собирала за стол всех детей. Вкуснее этого хлеба с молоком я не ел ничего в жизни. Съедали всё до крошки.

Баба Катя воспитывала моих двоюродных сестёр. Их мама, тётя Вера, работала единственным хирургом и главным врачом в нашей больнице. И времени для дочерей у неё было совсем мало. Ну, как воспитывала… Водила с собой по деревне. И все новости девчонки узнавали первыми. А мы уже потом от них. Как-то я уже взрослым во время своего отпуска записал бабу Катю на камеру. Едва дома застал, несколько раз заходил. «Ты чей?» — спросила. «Да мы тут напротив жили». — «А, Санькин…» — вспомнила. Она специально даже новый платок из сундука повязала. И обратилась в камеру к младшей из сестёр: «Таньча, моя Таньча. А помнишь?..» И когда я потом показывал эту запись сёстрам, те ревели навзрыд. Запись эта канула в Лету из-за безалаберности нашей и уверенности в бессмертии наших родственников…

Память у бабы Кати была отменная. Она рассказывала всю историю нашей семьи с дореволюционных времён. Ни разу не грамотная, наизусть красиво и долго декламировала любимого Есенина. Не могла только запомнить фамилию главного коммуниста, за которых она исправно во все выборы голосовала. Дальше «Зю…» ничего не вспоминалось.

Ей было около девяноста лет, когда её прихватил аппендицит, да ещё с перитонитом. Думали, не выживет бабушка. Да срок, видимо, ещё не пришёл. Поправилась баба Катя и ещё несколько лет прожила. Ходила только не так далеко по селу. Умерла она в девяносто три, угасла тихо, как свечка.

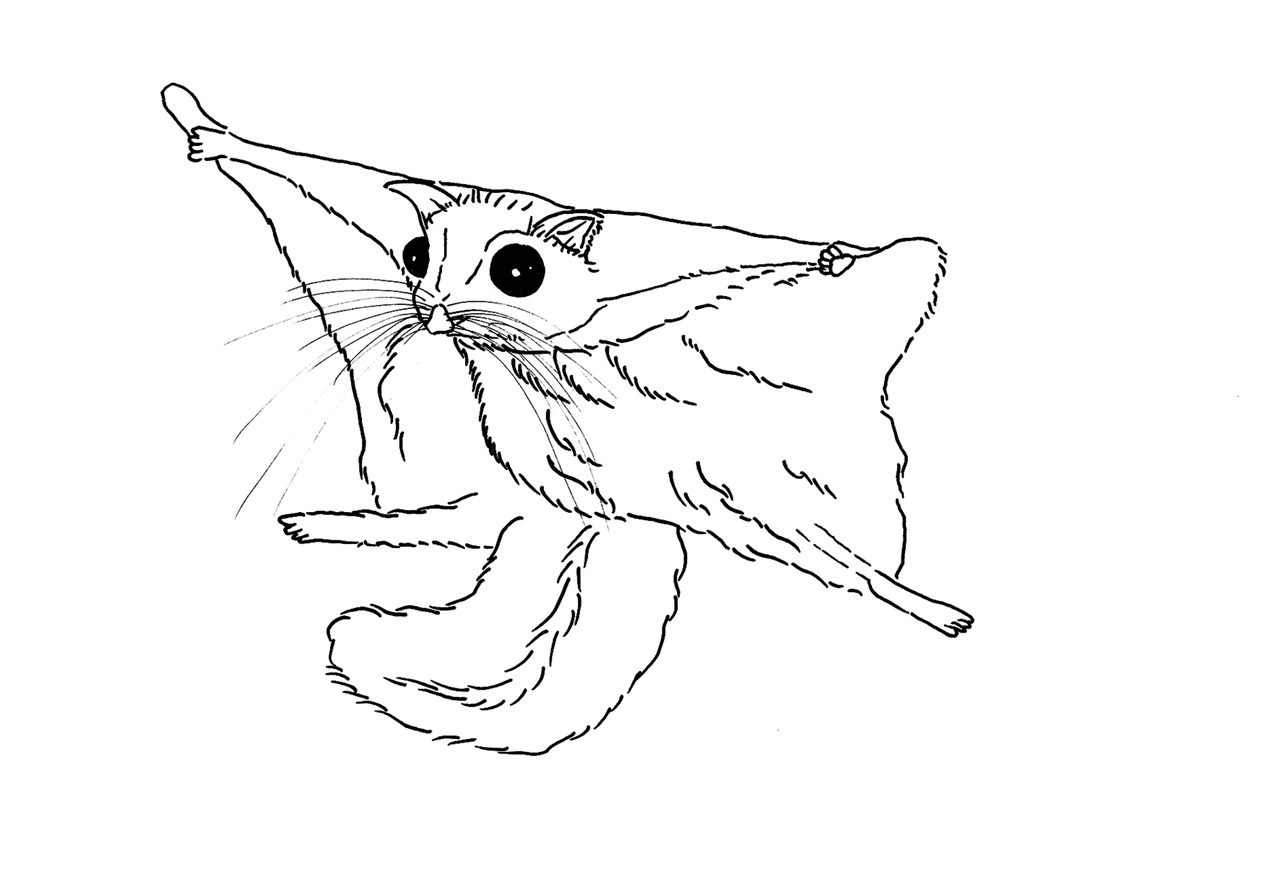

Белка-летяга

…«Ну где же эта яма?» — я уже долгое время брожу по берегу горной реки. Здесь, среди кустов, нужно быть внимательнее. Иногда, видимые сверху, но чаще заросшие тонким слоем корней и травы, под кустами встречаются глубокие ямы, на дне которых вода течёт. Я-то уже большой, в третий класс перешёл, а если в них кто из малышни попадёт, то утонуть не утонет, но выберется оттуда нескоро. Эти ямы люди используют как холодильники, помещая туда в металлических флягах или, как мы, в эмалированных вёдрах мясо и другие скоропортящиеся продукты. На всё время, конечно, не хватает, однако на потом есть тушёнка.

Это Талачи. Холодные Талачи. Обычный срок отдыха и лечения здесь от десяти до четырнадцати дней. Есть ещё Горячие Талачи, где горячая вода бьёт из-под земли, и не только там с нею ванны принимают, но даже с её помощью домá обогревают. Есть Кыринские Талачи. Сюда можно приехать только зимой, когда замерзает река и в ней образуется полынья с горячей водой. Над этой полыньёй ставят сруб и «принимают ванны». Богат край моего детства, очень богат. И рыбой, и зверьём, и золотом. Здесь целый рудник работает, шахты нарыты, старательская артель уже сколько рек загубила, а золото всё не кончается. Ещё много целебных источников: Двенадцать Ключей, Шивычинские Талачи… Только последние из них — Шивычинские — близко расположены, остальные все далеко в тайге.

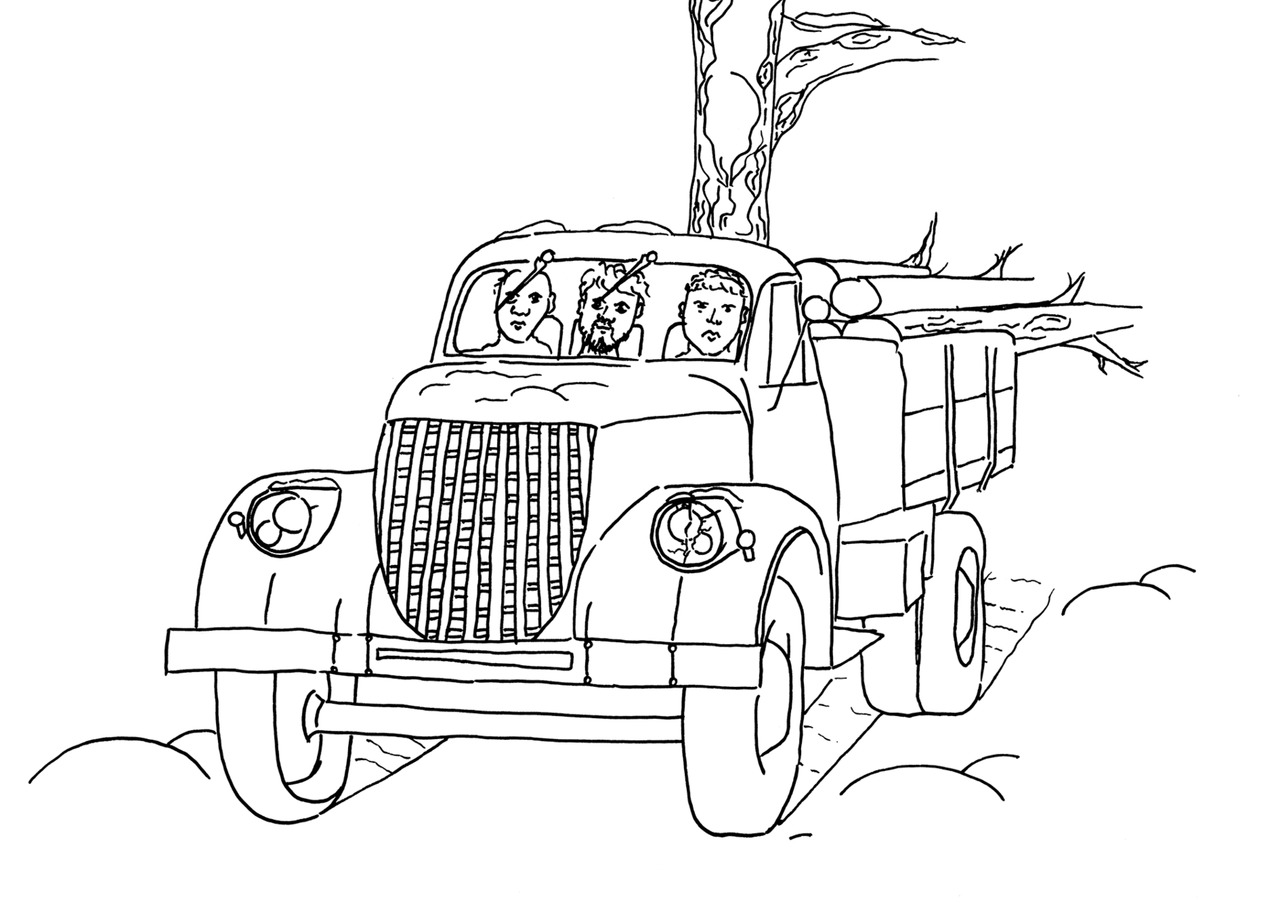

Вот и сюда добирались мы вчера целый день. Сначала по лесной дороге, в кузове грузовой машины, среди других людей и шмутья, с остановками для отдыха, затем через широкую реку. По тому, как волновались взрослые, я понимал, что переехать реку совсем не просто. У грузовика поднимали капот, снимали ремень: «Ну, с Богом!» И машина, натужно ревя, переезжала по броду на другой берег. Потом по узкой неровной гати через болото. И вот, приехали. Но не до места, а только до конца автомобильной дороги. Дальше, по узкой тропе, ещё километра полтора нужно было нести все вещи на себе, иногда на коне, если он был. Справа — гора вся в цветах, слева — обрыв, внизу рокочет река. Красиво и страшно! Только к вечеру мы перетаскали все вещи к выбранной землянке, которую освободили выезжающие люди. Они встречались нам на тропе, спешили к машине, им ещё надо было посветлу брод переехать.

Землянка попалась добротная. Как раз для нас вдвоём с батей. Покрыта корьём — кора от дерева слоями наложена, дёрном придавлена. Слева и справа нары, между ними, в изголовье, столик с остатками свечки. Даже маленькая железная печурка возле двери. Вот только самой двери нет, вместо неё брезентовый полог с палкой понизу, чтобы его ветром не болтало. Окна нет, полог поднимешь — светло. Возле входа снаружи ещё одна печка, из камней сложенная, только плита на ней железная — это для готовки. Стол, лавки, навес. Жить можно! Отец прихватил бутылочку и куда-то исчез. Это понятно, здесь где-то его брат, дядя Вася, со своими сыновьями, моими двоюродными братьями, отдыхает. Я разобрал вещи, расстелил на нарах спальники и блаженно растянулся

сверху. Где-то шуршала мышь, пахло сыростью и деревом. Задремал… Проснулся от голода. Батя ещё не вернулся, да и бегать его искать — это не по-мужски. Сходил до реки, принёс чайник воды. Растопил печку снаружи — спички в землянке нашёл. Вытащил из рюкзака заварку, рыбные консервы и булку хлеба. Вот только нож остался у отца на поясе, другого нет. Хлеб наломал руками, а банку долго тёр о плоскость ближнего камня, пока тонкая кромка жести не стёрлась и банка не открылась. Жидкость из неё успела вытечь, а кусочки рыбы-то остались. Вместо вилки — веточка. Батя пришёл и пирожки мне горячие принёс, но я уже наелся и его чаем напоил. Вот тогда, уже в потёмках, мы, малой да пьяный, унесли ведро с мясом в яму. Это которую я сейчас ищу. Уже обнаружил чью-то флягу, уже попал ногой и едва не провалился в какую-то яму под кустом, а своё ведро никак не найду.

…Рос я болезным. За год по два-три раза с пневмониями да бронхитами в больнице лежал, запах пенициллина чувствовал за несколько палат, когда его только в процедурке разводить начинали. И отец, то ли по чьему-то совету, то ли от отчаяния, отвёз меня перед школой на Талачи. И всё! За первый класс я ни разу не кашлянул. И теперь каждое лето мы регулярно ездим сюда. Талачи, чаще их так называют (поскольку Горячие Талачи — просто Горячие, а Шивычинские — просто Шивычи), — это таёжный курорт. Как всегда, появление его связано с легендой, а может и былью. Охотник шёл по следам раненого зверя и увидел, как тот лёг в ключ, и рана стала заживать. Потом охотник сам искупался в ключе и стал сильным и здоровым.

Посёлок из землянок, впоследствии из бараков и домиков, располагается на левом, более пологом берегу таёжной речки, среди деревьев и больших камней. Там же волейбольная и городошная площадки. Через речку перекинут деревянный мост, тропинка к нему идёт мимо зарослей черёмухи и боярышника. Речка небольшая, бежит по валунам в каменистых берегах, поэтому шумная и весёлая. Очень шумная, и даже грозная, когда пройдут дожди. Заводей на ней нет, а никто и не купается — нельзя. У народных рецептов лечения на таёжных курортах много заповедей, одна из которых запрещает на курорте и после него купаться в какой-либо другой отрытой воде. Сразу за мостом, у подножья горы, ключ, сероводородный, с запахом тухлого яйца, лечебный. Вода по деревянному желобку с журчанием падает в ямку, в которой любая травинка, камешек или брошенная монетка покрываются серым налётом. Рядом на колышке висит ковшик для питья из консервной банки с приделанной деревянной ручкой. Дальше тропа раздваивается и уходит на два ключа. Вот тут начинается в названиях путаница. Направо идти до ключа ближе, и находится он по высоте горы ниже, поэтому большинство называет его Нижний, но он располагается по течению реки выше, и поэтому старики зовут его Верхний. Налево идти до ключа дальше, и находится он по высоте горы выше, поэтому он Верхний. А по течению он располагается ниже, поэтому он же Нижний. Как много споров в названиях, так же много их среди сторонников того или другого ключа. А кто-то совмещает: утром ходит на один, а вечером на второй. Есть ещё одна тропа. Она идёт по склону и соединяет обе тропы на Верхний и Нижний источники. Получается как бы перевёрнутая буква «А». По соединяющей тропе много других лечебных ключей — Глазной, Сердечный, Почечный… Их не перепутаешь, возле каждого своя деревянная табличка с изображением глаза, сердца, почек… И баночки для питья или омовения глаз. Тропы крутые, ступеньки на них — это корни деревьев. На левой тропе, она идёт изгибами, есть перила из отполированных сотнями рук жердей. И название у неё соответствующее — стариковская. Но по какой бы тропе не шёл, к ключу подходишь взмыленный, то есть горячий и потный. Таким под ключ нельзя. Сядь, остынь. Для этого есть скамеечка. На ней же ожидают те, кто пришёл раньше своего времени. Нет, очередь-то живая, но часы распределены: есть женские и есть мужские. Даже табличка с расписанием возле скамеечки. Для непонятливых другая дощечка на верёвочке висит с буквой «М» на одной стороне и «Ж» — на другой. Поворачиваешь «М» так, чтобы с тропы было видно, и идёшь на сам ключ. Возле него навес из корья, под ним ждут своей очереди и раздеваются-одеваются.

Я каждый раз, пока отец сидел в очереди и разговаривал с мужиками, пробирался через заросли дикой малины к самой тайне, к Началу. Откуда-то из тонких щелей в твёрдом камне сочится, капает, набегает в небольшое углубление чистейшая вода. Зачерпнёшь её пригоршней, пьёшь, и аж зубы от холода ломит. Песчинкам и маленьким камешкам на дне этой ямки нет покоя, они постоянно в движении, кувыркаются, пока их не подхватит поток и не унесёт вниз по деревянному жёлобу. В ямке и вокруг много мелких почерневших монет. Отец запрещает их брать. На кустах вблизи источника повязаны цветные ленточки — обо. Знак священного места бурят. Мне объяснили, что когда повязывается обо, читается молитва. Потом, когда ленточка колышется ветром, молитва многократно повторяется.

Это таинство появления чего-то нового, зарождение большого из вот такого малого будет в моей жизни ещё не раз. Рождение детей, конечно, на первом месте. Потом начало новых направлений в хирургии — реплантация, пластическая хирургия в онкологии… Разработка новых операций. Обучение учеников, многие из которых, подобно тому, как из ключика рождается река, стали классными специалистами в своей профессии. И всегда в душе возникает чувство, сродни тому, детскому, которое я испытывал, глядя, как из твёрдого камня сочится чистая вода. Но это будет потом…

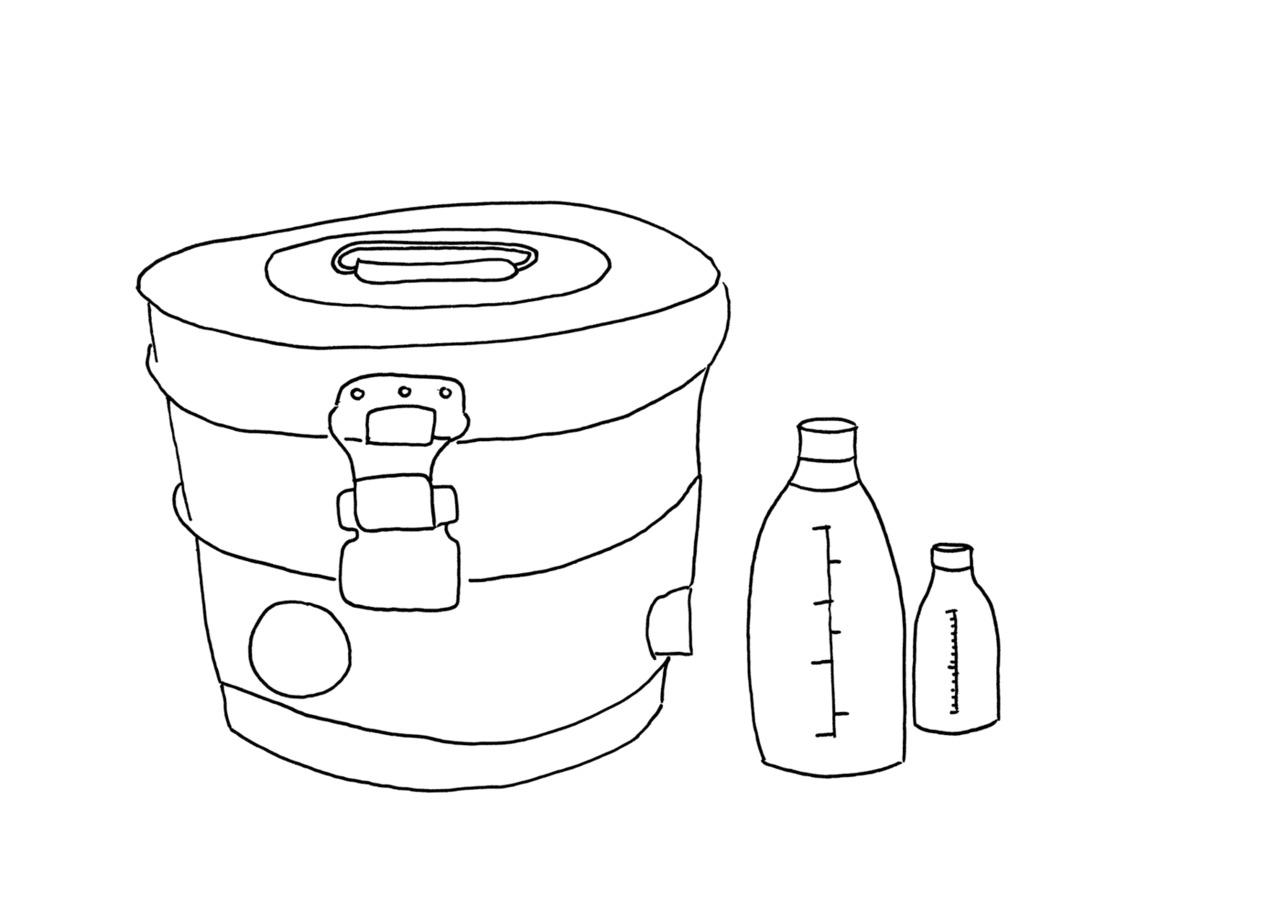

…Дальше вода из ключа течёт по желобам, выдолбленным из длинных тонких деревьев, постепенно поднимаясь над землёй. И там, где жёлоб выступает над землёй выше человеческого роста, и располагается то, ради чего люди приезжают сюда за многие сотни, а иногда и тысячи километров. Кабинка без крыши, загороженная с трёх, а то и со всех четырёх сторон подручным материалом (прутья, ветки, брезент, плёнка, тент), — сквозняк под холодной водой здесь очень неприятен. Сверху из жёлоба падает холоднючая вода. Снизу помост, на котором стоит человек, для воды в помосте прорублено отверстие, чтобы не было брызг. Несколько поручней, чтобы держаться на скользком помосте. Ещё минутные песочные часы. Время нахождения под потоком холодной воды — от тридцати секунд до пятнадцати минут. Желательно привыкать с малого, и постепенно время увеличивать. Вода такая холодная, что поначалу аж дух захватывает! Вопли новичков разносятся далеко над тайгой и слышны даже в лагере через шум воды в реке. Вначале надо быстро окатиться сразу всему, голова под воду не подставляется. А потом постепенно проколачиваются водой (а она именно колотит) руки, ноги, шея, спина, грудь… Можно сесть и держаться за нижний поручень, подставив спину. Она потом становится красной и нечувствительной. После такой «ванны» кто-то вытирается полотенцем, кто-то высыхает на солнышке, потом одевается. И наступает такой прилив сил, что хочется опять всё повторить. Люди лечат артрозы, радикулиты, кожные болезни и много чего ещё. Говорят, на носилках людей к ключам приносили, а уходили они отсюда на своих ногах. На небольших деревянных или металлических табличках люди выражают свою благодарность силам природы. Этих табличек здесь не счесть. На самых тёмных из них можно разобрать даты начала прошлого века. Здесь исцеляет всё. И холодная вода, по слухам, она радоновая. И чистейший воздух, пропитанный свежестью горной реки и ароматами трав и кустарников. И необходимость постоянного движения. И отсутствие водки, она заканчивается на второй-третий день пребывания. И вера в целебные свойства этого таёжного дикого курорта.

…Ну вот же оно! Как же я его раньше не заметил? Несколько раз мимо прошёл. Вот запрятали так запрятали… Я вытащил ведро из ямы и уже развязал бечёвку, крепящую крышку к ведру, как вдруг сверху, будто с небес, голос дяди Васи: «Игорюха! Быстрее сюда! Белка-летяга здесь!» — «Ты где?!» — кричу я что есть силы. «У самого ключа, наверху!» Я быстро ставлю ведро на место, бегу к реке. До моста далеко, поэтому прыгаю по мокрым камням через речку. У самого берега не допрыгнул и ухнул одной ногой в холодную воду. На бегу пятка скрипит в мокром кеде, мокрое трико хлопает по ноге, а я уже возле горы и по молодёжной тропе, она, в отличие от стариковской, идёт вертикально вверх, бегу к дальнему левому ключу. Издали вижу дядю Васю. Он стоит на краю большой поляны под разлапистой сосной и не сводит с кроны глаз. «Вон она! Видишь?» Я, запыхавшийся и с колотящимся от быстрого подъёма сердцем, смотрю от плеча дяди Васи по его руке и вижу тёмную головку маленького зверька, то появляющуюся, то исчезающую за стволом дерева. «Готовы?» — спрашивает дядя кого-то, не оборачиваясь. Только сейчас я замечаю своих братовьёв и других людей под ближайшими соснами. «Давай!» — машет рукой дядя. И все начинают постукивать по стволам деревьев подобранными сухими сучьями. «Смотри!» — и дядя Вася с размаху бьёт суком с руку толщиной по сосне, на которой спрятался зверёк. По ветке, направленной в сторону поляны, пробежала лёгкая тень, а потом зверёк полетел. Он превратился в тёмный четырёхугольник на фоне светлого неба с едва заметными лапками по углам, небольшой головой впереди и хвостом-рулём. Он летел легко и непринуждённо. Изящно и уверенно. Подвернув хвостом, забрал против ветра по дуге и расчётливо закончил полёт на стволе сосны на противоположной стороне поляны, метрах в ста от нашей. Потом перебежал на другую сторону дерева, прыгнул ещё раз на ближайшее дерево, пролетев совсем немного, и исчез в кронах сосен. «Ну как?» — на этот раз дядя смотрел на меня. — «Здорово», — выдохнул я. «То-то! Редкость большая, ночные они. В ключ пойдёшь? Сейчас наша очередь». — «Не-е. Спасибо. Меня батя за мясом послал», — сказал я и стал спускаться с горы.

…Знал я на Талачах каждый камень и каждый корешок на тропинках. Собирал голубику в верховьях горной реки. Видел след от испуганного медведя на тропе. Учился кидать нож в дерево, делать лук и рогатки и стрелять из них. Уже позже, будучи взрослым, заводил друзей и расставался, влюблялся и вновь расставался. Но оттуда, из детства, осталась давняя привычка: всегда после душа, бани, бассейна, сауны обливаться самой холодной водой. Я зимой из бани на мороз даже ведро для этого выношу.

Более десяти раз был я на Талачах. И всякий раз, когда удавалось навестить это место, в каком бы состоянии оно меня не встречало, всегда по душе разливалось тепло воспоминаний детства, отрочества, юности…

Охотнички

Поехали как-то мужики зимой на лесосеку дров наготовить. Не в смысле китайцам продать, а в смысле свои избы следующей зимой обогреть. Пригляделись, а на их участке берлога! И пар клубится. И решили они медведя взять. За шкуру и медвежью жёлчь те же китайцы неплохие деньги дают. Оценили арсенал. Двустволка, патроны с дробью в основном, но пара с картечью нашлась. Нож, и всё… Но это их не остановило.

Выработали план действий: вырубаем рогатину, будим зверя, ослепляем его фарой, ставим на рогатину и бьём из ружья и ножом, грузим на машину, едем в деревню. Сказано — сделано. Сняли аккумулятор и фару с машины, принесли вдвоём к берлоге. Вырубили рогатину и жердь — медведя поднимать. Нож примотали к короткой палке для верности.

Пока готовились, день кончился. Оно и верней, в сумерках фара светит лучше. Приготовились? Поехали!

Сунули жердь в берлогу, медведь рыкнул до мурашек по коже. Провод на аккумулятор, а фара не горит!..

К машине бежали параллельными курсами. Один из них бежал с аккумулятором на вытянутых руках. Всё побросали, набились в кабину, закрылись. На их счастье медведь не встал.

Тихонечко поставили аккумулятор на место — и… ну её, эту лесосеку, поехали на одной фаре в деревню.

Поколение самоучек

Это только моё мнение, что наше поколение — поколение самоучек?

Ну, во-первых, мои родители никогда не знали, какие у меня предметы и что по ним задавали. Дневник только на подпись я им давал. Само слово «репетитор» я услышал уже в институте от городских ребят.

Хочешь научиться плавать — вот тебе лето и вот тебе речка. Ещё друзья, которые подтолкнут тебя с берега, если замешкаешься. Они же и помогут, если что пойдёт не так… Научился на воде держаться, а дальше барахтайся по течению. Всё равно тебя река на тот берег вынесет. Нужно обратно вернуться, забегаешь вверх по речке и таким же макаром на этот берег.

Хочешь на коньках научиться кататься — вот тебе лёд на речке и коньки с вышки (это чердак у нас так назывался) на пару размеров больше. Но если в них сзади вставить кусок от валенка, то и коньки впору будут, и голеностоп укрепится, как в хоккейных коньках. «Тебе, парень, на ворота нужно встать, у тебя реакция хорошая, а катаешься ты хреновенько». — «Так шайбой больно же!» — «А мы тебе щитки сделаем и маску, как у Третьяка, спаяем…» — «А щитки где возьмём?» — «Видел по телеку, какие у вратарей щитки? Валиками, как на телогрейке. Вот из старой телогрейки и сделаем».

И вот мы набиваем ваты в распоротую телогрейку, обшиваем сверху дерматином от старой двери, пришиваем ремешки. От настоящих не отличишь! То, что у хоккеистов под формой, мы по телевизору не видели, поэтому на воротах приходилось в своей телогрейке стоять, чтобы удары шайбы в грудь смягчала. Суспензорий я сам придумал: пятку от детского валенка в штаны засовывал. Ловушку на левую руку и щиток на правую сделали тоже очень похоже. На щиток пошла толстая фанера с пришитым войлоком. И никто нам корты не устраивал и водой не заливал, на речке или на маленьких заливах («курьюшки» они на нашем диалекте называются) гоняли.

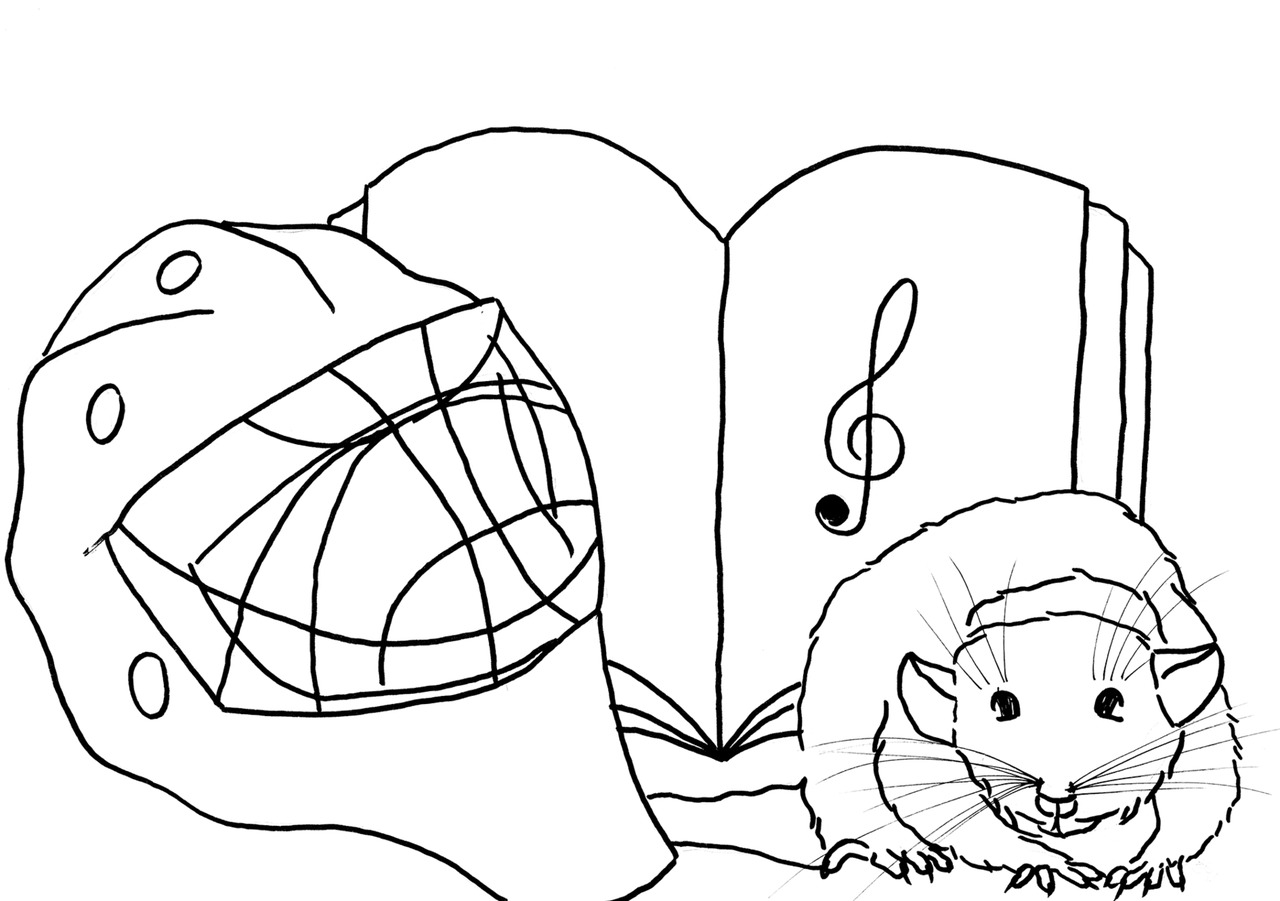

Одно время меня мучил вопрос: почему классическую музыку, которая пережила века и которую любят миллионы людей в мире, я не понимаю? Даже сходил как-то на концерт классической музыки в Москве. Потом решил, что для начала это сложно. Затем взял кассету «Классическая музыка в современной обработке», долго крутил в машине. Потом уже кассету с классикой без всякой обработки. И понял! Может быть, не так досконально, как люди, которые с молоком матери это впитали или у которых были хорошие педагоги. Но понял, принял и полюбил. Появились любимые произведения. Своих детей обязательно привожу на «Звёзды на Байкале», с удовольствием слушаю классику в машине. На «Аиду» в Питере недавно вот сходил.

Чуть позже английский язык понадобился, поскольку большинство публикаций по нашей профессии только на нём. Кто ж виноват, что учителя английского в твоем селе не приживались? По полгода язык не преподавался, однажды даже немного французский учили…

Хочешь больше знать по своей специальности? Вот тебе статья, вот тебе словарь. А где статью взять? Так в журнале. А журнал? В библиотеке. В какой? Ты чё, совсем?! Аж две библиотеки в стране: ГЦНМБ в Москве и Публичка в Питере. Поэтому дни на длинных, в три месяца, специализациях в столицах делились на три части: собственно занятия, библиотека и культурная часть (театры, музеи, выставки). В библиотеке просматриваешь журнал на английском, делаешь закладки, потом бежишь там же делать ксерокопии статей и посылками отправляешь их домой. А дома уже сортируешь по папкам и переводишь, переводишь, переводишь… С разговорным хуже. Носителей его в Сибири немного. (Поэтому я ещё тот «знаток» английского языка, вопрос задам, а ответ на него не пойму.) Однажды в полёте из Токио в Осаку разговорился с молодым японцем, который домой из Австралии летел. Так вот, шепелявого японца, разговаривающего на австралийском диалекте, я поначалу не понимал совсем. Он это видел и многое карандашом на листочке мне писал.

Хочешь научиться мелкие сосуды сшивать? Вот виварий с белыми крысами, вот микроскоп. Повезло! Не у всех такие шикарные условия бывают. Аорту крысе (она по диаметру похожа на артерию пальца взрослого человека) научился сшивать быстро, технику по книжке прочитал. Потом перешёл на более мелкие сонные артерии. И на питерской специализации по микрохирургии не стал тратить время на экспериментальный цикл, а ездил почти месяц в Пушкино и учился операциям при врождённой патологии кисти у детей. Потом в Иркутске я эти операции «с рук на руки» нашим детским хирургам в Ивано-Матрёнинской больнице передал. А на экзамен по экспериментальному циклу пришёл и по-пижонски не аорту крысе шил, как это требовалось, а почку несчастному грызуну на шею пересадил. Мол, знай сибиряков!

Так же и с самым основным и ответственным, с операциями. Я у многих хирургов учился. И помню каждого, и благодарен каждому, кто меня когда-нибудь чему-нибудь учил! Но часто бывали и бывают такие ситуации, в которых никто тебя не выручит и не поможет. Тогда вот тебе проблема и человек, которому нужна помощь. Вот тебе твоя голова и руки. Ищи, читай, думай… Помогай! Иначе, к чему ты так долго готовился, если не к этому?

Общага

Общага, студенческое общежитие — это место, где бурлит жизнь, кипят нешуточные страсти и постоянно что-то происходит. На курсе у нас учились две сестры-близняшки, шумные, шустрые и картавые. Поговаривали, что они вначале друг за друга экзамены сдавали, пока их не раскусили. Так вот, одна из них готовит что-то на кухне и, высунув голову в коридор, громко и картаво кричит: «Ирлка, неси лаврлового листа!» Сестра ей так же из комнаты: «А сама чё?» — «Да уже всё готово. Сопрлут!»

И спирали же. Голод не тётка. Иногда прямо с кастрюлей. Иногда только содержимое, когда хозяйка варева, отлучившись на секундочку, обнаруживала в своей кастрюле девственную воду. Про кухню в медицинском общежитии отдельный рассказ. Там на соседних конфорках могли мирно стоять суп, кастрюля с халатами, где они, кипятясь, отбеливались, и, например, посудина с человеческим черепом. А что? На первом курсе зачёт по костям надо сдавать, причём по каждой косточке отдельно, потом экзамен по анатомии. А пособия в виде непосредственно костей можно только на кафедре изучать. Проще, покупаешь череп у строителей, которые на окраине города старое кладбище ненароком разрыли, набиваешь его горохом и варишь. Горох набухает, и вот они, готовые пособия, косточка к косточке, отмытые, прокипячённые.

Уже позже, на старших курсах, когда в комнате жарилось в громадной сковородке примерно полведра очищенной картошки, становилось тесно от соседей. Кто пришёл за конспектами, кто задание узнать, и все почему-то задержались. Когда сковородка снималась с плитки, звучала команда: «Рубим хвосты!» Дверь закрывалась, и открыть её снаружи не могли ни вопли о помощи, ни сообщения о пожаре или обходе ректора, пока картошка не заканчивалась. Кстати, у пришедших соседей по счастливой случайности с собой ложки оказывались.

Любовь, страсть, ревность, разочарование — этим была пропитана вся атмосфера общежития. Влюблялись, расставались, женились (при этом уходили из общаги на съёмную квартиру), ревновали, даже разбивались, как тот парень, который к зазнобе на четвёртый этаж полез по связанным простыням. Простыни не выдержали. Выжил, но инвалидом остался. Учебные комнаты ночью, если там не засел какой-нибудь зануда с учебниками, превращались в комнату свиданий.

Рожали… Как-то девчонка из соседней комнаты нарядилась и перед зеркалом губы красит. «Ты куда на ночь глядя?» — подружки спрашивают. «В роддом. Схватки у меня». Полненькой она была. Никто ничего не замечал. Потом подружки дежурили с ребёнком по очереди, от коменданта тайну хранили. Пока разгневанная мама полненькой девчонки не приехала. Увидела ребёнка и сменила гнев на милость. Её позже с коляской возле общежития видели. А затем вовсе внучонка с собой увезла, девчонка доучиваться осталась.

Насекомые… Это добродушные тараканы, которые доедали крошки от скромных студенческих ужинов. И злющие клопы, которые заедали самих студентов. Чего мы только не делали! Отодвигали кровати от стен, ставили ножки кроватей в банки с водой, мазались на ночь вьетнамской «Звёздочкой». И всё равно просыпались ночью от укусов в волдырях и с кровавыми пятнами от раздавленных клопов на постели, пока не заметили, что эти твари пикируют на нас с потолка. Тогда мы по блату раздобыли где-то дихлофос.

…Учёба в мединституте до правильности строгая. Все пропуски, даже по болезни, нужно отработать (это дополнительное занятие в назначенное преподавателем время). Единственная законная отмазка — дежурство в общежитии. Если ты показываешь преподавателю справку от коменданта общежития, заверенную его подписью и печатью, то пропущенную тему с тебя спросят, но не на отработке, а на обычном занятии. Поэтому не нужно говорить, какую ценность имели эти справки. Писались они от руки, комендант только проверял график дежурств и ставил печать и подпись. Но писались они очень изобретательно. Дата дежурства указывалась всегда с краю. Поэтому после первого использования она аккуратно обрезалась, в обрез попадали и слова из других строчек. Потом справка реставрировалась, вписывались новая дата и обрезанные слова. Таким образом справка использовалась несколько раз. Правда, с каждым разом становилась все короче и короче… Был ещё один способ получить такую справку. У нас в комнате жил умелец, талантище! Он мог перерисовать любую печать в перевёрнутом виде, перекатать её с помощью варёного тёплого куриного яйца со справки на справку. А повторить любую самую заковыристую подпись — это ему несколько минут тренировок. Такие справки умудрялись даже городские ребята, которые в общаге ни разу не были, после пропусков занятий показывать. Оформление справок каждый раз усложнялось, но где чиновникам было состязаться с молодыми гибкими умами талантливых лентяев.

Не зря говорят, что студенчество бывает полноценным только тогда, когда ездишь в стройотряды и живёшь в общаге.

Пыльная буря

Наш стройотряд работал в самом лесистом месте Гоби. В пределах видимости росло четыре дерева. Где они брали влагу? Но были очень заметными. К одному из них мы подъезжали перед баней в соседней воинской части веник наломать. Баня и без веника? Пока мы сидели друг у друга на плечах, стараясь выбрать веточки покустистее, сверху на нас смотрели крупные белоголовые крючконосые птицы. Они не шевелились, даже когда веточка обламывалась у самых их ног. Только косились жёлтыми глазами и грозились клюнуть в руку.

Недавно прошёл дождь. Это был особенный дождь, пустынный. Собрались тучи, потемнело, вверху погромыхивало и посверкивало. А на землю упало всего несколько капель…

Так вот, в этот день начиналось всё как обычно. Светило солнце, кипела работа. И далеко на горизонте появилась серая полоска. Мы не обратили на неё внимания. Полоска приближалась и расширялась. Ничего не насторожило нас и в поведении монголов из соседнего посёлка. Они расправляли закатанный снизу для просушки войлок на юртах, усиливали обвязку юрт дополнительными верёвками. …Раствор застывает, работа не ждёт! Когда с первыми порывами ветра полетели крупные камешки, стало больно (мы работали с голым торсом). Инструменты собирали впопыхах, а к юрте шли уже на ощупь, спиной к ветру и приставными шагами. Сразу стало темно, песок заполнил собой всё пространство вокруг. В юрте было чуть потише, хлопающий войлок пришлось фиксировать героическими усилиями. Сбились в кучку, стали ждать, думали, это ненадолго. Но не тут-то было! Буря бушевала больше двух суток. Мы уже выспались, все песни перепели, руки об карты смозолили… Самое противное — это мелкий песок. Он был везде: на одежде, на коже, в волосах (воду экономили), на столе, посуде, в постели. Хрустел в подогретой тушенке, плавал слоем в баке с тёплой водой… В туалет стали ходить вдоль натянутой верёвки, после того как один из наших чуть не заблудился, отойдя на пять шагов от юрты. Когда закончилась вода, организовали целую экспедицию до цистерны. До неё было метров тридцать-сорок. Бросали жребий. Двоих «счастливчиков» обвязали верёвкой, головы замотали марлей, ждали долгих полчаса… Вода оказалась такой же, тёплой и с песком.

Утро после бури показалась нам очень приветливым! Первым делом смыли весь песок в юрте, протрясли все вещи. Весь день откапывали места работы. А вечером поехали к нашим воякам в баню…

Архи

Прошло уже две недели нашей работы в Гоби, в пустыне. Уже пообвыклись. Перестали выпивать флягу зелёного чая за день. Привыкли меньше говорить на жаре, чтобы во рту не сохло. Мы — это сводный стройотряд из Читинского мединститута и Иркутского университета. Строим в монгольской пустыне рудник для добычи полиметаллов. Заливаем бетоном площадку для погрузки-разгрузки, ставим кирпичные коробки домов для будущих работников рудника, кладём плитку в готовом здании общежития. Я — мастер, производственник. За плечами три стройотряда и опыт деревенской жизни. Обеспечиваю работой все наши бригады, обегая их по очереди. В свободное время готовлю раствор и режу плитку, заменяю заболевших, которых сам же и лечу, — как заправский лор вымываю гной из миндалин. В этой жаре почему-то много ангин.

Живём не как в прошлом году в юрте, а в отстроенном административном здании. За прошедший год здесь много чего изменилось. Кроме Даавы. Это невысокого роста мастер на все руки: он и тракторист, и моторист, и электрик… Неулыбчивый, в больших тёмных очках, он вызывал у меня симпатию, наверное, своим ответственным отношением ко всему, что делал, и чистоплотностью. Он всегда был в свежей, пусть и непроглаженной рубашке. Ни разу я его не видел заляпанным чем-нибудь. Разговаривал он по-русски ломано, но бойко, и больше на матерном языке, учил его у наших спецов.

И вот как-то раз железная дорога, от которой запитывался наш трансформатор, отключает электроэнергию. Встали бригадные растворо- и бетономешалки. Нужно запускать генератор. Это к Дааве. Он живет в юрте в соседнем поселке, километрах в трёх по пустыне. Мне пробежаться в удовольствие — я готовлюсь к областным соревнованиям по спортивному ориентированию, которые будут осенью. Подбегаю к юрте, выходит опрятный парнишка. На чистом монгольском языке у него спрашиваю: «Хаана Даава?» Парнишка кивает головой в сторону соседней юрты: «Энэ…»

Вышел Даава, зовёт внутрь. Просит посмотреть своего друга, чабана, недавно вернувшегося домой. Чёрный стул долгое время, полтора года принимает преднизолон в таблетках, который доктор из города прописал для больных суставов. В моей студенческой голове рождается диагноз — преднизолоновые язвы желудка. Говорю, что нужно сделать ФГС — лампочку проглотить. И перестать пить таблетки. Чабан слушает перевод Даавы и кивает бритой головой, улыбается, глаз не видно. Я понимаю, что ничего он делать не будет. Где городской доктор в белом халате и где этот пацан, голый по пояс и в рабочих штанах, заляпанных бетонным раствором, посмевший отменить назначения доктора.

Зовут за стол. Парнишка льёт мне воду на руки, умываюсь. В юрте на столе только сладости — сушёный творог и лепёшки. Хозяин в пиалы наливает из фляжки прозрачную, прохладную, чуть отдающую молоком жидкость. Выпиваю почти залпом, приятно с жары-то. Ставлю пиалу на стол. Хоть бы кто предупредил, что её переворачивать надо! Хозяин наливает опять и опять. Даава перевернул после третьей. А я так и не догадался, пока фляжка не кончилась. Тороплю Дааву генератор запускать. Попрощались с хозяином, сели на трактор, едем к генератору. Чувствую, что трактор едет как-то странно, по синусоиде. Смотрю на Дааву, да он пьяный «в дупель»…Генератор он запустил и прилёг в тенёк от трактора, отдохнуть перед обратной дорогой.

Утром я проснулся на своей койке. Остальное мне рассказали… Здесь надо уточнить, что кроме передвижных и относительно портативных растворо- и бетономешалок были ещё большие, стационарные. Они стояли на опорах, чтобы под них могла подойти грузовая машина. Компоненты смешивались наверху в барабане, а туда они подавались по наклонным рельсам в вагонетках. Так вот, бетономешалка ещё была рабочей, а рельсы на растворомешалке не были параллельными — монтажники запороли. Мы её никогда не запускали… До этого самого вечера. «…Ты уверенно к ней подошёл. Долго стоял в задумчивости, опершись на лопату. Потом засыпал в вагонетку цемент и камни с песком, отказываясь от любой помощи. Залил воды, поднял и высыпал вагонетку в барабан, включил замес. Вагонетка успешно сошла с рельсов на обратном пути вниз. Ты велел шофёру грузовика подъехать под растворомешалку и жестом победителя вывалил в кузов получившуюся бурду. Шофёр заглянул в кузов, покачал головой, поцокал языком и уехал далеко в пустыню, где освободился от результатов твоего творчества. Только после этого ты позволил довести тебя до кровати. Посмотрел на всех строго и сразу уснул».

Кока-кола

Всё. Работа закончена. Объект сдан. Тугрики получены. У нас неделя культурной программы. Посещаем Центральный Аймак, музей Богдо-гегена. Позади удивление от монгольских лозунгов на кумаче, растянутых поперёк улиц, содержащих вполне понятные фрагменты матерных слов, а на деле означающих что-то вроде «Вперёд, к победе коммунизма!» Позади возмущение от ленты вокруг скульптуры верховного ламы с изображением цепочки разноцветных свастик…

Впереди Улан-Батор и необходимость потратить все тугрики, потому что за границей, в Союзе, они превратятся в цветные бумажки, поменять их негде. И вот случайно узнаём, что в столице Монголии есть ночной бар с различными буржуазными штучками, вроде виски, сигар и кока-колы. Но это только для иностранцев. Русских таковыми не считали. Мы пришли туда большой компанией в стройотрядовских куртках со значками и эмблемами стройотряда во всю спину. Кроме одного. Он пришел одетым «по гражданке». И выглядел солидно — борода, усы, светлые прямые волосы. Да и старше нас остальных был, после армии и работы на «скорой» в институт поступил. И вот он, посасывая сигару, садится за барную стойку и говорит бармену: «White horse». Бармен в растерянности и силится понять, кто перед ним: «How much?» — «Hundred», — не отводя глаз, ответил наш. Бармен налил и подал ему виски. Мы притихли… Счастливчик, глотнув неведомый ранее напиток, затянулся сигарой: «Coca-cola?» У бармена забегали глаза, он не знал, что делать… «Чё, нету?» — не выдержал паузы наш. «Нету-нету», — согласно закивал головой бармен.

Вздох разочарования вырвался у нас: «Витя, что ж ты? Хоть бы по глоточку попробовали…»

Никитична

Тётя Вера как-то спросила меня: «Почему моя родня относится ко мне по-другому, чем ваша?» — «Потому, что Вы легенда на́шего рода, — я ей ответил. — Мы знаем, кем Вы были и что Вы делали в жизни».

…Первый раз я её хорошо разглядел, когда мне было лет десять. Она сидела и с восторгом смотрела на наше подбугорье, с рекой и горами на окоёме. «А воздух-то какой! Хоть ножом режь!» — «И зачем его резать?» — подумалось мне. Её красивая шея, освещённая заходящим солнцем, выглядела по-королевски.

Она и была королевой! Единственный хирург на район, а потом ещё и главный врач. У неё было столько уважения и почитания, как не у всякой королевы. Больных к ней везли даже из соседней Монголии. «Слышал, Митька-то на мотоцикле разбился?» — «Да ты чё?» «Ой, бара… Помрёт, поди». — «Пошто?» — «Дык Никитишна в городе на совещании». — «Тогда точно помрёт».

Или ещё. «Михеич, чё с тобой? Пошто водку не пьёшь?» — «Никитишна сказала, что пить буду — помру. А пожить ещё охота…»

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.