Бесплатный фрагмент - Как выучить много иностранных языков? Диалектический подход

Введение. Короткое

Изучаемые языки: английский, немецкий, итальянский, французский, испанский, русский. При этом русский язык дан для иностранцев, которые хотели бы его изучить. Русскоговорящие могут пользоваться этой частью как справочником.

Основа метода: научиться понимать предложение, как оно формируется, из чего состоит. После этого — много читать на изучаемом языке. Можно, даже нужно, читать другие учебники.

Суть метода: мы усваиваем то, из чего развивается, «произрастает» язык. Элементарная «единица» предложения — это не слово, буква, а предложение. Поэтому надо научиться находить, о чем предложение, кто и что делает, при каких обстоятельствах. Можно даже не понимать слов, но можно понять предложение.

Запоминание новых слов, нарабатывание практики происходит уже на основании усвоенного понимания предложения в языке. Это метод диалектический, потому что он основан на развитии языка, предлагает обучающемуся не бездумно усваивать, а именно следить за развитием языка из предложения.

Теоретическое описание языка строится по одной схеме. Сама эта схема начинает эту книгу. Сделано это специально. Все рассматриваемые языки похожи по своей сути, потому что они отражают одинаковый для всех людей мир, одинаковое взаимодействие с ним. Да, в развитии народов были отличия, что и отражается в особеностях языков. Однако их принципиальная основа сохраняется одной на всех. Усвоив, как развивается один язык, можно и нужно изучать язык. Вот почему в этой книге речь про 6 языков

Введение. Уже не такое короткое

В этой книге рассказывается про языки иностранные и язык русский. Это не случайно. Цель книги — показать совпадение этих языков, подходов к их изучению. Да, именно в этом цель. Потому что книга эта — про диалектическое обучение языкам: русскому, английскому, итальянскому, немецкому, французскому, испанскому.

Диалектика означает поиск развития, понимание мира через развитие этого мира. И язык нужно учить, понимать также — через развитие. Само же развитие — это развитие от простейшего к более сложному, от абстрактного к конкретному. Поэтому книга содержит те элементарные знания, освоив которые, а затем применив к чтению книг, вы сможете выучить язык. Это если коротко, а ниже чуть подробнее.

Диалектика языка

Итак, нужно найти самое простое, «клетку» развития. Мы ищем наиболее простое в языке, из чего может «прорости» все остальное.

Диалектический метод изучения языка исходит из того, что это — предложение. Поэтому материал методички расположен так, словно мы читаем предложение. Мы ищем сначала сказуемое (да, его, не подлежащее), затем подлежащее и так далее. Причем даже не важно, что вы знаете слова, которые могут оказаться на месте сказуемого или подлежащего. Мы учимся понимать предложение, а не извлекать его содержание пока. Понимать предложение мы будем по его базовой структуре. Зная слова нельзя понять предложение. Зная структуру предложения, не зная слова, можно понять предложение.

Предложения появляются не из воздуха. Мы их создаем, опираясь на наше понимание мира. Язык и есть такое понимание, его отражение. Поэтому, например, «подлежащее» и «сказуемое» — это именно объект и его действие. К языку нужно подходить именно так — как к отражению реальности.

Подлежащее, сказуемое, дополнение… Все это может иметь много разных форм. Достаточно сказать о формах спряжения глаголов. Про все это разнообразие нужно помнить вот что. Одно из главных правил языка состоит в том, что бы минимумом средств выразить максимум значения. Отсюда такая вариация окончаний, мест расположения слов и т. п. Именно комбинации, формы их придают новый смысл.

Методички

Мы взяли предложение, его структуру, вывели из природы предложения эго элементы. Именно это содержится в главах каждого раздела книги. Сами же разделы — это конкретные языки, за исключением первого раздела, где дана общая схема языков. Эти разделы с языками — это своеобразные методички.

Зачем нужна общая схема языков? Вы можете составить на основе этой схемы свою методичку по языку, который вам больше нравится, а можете внести исправления в те методички, которые найдете в этой книге.

Теперь несколько важных правил, касающихся «техники» изучения языка.

Мы учимся читать

Одно дело читать, другое — писать, третье говорить. В этой книге я рассказываю о том, как читать, потому что считаю это наиболее важной функцией языка. Однако не все правила нужны, чтобы читать. Вам не всегда нужно помнить какие-то элементы языка, чтобы прочитать, но эти же элементы могут понадобиться, чтобы написать. В этой книге не выделены в отдельный блок правила, которые нужны для того, чтобы писать.

И у чтения могут быть стратегии

При чтении текстов на изучаемом языке нужно совмещать разные стратегии: 1) перевод всего предложения (для усвоения именно структуры предложений); 2) перевод слов (для запоминания слов, их форм); 3) чтение без перевода (для начитанности).

Учите слоями

Нужно изучать слоями. Методичка — первый слой, но нужен и второй и т. п. Каждый раз нужно искать, находить, использовать развитие в языке.

Слои нужно формировать по важности сведений. На первом уровне важное — это предложение, его структура. Когда освоитесь, на следующем слое, важным будет что-то другое. Но выбирать такое важное необходимо, иначе можно потонуть в деталях.

Понимайте, а не запоминайте

Мы учимся пониманию, а не стремимся все запомнить. Это работает, что с грамматикой, что со словами. По словам надо знать, что заучивать определения бессмысленно. Нужно ухватывать смыслы, образ слова.

Дайте себе запомнить

Часть обучения идет через понимания вами определенных идей. Но часть идет за счет многократного неосознанного повторения. Нет смысла, например, запоминать фразовые глаголы. Со временем они запомнятся и так.

Доверяем своему бессознательному

Мы усваиваем суть языка, а затем через чтение все смыслы, нестыковки. Причем, и это важно, нужно уметь отличить несоответствие уже нам известного, исключения надо находить, выбросы. Так и идет обучение.

Доверяем своей лене и скуке

Нам скучно потому, что это не относится к нашей задаче. Главное, чтобы задача была действительно важна для нас. Тогда скука нас не подведет.

Ищем вероятность

Изучайте язык по вероятности его элементов. Вероятно, нам попадется простое предложение, поэтому начинаем с него. Ищем самое вероятное, типичное в языке. Мы встретим скорее утвердительное предложение, чем отрицательное, тем более реже мы встретим восклицательное предложение.

Сомневайтесь в учебниках…

Учебники неидеальны. Учебники пишут по многим причинам, далеко не все из них имеют отношения к образованию. Поэтому огромное количество учебников — плохого качества. Вы чего-то не понимаете в учебнике? Скорее всего, это проблема учебника, а не ваша.

Однако нас всех учили по плохим учебникам. И учили плохо. Поэтому важно спрашивать себя, а почему я что-то не понимаю. Дело не просто в моем незнании, а в ранее заложенных недиалектических идеях. Нужно понять, где вас ошибочно научили, а уже затем это исправить.

…и ищите их

Эта книга по своей сути не может заменить учебник. Это только начальная «схема». Другие слои придется осваивать по другим книгам.

Русский язык

Переложить русский язык, как его преподают в школе и университете, в общую схему было сложно. Однако это получилось. Не весь материал поместился в основную часть книги, поэтому некоторые важные правила были собраны в приложении.

Раздел 1. Схема языка

Простое предложение

Чтобы разобраться в языке, нужно разобраться в том, как устроены предложения в этом языке. Поэтому материал методички расположен так, чтобы удобно было прочитать конкретное предложение. Есть ситуации, когда структура предложения отходит от привычной. Про это нужно помнить, что, уяснив основной, общий подход, остальное можно запоминать как исключения. Поэтому в любом случае искать надо сначала общую структуру. С этого и начнем.

Для поиска этой общей структуры мы сначала просто пробегаем по предложению и ищем очевидные маркеры членов предложения.

Такие маркеры могут быть разделены на два вида: 1) структура предложения; 2) непосредственно в слове — окончания, приставки; 3) рядом со словом (артикли, вспомогательные слова для глагола).

В последующих главах будет рассказано про маркеры в слове и рядом со словом, а ниже — структура предложения.

{Порядок слов следует нашим обычным представлениям о мире. В том мире, который нас окружает, который мы наблюдаем, в котором мы принимаем активное участие — этот мир разбивается на объекты, предметы, которые что-то делают. Это и есть самая общая схема предложения: подлежащее и сказуемое. Подлежащее что-то делает, а что делает — об этом и говорит сказуемое.

Конечно, мир только этим не ограничивается. У объектов, предметов мы находим какие-то признаки. Действие этого объекта может быть на что-то направлено. Объект действует в каких-то обстоятельствах. Все это и задает структуру предложения. Однако главным остается — подлежащее и сказуемое. Если в предложении одно подлежащее и сказуемое — это простое предложение. Если же подлежащих и сказуемых несколько, то это сложное предложение.}

(Сноска 1. В фигурных скобках — теоретические соображения, касающиеся конкретной темы.

В квадратных скобках — модули, то есть указания на структуру изложения знаний, например в теме «Предложение-утверждение» модулем будет «обычный порядок слов». Модули имеют нумерацию. Содержание модулей обновляется для каждого языка, темы.

В круглых скобках — сноски.)

Предложение-утверждение (Сноска 2. Между заголовком и последующим текстом нет разрыва. Разрывы есть только между темами, которые выделяются как заголовки.)

1. [Обычный порядок слов: (Сноска 3. Инверсия отдельно не описывается, так как является исключением. В тех случаях, когда инверсия является правилом, а не исключением, например в сложных предложениях немецкого языка, инверсия описывается. Отдельно не описываются также предложения с дополнениями и т. п.

В языковых схемах жирным ничего не выделяется.)

Пример (сноска 5. «Пример» всегда выделяется курсивом. «Например» курсивом не выделяется. Между тексом, к которому дается пример, и примером пробел не делается. Если «Пример» идет после таблицы, то пробел между таблицей и «Пример» ставится. После блока «Пример» ставится пробел.)

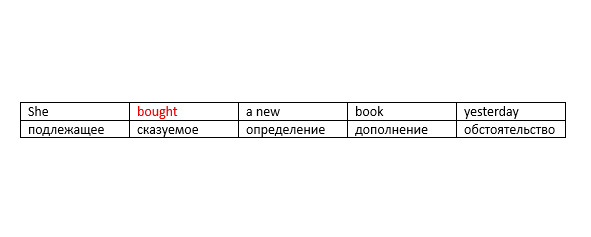

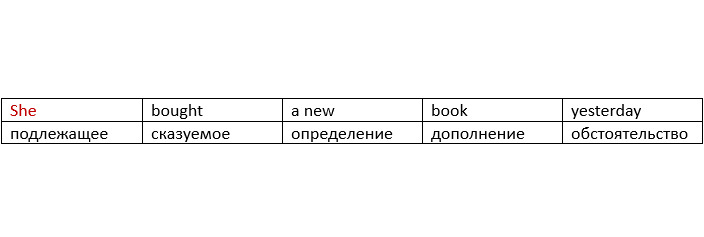

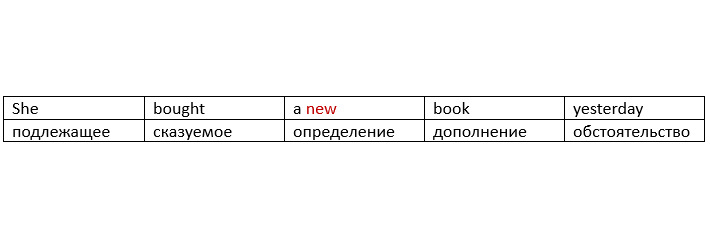

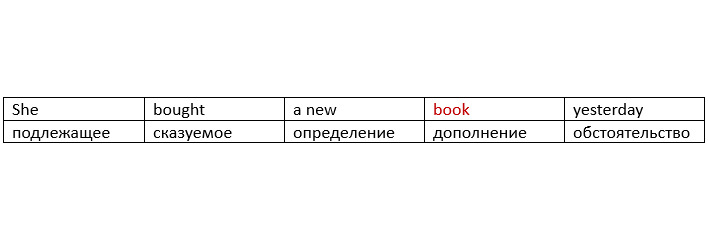

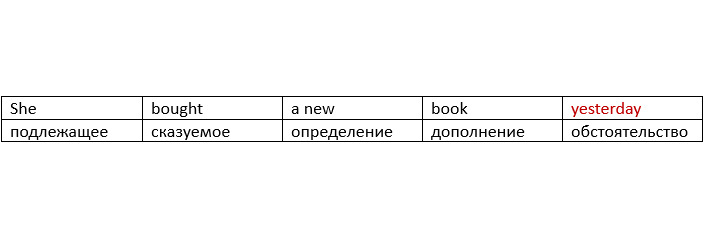

Предложение на языке оригинала (Сноска 6. В этом случае слова на языке оригинала выделяются жирным. Структура: She [подлежащее] bought [сказуемое] a book [дополнение] yesterday [обстоятельство].)

Предложение на языке оригинала с указанием членов предложения.

Дословный перевод предложения (Перевод должен быть дословным, а не литературным, смысловым. Например для примера из примечания 2: Она купила книгу вчера. Но не: Вчера она купила книгу.).]

Вопросительное предложение

2. [вопросительное предложение с примерами по типу как в модуле 1]

Предложение с отрицанием

3. [отрицательное предложение с примерами по типу как в модуле 1]

4. [Переходный тезис. Это такой тезис, который связывает текущее изложение с последующим. Последующее изложение должно тоже начинаться с переходного тезиса.] (Сноска 8. В квадратных скобках — модули с пояснениями. Модули последовательно нумеруются. Разбиение на модули идет тематическому принципу. Без квадратных скобок — готовые куски, которые уже не изменяются.)

{Мы займемся сначала простым предложением, а затем перейдем к сложному, которое содержит несколько простых. В простом предложении ведущий элемент — сказуемое. Если мы отыщем сказуемое, то мы сможем отыскать подлежащее. Если же у нас есть подлежащее и сказуемое, то мы можем уже понять предложение. Внести же в него дополнительный, уточняющий смысл — дело уже следующего шага, на котором мы будем искать признаки подлежащего, на что направлено действие, в каких обстоятельствах это все происходило.}

Сказуемое — глагол

1. [таблица с типичным размещением слова]

2. [Переходный тезис. Повторяет переходный тезис из конца предыдущего раздела. Связывает два раздела.]

{Итак, в нашем мире что-то или кто-то действует. Когда мы облекаем это в слова, то «что-то» или «кто-то» мы называем подлежащее, а «действует» — сказуемое. Это подлежащее и сказуемое составляют простое предложение.

Мы разбираем простое предложение, ищем в нем подлежащее и сказуемое, чтобы понять предложение. Начинаем со сказуемого, потому что сказуемое содержит наибольшую часть информации в предложении.}

3. [Описание смысла, значения сказуемого вообще, глагола в частности. Описание идет по фактическим отношениям: человек видит что-то, это что-то делает что-то и т.п.]

{Сказуемое — это то, что говорится о подлежащем в предложении. В нашем мире подлежащее-объект может бежать, стоять, думать. Но про объект можно сказать не только, что он как-то действует. Объект еще и может быть чем-то. Например, «Кошка — это домашнее животное». Кошка здесь никуда не бежит, не стоит и не думает, она просто — домашнее животное. «Это домашнее животное» — это тоже сказуемое.}

4. [таблица того, что может быть сказуемым (сноска 9. Во всех таблицах верхняя и боковая левая колонки — курсивом, выделение жирным по всей таблице не допускается). Переход к поиску глагола, как самому вероятному.]

{Раз сказуемое говорит о том, что объект бежит или существует в каком-то качестве, то это означает, что сказуемое можно выразить разными способами. Все важные собраны в таблице. Напомню, что в этой книге мы ориентируемся на наиболее частых, вероятных, важных случаях.}

5. [Переход к спряжению. Общие принципы понимания спряжения.]

{Глаголы являются самым частым способом выразить сказуемое. Эти глаголы называются личными, потому что их форма изменяется. Такое изменение зависит, в основном, от времени, в котором употребляется глагол. Действие может происходить прямо сейчас, могло происходить вчера, то есть в прошлом, а могло происходить до другого действия в прошлом. Все эти изменения формы глагола, которые зависят от времени действия, называются спряжениями.

Форма глагола изменяется несколькими основными способами. Можно добавить к глаголу окончание. А можно поставить перед ним вспомогательное слово. И даже не запрещено изменить каждую букву в глаголе или часть таких букв. Почему при изменении всех букв мы продолжаем говорить об одном глаголе, но в разных формах? Потому что сохраняется «историческая» связь между изначальной формой и измененной. Ведь мы получили измененную форму только потому, что оттолкнулись от начальной.

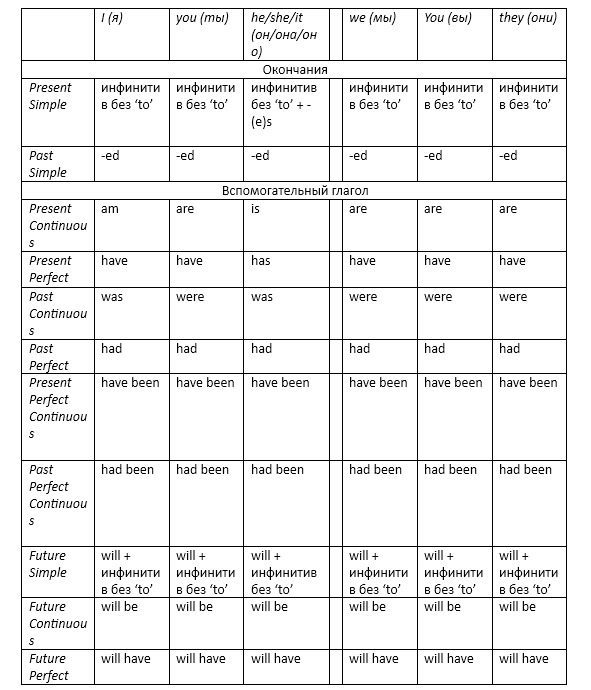

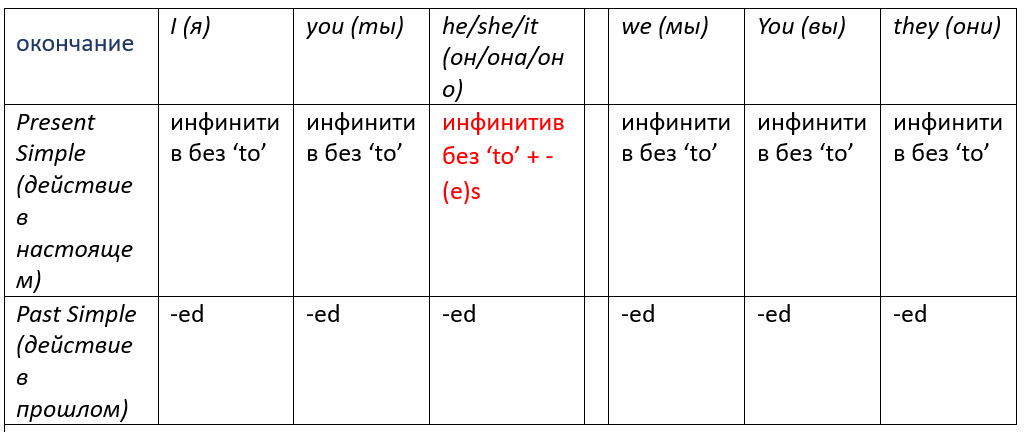

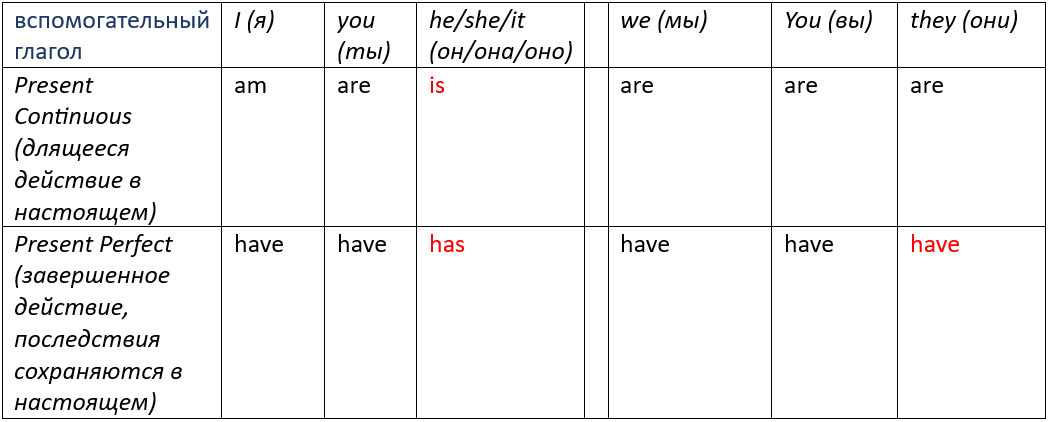

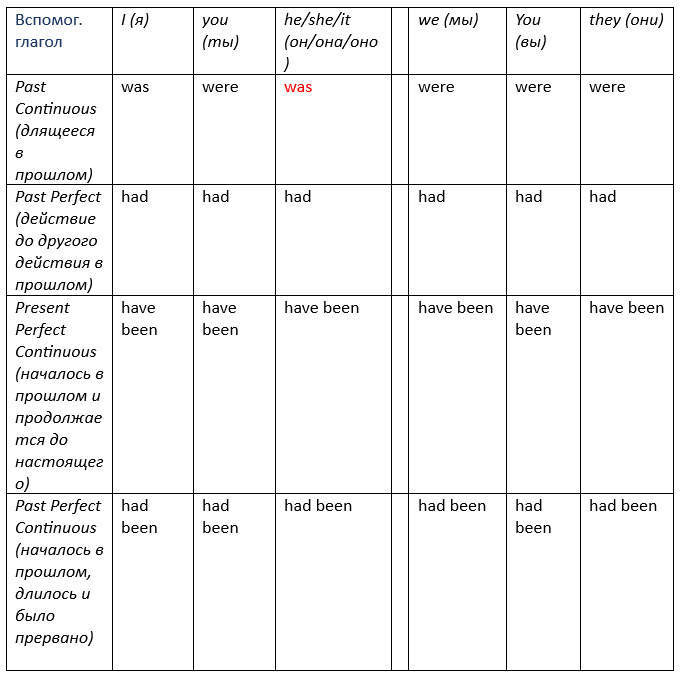

Ниже таблица со всеми изменениями окончаний и вспомогательных слов. Изменение «каждой буквы или некоторых» — это случаи относительно редкие, здесь мы ими особо заниматься не будем.

Здесь нужно знать еще следующие принципы.

Во-первых, в предложении, скорее всего, говорится про настоящее или прошлое. Будущее время используют редко.

Во-вторых, чем сложнее форма спряжения, тем она маловероятнее.

В-третьих, в предложении скорее говорят о третьих лицах, поэтому спряжение нужно искать для третьего лица множественного или единственного числа.}

6. [таблица со всеми окончаниями всех спряжений. В заметках к таблице должно быть дано: 1) основа слова; 2) инфинитив; 3) причастие прошедшего времени; 4) используемые вспомогательные глаголы. При этом изложение дается по типу «Форма слова с to… (инфинитив)». Термины инфинитив и подобные никогда не используется самостоятельно, без пояснения. Они приводятся в скобках, чтобы постепенно их запоминать. Описание же по формам слова. В дальнейшем под каждой отдельной таблицей дается такое же разъяснение для той формы, которая встречается в предложении. Слово «заметки» не выделяется курсивом.] (Сноска 10. Заметки к таблице от примечаний к таблице отличаются тем, что заметки — это дополнительный материал к таблице, а примечание — это то, как пользоваться таблицей, если требуются специальные указания.)

Наиболее популярные формы

7. [Дается описание, затем таблицы. В таблицах красным выделяются наиболее частые формы. После таблицы даются примеры нахождения форм в предложениях по типу:

Форма

Пример на изучаемом языке с выделением формы — Дословный перевод на русском языке]

Остальные формы

8. [Дается описание, затем таблицы. В таблицах красным выделяются наиболее частые формы. После таблицы даются примеры нахождения форм в предложениях по типу:

Форма

Пример на изучаемом языке с выделением формы — Дословный перевод на русском языке]

Страдательный залог

9. [Переходный тезис — если не нашли обычные формы. Описать значение залога, виды залога, затем про страдательный.]

{Если не получается найти глагол, то высока вероятность, что он просто находится в страдательном залоге.

Объект совершает действие. Это действие может совершаться над чем-то. Значит что-то «терпит», когда над ним совершают действие. Когда объект совершает действие — это называют действительный залог (потому что «действует»), а когда объект терпит действие — это называют страдательный залог (потому что «терпит»).

Страдательный залог строится по особым правилам.}

10. [Образование страдательного залога, таблица. Давать через ссылку на формы слова, слова «причастие» и подобные — использовать только в скобках. После таблицы даются примеры нахождения форм в предложениях по типу:

Форма

Пример на изучаемом языке с выделением формы — Дословный перевод на русском языке]

Возвратная форма

11. [Переходный тезис — если не нашли обычные формы. Описать значение возвратной формы.]

{Если мы не нашли глагол по спряжениям, не нашли его в страдательном залоге, то он может прятаться в форме возвратного глагола.

Объект совершает действие над кем-то или чем-то. Но ничто не мешает объекту совершать действие и над самим собой. Если объект совершает действие над собой, это и называют возвратной формой.}

12. [Образование возвратной формы, таблицы при необходимости. Давать через ссылку на формы слова, слова «причастие» и подобные — использовать только в скобках. После таблицы даются примеры нахождения форм в предложениях по типу:

Форма

Пример на изучаемом языке с выделением формы — Дословный перевод на русском языке]

Условные и сослагательные формы

13. [Переходный тезис — если не нашли обычные формы.]

{Мы искали глагол по спряжениям, в страдательном залоге и в возвратной форме. Не нашли. Тогда он может оказаться в форме условной или сослагательной.

Объект может совершать действия просто так, а может — под условием. Учиться хорошо можно «просто так», а можно — потому что есть цель улучшить работу, жизнь, человечество. Учиться для чего-то — это условная форма.

До того, как объект совершает действие, никому и дела может не быть. Но может быть такое, что других это и заинтересует. Этот другой может что-то желать, предполагать на счет объекта. «Желательно бы ему хорошо учиться» — вот эта ситуация. И такая ситуация называется сослагательной формой.}

14. [Признаки того, что в предложении будут условные, сослагательные формы]

15. [таблица форм. После таблицы даются примеры нахождения форм в предложениях по типу:

Форма

Пример на изучаемом языке с выделением формы — Дословный перевод на русском языке]

Составное именное сказуемое

{Глагол может быть личным и этого достаточно для сказуемого. Однако если мы искали-искали и не нашли личный глагол, то стоит поискать сказуемое в других формах.}

16. [Значение. После даются примеры нахождения форм в предложениях по типу:

Форма

Примера на изучаемом языке с выделением формы — Дословный перевод на русском языке]

Составное глагольное сказуемое

17. [Значение. После даются примеры нахождения форм в предложениях по типу:

Форма

Пример на изучаемом языке с выделением формы — Дословный перевод на русском языке] (Сноска 11. Таблицы модальных глаголов — не нужны. Отдельно про имератив — не пишу.)

18. [Особенности расположения сказуемого в предложении. Согласование сказуемого с подлежащим] (Сноска 12. В данном модуле можно указать для немецкого языка про префиксы глаголов, что они отделяются, могут помещаться в конце предложения.)

19. [Переходный тезис. Это такой тезис, который связывает текущее изложение с последующим. Последующее изложение должно тоже начинаться с переходного тезиса.]

{Мы отыскали сказуемое, теперь надо искать подлежащее. Посмотрите на самую первую таблицу этой главы. Там указано типичное место сказуемого. Мы нашли сказуемое, значит теперь ищем подлежащее на том месте, которое обозначено в таблице. Это будет наш основной ориентир, но не он один.}

Подлежащее — существительное

1. [таблица с типичным размещением слова]

2. [Переходный тезис. Это такой тезис, который связывает текущее изложение с последующим. Последующее изложение должно тоже начинаться с переходного тезиса.]

{Мы нашли сказуемое. Мы знаем, что происходит в предложении. Но мы пока не знаем, кто же это творит и при каких обстоятельствах. До обстоятельств мы дойдем, пока нам надо узнать подлежащее, то есть нашего «творца». }

3. [Описание смысла, значения подлежащего вообще, существительного в частности. Описание идет по фактическим отношениям: человек видит что-то, это что-то делает что-то и т.п.]

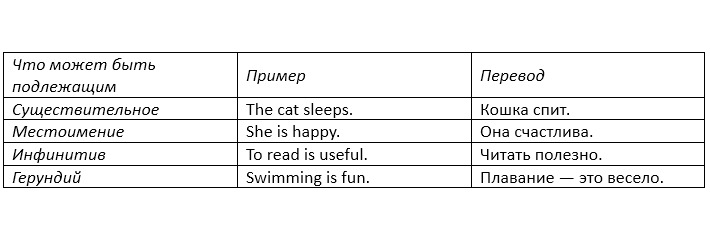

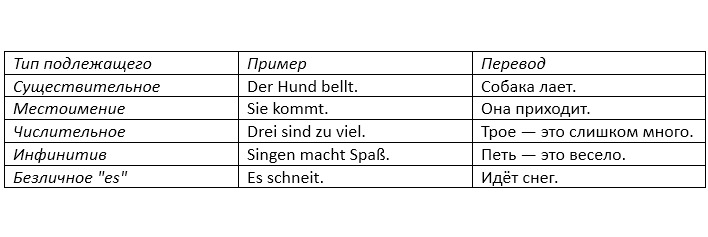

{В предложении того или что «творит» называют подлежащее. Но подлежащим не обязательно должен быть предмет, то есть существительное. Подлежащим может быть даже признак предмета. В таблице ниже мы собрали самые важные варианты подлежащего.}

4. [таблица того, что может быть подлежащим. Переход к поиску существительного, как самому вероятному.]

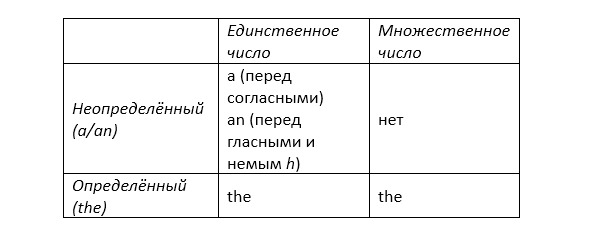

5. [Артикли, если есть в языке. Таблица]

6. [Значение определенного, неопределенного артикля, с примерами.]

7. [Отсутствие артикля, с примерами]

8. [Склонение существительного, если есть. Таблица.]

9. [Составное подлежащее]

10. [Множественное число существительного, с примерами по типу «Например…»]

11. [Род существительного, с примерами по типу «Например…»]

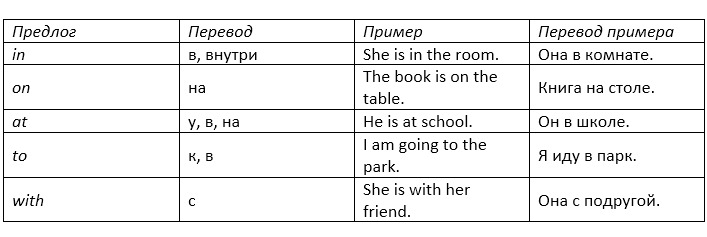

12. [про предлоги, таблица 5 самых частых]

13. [Особенности расположения подлежащего в предложении]

Подлежащее — местоимение

14. [Значение, ударные и безударные, если есть. Таблица 5 самых важных форм.]

15. [Переходный тезис. Это такой тезис, который связывает текущее изложение с последующим. Последующее изложение должно тоже начинаться с переходного тезиса.]

{Мы отыскали сказуемое, а потом и подлежащее. Мы теперь знаем, что происходит в предложении и кто в этом виноват. Теперь надо уточнить смысл происходящего. Для этого проще всего начать с того места, на котором мы пока и стоим — с подлежащего. У подлежащего могут быть какие-то дополнительные признаки. Когда о дополнительных признаках подлежащего говорят в предложении, то их называют определениями.}

Определение — прилагательное

1. [таблица с типичным размещением слова]

2. [Переходный тезис. Это такой тезис, который связывает текущее изложение с последующим. Последующее изложение должно тоже начинаться с переходного тезиса.]

{Мы нашли сказуемое и подлежащее, тем самым ухватив самую важную информацию в предложении. Теперь мы хотим узнать подробности того, что же в нем происходит. Начинаем поиски с подробностей про подлежащее. Эти подробности подлежащего называют определением.}

3. [Описание смысла, значения определения вообще, прилагательного в частности. Описание идет по фактическим отношениям: человек видит что-то, это что-то делает что-то и т.п.]

{Мы уже видели, что сказуемое может быть выражено глаголом, но и другими способами. Подлежащее тоже можно выразить не только существительным. Это же касается и определения. Ниже собраны все важные способы.}

4. [таблица того, что может быть определением. Переход к поиску существительного, как самому вероятному.]

5. [Склонение прилагательных, если в языке есть склонение, а также согласование с существительным. Множественное число, род прилагательных, образование, если нет склонения. Таблицы. Примеры.]

6. [Сравнительная степень прилагательных, с примерами по типу «Например…»]

7. [Особенности расположения определения в предложении]

Распространенное (обособленное) определение

8. [Значение, если есть в языке. Примеры по типу «Например…»]

Определение — наречие

9. [Значение наречия, типичный признак, пример по типу «Например…»]

10. [Переходный тезис. Это такой тезис, который связывает текущее изложение с последующим. Последующее изложение должно тоже начинаться с переходного тезиса.]

{Мы уточнили подлежащее с помощью определения. Но особенности, уточнения могут быть не только у подлежащего. Действие тоже может иметь дополнительный признак. Этот дополнительный признак называется дополнением.}

Дополнение

1. [таблица с типичным размещением слова]

2. [Переходный тезис. Это такой тезис, который связывает текущее изложение с последующим. Последующее изложение должно тоже начинаться с переходного тезиса.]

{Мы узнали сказуемое, подлежащее и определение, то есть мы знаем, что произошло, кто в этом виноват, а также признаки этого виновника. Теперь давайте уточним, как происходило действие. Такое уточнение действия называется дополнением.}

3. [Описание смысла, значения дополнения вообще, прямое и косвенное дополнение. Описание идет по фактическим отношениям: человек видит что-то, это что-то делает что-то и т.п.]

4. [таблица того, что может быть дополнением.]

5. [Особенности расположения дополнения, если есть.]

6. [Переходный тезис. Это такой тезис, который связывает текущее изложение с последующим. Последующее изложение должно тоже начинаться с переходного тезиса.]

{Мы узнали сказуемое, подлежащее, определение и дополнение. Мы знаем, что произошло, кто это натворил, его признаки, а также уточнили само действие. Теперь осталось понять, при каких обстоятельствах это все случилось.}

Обстоятельства

1. [таблица с типичным размещением слова]

2. [Переходный тезис. Это такой тезис, который связывает текущее изложение с последующим. Последующее изложение должно тоже начинаться с переходного тезиса.]

{Обстоятельство — слово, которое выдает само себя. Мы знаем, что произошло, кто это совершил, признаки как совершившего, так и его действия. Мы только не знаем, а какие сопутствующие обстоятельства были. Вот эти сопутствующие обстоятельства и называются… обстоятельствами.}

3. [Описание смысла, значения обстоятельства вообще. Описание идет по фактическим отношениям: человек видит что-то, это что-то делает что-то и т.п.]

4. [таблица того, что может быть обстоятельством.]

5. [Особенности расположения обстоятельства, если есть.]

6. [Переходный тезис. Это такой тезис, который связывает текущее изложение с последующим. Последующее изложение должно тоже начинаться с переходного тезиса.]

{Мы поняли теперь все. Мы знаем, что произошло, кто виноват, характеристики виновника, действия, а также обстоятельства этого всего. Мы полностью поняли простое предложение. Однако бывает и так, что несколько простых предложений объединяют в одно. Получается — сложное предложение.}

Сложное предложение

1. [Переходный тезис. Это такой тезис, который связывает текущее изложение с последующим. Последующее изложение должно тоже начинаться с переходного тезиса.]

{Сложное предложение — это несколько простых, но объединенных в одно. Такое объединение означает, что в предложении несколько подлежащих и сказуемых. Наша задача найти эти простые предложения, связать их вместе.}

2. [Смысл сложного предложения]

3. [Порядок образования сложного предложения, с примерами по типу «Пример…»]

4. [таблица самых употребительных союзов 5 штук]

5. [Порядок слов в сложном предложении, с примерами по типу «Пример…»]

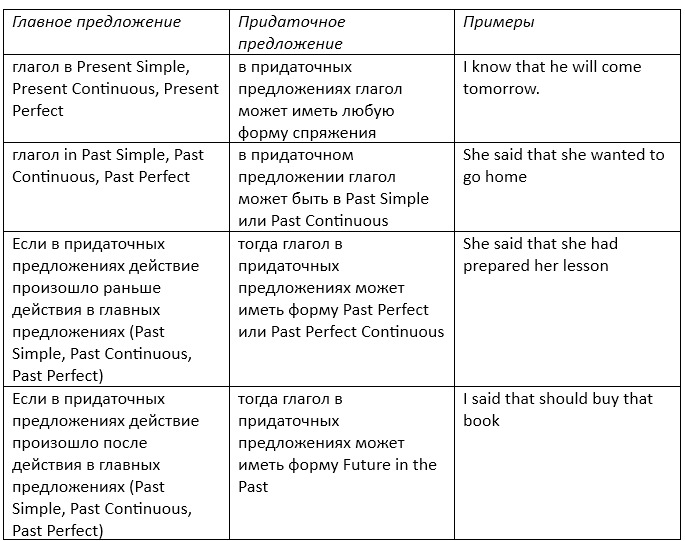

6. [Согласование времен, если требуется]

Инфинитив, причастие, герундий

1. [Переходный тезис. Это такой тезис, который связывает текущее изложение с последующим. Последующее изложение должно тоже начинаться с переходного тезиса.]

{Пока мы разбирались с простым предложением, а потом и со сложным, мы сталкивались с понятиями инфинитив, причастие и герундий. Это важные для понимания предложения элементы, поэтому здесь мы еще раз чуть подробнее их коснемся и даже немного расширим за счет оборотов. Это и есть то усвоение «слоями», о котором мы писали в предисловии.}

2. [Значение, формы, образование инфинитива. Какие роли в предложении может играть инфинитив, инфинитивный оборот. Примеры по типу «Например…»]

3. [Значение, формы, образование причастия. Какие роли в предложении может играть причастие, причастный оборот. Примеры по типу «Например…». Случаи согласования причастия, форма, с примерами по типу «Например…». ]

4. [Значение, формы, образование герундия. Какие роли в предложении может играть герундий и оборот с герундием. Примеры по типу «Например…»]

Раздел 1.English

Простое предложение

Чтобы разобраться в языке, нужно разобраться в том, как устроены предложения в этом языке. Поэтому материал методички расположен так, чтобы удобно было прочитать конкретное предложение. Есть ситуации, когда структура предложения отходит от привычной. Про это нужно помнить, что, уяснив основной, общий подход, остальные можно запоминать как исключения. Поэтому в любом случае искать надо сначала общую структуру. С этого и начнем.

Для поиска этой общей структуры мы сначала просто пробегаем по предложению и ищем очевидные маркеры членов предложения.

Такие маркеры могут быть разделены на два вида: 1) структура предложения; 2) непосредственно в слове — окончания, приставки; 3) рядом со словом (артикли, вспомогательные слова для глагола).

В последующих главах будет рассказано про маркеры в слове и рядом со словом, а ниже — структура предложения.

Порядок слов следует нашим обычным представлениям о мире. В том мире, который нас окружает, который мы наблюдаем, в котором мы принимаем активное участие — этот мир разбивается на объекты, предметы, которые что-то делают. Это и есть самая общая схема предложения: подлежащее и сказуемое. Подлежащее что-то делает, а что делает — об этом и говорит сказуемое.

Конечно, мир только этим не ограничивается. У объектов, предметов мы находим какие-то признаки. Действие этого объекта может быть на что-то направлено. Объект действует в каких-то обстоятельствах. Все это и задает структуру предложения. Однако главным остается — подлежащее и сказуемое. Если в предложении одно подлежащее и сказуемое — это простое предложение. Если же подлежащих и сказуемых несколько, то это сложное предложение.

Предложение-утверждение

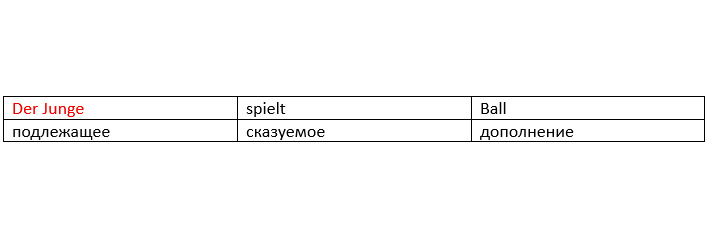

1. Обычный порядок слов: подлежащее — сказуемое — дополнение (косвенное/прямое) –обстоятельства (место/время/образ действий).

Пример

She bought a book yesterday.

She [подлежащее] bought [сказуемое] a book [дополнение] yesterday [обстоятельство].

Она купила книгу вчера.

Вопросительное предложение

2. С вопросительным словом и вспомогательным глаголом: вопросительное слово — вспомогательный глагол — подлежащее — основной глагол — дополнение — обстоятельства.

Пример:

How can I help you?

How [вопросительное слово] can [вспомогательный глагол] I [подлежащее] help [основной глагол] you [дополнение]?

Как могу я помочь вам?

Без вспомогательного глагола, с вопросительным словом: вопросительное слово — глагол — дополнение — обстоятельства.

Пример:

Who won?

Who [вопросительное слово] won [глагол]?

Кто победил?

Без вопросительного слова: вспомогательный глагол — подлежащее — основной глагол — дополнение — обстоятельства.

Пример:

Can you help me?

Can [вспомогательный глагол] you [подлежащее] help [основной глагол] me [дополнение]?

Могли бы вы помочь мне?

Без вспомогательного слова, с отрицанием: вспомогательный глагол — подлежащее — not — основной глагол — дополнение — обстоятельства.

Пример:

Did you not see the movie?

Did [вспомогательный глагол] you [подлежащее] not see [основной глагол] the movie [дополнение]?

Вы не видели этот фильм?

Предложение с отрицанием

3. Отрицательное предложение образуется так: подлежащее — вспомогательный глагол — not — основной глагол — дополнение — обстоятельства.

Пример:

The dog did not bark.

The dog [подлежащее] did [вспомогательный глагол] not bark [основной глагол].

Собака не лаяла.

Если форма спряжения предусматривает вспомогательный глагол, то к нему присоединяют not. Например: She will not come tomorrow. — Она не придет завтра.

Если вспомогательный глагол не предусмотрен, то нужно добавить вспомогательный глагол (do, did) и присоединить к нему not. Например: She does not like coffee. — Она не любит кофе.

Когда в Past Simple используется «did» (в вопросах и отрицаниях), у смыслового глагола окончания нет — всегда используется его начальная форма. Это связано с тем, что did уже показывает прошедшее время.

4. Мы займемся сначала простым предложением, а затем перейдем к сложному, которое содержит несколько простых. В простом предложении ведущий элемент — сказуемое. Если мы отыщем сказуемое, то мы сможем отыскать подлежащее. Если же у нас есть подлежащее и сказуемое, то мы можем уже понять предложение. Внести же в него дополнительный, уточняющий смысл — дело уже следующего шага, на котором мы будем искать признаки подлежащего, на что направлено действие, в каких обстоятельствах это все происходило.

Сказуемое — глагол

2. Итак, в нашем мире что-то или кто-то действует. Когда мы облекаем это в слова, то «что-то» или «кто-то» мы называем подлежащее, а «действует» — сказуемое. Это подлежащее и сказуемое составляют простое предложение.

Мы разбираем простое предложение, ищем в нем подлежащее и сказуемое, чтобы понять предложение. Начинаем со сказуемого, потому что сказуемое содержит наибольшую часть информации в предложении.

3. Сказуемое — это то, что говорится о подлежащем в предложении. В нашем мире подлежащее-объект может бежать, стоять, думать. Но про объект можно сказать не только, что он как-то действует. Объект еще и может быть чем-то. Например, «Кошка — это домашнее животное». Кошка здесь никуда не бежит, не стоит и не думает, она просто — домашнее животное. «Это домашнее животное» — это тоже сказуемое.

4. Раз сказуемое говорит о том, что объект бежит или существует в каком-то качестве, это означает, что сказуемое можно выразить разными способами. Все важные собраны в таблице. Напомню, что в этой книге мы ориентируемся на наиболее частых, вероятных, важных случаях.

Тип сказуемого: Простое глагольное

Пример: She runs. Перевод: Она бегает.

Тип сказуемого: Составное глагольное

Пример: She can run fast. Перевод: Она может бегать быстро.

Тип сказуемого: Составное именное

Пример: She is a teacher. Перевод: Она — учитель.

5. Глаголы являются самым частым способом выразить сказуемое. Эти глаголы называются личными, потому что их форма изменяется. Такое изменение зависит, в основном, от времени, в котором употребляется глагол. Действие может происходить прямо сейчас, могло происходить вчера, то есть в прошлом, а могло происходить до другого действия в прошлом. Все эти изменения формы глагола, которые зависят от времени действия, называются спряжениями.

Форма глагола изменяется несколькими главными способами. Можно добавить к глаголу окончание. А можно поставить перед ним вспомогательное слово. И даже не запрещено изменить каждую букву в глаголе или часть таких букв. Почему при изменении всех букв мы продолжаем говорить об одном глаголе, но в разных формах? Потому что сохраняется «историческая» связь между изначальной формой и измененной. Ведь мы получили измененную форму только потому, что оттолкнулись от начальной.

6. Ниже будет дана таблица со всеми изменениями окончаний и вспомогательных слов. Изменение «каждой буквы или некоторых» — это случаи относительно редкие, здесь мы ими особо заниматься не будем.

Здесь нужно знать еще следующие принципы.

Во-первых, в предложении, скорее всего, говорится про настоящее или прошлое. Будущее время используют редко.

Во-вторых, чем сложнее форма спряжения, тем она маловероятнее.

В-третьих, в предложении скорее говорят о третьих лицах, поэтому спряжение нужно искать для третьего лица множественного или единственного числа.

Заметки

1. Окончания присоединяются к форме глагола без to. Эта форма называется основой глагола. Например: глагол с to — to work, глагол без to — work. Форма work является основой глагола.

2. Форма глагола с to называется инфинитивом. Например: to work — это инфинитив.

3. К основе глагол можно добавить окончание -ed. Такая форма называется причастием прошедшего времени. Например: to work — работать, worked — отработавший.

4. Не все глаголы образуются по указанным правилам. Некоторые глаголы являются неправильными, они образуют формы спряжения по своим правилам. Исходя из принципа вероятности мы их здесь не рассматриваем.

Наиболее популярные формы

7. Две формы образуются при помощи окончаний, две — при помощи вспомогательных глаголов.

Примеры

Present Simple

I go to work every day. — Я хожу работать каждый день.

Past Simple

I went to work yesterday. — Я ходил работать вчера.

Примеры

Present Continuous

I am reading a book now. — Я читаю книгу сейчас.

Present Perfect

I have read this book. — Я прочитал эту книгу (и теперь знаю её содержание).

Остальные формы

8. Эти менее популярные формы все образуются с помощью вспомогательного глагола.

Примеры

Past Continuous

I was reading a book when he called. — Я читал книгу, когда он позвонил.

Past Perfect

I had finished my homework before my friend arrived. — Я закончил домашнее задание до того, как пришёл друг.

Present Perfect Continuous

I have been reading for two hours. — Я читаю уже два часа.

Past Perfect Continuous

I had been reading for an hour when he came. — Я читал уже час, когда он пришёл.

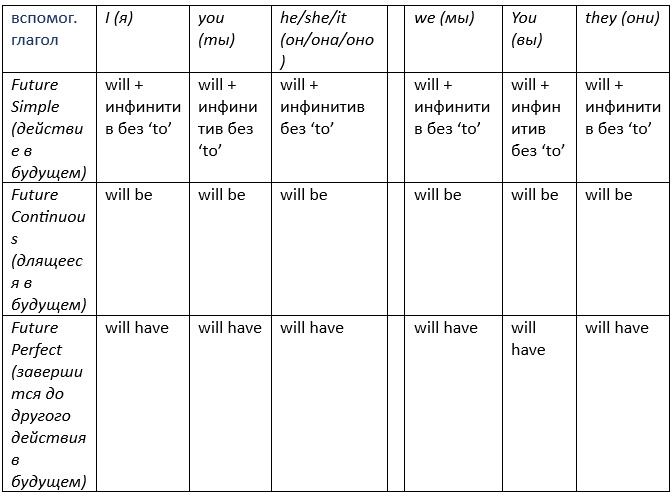

Остаются три формы будущего времени. Все они образуются с помощью вспомогательного глагола.

Примеры в предложениях.

Future Simple

I will call you tomorrow. — Я позвоню тебе завтра.

Future Continuous

I will be reading at 8 p.m. tomorrow. — Я буду читать в 8 вечера завтра.

Future Perfect

I will have finished my homework by 9 p.m. — Я закончу домашнее задание к 9 вечера.

Страдательный залог

9. Если не получается найти глагол, то высока вероятность, что он просто находится в страдательном залоге.

Объект совершает действие. Это действие может совершаться над чем-то. Значит, что-то «терпит», когда над ним совершают действие. Когда объект совершает действие — это называют действительный залог (потому что «действует»), а когда объект терпит действие — это называют страдательный залог (потому что «терпит»).

Страдательный залог строится по особым правилам.

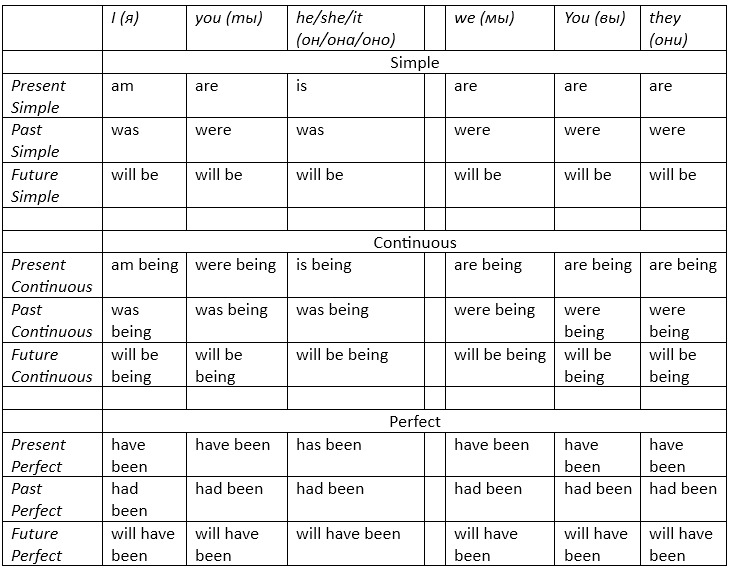

10. Образуется страдательный залог через вспомогательный глагол to be + форма глагола с -ed (причастие прошедшего времени). Вспомогательный глагол стоит в форме того спряжения, которое соответствует времени, о котором мы говорим.

Возвратная форма

11. Если мы не нашли глагол по спряжениям, не нашли его в страдательном залоге, то он может прятаться в форме возвратного глагола.

Объект совершает действие над кем-то или чем-то. Но ничто не мешает объекту совершать действие и над самим собой. Если объект совершает действие над собой, это и называют возвратной формой.

12. Особой возвратной формы глагола в английском языке нет. Здесь используют возвратные местоимения. Например: I wash myself. — Я моюсь (Я мою себя).

Условные и сослагательные формы

13. Мы искали глагол по спряжениям, в страдательном залоге и в возвратной форме. Не нашли. Тогда он может оказаться в форме условной или сослагательной.

Объект может совершать действия просто так, а может — под условием. Учиться хорошо можно «просто так», а можно — потому что есть цель улучшить работу, жизнь, человечество. Учиться для чего-то — это условная форма.

До того, как объект совершает действие, никому и дела может не быть. Но может быть такое, что других это и заинтересует. Этот другой может что-то желать, предполагать на счет объекта. «Желательно бы ему хорошо учиться» — вот эта ситуация. И такая ситуация называется сослагательной формой.

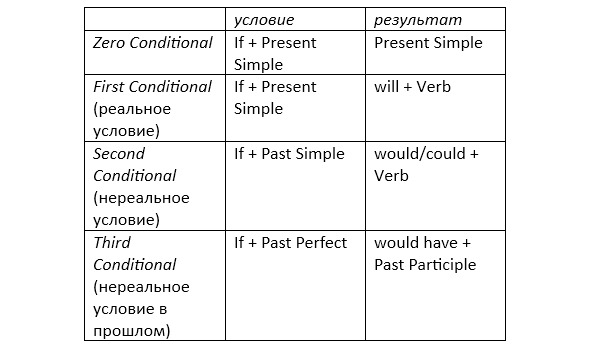

14. Признаки, что в предложении будет условное наклонение:

1) Наличие if, unless, provided (that), in case, supposing и т. п. Например: If it rains, we will stay at home. — Если пойдёт дождь, мы останемся дома.

2) Два предложения: главное + придаточное условия. Главное часто содержит will / would / could / might. Придаточное обычно в Present или Past Simple (в зависимости от типа).

Признаки, что в предложении будет сослагательное наклонение:

1) Конструкция would / could / might + инфинитив в главной части. Например: She would go if she had money. — Она бы поехала, если бы у неё были деньги.

2) Особая форма глагола were для всех лиц. Например: If he were here, he could help us. — Если бы он был здесь, он мог бы нам помочь.

3) Конструкции типа I wish, If only, It’s time, as if / as though. Например: I wish I knew the answer. — Хотел бы я знать ответ.

15. Таблица спряжения условного, сослагательного наклонений:

Примеры

Zero Conditional

If you heat ice, it melts. — Если ты нагреваешь лед, то он тает.

First Conditional

If it rains, I will stay home. — Если пойдёт дождь, я останусь дома.

Second Conditional

If I had money, I would travel. — Если бы у меня были деньги, я бы путешествовал.

Third Conditional

If I had known, I would have called you. — Если бы я знал, я бы тебе позвонил.

Сослагательное наклонение образуется либо с помощью модальных глаголов, либо с использованием формы императива без to. Например: I would go to the party if I had time. — Я бы пошёл на вечеринку, если бы было время; I suggest that he go. — Я предлагаю, чтобы он пошёл.

Составное именное сказуемое

Глагол может быть личным и этого достаточно для сказуемого. Однако если мы искали-искали и не нашли личный глагол, то стоит поискать сказуемое в других формах.

16. Составное именное сказуемое строится из двух частей: связки и именной части. Связка обычно выражается глаголами be, seem, become, look, feel, remain, appear, которые не обозначают действия, а связывают подлежащее с его характеристикой. Именная часть выражается существительным, прилагательным, местоимением, иногда инфинитивом или причастием, и именно она даёт смысловую нагрузку, сообщая кто, что или какой предмет. Например: She is a teacher — Она есть учитель.

Составное глагольное сказуемое

17. Составное глагольное сказуемое состоит из двух частей, но в отличие от именного оно связано с действием. Обычно это вспомогательный или модальный элемент и смысловой глагол. Первая часть показывает модальность, а вторая часть — само действие. Например: She can swim — Она может плавать.

18. Мы отыскали сказуемое, теперь надо искать подлежащее. Посмотрите на самую первую таблицу этой главы. Там указано типичное место сказуемого. Мы нашли сказуемое, значит теперь ищем подлежащее на том месте, которое обозначено в таблице. Это будет наш основной ориентир, но не он один.

Подлежащее — существительное

2. Мы нашли сказуемое. Мы знаем, что происходит в предложении. Но мы пока не знаем, кто же это творит и при каких обстоятельствах. До обстоятельств мы дойдем, пока нам надо узнать подлежащее, то есть нашего «творца».

3. В предложении того или что «творит» называют подлежащее. Но подлежащим не обязательно должен быть предмет, то есть существительное. Подлежащим может быть даже признак предмета.

4. В таблице ниже мы собрали самые важные варианты подлежащего.

Наиболее вероятный вариант — существительное.

5. Найти существительное легко по артиклю.

В английском всего два артикля.

Например: a dog, the sun.

6. Значение определенного артикля: объект из группы, но с добавлением свойств. Обычно используется с исчисляемыми существительными в единственном числе. Используется перед:

1) существительным, которое уже упоминалось или известно. Например: I saw a dog. The dog was barking. — Я видел собаку. Собака лаяла.

2) конкретным существительным, которое является уникальным. Например: The sun is shining. — Солнце светит.

3) превосходной степенью прилагательных. Например: She is the tallest girl in the class. — Она самая высокая девочка в классе.

Значение неопределенного артикля: любой из группы. Используется перед:

1) исчисляемыми существительными в единственном числе. Например: I saw a cat in the garden. — Я видел кошку в саду.

2) существительным, которое упоминается впервые или не известно слушателю. Например: I saw a woman at the station. — Я увидел женщину на вокзале.

7. Артикль может отсутствовать. Например, артикль может отсутствовать перед:

1) обобщением и неисчисляемыми существительными. Например: I love pizza — Я люблю пиццу (вообще). Water is essential for life — Вода важна для жизни (неисчисляемое существительное).

2) абстрактными понятиями и качествами. Например: Love is a powerful emotion. — Любовь — это сильное чувство.

8. Подлежащее может быть составным. Например: Reading books and watching movies are my hobbies. — Читать книги и смотреть кино — это мое хобби.

9. Большинство существительных в английском языке образуют множественное число добавлением -s к основе. Например: tool — инструмент, tools — инструменты.

10. Рядом с существительными часто можно встретить предлоги. Вот таблица пятерки самых частых вариантов.

Предлоги могут появляться в конце предложения, особенно в вопросах или пассивных конструкциях. Это называется постпозицией предлогов. Несмотря на то, что они отделены от существительного или местоимения, к которому они относятся, предлоги сохраняют свою связь и значение. Например: Who did John look at? — На кого посмотрел Джон?

11. Мы отыскали сказуемое, а потом и подлежащее. Мы теперь знаем, что происходит в предложении и кто в этом виноват. Теперь надо уточнить смысл происходящего. Для этого проще всего начать с того места, на котором мы пока и стоим — с подлежащего. У подлежащего могут быть какие-то дополнительные признаки. Когда о дополнительных признаках подлежащего говорят в предложении, то их называют определениями.

Определение — прилагательное

2. Мы нашли сказуемое и подлежащее, тем самым ухватив самую важную информацию в предложении. Теперь мы хотим узнать подробности того, что же в нем происходит. Начинаем поиски с подробностей про подлежащее. Эти подробности подлежащего называют определением.

3. Мы уже видели, что сказуемое может быть выражено глаголом, но и другими способами. Подлежащее тоже можно выразить не только существительным. Это же касается и определения. Ниже собраны все важные способы.

4. Что может быть определением в предложении:

5. О прилагательных нужно помнить, что они имеют степени сравнения. Поэтому наличие степени сравнения свидетельствует и о наличии прилагательного.

Сравнительная степень:

1) для кратких прилагательных: базовая форма прилагательного + -er. Например: happy — happ — happier.

2) для полных прилагательных: more + adjective. Например: more interesting.

Превосходная степень:

1) для кратких прилагательных: базовая форма + -est. Например: happy — happ — happiest

2) Для полных прилагательных: most + прилагательное. Например: most interesting.

Прилагательное не согласуется с существительным. Например: a big house (большой дом) — big houses (большие дома).

Определение — наречие

9. Наречие — это то, что изменяет глагол, прилагательное или другое наречие. Наречия часто заканчиваются на -ly. Наречия тоже имеют степени сравнения.

Большинство описательных наречий можно сравнивать, как прилагательные.

Наречия, которые совпадают по форме с прилагательными, обычно используют окончания -er и -est для сравнительной и превосходной степени. Например: fast — faster — fastest.

Большинство наречий на -ly сравниваются с помощью слов more и most. Например: The new office is located more conveniently. — Новый офис расположен удобнее.

10. Мы уточнили подлежащее с помощью определения. Но особенности, уточнения могут быть не только у подлежащего. Действие тоже может иметь дополнительный признак. Этот дополнительный признак называется дополнением.

Дополнение

2. Мы узнали сказуемое, подлежащее и определение, то есть мы знаем, что произошло, кто в этом виноват, а также признаки этого виновника. Теперь давайте уточним, как происходило действие. Такое уточнение действия называется дополнением.

3. Дополнение может быть прямым и косвенным. Прямое дополнение применяется без предлога, а косвенное — с предлогом. Косвенное дополнение обычно используется после глаголов действия и встречается в предложениях, где уже есть прямое дополнение.

Пример:

He gave me a dollar.

He gave me [косвенное дополнение] a dollar [прямое дополнение].

Он дал мне доллар.

4. Что может быть дополнением в предложении:

Сущеcтвительное

пример: I see the book. перевод: Я вижу книгу.

Местоимение

пример: She invited him. перевод: Она пригласила его.

Инфинитив

пример: I want to sleep. перевод: Я хочу спать.

Герундий

пример: We enjoy swimming. перевод: Нам нравится плавать.

5. Мы узнали сказуемое, подлежащее, определение и дополнение. Мы знаем, что произошло, кто это натворил, его признаки, а также уточнили само действие. Теперь осталось понять, при каких обстоятельствах это все случилось.

Обстоятельства

2. Обстоятельство — слово, которое выдает само себя. Мы знаем, что произошло, кто это совершил, признаки как совершившего, так и его действия. Мы только не знаем, а какие сопутствующие обстоятельства были. Вот эти сопутствующие обстоятельства и называются… обстоятельствами.

3. Что может быть обстоятельством в предложении?

Наречие

пример: She spoke quietly. перевод: Она говорила тихо.

Инфинитив

пример: He called to ask a question. перевод: Он позвонил, чтобы спросить.

Герундий

пример: She improved by practicing daily. перевод: Она совершенствовалась, ежедневно занимаясь.

Существительное

пример: We met last week. перевод: Мы встретились на прошлой неделе.

4. Если в качестве обстоятельства используется наречие, то нужно учитывать следующую особенность расположения. Наречия обычно стоят перед глаголом, если глагол является простым. Например: We often go there. — Мы часто туда ходим.

Если глагол сложный или есть модальный глагол, то наречие стоит между вспомогательным глаголом, модальным глаголом и основным глаголом. Например: I’ve often been there. — Я часто там бывал.

5. Мы поняли теперь все. Мы знаем, что произошло, кто виноват, характеристики виновника, действия, а также обстоятельства этого всего. Мы полностью поняли простое предложение. Однако бывает и так, что несколько простых предложений объединяют в одно. Получается — сложное предложение.

Сложное предложение

1. Сложное предложение — это несколько простых, но объединенных в одно. Такое объединение означает, что в предложении несколько подлежащих и сказуемых. Наша задача найти эти простые предложения, связать их вместе.

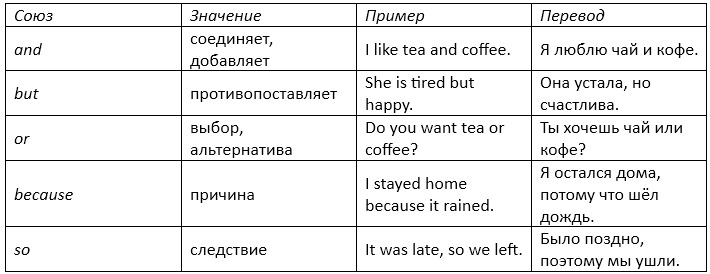

2. Популярные союзы, которые соединяют предложения:

Заметки

1. Придаточные предложения могут предшествовать главному предложению. Например: When he arrived [обстоятельственное придаточное предложение], we started the meeting.

2. Относительные придаточные предложения не могут предшествовать главному предложению. Они должны следовать за словом, которое они описывают. Например: The book that she borrowed [относительное придаточное предложение] is on the table.

3. Времена глаголов в главном и придаточном предложениях согласуются.

Заметка

Future in the Past образуется как вспомогательный глагол (would) + базовая форма основного глагола. Например: I knew that he would come. — Я знал, что он придет.

Инфинитив, причастие, герундий

1. Пока мы разбирались с простым предложением, а потом и со сложным, мы сталкивались с понятиями инфинитив, причастие и герундий. Это важные для понимания предложения элементы, поэтому здесь мы еще раз чуть подробнее их коснемся и даже немного расширим за счет оборотов. Это и есть то усвоение «слоями», о котором мы писали в предисловии.

Инфинитив

2. Инфинитив — это форма глагола с to.

Инфинитив может быть сказуемым в предложении. Сам инфинитив не склоняется, а отбрасывание его окончаний дает основную форму глагола.

В предложении инфинитив стоит без to после модальных глаголов, а также после ряда глаголов (make/let/see/hear/feel). Предлог to может отсутствовать после глаголов see, hear, feel, help, let, make, watch.

Дополнительные формы инфинитива:

1) Perfect Infinitive, образуется через to have + причастие прошедшего времени. Например: He is happy to have finished the work. — Она счастлива, что завершила работу.

2) Continuous Infinitive, образуется через to be + причастие настоящего времени, герундий. Например: She seems to be sleeping. — Кажется, что она спит.

3) Passive Infinitive, образуется через to be + причастие прошедшего времени. Например: The document needs to be signed. — Документ необходимо подписать.

4) Perfect Passive Infinitive, образуется через to have been + причастие прошедшего времени. Например: The contract seems to have been lost. — Контракт, кажется, был потерян.

Причастие

3. Причастие показывает признак предмета по действию. Обнаружить его можно по формам окончания.

Причастие может быть активного и пассивного залога.

Активная форма образуется как основа глагола + -ing/ed:

Present participle — writing

Perfect participle — having written

Past participle — written/looked

Пассивная форма образуется аналогично:

Present participle — being written

Perfect participle — having been written

Past participle — written/looked

Present participle указывает на действие, одновременное с действием глагола. Perfect participle указывает на действие, которое предшествует действию основного глагола.

Герундий

4. Герундий образуется как основа глагола + -ing.

Значение: используется для выражения действия или состояния в качестве существительного и может выполнять различные функции, такие как подлежащее, дополнение или дополнение в предложении. Например: Reading is useful. — Читать — это полезно.

Герундий надо отличать от причастия. Из таблицы ниже видно, что причастие может иметь идентичную форму с герундием:

Present participle — writing

Perfect participle — having written

Past participle — written/looked

Отличие следующее:

Герундий используется как существительное. Например: Reading is fun. — Чтение — это весело.

Причастие используется как прилагательное или часть глагольной формы. Например: The reading boy — Читающий мальчик.

Раздел 2. Немецкий язык

Простое предложение

Чтобы разобраться в языке, нужно разобраться в том, как устроены предложения в этом языке. Поэтому материал методички расположен так, чтобы удобно было прочитать конкретное предложение. Есть ситуации, когда структура предложения отходит от привычной. Про это нужно помнить, что, уяснив основной, общий подход, остальные можно запоминать как исключения. Поэтому в любом случае искать надо сначала общую структуру. С этого и начнем.

Для поиска этой общей структуры мы сначала просто пробегаем по предложению и ищем очевидные маркеры членов предложения.

Такие маркеры могут быть разделены на два вида: 1) структура предложения; 2) непосредственно в слове — окончания, приставки; 3) рядом со словом (артикли, вспомогательные слова для глагола).

В последующих главах будет рассказано про маркеры в слове и рядом со словом, а ниже — структура предложения.

Порядок слов следует нашим обычным представлениям о мире. В том мире, который нас окружает, который мы наблюдаем, в котором мы принимаем активное участие — этот мир разбивается на объекты, предметы, которые что-то делают. Это и есть самая общая схема предложения: подлежащее и сказуемое. Подлежащее что-то делает, а что делает — об этом и говорит сказуемое.

Конечно, мир только этим не ограничивается. У объектов, предметов мы находим какие-то признаки. Действие этого объекта может быть на что-то направлено. Объект действует в каких-то обстоятельствах. Все это и задает структуру предложения. Однако главным остается — подлежащее и сказуемое. Если в предложении одно подлежащее и сказуемое — это простое предложение. Если же подлежащих и сказуемых несколько, то это сложное предложение.

Предложение-утверждение

1. В немецком предложении структура простого предложения существенно различается для двух случаев — когда в качестве сказуемого используется глагол простой или сложный. От этого зависит расположение элементов в предложении. У второй формы есть разновидность, когда используется двойной инфинитив.

Если глагол простой, то используется прямой порядок слов: подлежащее — сказуемое — дополнение — обстоятельства.

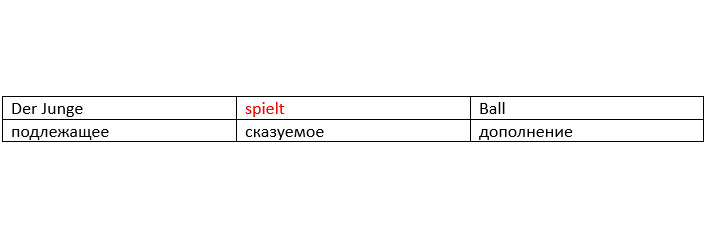

Пример

Sie ist einen Apfel.

Sie [подлежащее] ist [сказуемое] einen Apfel [дополнение].

Она ест яблоко.

Если глагол составной (вспомогательный + основной глагол), то вспомогательный глагол стоит после подлежащего, а основной глагол стоит в конце предложения.

Пример:

Er hat gestern einen langen Brief geschrieben.

Er [подлежащее] hat [вспомогательный глагол] gestern einen langen Brief geschrieben [основной глагол].

Он вчера большое письмо написал.

Если в предложении используется модальный глагол, то возможна такая ситуация. Модальный глагол спрягается, поэтому может быть такого спряжения, которое образуется с вспомогательным глаголом. Тогда модальный глагол должен уйти в конец предложения, но там уже находится основной глагол. В этом случае сначала идет основной глагол — инфинитив, а потом уже модальный глагол. В подобных ситуациях вспомогательный глагол всегда haben. Эту ситуацию называют двойным инфинитивом.

Примеры:

Ich habe nach Hause gehen müssen.

Ich habe [вспомогательный глагол] nach Hause gehen [зависимый инфинитив] müssen [модальный глагол].

Я домой идти должен.

Вопросительное предложение

2. Возможны два варианта:

1) вопросительное слово — сказуемое — подлежащее — дополнение, обстоятельства.

Пример:

Wohin fährt Juliane am Wochenende?

Wohin [вопросительное слово] fährt [сказуемое] Juliane [подлежащее] am Wochenende [обстоятельство]?

Куда Джулиана собирается на выходных?

2) вспомогательный глагол — подлежащее — основной глагол.

Пример:

Werden Sie haben?

Werden [вспомогательный глагол] Sie [подлежащее] haben [основной глагол]?

Будете вы иметь?

Предложение с отрицанием

3. Nicht в конце предложения или перед основным глаголом в конце предложения. Nicht обычно ставится после дополнения, но перед инфинитивом, причастием прошедшего времени или отделяемой приставкой.

Структура: подлежащее — сказуемое — дополнение, обстоятельства + nicht

Пример:

1) на конце предложения:

Er liest das Buсh nicht.

Er [подлежащее] liest [сказуемое] das Buсh [объект] nicht.

Он не читает книгу.

2) перед основным глаголом в конце предложения:

Er wird das Buch nicht lessen.

Er [подлежащее] wird [вспомогательный глагол] das Buch [объект] nicht lessen [основной глагол]

Он не будет книгу читать.

4. Мы займемся сначала простым предложением, а затем перейдем к сложному, которое содержит несколько простых. В простом предложении ведущий элемент — сказуемое. Если мы отыщем сказуемое, то мы сможем отыскать подлежащее. Если же у нас есть подлежащее и сказуемое, то мы можем уже понять предложение. Внести же в него дополнительный, уточняющий смысл — дело уже следующего шага, на котором мы будем искать признаки подлежащего, на что направлено действие, в каких обстоятельствах это все происходило.

Сказуемое — глагол

2. Итак, в нашем мире что-то или кто-то действует. Когда мы облекаем это в слова, то «что-то» или «кто-то» мы называем подлежащее, а «действует» — сказуемое. Это подлежащее и сказуемое составляют простое предложение.

Мы разбираем простое предложение, ищем в нем подлежащее и сказуемое, чтобы понять предложение. Начинаем со сказуемого, потому что сказуемое содержит наибольшую часть информации в предложении.

3. Сказуемое — это то, что говорится о подлежащем в предложении. В нашем мире подлежащее-объект может бежать, стоять, думать. Но про объект можно сказать не только, что он как-то действует. Объект еще и может быть чем-то. Например, «Кошка — это домашнее животное». Кошка здесь никуда не бежит, не стоит и не думает, она просто — домашнее животное. «Это домашнее животное» — это тоже сказуемое.

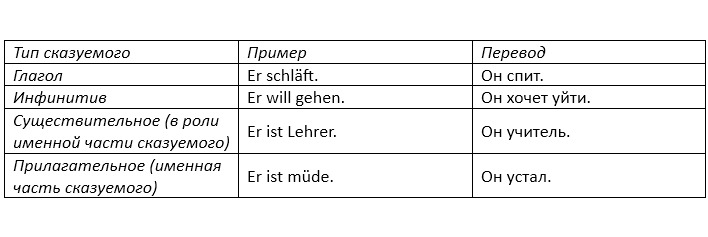

4. Раз сказуемое говорит о том, что объект бежит или существует в каком-то качестве, это означает, что сказуемое можно выразить разными способами. Все важные собраны в таблице. Напомню, что в этой книге мы ориентируемся на наиболее частых, вероятных, важных случаях. (переделать — это виды сказуемых, а не что может быть сказуемым)

5.Глаголы являются самым частым способом выразить сказуемое. Эти глаголы называются личными, потому что их форма изменяется. Такое изменение зависит, в основном, от времени, в котором употребляется глагол. Действие может происходить прямо сейчас, могло происходить вчера, то есть в прошлом, а могло происходить до другого действия в прошлом. Все эти изменения формы глагола, которые зависят от времени действия, называются спряжениями.

Форма глагола изменяется несколькими основными способами. Можно добавить к глаголу окончание. А можно поставить перед ним вспомогательное слово. И даже не запрещено изменить каждую букву в глаголе или часть таких букв. Почему при изменении всех букв мы продолжаем говорить об одном глаголе, но в разных формах? Потому что сохраняется «историческая» связь между изначальной формой и измененной. Ведь мы получили измененную форму только потому, что оттолкнулись от начальной.

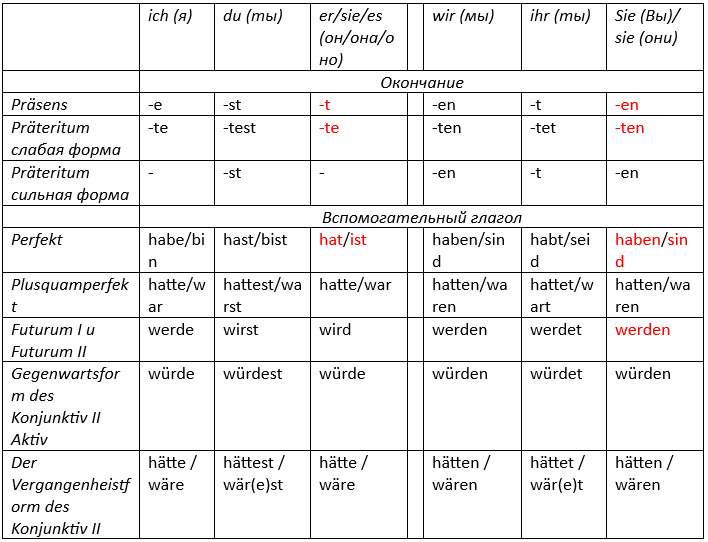

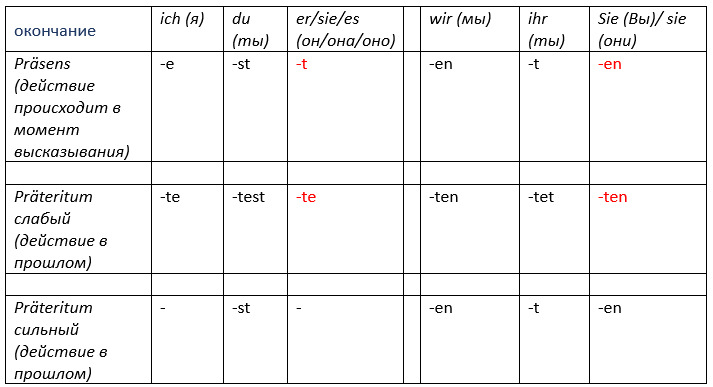

Ниже таблица со всеми изменениями окончаний и вспомогательных слов. Изменение «каждой буквы или некоторых» — это случаи относительно редкие, здесь мы ими особо заниматься не будем.

Здесь нужно знать еще следующие принципы.

Во-первых, в предложении, скорее всего, говорится про настоящее или прошлое. Будущее время используют редко.

Во-вторых, чем сложнее форма спряжения, тем она маловероятнее.

В-третьих, в предложении скорее говорят о третьих лицах, поэтому спряжение нужно искать для третьего лица множественного или единственного числа.

6. В таблице приведены все виды окончаний для всех спряжений.

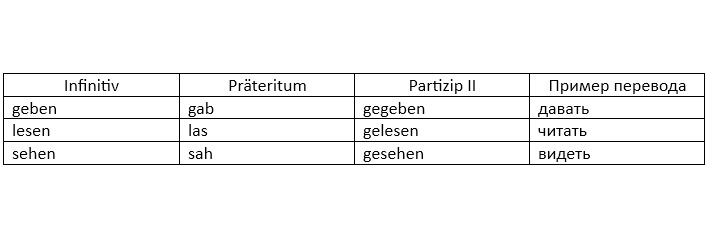

Заметки

1. Основа глагола — это форма глагола без окончания -en или -n. Например: machen — mach-.

2. Форма глагола с окончанием -en — это инфинитив. Например: machen — делать.

3. Можно взять основу глагол, вначале добавить ge-, в конце добавить -t или -en. Это даст причастие прошедшего времени. Например: machen — gemachen.

4. Во всех случаях, кроме Gegenwartsform des Konjunktivs II Aktiv, за вспомогательным глаголом идет причастие прошедшего времени. В Gegenwartsform des Konjunktivs II Aktiv после вспомогательного глагола идет Präteritum.

Наиболее популярные формы

7. Самые популярные спряжения имеют такие окончания.

Заметки

1. Чтобы присоединить окончание, надо взять сначала инфинитив глагола, убрать у него окончание -en. Это будет основная форма глагола, к ней добавляем окончания спряжений. Например: spielen — spiel- (основа глагола) — ich spiele.

2. Смысл сильной формы Präteritum глагола в том, что она образуется не за счет окончаний, а за счет изменений в корне. Вот основные переходы: e — a — e, i — a — u, ei — ie — ie и др. Пример:

Präsens

Ich spiele Fußball.

Я играю в футбол.

Präteritum — слабая форма

Ich lernte Deutsch.

Я учил немецкий.

Präteritum — сильная форма

Ich ging nach Hause.

Я пошёл домой.

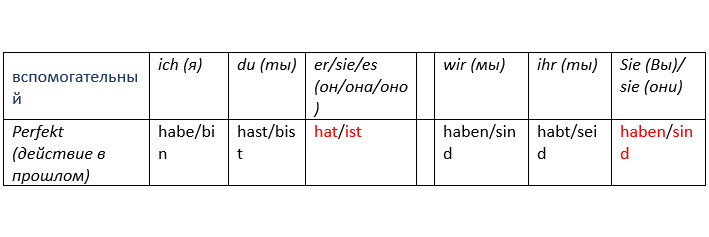

Сказуемое может образовываться и через вспомогательный глагол. Делается это так: вспомогательный глагол haben/sein (иметь/быть) в настоящем времени + форма с «ge-….-t/en» (причастие прошедшего времени).

Среди популярных случаев применяется вспомогательный глагол только в одном.

Заметки

1. В случае глаголов движения или изменения состояния — sein; в остальных случаях — haben.

2. Perfekt и Präteritum по значению совпадают, Perfekt чаще используют в разговорной речи. Например: Ich habe gelebt. — Я жил.

3. Настоящее совершенное время часто имеет то же значение, что и простое прошедшее время. Однако настоящее совершенное время чаще используется в разговорной речи и в неформальных письменных контекстах, таких как письма и дневники.

Пример

Perfekt

Ich habe das Buch gelesen.

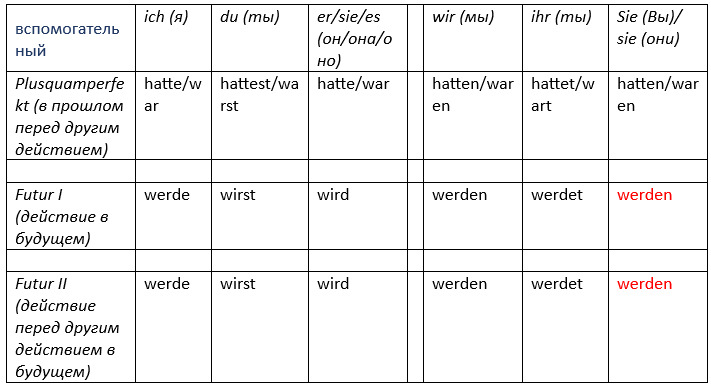

Остальные формы

8. Осталось три менее популярных формы. Все они формируются с вспомогательными глаголами. Для Plusquamperfekt вспомогательным будет haben/seinin, а для будущего времени — werden, причем для обоих видов будущего вспомогательный глагол спрягается одинаково, изменяется только форма основного глагола.

Заметки

1. Plusquamperfekt формируется как вспомогательный глагол (haben/sein в простом прошедшем времени) + форма с «ge-….-t/en» (причастие прошедшего времени).

2. В случае глаголов движения или изменения состояния — sein; в остальных случаях — haben.

3. Plusquamperfekt внешне отличается от Perfekt только формой времени вспомогательного глагола.

4. Plusquamperfekt предполагает наличие в предложении другого глагола в Präteritum, до которого совершилось действие.

5. Futur I формируется как вспомогательный глагол (werden) + Инфинитив I. Первая форма инфинитива — это такая форма слова, где в конце -en. Например: machen. Это инфинитив в настоящем времени.

6. Futur II формируется как вспомогательный глагол (werden) + Инфинитив II. Эта форма содержит уже два слова: Partizip II + haben/sein. Например: gemacht haben. Это инфинитив в прошедшем времени. Данная форма употребляется очень редко.

Примеры

Plusquamperfekt

Ich hatte das Buch gelesen, bevor er kam.

Я книгу прочитал, прежде чем он пришёл.

Futur I

Ich werde das Buch lesen.

Я буду книгу читать.

Futur II

Ich werde das Buch gelesen haben.

Я книгу прочитаю [к определённому будущему моменту].

Страдательный залог

9. Если не получается найти глагол, то высока вероятность, что он просто находится в страдательном залоге.

Объект совершает действие. Это действие может совершаться над чем-то. Значит, что-то «терпит», когда над ним совершают действие. Когда объект совершает действие — это называют действительный залог (потому что «действует»), а когда объект терпит действие — это называют страдательный залог (потому что «терпит»).

Страдательный залог строится по особым правилам.

10. Страдательный залог может быть двух видов: Vorgangspassiv — действие, процесс (что делается); Zustandspassiv — результат действия, состояние.

Vorgangspassiv: формы спряжения глагола werden + форма с «ge-….-t/en» (причастие прошедшего времени)

Пример:

Das Haus ist gebaut worden.

Das Haus ist gebaut [Partizip II] worden [спряжение werden]

Дом построен.

Тот, кто совершает действие, в пассивной конструкции указывается через von (by). Например: Er wurde von seiner Mutter geweckt. — Он был своей матерью разбужен.

Zustandspassiv: спряжение sein + форма с «ge-….-t/en» (причастие прошедшего времени).

Пример:

Der Brief ist geschrieben.

Der Brief ist [форма sein] geschrieben [Partizip II].

Чаще всего применяют Presens и Preteritum. Наличие формы worden в предложении указывает на то, что глагол стоит либо в Perfekt, либо в Plusquamperfekt Passiv.

Возвратная форма

11. Если мы не нашли глагол по спряжениям, не нашли его в страдательном залоге, то он может прятаться в форме возвратного глагола.

Объект совершает действие над кем-то или чем-то. Но ничто не мешает объекту совершать действие и над самим собой. Если объект совершает действие над собой, это и называют возвратной формой.

12. Для образования вспомогательной формы нужно поставить sich в форме конкретного лица и основной глагол в форме этого лица, нужного нам времени. Например: Ich setze mich. Er setzt sich. Sie setzen sich.

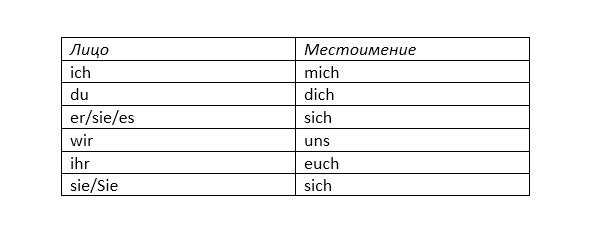

Вот как спрягается sich.

Когда подлежащее предложения (существительное или местоимение) является первым элементом, возвратное местоимение стоит непосредственно после спрягаемого глагола. Например: Ich wasche mich [возвратное местоимение]. — Я мою себя.

Сослагательная форма

13. Мы искали глагол по спряжениям, в страдательном залоге и в возвратной форме. Не нашли. Тогда он может оказаться в форме условной или сослагательной.

Объект может совершать действия просто так, а может — под условием. Учиться хорошо можно «просто так», а можно — потому что есть цель улучшить работу, жизнь, человечество. Учиться для чего-то — это условная форма.

До того, как объект совершает действие, никому и дела может не быть. Но может быть такое, что других это и заинтересует. Этот другой может что-то желать, предполагать на счет объекта. «Желательно бы ему хорошо учиться» — вот эта ситуация. И такая ситуация называется сослагательной формой.

14. Признаки, что в предложении будет сослагательное наклонение:

1) наличие слов-маркеров: wenn, so, obwohl и т.д.;

2) в предложении высказывается желание, совет.

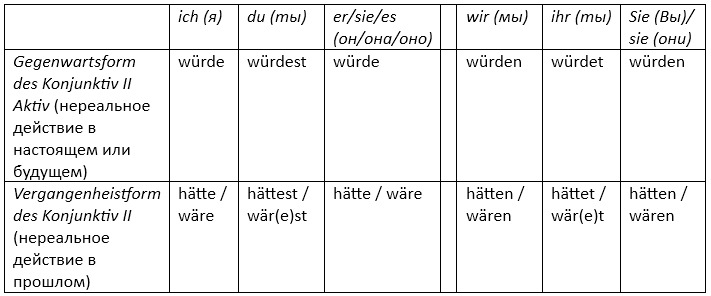

15. Сослагательных формы две — Konjunktiv I и Konjunktiv II.

Konjunktiv I используют для передачи косвенной речи. Однако эта форма чаще заменяется на Konjunktiv II.

Gegenwartsform des Konjunktiv II Aktiv образуется как вспомогательный глагол würde плюс инфинитив.

Vergangenheistform des Konjunktiv II образуется как вспомогательные hätte (n) или wäre (n) плюс причастие прошедшего времени (причастие второе).

Konjunktiv, как правило, находится в придаточном предложении.

Вот как спрягаются вспомогательные глаголы.

Примеры

Gegenwartsform des Konjunktivs II Aktiv

Wenn ich mehr Geld hätte, würde ich eine Reise machen.

Если бы у меня было больше денег, я бы отправился в путешествие.

Vergangenheitsform des Konjunktivs II

Wenn ich gestern Zeit gehabt hätte, hätte ich dich besucht.

Если бы у меня было вчера время, я бы тебя навестил.

В современном немецком чаще используют указанные формы. Однако возможны и другие. Здесь мы, исходя из принципа вероятности, их не приводим. Однако признаками иных форм могут быть умлауты у вспомогательного или основного кода. Если наличие умлаутов объяснить ничем иным нельзя, то нужно поискать это среди устаревших форм сослагательного (принцип исключения).

Составное именное сказуемое

Глагол может быть личным и этого достаточно для сказуемого. Однако если мы искали-искали и не нашли личный глагол, то стоит поискать сказуемое в других формах.

16. Именное сказуемое состоит из связки и предиката.

Связка: глаголы sein, werden, реже — bleiben, heißen; согласуется с подлежащим в лице и числе.

Предикат: чаще прилагательное или формы с «ge-….-t/en» (причастие прошедшего времени) в краткой форме, реже — существительное в Nominativ. Например: Sie ist Lehrerin. — Она учительница.

Составное глагольное сказуемое

17. Состоит не из одного глагола, а из модального глагола + смыслового глагола. Например: Ich kann Deutsch sprechen. — Я умею говорить по-немецки.

Модальные глаголы выражают отношение действующего лица к действию и поэтому употребляются обычно в сочетании с Infinitiv (без zu) другого глагола, обозначающего само действие.

18. Неотделяемые префиксы: be-, ge-, er-, ver-, zer-, ent-, emp-, miss-. Они не являются самостоятельными словами и не несут на себе ударения: gehen «идти», begehen «совершать», vergehen «проходить».

Отделяемыми префиксами служат предлоги, например: an, auf, aus, ein, mit, nach, vor, zu, и наречия, например: fort, her, hin.

Отделяемые префиксы, как и первое составное слово сложного слова, отделяются от основного слова в Prasens, Preteritum и Imperativ и стоят после него. Например: ich gehe mit, ich gehe fort «я иду с, я ухожу».

В самостоятельном предложении отделяемый префикс стоит на последнем месте. Например: Ich gehe jeden Abend einige Stunden fort. Я каждый вечер ухожу на несколько часов.

Отделяемая приставка переносится в конец предложения: ish gehe heute abend mit meiner Freundin aus (сегодня вечером я иду гулять со своей девушкой).

19. Мы отыскали сказуемое, теперь надо искать подлежащее. Посмотрите на самую первую таблицу этой главы. Там указано типичное место сказуемого. Мы нашли сказуемое, значит теперь ищем подлежащее на том месте, которое обозначено в таблице. Это будет наш основной ориентир, но не он один.

Подлежащее — существительное

2. Мы нашли сказуемое. Мы знаем, что происходит в предложении. Но мы пока не знаем, кто же это творит и при каких обстоятельствах. До обстоятельств мы дойдем, пока нам надо узнать подлежащее, то есть нашего «творца».

3. В предложении того или что «творит» называют подлежащее. Но подлежащим не обязательно должен быть предмет, то есть существительное. Подлежащим может быть даже признак предмета. В таблице ниже мы собрали самые важные варианты подлежащего.

4. Что может быть подлежащим в предложении:

Подлежащее, скорее всего, будет существительным. Существительное легко найти — оно написано с заглавной буквы и перед ним стоит артикль.

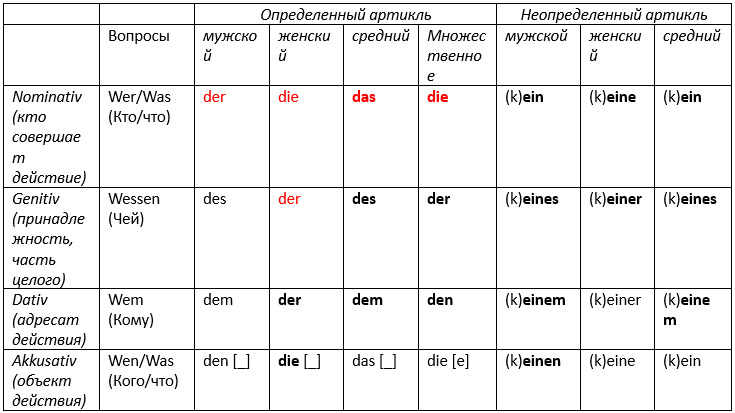

5. В немецком языке много три артикля, которые имеют падежные формы:

Заметки

1. Частота применения артиклей: der (4 раза), die (4),des (2), dem (2), den (2), das (2), ein (3), eines (2), einem (2), eine (2), einer (2), ein (1), einen (1).

2. Kein — это отрицание. Например: Ich hatte kein Auto. — У меня не было машины.

Артикль может сливаться с предлогами. Вот 5 самых частых случаев.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.