Бесплатный фрагмент - Как служить Слову? Манифесты

Опыт реминисцентной прозы

ПРЕДВАРЕНИЕ К РОМАНУ

«БАЙКАЛ: НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

«Я из космоса узнавал Байкал сразу»

Мой великий современник, лучший тюменский прозаик Александр Мищенко своего читателя — первое, что приходит на ум — честно не жалеет. Пишет солидно, фундаментально. Это классическая традиция: не очень задумывались о читателе Генри Филдинг, Уильям Теккерей, Марсель Пруст и Дж. Джойс. Да тот же Лев Толстой. У Мищенко превосходные предшественники. О себе и о том, что делал и делает он в литературе, Александр заявляет бесхитростно: я просто стал на плечи классиков и глянул немного дальше, и вся недолга. Да и то сказать, что он старше их на целое столетие, и немудрено, что увидел больше.

В своем новом романе писатель опускает читателя на глубоководных аппаратах на дно Байкала. Поднимает читателя на горные хребты. Вот Хамар-Дабан. Здесь хочется глядеть вверх только… Это магия гор, где удается подышать атмосферой поднебесья. Баргузинский хребет. Гольцы и блистающие, на солнце особенно, до рези в глазах, снега. Финал иерархии высот — небо, выше гор и хрустальных сфер только Бог. С хребта, где стоял автор, дул баргузин, на Байкал. Пошевеливались в его сознании лермонтовские стихи о демоне. Можно понять космонавта Виктора Горбатко: «Я из космоса узнавал Байкал сразу. Из космоса он красивее самого себя».

Веками люди мечтали и мечтают, парить в атмосферах, как птицы. Полеты во снах будят нечто древнее в них, генную способность летать. Мы же помним, что полярную Гиперборею населяли северяне, умеющие летать.

Роман усложненный, не просто воспринять этот архипелаг из островов, озёр, течений и ветров, многих солнц и дерзких философий, что пронзают его пространства. И так образно можно увидеть Текст: есть море (Байкал, скажем прямо), есть береговая линия и фиорды чередой с заливами и заливчиками. А сие что есть? Писал Максимилиан Волошин: «…вся душа моя в твоих заливах, о, Киммерии тёмная страна…» Будто о Мищенко написала Вирджиния Вулф в заметке о Дэвиде Лоуренсе (1928), что открыли ему мир по — новому. Многозначительность — генетическое свойство романа Лоуренса. Это именно можно сказать и о романе «Байкал: новое измерение».

Текст как бы слегка колышется и переливается, будто составленный из блестящих природных хрусталей, которые беспрерывно перемещаются, мелькают. Есть антураж, есть характеры, есть и сеть ощущений, объединяющая действующих лиц; но все это не играет самодовлеющей роли, как у Пруста. За этим есть дальний прицел. Романный мир находится в процессе непрерывного сцепления и распада. И магнитом, стягивающим разные части, — прекрасный, полный жизненных сил Мищенковский космос. О «байкальском» романе можно сказать, что он будоражит, раздражает, движется, меняется, бурлит, млеет, томится по недостижимому. Автора не интересует литература сама по себе. Все, что он пишет, — не самоцель, а исполнено многозначительности. У него нет ни единого слова, выбранного за красоту или для улучшения общей архитектоники. Правда повседневности, высокая и низкая — отличительная черта повествования…

Автор покушается, как заявлено в аннотации, на новую картину Мироздания. Натуралист Александр Мищенко сформулировал основополагащую триаду вселенских законов, взглянув на Вселенную научно-художественно, он приоткрывает для читателей наших механику вселенской жизни, взаимосвязи звезд, планет и мирового эфира, рождающих все сущее. Глава «Я считываю из космоса» — беседа Автора с выдающимся ученым современности тюменцем Робертом Бембелем. Читаются эти куски повествования захватывающе. Собеседники ведут речь о мерзлом Солнце. Бембель вывел, что так называемая гипероновая оболочка на всех больших планетах, включая Солнце, рыхлая и малоплотная. В ней может существовать жизнь и даже высокая цивилизация. Можно строить города, которые защищены от жары и от холода. Автор строит город на Солнце.

Изложение научно-философского взгляда на мир в «Гипотезе Умова» — не сухой трактат. В книге представлен институт экспертов. На вопрос «Как воспринимается «Гипотеза Умова»? Автору отвечает эксперт, молодой читатель из Ишима Саша Фешков:

«Дядя Саша, хотелось перевернуть страницу и дальше жить в твоём тексте. Не в натяжку, как обычно, легко читалось. Мне понравилось».

Понравилось и мне, привередливому оценщику новой прозы Александра Мищенко. Глубоко, мудро. Принципиально определился Автор в двухэтажной структуре человеческой личности, выделив в ней два начала. Одно — хомо сапиенс как начало животное и хомо криенс homo criens — начало искательное, творческое.

В романе затронуты болевые проблемы России. Главное: то, что она остается страной невостребованного интеллекта…

Сквозная сюжетная линия байкальского повествования — о героях нашего времени. Их целая когорта, начиная с известного руководителя фирмы «ТОИР» В. П. Федотова. Герой России В. И. Шарпатов, совершивший с экипажем «Побег из Кандагара», на встрече с шестиклассниками школы №21 Тюмени сказал о Федотове: это чудесный человек и предприниматель, который трудится, руководя заводом по производству мобильных зданий, не для того, чтобы набить мошну, он страдает за всеобщее людское счастье.

Где герои, там не без драм. Так было в плену у Шарпатова. Знаково в романе противоборство в Байкальском заповеднике лесоведа Гурия Монтигомова и охотоведа Александра Субботина. Яркий случай наблюдал однажды Александр Субботин. Ястреб спикировал и вонзил когти в птицу-юнчика. На Байкале Автор вел писательское расследование убийства на утиной охоте Субботина. И если у Вампилова — предохота, у Мищенко то, что мог вытворить духовно дичающий Зилов. У него параллель — друг-охотовед с Хамар-Дабана Саша Субботин (Соколиный глаз), директор заповедника, погибший 27 лет назад, и его антипод Монтигомов (Ястребиный коготь).

Достойное состояние общества зависит от каждого. А это в немалой степени зависит от того, как говорим и мыслим: все ж мы родиной из Слова. Поэтому и о нем тревожится писатель (манифест «Как служить Слову?»), о том, что литература и искусство у нас многое утрачивают. Исчез из его сферы труд…

Роман представлен вниманию читательской аудитории. Его нужно, но сложно читать. Я скажу одно: «В добрый час, наберись мужества, читатель!» Пройди его фиорды, не пожалеешь…

Анатолий Омельчук,

лауреат Всероссийской литературной премии Д. Н. Мамина-Сибиряка и премии златошвея сибирского сказа Ивана Ермакова

Жизнь мемориальна, как мемориальны планета наша, галактика, сонмы звезд, и воскрешай минувшее все, как телеэкранную версию, проживай вновь и вновь: по случаю ж пребываешь ты в подлунном мире, где все свято до секунды в прошлом, настоящем и будущем. Жить на белом свете и не быть благодарным Провидению за то, что ты осчастливлен пребыванием на Земле, в доме под звездами, не быть благодарным всем тем, кто помог тебе на твоем жизненном пути, поддержал сердечно и от души, когда ты нуждался в этом, — форменное, я считаю, свинство. Неблагодарный человек, как и сытый лентяй на откорме, возлежащий, по Питеру Брейгелю, в обилии жратвы и бегающих вокруг розовеньких, жизнерадостных недоеденных поросят — чудовище, анахронизм древнекаменного века, когда жизнь превращается в некое подобие конвейера на скотобойнях Чикаго. Поступает туда индивид человеком. А на выходе это уже некая колбаса духа. Вообще-то давно бы надо понять, что хрюкающие свиноподобные существа — те рудиментарные предки человека, на которых ну, никак нет смысла равняться нам, пытаясь повернуть эволюцию вспять (в среде крутяка молодого воскликнули б, на хрен, мол, нам антиквариат такой!). У насекомых из гусеницы получается бабочка, а у людей наоборот: из бабочки гусеница. А. П. Чехов. Записная книжка. Как нет резона уподобляться глотающим камни стадным камаразаврам из травоядных. Эдак мы и в мышевидные сиганем. Описал же в Средние века весьма знаменитый и удачливый ученый ван Гельмонт эксперимент, в котором он за три недели, якобы, создал мышей. Для этого нужны были грязная рубашка, темный шкаф и горсть пшеницы. Активным началом мыши Ван Гельмонт считал человеческий пот. Гипертрофия? Самая ординарная. Но — сказка ложь, да в ней намек. И уж в ХХ1-ом-то веке осознать нам все это нужно на всю прочувствованную глубину. И творить каждый новый день на полный штык деяний, свершая непрерывную деконструкцию бытию своему, так жить, чтобы, умирая, мог сказать: жизнь отдана борьбе за самое светлое — за каждодневное обновление, за творение, созидание в себе Человека, за мир с самим собой и сущим всем во Вселенной. Чтоб текла Гераклитова река жизни каждого человека руслом счастья и радости. Воспомним библейское: никогда твоя ненависть не будет лучше мира в душе твоей.

АВТОР

Правда по Чехову

— Дядя Саша, — спрашивал меня пытливый один мальчонка, — вы на правдок работаете или как? Отвечал я: чтобы дать людям проект новой жизни и не из головы выдумывать книгу, на правдок нужно работать. И флагом тут для меня Антон Павлович Чехов. На Рождество пришел проведать меня инженер Зернового союза дерзающий тюменский письменник Владимир Герасимов. Заявил он:

— Мучаюсь я над своей прозой, все время в поисках.

Я подарил ему в качестве новогоднего подарка этот электронный Урок беспощадной правды.

ЭНЦИКЛОПУДИЯ ЧЕХОВА могучего даже в крохотках

Записная книжки А. П. Чехова, отдельные его записи — истинная энциклопудия в крохотках даже. Читайте, громадьяне, дабы убедиться в том самолично.

В русских трактирах воняет чистыми скатертями. Где ныне те трактиры!

От зависти становится косым. Корежит человека она.

У дьяконского сына собака называлась Синтаксис. Начитанная.

Старики прожорливы. Как майские воробьи

Я чувствую, как в моем мозгу бьет пульс.

Вообще купцы любят быть начальниками.

Какая он рубаха? Он просто старая тряпка из бабьей юбки.

Был счастлив только раз в жизни — под зонтиком.

Пословица: попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй. Бесхвостым хоть репку пой.

Мы всё только говорим и читаем о любви, но сами мало любим. (выделения здесь и ниже — А. М.).

Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой. Истинно так. Почувствовал себя раз виноватым, когда нечаянно раздавил мураша. Йота-событие вроде бы, ноль, но оно можеть быть фактом большого искусства. В Москву, как сообщают афиши, приезжает с театром марионеток Резо Габриадзе со спектаклями, которые предпочитает называть видениями: зритель приходит и видит сон. В этом сне плачущая над погибшей под солдатским сапогом дочерью мама-муравьиха, ангел, оживляющий убитого коня, который так мечтал увидеть возлюбленную, грузовичок, едущий по бездорожью, просто песок, который, просыпаясь между пальцами актрисы, превращается то в дорогу, то в бархан, то в домик, то в поле битвы, то в могилу погибшего под Сталинградом солдата, становятся символом того, чего сегодня нам всем так не хватает.

…«То, что тебе казалось любовью, — совсем по-человечески объясняет ломовой конь Алеша своей возлюбленной, с которой ему позволил попрощаться ангел, — было ненавистью».

«Любовь и ненависть, они так похожи друг на друга. Иногда подумаешь, ни одно ли это? Где найти в круге начало? Если б я мог это проверить…", — вздыхает Алеша, земной путь которого уже закончен.

Но жизнь героям сказочных снов Тбилисского театра марионеток вновь и вновь дают человеческие руки, настоящие, мягкие, ловкие человеческие руки. Они превращают ведро в поезд, лоскуток — в знамя, они зажигают в печурке теплый огонь, они ставят памятник муравьишке, погибшему под солдатским сапогом, они разравнивают поле битвы, чтобы по нему можно было проложить новую дорогу.

Скажу о своем: боль есть боль, и нолей на этот счет не бывает. Но как же чутко нужно жить на свете, чтобы осознавать это. Приснившийся мне в ту же ночь режиссер, сказал, что мнение мое резонно. Однако, он готовился уже к спектаклю и закрыл свое лицо зеленой маской с прорезями для глаз. Маска молчала. Но это уже драматургическая деталь…

Крестьяне, которые больше всех трудятся, не употребляют никогда слова «труд». Они просто пашут и сеют. Все начинается на земле с сева. А что посеешь, то и пожнешь. Лукавые времена, когда много жнут и мало сеют, преходящи, вечны веки истинного сеятеля.

Глядя на склад и выражение лица, хочется думать, что у нее под корсажем есть жабры. Если рыбина она, которой трудно найти название, — всенепременнейше!

женское сердце упорнее Шамиля.

Говорят: на этой станции хорошие пирожки.

Национальной науки нет, как нет национальной таблицы умножения; что же национально, то уже не наука.

Матвея по ночам кусали клопы.

Я так стар, что от меня даже, кажется, псиной пахнет, а ты, сестра, все еще молода.

То, что мы испытываем, когда бываем влюблены, быть может есть нормальное состояние. Влюбленность указывает человеку, каким он должен быть.

В жизни он получал наслаждение только из двух источников: писатели и иногда природа.

Ярцев далее говорит: а жизнь, поверьте, идет своим естественным порядком, и никто не дерет, каждый дует в свою трубу то, что ему дуть надлежит.

Так называемая детская чистая жизненная радость есть животная радость.

Небогатые врачи и фельдшера не имеют даже утешения думать, что служат они ради идеи, так как все время думают о жизни.

Но вот дичайший пример из нашей нынешней современности. Доктора — недочеловеки? Факт доподлинный. Чехову даже в кошмарном сне не приснилась такая медицина.

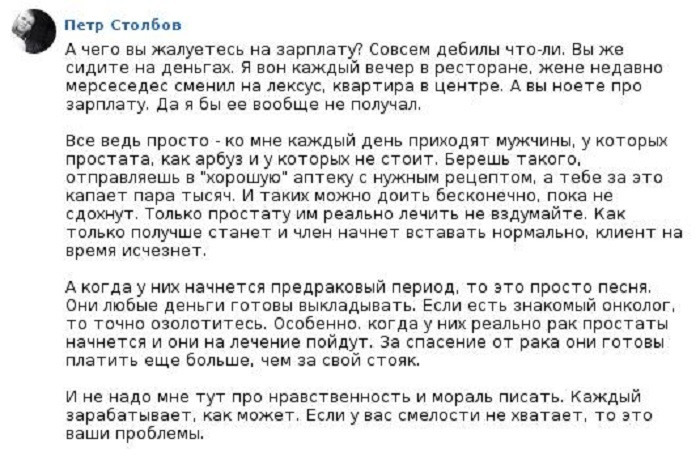

Петр Столбов — уролог из г. Тюмень, который порекомендовал своим коллегам из других городов обманывать пациентов. Он высказался в комментариях под обращением урологов о повышении зарплаты. И предложил остальным врачам обманывать пациентов и зарабатывать на этом, если им не хватает зарплаты. Вот полный текст его комментария:

Олег Волков — руководитель регионального медицинского департамента.

Как стало известно, несколько дней назад врача задержали. А после того, как он дал показания, была арестована еще группа урологов, которые действовали по такой же схеме. Они не просто брали деньги с пациентов в виде благодарности за лечение, а предали клятву Гиппократа, отправляя людей на убой. Они зарабатывали на своих пациентах, даже не пытаясь им помочь.

Калигула сказал, что если бы он! посадил в сенате лошадь, так вот я происхожу от этой лошади.

Едешь по Невскому, взглянешь налево на Сенную: облака цвета дыма, багровый шар заходящего солнца — Дантов ад! Таков Челябинск, когда заходили мы на посадку там на маленький, с козой на лужайке аэродром на испытаниях самолета ИЛ-76. Все в живописно-ядовитых дымах, и думалось, чем челябинцы дышат?

Доход в 25—50 тысяч, но все-таки застреливается от нужды. Не в деньгах счастье.

Она полюбила меня за деньги, т. е. за то, что я люблю в себе меньше всего. И таких немало. Донкихоты они. И жизнь их чаще всего — драма.

Зять (кладя в сторону газету): Скучно в нашем богоспасаемом городе.

Артист. Если бы с Марса свалилась глыба и задавила весь прекрасный пол, то это было бы актом величайшей справедливости. Здорово, видимо, назолил он ему.

Она не любила спирита; ей казалось, что он своими белыми пухлыми пальцами роется в ее душе.

В Париже. Ей казалось, что если бы французы увидели, как она сложена, то были бы восхищены.

Надо воспитать женщину так, чтобы она умела сознавать свои ошибки, а то, по ее мнению, она всегда права.

Учитель: из чего сделано сердце? Девица (подумав): из хряща.

Приобретайте друзей богатством неправедным. Так сказано, потому что вообще нет и не может быть богатства праведного.

Пьеса: если общество носится со своими артистами и видит в них необыкновенных, то оно, значит, проникнуто идеальными стремлениями.

Сорин: Я страшно хотел быть литератором! Я хотел двух вещей: жениться и хотел стать литератором, но не удалось ни то, ни другое.

X. Ей казался ресторанный воздух отравленным табаком и дыханием мужчин; всех мужчин она считала развратниками, способными броситься на нее каждую минуту. Так и разбежались!

Две жены и обе б…: одна в Петербурге, другая в Керчи. Постоянные скандалы, угрозы, телеграммы. Едва не довели до самоубийства. В конце концов нашел средство: поселил обеих жен вместе. Они в недоумении, точно окаменели: и молчали, стали тихи.

Действ <ующее> лицо так неразвито, что не верится, что оно было в университете. Бывают такие чмони и ныне.

Чудаки казались ему прежде больными, а теперь он считает [нормальным], что это номальное состояние для человека — быть чудаком.

И мне снилось, будто то, что я считал действительностью, есть сон, а сон есть действительность.

Полная девочка, похожая на булку. В школу придешь к внуку по каким-то делам, и сколько же там булочек!

Я заметил, что, женившись, перестают быть любопытными.

Старик: ему тысячу лет.

Надо быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически.

гости ушли; они играли в карты, после них беспорядок: накурено, бумажки, тарелки, но главное — рассвет и воспоминания. И это чудесно.

N., директор завода, молодой, со средствами, семейный, счастливый, напис у провинциальных ал «Исследование Х-го водяного источника», был расхвален, был приглашен в сотрудники, бросил службу, поехал в Петерб <ург>, разошелся с женой. Дурак, это все равно, что жениться на «водяном источнике».

Успех уже лизнул этого человека своим языком. Тако у провинциальных знаменитостей. Некто в сонном городишке стал известен посредственными стихами, загордился. Старший брат-сибиряк, звоня по телефону в новогодье, поинтересовался, где учится его внук и на кого. Ответил тот с апломбом, что я, мол, не обязан отвечать на твои допросные вопросы.

Голодная собака верует только в мясо. А голодное человечество в бога, хотя бог куска не бросит…

Про одну барыню говорили, что у нее кошачий завод; любовник мучил кошек, наступая им на хвосты.

Офицер с женой ходили в баню вместе, и мыл их обоих денщик, которого, очевидно, они не считали за человека.

Муж сестры после ужина: «Все на этом свете имеет конец. Знайте: если влюбитесь, будете страдать, ошибаться, раскаиваться, если разлюбите, то знайте, что всему этому будет конец».

Чиновник дерет сына за то, что он по всем предметам получил 5. Это кажется мало. Потом, когда ему разъяснили, что он не прав, что 5 — это лучшая отметка, он все-таки высек сына — с досады на себя. Лучше бы себя.

У очень хорошего человека такая физиономия, что его принимают за сыщика; думают, что он украл запонки.

Эти краснощекие дамы и старушки так здоровы, что от них даже пар идет.

Дедушке дают покушать рыбы, и если он не отравляется и остается жив, то ее [едят] ест вся семья. Чудное нашли применение дедушке.

Переписка. Молодой человек мечтает посвятить себя литературе, пишет постоянно об этом отцу, в конце концов бросает службу, едет в Петербург и посвящает себя литературе — поступает в цензора. Был у нас в Тюмени один такой некогда. Далеко ему было до цензора царской поры. Ни рыба, ни мясо. Не обвинит толком, не растолкует, а мямлит что-то о параграфах. Жалко закончил. Прыткие все уже с капиталами, с дачами, с коттеджами. Он: я этим не занимался, советский же человек. Тихо так умер советикус.

Человек, у которого колесом вагона отрезало ногу, беспокоился, что в сапоге, надетом на отрезанную ногу, 21 рубль. Если бедняк безразмерный — понять можно.

В людской Роман, развратный в сущности мужик, считает долгом смотреть за нравственностью других. Медом не корми таких повоспитывать всех неправедных.

На Мл. Бронной. Девочка, никогда не бывавшая в деревне, чувствует ее и бредит о ней, говорит о галках, воронах, жеребятах, представляя себе бульвары и на деревьях птицы.

Один капитан учил свою дочь фортификации.

Недавнушко. Какое теплое словцо.

Каждый русский в Биаррице жалуется, что здесь много русских.

Образчик семинарской грубости. На одном из обедов к Максиму Ковалевскому подошел критик Протопопов и сказал, чокаясь с ним: «Пью за науку, пока она не вредна народу».

Что прикажете делать с ч <елове> ком, к <ото> рый наделал всяких мерзостей, а потом рыдает.

Мнение профессора: не Шекспир главное, а примечания к нему.

Молодежь не идет в литературу, потому что лучшая ее часть теперь работает на паровозах, на фабриках, в промышленных учреждениях; вся она ушла в индустрию, которая делает теперь гром <адные> успехи. Писательские организации в ужасном положении, они живут какими-то подаяниями с того или иного губернаторского стола… В начале двадцать первого века у нас литература нулевая случилась, и те же катастрофические нули были в народном хозяйстве. Ныне литература вновь нулевая. Государству мы не нужны, на устах властителей ИННОВАЦИИ… Как, скажите, реагировать на заяву одного из таких высокопоставленных тюменцев: народ нас не поймет, если мы будем помогать писателям. Прозябайте, мол, гражданы разлюбезные… Мы вроде бы не писатели, а письки… И прозябают прославленные в век социализма письменники. На кого опора? Вот мой личный пример. Поддерживают меня в судьбе и издании книг ученый-буровик Геннадий Проводников, нефтеразведчик Евгений Царегородцев, охотовед Игорь Чуланов, коммунальщик Александр Захаров, что поверяет свои поступки совестью, менеджер Лев Коринецкий, безработный Славушка. Такой была моя, глаза в глаза встреча с Александром Прохановым, который еще сильнее привлекает ныне мое внимание.

13 дек. Видел владелицу фабрики, мать семейства, богатую русскую женщину, которая никогда не видала в России сирени. А у нас в Заболотье, в пятидесяти километрах от Тобольска, так сирень цветет и пахнет, что запах ее вдыхают даже на кремлевском холме в Тоболеске, как называли его некогда. С сиренью все ясно — люди даже бывают неповторимы ароматом своим. В сайте жены в «Одноклассниках» прочел чьи-то просто расчудесные безымянные строки:

И аромат твой несравненный —

Так пахнут яблоки в саду.

Как же это прекрасно: люди-яблоки! Потрясает видение их, наплывающее из голубой дымки…

В письме: «русский за границей если не шпион, то дурак». Так в Америке недавно открыли много чего-то русских шпионов.

Порочность — это мешок, с к <ото> рым человек родится.

Жалоба: сын мой Степан слаб здоровьем, его поэтому я отдал учиться в Крыму, а там его выдрали виноградной лозой, от этого у него ниже спины завелась филоксера, и теперь доктора ничего не могут поделать. Ниже обычно геморрой, а тут на тебе. Не поймешь: интеллигентное нечто или бесячье.

один ушел в попы, другой — в духоборы, третий — в философы, и это потому инстинктивно, что никто, ни один не хочет работать как следует, с утра до ночи, не разгибаясь. Где бы ни работать, лишь бы не работать. Не ставят даже вопрос по-гамлетовски: работать или не работать. А определенно: валять сачка.

Фамилия еврея: Чепчи.

Здравствуйте вам пожалуйста. У тещеньки моей любимой Ксении Гавриловны это было ходовое присловье.

Какое вы имеете полное римское право. Действительно!

У бедных просить легче, чем у богатых. Испытал не раз. К богатому идешь, когда сильно прижмет, с думкой, что лучше б тебе кобель на голову навалил. К бедным ж — с душой. Так товарищу моему с мамой писателя Ивана Михайловича Ермакова мы в рабочем общежитии, пройдя все пять этажей, за сорок минут собрали на ж-д билет сто рублей. Давали по рублю, два, три. По возможности. А жлоб-приятель, к которому я заходил ранее, отказал, хотя знал, что у него в заначке тыщи.

Москва с юбилеями, плохим вином, мрачными самолюбиями. О такой в Москве нынешней — прочувствованно у меня в романе.

Кокотки в Монте-Карло, кокоточный тон; кажется, и пальма кокотка, и пулярка кокотка… Кокотка и в Африке кокотка.

Молодой человек собрал миллион марок, лег на них и застрелился. Потому что не в деньгах счастье. В своей электрон-почте прочел, что пишет некто: «От денег уже тошнит». Начинал (какое-то дело, связанное с интернет-технологиями) — получал 110 тыс. рублей в месяц, а сейчас не знает, куда девать… Поделился бы с приютскими детьми, с голодными…

Женятся, потому что обоим деваться некуда.

Сила и спасение народа в его интеллигенции, в той, которая честно мыслит, чувствует и умеет работать.

Помещик: я сначала тоже жил на интеллигентный манер, подавал после завтрака кофе с ликером, но поп выпил мои ликеры в два присеста, и я бросил так жить и стал обедать в кухне. У попина!

Когда любишь, то какое богатство открываешь в себе, сколько нежности, ласковости, даже не верится, что так умеешь любить.

— Отчего умер ваш дядя? — Он вместо 15 капель Боткина, как прописал д <окто> р, принимал 16. Перебор. Не очко меня сгубило, а к одиннадцати туз.

Противиться злу нельзя, а противиться добру можно. Очень удобно это, без лишних хлопот.

Он льстит властям, как поп.

Мертвые срама не имут, но смердят страшно.

Одинокие ходят в рестораны и в баню, чтобы разговаривать.

Маленький, крошечный школьник по фамилии Трахтенбауэр.

Узнает из газет о смерти великих людей и по каждом из них носит траур.

Чтобы умно поступать, одного ума мало. Хорошо созвучивается с заявой на этот счет Папы Римского Юлия 111. Есть у меня об этом в романе.

Ужасно обедать каждый день с человеком, который заикается и говорит глупости.

Для водевиля: Капитон Иваныч Чирий.

Женщина находится под обаянием не искусства, а шума [при ис <кусстве>], производимого состоящими при искусстве.

служит факельщиком в погребальном бюро. Идеалист. «В бюре». Как-то реминисцентно созвучивается это в «бюре» с социалистической нашей реальностью брежневской поры и даже с ЦК КПСС. Тоже «бюро». Эй, вы там, наверху!.. Беспощадный критик Огрызко писал об атмосфере в литературно-общественной сфере в годы брежне-сусловского правления: «Оставались некоторые надежды на ЦК. Но там порядочные люди отродясь не водились (выделение — А. М.) (за небольшим исключением). Ну что мог сделать ходивший под Черноуцаном и Поликарповым помор Ал. Михайлов?! Только беспомощно развести руками. Ну, да, принял весной 1961 года в ЦК Гроссмана. Но биться за правоту писателя этот инструктор отдела культуры даже не собирался.

N. и Z. кроткие, нежные друзья, но как только вместе попадают в общество, то начинают острить друг над другом — из конфузливости.

В волостном правлении поставили телефон, но скоро он перестал действовать, так как в нем завелись тараканы и клопы. Елпатьевский С. Я. Очерки Сибири. У наших чинуш-бюрократов в мозгах такие позаводились…

В сарае дурно пахнет: 10 лет назад в нем ночевали косари, и с тех пор этот запах. Нужник, что ли, устраивали в нем?..

Россия страна казенная. Истинно!

Он ходил в рубахе и презирал тех, кто ходил в сертуке. Сбитень из штанов.

Был прекрасный строевой лес; назначили лесничего — и через 2 года леса нет, шелкопряд. Сейчас этот жучок называется коррупция.

Х.: от квасу у меня начались в животе холерные беспорядки.

N: выли не только собаки, но даже лошади. Тоска, стал быть, тотальная была.

Жена рыдала. Муж взял ее за плечи, встряхнул, и она перестала плакать.

Педагогу: Его местоимению Ив. Ив. Груздеву. Разными такими несуразицами хорошо кормится Михаил Задорнов. Это не в укор ему: я его уважаю.

Почему твои песни так кратки? — спросили раз птицу.– Или у тебя не хватает дыхания? — У меня очень много песен, и я хотела бы поведать их все. Альф. Доде.

Собака ненавидит учителя, ей запрещают лаять на него, она глядит, не лает, но плачет от злобы.

Учитель: Не следует праздновать столетие Пушкина, он ничего не сделал для церкви. Этот довод — бренд алилуйщиков.

Мне противны: игривый еврей Моня, перестаньте шарить в вашем местечковом носу! радикальный хохол и пьяный немец. Искренность — замечательнейшее свойство Чехова.

Самые несносные люди — это провинциальные знаменитости. Двигаясь навстречу им, я перехожу на другую сторону улицы. Есть у нас один такой письменник в озерной стороне. Издал трехтомник и оборзел от амбиций, во всем теперь правее Римского папы он…

Иеромонах о. Эпаминонд ловит рыбу и кладет в карман, потом дома, когда нужно, вынимает из кармана, чтобы пожарить. Карманная рыбка.

Милая, тихая дама, выйдя из себя, говорит: Если бы я была мужчиной, то так бы и дала ему в морду!

Вдовый священник играет на фисгармонии и поет «со святыми упокой»! Свят, свят, свят!

Если пишешь о женщинах, то поневоле должен писать о любви.

Пофилософствовать насчет любви Ив <ашин> мог, но любить нет. На хрын нужно, как мог бы сказать самотлорский вышкомонтажник Яша Вагапов.

Мужик, желая похвалить: «господин хороший, специальный».

Там хорошо, где нас нет: в прошлом нас ужо нет, и оно кажется прекрасным.

Цыбукин.

Гувернантку дразнят так: Жестикуляция.

Шапчерыгин, Цамбизебульский, Свинчутка-анчутка, Чембураклия. Страна чембураклей.

Поп Демьян напивается до зеленого змия, и его зовут Демьян-Змеевидец.

Взятка инженеру: динамитный патрон, набитый сторублевками. Сейчас ими набивают чаще коробки из-под ксерокса, да и то — зелененькими сотками.

Русскому в высшей степени свойственен возвышенный образ мыслей, но почему же в жизни хватает он так невысоко? И действительно, громадьяне, почему?

Русский ч <елове> к, если послушать его, с женой замучился, с домом замучился, с имением замучился, с лошадями замучился. Это бренд его!

На лице у нее не хватало кожи: чтобы открыть глаза, надо было закрыть рот — и наоборот. Артистки наши, погрязшие в пластических операциях, хорошо знают это. Понаровская, по-моему, так себе кожу поперетягивала, что она делает ее неузнаваемой… Дура что ли, ввязалась в перешивку лица… Так нос можно перетянуть на затылок. Можете, громадьяне, представить такую кикимору?

Когда она приподнимает [юбку] платье и показывает свою нарядную юбку, то видно, что она одевается как женщина, которая привыкла к тому, что ее часто видят мужчины.

Утюжный. Так же, как знаковый герой моей прозы Василий Петрович Федотов — вязкий. Один утюжит всех почем зря, другой вязнет в сомнениях и размышлениях.

Человек, к <ото> рый всегда предупреждает: У меня нет сифилиса. Я честный человек. Жена моя честная женщина.

Девочка с восхищением про свою тетю: она очень красива, красива, как наша собака! Удружила комплимент тете.

Когда в церкви пели «днесь спасения нашего главизна», то он дома велел варить борщ с главизной. Усекновение — не ел круглого, сек детей.

Попович в гневе обозвал наймичку: «Ах ты, ослица Иегудиилова!» И поп не сказал ни слова и устыдился, так как не мог вспомнить, где в св. писании упоминается такая ослица.

Из деревни лучшие люди уходят в город, и потому она падает и будет падать. У нас сейчас этот процесс идет беспрерывно. Взволновала сегодня, до печенки и селезенки проняв, в «Одноклассниках» песня погибшего Михаила Евдокимова «Домик у дороги». И течет она сейчас в моем кровотоке этими щиплющими сердце словами:

В стороне от бетонных развязок,

И угрюмых больших городов,

Он стоит, как из русских из сказок,

Залетевший из прошлых веков.

Деревянный, замшелый, убогий,

С покосившимся напрочь крыльцом,

Пригорюнясь у старой дороги,

Домик-дедушка с добрым лицом.

Пригорюнясь у старой дороги,

Домик-дедушка с добрым лицом.

Припев:

Домик у дороги, домик у дороги,

Где же твой хозяин, бог твой и судья?

Домик у дороги, стану на пороге,

Постучусь: не здесь ли,

Ты, судьба моя?

А вокруг дачи всё да усадьбы,

А вокруг роскошь и голытьба.

Ну а домику чудятся свадьбы,

Деревенская снится гурьба.

Ну а домику хочется кости

Поразмять вековые свои,

Да видать уж давно на погосте

Те, кто жил здесь в согласье-в любви

Да видать уж давно на погосте

Те, кто жил здесь в согласье-в любви

Припев:

Деревянный, замшелый, убогий,

С покосившимся напрочь крыльцом

Здравствуй, домик у старой дороги

Русский дедушка с добрым лицом.

Здравствуй, домик у старой дороги,

Русский дедушка с добрым лицом.

Припев:

Дерево засохло, но все же оно вместе с другими качается от ветра. За компанию жид задавился.

Консервативные люди оттого делают так мало зла, что робки и не уверены в себе; делают же зло не консервативные, а злые. Уверенные в себе мордохвостовы (пользую словечко Чехова).

Припоминается архиерею, как он был архимандритом в посольской церкви, как слепая нищая каждый день под окном пела о любви.

Раздели труп, но не успели снять перчаток; труп в перчатках. На презентацию будто собрался.

О пошлые женщины, как я вас ненавижу! Как эта директриса Елена из Игрового дома, куда я от нужды устроился по ее призыву на работу по интернету и заработал 18 тыс рублей. Но для вывода их на карточку пришлось заплатить 700 руб. Со скандалом уговорил на это действо жену, так как на моей карточке было пусто. И что завзятый брандахлыст жестоко подставил свою благоверную, святую женщину. Шиш с маслом я получил, узнал, что Елена эта известная интернет-мошенница. По интернету жу аккурат в Рождество проклятье послал этой гадине. Теперь на личные траты у жены не переймешь. Подъелдыкивает она, что ты, мол, ныне трудящийся человек и обходись сам…

Было такое поэтическое венчание, а потом — какие дураки! какие дети!

Человек, очень интеллигентный, всю свою жизнь лжет про гипнотизм, спиритизм — и ему верят; а человек хороший.

В первом акте X., порядочный ч <елове> к, берет у N. сто рублей взаймы и не отдает в течение всех четырех актов.

Воспитание. «Жуйте как следует», — говорил отец. И жевали хорошо, и гуляли по два часа в сутки, и умывались холодной водой, всё же вышли несчастные, бездарные люди. Дар ниспосылает небо.

N. 40 лет женился на 17-летней. Первая ночь, он привез ее к себе на шахты, она легла спать и вдруг зарыдала оттого, что не любит его. Он добряк, смущен, убит горем и идет спать к себе в кабинетик. Исусик.

Увы, ужасны не скелеты, а то, что я уже не боюсь этих скелетов.

Репетиция. Жена: — Как это в «Паяцах»? Посвиста, Миша — На сцене свистать нельзя. Сцена — это храм.

Похож, как гвоздь на панихиду. Прям один к одному.

Зигзаковский, Ослицын, Свинчутка, Дербалыгин. Истинно, жультменский набор фамилий.

Женщина с деньгами, всюду запрятаны деньги и на шее, и между ногами. Ясно где…

Ку-ку-ку-ха-ха-ха!

вся эта председура.

Муж и жена любили гостей, потому что без гостей ссорились

Какие чудесные названия: богородицыны слезки, малиновка, вороньи глазки… Дачнику-цветочнику, как мне с женой, читать это — что песню душевную слушать.

Он не ел, а вкушал. Не ходил, а шествовал. Не говорил, а возглашал. Херувим натуральный.

Гимназист с усами из кокетства прихрамывает на одну ногу.

(сердито и наставительно) — Отчего ты не даешь мне читать писем твоей жены? Ведь мы родственники.

Боже, не позволяй мне [гов <орить>] осуждать или говорить о том, чего я не знаю и не понимаю.

Алексей Иваныч Прохладительный или Душеспасительный. Барышня: я бы пошла за него, да боюсь фамилии — Прохладительная.

Когда у актера есть деньги, то он шлет не письма, а телеграммы.

Клоун в цирке — это талант, а говорящий с ним лакей во фраке -толпа; лакей с насмешливой улыбкой.

У него разжижение мозга, и мозг в уши вытек.

Что? писатели? Хочешь, я за полтинник сделаю тебя писателем? Есть у нас такие гении-экстрасенсы, что деньги гребут лопатой за такую чушь.

жизнь кажется великой, громадной, а сидишь на пятачке.

Дай ему в рыло. Просто и ясно. Что возопил? Мало? Еще плюха. И другая будет. Были бы только рыла.

Фауст: чего не знаешь, то именно и нужно тебе; а что знаешь, тем не можешь пользоваться. Все мы во многом Фаусты.

Как я буду лежать в могиле один, так в сущности я и живу одиноким. В братской могиле.

горбатый, но высокий.

Ах ты, мой прыщик! — ск <азала> невеста нежно. Жених подумал, потом обиделся — разошлись. Прыщики вскакивают с пустяковин.

Протодиакон проклинает «сомневающихся», а они стоят на клиросе и поют сами себе анафему. Скиталец.

Мадам Гнусик. На заре своей журналистики я написал фельетон «Мордобоец приятной наружности». Так вот фамилия его была — Гнусин.

мне кажется: море и я — и больше никого. Такое состояние ощутил я в своем внуке Илюше, когда сидел он у пирса в Больших Котах и глядел на море-озеро Байкал, погрузившись в трансценденцию.

— Мама, из чего сделана молния? Из огня, юнчик.

она кормила свою собаку зернистой икрой. Сейчас таких гурманш среди новых русских хватает.

самолюбие и самомнение у нас европейские, а развитие и поступки азиатские.

у русского человека единственная надежда — это выиграть двести тысяч. Лучше бы миллион. Или шесть. Нас «Ридерз дайджест» кормит такими надеждами лет двадцать. Прекрасно удит в тощенькой нашей пенсионерской казне, отплачивая разными бумажками с золотым тиснением, из которых явствует, что мы не сегодня, так завтра обязательно станем миллионерами. Хоть подставляй тут выражение фельетониста Виктора Кима: «Его жизнь была скучная — он никогда не находил набитых деньгами бумажников, не выигрывал велосипеда на лотереях и не спасал от разбойников прекрасных женщин». Что же насчет «Ридерз дайджест», то играем мы с ним потому, что иногда там издают хорошие книги, только вельми дорогие. Но Нину Яковлевну мою они-таки достали (не в первый раз). Прислали какие-то избранные мелодии. Это на 500 рублей, когда мы копейки шкуляем. Послала она письмо. Суть: мы — пенсионеры и не можем выписывать много всего, как раньше; мы не заказывали избранные зарубежные романы — вы шлете; муж доверчивый — получает от вас почтовые отправления; одну книгу с чайником скомплектовали, и что? — чайник хорошо, книга — не нужна; доколе?! Неужели не бывает бизнеса без совести?

барышню продразнили касторкой, и поэтому она не вышла замуж. Много ли радости жить с касторкой?

Когда он (факельщик) показался в трехуголке, во фраке с галунами и с лампасами, то она полюбила его. В Ильмене у нас она девушка с чувством заявила: «Не могу люблю военных».

После осмотра здания комиссия, бравшая взятки, завтракала с аппетитом, и точно это был поминальный обед по чести. Таких обедов на Руси ныне, как свеч поминальных во всех церквах.

Мордохвостов. Муж.

Напали на зернистую икру с жадностью и съели в одну минуту.

Г-жа N. много ела. «Я бы еще съела мороженого».

Помещик кормит голубей, канареек, кур перечными семенами, марганцовокислым кали и всякой чепухой, чтобы они меняли свой цвет — и в этом единственное его занятие, этим хвастает перед всяким гостем.

водевиль: у меня есть знакомый Кривомордый Кривомазый — и ничего. Не то чтобы Кривоногий или Криворукий, а Кривомордый, и женат был, и жена любила.

N. каждый день пил молоко и каждый раз клал в стакан муху, потом спрашивал строго у лакея: «это что такое?» С лицом жертвы. Без этого он не мог дня прожить. Мазохист.

Мать посылает сына гимназиста за огурцами. Полмерки. Он ехал верхом и съел все огурцы.

Решение: пригласить папу римского перебраться в Торжок — избрать его резиденцией.

У плохого поэта был стих: как саранча летел он на свиданье.

господинчик очень осторожен: он даже поздравительные письма посылает заказными с обратной распиской.

Он: — а вот у нас был один господин, которого по фамилии звали так: Кишмиш. Он звал себя Кишмиш, но все отлично знали, что он Кишмиш.- Она (подумав): Как это неприятно… хоть бы Изюмом звали, а то — Кишмиш.

весело, жизнерадостно: честь имею представить. Ив. Ив. Изгоев, любовник моей жены. Хорошо же в таких изгоях ходить.

в имении богатая библиотека, о которой говорят, но которой совсем не пользуются, варят жидкий кофе, к <ото> рый пить нельзя, в саду безвкусица, нет цветов, — и все это выдается за нечто якобы толстовское.

дворянин хвастает: этот мой дом был построен еще при Дмитрии Донском.

очень влюбчив; едва познакомится с барышней, как уже становится козерогом.

дворянин Дрекольев не дай бог встретиться с таким в темном переулке.

честны и не лгут, пока не нужно немало таких рациональных вокруг.

для водевиля: Фильдекосов, Попрыгуньева.

раньше человек, хороший, с правилами, любивший, чтобы его уважали, уходил в генералы, в попы, а теперь он идет в писатели, профессора…

барышня пишет: «мы будем жить невыносимо близко от вас».

всю жизнь писал о капитализме, о миллионах, а денег никогда не было.

N. был очень хороший, ценный портной, но его губили и сгубили мелочи: то шил пальто без карманов, то ставил очень высокий воротник.

своими рассуждениями о Стриндберге и вообще о литературе Л. Л. Толстой очень напоминает Лухманову.

коновал, жеребячьего звания.

солнце светит, а в душе моей темно.

едва сделался ученым, как стал ждать чествования.

У очень умной ученой барышни, когда она купалась, он увидел узкий таз и тощие, жалкие бедра — и возненавидел ее.

Когда я женился, я стал бабой. Обабился.

Мне хочется, чтобы на том свете я мог думать про эту жизнь так: то были прекрасные видения…

— по этой части он съел собаку, — ах, ах, не говорите так, наша мама очень брезглива.

снилось мне, будто я был в Индии и будто кто-то из местных князей, владетельных особ, подарил мне слона, даже двух слонов. Я так мучился от слонов, что проснулся.

поют петухи, и уже кажется ему, что они не поют, а ноют. У пессимиста всегда так.

Мой меркантильный путь. Некогда за железнодорожной линией у нас был мясокомбинат, где высились горы костей, и когда ветер дул с той стороны, город душило газом меркаптаном. Я свой путь мимо мясокомбината называл меркаптаньим.

зовут антрепренера четырехтрубным крейсером, потому что он уже четыре раза в трубу вылетал.

она ласкается к любовнику: мой коршун!

Кухарка врет: я в гимнажии училась (она с папироской) … жнаю, жачем жемля круглая. Зачем же, матушка? Не жнаешь?

фамилия: Верстак. Хорош на хлебокомбинате в Ишиме Дубина, особенно, когда по громкоговорящей связи на всю территорию обьявляют, чтобы такой-то зашел в контору, там его ждет дубина.

чем человек (кресть <янин>) глупее, тем легче его понимает лошадь. Русский Иван Дурак.

Все, чего не могут старики запрещено, или считается предосудительным. А чего не могут короли?

Один действительный статский советник взглянул на красивый ландшафт и сказал: — Какое чудесное отправление природы!

Глаза нехорошие, как у человека, который спал после обеда.

Бабушка высекла внучку Машу. Маша потихоньку (из меcти) налила ей в суп молока, чтобы она оскоромилась (был великий пост), и потом воображала как бабушка горит за это в аду. Веселенькое кино.

Эта внезапная и некстати происшедшая любовная история похожа на то, как если бы вы повели мальчиков куда-нибудь гулять, если бы гулянье было интересно и весело — и вдруг бы один обожрался масляной краски. Другим не оставил. Ая-яй!

Человек, к-рый, судя по наружности, ничего не любит кроме сосисок с капустой.

— «Мама, Петя богу не молился!» Петю будят, он молится, плачет, потом ложится и грозится кулаком тому, кто пожаловался. Сексота и приложить не грех.

Вещь не нужная, альбом с забытыми, ненужными фотографиями лежит в углу на стуле, лежит уже лет 20, и никто не решается его выбросить.

Вот ты титулярный «советник», а кому ты советуешь? не дай бог никому твоих советов слушать.

— Ваша невеста хороша? — Да все они одинаковы.

Чтобы изучить Ибсена, выучился по-шведски, потратил массу времени, труда и вдруг понял, что Ибсен неважный писатель, и никак не мог понять, что ему теперь делать со шведским языком.

чем ваш муж занимается? — Касторку принимает.

мамаша, вы не показывайтесь гостям, вы очень толстая.

любовь? влюблен? никогда, я колежский асессор.

Морская буря. Юристы должны смотреть на нее, как на преступление.

Если хочешь чтобы у тебя было мало времени, ничего не делай.

Боже, не позволяй мне осуждать или говорить о том, чего я не знаю и не понимаю.

Старческая важность, старческое ненавистничество. И сколько я знал презренных стариков!

В любовном письме: «Прилагаю на ответ марку».

Писарь посылает жене из города фунт икры с запиской — «Посылаю Вам фунт икры для удовлетворения Вашей физической потребности».

Не так связывают любовь, дружба, уважение, как общая ненависть к чему-нибудь. Поненавидели и разбежались. Как оголтелые из протестников на Болотной.

Барин мужику: «если ты не бросишь пить, я буду тебя презирать.» Дома бабы: «что барин сказал?» «Говорит, буду презирать». Бабы рады.

О. И. была в пост <оянном> движении: такие ж <енщи> ны, как пчелы, разносят оплодотворяющую цветочную пыль…

Не женися на богатой — бо выжене с хаты; не женися на убогой — бо не будешь спаты, а женись на вольной воле, на казацкой доле.

Его не пригласили с собой за город под тем предлогом, что у него гость, между тем он понимал, что им не хочется его общества.

С_м_е_р_т_ь ребенка. Только что успокоишься, а судьба тебя — трах!

Перед вами дефилировал целый ряд топ-моделей прачек.

Я <рцев> хвалил девочек и говорил, что растет замечательное поколение.

Федору льстило, что его брат застал за одним столом с известным артистом. Есть у меня из знакомцев клещевидный один мужик. Такие как клещ впиваются в нужных им людей. После санатория может случиться, что звонить вам начнет. Ему ж важно будет, что знать станут окружающие: запросто общается он с заслуженной актрисой России. Есть у меня и приятель один, надоедный, как пискучий комар, звонит мне обычно из всяких присутственных мест, где б его хорошо слышали. «Я хочу тебе сказать как писателю», — начинает он, презентируясь на «массы». А потом в зависимости от хода сбрякнувшей в его мозгах мысли в оборот вовлекаются классики литературы, популярные артисты, великие ученые, полководцы, блистательные имена в области техники. И везде-то мой доброхот бывал. И на целине, и на Байконуре, и в Чернобыле аварию ликвидировал, и Чечню даже зацепил доблестной своей судьбой. Истины ради скажу, что человек он действительно моторный, смелый, вероятно, отзывчивый на чужую боль. Склонен я поверить и его вездесущности. Но позвольте, и меру же знать надо, чего до небес нагнетать дым мифов, вспышкопускательством заниматься. А то в городе в людном месте встретишь его, и пускается он в такую же показуху. Привет, мол, привет, знаменитый писатель, и я готов от стыда через землю провалиться. Писатель — сырье для такого пустопляса! Жалею, что визитку свою с телефоном дал Лимонычу в санатории, так умильно попросил он, что не смог я отказать…

О, есть кое-что выше богатства, чего не купишь. Оттого и интересно жить на белом свете.

Религиозность ее была заставой, к <ото> рая прятала все.

Когда Я <рцев> говорил или ел, то борода у него двигалась так, как будто у него во рту не было зубов.

Передержал и не додержал.

Костя, чокаясь: дай бог, чтобы не так душно жилось и ч <елове> к идеи имел бы больше значения, чем старший дворник.

Прекрасная смуглянка. Преподает девочкам нервы. Хорошо, если хорошо преподает…

Одно могу сказать, господа: как вы счастливы, что живете не в провинции! А мы счастливы — что в провинции.

Брать взятки и писать доносы — это дурно, а любить — это никому не вредит. Это не возбраняется, как говорил на митинге в Тюмени Владимир Вольфович Жириновский. А фискалить становится у иных нормой. Вызывал домой мастера на ремонт ноутбука. Вскоре привычный уже для меня звонок из его фирмы: сколько он с вас взял. Вроде бы забота обо мне пенсионере, а на деле — возрождение нравов времени, когда по доносу расстреляли моего отца…

История должна быть историей не королей и битв, а идей. В быту нашем королей и битв прорва, а идей кот наплакал.

Фамилия — Гусыня, Кастрюля, Устрица. Съединили черта с редькой.

— Будь я за границей, мне бы за такую фамилию медаль дали.

— Нельзя сказать, чтобы я была красива, но я хорошенькая. И слава тебе, господи!

Красива, что даже страшно; черные брови; умствование. Одно слово, ведьма.

Сын ничего не говорит, но жена чует в нем врага. Чует! Он все подслушивал… Ужасти это — жить среди врагов.

Сколько между дамами идиоток! К этому так привыкли, что не замечают этого. Потому, наверное, что стервы умеют себя поставить.

Ходят часто в театр и читают толстые журналы — и все же злы и безнравственны.

Жены своей не любит. Влюблен в А <нну> А <кимовну> и в то же время развратничает со Сливой. Украл на шпалах 20 тыс. Можно и на шпалерах украсть.

Никакого капитализма нет, а есть только то, что какой-то сиволапый мужик случайно, сам того не желая, сделался заводчиком. Случай, а не капитал. Ай-ай-ай, как же случай благоволит нашим миллионерам. Злого умысла — ни боже мой. Случай и только. Каков Чехов с беспощадным срыванием всех и всяческих масок! Друг мой, брат белых медведей, однако, иконно судит о классике. Побывал я некогда в гостях у него в Бавленах и узрел он у меня некие притязания на нобелевскую премию (хотя кому возбраняется и помечтать о ней). В письме в Тюмень потом упрекнул он меня в этом, заявив, что надо быть скромным как Чехов. Я по телефону отчитал его и «приказал» быть беспощадным в творениях своих как Антон Павлович. Обронил по случаю, что у тебя, мол, друже, много собственных таких страниц. И пиши беспощадно по-чеховски, а не занимайся низкопробным морализаторством, выдавая свои мысли за истину высшей пробы. Отчехвостил, в общем, друга.

На улице пьяный Чаликов делал ей под козырек. Здрассте, мадам!

О <льга> любила слово аще (аще ударит тебя в одну щеку, подставь другую).

Николаю было стыдно перед женой за свою деревню. Бедные колины односельцы!

Каждому мешало жить что-то назойливое; деду — боль в спине, бабке — злость и заботы, невесткам — горе, детям — голод [и], чесотка и страх, одной Ольге было покойно, она была всегда одинакова и ровна.

Молодые лучше стариков. Не всегда.

Грубость в населении поддерживают сами чиновники, особенно мелкие, тыкающие даже на старшин и церковн <ых> старост, и сами законы, третирующие мужиков как низших животных.

Тетечка милая, отчего мне так радостно? Оттого, что радостная. А радостная отчего? Звучит в моем сознании из студенческого гимна «Гаудеамуса»: «Будем веселы, пока мы молоды».

Сидя на бульваре ночью, Саша думала о боге, о душе, но жажда жизни пересиливала эти мысли.

Когда Кирьяк буянил, Саша шепотом: Господи, смягчи его сердце! Золотце, а не Саша.

богатые взяли себе все, даже церковь, единственное убежище бедных.

Жуково звали: Хамское, Холуевка.

Ничто так не усыпляет и не опьяняет, как деньги; когда их много, то мир кажется лучше, чем он есть. Тогда деньжистый — крез!

Саша брезговала запахом белья, нечистотой, смрадной лестницей, брезговала жизнью, но была убеждена, что такая жизнь в ее положении неизбежна.

Беда в том, что самые простые вопросы мы стараемся решать хитро, а потому и делаем их необыкновенно сложными. Нужно искать простое решение.

Нет того понедельника, который не уступил бы своего места вторнику.

Нат <аша>: Я в истерику никогда не падаю. Я не нежная. Вон вы какая!

Бальзак венчался в Бердичеве. Лермонтов родился в Тарханах, а Волга впадает в Каспийское море.

Чтобы жить, надо иметь прицепку… В провинции работает только тело, но не дух.

Чеб <утыкин>: Если бы меня полюбила какая, я бы теперь любовницу имел… Надо работать, но и любить, надо находиться в постоянном движении. Тактос голубчики.

Кулыгин: Я веселый человек, я заражаю всех своим настроением.

Ирина: как гадко работать! и никакого сознания, никаких мыслей… Еще бы, с чего им быть у праздного человека.

— Незадолго до смерти отца гудело в печке… И теперь гудит. Слышите? Как странно! Какая значимая деталь! О, если бы такая жизнь, чтобы становилось все моложе и красивее. О такой эволюции мечтал Лев Николаевич Толстой. И не только он. Василий Розанов с его нетривиальной логикой написал, перефразировав евангельский завет «будьте как дети»: «Рожден был в ночь, рос в сумерках, стал стариться — стал молодеть… С седыми волосами — совсем ребеночек… Так мы, русские, растем, ни на что непохожие». Федор Тютчев, которого называли «старик-дитя» заявлял, что никогда б не согласился поменять свой стариковский возраст на юношеский…

Ир <ина>. Трудно жить без отца без матери.- И без мужа.- Да и без мужа. Кому скажешь? Кому пожалуешься? С кем порадуешься? Нужно любить кого-нибудь крепко.

Тяжело без денщиков. Не дозвонишься. Да уж!

человек или должен быть верующим или ищущим веры, иначе он пустой человек.

днем разговоры о распущенности женской гимназии, вечером лекция о вырождении и упадке всего, а ночью после всего этого застрелиться хочется. Жизнь как один день.

в жизни наших городов нет ни пессимизма, ни марксизма, никаких веяний, а есть застой, глупость, бездарность… Это ж ад сущий!

была жажда жизни, а ему казалось так хотелось, что это хочется выпить — и он выпил вина.

быть праздным. Самое распоследнее дело.

значит, поневоле прислушиваться всегда к тому, что говорят, видеть, что делают; тот же, кто работает и занят, мало слышит и мало видит.

На катке; он гонялся за Л., хотелось догнать и казалось, что он это хочет догнать жизнь, ту самую, которой уже не вернешь, и не догонишь, и не поймаешь, как не поймаешь своей тени.

отвык ходить быстро и прямо, но заставил себя: вдруг выпрямился и пошел.

одно только соображение мирило его с д <окто> ром: как он пострадал от невежества д <окто> ра, так, быть м <ожет>, кто-нибудь страдает от его ошибок. Ошибки врачей и учителей — причина многих бед в обществе.

обречен на больную, одинокую, праздную жизнь. Адын — горестно твердил анекдотный грузин, похоронив жену. Так ходил и твердил: адын, адын, пока не пошел с лезгинкой по кругу. Веселье обуяло его: адын, адын, совсем адын! Аса!!!

почетный мир <овой> с <удья>, почетный член детс <кого> приюта — все почетный. В воронежском селе Троицкое такие все живут на Почетке, другие на Непочетке, где селили ссыльных еще при царе.

училась, все училась — он же, остановившийся в своем развитии, не понимал ни ее, ни молодежи.

жизнь уже перевернута [как казалось, вверх дном] и [уже беспокойство останется до конца дней, что бы там ни было, куда бы судьба ни] занесла.

P.S. Я, разумеется, отдаю себе отчет, что читать это на самом деле никто не будет, и пишу всё больше себе на память, чтобы когда захочется перечитать, не пришлось рыться в фолиантах.

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

Откровенно говоря, трудно расставаться со строками Чехова, с магией его бесхитростной жизни, а потому дам еще ряд своих чисто эмоциональных замет, вызванных чтением «записных книжек» Антона Павловича.

Об этой фразе Чехов напомнил Скитальцу во время их последней встречи в Москве, в 1904 г., через несколько дней после премьеры «Вишневого сада»: «Послушайте, вы помните, как у вас в одном рассказе сказано: «Протодьякон проклинает сомневающихся в бытии божием, а они стоят на клиросе и поют сами себе «анафему»!»

Он откинулся к спинке стула и залился почти беззвучным, но заразительным смехом, вдруг сделавшись похожим на свой молодой портрет, когда Чехов был жизнерадостным, беззаботным «Чехонтэ»» (Скиталец. Чехов.- «Повести и рассказы. Воспоминания». <М.,> 1960, стр. 368). Вот этот почти беззвучный, но заразительный смех, каким залился Чехов, напомнив Скитальцу молодого, жизнерадостного и беззаботного «Чехонте», многого стоит, потому что вьявь видишь и чувствуешь писателя в буче молодой газетной жизни. Такая атмосфера царила у нас в редакции «Тюменского комсомольца», когда я после Северов окунулся в журналистскую жизнь. Много было серьезной работы и молодого веселья, озорства. Ближе и понятнее мне в контексте сказанного Скитальцем об Антоше Чехонте.

Любопытны строки в письме Чехова Ивану Павловичу от 24 марта (5 апреля): «Русскому человеку, бедному и приниженному… в мире красоты, богатства и свободы не трудно сойти с ума. Хочется здесь навеки остаться, а когда стоишь в церкви и слушаешь орган, то хочется принять католичество».

Значит свое запись о том «что сила духа в человеке всегда может победить в нем недостатки, полученные в наследственность», и «как бы ни было велико вырождение, его всегда можно победить волей и воспитанием».

О Рассудиной, что просила погасить свет, когда рассказывают анекдоты: «и прежде чем поцеловаться с ней, нужно было тушить все свечи». Превосходная дамочка!

«Прежний так называемый порядочный человек стрелялся оттого, что казенные деньги растратил, а теперешний — жизнь надоела, тоска…» Целый пласт в атмосфере жизни!

В письме В. А. Гиляровского Чехову от 21 июля 1892 г. из Донской области: «Третьего дня в степи мы наткнулись на только что умершего от холеры косаря. Как косил, так и умер. Тут же его и закопали в степи. Можешь себе представить такие картинки». Нам представлять нужно, а для земского врача А. П. Чехова это было реальностью.

«На богатых людей рассчитывать нельзя, — говорилось в этом письме.- Поздно. Каждый богач уже отвалил те тысячи, которые ему суждено было отвалить. Вся сила теперь в среднем человеке, жертвующем полтинники и рубли». Тоже — характерность жизни, что не осталась незамеченной для зоркого ока писателя. И еще на тему. Пришел проведать меня, обезноженного ныне давний товарищ-мудрец, геодезист мирового класса. В литературе хромоножка, однако, после хорошего бутылька водки вдалбливал гвоздями в мою голову, что Я СРЕДНИЙ ПИСАТЕЛЬ. Хотя новую прозу мою не читал. Однако умный инженер, выдающийся изобретатель, по обстоятельствам живущий ныне в Нью-Йорке, герой моей прозы поэт и журналист Юрий Цырин, с которым сдружились на Самотлоре, когда я работал там помбуром в бригаде Героя труда знаменитого Геннадия Левина, написал в своем отзыве, прочитав две эпопеи реминисцентной моей прозы, что я прокладываю новую лыжню в мировой литературе. «Три года», гл. XIII. Юлия, обращаясь к Ярцеву, говорит о муже: «что называется человек-рубаха», на что следует реплика Кочевого: «какая он рубаха <…> Он не рубаха, а старая тряпка из бабьей юбки». Так это хлестко по-чеховски!

«Три года», гл. VII. О Рассудиной: «…она стала поводить плечами, как в лихорадке, и дрожать и, наконец, проговорила тихо, глядя на Лаптева с ужасом: «На ком Вы женились? Где у вас были глаза…» Такое мне приходилось слушать не раз. Жена выговаривала сыну. Другие мамы — другим сыновьям заявляют такое. Одна в сердцах добавила: «Бачили очи, шо куповали — ижьте!»

Признания Лаптева («Во мне нет гибкости…» и «я робею перед идиотами…") в журнальном тексте сопровождены сравнением: «Как моллюск, мозгляк какой-то, ни гибкости, ни смелости…»

«Лицо ее задрожало от ненависти…» Зримо и чувствуемо!

О Ярцеве, в связи с его житейским правилом: быть выше инстинктов. «…он верил в то, что русский суровый климат располагает к лежанью на печке и к небрежности в туалете, и потому никогда не позволял себе ложиться днем…» Встречаются и мне такие.

«Три года», гл. XV. О «сильном нервном возбуждении» Юлии после ухода Федора. «Страшно жить!.. Сегодня на улице я видела слепого ребенка. Надо скопить 20 — 30 миллионов и помогать… спасать людей… Страшно, страшно!..» Какая драма, трагедия в нескольких словах!

«…каждая женщина может быть писательницей». Не думал никогда только о женщинах на этот счет — уверен вообще, что многие люди обладают даром писательства.

«…и неоткуда было взяться раскаянию, так как он считал себя высшим, непогрешимым существом…» Уж таких-то супчиков-голубчиков предостаточно.

Что деньги не дают счастья, Чехов говорит еще в гл. X. Истина это непререкаемая. А ведь деньги королевствуют ныне. Рубль был парусом девятнадцатого столетия, как писал Антон Павлович. Сейчас, к сожалению, рубль в квадрат возведен. Ну, для чего человеку светят звезды? Чтобы хрюкать по-свински у кормушек жизни — много ума не надо. И сердца — тоже. Фоткать младенцев среди пачек денежных купюр? Копить их? У гроба карманов нет.

«Во дворе было грязно даже летом…» «В трактире торговали <…> также водкой и пивом, распивочно и на вынос…» Мелочи, а со смыслом.

«Чайка». Дословно в пьесу не вошло, сходный мотив — в словах Треплева: «Я выпустил из вида, что писать пьесы и играть на сцене могут только немногие избранные». Типическое.

«Добрый человек, но уж очень того… надоел» (т. XIII Сочинений, стр. 267). Вы слышите, добрые человеки!

Cafê du ciel — «Небесное кафе» — парижские кафешантаны. «Седьмое небо» в Тюмени…

К. С. Станиславский в письме из Парижа (после 11 мая 1897 г., т. е. за несколько месяцев до приезда в Париж Чехова) так передавал свои впечатления от посещения кабачков на Монмартре «Le cabaret du nêant» и «Le ciel»: «черное траурное сукно, скелеты, гробы вместо столов, траурные свечи вместо электричества, прислуживают гробовщики. Полутемнота. Вас встречают возгласами: „Recevez les cadavres… О! Que зa pue!“ („Принимайте трупы… О, как смердят!“). Подают пиво следующей репликой: Empoisonnez-vous, c’est le crachat des phtisiques („Отравляйтесь, это плевки чахоточных“) и т. д. Вы переходите в „Ciel“: балаганно расписанные стены синей краской с белыми кругами; подобраны страшные рожи — мужчины и одеты ангелами с крыльями <…> Апостол Петр, в балаганном костюме, говорит проповедь и исповедует желающих, ангельская музыка и райские звуки, набранные из наиболее веселых опереток <…> Вот зрелища, которые больше всего оставили впечатлений во мне» (Станиславский, т. 7, стр. 104—105). Не могли они не произвести фурорного впечатления на гениально чувствующего Чехова.

«На днях в Байонне происходил бой коров. Пикадоры-испанцы сражались с коровами. Коровенки, сердитые и довольно ловкие, гонялись по арене за пикадорами, точно собаки. Публика неистовствовала». Последние только два слова услышу из уст одного юмориста на нашей эстраде, и вспыхивают как видения чеховские коровенки-собаки…

«Дядя Ваня» («Войницкий. Жарко, душно, а наш великий ученый в пальто, в калошах, с зонтиком и в перчатках»). Человек в футляре следовал за Чеховым по следам, как черный человек за Есениным.

Мысль о расхождении между словом и делом у определенной части интеллигенции высказана Петей Трофимовым («Называют себя интеллигенцией, а прислуге говорят „ты“…» — «Вишневый сад», д. II); «Невеста» (конец I гл.) — о Саше: «Пил он чай всегда подолгу, по-московски, стаканов по семи в один раз». Хорошая ремарка, много таких у Саши Вампилова, когда вчитывался я глубинно в его пьесы.

В письме от 24 октября 1900 г. со ст. Яреськи Полтавской губернии бывший народный учитель А. П. Негеевич так обращался к Чехову: «Многоуважаемейший Антон Павлович!» Просил помочь ему проводить зимы в Ялте, чтобы лечить легкие. В следующем письме (начало не сохранилось) говорил: «Еще я Вас глубокоуважаемейший шкап Антон Павлович, покорнейше прошу посодействовать, чтобы доктор Альтшуллер принимал меня безмездно, хотя раз в месяц».

«Крыжовник»: «К моим мыслям о человеческом счастье всегда почему-то примешивалось что-то грустное, теперь же, при виде счастливого человека, мною овладело тяжелое чувство, близкое к отчаянию». Какая глубина и — драма! Счастья без печали не бывает, читатели мои разлюбезные, она, что ни говорите, — явление русской национальности. И не случайно же когда-то Фридрих Ницше заявил: «Я бы обменял счастье всего Запада на русский лад быть печальным». Отчего ж с печалью оно, русское счастье? С древних времен грезили о нем и грезят. Что касательно ближнего века, то Х1Х-ый начинался в русской философии «Разговором о счастье» Николая Карамзина. И сказал он: «Быть счастливым… быть добрым». Так это, злые не бывают счастливы, в противном случае мы имеем рецидив мазохизма либо паранойи…

Чехов говорил: ««Послушайте же, Ибсен же не драматург!..» Он не любил Ибсена. Иногда он говорил: «Послушайте же, Ибсен не знает жизни. В жизни так не бывает» Зато о чеховском всем можно сказать: из жизни, с пылу-жару, горяченькое.

В пьесе «Вишневый сад», д. I, III, IV, слово «недотепа» часто повторяет Фирс. «Недотепой» называет Раневская Петю Трофимова. Словечко — бренд человека!

В письмах: В. М. Соболевскому от б января 1899 г. из Ялты: «Скучно <…> без московского звона, который я так люблю»; сестре — 15 июня 1903 г.: «Был я в Звенигороде, там очень хорошо, чудесный звон…", и О. Л. Книппер 1 и 4 декабря 1902 г. В «Воспоминаниях об А. П. Чехове» 3. Г. Морозовой: в 1903 г., после июня, «в Замоскворечьи зазвонили к вечерне.

Чехов сказал:

— Люблю церковный звон. Это всё, что у меня осталось от религии — не могу равнодушно слышать звон. Я вспоминаю свое детство, когда я с нянькой ходил к вечерне и заутрени». Звоны это вообще чудо жизни и без религии.

В «Вишневом саде», д. I («Гаев: „Шкаф сделан ровно сто лет тому назад <…> Можно было бы юбилей отпраздновать“»). Брендовый этот чеховский шкаф!

Чехов сообщал О. Л. Книппер 5 октября 1903 г.: «Был Л. Л. Толстой <…> сидел долго. Сначала я был с ним холоден, а потом стал добрее, стал говорить с ним искренно; он расчувствовался». Л. Л. Толстой 10 октября писал Чехову: «Свидание с вами было мне очень приятно, и я надеюсь, что оно не было неприятно вам. Жалко только, что осуждал людей потому, что в душе не желаю с другими ничего, кроме самых добрых отношений.

Я написал, чтобы вам выслали мою книгу о Швеции…» Жизнь, даже в таком небольшом клочке.

Л. Толстой противопоставлял шведских писательниц, в основе произведений которых лежит мысль о том, что «брак может и должен быть счастливым. Мужчина и женщина обязаны быть верными друг другу и любить друг друга, если не как муж жену, то как человек человека»… Как и Л. Л. Толстой, Лухманова обличала мужчин за «распущенность нравов» (стр. 4), в отличие от женщин, в которых не «убита инстинктивная потребность чистоты»: «…избави нас бог от равноправности пороков с мужчинами». Как много сказано в малом на гендерную тему!

.«На дне» Горького, акт IV, конец действия: Кривой Зоб и Бубнов поют: «Со-олнце всходит и захо-оди-ит… А-а в тюрьме моей темно-о!». Понял я, что это запись Чехова. Есть состояние в природе и в душе человеческой. Как в картинке нашего художника Володи Волкова — «Предгрозье», что висит у меня над диваном…

Запись, возможно, находится в какой-то связи со своеобразным участием в постановке «Вишневого сада» А. А. Стаховича. По замыслу дирекции театра, во время спектакля за сценой должна была лаять собака. Стахович прекрасно изобразил лай, записав его на граммофонную пластинку. 17 января 1904 г. он подарил Чехову свою фотографию с надписью: «От участника в постановке „Вишневого сада“ по мере сил и дарования». «К карточке приклеена картинка, изображающая собачку, лающую в граммофон» (Мария и Михаил Чеховы. Дом-музей А. П. Чехова в Ялте. М., 1937, стр. 50). Запись сделана Чеховым в декабре 4903 г. или январе 1904 г. А мне вспоминается экспедиция «Агролесопроект» в Саратове, где я начал работать после армии. Была одна инженерша. Выдающееся в ней было то, что сын ее работал на местном радио и телевидении звукорежиссером. Слушали мы вместе радиопьесу, и там, в настрой ситуации скрипела расторяемая ветром калитка. «Толя мой записывал!» — любовно говорила о сыне инженерша. Мы тоже виртуально любили Толю…

Письмо Чехова И. И. Орлову от 22 февраля 1899 г.: «Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр». Потрясающее обобщение.

«водил дружбу» с сыновьями Толстого, Сергеем и Ильей. Илья сочинял рассказы. «Помню, в беседах со мной он всегда проклинал свое происхождение от знаменитого отца, по его словам, отец, сам того не замечая, давит в них наследственную талантливость громадностью своего гения: рядом с ним они всегда с отчаянием убеждались в собственном ничтожестве. Сравнение с великим отцом убивало их энергию». Может быть, и есть в этом великая сермяжная правда. И может, мало ее, когда говорят, что у дарных отцов бездарные дети. Может дарные, но «задавленные»?

Рассказ Шамраева о трагике, который на сцене вместо «западню» сказал: «запендю». Так и просится: запендюрил! Трагически недоговорил трагик.

ЭТО ТОЖЕ ИЗ МОЕЙ ПРОЗЫ:

Романтика — гордое слово…

Рюкзак — родня рыбам. Он имеет свойство плодотворно полниться, становиться тугим, как икряная рыба, и так же, как она, путешествовать. Знаю, о чем говорю: с юности познал рюкзак.

Рюкзак — ноша для философского камня. Не знаю, как у кого начинаются литературные судьбы, а своей собственной я счастливо обязан записками с изысканий газопровода Игрим-Серов: «В поисках философского камня». Напечатала их 18 ноября 1964 года «Комсомольская правда», и попали они в книгу «Письма из Сибири». Был я тогда топографом с Волги. Все мы, итээровцы, приехали на Север экспедицией из одного города. Рабочие у нас также подобрались свои, волжане, мы — командированные, они — сосланные на Север по хрущевскому постановлению тунеядцы. Слово это назвалось сейчас — и прибой того времени шибанул вдруг мне в душу.

Что сказать сейчас о высылке тунеядцев на Север? Односложно если — очередная это глупость хрущевская. Две самые распространенные материи во Вселенной: водород и глупость. Харлан Элиссон. Но есть к этому добавка Фрэнка Заппа: Глупости во Вселенной больше, чем водорода, и хранится она дольше. Тунеядцы виноваты в своем образе жизни. Но они ведь — продукт Системы, и она более виновна в их бедах. И то еще надо учесть, что оскорблял Указ Правительства о тунеядцах не только коренное местное население, но и всех тех, кто в студеной Сибири свершал «подвиг века». А я по себе это знаю, а не из газет: и тонул в болотных зыбунах здесь, и простывал на семи ветрах, и голодал, переходя на подножный корм и выедая окрест палаток кочки с клюквой и кустики брусники.

Местное население недоумевало, как же это, мол, так, здесь дом родной наш, для себя живем мы и для Отчизны, вкалываем, не щадя живота своего, а нам сюда — тунеядцев, нате, мол, вам премию. Мы что, отхожее место, которое загрязняют присылкой сюда не нашедших себя в жизни людей? И пьянствуют тунеядцы, собак у нас в Игриме поели много. А бабы те, телки похотливые, титьки вывалят и совращают мужиков. И вновь будто бы вижу и слышу, как ерничает одна красивая стерва кошка драная, выголив свои прелести: ты щего, мол, нащальник, мне с этими приятностями горбатиться здесь не резон. Ты на ручечки мои глянь-ка, нащальничек, ими бы только яички твои перекатывать. И ведь не выдержал молодяга блядофонистого такого ее натиска и схватил трипак. Скандал в его семье был — до небес. Так вот связываться с телками. Где телки, там страсти чисто животные. В миниатюрном «Толковом словаре молодежного сленга», что я держу на столе у себя для справок по этим вопросам, много таких слов и понятий, что звучат у проституток, ночных бабочек (поэзии-то сколько!), то бишь, и сутенеров. По Интернету прочел одну реплику, и вмиг представилась воображению картина «группенсекса», зазвучали веселые слова разгоряченной самки самцам: «Шевелите поршнями, мальчики!» Из той же почти оперы чеховское: «А это, рекомендую, мать моих сукиных сынов» (из записной книжки).

ЭТО ИЗ ПРОЗЫ ПОДШЕФНОГО МОЕГО ДРУГА-СОКРОВЕННИКА БРАТА БЕЛЫХ МЕДВЕДЕЙ ЮРИЯ БАБАСКИНА:

Итак, Шпицберген, который тебя поманил…

Саша, все, что я читал в начале 70-х о Шпицбергене в библиотеке грода Кадиевки (теперь Стаханов) — завораживало мое сердце. Это колдовское чувство, к моему удивлению, росло по мере того, как я, обычный преподаватель истории в одной из школ этого шахтерского городка, продолжал каждодневно ходить на работу, но с оптимизмом и тайной мечтой вышагивая один и тот же маршрут: дом-школа, школа-дом. Мне нравилась история и, казалось, она тоже нравится моим ребятам. Но Щпицберген уже превратился в символ загадочной, манящей к себе страны.

Донбасс, 2011.

Мишка Шатилов

Еще был в кресле президент Янукович, но пахло уже на Украине майданом позорной кровавой перессоркой страны, неньки ридной для миллионов русских людей даже в русско-говорящем Донбассе. Я рвался сюда к родне, к друзьям по Шпицбергену, с которыми поклялись не сбривать бороды, пока не встретимся вновь. А в моем родном Первомайске по-прежнему жил лучший друг детства Мишка Шатилов. В собственном доме жил, своими руками плотника сотворил добротные хоромы Мишка. Но остался на исходе жизни один — жена померла от рака год назад. Так и не родив ему желанного сына-наследника. А меня угнетала мысль: «Второй брак уже у друга и, похоже, не сложилось».

— Я не пойму, Юра, почему она отталкивала меня, — говорил он мне. Я же всю жизнь перед тем, как ложиться в постель, чистил зубы, зарплату отдавал, по-человечески к ней относился. А дом этот я на ее сына единокровного переписал, как она просила.

— А ты у ней что-нибудь просил?

— Только одного — роди, говорю, мне сына, моего кровного, наследника хотелось… И она все годы обещала, сволочь…

Тут мой друг тяжело задышал, в глазах его промелькнула безысходная боль. И ярость я увидел в них. А чуть успокоившись, Мишка тихо продолжил; «Юра, пойми, я жить не хочу. Зачем? Кому я нужен. Я хочу дом продать и машину новую купить…»

— И как вы решили с ним? — спросил я.

— Как? Никак. Я просил пасынка, пока я живой — не продавать дом. Помру — пожалуйста. Он сказал, что посмотрит, с женой посоветуется… Я раза три хотел повеситься. Вон видишь крюк на потолке, возле печки, — кивнул Мишка кверху, где чернело его коварное изобретение. — Под ним табуретка стояла, но я побоялся выбить ее из под ног, Юра. Ну вот забоялся и все…

Потом мы пили пиво, прикусывая рыбой. Конечно, я утешал друга, говорил, чтобы он эту дурь из головы выбросил, что мы еще найдем ему женщину, но Мишка, шамкая беззубым ртом и обсасывая кусочек тараньки, лишь обреченно махнул рукой: «Не стоит, Юра, поезд ушел».

Летом 2017 года я вновь приехал в Донбасс уже охваченный войной, и выйдя из такси, направился в частный сектор, к дому товарища — на Мира 21…

В моем Первомайске бандеровцев не было, они заняли позиции в соседней Попасной, это 11 км от нас..

Солнце палило так же безжалостно. как в детстве. Город был пустынным и частично разрушен. Но к удивлению моему, на площади перед университетом стоял рейсовый автобус Стаханов-Первомайск и человек пять вышли из него. Значит дюди в городе живут и, как выяснилось, потихоньку работал даже завод, что-то еще выпускал.

Мишкин дом я узнал сразу, хотя он был заколочен. Ворота изрядно заржавели и усохло абрикосовое дерево у крыльца. Я долго ходил по соседям. Спрашивая, где человек, который здесь жил. Дома соседей в большинстве тоже были безлюдными. Наконец, из одной калитки вышла пожилая женщина с палочкой. «Михаил Иванович? — спросила она, — Так он давно здесь не живет. А дом его продали родственники».

— А сам-то Михаил Иванович куда переехал? — нетерпеливо спросил я. — Где он сейчас? Понимаете, я приехал из Москвы, друг его, мы жили на одной улице и с детства дружили. Там внизу возле речки Луганки были наши дома. Я ищу его, специально приехал.

В женщине открылось ко мне нечто доверительно-теплое. Морщины у глаз маленько расправились.

— Я вас понимаю, — проговорила она, вздрогнув, — Вы, наверное, знаете, он начал сильно пить, каждый день покупал бутылку водки и баллон пива. Он почти ничего не ел, да и зубов у него не было, ни одного. А пенсия у него хорошая, шахтерская. Я ему говорила: «Михаил Иваныч, вставьте себе зубы, кушать вам надо… Погубите себя» А он: «Ладно — вставлю когда-нибудь на том свете». Бывало, валялся он прямо здесь на дороге, я поднимала его, домой вела. Ой. как жалко его, человек-то он хороший был…

Меня как чем-то ушибло.

— Почему был? — спросил я. — Скажите, где он сейчас.

— Повесился, — шепотом произнесла соседка и перекрестилась. — Конечно, Юрка с отчимом нехорошо поступил, жестоко и неправильно. Не заслужил такого обращения Михаил Иванович, царствие ему небесное.

Донбасс, лето 2017 г.

БАВЛЕНЫ. 10. 07. 2018 г.

P.S. На этом, Дон Кихот Ламанчский, то бишь Тюменский, я заканчиваю «нацвиркивать незазейливую свою песню», которую посвящаю твоей несравненной Нильсинее Яковлевне, жизненный подвиг ее, надо думать, зачтется и на земле грешной и далеко за облаками в твоем фантастическом городе на Солнце.

Как говаривали в старину: «Право, не знаю, чем отогреть душу ее, ведь пережиты такие потери…» Ты — мужчина, тебе легче устоять. Хотя в твои 80 — трудно…

Дочитываю «Сихоте-Алинь». А еще раньше на стр 163-ей блаженно открылся мне мой Шпицберген, где с 1973 по 1975 полярничал я, радуясь и тоскуя неимоверно. А ты возродил те времена своим талантом, и жена моя Светуля обернулась прекрасной белой медведицей. Спасибо, дружище! Иной же слюны может напустить, чем грешат середние начинающие писатели.

ГЕРАСИМОВУ: ВОТ ВСЕ, ВОЛОДЯ! С НОВЫМ ГОДОМ. ДЕРЗАЙ!

АЛЕКСАНДР МИЩЕНКО

Как служить Слову?

Ответ на этот вопрос «Как служить слову?» вызвучивался для меня двоичностью экспертов как «голос свыше» и глас новоявленного патриарха Кирилла во время его интронизации, транслировавшейся в прямом эфире. Манифестом звучало в моем сознании:

— Служение Слову — это тяжкий крест, несение которого требует полной самоотдачи и полного ему посвящения себя. Крест писателя — отречение от всего, что не есть служение Слову, готовности быть верным ему до конца. Нет и не может быть у вступившего на этот нелегкий путь ничего личного и частного. Он сам и вся его жизнь безотказно принадлежат Слову. Его сердце болит о народе.

Писательское служение является особым духовным подвигом. Его невозможно вести в одиночку или в ограниченном круге единомышленников. Надо единить всю полноту и многообразие дарований, присущих каждой человеческой личности, которая пришла в этот мир заявить о себе на фиесте жизни. Посему, сознавая свои недостоинства, с тем большим внутренним трепетом, воссаженные на престол писательства и пребывая в этих горних высях, мы выражаем надежду, что масса людская, не отрекаясь от биологического своего предназначения, будет следовать примеру лучших, прислушиваться к их мнению, что жизнь, которая умней нас, возьмет свое, что верх возьмут здоровые начала. Нам же остается внимать гениям, которыми мечены вехи веков, солнцу русской поэзии Пушкину, Толстому, Достоевскому, Гоголю, Шолохову и недавно ушедшему из жизни Солженицыну.

Писатель — хранитель внутреннего единства человека с самим собой и со всем человечеством.

Воспринимаем как знаковую мету времени, что писатель предназначенностью своей дерзновенный заступник народный и поборник того, что являет собой правду, или истинную глубоко научную, не спекулятивную мысль об общности «человеческого вещества» на планете и вселенской ее предназначенности в эволюции Мироздания, что пришло время Ноосфера.

Задача писателя не допускать возникания перерастания разномыслия в обществе в раскол нестроения и лжеучения. Писатель должен способствовать тому, чтобы каждая личность во всей ее неповторимости находила свое место в общем созидательно-творческом устремлении человеческого организма планеты в бесконечном своем эволюционном развитии. Материя единится взаиможертвенностью. Классик сказал: «И море и Гомер, все движется любовью». Перекликается с этим Дант: «Любовь, что движет солнце и светила». Реплика в сторону: у них «общая историческая судьба», как сказано было Президентом России. И нужно, чтобы человеческие разномыслия не ослабляли общих усилий по созиданию общего нашего дома под звездами. Наш лозунг: в главном — единство, во второстепенном — свобода! Во всем любовь!