Бесплатный фрагмент - Истории СССР

Краткий курс

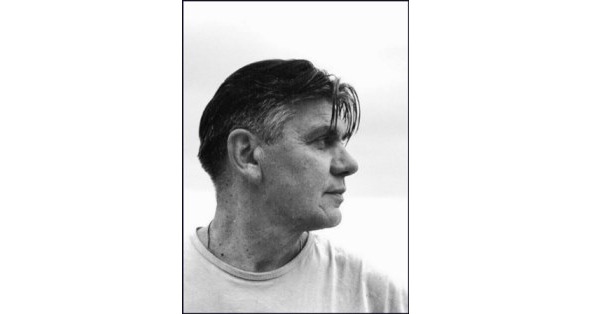

Об авторе

Я прожил свою жизнь в послевоенном Ленинграде, вновь ставшим Санкт-Петербургом. Рос с бандитами «Васьки», занимался самбо и дзюдо в одном спортклубе «Труд» с Вовой Путиным, был призёром первенств г. Ленинграда и СССР по самбо и дзюдо. Подрабатывал в кино каскадёром, освобождаясь от основной работы, ради заработка и встреч — с Володей Высоцким, Василием Шукшиным, Олегом Янковским, Василием Ливановым, Олегом Борисовым, Михаилом Боярским, Никитой Михалковым, Марчелло Мастрояни и другими известными актёрами.

Окончил ЛИАП и работал там инженером, учился в аспирантуре ЛНИИФК и защитил диссертацию, работал 10 лет доцентом в ЛГИТМиКе, а потом был проректором по учебной работе всесоюзного института повышения квалификации профтехобразования, позже работал в руководстве компании ТРИТЭ Никиты Михалкова и директором баскетбольного клуба «Спартак». Строил коммунизм на благо советского народа, защитил диссертацию и получил степень кандидата педагогических наук, вёл курс трюковой подготовки в должности доцента Академии театрального искусства /ЛГИТМиК/. Вырастил двоих детей, которые со своей матерью и моей бывшей женой выгнали меня из моего дома после 26 лет совместной жизни. Похоронил, вскормивших меня родителей-фронтовиков. И сегодня вижу, как их, чудом дожившие до этих дней, однополчане, Победители в Великой войне, через 70 лет после Победы, вместо того чтобы давать милостыню щедрой геройской рукою недоучкам и спекулянтам, получают подачки от разжиревших наворишей. На всё воля Божия! Но нам дано осмыслить его волю в проявлениях наших поступков. Это я и пытаюсь сделать.

Примечание. Все имена и фамилии персонажей в рассказах — вымышленные и автор просит у их однофамильцев извинения.

Отзыв на книгу Николая Ващилина «Истории СССР»

Книга Николая Ващилина «Истории СССР» хороша уже своим названием. Каждый развитый человек интересуется историей своего отечества. И не выдумать лучшего и более убедительного источника, чем автобиография на фоне исторических событий. Правда это субъективный взгляд, но именно из таких «взглядов» и складывается объективная картина. Конкретные, увлекательно описанные лёгким литературным языком, происшествия оказываются будто в фокусе читательского внимания, обращённого в прошлое. И встают перед глазами достоверные, яркие картинки, будто из собственных воспоминаний. Такие описания ценны от любого человека, как ценны берестяные грамоты или наскальные рисунки. Но Николай Ващилин не простой свидетель. Ему удалось наблюдать действительность с порядочной высоты, и как спортсмену /участнику сборной СССР по дзю-до/ и как учёному, и педагогу. Целая творческая жизнь прожита им в кино, где Николаю посчастливилось работать на лучших картинахи дружить с такими художниками как Андрон Кончаловский, Никита Михалков, Сергей Бондарчук и многие другие. «Три мушкетёра», без его участия, как постановщика боёв и трюков трудно паредставить. Такие воспоминания в виде сочинений позволяют воспринимать отечественную историю, как опору для дальнейшей созидательной жизни, в том числе творческой.

Виктор Тихомиров

Писатель, кинорежиссёр,

художник из группы «Митьки» 25.04.2010.

Первый опыт предпринимательства

Отцу, маме и всем сродникам по плоти посвящаю мои воспоминания

Досуг послевоенных ребятишек больше всего был связан с игрой в войну. Мы делились на наших и немцев и гоняли друг друга по дровяным сараям палками, которые изображали автоматы или шашки как в фильмах «Звезда» или «Чапаев». Двор наполнялся криками «бах, бах» и «падай, ты убит». Те, кто изображали отряды наших бойцов, густо обвешивали свои обноски родительскими орденами. «Немцам» было приодеться труднее, да и вообще их набиралось мало. Большинство из нас отказывались изображать немцев, и их отряды были малочисленны. За это они получали в игре более выгодные позиции, и победа «нашим» доставалась не сразу и не легкой ценой. Раненный боец должен был смирно лежать на сырой земле, уставившись в прямоугольник синего неба нашего узкого двора-колодца и ждать, когда медсестра его перевяжет.

Когда в войну играть надоедало, мы шли через банный проходной двор на Неву, к Тучкову мосту. Там на берегу высились огромные горы песка, который привозили баржи для строительства. Мы лазали по горам, кувыркались, рыли пещеры. Часто пробирались на баржи и играли в капитанов. Матросы нас гоняли, но без злобы. Наглядевшись смертей, они ценили наши крики, как арии Энрико Карузо. Мимо проплывали черные буксиры, дымили черным дымом и натужно тащили за собой баржи с разными грузами. Город отстраивался после войны.

Если на песках места хватало всем, то на отвалах завода Козы случались массовые потасовки за место под солнцем. Туда из цехов завода им. Козицкого выбрасывали множество бракованных деталей, и мы собирали там свои коллекции блестящего, вертящегося и пружинящего, из которого дома делали свои игрушки. Мастерили машины, поезда, самолеты. Некоторые собирали настоящие «вечные» ручки, которыми можно было писать, если достанешь чернил для заправки. Но они часто протекали и пачкали карманы, за что нам сильно доставалось от матерей. Ребята постарше умудрялись такие вечные ручки продавать сверстникам и зарабатывать копеечку на конфеты или эскимо. Иногда даже на эскимо в шоколаде.

Копеечки у многих позвякивали в карманах. Одни выпрашивали их у родителей или экономили на школьных завтраках, другие выигрывали в пристенок. Пристенок это любимая игра шпаны по отъему денег у младших «шнурков». «Шнурок» первым должен был ударить своей монеткой о стену, чтобы она со звоном отскочила подальше. Крутой бил своей монетой о стену, она отлетала и падала поблизости от монеты «шнурка». Верзиле оставалось только дотронуться до обеих монет своими загребущими растопыренными пальцами и денежки уплывали в его карман под грустный, тихий стон «шнурка».

Моим любимым занятием было собирание кусочков цветных стёклышек во дворе Академии художеств. Там раньше была мастерская Михаила Ломоносова, в которой он делал мозаику и весь двор был усыпан мелкими разноцветными осколками. Набрав их целые карманы мы шли на причал к сфинксам и отмывали их невской водой, а потом украшали ими свои скромные жилища или меняли на другие драгоценности.

Игрушек после войны у детей нашего двора на Васильевском острове в районе Голодай было не много. Мяч можно было пнуть ногой раз в год, да и то за особую заслугу перед его владельцем. Чаще обычного играли в войну, надев отцовские гимнастёрки с орденами, вооружившись палками и прыгая по поленницам дров.

Но весь двор замирал и собирался у дверей прачечной, когда Вовка, сын дворничихи тёти Тони, выносил шайку с мыльной водой, пока его мать полоскала белье, и начинал пускать мыльные пузыри. Он делал пузыри из мыльной воды, которую должен был слить в канализацию, надувая их через соломинку. Никто во дворе не умел делать такие огромные мыльные пузыри. Весь люд нашего двора, включая героев войны и труда, с восторгом ожидал рождение каждого вовкиного мыльного пузыря и неистово крича, присваивал пузырю какое-нибудь название. Арбуз, Германия, Велосипед, Квартира… Пузыри надувались огромные и неслись по ветру через весь двор, переливаясь на солнце разными цветами и приобретая на ветру загадачные формы. Казалось, что всё пространство двора, становилось волшебным разноцветным миром и мы бегали, задрав головы и пытаясь ухватить какой-нибудь шарик. Но как только наши руки прикасались к этому чуду, шары лопались и исчезали без следа. Тогда двор оглашался дружным смехом и криками «Лопнула твоя квартитрка!» или» Германии-капут!».

Но время проходило незаметно, солнце пряталось за высокими домами и во дворе сгущались сумерки. Приходила пора возвращаться домой, к долгожданному придуманному матерью ужину. Но ночью, сладко сопя во сне под ватным одеялом, многие из нас продолжали бегать и прыгать за призрачными мыльными пузырями в детском восторге, пытаясь ухватить своё радужно переливающееся счастье.

Во дворе соседнего дома находилась столярная мастерская. Там вкусно пахло деревом, столярным клеем и было много курчавых стружек. Там можно было найти обрезки брусков, реек и сделать из них рукоятку ножа или сабли. Мама заказала дяде Феде сделать нам шкаф. Вещи уже давно висели по стенам и украшали жилище блеском орденов и медалей на родительских гимнастёрках. Видимо от большой своей доброты он вдобавок смастерил мне грузовую машину. Когда я гордый пришел с ней на песчаные горы, мальчишки сразу же приняли меня играть в гараж, но очень скоро я оказался лишним. Им была нужна только моя машина.

Я не любил драться, но жизнь к этому постоянно подталкивала. В воскресенье вся мелкая послевоенная поросль Васькиного острова собиралась на киноутренник в заводской клуб — по нашему в Козу. После киносеанса шпана выясняла между собой отношения, привлекая в шайки ребят своих районов. Самое разумное было оттуда поскорее смыться. И уже в уютном закуточке крепости своего двора разобрать по косточкам, обмусолить просмотренный фильм: какими храбрыми были фельдмаршал Кутузов или Александр Невский, какие зоркие наши пограничники и какой умный у них пес Джульбарс. А после просмотра трофейного фильма «Тарзана» весь двор наполнялся его призывными кличами и пролетами пацанов над дровяными сараями на подвешенных бельевых веревках.

Когда появились волшебные ящики под названием телевизор, во дворе вспыхнули жаркие споры. Один был умнее другого. Самым авторитетным спорщиком был Вадик Крацкин. Его отец работал инженером на заводе им. Козицкого, где и делали эти телевизоры. Но даже он не мог объяснить, как в такой маленький ящик ученые умудрились запихнуть уменьшенных людей и лошадей?

Однажды мама Вадика, тетя Нина позвала нас на детскую телепередачу. Показывали французский короткометражный фильм Альбера Ламориса «Белогривый». Я даже не смог есть ароматный и румяный пирожок с капустой, которым угостила нас тётя Нина, до того захватил меня фильм. Эта, щемящая душу, история о дружбе мальчика и дикого белого жеребца запала мне в душу на всю жизнь. В фильме ловцы диких лошадей в топях Камарга поймали коня. Мальчик его выпустил на волю, и они вместе решили обрести свободу, прыгнув в морскую пучину. Свобода или смерть! И не иначе.

По вечерам мы с бабушкой ходили в булочную за хлебом. Батон с изюмом был самым доступным угощением и по воскресным дням мы его покупали. Он был очень похож на пасхальный кулич и делал день праздничным. В тот раз в булочной толпилось много народу и, чтобы не толкаться в очереди, бабушка вывела меня на улицу и велела ждать у входа. Я пялился на горы конфет в витрине, уложенные в пирамиды и пытался рассмотреть их фантики.

Около входа в магазин стояли калеки со снятыми шапками и, потряхивая ими, просили у добрых людей денежки. Некоторые были совсем без ног и сидели на дощечках с колёсиками из подшипников. Милосердные люди бросали им в шапки копеечки, и они сверкали на дне шапок золотыми россыпями.

Мне это понравилось и, чтобы не терять время даром, я пристроился к просящим, снял свою шапочку и начал ею потряхивать. Я не успел получить свою милостыню, как вышла бабушка и дала мне по уху. Я даже не понял сначала, откуда свалилась эта оплеуха. Сначала я задохнулся от обиды, вопрошая, за что?! Потом понял, что кто-то из сограждан донес на меня бабушке.

Обычным нашим детским делом было слоняться по линиям и проспектам «Васьки» и глазеть на витрины магазинов. Больше всего мы любили смотреть на плавающих рыб в витрине рыбного магазина на Среднем и на горы конфет в китайских вазах с драконами. Самой близкой к дому была кондитерская на углу Среднего проспекта и Соловьёвского переулка. Но иногда, нарушая материнский запрет, мы пробирались до седьмой линии, где от фантиков разбегались глаза даже у Ленки Обуховой. А она то знала в конфетах толк. Её отец был полковником. Самих конфет я не ел. Видимо, маме и папе было не на что их купить. Но фантики нюхать друзья давали часто. Кто ел конфеты, рассказывал другим, что там было внутри — орешки или вафельки, а иногда и настоящий ликер. Ну, это, они, конечно, врали.

Но больше вкуса конфет меня завораживали своей красотой их обертки — фантики. Появилась такая мода — собирать коллекции фантиков и привирать, что ты якобы все эти конфеты ел и знаешь их на вкус. Хотя большую часть своих коллекций коллекционеры находили на тротуарах улиц и даже в урнах. Заглянуть в урну для меня было большим испытанием. Надо было долго дожидаться, пока все пройдут и никто не увидит, что ты рукой лезешь в урну. Зато потом, в тишине своего домашнего угла, зарывшись в книжки с попугаями, можно было не спеша вдыхать этот сладостный аромат какао из Бразилии?!

Коллекция моих фантиков и вкусовых ощущений была едва ли не самой скудной во дворе. Мой друг Вовка Захаров решил мне помочь. Он привел какого-то пацана, который предложил мне менку. Он мне фантики, а я ему ордена, которыми украшал свою курточку во время игры в войну. Я уверенно и быстро решил обменять медали «За отвагу» и «За Победу над Германией» на ворох разноцветных ароматных фантиков. Потом променял и медаль «За боевые заслуги». За каждую медаль парень щедро отваливал по десять бумажек. Глаза его радостно бегали. Он переминался с ноги на ногу и оглядывался по сторонам, будто хотел смыться по нужде. Но когда у меня остался мой любимый мамин орден «Красного Знамени», я крепко зажал его в кулаке и твердо сказал «Нет». Тогда парень поднес к моему носу фантик с, нарисованной на нём, Кремлевской Башней. От этого фантика так сильно пахнуло шоколадом, что у меня засосало под ложечкой. Мало того, от него струился еще какой то тонкий, незнакомый аромат.

— Чуешь? — спросил парень.

— Угу, — промычал я.

— Знаешь, что это?

— Что?

— Ликер, понял?

— Ты что, как же его туда наливают?

— Военная тайна. Таких конфет больше нигде нет. По заказу Сталина сделали. Понял?

— Понял.

— Бери, твое!

— Он с силой разжал мой кулак, и след его растаял в сумраке подворотни.

— Я почувствовал, что сделал что-то непоправимое.

— Дай понюхать, — заныл Вовка.

— Я, конечно, ему дал. Мне было не жалко, потому что моя коллекция теперь разбухла фантиками разных конфет.

Вечером того же дня я с радостью сообщил маме и папе о своей удачной сделке. К моему удивлению мама заплакала. Нет, зарыдала. Я даже не мог понять, чего это она так рыдает из за каких то железяк. Конечно, орден был очень красивый. Он мне и самому очень нравился. Красное, прозрачно-переливающееся красное знамя, звезда, листики дуба из чистого золота, а внутри — белая, как снег, эмаль. Мне и самому было орден очень жалко. Парень меня обхитрил. Но разве можно было его сравнивать с кремлёвской башней, источающей сладкий запах бразильского шоколада?

Мы с мамой долго бегали по дворам, но мальчика этого не нашли. Вовка обиделся, и мы с ним разругались на всю жизнь. Он ведь хотел сделать как лучше.

На Троицу дядя Федя изготовил нам шкаф, и мы его втиснули в нашу полуподвальную комнату двенадцати квадратных метров, перегородив её на две половины. На одной, у окна, спали мы с бабушкой, на другой, у печки — мама с папой. После летнего отдыха в деревне мама подзабыла про ордена и я разместил коллекцию своих фантиков на почетной верхней полке нового шкафа.

Осенью 1955 года задули холодные ветры. Мы ходили на Неву смотреть на волны и на то, как прибывает вода. Народу на берега высыпало много. Нам было весело. Из уличных громкоговорителй диктор тревожным голосом объявлял каждые полчаса о том, что вода прибывает и уже на целый метр выше какого-то ординара. Мы припустили домой, перепрыгивая огромные лужи, и с восторгом глядели, как из люков хлещет вода. Мама обрадовалась и повела меня на второй этаж парадной лестницы, где жила Ирка Куриная. Там уже кишел народ из подвальных и первых этажей. Мы с Вадиком примостились на тюках с вещами у окна и стали ждать, когда по Третьей линии за нами приплывет «Аврора».

К утру вода спала. По радио объявили отбой. Когда мы вернулись в нашу комнату, в ней было по колено воды, шкаф плавал, плавали вещи и плавали мои фантики с нарисованными на них белыми лебедями, мишками на севере, косолапыми мишками в лесу, красными шапочками, тузиками, коровками, кремлевскими башнями, красными маками и всякими другими прелестями, напоминающими об их чудесном послевкусии во рту.

Школа

Моей первой учительнице — Лидии Аркадьевне Платовой.

Я был уже в старшей группе детского сада и, возвращаясь домой, мы с мамой заходили в магазины и присматривали всякие принадлежности к школе. Был дождливый мартовский день и прогулку отменили. Мы играли в кубики и в больницу. Вдруг раздался чей-то плач, потом еще, еще. Плакали взрослые, нянечки и воспитатели. Потом, как гром, разнеслось по коридорам страшное известие — «Сталин умер!»

Страна долго рыдала, жила трауром. Люди не знали, как жить дальше. Я даже подумал, что все наши старания по подбору портфеля окажутся напрасными и никакой школы не будет. Все школы закроют. И вообще жизнь закончилась. Народ будет рыдать. Но школы не закрыли. И мы искали школьную форму с той же настойчивостью. Мне нравилась полушерстяная гимнастёрочка серо-стального цвета, но мама убедила меня, что хлопчатобумажная с фиолетовым отливом мне больше к лицу. Канючил я не долго.

И вот 1 сентября, подтянув гимнастерочку и расправив ее под ремешком со школьной кокардой, направив стрелочки на брюках, с портфельчиком, туго набитом буквариком, тетрадочками и пенальчиком, я вышел из дома, перешел через дорогу на Вторую линию и попал в беспорядочную толпу таких же «форменных» пацанов и девчонок в белых передниках.

Нас стали организовывать в классы. Учительницы громко выкрикивали наши фамилии, и мы строились в колонну по двое. Потом, когда класс набирался, учительница уводила его в школу. Мама уверяла меня, что я попаду в 1-й А класс. Видимо, она так хотела. Но 1-й А увели в школу без меня. Я был растерян и поглядывал на маму. Она жестом руки давала мне понять, что все идет по плану. Набрали и увели в школу 1-й Б класс. Начала набирать 1-й В Лидия Аркадьевна Платова. Учительница была доброжелательной с необычной старомодной прической, с белым жабо на платье. Ее голос слегка дребезжал. Она созвала положенное количество первоклашек и, взяв за руку девочку в первой паре, повела их в школу. Мама подтолкнула меня

— Иди. Твою фамилию неправильно произнесли, сказали Валуин.

После недолгих препирательств, я пошел в школу с этим классом, оставшись без парочки.

В классе все начали рассаживаться за парты — такие черные столики с наклонёнными столешницами. Все дети расселись. Я остался стоять в проходе. Места за партой мне не осталось.

— Ты из какого класса, мальчик?

— Из этого.

— Как твоя фамилия?

— Ващилин. А Вы сказали Валуин.

— Ах, да, — сказала Лидия Аркадьевна.

Так началась моя борьба за место под солнцем. Оказалось, что в коридоре дожидался своей участи второгодник Валера Ветроломов. В конце коридора стояли запасные парты. Лидия Аркадьевна сказала, чтобы мы принесли себе парту. Место для нашей парты нашлось в конце колонки возле окна, из которого, если вытянуть шею, можно было увидеть мой дом. Так что школа стала для меня почти родным домом.

Лидия Аркадьевна была нашей единственной учительницей первые четыре года. С ней мы познавали тот набор предметов, который предназначался программой для первых четырех классов: русский язык, чистописание, арифметика, пение. Только на физкультуру и на уроки труда она нас отдавала в руки других учителей — Виктора Ивановича и Сергея Петровича.

Теперь вся жизнь завертелась вокруг школы. Пришел из школы, сделал уроки (домашнее задание) можешь гулять, то есть жить нормальной дворовой жизнью. Только теперь все, кто встречался на улицах были отмечены особыми метками: этот из 2-го А, а этот из 4-го Б, а этот вообще из 24-й школы. Шел учет также и по домам проживания и по улицам. Этот с третьей линии, а этот с седьмой. Долгое время было не ясно, кто ведет этот учет и кто свои, а кто чужие. В первый раз это прояснилось когда пошли драться двор на двор. До кровянки. Потом пошли драться линия на линию. Увильнуть или отказаться было не возможно. Свои забьют. Потасовки в школе между классами считались не серьезными, но все же имели место. Обычно это происходило в туалете, или на школьном дворе.

Иногда, видимо, для того чтобы отвлечь нас от дворовой жизни и расширить наш кругозор, Лидия Аркадьевна организовывала культпоходы в театры и музеи. Экскурсии в зоологический музей с динозаврами, в музей истории религии и атеизма, устроенный в Казанском соборе, вызывали у нас неподдельный интерес. Исаакиевский собор слепил глаза своей красотой и грандиозностью. В центре, из-под купола свешивался маятник Фуко. Он величаво раскачивался по большой амплитуде. Вокруг толпились люди в ожидании чуда. Наконец, слабый щелчок дощечки об пол возвещал, что чудо свершилось. Учительница восклицала: «Видите, видите! Земля вращается! А значит, Бога нет». Я никак не мог понять этой логики и системы доказательств. Она могла вращаться и с Богом. А может Бог ее вращает?! Гораздо убедительней доказывало отсутствие Бога та безнаказанность, с которой творили эти люди кощунственные свои проказы. Сомнения усилились, когда наши запустили в космос, где по нашим понятиям жил Бог, первый спутник. Мы спорили о его размерах. Мне казалось, что он с пятиэтажный дом. Не меньше. А если меньше, то и хвастать нечем.

Я не любил культпоходов с их всеобщим весельем и полезностью, нудными рассказами экскурсоводов об исторических фактах, которых никогда не мог запомнить. Походы в театр для меня вообще стали пыткой. Там артисты делали вид, что все взаправду, хотя и дураку было ясно, что на сцене сидел дядька из соседней подворотни, а никакой ни Ленин. А чая в чайнике и вовсе не было. Конкуренции с кино, где всё было как в жизни, и кони, и танки, и река и море — театр не выдерживал. И тратить драгоценное время своей жизни на это лживое притворство я не хотел. В кино мы ходили самостоятельно по воскресениям. Рубль на киноутренник своему ребёнку находила самая нищая мать. Правда некоторые пацаны умудрялись проесть этот рубль по дороге в кино и им приходилось прорываться без билета. Детские киноутренники в кинотеатре «Балтика» или «Козе» походили на птичий базар. Дети со всего Васильевского острова набивались в зале и дружно орали «Ура» вместе с героями кинофильмов. Фильмы, в основном, были про войну.» Чапаева» мы знали наизусть. «Подвиг разведчика» цитировали без помарок. Адмирал Ушаков по нашим понятиям был членом ЦК КПСС и лучшим другом товарища Сталина. Такой морской главком, вроде Ворошилова. «Великий воин Албании — Скандербег» тоже был нашим. Географию мы учили по контурным картам, отчего весь мир казался общим, то есть нашим. Если попадалась сказка, то и она была про войну. Про войну Добра со Злом. Добро — это наши. А кто против нас — турки, половцы, белые и фашисты — зло. О Волька ибн Алёша?! Жаль, что старик Хотабыч поучаствовал только в футбольном матче. Мог бы и под Сталинградом нашим помочь — трах-тибидох. Как просто было во всём разобраться. Несогласных мочили во дворе. Между дровяными сараями. Но были среди них и те, кто с раскровавленным носом продолжал настаивать на дворянском происхождении Александра Невского. Упёртые такие парни. Никак их было не обломать.

Но однажды я насторожился. Предстоял культпоход в Эрмитаж. А там до революции жил царь. И одно то, что можно было увидеть как жил царь, где спал, где ел — вызывало интерес. Ожидания оправдались уже в гардеробе. Все было такое огромное и шикарное, в золоте и в зеркалах, что захватывало дух и переполняло гордостью за наших дедов и отцов, которые все это у буржуев для нас отняли. Пройдя бесчисленную анфиладу залов со шкафами, вазами и прочей бытовой ерундой от которой меня потянуло в сон, мы пришли в зал, где царь любовался своими картинами.

— А сейчас, дети, вы увидите великого Рубенса — торжественно произнесла учительница.

Сначала я даже не понял, где оказался. На стене висела огромная, под потолок, картина с абсолютно голой теткой. Вполоборота к ней, спиной к нам был изображен голый дядька с мускулатурой кузнеца. Видимо, это и был Рубенс. Экскурсовод начала что-то рассказывать про аллегории, но всем нам стало ясно, что никаких аллегорий здесь нет и быть не может. Это настоящие голые люди. Очень красивые, вожделенные. Именно на таких мы ходили подглядывать через процарапанные стекла в банный двор, откуда нас нещадно гоняли банщицы. А здесь всё показывали открыто. Только пытались убедить нас, что это аллегории. Дальше — больше. В зале великого Рембрандта голая тетка лежала прямо в разобранной постели. В голове моей бушевал ураган. Я понял всё. Я понял, что не зря случилась Великая Октябрьская Социалистическая Революция и всё это отняли у царя. Я понял, что не зря мама мучилась и выбиралась из деревни в Ленинград, чтобы дать мне хорошее образование. Я понял, что Лидия Аркадьевна очень добрая и показала мне лучший в мире музей. Теперь я буду ходить сюда каждый день. Сразу после школы. А потом сразу после работы. И, вообще, буду здесь жить и работать. И я повадился ходить в Эрмитаж. Мама не могла нарадоваться и хвасталась соседям:

— Коля-то мой в Эрмитаж ходит по субботам. Отвадила его школа от улицы.

Лидия Аркадьевна учила нас любить свою Родину. С первых уроков картинка ржаного поля на обложке букваря стала мне близкой и понятной метафорой нежного чувства к этому месту, где я родился и живу. На уроках пения, как молитвы, мы заклинали: «Широка страна моя родная…» и «Взвейтесь кострами синие ночи, мы пионеры дети рабочих…». И вот настал этот радостный день, когда мы стали юными ленинцами, младшими братьями комсомольцев. Я учился на «хорошо» и «отлично», а поэтому в пионеры меня принимали не в школьном коридоре, как всех прочих, а в музее В. И. Ленина.

Мы даже не усомнились ни на секунду, что Мраморный дворец на берегу Невы для музея В.И.Ленина и построили. Тем более, что другой исторической справки давать и не собирались, а краткая экскурсия по дворцу, где всё дышало революцией, ни на какие мысли о царском происхождении этих монументальных залов и лестниц не наводила. Особенное доверие к Революции и ужас перед ней внушал зал, заваленный до потолка, траурными венками по случаю смерти В. И. Ленина.

Когда мне повязали красный галстук, у меня из глаз брызнули слезы радости. Теперь я стал верным ленинцем и был готов за Ленина на всё.

— Будь готов! возопила пионервожатая с выпирающими вперёд буферами.

— Всегда готов! пискнул я петухом в хоре юных ленинцев.

Долго ждать не пришлось. По школе объявили соревнование по сбору макулатуры и металлолома. Меня выбрали звеньевым, и я очень хотел улучшить показатели своего звена и приблизиться на несколько шагов к победе коммунизма. Лидия Аркадьевна говорила о победе коммунизма с придыханием, устремляя свой лучистый взор на окна класса, туда, где сверкало солнце. Иногда я ставил ее в тупик своими глупыми вопросами: «Кто при коммунизме будет мести улицы, и делать другую грязную, не почётную работу?». Но она уводила разговор к насущным задачам сегодняшних дней, таким как сбор металлолома.

Заколдованный этой навязчивой идеей, я мелкими шажками прочёсывал линии и дворы Васильевского острова в поисках ржавых кроватей и водосточных труб. И вдруг однажды увидел в одном из дворов, одиноко стоящую, чугунную ванну. Почти новую. Я даже удивился, что люди выкинули такую чистенькую и новенькую чугунную ванну. Собравшись стремительно нашим звеном, мы затолкали ванну на школьный двор. По снегу она шла хорошо. Утром ванну оприходовали и с почетом провозгласили наше звено лидером в соревновании. Мы ходили очень гордые. Но не долго. Прошел шумок, что по школе ходит участковый милиционер с дворником и кого-то ищут. Оказалось, они искали нашу ванну. Заря коммунизма для меня на время скрылась за чёрными тучами.

Пришла весна. Лёд тронулся. Васинские пацаны после школы собирались на Стреле и, пока отцы с матерями завершали на заводах и фабриках рабочий день, перевыпоняя пятилетние планы и взятые социалистические обязательства, подсаживались с шестами на проплывающие льдины. Смелые пионеры плыли по Неве к Академии художеств. Те, кто потрусливей, вроде меня, садились на льдины, которые плыли по Невке до Тучкова моста. Там легче было выбраться на берег, не замочив штанов. Льдины там теснились в деревянных подпорках моста и вылезали торосами на песчаный берег. На Неве высокие гранитные набережные вылезать на берег мешали и можно было уплыть в открытое море, помахав на прощание рукой египетским сфинксам, Румянцевскому саду и восхищённым сверсникам.

Самый радостный первый весенний праздник советского народа — Международный Женский День. Масленицу и пост в советском обществе не упоминали и тихо замещали их в умах русских людей новоиспечёнными «крендельками». Воскресение давно приобрело смысл обычного выходного дня, когда можно было подольше поваляться в постели, сходить в кино и «залить за воротник» до линии налива. Мы мастерили на уроках труда скворечники ко Дню птиц, которым заменили Благовещение, делали подарки своим мамам и бабушкам, когда узнали, что Лидия Аркадьевна заболела. Решение ее навестить созрело в головах членов нашего звена мгновенно. Сначала я решил подарить моей учительнице подарок, предназначавшийся маме. Два месяца по вечерам я вышивал болгарским крестиком жёлтого цыплёнка. Но оставить маму с пустыми руками в такой праздник показалось мне жестоким и не справедливым. Тогда кто то из ребят предложил собрать мелочь из своих копилок и купить фруктовый тортик за восемь рублей восемьдесят копеек. Все согласились и подтвердили свои намерения у прилавка в кондитерской на седьмой линии. Уже поднимаясь по лестнице дома любимой учительницы, мы начали спорить кому первому торжественно внести торт. Каждый понимал: у кого торт, того и любить будут больше. Вырывая торт друг и друга, мы его уронили и он раскололся, рассыпался по ступенькам на несколько частей. Испуг и оцепенение у находчивых пионеров быстро прошли. Мы решили его склеить слюнями и аккуратно упрятать назад в коробку. Подарим, уйдем, а Лидия Аркадьевна так жадно в него вгрызётся, что ничего и не заметит, решили мы.

Лидия Аркадьевна очень нам обрадовалась и велела мужу накрыть на стол.

— Садитесь ребятки мои, будем все вместе пить чай с тортом — сказала она.

В воздухе повисла мертвая тишина. Мы переглянулись. А потом, с аппетитом съев торт и запив его чаем, мы все вместе пели нашу любимую песню: «Взвейтесь кострами синие ночи, мы пионеры — дети рабочих, близится эра светлых годов, клич пионера: «Всегда будь готов!».

«Кружки» и «Стрелки»

Рос я, подрастал не по дням, а по часам. Игрой в кубики или в песочные куличи меня было уже не занять. Колдуны и прятки тоже перестали будоражить воображение и заученные считалочки типа «стакан, лимон, выйди вон…» не сулили заветной минуты торжества детского тщеславия. И чтобы я в познании человеческого бытия ненароком не свернул на звериную тропу, нужно было организовать мой досуг. Школа в те годы досугом своих учеников занималась мало, зато на девятой линии был Дом пионеров и школьников, в котором можно было найти множество кружков и спортивных секций. Туда мама с бабушкой и повели меня на «примерку».

В расписании кружков и секций внимание моих родителей приковал кружок игры на баяне. Бабушка в молодости больше жизни любила гармониста Колю в своей деревне и готова была выйти за него замуж. Но когда дело дошло до церкви, то батюшка им запретил встречаться, так как они оказались родственниками. С этой не спетой песней в своей груди бабушка жила всю жизнь и готова была выложить все свои сбережения на покупку баяна. Бабушкина взяла. Мы пошли на седьмую линию в магазин культтоваров. Баян выбирали недолго, нужно было решить какой брать: красный или зеленый. Я выбрал зеленый. Никто не спорил. Когда мы пришли в кружок игры на баяне, добрый, но лысый дядя настучал на клавишах рояля какую-то песенку и попросил меня повторить. Я подумал, что он шутит. Еще ничему не научил, а уже заставляет сыграть песенку, да еще на рояле. Это же не баян. Я нехотя нажал несколько клавиш, чтобы только с ним не спорить.

— Нет, — сказал он бабушке. — У вашего ребенка абсолютно нет слуха.

Бабушка загрустила. А я, облегченно вздохнув, успокоил её нашей любимой считалочкой:

— Баян, лимон, выйди вон.

Баян бабушке пришлось возвращать в магазин.

На этом же этаже мы зашли в другую комнату с зеркалами и поручнями вдоль стен. Это был кружок бальных танцев. Тётя в черном трико, смачно обтягивающем её формы, попросила меня что-нибудь станцевать. Я сбацал «яблочко» с выходом и присядкой, модное в нашем дворе. Тёте понравилось и меня взяли. Но пока мы разучивали Молдаванеску, и я крутился и прижимал к себе Таню Федоровскую из соседней школы, я так подрос и растолстел, что меня из кружка исключили за профнепригодность. Но любовь к Тане еще долго жила в моем мальчишеском сердце и я ходил к их школе, чтобы ненароком встретить её и проводить до дома. Приходилось стыкаться с пацанами из Таниного двора, и если бы не её брат Юра, который встал на мою сторону, мне пришлось бы туго. Быстро бы они отбили мою любовь к Тане. Впрочем, Таня и сама не отвечала мне взаимностью и мы с ней вскоре расстались. На память о Тане мне осталась Молдаванеска с тем магическим аккордом, на котором я должен был выбежать из хоровода в центр и прижать её к себе, усадив на своём колене. Зато я подружился с её братом, да так крепко, что он пригласил меня к себе не день рождения. А это было важным знаком.

На свой день рождения я приглашал со всего двора только четверых друзей. Мой друг Вадик Крацкин подарил мне клайстер с марками. Женька Золотов, сын нашей дворничихи тети Тони, бамбуковую палку, Вовка Бедик — книгу «Аврора уходит в бой», а Вовка Захаров — красную эмалевую звезду от офицерской фуражки. Мы съели пирог и стали рассматривать подарки. Все это теперь было мое, а пацаны, разглядывая свои вещи, нехотя прощались с ними навсегда.

С Юрой мы записались в конькобежную секцию на «Динамо» и сошлись на общем интересе к почтовым маркам. Мы оба были больны страстью к их собирательству. Марки можно было выменять в обществе филателистов, которое собиралось по воскресеньям во Дворце культуры им. С. М. Кирова, можно было выменять у пацанов в школе или купить в магазине «Филателия». Мы ходили друг к другу, разглядывали под лупами свои марки и мечтали о тех странах, откуда они прилетели на почтовых конвертах. Уже не помню, с какого это лиха я раздобрился и Юрке на день рождения совершенно бескорыстно подарил всю свою коллекцию марок в двух замечательных альбомах. Вскоре мы с ним тихо расстались навсегда, без ссор, без драк, без сожаления.

Изгнанный из кружка танцев, я, униженный и оскорбленный, ошибся дверью и забрел в подвал дома пионеров, где находился фотокружок. Там в красной темноте ребята сновали из одной комнаты в другую.

— А чего это вы здесь делаете? — спросил я, зайдя в одну из комнат. Комната была освещена глухим красным светом, а на столах стояли глубокие ванночки с какой-то прозрачной жидкостью.

— Гляди сюда, — сказал Сашка из нашей школы и опустил в жидкость белый лист бумаги. На нем тут же начали проступать лица пацанов, которых я знал по школе.

— Чудеса! — подумал я. Хочу быть фокусником.

Но для этого требовался свой фотоаппарат. Я начал просить, чтобы мне его купили, и на десятый день моего рождения мне подарили фотоаппарат «Смена» за 110 рублей. Была еще «Смена-2» с автоспуском, но она стоила 130 рублей, а двадцатка для нашей семьи тогда была целым состоянием. Так я стал фотографом. В кружок мы могли прийти в любое время, проявить свою пленку, отпечатать фотографии и показать их Мастеру. Он делал замечания и указания, и мы исчезали в творческом тумане. Добавляли знаний и школьные уроки рисования, на которых учительница заставляла нас изображать на листах бумаги составленные её натюрморты и отображать форму предметов игрой света и тени.

Я был увлечен новым для меня делом и мог часами ходить по городу в поисках сюжетов. Город открывал мне свои красоты и мерзости. Я фотографировал городские улицы, красивые дворцы, соборы и памятники, своих друзей на их фоне, первомайскую демонстрацию трудящихся, направляющуюся по первой линий на Дворцовую площадь и военные корабли на Неве. Я фотографировал друзей, потому что они обнимались и были вместе и не мог сфотографировать лица врагов, потому что они прятались по разным углам и не попадали в один маленький кадрик моей «Смены».

Когда солнце пригревало настолько, что становилось душно в длинных портках, мы ходили купаться на Неву или на пруды Приморского парка Победы, стадиона им. В. И. Ленина, центрального парка культуры и отдыха им. С. М. Кирова. Можно было купаться и на песчаном берегу у Тучкового моста, но нашим любимым местом был причал со сфинксами из древних Фив у Академии художеств. Прыгнуть в глубину леденящей Невской воды с гранитных ступеней причала Академии или Стрелки было куда забористей.

Часто веселиться и купаться нам мешали милиционеры и в отчаянные дни мы решались пойти купаться на пляж Петропавловской крепости, погреться у теплого гранита её стен, поглазеть на золотые блики ангела на остроконечном шпиле, уходящим в вышину небес. Но здесь было опасно. Можно было схлопотать звездюлей, нарвавшись на ватагу «петроградских». Они выбирали из нас главного, и самый мелкий из их шайки подходил к нему и просил закурить. Тот, естественно, его посылал, и начиналась драка, пока не подъезжали менты.

Мы на Стрелке их угощали тем же и поэтому были готовы к расплате. Эту подготовку мы проходили в своих дворах, выясняя отношения между собой до кровянки, то есть до удара, после которого у одного из дерущихся не хлынет из носа кровь. Тогда драку останавливали старшие пацаны и того, у кого текла кровь, отводили домой умываться. Родителям говорили, что парень бежал, споткнулся и упал. Сказать правду родителям было невозможно, непостижимо. Иначе во двор можешь больше не выходить. Ябиду забивали свои же.

Когда я приходил домой с разбитым носом на вопросы мамы не отвечал. Она чувствовала неладное и причитала, чтоб я не свернул на скользкую дорожку, не погубил себя и не опозорил наш род. Я её не слышал до тех пор, пока не посадили в тюрьму папу, и мы не сходили в Кресты к нему на свидание.

На стадионе имени В. И. Ленина на пруду установили десятиметровые вышки для ныряния. Как-то мы полезли посмотреть, высоко ли это и страшно ли. Разобраться не успели. Петроградская шпана нас всех столкнула вниз и долго гоготала, пока мы плыли к берегу. Такие наглые выходки наши не прощали. Собирали шайку васинских, человек сто, вооружали их камнями, велосипедными цепями и обрезками водопроводных труб, завернутых в газету. Вся эта толпа шла через Тучков мост и вываливалась на проезжую часть, наводя ужас на окружающих. Обычно в сквере у Успенского собора происходило побоище, которым начиналась затяжная война между васинскими и питерскими.

Мне это очень не нравилось. Я любил тихую, мирную жизнь и боялся этих сражений, где махались все и не было видно ни своих, ни чужих. Но увильнуть от этого было невозможно. Забьют свои. Зачитанная при свете лампы история Ромео и Тибальда казалась театральной школьной инсценировкой и звон рапир в их поединке звучал мелодично, как колокольчики, заглушаемый свистом велосипедной цепи петроградской шпаны у твоего уха.

Зимой, сделав уроки, мы перекидывали через плечо коньки на шнуровках и на 33-м трамвае ехали на каток в ЦПКиО им. С. М. Кирова, вотчину петроградских. Нарастающий с каждым днем уровень тестостерона в крови вел нас по тонкой струйке аромата девичьих волос и их растущих грудей, обтянутых шерстяными свитерами. На катке звучала музыка, и сверкали гирлянды разноцветных лампочек. Ставка Петроградских монстров располагалась в центре катка. Они стояли мрачной темной тучей и курили папироски «Беломор» и «Север», сверкая огоньками. Трое, четверо разведчиков кругами барражировали среди кружащейся ликующей толпы в разноцветных шапочках и шарфиках и высматривали жертву. Их «спецодеждой» были кепки-лондонки, черные пиджаки с шарфами, обычные / не спортивные/ брюки и хоккейные коньки «канадки». Они пренебрегали спортивной одеждой и считали её уделом «пидерастов». Их антиподы «пидерасты» кружили по краю поля в обтягивающих рейтузах, шлемовидных шапочках и на «бегашах». Низко присев и наклонившись вперёд, они, звеня носками своих «бегашей» об лед, прорезали как молнии толпу отдыхающих в разноцветных шапочках и, казалось, ни на кого не обращали внимание. На самом деле, присмотрев девчушку с выразительными формами, они подходили к ней клеиться уже в трамвае, где было не видно черных монстров и всегда можно было вызвать милиционера.

На катке черные монстры высматривали грудастых девчонок и, схватив на ходу их за грудь, исчезали в толпе. Высшую точку наслаждения эти гады испытывали, когда выискивали влюбленную парочку, скользящую по льду ухватившись за ручки или, еще и того больше — за талию. Тогда они просили парня закурить и лапали его подругу за выразительно обтянутое бедро. Нужно было драться. Парень гнался за монстром и тот привозил его к стае, теряясь в её тёмной бездне. Хорошим это не заканчивалось.

Милиционеры на коньках не катались. Поэтому я не любил ходить на каток с девочками. Но иногда всё таки решался. Уж очень приятно было ее подержать за талию или коснуться невзначай её нежной упругой груди, когда она споткнется о неровность льда. А лед заливали плохо.

Еще «веселее» было на танцах в «камне», то есть в Мраморном зале Дворца культуры им. С. М. Кирова. Старшие товарищи тащили нас туда в качестве «пехоты» на случай, если возникнет сражение с пришлыми за право обладания самой соблазнительной любительницей танго. Но мы, «пехота», чтобы маскироваться, тоже должны были обниматься под музыку с набившимися в зале кудрявыми школьницами и ремеслинницами. Если у вожаков возникала драка, мы оставляли своих партнерш и бросались в бой. Но менты здесь были не на коньках, а в своей голенищенской стихии, да к тому же на подмоге у них были военные патрули и разного рода добровольцы из народных дружин. А если ссора нашего пахана происходила с «мариманом», то до подлета милиции можно было так схлопотать по голове бляхой от матросского ремня, что ни какое переливание крови уже бы не помогло. Драки кипели до тех пор, пока не подъезжали «воронки».

Такая окружающая среда заставляла заниматься специальной подготовкой. В спортивные секции бокса и борьбы юношей принимали по закону только с четырнадцати лет. Поэтому драться нас учили старшие товарищи за стенами дровяных сараев.

В те времена нам можно было записаться в спортивные секции только мирной направленности. Чтобы не утонуть в Неве, где было страшное течение и глубина, мы пошли учиться плаванию в бассейн в Гисляровских банях. В секцию прыжков с десятиметровой вышки очереди не было, а в секцию плавания нужно было пройти спецотбор. Мы обмылись в душе и вышли в чашу бассейна. Тренерша в коротких штанишках и синей кофточке построила нас в шеренгу на краю бассейна. Я оказался на том краю самой его глубокой части у вышек для ныряния.

— Кто не умеет плавать? — спросила тренер.

Мне было стыдно поднять руку и я промолчал. Я оказался бы одним и был бы поднят на смех.

— На старт, внимание, марш!

Все прыгнули в воду, некоторые даже головой вперед и поплыли наперегонки. Я стоял и не знал, что делать. Я же умел плавать только по-собачьи.

— Что стоишь, бестолочь? Прыгай! — крикнула тренер, махая руками.

Я прыгнул и после двух, трех судорожных движений резко пошел ко дну. Дно было далеко. Я жадно пил не вкусную хлорированную воду. Кто-то больно дернул меня за волосы и потащил вверх. Слава Богу, я не успел выпить весь бассейн. Тренер вытащила меня и откачала. Она прыгнула за мной прямо в своих штанишках и кофточке. Я так был ей благодарен, я так ей улыбался. И даже хотел поцеловать. В ушах моих, полных воды, глухо звенело и бубнило. Тренер подняла меня, держа крепко за руку выше локтя, довела до двери душа. Я с любовью посмотрел на нее и сказал:

— Спасибо, Вера Геннадьевна!

— Пошел вон! — сказала в ответ Вера Геннадьевна.

И я пошел. Со старшими не принято спорить. Пошёл записываться в конькобежную секцию на стадион «Динамо». Меня взяли. Мама на последние деньги купила мне «бегаши». Они звенели носками об лед, когда я, низко согнувшись, загребал ногами, проскальзывая по льду в очередном шаге.

Через месяц усердных тренировок прошли соревнования и я пробежал со страху 500 метров за 59 секунд, безумно как мельница, размахивая руками. Тренер, Елена Сергеевна, меня похвалила, присвоила мне второй юношеский разряд и сказала:

— Ты только не обижайся, Коля, но коньки не для тебя. Иди лучше заниматься в другую секцию.

— А в какую? Куда я подхожу?

— Попробуй шахматы.

Самый главный шахматист школы был одним из отличников нашего класса — Савва Половец. Отличников было четверо: Марина Еременко, Игорь Руппе, Савва Половец и…. я. Савва привел меня в секцию шахмат в Доме пионеров и мы с ним стали дружить. В классе сели за одну парту и вместе ходили на занятия шахматами. Там он мне ставил шахи и маты, дружески и ободрительно похлопывая меня по плечу. Папе понравилось мое новое увлечение. Он купил мне шахматы, и мы с ним играли вечерами. Он ставил мне мат и тоже ободрительно похлопывал меня по плечу. Мне показалось, что индусы придумали шахматы только для того, чтобы меня обыгрывали и ободрительно хлопали по плечу. Я шахматы сначала невзлюбил, а потом возненавидел. И стал плохо относиться к своему новому другу Савве Половцу, и даже к Алехину и Капабланке, хотя их не знал и никогда не видел.

Зато жарким пламенем во мне вспыхнула любовь к бразильским парням Пеле, Диди, Вава и Гарринча. Хотя я их тоже не знал и никогда не видел. О них мне рассказал мой новый друг Саша Шахмаметьев, отпетый двоечник из нашего класса. Учителя не знали, что с ним делать и придумали прицепить его ко мне в целях перевоспитания. Сашу пересадили ко мне за парту вместо Саввы Половца, а Савву нагрузили другим отпетым двоечником Юрой Скотниковым. Кроме школьных занятий я должен был с Сашей дополнительно после уроков заниматься дома. Саша жил в Татарском дворе, был татарином. Когда на уроках истории речь заходила о татаро-монгольском иго на Руси весь класс пялился на Сашу и грозили ему кулаками. У него была большая бедная семья. Беднее нашей. Когда Саша приходил заниматься уроками, он начинал тихо подвывать, что очень хочет жрать и не может думать от голода. Я скармливал ему свои макароны с сахарным песком, и он, наевшись и отвалившись на диване, вместо занятий алгеброй начинал мне рассказывать про звезд бразильского футбола. Про то, как они виртуозно владеют кожанным мячом и какие мощные у них удары. Удары у Пеле такие мощные, что красавец Жильмар, вратарь сборной Бразилии не может их взять. Про то, что Гарринча хромает на одну ногу, но при этом обводит четверых англичан, Диди и Вава отдают точные пасы, а красавчик Пеле посылает мяч в ворота, не давая ему касаться земли. Алгебра и геометрия тихо лежали на столе, не прерывая Сашкиных рассказов.

Наконец, мы с ним решили пойти в секцию футбола. Она располагалась во Дворце имени С.М.Кирова, по нашему в «Камне», где вечером гремели танцы и мы рубились в смертельных драках за наших паханов. Тренер посмотрел на нас с надеждой и любовью и записал, наделив нас футбольными амплуа. Сашку поставили в нападение на левый край, как и Гарринчу. А мне Марк Иосифович Кравец многозначительно сказал:

— Будешь стоппером, Коля.

Я с тоской подумал о чем-то не очень хорошем, но Сашка меня успокоил, объяснив, что стоппер — это центральный защитник. На душе стало легче. На большой перемене мы в школьном дворе играли в футбол в одной команде с Сашкой. И когда выигрывали, нам говорили, что так не честно, потому что мы занимаемся в секции. Мы с Сашкой стали часто гулять вечерами по набережной Невы и мечтать, как поедем играть в далекие страны за сборную СССР против Бразилии. Мечта о красивой нездешней жизни, как вирус, заползла в наши черепные коробки.

Перевоспитать Сашку мне не удалось, он все больше становился блатным, начал курить. К тому же в футбольной секции он был далеко не лучшим на левом краю. А когда Кравец увидел его с папироской, выгнал из секции. Как верный друг я тоже ушел из секции, но Сашка это не оценил. Мама часто говорила мне, чтобы я не водился с Сашкой, что он мутный парень и до добра не доведет. Мне было обидно за Сашку и за себя, за мой ошибочный выбор.

Сашка упивался блатной жизнью, бравировал разными блатными словечками, неряшливой одеждой, папироской и сплевывал сквозь зубы. Мне больше нравились стиляги в узких брюках, твидовых пиджаках и с коками на голове. Они обычно толклись у Универмага на углу Среднего проспекта и 2-ой линии, они «косили» под Элвиса Пресли, про которого мы знали только по рассказам моряков и краем уха слышали рокешники в его исполнении на гибких пластах-костяшках.

Блатные стиляг не жаловали, а дружинники их ловили и стригли прямо на улице. Я боялся примкнуть к ним, но брюки заузил, да так, что еле-еле в них влезал. Однажды на танцах в «Камне» я пригласил Тамарку Рысьеву, двоечницу из нашего класса. У нее в классе выросли самые большие груди и была очень тонкая талия. Ее лапал какой-то грязный, в заношенных нечищеных ботинках и мятых брюках взрослый парень. Я был чистенький и наутюженный, и как мне казалось, намного лучше этого грязнули. Так вот мне она отказала и тут же пошла с этим парнем, прижималась к нему своей грудью так, будто бы их намазали клеем. Сашка, увидев мои растопыренные глаза, шепнул по старой дружбе, чтобы я не лез к ней, потому что это Октябрь, а она его чувиха.

— А кто такой Октябрь? — спросил я.

— Из главных, — шепнул Сашка.

Наши с Сашкой прогулки по набережной Невы становились все реже, он зазывал меня на какие-то задания, с виду безопасные, но меня это настораживало. Обычно мы стояли на углах улиц и, если поедут менты, должны были дать знак своим. Чаще нужно было организовывать прикрытие. Тот, кто совершал кражу в трамвае или в магазине убегал, если его заметили, а «прикрытие» падало под ноги преследователям и прерывало погоню.

Как-то раз после удачного дела Сашка позвал меня к Октябрю в гости. Когда мы пришли, в узком длинном коридоре толпилась наша шпана и чего-то ждала. По одному заходили в комнату, а выходили оттуда с очень важными лицами и начинали рассказывать, как было классно. Сашка загадочно ухмылялся, и отводил глаза. На мои расспросы не отвечал, наверное, хотел сделать мне сюрприз. Когда подошла моя очередь, он подтолкнул меня в комнату и закрыл за мной дверь. Я догадывался, что это подарок, награда от старших товарищей, от Октября. Может быть краденные фотоаппарат или часы? Или поесть вкусно дадут. Ну что ещё?

Комната была перегорожена шкафом и за ним слышалось какое-то сопение. Я заглянул за шкаф и остолбенел. На кушетке лежала голая, пьяная девка с татуировкой на животе «Добро пожаловать». Увидев меня, она поманила пальцем и развалилась на подушках. Я покрылся липким потом и меня затрясло и затошнило. Опираясь о стену, я вышел из комнаты под гоготание толпы.

— Ну как? — спросил Сашка.

— Здорово, — промычал я, поднимая вверх большой палец.

В комнату нырнул Сашка. Я не мог слушать весь этот бред о сексуальных подвигах дружков и убежал домой.

На следующий день шайка, человек в двадцать, пришла под окна нашей комнаты и Сашка начал звать меня. Я вышел понурый и сказал им, что никуда не пойду. Сашка сообщил, что вчера зарезали Октября и надо идти драться.

— Я не пойду, — повторил я.

— Хуже будет, — пригрозил мне Гена.

Я ушел домой. Толпа еще стояла. Потом раздался звон стекла и на пол упал здоровенный булыжник. Хорошо, что не было дома родителей. Соседи забегали по коридору, хватались за телефон, но я их остановил

— Хуже будет!

Пришла пора контрольной по алгебре. Саша заныл, дай, мол, списать. Я не дал, сказал, чтобы писал сам. Зря, что ли я с ним занимался. Он получил двойку, что грозило ему остаться на второй год.

После школы они с двумя гопниками встретили меня и начали бить. Я махался, как мог, но силы были неравные. Весь в крови я доплелся домой. Дома, отмыв кровь, я поразмыслил и решил сам для себя — не сдамся. Не хочу быть в шайке. Будет страшно, но я не сдамся. Свобода или смерть.

Сильней носа болело сердце, вернее душа. Сашку я считал своим другом. Нас сближала мечта. Мы оба мечтали о красивой жизни, оба мечтали поехать к Пеле, к Диди, к Вава и Гарринче. Что же я теперь им скажу, когда приеду в Рио.

А о том, что поеду в Рио, я ничуть не сомневался. Для этого нужно было только войти в зал кинотеатра, дождаться пока медленно погаснет свет и засверкает окно в яркий мир путешествий и развлечений, в мир, где живут такие разные люди. Где в Нью-Йорке живет Малыш и его добрый Чарли, в далекой Аргентине танцует несравненная Лоллита Торрес, в прериях от индейцев убегает на дилижансе Джон Уэйн, а на улицах Бомбея шатается голодный и неприкаянный бродяга, которого жалел весь советский народ, как родного брата. Наверное, от того, что на улицах своих городов таких же бродяг было навалом.

Денег на билет в кино катастрофически не хватало. К тому же трудно было себе отказать и в эскимо на палочке. Как разорваться между соблазнами? Мы пытались прорваться в кино без билетов. Для этого нужно было протиснуться между выходящей толпой в кинотеатр и спрятаться в туалете. А когда погасят свет, тихо выбраться и сесть на свободные места. Но часто свободных мест не оставалось и нас вылавливали даже в темноте билетёрши с фонариками.

Однажды какой-то парень позвал меня и посулил пустить бесплатно в кино, если я помогу ему отнести и укрепить на витрине рекламный плакат нового кинофильма. Так неожиданно открылась золотая жила. Мы в газете обнаруживали, в каком кинотеатре идет любимый фильм, приходили или приезжали на трамвае или автобусе к кинотеатру и искали художника, которому предлагали сделку. Он соглашался. Мы смотрели полюбившиеся фильмы до тех пор, пока не выучивали их наизусть. А потом во дворе играли, подражая любимым героям. Когда игра наскучивала, искали новый фильм. Уроки делать стало некогда. Успеваемость по алгебре и геометрии резко упала, но зато появился интерес к географии. Где находиться Мексика? Далеко ли? Искали мы на карте Буэнос-Айрес.

По радио и телевизору мелькнуло, что где-то в Южной Америке наши баскетболисты показали международный класс. Я подошел к учителю физкультуры Виктору Ивановичу и спросил, как записаться в секцию баскетбола.

— А что, ты рослый. У тебя получится. Иди в Василеостровскую спортшколу. Она на Большом проспекте, на девятой линии. Тренер Виктор Фёдорович меня взял без разговоров.

— Центровой нам в команде нужен, — сказал он.

Возвращаясь домой с первой тренировки, мне уже мерещилось, как я шаркаю подошвами своих ботинок по асфальту Пятой Авеню. И уже засыпая под одеялом мне слышался гул моторов самолета, который несет меня в Аргентину к ненаглядной Лоллите Торрес. Я без нее жить не могу.

Я тщательно готовился к тренировкам. Чистил мелом китайские кеды, утюжил трусы и майку и бегал по «поляне» от кольца до кольца как угорелый. Наш разыгрывающий Серега Ломко осаживал меня:

— Ваща, что ты летишь как паровоз? Поля не видишь? Я же открытый стоял, а ты Сереге Светлову мяч отдал.

Началось первенство ГОРОНО (городского отдела народного образования) среди спортивных школ всех районов Ленинграда. С боями мы пробились в финал, который проходил в воскресенье в 210 — й школе на Невском. Я приехал, когда школа еще была закрыта. Потом подошли наши пацаны и мы стали вспоминать наигранные на тренировках комбинации.

— Ваща, а ты трусы погладил? — подкусил Ломко, — А то мяч отскочит!

Матч близился к концу, а я все сидел на «банке» и старался перехватить взгляд тренера. Наконец он посмотрел на меня.

— Давай, Ваща, не подведи. Промышляев, пятый фол заработал.

Шли последние секунды. От страха рябило в глазах. Я выскочил на поле и, оценив ситуацию, бросился в отрыв. Дрожь в пальцах еще не прошла. Ломко запустил пас через все поле. Я выставил ладони, чтобы принять мяч, но он с силой, выбив мне палец, отскочил в сторону и гулкий отзвук от его удара прокричал мне «нет».

Пришёл апрель! Апрель, апрель! На дворе звенит капель! На дорогах лужи после зимней стужи….Значит скоро мой день рождения! Значит мне исполнится 14 лет! Тогда я запишусь в секцию самбо….и тогда. Ну, тогда!

Мама

Моей дорогой мамочке — Александре Яковлевне Ващилиной /в девичестве Григорьевой/

После смерти Сталина в мозгах людей что-то сместилось. С ним легче переживались послевоенные тяготы и оставалась вера в то, что еще чуть-чуть и станет совсем хорошо. Раз уж мы с ним Гитлера одолели, то разруху…

Никита Хрущев конкуренции со Сталиным в сердцах народа не выдерживал. Народ роптал. Не остывшее после войны, достоинство человека раскрывало многие рты для резких слов в адрес, пришедшего в 1954 году, правительства. Возмущение народа вырвалось наружу после речи Хруща о культе личности Сталина и его зверствах. Те, кто сидел в лагерях, были рады, но те, у пивных ларьков, встававших в атаки из окопов с криками «За Родину! За Сталина» принять это не могли и сильно роптали. Правда не все. Нашлось много и молчунов, а ещё больше — доносчиков. Мой отец сдержанностью не отличался и проехав на танке до Берлина считал, что заслуживает лучшей доли. Об этом и ляпнул где-то, то ли на работе, то ли у пивной. Скрутили его быстро. Пришили дельце о воровстве досок, да еще групповое. Начальника и сослуживцев, которые встали на его защиту вписали в одну преступную группу, а по групповому давали больше. Как-то утром в наш подвал пришли с обыском, искали деньги, но кроме мышей да клопов ничего не нашли, но отца забрали. Так он оказался в Крестах, а я услышал презрительное прозвище — тюремщик и бойкот дворовых товарищей.

Однажды, в школе за оскорбление я вступил в драку, толкнул обидчика и он разбил своей крепкой головой горшок с цветами. Маму вызвали в школу и заставили купить новый цветок. Мама купила, но меня ругать не стала.

Вскоре мы с мамой поехали на трамвае номер шесть к Финляндскому вокзалу и долго ходили по берегу Невы вдоль высокого кирпичного забора. За забором высились мрачные краснокирпичные здания с множеством маленьких одинаковых окон с решетками. Когда я, десятилетний пацан, замерз на студеном Невском ветру до дрожи, в одном из этих окошек кто-то замахал белой тряпочкой.

— Вон, папа, сынок, — показала рукой мама.

Я заплакал. Мне ничего не было видно, но я помахал невидимому папе рукой и на кого-то очень сильно обиделся. Я знал, что мой папа честный. Потом мы носили папе передачи, выстаивая длинные очереди. Народу сидело много. Город начали чистить от ненужных «элементов», вышвыривая их поганой метлой за 101 километр. Пусть там рассуждают и бьют себя в грудь с орденами, думали эти чистильщики.

Потом нам дали свидание. Папа очень похудел и был острижен наголо. Он говорил нам, что не крал никаких досок, что все это ложь. Просил, чтоб я помогал маме и берег ее. Потом мы ходили на суд и видели, как отца погрузили в воронок, а вместе с ним еще троих сослуживцев и отправили на два года на лесоповал в Коми автономную советскую социалистическую республику. Оттуда он нам прислал фотокарточку, а мы ему каждый месяц посылали папиросы «Беломорканал».

На лето мы с мамой поехали в Вырицу на дачу с детским садом, в котором она работала. Я был приписан к группе и основное время проводил в обществе сверстников. Но иногда мама забирала меня из группы пожить на воле. От этой свободы ничего не было нужно, кроме самой свободы. Я слонялся по пустынным, полуденным улицам Вырицы, сидел на берегу Оредежа, наблюдая за замысловатыми полетами стрекоз и бабочек. Однажды, поднимая пыль своими сандалиями, я оказался около бревенчатой церкви иконы Казанской Божией Матери. Она высилась среди пустынного песчаного поля, окруженного забором. Вокруг никого не было. Жаркий полдень, тишина, стрекот стрекоз и саранчи. Я поднялся на крыльцо церкви и вошел в храм. Полумрак храма прорезал солнечный луч и освещал иконы резного деревянного иконостаса. Я сел на ступеньки лесенки, ведущей на хоры. Из полумрака появилась женщина в черном одеянии и начала гасить свечи на подсвечниках.

— Что тебе надобно, хлопчик?

— Помолиться хочу.

— Иди, молись Богородице.

Я подошел к иконе Казанской Божией Матери на амвоне и начал шёпотом просить Богородицу помочь в тюрьме моему папе.

Мама моя родилась 27 апреля 1923 года в деревне Барсаново, что в пяти километрах от города Опочки. Россию заливали кровью коллективизации. Оголодавшие пьяницы и бездельники застрелили моего прадеда Антона, который во время продразверстки припрятал муки для своей многодетной, в семнадцать ртов, семьи. Но семья выжила. Выжили мой дед Яков, прадеды Антон, Андрей, Иван….их отец Алексей и мать Ирина, похоронившие своего среднего сыночка Кузьму, гренадера лейб-гвардии Павловского полка на деревенском кладбище ещё в 1916 году……Два мешка муки, которые прадед утопил в потайном месте реки, «кроваво-красные соколы» не нашли.

Детство мамино прошло в тяжелом крестьянском труде и прилежной учебе. В Великих Луках она закончила зубоврачебную школу. Счастье было не долгим. Началась Великая Отечественная война, и восемнадцатилетняя Сашенька пошла на фронт. Там мама встретила свою первую любовь — Еремея Карелова. Воевали в разведывательной роте стрелкового полка под Смоленском. Там в бою за деревню Малая Углянка в июне 1943 года Еремея убили у мамы на глазах. Страдала о нем она долго. Папа ревновал. Видимо, ревность свою и заливал огненной водой. Тогда понять мне это было трудно.

У мамы на иждивении кроме меня была еще младшая сестра Люся, которая училась в школе, и моя подслеповатая бабушка Аня. Чтобы нас всех прокормить мама стала подрабатывать на второй работе. Она работала зубным врачом и медсестрой в больнице. Потом мама купила бормашину и стала лечить зубы людям дома. Часто, опасаясь доносов соседей о нелегальном труде, мы ездили с этой бормашиной к, больным зубами людям, в их квартиры. Тогда мы с мамой тащили бормашину вдвоем. Помогал я маме во всем. Мыл дома полы, топил печь. Пока мама лечила гнилые зубы нашим согражданам, выручая по пятнадцать рублей за пломбу, я гулял по дворам незнакомых домов. Мне это нравилось больше, чем гулять во дворе своего дома. Во-первых, попадались разные интересные ребята и девочки, а во-вторых, меня никто не обзывал тюремщиком, потому, что этого никто не знал. В «пристенок» и другие азартные игры с деньгами играть мама мне не разрешала. Поэтому чаще всего я играл с девчонками в магазин или в больницу. Где-то удавалось погонять в колдуна или в пятнашки.

Иногда во дворы заходили точильщики, выкрикивая истошными голосами свои призывы «Ножи точить!». Я не мог отвести глаз от искр, которые снопом вылетали из-под лезвия затачиваемого ножа. Мне мерещились искры бенгальского огня, новогодняя елка, увешанная мандаринами и грецкими орехами в фольге и папа с ватной бородой, изображающий деда Мороза. Мне казалось, что точильщик, как дед Мороз, может исполнить любое желание и я шептал сквозь слезы: «Верни мне папу».

Раз в месяц мы с мамой ходили на прием в Исполком. Мама брала меня, чтобы разжалобить начальника и встать в очередь на жилплощадь. Очередь и без нас была огромной, на десятки лет томительного ожидания. Но без очереди вообще кирдык. Начальник допытывал маму, где она воевала и сколько раненых спасла. Искал повод отказать.

Второй Белорусский фронт, Смоленск, слышали? — оправдывалась мама, показывая ему истлевшую книжку красноармейца. — А разве было время считать раненых, товарищ? Ведь пули кругом свистят, снаряды рвутся. Я его тащу, а он в три раза больше меня и кровью истекает. Я, что должна была остановиться, сказать, подожди браток я тебя только в книжечку запишу, ты у меня сорок первый. Я и сейчас сутками больных лечу, сына, вот, некогда увидеть. Сам растет, улица воспитывает.

— А где орден ваш «Красного Знамени»?

— Сын на фантики променял, а документы наводнение испортило.

— Плохо, гражданочка! Вот документики надо восстановить. Пишите в Министерство обороны СССР. Пусть дубликат присылают.

В конце концов, в очередь на жилье нас поставили, заронив на многие годы терпение и надежду на светлое будущее.

От одиночества и от нападок я чувствовал себя беззащитным и упрашивал маму купить мне друга — щенка. Мама долго упиралась, объясняла, что его кормить нужно мясом, а нам самим есть нечего. Но потом сдалась. У ее подруги в Вырице немецкая овчарка Астра принесла щенков, и она одного нам подарила. Радости моей не было конца. Я поехал на своем велосипеде «Орлёнок» забирать щенка. Когда я стал уезжать, положив щенка за пазуху, Астра сорвалась с цепи и, звеня обрывком, болтавшимся у нее на шее, настилом бросилась за мной. Хозяйка, увидев эту сцену, окриком позвала Астру и та, послушно повернула к ней, подарив мне жизнь и своего «ребёнка».

Щенка мы назвали Найдой. Найденой, значит. Я с ней гулял, спал, ел и слушал радио. Она росла быстро. Не по дням, а по часам. Я бегал на рынок и выпрашивал у торговцев для неё кости. Но мясо ей все равно приходилось покупать. Через полгода мама не выдержала и решила отдать ее в хорошие руки. Нашла знакомых, которые хотели собаку. Пришел дядька из собачьего питомника. Найда забилась под кровать. Ее достали, взяли на поводок и повели. Она села, уперлась передними лапами. Мужик тащил ее, как на лыжах. Я заорал. Найда завыла. Мама обняла меня, и мы вместе рыдали. Ночью у меня поднялась температура, и мама крутилась возле моей кровати с лекарствами. Утром в дверь кто-то заскребся. Мама открыла. Найда сидела и вертела головой, не понимая, что это за игра, правильно ли она сделала. Мы бросились ее целовать, и она прожила у нас еще месяц. Есть перестала мама. Смотрела, как я ем и говорила, что она не хочет, нет аппетита. Тогда Найду отвел к дядьке я сам. Она шла нехотя, упиралась, скулила. Когда я позвонил и дверь открылась, Найда посмотрела на меня и вошла в квартиру. Я хотел погладить ее на прощание, но она не далась, забралась под кресло. На следующий день я пришел навестить Найду и поиграть с ней. Увидев меня, она поджала хвост и забралась под кровать. Больше я не приходил. Долго плакал по ночам под одеялом, чтобы не расстраивать маму. Мама тоже переживала и обсуждала планы ее возвращения. Так мы долго лечили раны, которые не залечиваются никогда.

Вся наша жизнь вертелась вокруг мыслей о возвращении папы. К папиному возвращению мне покупали новые ботинки, к папиному возвращению я учил стихи и песни, к папиному возвращению бабушка вязала долгими зимними вечерами теплый свитер, а мама вышивала на подушках цветы гладью и болгарским крестом. Маму и бабушку соседи тоже презирали и обижали байкотом. Мы держались во дворе особняком, уходили гулять вдоль линий Васильевского острова, любовались просторами Невы и мечтали о том, как все будет хорошо, когда вернется папа.

На праздники мы ходили к маминой подруге Лизе, которая жила в подвале не Среднем пр., 17. Мама брала меня, чтобы я поел вкусненького. Но я стеснялся и говорил, что есть не хочу. Но вот от бумажных игрушек, которые делал муж Лизы, китаец Сяо, я отказаться не мог. Когда они купили телевизор, позвали и маму. Мама, конечно, взяла меня. Народу в комнату набилось много. Пел Ив Монтан. «Сеть ун шансон…». Мама плакала и шептала мне на ухо, что он похож на папу. Я чувствовал себя таким одиноким, меня охватывала такая невыразимая тоска, что я падал на топчан и рыдал, пока не кончались слезы.

Больше всего на свете я не любил засыпать на своём топчане, когда мама с бабушкой закрывали меня одного, тушили свет и уходили на кухню стирать и готовить еду. Под полом, в зловещей тишине, начинали скрестись крысы, под окном нашего подвала шаркали ноги прохожих, а за стеной кряхтел и кашлял сосед, с маниакальной настойчивостью пытавшийся разрушить стену. Я долго лежал с открытыми глазами, а потом оказывался в этих кошмарах уже спящим. Во сне я видел как на папу замахивались палками охранники зоны, меня заталкивали между сараями паханы и пытались ножиком проткнуть мою курточку, крысиные полчища подбирались к моим ногам на топчане, а убежав от них на крышу нашего дома и поскользнувшись на крутом её скате я падал вниз в бездну с замиранием сердца и тихим, беспомощным стоном. Но каждый раз в самый последний момент перед моей неминуемой гибелью чьи то тёплые руки обнимали меня и я сладко засыпал под их покровом до самого утра, пока золотистые лучи солнца не заглядывали вскользь в наш сырой и тёмный подвал.

Когда вернулся папа, счастью не было конца. Мы долго показывали ему наши подарки, которые готовили к его возвращению. А он только наливал в гранёный стакан водочку, а потом начал кричать на маму. Папу не прописывали в Ленинграде и не брали ни куда на работу. Он целыми днями пропадал в пивнушках, которых заметно поубавилось. Один раз его пьяного забрали в милицию. Нас всех сковал ужас. Неужели все повторится. Но утром папу отпустили. Мы с мамой начали обивать пороги Большого дома на Литейном, 4. Очень большого. Больше, чем этот дом в Ленинграде домов не было. У милицейского начальника я жалости не вызывал, на что, видимо, рассчитывала моя мама. Зато я видел, как он косился своими сальными глазками на маму. Она у меня была очень красивая.

Мама писала письма Хрущеву, перечисляла кошмары фронтовых будней, свои и папины военные заслуги. Когда руки у всех опустились, а папа серьёзно запил, пришла бумага из Большого дома с разрешением ему жить в нашем подвале на третьей линии Васильевского острова города-героя на Неве. Мы все хотели запомнить миг этого счастья. Мы одели всё нарядное и пошли фотографироваться моим фотоаппаратом «Смена» на стрелке Васильевского острова.

— Улыбнитесь — попросил я.

Все заулыбались, а мама заплакала.

С восьмой Мартой!

Весна пришла рано. На льду канала Грибоедова появились чёрные проталины. Возле них толкались и галдели воробьи и голуби за право пропустить глоток свежей водицы. От метро приятно тянуло мимозой. Я уже от Казанского собора увидел кепку Серёжки Довлатова. Он стоял на самой горбинке моста и возвышался над толпой как ростральная колонна. Серёга на минуту прервал свою речь, пока я здоровался с дружками. Собралось их больше обычного. Чуяли праздник — международный женский день. Народу на Невском было много. После посиделок на работе, залив за воротник водочки с Шампанским, они высыпали безобразничать на Невский. Стас уже был здесь и обнадёживающе похлопал меня по плечу. Он обещал познакомить меня со своим приятелем, который хотел продать «Доктора Живаго».

Это место у Дома книги было насижено нами, как птичий базар по обмену книгами, пластами и всякими интеллектуальными антисоветскими новостями. Раскрыв журнал «Новый мир», с вложенными туда листками, Серёжа читал вслух документ, обнаруженный им недавно в залах Публичной библиотеки:

ДЕКРЕТ

Саратовского Губернского Совета Народных Комиссаров об отмене частного владения женщинами

Законный бракъ, имевшiй место до последняго времени, несомненно

являлся продуктомъ того социального неравенства, которое должно быть с

корнемъ вырвано въ Советской Республике.

До сихъ поръ законные браки служили серьезнымъ оружиемъ въ рукахъ

буржуазiи въ борьбе ея с пролетарiатомъ, благодаря только имъ все

лучшiя экземпляры прекраснаго пола были собственностью буржуевь

имперiалистов и такою собственностью не могло не быть нарушено

правильное продолжение человеческаго рода. Поэтому Саратовскiй

Губернскiй Советь Народныхъ Комиссаровъ съ одобренiя Исполнительного

комитета Губернcкаго Совета Рабочихъ, Солдатcкихъ и Крестьянскихъ

Депутатовъ постановилъ:

§1. Съ 1 января 1918 года отменяется право постояннаго владения

женщинами, достигшими 17 л. и до 30 л.

Примечание: Возрасть женщинъ определяется метрическими выписями,

паспортомъ, а въ случае отсутствiя этихъ документовъ квартальными

комитетами или старостами и по наружному виду и свидетельскими

показанiями.

§2. Действие настоящего декрета не распространяется на замужнихъ

женщинъ, имеющихь пятерыхъ или более детей.

§3. За бывшими владельцами (мужьями) сохраняется право въ неочередное

пользование своей женой.

Примечание: Въ случае противодействiя бывшего мужа въ проведенiи сего

декрета въ жизнь, онъ лишается права предоставляемого ему настоящей

статьей.

§4. Все женщины, который подходягь подъ настоящей декретъ, изъемаются

изъ частного постояннаго владенiя и объявляются достоянiемъ всего

трудового народа.

§5. Распределенiе заведыванiя отчужденныхь жснщинь предоставляется

(Сов. Раб. Солд. и Крест. Депутатовъ Губернскому, Уезднымъ и Сельскимъ

по принадлежности.

§6. Граждане мущины имеютъ право пользоваться женщиной не чаще

четырехъ разъ за неделю и не более 3-хъ часовъ при соблюденiи условiй

указанныхъ ниже.

§7. Каждый членъ трудового народа обязан отчислять оть своего

заработка 2% въ фондъ народнаго поколения.

§8. Каждый мущина, желающiй воспользоваться экземпляромъ народнаго

достоянiя, долженъ представить оть рабочезаводского комитета или

профессюнального союза удостоверенiе о принадлежности своей къ

трудовому классу.

§9. Не принадлежащiе къ трудовому классу мущины прiобретаютъ право

воспользоваться отчужденными женщинами при условм ежемесячнаго взноса

указанного въ §8 в фондъ 1000 руб.

§10. Все женщины, объявленныя настоящимъ декретомъ народнымъ

достояниемъ, получаютъ изъ фонда народнаго поколенiя вспомоществованiе

въ размере 280 руб. въ месяцъ.

§11. Женщины забеременевшiе освобождаются оть своихъ обязанностей

прямыхь и государственныхъ въ теченiе 4-хъ месяцев (3 месяца до и

одинъ после родовь).

§12. Рождаемые младенцы по истеченiи месяца отдаются въ приють

«Народные Ясли», где воспитываются и получаютъ образованiе до

17-летняго возраста.

§13. При рожденiи двойни родительницы дается награда въ 200 руб.

§14. Виновные въ распространеiи ве-нерическихъ болезней будутъ

привлекаться къ законной ответственности по суду революцюннаго

времени.

— Тише, Серый! Мусора придут — попытался образумить Довлатова Лёвка Фельгин. Довлатов работал в студенческой газетёнке Корабелки и своим местом, видимо, не дорожил.

— А что? Я большевистской пропагандой занимаюсь. Я — политинформатор.

Громко гогоча, он рассказывал про свой очередной сексуальный подвиг с девушкой Наташей. Эти рассказы товарищей подрывали веру в магические свойства моего отражения в зеркале. Каждый второй, резюмируя свои подвиги, останавливался на цифрах, далеко переваливающих за сотню. Когда, открывая скобки тайн своих совокуплений, товарищи хвастались количеством подходов за одну ночь в пределах двадцатки, то этот алгебраический многочлен и вовсе путал мне мозги. Послушать их, так они могли сутками кидать палки и ставить пистоны, не прерываясь на обед. При таких показателях передовиков половой нивы я загибал свой седьмой палец и, уставившись в мокрый асфальт, погружался в гнетущую думу — «Как же так? Как же так?»

— Ну вот, Коля, а ты расстраивался — хлопнул меня по плечу Стас.

Стас был моим приятелем и уговорил меня снять с ним в складчину квартиру в Весёлом посёлке. Он там жил, а мне давал ключи при необходимости интимных свиданий. К его счастью, ключи я брал очень редко.

— Я же говорил, что придёт! Знакомься, это Ося.

Передо мной стоял невзрачного вида паренёк в английской кепке.

— Бродский — протянул он мне руку.

— Коля — буркнул я, отвлекаясь от моих половых угрызений. Принёс? — спросил я.

— Принёс, принёс.

Стас говорил, что Оська оттянул срок за тунеядство и светиться с ним на людях не хотелось. Сказывали, что он был на плохом счету в КГБ. А те смотрители за такую дружбу могли и в Болгарию не выпустить в турпоездку.

— Покажи.

— Тише ты, показатель! Пойдём в метро.

Мы спустились в метро и уже на эскалаторе Ося вынул из внутреннего кармана пальто толстенькую книжечку, величиной с ладонь.

— Сколько? — прохрипел я сиплым голосом.

От страха у меня пересохло горло. Менты часто хватали торгующих и волокли в отделение. Потом оформляли привод и сообщали на работу, для перевоспитания в коллективе. На одного торговца, даже дело завели. Но он книги спёр в библиотеке. Обычно сделки совершали, уходя подальше во дворы домов и прячась в парадных. Ленивцы шли в Дом книги и, попросив у продавщицы какую –нибудь книжку, под шумок продавали свою. Можно было зайти в пивной ресторан «Чайка» рядом в подвальчике и сев за столик, делать вид, что заказываем еду и выпивку. Там работала мать Серёжки Соловьёва и с пониманием относилась к нашему бизнесу. Но могла и выслужиться, стукануть. Когда к пятидесятилетию большевистской революции открыли эту станцию метро, мы придумали хитрый способ торговать, спускаясь на эскалаторе. Это было более безопасно, но мандраж всё равно присутствовал.

— Как договаривались, двадцать пять. Стас сказал, что ты хочешь и так далее, и так далее…

Я не любил торговаться, особенно когда в руках держал давно желанную вещь. Вынув из кармана приготовленный четвертак и сунув его Бродскому, я поспешил перейти на эскалатор, поднимавшийся наверх, в суете забыв с ним попрощаться. Открыть и посмотреть книгу было страшно. Вдруг менты заметят. А вдруг Оська меня обманул?! Всучил «куклу». Такое у нас бывало часто. Купишь книжечку Фридриха Ницше, убежишь в страхе, за углом разворачиваешь, а там Фридрих… Энгельс. В ментовку же не будешь жаловаться. Так книжечка разоблачителя кровососов потом и пылится на одной полке вместе с запрещёнными вольнодумцами Камю, Сартром и Кафкой.

Повернувшись к стене, дрожа от предвкушения, я всё-таки достал книгу. «ДОКТОР ЖИВАГО» — красовалась надпись на затёртой обложке. Тогда я не знал, что за эти буквы можно присесть в тюрьму лет на пять, и очень обрадовался. Хотелось тут же уютно устроиться на диване и углубиться в чтение обо всём, что уже сто раз переслушано от товарищей, о чём грезил под звуки вальса Мориса Жарра.

Не в меру возбуждённый, я подошёл к дружкам и стал отрывками слушать речь Серёжи про то, как секс-символ большевизма — Шурочка Коллонтай совратила революционного матроса Павла Дыбенко и они занимались любовью в сполохах революционных зарниц. И как они с подружками Розой Люксембург и Кларой Цеткин сколотили при Кремле общество «За свободную любовь». Как демонстрации голых, но свободных женщин под кумачёвыми знамёнами ходили прямо по Невскому проспекту и Красной площади.

Внезапно повисла тишина и все повернули свои головы в одну сторону. По Невскому в длинном чёрном пальто, полы которого, распахиваясь, обнажали стройные ноги, шла красотка с гривой распущенных рыжих волос. Вперед, как ростр корабля, выступали её обворожительные груди, туго обтянутые шерстяной кофточкой. Даже в канун женского праздника для нарядных тружениц это было вызывающе. Она несла себя плавно и величаво, бессмысленно вглядываясь вдаль.

— Девушка! — дал «петуха» Серёжа. Ответа, естественно, не последовало. Девушка знала себе цену.

Тишина становилась зловещей. Никто не решался броситься за ней, оценивая свои возможности и опасаясь публичного пролёта. Сделать такой шаг на виду у товарищей было равносильно прыжку с пятиэтажного дома. А девушка между тем удалялась, исчезая в толпе. И только копна её рыжих волос сияла пламенем на весеннем ветру, освещая серую стремнину невского потока городских обивателей.

— Вперёд! Взять её! — больно ткнул мне в бок ключами Стас.