Бесплатный фрагмент - Исторический детектив

Тайна запертой комнаты

Снег валил второй день, отрезав усадьбу графа Орловского от всего мира. В каминной зале, где воздух был тяжёл от запаха воска и тревоги, собралось всё невеликое общество, застигнутое непогодой: сам граф, его молодая жена, бледная, как полотно, его племянник, промотавшийся гусар, и старый доктор, приехавший накануне осмотреть хворающего графа.

Утром графа нашли мёртвым в его кабинете. Дверь была заперта изнутри на массивный засов, который можно было сдвинуть лишь с большим усилием. Окно, выходившее на заснеженный балкон, также было закрыто на внутренний шпингалет. На белоснежном, нетронутом ковре снега за окном не было ни единого следа. Граф лежал в своём кресле, на груди его алело тёмное пятно, а в руке был зажат старинный кинжал из его же коллекции. Но рана была не от него. Доктор, осмотрев тело, сдавленным голосом произнёс: «Это не самоубийство. Лезвие кинжала чисто. Его убили, но чем — ума не приложу. Словно сама смерть коснулась его перстом».

Пристав, что гостил в соседнем имении и также оказался в снежном плену, начал дознание. Он был человеком приземлённым и в персты смерти не верил. Он осмотрел каждого. Молодая графиня, казалось, была сломлена горем, но в её испуганных глазах мелькал странный огонёк — страх или торжество? Племянник-гусар, главный наследник, не скрывал своей неприязни к дядюшке, но имел железное алиби: всю ночь он проиграл в карты с доктором, и оба клялись, что не отлучались ни на миг. Сам доктор выглядел растерянным и напуганным.

Пристав вновь и вновь возвращался в кабинет. Как? Как убийца мог войти и выйти, не оставив следов, заперев дверь изнутри? Он простучал стены, обследовал камин — дымоход был слишком узок даже для ребёнка. Тайна сгущалась, превращаясь в липкий, удушающий страх. Гости смотрели друг на друга с подозрением, и каждый шорох в старом доме заставлял их вздрагивать.

На третий день, когда нервы у всех были натянуты до предела, пристав снова был в кабинете. Его взгляд случайно упал на массивный письменный стол графа. Он был завален бумагами, но одна деталь привлекла его внимание — чернильница. Она была почти пуста. Пристав вспомнил, что граф был аккуратистом и всегда наполнял её с вечера. Он подошёл ближе и заметил на полу, у ножки кресла, крохотную, почти невидимую тёмную каплю. А затем ещё одну, ведущую к книжному шкафу. Он открыл его. За рядами книг скрывалась потайная кнопка. Нажав на неё, часть шкафа бесшумно отъехала в сторону, открыв узкий проход в стене, ведущий в соседнюю, заброшенную комнату.

Всё встало на свои места. Убийца проник через тайный ход, совершил своё чёрное дело и вышел тем же путём, оставив запертую комнату идеальной загадкой. Но кто? Пристав задумался о докторе. О его словах про «перст смерти». О его доступе к разным ядам и знаниям. И о его карточной игре с гусаром.

Он нашёл доктора в библиотеке. «Вы играли всю ночь, не так ли?» — спросил пристав. Доктор кивнул. «И вы, как врач, могли подмешать гусару в вино снотворное. Не сильное, чтобы он не уснул за столом, но достаточное, чтобы его память о последних часах стала смутной и ненадёжной. Вы обеспечили себе алиби его же руками». Глаза доктора сузились. «А мотив? — прошипел он. — Зачем мне убивать графа?»

«О, мотив был, — спокойно ответил пристав. — Граф в последнее время увлёкся медициной и читал много книг. Я нашёл на его столе раскрытый медицинский справочник. Он понял, что вы лечили его жену от несуществующей болезни, вытягивая из него огромные деньги. Он собирался разоблачить вас сегодня. Но вы оказались проворнее». Пристав шагнул к доктору. «И орудие убийства… Нечто тонкое, как игла, смоченное в яде, что не оставляет следов и убивает мгновенно. Вы забрали его с собой, не так ли? Но капля из чернильницы, которой вы, должно быть, испачкались в темноте, выдала вас».

Лицо доктора исказила гримаса ярости. Он понял, что пойман. В тишине заснеженной усадьбы прозвучал последний акт этой мрачной драмы, и тайна запертой комнаты перестала быть тайной, оставив после себя лишь горький привкус предательства и холода.

Портрет

В уездном городе N., где жизнь течёт медленно, как смола по сосновому стволу, произошло событие, всколыхнувшее это сонное царство. В своей мастерской, запертой изнутри на тяжёлый засов, был найден мёртвым художник Аполлон Вольский. Человек он был нелюдимый, но таланта, как говорили, необычайного. Писал он лишь портреты, и слава о нём шла странная: будто бы он не просто переносил черты на холст, а забирал у натурщика частицу души.

Прибывший на место следователь, Семён Петрович Лисицын, человек бывалый и лишённый всякого воображения, поначалу отнёсся к делу как к заурядному самоубийству. Дверь заперта, окна целы, на теле Вольского — ни царапины. Он лежал на полу посреди мастерской, раскинув руки, а глаза его, широко открытые, с немым ужасом смотрели в потолок. Причиной смерти лекарь назвал внезапную остановку сердца. «От страха помер, не иначе», — буркнул он и уехал.

Но Лисицына смущало несколько деталей. Во-первых, в комнате царил неестественный, пронизывающий холод, хотя печь была ещё тёплой. Во-вторых, по всей мастерской были разбросаны десятки набросков одного и того же лица — женского. Лицо это было прекрасно, но отталкивающе. В нём сквозила неземная красота и столь же неземная жестокость. На всех эскизах женщина смотрела прямо на зрителя, и в её глазах плясали насмешливые, злые огоньки.

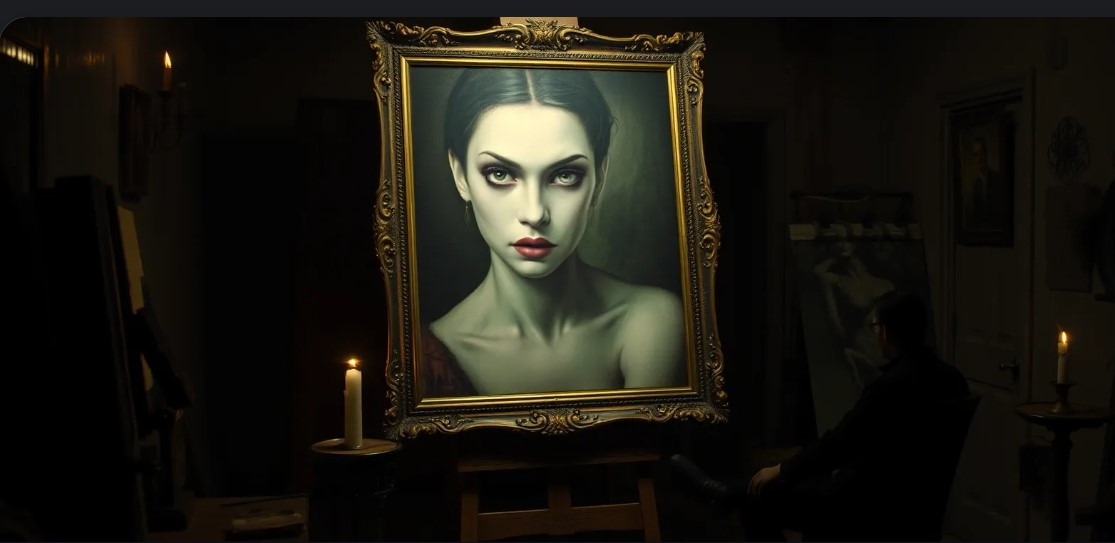

Главной же находкой стал большой, почти законченный портрет, стоявший на мольберте. Это было то же самое лицо. Картина была написана с пугающим мастерством: казалось, женщина вот-вот сойдёт с холста. Кожа её светилась лунным светом, а тёмные глаза, казалось, втягивали в себя весь свет в комнате. Но было в картине нечто незавершённое. Правый глаз женщины был пуст. На его месте зияло белое, нетронутое краской пятно грунта. Это выглядело так, словно художник в последний, самый важный момент не решился, или не успел, поставить финальную точку.

Опросив соседей, следователь выяснил, что в последние недели Вольский никого не принимал. Работал он в затворничестве, одержимый, как казалось, своим последним творением. Никто никогда не видел женщины, чей портрет он писал. «Выдумал её, должно быть, — пожимали плечами обыватели, — из головы своей больной выдумал».

Лисицын остался в мастерской на ночь, решив в тишине обдумать это странное дело. Он сел в кресло напротив портрета, зажёг свечу и стал ждать. Часы на городской башне пробили полночь. Холод в комнате усилился. Пламя свечи затрепетало, вытягиваясь в длинный, тонкий язык, словно его тянуло сквозняком, которого не было.

Следователь не сводил глаз с картины. Ему стало казаться, что выражение лица женщины на холсте меняется. Насмешка в её губах стала более явной, а левый, прописанный глаз, казалось, следил за ним с хищным любопытством. Лисицын, человек не робкого десятка, почувствовал, как по спине пробежал липкий пот. Он тряхнул головой, списывая всё на усталость и игру теней.

И тут он услышал звук. Тихий, едва различимый скрежет. Он доносился со стороны мольберта. Лисицын замер. Взгляд его был прикован к пустому правому глазу на портрете. И он увидел, как на белом пятне холста, сама по себе, стала проступать тёмная точка. Она медленно росла, превращаясь в зрачок. Зрачок, который смотрел прямо на него.

В тот же миг следователь ощутил ледяное прикосновение к своему сердцу. Дыхание спёрло, комната поплыла перед глазами. Он попытался встать, крикнуть, но тело его обратилось в камень. Последнее, что он видел в своей жизни, — это как второй глаз на портрете окончательно обрёл форму, и теперь с холста на него смотрела совершенно живая, торжествующая в своей победе сущность. Картина была завершена.

На следующее утро помощник нашёл Семёна Петровича в том же кресле. Он был мёртв. Лекарь снова констатировал остановку сердца от испуга. Дело закрыли, списав две смерти на проклятое место. А портрет таинственной незнакомки так и остался стоять на мольберте. Теперь он был полностью закончен. И казалось, что женщина на нём стала ещё прекраснее, а в её глазах, теперь уже обоих, плескалась тёмная, сытая глубина.

Дело о пропавшем камергере

Петербург, год 182… осенний. Город кутался в промозглый туман, что, казалось, сочился не с неба, а прямо из свинцовых вод каналов. В этот самый час, когда порядочные люди уже видели третий сон, а непорядочные только начинали свою деятельность, в дверях скромного дома на Гороховой улице появился человек. Звали его Аристарх Петрович Лыков. Был он чиновником по особым поручениям при Третьем отделении, но душа его была скорее поэтической, нежели полицейской. Высокий, худой, с вечно ироничной усмешкой в умных глазах, он обладал даром видеть то, на что другие и не смотрели.

Причина его столь позднего бдения была весьма печальна и загадочна: бесследно исчез камергер двора Его Величества, князь Мещерский. Исчез прямо из своего кабинета, оставив на столе лишь недопитый бокал хереса и раскрытую книгу стихов Парни. Ни следов борьбы, ни записки. Лишь лёгкий, едва уловимый запах серы, который дворня приняла за проделки нечистого.

— Нечистый, говорите? — Лыков задумчиво потрогал корешок книги. — Нечистый, сударь мой, редко читает французских вольнодумцев. У него вкус попроще. А вот люди… люди способны на куда более замысловатые шалости.

Рядом с ним топтался околоточный надзиратель, человек простой и прямой, как шлагбаум.

— Так ведь, ваше высокоблагородие, окно было настежь. Может, сиганул в него? От мирской суеты, так сказать.

Лыков подошёл к окну, выходившему в заросший, тёмный сад.

— Сигануть-то можно. Да вот незадача: под окном клумба с поздними розами. Садовник клянётся, что каждый лепесток на счету. А тут — ни единой сломанной ветки. Наш князь что же, вылетел из окна, аки голубь? Или, быть может, испарился? Нет, друг мой. Тут дело тоньше. Кто-то очень хотел, чтобы мы подумали, будто он вылетел. А значит, он всё ещё здесь. Или, по крайней мере, его тайна.

Аристарх Петрович присел на корточки и провёл пальцем по узору персидского ковра. Его взгляд зацепился за крохотную, почти невидимую деталь: у ножки массивного дубового стола в ворсе застряла одна-единственная, но весьма примечательная вещь. Это была не пылинка и не нитка. Это была рыбья чешуйка.

— Любопытно, — пробормотал он, поднимая её на свет свечи. — Князь ужинал осетриной?

— Никак нет, ваше высокоблагородие! Подавали телячьи котлеты, — отрапортовал околоточный.

— Вот то-то и оно, — усмехнулся Лыков. — Значит, у нас в гостях был кто-то, кто пахнет рыбой и серой, читает Парни и умеет выходить сквозь стены, не помяв при этом розовые кусты. Задача становится всё занимательнее. Похоже, ночь перестаёт быть томной…

Лыков бережно завернул чешуйку в платок и спрятал в карман сюртука. Его ум, привыкший к логическим построениям, уже набрасывал первые, самые причудливые эскизы произошедшего.

— Итак, господин околоточный, — обратился он к застывшему в ожидании надзирателю, — опросите-ка всю прислугу ещё раз. Но спрашивайте не о князе. Спрашивайте о странностях. О гостях, что не входили через парадное. О запахах, которых быть не должно. О звуках, что доносились не оттуда. Дьявол, как известно, кроется в мелочах, а мы с вами его непременно изловим за хвост.

Пока околоточный, чеканя шаг, удалился исполнять приказ, Аристарх Петрович позволил себе ещё раз осмотреть кабинет. Но не как сыщик, а как поэт. Что могла рассказать ему эта комната? Тяжёлые бархатные портьеры, хранящие пыль и тайны. Книги — от Горация до новомодных французских романов. На стене — пара турецких ятаганов, трофей деда-генерала. Всё говорило о человеке просвещённом, но с ноткой скуки, с жаждой чего-то острого, выходящего за рамки придворного этикета.

Взгляд его упал на камин. Он был холодным, но что-то в нём было не так. Лыков подошёл ближе и, взяв кочергу, поворошил остывшую золу. Среди пепла и угольков мелькнуло нечто блестящее. Осторожно, кончиком кочерги, он извлёк на свет маленький, оплавленный с одного края комочек металла. Присмотревшись, он узнал в нём пуговицу. Но не простую, а с мундира… Гвардейского морского экипажа.

— Вот тебе и голубь, — прошептал Лыков, и усмешка его стала шире. — Голубь-то наш, похоже, был морской. И весьма неосторожный. Рыбья чешуя и флотская пуговица… Картина начинает обретать краски, не правда ли?

Внезапно из коридора донёсся шум и испуганный женский визг. Лыков вышел из кабинета и увидел горничную, бледную как полотно, которая указывала дрожащей рукой на тёмный конец коридора, где висел большой портрет предка князя Мещерского в золочёной раме.

— Там… там… — лепетала девушка. — Глаза… они моргнули!

Лыков подошёл к портрету. Суровый предок в парике и кирасе взирал на него со стены. Ничего необычного. Аристарх Петрович провёл рукой по холсту, затем по раме. И тут его пальцы нащупали крохотный, почти незаметный механизм сбоку. Лёгкое нажатие — и часть стены рядом с портретом беззвучно отошла в сторону, открывая узкий, тёмный проход, из которого пахнуло сквозняком и.… всё тем же запахом сырой рыбы.

— А вот и наша голубятня, — с удовлетворением произнёс Лыков, заглядывая в темноту. — Похоже, князь Мещерский имел секреты не только от двора, но и от собственных стен. Ну что ж, придётся прогуляться. Захватите фонарь, околоточный! Боюсь, впереди нас ждёт нечто куда более интересное, чем моргающие портреты.

Околоточный, пыхтя, принёс тяжёлый масляный фонарь. Его свет вырвал из темноты первые несколько шагов узкого прохода. Стены были каменные, холодные, покрытые зеленоватым налётом. Под ногами скрипел песок и мелкие камешки, принесённые сюда, казалось, прямо с улицы.

— Идёмте, друг мой, — бодро скомандовал Лыков. — Только смотрите под ноги. Строители тайных ходов редко заботятся об удобстве посетителей.

Они двинулись вперёд. Проход оказался на удивление длинным. Он то опускался вниз, то изгибался, повторяя, видимо, очертания фундамента дома. Воздух становился всё более влажным и холодным. Запах рыбы и тины усиливался с каждым шагом, подтверждая догадку Лыкова: ход вёл к воде. К одному из бесчисленных петербургских каналов, что, подобно венам, пронизывали тело города.

Внезапно околоточный вскрикнул и отшатнулся, едва не выронив фонарь. В его дрожащем луче на стене проступило нечто, нацарапанное, по-видимому, углём или острым камнем. Это был грубый, но узнаваемый рисунок: череп и скрещённые кости, а под ним — одно-единственное слово: «МОЛЧИ».

— Чертовщина! — прошептал надзиратель, осеняя себя крестным знамением. — Бесовские знаки!

— Успокойтесь, — Лыков с интересом рассматривал рисунок. — Бесы, мой друг, предпочитают пергамент и кровь. А это… это работа человека. Человека, который хотел кого-то напугать. Возможно, нашего князя. А возможно, и незваных гостей вроде нас. Идёмте дальше, разгадка где-то рядом.

Через десяток шагов проход закончился тупиком — массивной, обитой железом дверью. Замка на ней не было, лишь тяжёлый чугунный засов. Лыков с усилием отодвинул его. Скрежет металла показался оглушительным в этой гнетущей тишине. Дверь со скрипом отворилась, и в лицо ударил порыв сырого ветра с запахом реки.

Они оказались в небольшом, похожем на грот подвале, прямо у самой воды. Тяжёлая решётка, вмурованная в стену, выходила прямо на канал Грибоедова. Сквозь прутья была видна тёмная, маслянистая вода и тусклые огни с противоположного берега. К решётке были привязаны обрывки толстой верёвки. А на каменном полу… на полу валялся брошенный матросский бушлат, а рядом с ним — пустая бутылка из-под ямайского рома и опрокинутый деревянный ящик, из которого по всему полу рассыпалась… рыба. Та самая, что оставила свою чешуйку на ковре в кабинете.

— Вот и разгадка запаха, — констатировал Лыков, поднимая одну из рыбёшек. — Корюшка. Свежая. Значит, наши гости были здесь совсем недавно. Они приплыли на лодке, пришвартовались к этой решётке и прошли в дом к князю. Но где же сам князь?

И тут околоточный, направивший луч фонаря в самый тёмный угол грота, издал сдавленный хрип. Лыков обернулся. В углу, приваленный к стене, сидел человек. Его дорогой шёлковый халат был порван и испачкан, волосы растрёпаны, а глаза… глаза были широко открыты и смотрели в пустоту с выражением немого ужаса. Это был князь Мещерский. Он был жив, но, казалось, разум покинул его. Он не реагировал на свет и голоса, лишь беззвучно шевелил губами, повторяя одно и то же слово, которое Аристарх Петрович смог разобрать, лишь наклонившись к самому его лицу.

Князь шептал: «Жемчужина… они забрали Жемчужину…»

— Жемчужина… — повторил Лыков, выпрямляясь. Он окинул взглядом оцепеневшего князя. — Не похоже, что речь идёт о дамском украшении. Ужас в его глазах слишком велик для такой потери. Здесь дело пахнет чем-то иным. Околоточный, будьте добры, организуйте доставку его сиятельства в собственные покои. И лекаря к нему, немедленно! Но лекаря толкового, что умеет не только пиявок ставить, но и язык развязывать.

Пока надзиратель отдавал распоряжения прибежавшим на шум слугам, Аристарх Петрович вновь обратил своё внимание на обстановку грота. Он подобрал матросский бушлат. Ткань была грубой, просоленной и всё ещё хранила тепло человеческого тела. Из кармана он извлёк две вещи: дешёвый кисет с махоркой и сложенный вчетверо лист бумаги. Это оказался план, начертанный от руки. План части Петербурга — район Коломны, с её кривыми улочками и доходными домами. На одном из домов, в глухом переулке, стоял жирный крест.

— Коломна… Приют беглых матросов, контрабандистов и прочего люда, не слишком жалующего встреч с властями, — пробормотал Лыков себе под нос. — Похоже, наши гости с корюшкой и ромом пожаловали именно оттуда. Они не убили князя, лишь напугали и что-то забрали. Не ограбление в чистом виде. Это была… акция устрашения. Но с какой целью?

Он вернулся в кабинет князя, который уже не казался таким таинственным, как час назад. Теперь это было место преступления с ясными уликами. Лыков подошёл к письменному столу и начал методично осматривать его содержимое. Счета, приглашения на балы, светские записки… всё не то. И тут, в одном из ящиков, под кипой гербовой бумаги, он нащупал шкатулку с двойным дном. В потайном отделении лежала не жемчужина, но тонкая пачка писем, перевязанных чёрной лентой.

Лыков развязал ленту. Письма были написаны стремительным, нервным почерком. И были они не от дамы сердца. Это была переписка князя Мещерского с неким… капитаном «Чёрного Нептуна». Речь в письмах шла о контрабанде, о рискованных сделках, о доставке некоего «товара» в обход таможни. И в последнем письме, датированном неделей ранее, князь писал: «Жемчужина у меня. Она в безопасности. Но игра становится слишком опасной. Я выхожу из дела и требую свою долю немедленно».

— Ага! — Лыков не смог сдержать торжествующего возгласа. — Вот и наша Жемчужина! Это не камень и не драгоценность. Это… прозвище. Или кодовое название чего-то — или кого-то — чрезвычайно ценного. И наши «рыбаки» из Коломны пришли не грабить, а вернуть свою собственность. Князь решил их обмануть, и они нанесли ответный визит.

Аристарх Петрович спрятал письма во внутренний карман. Теперь у него был и мотив, и адрес. Оставалось лишь нанести визит в то самое гнездо в Коломне, отмеченное крестом. Он усмехнулся. Похоже, завтрашний день обещал быть куда более бурным, чем тихая ночь в кабинете камергера.

На следующее утро Лыков, сменив элегантный сюртук на потёртый, ничем не примечательный армяк, отправился в Коломну. Он не взял с собой околоточного — в таких местах лишнее внимание со стороны полиции могло лишь навредить. Вместо этого он зашёл в трактир «Якорь», известный всему портовому сброду, и, заказав кружку сбитня, стал слушать. В гуле голосов, в обрывках пьяных разговоров он пытался уловить хоть что-то о «Чёрном Нептуне» или его таинственном капитане.

Просидев битый час, он уже собирался уходить, когда за соседний стол подсел хмурый, одноглазый старик в тельняшке. Он долго молчал, посасывая пустую трубку, а потом, не глядя на Лыкова, проскрипел:

— Ищешь кого, милсдарь? Али чего? Уж больно уши у тебя чуткие для простого гостя.

Лыков усмехнулся.

— Ищу историю, отец. Говорят, ходит по Неве корабль-призрак, «Чёрный Нептун». И капитан у него — сам морской дьявол. Хочу написать об этом балладу.

Старик криво усмехнулся, обнажив беззубые дёсны.

— Балладу, говоришь? Ну-ну. Только герои твоей баллады не любят, когда о них пишут. А капитан их… он не дьявол. Хуже. Он — женщина. Зовут её Жемчужина. Заправляет всей контрабандой в этой части города. Жестока, хитра и умом остра, как капитанский кортик. Поговаривают, она из благородных, но что-то в её судьбе пошло наперекосяк.

Лыков замер. Жемчужина! Так вот оно что! Не вещь, а человек. Женщина-атаман, держащая в страхе всю Коломну. Князь Мещерский, видимо, был её покровителем при дворе или финансовым партнёром, но решил присвоить нечто ценное, и «капитан» лично нанёс ему визит.

— Где же найти эту… Жемчужину? — как можно более небрежно спросил Лыков.

— Её не ищут. Она сама находит, когда ей надобно, — проскрипел старик. — Но, если смелый такой, ступай в Кривой переулок, дом три. Там у них склад. Только смотри, баллада твоя может оказаться короткой. И последней.

Поблагодарив старика медяком, Лыков отправился по указанному адресу. Дом номер три оказался мрачным, обшарпанным строением с наглухо заколоченными окнами. Он не стал стучать в дверь. Обойдя дом, он заметил приоткрытое окно в полуподвале, из которого тянуло знакомым запахом рыбы и дёгтя. Протиснувшись в узкий проём, он оказался в тёмном, заваленном ящиками и бочками помещении.

Он двигался бесшумно, как тень. В соседней комнате горел свет и слышались голоса. Заглянув в щель в прохудившейся стене, Лыков увидел двух дюжих матросов, играющих в кости, и женщину, что стояла к нему спиной, рассматривая какой-то предмет на столе. На ней был мужской камзол, а тёмные волосы были туго стянуты в узел.

— Товар на месте, капитан, — сказал один из матросов. — Князь больше не сунется. Испугался до икоты.

— Страх — плохой партнёр, — ответил глубокий, с лёгкой хрипотцой женский голос. — Он предаст при первой же возможности. Нам нужно было не напугать его, а забрать то, что принадлежит нам.

Она повернулась, и Лыков увидел её лицо. Молодое, волевое, с резкими чертами и глазами, что смотрели холодно и властно. А в руках она держала не золото и не бриллианты. Это была небольшая, искусно вырезанная из слоновой кости фигурка корабля. «Чёрный Нептун» в миниатюре.

И тут под ногой Лыкова предательски скрипнула половица. Женщина мгновенно обернулась, её рука метнулась к поясу и выхватила пистолет.

— А у нас, кажется, гость, — произнесла она, и её глаза впились в темноту, где прятался Аристарх Петрович. — Выходите, сударь. Не люблю, когда подслушивают.

Лыков медленно поднял руки, показывая, что не вооружён, и шагнул из тени в круг света от фонаря. Он не выказал ни страха, ни удивления, лишь лёгкое, почти светское любопытство.

— Доброго дня, сударыня, — произнёс он ровным голосом, склонив голову. — Прошу простить моё бесцеремонное вторжение. Дверь была не заперта, а я искал… вдохновения для новой баллады.

Женщина, которую звали Жемчужиной, не опустила пистолет. Её холодные глаза оценивающе изучали незваного гостя. Она видела перед собой не испуганного обывателя, а человека, привыкшего к опасностям. Его потрёпанный армяк не мог скрыть благородной осанки и острого, проницательного взгляда.

— Баллады? — она криво усмехнулась. — В этом грязном подвале? Весьма оригинальный выбор места, сударь… поэт. Кто вы такой на самом деле?

— Моё имя вам ничего не скажет, — парировал Лыков. — Но я знаю ваше. Вас зовут Жемчужина. И вы — капитан «Чёрного Нептуна». Это вы и ваши люди вчера нанесли визит князю Мещерскому и забрали то, что, по вашему мнению, принадлежит вам по праву. — Он кивнул на фигурку корабля в её руке. — Изящная работа. Полагаю, это не просто игрушка?

Матросы за столом напряглись, готовые вскочить. Но Жемчужина остановила их движением руки. Её удивление было неподдельным. Этот человек знал слишком много.

— Вы из полиции? — спросила она прямо.

— Я служу истине, сударыня. А она, как известно, редко носит мундир, — уклончиво ответил Лыков. — Князь Мещерский был вашим деловым партнёром. Он помогал вам сбывать контрабандный товар, используя своё положение при дворе. Но он решил присвоить себе нечто ценное. Не деньги. А эту фигурку. Почему она так важна? Что в ней?

Жемчужина молчала с минуту, решая, что делать с этим странным гостем. Убить его было проще всего, но что-то подсказывало ей, что это лишь усугубит её положение. Наконец, она медленно опустила пистолет.

— Вы смелы, сударь поэт. «Или безумны», — сказала она. — Эта фигурка — ключ. В ней, — она постучала ногтем по крошечной палубе, — спрятана карта. Карта тайных фарватеров и мелей Финского залива, которые не нанесены ни на одни лоции Адмиралтейства. Тот, кто владеет этой картой, владеет всей контрабандой на Балтике. Князь решил продать её нашим конкурентам. Мы лишь вернули своё.

— И оставили его в живых, лишив рассудка от страха, — закончил Лыков. — Благородно. Но теперь за вами охотится не только полиция, но и те самые конкуренты, которым князь пообещал карту.

В этот самый момент снаружи, со стороны переулка, раздался пронзительный свист, а затем — крики и звуки борьбы. Один из матросов бросился к заколоченному окну и, посмотрев в щель, обернулся с побелевшим лицом.

— Капитан! Это люди Штыря! Они окружили дом!

Жемчужина выругалась так, как умеют только портовые капитаны. Штырь был её главным и самым безжалостным конкурентом. Он не стал бы ждать, пока князь продаст ему карту. Он пришёл, чтобы забрать её силой.

— Поэт, — она резко повернулась к Лыкову, и в её глазах уже не было холода, а горел боевой огонь. — Похоже, ваша баллада только что обрела весьма драматичный сюжет. Умеете стрелять?

— Стрелять доводилось, — спокойно ответил Лыков, принимая из рук одного из матросов тяжёлый, пахнущий порохом пистолет. — Но предпочитаю слово, оно ранит глубже.

— Сегодня пригодятся оба навыка, — бросила Жемчужина. — Борис, Фёдор, баррикадируйте дверь! И погасите фонарь, нечего делать из нас мишени!

Подвал погрузился в полумрак, едва разгоняемый тусклым светом, что пробивался сквозь щели в ставнях. Снаружи доносились брань и команда Штыря: «Брать живьём! Мне нужна девка и то, что у неё!». Раздался оглушительный треск — нападавшие пытались выломать дверь.

— Через подвал не уйти, там только один выход, и он уже перекрыт, — быстро оценила обстановку Жемчужина. — Есть путь наверх, на чердак, а оттуда по крышам можно добраться до соседнего двора. Но придётся прорываться через первый этаж. Там двое моих людей, но люди Штыря уже, должно быть, лезут в окна.

— Тогда не будем медлить, — сказал Лыков. — Ведите, капитан.

Они бросились к лестнице, ведущей наверх. В этот момент дверь подвала с оглушительным треском слетела с петель. В проёме показались две тени. Раздались два выстрела — один от Жемчужины, другой от Лыкова. Один из нападавших рухнул на пол, второй отступил, укрывшись за косяком.

— Вперёд! — крикнула Жемчужина, и они взбежали по скрипучей лестнице в коридор первого этажа. Здесь уже кипел бой. Двое её матросов отчаянно отбивались ножами и баграми от трёх головорезов Штыря, пытавшихся прорваться в дом.

Появление Лыкова и Жемчужины с пистолетами на миг изменило расстановку сил. Ещё один из людей Штыря был ранен, и нападавшие отхлынули к выходу. Казалось, появилась короткая передышка.

И тут произошло немыслимое. Борис, один из самых верных матросов Жемчужины, тот, что баррикадировал дверь в подвале, внезапно развернулся и ударил своего товарища Фёдора рукоятью ножа в висок. Фёдор без звука осел на пол. Прежде чем Жемчужина или Лыков успели среагировать, предатель бросился к ней.

— Прости, капитан. Штырь платит больше, — прохрипел он, пытаясь вырвать у неё из рук фигурку корабля.

Лыков, не раздумывая, ударил Бориса стволом пистолета по затылку. Матрос обмяк и рухнул к ногам ошеломлённой Жемчужины. Она смотрела на своего поверженного человека, и в её глазах читались боль и ярость.

— Предательство… «Вот чего я не учла», — прошептала она.

— У вас будет время наказать его позже, — жёстко сказал Лыков, хватая её за руку. — Сейчас нужно уходить! Они снова лезут!

Действительно, люди Штыря, воспользовавшись суматохой, снова ринулись в атаку. Путь к чердаку был отрезан. Оставался только один выход — чёрный ход, ведущий во внутренний двор-колодец. Лыков потащил Жемчужину за собой. Они выскочили во двор за мгновение до того, как головорезы ворвались в коридор.

Двор был сырым и тёмным, как дно бутылки. Высокие стены сходились где-то в вышине, оставляя лишь клочок серого неба. И там, у противоположной стены, перекрывая единственный выход в переулок, стоял он. Высокий, тощий мужчина в длинном сюртуке, с лицом, испещрённым оспой. Штырь. В руках он держал пистолет, небрежно направленный в их сторону.

— Какая встреча, Жемчужина, — проскрипел он. — Отдашь мне игрушку по-хорошему? Или твой новый друг-аристократ хочет умереть первым?

Штырь усмехнулся, видя, что его противники оказались в ловушке. Он наслаждался моментом, предвкушая победу. Жемчужина крепче сжала в руке фигурку корабля, её лицо было бледным, но решительным.

— Никогда, Штырь, — процедила она. — Ты получишь её только через мой труп.

— Что ж, это можно устроить, — проскрипел злодей, медленно поднимая пистолет.

Но Лыков, стоявший чуть позади Жемчужины, не выглядел испуганным. Напротив, он был спокоен, как на светском рауте. Он сделал едва заметный шаг в сторону, привлекая внимание Штыря к себе.

— Прежде чем вы наделаете глупостей, сударь, — начал Лыков своим ровным, хорошо поставленным голосом, — позвольте задать вам один вопрос. Вы ведь не думаете, что я пришёл в такое опасное место один и без всякой подстраховки?

Штырь нахмурился. — Что ты несёшь, щеголь? Какая подстраховка?

— Та, что сейчас наблюдает за вами с крыш этого двора, — с лёгкой улыбкой произнёс Лыков и громко, но не крича, добавил: — Господа, полагаю, представление окончено. Будьте любезны.

В тот же миг на крышах, окружавших двор-колодец, появились тёмные силуэты. Человек десять, не меньше. Это были не бандиты и не матросы. Их выправка и слаженные движения выдавали в них людей военных или полицейских. Солнечный блик сверкнул на винтовочном стволе.

— Окружены, Штырь, — раздался сверху громкий, властный голос. — Бросай оружие! Это Третье отделение!

Лицо Штыря исказилось от ярости и изумления. Он был пойман в ту же ловушку, в которую только что загнал своих врагов. Он перевёл взгляд с крыш на Лыкова, в глазах которого плясали насмешливые искорки.

— Ты… ты легавый! — прошипел он.

— Я служу Отечеству, — поправил его Лыков. — И вы, сударь, вместе со своими людьми, только что оказали мне неоценимую услугу, собравшись все в одном месте. Мы давно охотились за вашей бандой. Благодарю за содействие.

Поняв, что всё потеряно, Штырь издал звериный рык. Вместо того чтобы сдаться, он сделал отчаянный шаг: схватил Жемчужину, приставив пистолет к её виску.

— Не подходить! — заорал он, пятясь к арке, ведущей в переулок. — Убью её! Дайте уйти!

Жемчужина не сопротивлялась, но её глаза метнули в Лыкова молнию. Она не знала, что её больше злило: то, что её используют как живой щит, или то, что её «спаситель» оказался агентом тайной полиции.

Лыков не двинулся с места. Он лишь покачал головой.

— Глупо, Штырь. Очень глупо.

В тот момент, когда бандит почти достиг спасительной арки, из темноты переулка выступила ещё одна фигура. Это был тот самый одноглазый старик из трактира. Но сейчас в его руках была не трубка, а тяжёлая дубовая палка. С неожиданной для его возраста ловкостью он с размаху ударил Штыря по ногам. Злодей потерял равновесие, пистолет выстрелил в воздух, и он рухнул на брусчатку, увлекая за собой Жемчужину.

В ту же секунду агенты Третьего отделения, словно кошки, спрыгнули с невысоких крыш сараев во двор. Через мгновение Штырь и его банда были схвачены и обезврежены.

Лыков подошёл к поднимающейся с земли Жемчужине и помог ей встать.

— Вы в порядке, капитан?

Она вырвала у него руку и отступила на шаг, глядя на него с недоверием и гневом.

— Вы… вы всё это время играли со мной. Использовали меня как приманку.

— Вовсе нет, сударыня, — мягко возразил Лыков. — Я действительно искал истину. И нашёл её. А мои люди просто следовали за мной на случай, если ситуация выйдет из-под контроля. Что, как вы видите, и произошло. — Он кивнул на старика, который с невозмутимым видом снова раскуривал свою трубку. — Позвольте представить. Мой верный помощник, Ефим.

Жемчужина молчала, переводя взгляд с Лыкова на своих схваченных матросов, на предателя Бориса, на поверженного Штыря. Её мир, который она с таким трудом выстроила, рушился на глазах. Она крепко сжимала в руке фигурку корабля — всё, что у неё осталось.

Во дворе быстро навели порядок. Агенты Третьего отделения, работая без шума и суеты, уводили схваченных бандитов. Штыря, злобно рычавшего проклятия, и бледного предателя Бориса увели первыми. Матросов Жемчужины, растерянных и понурых, собрали отдельно.

Лыков подошёл к Жемчужине, которая так и стояла, прислонившись к холодной стене. Она больше не смотрела на него с гневом, в её взгляде читалась лишь усталость и горькое смирение.

— Что теперь будет со мной и моими людьми? — тихо спросила она, не поднимая глаз. — Нас ждёт каторга?

Лыков помолчал, глядя на её тонкий, но несгибаемый профиль. Затем он протянул руку.

— Сударыня, могу я взглянуть?

Она с колебанием вложила в его ладонь драгоценную фигурку «Чёрного Нептуна». Лыков внимательно осмотрел её, нашёл потайную защёлку и открыл крошечный тайник. Внутри действительно лежал туго свёрнутый клочок промасленной бумаги — карта.

— Эта карта, — произнёс он, — принесла много бед. Но она же может принести и пользу. Государству нужны верные капитаны, знающие тайные фарватеры Балтики. Особенно те, кто не боится рисковать.

Жемчужина подняла на него удивлённый взгляд.

— Что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать, капитан, что ваше дело будет рассмотрено с особым вниманием, — Лыков аккуратно закрыл тайник и вернул ей фигурку. — Вы вернули то, что было украдено у вас, и не пролили крови князя. Вы помогли, пусть и невольно, обезвредить опасную банду Штыря. Ваши люди защищали свой дом. А что до контрабанды… Полагаю, многие ваши «товары» были не более чем французским вином и голландским табаком, которые при дворе и так пьют и курят, не платя пошлин. Я составлю рапорт. И в нём будет сказано, что капитан «Чёрного Нептуна» оказал неоценимую услугу Третьему отделению. Думаю, вам предложат выбор: либо суд, либо служба Короне. На тех же самых фарватерах, но уже под другим флагом.

На её лице впервые за долгое время отразилось что-то похожее на надежду.

— Но почему? Зачем вы это делаете?

Лыков позволил себе лёгкую, почти меланхоличную улыбку.

— Потому что я служу не только букве закона, но и его духу. А дух его — в справедливости. К тому же, — он понизил голос, — негоже России терять таких капитанов, как вы. Отправляйтесь, сударыня. Ефим проводит вас и ваших людей до порта. Будьте на своём корабле и ждите вестей. И постарайтесь больше не попадать в такие переплёты.

Он кивнул своему помощнику. Старик Ефим, докурив трубку, молча указал Жемчужине и её команде путь. Она бросила на Лыкова последний, долгий, полный невысказанных слов взгляд, затем развернулась и, высоко подняв голову, пошла прочь из этого проклятого двора.

Аристарх Петрович Лыков остался один посреди опустевшего двора. Он достал из кармана свою записную книжку, вырвал лист, где было записано имя «Жемчужина», скомкал его и бросил в грязную лужу. Дело было закрыто. Но он знал, что ещё долго будет вспоминать эту дерзкую женщину-капитана и её маленький корабль, ключ к тайнам Балтийского моря. Петербургский ветер донёс с Невы крик чайки, и поэт-сыщик, поправив свой потрёпанный армяк, неспешно побрёл прочь, навстречу новым тайнам и новым стихам.

«Третье отделение души» или «Стихами по Империи»

ГЛАВА I. Где тонко — там бумага

Санкт-Петербург. Январь, 1837.

Аристарх Петрович Лыков родился — как позже с горькой насмешкой говорил о себе он сам — не отца ради, не матери на благо, а исключительно для служебного положения шестого класса и возможности один раз в месяц пить дешёвое бордо под Пушкина.

Официально он занимал должность чиновника по особым поручениям при Третьем отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии, что звучало грозно и даже несколько похоронно. Неофициально — был чем-то вроде одушевлённой перьевой ручки, которую втыкали в бумагу, где требовался «разоблачительный, но изящный слог».

Аристарх жил на Малой Мещанской, в квартире, где печь пыхтела, как больной жандарм на допросе, а стены пахли сургучом, рыбьим жиром и канцелярским мраком. У него был цилиндр, в котором он выглядел как загнанный клоп с претензией на франта. И был поэтический сборник — один. Самиздат. Тринадцать экземпляров. Один сожжён хозяйкой («в нём, барин, точно про революцию»), один украден старым приятелем («не хуже Батюшкова»), остальные пылились в ящике с носками.

Каждое утро он надевал чистый вицмундир и готовился к службе, как иной — к повешению. И всё же делал это с грацией человека, который, в сущности, давно уже не в себе.

— Служить — значит прикинуться шляпой, — говаривал он, поправляя пенсне. — Чтобы тебя носили, не зная зачем.

Тем утром его вызвали срочно. Курьер ввалился в три утра, пахнущий морозом и цыганскими духами, с запиской от самого генерала Х-вича. Без титулов. Без оборотов. Лишь: «Прибыть немедленно. Дело тонкое. Не болтайте.»

Аристарх надел самый невразумительный галстук и пошёл — подозревая, что раз «дело тонкое», то пахнет оно, скорее всего, туалетной бумагой и высокопоставленным идиотом.

ГЛАВА II. Где бумага — там и слово

Кабинет генерала Х-вича был оформлен, как будто в нём не мысли рождаются, а ломаются судьбы. На стене висел портрет Государя, грозный, как отчёт по ревизии. На полке — три тома допросов по делу декабристов, украшенные золотым тиснением и унынием.

Генерал, человек с лицом римской статуи, у которой украли нос, встал, когда Лыков вошёл, и тяжело опустился обратно.

— Аристарх Петрович… — протянул он так, словно вызвал не чиновника, а святого с кафедры. — У нас… поэт.

Лыков застыл.

— Позвольте… что у нас?

— Поэт. Крамольный. В высших кругах. Весь город перешёптывается. Стихи. Эпиграммы. Про самого…

Он замолк, покосился на портрет. Аристарх, следуя по траектории взгляда, почтительно вздохнул:

— Святотатство?

— Почти. Глумление! Вот, смотрите…

Он подал листок.

На нём было размашисто, с ошибками, написано:

Сидит он, как идол, во славе и злате,

Но уши — как лапти, и нос — на закате.

Он мыслит указом, он дышит казной,

А жалует грамотой — в ад, с головой.

Аристарх изучил почерк, бумагу, чернила — не глядя, на нюх, как пёс, выученный по университетской части.

— Глупо. Но не без ритма. — Он фыркнул. — Про Господина-Императора?

Генерал зашипел, как кот на святую воду:

— Не смейте! Мы не допускаем даже мысли! Возможно, имеется в виду какой-то… чиновник… с большим носом…

— Ага. Возможно. Или, быть может, просто глупец, осмелившийся рифмовать «злато» и «лапти».

— Вы должны выяснить. Деликатно. Без шума. Без трупов. Но с результатом. Мне — имя. Его — в Сибирь. А вам — благодарность.

Аристарх поклонился. До нужной отметки. Ниже — унижение, выше — подозрение.

— А есть догадки?

— Э… говорят, ходит по рукам у графини Кокошкиной, и упоминал её стишок князь Щепелев, хотя теперь отпирается. Начните с него. Он пустослов, но, словом, пахнет.

Лыков спрятал бумагу и, прощаясь, сказал:

— Генерал, боюсь, вы поручаете мне не расследование, а экзегетику.

— Что это?

— Толкование Священного писания. Только в данном случае — не Священного и не писания.

И, надев нелепый цилиндр, он направился к первому подозреваемому.

Глава III. Где начинается крамола — там обычно заканчивается вкус

Санкт-Петербург, февраль 1837 года

(месяц спустя после неожиданной смерти поэта, которую следовало бы считать дуэлью, если бы не было выгоднее признать — случайностью)

Аристарх Петрович Лыков сидел в тени красного сукна, натянутого на стол допросов, как паук в заснеженном чулане. Он разминал пальцами чернильницу — не от нервов, от скуки. Перед ним ёжился князь Всеволод Аркадьевич Щепелев — фигура светская, узкая в плечах, широкая в самоуверенности, как дверной косяк у плохо построенного особняка.

— Итак, князь, — сухо начал Лыков, не глядя на собеседника, а устремив взор в потолок, словно там был намётан след истины, — вы утверждаете, что не имеете никакого отношения к распространению этого, — он вытащил из кармана листок тонкой бумаги и развернул его, — безобразного, пошлого, бездарного, а главное — крамольного творения.

Князь изобразил нечто среднее между фырканьем и обмороком:

— Я? Эпиграммы?! Государь с рылом в севрюжий хрен? Я… я пишу исключительно акростихи!

— Ах, акростихи, — устало протянул Лыков, наконец-то переводя взор на обвиняемого. — Поэзия для тех, кому бог дал алфавит, но не вдохновение. И всё же… Стилистически, если отбросить слабую рифму, неумелую аллюзию и идиотское сравнение, вы — вполне могли быть автором.

Он встал, прошёлся к окну, глянул на серый, как отвар из капустных листьев, петербургский день и добавил, как бы между прочим:

— Чернила на листке — дешёвый дубильный экстракт, привозимый из Лифляндии. Бумага — из типографии Бергмана, где вы, как мне известно, печатаете свои визитки. Почерк — кокетливо-кривоватый, с завитушками, как ваша причёска. Прямых улик, как видите, у меня нет. Только стиль, запах и чувство мерзости.

Князь заморгал. Закивал. Потом вдруг выпрямился, как гвоздь, забывшийся в матраце:

— Это — зависть! Мои эпиграммы читают в лучших салонах столицы! И потом — вы же не можете доказать…

— Вот и славно, — перебил его Лыков, улыбаясь так, как улыбается аптека при виде больного: холодно и с коммерческим интересом. — Потому что докажу — вас повесят. А если не докажу — вы сами повеситесь от ужаса. Но, возможно, всё решится иначе…

Он резко повернулся, свернул эпиграмму обратно, словно засунул змею в карман, и сел за стол, уронив голову на руку. Голос его стал вкрадчивым:

— Скажите, князь… а кто, по-вашему, действительно написал это? Кто мог бы мстить в стихах, но не в дуэлях? Кто был бы достаточно глуп, чтобы думать, что сатира — это шпагой, но по бумаге?

Молчание.

Князь шумно сглотнул.

— Возможно… м-м… графиня Кокошкина? У неё… острый язык и, простите, скучное замужество.

— О, браво! — Лыков хлопнул в ладоши. — Перекинуть вину на даму — поступок истинного кавалера. Но да, графиня… она, пожалуй, способна на многое. Особенно в отсутствие развлечений и при наличии персидских чернил.

Он снова встал. Пожал плечами.

— Благодарю вас, князь. Вы свободны. Пока. Наслаждайтесь акростихами.

Когда дверь за Щепелевым захлопнулась, Лыков остался один.

И вот тогда начался настоящий допрос — внутренний.

«Всё это нелепо, — думал он, — как балет чиновника в шинели. Пугают эпиграммой, словно пушкой. Что за империя, где стих может вызвать арест, а мысль — каторгу? И почему, чёрт возьми, я — поэт — должен выискивать рифму к доносу?..»

Он посмотрел на окно.

«Но, пожалуй, всё проще. Это не заговор. Это — зависть, скука и тупость, обнявшиеся в светском салоне. Нет ничего опаснее скучающего аристократа с пером в руке. Кроме, быть может, генерала с мечтой о славе.»

Он взял папку и написал на ней:

«ДЕЛО №472. Не заговор, а глупость, маскирующаяся под дерзость. Рекомендую: забыть, затереть, не будить медведя, который давно спит и видит Пушкина.»

Он усмехнулся, надел нелепый цилиндр, взглянул на своё отражение в оконном стекле — ироничного, сутулого, бледного чиновника с глазами человека, который всё понял и не простил — и вышел из кабинета.

ГЛАВА IV. Где перо — там яд

Графиня Аглая Павловна Кокошкина принимала Лыкова в гостиной, обитой малиновым бархатом и моральной двусмысленностью. Здесь всё было намёком: шторы — на грех, кресла — на интригу, запахи — на восточную провинцию с дурной славой.

Аглая Павловна слыла женщиной светской, остроумной, и непроницаемой, как ведомственная печать. Говорили, что когда-то она вела переписку с Пушкиным, затем — с Бенкендорфом, а теперь пишет исключительно в стол.

Лыков, войдя, поклонился так, как кланяются только поэты перед музами или ловцы перед капканом.

— Графиня, я пришёл не как жандарм, а как… читатель.

— Надеюсь, с хорошим вкусом, — сказала она, разливая чай так грациозно, будто угощала ядом.

— О, вкус у меня как у старой мебели: всё чувствует, ничего не выражает. — Лыков сел, улыбнулся уголком губ. — Мне бы хотелось узнать: кто нынче у нас пишет столь… смелые эпиграммы?

Графиня сделала вид, что задумалась. Потом пожала плечами:

— Все. Анонимность — новая мода. Раньше прятались в маскарадах, теперь — в стихах.

— Но кто-то должен начать. Кто-то первым взялся рифмовать нос Его Величества с лаптями?

— А может, это сам Господь? — хмыкнула она. — Вы же знаете, у Него дурной вкус на власть и аллюзии.

— И на поэзию, — добавил Лыков. — Природа, как поэт: пишет много, но не всё — гениально.

Графиня прищурилась:

— Что ж, если вы пришли с допросом — то лучше с вином, а не чаем.

— Увы. Вино в Третьем отделении не полагается. Только чернила и подозрение.

— А может, всё это написал сам князь Щепелев? — спросила она вдруг. — Он как раз недавно обиделся, что я отказала ему в руке. И в стихах. Вернее — в совместном сборнике. У него ужасные рифмы, но очень амбициозные.

— О, я знаю. Он рифмует «трон» и «пижон» с одинаковым апломбом. — Лыков вздохнул. — А вы, графиня… не написали ли вы когда-нибудь эпиграмму из скуки?

Она не ответила сразу. Поднесла чашку ко рту, вдохнула аромат. Сказала тихо, почти шепотом:

— Я писала многое. Но эпиграммы — только на тех, кто мне дорог.

— Значит, в Петербурге вас либо боятся, либо любят?

— Скорее, читают.

Лыков встал, поклонился. На выходе он задержался, будто что-то хотел сказать. Вздохнул:

— Если вы что-то вспомните… или захотите… прокомментировать… — он вытащил из кармана тонкий лист и подал ей. — Вот черновик стихотворения, найденного в бумагах подозреваемого. Аноним. Почерк изменён. Но стиль — узнаваем.

Графиня взглянула на текст, улыбнулась чуть-чуть — взглядом, не губами.

— Ах, Аристарх Петрович… если я и не писала это, я всё равно бы хотела, чтобы вы подумали: писала.

ГЛАВА V. Где поэзия — там и протокол

Вечерняя погода Петербурга была вполне подходящей для поэтического самовыражения: сквозняк, слякоть, отчаяние и лёгкий запах керосина.

Аристарх Петрович шёл на светский вечер, где собирались «интеллигенты, литераторы, чувствующие натуры и два предателя на квадратный метр». Мероприятие именовалось с помпой: «Салон свободной рифмы при закрытых шторах», проходило у некоей мадемуазель де Ржевской — дамы с такой репутацией, что даже у разведки по ней числились две папки: одна — «порочащее», вторая — «потенциально литературное».

Аристарх вошёл в дом и моментально оказался в гуще запахов: пунша, французских духов и отечественного лицемерия.

— А-а-а, Лыков! — вскрикнула де Ржевская, подбегая с такой жестикуляцией, будто махала не руками, а доносами на своих гостей. — Какое счастье! Мы как раз читаем стихи… о Родине!

— Прекрасно, — мрачно сказал Лыков, — надеюсь, в пределах дозволенного Уставом внутренней службы.

Он оглядел собрание. На диване, заняв ровно три подушки, раскинулся поэт Карабулин — личность громогласная, вечно недовольная, с лицом, как у портового грузчика, который прочёл Шиллера, но не смог его простить.

— А вот и сам вдохновитель свободы мысли! — крикнула де Ржевская, указывая на него. — Карабулин читает нам новое!

Карабулин встал. Сложил руки за спину. Облизал губы.

— Я сочинил… сатиру на пустоту.

— Как изящно, — прошептал Лыков. — То есть, сами стихи отсутствуют?

— Нет, вот они!

Карабулин выкрикнул:

Язык — мой меч, а мысль — мой щит,

И всё, что скрыл режим — горит!

Пусть тьма над нами — я свечу,

Себя же славлю… ну, клянусь, без зла!

Наступила пауза. Затем де Ржевская захлопала. Кто-то прошептал: «Глубоко.» Лыков встал. Произнес:

— Действительно. Особенно финал — совершенно без зла. Как хорошо просчитанный налог.

Карабулин покраснел.

— Вы… иронизируете?

— Я всегда иронизирую, когда вижу светоч мысли с канделябровыми ушами.

— Это нападение на поэзию!

— Нет, это жалость к ней, — спокойно сказал Лыков. — Впрочем, позвольте и мне выступить. Я, так сказать, тоже кое-что сочинил. Правда, в прозе. Протокольной.

Он вынул лист.

— Вот тут список гостей, участвующих в обсуждении «несанкционированных аллюзий». Карабулин — в числе первых. Указано: возможный автор эпиграмм, мотив — зависть и частичное отсутствие вкуса.

Все вздохнули. Де Ржевская побледнела до оттенка сахарной пудры. Кто-то в углу тихо начал молиться.

— Но не волнуйтесь, — добавил Лыков с ангельской улыбкой. — Это чистовик для уничтожения. Я же не монстр. Я поэт.

— Тогда зачем вы здесь?! — прошептала графиня, появившаяся в дверях, как тень из театра на Фонтанке.

— По долгу службы. И по зову души. А ещё… — он подошёл ближе и наклонился к её уху. — …чтобы проверить, кто из вас храбр, а кто просто пьян.

Она усмехнулась.

— А если эпиграмму написал кто-то, кто хочет, чтобы вы нашли его?

— Тогда он — идиот. Или, что хуже — графоман.

— Или романтик, — прошептала она, — надеющийся, что вы — герой.

— Увы, — Лыков вздохнул, беря шляпу, — я не герой. Я государственный служащий. С рифмой.

Он поклонился и вышел, оставив за собой вакуум репутаций, нервов и вдохновения.

Внутренний монолог (по пути домой):

«Вот он, цвет столичной мысли: снаружи поэты, внутри — доносчики, а между ними — пунш. Половина мечтает о свободе, другая — о награде. Кто же написал проклятую эпиграмму? Да, вероятно, никто. Или все. Это не преступление — это стиль. Эпоха сама рифмует себя в карикатуру. А я, чиновник, — редактор этой бесстыжей поэмы под грифом „секретно“.»

ГЛАВА VI. Где генералы — там трагикомедия

Следствие зашло в тупик, хотя выглядело, как будто бегает по кругу — энергично, с бумагами, с допросами, с отчётами в трёх экземплярах. Подозреваемых становилось всё больше, как вариантов ответа на экзамене, где правильного всё равно нет.

Лыков устал. Не физически — морально. Как устают библиотекари от криков или дирижёры от глухих музыкантов. Он был один в архиве. Третий день подряд.

Он перерывал ящики с делами. Уголовные, шпионские, литературные. Местами — всё в одном. Как, например, дело некоего С-вича, осуждённого за то, что в пьесе фигурировало слово «мрак», истолкованное как намёк на начальство.

И вот, среди прочего, он нашёл странное. Папка, без даты, но с пометкой:

«Поэт неизвестный. Стихи опасные. Повторяется в разных делах. Неуловим.»

Внутри — десятки страниц, написанных разными почерками. Но рифмы — одни и те же. Повторы. Копии. Будто кто-то переписывает одни и те же стихи на разных балконах, в разных портах, в разных тюрьмах.

«Я живу меж строк, в пунктуации вины, где слова — как штык, а стихи — приговоры страны.»

Лыков напрягся. Он знал этот ритм. Он сам писал так — когда был молод, пьян и ещё верил, что слово может что-то изменить, кроме настроения надзирателя.

— Господи… — сказал он вслух. — Это же почерк самой Империи. Стихи без автора. Глас без лица. Знак того, что не один я сошёл с ума.

И тогда он понял. Ищи не автора — ищи переписчика. Того, кто делает слова бессмертными, передавая их, как болезнь. Или как правду.

В тот же вечер он написал рапорт. Но перед отправкой… аккуратно сжёг его в печи.

«Ибо не всё, что знаешь, — должен говорить. А некоторые вещи — лучше знать, чем доказывать.»

Он уселся к столу. Достал старое перо. Написал:

«Стихи — это тень. А где тень — там всегда есть свет.»

Потом лёг спать. Завтра, вероятно, снова придётся кого-то арестовать. Но сейчас — тишина.

И стих в голове:

*«Молчание — это тоже дело. Особенно, если ты его ведёшь.»

ГЛАВА VII. Где отписка — там победа. На следующий день по Петербургу разошлось строгое распоряжение:

«Всем чиновникам, писателям и другим лицам, склонным к рифмам, впредь воздерживаться от метафор, неясных аллюзий, и тем более — от сатиры, могущей быть истолкованной как неуважение к благолепию и величию.»

Прилагалась памятка с примерами «опасной лексики»: «пыль», «луна», «чиновник», «истина» — под подозрением. Допускались «ветер», «булка» и «надёжность».

Газета «Северная Пчела» напечатала передовицу под названием «Патриотизм и пунктуация», где призывала всех «говорить ясно и только о погоде». Редактор отметил в примечании, что «туман — уже пограничное состояние между метеособытием и метафорой».

Лыков читал это в кофейне, морщась как от сырой булки с «национально-государственным привкусом»:

«Вот и всё. Империя победила эпиграмму. Бумага заклеила смысл. Как всегда.»

Рядом сидел Карабулин, в полушинели, без пафоса, без рифмы. Он пил чёрный кофе, который из вежливости назывался «русский».

— А всё же… вы верите, что эти стихи что-то значат? — спросил он.

— Да. Но, к несчастью, не для тех, кто принимает решения. Им нужен не смысл, а виновный. Смысл — это неудобно. Он не помещается в рапорт.

Карабулин задумался:

— Зато виновный помещается в тюрьму.

— Вот именно. Этим он и полезен.

ГЛАВА VIII. Где сердце — там дыра

Лыков вернулся домой под утро. Снег таял на воротнике. Сапоги скрипели — то ли от холода, то ли от пережитой абсурдности. На столе лежал листок.

«Вы не нашли автора. Возможно, потому, что он — это вы.»

Подпись: «А. К.»

Он усмехнулся. Бумага знакомая — бланк из салона мадам Брюлловой, где по вечерам играли на фортепиано и читали стихи, пока за дверью подслушивали жандармы.

Почерк — узнаваемо женский, но с намеренной кривизной. Почти издевкой. Или признанием. Или вызовом.

Он сел. Долго смотрел в огонь. Печь пыхтела, как старая мысль, не желающая гаснуть.

«Быть может, я и написал бы такие стихи. Но не для мира. Для себя. Это и есть трагедия — быть поэтом в шинели. Ты либо пишешь правду и пропадаешь. Либо выживаешь — и молчишь.»

В углу тикали часы. Они молчали лучше всякого цензора.

ГЛАВА IX. Где истина — там печать «секретно «Через неделю Лыкова вызвали снова.

— Ваше дело закрыто, — сказал генерал, не глядя. — Мы назначили виновным умершего корректора. Он, к счастью, недавно скончался. Подходит идеально: тихий, не возразит, и был склонен к грамматике.

— Идеальный поэт, — кивнул Лыков. — Ни одной живой мысли, зато пунктуация безупречна.

Генерал вздохнул:

— Вы в отпуске, Лыков. До весны. Пишите стихи. Только не показывайте. Желательно — и не себе.

— А может, мне ещё и думать перестать?

— Если сможете, — ответил генерал, — получите чин досрочно.

ГЛАВА X. Где всё кончается — там и начинается

Весной вышел анонимный сборник стихов под названием:

«Песни чиновника.»

Тонкий, без имени. В продаже был сутки, потом конфискован. Кто-то шептал, что автор — поэт из Третьего отделения. Кто-то смеялся: жандармы не умеют рифмовать. А кто-то цитировал:

«Я служу, я слежу, я молчу — как стена,

Но внутри у стены — пустота и страна…»

Лыков сидел в кофейне. Вицмундир был свеж, пенсне отполировано. Он пил чай — горький, как правда, забытая в черновиках. Смотрел, как проходят мимо поэты, жандармы, продавцы табака и будущие доносчики.

«Империя вечна, — подумал он. — А значит, всегда найдётся место тому, кто умеет рифмовать абсурд.»

Он улыбнулся. Достал блокнот. И начал писать. Сначала — первую строчку. Потом вторую. Потом вычеркнул обе. И снова начал.

«Дела Третьего Отделения: Записки Аристарха Лыкова, или Мышь в Министерстве»

Пролог: Стихи в Уборной, или Пробуждение Мыши

Санкт-Петербург, конец марта 1837 года.

Воздух в столице был густым, как не вываренный кисель — смесь мартовской слякоти, дыма печных труб и невысказанной тревоги. В коридорах Министерства Народного Просвещения тревога эта сгустилась до консистенции сургуча. Не украли секретные архивы. Не зарезали сенатора в его кабинете. Не нашли даже крамольной брошюры с французской орфографией — греха, за который в иные дни могли и чин лишить. Нет. ЧП было куда тоньше, куда опаснее своей нелепостью. ЧП было поэтическим.

Кто-то написал стихи. На стене. В уборной для чиновников третьего разряда.

И не просто стихи — четверостишие правильным ямбом, с изящной метафорой и дерзким намеком, бившим прямиком в лысину самого министра. Главное же — почерк. Не каракули пьяного сторожа, нет. Изящный, каллиграфический курсив, знакомый каждому канцелярскому крысу по бесконечным ведомостям. И чернила — самые обычные, казенные, из стоявшей тут же неуклюжей фарфоровой чернильницы. Преступник действовал изнутри. Поэт завелся в святая святых бюрократического аппарата.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.