Бесплатный фрагмент - Истопись. Eistopeis

ИСТОПИСЬ

Жертвам пожаров климатических, поджогов геополитических,

людям и братьям меньшим,

скорбный счет коим умножен,

ускорен в преддверии Жатвы.

Представшим, пусть исподволь, учителями, — и таковыми пребывшим.

Всякому колену и племени, да пребудет любовь и взаимная нужность с каждым

EISTOPEIS

By Arthur V. Shevenyonov

To victims of climatic wildfires, prey to geopolitical arsons,

human & animal alike,

whose toll has been high & counting,

mounting amid the Latter Harvest drawing nigh.

To those proven to have taught, albeit/if unbeknownst, and so remained.

Unto each folk & every people that they may have love & appreciation extend unto & rest with all

Странности (не) должны быть странными?

Есть вещи, которые не могут не забавлять. В детстве, когда читал «Сто рассказов из русской истории», поражала «крамольная» догадка, озвучивать которую тогда, в пору позднереваншистского рывка переразвитого социализма (несомненно обреченного в силу того, что руководили рывком и осуществляли его беспринципные карьеристы, инвариантно прилаживавшиеся к любым режимам и вперед всех выкрикивавшие лозунги, всякий раз новые), было бы неосмотрительно: оказывается, «народ» не всегда прав, а случаются в его среде и вороватые, и прочие нечистые на руку, и вовсе глупые да бессовестные. Иначе отчего Петр Великий иной раз не церемонился с таковыми? Вот и Ленин как-то походя-впроброс именовал «массами» (это коробило изначально, годков с осьми; ан допускал, что лезть в путаные вопросы без знаний бывает рановато).

Разумеется, это, — как окажется позже, — скорее начальный, почти профанический или «профанный» уровень изучения, колеблющийся меж наивной эмпиристской феноменологией и логицизмом-аналитизмом. Существуют уровни и повыше: «сакральные». Которые, во избежание сваливания в петлю возврата к изжитому да ветхому, не должны редуцироваться до «сакраментального». Как ни грустен факт исторической девальвации терминов — этой более пассивной, но не менее злобной и злободневной моде подмены и хищения имен. Но достичь полноты — этой связи меж связями, — возвращающей и простоту, ясность, еще предстоит. И путь не иначе как резидуален, с сущностью чего удобнее всего ознакомиться из тезоименной первокнижицы.

В пору первой юности озадачивало иное. Так, дело было уж даже не в том, что народ готов был лить слезы, останавливая работу в поле и у станка, наблюдая за перипетиями судеб выдуманных персонажей стран далеких (географически, а впрочем — не душевно, когда эмпатия еще теплилась в этом мире и большой Стране), при этом почти равнодушно наблюдая за крушение собственных: лада, судьбы, «портфеля» экономики и «матрицы» общественных институтов, самой области выбора. Занятнее было другое: то, как русский язык продолжал еще жить невольными тщаниями националистов Прибалтики и сепаратистов Закавказья, террористов с Ближнего Востока и их инструкторов из-за океана, поставивших на наиболее вульгарную реализацию римского имперского союзничества и максимы же имперской экспансии (причем сдабривая количественное качественным, географию — институтами и языком): «divide et impera». А именно, ставку сделали на «бжезинщину» в смысле центробежных, антиимперских сил вне западного доминиона как средство укрепления центростремительности внутри такового. Национализм, цепная реакция дробления на «национальные» квазигосударства, диссоциативные (противительно-инертные) идентичности и «идеи», вложенные в уста необязательных интеллигентов-реакционеров (кстати сказать, скорее обласканных советской властью, с коей боролись, нежели притесняемых; иначе неясно, как объяснить наличие высших ученых званий вдобавок к научным степеням у тех же Гамсахурдиа и Закаева), явились тем механизмом и катализатором притупления критического мышления, что замещалось агрессивно-крикливым критиканством с непроверяемыми из сегодня посулами в отношении того, что будет завтра, стоит лишь поменять — даже разрушить — игру.

Занятно было, разумеется, то, что парадоксально роднило крах Советской империи с крушением Римской (притом, что сущности их были отнюдь не одинаковы: чем не иллюстрация «сближения в худшем», причем помимо «родственности» гнилых яблок и гнилых же апельсинов, чья гниль столь же доминирует над предпочтениями и вкусовщиной, сколь делает возможным сравнение несравнимого). Подобно тому, как гонимы были природные римляне, то же примерно постигнет этнических (прирожденных, «априорных») или, что важнее, культурных (благоприобретенных, «апостериорных») русских на постсоветском пространстве как новой, схлопнутой точки отсчета-референта, относительно коих (и ложно связываемой политической идеи, оттоле заменяемой чем угодно от западничества до этнокультурного и религиозного фундаментализма всех пошибов, неизменно симфоничных бжезинщине обобщенной) и определялись идеи-пути «национальные». Все, дескать, что доселе говорили нам, оказалось ложью; значит, все иное — правда. Бойтесь бывших друзей и союзников: они куда более непримиримы, нежели априорные враги. Но еще более следует бояться идейного вакуума (что актуально доныне): всасывает что угодно и заполняется всем, с чем пытаетесь заискивать и заигрывать, изображая — подобно римским правителям — склонность «прислушиваться» к массам и потакать их прихотям («vox populi, vox dei»).

И, подобно тому, как латынь не только не умирала долгое время, но и «умерев» и вульгаризовавшись в новых этно-преломлениях языковой дифференциации, доныне служит источником пополнения научной терминологии, нечто подобное постигло и русский язык на постсоветском пространстве и даже в глобальном масштабе. Первое проявилось в том, как все вышеперечисленные группы — националисты, террористы, фундаменталисты — переговаривались между собой не иначе как на русском попервах. (В более недавнее время освоить могли сперва технологии связи, затем и английский — эту «новую», или промежуточно-заместительную, латынь с куда меньшим числом времен и залогов, зато массой исключений, оставшихся как реликты конвенций, пришедших к узус-доминированию в разные времена. Как и прочие современные, даже претерпев ущерб совершенству в угоду практичности, язык все еще красив и потенциально вполне способен служить передаче истины даже минимумом средств. Но в том-то и состоит прискорбное знамение времени, что все чаще филигранное владение им служит искажению действительности и сокрытию фактов и аргументов, мыслей и чувств.) Другой же аспект тенденции указывает не менее иронично (если не сказать — шизофренично) на то, как же рьяно потянулись к словарикам и националисты из бывших союзных республик после кризиса 2014 купно с их кураторами: последние, — пытаясь возродить постсоветологию (похороненную бравурными одами ранне-докритического Фукуямы), первые же — ища в сетях прослыть «недовольными русскими из глубинки» в рамках реализации (manning, putting on wheels) той же, впопыхах и наспех воскрешаемой из пепла, аморфной стратегии. Чего же? Противостояния всякой критике и всякой альтернативе путем замалчивания первой и стерилизации последней. Демократия не признает критики (себя), как и рынок не приемлет (для себя) конкуренции, — причем то и другое, как эманации «невидимой руки», не склонно узреть исток в изнутреннем экзистенциальном кризисе как дефиците автоморфности. Все это было нами проговорено не раз.

Как давно озвучены были и тезисы, предлагаемые а настоящей серии (на предпринимаемой, искомой полноте в надежде обрести простоту и ясность) и ныне вещаемые со всех федеральных каналов новообращенными государственниками. Одна беда: салонные обмены остротами да уничтожающей куртуазностью (впрочем, и последняя соревнуется в редкости с грамотностью бегущей строки) едва ли эмулируют режимы научно-исследовательских конференций. А навязшие на зубах тезисы, отполированные и комфортно ложащиеся на слух элементы критики западного упадничества, трупным ядом еще способного отравить политико-экономическую среду вокруг, едва ли возмещают дефицит глубоких и контринтуитивных идей. В частности, вовсе не очевидно, что и наиболее убедительные из экспертов имеют представление о структуре сложностей и разменов (самой неопределенности) либо — еще менее вероятно — располагают пониманием областей более «технически» предметных помимо здравого смысла, заведомо губительных предпочтений и «доказательно» (задним умом, исторически обозреваемых как таковые) проигрышных путей.

На другом конце элитарного спектра (если речь о мере ответственности) комфортно же расположились политики, все чаще делающие ставку на отдельные сегменты электората и «людского капитала», — которые склонны более пересекаться, нежели нести диверсификацию и разнообразие (молодежь, «креативный класс»), — скорее в смысле заискивания. Однако, как и с посулами на будущее, леверидж заигрывания здесь действует обоюдоостро: повышая шансы «до» и задирая планку требований-ожиданий «после». Последнее работает куда подобнее знаменателю срезания, нежели числителю-мультипликатору.

Нечто схожее имеет место и вовне. Невзирая на точечные достижения — и разве что досадуя на то, что таковые имеют место как вид экстерналий по собственному недосмотру либо в силу нелинейности игры, — Запад все более утверждается в ощущении того, что имеет дело с «зарвавшимся выскочкой», этаким скоробогатым парвеню из мольеровских комедий, которые вроде как никого никуда не зовет, и скорее всего оттого, что и не ведает, куда сам грядет. В самом деле, Русь пока не выказывает признаков избрания, если и не конкретного пути, то нащупывания приемлемого, сродного себе рода оного. А раз так, то не с руки ей ни призывать (за собой или к себе), ни отзывать (от изобличаемой и доселе доминировавшей альтернативы).

В сущности, здесь вновь «зудит и жужжит» — даже не дилемма, — сумма или наложение обоих типов ошибок. Если и мыслимо обнаружение истинного и достижимого пути, Русь такового либо не видит, либо ему не следует. Запад же, если и предлагает путь ложный, то по меньшей мере делает вид, что он конкретен, осязаем и релевантен — самой демонстрируемой (сигнализируемой вовне и внутрь клуба) верой или силой предпочтений.

Congruit Multiversa?

Читатель проницательный (а иные предлагаемой нагрузки и не осилят), несомненно, уже подметил: в настоящем изложении то и дело обращаемся к сюжетам из истории «суперновой», а не то что — новейшей. Посему вот еще один совсем уж «свежий» сюжет, ценный тем (пусть и во всем своем сомнительном достоинстве, как явствует ниже), сколь часто повторяется в истории в самых, казалось бы, многоразличных проявлениях. Украинский Президент, на коего возлагались надежды большинства по прекращению затянувшегося конфликта (что само по себе отдавало утопией, поскольку речь идет о цивилизационном столкновении, завершить которое вничью один из внешних кураторов не намерен), озвучил нечто ужасное — и до скучного предсказуемое. Все, мол, кто не разделяют известных ценностей (в сущности, клубных, рядящихся под автохтонные и вклинившиеся не так давно паче исторического узуса, чем и породили раскол), должны рассмотреть возможность уехать туда, где и доминируют ими поддерживаемые ценности. Нелепо? В том-то и дело, что нет! Весь ужас в том, что все наиболее чудовищное звучит, как правило, правдоподобно. Как уже подчеркивалось, ровно так и работает мамона — эманация отца лжи, — и в том источник мощи недолжного перераспределения: власти, ресурсов, влияния. Если и согласиться, что всякая-де власть от Бога (хоть в славянском изводе более определенно выражено: «несть власть яже не от Бога» — «которая не от Бога, та и не настоящая власть», и признавать таковую — что клубную, что местно-представительскую, — как и преступные приказы исполнять, нет необходимости); даже тогда выходит: создается одним источником, перераспределяется же произведенное совсем другим. Кроме того, если и попускаемо сие свыше, то произволяемо, споспешествуемо ли?

В самом деле, ведь и разлитие желчи нацизма посткайзеровским Рейхом, и его реплика в апартеидном ЮАР осуществлялись под довольно благовидными предлогами: укорененности и автохтонности. В первом случае интеллектуалы сетовали на то, что один путь («арийский») рискует претерпеть мутации, будучи переплетен с «неарийской» пропагандой из уст неевропейских профессоров — этакая нежеланная интерференция, победа рецессивных свойств и слабейших видов в схватке с сильнейшими (чем-де не adverse selection!), передача энергии от более холодного более горячему телу. Вот и апартеид («раздельность», ср. англ. aparthood, нем. Apartheit) на словах отстаивал нежелательность для разных видов сплетаться или пересекаться, дабы самобытность каждого была явлена в рамках их моделей развития. Это ничего, если развитие-то как раз сдерживалось подтачиванием возможностей и запиранием в компактные гетто или бантустаны, резервации и социальные «стеклянные» перегородки, как происходило и в американскую приснопамятную Прогрессивную эру, и поныне бытует в перерывах между выборами.

Разумеется, украинский глава, — как и Рейган, всего лишь актер по первой профессии, — не обязан был изначально уметь все, кроме как выучить роль и произнести ее уверенным, исполненным убежденности тоном. И ничего, коли снятый им сериал выдавал скорее понимание обратного тому, что теперь от него требуется изречь, и чего (понимания того, как работает клуб) ему как раз простить-то и не могут, всякий раз требуя подтверждения лояльности: отрицания какого-либо понимания — что действительности, что истории. В несколько ином ключе действовал американский актер (по отзывам коллег, сомнительных дарований, а впрочем достаточных для рекламы и патетики), что без похода к… гадалке («real psychic»), по свидетельству его адъютанта Дона Ригана (Don Regan, For the Record) и шагу не ступал — и еще неизвестно, не была ли ворожея направляема уверенной и непогрешимой незримой дланью демократии. Вот, кстати, чем не лишнее подтверждения вреда ворожбы и зыби предиктивности как таковой? А ведь упирается в пробабилизм, который — от ложного фатализма.

Но как последнему главе хватало рациональности на то, чтоб просмотром культовых советских кино (в т.ч. снятого Меньшовым, коему посвящена предыдущая книга серии) постигать этос Страны, которую предстояло развалить, так и этому нынешнему не откажешь в базовом понимании последствий его слов и действий (как и бездействия), ответственность за которые история — независимо от кураторства, устных предписаний извне, неформальных и внесудебных решений и полуофициального статуса временных поверенных в ранге спецатташе — возложит на него. Большую игру могут затевать крупные игроки (впрочем, и их рациональности я призывал еще и два десятка лет тому назад не «демонизировать», так как в ранней юности забавляло меня и то, что спецслужбы знают далеко не все). Но спрятаться за их невыпячиваемыми спинами мелким исполнителям и распорядителям пира не придется, да и синекур на всех едва хватит. Это показал не только Афганистан, но и пиночетовский удел, несвободный от судебных тяжб, пусть и без шансов на обвинение незримых соучастников.

Но если и не откажем номинальным главам в элементарном здравом смысле, это еще не делает их светочами мысли, экономистами или философами. В общем-то, им и самим может казаться, что незачем, дескать, разбираться в механизмах. Однако, если и касается это деятельности клуба, то вовсе не переносится на собственную вотчину. Иначе временщики и все, кто их так или иначе поддерживал морально, должны готовиться к суду — истории, Света, собственной совести как прояснения для мудрых и ада для лукавцев.

Рейган, кажется, расплатился ментальным обстоянием, и к нему едва не присоединились некоторые из условно конкурирующей партии. Досадно и печально лишь то, что подобную участь разделят иные из наиболее совестливых и неравнодушных — слишком неленостных умом и совестью на другом конце спектра.

Печально и другое: главы без царя в головах, кажется, так и продолжат отождествлять этос или первофеномен с его изнанкой, вырождением, сингулярностью. Иначе, доросши до философии, смогли бы вместить и оценить следующее. Частное способно оказаться конгруэнтным целому, но целое никогда не окажется конгруэнтным вырожденному как изнанке своей и как дальнейшему, предельному сужению частного.

Иногда верно и обратное: целое конгруэнтно частному. Тогда достаточное предстает, если и не необходимым, то — наилучшим. К примеру, Русь может оказаться взаимоконгруэнтным с Россией в главном и лучшем. Но анти-Русь, понятное дело, будет маргинальностью и радикальностью, где примитивизм сходится с экстремизмом, порождая нескончаемую череду иррелевантных метаний, суетных бунтов и революционного выметания ценностей с институтами, нередко без замещения, так что в образующийся вакуум способно прокрасться что угодно. Гедель, несомненно, нашел бы, что заявить в этой связи об изначальной аксиоматизации системы. Да и Гегель в карман не полез бы касаемо антитез избыточных, без синтеза.

Вновь и вновь возвращаюсь к своему первому англоязычному сочинению двадцативосьмилетней давности. Критикуя предсказательность вне пророческого чину, все же не могу игнорировать того структурного, что лежало на поверхности. Русский этос, возможно, будут брать лишь в «гибридное» заложничество. К примеру, безусловным вытеснением и бессмысленным изживанием. Причем не только в юрисдикциях бывших союзников (в самом деле, скорее ровни и равноправных, нежели вассалов и угнетаемых, судя по тому, как щедро империя жертвовала на периферию, отрывая от себя, и сколь рьяно хранила меньшие этосы, в т.ч. приглушением роли центрового). Вот только будет ли чем заместить и возместить? По изъятии мнимого субстрата, сохранится ли «титульная гаплогруппа»?

Посредничество и прогресс: когда цена и «ценности» превышают ценность

Многого ли стоит экономика, где на всякий малый квант добавленной стоимости приходится куда более значительный прирост то посредничества, а то — мертвого груза давновмененных издержек да остовов разорившихся предприятий, также потребивших немало ресурсов, прежде чем оказаться списанными, пусть и без формального учета в рамках эффективности? А что сказать об обществе, где, чтобы купить буханку хлеба (все более дорогого ввиду редкости продукта, все увереннее признаваемого «вредным»), потребуется нажать пятьсот клавиш, обойдя на порядок больше сетевых мошенников? Даже если при этом легкомысленно пренебречь не только на порядки же возросшим потреблением электроэнергии, обслуживающей гаджетизацию и цифровизацию («дигитизацию»), но и сопутствующие выбросы углерод-окисей всех индексов?

Кажется, это тот случай, когда обобщенная выгода, или баланс приобретений и издержек, предстает неприлично отрицательным.

Чего не предвидел даже Гегель

Но не то же ли содержится в гегельянской теории всего — не намек ли на потенциал превышения антитезисом меры и моды тезиса, когда прежнее выметаемо прежде, нежели новое вметаемо? Не в этом ли феномен революций, Перестройки как институциональной деконструкции там, где хватило бы реконструкции (в смысле реновации)? Это снова заставляет обратить взор к метафоре искаженного размена, отрицательного обобщенного баланса отдачи и рисков, выигрышей и затрат, убыточного MRTP, когда ущерб собственной рациональности поджигателя превышает планируемый масштаб поджога. Когда коктейлеметатели, хоть и склонны бывают «давить слезу» из аудитории, мимикрируя под жертв подобно азимовскому Мулу, но и сами осознают: дальнейшая (изначальная) манипуляция есть игра вкороткую, без дальнейшего расчета на короткую память соперников и союзников, праздно наблюдающих и ревностно блюдущих.

Ведь, как бы там ни было, история не следует ни жесткой необходимости (неизбежности, предопределенности, что словно снимает ответственность с квазипротестантских идеологов развязанных рук и изначально-исключительной спасенности в меру прагматичной добродетельности греха), ни обреченности на наилучшее. Последнее скорее относится к лейбницеву символу веры в «лучший из миров» (и вольтерьянскому скепсису в адрес того же), метафизике законов мироздания, что и впрямь будто оптимизированы друг по отношению к другу, словно «на ощупь» или в процессе некоей эволюции нашли совместное бытие. Но это не относится к науке, их изучающей. Коль скоро физической оптимальностью бросаема тень на целесообразность эволюции либо адекватность ее понимания в нынешнем виде, памятуя малую толику познанной, «не темной» материи и энергии. Однако, на другой чаше весов — упорное преследования подобными Талебу таких, как Платон, словно первый отрицает само наличие формального знания — всех этих довольно «рабочих» в своих областях структур, схем и регулярностей — пусть и не гарантированных от неполноты и противоречивости.

Но разрешение, как водится, в ином (третьем): история следует достаточному. Sufficientia превыше сомнительной efficientiae! В том числе — мнимо-оптимизаторской, заметающей под ковер все преизбыточные траты.

Грандиозная ошибка Запада, велий просчет Востока

И в первую очередь — утрату (Западом) себя, путем отказа от чтения собственных классиков. И надежду (Востока) переиграть Запад, используя его.

Первый поместил в музей не только русскую классику, тенденциозно перечтя ее как якобы — анахронично — воспевающую идеалы свободы нынешнего «свободного и открытого» общества. Но и своих пророков, зовущих к обращению: Диккенса, напоминающего о чести и совести, вере и любви, пусть невольно освятившего пафос абстиненции в глазах берущих крайнее; Шоу и того же Уайльда — о лицемерии как спорте; честного По с его таинственной космологией и мнимой недобропорядочностью выпивохи, бросающейся в глаза опасным трезвителям, этим предтечам культа эффективности и расовой состоятельности в Прогрессивную, послерабовладельческую и неосегрегационную эру; Твена, с пафосом против ложного морализаторства, доходившего до обвинения его лукавыми фундаменталистами в тех же крайностях, что и По, — натурально, в наилучших побуждениях; последнему якобы противостоящего имперца Дойля, отнюдь не воспевающего косное и ложное как суть взлелеянной традиции; Гессе, с его манифестом тяготения к подлинности, чему не должны помешать ни шелуха мещанства, ни беспутица переходно-распутных нравов; и Стейнбека в его проницании природы широкого, повторяющегося Дефарминга, способного извести больше народу, нежели военный коммунизм и левый тоталитаризм, изобличение коего исключительно в смысле советской историчности поспешно приписывается Оруэллу как, не исключено, спецслужащему либо сочувствующему, что не затемнило опасности и ее трансферабельности сквозь времена и ценностные стены.

Коррупция (лат. «ржа/тля/лжа, обрыв/порывание») знаменует опасность стерилизации институтов, отмены поступательности традиции, — как указывалось, ложно отождествляемой с консерватизмом. Бытуя на Востоке (бакшиш, «вход через заднюю дверь», симония и «симфония» как непотизм) и Западе (лубрикация, суборнация, эксторция, дозволенный лоббизм и крониизм под видом нетворкинга), она выгрызает свой ареал зачастую без боя. На Востоке — маскируясь под «высокий контекст» и «доминантную неформальность» правил; на Западе — вплетаясь во въевшееся лицемерие и reservatio mentalis (мысленные оговорки, клятвы понарошку). Мешает ли все это творчеству или же существует параллельно, подобно раковой опухоли, carcinoma in situ, не тревожа или не выявляясь «до времени, времен и полувремени»? Несомненно, вмешивается самым обстоятельством отравления чистоты сердечной, что не только мешает узреть Главное, но требует повышения доз лжи, а вместе — и нарастания их системности, притом неотвратимости частной и технической неотменяемости (даже при простоте избавления, как в случае системных ошибок), когда ставки кажутся слишком высокими.

И тогда, в одних и тех же головах, начинают сходиться — нет, не частности, но именно крайности, так что и психиатрия столь же актуально-насущна, сколь и бессильна, а поддержание длительной жизнедеятельности организма — не проблема в сравнении с нарастанием энтропии в виде тщеты и диссипации смысла, коего — по Брэдбери, который полвека назад также все предсказал — столь усердно бегали в поиске суетного утоления, развлечения гаджетами и чужими жизнями, совлечения различения, коему способствуют книги, которые для того и решают сжечь, чтоб не бередили совесть. Испепелить, пока те не испепелили тебя. Спалить, разумеется, фигурально, «гибридно», заместив их новыми решениями или, на худой конец, новыми гуру. Да вот хотя бы — пропонентами и адептами неопаганизма. Ведь, если в средние века инквизиторам казалось, что колдунов да ворожей слишком много, и это беда, то теперь ими беда усматривается в видимой недостаточности, недоминантности новых вожделений и ценностей как коррелятов свободы.

Дьеп, гестапо, глубинность — уловима ли связь? Первое — название поселения во французской Нормандии, с времен викингов означавшего «глубь» (норд. djupr), сквозь которую пронеслась Столетняя война, и где еще недавние поработители (коим выдадут харизматичную Жоанну условно свои же) предстанут ситуативными союзниками против Виши, что не помешает открывать «дружественный» огонь. Это преддверие операции в Час Ч (D-day) станет символом напрасных трат и потерь, но из коих можно и нужно вынести урок, тем — цинично? — обратив «бросовые расходы» в «инвестиции». Однако, и это не помешает сему повторяться в Афганистане, на Ближнем Востоке, да и повсеместно, где привычно союзные авантюристы не устанут приписывать себе победы — очевидно, в виде посеянного хаоса там, где ломление не вполне выгорело. Но ровно о ту пору еще процветала структура, чье название содержит немецкое geheim (букв. «глубинное, тайное»), пусть и в выхолощенном смысле перекочевавшее в то, что ныне блюстители свободы и нравов-как-безнравственности величают «глубинностью» махины, механизмов контроля, системы подавления и отбора лояльных да благонадежных (с весьма красноречивым переносом уточнения staat). Одно дело, — когда сему радуются непосредственно причастные, и притом не афишируя; и совсем иное — когда о том же ликуют журналисты да электорат от люда простого, заведомо не наделенного ничем, кроме клубно-ценностной солидарности да разве что голосом в сетевой пустоши. Это важный, критичный слом изнутри — поистине случай, когда отрицательный «оптимум» эффекта, MRTP и вообще портфельной взвеси сулит повышение цены контроля внутри самого клуба и в его окрестностях. Что и отмечается последние лет пять явно (с ускорением-сгущением времен, почти по Марксу и даже Маркесу, в последние год-полтора), хотя структурные паттерны наметились десятка два-три уж лет тому назад.

В клокочущей пучине суеты привычно терпит бедствие главное, сбрасываемое подобно балласту: любовь и мудрость. Пока сии перевешивают различия и конфликты, цена вопроса и путевая взвесь остаются регулярными, так что возможны «мир во всем мире» и центростремительное согласие внутри империй, блоков, альянсов, что и оным позволяет производить нечто небесполезное, не повергая в цейтнот ошибок и крайних средств. Но когда различия начинают превалировать, определяя перцепцию сути, центробежность уже трудно локализовать (в юрисдикции и ареале неприятеля), так что пущенный «красный петух» при переменчивом (в эпоху-то «потепления») ветре вскоре перекидывается назад на поджигателя.

И знаете? Ведь и о сем предупреждал Гессе. Не позднее года 1927 знал (как следует из «Степного волка»), что великая война грядет. Возможно, ранее она переносилась на более отдаленный срок, а затем, опять же, «времена ускорились» в рамках заочной эскалаторной спирали потенциального конфликта, упирающегося в гибкий критерий «относительного баланса сил». Который ляжет в основу и логики создания ядерного оружия у обеих сверхдержав как условия сдерживания — необходимого, но едва ли достаточного. Который вполне вяжется с перцепцией сравнительной депривации «великогерманской нации» после Первой войны (очевидно, на контрасте с достижениями, которые отчего-то не помогли понять первопричин, вместить роли собственного авантюризма как одного из проявлений либеральной безответственности. И который вполне соотносим с понятием сравнительных экономических преимуществ, то подрываемых санкциями (как, кстати, мнилось тем же реваншистам, из чего следует относительность абсолютных преимуществ или максимума мобилизируемых средств), то создаваемых лишь в воображении масс сетеподобной поддержкой. Близорукость поиска максимума как якобы гаранта «лучшего равновесия», как уже подчеркивалось, явлена была не только во Вьетнаме, но и совсем недавно — в подборе санкций и прочих репрессий, в т.ч. по линии спорта, которые лишь укрепили возможности вероятного противника, которого Запад надеялся ослабить. Причем второй соперник, все это время крепнувший параллельно в «спящем режиме», вдруг также обнаружил баланс сил смещенным в его пользу.

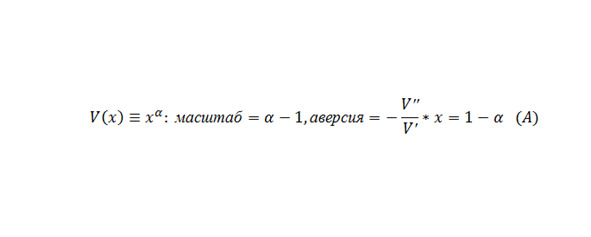

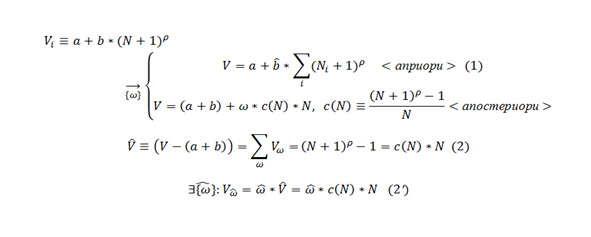

Это все возможно было предвидеть без ворожбы, мнимой мощи эконометрического data-mining, слепого «машинного обучения», прочих мириад деферентов и калибровок, подобно Стандартной модели, ищущих громоздкими упрощениями охватить хоть ничтожный дополнительный процент «темных» материи-энергии. Но налицо технический парадокс технического же прогресса: располагаем методами и средствами — будем их использовать, причем максимально, ибо линейность ожидания mapping (перехода затрат в выхлоп) столь правдоподобна, что и от нее отказаться горше смерти и позора. Тем паче — гибели-сраму «на миру», коллективных, как крайнего сценария «совместного сползания» и «дольней комплементарности». Когда сам факт тотальной и безусловной поддержки всех всеми (и, тем самым, тривиальный — самих себя, причем вне возврата к себе как самобытности), в том числе сетеподобной поддержки метода либо цитирования, упирается в критерий престижа, мета-ценности рекуррентного характера. Даже притом, что само пребывание (присутствие) в подобном клубном режиме тождественно представляет опасность, создает сценарий ухудшения как достаточный для устойчивости совместной деградации, внешне даже выглядящей как потенциал агломерации либо позитивной отдачи к масштабу (increasing return to scale, IRS). Возможно, и потому, что IRS формально неотличим от отрицательной риск-аверсии, т.е. эквивалентен исканию риска, пусть безрассудного как аспекта чистой иррациональности либо аддикции (к адреналину-дофамину ли, серотонину или эндорфину), мнимо упирающейся в предпочтения, — опять же, столь же неисследимо экзогенные, сколь и манипулируемые. На примере функции Кобба-Дагласа:

Традиция ссылаться на традицию

Спор о традиционности и нетрадиционности (привычно сворачивающийся к иллюзорной подмене связкой либеральности против консервативности), как правило, не ведет ни к чему — или, вернее, гарантирует тупик и пике эскалации в недалеком будущем. Не посещало ли вас подозрение, что все без исключения «фундаменталисты», как правило, представлены нелепыми реконструкторами (отчасти и реноваторами, но всяко в смысле re-construe, «перетолковать»), едва способными не то что основы вместить (не тождественные азам из брошюрок, спускаемых извне), но и мысль строить — изъяснять себя себе же? Будь то восточноевропейские нацисты, или ближневосточные джихадисты, или крайнезападные неопагане (также именующие себя «традицией») и квазихристиане (их меньшинство, но громкость их всех уравнивает эффективный вес с прочими, в рамках портфельного неразличения) — разницы сущностной не существует. И оттого, насколько притязают на непримиримую и несмешиваемую автохтонность, настолько же внушаемы из столь же крайних, клубных канцелярий. Таковыми, несомненно, были все, наполнявшие «сеть поддержки» нацистского Рейха — что фанатичные недоумки (надо сказать, сами едва ли близкие к оптимуму при всей нетерпимости к «отклонениям», и зачастую сами же будучи носителями таковых), что не менее фанатичная интеллигенция, в частности из числа подписавших «Письмо девятисот». Горе — общности, где интеллектуалы удобосклоняемы к худшему — будь то извне или изнутри — вместо того, чтоб вести к лучшему: кажется, черное и белое для них поменялись местами, и процесс представляется им правдой.

Опять же, бессмысленно и невозможно строить дискуссию на предпочтениях, пусть и утвержденных историческим узусом либо, напротив, таковым пренебрегающих. Мы-де нетрадиционные, и значит вы, традиционные, нам враги (и наоборот). Мы другие, потому оставьте нас в покое; вы другие, и тем хуже для вас. Диссоциативные идентичности «OR» быстро вырождаются до исключительных, непримиримых «XOR». Но даже неиллюзорный факт принадлежности или непринадлежности придется обосновывать с точки зрения благого и лучшего. И всяко не стоит уходить от меры правды в вопросе: от этого невозможно будет отмахнуться, сведя к вкусовщине.

В подобной связи возвращаемся к критике талебовости, которая также центруется вокруг традиции, причем как коррелята оптимальности. Кажется, наметив верную цель (условно говоря, вершину горы), выбрал не лучшие средства. (К примеру, к пику случается идти либо слишком долго, либо слишком опасно без учета подверженными горной болезни перепадов давления, а то и вовсе по воздуху пытаться взять, где и вертолет не всякий удержится). А ведь худшие или сомнительные пути — это как с технологиями, им же обсуждаемыми: могут оказаться сродни репугнантности, пусть и с иного подхода. Этак крайности вновь союзны о худшем: ложно-подменный идеализм сходится с недолжным цинизмом.

Так, одной рукой настаивая на невозможности прошлым предсказывать будущее, другой [рукой] апеллирует к вероятностям удержания в будущем тех технологий, что достаточно долго продержались в прошлом. Кажется, это где-то и согласуется с позитивизмом: видимая доказательность «данными» -цензурированными. Может казаться и аналогией применения распределений вроде Пуассона. Но все это разбивается мысленным экспериментом: сие не соблюдается для народов — некогда долгообитателей-автохтонов (египтян и шумер), цивилизаций по Шпенглеру-Гумилеву (чей запас «пассионарности» не вечен) или к языкам некогда доминировавшим как лингва-франка (арамейский, к примеру, на Ближнем Востоке до VII—VIII вв. н.э.) Это отчасти даже отсылает к Писанию: «что было/делалось, то и будет, и нет ничего нового под солнцем», или, вернее, к тенденциозно-буквалистскому его прочтению. Ибо речь там о первоначалах, в том числе природы людской и ее падении. И технологии вроде ножа или обуви, хлеба или вина, если и сохранились «нетленными», то именно как нечто достаточное, притом в своей основной идее, а не необходимое во всей своей вычурной сложности. Это касается и современных языков, ставших международными: английский, уступая французскому в богатстве времен и немецкому — в строгости, еще более проигрывает древнегреческому и санскриту в их богатстве когнитивно-выразительных средств. Разумеется, это не к чести восхваляемой эволюции, что дает выжить далеко не сильнейшим в смысле совершенства, как служит и компроматом на нынешний уровень духовных потребностей человечества. Но «факт» остается «фактом», равновесие — равновесием, пусть и худым.

Говоря о традиции, верный признак: исхождение из Х ведет к Х же, чем и утверждается самотождество, простая полнота пути. Слабой тенью служит консерватизм, особенно современного типа, когда фрактальность/рекурсия даже с минимальным лагом способна вести к весьма сложным паттернам, отшатываниям от начальных и предшествовавших условий (эредитарность как частичная зависимость остатка пути от пройденного на всяком этапе).

Язык как связь и основа

Случайно ли во многих языках само слово «язык» (орган и речь, функция) отсылает к связи, общности: лат. lingua (lingo=связую, delinquens=уклоняющийся, religio=воссоединение, electus=из-бранный, intellectus=inter-legere=выбирать-меж/рассуждать), герм./кит. tongue/ting/tung (язык, собрание, парламент), слав. *jenzъ-kъ (узы, аз, юс, южик, союзник, вязать/обязывать, уд, узда) — этот ряд можно продолжать долго, хоть семит. l-sh-n («у зубов») словно выпадает, если не призвать на помощь омоуграфичность, где r-sh (главное, основа, первое) может явить исток.

В самом деле, язык представляется уникальным пересечением: традиции (пусть не без вкраплений-субстратов), технологий (пополам с новациями), сети поддержки (вокруг ли праосновы, как в исландском и литовском, или же несколько вне оной, как в английском и латышском). Современные языки, по моему скромному мнению, сильно уступают древним — близостью как к основам, так и к единению, адамичности, способности вмещать первоглубинное, а не наносное сложноподчиненное.

Но, коль скоро моделируемы как производственные и утилитарные функции, то характеризуемы и масштаб-эффектом, и риск-аверсией обществ-носителей. А в меру сетеподобия формализуемы в рамках Теории Б, где помимо природной /с/ро-дности в рамках макросемей, даже наиболее удаленные могут являть простое отношение апостериори. Которое, к сожалению, в монолит превращается лишь в случае совместного противостояния. Не тем ли заметно вкрапление номинально православных стран в евроатлантических структурах, курируемых извне? Всякий разрыв с основой может быть чреват накоплением кризиса, как этакой разности потенциалов, что потребует компенсаторного выплеска как суррогата возврата — к себе и основе. Иначе образуемое расширение не дает эквивалента ни ойкумены, ни эврюопы.

Однако, и внутри, казалось бы, сродных этнокультурных и ценностно-религиозных общностей вроде Православия наблюдаются подобные феномены. Так, трения Антония Сурожского с епископом Осборном происходило вокруг именно культурной зашоренности, эксклюзивности отстаиваемой последним модели (как духа изначального, суразного английскому приходу и ориентированного на Запад), чем и объяснялся как его скорый переход под омофор Константинополя (квартала Фанар в Турции, заботливо опекаемого представителями метойкуменских спецструктур), а затем и совлечения сана. Подобная личная драма, простершаяся экстерналией на многих, пусть и не в такой остро-трагичной форме отмечала и путь Шмемана (философское неприятие этоса), и непростое нахождение некоторых более современных представителей (а недавно — и глашатаев) современной РПЦ, чья позиция не вписывается в узкую дихотомию либерализма vs. консерватизма, а во многом определяется мерой личных полномочий и степени их достаточности в пресечении контрактивности соперников. Налицо сравнительная депривация как мятежный потенциал на уровне микрокосма, что указывает на пугающую трансферабельность.

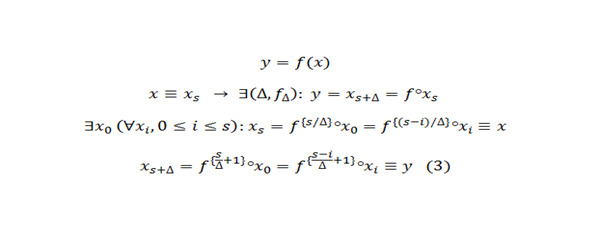

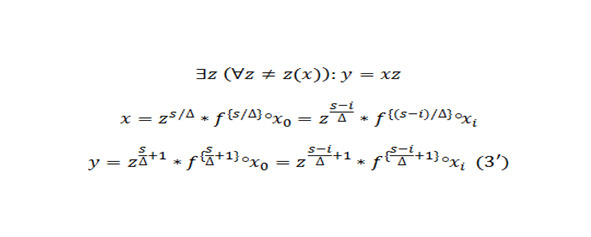

Расставить: и точки, и объекты-связи по местам

Что же усвоили мы из предыдущего, промежуточно-основополагающего изложения той же, скажем, Теории Б? Само присутствие/необходимость выбора (омега-распределения — как лотереи ли, некоей взвеси путей или иного опциона) не только преображает его структуру, но вполне опрощает и природу. Так, суммированием либо взвесью сетеподобных концепций стоимости, являющихся аффинным расширением функций вроде Кобба-Дагласа (учитывающих как эффект масштаба, так и риск-предпочтения в едином показательном параметре) сперва получаем CES-обобщение (1) (без указания конкретики отношений или реализации структур и связей), которое тотчас предстает в эффективно простейшем свете: сильной субститутивности (2), что в худших режимах среды (усугубления ограниченности, возникновения коллективных угроз и пр.) оборачивается комплементарностью, или синхронизацией и как бы апостериорной сродностью в средствах (при ином CES-потенциале целей, ценностей, интересов). Первое (заместительность) в сущности роднит структуру апостериорного выбора с изначальным принципом портфельной взвеси, обобщающим как талебовость, так и маржинальность баланса всяческих выгод и издержек, или доходности и рисков (2*)! Но немаловажно и то, что следующая, остаточная стадия резидуальной оптимизации указывает на то, что конкретная омега-взвесь может быть столь же неважной, сколь ненаблюдаемым может оказаться порождающее распределение: ведь подобрав вес, мы не можем знать, какое из распределений он обслуживает уникально — снова налицо несравнимость (или иллюзорная сопоставимость) элементов либо локально-ситуативная касательность самых несвязанных объектов. Важно одно присутствие этой моды выбора, которая позволяет не только останавливаться на конкретном опционе или роде пути, но и избегать подобной дилеммы в принципе: когда речь о выборе полном, дарующим простоту — в пользу главного, безотносительно от цены в терминах остального.

Здесь всякая омега может служить и «индексом» (родом) пути — особенно, памятуя, что взвесь таковых возвращает некий инвариант, что соделывает всякую взвесь произвольной, а ее конкретику — иррелевантной, так что и квантор существования уместно заменить квантором произвольности. Это поистине тот редкий случай, где выбор как таковой дарует свободу (в т.ч. от сложной конкретики выбора), хоть простота сия достижима исключительно на полноте — кстати сказать, возможно ненаблюдаемой в смысле открытости, апостериорности же горизонта суммирования или взвешивания. В этой (и не только этой) связи сам критерий наблюдаемости мыслимо, и даже имеет смысл, расщепить: на априорную («левую полу-/не/наблюдаемость») и апостериорную или posthoc («правую полу-наблюдаемость»).

А знаете что? Ведь нет нужды постоянно барахтаться в абстракциях, пусть и наиболее интуитивно обобщающих многие случаи и применения, когда готовые редукции лежат на поверхности и могут быть подняты без издержек и ущерба общности, подобно всяким прочим Парето-ресурсам (или, лучше, P-ресурсам опрощения и восполнения). К примеру, вышеприведенную схему естественно визуализировать, от стоимости или ценности, определяемой фундаментальным ядром и сетеподобной «периферией» поддержки, перейдя к цене, которая довольно однозначно и почти всегда определяется зависимостью от избыточного спроса (excess demand). В самом деле, фундаментальной стоимости будет соответствовать равновесная некая цена, где и спрос уравновешен предложением (избыточный, ненулевой спрос вовсе нет нужды предполагать как априорная данность, ибо в лучшем случае нащупывается рынком как тенденция, в процессе того же непрерывного скрининга, мониторинга, сигналинга — и tatonnement, «нащупывания», подобно и размерности постигаемой философской проблемы).

Но не замечательно ли то, как система (1) — (2*) схватывает простую и однозначную диалектику нелинейной зависимости от общей массы поддержки или мобилизации — этакого рубежа или характеристики возможностей концентрации — на фоне довольно линейной, почти тривиальной зависимости от разбиения этой самой массы?

PRS: Реальности нетривиальная триаль

Как намекалось, в данном опусе предлагается перейти к тройственному изучению реальности, когда эмпирически или феноменологически упрощенная оценка, сколь ни правдоподобна для объяснения (прагматики прогнозирования), подлежит опрощению-путем-восполнения. Впрочем, не исключен сценарий, когда резидуаль «эффективно» подтвердит изначально простое-как-инвариант.

Геделевость: оскудела б без тебя истьба

Oh, for you to have stayed & withstood…

Знали ли вы, дражайший и терпеливейший читатель, что Гедель имел неосторожность во время собеседования в рамках натурализационного «фильтра» изложить суть своей теории (теорем невозможности полноты непротиворечивых формальных систем), применив оную со всей простодушной неосмотрительностью к кейсу конституции самой свободной из синтетических общностей, гордящихся якобы оторванностью от традиций (притом на фоне затянувшейся истории ссылок на массу прецедентности юрисдикции, с которой изволила формально порвать)? Которая, как оказывается, не свободна от самоотрицания в смысле заявленных ценностей и может содержать потенциал диктатуры. Разумеется, костлявая карающая и незримая длань свободы довольно оперативно наложила перст на уста безрассудного гостя, словно давая понять: хозяева, которые изначально не считали рабов (причем в расширительном смысле) ровней себе, сами решат, какие нормы и когда применять, дабы избежать опасности для самих себя. Вышло буквально по И Би Уайту в разгул маккартизма (чем не предвестие дня нынешнего): «так и присягнул не веровать ни во что этакое» (sworn never to believe in «anything like that’).

Не подобно ли сему действуют якобы независимые и предположительно наднациональные институты вроде ВАДА и БДИПЧ (последнее должно бы казаться созвучным «бди», да напрашивается иная полифония без губных), назначая гибкие стандарты для себя, друзей и противников, а заодно — и цену несоответствия? Чему же? Разумеется, тому, о чем вам сообщат позже и по мере целесообразности. Этакая мода превратного «нащупывания», сдвигания относительных границ возможностей, и все — с целью «сделать этот мир еще лучше» (правда, не всегда для лучших и уж всяко не для всех).

Чем не пример «destructive creativity», или «конструирования конструирования», мета-конструирования (higher-order design) в рамках создания институциональных инструментов — источников распределения сравнительных преимуществ (и творения/уничтожения — абсолютных) как опасная, зарождающаяся природа нового конструкционизма? Кажется, защищаться ныне есть манифестация эгоизма, когда необходимо отстаивать.

Ну, а психические проблемы, что и свели подвижника Геделя в могилу при довольно трагических обстоятельствах — точно ли были катализированы недостатком демократии и свободы слова вовне?

Однако, сейчас не о заговоре злобных карликов против исполина; или, вернее сказать, сговор-то куда латентнее. И отягощен тем, что и сему великану не довелось мне ставать на могучие плечи прежде, нежели развил собственную систему. Лишь недавно узнал, к примеру, что говорил он в терминах «омега-непротиворечивости». Вездесущая омега и здесь не замедлила всплыть, тем создавая потенциал для очередного моста. Хотя в моей-то системе омега была выбрана лишь как сближение меж конвенциональным Омега-потенциалом (универсумом, возможностями) и омега-весами (англ. weights) как дробленьями в самых широких толкованиях, представлениях и применениях. Тем самым, омега здесь скорее отсылала к исконной, забытой и везде подразумеваемой греческой дигамме, этому когнату семитской вав/йод. (Эти слова, или биконсонанты w-w/y-dh, неслучайно омуграфичны, ввиду того, как обе напоминали руку и ее же обозначали в протосемитской/синайской письменности, а затем изначальная вав уступила в частоте появления йод везде, кроме арабского, прежде — аккадского.)

Коль скоро всякая аксиоматизация чревата наличием формул-положений недоказуемых и неопровержимых, или из коих может следовать что угодно (признаваемы истинными/ложными в рамках собственных положений-конвенций), уж не беремся здесь судить, сводимы ли подобные недедуцируемые изнутри к кантовым «вещам-в-себе» (именую таковые ansein), — не то же ли переносимо на самый научный метод позитивизма, изнутри себя порождающий не только обобщения ошибок обоих типов, но и угрозу себе, или же необходимость перехода к чему-то более полному?

Как человек ищущий, неравнодушный, не вмещаюсь в прокрустово ложе благостных пожеланий: сперва-де «защитись», затем освободишься от ига мониторинга — этой инквизиторской проверки на лояльность. Зачем проверять то, чему не бывать? Я не лоялен ветхому, косному, неполному. Не могу запретить себе думать (а философико-математическим творчеством занимаюсь независимо от наличия литературы) прежде, нежели ознакомлюсь со «всем, что было».

Наследие Геделя да не сведется к взаимодействию с натурализационным клерком для пропуска в клуб.

Если же омега реализуется как индекс в (2*), то и здесь занятна адамическая связь, образующаяся вокруг старославянского «варъ» (лаг или, вернее, lead, как в слове «предварять»). Изначально коннотируя разброс, — восстановимое гипотетически до некоего *ъwъrъ/HwHrH, — вновь и вновь полнит массив внешне розных основ, объединяемых вокруг heury!

С одной стороны, эта тема также отсылает к феномену диофантовости и рекурсий, возникающим из изучения геделевости. Но ведь мы не раз уж наблюдали, что то и другое, сводимое к функциональным уравнениям, реализует простоту-полноту тем, как из тривиального и частного извлекает нелинейное и общее.

Дабы не быть голословными, проиллюстрируем простейшим случаем явной функции для двух неизвестных, во многом сводимой и к неявной функции обоих. В известном смысле, применяемый трюк подразумевает лаг-параметризацию.

Теперь, как некое обобщение (3) вводом экзогенного параметра или переменного, получаем (3*).

Показатель функциональной композиции в решении-как-редукции диофантовой структуры (характеристические степени, вообще нецелые и даже вещественные, как и в случае с ро), еще пригодятся при разработке как исчисления резидульности, так и кванторов теории справедливости (деонтологики).

Задним числом видится, что геделева критика вроде как подтверждает максиму римского права: никто сам себе (в своем деле) не судья (nemo iudex in re/causa sua). И не могла не подразумевать потенциальной необходимости перехода — уровнем выше. Но здесь я, кажется, встречаюсь и с Платоном (переход к высшим /в/эйдосам), и с самим собой (где и разные системы как полноты способны проницать друг друга просто, не поэлементно)! Хоть и шли к стыку совсем разными путями, причем здесь я не склонен погружать читателя в детали того, что всему предшествовало, но теперь выглядит так, будто явилось венцом или требует ссылок на иноведение, причем ссылок отдельных и частных.

Кажется, здесь лишний раз приходим к ранее упоминаемой мета-формуле: «ни, ни=и, и». И к автоморфности как едва ли не единственно достаточной необходимости (альтернативной позитивизму в своем слабом отсечении кандидат-систем неблагонадежных), гарантии от невозможности ни опровержению подвергнуться, ни доказать самое себя (либо от обреченности на самоопровержение, непреодолимое внутреннее противоречие, неопределенно-бессодержательную податливость многому).

Гибкие системы отсчета и жесткая к ним привязка

Несоблюдение необходимого как фактор репугнантности

Двойные, тройные, множественные и, более общо, гибко-подвижные, манипулируемые стандарты лежат в основании как хаотизации, так и подавления. Причем первое нередко выступает тем, что мобилизует на войну и революцию против своего, изнутреннего, тогда как последнее — ровно то, что под лозунгами свободы стерилизует всякую альтернативу и противление извне приходящему.

В ходе оценивания выступления спортсменов внушаемые рефери и их подвижные референт-фильтры обнаруживают ровно тот же «парадокс» и ту же ловушку, что имеет место на экзит-поллах и предварительных «замерах» общественных настроений: различные службы или методики, даже предположительно добросовестные пополам с менее выверенными, разнятся в оценках, тогда как по результатам выборов картина должна предстать однозначной. Это подобно тому, как апостериорная вероятность тождественно единична либо нулева (так сказать, «чистая» стратегия в игре с системным или случайным игроком) независимо от Бейес-обновлений и априорных начальных условий, природы распределений или предположений о таковой. Но именно на основании разброда в предварительных оценках обнаруживается потенциал для манипулирования, брожения, хаотизации — с требованием пересмотреть, переголосовать, переиграть, пересудить, а то и «пересажать».

В самом деле, имеют ли «право» разные методики допускать несуразицу в виде структурно-пропорциональных несоответствий, когда предполагаемые победители или прочие не просто недобирают или перебирают, но тем самым смещаются в сравнительных статусах? Этот вопрос задаю себе лет уж семнадцать, а то и двадцать два (если вспомнить метафору скольжения вдоль поверхности истины, как обобщению локально-взаимного движения двух графиков, истинного и ложно-приближающего). И ответ однозначен: так быть не должно!

Рефери, арбитры, социологи и политтехнологи вольны ссылаться на особенности методологии: голосования, подсчета, оценивания, вынесения эстетских и субъективных суждений. Но коль скоро процедура выдает структурный абсурд и хаос, не позволяя ошибке даже стать системной (а не то что — сойти на нет), то их можно и должно приводить к ответу — судить судей и самые критерии. (Напомним: именно системное смещение, как потенциал существования некоего алгоритма восстановления, восполнения или опрощения, позволило сблизить дотоле разрозненные теории струн посредством двойственности, как соотнести и гипотетические системы L и L*.) Судьи могут пытаться снизить балл за ничтожную помарку одним и не снизить за крупный недочет (потерю спортивного снаряда и пр.) — другим; но они не смеют и не должны сметь при этом влиять на распределение совокупных оценок, а тем паче — их структурных, относительных или сравнительных разностей. В противном случае дух войны за правду начинает реять в воздухе, так что малый нюанс — это уже не нечто игнорируемое либо диверсифицируемое как «шумовое» отклонение (что слепая и самонадеянная метода делает обычно и с крупным, видным аутлаером-выдающимся/вне-лежащим), а среда, остро на само его присутствие реагирующая — вовсе не признак сложности либо иррациональности. Так что и изменения напрашиваются не маржинальные, но фундаментальные и экзистенциальные, касающиеся самих оснований и эталонов.

Блюдение сверхдостаточного как иррелевантная альтернатива репугнантности

Талеб не раз выступает с выдвижением правдоподобно-сопряженных и где-то неотразимых критериев правды: «рисковать шкурой», знать о чем говорить прежде изучения ради изложения. Все верно — внешне; но что этим гарантировано? Сам, к примеру, невольно и вольно сему следовал задолго до ознакомления. Хоть и понимал: это не столько необходимость, сколько сверхдостаточность; не прагматический гарант рациональности, но скорее этическая желательность. В самом деле, мы привыкли предпочитать, чтоб человек, чему-то учащий, сам был в том докой, а желательно — и топ-экспертом. Но гарантировать сие можно лишь авторам новых теорий и парадигм (что мы и пытаемся предлагать, а вернее, не можем этим не поделиться — смысла не видим таить далее). И крайне желательно, чтоб эти самые теории не оказались self-serving — чтоб их точки зрения не отражали «точку сидения, и только», как в случае талебова смирения с положением вещей, которое его устроило самим фактом личного благостяжания: лишь малая толика авторов пробивается до кафедры (не говоря уж о деньгах), и поскольку ему посчастливилось, то вздумалось ему и оду написать, да и во всей общности, незримому механизму, что сие попускает, пусть и ценой вящего неравенства, а также, — что куда хуже да вовсе вразрез с рациональностью системы, — [ценой] структурных несоответствий распределения барышей разностям или сравнениям людского капитала, как и результирующего сравнительного и абсолютного качества теорий.

Послушать его — не смел-де Высоцкий петь про горы-войну, как и не мог (правдоподобно!) Самому Талебу должно бы остановиться на трейдинге, причем вычурными деривативами — предмете, заведомо чуждом большинству специалистов рынка, а не то что — широким массам. Вещать же отваживается, выходит, лишь фактом преуспеяния, т.е. рекуррентно-циклически, словно по заглядывании в будущее. Так, словно не бывало великих тренеров, что учили, едва будучи в состоянии превзойти учеников.

Но правда куда ужаснее — и отраднее: Тюринг-неотличимость, или техническая эквивалентность. В малых-локальных соприкосновениях графики схожи, и на фрагментарных сюжетных вкраплениях профан едва отличим от «гуру».

Как частное, но едва ли не доминирующее приложение — ложная или неучтенная каузальность, касательность причинности и следственности. К примеру, недавно «наука установила», что потепление «связано» с тем, как таянье многолетней мерзлоты сопровождается выбросом метана. Биометан на порядок токсичнее окиси углерода. Но что этим объясняется? Плотность, ускорение потепления или накопление карбон-следа? Но об этом наука молчит. И даже не учитывает: нагрев ли ускорил таянье и эмиссию — или последняя усилила нагрев? Скорее всего, так и этак, причем именно здесь, в двойном эффекте, удобно искать ускорение. Однако в любом случае речь идет о наивных регрессиях, корреляциях, AN/C/OVA, dummy variables в благостном сценарии, плюс возможно Гранжер-каузальность (формальный учет сравнительно-вероятного направления влияния) и эндогенность. Но не о модели объясняющей; а если и модели, то не в чине стройных физических или хоть упрощенных экономических, и даже не нагромождения вроде Стандартной модели с ее подробными классификациями. Пожалуй, о чем-то вроде грандиозной «симуляции», основанной на мощи анализа огромных массивов данных и калибровочно-обучающей подгонки. Эмпирически все или многое «ляжет», пазл сойдется; но ведения это не прибавит. Тем паче, напомним, что еще недавно эконометрика неспособна была строго различать эмпирические кривые спроса от предложения, как некогда ПВО — луну от вражеской боеголовки.

Плавающие системы координат или точки отсчета при жесткой привязке к таковым — чем не потенциал революции, войн, хаотизации и схизм? Но возможна и более мирная и даже стройная аналогия, возникавшая в самом начале повествования («Таутентики»): эллипс. А значит, и расслоение центра, консолидации и монолитности на фокусы, или фокальные распределения. Всего мира, всей геополитики, — как накануне крушения Римской империи. Или ее преобразования.

Кроме того, ро-отношение областей деятельности или дисциплин внутри триумвирата новейшей (исконной) политологии (как и более широкий, заранее не определяемый излишним сужением спектр таковых, соответственно, мотивированные в «Таутентике» и позднее в «Резидули») также являет [обобщенный] эллипс. Задумайтесь об этих чудесных, отнюдь не случайных стечениях!

Наконец, интерпретируя нашу Теорию Б в новом свете, нетрудно заметить: спонтанные распределения вроде Ципфа и ими подразумеваемые индивидуальные функции полезности типа Кобба-Дагласа, при простом учете возможности связей и связности, предстают CES-эллипсоидами, в рамках коих само наличие выбора (без какого-либо уточнения или предположений о распределении выплат или построении стратегии, как в Теории А, что также эндогенизирует игру до единого паттерна выбора пути) в нормальных условиях «спрямляет» контекст, опрощая до линейно-заместительного (эквивалентного Теории А), а в случае ухудшения привносит комплементарность (эквивалентную минимизации, или максимизации обратного), так что и конвенциональная оптимизация предстает частным случаем, тенью, сужением резидуализации!

Разумеется, это касается и отношения (совместимости, сравнимости) систем-в-рамках-гипотетической-полноты: rho {L,L*…}.

Но уж коли взяли эту метафору (модель; пожалуй, и парадигму) эллипса на вооружение, то отметим: в этом свете категории вроде « [много] полярности» не совсем точны, так как изначально полярное мышление предрасполагает к поляризации, если только речь не идет о вертикали основной — выборе меж добром и злом, полнотой простой — и сложнокишащим копошением. [Мульти] фокальность, разумеется, способна выродиться до полярности как частного случая — по мере взаимного удаления фокусов влияния или ценностных матриц, так что эллипс оплощается, а фокусы смещаются к поверхности. Но в любом случае многофокальность означает не то, что всякая страна-участник вольна определяться с орбитой вращения, выбирая один из аттракторов-фокусов — напротив, двигаться придется вдоль би- или мультифокальной орбиты (последнее, кстати, может быть не так ясно и наглядно визуализуемо геометрической интуицией, а не то что — концептуально-пространственной). И не в том дело, что всякая страна у себя внутри способна будет поддерживать чистую или смешанную стратегию ценностного выбора меж двух и более альтернатив. Но если прежде, в переходный период, два остальных фокуса — Русь и Поднебесная — не выказывали вящего отдаления от гегемона прежнего, так что и эллипс напоминал круг (гиперсферу), и вращение осуществлялось словно по регулярной, краткой орбите, то отныне все может оказаться весьма неудобно и накладно.

Но метафора множественной орбиты предполагает возможность перехода к полноте вне полюсов или фокусов, преодолению эллипса хоть в смысле перемещения на эллипс следующих уровней возможностей, меж V-изоквантами.

Цена ведения — и неведения (вольного так и этак)

Давайте-ка взглянем повнимательнее на то, что же предлагается талебовостью в части сдвоенного фильтра-критерия: «рисковать шкурой» (skin in the game) и «ведение прежде авторства». Последнее (в нашей обобщающей стилизации) само по себе выглядит почти тривиально: в самом деле, необходимо быть знакомым с источниками, и компетенции должно предшествовать озвучанию мнения. Все так — и, ах, кабы демократия памятовала сие последнее: понимание, мышление прежде выражения «собственного мнения» (зачастую бесструктурного, несуразного, да и не своего — привнесенного извне даже на уровне предпочтений или грез-направлений).

Но он имеет в виду нечто конкретное, и потому менее интуитивное или заранее очевидное (это как с сужением общего уравнения к конкретному значению параметра с целью извлечения нетривиальных, видимо курьезных следствий там, где общие либо технически трудно получить — решения лишь численные или приблизительные, — либо непросто осмыслить, либо следствия нетривиальные трудно извести из видимо «ставшего на место», из парадокса представшего чем-то тождественным, в порядке вещей). Талеб имеет в виду, что необходимо не по ходу написания книги (ведения семинара и проч.) нагонять и добирать знаний, но иметь их прежде. Правдоподобно, и даже неловко возражать.

Но приглядимся: оба принципа в общем-то указывают на нечто единое: заплатить цену, прежде нежели нечто получить. Рискнуть многим, или же посвятить время изучению, — и тогда получаемое понимание якобы будет или должно оказаться более достоверным — субъективно-психологически и даже объективно, эпистемически. С первым, субъективным, спорить не станем; но второе, «твердое», едва ли гарантировано, даже если к сему монотонно приближаешься: чем больше предведения, тем-де яснее понимание — или дальнейшее постижение.

Но ведь это во многом частное представление пути, нами изначально формализуемого как уступка талебовости, в рамках «проделывания работы за оппонентов» (позволили себе этакую сверхфору, игру в благородство там, где на взаимность не рассчитываем): остаток пути во многом определяется предшествующим следованием. Как обобщенным инвестированием. Ведь и он предлагает некую модель инвестирования, где, кстати, возможен расчет на получение много более вложенного — к примеру, «антихрупкости» как золотой жилы. Но разве не должно ему быть готовым заплатить за нее всем, вплоть до «хрупкости» во всем остальном, включая предшествовавшее?

Более общо: его принцип — не представляет ли всего лишь частного случая простого восполнения и резидуали? Когда опрощение включает, среди прочего, и совлечение всего, кроме выбранного (в лучшем случае, дабы не «продешевить», — главного). Быть готовым заплатить всем остальным, рискнуть всем вплоть до прочего оставшегося, так что среда (в т.ч. как игрок случая) решит, пользовать ли сей опцион. По слову писаному, найдя драгоценнейшее, пойти и все остальное продать.

Если приглядеться, сверх сего талебовость не предлагает ничего, ибо выходит за зону интересного, заметая ниже необходимого и сверх достаточного (т.е. требуя излишнего в меньшем). Тем самым это либо правдоподобная пустышка, либо химера, едва касающаяся зоны интересного — континуум или спектр меж необходимым и достаточным. В лучшем случае предлагая вспоможение либо «дом на песке», в худшем же — «бремена неудобоносимые», дополнительное ограничение к преизбыточному числу, что и без того трудно удовлетворить без ущерба прочим пунктам закона.

Талебовость так и не подбирается к принципу симметрии, что заложен и в златом правиле, и в кантовости как мета-императивности (потенциале создания императива, по определению равно обязательного к исполнению всеми сторонами, включая автора), притом что последнее лишь подражает первому, одновременно заимствуя из руссовианского царства целей (где даже животные обладаю правами и не должны рассматриваться исключительно как средства). Тем паче странно, что талебовость метит угодить в область супер-асимметрии: может быть, для того и говорит о вводных или предварительной компетенции, что рассматривает сии как средство повышения шансов выхода на «квадрант антихрупкости», включая растущую отдачу к масштабу (IRS)? Но тогда нет нужды сводить успешность в сем (или чем-либо помимо области познания как такового, помимо его прагматичной роли или инструментальных заменителей) к эпистемическому улучению и улучшению.

Следуя себе-империрующему, говорить (опираясь на свой же этический и эпистемико-прагматический фильтр) Талеб волен только о риске и даже не о его расширении в смысле природы неопределенности. Хотя бы потому, что посвятил время «практической» деятельности в области опоры на риск. (Очевидно, именно трейдеры, вообще торговцы и маркетологи любят сводить «практику» к своей области, а офисный планктон так и вовсе мнит себя «трудягами» исключительными, через определенный артикль). Его «цена» или залог собственной шкуры — это обмен фантиков на фантики же (желательно — меньшего их числа на большее), с вложением некоего эмоционального напряжения и времени.

А теперь сравним, представив иной профиль: человека, отдавшего лучшую часть жизни — юность и молодость — на исследование познания, а также его особенностей, следствий и приложений в конкретных областях науки, как и вне ее. Даже притворяясь (в том числе в собственных глазах) «полупрактиком», не был ни подмастерьем, ни реэкспортером, оставаясь производителем [смыслов]; был исследователем вопросов, а не наследователем ответов. Познавая и испытывая область знания как такового, он и говорит об этой широкой области. Тем самым — возвращающаяся ирония! — удовлетворяя невольно и талебовому критерию, и перекрывая таковой многократ. Не так уж удобно требовать мены лучшей.

Но есть некто (одним представлявшийся куда горемычнее, иным — тождественно всеблаженным), удовлетворивший и автоморфности, и простой полноте сполна — и просто. Дав закон, Бог оказался и подзаконным, одним из нас; а восполнив и опростив закон до любви, возлюбил вплоть до предельной цены, принеся в жертву самое дорогое — Себя, — тем исполнив и дополнительную заповедь: «несть большей любви, нежели если положить душу (жизнь) свою за други своя». Разумеется, все это — в презумпции Троичности как реализации Единства (включающего и формулу тождества «Есмь Якоже Есмь», или «Я это Я»), что не гарантированно для инославных мод: божества всенаслаждающегося, или его подменяющего просветленного (чередующегося с пустотой вместо Абсолюта, словно и сам от пустоты), или совершенно неизреченной сингулярности (Единства как тривиальной единичности, даже не уникальности), или хладного и произвольно-безотчетного самсарико-кармического механизма воздаяния (в т.ч. платежа как перехода в следующую игру). Во всех этих случаях не наблюдается ни полноты аксиоматизации (имеются как неотвеченные вопросы из серой зоны, так и «темные аяты»), ни простоты симметрии (любовь к нелюбящему или нелюбовь к любящему трудно исключить).

***

Так размышлял автор коротенькой прогулкой (пристрастие к коим — из того немногого, в чем у нас с носителем талебовости полное единодушие, за вычетом бесед: им отвожу свое время, когда, исчерпав внутренние ресурсы интроверсии, вновь — апостериорно и в зависимости от компании и ее профиля или ее нужд — предстаю экстравертом). Так вот, ход мыслей и планы по запечатлению прервал даже не порыв ЛЭП — это случится несколькими часами позже и продлится сутки, — но компания в лице нашей доброй знакомой, матери друга детства, и ее горе. Вернувшись домой, застал ее самое и собственную маму безутешными: умер ее муж, отец моего друга. Умер третьего дня, причем от коронавируса и, надо думать, одного из наиболее небезопасных его штаммов. О чем та предпочла умолчать или попросту не догадалась упомянуть, будучи убита горем. Книгу и так затеял как нечто спешное и не требующее отлагательств ввиду бушующей пандемии (кажется, даже Ньютону и Смиту проще было переждать чуму в собственных поместьях), а тут еще повод представился ускориться: невесть сколько времени остается и… нам, после объятий и слез в непосредственном соприкосновении. (Надо отметить, данную главу дописываю одной из последних основных, причем несколько позже выводов. Так бывает, хоть и нечасто, и списать придется многое на экстраординарные обстоятельства, а впрочем, — не качество исследования: здесь не прошу скидок и послаблений.)

Но печальная ирония, даже цинизмом известным предстающая во всей своей бесхитростной самоотверженности, такова: там, где скорбит человек, ликует исследователь. Даже на краю собственной погибели — наглой ли или ускоренной самой природой наблюдения. В этой связи представилось мне обобщение дополнительное и совершенно ясное! Женщина, очевидно, пребывала в состоянии стресса, притом эмоционального ли возбуждения или подавленности, на фазе торможения психического — неважно: как известно, именно в подобном состоянии заманиваемы бывают несчастные либо в секты (кстати, давно и состояла в одном из неохристианских собраний), либо в мошеннические схемы. Люди предстают беспомощными и невзыскательными в ответ на сверхсложность, перегрузку, — если только не находятся на пике формы, творческого куража (что, опять же, свойственно немногим, даже надеющимся на просветление либо харизматские ощущения, стандартными приемами достигаемые, притом что экспериенциализм едва ли может быть надежным и самодовлеющим мерилом: «ощутить нечто» — не значит получить «ровно то»; что вновь возвращает нас к вопросу перцепций, разрыва X vs. p (X)).

Но ведь ровно корреляту сего — серьезности момента, контекста выбора или изучения — приписывают почти гарантию рациональности и талебовость, и каплановость (литература по «иррациональной рациональности», изученная в «Резидуали»), причем [рациональности] не только прагматико-инструментальной, но и эпистемической. Дескать, когда высока цена, сугубо и вложение в рациональность. Мы ранее видели, что в обоих случаях критерий рациональности обобщаемо смещаем в сторону этики, или этического напряжения. Но вот уж четверть века, напоминая мои ранние исследования об этических оговорках для бедных стран и богатых корпораций, налицо и обратное. Мало того, теперь видим: в случае сверхцены ослабленными могут оказаться и рациональность, и этика.

Все проще — на полноте. Даже если просто вернуться к силлогистике, [критикой] коей начиналась первая книга серии, «Таутентика». Если достоверно из А следует Б, то столь же однозначно можно предполагать, что из отрицания Б следует отрицание и А. Ничего иного-нетривиального дедуцировать невозможно, хоть вольно и спекулировать, в т.ч. статистикой. Так, пусть из низкой цены вопроса (отрицание, занижение цены) следует малое вложение как в рациональность, так и в этическое напряжение. Формально, или поверхностно, это согласуется как с талебовостью, так и с каплановостью. Но из этого не следует, что высокая цена вопроса приводит к повышению того и/или другого! Верно и то, что из повышения того и/или другого не следует с необходимостью именно высокая цена вопроса как объясняющий фактор (не говоря уж о приоритетности или объяснительном весе, что мог бы ассоциироваться и с высоким R-квадрат, и с низким p-значением в смысле апостериорной значимости, и с Гранжер-каузальностью).

Как ни иронично, это же относится к западному клубу и его монолитности на ухудшении либо в случае вящей коллективной угрозы (экзистенциальной цене как априорно высшей): рациональность ответа не только не гарантирована, но способна оказаться настолько заниженной (условиями цейтнота, где маржинальный или слабо-сравнительный анализ по определению вторичен), что лишь далее усугубит падение и углубит кризис, подчеркивая его рекуррентность (порочность круга) как в смысле самонагнетаемости, так и вложенностью угроз и порыванием с истинной автоморфностью, этим необходимым условием жизнеспособности и поступательности вдолгую.

Надеюсь, мы поможем нашей подруге перенести ее тяготы, неважно — путем ли осознания давно совершенных ошибок в расставлении приоритетов. Уверен — клуб (им увлекаемые и пополняемые) не переживет кризиса и не смягчит угроз без полной и простой трансфигурации (преображения) — возврата от изнанки к основному и сердцевинному.

Но имеется здесь важный нюанс, в части восполнения спектра, на другом конце коего (помимо тех, для кого низки как нижняя полуцена альтернативы — затраты или риск, так и верхняя — производительность или выигрыш ожидаемый) имеются те, что как раз пришли на ухудшении, и для коих цена вопроса сверхвысока. Это худшее из людского капитала и худшие из ценностных схем, что превратным отбором и иррациональным размещением пришли к доминированию, а не просто к излишне благоприятным условиям и возможностям. Поскольку утратить этот статус (особенно с единичной апостериорной вероятностью) — стресс и потеря куда худшие, нежели изначально скудные шансы обретения, им свойственна преизбыточная риск-аверсия, парадоксально неотличимая от приобретенной антихрупкости (что вновь возвращает к производящим расширениям вроде Кобба-Дагласса и Ципф-распределениям шансов). Поскольку эта логика или рационализация (irrational rationale) касается центра (всего крайнего Запада), а не только периферии (им увлекаемых или вовлекаемых посредством ценностных пирамид-понци либо франшиз), то монолитность всего этого конгломерата вне зависимости от географической ценностной дистанции как начальных условий предстает еще более прозрачной — доминантно-худшим равновесием для всего мира. Стратегия — в преодолении, резидуали как опрощении.

Низкая релевантность (обобщает ли цену в нижнем или верхнем полуспектрах) едва ли притянет яблоко к «подготовленной голове» (т.е. мобилизует душевные и духовные силы). Но релевантность высокая есть агрегат слишком разнородный, чтобы возможно было однозначно судить о его эффекте, воздействии на сердце или направлении такового. Единственное, чего естественно ожидать — предчувствие сильного ухудшения, утраты всего (уже утратившими главное — себя — вольно) способно консолидировать действия факторов, аспектов цены-релевантности. Но если в обычных условиях выбор определяется соприкосновением кривой возможностей или связей (CES-простота) с кривой (чаще — гиперплоскостью) ограничений (откуда и видимый хаос произвольности или неопределенности в случае вырождения ро-конгломерата до линейности и соприкосновения с иной линейностью), то в случае усугубления последних компенсаторным рефлексом и может оказаться конструирование — не только подрыв чужих возможностей или создания своих как сдвига или смещения сравнительной цены в смысле наклона, но и перцептивное искажение реалий. Весьма наблюдаемо!

Олтранзитивность: две противненькие иллюстрации

Нижеприводимые кейсы дают нечто вроде нарушения транзитивности без формального или априорного погрешения, но с апостериорно-неявным добавлением нового качества отношений внутри [большей] полноты. Так что образуемое явление удобно наречь олтранзитивностью, добавлением модальности uls- («вне», усилением коей образуемы ul-ter/-tra/-terior в сравнительном залоге, который позже обсуждаем как общеевропейский и адамический модус сравнения или соотнесения).

Случай первый. Рассмотрим две схожие страны: обе находятся в Восточной Европе, обе сильно ориентированы как на Запад, так и внутрь (причем два вектора едва различимы и подчас воспринимаются почти тождественно). Разумеется, эти страны должны тяготеть друг ко другу? Но это примитивный уровень анализа, соответствующий P (profanus, привычно возводимое к pro-fanum= «недосакральное, дохрамовое», хоть может быть соотнесено греческому phain-, «грубо-зримому», эмпирически тестируемому, подобно дхарма-явлениям едва различимому с майей-как-иллюзией, хотя и это санскритское слово может восходить к mi=связи, сродной простой назальности/юсовости, а не только отрицанию-как-сужению). Дальнейшее, эмпирическое уточнение приводит пример сужения: Польша и Украина. Страны с весьма сложной совместной и розной историей — как Унии (в т.ч. в рамках Речи Посполитой или Великолитовского княжества), так и Российско-Советского периода. Но и эта резидуаль неполна, а оттого и не возвращает простоты. Несколько условно и стилизованно, крайние реализации обеих стран (не обязательно после обоих Майданов) предполагают довольно причудливый контраст с совместной же историей, причем определяемой относительно третьей, добавленной стороны: так, националисты и даже умеренные от обеих сторон настолько ненавидят друг друга (отчасти — даже Рим, Ватикан), что диву даешься, как их конкурирующие и взаимоисключающие проекты позволяют им обходиться без войны. С другой стороны, их ненависть к третьей стороне столь несоразмерно сильнее, что… в этом свете способны оставаться союзниками. В сущности, налицо полная резидуаль и образующаяся простота, по-новому позволяющая осмыслить и совместное движение вниз (Теория Б): формально транзитивность сохраняется на уровне рангов предпочтений (сравнительной ненависти); но она же — в смысле результирующей ненависти или перцепции угрозы — позволяет помимо субститутивности и антагонизма как основного взаимоотношения добавить и союзность, или комплементарность в контексте качения вне/долу, как отношение дополнительное и дополнительности. Сим R-резидуаль приводит к S (sacralis <sacer, secretum <cernum=сокрытое, неявное, различающее).

Случай другой. Еще ближе к истории как новой, так и новейшей, и supernova, поведение Запада и, в частности, его лидерства — гегемона в отношении нарушения прав человека. По выходе из конфликтов на Ближнем Востоке Запад мог (в предположении разумных ожиданий и разумного же поведения, rational expectations & reasonable persons conduct) ожидать весьма неблагоприятного разворота событий, в частности для им опекаемых. Привычный силлогизм, пусть не без некоторой статистико-эмпирической индуктивности на отдельных стадиях (впрочем, без нарушения как когентности индукции, так и валидности дедукции) предположил бы: Запад реагирует на нарушение прав человека; Америка представляет Запад; на Ближнем Востоке имеет место серьезное нарушение прав человека; следовательно, Америка несомненно отреагирует и вмешается. Но это P-уровень анализа (профанный аспект, где даже благостное долженствование неполно). Резидуалью могло бы стать уточнение: конфликт ценностей и ставок тем серьезнее (цена вопроса высока: талебовость и каплановость должны петь стройным дуэтом в унисон), что на кону благополучие союзника-клиента, а отчасти — и реноме или «гудвилл» патрона. Но ведь по факту этого можно было ожидать; и, тем не менее, Америка не только не вмешалась сызнова в Афганский (сузим уж масштаб до конкретики) вопрос, но и вышла из него сознательно и с учетом этих дополнительных данных. Вышла, очевидно, по той же причине, по которой родилось одинаковое решение как для «третьего» мира, так и для «первачей» -корпораций из мира «первого» четверть века назад: репутационные и прочие издержки в случае продолжения столь несравненно выше ставок вокруг даже базовых прав дополнительных людей, а потенциальные выигрыши от передислокации ресурсов и внимания вовне (в Восточную Европу и Юго-Восточную Азию) столь перекрывающе важны с т. зр. рисков экзистенциальных (где на кону лидерство сравнительное и абсолютное), что масштаб первых моральных рисков или его варьирование ничего не добавляет к анализу и не меняет шкалы приоритетов. Бейес-обновления здесь излишни, не указывают на иррациональность; моральность же вдолгую сводится к потенциалу сохранять таковое реноме самым продолжением игры в качестве лидера, в т.ч. формирующего перцепции морали и лидерства, узурпирующего и судейство (суд-и-судьбу). Клиенты выступают скорее агентами-средствами, нежели принципалами-целями.

Крайний раз подходим к «штанге» (кто восхитил — и у кого?)