Бесплатный фрагмент - Использование газовых смесей в профилактике старения человека

«Без наших учителей не было бы движения в будущее науки. Этот скромный труд посвящается всем авторам метода гипоксических тренировок».

Доктор В. Новоселов

Благодарности

Много замечательных людей помогли мне написать эту книгу. Они мотивировали меня взяться за данную непростую тему, задавали вопросы, давали советы и высказывали критические замечания. Однако особую благодарность я хочу высказать проф. А. Я. Чижову, проф. Ю. В. Коневу, проф. Т. Н. Цыгановой.

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Предисловие президента Геронтологического общества при РАН член-корреспондента РАН Владимира Николаевича Анисимова

В последние годы возрос интерес к изучению роли образа жизни и факторов окружающей среды, которые определяют продолжительность жизни, ускоряя или замедляя старение человека. Среди них — диета, профессия, физическая активность, уровень образования и доходов, световое загрязнение, воздействие ультрафиолета и ионизирующей радиации, токсических веществ и химических канцерогенов. Во всем мире идет активный поиск геропротекторов — средств, замедляющих старение.

Предлагаемая вашему вниманию книга, написанная известным врачом-гериатром с большим практическим опытом, привлекает именно тем, что автор хорошо знаком с проявлениями старения у своих пациентов и щедро делится с читателем своим опытом и знаниями в этой области. Им будет интересно познакомиться с нетривиальными взглядами автора на предмет геронтологии. Книга окажется полезной не только практическим врачам, но и широкому кругу читателей, интересующихся проблемами старения, в том числе и собственного.

Предисловие д-ра мед. наук, профессора Татьяны Николаевны Цыгановой

Я очень рада, что мне выпала честь написать предисловие к этой книге о механизмах и процессах, которые скрываются за словом «старение». По моему мнению, первоочередной целью современной фундаментальной геронтологии является поиск механизмов, на которые уже можно было бы повлиять, чтобы противодействовать преждевременному увяданию людей, помочь сохранить им активное и здоровое долголетие.

В этом ключе вопросы гипоксических тренировок занимают особое место, этот метод уже получил широкое распространение не только в нашей стране, но и по всему миру. Главная его идея — бороться с тканевой гипоксией с помощью метода предварительной метаболической и эпигенетической адаптации к умеренной гипоксии. Гипоксия сопровождает не только любой патологический процесс, она же — второе лицо процесса старения, именно поэтому тренировка организма к гипоксии очень важна, если мы хотим замедлить наступление физической и когнитивной старости. Профилактическое расширение функциональных резервов системы кислородного обеспечения может оказаться тем самым решающим фактором, который определит здоровое долголетие. По сути, это книга о профилактике клеточного старения, которую на сегодня можно назвать идеальной.

Также автор книги, врач-гериатр, геронтолог, в прошлом физиолог, научный сотрудник лаборатории спорта высших достижений в армии ЦСКА, сделал особый акцент на спорт и экстремальные состояния, поскольку курс гипоксических тренировок в сочетании с традиционной спортивной или специальной подготовкой повысит не только работоспособность, но и безопасность контакта человека с факторами агрессивной для нас среды.

Надеюсь, что данная монография восполнит дефицит информации о важном направлении в отечественной геронтологии, которому она посвящена. Также я уверена, что материалы настоящего издания привлекут внимание широкого круга людей, особенно спортсменов, альпинистов, дайверов, а также всех, кто хочет стареть медленнее.

От автора

Досточтимый мой читатель!

Именно в наши дни человечество входит в фазу развития серьезных проблем, связанных с тем, что люди гораздо чаще, чем еще сто лет назад, стали доживать до пожилого и старческого возраста, и, к сожалению, эта более долгая жизнь пока не сопровождается более длительным состоянием здоровья. Как итог — возрастные болезни и немощи стали одной из важнейших проблем большинства стран планеты.

Тема персонального старения также волнует многих наших современников. Действительно, а кому может нравиться жить в состоянии болезней, страданий и зависимости от помощи? Это только в книгах пишут, что старость — в радость, а на местности пейзаж времени жизни выглядит далеко не так. Люди это хорошо понимают, поэтому стараются самостоятельно проводить профилактические мероприятия и в целом ведут более здоровый образ жизни, чем их родители.

Одновременно с тем звучит очень много рассказов про то, что завтра мы будем жить еще дольше. И опять никто не говорит, в каком состоянии здоровья это будет продолжаться. Мало того, мое мнение, как и мнение ряда самых серьезных геронтологов мира, состоит в том, что математическое моделирование перспектив существенного дальнейшего роста длительности жизни человека с учетом стартовых низких значений этого показателя в конце XIX и в начале ХХ века выглядит не только неубедительно, но и вводит в заблуждение все общество. Наоборот, по моему мнению, более вероятен сценарий, когда рост продолжительности жизни человека в XXI веке, о котором говорится в СМИ, в реальности лишь мираж. Но из этого круговорота некритически цитируемых мантр о перманентном росте длительности жизни людей вырваться крайне сложно, не обладая самым серьезным знанием геронтологии. Они как бы убаюкивают человека, шепча ему: «Все будет хорошо и так».

Скажу больше, мы подошли к потолку исчерпания резервов адаптационных возможностей человека в рамках парадигмы эволюции, которая была вложена в организм каждого из нас. Важно, что это же не исключает и того, что мы находимся в начале нового этапа в нашем понимании биологии старения человека, много больше зная о старении, чем еще 10—20 лет назад. Также уже произошел значительный прогресс в понимании механизмов заболеваний и состояний, связанных с процессами старения.

В этой книге я рассказываю о том, что скрывается за темой старения человека, о теориях и гипотезах старения, процессах и проявлениях, а самое главное — на что уже можно воздействовать с помощью механизмов, которыми одарила нас эволюция. И повлиять нам на них нужно так, чтобы повысить жизнеспособность человека, а значит — увеличить продолжительность его здоровой жизни. Сделать из себя эдакого физиологического монстра. Дать жизни жару.

Должен предупредить, что данная книга, которая состоит из небольших глав, совсем не легкое чтиво; возможно, вашему мозгу придется потрудиться больше, чем при чтении обычного науч-попа. Также прошу обратить внимание на то, что хотя эта книга написана врачом-гериатром и геронтологом, она не является руководством по самолечению, поэтому за персональными рекомендациями просьба обращаться к врачам.

Валерий Новоселов,

геронтолог, врач-гериатр, невролог,

спортивный физиолог, нейрофизиолог,

председатель секции геронтологии МОИП при МГУ,

директор АНО «Научно-медицинский геронтологический центр»

www.novoselov.org

О феномене старения

Наш мир стареет. Стареем мы, наши друзья и наши близкие. Стареет все население планеты. Именно об этом ежедневно говорят в газетах, в новостном эфире, разномастный интернет также плотно упакован темой про старение. Лекции, семинары, форумы, блоги и даже доклады ВОЗ указывают на то, что это явление стало серьезной проблемой для всего мира.

Те, кто говорит о нестарении, долголетии и даже сверхдолголетии, тоже стареет. Множественные конференции и симпозиумы, которые уже стали постоянными, мне лично набили оскомину — все как всегда, ничего нового, авторы десятилетиями говорят об одном и том же. Как правило, в центре таких разговоров модельные животные — мыши, мухи и даже круглые черви, которые всегда в исследованиях живут дольше. Такое впечатление, что эти люди просто заполняют эфир и смысл своей жизни такими бесцельными разговорами.

Врачи тоже начали говорить о старении, хотя если их спросить, то они мало что понимают даже в исследованиях по этому предмету. Их такому не обучали, нет не только нужных факультетов, курсов, специализаций, но и учителей, которые бы дали этим лекторам базовые знания. Исследователи же старения, профессиональные геронтологи, на основании слов которых потом создаются информационные сигналы общества, сами долго не живут. Точнее, они живут, но столько же, сколько и остальные люди, а уходят из жизни, если это про мужчин без вредных привычек, чаще в 75—78 лет (об этом можно прочитать в самом конце книги). Конечно, кто-то раньше, кто-то позже, но уже одно это не вызывает доверия тому, что нам говорят о росте продолжительности жизни почти до ста двадцати лет.

И вот в чем загвоздка — данная тема при кажущейся ее очевидности настолько сложная, что даже с определением термина «старение» все очень непросто. Точнее, все очень и очень сложно. Начнем и мы с этого вроде бы очевидного вопроса, чтобы понять предмет обсуждения.

Итак, сам термин «старение» возник задолго до появления науки об этом явлении. Древние философы говорили о потере жизненной силы, которую они назвали энтелехией. Слово «старение» не имеет границ, а лишь бесконечную глубину семантической поддержки, поэтому я часто обозначаю его как зонтичный термин. Многие ученые с этим согласны. Наш условный зонтик весь в заплатках, которые созданы из рационального и бытового мышления, философского и метафизического оформления. Недаром к слову «старение» часто добавляют прилагательные — репликативное, пренебрежимое, негативное, сезонное, демографическое и даже негативное. Полагаю, это все, что нужно знать читателю данной книги, который ищет практического выхода, об истории геронтологии.

Конечно, в формировании термина есть и признаки профессионального образования, которое получил тот или иной специалист, говорящий о механизмах и процессах старения. Как пример — вот определение профессора М. Ю. Яковлева, специалиста по кишечному эндотоксину: «Старение — генетически обусловленный процесс самоуничтожения, реализуемый иммунной системой при участии кишечного эндотоксина и стресса, который характеризуется низкоинтенсивным воспалением и хроническими заболеваниями прогрессирующего течения».

По существу вопроса можно утверждать, что хотя на сегодня единого определения термина «старение» нет, тем не менее есть некий негласный общий консенсус по данному вопросу. Вот как определяли термин «старение» мэтры мировой геронтологии в 1950—1960-х годах. «Это известного рода изменения в живых системах, зависящие от времени», — указывал Бернард Стрелер. Питер Медавар утверждал: «Старение представляет собой ослабление физических сил и энергии организма, происходящее с возрастом и повышающее вероятность смерти от случайных причин». Алекс Комфорт: «Старение — процесс разрушительный. Его мерой может служить степень понижения жизнеспособности и повышения чувствительности к неблагоприятным воздействиям».

Для меня так же, как и для этих отцов геронтологии, старение есть возрастзависимый процесс, проявлением которого и результатом является повышение риска смерти организма со временем его жизни. К сожалению, такое определение нам ничего не дало и не дает сегодня, так как мы не умеем определять этот персональный риск в конкретном случае отдельного организма. Поэтому невольно начинаем подменять понятие персонального риска смерти, которую мы оцениваем только в момент данного печального события, смертностью в популяции, когорты или условной группы людей того же возраста. Т. е. о динамике процесса персонального старения мы судим по кинетике смертности в возрастной когорте.

Фактически, хотя термин не изменился за последние 60 лет, приобретенный опыт, как правило, неудачный, ведь мы так и не смогли повлиять на старение человека, требует новых красок. Поэтому я просто обязан модифицировать определение, что для вида Homo sapiens старение — это также ухудшение всех наших функций с возрастом. И это очень важно, так как данное ухудшение мы уже можем точно измерить у любого конкретного человека. Также мы можем измерить еще один признак — повышение риска возникновения возрастзависимых заболеваний, характерных для нашего вида. Это сложнее сделать на доклинической стадии, но тоже возможно.

Оба эти процесса — ухудшение функций и рост вероятности развития возрастных болезней — временные, они не только зависят от возраста, но и дают большие перспективы измерения процесса и оценки результатов воздействия на него. Также важно, что эти две характеристики модифицируемые.

Но если рассуждают о старении, не говоря о повышении вероятности гибели с возрастом, а подразумевают тему продолжительности жизни, то стоит спросить: а мы точно говорим о старении? Ведь природа рисует самые необычные сюжеты, например, стареющие виды могут жить очень долго, и наоборот, нестареющие виды могут жить очень мало, буквально несколько дней.

Процессы старения у человека обладают рядом характеристик (я назвал их критериями доктора В. Новоселова):

— Дезадаптационный и даже разрушительный характер;

— Однонаправленность;

— Эндогенность;

— Не имеют внятной точки начала;

— Причинно-следственные связи в этих процессах плохо прослеживаются (неясно, что является причиной, а что следствием);

— Многоуровневую организацию доклинических и клинических проявлений старения;

— Каскадный характер, взаимно ускоряют друг друга (принцип домино);

— Неравномерность течения, они ускоряются и замедляются факторами внешней среды;

— Кроме того, для нас важно, что процессы старения довольно легко ускорить, а вот замедлить их гораздо сложнее.

Все критерии понятны и ясны. Возможно, разъяснения требует только критерий эндогенности, который обозначает, что процессы начнутся в организме человека даже в самых благоприятных условиях и самого богатырского здоровья. Однонаправленность процессов не означает наличие программы старения, хотя и создает видимость программируемости. Скорее можно утверждать, что старение работает по принципу положительной обратной связи, когда ухудшение жизнеспособности приводит к еще большему отклонению этого интегрального параметра.

Процессы и механизмы старения также носят каскадный характер. Его же можно назвать «эффектом домино». Что я имею в виду? Процессы старения, вернее, то, что мы так обозначаем, имеют отсчет на молекулярных уровнях, только на определенной стадии процессов индивидуального развития (онтогенеза) создают предпосылки для снижения жизнеспособности целостного организма, доводят до развернутой картины возрастзависимой патологии. Принцип каскадности обозначает, что повернуть вспять так многоуровнево организованный процесс (или остановить) пока нереально, есть только вариант системного замедления процесса в границах возможного, которые расставила эволюция.

Следующий важный критерий «взаимного ускорения» означает, что все процессы и механизмы старения, которые приводят к формированию гериатрических синдромов и возрастзависимых заболеваний, взаимно ускоряют друг друга, что особенно становится заметно, когда развертывается картина клинической старости. Например, синдром старческой астении всегда способствует развитию синдрома деменции, которому и посвящена эта книга. Тот, в свою очередь, ухудшает течение самой деменции, как и прочих возрастных болезней. Из этого же принципа следует, что принцип Стрелера о постепенности процесса категорически неверен, наоборот, действуя однонаправленно с формирующимися болезнями и патологическими синдромами, он может ускоряться. Но и это не все. Возрастные болезни могут соединяться с болезнями, которые не носят возрастзависимого характера, например, инфекционными, обрушивая жизнеспособность организма.

Старение отдельного человека проявляется повышением вероятности его смерти от любой причины (в 2 раза каждые 8 лет, начиная приблизительно с пубертатного периода), но так как мы все разные, а ученые не могут пока точно и персонально рассчитать эту вероятность, то они заменили ее расчетными данными по смертности для каждой возрастной когорты. Фактически мы говорим о старении отдельного человека по кинетике смертности в популяции. Это парадокс!

Есть еще одна важная особенность нашего времени: уже сегодня, даже не понимая всех механизмов старения, отдельный человек и все человечество пытаются противостоять своему старению и борются за расширение границ активного возраста.

Старение — характеристика стратегии адаптации вида, необходимая для его сохранения и пластичности во времени. Для практического использования я бы рекомендовал следующее мое определение: «Старение человека — это сумма процессов, которые проявляются ухудшением функциональности организма, повышением риска формирования возрастных заболеваний и синдромов, что в итоге ведет к повышению риска смерти человека от возрастзависимых болезней и их последствий». После того как мы это заявим, можно долго говорить о конкретных механизмах, о которых мы уже знаем, не забывая и о том, что мы не знаем, как много о них мы не знаем. Но именно это определение имеет выход на воздействие на него в практике, как бы она ни называлась. И это очень важно, так как позволит пустые разговоры перевести в самую живую практику.

Спор двух ученых о продолжительности жизни

Для старения также характерно то, что чем выше организация того или иного вида животных, тем большее число физиологических и патофизиологических реакций участвует в оформлении сначала процессов развития, а потом и инволюции. Это конструкционная особенность, которая характеризует тот или иной вид. Самые близкие виды могут иметь одни и те же реакции, но формы нормальных и патологических ответов, а значит формы болезней, заболеваемость, болезненность, формы кривых смертности, могут отличаться.

Уже ясно, что старение организма человека протекает на фоне дестабилизации и метилирования генома, изменения длины теломер и активности теломеразы, нарушения работы митохондрий клеток и межклеточного взаимодействия, накопления сенесцентных клеток, истощения пула стволовых клеток и других механизмов. Растет количество воспалительных цитокинов и происходит снижение уровня антиоксидантной защиты. И так как все возможные проявления старения нет никакого смысла перечислять, ведь всегда что-то да не упомянешь, то можно и остановиться. Но является ли всё это причиной или же следствием, пока не понятно.

Кроме того, при переходе на молекулярный и клеточный уровень мы как бы теряем резкость зрения. Словно нам нужно рассмотреть огромную картину во всю стену музея, а мы берем микроскоп и пытаемся с его помощью понять, что там изображено. Мы уже много знаем о старении, но не знаем того, как много мы еще не знаем, и как много нам предстоит узнать.

Но эта глава все-таки не о старении, а о продолжительности жизни, той характеристике нашей жизни, нашего тела и нашего мозга, которую эволюция не видит. Уверенно заявляю: именно потому мы не видим каких-либо продуктивных результатов изучения сверхдолгожителей, что не изучаем старение, а видим следствие, которое лишь правый хвост на кривой Карла Гаусса. Это о функции нормального распределения вероятности событий, в данном случае — вероятности дожить до 110 лет.

Мало того, природе «неинтересно», сколько проживет в итоге любой организм после окончания периода его размножения. Особенно если его потомство стало или обязательно станет жизнеспособным — или сама кончина родителя обеспечивает следующие поколения питательными веществами. Например, так происходит у горбуши, когда трупами самих рыб создается кормовая база мальков.

Но мы с вами рассматриваем только человека. Стратегии адаптации других видов, построенные на иных принципах, нас мало будут интересовать в рамках данной книги в силу ее ограниченного объема.

Известный американский демограф Джеймс Вопель, основатель Института демографических исследований Общества Макса Планка, он же основатель базы сверхдолгожителей (людей, доживших до возраста старше 110 лет), в 2018 году уверенно заявил, что нет оснований полагать, будто восходящая тенденция роста продолжительности жизни людей заканчивается или скоро закончится. Основанием для такого утверждения явились его же заявления о том, что с 1840 года продолжительность жизни людей в Европе увеличивалась в среднем на 2,5 года за десятилетие. Кроме того, именно господин Вопель утверждал, что экстраполяция является лучшим способом прогнозирования продолжительности жизни: «Но раз за разом единственным полезным предиктором оказывается экстраполяция исторических данных». На мой взгляд, сомнительное утверждение, но тем не менее — пусть будет так.

Также этот очень известный в среде изучающих человеческое долголетие демограф заявил, что сегодня люди могут работать дольше, поскольку они также дольше остаются здоровыми: «Здоровье и продолжительность жизни 65-летнего человека сейчас такие же, как у 55-летнего в 1970 году». 73-летний Вопель проанализировал относительное увеличение количества нездоровых лет на последнем этапе жизни, заявив, что, имея проблемы с сердцем и высокий уровень холестерина, он и сам был болен по определению. «Но благодаря моему кардиостимулятору и правильным лекарствам я могу очень хорошо выполнять свою работу», — сказал он.

Также Вопель заявил: «Раньше у людей была неплохая вероятность умереть в течение жизни, но сегодня в развитых странах вероятность умереть в возрасте 70 или 80 лет очень низкая, и большинство людей умирают примерно в том же возрасте». И все бы выглядело очень логичным, если б не то, что сам он умер через 3 года в возрасте 76 лет (1945—2022). Ну что же, так бывает, но именно Вопель успел поддержать решение Нидерландов повысить пенсионный возраст для получения государственной пенсии в соответствии с ростом продолжительности жизни.

А в недавно вышедшей статье другого, но также одного из ведущих геронтологов мира, профессора Школы общественного здравоохранения Иллинойсского университета в Чикаго Джея Стюарта Ольшанского с соавторами (Olshansky SJ, Willcox BJ, Demetrius L, Beltrán-Sánchez H. Implausibility of radical life extension in humans in the twenty-first century. Nat Aging. 2024 Nov; 4 (11): 1635—1642. DOI: 10.1038/s43587-024-00702-3) указывается, что с 1990 года рост продолжительности жизни на нашей планете явно замедлился. Эти ученые, наоборот, делают вывод: если процессы биологического старения не будут замедлены, заметное продление жизни людей в нынешнем столетии маловероятно.

Сегодня подобных заявлений о том, что рост показателя продолжительности жизни человека маловероятен, от разных ученых становится все больше. Причин тому очень много. Мы подошли к пределам возможности длительности жизни в состоянии здоровья нашего вида Homo sapiens даже при нахождении в самых благоприятных условиях. Кроме того, эти же самые условия становятся очень опасными для здоровья каждого из нас. Сегодня большинство людей живут в городских условиях, перемещаются на общественном и личном транспорте, ведут сидячий образ жизни. В результате колоссальное количество их имеют избыточный вес или страдают ожирением. В моем и вашем окружении это выглядит, если присмотреться повнимательнее, именно так. Частота возникновения гипертонии в течение жизни составляет поразительные 90%, а метаболический синдром присутствует у 40% людей даже зрелого возраста. Что уж говорить о пожилых и старых людях! Сердечно-сосудистые заболевания остаются причиной смерти номер один, а распространенность возрастных заболеваний, куда относятся и болезни сердечно-сосудистой системы, по всем прогнозам, будет только расти. И это несмотря на выдающиеся успехи в сфере кардиохирургии и фармакологии.

В таких виртуальных спорах, которые я представил на суд моему читателю, важно то, что разобраться в этой шараде очень сложно. Но я вам помогу — математически предела лимита границ продолжительности жизни человека (как вида) нет, однако по факту в жизни каждого человека он есть. Жизнь заканчивается, когда его жизнеспособность стремится к нулю. Что касается продолжительности жизни, как и спортивных результатов, то тут нельзя ожидать их постоянного роста — или такого роста любого показателя, каким он был с низкого старта. Такое нереально не только в спорте высших достижений, но и для показателя ожидаемой продолжительности жизни.

Я представлю свою позицию и назову ее «Антивопел». Так как Вопелю и некоторым другим ученым (например, Бернару Жёну из Дании) принадлежит идея о том, что продолжительность человеческой жизни — не фиксированное значение, а функция от ожидаемой продолжительности жизни и численности населения, то я заявляю обратное. А именно то, что продолжительность жизни нашего современника — величина персональная и на данном этапе развития в постаревших странах практически не зависит от численности населения Земли, страны, города или даже отдельного региона. Она больше зависит от уровня пенсионного обеспечения, доступности медицинской помощи, наличия любящих его родственников, доходов и уровня социализации этого человека — и даже от прихода новых вирусов, карантинных мероприятий и растерянности медицинских чиновников.

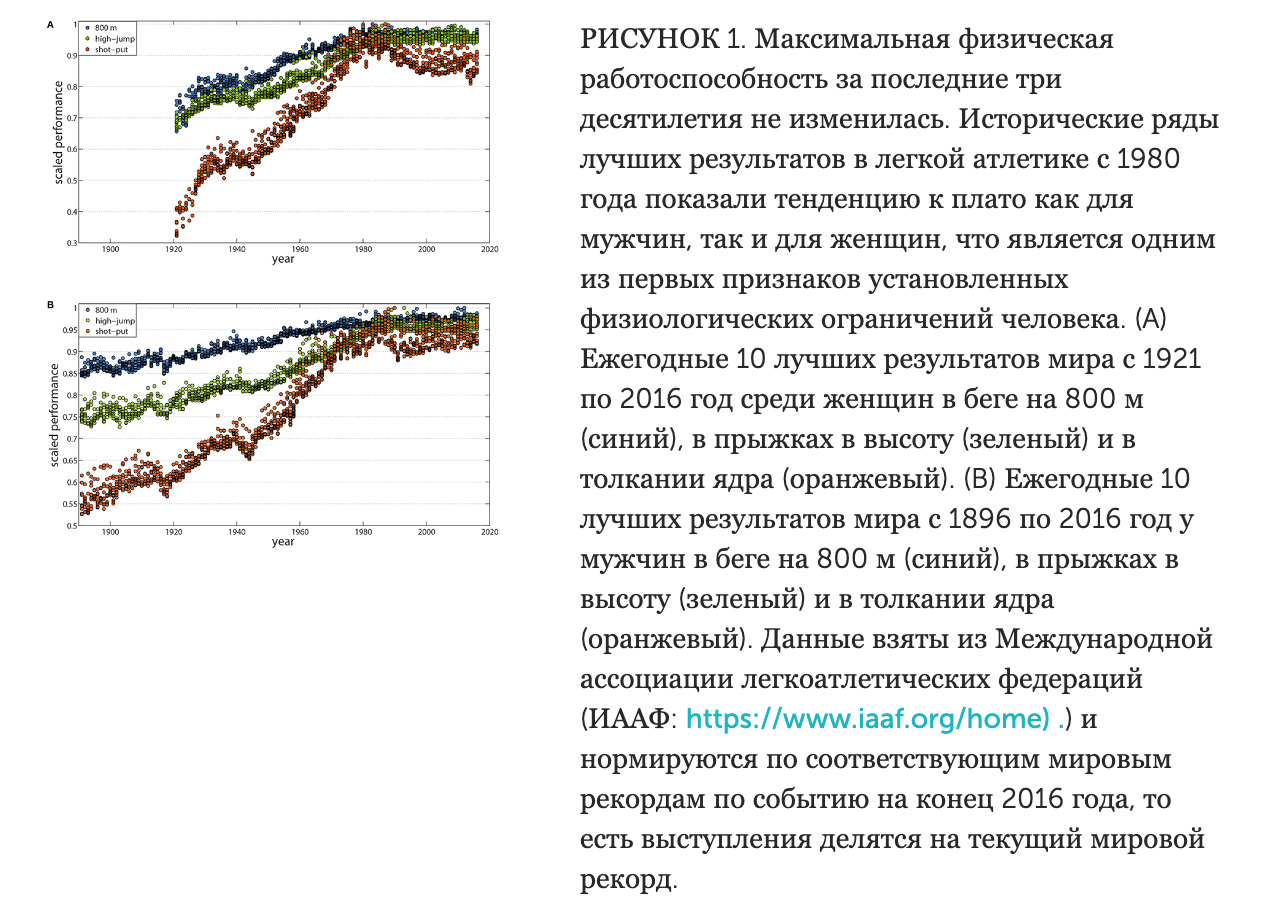

Кроме того, я утверждаю, что показатель продолжительности жизни сегодня более консервативен, чем пластичен, и уже зависит более от ранее заложенных механизмов организации биологии продолжительности жизни вида, чем старения. В качестве подтверждения своей позиции, я приведу пример плато роста максимальной физической работоспособности человека, который последние три десятка лет стоит на месте.

Вы спросите, а при чем здесь легкая атлетика? Снижение жизнеспособности, как и максимальные ее показатели на пике, всегда тесно связаны с работоспособностью организма. Старение — это снижение работоспособности, а старость ведет к отсутствию работоспособности и необходимости в посторонней помощи, в том числе и в выполнении работы за старого человека. И тут уже неважно, что он был мастером спорта в далеком прошлом, теперь все решает его старость.

И вот тут-то нужно хорошенько потрудиться ученым, чтобы обеспечить вас надежными технологиями антистарения и расширить границы вашего активного возраста.

Мы не можем заранее знать, сколько точно лет проживет тот или иной человек. Но есть расчетный показатель «ожидаемая продолжительность жизни» для той или иной местности, региона или страны. Этот вероятностный и динамичный показатель является результатом суммирования всех факторов среды и условий жизни человека — экономического благосостояния, персонального здоровья, доступности медицинской помощи и так далее. Но к продолжительности жизни конкретной личности он имеет лишь косвенное отношение, так как один человек проживет 50 лет, а другой — под сто.

Что такое геронауки

Как вам, надеюсь, уже стало ясно, несмотря на то, что тема старения тесно увязана в нашем мышлении с продолжительностью жизни, все-таки это разные вопросы. Они — как аверс и реверс одной монеты, но если книга посвящена именно старению, сразу встает вопрос: что же такое наука о старении?

Чаще ее называют «геронтология». Это уже научный термин. Сегодня данным термином уже редко кого-то можно удивить. Одновременно с тем большинство людей, вполне уверенно говорящих о старении, а среди них появились и врачи, в курс обучения которых геронтология не входит (и никогда не входила ранее), даже близко не понимают, что же представляет собой эта наука, каковы этапы ее становления, в каком она сейчас состоянии и даже какую перед собой ставит цель. Зачем смотреть назад, если ты себя объявил первопроходцем? Именно это и приводит к серьезным разночтениям в спорах, обсуждениях и дискуссиях, которые ведутся в разных сферах познания и общественной жизни (чтобы глубже разобраться в теме, я посоветую вам обратить внимание на список моих монографий, который приведен в конце этой книги).

В геронтологии я выделяю донаучный этап, он закончился в первой четверти XIX века, когда появились первые работы, которые мы цитируем и сегодня, что стало, собственно, первым научным этапом становления геронтологии. Второй ее этап характеризуется не только появлением соответствующего термина, первыми научными опытами, но и определением направления фундаментальной науки на решение практической задачи — увеличить продолжительность здоровой жизни человека. Это кристаллизация процесса знаний. Именно в данный период появляются работы выдающихся ученых Ильи Ильича Мечникова (1845—1916) и Порфирия Ивановича Бахметьева (1860—1913). Если труды Мечникова, нобелевского лауреата, хорошо известны миру, то исследования гипобиоза рукокрылых второго ученого, которые вызвали большой интерес у интеллигенции Российской империи, малоизвестны. А ведь его статья «Рецепт дожить до XXI века», написанная аж в 1901 году, звучит очень по-современному.

Третий этап геронтологии начался в самом конце 1990-х — начале 2000-х, когда человечество осознало все риски постарения населения, а сам этот процесс уже набрал неумолимый ход. Тема стала обсуждаться даже лидерами ведущих стран в формате международных встреч, на нее обратила внимание и ВОЗ. Данный этап характеризуется тем, что на нашей планете число людей старше 60 лет сравнялось с количеством детей до 5 лет. На этом этапе геронтология стала важнейшей дисциплиной стареющего мира, многие ученые осознали, что только увеличение здоровой продолжительности жизни людей может ускорить научно-технический прогресс и выход человечества за границы нашей галактики.

Более подробно об истории геронтологии можно прочитать здесь: «Взгляд клинического геронтолога на историю геронтологии мира и России». Новоселов В. М. В сборнике: Доклады МОИП. Памяти председателя секции В. Е. Чернилевского. Москва, 2018. С. 11—16.

Часто о геронтологии говорят как о биогеронтологии или фундаментальной геронтологии. Это означает, что если бы мы захотели отделить становление научной геронтологии от развития прочих биологических наук — биофизики, биохимии, молекулярной генетики, биоинформатики, то подобное было бы невозможно сделать. Взгляните на темы, за которые вручались Нобелевские премии по физиологии или медицине с 2010 года: механизмы аутофагии, механизмы адаптации к гипоксии, механизмы циркадных ритмов — все это имеет прямое отношение к процессам старения нашего организма. Вот из последнего: 7 октября 2024 года лауреатами Нобелевской премии по физиологии или медицине были объявлены Виктор Эмброс и Гэри Равкан за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов. Мало того, все эти механизмы, за открытие которых награждали Нобелевской премией, могут быть основными участниками того, что мы называем старением.

Также я выделяю в биогеронтологии два направления научной мысли: это биология непосредственно самого старения и биология продолжительности жизни, ведь механизмы, определяющие продолжительность жизни вида (а значит, и межвидовые различия), и механизмы старения — хоть и взаимопроникающие, но не одни и те же.

Рост, развитие, а затем и старение — неотъемлемые и взаимосвязанные стороны жизни любого организма. У многих видов, в том числе и у млекопитающих, существуют значимые корреляции между этими этапами, как и между длительностью жизни вида, что ставит вопрос о жесткой связи механизмов старения с процессами роста и накопления биологической массы отдельным организмом.

Интересная особенность геронтологии наших дней: сегодня любой человек, который только-только заинтересовался наукой о старении, практически сразу попадает на множество научно-популярных статей. Он также без труда сможет найти результаты самых последних научных исследований. Это удобно, но и часто приводит к тому, что интересующиеся и даже изучающие подобную тему чаще проскакивают мимо чтения трудов классиков геронтологии. Таким образом, пропускается сама база этой науки. Тем более — перед нами сумма самых разных и необходимых знаний. Тут важно и то, что наука о старении, впрочем, как и любая другая наука, — это не просто чтение выбранных по своему усмотрению материалов, тому должно предшествовать логически выстроенное обучение основам геронтологии. В том числе и для того, чтобы уметь читать подобные статьи и видеть искажения, которыми наполнено это знание. И такое тоже очень важно.

Тем не менее в наши дни геронтология стала одной из самых междисциплинарных областей знаний. В последнее время сфера внимания ее стала так обширна, что появился даже новый термин — геронауки (geroscienсe), ведь сегодня к любому знанию можно добавлять слово геро- или геронто- — и получать новое и, главное, востребованное знание. Например, в клинической науке это геронтокардиология, геронтопсихиатрия, нейрогеронтология, геронтотравматология. Вот еще — эндокринология старения, психология старения, геродиетика. Но чаще всего геронауки все-таки направлены на понимание клеточных, генетических, молекулярных механизмов, которые делают старение основным фактором риска заболеваемости, болезненности, инвалидизации и смертности быстро стареющего населения. Более того, такой междисциплинарный характер геронауки привел к созданию гибридных лабораторий, где ученые разных специальностей объединяют свои усилия в изучении механизмов старения человека.

С прагматической целью сегодня наиболее логично выделить в общей геронтологии ее клиническую часть, которую называют гериатрией. Термин «гериатрия» обозначает не только клиническое знание, но и постдипломное образование и даже специальность врача, который занимается возрастными болезнями и синдромами старости. Часто про них также говорят, что это возрастзависимые или возраст-ассоциированные болезни. Все эти термины равнозначны. У данной группы заболеваний есть ряд особенностей — чем выше возраст человека, тем чаще они проявляются. Также с увеличением возраста эти болезни становятся все злее и злее, а их профилактика — все сложнее и сложнее. Интересной особенностью таких заболеваний является и то, что если они появились у пациента, то уже никуда не уходят, а человек живет в состоянии болезни всю оставшуюся жизнь.

Если пациент говорит, что ему нужна консультация геронтолога, то здесь требуется только врач-гериатр. Сегодня в нашей стране более двух тысяч врачей такой специальности. Это значит, что на 70 тыс. человек населения любого возраста у нас один подобный врач. А вот то, что врачебный цех в целом отстал от этих людей в понимании фундаментальной геронтологии, надо принять и признать. Но это временно и при желании поправимо. Самое простое возможное решение тут таково, что в образование будущего врача важно ввести предмет «основы геронтологии». Именно изучение основ данного предмета введет студента в непрерывно нарастающий информационный поток геронтологического знаний. С учетом быстрого постарения российского общества и мира в целом важность знаний геронтологии и гериатрической медицины будет только повышаться в ближайшие десятилетия.

Именно поэтому сегодня все больше студентов и врачей интересуется не только гериатрией, но и фундаментальной геронтологией, понимая, что им также нужны серьезные знания базовых основ науки о старении. С учетом этой потребности коллектив ученых секции геронтологии МОИП при МГУ издал справочник для врачей по основам геронтологии (Новоселов В. М., Крутько В. Н., Донцов В. И. Основы геронтологии. М.: Эксмо, 2024. — 352 с. (Карманный справочник врача). ISBN 978-5-04-200965-5), аналогов которому в истории медицины мира нет. Он содержит именно то, что важно изучить любому человеку, тем более — студенту или врачу, до прочтения любой научной статьи про старение.

Важно также признать, что есть существенная проблема: сегодня в центре внимания геронтологии не то, насколько полезна полученная информация, не то, что нового удалось узнать в результате экспериментов, а то, как много статей обзорного характера опубликовал автор и можно ли в результате его работы получить финансовую поддержку чаще никому не нужного исследования. Складывается впечатление, что в науке о старении сейчас все управляется так называемыми наукометрическими показателями, которые поменялись местами с целью геронтологии. Современная геронтология, построенная на принципах конкурентности и промоутерства, постоянной борьбы за финансирование, когда оценка происходит при изучении не конечного «продукта», а литературных произведений жанра «научное исследование», породила лавину фальсификаций. Именно эта информация откровенно мусорного характера прорывается в СМИ, а затем некритически читается всеми десятки лет.

Сегодня наука о старении находится на третьем этапе своего развития, для которого характерны следующие четыре признака:

— постарение населения планеты уже произошло и набирает обороты;

— в постаревших странах начались процессы депопуляции;

— геронтология накопила большой багаж знаний о механизмах старения, но предложить человеку услугу (средство или метод), чтобы расширить границы его активной и здоровой жизни, кроме принципов ЗОЖ с молодости, мы еще не можем;

— явление, когда отдельные люди «занимаются» своим старением, самостоятельно принимают некие меры по борьбе с ним (биохакинг), стало заметным социальным явлением.

О начале старения

Как мне ни прискорбно об этом говорить, но идеи, сформулированные в монографиях корифеев геронтологии 1950—1980-х годов Александра Комфорта, Бернарда Стрелера, Мэрион Лэмб, Калеба Финча, Стивена Остада, Робина Холлидея и Леонарда Хейфлика (последний ушел из жизни в возрасте 96 лет во время написания этой книги), сегодня для практики «как стареть медленнее» ничего не дали.

И тем не менее — в начале XXI века произошел значительный прогресс в понимании биологических, клинических и функциональных изменений, происходящих в онтогенезе человека, а также механизмов заболеваний и состояний, связанных с процессами старения. Геронтология стала самым междисциплинарным знанием о человеке. Начинается новый этап в нашем понимании биологии старения человека. Вероятно, он будет тесно связан с пониманием механизмов, которые формируют продолжительность жизни как сумму физиологических и патологических реакций, характерных для вида Homo sapiens.

Сегодня множество научных учреждений и лабораторий мира в той или иной мере участвуют в изучении различных сторон старения. При этом подобные лаборатории создаются в самых непрофильных университетах. Например, в России ее создали в Высшей школе экономики. И это никак не связано с изучением экономических процессов, лаборатория там — чисто биологической направленности.

Непосредственно то, что происходит в геронтологии, я вижу как шоу мирового масштаба. Не основанные ни на чем обещания жить завтра уже от 120 до 500 лет, построение финансовых пирамид, формирование рынка услуг долголетия без предоставления самой услуги. Сегодня данная тема разогрета до высшей точки, лаборатории и институты на бумаге открываются каждый день, но реально ни у кого ничего нет из того, что можно было бы предложить человеку, чтобы он жил дольше и получил это в виде услуги.

Итак, если мы уже поняли, что геронтология — это наука о процессах снижения жизнеспособности, а не о том, как обеспечить бессмертие, именно такое иногда можно услышать от людей с не очень здоровой психикой, то давайте определим, когда же начинается сей неприятный процесс. Подобное стоит обсудить, чтобы понять, когда — а возможно, и как — начинать воздействовать на этот облигатный и однонаправленный процесс. Сейчас и мы разберемся в данном вопросе.

За условную точку старта в процессах, которые мы называем старением, разные ученые признают любой момент от зачатия, рождения — и до первых признаков снижения той или иной функции организма. Последнее время появилась такая, во многом философская, точка зрения, что старение появляется еще в эмбриональном развитии организма. Появляются авторы, утверждающие, что они обнаруживают признаки старения у эмбриона почти сразу после зачатия. Однако если мы считаем, что старение есть снижение жизнеспособности организма, то сначала нужно все-таки родиться, получить ее, эту самую жизнеспособность, что является безусловной стратегией любого вида, а только потом рассматривать потерю определенных качеств, лежащих в основе данного показателя. Тем не менее такая точка зрения, с вау-эффектом воздействия на мозг зрителя и слушателя, не имеющая выхода на практическое воздействие на процесс старения, тоже есть.

Однако большинство профессиональных геронтологов все-таки уверенно утверждают, что точка отсчета начала старения проявляется в возрасте от 14 до 17 лет, когда у человека начинает расти вероятность смерти. Но тут у меня есть возражение как у врача: даже начало роста смертности в популяции в этой возрастной группе, которое вроде бы и отражается в конкретных цифрах, может не быть следствием процессов старения. Мало того, оно, скорее всего, и не отражает их, а является проявлением других процессов, связанных не со старением, а с развитием организма. Как пример: некие животные подрастают, начинают выходить из гнезда или норы — и чаще гибнут от нападения хищников.

Временную точку старта процессов старения лично я привязываю к итоговому формированию механизмов адаптации нашего организма, обеспечивающих жизнеспособность человека в определенных рамках воздействий внешней среды. Одним из самых ярких таких механизмов является сон. Его формирование проявляется как установление длительности времени сна человека, которая будет характерна для него почти всю его жизнь, и произойдет это в возрасте около 15—16 лет. Мало того, нарушения сна (нет, не те, которые периодически возникают при дальних перелетах, болезнях и ряде других состояний, а те, что приходят в старости или на ее пороге), говорят, что механизмы адаптации, которые и определяют продолжительность персональной жизни и ее конечность, начали сбоить.

Интересно, что в конце XIX века, при полном отсутствии современных вакцин и антибиотиков, расчетный показатель суммы прожитых лет жизни человека и показателя предстоящей продолжительности жизни достигал максимума в 16 лет — и затем начинал постепенно снижаться. Эта довольно точная цифра также явно совпадает с формированием механизмов метаболической, иммунологической и эпигенетической адаптации в условиях серьезного давления среды с большим количеством патогенных организмов.

А если учесть, что самой важной для обеспечения жизнеспособности организма в текущей деятельности является работа сердечно-сосудистой системы, то можно признать точкой перелома начало снижения показателя максимального потребления кислорода. Но и на этот показатель, как и на силу наших мышц, которая начинает снижаться с 30 лет (сила кисти падает на 0,5 кг в год), можно успешно влиять тренировками. Сегодня множество мужчин и женщин за счет таких тренировок поддерживают свои показатели на привычном уровне в возрасте 50+ и даже 60+, и это очень важно.

Также можно посмотреть на возраст чемпионов в разных видах спорта, когда они достигают пика своей функциональности и готовности к борьбе за первое место. Или на возраст чемпионов мира по шахматам, когда они теряли свою корону, и сказать о начале старения мозга человека. Но в каждом виде спорта, например, в гимнастике или шахматах, тяжелой атлетике или марафоне, будут разные показатели. И это означает, что наши системы взрослеют и стареют по-разному.

Я выскажу свою позицию: вопрос, когда стартует процесс старения, не несет никакого практического смысла. Такие пустяшные вопросы я называю геронтологическими апориями. Однако начало старения как возрастного процесса уменьшения окна адаптационных возможностей может произойти только после созревания всех механизмов организма, которые позволят ему передать генетическую информацию будущим поколениям. Началом старения должен быть признан не возраст повышения смертности от любых причин, а только начало появления компоненты смертности именно от возрастзависимых заболеваний, которые потом никуда не уйдут из популяции и которые станут постоянной и основной причиной смертности. Это снимает все малопрагматичные вопросы о том, когда же начинается старение.

Секция геронтологии открывает двери всем желающим

Секция геронтологии — это сообщество ученых разных специальностей, которые занимаются изучением феномена старения. Секция сформирована в 1957 году на базе старейшего научного общества России. Это Московское общество испытателей природы (МОИП), которое было создано в 1805 году по повелению императора Александра I при Императорском Московском университете (https://moip.msu.ru/). Наше Общество является частью истории России и ее науки. Множество всемирно известных людей были его членами, и неудивительно, что Общество причастно к созданию целого ряда научных и культурных достижений Отечества. Это физики П. Н. Лебедев и Н. А. Умов, Л. Д. Ландау и П. Л. Капица, создатель аэродинамики как науки Н. Е. Жуковский и его последователь С. А. Чаплыгин, химики Н. Д. Зелинский и И. А. Каблуков, геохимик В. И. Вернадский, физиологи И. М. Сеченов и И. П. Павлов, врачи Н. И. Пирогов, С. П. Боткин, Н. В. Склифосовский, Н. Ф. Филатов и многие другие. Более подробно об истории Общества можно прочитать здесь: https://moip.msu.ru/about.

Об истории секции геронтологии можно узнать на этой странице: https://moip.msu.ru/section/10.

Сегодня президентом Общества является ректор МГУ академик В. А. Садовничий. Секция геронтологии на 75% состоит из кандидатов и докторов наук. Ежегодно мы издаем сборник трудов членов нашей секции, которые публикуются в Российской научной электронной библиотеке.

Мы приглашаем любого, кто хочет заниматься геронтологией, получить базовые знания, участвовать в наших дискуссиях и проектах активного и здорового долголетия, присоединиться к нам. Мы также приглашаем студентов и аспирантов университетов всей страны в наше Общество.

Регистрация новых членов секции — у председателя секции геронтологии Валерия Михайловича Новоселова: Novoselovvm@mail.ru.

Старение — не болезнь, но от этого все только сложнее

Я не зря так подробно остановился на критериях того, что мы называем продолжительностью жизни, старением, и на том, что у данных процессов нет не только точной семантической поддержки, но и четкого начала. А если они и есть, то привязаны во времени к процессам формирования механизмов адаптации организма, заложенные в рамках стратегии нашего вида.

Поэтому очень актуальным остается вопрос: почему же ряд людей так хотят признать старение болезнью? Действительно, сегодня все чаще и чаще можно услышать, что старение — это такая особая болезнь. Публичное обоснование сей версии таково, что раз старение приводит к старости, а старость без болезней не бывает, значит, и старение, которое точно начинается задолго до старости, есть болезнь. И против того, что ее начало лежит где-то в молодых годах, эти люди не возражают. А если уж это болезнь, то давайте ее вылечим! Ведь мы же можем лечить ряд серьезных заболеваний, спрашивают и сами утверждают эти почти сектанты. Действительно, в поведении групп таких людей часто видны признаки сектантства, мессианства, сумасбродства.

Целым рядом логических подстав и подмен они пытаются обосновывать это утверждение. Но такой построенный только на бытовой логике и рациональном мышлении подход неуклонно приводит их к следующей блажи: раз стареют все люди, значит, все они больны, а раз больны, то все они пациенты. И ничего, что у них нет жалоб и нет основного признака заболевания — страдания человека. Мало того, подобные типы даже забрасывают своими письмами ВОЗ (Всемирную организацию здравоохранения), при этом не учитывая, что сами врачи от поведения данной организации не в восторге. Но им все равно.

Есть также целый пул международных шалопутствующих бездельников, среди них имеются и россияне, которые занимаются тем, что убеждают всех вокруг — общество, международные организации, политиков — признать процесс старения, который начинается задолго до старости, что признают и они, и все ученые, эдакой новой и модной болезнью. Тут я также вижу мотивацию посеять недоверие к врачам и медицине в целом: ведь проблема-то важная, а медики ничего не делают! Возмутительно!!! А ведь тут вопрос не только в термине «старение», но и в том, что термин «болезнь» не так прост, каким он кажется со стороны. Тем более — эти новые революционеры от медицины, точнее, не знающие ее сути люди, которые называют себя биохакерами, хотят придать старению нозологический характер.

А вот и следующий их шаг, он выглядит еще более забавно: сегодня врачи болезнь старения не лечат, значит, давайте ее будут лечить люди, которые не имеют медицинского образования, — и, скорее всего, ими окажутся те, кто лоббирует данный вопрос. Но последнее выясняется только тогда, когда дискуссию долго подогревают, — и вот тут-то и проявляется это их желание.

В статье Is Aging a Disease? (V. M. Novoselov, ISSN 2079—0570, Advances in Gerontology, 2018, Vol. 8, No. 2, Pp. 118–121) я пишу: «Именно в силу этого не стоит вносить сумятицу в понятия, тем более что речь идет уже даже не о термине „болезнь“ (pathos, morbus), а о нозологической единице в международном классификаторе (nosos). Наряду с этим выделение в МКБ следующих пересмотров группы зависимых от возраста нозологических форм было бы желательно с прагматической позиции, в основе которой лежит необходимость большего внимания со стороны общественных институтов к проблемам быстро стареющего общества».

На мой взгляд, даже если что-то сложное признать простым, от этого оно не станет проще. Вопросы причинности в медицине, затрагивающие нашу тему, довольно подробно обсуждались великими врачами прошлого. Мы стоим на их плечах, все медицинское знание былых времен — основа современного знания.

Моя позиция в отношении данного вопроса такова:

— Старение — не болезнь в том конкретном смысле, который вкладывает в это понятие вся история современной медицины, так же, как и любая болезнь не есть старение. Термин «болезнь» предполагает ее причину (этиология), механизмы (патогенетические процессы), время начало болезни и разный исход заболеваний;

— Вероятностный характер болезни и облигатный характер старения находятся в противоположных позициях. Человек может болеть или не болеть, но не стареть он не способен;

— Причинное начало старения во многом в естественных причинах, именно в старении физиологические и патологические процессы сплелись так тесно, что разделить их невозможно. Если принцип причинности в терминологии болезни очевиден, то в отсутствие точно определенного механизма старения, а пока таких разных определений очень и очень много, приравнивать термин «болезнь» к термину «старение» (несмотря на всю его богатую историю) невозможно;

— И наконец — самое главное: патологическая реакция, как и физиологическая, основана на принципе отрицательной обратной связи; это означает, что если параметр отклонился, то он или вернется в заданные границы, или организм погибнет. Старение же основано на принципе положительной обратной связи — параметры отклоняются и не возвращаются к прежним (более ранним) показателям. Конечно, это относится только к тем параметрам, которые непосредственно участвуют в процессах старения.

Если в основе большинства болезней лежат патологические процессы, то в основе болезней старения условно больше физиологического, чем патологического. Это наиболее присуще ранним стадиям формирования патологии старости, т. е. тому периоду, когда никому и в голову не придет называть молодого или человека зрелого возраста больным. И где та тонкая грань между физиологическим и патофизиологическим в этих процессах, мы тоже пока не знаем. Именно это я и имею в виду, говоря, что старение и ее вершина, старость — следствие механизмов нормальной жизнедеятельность организма. И в этом сложность самих механизмов старения, так как они вмонтированы в механизмы нормального жизнеобеспечения, конкретная точка перехода от физиологии к патологии старости также неизвестна, так как она размыта во множестве процессов и механизмов.

Часто можно услышать и другую позицию: мол, старение — это одно, а болезни старости, к которым оно ведет, — совсем другое. Тоже нет, это единый процесс неуклонного снижения жизнеспособности, которая обрушивается в современных условиях именно от возрастзависимых заболеваний. Часто говорят, что процесс старения можно и должно отделять от развития. И тут ответ снова будет «нет»: и развитие, и старение — это единые онтогенетические процессы (онтогенез — процесс индивидуального развития от зачатия до смерти).

И так во всем, за что ни возьмешься в старении: очевидное при ближайшем и тщательном рассмотрении становится невероятным. Бороться с тем, чего нет, очень и очень сложно. Это как справиться с заданием «пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что».

Например, механизмы атеросклероза, клинические формы которого составляют около половины причин всей смертности, заболеваемости и инвалидизации населения в развитых странах, так до конца и не понятны. А вот то, что эти возрастные болезни становятся все моложе и моложе, их обнаруживают у все более молодых людей, представляет, несомненно, научный интерес, показывая, что механизмы старения — это лифт, который позволяет не только спускаться вниз, в страдания и болезни, но и поднимать нас вверх, удлиняя жизнь и ее здоровую составляющую.

Старение — не болезнь, и это определяет трудности, с которыми сталкивается человечество, когда пытается сформировать услуги антивозрастной медицины или антистарения. Вероятно, подобные воздействия должны проводиться в рамках имеющихся физиологических механизмов — и, скорее всего, человек сам должен практиковать их ежедневно.

Основные болезни старости — и о здоровье в этом возрасте

Основные болезни старости — это про те заболевания, которые мы сегодня чаще называем возрастными. Врачи же используют термин «возрастзависимые болезни», и именно они определяют границы жизни человека.

У таких возрастных заболеваний человека, их еще можно назвать болезнями старения, есть некие общие признаки:

— Вероятность их появления наиболее сильно зависит от возраста человека, а течение тем тяжелее, чем старше человек;

— Вероятность коморбидности (когда к первому заболеванию присоединяются другие возрастзависимые, болезни и синдромы) также нарастает с увеличением возраста;

— Стадия предболезни (доклиническая стадия, когда фактически проявлений болезни нет) длится очень долго, а молекулу, клетку или биохимическую реакцию, с которой начинается заболевание, невозможно определить;

— У этих заболеваний есть более «молодые» наследственные формы, и они всегда протекают более тяжело, например, ясно, что диабет 2 типа — это фактически диабет старения, есть и генетический его вариант — диабет 1 типа;

— Чем теснее связаны возрастные болезни с механизмами старения, тем сложнее с ними бороться.

Именно эти болезни как закономерно возникающее явление есть некая облигатная система инволюции нашего организма. Эти болезни в конкретных формах присущи только нашему виду. Многие синдромы и болезни старости, текущие вроде бы незаметно и вяло, после каких-то событий, например, когда человек переболел не связанной со старением инфекционной болезнью, или упал, или переохладился (вариантов очень много), резко ускоряются.

Рост продолжительности жизни, который произошел в ХХ веке, постепенное увеличение числа людей самых старших возрастных групп уже привели к тому, что во всех постаревших странах основными заболеваниями и синдромами стали:

— атеросклероз и все его клинические формы;

— гипертоническая болезнь;

— диабет 2 типа;

— онкологические заболевания;

— болезнь Альцгеймера;

— болезнь Паркинсона;

— остеопороз и его клинические осложнения;

— старческая хрупкость (синдром старческой дряхлости);

— синдром саркопении (потеря объема и функциональности скелетной мускулатуры);

— обструктивные заболевания легких.

Жестко привязанным к возрасту является не только атеросклеротический процесс, но и артериосклероз, при котором происходит потеря эластина нашими сосудами. Это явление есть у всех без исключения людей. Вероятно, артериосклероз и атеросклероз, он же атеротромбоз, — увязанные во времени процессы.

У всех этих возрастных процессов и болезней есть одна особенность: они не только сцеплены своими механизмами между собой, но и как бы подталкивают друг друга вперед. Такое напоминает очередь, где каждый человек пропускает перед собой соседа сзади. Развитие одного заболевания, например, диабета 2 типа, ускоряет развитие атеросклеротического процесса, который, в свою очередь, ухудшает течение самого диабета. Это также ускоряет ухудшение работы почек, глаз, скелетной мускулатуры, несет риски развития онкозаболеваний. Как результат — снижается жизнеспособность организма на всех уровнях организации, ухудшаются его адаптационные возможности.

К возрастзависимой патологии можно отнести также ожирение и COVID-19, и тут фактор возраста является решающим в заболеваемости и смертности. Метаболический синдром также возраст-ассоциированный процесс, этот удивительный симптомокомплекс часто встречается в современной популяции и состоит из целого ряда заболеваний. Именно их типичность позволила врачам прийти к необычному заключению, что синдром состоит из суммы болезней.

При этом для многих патологических процессов в старости характерна атипичность и стертость их проявления. Например, может не быть той температурной реакции на инфекцию, которая имелась у данного человека в молодом и зрелом возрасте. Также для старости характерен более негативный прогноз и более тяжелое течение любой имеющейся патологии по сравнению с более молодым возрастом.

Каждое из клинически сформированных проявлений старения — это показатель того, что процесс старения продвинулся далеко вперед. Как пример — синдром старческой хрупкости (старческой дряхлости) или синдром саркопении (возрастное снижение объема и силы скелетной мускулатуры, достигшее определенного объективного уровня) ухудшают течение любого заболевания и его прогноз. Например, саркопения ухудшает состояние костной ткани, поэтому возможно говорить сразу об остеосаркопении, т. е. снижении количества и ухудшении качества и костной, и мышечной ткани. Или даже остеосаркопеническом ожирении, когда при нормальном вроде бы индексе массы тела объем костной и мышечной массы падает и возмещается жировой тканью.

Все эти процессы протекают на фоне прочих тесно привязанных к возрасту процессов, менопаузы у женщин, андропаузы у мужчин, разных природных, социальных условий, принципиально разного питания, вредных привычек, разного образа жизни. И это у людей с совершенно разной наследственностью (я всегда, собирая анамнез, подробно расспрашиваю о болезнях и длительности жизни всех известных прямых родственников). В итоге мы видим картину максимально персонифицированной старости, когда инволюционные процессы, во многом закономерные, приобретают формы от активного долголетия до формы ранней инволюции с появлением синдрома приобретенного слабоумия (деменции) еще на подступах к ней.

Нам также интересно и то, что болезнями, характерными для старости, могут страдать и люди более молодого возраста. И это также особенность возрастзависимых болезней — то, что, как правило, нижняя возрастная граница патологии, характерной именно для возраста старости, по факту отсутствует. Творец-природа словно взяла общий кусок эволюционной глины для создания временного оформления существования наших тел и слепила из него и болезни, которые приводят к завершению жизни человека, в каких бы самых комфортных условиях он ни жил.

А что же такое здоровье у пожилых и старых людей? О здоровье в старости можно говорить бесконечно. Конечно, хочется потешить свое самолюбие и признать, что старение без формирования возрастных болезней к порогу старости является успешным или нормальны. Но здесь все настолько тонко сшито — и вообще неясно, насколько слово «нормальность» по отношению к редким вариантам старения без болезней вообще применимо. Скорее, наоборот, такое старение — это исключение. А то, что мы хотим обозначить как нормальное старение, что должно быть у большинства людей — это пока редкий вариант, а значит — исключение из нормы. Мы просто выдаем желаемое за действительное.

Давайте разбираться в этом. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) почти 80 лет назад определила здоровье как «состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». Но вдумайтесь, разве это определение может быть применимо к возрасту старости, а зачастую и к большинству пожилых людей? Нет, конечно. Кроме того, уж больно много оптимизма в термине ВОЗ, что чаще полностью неверно в отношении людей после 75 лет. Поэтому давайте попробуем определить сами, что же такое здоровье в этом возрасте — и что такое вообще успешная старость.

Сейчас я попытаюсь описать, как, по мнению врача-гериатра и геронтолога, должно выглядеть здоровье в старости как вариант успешного старения в 75 лет и старше:

— У человека возрастзависимые болезни находятся под достаточным контролем;

— Организм его не имеет серьезных функциональных нарушений;

— У человека нормальные или почти нормальные когнитивные функции (память, речь, внимание, восприятие, интеллект, праксис). У него могут быть субъективные, легкие или даже умеренные когнитивные нарушения;

— Человек имеет соответствующий своему соматотипу вес тела. В возрасте старости возможно даже небольшое превышение ИМТ (32—34) — при условии, что он ведет здоровый образ жизни;

— И самое главное: человек независим (или почти независим) от постоянной медицинской и социальной помощи. Он удовлетворен своей жизнью и имеет положительную самооценку, социально адаптирован, активно участвует в семейных и общественных мероприятиях.

Стоит сказать, что чем выше возраст людей, тем сложнее им уложиться даже в данные критерии. В этот же список многим читателям сразу хочется что-то добавить, а что-то, наоборот, убрать.

Хотя мы часто без ошибок, даже не имея медицинского образования, отличаем по внешнему виду серьезно больного человека от здорового, однако не можем указать точно, с какой молекулы или реакции заканчивается здоровье и начинается болезнь. Это говорит о том, что очень сложно и практически невозможно определить пограничные состояния между возрастной болезнью и здоровьем — и начало самих этих болезней, которые встроены в механизмы старения, мы тоже не можем не только уловить, но даже определить их механизмы. При этом, что очень важно, можно с большой долей уверенности заявлять, что все возрастные болезни, присущие старикам, формируются еще задолго до старости.

Это следующая особенность болезней старения, которые долго протекают в доклинической форме — и только достигнув определенной планки, становятся заметными. Если задерживать их наступление на доклинической форме, когда и болезни как таковой еще нет, то можно замедлить старение организма.

В основе этой книги лежит авторская парадигма, которая заключается в том, что любой человек, отодвигая по времени начало возрастных болезней, даже не понимая механизмов и процессов инволюции, замедляет ход своего старения. Уже тем самым мы раздвигаем границы нашего активного возраста.

Основные гипотезы старения

За время существования фундаментальной геронтологии, а это чуть более века, было создано несколько сотен теорий старения. Чаще можно услышать про 300 теорий. Я тоже раньше так говорил, но при тщательной проверке, которую я провел пару лет назад, выяснилось, что никто из геронтологов ранее не удосужился узнать их точное количество, и это лишь некритически цитируемая цифра. Все оказалось далеко не так, и хотя точно подсчитать все гипотезы о механизмах старения вряд ли возможно, тем не менее приблизительный объем их все-таки на порядок меньше, чем всеми без конца повторялось.

Вот список этих гипотез (для облегчения восприятия убраны научные звания и регалии их авторов):

— Гипотеза бактериальной аутоинтоксикации организма Ильи Ильича Мечникова, который считал старение человека результатом прямой интоксикации организма продуктами жизнедеятельности бактерий кишечника;

— Очень интересна гипотеза, которая заключена в учении о тектологии А. А. Богданова (Малиновского): ученый утверждал, что в организме действуют две противоположные тенденции — повышение устойчивости вследствие интеграционных процессов, стремление к равновесию, и понижение устойчивости, вызванное появлением «системных противоречий»;

— Гипотеза лидера советских эволюционных морфологов и эмбриологов академика АН СССР И. И. Шмальгаузена, рассматривающая старение в эволюционном аспекте. Я бы обозначил ее суть так: старение есть результат ограничения роста организма;

— Термодинамическая гипотеза старения А. И. Зотина;

— Теломерная теория А. М. Оловникова, или теория маргинотомии — старение вследствие недорепликации последовательностей ДНК теломерных участков на концах хромосом;

— Редусомная (она же редумерная) гипотеза А. М. Оловникова. Редусомы — это гипотетические перихромосомные частицы, возникающие при дифференцировках в ходе морфогенетического развития организма. Покрытая белками линейная молекула ДНК редусомы — это копия сегмента хромосомной ДНК. Редусомы расположены преимущественно в субтеломерных регионах хромосом. Подобно теломерной ДНК, линейная ДНК редусомы с течением времени укорачивается. Укорочение молекул редусомной ДНК меняет с возрастом уровень экспрессии различных хромосомных генов и благодаря этому служит ключевым средством измерения биологического времени в онтогенезе и старения как его части;

— Метрономная гипотеза А. М. Оловникова довольно сложна и формулирует новый взгляд на причину старения, отвергая наличие специальной программы, сторонником существования которой ученый был на протяжении всей своей научной жизни. Здесь организм рассматривается как мишень постоянного воздействия внешних мощных геофизических сил. Такими силами являются периодические смещения земной оси, которые приводят к изменению направления потока спинномозговой жидкости. Это, в свою очередь, может запускать эпигенетические механизмы, опосредованные «темпоральной ДНК», влияющей на развитие. Старение в этой гипотезе рассматривается как пострепродуктивный этап развития, когда основная цель — продолжение жизни — выполнена, а темпоральная ДНК исчерпана. Метрономный эффект возникает благодаря наложению двух процессов — пристеночного однонаправленного потока спинномозговой жидкости и осцилляций в движениях планеты. Гидродинамические удары метронома трансформируются в нервные импульсы, которые инициируют акты эпигенетической модификации тДНК в нейронах, меняя содержание факторов, экспрессируемых этой ДНК для иннервируемых мишеней организма. На эти эпигенетические акты могут также влиять факторы, способные модулировать метаболизм и темп модификаций хроматина;

— Гипотеза свободно-радикального редокс-таймера В. К. Кольтовера. Виталий Кимович еще в 1970-х годах разработал уникальную концепцию детерминированной надежности биосистем, согласно которой основной причиной старения служит генетически запрограммированный дефицит надежности функциональных элементов всех уровней организации;

— Гипотеза феноптоза В. П. Скулачева, который считал, что старение организма есть особая биологическая функция, а не результат поломки сложной живой системы;

— Феномен Л. Хейфлика объясняет старение организма снижением пролиферативного потенциала клеток;

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.