От автора и команды VerbArt/ From the Author and the VerbArt Team

Всё начинается с искры. Шесть лет назад искра интереса к великим художникам и их судьбам разгорелась в проект VerbArt и серию журналов «Искусство и Жизнь». Мы рассказывали истории, исследовали судьбы, пытались найти нити, связывающие гениальные полотна с нашей повседневностью. Мы благодарны каждому, кто был с нами в этом путешествии.

И вот эта искра превратилась в новое пламя. Перед вами — не просто следующая ступень, а качественно новый формат нашего диалога об искусстве. Эта книга — воплощение нашей мечты о том, чтобы язык живописи, скульптуры, творческого поиска стал по-настоящему универсальным и объединяющим.

Выпуская это издание на двух языках, мы не просто переводим текст. Мы создаём пространство для встречи двух культур, двух взглядов на мировое искусство, которые теперь могут вести диалог на страницах одного тома. Теперь наше общее культурное достояние доступно для читателей в Москве и Нью-Йорке, в Санкт-Петербурге и Лос-Анджелесе, и в любой точке земного шара.

Перелистните страницу — и начнётся ваше путешествие. Пусть эта книга станет вашим гидом в вечном и прекрасном мире, где искусство неотделимо от жизни.

From the Author and the VerbArt Team

It all begins with a spark. Six years ago, a spark of interest in the great artists and their destinies grew into the VerbArt project and the series of magazines «Art and Life.» We told stories, explored destinies, and tried to find the threads connecting genius artworks to our everyday lives. We are grateful to everyone who has been with us on this journey.

And now, that spark has turned into a new flame. Before you is not just the next step, but a qualitatively new format for our dialogue about art. This book is the embodiment of our dream to make the language of painting, sculpture, and creative quest truly universal and unifying.

By publishing this edition in two languages, we are not merely translating text. We are creating a space for two cultures to meet, for two perspectives on world art to engage in a dialogue within the pages of a single volume. Now, our shared cultural heritage is accessible to readers in Moscow and New York, in St. Petersburg and Los Angeles, and in any corner of the globe.

Turn the page — and your journey will begin. May this book be your guide into the eternal and beautiful world where art is inseparable from life.

Хрупкость бытия/ The Fragility of Being

Елена Косова (псевдоним Леонелла Вок), год рождения 1970

««Хрупкость бытия» — картина, показывающая уязвимость жизни через лаконичные символы. На нейтральном серо-голубом фоне изображены прозрачные лампочки накаливания — центральная метафора мимолетности человеческого существования. Их хрупкость подчёркивает незащищённость перед неизбежным. Хочется прикоснуться к ним и почувствовать тонкое стекло. Яркие блики искусственного света, пробивающиеся сквозь колбы, создают двойственное ощущение: сиюминутного горения жизни и в то же время её скоротечности. Главный акцент произведения — стрекоза, сидящая на одной из лампочек. Этот символ лёгкости контрастирует с её недолговечностью. Картина была написана, в тот момент, когда художница узнала о болезни подруги. Тогда казалось, что хрупкое равновесие нарушено и жизнь дала трещину. Изначально картина имела другое название — «Хрупкость стекла», но позже была переименована автором, т.к. посыл был гораздо глубже: глядя на замершую стрекозу, готовую улететь в любой момент, мы понимаем, что надо наслаждаться каждой секундой данной нам жизни, пока есть такая возможность. Картина завораживает, заставляет вглядеться. Художница очень тонко передает ощущение хрупкости нашей жизни. Работа демонстрирует умение автора создавать глубокое философское высказывание минимальными, но ёмкими средствами, где одна деталь становится ключом к смыслу. «Хрупкость бытия» — картина про то, что каждое мгновенье нашей жизни — бесценно.

Картина заняла 1-ое место на выставке-конкурсе «Санкт-Петербургская неделя искусств» (СПб, 2025)

Картина вошла в книгу «Диалоги об искусстве», ISBN 978-5-0067-2782-3 (2025 год)

The Fragility of Being

Elena Kosova (pseudonym Leonella Vok), born 1970

«The Fragility of Being» is a painting that reveals the vulnerability of life through concise symbols. Against a neutral grey-blue background, transparent incandescent light bulbs are depicted — the central metaphor for the fleeting nature of human existence. Their fragility emphasizes our defenselessness against the inevitable. One wants to touch them and feel the delicate glass. The bright highlights of artificial light breaking through the bulbs create a dual sensation: the momentary burning of life and, at the same time, its transience. The main focus of the work is a dragonfly sitting on one of the light bulbs. This symbol of lightness contrasts with its ephemeral nature. The painting was created when the artist learned about her friend’s illness. At that time, it seemed as if a fragile balance had been disrupted and life had developed a crack. Initially, the painting had a different title — «The Fragility of Glass» — but was later renamed by the author, as the message was much deeper: looking at the frozen dragonfly, ready to fly away at any moment, we understand that we must enjoy every second of the life given to us while we have the opportunity. The painting is captivating, it makes you look closer. The artist very subtly conveys the feeling of our life’s fragility. The work demonstrates the author’s ability to create a profound philosophical statement with minimal yet meaningful means, where one detail becomes the key to the meaning. «The Fragility of Being» is a painting about how every moment of our life is priceless.

The painting won 1st place at the «St. Petersburg Art Week» exhibition-competition (St. Petersburg, 2025)

The painting was included in the book «Dialogues on Art», ISBN 978-5-0067-2782-3 (2025)

Светлана Малахова: искусство как откровение. Как чувства и тела становятся холстами

В мире современного искусства, где границы между реальностью и метафорой часто стираются, творчество Светланы Малаховой становится мощным высказыванием о человеческой природе, эмоциях и социальных условностях. Художница, чьи работы уже нашли признание на международной арене, возвращается в Россию с новыми проектами, которые заставляют зрителя задуматься о глубинных аспектах нашего существования.

В этом интервью Светлана рассказывает о своих последних работах — масштабных проектах «Чувство в пакете» и серии картин, посвящённых смешению человеческих тел. Эти произведения исследуют темы телесности, эмоциональной памяти и социальных масок, которые мы носим ежедневно. Художница раскрывает, как её творчество превращается в инструмент диалога со зрителем, позволяя ему встретиться с собственными чувствами и переживаниями.

Кроме того, Светлана делится своим взглядом на современное искусство, размышляет о роли художника в мире, где коммерция и концептуальность часто пересекаются, и даёт советы тем, кто только начинает свой путь в искусстве. Её уверенность и страсть к творчеству вдохновляют, а проекты обещают оставить яркий след в культурном ландшафте.

Погрузитесь в разговор с художницей, которая не боится задавать сложные вопросы и создавать искусство, способное изменить восприятие мира.

— Светлана, прошел, наверное, год с тех пор, когда мы последний раз с вами встречались. Вы были в Америке в то время. Сейчас вы вернулись в Россию. Что произошло за это время? Что интересного у вас в творческом плане реализовалось?

— Да, Дмитрий, я сейчас вот уже пять месяцев в России. За эти пять месяцев я создала два новых проекта, которые родились буквально неожиданно. Наверное, из-за перемены обстановки. Они были совершенно незапланированные.

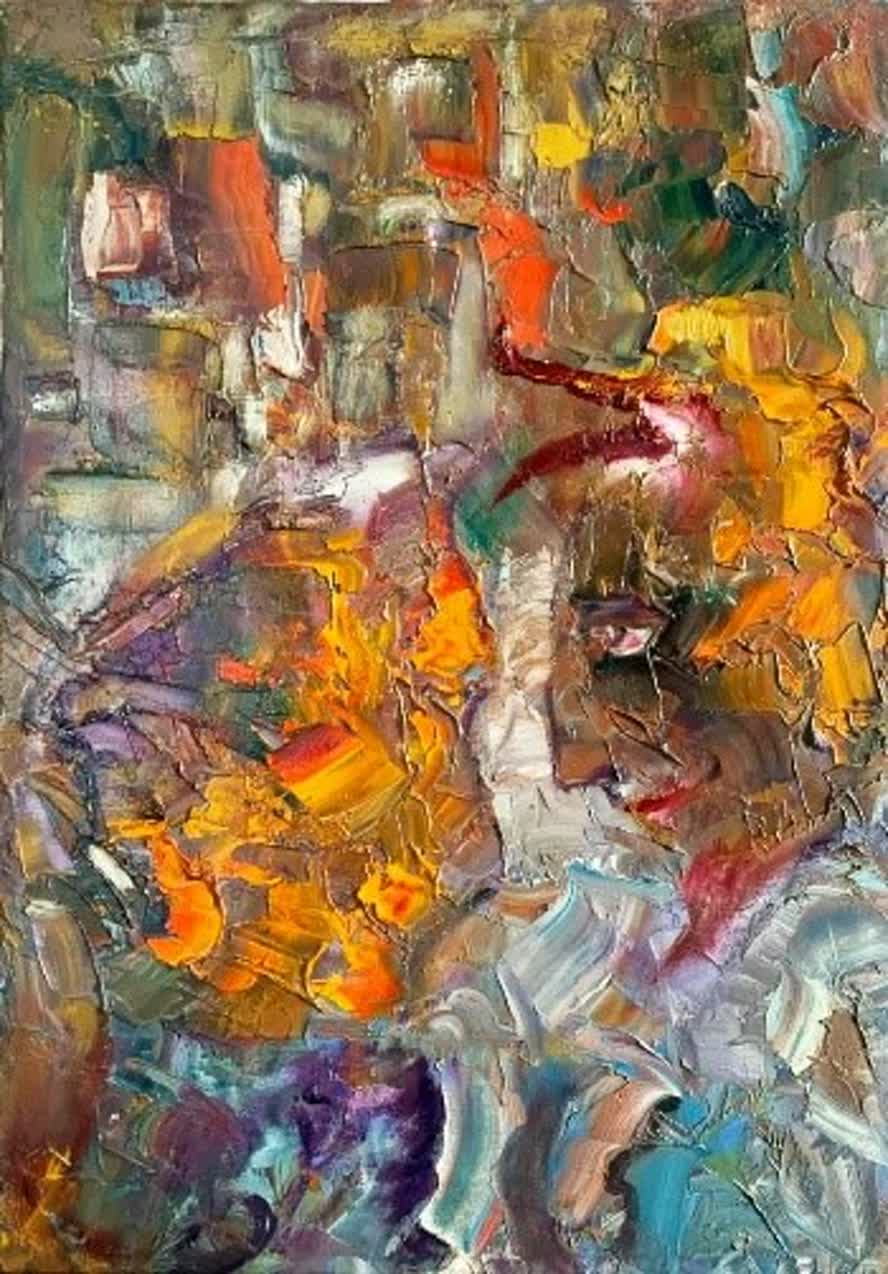

Первый проект — это очень мощные, скажем так, большие тела. Три модели позировали мне, и это было смешение разных рас. Идея проекта в том, что, если заглянуть в ДНК каждого человека, у нас очень много всего намешано. Я, например, сделала ДНК-анализ, и у меня там с чего только не намешано. Я клала модели — и чернокожих, и светлокожих — чтобы перемешать и создать для зрителя ощущение того, что мы все единое целое. Вне зависимости от цвета кожи или расы, мы — часть всего человечества.

Это огромные двухметровые полотна, которые я готовлю к осенним выставкам в Нью-Йорке.

Второй проект, наверное, еще более эмоциональный. Он называется «Чувство в пакете». Он тоже сделан в больших форматах и затрагивает очень эмоциональные темы. Я работаю с телесностью, а в этом проекте — это тема тела, эмоциональной памяти через живопись. Это метафора упаковки как символа хранения чувств.

— Светлана, можете подробнее рассказать об этом проекте?

— Конечно. Проект «Чувство в пакете» — о том, как люди создают защитные оболочки, пряча свои чувства в социуме, в отношениях. Например, с детства нам внушают: «Мальчики не плачут», «Девочки должны быть хорошими». В этом проекте модель запаковывается в упаковку, и под ней видно ее кровоточащее сердце. Это момент, когда нам неприятно, сердце обливается кровью, но мы держим лицо, улыбаемся или делаем обычное выражение.

Мы с фотографом снимали весь процесс. Модель завернута в пленку, и вдоль позвоночника — символического стержня человека — видна «поломка». Когда ты сломлен, внешне это может быть не видно, но внутри потеряны все опоры.

Одна из работ называется «Иллюзорная опора». Модель лежит в пленке, а под ней — маленькая подпорка, которая едва держит. Это метафора внутренней опоры, единственного, что остается в такие моменты.

Сейчас проект выполнен с женской моделью, но я планирую работать и с мужской, чтобы показать, как социальные стереотипы («ты должен быть сильным») влияют на мужчин.

— Получается, у вас два проекта: один живописный, а второй — фото?

— Нет, это не фотопроект. Мы фотографируем процесс, но это часть живописного проекта. Это закулисье, которое показывает, как создается искусство.

— Вы готовите эти работы для выставок, а не для продажи?

— Да, это выставочные проекты. Есть коммерческое искусство, которое пишут под интерьер, а есть искусство музейного формата. Я работаю во втором направлении. Мои проекты — это высказывания, которые растут в цене и требуют серьезного подхода.

— То есть ваша цель — показать проект большому количеству людей, а не продать?

— Именно так. Это искусство для галерей, для музеев, для тех, кто ценит глубокие идеи, а не просто красивые картины.

— Художник должен быть уверенным, смелым и понимать, что он делает. Ориентация на дешевый кич и массового покупателя может привести к потере себя. Это бесконечная гонка, как белка в колесе, где нет времени остановиться и создать что-то по-настоящему свое.

— Я не хочу делить искусство на «хорошее» или «плохое». Возьмем, например, Дэмиана Херста — его часто критикуют за коммерциализацию, но он работает не покладая рук и не зависит от мнения окружающих. Если кто-то хочет создавать кич — пусть делает. Главное — действовать.

— У каждого своя стратегия и путь. Мы никого не осуждаем.

— Да, Дмитрий. Совершенно верно. Кому-то проще, кому-то сложнее. Например, я сейчас работаю с галереями Нью-Йорка, но для меня важно быть художником мирового уровня. Искусство не должно быть привязано к одной стране. В современных реалиях русским художникам сложно пробиться на международную арену, но нужно подстраиваться и искать возможности там, где они есть.

— Светлана, как вы находите общий язык с потенциальными партнерами? Какие каналы коммуникации наиболее эффективны?

— Лично я не занимаюсь маркетингом. У меня органический прирост аудитории, и темы, которые я поднимаю, часто не вписываются в стандартные рекламные кампании. Но если говорить об офлайн-продвижении, то лучший способ — это выставочные пространства и участие в ярмарках.

— Интересно, что многие галереи сейчас отказываются от крупных офлайн-выставок, считая их нерентабельными.

— Да, есть такая тенденция, но всё очень индивидуально. Я участвовала во многих ярмарках и видела, что успех зависит от того, как галерея умеет продавать. Художник должен понимать, что просто создать произведение недостаточно — его нужно продвигать. Галереи интересуются проектами, а не разрозненными работами. Например, мой проект «Чувства в пакете» вызывает резонанс, и это привлекает внимание.

— Искусство требует не только таланта, но и стратегии.

— Абсолютно согласна. Вспомните Энди Уорхола или Пикассо — они не просто творили, но и выстраивали свою карьеру. Сегодня, как и тогда, важно уметь продавать свой продукт.

— Это же не одна картина, у вас серия?

— Знаете, работать в серии всегда сложно. Да, это не одна картина. Например, вот эти «глыбы людей», которые у меня мешаются, — я уже сделала четыре большие работы и начинаю подуставать. Чтобы не повторяться, приходится искать новый проект. Вот недавно пришли «чувства в пакете» — они оказались даже более сочными и контрастными.

Творчество — это не просто приятное наслаждение. Всегда нужно напрягаться, искать решения, работать с памятью. Нельзя просто взять кисточку, помахать ею и получить результат. Сложно? Конечно. Спросите у Илона Маска, было ли ему легко создать Tesla. Ответ очевиден.

— Сколько лет вы уже занимаетесь выставочной деятельностью?

— Трудно сказать точно, но достаточно много. Если брать за точку отсчета 2009 год, то с тех пор я прошла путь от одних выставок к другим, более высокого уровня. Как только находишь свою тематику, сразу выходишь на другой формат.

— А как насчет выставок высокого уровня? Сколько лет у вас такого опыта?

— Лет шесть-семь.

— Вас приглашают на некоммерческих условиях, или вы сами оплачиваете стенды?

— Дмитрий. У каждого художника свои условия — они зависят и от самой ярмарки, и от уровня, на котором находится художник. При этом крупные ярмарки вроде Frieze не раскрывают свои продажи, потому что далеко не вся информация в арт-мире распространяется в массы

— Может ли художник полностью самореализоваться в России, не выходя на международный уровень?

— Всё зависит от целей. Кому-то комфортно преподавать в школе или институте, и ему не нужны ярмарки или громкое имя. А есть те, кто хочет войти в историю, как Джефф Кунс или Люсьен Фрейд.

В России тоже есть возможности. Например, ярмарка Art Russia — сильное событие, и участие в ней может стать большим бонусом. Но для кого-то важно выйти за пределы страны, как это сделал Кабаков.

— Какой у вас горизонт планирования выставочной деятельности?

— Пока что на год вперёд, но я стремлюсь к тому, чтобы планировать на 3–5 лет.

— Какие выставки уже запланированы?

— В конце октября у меня персональная выставка в Нью-Йорке, а в ноябре — ещё одна. На одной из них я представлю проект «чувства в пакете», а на другом — работу про «глыбы тел». Это метафора человеческих масс, которая воплощена на больших холстах.

Александр Шацких, известный искусствовед из Нью-Йорка, высоко оценила эту идею. Без её мнения даже Малевич не продаётся!

Когда куратор увидела мои работы, у нее возникла ассоциация с глыбами тела. Мне всегда хотелось передавать телесность — это про объемы, про нашу физическую оболочку, чтобы зритель мог ее почувствовать, «считать». А в проекте «Чувства в пакете» я буквально проникаю в эмоции зрителя через свои картины. Иначе это не назвать.

Сейчас у меня горят два проекта, которые хочется показать. Они осознанные, наполненные трудом и смыслом. Для меня это как продукт, который ты выпускаешь в мир, — как Tesla Илона Маска или новая коллекция дизайнера. Осенью эти работы будут представлены в двух галереях Челси.

— Есть ли у вас долгосрочные идеи, которые ждут своего часа?

— Творчество редко идет по плану. Я могу увлечься одним проектом, но внезапно возникает другой — из какой-то ментальной среды. Это как квантовая физика: ты взаимодействуешь с частицами, и в искусстве так же. Конечно, важно продумывать финансовую сторону, коммерциализацию. Можно создавать шедевры, но если не думать о материальности, то кто-то другой будет зарабатывать на твоих работах.

Сейчас я хочу поработать с концепцией семи грехов. Эта идея жила во мне лет пятнадцать, но тогда мне не хватало навыков для ее воплощения. Сейчас я чувствую, что готова подойти к ней с новым опытом. Это глубокая тема, и через телесность ее можно раскрыть особенно интересно.

— Как вы относитесь к роли меценатов и галерей в жизни художника?

— Мало кто рассказывает о своем опыте открыто. Вспомните Матисса или Врубеля — их поддерживали меценаты. Но важно не строить из себя жертву. Если нет продаж, можно временно устроиться в магазин художественных принадлежностей, преподавать. Главное — не терять фокус на своем творчестве.

Мне запомнилось интервью с одной американской художницей. До успеха она жила скромно, но находила способы существовать. Стресс сужает восприятие, но если сохранять ясность мысли, возможности всегда найдутся. Современному художнику не нужно жаловаться — нужно действовать, читать, развиваться. Временная работа — это этап, а не приговор.

— Ваш подход вдохновляет.

— Спасибо! Главное — верить в свои идеи и не бояться искать пути их реализации.

— Светлана, как вы отдыхаете?

— Я отдыхаю по-настоящему хорошо, особенно на Мальдивах, где даже не беру телефон. Все рабочие вопросы решаю по электронной почте, предупреждаю об этом заранее. Но при этом я всегда рисую. Для меня нет отдыха от творчества, потому что это то, чем я люблю заниматься.

Трамп, например, говорил, что ему хватает двух дней отдыха, а потом он снова погружается в сделки. Для меня так же: мое дело — рисовать. Я могу не рисовать пару дней, если устану, но потом снова берусь за карандаш — отрабатываю линии, делаю наброски, даже в ресторане. Это наслаждение, от которого не нужно отдыхать месяц, как от офисной работы.

Светлана Малахова: искусство как откровение. Как чувства и тела становятся холстами

— Что бы вы пожелали молодым авторам, которые только начинают свой путь в искусстве?

— Если это твое, тебя не нужно мотивировать. Конечно, бывают моменты упадка, но они проходящие. Важно находить в них плюсы. Коучи могут помочь настроиться на правильную волну, но в конечном итоге опора — в тебе самом.

Я не хожу к психологам, но понимаю, что иногда человеку сложно вытащить себя из сложных состояний. Книги, например, Джо Диспензы, могут изменить жизнь. Главное — не ждать, что кто-то придет и все исправит. Опора всегда внутри нас, просто мы ее не всегда видим.

— Спасибо, Светлана.

— Я очень довольна нашей беседой. Хочу, чтобы проект «Чувства в пакете» жил и чтобы о нем узнало как можно больше людей. Он интересен не только с точки зрения живописи, но и как пространство для встречи со своими чувствами.

Мы часто не можем показать свои эмоции даже близким. Надеюсь, что через этот проект люди станут более открытыми. Мужчины смогут показать слезы, если им больно, а женщины — перестанут бояться быть «неидеальными».

— Спасибо за беседу! Творческих успехов вам!

Творчество Светланы Малаховой — это не просто живопись, а глубокий разговор со зрителем. Ее проекты, будь то «Чувство в пакете» или масштабные полотна, исследующие человеческую телесность, заставляют задуматься о том, что скрыто за привычными социальными масками. В ее работах нет места поверхностности — только искренность, боль, сопротивление и, в конечном счете, освобождение.

Художница не боится сложных тем и смелых экспериментов, а ее уверенность в выбранном пути вдохновляет. Она напоминает: настоящее искусство не создается «под интерьер» — оно рождается из внутренней необходимости высказаться, даже если это высказывание будет неудобным.

Осенью Светлана представит свои новые работы в Нью-Йорке, и можно не сомневаться — ее проекты снова вызовут резонанс. Потому что искусство, которое трогает за живое, всегда находит отклик. А ее главный посыл — «опора всегда в нас самих» — звучит сегодня как никогда актуально.

Остается только ждать, какие границы она решит разрушить в следующий раз.

Svetlana Malakhova: Art as Revelation. How Feelings and Bodies Become Canvases

In the world of contemporary art, where the boundaries between reality and metaphor often blur, the work of Svetlana Malakhova stands as a powerful statement about human nature, emotions, and social conventions. The artist, whose works have already gained international recognition, returns to Russia with new projects that compel viewers to reflect on the profound aspects of our existence.

In this interview, Svetlana discusses her latest works — large-scale projects like «Feeling in a Package» and a series of paintings dedicated to the blending of human bodies. These pieces explore themes of corporeality, emotional memory, and the social masks we wear daily. The artist reveals how her work becomes a tool for dialogue with the audience, allowing them to confront their own feelings and experiences.

Additionally, Svetlana shares her perspective on contemporary art, reflects on the role of the artist in a world where commerce and conceptualism often intersect, and offers advice to those just beginning their artistic journey. Her confidence and passion for creativity are inspiring, and her projects promise to leave a lasting mark on the cultural landscape.

Dive into a conversation with an artist who isn’t afraid to ask difficult questions and create art capable of changing how we perceive the world.

— Svetlana, it’s been about a year since we last met. You were in America at the time. Now you’ve returned to Russia. What has happened during this time? What interesting creative projects have you realized?

— Yes, Dmitry, I’ve been back in Russia for five months now. During these five months, I’ve created two new projects that emerged unexpectedly, likely due to the change in environment. They were completely unplanned.

The first project features very powerful, large-scale bodies. Three models posed for me, representing a mix of different races. The idea behind the project is that if you look into the DNA of every person, you’ll find a mix of many things. For example, I did a DNA analysis, and my ancestry is incredibly diverse. I positioned models — both dark-skinned and light-skinned — to blend them and create a sense for the viewer that we are all one. Regardless of skin color or race, we are part of the same humanity.

These are enormous two-meter canvases that I’m preparing for fall exhibitions in New York.

The second project is even more emotional. It’s called «Feeling in a Package.» It’s also done in large formats and touches on deeply emotional themes. I work with corporeality, and in this project, it’s about the body and emotional memory through painting. It’s a metaphor for packaging as a symbol of storing feelings.

— Svetlana, could you elaborate on this project?

— Of course. «Feeling in a Package» is about how people create protective shells, hiding their feelings in society or relationships. For instance, from childhood, we’re told, «Boys don’t cry,» or «Girls must be good.» In this project, the model is wrapped in packaging, and beneath it, you can see their bleeding heart. It’s that moment when we’re hurting inside, our hearts are bleeding, but we keep a straight face, smile, or maintain a neutral expression.

The photographer and I documented the entire process. The model is wrapped in film, and along the spine — the symbolic core of a person — you can see a «break.» When you’re broken, it might not show on the outside, but inside, all support is lost.

One of the works is titled «Illusory Support.» The model lies in the film, with a tiny prop barely holding them up. It’s a metaphor for inner support, the only thing left in such moments.

For now, the project features a female model, but I plan to work with a male model as well to show how social stereotypes («you must be strong») affect men.

— So, you have two projects: one is painting, and the other is photography?

— No, it’s not a photography project. We photograph the process, but it’s part of the painting project. It’s the behind-the-scenes, showing how the art is created.

— Are you preparing these works for exhibitions rather than for sale?

— Yes, these are exhibition projects. There’s commercial art, created to match interiors, and then there’s museum-grade art. I work in the latter. My projects are statements that grow in value and require a serious approach.

— So your goal is to show the project to as many people as possible, not to sell it?

— Exactly. This is art for galleries, museums, and those who appreciate deep ideas, not just pretty pictures.

— An artist must be confident, bold, and understand what they’re doing. Focusing on cheap kitsch and mass appeal can lead to losing oneself. It’s an endless race, like a hamster on a wheel, with no time to stop and create something truly one’s own.

— I don’t want to divide art into «good» or «bad.» Take Damien Hirst, for example — he’s often criticized for commercialization, but he works tirelessly and doesn’t depend on others’ opinions. If someone wants to create kitsch, let them. The main thing is to take action.

— Everyone has their own strategy and path. We don’t judge anyone.

— Yes, Dmitry. Exactly. For some, it’s easier; for others, it’s harder. For instance, I’m currently working with galleries in New York, but for me, it’s important to be an artist of global stature. Art shouldn’t be tied to one country. In today’s reality, it’s hard for Russian artists to break into the international scene, but we must adapt and seek opportunities where they exist.

— Svetlana, how do you find common ground with potential partners? What communication channels are most effective?

— Personally, I don’t handle marketing. My audience grows organically, and the themes I explore often don’t fit standard advertising campaigns. But if we’re talking about offline promotion, the best way is through exhibition spaces and art fairs.

— It’s interesting that many galleries are now moving away from large offline exhibitions, considering them unprofitable.

— Yes, there’s that trend, but it’s very individual. I’ve participated in many fairs and seen that success depends on how well the gallery can sell. An artist must understand that creating the work isn’t enough — it needs to be promoted. Galleries are interested in projects, not scattered pieces. For example, my «Feeling in a Package» project resonates and attracts attention.

— Art requires not only talent but also strategy.

— Absolutely. Think of Andy Warhol or Picasso — they didn’t just create; they built their careers. Today, as back then, it’s important to know how to sell your product.

— This isn’t just one painting; it’s a series, right?

— You know, working in series is always challenging. Yes, it’s not just one painting. For example, these «masses of bodies» I’ve blended — I’ve already done four large works and am starting to feel fatigued. To avoid repetition, I have to seek out a new project. Recently, «Feeling in a Package» emerged — it turned out even more vibrant and contrasting.

Creativity isn’t just pleasant enjoyment. You always have to push yourself, seek solutions, and work with memory. You can’t just pick up a brush, wave it around, and get results. Is it hard? Of course. Ask Elon Musk if it was easy to create Tesla. The answer is obvious.

— How many years have you been involved in exhibition activities?

— It’s hard to say exactly, but quite a few. If we take 2009 as the starting point, I’ve gone from one exhibition to another, at increasingly higher levels. Once you find your theme, you immediately step into a different format.

— What about high-level exhibitions? How many years of experience do you have there?

— About six or seven.

— Are you invited under non-commercial terms, or do you pay for the booths yourself?

— Dmitry, every artist has their own terms — it depends on the fair itself and the artist’s level. At the same time, major fairs like Frieze don’t disclose their sales because not all information in the art world is shared publicly.

— Can an artist fully realize themselves in Russia without going international?

— It depends on the goals. Some are comfortable teaching at a school or university and don’t need fairs or a big name. Others want to make history, like Jeff Koons or Lucian Freud.

Russia also has opportunities. For example, the Art Russia fair is a strong event, and participating in it can be a big bonus. But for some, it’s important to go beyond the country, like Kabakov did.

— What’s your planning horizon for exhibition activities?

— For now, a year ahead, but I aim to plan for 3–5 years.

— Which exhibitions are already scheduled?

— At the end of October, I have a solo exhibition in New York, and another in November. At one, I’ll present «Feeling in a Package,» and at the other, the «masses of bodies» project. It’s a metaphor for human masses, embodied on large canvases.

Alexander Shatskikh, a well-known art critic from New York, highly praised this idea. Without her opinion, even Malevich doesn’t sell!

When the curator saw my work, she associated it with masses of bodies. I’ve always wanted to convey corporeality — it’s about volume, our physical shell, so the viewer can feel it, «read» it. And in «Feeling in a Package,» I literally penetrate the viewer’s emotions through my paintings. There’s no other way to describe it.

Right now, I’m passionate about two projects I want to showcase. They’re thoughtful, filled with labor and meaning. For me, it’s like releasing a product into the world — like Elon Musk’s Tesla or a designer’s new collection. These works will be presented in two Chelsea galleries this fall.

— Do you have long-term ideas waiting for their moment?

— Creativity rarely follows a plan. I might get absorbed in one project, but suddenly another emerges — from some mental space. It’s like quantum physics: you interact with particles, and it’s the same in art. Of course, it’s important to consider the financial side, commercialization. You can create masterpieces, but if you don’t think about materiality, someone else will profit from your work.

Now, I want to explore the concept of the seven sins. This idea has lived in me for about fifteen years, but back then, I lacked the skills to realize it. Now, I feel ready to approach it with new experience. It’s a profound theme, and corporeality can reveal it in a particularly interesting way.

— How do you feel about the role of patrons and galleries in an artist’s life?

— Few people openly share their experiences. Think of Matisse or Vrubel — they were supported by patrons. But it’s important not to play the victim. If sales are slow, you can temporarily work at an art supply store or teach. The main thing is not to lose focus on your creativity.

I remember an interview with an American artist. Before her success, she lived modestly but found ways to get by. Stress narrows perception, but if you keep a clear mind, opportunities will always arise. Modern artists shouldn’t complain — they should act, read, and grow. Temporary work is a stage, not a life sentence.

— Your approach is inspiring.

— Thank you! The main thing is to believe in your ideas and not be afraid to find ways to realize them.

— Svetlana, how do you relax?

— I relax really well, especially in the Maldives, where I don’t even take my phone. I handle all work matters via email and warn people in advance. But I always draw. For me, there’s no break from creativity because it’s what I love to do.

Trump once said he only needs two days off before diving back into deals. For me, it’s the same: my work is to paint. I might take a couple of days off if I’m tired, but then I pick up a pencil again — sketching lines, making drafts, even in a restaurant. It’s a joy I don’t need a month-long break from, like office work.

— What advice would you give to young artists just starting their journey?

— If it’s truly your calling, you won’t need motivation. Of course, there are moments of slump, but they pass. It’s important to find the positives in them. Coaches can help you tune into the right wavelength, but ultimately, the support lies within you.

I don’t see psychologists, but I understand that sometimes it’s hard to pull yourself out of difficult states. Books, like those by Joe Dispenza, can change lives. The main thing is not to wait for someone else to fix everything. The support is always within us; we just don’t always see it.

— Thank you, Svetlana.

— I’m very pleased with our conversation. I want the «Feeling in a Package» project to live on and reach as many people as possible. It’s interesting not just as painting but as a space to confront one’s feelings.

We often can’t show our emotions even to those closest to us. I hope this project helps people become more open. Men will be able to show tears if they’re in pain, and women will stop fearing being «imperfect.»

— Thank you for the conversation! Wishing you creative success!

Svetlana Malakhova’s work isn’t just painting — it’s a deep dialogue with the viewer. Her projects, whether «Feeling in a Package» or large-scale canvases exploring human corporeality, make us reflect on what lies behind our social masks. Her art has no room for superficiality — only sincerity, pain, resistance, and ultimately, liberation.

The artist isn’t afraid of difficult themes or bold experiments, and her confidence in her path is inspiring. She reminds us: true art isn’t created to «match interiors» — it’s born from an inner need to speak out, even if the message is uncomfortable.

This fall, Svetlana will present her new works in New York, and there’s no doubt her projects will resonate once again. Because art that touches the soul always finds a response. And her key message — «the support is always within us» — sounds more relevant than ever.

All that’s left is to wait and see which boundaries she’ll break next.

Мгновенье красоты/ A Moment of Beauty

Косова Елена (псевдоним Леонелла Вок), год рождения.1970

«Мгновенье красоты» — философская работа, выходящая за рамки простого изображения предметов. Центральный образ — груша на пике спелости. Прямо сейчас можно почувствовать прохладный глянец ее кожицы, ее сочную тяжесть, но уже завтра она начнет увядать. Груша — символ сиюминутного счастья, не успеешь оглянуться, как его уже нет.

Композиция строится на контрасте между преходящим и вечным. Символы бренности — сочные плоды — олицетворяют недолговечность. Символы прошлого — древняя фреска, античное блюдо и ткань, напоминающая римскую тогу, — все это следы той цивилизации, которой давно нет. Изображение на заднем плане — реплика подлинной росписи виллы «Мистерий» (Помпеи), изображающей нетипичные для того времени церемонии, над разгадкой которых бьются историки.

Смысл, заложенный в картину — та жизнь, к какой мы привыкли, может в один момент перестать существовать. Многие из нас живут с ощущением, что жизнь бесконечна, и откладывают важные решения на потом. Картина призывает зрителя подумать о том, что «потом» может и не быть. Философский посыл — текст, проступающий через красочные слои: «Каждое мгновенье бесценно, остановись на секунду, посмотри вокруг и увидишь какая красота нас окружает».

«Мгновенье красоты» — картина про то, что каждое мгновенье бесценно и важно полноценно жить «здесь» и «сейчас».

Картина заняла 2-е место на международной выставке-конкурсе «Талант России» (Москва, 2025).

«A Moment of Beauty» is a philosophical work that transcends the simple depiction of objects. The central image is a pear at its peak ripeness. Right now, one can almost feel the cool gloss of its skin, its juicy weight, but already by tomorrow, it will begin to wilt. The pear is a symbol of fleeting happiness — you barely have time to acknowledge it before it’s gone.

The composition is built on the contrast between the transient and the eternal. The symbols of transience — the lush fruits — represent impermanence. The symbols of the past — an ancient fresco, an antique dish, and fabric resembling a Roman toga — are all traces of a civilization long gone. The image in the background is a replica of an authentic mural from the Villa of the Mysteries (Pompeii), which depicts ceremonies atypical for that era, the meaning of which historians still struggle to decipher.

The meaning embedded in the painting is that the life we are accustomed to can cease to exist in an instant. Many of us live with a sense that life is endless, postponing important decisions for «later.» The painting urges the viewer to consider that «later» may never come. The philosophical message is like text showing through the layers of paint: «Every moment is priceless; stop for a second, look around, and you will see the beauty that surrounds us.»

«A Moment of Beauty» is a painting about how every moment is invaluable and about the importance of living fully «here» and «now.»

The painting won 2nd place at the international exhibition-contest «Talent of Russia» (Moscow, 2025).

Странствие сквозь время/ Voyage Through Time»

Косова Елена (псевдоним Леонелла Вок), год рождения 1970

«Странствие сквозь время» — размышление о непостоянстве нашей жизни и метаморфозах, которые с нами происходят. Зритель становится свидетелем того, как в одном моменте времени можно увидеть и только что сорванные плоды, и артефакты давно забытой цивилизации.

Спелые груши на блюде символизируют жизненный путь от прошлого — периода цветения, до настоящего — плода на пике зрелости. Еще один ключевой элемент композиции — терракотовые складки, обрамляющие плоды подобно древним свиткам — хранителям истории и носителям памяти поколений.

На заднем фоне — реплики античных фресок из дворца царя Миноса в Кноссе: голубая обезьяна — символ метаморфоз и жажды перемен и кувшин, хранящий тайны тысячелетий.

Эти артефакты с острова Крит — колыбели ушедшей цивилизации. Картина не только дает возможность приобщиться к древним артефактам, но и несет послание: «Есть особая магия в том, чтобы отправиться в путь, а затем вернуться назад совершенно иным». Эти слова проступают сквозь краску, как отголоски наших мыслей.

Картина отражает личные переживания автора и написана в тот момент, когда Елена после успешной карьеры в бизнесе кардинально изменила свою жизнь, вышла из зоны комфорта, и пошла за мечтой.

«Странствие сквозь время» — про внутреннюю эволюцию каждого из нас. Это напоминание: каждый наш выбор — это финал одного пути и начало другого.

Kosova Elena (pseudonym Leonella Vok), born in 1970. Voyage Through Time» is a meditation on the impermanence of our lives and the metamorphoses we undergo. The viewer becomes a witness to how a single moment in time can contain both freshly picked fruit and artifacts of a long-forgotten civilization.

The ripe pears on the plate symbolize the journey of life from the past — a period of blossoming — to the present — a fruit at its peak of ripeness. Another key element of the composition is the terracotta folds framing the fruit like ancient scrolls — keepers of history and vessels of generational memory.

In the background are replicas of ancient frescoes from the Palace of King Minos in Knossos: a blue monkey — a symbol of metamorphosis and a thirst for change — and a jug safeguarding the secrets of millennia.

These artifacts from the island of Crete — the cradle of a lost civilization. The painting not only offers a chance to connect with ancient artifacts but also carries a message: «There is a special magic in setting out on a journey and then returning home completely changed.» These words emerge through the paint like echoes of our own thoughts.

The painting reflects the author’s personal experiences and was created when Elena, after a successful career in business, radically changed her life, stepped out of her comfort zone, and followed her dream.

«Voyage Through Time» is about the inner evolution of every one of us. It is a reminder: every choice we make is both the finale of one path and the beginning of another.

Взгляд из прошлого/ A View from the Past

Косова Елена (псевдоним Леонелла Вок), год рождения 1970

««Взгляд из прошлого» — аллегория, призывающая зрителей ценить настоящее. Художественные средства — текстурная паста, масло, акрил, воск и битумный лак, подчеркивают контраст фактур: патину металла, сочность плодов, шероховатость фрески. Автор мастерски передает смыслы через фактуру изображенных предметов. Зритель почти физически ощущает как струящаяся ткань (подобно водам реки Забвения) «смывает пыль веков», обнажая старинный шлем и профиль этрусской красавицы с античной фрески.

Велия Велчи — этрусская «Мона Лиза». Ее уверенный взгляд с фрески бросает вызов векам: она правила городом, когда женщины были тенью. Ключевой контраст с прошлым — сливы на старинном блюде. Спелые фрукты воплощают хрупкую красоту настоящего, которая уже через секунду станет тенью. Их соседство со старинным бронзовым шлемом визуализирует единство времен: прошлое и настоящее рядом. Полупрозрачная надпись, проступающая сквозь краску будто сквозь патину, гласит: «Прошлое ушло в историю, будущее покрыто тайной, настоящее — величайший из даров». Буквы органично вплетены в живописное полотно.

В основе написания этой картины лежат мысли автора о том, что настало время переосмыслить жизнь и начать жить, осознанно наслаждаясь каждой отпущенной секундой. Пока река времени не унесла всё в небытие.

«Взгляд из прошлого» — картина про то, что надо ценить величайший из даров — каждый миг нашей жизни.

Картина вошла в книгу «Диалоги об искусстве», ISBN 978-5-0067-2782-3 (2025 год).

A View from the Past

Kosova Elena (pseudonym Leonella Vok), born 1970

«A View from the Past» is an allegory urging viewers to value the present. The artistic mediums — texture paste, oil, acrylic, wax, and bitumen varnish — emphasize the contrast of textures: the patina of metal, the succulence of fruit, the roughness of the fresco. The author masterfully conveys meaning through the texture of the depicted objects. The viewer almost physically feels how the flowing fabric (like the waters of the River Lethe) «washes away the dust of the centuries,» revealing an ancient helmet and the profile of an Etruscan beauty from an antique fresco.

Velia Velcha — the Etruscan «Mona Lisa.» Her confident gaze from the fresco challenges the centuries: she ruled the city when women were a shadow. The key contrast with the past is the plums on the ancient dish. The ripe fruits embody the fragile beauty of the present, which will become a shadow in just a second. Their proximity to the ancient bronze helmet visualizes the unity of times: past and present side by side. A semi-transparent inscription, showing through the paint as if through patina, reads: «The past is gone into history, the future is shrouded in mystery, the present is the greatest of gifts.» The letters are organically woven into the painted canvas.

The creation of this painting is based on the author’s thoughts that the time has come to rethink life and start living, consciously enjoying every allotted second. Before the river of time carries everything into oblivion.

«A View from the Past» is a painting about the need to value the greatest of gifts — every moment of our lives.

The painting was included in the book «Dialogues about Art,» ISBN 978-5-0067-2782-3 (2025).

Иллюзия вечности/ Illusion of Eternity

Косова Елена (псевдоним Леонелла Вок), год рождения 1970

««Иллюзия вечности» — работа, которая предлагает задуматься о том, что все преходяще. Композиция раскрывает неумолимость течения времени. Внимание зрителя привлекает блюдо со сливами. Одни плоды — спелые, сочные, с солнечными бликами на кожуре — символ полноты жизни, ярких красок настоящего. Рядом — плоды, превращенные художницей в тени, готовые исчезнуть в небытие — знак неотвратимости упадка и забвения.

В той же технике выполнена потертая ткань, на которой лежит блюдо. Её складки то приоткрывают, то скрывают изображение маски вождя и фресок с танцующими индейцами майя. Трещины маски написаны лаком с эффектом «кракле» — проведя рукой по холсту можно почувствовать шрамы времени. Техника исполнения подчеркивает контрасты: иллюзию вечности и реальность момента. На заднем плане видно изображение танца индейцев. Это — реплика фресок одного из девяти храмов в поселении Бонампака, название которого с языка майя переводится как «раскрашенные стены».

Надпись на холсте, исчезающая подобно лучам на руинах храма Паленке: «Время течет медленно, но проходит быстро» — ключевой философский акцент работы. Эта работа задумывалась художницей как подведение итогов жизни после того, как большая ее часть уже прожита. Глядя на картину, мы понимаем, насколько иллюзорно то, что кажется нам вечным и неизменным.

Вечность — это лишь иллюзия, сотканная из хрупких, преходящих мгновений и памятников, обречённых стать прахом.

Картина вошла в книгу «Диалоги об искусстве», ISBN 978-5-0067-2782-3 (2025 год)

Illusion of Eternity

Kosova Elena (pseudonym Leonella Vok), born 1970

«Illusion of Eternity» is a work that invites contemplation on the transience of all things. The composition reveals the relentless flow of time. The viewer’s attention is drawn to a dish of plums. Some fruits are ripe, juicy, with sunlit highlights on their skin — a symbol of life’s fullness and the vibrant colors of the present. Nearby are fruits the artist has transformed into shadows, ready to vanish into oblivion — a sign of the inevitability of decay and oblivion.

Executed in the same technique is the worn fabric on which the dish rests. Its folds alternately reveal and conceal the image of a chieftain’s mask and frescoes with dancing Maya Indians. The cracks on the mask are painted with a «crackle» effect varnish — running a hand over the canvas, one can feel the scars of time. The execution technique emphasizes the contrasts: the illusion of eternity and the reality of the moment. In the background, an image of a Native American dance is visible. This is a replica of the frescoes from one of the nine temples in the settlement of Bonampak, whose name translates from the Mayan language as «painted walls.»

The inscription on the canvas, fading like the rays of light on the ruins of the Temple of Palenque: «Time flows slowly but passes quickly» — is the key philosophical accent of the work. This work was conceived by the artist as a summing up of life after most of it has already been lived. Looking at the painting, we understand how illusory that which seems eternal and unchanging to us truly is.

Eternity is but an illusion, woven from fragile, fleeting moments and monuments doomed to turn to dust.

The painting was included in the book «Dialogues on Art,» ISBN 978-5-0067-2782-3 (2025).

Почему художнику важно уметь коммуницировать, быть открытым и доброжелательным?

Искусство — это не только талант и мастерство, но и умение выстраивать отношения с людьми. Даже самый гениальный художник может остаться незамеченным, если не умеет презентовать себя, общаться с клиентами и создавать вокруг себя позитивную атмосферу.

1. Доверие = продажи

Покупатели искусства часто вкладывают деньги не только в картину, но и в личность художника. Люди хотят знать, кто стоит за работой, какой у него характер, ценности, история. Открытость и доброжелательность помогают:

— Расположить к себе — клиенты охотнее купят у того, кто приятен в общении.

— Создать эмоциональную связь — если человеку нравится не только работа, но и сам художник, он с большей вероятностью совершит покупку.

— Получить повторные заказы — довольный клиент вернётся и порекомендует вас другим.

2. Социальные сети и самопрезентация

Современный художник — это бренд, а бренду нужна коммуникация. В соцсетях важно не только показывать работы, но и:

— Рассказывать о процессе — люди любят заглядывать «за кулисы».

— Отвечать на комментарии — это повышает вовлечённость и лояльность аудитории.

— Быть доступным — если художник игнорирует сообщения, клиенты уйдут к более отзывчивым авторам.

3. Коллаборации и нетворкинг

Многие возможности приходят через знакомства:

— Галереи и выставки — кураторы охотнее работают с теми, кто приятен в общении.

— Совместные проекты — другие художники, дизайнеры, бренды будут предлагать коллаборации, если вы открыты к диалогу.

— Рекомендации — довольные партнёры и клиенты станут вашими лучшими «агентами по продажам».

4. Умение презентовать свою работу

Даже самая гениальная картина нуждается в истории. Художник, который может увлекательно рассказать о своей работе:

— Повышает её ценность — люди готовы платить больше за осмысленное искусство.

— Убеждает сомневающихся — некоторые покупатели колеблются, и хорошая презентация может склонить их к покупке.

— Закрепляет свой стиль — через общение вы формируете узнаваемый образ.

Вывод

Талант — это лишь часть успеха. Умение общаться, быть открытым и доброжелательным помогает художнику:

— Привлекать больше клиентов

— Увеличивать продажи

— Создавать долгосрочные отношения

— Открывать новые возможности

Искусство рождается в душе, но продаётся через эмоции и коммуникацию. Будьте не просто творцом — будьте тем, с кем хочется сотрудничать!

Why is it important for an artist to be able to communicate, be open, and friendly?

Art is not just about talent and skill but also about the ability to build relationships with people. Even the most brilliant artist may go unnoticed if they cannot present themselves, communicate with clients, and create a positive atmosphere around them.

1. Trust = Sales

Buyers of art often invest not only in a piece but also in the artist’s personality. People want to know who is behind the work, their character, values, and story. Openness and friendliness help:

— Build rapport — clients are more likely to buy from someone they enjoy interacting with.

— Create an emotional connection — if a person likes not only the work but also the artist, they are more likely to make a purchase.

— Secure repeat orders — a satisfied client will return and recommend you to others.

2. Social Media and Self-Presentation

A modern artist is a brand, and a brand needs communication. On social media, it’s important not only to showcase work but also to:

— Share the process — people love a behind-the-scenes look.

— Respond to comments — this boosts engagement and audience loyalty.

— Be accessible — if an artist ignores messages, clients will turn to more responsive creators.

3. Collaborations and Networking

Many opportunities come through connections:

— Galleries and exhibitions — curators prefer working with those who are pleasant to communicate with.

— Collaborative projects — other artists, designers, and brands will propose collaborations if you are open to dialogue.

— Referrals — satisfied partners and clients become your best «sales agents.»

Why is it important for an artist to be able to communicate, be open, and friendly?

Art is not just about talent and skill but also about the ability to build relationships with people. Even the most brilliant artist may go unnoticed if they cannot present themselves, communicate with clients, and create a positive atmosphere around them.

1. Trust = Sales

Buyers of art often invest not only in a piece but also in the artist’s personality. People want to know who is behind the work, their character, values, and story. Openness and friendliness help:

— Build rapport — clients are more likely to buy from someone they enjoy interacting with.

— Create an emotional connection — if a person likes not only the work but also the artist, they are more likely to make a purchase.

— Secure repeat orders — a satisfied client will return and recommend you to others.

2. Social Media and Self-Presentation

A modern artist is a brand, and a brand needs communication. On social media, it’s important not only to showcase work but also to:

— Share the process — people love a behind-the-scenes look.

— Respond to comments — this boosts engagement and audience loyalty.

— Be accessible — if an artist ignores messages, clients will turn to more responsive creators.

3. Collaborations and Networking

Many opportunities come through connections:

— Galleries and exhibitions — curators prefer working with those who are pleasant to communicate with.

— Collaborative projects — other artists, designers, and brands will propose collaborations if you are open to dialogue.

— Referrals — satisfied partners and clients become your best «sales agents.»

4. The Ability to Present Your Work

Even the most brilliant painting needs a story. An artist who can captivatingly talk about their work:

— Increases its value — people are willing to pay more for meaningful art.

— Convinces hesitant buyers — some buyers are on the fence, and a good presentation can sway them.

— Solidifies their style — through communication, you shape a recognizable image.

Conclusion

Talent is only part of success. The ability to communicate, be open, and friendly helps an artist:

— Attract more clients

— Increase sales

— Build long-term relationships

— Unlock new opportunities

Art is born in the soul but sold through emotions and communication. Be not just a creator — be someone people want to collaborate with! Even the most brilliant painting needs a story. An artist who can captivatingly talk about their work:

— Increases its value — people are willing to pay more for meaningful art.

— Convinces hesitant buyers — some buyers are on the fence, and a good presentation can sway them.

— Solidifies their style — through communication, you shape a recognizable image.

Conclusion

Talent is only part of success. The ability to communicate, be open, and friendly helps an artist:

— Attract more clients

— Increase sales

— Build long-term relationships

— Unlock new opportunities

Art is born in the soul but sold through emotions and communication. Be not just a creator — be someone people want to collaborate with!

Хрупкая красота/ Fragile Beauty

Косова Елена (псевдоним Леонелла Вок), год рождения 1970

«Хрупкая красота» — это символическое высказывание об ускользающем времени. Можно представить как пальцы ощущают шершавые трещины античного блюда, которые хранят тепло рук давно забытого мастера. На блюде покоятся бархатистые персики — их нежная кожура пропитана летним зноем, но плоды скоро увянут, превратившись в полупрозрачную тень. Грубые складки ткани обрамляют центральную часть, как страницы древнего свитка, где когда-то цвели краски.

Бюст этрусской богини Уни, покровительницы плодородия, не случайно соседствует с увядающим персиком: даже божественное не вечно. Его не пощадило время: каждый скол, каждая трещинка — словно морщины, за которыми скрывается своя история. Зритель чувствует настроение: горьковатый вкус увядания, легкую грусть по утраченному величию. Работа отражает глубоко личные переживания художницы о том, что жизнь прекрасна, но очень быстро походит. Это — размышления о том, что в погоне за эфемерными целями, мы можем потерять вкус к жизни и перестать замечать ее красоту.

Художественные средства мастерски передают фактуру разрушения: монохромная ткань — как иссушенная солнцем земля, потрескавшийся мрамор, отдающий солнечное тепло. Картина притягивает взгляды, предлагает зрителю остановится и увидеть ускользающую красоту пока время ее не разрушило. На холсте проступают и тают слова: «Не каждому дано разглядеть неповторимое мгновенье красоты».

Картина вошла в книгу «Диалоги об искусстве», ISBN 978-5-0067-2782-3 (2025 год)

Fragile Beauty

By Elena Kosova (pseudonym Leonella Vok), born 1970

«Fragile Beauty» is a symbolic statement about the elusive nature of time. One can imagine fingers feeling the rough cracks of an ancient dish, which still hold the warmth of the hands of a long-forgotten master. Velvety peaches rest on the dish — their delicate skin imbued with the summer heat, but the fruits will soon wither, turning into a translucent shadow. Coarse folds of fabric frame the central part like the pages of an ancient scroll where colors once bloomed.

The bust of the Etruscan goddess Uni, the patroness of fertility, is not placed next to the wilting peach by chance: even the divine is not eternal. Time has not spared it: every chip, every crack is like a wrinkle, each hiding its own story. The viewer senses the mood: the bitter taste of decay, a slight sadness for lost grandeur. The work reflects the artist’s deeply personal feelings about how life is beautiful but passes very quickly. It is a meditation on how, in the pursuit of ephemeral goals, we can lose our taste for life and cease to notice its beauty.

The artistic means masterfully convey the texture of decay: the monochrome fabric is like sun-parched earth, the cracked marble gives off solar warmth. The painting attracts the eye, inviting the viewer to stop and see the fleeting beauty before time destroys it. Words appear and melt on the canvas: «Not everyone is given the chance to discern the unique instant of beauty.»

The painting was included in the book «Dialogues on Art,» ISBN 978-5-0067-2782-3 (2025).

Наслаждение красотой/ Enjoyment of Beauty

Елена Косова (псевдоним Леонелла Вок), год рождения 1970

«Наслаждение красотой» — это картина, предлагающая зрителю задуматься о красоте простых вещей, которые нас окружают. С первых минут взгляды приковывает блюдо из старинного серебра, покрытое патиной, напоминающее осколок потускневшего зеркала. На его поверхности лежат спелые фрукты. Но плоды не похожи на себя. Сочное яблоко в отражении выглядит поблекшим и увядшим, а наливной виноград похож на собственную тень.

Художница вдохновлялась фресками Помпей, где образы богов пережили катастрофу — эта ассоциация легла в основу цветового решения: ярко-красный фон, похожий на извержение вулкана, символизирует страсть к жизни, а холодные голубые и серебристые оттенки, как пепел, навеивают мысли о том, что все преходяще.

Так же, как на другой картине этой серии «Мгновенье красоты» — изображение ангела на заднем плане является репликой реальных фресок виллы «Мистерий» в Помпеях — городе, жизнь которого оборвалась мгновенно, сохранив лишь крупицы искусства для будущих потомков. Посыл, заложенный в картину — «Бесценно наслаждаться красотой простых вещей», та жизнь, к которой мы привыкли, может в один миг престать существовать. Буквы проступают так реально, что хочется к ним прикоснуться.

Картина «Наслаждение красотой» становится зеркалом, в котором отражается красота простых вещей. Это не украшение пространства — это время, остановленное чтобы ощутить вкус жизни.

Картина заняла 1 место на международной выставке-конкурсе «Талант России» (Москва, 2025).

Enjoyment of Beauty

Elena Kosova (pseudonym Leonella Vok), born 1970

«Enjoyment of Beauty» is a painting that invites the viewer to contemplate the beauty of the simple things that surround us. From the first moment, the gaze is drawn to an antique silver dish, covered in patina, resembling a fragment of a tarnished mirror. Ripe fruits lie on its surface. But the fruits are not as they seem. The juicy apple appears faded and wilted in the reflection, and the plump grapes resemble their own shadow.

The artist was inspired by the frescoes of Pompeii, where images of the gods survived the catastrophe — this association formed the basis of the color scheme: a bright red background, reminiscent of a volcanic eruption, symbolizes a passion for life, while cold blue and silvery shades, like ash, evoke thoughts that everything is transient.

Just as in another painting from this series, «Moment of Beauty,» the image of an angel in the background is a replica of the real frescoes from the Villa of the Mysteries in Pompeii — a city whose life ended instantly, preserving only fragments of art for future generations. The message embedded in the painting is: «It is priceless to enjoy the beauty of simple things.» The life we are accustomed to can cease to exist in an instant. The letters appear so real that one wants to touch them.

The painting «Enjoyment of Beauty» becomes a mirror reflecting the beauty of simple things. It is not a decoration for a space — it is time, stopped to feel the taste of life.

The painting won 1st place at the international exhibition-competition «Talent of Russia» (Moscow, 2025).

Арт-рынок 2030: цифровая революция, искусственный интеллект и новая экономика искусства

Введение: почему арт-рынок никогда не будет прежним

Мировой арт-рынок, который веками развивался в рамках традиционных моделей, сейчас переживает беспрецедентную трансформацию. Технологии блокчейна, искусственный интеллект, виртуальная реальность и новые формы коллективного владения искусством радикально меняют правила игры.

По данным Art Market Report 2023, глобальный оборот арт-рынка превысил $68 млрд, при этом цифровые активы и NFT составили уже $3,2 млрд — и это только начало. К 2030 году эксперты прогнозируют, что арт-рынок вырастет до $150–200 млрд, причем более 50% сделок будут совершаться в цифровом формате.

В этой статье мы рассмотрим ключевые тренды, которые перевернут индустрию искусства в ближайшие 7 лет, и проанализируем, как эти изменения повлияют на художников, коллекционеров, галереи и аукционные дома.

1. Цифровое искусство и NFT: от хайпа к мейнстриму

1.1. NFT как новый стандарт арт-дилеров

Когда в 2021 году работа Beeple «Everydays: The First 5000 Days» была продана за $69 млн на Christie’s, многие восприняли это как временный ажиотаж. Однако сегодня NFT — это уже не спекулятивный инструмент, а полноценный сегмент арт-рынка.

Согласно исследованию Deloitte, к 2030 году:

— 40% продаж современного искусства будет проходить через NFT-платформы;

— 70% молодых коллекционеров (до 35 лет) предпочтут цифровое искусство традиционному;

— Крупные музеи (Лувр, Эрмитаж, MoMA) начнут официально приобретать NFT для своих коллекций.

Основатель платформы SuperRare:

«NFT — это не просто „картинка в интернете“. Это технология, которая решает главную проблему цифрового искусства — подтверждение подлинности и право владения. К 2030 году мы увидим, как NFT станут стандартом для всех цифровых активов».

1.2. Виртуальные галереи и искусство в метавселенных

К 2030 году посещение арт-выставки в VR-очках станет таким же обычным делом, как поход в музей. Платформы вроде Decentraland, Sandbox и Meta Horizon уже сейчас создают цифровые пространства для искусства.

Прогнозы:

— 30% арт-ярмарок (Art Basel, Frieze) будут проводить параллельные онлайн-выставки в метавселенных;

— Появятся полностью цифровые аукционные дома, где торги будут проходить в VR;

— Художники начнут создавать «гибридные» работы, которые можно просматривать как в реальности, так и в цифровом пространстве.

Мария Семёнова, куратор цифрового искусства в Tate Modern:

> «Мы уже экспериментируем с выставками в метавселенных. Скоро зрители смогут не просто смотреть на картину, а „войти“ внутрь неё — это изменит саму концепцию искусства».

— —

2. Искусственный интеллект — новый творец или инструмент?

2.1. Генеративное искусство: кто автор — человек или алгоритм?

ИИ-системы, такие как MidJourney, DALL·E и Stable Diffusion, уже сейчас создают работы, которые продаются за десятки тысяч долларов. В 2023 году картина «Портрет Эдмонда де Белами», созданная ИИ, была продана на Christie’s за $432,500.

К 2030 году:

— 25–30% арт-рынка будет занимать ИИ-генеративное искусство (McKinsey);

— Появятся новые жанры искусства, которые невозможно создать без алгоритмов;

— Вопросы авторского права станут главной юридической проблемой: кто владеет произведением — художник, программист или ИИ?

2.2. Алгоритмы вместо арт-дилеров: как ИИ меняет арт-бизнес

Искусственный интеллект уже используется для:

— Прогнозирования цен (платформы вроде ArtRank анализируют тренды);

— Персонализированных рекомендаций (Artsy, Saatchi Art);

— Создания цифровых кураторов, которые формируют выставки на основе предпочтений аудитории.

Глава отдела инноваций Sotheby’s:

«Через 5 лет ИИ сможет предсказывать успех художника с точностью до 80%. Это изменит всю систему арт-инвестиций».

3. Децентрализация: конец эпохи арт-олигархии?

3.1. DAO (децентрализованные автономные организации) — коллективное владение искусством

DAO — это сообщества, которые совместно покупают и управляют активами через блокчейн. Например:

— PleasrDAO приобрела альбом Wu-Tang Clan за $4 млн;

— Flamingo DAO инвестирует в NFT и цифровое искусство.

К 2030 году:

— 15–20% арт-сделок будут проходить через DAO (Messari);

— Появятся DAO-музеи, где решения о покупках принимают голосованием токендеры.

3.2. Независимые платформы против аукционных гигантов

Традиционные аукционные дома (Christie’s, Sotheby’s) теряют монополию. Новые игроки — SuperRare, Foundation, OpenSea — позволяют художникам продавать работы без посредников.

Основательница галереи NFT в Сингапуре:

«Раньше художник зависел от галерей. Теперь он может продавать искусство напрямую коллекционерам — это демократизация арт-рынка».

4. Экология, этика и будущее физического искусства

4.1. Устойчивое искусство (Sustainable Art)

— Художники используют переработанные материалы;

— Галереи переходят на углеродно-нейтральные выставки;

— Цифровое искусство становится экологичнее традиционного (хотя майнинг NFT пока энергозатратен).

4.2. Блокчейн против подделок

Технологии Everledger и Verisart позволяют отслеживать провенанс произведений, что резко снизит количество фальшивок.

Заключение: искусство в 2030 году — какое оно?

К 2030 году арт-рынок станет полностью глобальным, цифровым и инклюзивным. Основные изменения:

— NFT и цифровое искусство — стандарт для коллекционеров;

— ИИ — не только инструмент, но и самостоятельный творец;

— DAO и децентрализация — владение искусством станет коллективным;

— Виртуальные выставки — метавселенные заменят часть физических музеев.

Арт-критик The Art Newspaper:

«Искусство больше не ограничено холстом или бронзой. В 2030 году ценность будет определяться не материалом, а идеей и её цифровым воплощением».

Экспертные источники:

1. Deloitte (2023) — «The Future of Art Market: NFT and Digital Ownership»

2. McKinsey (2023) — «Generative AI in Creative Industries»

3. Art Basel & UBS Report (2023) — «Global Art Market Trends»

4. Messari (2022) — «DAO and Collective Art Ownership»

5. Christie’s Art Tech Report (2023) — «AI, Blockchain and the New Art Economy»

Art Market 2030: Digital Revolution, Artificial Intelligence, and the New Art Economy

Introduction: Why the Art Market Will Never Be the Same

The global art market, which has evolved over centuries within traditional frameworks, is now undergoing an unprecedented transformation. Blockchain technology, artificial intelligence, virtual reality, and new forms of collective art ownership are radically changing the rules of the game.

According to the Art Market Report 2023, the global art market turnover exceeded $68 billion, with digital assets and NFTs already accounting for $3.2 billion — and this is just the beginning. By 2030, experts predict the art market will grow to $150–200 billion, with over 50% of transactions occurring in digital formats.

In this article, we will explore the key trends that will revolutionize the art industry in the next seven years and analyze how these changes will impact artists, collectors, galleries, and auction houses.

1. Digital Art and NFTs: From Hype to Mainstream

1.1. NFTs as the New Standard for Art Dealers

When Beeple’s «Everydays: The First 5000 Days» sold for $69 million at Christie’s in 2021, many dismissed it as a temporary craze. However, today NFTs are no longer a speculative tool but a full-fledged segment of the art market.

According to Deloitte’s research, by 2030:

— 40% of contemporary art sales will occur through NFT platforms;

— 70% of young collectors (under 35) will prefer digital art over traditional art;

— Major museums (Louvre, Hermitage, MoMA) will begin officially acquiring NFTs for their collections.

The founder of SuperRare:

«NFTs are not just „pictures on the internet.“ This technology solves the core problem of digital art — authenticity and ownership. By 2030, NFTs will become the standard for all digital assets.»

1.2. Virtual Galleries and Art in the Metaverse

By 2030, visiting an art exhibition in VR headsets will be as common as going to a museum. Platforms like Decentraland, Sandbox, and Meta Horizon are already creating digital spaces for art.

Predictions:

— 30% of art fairs (Art Basel, Frieze) will host parallel online exhibitions in the metaverse;

— Fully digital auction houses will emerge, where bidding takes place in VR;

— Artists will create «hybrid» works viewable both in reality and digital spaces.

Digital art curator at Tate Modern:

«We are already experimenting with metaverse exhibitions. Soon, viewers won’t just look at a painting — they’ll be able to «step inside’ it. This will change the very concept of art.»

2. Artificial Intelligence — The New Creator or Just a Tool?

2.1. Generative Art: Who Is the Author — Human or Algorithm?

AI systems like MidJourney, DALL·E, and Stable Diffusion are already creating works that sell for tens of thousands of dollars. In 2023, the AI-generated painting «Portrait of Edmond de Belamy» sold for $432,500 at Christie’s.

By 2030:

— 25–30% of the art market will consist of AI-generated art (McKinsey);

— New art genres impossible to create without algorithms will emerge;

— Copyright issues will become a major legal challenge: Who owns the artwork — the artist, the programmer, or the AI?

2.2. Algorithms Instead of Art Dealers: How AI Is Transforming the Art Business

Artificial intelligence is already being used for:

— Price forecasting (platforms like ArtRank analyze trends);

— Personalized recommendations (Artsy, Saatchi Art);

— Digital curators that design exhibitions based on audience preferences.

Head of Innovation at Sotheby’s:

«In five years, AI will predict an artist’s success with 80% accuracy. This will reshape the entire art investment system.»

3. Decentralization: The End of the Art Oligarchy?

3.1. DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) — Collective Art Ownership

DAOs are communities that jointly purchase and manage assets via blockchain. Examples:

— PleasrDAO bought the Wu-Tang Clan album for $4 million;

— Flamingo DAO invests in NFTs and digital art.

By 2030:

— 15–20% of art transactions will occur through DAOs (Messari);

— DAO museums will emerge, where token holders vote on acquisitions.

3.2. Independent Platforms vs. Auction Giants

Traditional auction houses (Christie’s, Sotheby’s) are losing their monopoly. New players like SuperRare, Foundation, and OpenSea allow artists to sell directly to collectors.

Founder of an NFT gallery in Singapore:

«Artists used to depend on galleries. Now they can sell art directly to collectors — this is the democratization of the art market.»

4. Ecology, Ethics, and the Future of Physical Art

4.1. Sustainable Art

— Artists use recycled materials;

— Galleries adopt carbon-neutral exhibitions;

— Digital art becomes more eco-friendly than traditional art (though NFT mining remains energy-intensive).

4.2. Blockchain Against Forgeries

Technologies like Everledger and Verisart track artwork provenance, drastically reducing counterfeits.

Conclusion: What Will Art Look Like in 2030?

By 2030, the art market will be fully global, digital, and inclusive. Key changes:

— NFTs and digital art — the standard for collectors;

— AI — not just a tool but an independent creator;

— DAOs and decentralization — collective ownership of art;

— Virtual exhibitions — metaverses will replace some physical museums.

Art critic for The Art Newspaper:

«Art is no longer confined to canvas or bronze. In 2030, value will be defined not by material but by the idea and its digital expression.»

Expert Sources:

1. Deloitte (2023) — «The Future of Art Market: NFT and Digital Ownership»

2. McKinsey (2023) — «Generative AI in Creative Industries»

3. Art Basel & UBS Report (2023) — «Global Art Market Trends»

4. Messari (2022) — «DAO and Collective Art Ownership»

5. Christie’s Art Tech Report (2023) — «AI, Blockchain, and the New Art Economy»

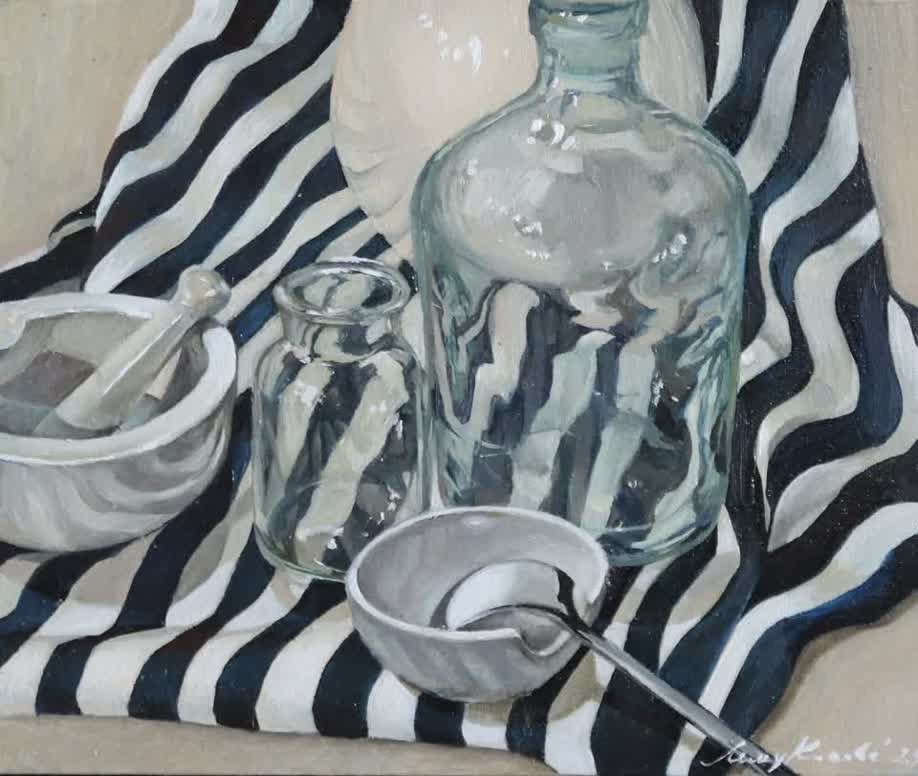

Фарфоровая хрупкость

Елена Косова (псевдоним Леонелла Вок), 1970

«Фарфоровая хрупкость» — картина-исследование неразрывной связи красоты и уязвимости, воплощенное в натюрморте. Чередующиеся темно-синие и белые полосы фона создают строгий, почти музыкальный ритм, напоминающий тиканье метронома. Этот контрастный «пульс» подчеркивает хрупкость объектов. В фокусе композиции — белоснежная фарфоровая посуда с ее идеальной гладкостью и стеклянные сосуды, чья кажущаяся невесомость граничит с исчезновением. Художница мастерски противопоставляет материи: холодная твердость фарфора контрастирует с зыбкой прозрачностью стекла, а графичная жесткость полос фона оттеняет изысканность форм. Свет здесь становится соавтором: он лепит объем, зажигает блики на глазури и превращает стекло в ловушку для лучей, выявляя буквально осязаемую хрупкость. Звон разбитой чашки (подарок дочери!) стал камертоном работы. Каждый блик на фарфоре здесь — осколок той утраты. Автор предлагает зрителю задуматься о недолговечности того, что нам дорого. Эта картина — метафора о ценности хрупких аспектов нашей жизни, будь то посуда, счастливые мгновения или отношения между близкими людьми, и об их уязвимости. Точная передача фактур — от зеркальной глазури до вибрирующей прозрачности — превращает натюрморт в глубокое философское размышление о «фарфоровой» хрупкости нашей жизни.

Картина заняла 3-ье место на выставке-конкурсе «Санкт-Петербургская неделя искусств» (СПб, 2025)

Картина вошла в книгу «Диалоги об искусстве», ISBN 978-5-0067-2782-3 (2025 год)

Porcelain Fragility

Elena Kosova (pseudonym Leonella Vok), 1970

«Porcelain Fragility» is a painting that explores the inseparable connection between beauty and vulnerability, embodied in a still life. The alternating dark blue and white stripes of the background create a strict, almost musical rhythm, reminiscent of a ticking metronome. This contrasting «pulse» emphasizes the fragility of the objects. The focus of the composition is snow-white porcelain tableware with its perfect smoothness and glass vessels, whose apparent weightlessness borders on disappearance. The artist masterfully contrasts materials: the cold hardness of porcelain contrasts with the shimmering transparency of glass, and the graphic rigidity of the background stripes sets off the elegance of the forms. Light here becomes a co-author: it sculpts volume, ignites highlights on the glaze, and turns the glass into a trap for rays, revealing an almost tangible fragility. The ring of a broken cup (a gift from her daughter!) became the tuning fork for the work. Every highlight on the porcelain here is a shard of that loss. The author invites the viewer to reflect on the transience of what is dear to us. This painting is a metaphor for the value of the fragile aspects of our lives, be it tableware, happy moments, or relationships between loved ones, and for their vulnerability. The precise rendering of textures — from the mirror-like glaze to the vibrating transparency — transforms the still life into a profound philosophical reflection on the «porcelain» fragility of our lives.

The painting won 3rd place at the «St. Petersburg Art Week» exhibition-competition (St. Petersburg, 2025).

The painting was included in the book «Dialogues on Art,» ISBN 978-5-0067-2782-3 (2025).

Пророчество в красках: «Всадник Апокалипсиса» Вячеслава Ли/ Prophecy in Paint: Vyacheslav Li’s «Rider of the Apocalypse»

В мире современного искусства, где так много внимания уделяется форме и эксперименту, картина, способная задеть самые глубокие струны души и заставить задуматься о судьбе человечества, становится настоящим событием. Таким явлением стало полотно казахстанского художника Вячеслава Ли «Всадник Апокалипсиса», удостоенное в 2025 году серебряной медали престижной международной премии «ART. Excellence. Awards». Эта работа — не просто изображение на холсте; это мощный манифест, художественное исследование тревог современности и тихий голос надежды.

Созданная в 2021 году, картина сегодня воспринимается как поразительное предвидение. Художник, словно провидец, задолго до глобальных потрясений сформулировал всеобщий страх перед надвигающейся тьмой. Его Всадник — это не библейский персонаж в прямом смысле, а скорее метафора той неопределённой и разрушительной силы, что рождается из самых тёмных глубин человеческой природы и технологического прогресса.

Центральный образ работы многогранен и пугающе актуален. Всадник мчится по мёртвенной земле, неся на плече не копьё или меч, а современное оружие массового поражения — смертоносную ракету. Его истинные намерения размыты: он то ли хочет уничтожить последний огонёк надежды (символически изображённый как пламя газовой горелки), то ли сам является этим пламенем, несущим очищение через уничтожение. Художник не даёт ответа, оставляя зрителю пространство для мучительных размышлений: кто он — кара или предостережение?

Пейзаж, на фоне которого разворачивается это действо, усиливает ощущение безысходности. Бледные, потрескавшиеся земли — это приговор хрупкости нашей цивилизации. Люди на полотне показаны не как активные деятели, а как подавленные, апатичные наблюдатели, чьи попытки протеста оказались тщетны. Важнейшей деталью, подчёркивающей рукотворность катастрофы, является разрушенный энергопровод. Как указано в описании, его взорвал подводный аппарат — намёк на техногенные катастрофы, которые мы провоцируем собственными руками.