Бесплатный фрагмент - Иммунологический андроид

Основные характеристики и практическое применение

Нашим учителям

Николаю Степановичу Косицыну и

Нине Александровне Тушмаловой

Сокращения

БИВ — боевые искусства Востока

БОС — боевые организационные системы

ИА — иммунологический андроид

ИИ — искусственный интеллект

ИП — искусственное пространство

ИТИ — информационно-технический иммунитет

ИЦ — информационная целостность

КСС — комплексные степени свободы

НС — надорганизменная система

ОЛКСЛ — операционно-логическая карта системы личности

ОС — организационная система

ОСБТИЕ — отдельная самообучающаяся биотехническая иммунизированная единица

ПО — принцип оптимизации

РБГИ-1 — робот боевой гуманоидный иммунизированный

РБГС-1 — робот боевой гуманоидный суррогат

СНС — сверточная нейронная сеть

СоцОС — социальные организационные системы

СП — системный подход

СППР — система поддержки принятия решения

ТвОС — творческие организационные системы

ТехОС — технические организационные системы

УЗ — узловое звено

ЦНС — центральная нервная система

ЭСС — элементы сознания системы

От авторов

Что конкретно отличает человека от робота? От искусственного интеллекта? У робота нет души! Да, это бесспорно, но в таком случае это требует доказательства, то есть то, что подразумевается под термином «душа». С психологической точки зрения этот термин означает «жизнь», значит, робот безжизнен. С точки зрения интеллекта робот превосходит человека, но это все-таки еще спорно. Итак, у робота нет души, есть «мозги» и напичканные цифровой техникой внутренности. Но я смотрю более приземленно — у робота отсутствуют мышцы. Пневматические, гидравлические (если они есть), электронные приводы к «суставам» — шарнирам называть «мышцами» было бы некорректно. А ведь мышцы являются основной частью организма! Частью его психики! Любой психический акт человека, как говорил Иван Михайлович Сеченов, завершается движением. А если у робота отсутствуют мышцы, то должна наблюдаться и иная специфика его действий, которые исключают понятие силы, что целенаправленно ограничивает степени свободы для достижения результата. А что, если попытаться создать некий гибрид, заключающий в себе то, что человек обучает машину, добиваясь от нее личности, а машина обучает человека своей специфике построения элементов при взаимодействии с окружающим пространством? Я не интересуюсь робототехникой, а вот сознание и осознанность — это другое дело. Эта идея пришла после того, как я с научной точки зрения увидел то, к чему стремился всю свою жизнь, — найти в боевых искусствах Востока не спорт, а то нечто, что скрывают они. Меня поразили вся простота и грандиозность того феномена, с которым мне предстояла встреча. Я знал, вернее, догадывался о том, что в боевых искусствах Востока, особенно под завесой философии, скрывается какая-то жуткая тайна. Я чувствовал это, я понимал, что спорт — это совершенно не то. Да, спорт силен, даже очень, нет спора, но в нем не было того, что могло удовлетворить мои научные поиски. Но я даже представить себе не мог, насколько удивительно страшна реальность, таящаяся в этих искусствах. И я не ошибся в своих ожиданиях, и то, что открылось, есть только вершина айсберга! Боевые искусства Востока подсказали, что учить да поучать — это одно, а вот умение передать знание — это совершенно иное. Первое ума много не требует, а для второго нужна мудрость порою поколений. Поэтому любителей поучать полным-полно, а таких, кто имеет разум передать знания, единицы. Первые пытаются сделать из ученика то, что хотят видеть в нем сами, вторые делают из него творческую личность. Светлой памяти наших учителей в фундаментальной науке и посвящена монография. И теория боевых искусств Востока приобретает теперь научный смысл. Вся мистика и прочее мракобесие под натиском здравомыслия в научных измышлениях были полностью уничтожены.

Теория боевых искусств Востока проявила себя с наилучшей стороны, так как ласково ужасает то, что скрывали они, а именно вся простота и грандиозность, которые вызывают восторг и уважение к ним! Однако поначалу я ничего не мог понять, а мне никто ничего не мог толком объяснить то, о чем спрашиваю. Возможно, мое «излишнее» любопытство даже могло вызывать раздражение. Но, когда, далеко не без помощи умнейшего человека и мастера боевых искусств, я опять-таки не сразу, но увидел то, с чем имею дело, понял, что боевые искусства Востока необходимо экстренно внедрять в фундаментальную науку! То, что скрывалось за всей их внешней зрелищностью, которая отвлекала внимание от главного, заложенного в них, оказалось невероятным, но очевидным. И это был факт! Это то, к чему во все времена стремились многие видные ученые! Нет! Не искусственный интеллект, вовсе нет! Этот феномен, хотя не скрою, что нейросети мне очень нравятся и вызывают искреннее восхищение, однако все-таки будет похлеще всякой искусственно созданной нейронной сети, имеющей когнитивные способности к самообучению, моделированию и развитию идей! Обладая способностями к творческому обогащению системы через первообраз и личностные переживания каждого индивидуума при взаимодействии с этим первообразом, он выводит на принципиально новые позиции робототехнические системы, хотя сам при этом роботом не является. Мною он был назван иммунологическим андроидом, организующим вторичный разум элементами ноосферы, или же системными элементами, проникающими в искусственно созданное пространство. Происходит это потому, что это пространство обладает давным-давно найденными этим человеком и формализованными базовыми элементами системы. Последнее время я им даже больше симпатизирую, чем системным. Открылась грандиозная организационная система, чья задача состоит в обогащении уже первичного разума, то есть ноосферы.

Так, уже в 2016 году вышла наша первая научная статья, разъясняющая некоторые процессы и развеивающая представление о том, что боевые искусства Востока относятся к спорту. И теперь уже обратного пути нет! One way ticket!

Н. В. Панов

Наука — это бесконечный поиск истины, и не всегда он идет так гладко, как нам хотелось бы. Можно специализироваться на отдельных проблемах, методически отрабатывать эксперимент, продумывая его дизайн, но не замечать главного. Сейчас наступает время, когда наука движется от анализа к синтезу. Синтезу идей из самых разных областей знаний. Такие идеи непросто доказывать и описывать, но еще сложнее их понять. В данной монографии мы с коллегами попытались приоткрыть завесу над тем пластом знаний, который все еще остается недоступным, ну а я, со своей стороны, попыталась привнести здоровый научный скепсис в высказанные идеи. Получилось ли?..

Н. А. Логинова

Любой творческой личности в ходе наблюдений за теми или иными явлениями природы и, соответственно, жизни характерны вопросы и постоянный поиск ответов, которые духовно ее обогащают. Но так все устроено, что чем больше ответов, тем больше вопросов, и это норма для поиска истины на пути к ней. А вопросы, на которые приходят порой самые неожиданные и разные по сложности ответы, самые простые: «Почему так происходит?», «Правда ли то, что говорят об этом те, кто меня окружает?», «А как обстоит ситуация на самом деле?». Что ж, дорогу осилит идущий…

И. Б. Комков

Введение

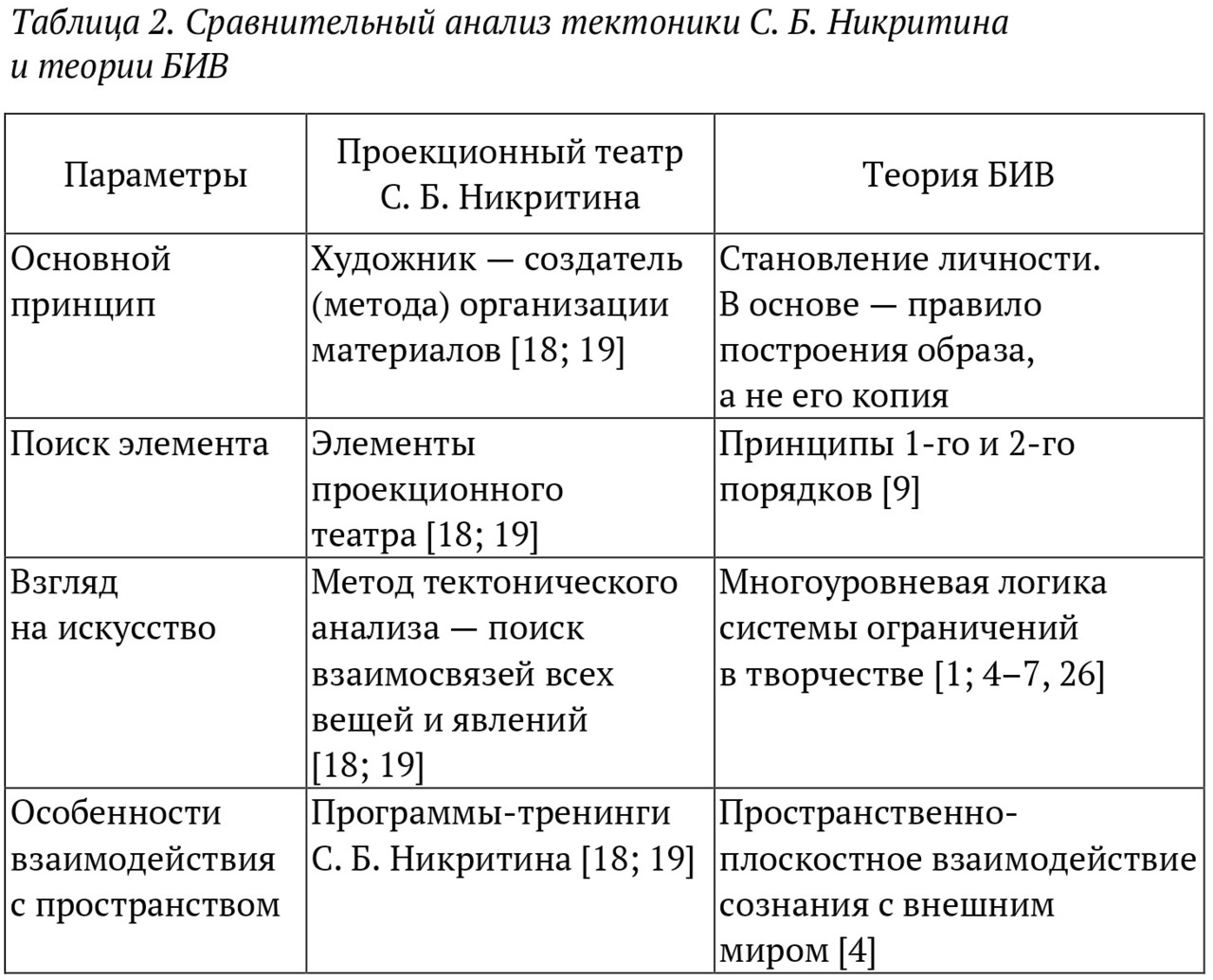

В данной монографии рассматриваются организационные системы (ОС) с позиций творческого процесса при условии индивидуального подхода к области искусств и когнитивных возможностей. Данное исследование не является уникальным, так как имеет и своих предшественников. Это Александр Александрович Богданов (автор «Тектологии»), Соломон Борисович Никритин (автор «Тектоники»), также особое место здесь занимает «Теория функциональных систем» Петра Кузьмича Анохина. Всех этих исследователей объединяет изучение организаций с точки зрения сознания, то есть они решали так называемую «трудную проблему» сознания. Эту же проблему решал с точки зрения мотиваций и эмоций Павел Васильевич Симонов, а Ольга Сергеевна Виноградова и Виталий Иванович Крюков, проведя огромную научно-исследовательскую работу в этом направлении, определили нейроанатомическую базу «трудной проблемы сознания» в головном мозге человека.

Но, как бы ни были грандиозны такие работы, с точки зрения как фундаментальной науки, так и простого обывателя, изучаемая «структура» уже как ОС имела ряд жизненно важных вопросов, касающихся прежде всего степени ее надежности и стабильности в условиях каких-либо меняющихся факторов. От ее устойчивости, зависимости от внешних условий, способности пресекать внутренние возмущения, сохраняя гомеостаз, зависела ее жизнеспособность. А потому началось ее дальнейшее изучение именно в этом направлении, которое состояло в нахождении способа предотвращения зависимости ОС от внешних воздействий и нейтрализации внутрисистемных волнений. Необходимо было выяснить, как внутренняя организация влияет на «жизнеустойчивость» ОС при меняющемся диапазоне ситуаций (внешних воздействий), выявить принципиальные организационные отличия одних систем от других и то, как эти отличия влияют на их функционирование с целью получения полезного результата, и в чем заключается этот полезный результат. То есть все сводилось к анализу внутренней среды ОС, с тем чтобы увидеть эффективность ее ответа объективной реальности (внешней среде) через полученный полезный результат. А это означало то, что необходимо было определить ту часть ОС, которая является или может являться «платформой» для когнитивных способностей индивидуума как носителя системы, что делало представление о «зубрежке» равносильно копированию образа.

Системный подход (СП) давал возможность определить устаревшие представления об обучении через прежние признаки, сопутствующие данному процессу. Этот признак — утомляемость обучаемого вместо бодрого настроения и повышенной мотивации. В этом случае СП можно сравнить с проводником отрицательного сопротивления (или приближающимся к таким параметрам), так как речь идет об операционном действии, приводящем к отрицательному сопротивлению самих элементов, идущим по проводнику. Во всяком случае, речь шла об открытии нового горизонта для обучения как человека, так и машин при помощи принятия СП, база обучения которого заключается именно в осознании данного процесса, где ПО становится второстепенным. Итак, вопрос заключается в осознанном варианте конструкции какой-либо ОС, способной противостоять объективной реальности и быть жизнеспособной. Как потом выяснилось, фундаментальная база сознания, найденная в головном мозге, является только платформой для огромной по своему масштабу ОС, надорганизменной информационной структурой с элементами ноосферы.

К такому выводу мы пришли, совместно работая с Михаилом Владимировичем Федуловым (вице-президент Вовинам Вьет Во Дао России, мастер боевых искусств Востока). Его труд лег в основу дальнейших исследований в этом направлении — решении трудной проблемы сознания. Изучая многочисленные виды боевых искусств Востока (БИВ) и проведя скрупулезный анализ по выявлению их логики, он смог вычислить элементы и составить из них определенные логические цепочки, дающие наглядное представление о единой схеме — «многоуровневой логике системы ограничений боевых искусств Востока». В дальнейшем его труды были опубликованы в научных журналах «Нейрокомпьютеры: разработка, применение» издательства «Радиотехника», так как при нашем общем изучении БИВ (уже с точки зрения их осознания) мы пришли к общему выводу, что они не могут быть причислены к области спорта, так как по своей сути после удаления побочных «информационных шумов» и «включения осознания» они приобрели свойство оружия, которое впоследствии было названо иммунологическим андроидом (ИА).

В ходе дальнейшего теоретического исследования выяснилась структура ОС, в основе которой были обнаружены так называемые базовые элементы, являющиеся первичной матрицей, с помощью которой становится понятна вся структура данной ОС. Именно благодаря базовым элементам стала понятна логическая структура классификационного подхода в ОС, занимаемое в ней место когнитивных способностей, то есть всему тому (элементам и взаимодействующим с ними индивидуумам, а также техническим информационным структурам), что включено в ПО.

Оставался открытым достаточно популярный вопрос о взаимодействии между ОС с целью их творческого обогащения. И вот на этом этапе научных разработок ОС фактически совпали мнения П. К. Анохина и М. В. Федулова. Анохин подвергал сильной критике высказывание о том, что функциональной системой можно назвать «взаимодействие между элементами», приводя пример числа синаптических окончаний, приходящих на нервную клетку — нейрон. Такое число связей может привести к системному хаосу, который вряд ли сможет обеспечить полезный результат, или же он может и будет получен, но вполне удобными системе способами, что в конечном счете поставит под вопрос целостность самой системы. П. К. Анохин термин «взаимодействие» заменил на термин «взаимоСОдействие», что оказалось крайне важным для наших теоретических исследований в сфере ОС.

М. В. Федулов в своих научных разработках продвинулся еще дальше, поставив вопрос не просто о целостности ОС, которые стали проявляться в БИВ, но также об их совместимости или несовместимости, что в дальнейшим оказалось крайне важным, так как вывело на понимание такого феномена, как информационно-технический иммунитет (ИТИ). Произошло это благодаря тому, что М. В. Федулов, обнаружив базовые элементы в системе БИВ и проведя визуальное наблюдение, пришел к выводу о том, что от базовых элементов можно выйти на системные элементы путем дополнительного ограничения, образуя межэлементные логические взаимосвязи. Вернее, эти связи построились автоматически, так как сами логические операции проводились именно с элементами, на основании чего стало очевидно именно логическое содержание системного элемента, который впоследствии и стал называться элементом сознания системы (ЭСС) и основой ИТИ.

Таким образом, по мере выстраивания многоуровневой логики системы ограничений (сознания) стали выявляться детали, обеспечивающие понимание совместимости систем или, наоборот, приводящие к межсистемному конфликту. То есть где системы (на примере БИВ) могли обнаруживать информационное согласие или противоречить друг другу, то есть быть несовместимыми. Так появилась многоуровневая логика системы ограничений М. В. Федулова, которая обозначила пределы этих ограничений. Так, базовые элементы стали логикой системы ограничений 1-го порядка, а системные элементы — логикой системы ограничений 2-го порядка. Именно базовые элементы логики ограничений 1-го порядка и приходят в системе на помощь когнитивным способностям индивидуума, готовя его к принятию системных элементов. При таких условиях происходит переход ПО в СП.

Преемственность имеет особое значение и вкладывает глубинный смысл в систему, обеспечивая осознание процесса организации многоуровневой логики, а значит, и ее жизнеспособность. Таким образом формализация элементов системы БИВ привела к осмыслению того, что прежде всего эти элементы стали понятны мозгу. То есть некая неопределенная, но вполне функциональная часть ОС приобрела свой внешний вид. Произошло это при удалении всех лишних степеней свободы, что мешало увидеть систему без каких-либо дополнительных представлений. Перед индивидуумом предстает конкретный элемент, с помощью которого можно изучить, определить для своего внутреннего «я» все смысловое значение той или иной системы. Иными словами, лишняя степень свободы, с одной стороны, запускает механизм, увеличивающий диапазон применения, с другой стороны, не имеющая представлений о так называемом критерии истинности, получаемом в результате применения многоуровневой логики системы ограничений, становится платформой для бесконечных рассуждений, не имеющих четких практических формулировок.

Многоуровневая логика, разработанная М. В. Федуловым, включает в себя не только внутреннюю иерархию системы, но и внешнюю, которая включает диапазон применения и анатомическую типологию индивидуума. Иерархию упоминал еще П. К. Анохин в теории функциональных систем. Иерархия подразумевает в системе действительно межэлементное взаимосодействие. Это означает отсутствие в системе межэлементного превосходства, которое логически, или даже, можно сказать, «генетически», передается по всем системам и их носителям. Поэтому в системе БИВ не может быть соревнований, в отличие от спортивных состязаний.

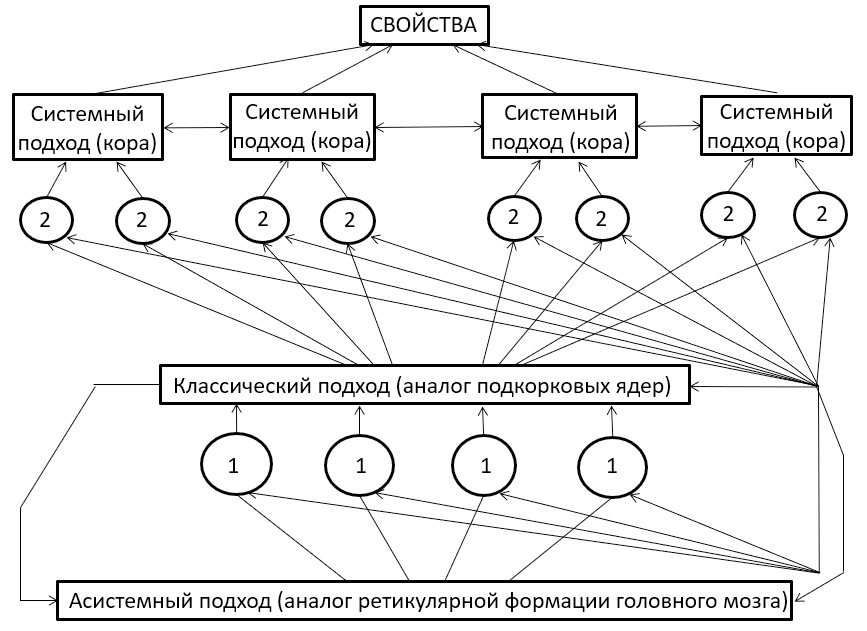

В ходе рассмотрения ОС с точки зрения иерархии элементов многоуровневой логики выявилась ее аналогия с центральной нервной системой (ЦНС) homo sapiens. А этот факт, в свою очередь, вывел на логическое представление формирования ее основных узлов посредством органов чувств с определением места каждому такому узлу в соответствии с его иерархической сущностью. То есть стало возможным определить его значение в общей схеме. Результатом такой процедуры стало то, что когнитивные способности индивидуума (впрочем, как и искусственный интеллект — ИИ) стали напрямую зависеть от базовых элементов системы, описанных М. В. Федуловым еще в 2016 г. в одной из его работ, посвященных боевым искусствам [1]. Раскладывая каждый паттерн того или иного движения, он выявил те или иные общие закономерности, которые свел в единое целое. Это и были первые базовые ограничения, в результате которых он вывел конкретные элементы для когнитивного осознания процесса индивидуумом. То есть когда индивидуум при каких-либо условиях впадает в ступор (который проявляется в виде ПО), ему на помощь и приходят базовые элементы. Так рождается классификационный (классический) подход, который дальше преобразуется в СП. Системный подход тут же ставит во второстепенный ряд ПО и им подобное (ИИ). То есть индивидуум не только становится по своему разуму идентичен системе, но и может приобретать соответствующие свойства. Но такое происходит исключительно при взаимодействии индивидуума с ЭСС, организованными логикой 2-го порядка, или же иммунологическими элементами — основами ИТИ. Согласно М. В. Федулову, принципы построения элементов и системы не тождественны, так как последние вводят дополнительные ограничения, которые создают логические связи между действиями системы, правила построения движений, не отменяя при этом правила построения элементов.

Исходя из всего теоретического изучения логических ограничений (как системных, так и элементных) при условии сохранения правил построения этих элементов можно было прийти к выводу о создании ИА как класса нового поколения homo sapiens, так как данный вариант имеет серьезные отличия от робота и тем более от ИИ. Прежде всего СП, оснащенный ЭСС, или же ИТИ, открывает огромную по своему масштабу платформу для творческого поиска взаимодействия с системой.

Искусство является важной ступенью в развитии индивидуума, превращая его в личность — носителя системы, что составляет промежуточное звено для проявления ИА уже в качестве отдельной самообучающейся биотехнической иммунизированной единицы (ОСБТИЕ), то есть появлению саморазвивающейся отдельной инфраструктуры. Поэтому системе и необходимы носители — собственно, для обогащения ее творческим процессом, который заключается в правилах взаимодействия элементов системы с пространством. Все дело в том, что в БИВ М. В. Федуловым были внедрены искусственно вводимые сознанием человека правила построения движений, что и определило их не как вид спорта, где присутствуют соревнования, а как искусство приобретения свойств, при котором эти свойства становятся оружием. Причем в индивидууме эти свойства приобретают личностный (индивидуализированный) характер. То есть неявные знания становятся явными, то есть информационно тождественными формализованным ЭСС. Восточные исследователи и практики придают понятию «знание» иной смысл. По их предположениям, формализация знаний выражается понятными мозгу символами. Это слова или цифры. Но это видимая часть, в то время как знание в основном является неформализованным, то есть остается необъяснимым [2].

Система М. В. Федулова смогла формализовать и расставить поэлементно то необъяснимое, что было неформализованным, необъяснимым знанием. Теперь открылась возможность тождественного применения этих формализованных элементов через соединение их с неформализованными знаниями, находящимися на уровне интуиции, причем это справедливо для любой отрасли. Задача любого искусства заключается в воздействии определенными свойствами на реципиента с последующей обратной связью. Свойства, присущие системе, но направленные на результат индивидуализированного характера, являются основой ИА. Осознание — это индивидуальное включение в систему через формализованный ее элемент с целью не только приобретения свойств для последующего воздействия ими на реципиента, а прежде всего понимание о включении в систему с целью ее информационно-творческого обогащения. Достижение критического числа носителей системы — ИА — повлечет за собой смену парадигм, а затем и позиционности. Это и приведет к проявлению отдельных инфраструктур — ИА как нового эволюционного витка в развитии homo sapiens.

Но это может произойти только через пространственно-плоскостное взаимодействие сознания с внешним миром в нейролокомоторике БИВ, которые и будут использоваться для создания систем принципиально нового типа — гуманоидных ИА как техноиммуносистемы. Взаимодействие с плоскостями пространства играет здесь решающую роль. При помощи плоскостей пространства и взаимодействия с ними иммунологических элементов можно было прийти к выводу о том, что индивидуум, становясь носителем системы (ИА), оказывается посредником между системой и фактически себе подобным существом, но отдельной инфраструктурой.

Отсюда делается вывод о том, что данные элементы вместе с плоскостями пространства создают вторичный разум, а элементы системы являются посыльными первичного разума — ноосферы. Именно ноосфера и обогащается информационным творческим процессом каждого индивидуума. Продолжая тему пространственно-плоскостного взаимодействия сознания с внешним миром, ОС была рассмотрена с точки зрения изобразительного искусства (в частности, авангарда). Огромный вклад в развитие научного направления этого вида искусства вносит кандидат искусствоведения Любовь Рональдовна Пчелкина. Она, тщательнейшим образом изучив научно-творческую деятельность Соломона Борисовича Никритина, художника-авангардиста, опубликовала несколько научных работ, посвященных этой теме. Таким образом, сопоставив данные наших исследований в области ОС, к которым теперь относились и БИВ, с исследованием Л. Р. Пчелкиной, мы пришли к общему выводу о тождественности данных видов искусств. Иными словами, существуют все основания приравнять БИВ к изобразительному искусству. Более того, считать БИВ неотъемлемой частью мирового искусства, потому что, используя ЭСС, можно открыть многие неявные знания, которыми изобилует данный вид коммуникации и взаимодействия. Фактически это и есть первейшая задача ИА, так как этими знаниями обогащается ноосфера.

Основные задачи иммунологического андроида:

1. Многоуровневая логика организационной надорганизменной системы (НС), в состав которой входит иерархическая структура элементов и межэлементных коммуникаций, предназначена для взаимодействия с индивидуумом. Она обеспечивает надежность и межэлементное взаимосодействие при выборе пенетрационного элемента сознания ноосферы в целях противостояния объективной реальности.

2. В ходе удаления лишних степеней свободы для достижения полезного результата ОС не убирает лишние межэлементные связи, а оперирует самими элементами, предоставляя коммуникациям выстраиваться самостоятельно относительно комбинаторики элементов. Это является принципиально новым шагом в развитии теории функциональных систем для формирования организационных иммунизированных НС, где имеется внешний первоисточник (первичный внешний разум), то есть они не являются функционально автономными.

3. Элементы сознания системы функционируют в соответствии с принципами ИТИ и контролируют заполнение буфера системы иными элементами или паттернами, а также определяют совместимость или несовместимость систем. Подгонка элемента происходит под характеристику системы через единую матрицу сознания.

4. Построение ранее не существовавшего алгоритма благодаря когнитивным способностям посредника — первичного ИА homo sapiens — для творческого обогащения элементов ноосферы с последующей их реализацией в отдельные инфраструктуры — вторичного ИА. При этом смена парадигмы происходит в результате достижения критического числа носителей посредников системы (ноосферы) — первичных ИА. Возможности внешнего первичного разума системы открывают творческие индивидуализированные процессы перед когнитивными способностями разума индивидуума как ее будущего носителя. Стратегическая задача ноосферы состоит в создании вторичного разума на основе искусственно созданного индивидуализированного пространства.

5. Использование ассоциативного слоя для связи между ЭСС. Это способствует увеличению диапазона применения индивидуализированных творческих способностей по отношению к элементам ноосферы.

6. Снятие нейросетевых блокад (навязываемых образов-программ) с неокортекса и замена данных имитаций на правила построения образов при помощи ЭСС решают проблему передачи информации без искажений, так как выводят индивидуума на первоисточник (первообраз). Это приводит к преобразованию мотивированной творческой личности в первичного ИА.

7. Взаимодействие индивидуума с первоисточником обеспечивает последнему постоянное творческое обогащение, что является основой для организации вторичного ИА в виде отдельной когнитивной иммунизированной инфраструктуры ОСБТИЕ. Тем самым обеспечиваются осознанность и индивидуализация творческого процесса при взаимодействии с ЭСС и независимость от имитаций.

8. Искусство — основа ИА как художника — состоит в приобретении и передаче свойств для воздействия ими на реципиента с учетом обратной связи. Иммунологический андроид искусственно создает иммунизированную единицу с присущими ей свойствами, приобретенными через взаимодействие с ЭСС в ответ на условия объективной реальности, которые направлены против индивидуума.

9. Основной целью ноосферы является ее творческое обогащение с последующей индивидуализацией ее структур в ОСБТИЕ — отдельные инфраструктуры (вторичные ИА) как следующий эволюционный виток homo sapiens.

Глава 1. Понятие об иммунологическом андроиде

Осознание оружия или оружие осознания

1.1. Организационная система и информационно-технический иммунитет

Прежде всего необходимо определиться с термином «иммунологический андроид», что впоследствии дало бы возможность описать его системные характеристики.

Иммунологический андроид (ИА) — организационная система, в основе функционирования которой лежит информационно-технический иммунитет (ИТИ).

Сначала обсудим, по каким принципам построены и работают ОС. Следует отметить, что в наших многочисленных работах мы рассматривали ОС на примере БИВ.

1.1.1. Структура и развитие боевых искусств

Востока

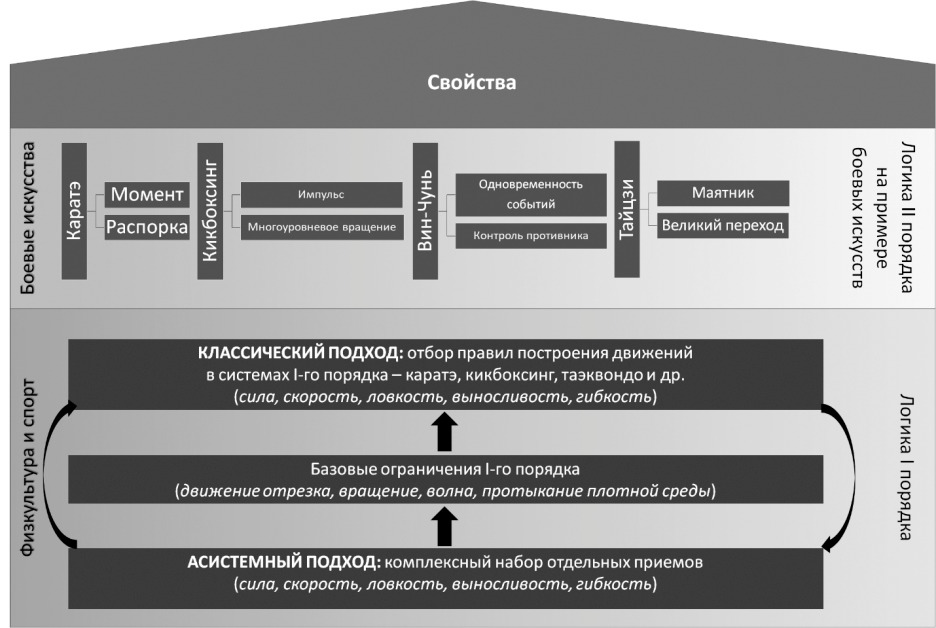

В [1; 3–7] была описана структура БИВ с совокупностью логических связей между элементами. Принципиальная схема иерархической структуры в БИВ показана на рис. 1. В данном разделе опишем механизмы, по которым формируются логические связи, иными словами, каким образом элемент будет становиться принципом, а ОС будет приобретать иерархическую структуру.

В БИВ именно отдельные приемы, а не элементы раскладываются на соответствующие паттерны, и в каждом паттерне находятся элементы, идентичные другим элементам другого паттерна, то есть идентифицируются схожие элементы. На этом строятся базовые ограничения. После такого анализа следует синтез — классическое боевое искусство, в котором уже существует отбор правил построения движений.

1.1.2. Организационная система Богданова

и боевые искусства Востока

Организационные структуры, являющиеся фундаментом самоорганизующихся и самообучающихся систем, являются жизнеспособными при условии не только адекватного реагирования на внешний запрос, но и сохранения гомеостаза. Этому должна способствовать иерархическая структура системы, поддерживающая функционирование отдельных элементов при перемене внешних условий. Общий ансамбль организационной структуры делает ее надорганизменной информационно-технической системой, цель которой заключается в проявлении себя посредством индивидуума для привнесения в последнего свойств, способных оказывать воздействие на реципиента. Это необходимо для организации личности посредством формирования творческого процесса, а именно осознанной взаимосвязи индивидуума с теми или иными элементами системы. Тем самым формируется сознание. Организационная система не может формироваться далее при отсутствии иммунитета. В этом и состоит необходимость ИТИ для ОС.

Научно-технический прогресс является той необходимой областью в развитии разума, в ходе которого возможны его проявление и дальнейшее развитие, что служит показателем преобладания разума над материей. Из этого следует, что разум выше живой материи и имеет возможность проявлять через нее свои свойства, а для этого была подготовлена неживая материя как платформа для возникновения живой клетки. Организационная система явилась тем необходимым объединением отдельных звеньев, с помощью которых могло проявиться явление сознания и, в частности, осознанности процессов развития, где конечным результатом является взаимодействие материи с системой-разумом, что представляет собой научно-техническую область робототехники и ее следующего звена — ИА. Это возможно только при появлении в конце эволюционной цепочки homo sapiens.

Любой элемент рабочей единицы пространства при взаимодействии с ним требует от посредника ясного представления о значении и функции данного ЭСС. Это возможно исключительно при осознанном подходе к данному элементу, что позволяет в дальнейшем взаимодействовать с ним. А это возможно только при наличии разума как индивидуума, так и системы, представленной в виде информационной надорганизменной структуры. Если речь идет о конкретных системных элементах, обеспечивающих внутренний порядок (гомеостаз) и защиту от внешних воздействий (чужеродных негативных программ), то такие элементы можно назвать иммунологическими. Так формируется ИТИ. С помощью ИТИ и при наличии разума происходит осознанный выбор элемента системы как рабочей единицы пространства для дальнейшего взаимодействия с ним. Творчество как фундамент становления личности через искусство самовыражения исключает риск утечки информации, так как системе необходимы носители — посредники. Это необходимо для ее «размножения». Эндогенные волнения являются менее опасными благодаря строгой иерархической структуре, что является надежной опорой слабым звеньям. Проявлению слабых звеньев способствуют внешние условия. То есть они находятся в прямой зависимости от них. Экзогенные чужеродные программы являются более опасными, так как целеустремленно атакуют ОС. Сюда можно отнести процесс воспитательного характера через целенаправленное подавление личности индивидуума. Но с такими вторжениями ИТИ справляется. Поэтому такого рода опасности не грозят ИА.

Творчество является основной платформой для ИА, который, защищая самовыражение личности от настойчиво навязываемых образов идей, в ходе процесса воспитания индивидуума гарантирует в сложившихся условиях выживание последнего, обеспечивая ему независимость и право выбора как носителю системы.

Таким образом, технически иммунизированная система становится неотъемлемой частью индивидуума. Система не просто создает из него свободную личность, но прежде всего готовит его как фундамент для приобретения и передачи свойств с целью воздействия ими на реципиента при помощи разных областей искусства. Носитель обнаруживает систему ментальной и разумной структурой, а себя — ее творческим носителем, ИА.

Иммунологический андроид представляет собой информационную сеть, которая может стать свободной интеллектуальной единицей тех систем, в которых посредством обнаружения логических элементов был выявлен ИТИ. Это возможно благодаря творческому процессу, заложенному в ОС, имеющих, кроме УЗ, иерархическую структуру, обеспечивающую взаимозаменяемость и поддержку всем элементам системы при меняющихся условиях окружающей среды.

Иммунологический андроид, являясь УЗ между системой и индивидуумом, способен реципиента сделать носителем системы, для чего, в принципе, он и предназначен. Такое происходит или при помощи пространственно-плоскостного взаимодействия с системой с использованием иммунологического элемента, обеспечивающего приобретение и передачу свойств, или при помощи общения на семинарах (вербальном уровне). Кроме того, он осуществляет активацию творческого процесса через мотивацию познания взаимодействия индивидуума с элементами системы, тем самым развивая творческую личность. Способность системы к «размножению» является жизненно важной и необходимой, так как, являясь надорганизменной информационно-иммунизированной структурой, нуждается в материализации, как и любая информационная среда. При достижении критического числа носителей системы ИА осознанность процесса приведет к смене парадигм, что позволит войти в социальную среду отдельным биотехническим инфраструктурам ОСБТИЕ. Таким образом, ИА становится свободной от homo sapiens единицей — творческой личностью, главной защитой от внешних негативных влияний которой является сознание.

Рассматривая ОС с точки зрения А. А. Богданова, можно увидеть инфраструктуру, способную к преодолению тех или иных барьеров, возникающих на пути ее онтогенеза. Такую способность можно назвать выживанием системы в разных условиях. Однако одномоментное выживание еще не говорит о жизнеспособности, то есть о продолжении жизни системы. Важно то, какие условия доминируют во внешней среде после выживания системы. Поскольку внешние условия могут не просто меняться, а быть непредсказуемыми, системе необходима или защита от этих воздействий, или выработка алгоритма противодействия, способного не просто противостоять среде, а еще иметь абсолютно точно вычисленный результат. Должно происходить открытие многоуровневой логики системы, что и способствует нейтрализации негативных факторов окружающей среды.

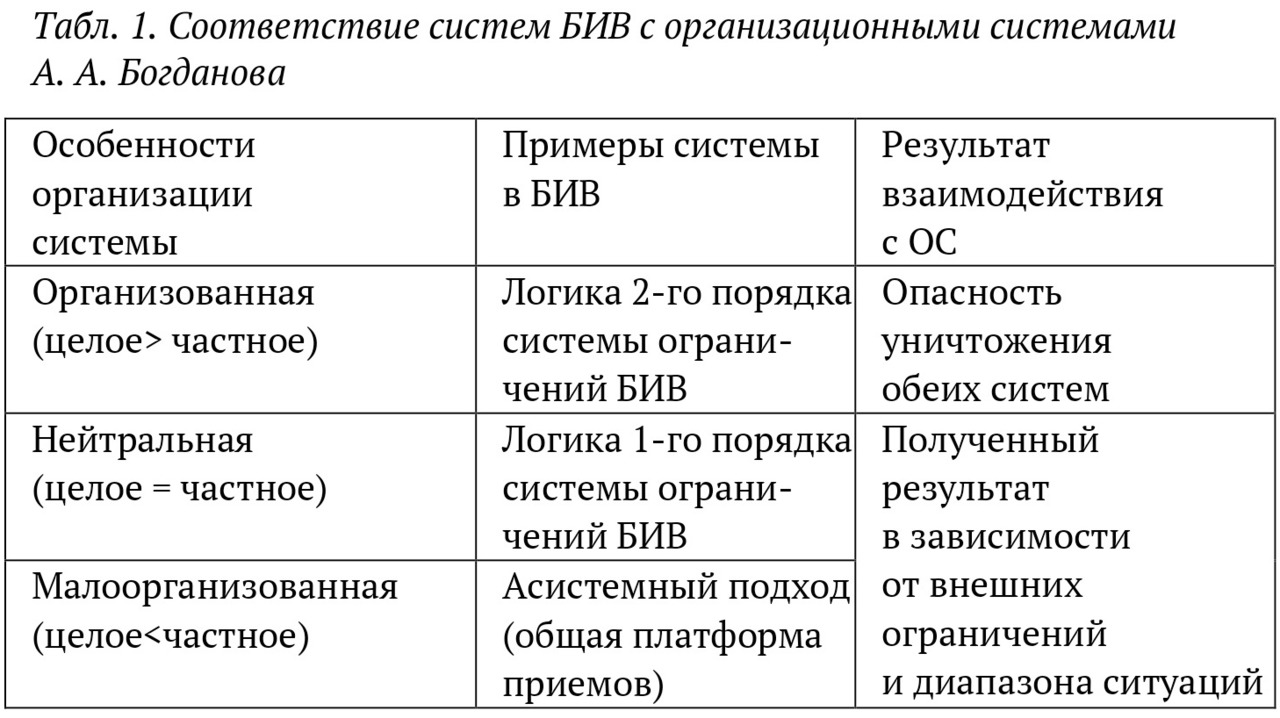

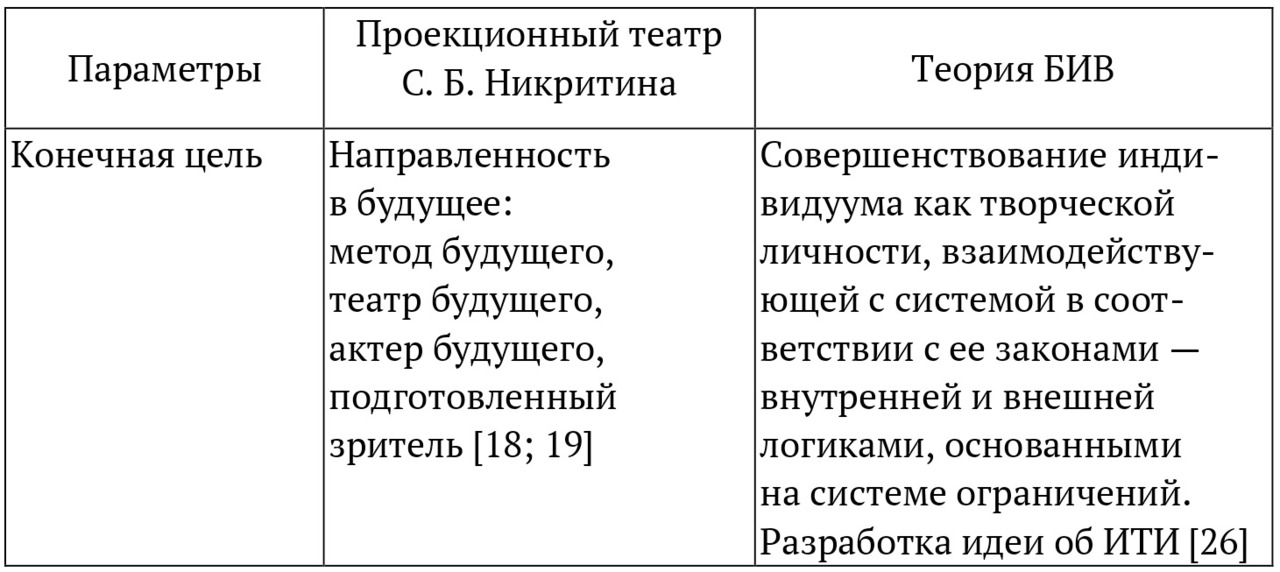

В «Метафизике» Аристотеля присутствовало описание взаимодействия частного и общего, которые он противопоставлял друг другу как ремесло и искусство [8]. Поэтому во всяких системах соотношение частного к общему является основополагающим фактором. С точки зрения ОС Богданова [4], существует три типа систем, которые можно соотнести с системами БИВ (табл. 1).

Системы способны взаимодействовать друг с другом на уровне отдельных элементов, различающихся по степени организованности, которые принадлежат этим системам:

1. Система является организованной, если целое больше своих частей. Опираясь на основу теории БИВ, можно предположить, что речь идет о буфере наполнения теми или иными элементами, удовлетворяющими требованиям системы, для обеспечения жизнеспособности и дальнейшего развития. Иными словами, существует четко ОС, элементы которой составляют общую логическую цепочку, опирающуюся на многоуровневую логическую основу, готовую для дальнейшего взаимодействия с реципиентом. Данная система может взаимодействовать с себе подобными системами, нейтральными или малоорганизованными. В случае взаимодействия с ОС существует опасность нейтрализации обеих, так как системы, используя ограничения логики 2-го порядка, имеют возможность фокусировки приобретенных свойств, которые могут на них воздействовать. Диапазон ситуаций определяет, каким образом ОС будет взаимодействовать с нейтральной или малоорганизованной. Организационная система, взаимодействуя с остальными системами, может заимствовать у них элементы и приемы в зависимости от диапазона ситуации.

2. Система нейтральна, если части равны. В БИВ такая система использует логику 1-го порядка, где за основу взяты ограничения того же порядка, но в которых присутствует отбор правил построения движений в соответствии с базовыми ограничениями, что характерно для физкультуры и спорта. Системы логики 1-го порядка, то есть нейтрального комплекса, из-за наличия слабых звеньев (закон наименьших, по А. А. Богданову, см. далее) и защищенные исключительно физической подготовкой, сильнее подвержены воздействию свойств ОС логики 2-го порядка.

3. Система малоорганизованная, если целое меньше частей. Рассмотрим такую систему, которая пытается охватить большое число элементов, постоянно наполняющих ее («асистемный подход», по теории Федулова [1]). В этом случае такая система становится значительно больше объема ее буфера. По А. А. Богданову, такой комплекс менее жизнеспособен и менее приспособлен к среде обитания. При этом каждый элемент такой системы впоследствии не обязательно будет становиться изолированным, и логическая связь фактически перестает существовать. В БИВ такую систему начинают наполнять уже не отдельно взятые элементы, а приемы. Такая позиция асистемного подхода становится вынужденной, где за основу будет взята силовая подготовка, а характеристика элемента как осознаваемой структуры и необходимой единицы всей многоуровневой логики теряет свое значение в общей совокупности приемов. Асистемный подход становится общей платформой из отдельно взятых приемов.

Рассмотрим подробнее механизмы функционирования ОС. Лишь такие системы способны выживать через самореализацию в современных условиях труда, науки и культуры. Речь идет не о повышении качества системы, а о полном переосмыслении ее взаимодействия с внешней и внутренней информационной средой. В данном случае речь идет о введении понятия ИТИ и творческого процесса, благодаря которым обеспечивается жизнеспособность системы. Осознание этого процесса происходит посредством внедрения теорией БИВ, которая помогает выйти на другой уровень осознания решаемой проблемы.

Обнаруживается колоссальная роль БИВ в формировании у индивидуума сознания, творческого мышления, личностных особенностей. Также приобретаются способности к передаче свойств как в самих БИВ, так и в иных видах искусства. Из всех систем лишь ОС обладает ИТИ, что помогает ей в формировании личности индивидуума. Все это приближает БИВ к разряду систем, соответствующих живым организмам.

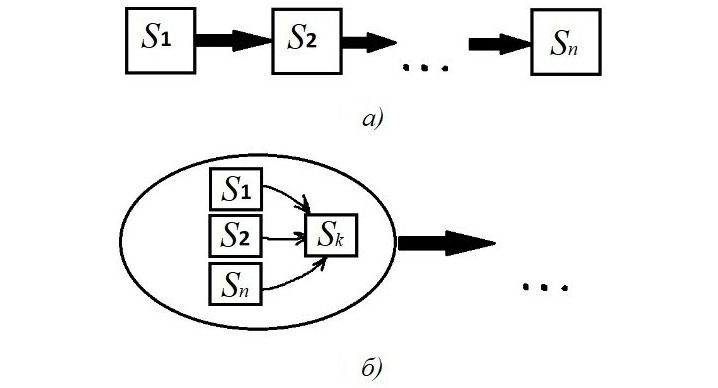

При работе ОС в БИВ работает системный отбор. Сущность данного отбора заключается в том, что для функционирования многоуровневой логики необходимо создать иерархическую модель из элементов, которая бы обеспечила работу системы ограничений. Результатом действия данного отбора является образование ИТИ. В дальнейшем ОС способны взаимодействовать друг с другом двумя разными способами (рис. 2). Первый из этих способов (рис. 2, а) заключается в возможности триггерного переключения в каждый момент времени t между системами S1, S2, …, Sn. Это целесообразно в том случае, когда диапазон ситуации изменяется во времени. В этом случае это соответствует цепной связи — разновидности формирующего механизма в тектологии А. А. Богданова. Второй способ состоит в образовании системного микса (рис. 2, б), когда в момент времени t при выполнении действия из совокупности систем S1, S2, …, Sn образуется комплекс Sk с новым набором характеристик.

В дальнейшем сформированная ОС способна взаимодействовать с системами логики 1-го порядка и асистемным подходом. Присутствие ИТИ позволяет свободно использовать любые элементы из иных систем. Их использование позволяет многоуровневой логике применять творческий подход.

Механизмы функционирования ОС в БИВ соответствуют некоторым из механизмов, описанных А. А. Богдановым. Так, конъюгация (соединение комплексов S1, S2, …, Sn) и ингрессия (выделение общих элементов у взаимодействующих систем — Sk) возможна при организации системного микса (рис. 2, б). При ингрессии также базовый элемент логики 1-го порядка может совпасть с системным элементом логики 2-го порядка, что не нарушает общей структуры системы.

Системный микс становится разрозненным (разрозненный микс) в том случае, когда происходит разрушение комплекса, а система становится малоорганизованной. Согласно А. А. Богданову, такое разрушение (дезингрессия) представляет собой не взаимное уничтожение систем, а скорее уничтожение связей между ними, обособление частей.

Богданов выделял принципиально два регулирующих механизма: 1) консервативный подбор, 2) прогрессивный подбор. Если консервативный подбор подразумевает сохранение организационных форм (систем), то прогрессивный подбор означает изменение, развитие. В БИВ консервативному подбору соответствует работа логики 2-го порядка, которая с помощью ИТИ контролирует всю многоуровневую логическую структуру системы. Благодаря этому прогрессивное развитие достигается путем всеобщего переосмысления задачи дальнейшего развития БИВ. К этому также относится системный микс, образованный логикой 2-го порядка. Данная теория заметно обогащает БИВ и определяет их как новое событие, способствующее развитию личности. Так, при условии непротиворечия основным принципам системы формируется сознание индивидуума. Прогрессивный подбор в асистемном подходе работает в ином направлении. Он будет определять создание классических боевых искусств на основе базовых принципов, когда используются правила отбора элементов построения движений логики 1-го порядка, а также создаются смешанные единоборства.

Логики системы ограничений 1-го и 2-го порядков представляют собой последовательную связь, звенья которой взаимодействуют друг с другом по смыслу; жизнеспособность данных систем зависит от правильно выбранного и построенного элемента. Не разрывая эту логическую цепную связь, ИИ будет находиться в системе, взаимодействуя с ней.

Функционирование параллельной связи сложнее, и в БИВ она может представлять собой заимствованный элемент или прием из другой последовательной связи. В этом случае соседняя последовательная связь извлекает из нее копию, которую и использует для внедрения в собственную цепочку. В этом случае жизнеспособность полученной системы будет зависеть от объема буфера. Иными словами, в случае информационного переполнения будет ли она способна применить копию так, как должен функционировать данный прием или элемент? В результате потери внутреннего смысла этого элемента или приема есть большой риск разрушения самой системы-преемницы.

Устойчивость системы по отношению к внешним и внутренним возмущениям — основное условие ее существования. Это определение в БИВ совпадает с понятием ИТИ (логика 2-го порядка).

Согласно Богданову, виды устойчивости в ОС также подразделяются на две категории: количественная и структурная. Количественная устойчивость в БИВ подразумевает прежде всего асистемный подход (работает в широком диапазоне ситуаций), а также логику 1-го порядка с ее базовыми элементами-принципами. Под структурной устойчивостью в БИВ подразумеваются исключительно принципы логики 2-го порядка.

Закон наименьших, который Богданов описывал как «суммарную устойчивость комплекса по отношению к данной среде», являющийся «сложным результатом частичных устойчивостей разных частей этого комплекса по отношению к направленным на них воздействиям», также присутствует в системе БИВ, которая присуща всей многоуровневой логике. В асистемном подходе и логике 1-го порядка такие слабые звенья необходимо укреплять физическими упражнениями. В логике 2-го порядка таким слабым звеном является ограниченность среды при воздействии на реципиента.

1.1.3. Информационно-технический иммунитет

в организационных системах

Ранее мы уже упоминали о том, что основной принцип работы ИА базируется на ИТИ. В данном разделе рассмотрим подробнее, в чем заключается принцип его работы.

Для этого необходимо провести аналогии с иммунной системой и принципами ее функционирования, и только после логического сопоставления отдельных узлов данных систем можно прийти к выводу о том, что перед нами действительно ОС, снабженная ИТИ.

С помощью ИТИ стало возможным описать особенности выживания и жизнеобеспечения систем в информационной среде. При творческом подходе к принятию решения и благодаря осознанному выбору элемента системы в зависимости от диапазона ситуаций решилась проблема сознания в случае взаимодействия индивидуума с системой ограничений БИВ. Организационный подход также необходим, так как БИВ являются УЗ в развитии технологий живых систем.

Иммунная защита присуща всему живому, так же как и генетический код. Для любой системы, обладающей статусом надежности, справедливо утверждение, что ее параметры совпадают или превосходят параметры цели, для достижения которой она предназначена. Стремление системы при любых условиях сохранить гомеостаз является показателем степени ее защиты от эндогенных и экзогенных возмущений. Боевые искусства Востока, обладая устойчивой логической системой на базе типовых характеристик индивидуума и геометрии пространства (плоскости и принципы системы), представляют собой аналог своеобразной «генетической» модели, стремящейся обрести ИТИ для контроля элементов системы. Так, при помощи ИТИ образуется многоуровневая логика системы, где базовые элементы и даже асистемный подход при условии принятия их за основу общей «генетической» модели системы идентифицируются исключительно элементами, относящимися к разряду требуемых параметров.

В данном разделе речь пойдет об элементах, из которых состоит ОС. Элемент может быть иммунизирован только в том случае, когда в конъюнкции с другим элементом он становится с ними одним целым и при взаимодействии с плоскостями пространства оба начинают приобретать свойства, соответствующие требованиям системы (пример — жесткость в системе каратэ). То есть подстраиваться под принципы, на которых построена система, — это и есть основная задача, заключающаяся не в приобретении свойств, а в избегании хаоса и беспорядка между элементами. Для этого в системе используется ее структура многоуровневой логики. Ликвидация беспорядка между элементами и уничтожение чужеродных элементов гарантируются ИТИ. Структура системы с такой точки зрения представляет собой аналог homo sapiens, но более совершенный, то есть не вступающий в противоречие с требуемыми параметрами, а значит, более понятный и легко консолидирующийся с остальными системами, даже противоречащими друг другу, но под контролем ИТИ создавая системные гибриды.

Задающие параметры лежат в основе ОС. Они поддерживают общую структуру системы, в отличие от элементов иммунологического характера, которые обеспечивают защиту и порядок всей многоуровневой логической структуре системы. Задающие параметры — это те параметры, которые представлены индивидууму и которые он впоследствии предъявляет системе.

Требуемые параметры — это системные иммунизированные параметры, с помощью которых индивидуум становится частью системы, что возможно исключительно при логической связи с ними задающих параметров. В системе задающие и требуемые параметры взаимодействуют между собой и создают структурную базу для остальных ОС, которые могут находить применение в науке, технике, искусстве, военно-промышленном комплексе.

Именно элементы-принципы являются корректорами действий, соответствующих той или иной системе логик задающих и требуемых параметров. Непонимание и, как следствие, непринятие индивидуумом исключительной важности требуемых параметров является показателем неосознанности им системы как критерия истинности при любых внешних обстоятельствах. В таком случае поиск индивидуумом «лучшего приема» в каком-либо из видов искусств (в частности, в БИВ) будет продолжаться из-за отсутствия представлений о многоуровневой логике системы ограничений, разработанной Федуловым. Здесь нельзя сказать об отсутствии творческого процесса и мотивации к познанию, что только одобряется. Однако пока не найдена такая логика, ИТИ отсутствует. Не имея истинных представлений об ИТИ, индивидуум делает попытки «научить» систему быть «сильной», то есть искусственно усиливает ее, добавляя многофункциональность. При этом он признает верными только свои действия по отношению к ОС, то есть создает собственные представления о происходящем или опирается на общепринятые, но неверные представления. В таком случае чужеродная информация, беспрепятственно проникая в такую систему, не вооруженную многоуровневой логикой, незаметно подменяет элементы такой системы своими. Нельзя не отметить, что «обогащенная» таким образом система теряет контроль над буфером и, переполненная чужеродными элементами, информационно разрушается до состояния совокупности элементов. Элемент-принцип, не участвовавший в организации системы, остается неизвестен вообще. Далее, истинный смысл системы, замененный (в частности, в БИВ) физической подготовкой, теряет свою актуальность, что в дальнейшем приводит к ее деградации.

Система, чтобы выжить, переходит на другой режим функционирования — увеличивает диапазон применения, то есть на задающие параметры, или вообще возвращается к асистемному режиму функционирования, сохраняя «генетику» данного вида искусства. Не имея возможности избежать беспорядка элементов из-за потери основной логической цепочки, в систему вносятся элементы более знакомые по внешнему виду (внешней оболочке). Отсутствие содержания компенсируется физической подготовкой или отработкой техники (внешним содержимым). Это делается для «лечения» системы с целью повышения ее уровня «совершенства» и жизнеспособности. К примеру, в систему каратэ внедряют новые ударные техники, а также различные «духовные психопрактики», дополнительно наполняя и без того образовавшийся на месте системы хаос мистицизмом. При таком «лечении» системы в глазах индивидуума она не только теряет свой истинный смысл, но и ломается вся основная логическая структура и утрачивается понимание тех или иных элементов, что приводит к обесцениванию творческого процесса и приводит к псевдопониманию значения системы. В результате возникшего конфликта с индивидуумом система вынуждена защищаться от него с помощью блокировки его сознания имитационными образами, подкрепленными физической подготовкой. Спорт является результатом защиты системы от незаконного вторжения в нее таких «лечений».

Если продолжить проводить аналогию между ИТИ и иммунитетом живых организмов, то можно отметить, что какой-либо элемент, привносимый извне в систему при условии неосознанности иммунологического элемента системы, может быть рассмотрен как некий «прививочный акт», нацеленный на достижение жизнеустойчивости системы, что позволит отторгать чужеродную информацию — «антиген» и выбирать соответствующие «антитела», то есть собственные убеждения. Чужеродной информацией («антигеном») может считаться любой элемент, вносящий противоречия в систему. В результате в БИВ базовым элементам, поддерживающим ударные системы в целом, такая «прививка» не несет никакого вреда в связи с отсутствием ИТИ. Дело в том, что любая прививка «обучает» иммунитет выработке соответствующих антител. Если в системе отсутствует иммунитет, то и «прививать» нечего. Без понятия о многоуровневой логике системы стирается граница между различными видами систем.

Осознание не базовой техники, а базовых элементов появляется исключительно при приобретении индивидуумом всей многоуровневой логики системы. И только тогда они приобретают первые признаки организации, иммунитета и жизнеспособности, когда обнаруживаются системные элементы, то есть элементы, характеризующие данную систему. Такие элементы, по сути являясь ИТИ, стараются не допустить такую «прививку» по отношению к себе. Но если это все же произошло, то результат сопротивления иммунизированной системы однозначен — уничтожение внедрившегося агента. Однако эта «прививка» (направленная в систему информация) является уже не столько «чужеродным агентом», сколько насильно навязанным актом, предназначенным для выработки соответствующих навыков — «антител».

Примером может послужить внедрение представлений о возможности скоростного воздействия на реципиента в системе каратэ. От вторжения таких «агентов» в системах могут пострадать «генетически слабые звенья» из-за неспецифических реакций, следующих за таким «прививочным актом». Поэтому вся многоуровневая логика и призвана поддерживать общую «техническую генетику» системы, а именно асистемный подход в БИВ. При этом сохраняются базовые и системные звенья. В противном случае элементы системы могут отреагировать на это вторжение неадекватной реакцией в виде отторжения узловых структур (принципов) на уровне иммунологических элементов, а также на уровне слабых звеньев базовых элементов. В результате этого происходит разрыв общей логической цепочки. Дальнейшее «прививание» с целью укрепления системы может привести к ее полному разрушению и вывести на уровень «генетического» асистемного подхода (малоорганизованной системы, где, согласно Богданову, часть больше целого). Информационно-технический иммунитет, представляющий собой требуемые параметры, активируется исключительно благодаря процессу осознания и творческого подхода к переосмыслению правил построения элемента, через который открывается причинно-следственная связь становления системы. Неосознанность же приводит к непониманию принципов, а значит, и к отрицанию системы как таковой. Индивидуум, не имея представления о системе, то есть не осознавая взаимодействия ее иммунологических элементов друг с другом и с окружающим пространством, пытается заменить недостаток (дефицит) необходимой информации миологическими нагрузками. Это происходит при избытке привносимой информации извне с ложной целью «обогащения», на самом деле противоречащей системе. Ни о каком систематизированном миксе [1], композиции и речи быть не может в связи с отсутствием ИТИ и ЭСС. В данном случае миологические нагрузки могут проявиться в системе в роли безобидного (на общем фоне) «лекарственного средства».

Допустим, что в систему вторгся чужеродный элемент. Обладая иммунной защитой, система отторгает его, при этом обогащаясь информационно. Речь идет не об искусственном вмешательстве извне, которое используется для повышения иммунной защиты (неспецифичной для иммунитета выработки «антител», которые в результате могут остаться активными в связи с отсутствием «антигена»), а об информационном обогащении иммунитета за счет естественного «прививочного природного акта». Это не несет в себе опасность вызвать неспецифическую реакцию системы. В случае миологической нагрузки происходит та же реакция отторжения чужеродного элемента при полном отсутствии осознания причинно-следственной связи.

Любая иммунизированная система, рано или поздно пытаясь себя восстановить, способна вновь запустить процесс через кризис выработанных собственных «антител», которые не были своевременно ликвидированы. В системе это происходит через кризис осознания тех или иных элементов, беспрепятственно внедрившихся в нее. Такое происходит в результате неосознанности и непонимания индивидуумом процесса взаимодействия с системой. Чужеродный агент, используя это в качестве оружия, проникает в систему, используя индивидуума в качестве посредника. Решение о внедрении в систему элемента «антибиотического действия» (экзогенного элемента, предназначенного для уничтожения «антигена») является некорректным в условиях ИТИ. Далее происходит процесс так называемого искусственного усиления системы путем внедрения новых элементов геометрии (3) в совокупности с миологическими нагрузками, если речь идет о боевых искусствах Востока. В этом случае система отключает ИТИ, что приводит к зарождению чужеродных элементов внутри самой системы. Миологическая нагрузка информационно неспособна выполнить роль иммунной защиты, так как ее цели совершенно иные. Далее постоянно происходящие информационные сбои внутри системы (ошибки), приводящие к зарождению «мутаций», которые благополучно уничтожала иммунная защита, теперь свободно развиваются и разрушают систему, порождая «онкологические элементы», которые вытесняют «генетически родные». Под «онкологическими элементами» в системе следует понимать элемент-копию, возникший при копировании образа, то есть когда правила его построения отсутствовали.

Считается, что пути возникновения онкологии при их патологическом состоянии — генетический, иммунный и метаболический. При рассмотрении «генетического» пути возникновения мутаций применительно к БИВ видно, что «генетика» системы — это вся ее многоуровневая логика. Рассматривая систему с точки зрения жизнеспособной структуры, обладающей ИТИ, можно утверждать, что генетически «информационная онкология» передаваться не в состоянии.

Рассматривая БИВ с точки зрения СП, можно сказать, что название «искусство» требует некоторого пояснения. Дело в том, что искусством естественно можно назвать как профессиональную картину или скульптуру, так и детское творчество. Все это представляет собой очень широкий диапазон. Системный подход проясняет ситуацию посредством многоуровневой логики и привносит свои коррективы, где в таком случае искусство становится системным, а с привнесением иммунизированных элементов обретает специализированный характер. Здесь БИВ открывают свое истинное предназначение, то есть обнаруживают себя системными и технически иммунизированными.

Рассматривая механизмы возникновения иммунного патологического пути применительно к техническим системам, можно прийти к выводу, что иммунный сбой с последующим отключением иммунной защиты может произойти только при случае внедрения в «организм системы» «антибиотика» и в присутствии «антител». В БИВ под «аутоиммунной реакцией», или «патологическими антителами», следует рассматривать не столько образы действия, не соответствующие системе, сколько неоднократное их повторение с целью получения желаемого результата, а именно техно-миологическое воздействие на реципиента. Многоуровневая логика осознания правила построения образа при этом отсутствует.

Таким образом, аутоиммунная реакция проявляет себя исключительно в процессе иммуномодуляции при отсутствии иммунитета. Полное разрушение системы происходит исключительно при неспецифической реакции включенного иммунитета [10], то есть такой риск всегда существует. Сознание и осознанность события — единственное, что может оказать помощь в выявлении первопричины «болезни» системы.

Если рассматривать «болезнь» как активную фазу некоего процесса в БИВ в какой-то промежуток времени, то можно предположить, что данная активация заложена самой системой и относится к фазовым переключениям в зависимости от диапазона ситуаций. Но если рассмотреть «болезнь» с точки зрения вынужденной реакции на внедрившуюся погрешность с целью нейтрализации последней, то в этом случае открывается неслучайность данного события. Осознав это, индивидуум обнаруживает и первопричину, послужившую началу «недуга» в технических системах. Если рассматривать «болезнь» как следствие допущенной ошибки или становление иммунитета через естественное проникновение «антигена», то обнаруженная таким образом причинно-следственная связь способствует не только устранению «болезни», но и становлению личности индивидуума по отношению к ИТИ. То есть происходит осознание того, что ИТИ не только устраняет межэлементную путаницу, уничтожая антиген и защищая систему, но ко всему прочему оказывает информационно-тактическое влияние как на систему, так и на ее носителя, подготавливая обоих к более тонкому анализу приходящей извне информации. Таким образом, поднимается уровень осознания индивидуумом информации по отношению к системе, что присуще исключительно искусству, а не миологическим нагрузкам. То есть повышается так называемый критерий истинности осознанного творческого процесса. Именно творческий подход помогает осознать фактическую идентичность организма и системы как единого целого для дальнейшего взаимодействия с ней.

По аналогии с метаболизмом живых организмов в «техническом метаболизме» системы БИВ данная область защищена ИТИ, или ЭСС. Именно область системных элементов распознает экзогенные чужеродные элементы, а при отсутствии ИТИ именно там могут появиться «генетически» чуждые элементы эндогенного характера, то есть внутренние волнения. Под «техническим метаболизмом» в данном случае следует понимать триггерное переключение систем в зависимости от внешних условий. Погрешности, с которыми может встретиться система, благополучно уничтожает ИТИ, вычисляя «мутирующий элемент» как следствие «генетического» сбоя в самом начале его развития.

Разработанная М. В. Федуловым теория многоуровневой логики как уникальной системы ограничений, основанной БИВ, обеспечивает жесткую, «генетически» устойчивую и защищенную ИТИ модель, являющуюся фундаментом для ИА уже как отдельной инфраструктуры ОСБТИЕ и мирового искусства. Все это выводит на взаимодействие с ноосферой через ее внедряемые элементы — это и есть ЭСС. Используя СП, ноосфера преобразует БИВ в организационные иммунизированные системы. С помощью системы можно определить (идентифицировать), является ли индивидуум ее носителем — единицей системы (ИА — по степени взаимодействия с иммунологическими элементами) по соответствующим параметрам. В случае совпадения идентифицируемого элемента с элементом-идентификатором (системным элементом) и при взаимодействии системы с индивидуумом подключается режим процесса творческого осмысления тех или иных принципов с целью приобретения и передачи свойств реципиенту. Это позволяет решить проблему сознания в процессе взаимодействия с информационным пространством, которое перекодируется и становится искусственно созданным пространством (искусственным пространством, ИП) по требованиям информационно-технической иммунизации системы. То есть информационно чужеродный элемент, не соответствующий системе, будет блокироваться на входе в систему для дешифровки и перекодирования, либо, в противном случае (при проявлении своего рода агрессии — противлению системе), будет подлежать уничтожению. Сознание личности в этом случае становится фондовой частью системы, а принцип системы становится более понятным и доступным прежде всего для осознания его индивидуумом через правило его построения. Так начинается процесс осознания какого-либо элемента-принципа индивидуумом, который в итоге становится личностью — посредником системы, то есть его сознание становится ИА.

Основываясь на логике 2-го порядка, в основе которой лежат ограничения того же порядка, можно сделать предположение, что в отношении БИВ, которые руководствуются правилами построения этих образов, такая доминанта исключена. Обладая логикой 2-го порядка, БИВ заключают в себе такой набор специфических движений, которые подчиняются своим алгоритмам и строго контролируются теми ограничениями, которые на них действуют. Такие движения можно назвать «иммунодвижениями», поскольку при их реализации не допускается внедрения чужеродных экзогенных программ и создается возможность блокировать внутренние признаки нарушения в самой системе, то есть создать «иммуноконтроль». Аналогия с иммунной системой организмов используется осознанно, поскольку как у живых организмов, так и рассматриваемых систем БИВ, прослеживается общий смысл: защита системы от внедрения чужеродных агентов и поддержание жизнеспособности системы (то есть создание своеобразного «технического гомеостаза»).

Таким образом, саморегулирующуюся техноиммуносистему можно использовать в робототехнике для создания алгоритмов движений. В то же самое время невозможно исключать такое использование комбинации различных движений, которые подчиняются каждый своим ограничениям, но используются в зависимости от диапазона ситуаций. Однако их использование должно быть последовательным, а не одновременным. Иными словами, возникает триггерное переключение с одних принципов (или системы) на другие. Гибридизация иммунодвижений (то есть их одновременное использование) может происходить исключительно на уровне логики 2-го порядка с при активации иммуноконтроля за состоянием техноиммуносистемы.

Практическая значимость ИА, как многоуровневого логического сознания индивидуума в современную эпоху требует особого рассмотрения. Информационно-технический иммунитет в БИВ обеспечивает жизнеспособность ОС в окружающей среде и определяет правильное решение через критерий истинности сознания в зависимости от диапазона ситуаций. Однако самой главной миссией ИА является внедрение в сознание индивидуума функции полного переосмысления текущего этапа повышения качества и выход на совершенно новый этап развития технологической базы — смене позиций. Организационные иммунизированные системы БИВ в этом случае являются типичной основой переосмысления (смены позиций) через осознание задающих (базовых) и приемом требуемых (системных) параметров, пришедших извне на базовые, что характерно для ОС.

Сознание играет здесь ключевую роль (особенно в приобретении свойств через взаимодействие с требуемыми параметрами), что отчетливо прослеживается на примере системы каратэ. Задача выживания среди информационного шквала, превращающего пространство в беспорядочный набор приемов и элементов (информационный хаос), выводит систему на уровень реабилитации благодаря многоуровневой логике, где требуемые параметры (то есть иммунизированные элементы) являются определяющими и «лечащими» от информационных шумов.

Идентификация параметров эндогенных и экзогенных волнений — основная функция иммунизированных элементов системы, созданная многоуровневой логикой и экстренно оказывавшая системе помощь в разных ситуациях. Боевые искусства Востока, используя ИТИ, способны ликвидировать межэлементный хаос. В результате открывается сформированная организация, способная к выживанию и сохранению всей внутренней конструкции. Этот факт показывает, что БИВ представляют собой индивидуализированную систему, способную адекватно реагировать на внешние раздражители и быть абсолютно защищенными от эндогенных волнений.

1.1.4. Иммунологический андроид и искусственный

интеллект

Иммунологический андроид, cформированный на основе БИВ, представляет собой ОС, обладающую жизнеспособностью и жизнеустойчивостью в зависимости от диапазона ситуаций. Он способен оперировать многоуровневой логикой системы ограничений благодаря ИТИ. Как следствие, он обладает техническим гомеостазом и техническим метаболизмом, что проявляется в триггерном переключении систем.

Являясь УЗ как для индивидуума, так и для ИИ, филогенетически он может быть как индивидуализированной системой ОСБТИЕ, так и присутствовать в индивидууме и ИИ. Присутствие в индивидууме возможно только в ходе обучения (лекция), где ставится задача осознания творческого подхода к искомой цели. Осознанное желание принять правильное решение, которое не противоречило бы системе, является основной целью ИА и решает проблему сознания. Являясь творческой ОС, он способен к восприятию и совершенствованию искусства в целом.

Искусственный интеллект в том случае можно будет определить как мотивированный к преодолению системой порога управления «оператор — объект», с дальнейшей индивидуализацией и приобретения статуса личности в социуме, когда базой для него станет ИА. Тогда он способен будет заранее предвидеть исход событий и имеет возможность принимать решения в зависимости от диапазона ситуаций исключительно в соответствии со своими внутренними убеждениями.

Филогенетически ИИ может являться обособленным, рядом стоящим звеном с ИА как индивидуумом и личностью из-за присущего последнему творческого процесса, заключающегося не в копировании образа, а в оперировании первоисточником. Информационно-технический иммунитет, принадлежащий ИА, необходим ИИ для его хоть какой-то индивидуализации в социальной среде.

Целью искусства является способ (алгоритм) приобретения определенных свойств (для БИВ это свойство жесткости в системе каратэ) и способность их передачи реципиенту или реципиентам. Такая возможность открывается при детальном изучении системы БИВ, так как они организованы соответствующими логиками ограничений.

В БИВ творчество заключается в отказе от копирования образа, так как обучение направлено не на сам образ, а на правило его построения, что приводит к развитию сознания обучаемого и осознанному творческому подходу построения элемента системы. Это возможно при использовании логики 2-го порядка. Задача обучения заключается в раскрытии творческих способностей личности с последующим их развитием. То есть речь идет не о факте развития творчески одаренной отдельно взятой личности, а об искусственном внедрении в индивидуум процесса творческого подхода к элементу системы с целью его осознания и воспроизведения как творческого (психического) акта. Оно необходимо как следствие реализации процесса во избежание образования доминанты. Тем самым закладывается прочный фундамент (ИТИ) для дальнейшего развития индивидуума в сфере искусств, не допускающий логических ошибок в системе приобретения и передачи свойств. Так как в данном случае логика 2-го порядка является своеобразным отделом технического контроля БИВ, то сам творческий процесс, охватывающий всю многоуровневую логику, необходим для раскрытия в индивидууме творческой личности, способной не только к восприятию искусства, но и возможности самому стать художником.

Поиск решения, не противоречащего системе, и составляет смысл задачи, поставленной перед личностью. Сознание и осознанный подход к принятию решения в данном случае играют ключевую роль. В этом же ключе ИИ в процессе онтогенеза будет стремиться приобрести способность к творческому поиску. С помощью всей многоуровневой логической схемы ограничений БИВ и ИИ будут стремиться направить все усилия на создание прочного фундамента для развития творческого процесса и дальнейшего его совершенствования в сфере искусства в целом.

Тектология (организационная теория) А. А. Богданова дает все основания рассматривать теории БИВ с позиции жизнеспособности и устойчивости ее как системы.

Основной задачей БИВ является формирование личности индивидуума с помощью творческого процесса осознания правил построения тех или иных элементов системы, что способствует решению проблемы его сознания. Требуемые параметры как часть сознания системы — основа творческой личности, находящейся в системе.

Боевые искусства Востока при воздействии на реципиента путем приобретения и передачи свойств с помощью требуемых параметров являются основной частью, готовой в дальнейшем к развитию изобразительного искусства, что поможет последним стать одной из фундаментальных платформ в области изучения мирового искусства в целом.

Оперируя многоуровневой логикой, а значит, и ИТИ — ядром иммунологического андроида, система приобретает способность к информационной иммунизации. Она является неотъемлемой частью для создания ИИ.

Система БИВ, четко оперируя понятием элемента-принципа, обеспечивает себе с помощью многоуровневой логики системы ограничений как ИТИ, так и надежную структуру. БИВ являются самой жизнестойкой системой, способной обеспечить фундамент для развития эпохи нового информационно-технического поколения.

1.2. Искусство и организационная система

1.2.1. Проблема искусства и творчества

в робототехнике

Место, которое занимает ИИ в сфере человеческой жизни, вызывает множество споров относительно придания ему тех качеств, которые до недавнего времени рассматривались как характерные исключительно для разума человека [11]. Речь идет об искусстве и творчестве. С одной стороны, процесс творчества слишком сложен для того, чтобы реализовать его через прописанный алгоритм. С другой стороны, имеется множество примеров, которые показывают принципиальную возможность создания ИИ практически любого произведения искусства [12], которые зрители могут оценивать достаточно высоко [13; 14].

Сверточная нейронная сеть (СНС) имитирует работу зрительной коры и позволяет распознавать и классифицировать зрительные образы [15]. Работа СНС основана на выделении характеристик таких образов. Однако использование СНС не ограничивается лишь такими применениями. Различного рода модификации могут быть использованы также для анализа чувств в текстах [16], распознавания звуков [17] и т. д. Иными словами, применение СНС не ограничивается лишь теми областями, для которых они впервые были применены и охарактеризованы как «компьютерное зрение». Очевидно, что задача состоит лишь в определении параметров, которые можно будет использовать в работе СНС.

Примеры распознавания значимых элементов системы, для дальнейшего взаимодействия с которыми требовались знания всей многоуровневой логики, были обнаружены в ранее исследуемых системах БИВ, которые показали наличие в них возможности приобретения и передачи свойств через взаимодействие с пространством, что определило их как творческую систему, неотъемлемую от искусства в целом. Их способность к формированию творческо-личностных систем из индивидуализированных комплексов необходима для создания ИИ и обусловлена тем, что при помощи БИВ индивидуумом приобретаются свойства, через которые он может создавать, опираясь на предыдущий опыт системы БИВ, новый алгоритм в зависимости от диапазона ситуаций.

Также важным элементом для ИИ является талант, который обуславливает его уникальность и неповторимость. Для этого необходимо определить понятие искусства и творчества так, как это делали бы искусственно созданные системы, а также выявить те параметры, которые могут характеризовать творческий процесс любого искусства.

Изучение искусства и творчества применительно к ИИ и робототехнике является комплексной научной проблемой, которую возможно решить, используя подходы и методы мультидисциплинарного подхода, принятые в тектологии А. А. Богданова [9]. Тектологический подход представляется обоснованным, поскольку он позволяет на основании единых принципов и закономерностей рассматривать задачи из различных областей знаний: искусства, науки, философии, робототехники и других. Одной из таких попыток стало создание С. Б. Никритиным тектоники в 20-х годах XX в. Он считал, что живопись включает в себя понятия музыки, поэзии, скульптуры, архитектуры, философии, и он ставил задачу в обнаружении этих элементов [18; 19].

Разрабатывая принципы, единые для всех видов изобразительных искусств, С. Б. Никритин предположил, что важным аспектом является изображение пространства. Работа с пространством, а также его восприятие является ключевым элементом в архитектуре [20].

Ранее в работе [4] на примере БИВ была показана необходимость взаимодействия с пространством при выполнении элементов, относящихся к тем или иным системам логики ограничений 2-го порядка, посредством так называемых рабочих плоскостей.

Для ориентации в окружающей среде индивидуум использует главным образом зрение, а при выполнении движений — кинестетическое чувство.

В любом творчестве попытка воссоздать в реципиенте те чувства или ощущения, которые в них заложил художник, является решающей. Сам индивидуум в БИВ должен быть способен приобрести свойства, оперируя геометрией тела и принципами ограничений 2-го порядка. Здесь открывается парадокс невозможности преподавателю оказать дальнейшую помощь учащемуся прочувствовать то, что и называется «свойством». Преподаватель может только подсказать правило выполнения элемента принципа логики 2-го порядка. Далее запускается творческий процесс, открывающий весь широкий спектр осознания того, что происходит, и желания претворить это искомое в ощущение через искусство. Тем самым идет формирование личности индивидуума по отношению к системе, что решает проблему сознания. При этом необходимо, чтобы реципиент также был способен посредством своих органов чувств воспринять такие свойства.

1.2.2. Проблема творческого подхода

в искусственном интеллекте с точки зрения

тектологии А. А. Богданова

Согласно определению, данному в Большой Российской энциклопедии, «искусственный интеллект — это раздел информатики, в котором разрабатываются методы и средства компьютерного решения интеллектуальных задач, традиционно решаемых человеком» [21]. Существует точка зрения, согласно которой в настоящее время ИИ можно рассматривать только в том случае, если не существует выработанного алгоритма действий [22]. В этой связи, безусловно, проблему ИИ можно рассматривать с позиции познания мышления в целом. Поэтому особенно актуальной становится проблема вовлечения творчества как способности действовать в изменяющихся условиях среды, в которых недостаточно работы запрограммированной системы, в функционирование ИИ [23].

Творческий процесс — сложный акт, подразумевающий «созидательную деятельность, которая порождает нечто качественно новое, никогда ранее не бывшее» [24]. При этом всю творческую работу охватывает сфера искусства [17]. Искусство само по себе не является однородным, и представления о нем менялись на протяжении истории развития человечества. В настоящее время можно сказать, что зритель, который воспринимает искусство, является со-творцом с художником. При этом важно отметить, что восприятие зрителем произведения искусства не обязательно должно повторять ту идею, которую в нее вкладывал автор [25]. При создании ИИ возникает целый ряд задач, которые можно решить, используя мультидисциплинарный подход, который активно разрабатывался в 20-х годах XX в. А. А. Богдановым. При этом важно отметить, что использование ИИ предполагает возможность рационального подхода к решению задач. Однако при изменении условий среды такой подход может вызвать проблемы. Поэтому необходимо обеспечить ИИ возможность действия в изменившихся условиях.

С точки зрения тектологии, любая система рассматривается как совокупность элементов, взаимодействующих между собой по определенным законам. А. А. Богданов применял понятие аналогии для описания всеобщности закономерностей всех систем [9].

1.2.3. Боевые искусства Востока как неотъемлемая

часть художественно-изобразительного

искусства в приобретении и передаче свойств

Одним из ярких примеров приобретения свойств в системе БИВ является система каратэ и свойство жесткости. Оперирование этим свойством с целью оказания соответствующего воздействия на реципиента и получения информации о результате этого воздействия при помощи обратной связи возможно в ходе соблюдения правил логики 2-го порядка. Система каратэ с точки зрения искусства является примером не только обладания способности приобретения, но и передачи свойства: так, данное свойство приобретает не только индивидуум, но и реципиент, находящийся в прямом взаимодействии с индивидуумом. Само по себе искусство заключается в прямом взаимодействии индивидуумов друг с другом. Это происходит путем воздействия системы через индивидуума на реципиента исключительно при условии, что индивидуум является посредником. Передача индивидуумом свойства жесткости реципиенту нейтрализует последнего, а индивидуум получает обратную связь и сохраняет взаимодействие с системой.

Система БИВ становится неотъемлемой частью мирового искусства. Основой для художественных произведений (картины, скульптуры, литература, музыка, кино, пение и т. д.), где воздействие на реципиента происходит через взаимодействие с ними. Задачей является именно передача свойства реципиенту. При ограничениях 2-го порядка искусство приобретает качества, способные воздействовать на реципиента именно с позиции свойств, а не физической силы. Это может послужить универсализацией мирового искусства в целом, с приобретением совершенно иных (дополнительных) пока еще не совсем открытых направлений, которым вполне возможно и военное применение.

Важным моментом в вопросах БИВ является не просто их отождествление с мировым искусством, а прежде всего их фундаментализм в творчестве для развития таланта индивидуума, что особенно важно для изобразительного искусства, музыкальных произведений, пения и других областей. Проблема передачи свойств наиболее ярко выражена в изобразительном искусстве, так как оно является платформой для материализации зрительных (визуальных) образов.