Бесплатный фрагмент - Игра как жизнь. Часть 3

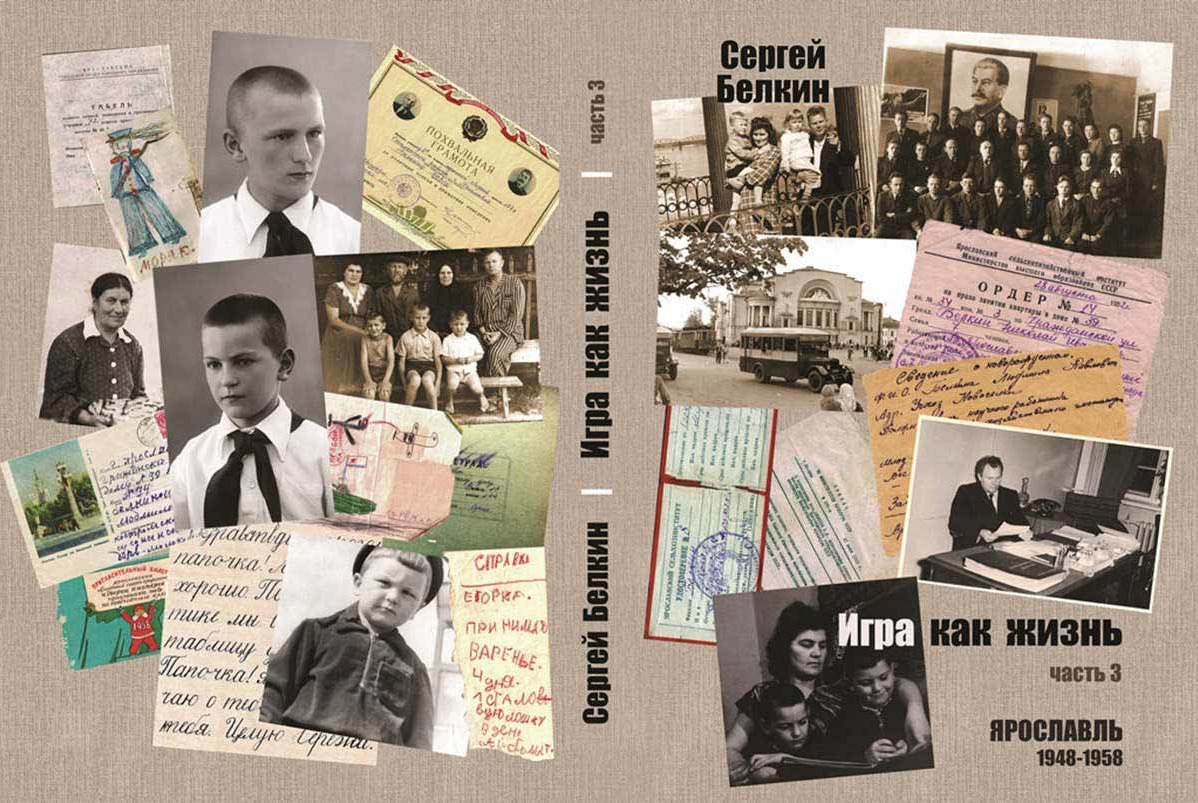

Ярославль, 1948-1958

Предисловие ко второму изданию

Второе издание третьей части подготовлено для электронной версии книги. Текст заново переработан. Многие иллюстрации в этом издании воспроизведены в цвете, а не в черно-белом варианте, как это сделано в бумажной версии.

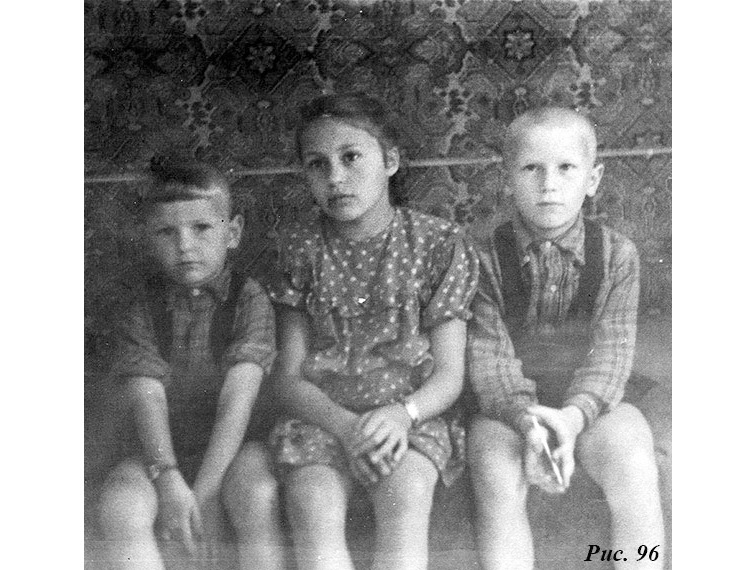

Структура книги осталась прежней. Стержнем повествования является жизнь семьи Белкиных-Христофоровых в период 1948–1958 гг., рассказанная от имени младшего из сыновей — Сергея.

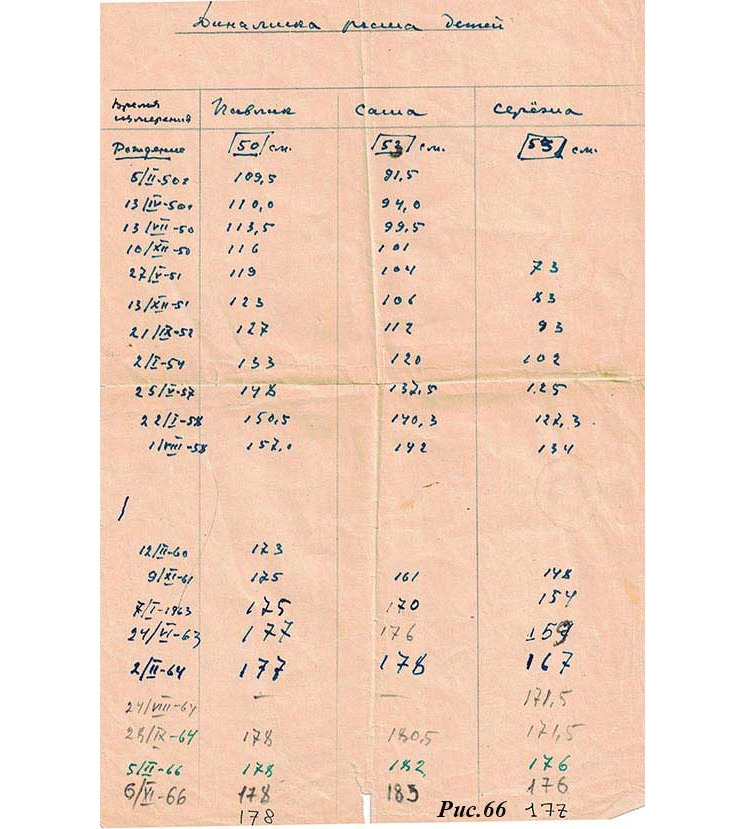

В этот период глава семьи — Н. И. Белкин — работал заместителем директора Ярославского сельхозинститута. Поскольку в 1957 году институт был переведен в Уссурийск, отдельная глава описывает процесс перевода института и его становления на новом месте в период 1957–1958 гг. В нескольких главах описывается жизнь семьи — ее быт, связанный с проживанием в разных местах: учхозе Новоселки, в стенах учебного корпуса института, в отдельной квартире. Много внимания уделено описанию процесса роста, развития и воспитания детей — Павла, Александра и Сергея, а также студенческим годам старшего сына Н. И. Белкина — Владлена, ставшего впоследствии известным русским советским поэтом. Рассказано об учителях, соседях, врачах — тех, с кем общались и дружили. Есть главы, связанные с городом Харьковом: в его пригороде на даче родственников семья ежегодно проводила летние месяцы. Несколько глав посвящено родине Н. И. Белкина — деревне Молоково Костромской области, особенностям жизни и быта.

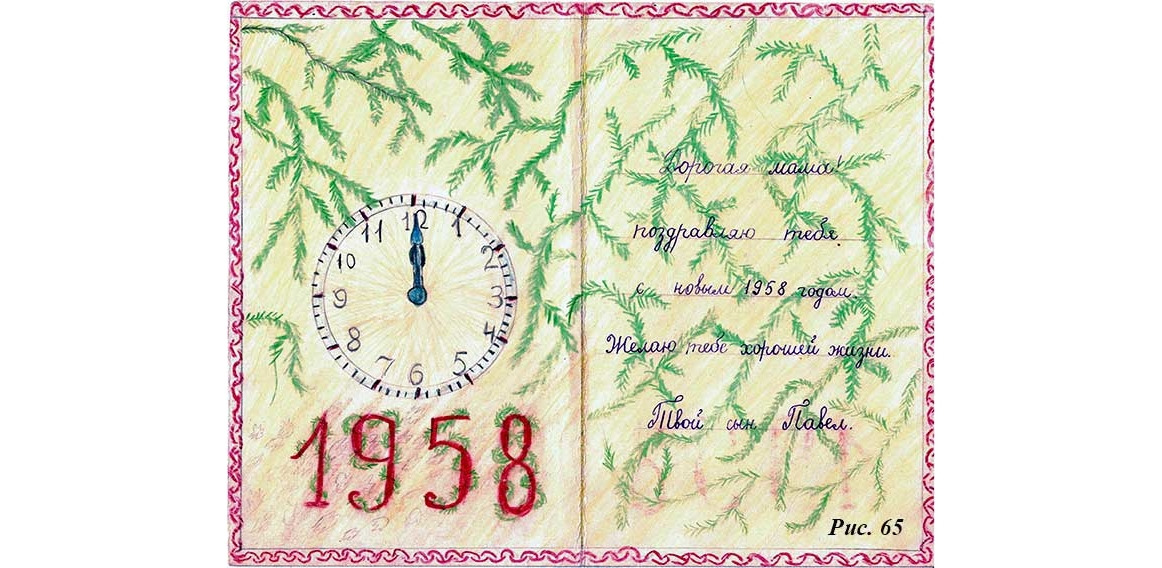

Основу повествования составили воспоминания автора и его брата Павла, а также большой семейный архив, в котором хранятся не только фотографии, но и много документов. В книге 440 иллюстраций, на которых они представлены.

Как и в предыдущих частях, составлена «хроника страны и мира» — краткие сведения о событиях отечественной и мировой истории периода 1948–1958 гг. Взгляд на движение «колеса истории» помогает осознать исторический контекст, понять причины радикальных перемен в судьбах людей, живших в переломные моменты истории. В заключительной части наряду с хроникой событий показана общая атмосфера времени и жизни людей в те времена: о чем говорили, о чем думали, какие песни пели и какие фильмы смотрели.

Вступление

Воспоминания — это не прошлое, вернее — не только прошлое. Это настоящее — для меня, вспоминающего. И это будущее — для тех, кто это когда-нибудь прочтет впервые.

Перед вами третья часть повествования — исследования, — которое можно было бы назвать «Род Белкиных-Христофоровых в контексте мировой истории XVIII–XXI веков».

Одна ветвь рода — Белкины — русские, корни которых происходят из Костромского края, вторая ветвь Христофоровы — греки, ведущие свою историю от античных эллинов, в древности освоивших Северное Причерноморье, Крым, затем переселенных в пределы Российской империи, во вновь созданный город Мариуполь.

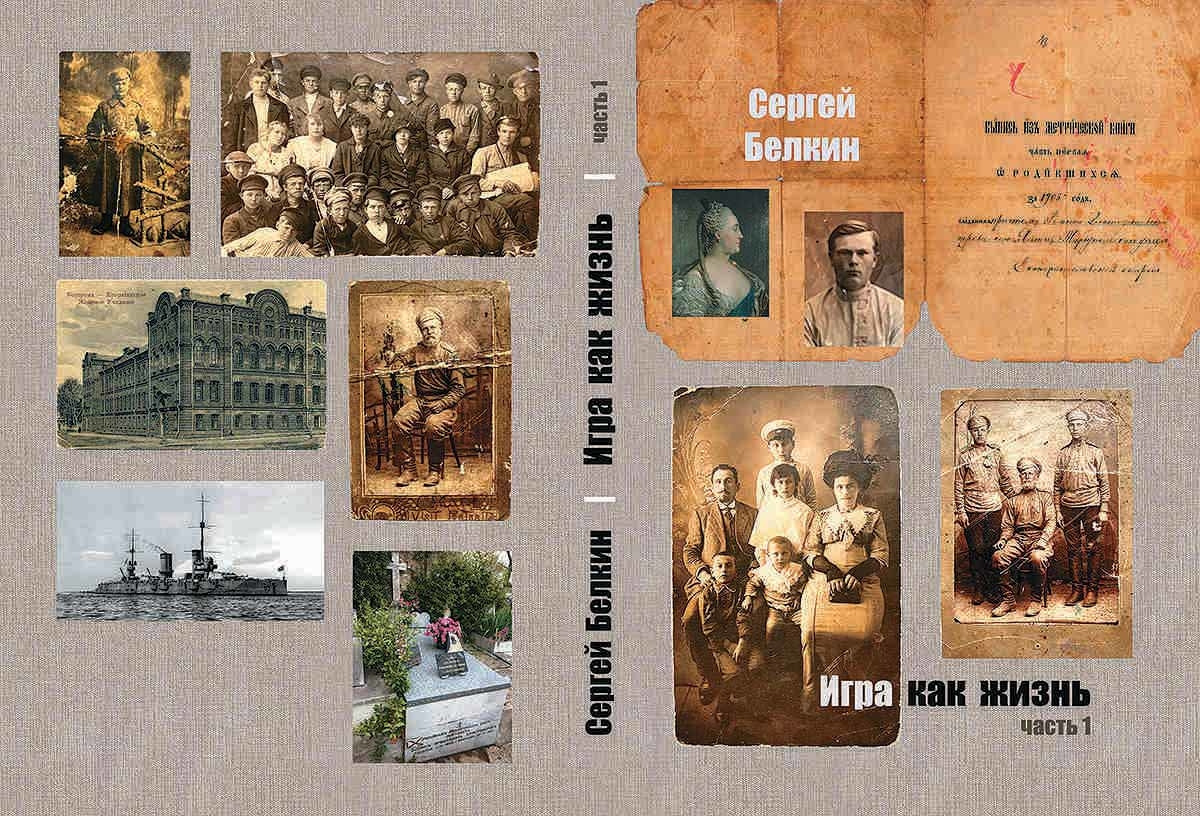

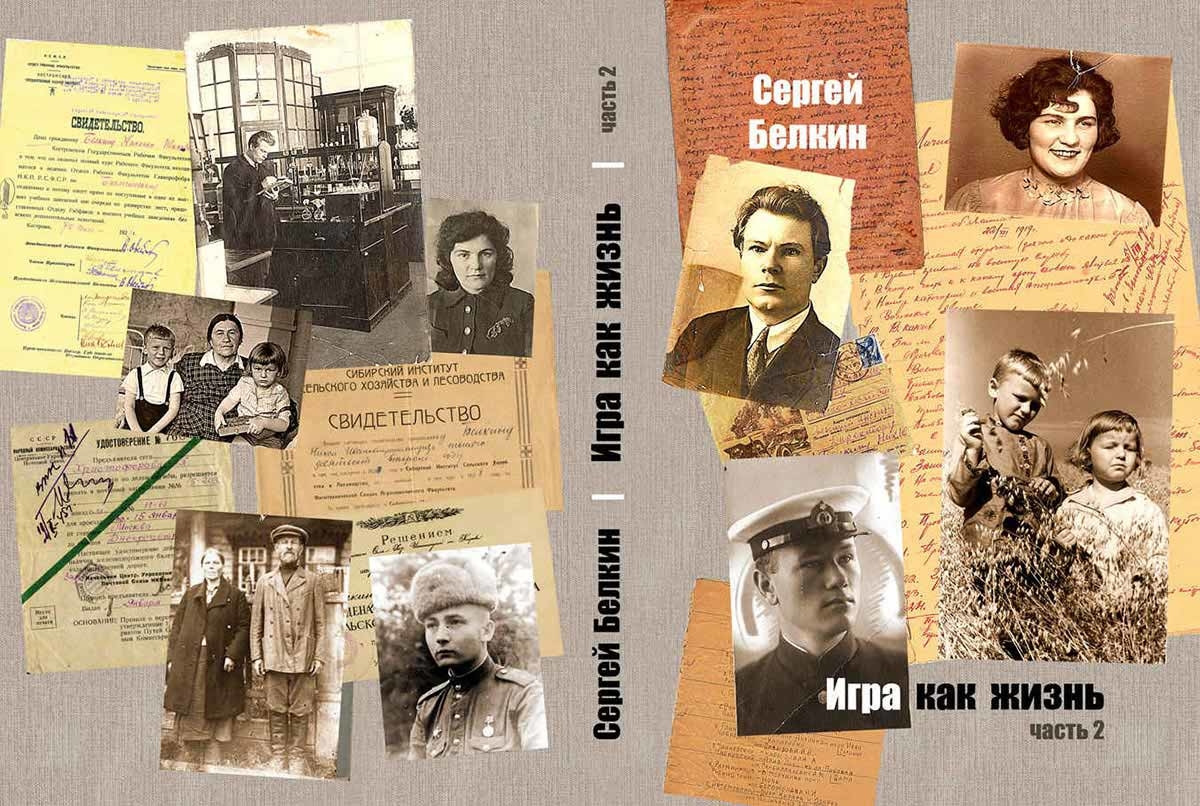

На иллюстрациях представлены развороты обложек бумажных изданий трех томов «Игра как жизнь». В первой части повествования рассказано о периоде с XVIII века до революционных событий и Гражданской войны XX века.

Во второй части описано довоенное, военное и послевоенное время: с 1923 по 1948 год.

Третья часть охватывает период 1948–1958 — годы, прожитые в Ярославле.

Ещё раз поясню выбор такого, как бы «неуклюжего», названия — «Игра как жизнь»: привычнее звучало бы — «Жизнь как игра». Перестановкой слов я стремился «переставить» и смыслы, сместить акценты. Судьбы людей во многом подчинены историческим событиям большого масштаба: переселение народов, расширение империи, войны, революции. Если смотреть на исторические события как на элементы «Большой Игры», ведущейся некими субъектами истории — эта метафора получила широкое распространение в современной теории геополитики, — то жизнь отдельного человека оказывается под сильным влиянием этой самой Игры с большой буквы: Игры в жизнь, Игры — подобной жизни, Игры — как жизнь, которая бывает и жесткой, и жестокой… Так что пусть «глаз цепляется» за неуклюжее название и возникает желание задуматься: почему же автор так его сложил?

В трех частях книги показано — как исторические события этих веков вовлекали в свои вихри жизни людей, формировали их судьбы. Удалось с документальной точностью проследить жизнь Николая Белкина и Людмилы Христофоровой, — встреча которых без вмешательства исторических факторов была бы маловероятной. Встреча, однако, состоялась и на свет родилась семья. Жизнь этой семьи оказалась очень насыщенной и поучительной. Ее описание составлено на документальной основе и семейных воспоминаниях.

Повествование ведется от первого лица: автор — сын Николая и Людмилы. «Персонажами» являются старшие братья автора — Владлен, Павел и Александр, а также многочисленные родственники. По отцовской линии это дедушка Иван Константинович и бабушка Анна Матвеевна, их дочери Мария, Глафира и Прасковья, семьи дочерей. По материнской — бабушка Люба (Любовь Ивановна), братья и сестры Людмилы: Леонид, Валентин, Виталий, Елена, Ксения, их семьи. Подробные сведения о каждом приведены в предыдущих томах.

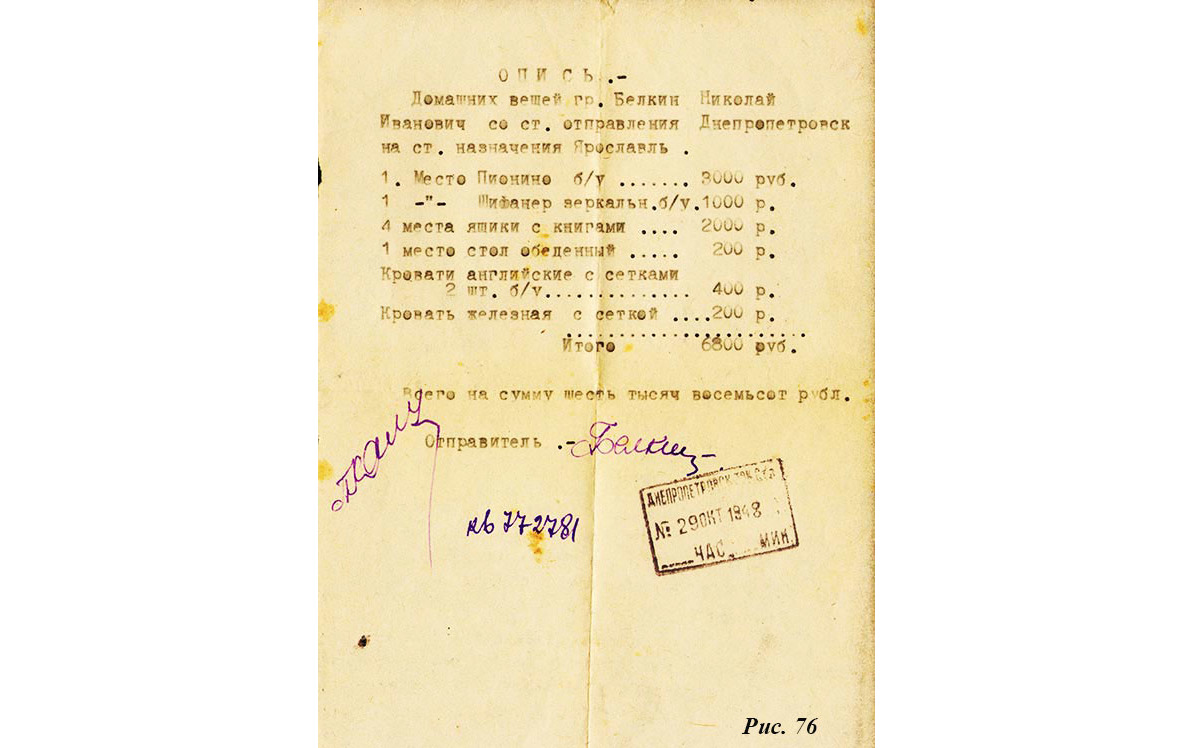

География жизненных путей охватывает многие города. У отца — Кострому, Иваново-Вознесенск, Омск, Днепропетровск. У матери — Мариуполь, Днепропетровск. Военные годы прошли в эвакуации — в Саратове и Уфе. Встреча в Днепропетровске Николая Белкина и Людмилы Христофоровой — наших отца и матери — привела к рождению семьи. Последующая судьба влекла их по новой траектории: из Днепропетровска пришлось — вместе с родившимися там сыновьями Павлом и Александром — переезжать в Ярославль.

Работая над этой частью, я погрузился в прекрасный мир нашей семьи, города и страны — мир в котором интересно, насыщенно, не всегда просто, но всегда счастливо жилось многим. Я стремился донести и до читателя те образы и эмоции, которыми мы жили в прошлом и которые я заново переживал, работая над книгой.

* * *

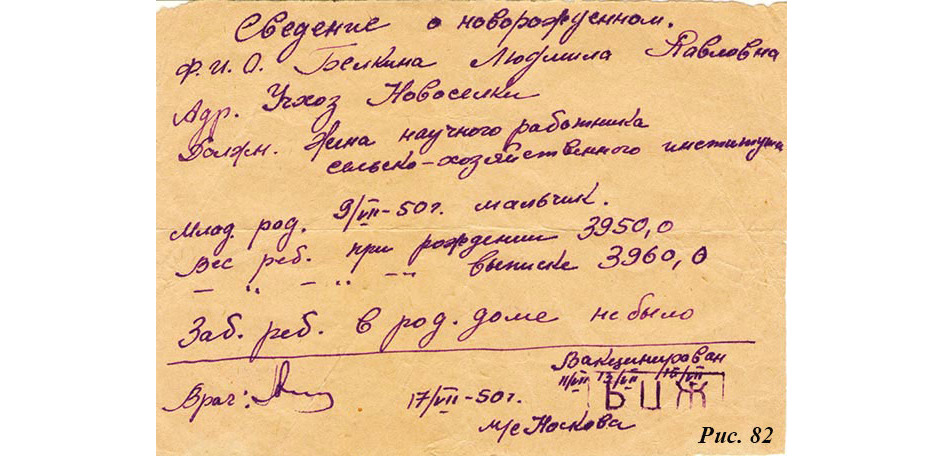

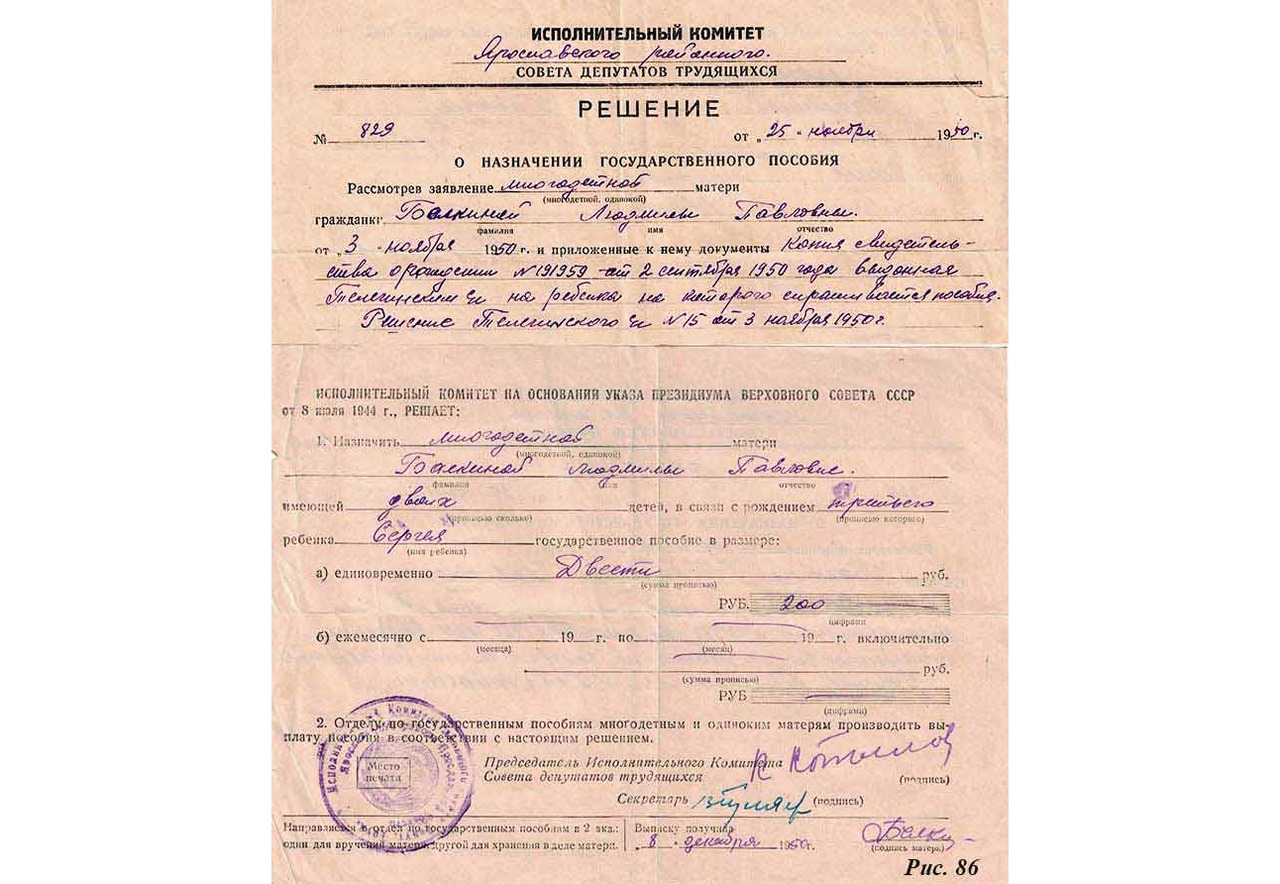

До переезда в Ярославль родители жили в Днепропетровске, там они и познакомились ещё до войны. Отец — Николай Иванович Белкин, бывший до войны директором Днепропетровского сельхозинститута, — вернулся в разрушенный войной город в 1944 и приступил к возрождению института. Вскоре к нему присоединилась и Людмила Павловна Христофорова, с которой они и в период эвакуации — в Саратове и Уфе — были вместе. В Днепропетровске в августе 1945 года у них родился сын Павел, а в декабре 1947 — Александр. Я родился в 1950 году уже в Ярославле. В предыдущей второй части книги подробно описана их жизнь — и работа отца, и быт семьи до переезда в Ярославль. Там же рассказано и о тех драматических событиях, которые вынудили Николая и Людмилу Белкиных покинуть Днепропетровск, искать работу и жилье, переезжать в другой город с двумя маленькими детьми. Описана и сама процедура перевода Н. И. Белкина из Днепропетровского сельхозинститута в Ярославский. Представлены выразительные документы той эпохи, в которых хорошо видна работа государственного аппарата тех лет. Отец все препятствия преодолел, невзгоды выдержал, продолжая упорно трудиться, заботиться о семье и стремиться к своим целям. Шаг за шагом он двигался вперед, добивался результатов и в своей научной работе, и в других делах. Главным делом на новом месте стал, конечно, Ярославский сельхозинститут: его становление, развитие. Главной заботой — студенты: отец был и всю жизнь оставался превосходным, талантливым, ответственным и любимым студентами преподавателем. Главной мечтой оставалась наука, а главной любовью — семья.

Отец

Ярославль

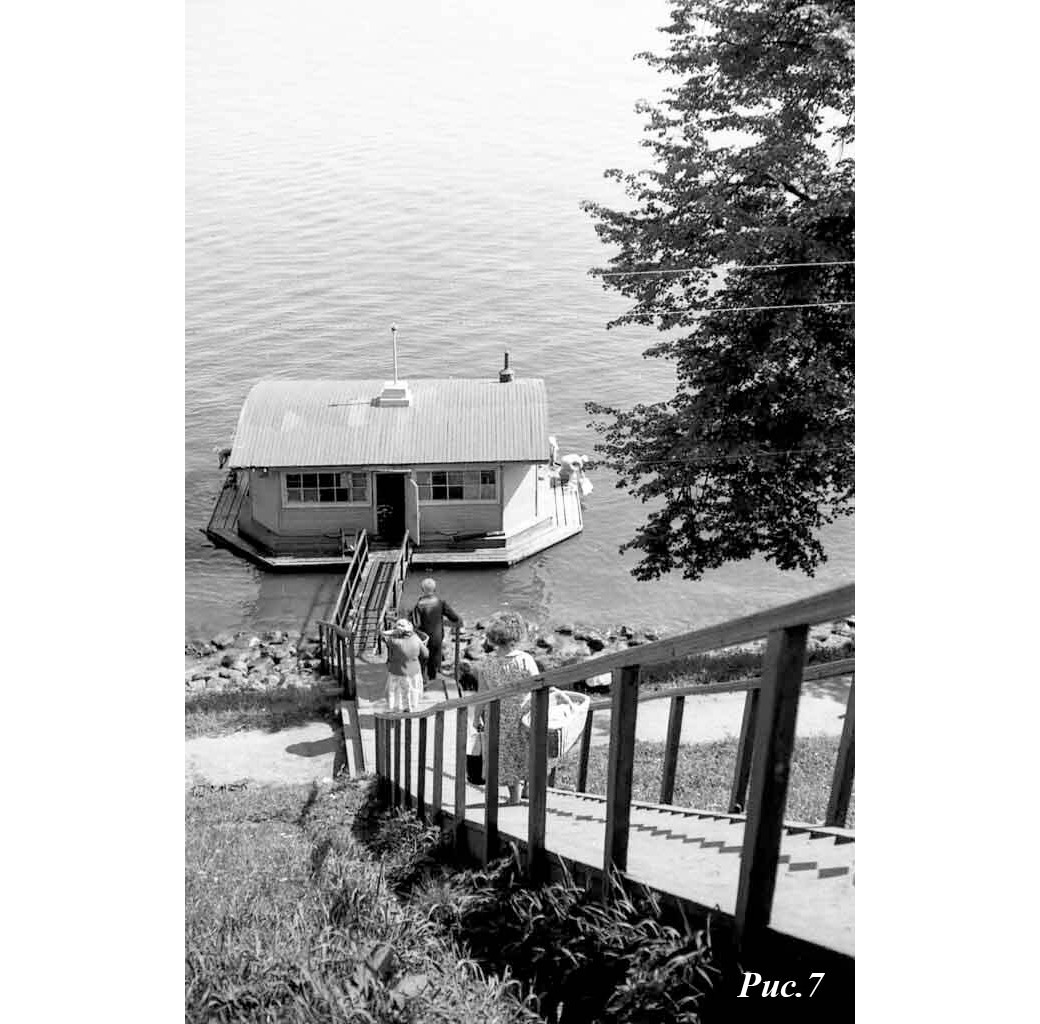

Каким был Ярославль в эти годы? Поделюсь не только своими детскими впечатлениями, но и куда более информативными воспоминаниями старшего брата Павла, хранящимися в семейном архиве. Здесь они процитированы почти в полном объеме. Помимо воспоминаний в нашем архиве сохранилось немало документов, писем, фотографий. Кроме того, использованы и фотографии той поры, взятые из открытых источников в интернете. Например, на фото 4–8 — старая пристань, площадь перед театром им. Ф. Волкова, весенний двор, павильон для полоскания белья на Волге, зимний вид улицы, взятые на сайте https://360yaroslavl.ru и https://humus.livejournal.com.

Эти фотографии позволяют представить — каким был город в далекие пятидесятые…

Прежде чем опереться на семейные воспоминания и архивы, заглянем в 49-й том Большой советский энциклопедии, вышедший из печати в 1957 году. В статье о Ярославле рассказано и об основании города в 1010 году Ярославом Мудрым, и о столичном статусе города в Ярославском княжестве, и о создании в начале XIX века Демидовского лицея, и о появлении железной дороги в его последней четверти. Упомянут и столь любимый горожанами и туристами арочный железнодорожный мост через Волгу, построенный в 1913 году. Сказано, что город был одним из крупнейших центров русского зодчества и изобразительного искусства, а также о том, что созданная здесь в 1750 труппа Ф. Г. Волкова положила начало первому профессиональному публичному русскому театру.

Разумеется, в энциклопедии не забыли и о революциях 1905 и 1917 годов, равно как и о «белогвардейском мятеже» 1918 года. Отмечено, что в годы Великой отечественной войны ярославские предприятия играли важную роль в снабжении основных оборонных отраслей. Например, шинный завод поставлял 70% шин страны всех типов, автомобильный завод выпускал самосвалы, остальные заводы выпускали широкий спектр продукции: электромоторы; осколочно-фугасные снаряды и 82-мм мины; суда и военные катера; синтетический каучук и латекс; сжатый воздух, кислород, хлор, азот; лаки и краски; оборудование для железных дорог, компрессоры; обувь и полушубки для армии и др. Неудивительно, что город подвергался налётам немецкой авиации: всего их было совершено 13, враг сбросил на город 1146 фугасных и 1832 зажигательных бомб. В результате этих налетов погибло свыше 400 человек и около тысячи ранено.

В энциклопедии дана краткая справка и о существовавших в городе учебных заведениях. В этом томе (№49, «Эволюция–Яя»), вышедшем, повторю, в 1957 году, но подготовленном к печати на год раньше, среди высших учебных заведений города упомянуты технологический, педагогический и медицинский институты. А вот Ярославского сельхозинститута — нет, как будто его и не было никогда! В последующих изданиях БСЭ, равно как и в современной электронной версии этого многострадального и такого важного — не только для нашей семьи — института тоже нет.

А ведь он был!

Похоже, именно мне выпала честь и ответственность рассказать об этом институте хотя бы то, что смогу. Его более полная история, надеюсь, ещё будет кем-то написана. Архивы института ждут исследователей. Возможно, ныне существующая Ярославская сельхозакадемия, возникшая через двадцать лет после ликвидации ЯСХИ, найдет эту тему важной и нужной для собственного развития. Формально Сельхозакадемия не является преемницей ЯСХИ: она создана заново. Но на ее сайте есть страничка, в которой упоминается ЯСХИ как предшественник в деле развития сельскохозяйственного образования в области. Это вселяет надежду в то, что полноценная история ЯСХИ будет когда-нибудь написана. А пока я расскажу то, что знаю.

Ярославский сельхозинститут

В сороковые годы в стране было свыше полусотни сельскохозяйственных институтов. В принципе, покидая Днепропетровск, отец мог искать работу в любом из них. Направления всех его поисков мне неизвестны, но в семейном архиве случайно сохранилось свидетельство того, что он обращался или планировал обратиться, в частности, в Казань, где имелся институт сельского хозяйства и лесоводства. Ярославль, возможно, привлекал его тем, что это было близко к его родине — Костроме и области, — где жили родители и сестры. Да и сам город, думается, отцу был вполне по нраву. Но главными мотивами были, разумеется, не симпатии, а сама возможность трудоустройства с предоставлением жилья. Должности, на которые отец мог претендовать, были конкурсными. Подавать заявление можно было только туда, где объявлен конкурс на замещение вакантной должности. Мало того: необходимо, чтобы министерство согласовало как увольнение с предыдущего места работы, так и прием на новое место, — таков был тогда существовавший в стране порядок.

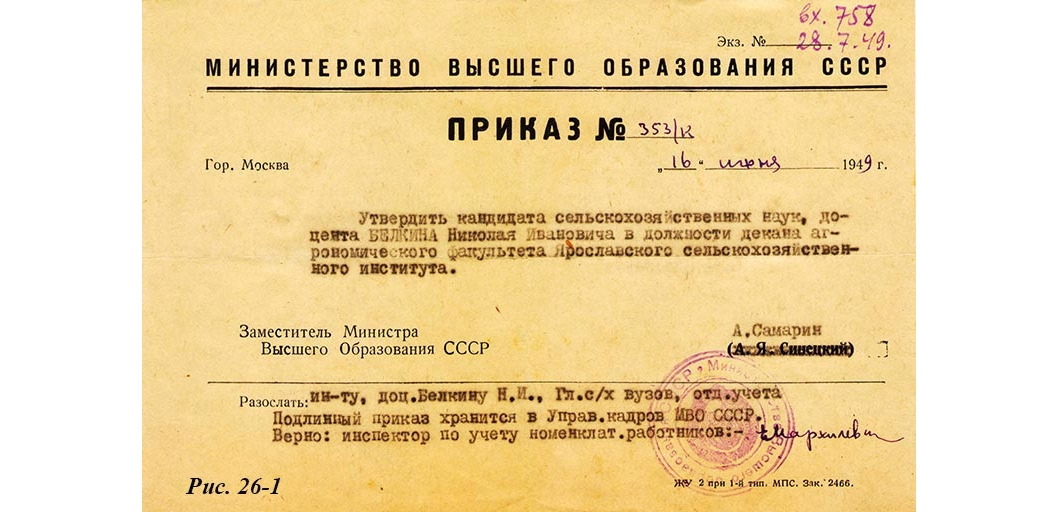

Отец, будучи доцентом и кандидатом сельскохозяйственных наук, принял участие в конкурсе на заведование кафедрой агрохимии и почвоведения Ярославского сельхозинститута, выдержал его и был принят на работу в ноябре 1948 года. К этому времени у него уже был накоплен большой опыт работы, в том числе и в должности заведующего кафедрой. Так что он уверенно погрузился в разработку учебных планов, подготовку курсов, оснащение лабораторий и пр. Трудился, видимо, отец, как всегда, хорошо, поэтому уже в июне 1949 года его дополнительно назначают деканом агрохимического факультета.

Ярославский сельхозинститут (ЯСХИ) появился незадолго до этого: в марте 1944 года было принято решение Совнаркома СССР, а с ноября того же года начались занятия на двух факультетах: агрономическом и зоотехническом. Первый набор 1944 года состоял всего из 70 студентов. То есть в 1948 году это был совсем ещё молодой, можно сказать, юный вуз, только лишь готовившийся выпустить первых специалистов. Думаю, что возможность принять участие в развитии института, формировании его кафедр, организации учебного и научного процессов привлекали отца, накопившего уже немалый опыт именно такой работы. К 1948 году у отца был десятилетний стаж работы руководителем — ректором, деканом, заведующим кафедрой в Днепропетровском сельхозинституте.

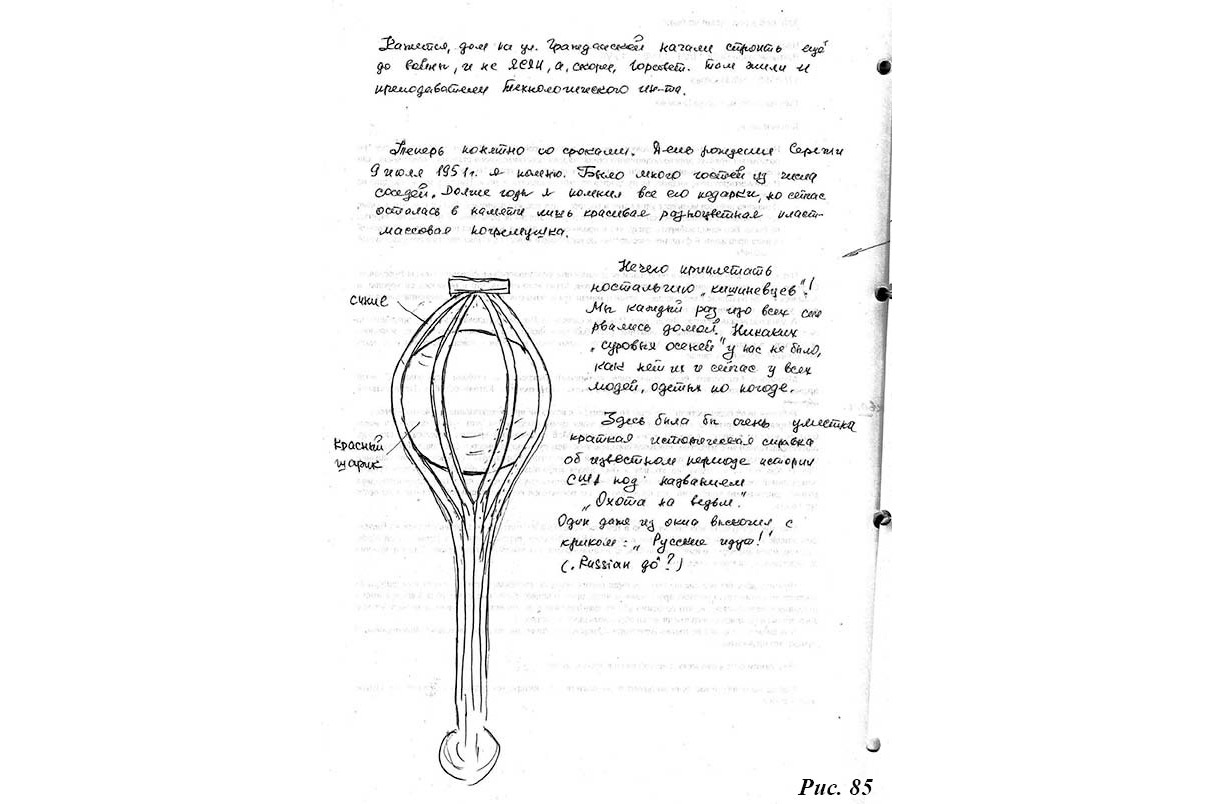

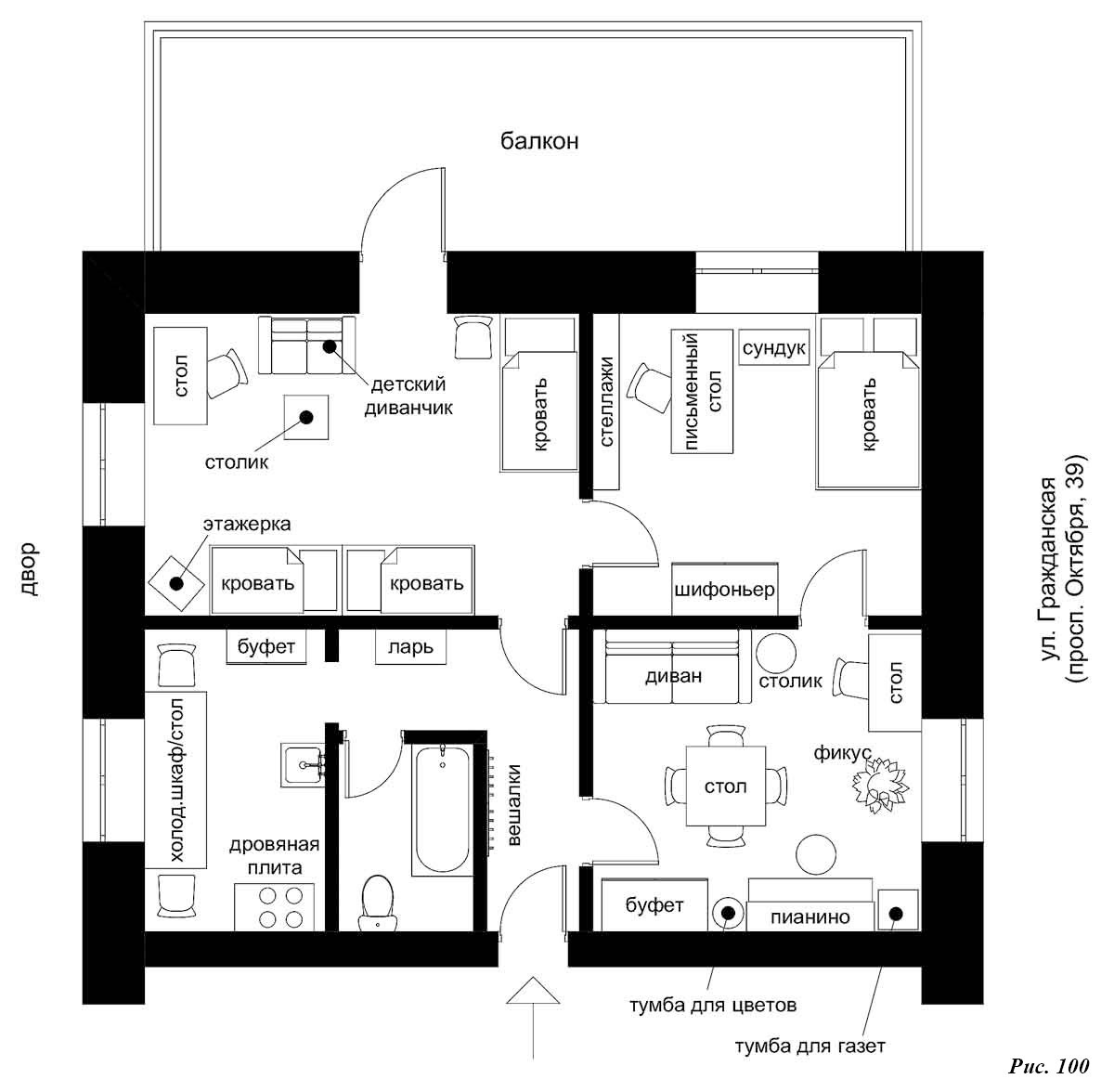

Институт с момента создания разместили в типовом 4-этажном здании средней школы в доме №103 по ул. Володарского. В этом здании разместилось все: и администрация, и учебные аудитории, и лаборатории и даже небольшое общежитие. Сейчас в этом здании расположился факультет архитектуры и дизайна Ярославского политеха (технического университета). На современной фотографии (рис.9) — вход в здание; вдалеке виден и второй такой же вход. Раньше всё выглядело несколько иначе: перед входами была более широкая площадка, слева и справа от входов на постаментах были установлены большие шары. В таком же точно здании на параллельной улице располагалась и наша школа №44, о которой речь впереди. У нее тоже были декоративные шары у входа, но и там они не уцелели.

Первым директором Ярославского СХИ с 1944 по 1946 гг. был Смирнов Виталий Максимович. Сколько-нибудь подробных сведений о нем у меня, к сожалению, нет. После него институт возглавил Анисимов Александр Архипович и оставался на этом посту до 1952 года. Александр Архипович не только работал с моим отцом, но и был нашим соседом: его квартира располагалась под нашей. Впрочем, это было недолго: новым директором института стал Герасимов Кузьма Прокопьевич, который заменил Анисимова не только на посту, но и в квартире, став нашим новым соседом: он вселился в ту же квартиру, которую до него занимал Анисимов. В этой должности Кузьма Прокопьевич пробыл вплоть до 1957 года — года перевода института в Уссурийск.

У нас есть возможность заглянуть в прошлое и своими глазами увидеть фрагменты жизни института, поскольку в семейном архиве сохранилось немало фотографий.

Начну с фотографии, сделанной, вероятно, около 1950 года (фото 10). В центре — отец, Н. И. Белкин, его окружают преподаватели и студенты. Никого из них я, к сожалению, опознать не могу, но фото мне представляется ценным из-за его способности донести до нас атмосферу времени, рассмотреть детали интерьера, выражения лиц, праздничную одежду и прически у женщин и девушек.

Ещё одна фотография того же года (фото 11). На обороте надпись: «Доценту Белкину Николаю Ивановичу от студентов 1-й группы 3-го курса агрономического факультета ЯСХИ». Снова в центре — Н. И. Белкин. Справа от него, вероятно, С. П. Плетюхин, слева — А. П. Красинский, далее — вероятно, Е. А. Сокольников. Некоторые студенты ещё в гимнастерках, другие — в пиджаках и даже с галстуками. Интересно, что двое в первом ряду — в валенках: видны заправленные в валенки брюки. На плакате с левой стороны снимка вблизи портрета Сталина призыв: «Силы демократии и социализма непобедимы!»

Представления о жизни института дадут нам и фотографии с торжественного собрания 26 ноября 1950 года, на котором профессору Алексею Петровичу Красинскому вручают ценный подарок: радиоприемник (рис. 12 и 13).

Узнаю модель: это радиоприемник «Балтика», один из самых распространенных в те годы. «Распространенных» не означает, что он был в каждой семье: далеко не в каждой! Должен сказать, что по своей ценности радиоприемник был просто-таки ошеломительным подарком! Уж и не знаю, в связи с чем, так щедро был награжден проф. Красинский (живший с нами в одном доме, во втором подъезде). Вручает приемник, видимо, А. В. Басов — о нем рассказ впереди. В центре стола президиума сидит улыбающийся директор Александр Архипович Анисимов, по левую от него руку спиной к нам привставший для получения подарка проф. А. П. Красинский. На другом фото с того же собрания (рис.13) ему пожимает руку наш отец — Н. И. Белкин. Он улыбается и выглядит молодо и задорно, на нем круглые — по моде тех лет — очки и вполне ещё густая шевелюра: и то сказать — ему здесь всего-то 48 лет! Слева — проф. А. И. Круглов.

Эти фотографии тоже передают атмосферу времени: портрет Сталина, стол президиума, накрытый скатертью (красной, надо думать), горшки с цветами, драпированный задник и второй ряд президиума, узнаваемые конические плафоны на лампах — такие встречались повсюду, занавеска на окне и багет, к которому она прикреплена. Ну и лица людей: это тоже очень важно подмечать. Хоть это и официальная обстановка с соблюдением всех тогдашних ритуалов, лица-то — живые и искренние!

А теперь — об А. В. Басове. Вот фотография, сделанная на параде 7 ноября 1950 года (рис. 14). На фото: слева Басов Александр Васильевич — заведующий учебной частью ЯСХИ, секретарь парторганизации; Белкин Николай Иванович — декан агрономического факультета, Круглов Александр Иванович — профессор и декан зоофака — зоологического факультета. Сведения о том, кто какую должность занимал, не очень точны. В имеющихся у меня источниках встречаются противоречивые данные. Скажем, на одной из виньеток зоофака 1953 года Басов подписан как «зав. кафедрой», а деканом зоофака указан — Хмельницкий В. В.

Фотография 7 ноября вполне традиционная для тех, да и последующих лет: на всех демонстрациях любили вот так фотографироваться. Люди общаются, пока колонна стоит, — а движение всегда было кусочно-непрерывным: постоят — продвинутся, постоят — продвинутся. В эти моменты и фотографируются, иногда — поют, пляшут и втихаря выпивают. Настроение царит веселое! В последующие годы, уже на моей памяти и с моим участием, на демонстрациях 1-го мая и 7-го ноября происходило то же самое. Менялось лишь оформление колонны, лозунги на транспарантах и портреты «вождей». На этой фотографии — Сталин. Через три года он умрет, в качестве «первого лица» станут носить портрет Маленкова, потом — Хрущёва. Изображений Сталина будет становиться все меньше и меньше, а через 7–8 лет его портреты, бюсты и памятники исчезнут отовсюду. Кроме историко-политических примет времени, есть и иные. Мне, хоть я и не историк моды, интересно рассматривать одежду: фасоны, материалы. У отца — двубортное драповое пальто с каракулевым воротником на подкладке из ватина, шарф, галстук, шляпа: классический, стандартный набор тогдашнего руководителя. Стоящий справа проф. А. И. Круглов в кожаном пальто и кепке: совсем нетипичная — для профессора — одежда. Скорее, так мог быть одет директор завода. Стоящий слева А. В. Басов выглядит и вовсе франтом: на нем хорошо сшитое и хорошо сидящее пальто из дорого материала. Он явно следит за своей внешностью, даже залом шляпы — продуманный, неслучайный. Вот у отца — залом шляпы такой, какой складывается «сам собой», без тщательного выравнивания полей и изгибов…

Познакомимся с биографией А. В. Басова, и нам станет ясно, что все эти мелочи — вовсе не мелочи.

Александр Васильевич Басов (1914–1988) с шести лет остался сиротой и воспитывался в детском доме. Окончил рабфак в Новочеркасске, затем — сельхозинститут в Вологде. Стал научным работником Вологодского института эпидемиологии и микробиологии, затем директором совхоза. В Ярославском сельхозинституте он начал работать в конце 1940-х годов: преподавал, был завучем и секретарем парткома, кажется, заведовал кафедрой. Вскоре после этих фотосъемок — в марте 1951 года — переехал в Новочеркасск. (В Википедии пишут, что в 1951 году он был директором ЯСХИ, но это не так: после А. А. Анисимова директором стал К. П. Герасимов.) В Новочеркасске он работает в Зоотехническом институте, становится кандидатом сельскохозяйственных наук, доцентом, а с 1954 года — он уже на партийной работе. С 1954 по 1962 год Басов прошел путь от секретаря по сельскому хозяйству до первого секретаря Ростовского областного комитета КПСС. Тут в его судьбе стали происходить исторические события. Вернее — исторические процессы налетели на Александра Васильевича: по нему ударило ставшее впоследствии знаменитым «восстание Новочеркасских рабочих». А. В. Басов не сумел договориться с забастовщиками и спустя несколько часов после начала забастовки покинул Новочеркасск. Удар был такой силы, что забросил Александра Васильевича на обратную сторону земного шара: он стал советником при правительстве Кубы по вопросам животноводства! Через три года он — министр сельского хозяйства РСФСР. Но ненадолго: в 1965–1971 годах А. В. Басов — Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Румынии, в 1971–1973 — Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Чили. Тут его настиг ещё один удар истории: отмечают, что его приезд в Сантьяго осложнил советско-чилийские контакты и негативно сказался на развитии ситуации, закончившейся свержением президента Чили Сальвадора Альенде. Пришлось пару лет отсиживаться в центральном аппарате МИД СССР. Но потом — Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Австралии и по совместительству на Фиджи вплоть до выхода на пенсию.

Оставил свой след не только в истории — моей и отечественной, — но и в воспоминаниях коллег по работе. Известный дипломат и переводчик Виктор Суходрев писал о нем: «Фантастический человек. Про него ходило столько забавных рассказов, что из них можно составить отдельную книгу. Например, я слышал о том, как он, будучи послом, приворовывал апельсины в супермаркетах, выпрашивал себе подарки в поездках по стране и тому подобное. Сотрудникам посольства часто приходилось краснеть за своего шефа».

А теперь вновь взгляните на его фото ярославского периода и согласитесь, что здесь была бы уместна банальная фраза «ничто не предвещало…»

Жизнь нашего отца складывалась иначе, нежели у А. В. Басова, например. Начало было чем-то похожее: рабфак, сельхозинститут, совхоз, научная работа, преподавание… Но Басов довольно рано сориентировался и нацелился на партийную работу. Для успешной партийной карьеры хорошо иметь нормальную трудовую биографию, высшее образование, ещё лучше — ученую степень; важно также проявить себя в общественной работе, попробовать чем-то руководить. При наличии этого и личных устремлений остается добыть одно: поддержку влиятельного лица, какого-нибудь партийного босса. Не знаю, кто эту роль сыграл в жизни Басова, но не сомневаюсь, что эта роль кем-то была сыграна. После этого общественное положение — статус — становится самым высоким: партноменклатура. Карьера таких персон может быть не только успешной внешне, но и вполне содержательной и полезной. Но может и не сложиться.

Если продолжить сравнение с отцом, то главным отличием было то, что отец считал самым привлекательным для себя «статусом» — саму деятельность, ее содержание. То есть, — научную работу, а не «погоны», должности и пр. Ради возможности заниматься наукой отец готов был от многого отказываться. Административная деятельность и руководящие посты, которые он занимал с того же возраста, что и упомянутый Басов, — лет с 35 — не вступали с его стремлением к научной работе в непримиримое противоречие, хотя он часто говорил, что административная работа «мешает», не дает уйти в науку целиком. Но административная работа что-то отнимала, а что-то давала — в смысле возможностей заниматься наукой. Да и прибавки к зарплате за административные нагрузки тоже играли свою роль. А вот партийная работа отца не привлекала. Я чувствовал в его словах, в интонации, с которой он об этом говорил в последние годы жизни, критическое отношение к партработникам. И оснований у него для этого накопилось немало. Среди прочих — те партийные — именно и прежде всего по партийной линии — преследования в Днепропетровске, которые вынудили его круто ломать судьбу, менять место жительства.

Вернусь к трудовым будням Ярославского сельхозинститута.

Фотографии дают нам возможность увидеть как проходили заседания руководства в кабинете директора института в 1957 году (рис. 15). Второй слева, в центре за столом — директор института Герасимов. Справа от него стоит Н. И. Белкин, заместитель директора по научной работе; далее вправо — проф. Круглов Алексей Иванович, крайний справа — проф. Ильин Сергей Семенович. Слева сидит — проф. Трусов Сергей Михайлович.

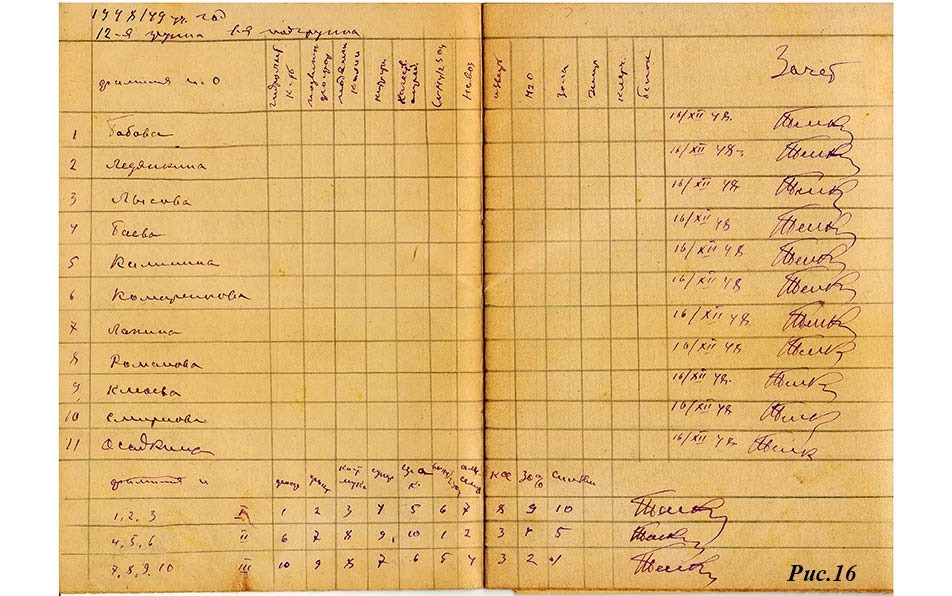

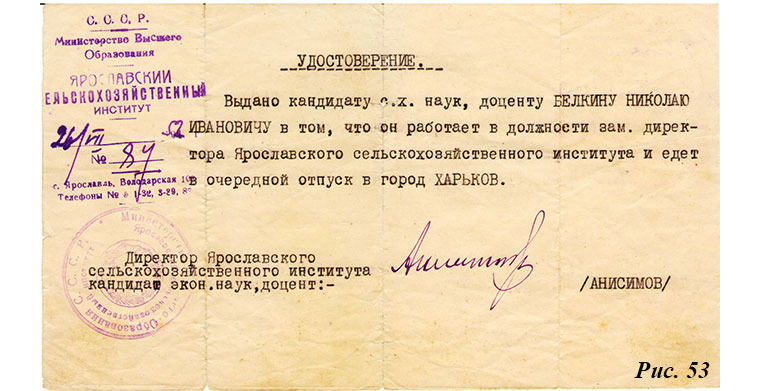

В семейном архиве уцелело немало разных записок, тетрадок и прочего, что сопровождает работу преподавателя. По некоторым из них можно судить, скажем, об отношении к бумаге, тетрадкам и прочим самым обычным вещам. В условиях послевоенного восстановления экономики многого из этих «обычных» вещей не хватало, бумагой дорожили. Даже официальные документы — приказы, справки, удостоверения и пр., печатали на половинке листа писчей бумаги, если текст можно было уместить. Самостоятельно сшитые тетради тоже не были редкостью. Сохранился, например, журнал успеваемости студентов по курсу «Агрохимия. Практические занятия», сделанный отцом из листов бумаги, сшитых вручную нитками (рис. 16).

Теперь, спустя семь с лишним десятилетий, разглядывая эти старые бумажки из семейного архива, понимаешь — как много за этим стоит, если отнестись к ним с интересом и любовью. Эти музейные артефакты способны воскресить связанные с ними события, реалии, переживания. Отношусь к этим «ненужным бумажкам» как к семейным сокровищам, помогающим хранить любовь и гордость за своих предков. Соприкосновение с ними соединяет с той непростой жизнью, которую они прожили.

ЯСХИ обучал не только студентов. На регулярной основе действовали «Курсы председателей колхозов Ярославской области». Одна из групп сфотографировалась с руководителями и преподавателями института (рис. 17). В центре группы отец в элегантном сером двубортном костюме. Посмотрите на лица председателей колхозов: умные, приятные, располагающие к себе люди. Так их, во всяком случае, воспринимаю я. Отмечу, что фото сделано у входа в здание института.

Дух времени передают и виньетки — формальные композиции из фотографий выпускников и преподавателей, делавшиеся повсеместно «на память». В нашем архиве их сохранилось немало, думается, они представляют значительную документально-историческую ценность.

В качестве иллюстрации размещу здесь виньетку выпуска 1948–1953 гг. зоологического факультета (рис. 18). На ней можно увидеть лица не только студентов, но и профессорско-преподавательского состава, прочитать их фамилии (нижний ряд, к сожалению, срезан при сканировании), — такой информации нет пока в доступных мне материалах по истории института. В семейном архиве хранится ещё несколько виньеток разных лет. Перечислю их — для будущих возможных исследователей истории ЯСХИ, которым я смогу эти материалы предоставить:

— Четвертый выпуск ученых-агрономов 1947–1952 гг.

— Агрономический факультет, IX выпуск 1952–1957 гг.

— Агрономический факультет, выпуск 1954 г.

— Агрономический факультет, выпуск 1955 г.

— Пятый выпуск ученых-зоотехников 1948–1953 гг.

— Зоотехнический факультет, IX выпуск 1952–1957 гг.

— Зоотехнический факультет, выпуск 1954 г.

Интересны и фотографии, на которых запечатлены разные этапы исследовательской работы и учебного процесса (рис. 19–22). На фото 19, например, «собака Павлова» — учебно-исследовательский эксперимент по изучению условных рефлексов. На других фото можно увидеть студентов в лабораториях, запечатлен процесс изучения волокон льна и т. п.

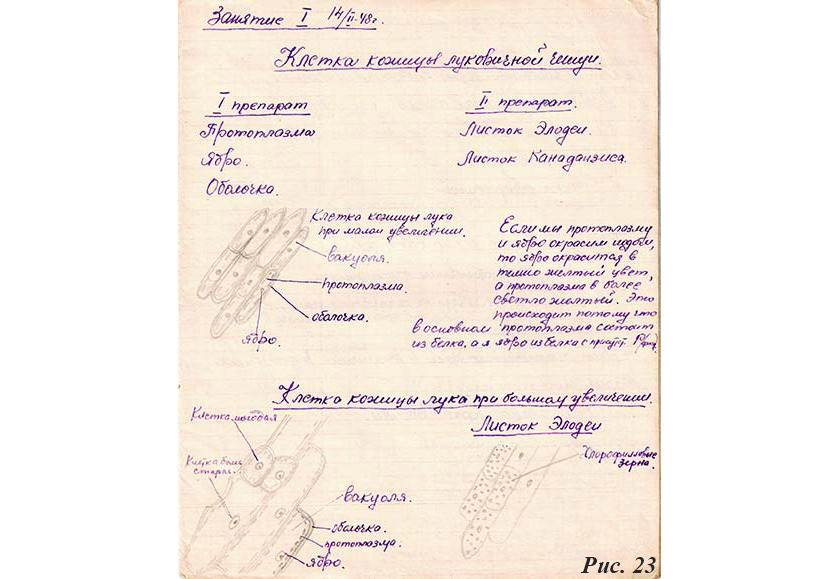

Иллюстрацией к теме «учебный процесс» может служить и сохранившаяся тетрадка «Практические занятия по ботанике с 14/II по 20/II1948 г.» (рис. 23). Это тетрадь Людмилы Белкиной, моей мамы. Ещё в Днепропетровске она какое-то время училась в сельхозинституте. Позднее, имея уже двух детей, какое-то время пыталась продолжать образование, потом эти попытки прекратила, но иногда в анкетах в графе «образование» писала «незаконченное высшее» — в те времена это была официально разрешенная ступень подготовки. Тетрадь маме было, видимо, жалко выбрасывать — уж больно аккуратными выглядели сделанные в ней записи и рисунки, возможно приятна была и просто память о незавершенной попытке обучения.

Направлениями научной работы отца были агрохимия — влияние удобрений на рост растений, их урожайность и пр., и физиология растений, в частности — проблема зимостойкости, ставшая темой его докторской диссертации. Исследования состояли в проведении экспериментов, призванных определить роль различных факторов в формировании тех или иных признаков и свойств растений. Эксперименты проводились на различных растениях, преимущественно сельскохозяйственных культурах. На одной из сохранившихся фотографий отец запечатлен среди высоких подсолнухов, которые, видимо, были одним из объектов исследования. Надо сказать, что для климатических условий Ярославля, подсолнухи выглядят действительно очень большими (рис. 24). Фото примечательно, в частности, и тем, что сделано 3 июля 1950 года: за 6 дней до моего появления на свет!

Выполняя административные обязанности — доцента, заведующего кафедрой и декана, — отец не прекращал научно-исследовательских занятий, работая над докторской диссертацией. Так, за два года — 1951–1952 — им написано четыре статьи. Две из них в списке трудов отмечены как «рукописные» (раньше это было принято), а две — опубликованы. Статьи «Тимирязев — великий ученый-дарвинист» и «Весенний уход за посевами» подготовлены в рукописном варианте, а «Политмассовая работа во время производственной практики» («Высшая школа», 1951) и «Ферментативные показатели зимостойкости озимых пшениц в связи с закаливанием и удобрением» («Биохимия», т. 16, вып. 6) — печатные. Две из них относятся, скорее, к педагогической деятельности, но две другие — к научно-исследовательской. Не стану здесь реферировать научные публикации, а вот о работе — докладе — подготовленном в порядке педагогической, политмассовой работы, расскажу. Назывался он «О долге советского студента».

Всякий, кто учился или работал в советском вузе, представляет себе чем была заполнена трудовая деятельность преподавателей и руководителей института. Жизнь регламентирована по дням и часам: существует расписание занятий, ему подчинено всё. Надо готовиться к лекциям и читать их, надо подготавливать лабораторные и практические занятия, затем проводить их. Надо также руководить курсовыми и дипломными работами, уделяя персональное внимание студентам и дипломникам. Кроме этого надо проводить исследования и эксперименты, писать научные статьи и защищать диссертации. Так что у добросовестного и продолжающего развиваться преподавателя свободного времени почти не оставалось. К таким — добросовестным и продолжающим развиваться — относился и отец.

В обязанности преподавателя входила просветительская и воспитательная деятельность. В институт приходили экскурсии школьников: на фото 25 — ученицы школы №37 г. Ярославля. Важной частью работы преподавателей было то, что называлось политико-массовой работой, так называемой политучебой. В каждой студенческой группе регулярно проходили политзанятия, на которых студенты по очереди делали доклады о текущем политическом положении, основываясь на материалах, опубликованных в газетах, прежде всего — в «Правде». Готовились и распространялись методические указания, брошюры и т. п. — «в помощь пропагандисту и агитатору». Время от времени поводились и большие собрания, на которых присутствовали студенты всего факультета. Они посвящались важным событиям: изучение материалов очередного партийного съезда или пленума, изучению речей партийных вождей и т. п. На таких собраниях, часто проходивших в формате «открытого партийного собрания» (то есть такого, на котором присутствуют не только члены партии, но и все остальные), выступали руководители института и приглашенные лекторы. Видимо, к одному из подобных собраний отец подготовил доклад «О долге советского студента», сделанный 26 марта 1951 года студентам агрофака. В архиве сохранился черновик, написанный на отдельных тетрадных листочках карандашом. Доклад целиком здесь приводить не буду (объем доклада — 56 страниц), приведу его фрагмент, показавшийся мне интересным и даже актуальным.

Американский образ жизни — вот идеал, к которому должны стремиться все государства, теряя свою национальную самостоятельность.

Американский журнал «Харперс Мэгэзин» опубликовал десять заповедей безупречного поведения государственного служащего. Эти заповеди полны горькой иронии: «Не ходи на собрания. В том числе и на танцы, чтобы тебя не обвинили в посещении антиправительственных сборищ. Не читай книг и журналов, даже географических. Для тебя будет безопаснее честно признаться, что ты не знаешь, где находится Россия и что она собой представляет… Не слишком критикуй фашистов и старайся избегать общества тех, кто откровенно высказывается на эти темы…»

Один из ученых — Торндайк — провел анкету среди студентов, преподавателей и безработных, окончивших колледж. С помощью анкеты исследовались виды страданий, неудач и лишений. <…> Вопросы, которые могут задавать только люди с американским образом мышления, настолько они умилительны и циничны: 1) За какую сумму вы согласились бы лишиться переднего зуба? — Преподаватели и студенты согласны за 5 тыс. долларов, а безработные — за 4,5; 2) За какую сумму вы согласились бы потерять всякую надежду на загробную жизнь? — Студенты и преподаватели согласны за 6,5 тысяч долларов, а безработные за… 50 (!) тысяч; 3) За какую сумму вы согласитесь потерять зрение? — Никто не согласился быть слепым ни за какую сумму; 4) За сколько бы вы согласились плюнуть на портрет своей матери? — Студенты и преподаватели согласны за 10 тысяч, безработные — за 25 тысяч долларов.

Очень выразительные примеры, а в докладе много подобных поучительных сведений. Когда-то мне, возможно, думалось, что эта американская анкета не претендует на слишком широкие обобщения, что американское общество не столь цинично в своем стремлении к обогащению. Сейчас, когда я увидел и узнал многое, в том числе и об американском обществе, я соглашусь с тем, что это вполне репрезентативная картина. Надо признать, что не только я, но и большинство людей моего поколения, прожив половину жизни при социализме в СССР, а вторую — при капитализме в России, поняли, что пропаганда об ужасах капитализма, которой нас пичкали в молодые годы, оказалась во многом правдивой.

Работа

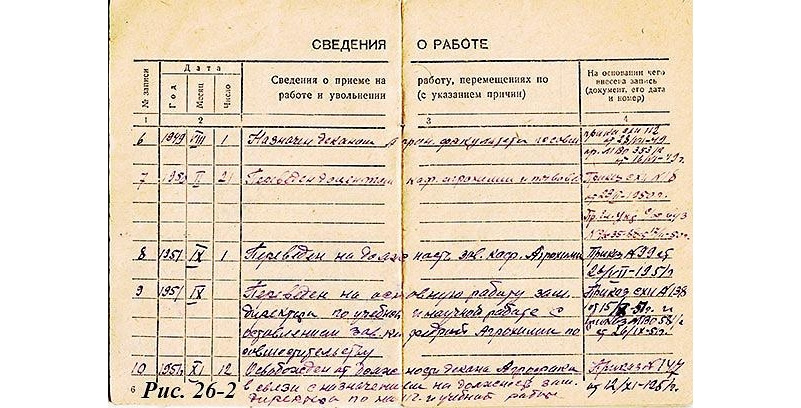

К работе в Ярославском сельхозинституте отец приступил 1 сентября 1948 года, пройдя по конкурсу на должность заведующего кафедрой агрохимии. Через год — в августе 1949 года — назначен деканом агрономического факультета, оставаясь при этом и заведующим кафедрой. Спустя ещё год — назначен заместителем директора по учебной и научной работе. Соответствующие записи внесены в трудовую книжку, сохранилось и служебное удостоверение 1950 года (рис. 26–27). Интересно и фото, сделанное на работе (фото 28): отец пишет перьевой ручкой, на столе — чернильница-непроливашка.

В эти годы отец стремился к завершению важного этапа научной работы: оформлению докторской диссертации. Материалов проведенных исследований было уже много, но для подготовки диссертационной работы к защите нужно было ещё немало потрудиться. Административная работа и учебная нагрузка этому, разумеется, мешали. Время на науку выкраивалось с трудом, поэтому естественной формой продолжения научной работы была бы докторантура. В период докторантуры с отрывом от производства докторанту выплачивалась стипендия в размере должностного оклада, но не более какой-то установленной суммы. Докторант при этом освобождался от своих должностных обязанностей и мог полностью сосредоточиться на подготовке докторской. При этом он брал на себя обязательство докторскую диссертацию в указанный срок полностью завершить и представить к защите. В архиве сохранилось заявление с просьбой о докторантуре. Вот его текст.

Директору Ярославского сельхозинститута тов. Герасимову К. П. от зам. директора по учебной и научной работе и зав. кафедрой агрохимии и физиологии растений, доцента Белкина Н. И.

Заявление

Прошу направить меня в 2-годичную докторантуру для окончания экспериментальной части и литературного оформления диссертации на тему: «Биохимическая характеристика зимостойкости озимых пшениц».

Из прилагаемого плана работы первая часть выполнена полностью, и результаты ее опубликованы; из 2-й части изучены только два сорта из 6-ти; третья часть не начата.

Учитывая сложность изучаемого вопроса, а также его новизну, считаю, что для окончания экспериментальной части и литературного оформления всей работы потребуется не менее двух лет.

Полученные мной результаты позволяют (с некоторым дополнением) разработать новый, оригинальный метод определения зимостойкости озимых пшениц (вероятно также и других растений). В первоначальном плане 4-я часть отсутствовала, поэтому эту часть следует рассматривать как дополнение.

Кроме того, сверх плана по данной теме исследовано влияние азота, фосфора и калия на зимостойкость озимых пшениц и вскрыта природа их действия.

28 мая 1955 года

Доцент Белкин Н. И.».

К этому прилагалась «Тема», «План работ» и «Характеристика». Сделаю несколько выписок из «Характеристики», составленной в 1951/1952 учебном году:

Белкин Н. И., 1902 г. рождения, русский, из семьи крестьянина, член КПСС с 1940 года, работает в Ярославском Сельхозинституте с ноября 1948 года в должности заведующего кафедрой агрохимии и физиологии растений, с августа 1950 года — в должности декана агрофака и зав. той же кафедрой, а с сентября 1951 года — зам. директора по учебной и научной работе и зав. той же кафедрой. <…>

Тов. Белкин оказывает постоянную помощь производству лекциями, статьями в областную газету, выступлениями по радио, многочисленными анализами почв и удобрений и т. д.

При постоянном усилии тов. Белкина Н. И. как зам. директора коллектив научных работников приступил к разработке комплексных тем большого значения, а институт положил начало регулярному изданию своих научных трудов.

Директор К. П. Герасимов

Секретарь парторганизации К. Ф. Новикова

К сожалению, отцу возможность уйти в докторантуру не предоставили, и пришлось продолжать совмещать большую учебную и административную нагрузку с работой над докторской. Это, разумеется, отдаляло сроки выхода на защиту и обретения ученой степени.

На фото 29 — отец за рабочим столом в своем кабинете. На переднем плане лежит толстая книга — это переплетенная машинописная рукопись докторской диссертации под названием «Зимостойкость растений». Название диссертации потом придется изменить, а под этим названием выйдет монография, но произойдет это только лет через десять.

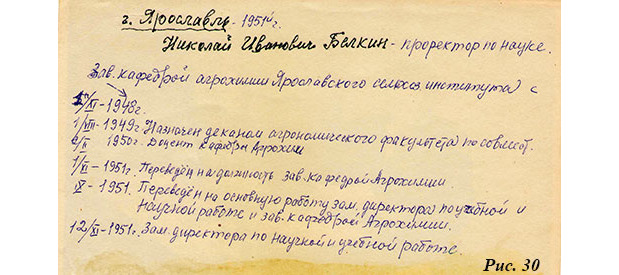

На обороте фотографии (рис. 30) мама описала должностной рост отца, — думаю, фиксировала просто «для памяти».

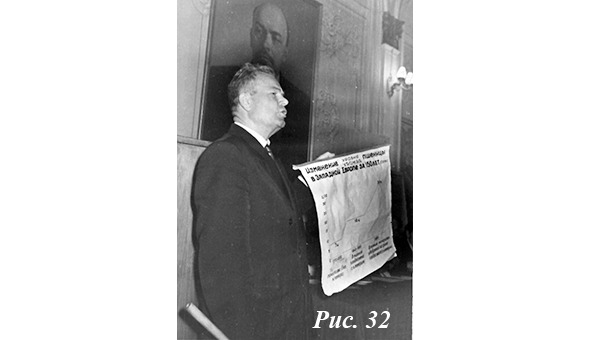

Приведу ещё две фотографии (рис. 31 и 32). На первой — отец за столом лаборатории, на второй — выступает на конференции. В те времена ещё не были распространены слайды и проекционная аппаратура. Все, что надо, делалось вручную в виде бумажных плакатов, прикрепленных к деревянным рейкам. Такой плакат, снабженный веревочкой, можно было подвесить или держать в руке — как отец на фото. Все плакаты, а также реечки и веревочки отец делал сам. Потом то же самое, когда пришло время, делали и мы — Павел, Саша и Сережа.

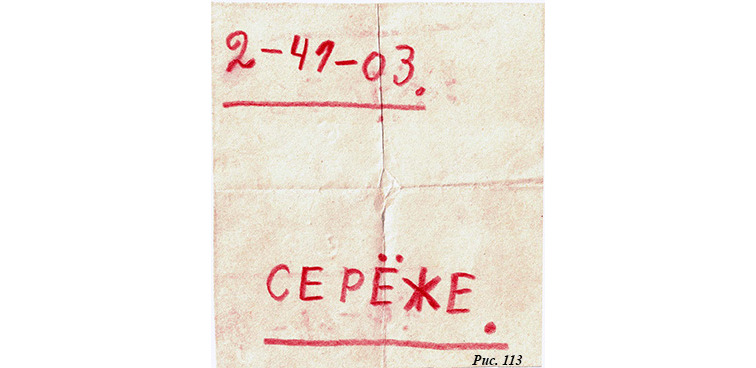

Совсем ещё маленьким ребенком я запомнил номер рабочего телефона отца, помню его до сих пор: 2-41-12. И позволял себе иногда звонить папе на работу, хотя это в семье не поощрялось, родители учили, что: телефон для деловых разговоров, а не для болтовни. Ещё я любил бывать у папы на работе, но это случалось нечасто. Однажды, помнится, я просидел целое партийное собрание — видимо, меня некуда было деть, а в другой раз я сидел на папиной лекции. Про партийное собрание я запомнил только то, что длилось оно невероятно долго и меня все жалели, хоть я и сидел не один, а с мамой (она тоже была членом партии и присутствовать на собрании была обязана), а про лекцию запомнилось только внимание ко мне со стороны студентов, больше — студенток.

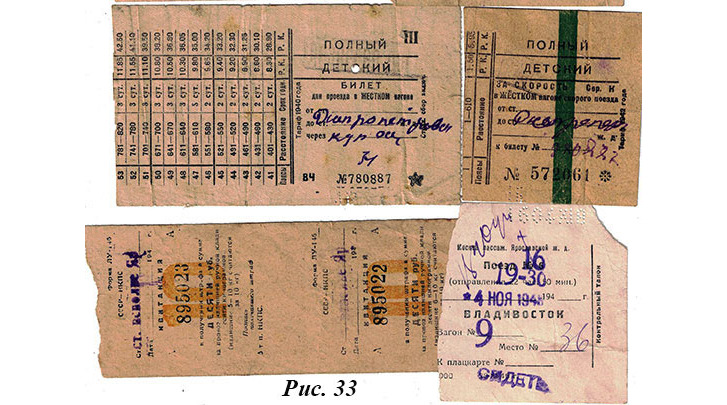

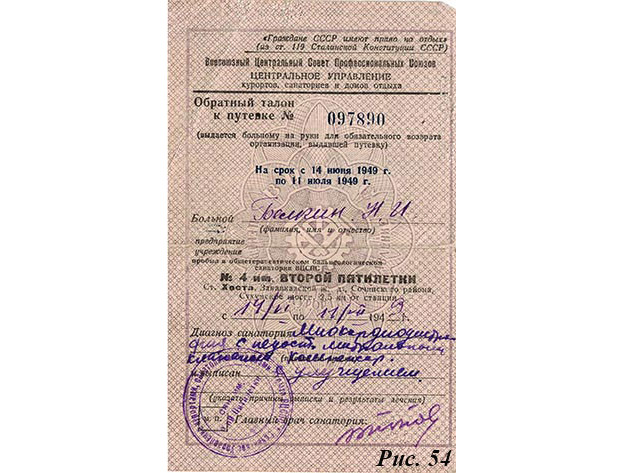

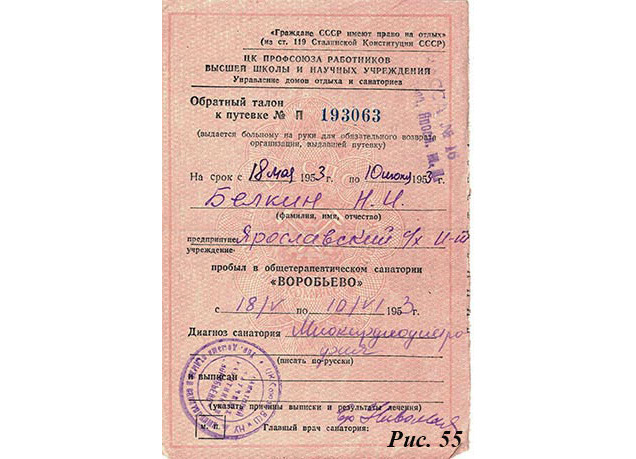

Отцу всю жизнь приходилось много ездить. Да и всей семьей мы ездили немало. Странным образом в семейном архиве сохранились железнодорожные билеты разных лет. «Странным», потому что большинство людей подобные вещи не хранит. Во всяком случае, не хранит их десятилетиями, перевозя с собой из города в город. Но у нас в семье немало подобных вещей. Главным собирателем и хранителем архива была, конечно, мама. Вряд ли у нее имелось осознанное стремление к созданию семейного архива, скорее, это просто проявление черты характера: ничего не выбрасывать «на всякий случай». Одно могу сказать: подобное — иррациональное — отношение ко всякой бумажке передалось и мне: берегу все. И вот теперь, рассматривая многое из нашего архива, в частности, — эти билеты, — без всякого самооправдания считаю их интересными документами эпохи, вполне заслуживающими и коллекционирования и музейного хранения. Из многих хранящихся билетов на рис. 33 детские билеты 1948 года: Днепропетровск-Ярославль через Москву. На них имеются все полагающиеся штампы, подписи и пробивки компостеров. Видимо, это билеты Павлика. Есть билеты на поезд Москва-Владивосток, причем сидячие. Это, скорее всего, поездки поездом дальнего следования до Костромы. Имеется и квитанция за штраф 10 рублей, взысканный на Ярославском вокзале «Всполье»: за провоз излишней ручной клади.

Иногда случайная запись в блокноте может рассказать очень многое — и о времени, и о людях. Вот, например, запись о расходах из записной книжки отца. Запись без даты, но по косвенным признакам я отнесу ее к началу 1950-х годов. Видимо, она велась в одной из командировок:

Билет — 121, обед — 14, транспорт — 2, блокнот — 4, обед — 12, курица — 13, портвейн — 38, колбаса — 22, кино — 6,5, книги — 20, пиво+закуска — 8, билет — 84, перчатки — 10, постель — 20, транспорт — 3, театр — 64, щербет — 4, вино — 36, дорога — 23, обед — 9.

Цифры — это цены в рублях. Итого за командировку — 513 руб. 50 коп. Поразмышляю. «Билет», — думаю, железнодорожный, а «транспорт», — видимо, трамвай или автобус. Обращаю внимание на спиртное: отец никогда не был замечен в пристрастии к выпивке. Тем не менее, видим, что он употребил и «портвейн», и «пиво», и «вино». На втором месте по стоимости после железнодорожного билета — театр!

Для справки: средняя зарплата по стране в послевоенные годы была около 650 руб. в месяц — примерно как до войны. Зарплату отца я не знаю, но она была больше средней по стране. Заглядывая в доступные интернет-источники, получаю примерную оценку: доцент института — 800–1000 рублей в месяц. Пишут, что в 1946 году произошло повышение зарплат — и в среднем по стране, и для лиц с высшим образованием. Скажем, зарплата доцента, кандидата наук возросла до 3000 руб.; профессора, доктора наук — до 5000, директора института — до 8000 руб. Известно, что зарплата Сталина составляла 10 тысяч рублей в месяц.

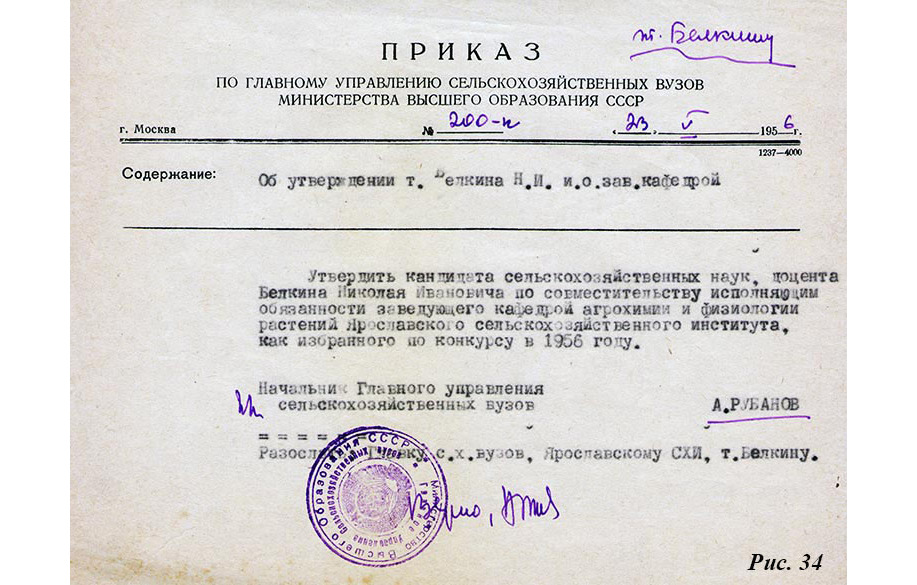

Из сохранившихся документов того времени приведу приказ, в очередной раз утверждающий отца в должности заведующего кафедрой. Дело в том, что каждые, кажется, пять лет надо было заново проходить конкурс на заведование кафедрой: подавать соответствующие документы, представлять их на утверждение и пр. С какого-то момента заведующий кафедрой становится «исполняющим обязанности»: прежний срок утвержденной должности истек, а новый ещё не наступил. Вот и выпускается соответствующий приказ об утверждении «исполняющим обязанности» заведующего кафедрой (рис. 34).

Весной 1956 года казалось, что докторская диссертация уже скоро будет представлена к защите, и впереди ещё много лет нормальной плодотворной работы: отцу ещё только 54 года! Да и в стране уже началось то, что впоследствии назовут оттепелью: только что прошел знаменитый ХХ съезд партии, породивший, наряду с разочарованиями, и позитивные ожидания. (Подробнее об этом я пишу в заключительном разделе «Хроника страны и мира». )

В июне 1956 года в Москве, в Большом Кремлевском дворце прошло Всесоюзное совещание работников сельскохозяйственной науки, в котором отец принял участие. Это было весьма представительное и торжественное событие. Сам факт его проведения Большом Кремлевском дворце говорил о его высоком статусе. Совещанию предшествовали важные дела: в апреле с поста Президента ВАСХНИЛ был снят Т. Лысенко. К сожалению, потом он снова обрел покровительство Хрущева и вернулся и на свою должность и к своей пагубной для науки деятельности, но тогда, в июне 1956 года многое представлялось оптимистичным. С критическим по отношению Лысенко докладом выступил министр сельского хозяйства В. В. Мацкевич, буквально в дни работы Совещания прошло заседание Президиума Академии наук СССР, принявшее решение о создании в составе Института биологической физики АН СССР лаборатории радиационной генетики, заведовать которой ею поручили Н. П. Дубинину — активному оппоненту Лысенко. В течение года стали выходит статьи, поддерживающие развитие генетики, опубликован перевод статьи Френсиса Крика о строении ДНК.

Совещание сыграло свою важную, позитивную роль. Отмечу, что в президиуме Совещания присутствовали Л. И. Брежнев, Н. В. Цицин, С. М. Буденный, А. Ф. Иоффе, Т. С. Мальцев, А. Н. Несмеянов, Л. А. Орбели — политические и научные «тяжеловесы».

В нашем домашнем архиве сохранился Пригласительный билет отца — участника Совещания (рис. 35). Есть и фото связанного с этими переменами события местного масштаба: участники конференции, посвященной решениям ХХ съезда КПСС в области сельского хозяйства, прошедшей в том же году Ярославле (рис. 36).

Бурных — драматических! — событий в отечественной сельскохозяйственной науке и после 1956 года было немало. Лысенко то «восходил», то «закатывался». Но не одна лишь «лысенковщина» сотрясала сельхознауку и образование.

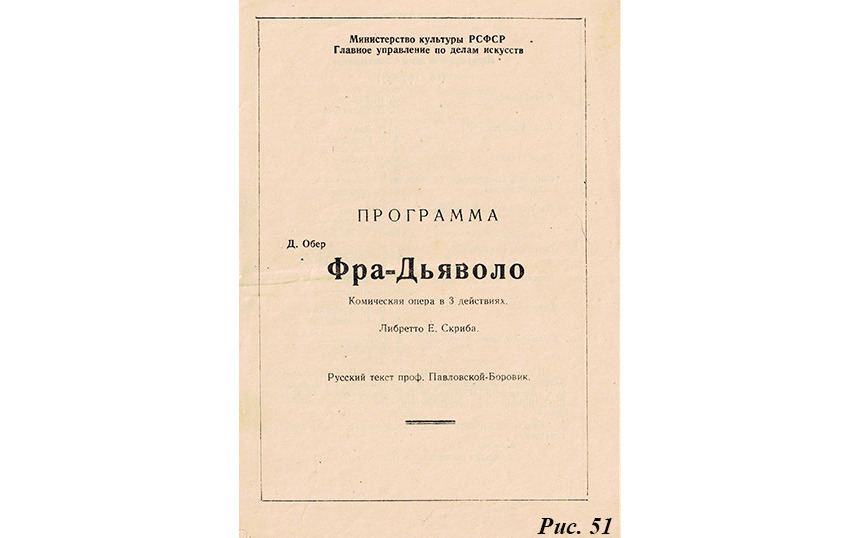

Летом 1956 года мало кто знал, что Ярославскому сельхозинституту жить осталось недолго: через год он будет ликвидирован: рассказ об этом впереди. А пока институт включается в «выполнение решений партии», направленных на развитие сельского хозяйства. В это время активно внедряются новые методы экономического стимулирования. Министерство сельского хозяйства проводит в апреле 1957 года Производственно-экономическую конференцию в ЯСХИ. В бумажном издании приведена копия Программы конференции, представляющая интерес для историков науки.

Семейная библиотека

Надо отметить, что отец был весьма образованным человеком. Он всегда много читал, всю жизнь собирал домашнюю библиотеку. Вернее — домашние библиотеки. О судьбе довоенной библиотеки я писал во втором томе. После войны он принялся снова покупать книги. Эту любовь к книгам и стремление к воссозданию домашней библиотеки в полной мере разделяла и мама. Она с самого раннего детства приучала нас не только читать и любить книги, но и пользоваться словарями и энциклопедиями. Буквально настольной книгой для каждого из нас стал четырехтомный «Словарь русского языка» под редакцией проф. Ушакова. На всю жизнь и я, и мои братья запомнили надписи на корешках каждого тома: «А–КЮРИНЫ», «Л–ОЯЛОВЕТЬ», «П–РЯШКА», «С–ЯЩУРНЫЙ». Каждый том был надписан мамой еще до войны: «Л. П. Христофоровой». Кроме того, в одном из томов хранился плакат времен Великой Отечественной войны. Он оказался там, видимо, случайно, но остался как объект архивного хранения. Это известнейшая работа Корецкого «Воин Красной армии, спаси!» Там нарисована женщина, прижимающая к груди ребенка, на которого направлен немецкий штык со свастикой. Я искренне, по-настоящему боялся этого плаката — как жуткой возможности наступления изображенного на нем события непосредственно со мной и мамой. Мы также часто пользовались «Энциклопедическим словарем» Ф. Павленкова 1907 года издания. Вспомнив о нем, приведу здесь статью о Ярославле и фото разворота страниц словаря (рис. 37):

Ярославль — губ. гор. Ярославской губ.; 70½ т. ж.; 50 учебн. заведений, в т. ч. Демидовский юридический лицей, кадетский корпус, развитая фабрично-заводская промышленность (бумагопрядильная, мукомольная и пр.); свыше 80 фабрик с производством на 25½ мил. руб.; общ. взаимн. кредита, гор. общ. банк, гор. ломбард.

Сведения, думается, не только любопытные, но и полезные.

В доме были и другие энциклопедические издания, например, трехтомный «Энциклопедический словарь», изданный в 1953–1955 годах издательством «Советская энциклопедия». Особой ценностью была и остается «Литературная энциклопедия», выходившая в 1920–1930 годы (рис. 39).

С детства перед нашими глазами были отцовские книги по философии и истории науки. Часть из них была впоследствии прочитана, некоторые все ещё ждут своей очереди, но многие из них и сейчас со мной. Назову некоторые из числа довольно редких изданий.

1. Г. Ф. Г. Гегель. Философия духа. — Москва, «В Типографiи Семена», 1864 год;

2. Ф. В. И. Шеллинг. Система трансцендентального идеализма. — Москва, «Соцэкгиз», 1936;

3. I. Г. Фихте. Избранные сочинения, т. 1. — Москва, «ПУТЬ», 1916;

4. Франциск Бэкон. Новый органон. — Ленинград, «Соцэкгиз», 1935;

5. Ренэ Декарт. Космогония. — Москва, ГТТИ, 1934 (рис. 38);

6. Гегель. Философия природы. — Москва, 1934;

7. Поль Таннери. Исторический очерк развития естествознания в Европе. — Москва, ГТТИ, 1934;

8. Э. Геккель. Мировые загадки. — Москва, 1935;

9. А. Л. Погодин. Почему не говорятъ животныя. — Москва, Издательство М. О. Вольфъ;

10. Очерки исторiи естествознания в отрывках изъ подлинныхъ работъ. — Санкт-Петербург, 1897;

11. Ю. Липперт. Исторiя культуры. — Санкт-Петербург, 1889;

12. Э. Геккель. Естественная исторiя мiротворенiя. — Лейпциг — Санкт-Петербург, «Мысль», 1908;

13. В. В. Лункевич. От Гераклита до Дарвина. — Том 1, 1936; Том 3, 1943;

14. Ф. Энгельс. Диалектика природы. — 1936;

15. Эразм Роттердамкий. Похвальное слово глупости. — Москва–Ленинград, Academia, 1932.

Некоторые книги, к сожалению, утрачены. Например — «Вымершие чудовища» Гетчинсона с изображениями динозавров, ихтиозавров и прочих. В семейный эпос эта книга вошла как любимая у маленького Сашеньки: он ее часто требовал как награду или поощрение за что-нибудь.

Хочется также упомянуть некоторые книги отца научного содержания, среди которых были и те, которые удалось вновь обрести после утраты в ходе оккупации Днепропетровска. Оставленная там библиотека была разграблена, но некоторые книги после войны удалось найти в местных букинистических магазинах и опознать по штампу-экслибрису «Н. И. Белкин»: П. Маевский. Флора Средней России. — Москва,1918; В. Н. Любименко. Курс общей ботаники. — Берлин, 1923; А. Е. Ферсман. Химия мироздания. — Петроград, 1923; И. И. Котюков. Физическая химия. — Томск, 1930; Д. И. Менделеев. Основы химии. — Москва–Ленинград, 1931; С. Глесстон. Успехи физической химии. — 1936. Вспомню и новые, послевоенные книги: А. Л. Гурвич. Теория биологического поля. — Москва, 1944; Г. Д. Смит. Атомная энергия для военных целей. — Москва, 1946; И. В. Мичурин. Сочинения в 4-х т. — Москва, 1948; П. П. Митрофанов, С. Е. Северин. Учебник физической и коллоидной химии. — Москва, 1948; П. А. Костычев. Избранные труды. — Москва, 1951.

Помню, как мой детский интерес вызывали сочинения Мичурина: там были цветные иллюстрации выведенных новых сортов слив, вишен, яблонь, груш. До сих пор перед глазами картинка «Бере зимняя Мичурина», а рядом с ней аппетитнейшая «Бере рояль»…

Перечисленные книги — лишь небольшая часть того, что стояло на полках у отца. Значительная часть научной библиотеки отца была им в конце жизни передана на кафедру почвоведения и агрохимии Кишиневского госуниверситета.

Библиотека художественной литературы восстанавливалась после войны медленно, хорошие книги не так-то просто было купить. Первоочередное внимание уделялось русской классической литературе. Из Днепропетровска был привезен Пушкин — известный однотомник большого формата, изданный в 1936 году, а также четвертый том из шеститомного собрания сочинений Пушкина — письма. Из старых книг сохранились, например, «Стихотворения» С. Я. Надсона — роскошное издание 1912 года в красном «сафьяновом» переплете, «Рудин» Тургенева без обложки, «Ярмарка тщеславия» Теккерея 1933 года издания, второй том «Русских сказок» под ред. Азадовского издательства Academia 1932 года, «Огонь» А. Барбюса 1935 года. Сохранилось несколько маленьких дешевых брошюр типа: Шарль Диль «Византийские портреты» книгоиздательства «Польза» 1913 г., Ги де Мопассан «Бродяга» издательства «Сеятель» или изданная в 1943 году «Зоя» Маргариты Алигер. Уже после войны были приобретены собрания сочинений Горького, Гоголя, Тургенева, Лермонтова, Белинского, Писарева, однотомники Островского, Грибоедова, Тютчева, Фета и многие другие. По крайней мере, все годы обучения в школе ни я, ни мои братья не только не прибегали к помощи библиотеки, но и обеспечивали произведениями, которые надо было прочесть «по программе» всех друзей, соседей и т. д. Когда в начале шестидесятых годов маме — с огромным трудом — удалось оформить подписку на ныне знаменитое издание «Библиотека всемирной литературы» в 200 томах, папа внимательно просмотрел проспект издания и, к моему огромному изумлению, прокомментировал все (!) произведения, включенные в это издание. Он их не только читал, но и судил о том, оправдано или нет включение именно этого, а не другого произведения того или иного автора в «Библиотеку». И пусть мое удивление и восхищение не покажется наивным. Книгочеев и эрудитов у нас в стране достаточно, но не каждому выпал столь сложный и тернистый путь к образованию и культуре, как моему отцу, начавшему процесс чтения только в 18 лет: до этого он грамоты не знал.

Книги в нашей семье всегда играли очень важную роль. Все любили читать, и были приучены бережно относиться к книгам. Каждый из младших братьев Белкиных читал книги, ранее прочитанные старшим братом, книги, как правило, оставались целыми, чистыми, хотя бывали и исключения. Несколько книжек подверглись раскрашиванию цветными карандашами. В сказках Андерсена, например, расцвечивали одежду персонажей, зелень деревьев, черепичные крыши. Так поступать не полагалось, мама за любые попытки что-то подчеркнуть или пририсовать ругала, но, видимо, в отношении некоторых книг — допустила. Особо бережно относились к подарочным изданиям — таким, например, как «Руслан и Людмила» с иллюстрациями Николая Кочергина. Каждая картинка неоднократно рассматривалась, обсуждались детали. Руслан, Рогдай, Черномор, Наина, Фарлаф… Именно эти образы всех персонажей навсегда для меня остались «правильными». К таким же каноническим образам относятся, скажем, иллюстрации А. М. Лаптева к «Приключениям Незнайки и его друзей». Знайка, Незнайка, Гусля, Цветик и прочие малыши и малышки остались в памяти как единственно возможные образы персонажей, ставших в детском сознании практически реальными существами (рис. 40). Ещё одна книга — «Приключения Буратино» с иллюстрациями А. Каневского — сформировала первые образы Буратино, Мальвины, пуделя Артемона, папы Карло и прочих персонажей. А иллюстрации Конашевича и Васнецова, Лебедева и Чарушина! Много, очень много других детских книг из семейной библиотеки я должен был бы вспомнить, если бы стремился к полноте описания. Но я к этому не стремлюсь и ограничусь упоминанием еще некоторых книг, имевшихся дома в пятидесятые годы. Например — «Легенда об Уленшпигеле» Шарля де Костера с иллюстрациями Е. Кибрика издания 1948 года. Эту роскошную книгу мы с братьями очень любили. Любимы были и «Робинзон Крузо» Д. Дефо с иллюстрациями Жана Гранвиля 1954 года издания, и «Дети капитана Гранта» Жюля Верна 1955 года издания с иллюстрациями П. Луганского… К этим и другим подростковым книгам я пришел чуть позже, а в пятидесятые моя библиотека состояла в основном из сказок.

Зачитанные до полной обтрепанности «Сказки братьев Гримм» 1951 года издания с иллюстрациями В. Н. Минаева — из тех книг, которые аккуратно раскрашивать цветными карандашами разрешалось. Подобная ей по древности и ветхости книга — «Сказки» Г. Х. Андерсена 1943 года с рисунками В. Конашевича, которые тоже частично подверглись раскрашиванию (рис. 41). Обе эти книги мною сохранены. Стоят на полке и некоторые другие: «Русский богатырь Илья Муромец» (1952), «Стихи и сказки Пушкина» из серии «Школьная библиотека» (1955), «Индийские сказки» (1955), «Маленький Мук» В. Гауфа (1955), «Сказки разных народов» (1958), «Английские народные сказки» (1957), «Туркменские сказки об Ярты-Гулоке» (1956), «Итальянские сказки» (1959). Любил я и книгу Т. Габбе «Город мастеров» (1958) с пьесами «Город мастеров», «Хрустальный башмачок», «Оловянные кольца», «Сказка про солдата и змею», «Авдотья Рязаночка». Многие эти пьесы широко шли в театрах страны, по ним снимались кинофильмы, но для меня долгие годы первым и единственным впечатлением были прочитанные пьесы, а не увиденные спектакли или фильмы. Полагаю это очень важным и благотворным для развития интеллекта: кинообразы — это чужой продукт, он входит в сознание в готовом виде, процесс самостоятельной генерации облика персонажа и пространства, в котором он существует, на основе только текста — не возникает. А это очень важный процесс развития мышления. Вспомню ещё одну — неожиданную! — детскую книжку: «Кот в сапогах» Шарля Перро. Что тут неожиданного? — Только то, что она была на украинском языке и называлась «Кіт у чоботах».

В домашней библиотеке были, разумеется, русские классики — В. Жуковский, И. Крылов, Л. Толстой, Н. Некрасов, А. Чехов, Н. Лесков, А. Толстой, А. Куприн, А. Мамин-Сибиряк и др. Были дома, конечно, и многие книги «главных» советских писателей для детей: К. Чуковского, С. Маршака, С. Михалкова, А. Барто, В. Маяковского, Б. Житкова, А. Гайдара, Л. Кассиля, Л. Пантелеева, А. Рыбакова.

Я не стану перечислять все детские и подростковые книжки, которые были в нашей семейной библиотеке в тот — ярославский — период времени. Все я и не вспомню: многое утрачено (кому-то «дали почитать»), что-то сходу и не вспомнится, потому что хранится в семейных библиотеках моих братьев (теперь их детей и внуков). Но об одной книжке — вспомню, потому что это была, видимо, первая прочитанная мною самостоятельно книга: «Медведь — липовая нога». Книга — брошюра в мягкой обложке с колченогим медведем на обложке — не сохранилась. Но я помню, как ее читал, уже зная все буквы и умея складывать слова. Было мне тогда года четыре. В некоторых «сложных» случаях я подбегал с книжкой к маме или бабушке, мне подсказывали, как слово читается, и я прошел весь текст от начала до конца. До сих пор помнится зловещее «Скы́рлы, скы́рлы…» Знаю, что впоследствии был снят мультфильм по этой сказке, что сказку принято считать страшной и т. п. Но я страха при чтении в нежном дошкольном возрасте не испытывал, а мультфильма никогда не видел: он появился, когда я был уже взрослым.

Книги, которые ребенку читают в раннем детстве, по всей видимости, обладают особой ролью в формировании самых важных ценностей, которым человек руководствуется в дальнейшей жизни. Представления о добре и зле, о должном и недолжном, о надлежащем поведении и отношениях людей — вот что закладывается в первые пять-семь лет жизни. Спасибо родителям и братьям, окружившим мое детство замечательными, «правильными» книгами. Потом появлялись новые книги. Своим детям мы с женой тоже старались читать и рекомендовать как старые, так и новые книги — те, которые считали «хорошими». Хотелось бы, чтобы семейная традиция чтения детских книг сохранялась и в последующих поколениях.

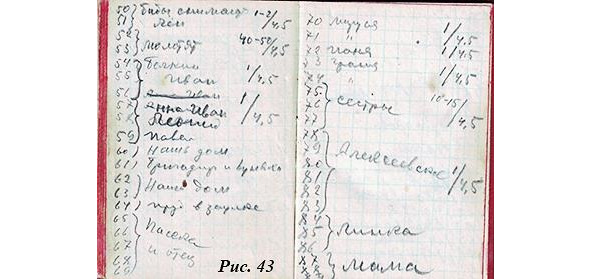

Записные книжки

В семейном архиве хранится множество записных книжек и блокнотов разных лет — несколько десятков. На рис. 42 — лишь несколько из них.

Заглянем в одну из них: маленькую записную книжку в черном шелковом переплете с тисненым орнаментом в стиле модерн и надписью по диагонали Notes. На рис.42 она в левом верхнем углу. Фактуру тиснения по шелку, к сожалению, при воспроизведении передать не удалось. Это папина книжечка, заведенная, видимо, еще в довоенное время. К сожалению, ни одной даты с указанием года я в ней не обнаружил. Полистаем ее вместе.

Обращают на себя внимание записи, показавшиеся мне сперва непонятными: 1/1 Омск, вокзал 100/18; 1/2 Омск, вокзал внутр. 15/18; 1/3 Челяб. практ. стдтв.; 1/4 Челябинск вокзал 101/18 и т. п. Потом догадался: это записи объектов и условий фотосъемки. Подобные по смыслу есть и на других страницах (фото 43) — это сюжеты фотосъемки в Молоково: «гармонист», «хозяин», «художник», «мама стирает», «две Маруси идут», «Граня на работе», «бабы сжимают лен», «молотят», «Белкин Иван», «наш дом», «пруд в заулке», «пасека и отец», «Алексеевское», «Мама», ну и так далее. Часть из этих фотографий я впервые увидел только сейчас, когда оцифровал архивные пленки. Некоторые из них опубликованы в главе, посвященной Молоково.

По всей книжке разбросаны имена и адреса: Галя, г. Томск, 2-я Вокзальная, №29, кв. 4; Одесса. Рождественский п., №10, кв. 9, Нутович Полина; Житомир, Хлебная ул., д. 46, т. Синюк Лина; Касса в Днепропетровске: телеф. 10—41; Киев, ул. Ленина, 46, ин-т УНДИСОС, Иван Леонтьевич Калоша. Что скрывается за этой звучной аббревиатурой — УНДИСОС — я не знаю, разгадать не сумел. Бо́льшая часть записей в книжках, конечно, рабочего, делового характера. Например: «Работа с солонцами только началась. Около 20% солонцов — гипс, доменный шлак (силикат Ca) известь, фосфорит на фоне навоза и без него». Далее формулы, схемы, цифры… Потом опять адреса: Квалификац. Комиссия НКЗ СССР, Покровские ворота, Колпачный пер., д. №5, во дворе; Москва 123, шоссе Энтузиастов, Владимирский поселок, городок ИТР, д. 6, кв.; Воронову.

Сейчас, когда я живу в Москве, эти адреса наполнены для меня зримым содержанием. Если в Колпачном переулке дома все те же, только хозяева в них сменились, то «Владимирского поселка» давно нет, есть несколько Владимирских улиц, плотно застроенных высокими жилыми домами. Заглянем в Колпачный и подивимся — порадуемся — и тому, что мы увидим, и той многосвязности нашей истории, которая производит порой мистическое впечатление свой цельностью, непрерывностью и непредсказуемостью. Скажем, указанный в записи отца адрес Колпачный переулок, дом 5 — это городская усадьба А. Л. Кнопа, куда батюшка ходил в некую Квалификационную комиссию Наркомата земледелия. Решил поинтересоваться, что это за здание, что там теперь. И вот что оказалось.

Усадьба построена в 1900 году по заказу Андрея (Иоганна-Андреаса) Львовича Кнопа, сына Иоганна Людвига Кнопа, переехавшего в Россию из Англии в 1839 году как представителя компании De Jersey&Co. С 1846 года Кноп занялся импортом английских паровых машин для текстильных фабрик, в чём достиг больших успехов, а в 1852 году основал «Торговый дом Л. Кноп». В 1877 году император Александр II за развитие русско-английской торговли жаловал Кнопу баронский титул, а его сыновья Андреас (Андрей Львович) и Теодор (Фёдор Львович) приняли российское подданство. Дела Кнопа шли исключительно успешно: его предприятие имело почти монопольное положение на российском рынке, а продажа оборудования на условии получения паёв к концу XIX века сделала его совладельцем более 100 мануфактур. В те годы широкое распространение получила поговорка «Где церковь, там и поп, а где фабрика — там Кноп».

Усадьба Андрея Львовича Кнопа была выстроена по проекту Карла Треймана в неоготическом стиле с элементами поздней английской готики. Главное здание было стилизовано под английский замок с гранёной зубчатой башенкой и щипцовыми фигурными завершениями, фасад которого был украшен щитами с баронскими гербами.

С началом Первой мировой войны Кнопы, наряду с немецкими предприниматели, попали под гонения. После революции 1917 года большинство представителей этого рода эмигрировали, другие были сосланы в Сибирь и расстреляны. Особняк Андрея Львовича Кнопа был национализирован, первоначально там располагалось представительство Украинской ССР, затем его сменил Комитет по высшему техническому образованию при ЦИК СССР, в здании располагалась приёмная председателя ГОЭЛРО Глеба Кржижановского. С 1936 года дом №5 по Колпачному переулку занял Московский городской комитет ВЛКСМ. После начала Великой Отечественной войны в 1941 году здесь принимали заявления от добровольцев, выдавали путёвки на фронт, формировали команды ПВО, санитарные дружины и отряды разведчиков и диверсантов, работавшие в тылу врага. В числе отправившихся отсюда на фронт были Зоя Космодемьянская, Наталья Ковшова, Мария Поливанова.

А что в этом «английском замке» в наши дни? В наши дни, увы, это здание не миновала участь быть «хапнутым» дельцами-узурпаторами: с середины 1990-х годов в особняке размещался дом приёмов компании ЮКОС, а потом и по сей день здание перешло в собственность некой «Глобал Риэлти», основным владельцем которой является кипрская офшорная компания… Так одна несправедливость — революционная «экспроприация экспроприаторов» 1917 года — спустя семь десятилетий сменилась новой несправедливостью: грабежом 1990-х. И если несправедливости 1917 года нередко искупалась переходом частной собственности в общенародную, переводом здания в общественное пользование, то гнусность алчного грабежа 90-х не имеет оправдания.

Вот так одна строчка — служебная — в отцовской записной книжке отозвалась эмоциями, ассоциациями, поиском информации.

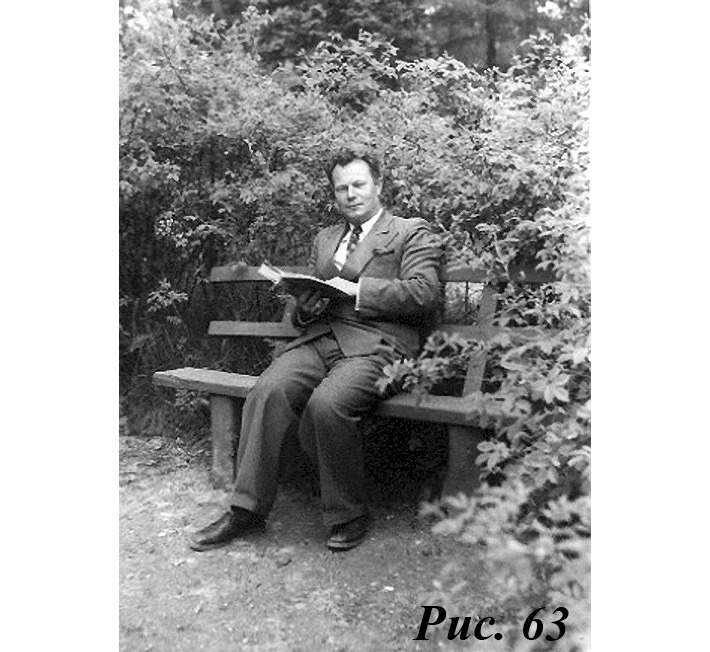

Гуляя по Москве, едучи в метро, сидя в зале Большого театра, МХАТа или Консерватории, нередко задумываюсь о том, что здесь до меня бывал отец, смотрел на эти стены, эти дверные ручки трогала его рука, сидел на этом сидении он, тут, возможно, слушал Лемешева, Нежданову или Качалова… Отец часто бывал в Москве, любил театры, не упускал возможности посмотреть все, что было интересного в то время. Он видел и слышал всех знаменитостей драматической и оперной сцены, и это было важной частью его жизни.

Бывая на Садовом кольце рядом с Министерством сельского хозяйства, я тоже вспоминаю отца и особые лифты в этом ведомстве, двигающиеся без остановок непрерывной цепочкой кабинок без дверей: там я был вместе с папой. Лишь недавно я узнал, что лифт такой конструкции называется «лифт-патерностер»: от первых слов молитвы «Отче наш» (Pater noster), намекая на подобие лифта — четкам.

Отче наш, отче мой, отец мой… Я пытаюсь представить отца идущим или сидящим рядом со мной прямо сейчас, и мне это удается. Ясно вижу коренастого мужчину среднего роста с красивым русским лицом, зачесанными назад седеющими и редеющими волосами, в костюме, читающим газету сквозь очки… Я представляю его стоящим прямо сейчас за моей спиной: он молча смотрит на экран монитора, читает мною написанное, слегка улыбается и почесывает нижнюю губу… Мы не виделись вот уже более полувека. Но я не решусь спросить его, что он думает о написанном, побоюсь узнать, что он думает о том, как я прожил свою жизнь, о том, что я делал, сделал и делаю…

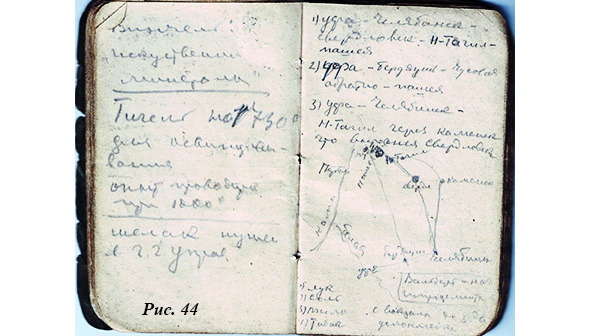

Во втором томе я описывал одну из служебных поездок отца во время войны, основываясь на его письме к маме. В одной из записных книжек — на фотографии она в верхнем ряду в центре — обнаружил ту железнодорожную схему его маршрута со станцией Бердяуш, которую пытался восстановить по описанию в письме (фото 44).

В записных книжках и на листочках, в них вложенных, наряду с адресами и телефонами разных людей и организаций встречается немало интересных записей. Вот, например, одна из таких.

Литература по курсу стилистики:

— Сталин. Вопросы ленинизма — главы о национальной культуре.

— Акад. Шахматов. Очерк современного русского языка.

— Ломоносов. Стихотворения. Под ред. акад. Орлова.

— Виноградов. Язык Пушкина.

Ну и так далее — Лафарг, Даль, Томашевский, Рыбников, Горький, Чехов и другие, всего 19 наименований. То есть к своим литературным упражнениям отец относился, как и ко многому другому, серьезно. Я бы сказал — академически. Столь же серьезно он, видимо, относился и к другому своему природному дарованию, хоть и не ставшему настоящим увлечением: рисунок и живопись. Вот список книг на страничке, вырванной из тетради. Называется он так: «Как пользоваться масляными красками».

— Д. Киплик. Техника живописи. М. 1950, изд-во «Искусство».

— А. Белютин. Начальные сведения по живописи. М. 1955, изд-во «Искусство».

— А. Белютин. Основы изобразительной грамоты (в 2-х частях). М. 1957, изд-во «Советская Россия».

— А. Винер. Материалы и техника живописи советских мастеров. М. 1958, изд-во «Советский художник».

— А. Винер. Как пользоваться масляными красками. М. 1951, изд-во «Искусство».

— А. Винер. Масляная живопись и ее материалы. М. 1951, изд-во «Искусство».

— Сборник статей по технике живописи можно приобрести, обратившись по адресу: Москва, Центр, ул. Кирова, 6, отдел «Книга — почтой».

Вывод из этого я делаю один: отец явно помышлял о том, что когда-нибудь он займется-таки живописью…

Как мне это напоминает самого себя, свои увлечения, намерения, не воплотившиеся фантазии… И нет у меня ни сожалений, ни тем более сетований на сей счет: да, многое и моим родителям, и братьям, и мне самому не суждено реализовать, хотя потенциал был и, что называется, «просился наружу». Но есть мечты и надежды, а есть — реалии текущих дел, задач, проблем… Талантливый, одаренный человек всегда переполнен мечтами и фантазиями, но лишь малой части из них суждено стать хоть в какой-то мере и форме осуществленными, материализованными. И это — нормально: мечты должны быть всегда, они сами по себе, оставаясь мечтами, стремлениями, попытками — ценность и двигатель жизни.

Во втором томе я приводил цитаты из романа, который отец сочинял во время войны. В одной из записных книжек есть запись структуры романа, его оглавление.

Уполномоченный обкома

(роман)

Пролог

1) Поручение

2) Приятные тревоги

3) Шаткая почва

4) Выдержка исчерпана

5) Перед пропастью

6) На все педали

7) Последнее средство

8) Точка опоры найдена

9) Подвижное равновесие

10) Иначе не должно быть

Эпилог

Названия глав говорят о том, что в сюжете романа имелись интрига, «двигатель», развитие… Мне нравятся названия глав, я бы их характеризовал одним словом: лихо! В духе времени и со знанием дела. Рукопись романа сохранена в семейном архиве, пока не расшифрована: ждет своего часа.

Привлекает внимание и запись о ценах на рынке. Предположительно это сделано в период эвакуации в Уфе.

1) Картофель 50 р/кг

2) Мука белая 250 р/кг

3) — {ˮ} — простая 125 р/кг

4) Масло топл. 700 р/кг

5) — {ˮ} — слив. 650 р/кг

6) Молоко 60 р/литр

7) Мясо скотск. 200 р/кг

8) — {ˮ} — свиное 350 р/кг

Базар:

1) Воскресенье — хорошо.

2) Понедельник — средне.

3) Пятница — плохо.

Оценки качества «базара» заслуживают внимания: отец интересовался — какой день «базарный», а какой — нет.

Встречаются в блокноте и записанные отцом наблюдения:

— Уфа. В столовой: — Приходите в августе, тогда накормим хорошо.

— В Иванове на вокзале человек сел за стол и потребовал от официанта: — Дайте рацион.

— Человек, загруженный чемоданами и другими вещами, бежит за трамваем. Ему очень неудобно, трудно, он бежит очень смешно, неуклюже. И это он чувствует. Очевидно, чтоб скрыть свою неуклюжесть и показать, что ему бегать — пара пустяков, он бежит и посвистывает. От этого он становится еще смешнее.

— Морщины, или длинными изгибами линии, как изображаются морские течения, с подворотом к уху, мимо его — до глаз. Глаза все окружены морщинками, лоб испещрен мелкими линиями. Их я насчитал 13. Высыхающие, бескровные губы…

— Что солиднее ему казалось: дать им 5 трешек или три пятерки? Он решил, что эффектнее будет, если он даст червонец и пятерку.

— Дубовые рощи на склонах в оврагах кажутся гигантскими лишайниками.

— Владикавказ. 31/VII в 7 утра вышел из дому, за час дошел до горы, за полчаса взошел, на ней сидел ½ часа.

Две записи вызвали у меня размышление. Первая: «1 кгр мяса съем — ещё одного сделаю, ½ бутылки водки выпью — ещё одного сделаю» — о чем это? Видимо, «подслушанное» в чьем-то разговоре. В другой записи зафиксировано великолепное выражение: «формантная глупость». Чтоб оценить ее неочевидную образность, надо знать, что такое «форманта»: это некая опорная, резонансная частота в звуковом спектре, она определяется геометрией и иными особенностями голосового аппарата вокалиста, и, в известной степени, является присущей ему индивидуальной характеристикой. Так что «формантная глупость» — довольно изящный образ, яркая метафора.

Наконец, запись какой-то, совершенно фантастической, поездки (рис. 45):

— Дорога:

18.07. Омск — Уфа 20.07;

21.07 Уфа 3 ч. ночи, до 24 ч. 22 мин. Мичуринск;

Мичуринск — Воронеж, 3,5 часа, выехал 25 в 8–40, приехал в 10–10 25-го.

Выехал из Воронежа 27-го в 19–45;

Приехал в Краснодар 28.07 в 12 час. дня;

Выехал в Орджоникидзе 29.07 в 9 ч. 10 м. вечера, приехал в Орджоникидзе 30.07 в 1 дня;

Из Орджоникидзе в Новороссийск выехал 1.08 в 7 ч. вечера;

В Новороссийск прибыл 2-го в 6 час. вечера;

Выехал 5.08 в 9 час. вечера в Симферополь, прибыл 7-го в 12 часов дня;

Выехал 8-го в 3 часа ночи в Одессу, приехал 9.08 в 12 ч.;

Выехал 12.08 в 10 ч. утра, приехал в Днепропетровск 13.08 в 3½ ч. ночи,

Выехал 16.08 в 9 ч. вечера, приехал в Белую Церковь17.08 в 10 ч. утра;

Выехал в Киев 17.08 в 5 ч. дня, приехал 17.08 в 11 ч. ночи.

Выехал из Киева в Полтаву 20.08 в 9 ч. веч., приехал в Полтаву 21.08 в 7,5 утра;

Выехал из Полтавы в Харьков 21.08 в 7 ч. веч., Приехал в Харьков 21.08 в 11,5 веч.;

Выехал из Харькова в Москву 23.08 в 6 ч. веч., приехал в Москву 24-го в 1 час дня. Выехал в Иваново 3.09 в 10 ч. 25 мин. вечера, приехал в Иваново 4.09 в 9 час. Утра;

Выехал в Кострому 5.09 в 9 ч. утра…

На этом запись обрывается. Но можно с уверенностью предположить, что и в Кострому папенька добрался, и из Костромы снова куда-то укатил. Что это было? — Не знаю… За полтора месяца объехал полстраны: 18 городов! Около 10 тысяч километров!

В архиве есть тетради с записями отца, озаглавленные «Литература», «Философия» и др. Сделаем выписки из тетрадки под названием «Изречения»:

— Несравненно легче быть добрым для всех, чем для одного.

— Действия женщины похожи часто на скачки блох: та же решительность и непоследовательность.

— Легче быть любовником, чем мужем, потому что труднее быть умным постоянно и каждый день, в то время как время от времени, урывками это возможно.

— Дружба двух женщин — ничего больше, как заговор против третьей.

Отец не указывал авторов изречений — видимо, он делал эти выписки исключительно для себя, находясь, похоже, в довольно игривом настроении. К сожалению, дат нигде нет.

Добавим выписки из тетради «Философии»:

— Истина заключена не в устах того, кто ее утверждает, а в предмете, о котором говорится. Хуан Уарте.

— Мнения правят миром. Дидро.

— Если немец не спасет современную культуру человечества, то вряд ли ее спасет другая европейская нация. Фихте.

Ну, и так далее. Записи сделаны карандашом, плохо различимы на рыхлой пожелтевшей бумаге, так что не всегда понятный папин почерк в этих тетрадях зачастую просто не читается. Я привел здесь выборочно те записи, которые смог разобрать, расшифровывая полуистлевшие буквы. В тетради их гораздо больше, но время их не пощадило.

Из маминой записной книжки можно тоже извлечь немало важных — для архивиста и мемуариста — сведений:

— День рождения Елены Ивановны Мусабековой 21 мая, а Нели — 31 марта.

— Маргарита Георгиевна Сташко родилась 26 июля 1870 года, а Елена Петровна Сташко — 7 июня 1912 года.

— Кирицев Вадим А. Москва 57, городок ВИЭМ, барак 6, кв. 24. Ехать метро до ст. Сокол и автобусом №20 до «Городок ВИЭМ», дома комсостава, бараки завода Энергоприбор, недалеко от магазина №6.

— Что нужно купить в сентябре: салфеток — для тумбочек; портьеру на дверь; занавесочку в кухню; скатерть для обеда, чая; занавески к кроватям 3 шт.

А вот запись о важном событии: «23 сентября 1954 года Павлик принят в пионеры» — вступление в политическую организацию не является банальным фактом!

Напоследок — ещё одна выписка. На этот раз не из стандартной записной книжки, а из «Полевого дневника» — существовало такое специальное полиграфическое изделие для научных работников, выпускаемое Академией наук СССР. Это книжечка в твердой обложке, формата 10 на 15 см, толщиной около сантиметра, страницы которой собраны из листов разных сортов: в клеточку, чистые, а также блок листов миллиметровки и блок — кальки. Вещь, надо сказать, просто отличная. На фотографии 42 она справа внизу в развернутом виде. В доме их было несколько, досталось по книжке и каждому из нас. «Дневник» отца полностью исписан именно «полевыми» записями: об удобрениях, почвах, растениях и т. п. Как всегда — много разных адресов — коллег, организаций и пр. Но на одной страничке перечислены адреса объектов, явно не связанных с наукой: Горького 56, «Пионер». Детский мир. Пассаж. Ленинский пр., 78. Арбат, 29. Пятницкая, 3.

Это — магазины. Видимо, у отца было семейное поручение что-то в Москве купить. Судя по наличию в списке магазина «Пионер» — в нем продавали все, что нужно любителям самоделок: конструкторы, инструменты и т. п. — нужно было приобрести что-то подобное. Скажем — пилочки для лобзика. Интерес представляет не перечень, а приписка, явно обращенная к самому себе: «Опять ты полез не куда тебе надо».

Журнал «Америка»

В первые месяцы 1957 года я впервые в жизни встретился с пропагандой американских ценностей. Дело в том, что именно тогда начал выпускаться и распространяться (только среди «начальников» не ниже определенного уровня) журнал «Америка». Папа относился к числу тех, кому такой журнал разрешалось получать, и он принес домой первые номера — с №2 по №6. В дальнейшем отец категорически отказался от журнала, характеризуя его как пропагандистский: «Слишком многое приукрашивают». Так оно, несомненно, и было. Думаю, однако, что в семьях будущих активистов перестройки этот журнал внимательно и трепетно читали вплоть до его (журнала) конца. И формировали свое «западничество» не без его влияния. (Это не чистое умозрения: я таких людей знал немало.) Американская пропаганда была довольно эффективной, свое дело делала и, в конце концов, сделала. СССР распался не по одной этой причине, но и не без влияния тех, кто видел в Америке одни достоинства, а в СССР — одни недостатки, к тому же — неисправимые. Уж не знаю, какова роль журнала «Америка» и моего «отлучения» от него, но при распаде страны я остался ее патриотом, а «дети всего Арбата» погрузив ее в хаос, не только успели при этом изрядно нажиться, но и активно формировали и распространяли неприязненное отношение к своей стране и ее истории.