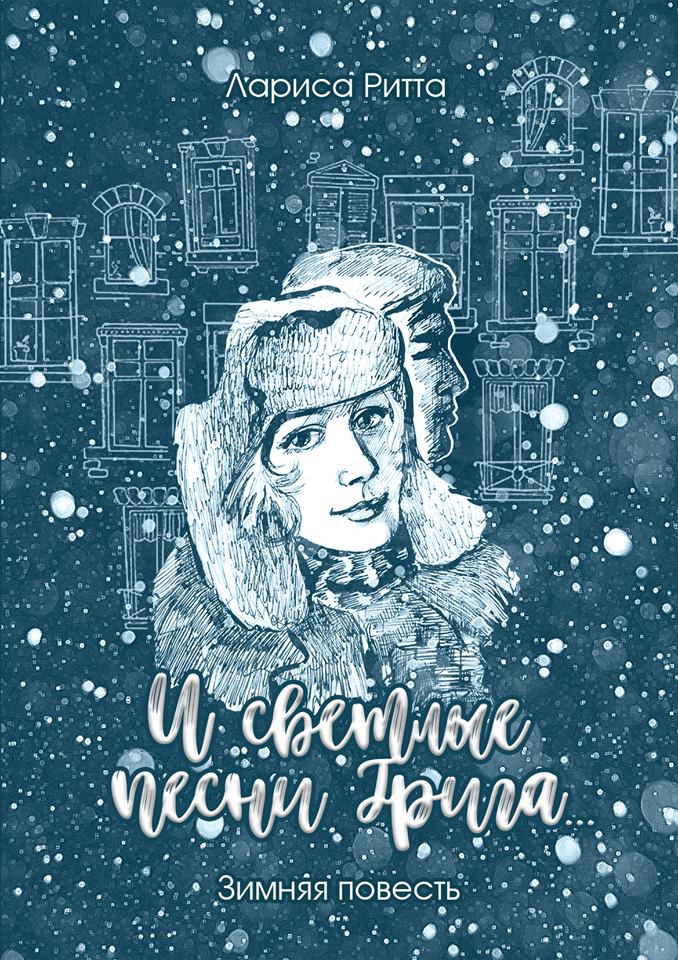

Бесплатный фрагмент - И светлые песни Грига...

Зимняя повесть

КОГДА ЖИВЁШЬ НА БЕРЕГУ,

НА БОЛЬШОМ МОРСКОМ ПУТИ,

ВСЕГДА КАЖЕТСЯ, ЧТО САМЫЕ БОЛЬШИЕ, САМЫЕ КРАСИВЫЕ КОРАБЛИ — ЭТО ТЕ, ЧТО ПРОШЛИ МИМО…

Юрий Рытхэу.

Кто поёт песни Грига

Участников событий четверо.

Ия — от её лица ведётся рассказ. Озорная и романтичная, хорошо начитанная девушка с техническим образованием. Находится в апофеозе любовной драмы и не знает, как жить дальше.

Эмма — подруга детства, художница. Внешне — полная противоположность: яркая, самоуверенная брюнетка. Глобальную драму уже пережила и в новую историю любви не торопится.

Слава — организованный и сдержанный гуманитарий, случайно свалившийся всем на голову. Приятный, интеллигентный шатен, по возрасту старше остальных лет на 10. Единственный, кто понимает, что происходит.

Саня — предмет любви главной героини. Персонаж, о котором больше всех говорят, но который меньше всех появляется на сцене. Красивый, светловолосый Добрыня, мятежный и строптивый по молодости лет.

Повесть имеет в основе реальные события.

Действие происходит в конце 80-х годов, в одном из подмосковных городов.

Итак, зима, конец января. Москва и Московская область захвачена ежегодной волной вирусной инфекции. Квартира главной героини, ранний вечер…

Глава первая

— Я тебе сочувствую, — говорит Эмка, — бедная-несчастная девочка.

И заваривает мне в чашку липовый цвет.

Я лежу в постели с температурой 38. За окном угасает ясное солнце последних дней января. Зима выглядит, как на детских картинках — нарядной и доброй. Я выгляжу, как описывает Эмка — бедной и несчастной.

На самом деле я почти рада, что заболела. Серый гриппозный дурман меня качает и не даёт остро чувствовать, что случилось четыре дня назад. Хорошо, что у родителей горели путёвки в профилакторий, и они в суматохе не разглядела, что со мной.

И вот, не успев их проводить, вкатилась в самый эпицентр гриппозной эпидемии.

Раньше было принято умирать от любви, а теперь мы просто болеем гриппом…

— Я заболела от любви, — говорю я горестно и чихаю на весь дом. — И я умру от любви. И не мешайте мне, и отстаньте от меня.

— Брось ты! — говорит Эмка, не проникаясь моим пафосом. — Он тебя не стоит. Подумаешь, Единорог!

Единорогом Эмка зовёт моего Саню. Хотя у него с пятого класса было прозвище Капитан. Потому что Саня и потому что Григорьев — родители так назвали, почитатели «Двух капитанов». А в 8-м классе его перестали звать Капитаном. Период далёкой северной романтики кончился, пришёл период близкой КСП-шной романтики. А потом и вовсе наступили суровые рокерские времена, и он стал Григом уже навсегда. А «Единорог» — это Эмкино. Это она такое резюме выдала, когда узнала, что у нас любовь. Ну, подруга, сказала она, даст тебе жизни этот Единорог!

И оказалась права…

Я опять оглушительно чихаю и лезу под подушку за носовым промокшим платком, Эмка внимательно слушает мои хлюпанья и воздыхания.

— Сочувствую, — опять говорит она. — Очищу тебе, бедной, апельсинку.

Из-под белых её пальцев прыскает сладкий золотой фонтанчик, а я даже не слышу запаха божественного цитруса. Плохо дело…

— Ну, что в мире новенького? — я прячу платок.

— Всё старенькое, — с подъёмом говорит Эмка. — Опять приходили сваты. Скоро я начну бить о них посуду.

В марте Эмке, бывшей моей однокласснице, стукнет двадцать два. Полтора года назад у неё был сокрушительный роман с одним экзотическим господином, тренером по мотоспорту. В нашей семье он котировался как «Эмочкин мотогонщик». Роман кончился ничем, и за Эмку взялись родственники. У неё куча незамужних тётушек, которые её обожают и не хотят такой же, как у них, судьбины. Тётушки мечтают выдать её замуж по своему вкусу. На Эмкин вкус — а она, кстати сказать, художница — учитывая случай с мотогонщиком, никто больше не полагается.

— Какой был жених? — интересуюсь я.

— Ужасный, — содрогается Эмка. — Притумканный, поджатый весь. Елозистый какой-то. Всё время смотрел в угол.

У Эмки все женихи такие — то поджатые, то елозистые, то охряпистые. Я-то её понимаю, потому что видела её мотогонщика.

— В угол, на нос, на предмет? — уточняю я.

— Если бы на предмет! В угол — и всё тут. Где Атосова подстилка.

— Значит, друг животных, — делаю я вывод. — Зооман. Или зоофил. Как правильно?

— Скорее всего, ветеринар, — вздыхает Эмка и отводит с лица волосы.

У неё густейшие, тяжёлые, блестящие волосы, длинные, как у русалки. И красивые светлые глаза. Русалочьи волосы, русалочьи глаза и длинные русалочьи руки с белыми пальцами. Мотогонщик был дурак, это даже не обсуждается: упустить такую русалку — это надо быть полным отстойным остолопом…

— Зря, — говорю я авторитетно. — Зря бросаешься этим зоофилом. Он всё-таки имеет совесть…

— Припереться в мой дом свататься! — подхватывает Эмка и машет на меня своими белыми руками с безукоризненным маникюром. — Можешь дальше не продолжать, ты открыла мне глаза! Завтра позвоню тётушкам и скажу: Всё, бежим стройными рядами в ЗАГС, я втрескалась по уши!

— А я? — возмущаюсь я. — Ты замуж выйдешь, а я что буду делать одна? Я брошусь в Волгу, упаду с балкона, отравлюсь тройной дозой сульфадимезина…

— Прекрати! — опять шугает меня Эмка сердито. — Я же говорю: он тебя не стоит. Нас с тобой вообще никто не стоит.

Она встаёт и охорашивается. На ней роскошный костюм цвета красного вина. Так Эмка сказала. А с ней, как с художником, насчёт цвета не поспоришь — значит, так оно и есть.

— Перестань страдать, — командует Эмка. — Возьми моего лучшего жениха. Забыла, как его зовут. Какой-нибудь Анемподист. Анемподист Бурдалахович. Или двоих возьми. Да бери всех, господи, — расщедривается она. — Хорошие люди, все Анемподисты, друзья животных…

Я смеюсь. С Эмкой всегда легко, всю жизнь.

— А хочешь — поменяемся, — упорно не съезжает с темы Эмка. — Меняю всех своих Бурдалахов на одного твоего Единорога. Бурдалахов без отдачи, а Единорога я тебе через месяц верну, выдрессированным, шёлковым и вышитым цветочками.

Наконец она удостоверивается, что я развеселилась, и уплывает к себе домой, в свою собственную сложную жизнь, а я остаюсь одна, в своей собственной сложной жизни.

Я умываюсь на ночь тёпленькой водой и расчёсываю на ночь перед зеркалом волосы. Им до Эмкиных далеко…

Вообще вид кошмарный, глаза нездорово блестят, на скулы от температуры набежала сыпь, нос распух…

Я выпила липовый чай, залезла в постель в тёплой пижаме и сначала подумала о том, какой у Эмки красивый костюм и как она потрясающе умеет одеваться. И как, наверное, её боятся эти затурканные женихи, какой она, наверное, недосягаемой им кажется — художница, с красивыми тёмными волосами, с красивыми светлыми глазами, в элегантном костюме цвета красного вина. Она их сражает наповал, и они сжимаются, начинают нервно смотреть по углам и мямлить невразумительное, а она глядит на них почти с презрением и тоскуем потихоньку по своему мотогонщику.

И тут я испугалась, что сама сейчас затоскую. И, наверное, со страху, я вдруг уснула.

Вчера родился февраль. Февраль — это серое, из которого потом появляется голубое. Так мне однажды сказал Саня. И вчера я видела из окна, как он выходил из своего подъезда. Он вышел без шапки на самое новорождённое февральское солнце, и оно нырнуло в светлые отросшие волосы и начало в них куролесить вместе с ветром, и глаза у него сузились от солнца, словно засмеялись. Он прошёл среди белых сугробов — и во мне горькой и прекрасной болью отозвался Григ: золотые, устремлённые ввысь сосновые стволы, хижина на склоне горы и прорвавшаяся вдруг, ликующая весна…

— Посмотри на мои окна, ну! — отчаянно попросила я. — Посмотри! Мне хочется встретить февраль с тобой!..

Он прошёл мимо и не посмотрел. Вот так.

Я тихо ковыляю по улице в поликлинику, закутанная в большой шарф. Больничный лист освободил мне положенное для гриппозников безделье — и моё одинокое сиротство ещё более нестерпимо. Ну надо же было так идиотски поссориться! Именно в такое время, когда родители в отъезде… Какая была бы жизнь! Не надо слоняться по подъездам, кинотеатрам и кафешкам, не надо выгадывать, когда родители, может, вдруг уйдут в гости, не надо подсовывать им билеты в театр, купленные на работе у культорга, никто тебя не контролирует, не спрашивает ни о чём, не глядит безнадёжными глазами — полная свобода, вольная воля на целых три недели, точнее, на целых двадцать четыре дня, такой редкий случай, ну как же обидно и глупо…

И зачем мне всё это теперь?..

Вот, вот синяя предвесенняя чистота, сахарные сугробы, серые воробьиные шарики, упархивающие в небо — и всё это теперь не для нас двоих.

А вот для меня одной: толпы кашляющих и чихающих, немощных и шаркающих, запах лекарств, и запах болезни, и запах хлорки, и запах безнадёжности.

Я сажусь на свободный стул и прикрываю глаза. На мне синяя спортивная «олимпийка», единственная в моём гардеробе одёжка, совмещающая два необходимых удобства во время болезни: она легко расстёгивается спереди и хорошо закрывает горло. Ужасно не люблю на приёме у врача путаться в свитерах «через голову», не попадая руками в рукава.

Температура спала, но меня шатает, как лист по ветру, и всё время хочется спать. От солнца режет глаза, и я отворачиваюсь от ослепительного окна. За окном сияет февраль. Не мой. Всё — для него одного. И везде — один он. Врач, развевая белыми полами, как крыльями, промчался мимо — и ведь тоже похож на него — такой же независимый, лохматый молодой… Мир полон лохматых, светловолосых, полон независимо прищуренных глаз, весь мир сейчас светлый мальчишестый Григ…

А мне глотать сульфадимезин и капать в нос ментоловое масло. И пить как можно больше чаю с мёдом. Как можно больше чаю с мёдом! Спасибо! А, может, я заболела от тоски! Может, зачахну совсем от вашего мёда и вашего ментола! Ах, не принято сейчас умирать от любви? Ах, не принято! А вот посмотрим, вот посмотрим!

Дома я включаю Грига, «Шествие гномов» — для бодрости — и беру в руки щётку. Тщательно расчёсываюсь, укладываю волосы, закалываю их на макушке а-ля Коломбина, потом накладываю тон, стараюсь изо всех сил, крашу ресницы, тушь, потом сверху пудра, потом опять тушь… Пятница, последний день рабочей недели. А вдруг?.. — думаю я. — А вдруг?!..

Надеваю польский трикотажный батник, за которым неделю оббегано по магазинам, а потом выстояно в очереди полтора часа. Включаю утюг, отпариваю брюки. Самое ужасное, что мне невыносимо хочется спать. Я отгоняю сон. Ну, а вдруг? — думаю я и хожу на цыпочках, чтобы не спугнуть ни один звук…

В пять, ровно в пять раздавался длинный солнечный звонок, и Санин голос звал меня куда-то за собой, и так было всегда. Всегда он меня куда-то звал, тащил, вёз и даже нёс и заставлял смотреть. Или слушать. И это было прекрасным, и я была заодно с ним и одно целое с ним. И вдруг этот ужас, это невероятное… Так, наверное, погибают зимовщики: твёрдый и надёжный с виду лёд вдруг ломается с ужасающим треском, трогается с места, развергается пучина… О, эта безысходная мука, с которой я колотила его насмешливое молчание и кричала как пятиклашка: Предатель! Предатель!

Так. Всё. Не думать. 10 минут, чтобы выпить чаю с мёдом. 10 минут, чтобы написать родителям в профилакторий: Жива, здорова, всё хорошо, сожгла утюг, привет от Эммы.

Всё хорошо, прекрасная маркиза. За исключеньем пустяка. У меня грипп, и я теряю любимого. А так всё хорошо, прекрасная маркиза…

Ещё 10 минут… так… тридцать семь и шесть…

Ну, и к чёрту, к чёрту, к чёрту всё!..

Подхожу к окну. Ну, услышь меня, как мне плохо сейчас, умный, добрый, будь мне сейчас другом, скажи, что это не ты был тогда…

В половине пятого я, как подкошенная, валюсь на диван, натягивая на себя плед. Пропади всё пропадом!..

Глава вторая

Меня будит длинный солнечный звонок. Это кто? Саня? Да ведь он уже здесь… он только что был… во сне…

Я поднимаюсь и, отгоняя клочки прекрасного сна, слепо топаю на звон. По дороге заглядываю в зеркало… О-о-о, вот это вид… Картина маслом «Конченая жизнь Коломбины», розовый период Пикассо, государственный русский музей…

Стирая на ходу полотенцем чёрно-синие пятна туши под глазами, иду открывать. В голове светло, спокойно, легко. Все пейте как можно больше чаю с мёдом!

Боже, это моя Эмка! Но в каком виде! Я оторопело отступаю, и она впадает через порог. Её элегантная меховая шляпка сбита набок, пальто перекошено, шёлковый шарф выбился и подметает пол, перчатки в руках, глаза в пол-лица.

— Спаси-и-и! — она падает на стул и обессиленно стонет. — Умираю!..

Секунду она сидит неподвижно, потом закатывается хохотом.

— Ты чего? — спрашиваю я ошарашенно, — в чём дело?

— Там жених!

— Где?

— Там, там, на перекрёстке!

— Зооман?

— Нет, другой совсем…

— Что, хочет убить тебя из ревности?

— Нет, хочет пойти со мной в кино.

— Ну и иди!

— Ты что! Он как мешок! И ниже меня ростом.

Она сбрасывает пальто — на ней табачного цвета трикотажное платье, с кожаным поясом, украшенным янтариками, снимает шляпу — из-под неё изливается волна тёмных, с ртутным отблеском волос — и идёт к телевизору. А я смотрю на неё. Дурак всё-таки мотогонщик…

— Умоляю, придумай что-нибудь! Прицепился около остановки. И главное, сразу — в кино! И главное, уже с билетами!

— Ты что, отказаться не могла?

— Я отказывалась! — переходит в наступление Эмка. — Я откручивалась! А он знаешь, какой!.. Ну ступай, скажи ему что-нибудь…

— В чём?? Видишь, какие брюки. Все измятые теперь… И утюг сожгла.

— Ой, господи, иди так. Он всё равно, как мешок, ничего не заметит…

Я, кряхтя, меняю брюки на тёплую юбку, кряхтя, обуваюсь, нахлобучиваю ушанку, затягиваю ремень на пальто, Эмка болтает — и вдруг замираю:

— Единорога твоего сейчас встретила. Идёт, а за пазухой котёнок, маа-а-аленький, вот такусенький, и орёт дурным голосом, в смысле, котёнок орёт, а Санька смеётся… Ну, собралась? Придумай, лапочка, что-нибудь. Я у тебя посижу, надоели все до смерти. Сейчас по телику Рытхэу «Самые красивые корабли», давай бегом, будем вместе смотреть…

Я выхожу на улицу. Темно, метёт. Здорово я дрыхла. И Эмка не дала мне опомниться. Что опомниться — умыться… Ну, где там её жених-мешок? Пых — сноп снежинок мне в лицо. А днём какое солнышко сияло… Не моё. И метелица эта не моя, и котёнок этот… И зачем он ему и куда его нёс — ничего не знаю и теперь не узнаю…

Вот он, под фонарём, жених. Никакой не мешок, обыкновенный гражданин, уже малость запорошенный, уже малость озабоченный. Элегантный, узкие ботиночки в снегу. Покачиваясь на каблуках, подхожу к нему эдакой беспризорницей: руки по локоть в карманах, сама по уши в шарфе.

— Вы Эмму ждёте? А она не придёт.

Молчит. Стабилизируется. Я прихожу ему на помощь:

— Она просила меня передать, что не придёт. Она не сможет. И просила извинить её.

— Да?..

У него неожиданно беспомощные глаза. Очкарик, что ли? Или расстроился?

— А мы вот в кино собрались…

Развожу руками: мол я здесь ни при чём, у меня вообще грипп.

— А может быть, вы со мной пойдёте? — вдруг с надеждой говорит он. — Жаль, билеты пропадут…

И сник, испугавшись чего-то… да ещё этим извиняющимся тоном, как будто он в чём-то виноват. Вот вредина Эмка! Могла бы уж и сходить, не маять человека… Тем более, пояс с янтарём надела…

— Или вы тоже заняты?

Я не могу смотреть, как человек расстраивается. Это мой большой недостаток.

— Ага, — говорю я. — То есть, да. То есть, я ужасно занята, но…

Но дело в том, что я совершено не умею отказывать. Особенно беспомощным псевдоочкарикам. Он уже смотрит на меня с надеждой, и я не знаю, что ещё придумать. Я начинаю, топтаться, как коняшка и, как коняшка, рыть снег то правым, то левым копытом. То есть, каблуком. А он не видит, что я в замешательстве. Обрадовался, воспрянул… Ну, Эмка, зараза такая!..

— Вы… вы извините мою настойчивость… У вас, возможно, другие планы…

— Возьмите меня под руку! — командую я, не в силах больше этого выносить. — Пошли. Держите крепко, у меня температура, я в любой момент могу упасть!

У него в глазах ужас, но под руку берёт и ведёт осторожненько, бережно. А я сразу представляю на его месте Саню. Вот кого бы уже давно тут не было. Только клочки порванных билетов на снегу. Не пришла — отлично, до свиданья, прощай… Ну вот почему, почему! Одни всё рвут на месте, даже не подумав, даже не стараясь понять, а другие ждут, надеятся, верят…

И я иду с тоской в душе, иду в кино с чужим женихом, а снег в лицо горстями — пых-пых — холодно и колко. Эмка, чертовка, сидит себе дома в тепле, курит и смотрит «Самые красивые корабли». А я тут в метели, в степи, под руку неизвестно с кем…

— Как вас хоть зовут?

— Слава, — говорит он доверчиво.

Я кошусь на его руку, что это она какая-то совсем уже невесомая в замшевой перчаточке.

— А вам, Слава, не обязательно знать моё имя?

Кажется, он здорово смутился.

— Простите…

— Меня зовут Ия. И-я. Или Ио. Это по-гречески. Кому как нравится, — говорю я.

Сане нравилось Ио, и мне сейчас сладко и больно говорить это своё греческое имя своему неожиданному деликатному спутнику.

— Так звали возлюбленную Зевса. Зевсу пришлось превратить её в корову, чтобы не быть скомпрометированным перед Герой, супругой, и…

— Ио, лети! — кричал Саня и кидал меня с размаху в речку, стоя по пояс в воде, я, зажмурившись, с визгом падала в солнечную воду, вода расступалась тысячей сияющих брызг…

— Получается, Ио — по-гречески корова…

…Я клала мокрую руку на Санино плечо, оно было смуглым, гладким, как валунок, и горячим даже в воде. Мы плыли на солнце. Всегда, всегда он меня куда-то звал…

— М-м, видите ли, — вежливо говорит Слава, — я, собственно, в некотором роде, знаком с этой историей, точнее сказать, мифом… Я специализируюсь в области античной литературы…

Теперь неловко становится мне. Разошлась, распетушилась. Ио — по-гречески корова. Вот именно — корова неуклюжая! И я молча, но истово отдаю должное Славиной воспитанности и выдержке.

В фойе кинотеатра мы впервые смотрим друг на друга при свете. Я вижу: узкое интеллигентное лицо, мягкие глаза, застенчивая и одновременно какая-то лихая улыбка, кашне — ого-го, во вкусе венецианского дожа — лет двадцать семь… Видит он: неправильный овал мордуленции, усечённой сверху ушанкой, снизу шарфом, блестящие от температуры глаза, грим пятнами, как на ягуарице…

Мы улыбаемся друг другу. И ещё улыбаемся. Ба, симпатичная у него улыбка! И вот, после третьего звонка он уже без толкача ведёт меня под руку в зал. Мамочки! На пальце-то у него кольцо!.. Пропала моя головушка! Не пришлось бы ему превращать меня в корову!.. Я фыркаю на весь зал, и он озабоченно смотрит на меня:

— Ия?

— Ничего-ничего, — я прячу лицо в шарф, давясь от смеха. — У меня грипп, я же говорю. Кстати, вы не боитесь инфекции?

— Ну, что вы, — говорит вежливо Слава.

Он снимает шапку. Волосы у него тёмные, лохматые. Век лохматых. Мне опять становится не по себе.

— Если хотите, я сделаю маску из носового платка? — не унимаюсь я.

Слава укоризненно смотрит на меня. В самом деле, хватит дурачиться. Я просто пришла выручить симпатичного человека. И у меня личная драма — я теряю любимого…

Понеслись мультфильмы. Волк догоняет зайчика. Зайчик лукавый, отважный, одарённый. Волк — неудачник обаятельный, на диво живучий. Зал то и дело взрывается хохотом. Мы со Славой тоже хохочем. Сейчас мы с ним — союзники. С Саней этого не было. С Саней мы никогда не были союзниками. Мы были с ним одним целым. Но разными полюсами одного целого. Поэтому и тащило нас друг к другу. И не было этой страшной силе конца. И сейчас нет.

Мы выходим из кинотеатра. На улице неожиданно тихо. О, великое многообразие природы!…

— Вам понравился фильм?

Я не знаю, что ответить. Мне понравился герой, потому что напомнил мне Саню. А его подруга не была похожа на меня. Она — была не я. А вот он — был Саня. И долго ли это будет со мной, это кружение вокруг моей боли — я не знаю…

— Слава, а вам очень нравится Эмма?

Ну я даю! Слава, по-моему, даже подскочил. И влип, скажет, я с этой обормоткой. Мало того, что не умеет себя вести, так ещё и в душу лезет.

— Сегодня мне очень нравитесь вы, Ия.

Вот так отбрил меня Слава. О, какое тонкое, какое едкое оружие эта дипломатичность! Я так не умею. Мне опять стыдно, и я завидую Славиной воспитанности на всю катушку.

А он вдруг пугается:

— Вы думаете, я посмеялся? Уверяю вас…

И глаза у него сделались широкие, убеждающие.

Нет, уже не думаю. Спасибо, Слава. Спасибо тихий, воспитанный Слава, но в этом городе, на этой улице, куда мы сейчас свернём, живёт мятежный и гордый, мой непримиримый, мой светлый и суровый Григ, и никуда мне от него не деться. Только вот одна я сейчас. Да что одна — нет меня. Просто нет. Вообще — нет.

— Есть чёрный тополь, — я шепчу, чтобы вдруг не заплакать, — есть чёрный тополь, и в окне свет, и звон на башне, и в руке — цвет, и шаг вот этот — никому вслед, и тень вот эта, а меня — нет…

— Что-что? — светлеет Слава, — что вы читаете?..

Я оборачиваюсь к Славе, наклоняю голову и слушаю светлые, горькие капельки. Это — Цветаева…

Огни, как нити золотых бус,

Ночного листика во рту — вкус.

Освободите от дневных — уз,

Друзья, поймите, что я вам — снюсь…

Слава тепло смотрит на меня. Вот что в нём главное — теплота. С самого начала нашей встречи под фонарём в его слабой и беззащитной улыбке была теплота, и она не тратилась, не таяла, она грела и была щедрой. И я чувствовала её. И от этого у меня щекотало в горле.

— Вы хорошо читаете, — сказал Слава. — Вы хорошая девочка. Вы славная девочка.

Мне смешно. Девочка! Да я сейчас такая же древняя, как город Пантикапей и такая же развалина. Одни обломки остались сейчас от меня. И если я не увижу Саню ещё день — я УМРУ!

— Вам пора домой?

Полувопросительно, деликатно. Мы стоим у изначального фонаря.

— Почему вы так решили? — с вызовом говорю я.

— Я думал… раз вы больны…

— Слава, — жёстко говорю я. — от вашей вежливости может стошнить.

И с удовлетворением вижу, как замирает его лицо и меркнет улыбка. Так-то вот. А то слишком добрые вы, Слава…

— Вы упустили одну девушку, — прищуриваюсь я прицельно, — и готовы молиться на другую только за то, что она снизошла до милости пойти с вами в кино! Любая пятиклассница обведёт вас вокруг пальца за пять минут! Вам это всё равно?! Ну вот кому нужна ваша дурацкая доброта?! Кому, кому от неё может быть тепло и хорошо!

Я кричу зло и нечестно. Защищаю Саню, защищаю перед самой собой, а Слава-то тут при чём? И ведь стоит, не обижается, и, кажется, опять собирается улыбнуться. А вот при том, вот при том, что Саня ни минуты бы не стал слушать, и не бреда, который я выпаливаю сейчас, а самой справедливой истины о себе — не стал бы слушать ни слова, просто развернулся бы и ушёл, и осталась бы я одна под фонарём глотать горькие слёзы…

— Вы зря горячитесь, Ия, — спокойно говорит Слава. — Вы ведь… не на меня сердитесь…

И я, словно с разбега, останавливаюсь. Это, наверное, то же, что бить лежачего. Я дрянь, дрянь, и я не знаю, что мне делать теперь. Но я делаю. Я делаю шаг к Славе и обнимаю его за шею. И целую прямо в губы. И думаю о себе: нет, это не я. И вижу его глаза — в свете фонаря они кажутся мне удивительно синими. И такой ласковый этот удивительно синий цвет…

Глава третья

Субботу я плавлюсь в жесточайшем жару. Вокруг меня полно народу: мама с папой, Эмка, Наташа — подруга с работы — и откуда-то сверху, из голубизны вдруг Саня: «Надевай своё красивое платье, пойдём встречать Новый год!»

И мы идём, и катаемся на санках по нашей улице, а кругом тепло, ручьи, весна…

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.