Бесплатный фрагмент - Hunting Lover

1. Обитель уединения

2 октября 2026

Свинцовые волны Северного моря с глухим рокотом разбивались о гранитные пирсы гавани, занавешивая всё вокруг ледяной, солёной пылью. Я стоял на палубе парома, вцепившись в холодный поручень, и смотрел на уходящий в туманную дымку берег. Ветер, резкий и влажный, рвал полы моего старого плаща, настойчиво напоминая, что южные края с их ласковым солнцем остались где-то там в прошлой жизни, которая закончилась вместе с подписью на тех бесчисленных бумагах, что лежали сейчас в моём портфеле.

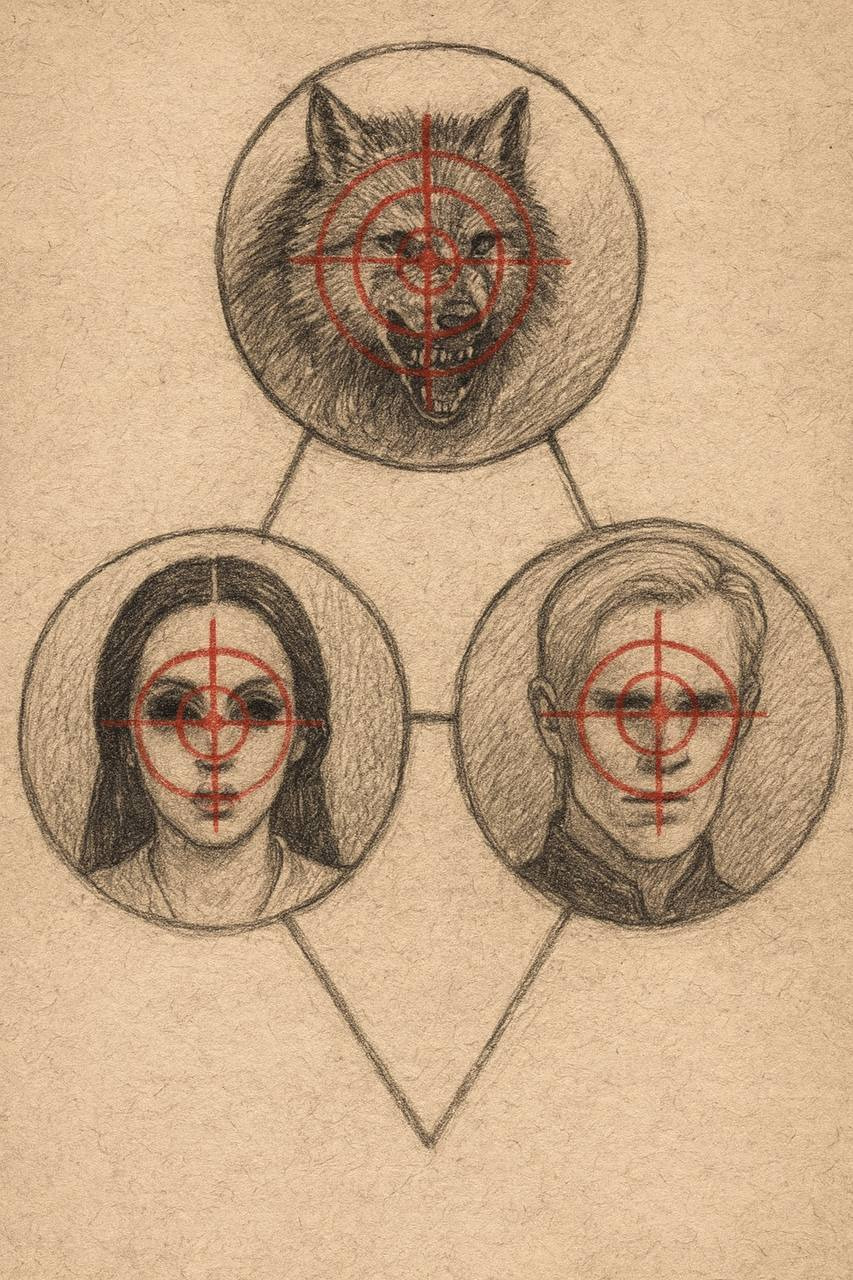

Меня зовут Петр Ловецкий. Я чех по крови, но судьба, этот вечный кукловод, мотала меня по разным углам Европы, пока я не осел в Германии. Моя фамилия, как часто шутили сослуживцы, была предназначением. Ловецкий от слова «ловец», но ловил я отнюдь не зверей в лесах, а куда более опасные и сложные мишени в лабораториях и на полигонах, ведь большую часть жизни я прослужил военным технологом, моим ремеслом были расчёты, схемы и холодная сталь, но теперь я просто старый человек, чьи руки, привыкшие держать чертежи, с тоской искали в карманах хоть что-то, за что можно было бы ухватиться.

Паром, содрогаясь всем своим стальным телом, медленно разворачивался, направляясь к едва виднеющемуся вдали острову — моему новому дому. Само слово звучало как отголосок какой-то романтической притчи, но реальность пахла не морской свежестью, а мазутом и рыбой. Мысленно я вновь перебирал в голове недавний разговор с генералом Кальтенбруннером, моим бывшим начальником. Кабинет генерала в Гамбурге был таким же, каким я его помнил: строгая, почти спартанская обстановка, пахнущая кожей кресел и старым деревом. За массивным дубовым столом сидел человек, чьё имя когда-то наводило трепет на подчинённых, а теперь его лицо было изборождено морщинами не столько от лет, сколько от затаённой боли.

«- Петр, — его голос, обычно металлический и чёткий, сейчас звучал приглушённо, — я не стану тебя обманывать, это не райский уголок. Место глухое, отдалённое, зимой шторма отрезают его от материка на недели, но… — он замолчал, его взгляд упёрся в резную пепельницу на столе, — Эльзе нужна серьёзная помощь специалистов. Лучшие клиники здесь, в городе, а там слишком сыро, слишком одиноко для неё».

Я молча кивнул, зная о болезни его жены. Рак коварный и беспощадный враг, против которого бессильны любые, даже самые совершенные, технологии.

«- Я продаю тебе всё, Петр, дом, участок, все постройки за символическую цену. Для меня важно знать, что там будет кто-то адекватный, кто не станет рубить лес под корень и не превратит землю в свалку. Ты всегда понимал природу, чувствовал её. — он встал и подошёл к окну, глядя на серые крыши города. — Ты же купил тогда тот участок в Баварии, после отставки. Помнишь? Говорил, что душа просила тишины и зелени».

Я помнил солнечную, яркую, пьянящую ароматами хвои и альпийских лугов Баварию. Мне было сорок пять, когда я, выйдя на пенсию и получив прощальное рукопожатие от министерства, ощутил не просто пустоту, а оглушительную тишину внутри. Лабораторный гул сменился навязчивым звоном в ушах, а строгие линии формул хаотичным мельтешением бессмысленных мыслей. Тогда я, движимый смутным, но неутолимым порывом, купил старый охотничий домик в баварских предгорьях. Я ехал на автомобиле по извилистой дороге, петляющей меж холмов, будто покрытых зелёным бархатом. Воздух, густой и сладкий, наполнял лёгкие, заставляя кружиться голову. Стояла поздняя весна, и весь мир казался умытым, новым, сияющим нежнейшей зеленью только что распустившихся листьев. Мой домик, сложенный из грубого тёсаного камня и тёмного дерева, стоял на окраине леса, на небольшом пригорке. С его крыльца открывался вид на бескрайнее море вершин, уходящих к заснеженным пикам Альп на горизонте. По утрам я просыпался не от звонка будильника, а от переливчатого хора птиц. Сначала доносилась трель какого-то смельчака-солиста, затем к нему присоединялись другие, и вот уже весь лес звенел, как огромный, живой, пробуждающийся организм. Я сидел на том самом крыльце с утра, с чашкой крепчайшего кофе, и просто смотрел, как солнечные лучи пробиваются сквозь густые кроны елей и сосен, отливая тёмным золотом на их коре, как суетятся бурундуки, деловито таская в норки припасы. В те мгновения во мне рождалось чувство, которого я не знал за все годы службы, — чувство полного, безоговорочного слияния с миром.

А потом я увлёкся охотой, но я не стремился убивать. Я шёл в лес, чтобы учиться. Часами мог сидеть в засаде, в абсолютной неподвижности, вживаясь в ритм леса, становясь его частью, изучал повадки косуль, наблюдал за осторожными кабанами, слушал перекличку волков в ночи — леденящий душу, но одновременно прекрасный хор сильных хищников. Я вспомнил один из таких дней. Поздней осенью лес сбросил свой пышный наряд и стоял обнажённый, строгий и торжественный. Воздух был невероятно чистым, и я сидел под огромным старым буком, его оголённые ветви рисовали на бледном небе причудливый кружевной узор. Под ногами шуршала ковром пожухлая листва, пахло грибами, влажной землёй и тлением. Внезапно, метрах в двадцати, из зарослей папоротника вышла косуля, молодая, стройная, с огромными тёмными глазами, полными бездонной, первозданной тревоги. Она замерла, подняв изящную голову, ноздри её трепетали, ловя незнакомый запах. Мы смотрели друг на друга, казалось, целую вечность и я почувствовал себя гостем, а когда она, сорвавшись с места, бесшумно исчезла в чаще, во мне не было разочарования, лишь глубокая, необъяснимая благодарность за эту встречу, за это мгновение подлинной, ничем не омрачённой жизни.

«- Ты был счастлив там, я это видел. — голос генерала вернул меня в реальность».

Я вздохнул, глядя на его спину.

«- Да, Ганс, я был счастлив. Та земля будто исцелила меня. Жаль, что в конце концов я её продал».

«- Зато приобрёл этот».

Теперь, стоя на палубе парома, я ловил себя на том, что ищу в этом суровом, холодном пейзаже хоть крупицу того баварского тепла. Однако предо мной была лишь могущественная, величественная и, пожалуй, враждебная красота. Скалистый берег острова приближался, вырастая из тумана тёмной, зубчатой стеной, увенчанной чахлыми, склонёнными от постоянного ветра соснами. Во мне шевельнулось сомнение. Смогу ли я? Смогу ли я, старый, уставший человек, чьи лучшие годы прошли среди схем и механизмов, найти общий язык с этой угрюмой природой? Смогу ли я снова почувствовать то единение, ту благодать, что дарили мне баварские леса?

Паромщик был мужчиной лет пятидесяти, но суровость жизни на этом клочке суши прибавила ему добрый десяток. Его лицо, обветренное до цвета старой меди, было испещрено глубокими морщинами, залегавшими вокруг глаз и рта. Он был одет в просмолённый дождевик, от которого тянуло рыбой и влажной шерстью, и сжимал в руках толстый канат, перебирая его узловатыми, искривлёнными пальцами. Его маленькие, глубоко посаженные глаза, цвета морской воды в пасмурный день, уставились на меня с немым, но откровенно недружелюбным вопросом. Я собрался было сесть обратно в машину, как его хриплый, прокуренный голос остановил меня.

— Эй! — крикнул он, не двигаясь с места, голос скрипел, как несмазанные петли. — Куда это путь держишь?

Я остановился, повернувшись к нему. Вежливость, въевшаяся в подкорку за годы службы, заставила меня сдержать лёгкое раздражение.

— Здравствуйте. — произнёс я ровно. — Я к себе…

Паромщик фыркнул, не дав мне договорить и выпустив струйку пара в холодный воздух. Он бросил канат на землю и сделал несколько шагов ко мне, его движения были тяжёлыми, раскачивающимися, как у моряка на палубе во время качки.

— К себе? — переспросил он, и в его голосе прозвучало откровенное неверие. –Погостить к кому? К Йенсену? К старой Марте? Иль просто рыбу половить, да на обратный рейс опоздать?

Он окинул меня оценивающим взглядом, в котором читалось подозрение, смешанное с привычной для отдалённых мест враждебностью к незнакомцам.

— Нет. — ответил я, всё ещё стараясь сохранять спокойствие. Внутри же что-то ёкнуло. Эта встреча была первым знаком, первым подтверждением, что генерал не преувеличивал насчёт «особенного» места. — Я не гость, я приобрёл здесь дом генерала Кальтенбруннера.

Эффект от моих слов был мгновенным и ошеломляющим. Его скуластое, обветренное лицо побледнело, проступивший сквозь загар сероватый оттенок придал ему болезненный, почти мертвенный вид, глаза, прежде просто недружелюбные, округлились, в них вспыхнул настоящий, животный ужас. Он отшатнулся, будто я только что объявил ему, что заражён проказой.

— Кальтен… что? — просипел он, и его голос сорвался на полуслове. Мужчина перевёл дух, и его следующая фраза прозвучала приглушённо, но с такой силой, что казалось, само воздух содрогнулось от неё. — Ты купил… этот дом? Ты… ты теперь их сосед?

Последнее слово он произнёс с таким отвращением и страхом, будто речь шла не о людях, а о ядовитых змеях, заполонивших соседний участок. Лёд, сковавший моё сердце при виде его реакции, начал медленно таять, уступая место жгучему, почти профессиональному любопытству. Все мои внутренние детекторы, годами настроенные на анализ угроз и странностей, включились на полную мощность.

— Их? — переспросил я, намеренно делая свой голос мягким, не угрожающим. Я сделал шаг вперёд, но он инстинктивно отпрянул назад, к своей будке, как бы ища укрытия.

— Я говорю о семье Фаркас. — прошипел он, озираясь по сторонам, будто чего-то опасаясь. — Лучше оставим эту тему.

— Но почему? — настаивал я, чувствуя, как во мне просыпается любопытство. — Что в них такого?

Паромщик горько рассмеялся, и смех его был похож на предсмертный хрип.

— Семейка эта, скажу так, неприятная. Брата два уже как года два тут трутся, да и сестра недавно к ним приехала, только вот не похожи они на родственников. Она — черноволосая и кареглазая, они голубоглазые блондины. С местными вообще почти не общаются, ходят по лесам только. Молодые и богатые они к тому же. Только вот зачем молодым людям в такой прекрасный возраст в глуши проводить? Лучше бы катались на дорогих тачках по Берлину и в клубах плясали. Скрывают что-то, точно говорю. — он сглотнул и понизил голос до шёпота, заставляя меня инстинктивно наклониться ближе. — Слушай, раз уж ты купил тот дом, теперь ты от них никуда не денешься. Но я тебе вот что скажу… — он снова оглянулся, и его шёпот стал едва слышным, сливаясь с шумом от волн, — собаки воют, когда они проходят по деревне, дети плачут и прячутся, а ночью иногда из-за их высоченного каменного забора доносятся крики. — он выпрямился, и его лицо снова стало замкнутым и суровым. — Охотники приезжие пропадали, те, что слишком близко к их земле подбирались. Администрация говорила несчастный случай, утонули, заблудились, но мы-то знаем, что они уже давно всех во власти подкупили. Они явно не те, за кого себя выдают. Удачи Вам. Искренне надеюсь, что Вы с ними не столкнётесь.

С этими словами он развернулся и, не оглядываясь, зашагал обратно к своей будке, скрывшись в её тёмном проёме. Разговор был окончен. Я сел в теплый салон машины. Его слова, полные суеверного ужаса, казались бы мне бредом параноика в любой другой ситуации.

«Местным видимо нечем себя занять.» — подумал я про себя.

Паромщик, скрывшийся в своей будке, через мгновение снова высунул голову, словно не мог удержаться от последнего предупреждения.

— Слушай, раз уж ты тут остаешься… — прохрипел он, понижая голос, хотя вокруг, кроме нас и кричащих чаек, никого не было. — Если что нужно — продукты, керосин, спички, патроны, на всякий случай, тебе к Розарии. У нее единственный магазин на острове на центральной улице, в старом каменном доме с зелеными ставнями. Больше нигде ничего не купишь. — он замолк, тяжело дыша. — Только поговорить любит.

С этими словами он окончательно скрылся в своем убогом убежище, и на этот раз дверь не открылась. Паром причалил, и я завел мотор, поехав по единственной асфальтированной, но сильно разбитой дороге, ведущей вглубь острова. Дорога виляла между невысоких, поросших жесткой бурой травой холмов. Изредка мелькали одинокие, покосившиеся от ветра сосны и через пару километров показались первые дома, производившей впечатление вымершей. Дома, в основном одноэтажные, каменные, с темными, запыленными окнами, стояли по обеим сторонам дороги, словно разбегаясь от ее центра. Никаких признаков жизни, ни души на улицах, ни детей, ни стариков, ни собак, ни занавесок на окнах, ни цветов на подоконниках, лишь ветер гонял по пыльной дороге мусор. Некоторые дома явно стояли заброшенными годами: крыши провалились, стены облупились, но и в тех, что казались обитаемыми, царила мертвая тишина. Я медлил, надеясь увидеть хоть кого-то, но тщетно, только однажды мне показалось, что в щели между ставнями мелькнул человек, но, возможно, это была игра света и тени.

«Просто местные жители такие, — попытался я убедить себя, чувствуя, как по спине бегут мурашки, — неприветливые, отчужденные. В таких глухих местах это норма».

Я не стал останавливаться у магазина Розарии, ведь сперва нужно было добраться до своего нового владения, оценить обстановку, отряхнуть дорожную пыль. Согласно карте, которую мне набросал генерал, мой участок располагался на самом краю деревни, гранича с лесом. Наконец, я свернул на более узкую, песчаную дорогу и через несколько сот метров увидел знакомый по фотографиям высокий деревянный забор, остановил машину перед массивными, но сейчас распахнутыми воротами. Я вышел из машины и, открыв калитку, замер на пороге своего нового владения, медленно водя взглядом по территории. Прямо передо мной, в глубине участка, стоял двухэтажный деревянный дом, что принадлежал Кальтенбруннеру. Он был сложен из толстых, темных от времени бревен, с крутой скатной крышей, покрытой темным шифером, с большими окнами. Слева от главного дома, чуть в стороне, притулился одноэтажный гостевой домик, поменьше, но построенный в том же стиле и выглядевший почти игрушечным по сравнению с основным зданием. Справа я увидел баню, а в самом центре участка, между главным домом и гостевым, располагалась просторная площадка, вымощенная булыжником, и на ней сложено аккуратное кострище. Место для вечернего огня, для разговоров… для одиночества. Мой взгляд приковала оранжерея, прилегающая к южной стене главного дома, словно гигантский стеклянный нарост. Сквозь запыленные стекла ее изогнутой крыши угадывалась буйная, почти неестественно зеленая жизнь. Генерал, как я знал из его рассказов, был страстным садоводом. Видимо, это стало его главной отдушиной в этом месте. Я медленно прошелся вдоль забора, чувствуя под ногами хрустящий песок, и подошел к оранжерее, приложив ладонь к прохладному стеклу и заглядывая внутрь. В полумраке угадывались причудливые формы тропических листьев, свисающие лианы, горшки с цветами.

Осмотр владения занял не больше часа. Главный дом поражал своими размерами и мрачноватой, спартанской обстановкой генерала; гостевой — пахнет пылью и одиночеством; оранжерея же манила и пугала одновременно своим буйством красок в контрасте с внешним унынием, но находиться внутри этих стен, среди чужих вещей и чужих воспоминаний, я пока не мог. Мне требовался человеческий голос и провизия. Мысль о том, чтобы вернуться на материк за продуктами, казалась сейчас абсурдной, это заняло бы больше полудня. Значит, необходимо посетить Розарию. Я снова сел в машину и направился обратно, в так называемый центр деревни. Безлюдные улицы по-прежнему встречали меня гробовым молчанием. Я припарковался у того самого каменного дома с зелеными ставнями, вывеска которого скрипела на ветру, словно жалуясь на свое одиночество. Войдя внутрь, я поразился странным коктейлем запахов — воск, травы, керосин, пыль и что-то сладкое, пряное, возможно, сушеные ягоды или старые духи. Лавка была настоящим лабиринтом из стеллажей, заставленных банками, свёртками, инструментами и вещами, которым, казалось, место в музее, а не в магазине. За прилавком, спиной ко мне, стояла женщина. Она что-то протирала тряпкой, и сначала я видел лишь её волосы, тёмно-каштановые, собранные в небрежный пучок, из которого выбивались непослушные пряди, и её фигуру — невысокую, но крепкую, одетую в простое светлое платье, перехваченное в талии фартуком. Услышав скрип двери, она обернулась. Ей можно было дать лет сорок, возможно, чуть больше. Годы жизни на острове оставили на её лице свои следы — у глаз залегли лучики морщин, а у губ две неглубокие складки, говорящие о привычке часто улыбаться, но лицо её было живым, умным, а в глазах цвета тёплого ореха читалось веселье и озорство.

— Добрый день. — сказал я, подходя к прилавку. — Вы фрау Розария?

— Да, — мягко ответила она мелодичным голосом. — Чем могу быть полезна новому соседу? Вы, герр Ловецкий, если не ошибаюсь? Герр Кальтенбруннер предупреждал о Вас.

Видимо, вести на острове распространялись со скоростью звука.

— Да. — кивнул я. — Мне нужны базовые вещи — мука, крупа, консервы, кофе, керосин для ламп.

— Всё это есть. — она без лишних слов вышла из-за прилавка и начала собирать мою скромную провизию. Её движения были точными, выверенными, без единого лишнего жеста. Она знала свою лавку как свои пять пальцев. И пока она собирала товар, я решился нарушить молчание.

— Место у вас тут очень тихое, практически безлюдное.

Она бросила на меня короткий взгляд, в котором мелькнула тень иронии.

— Люди есть, — женщина ослепительно улыбнулась, — просто они не любят показываться на глаза новичкам. Особенно тем, кто селится по соседству с ними.

А вот и оно. Она произнесла это слово «ними» с той же интонацией, что и паромщик, но без его животного ужаса, скорее, с оттенком холодного презрения.

— Вы о семье Фаркас? — уточнил я, стараясь, чтобы мой голос звучал нейтрально.

— О них. — подтвердила она, ставя на прилавок банку с кофе. — Странные они с самого начала. Появились пару лет назад, купили старое поместье одного иностранца после его смерти. Сначала приехали только братья Арнольд и Гидеон, показались нам дикими, нелюдимыми, а потом этим летом к ним приехала сестра… Кэтэлин.

Она произнесла имя девушки с едва заметной заминкой, будто пробуя его на вкус и находя его неприятным.

— И что же странного? — спросил я, делая вид, что перебираю упаковки с крупой.

Розария на мгновение остановилась, её взгляд уставился в пыльную поверхность прилавка, видя что-то далёкое.

— А то, что сестра их привезла на остров три прекрасных коня. Хорошие, спокойные лошади были. — она покачала головой, и в её глазах мелькнуло что-то тёмное. — И вот, в конце августа с ними стало твориться что-то неладное. Ушли один за другим. Первого нашли в стойле загрызенным, а затем и второго, и третьего. — женщина подняла на меня свой спокойный, тяжёлый взгляд. — И не просто загрызенной, герр Ловецкий, не так, как волк это делает, чтобы добычу взять. Это было словно намеренное истребление. Горло перекушено, брюхо распорото, будто какая-то тварь уничтожала их из злобы или для забавы, и следы вокруг большие, волчьи, когтистые, да только таких волков больших на острове нет. Никто этого зверя не видел ни до, ни после. — она выдохнула и продолжила раскладывать товары по сумке. — Народ наш всполошился, все боялись за свой скот. Мы позвали охотника, но тот всего неделю скитался по острову, не найдя никаких следов, а затем пропал. Паромщик наш сказал, что тот не возвращался на материк. Что с ним стряслось — не ясно.

Она посмотрела на меня прямо, и в её взгляде читался немой вопрос: «Ты действительно готов жить по соседству с этим?». Я заплатил, взял тяжёлые сумки. На прощание Розария сказала уже без тени эмоций в голосе:

— Заходите, если что, я всегда тут. И запомните, герр Ловецкий, на этом острове совпадений не бывает, особенно там, где замешаны Фаркасы.

5 октября 2026

На третий день своего пребывания на новом месте я почти запомнил, что и где находится, ведь всё свободное время тратил на изучение внутреннего убранства каждого сооружения и каждой комнаты, каждого растения, цветочка, пилы или топора. Слишком долго оставаться на территории особняка я тоже не мог, душа моя требовала новых открытий. Погода же наоборот этого не желала, ведь вчера наслала на нас дождь, а сегодня неприятный и неуютный ветер и облачность.

Я позавтракал, сварил себе кофе в турке, которую купил, очередной раз будучи на своей родине и которой было уже много лет, и выглянул в окно, размышляя над тем, чем могу занять. Голову мою посетила просто чудесная мысль — пойти погулять в лес, который так удачно располагался прямо напротив забора и на который я прямо сейчас смотрел. Его хвойные деревья будто призывали меня подойти, протянуть руки наверх и сорвать какую-нибудь вкусно пахнущую смолой шишку. Воодушевлённый данной перспективой я чуть ли не выбежал из дома, забыв взять куртку, и потому вернулся обратно.

— А почему бы мне тогда не зайти к своим соседям, что прячутся за высокими каменными стенами? — спросил я самого себя, закрывая светлую деревянную калитку.

Однако, твердо всё решив, я всё равно встал как вкопанный, лишь кинув мимолётный взгляд на лес, я уже не мог отвести от него глаз. Сегодня он как-то по-особому манил меня, словно пытаясь завлечь, заставлял меня разглядывать его так, будто там сокрыто нечто настолько важное для меня, что я и представить себе не в силах. Сосны и лиственницы сливались в единую деревянную стену, и я боялся выцепить где-нибудь в этой стене что-то инородное. Придя к этой мысли мне невольно вспомнилось моё времяпрепровождение в Баварии, где я ровно так же неподвижно часами мог находиться в засаде. В такие моменты невольно вспоминаешь ситуации, о которых не можешь забыть и которые не можешь отпустить. У меня таких было сполна, и думал я о них достаточно, чтобы сейчас со спокойствием взирать на природу, которую мне уже не суждено покорить в этой жизни, в следующую же я не верю.

Мне есть о чём жалеть, в чём каяться, но я предпочитаю не делать этого или же просто не замечать. После себя я ничего не оставлю, разве что присутствие моё в чьей-то жизни оставило след в разуме или сердце, но это забудется и со смертью тех людей. Так зачем же вообще что-либо делать? Зачем вообще жить, если в этом нет никакого смысла? Просто, потому что в нас вдохнул жизнь Бог? Нет, я атеист. Природа породила нас, и мы с ужасным безразличием и крайней жестокостью убиваем свою мать, сначала медленно, затем быстро, паразитируем на ней. Возможно, в каком-то плане я мизантроп. Мы не создаём смысл, в наших поступках его нет, либо есть и он до невозможности отвратителен, а значит, если Всевышний и существует, то он нас ненавидит, ведь заставляет уничтожать самих себя же.

И вот опять я начинаю путаться в своих мыслях…

Я придерживаюсь, такой философии, что не всё имеет смысл, но имеет суть. И это имеет смысл, но не имеет сути, потому что это просто слова. Смысл — это то, что мы закладываем в суть предмета. Суть — это то, что есть и существует изначально, без вмешательства и переработки человека. Всё, что подвергается выражению человеческой воли и человеческих чувств, что выходит из человека — грязно и грешно, как, собственно, и сам человек. Наш мир, переполненный людьми, их болезнями, проблемами и отходами жизнедеятельности, умирает, ведь отравлен. Мы добыли все ресурсы, которые только можно было, создали машины, которые своей работой уничтожают наш дом, а сейчас мы деградируем и медленно умираем вместе с нашей матерью. Перспективы прекрасны, больше нечего и говорить. Это имеет смысл, я нашёл его, но вот суть этого вопроса я так и не могу найти. Возможно, и ненужно этого делать. В моём возрасте уже необходимо начинать думать о смерти, о том, чего я добился и что совершил. Я размышляю над этим иногда, но в тёмные дебри стараюсь не лезть. В таком деле должно соблюдать баланс, поскольку Хаос, в который можно непременно и мгновенно упасть — долго ещё будет терзать душу, а затем перейдёт и на тело.

Я наконец пересилил своё дикое желание повернуть направо и двинуться в чащу, потому что чувствовалась некая опасность, исходящая от него. Такого ощущения внутреннего неприятного страха, который обычно возникает в момент, когда человек теряет контроль над самим собой и попадает во власть своего тела и ту часть мозга, что отвечает за инстинкты, я не испытывал ни в чудесной Чехии, ни в цветущей весёлой Баварии. Там природа буквально дышала дружелюбием и безопасностью, а здесь же тёмная и холодная несколько могильная, она не внушала доверия.

Я прошёл вперед по песчаной дороге метров сто пятьдесят, находясь в какой-то прострации, опустошая свой мозг, и затем увидел высокий каменный забор, вылезший будто прямиком из средневековья. В некоторых местах он даже порос мхом, что добавляло ему некоторой атмосферы и вообще выглядело красиво. Увидеть, что происходило за ним, не позволяли даже ворота или калитка, обычно выполняемые из железных прутьев в едином стиле. Тут они были сделаны из тяжелого темного дерева. Никакого звонка или колокольчика я также не заметил, однако увидел странное движение за углом возле негустого в том месте хвойного леса. Присмотревшись, я понял, что движение это создавал молодой парень, на вид едва-едва достигший совершеннолетия. Он был одет в весьма простую голубую рубашку и штаны, вероятно, на размер больше, чем его собственный. Его пшеничные волосы растрепались, он смотрел себе под ноги, пробираясь по земле босиком и обходя колючие шишки, чтобы ненароком на них не наступить. За широкой раскачанной спиной он нес несколько брёвен.

«Браконьер.» — пронеслось в мыслях. — «Это уже не моё дело».

— Простите! — крикнул я ему, обращая внимание на себя.

Он поднял голову и посмотрел на меня своими немного раскосыми глазами, чуть щурясь.

— Да? — ускорил шаг, подходя ближе.

— Вы, случайно, не знаете, кто живёт в этом поместье?

— Знаю. Какие-то проблемы? — немного грубовато спросил молодой человек.

— Никаких. Понимаете, я приобрёл тут дом с участком у генерала Кальтенбруннера и хотел бы познакомиться со своими новыми соседями. Мне сказали, что они живут по данному адресу.

— Арнольд. — парень подошёл ко мне и протянул руку, представляясь.

— Петр Ловецкий. — ответил я на рукопожатие.

— Прошу, проходите. — Арнольд толкнул высокую калитку, и она открылась без каких-либо дополнительных манипуляций. — Я живу здесь вместе со своим братом и сестрой. — тон его мгновенно сменился на безразличный.

Я удивился, но со спокойствием на лице, которое я научился сохранять за долгие годы службы, зашёл на территорию при поместье. Внутри было довольно пусто, но красиво. Несколько елей, сосен и лиственниц заполняли место, возле одного из деревьев стояла садовая качелька с беседкой, а в углу маленькое ветхое здание, скорее всего, сарай. Сам дом представлял собой четырёхэтажного каменного монстра с пологой крышей, из которой высовывались две трубы, что было естественно, ведь на то, чтобы протопить такую громадину требовалось много дров. Все немногочисленные окна были занавешены темными шторами и закрыты, справа пристроен небольшой закрытый гараж с неизвестным содержимым. Крыльца же я не заметил.

— Не хотите присесть ил зайти внутрь? — учтиво предложил парень.

— Нет, благодарю, просто хотел узнать, кто вы и чем занимаетесь, и, честно говоря, сильно удивился, узнав, что мои соседи такие молодые люди. Редко в далёких деревнях можно найти кого-то младше сорока лет.

На мои слова Арнольд лишь загадочно улыбнулся. Не могу точно сказать, что понял, что же значил этот жест.

— У Вас очень интересное имя. Откуда Вы? — он пронзительно посмотрел на меня, и я заметил, что у парня присутствовал лёгкий снобизм.

— Я родом из Чехии, но служил в Германии. Генерал Кальтенбруннер был моим начальником. Так чем же вы тут занимаетесь? — уже напрямую спросил я, надеясь, что хотя бы сейчас получу внятный и чёткий ответ, а не увиливание.

— Мы просто живём здесь, дышим свежим воздухом, гуляем в лесу, иногда охотимся и балуем себя диким мясом. — я уже начинал думать, что у его брата или сестры есть некоторые проблемы со здоровьем, при которых прописывали такой тихий и спокойный режим жизни.

— Охотитесь? Это очень здорово, тоже занимался этим ранее.

— Получается, что Вы — охотник? — спросил у меня Арнольд несколько задумчиво, не моргая, и это выражение его лица, признаюсь честно, сильно меня смутило.

— Да, братец. Мудрый старый человек ведь только что сказал тебе это чуть ли не прямым текстом. — из гаража вышел ещё один молодой человек, очень похожий на Арнольда. — Я Гидеон Фаркас. Не представляйтесь, я слышал ваш с братом диалог.

«Брат.» — понял я. Он был чуть меньше своего широкоплечего родственника, но выглядел намного привлекательнее. Волосы были светлее, губы аккуратнее и пухлее, мышцы рельефнее, скулы больше проявлялись. Однако, меня смущала его язвительность.

Я замолчал, ведь интонация молодого человека предполагала скрытый смысл, который необходимо было разглядеть и изучить со всех сторон, прежде чем дать четкий ответ, но у меня не получилось этого сделать. Моё внимание захватило совершенно другое, а именно особа женского пола, внезапно выплывшая из-за угла каменного дома. Внешне она сильно отличалась от молодых людей, выжидающе стоящих передо мной и подозрительно улыбающихся друг другу, однако по виду была примерно того же возраста. Девушка обладала несвойственным многим другим внутренним магнетизмом, что чувствовался даже на расстоянии в 6 метров, разделявшем нас. У неё были тёмные, почти чёрные, волнистые волосы, доходившие чуть ли не до ягодиц, тёмные карие глаза и светлая кожа. Она смотрела на меня пронзительно и в упор, не с вызовом как мог подумать кто-нибудь, кто оказался бы на моём месте, а с глубоким изучением, сканированием внешнего вида и, возможно, одобрением. Черты лица её отличались выразительностью, открытые ноги худобой, кисти изящностью, ногти остротой. Она была одета в серую тёплую кофту с длинными рукавами и высоким воротником и короткие облегающие шорты.

— Ох! — Гидеон театрально повернулся назад. — Это наша с Арнольдом сестрица, — он протянул слегка загорелую руку в её сторону, — Кэтэлин.

Кэтэлин, аккуратно ступая по земле, двинулась в нашем направлении, принимая руку брата и останавливаясь рядом. Девушка расплылась в широкой, но весьма сдержанной улыбке, показывая белые зубы и заточенные клыки.

— Кэтэлин, — продолжил Гидеон, разворачиваясь обратно ко мне, — это пан Петер Ловецкий, наш новый сосед. Помнишь генерала Кальтенбруннера и его прелестную жену? — она кротко кивнула, не сводя с меня карих глаз. — Помнишь, что он уехал? — она кивнула вновь. — Так вот, он продал свой дом и всю территорию этому прекрасному человеку.

Я предположил, что у этого парня явно есть определённые проблемы психического и когнитивного плана, иначе он не позволял бы себе такие неприемлемые высказывания, грозившие перейти грань с оскорблением и дискриминацией.

— Герр Фаркас, — уважительно обратился я к нему, и он мигом ощутимо напрягся, — прошу Вас, мы не на моей родине в Чехии, а всё-таки в чудесной Германии, так давайте же будем соблюдать традиции этой страны.

Никак среагировать на мои слова ему не дала Кэтэлин, тактично замявшая это сущее недоразумение:

— Я рада знакомству, герр Ловецкий. Если не секрет, то поведайте, что привело Вас на наш замечательный остров.

Её голос был чуть тихим и спокойным, но твёрдым, мелодичным, будто она привыкла к тому, что все её слушают, не перебивая, подчиняются каждому слову, уважают и прислушиваются, так, обычно, говорили люди, имеющий внутренний стержень и обладающие сильным характером. Девушка наклонила голову в бок, убрала зубы, но не милую улыбку.

— Генерал Кальтенбруннер предложил мне купить это поместье, поскольку его жене требуется серьёзная и неотложная медицинская помощь, но это вы наверняка знаете. — ответил я, на несколько секунд отводя взгляд на двух братьев, иначе бы они могли счесть моё пристальное внимание к их совершенно волшебной сестре непристойностью. Арнольд, вероятно, промолчал бы, а вот Гидеон за словом в карман бы не полез.

— Знаем, однако не жалеем её как все остальные жители острова. Она сама виновата во всех своих бедах. — ответила Кэттэлин, складывая руки на груди.

— Почему же? Насколько мне известно, у неё чуть ли не последняя степень рака. — я выгнул бровь в удивлении.

— Да, всё верно, пан Ловецкий. — хмыкнул Гидеон. — Но Вам вряд ли известно почему она им заболела, и дело тут вовсе не в наследственности, не в образе жизни и не в экологии, а в отношении к Богу и Его восприятии.

— Прошу прошения? — спросил я, окончательно запутавшись в показаниях всех, кого встретил за сегодняшний день. Каждый верил в разные вещи, так что составить правильную и объективную картину мне не представлялось возможным, оттого я и задал следующий вопрос. — Можете ли вы прояснить ранее сказанное?

— Кто Вы, герр Ловецкий? — вклинилась в наш диалог девушка, тон которой внезапно стал холоднее. — Ваши обороты речи весьма занимательны.

— Охотник, дорогая сестрица. — Арнольд бережно, словно боялся сломать свою детскую фарфоровую куклу, дотронулся до её плеча.

— Охотник? — её карие глаза в миг заблестели и наполнились невероятной радостью и счастьем, будто ей только что сделали предложение руки сердца. — Немедля, поведайте мне на кого вы охотились.

— На самом деле, я почти всю свою жизнь проработал военным технологом и только выйдя на пенсию заинтересовался охотой. Но не стоит менять тему, пожалуйста, мне крайне интересно, что произошло с фрау Кальтенбруннер.

Катарина поджала губы, недовольная моим нежеланием подчиниться её воле, однако выполнила просьбу, надеясь скоро получить и мой ответ.

— Фрау Кальтенбруннер решила завести куриц, но не смогла обеспечить им защиту и их всех в короткие сроки пожрала лиса. Она, будучи уже не в своём уме, обвинила нашего пса в совершении этого смешного преступления, потом подкинула ему отраву через забор. Он съел её и умер, однако природа, которая занимает первое место в жизни каждого, кто находится на этом острове, восстановила справедливость, и старая тварь слегла с болезнью. Бедняжка. — сказав последнее предложение, она невинно усмехнулась.

Я же был крайне ошеломлён таким небольшим рассказом.

— Будучи не в своём уме? — я процитировал её слова. — Что Вы хотите этим сказать?

— Обезумела от горя после потери сына. — вмешался Арнольд, которому была явно неприятна или просто неинтересна обсуждаемая тема и он хотел побыстрее её сменить.

Поняв агрессивный и недружелюбный настрой, что стал особенно явен после моего, вроде бы, безобидного вопроса, я решил прекратить углубляться в это. По крайней мере здесь и сейчас. У меня была ещё возможность увидеться с Розарией и настоять на пояснении этого более чем странного поведения семьи Фаркасов.

— Что ж, ладно. — я сдержанно улыбнулся, чтобы восстановить то шаткое равновесие беседы, что мы поддерживали до появления девушки. — После того как я вышел на пенсию, купил себе охотничьи угодья и ловил многих животных в одиночку и с другими охотниками, но моим интересом в этом нелёгком деле всегда были волки. Хм… — я ненадолго задумался над тем, на чём же я, собственно, остановился. В моём возрасте, к сожалению, случаются подобные перемычки в сознании. — Да, я ловил и продавал мясо и шкуры различных птиц, зверей. Ничего особенного или такого, что могло бы вас заинтересовать. Я занимался этим делом недолго, всего лишь лет 8 или 10, и никаких странных или необычных случаев не было, хотя, по-моему весьма скромному субъективному мнению, каждый случай и животное уникальны. Никогда не знаешь, будет ли действенная стратегия, которые сработала с одними, применима к другим.

— Восемь или десять лет — это довольно много, особенно с высоты нашего возраста. — заметил Арнольд незаинтересованным и скучающим тоном, ковыряя пальцами ноги голую землю. — Наверняка, у Вас много опыта.

— Про свой опыт я могу сказать лишь то, что охотился с ещё небольшой группой таких же любителей как я в Баварии.

— Этот остров весьма необычен, герр Ловецкий, в отличие от плодородной предсказуемой Баварии. — я перевёл взгляд на дивную Кэтэлин. Она сдержанно улыбнулась мне и продолжила говорить так, словно смысл в её словах был не один. — Первое время Вы будете находить странным почти всё, что тут происходит, но не волнуйтесь, Вы быстро привыкнете. Человеку свойственна адаптация. И, забыла сказать, не стоить верить всему, что говорят про нас местные. Большинство нас не любит.

— Почему же? — наконец задал я в данный момент самый интересный для меня вопрос.

Девушка непринуждённо пожала плечами, качнулась на месте и наигранно закатила глаза. В её хаотичных действиях прослеживалась такая бешенная гармоничность, что становилось не по себе и нутро начинало сжиматься.

— Нет определённой причины. Мы никогда не находили с ними контакт, хотя, можно сказать, никто и не пытался.

— Наши представления о жизни в целом сильно расходятся с их и из-за этого со временем стали возникать маленькие, но вместе с тем неприятные конфликты. Потом и поползли разные слухи. Пожилые дамы любят судачить. — продолжал говорить Арнольд. — Вы наверняка это знаете. — его выпад был неожиданным, коротким и метким, отчего он непременно разошёлся в мимолётной и весьма наглой ухмылке, которая, впрочем, быстро пропала, и на смену ей пришла уже привычная и довольно убедительная отстранённость и холодность.

Я, кажется, стал понимать, почему они этого контакта и не имели. Он просто был им не нужен, да и терпение человека вряд ли выдержало бы их манеру ведения диалога долго.

— А слухи эти возникли из-за странной ревности к нашему благосостоянию, я полагаю. Однако, считаю, что важна не суть её, а сам факт существования. Но, знаете, нам и так хорошо в некотором уединении и одиночестве.

— Если же Вам будет угодно, заходите к нам, поговорим об охоте. Ваша личность показалась, по крайней мере, мне очень интересной, так что я буду рада видеть Вас в любое время.

Кэтэлин улыбнулась дружелюбно и мило, но слова её ясно дали мне понять, что время и силы, которые они могли потратить на разговор со мной, иссякли.

— В таком случае, был рад знакомству. До свидания.

Они, улыбаясь, попрощались со мной и проводили до калитки, однако, когда та закрывалась, я смог краем глаза увидеть, как улыбка эта мгновенно сошла с их почти идеальных красивых лиц.

Вернувшись домой, я решил уложить все сегодняшнее странное знакомство в голове, поливая все многочисленные растения и цветы. До чего же прелестны были красные амариллисы, оранжевые бегонии, розы всех цветов и видов. Они так сильно благоухали, что у меня в какой-то момент даже закружилась голова и я присел отдохнуть на складной стул, стоящий рядом с одной из теплиц, прилегающей к самому дому. Там генерал Кальтенбруннер выращивал бананы, лимоны и лаймы, кактусы, но самым привлекательным внутри этого сооружения для меня была коллекция орхидей. Растения эти как раз начнут своё цветение через пару месяцев, и я смогу наслаждаться сладостью их запаха и вида. В особенности я жду наступления этого момента для того, чтобы в первые в своей жизни увидеть такой редкий гибрид как чёрная орхидея.

— Цветок — мрачная драгоценность, чьи бархатные лепестки, подобно бездонным глазам ворона, вбирают в себя всю ночную мглу. Фея являет собой каскад элегантных изгибов, кои превосходят самые смелые фантазии скульптора, пораженного меланхолией. Ее трагичная форма наталкивает на мысли о деве, чей лик не может покинуть моей головы.

Меня так раздражает, когда некоторая мечтательность и красноречивость поражает мою душу, но ничего с этим я поделать не могу.

— Она есть богиня всех снов, живущая в саду теней…

Я шумно выдохнул, ещё сильнее раздражаясь этому непонятному состоянию, в какое я никогда не впадал после общения даже с подобными представительницами прекрасного пола. Хотя, вряд ли кого-то из них можно сравнивать с Кэтэлин. Образная мысль, посетившая меня внезапно, о том, какие события могли бы произойти, будь я таким же молодым как её братья, окончательно вывела меня из себя, и я со всей возможной злостью поднялся с кресла, опрокинув его, и тут же схватился за голову. У меня резко потемнело в глазах. Противный возраст в очередной раз дал о себе знать. Что же происходит со мной? Видимо, это событие сильно повлияло на меня. Нет, не событие, а девушка и слова её братьев, их семья в целом. Их образ. Почему? Потому что я предполагаю, что они что-то скрывают, имеют какую-то тайну. Эту тайну знают местные жители или так или иначе предполагают. Вся эта история о пропавших охотниках и чудом выживших метисах волка с собакой наталкивают на размышления, характер которых пока мне тяжело долго удерживать в голове. Я постоянно путаюсь в фактах и решил, что лучшим выходом будет начать записывать всю ту информацию, которую я получаю. Уже от Розарии я впервые услышал о том, что с моими соседями не всё так просто. И всё-таки я не герой романа, чтобы спускаться со свечой в их подвалы и обнаруживать там замученных и убитых охотников, я уверен, что с моим жизненным опытом и большим багажом знаний я смогу раскрыть эту морскую ракушку и увидеть жемчужину. Тем более, учитывая тот факт, что Кэтэлин так и манит меня ей, хоть и тщательно скрывает это под видом моментами проявляющейся замкнутости, внезапно сменяющейся на излишнюю доброжелательность. Её «поиграй со мной» сильно заводит и пробуждает чувство, не дающее мне спокойно думать, и нарушает тот порядок мысли, что существовал до этого.

Тем же вечером я сел и стал записывать по памяти всё, что я знаю, все те фразы, которые вызвали вопросы и на которые не дали ответов. Ложась на мягкую и большую для меня одного постель я окончательно убедился в том, что не могу выбросить из головы образ девушки, что мелькал перед моими глазами и преследовал меня в плоть до глубокой середины ночи. Интуиции и чувствам я доверял всегда, они никогда не подводили меня. Так вот не напрасно.

2. Раннее утро и слабонервные

6 октября 2026

На следующий день, когда я проснулся, то понял, что у меня невыносимо болит горло, голова и отёк нос. Мне невероятно повезло заболеть в первые дни на новом месте. Через неизвестное, но, очевидно, долгое количество времени я проснулся от какого-то стука в окно. Боги, как и всегда, оказались ко мне неоправданно жестки — в окно своим чёрным клювом стучался ворон огромного размера. Он посмотрел на меня страшными неестественными для птиц человеческими глазами и остановился, будто специально будил меня. Птица всё еще продолжала наблюдать за мной с внешней стороны окна. Выглядело всё это жутко. Или может мой воспалённый больной разум рисовал мне эти картины. И тут случилась ещё более странная вещь. До моего слабого старческого слуха дошёл стук в дверь с первого этажа. Я удивился, ведь человек не мог услышать этого, находясь на втором этаже с закрытой дверью, но звук был негромким. Я уже почти полностью потерялся в пространстве и времени на тот момент, чувствуя, что меня постепенно поглощает эфир. Весьма неприятное ощущение, однако я его всё-таки испытал.

Вновь взглянув на окно, я не заметил там большого ворона и потому уже решил, что всё это мне приснилось, но опять я услышал стук в дверь. На этот раз он был чётче, однако, при этом не громче.

Я схожу с ума.

Тяжело, еле-еле поднявшись с кровати с сильным головокружением я с Божьей помощью спустился вниз по неудобной крутой деревянной лестнице. Внизу всё было тихо, ни звука, не слышно даже как снаружи разыгрывается ветер — полная шумоизоляция. Я подошёл к двери и посмотрел в глазок — за дверью никого. Тогда я подошёл к ближайшему окну, которое располагалось слева на кухне, и посмотрел через него, кто же стучится ко мне, но там всё также никого. И тут я подумал логически, насколько, конечно же, мне позволял затуманенный, заторможенный мозг. Калитка была закрыта — это я помню точно, несмотря ни на что, а через забор никто не перелезет, дыр никаких тоже нет. Так кто же стучался в мою дверь, если никто не мог попасть на территорию? Я принял решение выйти на улицу и точно убедится в том, что на участке никого нет.

Тучи заполонили собой небосвод и перекрыли редкие лучи послеобеденного солнца окончательно. На улице стало уныло и грустно, подул сильный ветер, и я решил вернуться внутрь дома. Однако, когда я уже поднимался по ступенькам крыльца, один единственный отчётливый звук заставил моё сердце замереть. Я услышал вой. Это точно был вой, в этом сомнений я не испытываю, лишь не понимаю, кто мог его издавать. Осенью волки активизируются — это верно, но не могут же они подходить настолько близко к домам в деревне средь бела дня. Или могут? Почему они воют сейчас, а не ночью? Так они делают только в крайне особых случаях. Да и к тому же я слышу вой лишь одной особи, которой никто не отвечает. Невероятно странно. Может, если я попрошу своих любезных соседей объяснить данный занимательный феномен, они не откажут мне в этом удовольствии. Они же имели дело с местными хищниками и наверняка у них есть хотя бы теории о том, как можно обосновать это явление.

Я сварил себе крепкого чаю с лимоном и мёдом, надеясь, что старинное средство отгонит надвигающуюся хворь, но на сей раз оно оказалось бессильным. К ночи же болезнь накрыла меня с головой — жар разгорался в груди, расползаясь по телу липким, огненным приливом, озноб сотрясал моё некогда крепкое, а ныне предательски ослабевшее тело, заставляя зубы выбивать дробь. Я лежал в своей большой, слишком большой для одного человека постели, и мне казалось, что я тону в матрасе, что он засасывает меня, как трясина. Мысли путались, обрывались на полуслове, цеплялись за обрывки воспоминаний о дне минувшем: загадочная улыбка Арнольда, язвительный Гидеон, пронзительный взгляд их сестры. Именно образ Кэтэлин стал центром, вокруг которого закрутился весь последующий кошмар. Лихорадка не просто ослабила моё тело — она распахнула двери в самые потаённые уголки моего сознания, выпустив на волю демонов, о которых я и не подозревал, и все они имели её лицо.

Первый сон пришёл ко мне, едва я, измученный, провалился в забытье. Я стоял посреди своей же спальни, но комната была не той. Она была больше, выше, а стены, вместо привычных обоев, сложены из грубого, отполированного временем камня. Воздух был прохладен и влажен, пах сырой землёй, мхом и сладковатым, дурманящим ароматом увядающих цветов. В центре комнаты, на моей же кровати, но теперь больше похожей на каменную плиту, лежал я сам, бледный, вспотевший, с закрытыми глазами, а рядом со мной сидела Она, одетая не в грубую кофту и шорты, а в нечто струящееся, тёмное, похожее на ночное небо, усыпанное крошечными, мерцающими, как звёзды, камнями. Её длинные, чёрные волосы были распущены и водопадом ниспадали на плечи, касаясь моей щеки. Её прикосновение было неожиданно прохладным, почти холодным, и от этого жар, пылавший внутри меня, отступал, уступая место блаженной, целительной прохладе.

Она не говорила ни слова, лишь тихо напевала что-то на незнакомом, гортанном языке. Мелодия была странной, завораживающей, в ней не было ни единой ноты утешения, лишь древняя, безмерная печаль и безмолвная мощь. Её тонкие, изящные пальцы с острыми ногтями мягко гладили мой лоб, виски, шею. Каждое прикосновение оставляло на коже лёгкое, почти эфемерное ощущение прохлады, будто она черпала жар из моего тела своими кончиками пальцев. Я смотрел на это со стороны, не в силах пошевелиться, и чувствовал, как по мне разливается странное, двойственное чувство. С одной стороны — безграничное облегчение, спасение, с другой же — леденящий душу ужас, потому что в её глазах, этих тёмных, почти бездонных ямах, я читал не просто заботу, а некую сосредоточенность хирурга, проводящего сложнейшую операцию. Она склонилась ниже, и её губы, холодные, как мрамор, коснулись моего лба. Шёпот стал громче и чётче и теперь я различал слова, вернее, их оболочку. Это была молитва, но обращена она была не к Богу, в которого я не верил, и не к силам света. Её интонации были полны благоговения перед чем-то древним, тёмным, безликим, что скрывалось в самых глубоких пластах мира, в его изначальном хаосе. Она просила у этого «нечто» сил, просила «отпустить захваченную недугом душу», «очистить от болезни», «вернуть тень на её законное место».

— Прими этот жар, Владыка. — прошептала она, и её голос прозвучал так близко, будто раздавался у меня внутри черепа. — Прими его, как дань, и даруй прохладу забвения. Пусть плоть его станет чистым листом для новой судьбы.

Я почувствовал, как что-то ломается внутри меня, не физически, а где-то в глубине души, будто какая-то важная скрепа, державшая мою личность, моё «я», ослабла и треснула, и в эту трещину устремился холодный ветер извне. Сон переменился резко, без перехода. Благостная прохлада сменилась удушающим жаром. Я больше не лежал на кровати, а стоял на коленях посреди огромного, круглого зала. Пол подо мной был выложен чёрным базальтом, отполированным до зеркального блеска. Вокруг, уходя в темноту, возвышались колонны, увитые чёрными бархатными орхидеями — точь-в-точь как те, что я наблюдал в своей милой, чудной оранжерее. Их сладкий, гнилостный аромат висел в воздухе, густой и тяжёлый. Передо мной возвышался массивный алтарь из того же чёрного камня, на нём лежал длинный, узкий кинжал, рукоять которого была из желтоватой, старой кости, инкрустированной чёрным перламутром, а клинок из тёмного, матового металла, впитывавшего в себя скудный свет.

Кэтэлин стояла за алтарём. Её одеяние сменилось на простое, чёрное, похожее на монашескую рясу, лицо было прекрасно и безжалостно, как у классической мраморной статуи, изображающей богиню возмездия. В её глазах не было ни капли той нежности, что была минуту назад, лишь холодная, отточенная решимость.

— Всё имеет свою цену, Петер, — прозвучал её голос, гулко разносясь под сводами. — но к тебе, однако, мои слова не относятся. Я говорю про пользование, подчинение и владение. За всё нужно платить, а кровь, как всем известно, древнейшая и самая честная валюта. Моему Отцу же неважно, чья…

Она взяла кинжал, чье лезвие казалось живым, жаждущим.

— Ты пришёл к нам, охотник. Ты сам принёс себя в наше логово. Твоя душа, твоя воля, твоя жизнь — всё это теперь может стать топливом для великого дела. Только вот к чьей стороне ты склонишься — вопрос открытый.

Она говорила не только со мной, она обращалась к теням, что сгущались за пределами круга света. В них мне почудились силуэты — высокие, волчьи, и другие, человеческие, но искажённые, полные ненависти и страха.

— Нет… — попытался сказать я, но из моих губ не вырвалось ни звука.

— Молчи! — её крик ударил меня, как плеть. Внезапная ярость исказила прекрасные черты. — Ты думал, это простое совпадение? Что генерал просто так продал тебе этот дом? Нет! Это даже не судьба распорядилась так! Он так захотел! Ты подчинишься мне в конце концов! Ты поможешь мне найти его… за щедрое вознаграждение, разумеется…

Она подняла кинжал над головой. Свет, исходивший откуда-то сверху, вспыхнул на острие.

— Верни мне его! — закричала она уже совсем другим, надтреснутым, истеричным голосом. — Верни моего любимого! Моего Защитника! Они напугали его! Вынудили уйти и затеряться!

Её крик перешёл в рыдания. Слёзы, чёрные, как чернила, потекли по её щекам, оставляя на коже блестящие полосы.

— Я ненавижу их! Я ненавижу и тебя тоже! Ненавижу всех вас, смертных, с вашими короткими, жалкими жизнями и вашей неутолимой порой жаждой! Я сожгу тебя! Сожгу дотла и развею пепел по ветру!

Пламя действительно вспыхнуло вокруг — холодное белое, не обжигающее кожу, но выжигающее душу. Я чувствовал, как моя воля, мои воспоминания, всё, что делало меня Петером Ловецким, начинает тлеть и испаряться в этом призрачном огне. Затем всё снова переменилось. Пламя погасло и алтарь исчез, мы снова очутились в моей спальне. Она стояла на коленях у моей кровати, вся в слезах, прижимая мою горящую руку к своей щеке.

— Прости меня. — шептала она, её голос снова стал мелодичным и тихим. — Прости, ведь ты добрый и хороший, я не желаю тебе зла, но без него ничего не выйдет. Без твоей одержимости… без неё он не вернётся. Я не могу без него. Не могу…

Её слова тонули в рыданиях. Она металась между ненавистью, долгом, отчаянием и какой-то искривлённой, тёмной нежностью. Она то ласкала моё лицо, то с силой отталкивала, то снова прижималась, словно ища у меня защиты от самой себя.

— Люби меня, — прошептала она в полной тишине, — полюби ту тьму, что я несу, стань частью этих событий или умри. Другого выхода у тебя нет.

Этот вихрь — молитва тёмному богу, жертвенный алтарь, ярость, отчаяние, ледяная ласка и горячие слёзы — длился целую вечность. Я был куклой, марионеткой в её руках, игрушкой для её безумной скорби. Я потерял счёт времени, потерял ощущение себя. Всё смешалось в единый клубок страдания и экстаза.

Я проснулся от того, что в окно снова постучали. Сначала я не понял, где нахожусь. Ожидал увидеть каменные стены, почувствовать запах орхидей и холодный пол под ногами, но я лежал в своей постели. Утро было бесцветным. Стук повторился — это снова балуется ворон на улице. С трудом оторвав голову от подушки, я посмотрел на окно, однако там никого не было. В памяти чётко и ясно стояли все образы прошедшей ночи — каждое слово и каждый взгляд Кэтэлин. Это не был смутный, ускользающий сон, это было ярче, реальнее, чем сама реальность. И тут я осознал, что горло моё совсем не болело. Я провёл рукой по лбу — кожа была прохладной и сухой, значит, жар отступил, а ломота в мышцах, ещё вчера сковавшая всё тело, исчезла. С недоверием я сел на кровати. Чёрт возьми, голова была кристально чистой, острой, как бритва. Я чувствовал себя прекрасно, будто мне сбросили лет двадцать. В теле чувствовалась непривычная лёгкость, в мышцах — скрытая сила, словно кто-то влил в меня свежую, мощную кровь. Ощущения неестественные и пугающие. Ни одна болезнь в моей жизни не отступала настолько быстро и радикально.

Я встал на ноги и подошёл к зеркалу, ожидая увидеть измождённое лицо с запавшими глазами и серой кожей, но отражение меня удивило. Да, я выглядел уставшим, но не больным — глаза, обычно подёрнутые дымкой возраста и усталости, сейчас смотрели ярко и сосредоточенно, в них даже читался какой-то непривычный блеск. Это было не моё отражение, вернее, это был я, но каким я не был уже много лет. Спускаясь вниз, готовя себе завтрак, я ловил себя на некоторых странностях. Запах кофе, который я молол, показался мне невероятно насыщенным и глубоким, я слышал каждую птицу за окном, скрип половиц под ногами отдавался в моих ушах с необычайной чёткостью. Мои чувства обострились, и с этим обострением пришло и обострение памяти. Теперь, с холодной, трезвой головой, я заново перебирал вчерашний визит к Фаркасам. Каждую их улыбку, каждую двусмысленную фразу, «Охотник…» с каким-то особым смыслом произнёс тогда Арнольд, «Поведайте, на кого вы охотились» с жадным блеском в глазах просила Кэтэлин, их реакция на волков, их странная, отстранённая манера общения. Выходя на улицу под хмурое, затянутое тучами небо, я вдруг понял, что не боюсь. Пугающая странность происходящего не вызывала во мне желания запереться в доме или бежать с этого острова. Напротив, во мне проснулось то самое, давно забытое чувство — азарт охотника. Только на сей раз добычей была не зверь, а неясная пока что истина, не разгаданная тайна моих соседей.

Я сделал все дела по дому, набрал воду из скважины, полил несколько растений и направился на кухню, чтобы приготовить себе обед. Я сильно проголодался, ведь ничего не ел со вчерашнего утра. И вот, я уже стоял перед открытой дверью холодильника, и его белое, стерильное нутро, освещённое одинокой лампочкой, смотрело на меня упрёком. На полках лежали жалкие остатки былого изобилия: полпачки сливочного масла с подсохшими краями, баночка горчицы, головка чеснока, уже начавшая прорастать зелёными стрелами, и половинка лимона, съёжившаяся и одрябшая. Я отступил и медленно обошёл кухню, открывая шкафы один за другим. Консервы закончились, в небольшой банке на донышке в паутинке лежала горстка обломков макарон, чая и кофе оставалось на пару чашек, а хлеб, который я купил, кажется, позавчера, покрылся жёсткой, пятнистой корочкой плесени.

— Чёрт. — тихо выругался я. — Совсем забыл.

Забыл, потому что стар и был поглощён болезнью, странными соседями и ещё более странными снами, потому что ритм жизни на этом острове был иным — не городским, где магазин за углом работает круглосуточно, а медленным, глубоким, требующим планирования. Здесь нельзя было просто сбегать за продуктами, здесь к этому нужно было готовиться. Мысль о необходимости выйти за пределы своего участка, вновь окунуться в необычайно отчуждённую атмосферу острова, вызывала у меня лёгкое сопротивление, но выбора не было, ведь голод великий мотиватор, способный заглушить даже самые тревожные предчувствия.

Я оделся неспешно, тщательно подбирая одежду, будто готовился не к походу в магазин, а к важной встрече. Тёплые штаны, плотная фланелевая рубашка, сверху куртка, которую я наконец-то не забыл. Погода за окном не сулила ничего хорошего: небо было затянуто сплошным серым одеялом низких туч, отчего даже середина дня казалась предвечерними сумерками, воздух влажный и холодный, пахло мокрой землёй и далёким морем. Перед тем как выйти, я на мгновение застыл в прихожей, глядя на ключи от машины, что висели на крючке, предназначенном для одежды, но затем, ощутив в ногах ту самую, новую, необъяснимую силу, оставил их. Я решил пройтись, два километра не такое большое расстояние. К тому же мне нужно было прогуляться, подышать воздухом, подумать, переварить всё случившееся, отделить реальность от лихорадочного бреда. Я вышел за калитку и повернул направо, в сторону, противоположную от леса и дома Фаркасов. Дорога, песчаная и укатанная, убегала вперёд, огибая невысокие холмы, поросшие пожухлой осенней травой и редкими, корявыми соснами и лиственницами. Я начал свой путь, и тем, что поразило меня, снова была абсолютная гнетущая тишина: ни ветра, ни шелеста листьев, ни пения птиц. Звук моих шагов по песку казался неприлично громким, будто я нарушал некий запрет. Мысли мои, как и сама дорога, поначалу были прямыми и практичными. Нужно купить хлеба, молока, масла, яиц, сыра и круп с овощами, мяса, консервов на чёрный день, чай, кофе, сахар, мыло, стиральный порошок. Я мысленно составлял список, стараясь быть экономным, но и не забыть ничего важного. Пенсия не резиновая, а цены на острове, я подозревал, будут кусаться, но вскоре практичные мысли стали уступать место другим, более тёмным и витиеватым. Они вплетались в разум в такт моим шагам, навязчивые и неотвязные.

— Фаркасы… — прошептал я, и в памяти всплыли их образы. Арнольд с его загадочной полуулыбкой и грубоватой прямотой, Гидеон с его театральными жестами и язвительными комментариями и неестественно магнетическая Кэтэлин, её тёмные, пронзительные глаза, в которых читалась целая вселенная от бездонной печали до ледяной ярости, её голос, то тихий и мелодичный, то холодный и властный. — Что вы за существа? — спрашивал я сам себя, глядя на пустынную дорогу впереди. — Просто странные, замкнутые молодые люди? Или нечто большее?

Сон, тот кошмарный, яркий вихрь образов, пришёл на ум с пугающей чёткостью. Я до сих пор чувствовал на своём лбу призрачную прохладу её пальцев, помнил вес того костяного кинжала в её руке, слышал шёпот молитвы, обращённой к «Отцу» и «Владыке». Было ли это просто игрой воспалённого сознания? Или моя болезнь и последующее мгновенное, почти сверхъестественное исцеление действительно были частью чего-то… ритуального? Да быть не может. Просто бред какой-то. Я не верю в ведьм и магию, это просто глупо.

Я шёл дальше, и мои наблюдения за окружающим миром лишь подливали масла в огонь моих подозрений. Я не встретил ни души, ни одного человека, ни одной машины. Дома, мимо которых я проходил, выглядели заброшенными: закрытые ставни, заросшие сады, отсутствие признаков жизни, ни дыма из труб, ни припаркованных у ворот автомобилей. Казалось, весь остров вымер, лишь изредка я замечал запылённые, потухшие окна, за которыми, возможно, таился чей-то настороженный взгляд. Но что было по-настоящему пугающе, так это отсутствие животных: ни птиц на проводах, ни кошек, греющихся на заборах, ни собак, лающих из-за калиток, даже насекомых, этих вечных спутников жизни, не было видно. Остров казался стерильным, мёртвым и единственным признаком жизни был я сам, моё дыхание и стук моего сердца, которые в этой гробовой тишине звучали оглушительно громко. Они все боятся? Или здесь действительно происходит что-то, что заставляет всё живое прятаться? Мысль о Фаркасах снова возникла, на этот раз с новой силой. Их отчуждённость, их намёки на конфликт с местными, их странная связь с лесом и дикой природой… Всё это складывалось в единую, пугающую картину. Были ли они действительно причиной этой мёртвой тишины? Или они, как и я, были только её заложниками?

Наконец, впереди, на небольшом возвышении, показалась моя цель — уже знакомый магазин фрау Розарии. Я подошёл к двери и потянул за ручку, но она не поддалась. Магазин должен был работать. Я постучал костяшками пальцев по старому, потрескавшемуся дереву. Стук прозвучал глухо и одиноко, в ответ — ничего. Снова постучал, на этот раз сильнее. Прошла минута, затем другая, однако, тишина в ответ была красноречивее любых слов. Тревога, до этого тлевшая где-то на задворках сознания, вспыхнула ярким пламенем. С Розарией могло что-то случиться. Она хрупкая, доброжелательная женщина, не та, кто мог бы просто так закрыть магазин в середине дня без причины. Сам же он, как я понял, прилегал к её собственному дому. Я обошел здание, и за магазином обнаружил ухоженный, пусть и скромный, участок с небольшим, но крепким каменным домом под черепичной крышей, от улицы его отделял невысокий забор и калитка, которая, на удивление, была приоткрыта, будто кого-то только что впустили или выпустили. Этот простой факт показался мне зловещим, ведь в таком месте, где, судя по всему, все запираются на все замки, открытая калитка была нонсенсом.

Сделав глубокий вдох, я толкнул калитку. Она скрипнула, но поддалась легко. Участок Розарии был полной противоположностью пустынному и мрачному поместью Фаркасов. Здесь царил хоть и скромный, но уютный хаос — грядки с повядшей осенней зеленью, кусты смородины и крыжовника, несколько яблонь с ещё не собранными до конца плодами. В воздухе витал запах влажной земли, дыма из трубы и… чего-то ещё, слабого, но узнаваемого…

И тут я увидел их. Они стояли в центре двора, у старого каменного колодца, образуя странную, застывшую группу. Фрау Розария, бледная, как полотно, остановилась с большим, совершенно чёрным петухом в руках. Птица была огромной, с длинными, похожими на саблю, шпорами и глянцевым, отливающим синевой оперением, она не билась, а сидела на её руках с почти царственным спокойствием, и её маленькие, чёрные, как бусины, глаза были устремлены на меня. Напротив Розарии стояла Кэтэлин, одетая в длинное, струящееся платье цвета морской глубины. Лёгкая ткань обвивала её стройную фигуру, подчёркивая каждое движение, тёмные волосы были убраны в сложную, но небрежную причёску, из которой выбивались несколько прядей и касались её щёк. Она выглядела по неземному прекрасной и не смотрела на меня, всецело поглощенная Розарией и тем, что та говорила. Они разговаривали тихо, почти шёпотом, но даже на расстоянии я чувствовал напряжённость, исходившую от них. Рядом с Кэтэлин, как её тень, стоял Арнольд в своей обычной простой одежде, но сегодня его поза была особенно напряжённой.

Я замер на месте, не решаясь сделать ни шагу, и именно в этот момент Розария, закончив свою тихую речь, аккуратно, почти с благоговением, передала чёрного петуха в руки Кэтэлин, которая приняла его с той же странной, церемонной нежностью. Её тонкие пальцы с острыми ногтями мягко обхватили птицу, и та, как ни в чём не бывало, устроилась на её руке, будто это было его законное место. Казалось, на этом всё было закончено, и брат с сестрой собрались уходить. Арнольд уже развернулся, Кэтэлин бросила последний, многозначительный взгляд на Розарию, и тут он скользнул за спину пожилой женщины и встретился с моим. В тёмно-карих глазах девушки я не увидел ни удивления, ни смущения, ни гнева, только глубокая, бездонная уверенность, будто она знала, что я здесь, и ждала этого момента. Её аккуратные немного пухлые губы тронула едва заметная улыбка. Арнольд, заметив изменение в её позе, тоже обернулся, его лицо осталось бесстрастным, но в глазах я прочитал лёгкое раздражение, словно я был назойливой мухой, помешавшей важному делу. Фрау Розария обернулась по направлению их взглядов и тоже увидела меня. На несколько секунд во дворе повисла тягостная пауза, которую нарушила Кэтэлин.

— Герр Ловецкий, какая неожиданная встреча. Вы уже достаточно окрепли для прогулок? — её взгляд скользнул по мне, оценивающе, и улыбка стала чуть шире.

— Откуда Вы знаете, что я болел? — я напрягся, ведь плохо почувствовал себя вчера утром и с того момента ни с кем не общался.

— Видно по Вашему общему состоянию. — парировал Арнольд, в его тоне слышалась сталь.

Его слова, признаться честно, меня задели. Я перевёл взгляд на чёрного петуха, который всё так же спокойно сидел на руке у Кэтэлин.

— Красивая птица. — заметил я, просто чтобы что-то сказать, чтобы разрядить невыносимое напряжение.

— Да. — просто ответила Кэтэлин, поглаживая петуха по глянцевой спине. — Мясо таких очень нравилось нашему питомцу, но теперь, когда он умер, мы сами стали иногда питаться таким. — её брови изящно поднялись наверх, а голова склонилась на бок.

— Нам пора. — резко сказал Арнольд, бросая взгляд на сестру. — Не будем задерживать фрау Розарию и Вас, пан Ловецкий. — он больно уколол национальным обращением, сделав на нём ударение. — Уверен, Вы хотите совершить покупку и поскорее вернуться домой.

Кэтэлин на прощание тепло кивнула мне.

— До скорого, охотник. — прошептала она, чуть усмехаясь.

Они вышли за калитку, Арнольд впереди, Кэтэлин с петухом позади. Я смотрел им вслед, пока они не скрылись за поворотом дороги, ведущей в сторону их поместья. Напряжение во дворе спало, но не исчезло полностью. Фрау Розария стояла, обхватив себя за плечи, будто ей было холодно и смотрела на меня широко раскрытыми глазами.

— Герр Ловецкий, рада видеть Вас. — она искренне улыбнулась. — Закрыла ненадолго магазин, а то пришли… эти двое… — она бросила быстрый, нервный взгляд в сторону, где скрылись Фаркасы. — Желаете зайти? Я… я поставлю чайник.

Её приглашение прозвучало не как гостеприимство, а как отчаянная попытка вернуть всё в какое-то подобие нормы, заговорить случившееся. Я понимал, что мне нужны были не только продукты, но и ответы, потому я просто кивнул и последовал за ней в её тёплый, пахнущий травами и выпечкой дом. Когда чай был готов и я уже сидел за круглым дубовым столом и Розария напротив, в воздухе прозвучала первая фраза:

— Понимаете, Герр Ловецкий, они в основном захаживают ко мне во двор, избегая помещения магазина, и просят продать им живой мелкий скот. Я всегда спрашивала у них, почему же они никогда не покупают у меня никаких продуктов, если и в город ездят едва ли чаще раза в год, но они всегда отвечают уклончиво. Да и скот этот берут довольно редко. В этом и проявляется одна из их странностей. Вы, как я заметила уже с ними знакомы. Видели второго брата Гидеона? Похож он с Арнольдом, но не близнец, а сестра их будто и вовсе им не сестра. Так вот Гидеона я вообще видела последний раз несколько месяцев назад, когда его серый конь был жив, верхом в лесу, он пронесся мимо меня, словно гнался за кем-то. Было у меня предположение, что они питаются тем, что в лесу и добывают, потом поговорила с паромщиком и задумалась, а вдруг они своих же коней и съели, но он меня заверил, что видел их тела и люди такого совершить точно не в силах. — она говорила быстро и много, мой уставший после кратковременной болезни мозг с трудом вычленял смысл ее слов.

— Да, Фрау Розария, это довольно странно. Я позавчера посещал их и, признаться честно, не был удовлетворен общением с этой семьей. Сначала я подвергся нападкам Арнольда, а затем Гидеона, и последний был в этом достаточно силен, чтобы задеть меня. Встреча вышла неприятной.

— А что же Кэтэлин?

— А что вы можете мне про нее сказать? — Розария жаждала сплетен, но я решил, что открою ей подробности нашего взаимодействия с Кэтэлин только исходя из того, что она мне про нее откроет.

— Она всегда мила со мной, вежлива. Появление её на острове было очень тихим, незаметным. В один день Арнольд пришел ко мне вместе с ней и представил как сестру. Кэтэлин излучает что-то неясное и необычное, транслирует миру свою внутреннюю особенность, которую я не могу описать. А еще со временем я заметила, что она ведет себя иногда как какая-то заложница, делает то, что хотят ее братья, а не она сама и возразить она им, конечно, пытается, но в итоге все равно побеждают они. В августе в одну из ночей в деревню пришли волки, они завыли около полуночи, и я поднялась на балкон второго этажа, чтобы поглядеть на животных, и ужаснулась, увидев стаю огромных серых и черных волков, среди которых без опаски царственно шла Кэтэлин. Они окружили ее со всех сторон и вели в сторону леса. Я стояла в ошеломлении, не понимая, что только что увидела и было ли это в реальности. Однако, через минут десять с той же стороны шли Арнольд с Гидеоном, о чем-то разговаривая. Все что я смогла услышать, было «Мы приманили не тех. Тот, что нам нужен белый, словно альбинос, и одиночка». Я до сих пор не представляю, чем они занимаются и каким образом на них так дружелюбно реагируют дикие волки. Не сомневаюсь лишь в том, что с этой семьей что-то не то и они не те, за кого себя выдают. — женщина умолкла, отпивая чая и смотря на меня с ожиданием, поверю я ее словам или нет.

Сам же я терялся, но мне нужно было сохранить лицо и хорошие отношения с владелицей магазина, поэтому я вежливо и деликатно ответил:

— Это действительно необычная ситуация и поведение, несвойственное таким хитрым и опасным животным, как волки. Не могу понять, почему они так спокойно с Кэтэлин шли.

— Вы хотите сказать, что она каким-то образом вызывает у них особые чувства, заставляющие их… — она замялась, не в силах подобрать правильного выражения.

— Так своеобразно реагировать. — закончил за нее я.

Розария кивнула, соглашаясь, и хотела было еще что-то сказать, но все же промолчала.

На этом моменте мы закончили разговор, а вскоре и небольшое чаепитие, и я вернулся к себе в смешанных чувствах. Мне нужно было хорошенько поразмыслить над этой «особой» связью моих соседей с волками. Желательно, конечно, было еще раз с ними повстречаться, но явно не сегодня, может, завтра. Однако, для такого дела нужен хороший предлог. Тогда где-то в глубине души, в том месте, куда не доходит свет разума, тихий, чужой голос шептал, что это именно то, чего я бессознательно желал все эти долгие, унылые годы на пенсии.

7 октября 2026

Мысль под каким предлогом посетить Фаркасов созрела во мне за ночь, как спора ядовитого гриба во влажной, тёмной земле. Мне просто необходимо было вернуться в их логово не как вежливый сосед, а как исследователь, как тактик, изучающий поле будущей битвы, границы которого были окутаны туманом. Предлог я избрал простой и, как мне казалось, неуязвимый. Вчера Розария обмолвилась, что они, вероятно, охотятся и этим питаются. Что может быть естественнее для бывшего охотника, чем проявить профессиональный интерес? Я скажу им, что сам не прочь поохотиться и хочу выяснить, какая дичь водится в местных лесах. Эта ложь была подобна камуфляжу, она позволяла прикрыть моё подлинное, жадно-тревожное любопытство.

Солнце в тот день было призрачным, бледным диском за плотной пеленой высоких облаков, а свет рассеянным, без теней, отчего мир казался плоским, нарисованным акварелью, размытой дождём, воздух же, как всегда, неподвижен и тих. Эта тишина уже не казалась мне просто отсутствием звука; теперь она ощущалась как настороженное ожидание, как затаившее дыхание нечто, наблюдающее за каждым моим шагом. Калитка поместья Фаркасов, к моему удивлению, снова не была заперта. Тяжёлый металл поддалось моей руке с лёгким, утробным скрипом. Я шагнул на территорию, и меня охватило странное чувство, будто я пересек чью-то границу.

Первыми, как я и предполагал, я встретил братьев. Картина, открывшаяся мне, была на удивление бытовой и оттого ещё более зловещей. Арнольд, спиной ко мне, колол дрова точными, экономичными, лишёнными какого-либо намёка на усилие движениями. Топор в его руках взлетал и опускался с жуткой ритмичностью, и каждое его падение завершалось сухим, чётким щелчком расщепляемого полена. Он не обернулся на мой приход, но я знал, что он меня слышал. Вся его поза, сжавшаяся спина, выдали это мгновенное, животное напряжение. Гидеон же, напротив, встретил меня как дорогого гостя. Он сидел на затупленном обломке каменной плиты, чистил нож с длинным, узким клинком о точильный брусок. Шипящий, скрежещущий звук стали о камень резал тишину, словно разрывая её.

— А, герр Ловецкий! — его голос прозвучал неестественно громко и жизнерадостно в этом мёртвом пространстве, словно актёр, переигрывающий на сцене пустого зала. Он даже на этот раз обратился ко мне с уважительным «герр», однако я понимал, что он продолжает таким образом свои издевательства. — Какими судьбами? Уж не намерены ли вы вновь читать нам лекции о немецком этикете?

Его улыбка была ослепительной и абсолютно фальшивой, как маска. В его глазах, однако, прыгали весёлые, ядовитые искорки. Он получал большое удовольствие от этой игры. Я сделал вид, что не заметил колкости, и изложил свой заранее подготовленный текст, стараясь, чтобы голос звучал ровно и непринуждённо.

— Этикет — дело наживное, герр Фаркас, — парировал я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно и неуязвимо для его колкостей, — а вот интерес к своему ремеслу, даже бывшему, вещь куда более постоянная.

Он на мгновение перестал точить нож, давя на меня взглядом, полным преувеличенного любопытства.

— Речь об охоте? Неужели в вас заговорила кровь ваших предков-чехов? Или, быть может, немецкая педантичность требует составить каталог местной фауны?

— Речь в некотором роде о соседском интересе. — отрезал я, чувствуя, как его слова, словно щупальца, пытаются проникнуть под мою защитную оболочку. — Вчера я беседовал с фрау Розарией, и она обмолвилась, что вы и ваш брат заядлые охотники, добываете вы себе пропитание именно этим путём. — я сделал паузу, наблюдая за его реакцией, но ни один мускул не дрогнул на его лице, лишь брови изящно поползли вверх, выражая чрезвычайно наигранное удивление. — Поскольку я сам, будучи на пенсии, с удовольствием занимался этим увлекательным делом, у меня возник закономерный вопрос, — продолжил я, разворачивая перед ним, как карту, свою подготовленную ложь, — лес напротив моего дома манит, а неизвестность раздражает. Я подумал, что кто, как не вы, мои ближайшие соседи и, судя по всему, знатоки местных угодий, сможет прояснить для старого человека на кого здесь можно выйти с ружьём? Каковы трофеи? Где искать дичь? Одним словом, я пришёл за советом. Бывалый — бывалому.

Я закончил и замолчал, позволив тишине, нарушаемой лишь шипением стали о камень, сделать свою работу. Гидеон медленно, с наслаждением, словно смакуя каждый момент, положил брусок на колени и поднял клинок, проверяя остроту лезвия на свет. Оно было матово-чёрным, поглощающим солнечные лучи.

— Охота… — протянул он, и слово это повисло в воздухе, тяжёлое и многозначное. — Да, это наша страсть, герр Ловецкий, но вы несколько… ошиблись в мотивах. Пропитание? Возможно… Мы редко позволяем себе баловаться диким жёстким мясом. — он усмехнулся, коротко и сухо. — В основном же мы… коллекционируем.

— Коллекционируете? — я нахмурился, чувствуя, как почва под моим благовидным предлогом начинает уходить из-под ног.

— О, да! — его глаза вспыхнули неестественным блеском. — Мы охотимся исключительно на хищников — лисы, рыси, иногда, если несказанно повезёт, волки, а так всё, что обладает клыками, когтями, хитростью и силой, всё, что само является охотником. — он встал с плиты, и его тень, длинная и уродливая, легла на песок. — Видите ли, в этом есть особый азарт, ведь нужно не просто убить или переиграть, а заставить существо, чьи инстинкты отточены тысячелетиями, поверить в твоё превосходство, заглянуть в его глаза в последний миг и увидеть там не страх, а осознание поражения.

Я физически ощущал некое отхождение от реальности. По его чуть ли не истеричному выражению лица и возбуждённым речам невозможно было понять, смеётся он надо мной, врёт, недоговаривает или говорит правду. К тому же, его слова, обёрнутые в бархатную оболочку эстетства, были полны такой немотивированной жестокости, что по моей спине пробежал холодок.

— А шкуры… — Гидеон сделал широкий жест рукой с ножом, будто указывая на невидимую галерею, — это трофеи, доказательства побед. Красота, что запечатлена в момент перехода из жизни в смерть, обладает особой энергетикой, не находите?

Я сглотнул, чувствуя, как моя роль простого любопытствующего соседа начинает трещать по швам. Мне необходимо было немедленно вернуть разговор в практичное русло.

— Впечатляюще. — сказал я кротко, стараясь, чтобы мой голос не дрогнул. — Может Вы знаете, где я могу добыть птицу? И на каких именно «хищников» мне стоит обратить внимание, если я захочу… освежить свои навыки?

Гидеон внимательно посмотрел на меня, и в его взгляде читалась насмешка. Он видел меня насквозь, видел мою ложь и притворство, впрочем, как и я его. Однако он, в отличие от меня, играл со мной, как кот с мышью.

— Птицу? — он усмехнулся. — Искать пернатую дичь занятие для терпеливых. Если пойти прямо от калитки… — он махнул ножом в сторону тёмного провала между деревьями, — …миновать глубокий овраг, там, прямо перед аллеей из плакучих ив, будет полянка. Они там часто крутятся. Казарки, глухари… иногда тетерев. — Фаркас повернулся в другую сторону, взгляд стал отстранённым, будто он видел не лес, а некие знаки, никому не доступные. — А если душа просит чего-то посолиднее, изюбря, к примеру, или кабана, тогда налево через поле, такое огромное, плоское, там и лес пореже, и копытные там бродят большие, сильные. Но будьте осторожны, герр Ловецкий, — его голос внезапно стал сладким, как яд, — в тех лесах водятся не только олени. Помните о наших коллекционных предпочтениях. Вдруг Вы случайно столкнётесь с кем-то, кто сам не прочь поохотиться на Вас.

Его улыбка стала откровенно зловещей, словно он мысленно вписывал меня в список участников какой-то игры. Я кивнул, мысленно отмечая оба направления, чувствуя, как цель моего визита, состоявшая в разгадке этой семьи, обернулась тем, что я сам стал объектом их мрачного, необъяснимого внимания. Гидеон продолжил водить клинком по бруску. Внутри всё сжалось от разочарования, ведь я не увидел Кэтэлин, чьё отсутствие было ощутимым, как физическая боль. И именно в этот момент, когда я уже собирался извернуться и найти причину задержаться, она появилась.

Девушка материализовалась из воздуха, из самой тени, отбрасываемой громадой их дома. Одна секунда — её не было, следующая — она стояла в трёх шагах от меня, сбоку. Такая тихая, незыблемая, как внезапно проступившее из тумана видение. Я невольно дёрнулся, и моё сердце на мгновение замерло, а затем забилось с бешеной силой. Сдержать испуг было невозможно — слишком внезапным было её появление. Я лишь сумел не вскрикнуть, но моё тело выдало меня целиком и полностью. Гидеон от души залился торжествующим гоготом, эхом отозвавшимся от каменных стен.

— Испугался, старик? — выдохнул он сквозь смех. — Наша сестрёнка обладает талантом появляться из ниоткуда, прямо как лесной дух.