Бесплатный фрагмент - Грандиозный старик

Идея оформления моих разрозненных записок в красивое издание принадлежит моей супруге, Марине Сино. Поэтому эпиграф Сергея Довлатова «Моей жене, которая права» уместен и для этой книги. Марина сходу представила, как именно она должна выглядеть, и позвонила нашему замечательному, талантливому другу Мише Реве. К моему большому удивлению, Миша согласился, и наша творческая пара не только радостно рассказала мне, как именно книга будет выглядеть, но и сообщила, что печатать мы будем ее в Италии (а где же еще!), причем в знаменитом издательстве «Тинторетто».

Миша Рева! Я так рад, что судьба свела нас лет 25 назад, и понимаем мы друг друга с полуслова! Созданные тобою образы — это полноценное соавторство!

Мой близкий человек Леонид Агутин! Помимо преданной дружбы и интереснейшей совместной работы, ты подарил мне свое представление о музыке, о ритме в нотах, в прозе и стихах.

Хочу поблагодарить родителей — Клаву и Семёна, свою дочь Юлю, ее детей, будущих детей ее детей и так далее, пока хотя бы кто-то, нет-нет, да и вспомнит об этой книге и ее персонажах.

Одесситы и жители Нью-Йорка (иногда это одни и те же люди!): вы — герои моих наблюдений, хотя, конечно же, все персонажи книги выдуманы, а сходство с реальными людьми весьма случайно. А не случайны, и это очень ценно, подсказки и творческие советы друзей-одесситов: Вадима Ярмолинца и Евгения Голубовского. И если удастся добавить от себя немного юмора, хорошей музыки и аромата утреннего моря, то все получится!

2019

Арифметика — наука упрямая, но бездушная. Половину своего жизненного пути я провел в Одессе, и уже половину без нее. Но в какой же период жизни Одессы было больше? В детстве, во дворе на улице Южной? В юности, на Приморском Бульваре? А может быть на побережье Италии, на пляже Майями или в круглом доме у Центрального Парка на Манхэттене?

Как тут не запутаться, если в Одессе живут выходцы из Италии и Греции, а в Америке, наоборот, из Одессы? Наверное, поэтому я люблю жить у моря, и неважно, что иногда это не море, а океан. Главное, чтобы по утрам запах зелёной тины и мидий проникал сквозь приоткрытое окно.

Алекс Сино

Грандиозный старик

Хотя одесская осень вкупе с мнительностью часто искажают реальность, я сразу узнал его прыгающую птичью походку. Цыкнув на мою таксу, я устремился за сгорбленной фигурой профессора Борового, которая почти скрылась за углом Холодильного Института.

Когда он представлялся нам перед своей первой лекцией, огромный, рыжий, с уродливым шрамом на правой щеке, я ослышался и потом назвал его Самуилом Яковлевичем.

Высокомерно прищурившись, он сказал:

— Молодой человек, меня зовут Саул. Это, к вашему сведению, библейское имя. Царь Саул, объединитель Израиля и создатель первой регулярной армии еврейского государства.

Высокомерие в его взгляде мешалось с иронией.

— Первая книга царств. Как вы могли забыть?

Ошарашенный, я смотрел, как профессор собирает тетради в свой потрепанный портфельчик. Саулу Яковлевичу Боровому было тогда крепко за семьдесят, и Первую книгу Царств он, скорее всего, проходил в своем дореволюционном детстве. У нас, восемнадцатилетних безбожников, была своя школа — КВН и «Битлз».

Профессор Боровой веселил нас без остановки. Даже название его предмета — «Экономическая история» — казалось несерьезным. Он читал лекции, гордо откинув голову и закрыв правый глаз. Он был похож на памятник, который шаловливый скульптор изваял с расстегнутой ширинкой. Написав что-то на доске, он клал мел в карман просторного, как балахон, пиджака и потом, под наш тихий хохот, долго искал его. Он мог запросто процитировать иностранного коллегу на прекрасном французском, при этом его русский был типичным одесским говором со словами «пьять», «рубель» и «пяные». Он часто пользовался украинским словом «смитье» — мусор, которое произносил с особым чувством и ударением на «т» — «смитте».

Когда город накрыла отъездная волна середины 70-х, и нашу группу один за другим покинули двое очень талантливых ребят — Миша Цукерман, сейчас он профессор в Беркли, и Шурик Гуревич, руководящий теперь большой страховой компанией во Флориде, Боровой тяжело вздохнул:

— Ну и с кем мы здесь останемся? Со смиттем?

Заметив мое удивление, он поторопился загладить бестактность:

— Последняя надежда на вас, молодой человек.

Наши товарищи не просто оставляли нас: они перебирались в сказочный мир, где битлов можно было увидеть живьем, легко купить их пластинки. Звездой нашей неофициальной институтской эстрады оставался профессор Боровой. Он мог выбросить в окно зачетку студента, который не подготовился к экзамену. Во время лекции его речь могла вдруг стать глуховатой и неразборчивой, как если бы он погружался в воду, но потом он всхрапывал, вскидывал голову, приглаживал рыжие вихры и, как ни в чем не бывало, просил напомнить, на каком именно месте он остановился.

— Беня говорит мало, но смачно, — давали мы задание противникам по КВН с институтской сцены. — Кто говорит смачно и много?

После минутного совещания, противник давал ответ:

— Смачно и много говорит профессор Боровой, если не успевает заснуть! — взрыв восторженного хохота сотрясал зал. Смеялись все, включая педагогов. Смеялся, утирая слезы, и наш герой.

Судя по почте, которая шла к нему из Франции, Англии, США, Израиля, в научном мире его ценили. Я слышал, как один аспирант отозвался о нем: «Грандиозный старик!» Признание ему принесла диссертация, название которой в мои студенческие годы произносить было неловко: «Роль евреев в экономике Запорожской сечи».

Он начал собирать материал для этой работы будучи студентом, а завершил ее в Уфе, куда его увезла девушка со старомодным именем Даша. Они учились вместе в университете, но она вышла замуж за молодого чекиста, который казался ей героем новой эпохи. Осознав, какую роль он играл в создании первых колхозов, — это произошло после гибели её семьи, она была родом из Овидиополя, — Даша ушла от него, как говорится, в чем была. Саул столкнулся с ней в читальном зале библиотеки Горького на Пастера, где она спасалась от февральского холода. Он привел её домой, и она осталась у него. Поскольку муж-чекист был человеком настойчивым, и она знала, что он её не оставит, молодые бежали к её дальним родственникам в Уфу, не предполагая даже, что это спасет их от голода, последовавшего террора и охоты на космополитов. Оба устроились педагогами в местный техникум. В 42-м Саул ушел на фронт, в 45-м вернулся с орденом Красной звезды и медалью «За Победу над Германией». Они бы так и жили в Уфе, но во второй половине 50-х одесские друзья нашли ему работу и вернули в родной город.

— Зачем мне Уфa, когда у нас в Одессе я — единственный доктор наук, живущий в коммунальной квартире, — мрачно шутил Саул.

Дверь в дом Борового мне открыла моя такса — Рудик.

Лет в девятнадцать я понял, что на улице он функционирует так же эффективно, как модные тогда джинсы «Супер Райфл» или «Ориент» с вечным календарем. Девушки реагировали на Рудика, но как только оказывались в непосредственной близости, я переводил их внимание на себя. Именно по этой причине Рудик выходил из дому значительно чаще, чем того требовали его гигиенические нужды.

Профессор отреагировал именно на него.

Я догнал Саула у красивого двухэтажного дома на ул. Щепкина.

— Здравствуйте, Саул Яковлевич!

— А, это вы, безграмотный юноша. Выучили мое имя все-таки. Заходите. И собачку свою обязательно пригласите.

— Даша, посмотри, кого я привел!

В конце коммунального коридора, стены которого были увешаны тазами, сумками, раскладушками и велосипедами, появился темный силуэт женщины. Я решил, что Даша — домохозяйка в профессорском доме, но подошедшая ко мне женщина протянула руку и представилась с достоинством: «Дарья Николаевна». Очки, коротко остриженные седые волосы, белая блуза, серая юбка. Она могла быть учительницей в школе. Даже завучем. Она наклонилась к Рудику и, подхватив на руки, так нежно прижала к себе, как прижимают только родное существо. Через пять минут я знал, что у Боровых тоже была такса.

— Это было, когда я работал в научной библиотеке. Помню, как-то раз туда ввалился Буденный с адъютантами. Он проскакивал через Одессу. У него что-то там лопнуло, и упряжку срочно чинили. Буденного же отвели к нам погреться. Ему понравилась собачка. Когда он уходил, то подмигнул мне и почему-то сказал по-немецки «ауфидерзейн». А я автоматически промямлил «данке». Поверите — долго потом спать не мог. Все мерещился его хитрый прищур. Думал, что арестуют. У меня таких страхов в жизни было много.

После чего я услышал их рассказ о побеге из Одессы и возвращении в нее. До сих пор не знаю, что профессору нравилось больше: устроившись в кресле, поглаживать лежащего на его коленях Рудика или разговаривать со мной.

В моих глазах его квартира была классическим местом жительства настоящего старорежимного профессора, с одной оговоркой — кабинет, спальня и гостиная помещались в одной комнате.

— Сколько книг, — я с восхищением кивнул на высокие, старинные из красного дерева полки до потолка.

— Представьте, остались от родителей. Спасибо соседям, сберегли. Этим полкам сам старик Маршак завидовал!

Я читал на потертых корешках имена авторов: Семен Рабинович, А. М. Федоров, Семен Юшкевич, Влас Дорошевич.

— Даже не слышал о таких, — сказал я.

— Ну, молодой человек, вы, наверное, думаете, что одесская литература началась с Бабеля, а до него здесь и трава не росла?

— Я никогда не думал об этом, — признался я.

— А он думал. Читал и думал. И «Танах», и «Милого друга», и «Леона Дрея».

— Что это — «Леон Дрей»?

Профессор смерил меня своим одним глазом и сказал:

— Я же вам говорю: это что — образование? Это — смитте! «Леон Дрей» — русский бестселлер начала ХХ века. А его автор — наш одессит Семен Юшкевич — самый высокооплачиваемый автор того времени. И Юшкевич, и Бабель были страшными франкоманами. Юшкевич учился в Сорбонне: французский знал, как родной. И Бабель, кстати, свои первые рассказы писал по-французски.

— Откуда вы знаете?

— Откуда? Представьте, от него самого! Он сидел напротив меня, как вы сейчас, и мы с ним говорили о жизни на чистом французском языке.

— Вы были знакомы с Бабелем?!

— Через первого мужа Даши. Представьте, они служили с ним в одном ведомстве.

От него Бабель узнал о товарище жены, который пишет историю евреев.

— Он пришел ко мне на следующий день. Бабель очень любил приезжать в Одессу. Он ходил по городу, к знакомым, в суды, женские консультации и нащупывал, вынюхивал материал для своих литых, плотных рассказов, где все слова знали свой особый порядок. Как он мог не заинтересоваться, когда ему сказали, что я изучаю еврейскую историю и роль евреев в Запорожской Сечи! Расспрашивал, как воспринимали казачество окружающие этносы. Для нас-то они герои вольной степи, а по большому счету — обычные налетчики. Но эмоционально я оказался ему мало интересен. Молодой, пугливый «нудник». Он спросил почему бы мне не написать о роли евреев, например, в Гражданской войне? Я ответил, a зачем историку интересоваться тем, что происходит сейчас. Какой исторический интерес это может иметь? Что это может изменить? Зачем это нужно в современном обществе?

— Xм… наверное так сейчас удобнее. Зачем это нужно в современном обществе? — медленно повторил мои слова Бабель. — Осторожность и беспринципность ради собственного спасения? Хотя кто знает? Огорчить они могут всякого, — задумчиво сказал Бабель.

— Мы поговорили еще чуток о еврейском театре и поэзии и разошлись.

— А как был его французский?

— Если я вам скажу, что чуть-чуть лучше моего русского, то это не будет сильным преувеличением.

— Что вы имеете в виду?

— Видите ли, молодой человек, было время, когда в каждом приличном доме ребенка воспитывал настоящий француз. А если жена не возражала, то и француженка. Так было в доме моих родителей и так было в доме Бабелей. Поэтому приличные дети говорили по-французски без акцента. Что до русского, то родители считали, что родной язык войдет в ребенка сам. Но, скажите мне, что могло войти в ребенка в Одессе? Вот так мы и говорим. Но Бабелю это нравилось. Как он говорил: «Колорит — это то, что нас отличает, и это надо беречь».

Дарья Николаевна принесла с кухни поднос с чайником и чашками. Комната наполнилась ароматом свежего печенья. Мы сели к столу; она приняла Рудика как эстафету и, устроившись с ним в кресле мужа, слушала нас.

Профессор, прикрывая правый глаз и громко втягивая чай, спросил:

— Так вы — любитель Бабеля?

— Конечно! — с энтузиазмом ответил я.

— И что вам у него нравится?

— «Король», — ответил я без запинки. — «Как это делалось в Одессе».

— Вам нравится этот кукольный театр? Вам нравятся эти бандиты? В жизни от таких хочется держаться подальше. Это что, люди? Это же смитте! Прочтите лучше «Историю моей голубятни». Это рассказ.

Сделав еще глоток чаю, он вдруг по-совиному открыл правый глаз и, глядя куда-то в пустоту перед собой, заговорил с неожиданной горечью в голосе: «Я лежал на земле, и внутренности раздавленной птицы стекали с моего виска. Они текли вдоль щек, извиваясь, брызгая и ослепляя меня. Голубиная нежная кишка ползла по моему лбу, и я закрывал последний не залепленный глаз, чтобы не видеть мира, расстилавшегося передо мной. Мир этот был мал и ужасен».

С опозданием я понял, что это была цитата.

— Писать надо так, чтобы оно оставалось с читателем на всю жизнь, — он подвинул к себе печенье. — С другой стороны, читательский опыт помогает запоминанию.

Сказав это, он провел концом мизинца по шраму на щеке.

Я обнял старика. Он посмотрел на моего пса. Улыбнулся и сказал:

— Ауфидерзейн.

Домой я чуть ли не бежал, Рудик едва поспевал за мной. Первым делом я открыл томик Бабеля — вы, наверное, помните это первое послевоенное «кемеровское» издание, — и залпом прочел «Историю моей голубятни». Потом стал перечитывать одесские рассказы. После рассказа о погроме, увиденного глазами ребенка, они казались мне совершенно искусственными, кукольными. «Папаша, выпивайте и закусывайте, и пусть вас не беспокоят эти глупости!», «Если у меня не будет денег, у вас не будет ваших коров!» — КВН и только.

Потом я взялся за «Фроима Грача». Я помнил, что это была история о том, как убили короля одесских биндюжников, но начисто забыл детали. Теперь я с удивлением обнаружил, что фамилия следователя была такой же, как у моего профессора! И как я не обратил внимание, что портрет Фроима Грача был словно списан с него?!

И комендант ввел в кабинет старика в парусиновом балахоне, громадного, как здание, рыжего, с прикрытым глазом и изуродованной щекой.

— Хозяин, — сказал вошедший, — кого ты бьешь? Ты бьешь орлов. С кем ты останешься, хозяин, со смиттем?… Председателем Чека в то время был Владислав Симен, приехавший из Москвы. Узнав о приходе Фроима, он вызвал следователя Борового… Это грандиозный парень, — сказал Боровой, — тут вся Одесса пройдет перед вами…

A председатель, недолго думая, взял да и расстрелял «грандиозного парня». Он подошел к Боровому:

— Ответь мне как чекист… Ответь мне как революционер — зачем нужен этот человек в будущем обществе?

— Не знаю, — Боровой не двигался и смотрел прямо перед собой, — наверное, не нужен…

Книга упала на пол. Я был потрясен. Когда я набирал номер телефона профессора, палец мой едва попадал в отверстия на диске.

— Саул Яковлевич, так и Боровой, и Фроим Грач, и тот мальчик из «Голубятни», это — вы?!

— Ну, не все так просто, молодой человек, — в его голосе явно звучало самодовольство. — То, что Бабель дал следователю мою фамилию, говорит знаете о чем?

— О чем?!

— Рассуждая об амбивалентности криминальной субкультуры, он сослался на первоисточник. «Фроим Грач» — это притча о предательстве, осторожном следователе, o «нужных и ненужных» героях прошлого и настоящего, об истории, и о самом Бабеле… Когда Бабель напечатал рассказ, мне было 30 лет. Всего 30. Бабель был еще жив. Ему оставалось жить 7 лет. Целых 7 лет. Они так решили. «Они умеют огорчить».

Согласитесь, он поступил как воспитанный человек. И потом, вы же знаете, писатели любят заимствовать. Помните, когда Гоголь украл у Пушкина сюжет «Ревизора», тот сказал: «С этим малороссом надо быть осторожнее: он же меня постоянно обирает!»

— Постойте, Саул Яковлевич, откуда вы… — в голове моей все перепуталось, я судорожно пытался сопоставить возраст профессора с датой смерти Пушкина, о которой помнил только по песне Высоцкого — «с меня при цифре 37 в момент слетает хмель». Я складывал, вычитал, — ничего не сходилось.

— Саул Яковлевич, я не понимаю… Вы что… — я боялся сморозить глупость, но Саул Яковлевич уже понял причину моего замешательства.

Телефонная трубка закашлялась, потом разразилась хохотом. Такого хохота я не слышал от своего профессора никогда. Он хохотал с надрывом, хохотал и кашлял.

— Нет! Ой! Кха! Нет! Ох! Кха! Молодой человек, нет, я не такой старый! А о Гоголе — это же известный факт. Просто вы должны больше читать, а не забивать голову своим кавээновским смиттем!

Вы мне не поверите, но!

С детства, как и многие одесские мальчишки, я мечтал о нарядной морской форме и фуражке с «крабом». Но благодаря моему дяде Люсику, эгоистически отбывшему на историческую родину в 1975 году, в учебные заведения, готовившие кадры для Черноморского пароходства, дорога мне была закрыта. Считалось, что у меня «слабая связь с родным берегом».

Это привело меня в институт народного хозяйства, из которого я вышел через четыре года с дипломом экономиста. Работу мне помогла найти моя тетя Валя.

— Марик, — посоветовала она, — иди к нам в «Гипрошпрот». Там много наших.

И я пошел. Главное, чему я научился там, это фразе «вы мне, конечно, не поверите, но…», с которой не могу расстаться по сей день.

В «Гипрошпроте» я оказался в отделе Иосифа Абрамовича Гриншпуна, известного среди сотрудников института, как Зеленчук или просто «босс». Это был картавящий на французский лад франт, который любил оперу и менял костюмы с галстуками безо всякого повода. Ему было за 60. В то время я редко встречал людей, которые жили так долго.

— М-а-а-а-р-р-р-рк Семёнович, — пропел Гриншпун при нашей первой встрече. — В моем отделе р-р-работают только толковые и очень толковые сотр-р-рудники. Других мы увольняем. Поэтому стар-р-райтесь. Вам будет помогать това-р-р-рищ Рудяк.

День начался с политинформации, в ходе которой Гришпун заклеймил позором корейцев, вероломно вторгшихся на нашу территорию для сбора разведданных. За это им попало, так что пусть другие хорошо подумают, прежде чем идти на очередную провокацию. Когда он закончил, один из слушателей заметил:

— Босс, корейцы — наши люди. Я сидел на заседании Третьего Коминтерна в Одесском оперном театре рядом с корейской делегацией. Вы, конечно, можете мне не верить, но они говорили на чистом идише.

Произнес эту фразу пожилой толстяк в заношенном костюме и галстуке — не длиннее пионерского.

После политинформации он подсел ко мне.

— Марк Семёнович? Здравствуйте. Я — Яков-Джон Михайлович Рудяк.

— Якобсон Михайлович? — мне показалось, что я ослышался.

— Не Якобсон, а Яков-Джон, — поправил он меня. — Вы, конечно, можете мне не верить, но во время войны я был лейтенантом американской армии. Oни меня так называли.

— Вы — американец?!

— Нет, я — одессит. Но на войне я попал в плен, а оттуда к американцам. Они меня, конечно, накормили, одели, обняли, назвали Джоном и взяли с собой воевать.

— И после войны вы не переехали в Америку?! — поразился я.

— Зачем мне Америка? — он пожал плечами. — Я поехал домой в Одессу, но на перевалочном пункте меня допросил паразит типа нашего (он кивнул в сторону Гриншпуна), и мне пришлось сделать остановку на восемь лет в Сибири.

— Было время вспомнить старых друзей, — посочувствовал я.

— Да, хорошие были люди. Эти американцы, они же как дети. Чистые эвербутл. Вы, конечно, можете мне не верить, но когда встретились Западный и Восточный фрон ты, то банкет, естественно, поручили организовать мне. Все были счастли вы. Конев и Эйзенхауэр танцевали фрейлехс. Я держал их фуражки.

В обед я столкнулся в буфете с Гриншпуном.

— Этот Рудяк — интересный кадр, — сказал я не без сарказма. — Сидел с корейцами на заседании Коминтерна, воевал с американцами… Держал фуражки Конева и Эйзенхауэра… Это что у него — такие шутки?

— Ах, какие шутки у Рудяка? — ответил Гриншпун, — Если у него и было чувство юмор-р-ра, то он его давно отмор-р-розил.

— А его, что, действительно, зовут Яковом-Джоном?

В ответ Гриншпун только пожал плечами, всем свои видом показав, что его это не касается.

— Не знаю, я им фуражки не держал.

Очень скоро первые впечатления о моем начальнике Гриншпуне и моем же подчиненном Рудяке сменились на более реалистичные. Гриншпун был подвержен резким переменам настроения, как женщина, вступившая не в самый лучший возраст своей жизни. Он капризничал, менял мнение. Это изматывало и порой превращало общение с ним в пытку. Рудяк же, наоборот, был дисциплинирован, деловит и склонен к тому, чтобы защищать меня от произвола начальства. Однажды он уехал в командировку, где согласовывал вопрос энергопитания будущего шпротного завода. Вернулся он с двумя письмами, за подписями заместителей начальника одного и того же ведомства. Один заместитель одобрял проект, второй отказывал.

— Яков Михайлович, а что мы с этими письмами будем делать? — не понял я. — Это же скандал!

— Марк, — успокоил меня Рудяк, — вы, конечно, можете мне не верить, но так лучше! Мы дадим Гриншпуну то письмо, которое будет соответствовать его настроению.

Маневры Рудяка не всегда приносили желаемый результат, и тогда он набрасывался на Гриншпуна, забыв, кто из них начальник, а кто подчиненный. Налившись кровью, он становился перед столом босса и, брызгая слюной, выпускал долго копившийся пар. Гриншпун, по крайней мере осознавая долю своей вины, пытался успокоить критика с помощью наигранной иронии:

— Това-а-ар-р-рищ Р-р-рудяк, а не пр-р-ринести ли вам валер-р-рьяночки?

— Не надо меня успокаивать! — продолжал кричать Рудяк. — Я видел Гитлера, как вас. Мне даже при Гитлере валерьянку не предлагали!

Вернувшись за свой стол, он еще какое-то время продолжал вполголоса перепалку с боссом: «Покойник Адольф был, конечно, еще тот подлец, ещё тот наглец, но так издеваться над людьми — это уже слишком!».

Вы, конечно, можете мне не верить, но среди проклятий в адрес Гриншпуна, я слышал и «эссхол» и «годдэмит», еще даже не зная значения этих слов.

Вероятно, уверенность в себе породила в Рудяке еще один талант: в командировках мы всегда останавливались в лучших гостиницах. Администраторы поддавались на слова: «Я — лейтенант американской армии и полковой комиссар Красной Армии Рудяк. Принесете мне в номер свежие газеты и разбудите ровно в семь утра. В девять у меня встреча с первым секретарем».

На этой фразе нам вручали ключи от номера. Если Рудяк был в ударе, нас могли угостить ужином. И нас ни разу не спрашивали, с каким именно секретарем собирался встретиться важный постоялец.

Подготовка к очередному празднику Победы, охватившая всю страну, коснулась и моего подчиненного.

— Марк, — важно доложил мне Рудяк, — меня пригласили в Москву на встречу ветеранов Второй мировой войны.

— С нашей стороны или с американской? — поинтересовался я.

— К чему этот сарказм? — пристыдил он меня. — Вы же не Гриншпун!

— Так поезжайте, со своими повидаетесь.

Рудяк серьезно посмотрел на меня.

— Вы думаете? Я бы поехал, но они должны дать мне хорошие командировочные и купить билеты на праздничный концерт. Какникак, я ветеран двух армий.

Он сказал это тем же безапелляционным тоном, каким говорил с администраторами гостиниц.

Через две недели Рудяк заговорщицки сообщил мне:

— Все в порядке. Сам президент подписал письмо!

— Какой президент? — не понял я.

— Марк, вы же толковый человек, что тут не понимать? В настоящий момент я знаю только одного президента — Рейгана.

— Он будет в Москве?!

— Тихо! Пока об этом известно только узкому кругу.

Из Москвы Рудяк вернулся в красивой шляпе и роскошном светлом плаще.

— На валюту взял, — вальяжно доложил он.

Заслышав про валюту, Гриншпун снял очки и внимательно посмотрел на Рудяка, словно хотел выяснить, не пора ли вернуть того в Сибирь. Но теперь явным препятствием этому намерению были Орден Великой Отечественной войны на лацкане нового костюма сотрудника и не менее яркая медаль на колодке в виде американского флага.

— Наши наградили, — довольно сказал Рудяк, покосившись сразу на два ордена. В отделе повисла неловкая тишина.

— Удостоверения прилагаются, — добавил Рудяк и протянул мне новенькую «корочку» с золотым американским гербом.

В документе значилось, что мой подчиненный Яков-Джон Рудяк возведен в чин капитана запаса американской армии.

— Поздравляю, — пожал я ему руку.

— Вы не видели, как меня поздравлял Рейган, — ответил Рудяк. — Специально для нашей встречи он выучил еще один русский анекдот, довольно-таки пошлый. Я ему ответил одесским. Он смеялся, как ребенок! Представляете, он еще не забыл идиш! Вы, конечно, можете мне не верить, но он же наполовину аид, а какой аид не любит Одессу?! Спросил, между прочим, где я работаю. Я сказал, что у Гриншпуна в «Гипрошпроте». Он сказал, что такого не знает, но, как вежливый человек, просил передать привет всему коллективу!

Рудяк повернулся к аудитории, чтобы проверить реакцию: его слушали с широко раскрытыми ртами. На лучшее он и рассчитывать не мог!

— А в гости он вас не приглашал? — спросил я.

— Приглашал, конечно. Я обещал подумать. Слушайте, здесь столько дел. Скоро вторую очередь завода надо запускать. Люди хотят шпроты.

Насколько я знаю, Яков-Джон Рудяк так никогда и не выбрался в Америку, но успел проводить туда меня. На вокзале, оглянувшись по сторонам, он тихо предложил мне взять в дорогу двадцать долларов, которые у него оставались.

В Америке я вспомнил о нем быстрее, чем мог предполагать. В офисе иммиграции и натурализации мои документы заполнял пожилой клерк. На стене его заваленного папками кабинета висело несколько военных фотографий. На одной он был снят с советскими солдатами, видимо в апреле-мае 45-го. Я подошел поближе, чтобы рассмотреть ее. Одно из лиц, в лихо заломленной пилотке, не узнать было невозможно. Это был молодой Рудяк. Оценив мое выражение лица, клерк спросил:

— Know this guy?

Я закивал.

— Yes! I know him. Rudyak! I worked with him for five years!

— It’s a small world! — улыбнулся клерк и добавил: — You wouldn’t believe it!

Americano, mericano

Помните знаменитую песню в исполнении Софи Лорен?

You wanna be Americano,

«mericano, «mericano:

You were born in Italy.

You try livin’ alla moda,

But if you drink whisky-soda

All you do is sing off key

«Ты рожден в Италии, но мечтаешь быть американцем», — пелось в ней.

Моя жизнь — та же песня с точностью до наоборот. Я — американец, с детства мечтавший стать итальянцем.

Родители назвали меня Альбертом. В честь Альберто Сорди. Думаю, это и объясняет мою страсть ко всему итальянскому. Мне уже под полтинник. Больше сорока из них я прожил в Америке. Мои родители переехали из Одессы в Бруклин в 1974 году. Совершили они этот героический поступок исключительно ради детей, то есть ради меня. Других детей у них не было. В свои неполные пять лет я выслушивал это каждый раз, когда вел себя, как типичный одесский жлоб, а не воспитанный мальчик из Бруклина.

Одесские друзья родителей, прибывшие в НьюЙорк за полгода до них, считали себя коренными американцами. Они говорили «но» вместо «нет» и «окей» вместо «да», работали на «кеш» и давали советы: «Жить надо в Бруклине, только не на Брайтоне. Да, там все наши, но жить с ними неприлично. Надо жить с итальяхами. С ними спокойнее».

Так мы оказались в «спокойном итальянском районе» Шипсхед-Бей. Наши называли его — Шип-Шит-Бей, что звучало неприлично, но смешно.

Помимо итальянцев здесь жили американские евреи. Они были сентиментальны и плакали, вспоминая одесских бабушек и дедушек. Все были на одно лицо с Барбарой Стрейзанд: вытянутые волосы, маникюр и глаза с застывшей в них жалобой на все, на что можно было пожаловаться. Они упорно пытались вспомнить русский язык, но дальше «боболэ, гойлубцис и суп-боршч» дело не шло.

Мы тянулись к итальянцам, хотя наши родители этого не приветствовали. Они называли их «курносыми» и относились к ним с осторожностью. Все заправки и маленькие магазины, парикмахерские и строительные компании были в нашем районе итальянскими. В каждом бизнесе висел стандартный иконостас: Фрэнк Синатра, Дин Мартин и Аль Пачино. Замыкал галерею Папа Римский. У счастливчиков фотографии были с дарственными надписями. Сидя в парикмахерской, завернутый в крахмальную простыню, ты мог ожидать, что сейчас сюда зайдет Синатра, обнимет парикмахера и завалится в соседнее, хрустящее кожей кресло.

В каждом бизнесе обязательно присутствовала бабушка. Она плохо говорила по-английски, но зорко следила за происходящим и хорошо считала. Хозяин — мужчина лет пятидесяти — сидел у кассы и устало беседовал с посетителями. Бабушку он побаивался и общался с ней только по-итальянски.

Иногда в бизнес забегали франтоватые ребята 18-20 лет — хозяйские дети. Пока они виртуозно ругались по телефону, давали папе советы и снимали кассу, под дверью их ждал роскошный «АйрокКамаро». Покончив с делами, они с рёвом уносились на нем в БейРидж.

Основной рабочей силой в этих бизнесах были бедные родственники из Сицилии, говорившие по-итальянски с бабушкой, или мы, говорившие на настоящем английском и внешне похожие на итальянцев. Нам казалось, что только они могут так легко и бесстрашно смотреть на мир, так красиво и расточительно жить.

Я и мой друг Фима, а по-местному Джеф, ходили в школу на Эммонс-авеню, после занятий зарабатывали на модные рубашки из магазина «Капри» на 86-ой стрит, осторожно ухаживали за итальянскими девушками, покупали им мороженное в «Эль Греко» и мечтали о машине красного или небесного цвета. Нам было тогда лет по пятнадцать.

У отца Джеффа — Гарика — была автомастерская на Кони-Айленд авеню, помимо этого он торговал подержанными машинами. Гарика ценили. Он работал с утра до вечера, с уважением относился к клиентам и не лез в чужие дела. Таксисты, полицейские и местные авторитеты мирно сидели на одной лавочке в его офисе, ожидая свою машину из ремонта.

Одним из его клиентов был Джоуи Пагаро по кличке Кулак — крепко сбитый, небольшого роста, с хитрыми, близко сидящими глазами и огромным носом. Его седые волосы были собраны в рокерский хвостик. На кулаки его было страшно смотреть. Джоуи разговаривал тихо и строго. Лишних вопросов ему задавать не хотелось.

По просьбам друзей Джоуи проводил беседы с их должниками. После чего те либо рассчитывались, либо исчезали. Друзья щедро благодарили Джоуи. Жил он, надо сказать, безбедно.

— Мальчики, — как-то спросил он нас, — подзаработать хотите?

— Да! — дружно выпалили мы.

— Приходите к шести часам в «Рандаццо» на Эммонс.

В «Рандаццо» собирались серьезные люди. Появиться там в обществе Джоуи Кулака было для нас большой честью.

— Альберт, — задыхался Фима, — я тебе отвечаю, что Джоуи берет нас на воспитание. Через пару лет нам будут доверять серьезные дела. Мы еще станем его партнерами.

— Фима, — отвечал я, — мы — не итальянцы. Тебя это не смущает?

— Ничего! Мы себя так проявим в работе, что они сделают для нас исключение.

Все оказалось намного проще. Джоуи попросил нас выгуливать и кормить его огромных псов, пока сам он был на работе. Жил он в престижном Марин-Парке. Ключи он нам передал с инструкцией: «Никаких посторонних, никакой болтовни и глупостей».

Мы с Фимой получали десять долларов на двоих за прогулку и кормежку псов, откладывая деньги на большой бизнес.

Однажды Джоуи подозвал нас и вы тащил из кармана стянутый резинкой кругляш денег.

— Ребята, здесь — шесть тысяч. Скажите Гарику, чтобы завтра подогнал к дому неброскую машину с нью-йоркскими номерами. Только чистыми.

От волнения мы вспотели.

— Конечно, дядя Джоуи. Все будет сделано.

Джоуи достал новенькую купюру в пятьдесят долларов и протянул нам.

Таких денег ни я, ни Фима сроду в руках не держали.

— Вот это да! — восхищался я. — Он нам доверил настоящую работу!

— Подожди, — неожиданно прервал меня Фима. — У меня есть идея. Мы поедем в Атлантик-Сити и выиграем кучу денег в рулетку. Я слышал, как мой дядя Леня доверил папе секрет беспроигрышной игры. Мы сначала удвоим эти деньги, а потом выиграем еще пару тысяч. Купим у папы машину и пригоним ее Джоуи. У нас с тобой останется тысяч десять. Эти деньги мы предложим Джоуи вложить в бизнес. Он знает всех в Бруклине. Кто не возьмет партнеров с десятью тысячами?

— Фима, а это не опасно? — промямлил я. — А вдруг…

— Что вдруг?! Дядя Леня играет в рулетку каждую неделю. Бабок у него больше, чем у моего и твоего папы вместе взятых. В казино его уважают. Присылают лимузин. Билеты на бокс и концерты вообще дают на шару. Что тебе еще надо знать?

Короче, вместо мастерской мы зашли к Фиме домой, где одолжили у дяди Гарика пиджаки Версаче, галстуки и рубашки. Из зеркала на нас смотрели вполне респектабельные молодые люди.

Оставшись довольными своим видом, мы кинулись к остановке, откуда отходили автобусы в Атлантик-Сити. Билет стоил восемь долларов, но кассы давали бесплатно жетоны на пятнадцать долларов для игры в казино и еще пять на буфет.

— Мы уже по двадцатке заработали, а ты сомневался, — сказал Фима, устраиваясь в кресле.

— А зачем они билеты заставляют покупать сразу в два конца? — спросил я.

— Да ну их с этими билетами! — ответил Фима. — Обратно поедем на лимузине. Пусть знают наших.

В казино курили и громко смеялись. Гремела музыка. Мы протиснулись к столу.

— Что делаем? — спросил я.

— Та-а-ак, — важно протянул Фима, — дядя Леня говорил, что он прибавляет к последнему выигрышному номеру цифру 12 и ставит сразу на 8 номеров по кругу. Также нужно чередовать красное и черное и четное-нечетное. Главное — ставить крупно и удваивать выигрыш.

— Может попробуем вначале сыграть на свои 50 баксов? — спросил я.

— Хорошо! — согласился Фима и тут же выпалил маркеру: «Поменяй нам пятьсот!»

Я отсчитал пять сотен. Фима, подняв глаза к потолку, беззвучно зашевелил губами, потом раскидал фишки по столу. Волчок завертелся.

— Поздравляю, — сказал маркер и придвинул к Фиме маленькой лопаткой внушительную горку фишек. Фима барским жестом потребовал кокаколу.

— Та-а-ак, система работает, — сказал он. — Теперь удваиваем.

Фиме опять пришла горка. Поменьше, но тоже внушительная. Он опять широким жестом раскидал фишки по столу и забормотал:

— Ага… промазал… надо было на 20 ставить. Нечет взял. Еще тысячу поменяй… Еще колы. Неплохо. Не докрутил, подлец… Еще штуку дай… Жарко здесь… Дядя, не курите мне в лицо… Какая там цифра выиграла?

Игра продолжалась недолго. Фима с зеленым лицом побрел к выходу. Рубаха вылезла из брюк неровными волнами, галстук съехал на сторону, пиджак исчез.

— Не понимаю, в чем ошибка? Вроде все делал правильно. Всю обратную дорогу мы молчали.

На следующий день мы с Фимой очень тихо поскреблись в дверь дома, где жил Джоуи Кулак. Он бегло взглянул на нас и спросил, где ключи от машины.

Перебивая друг друга, мы стали объяснять, как мы все хорошо придумали, но как неожиданно провалились наши грандиозные планы стать его партнерами.

— Секундочку… Вы проиграли мои деньги в казино? Мои деньги?!

Джоуи расхохотался, но от его смеха нам стало не по себе.

— Ну, ребята, яйца у вас до пола. Значит так, бегом к Гарику, и чтобы через два часа машина была у моего дома. Не хочу даже думать, что будет, если вы опоздаете.

Машину дядя Гарик отдал свою. Без лишних слов. Помыл, заправил полный бак и отдал. Это была дорогая машина.

В тот день мы с Фимой были нещадно биты своими культурными родителями. Не только в воспитательных целях, но и из предосторожности, чтобы за них это не сделал кто-то другой. Потом дядя Гарик пил с моим отцом. Из-за закрытой двери я слышал его голос:

— Семен, какое счастье, что я имею репутацию у «курносых». Ты не представляешь, как я благодарен Джоуи, что мы потеряли только деньги. Какое счастье…

Мои родители, опять-таки, ради детей, переехали после этого случая в Нью-Джерси, где меня отдали в еврейскую школу. Бедного Фиму отдали в военную академию.

Лет через десять после этого случая по телевизору показывали суд над главным мафиози Бруклина — Джоном Готти. Одним из фигурантов был наш приятель Джоуи. Слушая долгий приговор, он улыбался и сжимал свои чудовищные кулаки.

— Какое счастье, — вспомнил я слова дяди Гарика, — какое счастье…

Как говорится, много с тех пор утекло воды. Я женился и, надо сказать, удачно. Моя жена — Марина — итальянка. Не из Бруклина. По вечерам мы сидим на террасе нашего дома, пьем любимое верментино и наблюдаем, как розовые сумерки опускаются на Неаполитанский залив, растворяют громаду Везувия, подбираются к берегу. Самый красивый вид в мире отходит ко сну. С набережной ветерок доносит волнами звуки любимой с юности песни в исполнении уже какого-то нового, незнакомого мне артиста. Но мелодия и, главное, слова — те же, о стремлении быть не тем, кем тебе полагалось быть.

— Ну, что, мерикано, — улыбается Марина, — hai la vita dolce?

— Si caro, — отвечаю я. — Скажи мне теперь, что я не итальянец?!

Шахматы Фаберже, или Гроссмейстер поневоле

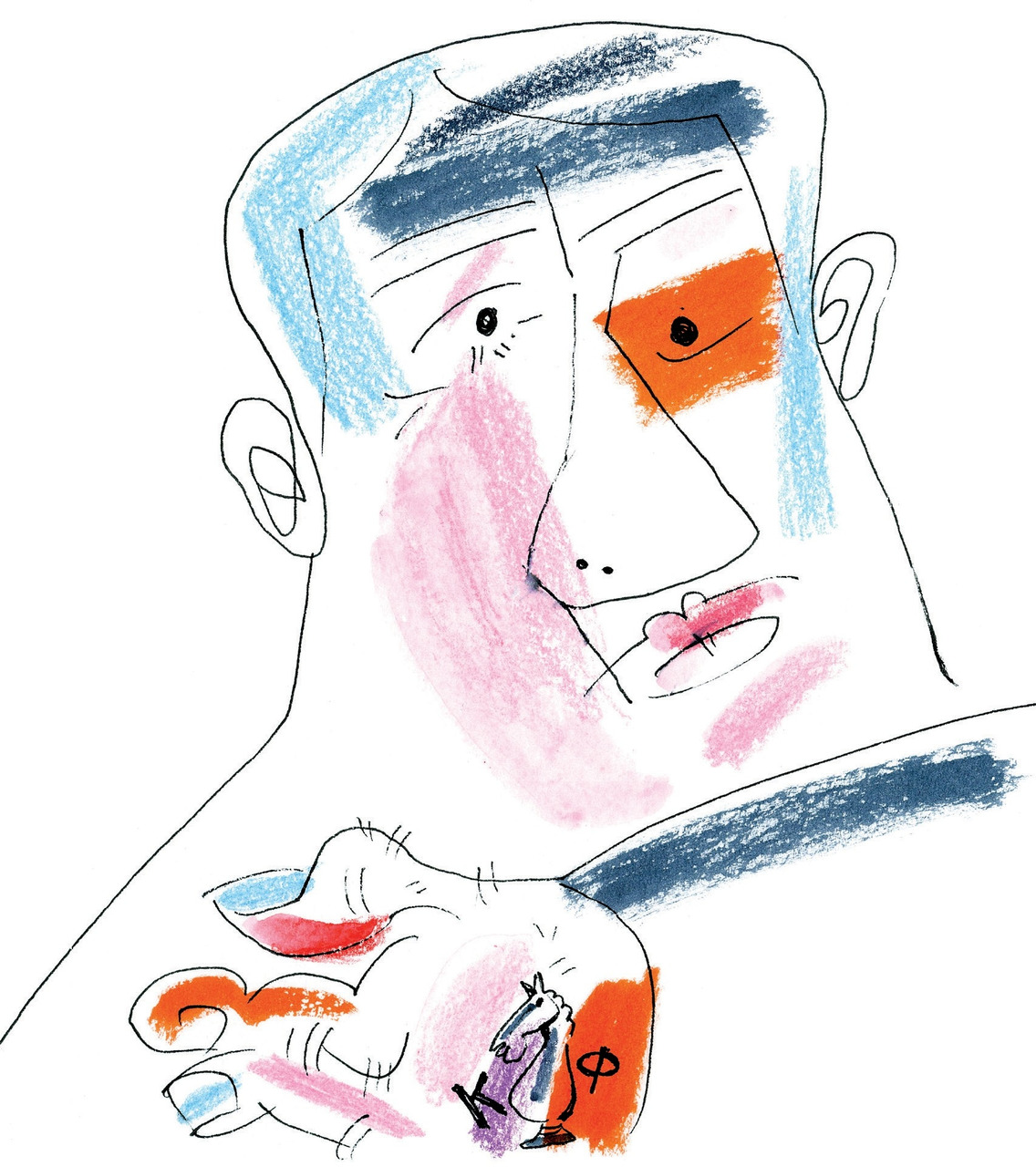

Эту историю мне рассказал Фима Краснов из Нью-Йорка. К моменту нашего знакомства он уже был в преклонном возрасте, но всегда энергичен, аккуратен, подтянут и с иголочки одет. Как и многие одесситы, Фима любил океанские круизы, часто ездил в Лас-Вегас, обедал с друзьями в хороших ресторанах центральной части Манхэттена, заказывал дорогие вина и с удовольствием платил за всю компанию. Жил он на Манхэттене в полукруглом доме с видом на Центральный парк. Словом, Фима выглядел успешным американцем, если бы не одна деталь. На кисти его руки синела самодельная татуировка в виде шахматного коня с буквами «К. Ф.», которые я принимал за Фимины инициалы до тех пор, пока не услышал его увлекательный рассказ.

В Одессе Фима заведовал скупкой в знаменитом «Пассаже». Чего он только не повидал за долгие годы работы в торговле! Обычную мишуру он продавал в своей скупке для выполнения производственного плана. Cамые интересные вещи уходили на Одесский рынок — «толчок», мелочовка шла на Староконный рынок. Ну а ценный товар Фима приберегал для себя. Он не брал в оборот ворованного и старался не иметь дело с золотыми монетами и антиквариатом. И не то чтобы он не уважал золотые «цацки», просто за это светила совсем другая статья.

Его старый клиент, Александр Афанасьевич Изминский, иногда заносил Фиме приличные вещи. Семья Изминского жила в огромной коммунальной квартире на втором этаже старинно го дома, когдато принадлежавшего его деду. На чугунных воротах дома сохранился вычурный герб Изминских с буквами «А.И.», а на побитых и грязных мраморных ступенях красовалась надпись на латыни — «Salve». Детей у Изминского было много. Запросы они имели, как настоящие аристократы. А средств, увы, было немного. Вот Александру Афанасьевичу и приходилось расставаться с фамильными вещами.

В тот день Изминский был явно смущён. В руках у него был небольшой потертый чемодан чик из коричневой кожи с позеленевшими бронзовыми замками.

— Ну что там у вас? — предчувствуя улов, строго спросил Фима.

— Вот, принёс показать вам отцовскую вещь. Он недавно умер. Мне это уже ни к чему. А внуки мгновенно променяют память о деде на какие-нибудь «Жигули».

— Что это? — с нетерпением спросил Фима. — О чем речь?

Изминский не спеша открыл чемодан и достал небольшую, но явно тяжелую шахматную доску, сантиметров 50-ти в длину, сделанную из белого камня вперемешку с благородным чёрным ониксом. Края доски были отделаны красным агатом. Внутри лежали два аккуратных мешочка, как показалось тогда Фиме, из куриной кожи. Лишь через много лет он узнал, что именно так выглядит страусиная кожа. При виде драгоценной доски и куриных мешочков, Фима, от нехорошего предчувствия, уронил очки. Александр Афанасьевич достал из мешка фигуру коня и молча передал ее Фиме. Конь был увесистый и приятный на ощупь, из чёрного оникса, в серебряной чеканной оправе с позолотой и рубиновыми глазами.

Подобно снайперу, припавшему к оптическому прицелу, Фима молниеносно вставил в глаз ювелирную лупу и навёл ее на пробу, которая четко виднелась на подошве фигуры. Это сейчас для выражения восторга кричат: «Вау!», а в 70-е годы прошлого века антиквары, выражая восторг, тихо стонали: «Это же К. Ф.!» Заветные буквы вкупе с яйцевидным золотником, благородным дамским профилем и цифрами 84 не оставляли сомнений. В Фимины руки попали шахматы, сделанные «К. Ф.», то есть в мастерской Карла Фаберже.

— Фима, не сомневайтесь, — сказал Изминский, — все фигуры на месте, и они в идеальном состоянии.

— Откуда они у Вас?

— Мой прадед заказал их у самого Фаберже. Он был заядлым шахматистом. Его сын, мой дед, делал большие успехи в шахматах и блестяще выступил в 1910 году на «Южнорусском турнире» в Одессе. В журнале «Шахматы» за 1911 год даже есть статья о нем. Дед подарил шахматы моему отцу, когда тому было лет 8. Ребенок, получив такой подарок, проявил необыкновенные способности к шахматам и подавал большие надежды.

— И как развивалась его шахматная карьера?

— Увы… никак. После революции, как вы понимаете, любое упоминание о Фаберже могло стоить жизни. Доска с фигурами была замурована в одной из квартир нашего дома, где бла гополучно сохранилась до наших дней. Я только недавно, после смерти старушки, жившей в квартире с тайником, смог туда проникнуть и забрать шахматы. Отец же без своих любимых фигур Фаберже быстро потерял интерес к шахматам и перестал участвовать в соревнованиях. А в своё время сам Боголюбов прочил его в гроссмейстеры!

— И что вы хотите с ними сделать?

— Фима, я понял в чем их ценность. Мне надо передать их подающему надежды шахматисту, и они вернут свою магическую силу. Мои дети шахматами не интересуются. Для них эти фигуры — только антиквариат, который можно выгодно продать. Они не понимают, что шахматы Фаберже — это одновременно и деньги, и счастье, и успех. Только играя на этой доске и этими фигурами можно добиться и того, и другого, и третьего. Иначе это только антиквариат, то есть деньги. А они сами понимаете… очень быстро тают.

У Фимы в голове мгновенно сложилась комбинация.

«Шахматы надо вывезти за бугор и продать. Но как? Надо рассказать Изминскому, будто бы он, Фима, хочет повторить его семейную историю — купить шахматы для своего внука. Тот станет гроссмейстером и обретёт деньги, счастье и успех. Ту же историю о способном внуке, разумеется не упоминая о Фаберже, Фима продаст ОВИРУ, когда он с внуком будет получать визу в Штаты на важный шахматный турнир. Шахматы при этом он оформит как спортинвентарь. Фима будет сопровождать внука на турнир в Штаты, а там заглянет на Кристи или Сотбис, и безбедная старость обеспечена».

История прозвучала убедительно. Изминский, практически не торгуясь, благословил Фиму и его внука на деньги, счастье и успех, и нехотя расстался с драгоценным чемоданчиком. При этом, когда Фима обернулся, Изминский его украдкой перекрестил.

План у Фимы был грандиозный за одним маленьким исключением: юный Боря Краснов не интересовался шахматами. Фима безуспешно бился с Борей, пытаясь привить тому интерес к благородной игре. Его бесполезные усилия продолжались ровно до того момента, пока на Борин день рождения Фима не достал из укромного места потертый чемоданчик с Фаберже и не преподнёс драгоценные шахматы внуку в подарок. И Боря, бросив все детские игры, увлёкся игрой настолько, что Фима даже водил его на консультацию к профессору Когану в Одесскую областную психиатрическую лечебницу.

Всего за несколько лет Боря выиграл практически все соревнования по шахматам, прикрутив к лацкану пиджака серебряный знак «Мастер спорта СССР». Настала очередь большого турнира в Штатах. Фима обо всем договорился с ОВИРом, получил визы, дал серьезную взятку чиновнику за справку с круглой печатью, подтверждающую, что набор шахмат «серебряного цвета» это не что иное, как не представляющий исторической ценности спортинвентарь, и под марш «Прощание славянки», в обнимку с внуком Борей, отбыл с Одесского железнодорожного вокзала в Москву. А там их ждал аэропорт Шереметьево-2, немногословные таможенники, изящная синяя форма на длинноногих стюардессах авиакомпании «Пан Американ», кожаные кресла «Боинга», иностранный журнал с рекламами и заветная «Кока-Кола» со льдом в пластмассовых стаканчиках и пластиковой тростинкой.

Когда через месяц родственники получили фотографию задумчивого Фимы, сидящего за шахматами Фаберже рядом с веселым Борей, все поняли, что план удался. Для убедительности на фотографии была подпись «Мы в Бруклине. Короли довольны, а кони сыты».

Боря уверенно выиграл соревнование в Штатах, и Фима побежал в местный Нью-Йоркский ОВИР оформлять себя и Борю беженцами с правом получения «Грин карты».

Переговоры о продаже шахмат были недолгими. Фиме посоветовали обратиться в старейший антикварный магазин, торговавший русским антиквариатом на 5-ой авеню на Манхеттене.

Оказавшись в шикарном помещении, Фима привычным оценивающим взглядом скользнул по витринам и остался доволен товаром. К нему вышел очень нарядный, но «мутноватый» господин в золотых очках и сунул ему в руку визитку.

«Типичный богатый американец», — подумал Фима и достал чемоданчик.

«Мутный» принял равнодушный вид и выпучил на Фиму холодные рыбьи глаза. Затем быстро достал лупу и впился глазами в шахматы.

«Ага, попался», — подумал Фима.

Господин густо, не делая пауз и при этом красиво глотая слова, заговорил по-английски, повторяя:

— Ай эм нот шур, провенанс, проблемс.

— Уважаемый, — повысил тон Фима, — приберегите этот слив «голубого Дуная» для любителей. И добавил по-английски:

— О’кэй, но проблем, — захлопнув чемоданчик под носом у «мутного».

— Ну зачем же вы так, — неожиданно по-русски заговорил господин.

Он быстрым движением достал с полки огромный альбом «Фаберже», полистал его и показал Фиме фотографию его шахмат. Под ней была сумма с нулями.

— Это в долларах? — изумился Фима, умножив эту цифру на 4 потогдашнему «чёрному» советскому курсу.

— В долларах, — усмехнулся господин. — Но учтите, что любой аукционер, — продолжил он, — заставит вас брать письма о происхождении вещи. Как она к вам попала? Как вы её вывезли? Потом будет долгая экспертиза. И ещё неизвестно, признают ли эксперты вещь настоящей. Затем торги. Потом они заберут у вас 20% сбора, и вы заплатите дяде Сэму налоги.

— Чьему дяде? — растерялся Фима.

— Американскому, дорогой товарищ. Поэтому я предлагаю вам вот эту сумму, — и он быстро чиркнул дорогой ручкой пару цифр с нулями, — получите наличными и прямо сейчас.

У цифры было меньше нулей, чем на фото в книге, но Фима, опять-таки умножив её на 4, кивнул «мутному», и через 10 минут в его руках был чек из знаменитого магазина с водяными знаками и замысловатой подписью.

На эти деньги Фима купил дом в Бруклине, машину и приличный костюм для Бори, который начал готовиться к гроссмейстерскому турниру. В случае выигрыша его ждал очень серьёзный денежный приз. Но Боря неожиданно для всех турнир проиграл. Проиграл он и следующий турнир. И ещё один. О нем стали забывать. Боря часами сидел у себя в комнате в синих клубах марихуаны и безразлично смотрел на нудный Бруклинский пейзаж за окном. Шахматы его окончательно перестали интересовать. Фима даже консультировался у сына того самого профессора Когана из Одессы, который принимал в Бруклине неподалёку от их дома.

Деньги от продажи шахмат быстро таяли. Фима переживал, бился с обстоятельствами, как мог, пытался заработать, и ему в конце концов повезло. Заказывая новые очки в магазине оптики «Жемчужина», Фима обратил внимание на синюю пластиковую коробочку, которую вертел в руках его доктор.

— Что это? — поинтересовался Фима.

Доктор открыл коробочку, в которой плавали две лушпайки.

— Это новое изобретение. Линзы для коррекции зрения. Фирма, выпускающая их, ищет деловых партнеров для организации массовой продажи. Если вас это интересует, я вас пореко мендую владельцам фирмы.

Так Фима стал одним из первых в Америке дистрибьютором линз. Линзы были несовершенные и жесткие, как рыбья чешуя, но клиенты обожали это новшество. А кто, как не Фима, умел работать с клиентами! Он мгновенно продал весь товар и решил вложить все оставшиеся деньги от продажи шахмат в этот бизнес. Фирма взяла его партнером, и он разбогател.

Фима купил квартиру на Манхэттене на Центральном Парке в двух кварталах от того самого знаменитого русского антикварного магазина, и в один прекрасный день заявился туда. За прилавком стоял все тот же «мутный» господин, громко объясняя очередному клиенту про провенанс, проблемс и дядю Сэма. Увидев Фиму в костюме от «Бриони» и часах «Патек Филлип», «мутный» бросил клиента и подбежал к нему.

— Ищете что-то особенное? — спросил он.

— Да. Хочу выкупить мои шахматы. И, пожалуйста, не трудитесь объяснять, что вам не очень нужны деньги, что вам выгоднее подержать шахматы у себя подольше, потому что они с каждой минутой растут в цене, и что дядя Сэм забирает всю прибыль. Я обо всём этом догадываюсь, но такая сумма вас заинтересует? — и он быстро чиркнул несколько цифр на своей визитке. — Позвоните, когда решитесь.

Через несколько дней довольный Фима получил свой заветный чемоданчик с шахматами. Вскоре после встречи с «мутным», Фима оформил визу и поехал в родную Одессу. В аэропорту Кеннеди задумчивый Боря Краснов обнял отца в модном спортивном костюме «Серджио Тачини» и с маленьким чемоданчиком в руке, от которого тот не мог оторвать глаз.

Из Одессы Фима приехал помолодевшим, с Черноморским загаром и массой впечатлений. За ужином он объявил Боре, что исправил свою старую ошибку.

— Понимаешь, Боря, я просчитался. Ценность шахмат была не в том, что я предполагал. Но они теперь в надежном месте, и всё должно наладиться.

Боря побледнел, но перечить отцу не посмел.

Вслед за Фимой Боря собрался в родной город. Он часто начал туда ездить и даже недорого купил их старую 3-х комнатную квартиру в «бельгийском доме» в двух шагах от Дерибасовской. Боря заметно оживился. От его депрессии не осталось и следа. Говорили, что он купил у архитектора Пилявского планы старых Одесских зданий и основал реставрационную фирму, которая приносила немалый доход.

Однажды после ужина в ресторане «Чиприани» на 5-ой авеню, Фима пригласил меня к себе домой на партию преферанс.

— С кем еще в Америке можно «расписать пулю», если не со старым другом-одесситом!

Фима поставил на стол бутылку первоклассного «Каберне Франк» и побежал за бокалами, а я прилип к окну, любуясь видом Центрального Парка, прохожими и породистыми собаками, гоняющими золотые осенние листья.

Мы сели за старинный ломберный стол.

— Карты? — спросил Фима. — Или может сразимся в шахматы?

Он щелкнул крышкой стола и вытащил блестящую доску и 2 мешочка из «куриной» кожи.

— Те самые? — изумился я.

— Те самые, — невозмутимо ответил Фима.

— Но ты же?

— Что я же? Я сказал Боре, что допустил ошибку, и шахматы находятся в надежном месте… А вы что подумали? Или ты, как и мой сын, считал, что я, как полный поц, замуровал шахматы в своей старой Одесской квартире?

Фима расхохотался.

— Пусть ищут. Может что-то и найдут. А может чему-то и научатся. Научился же Боря деньги зарабатывать на реставрации квартир! Но тебе я скажу по секрету — без цели, таланта и усилий чудеса не происходят. Даже если сам К. Ф. наколдовал!

При этом Фима покосился на свою наколку «К. Ф.»

Кого он имел в виду — Краснова Фиму или Карла Фаберже, я спросить не решился.

ПБ, 2018

Новая мелиха — новые правила

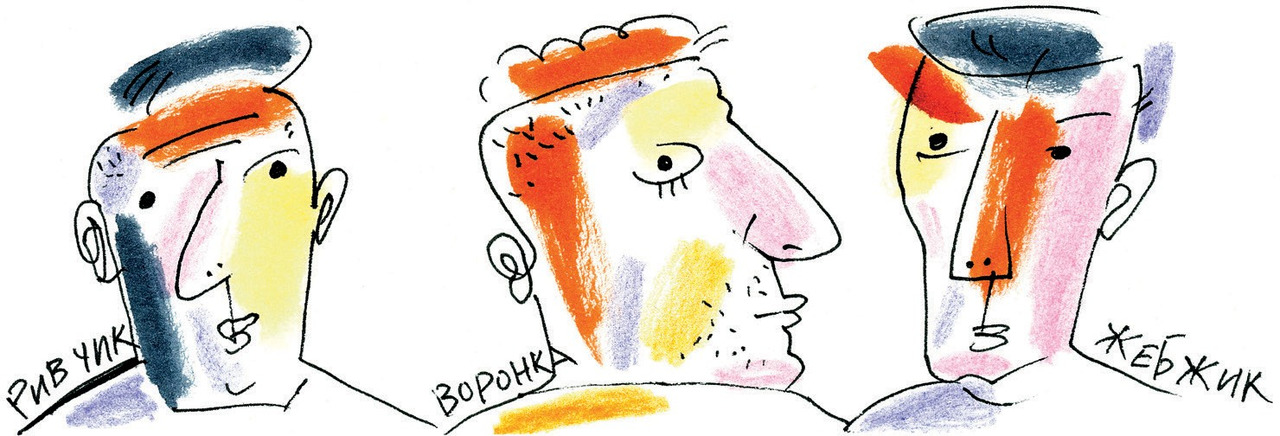

Противное выражение — «наша мелиха» — я услышал в раннем детстве. Означало оно «советская власть». Все беды и неудачи в жизни так или иначе связывались с «мелихой». Больше всего жаловался на «мелиху» мой дядя Люсик по кличке «Люкамопс». Он получил свою кличку за мертвую хватку в драках на одесской «Касарке» — небольшом парке на Молдаванке. Маленький, но духовитый Люсик прыгал на обидчика, хватал его за горло и молотил без устали кулаками. Люкумопса уважали в довоенной Одессе и блатные, и деловые. Тогда у всех молдаванские были клички. Люкину кампанию я помню уже солидными деловыми дядьками со смешными кликухами: Ворона, Жебжик, Сенясуматоха, Ривчик, Мишапоц, Шестипалый, Бумчик и другие.

Люсин папа, Ефимчик, не одобрял Люсикину молдаванскую сагу. Он был интеллигентным человеком — носил «Чаплинские» усики, выходил к обеду в белоснежной рубахе со стоячим воротничком, с неизменной тросточкой, в костюме и при галстуке, что, впрочем, не мешало ему опрокидывать стакан-другой простого прохладного одесского вина в подвальной бодеге напротив дома. Он частенько угощал эклерами красавицу-жену Аннету в кондитерской на улице Преображенской, а по воскресеньям ездил в кинотеатр на конке. Ефимчик родился в Берлине. В 1914 году он загремел в армию, разумеется, немецкую, дослужился до чина прапорщика, и в 1917 году вместе со всей ротой благополучно попал в плен к русским. В плену Ефимчика сбили с панталыка красные агитаторы, и вместо того, чтобы после окончания войны пробираться к своим в Германию, он перевёл свою роту на сторону революции и остался в России.

К счастью, на этом его героизм закончился, и он осел в красивой и терпеливой Одессе. У него не было друзей. Все его приятелибольшевики в разное время сгинули по лагерям и тюрьмам. Ефимчик от страха никогда не делился своим прошлым. Даже с семьей. Говорил он до конца своих дней с немецким акцентом. Но кого в Одессе этим удивишь? Тем более немецким вкупе с еврейским.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.