Бесплатный фрагмент - Глазами человека, глазами ангела

Эссе и рассказы

ПРЕДИСЛОВИЕ

Смешение реальности и фантасмагории. Недосказанность и предчувствие.

Ветер, сдувающий чёрный песок. Вода, туман, обрывки снов.

И ты словно не рассказ читаешь, а стоишь на берегу океана Солярис и не знаешь, чего ждать дальше.

Здесь кто-то идёт сквозь город, а кто-то идёт к морю, а кто-то идёт по песку, «…словно по вырванным страницам из книг чьих-то душ».

Здесь слова, оброненные почти случайно, но полные значения. О них нужно думать, про них нужно вспоминать.

Здесь внезапное перекликание с чем-то до боли знакомым, с тем, что ты читал когда-то, с тем, что ты когда-то любил, о чём мечтал…

Когда читаешь эти рассказы, понимаешь: самый главный мир — тот, что в глубине тебя. Именно там реальность обрывается в вечность. И на этой границе живут герои, пытаясь понять себя, пытаясь понять и увидеть друг друга.

Так видят ангелы.

«Похоже, для нашей семьи это стало традицией. Уходить из дома, чтобы найти, чтобы понять, чтобы научиться чему-то…»

Надо быть человеком, чтобы понять человека.

Надо быть ангелом — чтобы простить его и продолжать любить.

Открой книгу, прочти это и посмотри на это своими глазами — глазами человека, глазами ангела…

Лариса Ритта,

российский блогер,

писатель, автор романа

«Эликсир жизни»

ХВАЛРЕКИ

— Хорошего вечера тебе! Какие планы на сегодня? Хъёрк сварил очередную партию пива, хочешь, заглянем? Старик будет рад тебя видеть, знаешь ведь.

Она только кивнула: мол, знаю.

— Если будешь свободна, приходи, — Олаф ловко бросил девушке ключи, чтобы она закрыла магазинчик, и, нагруженный продуктами, направился домой к семье, что-то насвистывая. Помахал ей на прощанье, и она помахала в ответ. Закрыла дверь, запирая внутри рабочий день, с каждым поворотом ключа ощущая свободу вечера. Осталась стоять на улице одна. Это словно был намек. Сегодня к Маргарет, у которой она снимала комнату, приезжала дочь с внучкой. Пусть они побудут вместе.

Девушка направилась в конец улицы. Погулять, пойти, куда глаза глядят. Как любила. Наугад.

Наугад.

Именно так она выбрала это место. Край мира, куда только и можно сбежать от этого самого мира. А еще — от себя. Но в последнем она сомневалась. Ведь мысли, они как кошки. Оставляешь их, надоевших, нежеланных, где-то далеко-далеко… И бежишь… А они все равно находят дорогу. Кошки — домой. Мысли — в голову. И не понятно, почему так происходит, почему возвращаются… Скучала по миру? По себе?..

По нему?..

Не ответив себе, обернулась. В очередной раз. Она уже вышла за пределы улицы, начала переходить подножие горы, спящей на боку. Сзади — Вик. Городок, успевший стать ей домом, мило улыбающийся ей окнами и низкими крышами — отражается вечернее солнце. Тоже улыбнулась. Подняла воротник куртки, защищаясь от ветра. Остановилась, совсем на мгновение, замерла, о чем-то подумав, а ветер уже заиграл ее распущенными волосами, а она ему разрешила вот так побаловаться… Выбрала на плеере одну из любимых песен. Сняла ботинки. И двинулась дальше. Искать. Народец. И усмехнулась сама себе…

Черный песок. Она. Ветер. Босиком…

…Moving backwards, moving backwards, — шептала она слова песни.

По просторам, словно оставленным недостроенными Богом. Словно по вырванным страницам из книг чьих-то душ… Мох, ягоды, камни, разнотравье по щиколотку щекочет кожу, песок, вода, туман… обрывки снов, когда из одного попадаешь в другой, так, просто, перепрыгивая с одного позеленевшего валуна на другой. Холода она не боялась — босиком вот так, оставляя на сырой темноте отпечатки. Зябко, но холода — не боялась. Искала ответы внутри и снаружи, бросала взгляд на очередную набегающую на берег волну — не из ее ли книги, потому что очень уж похоже на страницу 386, на которой… Но нет… Эта волна вообще без номера. Вероятно, была вырвана сразу после оглавления чъей-то жизни. Расплескалась вода. А она пошла дальше. Не боясь холода. Внутри и снаружи.

И ощутила, как скребется в двери памяти та, что вернулась совсем недавно. И впустила…

Он всегда говорил ей слово, такое забавное, но какое же? Никак не могла вспомнить. Помнила смутно, что оно звучит так, словно название некого маленького народца, что-то вроде гномов из сказок. Но как же… как… не помнила.

Здесь было так много песка, будто кто-то специально рассыпал много-много графита, точил и точил простые карандаши, осыпая все вокруг черной крошечной крошкой. Сточил один — брался за другой. Она закружилась на месте, размышляя, куда этот кто-то подевал все стружки? Знала, что, если точить аккуратно, точилкой, они закручиваются длинными спиралями, винтовыми лестницами из хрупкого невесомого дерева. Ну, и где же эти лестницы? Может они и ведут туда, к народцу? Вверх или вниз. Но народца-то нет… И лестниц нет… Выдумала.

Эх… Забыла слово…

…Moving backwards, moving backwards…

Она задумалась — в двери постучалась целая компания, и она не могла не открыть им… Погрузившись в воспоминания, она уже не чувствовала, что идет по пляжу, ей казалось, что это песок движется под ней, словно несет куда-то — сквозь сны и страницы. Она закрыла глаза. Остановилась. Сняла наушники, оставив только звук воды, резвящихся темных волн. И тяжелый шум дыхания…

Она не хотела открывать глаза, просто вытянула ладонь, за миг до нового протяжного «ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш…». Ее волосы обдало фонтаном морской пыли, она ощутила, как они прилипли ко лбу, к щекам, к ее закрытым векам. Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш… — под ее пальцами вздымается и опускается влажная, словно резиновая на ощупь кожа. И снова. И снова…

Она открыла глаза, и их взгляды встретились. Ее удивленный, чуть испуганный, полный сострадания. Его умудренный жизнью, тоскливый, грустный, страдающий, одинокий…

…Хвалреки… — может ей показалось, или она правда услышала слово? Или это все ветер? Или кит, грустно смотрящий на нее, шепчет это слово, тяжело дыша?..

Хвалреки… Снова его вздох.

Слово, что он говорил ей перед тем, как она оставила весь мир… И его. Сейчас оно не звучало забавно, оно закралось в голову чувствами, эмоциями, от которых, побоявшись, сбежала… Но теперь… Она не хотела бежать от них. Она хотела…

Кто-то дергал ее за рукав куртки. Она встрепенулась. Не было ни кита, ни странного шепота, только она босиком на черном песке, в одной руке ботинки, в другой наушники, а волосы все также сухо развевал ветер.

— Fru, с вами все в порядке? — Стефан, один из местных рыбаков, стоял возле нее, в просоленной куртке, уже не понятно какого цвета, то ли черного то ли темно зеленого. Недалеко была его машина, потрепанный временем и непогодой красный пикап. Внутри сидел сын Стефана, Магнус, высунувшийся из окна и махавший девушке рукой. Она бросила взгляд дальше — пикап проехал прямо по пляжу, оставив две полосы, постепенно заполняющиеся водой.

— Да, все хорошо, спасибо. — она не могла перестать думать о том, что только что видела. Или не видела?..

Моряк замялся.

— Я это… за вами приехал… далеко вы зашли-то…

— Что-то случилось?

— Вас в Вике ищет человек, мужчина. Нездешний, только приехал, говорит, только сегодня самолетом добрался до Рейкьявика. А потом кто-то подбросил до нас… Ваш знакомый? Подвезти вас? Он сейчас в баре у Хъёрка, я услыхал, что вас ищет, сказал там подождать, видел, что вы гулять пошли. Ну и вот, догнал…

— Спасибо, Стефан, — ее уже переполняли мысли о госте… Кто нашел ее? Неужели… — Скажи, ты видел когда-нибудь кита, выброшенного здесь на берег? Ты ведь столько лет ходишь по этим водам на своем траулере.

— Китов видеть доводилось, как же, — Стефан вместе с ней, спешно натягивающей на ноги обувь, отправился к пикапу. — Да, почитай, и вижу их каждый день… Но на моей памяти здесь не было случая, чтобы кит выбросился на берег. Я бы знал. Да и каждый в Вике, знал бы, пожалуй. Того, кто увидит такое, назвали бы «хвалреки», то бишь счастливчиком… Очень счастливым человеком. Тем, кто неожиданно его обретает… Счастье, то бишь… Вот так вот…

Они сели в машину, Стефан за руль, мальчик сдвинулся в центр, а девушка села возле двери. Моряк включил печку, отчего в машине запахло водорослями и морской водой. Мягко покачиваясь на песке, пикап развернулся, проделал несколько сот метров по пляжу и свернул на дорогу в Вик. Везде уже зажглись фонари и окна — блуждая в своих мыслях, она упустила закат. Сидела, прижав ладонь к стеклу, скользя взглядом по вечерним домикам. Ее глаза почему-то стали влажными. Хвалреки… Неожиданное счастье?..

Бар старика Хъёрка встретил их уютным оранжевым теплом окон, гирляндой, натянутой под крышей и над входом, старомодной скандинавской музыкой, которую девушка полюбила за последние годы. Она давно сюда не заходила, а почему?.. И сама не знала… То дела, то мысли…

Она щелкнула дверью, выйдя из пикапа. Стефан, оставив сына в машине обогнул капот, зашел первым, она — следом, погружаясь в тепло, шум разговоров, треск огромного камина на всю стену. Место, где хочется провести вечер…

Моряк кивнул одному-двум знакомым, потом указал на столик в углу, у окна, выходящего на улицу.

— Вон там. Вы знаете его?

Но она уже не слышала. Она уже шла к столику, где, так и не сняв пальто, несмотря на тело заведения, сидел мужчина, глядя в окно. А потом повернул к ней голову.

…Движемся назад…

Она села рядом, тоже так и не сняв куртку, прижалась к нему… и заплакала…

— Я тебя нашел. Я тебя нашел…, — повторял он, успокаивая ее. — Ты моя самая большая удача… как если бы я увидел…

— …кита на берегу, — она подняла на него мокрые глаза, и он улыбнулся, вытер ее слезы большими пальцами.

— Хвалреки, — их одновременный шепот слился в одно слово.

Нельзя сказать, что это было неожиданно, но она ощутила себя счастливой, как никогда в жизни. И больше не боялась…

Несколько часов спустя, после прощания с Виком, она тихо дремала в самолете Айслэндэйр, летевшего рейсом в Копенгаген. Укрыв ее пледом, он с улыбкой наблюдал за ней, видящей во сне прекрасные просторы Исландии…

НА ЛУНУ И ЧУТЬ ДАЛЬШЕ

— Способны ли мы передать эмоции, лишь прикоснувшись к человеку? Думала об этом когда-нибудь? Этакий заряд, импульс из тела в тело? Насколько сильным должно быть прикосновение? Или достаточно лишь легкого намека? Нужно ли ощутить тепло кожи или хватит и того, что дотронулись до одежды, слегка обняв? Что если наше настроение, наши эмоции — это такие же материальные конструкции, как и все, нас окружающее? Состоящее из положительно и отрицательно заряженных частиц…

— Чего замолчал?

— Подумал о Броуновском движении. О тех минутах, когда хаос наших душ одерживает верх над мыслями, управляет ими, как захочет…

Как тебя зовут? Постой, не говори, не надо…

Ее красные губы открылись и закрылись в непонимании, недоумении.

— Почему не говорить?

— Мне хочется думать, что ты та, которую я помню.

— Что, прости?

По крыше стелется вечер. Струны антенн режут месяц на куски, словно лимонный пирог. Не хватает чая.

— С ума сходишь?

— Все может быть. Почему спросила?

— По лицу видно.

— На себя посмотри, — усмехнулся.

— По мне что ли? — проигнорировала улыбку, затуманила глаза.

Неконтролируемое напряжение чуть заметно сковало лицо. Улыбка осталась, но — натянутая.

— Дай-ка сюда, хватит тебе курить, — пришлось вырвать сигарету прямо у нее изо рта, за миг до поднесенной горящей спички. Огонь нервно дернулся, убедился, что больше не нужен и убрался восвояси, оставив сладковатый запах дыма. Впрочем, вернулся сразу же — сигарету закурил я сам. Затянулся, расслабил взгляд. Красное мерцающее боке в осенней темноте.

Светофор.

Красный…

Я подняд голову. Грязная луна.

Желтый.

А третий?

Поглядел на нее, недовольную.

Почти неразличимый во мраке зеленый ее сверкающих эйфорией глаз. Сразу и не поймешь: можно идти или остаться на месте? Застыть в ожидании, подаренном луной, или все же рискнуть, рвануться вперед?

Бросил сигарету.

Рванулся.

Авария.

Губы столкнулись с губами.

Казалось, мы обошли все улицы и переулки Лета, побывали во всех его уголках, наполняя их теплом наших внутренних миров. Мы гуляли где хотели и когда хотели, отдавая себя чистым эмоциям, а эмоциями наполняя друг друга. Мы были вином с многолетней выдержкой, мы были коктейлями в жаркую погоду, мы были… мы были… мы были…

Мы… есть.

Лето распрошалось с нами. Снами. Вспоминаем его, закрыв глаза, прижавшись друг другу в постели или стоя, обнявшись в темных тупиках Осени. Сильно зажмурившись, мы вновь представляем его и нас прошлых. Мы были безумны, той странной формой безумия, когда внутри летают бабочки. Да еще и вырваться хотят. Знаете? Наверняка выпускали на свободу целые стаи этих легких и нежных существ, влекущих за собой шлейф чувств…

— Открой глаза.

— Открыл.

— Да я вижу, — засмеялась звонко и счастливо, подняла кленовый листок и засунула себе в волосы. — Буду эльфийкой. Похожа?

— Еще как.

Снова засмеялась.

— Пойдем, темнеет, да и надоели, видно, мы Ей. Слышишь, как недовольно шепчет листьями? — она нарочно распихала ногой страницы Осени. — Пойдем.

— Но куда?

— Полетим?

— Мы думаем об одном и том же?

— Наверное. Хочу на Луну. А может и дальше…

— Полетим. Но на Луну пускают только по именам. Даже эльфиек с листьями в ночных волосах.

— Спросил все-таки. Я ждала: ну когда же…

Склонил голову, улыбаясь.

Она посмотрела на Луну, словно спрашивая, правда ли это?

Луна кивнула.

— Летим. И, раз уж нужно имя… зови меня Эл.

— Настоящее?

— Кто знает, — она загадочно улыбнулась. — Но эльфы бы не были против. Я почему-то знаю.

— Ну тогда держись крепче, Эл.

Осень недовольно пробурчала что-то неразборчиво, заглушая наш общий смех, наполненный лунным свечением. Ветер все-таки сорвал листок из ее волос и унес.

Быть может, он догонит нас, там, на Луне. Кто знает…

ПРОСТО ЛИТЛ

Я живу совсем на окраине, какие бывают, пожалуй, в каждом крупном городе. Жизнь здесь не бьет ключом, солнце не светит ярко, освещая миры и мирки, нет шума магистралей и толпы. Просто — тишина. Ее слушаешь, но ухо нет-нет, да и словит обрывки радиопередач, слова песни на языке, которого ты не знаешь, звуки рекламы непонятных и ненужных вещей, а чаще всего — просто шипение, статику, помехи… Ужик, свернувшись спиралью звезд, иногда шипит сквозь сон, Ему снятся наши планеты, все цвета солнц, больших и малых, рождающихся и умирающих. Да, умирающих. Тогда сквозь сон он и шипит — вздохнет об утрате, которая так понятна нам всем, особенно тем, кто, как и я, отсюда. С окраины неба.

Сижу сейчас у себя в комнате, на подоконнике, поджав по-турецки ноги, считаю карликов и гигантов, красных и белых, вспоминая странные детские считалки, помогаю себе рукой перебирать светящиеся точки, чтобы не ошибиться: где побывала, где погостила, а где меня пока еще только ожидают увидеть… Похоже, для нашей семьи это стало традицией. Уходить из дома, чтобы найти, чтобы понять, чтобы научиться чему-то… Дед часто рассказывал мне о Тонио — так он называл своего друга, научившего его многому, а я слушала, раскрыв рот. И не глядя разворачивала очередную конфету, которую толкал мне лапой лис. Он тоже слушал, иногда вставляя свое веское слово, а дед согласно кивал головой. Старый добрый лис…

…Пульсары подмигивают, а сверхновые вспыхивают румянцем — я вспоминаю, как пью виски со льдом из холодного стакана, от которого покалывает пальцы, и наблюдаю за ними сквозь стеклянную крышу бара. Пьяница, которого все так называют уже просто по привычке, ловко вертит напитки в руках, смешивая космические коктейли по заказу постояльцев, замечает мой взгляд.

— Постоянно флиртуют, не угомонятся никак, — он смеется, но кашель обрывает смех. — Но они, пожалуй, лучшее украшение этого неба, а?

Я только киваю, потому что Пьянице говорить что-то необязательно — поймет тебя и по молчанию. Но поделиться мыслями хочется. И я делюсь. А лис, сидя на стуле за столиком в углу, деловито листая свежий выпуск Либерасьон (где только достал, рыжий хитрец?), смотрит на меня укоризненно поверх страниц. А я ему язык показываю и улыбаюсь. Хозяин бара, выслушав меня, задает вопрос, который мне так не нравится. Ну не знаю я, что ответить! Не ответила ни Королю, побывав у него на каникулах, ни Счетоводу, открывая свой первый счет в банке…

— Когда ты отправляешься?

Я посмотрела на него, только качнула головой неопределенно, а он не стал больше приставать с этим…

Скрипит дверь, я отвлеклась от подсчета звезд и знакомых. В сумраке комнаты лис, смешно шевельнув ухом, подошел ко мне, ткнулся носом в бедро, заставляя слезть с окна, обернуться к нему.

— Тебя зовут. Идешь?

Я смотрю в его большие глаза, запускаю руку в седую шерсть на холке. Это так приятно. Чувствовать с ним одно и то же, радоваться, грустить… вспоминать, как ты все детство провела, играя с ним в догонялки между вековых баобабов, которые переплелись и корнями, и ветвями. Как он рассказывал тебе истории о твоем деде, когда ты была еще совсем мала — как он рисовал, как путешествовал, как, в конце концов, змей вернул его домой, не обманув… А когда она стала старше — были истории о других мирах, о других людях, которые делились на «себе на уме» и «другим на уме». Это определение всегда забавляло ее… Еще так недавно мудрый лис сам носился за ней, неугомонной девчонкой, по мирам, уже не играя с ней, а просто присматривая, как бы чего не выкинула ее детская душа. Как в том баре, и еще в тысячах мест…

— Иду… Конечно, иду, — и я просто обняла его, словно большую мягкую игрушку. Его сердце стучит взволнованно — обратный отсчет, который ведут все, но все молчат.

— Мы встретимся. Как было с твоим дедом. Как было с твоим отцом, — его голос дрожал. — Мы еще встретимся, и ты расскажешь мне уйму удивительных вещей, случившихся в твоей жизни. И помни: мы в ответе…

— …за тех, кого приручили.

Он кивнул довольно и с важным видом — научил меня главному. Мы направились к двери, он — чтобы исчезнуть, вновь, а я — чтобы ответить на вопрос, на который никогда не давала себе ответа.

Сейчас. Я отправляюсь сейчас.

Укуса змеи я почти не почувствовала…

Всегда приятно после тяжелого рабочего дня, пройдясь по вечернему морозному городу, зайти в любимое кафе ду Трокадеро, заказать кофе, а в такой день — возможно, что и покрепче. Сидеть перед окном, ловить глазами нарядные огни Эйфелевой башни, наблюдать за прохожими — и вспоминать, вспоминать, вспоминать… Будто прошлую жизнь. И вдруг — заметить рыжее пятно, мелькнувшее по ту сторону стекла, по ту сторону тепла. И засмеяться.

— Как вас зовут, принцесса? — мой смех привлек молодого привлекательного человека, истинного француза. Его слова, его вопрос звучали с той восхитительной интонацией, которой я так никогда и не научусь. И он сел напротив.

— Кофе? — и я улыбающимся взглядом попросила принести еще одну чашку. Он тоже улыбнулся.

— Вы так и не ответили на вопрос.

— А вас как зовут? Уж не Антуан ли? — я спрятала улыбку за чашкой. Видя его недоумение, поняла, что лучше дать подсказку.

— Вы бейдж не сняли. Трудный денек выдался?

Он смущенно отстегнул от пиджака свое имя и должность, зажатые в пластике, и спрятал их в карман.

— А вы наблюдательны, — он смотрел на меня, как тот пульсар, а я готова была взорваться, как…

Принесли кофе.

— Зовите меня Литл. Просто Литл.

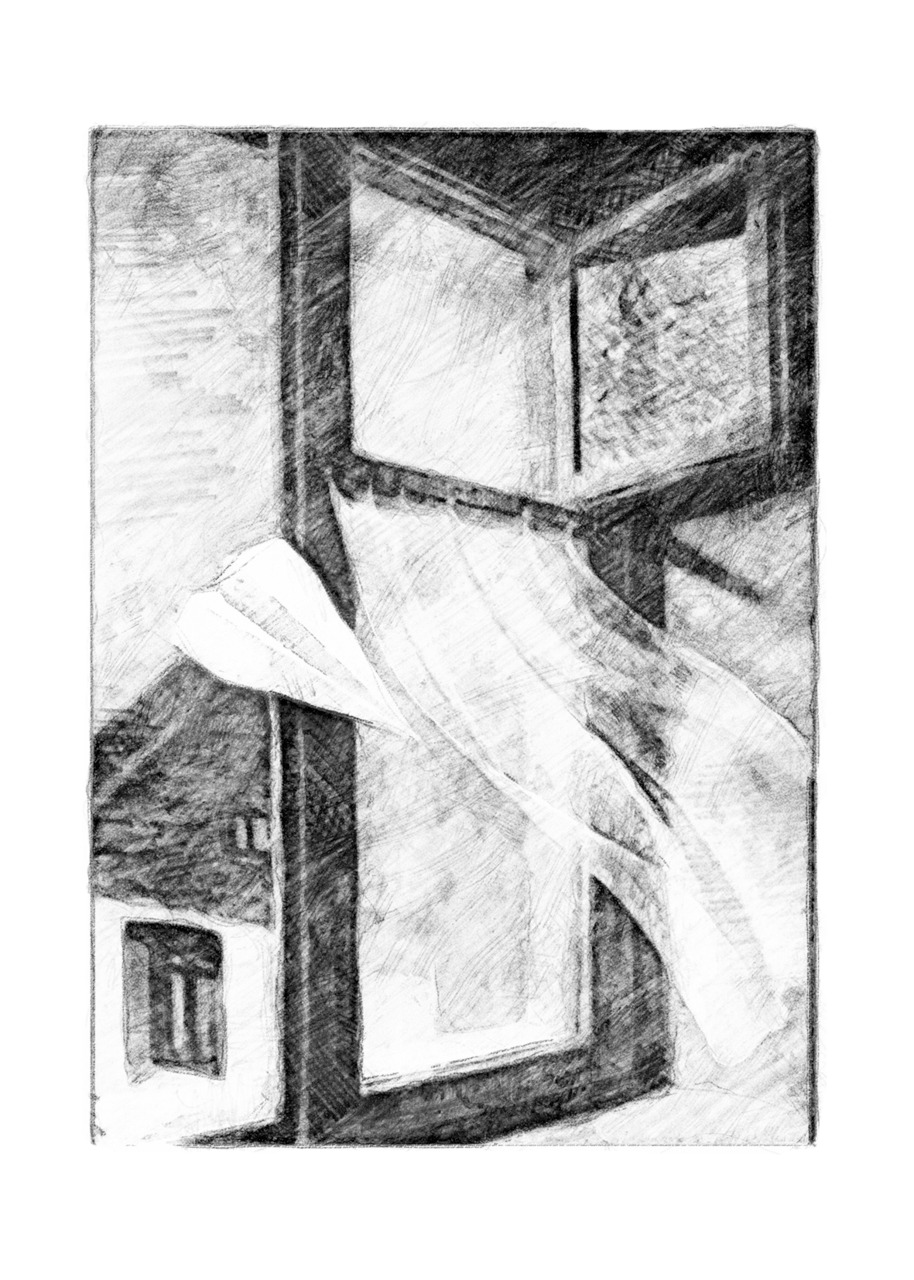

ПРЕДЧУВСТВИЕ ВЕСНЫ

Звук с намеком на тихий звон, в тишине, легкий и короткий, настойчивый, но слабый.

И вновь.

Тук.

Тук.

И еще.

Тук.

Бумажная душа хочет вырваться на волю, раз за разом устремляясь к осколку голубого неба, кусочкам крыш и штрихам ветвей, но что-то невидимое держит ее, преграждает путь — и который раз отброшена назад, чуть примята обстоятельствами, но вновь выпрямляется. Должна же быть лазейка…

Тук.

Тук…

…Ей всегда приходится бороться с тем, что она взваливает на себя слишком многое, строит больше планов, чем может выполнить. Она живет так быстро, что не замечает зимы вокруг, эмоций и чувств, устремленных в ее сторону. Она задает себе один и тот же вопрос, когда есть время задаться вопросом.

Живет ли она реальностью?

Ее скашивает простуда, почти на стыке холодного и нежного цвета, бросает на простыни, оставляет одну. В комнате сумрачно, тихо, настороженно. Шепоты по углам. Тени затаились и чего-то ждут — то ли у них такая привычка, то ли она должна сделать что-то такое, что должно перевернуть их существование.

Но нет. Она просто лежит и смотрит в окно — провал в мир, еще так недавно бывший для нее безликим. Смотрит на неровно обрезанный кусок светло-голубого неба, росчерки ветвей и крыши домов. Реальность отпечатывается прямоугольником света на полу, прямо у ножек кровати. Так близко, словно ее зовут — дотронуться, ощутить.

Она опускает руку и даже сквозь собственный жар ощущает тепло. Оно оставляет частичку на ее пальцах, словно послание новых дней, мгновений, которые она предчувствует, но не осознает. Или не хочет.

И это отражение света словно делает с ней что-то — она тянется за тетрадью, лежащей на полке, вырывает лист…

Она улыбается, несмотря на болезнь, раз разом посылает бумажный самолет в направлении окна, надеется, что тот выскользнет в реальность, унесет ее душу подальше отсюда. Лазейка есть — она сама открыла форточку, и свежий ветер развевает занавеску из тюля. Тени больше не такие угрюмые, она больше не так холодна как раньше… И дело не в болезни, а точнее, не в простуде — ее поражает предчувствие весны, и она вспоминает — улыбки и взгляды, сбивчивую речь, «случайные» прикосновения…

Самолет улетит, его унесет, захватит первыми несмелыми порывами весны. И тогда все изменится…

СВИДАНИЕ

— А почему не на мольберте? Почему ты не используешь мольберт?

— Не знаю… Хм. Мне так удобнее. Знаешь, когда холст стоит передо мной вертикально, мне кажется, будто мир возьмет и враз рухнет, соскользнет под ноги, всеми своими цветами… Красками… Поэтому мне нравится вот так. Когда мир лежит на столе.

— Если стол — черепаха, то тебе не хватает слонов. Сколько их там было? Четы…

— Три. Их было три, — большим пальцем он пригнул щетинки кисти, возле самой щеки, и отпустил. Волоски пощекотали кожу, прямо как ее волосы, когда она прижималась к нему. Ему нравилось так делать. Приятная привычка.

«Странное свидание…, — он снова провел кистью по холсту, и еще одна темная дорожка пролегла в его пока еще пустом мире.

Впрочем, все их свидания были странными.

Он рисовал, в основном молча, смущаясь, что погружается в работу и не находит слов для разговора.

Но она будто не замечала этого. Она смотрела.

И она задавала вопросы. Их было такое количество, словно он рисовал, обмакнув кисть в непонятное, смешав на палитре с какой-то случайностью или вероятностью. Каждый мазок или какая-то мелочь требовали пояснения — иногда он отвечал, иногда пропускал вопрос или не слышал его, или, пока думал, что ответить, она успевала задать десяток других, и ему приходилось искать ответы уже на них.

Вот такие свидания…

Она не читала мысли. Она пила кофе из забавной чашки, обвязанной шарфом, которую он ей подарил.

«Январь или февраль», — подумал он. «Это было что-то зимнее».

— Даже если бы сейчас холст был на мольберте, краски бы не упали, верно? Здесь только черная, да и то блеклая.

— Да уж, черная краска цепляется за мир, — он улыбнулся, радуясь, что ответ пришел быстро. Словно он предугадал вопрос. — Но это пока… эскиз. Вчера я бродил по улочкам Старого Города, и вот, увидел…

— Ммм… — она отвела руку с чашкой чуть в сторону и бросила изучающий взгляд — жесты заправского критика — и в ее глазах, вероятно, уже плескались волны новых вопросов.

— Окно.

Не вопрос.

Утверждение.

— Да, окно, — он улыбнулся, и в этой улыбке было какое-то чувство… Он был ей благодарен? — Там вокруг столько окон, что не счесть, они, кажется, живут своими жизнями, дышат запотевшими стеклами или смеются бликами солнца. Но я выбрал вот это, и…

Поцелуй был неожиданным, наподобие его рисования — она прильнула к нему губами, заставив замолчать. Это не было непонятным, но вопросы, похоже, устали ждать, когда кто-то из этой странной парочки заговорит вновь.

Вероятно, этот поцелуй так подействовал на нее, что чашка (которая, к слову, была довольно пузатой и с трудом умещалась в одной руке), выскользнула из ее пальцев, махнув на прощанье шарфом. И полетела в другой мир. В окно.

Только это был всего лишь холст, незаконченный рисунок.

Между ними словно прошел электрический разряд, оба в каком-то паническом движении отпрянули друг от друга, но не потому, что поцелуй был чем-то неправильным — они вдвоем поняли, что произошло нечто неминуемое — в момент, когда кофейное море, словно цунами, накрыло стол…

… — Смотри. На что это похоже? Видишь? Вот здесь, — она указала пальчиком на что-то, напоминающее силуэт…

— Кошка, — он усмехнулся. В его воспоминании за окном не было никаких кошек. — Даже две кошки.

— Это кот и кошка! — она сказала это так, словно совершила величайшее открытие. — Точно! Кот и Кошка. Только подправь, можно?

— Думаю, да, — он подправил кистью первых жителей его мира. Теперь это точно были кошки. Ну, или Кот и Кошка.

«Прямо как мы, подумал он. — Устроили свида…».

— Прямо как мы, — сказала она. — У них свидание. Чудо, правда? Две влюбленные души встретились в новом мире.

Он без слов прижал ее к себе, вновь ощущая ее волосы на своей коже.

Его мир должен был быть цветным, но вопросы и кофе породили некую утопию сепии…

«Ну и пусть, — решил он. Здесь есть любовь, а перед ней меркнут все краски мира».

И этот ответ, пожалуй, был самым лучшим в его жизни.

КОТ ЧЕЛОВЕКА СО СКРИПКОЙ

Он звал меня: «рыжий друг». Навострив слух, я всегда оборачивался на эти слова: сказал просто так, хочет угостить или, может, зовет с собой? Он всегда брал меня с собой — когда прогуливался к набережной Сены, от Гран-Пале, рядом с которым имел радость жить и до площади Согласия. Утром, когда было еще достаточно тихо, гул города не падал тенью на реку, на птиц, уже проснувшихся и настороженно косящихся на меня, и на таких же одиноких прохожих, как он. Нагулявшись по ночным парижским крышам, я сидел у него за пазухой, смирно, высунув голову из-за воротника, то и дело зевая, а он только улыбался рассеянно и спокойно, предавался мыслям, там, на свежем воздухе, садился за столик в открытом кафе — выпить горячего черного кофе, будоражащего теплом душу и съесть только что приготовленный круассан, мягкий и ароматом своим забивающий ноздри… А я… Помню, как составлял ему компанию, сидел рядом на деревянном стуле с расшатанной спинкой, что булочник выносил откуда-то специально для меня, и, съев свое утреннее угощение, покачивался сонно, обвив лапы хвостом, щурился на солнце, отражавшееся в воде. И ловил его мысли, шевелил усами в поисках нужных волн…

Его завтрак, в основном, состоял из мыслей и Сены. По утрам он привык питать душу, и этого было никак не исправить, да мне и не хотелось. Если душа позавтракала, — всегда говорил он мне, — то и весь день будет удачным и наполненным яркими красками. А если добавить к этому еще и музыку, рыжий друг… Ах! Ты слышал, как над водой, не заглушаемые шумом автомобилей, летят звуки старого клавесина? Сена будто вбирает их в себя и начинает целовать камни парапетов, а мелодия продолжает разноситься над ней…

А я покачивался и слушал, слушал, вдыхая запах кофе из его исходящей паром чашки, смотрел на него, чудного: полы расстегнутого старого пальто взметаются по сторонам, когда он кружится возле столика, притаптывая разноцветный булыжник — танцует с невидимкой, наверное, симпатичной парижанкой из шестидесятых — того времени, когда меня и на свете не было, закручивает ее в вихре музыки, подмигивает такой же невидимой воображаемой стройной скрипачке, от чего она улыбается в ответ и смычок в ее руке начинает творить самое настоящее волшебство, музыку невероятную и невозможную… Эти его воспоминания оседали на моих усах, словно паутинки прошлого, и я сам словно смотрел его глазами, чувствовал то же, что чувствовал и испытывал он. Это было так давно… другие коты гуляли в тени ног Эйфелевой башни, другие коты смотрели из чердачных окон на французскую лимонную булку-луну, другие коты путались под ногами и втихаря стаскивали со столиков еду, пока люди танцевали под звуки скрипки…

Мне нравилось быть с ним там, на набережной… Не помню, говорил он мне, или просто возникало у него такое воспоминание… когда он приглашал ту же скрипачку к себе за столик, и они вместе наблюдали блеск воды, тихо разговаривая на околоземные темы, и как она его просвещала о том, что значит музыка, не догадываясь, что он сам все прекрасно знает, и просто притворяется. Потом, оставшись у него до утра, она конечно, узнает, что он притворялся, и утром, тихо притворив дверь, убегая в рассвет на цыпочках, с сожалением взглянет на свою дешевую скрипку с грифом из растрескавшегося палисандра, но все равно улыбнется счастливо…

Он устанет вот так кружиться один, присядет снова, и прошепчет-вздохнет, что те времена давно прошли, что нет больше тех озорных и немного сумасшедших ночей, нет черноволосых скрипачек, сыграющих только для тебя и — просто так, только бы дать внутренней мелодии правильное направление и верное звучание…

Я знаю, что он и сам играл так — люди закрывали глаза ладонями или же просто зажмуривались, чтобы ничто не мешало им видеть. Видеть, что привносит в мир струны его скрипки, какие образы он выводит из ментального мира через мир эмоциональный и цепляя на эти образы тамошнюю окраску. И тогда люди плакали, или смеялись, улыбались или печалились, переживали или восторженно ахали… Да, в прошлые года он играл бесподобно, тогда не я заботился о нем, а она, она, эбеново-кленовая красавица, поющая ему то, что он желал. Я застал лишь немногие дни, когда они еще были вместе. А потом…

Прогулки по набережной тоже остались в прошлом, и компанию я составляю теперь только Флоберу, Сартру, Гюго и другим, не знакомым мне, лежащим стопками или по одному, кто где… У него никогда не было привычки ставить книги на место, и теперь их уже не поставят на место. Теперь и она, его скрипка, лежит холодная и пыльная… Я иногда прижмусь головой к ее голове, стараюсь растормошить, разбудить. Но тщетно — она жила только в его руках…

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.