Бесплатный фрагмент - Герпетический кератит: от симптомов до выздоровления

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста

Введение: Значимость проблемы герпетического кератита

Герпетический кератит (Herpes Simplex Virus keratitis) остаётся одной из самых значимых причин инфекционной слепоты в мире, несмотря на достижения современной медицины. Его рецидивирующий характер, сложная диагностика и необходимость в длительном лечении делают заболевание важной темой для врачей-офтальмологов.

1. Герпетический кератит как основная причина инфекционной слепоты

Герпетический кератит (ГК) занимает лидирующую позицию среди инфекционных причин потери зрения, опережая бактериальные, грибковые и паразитарные кератиты.

Механизм слепоты:

Основные процессы, приводящие к ухудшению зрения, включают:

— Повреждение эпителия и стромы роговицы с формированием необратимых рубцов.

— Хроническое воспаление, вызывающее неоваскуляризацию роговицы.

— Развитие вторичных осложнений, таких как глаукома или синдром сухого глаза.

Статистика:

— По данным ВОЗ, герпетический кератит ежегодно поражает более 1,5 миллионов человек по всему миру, из которых около 40 тысяч теряют зрение на один или оба глаза. Смотри источник 1 в приложении.

— В 25% случаев это заболевание становится причиной кератопластики.

2. Эпидемиология: глобальная распространённость и группы риска

Глобальная распространённость герпетического кератита варьируется в зависимости от региона, уровня здравоохранения и климатических условий.

Общие показатели:

— Распространённость инфекции HSV-1 среди населения составляет до 90% в некоторых регионах, что создаёт высокую вероятность возникновения офтальмологической формы заболевания.

— Частота рецидивов: более 25% пациентов, перенёсших первый эпизод ГК, страдают рецидивами в течение первого года, а у 50% пациентов рецидив возникает в течение 5 лет. Смотри источник 2 в приложении.

Группы риска:

— Пациенты с иммунодефицитными состояниями (например, ВИЧ-инфекция, длительная иммуносупрессивная терапия, трансплантация органов).

— Лица пожилого возраста, у которых снижены регенераторные способности тканей роговицы.

— Дети и молодые люди, у которых высок риск первичного инфицирования.

— Жители регионов с высоким уровнем ультрафиолетового излучения, так как UV-облучение активирует вирус. Смотри источник 3 в приложении.

Климатический фактор:

В странах с тропическим и субтропическим климатом более высокая частота случаев связана с активацией вируса под воздействием солнца.

3. Экономическое и социальное бремя заболевания

Прямые медицинские затраты:

Лечение герпетического кератита требует значительных ресурсов, включая:

— Длительную терапию противовирусными препаратами и иммуномодуляторами.

— Повторные визиты к врачу для мониторинга.

— Возможное хирургическое вмешательство (например, кератопластику).

— В США, например, ежегодные затраты на лечение герпетических инфекций глаз составляют более $700 миллионов. Смотри источник 4 в приложении.

Непрямые затраты:

— Потеря трудоспособности пациентов, особенно в период рецидивов.

— Пропуски работы и снижение продуктивности из-за необходимости регулярного лечения.

— Социальные издержки, включая психологический стресс, связанный с хроническим характером заболевания.

Качество жизни:

Ухудшение зрения и частые обострения ГК значительно снижают качество жизни пациентов, включая:

— Ограничение повседневной активности.

— Страх потери зрения из-за рецидивов.

— Депрессии и тревожные расстройства, связанные с длительным лечением.

Экономическое бремя герпеса

По данным ВОЗ. 2024:

— Ежегодные экономические потери от герпеса оцениваются в $35 миллиардов.

— Генитальный герпес вызывает значительные расходы на здравоохранение и снижение производительности труда. Смотри источник 5 в приложении.

Итог: Герпетический кератит — это не только медицинская, но и социально-экономическая проблема, требующая междисциплинарного подхода к лечению и профилактике. Её глобальная значимость диктует необходимость разработки новых методов диагностики, терапии и профилактики, которые снизят распространённость заболевания и его тяжёлые последствия.

Краткая характеристика Herpes Simplex Virus (HSV)

Герпесвирус человека (Herpes Simplex Virus, HSV) — это широко распространённый ДНК-содержащий вирус, принадлежащий к семейству Herpesviridae. Его уникальной особенностью является способность к латентной персистенции в организме и реактивации под влиянием внешних и внутренних факторов. В контексте офтальмологии ключевую роль играют два типа вируса: HSV-1 и HSV-2.

1. Типы HSV-1 и HSV-2

HSV-1 и HSV-2 имеют схожую генетическую структуру, но отличаются предпочтительными путями передачи, тканевой тропностью и спектром заболеваний.

HSV-1 (Herpes Simplex Virus Type 1):

Основные клинические проявления:

— Лидер среди причин офтальмогерпеса: вызывает эпителиальный, стромальный и эндотелиальный кератиты, кератоувеиты и рецидивирующие поражения век (герпетический блефарит).

— Также ассоциирован с оральным герпесом и энцефалитом.

Пути передачи:

— Контактный: через слюну, кожные покровы, слизистые оболочки.

— Возможен перенос на роговицу через контаминированные руки или предметы (например, контактные линзы).

Эпидемиологическая значимость:

— Более 60% взрослого населения мира инфицированы HSV-1.

— Преобладает в странах с умеренным и холодным климатом.

HSV-2 (Herpes Simplex Virus Type 2):

Основные клинические проявления:

— Чаще вызывает генитальный герпес, но при неонатальном герпесе может поражать глаза (например, кератоконъюнктивит).

— Реже вовлекается в офтальмологическую патологию у взрослых.

Пути передачи:

— Половой: основная форма распространения среди взрослых.

— Вертикальный: от матери к новорождённому при прохождении через родовые пути.

Эпидемиологическая значимость:

— Встречается у 10–20% населения в зависимости от региона, чаще в странах с высокой распространённостью ВИЧ-инфекции. Смотри источник 6 в приложении.

Сравнение типов:

HSV-1 более тропен к нервным ганглиям тройничного нерва и глазной области, в то время как HSV-2 в основном поражает сакральные ганглии. Тем не менее, оба типа способны поражать как глаза, так и другие органы.

2. Механизмы инфекционности и персистенции вируса

Одной из ключевых особенностей HSV является его способность к пожизненной персистенции и периодической реактивации. Эти свойства объясняются уникальными механизмами взаимодействия вируса с клетками хозяина и иммунной системой.

Этапы инфекционного цикла:

— Проникновение в эпителий:

— HSV связывается с рецепторами на поверхности эпителиальных клеток, включая гепарансульфат-протеогликаны (HSPG) и белок нектина-1.

— Вирусный капсид доставляется в ядро клетки, где высвобождается вирусная ДНК.

— Репликация и сборка вирусных частиц:

— Геном вируса реплицируется с использованием ферментов клетки-хозяина.

— Синтезируются ранние и поздние вирусные белки, необходимые для сборки новых вирионов.

— Цитотоксический эффект:

— Лизис клетки-хозяина приводит к воспалению и локальному разрушению ткани, например, эпителия роговицы.

Механизмы персистенции:

После первичной инфекции вирус мигрирует через сенсорные нервы в нейрональные ганглии, где он может сохраняться в латентной форме:

В латентной фазе:

— Вирусная ДНК сохраняется в ядре нейронов в виде эписомы (кольцевой формы, не интегрированной в ДНК хозяина).

— Синтез вирусных белков минимален, что делает вирус «невидимым» для иммунной системы.

При реактивации:

— Под действием триггеров (например, ультрафиолетового излучения, стресса, иммуносупрессии) вирус начинает активную репликацию и миграцию обратно по нервным путям к месту первичного инфицирования.

3. Зона латентности вируса в тройничном нерве

Тройничный нерв (n. trigeminus) — это ключевая структура, где HSV-1 сохраняется в латентной форме.

Расположение:

— Гассеров узел (ganglion trigeminale) служит основным резервуаром вируса. Здесь вирус пребывает в покое между рецидивами.

Механизм латентности:

— Генетическая активность вируса минимальна благодаря эпигенетическому контролю.

— Latency Associated Transcripts (LAT-RNA), некодирующие РНК, играют важную роль в подавлении вирусной репликации и поддержании нейрональной жизнеспособности.

Активация вируса:

— Под воздействием триггеров снижается эпигенетический контроль, вирус реплицируется и мигрирует обратно к роговице.

— Повторные активации приводят к хронизации воспаления и необратимому повреждению роговицы.

4. Современные аспекты изучения HSV

Современные исследования направлены на изучение латентной фазы HSV, предотвращение реактивации и снижение повреждений, вызванных воспалением:

Молекулярные ингибиторы:

Новые препараты, направленные на ингибирование специфических белков вируса, участвующих в активации.

Технологии редактирования генома:

Использование CRISPR/Cas9 для разрушения вирусного генома на стадии латентности.

Иммунные подходы:

Исследуются вакцины, способные стимулировать долговременный клеточный иммунитет против HSV.

Заключение: HSV — это уникальный патоген, который сочетает высокую инфекционность, способность к латентной персистенции и рецидивирующую природу. Для офтальмологов понимание механизмов инфекции, латентности и реактивации является ключом к выбору оптимальной стратегии лечения и профилактики герпетического кератита.

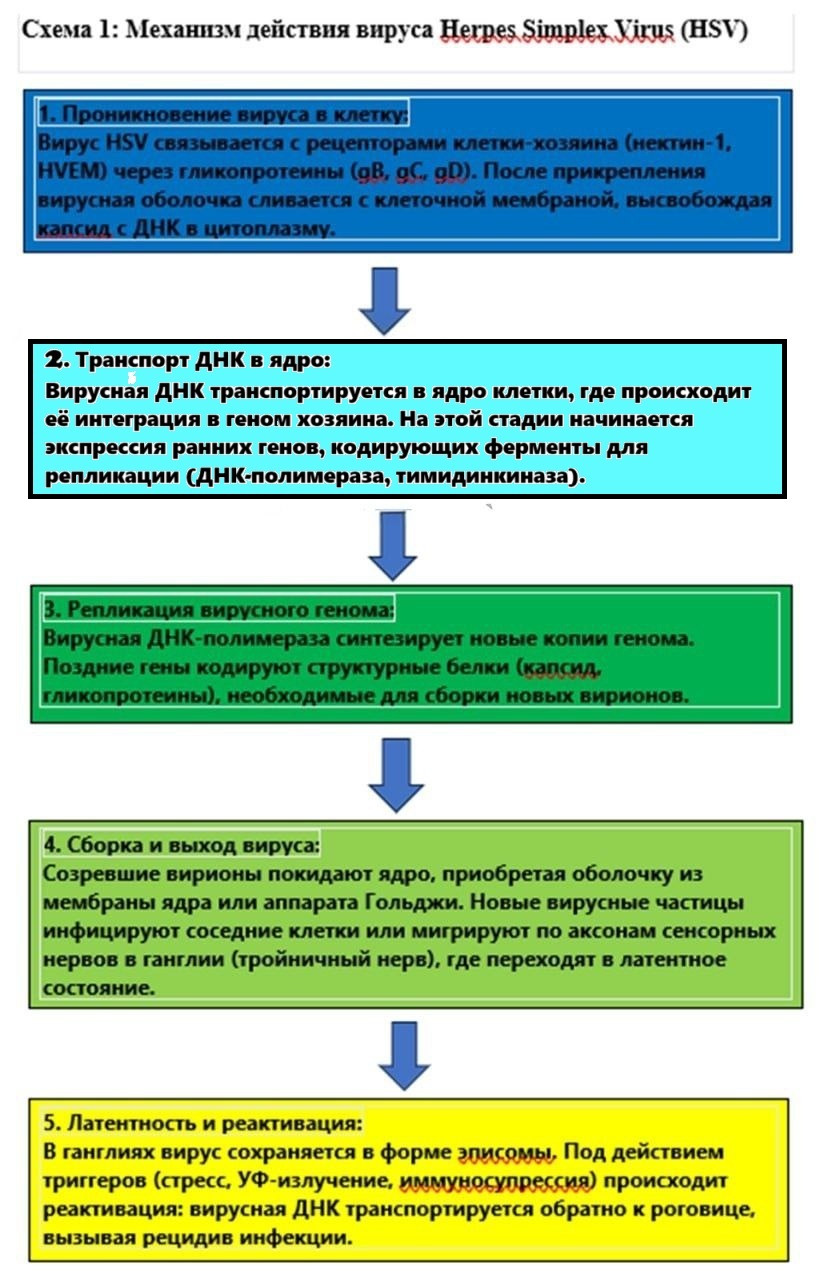

Особенности механизм действия вируса простого герпеса в организме человека представлены на схеме 1.

Глава 1: Этиология и патогенез герпетического кератита

Герпетический кератит (ГК) — одно из наиболее распространённых и тяжёлых инфекционных заболеваний роговицы, вызванное вирусом простого герпеса (Herpes Simplex Virus, HSV). Он развивается как результат сложного взаимодействия между вирусом, эпителием роговицы, иммунной системой хозяина и латентными резервуарами инфекции. Понимание этиологии и патогенеза ГК важно для диагностики, терапии и профилактики его осложнений.

Механизмы заражения HSV

1. Пути передачи

Вирус простого герпеса передаётся контактным путём через слизистые оболочки или повреждённую кожу. Пути заражения зависят от типа вируса (HSV-1 или HSV-2) и возраста пациента:

Контактно-бытовой путь (основной для HSV-1):

— Инфицирование происходит через прямой контакт с поражённой кожей, слизистыми оболочками или слюной инфицированного человека.

— Автоинокуляция возможна при переносе вируса с губ, носа или других зон на глаз через руки, полотенца, контактные линзы или косметику.

Половой путь (характерный для HSV-2):

— Вирус передаётся половым путём, что реже вызывает офтальмогерпес, но может привести к неонатальным инфекциям.

Вертикальная передача:

— HSV-2 передаётся от матери к ребёнку в процессе родов. У новорождённых герпетический кератит часто сопровождается генерализованным поражением.

Редкие пути:

— Аэрозольный (возможен в лабораторных или медицинских условиях).

— Переливание крови (в исключительных случаях).

2. Первичная инфекция

Первичная инфекция возникает при первом контакте с вирусом.

Проникновение вируса:

— HSV проникает через микротравмы кожи или слизистых оболочек, прикрепляясь к специфическим рецепторам (нектин-1, HVEM) на клеточной поверхности.

— После проникновения вирус высвобождает ДНК в ядро клетки-хозяина, где начинается репликация вирусных частиц.

Клинические особенности:

— У большинства пациентов первичная инфекция протекает субклинически, без выраженных симптомов.

— При офтальмологических проявлениях возможно развитие острого эпителиального кератита или герпетического конъюнктивита.

Иммунный ответ:

— Первичная инфекция стимулирует врождённый иммунитет. Интерфероны I типа (IFN-α, IFN-β) ингибируют вирусную репликацию, а нейтрофилы и макрофаги уничтожают инфицированные клетки.

После острой фазы вирус мигрирует по сенсорным нервным окончаниям в региональные ганглии, где устанавливается латентное состояние.

3. Латентность и реактивация

Латентность HSV — это ключевой механизм, который позволяет вирусу сохраняться в организме пожизненно.

Латентная инфекция:

— Вирусная ДНК сохраняется в ядре нейронов тройничного нерва в форме эписомы, не интегрированной в ДНК клетки.

— Латентность поддерживается экспрессией некодирующих транскриптов (Latency-Associated Transcripts, LAT), которые подавляют репликацию вируса и блокируют апоптоз инфицированных нейронов.

Триггеры реактивации:

Реактивация HSV происходит под воздействием факторов, которые нарушают иммунологический контроль:

— Физические: ультрафиолетовое излучение, травмы глаза, хирургические вмешательства.

— Иммунологические: снижение иммунитета (например, при ВИЧ, химиотерапии), вирусные или бактериальные инфекции.

— Эмоциональные: стресс, переутомление.

— Гормональные: гормональные сдвиги у женщин, менструация.

Патогенез HSV-кератита

1. Инфицирование роговицы (первичная инфекция)

Вирус проникает в клетки эпителия роговицы, вызывая их разрушение:

Репликация вируса:

— В инфицированных клетках вирус использует механизмы хозяина для размножения.

— Новые вирусные частицы высвобождаются, инфицируя соседние клетки.

Клеточные повреждения:

— Цитотоксический эффект вируса приводит к гибели эпителиальных клеток и формированию характерных дендритных язв.

Роль иммунной системы:

— Локальная активация врождённого иммунитета вызывает приток нейтрофилов и выделение провоспалительных цитокинов (IL-1, TNF-α).

— Иммунные механизмы защищают от системного распространения вируса, но могут вызывать дополнительное повреждение тканей.

2. Хроническое воспаление (стромальный кератит)

При реактивации вирус вызывает поражение более глубоких слоёв роговицы:

— Иммунный ответ:

— Реактивация активирует Т-клетки, которые инфильтрируют стромальные слои и запускают продукцию провоспалительных цитокинов (IFN-γ, IL-17).

— Антитела против вирусных антигенов могут вызывать комплемент-зависимое повреждение стромы.

— Неоваскуляризация:

— Хроническое воспаление стимулирует рост сосудов в роговице, что нарушает её прозрачность.

— Рубцевание:

— Фиброз стромы вследствие воспаления приводит к стойкому снижению остроты зрения.

3. Эндотелиальные поражения и кератоувеит

Глубокие слои роговицы и передняя камера вовлекаются в процесс при тяжёлых рецидивах:

— Эндотелиальный кератит:

— Отёк стромы и повреждение эндотелия нарушают гидратацию роговицы.

— Кератоувеит:

— Воспаление передней камеры может сопровождаться повышением внутриглазного давления и развитием вторичной глаукомы.

Современные концепции патогенеза. Смотри источник 7 в приложении.

— Роль генетической предрасположенности:

— Генетические полиморфизмы в генах иммунного ответа, таких как TLR3 и IFNL3, могут увеличивать риск тяжёлого течения герпетического кератита.

— Микробиом роговицы:

— Нарушения в микробиоте глазной поверхности ассоциируются с частыми рецидивами.

— Эпигенетические механизмы:

— Исследования показывают, что эпигенетические изменения в нейронах тройничного нерва могут модулировать латентность и реактивацию HSV.

Заключение:

Этиология и патогенез герпетического кератита охватывают сложные взаимодействия вирусных факторов, иммунного ответа и условий организма. Глубокое понимание этих процессов позволяет разрабатывать новые подходы к лечению и профилактике, минимизируя риск рецидивов и долгосрочных осложнений.

Фазность патогенеза HSV-кератита

Герпетический кератит представляет собой поэтапное патологическое состояние, вызванное особенностями жизненного цикла вируса простого герпеса (HSV) и реакции иммунной системы. Патогенез заболевания делится на три ключевые фазы: латентная инфекция, реактивация и повреждение тканей. Каждая из них обусловлена сложным взаимодействием вирусных факторов и защитных механизмов организма.

1. Латентная инфекция

После первичного инфицирования вирус HSV перемещается по сенсорным нервам к регионарным ганглиям, где переходит в состояние латентности.

А) Процесс перехода к латентности:

Миграция вируса в ганглии:

— После заражения роговицы вирус транспортируется через аксональный ток в сенсорные нейроны, преимущественно в тройничный нерв (ganglion trigeminale).

— Здесь вирусная ДНК остается в виде эписомы, не интегрируясь в геном клетки-хозяина.

Механизмы латентности:

— В латентной фазе экспрессируются только определённые некодирующие РНК — транскрипты, ассоциированные с латентностью (Latency-Associated Transcripts, LAT). Эти транскрипты:

— Подавляют вирусную репликацию.

— Блокируют апоптоз инфицированных нейронов.

— Снижают иммунную активность в области ганглия.

— Важным компонентом латентности являются эпигенетические изменения в вирусной ДНК, которые регулируют её транскрипцию.

Б) Иммунный контроль латентной инфекции:

— Латентная инфекция поддерживается иммунным контролем со стороны CD8+ Т-клеток, которые сохраняются в ганглиях.

— Эффекторные цитокины (например, IFN-γ) создают микросреду, препятствующую реактивации вируса.

2. Реактивация: триггеры и механизмы

В состоянии латентности вирус может реактивироваться, переходя к активной репликации и миграции обратно в ткани роговицы.

А) Основные триггеры реактивации:

— Стресс:

— Эмоциональное или физическое перенапряжение активирует гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось, приводя к выделению глюкокортикоидов.

— Гормоны стресса ослабляют иммунный контроль и увеличивают вероятность реактивации вируса.

— Ультрафиолетовое излучение (UV):

— УФ-лучи индуцируют локальное воспаление и повреждение тканей.

— Увеличивается выработка провоспалительных цитокинов, таких как IL-1 и IL-6, что снижает активность иммунных клеток, контролирующих вирус.

— УФ-излучение также активирует MAPK-сигнальные пути, которые способствуют вирусной репликации.

— Снижение иммунитета:

— Иммунодефицитные состояния (например, при ВИЧ, злокачественных новообразованиях, химиотерапии) ослабляют клеточный иммунитет, что создаёт условия для выхода вируса из латентного состояния.

— Приём системных кортикостероидов или других иммуносупрессоров также значительно увеличивает риск реактивации.

Б) Механизм реактивации:

— Реактивация инициируется подавлением иммунного контроля в ганглиях, что приводит к активации вирусной репликации.

— Активный вирус мигрирует обратно по сенсорным окончаниям нерва к роговице, вызывая повреждения тканей.

3. Повреждение тканей: вирус и иммунный ответ

Разрушение тканей роговицы при HSV-кератите обусловлено двумя основными механизмами: прямым цитотоксическим действием вируса и опосредованным иммунным ответом.

А) Цитотоксическое действие вируса:

— Разрушение клеток эпителия:

— HSV реплицируется в клетках эпителия роговицы, вызывая их гибель через некроз и апоптоз.

— Дендритные и географические язвы формируются в результате фокальной дегенерации эпителия.

— Действие вирусных белков:

— Вирус кодирует белки, подавляющие иммунные ответы, такие как ICP47, который ингибирует презентацию антигена на MHC-I.

— Белки US3 и UL41 защищают инфицированные клетки от апоптоза, продлевая их использование для репликации вируса.

Б) Иммунный ответ как источник повреждений:

— Роль врождённого иммунитета:

— Нейтрофилы и макрофаги, привлекаемые к месту инфекции, выделяют реактивные формы кислорода и провоспалительные цитокины (IL-1, TNF-α).

— Это усиливает воспаление, но также вызывает повреждение окружающих тканей.

— Адаптивный иммунный ответ:

— CD4+ и CD8+ Т-лимфоциты инфильтрируют стромальные слои роговицы, провоцируя хроническое воспаление.

— Избыточная активность Т-клеток, особенно TH1 и TH17, приводит к продукции интерферона-γ (IFN-γ) и IL-17, что усиливает воспалительную реакцию.

— Фиброз и васкуляризация:

— Хроническое воспаление стимулирует неоваскуляризацию роговицы и образование фиброзной ткани, что нарушает её прозрачность и снижает зрение.

В) Итоговая патология:

— При тяжёлых рецидивах воспаление может распространиться на глубокие структуры глаза (например, переднюю камеру), приводя к развитию кератоувеита, повышению внутриглазного давления и вторичной глаукоме.

Современные концепции повреждений

— Генетическая предрасположенность: Полиморфизмы в генах, таких как IL-1B или IFNL3, ассоциируются с тяжестью воспаления.

— Роль микробиоты: Изменение состава микробиома глазной поверхности влияет на частоту и интенсивность рецидивов.

— Эпигенетика: Эпигенетические модификации вирусной и клеточной ДНК могут определять склонность к реактивации.

Вывод: Фазность патогенеза HSV-кератита подчёркивает важность латентности вируса и триггеров реактивации как ключевых факторов, определяющих рецидивы и тяжесть заболевания. Комбинация прямого цитотоксического действия вируса и чрезмерного иммунного ответа формирует клиническую картину, что требует сбалансированного подхода в терапии.

Типы поражения роговицы при герпетическом кератите

Герпетический кератит (ГК) характеризуется широким спектром поражений роговицы, от поверхностного эпителиального до глубокого эндотелиального и стромального. Каждый тип поражения связан с различными патогенетическими механизмами, включающими вирусную репликацию, воспалительные реакции и иммунологическую дисрегуляцию.

1. Эпителиальный кератит: роль вирусной репликации

Эпителиальный кератит является наиболее ранним и распространённым типом поражения роговицы при герпетической инфекции, обусловленным активной репликацией вируса простого герпеса в эпителиальных клетках.

Патогенез:

— Проникновение вируса:

— HSV инфицирует эпителий роговицы, связываясь с клеточными рецепторами, такими как нектин-1 и HVEM (herpesvirus entry mediator).

— После проникновения вирусная ДНК высвобождается в ядро клетки-хозяина, где начинается её активная репликация.

— Разрушение клеток:

— Репликация вируса приводит к накоплению вирусных частиц внутри клеток и их последующему лизису.

— Формируются характерные древовидные или географические язвы, видимые при флуоресцеиновом тесте.

— Воспалительный ответ:

— Врождённый иммунитет активируется, что приводит к выделению интерферонов (IFN-α, IFN-β) и привлекает нейтрофилы.

— Локальная воспалительная реакция ограничивает вирусную репликацию, но может вызывать дополнительное повреждение клеток.

Клинические проявления:

— Типичные симптомы включают боль, светобоязнь, ощущение инородного тела, слезотечение и снижение зрения.

— На биомикроскопии выявляются ветвистые дендритные поражения с буллезными краями, заполненными вирусными частицами.

Особенности лечения:

— Основной подход — противовирусная терапия (например, топические препараты ацикловира или ганцикловира).

— Избегание использования кортикостероидов на этом этапе важно, так как они могут усилить вирусную репликацию.

2. Стромальный кератит: аутоиммунные реакции и фиброз

Стромальный кератит возникает при поражении более глубоких слоёв роговицы, часто в результате реактивации вируса или аутоиммунной дисрегуляции. Это наиболее разрушительная форма ГК, способная привести к необратимым структурным изменениям роговицы.

Патогенез:

— Инициация воспаления:

— Стромальный кератит не всегда связан с активной репликацией вируса; в основе лежат иммунные механизмы, инициированные вирусными антигенами.

— Экспрессия вирусных белков в клетках стромы провоцирует воспалительную реакцию, привлекая Т-клетки и макрофаги.

— Аутоиммунный компонент:

— Реактивные Т-клетки (особенно TH1 и TH17) атакуют стромальные ткани, принимая их за чужеродные.

— Выделение цитокинов, таких как IFN-γ и IL-17, усиливает воспаление и вызывает деградацию внеклеточного матрикса.

— Фиброз:

— Хроническое воспаление стимулирует фибробласты к избыточной продукции коллагена, что приводит к формированию рубцовой ткани.

— Неоваскуляризация роговицы, вызванная воспалением, нарушает её прозрачность.

Клинические проявления:

— Пациенты жалуются на прогрессивное снижение остроты зрения, светобоязнь и боль.

— При биомикроскопии обнаруживается стромальный отёк, инфильтраты и рубцевание.

Особенности лечения:

— Комбинированная терапия противовирусными средствами и топическими кортикостероидами (для контроля воспаления).

— Иммуносупрессоры, такие как циклоспорин, могут быть использованы при тяжёлых формах.

3. Эндотелиальный кератит: дисфункция эндотелия

Эндотелиальный кератит (дисковидный кератит) представляет собой глубокую форму поражения роговицы, характеризующуюся воспалением эндотелия и стромы, что приводит к выраженному нарушению её прозрачности.

Патогенез:

— Реактивация вируса в эндотелии:

— Вирусные антигены или частицы активируют локальный воспалительный процесс в эндотелиальных клетках.

— Прямая вирусная инфекция эндотелия встречается реже; чаще повреждение вызывается иммунным ответом.

— Иммунное воспаление:

— Циркулирующие Т-клетки и моноциты инфильтрируют эндотелий, провоцируя его дисфункцию.

— Выделение провоспалительных цитокинов (например, TNF-α, IL-6) приводит к отёку роговицы и стромы.

— Дисфункция эндотелия:

— Эндотелий теряет способность эффективно регулировать гидратацию роговицы.

— Развивается выраженный стромальный отёк, что существенно снижает прозрачность роговицы и остроту зрения.

Клинические проявления:

— У пациентов отмечаются жалобы на быстрое ухудшение зрения, связанное с отёком роговицы.

— При биомикроскопии наблюдается дисковидный отёк и преципитаты на эндотелии.

Особенности лечения:

— Противовирусные препараты в комбинации с кортикостероидами используются для контроля воспаления.

— В случаях рефрактерного отёка может потребоваться терапия гиперосмотическими средствами (например, растворами хлорида натрия).

Общие замечания по типам поражений

— Переход между формами: Поражения роговицы могут прогрессировать от эпителиального к стромальному и эндотелиальному кератиту, что требует своевременного вмешательства.

— Хронические изменения: Стромальный фиброз и васкуляризация необратимы, что подчёркивает важность ранней диагностики и лечения.

— Иммуномодуляция: Современные подходы к лечению включают иммунотерапию, направленную на снижение аутоиммунного повреждения без ослабления противовирусной защиты.

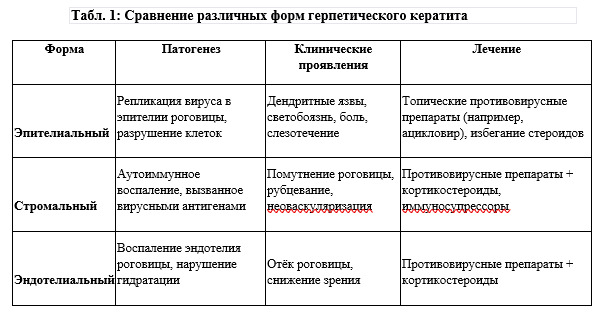

Особенности патогенеза, клинических проявлений и лечения различных форм герпетического кератита представлены в табл. 1.

Вывод: Типы поражений роговицы при герпетическом кератите демонстрируют сложное взаимодействие вирусных и иммунных факторов. Эффективное лечение требует индивидуального подхода, основанного на стадии заболевания и преобладающем патогенетическом механизме.

Глава 2: Клиническая картина и классификация форм

Герпетический кератит (HSV-кератит) демонстрирует разнообразие клинических форм, которые различаются по глубине поражения роговицы, патогенетическим механизмам и прогнозу. Классификация включает эпителиальный, стромальный (некротический и интерстициальный), эндотелиальный и метагерпетический кератит. Каждая форма имеет свои клинические и диагностические особенности, которые важно учитывать для своевременной диагностики и терапии.

1. Эпителиальный герпетический кератит

Клинические проявления:

— Пациенты жалуются на острое снижение остроты зрения, ощущение инородного тела, светобоязнь, слезотечение и умеренную боль.

— Типичные поражения включают:

— Дендритные язвы: Ветвистые линейные поражения эпителия роговицы с характерными булавовидными утолщениями на концах.

— Географические язвы: более крупные, неправильной формы поражения, возникающие при слиянии дендритных очагов.

Патогенез:

— Связан с активной репликацией HSV в эпителиальных клетках, приводящей к их деструкции и воспалению.

— Вирусный компонент преобладает, иммунная реакция на данном этапе минимальна.

Диагностические признаки:

— Биомикроскопия с окрашиванием флуоресцеином выявляет язвы с ярким свечением.

— Конфокальная микроскопия показывает наличие вирусных частиц и воспалительных клеток.

Прогноз и осложнения:

— При своевременной терапии процесс обычно ограничивается поверхностью роговицы без глубокого повреждения.

— При отсутствии лечения возможен переход в стромальную форму.

2. Стромальный герпетический кератит

Классификация:

— Некротический стромальный кератит:

— Встречается реже, характеризуется прямым вирусным поражением стромальных клеток и массивным воспалением.

— Сопровождается выраженным некрозом тканей роговицы, инфильтрацией нейтрофилов и отёком.

— Часто приводит к образованию рубцов, истончению роговицы и формированию перфораций.

— Интерстициальный стромальный кератит:

— Иммунопосредованное поражение без активной репликации вируса.

— В основе лежат иммунные реакции против вирусных антигенов или аутоантигенов.

— Характеризуется хроническим воспалением стромы с инфильтрацией лимфоцитов, плазматических клеток и макрофагов.

Клинические проявления:

— Снижение зрения, боль, светобоязнь.

— Биомикроскопия выявляет очаги инфильтрации, стромальный отёк, помутнение роговицы.

— Возможна неоваскуляризация роговицы.

Прогноз:

— Рубцевание стромы и неоваскуляризация часто приводят к необратимому снижению прозрачности роговицы и необходимости пересадки.

3. Эндотелиальный герпетический кератит (дисковидный кератит)

Клинические проявления:

— Характеризуется постепенным снижением зрения на фоне отёка роговицы.

Биомикроскопически наблюдаются:

— Локализованный дисковидный отёк.

— Клеточные преципитаты на эндотелии.

— Отсутствие значительных изменений в эпителии и строме.

Патогенез:

— Возникает в результате воспаления, связанного с иммуноопосредованной атакой эндотелиальных клеток.

— Иммунные комплексы и цитокины вызывают нарушение барьерной функции эндотелия, что приводит к нарушению гидратации роговицы.

Прогноз:

— При адекватном лечении противовоспалительными препаратами (кортикостероиды) и противовирусной терапией часто наблюдается улучшение.

— Хронические формы могут приводить к стойкому снижению прозрачности роговицы.

4. Метагерпетический (трофический) кератит

Клинические проявления:

— Характеризуется хроническим дефектом эпителия, который не заживает в течение длительного времени, несмотря на устранение активной вирусной инфекции.

— Пациенты отмечают постоянное снижение зрения, светобоязнь, боль и слезотечение.

Патогенез:

— Возникает как следствие нарушения регенерации эпителия и изменения трофики роговицы.

Основные механизмы:

— Повреждение базальной мембраны и стволовых клеток лимба.

— Снижение чувствительности роговицы (нейропатическая эпителияпатия).

— Хроническое воспаление, препятствующее восстановлению тканей.

Клинические особенности:

— Обширные зоны эпителиального дефекта с нерегулярными краями.

— Развивается васкуляризация, истончение и рубцевание роговицы.

Прогноз:

— Данная форма кератита трудно поддаётся лечению и часто требует хирургического вмешательства, включая пересадку роговицы.

Ключевые аспекты диагностики форм HSV-кератита

— Визуализация: Биомикроскопия с использованием окрашивания флуоресцеином или роз-бенгалом для выявления поверхностных дефектов.

— Конфокальная микроскопия: Выявление глубинных поражений, таких как эндотелиальные преципитаты и стромальные инфильтраты.

— Лабораторная диагностика: Полимеразная цепная реакция (ПЦР) для идентификации вирусной ДНК, цитология с выявлением гигантских клеток (метод Тцанка).

Вывод: Классификация форм HSV-кератита подчёркивает многообразие поражений, от поверхностных эпителиальных до глубоких структурных изменений. Ранняя диагностика и точное определение формы заболевания являются ключом к успешному лечению и предотвращению необратимых осложнений.

Характерные признаки HSV-кератита

Жалобы пациентов

Клиническая картина герпетического кератита варьируется в зависимости от глубины поражения роговицы и формы заболевания, однако существует ряд типичных жалоб, которые могут направить врача на правильный диагноз:

— Фотофобия (светобоязнь):

— Обусловлена раздражением рецепторов в роговице и повышенной чувствительностью воспалённых тканей к свету.

— Пациенты отмечают дискомфорт даже при умеренной освещённости.

— Снижение остроты зрения:

— Связано с оптическими изменениями роговицы, включая эпителиальные дефекты, стромальный отёк, инфильтраты и рубцевание.

— Тяжесть нарушения зрения зависит от локализации и площади поражения.

— Боль в глазу:

— Может варьироваться от умеренной до интенсивной в зависимости от формы заболевания.

— Чаще всего боль обусловлена воспалением поверхностных слоёв роговицы, но в случае глубокого поражения она усиливается.

— Ощущение инородного тела:

— Связано с эпителиальными дефектами и раздражением нервных окончаний роговицы.

— Может сопровождаться усиленным морганием и рефлекторным слезотечением.

— Слезотечение и выделения:

— Пациенты часто сообщают о прозрачных выделениях из глаза.

— В случае бактериальной суперинфекции выделения могут стать слизисто-гнойными.

Объективные данные

При биомикроскопии с использованием щелевой лампы можно выявить ключевые признаки HSV-кератита, позволяющие дифференцировать формы заболевания:

— Эпителиальные признаки:

— Дендритные язвы:

— Наиболее характерный признак эпителиального кератита.

— Имеют ветвистую форму с утолщёнными концами, которые часто содержат активные вирусные частицы.

— Хорошо визуализируются при окрашивании флуоресцеином (свечением) или роз-бенгалом.

— Географические язвы:

— Более крупные и неправильные по форме дефекты, возникающие при слиянии дендритных язв.

— Свидетельствуют о прогрессировании эпителиального поражения.

— Субэпителиальные инфильтраты:

— Располагаются под поверхностным слоем роговицы и связаны с иммунным ответом на вирусные антигены.

— Часто наблюдаются при стромальном и смешанном типе кератита.

— Характеризуются помутнением и локальным снижением прозрачности роговицы.

— Кератопреципитаты (KP):

— Мелкие клетки воспалительного инфильтрата, откладывающиеся на эндотелии роговицы.

— Указывают на глубокое поражение роговицы (эндотелиальный кератит).

— Цвет и структура варьируются:

— Свежие KP выглядят мелкими, белыми и мягкими.

— Хронические KP — более крупные, пигментированные и плотные.

— Роговичный отёк:

— Может быть как локализованным (при эндотелиальном кератите), так и диффузным (при тяжёлых формах).

— Сопровождается снижением прозрачности и увеличением толщины роговицы, выявляемой при пахиметрии.

— Сосудистая инвазия (неоваскуляризация):

— Часто наблюдается при хроническом стромальном кератите.

— Новообразованные сосуды врастают в строму роговицы, нарушая её прозрачность.

— Истончение и рубцевание:

— Характерно для тяжёлых и рецидивирующих форм.

— Приводит к структурной деформации роговицы (например, кератоконусу или перфорации).

Дополнительные объективные признаки при осложнениях

— Снижение чувствительности роговицы:

— Часто наблюдается при хронических формах.

— Диагностируется с помощью эстезиометрии.

— Сниженная чувствительность связана с повреждением нервных окончаний, вызванным нейротрофическими эффектами HSV.

— Хроническое воспаление лимба:

— Указывает на вовлечение стволовых клеток эпителия в патологический процесс.

— Проявляется в виде гиперемии и инфильтрации окружающих роговицу тканей.

Дифференциальные признаки

— Эпителиальный кератит:

— Основной вирусный компонент.

— Преобладает дендритная или географическая язва.

— Стромальный кератит:

— Иммунное поражение с наличием инфильтратов в строме.

— Часто ассоциируется с неоваскуляризацией.

— Эндотелиальный кератит:

— Локальный роговичный отёк и наличие кератопреципитатов на эндотелии.

— Минимальные эпителиальные изменения.

— Метагерпетический кератит:

— Наличие хронического дефекта эпителия с уменьшенной регенерацией и васкуляризацией.

Практическое значение

Точная интерпретация жалоб и объективных данных позволяет не только быстро диагностировать HSV-кератит, но и определить его форму. Это особенно важно для выбора терапии, поскольку разные клинические проявления требуют различных подходов к лечению.

Дифференциальная диагностика HSV-кератита

Дифференциальная диагностика герпетического кератита (HSV-кератита) играет ключевую роль в своевременном выборе правильной тактики лечения, поскольку несколько различных инфекционных агентов могут проявляться схожими клиническими признаками. Важнейшими задачами являются различие HSV-кератита от других вирусных, бактериальных и грибковых инфекций, а также от аутоиммунных заболеваний.

1. HSV-кератит vs. VZV-кератит

Varicella-Zoster Virus (VZV), вирус ветряной оспы и опоясывающего лишая, также является герпесвирусом, но вызывает несколько отличающиеся по клиническим проявлениям формы кератита по сравнению с HSV. Дифференциация между этими двумя инфекциями требует внимательного анализа клинической картины и лабораторных данных.

Клинические отличия:

— Локализация поражения:

— HSV: может поражать как один глаз, так и оба глаза, при этом чаще всего поражается центральная и периферическая роговица.

— VZV: В основном наблюдается одностороннее поражение, и чаще всего вовлекаются боковые участки роговицы. Зачастую VZV-кератит ассоциирован с герпетическим дерматитом в виде пузырьков, часто в области глазного нерва.

— Характер поражений:

— HSV: характерны дендритные или географические язвы, а также субэпителиальные инфильтраты.

— VZV: характеризуется более выраженным инфильтратом в строме, который может быть некротическим и часто сопровождается выраженной неоваскуляризацией.

— Сопутствующие симптомы:

— HSV: Отсутствие значительного кожного воспаления (в отличие от VZV), отсутствие пузырьков на коже. Пациенты могут не иметь кожных проявлений, если это рецидив герпеса.

— VZV: на фоне роговичного поражения часто наблюдается герпетический дерматит с пузырьковыми высыпаниями в области глазничной области.

— Возраст пациентов:

— HSV: встречается в любом возрасте, но чаще у детей и молодых людей.

— VZV: обычно поражает взрослых, чаще всего в старшем возрасте или у лиц с ослабленным иммунитетом.

Диагностика:

— ПЦР и вирусологическое исследование: для точного различия важно проведение ПЦР для выявления вирусной ДНК. VZV имеет характерную генетическую маркерность, отличную от HSV.

— Дерматологическое обследование: для VZV важно выявить наличие кожных проявлений в виде пузырьков.

2. Дифференциация от бактериального кератита

Бактериальные инфекции роговицы могут также проявляться язвами и инфильтратами, что делает их похожими на герпетический кератит. Однако есть несколько ключевых различий, которые помогают в дифференциальной диагностике.

Клинические отличия:

— Время начала заболевания:

— HSV: часто начинается с покраснения и боли в глазу, может развиваться в течение нескольких дней, с последующим появлением язвы.

— Бактериальный кератит: развивается обычно более быстро, с резким ухудшением состояния — выраженная боль, отёк, гипопион (гной в передней камере).

— Характер язвы:

— HSV: Дендритные язвы, географические язвы с характерным краем и ограниченной воспалительной реакцией.

— Бактериальный кератит: язвы имеют грубые, неправильные края с интенсивным отёком и часто выраженным гнойным экссудатом. Часто вокруг язвы наблюдаются фибринозные налёты.

— Сопутствующие симптомы:

— HSV: могут наблюдаться только умеренные признаки воспаления, такие как фотофобия и светобоязнь. Также возможен афтерный характер поражения.

— Бактериальный кератит: Выраженные системные симптомы, такие как лихорадка, общее ухудшение состояния. Сильная боль и отёк глаз.

Диагностика:

— Микроскопия и бактериологический посев: Важнейшая часть диагностики бактериального кератита. Определение возбудителя с помощью посева или грамм окрашивания (особенно для дифференциации от других инфекций).

— Флуоресцеиновая диагностика: Бактериальные язвы, как правило, имеют более глубокие и плотные границы, а герпетические — более изящные, ветвящиеся.

3. Дифференциация от грибкового кератита

Грибковый кератит представляет собой ещё одну важную группу инфекционных заболеваний роговицы, которая может иметь схожие симптомы с герпетическим кератитом, особенно в хронической стадии.

Клинические отличия:

— Клиническое течение:

— HSV: является острым или подострым, с ярко выраженными признаками воспаления на начальных стадиях.

— Грибковый кератит: развивается более медленно, симптомы нарастают постепенно. Часто начинается с незначительного раздражения и прогрессирует в глубокие язвы с проявлениями тяжёлой инфекции.

— Характер язвы:

— HSV: Язвы часто имеют ветвистую, географическую форму с утолщёнными краями (в случае дендритных язв).

— Грибковый кератит: Язвы часто имеют неправильные формы, могут быть покрыты белыми или желтоватыми фибринозными налётами. Чаще наблюдается выраженное помутнение и инфильтрация стромы.

— Сопутствующие симптомы:

— HSV: меньше отёка, и как правило, отсутствуют выраженные гнойные выделения.

— Грибковый кератит: характеризуется хроническим течением, часто с прогрессирующей инфекцией, выраженным гнойным экссудатом, возможны хронические боли.

Диагностика:

— Микроскопия с окраской по Граму и по Романовскому-Гимзе: для выявления характерных грибковых клеток (например, мицелия или дрожжей).

— Флуоресцеиновая диагностика: для грибковых язв характерна более плотная и часто с фибринозными налётами форма язвы.

Заключение

Дифференциальная диагностика HSV-кератита важна для выбора правильной тактики лечения. Важно тщательно различать герпетический кератит от других вирусных инфекций, таких как VZV-кератит, а также от бактериальных и грибковых инфекций, чтобы избежать ненужных или, наоборот, недостаточных терапевтических вмешательств. Ранняя и точная диагностика позволяет минимизировать риски осложнений, таких как необратимая потеря зрения и необходимость хирургического вмешательства.

Глава 3: Методы диагностики HSV-кератита

Диагностика герпетического кератита основывается на комплексном использовании клинических, инструментальных и лабораторных методов. Однако самым важным инструментом в практике офтальмолога остаётся щелевая лампа, с помощью которой можно точно оценить состояние роговицы и обнаружить характерные признаки вирусного поражения.

1. Клиническая диагностика

Основные диагностические признаки HSV-кератита выявляются с помощью детального осмотра с применением щелевой лампы. Этот метод позволяет визуализировать как поверхностные, так и глубокие изменения роговицы, а также проводить функциональную оценку состояния роговицы и слёзной плёнки.

Использование щелевой лампы: ключевые признаки поражения

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.