Бесплатный фрагмент - Гастродуоденальные язвенные кровотечения

Врачу-хирургу

«Имеются противопоказания. Перед применением нужна консультация специалиста»

Вступление

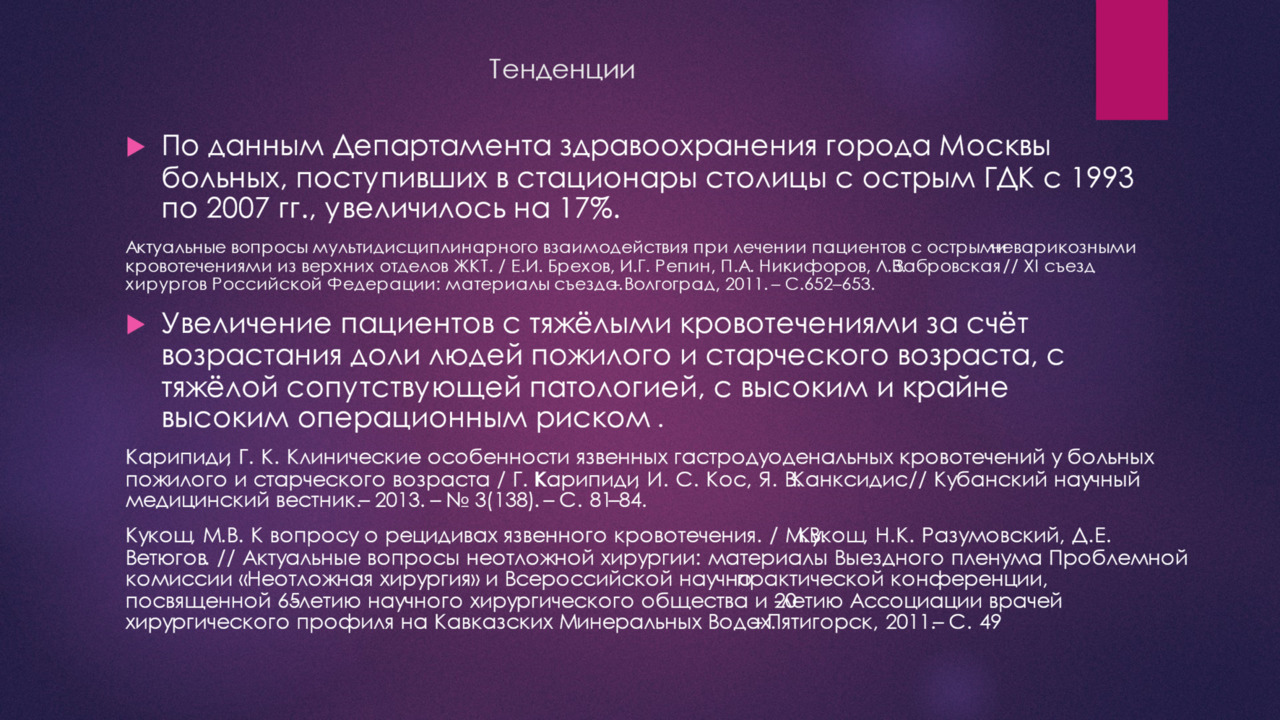

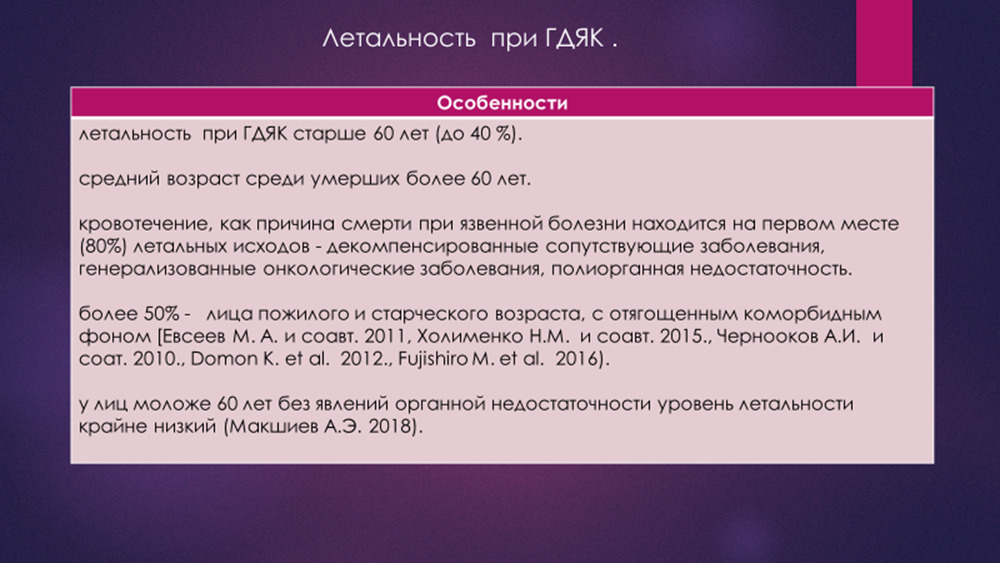

В нашем регионе, в настоящее время смертность при ГДЯК составляет примерно 6,5%, а послеоперационная официально, достигает 30%. То есть погибает каждый третий оперированный больной, а на самом деле каждый второй. Статистика прячет летальность за маской инфарктов, ОМНК, пресловутых мезентеральных тромбозов. Какова же при этом операционная активность? Оперируются примерно 25—30% больных хотя в РФ операция выполняется каждому пятому пациенту. Все это говорит о крайне слабом развитии неоперативных методов гемостаза в нашем регионе. В тоже время в Москве, мы наблюдаем низкую в 8 раз меньшую летальность — 0,9 — 1,2%, оперируются при этом менее 5% больных с летальностью, достигающей 40%. Причина этого иные тактические подходы, которые могут позволить себе москвичи в следствие лучшего технического оснащения своей хирургической и гастроэнтерологической службы.

Но неужели пятикратная разница в летальности не может сподвигнуть ответственных лиц к переменам?

Основной момент в тактике лечения ГДЯК является определение показаний и сроком выполнения хирургического вмешательства, который прошел путь от активного применения оперативного лечения до полного отказа от него.

Вывод напрашивается очевидный — проблема ГДЯК должна решаться неоперативным путем, о чем и говорит пропагандируемая профессором А.А.Щеголевым NOM-стратегия или стратегия неоперативного гемостаза.

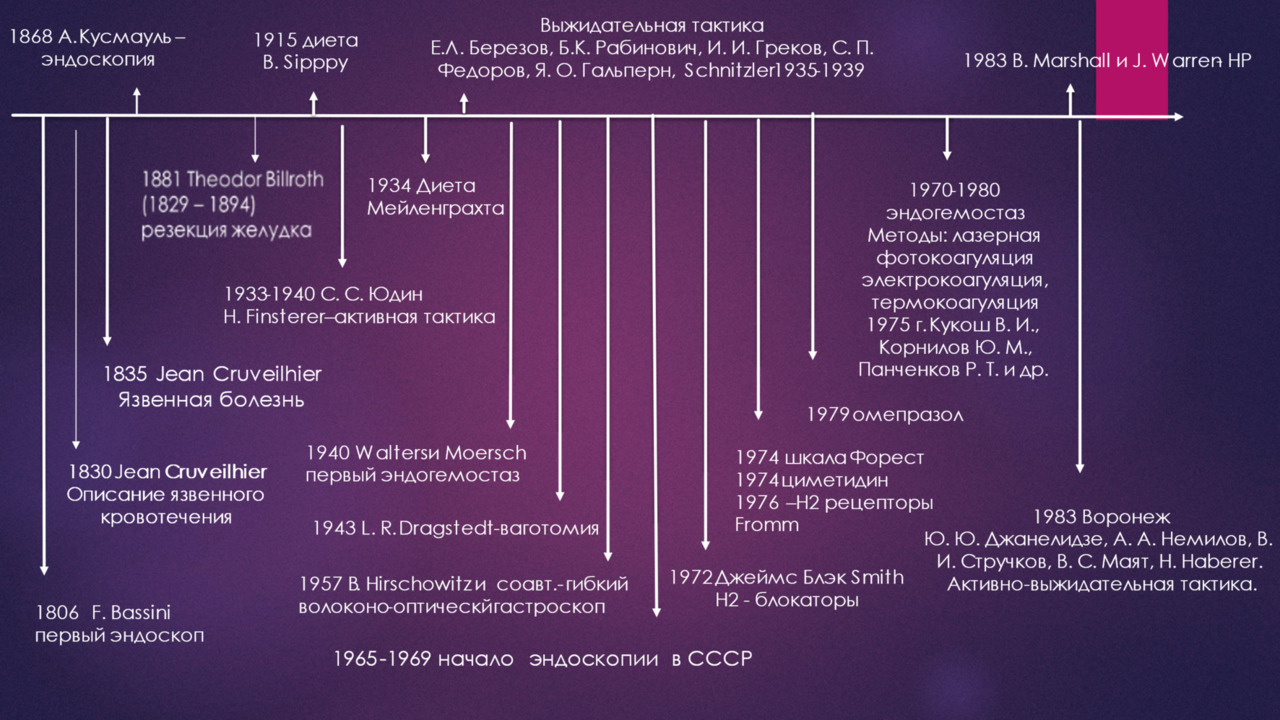

Что бы понять, как менялись тактические подходы решения проблемы ГДЯК в нашей стране, нам надо обратиться к истории данного вопроса.

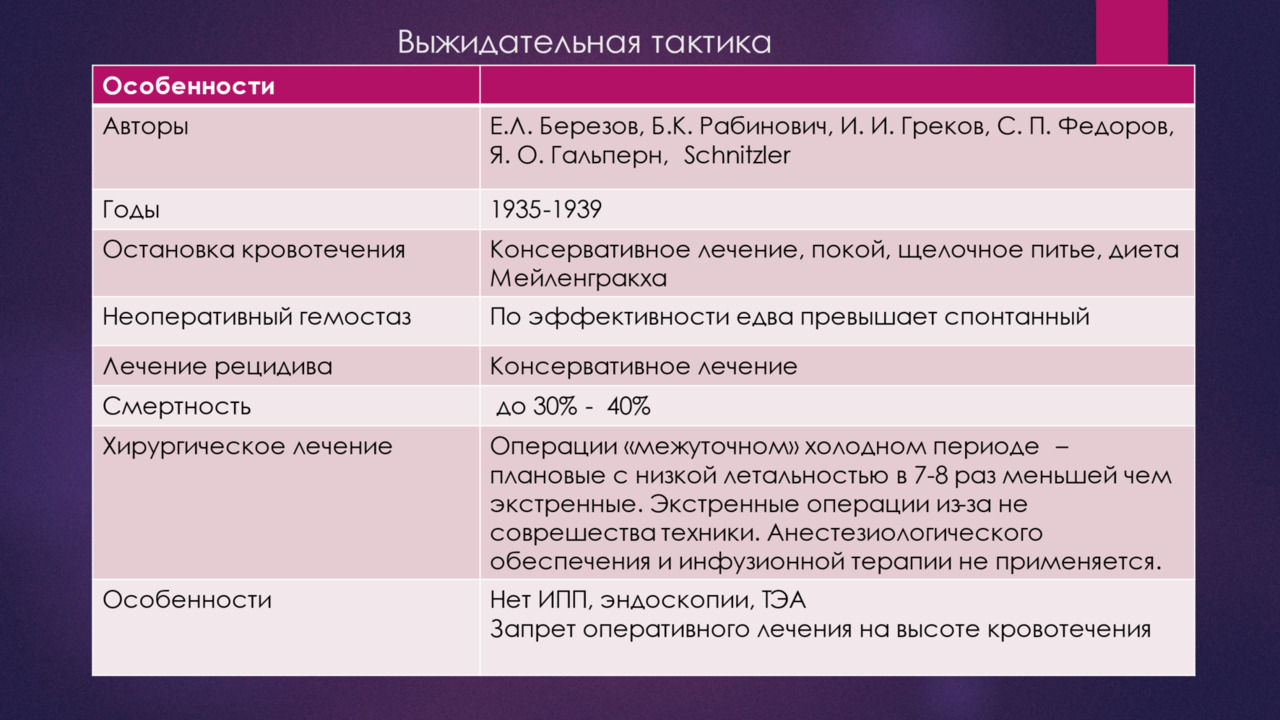

Выжидательная тактика

Первое сообщение о летальном исходе, причиной которого явилась кровоточащая язва желудка, принадлежит Литтре (1704). В 1829 г. Крювелье описал патологоанатомическую картину и симптомы язвы желудка. По его мнению, боль, рвота и кровотечение составляют главные признаки язвы желудка. Эти симптомы получили название триады Крювелье.

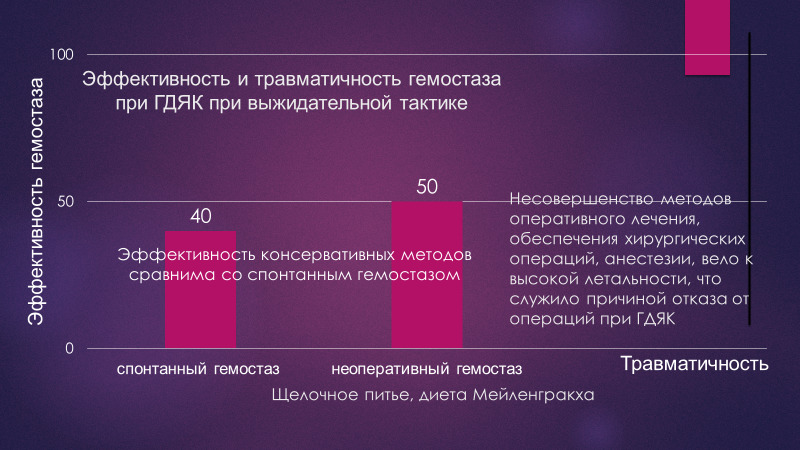

Термин «выжидательная тактика» обычно определяется как бдительное ожидание или тщательный контроль со стороны медицинских работников вместо немедленного хирургического лечения. Вместе с этим для таких пациентов применялось консервативное лечение, ограничивавшееся покоем, голоданием, приемом льда и ощелачивающих препаратов внутрь. Так называемые методы не оперативного, консервативного гемостаза были далеко не всегда успешными и сравнимыми со спонтанным гемостазом по своей эффективности.

Оперативный гемостаз из-за несовершенства методов хирургического лечения и анестезии, которые при ГДЯК вели к летальному исходу, отвергались. Так результаты хирургического лечения острых гастродуоденальных язвенных кровотечений вплоть до первых десятилетий ХХ века не обнадеживали хирургов, о чем свидетельствовало выступление Kronlein на ХХХV съезде немецких хирургов в 1906 году, указавшего, что малый опыт и высокая летальность при хирургическом лечении острых гастродуоденальных кровотечений не позволяют расширить показания к подобным вмешательствам. С другой стороны, плановые операции по поводу язвенной болезни уже в начале ХХ века давали вполне обнадеживающие результаты.

R. U. Kronlein, швейцарский хирург, 1847—1910

С 1931 года E. Meulengracht ввел в практику лечение ГДЯК методом активного кормления в сочетании с приемом щелочей на фоне параллельного проведения гемотрансфузионной терапии с гемостатической и заместительной целями. По данным Hurst и Ryle, опубликованным ими в 1937 году, летальность при консервативном лечении острых гастродуоденальных кровотечений данным методом не превышала 2, 6%. Приверженцами выжидательной тактики в нашей стране были А. И. Яроцкий, и Р. А. Лурия, который указывали на преувеличенную опасность язвенных кровотечений и возможность консервативного гемостаза даже при профузных кровотечениях. Однако, вскоре, стало очевидным, что успех консервативных методов был определен их применением почти всегда при легких язвенных кровотечениях и кровотечениях не язвенной природы.

Вышеописанные данные о развитии хирургического гемостаза привели к тому, что была обоснована эффективность и доступность хирургического гемостаза. При этом он по эффективности и травматичности превосходил не оперативный. Сама по себе операция, особенно радикальная, в которой резекционный этап, сочетался с реконструктивным, таила угрозу оперативной травмы, несовместимой с жизнью.

Активная тактика

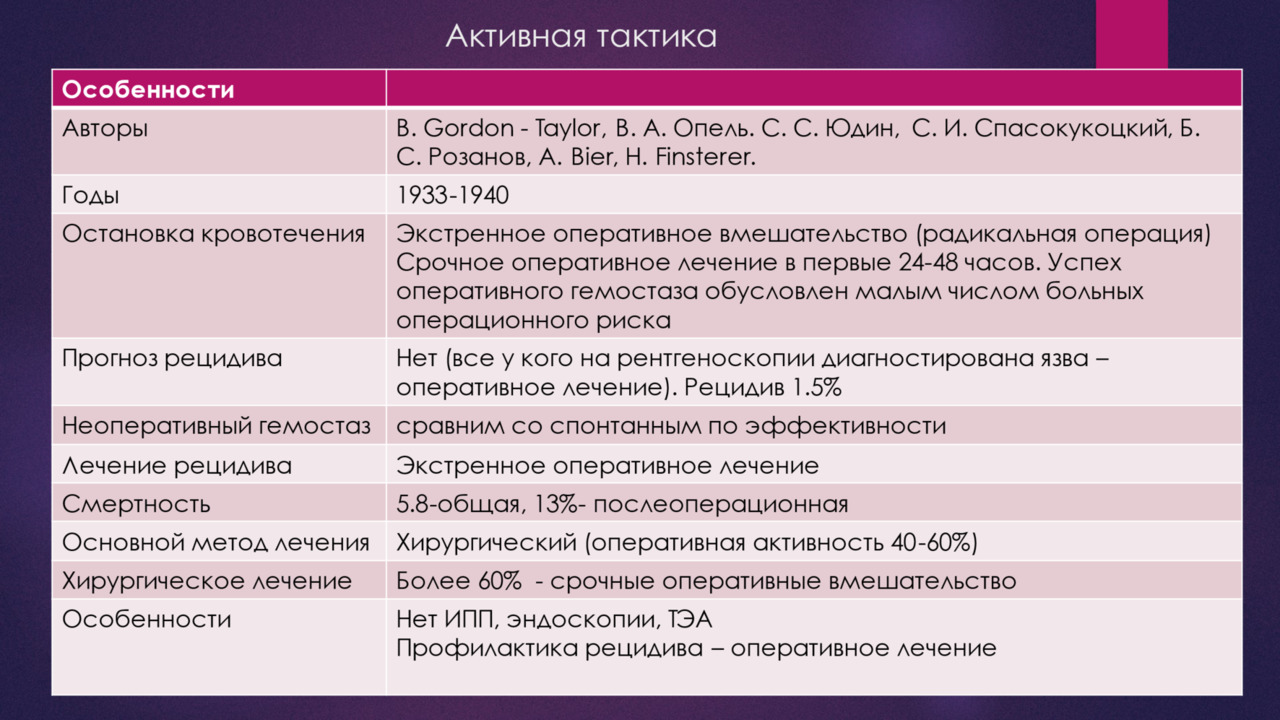

Активная тактика может быть точно охарактеризована словами С.С.Юдина (1956 г.) о том, что «надо срочно оперировать всех больных со значительными острыми кровотечениями язвенный характер которых твердо установлен».

Данный радикальный подход разделяли многие выдающиеся хирурги того времени: H. Finsterer, B. Gordon — Taylor, Б. С. Розанов. При продолжающемся и остановившемся язвенном кровотечении они пропагандировавшими оперативный гемостаз, которому на то время не было эффективной альтернативы. Такой подход сводил к минимуму риск рецидива остановившегося язвенного кровотечения. «При язвенных кровотечениях хирургическое вмешательство, всегда надежно останавливающее кровотечение, бывает спасительным, в то время как надежды на успех терапевтического лечения здесь сомнительны. Правда, никто не может оспаривать и того, что и язвенные кровотечения останавливаются самостоятельно при консервативной тактике. Это-то и служит поводом для упорства терапевтов и многих сторонников консервативной терапии и часто является причиной запоздалых операций» (С. С. Юдин).

H.Finsterer (1947 г.) писал: «золотой век желудочной хирургии наступит тогда, когда все больные с язвенными кровотечениями будут оперироваться в первые 48 часов от начала кровотечения». Он же впервые, сообщил в 1933 году на конгрессе хирургов в Париже, о летальности 4, 8% при ранних операциях (по преимуществу — резекции желудка) по поводу острых язвенных кровотечений и сохраняющейся на уровне 28, 5% летальности при выжидательной тактике. С. И. Спасокукотский, утверждал: «Являясь сторонниками хирургического вмешательства, мы руководствуемся при тяжких язвенных кровотечениях следующими положениями: 1) выжидание при шоке грозит повторным смертельным кровотечением, 2) операция тем неотложнее, чем больше выражено состояние шока…».

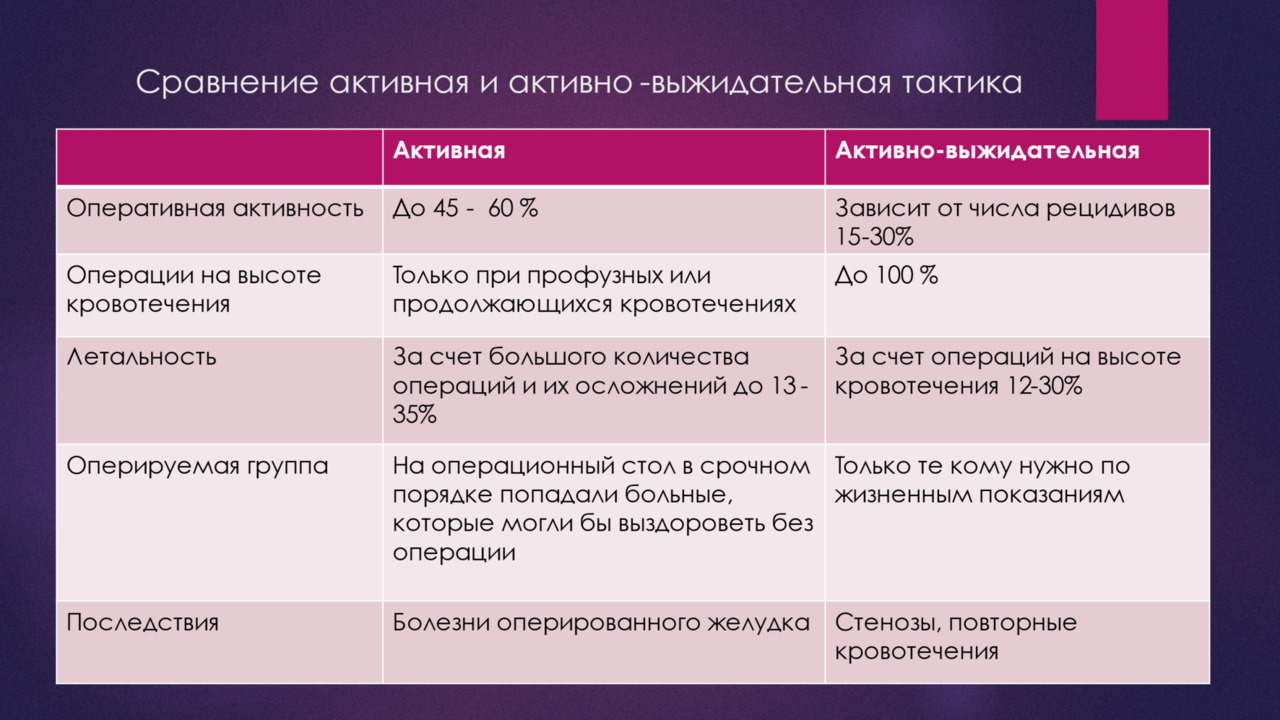

Постулатом активной тактики являлась экстренная операция у всех с продолжающимся кровотечением и срочная операция у больных остановившимся язвенным. Причем язвенную природу кровотечения устанавливали путем сбора анамнеза, изучением клиники и течения заболевания. а также рентгенологически, путем рентгеноскопии желудка.

В сознании многих хирургов того времени бытовало идеализированное представление о некой чистой хирургии, которой чужды консервативные методы лечения, из-за того, что они ее могут лишь «испортить». Так в записках врача (Киллиан Х. В тени побед. Немецкий хирург на Восточном фронте. 1941—1943. — М.: Центрполиграф, 2005. Глава: кругом трудности.) именно в этой идее находим причину отказа немецких военных хирургов того времени применять захваченный во Франции сульфаниламид. для лечения раненных.

Оперативный гемостаз тогда значительно превосходил по эффективности консервативный, а усовершенствованная к середине 20 века хирургическая техника и анестезия, позволили применить для остановки ГДЯК радикальные операции, прежде всего резекцию желудка. В отличие от паллиативных вмешательств рецидив ГДЯК при таких радикальных операциях был крайне низким и опасность для жизни больных представляли не только сами по себе кровотечения, а достаточно сложные травматичные вмешательства, риск которых усугублял реконструктивно-восстановительный этап с наложением одного или двух анастомозов

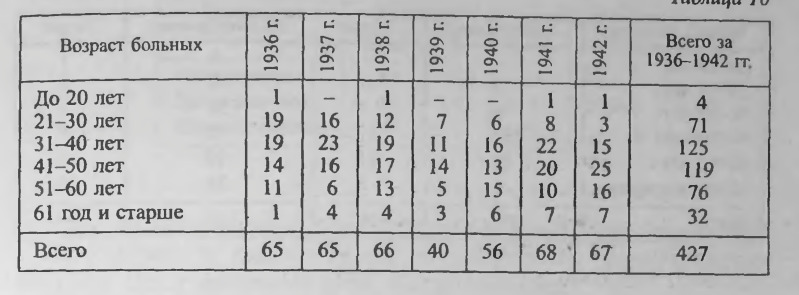

Таблица 1. Возраст больных с ГДЯК по данным С.С, Юдина из монографии «Этюды желудочной хирургии».

Успеху тактики способствовал достаточно молодой средний возраст больных, о котором мы можем узнать из статистических отчетов, отраженных в 3 главе «Этюдов желудочной хирургии». В клинике руководимой. С.С.Юдиным, после резекции желудка погибал примерно каждый 7 больной.

В более поздние годы Шалимов Саенко по-прежнему отстаивали подходы активной тактики, считая, что оперативное лечение в течении 24 часов показано всем больным при остановившемся ГДЯК с тяжелой кровопотерей. Активная тактика не позволяла рецидиву, свойственному тогда для методов неоперативного гемостаза развится.

Отказ от активной тактики

Почему же произошел отказ от активной тактики?

Во-первых, не везде он произошел, так как в РФ есть лечебные учреждения, где нет постоянной круглосуточной эндоскопической службы, и они не способны обеспечить верификацию источника кровотечения и тем более не оперативный (прежде всего эндоскопический) гемостаз, что заставляет хирургов прибегать к вмешательствам.

Во-вторых, к переходу к активно-выжидательной тактике побудили две противоречивые тенденции.

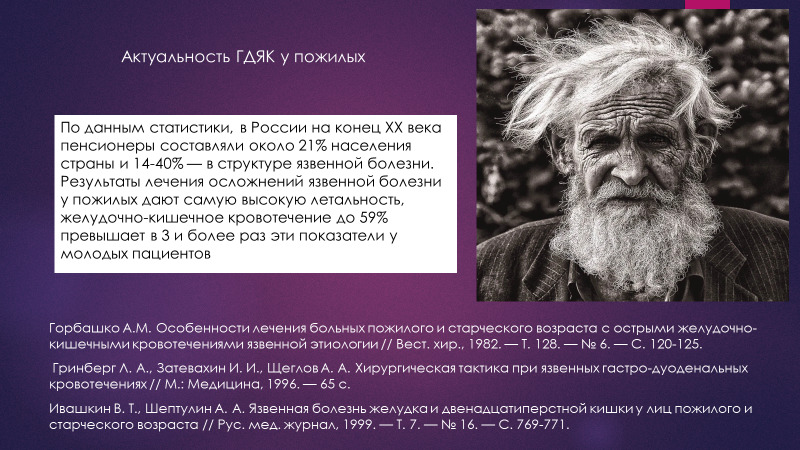

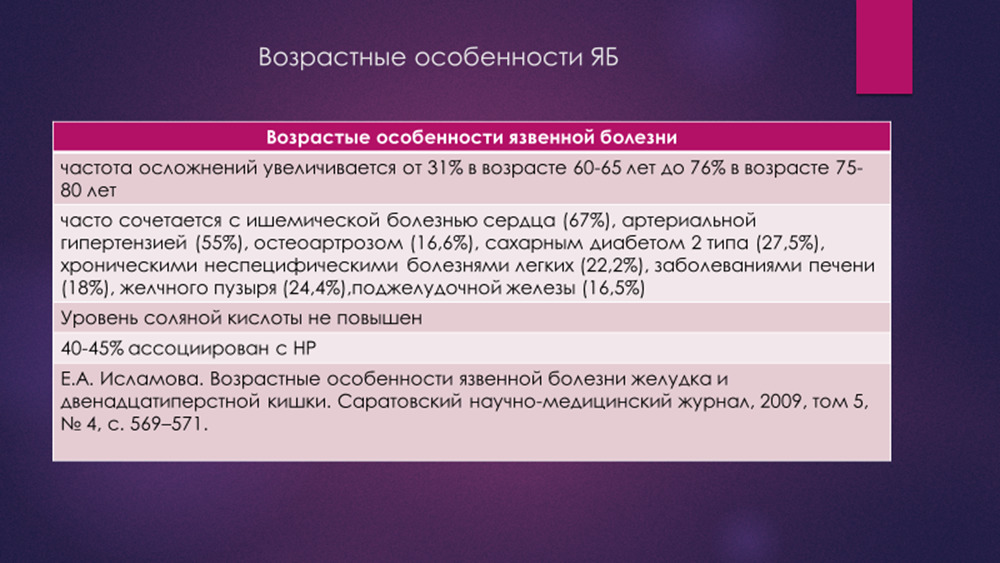

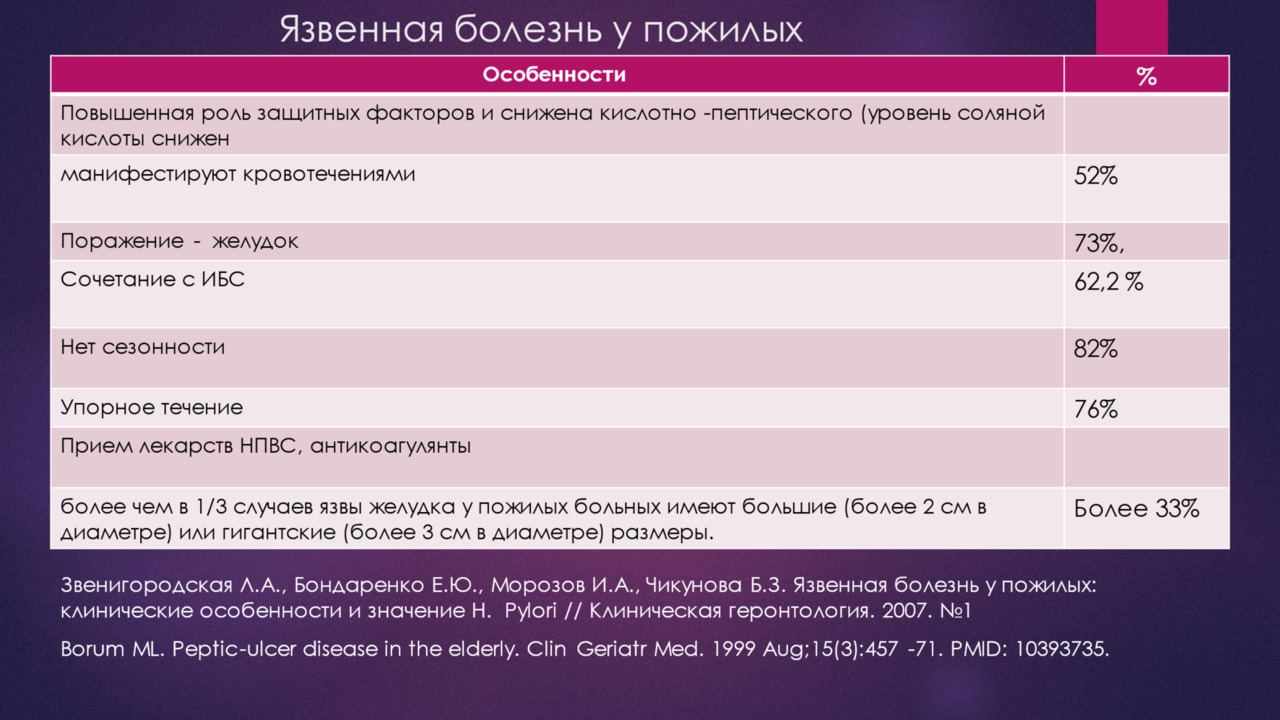

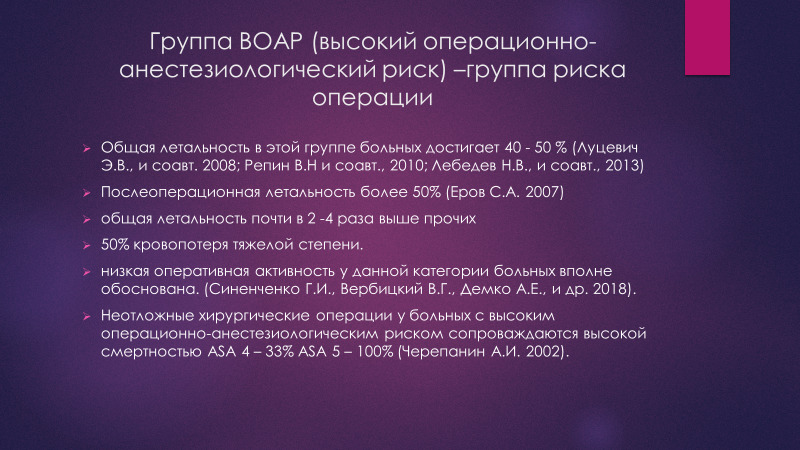

Первая тенденция — неуклонный рост в структуре ГДЯК больных пожилого и старческого возраста с тяжелой сопутствующей патологией, иначе коморбидных пациентов, которых сегодня мы называем больными высокого операционно-анестезиологического риска. Для них сама по себе операция, да и наркоз, особенно на фоне тяжелой кровопотери зачастую являются факторами летального исхода, так как являются серьезной операционной травмой.

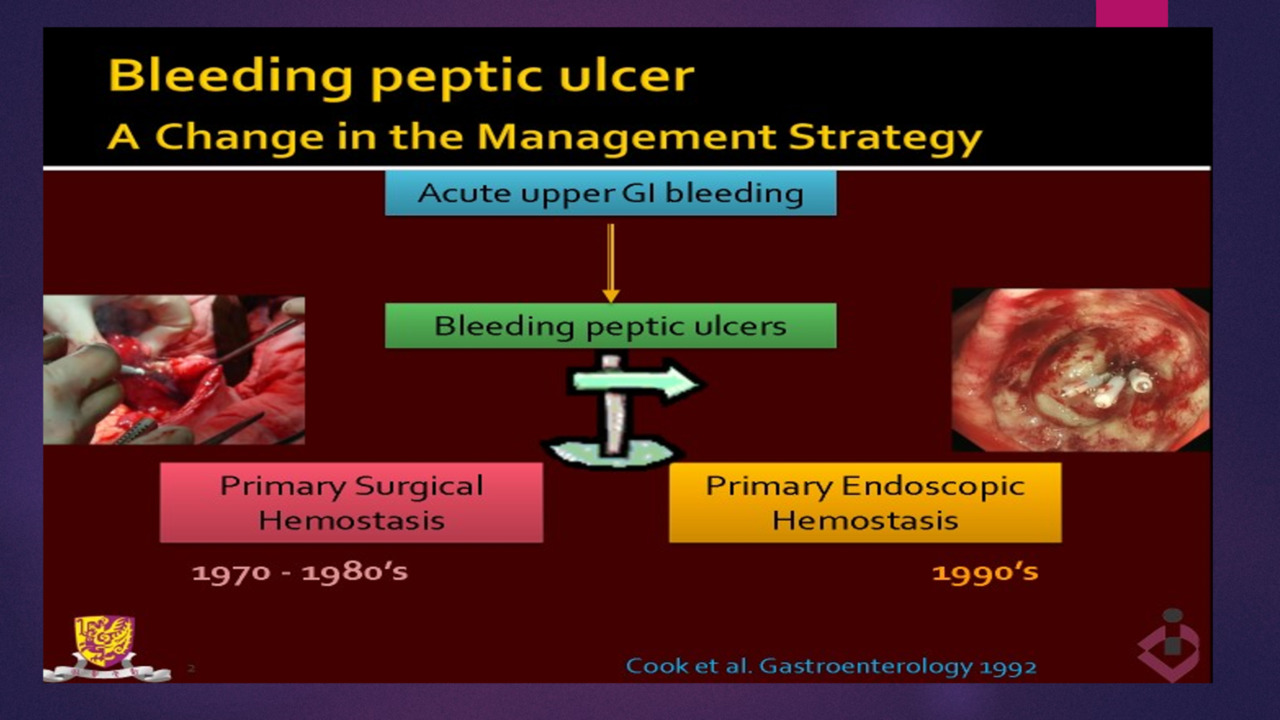

Вторая тенденция — это несомненный прогресс эффективности методов неоперативного гемостаза, которые несмотря на то, что не достигли к тому времени уровня хирургических вмешательств (радикальных и условно-радикальных операций), но все же значительно превосходили спонтанный гемостаз и могли теперь рассматриваться как методы остановки язвенного кровотечения.

Этому способствовало:

— Внедрение в практику Н2-блокаторов. В 1975-м году появился циметидин («Smith Kline and French»), в 1979-м — ранитидин («Smith Kline and French»), в 1984-м — фамотидин (»Merck»).

— Внедрение эндоскопии и эндогемостаза (70—80 годы 20 века).

— Гемостатики

Противники активной тактики аргументировали свои возражения, тем, что:

— Летальность после характерных для активной тактики экстренных операций, достигающая 21, 6 — 32%, во много раз превышает таковую при отсроченных вмешательствах в «холодном» периоде.

— Большинство язвенных кровотечений останавливается спонтанно или при консервативном лечении.

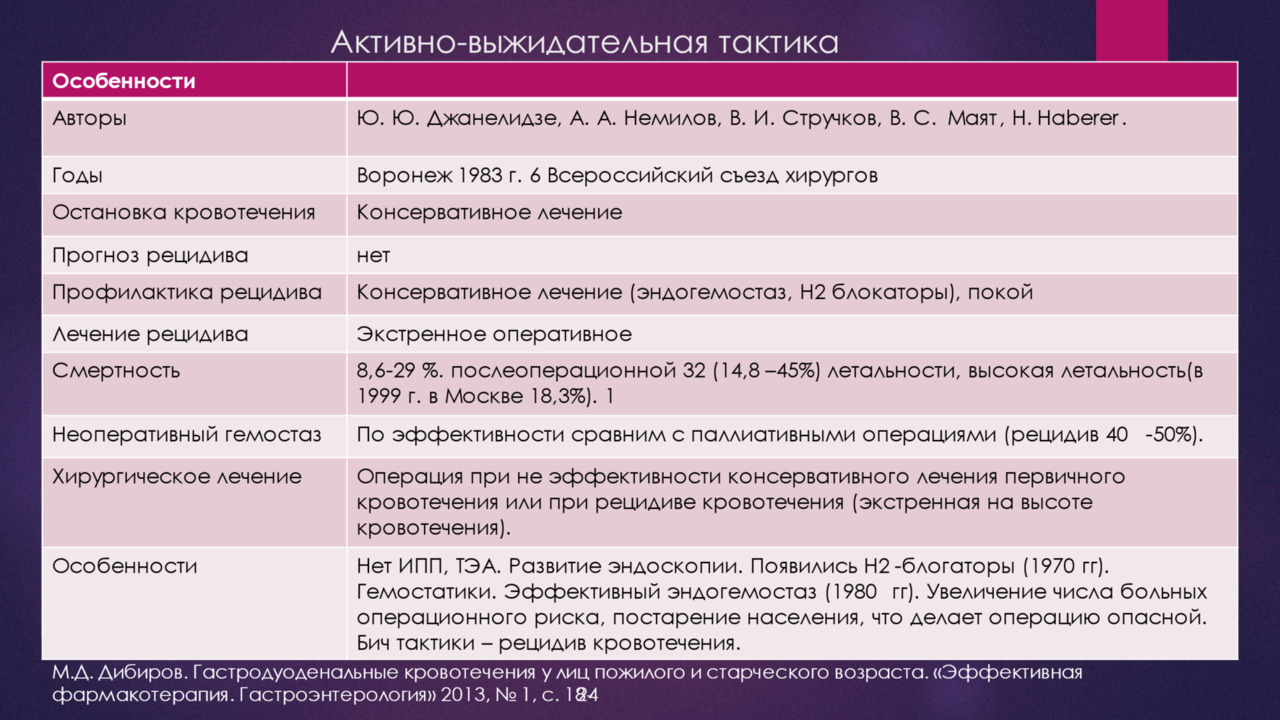

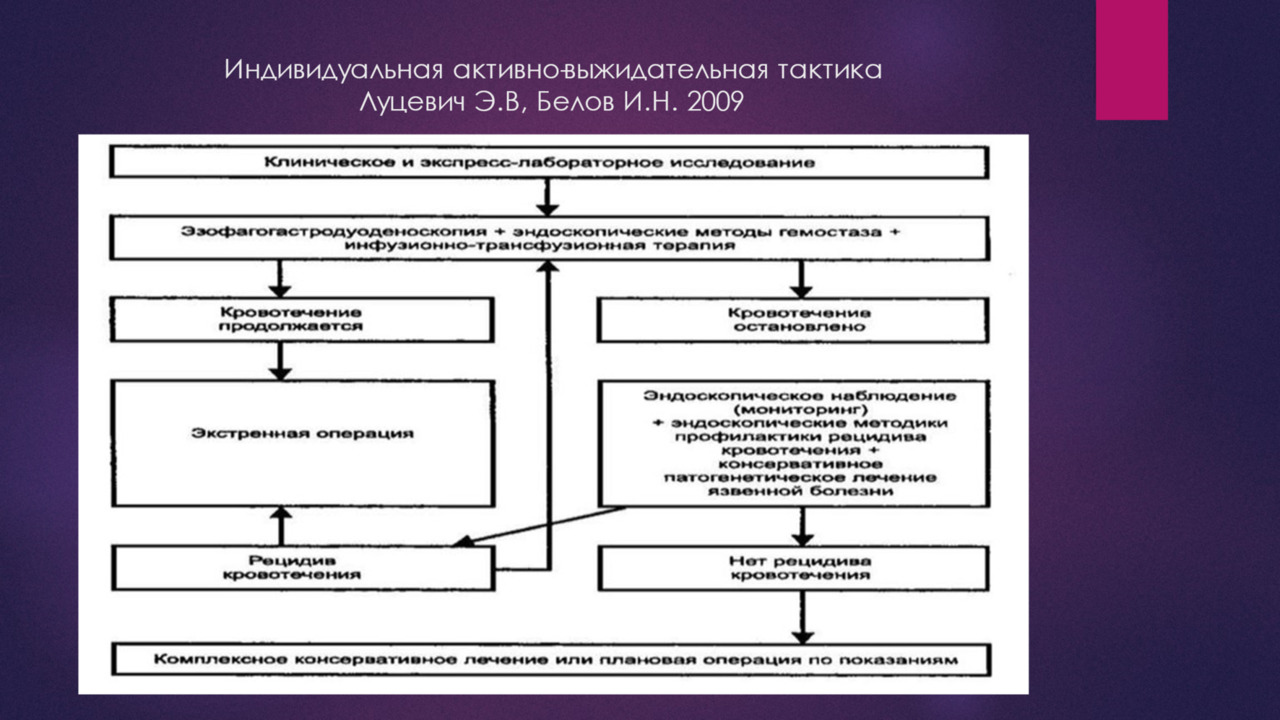

Активно-выжидательная тактика

Она была сформулирована окончательно в 80-е годы прошлого века и сводится к позиции «вооруженного нейтралитета», под которым подразумевается изначально консервативное лечение и операции в случае его неэффективности или рецидива кровотечения

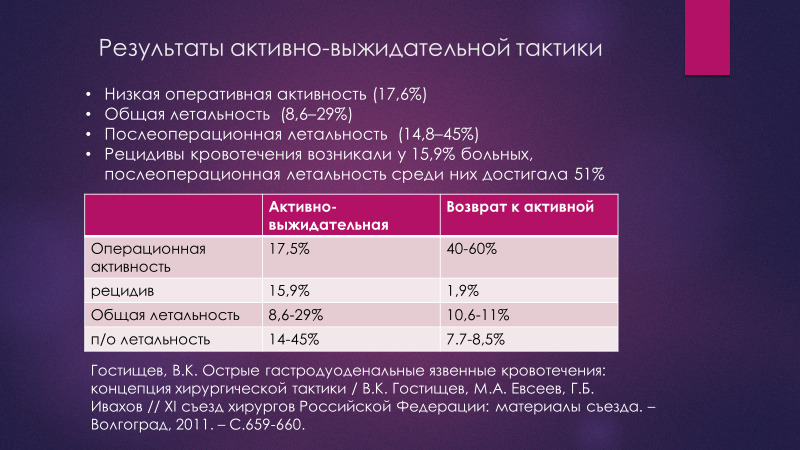

Недостатком активно-выжидательной тактики явились рецидивы язвенного гастродуоденального кровотечения, обусловливающие летальность. Окончательного стойкого гемостаза неоперативным путём удавалось добиться более чем в 60% при язвах желудка и до 65% при дуоденальных язвах.

Таким образом сформировались представления о ключевых проблемах, определяющих тактику при ГДЯК, в роли которых выступили не решенные вопросы:

— Рецидива ГДЯК (будет он или нет?)

— Риска операции (перенесет ее или нет больной).

Если применять активную тактику, то это само по себе устраняет проблему рецидива ГДЯК, но для ряда больных операционного риска хирургическое вмешательство будет не переносимо из-за высокой травматичности. А отказ от операции из-за несовершенства методов консервативного гемостаза приведет к рецидиву кровотечения и больных будут оперироваться на высоте рецидива кровотечения в крайне неблагоприятных условиях, подобные операции будут носить характер операций отчаяния.

О противоречивых результатах тактических подходов указывалось в «Руководстве по неотложной хирургии органов брюшной полости» под редакцией академика Савельева В.С, 2004 г.: «… представляются трудными для понимания часто очень несравнимые статистики, когда авторы, декларируя как будто бы одну и ту же „активно-выжидательную“ хирургическую тактику, приводят в процентном отношении довольно разные цифры оперированных по неотложным показаниям. Легко себе представить, что чрезмерная хирургическая активность без полного использования всех возможностей консервативной терапии может дать совсем недостоверные доказательства преимуществ широкого применения неотложных операций». А. А. Щеголев 1993 г. указывал на неблагоприятные результаты активно-выжидательной тактики: летальность — 12,8%, послеоперационная летальность — 32%, летальность при консервативном лечении — 8,6%.

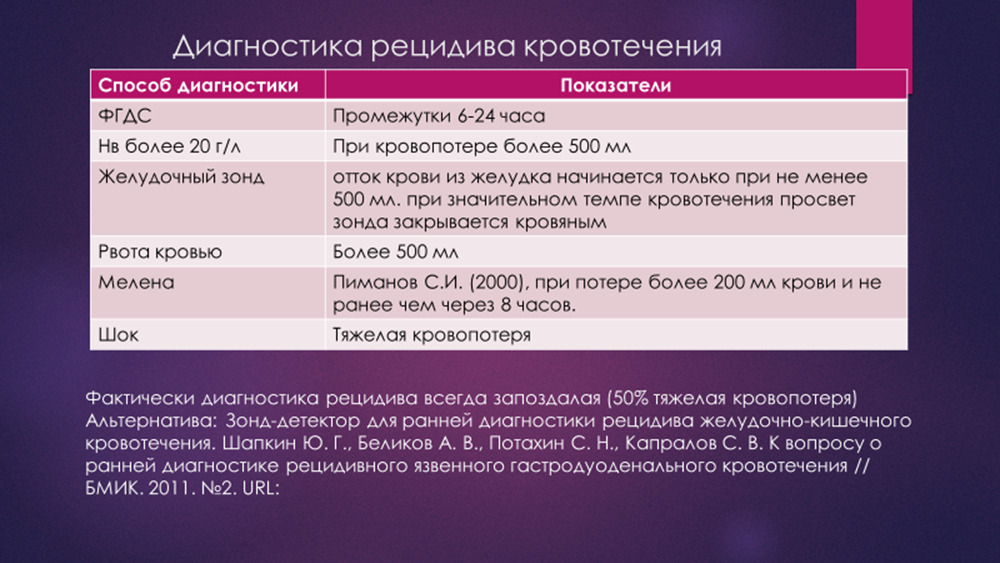

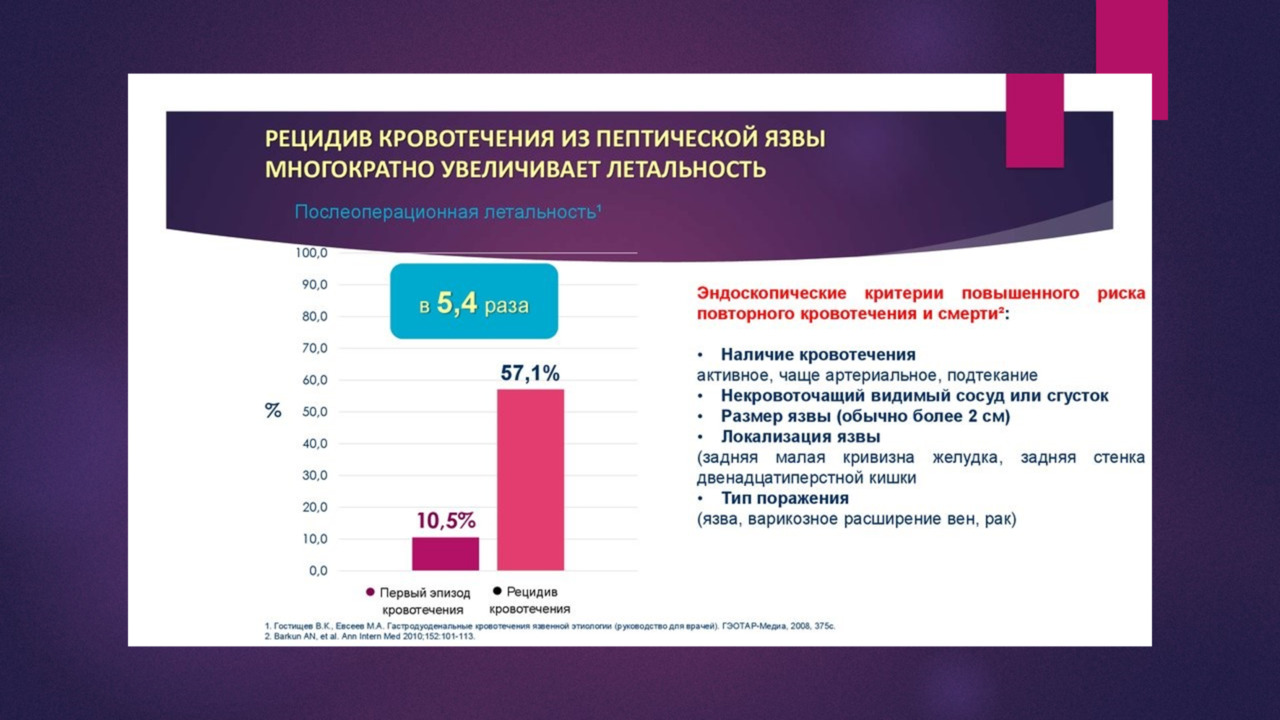

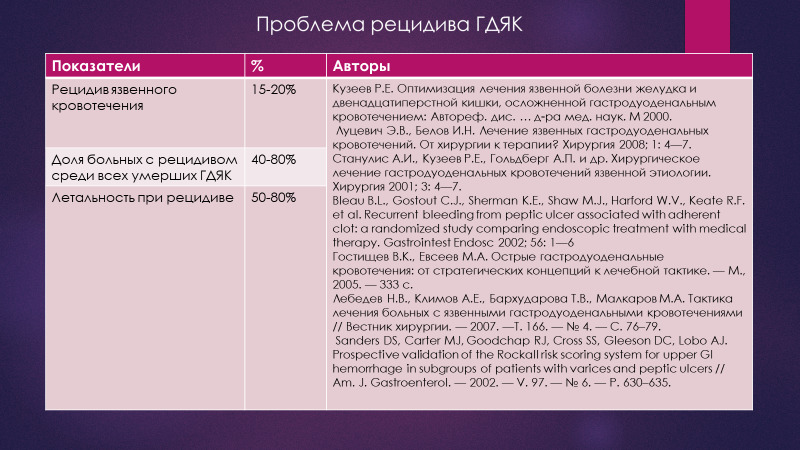

Рецидив язвенного кровотечения

Диагноз рецидива кровотечения, как правило, всегда является запоздалым (Гостищев В. К., Евсеев М. А. 2008). Это наблюдается в силу отсутствия в ранние сроки от начала. типичных местных симптомов кровотечения из верхнего отдела пищеварительного тракта, мелена, рвота кровью проявляются при серьезной кровопотере, часто спустя часы от начала кровотечения. Оперативные вмешательства, выполняемые на фоне рецидива кровотечения (так называемые операции отчаяния), характеризуются возрастанием числа послеоперационных осложнений в 2,8 раза и летальных исходов в 5,9 раза по сравнению с неотложными операциями, выполненными в безрецидивный период.

Таким образом, основным фактором развития летальных исходов при ГДЯК при активно-выжидательной тактике является рецидивная геморрагия. Развивающиеся в ответ на первичную кровопотерю нарушения гомеостаза, исходно имевшие характер компенсации и субкомпенсации, при рецидиве ГДЯК прогрессируют с развитием состояния глубокой декомпенсации. Возникновение рецидива острого гастродуоденального язвенного кровотечения определяет прогрессирование системных постгеморрагических нарушений с развитием синдрома малого выброса, ДВС-синдрома, синдрома полиорганной недостаточности, что истощает организм больного и закономерно сопровождаются высоким уровнем летальности.

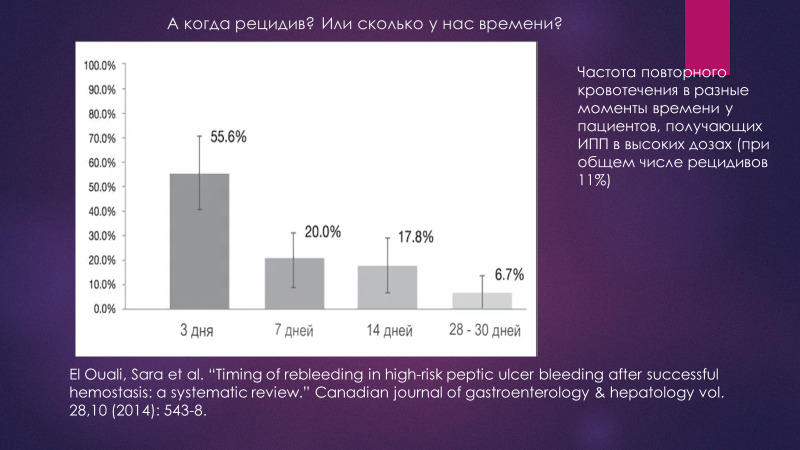

Типичное время для рецидива кровотечения 12—72 часа. рецидив кровотечения в 97% случаев развивается в течение 72 ч после его первого эпизода (Lin et al., 1994).

Сравнительный анализ морфологических изменений, динамики парциального давления кислорода и окислительно-восстановительного потенциала в тканях периульцерозной зоны позволили прийти к выводу, что, сообразно особенностям патогенеза, можно выделить два варианта рецидивной геморрагии.

При первом варианте рецидив развивается в течение 48 часов от момента первичного гемостаза и патогенетически связан либо с прогрессированием фибриноидного некроза в дне язвы при неугнетенной желудочной кислотопродукции, либо с дислокацией тромба из просвета аррозированного в дне язвы сосуда (вторичное раннее кровотечение).

При втором варианте повторные кровотечения возникают позднее 48 часов, на фоне гипо- или анацидного состояния при медикаментозном подавлении желудочной секреции, и развиваются вследствие ишемического некроза расположенных в глубине периульцерозной зоны тканей, в том числе стенки крупных сосудов мышечного и подслизистого слоя (вторичное позднее кровотечение). Предрасполагающими факторами острой локальной ишемии и ишемического некроза являются состояние массивной кровопотери с прогрессирующими гемической и циркуляторной гипоксией, редукцией спланхнического кровотока при централизации кровообращения, гиперкоагуляционным синдромом, переходящим в гиперкоагуляционную фазу ДВС-синдрома, а также предсуществующие дегенеративные изменения микроциркуляторного русла в рубцовом поле хронических язв. Преобладание больных с рецидивом среди всех умерших от гастродуоденального кровотечения достигает 60—80%

Таким образом, на фоне общего снижения числа операций при ГДЯК как необходимой меры улучшения результата лечения, возникла необходимость выделения группы больных высокого риска рецидива, как группы больных, которых надо оперировать в благоприятных условиях дорецидивного периода при стабилизации кровообращения на высоте компенсации сопутствующей системной и органной патологии.

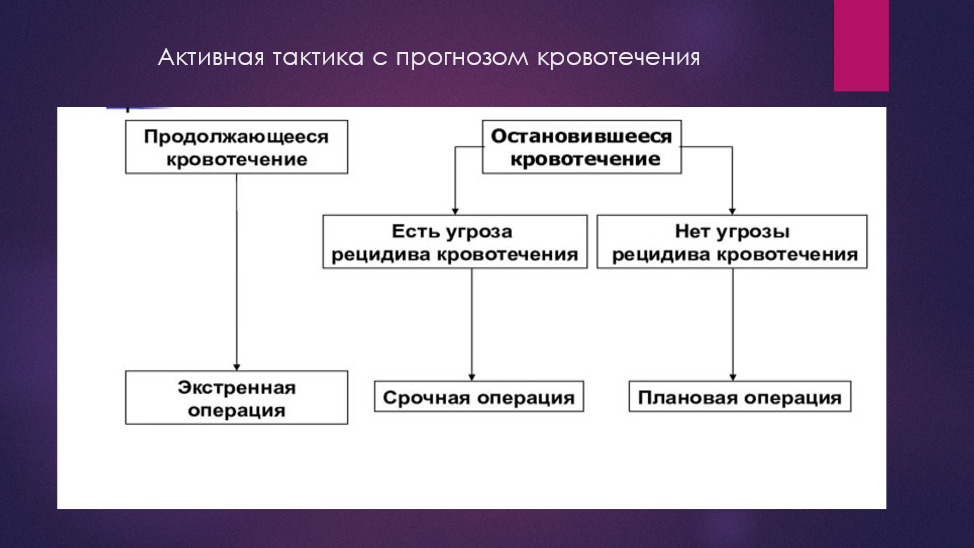

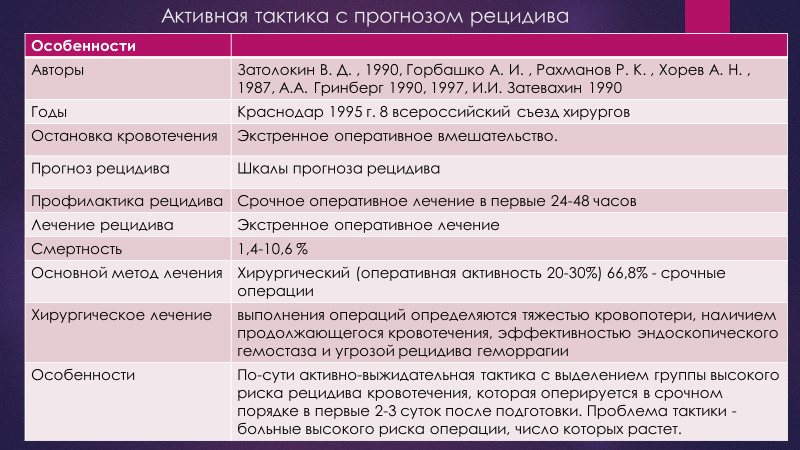

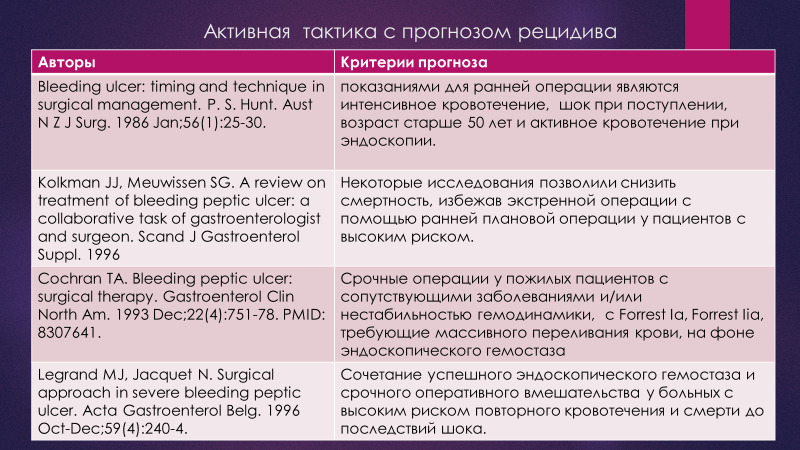

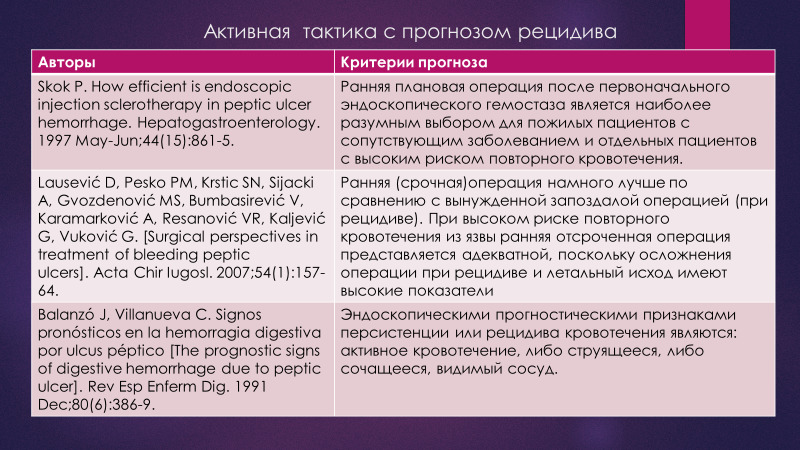

Активная тактика с прогнозом рецидива

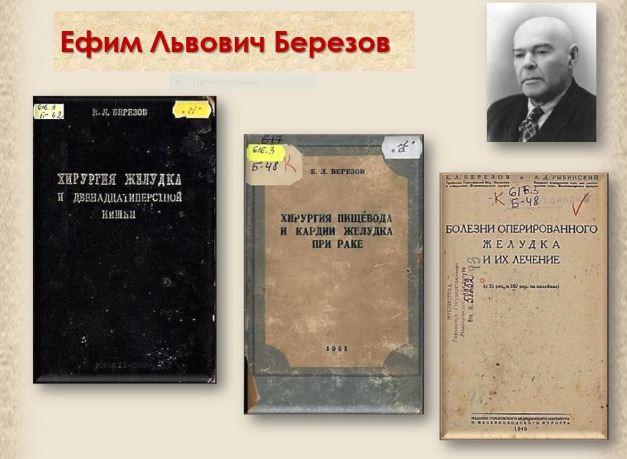

Советский хирург, профессор Е. Л. Березов говорил (1973 г.): «Если ты располагаешь какими-нибудь средствами, позволяющими предугадать, остановится ли данное кровотечение самостоятельно или на это рассчитывать нельзя, то вопрос решался бы совсем просто, и никаких разногласий в выборе методов лечения не было бы».

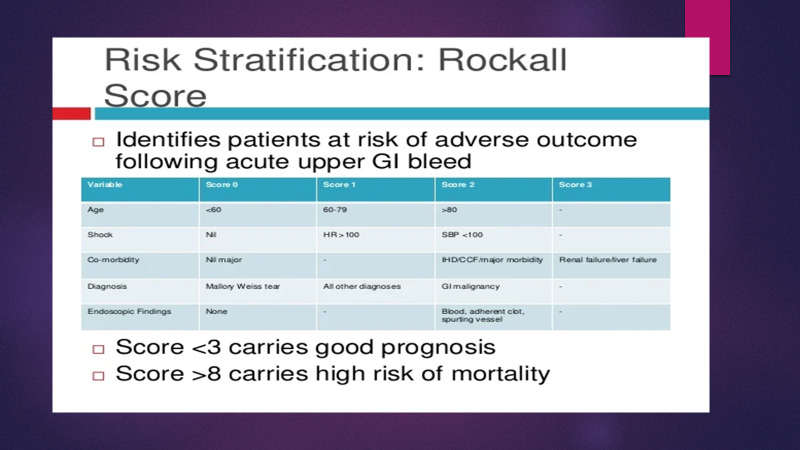

Таким средством явились расчётные шкалы прогноза рецидива. Они направлены на то, чтобы предугадать остановится язвенное кровотечение или будет его рецидив. В том случае, если рецидив неизбежен, то больного надо оперировать.

Schoenberg M.H. (2001) писал о том, что подгруппа пациентов пожилого возраста, страдающих артериальной гипотензией из-за повторного кровотечения, с большими язвами и рядом других заболеваний должна быть немедленно оперирована, поскольку эндогемостаз часто оказывается безуспешным. Хирургическое вмешательство должно быть ограничено обеспечением безопасного гемостаза.

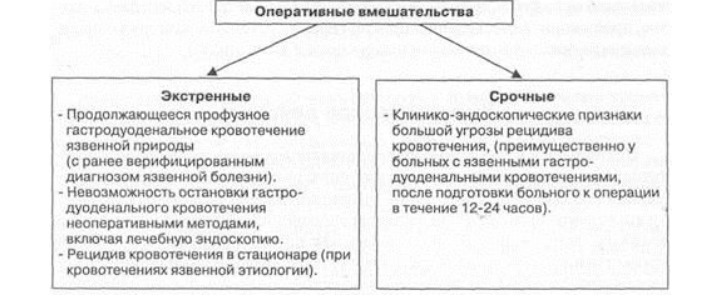

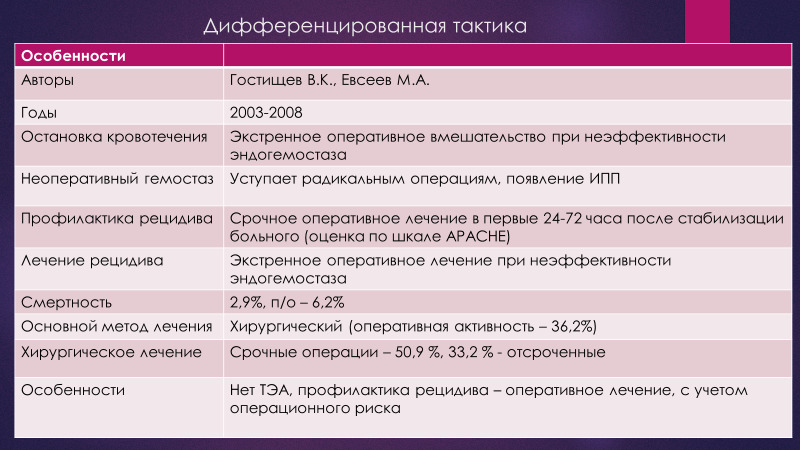

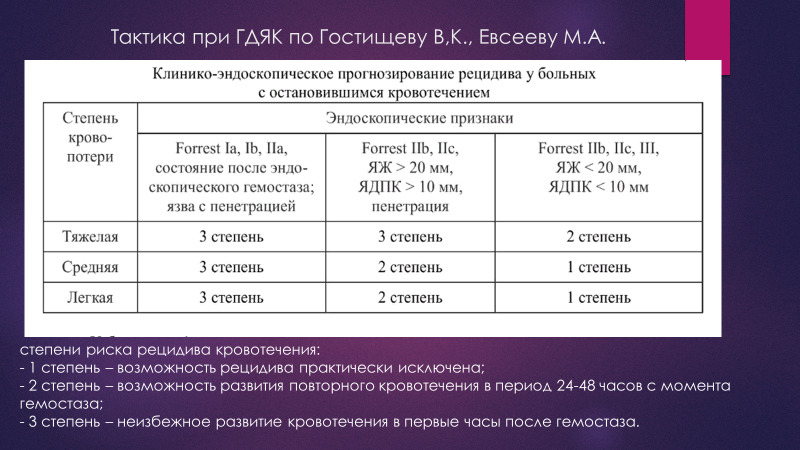

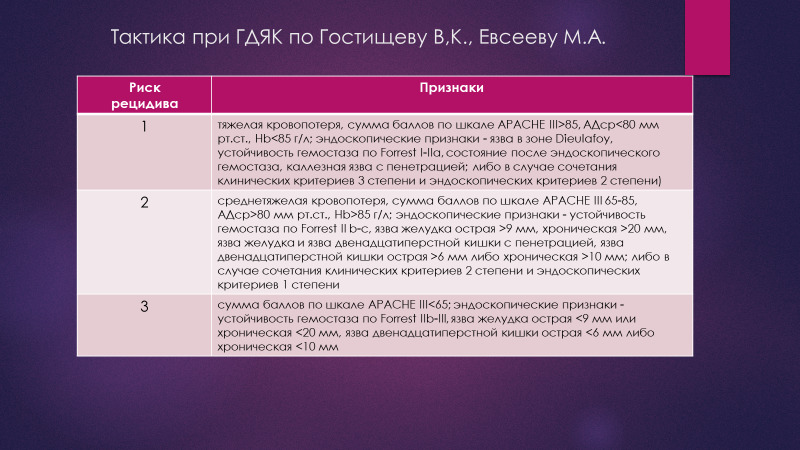

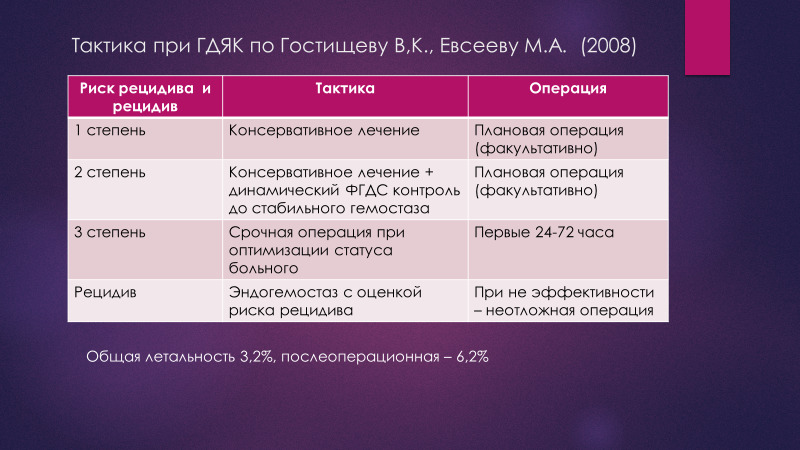

Данная тактика обозначается, как активно-индивидуализированная (Гостищев В. К., Евсеев М. А.). Суть ее заключается в том, что на основании выявления у больных с остановившимся ГДЯК факторов риска формируется группа больных высокого риска рецидива кровотечения язвенного кровотечения. Этим больным еще до развития как бы неизбежного рецидива, после интенсивной предоперационной подготовки, на пике стабилизации состояния и нормализации функций выполняется срочное оперативное лечение. Оно благодаря знаниям о факторах риска рецидива, выполняется не на высоте кровотечения, а до развития рецидива, операция предупреждает рецидив, таким образом избегается операция отчаяния, характеризующаяся высоким уровнем летальности.

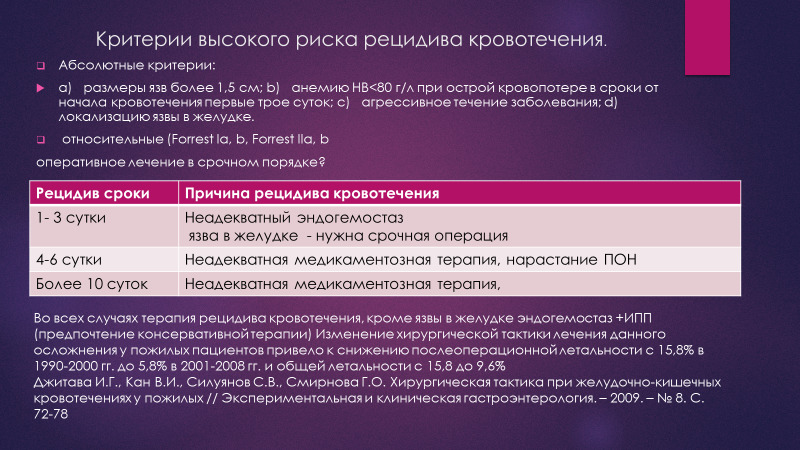

Кровотечение из гастродуоденальных язв является показанием к неотложной операции, когда с помощью нехирургических методов кровотечение либо не удаётся остановить, либо слишком велика угроза его рецидива. В экстренном порядке оперируются больные с профузным продолжающимся кровотечением и геморрагическим шоком с клинико-анамнестическими указаниями на кровотечение язвенной природы; больные с массивным кровотечением, для которых консервативные мероприятия, включая эндоскопические методы, оказались неэффективными, а также больные с рецидивом кровотечения в стационаре. Срочная операция показана больным с язвенным кровотечением, остановка которого консервативными способами является недостаточно надёжной и имеются указания на высокий риск рецидива кровотечения. Больным этой группы хирургическое вмешательство, как правило, производится в течение 12—24 часов от поступления — времени, необходимого для подготовки больного к операции. Следует лишь подчеркнуть, что число таких больных, по мере внедрения надёжных средств неоперативного гемостаза, постепенно сокращается. Прогноз рецидива остановленного эндоскопически кровотечения основывается на синтезе клинико-лабораторных данных (отражающих, в основном, интенсивность кровотечения) и результатах эндоскопического исследования. К клинико-лабораторным критериям высокой угрозы рецидива кровотечения относят: признаки геморрагического шока; обильная рвота кровью и/или массивная мелена; дефицит глобулярного объема, соответствующий тяжелой степени кровопотери. Эндоскопическими критериями высокой угрозы возврата кровотечения являются: продолжающееся артериальное кровотечение в момент исследования; крупные тромбированные сосуды в язвенном кратере; язвенный дефект большого диаметра и глубины, локализация язвы в проекции крупных сосудов. Наличие двух любых неблагоприятных факторов расценивается как свидетельство существующей угрозы повторного кровотечения.

Проблемы активной тактики с прогнозом кровотечения

Не смотря на прогресс в лечении ГДЯК не разрешимой проблемой оставались больные высокого операционного риска или коморбидных больные число которых неуклонно продолжало расти. В целом надо сказать, что язвенные поражения верхних отделов ЖКТ у этих пациентов носили патогенетически иной характер, чем классическая язвенная болезнь. Язвы у данных больных развивались на фоне гипо- и анацидного состояния и носили ишемический характер, чаще осложнялись кровотечениями. Стандартизированный подход лишь на основании только учета риска рецидива кровотечения к данной категории больных в рамках индивидуализированной тактики или тактики прогноза рецидива язвенного кровотечения, был не применим. Активная и активно-выжидательная тактика различаются приоритетом вида гемостаза оперативного или консервативного. С учетом того, что преимущественная летальность при активно-выжидательной тактике стал рецидив ГДЯК, была создана тактика прогноза рецидива. Если в тактике прогноза кровотечения ключевым моментом является: риск прогноза, то в ходе дальнейшего развития тактики возникла необходимость учёта операционного риска.

По мнению экспертов международных консенсусов 2003 и 2010 гг., посвященных тактике лечения ГДЯК, консервативное лечение большинства случаев рецидива язвенного кровотечения является адекватным и имеет более благоприятный прогноз, чем оперативное лечение в неотложном порядке (Lau J.Y.W., 1999; Barkun А. et al. 2003,2010).

Современный эндогемостаз в комплексе с противоязвенной терапией активно начал противопоставляться хирургическим методам лечения (Seewald S. et al., 2001; Jensen D.M. et al., 2002; Monkemuller K.E., Eloubeidi M.A., 2002; Church N.I. et al., 2003; Bini E.J., Cohen J., 2003; Sung JJ. et al., 2003; Kahi C.J. et al., 2005).

У больных с тяжелой сопутствующей патологией и тяжелой степенью кровопотери неоперативнный гемостаз является единственным шансом на спасение (Еров С. А. и соавт., 2006).

Уже в «Руководстве по неотложной хирургии органов брюшной полости» под редакцией академика В.С.Савельева 2004 г., описывалась тактика относительно категории больных высокого операционного риска: «… мы обязаны обратить внимание еще на одну группу больных, которым неотложная операция любого объема является неприемлемой. Это больные преклонного возраста с предельной степенью операционно-анестезиологического риска, как правило, обусловленного декомпенсацией сопутствующих заболеваний на фоне перенесенной кровопотери. Такие больные, даже при указаниях на высокий риск рецидива кровотечения (а иногда и при продолжающемся кровотечении) вынужденно ведутся консервативно с активными динамическими ЭГДС. Консервативная терапия включает в себя: интенсивную коррекцию кровопотери и вызванных ею синдромных нарушений, введение гемостатических и антифибринолитических средств, ингибиторов протоновой помпы под контролем внутрижелудочного рН, антигеликобактерную терапию. Контрольные эндоскопические исследования проводятся на 1, 2,4 сутки и вплоть до исчезновения риска рецидива кровотечения».

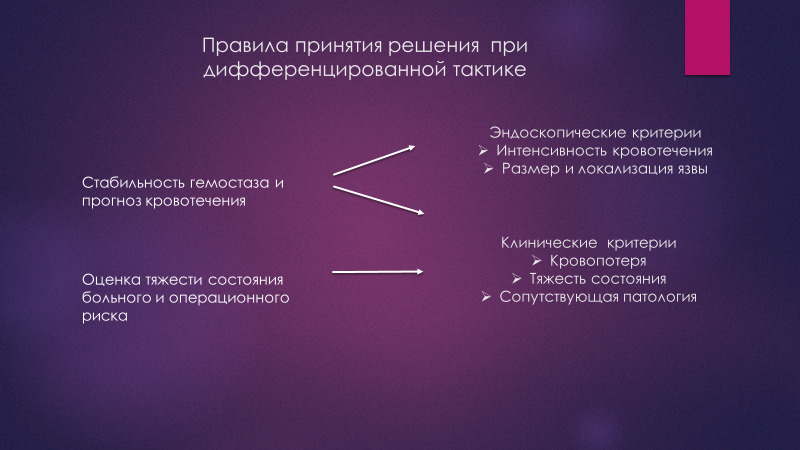

По мнению Вербицкого В. Г., Багненко С. Ф., Курыгина А. А. 2004 г. центральная проблема тактики при ГДЯК дифференцированный подход с учетом риска рецидива и риска операции. Она основана на клинико-эндоскопическом подходе к оценке стабильности гемостаза и степени тяжести пациента.

Активная и активно-выжидательная тактика лечения больных пожилого и старческого возраста с язвенными гастродуоденальными кровотечениями приводит к высокой послеоперационной летальности и поэтому не приемлема для данной категории больных (Кубышкин В. А., и соавт., 2013 г; Шугаев А. И. и соавт., 2009). Можно следующим образом охарактеризовать больных с максимальной степенью операционно-анестезиологического риска и наибольшей вероятностью летального исхода после экстренной операции. Это прежде всего пациенты старше 60 лет, имеющие сопутствующую патологию, поступившие в тяжелом состоянии, с нестабильной гемодинамикой, с указанием на перенесенные ранее сердечно-сосудистые коллапсы и тяжелой кровопотерей.

Риск операции увеличивается, если больной ранее был оперирован на желудке или локализация язвы предполагает большой объем операции (язвы задней стенки ДПК). Важно, что эти признаки усугубляют риск операции как при продолжающемся, так и при остановившемся кровотечении. Следовательно, их необходимо учитывать как для выбора объема операции (при продолжающемся кровотечении), так и для решения вопроса о длительности и качестве предоперационной подготовки при угрозе рецидива кровотечения. (Потахин С. Н., Шапкин Ю. Г. 2014).

Таким образом, высокий риск операции, имеющийся у пожилых коморбидных больных, является на ряду с риском рецидива ГДЯК важным фактором летальности, который должен учитываться при выборе тактики лечения. У этой категории больных важно избегать операции, предпочтительным является неоперативный гемостаз, а в случае выполнения операции предпочтительными являются щадящие не радикальные, а условно-радикальные, паллиативные операции. Выработка тактики лечения с учетом риска рецидива ГДЯК и операционного риска легло в основу создания дифференцированной тактики.

Дифференцированная тактика

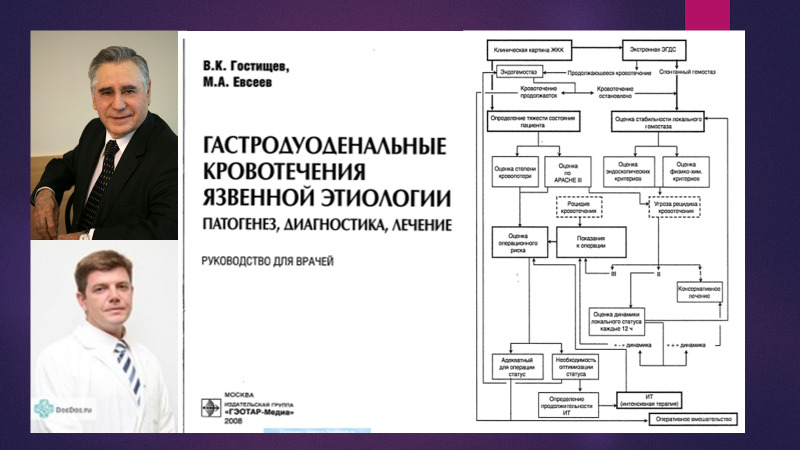

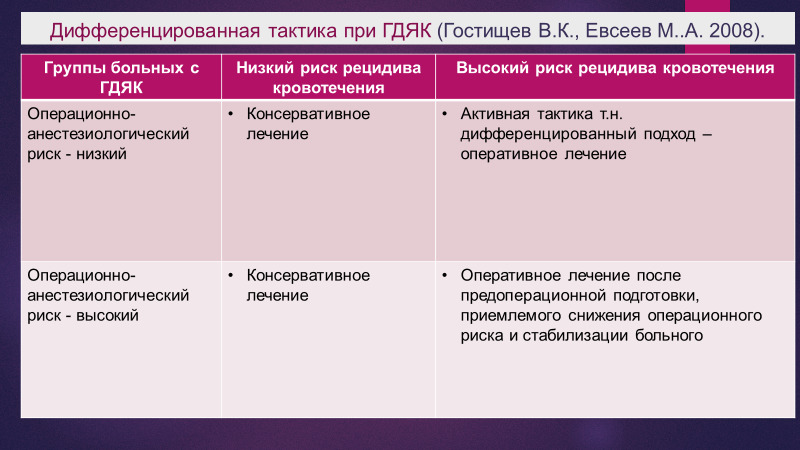

Данный тактический подход подробно описан в монографиях Гостищева В. К., Евсеева М. А. Гастродуоденальные кровотечения язвенной этиологии. Руководство для врачей. М.:Гэотар, 2008., Вербицкого В. Г., Багненко С. Ф., Курыгина А. А. Желудочно-кишечные кровотечения язвенной этиологии: патогенез, диагностика, лечение. 2004.

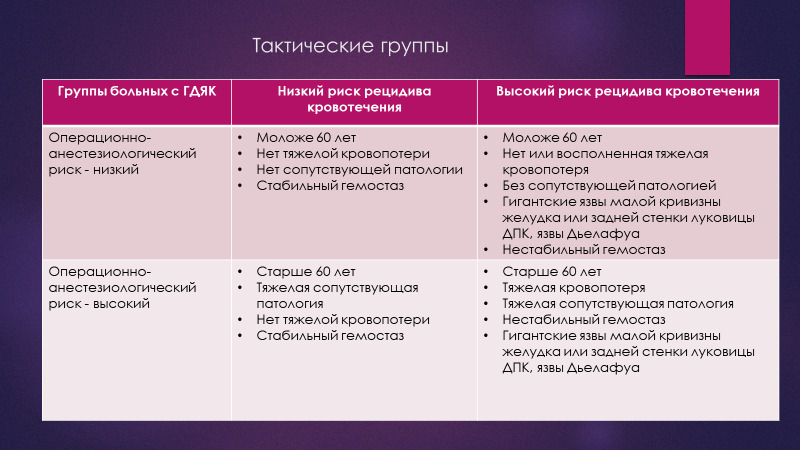

Все больные с остановившимся ГДЯК при этом условно делятся на 4 группы в зависимости от риска операции и риска рецидива. Неоперативный гемостаз в следствии несовершенства его методов не позволял избежать операции у больных высокого операционного риска. Так по данным Гостищева В. К. и Евсеева М. А. (2003) комплексное применение эндоскопического воздействия и медикаментозного подавления желудочной секреции позволило остановить продолжающееся кровотечение (Forrest I) у 96% пациентов, однако окончательная остановка ГДЯК при применении консервативных мероприятий гемостаз удалось добиться лишь у 78,5% пациентов. Таким образом, применение средств консервативного гемостаза, включающих механическую компрессию аррозированного сосуда, формирование коагуляционного струпа или клеевой композиции на поверхности язвы, ингибирование кислотно-пептического фактора, имеет своей основной задачей предотвращение ранних рецидивов кровотечения. То есть гемостаз носит не окончательный, а временный характер. В случае уже сформированных очагов ишемического некроза в периульцерозной зоне и при угрозе позднего рецидива кровотечения консервативный гемостаз является временным. имеет своей целью лишь пролонгирование безрецидивного периода для подготовки больного к неотложной операции.

Выделение тактических групп позволяет выделить среди них так называемую «проблемную» группу, группу высокого риска рецидива и высокого операционного риска, дающую до 90% летальных исходов. Именно решение вопросов точного выделения данной группы больных с ГДЯК и эффективного их лечения, в условиях, когда неоперативный гемостаз не позволяет избежать рецидива кровотечения, что делает операцию неизбежной.

Дифференцированная тактика диктует ряд подходов, которые в этих условиях позволяют эффективно снизить послеоперационную летальность именно в «проблемной группе». Каким образом?

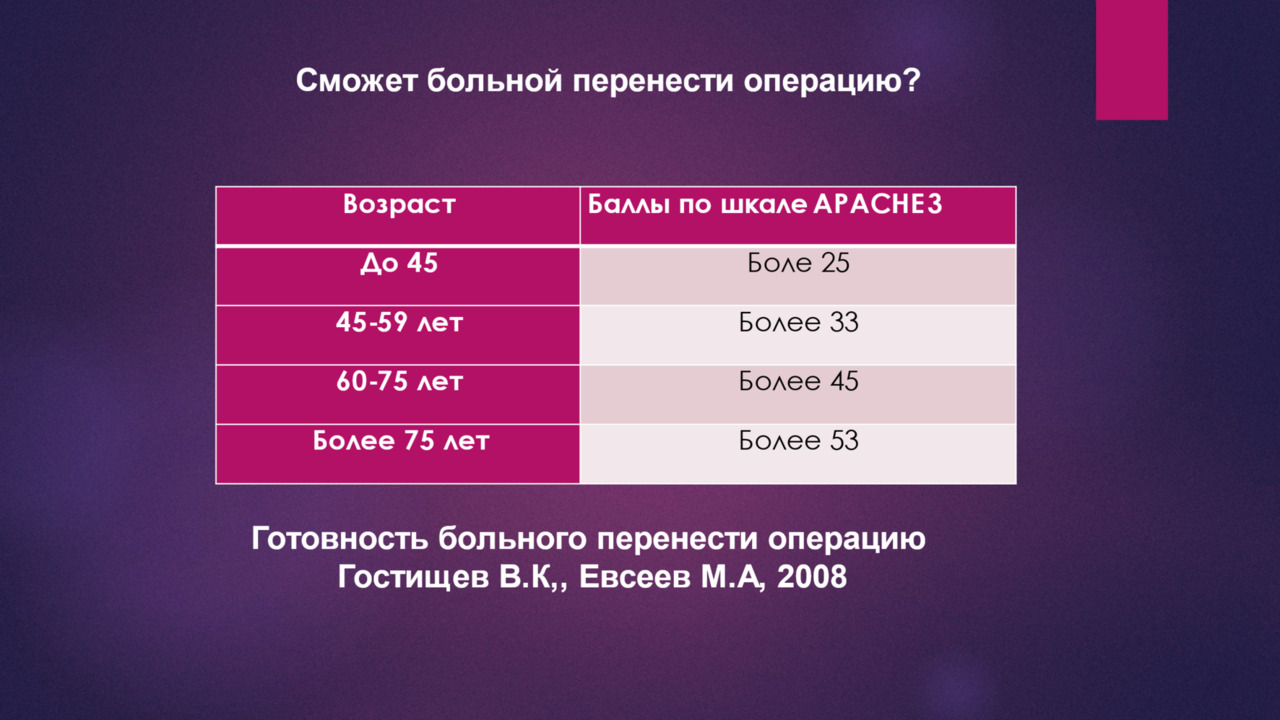

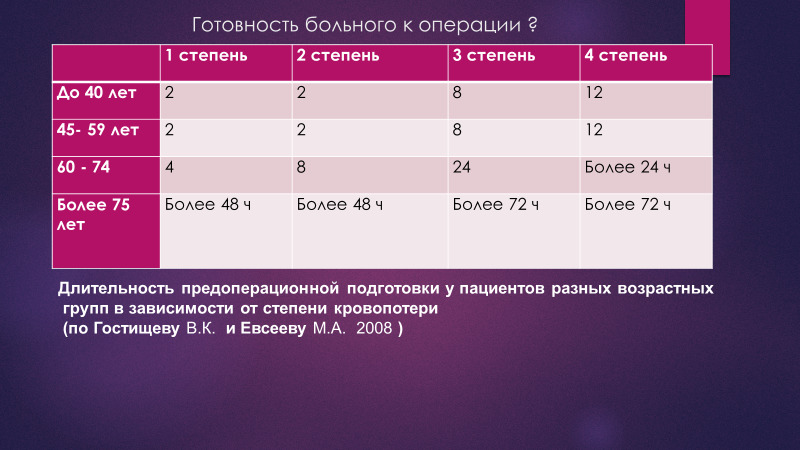

Гостищев В.К, Евсеев М. А. максимально делают подход к оценке риска как операции, так и рецидива, так и готовности больного к операции объективным. Для этого используется шкала APACHE 3. Комбинированный гемостаз в «проблемной» группе используется для пролонгации без рецидивного периода для предоперационной подготовки больного.

Гостищев В. К., Евсеев М. А. 2008 г. предлагают четкие критерии готовности больного к оперативному лечению, где соответственно возрасту предлагается строго определённое количество баллов шкалы APACHE 3. Эти ученные так же смогли установить временные сроки необходимые для подготовки больных к операции.

Оценка локального гемостаза при гастродуоденальном язвенном кровотечении проводится по классификации J.A. Forrest:

Ia — продолжающееся артериальное кровотечение

lb — продолжающееся венозное или капиллярное кровотечение

IIa — кровотечение остановилось, четко видимый тромбированный сосуд в крае или дне язвы

lIb — кровотечение остановилось, имеется плотно фиксированный сгусток в дне язвы

IIc — кровотечение остановилось, гематин в дне язвы

III — отсутствуют признаки состоявшегося кровотечения, наложения фибрина в дне язвы.

В зависимости от эндоскопической картины диагностическая эзофагогастродуоденоскопия трансформируется в лечебную.

При продолжающемся кровотечении (Forrest Ia, Ib) показано применение комбинированного эндоскопического гемостаза при сочетании следующих методов:

1. инфильтрация 0,01% раствора адреналина;

2. аргоно-плазменная коагуляция;

3. эндоклиппирование.

При остановившемся кровотечении (Forrest IIa, IIb) с целью профилактики рецидива кровотечения применяют методы превентивного эндогемостаза: инфильтрация 0,01% раствора адреналина, аргоно-плазменная коагуляция, орошение нитратом серебра, эндоклиппирование (в моноварианте или в комбинации).

При эндоскопической картине Forrest IIc проведение превентивного эндогемостаза не показано.

На основании клинико-эндоскопической оценки определяется степень риска рецидива кровотечения. Критериями высокого риска рецидива кровотечения являются:

а) кровопотеря тяжелой и крайне тяжелой степени на момент госпитализации;

б) эндоскопическая картина Forrest la, lb, IIa;

в) размеры язвенного дефекта в желудке более 2,5 см, в двенадцатиперстной кишке — более 1,5 см.

После применения эндоскопических методов остановки кровотечения или превентивного эндогемостаза проводится динамический эндоскопический контроль. Повторные ЭГДС выполняются вне зависимости от наличия или отсутствия клинических признаков рецидива кровотечения. При высоком риске рецидива кровотечения повторные ЭГДС (и — при необходимости — эндогемостаз) выполняются каждые 2 часа. При низком риске рецидива кровотечения повторная ЭГДС выполняется через 6 часов.

После проведения ЭГДС в просвет желудка устанавливается назо-гастральный зонд.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.