Книга IV. Этот Амендралехо

Любовь —

Зачем ты мучаешь меня?!

Сгорю ли я?!

— Сгорю ли я?!

Сгорю ли я в порыве страсти!

Иль закалят меня напасти!

И в этой пытке!

— И в этой пытке!

И в этой пытке многократной!

Рождается клинок булатный!

Часть I. Revolution

* бушует людей океан, ревут пересудов волны *

В английском парламенте после известий с северной войны произошла очередная смена правящей партии. Россия побеждала Швецию. На пирушках лилось: «за учителей!», то есть за тех же шведов, про которых поговоркой добавлялось: «как под Полтавой». Польский король вернул себе престол, новый русский флот одерживал первые победы над сильнейшим по тем временам шведским.

И так как тори являлись противниками усиления Российской империи в Балтийском море и сторонниками сближения с Францией, то сменив вигов, резко сменили внешнюю политику, впрочем не настолько чтобы встать на сторону последней, против которой они продолжали пассивно воевать. Англия официально не вышла из Большого Альянса. Так как преследовала с его победой свои цели, но запретила герцогу Мальборо, главе вигов, допускать какие-либо военные действия с противником, и в то же время не собиралась выводить с театра войны свои войска.

В 1711 году умер Леопольд I Габсбург, император Священной Римской империи. Трон занял его сын Эрцгерцог Карл, под именем Карла IV воевавший за Испанию, и принадлежавшие короне американские и европейские владения, что грозило повторением времен Карла V и способствовало отходу от коалиции княжеств и монархий в составе самой империи.

Двойственная политика тори, фактически выключившая Англию из коалиции, вносила нерешительность в действия союзников, заставляя Евгения Савойского втягиваться в позиционную войну за крепости и коммуникации, что оказалось большой ошибкой. Виллар прибег к иной решительной тактике и обманным маневром разбил австро-голландские войска в Денен в июле упомянутого года.

Все это позволило французскому королю, прежде добивавшегося мира даже ценой отказа от Испании, в новой, совершенно изменившейся в его пользу обстановке на равных вести переговоры в Гертруденберге и Утрехте, важные для судеб Европы заканчивающейся войны и влияющие на расстановку сил главным образом в самих испанских владениях бывших, и имеющихся по сию пору.

* * *

Однако подходила к концу уборка винограда, а из всех вестей, ходивших без особого внимания на Сицилии, так ни одна ничего не сообщала. Впрочем изнуренную грабительскими налогами Сицилийскую провинцию, находящуюся на периферии общеевропейской войны, события той мало интересовали, так как до сей поры непосредственно не касались ее самой. Единственное что народ ждал от нее, это скорейшего ее завершения, являвшегося причиной возрастания налогов, а вместе с ними тяжелейшего гнета, являвшегося следствием этого и необходимым этому, что было в духе властвования всяким испанским властям. На ведение войны требовались средства, значит нужно было как можно больше выжать денег в виде больших налогов и дополнительных поборов.

Войне казалось не было ни конца, ни края. И в самом деле за ту дюжину лет что она велась, с ней могли свыкнуться, как свыкаются с новой монетой или правителем, новым веком и считать самом собой разумеющимся. И как было не привыкнуть, когда причины побудившие войну заварились в прошлом веке.

Неаполитанское королевство, или вице-королевство, коль уж правитель был давно не король, было занято своими заботами о хлебе насущном в пору сбора винограда, предоставлявшегося им. По-прежнему в поте лица трудился крестьянин — основной производитель и кормилец страны, ему подсоблял редкий работник или подмастерье, и кто как не трудовой люд являлся выразителем чувствования ухудшающейся жизни, и самим чувством того расположения, кое нисколько не улучшилось. А наоборот с ухудшением вызывало в народе резкое недовольство.

Страна, работая и видя сколько из сделанного предстоит лишиться, отдавая труд в виде налогов за море, в своем развитии топталась на месте, что значит потихоньку деградировала в этом отношении, по сравнению с другими государствами, кои оставляли свой продукт при себе, более менее идя вперед на возрастающих с ним потребностях, и потенциях с ними. Подвластная, она была сравнима с тем хилым ребенком, который не щадя себя урабатывается на хозяина, сам при этом отстает в своем развитии от сверстников.

И все-таки Неаполитанское вице-королевство похожее на сапог с окончанием Аппенинского полуострова, пинающий краеугольный камень — Сицилию, было по-своему романтично в своем средневековом укладе, в котором становилась ни чем иным как присущей и естественной надобностью, даже нищетой. Страна консервирующая феодализм, как Европа начала его своевременно подмывать, находясь за сильнейшем католически-феодальным барьером Папской области, оставалась на периферии, все явственней становясь задворками.

Но вместе с тем одинокий в море юг Италии никогда не будучи полнокровно развитым, жил обычными старинными отношениями, не бывшими отжившими и ввиду естественности не были так же отживавшими и подгнивавшими, отдавая опухолью на челе, как во многих других странах.

Бедность, или даже неразвитость, необъяснимо заглаживались в романтические краски ландшафтом природы, былой римской памятью, архитектурой и культурой — в общем всем тем что составляет облик страны, сдобренной самыми разнообразными нравами господскими, бандитскими, антииспанскими, нищенствующими. Последнее особенно преобладало с городской беднотой — лаццарони, оставшимися как будто со времен империи Рима, как и тогда занимавшиеся бродяжничеством, попрошайничеством, различными стяжательствами на жизнь, хотя уже и не брезговали подвернувшейся какой работенкой. Все вместе это и создало тот вид человека, с духом и плотью итальянской, что назывался и представлял из себя лаццарони — городской бедняк, а то и нищий, заполнявший окраинные кварталы и как-то не весть на что живший.

Продолжало беднеть и разоряться мелкое, даже среднее дворянство — вовсе привелегированная прослойка населения в основном допуском на службу и отсутствием налогов с владеемой землицы — составлявшими основными поддерживающими источниками дохода. У той же высшей части знати, у которой эти источники полнощно били, как казалось из рога изобилия, была более чем богата, как всякая высшая аристократия небогатой страны, мнение о которой складывается преувеличенным, питаемой контрастностью и так же большой значимостью денег, там где их мало.

Урожаи нынешнего года выдались удачными, нисколько заметно не пострадав от засухи и прочей различной порчи, но существенных сдвигов к улучшению хозяйственного положения не произошло, как это должно быть после одного двух или нескольких урожайных лет, когда излишки останутся на существование, а само это на общее состояние мало повлияет.

Конечно страну наводнит кое-какая монета за вывезенное вино, прибавится продажного, затребующего больше рабочих рук, понизятся до времени цены и можно ожидать подъем, но грянут налоги и снятая шапка уйдет владычице, снова обескровив, оставив заниматься прямым проеданием излишнего лишнего, только через него представляя удовлетворять потребности в большем.

Излишнее, посчитанное в какой-то части урожая крестьянина увозилось в виде денег с проданного, что было тоже самое, ими испанский король расплачивался с солдатами и за различные издержки, связанные с ведением войны, иначе говоря платил теми же самыми налогами, которые пойдя с обложенной части урожая в виде денег, потом снова превращались в то же самое, но уже для получателя денег за службу. Так циркулировала система государствования, власть над одними с силой другого с частью пользы для подвластной силы и общим для главного, много большего, чем нежели один король. Но королю, как никому другому из правящего класса менее всего нужны были сами деньги, но ощущение полной власти и сама власть, используемая за огромные деньги. Чем сильнее нужна была власть, тем большие деньги становились нужны, и чем виртуозней власть добывала деньги, с тем чтобы продолжать как можно безраззорнее добывать их у подданных, тем лучше она ими принималась и положение ее было надежно. Сначала и новый король из Франции принимался, но затем по мере того как он завел войны и стал широко брать на них у своих подданных, то так же опостылел. Хотя, конечно, поначалу поборы на войну успокаивающе действовали на обложенных более высоким налогом, так как война сильно воздействовала в те времена на непритязательные умы налогоплательщиков, терпеливо ожидавших окончания, затем подуставших и возроптавших. Со временем когда стало приходить прозрение и стало совсем невмоготу прикрывать этим чувство собственного бессилия, антииспанские настроения росли как на сдобренной почве. Все большее количество людей принимало сторону монсеньора Спорада, либо же становились ярыми его сторонниками, но большинство не более чем лояльно относилось к нему, как к возможно новому правителю, так как в народе его недолюбливали по тем значимым для народа приметам или причинам, которые определяют мнение о нем. Жесткого, властного властолюбивого Монсеньора побаивались любить и даже боялись, поэтому все те кто так, или иначе занимал антиправительственную сторону оставались оставаться спокойными противниками существующей власти, пополнив собой все увеличивающуюся неофициальную партию уличного болтуна.

Подобное положение вещей в былые времена, там где кровь у людей была горяча, при наличие общего острого недовольства легко выливалась в восстания…, хотя люди всегда дело свое знали и не смотря ни на какие обстоятельства во время сбора урожая, и работ с ним связанных, непременно занималась им.

Несомненно накаленность обстановки, пока видимой спокойно, необходимо было всячески исправлять, притуплять только снижением гнета. Но в нынешние же времена ничего такого и тому подобного сделать было не в силах, не снизить же налоги, которые /пришел от короля указ/ должны быть еще слегка увеличены. И поэтому из мер всяческого исправления у губернатора князя де Карини оставались в руках только лишь чисто профилактические меры: как распустить слухи что налоги по-видимому опять на чуть-чуть повысятся и взимать будут поэтапно — сумбур, который хоть как-то подготовит настроенность населения, пока оно занято делами не терпящими задержек.

Проходило время особенно ответственное для различного рода скупщиков, перекупщиков, коммивояжеров и всех тех, кто с этим связан в нарождавшейся буржуазии, а так же крестьян, стремящихся как можно выгодней распорядиться собранным.

И вот в этот самый момент, когда деловая активность стала спадать и перед самым объявлением налогов на Сицилию, все еще занятую выжиманием виноградного сока, разливкой молодого бродящего вина, а особенно на Палермо, где люд занимался с вином больше чем где-бы то ни было, налетело словно северный ураганный ветер тревожное непонятное слово: «Утрехт», заставшее врасплох ледяным дыханием пришедшегося сзади со спины холодным нордическим ветром на взмыленные затылки и умы, занятые последними горячими размышлениями, и посему разомлевшими от политики. Обстоятельству внезапности способствовало так же то, что налетело сообщение с самого утра с криками бегавших разносчиков вестей, а потому как в городах встают поздно, то известие заставало так же людей и спросонья в безмятежный дух врываясь ошеломляющими по своим последствиям не ясным, сопровождающим слова: «тайные переговоры» и вопрос кому достанемся мы?

Вопрос можно согласиться интересный для любого жителя страны, в которой поставился такой вопрос, но еще что заставило горожан с самого утра всем высыпать на улицы были вовсе прозрачные крики или даже неясные отголоски о налогах. Ведь если власть перейдет другому государству, значит налоги будут собираться уже им и будет собираться по новому, а не по-испански, кое считалось самым тяжелым и раззорным. Казалось бы что могло заинтересовать горожан в том как будут собираться налоги у крестьян? Но все взаимосвязано в этом мире. Труд горожан так же и соответствующе общему духу облагался налогами, и еще этот труд приходился на ту часть виртуозной машины властвования, которая теперь брала налог не натурой, а деньгами, что бы в конечном счете отдав их служителям государства с ними передать право на оставленную натуру в руках поданного, которая не случайно попадает ему в руки в больших количествах. Подданный производит над ней самые различные виды работ и имеет доход, с которого так же взымается налог. Подданный этот в основном горожанин, так же заинтересован в не меньшей степени снижением налогов, хотя основная масса людей имевшая к этому кроме интереса лишь косвенное отношение, вышла тоже ради интереса.

На улице находилось почти все население города. Вызвано это обстоятельство было способом, каким разнеслась весть с единовременностью. Разносчики вестей от мала до велика бегали по улицам, будоражили собравшиеся толпы новыми самыми непредсказуемыми выкриками, а когда и более подробными разговорами, начинавшихся обычно с вопросов о том откуда идут сведения?

А сведения шли как будто из надежных источников, о чем говорило и то, что сообщали будто сам Монти написал воззвание и оно в виде листков должно было скоро быть разнесено желающим. Само это и то, что там могло быть написанное надежней простых разговоров увлекло толпы, группы, одиноко ходящих на дальнейшее продолжение пересудов, а ожидание слова Монти надежно спаяло сборища оставаться на улицах. При чем это были такие сборища, что свое место в них занимали и вышедшие женщины с малыми детьми, а это уже значило общество, стронутое общим порывом, в котором как ни в каком другом его состоянии интереснее всего.

Мало-помалу народ не собирающийся расходиться до последнего, пока не будут узнаны все без исключения новости и не будет зачитано воззвание, стал сходиться в поисках одного и другого на главные улицы и площади, создавая на них толчею как перед карнавальным шествием. Немногочисленная полиция с самого начала упустившая управление над людьми, теперь глядя на них растворилась. Полиция была обыкновенной служивой местной братией и чувствуя себя уверенно в обществе, где было много женщин, так же интересовалась и слушала то, о чем говорили, что непосредственно и больше всех касалось их.

Размышления, доводы, новости, откровенные сплетни захватывающие слух и внимание носились по городу из конца конец, разбиваясь словно волны прилива о стены и возвращаясь назад бурунами обросшими стеной и непохожими на то чем были, продолжали бороздить толпы. Вдруг листовки воззвания, словно бы разнесенные невидимой рукой ветра поплыли по людям:

Воззвание:

Сеньоры! В этот ответственный и важный день призываю вас не уходить раньше времени от ответа, который обязаны нам дать испанские власти: что случилось на переговорах в Утрехте, и имеют ли право испанцы на налог, которым они в самое ближайшее время собираются нас обложить? Имеют ли они на него право?

Сведения доходящие до меня дают мне с уверенностью сказать, что налоги должны у нас в самом скором времени измениться к меньшему и лучшему, нужно только их дождаться, что скрывается за тем что от нас скрывают истинное положение вещей и именно скрывают, не могу не чувствовать это!

Мое мнение Неаполь и Сицилия отходят от испанской короны, близиться конец многовекового ига, и не спешите считать что на смену ему идет другое, кажется нет, нет. Нет! Мы остаемся при своем итальянском правителе! Встретим его без недоразумений, которые могут с нами и с ним наделать уходящие испанцы! Никаких им налогов!

Сенатор Монти.

Как известно, итальянец брат весьма экспансивный и настроение в нем меняется неуловимо резко. Вот уже от всеобщей народной ненависти к испанцам он перешел к злорадству и насмешкам, а все новые и новые листки с воззванием вливающиеся в толпы заметно усиливали подобные проявления, возвращающиеся так или иначе к обратному. Антииспанские настроения в некоторых местах с определенной публикой накалились до предела, где пользуясь толкучкой и массовостью совершались самые различные антиправительственные акты, начиная от битья окон в домах наиболее ненавистных чиновников и служащих, вплоть до стычек с идущими из города в Портовый замок испанскими мундирами, все больше выражающимися бросанием чем-нибудь исподтишка. Очень быстро лаццарони почувствовали вольницу и обстановка с этим зашла на опасную крайность.

Сначала была остановлена карета управляющего финансами — должность наиболее ненавистная простому люду. И его запоздалое возвращение было отмечено толпой остановлением. На первый раз с вмешательством полицейских инциндент обошелся простым напором людей на карету, желавшим этим выказать свое отношение. Но затем управляющему финансов опять и еще больше не повезло, он заехал на свое горе в толпу наиболее бесноватых лиц. Из окна кареты с завистью было видно как от собравшихся в этом месте лаццарони, с испугом отходят по краю улицы две женщины.

Карета была остановлена и уже не толпа, а банда народных низов, вмиг осознавшая себя за силу, почувствовала себя таковой, когда управляющего финансами грубо выволокли из глубины кабины и поставили на колени перед высоким обозначившимся главарем Росперо, по-видимому и прежде предводительствовавшим среди сей полунищенствующей братии. Всегда готовой вынуть нож. Росперо стоял перед униженным высочайшим сановником спокойно и естественно, как словно перед собственным вилланом, смертельно провинившимся и находящимся в полной его зависимости. Последнее из чего, и было на самом деле.

Пока главарь стоял, упиваясь унижениями управляющего финансов, сподручные Росперо, пользуясь положением чиновника, пользовались и временем сзади, нещадно пиная его заставляя то и дело вскрикивать от боли. И довольно похахатывая с сыпанием ужасных проклятий на голову несчастного.

И подумать о таком еще два-три часа назад было не возможно, даже представить подобное, что перед представителем низов так низко падет представитель власти было бы не в силах, но так стало.

— И что мы будем с тобой делать? — спросил у молящего предводитель народной бедноты, после чего того мгновенно перестали бить, но продолжали удерживать за руки, плечи и голову словно бы он мог вырваться и убежать.

Не на шутку перепуганный управляющий финансов не сразу смог ответить и то невнятно сквозь дрожь во рту что-то пробормотав.

— Что? — прищурившись переспросил Росперо.

— Пощадите… я ни в чем не виноват перед вами.

— Ты виноват перед всем народом! Ты служишь кровопийцем! — возвестил главарь громко, чтобы их разговор был слышен и понятен стоявшим подалее.

Из собравшейся толпы стали выкрикивать фразы угроз и проклятий.

— И ты будешь упираться, что не кровопиец народный.?! — указал Росперо рукой.

— Я не вымогал, не лихоимствовал, никогда не брал. Брал только то, что можно по закону. Отпустите меня не потешайтесь, я старый человек.

— Ты живешь и служишь законам грабителей, ты такой же грабитель, как и остальные. Скажи чем бы ты жил, чем бы занимался не будь налогов?…Теперь настала пора отвечать за грабеж! — грозно проговорил Росперо, вытащив из-за пояса острый нож.

— Пощадите я старый человек! не делайте этого прошу вас.

— А как ты тогда будешь исправлять свои грехи? Впрочем, есть тут одно дельце, по которому ты можешь частично с нами отквитаться. Выпишешь расписку на десять тысяч дукатов?

— Выпишу! Но только в казне всего шесть.

Управляющий финансами до конца оставаясь приверженцем своей службы врал, в казне насчитывалось одиннадцать тысяч, и он с испугом поглядел на требователя, как бы он что об этом не знал и не случайно ли он назвал сумму несколько ниже?

— Хорошо, пусть шесть, но если я когда-нибудь узнаю что ты лгал, отрежу голову как краюху хлеба этим же ножом, — приставил Росперо нож к горлу чиновника, вызвав у него желание признаться, — Лучше признайся сразу заранее прощаю.

Но чиновник во всем проявлял нерешительность, так же как проявил ее и здесь. Расписку он написал после того как распотрошили его портфель с бумагами и необходимым.

Взяв исписанный листок и внимательно прочитав, либо же сделав вид по вполне возможному неумению для этих кругов жизни, Росперо махнул им, проговорив в отношении его.

— Если ты нафинтил, шкуру спущу.

И управляющего финансами повели куда-то, куда только ведшим его было известно. Скорее всего в одну из тех дыр в лачужных бедняцких кварталах, где от обыска запросто можно было утаить хоть коня, обыщи не найдёшь.

У них был заложник! Могли быть и деньги…

Ближе к обеду толпы начали редеть за счет того что женщины стали уводить своих детей, а за ними стали уходить наиболее проголодавшиеся, чаще уводимые ими же, с тем чтобы поевши опять вернуться назад. Поток этот заметно увеличивался со слабенькой струйкой возвращавшихся, с интересом и со смехом. Но основной же массе уходивших надоело подобное времяпрепровождение и они уходили с улиц чтобы не возвращаться, считая что после нагрянут испанцы и прежние места, спокойные утром, станут опасными.

По мере того как горожан становилось все меньше, возрастали и укрупнялись опасные толпы людей, скапливающиеся у церквей, бивших негромко в набат, чем еще больше нагоняя гнетущую обстановку народного недовольства правительством.

Люд же, что усматривал своего будущего повелителя в монсеньоре Спорада, собирался на площади пред его резиденцией — дворцом Циза, восторженно как в прежние времена, когда народ любил своих правителей, кричал многоголосо:

— Да здравствует монсеньор Спорада!

— Да здравствует наш король Сицилийский Фредерик IV!

У архиепископского дворца тоже собрались небольшие толпы людей, и тоже выкрикивали архиепископу Палермскому кардиналу Родриго лестные здравницы. Народ города Палермо любил своего архиепископа может за то, что он находился в оппозиции к правящей власти и занимал сторону полностью мятежного «сюринтенданта без финансов», так в шутку его называли.

В отличие от первых двух сборищ у губернаторского дворца князя де Карини и даже у самого Портового замка собирались наиболее смелые из смельчаков, чтобы вести себя совершенно иначе. Они выкрикивали антиправительственные лозунги, и один из них: тот что звучал в прошлую революцию:

— Долой дурное правительство!

Впрочем этого уже князь де Карини допустить на долго не мог, не долго дав протестующим побесноваться перед самыми окнами, приказал многочисленной страже Орлеанского дворца отогнать толпу с поля, и по возможности подальше друг от друга, аж за самый Нормандский дворец, но при этом осторожней. Губернатор очень испугался возникших волнений в преддверии времени сбора налогов, и поэтому не отдавал приказ навести в городе порядок. Он знал из достоверных источников, чем собственно вызваны волнения: иначе говоря ничем, пустым звуком, и выжидал когда они улягутся сами собой, не решаясь задействовать для успокоения солдат, может быть его нарочно и побуждали к этому. Вид ненавистной желтизны испанских мундиров, особенно в такое время, особенно раздражал толпу.

Солдат пока вполне заменяли небольшие группки полицейских, благо хоть префект полиции оказался на их стороне. Через него князь де Карини слышал об управляющем финансами. Через него же он распорядился послать на розыски пленника и поимку преступников: группу тайных сыщиков, а так же распорядился закрыть казну.

Как уже говорилось, толпы редея, избавлялись от балласта сковывающего действия основной силы массы, становящейся с этим только грозней.

* * *

Почему «утренняя прогулка» в противоположность «Сицилийской вечерне» не превратилась в восстание?

Князя де Карини нельзя было назвать заурядной личностью, но внезапность с какой он был захвачен врасплох и посему поколеблен, любого могла обескуражить, не только человека никогда ни с чем подобным не сталкивавшегося, но имеющим в любое трудное время отличительное качество или даже свойство — преданность короне.

Нужно отдать ему должное, проснувшийся поздно, разбуженный известиями чуть ли не сегодняшней смены власти — прогнал их как провокативные. Пассивность смешанная с испугом прошла в губернаторе весьма скоро, кроме того он не будучи вспыльчивым человеком, был соответственно осторожным и не наделал непоправимого.

Городские ворота открылись в обычное время без задержек, что несколько разрядило накалившееся настроение. Въезжавшие с привезенным крестьяне побуждали отвлекаться на иные мысли: от политических обсуждений на торговые сделки.

Первым делом после позднего пробуждения ознакомившись со сложившейся в городе обстановкой, губернатор предпринял ряд мер, нисколько не могущих раздражать горожан. Затем собрал у себя небольшой совет, чтобы обсудить создавшееся положение и его возможные обороты.

Помимо раскрытия ворот, создавших внутри города с этим будничную обстановку хотя бы вокруг торговых площадей, был отдан приказ открываться различным службам. А для выяснения причин беспорядка имеемых ввиду подстрекателей был выпущен весь имеющийся штат сыщиков. Были отданы на первый взгляд ненужные приказы приведения в боевую готовность частей Палермского гарнизона. Ко всему готовые уже были как те части, что надежно стояли на стороне испанских властей, так и те что уже вызывали у нее большие подозрения во враждебности ввиду их местного сицилийского состава, и того что ими командовал полковник Турфаролла, назначенный на эту должность еще вице губернатором князем де Шакка, в свое время.

Одним разом через посыльных курьеров была налажена связь с кардиналом Родриго, архиепископом Палермо, первым президентом сената, префектом полиции, и с графом Инфантадо, командующим непосредственно Испанским корпусом, и многими другими должностными лицами. Надавав им необходимых предписаний. Получив более точные сведения и мнения от них, и довольствуясь пока этим, князь де Карини склонился к тревожной думе над рисованной картой города, которая как нельзя кстати оказалась под рукой и кто знает какую воздействующую роль на мысли и отдачу приказаний могла сыграть в последующем времени? Пока же принимая на себя отметки чернилами и внимательные изучающие взгляды, упорядочивала ход мыслей князя.

Прежде всего из всех имевшихся сведений, он без труда определил с каким врагом приходится иметь дело, а так как враг этот был всегда, то нынче приходилось иметь дело с народной стихией, распаляемой им. И становилась не так страшна сама стихия взбунтовавшегося народа, цепко удерживаемая ее спорадовскими заводилами, сколько само это удержание с подталкиванием на нужное, чего именно и приходилось опасаться больше всего. Все нити управления народной силой тянулись несомненно от него, нужно было только умело их перервать, а то и перерубить сильным решительным ударом. Приходилось подумать над выбором.

Самим собою вытекало что не следовало злить глубинные страшные силы народа, иначе события сами оборвавшись от нитей, дергавших ими, не начнут развиваться с бешеной скоростью. Спорада, он же Монсеньор, маркиз-герцог, сюринтендант, король, не сказать даже что некоронованный, мог побудить народ на самую крайнюю меру ради него. Спорада мог лишь взбудоражить и самое большее что он мог, это по возможности поддерживать проявления недовольств.

Возмущение народа это огонь поддерживаемый видимыми для этого причинами, без которого он мало-помалу затихает. Можно было стараться не допустить таких видимых причин, чем уморить пламенные чувства голодом. Спорада зажег искусственно сложенную им самим кладку, губернатору предстояло ее раскидать. А вот насчет того как ее предстояло раскидывать, вконец перейдя на афоризмы можно сказать прямо возле стога сена, у князя де Карини было подготовлено и припасено много мер еще в прежние времена, например: большое количество своих ораторов. Правда обстоятельства оказались совершенно другими и им уже нужно было говорить на темы (их написал отдельно на листочке) о великом лжеце Спорада, о том что ничего подобного из того что говорилось о пришедшем ночью судне с тайными известиями, и ночью же ушедшем не было и в помине, ибо так говорить могут только сплетники, которые не знают мореходного дела, когда можно было только спустить лодку и затем еще более тайно отчалить обратно, уже без тайных вестей…

Ему понравился шуточный тон, которым он насмехался над треволнениями многих людей, выразившись таким образом на своем воззвании, которое еще дописал абзацем призыва попусту не волноваться, успокоиться, как Бог решит так и будет — заключил де Карини, и с тем отправил написанное в канцелярию дворца, для размножения ораторам.

Естественно де Карини не собирался отделываться одними устными мероприятиями, его злейший враг по-видимому готовил что-то появней, и не сумей он в ответственный момент защититься, Спорада с ним без волнений или под их шумок разделается, ведь находился-то Орлеанский дворец на самой окраине города и задний двор огораживала только на первый взгляд толстая внушительная каменная стена.

Помимо имевшихся защитников губернаторского дворца князь де Карини отдал приказ в спешном порядке ввести сюда еще один отряд испанцев, который подошел к дворцу в то время как толпа снова стала собираться перед его фасадом. Из окна де Карини с презрением заметил как испуганно заволновались и подались подальше от солдат кучи протестующих. Пятерки солдат хватило бы чтобы разогнать эту чушь, да так, чтобы весть об этом вмиг разбежалась до противоположных краев города и утихомирила желающих попротестовать и там. В принципах князя было: не можешь кидаться не гавкай.

Но творителю спокойствия приходилось служить ему до конца, он имел так же интерес понаблюдать какое возымеет действие написанное на множестве экземпляров воззвание с его словами, имея от этого чисто самолюбивый авторский интерес, ну и конечно с как можно более воздействующими на умы последствиями силы его слов, разнесенные желательно как следует.

Пока канцелярия писала приходилось выслушивать отдельные крики и небольшие хоры группок: Да здравствует Спорада! Долой Карини! Долой налоги! Долой иго! Иго долой! — в общем все то, что кричалось на множестве улиц перекрестках и площадях, так часто, что даже пришедшими крикунами сюда здесь перед самим Карини кричать против него не казалось уже чем-то особенным.

Но все же было нечто такое, что самые отважные смельчаки из смельчаков, собравшиеся здесь, не осмелились кричать, ни сам князь не допустил бы этого оставленным безнаказанно, это крики раздавшиеся по-видимому только у здания сената: — Да здравствует Монти, да здравствует республика!

Услышь он это, его бы мысли прошли в направлении ясного понимания того, что замысел Спорада не так прост, чтобы только акцентировать внимание на одних лишь волнениях с целью стихийного восстания с возможными прежде замыслами его вооружения, что было крайней мерой при нынешних-то республиканских настроениях, кои равноедино сильны как в народе, падкому к этому виду власти по чувству новизны, так и в так называемом с чьей-то легкой руки «сенате», в котором эта мысль благодаря Монти и некоторым склонным к нему так называемым «сенаторам», а иначе советникам, устоялась как жара в летний день, несмотря на то что и создавался тот совещательный сенат испанской администрацией как средство придать вольноопределяющейся буржуазии хоть толику видимости заучаствованности, чтобы отпугнуть от острова алчущих лакомства и чтобы приткнуть к себе, оторвав от дурного влияния Монсеньора, и вот тебе еще одно: с которым бороться-то по идее не возможно — республиканское. Оно как дух, который может в самый последний и решительный момент склонить на свою сторону весь народ полностью. И что это будет за момент — раздача народу оружия? Не думавший до этого ни о чем республиканском де Карини подумал когда наткнулся на предположения об этом моменте. Сомнения затеребили его голову. Будь на его месте князь де Бутера, он бы не сомневался и давно бы постарался сделать так чтобы улицы живо опустели, и может ввиду своей строгости и железной хватке не попался или разрушил ту западню, коя могла быть сготовлена у начальников итальянских отрядов, что были себе на уме по отношению к губернатору, может испугались бы другого человека. Им отсюда не уходить. С ними губернатор всегда чувствовал себя неуверенно и раздражался от своего бессилия.

Грешным делом подумал вызвать де Бутера из Марсалы для разбора беспорядков. Мало ли что могло случиться с этими начальниками не дай Бог, вторая ставка будет на них. Тогда нужно заранее об них подумать и определить кто из них кто? А лучше было не гадать, да сразу заменить охрану арсенала другим отрядом, вернее даже просто добавить к нему испанцев, а начальника вызвать и оставить по неопределенным причинам, просто и обыкновенно оставить, так обезвредив хоть одну силу. Можно было даже поодиночке вызвать всех начальников отрядов, заставить все время находиться во дворце, а к оставшимся без них отрядам приставить по испанскому на смешение. Так обезвредится опасная в будущем сила. Может даже расформировать один из отрядов вообще, так чтобы быть полностью уверенным в перевесе и превосходстве надежных и верных ему сил.

Князя де Карини постоянно осведомляли о обстановке в том или ином месте города, улицы или двора, присылая маленькие реляции, на основе которых у него сложилось примерно такое представление: улицы уже не полны как прежде, но по ним ходят толпами и вовсе подозрительными кучками, ходящими как по делу, горожане по-видимому вооружаются кто чем может, но предпочитают оставлять оружие дома или скрытно носить его при себе. Особенно представляют собой большую опасность переполненные питейные таверны. Совершаются многие акты беззакония, избивают полицейских по-прежнему, по-прежнему кричат что хотят. Налоги платить не хотят. Префект полиции большой молодчина был, крайне недоволен его мягкотелой политикой и прямо на это указывал. Он так же требовал чтобы ему в поддержку дали хоть немного солдат.

Смутьянов было разогнать весьма легко, тем более в обеденное время, когда количество людей на улицах заметно поубавилось. Сейчас в это разреженное время, когда помимо голода, по домам загоняла усталость, надобность сиесты, можно было предпринять несколько уведомительных рейдов одного единственно, но многочисленного отряда для окончательного успокоения.

Обстановка постепенно нормализовывалась, несмотря на отдельные вспышки бунта у домов влиятельных лиц, или в отношении к патрулям и полиции. Портовый замок надежно укрепленный как внутри, так представлял собой неприступную крепость снаружи по возможности держа под прицелом площадь Морского министерства, порт и прочие прилегающие к нему кварталы.

Проповеди архиепископа Палермского производили большое впечатление, к нему больше не возникало никаких претензий. В соборе на соборной площади от него звучали только проповеди к миру и ожиданию. Пусть хоть так.

И все-таки воцарившееся спокойствие было сомнительным. Ярые сторонники Спорада пытались провоцировать беспорядки. Многое свидетельствовало по тем неуловим интуитивным заметкам о чем-то готовящемся и нарастающем. Немногочисленные озабоченные кучи горожан по делу сновали по бедняцким кварталам.

Народ слишком недозволительно осмелел, но не видя то, на чем можно было бы выместить свою злобу, постепенно расслаблялся, расходуя ее на пересуды о том, о сем, и особенно о предстоящих событиях, которые несли с собой перемены.

В последнее время случилось то, чего меньше всего хотел и боялся потерявший время на разное по пустякам, но не на дела, намеченные де Карини прежде. И глазом моргнуть не успел как настало то время, на которое он надеялся, что оно самой по себе послеобеденной размеренностью уймет горлопанов. Но видно не обилен был обед у простого люда. Огонь народного недовольства не затухал, и не получая дров, не слыша выстрелов и пальбы пушек, не видя солдат люди снова хлынули на неопасные улицы. Теперь давали воззвание князя де Карини и чуть погодя Спорада, которое распалило прежде горевшие уголья в настоящий пожар. Факт предстал на лицо, но город был взбудоражен, Монсеньор рассудил о налогах так: глупо пытаться собирать большую часть налога от маленького урожая или денежной прибыли, если бы он был властью, он бы сделал так: собрать маленькую часть налога, а когда урожай готового вина и прибыли станут больше и остальная часть будет давать больше доходов в казну, чем прежде.

После этого воззвания, всплеснувшего всеобщий восторг, конкретным проявлением его оказались предпринятые попытки строительства баррикад, но все они были успешно развеяны силами полиции вместе с солдатами. И только в районе Сената и переименованной сенатской площади обнаруженные слишком поздно три небольшие баррикады перекрывающие те или иные подходы к нему. Баррикады защищались наскоро сложившие их люди, и чтобы убрать эти преграды для власти в своем еще городе требовалась уже большая военная акция, чтобы сместить явный очаг восстания.

Губернатор понял что сильно сплоховал прежним временем, оказавшимся не выжидательным, а вялым. Дав самому себе такую оценку, он ничего не мог с собой поделать и продолжил прежнюю политику, пока только предупредив вставших в позу за кучей хлама, что если в самом скором времени они не прекратят своего, с ними жестоко обойдутся. Если они не прекратят своего де Карини возлагал все надежды на ночь, а пока допускал чтобы на баррикады стекались со всех сторон города вооруженные люди, одним ударом покончить с самыми боевитыми.

Люди и сходились на баррикады по тем не перекрытым лазейкам, которые всегда находятся. Ближайшее окрестное население делилось с ними своими съестными припасами, веря безрассудной наивной народной верой в то что они отстоят снижение налогов, о котором всюду говорят.

Так прошло все светлое время дня, надвигалась ночь не сулившая ничего доброго. Видно было что незримо присутствовавший во всем Спорада довольствовался пока тем что есть. Ближе к ночи, как и следовало ожидать, люд уставший от событий прошедшего дня стал расходиться по зову ночи по домам.

Не время было еще ложиться спать губернатору, под покровом ночи один на один с явным врагом он решил брать у него инициативу в свои руки. Просеивать городские кварталы устремились колонны солдат дополняемые уже находившимися там служащими правопорядка. Тихо и без особых сложностей хватались все попавшиеся подряд, и почти все вооруженные. Без трудностей брались баррикады и разгонялись защитники, не сумевшие оказать никакого сопротивления. Опять же вылавливались заходящими с тыла отрядом правительственных солдат, который обезоруживал и отбирал некоторую часть людей по виду, в которой могли находиться зачинщики и главари. Их, а так же отловленных по одиночке уводили в Портовый замок, а тех что были согнаны с баррикад заставляли своими же руками их разбирать.

Последнее что сделали князь де Карини перед тем как улечься на покой и после того как узнал о быстром завершении необходимых акций и возвращающихся с успехом войск гарнизона, это назавтра рассчитывая проснуться поздно, отдал заранее приказ вызвать к нему президента сената.

* * *

Получив приказ и откланявшись у губернатора, президент сената первый из сенаторов Камоно-Локано пошел в сопровождении слуги, дождавшегося за дверью по длинному коридору пока не достиг площадку лестницы уступами уходящую извне дворца.

На лестнице было безлюдно и тихо. Шедший позади закутанный в плащ зябко поежившись от утреннего холода с зевом, вдруг как-то непочтительно дернул сенатора за рукав, и тем привлек к себе внимание:

— А его запросто можно было порешить, — сказал он о губернаторе и раздвигая полы плаща показал свой арсенал на поясе.

Камоно-Локано с меланхолической задумчивостью посмотрел и очевидно хорошо обдумав ответ, затем только произнес.

— Зачем? Свои же люди. Карини просто золото, весьма высокопробное, которое в надежных руках… вернее сильных руках будет прекрасной глиной. Вы разве не видите как он напугался обыкновенных уличных толп. Как его весь день вчера обсирала всякая чернь, это же только вспомнить.

Они оба засмеялись

— Но я полагаю если бы его убрать, было бы еще лучше?

— Ах, граф, граф. Нам ли лезть в большую политику. Как мне вам отвечать когда я не знаю что будет даже через час. Поставят префекта это стальной орешек, лояльничать с Цизой не станет, по камешку разнесет.

— Мне кажется что вы сейчас думаете совсем о другом? — строго сказал тот кого назвали графом. — Не считаете ли вы что я не справился бы с его охраной?

— Судя по вашему снаряжению нечего бы было делать.

Граф с ярости закусил губу, со злости на себя за то что как-то вдруг некстати развел похвальбу перед этим буржуа, показавшимся насмешливо успокаивающим его от сих намерений.

Во дворе их ожидал экипаж, на котором они укатили в центр города до фонда Мармино — казначейства всей островной провинции. Остановившись у него со стороны улицы Рима экипаж выпустил сенатора, имевшего не только право входа в любое правительственное учреждение в допустимое время, но и вмешательство в его дела.

Через четверть часа вошедший в фонд, оттуда вернулся и экипаж продолжил свой путь на Мединскую улицу, там ссадив Камоно-Локано.

— Я же говорил, что все пойдет благополучно, — сказал граф перед тем как закрыть за ним дверцу, и без него тронулся далее.

Сенатская площадь, взявшая негласное название от здания Сената, выходящего на нее фасадом, была небольшой, как будто в соответствии с убогим тем значением какое имел сам сенат, как учреждение в структуре администрации, самой мало что значившей зависимой от Неаполитанского вице-короля и через него непосредственно от далекого испанского же короля.

Давно прошло то время, когда сенат был главным органом Рима, теперь же убого как в насмешку возрожденный после прошлой республиканской революции для торговых противодействий сюринтенданту буржуа-торговцами ради своих интересов, сбитых тем самым в корпорацию; значение его было ниже всякого здравого смысла, и нужен то он был как фетиш. Но фетиш на полную традицию и представленные в нем высшие и низшие чувствовали себя деятельными. Кто не ленился ходить на каждое заседание мог считать себя в курсе всех событий третьего сословия, а так же имел сенаторское достоинство.

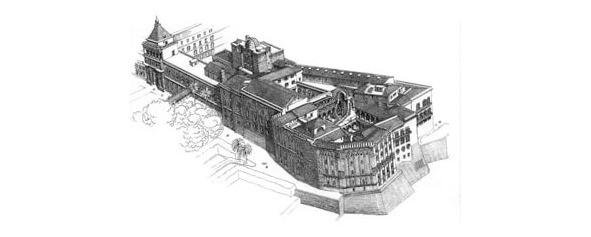

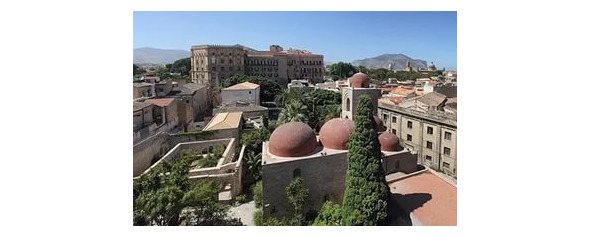

Несмотря на ничтожность значения особняк Сената в противоположность этому и площади был отгрохан вернее перегрохан с прежнего здания на новое, ныне покойным князем де Шакка для буржуазии, к которой особливо благоволил.

С реконструкцией особняк расширился, приобрел современные черты стиля архитектуры барокко, заменившего прежние громоздкие черты. Была увеличена главная зала — сердце самого учреждения, где проводились заседания Сената и все прочее. С перестройкой же здания приобрело не только чисто умозрительный простор от выхода высокими окнами на площадь к естественному освещению, но и избавилось от готики, давившей на чувства. Новая мебель, необычайная конструкция установки кафедр, лучами отходившая от ораторского и председательствующего места, приводили в первое время сенаторов в восторг, а когда вице-губернатор умер, оставили о нем добрую память.

Сенатская площадь, как уже неоднократно отмечалось, сравнительно небольшая по размерам, как нельзя лучше этим способствовала тому чтобы на ней собралось множество народу посудачить о том, о сем, и конечно же о роли Сената, что ему можно и нужно было делать. Но так как здание весь день пребывало в пустом состоянии от сеньоров заседателей, ничего существенного не произошло на переполненной площади, а к вечеру уступили место разместившемуся заместо их на площади испанскому отряду, небольшому по численности, но достаточно внушительной силы, с какой они вытурили с площади собравшийся люд зевак для осмотра событий вокруг Сената.

Новая массовая прогулка в этот день не состоялась вовсе не потому что по улицам рыскали солдаты. Предчувствие заставляло глав семей оставлять жен и детей дома, а так как быть на улице не возбранялось, тогда еще комендантских часов не изобрели, то вышли сами те кто больно радел за снижение налогов и многих других вещей.

Разные слои горожан большей частью скрываясь в укромных дворах, а то и открыто как на Сенатской площади составляли различные петиции, в одной предлагали губернатору помочь сделаться маркизу Спорада королем, а самому ему стать его констеблем, а в другой стать королем самому губернатору и снизить на этот год налог на треть, а то и половину. Далее подобных предложений дело не зашло.

На мирное настроение влияло еще может быть то, что погода выдалась прекраснейшей, какой она только может быть в тех числах, а главное приветливость дня после тревожной ночи возымела свое действие.

На следующее утро успокоившемуся было губернатору, ничего не ожидавшему уже от города, пришлось с неприятностью для нервов узнать прямо первым что он узнал на следующий день, это то что несказанно могло ошеломить губернатора. Его подчиненные обсуждали вопрос: о налогах, и ни кто-нибудь а самая опасная часть его подчиненных ввиду отсутствия прямо подчиненности лишь косвенной. Сенат с самого утра заседал.

Де Карини был поражен этим известием как преданный, почувствовавший себя бессильным уже что-либо поделать. Но у него-то было средство как унять сей последний язычок пламени. Оставалось только узнать подробности того как это случилось? А произошло следующее: наступила пятница с очередным установленным на нее заседанием, о котором князь знал, и знал что состоится оно в полдень, но произошло следующее из-за чего губернатор опоздал со своими наставлениями сеньорам представителям от различных цехов и купеческих гильдий:

…Из-за своей ничтожной значимости события происходившие в сенате не могли быть на виду у всеобщего внимания, потому порой вольно определялись. В противоположность другим значащим институтам власти, где церемониал и ритуалы были отработаны от сих до сих и не изменялись, в Сенате стоило только раньше времени собраться большей части сенаторов, как тут же и начались обсуждения, то бишь заседание. Никакие такие правила и законы не удосужились возбранять им это делать не дожидаясь остальных, а собственные правила на то были свои чтобы самим их нарушать. То что привело большинство сенаторов намного раньше времени и кинуло их сразу же в споры и рассуждения вылившиеся в видимость заседания был вопрос о налогах, которые требовали все прошедшие два дня снизить по методу предложенному воззванием Спорада. И которые перед волнениями /ходил слух /, собирались еще и повысить, сеньоры заседатели горели желанием раскрыть правительству глаза на действительное положение вещей в налогах и их последствиях и писали петицию, коя вместе с рассуждениями и сложила впечатление у осведомителей как в обсуждение.

Вместе с ранним съездом к зданию сената на площади и улице за ней, а так же с задней стороны от фасадов сошлось много народа, так что рядам испанцев стоявших и там и там приходилось с трудом отражать напоры толпы и сносить различные выходки, как отдельных личностей, так и массы в целом, вызванные глубокой ненавистью к желтым мундирам.

Сдерживая дулами ружей натиск напирающей толпы, впрочем легко расступившейся, пропуская кареты сенаторов, умчались к тому же еще и достойно встречать пребывающих сенаторов, разгоняя последних расступившихся ударами прикладов.

Надо сказать что такое случалось не часто, подъезжали последние из запоздалых сенаторов, и кто из них пожелал проехаться прямо по толкучке, не пожелав проникнуть в здание сената открыто через соседнее, были казалось самыми горячо любимыми. Радостные приветственные возгласы как будто были надежным тому подтверждением:

— Да здравствует защитник наших прав, Монти! Ура сенату! Напишите петицию! Мы с вами! Долой налоги!..

Эти и другие крики раздавшиеся с приездом упомянутого в здравии сенатора сильно терзали Камоно-Локано, больно задевая главенствующие струнки президента, видевшего как перед тем почтительно расступаются. Но и он получил свою долю приветствий когда вышел на длинный балкон второго этажа со стаканом воды в руке и так, и не отпитым, потому что отвечая на приветствия маханием нечаянно намеренно выплеснул воду вниз получив всеобщее одобрение и смех, и злобное проклятие того испанца…, который защищал сенат от напора и на чью голову он пролил воду.

Но более чем через минуту произошло еще одно действие, несказанно развеселившее горожан и перечеркнувшее все сложившиеся стереотипы о сенаторах, как о людях старых или почтенных. По дороге очищенной заранее расступившими людьми браво скакал верхом на ретивом ишаке сильно свешивающимися при этом ногами один из представителей той корпорации, не старый и не почтенный, и весьма известный среди них в широких кругах подобными выходками. И приветствия ему были особенными и особенно одно из них.

— Ура Одурелому! — заставившее применить выражение доселе светлое на презрительное в ту сторону откуда донеслось его прозвище данное ему друзьями товарищами по сенату, в котором не друзей и не товарищей, то бишь врагов у него не было.

Высокий аристократический жест только подлил к нему симпатии даже у того на кого он был обращен. Далее на него неслось только через солдатский ряд только положительное, никто уже больше не посмел произнести подобное.

Спрыгнув с ишака еще до того как тот остановился перед длинной лестницей парадного входа, и не имея за спинами испанцев того кто бы мог отвести его в конюшню, скоро додумавшись завязал длинный повод от морды ишака к заднему колесу отправлявшейся в конюшню кареты Монти, немножко подзастрявшая в данный момент, но затем когда она не спеша поехала, то потянула с вращением колеса бедное животное, то вниз, то вверх, а так же при этом и вперед. С обидой и-акая ишак потащился мотая головой вслед за колесом под всеобщее рыкание, а сам Одурелый проворно взбежал по лестнице и скрылся за дверьми.

В одиннадцать не смотря на то что не пришла еще некоторая часть из шестидесяти сенаторов, президент сената Камоно-Локано желая сделать большое заявление объявил с ораторской трибуны в начале заседания.

На миг, все кто находился в зале недоумевающе посмотрели на президента и в высоких сводах затих шум характерный для помещения, где находится много оживленных людей. И вот когда этот шум, состоящий из шорохов и разговоров стал возобновляться, /ведь стали садиться, быстрее досказывать то что не смогли бы во время выступления /этот шум прервался возмущенными криками.

— Это не допустимо, это вне правил!

Поднялся свист тех, кто тоже не согласился с подобным.

— А на каком основании вы это заявляете? — спросил президент спокойно, но так чтобы его уверенный тон все слышали.

— До начала заседания остался еще час /посмотрел на часы/ — час, и поэтому не все еще приехали! — крикнул встав со своего места сенатор Аньолино, которому де Карини было поручено изложить некоторые вопросы финансового характера, относительно постройки нового причала, а вернее чтобы отвлечь сенат, большей частью недоброжелательно относящейся к губернатору, при наличии толпы рядом за окнами, на решение пустяковых вопросов оторвавших бы сенаторов от событий в городе на липу, которую представляло раздуть как серьезную задачу, сложившую бы впечатление о том что прежняя власть занятая делами строительства не собираясь пока никуда уходить.

— Как известно, это заседание /президент выделил слово это интонацией/ не было назначено на какое либо точное время, да будет вам известно, сеньор Аньолино. А мы и так уже остальных достаточно прождали, кто не приехал тот значит не собирался, нет смысла терять времени: прошу садиться.

— А я попрошу не начинать заседание не далее как до двенадцати. Все заседания в пятницу у нас начинались в это время, и к этому времени они должны приехать.

— Навряд ли после последних двоих никого больше не было, да и те полагали что опоздали. Все кто хотел приехать — в сборе.

— А меня вообще берут сомнения.

— Меня не интересует что вас берет.

— Вот что! Это точно сделано нарочно, чтобы отсеять неугодную часть сенаторов и решить свои делишки без них.

— Так сбегайте за ними оповестите пока мы выберем председательствующую комиссию. Садитесь, сеньоры.

— Нет, стойте!!! Вы посмотрите кто не был приглашен и кто присутствует. Ах ты республиканец!.. — прокричал Аньолино, договорив после что-то сквозь зубы со злостью глядя на Камоно-Локано.

Присутствующие загудели в пересуде. Республиканцем впервые обвинили, чего вообще никогда не случалось, но и чувствовалась не беспочвенность сказанного. Имелись на лицо все подозрения в этом и тех за кого заступался Аньолино.

— По вашему так тут все кто присутствует предупрежденные республиканцы?

Эти слова метко кинутые с трибуны в ряды начинавших сомневаться возымели то воздействие, какое в них было вложено. Ропот неодобрения пришелся снова на возмущавшегося, да и хотелось скорее начать. Большинство стало расходиться из нескольких сборищ на свои постоянные облюбованные места.

— Нет!! Стойте!! — заорал протестовавший еще громче, собираясь еще сто-то сказать, но его фальцетом перебил Одурелый.

— Так стоять или садиться?!

На всех присутствующих дурной выкрик произвел самое расслабляющее впечатление и разрядило обстановку грозившую вылиться в скандал или иначе говоря политическим языком в раскол. Смеясь почти все, сенаторы потянулись к своим местам оформленным под чередующиеся парты тремя узкими лучами отдельно отходящими с расширением от ораторской кафедры.

На и без того уже посеребренных волосах Аньолино прибавилось седин. Если у Одурелого до сих пор и не было врага, то теперь он появился в лице застывшего словно пораженного ужасным зрелищем сенатора. Он проиграл сражение на чувствах и нервах у Камоно-Локано из-за дурости. Одурелого. После выступления президента начнутся долгие прения и ему уже о вопросах строительства причала не представится случая выступить.

Но не он один не двинулся с места и это Аньолино заметил сразу же когда выругался о дурости, то есть когда пришел бы в себя. С ним остались стоять все те кто из собранного им сборища вокруг себя по заднему краю слушал его только что.

Одурелый своим туповатым затылком шел со всеми остальными на прежние места к тем кто уже сидел и количество рассаживающихся оказалось куда внушительней.

Аньолино провожавший каждого гневным примечающим взглядом с этим, хотя и поздно, но нашелся что сказать и бросил всем:

— Если бы наши товарищи, бессовестно обманутые этим!… — сейчас он не договорил в порыве волнения. — Увидя что он здесь творит и так бы покинул залу. Вам больше нечего их бояться сеньор президент.

Взоры всех снова испытующе устремились к Камоно-Локано.

Он, надо заметить не ожидал подобного хода на совесть и начал с неуверенного обвинения.

— А вы вспомните, что говорили о республике Шпъяра!..

..Каждый заметил что о запретном понятии стали безбоязненно говорить.

— А ведь его тоже нет среди нас!

— Я здесь! — крикнул входящий с галереи тот, о ком сейчас говорили.

Камоно-Локано со всеми остальными настала очередь смеяться над самим собой. Особенно выделялся взвизгивающий голосок Одурелого.

— Почему вы опоздали? — живо осведомился Аньолино, предупреждая Шпъяра о том чтобы тот не начал подобающим всякому опоздавшему извинениями соблюдать таким образом приличие.

— О! Если начинать отвечать с самого начала, то я очень долго занимался с завтраком! /сейчас только бросились в глаза его полнота и выпуклость живота/..И вдобавок лошади еле ноги переставляли, клячи водовозные!

— Значит вы малость перебрались в еде и лошади не смогли уложиться в обычное время — размыслил с иронией своим прежним скрипучим голосом Одурелый, чем вызвал новую вспышку веселости.

— И это вы до одиннадцати часов ели? — проговорил без крупицы иронии со злостью сенатор Аньолино, видя что тот оправдывается о причинах, а не о осведомленности.

— Ну зачем же до одиннадцати? — проговорил бормоча Шпъяра с обидчивостью, — Сейчас только… тут у меня сколько?..

Видно было что за столь долгим обедом он напился изрядного количества вина и каждый понимая это подсмеивался кроме Аньолино, который с нетерпением ожидал от вялых неверных движений пьяницы, когда тот наконец достанет свои часы чтобы сказать что собирался, и уже начал предыдущими обрывками речи, да как бывает у пьяниц непонятно по каким причинам и взяв уже часы в руку перешел к оправдываниям не касающимся часов.

— Я же ведь еще и долго ехал и поэтому опоздал.

— Но ведь вам ехать!..От вашего дома до сюда рукой подать, пять минут ходьбы! Значит вы зная что скоро одиннадцать продолжали жрать!? — криком вне себя от злости тонко намекнул Аньолино — сущему бревну.

— Что вы на меня кричите, много вас тут крикунов! Я-то хоть вообще решился приехать даже плохо себя чувствуя. Далла меня собирался споить — не вышло, сколько времени я на него потратил, чтобы уломать. Трус он, чего бояться этих лаццарони. Вон же сколько солдат шастает.

В итоге от сказанного Аньолино еще сильнее упал в глазах основной части сенаторов. Он проиграл второе сражение защищая отсутствовавших по причинам праздности и трусости, испугавшихся народных волнений.

— Что ты несешь такой вздор, будут Далла и Бруно с тобой пить! — не унимался нервничая Аньолино, сомнительно пытаясь оправдать тех, и чувствуя это весь вышел из себя, сбившись на высокие тона в голосе, как будто перед тем как заплакать.

— Сеньоры прошу всех сесть.

Этой просьбе последовал лишь Шпъяра. Аньолино несмотря на свое второе поражение нисколько не изменил своих взглядов на то что ему еще нужно было делать доклад. Он пепелил глазами президента и мстительно думал о том что он скажет де Карини.

— Ну хорошо, кто не хочет садиться пусть так стоит, говорят для пищеварения полезно, а так же и для здоровья. В нашем уставе ничего запрещающего в этом нет. А теперь приступим к делу.

Для работы выбрали председательствующую комиссию, а затем стали решать как быть без отсутствующих? Оборвав всевозможные разговоры, начавшиеся по этому поводу на площадку перед трибуной, перед которой неширокими дужками начальных парт, начинались три луча выскочил Аньолино.

— Предлагаю лучше закрыть заседание за отсутствие большой части сенаторов /сейчас уже не решился сказать товарищей/ по известным причинам.

— По причинам трусости! — выкрикнул Одурелый, и помимо смешков возбудил и протесты. Ведь причины могли в самом деле быть разными, и только у двоих они были известны.

Слово взял Монти, приход которого на трибуну, а не забег Аньолино на секунду какой он вызвано предпринял, возбудил бурю восторгов. Монти, подняв руку делая знак тому что он начинает говорить, когда все аплодисменты и крики стихли начал:

— Сеньоры сенаторы, все вы и без меня не по наслышке зная, воочию видели что у нас происходит в городе…

— Наверное сейчас выпадет снег если он не побратает с этим сенат, — буркнул Аньолино своим сторонникам, с которыми стоял в одном из проходов возле крайнего ряда.

— Может сказать испанцам? — предложил тихонько кто-то, но внимание обратилось к продолжавшему говорить после недолгой паузы, в которую Аньолино успел еще подумать что испанцы ничего не смогут: сдерживать толпу спереди, и арестовывать сзади.

— …И в это время когда страна переживет огромные трудности связанные с политикой нашей администрации на выколачивание как можно больших средств из нас, а у Аньолино важный доклад о строительстве дополнительного причала…

Положительно в этот веселый денек симпатии были на стороне тех, кто мог рассмешить.

— …Во всегда полупустом порту эти сеньоры сенаторы, с позволения сказать не соизволили почтить нас своим посещением. И поэтому я предлагаю этих товарищей, как их назвал сенатор Аньолино, а я называю дезертирами, самым настоящим образом представивших нашу корпорацию перед народом не в самом лучшем свете, таких как Далла и Бруно исключить из наших рядов, а не расходиться под насмешки. Трусов вон, нужно отделаться от них навсегда чтобы смыть с себя пятно позора, которое наложили на нас эти сеньоры! Почему я настаиваю на этом: потому что волнения в городе почти прекратились, как и под окнами сената… они выходит побоялись собственного народа, который раздавленный бедствием и налогами кричал и просил нас защитить их! Они побоялись своего права быть представителями своего народа! — вдруг ни с того ни с сего нагонял экспансии.

— Давай давай, заливайся петушок, — выкрикнул возмутитель спокойствия Аньолино.

— Потом когда выяснится чего они боялись не придется ли вам сеньор Монти кое-чего побояться от них? А побояться их все же стоит, их как никак больше десятка.

Вопрос был поставлен на голосование и поставлен он был Монти следующим образом:

— Кто за то чтобы оставить отсутствующих в числе членов сената?

Аньолино захотелось даже чтобы их растяп изгнали, чтобы они потом ненавидели республиканцев. Еще больше, и что самое главное чтобы против этих самых республиканцев, коими он считал каждого кто в отличие от него не поднял руку имелось потом обвинение. Он нехотя поднял руку как и все стоящие рядом с ним заметно пополнившиеся прежде с сидевшими, но затем демонстративно вставшие и присоединившиеся к стоящим.

Желание Аньолино сбылось: за голосовало менее двух десятков, против оказалось лес рук. Председательствующая комиссия ратифицировала предложение Монти, исключить трусов из сенаторов. То был успех Монти и потаенный успех Аньолино, как он сам для себя посчитал.

Сенат уменьшился до сорока семи мест.

Посмотрев на часы и решив что он прекрасно уложится Аньолино снова произнес громким отчетливым голосом:

— Сначала комиссию выбрали, а затем и число сенаторов определили все шиворот-навыворот.

— Если бы сенат только организовался тогда бы вы были правы, — сказал один из комиссии, — Но сейчас когда сенат в неопределенном составе занят разрешением как раз вопроса составности приходиться сначала выбрать комиссию.

Говоривший опустил из того что нужно бы было сказать: ввиду возможного затем после выбора комиссии подъезда новых сенаторов.

— Да зачем вы нужны были!? — крикнул Аньолино на старейшего из всех присутствующих в зале. Старикан чувствуя еле сдерживаясь от волнения в голосе встал и ответил снова:

— Вы не согласны с тем когда выбрали комиссию? По-вашему она только сейчас должна была быть выбрана? — Какая разница? Ведь выбрали ее те же что сидели несосчитанными и так же выбрали бы после определения количества членов. Одно и то же.

Старому сенатору зааплодировали в умении логически мыслить, посрамившим склочного Аньолино, который меж тем вообще разойдясь и потеряв всякое самоуважение вышел к трибуне.

— Так вы разрешите мне выступить по вопросу князя де Карини о строительстве причала в самое ближайшее время, который мы ему обещали разрешить в сегодняшний день? — обратился Аньолино с недовольной просьбой к комиссии.

Встал президент сената Камоно-Локано.

— Сеньоры! — с расстановкой, даже похожей на скорбную проговорил он, — Этот вопрос не может быть рассмотрен, ни в ближайшее время ни через год. Ни у нас, ни в казне не будет денег.

Произнесенное человеком весьма почтенным в сенатской среде, слов на ветер никогда не бросавшего, поразили буквально всех для кого сказанное было новостью и произвело огромное впечатление, выразившееся сначала в полнейшей тишине, такой что четко и ясно были слышны крики на улице и шаги возвращавшегося на место и вконец посрамленного Аньолино, который сгорая со стыда, что розово выражалось на его лице, в то же время с ехидством нахально улыбаясь поглядывал в сторону и в пол-голоса что-то при этом приговаривал, что уже настораживало.

— А какие у вас доказательства?! — вдруг остановился и обернулся все еще не унимавшийся Аньолино.

— Вот подлинные документы, — показал Камоно-Локано кипу украденную сегодня из канцелярии фонда, и передал на рассмотрение комиссии за соседним столом, — Испанский король решил что Сицилийская казна совершенно!… Я говорю без преувеличений совершенно будет пуста до следующего года. Таков от него пришел приказ.

Явное доказательство произвело среди присутствующих так же огромное впечатление. Поднялась такая буря возмущения и негодования, что глядя на них можно было не сомневаться в том что итальянцы самая эксцентричная и экспансивная нация. Ненависть поднялась на самую высшую свою ступень, казалось окажись здесь сам король нашлось бы много Брутов.

— Во первых не от него, как вы сказали! — перекрывая гул начал свое Аньолино, — А от их величества, раз уж он твой король. — С умыслом добавил он.

— Сдались мне такие короли! Страну нищей без денег оставить хочет!

— Но ты! Язык то на него не поднимай. Раз его величество решил, что нужно взять все, так оно и будет! Слово короля закон!

— Долой такого короля! Язва! — выразился Шпъяра, то ли на короля то ли на Аньолино.

— Вы все за свои слова ответите, мятежники! — сказал тот со злорадством отходя к верным сторонникам и с удовольствием чувствуя что его слова произвели хоть немного впечатления, что сказалось на силе эмоций. Они стихали, что ему даже совсем не нравилось, но его душу переполняло ликование возмездия. Он знал, что к де Карини под шумок гонца уже отправили, оставалось еще накалить обстановку, выставляя себя в ней в самом наилучшем свете, чтобы усугубить возмездие за все сегодняшнее, да и прошлое.

Между тем пока страсти кипели, каким-то невероятным образом становилось известно о говорившемся и за пределами здания, как будто бы заразой эмоциональности передаваясь по воздуху нервозностью. Народ бушевал в неистовстве своем создавая опасность смять жидкий ряд испанцев навалившись на них всей массой. Кричали о снижении налогов и в поддержку сенату, которого как ярого защитника своего стали боготворить.

Солдатам с большими усилиями удавалось отпирать напоры. Ни о каком аресте сенаторов не могло быть и речи, их бы тогда живыми разодрали и лучше было не вмешиваться. Почему «стоящим» во главе с Аньолино на них нечего было рассчитывать, приходилось ожидать высланного де Карини отряда, ни в чем нисколько не сомневаясь.

Чтобы наверняка отгородиться от защитников сената закрылись от них на все двери и только тогда продолжили дальнейшие рассуждения, чуть с остывшими головами. Но словопрения разгорелись с не меньшей от этого силой. Однако же и чувствовалась опаска. Стоявшие сзади как над душой, «стоящие» которых бы еще можно было бы назвать этим очень давили на робкие натуры «молчащих».

Камоно-Локано приметив это произнес:

— Интересно что же думают по этому поводу сеньоры «стоящие»? Или вам это ничего что страну довели до разора, всех готовы по миру пустить и себя самих, ради того чтобы у Филиппа (дальше его он никогда не называл) не сложилось плохого мнения о вашей провинции?

Никто ничего не отвечал, изредка поглядывая в сторону балконов и окон, со стороны которых отчетливо слышались крики: «Не поддадимся! Не оставим их!»

На площади завязалась настоящая схватка со звоном стали и выстрелов. Так что казалось испанцев сейчас сомнут. Одурелый единственный не пугаясь действительности подошел к окну.

— Лупят народ наш! Гонят кормильцев!

Испанцы уже действительно прогнали толпу, подавшуюся под напором передних напуганных угрозами применения холодного острого оружия, а так же применением горячего, и вскоре тесня и подталкивая безоружный люд с площади на улицу, солдаты почти всю ее очистили, но вынуждены были оставаться на Мединской и еще четверть часа сенаторы оставались в покинутом положении, оставаясь хозяевами сената.

И тут как будто в опровержение всех чаяний мятежников, зашедших слишком далеко чтобы отступать, они морально поддались когда послышались с задней стороны крики: «Солдаты!» каждый, хоть в какой то степени подумал, что зашел слишком далеко. И в это же самое время нагрянуло другое поражающее событие в дверь со стороны двора стали оглушительно долбиться.

Понимая что никакой речи не может быть о побеге, сидящую часть сената охватило замешательство и тут-то снова заговорил Аньолино:

— Теперь-то вы поняли сеньоры к чему вас привела непорядочность и безрассудство? Я буду короток. Вас нагло наинтриговали некоторые сеньоры и только из-за них вы уподобились мятежникам. Переходите на нашу сторону, покиньте скамьи.

— Не поддавайтесь на запугивание! Поступайте так как вам велит голос души и сердца, а не сенатора Аньолино! Не уроните свою честь присоединившимся к прислужникам тех, которым судьбы страны ничто. Пусть вами руководит чувство благородства, а не трусости и вы будете возблагодарены и вознаграждены хотя бы чистой спокойной совестью — сказал президент.

Встал Монти, обращаясь вокруг ко всем:

— А что там говорить, кто чувствует что слабак, а не борец, только так… трусливое недовольство и шарлатанство, чтобы только покричать, пускай уматывается с наших рядов! Очистите нас и спасибо случаю!

Договорив Монти сел, ясно давая понять, что он ни шагу не намерен двинуть со своего места. А некоторые все же вставали и постыдно переметывались, не смотря на всю вескость и правдивость слов делавших из всех вставших подлецами. Но таких оказалось немного, что было к очень большому неудовольствию Аньолино, ведь сенат большая часть которого будет арестована, тогда будет распущен и ему не придется в нем заправлять. Впрочем он уже нашел выход из положения всю вину свалить на нескольких наиболее неугодных, а остальные ему будут только благодарны.

Когда переходить перестали, снова послышались сильные гулкие удары кулаков, и такие которые запросто бы могли расширить эти самые двери, на которые даже во всем решительный Камоно-Локано смотрел с еле скрываемой опаской и боязнью.

— Да откройте же наконец!! — послышались из-за двери бравые крики, — Я Турфаролла!

* Турфароллова чистка от «стоящих» *

Неизвестно какое впечатление эти слова произвели на сенаторов, само имя мало что могло говорить, да и было то оно какое-то больше испанское.

Стоявший неподалеку от окна Одурелый пошел открывать звеня во всеуслышанье ключами как колокольчиком.

Через открытую дверь ввалилось несколько вооруженных солдат итальянцев и впереди заметный полковник Турфаролла.

— Сеньоры сенаторы, отныне я и мой полк всецело переходит на вашу сторону.

Это было нечто невообразимое, на защиту сената встала часть палермского гарнизона и сейчас Турфаролла указом руки указал своим ребятам через противоположную дверь на площадь зайти в тыл к испанцам. Это на глазах у народа будет захвачен в плен целый отряд!

— Тогда арестуйте и вон тех! — указал Камоно-Локано на сбившуюся в группу кучку «стоящих» еще до того как среди оставшихся сидеть поднялась буря восторгов и главным образом облегчения. Можно было легко вздохнуть. Неописуемая радость поднялась на душе при мысли что вместо того чтобы быть арестованными и уведенными, они остались на своих местах хозяевами сената, даже пока не задумываясь о последствиях и следствиях, каковые привели к этому.

А произошло следующее: де Карини получив сведения о том что в сенате обсуждаются налоги, пришел сначала в неописуемое негодование, а затем в ярость и гнев. Порвав то, что он до этого держал в руках, а именно перинный веер, князь приказал срочно вызвать к себе графа Инфантадо, но не в силах дождаться того когда он приедет, написал ему раздраженное письмо, которое в речевом переложении скорее соответствовало не приказу, а виду нагоняя.

— Вы куда смотрите ваше сиятельство? Вы не знаете что вытворяют сенаторы? Это измена! Немедленно ведите туда надежных солдат и всех арестуйте!

Инфантадо взял как ему показалось достаточную силу числом более ста испанцев и несколько десятков попавшихся под руку служивых итальянцев в Портовом же замке. Полторы сотни считая имевшихся «защитников» сената было более чем достаточно чтобы навести там полнейший порядок. Но во время марша на перекрестке улиц столкнулись с внушительной силой в несколько сотен солдат итальянцев Турфаролла перегородивших им путь. Легко оттеснив испанцев назад и после завязавшейся недолгой рукопашной схватки обратили в бегство. Потери отряда графа Инфантадо оказались ощутимы, но выражались они не в нескольких раненых и убитых, а тем что произошел полный добровольный переход его итальянцев на сторону восставших и воспользовавшись братанием испанцам оставалось только поскорее отступить.

Теперь у графа Инфантадо оставались только его испанцы и продолжать следовать приказу не имело смысла чтобы добраться до сената и успеть нужно было дать большой крюк в обход, когда как противная сторона шла туда же наикратчайшим путем.

Выйдя к сенату с задней стороны народ стоявший там вместе с военными нападал и обезоруживал желтомундирников.

*переговоры с бывшим ничтожеством, простое предложение *

Мало интересуясь тем как арестовали стоящих во главе с Аньолино и препроводили в подвалы, ставшие временной сенатской тюрьмой, за неимением пока городской, Одурелый лишь изредка поглядывал на то что происходит на лучах, ходил взад вперед как отшельник, от караула у дверей и до конца по приподнятой потолочной площадке у балкона и окон. Уверенное задорное своей смелостью счастье испытывал он и слушал пока о том что говорилось в зале с пятое на десятое. Его занимали приятные размышления, кои можно было определить по довольному выражению угловатого скуластого лица, подходящего разве что шуту, но никак не сенатору. Языки внутреннего пламени изнутри лизали его благодушное лицо приятно воспринимающим происходящее.

На площади опять все сплошь до самых стен было забито ликующим народом, мало-помалу начинающим браться за дело. Несколько тысяч народу пребывавших в этом районе города помимо поддержки овациями и криками возводили в спешном порядке по нескольку баррикад на улицах прилегающих к сенату, и возводились преграды тем быстрее и увереннее, что имели у себя в тылу целиком переданный сенату восставший полк — одна из сильнейших составных всех имевшихся в Палермо войск, при условии что за них всецело было огромное необъятное народное воинство.

Полк, восставший на баррикадах народ, было более чем отличной защитой сената при мотиве всеобщего нежелания платить налоги власти уходящей, и самое главное — ситуация смены власти.

Солдаты размещались во дворике особняка на задней стороне. Но спать как их великие предки под открытым небом завернувшись лишь в свои плащи, не собирались, им усиленно подыскивали места ночлегов в соседних домах.

Внутри сената ускоренно решались организационные вопросы. Подсчитывали сколько осталось сенаторов после второго очищения. Кто-то внес предложение проголосовать за зачисление Турфароллы в их ряды, а так же некоторых других достойных людей, чтобы хоть как то восполнить малочисленность. Турфаролла конечно же стал отказываться, ссылаясь на то что нему следует работать с оружием в руках, а не здесь. Но этот довод посчитали неубедительным и стали решать.

— Единогласно! — сказал Камоно-Локано, даже не став подсчитывать число голосов, видя что никто не был против.

— Я против, — донеслось безразлично со стороны окон, и точно, у Одурелого сидевшего на подоконнике руки делано свешивались вниз.

Его спросили в чем причина несогласия.

— Я не согласен с единогласием, я не желаю чтобы потом про нас распевали примерно такие куплеты:

Кто с оружием придет

Тот себе в сенате

Место обретет.

Сенаторы чувствовавшие к нему из-за отказа пренебрежение, разом зааплодировали за только что испеченные стихи и в первую очередь успевший нахмуриться полковник Турфаролла. Послышалось так же:

— Браво!

Было уже поздно, многие зевая поглядывали на общие часы в зале. Истекшее светлое время дня, полное порой драматических событий очень утомил Шпъяра, не выдержав более этих мук давно спал с храпом. Одурелый тоже уже развалился на подоконнике одного из высоких окон, положив свою шляпу под голову хотя еще смотрел и слушал, а так же не забывал поглядывать в обратную сторону, то бишь вниз на заполненную все так же до отказа площадь, откуда веяло ветром новой неаполитанской революции. Или же восстания, что безразлично.

Успели только зачитать все документы о правительских налогах, как их назвали и решительно осудили, и встали пока что называется в оппозицию к ним. Если их требования, а какие точно они решат завтра, не будут выполнены, тогда уж будут все основания объявлять правительство вне закона.

Когда сенат разместившись кто-где, начиная от лавок на лучах и кончая окрестными домами отходил ко сну, на вилле Таска в зале с оформленным в ней алтарем у монсеньора Спорада собралось до полусотни священнослужителей, начиная от простого монаха и до самого епископа Трапанского, который со своим неразлучным коадьютотором были единственными из всех кто не был из города и самой близлежащей палермской округи. Об этом черном сборище ряс, казавшимися такими из-за не яркого свечного света и полночи можно было бы подумать что угодно, если бы среди них не было герцога Спорада, который вел долгую и настойчивую речь, полную увещеваний об одном чтобы окончательно и бесповоротно порвать с прежней властью и вести проповеди в своих приходах, церквях, на улицах, везде проповедуя о непримерении с испанцами и за собственное государство. Так же он просил вызвать нему всех способных людей, которые могли бы поднять весь народ на настоящую борьбу.

Совещание с церковниками, где они подтвердили что церковь была и остается на его стороне оказалось плодотворным и полностью удовлетворило герцога Спорада. После окончания разговоров состоялась короткая молитвенная служб, которую можно бы было назвать ночной мессой благославления дальнейших деяний. После собравшиеся разошлись. Каждому кто уезжал человек от «монсеньора» или от «герцога» раздавали белые листки, а кому и деньги в придачу.

Эти же листки и так же деньги появились и на ночной площади перед дворцом Цизы, где собрались кучки подозрительных на первый взгляд личностей, жавшихся ближе к решетками ограды прилегающего парка, или же ближе к самому фасаду, великолепному даже при слабом освещении. Делали они это несомненно затем чтобы на случай если площадь зайдет испанский патруль укрыться от него в парке за оградой или проникнуть под арки под защиту дворцовой стражи. Пока же это не случилось листки с призывом ко всеобщему восстанию, и более конкретным допискам по отношению к каждой из групп собравшихся выносились им.

Дописки эти более чем что-либо интересовали тех или иных личностей, и заставляли приступать к делу в одиночку или уходить целыми группами. Помимо того что уходили из самого дворца просто пешком, выезжали тяжелогруженые экипажи и укатывали в определенном направлении отвезти оружие на место, о котором уже достоверно точно было известно как о поднятом.

Через некоторое время одним из таких мест стала сама большая и мощенная площадь перед Цизой, потому что на ней с разных концов города собралось множество пришедших неорганизованно людей и один из экипажей уже открыто стоял посреди и раздавал оружие. Чтобы хоть как-то сбить толкучку и придать ясность обстановки на площади: зажгли множество факелов, отчего засиявшая темно-желтоватым светом Циза, стояла как манящая надежда и таинственный символ готовящегося восстания. И он манил спонтанно восставших людей, собиравшихся толпами, которые опять же для того чтобы разрядить обстановку на площади и сразу заучаствовать в деле отправляли с посыльными людьми вместе с расписками о долгах владельцев оружейных магазинчиков, каковые тем следовало оплатить оружием.

Циза и площадь наполнившаяся вооруженными отрядами, чувствуя силу и способность отразить любое нападение, стала раскидывать людей в самых разных направлениях на сооружение баррикад и прочное завладение других частей города.