Einleitung

Seit den frühesten Zeiten war der Mensch eng mit der Natur verbunden — nicht nur als ihr Beobachter, sondern auch als unmittelbarer Teilnehmer am großen Kreislauf des Lebens.

Noch bevor es Landwirtschaft, Supermärkte und Kühlschränke gab, lag die Nahrung nicht einfach in Regalen — man musste sie finden, erkennen, sammeln und haltbar machen. Auf langen Wanderungen und nomadischen Zügen nahmen unsere Vorfahren keine Vorräte mit — sie ernährten sich von dem, was die Erde ihnen schenkte: dem sogenannten “Futter vom Wegesrand”.

Für den Reisenden der Antike war dieses Futter kein ärmlicher Ersatz für Nahrung, sondern wahre Rettung: Blätter, Wurzeln, Beeren, Samen, Pilze, Triebe — all das wurde mit einer Meisterschaft verzehrt, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde. In dem Kraut, das uns heute vielleicht nur wie “Grün am Straßenrand” erscheint, sahen die alten Völker Medizin, Nahrung oder Würze. Sie brauchten keine Geschäfte — Wald, Wiese, Moor und Berge waren ihre Vorratskammer.

Dieses Buch versucht, die verlorene Verbindung zwischen dem modernen Menschen und der Nahrung aus der Natur wiederherzustellen. Wir begeben uns auf eine Reise durch Zeiten und Orte, in denen Wildpflanzen die Grundlage der Ernährung bildeten. Wir erfahren, wie man Brot aus Eicheln, Suppe aus Brennnesseln, Marmelade aus Vogelbeeren, Tee aus Weidenröschen, Kaffee aus Löwenzahnwurzeln und vieles, vieles mehr zubereiten kann.

In diesem Buch finden Sie keine Rezepte mit Kartoffeln oder gekauftem Mehl — nur Zutaten aus Wildpflanzen, die jedem zugänglich sind, der bereit ist, hinaus aufs Feld oder in den Wald zu gehen und für sich neue (oder vielmehr längst vergessene alte) Geschmäcker zu entdecken.

In diesem Buch sind ausschließlich Rezepte mit Wildpflanzen enthalten; es gibt hier keine Angaben zu Pilzen, Fleisch oder anderer möglicher Nahrung, da dies jeweils eigene, sehr umfangreiche Themen sind, die in den Rahmen dieses Werkes nicht passen.

Das Wissen, das in diesem Buch vermittelt wird, ist recht umfassend, doch um es leichter zugänglich zu machen, ist das Wissen in einzelne Kapitel gegliedert. So können Sie sich zunächst mit dem befassen, was Sie am meisten interessiert: etwa die Herstellung von natürlichen Essigen oder pflanzlicher Milch aus Wildkräutern, von Öl, Brot oder Soßen. Danach können Sie sich mit anderem beschäftigen und sich Schritt für Schritt das gesamte Wissen aneignen.

Das Buch richtet sich an alle, die sich für die Natur interessieren, bewusster leben möchten, bereit sind, in der Küche zu experimentieren und sich wieder als Teil der großen natürlichen Welt fühlen wollen.

Vielleicht spüren Sie eines Tages den Geist des alten Wanderers, wenn Sie einen Korb in die Hand nehmen, wenn Sie einen Korb in die Hand nehmen und zum Sammeln von Kräutern aufbrechen — jenes Menschen, der sich einzig auf sich selbst, sein Wissen und das Futter vom Wegesrand verlässt.

Über den Autor.

Die Autorin dieser Ausgabe ist eine zertifizierte Biologin (UrSPU, Abschluss in Biologie, 1999; RUDN, Programm “Russische Kräuterkunde”, 2018), die viele Jahre ihres Lebens dem Studium der Volksmedizin und der Kräutertraditionen gewidmet hat.

Kapitel 1. Identifizierung und Sammlung

Das Sammeln von Wildpflanzen ist eine faszinierende Reise in die Welt der Natur, in der jedes Blatt, jeder Stängel oder jede Blüte zu einer Bereicherung Ihres Tisches oder sogar zu einem wertvollen Bestandteil der Hausapotheke werden kann. Diese Tätigkeit eröffnet Ihnen den Reichtum der wilden Flora, ermöglicht es, alte Traditionen zu berühren und die Verbindung zur Natur wiederherzustellen. Doch wie jede Kunst erfordert auch die Identifizierung und Sammlung Achtsamkeit und tiefes Wissen, denn unter den großzügigen Gaben der Natur verbergen sich gefährliche Täuschungen.

Warum es wichtig ist, Pflanzen identifizieren zu können

Wildpflanzen umgeben uns überall: in schattigen Wäldern, auf weiten Feldern und Wiesen, entlang verschlungener Pfade. Sie sind nicht nur eine Nahrungsquelle, sondern auch eine Quelle der Inspiration für kreative Entdeckungen. Die Natur ist vielfältig, und unter den nützlichen Arten finden sich auch solche, die der Gesundheit schaden können. Fehler bei der Bestimmung, wenn eine essbare Pflanze mit ihrem giftigen Doppelgänger verwechselt wird, können schwerwiegende Folgen haben. Deshalb ist die Fähigkeit, essbare Arten sicher zu bestimmen und von gefährlichen zu unterscheiden, die Grundlage eines sicheren Umgangs mit den Gaben der Natur.

Neben der Sicherheit trägt die richtige Identifizierung von Pflanzen auch zum Erhalt des Ökosystems bei. Wenn Sie wissen, welche Arten gesammelt werden dürfen und welche unberührt bleiben sollten, tragen Sie zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichts in der Natur bei. Ein solcher Ansatz fördert Beobachtungsgabe, Geduld und Respekt gegenüber der Umwelt.

Beispiele für giftige Doppelgänger

Um die Bedeutung der Aufmerksamkeit zu verdeutlichen, betrachten wir einige häufige Beispiele:

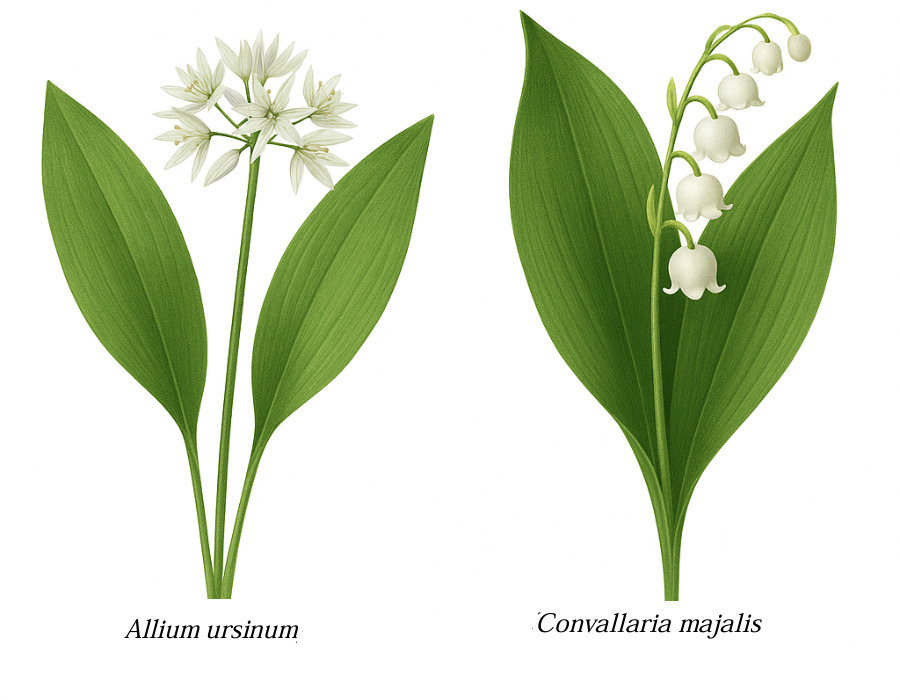

Bärlauch (Allium ursinum)

und Maiglöckchen (Convallaria majalis):

Der Bärlauch (Allium ursinum) ist für sein kräftiges Knoblaucharoma bekannt und wird in der Küche breit verwendet. Sein Aussehen erinnert jedoch an das Maiglöckchen (Convallaria majalis), dessen alle Pflanzenteile aufgrund des Gehalts an Convallatoxin giftig sind. Der Knoblauchgeruch ist hier ein zuverlässiges Merkmal, das den sicheren Bärlauch vom gefährlichen Maiglöckchen unterscheidet.

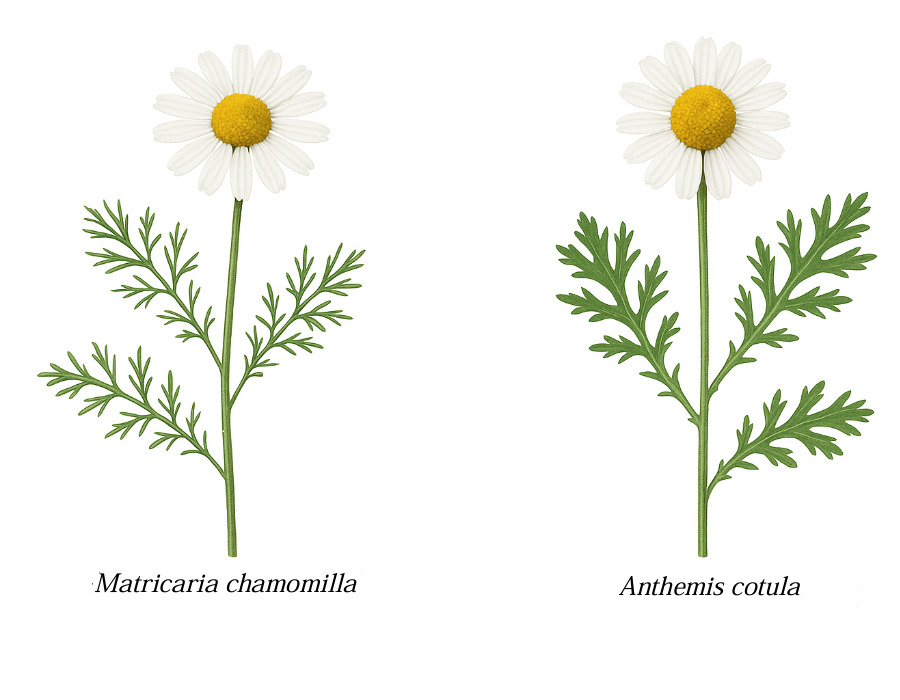

Echte Kamille (Matricaria recutita)

und Hundskamille (Anthemis cotula):

Die Echte Kamille (Matricaria recutita) wird wegen ihrer entzündungshemmenden und beruhigenden Eigenschaften geschätzt. Sie kann mit der Hundskamille (Anthemis cotula) verwechselt werden, die ihr ähnlich sieht, jedoch unangenehm riecht und allergische Reaktionen hervorrufen kann. Die Echte Kamille besitzt einen hohlen Blütenboden, im Gegensatz zur Hundskamille, deren Blütenboden gefüllt ist.

Tipp: Schneiden Sie den Blütenkopf leicht ein — bei der Kamille ist die Mitte hohl wie ein Röhrchen, bei der Hundskamille nicht. Außerdem riecht die Kamille angenehm süßlich, während die Hundskamille scharf und unangenehm duftet.

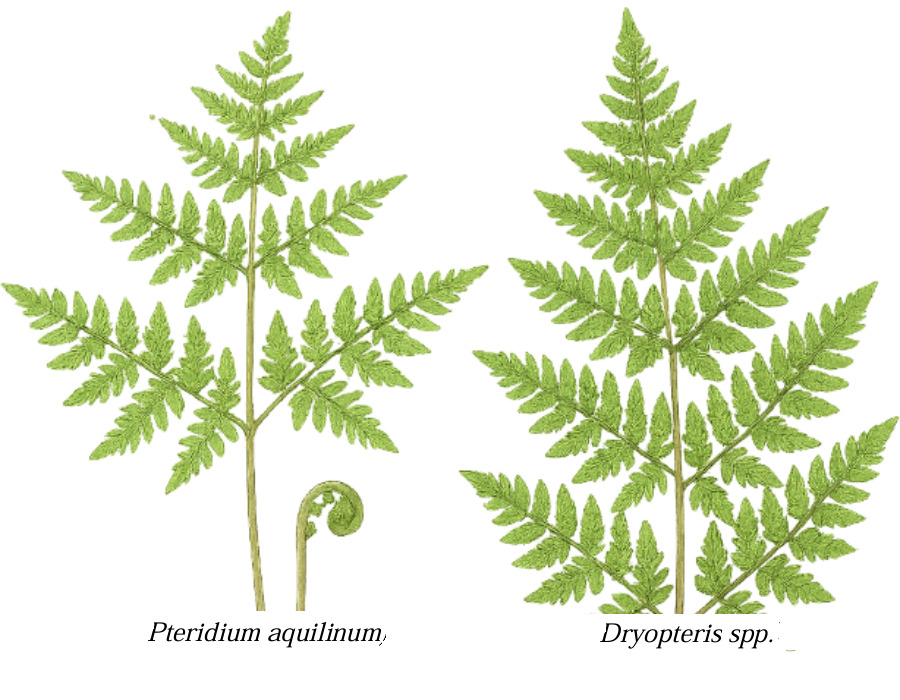

Adlerfarn (Pteridium aquilinum)

und Wurmfarn (z. B. Dryopteris filix-mas):

Der Adlerfarn (Pteridium aquilinum) ist einer der wenigen Farne, deren junge Triebe im sehr frühen Stadium (vor dem Entfalten der Blätter) essbar sind. Die jungen “Schnecken” sind nach zweifachem Einweichen in Salzwasser oder Abkochen genießbar und werden vor allem in Sibirien und in der ostasiatischen Küche geschätzt. Die ausgewachsenen Blätter sind hart und giftig. Erkennbar an den weit ausladenden, dreieckigen Wedeln, glatten Stielen ohne Schuppen; wächst an trockenen Waldrändern und Lichtungen. Der Wurmfarn (Dryopteris spp.), etwa der Gewöhnliche Wurmfarn (Dryopteris filix-mas), ist ungenießbar und leicht giftig. Seine Wedel sind dichter gefiedert, oft mit Schuppen an der Basis, und er wächst bevorzugt in feuchten Wäldern und Schluchten.

Tipp: Bei P. aquilinum sind die jungen Triebe glatt, ohne Schuppen, fast aufrecht, werden beim Kochen grün und brüchig. Bei Dryopteris sind die Triebe dichter, mit braunen Schuppen an der Basis, sie wachsen büschelig und schräg. Der Adlerfarn riecht beim Brechen frisch nach Kräutern, der Wurmfarn modrig.

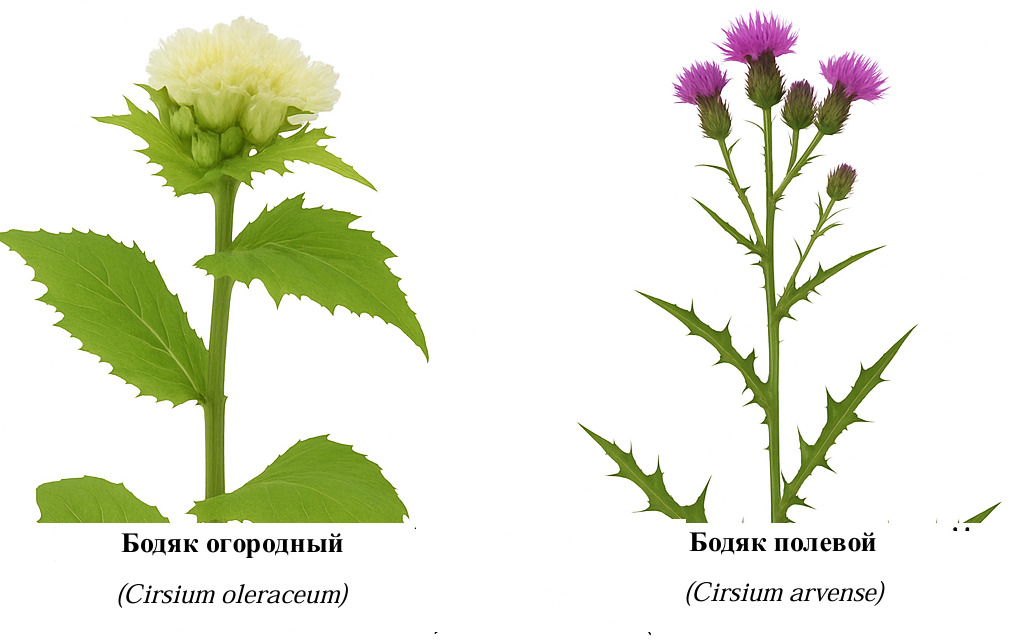

Gemüse-Kratzdistel (Cirsium oleraceum)

und Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense):

Die Gemüsekratzdistel (Cirsium oleraceum) ist eine der mildesten und essbaren Arten mit blassgrünen, kaum bestachelten Blättern und hellgelben Blüten. Junge Triebe und Blätter sind zart und eignen sich zum Kochen oder Dünsten. Die Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense) hingegen ist viel härter, hat stark bestachelte Blätter und purpurne Blüten. Ihre Wurzeln werden manchmal genutzt, die oberirdischen Teile sind jedoch zu zäh und bitter.

Tipp: Achten Sie auf die Blütenfarbe und die Dornen: Bei der Gemüsekratzdistel sind sie kaum vorhanden, die Blätter breit, weich und leicht gewellt. Bei der Ackerkratzdistel sind sie schmal, hart, mit spitzen Dornen, Blüten rosa bis violett. Außerdem wächst die Gemüsekratzdistel eher in feuchten, schattigen Lagen, die Ackerkratzdistel dagegen auf trockenen, sonnigen Feldern.

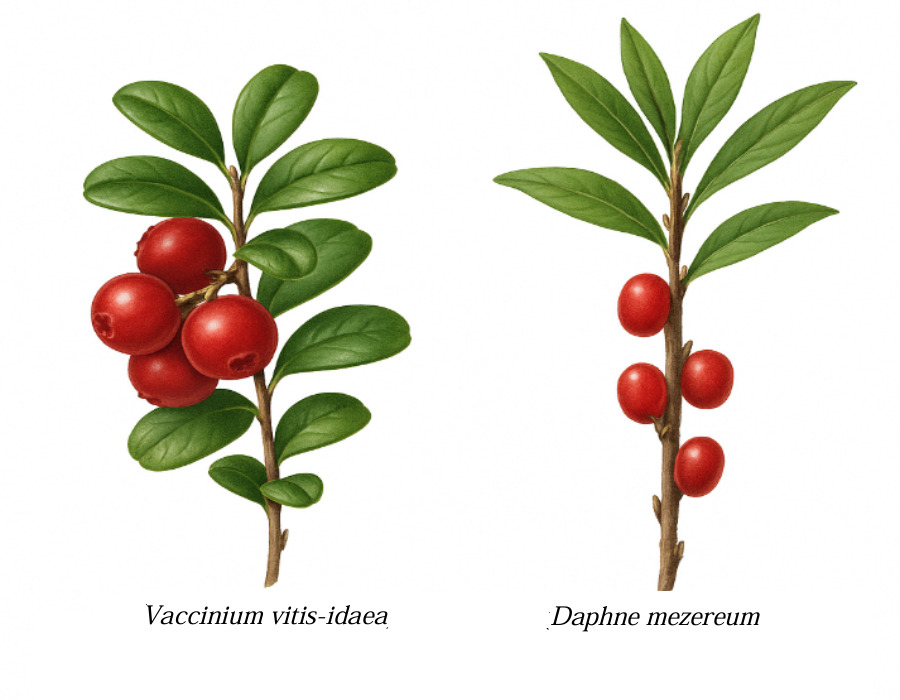

Preiselbeere (Vaccinium vitis-idaea)

und Seidelbast (Daphne mezereum):

Die Preiselbeere (Vaccinium vitis-idaea) ist ein niedrig wachsender, immergrüner Strauch mit kleinen, ledrigen, dunkelgrünen Blättern und leuchtend roten Beeren, die säuerlich-süß schmecken und frisch oder für Marmeladen, Kompotte und Säfte verwendet werden. Der Seidelbast (Daphne mezereum) ist ein bis 1 m hoher Strauch, dessen Blätter vor der Blüte abfallen. Im Frühling bleibt ein kahler Strauch mit hängenden rosafarbenen Blütenbüscheln zurück, später folgen glänzende rote Beeren. Alle Pflanzenteile sind giftig, besonders Rinde und Beeren.

Tipp: Bei V. vitis-idaea bleiben die Blätter auch im Winter erhalten, die Beeren wachsen in den Blattachseln, ihre Schale ist matt. Bei D. mezereum erscheinen die Blätter nach der Blüte, die Beeren hängen glänzend und weich an kahlen Zweigen.

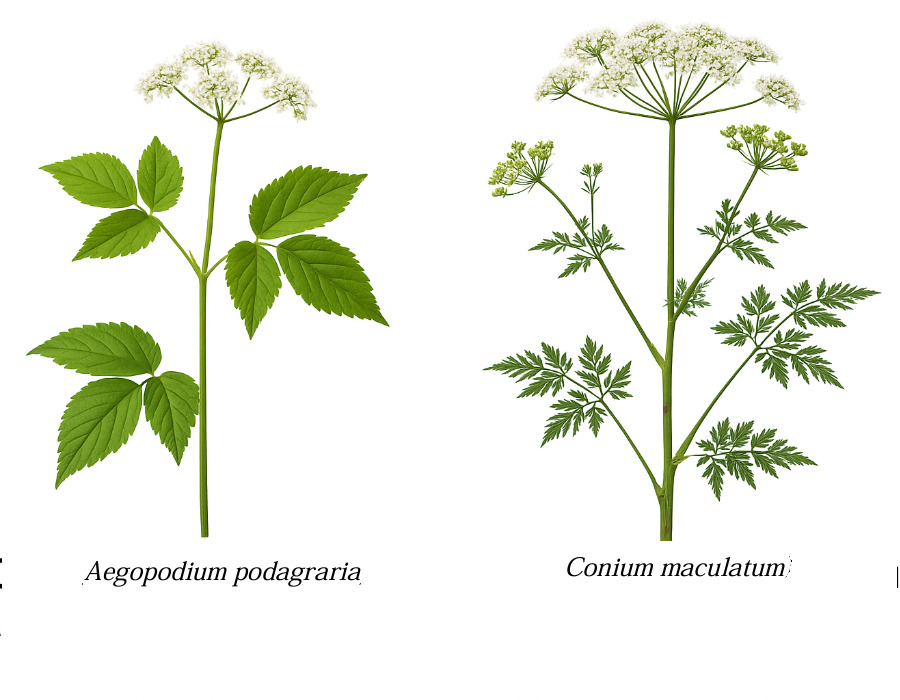

Giersch (Aegopodium podagraria)

und Gefleckter Schierling (Conium maculatum):

Der Giersch (Aegopodium podagraria) ist essbar, mit zarten Blättern, geeignet für Salate und grüne Suppen. Er kann mit giftigen Doldenblütlern wie dem Gefleckten Schierling (Conium maculatum) verwechselt werden. Hilfreich ist der Geruch — frisch, krautig beim Giersch, unangenehm mausartig beim Schierling — sowie der Blattstiel mit Blattscheide.

Tipp: Beim Giersch umschließt der Blattstiel den Stängel, die Blätter sind “Gänsefüßchen” — dreiteilig. Beim Schierling sind violette Flecken am Stängel, der glatt und bereift ist, und er riecht nach Maus. Finger weg, wenn Sie Flecken sehen!

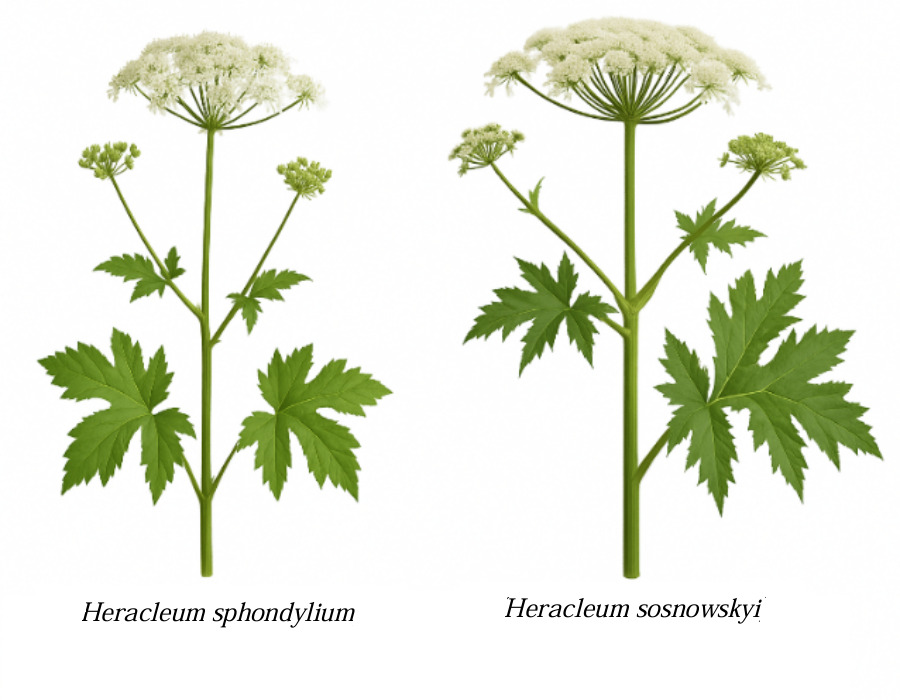

Wiesen-Bärenklau (Heracleum sphondylium)

und Riesen-Bärenklau (Heracleum sosnowskyi):

Der Wiesen-Bärenklau (Heracleum sphondylium) ist eine Wildpflanze, die in der Volksküche genutzt wird. Junge Blätter und Stiele sind frisch, eingelegt oder gekocht essbar, besonders in Suppen und Eintöpfen. Er wird bis 1,5 m hoch, hat weich behaarte Stängel, große, dreiteilige Blätter mit abgerundeten Zähnen und weiße bis rosafarbene Dolden. Sein Saft verursacht leichte Hautreaktionen, jedoch viel schwächer als beim invasiven Riesen-Bärenklau (Heracleum sosnowskyi). Dieser wird 3–4 m hoch, hat dicke Stängel mit violetten Flecken, scharf eingeschnittene Blätter und riesige Dolden bis 80 cm. Sein Saft ist stark ätzend und verursacht schwere Verbrennungen.

Tipp: H. sphondylium hat rundlichere Blätter, einen weichen Stängel, meist nicht höher als 1,5 m, schwach krautigen Geruch. H. sosnowskyi ist deutlich größer, mit Flecken am Stängel, scharfen Geruch und aggressivem Saft. Bei Zweifeln: meiden!

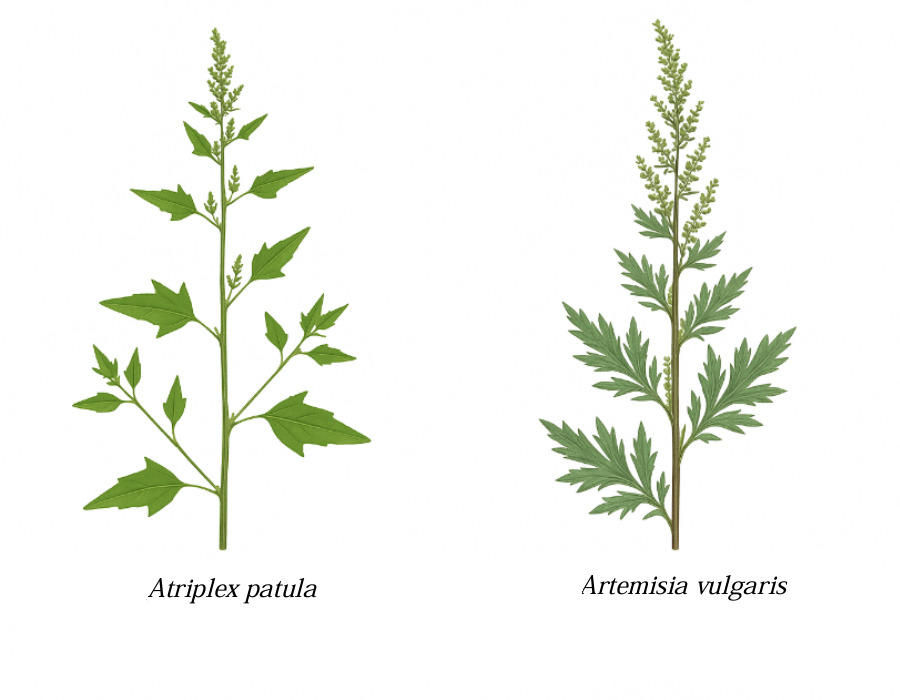

Spreizende Melde (Atriplex patula)

und Beifuß (Artemisia vulgaris):

Der Spreizende Melde (Atriplex patula) gehört zu den Amaranthgewächsen. Junge Blätter und Triebe sind essbar, erinnern an Spinat, werden frisch oder gekocht genutzt. Erkennbar an dreieckigen Blättern mit weißlichem Belag, verzweigtem Wuchs bis 70 cm. Der Beifuß (Artemisia vulgaris) ist würzig-bitter, in großen Mengen ungenießbar, enthält viele ätherische Öle. Er hat tief eingeschnittene Blätter, silbrig unterseits, wächst bis 1,5 m.

Tipp: Atriplex patula ist mild, weich und kaum bitter, während Artemisia vulgaris scharf und bitter schmeckt und stark riecht.

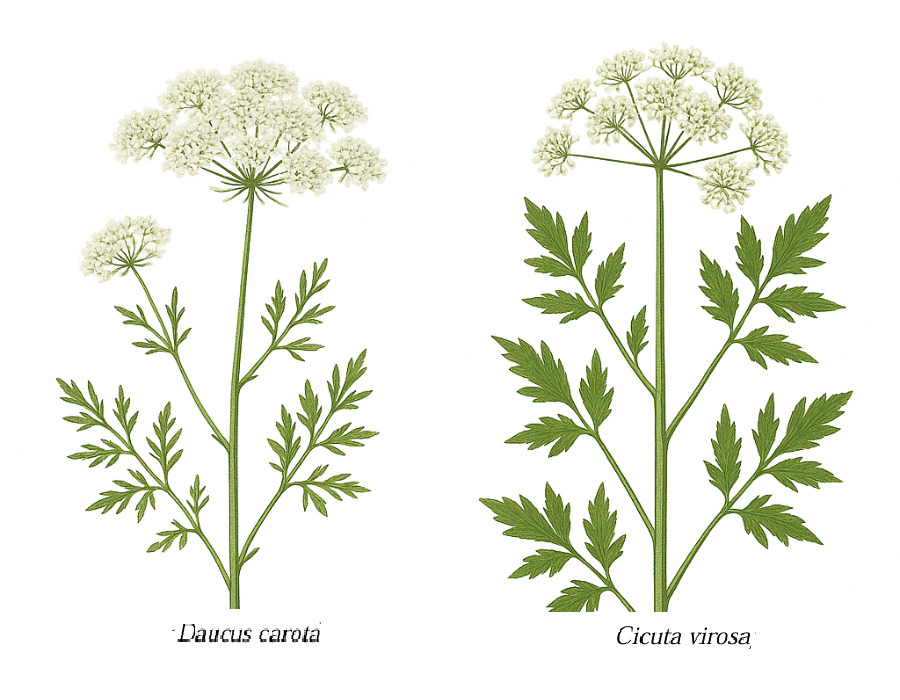

Wilde Möhre (Daucus carota)

und Wasserschierling (Cicuta virosa):

Die Wilde Möhre (Daucus carota) hat essbare Wurzeln und filigrane Blütendolden, sie ähnelt jedoch dem extrem giftigen Wasserschierling (Cicuta virosa). Unterscheidungsmerkmale: Geruch (Möhre angenehm, Wasserschierling unangenehm) und Wurzelform (beim Wasserschierling hohl und gefleckt).

Tipp: Reiben Sie die Wurzel zwischen den Fingern: die Möhre duftet angenehm, der Wasserschierling widerlich nach Maus. Außerdem hat die Wilde Möhre oft ein dunkles “Scheinsblütchen” in der Mitte, das dem Wasserschierling fehlt.

Techniken der Pflanzenbestimmung

Diese Beispiele zeigen: Visuelle Ähnlichkeit allein ist niemals ausreichend.

Achten Sie bei der Bestimmung jeder Pflanze auch auf Geruch, Textur, Blattform und Standort.

BESTIMMUNGSMETHODEN

Die Fähigkeit, Wildpflanzen zu erkennen, entwickelt sich mit der Zeit und durch Übung.

Es gibt verschiedene hilfreiche Methoden, die sich für unterschiedliche Situationen und Erfahrungsstufen eignen:

FELDFÜHRER

Feldführer sind handliche Bücher oder Broschüren mit Beschreibungen, Zeichnungen und Fotografien von Pflanzen.

Sie sind im Gelände unentbehrlich, da sie keinen Internetzugang erfordern.

Ein guter Feldführer sollte enthalten:

— Eine detaillierte Beschreibung äußerer Merkmale: Blattform, Stängelfarbe, Art des Blütenstands.

— Angaben zu Standort und jahreszeitlichen Merkmalen.

— Vergleiche mit ähnlichen Arten, einschließlich giftiger Doppelgänger.

Für Anfänger eignen sich Führer mit lebhaften Farbillustrationen.

Erfahrenere Sammler bevorzugen botanische Nachschlagewerke mit wissenschaftlicher Klassifikation.

Es ist ratsam, mehrere Quellen heranzuziehen, um die Vielfalt der lokalen Flora und die jahreszeitlichen Unterschiede zu berücksichtigen.

KONSULTATION MIT ERFAHRENEN SAMMLERN

Praktisches Lernen ist durch nichts zu ersetzen.

Das Studium mit erfahrenen Sammlern ist äußerst wertvoll.

Sie können Ihnen Pflanzen in ihrem natürlichen Lebensraum zeigen, auf wichtige Bestimmungsmerkmale hinweisen, regionales Wissen weitergeben und helfen, häufige Fehler zu vermeiden.

Beachten Sie dabei:

— Treten Sie lokalen ökologischen oder botanischen Vereinen bei.

— Beteiligen Sie sich an Foren oder sozialen Medien, die sich auf Wildpflanzen konzentrieren.

— Nehmen Sie an Bestimmungswanderungen, Exkursionen oder Workshops teil.

SELBSTSTUDIUM

Wenn Sie die Welt der Wildpflanzen lieber eigenständig erkunden möchten, beginnen Sie mit einer einfachen Methode:

— Wählen Sie 3–5 bekannte und leicht erkennbare Arten, zum Beispiel:

— Große Brennnessel (Urtica dioica)

— Gewöhnlicher Löwenzahn (Taraxacum officinale)

— Breitwegerich (Plantago major)

— Bärlauch (Allium ursinum)

— Studieren Sie ihr Aussehen, ihre Merkmale und ihr jahreszeitliches Wachstum mithilfe von Büchern und Online-Ressourcen.

— Unternehmen Sie Naturspaziergänge, beobachten Sie die ausgewählten Pflanzen und vergleichen Sie Ihre Beobachtungen mit den Recherchen.

— Erweitern Sie nach und nach Ihre Liste und festigen Sie Ihr Wissen durch wiederholte Praxis.

Diese Methode erfordert Geduld, führt jedoch zu einem tiefen Verständnis der lokalen Flora und zu größerer Sicherheit bei der Bestimmung essbarer Arten.

RESSOURCEN FÜR DAS SELBSTSTUDIUM

Online-botanische Datenbanken und Guide

Herbarium.live — Digitales Herbarium

https://herbarium.live/

— Sammlung hochwertiger Herbarbelege mit detaillierten wissenschaftlichen Beschreibungen.

Nützlich zur Bestimmung von Pflanzen, zum Vergleich mit Herbarstandards und zum Studium.

GBIF — Global Biodiversity Information Facility

https://www.gbif.org/

— Weltweite Datenbank für Biodiversitätsbeobachtungen.

Beinhaltet Verbreitungsdaten, Karten, Publikationen, Datenexport und Nachweise.

The Plant List

http://www.theplantlist.org/

— Umfassende taxonomische Datenbank der Pflanzen weltweit.

Ermöglicht die Suche nach lateinischen Namen, Synonymen und Autoren von Pflanzenbeschreibungen.

Plants of the World Online (Kew Gardens)

https://powo.science.kew.org/

— Autoritative Ressource der Royal Botanic Gardens, Kew.

Globale Pflanzendaten, Verbreitung, Ökologie und Taxonomie.

Interaktive Karten und floristische Atlanten

eFloras.org (einschließlich Flora of China, North America usw.)

http://www.efloras.org/

— Bietet detaillierte botanische Beschreibungen und Bestimmungsschlüssel.

Besonders nützlich zum Studium regionaler Floren.

BIN RAS Verbreitungskarten (GBIN — Russische Akademie der Wissenschaften)

https://www.binran.ru/resources/

— Spezialisierte wissenschaftliche Ressourcen zur Flora und Fauna Russlands.

Verbreitungskarten und wissenschaftliche Daten.

Mobile Applikationen (mit Fotoerkennung)

PlantNet

https://identify.plantnet.org/

— Kostenlose, gemeinschaftsbasierte App zur Pflanzenbestimmung.

Gute botanische Genauigkeit; Daten können nach GBIF exportiert werden.

iNaturalist

https://www.inaturalist.org/

— Ein Projekt der California Academy of Sciences und von National Geographic.

Fotoerkennung mit Bestätigung durch die wissenschaftliche Gemeinschaft; Datenexport möglich.

Seek by iNaturalist

https://www.inaturalist.org/pages/seek_app

— Vereinfachte Version von iNaturalist für Kinder und Anfänger.

Keine Registrierung erforderlich; funktioniert auch offline.

Flora Incognita

https://www.floraincognita.com/

— Sehr präzise europäische App, entwickelt von der TU Ilmenau.

Wissenschaftliche Beschreibungen, Schutzstatus und häufige europäische Pflanzen.

PictureThis

https://www.picturethisai.com/

— Kommerzielle App mit kostenloser Testphase.

Bietet Pflanzenerkennung, kurze Beschreibungen und Pflegetipps.

Grundsätze der Sicherheit beim Sammeln

Das verantwortungsvolle Sammeln von Wildpflanzen bedeutet nicht nur, Nahrung oder Heilmittel zu finden — es geht ebenso darum, die Natur zu achten und zu schützen.

Befolgen Sie diese Grundsätze, um sicher zu bleiben und nachhaltig zu ernten.

Den richtigen Zeitpunkt und Ort wählen

— Zeitpunkt der Sammlung: Am besten sammelt man am Morgen — die Pflanzen sind frisch, kräftig und reich an Nährstoffen. Am Nachmittag, besonders bei Hitze, können sie welken oder einen Teil ihrer wertvollen Eigenschaften verlieren. Nach Regen verderben viele Pflanzen schneller.

— Sammelorte: Wählen Sie saubere, unbelastete Gebiete, weit entfernt von Straßen, Industrieanlagen oder Feldern mit Pestizideinsatz. Wälder, Wiesen, Naturschutzgebiete und Nationalparks (wo Sammeln erlaubt ist) sind gute Optionen.

Werkzeuge für sicheres und nachhaltiges Sammeln

Die richtigen Werkzeuge machen das Sammeln sicherer und effizienter:

— Schere oder Gartenschere: Scharfe Werkzeuge ermöglichen einen sauberen Schnitt, verringern Schäden und schonen die Wurzeln.

— Körbe oder Baumwolltaschen: Luftdurchlässige Behälter verhindern Überhitzung und Feuchtigkeitsstau und halten die Ernte frisch.

— Handschuhe: Wichtig zum Schutz vor Brennhaaren, Dornen oder reizendem Pflanzensaft.

Ökologisches Sammeln praktizieren

Ernten Sie so, dass sich die Natur regenerieren kann:

— Reißen Sie Pflanzen nicht vollständig aus: Nehmen Sie nur das, was Sie brauchen — Blätter, Blüten oder Samen — und lassen Sie die Wurzeln möglichst unberührt.

— Sammeln Sie maßvoll: Entnehmen Sie nicht mehr als 10–20% einer Art pro Standort, um die Bestände gesund zu erhalten.

— Respektieren Sie seltene Arten: Lernen Sie, geschützte oder gefährdete Pflanzen zu erkennen, und verzichten Sie gänzlich auf deren Ernte.

Saisonalität der Ernte

Die Natur lebt in Zyklen, und jede Jahreszeit schenkt ihre eigenen Pflanzen:

— Frühling: Zeit des Erwachens. Junge Blätter und Triebe von Brennnessel, Löwenzahn, Giersch und Wegerich sind besonders nährstoffreich. Essbare Blüten wie Veilchen, Schlüsselblumen und Bärlauch eignen sich frisch, für Tees oder Tinkturen.

— Sommer: Die Natur erblüht und Früchte reifen. Holunderblüten, Lindenblüten und Kamille für Aufgüsse, Früchte wie Himbeeren, Brombeeren, Hagebutten und Heidelbeeren für Marmeladen oder zum Trocknen.

— Herbst: Zeit des Sammelns und Vorratens. Wurzeln wie Klette, Quecke und Löwenzahn, dazu Nüsse und Samen — Haselnüsse, Eicheln, Esskastanien. Späte Beeren wie Schneeball oder Vogelbeere sind vitaminreich.

— Winter: Auch im Winter bietet die Natur Geschenke. Nadeln von Kiefer, Fichte oder Zirbe liefern vitaminreiche Tees. Birken- oder Weidenrinde für Abkochungen. Wenn der Boden nicht gefroren ist, können Klette- oder Zichorienwurzeln geerntet werden.

Regionale Besonderheiten

Jede Landschaft prägt ihre Flora:

— Wälder: Brennnesseln, Bärlauch, Farntriebe sowie Beeren wie Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren und Preiselbeeren. Auch Pilze — sammeln Sie diese nur bei sicherer Kenntnis.

— Steppen: Reich an Kräutern wie Amarant, Sauerampfer, Jakobskreuzkraut, Kamille, Wermut und Schafgarbe.

— Moore und Feuchtgebiete: Preiselbeeren, Moltebeeren und Spezialpflanzen wie Sumpfporst (Ledum), der wegen seiner Giftigkeit mit Vorsicht zu behandeln ist.

— Gebirge: Beherbergen seltene und geschützte Arten wie Rosenwurz (Rhodiola rosea) oder Edelweiß (nicht zu ernten!). Essbare alpine Pflanzen sind Himbeeren, Heidelbeeren und Sanddorn.

Tipps für Anfänger

Wenn Sie gerade erst beginnen, Wildpflanzen zu entdecken, beachten Sie Folgendes:

— Einfach anfangen: Lernen Sie zuerst einige häufige und leicht erkennbare Arten.

— Ein Tagebuch führen: Notieren Sie Sammelorte, Daten und Bedingungen, um Ihr eigenes Sammelhandbuch aufzubauen.

— Vorsicht walten lassen: Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie die Pflanze stehen. Sicherheit geht vor.

— Natur beobachten: Verbringen Sie Zeit im Freien, beobachten Sie das Wachstum, die Veränderungen und die jahreszeitlichen Zyklen der Pflanzen.

— Samen tauschen: Tauschen Sie Samen seltener essbarer Wildpflanzen, um sie zu Hause anzubauen.

— Wissen teilen: Veröffentlichen Sie Ihre Entdeckungen und Rezepte in Blogs oder Gemeinschaftsgruppen.

— Gemeinschaft aufbauen: Organisieren Sie Workshops, Exkursionen oder Feste mit Wildpflanzen.

— Den Prozess genießen: Sammeln soll nicht nur praktische Fertigkeit sein, sondern ein Weg, sich tiefer mit der Natur zu verbinden.

ABSCHLIESSENDE BEMERKUNG

Das Bestimmen und Sammeln von Wildpflanzen ist eine Kunst, die Wissen, Achtsamkeit und tiefen Respekt vor der lebendigen Welt verbindet.

Wenn Sie die in diesem Kapitel vorgestellten Grundsätze befolgen, sammeln Sie nicht nur sicher, sondern verwandeln Ihre Funde auch in nährende Speisen und heilende Mittel.

In den folgenden Kapiteln setzen wir diese Reise auf den alten Wegen fort — und machen das Sammeln zu einem kulinarischen Abenteuer, das uraltes Wissen wiederbelebt und vergessene Geschmackswelten erweckt.

Kapitel 2. Vorbereitung von Wildpflanzen zur Verwendung

Bevor die Gaben der Natur zu schmackhaften Speisen oder heilkräftigen Aufgüssen werden, müssen sie richtig vorbereitet werden. Dieser wichtige Prozess sorgt nicht nur für die Sicherheit beim Verzehr, sondern entfaltet auch das Aroma und erhält zugleich den Nährstoffreichtum der wilden Flora. In diesem Kapitel betrachten wir ausführlich, wie man gesammelte Pflanzen richtig reinigt, trocknet, lagert und verarbeitet sowie welche Werkzeuge und Geräte dafür notwendig sind. Beherrschen Sie diese Techniken, so können Sie den natürlichen Überfluss in wahre kulinarische Schätze verwandeln.

Die Bedeutung der Vorbereitung

Wildpflanzen, die in Wäldern, auf Wiesen oder entlang von Flüssen gesammelt werden, tragen oft Spuren der Umgebung — Staub, Insekten, ja sogar Tierspuren. Manche von ihnen enthalten natürliche Gifte oder bittere Verbindungen, die vor dem Verzehr entfernt werden müssen. Die richtige Vorbereitung macht Pflanzen nicht nur genießbar und sicher, sondern hilft auch, ihren Geschmack zu entfalten und ihre wertvolle Nährkraft zu bewahren. Ganz gleich, ob Sie die Ernte frisch verwenden oder für den Winter aufbewahren wollen — dieser Schritt ist der wichtige Beginn für die Zubereitung gesunder und wohlschmeckender Speisen.

Reinigung und Abwaschen

Die Reinigung ist die Grundlage bei der Vorbereitung von Wildpflanzen. Je nach Pflanzenteil — Blätter, Wurzeln, Früchte oder Blüten — sind unterschiedliche Methoden erforderlich.

Blätter und Kräuter

— Zarte Blätter (z. B. Brennnessel, Giersch, Löwenzahn): Vorsichtig in kühlem Wasser waschen, um Staub und Insekten zu entfernen. Für eine gründlichere Reinigung die Blätter 5–10 Minuten in kaltem Wasser einweichen und anschließend unter fließendem Wasser abspülen.

— Feste Blätter (z. B. Wegerich): Diese können stärker verschmutzt oder mit einer Wachsschicht überzogen sein. Verwenden Sie eine weiche Bürste oder einen Schwamm, um sie leicht unter fließendem Wasser abzureiben.

Tipp: Beim Umgang mit brennenden oder stechenden Pflanzen (z. B. Brennnesseln) empfiehlt sich das Tragen von Handschuhen.

Wurzeln und Rhizome

— Wurzeln (z. B. Klette, Quecke, Löwenzahn): Gründlich unter fließendem Wasser reinigen, um Erde zu entfernen. Verwenden Sie eine harte Bürste oder Metallbürste für hartnäckige Verschmutzungen. Große Wurzeln in kleinere Stücke schneiden, um die Reinigung zu erleichtern.

Tipp: Sehr verschmutzte Wurzeln 15–20 Minuten in Wasser einweichen, bevor Sie sie sorgfältig putzen.

Früchte und Beeren

— Beeren (z. B. Hagebutten, Heidelbeeren, Himbeeren): Sanft unter schwachem Wasserstrahl spülen, um sie nicht zu beschädigen. Zur Entfernung von Insekten können die Beeren 10 Minuten in leicht gesalzenem Wasser (1 TL Salz pro Liter) eingelegt und anschließend erneut gespült werden.

— Früchte mit harter Schale (z. B. Eicheln, Esskastanien): Unter fließendem Wasser abwaschen und bei Bedarf mit einer Bürste reinigen.

Blüten

— Blüten (z. B. Holunder, Linde, Löwenzahn): Leicht ausschütteln, um Staub und Insekten zu entfernen, dann kurz unter schwachem Wasserstrahl abspülen. Langes Einweichen vermeiden, damit das Aroma nicht verloren geht.

Tipp: Nach dem Waschen in einem Sieb oder auf einem sauberen Tuch abtropfen lassen. Blätter und Kräuter vorsichtig mit Küchenpapier trocken tupfen, um überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen.

Trocknung

Das Trocknen ist eine uralte Methode der Konservierung, die Nährstoffe und Geschmack über das ganze Jahr erhält. Getrocknete Blätter, Wurzeln und Früchte können für Tees, Gewürze, Mehl oder Tinkturen genutzt werden.

Methoden des Trocknens

Lufttrocknung

— Für Blätter und Kräuter: In einer Schicht auf sauberem Tuch oder Gitter in einem dunklen, gut belüfteten Raum ausbreiten. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, um Farbe und Aroma zu erhalten. Alle 1–2 Tage wenden. Dauer: 3–7 Tage.

— Für Blüten: In kleinen Bündeln kopfüber in einem trockenen, dunklen Raum aufhängen. Dauer: 5–10 Tage.

Tipp: Mit Gaze oder Netz abdecken, um Insekten fernzuhalten.

Ofentrocknung

— Für Wurzeln und dicke Blätter: Wurzeln dünn schneiden oder Blätter auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Ofen auf 50–60°C einstellen, Tür einen Spalt offen lassen, um Luftzirkulation zu gewährleisten. Dauer: 2–4 Stunden.

Tipp: Alle 30 Minuten prüfen, um ein Verbrennen oder Übertrocknen zu vermeiden.

Dörrgerät

Geeignet für alle Pflanzenteile: In einer Schicht auf die Dörrplatten legen. Temperatur 35–40°C für Kräuter und Blüten, 50–60°C für Wurzeln und Früchte. Dauer: 4–12 Stunden.

Tipp: Dörrgeräte sorgen für gleichmäßiges Trocknen und bewahren mehr Nährstoffe als andere Methoden.

Anzeichen für die richtige Trocknung

— Blätter und Kräuter: zerbröseln leicht zwischen den Fingern.

— Wurzeln: werden hart und brüchig.

— Früchte und Beeren: bleiben elastisch (Beeren) oder fest (Nüsse), sind aber frei von Restfeuchtigkeit.

Lagerung

Empfehlungen zur Aufbewahrung

— Aromatische Kräuter und Blätter: in Glasgefäßen mit dicht schließendem Deckel oder Papiertüten lagern. Plastikbehälter vermeiden.

— Wurzeln und Samen: in Glas- oder Keramikgefäßen mit Deckel.

— Früchte und Beeren: am besten in Stoffbeuteln oder Glasgefäßen aufbewahren.

Allgemeine Hinweise

— Trockenpflanzen stets kühl, dunkel und trocken lagern — fern von Sonnenlicht und Wärmequellen.

— Behälter beschriften (Name der Pflanze, Sammeljahr).

— Regelmäßig auf Schimmel oder Schädlinge prüfen und befallene Teile sofort entfernen.

Haltbarkeit

— Trockene Blätter und Kräuter — bis zu 1 Jahr.

— Trockene Wurzeln und Samen — bis zu 2 Jahre.

— Trockene Früchte und Beeren — bis zu 1 Jahr.

Grundmethoden der Verarbeitung

Neben dem Trocknen gibt es weitere Methoden wie Fermentation und Einlegen, die Wildpflanzen nicht nur haltbar machen, sondern ihnen auch neue Geschmacksnuancen verleihen.

Fermentation

Dabei wandeln Mikroorganismen die in Pflanzen enthaltenen Zucker in Säuren oder Alkohol um. Das konserviert nicht nur, sondern verbessert auch Geschmack und Nährwert.

Einfaches Rezept für fermentierte wilde Blätter

Zutaten:

— 500 g frische Blätter (z. B. Brennnessel, Giersch, Löwenzahn)

— 1 EL Salz

— Wasser

Zubereitung:

— Blätter gründlich waschen und grob zerkleinern.

— Dicht in ein sauberes Glas füllen.

— Salz in wenig Wasser lösen und die Blätter vollständig damit bedecken.

— Glas mit Mulltuch abdecken und 3–5 Tage bei Zimmertemperatur fermentieren lassen.

— Danach verschließen und im Kühlschrank aufbewahren.

Fermentierte Blätter eignen sich für Salate, Suppen oder als würzige Beilage.

Einlegen (Marinieren)

Das Einlegen in Essig-Salz-Lösung verleiht Pflanzen besonderen Geschmack und Aroma. Besonders geeignet für Wurzeln, Triebe oder auch Blüten.

Einfaches Rezept für eingelegten Bärlauch

Zutaten:

— 200 g Triebe von wildem Knoblauch

— 200 ml Wasser

— 100 ml Apfelessig

— 1 TL Salz

— 1 TL Zucker oder Zuckersirup

Zubereitung:

— Triebe auf 5–7 cm Länge schneiden.

— Wasser mit Salz, Zucker, Essig und Gewürzen aufkochen.

— Knoblauchtriebe in ein sterilisiertes Glas geben und mit der heißen Lösung übergießen.

— Abkühlen lassen, verschließen und im Kühlschrank lagern.

Eingelegter wilder Knoblauch passt hervorragend zu Salaten und Vorspeisen.

Werkzeuge und Geräte

Grundausstattung

— Messer: scharfe Klingen zum Schneiden von Blättern, Wurzeln und Früchten.

— Schneidebretter: getrennt für verschiedene Pflanzenarten, um Kreuzkontamination zu vermeiden.

— Siebe und Abtropfschalen: zum Waschen und Abtrocknen von Blättern, Beeren und anderen Zutaten.

— Aufbewahrungsbehälter: Glasgefäße mit dicht schließendem Deckel, Papiertüten oder Stoffbeutel.

— Handschuhe: zum Schutz vor stechenden oder brennenden Pflanzen.

Zusätzliche Geräte

— Dörrgerät: beschleunigt die Trocknung, besonders bei größeren Mengen.

— Fermentationsgefäße: Keramik- oder Glasgefäße mit Wasserverschluss für sichere Fermentation.

— Mixer oder Kaffeemühle: zum Mahlen getrockneter Wurzeln oder Samen zu Pulver oder Mehl.

Tipp: Falls kein Dörrgerät vorhanden ist, kann ein Backofen bei niedriger Temperatur oder die Lufttrocknung genutzt werden — dabei ist mehr Zeit und Kontrolle erforderlich.

ABSCHLIESSENDE BEMERKUNG

Die Vorbereitung von Wildpflanzen ist eine wahre Kunst, die Wissen, Geduld und Kreativität vereint. Richtig angewandte Methoden zum Reinigen, Trocknen, Lagern und Verarbeiten bewahren den Reichtum der Natur und eröffnen neue Geschmacks- und Texturwelten. Experimentieren Sie mit verschiedenen Verfahren, passen Sie diese den Besonderheiten Ihrer Pflanzen an — so sichern Sie nicht nur deren Bekömmlichkeit, sondern schöpfen auch ihren kulinarischen und gesundheitlichen Wert voll aus. In den folgenden Kapiteln werden wir erforschen, wie sich aus diesen vorbereiteten Naturgaben köstliche, nahrhafte und originelle Speisen zaubern lassen — und so der Weg zu den alten Straßen des Geschmacks fortgesetzt wird.

Kapitel 3. Brot und Gebäck aus Wildpflanzen

Rückkehr zu den Ursprüngen

Das Backen von Brot und anderen Teigwaren aus wild wachsenden Pflanzen ist eine erstaunliche Möglichkeit, zu den Wurzeln uralter kulinarischer Traditionen zurückzukehren. Mit Mehl aus Wurzeln, Samen und Stängeln lassen sich nahrhafte, aromatische und einzigartige Speisen herstellen, die nicht nur den Speiseplan bereichern, sondern auch ein tieferes Gefühl der Verbundenheit mit der Natur vermitteln.

In der Vergangenheit hatten die Menschen nicht immer Zugang zu Weizen oder Roggen, und doch hinderte sie das nicht daran, Brot zu backen. Sie nutzten, was die Natur bot: Klettenwurzeln, Eicheln, Samen von Brennnessel und Melde und vieles mehr. Diese Zutaten sind reich an Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen und verleihen dem Gebäck einen unverwechselbaren Geschmack und eine besondere Textur. Heute, da wir nach einer natürlicheren und umweltbewussteren Lebensweise streben, wird die Verwendung von Wildpflanzen beim Backen nicht nur zu einem spannenden Experiment, sondern auch zu einer Möglichkeit, die Ernährung mit wertvollen Lebensmitteln zu bereichern.

Die Herstellung von Mehl aus Wildpflanzen

Mehl aus Wurzeln

Rhizome des Breitblättrigen Rohrkolbens (Typha latifolia):

— Sammlung: Im zeitigen Frühjahr, wenn die unterirdischen Pflanzenteile den höchsten Stärkegehalt aufweisen.

— Vorbereitung: Die Rhizome vorsichtig ausgraben, ohne sie zu stark zu beschädigen (sie sind brüchig). Anschließend unter fließendem Wasser von Schlamm und Sand befreien. In dünne Scheiben (2–3 mm) schneiden, auf einem Tablett in einer Schicht auslegen und leicht antrocknen lassen, damit überschüssige Feuchtigkeit verdunstet. Danach im Schatten (oder im Ofen bei höchstens 50°C) vollständig trocknen.

— Mahlen: Nach vollständigem Austrocknen (die Rhizome müssen hart und spröde sein) in einer Mühle oder Kaffeemühle zu feinem Pulver verarbeiten.

— Besonderheiten: Dieses Mehl ergibt eine dichte, leicht klebrige Konsistenz, hat einen neutralen Geschmack und eignet sich gut für Fladen, Knäckebrote oder als Bindemittel in Breien.

Kalmuswurzeln (Acorus calamus):

— Sammlung: Im Herbst (Ende September — Oktober), wenn das Laub abstirbt und sich in den Wurzeln ätherische Öle und Stärke konzentrieren.

— Vorbereitung: Wurzeln ausgraben, von Erde reinigen, waschen und in dünne Stückchen schneiden. In einem gut belüfteten, vor Sonnenlicht geschützten Raum oder in einem Dörrgerät bei 40–45°C trocknen. Die getrockneten Stücke werden hellbraun und bröckeln leicht.

— Mahlen: Getrocknete Wurzeln in einer Mühle oder Kaffeemühle zu Pulver verarbeiten.

— Besonderheiten: Kalmusmehl verleiht einen ungewöhnlichen, würzig-bitteren Geschmack und Duft. Es wird traditionell in kleinen Mengen (5–10%) anderen Mehlen beigemischt, um Lebkuchen, Keksen oder Fladen eine feine Würze und ein aromatisches Aroma zu verleihen.

Löwenzahnwurzeln (Taraxacum officinale):

— Sammlung: Im Herbst (Ende September — Anfang Oktober), wenn der oberirdische Pflanzenteil abstirbt und die Wurzeln den höchsten Gehalt an Bitterstoffen und wertvollen Inhaltsstoffen aufweisen.

— Vorbereitung: Wurzeln gründlich waschen, dünne Seitenwurzeln entfernen, in 3–5 mm dicke Scheiben schneiden. 1–2 Tage an der Luft antrocknen lassen, danach im Ofen bei 40–50°C vollständig trocknen (sie müssen beim Brechen knacken).

— Mahlen: Getrocknete Wurzeln in einer Kaffeemühle oder Mühle zu Pulver zermahlen.

— Besonderheiten: Löwenzahnmehl hat einen leicht bitteren, “kaffeeartigen” Nachgeschmack, eine dunkelbraune Farbe und ist ballaststoffreich. Es wird häufig in kleinen Mengen (bis zu 10% der gesamten Mehlmenge) beim Backen verwendet oder als Verdickungsmittel für Soßen und Suppen eingesetzt.

Klettenwurzel (Arctium lappa):

— Sammlung: Im ersten Vegetationsjahr (im zweiten Jahr verholzt die Wurzel und wird faserig). Die optimale Zeit ist Spätsommer — Frühherbst (August — September).

— Vorbereitung: Die Wurzeln ausgraben, gründlich waschen, die seitlichen Wurzeläste entfernen. In Scheiben von 3–4 mm schneiden, 1–2 Tage an der Luft antrocknen lassen. Danach im Ofen bei 45–50°C oder in einem Dörrgerät vollständig trocknen.

— Mahlen: Getrocknete Wurzeln zu feinem Pulver mahlen.

— Besonderheiten: Das Mehl hat einen leicht süßlichen, nussartigen Geschmack, hellbraune Farbe und eignet sich hervorragend für Brot, Fladen und süßes Gebäck. In Japan ist die Klettenwurzel (Gobo) ein traditionelles Nahrungsmittel.

Gemeine Quecke (Elymus repens):

— Sammlung: Im Frühjahr oder Herbst, wenn die Rhizome saftig und stärkehaltig sind.

— Vorbereitung: Lange Rhizome ausgraben, sorgfältig reinigen und waschen, anschließend in kleine Stücke schneiden. 2–3 Tage im Schatten trocknen, danach im Ofen oder Dörrgerät bei 40–50°C nachtrocknen.

— Mahlen: Getrocknete Rhizome in einer Kaffeemühle mahlen.

— Besonderheiten: Dieses Mehl ist leicht süßlich und eignet sich gut zum Backen von Fladen oder zur Zugabe in Breie und Suppen.

Schilfrohr (Phragmites australis):

— Sammlung: Im Frühjahr, wenn die Rhizome süß und reich an Stärke sind.

— Vorbereitung: Ausgegrabene Rhizome reinigen, in Stücke schneiden und trocknen. Danach zu Pulver mahlen.

— Besonderheiten: Das Mehl schmeckt leicht süßlich, kann als Zusatz zu anderem Mehl oder zur Herstellung von Brei verwendet werden.

Wurzeln des Echten Eibischs (Althaea officinalis)

— Sammlung: Später Herbst (Oktober — November), wenn die Pflanze verblüht ist und die Wurzeln den höchsten Schleimstoffgehalt aufweisen.

— Aufbereitung: Ausgraben, von Erde befreien, gründlich waschen, in Scheiben von 3–4 mm schneiden. Bei 40–45°C trocknen, bis sie brüchig sind.

— Vermahlung: Getrocknete Scheiben zu feinem Pulver mahlen.

— Besonderheiten: Eibischwurzelmehl enthält viel Stärke und Schleimstoffe, verleiht Backwaren Zartheit und “Fülle”. Üblicherweise wird es mit anderen Mehlen gemischt (bis zu 20–25%).

Wurzeln des Süßholzes (Glycyrrhiza glabra)

— Sammlung: Herbst oder zeitiges Frühjahr, wenn die Wurzeln den höchsten Glycyrrhizingehalt haben.

— Aufbereitung: Wurzeln gründlich waschen, von kleinen Seitenwurzeln befreien, in dünne Scheiben (2–3 mm) schneiden. Im Schatten oder im Dörrgerät bei 45–50°C trocknen.

— Vermahlung: Die getrockneten Scheiben zu Pulver verarbeiten.

— Besonderheiten: Das Mehl ist leicht süßlich, besitzt einen milden Lakritzgeschmack und eignet sich zur Aromatisierung von Plätzchen, Lebkuchen und Konfekt. Nicht mehr als 10% der Gesamtmehlmenge verwenden.

Wurzeln der Maralwurzel (Leuzea carthamoides)

— Sammlung: Herbst, nach Abschluss der Vegetationsperiode (September — Oktober).

— Aufbereitung: Wurzeln ausgraben, von Erde befreien, in dünne Scheiben schneiden. Im Schatten oder im Trockenschrank bei bis zu 45°C trocknen.

— Vermahlung: Getrocknete Scheiben zu feinem Pulver mahlen.

— Besonderheiten: Leuzea-Wurzelmehl ist reich an Polysacchariden und verleiht einen leicht bitteren Geschmack. In reiner Form selten verwendet, häufiger als Zusatz (5–15%) zu Roggen-, Weizen- oder Buchweizenmehl, wodurch das Gebäck dichter wird und eine “heilkräftige” Geschmacksnote erhält.

Wurzeln (Knollen) der Topinambur (Helianthus tuberosus)

— Sammlung: Später Herbst (Oktober — November), nach den ersten Frösten wird die Stärke in den Knollen in Inulin umgewandelt. Obwohl es sich streng genommen nicht um eine “Wurzel” handelt, eignen sich Topinamburknollen hervorragend zur Mehlherstellung.

— Aufbereitung: Knollen gründlich in warmem Wasser waschen, von Erde befreien, in 3–4 mm dicke Scheiben schneiden. Etwas an der Luft antrocknen lassen (auf einem Sieb oder in einem warmen, gut belüfteten Raum), dann im Ofen bei 50°C bis zur Brüchigkeit nachtrocknen.

— Vermahlung: Getrocknete Scheiben in einer Kaffeemühle oder Mühle mahlen.

— Besonderheiten: Topinamburmehl ist reich an Inulin, besitzt einen leicht süßlichen Geschmack und eignet sich gut für Diabetikerprodukte. Es wird als Ersatz für einen Teil des Weizenmehls beim Brotbacken (bis zu 20–30%) sowie als Bindemittel für Soßen und Breie verwendet.

Allgemeine Hinweise:

Alle genannten Wurzeln und Rhizome müssen vor dem Mahlen gründlich getrocknet werden, da das Mehl sonst schnell verdirbt (am besten wird direkt vor dem Backen gemahlen). Das fertige Pulver sollte in einem trockenen, kühlen Raum in luftdicht verschlossenen Behältern aufbewahrt werden.

Diese Mehle können anderen Mehlsorten beigemischt werden. Beim Einsatz solcher “Wurzelmehle” in Rezepten sollten deren Nachgeschmack und mögliche Veränderungen in der Teigstruktur berücksichtigt werden: Empfohlen wird eine Mischung mit neutraleren Mehlsorten (Weizen, Roggen, Buchweizen) im Verhältnis von 10–30%, je nach gewünschtem Effekt.

Mehl aus Samen

Samen der Großen Brennnessel (Urtica dioica)

— Sammlung: Die Samen reifen Ende Sommer — meist im August bis Anfang September. Reife Samenstände hängen nach unten, verfärben sich dunkelgrün bis bräunlich und fallen beim Schütteln leicht ab. Schneiden Sie die oberen Samenrispen an trockenen Tagen, vorzugsweise von Pflanzen fernab von Straßen und Weiden.

— Aufbereitung: Die geschnittenen Rispen in Bündeln an einem gut belüfteten, dunklen Ort 3–5 Tage trocknen lassen. Anschließend die trockenen Samenstände über einem Sieb oder Tuch ausreiben, um Samen von Stielen und Resten zu trennen. Für die vollständige Trocknung können die Samen im Dörrgerät oder im Ofen bei 40–45°C 1–2 Stunden nachgetrocknet werden.

— Vermahlung: Die getrockneten Samen in einer Kaffeemühle mit kurzen Impulsen mahlen, um die Nährstoffe zu erhalten. Es entsteht ein grünlich-graues Pulver, das bei Bedarf durch ein feines Sieb gesiebt werden kann.

— Besonderheiten: Brennnesselsamen sind reich an Eiweiß, Vitamin A und E, Eisen und ungesättigten Fettsäuren. Das Mehl hat einen leicht nussigen, “grünen” Geschmack und wird als Zusatz (bis 10–15%) zu Fladenbroten, Knäckebrot, Pfannkuchen und Rohkostriegeln verwendet. Auch für Breie und Smoothies als Superfood geeignet. In einem fest verschlossenen Glasbehälter kühl und dunkel lagern.

Samen der Melde (Atriplex patula)

— Sammlung: Reifezeit im Herbst, meist im September. Dann sind die Samen dunkelgrau bis fast schwarz und fallen beim Schütteln der Blütenstände leicht ab. Schneiden Sie die Rispen an trockenen Tagen nach dem Welken der Blätter.

— Aufbereitung: Die gesammelten Rispen 3–5 Tage im Schatten auf Papier oder Stoff trocknen. Danach ausdreschen: im Sack reiben oder schütteln. Samen von Spelzen mit Hilfe von Sieben und Auswinden (oder durch leichtes Anblasen) trennen. Falls nötig, im Ofen bei 40–45°C nachtrocknen.

— Vermahlung: Die trockenen Samen in einer Kaffeemühle gründlich zu Pulver mahlen. Das ist unbedingt notwendig, da ganze Samen schwer verdaulich wären. Durch die harte Schale entsteht eine etwas körnige Textur — für feineres Mehl zusätzlich sieben.

— Besonderheiten: Meldesamen sind reich an Eiweiß, Eisen, Phosphor und Magnesium. Sie ähneln Quinoa, haben jedoch einen milderen, neutraleren Geschmack. Das glutenfreie Mehl eignet sich für ungesäuerten Teig, Fladen, Breie und Suppenzusätze. Für Fladen im Verhältnis 1:4 mit normalem Mehl mischen. In einem luftdichten Behälter kühl und trocken aufbewahren.

Leinsamen (Linum usitatissimum)

— Sammlung: Ende Sommer bis Frühherbst, wenn die Samenkapseln braun werden und sich leicht öffnen.

— Aufbereitung: Nach der Ernte die Samen 5–7 Tage an einem trockenen, warmen Ort (nicht in direkter Sonne) in einer Schicht trocknen, gelegentlich wenden, um Schimmelbildung zu vermeiden.

— Vermahlung: Vollständig getrocknete Samen in einer Kaffeemühle oder Mühle fein vermahlen. Da Leinöl schnell oxidiert, wird empfohlen, eine Mühle mit geringer Reibung zu verwenden oder in kurzen Intervallen zu mahlen und das Mehl sofort zu verbrauchen.

— Besonderheiten: Leinmehl ist reich an Omega-3-Fettsäuren, Ballaststoffen und Eiweiß. Es hat einen leicht nussigen, öligen Geschmack. Meistens mit anderen Mehlsorten (Roggen oder Weizen) im Verhältnis 10–20% gemischt. Eignet sich hervorragend für Brot, Fladen, Pfannkuchen und Gebäck, da es die Feuchtigkeit und Nährstoffdichte erhöht.

Samen des Wilden Hanfs (Cannabis ruderalis)

— Sammlung: Ende Sommer bis Frühherbst, wenn die Samen vollständig ausgereift und leicht von den Schuppen zu lösen sind. Gemeint ist die sogenannte wildwachsende “Russische Hanfpflanze” (Cannabis ruderalis), die traditionell in Russland (Norden, Sibirien, Ural), Kasachstan und Skandinavien verbreitet war und einen minimalen THC-Gehalt (<0,2%) aufweist. Aus ihr wurden seit jeher Öl, Mehl und hochwertige Seile hergestellt. Bei dieser Hanfart sowie bei kultivierten THC-armen Sorten besteht kein Risiko psychoaktiver Wirkung.

— Aufbereitung: Samen gründlich waschen, um Staub und Pflanzenreste zu entfernen. Danach in einem gut belüfteten Raum oder bei 40–45°C trocknen, bis sie “knackig” sind.

— Vermahlung: Hanfsamen in der Kaffeemühle zu feinem Pulver mahlen. Einige braune Schalenteilchen können verbleiben — sie verleihen dem Mehl eine zusätzliche Textur und leichte Bitternote.

— Besonderheiten: Hanfmehl ist reich an vollständigem pflanzlichem Eiweiß, essenziellen Fettsäuren und B-Vitaminen. Der Geschmack: zart nussig-süß mit feiner Bitterkeit. Verwendung: als Zusatz (bis 15–20%) zu Hafer- oder Buchweizenpfannkuchen, Energieriegeln, Knäckebrot und Keksen. Durch den hohen Fettgehalt wird der Teig saftiger und “ziehfähiger”.

Samen des Rauhen Fuchsschwanzes (Amaranthus retroflexus)

— Sammlung: Reifezeit Ende August bis September, etwa 6–8 Wochen nach Blühbeginn. Die Blütenstände trocknen ein, die Samen fallen beim Schütteln leicht heraus. Ernte an trockenen Tagen, indem die Spitzen mit den Blütenständen abgeschnitten werden.

— Aufbereitung: Nach der Ernte die Blütenstände im Schatten auf Papier oder Stoff trocknen. Nach 3–4 Tagen von Hand ausdreschen (zwischen den Händen reiben oder leicht schlagen), anschließend sieben, um Reste zu entfernen. Samen zusätzlich bei Raumtemperatur oder im Dörrgerät bei 40–45°C 1–2 Stunden nachtrocknen.

— Vermahlung: Getrocknete Samen in der Kaffeemühle grob oder fein mahlen. Durch Sieben lassen sich harte Schalenbestandteile entfernen. Das Mehl ist hellbraun und duftet leicht nach Kräutern und Nüssen.

— Besonderheiten: Amaranthsamen enthalten bis zu 18% Eiweiß, außerdem Ballaststoffe, Calcium, Eisen und Antioxidantien. Glutenfrei. Geschmack neutral mit leichter Kräuternote. Verwendung: als Zusatz für Backmehl, Breie, Knäckebrot, Bratlinge und Energiemischungen. Zugabe im Teig maximal 20–25%, da das Mehl nur schwach bindet.

Samen des Sauerampfers (Rumex acetosa)

— Sammlung: Ende Juni bis Anfang Juli, wenn die oberen Rispen blassbraun werden und sich die Samen leicht ablösen lassen. Am besten die oberen Stängelspitzen abschneiden und in Stoffbeutel legen.

— Aufbereitung: Die geschnittenen Rispen in einer Schicht im Schatten trocknen (auf Papier oder Baumwolltuch). Nach 2–3 Tagen lassen sich die Samen leicht aus den Hüllen lösen. Durch Schütteln oder leichtes Klopfen ausdreschen und anschließend sieben. Bei Bedarf noch 1 Stunde bei 40–45°C nachtrocknen.

— Vermahlung: Vollständig trockene Samen im Mörser oder in der Kaffeemühle mit kurzen Impulsen mahlen, um Überhitzung der Öle zu vermeiden. Ergebnis: feines, hellcremefarbenes Pulver. Durch Sieben lassen sich harte Schalenreste entfernen.

— Besonderheiten: Sauerampfersamen sind reich an organischen Säuren, Ballaststoffen, Vitamin C, Magnesium und Calcium. Das Mehl schmeckt leicht säuerlich-kräuterig. Es wird in geringen Mengen (10–15%) zum Anreichern von Roggen- oder Weizenteigen verwendet, auch für Pfannkuchen und Fladen, um eine leichte Säure und mehr Nährstoffe zu verleihen. Ebenso als Verdickungsmittel für Suppen und Soßen einsetzbar (bis 20%). Kühl, dunkel und luftdicht lagern, da die Samenöle rasch oxidieren.

Samen des Schmalblättrigen Weidenröschens (Chamerion angustifolium)

— Sammlung: Reife Ende Juli bis August, wenn die Fruchtkapseln blassbraun werden und sich leicht öffnen lassen. Am besten an warmen, trockenen Tagen die oberen Stängel mit Fruchtkapseln abschneiden oder abschütteln und in Papier- oder Stoffbeutel füllen.

— Aufbereitung: Samen im Schatten in einem gut belüfteten Raum auf Papier trocknen. Nach 3–4 Tagen die kleinen dunklen Samen mit Trichter oder Sieb von den feinen Fasern trennen. Falls noch leicht feucht, zusätzlich 1–2 Stunden im Ofen oder Dörrgerät bei 40–45°C trocknen.

— Vermahlung: Samen in kurzen Impulsen (10–15 Sekunden) in der Kaffeemühle mahlen, damit die enthaltenen Öle nicht überhitzen. Ergebnis: ein dunkelbraunes, leicht bröckeliges Pulver. Nach dem Mahlen durchsieben, um gröbere Fasern zu entfernen.

— Besonderheiten: Weidenröschensamen sind reich an pflanzlichen Fetten, Eiweiß und Antioxidantien. Sie verleihen dem Mehl einen sanften nussig-honigartigen Duft. Verwendung: als Zusatz (10–15%) in glutenfreien Mischungen, Muffins, Fladen und Pfannkuchen. Verleiht Backwaren eine saftige Struktur und ein leichtes “Wildhonig” -Aroma. Auch als nährstoffreiche Zugabe für Breie und Energieriegel geeignet. Kühl, dunkel und luftdicht lagern, um Oxidation der Öle zu verhindern.

Eichelmehl (Quercus spp.)

— Sammlung: Sammeln Sie Eicheln im Herbst, von September bis Oktober, wenn sie beginnen, von den Bäumen zu fallen. Wählen Sie feste, reife Früchte ohne Löcher, Schimmel oder Verfärbungen. Am besten gleich nach dem Herabfallen vom Boden aufsammeln oder von niedrigen Ästen per Hand pflücken.

— Vorbereitung: Entfernen Sie die Fruchtkappen und die Schale. Halbieren Sie die Eicheln und schneiden Sie dunkle oder beschädigte Stellen heraus. Weichen Sie die Eicheln 3–5 Tage lang in kaltem Wasser ein, wobei das Wasser zweimal täglich gewechselt wird, um die Tannine (Bitterstoffe) auszuschwemmen. Bleibt das Wasser nach 3 Tagen dunkel, verlängern Sie das Einweichen, bis es klar bleibt. Alternativ können die geschälten Eicheln in mehreren Wassergängen 15–20 Minuten ausgekocht werden, wobei das Kochwasser jeweils abgegossen wird.

— Trocknung: Nach dem Einweichen die Eicheln im Backofen bei 50°C für 2–4 Stunden oder an der Luft im Schatten an einem trockenen Ort mehrere Tage trocknen lassen, bis sie vollständig durchgetrocknet und spröde sind.

— Mahlen: Vollständig getrocknete Eicheln in einer Kaffeemühle oder Handmühle zu feinem Mehl vermahlen. Für eine gleichmäßigere Textur das Pulver durch ein feines Sieb streichen.

— Besonderheiten: Eichelmehl ist glutenfrei, enthält Stärke, Eiweiß, Eisen, Magnesium und Antioxidantien. Es hat einen leicht nussigen, milden Geschmack mit karamelligen Noten. Es wird für Fladenbrote, Pfannkuchen, Kekse, Breie und als Bindemittel für Suppen verwendet. Im Teig wird es in der Regel mit Weizen- oder Roggenmehl gemischt (bis zu 30–40%) für eine bessere Struktur. Aufbewahrung in einem luftdichten Gefäß an einem kühlen, dunklen Ort.

Mehl aus Rentierflechte (Cladonia rangiferina, C. stellaris u. a.)

— Sammlung: Sammeln Sie Rentierflechte (sog. “Rentiermoos”) Ende Sommer oder im Herbst bei trockenem Wetter, fernab von Straßen und belasteten Gebieten. Wählen Sie saubere, weißlich-graue, verzweigte Formen ohne Spuren von Fäulnis oder Schimmel. Befreien Sie sie von Erde, Nadeln und anderen Verunreinigungen.

— Vorbereitung: Spülen Sie die Flechte in Wasser und weichen Sie sie 1–2 Tage lang in einer Natronlösung (1 TL pro Liter Wasser) ein, wobei die Lösung 1–2 Mal gewechselt wird. Dies hilft, natürliche Bitterstoffe teilweise zu neutralisieren und Verunreinigungen zu entfernen.

— Trocknung: Anschließend gründlich mit klarem Wasser spülen, zum Trocknen im Schatten auslegen oder im Backofen bei max. 45°C trocknen, bis sie brüchig ist.

— Mahlen: In einer Kaffeemühle oder Mörser zu Mehl oder feinem Grieß zermahlen. Bei Bedarf durchsieben.

— Besonderheiten: Rentierflechtenmehl enthält wenig Stärke, ist aber reich an Ballaststoffen, Mineralstoffen und Bitterstoffen. In der traditionellen Ernährung der Völker des Hohen Nordens wurde es als Zusatz zu Getreiden oder für Breie, Fladen und Mischungen mit Gerstenmehl, Minze oder Beeren genutzt. Dem Roggen- oder Haferteig kann es bis zu 10–15% zugesetzt werden. Aufbewahrung in einem luftdichten Gefäß an einem trockenen Ort.

Techniken zum Kneten von Teig

Teig aus Wildmehlen ist oft dicht und wenig elastisch, da er kein Gluten enthält. So gelingt die Verarbeitung:

— Verschiedene Mehlsorten mischen (z. B. Wurzeln und Samen), um Geschmack und Textur auszugleichen.

— Wasser nach und nach hinzufügen, um übermäßige Klebrigkeit zu vermeiden.

— Bindemittel verwenden: Stärke, Apfelmus oder Wegerichsaft helfen, den Teig zusammenzuhalten.

Rezepte

Brot aus Klettenwurzelmehl und Brennnesselsamen

Zutaten:

— 200 g Mehl aus Klettenwurzeln

— 100 g Mehl aus Brennnesselsamen

— 1 TL Salz

— 1 EL Honig

— 200 ml Wasser

— 1 TL Natron

Zubereitung: Zutaten mischen, in eine Form geben und bei 180°C 40–50 Minuten backen.

Fladen aus Eichelmehl

Zutaten:

— 150 g Eichelmehl

— 50 g Gänsefußmehl

— 0,5 TL Salz

— 150 ml Wasser

— 1 EL Öl

Zubereitung: Fladen formen und 2–3 Minuten pro Seite backen.

Kekse aus Gänsefußsamen und Lindenblüten

Zutaten:

— 100 g Mehl aus Gänsefußsamen

— 50 g getrocknete Lindenblüten

— 2 EL Honig

— 50 ml Wasser

— 0,5 TL gemahlenes Mädesüß (Filipendula ulmaria)

Zubereitung: Kekse formen und bei 160°C 15–20 Minuten backen.

Fladen aus der inneren Rinde von Kiefer (oder Ulme, Birke)

Zutaten:

— 10,5 Tassen innere Kiefernrinde (Kambium)

— 0,5 Tasse Wasser

Zubereitung: Vermengen, Fladen formen und bei 140°C 20–25 Minuten backen oder am Feuer zubereiten.

Fladen aus Schilfrhizomen

Zutaten:

— 1 Tasse zerkleinerte Schilfrhizome

— ¼ Tasse Wasser

— 2 EL Wegerichsaft (optional)

Zubereitung: Fladen formen und 4–5 Minuten pro Seite backen.

Fladen aus Löwenzahnwurzeln

Zutaten:

— 10,5 Tassen getrocknete und gemahlene Löwenzahnwurzeln

— 0,5 Tasse Wasser

Zubereitung: Fladen formen und bei 160°C 20 Minuten backen.

Fladen aus Sauerampfersamen

Zutaten:

— 1 Tasse Sauerampfersamen

— ⅓ Tasse Wasser

— Salz nach Geschmack

Zubereitung: Samen mahlen, Teig kneten und 3 Minuten pro Seite backen.

Fladen aus Brennnesselsamen

Zutaten:

— 1 Tasse Brennnesselsamen

— 0,5 Tasse Wasser

— 1 EL Wegerichsaft (optional)

Zubereitung: Teig kneten, Fladen formen und 3–4 Minuten pro Seite backen.

Fladen aus Rohrkolbenrhizomen

Zutaten:

— 10,5 Tassen Rohrkolbenrhizome

— ⅓ Tasse Wasser

Zubereitung: Fladen formen und in der Sonne trocknen oder bei 140°C 20–25 Minuten backen.

Fladen aus Weidenröschensamen

Zutaten:

— 1 Tasse Samen des Weidenröschens

— 0,5 Tasse Wasser

— Salz nach Geschmack

Zubereitung: Fladen formen und in einer trockenen Pfanne 3 Minuten pro Seite backen.

Fladen aus Rentierflechten (Cladonia rangiferina)

Zutaten:

— 1 Tasse Flechtenmehl

— 0,5 Tasse Wasser

— Salz nach Geschmack

Zubereitung:

— Flechtenmehl mit Wasser und Salz zu einem Teig vermengen.

— Fladen daraus formen.

— Bei 150°C 25 Minuten backen.

Backen ohne Hefe

Hefe ist in der Wildnis nicht verfügbar, lässt sich aber leicht ersetzen:

— Natron und Säure (z. B. Beeren, Essig) — zusammen bilden sie Gasblasen.

— Fermentierte Getränke — Kräuter-Kwas (ein vergorenes Roggengetränk, traditionelles slawisches Getränk) kann als natürliches Triebmittel dienen.

— Eingeschlossene Luft — kräftiges Schlagen des Teigs kann Luft einschließen und eine leichtere Textur erzeugen.

Sauerteigrezepte

Einfacher Starter aus Hopfen

Zutaten:

• Eine Handvoll getrocknete Hopfenzapfen (Humulus lupulus)

• 2 Tassen (ca. 480 ml) Wasser

• 1 Tasse (ca. 240 ml) Mehl

• 1 EL Honig oder Marmelade (optional)

Zubereitung:

— Hopfenzapfen 15 Minuten in Wasser kochen.

— Flüssigkeit abkühlen lassen und abseihen.

— Mehl (und Honig oder Marmelade, falls verwendet) einrühren — die Konsistenz sollte etwa wie Sahne sein.

— Mit einem Tuch abdecken und 1–2 Tage an einem warmen Ort stehen lassen.

— Wenn sich Blasen bilden und ein angenehm säuerlicher Duft entsteht, ist der Starter fertig.

Verwendung: Ideal für Brot, Pfannkuchen oder Kwas. Im Kühlschrank lagern und regelmäßig mit Mehl und Wasser auffrischen.

Heu- (Kräuter-) Starter

Zutaten:

• Eine Handvoll trockenes Heu oder aromatische Kräuter (z. B. Minze (Mentha spp.), Johanniskraut (Hypericum perforatum))

• 1 Liter Wasser

• 2 EL Zucker oder Honig

Zubereitung:

— Heißes Wasser über Heu oder Kräuter gießen und Zucker oder Honig einrühren.

— Abdecken, abkühlen lassen und 2–3 Tage an einem warmen Ort stehen lassen.

— Abseihen — es entsteht ein aromatischer, lebendiger Starter.

Verwendung: Perfekt für Brot-Kwas, fermentierte Kräutergetränke oder als Basis für andere Wildfermente.

Tipps und Empfehlungen

— Mit verschiedenen Mehlkombinationen experimentieren.

— Rezepte an den Feuchtigkeitsgehalt von Wildmehlen anpassen.

— Natürliche Süßungsmittel wie Honig oder Beerensirup verwenden.

— Mehl kühl, trocken und luftdicht lagern.

ABSCHLIESSENDE BEMERKUNG

Backen mit Wildpflanzen ist mehr als nur eine Möglichkeit, die Ernährung zu bereichern — es ist eine Rückkehr zu alten Traditionen, als die Menschen im Einklang mit der Natur lebten. Mit Mehl aus Wurzeln, Samen und anderen wilden Zutaten lassen sich einzigartige, schmackhafte und nahrhafte Speisen zubereiten.

Kapitel 4. Essige aus wilden Pflanzen

Essig ist nicht nur ein Gewürz, sondern ein uraltes Elixier, das unsere Vorfahren wegen seines Geschmacks, seiner Heilkräfte und seiner Fähigkeit, Lebensmittel haltbar zu machen, hochschätzten. In der Wildküche ist Essig aus Blüten, Beeren und Kräutern ein universelles Mittel — zur Ernährung, als Heilmittel und zur Konservierung. Er begleitete Reisende und Kräuterkundige gleichermaßen als Quelle von Lebenskraft und Geschmack.

In diesem Kapitel tauchen wir in die Kunst ein, Essige aus Wildpflanzen herzustellen. Sie erfahren, wie sich die einfachsten Gaben der Natur in eine duftende und gesundheitsfördernde Grundlage für Marinaden, Soßen und Dressings verwandeln lassen. Solche Essige verleihen den Speisen nicht nur eine feine Säure, sondern bereichern sie zugleich mit einem Bukett, das von blumig bis würzig, von fruchtig bis harzig reicht.

Essig als Geschenk der Natur

Essig gehört zu den ältesten Erzeugnissen der Menschheit. Schon im Alten Ägypten und in Mesopotamien wurde er aus vergorenen Früchten und Kräutern gewonnen und als Getränk, Heilmittel, Antiseptikum und Würzmittel genutzt. Er war zugleich ein alltägliches Bedürfnis und eine fast magische Substanz.

In der Tradition der Wildküche ist Essig eine Möglichkeit, den Sommer in einer Flasche zu bewahren: den sonnigen Geschmack der Beeren, den Duft der Wiesenkräuter, die feine Herbheit der Wildfrüchte. Wilde Pflanzen — Brennnessel, Löwenzahn, Schlehe, Mädesüß, Apfel — verleihen Essigen markante, oft vielschichtige Aromen und kräftige Farben.

Hausgemachte Essige aus Wildpflanzen sind ein einfaches Handwerk mit großem Potenzial. Sie können industriell hergestellte Essige ersetzen, selbst bescheidene Gerichte veredeln, als Grundlage für Dressings, Getränke und Fermentiertes dienen und sogar Teil Ihrer natürlichen Hausapotheke werden.

In diesem Kapitel lernen Sie, wie man aus gesammelten Zutaten aromatische, heilkräftige und einzigartige Essige herstellt. Sie bereichern Ihre Küche und verleihen Ihrer Vorratskammer Charakter.

Die Grundlagen der Essigherstellung

Essig entsteht durch eine zweistufige Fermentation. Zuerst wandeln Hefen die im Ausgangsmaterial enthaltenen Zucker in Alkohol um; anschließend verwandeln Bakterien (Acetobacter) diesen Alkohol in Essigsäure. Die Hauptschritte:

— Auswahl der Rohstoffe

— Für die Fermentation eignen sich viele Pflanzen:

— Blüten (z. B. Löwenzahn, Holunderblüten)

— Beeren (z. B. Schlehe, Hagebutte)

— Kräuter (z. B. Brennnessel, Giersch)

Die Pflanzen müssen frisch, sauber und frei von Schimmel oder Verunreinigungen sein.

— Fermentationsbasis

— Zum Start der Fermentation benötigt man:

— Fertigen Essig (z. B. Apfel- oder Weinessig), der bereits die nötigen Bakterien enthält.

— Essigmutter — eine gallertartige Masse aus früherer Fermentation, die als Bakterienquelle dient.

— Alternativ: Zuckerwasser, wenn kein Essig vorhanden ist, um die erste Gärung in Gang zu setzen.

— Fermentationsprozess

— Vorbereitung der Rohstoffe: Pflanzen waschen, ggf. zerkleinern, um Aromen und Wirkstoffe freizusetzen. Beeren leicht zerdrücken oder ganz belassen.

— Befüllen des Gefäßes: Rohstoffe in ein sauberes Glas geben, mit Essig (oder Zuckerwasser) übergießen und genügend Raum für die Gärung lassen. Mit etwas fertigem Essig oder Essigmutter anreichern.

— Fermentation starten: Glas mit Tuch abdecken, damit Luft (Sauerstoff) hinein gelangt, aber Staub und Insekten draußen bleiben. Warm stellen (20–30°C). Gleichmäßige Temperatur ist wichtig.

— Reifung: Über 2–4 Wochen regelmäßig prüfen. Der Geschmack wird zunehmend säuerlicher, Bläschen zeigen die Umwandlung von Alkohol zu Essig an.

— Fermentationsbedingungen

— Glasgefäße verwenden (reagieren nicht mit Säure).

— Mit Tuch abdecken, Luftzufuhr sichern.

— Temperatur 20–30°C konstant halten.

— Filtern

— Wenn der Essig die gewünschte Säure erreicht hat, durch Tuch oder Sieb abseihen und in sterilisierte Flaschen füllen.

Tipps:

— Falls der Essig trüb wird oder unangenehm riecht, besser neu beginnen.

— Sauberkeit von Rohstoffen und Gefäßen ist entscheidend.

— Unerwünschte Mikroorganismen unbedingt vermeiden.

Verwendung von Essig

— Kulinarisch: Salatdressings, Marinaden, Soßen.

— Gesundheitlich: 1 TL Essig in einem Glas Wasser als Morgenelixier.

— Haushalt: Haarspülung oder natürliches Reinigungsmittel.

Tipp: Essig stets kühl und dunkel lagern.

Essigrezepte ohne Zucker

Apfelessig aus Schalen und Kerngehäusen

Eine einfache bäuerliche Methode, bei der Reste nach dem Einmachen von Äpfeln genutzt werden.

— Zutaten: Schalen und Kerngehäuse von 5–7 Äpfeln, 1 l Wasser, 1 EL Essig vom vorherigen Ansatz (optional).

— Zubereitung: Apfelreste in ein Glas geben, mit Wasser übergießen, mit Tuch abdecken und warm stellen. Täglich umrühren. Nach 5–7 Tagen beginnt die Gärung, nach 2–3 Wochen abseihen und weitere 1–2 Wochen reifen lassen. Danach abfiltern und in Flaschen abfüllen.

— Verwendung: Als Würze und Heilmittel, besonders verdünnt zur Verdauungsförderung und gegen Müdigkeit.

Kräuteressig aus sauren Kräutern

Besonders geeignet: Sauerampfer oder junger Giersch.

— Zutaten: 1 Bund Kräuter, 1 l Quellwasser, etwas alten Essig (optional).

— Zubereitung: Kräuter hacken, mit Wasser übergießen, 2–3 Tage warm stehen lassen, bis die Gärung beginnt. Abseihen, mit etwas Essig ansetzen, weitere 2 Wochen gären lassen. In Flaschen abfüllen und 1 Woche reifen lassen.

— Ergebnis: Ein leichter, mineralischer Kräuteressig.

Beerenessig aus sauren Beeren (z. B. Schlehe, Eberesche, Preiselbeere)

— Zutaten: 1 Tasse frische Beeren, 1 l Wasser (gekocht oder Quellwasser).

— Zubereitung: Beeren zerdrücken, ins Glas geben, mit Wasser aufgießen. 5–7 Tage stehen lassen, täglich umrühren. Danach abseihen und weitere 1–2 Wochen reifen lassen. In Flaschen abfüllen.

— Verwendung: Als Basis für Marinaden und Getränke.

Getreideessig aus Roggen oder Weizen

traditionelle russische Methode

— Zutaten: 1 Tasse gekeimte Roggenkörner, 1 l Wasser.

— Zubereitung: Mit warmem Wasser übergießen, 2 Tage ziehen lassen, abseihen. Flüssigkeit offen stehen lassen. Nach 5–7 Tagen zeigt sich Essiggeruch. Abseihen und bis zur gewünschten Stärke reifen lassen.

— Hinweis: Etwas alter Essig oder Sauerkrautsaft kann zugegeben werden.

BirkenSAFT-Essig

Ein sibirisches Frühlingsrezept.

— Zutaten: 1 l frischer Birkensaft.

— Zubereitung: Saft in einem offenen Glas bei Zimmertemperatur stehen lassen. Zuerst säuert er, dann verwandelt er sich in Essig. Nach 10–14 Tagen abfiltern und in Flaschen füllen.

— Verwendung: In der Volksmedizin und als erfrischendes Würzmittel.

Essigrezepte mit Zucker

Apfelessig

Zutaten:

— 1 kg Wildäpfel (Schale und Kerngehäuse können ebenfalls verwendet werden)

— 1 l Wasser

— 100 g Zuckersirup oder Honig

— 1 TL Starter (oder 2 EL fertiger Apfelessig)

Zubereitung:

— Die Äpfel mitsamt Schale in kleine Stücke schneiden und in ein Glas geben.

— Wasser aufkochen, Zucker oder Honig darin lösen und lauwarm abkühlen lassen.

— Das Zuckerwasser über die Äpfel gießen, sodass sie vollständig bedeckt sind.

— Essig oder Starter zugeben, das Glas mit Mull abdecken.

— 2–4 Wochen an einem warmen Ort stehen lassen, täglich umrühren.

— Wenn die Flüssigkeit sauer schmeckt und die Äpfel auf den Boden sinken, den Essig abseihen.

— In Flaschen abfüllen und kühl lagern.

Verwendung: Universeller Hausessig für Küche und Gesundheit.

Lindenblütenessig

Zutaten:

— 1 Tasse frische oder 0,5 Tasse getrocknete Lindenblüten

— 1 l Wasser

— 100 g Zuckersirup

— 1 TL Essigstarter oder etwas Naturessig

Zubereitung:

— Die Lindenblüten mit kochendem Wasser übergießen und 10–15 Minuten ziehen lassen.

— Den Aufguss abseihen, Zucker hinzufügen und abkühlen lassen.

— In ein Glasgefäß füllen und Starter zugeben.

— Mit Mull abdecken und bei Zimmertemperatur 3–4 Wochen stehen lassen.

— Abseihen und in Flaschen füllen.

Hinweis: Duftiger, blumiger Essig mit feinem Aroma.

Giersch-Essig

Zutaten:

— 2 Tassen junge Gierschblätter

— 1 l Wasser

— 100 g Zuckersirup

— 1 TL Starter oder etwas Essig

Zubereitung:

— Gierschblätter waschen und hacken.

— Zuckerwasser vorbereiten und abkühlen lassen.

— Die Kräuter in ein Glas geben, mit dem Zuckerwasser übergießen.

— Starter zugeben, mit Mull abdecken.

— 2–3 Wochen warm stellen, täglich umrühren.

— Den fertigen Essig abseihen und in Flaschen füllen.

Hinweis: Kräuteriger Essig mit frischem, grünem Aroma.

Weißdorn-Essig

Zutaten:

— 1 Tasse frische Weißdornbeeren

— 1 l Wasser

— 100 g Honig oder Zucker (sirup)

— 1 TL Starter oder etwas Essig

Zubereitung:

— Beeren leicht andrücken, damit Saft austritt.

— Zuckerwasser zubereiten und abkühlen lassen.

— Flüssigkeit über die Beeren gießen, Starter zugeben.

— Mit Mull abdecken und 3–4 Wochen stehen lassen.

— Wenn die Flüssigkeit deutlich sauer schmeckt, abseihen und in Flaschen füllen.

Verwendung: Traditionell als Stärkungsmittel und für Marinaden.

Löwenzahn-Essig

Zutaten:

— 1 Tasse Löwenzahnblüten

— 1 l Wasser

— 100 g Zucker (oder Zuckersirup)

— 1 TL Starter (oder etwas Essig)

Zubereitung:

— Frische Blüten sammeln, waschen und leicht trocknen.

— Wasser aufkochen, Zucker einrühren, vollständig lösen.

— Blüten in ein Glas geben und mit dem Zuckerwasser übergießen.

— Abkühlen lassen, Starter oder Essig zugeben.

— Mit Mull abdecken und 3–4 Wochen fermentieren lassen.

— Zwischendurch prüfen; wenn die gewünschte Säure erreicht ist, abseihen und abfüllen.

Hinweis: Leichter Blütenessig mit Frühlingsaroma.

Brennnessel-Essig

Zutaten:

— 1 Tasse frische Brennnesselblätter (am besten junge)

— 1 l Wasser

— 100 g Zucker (oder Zuckersirup)

— 1 TL Starter (oder etwas Apfelessig)

Zubereitung:

— Brennnesselblätter waschen und hacken.

— Wasser aufkochen, Zucker darin lösen.

— Blätter in das heiße Zuckerwasser geben, ziehen lassen und auf Zimmertemperatur abkühlen.

— Starter oder Essig zugeben.

— Mit Mull abdecken, 3–4 Wochen warm stehen lassen. Zwischendurch kontrollieren.

— Wenn der Essig die gewünschte Säure hat, abseihen und in Flaschen füllen.

Hinweis: Erfrischender, leicht herber Essig mit Kräutercharakter.

Minzessig

Zutaten:

— 1 Tasse frische Minzblätter

— 1 l Wasser

— 100 g Zucker (oder Zuckersirup)

— 1 TL Starter (oder etwas Apfelessig)

Zubereitung:

— Frische Minzblätter gründlich waschen.

— Wasser aufkochen, Zucker darin lösen.

— Minze in ein Glas geben, mit Zuckerwasser übergießen.

— Abkühlen lassen, Starter zugeben.

— Mit Mull abdecken und 2–3 Wochen warm stehen lassen.

— Abseihen und abfüllen, sobald der Essig den gewünschten Geschmack erreicht.

Hinweis: Kühlender, aromatischer Essig — ideal für Sommergerichte.

Allgemeine Tipps und Empfehlungen

— Zutatenwahl: Pflanzen an trockenen Morgen sammeln, damit sie frisch und aromatisch sind.

— Lagerung: Essig hält bis zu 1 Jahr an einem dunklen, kühlen Ort. Am besten Glasflaschen mit dichtem Verschluss verwenden.

— Experimente: Zutaten kombinieren — z. B. Hagebutten zu Löwenzahn für neue Aromen.

— Sauberkeit: Gläser und Flaschen sterilisieren, um Schimmel zu vermeiden.

— Sparsamkeit: Die Pflanzenreste nach dem Abseihen können für Soßen verwendet werden.

Tipp: Ist der Essig zu scharf, vor Gebrauch mit Wasser verdünnen.

ABSCHLIESSENDE BEMERKUNG

Essige aus Wildpflanzen sind eine Möglichkeit, den Geschmack und die Heilkraft von Waldkräutern, Beeren und Blüten zu bewahren. Sie verleihen Speisen eine leichte Säure, verstärken Aromen und bereichern die alltägliche Küche. Einfach herzustellen, bieten sie eine gesunde und schmackhafte Grundlage für Marinaden, Dressings und Getränke. Mit den Gaben der Natur entstehen natürliche Produkte mit lebendigem Charakter und saisonaler Note.

Kapitel 5. Milch und Milchprodukte aus wilden Pflanzen

Pflanzenmilch ist weit mehr als nur ein moderner Trend — sie wurzelt in uralten Traditionen, die unsere Vorfahren über Jahrhunderte praktiziert haben. In Zeiten, in denen Kuh- oder Ziegenmilch nicht immer verfügbar war, fanden Menschen Wege, aus den Pflanzen ihrer Umgebung nährstoffreiche Getränke zu gewinnen. Heute greifen wir auf dieses Wissen zurück, um köstliche und gesunde Alternativen herzustellen, die nicht nur unsere Ernährung bereichern, sondern auch die Vitalität und Vielfalt der Wildnis in sich tragen.

Milch aus der Natur

Pflanzenmilch ist nicht einfach ein Ersatz für Tiermilch — sie ist ein eigenständiges Produkt mit individuellem Geschmack und Konsistenz. Reich an Eiweißen, Fetten und Mikronährstoffen, ist ihre Herstellung zugleich einfach und faszinierend. Mit den Gaben der Natur lassen sich Getränke schaffen, die für Breie, Backwaren, Soßen geeignet sind — oder auch pur genossen werden können.

Methoden der Herstellung von Pflanzenmilch

Das Grundprinzip: Pflanzliches Material mit Wasser pürieren und anschließend abseihen. Doch jede Pflanze erfordert ihre eigene Herangehensweise.

Milch aus Nüssen

— Haselnüsse: Ergeben eine reichhaltige, buttrige Milch — ideal für Breie und Desserts.

— Haselnüsse mit Lindenblüten: Die Infusion verleiht eine feine, honigsüße Note.

— Haselnüsse und Hanfsamen: Zusammen püriert entstehen eine cremige “Butter” und dicke Milch — äußerst nahrhaft.

— Pinienkerne: Cremige Milch mit einem leichten Nadelaroma — hervorragend als Basis für pflanzliche Sahne oder Käse.

— Bucheckern: Zarter, leicht herber Geschmack — perfekt für herbstliche Breie, Puddings und Gebäck.

— Esskastanien: Ergeben eine dicke, aromatische Milch — ausgezeichnet für Desserts und Soßen.

Tipp: Nussmilch kann mit etwas Honig gesüßt oder mit einer Prise Meersalz verfeinert werden.

Milch aus Samen

— Brennnesselsamen: Feiner Geschmack mit nussigen Untertönen.

— Meldesamen: Nahrhafte, mild schmeckende Milch.

— Klettensamen: Kräftig und ölig — besonders gut für Soßen und Backwaren.

— Lein- und Amaranthsamen: Schleimige Milch — sehr gut für die Verdauung und für Soßen.

— Wilder Kümmel und Brennnesselsamen: Würzige, pikante Milch — ideal für Pilzgerichte und kräftige Soßen.

— Ampfersamen: Kräftig-säuerlich im Geschmack — passt gut zu Nüssen und Beeren.

— Flohsamen: Beim Pürieren entsteht eine dicke, gelartige Konsistenz — ein natürlicher Binder.

— Hirtentäschelsamen: Ein Frühlingsrohstoff, der leichte Milch ergibt — geeignet für Suppen und Gemüsebreie.

Tipp: Samen können leicht angeröstet werden, um den Geschmack zu vertiefen — aber nur kurz, um Bitterkeit zu vermeiden.

Milch aus Wurzeln

— Löwenzahnwurzeln: Erdiger Geschmack mit leichter Bitterkeit.

— Klettenwurzeln: Natürliche Süße durch Inulin.

— Rohrkolben-Rhizome: Nach dem Kochen werden sie zu cremigem Püree — ein Ersatz für dicke Sahne.

Tipp: Wurzelmilch eignet sich besonders für dicke Suppen und nahrhafte Breie — sie verleiht erdige Tiefe und natürliche Süße.

Milch aus Keimlingen und Blüten

— Rotklee-Sprossen: Vitaminreiche, erfrischende Milch.

— Lindenblüten: Gekocht und mit Brennnesselpulver püriert — eine cremige, milchige Masse.

— Kiefernpollen: Zusammen mit Nussmilch entsteht eine aromatische “Sahne”.

Rezepte für Pflanzenmilch und dicke Basiszubereitungen

Haselnuss-Milch

Zutaten:

— 100 g Haselnüsse

— 300 ml Wasser

— Optional: 1 TL Honig oder eine Prise Salz

Zubereitung:

— Nüsse 8–12 Stunden einweichen.

— Abgießen und abspülen.

— Mit frischem Wasser pürieren.

— Durch ein Tuch oder feines Sieb abseihen.

— Nach Wunsch Honig oder Salz zugeben.

Eigenschaften: Einweichen verbessert die Verdaulichkeit.

Geschmack: Zart, cremig, leicht süßlich.

Verwendung: Breie, Smoothies, Backen.

Pinienkern-Milch

Zutaten:

— 100 g Pinienkerne

— 400 ml Wasser

Zubereitung:

— Kerne mit Wasser pürieren.

— Abseihen.

Eigenschaften: Kein Einweichen nötig.

Geschmack: Reichhaltig, mild, mit feiner Harznote.

Verwendung: Cremesuppen, Soßen, Desserts.

Buchecker-Milch

Zutaten:

— 100 g Bucheckern

— 300 ml Wasser

Zubereitung:

— Über Nacht einweichen, dann abspülen.

— Mit kochendem Wasser überbrühen und abkühlen lassen (schält sich leichter).

— Mit Wasser pürieren.

— Abseihen.

Geschmack: Cremig, leicht holzig-bitter.

Verwendung: Herbstliches Gebäck, Puddings.

Esskastanien-Milch

Zutaten:

— 100 g gekochte Esskastanien

— 250 ml Wasser

Zubereitung:

— Mit Wasser pürieren.

— Abseihen.

Eigenschaften: Nur essbare Kastanien verwenden! Nur Edelkastanien (Castanea sativa), nicht die giftigen Rosskastanien (Aesculus hippocastanum).

Geschmack: Mild, cremig, leicht süß.

Verwendung: Desserts, besonders mit Gewürzen.

Brennnesselsamen-Milch

Zutaten:

— 50 g getrocknete Brennnesselsamen

— 250 ml Wasser

Zubereitung:

— Samen zu Pulver mahlen.

— Mit Wasser 1–2 Minuten pürieren.

— Abseihen.

Eigenschaften: Reich an Eiweiß und Spurenelementen.

Geschmack: Leicht, mild kräuterig.

Verwendung: Smoothies, Gebäck, Soßen.

Meldensamen-Milch

Zutaten:

• 3 EL Meldesamen

• 300 ml Wasser

Zubereitung:

— 6–8 Stunden einweichen.

— Einweichwasser wegschütten.

— Mit frischem Wasser mixen.

— Abseihen.

Geschmack: Mild, nussig, leicht körnig.

Verwendung: Brei, festes Milchdessert.

Klettesamen-Milch

Zutaten:

• 50 g getrocknete Samen

• 200 ml Wasser

Zubereitung:

— Samen mahlen.

— Mit Wasser mixen.

— Abseihen.

Eigenschaften: Leichte entgiftende Wirkung.

Geschmack: Mild, erdig.

Verwendung: Suppen, Soßen, Backen.

Milch aus Leinsamen und Amaranthsamen

Zutaten:

• 1 EL Leinsamen

• 1 EL Amaranthsamen

• 400 ml warmes Wasser

Zubereitung:

— Über Nacht in warmem Wasser einweichen.

— Mixen, bis eine leicht schleimige Konsistenz entsteht.

— Nach Belieben abseihen.

Eigenschaften:

— Leinsamen geben Schleimstoffe — gut für die Verdauung.

— Amaranth liefert Calcium und Eiweiß.

Geschmack: Mild, körnig-nussig, mit glatter Textur.

Verwendung: Soßengrundlage, Breie, Backen.

Tipp: Abseihen ist nicht nötig, wenn eine dickere Konsistenz gewünscht ist.

Milch aus Wildkümmel- und Brennnesselsamen

Zutaten:

• 1 TL Wildkümmel

• 1 EL Brennnesselsamen

• 300 ml heißes Wasser

Zubereitung:

— Kümmel leicht anrösten.

— Beide Samen mahlen.

— Mit heißem Wasser übergießen und 20 Minuten ziehen lassen.

— Mixen und abseihen.

Eigenschaften: Fördert die Verdauung.

Geschmack: Würzig und kräftig.

Verwendung: Pilzgerichte, Soßen.

Ampfersamen-Milch

Zutaten:

• 2 EL Samen

• 300 ml Wasser

Zubereitung:

— Zu Pulver mahlen.

— Mit Wasser mixen.

— Abseihen.

Eigenschaften: Reich an Antioxidantien.

Geschmack: Herb-säuerlich und kräftig.

Verwendung: Suppen, Breie, mit Beeren und Nüssen.

Hirtentäschelsamen-Milch

Zutaten:

• 10,5 EL Samen

• 300 ml warmes Wasser

Zubereitung:

— Samen leicht zerdrücken und einweichen (6–8 Stunden).

— Fein pürieren.

— Abseihen.

Eigenschaften: Unterstützt die Harnwege.

Geschmack: Mild, krautig.

Verwendung: Frühlingssuppen, Pürees, Dressings.

Klettenwurzeln-Milch

Zutaten:

• 100 g frische Wurzeln

• 400 ml Wasser

Zubereitung:

— Wurzeln säubern und schneiden.

— 8–10 Stunden einweichen.

— 15–20 Minuten sanft köcheln lassen.

— Mit Kochwasser mixen.

— Abseihen.

Eigenschaften: Präbiotische Wirkung.

Geschmack: Natürlich süß.

Verwendung: Getränke, Breie, Suppen, Backen.

Milch aus Rohrkolben-Rhizomen

Zutaten:

• 200 g frische Rhizome

• 300–350 ml Wasser

Zubereitung:

— Rhizome reinigen und schneiden.

— 15–20 Minuten kochen.

— Ca. 50 ml Kochwasser aufbewahren.

— Rhizome mit dem Sud mixen.

— Nach Belieben abseihen.

Eigenschaften: Sättigend, reich an Stärke.

Geschmack: Neutral, leicht mehlig.

Verwendung: Sahne-Ersatz, Puddings, süßes Frühstück.

Tipp: Weniger Sud verwenden für eine dickere Konsistenz.

Milch aus Löwenzahnwurzeln

Zutaten:

• 100 g frische Wurzeln

• 300 ml Wasser

Zubereitung: