Бесплатный фрагмент - Фима

Посвящаю моим родителям

Не люблю попрошаек. Не подаю инвалидам, которые обрубками на улице трясут. Этим меня не разжалобить, потому, что я другой пример видел. Просить проще всего. Тяжелее — другим давать. Моим примером был отец.

Дистанции у нас никогда не было, звал я его всю жизнь по имени, Фима. Он меня ласково — какер, пока я мелким был и оправдывал характеристику. Когда я подрос, получил от Фимы кличку «поц», равноценную в его исполнении «солнцу всей моей жизни»…

Самое раннее из детства: на нас все обращают внимание! Не на меня, шпингалета, конечно — на Фиму. Внимание он привлекал, потому, что руки не было. Через какое-то время люди об этом забывали: отец вел себя, как человек, у которого все есть. На наших с Фимой фотографиях отсутствие руки незаметно: он становился всегда справа от меня, скрывая за мной пустой левый рукав. Отец не хотел вызывать жалость.

Мое имя никогда мне не нравилось. Аркадием меня назвали в честь фронтового хирурга, который Фиме руку оттяпал. Потом, конечно, я понял, что этот Аркадий жизнь Фиме спас: он еще и легкое удалил, куда осколки от мины попали. На левом боку Фимы зияла глубокая яма из-за выпиленных ребер. Особенно она на детей действовала, когда мы с Фимой шли по пляжу: ужас смешивался с уважением. Сперва я стеснялся, когда на нас пялились. Потом привык.

Отцу уступали место в транспорте, когда я мелким был. Люди, пережив лишения, еще не очерствели: война рядом — прошлась по каждому! Потом уступать стали реже. Чаще сомневались молодые, здоровые мужики:

— Может он под трамвай попал?

Когда я такое слышал, в глазах темнело. Разъяснял про трамвай и войну.

Однажды отца избили. Два подвыпивших урода. Он вышел вечером встречать маму: она работала на окраине города, возвращалась поздно… Уроды оказались… дружинниками: вышли на «охрану общественного порядка». Захотелось приключений, привязались к первому попавшемуся. Попался Фима. Сбили подножкой, упал он на левый бок. Опереться не на что было… Задержал «героев» проходивший мимо с девушкой крепкий парень-работяга, маляр.

На суде один урод сразу раскаялся: бес попутал, не видели, что без руки. Второй тупо уперся: задержали дебошира, сопротивлялся, дрался. Даже справку из медпункта предъявил об ушибах. Общественный обвинитель, спецкор «Советского спорта» Олег Петров угрюмо молчал все заседание. После истории про избиении Фимой дружинников судья попросил Петрова высказаться. Олег, встал, оглядел «пострадавшего» дружинника и Фиму с высоты своих двух метров:

— В шестьдесят лет человек смог справиться с двумя здоровыми лбами, причем одной рукой. Предлагаю присвоить Ефиму звание Героя Советского Союза, — закончил Петров без тени улыбки и сел. Зал лег — от смеха…

Раскаявшийся «дружинник» приходил к нам домой просить прощения и не судить. Фима готов был простить: мы с мамой настояли, чтоб не делал этого. Оба получили полтора года колонии. Иногда я их вспоминаю. А они помнят? Не колонию — Фиму…

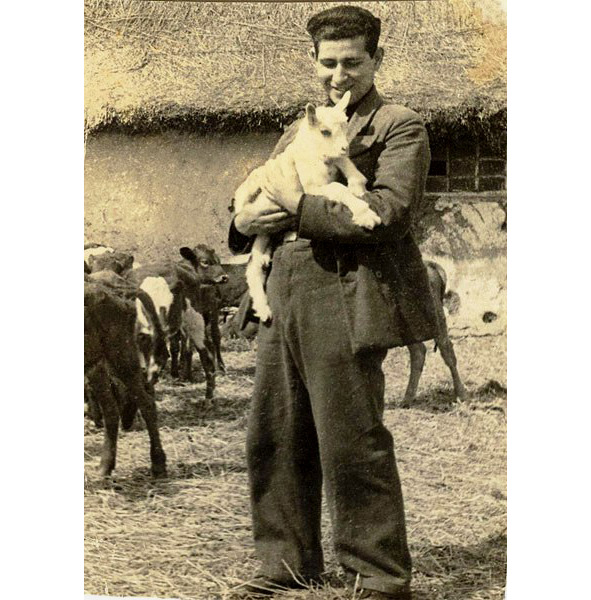

Отец родился в один день с Иисусом, только попозже — ровно на тысячу девятьсот двадцать лет. Тетка Фимы рассказывала, что на окраинах его родного Николаева тогда шла война, город переходил из рук в руки: то белых, то зеленых, то красных… Фима без отца рос. Подростком пошел работать на судоверфь плазовым разметчиком: ползал по листам металла, переносил на них с чертежей контуры корабельных деталей. Моя мама по совпадению с того же начинала — только по части самолетов. Коллегами оказались.

Николаев — город портовый. Кроме рыбалки Фима увлекался спортом и журналистикой. Первую его заметку напечатали, когда отцу было пятнадцать — в газете «Красный спорт». Фима поступил в Харьковский университет на журналистику. Закончить помешала война, год всего успел отучиться — у него так и не было высшего образования. По русскому и украинскому были пятерки: мову Фима знал в совершенстве! Когда я шел с ним по одесскому Привозу — гордился, как лихо отец размовлял с торговками: их то в краску бросало, то в хохоте заходились…

Журналистом Фима стал из-за своего характера — общительного и любознательного. Для него не было проблемой разговорить любого молчуна. Его тянуло к людям. И их к нему. В госпитале он был любимцем: знал больше всех матершиных анекдотов.

В августе 1941-го незадолго до взятия Николаева немцами, отец вывез в Новосибирск мать с сестрой и тетку: как он сам говорил, последним поездом. И тем спас от неминуемой смерти: за войну в Николаевской области убили 200 000 евреев! Для кого-то это цифры. Но, если ты видел смерть вблизи: был человек, а через миг — мяса кусок без души и жизни… Только тот поймет, что такое смерть хотя бы одного человека. Но двести тысяч человек в моей голове не укладываются!

Фима вырос в женском царстве. Отсутствие отца сказывалось всю жизнь — когда воспитывают женщины, характер неминуемо иной, чем при мужском воспитании… Но главным наставником его поколения стала война. Из-за того, что у отца была больная неработающая мать, Фиму призвали в армию только в июле 1942-го — кормильцев не забирали сразу.

Отец окончил школу военных фельдшеров. На фронт попал летом 43-го — прямиком в мясорубку Курской дуги. Было ему 23 года. Чтобы сломать «немецкую машину», в пекло швыряли совсем мальчишек и тех, кто был уже непризывного возраста. Знания Фимы в области перевязок не пригодились — он стал связистом: обеспечивал телефонную связь командира полка с передовой. Таскал тяжеленные катушки, восстанавливал под огнем порывы провода. В декабре 1943-го отца ранило в голову. Ранение было не тяжелым — он продолжил службу, не покинув передовой…

Тяжелее всего была разлука с домом и… зима. Не хватало тепла, еды, хотелось уснуть не в окопе на шинели, а в кровати на простыне. Прошедшие войну умели ценить простые радости жизни. Мелкий дождик, который Фима называл «мжичка», не мог загнать его под зонт: Фима ловил кайф и от плохой погоды, и простой пищи — килек в томате, селедки с картофелем. Арбуз он ел с черным хлебом: необычное сочетание связано с пережитым в детстве голодом на Украине. Тогда людей оставляли на привокзальных площадях в надежде, что их кто-нибудь накормит. Трупы лежали на улицах. Фима никогда не оставлял в тарелке ни капли подливки от второго: всегда собирал кусочком хлеба. Не видел, чтобы он выбросил хоть корочку. Если хлеб покрывался плесенью, Фима крошил его голубям: делал он это изящно одной рукой — у отца были красивые руки… Рука.

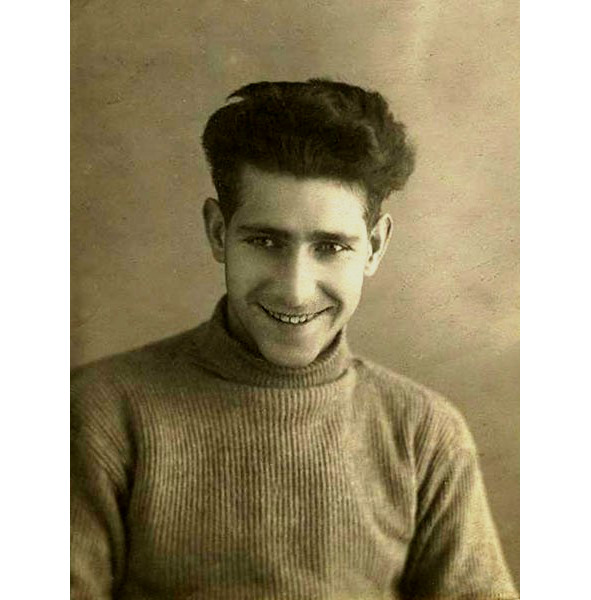

Семейные фотографии хранились в черных пакетах из-под фотобумаги. В одном из таких пакетов я нашел довоенное фото: отец был снят на пляже с двумя девахами. От увиденного — потерял дар речи: на фото у Фимы было две руки — ими приобнимал крутые бока спортсменок! Отец был хорош в молодости: стройный, чуть выше среднего роста с ярко-голубыми глазами и густой копной вьющихся волос. То, что он нравился женщинам, получит на фронте зловещее развитие.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.