Бесплатный фрагмент - Философия современности и межвременья

Издание 3-е, исправленное и дополненное

Книга представляет собою взаимосвязанную систему очерков, посвященную разработке философской основы анализа переживаемой современности. Ставятся вопросы о возможности разработки гуманитарной теории, о ее отличии от естественнонаучной, о ее методологии и онтологии современности. Вводится идея социокультурной парадигмы и ментального портрета, как единой программы социогуманитарных наук, белее пригодной для них, чем математика. Обосновывается переход к неомодерну, как перспектива общественного развития.

Книга адресована всем, кого интересуют проблемы современного мира.

Предисловие

Книга д. филос. н., профессора А. В. Павлова написана безупречным русским языком. В ней есть образные пояснения, мягкий юмор. Однако это отнюдь не научно-популярное сочинение. Это серьезное исследование, которое требует не столько чтения, сколько изучения и анализа. Неспешные, весьма тонкие рассуждения автора о социокультурном субъекте, современности и межвременье изложены в свойственной ученым беспристрастной манере с использованием общепринятой сегодня научной терминологии. Эмоции и оценки ограничиваются только горько-саркастическими замечаниями автора по поводу российского прошлого и настоящего да редкими вздохами по несбывшейся демократической мечте об обществе свободных индивидуальностей. Мечте, которая (заметим) так созвучна К. Марксу и Ф. Энгельсу: «Свободное развитие каждого является условием свободного развития всех».

На мой взгляд, философия А. Павлова — это экзистенциалистский постпозитивизм. Два крыла западноевропейской философии (экзистенциализм и позитивизм), которые, будучи «заклятыми друзьями», на протяжении полутора столетий определяли ее характер и содержание, нашли в философии А. Павлова общий постмодернистский язык с присущими ему понятиями и метафорами. И это не какой-то «мокрый огонь зеленого вкуса», как можно предположить в первый момент. Это синтез достаточно органичен. Он стал возможным, потому что для экзистенциализма и позитивизма общим является утверждение автономности индивида как субъекта. С той лишь разницей, что в экзистенциализме индивид есть субъект онтологический, который из переживаний своего существования творит свое бытие и свою сущность, а в позитивизме индивид — это субъект познающий, гносеологический. Напомню, что позитивизм вырос из кантовского учения об активности познающего субъекта: «Задача науки, — писал И. Кант, — состоит не в том, чтобы познавать законы природы, а в том, чтобы предписывать ей их».

Хосе Ортега-и-Гасет в статье, написанной по случаю 200-летия И. Канта, писал, что вся его философия выросла из одного семени — страха перед ошибкой. А может быть, страха перед бытием вообще. Отсюда — знаменитый кантовский агностицизм (есть и такая трактовка). Перефразируя испанского философа, можно сказать, что вся постклассическая философия выросла из страха перед утратой индивидом своей неповторимости и свободы творчества.

Именно этот страх свойственен большинству философов, на которых чаще всего ссылается автор. Вот их имена: Бадью, Барт, Бодрияр, Бубер, М. Вебер, Витгенштейн, Гадамер, Гваттари, Гуссерль, Делез, Деррида, Камю, Т. Кун, Кьеркегор, Леви-Строс, Лиотар, Ницше, Сартр, Тоффлер, Фуко, Хабермас, Хайдеггер, Хантингтон, Шопенгауэр, Шпенглер, Щюц, Элиас, Ясперс. Как мы видим, все они — представители неклассической философии, а лидерами по частоте цитирования в книге –Делёз и Сартр. Формально позитивисты автором почти не упоминаются, но его подход к социально-исторической реальности, при котором — в полном соответствии с позитивизмом Огюста Конта — отвергаются (как антинаучные) метафизический и религиозный, а тем более мистический подходы, говорит сам за себя. Исключение составляет лишь метафизическое в своей сущности полагание бытия человеческого Я.

Разумеется, цитируются и представители классической философии. В первую очередь И. Кант. Значительно реже упоминаются Маркс с Энгельсом и Гегель. А вот Фалес, Гераклит, Платон, Аристотель, Аквинат, Декарт, Спиноза, Лейбниц — один-два раза. Из русских философов-классицистов — только В. С. Соловьев (один раз, да и то в полемическом ключе). Таким образом, даже по внешним признакам методология автора основана на западноевропейском (преимущественно французском) экзистенциализме и постмодернизме ХХ столетия. Самая характерная их черта — субъективный идеализм, когда всё и вся выводится из субъекта, а всякая детерминация (онтологическая и гносеологическая) низводится к простой привычке, как это делал еще Д. Юм, история — к мифу, а традиция, право и власть — к насилию над свободной индивидуальностью.

Проблема как марксизма, так и неклассической западноевропейской философии– при всем их эвристическом потенциале — состоит в нигилизме, неприятии и отторжении этими философами современного им состояния общества (вплоть до разрушения всего и вся), в неспособности любить своё отечество и свою историю. Это свобода без истины, поскольку без любви к предмету познания познать его в его истине довольно проблематично, а может быть, и невозможно. Я отнюдь не призываю автора к официозному, квасному или слезливо-сентиментальному патриотизму. Любовь к отечеству критике не помеха. Один из самых беспощадных критиков российских порядков и нравов, генерал-губернатор Н. Е. Салтыков-Щедрин говорил: «Я люблю Россию до боли сердечной». Просто свобода вообще и критики, в частности, может базироваться только на том, чтобы принимать мир таким, каков он есть, точнее, таким, каким он стал в результате своей истории. Вне и без этого свобода теряет всякий смысл и ценность, оставаясь лишь мучительной мечтой. Более того, она превращается в рабство.

Марксизм и западноевропейскую философию ХХ века объединяет пафос утверждения свободы индивида с той лишь разницей, что в марксизме эту свободу еще надо завоевать, а в философии ХХ столетия важно её не утратить. Когда Н. Бердяев утверждал, что русский коммунизм — явление более русское, чем принято считать, наверное, он имел в виду и «бунташный характер» как русского народа, так и марксизма.

Но обратимся непосредственно к тексту. Конечно, неблагодарное это дело — пересказывать содержание не своей книги. Автор, наверняка, ужаснется, увидев свой текст в кривом зеркале рецензента, ведь даже буквальная цитата вне контекста нередко обретает какой-то иной, совсем не предполагаемый автором смысл, а краткий пересказ неизбежно связан с упрощением авторской мысли. Поэтому я буду говорить только о тех положениях концепции и отдельных суждениях А. Павлова, которые лично мне представляются, хотя и не бесспорными, но достаточно интересными и познавательными, по возможности оставив за рамками рецензии наши с автором принципиальные разногласия в оценках прошлого и настоящего, природы и сущности диктатуры и демократии, специфики России и Запада.

Говоря об актуальности своего исследования, А. Павлов отмечает: «…даже на Западе современность понимается сейчас скорее социологически: и З. Бауман, и А. Бек, и Э. Гидденс, концептами которых сегодня преимущественно оперируют, — они все социологи. У. Эко, рассуждая о баумановском взгляде на современность, замечает, что З. Баумана не слышат <…> У. Эко не прав, Баумана слышат, однако его взгляд узко специализирован. Из такого взгляда легко можно вывести философию политики, коммуникации или искусственного интеллекта, но он не позволяет построить адекватную современности новую философскую парадигму общественной жизни людей».

«У нас же, к большому сожалению, — пишет далее автор, — философия современности почти не существует. В основном наша сегодняшняя картина мира по-прежнему восходит к XIX веку, то есть, к проблематике и рационализму более чем вековой давности, заявляя его как свою методологию, и лишь после распада СССР в ней замечается едва различимое присутствие XX века». И наконец: «Тотальная, «перманентная» современность — это новая предметная область для российской философии, да, пожалуй, и мировой тоже, которая призвана стать «ментальным портретом современного человека».

Как мы видим, это не просто констатация сложившейся ситуации, а серьезная заявка автора на новую парадигму, как минимум, на целое направление в социальной философии — философию современности и межвременья.

По мнению автора, социальные науки изучают общество, его историю и современное состояние так, как будто не было и нет людей, точнее, живых, относительно автономных в своем существовании индивидуальностей. Собственно, эта проблема и определяет пафос, цель и предмет исследования А. Павлова: показать как бы на молекулярно-атомарном уровне всякого социума (не важно американского или китайского, античного или средневекового), каким образом индивиды обусловливает современность, каждое мгновение превращающуюся в историю-миф, почему, когда и как индивиды своим бытием и своей деятельностью (или бездействием) рождают состояние и ощущение межвременье, какие проблемы и возможности для индивидуальностей открывают межцивилизационные эпохи.

Уже во введении А. Павлов четко формулирует основную идею работы.

В области гуманитарной науки, пишет он, для определения предмета необходимо вводить точку отсчета, позволяющую обозначить, кто именно этот предмет определяет. От этого и будет зависеть, что мы считаем современностью. А эта точка отсчета, считает автор, может быть только субъективной. Современным оказывается то, что мы находим в самих себе, в качестве нашего внутреннего опыта. Именно субъект как практикующий наблюдатель не просто создает картины мира, он их практически и предметно воплощает в коммуникации и институты, стабилизирующие общественную жизнь и придающие ей форму цивилизации.

С этой точки зрения (точки отсчета), современность — «явление более емкое и глубокое, чем повседневность, оно включает в себя историю, правда, не как свою объективную предопределенность, а как миф о прошлом, историческую память, сумму предпосылок и как креативное отношение к будущему, проективное видение». Тогда как межвременье — внутренний потенциал современности. Суть межвременья скрыта в современности. Современность всегда, даже в годы прочных и процветающих империй содержит в себе межцивилизационный потенциал. Межвременье — это современность, неудовлетворенная своим состоянием и преодолевающая саму себя, характеризующаяся деградацией базовых ценностей и их делегитимацией. Межвременье — эпоха перемен, стадия, какая опосредует два социальных порядка, сменяющих друг друга. Межвременье — это процесс формирования нового порядка общественной жизни, являющийся экзистенциальной проблемой каждого человека.

Первый очерк посвящен предварительным рассуждениям автора. В них заявлено о его приверженности позиции, базирующейся на признании личности главной ценностью (демократической), и неприятии другой позиции («самодержавной»), согласно которой, главная ценность — социум. Замечу, однако, что автор и сам (пусть косвенно) указывает на объективную конкретно-историческую обусловленность выбора системы ценностей: «… демократия чревата охлократией и диктатурой, а диктатура демократией». Полагаю, что это, действительно, так без относительно к тому, о какой стране идет речь, России или США.

На мой взгляд, более продуктивна другая идея, или принцип, автора: конкретные человеческие субъекты создают общественную жизнь и общество как способ и форму своего существования. Поэтому общественную жизнь можно изучать лишь в аспекте современности, причем, понятой не как одновременность, а как контемпоральность (буквально со-врѐменность — А.Ч.), которую автор понимает как экзистенциальный диалог. В процессе его каждый индивид занимает в общественной жизни свое определенное место, порожденное множеством экспектаций (ожиданий и требований), как тех, что он адресует к окружению, так и тех, что адресованы ему. В результате индивид становится комплементарным (взаимодополняющим, созвучным, или вступающим в резонанс — А.Ч.) с другими индивидами в пространстве их совместной общественной жизни.

Второй очерк посвящен практике современности. Касаясь проблемы столкновения цивилизаций в эпоху глобализации, автор акцентирует внимание на том, что в этом конфликте происходит слом культурных кодов (вопрос только в том, кто и чей культурный код ломает и с какой целью, или злого умысла вовсе нет, а просто есть, как говорил главный герой сказки «Синяя борода»: «Извини, так вышло, дорогая»? — А.Ч.). Дальнейшее развитие цивилизаций больше зависит от субъектов, чем от внешних по отношению к ним исторических или географических факторов. Таким образом, конфликт цивилизаций происходит не столько в пространстве, сколько во времени. Собственно, слом культурных кодов и есть «веселое межвременье» как межцивилизационная эпоха, которая контрастирует с предшествующей ей эпохой, с чувством безнадежности, исторического тупика и скуки. Это время аномии, беспредела, безнормицы, этики цинизма.

Межцивилизационная эпоха проходит три стадии, связанные с ее носителями: сменяющими друг друга поколениями отцов, детей и внуков. Поколение отцов инициирует межвременье, переставая соблюдать нормы устаревшей и утратившей легитимность цивилизации. Поколение детей морально делегитимирует цивилизацию, они — носители экзистенциальной революции. Это поколение игры и гламура. Поколение внуков (что-то мне подсказывает, что это дети других, совсем не «гламурных» детей — А.Ч.) стоит перед проблемой выживания, вызванной институциональным произволом, рывковой сменой курсов, отсутствием долгосрочных и устойчивых программ и планов созидания, абсурдными и циничными реформами социальной сферы, образования, здравоохранения, мелкого и среднего предпринимательства, амбициозными и неоправданными космическими, военными, спортивными программами. По мнению автора, поколение нынешних российских внуков ищет выход, обратив свой взор в сторону демократического Запада. (Может быть, это и так. Вопрос лишь в том, возможно, да и нужно ли нашу российскую действительность переделывать на западный манер, а если нет, то кто и что их ждет там, на Западе? — А.Ч.)

Третий очерк посвящен философии современности. Эта философия базируется на метафизическом понимании человека как беспредпосылочном, свободном «Я». Соответственно, основной принцип философствования — антропоцентрический в противоположность социоцентрическому. Целое обусловлено так называемыми экспектациями — ожиданиями и требованиями каждого к каждому, как это мы видим в переполненном автобусе, где тоже есть и «общество», и навязанные коммуникации, и границы, обусловливающие необходимость сосуществования.

Цель автора — понять общество по-человечески, то есть найти в ситуации воплощение своего бытия, а в себе — возможность ситуации, редуцировать понимаемое к своему экзистенциальному опыту. По мнению автора, в межличностном, экзистенциальном диалоге в рамках устойчивого пространства складывается своеобразная полифокальная система отношений. Она может быть разной: и по типу свободного сообщества, и по типу криминального, где порядок организуется вокруг «сильной личности», а слабому достается роль «козла опущения».

Благодаря объективному механизму «интерсубъективности» — сети взаимно легитимных коммуникаций вместе с их ментальным содержанием — в обществе возникают уже не просто классы или абстрактные социумы, а ясно очерченные «социальные миры»: город, армия, правоохранительная система, спецслужбы, спортивные общества, система образования, церковь, предприятия, государственная бюрократия, политические партии и т. д. Социальный мир становится своеобразным «социальным организмом», превращенной формой общества в целом с учетом традиций, хотя они второстепенны сравнительно с индивидами и локальностью пространства. В основе же социальных миров находится необходимость индивидов сосуществовать с «Другими», сохраняя личную самобытность и по-прежнему идентифицируя себя как «Я».

В подтверждение своей философии современности, автор обращается, во-первых, к концепции Норберта Элиаса о фигуративной социальности, позволяющей рассмотреть цивилизацию как длительный исторический процесс, имеющий не только общественное, но и индивидуальное бытие, а именно как процесс взаимного резонирования индивидуально различных персонифицированных людей; во-вторых, к концепции Альфреда Щюца о мире повседневной жизни, где первостепенное значение имеют поступки и мотивация живых и действующих индивидов, а все остальное — производно от них. Причем пафос второй концепции автор усматривает в утверждении личной ответственности каждого, видимо, за судьбу общества и мира в целом.

Четвертый очерк — самый большой и, может быть, самый важный для автора. Его предмет — ни мало, ни много, онтология общественной жизни. В рамках этого предмета рассмотрены: 1) социокультурный субъект; 2) общественная жизнь человека; 3) комплементарность субъектов; 4) «Я и Другое» как постулаты познания и творчества современности; 5) ойкуменальность как принцип существования в современности; 6) ойкуменальность «Я» и «Другого». Попытаюсь обозначить основные идеи это очерка, так сказать, «по-пунктно».

1. Важнейшим условием появления и одновременно способом существования социокультурного субъекта является экзистенциальный диалог, который попросту невозможен без самобытности как «Я», так и «Другого». Именно такой субъект, исходя из своего субъективного представления о справедливости, в общении с другими субъектами, путем согласований и компромиссов вырабатывает нормы общественной жизни. При этом роль традиций, по мнению автора, незначительна. Реальный выбор для большинства означает интеграцию и комплементарность (взаимодополнимость, резонансность), когда компромисс достигается при условии сохранения личностного самобытия и способности войти в коммуникацию.

Социокультурный субъект возникает не только как область простых согласованностей между людьми, но и как социально допустимый идеальный тип человека эпохи, зачастую персонифицирующиеся в конкретных личностях или в художественных образах. Например, для европейского средневековья, это фигуры воина, святого, купца, аристократа (замечу, что автор не упомянул ключевые фигуры средневековья — феодалов, крестьян и ремесленников — А.Ч.), а для начала XXI века, это фигуры бандита, олигарха, чиновника, политика, шоумена, телезвезды (опять одни потребители и никого, кто создает материальные и духовные ценности; наверное, потому что они для автора не субъекты, а просто говорящая биомасса, потому что они не ведущие, а ведомые — А.Ч.). Такие идеальные типы являются посредниками в межличностных отношениях, необходимыми для человеческого взаимопонимания. Идеальный тип всегда идет рука об руку со столь же идеальным контртипом: друг с врагом, полицейский с воровским авторитетом и т. п.

Конфигуратором и основанием общественной жизни становится социокультурный субъект, который прямо или косвенно создает набор социально значимых жизненных ориентиров. Они и задают устойчивую сеть моральных и правовых отношений, воспроизводящуюся через их публичное поведение. Затем общественная жизнь наполняется поступками индивидов, находящихся в поиске комплементарности на основе оппозиционных ориентиров, не совпадающих с господствующими правом и моралью. Их действия ведут к смене элит и фанатов, к изменению смысла и формы морально-правовых отношений, способа жизни в целом, в том числе, и к трансформации социокультурного субъекта. Кроме того, в общественной жизни участвуют индивиды, по ряду причин находящиеся, как считает автор, вне комплементарности: заключенные, морально отверженные, добровольно или вынужденно выпавшие за пределы общественных требований: бомжи, бичи, преступники, андеграундные и маргинальные личности и т. д.

2. Общественная жизнь есть некая масса взаимодействующих индивидов, хаос, спонтанность, ризома. Обществом она становится в соответствии с нормами. Где нет норм, там есть толпа, закон которой — беспредел, безнормица, аномия, хотя, подчеркивает автор, не бывает ни абсолютного хаоса, ни абсолютного порядка.

Нормы общественной жизни задает социокультурный субъект, его сознание и межчеловеческое общение. С точки зрения субъективного идеализма (а именно её придерживается А. Павлов — А.Ч.), общественная жизнь людей замешана на трех позициях: 1) желании властвовать и подавлять «Другого»; 2) подчиниться ему или 3) достичь с ним компромисса, придя либо к разграничению сфер существования, либо к сотрудничеству.

Власть победителя становится своеобразным генокодом, который воспроизводит образ жизни, способ мышления и общения, экономику, политику и весь уклад жизни, заданный его основателем, формирует политическую идеологию.

Наконец, в общественной жизни складываются две конкурирующие системы порядка: общественная и государственная. Каждый из этих порядков стремится стать тоталитарным. Их противоборство способно породить как анархию или диктатуру, так и диалог между ними (иначе говоря, демократию — А.Ч.).

3. Как уже отмечалось, комплементарность субъектов возникает и живет в экзистенциальном диалоге, предполагающим самобытие его участников. Причем это даже не диалог, а полилог, в котором каждый участник (подобно лейбницевской монаде — А.Ч.) интегрирует и фокусирует в себе если не самобытие других участников, то по крайней мере их социальную личину. Каждый может лишь угадывать в другом его «Я». Такое взаимоприятие требует доверия. Экзистенциальный диалог — не состояние, а процесс, жизнь, когда Я-субъекты как бы прорастают друг в друга, создавая что-то вроде Делезовской ризомы.

Важнейшая характеристика современности — «область индивидуальной свободы» начинается как свобода понимания. Любая попытка ограничения этой свободы путем манипулирования коммуникациями, средствами права, организации, управления, контроля ведет либо к уничтожению индивидуальности, либо к социально-приемлемой конфигурации ее свободы. (Я бы определил это по-другому: первый вариант — это издержки контроля, а второй вариант — это цель и смысл такого контроля — А.Ч.)

Комплементарность предполагает свободу выбора (где, с кем и как), открытость Я-субъекта вовне, волю к принятию самобытности Другого, практическую трансформацию, при которой участники диалога превращались бы друг для друга в необходимые условия жизни и, наконец, обоюдную ответственность и обязательность.

4. Познание современности означает познание субъективности. И напротив, разум как индивидуальное бытие сознания доступен для исследований только в контексте современности. С этой точки зрения субъективность есть интерсубъективность, невозможная как без «Другого», так и без «Я». Само исследование субъективности оказывается реконструкцией сложного ментального портрета внутреннего мира человека как продукта взаимодействия «Я» и «Другого». «Я» — это субъективность, отличающая себя от объективности. При осознании предмета на первом месте стоит «Я», а в сознании предмета на передний план выходит уже не «Я», а его со-в-местность бытия с «Другим».

Сознание акцентирует или выводит на первое место в системе ценностей внешний мир, а осознание — самобытие личности. Таким образом, мы имеем дело с двумя конфигураторами. Первый организует внутренний мир как определенное внутриположенное пространство, становится его точкой отсчета и может обозначаться как «Я». Второй же конфигуратор оказывается самим миром в качестве жизненного мира «Я». Причем «Я» и «Другое» — это два фокуса одного жизненного мира, одной и той же данности с двух точек зрения, так сказать, «изнутри» и «снаружи».

Что же касается бессознательного, то это то же самое мышление, но только в аспекте его пассивности и адаптации. Познание бессознательного есть познание внешнего культурного и «за-культурного» мира как его источника.

Как способ организации, «чистое сознание» Э. Гуссерля становится «языковой игрой» Л. Витгенштейна. Отсюда — первая предметность сознания как нарратив, который выступает формой общественной жизни. Это воплощенный в индивидуальном сознании практический синтез общества с индивидом путем языковой коммуникации. Вторая же предметность — это опыт переживания «Я» как данности человека самому себе, придающей внешнему опыту «мой» смысл, самосознание и самобытие.

Сознание и рациональность становятся формами и способами социального мышления. В этом плане сознание и рациональность различаются по демографическим (половым и возрастным), бытовым и профессиональным признакам. В этом же ряду — сословно-групповое рациональное сознание (академическое, чиновно-бюрократическое, «бомжовое», партийно-идеологическое, пенитенциарное, армейское, уголовное, правоохранительное, орденское и др.), виртуальное сознание (сетевое, экранное, публичное и т.п.), этническое и национальное сознание (русских, евреев, армян, французов, и др.). Кроме того, существует институциональная рациональность — церковная, академическая, образовательная (школьная, университетская) и пр., а также поселенческий тип сознания (городской, сельский и т.д.).

5. Может быть, это самый ценный не только для автора, но и для читателя фрагмент всей книги (А.Ч.).

Постулировав «Я» и «Другое» мы тем самым постулируем их ограниченность, или ойкуменальность как принцип существования в современности.

Человек не осознает и не отдает себе полного отчета в том, кто он таков во всех возможных ситуациях своей жизни. Его самосознание обладает границами, зависящими от принятого типа рациональности. Он и сам живет, и пользуется предметами, мало что зная о них и о себе самом. Поэтому в европейской мысли то и дело на передний план выходит идея объективного, бессознательного и иррационального.

Поскольку современность ограничена достигнутым уровнем развития разума и типом рациональности, вопрос о происхождении человека теряет смысл. Проще говоря, конкретным людям, утверждает автор, безразличны метафизические причины их появления на свет (хотя это очень спорно: человек — существо любопытное — А.Ч.). Важно, что он уже есть и с этим надо что-то делать (Сартр). Человек для самого себя есть «Я», которое всякий раз локализовано «здесь и теперь». «Там и тогда» имеют экзистенциальное значение лишь как определяемые этим «здесь и теперь» цели, мечты, надежды, опасения и т. д.

В отличие от Ясперса, для которого пограничная ситуация является случайным открытием и шоком (например, смерть), для автора ойкуменальность не случай, и не простая гносеологическая неисчерпаемость, а бытие конкретного субъекта. Это необычайное, как важнейшая характеристика бытия человека.

Ойкуменальность вовлекает предметный мир в экзистенцию как свою внерациональную часть. Человек как «Я» сам выступает для себя пограничной ситуацией и придает такое же качество всей своей жизни. Поэтому ойкуменальность не чистая пограничность, не границы, а пространство как целое, рассмотренное через призму его границ. Осознание пограничности бытия субъекта требует рефлексии границы, того, что «Я» воспринимает как «горизонт» своей экзистенции. Рефлексия границы есть творчество культуры. Сама же культура становится рациональным проведением границы между «Я» и внешним миром, и вместе с тем разумным преодолением проведенной границы.

Культура есть культурное тело, пространство, занимаемое культурным организмом. Динамизм культуры обусловлен взаимодействием духовности и телесности. Человек как разумное существо творит культуру и окультуривается ею, приобретая свою национальную, гражданскую, профессиональную и всякую иную культурную определенность.

Культура, которая считается с человеческим «Я», должна быть трансцендентной. Трансцендентность культуры означает, что за любым ее проявлением предполагается внекультурная сторона. Культура неотрывна от внекультурья.

6. Локальность, ограниченность бытия «Я» и «Другого вынуждает рассматривать человека как существо онтологически противоречивое, в каждом отдельном своем поступке действующего не только на основе своего знания, но и на основе своего полного невежества. Это означает, что и мир, в котором человек живет, и сам человек в его внутреннем культурном наполнении всегда больше того, что он знает и понимает. Своими осознанными поступками мы лишь придаем себе и нашему миропредставлению определенные конкретные формы, содержание которых неизбежно пропитано нашим невежеством и глупостью.

Человеческая жизнь есть непрерывный выбор личностной определенности, стремление придать ей долговременную устойчивость. Но личность при этом становится похожей на капитана корабля, который ведет свое судно по неизвестному океану и не знает, что находится у него в трюме. И тогда каждое решение этого капитана влечет за собой множество последствий, часть из которых ему известна и ожидаема, а другая часть — неизвестна и неожиданна. И капитану, попавшему в такое сложное положение, остается только принимать меры, защищающие от любых последствий, даже от самых приятных, считая, что лучше уж синица в руках, чем журавль в небе. Думается, замечает автор, что религиозный культ и церковный институт возникает как защита от всех мыслимых и немыслимых последствий, как способ достижения определенности.

Однако ойкуменальность, — и как онтология, и как факт признания личностной ограниченности каждого человека и его культуры — проводит трансцендентную границу, замыкает его в своеобразном круге жизненного мира. Именно эта граница позволяет ему представлять себе Другого как другого, в его чуждости и непонятности и стремиться к защите от него как от возможной и неизбежной угрозы, и к его преодолению.

Человек и его Другой становятся взаимно непостижимой тайной и непреложной явью, открытостью и одновременно закрытостью. Опираясь на ойкуменальность каждого человеческого бытия, мы получаем возможность говорить о специфике культур и решать проблему их взаимоотношения.

Пятый очерк посвящен онтологии современности. Философия второй половины XX века показала, что эволюция — это не только поэтапное формирование, но и движение от порядка к хаосу, от хаоса к порядку и изменение типа порядка, его формы, структуры и т. п. Оба эти состояния — хаос и порядок — пронизывают и человеческую, и общественную жизнь, являясь двумя противоположными характеристиками, описывающими их реальную динамичность. Основу постоянной проблематичности человеческого рода, наряду с другими причинами, составляет непрерывный поиск баланса или допустимых пропорций между хаосом и порядком в современности.

Хаос может быть понят по-разному. Древнегреческое значение этого слова означает зияние, отсутствие формы. Сегодня доминирует представление о нем, как о беспорядке. На самом деле, наблюдение беспорядка не обязательно означает отсутствие порядка. Чаще — это нарушение порядка, вызванного, например, его изменением в соответствии с неизученными законами, или нераспознанность порядка, а иногда просто его непривычность.

Вопросы хаоса и порядка изучает синергетика. В гуманитарных науках это предстает как проблема возникновения общезначимого смысла при взаимодействии индивидуальных значений, как проблема свободы и творчества. Хаос в социальном и гуманитарном познании трактуется как пространство свободной активности индивидов и творческая среда. Порядок же понимается как детерминация спонтанно движущихся частиц со стороны их организации. Таким образом, хаос и порядок оказываются двумя взаимно обратными сторонами общественной жизни людей, непрерывно сопутствуют друг другу и предобусловливают постоянно воспроизводящуюся альтернативу общественного развития.

Если современность понимать содержательно (культурологически, социологически, экономически, политически), то в ней всегда соседствуют два типа рациональности. Один тип, «классицистский», другой — критический. Критическая рациональность — альтернативная, спорная, содержащая и перспективные, и тупиковые взгляды, новая по отношении к устоявшейся и традиционной «классике» (часто просто инфантильно безответственная, а то и мало вменяемая — А.Ч.).

Культуры европейского типа за два с половиной тысячелетия сменили несколько способов представлений о человеке и мире, и несколько связанных с этим представлением рациональностей. Их история выглядит как переход от надындивидуальной аксиоматики к индивидуальной, и к нарастающему обособлению человеческого индивида уже от культуры, то есть к такой позиции, где человек трактуется не как изначально социализованное существо и носитель заданных ему ценностей, а как создатель новых ценностей, могущих иметь общее значение.

Завершив своеобразный виток от интуитивно-космоцентристской аксиоматики Античности к интуитивно-культуроцентристской аксиоматике XX века, европейская рациональность и цивилизация входят в состояние кризиса, которое сегодня диагностируется с легкой руки Ж.-Ф. Лиотара как «состояние постмодерна».

Постмодерн неоднозначен. С одной стороны, он — система взглядов на современность с позиции культуры, где мыслящий индивид отождествляет себя с нею как с источником социального единства. Превратившись в жизненную практику множества индивидов, культура общественной жизни оказывается плюралистичной, «поликультурной».

Частная культура, персонифицируясь в живых людях, становится сферой их жизни, воспроизводящей их ценности, способ практики, тип субъективности и рациональности. Эти системы и воспроизводимые ими нормы институализируются и оказываются своеобразными субцивилизациями. Причем их субцивилизационный характер означает не столько их подчиненное положение, сколько наоборот, то, что именно они, субцивилизации, скрепленные собственными институтами сферы жизни, интегрируются в цивилизацию и становятся ее основами, «строительными блоками» (всё правильно, только что или кто их интегрирует? — А.Ч.).

Разновидностями субцивилизаций является политическое и хозяйственное руководство страны, армия, чиновно-бюрократический аппарат, полиция, церковь, школы и вузы и т. д. Образ жизни армейского офицера, школьного учителя, следователя, врача и чиновника очень отличаются друг от друга, различаются и типы их рациональности. Существование таких субцивилизационных сфер общественной жизни позволяет некоторые из них изолировать и помещать на периферию, превращать в своеобразные «загоны» и «инкубаторы» — воинские подразделения, тюрьмы, лагеря, психбольницы, интернаты.

Но с другой стороны, постмодерн оказывается человеческим противопоставлением себя культуре и цивилизации, открытием мнимости и иллюзорности собственного бытия в качестве нарративного, функционального человека. А значит, своеобразным «бунтом» против метанарратива, проявленном в осознании личностной самобытности и отдельности существования. Здесь понятия субцивилизации, сферы культуры, института и т. д. уже не правомерны. Уместнее говорить о кругах: криминальных, диссидентских, оппозиционных, революционных, андеграундных и прочих, сюда же относятся и сумасшедшие, рассмотренные М. Фуко, и представители нетрадиционных сексуальных ориентаций, и бомжи, и работники нетрадиционных профессий, и сектанты и т. д. Здесь на переднем плане не метанарратив культуры, а индивидуальное человеческое самобытие, выходящее за пределы господствующих ценностей, норм и стереотипов.

Упрощенно можно сказать, что состояние постмодерна обнаруживает два типа людей: тех, чье бытие — общественная культура, придающая им форму и наполняющая содержанием; и тех, чье бытие, содержание и форма принадлежит им самим. При этом различие между ними состоит в акцентах, которые человек расставляет в собственном мировоззрении: социальное для него важнее или самобытное (недобрый выбор: что важнее муравей или колония муравьев; а ведь важнее всех муравьиная матка — А.Ч.). Но тем важнее оказывается личный выбор, моральный акцент, принцип, которым мы руководствуемся. Человек постмодерна — это либо послушный власти обыватель, либо коварный оппозиционер, либо наивный бунтарь, либо игрок, либо стойкий оловянный солдатик со своими принципами.

Постмодернистское состояние представляет собою границы межцивилизационной эпохи, содержательно наполненной изменением типа рациональности и порядка, или, по выражению французского философа А. Бадью, поиском нового дискурса. Именно в этом социокультурном состоянии индивидуальный и социальный аспекты общественной жизни расходятся до предела, за которым уже начинается распад цивилизации и межцивилизационное состояние.

Вопрос о хаосе, порядке и их соотношении может быть поставлен не только исторически, но и с позиции современности. Иначе говоря, стадии исторического развития общества должны иметь продолжение в ориентирах внутренней жизни человека. При этом каждое человеческое поколение всегда является современным для самого себя, а жизненные ориентиры не только унаследованы от исторического прошлого, но и составляют горизонт будущего, сложный спектр скрытых в современности возможностей. И в этом смысле, у каждого поколения есть своя живая первобытность, своя античность, свое средневековье, возрождение и просвещение (и, наверное, свое перманентное межвременье? — А.Ч.), не зависимо от того, к какой исторической эпохе это поколение относится.

Тогда в исследовании на передний план должна выходить не связь и преемственность эпох, а их независимость друг от друга и их ориентация на реализацию всего спектра заложенных в эпохах возможностей. Отчасти этот подход разработан в творчестве М. Фуко, в его идее дисконтинуитета (от англ. discontinuity отсутствие непрерывности).

Шестой очерк посвящен социокультурной парадигме. Автор исходит из того, что философия, будучи гигантским упрощением явлений любой сложности, позволяет ориентироваться в реальности. Она всегда этически нацелена. Ее результат не теория предмета, а теория субъективной практики. Философия, это стратегическая для культуротворческой практики идея, представленная в форме рационально-теоретической концепции. Границы ее применимости начинаются только там, где природа уступает место свободе. Эта идея может быть сформулирована в одной строчке, а может быть развернута концептуально в целом философском трактате. Философская идея может быть превращена в общую практическую программу или в план в той мере, в какой она привлекательна для социальных групп и становится их стратегией. Правда, оговаривается автор, философская концепция доказывает правомерность идеи, но не правильность всего пути.

А далее автор констатирует: для существования реального общества нужна некая согласованность между людьми, которая предполагает диалог, установление коммуникаций и взаимную легитимность. Но она может основываться как на их одинаковости, так и на комплементарности. Согласованность в одинаковости означает доминирование институциональных коммуникаций. В этом случае мы находим самодержавие, т.е. власть как исключительно государственную функцию, опирающуюся на властвующую бюрократию и причастные к властной вертикали коррупционные слои, власть, стремящуюся контролировать все процессы общественной жизни. Согласованностью в комплементарности обнаруживается демократия как «естественное общество», где в результате эволюции устанавливается, пользуясь терминологией К. Леви-Стросса — «оптимум различий». Она не строится, а вырастает примерно так же, как большой лес, где сосуществует множество самых разных растений.

В противоборстве моря и плотины, плотина всегда проигрывает: внешнему давлению можно сопротивляться лишь до поры. Поэтому политика должна переориентироваться с автономного и агрессивного Я-субъекта, осваивающего мир исключительно в своих интересах, с тотального субъекта на комплементарного Я-субъекта, сохраняющего собственное достоинство и способность к самобытному существованию, но признающего такое же право и за соседями и общую взаимосвязь, в которой в пику модернистскому принципу bellum omnium contra omnes (войны всех против всех) доминирует принцип нужности и востребованности каждого для каждого.

Прошлое, как завершенный отрезок пути, навсегда осталось за спиной и обращение к нему лишено всякого смысла, считает автор. Теория входит в контекст исторического времени, тогда как практика всегда современна. В ней два полюса: тоталитаризм и крайние формы индивидуализма. Посредине же — демократия, то есть, разные степени комплементарности. Комплементарное общество становится похожим на океан с неизбежными волнами и резонансами (что-то вроде осциллограммы). Первым такой вопрос (конечно, безотносительно к России, больше о Франции 1968 г.) поставил Ж. Делез, сформулировав в своей «номадологии» проблему соотношения компарса и диспарса в пределах одного геополитического пространства города.

Идея комплементарности индивидуальных субъектов позволяет построить концепцию социокультурной парадигмы. Это — образ, но не литературно-художественный, а философский. Автор напоминает, что у Томаса Куна главное в учении о парадигме не модель решения научной проблемы, а то, что объединяет членов научного сообщества и, наоборот, научное сообщество состоит из людей, признающих парадигму. Поэтому у А. Павлова под социокультурной парадигмой понимается не просто образец или эталон научного познания и практики, а то, что служит онтологическим основанием творчества социальных норм, общих коммуникаций и институтов.

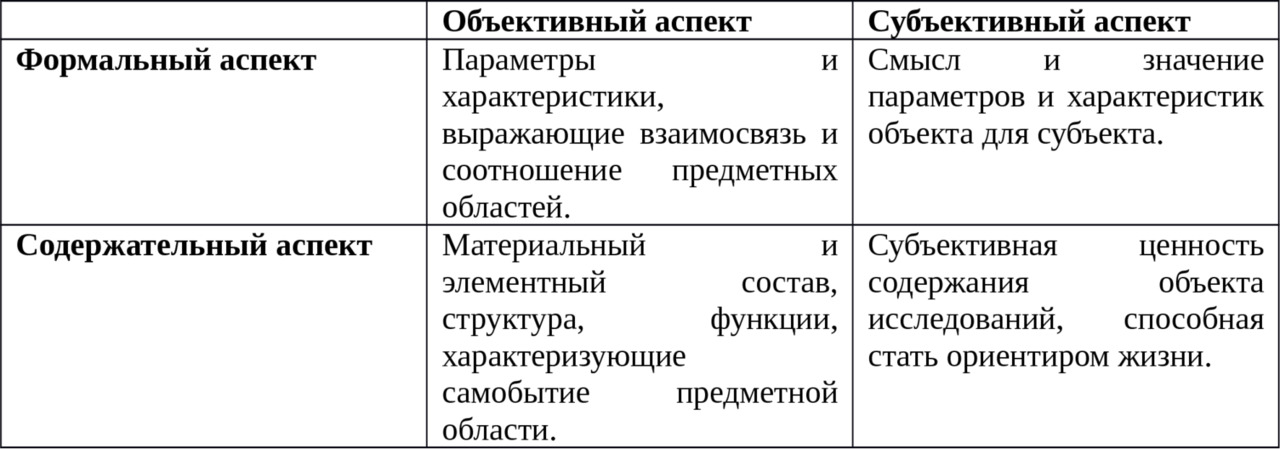

Любая человеческая культура сегодня опирается на парадигму, обладающую субъект-объектными признаками, однако наиболее явно они по-прежнему господствуют в культурах европейского типа. Рациональным способом гносеологического опосредования отношений субъекта к объекту служит методология, а способом практического отношения выступает ее родная сестра — технология.

Седьмой очерк посвящен социокультурному субъекту. Социокультурный субъект как онтология представляет собою сеть каналов, направляющих личную активность Я-субъекта. Это — совокупность норм легитимной самодемонстрации личности, сумма знаний и представлений о способах человеческой самореализации и самоутверждения. Субъект имеет собственную архитектонику: 1) «Я» как данность самому себе и теоретически постулируемая себетождественность человека — «Я-идентификация»; 2) «Я-субъективность» как социально оформленная и культурная активность «Я» в направлении других; 3) «Я» как идеальный тип, выражающий жизненную перспективу в рамках социальных норм.

Далеко не все участники общественной жизни, утверждает автор, становятся ее субъектами. Это зависит от конкретных условий рождения и воспитания. В эпоху модерна субъективизм концентрируется по преимуществу в общественной элите. В отличие от класса, элита — это скорее субъективная функция общественной жизни, чем продукт разделения общества по каким-либо признакам. Она угадывается по той степени уважения и доверия, которые оказывает ей население.

Элита состоит из людей, самостоятельно выбравших или создавших себе жизненный путь, большая же часть общества модерна не становятся субъектами своей жизни, попытка самим прокладывать себе дорогу всегда девиантна и может быть даже криминальной. Но когда их бунт против элиты созидателен, то они — революционные утописты, источник будущих преобразований и новых элит.

Исторический процесс становления личности скрыт в прошлом и доступен лишь в качестве гипотезы, да еще в разнообразных интерпретациях древних мифов. Однако он может наблюдаться и переживаться в первые годы человеческой жизни, в периоде от рождения до пробуждения «Я». Архитектоника личности включает в себя два базовых компонента: «бытие собой» (самобытие) и «бытие другим» (инобытие), а сама личность не математическая точка социокультурного пространства, а сложный внутренний мир, созвучный внешнему, но не тождественный с ним. Личность представляет собою своеобразную область трансцендентального перехода между внутренним и внешним, между Я и его предметным окружением, область ценностей.

Будучи всегда современным, Я посредством практики превращает в современность все, с чем соприкасается. Личность, сформированная только одним Я, оказывается эгоистически аутичной, шизофренической или параноидальной агрессивной личностью. Личность, сложившаяся на основе исключительно Другого — конформистична, это уже больше социо-компьютерная программа, чем человеческий индивид.

Будучи вторичной от человеческой личной активности, общественная жизнь формирует вторичные субъекты: народы, общества, науки и пр. Это — тоже субъекты, так как они каждому участвующему в них индивиду предъявляют экспектации, побуждающие Я-субъектов к выбору и предпочтению.

Человек как онтологический субъект современности всегда обладает исторической формой, но вся суть в том, что он — существует. Он — исходная точка истории в любой момент общественной жизни, и ему по большому счету безразлично все предшествующее, считает автор, там были другие люди, другая общественная жизнь, другая история. Даже свое прошлое он создает из предзаданного материала, направляя на него свои оценки.

Опираясь на различение самобытия и инобытия человека, можно говорить о двух основных разновидностях субъектов: человеческий и культурно-исторический. Первый преимущественно индивидуален, второй же — социален. Человеческое общество состоит из людей, в то время, как человек из обществ не состоит, человеческая субъективность является очевидно приоритетной. Человек передает обществу самое главное — свою активность живого и разумного существа. Но в то же время, содержание этого способа и этой формы: потребности, интересы, знания, образы у человека обусловлены его биологической и социальной природой.

Далее автор говорит об отличие современной России от Запада, которое, по его мнению, обусловлено не менее чем четырехвековым господством в нашей стране самодержавия, ставившего людей фактически в крепостное положение. Именно от него у нас до сих пор неистребим тоталитаризм, проявляющийся и в традициях, и в морали, и в праве, и в воспроизводящемся политическом устройстве. Демократическое устройство Запада восходит к приоритетности не социокультурного, а индивидуально-человеческого права буржуазного субъекта. Именно поэтому там успешно проходили буржуазные революции, а у нас они всегда завершались провалами.

Характерные черты новоевропейской субъективности автор видит в монистическом логоцентризме, мессианском характере истории, отличающей европейский регион в течение, по меньшей мере, полутора тысяч лет, в претензии на «мировое господство». Европейский прагматизм — это практическое креативное отношение освоения и европеизации субъектом окружающей реальности, превращение ее в комфортную для себя среду. Рационализм, — от механицизма Р. Декарта до своего предела в конце XX века в идее «машины желаний» Ж. Делеза — лежит в основе европейской культуры, обусловливая собой и классический рациональный либерализм, превратившийся позднее в идеи юридического гуманизма и правового государства, и креационизм, и морализм, и технологии. Их суть в том, что они онтологически присущи Я-субъекту. Они легитимны для Я-субъекта настолько, что попросту привычны до незаметности. Тот, кто становится субъектом, по меткому выражению Ж.-П. Сартра, не имеет оправданий нигде, кроме как в самом себе. Объекта несет поток жизни, а субъект сам выбирает себе дорогу.

Однако за каким-то пределом детализации, начинается тот эффект, который у нас в России называют «заорганизованность». Гипердетализация и гиперорганизация, какую М. Фуко связывал с паноптизмом И. Бентама, ведет к тому, что эти качества теряют для Я-субъекта легитимность, и вызывают сопротивление. Именно здесь начинается межцивилизационная эпоха, когда социокультурный субъект распадается на множество автономных индивидов и формирование цивилизации начинается заново.

Стихия общественной жизни содержит возможность самоорганизации, перехвата власти субъективностью у объективной реальности. Таким образом, стихия и организация сменяют друг друга и поочередно задают способ общественной жизни: то стихия с силовым доминированием на первом месте, то организация с господством права и формальной морали. Это можно выразить с помощью библейской метафоры лестницы Иакова. Она оказывается не просто сооружением между землей и небом, а непрерывным движением по ней. Иаков с потомками поднимается вверх, а падшие ангелы спускаются вниз.

Особенно показательно несовпадение по фазам развития СССР с параллельной эволюцией стран Запада: глобальный кризис на Западе — подъем СССР, экономический подъем западной цивилизации — спад и саморазрушение СССР. Опыт Советского Союза имеет общеевропейское значение, и может быть, даже общемировое потому, что его тоталитарный режим показал все достоинства и недостатки тотальной организации, одновременно с закатом СССР и его вхождением в межцивилизационную эпоху, на Западе стали наблюдаться признаки формирования собственного тоталитаризма.

Возможной оказывается трактовка социализма и капитализма как взаимообусловленных и исторически сменяющих друг друга способов организации. Капитализм вынужден «исчерпать себя» тогда, когда его производство начинает качественно обгонять рост потребностей у населения. А затем, после межцивилизационной эпохи наступает очередь социализма. Его функциональная заданность не в производстве, с которым он справляется плохо из-за слабой мотивации и ограниченной частной инициативы, а в государственном перераспределении произведенного капитализмом. Именно тут достигается максимальная степень равенства всех граждан. Но его достижения сопровождаются ростом бюрократизма и коррупции, ростом потребностей населения, уровня его образования и исчерпанием накопленных при капитализме богатств.

В нашей стране, наконец, вступило в деятельный возраст второе постсоветское поколение. С его активизацией в 2010—2011 гг. началась экзистенциальная революция, которая в любом случае окончательно ликвидирует либо кардинально переосмыслит сохранившиеся советские ценности. А завершиться она может либо либерализацией, либо восстановлением под другими названиями традиционного для России самодержавия.

Восьмой очерк посвящен современности и смыслу. Ж.-Ф. Лиотар убедительно показал, что постмодерн — завершение эволюции культурно-исторической эпохи Просвещения или Модерна в целом. Состояние постмодерна — это состояние культуры после трансформаций, которым подверглись правила игры в науке, литературе и искусстве в конце XIX века. С точки зрения субъектов нынешних европейских культур, знание в качестве ценности теряет свою легитимность, потому что нелегитимными и лишенными доверия оказываются сами механизмы его получения. Европейский социум зачастую предпочитает знания, полученные каким-то другим путем: религиозные, эзотерические, мифологические, любые, лишь бы они не были научными. Либо из-за сомнительности приносимой пользы, либо в том, что она каким-то образом сумела стать для людей разновидностью насилия. Или же наука почему-то стала вдруг выглядеть смешной, разновидностью современного «корабля дураков».

За постмодерном следует межцивилизационная эпоха. Межцивилизационность же говорит о межкультурье, об утрате одной формы и поисках другой. В условиях стабильной цивилизации она скрыта, подобно древнегреческому хаосу, всегда прячущемуся в космосе. Начинается игра ницшевских аполлонического и дионисийского начал, их периодическое чередование и вечное возвращение. Общественная жизнь оказывается похожей на непрерывное волнение возникающих и угасающих структур и эпифеноменов соляристического океана С. Лема.

Исчезает то, что утрачивает смысл, и возрождается то, что его имеет. Коммунизм Л. Д. Троцкого был одним, мировой революцией; коммунизм И. В. Сталина был другим, полностью управляемой и подконтрольной страной; коммунизм Н. С. Хрущева был третьим, а коммунизм деда Григория заключался в подаренных ему колхозом валенках.

Межцивилизационная трансформация социума является обессмысливанием и угасанием одних структур и созиданием других. Материально-производящая экономика сменяется финансовой, предприятие по выплавке стали и пошиву обуви меняется на предприятие по производству депутатов и экранных образов, а капитал из реальной денежной суммы, тесно связанной с материальным производством, превращается в сумму символов,

В основе изменений скрывается динамика человеческого смысла, развертывающегося в отношении внешней для людей реальности. История не просто лабиринт, многоярусный и многоходовый, но построенный кем-то и когда-то. В толще мироздания она сама прорывает себе все новые и новые ходы, где каждый ход не повторяется уже потому, что все предыдущие обрушиваются, когда мы возвращаемся к началу. Общественная жизнь приобретает и теряет смысл не только в масштабах всей культурно-исторической эпохи, но и в жизни каждого поколения, и даже каждого человека. Вся история втягивается в человеческую жизнь как в непрекращающуюся современность. А значит, современность представляет собою непрерывный поиск и утрату смысла.

Нравится нам это или нет, но мы действительно вступаем в новую эпоху. В межвременье соскальзывает весь западный мир. Новая эпоха стала следствием чрезмерной сложности мира. Эта сложность, становится основой того, что принято называть «вызовами», и вызовы катастрофически нарастают и умножаются. Мир в этом случае выглядит как древнегреческий хаос. Того, кто не может стать принципиальным, хаос поглощает, для них наступает буддистская нирвана, такой же хаос и небытие в голове, какой царит снаружи.

Когда люди впервые увидели мир, как целое, чья сложность превышает их познавательные возможности, они поняли, что нужно упрощение. Первое упрощение произошло еще до античности и связано с рождением мифологии. Вторым типом упрощения стала греческая философская теория. В XVII веке родился третий тип упрощения — научная теория. Противостояние науки и философии в эпоху Модерна, это борьба двух идеологий, одна из которых связана с мировосприятием буржуазии, а другая — аристократии и бюрократии.

Со второй половины XX века на первый план выходит сфера развлечений, финансовый капитал, мало связанный с производством и политический капитал. Зарождается и расцветает общество потребления — квазиобщество, цементируемое только многочисленными манипуляциями массовым сознанием и силой. Для него характерны квазидемократия (гибрид охлократии с диктатурой), квазичеловеческие права (система электорального принуждения), квазинаука (покупка и продажа диссертаций, путаница и мошенничество в науке — красная ртуть, биоэнергетика и т.д.), квазиобразование (тесты, нынешнее ЕГЭ, игровые методы преподавания, дистанционной образование и т.д.).

Общество потребления породило свой «искусственный интеллект». Это не машинный интеллект, а человеческий; это выражение стандартности человеческого мышления. Искусственный интеллект формируется в «нейросетях», какими условно можно считать человечество, представляя каждого человека отдельным нейроном, и он утверждает порядок путем практического упрощения самих людей, каждого человека. Искусственный интеллект, это — не разум. Разум свободен и креативен, а искусственный интеллект — способ упрощения мира не через свободу, творчество, а через эффективных менеджеров, ставших зримой фигурой человеческой стандартности.

Начинается третья идеологическая борьба: не между мифологией и философией, или философией и наукой, а между их теориями и эффективным менеджментом с его тотальным искусственным интеллектом. Искусственный интеллект подобен третьей модели профессора Выбегаллы из фантастической повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Это идеальный потребитель.

В обществе потребления охлос становится самостоятельным организмом, примитивным, как амеба, но диктующим и мысли, и поведение свободно действующим индивидам. Свобода превращается в иллюзию, обусловленную традицией. Она складывается из «средних людей», предпочитающих винить в собственных проблемах других, а не себя. «Демократия полна противоречий, неуклюжести по отношению друг к другу, социального расслоения, и она — элитарна, право выбирать и быть избранным в исполнительную власть в ней принадлежит только субъектам, но никак не всем, то есть едва ли четверти населения. Всем остальным принадлежит право критики и контроля за исполнительной властью, т.е. свобода слова, митингов и демонстраций, свобода обращения в контролирующие органы и т.д., но не свобода выбора исполнительной власти».

С этой точки зрения, главный порок советского представления об историзме заключается в том, что он побуждает к творчеству не индивидов, а «народные массы». «Творчество масс» только звучит благородно и возвышенно, якобы каждому человеку предоставлено право на творческое самовыражение. А на практике оно означает тотальный паноптизм, при котором все следят за всеми. Поскольку индивиды сами были сформированы недавним крепостным состоянием досоветского и советского самодержавия, по факту в расчет принималась только необразованная, лишенная самобытия и самосознания индивидов «масса», а не люди, из которых она состоит.

Пассивное большинство по-прежнему искало «высокого служения» Державе, Царю, Церкви и помещику, поменявшим не суть, а всего лишь названия. Активное же меньшинство вообще не удовлетворялось служением, а хотело творчества нового и своего, креации. Таких по мере роста образованности становилось все больше, и они оказывались носителями не исторических традиций, а современности. Однако и западное общество на своем опыте показало, что без учета историзма повседневность тоже уводит в абстракцию и способна формировать искусственные социальные конструкции, хотя и другого типа, чем историзм советский.

Классический Модерн — пройденный в истории этап, он адекватен для периода формирования наций, национальных культур и государств. Остается современность, как допускающий разнообразие синтез историзма с повседневностью, то состояние, которое, пусть и с «политкорректными» перегибами нащупывает сегодняшний Евросоюз, и которое вполне правомерно считать «Неомодерном».

До тех пор, пока культурные коды самодержавия в России, а в особенности мораль остаются в неприкосновенности, любая попытка обновления у нас рискует обернуться великим русским бессмысленным и беспощадным. Неомодерн — метафора, указывающая на необходимость возвращения от строительства к развитию.

В последние годы на передний план выходит культуроцентризм как строй, основанный на доминировании культурных ценностей. Культура по своей онтологии не объективна, а субъективна и интерсубъективна, она — в головах. Она — личное движение, опредмеченное в индивидуальных способах деятельности. Объективированность культуры появляется только в «точках соприкосновения» субъектов, где каждый партнер коммуникации вынужден идти на компромисс. Какие из многочисленных культур общества способны к интеграции и могут стать системообразующим фактором цивилизации или никакие не способны? Когда-то Советский Союз возник на базе синтеза демократического в сущности марксизма с крепостническим самодержавием и православной церковью. Что у нас формируется: цивилизация нового тоталитаризма, демократии, диктатуры, традиционализма, теократии или, скажем, гуманизма?

Демократично лишь то общество, где на каждого «демократа» найдется свой «антидемократ», а каждому «либералу» противопоставлен «антилиберал», и где правительство не проводит свою демократическую или тоталитаристскую линию с непреложностью, а занимает позицию поддержки меньшинства, уравновешивающую большинство, лишь бы эта позиция умещалась в границах «человеческих ценностей», ибо все мы, при любых издержках и перекосах, все-таки суть люди.

Люди должны быть самими собой, а Бог разберется, кто есть кто. Человек, это эксперимент, отвечающий на один вопрос: кем он еще может стать? И ему должна быть предоставлена свобода выбирать тот путь и ту социальную нишу, какие наиболее адекватны текущим обстоятельствам его жизни, или создавать их, если в современном ему обществе нет соответствующих путей и ниш.

По сути своей, чем более человек культурен, тем менее он жизнеспособен, а человек только культуры — нежизнеспособен вовсе. Человек же вне культуры — не человек вовсе, но простое социальное животное, масса. Проблема, следовательно, в том, чтобы найти оптимальное соотношение собственной культуры и своего же внекультурья. Человек оказывается намеком на свободу и возможность выбора, творчества и неотрывного от созидания — разрушения. И он имеет право, конечно, но никак не обязан слепо следовать культурным предписаниям, своей современности.

***

Таково в кратком изложении содержание, а в сущности, выводы книги А. Павлова «Философия современности и межвременья». По крайней мере, такое содержание, каким его понял я. Книга полезна уже тем, что утверждает свободу и творчество человека. А главное — позволяет посмотреть на нашу действительность через призму индивидуального восприятия, экзистенциального диалога и креативности, увидеть в ней то, что не позволяли традиционные социально-исторические парадигмы, в которых гегелевское «сущность — в прошлом» — основной принцип.

Но, для меня, как человека, воспитанного на классической «объективистской» философии, не устраивает категоричность автора в противопоставлении личности и социума (прежде всего власти) как чего-то живого чему-то мертвящему. Как это ни парадоксально, но книга А. Павлова привела меня к мысли о необходимости рассматривать социум не просто как структуру или общественную форму бытия человека, а как живой организм, который относится к индивиду примерно так, как человеческий организм относится к живым клеткам, из которых он состоит. Организм, который имеет свою душу. То, что применительно к России А. Пушкин называл русским духом. Кроме того, продолжая аналогии с организмом, изучение, например, нервной системы (социокультурного субъекта) вовсе не делает ненужным изучение скелета или системы кровообращения (географической среды, народонаселения, истории, экономики и политики).

Социокультурная парадигма ценна не тем, что она может быть использована вместо других, а в том, что она дополняет уже имеющиеся, о чем, собственно, и декларирует сам автор во введении к своей работе. Но одно дело — декларировать, а другое дело найти точки для компромисса и той самой комплементарности, о которой говорит автор книги. Как писал классик, «прежде чем объединяться, надо размежеваться». Философия современности и межвременья Александра Павлова — это еще только размежевание. Без этого она просто бы не состоялась. Но нужен и второй шаг.

Д-р филос. н., профессор Благовещенского государственного педагогического университета Александр Чупров

Философия современности и межвременья

Нулевой меридиан. Вместо введения

Нулевой меридиан — условная линия на карте, на поверхности земного шара ее нет. Тем не менее, эта линия стала точкой отсчета для целенаправленной практики кораблевождения, торговли, строительства дорог, появления вдоль них жилых поселений, размещения производства и т. д. А с тех пор, как все построили, нулевой меридиан становится непреложным фактом, вроде Кавказского хребта или реки Волги. Он закреплен в искусственных ландшафтах, привычных торговых путях, и он тем более непреложен, чем больше окультурена поверхность планеты.

Подобно нулевому меридиану и предисловие к книге. Оно формулирует ее проблематику и цели, в нем вводятся ограничения, предостережения и оговорки и задается ракурс, под которым книгу стоит понимать, разъясняется, о чем в ней пойдет речь, а о чем не пойдет. Конечно, по ходу дела проблематика уточняется и развертывается в более детальную систему задач, ее невозможно прописать заранее, как невозможно проложить подробный маршрут в ранее нехоженом пространстве. Однако без точки отсчета, куда бы ни пошел, все равно будешь стоять на месте.

Что такое современность и как ее познавать? — Для ответа на этот вопрос надо исследовать предпосылки непрерывно текучей современности, изучить ее пространственные границы, и обозначить направление, в котором подталкивает ее внутренняя энергия человеческого «Я».

1

В философии общественной жизни существуют два альтернативных подхода: с позиции времени (историзм) и с позиции современности. Один обладает прогнозным потенциалом и позволяет исследовать развитие общества с точки зрения прогресса, а другой дает возможность изучать микроструктуру общественной жизни тем, что раскрывает природу субъекта, живущего ею и ее делающего. У него иные представления об истории, которая оказывается встроенной в современность как потенциал. Оба подхода в нашей философии традиционно трактовались как несовместимые, и при этом, подход с позиций современности объявлялся «идеалистическим». Однако на самом деле они отлично дополняют друг друга. Межвременье, являясь нашей современностью, адекватнее всего раскрывается с позиций современности.

Межвременье или межцивилизационная эпоха, это состояние общества и людей между двумя цивилизациями, одна из которых уже фактически завершилась и медленно угасает в памяти и привычках, а другая еще не родилась и только угадывается в надеждах на лучшую жизнь. Его еще называют «социальной трансформацией», «эпохой перемен», «переходным периодом», «сменой парадигм», но я предпочитаю свой термин.

Если подходить к межвременью, совмещая историзм и современность, то вероятнее всего, в основу придется положить понятия эпохи, и современности. Оба понятия находятся в контекстах своих трактовок историзма: для «эпохи», это ее начальный и завершающий этапы, переход между ними и внутренние причины саморазвития, но одновременно это и та длительность, какая отделяет одну эпоху от другой. А для «современности», это ее непрерывная трансформация и динамизм, из-за которых современность в каждый «момент» рассыпается на множество различных мгновений и содержательно не похожа на саму себя. И оба понятия позволяют строить свои, очень разные теории одного и того же.

Эпоха достаточно неопределенное понятие, оно указывает на некий исторический период, отличающийся от предшествующего и последующего периодов, и обладающий внутренним единством и общими признаками большинства процессов. Рамки эпохи плавающие, они свободно перемещаются по исторической шкале и зависят только от задач, которые всегда задаются современностью.

Что касается современности, то ее порою путают то с одновременностью, то с повседневностью. Она крайне непривычный для нашей философии предмет. Нынешнее состояние философии, равно как и гуманитарных наук обусловлено научным наследием, зародившемся в XVII — XIX веках, а для России — в последние досоветские десятилетия и при советской власти. На Западе в философию и гуманитаристику еще можно вносить некоторые коррективы, благодаря бурному философскому творчеству XX века и разработанной им новой предметности. В этот век сложилось гуманитарное познание, и был поставлен вопрос об особой философии современности. Но даже на Западе современность понимается сейчас скорее социологически: и З. Бауман, и А. Бек, и Э. Гидденс, концептами которых сегодня преимущественно оперируют, — они все социологи. У. Эко, рассуждая о баумановском взгляде на современность, замечает, что З. Баумана не слышат. У. Эко не прав, его слышат, однако его взгляд узко специализирован. Из такого взгляда легко можно вывести философию политики, коммуникации или искусственного интеллекта, но он не позволяет построить адекватную современности новую философскую парадигму общественной жизни людей.

У нас же, к большому сожалению, философия современности почти не существует. В основном наша сегодняшняя картина мира по-прежнему восходит к XIX веку и к СССР, то есть, к проблематике и рационализму более чем вековой давности, заявляя его как свою методологию, и лишь после распада СССР в ней замечается едва различимое присутствие XX века. И в этой «отсталости» нет ничего дурного, благодаря классицистским подходам обеспечивается интеллектуальная связь и преемственность эпох. Но нет и ничего хорошего, так как вне современности философия не имеет связи с жизнью, не видит реальных проблем и не способна выдвигать новые идеи.

В XXI веке классицизм стал односторонним и абстрактным от тех практических задач, какие стоят перед познанием сегодня, даже модернизм уже несколько подустарел и превратился в классику. Собственно говоря, именно практические задачи являются двигателем науки. Конечно, познание ради самого познания всегда будет важнейшей целью и мотивом наук, обеспечивающим их развитие. Но в целом, познание предназначено для решения практических проблем, а они возникают именно в современности, и далеко не всегда обусловлены логикой исторической эволюции. Гораздо чаще они появляются помимо нее, спонтанно, как некий взрыв, но от этого не становятся менее насущными.

Наука должна откликаться на современную проблематику, используя заготовленные фундаментальные концепции как возможные методологические ориентиры, содержащиеся в опыте прошлого. Однако опора на один только опыт заставляет ее решать уже решенные или пережитые и утратившие актуальность проблемы, подгоняя современность под образцы старины. А так, как наука лежит в основах технологий, а технологии — в практике общественной жизни цивилизаций европейского типа, то научное исследование определяет и направление истории.

Говорят, что полководцы всегда готовятся к минувшей войне, эти слова подходят и науке. Проблематика может быть только актуальной, актуальность же бывает теоретической и практической. И если теоретическая актуальность еще может задаваться историческим прошлым, подобно некоторым нестыковкам в философии И. Канта, которые через двести лет после самого И. Канта вдруг обнаружил молодой Ж. Делез, то с практикой так не получается. Само видение проблемных ситуаций, а тем более их решение требует творчества, не возможного с позиции только концентрированного опыта, содержащегося в классике.

Практическая актуальность обусловливается современностью, как наводнение внезапно рухнувшей плотиной, безотносительно к причинам, вызвавшим ее обрушение. Ограничить же ее постановку и решение именно этими причинами, т.е. классицизмом, значит, увести ее к сотворению мира и превратить в интеллектуальное упражнение, интересное для развлечения, но не нужное для жизни. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать, какого рода актуальность распространена в наши дни, например, в российских докторских диссертациях по философии, как она обосновывается и где ее авторы видят возможность применения своих идей.

Я ни в коем случае не хочу сводить всю научную проблематику исключительно к практически-прикладным задачам, на мой взгляд, это диктуемое сегодня требование является пагубным политическим трендом, и не более того. Но происхождение науки связано именно с прагматизмом, хотя практику при этом стоит понимать в самом широком смысле.

Советской социальной и гуманитарной науке, как самой цивилизации был присущ перекос в сторону развития. Каждое явление рассматривалось под углом зрения исторической обусловленности, из которой выводилась некая тенденция, непосредственно полагаемая в основу проектов будущего. Благодаря этому перекосу, революционный пафос марксизма налагался и на сам советский строй. Если, как полагали К. Маркс и Ф. Энгельс, в основе каждого общества находятся условия его будущего самоуничтожения, то и СССР не составляет исключения. Этому, конечно, не учили, но само общественное устройство, созданное в рамках историко-материалистического проекта с его классовой диалектикой, с его отчужденным от общества государством насилия и с его историзмом подталкивало к такому выводу любого наблюдательного человека. Оно и заставляло одних нацеливаться на революционное преобразование советской системы, а других противодействовать диссидентской романтике. Не учили, но человек воспитывался в духе революционизма, для которого цели и интересы сегодняшней жизни казались низменными и обыденно-мещанскими.

А после естественно произошедшей в 1991 г. новой революции, разрушившей советский строй почти единодушным движением всего революционно ориентированного народа, начался перекос в противоположную сторону, в повседневность. В стране утвердилось общество потребления, и сформировалось целое поколение, где большинство живет в повседневности и не умеет, а возможно, и не может мыслить о перспективах. Замечу, что в странах Запада, где, собственно говоря, и родилась идея повседневности и общества потребления, этот проект не реализовался в чистом виде потому, что там одновременно конкурируют друг с другом множество проектов. Он реализовался в постсоветской России, привыкшей всё объяснять с помощью одной-единственной «подлинно научной» философии. Повседневность преобразовала под себя образование, когда парикмахер и визажист оказались престижнее историка, физика и философа; науку, в которой отныне личный счет и коттедж вытеснили научный поиск; экономику, где материальное производство оказалось подмененным финансовым капиталом и дележкой бюджета, формирующегося от добычи сырья; искусство, где осознанный эпатаж заменил художественное творчество. Но без исторического и революционного взгляда на вещи нельзя быть креативным даже в собственном бизнесе, в котором этот взгляд превращается в инновацию.

Выход из общества тотального потребления наших дней я нахожу в том, что современность, а не повседневность, способна непрерывно генерировать новый, и всегда разный Модерн. Именно в ней возможна человеческая свобода, обязательность и ответственность, и возможно творчество. Но для этого надо иметь философию современности как тотального, или, как говорит один мой аспирант, «перманентного» процесса, по-баумановски текучего, но устойчивого именно в своей текучести. Современность — явление более емкое и глубокое, чем повседневность, оно включает в себя историю, правда, не как свою объективную предопределенность, а как миф о прошлом, историческую память, сумму предпосылок и как креативное отношение к будущему, проективное видение.

Я не призываю отказываться от историзма и революционизма. Более того, я убежден, что и Европа, и, само собою, Россия, сумеют найти новую перспективу, если первая восполнит свое сегодняшнее увлечение повседневностью собственным же исторически сложившимся Модерном, а вторая найдет, наконец, способ прописать в рамках модернизма прошлого — повседневность. Повседневность — альтернатива модерну, однако абстрактно друг от друга они губительны, только совместными усилиями оба подхода внушают оптимизм. Модерн — социален и исторически объективен, он формирует нации, Повседневность же индивидуальна и личностно субъективна, в ней появляются личности, но человек живет в обществе, а общество состоит из людей.

Социогуманитарная наука сегодня складывается в контексте современности, этого синтеза истории с повседневностью, которого у нас ни и в науке, ни в образовании почти не существует. А в ее отсутствии невозможно вести непрерывный диалог и разрабатывать новые методологические подходы, откликающиеся на проблематику наших дней, где повседневность на самом деле господствует и не дает возможности продвигаться вперед. Наша культура похожа на сумасшедший автобус, который когда-то свернул с шоссе и попробовал проложить свою автостраду в окружающем бездорожье. А когда не получилось, решил вернуться назад, но заблудился и увяз. Думаю, этот образ по нашему бездорожью сегодня более понятен, чем взятый из прошлого и чужого Летучий Голландец.

2

Межвременье — внутренний потенциал современности. Как эпоху, его невозможно считать ни цивилизацией, ни формацией, ни какой-либо иной исторической стадией, оно между ними и представляет собою сам переход с одной ступени на другую. Более того, его нельзя связать и с какой-нибудь концепцией исторического времени, коль скоро уж, как показывают наши дни, оно может характеризоваться переходом не только между стадиями, но и между их проектами, моделями и программами.

Европейская историческая эпоха, начинающаяся с Возрождения, нередко называется Модерном. Ее принято связывать с капитализмом и со становлением буржуазии как господствующего класса. В ней явно прослеживаются, по меньшей мере, несколько стадий: Классика Просвещения, Романтика проблематизации феодального наследия, собственно Модерн, где ее сущностные характеристики полностью развертываются в процессах и институтах и т. н. Постмодерн, который, по сути, принадлежит Модерну и является его завершением, этаким сбывшимся пророчеством Ф. Ницше и О. Шпенглера о закате Европы. И в таком случае, межвременье, это — то, что наступает за Постмодерном и ни к Модерну, ни к какому-либо другому проекту уже не относится, межцивилизационная эпоха.

Оговорюсь, так как понятие Модерна принято относить только к культурам европейского типа, то и постмодерн кажется исключительно европейским занятием. Но на самом деле, это просто завершающая стадия любой цивилизации, независимо от того, что ей предшествовало. Постмодерн характеризуется не обязательно деградацией нормативных ценностей именно Модерна, но деградацией базовых ценностей любой сложившейся цивилизации и их делигитимацией. Именно здесь начинается превращение естественных норм в искусственно навязываемые правила, персонификация и атомизация ее обитателей, осознание ими необходимости самостоятельной разработки схем деятельности, не связанных нелегитимными нормами, здесь и начинают преобладать игровые характеристики практики, выражающемся сегодня произволом спекулятивного реализма. Только начинается, полностью развертываются они в межвременье, т.к. цивилизация еще существует, переживает восторг и оптимизм массового творчества и оказывается, в конце концов, перед проблемой своего дальнейшего бытия и перед качественной трансформацией, к которой ее и подводит рост творческой активности граждан. Помимо нынешней, для Европы эпохи, таково Возрождение, на самом деле, межцивилизационная для двух устойчивых эпох — Средневековья и Модерна. В России — это эпоха отмены крепостного права и угасания Петровского периода, а перед нею — от Московского царства до зарождения империи в трудах Петра и Елизаветы.

Думается, суть межвременья скрыта в современности, и современность всегда, даже в годы прочных и процветающих империй содержит в себе межцивилизационный потенциал. Современность нельзя представить и понять как непреложное порождение прошлых обстоятельств, она — сплошная неопределенность и цепь непредсказуемых выборов направлений будущего развития, проще говоря, хаос в древнегреческом значении. Просто, в какие-то моменты неопределенность современности зажата в рамки законов, морали и традиций, а в другие она вырывается на поверхность, как река в весеннее половодье после суровой зимы. Эта метафора позволяет думать, что современность, это — вода, просто река без берегов, как раз, та самая вода, из которой, по мысли Фалеса все и состоит. Или, что то же самое, это — Гераклитов огонь. Не костер, а просто огонь без поленьев, само состояние горенья. Именно так ее и представил в своих трудах Ж. Делез, выдвигая идею ризомы.

3

Эта книга посвящена современности, но не тому, что происходит в одном календарном времени, а современности как таковой, не имеющей времени в том смысле, на какой намекает часовой механизм. Что это за предметность, и как ее можно изучать? Только ответив на этот вопрос стоит надеяться, что нам удастся исследовать межцивилизационное состояние составляющее сущность нынешней современности в России, а может быть, и не только в ней, так как в межвременье понемногу соскальзывает весь западный мир. Причем, современность трактуется абстрактно от времени уже потому, что время и история чрезмерно доминировали в СССР, это была противоречивая страна, в ней людей приходилось подгонять в будущее розгами, пока рука не устала махать. Не было в этой стране внутреннего мотива к труду и развитию. Но в не меньшей степени она посвящена и истории, оттеняющей современность и служащей ее фоном. Без истории разговор о современности невозможен, даже Делезу, чтобы говорить о ней, пришлось придумать свою концепцию истории, прописанную вы номадологии.