Бесплатный фрагмент - Этюдики Макса

Посвящается моему отцу художнику-маринисту Максимову Владимиру, а также друзьям-туристам, принимавшим участие в походе на остров Итуруп.

События, описанные в этой истории, так же, как и люди, абсолютно реальны. «Случайных совпадений» нет.

Конец июля 1991 года.

В стране Советский Союз

Эпоха шестидесятников (физиков и лириков) давно закончилась, подарив миру походников и авторскую песню. По всей стране создавались молодёжные клубы, проводились туристические слёты. Народ, мечтавший о путешествиях, получил возможность официально заняться спортивным туризмом.

Экипировки, как сейчас, в спортивных магазинах не было. Поэтому изготавливали всё сами: дорабатывали рюкзаки; вытачивали стопоры и карабины; шили обвязки, анораки, пуховки. Туристические коврики и сидушки вырезали из пенополиуретановых утеплителей.

Во времена тотального дефицита приходилось «доставать» продукты — гречку, шоколад, сгущёнку. Для долгого хранения в экстремальных условиях, без холодильника, варили тушёнку, топили масло. Тарой для них служили жестяные коробки из-под растворимого кофе.

Короче, готовились серьёзно. Вручную копировали карты маршрутов, внимательно изучали отчёты предыдущих походов. Тренировались со страховочным снаряжением на водонапорных башнях (современного скалодрома тоже не было), ходили траверсом по местным оврагам.

И только после того, как руководитель группы получал разрешение из клуба МКК (маршрутно-квалификационной комиссии), народ отправлялся в поход по заявленному маршруту. Горники и альпинисты покоряли горы, водники сплавлялись на байдарках, спелеологи исследовали пещеры.

В 1991 году пензенский клуб «Ласточка» готовил две группы туристов на Курильские острова. Клуб частично оплачивал провиант, помогал в запросах на оформление документов. В одну из таких групп посчастливилось попасть мне. Собственно говоря, меня взяли по двум причинам: во-первых, я занималась горным туризмом и не являлась новичком, а во-вторых, медики в походах лишними не бывают.

Остров Итуруп — мой четвёртый поход. На сей раз это не традиционно весенняя «единичка» в горах Западного Тянь-Шаня, а пеший поход третьей категории сложности по восточной и западной стороне острова Итуруп, расположенного на Южно-Курильской гряде. Способ передвижения — пеший, протяженность маршрута — двести километров, из них с преодолением естественных препятствий — двести километров. Планируемая продолжительность маршрута — три недели.

Итак… Давным-давно… Более тридцати лет назад

После восьмичасового перелёта в аэропорту Южно-Сахалинска меня встречают туристы. Они второй день обитают здесь, ожидая участников похода.

Наши парни в сравнении с обычными пассажирами смотрятся своеобразно.

У Александра Климова рыжая борода и эффектная шляпа со шнурком под подбородком. На ногах… домашние тапочки с бантиками, пришитыми женой Светкой. Климов переобувается в них, давая отдохнуть ногам от тяжёлых вибрам. Все три особенности — визитная карточка Александра. Как-то в ташкентском метро с ним поздоровалась незнакомая девушка. За полгода до этого она видела его в московском аэропорту. Надо же, запомнила.

Климову — тридцать четыре года. Он турист-горник, в походе занимает должность реммастера и фотографа. В жизни он инженер-радиотехник НИИ «Контрольприбор». Народ называет его Санычем или Климом.

У аккуратиста Сашеньки Тарасова даже трёхдневная небритость смотрится интеллигентно. Как человек с инженерным мышлением он сконструировал самопальный рюкзак с каркасной рамой: снизу прикрепил колёсики на подшипниках, сверху — медный колокольчик. Услышав в толпе мелодичный звон, люди невольно оборачиваются и уступают Тарасову дорогу. Ещё бы, за большим красным рюкзаком следует не менее габаритный Сашенька в красных штанах и таком же ярком анораке. Тарасову тридцать три года. Он турист-водник. В нашем походе — завхоз, а так — инженер НИИ «Контрольприбор».

Олег Колчанов без тапок и без бороды, но и его внешний вид мало гармонирует с атмосферой зала ожидания. На Олеге штопаная-перештопанная штормовка, форменная афганская панама цвета хаки, и завершает образ «напопник» на самостраховке (сидушка с ремешком, для фиксации на поясе).

Колчанову двадцать девять лет, он больше горник, чем водник, но на байдарках тоже сплавляется. Олег единственный в нашей команде дипломированный проводник-инструктор, и водит людей в горы. В данном походе он заместитель руководителя. Трудится инженером-техником в том же НИИ, что и Сашки.

Возле лавок, где мы расположились, в кучу свалены здоровенные рюкзаки и палки-альпенштоки, или альпендрыны, как называют их туристы.

Со стороны наши мужики не походят на интеллигентных сотрудников НИИ. Тот факт, что они не режутся в карты, а глубокомысленно играют в шахматы, не меняет отношения к ним. Пассажиры стараются пройти в другой зал ожидания, принимая странную компанию за цыган или бомжей.

Да ладно. Не впервой, дело-то привычное.

Ждём чету Басалаевых. Атмосфера в маленьком грязненьком аэровокзале напрягает. Не терпится поскорее развести костёр где-нибудь в тихом местечке и основательно перекусить. Хочется чаю крепкого горячего. Бутербродная сухомятина надоела, а еда в ресторане нам не по карману.

Наконец, объявили прибытие самолёта, на котором летят недостающие туристы. Продолжаем знакомиться.

Организатор и руководитель нашей группы Басалаев Владимир Васильевич, для краткости — ВВ, или Владимир. ВВ — полковник военной службы, самый старший из нас, ему сорок два года. Людмила Басалаева, его жена, лейтенант — служит вместе с мужем. Их сыну, Виталику Басалаеву, девятнадцать лет. Виталий, продолжатель династии, — курсант военного училища.

Розовощёкий улыбчивый Токарев Павел, двадцати семи лет, старший лейтенант. У него украинские корни, и парни шуткой величают его — Павло́, с ударением на последнюю букву. Несмотря на то, что мы общаемся на «ты» и называем друг друга по имени, Павел обращается к ВВ исключительно на «вы» и только по имени-отчеству. Непривычно как-то: режет слух. Но у военных свои правила.

Я — Ирина Максимова, мне двадцать шесть лет, для друзей просто Максик. Турист-горник, пожизненная медицинская сестра, и неважно, нахожусь на работе или на отдыхе. В компании военных и «физиков» я единственный «лирик», по совместительству летописец. Существует в наше время такая редкая должность. Вообще-то, если официально, то хронометрист. Но летописец звучит как-то благороднее. Поэтому я летописец. Ну и основная моя обязанность — медик. Хранитель святая святых — походной аптечки.

23–28.07.91.

Южный Сахалин. Порт Корсаков

Серые тучи, серые дома. Грустный островок с мелко моросящим дождём. В бухте — кусочек Охотского моря. Настоящего солёного, но такого же серого, как сам припортовый город.

Третьи сутки торчим в порту, раскинув палатки прямо в заросшем, заброшенном сквере. С милицией договорились. Проверили у нас документы и разрешили обитать здесь до отбытия на Итуруп.

Дело в том, что с билетами на пароход произошли непредвиденные сложности. Разразившаяся цепь тайфунов не позволяет придерживаться расписания. Задержки паромов, идущих на Курильские острова, накапливают толпу отъезжающих на морском вокзале. На ежедневное дежурство возле билетных касс ВВ отправляет двух человек.

Со стороны наши смотрятся колоритно: двое бомжеватого вида мужчин играют в шахматы, установив доску прямо на полочке кассового окошка. Возмущённая толпа потенциальных отъезжающих недовольно ворчит. Есть от чего переживать. На островах начинается путина. Студенты и сезонные рабочие торопятся попасть на рыбные заводы. Увы, вожделенный полумесяц кассы зарешёчен стальными прутьями. Билеты пока не продают. Как говорится, ждём у моря погоды. Надеемся, шторм скоро закончится.

* * *

Впервые за дни пребывания в Корсакове выглянуло солнце. Наши парни по очереди облачаются в гидрокостюм (один на всех) и плавают в бухте Охотского моря. Там, где есть доступ к пляжу, очень мелко. Приходится уходить далеко в море до нормальной глубины. Интересно, а каково идти полкилометра в ластах? Пока идёшь спиной вперёд, балансируя, чтобы не навернуться на скользком от водорослей каменистом дне, желание плавать пропадает. Мне, например, совершенно не хочется. Сижу на берегу и рисую. Я не настоящий художник, как мой отец, но и у меня акварелька оживает под кисточкой. Рисовать — увлекательное занятие, главное — передать настроение и цвет. Олегу, например, нравятся мои «залипушные» этюдики.

Людмила не плавает и не занимается творчеством, зато великолепно готовит. В ближайшем магазине она купила готовое тесто, свежую рыбу и нажарила пирожков к обеду. Боже, какие вкусные! Как любит выражаться наш завхоз Тарасов Сашенька, «ум отъешь и попу в кровь исчешешь». Грубо, зато точно.

* * *

Вечером мы с Колчановым сидим на высоком берегу. Чёрное небо придавило залив, слившись с ночным горизонтом. Вдали разбрызганы огни кораблей, стоящих на рейде. Ветерок холодит и подтверждает, что всё это реальность, а не застывшая композиция на картине отца. Я, действительно, нахожусь здесь, на Сахалине, и впереди меня ждёт встреча с Тихим океаном.

— Охотское море угрюмое какое-то. Неприветливое, — делюсь я с Олегом впечатлениями.

— У каждого моря своя особенность, — отвечает Олег. — У Чёрного, курортного, — праздная беспечность. У Балтийского — ультрамариновая хмурость. У Охотского — грусть в классических тонах.

— Ты был на Балтике?

— Три года во флоте Кронштадта.

— В порту служил или на кораблях плавал? — уточняю я.

— Ходил, — поправляет Олег. — Ходил на корабле по северным морям.

— А мой отец служил на Тихоокеанском флоте. Когда перед тобой ежедневные морские пейзажи на протяжении четырёх лет, поневоле станешь моряком или маринистом.

Я смотрю в чёрный провал и прислушиваюсь к накату волн. Море, как огонь в костре, обладает магическим свойством. Смотреть на него и слушать можно бесконечно.

* * *

Томясь от безделья, развлекаем себя как можем: меняем дежурных в кассе, готовим еду на костре, посещаем местные музеи.

Корсаков — городок совсем крохотный, но особенный. К примеру, машины моделей ВАЗ — «Жигули» — встречаются крайне редко, в основном иномарки. Оно и понятно, Дальний Восток. Близость Японии, дешёвый транзит. Красная икра и диковинные сорта рыб у нас в Пензе дефицит, а здесь всё лежит на прилавках в свободной продаже. И что самое удивительное, за ними нет никаких очередей. Люди привыкли к бесперебойным поставкам деликатесов, покупают не впрок, а по мере необходимости.

Цены значительно отличаются от пензенских в сторону увеличения. Словно на аукционе кричат: «Кто больше?!». Встречаются странные контрасты. Например, виноград стоит семьдесят два рубля, а бананы где-то три, а где-то один рубль.

Вскоре мы узнали причину дороговизны и дешевизны. Виноград везут с юга. По мере приближения к Дальнему Востоку он обрастает акцизами и частными надбавками. Интересно, его вообще кто-нибудь покупает? Это же две трети моей зарплаты. Хотя чему удивляться? Оклады на Сахалине начисляются с дальневосточным коэффициентом, так что местные вполне могут позволить себе роскошь дорогих витаминов. А что до дешёвых бананов…

Южный Сахалин — сказочно-банановый остров!

Откуда-то из Гватемалы, а может, Коста-Рики, везли сухогруз с гуманитарной помощью. Короче, везли-везли, и, конечно, половина фруктов перезрела, половина сгнила. Поскольку халявный груз пришёл в негодность, коробки с синими лейблами Bella сгрузили в ближайшем порту. Мол, местные жители растащат. И что же вы думаете? Сахалинцы разобрали всё подчистую. Кто машинами, кто ящиками, кто рюкзаками. Под гнилью оказались тонны спелых бананов. Всем хватило. Мы тоже не упустили такую возможность и полакомились на фруктовой свалке. Каждый вечер десантные дежурные приволакивали неимоверное количество бананов. Думаю, никогда участники нашего похода не поглощали фрукты в таком количестве. Ели на ужин, на завтрак, на обед, на ночь, на спор, всё ели и ели. Какой может быть виноград за семьдесят два рубля? Тут бананы! Ха-ляв-ные!..

Некоторым, правда, понадобилась помощь из аптечки… Но организм к хорошему быстро привыкает. Натурпродукт всё-таки. Гормон радости в чистом виде!

* * *

Мы бродим с Олегом по ночному Корсакову. Город залит иллюминацией и мелким дождём. В лужах дрожат отражения витрин, а фонари, словно живые, дышат паром. Мы лопаем бананы и болтаем ни о чём. Иногда смущаемся от случайных прикосновений рук, наблюдая, как между нами рождается милое, лиричное тепло, которое так не хочется спугнуть.

С этими мокрыми чужими улицами, с неприветливыми волнами Охотского моря открываешься для меня ты. И снежную лавину, что несётся с Тянь-Шаньских гор, ничем не остановишь. Накроет она нас обоих.

Ежедневные бдения возле касс не помогли. После того как позволили погодные условия, окошечко в морском вокзале открылось. Из-за большого скопления пассажиров билеты начали продавать по курильской прописке. Местных обилечивали первыми, затем тех, кто работает вахтенным методом на рыбных заводах. В последнюю очередь билеты выдавали студентам, стремящимся подзаработать во время каникул, и немногочисленным группам туриков, то есть нам.

(Климов, Павло́, Виталик, Тарасов, Максик, Колчанов).

В день отплытия мы вдруг вспомнили, что не получили разрешения на посещение Курильских островов. Без регистрации нас не впустят на Итуруп. Остров-то стратегический! А сегодня суббота — короткий день, и, судя по времени, часы посещений в комиссариате заканчиваются. Мужики, собрав со всех паспорта и ОВИРные справки, помчались «решать вопросы». Уж не знаю, как у них получилось решить вопрос. Возможно, полковничье звание Басалаева помогло (парни не распространялись). Вернулись они с проставленными датами и печатями в документах.

31.07.91.

Корабль «Мария Савина»

Наконец-то!

Потеряв шесть суток в порту Корсакова, покидаем банановый остров. Ночью пассажирский плашкоут отбуксировал нас к круизному теплоходу «Мария Савина». В ожидании очереди, чтобы взойти на трап, я поднимаю взгляд наверх, и голова начинает кружиться. Вот это махина! Вроде только три надводные палубы, четвёртая — трюмная, а высота с пятиэтажный дом.

Трап с верёвочными перилами ломаной линией уходит вверх. Из-за сильных порывов ветра ступать по нему шатко и страшно, всё скрипит и качается. Через каждый метр на лестнице стоят матросы и по цепочке «передают» пассажиров из рук в руки, помогая подняться наверх. На посадочной палубе каждого приветствует капитан в белоснежном кителе. Я в ауте. Вот это сервис!

* * *

Мужики дрыхнут, а я, несмотря на усталость, не могу уснуть. Климов храпит, корабль качает, меня тошнит. Никогда не думала, что подцеплю морскую болезнь; я вроде туристка, к нагрузкам и экстриму подготовлена. Похоже, вестибулярный аппарат не согласен с моими выводами.

* * *

Кстати, о каютах. Они напоминают четырёхместное купе, но гораздо просторнее, чем в поездах. Койки двухэтажные с лесенками. Матрасы пружинные, удобные. Возле иллюминатора стол с прикрученными стульями, чтобы не елозили во время качки. Четыре шкафчика для вещей, санузел совмещён с душем. Чистота необыкновенная, почти стерильная, как у нас в оперблоке.

* * *

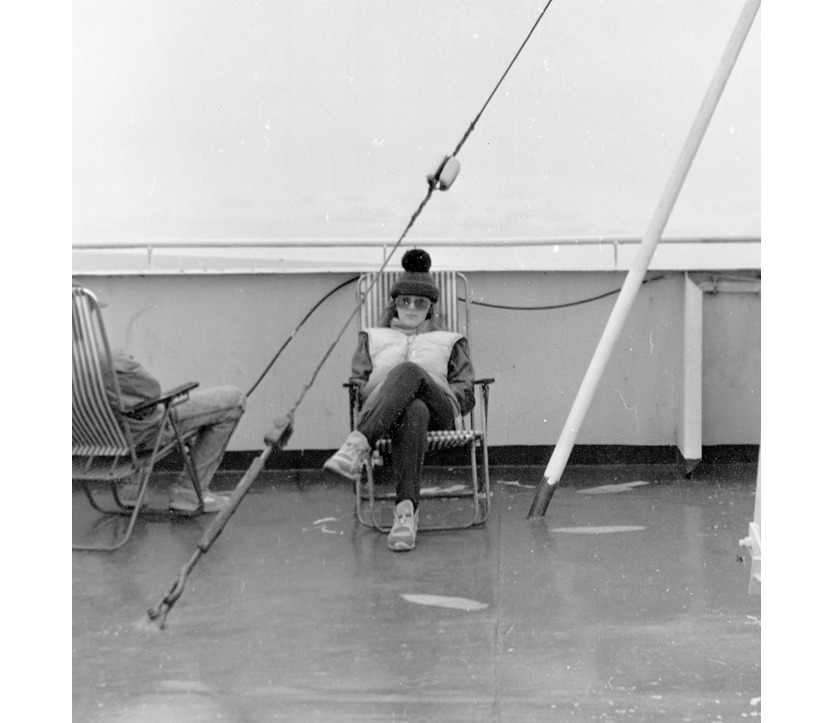

На следующий день Олег выгуливает меня на верхней палубе. Пароход качает прилично, мне плохо, а свежий воздух благотворно влияет на организм. Палуба разделена на несколько зон отдыха. Есть закрытая с креслами и столиками. Есть открытая — прогулочная, но туда пока не пускают из-за волнения на море.

Сильным штормом это не считается, нет даже четырёх баллов, но меры предосторожности в боевой готовности. В каютах люки задраены. В чистеньких коридорах вдоль перил предусмотрительно рассованы крафт-пакеты. Мы не встретили ни одного пассажира. Народ, наверное, отдыхает в барах на нижних палубах или в своих каютах. Я одна, что ли, «Ихтиандра призываю»? Простите за подробности, «мечу харчи за борт». В данном случае в бумажный крафтовый пакет.

* * *

В каждом минусе есть свои плюсы. Если бы не было тайфуна и вынужденного ожидания в порту, не состоялась бы обзорная экскурсия. К нашей великой радости, из-за шторма традиционный маршрут парома изменён. Корабль не сразу следует до Итурупа. Сначала проходит два острова — Кунашир и Шикотан, а уже потом, через залив Львиная Пасть, выходит на Итуруп мимо знаменитого камня-Льва. А ещё возле острова Кунашир при хорошей видимости можно увидеть огоньки Японии. В этом месте до неё менее сорока километров.

— Милей, — тут же поправляет Олег. — Морские километры исчисляются в милях. Если быть точным, до Японии шестьдесят четыре мили.

Как ни странно, но при увеличении морской волны, мне кажется, корабль идёт ровнее. Возможно, помог свежий воздух — тошнота постепенно отпускает, и мы с Олегом спускаемся в один из трёх баров.

В небольшом зальчике никого нет, если не брать во внимание скучающего бармена за стойкой. Берём кофе с мороженым и садимся за самый дальний столик. В ритме корабля раскачиваются тусклые позвякивающие светильники, из динамиков тихо струится музыка. В вазочках тает мороженое, перемешиваясь с соком ананаса. «Гармонь», как говорит Тарасов. Сокращённо от слова «гармония» (тур. сленг).

* * *

Второй день на корабле. Не получилось вчера увидеть Японию. Густая облачность вместе с традиционным дождём помешала обзору. Увы, о далёкой Японии можно только мечтать…

Мне гораздо лучше. Олег говорит, что вестибулярный аппарат «прикачался». Наверное. Желудок перестал возмущаться. А после вчерашнего мороженого даже аппетит появился.

Открыли прогулочную палубу, и вся наша компашка совершает утренний моцион. Народу опять никого, пустынно и холодно. Ветер конкретный треплет шикарную Людмилкину гриву. Мы зачехляемся в капюшоны, надеваем шапки. Гуляем вдоль перил, со слов Колчанова, они называются релингом. Фотографируемся. Дождя нет. Небо с наползающими друг на друга тучами похоже на отражение моря с серыми волнами. Что наверху, что внизу — одинаково блёкло и хмуро.

До Итурупа осталось сутки, от безделья становится скучно. Занялась рисованием, только не акварелью, а карандашом. Мужики тоже нашли развлекалочку — распотрошили один из спасжилетов. Инженерам просто необходимо до всего изнутри докопаться.

Мальчишки есть мальчишки…

Владимир Басалаев (стоит), Виталик, Людмила,

Максик, Колчанов (сидит), Тарасов (стоит).

Утром сразу две хорошие новости. Во-первых, погода сжалилась над нами и выпустила солнце. Море стало лазурно-синим, небо голубым в белых кудряшках облаков. За бортом, на корпусе корабля появились длинные солнечные зайчики. Забавное зрелище! Блики сливаются, дробятся, вновь собираются, словно шарики ртути из разбитого градусника.

Во-вторых, это то, что теплоход, наконец, подходит к Итурупу. Вдали показалась береговая линия. В портовых доках карандашной графикой вырисовываются подъёмные краны, похожие на жирафов. Белыми мазками обозначены корабли, яркими — буксиры, а малюсенькими точками — катера.

Прибыли!

01–02.08.91.

Остров Итуруп.

Побережье Тихого океана

Пропускаю тот период времени, что уходит на стартовую подготовку в посёлке Рейдово, и приступаю к летописи походной жизни. Точнее, пишу две версии параллельно. Одну для отчётности, другую, с небольшими лирическими отступлениями, для себя.

То, что это не море, а океан, чувствуется сразу: шумит по-другому, с рокотом и протяжными вздохами. Волна в заливе вроде небольшая, а величия и аристократизма хоть отбавляй. Словно музыкант перебирает клавиши рояля. Пена, рассыпаясь по гребню волны, исчезает в песке.

Колчанов назвал Тихий океан — Тихон Океаныч. Народ тут же подхватил. Удачно получилось, вроде прозвище, но импозантное с именем-отчеством.

Ну, здравствуй, Тихон Океаныч!

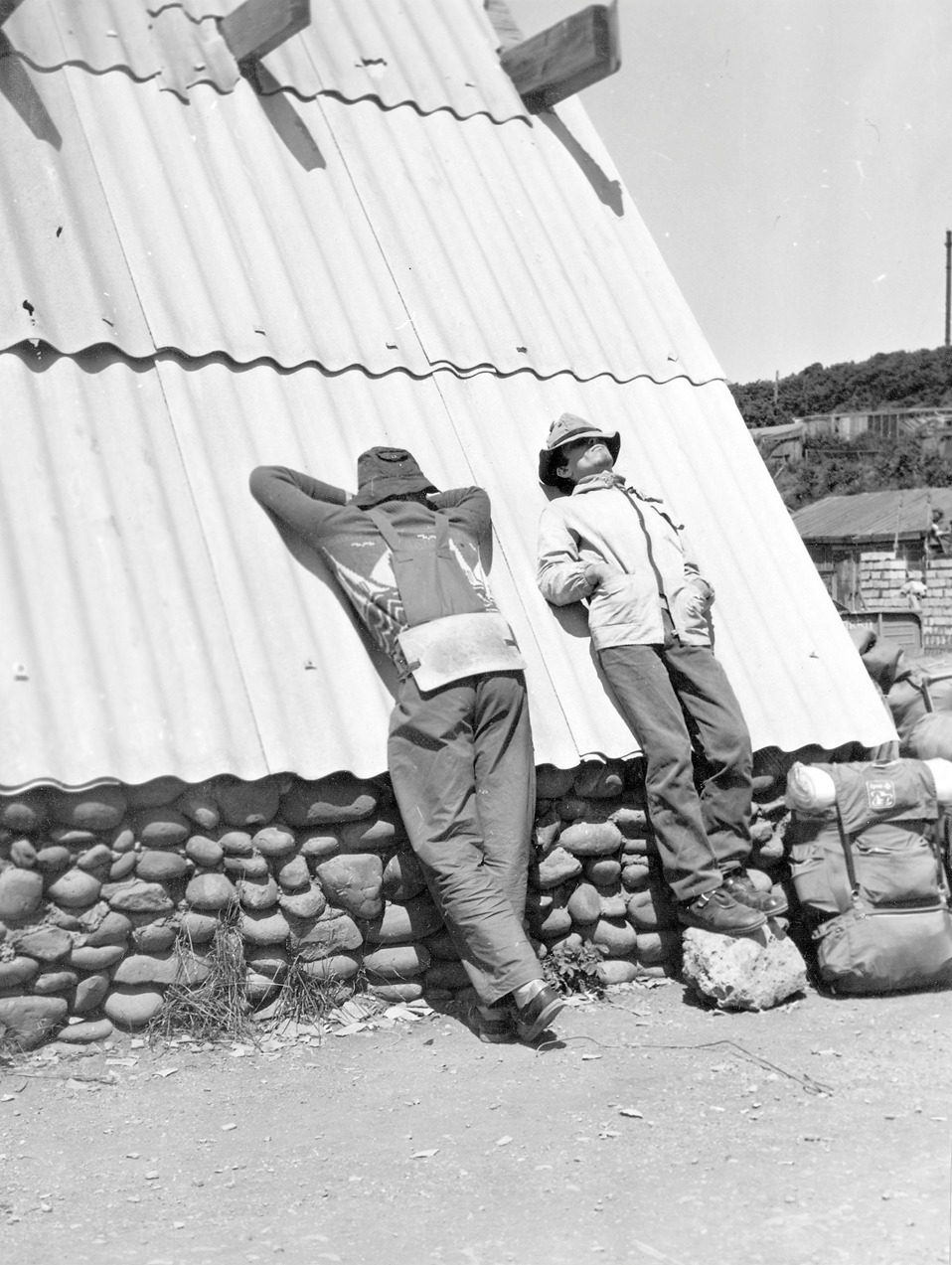

(Сашенька Тарасов, Олег Колчанов).

В первый день идти всегда трудно: адаптируешься к нагрузкам, привыкаешь к скорости движения группы. Мой «Кузька» неимоверно тяжёлый. Знакомьтесь — Кузьма, каркасный рюкзак типа «Ермак». Усовершенствован вшитым тубусом для создания дополнительного объёма и широким поясом из пеноуретана, чтобы снизить нагрузку на позвоночник.

Когда я одна добиралась до Москвы, а потом до аэропорта Домодедово, не могла самостоятельно поднять рюкзак. Ну как не могла: нести могу, а поднять нет. Поэтому просила проходящих мимо мужчин закинуть «Кузьку» на плечи. Сочувствовали, помогали, поднимали. Один всё-таки высказался:

— Зачем молодой девушке такую тяжесть таскать?

Я вежливо улыбнулась парню и промолчала. Откуда я знаю? Люблю ходить в походы, смотреть новые места, слушать гитару у костра. А что касается трудностей, так они неотделимая часть жизни любого человека. И неважно, ходит этот человек в походы или нет.

* * *

На ночёвку встали лагерем далеко от воды. Басалаев скомандовал: «Отбой!», — и мы разбрелись по палаткам.

Опять бессонница, не могу уснуть. Океан мешает. Создаётся ощущение, что громыхающие волны ухают не внизу у берега, а прямо над головой. Не сказать что страшно — неуютно как-то. Завтра тяжёлый день. Предстоит пройти большой участок пути, и бессонная ночь не раз вспомнится.

04.08.91.

Тихий океан. Залив Буревестник

Утром выбежала из палатки на берег и обомлела. Вместо вчерашних рокочущих водяных глыб — чёрные валуны и змеящиеся водоросли, а океана нет. Он стих и отполз от берега больше чем на метр. Впервые в жизни вижу такой мощный отлив.

Низкая облачность, температура воздуха шестнадцать-восемнадцать градусов. В пределах видимости берег залит плотным туманом — характерный океанский пейзаж. Нам туда, в эту мокрую серость.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.