Бесплатный фрагмент - Этажи

№1 (5) март 2017

Главный редактор Ирина Терра

Редактор отдела поэзии Игорь Джерри Курас

Редактор отдела прозы Улья Нова

Редактор рубрики «Литературная кухня»

Владимир Гандельсман

Редактор рубрики «Чердак художника»

Таня Кноссен-Полищук

Редактор рубрики «Музыкальная гостиная»

Ирэна Орлова

Экспертный совет:

Вера Павлова

Дмитрий Воденников

Даниил Чкония

Женя Брейдо

Татьяна Щербина

Макет, оформление и вёрстка Екатерина Стволова

Выпускающий редактор Мария Шандалова

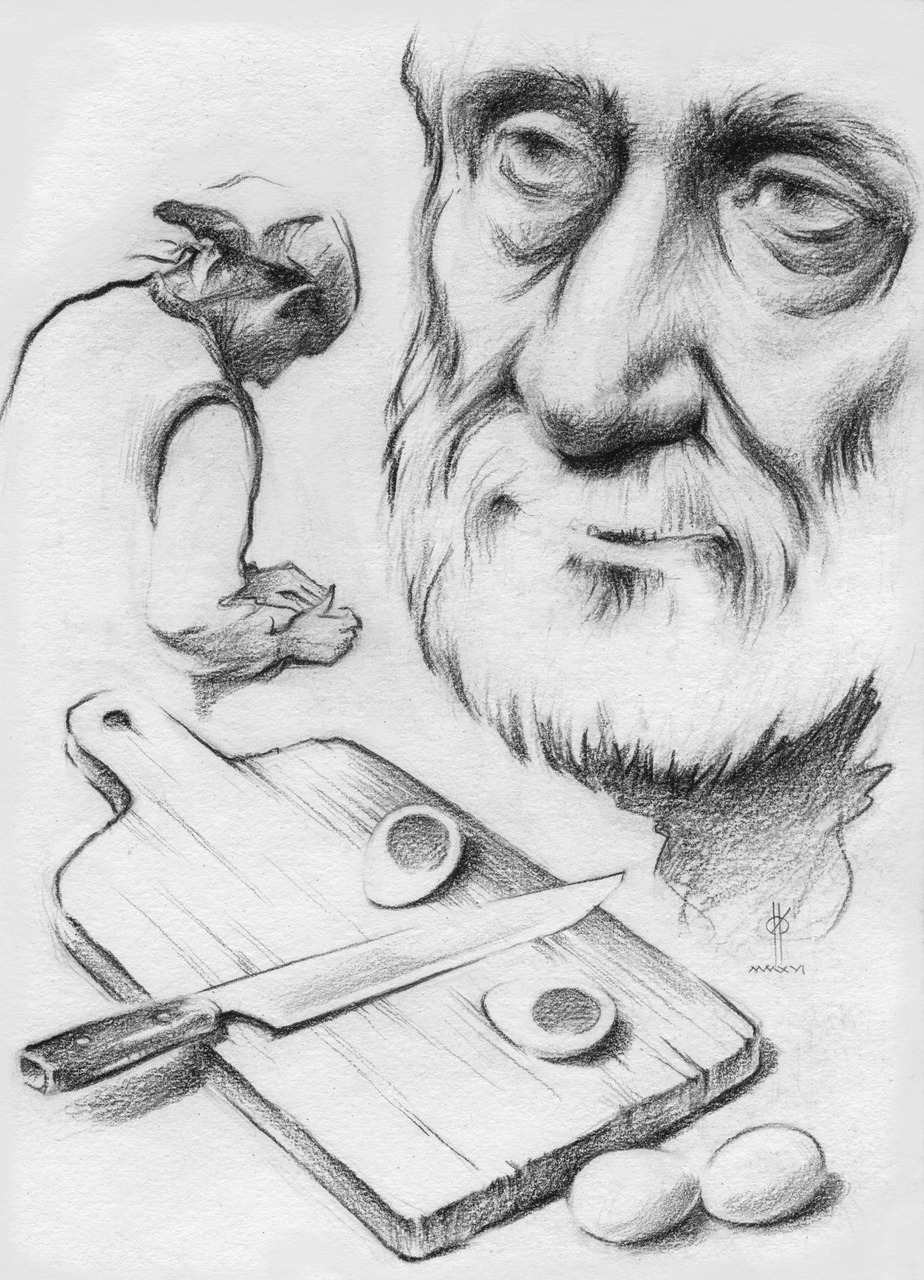

Иллюстрации Олега Ильдюкова

Иллюстрация на обложке Тани Кноссен-Полищук

Сайт журнала: www.etazhi-lit.ru

Рукописи принимаются по эл. адресу:

etazhi.red@yandex.ru

Вадим Жук

Ещё снег

Снег над рекой. Спиралью, кругалём

Кружится и не верит, что влюблён,

Не может окончательно решиться,

И все ж на воду чёрную ложится,

На торс реки, что нежно оголён.

И вольный, независимый такой

Теряет свой летучий непокой,

Целует её плечи и лопатки,

И принимает женские повадки,

И сам уже становится рекой!

Теперь он знает слово «берега»,

Он начал понимать поля, стога,

Вся видимость ему мила и дорога

В её медлительном и вечном хороводе.

И новый снег над чёрной гладью ходит!

Живет круговорот любви в природе,

Объятья вод и влаг. Дожди. Снега.

***

Найдётся в папочке под заржавевшей скрепочкой

Любовь.

И дышит страсть, надвинув с пуговичкой кепочку

На бровь.

Ещё ни гуглов нет, ни яндексов, ни рамблеров…

Старт дан!

На вас глядит в дверями хлопающем тамбуре

Стоп-кран.

Зеленый поезд электрический с Московского,

Жёлт клён.

И первый «Фауст» в переводе Холодковского

Прочтён.

***

Он в тесной мастерской своей вселенской.

В его руках косой портновский нож,

Лекала привлекательности женской,

Мужского обаяния чертёж.

Легко ль ему! Единственный и главный,

Бессонный сочинитель бытия!

«Спасибо» говори, ты получилась славно.

Скажу и я.

***

Мы наш, мы новый мир построим,

Мы был ничем. Мы встанем в семь,

Трехцветной дранкой крышу перекроем

И выставим коленки на шоссе,

Где мимо нас проносятся с испугом

Украшенные лентами авто,

Мы им вдогон на запряженных цугом,

На сивых меринах в полупальто.

И на своих не меренных просторах

Мы их настигнем и прижмём к земле!

Все стекла перебьем на светофорах

И растворимся в придорожной мгле…

Приближается звук…

А. Блок

Возвращается звук. Выпивоха, шатун, горемыка.

В неизвестных краях побывавший в течение дня.

Трется умной башкой и мурлычет — мурлыка,

И под боком готовится лечь у меня.

Он тяжёлый, как губка, от обилия уличных звуков,

С электрической шерстью, под рукой отдающей волну

Перезвонов и скрипов, гудков, перестуков,

И речей и наречий, образующих век и страну.

Возвращается звук, чтобы буквами лечь на страницу,

Он захватан и звонок, как когда-то в метро пятачок…

Разбужу его утром, усажу на свою рукавицу

И сниму с соколиной его головы колпачок!

***

Над каналом, над рекой

Ходит ангел городской,

Востроносый, с папиросой

Незаманчивый такой.

Он не ходит — он парит.

Он стихами говорит.

Он прохожих задирает

И снежинками сорит.

Сел на крышу паразит,

Свесил ноги и глядит.

И чего в окошках видит

Никому не говорит.

Вдруг шутить он расхотел.

Дырку в небе провертел.

И над городом и миром

Мощным Ангелом взлетел.

Над каналом, над рекой

Тучи разогнал рукой.

На одной ладони Врубель

И Малевич на другой!

***

— Этих слов не рифмовать!

— Этих баб не целовать!

— Больше вам не наливать!

Всем сидеть — кукушку слушать

И не сметь перебивать!

Зарифмую! Поцелую!

По каемочку налью!

Растяну от уха к уху

Филармонию свою!

А споёмся с воробьем —

Всех кукушек перебьем!

***

И отвратительная морось,

И жалкий цельсий на нуле.

Не верят буквы в строчку строясь —

В слова «…мело по всей земле…»

Снег не метёт, не заметает,

Лежит и скорой смерти ждёт.

Всё ненадёжно, что летает,

Бежит, идёт или плывёт.

Но там, над стылым белобрысьем

Лучами бьёт во все края,

Дыша и насыщаясь высью,

Любовь твоя, любовь моя.

Приближаясь к семидесяти

Ты дольше Бродского на две недели лет, —

Пропевшего две лермонтовских с гаком —

Все крутишь, крутишь свой велосипед

На радость то зевакам, то собакам.

Да на забаву Главному, тому

Кому видать, твои старания в охотку,

Кто дал запал сердечку твоему

И соловья загнал растрепанного в глотку.

***

Глагол «накрапывать» обиделся на нас.

Пришлось писать про мокрого щенка,

Про тушь поплывшую у милых глаз,

Про темную садовую скамейку,

Про воробьев сердитую семейку,

Про то, как стала крапчатой река.

И сделавши добро для этой части речи,

И отложивши в сторону перо

Подумали — освободился вечер,

Кушетку можно предпочесть бюро,

Желание писать отправить в шкаф,

Где отдыхают пиджаки и шубки…

И вдруг, обиженно надувши губки,

Наречье «ласково» вас тянет за рукав…

***

Маленький Мук, не боюсь твоих маленьких мук —

Каши с комками, тесёмок завязанных туго,

Скучных до звона школярских наук,

Черного перца в борще и босого колючего луга.

Смерти, с которой приходится быть начеку,

С ней — с полудуру, не то с полупьяну,

Вовсе без всякого смысла сующей в живое клюку

Будь ты Баяном или Д» Артаньяном.

Страшно увидеть родное лицо,

С рыбьим негнущимся и ненавидящим глазом,

Залитый тусклою ряской, свинцом, холодцом,

Некогда ладный, брусничный, ликующий разум!

Страшно принять изменившего за своего,

Знать, что в бокале отрава. И выпить его.

***

Мы гуляем с Акакием,

На бульвар, на Манеж,

На крылатых с Исакия

Валит tombe la neige.

Нам в хорошее верится,

Нам вдвоём веселей

Он в кашне от Барбериса

И дубленке моей.

Он глядит у «Астории»

На хорошеньких дам.

А не верят которые,

Не компания нам.

***

Ни кожи у парня, ни рожи,

Кудрявый повытерся мех,

Но скачет шлимазанник Божий

На радость и этих и тех.

В четвёртом каком-нибудь акте

Достанут печали его…

Клянусь, местечковый характер

Героя спасёт моего!

Он выскользнет льдинкою, рыбкой,

И с полным надежды мешком

Сверкнёт воробьиной улыбкой,

Одарит щербатым смешком.

Трепач, подмастерье, кузнечик,

Умелец вертеть вензеля,

В своём небогатом местечке

С красивым названьем Земля.

Катя Капович

***

На полотно дороги грязное,

слетают листики осин,

художник их рисует красками

осенними один в один.

Он набок наклоняет голову,

густая борода, костюм,

и мысли он меняет черные

на множество прекрасных дум.

Картину сбудет за две сотенки

художник, четкая рука,

и сутки целые свободен он

и в эти сутки жизнь легка.

Искусство, как ты кормишь звездами

и как убийственны в наш век

мечты с колбасными обрезками,

а где-то счастлив человек.

***

Вор украл мой старый велосипед,

мне оставил голую цепь,

был он синий, звоночком звонилв белый свет,

я возила на нем картошку и хлеб.

У него багажник был на боку,

я возила в нем сок, молоко,

человечью свою мировую тоску,

пусть теперь он катает ее.

***

Съезжали днем на новую квартиру,

я оглянулась, в стенах были дыры,

белело на полу пятно ковра,

на всё взглянула взглядом маляра.

Народу меньше больше кислороду,

а дыры в стенках, это от картинок,

еще нашла я карт колоду

и в кладовой — чужой ботинок.

***

В Бостоне нету секрета

женщин, что прячут рецепт

черной смородины где-то

в ящике среди газет.

Тысячу раз проверяла

в шумном базарном ряду,

стынет стеклянная тара,

а продают ерунду.

Всё ананасы литые

в пестрой сухой кожуре,

как черокезы такие

с перьями на голове.

***

Нету ностальгии, милый брат,

может быть, была она, да вышла,

тучкой обернулась наугад

теплой забегаловкою ближней.

Здесь вот прогуляемся и мы

со своим английским спаниэлем,

слева — липы, справа — три скамьи,

в мокрую окрашенные зелень.

Будет от фонариков светло

и темно, и вновь светло навеки,

может быть, и нету ничего,

я заснула на сырой скамейке.

А проснулась, всюду холод, ночь,

дождь из ночи вырывают фары

и поэзии святая ложь

жить, страдать и мыслить приказала.

***

Дуновение севера

над моей головой

темно русой, рассеянной,

вполовину седой.

И бессмертное дерево

положило на грудь

свою сонную голову,

будто хочет уснуть.

Подержись, мое нежное,

мы стоим на ветру

с узелками заплечными,

я тебе говорю.

И давно уже хочется

позабыться мне сном,

в золотую обочину

утыкаясь лицом.

***

Прошу остановиться всех внизу,

минуту не возиться с телефоном,

сейчас я нечто важное скажу,

я тайну вам поведаю: над склоном —

великая луна открыла лик,

когда б глаза вы подняли над зданьем,

когда бы в ночь не опускали их,

мы все полны отчаянным сияньем.

Огромнейшим мерцаньем долгих лет,

пока сморкались и тащились в гости,

ведь если нас разрезать, брызнет свет,

какого никогда ни до, ни после.

***

Я знаю пару одну,

они гуляют, две тени,

пустым бульваром в длину

где сеет дождик осенний.

Он зонт раскроет над ней,

она слегка улыбнется,

на миг из мира теней

душа случайно вернется.

Один короткий просвет

с его вороньим базаром…

И ради этих примет

рождаться не перестанем?

И там недолгий маршрут

бульваром в ночь напрямую,

напрасный, господи, труд,

но знаю пару такую.

Сергей Пагын

***

«И увидел я новое Небо и новую Землю…»

«Откровение»

Дети в траве — Елена и Александр…

И тут понимаешь: времени просто нет,

есть лишь подсолнух этот, попавший в кадр,

птицы полет, сияющий велосипед.

«Nikon» опустишь, подумав, что щелкать им —

бледным сачком ловить повсеместный свет

или же горстью черпать пастуший дым.

Времени нет, а значит, и смерти нет.

Сын машет палкой, смеется, чему-то рад,

дочка, присев, склонилась над муравьем.

Новое небо вплывает из тайных врат,

ну, а земля —

на ней мы и так живем.

Голем

…А на лбу у него светится слово «жизнь»,

в голове — стекляшка, в груди — лоза.

— Вот слеплю, и будет он нам служить, —

говорит мне сын, тревожны его глаза.

— Будет нас спасать от любой войны,

будет гнать подальше от нас беду.

— Саша, сколько света и тишины вон,

в апрельском облаке и в саду.

Дался тебе этот глиняный истукан!

Вон, перо спускается по лучу…

Ухожу.

Наливаю вина в стакан.

И курю, и думаю, и молчу.

Сказочка про пулю

Пулю, в сердце выпущенную из ствола,

озарило вдруг, что она — пчела,

что лететь назначено ей Творцом,

а не тем, кто форму залил свинцом,

кто спустил, не дрогнув, тугой курок…

И летит она, потому что срок

сквозь тишайший воздух,

домашний дым

ей нестись к подсолнухам золотым,

пить нектар, возиться в сухой пыльце,

и затихнуть вечером на крыльце —

на летке родимом в косых лучах,

чуя запах мыла, сырых рубах

со двора, где после дневных сует

все за стол садятся,

и смерти нет.

***

Тяжела тоска знакомого человека —

выпив водки, лечь в неживом бурьяне,

провалиться в ночь, где ни лиц, ни снега,

а потом блуждать беспросветной ранью…

У тебя хоть есть в этом деле опыт,

персонажи книг и герои фильмов,

что в промозглый день поднимают ворот,

вспоминают давних своих любимых.

У него же нет от печалей средства,

лишь палёнки горечь, сухой калачик…

Ты, Господь, пошли ему сон про детство,

пусть поплачет в его траве,

пусть поплачет.

***

Гений места селится в тишине,

и свистит, строгая корявый посох.

И пчелиным воздухом по весне

наполняет здешние абрикосы.

Знает все о грозах и о траве,

и, росы не тронув, во тьме гуляет,

и ночные бабочки в голове,

как стекло прозрачной, светясь, порхают.

И однажды в горестном сентябре,

прошагав уныло сухой крапивой,

ты найдешь то место на пустыре

меж прудом заглохшим и старой ивой.

И в стихи пытаясь сложить слова,

ты заснешь на куртке под веткой голой.

А во сне из посоха — все листва…

А во сне из воздуха — пчелы, пчелы…

****

Смерть, как мальчика, возьмет за подбородок.

«Снегирёк… щегленок… зимородок… —

скажет нежно, заглянув в глаза.

— Ну, пошли со мною, егоза».

И меня поднимет за подмышки,

и глядишь: я маленький — в пальтишке

с латкою на стертом рукаве,

с петушком на палочке, с дудою,

с глиняной свистулькой расписною,

с мыльными шарами в голове.

А вокруг — безлюдно и беззвездно…

Только пустошь, где репейник мерзлый.

Только вой собачий вдалеке.

Только ветер дует предрассветный.

И к щеке я прижимаюсь смертной,

словно к зимней маминой щеке.

***

Где перо кружит посреди двора,

и мерцает льдинка на дне ведра,

где листок летит в пустоте ветвей

и уже не помнит тоски своей,

человек живёт — одинок, тяжёл…

И зима приходит в притихший дол.

Человек зимой молча топит печь,

человеку хочется просто лечь,

и смотреть как рядом с его тоской,

с тишиной немыслимой, с темнотой

вещи легче… легче…

И снится дом,

где повисло яблоко над столом.

***

Бессмертие проходит тишиной.

Бессмертие проходит стороной,

весь мой улов — лишь мелкая плотица.

Глотну вина. Прокашляюсь в кулак.

Крошится свет, как дедовский табак,

комок земли в моей руке крошится.

Как хрупко все живущее — хоть плачь!

Вот горестный надломленный калач,

в нем яблоко — дарованная малость.

Вот свечка незажженная.

И вновь

ты говоришь: «Любовь, родной, любовь…».

Я говорю: «Родная, жалость… жалость».

***

В. Б.

Смотри, мой друг, боярышник растет!

А это значит — в стылый день настойка

по горлу влагой жаркой проскользнет,

оставив после аромат нестойкий.

Ну, что ты ищешь в захолустной тьме,

каких еще унылых откровений?

И что тебе в расхлябанной зиме

бормочет глухо демон или гений?

И все же жизнь еще благоволит

к обоим нам — на утлом промежутке

меж двух озер боярышник горит

немым огнем,

нетронутым и чутким.

***

А здесь и смерть не трудно продремать:

похмельной ночью, матюгнувшись, встать,

глотнуть воды, качнувшись полусонно,

и, стукнув кружкой, не услышать звона.

Коснуться лбом немытого окна:

все та же ночь — без Бога и без дна.

И снова лечь на жесткую кровать…

И с тяжким изумленьем осознать,

что петел твой к шести не пропоет

и квелый день стернею не придет

к двери глухой…

И изгнанный взашей

из твердолобой памяти вещей,

ты не найдешь ни уголка, ни щели

в простых словах — они перегорели

спиралью чуткой лампочки стоваттной,

истаяли горошиною мятной

на языке не снящегося детства…

И остается не спеша одеться

и ручку двери в темноте найти,

чтоб смерть свою, как поле, перейти.

И по дороге, растерявши в прах

последний разум и последний страх,

в себе учуять робкое свеченье,

не ведая,

что это очищенье.

Ирина Рыпка

Время сухих стрекоз

Время молитвы — время сухих стрекоз,

старых монахинь в выцветших серых рясах.

Это особая человечья раса.

Божьих подвижниц не сокрушит склероз.

Дева Мария за каждой придёт сама,

бликом рассветной зорьки окинув келью;

дрёмой окутает плоть, как дитя — фланелью,

чтобы душа безболезненный сделала взмах.

Время за трапезой — винный букет на губах,

сладкое бремя горней Господней манны.

Справа гремит хорал, а за ним органы

благодареньем о сытных пяти хлебах.

Счёт на века, как пальчики на ногах,

что оставляют следы на песке галилейском.

Пётр встречает у врат, как педант-полицейский.

Время скрипит пшеницей на жерновах.

Прости меня

прости меня и я тебя прощу

не вкладывай злой камушек в пращу

ты видишь я размахиваю флагом

он белый из больничной простыни

за всю мою медлительность прости

будь твёрд в любви

в прощении будь мягок

я помню все горячие слова

которые ты каждый день ковал

но выдавал раз в месяц по монетке

я радовалась

мне ладошку жгло

я загибала в книге уголок

и оставляла на полях пометки

прости меня и я тебя прощу

за то что ты не наловил мне щук

не целовал упрямые слезинки

не гладил шёлк

ржаных волос моих

за то что долго обнимал чужих

на перекрёстках Леси Украинки

давай простим друг другу это всё

и нашу встречу вновь перенесём

на новый день

на новый понедельник

ведь мы уже с тобой привыкли ждать

хранить в столе и не сдавать в печать

и поздравлять открытками в сочельник

Я ли тебе не ялик

я ли тебе не ялик сон твой и колыбелька

яблоки опадали сахарные поспели

вихри над нами охры шелесты под ногами

ахи и охи вздохи всё что случилось с нами

город сусальным златом выкрашен в этот месяц

я ли тебе не лада мир под ладонью тесен

пахнет домашним хлебом мятным имбирным чаем

я ли тебе не ева та что была вначале

Золотое игристое

хочешь и корчишься от радости, не от боли,

высохла корюшка корнем в саду магнолий,

там, где на ветках русалка сидела беглая —

на табуретку спрыгнула, стала белкою.

все кто встречал её — булкой кормили, сдобою.

не помещалась в проём дверной, стала доброю —

город прикрыла рыжим хвостом и пристань.

не оставляй на потом золотое игристое:

пей до дна — за меня и за нашу осень!

благостно зазвенят за окном сорок сосен

и полетят на юга журавли, гуси-лебеди.

сердце твоё нуга, а душа твоя — хлебец.

Рыба-тоска

Утро крадётся, распахивает ресницы.

Свет невечерний сквозь шторы на пол струится.

Я по тебе тоскую и мёрзну и всё такое,

ситцем, под стать раскроенным, вздрагиваю под иглою.

Грусть проникает травой-лебедой под кожу,

я прорастаю тобой, повышаю дозу.

День зачинается, полдень спешит на завтрак.

Рыба-тоска раздувает стальные жабры.

Жду тебя, понимаю, что не напрасно.

На светофоре горит завсегдатай красный.

Рыба сдувает жабры, ныряет глубже

и выплывает, в сковороде, на ужин.

Прощёное

Масло масляное, блинчик на тарелочке,

с золотой каёмочкой фарфор.

Попросить прощения — не мелочи,

а скорее, подвиг, если горд.

Ты меня прости, прости, пожалуйста,

что блины пеку я не тебе.

Воскресенье входит в дом развалисто,

выгибает кошечкой хребет.

Путь к колодцу — льдинок мокрых крошево,

вереница серых скучных изб.

Ты прости меня за наше прошлое,

и за то что не были близки.

За старым лесом

За старым лесом — лес ещё древней,

на курьих ножках заседает сирин.

Скучающие лица деревень

плывут, как баржи на речном буксире.

И с кем-то громко спорит Енисей,

хвостами рыб выплёскивает ярость.

Беглянка-белка скачет в колесе

и нет здесь ни проспектов, ни бульваров.

Такая захолустная тоска!

Три дома на окраине пустуют.

Ты их попробуй взять и приласкать,

как статную крестьянку молодую.

Но вышел срок, из печки злостный дым

вползает внутрь — нет тяги в дымоходе.

И надпись на скале «Здесь были мы»

нелепая, с дождями быстро сходит.

Харчо

«Отче наш иже еси на небеси..»

Начинаешь молиться, но думаешь, — не беси,

ты же меня не зли, не молчи в ответ,

не смей заикнуться, что рифмы хужее нет.

Это — как чёрно-белое серебро,

это — как инь и янь, понимаешь, бро.

Это — как неполадки в душе моей,

это — когда от холода всё теплей.

Выйдешь из проруби и так внутри горячо,

как будто бы накануне ты съел харчо

и чили в желудке оскалил сто три клыка,

и тебе нипочём все эти снега, снега.

В деревеньку маленькую

А чего нам стоит — ушанка, валенки,

паутинка-шаль, меховой тулуп?

Соберёмся, возьмём и уедем к маменьке,

в деревеньку маленькую за Тулун.

Представляю, как колуном ты машешь,

как свистят берёзовые дрова.

Через год народится дочурка Маша,

через два — долгожданный сынок Иван.

Будет чисто, простенько, тихо, радостно —

самовар, скатёрочка, пироги,

и мороз румяный сорокоградусный,

и жара на кончике кочерги.

Ветер колышет бороду

ветер колышет бороду старого ивняка.

выпущу из кубышек строчек для дневника;

поразбежались цыпочки, их позову, — цып-цып!

милые, вот вам ясли — рисовый манускрипт.

белое-белое поле, синие точки слов,

в розовой альвеоле воздух почти лилов;

перетекает медленно строфами на ладонь.

муза — морская женщина, спрятанная в чехонь.

всем нептунам по барышне — хвост, чешуя, реликт.

зреет в лесу боярышник красным бельмом улик.

в курицу из чернильницы вырастет жёлтый пух.

чёрных цыплят кормилица, где твой кричит петух?

дворик запрятан в городе, в тёплом пруду лещи.

лето летит на поезде, бабушка варит щи.

Проснись ко мне

проснись во мне однажды нагишом

и рядышком проснись и малышом,

горячим поцелуем в спелый рот,

проснись ко мне

и вплавь проснись и вброд.

и разбудить меня не бойся так,

пускай будильник сам себе тик-так.

а мы с тобой на мягком и в тепле,

и ниже плеч и выше плеч и плед

сползает клеткой на прохладный пол:

«вы сами без меня согреты, мол.»

и утро ловит нас в свои силки:

«опять они проснулись и близки!»

и дел сто дел и чайник ждёт и душ,

и я твой куш и ты мой сладкий муж

уже идти готовы босиком

на кухню за зовущим нас котом.

* * *

Господи, я не знаю что сказать.

Этот мир застрял по щиколотки,

наткнувшись на рукоять

кортика, торчащего из подлодки.

Господи, я ничего не вижу.

Мутнеет, настоянная на можжевельнике,

в бутылках болотная жижа.

Мы — серые, Господи, а Ты — беленький,

спрятался в ельнике с посохом и мешком,

и потираешь горячие рукавицы.

Свят, Свят, Свят еси в сердце моём!

Когда я была Твоей отроковицей —

Ты носил меня в берестяном тереме,

от родителей к бабушке и обратно.

И я, тогда, как никогда, верила

в то, что у Тебя борода не из ваты,

а из небесного ледяного льна,

и глаза — глубокие и холодные.

Мне думалось, я у Тебя такая одна,

но отходят вселенские воды

и рождаются день ото дня,

сморщенные красноликие дети,

предначертанные, предназначенные для

победы жизни над смертью.

Другая история

Что мне его губы, что мне его борода?

Шарик от хуба бубы размножится в городах,

цвета хурмы палящей, с запахом — апельсин.

Чей ты, тираноящер, или ничей, один?

Что мне его слово, что мне его строфа?

Всё ему медь да олово, отдых, покой, лафа,

ёлочки в серпантине, фантики от конфет.

Я бы его отныне любила, но больше нет

в сердце моём простора, места для vip персон.

Но это другая история — Крым, Ереван, Херсон

Загадай

загадай меня на кофейной гуще —

профиль рыбы выльется на фарфор,

шум прибоя оближет волною уши

и раздует парусом чрево штор.

и такой простор разольётся в сердце,

гладь морская, тёмная бирюза!

посмотри, ведь море совсем не сердится,

и не море даже, а Бирюса.

я — форель речная, с верховьев снежных

истекает дом мой до Ангары.

загадай меня, мой рыбак сердешный,

как одну единственную из рыб.

Александр Амчиславский

***

Всё тот же взгляд, как будто, тот же зов —

от «Господи, прости» до чёрта в ступе,

от смерти в полупропитой халупе

до вечной жизни в свете образов…

но тише звук, и сузился размах —

ни слеп, ни зряч, ни с Богом и ни с чёртом,

тут белый свет перемешался с чёрным

и серым цветом булькает в умах,

и катится колбаскою страна

по Малой Спасской, Бронной, Королёва

к Ваганьково, Николы, Востряково,

саму себя задорно хороня

под заново набухшее «ура»

весёлого экранного формата,

чтоб сокращалась вялая простата

кремлёвского, как прежде, упыря,

наследного, живее всех живых

и живших в этой чернозёмной жиже,

чей дым отечеством казался мне, да вышел —

срослись края и затянулись швы.

Я улечу по серой полосе,

выкашливая серый дым из лёгких,

совсем не ожидая слов неловких:

«Прости нас всех, и вы, простите все»…

***

Нас, еще не ушедших туда, где становятся прошлым,

принимает октябрь, монотоня под небом намокшим,

расставанье в разгаре — лирично, пестро и устало,

расставанье шуршит поездами с лесного вокзала…

Все исполнено ценности — лысина, трубка, сутулость,

кто зачтет это все, чтобы дольше прощанье тянулось,

чтоб осенняя взвешенность

в медленном воздухе длилась, чтобы кончилась вовремя

эта блаженная милость.

Все прекрасное было, но было и это, и это —

не хватает штриха, парадокса, слезинки, аккорда, акцента,

не хватает ответа, которого тоже не хватит —

затвердевшее небо на выдохе к горлу подкатит.

Что же было все это? недуг отраженного знанья?

Игровой лабиринт, разноцветная шкурка бананья?

прободение космоса, вдох под рукой дирижера?

Электронный каприз, породивший осмысленный шорох?

Что же все это — слизь лягушачья,

броженье комков перегноя

или все-таки замысел, промысел,

радостный свет, метанойя,

до последней, тридцатой, слезами прожженные драхмы,

и неведанный страх или освобождение страхом…

Мы стоим, прижимаясь друг к другу

сухими стволами,

и прозрачней становится дым,

оставляющий пламя.

***

Здесь время такое — не знаешь, плывёшь ли, летишь,

гортанная речь высекает из воздуха ветер

и кольца свивает из Чисел, Исходов и Мишн,

и бьётся псалмами в субботнем огне семисвечий

над юностью новой, где мёдом течёт апельсин,

над морем ночным, где гуляют, целуются, стонут,

над строем палаток, где полог под утро отогнут

и губы солдаток шершавят песок и хамсин —

их время, как небо, встречает сухой синевой,

их сок не разбавлен, и пули всегда боевые,

их смерть и любовь поражают, поверьте, навылет,

и нет ничего, что в себе не вмещает всего.

Здесь переплетаются память и возраст любви,

и свадебным красным вином умащаются камни,

и слово изгнанья приемлет заблудший левит,

и к Слову прощенья, снискав, припадает губами…

Балерина

Как танцуешь ты, девочка, воздух пронзая собой,

как летишь длинноного сквозь жизнь в продолжении танца,

ничего не касаясь, нигде не желая остаться,

прикрывая глаза, чтоб не сделаться чьей-то судьбой.

А в округе сменяются песни, духи, имена,

в магазинах любви понижаются с возрастом цены,

ты летишь, ты живёшь невесомо меж небом и сценой,

только этим двоим, кроме старенькой мамы, видна.

Им, двоим неподкупным, понятен усталый мениск

и сердечная чаша твоя, и сердечная ноша —

отдохни, балерина, в прощальном поклоне склонись

И лети улыбаясь, легко, будто завтра вернёшься.

***

Стихи казались бредом. Сон не шёл,

такой, чтоб уживался со стихами,

они, сводя с ума, не затихали

и были самым важным, но о чём —

не мог понять и рук не мог поднять,

казался спящим, тонущим, летящим,

стихи несли меня всё дальше, дальше

и были мной, где не было меня,

они теснились, заполняя грудь,

как тесто, поднимались, тяжелели,

и было им плевать, что в этом теле

есть жизнь своя и я вот-вот умру,

не в силах дольше руки простирать,

что задохнусь от скорости, от ветра,

от красоты увиденного сверху

и ужаса всё это потерять,

всё это, где послушным чередом

менялся мир, ведомый вещим словом,

где я бродягой был седоголовым,

нашедшим свой давно забытый дом —

он ждал, моё беспамятство простив,

он вытер с губ моих чужие мифы,

меняя безнаказанные рифмы

на незнакомый неподдельный стих.

Словесный промельк. Ветер. Скорость. Гул.

Свет в комнату, похожую на келью…

Я записать всё это не сумею, —

едва успел подумать… и уснул.

***

Это грустный волчок, сирота, кособокий танцор,

оторваться нельзя — так и ждёшь, затаившись,

когда, наконец, подскользнётся,

это ты, это я, это нота скулит напоследок,

упав с нотоносца,

это наше с тобой заболоченное озерцо.

Пахнет сыростью, мёртвым кузнечиком, словом чужим,

ожиданьем ухода, слезами, икрой, не доеденной с Пасхи,

общей памятью, верой угрюмой, тобою и мной,

только Царством небесным не пахнет,

повтори мне опять, в сотый раз,

что не может ни вкуса, ни запаха быть у души —

это всё от ума —

растолкуй мне высокий закон,

безымянный порядок всего без конца и начала,

не смотри на мостки — там неловкий танцор

сиротливо затих у причала

в ожидании чуда, волчок,

привалившись к озёрному камню виском.

***

Это смена сезона, планета летит зимовать,

что поделаешь, мальчик, ты видишь — ускоренным строем

одеваются в лёд вереницы поэтов, героев,

и позёмкой кружатся такие благие слова —

ты не слышал их, мальчик, тебе не знаком перезвон

гулких ямбов и похоти, света и душного блуда,

ты пришёл послесловием нашего долгого бунта

и уходишь вступлением в нам недоступный эон.

Я не плачу, я счастлив, я понял, как ты мне помог

и своим пробужденьем из тех, леденеющих, вышиб,

я смотрю как твой взгляд поднимается выше и выше,

и у нас у обоих уходит земля из-под ног.

***

Я не знаю тебя, быстроглазый остряк, хохотун,

беззаботный сластёна, профессор по женским коленям,

обещаньям, туманным словам, приворотным кореньям,

по лихому уменью сердца поражать на ходу,

я не верю тебе, королёк пустотелый, рифмач,

всё о далях поёшь, будто был там, но не был, не видел,

по красивым словам не взойти в эти дали, не выйти,

на красивых словах горевать, королёк, горевать…

Я не слышу тебя, тайный плакальщик ветхих псалмов,

разрыватель одежд под стеной покаянного пепла,

дотянись до меня — я замёрзла, оглохла, ослепла,

я — душа твоя, милый, я плачу, я плачу… без слов.

***

Слушать ветер осенний, ходить по утрам на базар,

гладить грушам бока, есть лепёшку у старого грека

и стоять над заливом, ища вдалеке паруса,

как в истории где-то.

Возвращаться домой, выдыхать самый лучший сезон,

самый лучший пейзаж процарапать по тонкому воску,

и не надо фантазий, когда под тобой горизонт

делит надвое воздух.

Лилия Газизова

Снегопаденье

В контексте мартовского снегопада

Недостоверными становятся

Слова и города…

Неверно дребезжание трамваев,

Сворачивающих с Пушкина

В Норштейновский туман…

И как не ощутить родства

С холодным воздухом,

Он в лёгких вязнет

И не даёт дышать…

В эфире стынет

Протяжно-сложная

Песнь муэдзина…

Порой невыносимо,

Но светло

Снегопаденье в марте…

Львиный рык и курицын кокот

Добрый Перенов подарил мне

Львиный рык

И курицын кокот…

Весь день я ходила по городу,

И все говорили:

— Смотрите,

Вон женщина с рыжими волосами

Несёт в руках

Львиный рык

И курицын кокот.

И на мобильники фоткали

Меня не пускали в магазины,

Говорили, что

С львиным рыком

И кокотом куриным

Они не обслуживают.

Только продавщица фруктов,

Заглядевшись на них,

Дала яблоко.

Устав от них,

Рыка и кокота,

Я решила

Их выпустить на свободу

И тихонько в воду опустила.

Так они и поплыли,

Между собой переговариваясь —

Львиный рык

И курицын кокот..

Девочка и поезда

Большие поезда не останавливаются

На маленьких станциях…

Август развода родителей

Гудит во мне гулом

Приближающегося поезда.

И нарастающим стаккато колес…

Я с няней лето провожу

На маленькой станции,

Где дочь ее флажками машет,

Встречая-провожая поезда.

Трудно в шесть лет сосчитать все вагоны.

То и дело сбиваюсь,

Ведь большие поезда не останавливаются

На маленьких станциях…

Я храбро по шпалам гуляю,

На рельсы монетки кладу,

А поезд их сплющивает.

Получаются большие и тонкие.

Немного развлечений на забытой станции.

Большие поезда не останавливаются

На маленьких станциях…

Две собаки, одна кошка,

Бабочки, и жуки, и птицы —

Бесстрашная фауна обитает

Вдоль линий железнодорожных.

И всех нас завораживают поезда,

Которые не останавливаются

На маленьких станциях…

С тех пор предпочитаю самолеты…

Одинокая сигарета

За третьим столиком справа

В кофейне на Лобачевского

На столе дымится сигарета,

Оставленная кем-то в пепельнице…

Куда спешил человек,

Что не дотушил её?

Почему не докурил?

Почему бросил всё на свете —

А иногда сигарета и есть всё на свете —

Чтобы оказаться в ином месте?

Я думаю, он не попал под машину

И успел добежать

До любви,

До рассвета

До чуда…

Струйка дыма,

Не втянутая в лёгкие,

Тоскливо вьётся над столом…

***

Стать стрелкой на часах

Казанского Кремля.

Клавишей Delete

Мирового компьютера.

Западающей си бемоль,

Утренним бесцветным мраком,

Всеми собаками мира.

Очками Exte на родной переносице

Безвольным сердечным клапаном —

Чем угодно,

Лишь бы не Лилей Газизовой

***

Хочется улететь с тобой в Белград.

Там вежливые водители

И вкусное мороженое.

Какой-нибудь сербский поэт

Угостит нас

Национальным супом

И повезёт смотреть

Национальные развалины.

А мы украдкой от него

Будем целоваться,

Забыв о развалинах, Белграде

И даже сербском поэте.

***

Несла тебя на вытянутых руках

Бережно, нежно.

Улыбалась нехитрым мыслям.

Реки вброд переходила —

Татарские, русские, всякие…

Слышала, не слушала слова —

Холодные, теплые, разные…

Но большую гору не одолела.

У подножия положила.

Буду следить издалека.

Буду беречь издалека.

Руки несладко болят —

Пустые…

Капризничай, сынок

Спи сынок.

Войны не будет.

Ни сегодня и ни завтра,

Никогда не будет.

Я потакать

Твоим капризам стану,

Смешить и утешать тебя,

И смазывать коленки йодом.

Ты вырастешь.

И ты поймёшь меня.

Боюсь, поймёшь меня.

Капризничай, сынок.

***

Дожди идут как пленные солдаты,

Не в ногу, спотыкаясь и вразброд.

А я пока не чувствую утраты.

Неверие мне силы придаёт.

Дожди идут, взбивая пену в лужах

Своею нескончаемой тоской.

И мне должно от этого быть хуже,

Но жизнь течёт сонливою рекой.

И через год, не веря, не проверив,

Гляжу на ненадёжный водоём.

…Но за тобою не закрылись двери

Во сне. Мы там ещё вдвоём.

Наринэ Абгарян

Любовь

Аваканц Маро, теребя пуговицу жакета, громко, на весь судебный зал, глотала слюну.

За спиной, угнездившись на скрипучей скамье суетливой воробьиной стаей, шушукались ее соседки — Крнатанц Меланья, Василанц Катинка и Макаранц Софа. Иногда, не прерывая шушуканья, Меланья с Софой поворачивались в сторону ответчика и окидывали его осуждающим взглядом. Катинка, чтоб не отрываться от вязания, головы не повертывала, но каждый раз, когда подруги осуждающе смотрели, сокрушенно цокала языком. Ответчик — высокий, седобородый и неожиданно чернобровый старик — на каждое цоканье дергал плечом и кхекал. Заслышав его кхеканье, Маро громко сглатывала и усерднее теребила пуговицу жакета.

Стенографистка, молоденькая двадцатилетняя девочка (Маро, подслеповато щурясь, попыталась разобрать, чьих она кровей, но потом сдалась — молодежь сейчас так причесывается и красится, что своего от чужого не отличишь), заправляла бумагу в пишущую машинку. Судья, прикрыв глаза, ждал, когда она закончит.

— Я готова, — звонко отрапортовала стенографистка. Судья, поморщившись, открыл глаза. Несмотря на распахнутые окна, в комнате стояла невозможная духота. Октябрь, хоть и напустил щедрого разноцветья и подмораживал утреннюю росу, но убавлять полуденную жару не собирался — в обед солнце шпарило так, словно за окном не ополовиненная осень, а самое ее начало.

— Можете продолжать, истица, — разрешил судья.

Маро вцепилась теперь уже обеими руками в пуговицу жакета.

— Извини, сынок… забыла, где остановилась, — повинилась она.

Машинистка с готовностью заглянула в записи.

— …ударил ковшиком, — подсказала она шепотом.

Меланья с Софой повернули головы, Катинка цокнула языком, ответчик кхекнул.

— Тишина в зале! — повысил голос судья.

Маро убрала в карман жакета оторванную пуговицу, вцепилась в другую.

— Ну да. Ударил ковшиком. Эмалированным. По голове. В этом ковшике я обычно яйца варю, ну или там пшенку для цыплят… хороший ковшик, неубиваемый. Служит верой и правдой двадцать лет. Я его роняла несколько раз, а ему хоть бы хны. Не погнулся, и даже эмаль не облупилась…

— Не отвлекайтесь, истица.

— Ага. Так вот. Ударил он меня этим ковшиком по голове. Два раза. Потом выгнал из дому на веранду. Там персики сушились, дольками, на подносах. Схватил он один поднос и швырнул в меня. Попал в спину, вот сюда. — Маро погладила себя по пояснице. Вздохнула. — Сухофрукты попортил…

Судья перевел взгляд на ответчика. Тот сидел, сложив на коленях искореженные тяжелым деревенским трудом ладони. Несмотря на почтенный возраст, телосложения он был внушительного — осанистый, с широкими плечами и спиной, длинными руками и крепкими ногами. Лицо у него было открытое и какое-то очень располагающее: выцветшие от возраста желтоватые глаза, глубокие морщины, кривоватый, но красиво слепленный нос, рыжие подпалины в седой бороде — от табака. «А ведь по благообразному виду и не скажешь, что способен на такое», — подумал судья. Расценив его пристальное, но доброжелательное внимание как поддержку, старик, оживившись, пожал плечами и воздел в недоумевающем жесте указательный палец — дескать, смотри, чего вытворяет! Судья поспешно отвел взгляд и нахмурился.

— Потом он меня спустил с лестницы, — продолжала Маро.

— Как спустил?

— Ну как… За шиворот схватил и ногой поддал. Вот сюда. — Она хотела показать куда, но смутилась.

— Ниже спины, — подсказал судья.

— Ага, ниже спины. Потом он гонял меня по двору метлой, пока я не выбежала на улицу.

Видно, терпение у старика кончилось. Он громко кхекнул и встал. Воробьиная стая на задней скамье сердито зашебаршилась, пальцы машинистки застыли над клавиатурой.

— Значит, я ее метлой не только гонял, но и бил! — уточнил старик.

Голос у него оказался прокуренный, с отчетливой хрипотцой, некоторые слова он выговаривал дробно, переводя между слогами дыхание.

Судья выпрямился.

— Ответчик, вам слово не давали!

— Зачем давать, я сам скажу, когда захочу, — оскорбился старик, потоптался на месте, мелко переступая изношенными ботинками, махнул рукой и сел.

— Продолжайте, — разрешил судья истице.

Маро убрала в карман вторую оторванную пуговицу, вцепилась в третью.

— Так вы без пуговиц останетесь, — улыбнулся судья.

— А? А!!! Ничего, потом пришью. Я, когда волнуюсь, часто так… Потому пуговицы пришиваю слабенько, чтобы с мясом не отрывать.

— Кстати, мясо я тебе зубами не рвал? А то мало ли, вдруг рвал! — ржаво поинтересовался старик.

— Ответчик! — повысил голос судья.

Старик махнул на него рукой — да подожди ты, я с женой разговариваю!

— Семьдесят лет, а врешь, как малолетняя дуреха! Тьху! — Он плюнул в сердцах на дощатый пол и старательно растер плевок ботинком.

Судья вскочил с такой поспешностью, что опрокинул стул.

— Если вы сейчас же не прекратите безобразие, я вас оштрафую. Или вообще посажу в тюрьму! На пятнадцать суток!

Старик медленно поднялся со скамьи и хлопнул себя по бокам.

— За что посадишь? За то, что я со своей женой поговорил?

— За неуважение к суду!

Меланья с Софой прервали шушуканье, Катинка отложила вязание и уставились на судью. Маро ойкнула, старик хохотнул.

— Сынок, ты зачем меня тюрьмой пугаешь? (Он произносил «турма». ) Ты городской, приехал недавно, в наших порядках еще не разобрался. Начальника тюрьмы Меликанца Цолака я вот с такого возраста знаю. — Он с усилием нагнулся и провел ребром ладони по своему колену. — Всю жизнь меня Само-дайи называл. Не посадит он меня, хоть тресни. Так что ты это. Прекращай говорить такие слова!

«Интересно, как он жене ногой наподдавал, если еле нагибается», — подумал судья. Он ослабил узел галстука, потом раздраженно сдернул его с шеи и расстегнул ворот рубашки. Сразу стало легче дышать.

— Садитесь, — попросил он ответчика.

Старик опустился на скамью, сложил на коленях ладони, пожевал губами и притих.

— Вы хотите развестись с ним, потому что он вас бьет, так? — обратился судья к Маро.

Старик снова поднялся.

— Сынок, еще одно слово скажу и больше говорить не буду. Позволяешь?

— Говорите, — вздохнул судья.

— Ты посмотри на нее, — старик показал рукой на свою жену, — худая — одни кости, и росту в ней кот наплакал. Разве она похожа на осла? А может, она на барана похожа? Или на свинью?

— Ответчик! — рассердился судья.

— Посмотри на меня и посмотри на нее, — не дрогнул старик, — если бы я ее ударил ковшиком, она бы сейчас тут стояла? Сынок, разреши мне один раз ее ударить. Если не испустит дух — посади. Я с Цолаком договорюсь.

— Я вас точно посажу! — вышел из себя судья.

— Не надо его сажать! — взмолилась Маро. — Сынок, не слушай его, разведи нас и все.

— Не надо его сажать! — заголосила воробьиная стая.

У судьи лопнуло терпение.

— Ну-ка, вон отсюда! — взревел он. — Все вон! Все!!!

Воробьиная стая поднялась, оскорбленно поджала губы и засеменила к выходу. Со спины старушки выглядели совершенно одинаково — длинные, темные шерстяные платья, накинутые на плечи жакеты, повязанные на затылке причудливым узлом косынки. «И не жарко им?» — подумал судья.

Следом за воробьиной стаей потянулись истица с ответчиком. Истица теребила последнюю пуговицу жакета, истец шаркал изношенными подошвами ботинок.

Когда дверь за ними закрылась, стенографистка сердито отодвинула печатную машинку и тоже направилась к выходу. Коротенькая юбка еле доходила до середины бедра, щиколотки обхватывали тонкие ремешки босоножек, модная стрижка подчеркивала длину шеи. Перед тем как выйти, она обернулась и окинула судью осуждающим взглядом.

— Зачем вы с ними так?

— За дело!

— Ничего вы в наших людях не понимаете!

Судья побарабанил пальцами по столу. Кивнул, соглашаясь.

— Не понимаю.

— Вот и не надо тогда! — отрезала стенографистка и, не объяснив, чего не надо тогда, вышла.

«Уеду я отсюда», — подумал с тоской судья. Он действительно ничего не понимал в этих людях. Зачем им мировой суд, если они его в грош не ставят? Взять хотя бы двух вчерашних теток, не поделивших несушку. Пришли, главное, с курицей, сцепились в зале суда, стали друг у друга несчастную птицу вырывать, та квохчет и гадит от испуга, тетки никак не уймутся… Пришлось выгнать. И сегодняшних пришлось выгнать. Вот ведь странный народ.

Судье давно пора было уходить, но он сидел, положив локти на машинописные листы, и смотрел в окно. Небо, невзирая на почти летнюю жару, было хрипло-синим, надтреснутым. Совсем скоро холода.

Аваканц Маро подняла крышку эмалированного ковшика, удостоверилась, что пшенка сварилась. Отставила в сторону, чтобы дать ей остыть. Накрошит туда круто сваренных яиц, нарежет крапивы, будет курам еда. Петинанц Само, скобля ложкой по дну тарелки, доедал рагу.

— Значит, этой штукой я тебя ударил, да? — хмыкнул он, наблюдая за тем, как жена осторожно убирает с печи эмалированный ковшик. — По голове, главное, ударил. Два раза.

Маро поджала губы. Села напротив и принялась чистить яйца.

— А подносом каким я в тебя кинул? Не тем ли, что на полке стоит? — кивнул он в сторону тяжелого мельхиорового подноса.

Маро подвинула к себе разделочную доску, стала сердито крошить яйца.

— А потом еще метлой тебя по двору гонял. Пока не выбежала на улицу! — не унимался Само.

Маро с раздражением отложила нож.

— А что мне надо было говорить? Что ты, старый дурень, на восьмом десятке головой двинулся и черт-те что вытворяешь?

— А что я такого вытворяю?

Маро не ответила.

Само оторвал кусочек горбушки, протер тарелку, собирая остатки рагу. Съел с видимым удовольствием.

— Еще хочешь? — спросила Маро.

— Нет, сыт уже.

Он откинулся на спинку стула, сложил на груди руки. Хмыкнул.

— Что поделаешь, хочется мне женской ласки!

Маро усерднее застучала ножом по разделочной доске. Само наблюдал за ней, растянув в едва заметной улыбке уголки губ.

— Три года ничего не хотелось, прямо выжженное поле. А теперь словно второе дыхание открылось. Вынь да положь! — хохотнул он.

— Я тебе дам «вынь да положь»! — рассердилась Маро. — Разводись, найди себе кого помоложе и кувыркайся. А я уже все! Откувыркала свое.

Само тяжело встал и смахнул крошки в тарелку. Проходя мимо жены, ущипнул ее за бок. Та ойкнула и пихнула его локтем.

— От старый потаскун!

— Люблю я тебя, дуру, — криво усмехнулся Само и понес ополаскивать тарелку.

Дмитрий Поляков-Катин

Вали-вала

Город познакомил нас с тобой

Город нам принес тоску-разлуку,

Он на наше счастье и любовь, вали-вала

Поднял окровавленную руку.

Городская песня

— Я пришел просить руки вашей дочери! — с порога выпалил студент лесотехнического института Егор Мотыгин, выпалил с какой-то почти дерзостью, как бы заранее отметая все возможные «но» и «не», — и сразу наткнулся на острые шпили мелких облачно-серых глаз, без удивления, но с колючим вниманием уставившихся на него поверх круглых очечков. Егор сразу сдулся, покраснел и смущенно пояснил:

— У вас дверь открыта… Вот я и пришел.

— Надо закрыть, — задумчиво произнес опрятный мужичок в синей, застегнутой до верхней пуговицы рубашке, и в завершение прерванного дела повесил на спинку стула пару аккуратно сложенных брюк. — А то если поэтому каждый станет п-п-прихо-дить, вали-вала, невест не напасешься.

После этих слов Егор больше не знал, что говорить, и то обстоятельство, что его тут вовсе не ждали, из воображаемого преимущества неожиданно обернулось какой-то неловкой дырой. Вмиг улетучились куда-то все заранее заготовленные блестящие фразы, мысли последовали за ними — оставалось стоять на месте и глупо озираться по сторонам.

Несмотря на то, что именно здесь, в этом обжитом пространстве, проходили дни и ночи любимой девушки, ничто не задевало его внимания — квартира как квартира, разве обстановка позажиточней, чем ожидал: ковры и хорошая мебель. Впрочем, поскольку вся эта накачанная им самим торжественность момента раздавила в нем способность к ясному восприятию реальности, перед глазами все немножко текло — да оно и понятно: не каждый день надумываешь жениться. Мужичок меж тем спокойно продолжал какое-то свое нехитрое занятие, содержание которого Егору было неясно да и неинтересно: он степенно передвигался по комнате, что-то переставлял, перекладывал с места на место, и при этом действовал подчеркнуто хмуро, как будто не замечал гостя. Это Егору было понятно: так ведут себя многие работяги, когда к ним пристают с досужими разговорами во время работы. Он и сам, в сущности, бывал таким, когда что-то делал руками, особенно когда навещал родителей, живущих под Костромой, и возился с покосившимся хозяйством стариков. Такое поведение даже приободрило его слегка.

— Ну, чего стоишь, парень, в сенях? Иди в комнату, раз п-п-пришел, — прервался наконец мужичок и опять очень внимательно оглядел Егора с ног до головы.

Чуть вспотев и выдохнув судорожно, Егор ступил внутрь комнаты.

— Я серьезно, — заверил он. — Даша не против… Вернее сказать — за.

— Да слыхал я про тебя, слыхал, — неожиданно добродушно отмахнулся хозяин.

— Правда? — обрадовался Егор. — А ведь и я про вас — тоже!

— Дашка ничего от матери не скрывает. Ну, а мать от меня, как водится.

— Вот ведь как далеко зашло-то у вас, — сболтнул Егор и торопливо поправился: — То есть выходит, что все про всё уже знают.

На самом деле никто не подозревал о намерении Егора поставить ребром вопрос о женитьбе, да и сама Даша об этом пока не знала, хотя могла и догадываться.

Мужичок погладил себя по темечку, присыпанному легоньким седоватым пушком, и вдруг улыбнулся — да так просто, радушно, земно, что Егору и самому не удалось сдержать радостную улыбку на своем взволнованном лице — до того близким и понятным увиделся ему дашкин папка, словно из соседского огорода вышел. «Сварим кашу», — подумал Егор с какой-то счастливой хозяйственностью.

— Переобуйся, — повелел хозяин. — Мать полы мыла.

Егор поспешно шагнул назад в прихожую, стряхнул с ног свои в дым разношенные пыльные туфли и услыхал:

— Тапки надень кожаные. Там, слева, для гостей. Как звать-то тебя, жених?

— Егором! — тонко выкрикнул Егор, нагнувшись, чтобы натянуть на ноги тесноватые в общем-то тапки. — Егором Мотыгиным.

— Доброе имя, народное, — оценил мужичок, продолжая озабоченно, но с улыбкой на лице, ходить по комнате. — А то у нас теперь все эдики, денисы да джоны… пижоны. Тьфу!.. И фамилия тоже работная, трудовая. Хорошо. Как у нас: полдеревни — Плуговые, а другая — Коровины. Дашку нашу, значит, хочешь в Ммо-ма-мотыгину, вали-вала, переделать?

Он явственно заикался и помогал себе, похоже, этим непонятным вали-вала выбираться из речевых ям.

— Да нет, почему же? — смутился Егор. — Это как она сама пожелает. Мы это не обговаривали. Если захочет, может Синичкину сохранить. Чего ж Синичкину на Мотыгину? Не обязательно. Синичкина тоже хорошо. Это сейчас разрешается… А вы, надо полагать, Семен Кузьмич?

— Он самый.

— А Зоя Спиридонна, это самое?..

— Вышла. В магазин пошла.

— В магазин?

— В магазин.

— За продуктами?

— Ну да. Хлеб, яблоки…

— Ага. Вот. Понятно. Гм.

Оттого ли, что долго готовился, перебирая в голове всякие варианты знакомства с родителями невесты, а еще оттого, может быть, что таким важным казалось ему, не имевшему ни кола ни двора в благословенной столице (кроме койки в общежитии), произвести благоприятное впечатление на будущих родственников, но в ответственный момент голова его вновь опустела, как двор, с которого вымели все мысли. Без всякой к тому надобности Егор отметил, что хозяин был хоть и жилист, но уже сутул той особенной немолодой сутулостью, как если бы жизнь влепила ему крепкую затрещину, да такую, что как втянул он голову в плечи, так навсегда и остался. «Обстоятельный мужичок», — тоскливо подумал Егор, глядя, как тот, повесив брюки себе на локоть, отбивает стрелки ребром ладони. Вот Мишка Туроверов обычно просто кладет свои брюки под матрац и спит на них, чтобы не гладить, а сам Егор купил выходные брюки с немнущимися стрелками на рынке, очень модно смотрящиеся, из какой-то пластмассовой ткани в жеваную клеточку — гладить вообще не надо. Ему даже завидовали, но уж таких оригинальных штанов было не сыскать.

Егор вздохнул и смазал пот со лба сырой ладонью, опять вздохнул и приуныл. Во рту появился сухой привкус провала. Хотелось рассказать хоть чего-нибудь такое, чтобы понравиться, но не про жеваную же клеточку на брюках (и дались ему эти брюки!), а другого в голову ничего решительно не шло. О чем ни подумаешь — всё или про бутылку водки, лежащую в портфеле для упрочения торжества, или про забор, перестроенный им для родителей из старых досок, или про брюки.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.