Крещенский Сочельник

Задолго до рассвета

беременной Катюхе приспичило на двор.

Она укуталась поплотнее,

надела огромные мамкины чуни

и побежала вразвалочку

по скрипучему январскому снегу

к темнеющему вдали отхожему месту,

где через пару минут с ужасом поняла, что рожает.

Катюхе не было ещё и восемнадцати,

молодой муж был старше её всего на полгода,

поэтому всё взяла в свои руки Катькина мать,

растолкавшая и озадачившая всех в доме.

Через полчаса зять уже споро тянул по улице

дровяные санки с подвывающей роженицей,

а Мария Евгеньевна впритрусочку

мчалась следом, приговаривая «ойёйёйёё».

Было полшестого утра, посёлок ещё спал,

на заметённых снегом улицах не было ни души,

крепко давил крещенский морозец,

в тайге жалобно выли окоченевшие волки,

звёзды шептались, с интересом рассматривая

спешащий куда-то маленький отряд.

Из-за угла навстречу вывернулся

ещё не протрезвевший солдатик,

бегавший в самоволку,

страшно перепугавшийся такой встречи

и оттого сиганувший за ближайший забор.

«Смотри-ка! Пацан будет!» —

обрадовалась знамению Мария Евгеньевна.

Катюха что-то прогундосила в ответ,

терпеть ей оставалось уже немного,

потому что впереди показался

тусклый фонарь у дверей больницы,

большого чёрного барака,

пропахшего чем-то неприятным.

Молодожён прибавил ходу,

Катька жалобно завыла,

Мария Евгеньевна уже в полный голос

заверещала своё «ойёйёйёё»…

Через четверть часа на свет появился я.

Дедово ружьё

1.

Дедово ружьё лежит в чулане.

Пыльное, холодное, тяжёлое.

В коробке с десяток патронов.

«Вот оно то, что надо!» —

со странным облегчением думаю я.

В детстве я был редкостным говнюком.

Вряд ли нормальный ребёнок

решит застрелить собственного деда.

А я мечтал об этом лет с семи.

И пытался это сделать дважды.

Но — обо всём по порядку.

Едва произведя на свет,

юные родители сплавили меня в деревню,

а сами уехали в город искать лучшей доли.

Это был конец шестидесятых.

Детей в деревне было мало,

я рос, как Маугли — среди собак, лошадей и коров.

Я даже понимал их язык.

Да-да, вы зря смеётесь —

животные разговаривают между собой.

А ещё я часто бродил по лесу,

забирался в самую глухомань

и при этом почему-то ни разу не заблудился.

Дед мой был фельдшером,

лечил людей, как умел,

пил, конечно, безбожно —

впрочем, как все тогда.

В пьяном виде бывал дед ужасен,

мы прятались кто куда,

одна бабушка безропотно

принимала его пьяную злобу.

Бабушка работала акушеркой,

хозяйство было на ней немалое:

конь, корова, куры, свинья,

русская печка, большой огород и я.

Пьяный дед бил её подло —

в грудь, в живот, чтоб синяков не было видно.

А кулаки у фронтовиков были ой какие тяжёлые!

Я ненавидел деда в подпитии.

Тот валился на диван в грязных сапогах

начинал орать, требуя к себе внимания,

потом лез драться.

Я храбро бросался защищать бабушку,

но дед бережно меня отпихивал,

вообще-то он очень любил меня.

Но однажды я страшно разозлился,

выволок из чулана вот это самое ружьё,

грохнул его на стул перед диваном,

крикнул полусонному деду — «сдохни, гад!»

взвёл курки и выжал спуски.

Ошарашенный дед долго не мог успокоиться.

На моё и дедово счастье

патронов в стволах тогда не было,

а сейчас вот они, лежат на столе,

тускло отсвечивают капсюлями —

бери нас, заряжай, пали!

2.

Прошло немало лет.

И вот дед лежит на том же самом диване,

мычит и стонет —

у него полностью разрушилась речь,

узнаёт только меня да бабушку,

зовёт меня сынком и долго держит за руку,

регулярно и с наслаждением ходит под себя.

Месяц назад мы забрали его из психинтерната,

плачущего, потерянного, всего в синяках.

Мне никогда не забыть тот жуткий день,

то сырое, давящее свинцом небо,

в котором от края до края был разлит ужас.

Дед теперь как ребёнок.

Только крепкий, огромный,

неподъёмный, как колода.

Соседки приходят пожалеть бабушку,

но помогать ей никто не спешит.

Мне невыносимо видеть всё это.

Зачем так жить?

Я в деревне по просьбе родителей,

студент второго курса института,

самоуверенный циничный юноша.

По вечерам я сбегаю из дома

пить мерзкую местную водку с кем попало.

Однажды, в промозглый осенний день,

когда бабушка уходит в магазин и на почту,

я осторожно выношу дедову «тулку» из чулана,

сажусь возле дивана на табурет,

кладу ружьё на колени

и пристально смотрю деду в глаза.

Я хочу, чтобы он понял меня,

и похоже, он что-то понимает.

Он почему-то радуется, как ребёнок,

он волнуется, он силится мне что-то сказать,

тычет на ружьё, тянет пальцы к стволам.

— Да, — слышится мне. — да, сынок! Ну!

Тяжёлый морок сгущается в моей голове.

Я знаю — дед в моей абсолютной власти,

никто и никогда не станет разбираться,

как сумасшедший старик добрался до ружья.

Любая российская деревня

хранит и не такие тайны…

Кто-то другой просыпается во мне —

и это точно не человек.

Страшным усилием воли

я не пускаю этого зверя за флажки.

Спасибо физической закалке,

полученной в летнем стройотряде —

я еле-еле успеваю отодрать

чугунные дедовы пальцы,

цепляющиеся за цевьё

в опасной близости

от спусковых крючков.

С трудом перевожу дух,

понимая, какой же я дурак.

Зачем я приволок это чёртово ружьё?

Оказывается, я очень люблю,

и даже жалею своего деда.

А когда любишь человека,

то можно немного его и потерпеть.

Вся моя ненависть куда-то исчезает за полсекунды.

Я улыбаюсь деду: «Живи, старый!»

А он почему-то вдруг горько и безутешно плачет…

Назло всем чеховским заветам

от греха подальше

вечером того же дня я меняю

чёртово ружьё вместе с патронами на самогон.

3.

Дед умрёт через три долгих месяца,

на неделю пережив Андропова,

бабушка проживёт одна ещё тридцать пять лет,

я вырасту, постарею,

похороню бабушку

и только тогда наконец-то

расскажу всю эту историю.

Почему, Господи?

Осенью 1975-го Алик перешёл учиться

в новую школу, среднюю.

Школа была красивая, большая —

вот только добираться до неё по утрам

приходилось долго и не очень весело.

Возвращалось куда интересней,

спешить домой было незачем —

мать с отцом работали,

брат играл в детсаду.

Тогда-то и сдружился Алик с Димкой,

весёлым черноглазым мальчишкой,

жившем в "частном секторе" —

вместе клали гвозди и монетки

под проходящие товарняки,

искали на свои задницы приключений

в разных загадочных местах.

Фантазёр Димка подсадил приятеля

на Фенимора Купера и Жюля Верна,

дал почитать роман "Спартак",

правда, без сорока первых страниц.

Бродили по карьерам и рёлочкам,

распугивая собак и кошек индейскими воплями —

готовились стать отважными следопытами.

Через пару лет пути их разошлись.

Отцу Алика дали на заводе квартиру

совсем недалеко от школы,

а Димка нашёл себе нового друга,

интересного, загадочного,

рассказывавшего наизусть целые романы.

Алик видел того пару раз —

очкастый дядька в чёрном пальто,

лицо испитое, неприятное —

типичный бич,

"бывший интеллигентный человек".

Озорной Димка, тот всё хихикал:

"Смешной! Сядет рядом — и весь дрожит."

Потом Димка перестал ходить в школу,

учителя шептались о каком-то маньяке,

о беглом зэке, о бедном мальчике —

они, школьники, тогда мало что понимали.

Димка вскоре появился в классе,

но стал почему-то какой-то другой —

тихий, бледный, безучастный,

в комсомол вступать не захотел,

а после восьмого класса исчез совсем,

вроде как пошёл учиться в техникум.

Как-то осенью Алик шёл из совхоза,

куда их водили на сортировку овощей,

мимо Димкиного дома,

увидел на крыльце Димкину мать,

вежливо поздоровался и опешил,

когда она, всегда приветливая и добрая,

вдруг крикнула ему в ответ

что-то резкое и малопонятное.

А вскоре ребята сказали,

что Димка умер от какого-то белокровия.

Алик тоже пришёл на похороны,

но мать Димки, увидев его,

затряслась и превратилась в сущую ведьму —

костлявые руки, страшные глаза.

Она громко завопила:

— Почему он, а не ты? Почему, Господи?

Любовь, комсомол и малая родина

Малая родина Степанова была невелика —

тихий невзрачный рабочий посёлок,

полустанок на железной дороге

между Комсомольском и Хабаровском,

интересного там и раньше-то было мало,

а теперь так и вообще не осталось —

построенный в войну снарядный завод,

«Снежинка», колония для «пыжиков» —

так зовут пожизненно заключённых —

разорившийся ныне полностью совхоз,

остальное было знакомо до боли —

пыль, грязь да сонная провинциальная одурь.

Его привезли сюда в семьдесят втором,

родители всё-таки решились сменить

тверскую глушь на «северную надбавку»,

мальчик из тихой русской деревни

попал в совсем другую среду обитания —

здесь все куда-то всегда спешили,

говорили жёстко, отрывисто и быстро,

собаки были злобными и захлёбывались лаем,

местные мальчишки дразнили юного Степанова,

и только книги были единственной отдушиной

в этом жестоком новом мире, окружавшем его.

В восьмидесятом, перед Олимпиадой,

той самой, с улетающим в небо Мишкой,

Степанов приписал себе лишний год,

чтобы поскорее вступить в комсомол.

Родители отдали его в учёбу с шести лет,

поэтому в самый нужный момент

ему оказалось всего тринадцать годков,

а принимали в комсомол с четырнадцати.

Не то чтобы он сильно рвался в активисты,

получилось куда сложнее — шерше ля фам.

В школьном спектакле дали играть Степанову

искромётного, умного и назидательного

молодогвардейца Олега Кошевого,

а она изображала строгую Ульяну Громову,

волоокую загадочную красавицу с косой,

они сообща боролись с фашистами в Краснодоне,

пролетали репетиция за репетицией,

и, конечно, Степанов влюбился в неё,

влюбился впервые и — как водится —

безответно, окончательно и бесповоротно.

Первая любовь — штука злая и болючая,

что-то странное рождается в тебе,

мучительно выгрызает тебя изнутри,

а вот что с этим делать, неизвестно,

нет у тебя ни опыта, ни понимания —

поэтому вспоминается это первое чувство

со стыдом, смущением и жаром на щеках.

Она училась в классе на год старше,

входила в комитет комсомола школы —

Степанов просто обязан был приписать

себе в анкете этот несчастный год,

чтобы стать к ней хоть немного ближе!

В райкоме его приняли было «в ряды»,

но тут же поймали, ткнули носом,

ситуация вышла очень неловкая —

он единственный из новичков

знал назубок устав ВЛКСМ и все ордена,

был с детства твёрдым отличником,

а его пришлось выставлять за дверь.

Но в школе все сочли этот случай

досадным лёгким недоразумением,

поскольку в помятой анкете,

подписанной первым секретарём райкома,

красовалось над росчерком слово «принять» —

так Степанов стал членом комитета комсомола,

хотя комсомольцем пока ещё не был.

Он тут же выбросил пионерский галстук,

начал выполнять всякие поручения,

а главное — получил наконец наслаждение

лицезреть свой объект желаний,

слушать её тихий грудной голос,

трепеща нутром, умом и сердцем

от неясных самому себе помыслов.

Любовь развернула Степанова,

раскатала, словно прокатный стан,

сделала совсем другим человеком.

Закомплексованному очкарику,

выросшему среди собак, коров и гусей

в малолюдной лесной глухомани,

пришлось преодолевать себя,

ежедневно сражаясь за внимание

своей прекрасной дамы.

Степанов научился не бояться людей,

стал шустрым юным руководителем —

этаким «пламенным вождём»,

и не было ни одной баррикады,

на которую он не залез бы,

чтобы покрасоваться перед очами

своей недосягаемой возлюбленной.

Замечала ли она Степанова тогда?

Конечно, такое трудно не заметить,

чувства бродили во нём опарой,

он часами бродил вокруг её дома,

краснел от одного её взгляда…

Едва получив вожделенный билет,

Степанов неожиданно стал комсоргом школы —

предыдущая секретарь комитета,

весёлая толстушка-десятиклассница,

забеременев от своего соседа по парте,

со скандалом покинула школьные стены.

Степанов на радостях развернулся

во всю свою мощь и ширь —

собрания, заседания, тематические вечера —

«культмассовая работа» день за днём

делала из него другого человека,

немного циничного, слегка развязного,

этакую «затычку в каждой бочке».

В тюремном лексиконе он отыскал хорошее слово

для такого человека — «популярный».

Лучшее определение подыскать трудновато.

Прошёл год, его «Ульяна Громова»

уехала поступать в большой город,

Степанов отстрадал положенное время,

он учился, жил и веселился, как умел,

потом что-то где-то напортачил,

его скинули из секретарей в замы,

зато выбрали в комсорги Снегурочку,

с которой они вдвоём как-то под Новый Год

вели нон-стоп весёлые школьные вечера —

и, конечно, он был на них Дедом Морозом.

Снегурочка была «зажигалка» ещё та,

пела в школьном ВИА всякую попсу,

Степанов таскал в том же ВИА аппаратуру,

переводил на русский импортные песни —

в общем, возымел новую симпатию.

Одгако как-то всё у них не срасталось —

вроде бы и девчонка знакомая,

простая, понятная, в доску своя,

не гнётся, но и не ломается,

он провожал её домой вечерами,

но как-то всё стеснялся близости

и оттого страшно сам на себя злился.

Десятый класс пролетел вихрем —

уроки, танцы, гулянки, дискотеки,

а на экзаменах Степанова «завалили»

самым натуральным образом —

его приятель, грассирующий эстет и ломака,

на очередном экзамене — по физике —

попросил Степанова передать «шпору»

своей подруге — у них были отношения,

вроде бы даже собирались они пожениться,

но мать приятеля была завучем школы,

подружку сына люто ненавидела —

она-то и схватила Степанова за руку

точно в момент передачи шпаргалки.

Могла бы просто пожурить, отругать,

она была вполне милая женщина,

ещё вчера угощавшая гостя чаем,

они дружили с её сыном с детства —

так нет же, как-то очень радостно,

демонстративно и торжественно

Степанова удалили с экзамена.

Он пересдавал последним, достался ему билет

самый что ни на есть кошмарный,

вытянул он вроде кое-как на «четыре» —

физику всё-таки любил и предмет знал,

но — снизили балл, вкатили «тройбан»,

учительница физики прятала глаза,

приятель навсегда пропал из видимости,

его мама-завуч, с гордым видом

проходила теперь мимо Степанова,

делая вид, что они незнакомы.

Степанову бы разозлиться, напрячься —

но он рухнул в жуткую депрессию,

учебники и тетради валились из его рук,

было ему совсем не до учёбы,

он потерял себя, пропустил удар,

в итоге любимый предмет — историю —

кое-как смог сдать только на «трояк»,

запутался в Брестском мире,

почуяв кровь, учителя валили его безбожно,

спасибо соседке-директрисе,

что вытянула Степанова на «четвёрку» —

когда-то в детстве она сама его

к этой самой истории и приобщила,

все книжки он у неё из дома перетаскал.

Беды сыпались на Степанова тем летом,

словно снаряды при артобстреле.

Учителя раскопали давнюю историю

с билетами на школьную дискотеку,

которые продавались по рублю,

на эту сумму самопровозглашённые «ди-джеи»

покупали ящиками народу лимонад,

свежие новинки в студиях звукозаписи,

оставляя себе только на сигареты,

но нашёлся кто-то ушлый, докопался,

ребят начали таскать на допросы

к новоявленным школьным «инквизиторам»,

а принявший у Степанова дела по дискотеке

офицерский сын, красавчик Димочка Тактуев

вдруг вообще начал петь странные песни

про то, что никакого лимонада не было…

По молодости лет Степанов не понимал,

откуда на него валятся эти проблемы,

пока однажды случайно не услышал

тихий разговор своих родственников,

из которого уяснил самое главное —

вся причина состояла в отце Степанова,

вернее, в том, что его папу переводили

на другое место работы, в райцентр,

«мэром» должны были избрать другого,

а всё прилетающее Степанову было местью

со стороны группы обиженных учителей,

которым его шибко справедливый папа

не потрафил в квартирном вопросе —

жилья тогда в посёлке строили мало,

а получить его хотелось всем и прямо сейчас.

Когда Степанов сложил наконец-то пазл

в единую понятную картинку,

то в нём проснулся другой человек,

беспощадный, злой и циничный.

Всё разом стало понятно ему —

и переменившееся отношение учителей,

и подстава на экзамене через старого приятеля,

и жёсткий «завал» на Брестском мире,

и вопросы насчёт дискотечного «общака» —

эти люди не могли отмстить его отцу,

а вот он оказался куда более уязвим.

Ладно бы, если Степанов «мажорничал»

или оценки натягивали ему «по блату»,

так нет же — он учился вполне достойно,

семья его одевалась неброско, жила, как все,

питалась тем же самым, что и все вокруг,

отец до исполкома работал инженером,

мать вообще начинала простой кассиршей,

её родители были основателями посёлка,

дед — первым комендант завода в войну,

бабушка охраняла склады с винтовкой.

Но народ в посёлке злобно судачил вовсю,

постоянно приписывая отцу невесть что —

хорошо запомнился донос на имя Брежнева (!),

в котором автор горько жаловался генсеку на то,

что Степанов-старший ежевечерне таскает домой

тяжёлую чёрную сумку — явно с колбасой,

украденной им у простого трудового народа.

А папа у Степанова был штангист-любитель

и просто носил из спортзала «сменку»…

В общем, Степанов вознегодовал на всех —

на учителей, на одноклассников —

не может быть, чтобы кто-то не знал,

не слышал про готовящиеся пакости.

На очередной экзамен он пошёл с яростью,

подобной той, с которой ходили в войну

с последней связкой гранат на немецкие «тигры» —

так и появляются на свете кризис-менеджеры.

Повезло, на химии ему попался удачный билет,

Степанов приободрился — удача была со ним.

Потом он с блеском сдал английский язык,

англичанка явственно сочувствовала ему,

хвалила за природный «йоркширский диалект»,

так что кое-кому в комиссии пришлось утереться.

Любовь? Увы, ему было совсем не до любви,

девочка-Снегурочка куда-то вдруг пропала,

все в посёлке разъехались на каникулы,

и только одна-единственная цель

стояла теперь перед Степановым —

получить скорее аттестат, купить билет,

сесть в тот самый пассажирский поезд,

который каждую ночь проходил

через их зачуханный полустанок,

проснуться назавтра в ином, светлом мире,

чтобы радостно прошептать: «А вот хрен вам!»

И все его сны были только об этом —

ночь, шпалы, рельсы, вагоны,

состав трогается, он бежит следом,

но его ноги наливаются свинцом.

Не в силах забраться на подножку,

он кричит, плачет, просит остановиться,

но тамбур пуст, поезд набирает ход,

и вскоре огни последнего вагона

медленно растворяются во тьме…

Степанов подал документы в институт,

но из-за проклятой «тройки» в аттестате

ему пришлось сдавать все четыре экзамена.

Его зачислили — вторым по списку.

Это была неслыханная победа,

он вернулся счастливым и радостным,

но многие в родном посёлке сказали,

что папа купил его экзаменаторов.

И Степанов, наивно посчитавший,

что всё закончилось, с ужасом понял —

нет, ещё ничего не кончилось,

всё теперь только начинается,

он обречён демонстрировать свои победы,

но их никогда не примут за правду,

доказывай или не доказывай,

но теперь для своей малой родины

он будет верблюдом навсегда.

Степанов пришёл в школу на дискотеку,

но знакомые его откровенно не замечали,

Снегурочка спешно собралась замуж

за какого-то великовозрастного парня,

Степанов напился водки — в хлам,

наговорил всем на прощанье гадостей,

уехал и надолго забыл дорогу в эти края,

и даже работая в соседнем городе,

старался не приезжать сюда — саднило.

Когда прошло тридцать с гаком лет,

в соцсетях его разыскали одноклассники,

засыпали упрёками — «зазнался!» —

начали требовать общения, рассказов,

весёлых стихов — дабы «поржать»,

ревниво интересовались размерами квартиры,

величиной зарплаты и маркой машины,

как будто в этих вещах и был запрятан

главный смысл всей человеческой жизни.

Только тогда Степанов понял,

как же ему всё-таки повезло —

для него прошла целая жизнь, да такая,

про которую можно написать не один роман,

он объездил всю страну, и не одну,

стал совсем другим человеком —

а они прожили всю свою жизнь,

сидя на одном и том же месте,

и теперь пытались доказать ему и себе,

что он всё тот же тихий юный очкарик,

его можно фамильярно подъелдыкивать,

щёлкать по носу и стебаться над ним,

что незачем было уезжать из посёлка,

и вообще ничего в жизни не изменилось —

они были и будут хозяевами жизни,

всё те же Петьки, Вальки и Ленки,

а он — так, его достижения — бред и враньё.

Но Степанов не упрекал их ни в чём —

зная, как им хочется повысить

свою самооценку за его счёт,

он не читал ту чушь, которую они писали,

напрасно ожидая его ответной реакции.

А ещё он частенько вспоминал

забытый всеми рассказ Шукшина «Срезал»…

Совсем недавно ему пришлось проезжать

через полустанок своего детства,

он долго стоял в коридоре вагона,

пытаясь пробудить добрые воспоминания,

смотрел на яркий одинокий фонарь,

дождь моросил на голый пустой перрон,

вагон уплывал в холодный осенний мрак,

но так ничего и не ворохнулось

в его сонной усталой душе,

всё местное было оплёвано и выжжено дотла —

осталась только лёгко саднящая досада

на самого себя, нынешнего:

«Прости, отпусти, забудь, хватит…»

Но как можно было забыть

все эти изгибы причудливой судьбы,

ошибки и победы, промахи и удачи,

свои первые наивные чувства,

неосмысленные желания плоти,

как вообще можно было забыть

все разные степановские «я» —

сколько их было уже, этих его ипостасей,

объединённых одним паспортом?

Именно она, эта горькая память

о пережитых в юности трудностях,

всегда злила Степанова и двигала вперёд,

придавая ему новые свежие силы жить.

Утром он сдал бельё проводнице,

вышел на знакомый вокзальный перрон,

прищурился на яркое осеннее солнышко

и радостно улыбнулся ему, как родному —

чёрт знает, который уже по счёту,

но Степанов всё-таки был ещё жив,

и по крайней мере одна дорога

нетерпеливо ожидала его сейчас.

И верилось ему только в одно —

что жизнь его будет вечной,

что где-то на конечной станции

ждут Степанова не черти и не ангелы,

а отдых, ремонт, апгрейд, дозаправка

и очередной неизведанный маршрут.

Брат, помоги!

Ах, какое жаркое, сочное,

зелёное и весёлое стояло лето

в том далёком восемьдесят втором,

когда случилась со Степановым

дурацкая история,

гордиться которой,

наверное, совсем не пристало.

Приехал Степанов тогда

из своего таёжного посёлка

в огромный шумный город

поступать на экономиста.

Экономистом он до этого

быть вовсе не собирался,

любил литературу и историю,

хорошо знал английский,

присматривался к профессии педагога,

но как-то не очень-то и всерьёз,

считая по совету отца любой диплом

лишь трамплином для стремительной карьеры

какого-нибудь совпартработника.

Когда наступило время

принимать судьбоносное решение,

Степанов потащился в областной центр

подавать документы в политехнический,

почему-то решив, что стране

не хватает инженеров-строителей,

а папа, главный советчик,

будучи по своим делам в командировке,

зачем-то попёрся туда вместе с ним.

Разомлев и одурев от жары,

вылезли они в тот день из трамвая,

на остановку раньше, чем нужно —

завидев бочку с квасом.

Пока пили холодный вкусный квас,

разглядели невдалеке за деревьями

высокое здание с вывеской

«Институт народного хозяйства»,

из дверей которого то и дело выходили

молодые симпатичные девушки.

Папа решительно нахмурился,

выпятил челюсть, втянул живот,

и уверенно потащил сына на зов природы,

то есть в приёмную комиссию,

где весёлая загорелая щебетунья-очаровашка

в весьма легкомысленном платьице

начала с ходу строить папе глазки

и через пять минут так обаяла его,

что тот скомандовал Степанову

сдавать свои документы именно туда,

куда насоветовала ему эта добрая фея.

Набегавшись за день по жаре,

Степанов с ужасом подумал о том,

что надо будет тащиться

ещё неизвестно куда и зачем,

поэтому вздохнул про себя,

попрощался с дивной мечтой

строить «голубые города»,

о которых так красиво пел Эдуард Хиль,

и безропотно покорился судьбе.

На вокзал возвращались молча.

Папа был заметно рад тому,

что вопрос с поступлением сына

уладился так легко и приятно.

— Какая… эээ… спортивная девушка! —

сказал он задумчиво, со светлой печалью

глядя куда-то в пространство.

И с заметной завистью добавил:

— Как же тебе повезло!

Ты даже не понимаешь…

В СССР, как теперь известно,

слов «секс» и «эротика»

тогда ещё не знали, а потому

занимались любовью

бессистемно и безалаберно,

используя для названия процесса

в основном матерную брань

и разные медицинские термины.

Наверное, именно поэтому

осторожный Степанов-старший

всех привлекательных дам

политкорректно называл

«спортивными девушками».

Он оказался во многом прав.

Когда Степанов вспоминал дни

своей «абитуры» в общежитии,

где восемьсот лиц женского пола

пришлось на шестьдесят морд мужского,

то первым делом на ум ему

почему-то сразу приходили слова

«промискуитет» и «свальный грех».

Впрочем, история вовсе не об этом.

Июль, жара, пляж, пиво…

Кому охота в этой обстановке

учить какую-то там математику?

Но Степанов честно сходил на консультацию

перед предстоящей контрольной,

где вволю понавыпендривался

перед женской аудиторией,

ярко блеснув своими познаниями

в области решения примеров и задач.

Тут-то его и срисовали два красавчика-армянина,

Ашот и Мушег Оганесяны,

подошли к юнцу, отвели в сторонку,

сказали волшебные слова: «Брат, памагы!»

а дальше сделали предложение,

которое повергло Степанова в ступор.

В пору молодости жизнь его,

к счастью или к сожалению,

спешила, летела, мчалась вперёд,

постоянно и нетерпеливо спрашивая в лоб:

«Решай, пацан — быть или не быть?»

Опыта у Степанова было слишком мало,

амбиций, наоборот, чересчур много,

в голове гулял шальной ветрюган,

а ответ на вопрос был нужен,

как говорится, ещё вчера.

Но то, что именно он, и только он

стал виновником доброй половины

всех своих собственных бед —

это Степанов признавал безоговорочно.

Не приди он на эту консультацию

или веди себя чуток поскромнее,

глядишь, не попал бы, как кур в ощип.

С виду всё выглядело очень мило.

Братья-армяне предложили Степанову

усесться на экзамене вместе,

максимально поближе друг к дружке,

для того, чтобы он решил за футболистов

их варианты контрольной работы.

Вот тут-то Степанов с ужасом понял —

«добрые дяди» предлагали ему

самому выкопать собственную могилу.

Оганесяны «стучали в мяч» в местном СКА,

им требовалось просто сдать экзамены,

их брали в любой институт, не задумываясь,

любому институту были нужны спортсмены,

вежливые хорошие ребята со связями,

отслужившие свои два года в армии,

да ещё и члены КПСС, как оказалось потом.

Но мест на потоке было мало,

конкурс был в тот год серьёзный,

что-то около десяти человек на место,

бонусов никаких Степанов не имел,

в армии ещё не служил,

пройти в финал забега мог

только на общих основаниях

по результатам четырёх экзаменов.

Там, где братьям-Оганесянам

было достаточно вшивых «троек»,

Степанову была нужна только «пятёрка»,

но и та не меняла расклад в его пользу,

потому как предпочтение комиссии

всё равно было бы отдано футболёрам.

«Брат, памагы!» — почуяв некую слабину,

братья дружно взяли Степанова в оборот,

да так крепко и прочно, что хотелось завыть.

Когда он начал было отказываться,

в их сладкоголосии появились угрожающие нотки…

Странно сейчас вспоминать —

но они даже денег ему взамен не предлагали!

Будем честными до конца —

Степанов был один, он испугался, струсил,

и поэтому — согласился.

В ночь перед контрольной по математике

незадачливый абитуриент почти не спал,

пребывая в полном душевном раздрае.

Бесило тупое лицо луны за окном,

визгливый смех соседок за стеной,

лязг трамваев, уходящих в депо.

Советоваться было не с кем.

Выхода тоже не было.

Он мог смело паковать

свой задрипанный чемоданчик,

ехать в общем вагоне назад,

в пыльный сонный посёлок,

пить с корешами «бормотуху»,

устраиваться на завод,

потом идти в армию,

тогда как раз брали в Афган…

Можно было наврать самому себе,

отпустив всё на самотёк,

проболтаться в общаге до конца экзаменов,

не найти себя в списке —

ах, как неожиданно! —

и вернуться к родителям,

обманув себя и других имитацией

честно выполненного долга.

Но как было бы потом жить с этим дальше?

…Они были похожи в тот день

на героев индийского кино.

Белые брючки, цветные батники,

кожаные туфли на каблуках,

маслянистые глаза с поволокой —

весь вид Оганесянов показывал:

«Жизнь удалась!»

Они кокетничали с девушками,

громко смеялись, показывая всем,

какие они храбрые и весёлые парняги.

О, если они были чуть поскромнее,

если бы не так беззастенчиво

показывали своё превосходство!

Как только Степанов увидел их,

в его больной голове взорвался

холодный обречённый,

но очень яростный огонь,

настоящий пламень гнева.

Кто-то неведомый внутри него —

не иначе как сам дьявол, конечно! —

утробно и страшно захохотал.

Наверное, так панфиловцы

бесстрашно бросались под танки…

«Брат, памагы!» —

да, Степанов сделал за них контрольные,

но решил при этом их задачи так,

чтобы не оставить этим «танцорам диско»

никаких шансов даже на несчастные «тройки»!

И через пару дней

он с великим наслаждением

увидел у списка с оценками

их расстроенные лица.

Оганесянам очень хотелось тогда

изрядно поколотить очкастого недотёпу,

они прыгали вокруг скамейки,

как будто два злобных павиана,

ругаясь вполголоса и брызжа слюной,

но тут, на великое счастье степановское,

из института вышла компания

знакомых ребят-чеченцев,

и незадачливые футболисты

как-то очень резко ретировались.

«Что случилось?» — спросили у него,

и Степанов с невероятным облегчением

под общий дикий хохот

рассказал всю эту историю,

потом ещё раз, и ещё,

и вскоре она превратилась в легенду,

которую наконец-то однажды

рассказали ему самому…

Хотел было Степанов признаться в том,

что истинный герой этой истории — это он,

но как-то поскромничал.

Да и нечем тут было гордиться,

честно говоря…

Что ещё добавить?

Через пару месяцев попал Степанов

с ребятами на футбольный матч СКА

и увидел на поле Оганесяна,

правда, какого из братьев,

так издали и не разглядел.

Совесть его немного успокоилась.

До Диего Марадоны Оганесяну

было, конечно, ещё ой как далеко,

но в бутсах, с мячом посреди грязного поля,

он смотрелся явно на своём месте.

Ночная смена

вставай пошли

я слышу чей-то противный голос

но не хочу открывать глаза

меня охватывает отчаяние

тоскливо так, что хочется плакать

я снова в черно-белом аду

та же кровать, тот же вечер

всё те же опротивевшие лица

и нескончаемая ночь впереди

как будто смотрю один и тот же фильм

дежа вю с привкусом изжоги

вижу знакомые ободранные стены

за окном темно, деревня уже спит

значит, нам пора в ночную смену

Колян спит, сидя на кровати

Андрюха доедает из миски кашу

протягивает мне стакан чая

вставай пошли

говорю я своим соседям по аду

папиросы любительские

пустая бутылка андроповки

восемьдесят третий год на дворе

мне семнадцать лет я студент

второй месяц живу в совхозе

рабы агрегата витаминной муки

гордо именуемые бойцами АВМ

с полей к нам везут силосную массу

потом всю ночь в свете прожекторов

я накидываю трехметровыми вилами

стебли сырой травы на измельчитель

сечка ползёт в барабан сушиться

мешки наполняются зелёной мукой

Колян вяжет их, Андрюха таскает на склад

через каждые два часа мы меняемся

утром заступают три свежих раба

после обеда приходят очередные трое

эту неделю мы работаем в ночь

ночная смена самая тяжёлая

вставай пошли

шатаясь, мы бредём на край деревни

навстречу первая смена, пьяные в ноль

кассетник гнусавит про девочку в баре

нам нравятся антисоветские песни

с понедельника ребяткам в ночь

уже месяц мы ждём замены из города

хотя расценки копеечные

но денег в конторе совхоза нам не выдают

боятся, что тут же сбежим

спасибо, что хоть кормят ещё

а нам и убежать никак нельзя

в отряде все штрафники, завалившие сессию

если уедешь, отчислят автоматом

один я идейный, комсорг факультета

студентам здесь всегда рады

халтуры много, расчёт едой и самогоном

копай, коли, пили, грузи, крась

в институте про нас явно забыли

поэтому безнадёга полная

все в совхозе пьют с утра до вечера

заехал как-то чистюлька-комсомолец

идейный вождь краевого масштаба

что-то понёс про соцсоревнование

ребята чуть не прибили его

вставай пошли

а вот наконец полночь

урча, грохочет наше чудовище

вечерняя смена похожа на зомби

они молча ковыляют, глядя сквозь нас

сил у них осталось только дойти до кровати

я подымаю с бетона осточертевшие вилы

взмах, второй, пятый, десятый

сначала мышцы болят и ноют

потом становится легче, вхожу в ритм

главное, ни о чём не думать

великий раздолбай Колян явно успел дунуть

дурь здесь растёт за каждым углом

она тут весёлая, тем-то и опасна

по обкурке трудиться тяжко, пробовал

прёт так, что мозги встают нараскоряку

толку с Коляна сегодня мало

вижу, как пацана замыкает

надо меняться, иду будить Андрея

вставай пошли

третий час ночи, грохот разносит мозг

Андрюха спит на пустых мешках

долго вяло матерится и трёт глаза

пытаясь понять, что мне надо

берёт у машиниста закурить

уходит вместо меня на вилы

с ним хорошо работать

он крепкий парень из рабочей семьи

а Колян педагогов сын и хитрован ещё тот

поначалу кидал железячки в зелёную массу

чтобы ломались ножи в измельчителе

пока привозили новые запчасти

можно было прикорнуть на часок

но совхозники быстро вычислили его

выдали хороших звездюлей

теперь Колян ждёт визитов деревенского стада

чтобы уронить рубильник на подстанции

типа корова рогами задела

вставай пошли

атас, горячая мука валит через край

но Колян ничего не соображает

его глаза пусты, хихикает как идиот

зачем-то ползает под агрегатом

отбивается от нас с машинистом

да, этот сегодня уже не работник

жаль, конечно, а я-то хотел поспать часок

придётся ишачить вдвоём

сменное задание никто не отменял

Колян прыгает в истерике

пинает ногами рифлёную стену ангара

орёт нах*й нах*й нах*й нах*й

Андрюха навешивает ему леща

Колян странно смотрит на нас

убегает из ангара куда-то в темень

духота, когда же наконец утро

я меняю мешки, увязываю, уношу

снова меняю, увязываю, уношу

опять меняю, опять увязываю, опять уношу

на ходу то и дело проваливаясь в сон

ночь бесконечна как чёрная бездна

вставай пошли

пять утра, Андрей что-то кричит

толкает меня тыча пальцем

за его спиной огромное зарево

мать честная, это горит склад с витаминной мукой

куда мы таскаем мешки после смены

пожар пылает во всё небо

неужели наш Колян совсем спятил

Колян с упоением смотрит на пламя

его слёзы похожи на капли крови

свобода, пацаны, свобода, кричит он

мы неуверенно улыбаемся

потом тоже начинаем орать и прыгать

тело колотит нервная дрожь

по щекам течёт что-то солёное

в горле горький комок

сука, это ли не счастье

всё теперь работы точно не будет

машинист мечется, люди, крики, пожарка

начальство вопит, мы не при делах

машинист подтверждает наше алиби

сам-то спал пьяный и ничего не видел

от греха подальше забиваемся в каморку

блаженно засыпаем до восьми

да идут они все со своей мукой

с радостью думаю я

веря, что завтра всё будет иначе

вставай пошли

заменят нас только через месяц

совхоз спишет на пожар все свои косяки

якобы сгорело в десять раз больше

причина замыкание проводки

осенью нас вызовут в крайком

где Андрюху премируют фибровым дипломатом

Коляна путёвкой на Кубу за триппером

а меня наградят Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ

и где он теперь, этот сраный ЦК ВЛКСМ

наверное, там же, где моя дурацкая молодость

и тот тлеющий окурок,

который душной июльской ночью

кто-то из нас нечаянно/незаметно

уронил в мешок с зелёной мукой

Месть сантехника Вити

Сырым промозглым мартовским вечером,

когда женское общежитие номер семь

готовилось назавтра весело отпраздновать

очередной Международный женский день,

вечно пьяненький сантехник Витя

совершил мощный террористический акт.

Впрочем, обо всём расскажу по порядку.

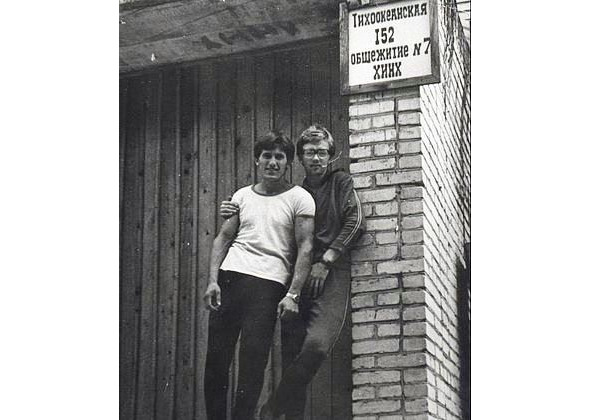

В начале восьмидесятых седьмая «общага»

была, как говорится, «гнездом разврата» —

в ней проживало восемьсот студенток

местного института народного хозяйства,

в большинстве своём девушек приличных,

но жители пятнадцати общаг студгородка,

окружавших со всех сторон «цитадель порока»,

считали «куртизанками» всех поголовно.

Следует сказать, что времена были тогда

вполне даже сексуально раскрепощёнными,

хотя ханжества, конечно, тоже хватало,

но одно дело коллектив или, скажем, семья,

и совсем другое — свободные отношения,

без пап и мам, когда гормоны играют марш,

можно одеваться как тебе заблагорассудится,

горячие взгляды приветливых мужчин и женщин

без стыда оглаживают твоё молодое тело —

или вы забыли себя самих в семнадцать лет?

Теперь о самом главном — при чём тут Степанов.

Поступив в институт «национальной экономики»,

как шутливо называли его на импортный манер,

он каким-то чудом сумел заселиться в общежитие,

где их, молодых мужчин, было очень немного,

они занимали всего полтора десятка комнат,

разбросанных на пяти этажах с общими кухнями,

умывальными комнатами и туалетами,

и в женской массе местного населения

выглядели как-то весьма малосерьёзно —

этакими слоняющимися альфонсами.

Стипендии не хватало, все искали работу,

кто-то выгружал вагоны, кто-то таксовал —

Степанова по случаю взяли вахтёром общежития,

и то нелегально, числился Мишка, один за всех —

его потом в 90-е расстреляли на Сахалине бандюки,

не поделившие с Мишкой рыбацкий сейнер —

но запись в трудовой у Степанова всё-таки осталась.

Работа была суматошная и довольно опасная,

драки случались чуть ли не каждый день,

желающих прорваться через «вертушку»

и попробовать пряного девичьего тела

во все времена здесь было хоть отбавляй.

Дежурили с вечера до утра, потом учились —

подменяла суровая бабушка Иди-ка-ты-на***,

которую боялись даже хоккеисты местного СКА,

ходили слухи, что её выгнали из ВОХР за то,

что она шмаляла без всяких раздумий на голос

и положила таким макаром десятка два человек.

Вечером бабушка укладывала вязанье в сумочку,

говорила: «Ну, дожить вам до утра, щеглы!»

исчезала в сумерках — и вся местная братия,

накаченная до бровей спермой и винищем,

устремлялась к дверям седьмого общежития.

Через неделю Степанова знало в лицо полстудгородка,

популярней «вахтёров нархоза» тут были если только

Валерий Леонтьев или эстонский певец Яак Йоала —

вахтёр мог пустить вас в желанное «чрево Парижа»,

а мог и оставить по ту сторону тяжёлой двери,

по вечерам на вахте собирались с гитарой

все лица мужского пола — от массового набега

можно было отбиться только командой,

поэтому в случае предстоящего «прорыва»,

о котором исправно доносила вахтёрам разведка,

на «ринг» спешили тогда борцы и боксёры.

Витя-сантехник был робким забитым работягой,

как-то на Новый Год он вышел погулять на улицу,

и в пяти метрах от крыльца нарвался на пьяных,

которые в праздничном припадке бурного веселья

воткнули Витю, как ёлочку, в огромный сугроб —

и замёрз бы сантехник в этом капкане совсем,

но тут весёлые дамы вывели под руки на крыльцо

чеченца Ширвани, и тот острым зрением горца

разглядел в темноте специфическую Витину шапочку,

была у него такая — смешная, полосатая, с кисточкой,

так вот эта кисточка и спасла Витькину жизнь,

а вот кое-какие пальцы на ногах пришлось удалить.

К тому времени, когда террорист-сантехник

решился произвести своё жуткое святотатство,

Степанов прожил в общежитии уже целых три года,

имел непонятный важный титул «предстудбытсовета»,

частенько ручкался с ректором ВУЗа,

прекрасно знал, кто и чем дышит в общежитии,

не брезговал помогать и «падшим женщинам» —

сколько их пронеслось туда-сюда с деловым видом

через его вертушку — тоже мне, секрет Полишинеля,

клиентов привозили им знакомые ребята-таксисты,

побибикал условным образом под окнами — и вуаля!

Сколько раз приходилось отбивать дам от хамла,

выслушивать по ночам истеричные пьяные исповеди,

укладывать спать на узкий вахтёрский диванчик —

проститутки ведь тоже люди, точно такие же, как мы.

Мораль совершенно не занимала Степанова тогда —

чертовски хотелось жить, учёба тянулась бесконечно,

но если надо было — списывали без зазрения совести,

торговали джинсами, продавали водку по ночам,

хотя если честно — больше, наверное, сами покупали.

С виду такие циничные, наглые, пошлые и развязные,

в душе все были добрыми, отзывчивыми и ранимыми.

Он не мог припомнить злых и гадких людей.

А драмы? Боже мой, какие удивительные трагедии

чуть ли не ежедневно разыгрывались на его глазах,

сколько сердец было разбито на ступенях крыльца,

сколько слёз и горьких проклятий слышали вахтёры!

Суждено было и ему самому в один прекрасный день

стать отвергнутым возлюбленным молодой красотки.

Господи, как он проклинал себя, впуская сам однажды

на рассвете в общежитие эту нагулявшуюся дрянь,

прятавшую от него счастливые довольные глаза,

как он плакал потом — всё, жить больше незачем,

как мстительно радовался её зарёванному лицу потом,

когда его бывшую «поматросили и бросили».

Ах, эта извечная женская склонность к вероломству…

Итак, было седьмое марта, девять часов вечера,

когда ко мне в комнату ворвалась женская толпа.

Степанова, изволившего мирно дремать, растолкали —

он никогда в жизни не видел столько разъярённых лиц,

его толкали, рвали с плеч рубаху, что-то орали…

Это был первый массовый психоз на его памяти,

если не считать майско-ноябрьских демонстраций —

наблюдать спросонок женское безобразие было жутко,

доселе милые дамы преобразились в злобных фурий

и вели себя крайне негативно, вымещая свою злость —

тайком щипали, тыкали кулачками — почему, за что?

«Тихха!» — от его рыка с потолка посыпалась извёстка,

опешив, нападавшие отступили, и всё прояснилось.

Витя, человек труда, поступил по-своему правильно.

Он реально мыл всю зиму все эти чёртовы сортиры,

то и дело требуя оплаты — ему обещали и не платили,

к весне гегемоново долготерпение совсем иссякло,

Витя долго слушал подколки и насмешки в свой адрес,

разозлился и в аккурат перед женским праздником

заколотил гвоздями-сотками двери в туалеты,

после чего забаррикадировался в своей каморке,

с чувством выполненного долга накатил «бормотухи»,

расхрабрился и запел козлетоном излюбленное:

— Еду-еду-еду я, в Благовещенск еду я,

там живут мои друзья — алкоголики и я!

Ситуация была патовой — Витя предусмотрительно

уволок единственный лом-гвоздодёр в своё логово.

Пока утомлённые естественными потребностями дамы

организованно бегали в соседнее мужское общежитие,

Степанов вёл сложные переговоры с террористом,

которые срывались несознательными гражданками,

то и дело категорически требовавших Витиной крови.

Процесс затянулся — достигнув к полночи консенсуса,

в сопровождении беснующихся жительниц общежития

они торжественно шествовали от туалета к туалету,

Витя, ворча и для вида на каждом шагу упираясь,

выдирал с визгом гвоздодёром из косяков гвозди,

и одна крупногабаритная девушка из финансисток,

алчно глядя на нетрезвого субтильного сантехника,

неожиданно с восхищением резюмировала:

«Вот это мужик! Вот это я понимаю! Сказал — сделал!»

Светало. Степанов вахтёрил, отгоняя сигаретой сон,

«жрицы любви» возвращались с ристалищ страсти,

покупать цветы-конфеты и поздравлять было некого,

девчонкам из группы отдарились какой-то ерундой,

предстоял суматошный день, дежурил свой деканат,

всё должно было происходить на высшем уровне,

где-то в тумбочке валялась недописанная курсовая…

Зевая, появился его напарник, «афганец» Сидоренко,

недавно вернувшийся с боевой медалью из Кандагара,

он служил в десанте и случайно остался в живых —

не полез в БТР, нарушив приказ «всем под броню»,

и когда БТР налетел на мину, весь экипаж погиб,

а Вовку выбросило на камни и тяжело контузило.

Теперь Вовку то и дело приглашали на всякие вечера,

юные прекрасные школьницы дарили герою цветы,

отчего героический Вовка страшно смущался и краснел.

Это поначалу «афганцев» привечали, потом забыли…

— Ты слышал? Вчера у соседей девчонка повесилась!

Сердце замерло в горле, краска ударила в лицо:

«Накликал, напророчил! Дура, ой, дура какая!» —

первым делом Степанов подумал про «бывшую»,

это она шастала на дискотеки в соседнее общежитие.

— Нет, не наша, с автомобильного факультета…

Приревновала своего жавера к какой-то шмаре, —

по части лексики Вовка был истинным сыном Урала.

Степанов неопределённо махнул рукой: «Потом!» —

в двери уже протискивалась бабушка Иди-ка-ты-на***,

отвечавшая одинаково на все вопросы и комплименты.

Это означало, что наконец-то наступило утро.

Он вышел на крыльцо, чтобы прогнать сонливость —

с неба сыпало и капало, повалил снег с дождём —

вот тебе и Восьмое марта! А он-то думал, весна…

На улицу выпорхнули стайкой весёлые первокурсницы,

одна из них подбежала к вахтёру и чмокнула в щёку.

— За что? — опешив, крикнул он ей, убегающей, вслед.

— За туалет, папочка! — донесся в ответ звонкий хохот.

«Папочке» уже месяц как исполнилось девятнадцать.

Икс в квадрате

Итак, его звали Сапар Чарыев.

Сапарчик — так окликали его все вокруг —

был родом из солнечной Туркмении,

небольшого росточка, вечно весёлый,

этакий восточный человек-зажигалка —

как только Сапарчик входил в аудиторию,

его моментально окружали однокурсники,

вокруг него возникало бурление, хохот,

Чарыев был харизматичной личностью,

и преподаватели прощали ему многое.

Многое? Сапар был малообразован,

он долго прожил в вольной степи,

разбирался в конях и джигитовке,

а лезгинку танцевал просто на загляденье,

но если удалось ему когда-то закончить

хотя бы классов пять — и то хорошо,

многие школьные предметы навсегда

остались для Сапарчика загадкой,

он был самый настоящий неофит,

и Степанов завидовал ему — на этом чистом листе

хороший педагог мог сотворить чудеса.

С таким же успехом при другом раскладе

из Сапара мог бы выйти хороший курбаши,

лезло иногда из него что-то басмаческое.

Они пересекались ежедневно,

Сапар жил в общежитии, имел большой успех

у многочисленного женского населения,

нередко посещал ресторан «Северный»,

и один раз его попросили подменить там вышибалу —

знаменитого Вадика-Карлссона,

человека с внешностью Кинг Конга,

прозванного Карлссоном за потрясающее сходство

с популярным тогда шведским хоккеистом —

даже зубы у них были выбиты одинаково.

В этот вечер Сапарчик стал легендой,

на глазах Степанова он разогнал в одиночку

дюжину обнаглевших пьяных офицеров.

Никогда тот не видел ничего подобного —

Сапарчик подсел за офицерский стол,

невозмутимо взял в руки столовые ножи

и устроил ими такие чудеса вращения,

что мороз побежал по коже от одного вида

этой безжалостной холодной круговерти.

Глаза Сапара стали бесмысленно жестокими,

опешившие офицеры трезвели прямо на глазах,

а когда Сапарчик гортанно запел в тишине

нечеловеческим, безумным и тонким голосом:

— Рээээзать будиим, всееех рэээзать будиим!

посетители ресторана сыпанули кто куда…

Она стала в детстве узницей концлагерей,

сидела то ли в Заксенхаузене, то ли в Бухенвальде,

в восемьдесят третьем году читала лекции,

будучи доцентом кафедры высшей математики,

а звали её Мэри Яковлевна Заглядина.

Очки, одна и та же неопределённого цвета кофта,

одна и та же мятая юбка, ехидно поджатые губы…

Кровавая Мэри — так прозвали её студенты,

которых она пачками валила на экзаменах —

была суровой и беспощадной женщиной,

пока не встретила на своём пути Сапарджона.

Чёрт дёрнул её позвать Сапара в то утро к доске!

Наверное, она хотела постебаться над ним,

слегка унизить маленького смуглого недотёпу,

поставить на место улыбчивого нахального болтуна.

— Чарыев, к доске! Пишите. Икс в квадрате… —

аудитория зашушукалась, начались смешки,

за её спиной студент сосредоточенно скрипел мелом,

но гул становился всё громче, всё сильнее,

Кровавая Мэри обернулась и обомлела —

старательно обведя икс квадратом,

Сапарчик гордо приосанился у доски

и ждал теперь от преподавателя новых вводных.

Аудитория в голос захохотала,

и тут случилось непонятное и страшное —

Мэри Яковлевна Заглядина тихо завыла,

как-то неловко упала на распухшие колени —

после фашистских лагерей у неё болели ноги —

и на глазах оторопевших студентов

поползла прятаться под стол.

Сапар и в самом деле ничего не знал про то,

как в математике возводят числа в степень,

но его наивное поведение стало триггером,

что-то щёлкнуло в мозгу Кровавой Мэри,

врачи назвали произошедшее нервным срывом,

ей пришлось долго где-то лечиться,

вернулась она другой — тихой, пугливой,

тем не менее начала носить что-то разнообразное,

перестала валить студентов на экзаменах,

её зловещее прозвище потеряло всякий смысл,

было очень жаль её, пережившую то,

о чём всем оставалось только догадываться.

Дикий сын туркменских степей Сапар Чарыев

как-то на Восьмое марта приволок Мэри Яковлевне

огромный букет кроваво-красных роз,

она очень растерялась и даже заплакала,

Сапарчик оказался истинным джентльменом —

недаром проживает теперь в Лондоне,

судя по его страничке в Одноклассниках.

Степанов вспомнил о том, как однажды в стройотряде

Сапар на его глазах зарезал и освежевал

доверчивого деревенского кобелька —

голод не тётка, пёсика они тогда дружно скушали —

так что за жизнь обитателей туманного Альбиона

было как-то немного теперь страшновато…

Пасхальное дежурство

В 1984 году в СССР насчитывалось 282 тысячи добровольных народных дружин (в составе которых действовали 40 тыс. оперативных комсомольских отрядов), 50 тыс. пунктов охраны общественного порядка и 13 млн дружинников, ежедневно на дежурство выходили до 400 тыс. человек.

В восемьдесят пятом году двадцатого века

День космонавтики совпал с пасхой,

что почему-то всех невероятно обрадовало.

То ли Гагарин воспринимался как мессия,

то ли объединял их с Иисусом Христом тот факт,

что оба вознеслись на небеса —

оставалось только гадать.

Степанов столь сложными размышлениями

в ту далёкую пору как-то совсем не заморачивался,

жил спокойно, учился, и даже представить себе не мог,

что появившийся в марте говорливый генсек

вскорости устроит в стране такой кордебалет,

что слабо никому не покажется.

Пока же всех вокруг радовало только одно —

закончилось наконец-то время сплошных похорон.

Перед самым праздником Степанова сотоварищи

вызвали в деканат, где предупредили о том,

что студенческому оперотряду института

выпала высокая честь отдежурить в церкви

в момент празднования верующими Пасхи.

Прошла суббота, к вечеру солнце скатилось в Китай,

дунул свежий холодный ветерок с Амура.

Закупив в магазине на вечер побольше вина,

они завалились всей гурьбой в райком комсомола

получать последний инструктаж.

— Вам, студенческому оперативному отряду,

поручено сегодня до утра охранять верующих,

чтобы все эти пережитки прошлого,

одурманенные религиозной демагогией,

смогли спокойно отпраздновать в своей церкви Пасху.

Задача проста — надо будет встать цепью в периметре,

пресекая правонарушения несознательных граждан,

и в таком режиме вам предстоит

продержаться любою ценой до утра.

Ну, примерно так же, как в картине «Вий»

известный киноактёр Леонид Куравлёв, ха-ха…

Степанов с друзьями оценили юмор, весело поржали,

потом не спеша выдвинулись к деревянной церкви,

стоявшей посреди заросшего кустами

так называемого «частного сектора»,

открыли ворота и шумно завалились в притвор.

Навстречу им вышел батюшка, отец Владимир,

высокий, строгий, совсем не старый ещё мужчина,

приходивший иногда поиграть в мини-футбол

на известную всем площадку за политехом.

— Сколько будет вас, ребятки? — спросил батюшка.

Услышав в ответ «тринадцать», он слегка побледнел,

потом мелко перекрестился и молча ушёл в храм.

Оперотрядовцы, немного осмелев, накатили вина,

сходили посмотреть, как красиво горят свечи.

Стемнело, начал потихоньку накрапывать дождик,

в периметр повалил народ, все трезвые, разодетые.

Степанов зашёл в бревенчатый молитвенный дом,

подивился тому, как внутри уютно и тепло.

Благообразный старичок вёл мирный диспут

с однокурсниками Степанова — охмурял, конечно,

но юных атеистов, которых в тепле слегка развезло,

было, как говорится, хрен возьмёшь за полтинник.

Они горячились, цитировали Маркса и Ленина,

народ вокруг добродушно посмеивался —

все тут были словно ударены пыльным мешком,

странноватые люди, не от мира сего, слишком добрые,

совсем не похожие на обычных горожан.

Навестив припрятанный за храмом заветный рюкзак,

Степанов принял свою дозу пахучей «Чашмы»,

посмеялся тому, как борец Магомед топчется,

сгорая от любопытства, у дверей храма,

боясь гнева Бога — то ли своего, то ли православного.

Наконец наступила полночь, ударили в колокола,

пьяненькие оперотрядовцы разбрелись по местам,

Начался крестный ход, вынесли образа,

вышел народ, пряча свечи от ветра в ладонях.

На священнике засияла огнём золотая риза,

вырос и окреп хор голосов, люди нестройно запели,

крестный ход начал неспешный размеренный шаг,

мимо студентов, превратившихся в немые столбы.

Лишь только процессия завернула за угол,

послышался страшный раскат грома,

ветер сыпанул песком и пылью в глаза,

небо словно ощерило злобную пасть —

оперотрядовцы вмиг протрезвели,

волосы у Степанова встали на голове дыбом,

он почувствовал неприятную дрожь в ногах,

адский холод внутри и мороз по спине.

Казалось, всё, аут, финита ля комедия —

люди пропали в неведомой мгле,

время остановилось, стрелки часов замерли,

тьма вокруг наполнена диким ужасным гневом,

чудилось, будто Китеж встаёт из озёрных глубин,

мертвецы выходят из могил, завывая…

Но свет, слабый, неровный, вдруг появился из-за угла,

человеческое пение достигло слуха Степанова,

и он обрадовался было возрождению мира,

но увы — всё это случилось совсем ненадолго,

после второго исчезновения крестного хода за храмом

ветер ударил им в лица с новой яростной силой,

с неба полетели редкие крупные капли дождя.

В третий раз они услышали грозное пение,

потом ударила белая молния, загремел гром,

стоять в оцеплении не было больше сил,

вина в рюкзаке уже не осталось,

Степанов устал и промок, он шатался,

странная судорога сводила его пальцы в щепоть,

ему стало страшно, он взглянул на соседа —

битломан и эстет Коленька пал на колени,

крестясь так, будто за ним гонится чёрт.

На заднем дворе мелькали какие-то странные тени,

кто-то лез снаружи через высокий чёрный забор,

в студентов полетели камни, пустые бутылки.

Степанов помнил драку, милицию, ливень стеной…

Потом было долгожданное сизое утро,

их довезли в «бобиках» прямо к общаге,

где все они попадали спать, где и как попало.

…Через месяц генсек объявил в стране Перестройку,

начались всевозможные «ускорения»,

приняли указ о запрете торговли алкоголем,

летом Степанов слетал на практику в Петропавловск,

потом прошёл военные сборы и стал лейтенантом,

отбарабанил четыре зимних месяца

на преддипломной практике в Перми,

через год получил заветный синий диплом,

значок в виде ромбика, который тут же потерял,

а его знакомых легко раскидала по стране судьба.

Но тогда Степанову было совсем не до учёбы,

в начале мая он неделю провалялся в больнице,

после драки в церкви из почки вышел камень,

застрявший в мочеточнике на долгих шесть лет,

Степанов ездил с этим неудобством по стране,

то и дело тут и там его настигали почечные колики,

от которых не хотелось больше жить,

но потом наступало утро, боль уходила,

а юный дурак Степанов снова летел куда-нибудь

«за туманом и за запахом тайги»…

А может быть, вся эта история с камнем

случилась именно потому,

что в ту страшную пасхальную ночь

он — единственный из всех —

так и не склонил головы перед Богом?..

Туфта

История эта случилась со Степановым

зимой восемьдесят шестого

в заваленной снегом по самые окна Перми,

во время преддипломной практики,

которую проходил он в «Запууралглавснабе»,

учреждении, чьё грозное загадочное название

напоминало имена древних персидских царей,

а на самом деле расшифровывалось как

«Западно-Уральское Главное территориальное

Управление Государственного комитета СССР

по материально-техническому снабжению».

Управление располагалось на Орджоникидзе, 15.

Особняк в стиле сталинского ампира

со львами у парадного входа,

построенный пленными немцами,

стоял почти на самом берегу Камы.

Многоярусные люстры, паркет,

огромные лестницы с массивными перилами —

всё это великолепие ошарашивало,

опьяняло почище бутылки шампанского,

выпитой махом на голодный желудок.

Но протекала в этом заведении

самая обычная канцелярская жизнь,

которой жил ещё знаменитый «Геркулес»,

дотошно описанный Ильфом и Петровым

в знаменитом романе про Остапа Бендера.

Всю зиму в «Запууралглавснабе»

принимали заявки на будущий год,

сводили их и отсылали в Москву,

осенью получали из Госснаба «фонды»

и распределяли их по заявителям.

Соотношение запросов и ответов

было стабильным — десять к одному.

Заявки всегда завышались,

а разнарядки беспощадно урезались.

Всё распределялось только сверху,

закупка на стороне возбранялась,

везде царил тотальный дефицит,

столы были завалены прошениями,

пороги оббиты просителями,

но вытрясти всё необходимое из Госснаба

было таким же безуспешным делом,

как раскачивать огромную яблоню

для падения недозрелых яблок…

Описывать страну, которой больше нет,

дело чертовски неблагодарное.

Неизбежно приходится то удлинять строки,

то давать пояснения сухим канцелярским языком,

и вообще чувствовать себя чем-то обязанным…

Прости меня, мой читатель,

но я собираюсь рассказать

всего лишь о небольшом эпизоде жизни своего героя

и опущу многие детали тогдашней жизни, норм?

Вот и ладненько.

Куратор практики, партиарх лет восьмидесяти,

лично знакомый с самим Брежневым,

доживавший век в должности начальника отдела

по внедрению новых форм снабжения,

щедро поделился со студентами воспоминаниями,

милые дамы-сотрудницы незамедлительно

снабдили Степанова и его напарника Лёшку

«дубовиком», то есть черновиком диплома,

любезно оставленным для потомков

предыдущими практикантами,

оставалось переписать и вставить свежие цитаты

из материалов последних пленумов ЦК КПСС —

словом, преддипломная практика

обещала стать для Степанова с Лёшкой

прекрасным и удивительным временем.

Вдобавок им сразу же предложили

все четыре месяца преддипломной практики

поработать на полставки инженерами

в местном «Запуралкомплектоборудовании».

Вот ведь какие были названия тогда,

они всё говорили читающему их,

не то что нынешние «Эльдорадо»

или, прости Господи, какой-нибудь ООО «Тритон».

Хлебом торговали в «Хлебе»,

тканями — не поверите! — в «Тканях»,

а часами — сами понимаете где.

В ту зиму Пермь завалило снегом так,

что транспорт по утрам еле ходил,

на работу приходилось добираться пешком.

Они жили далековато от управления,

под окнами общежития был огромный овраг,

за оврагом — знаменитая Мотовилиха,

а над оврагом возвышался лыжный трамплин,

где по выходным шли тренировки,

за которыми практиканты наблюдали из окна,

шумно прихлёбывая по утрам жиденький чаёк

под шлягер сезона — песню Малежика

про леденцового лилипутика,

имевшего склонность лизать лиловый леденец.

Шестьдесят рублей в месяц во все времена

были для студента деньгами немалыми

и на дороге совсем не валялись,

опять же Степанов рассчитывал

получить навык реальной работы

по своей грядущей специальности,

а потому они с Лёшкой сразу же помчались

устраиваться на новую работу.

И откуда было знать тогда Степанову,

что именно там, в пыльной комнатке

«Запуралкомплектооборудования»,

буквально через пару месяцев

окончательно рухнет его искренняя святая вера

в светлое будущее человечества.

Юношей немедленно усадили за столы,

дабы срочно свести воедино данные

только что закончившейся на Урале

переписи неустановленного оборудования.

О компьютерах тогда и не слыхивали,

в ходу кое-где внедрялись ЭВМ —

электронно-вычислительные машины

с таинственными дырчатыми перфокартами,

но эти машины были огромных размеров,

калькуляторы считались фантастикой,

вся страна щёлкала костяшками на счётах.

Руководил процессом старший инженер,

благостный белобрысый мужичок,

удмурт по национальности,

носивший весёлую фамилию Ананьин,

которую сам он писал через «А»,

произнося почему-то через «О».

С виду дядька мирный и добродушный,

он впился в студентов как клещ,

заставляя пересчитывать вручную по много раз

данные огромных «портянок» -ведомостей,

присланных со всех заводов и строек.

Шли дни, пробежал месяц,

не за горами была коллегия «Запууралглавснаба»,

наконец-то родилась искомая конечная сумма.

Ананьин лично напечатал справку,

зачем-то подул на неё, перекрестил,

торжественно улыбнулся и воспарил к руководству,

откуда примчался менее, чем через полчаса

с таким видом, словно за ним гнался сам чёрт.

— Пересчитывайте! Срочно! —

выпучив мутные от ужаса глаза,

с ходу заорал он на практикантов,

и они снова начали ворочать

огромные альбомы с подшитыми отчётами.

Новая цифра получилась гораздо больше первой —

явно кто-то из нас немного ошибся.

Ананьин перепроверил её,

обхватил голову руками

и чуть было не заплакал.

Практиканты ничего не понимали.

и это злило их больше всего.

Лёшка, тренировавшийся как бегун-спринтер,

имел соответствующий виду спорта

нервный характер,

его психика не выдержала,

он пригрозил Ананьину кулачной расправой,

тот испугался, запаниковал,

организовал из сейфа бутылку водки,

напился с пары рюмок в хлам

и выдал студентам страшную тайну:

новые данные их подсчётов

ещё больше не вписывались

в заказанную свыше тенденцию!

Если в позапрошлом году

на складах пылилось оборудования

на два с половиной миллиона,

а в прошлом — уже на три,

то сегодняшняя цифра в семь миллионов

уже криком кричала о том,

что на Западном Урале царит бардак,

о том, что мёртвым грузом оседают там

громадные государственные деньги.

На следующее утро Ананьин,

похмельный, злой и взъерошенный,

принял наконец трудное решение.

Он отпечатал новую справку,

в которой вместо семи миллионов

стояли всего-навсего три с половиной,

и вернулся через пять минут

с радостной вестью о том,

что великая задача выполнена.

Степанов посмотрел-посмотрел на то,

как ликуют Лёшка с Ананьиным,

как накрывают стол с закусками,

потом нашёл предлог смыться,

долго в смятении ходил вдоль берега Камы,

где ноги сами занесли его в зоопарк.

Зимний зоопарк в любом городе —

всегда зрелище несколько странное,

и пермский исключением не был —

спал на снегу грязный старый верблюд,

ворчал из угла недовольный медведь,

бегали туда-сюда молчаливые волки.

В душе Степанова было пусто.

Нет, не противно, не пакостно,

а именно пусто, холодно и темно.

Ему было глубоко наплевать

на все эти кунштюки с цифрами,

поскольку не первый год жил он

в Стране Великой Туфты,

повидал многое и был уверен,

что всё это бл*дство навсегда,

потому что мир таков, каков есть,

и другой наша страна никогда не будет,

коммунизма из-за всеобщего вранья

нам точно никогда не видать,

и ничего в этом порядке вещей

уже вряд ли можно будет изменить.

Господи, как же он был прав —

но как же сильно он тогда ошибался…

Закавыка была вот ещё в чём.

Преподаватели учебных заведений,

по большинству люди прогрессивные,

тайно пропитывали желающих учиться

некоторой толикой свободомыслия,

давали читать студентам перепечатки

статей западных экономистов,

организовывали на семинарах дискуссии.

Руководителем практики у Степанова

был заведующий кафедрой снабжения,

невероятно толковый дядька,

он предлагал Степанову аспирантуру,

умело разжигал в нём интерес к науке.

Поэтому туфта, конечно, была для Степанова

серьёзным ударом ниже ватерлинии —

оказывалось, что расчётные данные

лучших учёных-экономистов страны

основывались чёрт знает на чём,

на всеобщем и полном очковтирательстве,

на выдумках ананьиных иже с ними,

а на самом деле поезд давно был в огне,

и тогда, в 86-м, на берегу Камы

Степанов впервые явственно услышал

гибельный скрежет шпангоутов

слепо летящего на рифы

корабля великой империи.

Предстоявшее распределение

радости никакой ему не доставляло,

хотя мест было в избытке,

на заводах, в управлениях, на базах

требовалась молодая кровушка,

но он пребывал в полном раздрае —

Степанову предлагали аспирантуру,

обещали офицерскую карьеру, должность начфина,

но всё это было не то, не его…

Он уже собирался было уйти из зоопарка,

но хитрый пьяненький сторож

вдруг предложил ему посмотреть обезьян —

на зиму их запирали в тёплом бараке,

посреди которого был выгорожен проход.

«Не пожалеете!» — шептал сторож так,

словно речь шла о чём-то запретном,

тайном, невиданном и сладострастном,

и Степанов послушно вошёл в тамбур.

Боже ты мой, какая жуткая вонь

ударила ему с ходу в нос,

какие крики оглушили его!

Макаки метались, словно бешеные,

они орали, разевая огромные рты,

в их крике было нечто такое,

от чего Степанову стало не по себе.

Орангутан, горилла и кто-то чёрный,

неподвижно сидевший во тени,

смотрели на него с дикой ненавистью,

и что уж им такого привиделось в нём —

Степанов даже представить себе не мог.

Он прошёл через обезьянник к выходу,

дёрнул дверь, думая, что выходит на воздух —

но нет, там оказалось ещё одно помещение

с проходом, отгороженным сетками,

тёмное, но чистое и прохладное,

однако эти чистота и прохлада

показались ему какими-то странными,

живыми, но явно нечелове…

— Аааа!!! — заорал он не своим голосом,

когда в десяти сантиметрах от него

ударилась о стекло голова крупной змеи,

разевавшей свою ядовитую пасть.

Так вот почему неистовствовали обезьяны —

это был виварий, где держали змей,

которых макаки люто ненавидят,

рептилий было тут так удивительно много,

что хотелось бежать отсюда со всех ног.

Как ошпаренный, выскочил Степанов

из вивария наружу, и проказник-сторож

издали весело помахал ему рукой:

«Понравилось? Ещё приходите!»

«Нафиг-нафиг!» — дрожа, пробормотал

несговорчивыми губами Степанов, и был таков.

Через месяц ему предложили место

в Главном управлении, в доме со львами,

что по тем невесёлым временам

было просто немыслимой удачей,

но Степанов отказался, отчётливо понимая,

что «крапивное семя» непременно

либо сожрёт его, либо отравит,

испугался, что станет вскоре таким же,

как угодливый и ласковый Ананьин,

и он сопьётся от ненависти к себе,

от необходимости врать и пресмыкаться,

поэтому распределился в почтовый ящик,

на патронный завод,

строившийся тогда посреди тайги,

выбрал себе суматошную стезю

рядового снабженца,

грузил-возил свои баллоны, бочки и ящики,

летал и колесил по всей стране.

Спринтер Лёшка, тот, наоборот,

с радостью согласился остаться,

и хотя в Главное управление

его так и не позвали — не проявил себя,

то вернулся он после защиты диплома

в ставшее родным «Запуралкомплектооборудование»

подсиживать своего начальника Ананьина,

отработал там за столом все эти годы,

и если бы не «Одноклассники»,

они б со Степановым никогда и не нашлись.

Говорил, что всё у него хорошо.

А вот обезьянок было почему-то до сих пор жалко.

Валенки

Унылый пейзаж дальневосточных болот

быстро приедается искушённому взору —

чёрные выгоревшие мари, рыжие сопочки,

низкорослые чахлые деревца,

тусклые свинцовые пятна мелких озёр —

Степанов с детства привык к этому,

малая родина не баловала красотами,

весной багульник, летом саранки,

осенью наводнения и нерест кеты —

вот вам и все радости местной жизни.

Получив наконец-то желанный диплом,

он устроился по направлению на завод,

штамповавший оружейные патроны.

Ему невероятно повезло, должностей не было,

его взяли инженером в отдел снабжения

взамен ушедшей в декрет женщины,

Степанов занимался спецодеждой, спецобувью,

хозяйственными товарами, тканями и войлоком,

даже типографскими заказами на бланки,

ему подчинялась заведующая складом,

хитрющая мадам по имени Евдокия Степановна,

откровенно презиравшая нового инженера,

но в глаза лебезившая —

о ней шла слава наипервейшей «росомахи» завода,

которую она, собственно, чем-то и напоминала.

Что Степанов ни привозил, его ждала недостача,

ни одна его поездка за товаром на базу

ещё ни разу не увенчалась успехом,

каждое утро Евдокия Степановна со скорбным лицом

сообщала незадачливому снабженцу,

что кистей-филёнок не хватает,

а вот флейцы, те совсем пропали.

Степанов был в отчаянии — потери росли,

списывать их на цех он ещё не научился,

без хороших знакомств такое не делалось,

коллеги наблюдали за ним с лёгким злорадством,

неискренне вздыхая и посмеиваясь за спиной.

Степанов понимал, что дело тут нечисто,

он сам пересчитывал товар на базе,

сам грузил его в машину и сам выгружал —

что-то здесь явно было не так, но что?

Тогда он был ещё наивен и верил людям, а зря…

Плохо было ещё то, что обо всех его недостачах

немедленно информировали начальника отдела,

который Степанова почему-то сразу невзлюбил —

когда тот устраивался на работу,

начальник был в командировке,

и назначение страшно задело его самолюбие.

То ли начальник хотел устроить кого-то своего,

то ли почувствовал в Степанове некую угрозу,

сказать точно было весьма трудно —

худощавый лысый человек по фамилии Лимберг

был непредсказуем, неконкретен и лжив,

за что на заводе его особо не жаловали.

Пока оборонное предприятие строилось,

в его кадровой политике царил бардак,

но выпуск нормальной товарной продукции

потребовал адекватного обеспечения сырьём,

а Лимберг и Евдокия Степановна

появились здесь ещё в те времена,

когда всё заводоуправление умещалось

в маленькой панельной двухэтажке,

саму стройку комплектовали отдельно,

потребности управления были минимальными —

бочка краски, баллон кислорода, пара уголков.

Постепенно случайные люди оказывались лишними,

их должности упразднялись или перерастали хозяев.

Те уходили — со скандалами, с криками,

плодя интриги и устраивая саботаж.

Лимберга ненавидели уже только за то,

что вместо честного труда в поте лица

начальник Степанова ловчил, врал и отговаривался.

Степанов трясся в кабине ЗИЛ-130,

направляясь в Комсомольск-на-Амуре,

странный город, построенный в тридцатых годах

на берегу Амура отчаянными комсомольцами

в преддверии скорой войны с Японией —

там, на ближней окраине его,

в промзоне рядом со знаменитой Амурсталью

располагалась большая оптовая база,

на которой Степанов получал свои заказы.

Он вздохнул, потрогал большой пакет —

дамы с базы попросили его привезти

из тепличного совхоза огурцов и помидоров,

нужные отношения постепенно налаживались.

Его уже ждали, женщины обрадовались,