Бесплатный фрагмент - Энциклопедия про Казахстан

АВТОБИОГРАФИЯ

Сихимбаева Евгения: владелица агентства переводов и Издательского Дома «Гельвеция».

Пожизненный дипломатический ранг — атташе. Три бакалаврских степени с отличием (юрист, экономист, дипломат).

Выпускница Дипломатической Академии Лондона, юридической магистратуры Университета Лондона (UCL) и др.

Мисс Интернет (Казахстан, 2000) и др.

Посетила 38 стран.

Говорит на Rus, Eng, Fr.

Писательница. Поэтесса.

Хобби: изобретение необычных идей, делающих мир ещё более прекрасным местом to live in.

Аннотация

Энциклопедия Про Казахстан

Откройте для себя мир, где небо сливается с землей, а аромат трав смешивается с дымком костра…

Эта книга — не просто сборник. Это путешествие в сердце Казахстана, где каждый вкус — это история, а каждое блюдо — отражение щедрой души степного народа.

Откройте для себя:

Древние традиции: Узнайте о корнях казахской кухни, о ее связи с природой и кочевническим образом жизни.

Невероятные вкусы: Погружайтесь в мир пряных специй, ароматных трав и сочных мясных блюд, которые не оставят вас равнодушными.

Традиционные рецепты: Попробуйте приготовить бешбармак, куырдак, баурсаки и другие шедевры казахской кухни своими руками.

Душа степи: Почувствуйте гостеприимство и тепло казахского народа через их кулинарные традиции.

Энциклопедия Про Казахстан — это не просто книга, это ключик к пониманию казахской культуры, ее истории и души.

Приглашаем Вас в незабываемое гастрономическое путешествие по бескрайним просторам!

Примечание: книги представленные ниже можно приобрести по отдельности.

Вот список:

20 обычаев Казахстана

20 спортсменов Казахстана

20 рецептов выпечки Казахстана

20 сказок Казахстана

20 легенд Казахстана

20 горных маршрутов Казахстана

20 старинных казахских рецептов

20 джип-туров Казахстана

Энциклопедия про Казахстан

1. 20 ОБЫЧАЕВ КАЗАХСТАНА

СОДЕРЖАНИЕ

Введение «О традициях казахского народа»

Жетi Ата

— аруахи

— Шежiре

Казахская свадьба

— құда түсу (құда қоржын, киіт, сырға салу)

— қыз ұзату (қыз жасау, саукеле, сандық, арқан керу, сұт ақы, киім тігу, ау жар, қыз көші)

— беташар

— көрiмдiк

— төс қагу

Рождение ребенка

— бесiк той (ат қою)

— шiлдехана

— қырқынан шығару

Тусау кесу

— сұндетке отырғызу (сұндет той)

Қонақ күту

— Сәлем беру

— қонақасы

— қонақкаде

— ерулiк

— бастанғы.

Асар

Наурыз (история Наурыза, летоисчисление, наурыз коже, национальные игры)

Табақ тарту (бас табақ, қос табақ, сый табақ, жәй табақ, жастар табақ)

Заключение

Словарь тематических терминов и определений

ОБ ОБЫЧАЯХ И ТРАДИЦИЯХ КАЗАХСКОГО НАРОДА

Сколько стоит свет, традиции, приумножаясь и преображаясь, являлись основой культуры народов. Не имеет значения, связаны ли те или иные традиции с религией, с образом жизни, с климатом или с какими другими социальными обстоятельствами, но они передавались из поколений в поколения. Все хранили в памяти человеческой!

Эта книга поведает нам о традициях казахов. Многие обычаи оказались схожими с обычаями других народов: кыргызами, башкирами и даже с монголами. Это и понятно! Великая степь, великое кочевье, один образ жизни, одни печали и одни радости. И все-таки традиций и обычаев для радостных событий было больше.

Старейшины родов всегда желали в своих словах-благословениях одного — счастья и благополучия! Дастархан накрывался только по радостному поводу. С этими мечтами жили, выживали, побеждали и росли казахи. Сегодняшняя задача нашего поколения, в мире безудержной глобализации и поисках некоего искусственного разума, сохранить, во что бы то ни стало народные традиции и обычаи. Это то крепкое звено, которое связывает прошлое и будущее нации. Это то, что не дает забыть нам, кто мы, откуда мы и в чем наше предназначение.

Знаменитый французский антрополог и этнолог Клод Леви–Стросс высказал интересную идею: каждый народ имеет свои обычаи и традиции, которые в совокупности составляют нечто подобное таблице химических элементов и совокупность этих обычаев составляет уникальность этого народа. Действительно, у каждого народа нашей планеты есть обычаи, связанные с рождением ребенка, свадебные и похоронно-погребальные обычаи, календарные праздники, связанные с победой Солнца и Света над холодом и тьмой. У каждого народа есть традиции гостеприимства, понятия о чести и долге, о почитании старших и уважительном отношении к материнству, о бережном отношении к природе. Но уникальность проведения того или иного события просто неоспорима! Это называется сейчас нематериальным культурным наследием. Сейчас люди задумались о том, что необходимо эти традиции и обычаи сохранять и бережно передавать их потомкам, так же, как некогда передали их нам наши родители.

В нашей стране много делается для сохранения казахского языка и его развития, и это совершенно правильно, потому, что казахский язык существовал и существует только в одном регионе планеты, в Казахстане. Но сохраняя язык, нельзя забывать и о других элементах нашего наследия, в первую очередь о традициях и обычаях, ибо они, наряду с языком формируют национальное самосознание.

Нашему народу, несмотря на все испытания, удалось не потерять окончательно свой язык, на котором создавались великие стихи Абая, но традиции и обычаи были практически утрачены. Почему это произошло? Вероятно, все дело в том, что система жизнеобеспечения казахов была самым тесным образом связана с кочевым скотоводством. Иначе и быть не могло: сама природа предопределила этот способ хозяйствования. В Великой степи невозможно по-другому выжить. А казахский народ не просто выжил, но и создал самобытную цивилизацию, в основе которой лежали сезонные перекочевки. И вся система мировоззрения была основана на передвижении по родной земле, ибо движение — это жизнь, не двигается только мертвое, считали казахи. Самый главный праздник, который задает ритм самой жизни — Наурыз, как его называют наши ираноязычные соседи, или Улы Улыс Кунi — Великий день Народа, именно так называли его наши предки. Он символизирует начало возрождения природы, ее пробуждение от зимнего сна, победу сил Света и Тепла над силами Тьмы и Холода. Приходит Наурыз и все живое приходит в движение, народ получает энергию природы, с которой связан тысячами незримых нитей. Все надевают новую праздничную одежду, готовят вкусные блюда, повсюду звучит смех и музыка, звенят песни и детский смех. Повсюду царит атмосфера праздника и веселья, а это и есть главный стержень обычаев и традиций казахов, по мнению автора книги.

Приглашаем читателя окунуться в праздничный мир казахской традиционной культуры! Приглашаем побывать на свадебном тое, порадоваться вместе с родителями рождению нового ребенка, посидеть за праздничным дастарханом и вдохнуть запах свободной Степи!

НОЧНЫЕ РАССКАЗЫ ВНУКУ

Вечерело. Солнце медленно садилось за горизонт. Комары и мошкара, тучами витавшие над головой, угрожающе жужжали и, уже готовые вонзить свои жала в человека, были унесены, откуда ни возьмись, появившимся легким ветром. Степь, словно уставший могучий батыр, с жадностью пила свежий воздух после дневного зноя, подставляя свою грудь прохладе и свежести, готовилась ко сну. Старый Бисен любил такие часы. Совсем рядом, у подножья горы «Кыз емщек», мирно гуртовались овцы, неподалеку от них пасся лошадиный табун. Было покойно и красиво. Яркая луна и нависшие над степью звезды освещали эту ночную панораму. Сегодня Бисен был не один. Из города приехал внук — младший сын среднего сына Бисена — Тарлан. Другие внуки были как-то равнодушны к тому, чем занимался Бисен, а вот этого мальчугана тянуло в степь. Старик и мальчик вошли в юрту и разлеглись на мягких корпешках, обняв подушки. Керосиновая лампа стояла посреди стола. Над ней кружились ночные бабочки и еще неизвестная писклявая тварь. Бисен посмотрел на внука и даже отшатнулся на мгновение, давно знакомый, но позабытый жест рукой напомнил ему своего деда Оразака. «Надо же! Апырай, как сильны все-таки гены у человеческого существа. Вот этот жест деда Оразака! Тарлана же никто этому не обучал, никто ему и не рассказывал об этом прадеде. А вот жест передался. Вот что значит тукум. Гены!». И тут Бисен понял, что пришло время посвятить этот вечер внуку. Рассказать ему все то, что он знал от отца и деда своего. Кто мы? Откуда мы? Какие мы? Почему мы носим эту фамилию, а не другую какую-то? Пора! Он придвинулся к внуку и спросил:

— Балам, я не знаю, рассказывал ли тебе отец о жетi ата или нет, но даже если и рассказывал, то и мой рассказ не будет для тебя лишним. Вот слушай, что это значит-

Мальчик не удивился и не воспротивился. Даже наоборот, лицо внука сделалось сосредоточенным и серьезным. Это очень понравилось Бисену. Все хорошо, выходит, правильное время подобрал. И место подходящее, и настроение хорошее.

РАССКАЗ ПЕРВЫЙ

Жетi ата

«Сенің руың кім?» («Из какого ты рода?») — вопрос, задаваемый казаху казахом, был отнюдь не от праздного любопытства. Он содержал в себе ту часть целой философской системы казахского миропонимания и миросозидания, которая хранила и объединяла нацию, как мощный и отлаженный механизм. Этот вопрос всегда служил прелюдией к большому и душевному разговору двух встретившихся в дороге казахов. Это не был вопрос, таящий в себе пренебрежение или боязнь соперничества к попутчику, но был вопрос к предложенному откровению и открытости сердца и помыслов. После него разговор переходил в область сокровенных семейно-родовых историй и легенд. Люди говорили о «жеті ата».

Это одна из стариных и основополагающих традициий казахов — знать своих предков до седьмого колена (в дословном переводе — «семь дедов») — сплачивала народ с момента зарождения самой нации и сохранилась до сих пор и, более того, особенно актуальным остается сегодня. Казах не может быть казахом, если не соблюдает три основных правила: уважение к старшим, знание родного языка и знание своей родословной. Многие годы говорилось, что казахи делятся на три жуза. Но это в корне неверная формулировка! Казахская нация состоит из трёх жузов — Старший, Средний, Младший. А каждый из жузов состоит из множества родов и племен, каждая из которых имеет свою фамильную историю, полную героического драматизма и пафоса.

Вот как казахи собирали и хранили информацию о жетi ата в те далекие времена? Только посредством устной передачи информации от отца к своим детям, а те — своим детям и так далее. Причём от каждого требовалось заучивать шежіре — генеалогическое дерево наизусть. Есть семьи, в которых принято писать свою родословную. И таких семей немало в нашей стране. Когда в степи появился обычай составлять шежіре, сказать трудно. А каково было предназначение правила «семи дедов» мы теперь знаем. Главной его целью было сохранение нации и продолжение рода.

С самых древних времён наши предки понимали: кровосмешение — опасно, поэтому у брачующихся не должно быть общих родственников вплоть до седьмого колена, а если они есть, у такой пары могут быть слабые и нездоровые дети. Поэтому каждому полагалось знать поимённо своих дедов и прапрадедов. Это убеждение подтверждалось и реальными историческими фактами.

Время донесло нам историю, происшедшую много веков назад. У Жанибек хана тяжело заболел его помощник и советник Жиренше-шешен. Никакие врачи и лекари того времени не смогли излечить его от странной и непонятной болезни. Опечалился Джаныбек хан и, смирился было с такой трагической судьбой друга, как вдруг появился известный в степи целитель и философ Отебойдак, до которого дошла весть о болезни советника Жанибек хана. Он то и поставил на ноги Жиренше-шешена. На празднике, устроенного в честь выздоровления Жиренше, Жанибек и спросил Отебойдака, какие болезни лечатся труднее всего. На что именитый врачеватель сказал, что труднее всего лечатся генетические болезни. И предотвращение появления таких болезней в соблюдении правил запрещения браков с девушкой, которая находилась бы в родстве до седьмого поколения с женихом. Каким образом народу, жившему много веков назад, удалось высчитать, что ориентироваться нужно на седьмое колено, доподлинно неизвестно, но правило жетi ата было непреложным. Оно было законом.

Обычай знать своих предков до седьмого колена существовал не только у казахов. Генеалогическое дерево составлялось многими народами. Эта традиция имеет свою долгую историю. «Культ предков» создался тогда, когда человек понял, что насколько велико влияние жизни предыдущих поколений на поколение потомков. Так было и у славян. Почтительное отношение к умершим предкам, как духовным покровителям фамилии с поминанием их имен на праздниках и ритуальных мероприятиях. Существовал культ предков и у индейцев Центральной Америки, в Индии, Китае и Японии, а также у древних греков и римлян. В тенгрианстве — вероучении, повлиявшем на культуру и традиции казахов, тоже почитались духи предков — аруахи. «Аруақ қолдасын!» — Да поддержат нас духи предков! — говорили казахи, произносили родовое имя и шли на смертный бой, прося о защите и поддержке. И верили! Верили в твердь Земли и в то, что вечное Небо спасет их через аруахов! И не приведи судьба быть проклятым до седьмого колена! Это было и есть самым страшным наказанием — кто-то из потомков всегда «ответит» за деяния предков! С кого и с чего начинается отчет «жетi ата»?

— Первое колено — это сам человек — «Я». «Туқумың кім?», «Кто ты, из чьей утробы и семени ты» — еще один вопрос, возвращавший человека к исторической памяти предков. Называя имя своего предка, человек, таким образом, предоставлял всю информацию и о себе в том числе. Достойный ли ты потомок великих дедов, стоит ли связывать родство одного рода с другим? Насколько чист ты сам перед памятью предков?

— Второе колено — это «мои» родители, давшие «мне» облик, здоровье, образование. Родители посвятили в семейные ценности, по которым «Я» живу и буду жить. Но древние мудрецы считали, что необходимы более глубокие знания и понимание своего происхождения. Вот они и влияют на судьбу потомков. Что ожидать и какие таланты, способности могут передаться человеку от далеких предков — вот еще одна замечательная сторона почему надо знать свое шежiре;

— Третье колено — дедушки и бабушки, включая и со стороны матери согласно поверьям, отвечает за интеллект и таланты человека. Посмотри и вспомни внимательнее своих апашек и аташек. Что им удается сделать лучше? Вспомни, как ты гордился своим дедом недавно.

— Четвёртое колено — прадедушки и прабабушки. Всего восемь человек «отвечают» за счастье в любви и материальное благополучие потомка;

— Пятое колено -16 человек — мамы и папы прадедов обеспечивает безопасность, определяет волю;

— Шестое колено -32 человека — деды прадедов — положение в обществе и связь с традициями;

— От седьмого колена -64 человека — прадеды прадедов зависит страна, где потомок живёт.

Знание «жетi ата», шежiре своего рода могло предопределить и род занятий человека. Огромная территория страны, его географические характеристики — климат, природа, земля — налагали на жизнь предков свои обязательства и специализацию. Один род был известен храбрыми воинами, другой род замечательными скотоводами, а третий славился своими акынами и творческими людьми.

Бисен замолчал. Глянул на внука. Тот не спал. Потом посмотрел куда-то вверх и спросил:

— Ата, это значит, что и мои дети тоже будут вспоминать меня в своем шежiре? Это значит, чтобы меня вспоминали хорошими словами, то и я сам должен быть таким? Правда, же?

— Конечно, балам. И это надо помнить всегда!

— Тогда запиши мне наше шежiре, когда вернемся домой, хорошо?

— Хорошо, мальчик мой, запишу.

— Ата, расскажи еще что-нибудь о казахах?

— Тогда, слушай. Это тоже важно. Это интересно.

РАССКАЗ ВТОРОЙ

КАЗАХСКАЯ СВАДЬБА

Казахская свадьба один из самых интересных, красочных и самых важных обрядов в жизни народа. Именно в предсвадебных и свадебных мероприятиях, в полной мере, раскрывается вся палитра национальных черт характера казахов: гостеприимство, забота о гостях, песнопения, состязания в ораторском искусстве, доброжелательность. В казахской свадьбе представлены все традиции казахов, составляющие всю целостность и строгость казахского миропонимания.

Достаточно посетить одну казахскую свадьбу, чтобы увидеть и понять смысл и значение многих сопутствующих обрядов и обычаев, которым казахи испокон веков следовали, берегли и передавали из поколения в поколение. Без этих обрядов не может существовать и называться казахским ни одно мероприятие, тем более свадьба.

Рождение детей особо приветствовалось в казахской семье. Родился ли мальчик, родилась ли девочка. Раньше родители определяли супружескую жизнь своих детей. Их непосредственное участие в выборе невесты было обоснованно и верно. Кто, как ни родители могли знать и следовать законам Жети Ата! В богатых семьях родители часто сами определяли своим детям будущих супругов. Они скрепляли это устным договором, выплатой некоторого количества калыма и воспитывали своих детей соответственно их новому статусу. Конечно, молодость есть молодость. Разные могли случаться ситуации знакомств молодых людей. Это чья-то свадьба, чей-то юбилей, какое-то многозначительное событие в степи. Промелькнет в толпе симпатичное личико девушки и все. Тут-то и начинаются все эти любовные драмы и переживания!

Наконец, понравившиеся друг другу молодые люди, решаются объявить каждый о своем избраннике. Получив долгожданное известие о выборе сыном невесты, все его родственники немедленно собираются на семейный совет. Выяснив родословную невесты, происхождение и статус ее родителей, что говорит народная молва об этом семействе, родственники жениха приступают к организационным вопросам. Тут же назначается делегация, которая возьмет на себя торжественную и радостную миссию переговоров с родственниками невесты о предстоящем торжестве.

Құда түсу (сватовство) возглавляет самый авторитетный в семье человек. Отныне все подчиняется ему. Как говорят казахи: «Интересна не сама свадьба, а подготовка к ней!» Семейный совет — это тоже своего рода мероприятие — с большим обедом и чаепитием. Обязательно найдутся бабушка или дедушка, начинающие делиться своими воспоминаниями о деталях и этапах своего сватовства. Так что семейный совет — это еще один повод поговорить о легендах, историях и приключениях своих предков, которыми была полна степь. Всякое такое воспоминание несло еще и воспитательное начало. На семейном совете присутствовали, в том числе, и дети. Первым вопросом на подобных советах обсуждается вопрос: что должен содержать в себе құда қоржын (подарки для сватов), декорированный национальными орнаментами и наполняемый различными сладостями, небольшими подарками, сухофруктами и прочими сувенирами. Вопрос киіт — основных подарков для будущих құдалар (сватов) обсуждается позже, после получения одобрения на свадьбу. А пока қоржын — это есть выражение серьезных намерений со стороны жениха и проявление уважения к құдаларам. К обычаю «сырға салу» — надевание сережек для невесты, семейный совет подходит основательно. Женщины, во главе с матерью жениха, выбирают сами сережки. Ведь это первый подарок от будущей свекрови невестке.

Решив и этот вопрос, главный распорядитель мероприятия раздает задания всем родственникам какие суммы необходимо собрать для подарков и, кто и что должен подготовить ко дню основного торжества. Через жениха в сторону невесты передается информация о времени встречи с ее родственниками и с этого момента начинается та приятная в хлопотах процедура подготовки к этому грандиозному мероприятию. Все мысли близких только об одном — как удивить своих құдалар, как воодушевить их и призвать к единомыслию в предстоящих взаимоотношениях двух сторон. На құда түсу ложиться основная задача — договориться с ближайшими родственниками девушки о замужестве. Вот тут нужен был тот, кто может красиво говорить, рассуждать, петь и поддерживать разговор о прошлых достижениях не только своего рода, но и рода невесты. Велеречивость приветствовалась в событиях подобного рода. В ходе сватовства, отец невесты получает все заверения в серьезности чувств жениха и уже совместно определяется день свадьбы.

Наконец, все условности соблюдены, и сторона жениха ждет с нетерпением решения родителей невесты. Если переговоры проходят успешно, готовится «құйрық бауыр» — блюда из печени и курдючного сала и поедается главными сватами — близкими из числа родственников невесты. Куйрык-бауыр — это залог верности и нерушимости договора. Это блюдо говорит о факте сватовства, и принимают его как доказательство заключения договора. На родителей с обеих сторон прилагают известные права и обязанности. Наступает время для церемонии сырға салу. Мать жениха восторженно вешает сережки на уши своей будущей невестки, целуя ее и называя доченькой. Это самые душевные моменты во всей системе свадебной традиции казахов. На слезу пробивает всех — равнодушных не бывает в эти минуты! После этой церемонии засватанная девушка должна была вести себя соответствующе. Она должна быть полностью уважительна и почтительна. В давние времена, когда родители сватали своих детей в раннем возрасте, иногда вместо серьги, на девочку надевали перо филина — знак того, что эта девушка уже засватана. У украшения серьгой было ещё одно воспитательное значение — постепенное познавание норм к предстоящей замужней жизни.

По окончании құда түсу, сторона невесты назначают время қыз ұзату — проводы невесты. Стороны расходятся и полностью погружаются вопросами к подготовке к свадьбе. А родственники невесты готовятся к «қыз ұзату». Вот в этой традиции — қыз ұзату — отражается вся душа и чистые помыслы казахов, трепетно и нежно, относящихся к девушке-невесте, покидающей отчий дом. Это не девичник, это не проводы в прямом понимании. Қыз ұзату имеет большой смысл и значение. Дочь покидает отчий дом. Она уходит в другую семью, где покажет, прежде всего, насколько она воспитана и обучена бытовой грамотности, правилам поведения в доме жениха, ее готовности понимать и принимать новые правила жизни в новой семье. Как она покажет себя, таково будет и мнение люда о достоинствах или упущениях матери невесты. В день қыз ұзату, мать и отец волнуются не меньше дочери. Вырастив дочку, семья отдаёт её во взрослую жизнь.

Достигнув совершеннолетия после того, как её вырастили, лелея в руках родителей, приходит время провожать. Опираясь на традиции и обычаи, которые идут к нам испокон веков, мать с самого рождения дочери готовилась к этому событию. Первым делом, это было Қыз жасауы — сбор приданого. Казахи придавали большое значение «приданому для казахской невесты». Оно состоит из ювелирных украшений, кошмы с узорами, лоскутных одеял, сәукеле (головной убор невесты), чайной и столовой посуды и т. д. Все эти вещи складывались в деревянный сандық (сундук), ключ от которого хранился у матери. Только она имела право открывать его. Итак, за день до намеченной даты Қыз ұзату приезжают құдалар от жениха. Их количество должно быть нечетным (5—7 человек). Во время встречи сватов, назначают ответственное лицо. Когда делегация подъезжает к дому невесты, слышатся крики «Құдалар келе жатыр!» Сваты едут! — и это сигнал для родственников невесты. Перед сватами на входе натягивают специальный аркан или цветную ленту. Традиция носит красивое название «Арқан керу» — натягивание аркана перед домом невесты. Чтобы «құдалар» могли пройти, они должны заплатить символический выкуп — конфеты, платки, деньги и т. п. Всё это сопровождается песнями и шутками. После окончания веселых торгов, сватам разрешается продолжить свой путь. Встречают құдалар ярко и шумно — под аплодисменты гостей и музыку. Жених, что двинулся в почетный поход за невестой, должен быть одет особенно красочно. А это для того, чтобы встречающие женщины и девушки могли сразу его определить. К головному убору «борик» по старым традициям он прикрепляет «үкі» (перья филина), а сапоги надевает с высокими каблуками и красный чапан накидывается на плечи жениха. «Борик» жених надевает на глаза и должен вести себя очень скромно. Всем своим видом он должен показывать почтение и уважение. Развязное поведение при знакомстве с близкими невесты не приветствуется! Иначе жених может попасть на острый «язычок» многочисленным подругам невесты и тогда такому жениху всю его оставшуюся жизнь будут напоминать об этом конфузе. А уж в степи острое слово, шутка, юмор ценились от мала до велика!

Одним словом, жених оказывался в центре внимания всего народа, и даже конь, на котором он приехал, становился предметом развлечений местной детворы. Такова традиция аула. Из многих обычаев, сопровождавших церемонию қыз ұзату, особенное место занимает «сүт ақы» — плата за молоко матери. От жениха готовился особый подарок. «Сүт ақы» преподносится матери девушки. Здесь надо отметить, что приезд құдалар — это особое событие для казаха, забота о которых не прерывалась ни на минуту. Во время қыз ұзату, прибывшие сваты и свахи не должны были спать. Құдаларам нужно отведать все угощения, которые преподносили сваты. Если же кто-то из визитеров нарушал правила и засыпал, не выдержав заповеди, то одежду уснувшего свата тут же пришивали к подушке, одеялу, ковру, кошме и т. д. За это заснувший должен платить штраф — айып. Поэтому сваты должны пройти все испытания на выдержку — это и называется «киім тігу». Этот обычай был просто забавой и весельем для всех. Прощальный вечер девушки в ауле отца превращался в удивительное представление. В обрядовой песне «ау жар» была грусть расставания с отчим домом. С родными и друзьями. Ведь это всегда переступать порог чужого дома. Что ждет ее в будущем? И как будет встречена новыми родственниками? Окружающие девушку в стихах «ау-жар» успокаивали невесту словами назидания и пожелания счастья, радости и уважения в семейной жизни.

На следующий день снаряжался «Қыз көші» — караван девушки. В день отъезда невесты сватам показывали приданое и преподносили им подарки. Переодевая девушку в долгий путь, на голову невесты надевали также свадебный головной убор — сәукеле кигiзу с особым прикрепленным легким покрывалом. И, надевала сәукеле на невесту, уважаемая в роду женщина со красивыми словами пожеланий счастья и покоя. За эту почетную миссию, она получала специальное вознаграждение от жениха. Все другие гости, ставшие свидетелями этой процедуры, давали көрiмдiк — подарок за смотрины — очень важная и старинная традиция казахов. Причем көрімдік давался не только за смотрины невесты, но и за все новое, что приобреталось семьей. После выполнения обычая «құда аттандырар» — проводы сватов — девушка с матерью, со старшей снохой, младшими братьями, сестрами устраивались в специально подготовленный экипаж. Караван отправлялся в путь. Девушке запрещалось оглядываться назад. Сваты возглавляли процессию, за ними следовал қыз көші. Караван замыкался молодыми людьми, красиво одетых парней.

Так девушку везли в аул жениха. Очень торжественно и парадно. Жители аулов, через которые проезжает «келіншек көші», молодежь, невестки, девушки останавливают «кош» и просят по обычаю «туйемурындык» (презент), после чего желают доброго пути, счастья. «Туйемурындык» — повод к остановке для благопожелания. Тем временем, аул жениха весь в заботах готовился к торжественному обряду, называемым келін түсіру — встреча и прием невесты. Келін түсіру — важный обычай у казахов. В старину, согласно обычаям, весь аул жил ожиданием теплого приема девушки в семью жениха. Для нее специально делался шашу. Шашу, дословно с казахского, означает разбрасывать, рассыпать. Этот элемент является неотъемлемой частью всех больших семейных праздников. Гостей осыпают конфетами, сладостями и серебряными монетами, символизирующими льющийся дождь изобилия и богатства.

К приезду невесты готовили юрту.

Такую почетную миссию, как подготовка юрты, внутреннее убранство, декорации, постель и прочая атрибутика предоставлялось женщине — многодетной матери, уважаемой в роду всеми женщинами-хозяйками. Как только невесту вводят в дом, ее голову накрывают платком. А заступая за порог дома жениха, невеста делает поклон старшим. После поклона, невеста получает благословение (бата), от главы семейства. Бата — одна из самых древнейших традиций казахов. Бата дает самый уважаемый и старший по возрасту человек. Бата — это не просто дежурные слова пожеланий счастья и богатства. Это выдающееся произведение устного народного творчества казахов. Его произносят как в стихотворной форме, так и в прозе. Но это должны быть такие слова, чтобы потомки помнили и передавали их из уст в уста. Из далеких времен до нас дошли бата удивительных знатоков казахской словесности. Эти бата актуальны и по сей день.

После получения бата, следуя порядкам традиции, свекровь должна провести обряд наливания масла в огонь. Вспыхнувший огонь свидетельствует возгорание новой жизни и тому, чтобы очаг семейный никогда не был погашен. И вновь, как только невеста входит в юрту, свекровь невесты бросает шашу и дает уже свое благословение. При подготовке юрты, пространство делится на специально отведенное место для невесты, которая прикрывается ширмой, куда ее и проводят. Девушкам, которые встречали невесту, раздаются подарки в виде драгоценных камней, сережек, колец и т. д. После всего этого, начинается беташар — знакомство невесты с родственниками жениха. Эта традиция сохранилась и до наших дней. Слово беташар переводится как открывание лица. Очень интересная традиция. Вся интрига заключалась в том, что раньше перед беташар, лицо невесты никто не видел. Девушку отводили в специально приготовленную юрту, где она пребывала в течение трех дней и ночей. На четвертый день ей закрывали лицо и выводили к родственникам.

Приглашался специальный акын — певец (жыршы). Он в стихах перечислял всех родственников жениха, не упуская никого. А невеста соответственно должна была совершать поклон каждому родственнику, который пришел на это торжественное мероприятие. А все те, кому невеста делала поклоны, не скрывали своего восхищения и благодарили всяческими подарками. А во второй части беташара, девушку напутствовали словами о правильном ведении хозяйства, уважения к взрослым, почитанию обычаев и обрядов этой семьи. По окончанию этой традиции, акыну-импровизатору, в знак благодарности и уважения его таланту, дарили коня. По завершении всех обрядов молодежь старалась провести весело оставшееся время.

И на следующий день начинается бракосочетание жениха и невесты. И вот начинался сам той. Төс қагу следовал во время пиршества. Два свата, отец невесты и отец жениха, выходили в центр и три раза обнимали друг друга в знак уважения и вечной дружбы двух семей. Веселье, песни, игры гремели на всю степь! Люди искренне радовались этому грандиозному событию в судьбе соплеменника, а вместе с ними оживала и природа. Все свадебное мероприятие сопровождалось айтысами — соревнованиями в песнопении, байгой — скачками на лошадях, борьбой и многими другими развлечениями. Кумыс лился рекой, мясо варилось в десятках казанах, жарились бауырсаки. А гости подъезжали и приходили нескончаемым потоком.

Всем хватало всего! Родовые легенды утверждают, что тои могли длиться днями и даже неделями. Так могли веселиться в степи. Но, все заканчивается, и наступают трудные будни кочевника. Невестка приступает к исполнению своих обязанностей. Но сначала ее же надо познакомить с другими близкими людьми. Свекровь вместе с невесткой в течение месяца посещают всех дальних и близких родственников. Эта традиция называется «Қыз танысу — представление невесты» уже в новом статусе. И это тоже не было простым посещением и времяпровождением. Все подчинялось строгим законам послесвадебных традиций. «Сынсу» — так называлась песня, которую исполняла девушка во время «қыз танысу» перед новыми родственниками. В песне она поёт о незаметно пролетевших счастливых годах, проведенных в родном доме, о своих любимых родителях. О том, как ее берегли и о сожалении, что подошло время покинуть родной дом. Также в песне говорится о просьбе, чтобы ее навещали, не забывали. Это красивое, трогательное зрелище.

У казахов с особым пиететом относились к зятю. Всякий его приезд воспринимался как отдельный праздник. Таковым он является до сих пор, как один из самых важных обычаев. Зятя приглашали все родственники невесты, и в каждом доме традиционно обязателен был «Жастар табағы» — блюдо для зятя. Зятю доставалась самая вкусная часть — төс — грудинка. Отныне, когда режут скот в семье невестки, грудинка всегда передается зятю в приготовленном виде. Угощение называют это сыбаға — его доля. Кстати, сыбаға предполагалась всем близким и друзьям от семьи тех, кто готовил соғым- зимний убой домашнего скота: лошади, коровы.

Вот и закончились свадебные гулянья. Позади все организационные хлопоты, подарки розданы всем, никто не забыт, все счастливы и довольны. А впереди ждали другие бытовые хлопоты, связанные с самой кочевой жизнью, хозяйством, с грустными и радостными событиями. Жизнь продолжалась! А наша молодая пара жила в новых ожиданиях — рождения ребенка.

— Ата, — внук посмотрел на деда, — я тоже так буду жениться? И невеста тоже все так сделает, как ты рассказал?

— Непременно, балам, так вот и продолжается жизнь и не рвется род наш и фамилия наша. Твоя задача, найти достойную невесту. Но для этого ты сам должен быть достойным человеком. А пока давай спать. Завтра продолжим, и я тебе расскажу еще про одну традицию.

Бисен загасил пламя в лампе. По юрте разошелся запах жженого керосина. Дед поправил подушку внука и спросил:

— Удобно тебе, сынок?

— Удобно, ата, очень удобно.

— Ата, а ты с апа тоже так женился? И папа с мамой? —

— Да, и я и апа, и твой отец с мамой твоей — все мы проходили через эти традиции-

— Вот где найти такую невесту, как моя мама или как апа? Не знаешь?

— Знаю. Она уже есть и ждет тебя. Надо вырасти и многому научиться. Спи. А завтра, когда выгоним овец на пастбище, я расскажу тебе еще одну традицию. То, что делают казахи, когда у них рождается ребенок.

РАcСКАЗ ТРЕТИЙ

Традиции и обычаи, связанные с рождением и воспитанием ребенка

Почувствовав под сердцем биение новой жизни, молодая невеста готовилась к появлению первенца. Вот и сәукеле она меняла на другой головной убор полноправной женщины. Отныне вся семья и близкие с нежностью и заботой относились к невестке, освобождая ее от тяжелого физического труда. В понимании и уважении к первородке проявлялась вся любовь казахов к детям. Терпеливость, щедрость и душевная теплота царили в доме. Рождение ребенка — долгожданное и очень важное событие в жизни кочевника. Поэтому казахские праздники, связанные с новорожденными, всегда веселые и яркие. Основные ритуалы для младенцев проводят в течение первых сорока дней жизни. Весть о рождении ребенка немедленно распространялась через гонцов всем близким и далеким родственникам, друзьям и соседям. За размером суйiншi — вознаграждение за хорошую весть, родители не скупились.

Намечался еще один той, который назывался шілдехана — торжество, связанное с рождением ребенка. И вновь гости со всей степи собирались к празднованию такого замечательного события. Звучала домбра, устраивались скачки, веселился весь аул. В такие дни хозяева были рады не только приглашенным, а всем, кто пришел разделить эту счастливую весть. Через 5 дней после рождения малыша и отпадания пуповины, объявлялся еще один праздник — бесікке салу или бесік той — праздник, устраиваемый после укладки новорожденного в люльку. Ребенка помещали в специально сооруженную постель «бесiк», где он спал там вплоть до года. Много поверий связано с этой детской колыбелью. Она носила сакральный характер, священный. Нельзя было просто так качать пустой бесік, его нельзя было выбрасывать или сжигать, тем самым человек сознательно прерывал свой род. Но бесік имел и чисто практическое значение. Во-первых, новорожденный находился там все то время, пока молодая мать суетилась по хозяйству. Во-вторых, при дальних перекочевках, бесік с ребенком удобно располагался на ногах у матери. В-третьих, ребенок в бесіке был всегда чист и не имел каких-то посторонних запахов прелости или мочи. В–четвертых, ребенок всегда находился в тепле при любой непогоде.

Есім кою, ат қою — очень интересный обряд наречения имени. Исполнение обряда поручают наиболее уважаемым людям, которые кроме всего прочего, благословляют младенца. Его нежно держит на руках уважаемый аксакал или апа и три раза произносят одобренное всеми имя прямо в ухо малышу. Этот обряд проводится на шілдехана. Аузына түкірту — дословно название этого ритуала переводится как «поплевать в рот». Это древнее казахское поверье, согласно которому с капелькой слюны, переданной ребенку отважным батыром, популярным акыном или оратором, к малышу перейдет частичка гена одаренности данного человека. Благодаря чему, в будущем, этому ребенку будет сопутствовать удача. Нареченный ребенок теперь должен сорок дней и ночей больше не появляться на глаза людям. Он должен был набираться сил. Адаптироваться к окружающей среде, запахам матери и дома. Он жил, ел, дышал и спал все сорок дней в тиши и покое. Қырқынан шығару — это выход ребенка в свет на сороковой день его рождения. Младенца купали в 40 ложках воды, производили стрижку волос и ногтей. Сначала приобретались серебряные ложки и чашка. Потом наполнялась соленой водой ванна, и в нее клали 40 серебряных монет, как символ достатка и 40 фасолин, как знак долголетия.

Затем женщины набирают 40 ложек воды в чашку с пожеланиями счастливой жизни и поливают малыша из чашки, осыпая монетами и фасолью. Состриженные волосы и ногти ребенка зашивают в небольшой мешочек, кладут на полку с вещами и хранят как оберег. Весь ритуал қырқынан шығару проводили приглашенные женщины из близкого круга родителей, уважаемые и любимые. После того, как ребенка выкупали в этой воде, его одевали в чистое белье и укладывали спать. Наступала процедура одаривания гостей. Родители новорожденного дарили гостям чашку и ложки с пожеланиями прибавления в их семействах потомков и қоржын на 40 дней с игрушками, одеждой и украшениями.

Завершался праздник, как это полагалось у казахов обильным дастарханом. Все! Вот теперь, после қырқынан шығару, ребенок становился действительным членом семьи и вступал в новый жизненный цикл. Отец и мать малыша с благоговением ждали его первых шагов по земле. И этот день наступал. Уже окрепший в руках и ногах, пухленький бутуз сначала сам поднимался с колен и, опираясь на какой-нибудь предмет, стоял и улыбался родителям. Потом шатаясь, неуверенной поступью делал свои первые шаги. Это было поводом к Тұсау кесу — разрезание пут. К этому событию приглашались все родственники, друзья и самый старый, уважаемый в ауле человек. Вот он и должен был перерезать ножом специальные веревки, которыми родители специально опутывали ножки ребенка. Тұсау кесу символизировал освобождение ребенка от тягот и трудностей в предстоящей жизни, а если они и появятся, то, чтобы ребенок мог их достойно преодолеть, пройти бодро и красиво, чтобы не оступился и не запнулся в пути.

Если в семье рождался мальчик, то его ожидало такое испытание обрядом, как сүндетке отырғызу — обрезание. Обряд проводится, когда ребенку исполняется нечетное количество лет. Казахи начали исповедовать ислам в 7—8 веке. С этого времени и начали совершать мусульманские обряды. До сих пор идут споры о полезности или вреде обрезания. Но, являясь частью религиозного учения в исламе, она еще стала и национальной традицией у казахов. Согласно ей, дату проведения праздника, объявляют за день до начала самого мероприятия. После выбирался «удачный» день для обрезания. У казахов удачным днем считается среда — сәтті кун. После этого и проводят ребенку эту операцию. Раньше этим делом занимался мулла. В тот же день делали «Той». Знатные люди проводили этот той очень широко. Звали многих знакомых, родственников, родных, близких и т. д. Проводили национальные игры, устраивали состязания, айтыс и т. д. Приглашенные люди говорили теплые пожелания мальчику и дарили богатые подарки. Ну, вот теперь все. Мальчик вступал в жизнь, полную обязанностей, забот и ответственности. Теперь не было к нему никакого снисхождения и льгот.

— А что делали девочки? — спросишь ты, — А девочек уже приучали к ведению домашнего хозяйства. Ее тоже готовили к будущей замужней жизни. Вот как раз девочка в казахской семье имела все льготы и поблажки, ибо недолгим было ее пребывание в отцовском доме. Поэтому девочку холили и лелеяли. Ведь кто знает, что ожидает ее в чужом доме. Так пусть все радости получит у отца с матерью! —

— Ата, — обратился к деду внук, — вот сегодня днем к тебе заходил незнакомец, ты даже имени его не знал, а провел в юрту и еще угостил чаем и мясом. Зачем? Он же просто спросил дорогу-

— Вот, балам, молодец, что ты это заметил, — довольно улыбнулся дед, — встретить гостя, даже незнакомого — это тоже наша традиция. Қонақ күту называется. Этим и славились казахи всегда. Никто и никогда из казахов не отказывал путнику в гостеприимстве. А что уж говорить о специально приглашенных гостях! Вот слушай дальше…

РАССКАЗ ЧЕТВЕРТЫЙ

Қонақ күту

Я не знаю и, даже не слышал, что бывают негостеприимные народы. Надеюсь, таких нет на свете. Но для меня всегда было удивительным наше гостеприимство — казахское. Есть даже отдельный термин, понятие — қонақ күту. Это основа основ нашего бытия. Запомни это, внучок. Казахи всегда жили в ожидании гостей. Таковы были условия кочевой жизни. Огромная степь, огромные просторы и малонаселенность. Каждый род, каждое племя имели свои пути кочевок и свою территорию выпаса скота. Поэтому встреча с незнакомым человеком в степи, или человека, неожиданно посетившего семью казаха-кочевника, было большим событием.

«Хабар бар ма?» — Какие новости? — был тот вопрос, коим начиналась беседа за дастарханом. У любого казаха всегда было припасен специальный запас мяса, сладостей и подарков для гостей. Разные поводы были для встречи гостей — будничные (когда в юрту приходили заплутавшие путники), праздничные (когда хозяева, желая поделиться радостью, сами приглашали гостей), траурные (когда люди сами приходили, чтобы выразить сочувствие семье, потерявшей близкого), религиозные (когда вся степь отмечала какое-то событие). Но каким бы ни был повод к сбору гостей — печальный или радостный — казахи строго следовали всем обрядовым нормам. Закон степи — встречай гостя как посланника Бога. Этот закон в силе и в наши дни.

А когда-то, в самые давние времена, гостей встречали при въезде в аул или на расстоянии в несколько километров, а то и несколько дней до него — настолько были уважаемы гости в степи. Встречая гостя, казахи всегда уделяли огромное внимание этикету. Тут есть свои моменты. Сәлем беру — приветствие, возглас радости и удивления.

При этом высказывались обязательные любезности и вежливые пожелания: «Сəлем бердік! — Приветствуем вас!», «Сəлеметсізбе — Здравствуйте!», «Қайырлы күн — Добрый день!», «Қайырлы кеш-Добрый вечер!». Эти слова сопровождаются пожатием обеих рук. Хозяин, пожимая руки гостям, сопровождает легким поклоном. И, конечно же, хозяева помогают гостям снять верхнюю одежду. Первыми к столу подводят гостей почтенного возраста. Для них подготовлено место — төр, почетное место в доме или в юрте, расположенное напротив входа, за очагом. Остальные гости рассаживаются в зависимости от значимости и роли в семье. После рассаживания все обмениваются рукопожатиями с теми, кто сидит рядом с ними. Хозяева за стол садятся последними. Если гость припоздал, то он проходит на место с поклоном. Если приходит почтенный человек, то все остальные прекращают трапезу и продолжат только тогда, пока его не проведут на почетное место. При рассаживании, в первую очередь, обязательно учитывался возраст. И это понятно — тот, кто долго прожил, тот многое видел и многое знает. Самый уважаемый гость, обычно старший по возрасту, произносил бата — благопожелание. Только после этого, все приступали к угощению. Первым к пище прикасался хозяин, что означало о начале трапезы. Все это прекрасно, конечно. У хозяев дома много обязанностей.

Но есть обязанности и у гостей. Согласно статьям о гостеприимстве «Жеті жарғы» — свода законов обычного права у казахов, принятый еще при Тауке хане в 17 веке, путник должен был подъехать с тыльной стороны юрты, привязать коня к коновязи. Но, ни в коем случае, не привязывать лошадь к боковине двери. Это значило бы, что человек прибыл не с мирными целями. По тому же закону «Жеті жарғы», гость не должен был заходить в юрту с оружием. Оружие оставлялось на улице. Выполнив эти условия, человек подтверждал, что пришел с добрыми намерениями. При входе в юрту, перешагивая порог, гостю нельзя было спотыкаться левой ногой — это воспринималось как плохое предзнаменование. Но нужно было переступать порог правой ногой. На удачу. Если гость был на коне, то камча многое могла пояснить хозяевам. Если гость вешал камчу за петлю на рукоятке камчи, это означало, что он не торопится. Если же вешал углом, как бы изгибом у рукояти, означало, что гость пришел ненадолго. Здесь будет очень уместным напомнить, что хозяин дома никогда не спрашивал у гостя надолго ли он приехал и сколько времени тот собирается гостить здесь. Хорошее было время!

Помимо всего, традиция Қонақ күту, обеспечивала духовное общение и была действенным инструментом для воспитания подрастающего поколения. Так одним из воспитательных обычаев был Белкөтерер — угощение для пожилых, нуждавшихся в особом уходе. Поскольку не вся еда, которая есть на дастархане, подходит людям старшего возраста, то родственники, дети или соседи, приносили для них специальные яства: творог, казы, мед, масло, жент, кумыс. Таким образом, выказывалась забота о родителях, бабушках и дедушках.

Издревле повелось, что особому человеку, заслуженному полагалось соответственное вознаграждение. Этот ритуал назывался Ат мiнгiзy — посадить на лошадь и Шапан жабу — надевание чапана. Такой чести удостаивались храбрые батыры-герои, талантливые акыны-жыршы и другие именитые, с безукоризненным авторитетом, люди. До сих пор некоторые семьи поддерживают еще одну традицию одаривания гостей, называемой Бес жақсы — одаривать пятью ценными вещами. Такие дары включали: верблюда, скакуна, персидский ковер, саблю и соболью шубу. Қонақасы — обычай, связанный с угощением гостя. Все самое вкусное казахи всегда приберегали для гостей. Так получилось, что гости подразделялись на три вида. «Арнайы қонақ» — специально приглашенный гость, «құдайы қонақ» — случайный странник, «қыдырма конак» — нежданный гость-путник. Гостеприимство для казаха считается священной обязанностью. И не приведи судьба, если хозяин не встретил гостя, как это полагается по этикету, то бедолаге уже не восстановить свое уважение у соплеменников. Но такое случалось редко. А может и вовсе не было таких позорных случаев.

Да. Что тут говорить, гостем быть хорошо. Но и молча сидеть, и есть тоже не по правилам. Гость тоже должен был показать свое умение. На этот случай была такая традиция, как Қонақкаде. Это когда хозяин имеет полное право попросить гостя спеть песню или сыграть на домбре. Да, не все так просто. Ох, и трудно было гостю отвертеться! Но, законы застолья требовали того. Веселились-то вместе! Во все времена, кто бы ни отправлялся в дальнюю дорогу, знали, что он никогда не будет брошен в степи голодным и холодным. Он прекрасно знал, что его всегда радушно встретят в любой казахской семье.

Особенно хорошей приметой считалось, если дом посещали дети. После завершения приема гостей детей обязательно одаривали в честь их первого посещения. Дети-гости, это будущие собственные дети в доме!

Дәм тату — попробовать на вкус или угоститься в доме, к хозяевам которого, заглянул путник — даже если этот путник торопится. Ну, уж если говорить подробнее об этом понятии, то дәм тәту это обязательное правило для путника отведать хоть кусочек хлеба или чего-то съестного со стола хозяев. В противном случае отказом от дәм тәту можно нанести смертельную обиду людям.

Разными слухами и вестями полна степь — печальными, радостными, новостными, информативными. Трудна жизнь была в степи — суровая природа, климат, джут, непогода, военные вести. Да мало ли! Вот и ждал народ хороших вестей. А за хорошую весть люди давали Сүйінші — подарок тому, кто принес в дом хорошую весть. Дорогие были подарки. От угощения за дастарханом до слитка золота или серебра.

Любой казах, даже выросший в городе, знает, что такое Көрiмдiк и Байғазы. Это обычай одаривать хозяев подарками за смотрины невесты или за новость, касающейся покупки или приобретения чего-то грандиозного: обновки, табуна лошадей, должности и прочих достижений. Всегда казахи стремились первыми донести благую весть и не только для того, чтобы получить подарок, а доставить приятное человеку. Люди вместе могли радоваться хорошим новостям! Было такое время — замечательное. Очень много обычаев было у казахов. Практически ко всякому событию и случаю. Но не все они сохранились. Не все они вписались в современные условия. Но казахи помнят о них. И это правильно!

Есть и такие обычаи, которые имели общественное значение. Эти обычаи вселяли у людей надежду и уверенность в том, что ни при каких печальных обстоятельствах простой казах не окажется с бедой один на один. Вот несколько из них.

Ерулік — угощение для новоселов. Много кочевали люди в степи. Некоторые вынуждены были по тем или иным причинам покинуть привычные места и переехать в другой регион, область к незнакомым людям. И это понимали все. Поэтому и проводили ерулік. Приглашали в гости семьи, которые поселились рядом, чтобы наладить отношения, лучше узнать, кто живет рядом. Эта традиция имеет психологическое значение. Она позволяет объединиться, быстрее адаптироваться к новому месту жительства. Приезжему человеку давали понять, что он среди своих, и ему нечего бояться и опасаться кого-либо. Он сам, его семья, дети — все под защитой соплеменников. О! Как это было важно и тому, кто пострадал, и тому, кто помог!

— Ата, а почему тогда папа с мамой не пригласили соседей в гости, которые переехали недавно в наш дом? Они же тоже переехавшие?

— видишь ли, вы живете в большом городе, в большом общем доме. Там все на виду. Вы, городские, люди занятые. Часто не хватает времени ни для себя, ни детей. Кому интересны новые соседи?! Вы не обращаете внимания друг на друга, к сожалению. Такова правда сегодня! А казахи раньше говорили, что часто хорошие соседи ближе родственников! А вот скажи мне, у этих новых соседей есть дети?

— Есть, девочка ей лет 6 и мальчик, я не знаю, сколько ему лет. Может 4? А что?

— Вот и пригласи эту девочку с ее братишкой к себе в гости. Соверши ерулiк. Этим самым ты поддержишь традицию и взрослым пример покажешь, да и друзей приобретешь, понял?

— Девчонку приглашать? Нееет! Все пацаны смеяться будут, понимаешь? —

— А ты и пацанов пригласи. И объясни им, что это и есть ерулiк. Вот и не будут смеяться. Кто знает, может, ты пригласишь чью-нибудь будущую невесту для своих пацанов? А может вы все за ней толпой ухаживать будете? Вот и мне бы дожить до кудалыка моих внуков! Жизнь-то прекрасна!

— Да, ата, она красивая. Я заметил.

РАССКАЗ ПЯТЫЙ

Асар и Жылу

С традицией ерулiк тесно связана традиция Асар и Жылу — традиция одаривания тех, кто пострадал от разных бедствий, разорительных набегов врагов. Страшные в степи пожары. Раздолье ветру в степи. Вот и полыхает степное пространство, сжигая на своем пути все живое и не живое и оставляя людей без крова и скота. В таких случаях казахи демонстрировали сочувствие и проявляли взаимопомощь: дарили скот, одежду, деньги — то, что могло бы компенсировать потери, позволило быстрее восстановить жилище, обеспечило бы на первое время самым необходимым. Хорошо, что традиция асар сохранилась и в наши дни. Если кто задумал строительство, то все родственники и соседи собираются в одну большую бригаду и помогают залить фундамент, воздвигнуть стены, поставить крышу. Вот где народное сплочение понимание! Есть много примеров асара в современном Казахстане.

Очень трогательным мероприятием было Туған жерге аунату. Человек долгое время вынужден был провести на чужбине. Разные могли быть причины на это. Жизнь так полна неожиданностей. Но человек всегда возвращался домой. У казахов согласно этому обычаю, этого человека надо было обвалять в земле. Так родные на родине встречали своего сына. Казахи хоть и кочевали много, но кочевали по родной земле. Далеко не уходили. А зачем? Своей земли хватало на всех.

— Так что и ты, внучок, где бы ни был, все равно вернешься домой. Не может казах без запаха родной полыни жить на чужбине-

— и тогда ты меня обваляешь в земле? —

— конечно, чтобы больше не уезжал далеко, не искал счастья в чужой земле. Оно и на родной земле есть.

РАССКАЗ ШЕСТОЙ

Наурыз

— Ата, а правда, что Наурыз и есть правильный новый год, а не тот, который мы зимой отмечаем? — неожиданно спросил внук Бисена, поправляя горящее полено в костре. Растревоженные искры взлетали и гасли в темноте, едва поднявшись над костром. Задумался Бисен над вопросом внука. С чего начать ответ? Поймет ли?

— А кто это тебе сказал, что новый год неправильный праздник?

— Да так, слышал от одного пацана. Ему отец сказал, что Наурыз природный праздник, а зимний новый год — это желание одного человека. А так не бывает, чтобы приказывать природе-

— Прав отец того пацана по поводу природы. Нельзя ей приказывать и требовать того, чего хочет человек. Не им все это создано и выращено. А вот на счет праздников вот я тебе расскажу, а потом уже вдвоем и разберемся, что правильно, а что нет-

Этот восточный праздник начали отмечать народы, которые жили в Средней Азии. Он возник еще тогда, когда ислама еще не было в степи. Само слово «наурыз» образовано от двух древнеиранских основ: «ноу» — новый и «роуз» — день. 22 марта, в день весеннего равноденствия, созвездия и звезды после годичного круга приходят к начальным точкам и начинают новый круг. По дошедшим до нас легендам, очень важной является ночь перед Наурызом. Говорят, что в темное время по земле ходит заблудившееся Счастье, а утром оно раздает благодать, добро и милость. Но помимо веры в добрых духов, празднование связано еще и с пониманием того, что именно в весеннее время наступает обновление природы и начинается новый годовой цикл.

Для казахов «Наурыз» — это окончание зимы, покой от буранов и зимних непогод, это, наконец, приход весны. А новая весна — это первый дождь, первый гром весенний, прорастает зеленая трава, наполняется теплом земля, деревья наряжаются в зеленые одежды, птицы весело щебечут. Вот именно этот день приходится на день весеннего равноденствия. Это значит, что свет и тьма разделены поровну, то есть ночь и день равны по продолжительности.

С утра народ собирался со всеми своими аксакалами, женщинами и детьми. Они выходили в поле, в степь и те, кто занимался земледелием, начинали работать, расчищая арыки для новой воды, высаживали деревья, сеяли пшеницу. Начало празднования Наурыза — не просто веселье и гулянье, это, прежде всего желание плодотворной работы в новый жизненный цикл. А уж потом люди начинали отмечать наступление Наурыза. Поэтому и к встрече Нового года казахи относились очень ответственно, начинали готовиться к нему заранее, убирали жилище, одевали чистую нарядную одежду, готовили богатый стол, а в знак пожелания урожая, изобилия, дождя, молока, все емкости в жилище наполняли молоком, ключевой водой, айраном и зерном. Ведь согласно приметам, как встретишь год, так его и проведешь. Как говорили старики, когда Наурыз входит в дом, все болезни и неудачи должны обходить его стороной. В день празднования Наурыза, все старались быть в добром расположении духа, при встрече заключали друг друга в объятья, высказывали самые добрые пожелания, чтобы все беды и несчастья обходили их стороной.

В эти дни обычно готовилось много еды, которая символизировала достаток и изобилие в наступающем году. У казахов при праздновании Наурыза обязательным являлось присутствие числа «7». Оно олицетворяет семь дней недели. Перед аксакалами ставились семь чаш с напитком «Наурыз-коже». В каждом доме существовал свой рецепт приготовления ритуального блюда Наурыз-коже из 7 компонентов, которые символизировали 7 жизненных начал. Счастье, удачу, мудрость, здоровье, богатство, рост и покровительство высших сил. По своим вкусовым качествам «наурыз-коже» — блюдо очень необычное. Готовили его накануне вечером, чтобы оно ночь постояло. Тогда «наурыз-коже» получался насыщеннее. Готовился он из воды, соли, молока, айрана, крупы (рис или перловку), изюма и мяса (можно и казы).

Если «наурыз-коже» готовили с мясом, то его варили отдельно. Дастархан, заваленный яствами, накрывали в каждой семье. Обычно собирались к полудню. По завершении трапезы старший по возрасту из присутствующих давал бата — благословение, чтобы благополучие не покидало семьи. Перед аксакалами ставились семь чаш с напитком Наурыз-коже, приготовленным из семи сортов семи видов злаков. В него кладут те продукты, которые люди хотели бы видеть на своем столе круглый год. Каждый должен посетить 7 домов и пригласить 7 гостей. В дни Наурыза гостям подавались и лучшие мясные блюда — казы, шужук, вареное мясо. Обильное угощение помогало установить добрые отношения с людьми, укрепить связи. И еще раз продемонстрировать национальную щедрость, гостеприимство.

Празднование Наурыза было мероприятием всенародным. Праздник всегда сопровождался играми, скачками и развлечениями. Праздник Наурыз не обходился и без спортивной борьбы, участвовать в которой могли не только юноши, но и девушки. Девушка вызывала джигита на состязание с условием, что если он победит, то приобретет право на ее руку и сердце, а если победит она, то джигит должен повиноваться ей и выполнять любые ее желания. Веселье сопровождалось непрекращающимися песнями, которые сочиняли специально для этого праздника. Акыны соревновались в мастерстве слова, а те, кто не обладал поэтическим талантом, могли попробовать себя в скороговорках и отгадывании загадок. Женщины соревновались с мужчинами в борьбе. Кроме того, девушка могла бросить вызов парню в Қыз куумай. Если побеждал мужчина, он мог просить руки девушки. В этом случае Наурыз продолжался свадебным тоем. Отсюда в народе сохранилось пожелание «Той тойға ұлассын» — пусть продолжением праздника будет праздник.

У казахов были три Наурыза. Они различались по датам: 1 марта — древний казахский от первого дня весны. 9 марта — иранский. 12—13 марта — қазыбек- наурыз, признаваемый всеми казахами. Но настоящий Наурыз связывали с днем весеннего равноденствия — 21—22 марта.

Традиции Наурыза складывались веками. Какие-то из них в измененном виде дошли до наших дней, а некоторые остались в прошлом. Но праздник продолжает жить. Как и в старину, в канун Наурыза везде следует наводить идеальный порядок — в доме, дворе, на улице перед домом. Заполнить мир чистотой и тогда болезни, неудачи, невзгоды обойдут людей стороной. В доме заполняли все пустые посуды продуктами и водой из священного источника, веря, что, если будет обильно в доме в Новый год, так и будет до следующего года.

По традиции, как обычно на больших мероприятиях, в этот день мудрые старейшины дают народу Бата — Слово-благословение. Это были специально подобранные слова, к нему готовились, чтобы их слова надолго запомнили их. Все эти добрые пожелания заканчивались: ««Пусть будет благополучным народ! Пусть будет много светлого (молока)! Пусть этот день принесет обилие! Пусть все зло и все черные дела провалятся сквозь землю! Пусть духи предков всегда поддерживают нас!».

В этот день люди приветствовали друг друга по-особому. Например, выражали взаимные пожелания при встрече: «Пусть год будет обильным, счастливым, удачным! Пусть сгинут все напасти! Пусть много будет молока! Пусть тучным будет скот!» При встрече мужчины здоровались обеими руками, прижимая друг друга к груди. Женщина и мужчина, встречаясь в этот день, также заключали друг друга в объятия.

Праздник для всех — такова особенность Наурыза сегодня. Сегодня это по-настоящему интернациональный праздник. Потому в день Наурыза вся страна превращалась в огромный пестрый шатер, под сводом которого расположились все народы, выставив свои угощения, развлекая других своими танцами и народными песнями. Задорная русская «Барыня» сменяется залихватским украинским «Гопаком», под узбекскую веселую песенку пустились в пляс и азербайджанцы с армянами. Забыты и прощены обиды. А девушки с удовольствием угощают всех баурсаками. Тепло и хорошо на сердце у всех.

— Вот видишь, как один только праздник может объединить людей. Больше бы таких праздников!!

— А я помню, Наурыз мы отмечали на площади. Там нас тоже угощали всякими вкусными вещами, — воскликнул Тарлан, — меня еще угостили бараньим ушком. И сказали это для того, чтобы я слушался старших.

— Вот и правильно. Это тоже наша традиция. Когда угощали сваренным мясом, то его не просто выкладывали в общий поднос, нате ешьте. Нет, каждая кость, каждая часть, орган домашнего животного, сваренного и подготовленного для мероприятия, имел свое предназначение, назначение и смысл. Все подчинялось народному этикету и правилам. Вот послушай!

РАССКАЗ СЕДЬМОЙ

Табақ тарту или какие части мяса казахи подают уважаемым людям, молодежи и другим родственникам

Наши предки всегда бережно и уважительно относились к природе и ее детям — к земле, воде, солнцу, растениям и животным. Человек тоже часть природы. Казахи никогда не отделяли себя от нее и не ставили себя выше природы. Если и появлялась нужда поохотиться на дикое животное, но происходило это не ради забавы, а ради еды, причем животных брали только необходимое количество. А что уж говорить о домашних животных — овцы, лошади, коровы — они были бесценны в кочевом хозяйстве казахов. И если кормили, то в самом прямом смысле этого слова. Вот поэтому перед закланием животного человек произносил ему слова благодарности и просил прощения. Так что при разделывании мяса и перед тем, как его положить в котел, каждая ее часть имела четкое предназначение. Начнем с главного:

Табақ тарту — это казахский традиционный порядок деления мяса между гостями. У казахов много видов табақ тарту, а основные из них: бас табақ, қос табақ, сый табақ, жай табақ и жастар табағы.

Бас табақ — это главный, первый по значимости поднос с мясом. Бас табак преподносится пожилым людям и уважаемым гостям. На него укладывается жамбас — тазовые кости, ортан жілік — бедренная кость, белдеме — поясничный отдел, филе брюшной полости туши, сүбе қабырға — филе вместе с пятью ребрами выше почки, қойдын ұлтабары — двенадцатиперстная кишка барана, конина: қазы, қарта, жал, жая. Именно так было предопределено нашими предками, распределять мяса и суставы для главных гостей. За этим очень строго следили сами гости. Не правильно распределенное мясо могло поставить хозяев в крайне неловкое положение и привести к конфузу.

Қос табақ — специальный поднос с мясом для свата и сватьи, то есть для своих близких родственников. Его состав такой же, как в Бас табак, но с добавлением второй ортан жілік — бедренной кости.

Сый табақ — дополнительный поднос с мясом, куда можно выложить любые части. Но на Сый табак нельзя выкладывать жауырын — лопатку и тоқпанжілік — берцовую кость, так как эти части баранины считаются не такими значимыми, как остальные.

Жай табақ — обычный поднос с ежедневным мясным рационом. Он включает в себя ортан жілік — бедренная кость, жауырын — лопатка, тоқпан жілік — берцовая кость, қабырға — ребра, омыртқа — позвоночник.

Жастар табағы — поднос с мясом для молодежи. На этот поднос кладут асық жілік — большую берцовую кость и төс — грудинку. Если среди гостей есть зять, то ему обязательно подается төс.

Күйеу табақ — табақ зятю. Этот поднос в честь его. Сюда кладут асық жілік, төс, ортан жілік, сүбе қабырға, арқа, белдеме, қарын, тоқ ішек.

Қыз табақ — этот поднос с мясом предназначен для дочери, которая приехала домой к своим родителям. Табақ состоит из жамбас, асық жілік, жауырын, белдеме, тіл-жақ, қарын-сүрін, сүбе қабырға, сердца, печени и почек.

Келін табақ — свекор и свекровь дают невестке асық жілік, тіл-жақ, белдеме, арқа, жауырын, ортан жілік, жүрек-бауыр.

Жеңге табақ — этим подношением оказывают уважение к старшей снохе. В такой поднос кладут жамбас барана, жауырын, арқа белдемесі, сүбе қабырға, сердце, печень, тоқ ішек, почки.

Жезде табақ — это угощение готовят для старшего зятя. Готовят его родственники жены. В этом подносе те же части мяса, что и в жеңге табақ, но еще кладут құйымшақ — копчиковую кость.

Бала табақ — это табақ для детей. Туда кладут асық жілік, жауырын, ортан жілік, арқа, белдеме, язык, ребра.

Құрдас табақ — если в гости пришел ровесник, ему кладут жамбас, ортан жілік, жауырын, ребра, арқа, белдеме.

Особое внимание уделяется такому ритуалу, как Бас тарту — преподношение головы барана. Это чести удостаиваются уважаемые гости и аксакалы. К дастархану блюдо с головой приносит мужчина. Аксакал дает бата и режет с правой стороны околощечную часть и пробует. Потом режет правое ухо и дает самому младшему в доме. Остальных угощает по одному кусочку и обратно передает голову хозяину дома.

Құлақ ұсыну — у казахов уши барана отдают детям. Двум детям по одному уху. Дают и приговаривают при этом: «Слушай, что творится вокруг себя и слушай, что тебе говорят родители и взрослые»

Көз ұсыну — глаза также, в основном, предназначаются детям. Дают сразу два глаза, чтобы все замечал и видел далеко. В степных просторах зрение было очень важно для кочевника.

Тіл ұсыну — язык преподносят невестке или также детям с пожеланиями быть не говорливыми, но грамотно излагающими свои мысли. Уж если суждено быть акыном, то самым лучшим.

Таңдай ұсыну — человек, которому было поручено разделывать голову, кладет нёбо на правую ладонь и отдает младшей дочери или певцу.

— Ого! Сколько всего и не запомнишь сразу! —

— Не переживай. Вот мы завтра будем выбирать барана на день рождения твоей мамы, я тогда тебе и все покажу, что к чему и как все это надо готовить. Как раз будет много гостей всех возрастов. Много забот и работ нам с тобой придется выполнить. Но все это приятные хлопоты. А как будет рада всему этому твоя мама. Отец тоже счастлив — вот сын уже мужчиной становится. Готов? —

— Готов, ата. Готов. Ты только скажи, что надо сделать-

— А вот чтобы ты сам хотел? С чего начнешь?

— Почистить загон, воду натаскать с реки, чтобы напоить овец, вокруг юрты убраться-

— Ай, молодец, все именно так. Начнем с того, что ты определил. Теперь я знаю, что мы все успеем. Вот какой помощник у меня! —

— Рахмет, ата. Конечно же, помогу. Ведь я мужчина!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, дорогой читатель, Вы закончили читать эту небольшую книгу, посвященную описанию красочных традиций, обычаев, ритуалов и обрядов казахского народа, одного из народов Великой степи.

Казахский народ сформировался не в одночасье, его история уходит вглубь веков и ее истоки, как минимум, в эпохе бронзы. За несколько тысячелетий через степные просторы, которые в глубокой древности назывались Арьянам Ваэджа — «Арийский простор», а в средневековье Дашт-и-Кипчаком, «Кипчакской степью», прошло немало народов. Имена многих из них канули в Лету, но они сумели передать через века нам, их потомкам, нечто большее, — свое мировоззрение, свою любовь к родной земле, к ее просторам, к свободе и к движению. Они довели до совершенства единственно возможный способ хозяйствования в этой прекрасной, но суровой, засушливой летом и стылой в зимние холода земле.

В этих нелегких условиях казахский народ не забывал радоваться жизни, и создал уникальные традиции и обычаи: основанные на устоявшемся мировоззрении и образе жизни, на сезонном кочевании по землям, завещанным предками, по священной Ана Жер. К сожалению, этот способ хозяйствования, не смог выдержать грубого вторжения техногенной цивилизации и сталинской модернизации. Чуждые народу идеи, безжалостно воплощаемые в жизнь, привели к слому кочевого скотоводства, к массовой гибели скота, основного богатства народа и затем к одной из самых трагических страниц истории человечества в XX веке, Голодомору-Ашаршылыку. Казахский народ выжил и выстоял и на этот раз, хотя цена была неизмеримо страшной по своим последствиям. Он потерял половину своих сыновей и дочерей, а вместе с этим и то, что составляло основу всего его существования — скотоводство и основанную на нем культуру.

В новых условиях хозяйствования трудно было сохранять древние традиции и обычаи. Под запрет попал казахский эпос, запрещены были и многие наши праздники, в том числе и Наурыз. Праздник, который на нашей земле существовал несколько тысячелетий, с андроновских времен, и знаменующий торжество Света и Тепла над Холодом и Тьмой, был в одночасье объявлен вредной традицией, одурманивающей трудящиеся массы.

Буквально в подполье, под угрозой наказания, многие элементы Наурыза, как и многих других обычаев и традиций казахов, были сохранены и дошли до наших дней. Теперь, наша задача понять скрытый смысл, заложенный в этих традициях, а также передать их последующим поколениям, с тем, чтобы они передали их дальше.

Многие из этих обычаев были по достоинству оценены человечеством и вошли в фонд мирового нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Так, в этом, 2020 году, в него была внесена древняя казахская игра «Тоғыз құмалақ». Не менее интересны и достойны восхищения и другие проявления древней духовной культуры казахского народа, некоторые из них нашли отражение в этой небольшой по объему книжке. Конечно же, автор не ставил перед собой цели описать все традиции казахов, — для этого было бы мало нескольких толстых фолиантов. Задача была более скромной, — пробудить интерес читателя к обычаям казахов и надеемся, что автор справился с этой непростой задачей.

СЛОВАРЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

А

Аруахи — души предков, покровители семьи, рода.

Апа — бабушка, старшая сестра

Ата — дедушка

Б

Бесiк- деревянная колыбель младенца

Г

Гурт, гуртовать- собирать в стадо

Ж

Жеңге- жена старшего брата

Жезде- муж старшей сестры

Жуз — исторически сложившееся объединение казахов

К

Қазы — колбаса из конины

Қарта- конская толстая кишка наизнанку

Ш

Шешен- оратор; красноречивый человек

Шужук- вид конской колбасы

Р

Ру- принадлежность к определенной группе, роду

Т

Тенгрианство- обозначение этнической религии тюрко- монголских кочевников

Тукум- в данном случае «семя», «гены»

Тоғыз қумалақ — кыргызская и казахская настольная игра на логику.

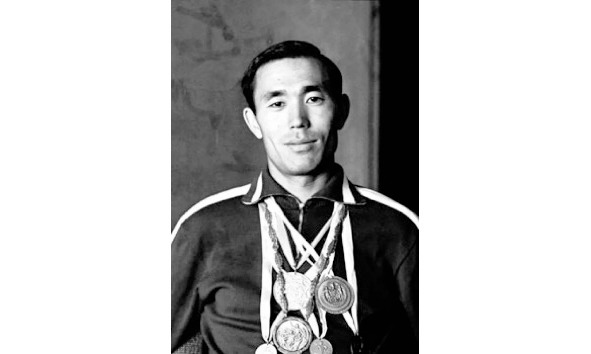

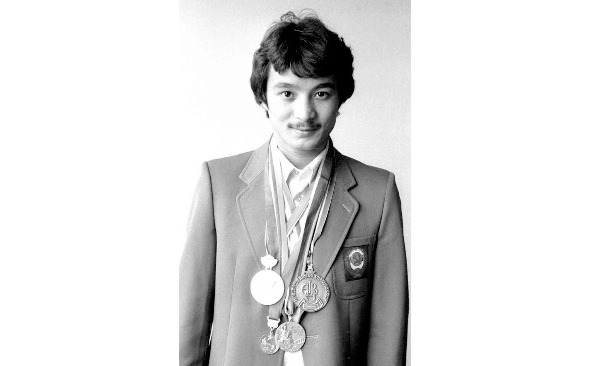

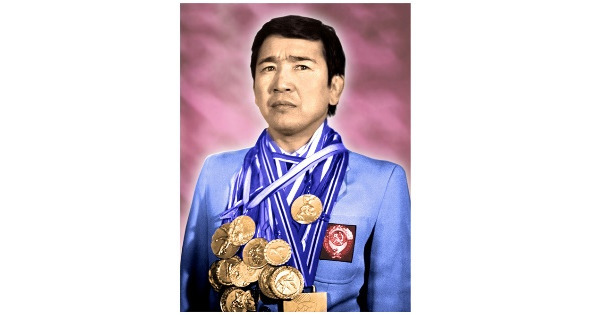

2. 20 СПОРТСМЕНОВ КАЗАХСТАНА

ОТ СТЕПНЫХ ЗАБАВ ДО ОЛИМПИАДЫ

В становлении и развитии культуры, как систематически развивающейся программы жизнедеятельности любого народа, неотъемлемой частью является культура физическая и спорт.

Вспомните наскальные рисунки со сценами охоты наших предков, где в основном изображены животные и люди в движении. Торжество воли и физической силы над суровыми условиями природы! Именно эти элементы: натягивание тетивы, полет стрелы, бег охотника, метание примитивного копья — стали, в результате развития самого человечества, основными видами современного спорта. Сила и ловкость, мужество и храбрость были необходимыми качествами для защиты своего сообщества, племени и семьи.

Кочевой образ жизни казахов подразумевал прежде всего физически сильное, подвижное и выносливое общество. Это и понятно, надо было противостоять суровым природным условиям и враждебным племенам, тех же джунгар, надо было защищать себя, свое потомство и обеспечить пропитанием и одеждой.

А разве можно было того достичь с хилым, физически и духовно ослабленными людьми? Нет, конечно! Поэтому казахи, впрочем, как все народы развивали и по-своему популяризовали силовые виды игр, такие, как алыпсок, аркан тарту, кокпар, байга. Разумеется, что все состязания, которые существовали у казахов издревле, несут в себе определенную нравственную нагрузку, развивают патриотизм у молодежи, воспитывают волю, характер.

Как скотоводы и как большие ценители лошадей, казахи уделяли особое внимание развитию конным соревнованиям. Это и аламан байга — скачка на длинные и сверхдлинные дистанции, байга — скачки на короткие и средние дистанции, жорга жарыс — соревнования на иноходцах, кокпар — конноспортивная борьба всадников за овладение тушей козла, кумис алу — всадник на полном ходу лошади поднимает монеты, завязанные в платочки, кыз-куу — конноспортивная игра «догони девушку». Великая степная триада: человек, лошадь и беркут. Отсюда и состязания в буркут-салу — охота с ловчими птицами, жамбы ату — стрельба из лука в цель. Ну и как же торжество без жаяу жарыс — бег по пересеченной местности, без қазақ күресі — казахская борьба!

Менялись времена, эпохи, нравы. Менялась и физическая культура, которая постепенно приобретала черты современного спорта с прибавлением новых видов спорта. Все это пришло с приходом Советской власти, которая уделяла развитию физической культуры первостепенное значение. Здесь стоит отметить, что советская тренерская школа в подавляющих видах спорта остается одной из самых сильных на пространстве СНГ. Именно в советский период спорт во всех республиках Союза получил свое наивысшее развитие. Самые именитые казахстанские спортсмены достигли выдающихся результатов благодаря методикам, разработанных советскими учеными-медиками, методистами, тренерами.

Все мы родом из детства. Многие, начиная занятия тем или иным видом спорта, видели себя звездами Олимпиад и Спартакиад, не представляя по младости лет, сколь тяжел и изнурителен путь на вершину Олимпа! Мальчики пробовали себя в борьбе, боксе, баскетболе, а девочки с воодушевлением занимались гимнастикой, волейболом, легкой атлетикой, фигурным катанием. К сожалению, большинство ушли из спорта, не выдержав напряжения и работы над самим собой, но уходили с сознанием того, какова цена победы спортсмена. И не важно Олимпиада ли это или районные соревнования. Спорт — удел избранных, исключительных личностей. И дело даже не в природной одаренности, а в том, что работа над собой, труд, терпение и целеустремленность — главные качества, необходимые для спортсмена, стремящегося к чемпионству.

Ниже вы познакомитесь с выдающимися спортсменами, имена, которых золотыми буквами внесены в славные страницы истории спортивного Казахстана. Любой казахстанец, услышав имя из списка 20-ти знаменитых спортсменов страны назовет заслуги, достижения и награды чемпиона. Это люди, поистине являются гордостью страны, ее знаменем и символом!

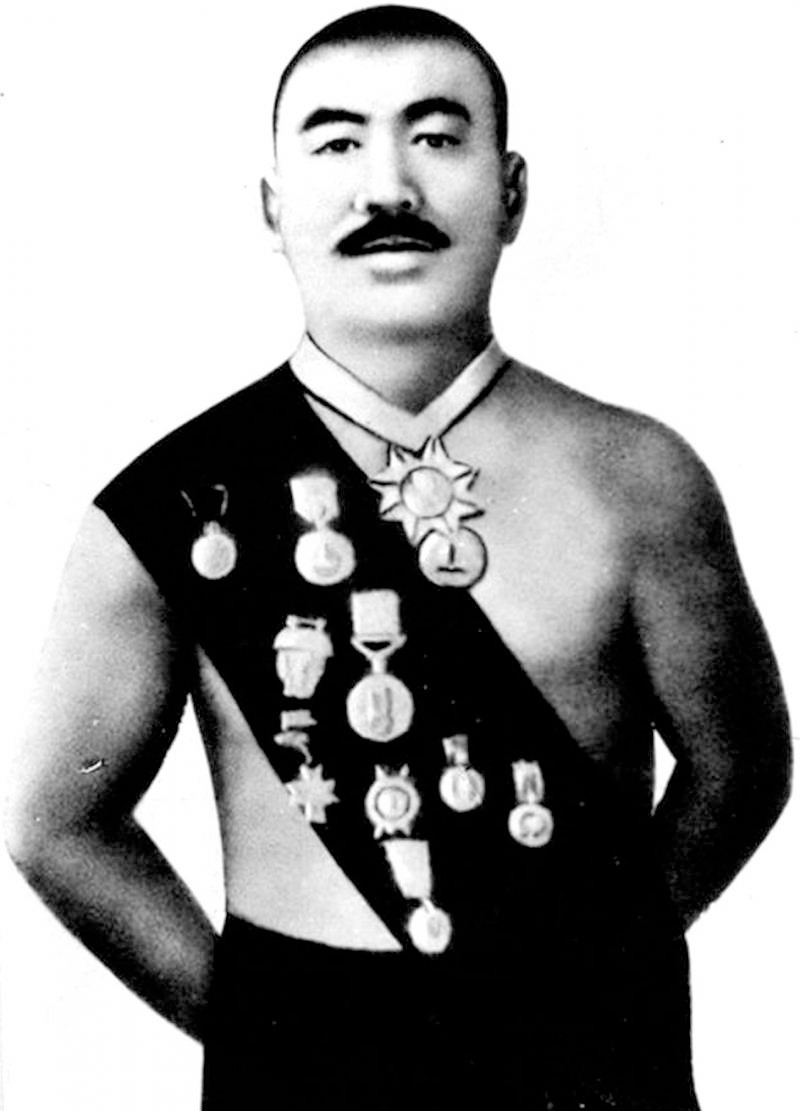

ХАДЖИМУКАН МУНАЙТПАСОВ

Казахский богатырь Хаджимукан Мунайтпасов появился на свет в далеком степном ауле в Акмолинской области в 1885 году. Род Мунайтпасовых славился отменной силой, передающейся из поколения в поколение. Известно, что, и отец, и дед Хаджимукана были известными борцами в округе, которые и передали навыки и технику борцовского искусства своему сыну. Много легенд окружают имя знаменитого борца. Говорят, что он мог вырывать дерево с корнем, съесть целого барана за один присест. Это невероятно, но правда одна — Хаджимукан был очень сильным человеком.

Тому свидетельство реальные факты из жизни до его спортивной деятельности. Так, например, будучи молодым человеком, он один вытащил на веревке увязшего в тине взрослого быка. А однажды в морозную зиму Хаджимукан притащил телегу с сеном и лежащей в ней с обессилевшей лошадью. Слава о невероятной силе юноши разнеслась по степи. Не было ни одного мероприятия куда бы не приглашали Хаджимукана показать свою силу в казакша-курес. Узнав об одаренном юноше, по рассказам самого Хаджимукана, его приглашают в цирк. А уже в 20 лет он впервые выходит на борцовскую арену в Омске, где к тому времени стартовал чемпионат по популярному виду борьбы — французской. Первая его схватка состоялась с известным русским борцом Андреем Злобиным. Познав на себе силу казахского юноши, Злобин советует Хаджимукану всерьез заняться борьбой и поступить в школу борцов Ивана Лебедева.

Уже в 1905 году в Харбине он одержал свою крупную победу, где он выступал под именем Ямагата Махунара якобы японского самурая, личного телохранителя самого Императора. Образ «грозного самурая» разогрел интерес публики к неизвестному до этого времени борцу. Здесь, на соревнованиях Хаджимукан завоевал свою первую золотую медаль. Одним из выдающихся событий в спортивной жизни борца становится его выступление в 1905 году в Париже. Вместе со знаменитым Иваном Поддубным и Александром Заикиным, Хаджимукан защищает флаг Российской империи. Здесь он получает новый псевдоним «Черный Иван».

В 1909 году Хаджимукан находился во главе списка сильнейших борцов планеты. К тому времени он выиграл свой первый международный турнир в Гёттеборге.

В 1910 году выигрывает чемпионат в Буэнос-Айресе.

В 1911 году в Москве проходят крупные соревнования, основанные эстонским борцом Георгом Лурихом. На этих соревнованиях Хаджимукан одерживает пять блестящих побед.

В 1914 году Хаджимукан одерживает безоговорочную победу над известным немецким борцом Вестергардом Шмидтом в Новгороде.

Интересная встреча, полная драмы, состоялась с японским профессионалом по японской борьбе «джиу джитсу» Джиндофу. Самонадеянный японец в схватке применял недозволенные приемы, оторвав ухо и разорвав губу Хаджимукану. Однако казаху удалось переломить ход борьбы. Сильным рывком Хаджимукан оторвал от пола японца и с силой бросил того на ковер.

Находясь в Турции на гастролях, Хаджимукан выбирает себе новый псевдоним «Кара Мустафа». В одном из соревнований, Хаджимукан одерживает победу над известным турецким спортсменом Нуруллахом, чем восхищает правителя Стамбула Шахар-пашу. Шакар–паша приглашает казахского борца совершить совместный хадж в Мекку, после чего борец получает приставку «Хаджи» и уже выступает под этим именем.

Хаджимукан Мунайтпасов являлся большим патриотом своей Родины и простого народа. Он принял революцию, помогал установлению Советской власти в стране. В 1926 году впервые, Хаджимукан открывает в Кызыл-Орде профессиональный театр, где проявились таланты Амре Кашаубаев, Калибек Куанышпаев, Иса Байзаков. В годы великой Отечественной войны все свои сбережения отдал на постройку самолета. К сожалению, этот его патриотический порыв, как и многие его достижения оказались забыты, как и сам он был забыт властями и последние годы прожил в нищете и забвении.

За годы своей спортивной карьеры Хаджимукан завоевал более 50 медалей разного достоинства.

В память о великом казахском борце в 1980 году открыт музей в поселке Тамирлановка в Южно-Казахстанской области. Имя Мунайтпасова носит школа-интернат в Алматы, улица в Астане, столичный центральный стадион. Спортивной карьере великого борца посвящены два игровых фильма «Его звали Хаджи-Мукан» и «Знай наших».

БАЛУАН ШОЛАК

Известный казахский акын, певец, композитор и прославленный борец.

Родился в 1859 году в Шортанды Акмолинской области. Еще в молодом возрасте получил прозвание Балуан Шолак, беспалым борцом. Обладал неимоверной силой, не имея пальцев на правой руке. Известность как поэта, певца и слава борца на удивление удачно сочетались в этом человеке, что порой трудно сказать, кто он по призванию. Но тем не менее, в степи были уважаемы как творческие люди, так и батыры, поэтому прежде всего он славный борец. Хотя известный этнограф и собиратель казахского фольклора Затаевич включил в свой сборник «1000 песен казахского народа» несколько песен Балуан Шолака.