Бесплатный фрагмент - Эмоциональный интеллект. Практическое руководство для жизни

Глава 1. Эмоциональный интеллект — не «мягкий навык», а стратегическое преимущество

Введение: когда ум не спасает

Представьте двух сотрудников одного уровня: оба с отличным образованием, оба блестяще решают задачи, оба прошли одни и те же курсы. Но один регулярно получает повышение, легко выстраивает отношения с коллегами и клиентами, а второй — застревает на месте, несмотря на компетентность. В чём разница?

Ответ не в IQ. Не в дипломе. Не в усердии. Ответ — в эмоциональном интеллекте (ЭИ).

Сегодня ЭИ перестал быть «приятным дополнением» к профессиональным навыкам. Это стратегический ресурс, который определяет, насколько вы сможете использовать свой потенциал в реальном мире. В эпоху, где информация доступна всем, а искусственный интеллект заменяет рутинные задачи, именно способность понимать себя и других становится главным конкурентным преимуществом.

Но чтобы это преимущество работало, нужно сначала развеять мифы.

Миф №1: «Эмоциональный интеллект — это про доброту и „хорошие“ эмоции»

ЭИ — не про то, чтобы быть «миры, дружбы и жвачки». Это про точность восприятия.

Эмоционально интеллектуальный человек не обязательно добрый. Он осознаёт, что чувствует — гнев, зависть, страх, раздражение — и умеет с этим работать, не разрушая себя и других. Он не подавляет эмоции, но и не позволяет им управлять собой.

ЭИ — это не мораль. Это инструмент. Как молоток: можно построить дом или разбить окно. Всё зависит от того, кто держит его в руках и зачем.

Миф №2: «ЭИ — врождённый талант, которому нельзя научиться»

Это самая опасная иллюзия. Она оправдывает пассивность: «Ну, я такой — не умею общаться, не чувствую людей».

Но нейропластичность мозга доказывает обратное: эмоциональный интеллект — это навык. Как вождение, плавание или программирование. Его можно развивать в любом возрасте.

Да, у кого-то от природы выше чувствительность к эмоциям. Но без практики эта чувствительность превращается в уязвимость, а не в силу. А у «толстокожего» менеджера, который начал вести дневник эмоций и учиться слушать, через год ЭИ может быть выше, чем у «эмпатичного» коллеги, который ничего не делает для развития.

Откуда взялся термин и почему он важен сегодня

Хотя идея связи эмоций и разума существовала веками, термин «эмоциональный интеллект» впервые был предложен в 1990 году психологами Питером Саловеем и Джоном Мейером. Они определили его как «способность распознавать эмоции, использовать их для мышления, понимать эмоциональные сигналы и управлять ими».

Но массовую известность ЭИ получил благодаря Дэниелу Гоулману, чья книга Emotional Intelligence (1995) стала бестселлером. Гоулман показал: в реальной жизни ЭИ часто важнее IQ. Особенно в профессиях, где есть взаимодействие с людьми — то есть почти во всех.

Сегодня, спустя три десятилетия, данные подтверждают его тезисы:

По данным Harvard Business Review, 90% лучших менеджеров обладают высоким уровнем ЭИ.

Исследование TalentSmart показало, что ЭИ объясняет 58% успеха в любой работе.

В отчёте World Economic Forum (2023) эмоциональный интеллект входит в топ-10 навыков будущего — наряду с аналитическим мышлением и гибкостью.

Почему? Потому что мир стал сложнее, быстрее и неопределённее.

Когда всё меняется ежедневно, когда команды работают удалённо, когда клиенты требуют персонализации, а сотрудники — смысла, технические навыки перестают быть достаточными. Нужно уметь:

Управлять своим стрессом под давлением.

Читать невербальные сигналы в встречах.

Говорить «нет» без вины.

Принимать критику без защиты.

Вдохновлять, а не командовать.

Всё это — проявления эмоционального интеллекта.

Четыре компонента ЭИ: не теория, а карта действия

Гоулман выделил четыре ключевых компонента ЭИ. Это не абстракция — это практическая модель, по которой можно диагностировать свои сильные и слабые стороны.

1. Самоосознание (Self-awareness)

Это способность замечать свои эмоции в момент их возникновения и понимать, как они влияют на мысли и поведение.

Без самоосознания вы — пассажир в собственной жизни. Вы реагируете, но не выбираете. Вы говорите: «Меня разозлили», хотя на самом деле вы позволили себе разозлиться.

Пример:

Менеджер получает резкое письмо от клиента. Его первая реакция — злость. Без самоосознания он отвечает в том же тоне, эскалируя конфликт.

С самоосознанием он замечает: «Я злюсь. Это потому, что чувствую, что мою компетентность оспаривают». Он делает паузу, переписывает ответ — и сохраняет клиента.

Самоосознание — основа всех остальных навыков. Без него невозможно управлять ни собой, ни отношениями.

2. Саморегуляция (Self-regulation)

Это не подавление эмоций. Это умение направлять их в конструктивное русло.

Многие путают саморегуляцию с «холодным рассудком». Но это не про отсутствие эмоций. Это про выбор реакции.

Вы можете чувствовать страх перед презентацией — и всё равно выступить уверенно.

Вы можете быть раздражены коллегой — и не сорваться на него.

Вы можете испытывать стыд после ошибки — и не спрятаться, а признать её и исправить.

Саморегуляция — это эмоциональная гибкость. Она даёт свободу: вы не раб своих чувств.

3. Социальная осознанность (Social awareness)

Это способность понимать эмоции других — не по словам, а по тону, жестам, молчанию, контексту.

Социальная осознанность включает эмпатию, но не сводится к ней. Это ещё и умение «читать комнату»: чувствовать настроение команды, замечать, когда кто-то отключился на встрече, понимать невысказанные ожидания клиента.

Лидер с высокой социальной осознанностью не спрашивает: «У всех всё хорошо?» — он видит, что у кого-то всё плохо, и находит способ поддержать без навязчивости.

4. Управление отношениями (Relationship management)

Это применение всех трёх предыдущих навыков для построения доверия, разрешения конфликтов, вдохновения и влияния.

Управление отношениями — не манипуляция. Это честное взаимодействие, основанное на понимании себя и другого.

Человек с высоким ЭИ не «уговаривает» — он создаёт условия, в которых другой сам захочет сотрудничать. Он не избегает конфликтов — он превращает их в возможности для роста.

Почему «мягкие навыки» — самые жёсткие

Термин «мягкие навыки» (soft skills) вводит в заблуждение. Он создаёт иллюзию, что эти навыки второстепенны, «необязательные», в отличие от «жёстких» — технических, измеримых, «серьёзных».

Но на практике всё наоборот.

Жёсткие навыки — порог вхождения. Они нужны, чтобы вас взяли на работу.

Мягкие навыки — то, что определяет, останетесь ли вы, вырастете ли, создадите ли что-то значимое.

Исследование LinkedIn (2023) показало: 89% рекрутеров говорят, что причина провала найма — не техническая некомпетентность, а низкий ЭИ. Люди увольняются не потому, что не умеют кодить или считать, а потому, что не умеют слушать, брать обратную связь, работать в команде.

Более того, в условиях автоматизации именно «мягкие» навыки становятся невоспроизводимыми ИИ. ChatGPT может написать отчёт, но не может утешить сотрудника после потери близкого. Робот может собрать машину, но не может вести переговоры с профсоюзом.

Поэтому ЭИ — не «дополнение». Это ядерный навык XXI века.

Реальные кейсы: как ЭИ меняет жизнь

Кейс 1. От технического специалиста — к лидеру

Анна — senior-разработчик в IT-компании. Отличный код, глубокие знания, но в команде её избегали: она резко критиковала чужие решения, не слушала аргументы, считала, что «главное — результат».

Когда её предложили на роль тимлида, команда выступила против. Руководство дало ей выбор: либо увольнение, либо работа с коучем по ЭИ.

За 6 месяцев Анна научилась:

Замечать, когда её критика звучит как обесценивание.

Задавать вопросы вместо утверждений.

Признавать, когда она не права.

Результат: команда стала продуктивнее на 30%, текучесть снизилась до нуля. Через год Анна возглавила департамент.

Кейс 2. Бизнес, спасённый эмпатией

Предприниматель Марк запустил сервис доставки еды. Первые месяцы — убытки. Он анализировал логистику, цены, маркетинг — всё казалось правильным.

Тогда он начал разговаривать с клиентами лично. Не опросы, не NPS, а живые беседы. Один клиент сказал: «Я не заказываю у вас, потому что чувствую, что вы мне не доверяете — требуете подтверждения по SMS, звоните три раза».

Марк осознал: его страх потерь (мошенничество, ошибки курьеров) проецировался на клиентов как недоверие. Он перестроил процессы: упростил подтверждение заказа, внёс элементы персонализации.

Через 4 месяца прибыль выросла на 70%.

ЭИ помог увидеть не цифры, а человека за ними.

Кейс 3. Семья, где перестали кричать

Семья с двумя детьми жила в постоянном напряжении. Родители кричали, дети замыкались. Все чувствовали вину, но не знали, как выйти из круга.

На семейной терапии им дали простое задание: каждый вечер по 10 минут рассказывать, что чувствовал за день — без оценок, без «ты должен».

Сначала было неловко. Потом — облегчение.

Отец понял, что его раздражение — на самом деле усталость и страх не справиться.

Мать увидела, что её тревога за детей мешает им учиться на ошибках.

ЭИ не сделал их идеальными. Но дал язык для боли, а не крик.

Диагностика: где ваши эмоциональные слепые зоны?

Прежде чем развивать ЭИ, нужно понять, где вы сейчас. Большинство людей переоценивают свой уровень. Исследования показывают: 95% считают себя «выше среднего» по эмпатии и самоконтролю — что статистически невозможно.

Вот простой способ начать:

Упражнение: «Карта эмоциональных триггеров»

Выберите три недавние ситуации, где вы:

Потеряли контроль (разозлились, расстроились, замкнулись).

Почувствовали вину или стыд после общения.

Не поняли, почему другой человек отреагировал так, а не иначе.

Для каждой ситуации ответьте:

Какая эмоция была первой? (Не «я был зол», а «я почувствовал угрозу/стыд/страх»).

Что я сделал в ответ?

Какой результат это дал?

Что я не заметил в себе или другом?

Найдите повторяющийся паттерн. Например:

«Когда меня перебивают, я чувствую неуважение → начинаю говорить громче → собеседник замолкает → я чувствую победу, но теряю доверие».

«Когда ребёнок плачет, я чувствую беспомощность → начинаю ругать его → он плачет сильнее → я чувствую вину».

Эта карта — ваша точка старта. Не для осуждения, а для осознанности.

Как развивать ЭИ: три принципа без иллюзий

ЭИ растёт через дискомфорт

Вы не разовьёте эмпатию, читая книги. Вы разовьёте её, когда остановитесь в споре и спросите: «Что ты на самом деле хочешь сказать?»

Вы не улучшите саморегуляцию, пока не позволите себе почувствовать гнев — и не среагируете на него автоматически.

Обратная связь — ваш главный инструмент

Самоосознание ограничено вашим восприятием. Только другие могут показать вам ваш эмоциональный след.

Спросите у 2–3 доверенных людей: «Как ты видишь, я реагирую в стрессе? Что во мне тебя удивляет или расстраивает?»

Не защищайтесь. Просто слушайте.

Микропрактики важнее грандиозных решений

Не нужно «стать эмоционально умным за 30 дней».

Достаточно:

Каждое утро 1 минуту спрашивать себя: «Какое у меня настроение — и почему?»

Перед ответом в переписке — сделать паузу в 10 секунд.

Раз в неделю записывать: «В какой момент я сегодня не понял другого?»

ЭИ — это ежедневный выбор быть чуть более осознанным, чем вчера.

Заключение: ЭИ — это свобода

Многие думают, что эмоциональный интеллект — про контроль. На самом деле, он про освобождение.

Освобождение от:

Реакций, которые вы заимствовали в детстве.

Страха показать уязвимость.

Иллюзии, что «если я буду достаточно умным/успешным/сильным, меня полюбят».

ЭИ позволяет жить подлинно: чувствовать то, что вы чувствуете, говорить то, что вы думаете, строить отношения, где не нужно притворяться.

И в мире, где всё ускоряется, а люди теряют связь друг с другом, эта подлинность становится редким и ценным ресурсом.

Эмоциональный интеллект — не «мягкий навык».

Это стратегическое преимущество для тех, кто хочет не просто выживать, а вести, создавать, вдохновлять и оставаться собой.

Практическое задание к главе

«Эмоциональный дневник на 72 часа»

В течение трёх дней фиксируйте:

Время и ситуация.

Какая эмоция возникла (назовите её точно: не «плохо», а «обида», «раздражение», «тревога»).

Физическое ощущение (стиснутые челюсти, тяжесть в груди, лёгкость и т.д.).

Ваша реакция (слова, действия, молчание).

Последствия (что изменилось в отношениях, в вашем состоянии).

В конце третьего дня проанализируйте:

Какие эмоции повторяются?

Где вы действовали из осознанности, а где — из привычки?

Что одно маленькое изменение вы можете внести завтра?

Этот дневник — не для оценки, а для наблюдения.

Именно с наблюдения начинается власть над своей жизнью.

Глава 2. Мозг, эмоции и тело: как всё устроено на самом деле

Введение: почему «просто успокойся» не работает

Вы когда-нибудь слышали фразу: «Не переживай так сильно — это же не так важно»? Или говорили её сами?

Скорее всего — да. Но если бы всё было так просто, не было бы выгорания, панических атак, разрушенных отношений и уволенных сотрудников с «золотыми» резюме.

Проблема в том, что эмоции не подчиняются логике. Вы не можете «решить» не злиться так же, как не можете «решить» не чихать при аллергии. Эмоции — это физиологические процессы, запускаемые мозгом задолго до того, как до них доберётся разум.

Чтобы управлять эмоциями, нужно понимать, как они работают изнутри. Не в теории, а в реальном теле и мозге. Эта глава — не курс нейробиологии. Это практическое руководство по внутренней механике эмоций, чтобы вы могли не бороться с ними, а работать с ними как с союзниками.

Эмоции — не помеха, а система раннего предупреждения

Современная культура часто рассматривает эмоции как нечто «иррациональное», мешающее трезвому решению. Но с точки зрения эволюции — эмоции — это выживание.

Страх заставляет вас отскочить от машины на дороге — до того, как вы осознаете опасность.

Гнев мобилизует ресурсы, чтобы защитить себя или близких.

Печаль сигнализирует: «Ты потерял нечто важное — остановись, пересмотри, восстановись».

Радость укрепляет связи, которые повышают шансы на выживание в группе.

Эмоции — это быстрые вычисления, сделанные подсознанием на основе прошлого опыта. Они не всегда точны (особенно в современном мире, где угроза — не саблезубый тигр, а критика от босса), но они всегда информативны.

Игнорировать их — значит отключать систему навигации в сложной местности.

Как устроен эмоциональный мозг: три уровня, которые управляют вами

Нейробиолог Пол Маклин в 1970-х предложил модель «триединого мозга», которая, несмотря на упрощения, отлично помогает понять, почему мы иногда «теряем голову».

1. Рептильный мозг (ствол мозга + мозжечок)

Отвечает за базовые функции выживания: дыхание, сердцебиение, рефлексы. Он работает автоматически, без участия сознания.

Когда вы спотыкаетесь — руки вылетают вперёд до того, как вы подумаете: «Ой!». Это он.

В контексте эмоций — это уровень реакции «бей или беги». Он не различает реальную и воображаемую угрозу. Для него крик начальника = нападение хищника.

2. Лимбическая система («эмоциональный мозг»)

Здесь живут миндалевидное тело (амигдала), гиппокамп, гипоталамус. Это центр эмоций, памяти, мотивации.

Амигдала — главный «сторож». Она сканирует всё, что вы видите, слышите, чувствуете, и мгновенно решает: «Опасно или безопасно?». Если «опасно» — она посылает сигнал тревоги по всему телу за 1/12 секунды — до того, как кора успеет проанализировать ситуацию.

Это и есть эмоциональный захват (emotional hijacking) — состояние, когда вы «взрываетесь» или «замираете», не понимая почему.

Гиппокамп добавляет контекст: «Этот голос похож на голос отца, который кричал в детстве».

Гипоталамус запускает гормональный каскад: адреналин, кортизол, норадреналин — и тело готово к бою.

3. Неокортекс (префронтальная кора)

Это «новый мозг» — центр логики, планирования, самоконтроля, эмпатии. Именно он позволяет вам сказать: «Я злюсь, но сейчас не время кричать».

Но есть проблема: префронтальная кора медленная. Ей нужно 4–6 секунд, чтобы «включиться» после сигнала от амигдалы.

И если стресс сильный, кора отключается — чтобы не мешать выживанию. В этот момент вы не «выбираете» — вы реагируете.

Почему «подавлять эмоции» — ошибка

Многие думают, что управлять эмоциями — значит не показывать их. Особенно в профессиональной среде: «Не плачь на работе», «Не злись — это непрофессионально».

Но подавление — это не регуляция. Это попытка загнать энергию эмоции внутрь. И эта энергия никуда не исчезает. Она:

Превращается в мышечное напряжение (зажатые плечи, головные боли).

Выливается в пассивную агрессию (сарказм, прокрастинация, «забывчивость»).

Накапливается как хронический стресс, ведущий к выгоранию, тревожности, проблемам с иммунитетом.

Исследования Гарвардской медицинской школы показывают: люди, которые подавляют эмоции, имеют в 3 раза выше риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Эмоции — это энергия в движении (e-motion). Их нельзя уничтожить. Их можно трансформировать.

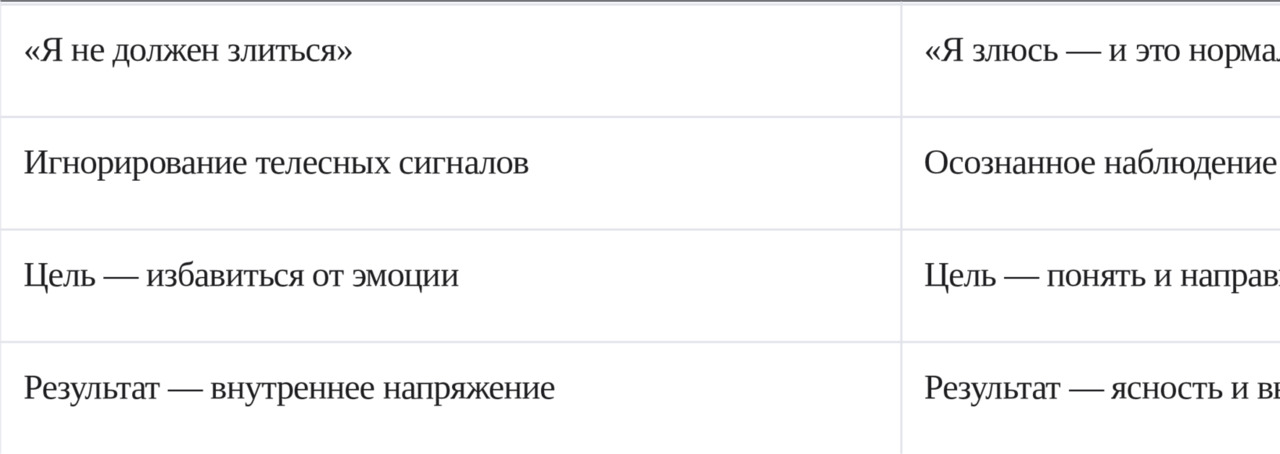

Регуляция vs подавление: в чём разница

Регуляция начинается с признания: «Да, я чувствую это».

Затем — с осознания: «Что это за эмоция? Откуда она?»

И только потом — с действия: «Как я могу ответить, а не среагировать?»

Это не делает вас «слабым». Это делает вас стратегом.

Тело как индикатор: читаем физиологические маркеры

Эмоции всегда проявляются в теле до того, как вы их осознаёте. Если научиться читать эти сигналы, вы сможете вмешаться до эмоционального захвата.

Вот основные маркеры:

Стресс / тревога

Учащённое дыхание

Холодные руки или потливость

Напряжение в шее, челюсти

«Ком в горле»

Беспокойство в животе

Гнев / раздражение

Жар в лице

Сжатые кулаки или челюсть

Учащённый пульс

Желание «взять под контроль»

Печаль / подавленность

Тяжесть в груди

Снижение энергии

Опущенные плечи

Медленная речь

Отсутствие аппетита или, наоборот, «заедание»

Радость / спокойствие

Расслабленное дыхание

Тёплые руки

Лёгкость в теле

Открытая осанка

Практика: несколько раз в день делайте «телесный скан»:

Закройте глаза на 10 секунд.

Пройдитесь вниманием от головы до ног.

Заметьте: где напряжение? где тепло? где покалывание?

Свяжите это с текущей ситуацией: «Я напряжён в плечах — потому что жду звонка от клиента».

Это упражнение — ваш ранний радар эмоций.

Как «перезагрузить» мозг за 60 секунд

Когда амигдала захватила контроль, логика не работает. Но тело может успокоить мозг — через обратную связь.

Вот три научно обоснованные техники (без эзотерики и «просто дыши»):

1. Дыхание 4-7-8 (метод доктора Вейла)

Вдох через нос на 4 счёта

Задержка дыхания на 7 счётов

Медленный выдох через рот на 8 счётов

Почему работает: длинный выдох активирует парасимпатическую нервную систему — систему «отдыха и восстановления». Уже через 2–3 цикла пульс замедляется, мышцы расслабляются.

2. «Заземление» по методу 5-4-3-2-1

Когда вы в панике или тревоге, мозг «уходит в будущее». Эта техника возвращает вас в настоящее через органы чувств:

5 вещей, которые вы видите

4 вещи, которые вы можете потрогать

3 звука, которые слышите

2 запаха

1 вкус (или движение языка во рту)

Это переключает активность с амигдалы на сенсорную кору — и прерывает паническую петлю.

3. Холодный шок

Плесните холодной воды на лицо. Или приложите холодный компресс к шее.

Холод стимулирует рефлекс ныряльщика — древний механизм, замедляющий сердцебиение и перераспределяющий кровь к жизненно важным органам.

Результат: через 15 секунд вы чувствуете резкое снижение тревоги.

Эти техники не «избавляют» от эмоции. Они дают вам паузу, чтобы выбрать ответ.

Эмоции и память: почему прошлое управляет настоящим

Амигдала работает не в вакууме. Она постоянно сравнивает текущую ситуацию с эмоциональными воспоминаниями из прошлого.

Если в детстве вас криком наказывали за ошибки, то сегодня любая критика от начальника может вызывать панику — даже если он говорит спокойно.

Если в прошлом отношениях вас предали, то новый партнёр, опоздавший на 10 минут, может вызвать гнев — не из-за опоздания, а из-за страха повторения боли.

Это не «переакция». Это эмоциональная память, записанная в лимбической системе.

Хорошая новость: эту память можно переписать.

Нейропластичность позволяет создавать новые ассоциации. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с триггером и не реагируете по старому сценарию, мозг формирует новый нейронный путь.

Пример:

Вы получаете критику. Вместо защиты или молчания вы говорите: «Спасибо, я подумаю».

Тело не получает сигнал «опасность» — и амигдала постепенно перестаёт связывать критику с угрозой.

Это медленный процесс. Но он работает.

Гормоны, которые управляют вашим настроением

Эмоции — это не только нейроны, но и химия. Четыре ключевых вещества:

1. Кортизол — гормон стресса

Вырабатывается при угрозе. Повышает внимание, мобилизует энергию.

Проблема: при хроническом стрессе он разрушает гиппокамп (память), подавляет иммунитет, вызывает тревогу.

Как снижать: сон, физическая активность, социальная поддержка, дыхательные практики.

2. Окситоцин — гормон доверия и связи

Вырабатывается при объятиях, прикосновениях, глубоком разговоре. Снижает кортизол, повышает чувство безопасности.

Как повышать: живое общение (не в мессенджерах!), прикосновения, забота о других (включая питомцев).

3. Дофамин — гормон мотивации

Не «гормон удовольствия», а гормон ожидания награды. Он заставляет вас двигаться к цели.

Ловушка: соцсети, игры, бесконечный скролл дают дофамин без усилий — и мозг теряет интерес к реальным целям.

Как использовать: разбивайте большие задачи на маленькие шаги — каждый завершённый шаг даёт дофаминовую «награду».

4. Серотонин — гормон стабильности

Отвечает за чувство достоинства, спокойствия, удовлетворённости.

Как повышать: солнечный свет, физическая активность, достижение маленьких целей, чувство вклада (помощь другим).

Понимание этой химии помогает не винить себя за «лень» или «раздражительность» — а корректировать условия.

Кейсы: как знание физиологии меняет жизнь

Кейс 1. Менеджер, который перестал «взрываться»

Алексей — руководитель отдела продаж. При малейшей ошибке подчинённых он кричал, потом чувствовал стыд.

На коучинге он узнал: его реакция — следствие эмоциональной памяти (отец-алкоголик, кричавший за любую оплошность).

Он начал применять дыхание 4-7-8 при первых признаках раздражения (тепло в лице, сжатые кулаки).

Сначала уходил в туалет, чтобы сделать 3 цикла. Потом — научился делать это за столом, незаметно.

Через 2 месяца команда стала приносить ему проблемы до того, как они стали кризисами — потому что знала: он не накажет, а поможет.

Кейс 2. Женщина, победившая панические атаки

Марина 3 года страдала от панических атак в метро. Принимала таблетки, избегала общественного транспорта.

На терапии она поняла: атаки начинались с гипервентиляции — учащённого дыхания, которое мозг интерпретировал как «задыхаюсь → умираю».

Она освоила технику 5-4-3-2-1 и дыхание в ладони (вдох на 4, выдох в сложенные ладони на 6).

Сначала ездила с подругой, потом — одна.

Через 6 недель атаки прекратились.

Она не «избавилась от страха» — она научилась управлять его физиологией.

Кейс 3. Команда, которая снизила выгорание

IT-компания заметила рост выгорания. Вместо «мотивационных тренингов» HR внёс изменения на основе нейробиологии:

Встречи начинались с 2 минут тишины и дыхания (активация парасимпатики).

Был введён «правило 90 минут»: после 90 минут работы — обязательный 10-минутный перерыв (восстановление дофамина).

В офисе появилась «зона прикосновений»: массажные кресла, ручки-антистресс (стимуляция окситоцина).

За 4 месяца уровень стресса снизился на 40%, продуктивность — выросла.

Практика: ваш эмоционально-телесный профиль

Чтобы применить знания, составьте личную карту:

Определите ваш главный эмоциональный триггер (из главы 1).

Опишите его телесные проявления:

Где чувствуете напряжение?

Как меняется дыхание?

Что происходит с температурой тела?

Выберите одну технику регуляции (дыхание, заземление, холод).

Протестируйте её в «безопасной» ситуации (не в кризисе!). Например:

Перед важным звонком

После спорного сообщения в мессенджере

Запишите результат:

На сколько снизилось напряжение (по шкале 1–10)?

Как изменилось ваше решение/реакция?

Этот профиль — ваш персональный эмоциональный протокол.

Заключение: вы — не жертва своих эмоций

Многие считают, что эмоции — это нечто, что «случается с нами».

Но на самом деле вы — соавтор своей эмоциональной жизни.

Вы не выбираете, какая эмоция возникнет первой.

Но вы выбираете:

Заметите ли вы её в теле?

Дадите ли ей имя?

Используете ли паузу?

Ответите ли из осознанности, а не из травмы?

Знание нейробиологии не делает вас роботом. Оно даёт вам ключ к внутренней свободе.

Когда вы понимаете, что гнев — это не «я плохой», а «мой мозг видит угрозу», вы перестаёте бояться себя.

Когда вы знаете, что тревога — это не «я слабый», а «моё тело готовится к вызову», вы можете работать с ней, а не против неё.

Эмоции — не враги.

Они — ваши внутренние союзники, если вы научитесь говорить на их языке.

А язык эмоций — это тело.

Практическое задание к главе

«72-часовой телесный дневник»

В течение трёх дней фиксируйте:

Ситуация (что произошло)

Эмоция (название)

Телесные ощущения (точно: «жар в щеках», «давление в висках», «лёгкость в груди»)

Ваша реакция

Что вы могли бы сделать иначе, зная физиологию эмоции?

В конце проанализируйте:

Какие телесные сигналы повторяются?

Какая техника регуляции подошла вам больше всего?

Где вы можете внедрить её в рутину?

Этот дневник — мост между теорией и телом.

Именно через тело вы обретаете власть над своей эмоциональной жизнью.

Глава 3. Самоосознание: увидеть себя со стороны без иллюзий

Введение: зеркало, которое не врёт

Представьте, что вы учитесь водить машину, но все зеркала заклеены. Вы видите только дорогу перед собой, но не замечаете, как заносит заднюю ось, как близко подъезжает другая машина сбоку, как вы отклоняетесь от полосы. Сколько бы вы ни знали ПДД, шанс аварии — почти 100%.

Самоосознание — это внутреннее зеркало.

Оно показывает не только, куда вы едете (ваши цели), но и как вы едете (ваши эмоции, реакции, слепые зоны). Без него вы управляете жизнью вслепую.

Исследования показывают: менее 15% людей обладают высоким уровнем самоосознания, несмотря на то, что 95% считают себя «хорошо знающими себя». Это не самообман — это иллюзия прозрачности: мы уверены, что видим себя чётко, потому что у нас есть постоянный внутренний монолог. Но этот монолог — не объективная реальность. Это история, которую мы рассказываем себе, чтобы сохранить целостность образа «я».

Самоосознание — не про «понимание себя». Это про готовность увидеть то, что не вписывается в эту историю.

Что такое самоосознание на самом деле

Самоосознание — это способность в реальном времени замечать:

Какие эмоции вы испытываете

Какие мысли возникают автоматически

Как ваше тело реагирует на стресс

Какие паттерны поведения вы повторяете

Как другие воспринимают ваши действия

Это не разовое «осознание себя», а непрерывный процесс наблюдения без осуждения.

Важно различать два типа самоосознания (по данным Таша Эйрик, автора Insight):

1. Внутреннее самоосознание

Понимание своих ценностей, эмоций, целей, реакций.

Пример: «Я злюсь, потому что чувствую, что меня не уважают».

2. Внешнее самоосознание

Понимание того, как вас видят другие.

Пример: «Когда я перебиваю, коллеги замолкают — они чувствуют, что их не слышат».

Большинство людей фокусируются только на внутреннем. Но без внешнего вы рискуете жить в эмоциональной эхо-камере, где ваше «я» не проверяется реальностью.

Почему мы избегаем настоящего самоосознания

Самоосознание требует эмоционального мужества. Потому что часто то, что мы видим, не совпадает с нашим идеальным «я».

Мозг сопротивляется по трём причинам:

1. Когнитивный диссонанс

Когда реальность противоречит убеждению («Я хороший руководитель» vs «Моя команда боится мне говорить правду»), мозг предпочитает отвергнуть реальность, а не изменить убеждение. Это менее болезненно — в краткосрочной перспективе.

2. Защитные механизмы

Проекция («Он меня не уважает!» вместо «Я не уважаю себя»), рационализация («Я кричу, потому что это эффективно»), отрицание («Со мной всё в порядке») — всё это автоматические защиты, чтобы не чувствовать уязвимость.

3. Страх потери идентичности

Если вы всю жизнь строили себя как «сильного, независимого, контролирующего», признание: «Мне страшно, мне нужна поддержка» — может вызвать экзистенциальный кризис.

«Кто я, если не тот, кем я себя считал?»

Но именно в этом признании рождается подлинная сила.

Слепые зоны: где вы не видите себя

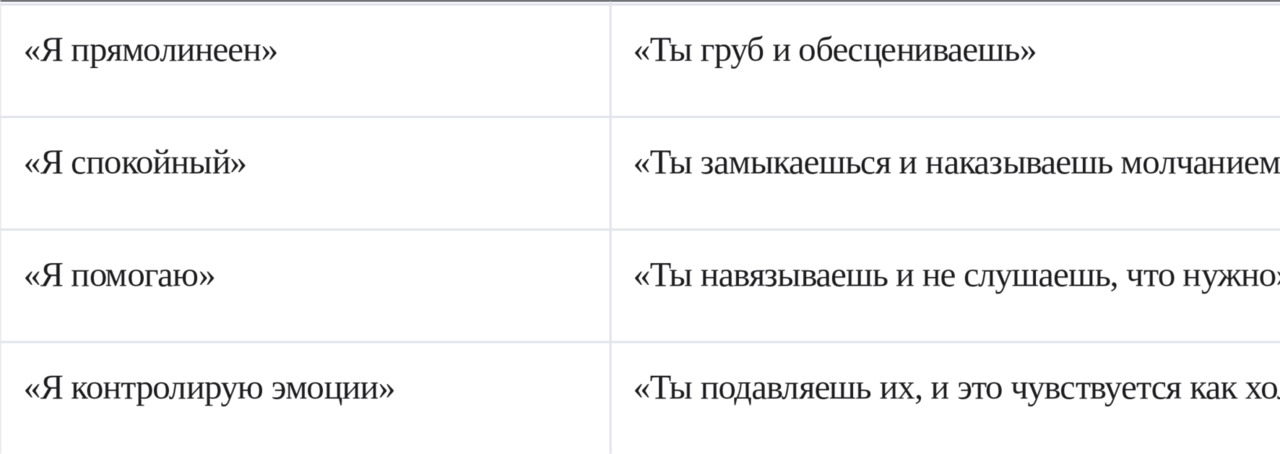

Слепая зона — это поведение, которое очевидно для других, но невидимо для вас. Она формируется из-за:

Привычки (вы делаете так годами — и не замечаете)

Эмоциональной боли (вы избегаете темы, связанные с травмой)

Социального подкрепления (окружение молчит, чтобы не конфликтовать)

Типичные слепые зоны:

Слепые зоны особенно опасны в позициях влияния: лидеры, родители, партнёры. Потому что ваше невидимое поведение формирует реальность других.

Как выявить свои слепые зоны: три метода без боли

Метод 1. Обратная связь от «доверенных трёх»

Выберите трёх человек, которые:

Знают вас не менее года

Готовы говорить правду, даже если это неприятно

Не зависят от вас (не подчинённые, не дети)

Задайте им один и тот же вопрос:

«Когда ты видишь, что я теряю контакт с собой? Что я делаю, когда не в лучшей форме?»

Не объясняйте, не оправдывайтесь. Просто скажите: «Спасибо».

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.