Введение

Когда думаю о том, чего хочу в этой жизни, то стараюсь найти цитату, которая бы это описывала. Именно так я попала из оффлайн образования и тренинговой деятельности в EdTech — хотела строить карьеру в области психологии, но прочитала в каком–то паблике в соцсетях якобы историю бизнесмена, который реально подрабатывал таксистом в Америке, потому что открывал там новый филиал, а общение с пассажирами помогало ему подтягивать язык. Пока другие тратят деньги на обучение, он учится, зарабатывая.

Меня покорила эта мысль. Я тогда как раз училась на психолога сразу по нескольким направлениям, чтобы лучше разрабатывать и вести тренинги, и дополнительные знания в этой области мне очень пригодились бы. В общем, так я нашла вакансию методиста в онлайн–университет психологии. Помогать спикерам–экспертам с созданием презентаций к их видеоурокам, а затем отсматривать снятые и смонтированные материалы. Для меня это выглядело примерно как «бесплатно учиться психологии всех школ и направлений и получать за это копеечку». Получать — не тратить, а в презентациях к занятиям я к тому моменту уже неплохо набила руку и в оффлайне. К тому же, интуитивное ощущение динамики, отработанное на тренингах, неплохо помогало понять, когда лучше сменить слайд, когда — показать спикера, а где — вставить упражнение. Так что это был интересный период моей жизни.

А еще оказалось, что с экспертами, работающими за деньги, работают те же психологические приемы, что и с согласными на бесплатное выступление. Они тоже делают это не ради гонорара. У каждого есть внутренние мотивы — интересные кейсы в портфолио, желание поделиться знаниями с другими, легальный повод сесть и систематизировать свои знания и даже просто личная удовлетворенность и галочка в списке желаний. Они влияют на то, согласятся ли эксперты с правками на слайдах, сдадут ли вовремя материал и станут ли нервничать накануне съемок. А еще — стоит ли им вообще снимать видео контент, или перейти на текстовые дисциплины или, наоборот, идти на вебинары к «живой» аудитории.

В целом, у меня всегда была эта суперспособность, которой завидовали другие организации. Уговорить человека выступить спикером или наставником на моем мероприятии бесплатно. В целом, иногда мои проекты жили только на этом — умении сесть перед человеком и сказать «никто никуда не пойдет, пока мы не найдем, что вы хотите в этой жизни и как я могу вам это дать». И не важно, что такие диалоги начались, когда мне было девятнадцать, а передо мной сидели вузовские преподаватели, руководители организаций, общественники, на которых я смотрела немного снизу вверх и считала наставниками, и даже министры. Если я хотела и была готова работать не за деньги, то и они тоже. Нужно лишь было найти, что предложить взамен. Вместе.

Следующие четыре года в онлайн образовании (и EdTech, и корпоративном обучении) и инфобизе дали мне понять, что эксперты — это не только ядро любого образовательного продукта, но и настоящая боль этого рынка. Никто не рассказал сильным специалистам–практикам, что они могут делиться своими знаниями, и в индустрии создана полноценная инфраструктура, чтобы им с этим помочь. Никто не предупредил гуру из соцсетей, что продающий прямой эфир и контентный вебинар, после которого слушатели не потребуют денег за возврат — это совершенно разные вещи. И что быть ведущим экспертом своего продукта и стороннего — это не одно и то же.

И это мы говорим только про запись образовательного контента для конечных слушателей. А есть еще мероприятия, корпоративные обучения, работа преподавателем поддержки (который проверяет домашние задания и отвечает на вопросы) и многое многое другое.

При том, что людей, которые хотят стать экспертами, в разы больше, чем вы можете себе представить. Не гуру из социальных сетей, зарабатывающими миллионы на запусках (хотя кто из нас этого не хочет?!), а именно людьми, которые делятся знаниями и опытом с другими. По актуальной именно для них причине. Подходящим именно им способом.

Да что там говорить, я сама — одна из таких людей! Я вела тренинги по мягким и твердым навыкам онлайн и оффлайн, разрабатывала программы онлайн–курсов и корпоративного обучения, записывала студийные видеолекции и скринкасты, проводила вебинары и выступала на конференциях, обучала «под ключ» сотрудников организаций, ревьюировала чужие материалы, писала текстовые лекции, придумывала к ним тесты и практические задания, создавала собственные образовательные продукты как частный эксперт и многое другое. И это помимо того, что работала с экспертами и в организациях, и на фрилансе, помогала их найти и главное — удержать и поддержать в процессе работы. Так что я, как никто другой, знаю, сколько абсурдных и реалистичных мифов скрыты в этой области. И как они мешают стать тем, кем хочется. Найти проектам сильных экспертов, а умным вдохновленным людям — реализовать себя в этом качестве.

Вначале я думала, что эта книга может стать полным, исчерпывающим руководством по тому, как быть экспертом. Но уже к шестой главе стало понятно, что это невозможно — одно ораторское мастерство и речевые компетенции придется расписывать на несколько глав. А к тому моменту они уже получались более объемными, чем я планировала изначально. То же самое и с созданием резюме и с презентациями портфолио. Стало понятно, что за всеми этими деталями может потеряться главная особенность, ради которой я села за ноутбук, — возможность показать индустрию такой, какая она есть на самом деле. Где–то примитивной, где–то неприглядной, где–то требовательной, а где–то — полной по–настоящему вдохновляющих возможностей. Но только для тех, кому она близка и понятна.

Поэтому мне важно предупредить вас: будут моменты, когда захочется узнать больше. Когда покажется, что какая–то тема отражена рамочно, и в ней не хватает деталей. Да, это будет значит, что что–то вам придется искать в других книгах, курсах, блогах. Моя цель не в этом. Она в том, чтобы вы не тратили время, силы, внимание и — да, банально — деньги на то, что не принесет нужного результата. Что не поможет стать сильным экспертом и выйти в этом качестве на рынок. Что в чем–то даже затормозит и отбросит назад.

К сожалению, за последние годы такими мифами и вредным советами поросла вся экспертная деятельность. И моя цель — помочь разобраться, как все работает на самом деле, понять, хотите ли вы погружаться в индустрию, какая она есть в реальности, и если да — найти свой путь и сделать первые, но уверенные шаги. Ведь если вы взяли в руки подобную книгу — они не могут быть не уверенными. Вы уже знаете, что вам есть, что сказать.

Я надеюсь, что эта книга поможет тем, кто хочет стать экспертом, спикером, преподавателем или просто чувствует в себе готовность делиться знаниями с миром, начать это делать.

Стать экспертом в онлайне. И может, оффлайне.

Ну а я помогу всем, чем смогу. Своими опытом и знаниями изнутри сферы.

Так что, успеха!

Раздел 1. Немного про экспертов

Глава 1. Зачем вам это нужно?

Я не случайно начала эту книгу с разговора о том, что у каждого есть своя мотивация заниматься тем или иным делом. И что умение открыть ее может стать сильным преимуществом. Только для того, чтобы им пользоваться, нужно еще и уметь это делать. Подавляющее большинство не умеет. У них просто нет ни опыта, ни любопытства к окружающим людям, свойственного разве что лучшим журналистам мира. Так что, если вам не доведется встретиться на проекте со мной лично, навряд ли кто–то станет разбираться с вашей мотивацией и тем, что вам может дать работа в качестве эксперта. Придется делать это самостоятельно.

Я сейчас серьезно. Крайне мало людей откликаются на вакансии или соглашаются на предложения в личной переписке просто потому, что хотят стать экспертами и спикерами. А те, кто оказывается в их числе, очень редко доводят дисциплину до конца. Гораздо чаще сливаются при первых же трудностях, срывают сроки и копируют страницы из интернета (простите, мы же в новом веке — из ответов нейросетей) в качестве лекционного материала.

Чаще всего дело не в том, что они плохие специалисты или ленивые и неорганизованные люди. Наоборот, в своем основном деле они могут быть очень плотно заняты и демонстрировать высокий профессионализм. Почему–то ведь их выбирают. Но, когда речь заходит о создании образовательного продукта, они просто не ставят это на первое место. Думаю, здесь виноваты особенности нашего мышления.

Если желание звучит как «стать спикером конференции», «выпустить свой курс», «стать приглашенным экспертом курса», желание исполняется… в момент, когда вы жмете друг другу руки! Договор подписан — желание исполнено. Зачем теперь стараться и что–то делать, над чем–то работать, особенно вечерами и по выходным, вообще не ясно. И вот вы уже сами не понимаете, почему именно за десять минут до записи начинает першить горло, а в календаре случайно не оказывается дедлайна по сдачи материала.

Разумеется, я сейчас намеренно утрирую и говорю о самых крайних случаях. Но и те, кто через силу выжимает из себя контент, не лучше. Потому что текст, вопреки нашей надежде на искусственный интеллект (или опасений по этому поводу, не важно) — это то, в чем мы максимально самовыражаемся. Как люди и как специалисты. И по разнице между горящими глазами на созвоне–знакомстве и сухим энциклопедическим материалом с несколько рваной структурой видно, что эксперт как раз оказался без понимания своей мотивации. Тот, который хотел получить статус спикера, и ему этого было достаточно.

Доходит до смешного, когда буквально между строк читается «вы просили возрастную периодизацию по Фрейду на 5000 знаков — вот вам ровно 5000 и не знаком больше, вот пример в конце, идите лесом». Только для тех, кто хочет создавать то, благодаря чему люди изменят свою жизнь, это не весело. Все–таки, от эксперта зависит слишком многое, чтобы пропустить такой исходник. И здесь начинается сделка команды с совестью. Где–то переработать отрывки без привлечения эксперта, где–то пропустить контент с болью на сердце, где–то заменить эксперта.

Кстати, если вам однажды скажут, что «Мы решили приостановить проект, напишем вам, когда вернемся» — не верьте, с вероятностью девяносто процентов, это лишь местный аналог «мы вам перезвоним». Значит, ожидания–реальность относительно вас не совпали настолько, что пытаться объяснить, как делать правильно, или исправлять за вами, никто не готов. Но эксперты народ обидчивый и настойчивый, поэтому в глаза этого никто не скажет.

Правда, надеюсь, что вы никогда подобного не услышите. В конце концов, вы же не зря читаете эту книгу. В том числе, эту главу. Среди тех, кому сообщали о «закрытии проекта», ни разу не было человека с устойчивой мотивацией, который четко еще при знакомстве обозначал, зачем ему это нужно.

Как команда понимает, что вы замотивированы?

Здесь стоит немного отвлечься. Потому что лично у меня последний абзац вызвал бы возмущение — как люди, которые слышат меня первый–второй раз, могут оценить мою мотивацию? На самом деле, сделать это не так уж и сложно. Есть всего три маркера: процесс, планы и выгода.

Процесс — если при первом знакомстве вы пытаетесь разобраться в процессе, узнаете о стандартах, сроках и регламентах работы, команде и прочем — это хороший знак. Более того, если в этот момент говорите о том, что не планируете работать в выходные, готовы тратить не более 10 часов в неделю, в следующем месяце едете на три дня в отпуск в горы или у вас проблемы с интернетом и вы можете не отвечать на сообщения пару часов даже в рабочее время… как ни удивительно, это играет вам в плюс!

Многие не осознают того, что у проектов и школ есть разные типы задач для экспертов. Какие–то из них требуют больше времени, какие–то — меньше. Для каких–то нужно постоянно быть онлайн, а какие–то можно решать асинхронно. И даже если вы не совпадете по графику с командой на этом проекте, но честно об этом предупредите, вас будут иметь ввиду. И когда понадобится сделать ревью контента (что это такое, поговорим позже) или провести разовый вебинар — вспомнят именно про вас.

А если не узнать о том, как организован процесс и какой вовлеченности от вас ожидают, есть риск сорвать проект. И тогда о вас тоже вспомнят. Ни раз. С формулировкой «только не его». И еще знакомых из других школ предупредят. Мир образования и просвещения весьма тесен, поверьте мне.

Планы — следующее, на что обращают внимание, это то, планирует ли эксперт сам в будущем создавать и запускать свои курсы, начинать карьеру спикера и наставника (онлайн или оффлайн, не важно) и в целом как–то использовать полученный в процессе работы опыт. И здесь есть два пласта.

Первый — нет ли в планах стать конкурентом существующего продукта. Никто не хочет научить себе прямого конкурента, который просто скопирует существующий контент (сделать это не так сложно — достаточно просто переписать тексты своими словами и придумать для всех элементов контента другие названия). Причем конкурентность определяется не по сфере, а исключительно по целевой аудитории. Например, если ищут спикера на обучение будущих стилистов–имиджмейкеров, планы спикера сделать курс для стилистов–имиджмейкеров, очевидно, не приведут команду в восторг. В отличие от желания открыть обучающий клуб для уже работающих стилистов, запустить комьюнити или вести обучающие вебинары для специалистов продвинутого уровня. Или для тех, кто к стилистам обращаться не хочет, но кому интересно разобраться в построении образа и выборе одежды — курсы для них также не будут конкурентами текущему. Или открытие оффлайн школы для стилистов — все–таки, вопреки мифу, целевая аудитория оффлайн и онлайн обучения разная и ищет разных результатов, пересекающийся сегмент в ней весьма небольшой.

Второй — есть ли вообще желание развиваться в сфере наставничества, спикерства и преподавания. Здесь все просто. Тот, для кого это не разовый опыт, готов вкладываться в проект, разбираться в нюансах, вносить корректировки и прислушиваться к мнению команды. Потому что он хочет развиваться. Ну и позитивный отзыв и чтобы его позвали в другой раз и рекомендовали коллегам, конечно.

Так что, если вы хотите использовать опыт этой работы для развития личного бренда эксперта — это только вам в плюс. Главное, чтобы вы не создавали рисков выращивания себе конкурентов. Хотя, даже это не всегда отпугивает команды. Взрослые люди понимают, что если вы не блогер–стотысячник, ваши маркетинговые ресурсы несопоставимы с ресурсами онлайн–школы, не говоря уже про траты на продакшн… Так что многие готовы работать с такими спикерами, понимая, что к концу проекта они наверняка откажутся от своей идеи.

Выгода — понятно, команда смотрит на дополнительные выгоды для компании. Если в вашем портфолио есть строчки про победу в профессиональных конкурсах, научную степень, работу в компаниях–гигантах или с известными людьми и брендами, это дополнительные плюсы, потому что все это можно использовать в маркетинге для повышения доверия аудитории. Если у вас развитые соцсети (как минимум настолько, что вы регистрируетесь в РКН), это тоже плюс — ваши подписчики могут стать первыми покупателями курса.

Но есть еще и ваша выгода от сотрудничества. И если вы спрашиваете о ней, это идет вам в плюс. Речь не о финансовой выгоде и повышении цены, естественно. Консультации методолога и тренера по ораторскому мастерству, возможность размещения информации о вас на сайте и упоминания в соцсетях школы, разрешение ставить фразу «Эксперт *название школы*» в свою самопрезентацию, отрывки контента для портфолио и видео и фото бэкстейджи со съемок для соцсетей — если вы узнаете обо всем этом, значит, заинтересованы в сотрудничестве. Хотите не просто стать спикером, а сделать достойный продукт, чтобы воспользоваться всеми этими дополнительными бонусами.

К тому же, многие школы или ведут свои бренд–медиа, или регулярно ищут экспертов для подготовки публикаций для СМИ из числа своих преподавателей. Готовность спикера к такой публичности для них тоже неплохой бонус.

И да, узнать, есть ли возможность сотрудничать в будущем в рамках вебинаров, других дисциплин или при проверке домашних заданий — для команды тоже маркер того, что вы хотите поработать. Даже если пока они могут ответить только «есть разные варианты, посмотрим».

Наиболее распространенная мотивация

Но есть нюанс. Какое впечатление на вас произвел бы человек, который хочет одновременно продолжать сотрудничество на других дисциплинах, вести вебинары, просит бэкстейджи и упоминания в соцсетях и при этом говорит, что у него не более 10 часов в неделю на работу эксперта? Навряд ли того, кто знает, чего он хочет.

И здесь речь не про спикерство как таковое или восприятие вас командой, а про умение расставлять приоритеты. Понимание того, какие действия помогают продвигаться к мечте, а какие нет. И для этого эту самую цель и мечту нужно иметь. Именно она, а не публикации и опыт являются реальной мотивацией к работе эксперта. И да, без нее лучше не начинать эту работу.

Так что вам может дать работа экспертом?

1. Дополнительный доход

Пожалуй, это самая понятная и очевидная причина в целом осваивать новые виды деятельности (а преподавание — это как раз новый вид деятельности). Причем, сразу в нескольких направлениях. Во–первых, работа эксперта может стать дополнительной занятостью, приносящей доход. Во–вторых, многие надеются, что статус эксперта онлайн–школы позволит им поднять чек на свои услуги.

К сожалению, эта мотивация самая неустойчивая и переоцененная. Как правило, деньги за контент доходят не сразу, а гонорар оглашается не за месяц, а за проект. А уж сколько вы будете разрабатывать свои десять лекций — две недели, два месяца или полгода — зависит во многом от вас. Ну и немного от специфики проекта и графика работы команды. В среднем, на дисциплину уходит около двух месяцев.

К тому же, бывают задержки по оплате — гонорар перечисляется только после окончания производства курса, поэтому приходит лишь через пару месяцев. Да и его объем зачастую вызывает вопросы. В среднем, стоимость варьируется от 2 000 до 5 000 рублей за лекцию. Для редких тем и статусных спикеров (руководителей бизнеса, блогеров стотысячников) в крупных компаниях могут увеличить стоимость до 10 000 рублей. Но это крайне редкий случай. Гораздо чаще можно встретить попытку снизить стоимость или попытаться за стандартную стоимость «выжать» из спикера час–полтора лекционного материала.

Ну а если вы думаете, что ситуация с собственными продуктами лучше, то просто помните, что гораздо большее значение здесь имеет объем аудитории и возможность получить новые источники трафика, а не знания и опыт эксперта как таковые. Если у вас нет лишних источников инвестиций в маркетинг и продвижение своего продукта или уже наработанной аудитории, не сильно рассчитывайте на прибыль от продажи инфопродуктов. Примерная формула расчета числа покупателей — 10% от среднего количества лайков на вашем контенте. Если вам этого достаточно, конечно, можете пробовать.

А что касается повышения стоимости услуг… Если еще пару лет назад у участия в образовании были еще статусность и престиж, то сейчас количество онлайн–школ просто несоизмеримо потребностям в обучении. И значимость имеют только те гиганты, в которые действительно сложно попасть спикером и у которых хорошая репутация на рынке. На всякий случай, не буду приводить примеры в книге — вполне возможно, кто–то из тех, кого меня тянет назвать гигантом, через неделю опозорится и лишится своей значимости. Этот риск, кстати, тоже стоит осознавать.

2. Статус

То самое желание называться спикером онлайн–школы. Нельзя отрицать, что у многих есть эта мотивация именно поставить галочку во внутреннем чек–листе. Но, как я уже сказала, эта галочка ставится в момент подписания договора и лучше ее заменить на хотя бы «чтобы меня указали как спикера этого курса на сайте». Иначе есть риск потерять мотивацию работать с первых же дней.

Ну и самое главное — если вам важен этот статус как статус, есть риск мгновенно разочароваться в самом этом желании. Потому что он не меняет в вашей жизни и работе абсолютно ничего. И сам по себе бессмысленен.

Другое дело, если вы собираете социальные доказательства своей значимости для какой–то цели. Но это уже попадает скорее в пункты 5 и 7.

Единственное — смотрите на репутацию того, с кем работаете. Иначе ничего не выйдет.

3. Выход на новую аудиторию

Это тот момент, о который обожглась я сама. Всем понятно, что у онлайн–школ многомиллионные бюджеты. Высокий трафик. Значит, попасть к ним на сайт и в соцсети в качестве эксперта — это возможность привлечь новую аудиторию на себя как человека, разбирающегося в теме. Развить свой цифровой след, увеличить базу подписчиков и тому подобное. На самом деле, нет.

Дело в том, что внутри чужих продуктов вам, как правило, нельзя себя рекламировать. В том числе — давать ссылки на свои площадки или контактные данные. Слушателей важно сконцентрировать или на материале, который вы подаете, или на продаже образовательного продукта (если речь, например, о маркетинговом вебинаре). То же самое и с публикациями на сайтах, в журналах и соцсетях. Ключевая задача — перевести аудиторию к покупке курса. Как бы не было грустно, вы здесь лишь статист. Говорящая голова или лицо в аватарке под статьей, чья задача лишь заполнить своими знаниями чужую конструкцию и усилить чужой бренд.

Да, кто–то может заинтересоваться вашим опытом и мыслями и погуглить вас. Особенно, если у вас классная подача и вы умеете искренне делиться опытом, а не просто пересказывать энциклопедии. Но количество таких людей будет на уровне статистической погрешности, и это важно понимать.

И скорее, наоборот, сейчас школам нужны именитые авторы с лояльной аудиторией, чтобы расширять свою базу. Так что любой свой медиапроект даст вам даже больший выхлоп именно в этом смысле, чем преподавание в онлайн–школе или карьера эксперта.

4. Развитие себя как профессионала

Еще одна мотивация не такая прагматичная, как предыдущие, но зато одна из самых работающих. Если вы хотите систематизировать свои знания. Понять, насколько вы сильны в своей профессии, а какие темы вам необходимо вспомнить и подтянуть, работа эксперта — одно из лучших решений, которые вы можете для себя найти. Причем именно эксперта во внешнем продукте.

Когда вы делаете свой курс, можно упустить какие–то моменты, которые попадают в вашу личную слепую зону. Можно недостаточно глубоко рассмотреть отдельные вопросы. Никто этого не заметит, пока кто–то из слушателей прямо не задаст вопрос. А вот в продукте для школы вы работаете, как правило, в связке с методистом или методологом. Это человек, который попросит в одном месте расписать подробнее теорию, в другом — добавить примеров, да и вообще изначально даст темы и вопросы, с которыми вам предстоит работать. То есть, задаст рамку для систематизации вашего опыта. Это очень удобно.

Кстати, если у вас есть идеи необычной подачи базовых для вашей сферы тем, лайфхаки о том, что работает, а что нет, то чужие курсы — неплохая площадка для тестирования подобных идей. Если они работающие, то кто–то из команды обязательно скажет вам «я наконец понял смысл этого!». А если нет, попробуют переписать понятнее.

В общем, если вы готовы на обратную связь относительно своих знаний и обладаете достаточной психологической устойчивостью, эта мотивация для вас вполне может сработать. И приведете мысли в порядок, и копеечку заработаете. Главное — быть морально готовым ко встрече со своей неидеальностью. Иначе будет сложно.

5. Формирование имиджа

Если ваша цель — собрать социальные доказательства признания вашего профессионализма в обществе, то работа эксперта, особенно во внешних проектах, будет стоять для вас где–то рядом с профессиональными конкурсами, публикациями в профильных изданиях и гостевыми выступлениями в передачах и подкастах. Являться признанием того, что люди со стороны, разбирающиеся в теме, высоко оценили ваши знания, навыки и общий уровень компетентности.

Помимо этого, получение отзывов и от команды (их всегда можно запросить в переписке после окончания работы), и от слушателей усиливает впечатление о вас, как о профессионале. Так что, при подобной мотивации опыт эксперта кажется наиболее естественным и востребованным шагом.

Единственный нюанс: ваш имидж в этом случае неизбежно смешивается с имиджем компании в целом. Поэтому важно подходить к выбору проекта осознанно. Изучать отзывы слушателей, забивать «*название школы* мошенники» и смотреть, есть ли материалы об их некорректном поведении. То же касается и конкретного курса. Помимо вас, над ним работают корректоры–дизайнеры–методологи, задания слушателей могут проверять другие преподаватели и кураторы. И их ошибки могут отразиться и на вашей репутации. Так что, это всегда хоть минимальный, но риск.

Ну и, конечно, здесь очень важно соблюдать все сроки и договоренности. Иначе есть риск создать себе не ту репутацию, которая вам была бы нужна.

6. Реализация личных амбиций

Также нельзя исключать личную мотивацию именно из плоскости самореализации, закрытия внутренней потребности делиться знаниями с людьми и создавать что–то значимое, что помогает другим. Пожалуй, если у вас нет ее хотя бы чуть–чуть, вам будет сложно работать в этой сфере. Будет ощущение того, что вы растите себе конкурентов.

Как бы это не звучало наивно, но внутренняя потребность делиться и щедрость характера иногда даже важнее в нашем деле, чем конкретные знания и опыт. Их всегда можно добрать. А готовности рассказывать о вещах как они есть и действительно вкладываться в развитие других людей или есть или нет.

7. Смена карьерного трека

Ну и последнее — это желание в целом сменить свою деятельность на экспертную, спикерскую, тренерскую или преподавание. Особенно для тех, у кого нет научной степени, работа в онлайн–школах становится реальным первым шагом на этом пути. Она дает и социальные доказательства, и отработку необходимых навыков, и понимание того, готовы ли вы вообще к нюансам и подводным камням этой сферы.

Думаю, вы обратили внимание, что в этой главе я делала упор именно на работу экспертом в онлайн–школе. На самом деле, мотивация для внутрикорпоративного эксперта, человека со своими продуктами и других типов экспертов не менее важна и будет лежать примерно в этой же плоскости. Просто в случае с участием в чужих курсах появляется еще и огромное количество мифов, связанных со спецификой этого типа работы эксперта, о которых мы поговорили.

А другим ипостасям, в которых вы можете выступать, посвящена следующая глава. Если вам, конечно, еще интересно стать экспертом.

Глава 2. Какие бывают эксперты?

Эксперт в онлайн–школе — это лишь одна из ипостасей работы, причем включающая в себя ряд других. Даже там вы можете реализовывать сразу несколько своих граней. Не говоря уже о том, что вы можете быть тем самым экспертом из социальных сетей со своими инфопродуктами, спикером на конференциях, внутрикорпоративным экспертом и еще много кем. Вот про этих «много кем» и чем они отличаются, мы и поговорим в этой главе.

Глобально, всю работу экспертов можно поделить на несколько смысловых блоков: разработка образовательного контента, проведение живых занятий, предоставление обратной связи, представление продукта или организации и оценка и рецензирование контента. Глобально, любой тип занятости включает эти пять смысловых блоков, просто в разных пропорциях и с разной спецификой. Где–то все сосредоточено на подготовке контента, а где–то — на живой коммуникации с аудиторией.

Отдельно стоит отметить деятельность, которая есть всегда, но с экспертной работой как таковой не связана. Это маркетинг и продюсирование себя, как эксперта. Формирование портфолио, самопрезентация, поиск заказчиков, а в случае со своими продуктами — еще и набор аудитории и продажи. Здесь работает одно простое правило: чем больше у вас независимости, тем больше придется заниматься чем–то подобным. Если вы к этому не готовы, лучше найти компанию с вакансией спикера, тренера или преподавателя в штате и слушать их и просто перекладывать свои знания в их продукты. А если вы не готовы к такой зависимости — смириться с необходимостью искать еще и способы и каналы реализации своих знаний.

Ну а теперь, когда мы разобрались с этим нюансом, можно переходить непосредственно к типам экспертов. Я поделила их с учетом специфики деятельности, чтобы вы понимали, насколько это разнообразный рынок и не ограничивали себя чем–то одним или, наоборот, не думали о том, что обязаны быть универсалом. Да, вы можете совмещать несколько ролей. А можете и нет. Это ваше право.

Эксперт в онлайн–школе

На самом деле, в онлайн школе, академии, университете или на курсе — это не принципиальный момент. Сама градация таких учреждений толком не закреплена, и скорее отражает творческий вкус создателя и владельца бизнеса. Какое слово показалось наиболее уместным, то и использовали.

Важнее понимать другое.

Первое — кто целевая аудитория курсов? Для работы с теми, кто младше 18 лет (дошкольниками, школьниками, детьми и подростками) чаще всего требуется профильное педагогическое образование. Это связано с достаточно жесткими требованиями законодательства в этой области. Правда, есть исключение. Разработчики образовательного контента или ведущие вебинаров могут его не иметь, если программа относится к дополнительному образованию. Сюда попадают курсы по журналистике, программированию, рисованию и прочее.

Если аудитория школы — взрослые люди, то здесь будет упор именно на ваши навыки, опыт работы в сфере и умение доступно подать материал. Исключение разве что у обучения в медицинской сфере, там очень жесткое законодательное регулирование. Ну и для программ, связанных с развитием мягких навыков и лежащих в психологической плоскости, охотнее возьмут человека с психологическим образованием. Для подстраховки.

Второе — тип курсов. Обучение может быть синхронным (когда вы ведете вебинары сразу для всего потока) и асинхронным (когда лекционный контент заготовлен заранее и слушатели изучают его каждый в своем темпе). В первом случае вы привязаны к графику обучающих встреч. Во втором, как правило, один раз готовите материалы и передаете все авторские права школе. А она уже решает, когда и какие из них показывать слушателям.

Как правило, синхронные курсы — плохой выбор для «пробы пера». Согласившись на них, вы вынуждены будете минимум месяц минимум еженедельно проводить занятия, даже если поймете, что это совсем не ваше. И, в отличие от асинхронного курса, здесь многое зависит именно от вас как эксперта. Все–таки при подготовке предзаписанного контента спикера страхует большая команда методистов, менеджеров, редакторов и дизайнеров.

Зато, если у вас хорошие навыки импровизации, ведение вебинаров и работа на синхронных курсах может даже понравиться. Конечно, если вы сторонники стабильности и любите общаться с людьми. Интровертам и тем, кого идея расписать график на месяц вперед приводит в ужас, будет сложно. Ну и да, занятия, как правило, проходят во время, которое мы привыкли считать личным — по вечерам и в выходные. Готовы ли вы на это? Я лично нет, но знаю многих людей, для которых это не проблема.

В целом, здесь есть еще много нюансов, которые мы рассмотрим в соответствующих главах. Ну и про то, как устроена разработка EdTech продуктов и онлайн–курсов я уже писала в «Типичном курсе». Так что, если хотите, можете подробнее почитать о них там.

Вебинарный

Но если вам все–таки хорошо удается импровизация, а свободы действий хочется, можно попробовать себя не в полноценном синхронном курсе, а в проведении разовых вебинаров.

Здесь важно иметь ввиду, что они бывают двух видов — контентные и продающие. Цель продающего — заинтересовать аудиторию, дать ей яркие эмоции и ощущение перспектив. Сейчас даже модно брать на такие вебинары двух спикеров: одного контентщика, второго мотиватора. Потому что мы, профессионалы в своем деле, очень часто уходим вглубь темы, акцентируемся на том интересном, что можем рассказать по ней. А задача — оставить недосказанность, ради разрешения которой слушатели и купят продукт.

Цель контентного — наоборот, дать актуальные в моменте знания по какой–либо теме. Например, на курсах по дизайну часто делают подарочные вебинары для уже существующих слушателей по трендам нового года. И тогда задача — не оставить недосказанности, чтобы слушатели ощутили реальную пользу от общения с вами.

Важно понимать, чего от вас ждут — раскрытия темы или продажи продукта — и не стесняться спрашивать об этом, если команда не сказала прямо. Ну и главное — если вас зовут на подобные обучения не в школу, а для проведения вебинара в рамках федерального проекта или для сотрудников фирмы, скорее всего от вас ждут контентного вебинара. И продавать на нем — себя, свои продукты или школы, с которыми сотрудничаете — худшее, что вы можете сделать.

Преподаватель–куратор

Если же вам нравится общаться с людьми, отвечать на вопросы и давать обратную связь, можно посмотреть в сторону преподавателя или куратора курсов. Как правило, это полноценная занятость, в рамках которой вы проверяете домашки и помогаете слушателям разобраться с их проблемами и сложными моментами.

При этом, в школе могут быть две позиции — отдельно преподавателя именно на работу с профильными навыками, отдельно куратора на решение технических и организационных вопросов. А может быть одна, в которой две эти роли смешаны.

Здесь важно понимать, что вы не будете для слушателей гуру и небожителем — вам предстоит сталкиваться с негативом, разрешать конфликты и споры. А еще пытаться загладить ошибки спикера, проникшие в контент, если они будут. Ведь он уже месяцы и годы может не работает и с этой школой, и в этой сфере. А вот вы прямо представляете экспертную команду проекта перед слушателями.

Профильный редактор

Еще один тип экспертов, которые есть уже не только в школах, но и в журналах, онлайн–порталах и книжных издательствах. Этот вариант подходит для людей внимательных, вдумчивых. А еще — интровертов. Потому что основная работа происходит не со слушателями или коллегами, а с образовательными материалами. Такой эксперт — это тот самый ревьюер, который проводит факт–чекинг контента. Смотрит, нет ли в нем фактологических и смысловых ошибок или неактуальной информации.

Чаще всего эксперту этого типа предстоит читать много текстовых материалов. Как правило, даже видеоконтент к ним попадает в формате тезисов, текста суфлера или презентаций. И крайне редко — в виде записи вебинара или видеолекции.

Долгое время это был не самый популярный тип экспертов и такие позиции именно в образовании были большой редкостью. Но с приходом ИИ и большим числом генерируемого контента они стали необходимы. Проверить, что в тексте нет галлюцинаций и ошибок без человека, который по–настоящему разбирается в теме, может быть непросто. Ну и кейсы, когда люди–эксперты тоже ошибаются, бывают.

К слову, у профильного эксперта (он же ревьюер) бывает еще одна ипостась — программный эксперт. Тогда он не только проверяет готовый контент, но и участвует в создании задания на его разработку. Определяет, чему именно, в рамках каких тем и на каких примерах, нужно учить слушателей. А эксперты–авторы уже создают по этому заданию готовый продукт.

Эксперт своего продукта

Все предыдущие типы относились к экспертам, которые работают в найме, как сотрудники или подрядчики онлайн–школ. Но в рамках школ нельзя не сказать еще об одном типе — экспертах, которые сами создают свои образовательные продукты. И тут тоже есть своя классификация.

Есть эксперты на начальном этапе, у которых есть знания и желание ими делиться. Чаще всего они запускают просветительские продукты, создают курсы и группы в телеграм–каналах и все делают сами — собирают аудиторию, готовят контент, проводят занятия и дают обратную связь. Некоторые из них вырастают в персональные онлайн–школы конкретных экспертов. И тогда уже выбор остается за ними — или сохранять эту камерность и элитарность, или нанимать менеджеров по продажам, кураторов и даже экспертов на более узкие темы и растить школу.

Важно, что здесь при росте сохраняется тесная связь между экспертом, его интересами, знаниями, опытом и личностью, и тем, чему он учит слушателей.

И есть люди с аудиторией и желанием ее монетизировать. Они могут попасть в продюсирование или нанять для себя команду на запуск курса. Здесь уже продукт создается скорее под аудиторию, тренды рынка и с учетом актуальных направлений. Например, блог какого–нибудь историка только на основании того, что у него развитые социальные сети, может запустить обучение блоггингу или маркетингу. Здесь эксперт если и ведет встречи, то выступает скорее «говорящей головой» — действует по отработанным схемам и работает с заготовленными материалами.

Более бюджетным вариантом такого подхода является создание обучений ради монетизации блога по схемам с чьих–то обучений «как монетизировать аудиторию» или «как запустить курс». К сожалению, глубокого понимания, как создать именно свой продукт, там обычно не дают. Чаще наоборот, обесценивают идеи камерных, артхаусных проектов для именно своей аудитории и переориентируют в сторону того, «что нужно всем». Кому интересно мое мнение о подобных продуктах, снова отсылаю к «Типичному курсу». Если коротко — то, что якобы нужно всем, не нужно никому.

Спикер конференций

Но курс, гайд, сообщество и вообще образовательные продукты — не единственный формат, с которым может работать эксперт. Не менее востребованы они и в сфере ивентов (мероприятий). Семинары, форумы, конференции, круглые столы и клубы — организаторы всего этого ищут интересных людей, способных увлечь аудиторию яркой и необычной темой.

При этом, крупных форумов и мероприятий с соответствующим бюджетом на «звездных» гостей немного. Так что в основном спикеры таких событий делятся на четыре категории:

— для аудитории — те, у которых есть свои подписчики,

— для контента — те, кому по–настоящему есть, что рассказать,

— для промо — статусные, с регалиями или опытом работы с крупными компаниями,

— для заработка — те, кто заплатил за свою возможность выступить.

Иногда бывают организаторы, которые пытаются выжать из своего эксперта максимум и брать деньги со статусных спикеров с аудиторией. Чаще — те, которым вообще не принципиально, придет ли на их мероприятие хоть кто–то. Они и так заработают. На нашем с вами желании стать спикерами конференций и вере в то, что их мероприятие откроет дверь в мир экспертной деятельности.

Но мы–то с вами хотим быть теми, кого берут для контента, чтобы однажды стать теми, кого берут для промо. И в таком случае нужно искать или конференции от компаний (в том числе внутрикорпоративные мероприятия) или уважаемые в своей сфере нишевые мероприятия. И уж точно не стоит платить за выступления. Вам это, как правило, не дает абсолютно ничего.

Навыковый тренер

Может оказать и так, что самое ценное в вашем опыте — не знания, которые вы приобрели, а навыки, которые выработали. Умение делать нечто определенным образом: заполнять отчетность, работать с Excel, продавать B2B клиентам или организовывать обсуждение в команде. В таком случае аудитории может быть ценно не просто послушать ваш рассказ или почитать текст, а увидеть, как это работает на практике. А еще лучше — попробовать самим под вашим руководством и получить обратную связь. То есть, стать участником вашего тренинга.

То, что мы привыкли представлять, когда кто–то говорит «тренинг» — игры и тимбилдинг — лишь крохотная часть этой вселенной. Помимо мотивационных и психологических бывают также тренинги мягких навыков (креативного мышления, эффективной коммуникации, стратегического планирования) и твердых навыков (работы с программами и оборудованием, проведения определенных манипуляций и прочее). И эти тренеры, особенно в корпоративном сегменте, очень востребованы на программах и для управленцев и для линейного персонала как в онлайн, так и в оффлайн форматах.

Очень часто именно тренерская деятельность перерастает в самостоятельный профессиональный трек и становится отдельным типом занятости.

Внутрикорпоративный эксперт

Правда, есть один нюанс. Вы можете захотеть развиться в такого тренера внутри своей компании — и это не плохо. Но нужно понимать, что у такого решения есть свои подводные камни.

С одной стороны, вы получаете опыт экспертной деятельности и дополнительную ценность, как сотрудник. С другой, смена карьерного трека на экспертный в рамках компании — настолько редкий случай, что скорее является исключением. Как и вывод сотрудника в качестве представителя компании на внешние рынки. Как правило, работа по обучению коллег становится в лучшем случае частью ваших обычных обязанностей. В худшем — обязательной деятельностью, которую вы должны вести сверх рабочих задач и в свободное время.

Поэтому важно понимать, зачем вы начинаете этот путь. А также — уметь на берегу договариваться о комфортных для себя условиях такой работы.

Наставник

Более популярным вариантом экспертной работы в компании может быть наставничество. Когда вы помогаете новым сотрудникам и стажерам адаптироваться в команде, определить актуальный пул задач и привыкнуть к традиционному здесь режиму работы. Как правило, это разовая задача по введению в должность, но которая длится от пары недель до пары месяцев. И здесь вы очень часто не ограничены в том, что именно рассказывать, и имеете право самостоятельно составлять программу адаптации. Естественно, если в компании нет стандартизированной.

Также наставники очень часто нужны на нестандартных образовательных продуктах — в конкурсах с предварительной образовательной программой, на акселераторах и кейс–чемпионатах, в клубах и на интенсивах — и онлайн, и оффлайн. Здесь острее, чем в других типах деятельности, важны гибкость ума, умение быстро придумывать решения и давать ответы на сложные вопросы. А еще — интерес к другим людям и щедрость, готовность вкладываться в чужие проекты и деятельность. Ну и чувство такта. Наставники, которых приглашают на подобные мероприятия от сезона к сезону, всегда оставляют впечатление вовлеченных людей, искренне желающих помочь участнику. Даже если они оказываются очень строгими и требовательными.

К слову, к членам жюри различных конкурсов это также относится.

Эксперт в оффлайне

Ну и в заключение хочется сказать про экспертов в оффлайне. Тех, кого приглашают провести мероприятие в качестве обучающего корпоратива. Кто работает в вузах и школах. Кто создает свои студии и образовательные центры и трудоустраивается в чужие.

К таким экспертам могут быть жестче правила именно с точки зрения оформления отношений, соответствия требованиям САНПиНа (наличие медицинской книжки), профильного образования и тому подобных. Потому что они прямо контактируют с людьми. А могут и не быть, если они работают со взрослыми или не оформлены именно как преподаватели.

В основном, это та же вебинарная, спикерская или тренинговая деятельность. С той лишь разницей, что здесь вы находитесь именно в оффлайн пространстве, в прямом взаимодействии с группой. И живое взаимодействие, реакции на их вопросы и работу — то, чего от вас ожидают. То, ради чего люди приходят учиться в оффлайн.

Однако, стоит понимать, что деление по видам деятельности — это лишь часть различий между экспертами. Помимо этого, немалую роль играет и категория спикера — то, в какой лиге он играет. Уровень регалий и опыта, от которого зависят возможности участия в разных мероприятиях и активностях, а также чек на его выступления.

Хорошие новости в том, что во всех видах деятельности есть места для разных экспертов. Вам не придется конкурировать с Радиславом Гандапасом за место тренера по публичным выступлением на внутренней конференции какой–нибудь фирмы. Вы просто в разных весовых категориях. И, если вас рассматривают, значит, вы или самый подходящий вариант или соревнуетесь с коллегами из своей же лиги.

Так что разбираться в том, как устроен рынок современных тренинговых и спикерских услуг, нужно лишь чтобы понимать свое место на нем и то, на какие возможности вы вправе претендовать. Вот об этом и поговорим в следующей главе.

Глава 3. Исследование рынка

Когда я садилась за эту главу, у меня было на выбор две стратегии работы. Первая — пытаться гуглить и искать всю информацию в сети, узнавать у коллег, поднимать собственный опыт. Вторая — доверить непосредственно исследование моему нейросетевому помощнику (надеюсь, вы помните, чью книгу читаете), и поделиться им с вами. А затем рассказать о своих выводах и дополнениях. Как понимаете, я выбрала второй вариант и в этой главе выступила в роли эксперта–ревьюера.

И да, вам тоже предстоит так делать в своей работе много–много раз. Вы не можете быть консервативным, закостенелым человеком, и при этом двигаться вперед и учить других новому. Психологическая гибкость, устойчивость к новым идеям и умение трезво взглянуть на новые возможности — то, что необходимо в работе эксперта. Иначе мы просто не сможем быть на гребне волны.

Итак, к исследованию.

Классификация спикеров по категориям

A–категория (топ–спикеры)

В эту элитную категорию входят наиболее известные и востребованные спикеры страны — хедлайнеры крупных мероприятий. Как правило, это публичные личности с безупречной репутацией и огромным опытом, часто авторы бестселлеров или лидеры в своей отрасли. Их имя само по себе привлекает аудиторию, а профессиональные достижения общепризнаны (руководство успешными компаниями, выдающиеся проекты, медийная известность). На 100 профессиональных спикеров приходится лишь один хедлайнер, и в России их можно пересчитать по пальцам. Спикер этого уровня способен вызвать ажиотаж своим участием и зачастую является «звездой» конференции.

Среди топ–спикеров России — именитые бизнес–тренеры и эксперты, чьи имена на слуху у широкой аудитории. Например, Радислав Гандапас (самый титулованный бизнес–тренер РФ) и Игорь Манн (гуру маркетинга) традиционно относятся к числу ведущих мотивационных спикеров. Радислав Гандапас публично заявлял, что может запрашивать гонорар около 1 млн руб. за день тренинга — это для него своего рода элемент позиционирования и предмет гордости.

Известно, что на крупные бизнес–форумы приглашались и мировые звезды: так, американский коуч Тони Роббинс получил за свой московский семинар гонорар порядка $1 млн (около 65 млн руб), что демонстрирует уровень вознаграждений топ–спикеров международного масштаба. В российской практике верхняя планка гонораров фактически не ограничена — всё зависит от статуса личности. Однако даже среди отечественных экспертов выплаты в сотни тысяч рублей за выступление — удел единиц.

В среднем, хедлайнеры запрашивают от 400 тысяч рублей и выше за одно выступление. Верхняя граница может достигать нескольких миллионов рублей в зависимости от масштаба события и формата участия, а также раскрученности темы и самого спикера. В последние годы диапазон вознаграждений топ–спикеров значительно расширился — если раньше речь шла о сотнях тысяч, то теперь гонорары выросли и ставкой в 500 тысяч рублей за час организаторов не удивишь.

Например, ведущие бизнес–тренеры уровня «звезда» получают не менее 400–500 тысяч рублей за сам факт выхода на сцену, а эксклюзивные корпоративные сессии (например, стратегические с топ–менеджментом) могут оцениваться и в миллионы за час.

Таким образом, A–категория — это спикеры с наивысшими ставками на рынке.

Также топ–спикеры предъявляют серьезные требования к условиям выступления. Их райдер обычно включает перелёт бизнес–классом, проживание в высококлассном отеле и безупречное техническое оснащение площадки. Например, спикеры этого уровня ожидают качественный звук, удобный экран, стабильный Wi–Fi, иногда — особые бытовые условия (но без излишеств).

Некоторые знаменитости могут выдвигать и экзотические условия — в индустрии известны случаи, когда тренер требовал лепестки роз в гостиничном номере и температуру ровно 22,5° C. Однако большинство российских топ–спикеров достаточно прагматичны: их райдер сводится к обеспечению базового комфорта и надежной техники, необходимой для эффективного выступления.

Организаторам премиальных мероприятий следует быть готовыми выполнить эти условия, а также заблаговременно бронировать даты — график звездных спикеров расписан на месяцы вперед.

Топ–спикеры, как правило, выступают в формате ключевых докладов (keynote) на пленарных сессиях, открывая или завершая программу крупных форумов. Их выступления носят вдохновляющий, стратегический характер. Многие также проводят авторские мастер–классы и VIP–семинары для ограниченной аудитории, делясь уникальным опытом.

Некоторые хедлайнеры занимаются консалтингом для компаний на высшем уровне (например, коучинг для топ–менеджеров), причем такие сессии оплачиваются отдельно и высоко. В целом, A–спикеры обычно не участвуют в рядовых панельных дискуссиях или модерации — их роль на мероприятии эксклюзивна. Они могут принимать участие в интервью на сцене или специальных форматах, если это оговорено, но основная ценность — их персональный монолог о лидерстве, стратегии, мотивации и других глобальных темах, где спикер выступает в роли визионера.

B–категория (спикеры «второго эшелона»)

Спикеры B–категории — это опытные и известные в профессиональных кругах ораторы, которые уже добились признания, но не относятся к числу медийных «звезд» первой величины. У них, как правило, солидный стаж выступлений (сотни мероприятий), сформированная экспертиза и своя ниша аудитории. Б–спикеров часто знают в отраслевых сообществах, ценят за содержание и практическую пользу, даже если их имена мало знакомы широкой публике.

Критериями отнесения к данной категории служат устойчивый поток приглашений от организаторов, подтвержденные кейсы успешных выступлений на топовых мероприятиях, положительные отзывы клиентов и наличие узнаваемого личного бренда в своей нише (например, «эксперт №1 в digital–маркетинге региона»). Также спикерами этой категории оказываются те, за кем стоит крупный бизнес. Руководитель отдела маркетинга Яндекса попадет в эту категорию, потому что его опыт будет восприниматься как опыт Яндекса, а не его лично. И бренд в компании в данном случае перевешивает бренд конкретного сотрудника.

К этой группе можно отнести многих популярных бизнес–тренеров и отраслевых консультантов, чьи имена регулярно встречаются в программах конференций. Это, к примеру, эксперты вроде Владимира Герасичева (эксперт по работе с топ–командами), Максим Батырев (автор бестселлера «45 татуировок менеджера»), Игорь Рызов (тренер по продажам и переговорам), Галина Беловодченко (вошла в число лучших бизнес–тренеров и консультантов 2024г. по версии журнала «Управление персоналом») и другие известные тренеры по переговорам, лидерству, продажам.

Они имеют богатый опыт (от десяти лет работы, сотни проведенных тренингов) и зачастую авторские методики. Их знают и ценят корпоративные клиенты. Например, Галина Беловодченко — эксперт по переговорам с 18–летним стажем обучения — известна в деловой среде, хотя не медийна на широкую публику. Ее тренинги для крупных компаний ценятся за практические результаты, и она может запрашивать за выступление от 480 тысяч рублей

Другой пример — Владимир Кривов, молодой маркетинговый эксперт, уже завоевавший репутацию: его гонорар составляет 50–150 тысяч рублей в зависимости от масштаба события.

Эти кейсы отражают уровень B–категории: это практики с именем, способные собрать свою аудиторию и оправдать солидный гонорар, хотя их известность может быть ограничена профессиональным сообществом.

Спикеры второго эшелона обычно получают от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей за выступление, в среднем находясь в диапазоне 50–200 тысяч рублей Например, многие «крепкие практики» федерального уровня рассчитывают на гонорар порядка 100 тысяч рублей за выступление.

В индивидуальных случаях ставка может доходить до 300–400 тыс. за масштабный тренинг или многочасовой мастер–класс, особенно при участии в премиум–мероприятиях. Однако чаще их базовый гонорар за часовую лекцию или тренинг среднего формата составляет десятки тысяч рублей.

На величину влияет статус аудитории: так, спикер может запросить ближе к верхней границе диапазона, если предстоит выступление перед топ–менеджерами крупных компаний или на всероссийском форуме. В то же время для локальных мероприятий или некоммерческих конференций B–спикеры готовы работать со скидкой либо бесплатно (например, в обмен на пиар), если это даст им новые связи или продвижение.

В целом, B–категория характеризуется гибкостью цен: эти спикеры еще заинтересованы в росте узнаваемости и потому могут варьировать ставки под конкретный проект.

Спикеры второго эшелона обычно менее притязательны, чем хедлайнеры, но все же выставляют определенные условия. Технический райдер у них, как правило, стандартный: качественный микрофон, проектор, флипчарт или экран — все необходимое для проведения содержательного занятия.

Дополнительные бытовые запросы минимальны: комфортный перелет и проживание (нередко в эконом–классе и 3–4* отеле, если бюджет ограничен), питание без экзотики. Например, упомянутая выше Галина Беловодченко в райдере требует лишь бизнес–класс на международных перелётах (по России — комфортный эконом) и стандартный номер 4* отеля.

В целом B–спикеры лояльны: они готовы выступать на самых разных площадках — от столичных конгресс–холлов до региональных форумов — при условии уважительного отношения и своевременной оплаты. Их организационные требования чаще касаются рабочей части: заранее предоставить информацию об аудитории, цели выступления, возможность предварительно пообщаться с заказчиком для адаптации материала. Это связано с тем, что многие из них ориентированы на высокое качество контента и хотят точно попасть в запрос слушателей.

Также спикеры этого уровня ценят хорошую модерацию и тайминг на мероприятии, чтобы их выступление прошло максимально эффективно.

Представители B–категории активно работают в разных форматах. Они выступают с докладами на отраслевых секциях, проводят практические мастер–классы и тренинги на конференциях, часто приглашаются в роли экспертов для панельных дискуссий.

Многие из них успешно модерируют сессии и круглые столы — обладая опытом и харизмой, они справляются с ролью ведущего. Кроме того, спикеры второго эшелона нередко предлагают корпоративные тренинги на заказ: компании приглашают их провести внутренний семинар по профильной теме (например, по переговорам, управлению изменениями и т.п.).

В отличие от звезд, B–спикеры более универсальны: они могут подстроиться под формат — будь то часовое вдохновляющее выступление или двухдневный воркшоп с отработкой навыков. Их сильная сторона — глубокая экспертиза, поэтому зачастую они специализируются на нишевых темах и консультациях. Например, один спикер может быть известен именно как тренер по продажам для ритейла, другой — как эксперт по цифровой трансформации для банков. Эта специализация позволяет им уверенно работать в своей сфере и поддерживать высокое качество независимо от формата.

«Первая категория»

В данную условную категорию входят спикеры на старте профессиональной карьеры (десятки мероприятий), уже вышедшие за рамки любительских выступлений, но еще не обладающие широкой известностью. Их иногда называют «спикеры первой категории» по аналогии с разрядами (первый разряд — начальный уровень профессионализма). Это люди, сделавшие первые десятки выступлений и начавшие получать первые гонорары, хотя зачастую символические. Они могут иметь базовое имя в локальном сообществе или в компании, но пока не накопили обширного портфолио публичных мероприятий.

Начинающие профессионалы обычно совмещают выступления с основной работой или бизнесом, делясь экспертизой для продвижения себя как эксперта.

Типичные представители этой категории — специалисты, которые раскрыли в себе талант оратора и решили его развивать. Например, менеджер отдела маркетинга, который удачно выступил на отраслевом митапе и начал получать новые приглашения; или предприниматель, чей опыт стартапа заинтересовал аудиторию, и он начинает выступать на локальных бизнес–встречах.

Также сюда относятся выпускники школ ораторского мастерства и программ по подготовке спикеров, которые имеют теоретическую базу и несколько пробных выступлений за плечами. Их имена пока малоизвестны, но у них есть амбиции и потенциал. Организаторы небольших мероприятий (например, городских бизнес–завтраков, молодежных форумов) часто привлекают таких начинающих спикеров — порой в обмен на отзыв или просто ради опыта.

Большинство начинающих спикеров выступают бесплатно или за минимальное вознаграждение, особенно на первых порах. На этапе становления главная «оплата» — это опыт, связи и расширение портфолио. По мере набора опыта практикующие спикеры могут выйти на уровень до 15 тысяч рублей за час, а более уверенные и востребованные новички — до 50 тысяч рублей за мероприятие. Но в целом, суммы в десятки тысяч для них скорее исключение: обычно организаторы покрывают только расходы (проезд, проживание) или платят небольшой фикс (например, 5–10 тысяч рублей за часовой доклад). Иногда начинающие тренеры работают за бартер (бесплатное участие в конференции, профессиональная фотосессия, возможность прорекламировать свои услуги со сцены).

С ростом компетенций и победами на профессиональных конкурсах (если таковые есть) их рыночная ценность повышается. Но на начальном этапе спикеры этой категории предпочитают не столько зарабатывать, сколько инвестировать в свою известность, поэтому готовы выступать «за идею» либо за символическую плату.

Начинающие профессионалы, как правило, не выдвигают жестких требований организаторам. Они рады любой возможности выступить и потому весьма неприхотливы. Обычно достаточно базовых условий: доступного проектора/экрана для презентации, микрофона и аудитории нужного размера. Многие привозят оборудование (например, ноутбук) с собой и сами готовят раздаточные материалы, поскольку не рассчитывают на развернутый сервис. Если требуется поездка в другой город, то оговаривается компенсация дороги (билеты на поезд или самолет, проживание) — нередко это ключевое условие. Поскольку опыта у новичков меньше, они ценят, когда организатор четко объясняет формат выступления, ожидаемый контент, состав слушателей. Для них важна обратная связь: после мероприятия они часто запрашивают отзывы, оценки от аудитории, чтобы улучшать навыки.

В целом, спикеры начального уровня стараются проявить максимальную гибкость — подстроиться под регламент, тематику, аудиторию. Их цель — зарекомендовать себя надежными партнерами. Соответственно, любые дополнительные запросы (спец. питание, отдельная гримерка и т.п.) практически отсутствуют. Главное — шанс выступить и получить опыт на новой площадке.

Дополнительные категории спикеров

Помимо приведенной «иерархии» (A, B и начинающие спикеры), на российском рынке можно выделить ряд особых категорий спикеров, которые не вписываются напрямую в буквенную классификацию. Эти группы характеризуются специфическими ролями и нишами.

Отраслевые эксперты

Это профессионалы узких индустрий, выступающие на специализированных мероприятиях в качестве носителей экспертизы. Отраслевые спикеры чаще всего являются действующими практиками: технические директора в IT, главные инженеры в промышленности, врачи, ученые, финансисты и т. д. Их приглашают поделиться прикладными знаниями, кейсами из своей области.

Как правило, ораторство не является для них основной деятельностью — это побочная активность ради обмена опытом или повышения статуса компании. Например, на банковской конференции выступает главный аналитик банка с обзором рынка, или на медицинском конгрессе врач рассказывает о новой методике лечения.

Гонорары отраслевых экспертов варьируются: нередко они выступают бесплатно (на добровольной основе), особенно если мероприятие научно–практическое или ассоциировано с их работой. В коммерческих же форумах может предусматриваться символический гонорар или закрытие расходов, а может — и гонорар на уровне топовых спикеров, если тема очень узкая и актуальная. Многие такие спикеры связаны с компанией–работодателем, которая заинтересована показать свои достижения, поэтому оплата для них не ключевой фактор.

Требования отраслевых экспертов сосредоточены на содержании: им важно, чтобы аудитория была релевантной (например, инженерный состав на техническом семинаре) и была возможность демонстрации результатов (видео, образцы и т.п.). По сути, они функционируют как носители уникальных знаний в рамках отрасли. Их вклад ценен именно глубиной компетенций, а не ораторским мастерством или шоу — хотя многие из них обладают и отличными презентационными навыками.

Отраслевые эксперты могут относиться и к топ–уровню (если, скажем, это именитый учёный) — тогда они совмещают статус A–спикера и отраслевого гуру. Но чаще это специалисты среднего уровня известности: хорошо известны в профессиональной среде, но не позиционируют себя как универсальные спикеры вне своей ниши.

Корпоративные спикеры

Под корпоративными спикерами понимаются два подтипа профессионалов.

Во–первых, это внутренние тренеры и спикеры компаний: сотрудники, отвечающие за обучение или мотивацию персонала (HR–бизнес–партнеры, тренеры корпоративных университетов, коучи). Они выступают на внутренних конференциях, семинарах, делясь знаниями внутри организации.

Во–вторых, к этой категории относят внешних спикеров, специализирующихся на корпоративных мероприятиях. Последние работают по запросам компаний: проводят тимбилдинги, мотивационные речи на корпоративных съездах, обучающие сессии под задачи фирмы.

Отличие корпоративных спикеров — умение адаптироваться под корпоративную культуру и цели заказчика. Им важнее не собственная раскрутка, а удовлетворение потребностей компании.

Гонорары в этом сегменте могут быть высокими, особенно если речь о крупной корпорации. Нередко компании готовы платить премиальные ставки за качественный тренинг для топ–руководителей. Например, топовый бизнес–тренер за закрытую стратегическую сессию для руководства может получить от 1 млн рублей. Однако внутри компании штатный тренер обычно получает зарплату, а не разовый гонорар.

Требования корпоративных спикеров при внешнем найме — это четкое ТЗ, брифинг о специфике бизнеса, возможно подписание NDA (неразглашение внутренних данных). Такие спикеры часто готовят кастомизированные программы (под конкретную компанию) и ожидают от заказчика полной информационной поддержки. В рамках внутренних мероприятий им обеспечивают площадку, оборудование; иногда — выезд на природу или курорт (для корпоративных слётов). Формат работы — конференции работников, ежегодные собрания, тренинги по запросу руководства.

Здесь ценятся практические навыки, знание отрасли компании и умение вдохновить сотрудников, поэтому корпоративные спикеры часто обладают сочетанием экспертизы и харизмы. Они могут быть менее известны за пределами своих корпоративных клиентов, но крайне востребованы внутри корпоративного сектора.

Эксперты из современных медиа

Эта категория возникла и бурно развилась с цифровизацией образования. Инфопредприниматели — это эксперты, создающие и ведущие образовательные онлайн–программы (курсы, вебинары, марафоны). Их часто называют «инфобизнесмены» или edutainers. Они специализируются на узких темах (например, таргетированная реклама, продвижение в соцсетях, психология отношений и т.д.) и собирают большую аудиторию через соцсети.

Медийность для них играет огромную роль — многие имеют десятки тысяч подписчиков, активно ведут блог, что привлекает учащихся на курсы. Вопреки мифам, далеко не все онлайн–спикеры — известные личности с громкими именами; важнее их практическое знание и умение транслировать его удаленно.

Обычно эти спикеры не выступают вживую на конференциях регулярно, но могут участвовать в профильных онлайн–форумах, вебинарах, иногда — в офлайн мероприятиях EdTech–индустрии. Монетизация у них отличается: вместо фиксированных гонораров за разовое выступление они зарабатывают на продажах своих онлайн–курсов, получая долю с каждого ученика, либо по контракту с образовательной платформой. Поэтому сравнивать их гонорары с классическими спикерами сложно — топовые инфобизнесмены могут получать миллионы рублей в месяц от запуска курсов, тогда как рядовые эксперты довольствуются десятками тысяч, а иногда даже работают в убыток.

Многие спикеры онлайн форматов имеют харизму, привычку держать онлайн–аудиторию, но в офлайне некоторые из них могут быть новичками. Тем не менее, их включение в программу мероприятий привлекает молодежную и продвинутую аудиторию, знакомую с их курсами. Тенденция такова, что граница между «оффлайн–спикером» и «онлайн–спикером» стирается — успешные эксперты работают и там, и там. Например, если специалист прославился как онлайн–коуч по финансам, его могут пригласить затем на банковский форум очно. Таким образом, спикеры онлайн–школ стали неотъемлемой частью рынка, добавив конкуренцию традиционным бизнес–тренерам.

Региональные спикеры

Региональные спикеры — это местные эксперты и тренеры, работающие преимущественно на рынках вне Москвы и Петербурга. В каждом крупном городе или регионе есть свои «звезды» — люди, известные в местном бизнес–сообществе, проводящие тренинги для региональных компаний. Они могут быть не так знамениты на федеральном уровне, но пользуются большим уважением у себя дома. Особенность их работы — учет региональной специфики и ограничений бюджета.

Часто региональные спикеры закрывают потребности тех клиентов, которые не могут позволить приглашение дорого столичного эксперта. Их гонорары, как правило, ниже столичных. Например, то, за что московский тренер запросит 200 тысяч рублей, региональный может провести за 50–70 тысяч рублей (из расчета на меньшую платежеспособность аудитории). Многие работают по более гибким условиям, иногда совместно с местными бизнес–ассоциациями или центрами занятости.

Например, если в регионе N действует известный тренер по продажам, который объездил всю область с семинарами для малого бизнеса. Его знают все локальные предприниматели, но в Москве о нем вряд ли слышали. Тем не менее, он — ключевая фигура на местных форумах. Также региональные спикеры часто являются практиками из успешных местных компаний, поделившимися опытом.

У работы в регионах есть свои особенности.

Во–первых, бюджеты мероприятий ограничены. Организаторы региональных конференций зачастую не располагают средствами на дорогие гонорары. Пригласить столичную звезду — событие из ряда вон: это сравнимо с «покорением Эвереста» и часто ведет к убыткам, на которые идут осознанно ради престижа. К примеру, привезти в небольшой город Радислава Гандапаса — для локального организатора огромный риск и достижение, которым потом будут гордиться годами. Поэтому чаще выбирают местных спикеров или формируют программу силами региональных экспертов, экономя бюджет.

Во–вторых, публика в регионах нередко более консервативна в темах — больше запросов на прикладные вещи: как открыть бизнес, где найти финансирование на местах, вопросы господдержки. Спикерам приходится адаптировать материалы к реалиям: меньше теории, больше конкретики, примеров из аналогичных городов.

В–третьих, региональные спикеры сами много ездят по городам области, иногда по соседним регионам. Для них это часть работы — покрывать расстояния. А вот столичные эксперты не всегда готовы лететь за тысячи километров ради разового выступления за небольшой гонорар, если только это не благотворительность или им очень интересна площадка. Поэтому региональные спикеры заполняют нишу «доступных экспертов рядом». Их форматы — местные бизнес–форумы, образовательные программы при поддержке региональных властей, корпоративные тренинги для филиалов компаний.

В целом, региональные спикеры — связующее звено между центральными тенденциями и локальным бизнес–сообществом, адаптируя лучшие практики под свою аудиторию.

Международные спикеры, работающие в России

К этой категории относятся иностранные или глобальные эксперты, которые выступают перед российской аудиторией. До 2020 года было довольно распространено приглашать на крупные форумы мировых гуру — бизнес–консультантов, мотивационных коучей, авторов книг. Примеры: выступления в России таких фигур, как Тони Роббинс, Роберт Кийосаки, Брайан Трейси, Арнольд Шварценеггер (в контексте мотивации и лидерства). Их гонорары чрезвычайно высоки по российским меркам: как упомянуто выше, $1 млн за однодневный семинар — реальный случай с Тони Роббинсом. Разумеется, приглашаются они только на премиальные коммерческие мероприятия с соответствующими билетами (стоимость участия на выступлении Роббинса, например, доходила до 500 тыс. руб).

Организация их выступлений связана с большими расходами — помимо гонорара оплачивается перелет (частный самолет), особый райдер (аренда огромной площадки, сцена по стандартам спикера, личная охрана и т.д.). Однако и эффект для аудитории значителен: присутствие мирового имени — это имидж и приток нескольких тысяч участников.

Помимо мотивационных звезд, к международным спикерам можно отнести зарубежных отраслевых экспертов, которых приглашают на российские конференции. Например, видный разработчик из Кремниевой долины на IT–форуме, или известный профессор MBA–программы на форуме по менеджменту. Обычно выступления иностранцев идут с синхронным переводом.

В последние годы, учитывая геополитические обстоятельства, поток зарубежных спикеров снизился — многие компании ориентируются на внутренних экспертов. Тем не менее, на международных онлайн–конференциях продолжает звучать английская речь, а на некоторых офлайн–событиях выступают гости из ближнего зарубежья, Азии, Ближнего Востока.

Нужно понимать, что иностранные спикеры требуют детального согласования контента (с учетом культурных различий, перевода слайдов), их пребывание в России обычно краткосрочное и строго по расписанию. Нередко они соглашаются выступать только через международное спикерское бюро и при наличии существенного аванса. Но значение для рынка этих спикеров — привнесение глобционного опыта и трендов. Российским участникам важно услышать мировые практики, поэтому при возможности крупные форумы будут и дальше стараться привлекать зарубежных ведущих мыслителей.

Следует отметить, что точные гонорары многих спикеров закрыты коммерческой тайной, поэтому приводимые цифры — ориентиры на основе доступных случаев и экспертных оценок. Также рынок динамичен — появление новых звезд или экономические изменения могут быстро сдвинуть диапазоны. Однако данное исследование стремилось максимально зафиксировать состояние на середину 2025 года, используя самые свежие данные.

***

В целом, эта информация попала в книгу, потому что я согласна и с этим делением на категории, и с озвученными цифрами. То, с чем я была не согласна, в нее не вошло или вошло в отредактированном виде (в этом и суть ревью, проверки контента). Единственное, что стоит отметить отдельно — это существование еще одной категории, медийных спикеров.

Актеры, телеведущие, журналисты, крупные блогеры, спортсмены. Люди, для которых выступления не являются профессиональной деятельностью, но которые при этом часто приглашаются для публичных выступлений, особенно на крупных форумах и конференциях. И их гонорары могут в разы превышать даже топов рынка. В чем же особенность?

В том, что у любого события или продукта есть много «корзин» с бюджетами. И если все контентные спикеры финансируются из условно «продуктовой» корзины (мероприятие — это тоже продукт), то медийные практически всегда — из маркетинговой. Условно, вместо выбора «пригласить звезду или топового спикера» организаторы выбирают «пригласить звезду или закупаться рекламой у блоггеров». И это история не про экспертность, а про продвижение мероприятия в соцсетях этой звезды на лояльную ей аудиторию.

Раздел 2. Разбираемся в себе

Глава 4. С чего начать?

Если вы дошли до этой главы и еще не передумали становиться экспертом, значит в вас точно есть настоящий, живой и неподдельный интерес к этой деятельности. Вас не отпугнули ни развенчивание мифов, которые лежат в основе самой частой мотивации, ни описание сложностей работы экспертов разных типов, ни даже понимание того, где вы находитесь в иерархии экспертов и на какое место в ней в целом можете претендовать в ближайшие годы. А значит, вы готовы начать.

Первое, с чем вам предстоит определиться — это не планируемый трек и не желаемая позиция. Может, я в очередной раз вас расстрою, но все это не столько в нашей власти, сколько зависит от случая и капризов рынка. Вот EdTech рухнет, и придется корректировать мечты в сторону конференций или оффлайн обучений. То, что по–настоящему зависит от вас — это то, кем вы можете быть в этой игре. Каким можете быть. И где лежит область вашей экспертизы. Последний вопрос кажется самым сложным, но от ответа на него зависят и ответы на остальные. Так что начнем как раз с него.

Так как же определиться, в чем вы эксперт? Для начала нужно провести максимально полную ревизию того, что вы вообще можете. Что вы умеете, знаете, с чем и кем работаете. Если пропустить этот этап, то есть риск столкнуться с одной из двух проблем.

Первая — вы просто озвучите то, что у всех максимально на слуху, например, цифровизацию или работу со сложными клиентами. Но, во–первых, это может быть не самая сильная из ваших сторон. А во–вторых, если тема на слуху, скорее всего, в ней и так уже много специалистов и экспертов, которые опытнее или медийнее.

Вторая — вы выберите то, с чем работали последним или работаете чаще всего, а не то, что вам интересно по–настоящему. А без страсти и интереса к теме крайне сложно стать хорошим экспертом в ней. Все–таки, воодушевление, которое мы передаем аудитории — такая же часть работы, как и сильный контент.

К слову, я сама чуть не попала в эту ловушку, когда начала работать с нейросетями и обучениями по ним. Рассказывала про промпт–инжиниринг, регистрацию в аккаунтах и тому подобное на курсах для онлайн школ. И не понимала, почему тихо зверею и перестаю любить то, что делаю. Хорошо, что удалось сделать перерыв и адекватно посмотреть на ситуацию: я люблю использовать нейросети для интересных проектов и реальной работы. Не разбираться в них как инструменте, а показывать необычные способы применения, расширять границы, создавать штаты ИИ–журналистов, создавать инструменты, которые решают задачи методологов за пару часов вместо пары недель более глубоко и системно. И главное — использовать их как возможность творчества и развития, а не превращения сотрудников в «тыкателей кнопок».

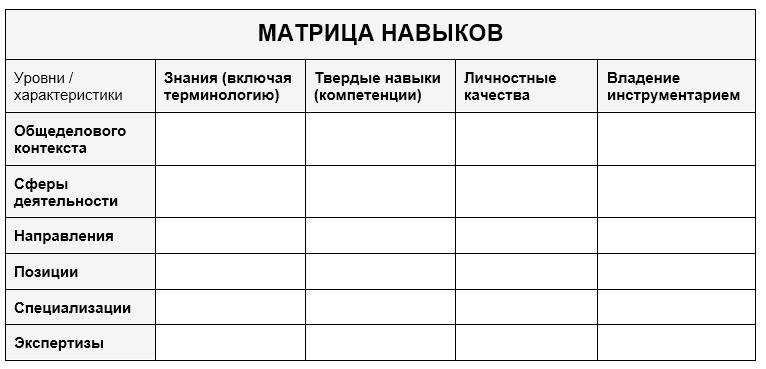

Но чтобы это увидеть, нужно иметь представление обо всей своей работе. На уровне отдельных тем и навыков такого не разглядишь — масштаб не тот. Вот тут и пригодилась моя авторская методика составления матрицы навыков, которую я придумала еще пару лет назад.

Так что же это за матрица?

Это таблица со всеми вашими знаниями, навыками, особенностями и умениями, разделенными по уровням работы — от уровня сферы до уровня специализации.

Еще раз напомню, что мы заполняем ее не как эксперты, а как люди с определенным опытом и деятельностью. Кто живет и работает. Вне зависимости от уровня владения этими знаниями и навыками. Это важно.

А также важно то, что вы работаете не только сегодня, вчера и последнюю неделю (если решили, что вам есть, чем поделиться). И имеете полное право вписывать то, что свойственно не типовому сотруднику определенного направления, а именно вам. Даже если часть знаний или навыков, например, у вас осталась со времен работы в НКО, а сейчас вы в EdTech (как было, например, у меня). Или какие–то личностные качества у вас сильно развиты и кажутся востребованными на этой позиции, но почему–то именно на вашем рабочем месте им нет применения.

В общем, помните, что это именно ревизия, а не попытка подогнать ваш опыт под какой–то шаблон. Изначальное «вытряхивание из шкафов» всего потенциала, который мы будем перебирать в дальнейшем. И от того, насколько подробно это будет сделано, зависит ваш успех как эксперта.

Я надеюсь, что этого предисловия оказалось достаточно, чтобы вы серьезно отнеслись к этому шагу. Теперь разберемся в том, что именно подразумевается под каждым уровнем.

Сначала поговорим про условно–нулевой уровень — уровень общеделового контекста. Это те знания, навыки и умения, которые нужны в целом всем людям, которые работают. Просто без чего человек не сможет вступить в плоскость рабочих отношений.

Сейчас к нему относятся:

— навыки делового общения,

— способность к самоорганизации,

— знание русского языка,

— умение вести деловую переписку,

— навыки использования инструментов цифровой коммуникации (электронная почта, мессенджеры),

— базовые навыки компьютерной грамотности,

— владение MO Office, Zoom, GoogleДиск или аналогами,

— правила организации делового взаимодействия (права и обязанности работника и работодателя, заказчика и исполнителя),

— понимание основ документооборота (что является документом, что необходимо документировать в своей деятельности, умение читать подписываемые договора и т.д.),

— этика делового взаимодействия.

То есть, в целом, это база, чтобы просто наладить взаимодействие с другими людьми и поддерживать его в работе. Не более того. Гораздо глубже и интереснее содержательные уровни.

Чтобы корректно составить матрицу, нужно определиться, кто вы вообще в профессиональной деятельности. Не по трудовой книжке или временно в силу вынужденных обстоятельств, а именно как сильный специалист. Особенно этот нюанс важен для тех, кто совмещает занятость в разных сферах или в силу внешних факторов сменил вид деятельности на тот, которые оказался не так близок. Также не стоит брать позицию, на которой вы работали лет десять назад, просто потому что тогда вы казались там сильным экспертом — за эти годы многое в сфере могло измениться. Зато можно вписать те знания и навыки, которые вы применяли в прошлом, а сейчас они почему–то оказались не востребованы в текущим месте, но кажутся соответствующими текущей матрице.

На крайний случай, можно составить несколько таких матриц. Если, конечно, вам хватит сил и терпения.

Первый и самый глобальный из содержательных уровней (не в плане значимости, просто самый крупный) — уровень сферы деятельности. Если коротко — это отрасль, в которой вы работаете. Разумеется, с учетом нюансов деления. То есть, не «образование», «образование взрослых» или «корпоративное обучение» или «EdTech». Не «НКО», а «благотворительность», «Фонды помощи животным», «Молодежная политика». Что–то более конкретное. Не «HoReCo», а «гостиничный бизнес» или «ресторанное дело», и так далее.

Есть важный нюанс. Если вы обратили внимание, вы работаете в той отрасли, в которой работает компания. Условно, вы можете вписать в свою сферу деятельности «Юриспруденция» только в том случае, если работаете в юридической фирме или адвокатской конторе. А вот если вы составляете договора в маркетинговом агенстве или ведете сделки в производственной компании — на уровне сферы деятельности для вас будет именно маркетинг. А юриспруденция спустится ниже, на направление.